Text

種苗法改定について考えていて思った事

ここ最近、種について素人なりにずっと調べたり考えていて、その内に思った事をここに書いてみようと思う。

ある日SNSに種苗法とゆうハッシュタグをつけて、種苗法改定について抗議する旨を書き込んでみた。それはこの感染症禍のもと、今決めるのはなんかちょっと違和感が拭えないし、種子法の廃止、TPPやFTAの影響、バイエル-モンサント製品による人体や環境への危険性、そういったものに怖さを感じていて、この流れの中で僕らの食に関する法が改定されることに反射的に疑問を抱いたからだった。正���なところ、恥ずかしながら流れてくる情報を鵜呑みにして過剰な見解や、もしかしたら間違った予想的な見解も信じていた節もある。それに気付けたのは種苗法改定に反対する声に異を唱える方からコンタクトがあったからだった。そんな事は初めてだったから面喰らったし、なぜそんな絡み方するのかと疑問にも思ったけど、冷静になって推奨派の見解も知る必要があると思った。頭でわかっているつもりでも両極端の見解を客観的に知らないと危険だし、問題となってる事柄の根本を理解するのも大事だよなとも改めて感じた。ただ、わからないからといって何も発言してはいけないとは思わない。不自然に感じたなら伝えた方がいい、間違ったっていいじゃないか。

僕は農業については専門分野ではないし、種苗についての専門家でもないので、どうすれば良いのかこれといって未だ明確な答えはわかっていない。だけど、ここ数日僕なりに真剣に向き合ってみて、現時点での自分の気持ちの落とし所とゆうか、なぜ自分が両方の見解を見て尚、農家や育種している方の権利が守られるといわれている種苗法改定に対する違和感を拭えないのかを考え続けて、はたと思いついたことがある。

それは、農家や育種を生業とされている方の現実と消費者としての僕の理想とに決定的なズレが生じているんじゃないか、とゆうこと。

そこで、少し僕の理想と農業の現実とこれまでについて考えてみた。

種や農業について知識のない消費者としての僕はできるだけ固定種から作られたものや、有機や自然農法をはじめとする環境や体に安全なものを望んでいる。F1種の種と聞けばそれって本当に安全なの?って思ってしまうあくまで浅い認識とゆうか、反射的な反応のもとで。

でも、戦後から種はきっと農業従事者や育種の方の努力によってあくまで安全とされる範囲の中で世間の求めるニーズに合わせて進化してきた。そのなかで生まれたのがF1種なんだろう。現に都会に住む僕らが見たり口にするほとんどの作物がはF1種だ。それは時代の流れ、産業の変化や様々な事情によって農家の数がどんどん減って、今や1,200戸に満たない販売農家しかいないとされる中で日本人口1億数千万人の食を賄おうと思えば、効率的に作物を育てなきゃ、きっとやってられないのかもしれない。そういった方たち個人の努力が搾取されているならそれは守られて当然だと思う。仕事をするには今の現状、義理と���、気持ちだけでは成り立たないかもしれなくて、利益がなければ続かない。金がなければすべて取り上げられる世の中だ(それも問題だ)。こう考えるともっと根深い問題なのかと疑問にも思う。

農家の方だって良いものを作りたいのは変わらないはずで、中には様々な事情で作りたいものを作りたくてもそれを作れなくて苦しんでる方もいるのかもしれない。そんな状況で推奨されるものがF1種、さらには遺伝子組み換えやゲノム編集されたもの、より強い農薬であれば、リスクも考えた上で推奨されたそれを使わざるを得ない状況もあるのだろう。

消費者の僕らはそれがますます推奨され、固定種や有機栽培、自然農法が淘汰されてしまうことに怖さを覚える。淘汰されることはないとゆう意見もわかるが、目の前にある食物が一体何なのかわからないままリスクあるものを不安なまま口にすること、わからないまま気付かぬうちに遺伝子組み換えやゲノム編集による作物が蔓延し人体や自然に影響すること、選びたいものを選ぶことが困難になる状況がこれ以上増えることが危惧されるならやはり怖いし、できるなら固定種や有機栽培、自然農法による作物が今より増えることを望んでいる。

このような僕の理想や怖さと農家・育種の現実とのズレを少しでも埋めるためには、消費者として存在する自分の意識を変えないといけないのかもしれない。

効率化された農法が進む中でも、固定種や有機栽培、自然農法、F1種にしても出来る限り環境にも体にも安全なやり方で献身的に続けている農家の方もいるだろう。僕らは安さと見た目だけで食物を選びすぎた。この先このままでは、自分や守りたいものも守れなくなるかもしれない。それならば安全なものを自ら探して、手に取る意識を僕のような消費者が持てれば、少しは何かこの違和感の打開策が他に見つかるのかもしれないなと思った。

それは消費者の僕らが安全なモノを知り、選ぶ努力でもいいし(僕らに選ぶだけの金銭的余裕がないのも問題だけど)、できるなら税金を投入した安全な農法への補助だっていいかもしれないし、遺伝子組み換えやゲノム編集、農薬を規制してもいいのかもしれない。僕には今すぐにわかるはずもなくて、わかったつもりになったところで現実離れしているかもしれないのも承知の上で、それでも未来に安全なものを残したいし、大きな企業によって農家の方々の努力や気持ちが搾取される構図があるなら防ぎたいと、ひとりの消費者として考えているし、これからも考えたい。

そしてこういった事は農業だけに限ったことではなくて未来へ向けて世の中に良いもの、心から好きなものを残したい、心持ちよく暮らしたい、と願うすべての物事に置き換えて考えることもできるのかもしれないと漠然と思ったりしている。

夢想家みたいな話なのかもしれないけど、そんなことをわからないなりに考えていたので、今現時点でできるだけいろんな視点からの見解も踏まえようと心掛けて考えてみたのでした。

食や種については長年議論されてきているし詳しい方も多いとは思いますが、もしこの文章を読んで興味を持ってくれた人がいたなら、色々調べてみて欲しい。

この文章は種苗法改定の問題に端を発したけれど、結局あまり種苗法の本質には触れておらず(書いていくうちになんか違うなと思ってきて書き直した)、専門的な言葉はなるべく使わないように書いたし、もともと専門的な知識なんて持ち合わせていない僕の調べたわずかな情報と見たり聞いたものの実感に基づいて書いてみたもので、結局僕は日本の食物と暮らしの未来に不安があってその出口を見つけたいだけなのかもしれない。

昨日あった正しさがひっくり返るような日々を経験している僕らは、それを忘れないためにも間違えては修正して前に進めば良いと思っている。ただ見て見ぬ振りを避けながら。

うし

ちなみに僕が種やその類に興味を持ったのはずっと前にも少し書いたけど、この映画を観た事がきっかけでした。

https://youtu.be/F4nluoBndjM

1 note

·

View note

Text

Talk Show / These People

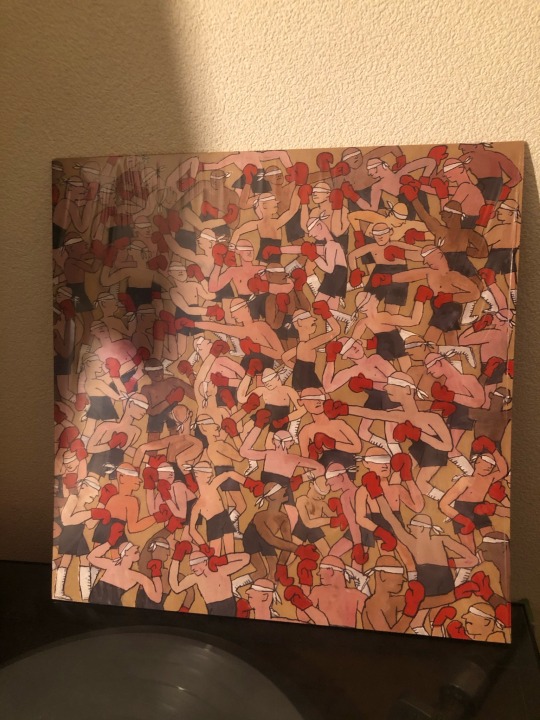

見よ、この密なジャケットを。彼らは知っていたのかもしれない熱狂の渦であった汗と涙、熱と情熱がぶつかり合うあのライブの空間は手の届かない夢物語になり得るとゆうことを。そして、それを夢物語にしてしまうのも現実の物語として紡いでいくのも我々次第であるのだ。これまでのそれぞれの物語をここで終わらせない、それはステイホームとゆう合言葉の元に大人しく事(今であればcovidー19ウイルス)が収束するのを家でじっと待つ事なんかでは決してない。ステイホームなんてする事が出来ないほど困窮している人々がいるのだ、家に篭り流れてくる情報にゆらゆら揺られ、時計の針が真夜中を過ぎれば夜明けを待つ暮らしでは、僕らはますます離れ離れになり無知と無関心に蝕まれる。耳をすませ、目を凝らせ、信用できる情報で話し合い自分の頭で考えるのだ。さもなくば、刻一刻と僕らの紡ぐべき物語が、いや、命の灯火が消えていく。ソーシャルディスタンスなどとゆうギャグのようなちんけな呪文を蹴散らして、己の存在をぶちあげろ。今この瞬間も奪われ続けているものを手繰り寄せるのだ。全体の一部なんかではない僕と君のような市井の民はすべてを望んで語り動け。打破したい状況をぶち破るのは人間と人間の密だ。いや、街へ出ろとゆうことでは決してない、今言及しているもの、それは人間と人間の繋がりなのだ。困っている人がいれば手を差し伸べる、そういった類のことだ。無関係な存在などない、どんな距離がそこにあろうとも。

サウスロンドンのニューカマーTalk Showは一切そんな事は歌っていませんが、そんな時代に生まれた素晴らしいレコードである事は間違いありません。この時代を力強く生きる注目のロンドンYALA! Recordsより2020年3月リリース。よく見ればジャケットに映る人々はみんな上裸に目隠し、グローブの出で立ち、、いや、こんな光景は見た事ない。すべてが間違ったまま飲み込まれる前に立ち上がれ。

2020.04.24 うし

0 notes

Text

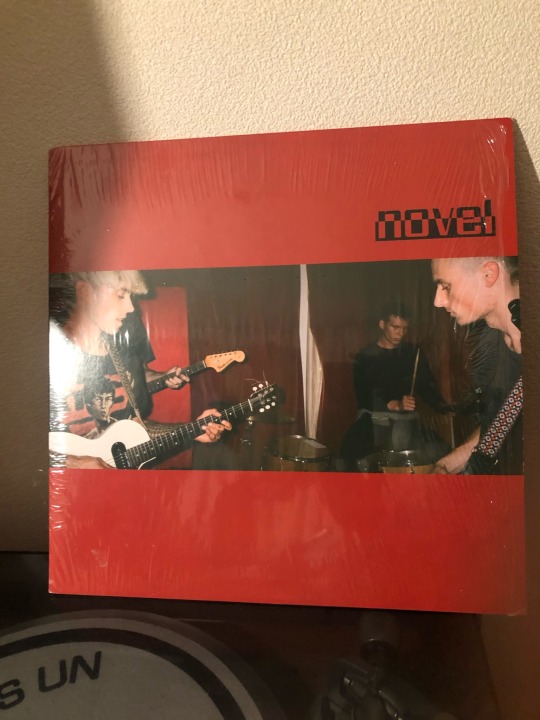

NOVEL / NOVEL

ここをサボっていた2019年に僕が最も聞いたであろうレコードがこのNOVELのファースト12インチ。もはや言わずと知れたCrack Cloudのメンバーが在籍するカナダはバンクーバーのDIYアートコレクティブを運営する集団の一味でこの時代を語る上で欠かしてはならない物語を紡いでいるのかもしれない。彼らのDIYはホームセンターで手に入るDIYなんかではなく、その先に存在するDo It Yourself。こんな僕もこのコロナ禍の中家に滞在する時間が圧倒的に増え自分の棲家と向き合えば荒れ果てたそれに気付き、そうだ本棚を作ろうなんてホームセンターで木材を調達しニスを塗って組み立ててみれば、IKEAの本棚の倍の値段で完成したのである。おー、これじゃ金持ちの道楽DIYに成り下がっちまってるじゃないか、違う違う!僕の求めていたのはそれではない!とか言いながらその本棚を眺めれば既製品ではあり得ない、自分に合わせて設計した僕のためだけの奇形の本棚がそこにある。この成り下がったDIYにも手を動かし手間暇かけた中に生まれる愛着や学びの数々があるのだ。この気づきの先に本物のDIYがあるかもしれないのだからまだまだ進め、圧倒的に間違いながらも自分の望む方向へ。そして忘れるな、職人が手塩にかけて一つ一つ手作り��てきたその物は消して値段が高いのではない、量販店に並ぶそれらの労働こそ軽視されているかもしれないのだ。一歩進んで一歩下がったその景色は同じように見えても己が学べば違うのだ。そしてこのレコードはその先のDIYの中で暮らす人々の鳴らす音とメッセージ。Gang of fourやJoy Devisionましてやポストパンクやノーニューヨークそんな形容をするのは野暮なほど現代の抗う音であるはずです。

2020.04.22 うし

2 notes

·

View notes

Text

〜00年代後半と10年代の私的素晴らしいレコード〜

Titus Andronicus / Anxiety Block (2010)

"切望の塊"今日このレコードを不意に手にとりターンテーブルに乗せた。稀に必然かのようにここぞとゆうタイミングでレコードが僕の前に現れる事がある。それは新譜レコード屋の面出し、中古レコード店の棚、そして今日は僕のレコード部屋で現れた。2010年彼らの2ndアルバム発売前か少し後にリリースされたカバー7インチ、そのA面がTelevision PersonalitiesのAnxiety Blockのカバーだ。僕とTitus Andronicusとの出会いはこのレコードだったと記憶している。そしてこのレコードが僕の後の追いかけ求めるレコードを大きく変えたと言っても過言ではないほどに僕に衝撃を与えたのでした。僕がseventeenagainとゆうバンドに加入してそれほど日が経たない頃、ボーカルのヤブクンに連れて行ってもらった初めて行く原宿にある新譜輸入レコード屋、そこに並ぶレコードは落胆するほど僕の知らないレコードばかりの店だった。せっかく来たからには何か手に入れようと彼の手に取ったものと同じレコードを購入したそれがこのレコードだった気がする。それまでパンクハードコアに特に特化してレコードを手にした僕に現行のいわゆるロックとカテゴライズされるものにこんなすげーのがあるのかと驚愕した。それからとゆうものパンクハードコアと並行して現行のあらゆるジャンルのレコードの中に僕の好きなものを探しはじめた。それくらい思い入れのあるレコードだしバンドだ。そしてこのレコードに収録のAnxiety Blockを聴きながら歌詞をなんとなく訳せばコロナな今にも響くメッセージ。僕に何かできることはないだろうか、あれから数週間描くことができなかった、歌う事ができなかった、ステージに立った日を思えばたくさんの顔が浮かぶ。僕に何かできることはあるのだろうか、そう何度も繰り返す。

日々抗うあの人の声は以前より世間に響いた。広く響くほど否定の声や感情も返ってくるようだ、僕らの望む世界は様々なのかもしれない、だけど望まない世界はそんなに違わないはずではないだろうか。互いをもう少し踏み込んで知ることができたなら出てくる言葉も感情も少しは変わるのか、何よりも憎しみによる匿名の声なんかに潰されないで欲しいと切に願う。コンビニのレジをしてくれた異国籍の彼、彼女がもしも体調を崩したら一体どうなるんだろうか、と買い物を済ませレジを後にしながらふと思った。僕は今願うことしか、思うことしかできないのか、何かできることはあるだろうか。

2020.04.14 うし

1 note

·

View note

Text

I Am Malala

わたしはマララ

「ひとりの子ども、ひとりの教師、一冊の本、そして一本のペンが、世界を変えるのです」この言葉とともに16歳の若さにして、非暴力による抗議活動の世界的シンボルとなったマララ・ユスフサイによる手記。

これはかつて歴史の授業で聞いた英雄的活動家や歴史的人物ではなく、僕らと同じ時代を生きるパキスタンのスワート渓谷に生まれ育ち2013年に16歳を迎えた女性の物語。テロ組織タリバンを自国から見る景色、ある日突然煙のように姿を眩ます平穏だった日々、死と隣り合わせの日常の中で希望を捨てず勇み足で日々に抗う父の背中を見ながら歩むマララの姿は、テレビに映る対岸の火のような事件のように見えるそれを他人事ではなく誰にでも、君にも僕にも起こり得ると突き付ける。国や宗教やその頭のこんがらがりそうな類すべてを飛び越えて人と人の争う根源と、誰もが守るべきものについて向き合わせてくれるのかもしれない。そしてこのコロナの中に暮らす僕らにも忘れてはならない、あるいは学ばなくてはならない事がいくつもあると感じられる読書でした。

そしてマララを教えてくれたのはイギリスの現行抵抗楽団IDLES。もちろん会ったことなどないので直接教えてもらった訳ではなく、ひょんな事からNo Lady Swears、Perzine Bluesの三宅彩さん主催Playback Lady ZineのMarking Records(長野は松本にあるレコード屋)との共作号に寄稿するためにIDLESの"Danny Nedelco"とゆう曲を訳してみたのがきっかけ。(そちらもNoLadySwearsのサイトにまだあるので是非読んで欲しいです)その中に彼女Malalaの名前があり気になって調べてみたところ素晴らしい人物であり、こんな出会い方こそ今の音楽を追う醍醐味の一つではないかと思いながら放置したこの場所でまた書く事にする。

押し寄せる正解のわからない情報の波と死と暗い未来への恐怖の中で、コロナ及び見えない力によって変えられてしまいたくない、失いたくないものを守るためにとか馬鹿げた事を本気で思いながら、今までの抗いの術としてきたものをことごとく遠ざけられ失いかけている僕と、とるに足らない無意味とも思える僕は自分の頭で間違いながら考えるのだ。意味は後からついてくる、心配するな、と自分に言い聞かす。

2020.04.12 うし

1 note

·

View note

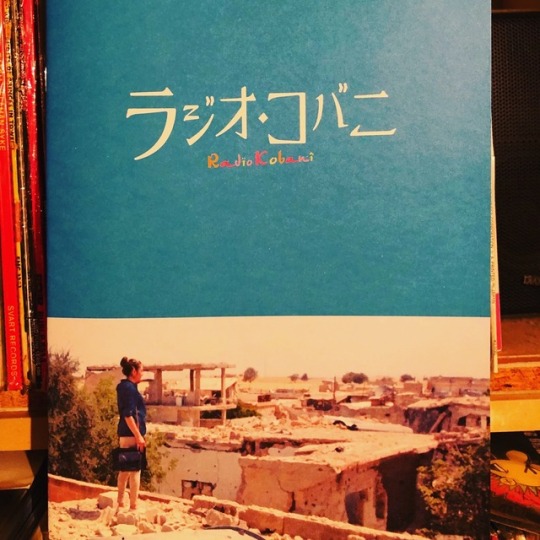

Photo

2018.05.31 ラジオ・コバニ ラジオに求める事とはなんだろうか、新しい音楽や好きな音楽、はたまたひとときの笑いや、好きなパーソナリティの話を聞く楽しみ、誰にも相談できない悩みの打ち明け最終地点、人それぞれに思いや思い入れのある事でしょう。そう言えば僕は小、中学生の頃に新聞のラジオの番組表で聞きたい番組をチェックしてその番組の時間になるとラジカセの前で待ち構えていたもんです。 この映画のラジオは、戦争のある日常、その中で傷ついた人々に元気と癒しを与える音楽と語り、そしてリアルタイムの戦況、捻じ曲げられていない情報を伝えるもでした。 イスラム国ISとの戦禍にあるシリア北部の街コバニで手作りラジオ局を始めた大学生を中心にしたドキュメンタリーで、目を覆いたくなる悲惨な場面も数々、それは5分や10分そこらのこの映像も見れないのなら実際にそこに住むその状況を目の当たりにするまだ幼い子どもからお年寄りまでのその気持ちを汲み取る事など出来るはずがないとあるがまま映し出される。 そして、未来のわが子へと語られるそのメッセージはこれから生まれくるすべての子どもたちへのメッセージであり、語り継がれるべきそこで生き抜いたものの言葉が語られていました。そして、戦闘により瓦礫となった街を見ては嫌が応にも東北を思ったし、その街が復興に向かう姿とそこで暮らしを立て直そうと再び立ち上がろうと奮闘する姿は輝いて見えた。とにかくこの映画は僕の心の奥で薄れかけたものを目覚めさせてくれたことは間違いなく、目の前の暮らしに流され、忘れたくない忘却すべきでない物事、想いまで失っていく自分の不甲斐なさを再認識しました。だから、不甲斐ない僕はこうやって何度も何度も新しい何かに出会い、何度だって思い出しながら暮らしていくために求め行く事を止めてはならぬと心に刻むのでした。 あと、中東地域の知識の薄い僕にも、その理解を深めてくれる映画のパンフレットも重要書物。 ここに描かれたものは何処か遠くの世界で起きている事ではなく、いつ僕らの目の前に現れるかもわからない景色であり現実で、それは今この瞬間も続いている。 世界人口の3分の1の人が戦禍に巻き込まれていると数えられる現状の中で、僕は何が出来るのだろうかと考える。 考えないよりは考えるを選ぶし、言わないよりは言うを選ぶのだ。 うし

3 notes

·

View notes

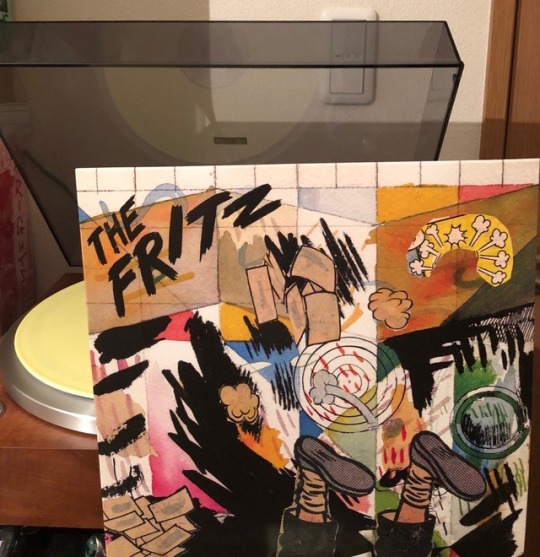

Photo

2018.04.05 The Fritz/LP あのLiquidsのメンバー在籍のインディアナ発ロウファイガチャガチャパンクThe fritzの2枚のデモを経て遂に出たアルバムがDrunken Sailorより。これぞ私が求める金太郎飴サウンドであり、Liquidsよりもよりオブスキュアに、ごく一部の理解者以外誰も振り向かなそうなこのサウンドが私にはたまらなく愛おしい。パンクこそ我が人生、な私、そんなことないあなた、にもこの一辺倒スタイルは男泣きを誘い、その男気が痛い程伝わってしまうでしょう。と、とんだ迷惑な勘違いをしながらも、歌われるその言葉を聞けばやはり戦いのメッセージ。貶されようがなんと言われようが、悲しくなりながら、挫けそうになりながらも我が道を楽しみながら往く姿が音からにじみ出ているかもしれない。そして、蚊帳の外からの野次とゆうのは的を得る事など不可能で、疑問が生じるその対象に真摯に向き合えなければただの足の引っ張り合いであり、憎しみの心に支配されるばかりでありましょう。だから私は私なりの道を。そして、我々の行く道の到達地点の景色など誰も見たことなどないはずで、それを滑稽にするのも素晴らしくするのも我々次第であるはずだから、なるべくまっすぐ朗らかに歩きたいものだと考えたのでした。wasted on tvでsatanic visionなあなたに一撃食らわす盤です。 うし

0 notes

Photo

2018.04.03

CABBAGE/Nihilistic Glamour Shots

2018年も4月になり冬の寒さは過ぎ去って、あの刺すような冷たい空気の感触も忘れかけている我々はそうなのである、時の流れには抗えないし、それと共にやってくる老いと忘却は必ずやってくる。そしてその類のものは自らが動かなければ速度を上げて、少しずつ確実に我々を蝕んでいく。緩やかに過ぎているようなこの日常の風景もとんでもない速度で我々はやり過ごしているのかもしれない。例えば僕らの人生に折り返し地点があるとして、僕らは今一体その物語のどの辺りにいるのだろうか、行きの道か帰りの道か、風呂上がりに眺めた自分の体はやはり10年前のそれとは嫌が応にも違うのだ。懐かしくも鮮明なその10年前から僕と僕の細胞はものすごい速さで駆け抜けてここにいる。もし、そこにある僕と僕の細胞があの頃望んだものとは違うなら気付くべきだ。自ら動き考えることを止めてしまったなら、それはもう帰り道を通り越して死んだも同然。どうせ行くなら片道切符、振り返るなよ我が人生とカッコつけるなら動き考え続けろと、また訳のわからん感じで止まったらまた始めればいいと言い聞かせて不定期に書きます。 2017年に密かに私を小躍らせていたマンチェスターのポリティカルダウナーヤンキーポストパンクCabbageの2018年デビューアルバム。UKが面白くなった2017年から、もはや熟し始めた、いや、その先に突っ走った怒りの音と言葉とセンス。良かった、まだ新しい音にバンドにメッセージに興奮できる僕はまだ生きれる。とかなんとかまた勘違いしながら進むのです。そして彼らの歌うメッセージはまじで素晴らしい。Preach to the convertedを聞いてまた生きる人生です。

うし

1 note

·

View note

Photo

2017.09.07

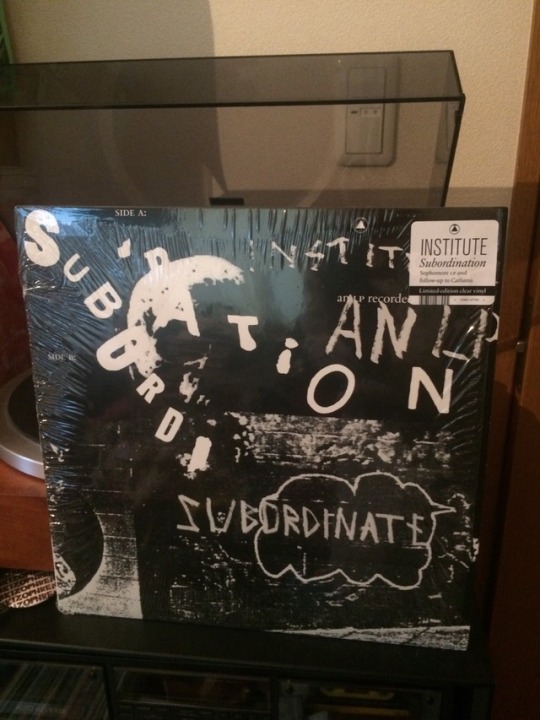

INSTITUTE/SUBORDINATION

昨日思いましたが、大体同じ内容なのかもしれませんがまったく同じ文章は二度書けない。面白いものだ、それは圧倒的に今を更新しながら生きているとゆうことかもしれないな、と老いと退化を前向きに捉えながら生きてゆく僕ですが、彼らは違う。 パンク、ハードコアでいながらそしてその最先端にいながら常に変化を恐れない、その変化は退化ではなく常に進化でありもはや追随を許さない域なのかもしれない、近年の僕が最も愛すべきテキサスはオースティンのINSTITUTEの新アルバム。前作のカタルシスも素晴らしくもはや全世界の抗う音楽好きが期待に期待を重ねた今作はマジで想像を遥かに超えて凄かった。Powerstationを聴いて恐れおののいた、前人未到のその場所へ到達しているかも知れない。それは、前作発表後、彼らが彼らの足で世界各地へツアーとゆう旅に出て、その土地土地に暮らすたくさんの人生と交わったからであるのは間違いなく、その中で彼らもそれに呼応して素晴らしい変化を得たのかもしれない。そうか、我々は自分の世界とゆう小さな世界、それは朝起きて仕事場に向かい疲弊して日がくれた頃に家路に着く平日、週末は適当に行き慣れた近所の遊び場へ、そして手持ち無沙汰を紛らわすために眺める携帯でインターネット、その数少ない景色の小さな世界に閉じこもりがちなのかも知れないが、何時もとは少し違う帰り道や、寄り道、いつもなら行かない食事処や呑み屋、遊び場へ行きそこで出会う新しい何かに我々の大事な何かを形作る確信があるのかも知れない。だから、僕はあいつや君に会いに行くし、まだ未踏の地を目指して旅をしようと思える2017年のパンク名盤です。

うし

0 notes

Photo

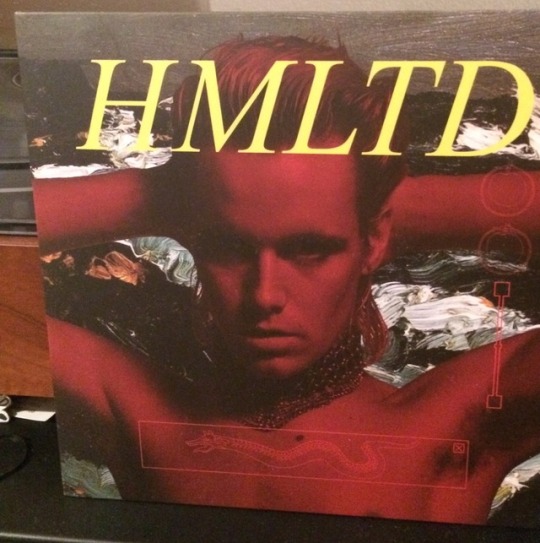

HMLTD/To The Door/Music! この記事もう5回くらい消えて書き直しててウンザリしてます。 サウスロンドンの異端児達による両A面セカンドEP。即完だったファーストEP同様に手に入れるのを諦めかけていたところ奇跡的に手に入れた、嬉しい。ファーストEPで見せたエレクトロロックとでも言いそうになる破壊的なネオアタックはそのままに、今作ではクラッシュがロンドンコーリング以降に手に入れたそれを早くも手に入れたTo The Doorは大衆酒場のアンセムであり、Music!は前作から続くネオアタックに感服しますし、その意味不明さが最高です。そしてやはり彼らのそのセンスとファッションとメイクは一聴一見すれば誰もが振り返らずにはいれないものなのでしょう。そこには並々ならぬ努力と愛があるのかもしれない。そうだ、過ぎ去った夏の甲子園の一幕で耳にした「良い野球をするには、良い選手になるには野球をしている時間や、野球に向き合っている時間も大事であるが、それ時間以外の日常生活を如何に過ごすかも非常に大事である」そうか、仕事に疲れ仕事に追われる大人たちに暮らしの中にある我々の金では買えない自由や喜び、生きる意味を呼び起こしてくれる一枚なのかもしれない。なんのこっちゃわからなくなりましたが、意味不明と罵られながらそれでも前に進む姿に生きる意味を感じずにはいられないのです。 うし

0 notes

Photo

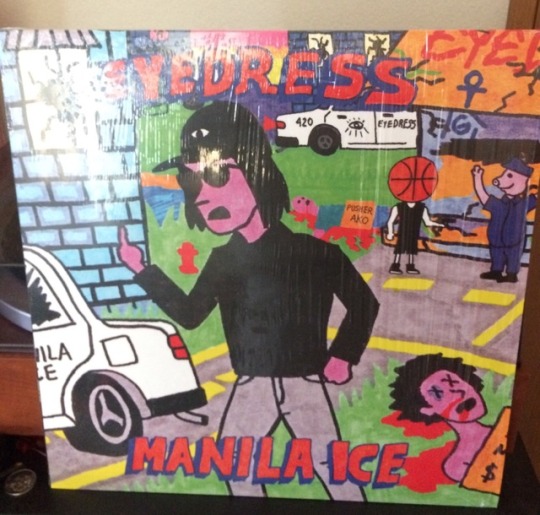

2017.09.04 EYEDRESS/MANILA ICE ちょっとしたしがらみを超えたのでどんどん更新したいと今は思っていますけど、明日からはまたわかりません。

ヒィリピンのマニラでアンダーグラウンドから抗い、そしてそこにあるそれを守り更新し続ける孤高のヒーローEYEDRESSの新アルバム。私の愛して止まないKING KRULEとのツアーなどを経て彼らは更に彼ら自身となり、驕ることなくそこにいるのかもしれない。オシャレで今時でカッコイイだけの音楽なら少し頑張ればもしかしたら誰にでも作れるかもしれないが、それだけでは人の心は動かない、例えダサかろうと何であろうと自分だけが良ければ良し、では孤独なだけであるし誰も気づかない。そうか、近くにいるであろう仲間に手を差し伸べ、断られても気にせず、手を差し伸べ続ければ何かが変わる。諦めてしまえばこれまでと同じ個人主義の世界、自己責任の世の中である。彼らは小さいながらもその先の景色を見ているのかもしれないと考えさせてくれるし、先日耳にした名言、一丸となってバラバラに生きる、がしっくりくるアナキズムと現代にも道が通じるかもしれない盤に感じるのは僕のハッタリのせいなので気にしないでください。 うし

0 notes

Photo

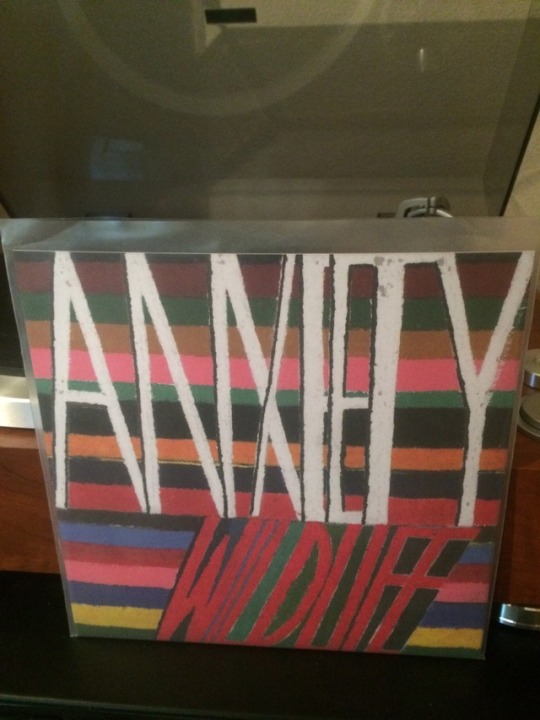

2017.08.08 ANXIETY/WILD LIFE 三ヶ月サボるとやはり時差がすごい、しかしやはりレコードは絶えずリリースされているし僕の手元にもやって来る、とゆうか買って来るので、今に追いつくように更新してゆくのだ。 スコットランドはグラスゴーのハードコアパンクANXIETYが昨年出たデビュー作LPの勢いそのままに、7インチをリリース。これはもう現行ニューヨークシティハードコアパンク勢toxic stateあたりと共鳴する、狂気と混沌のハードコアパンクでありますし、溢れ出るノイズと共に臭う変態臭はdown of humansと似たようなものがあるなんて思っていたところ、あながち間違ってはいないのかもしれない、、とライブ映像をみた僕は少し思うのでした。しかし、抗うイギリスで鳴らす彼らの音とメッセージは聞��逃してはならないし、今聞かなければ響かない音や意味に溢れた日常だし、気づくのが遅かったなんて事は生きている上で早いも遅いもないし、気付いたことに喜んでそのまま思いのまま突っ走れば良いのだ。僕なんてその瞬間に生まれた感動や衝動を次の日には忘れてしまう生き物なのであるから、もっと自分勝手に我儘に惹かれるものと場所に突っ走ればいいのだと勘違いしながら、間違いながら暮らします。

0 notes

Photo

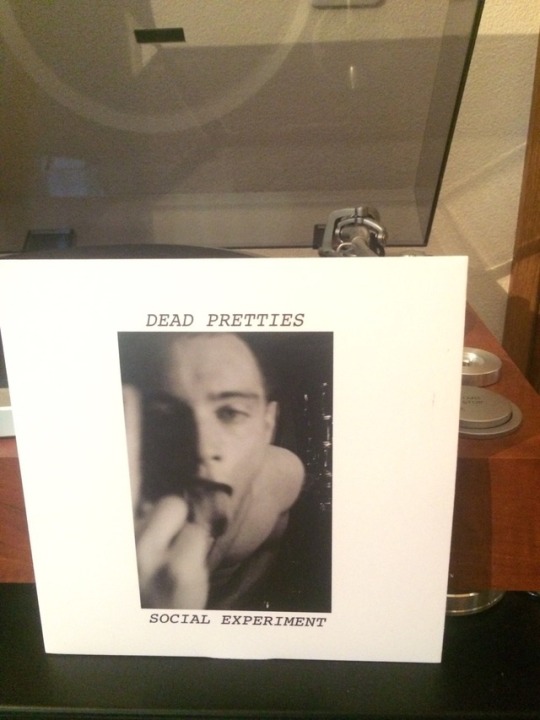

2017.08.07 DEAD PRETTIES/SOCIAL EXPERIMENT 三ヶ月サボりましたがまたボチボチ書き始めようと思います。思っているだけなので明日からどうなるかわかりません。

やはりSNSを始めたことによってここに書くのが億劫になったなどと言う現代の無思考無感動と腐れ言い訳には染まりたくないので僕は書く。三ヶ月ここはサボっていましたがファンジン作ったりでいろいろ紹介してました、基本的にファンジンでの紹介とここにはなるべく同じものは載せないようにしてますし、勢いとハッタリでいつも書くので同じ文章は二度と書けないですし、よく読むと言いたいことは大体毎回いつも同じだったりしてます。

とかダラダラ書くとまた関係ない事が止まらなくなるので、、

イングランド、ロンドンから若きニューヒーローとなれるのか、DEAD PRETTIES。素晴らしい曲とゆうのはイントロが鳴り始めて10秒でわかる、とかどっかで聞いたことありますが、こちらもそれに漏れずです、あー、イギリスはこれだから目が離せないし、この一枚で迷走して消えるパターンもありますが、彼らの目は今見ておくべきだし、その音から漏れ出すセンスと抗いの何かを僕は感じておくべきだと勘違いしながら今日もレコードを聴く。

ニルバーナミーツリバティーンズとかどっかの知ったような我がもの顔した奴が言い始めたら愛想笑いしてそいつから一歩でも遠ざかろう、それか僕がそんな事言い始めたら誰か叱ってください。

間違いなくチャラいと言われても、これは2017年に起きた私的事件のレコード。

0 notes

Photo

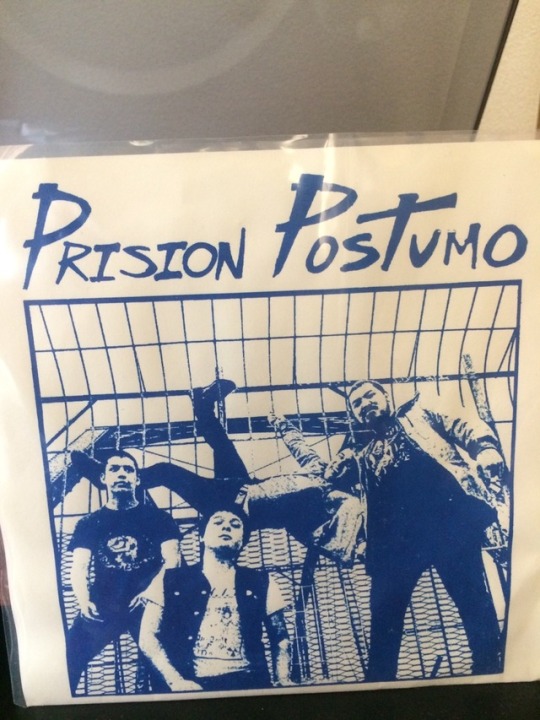

2017.05.11 PRISION POSTUMO/s-t 続けてこちらもDISCO MMMとVERDUGOの共同リリース、カリフォルニアはサンタアナのPRISION POSTUMOによるデモカセットが7インチとして登場。これまたジャケの雰囲気も最高だし中身も裏切らない名盤であります。77パンクからUK82のいいとこ取りとでも言いたいしキルドバイデスに収録されていても何の違和感もないキラーとアタック度に部屋で一人ポゴること必至です。いやこれ、本当に新しい音源早く聴きたいし買ってしまうと思います。この7インチを君が気に入らなくとも僕は声を大にして最高だと叫ぶでしょう。世界は一つなんかではないし、分かり合える仲間とだって衝突してしまう我々は君の好きなものと僕の好きなものを許容しながら、笑いながらそれは好きじゃないぜって言える空気の中に暮らしていたいし、そう言われた時にいやいや、どこがよ、って笑ってそれに対する愛を語れたならもっと楽しいのではないのだろうか。だから僕らは全てに賛同する必要はないし、賛同されないことに落胆するのなんて以ての外だ。もちろん、賛同されないことは残念であるがいろいろな意見の持ち主が認め合いながら側にいるなら最高じゃないか。そしてその先にきっと我々なりの美しい形があるのかもしれない、とまた綺麗事だと言われそうなことをほざいてますが、それがどうしたって思うのです。 うし

1 note

·

View note

Photo

2017.05.10

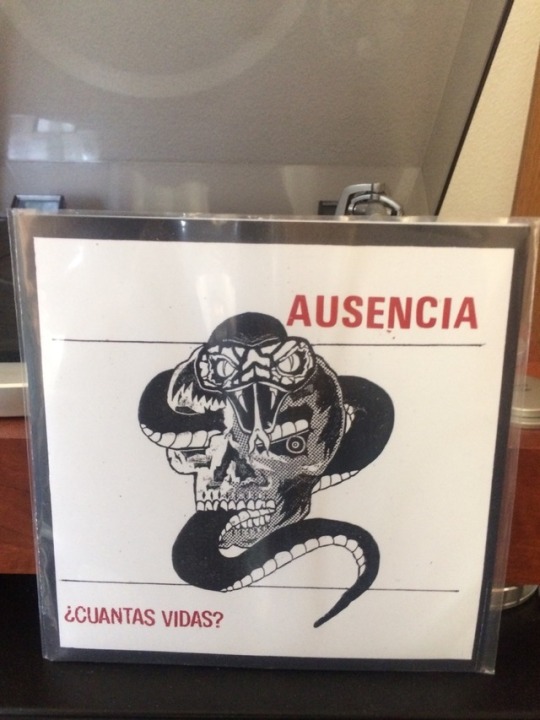

AUSENCIA/CUANTAS VIDAS

こりゃー、私の好きな哀愁パンク炸裂しております。荒々しくも絶妙なポップ加減も最高だー、と初っ端から書いてしまうくらい素晴らしいLAのAUSEUCIAの2ndシングルがDISCO MMMとVERDUGO共同でのリリースです。DISCO MMMはいいレコード出しまくってるなぁ。ラティーノロウパンクと紹介されていますが、まさに中南米の出自を誇る熱い熱量がバシバシ伝わってきますし、汗と涙で暮らしと世の中に抗うその姿が目に浮かぶようで聴いていると拳を握りながら涙しそうな程、私にグッときてしまう盤です。曲名だけ訳しても泣ける、この世界の私の居場所、タイトル曲のどれだけ多くの人生が、心が泣いた、あなたの目は真実を伝える、うおー。インナーも付いてますので歌詞も訳したらやばそうだ。近年まではクラストやハードコアの新発見や再発見が多かった私ですが、ここ最近のDEAD HEROやRIXE、PMS 84などのリリースにより、また少しメロディのあるパンクが気になり始めたこの頃です、とか言いながら明日はまったく違うこと言ったりするのが自分なので、今の確かな気持ちと感情はしっかり吐き出しとこうと思います。周りの視線や評価を気にして飲み込んでしまい続けたそれはいつか本当に消滅してその感覚はいつの間にか麻痺して消えてしまうのかもしれないし、それなら反感も憐れみも全部抱えながら自分の目指す場所に向かいたいと思います。

うし

0 notes

Photo

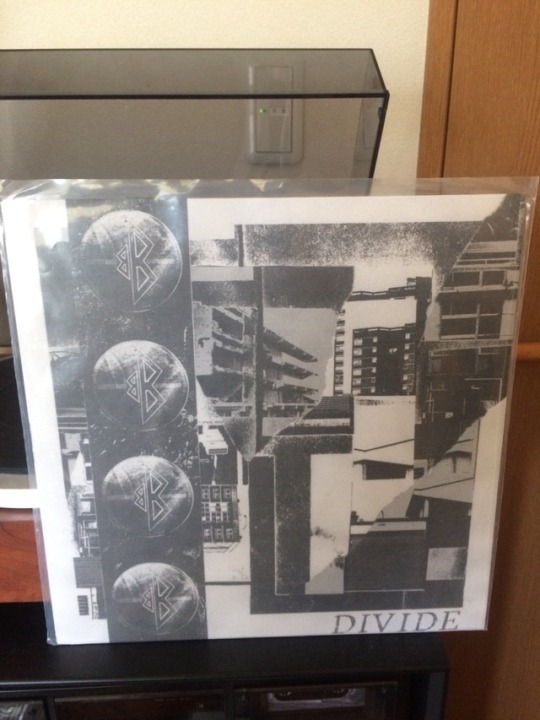

2017.05.08 BAD BREEDING/DIVIDE 昨年の自主リリースが素晴らしかったイギリスの現行抵抗アナーコパンクバンドの嬉しい凄まじい2nd LPがもうリリース。そして今回はLA VIDA ES UN MUSとIRON LUNGからもリリースされてる模様でもやは、世界中のパンク好きを虜にしてしまっているのかもしれない。前作より更に不穏と破滅を加速させ、過去ではなく今のセンスで抗いまくるのそのメッセージを所狭しと詰め込んだ狂暴な全10曲です。そしてLPだからと油断してはいけないそれは人生のような速度の45rpm。気付けば騒音が通り過ぎたと感じることしかできないとすれば、我々はパソコンの画面や携帯の画面を眺め過ぎだし、そこに流れる情報に頭を支配されすぎているのかもしれない、目の前にある景色と音に熱中すれば、暇潰しなどする暇は本来我々にはないかもしれないくらいやりたい事に溢れている。それから、そこに自分の本当に好きなものや望むものを見出して向かっていけたらいいのかもしれない。人生を選ぶのだ、とか言いたくなるのはトレインスポッティング2を見たからかもしれません。 そういえば前作もほぼ同時にLP出してたANXIETYの新作も凄そうだから楽しみだ。 うし

0 notes

Photo

2017.04.27 PINS/BAD THING GIRLS LIKE USの記憶が鮮烈だった、マンチェスターの女性5人組サイケポストDIYパンクとまたデタラメに名付けたくなるPINSの新作EPは、わたししか感じていないかもしれないけどそんな事はどうでも良いUKのビッグウェーブに漏れなく乗っかるとゆうかその波を立てる素晴らしいレコード。そしてその素晴らしさを裏付ける自主レーベルHaus Of Pinsからのリリースとゆう自主盤500枚。おー、なんだかそれだけで泣けるし、こんな良いレコードが500枚しかなくて、いや、500枚しか無いとゆうのは魅力の一部だけど、それが海を越えわたしの元にもやって来てくれるとゆうのは、今や当たり前の事のように思いがちですが、果てしないような巡り合わせの上にこの手元にあると思うと輝きが一層増す事でしょう。そんな事はこのレコードに限った事ではないし、なんならレコードとゆうものに限った事でもないですが、たまにはそうゆう果てしない思考を巡らせて目の前の景色を眺めると奇跡と軌跡が複雑に絡み合ってどうしようもなく愛おしく、素晴らしきかな人生、とかバカみたいなセリフも飛び出してしまうかもしれませんが、それが本心であればバカで結構、とその素晴らしい心持ちのまま前に進むのだ。いつも通りなんのこっちゃですが、気合いの500枚ハンドナンバリング付き、そしてなんと自主盤でイギーポップ参加とゆう気合い盤だし、単純にPINSすげーなとなりますし、そのオファーを受け、それを歌ったイギーポップまじでかっこいいと思います。 Joy DivisionのDead Soulsのカバーもナイスです。 うし

0 notes