Text

Variante OMICRON

Al sospetto che la Omicron possa bucare i vaccini crollano le borse in tutto il mondo, i governi chiudono le frontiere e crolla la speranza di molti cittadini di tornare ad una vita normale.

Il punto è che, se non sfugge l’Omicron ai vaccini, è ragionevole pensare che prima o poi emerga una variante capace di farlo. Allora perché continuiamo a battere su una sola strategia invece di avere un approccio integrato di armi per la lotta a questa pandemia? Seppure emergesse una variante resistente ai vaccini, c’è una cosa che continuerebbe a funzionare e a tutelarci: comprendere il meccanismo di trasmissione di questo virus e bloccarlo (o ridurlo in maniera forte). Gli studi mostrano che la distanza non serve a nulla in un ambiente chiuso dove si crea un aerosol carico di particelle virali.

Immaginate una persona che fumi una sigaretta in una stanza chiusa, come si diffonde il fumo? Se siete a un metro di distanza non sentite la puzza?

I più recenti ed autorevoli studi mostrano chiaramente che il principale veicolo di diffusione di questo virus è la trasmissione per via aerea.

Per comprenderla dobbiamo uscire per un po’ dalla medicina e addentrarci nella fisica e nell’ingegneria.

La mascherina chirurgica è generalmente inutile all’aperto e insufficiente al chiuso, sarebbe doveroso che le istituzioni imponessero l’utilizzo di filtri facciali (FFP2, N95), ma anche questi (che riducono la probabilità di contagio) non bastano da soli. La vera differenza quindi la farà mettere in sicurezza gli ambienti chiusi, si potrebbero usare dei sensori per rilevare la concentrazione di anidride carbonica e attraverso questo dato stimare la ventilazione. A questo punto la nuova sfida è riprogettare gli ambienti chiusi sulla base delle attività dei soggetti presenti, dell’affollamento, del volume, del tempo di esposizione e della ventilazione in modo da gestire il rischio contagio. Integrare questa misura con vaccini, mascherine FFP2 e buonsenso ci renderà meno sensibili alle mutazioni del virus. Per esempio non si poteva seguire la proposta Ricciardi rilevatori di CO2 nelle scuole?

Se già un anno fa si fosse iniziato a risolvere il problema dell’areazione ad esempio in tutte le scuole, ad oggi con la percentuale di vaccinati che abbiamo in Italia, forse, avremmo gia parzialmente sconfitto il virus!...e forse anche i virus a venire!

0 notes

Link

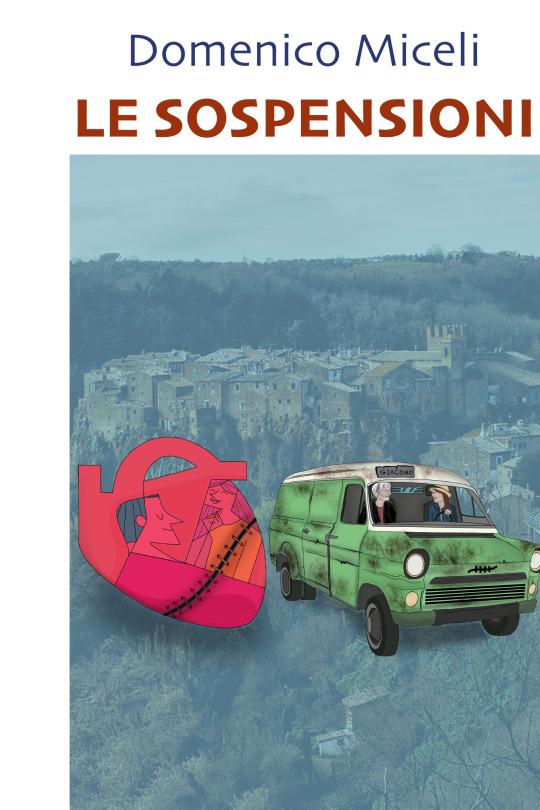

Guarda e condividi su Facebook

la presentazione del libro “Le sospensioni”

0 notes

Text

Le sospensioni romanzo di Domenico Miceli Amazon libri Leggi estratto

Domenico Miceli

Le sospensioni

Indipendently Published

PREFAZIONE

E' un romanzo che si legge tutto d'un fiato sia perchè fin dall'inizio risulta particolamente avvincente sia perchè scorrevole nella forma che per il richiamo, in premessa, che l'autore fa di un grande evento del nostro tempo, il trapianto di cuore.

Il protagonista del racconto è, quindi, non a caso, un cardiochirurgo, non come medico però, ma come paziente trapiantato e che, come tale, viene a confronto, nella nuova condizione, con se stesso e con gli intricati interrogativi del suo animo.

Ed è in questo ambito che l'autore si consegna a chi legge il libro, oltre che come competente in campo medico-scientifico, come un approfondito conoscitore dell'animo umano e delle piu' complesse dinamiche esistenziali, attraverso una narrazione gradevole, senza difficoltà di gestione e perciò avvincente.

Con questa pubblicazione l’autore è alla sua prima esperienza letteraria, che risulta ben riuscita e di cui può ritenersi soddisfatto.

Emilia Servidio

zero

Quando il californiano Shumway e il sudafricano Barnard s’incontrarono alla University of Minnesota nei primi anni ’60, erano soltanto giovani medici di belle speranze che conducevano esperimenti sugli animali. Le loro ricerche erano all’avanguardia, ma neppure nei loro sogni più sfrenati avrebbero immaginato che di lì a pochi anni sarebbero entrati nella storia della medicina come i padri del trapianto di cuore.

Ai tempi, gli Stati Uniti ponevano ostacoli politici, sociali e religiosi a questo tipo di operazioni, mentre Barnard, sfruttando le conoscenze maturate proprio in America, riuscì nel suo paese natale a eseguire il primo trapianto di cuore umano il 3 dicembre 1967. L’organo fu espiantato da una ragazza di venticinque anni vittima di un incidente d’auto e impiantato nel petto di Louis Washkansky, un droghiere ebreo di sessantacinque anni affetto da cardiopatia in stadio avanzato e irreversibile.

Washkansky morì dopo soli diciotto giorni. Colpa del rigetto, il nemico numero uno dei trapianti, che fu neutralizzato soltanto nel 1983, quando l’FDA approvò l’uso della ciclosporina, farmaco immunosoppressore che impediva il riconoscimento del cuore trapiantato come nemico, consentendone il funzionamento. Questa è la prima pagina di una storia che a oggi registra più di seimila trapianti di cuore nel mondo.

Come è facile immaginare, donare o ricevere un cuore si carica di significati che vanno al di là della semplice tecnica.

Il cuore, dicono, è molto di più che il miocardio rivestito dal pericardio: è un organo sovraccarico di simboli in quanto reputato sede dei sentimenti, delle emozioni, degli affetti e, in un momento successivo alla concitazione del dare e del ricevere, accende complesse e interessanti interpretazioni e sviluppi, costruendo un ponte ideale tra il trapiantato e il donatore. Ma io a tutto questo non avevo mai creduto, perlomeno non ci pensavo più di tanto: per me il cuore era un pezzo da sostituire e basta.

Mi chiamo Michele Santonicola, ho cinquantasette anni e di mestiere cambio cuori.

uno

Una mattina montai sulla mia Lexus fiammante e, come tutti i giorni, mi diressi in ospedale.

Ottocentotrentacinque watt di potenza per diciassette altoparlanti: la musica dell’impianto stereo Mark Levinson era a palla e m’avvolgeva col suo effetto discoteca. Era mia abitudine stordirmi di note per non pensare a nulla mentre guidavo. Giunto al parcheggio, a malincuore troncai le prime note di un pezzo di De André.

Ero un bell’uomo, alto, dal ciuffo bianco e liscio che cascava su fronte e occhi, che con gesti talvolta casuali ma più spesso studiati riportavo di continuo al suo posto. Le donne mi guardavano con ammirazione, soprattutto in ospedale – pazienti, mogli e figlie di pazienti, infermiere, colleghe –, anche se sapevo di attrarre il gentil sesso soprattutto per il ruolo: basti pensare a quanto fascino possono esercitare le mie mani, quelle di uno che prende un cuore in mano, lo manipola, lo aggiusta, lo cambia. Come un dio disceso tra i mortali.

Da piccolo avevo un debole per i lavori manuali: ero figlio unico e trascorrevo molti pomeriggi da solo in casa. Il mio divertimento era smontare tutto quel che mi capitava per le mani: frullatori, orologi da tavolo, lumetti. Ero spinto da un’innata curiosità per tutto ciò che si poteva fare a pezzi e provare poi a ricostruire, ma mio padre, direttore dell’ufficio postale di Bisceglie, che ogni mattina usciva con me alle sette e trenta per portarmi a scuola, era molto severo. Quando trovava qualcosa di rotto mi metteva in punizione – niente fumetti per una settimana o niente dolce a fine pranzo.

Facevo il secondo anno del classico quando uno zio ebbe una malattia al cuore. Sentendone parlare in casa, avevo manifestato l’intenzione di fare il medico. Annuncio al quale s’era aggiunto il commento di mamma.

- Il medico è un professionista che non muore mai di fame, Michè. E se ci sa fare può garantire a sé e alla sua famiglia una vita più che agiata.

Già, non era stato esattamente un impulso umanitario a spingermi verso quel corso di studi, ma la prospettiva del successo economico – peraltro non facilissimo da conquistare, vista la lunghezza del corso e l’impegno che avrei dovuto profondere. Ma ce l’avrei messa tutta pur di fare una vita da ricco.

Così mi ero iscritto a Medicina a Roma e la passione per il cuore continuò a pompare motivazione e voglia di darci dentro: papà, felicissimo di avere tirato su un figlio medico (si chiama ascensore sociale, no?), con la liquidazione mi avrebbe poi aiutato a perfezionarmi in Cardiochirurgia in Francia, dove avrei conosciuto veri e propri maghi del cuore, che usavano il bisturi come una bacchetta dai poteri prodigiosi.

Anche mio padre sottolineava i vantaggi economici della mia scelta e con lungimiranza aggiungeva: - Il mondo va verso la superspecializzazione. Se farai il cardiochirurgo, impara alla perfezione una sola cosa. E punta a far dire alla gente che per quel problema specifico tu e soltanto tu sei l’eccellenza. Vedrai quanto profitto te ne verrà.

Rimasi in Francia due anni, per poi rientrare a Roma dove m’attendeva il professor Cammilli, che fu maestro di chirurgia ma soprattutto di vita. La cardiochirurgia è vedere, osservare, e poi fare, e il professor Cammilli ripeteva che, tra le operazioni che si potevano compiere sul cuore, le più semplici, o per meglio dire le meno complesse, erano il trapianto cardiaco e i bypass coronarici, detti pontage, la prima cosa che in terra d’Oltralpe insegnavano agli specializzandi.

Perciò fin dall’inizio avevo cavalcato i due filoni, impegnandomi a dare di me l’immagine di un meccanico di sala operatoria: sia interventi alle coronarie, anche a cuore battente con tecnica mininvasiva, ovvero con un taglietto anziché con la segatura verticale dello sterno – su questo mi ero particolarmente specializzato, seguendo i consigli paterni –, sia i trapianti di cuore.

A Roma avevo un direttore del dipartimento di chirurgia, in pratica un mio superiore, anche se non l’ho mai riconosciuto come tale. Gli andava a genio ricoprire un ruolo squisitamente gestionale, così m’aveva affidato la responsabilità del Centro Trapianti, un’unità operativa detta dipartimentale, sulla quale riferivo a lui giusto per questioni generali.

Avevo un confortevole studio con bagno e doccia collegato a un ambulatorio dove due volte a settimana visitavo i pazienti in privato, generalmente prima e dopo l’intervento. Approfittando delle visite per suggerire la possibilità d’essere operati da me a pagamento, sempre in ospedale, saltando la lista d’attesa, potevo quadruplicare lo stipendio mensile, toccando i venti, venticinquemila euro, mentre il trapianto cardiaco, che non è eseguibile in regime privato anche per le implicazioni legate alla gestione successiva, mi serviva come bandiera, cioè per mettermi in mostra e alimentare la mia reputazione. E per rimpinguare quindi il conto in banca. Ricordo il mio primo trapianto di cuore: quando avevo avuto tra le mani, freddo di frigorifero, il pezzo di muscolo da impiantare, non avevo provato emozione, se non quella legata alla gloria e al denaro che m’avrebbero garantito quelle masse troncoconiche. Il mio comportamento, pur rispettoso della legge e del fisco, ma eticamente non irreprensibile, non riduceva la mia clientela, ma la moltiplicava.

E i soldi arrivavano. Un costante flusso di quattrini per solleticare l’ego e soddisfare i desideri. Dagli abiti griffati ai ristoranti stellati, per non fare menzione della mia più grande passione, le auto: cambiavo vettura ogni due anni e la curavo con diligenza maniacale. Bastava un graffio per portarla dal carrozziere o un rumorino per fiondarmi in assistenza.

Avevo una figlia, Andreina, graziosa, ventidue anni, che studiava Lettere moderne e ora faceva l’Erasmus in Gran Bretagna, con la quale avevo un buon rapporto. E avevo un figlio, Federico, di tre anni maggiore della sorella; gli mancavano due esami alla laurea in Medicina e chissà perché voleva fare il medico legale: ragazzo intelligente ma viziato. Due figli che non ho saputo o potuto educare, lasciandoli in balìa di una pessima madre, e che si rivolgevano a me soprattutto per denaro e regali – al pari di Luciana stessa. La nostra famiglia era simile a un puzzle che raramente si componeva e che, se tornava tutt’intero, bastava voltarsi un attimo per ritrovarlo disintegrato.

Avevo l’appuntamento fisso del tennis. Giocavo due o tre volte alla settimana. Sempre contro il maestro: mai e poi mai confondersi con gli altri iscritti al circolo. Lo pagavo profumatamente perché fosse disponibile per partitelle in notturna.

Avevo Luciana, mia moglie, una coetanea che avevo conosciuto tanti anni prima a Roma. Dirigeva un’agenzia immobiliare e si trattava bene: shopping nelle boutique di via Cola di Rienzo, gioiellerie, estetista tutte le settimane, tornei di bridge, ma anche volontariato – proprio come molti vip, che a mio avviso lo fanno per perdonarsi e farsi perdonare lussi e capricci. La nostra relazione era logora da un pezzo. Vivevamo separati in casa, dove avevo ricavato la mia oasi in uno studiolo con una poltrona letto. Il nostro rapporto era di natura burocratica e si limitava a qualche riflessione su piccole incombenze di routine. Di sesso neanche a parlarne: già da un pezzo non c’era più spazio per quello. Talvolta ci si accordava sugli impegni per il fine settimana, per esempio per vedere quelli che definivo falsi amici, agli occhi dei quali, per esplicita volontà di Luciana, ci presentavamo come una coppia ancora solida e innamorata. Soltanto su una cosa eravamo d’accordo: lagnarci dell’uso spericolato che Andreina faceva dell’American Express su a Londra.

Luciana l’avevo conosciuta curiosando nella sua agenzia immobiliare. Ricordo fosse un sabato mattina. Bella e briosa, s’era presentata bene, col sorriso che solo i venditori più scafati sanno sfoggiare. Poi aveva fatto il resto da sola, intuendo come un fidanzato prima e un marito cardiochirurgo poi le avrebbe assicurato prestigio e danaro, che era quel che cercava. Nel frattempo, al momento del matrimonio, la casa ai Parioli ce l’aveva messa lei. Le ho sempre rimproverato la cura ossessiva del corpo, superiore persino a quella che io usavo con le mie auto, chiedendomi come facesse a buttare circa settecento euro ogni mese in estetista, massaggi, palestra, creme, tinte, messe in piega – una cifra che potevamo permetterci ma eccessiva in termini assoluti –, per poi condividere il talamo nuziale, fin quando c’era stata una condivisione, incollandosi al viso un’orrida maschera idratante la maggior parte delle notti.

- Buongiorno, Anna.

Anna Vinciguerra, la caposala, era sempre la prima ad arrivare in ospedale. Una presenza storica.

- Buongiorno, professore.

Gli specializzandi del trimestre erano in piedi davanti alla porta dello studio, mentre sulle sedie, assieme alla mamma e alla fidanzata, c’era Alessandro, un giovane da tempo in lista per il trapianto. L’università ci assegnava ciclicamente tre specializzandi in cardiochirurgia per frequentare reparto e sala operatoria. In quel periodo c’erano due ragazzi e una ragazza e, come di consueto, anche in quel terzetto c’era qualcuno più incline alla ricerca che alla pratica. Ne approfittavo per fargli selezionare aggiornamenti dalle riviste scientifiche, che mi tornavano utili per le relazioni ai convegni a cui dovevo partecipare per mantenere il mio ruolo.

Dopo aver rivolto un cenno di saluto al ragazzo e alla famiglia, feci entrare gli studenti.

- Professore… - esordì Ludovico, lo scienziato di turno, quello che alla sala operatoria preferiva la biblioteca e i database sulla Rete - Alessandro aspetta di parlare con lei. È stato chiamato perché è arrivato il cuore, però…

- Però? - chiesi mentre leggevo la mail di Anita, la mia segretaria, con l’elenco delle visite private del giorno dopo.

- Però se ha un attimo volevo esporle sinteticamente il risultato di questo lavoro uscito su «Lancet» a proposito delle suture chirurgiche riassorbibili, che ho esplicitato in dieci diapositive.

Mi porse un pacchetto di fogli A4.

- Metti qua. - Mi ravviai i capelli mentre lanciavo uno sguardo a Carmen, una specializzanda molto volitiva, col carattere giusto per sostenere, anche fisicamente, molte ore consecutive in sala operatoria. - Guarderò con calma e ne riparliamo.

Provavo un’istintiva simpatia per gli studenti che, come ero stato io da giovane, preferivano dedicarsi alla manualità, alla pratica. Certo, l’aggiornamento è una reale necessità per un medico e non potevo farne a meno se volevo presenziare ai convegni; tuttavia imparare, come diceva Cammilli, a buttare le mani, ritenevo dovesse essere l’aspirazione suprema per un cardiochirurgo.

- Be’ - dissi - una volta tanto un trapianto che non si farà di notte. Tra espianto e impianto si farà al massimo il pomeriggio. Chi di voi si vuole lavare? - aggiunsi usando la tipica locuzione del chirurgo che s’accinge all’intervento.

Ovviamente si fece subito avanti Carmen.

Il trillo del cordless nella tasca del camice.

- Professore.

- Federico.

Era il mio braccio destro. Mi informava che era già partita l’équipe destinata a prelevare e portare a Roma il cuore. L’organo veniva da Cagliari e apparteneva a una donna di trent’anni deceduta per un incidente d’auto. L’aereo militare doveva già essere stato avvisato del volo da compiere, mentre in Sardegna, dopo l’accertamento della morte cerebrale ma con persistenza di attività elettrica del cuore, chiedevano ai familiari il consenso per far rivivere un altro essere umano grazie all’organo del loro congiunto. Il trapianto di cuore non rappresenta la guarigione, bensì trasforma un malato in un altro tipo di paziente, alla mercé di farmaci, controlli continui, dubbi o sospetti su sintomi di rigetto, prevenzione delle infezioni e altro, il tutto con l’obiettivo di guadagnare anni di vita.

Con Federico stabilimmo gli ultimi preparativi e, mentre l’équipe dell’espianto era già al lavoro in Sardegna, mi accertai dell’organizzazione della sala operatoria per l’impianto. Dopodiché, alla presenza dei tre studenti, feci entrare Alessandro coi familiari. Come tutti quelli che aspettavano un cuore nuovo, lo conoscevo bene. Veniva sempre a salutarmi dopo i controlli: trentaquattro anni e occhi neri e profondi come un pozzo, che mi fissavano in maniera talvolta inquietante. Una di quelle persone che sapeva nascondere il dolore dietro una finta sicurezza; però, quando ci salutavamo, aveva l’abitudine di girarsi sulla soglia della porta e guardarmi, come fosse sul punto di chiedere qualcosa che poi non chiedeva mai.

Il colloquio fu breve.

I pazienti in lista d’attesa si preparano con un lavoro preventivo che contempla anche un percorso psicologico e chiarisce loro che la legge proibisce di rendere noti i dati del donatore. Si predispose subito il necessario per portare Alessandro in sala operatoria. Dal momento dell’espianto all’impianto non devono trascorrere più di quattro ore. Col volo militare Cagliari-Roma saremmo ampiamente rientrati nei tempi. A quel punto le due équipe via telefono si coordinano: non appena arriva il segnale OK CUORE, il torace del ricevente viene aperto per accogliere l’organo che sta volando da lui.

due

Centrale Acquisti, Procedure di Approvvigionamento Appalti e Lavori: era scritto a iniziali maiuscole su una targa appesa sotto il simbolo dell’università, sulla porta in fondo al corridoio. Se il nome era grandioso, altisonante, l’ufficio era piccolo, appena sufficiente per due scrivanie dotate di computer, in un casermone grigio con un balconcino da cui si intravedevano il Lungarno di Firenze e il fiume che luccicava sotto il cielo opaco. I tavoli erano ingombri di carte e un unico telefono su un tavolino separava il posto di lavoro di Marta Ripoli da quello della collega Agnese.

Nel corridoio lastricato di piastrelle verde chiaro, fra tre armadietti metallici e la fotocopiatrice Xerox, c’era la porta della stanza del dottor Attilio Bisaglia, il dirigente responsabile. Aveva poco più di sessant’anni. Nativo di un paese dell’Abruzzo, era un po’ rustico nei modi ma sempre rispettoso delle colleghe. Sotto la scorza era un uomo buono e Marta ne apprezzava la capacità di mettere a fuoco i problemi. Un funzionario sensibile quanto bastava alla puntualità e alla regolarità delle pratiche, ma senza rigidezze mentali: non si impuntava mai sull’orario della presenza ma guardava al risultato. Un uomo intelligente che mostrava padronanza della macchina amministrativa. Bisaglia era il primo ad arrivare e l’ultimo ad andar via, e aveva solamente una cosa a cui teneva e che ripeteva come una litania: la qualità di un ufficio pubblico è inversamente proporzionale agli squilli che il telefono fa prima che venga sollevata la cornetta. Un principio che costringeva Marta e Agnese a non lasciare mai sguarnite le postazioni della stanza.

Quel casermone, quel corridoio e quella stanza erano da anni il mondo di Marta, il luogo dove, immersa in un mare di numeri e testi in burocratese, trascorreva più di metà della giornata.

Marta Ripoli aveva quarantasei anni e non li dimostrava. Biondina, esile, bassina. Un po’ maniaca del cibo – non mangiava fritture né carni rosse, il colmo per una fiorentina d.o.c.; soltanto pollo, verdure, frutta, orzo, farro e legumi in genere.

Viveva sola per scelta, a pochi isolati dai genitori. In fondo Firenze è piccola. Non che li trascurasse. Anzi, li sentiva tutti i giorni e una domenica sì e una no andava a pranzo da loro, ma alla sua età riteneva giusto mantenere una affettuosa distanza. Esserci per loro, sì, ma senza esserne condizionata. E comunque i genitori erano poco più che settantenni, per fortuna senza particolari acciacchi o bisogni.

Marta aveva conseguito la maturità classica con un’ottima votazione in un istituto cattolico, esperienza che l’aveva avvicinata alla religione. La domenica non saltava una messa e riceveva sempre l’eucaristia. S’era iscritta a Giurisprudenza, scelta influenzata dalla lunga frequentazione di Bruno, figlio di notaio, che era stato il suo fidanzato. Finché un giorno il papà di Marta per caso non aveva scoperto un messaggino sospetto sul Nokia del giovanotto, a seguito del quale la ragazza, inflessibile, troncò ogni rapporto.

Nel frattempo Marta aveva trovato un buon impiego nell’amministrazione dell’università, dove ormai stava per conseguire il ruolo di dirigente con la prospettiva di prendere il posto del dottor Bisaglia. Con gli uomini aveva ormai chiuso: d’altro canto non cercava occasioni per incontrarne, stando dal lunedì al venerdì in ufficio di giorno e la sera a casa, consacrando il fine settimana alle pulizie e alla spesa. E, mentre pareva sorda al ticchettio del proprio cuore, gli anni passavano.

Tuttavia una sera, da casa, incuriosita da un banner azzurro e rosa comparso sullo schermo del computer, Sei single? cerchi l’anima gemella?, aveva cliccato e s’era divertita davanti all’articolato panorama umano che un sito di incontri dal nome anglosassone le snocciolava. Giovani, molto giovani, meno giovani, bellocci, bruttini, nerd, ragionieri, di tutto un po’ insomma. Le donne non pagavano l’iscrizione e così, per scacciare la noia delle sere d’inverno, s’era buttata e aveva iniziato a descriversi, stando attenta a falsificare alcuni dati – un po’ presa dallo sciocco timore d’essere in qualche modo individuata, un po’ per scrupolo di coscienza. Sapeva che nella maggior parte dei casi avrebbe pescato uomini con un’unica reale intenzione: il sesso, senza complicazioni sentimentali né tante storie. Che poi, quand’anche fosse comparso il principe azzurro, come si poteva distinguere il vero dal falso attraverso uno schermo?

Un po’ alla volta aveva preso coraggio. Più per trastullarsi che con l’obiettivo di trovare un fidanzato. Marta aveva impostato filtri di ricerca – età, livello di istruzione, professione, residenza, caratteristiche fisiche, addirittura gusti e dettagli – come il fatto di essere un fumatore, o bevitore abituale o occasionale: per dire, le piacevano quelli con un velo di barba incolta. Così prese a collegarsi ogni sera, senza però partecipare attivamente né rispondendo alle decine di richieste, cuoricini, bacetti, inviti che piovevano da ogni parte, come era fatale che avvenisse quando una graziosa nubile di mezz’età si mette in vetrina.

Era andata avanti così per settimane, finché, mentre continuava a dirsi in cuor suo che stava lì solo per divertirsi un po’, dopo avere scartato una ventina di pretendenti, si concentrò su un quintetto di uomini sopravvissuti alla sua meticolosa scrematura: erano gli unici che apparissero interessanti e che, almeno in apparenza, le ispirassero fiducia.

Due erano di Roma, uno della provincia di Bologna, uno proprio di Firenze e l’ultimo, un certo Guido, di Parma. Guido decise di scartarlo, non essendole andato a genio una specie di servizio fotografico che, piazzato lì per farsi conoscere meglio, lo ritraeva in atteggiamenti da spaccone, con giubbotti da biker e bolidi a due e quattro ruote sullo sfondo di infinite campagne.

Eppure, una sera fu lui che la cercò. Un pallino rosso pulsava accanto al nome di Guido.

Buonasera!

Chi sei?

Chi sei tu che vieni a guardare il mio profilo da qualche giorno? Di dove sei?

Marta non voleva scoprirsi, così mentì.

Mi chiamo Ada, abito a Pisa

Io sono Guido, ho quarantanove anni e vivo a Parma. Raccontami qualcosa di te. Vivi sola? Lavori?

Benché Marta rispondesse senza sbottonarsi troppo, sera dopo sera prese confidenza con quel tizio. Un po’ le ispirava fiducia. Aveva letto un libro, Le ho mai raccontato del vento del Nord, dell’austriaco Daniel Glattauer, romanzo epistolare nell’era di Internet che narrava di una relazione virtuale coltivata via mail, e propose a Guido di passare dalla chat alla posta elettronica. Il cambiamento sgonfiò gran parte dei suoi scrupoli: cavarsi fuori dalla enigmatica e immateriale giungla di quel sito le fece tirare un sospiro di sollievo. E le diede una teorica garanzia di esclusività del rapporto di Guido con lei.

Dopo un po’ la donna cominciò ad aprirsi con lui, fino al giorno in cui Guido le diede il numero telefonico e la conversazione continuò sia per mail sia a voce.

La voce del tizio di Parma le piaceva.

Fu per un venerdì di marzo che fissarono un incontro. Il loro primo appuntamento. Finalmente si sarebbero visti di persona.

- Guarda! - disse Marta con emozione ad Agnese, che sottobraccio aveva due corpose pratiche. Le mostrò la foto di un uomo moro, dalla barba curata, gli occhi penetranti e il sorriso vivace. Era in sella a una Ducati di grossa cilindrata.

- È lui?

Marta annuì.

- Guido. Fa il consulente finanziario. Ha, tipo, rapporti con banche, aziende, industriali, cose così.

- Ma l’hai visto da vicino?

- No, non ancora. Però ci scriviamo ogni giorno. E parliamo un sacco al telefono. Sai, è molto occupato. Ma stasera lo vedrò da vicino!

Mah, pensò Agnese, le avrà dato di volta il cervello!

Però non aveva resistito e s’era collegata anche lei, in forma anonima, al sito di incontri, presa com’era stata dalla curiosità, e lo aveva trovato – lui, l’uomo di Marta. In effetti, Guido Ceroni era un bel quarantanovenne che si descriveva come commercialista, consulente bancario, amante delle motociclette; e sportivo, tennista, sciatore e altro ancora. Era di Parma. Ma è mai possibile, si disse Agnese, che in tutta Firenze non ce ne fosse uno più o meno così ma in carne ed ossa? Agnese con gli uomini aveva chiuso da un pezzo, e pure precocemente. Sulla soglia dei quaranta, fisico rotondetto e sorriso da educanda, ispirava immediatamente simpatia. Era stata una ragazza madre e ora sua figlia Sofia faceva il secondo anno di liceo. Vivevano a casa della mamma di Agnese, rimasta vedova da qualche tempo. Agnese aveva un fratello carabiniere, Francesco, di tre anni più piccolo.

Dopo quella prima dolorosa relazione, consumata con un soggetto poco affidabile, Agnese non aveva avuto più uomini. Rimasta traumatizzata dal padre di Sofia, che s’era dileguato lasciandola sola con la bimba e un fardello di domande e rimorsi, dopo qualche tentativo andato a vuoto lei non l’aveva più cercato. Alla piccola aveva detto che il genitore era scomparso senza lasciare traccia, in un incidente in mare, giurando a se stessa che un domani le avrebbe dato altre spiegazioni. Nel frattempo era stata assunta all’università. Si rammaricava d’aver rinunciato al sogno di quando faceva l’istituto d’arte, cioè disegnare abiti, anche se abbozzava ancora figure su carta. Sfruttava i rari tempi morti dell’ufficio per impugnare la matita e schizzare linee, aspettando la pausa caffè per mostrare i bozzetti a Marta, ormai sua amica del cuore.

Era stata una discreta giornata.

Firenze aveva respirato quel pomeriggio. Il cielo era stato limpido, senza un ricciolo di nuvole che fosse uno, con l’aria profumata nei limiti di quanto può esserlo in città. Dopo il tramonto già da due settimane soffiava da ovest un vento appena frizzantino come un prosecco, che ricordava come l’inverno fosse alla fine e la primavera alle porte.

Marta era scappata dall’ufficio per il parrucchiere.

Che mi metto?, pensava.

Optò per un completo pantalone, visto che Guido sarebbe venuto in motocicletta e avevano programmato una corsa a Fiesole. La serata era adatta e, come primo rendez-vous, non era affatto male una cenetta in collina.

Alle venti in punto lo vide da lontano.

Aveva riconosciuto lui e la Ducati nera dalle foto che s’erano scambiati e le parve più avvenente di come s’aspettava. Notò l’aspetto curato: giubbottino di pelle marrone, camicia bianca che dava luce al viso, pantalone di velluto a coste e la barba leggera che le era piaciuta da subito e che, avrebbe scoperto, Guido aveva il vezzo di carezzare di continuo. Marta aveva letto su «Focus» che nel linguaggio del corpo l’uomo che si tocca di continuo la barba è un uomo innamorato. Però, pensò mentre gli andava incontro, forse sto correndo troppo…

- Ehi…

- Ehi.

Sorrisero timidi e l’imbarazzo si accampò tra di loro, finché Marta non si lasciò guidare sottobraccio in una passeggiata prima di partire per Fiesole.

Guido parlava molto: a volte la lasciava andare, a volte le stringeva il braccio, come a sottolineare coi gesti il senso del discorso. Le parlava del lavoro frenetico ma non privo di soddisfazioni; di come fosse single da un paio d’anni dopo una burrascosa relazione con una donna sposata; dei genitori, in particolare del padre padrone che esercitava da avvocato e non aveva mai accettato che il figlio non avesse raccolto l’eredità dell’avviato studio legale di famiglia, dove comunque gli aveva messo a disposizione una stanza per il suo studio di consulenza finanziaria.

Nella corsa in motocicletta verso il ristorante, stretta ai fianchi di Guido, Marta sentiva la consistenza del torace sotto il giubbotto, l’energia del motore, la salita tutta curve, il venticello. Il cibo fu per lei un dettaglio – assaggiò gli antipasti, elogiò la squisitezza della minestra, rifiutò la carne, gustò appena un sorso di vino –, essendo tutta la serata concentrata sul racconto che di se stessa faceva a Guido. Così ripercorse la propria vita, dall’adolescenza agli studi, passando per il rapporto coi genitori. Per Marta era scattata la penosa fase in cui la mamma e il babbo avevano bisogno di lei più di quanto lei ne avesse di loro, ma era contenta d’essere andata a vivere da sola.

Fu il turno di Guido per tornare a parlare e si lanciò in considerazioni sulla Rete e i suoi vantaggi, a suo avviso superiori agli svantaggi.

- Non so chi, ma qualcuno ha detto che accedere a Internet è come entrare in uno stanzone pieno di fili che ti conducono dappertutto, ma dove qualcuno ha spento la luce.

- Un bel rebus quindi.

- Sì, ma se sai cercare bene, trovi.

L’uomo aveva accolto senza pregiudizi la novità degli appuntamenti al buio, notando come il web avesse rivoluzionato il concetto d’incontro.

- Pensa - diceva - una volta prima ci si incontrava, ci si conosceva e poi ci si dava un appuntamento per approfondire. Ora ci si può conoscere virtualmente, incrociare eventuali interessi comuni, poi alla fine si decide se fare il salto e incontrarsi. Un ribaltamento epocale!

- Questo ha anche le sue insidie, però.

- Già. Prendi noi. Per quante settimane ci siamo sentiti al telefono, scambiati foto, curiosità personali, opinioni, ma poi? E se la realtà fosse stata diversa? Lo sai che esistono i falsi profili? Per estorcere danaro, per truffare, per giocare sulla illusione delle persone, sulla mancanza d’affetto.

- Non è il nostro caso. Siamo stati prudenti l’uno con l’altra, quasi guardinghi.

Guido annuì.

- Devo confessarti che tante cose che mi dicevi di te le ho controllate, pensa un po’, proprio on line.

- Ah, non ti fidavi allora? - fece lei fingendo d’essere indignata. - A dire il vero ho fatto anch’io così. Mica mi potevo fidare ciecamente.

Lui si carezzò la barba.

- Uno a uno e palla al centro.

- Lo zero a zero è noioso, no?

- Insomma abbiamo avuto qualche giusta perplessità. È anche simpatico dircelo.

- È vero - concluse Marta. - Ma non pensi che si sia fatto tardi? Perché non m’accompagni a casa?

Era quasi mezzanotte e le strade erano vuote. In pochi minuti di motocicletta furono di nuovo a Firenze. Guido le disse che aveva prenotato una stanza in un albergo in centro, non lontano da casa di Marta, così il giorno dopo si sarebbero rivisti. Si prospettavano quasi due giorni pieni per conoscersi meglio.

Marta era felice: voleva sottrarsi al trito e ritrito sali da me a bere una cosa? con tutte le sue forze, sia per il suo carattere che per le sue convinzioni religiose. E poi aveva già dovuto scontare il rimorso d’avere bazzicato un sito dalle finalità non proprio edificanti, ben sapendo che la fauna maschile che avrebbe trovato non sarebbe stata nella maggior parte dei casi affidabile. E poi le piaceva l’idea del corteggiamento, il piacere cristallino di non concedere tutto subito. Si chiese chi avesse detto: in amor vince chi fugge.

Insomma, un bacetto e via, al giorno dopo.

tre

Il bicchierino di plastica del caffè ancora scottava tra le dita mentre studiavo l’iPhone: tre chiamate perse, sette messaggi Whatsapp, cinque mail. Non sapevo cosa fosse la noia. Dando la precedenza ai messaggi di Anita, accesi la Winston blu, la mascherina chirurgica abbassata sul collo. Il sofà in finta pelle dell’anticamera della sala operatoria pareva un’ancora di salvezza, una zattera su cui adagiarsi per qualche minuto.

Era il momento della giornata che preferivo.

Non ero in sala operatoria, dunque non dovevo stare attento e concentrato come un raggio laser, ma non ne ero del tutto fuori, là dove la vita continuava e il mondo ingoiava la folla che andava di fretta – ovunque gente al telefono o col grugno tuffato nello smartphone, perduta nel traffico, nei bar, nei negozi, negli uffici, nelle strade, nelle case con un televisore che dipingeva le finestre di luce azzurrina, mentre il pomeriggio scorreva lento, e i bambini facevano i compiti sul tavolo della cucina.

Tutto era andato come di norma.

La parte centrale dell’intervento era finita, i pezzi erano stati rimessi al loro posto, il lavoro successivo lo avrebbero fatto gli altri – ricuciture, sistemazioni, terapia intensiva. Tra poco sarei uscito e avrei ricevuto i familiari del giovane nel mio studio, dove ero atteso da una birra e un tramezzino. Nessun problema su cosa dire loro e come dirglielo: conoscevo a memoria il copione. Spensi la sigaretta.

1 note

·

View note

Text

PILLOLE DI CUORE

SCARICA e book KINDLE : https://www.amazon.it/Pillole-cuore-Cardiologia-Domenico-Miceli

0 notes

Text

LE SOSPENSIONI di Domenico Miceli

Amazon libri

Recensioni migliori da Italia

Gerardo compra

5,0 su 5 stelle Il cuore unisce, mai divide.

Recensito in Italia il 22 ottobre 2021

Acquisto verificato

Sicuramente un testo coinvolgente ed anche commovente. Si legge tutto di un fiato, perchè scritto in maniera scorrevole ed essenziale.

L'idea fantastica, ma non fantasiosa, di come un trapianto di cuore possa costruire ponti fra le persone.

Il cuore che è, senz'altro, un muscolo indispensabile ad alimentare la vita delle persone, ma, sicuramente, anche la sede dei nostri sentimenti, dei nostri modi di essere.

Un trapiantato non è, soltanto. un malato che ha risolto tecnicamente il suo problema, ma, molto probabilmente, una persona che da' una svolta al suo modo di intendere la vita, "ricomponendola" nell'attribuire il peso giusto alle cose giuste ed ..... essenziali!

A mio avviso, potrebbe essere molto interessante la trasposizione cinematografica del testo.

Katia

5,0 su 5 stelle Bel libro da comprare!

Recensito in Italia il 17 novembre 2021

Acquisto verificato

Ho appena finito di leggere, contavo di farlo un po' alla volta ma mi ha preso tanto.. Che dire? È un bel libro, pieno di intrecci, ma altrettanto pieno di sentimenti, mi è piaciuto per la trama, per la fantasia, per il modo in cui sono descritti i personaggi.. dove poi il fattore che predomina è l'amore, non solo quello inteso tra uomo e donna, ma anche l'amore per le cose semplici a cui in altri momenti non si è data la giusta importanza ma che la malattia fa venire alla luce.

gius781

5,0 su 5 stelle Una storia emozionante

Recensito in Italia il 20 ottobre 2021

Acquisto verificato

Il romanzo è molto scorrevole e si legge in pochi giorni con piacere. La storia è a tratti commovente e i personaggi sono descritti in maniera impeccabile dall'autore. Io ho apprezzato anche il carattere del testo, un po' più grande del solito, che lo rende particolarmente leggibile. Consigliatissimo.

Anto78

5,0 su 5 stelle Veramente bello!!

Recensito in Italia il 23 ottobre 2021

Acquisto verificato

Romanzo appassionante e romantico, scritto con semplicità e maestria dall’autore che abbina i tecnicismi della professione all’esperienza del lettore navigato, racconta una storia comune che fa riflettere sul senso della vita e dei sentimenti.

Una persona l'ha trovato utile

Rod Fe

5,0 su 5 stelle Bel libro, assolutamente da leggere!

Recensito in Italia il 6 novembre 2021

Acquisto verificato

Libro bello ed interessante, che unisce all'intelligenza di scrittura una scorrevolezza e precisione che affascinano il lettore. Un trapianto di cuore unisce tre soggetti e ne cambia in meglio la personalità e l'umanità. Leggetelo, vi conquisterà.

Maria Isabella Brucculeri

5,0 su 5 stelle Le sospensioni

Recensito in Italia il 10 novembre 2021

Acquisto verificato

Scrittura veloce ed incisiva.

Notevole la capacità dell'Autore nel tratteggiare la condizione esistenziale e l'intimo sentire dei personaggi che si muovono gli uni verso gli altri riscoprendo amicizia e amore.

Kita Monea

5,0 su 5 stelle le sospensioni di Domenico Miceli

Recensito in Italia il 17 ottobre 2021

Acquisto verificato

Scrittura fluida e scorrevole, si legge senza inciampi.

Storia accattivante con al centro l'amore e il misero che avvolge le vite degli uomini. Si legge tutto d'un fiato e lascia un messaggio di speranza.

paola

5,0 su 5 stelle bello da leggere

Recensito in Italia il 6 novembre 2021

Acquisto verificato

libro bello e di gradevole lettura. Storia nuova e accattivante che ti prende e ti coinvolge e si legge tutto di un fiato .Certamente da consigliare

0 notes

Quote

https://www.amazon.it/dp/B09HLFV2KS

compralo su Amazon libri

Un trapianto di cuore sconvolge la vita di un’impiegata, un contadino e un cardiochirurgo. Destini che non si sarebbero mai sfiorati,si incrociano e cambiano radicalmente.

0 notes

Quote

La palla di vetro

Considerazioni personali in tempo di COVID

Tutti vorremmo una palla di vetro, o almeno tutti qualche volta nella vita abbiamo detto”non ho la palla di vetro”, oppure “magari avessi la palla di vetro”…

Se oggi ci ponessimo la domanda: cosa viene prima, in ordine di priorità e in cima alle nostre preoccupazioni sul futuro, la prima risposta che possiamo aspettarci da tutti riguarda il problema della salute collettiva, mondiale, oggi minata dalla presenza del famigerato coronavirus.

Ma , francamente, restringere , oggi, il problema della salute pubblica al solo coronavirus, appare quanto meno riduttivo, in quanto è un problema sicuramente attuale, anzi attualissimo, ma, sul fondo della nostra palla di vetro noi dobbiamo preoccuparci di avere una visione piu’ vasta, piu’ ampia, e dunque occuparci – non preoccuparci – piu’ in generale della salute, o, meglio e piu’ precisamente, della sanità, chiedendoci quale modello futuro può essere prospetticamente piu’ vantaggioso per noi ma soprattutto per quella che oggi, seguendo la moda degli inglesismi, si definisce next generation, piuttosto cercando di trarre, dalla vicenda non ancora ad oggi conclusa del coronavirus, tutto quello che può averci insegnato per guardare avanti correggendo gli errori anche inevitabilmente commessi.

Naturalmente, come in tutte le cose, guardando nella nostra ideale palla di vetro, possiamo vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, ossia possiamo guardare avanti con una visione ottimistica o pessimistica, e dirò subito che è mia intenzione discutere di questo argomento, con il primo atteggiamento, quindi concedendo alla “palla di vetro” il merito di fornirmi, scrutandola al suo interno, la migliore soluzione possibile e prospettabile.

Vogliamo incominciare ?

Dal coronavirus al futuro della sanità

Molti, direi troppi, sono stati gli interventi che hanno affrontato l’epidemia da coronavirus in questo ultimo anno, sia dal punto di vista scientifico che sociologico che politico-economico, tre ambiti interconnessi fra di loro, interventi che pure molto frequentemente, purtroppo, hanno espresso pareri diversi e spesso contrastanti.

Sul punto ci sarebbe da osservare che non si può pretendere la verità assoluta su qualcosa di cui non si ha esperienza, e la conoscenza scientifica è fatta in primo luogo dall’osservazione del fenomeno. Chi ha studiato medicina, o per lo meno chi l’ha studiata a partire dalla prima parte del ventesimo secolo trascorso, ricorderà il famoso detto che ha ispirato i grandi clinici di una volta, una razza, ahimè, ormai estinta: observatio et ratio, ossia osservazione e ragionamento, due cose che si stanno svolgendo tuttora, in merito al coronavirus, sotto i nostri occhi.

E – per continuare e anche concludere questa breve digressione – inviterei a considerare che la verità in assoluto non esiste, e, citando Giorgio Carofiglio, a riflettere sulla curiosità dell’anagramma delle parole “ l a v e r i t à “ : r e l a t i v a. *

Come in tutte le cose della vita, quando ad esprimersi è un personaggio

autorevole, della scienza, della politica, dell’economia, il suo parere

diventa – sempre per restare negli inglesismi – il pensiero cosiddetto

mainstream, un termine inglese entrato nel vocabolario italiano che

significa letteralmente “corrente principale” e di conseguenza "tendenza

dominante", "opinione corrente", ma anche convenzionale, di massa.

Soffermiamoci però ad esaminare il pensiero mainstream seguendo il suo significato piu’ benevolo, dal momento che il termine è molto utilizzato anche in altri ambiti, come ad esempio il cinema, con significato talvolta dispregiativo per definire quei film tipicamente di tendenza, diretti ad una massa quindi ritenuta non culturalmente elevata.

Dunque la tendenza dominante, nei confronti del coronavirus, o meglio della pandemia, è che questa - piombata come fenomeno del tutto inatteso su una popolazione mondiale che ha da tempo ritenuto di potere governare i fenomeni naturali con la forza della conoscenza e dell’evoluzione culturale, con gli strumenti della tecnologia e con la potenza dell’economia - sia stata la sorprendente risposta proprio al mancato rispetto della natura, dell’ambiente, e quindi come una sorta di forza sovranaturale che avevamo sempre sottovalutato.

E quello che piu’ appare sorprendente, terribilmente sorprendente, è il fenomeno delle varianti, che sbucano in modo inatteso attraverso delle evidenti falle che non abbiamo il tempo di coprire mentre se ne sviluppa un’altra.

Sulla pandemia, almeno al momento in cui scrivo queste righe, prevalgono le cattive sulle buone notizie: il numero dei decessi che vengono connessi a questa malattia sembra subire alti e bassi ma comunque con numeri almeno a due cifre soltanto in Italia, e, purtroppo, sono dati che ci vengono comunicati quotidianamente attraverso tutti i media, e a i quali rischiamo di adattarci, di abituarci in attesa che una soluzione, una fine, una scomparsa, giunga da un momento all’altro e che dissolva miracolosamente le nostre ansie, le angosce, le preoccupazioni, un po’ il contrario di quanto accade al tenente Drogo mirabilmente descritto da Dino Buzzati nel “Deserto dei tartari” , in assetto di guerra perenne per un nemico che mai arriverà.

Non è per niente facile cimentarsi in un commento sulla situazione coronavirus in un momento in cui tutto si dipana sotto i nostri occhi, e si spinge sui vaccini inseguiti dalle varianti in una corsa che si preannuncia ancora lunga e non priva di ostacoli, e poi noi vogliamo guardare nella palla di vetro per sapere cosa accadrà, e soprattutto – come già precisato – con un atteggiamento positivo,e dunque dobbiamo sforzarci di tirare fuori che cosa ci può insegnare l’esperienza della pandemia per raggiungere l’obiettivo di una sanità migliore, piu’ organizzata e dunque piu’ efficiente da consegnare a quella che già abbiamo definito next generation.

Una riflessione, intanto, va fatta : il piano, il recovery plan che deve utilizzare il recovery fund, che l’Europa ci spinge – di necessità – ad adottare , è definito non soltanto next generation, perché, giustamente, rivolge lo sguardo alle generazioni future, ma anche – e alle parole va sempre dato il peso che meritano, piano di resilienza.

Ora, la resilienza, come si legge dal vocabolario Treccani – mi si perdoni, nel 2021, la citazione che risale ad enciclopedie cartacee – è “la capacità di reagire di fronte a traumi o difficoltà”.

E allora proviamo, rispetto ai propositi che ci siamo dati in principio, e prima di scrutare nella nostra palla di vetro, a entrare nel dettaglio di dove e come siamo giunti ai giorni d’oggi, dovendo necessariamente descrivere, in premessa, cosa è accaduto alla sanità italiana negli ultimi decenni.

DRG = “Dimissione Rapida Garantita” ?

Dobbiamo partire dal 1978, quando, a sostituire le “casse mutue”, fu elaborata la riforma che porta il nome di Rosy Bindi, Ministra della Sanità (allora si diceva sanità, non salute) del governo a suo tempo vigente.

Le mutue non fornivano una assistenza “universale” , ma, a seconda del settore di appartenenza del lavoratore, offrivano determinate prestazioni che andavano dalla assistenza sanitaria di base ( vedi Il medico della mutua” di Giuseppe d’Agata, mirabilmente incarnato in un film da Alberto Sordi), al ricovero in strutture convenzionate per interventi diagnostici e/o terapeutici. Pertanto esistevano lavoratori, esempio quelli che usufruivano dell’INAM (Istituto Nazionale Assistenza Malattie), che potevano “godere”di una assistenza meno remunerata per il medico o per la struttura che lo riceveva rispetto ad esempio ai lavoratori dell’ENPAM (Ente Nazionale Previdenza Assistenza Medica), che erogava tariffe piu’ sostanziose. Di questi acronimi se ne potrebbero citare altri, ma in sintesi possiamo dire che l’assistenza non era uguale per tutti e soprattutto non copriva chi non era un lavoratore dipendente o pensionato, distinguendo cittadini di serie A da altri di serie B o C.

L’On. Bindi introdusse il concetto di Sistema Sanitario Nazionale (SSN) nel quale confluirono in misura uguale tutti gli ex assistiti di INAM, ENPAM ecc, e soprattutto tutti i cittadini di qualsiasi razza, religione, appartenenza lavorativa ecc. Un concetto che sublima il pensiero fondamentale del comunismo e che, credo nessuno, poteva e tuttora possa criticare, specie se si svolge lo sguardo a ciò che avveniva anche a quell’epoca ( ma ancora oggi nonostante l’impulso – seppure parziale - dato negli Stati Uniti da Obama con il programma Obama Care) . Insomma, tutti sappiamo che in USA l’assistenza sanitaria è erogata con un meccanismo di assicurazioni private, per cui chi non può pagare viene letteralmente respinto dagli ospedali negando qualsiasi intervento terapeutico di cui dovesse avere bisogno.

Per contro, è noto a tutti che oggi in Italia, e da tempo,nei nostri ospedali, cliniche, luoghi di cura, il semplice possesso di una tessera sanitaria con un codice fiscale, apre le porte a qualsiasi terapia, a partire da quelle piu’ costose, senza alcuna distinzione, e questo concetto ha fatto sì che il Sistema Sanitario del nostro paese venisse – e tuttora lo è – considerato, v dal punto di vista – per nulla ininfluente – del cittadino, come, in una parola, perfetto.

Se posso aggiungere un esempio pratico: qualsiasi cittadino italiano, chiunque esso sia, che venga colpito da infarto miocardico acuto e che si ricovera in un ospedale specializzato, indipendentemente dalla sua capacità economica, dalla razza, dal colore della pelle, dal censo – come si usa dire – è messo in condizione di ricevere cure che possono avere un costo anche di diverse migliaia di euro.

E – ritengo – per sottolineare e non fare dimenticare questo aspetto - che sarebbe opportuno suggerire a tutte le strutture a cui un cittadino si rivolge, quale sia stato il costo delle cure che gli sono state somministrate, così, a scopo puramente informativo.

Oggi questo calcolo è molto facile, e vedremo tra poco perché e come.

Tutti i sistemi, tutte le organizzazioni umane possono avere una falla, e l’universalità della assistenza sanitaria italiana, a partire dal 1978, non aveva tenuto conto della opportunità di dovere esercitare, però, un controllo sulla gestione della spesa per la sanità, sia per l’assistenza di base che per quella erogata dagli ospedali.

Per spiegarci ancora meglio dobbiamo ritornare agli albori del ventesimo secolo, quando l’ospedale era sinonimo di assistenza nel senso piu’ letterale della parola: i medici vi lavoravano spesso gratuitamente, le strutture erano opere pie e le infermiere erano suore affaccendate giorno e notte a prendersi cura dei poveri ricoverati: i ricchi, quelli che il medico potevano pagarselo,venivano curati a casa, anche perché la medicina (allora veramente observatio et ratio), non andava molto piu’ al di là dell’esame delle urine e del rilievo della temperatura corporea affiancata all’esame clinico. L’evoluzione culturale e i rapidi mutamenti socio-economici trasformarono l’assistenza ospedaliera in un servizio che doveva necessariamente essere garantito dallo stato e regolamentato da precisi rapporti e contratti di lavoro con medici e personale paramedico. Le suore vennero coadiuvate e poi progressivamente sostituite da personale laico, i medici si costituirono in piante organiche e molti o tutti i posti di primario vennero coperti da valorosi volontari allievi di “baroni” universitari dell’epoca.

Nel frattempo la medicina avanzava a passi da gigante, nuovi potenti farmaci si rendevano sempre piu’ disponibili, la radiologia e, molto successivamente, l’ecografia, consentivano la diagnosi e il controllo di molte patologie precedentemente oscure, le indagini strumentali in ogni branca coadiuvavano gli interventi diagnostici e terapeutici. L’ospedale era, per i medici piu’ esperti,anche luogo di ricerca e di sperimentazione in senso lato, per i piu’ giovani scuola e palestra di esperienza, e non era affatto infrequente che il “caso interessante” venisse tenuto in corsia piu’ del dovuto per approfondirne certi particolari aspetti come oggetto di studio.

Negli anni la tecnologia andava prendendo sempre piu’ spazio, e venne così il periodo in cui ci si ricoverava in ospedale, indirizzati dal medico curante, “per fare le ricerche sul fegato”,o, piu’ spesso “per tutti gli accertamenti”: e, a onor del vero, quel ricovero e quelle indagini a tappeto talvolta portavano a diagnosticare e a trattare malattie anche gravi che diversamente non sarebbero state tempestivamente evidenziate.

Motivazioni politiche, spesso mascherate da spinte sociali, provocarono la moltiplicazione di presidi ospedalieri, divisioni, servizi, primariati, organici medici e paramedici, e man mano gli ospedali divennero grossi e pesanti “carrozzoni” che assorbivano come spugne dipendenti e apparecchiature costosissime frequentemente poco o scarsamente utilizzate, in poche parole danaro pubblico speso a piene mani.

E così, negli anni ’90, la spesa sanitaria sfondava il testo di migliaia di miliardi delle vecchie lire che le regioni erogavano “a piè di lista” con le spalle coperte da uno stato che doveva provvedere a sanare quei bilanci a colpi di “manovrine”sulla pelle degli stessi lavoratori-utenti dell’ospedale, in pratica… il cane era arrivato a mordersi la coda.

Ed è in questo clima che, negli anni 1992 e 1993, nacquero le “leggi-cardine del cambiamento”, rispettivamente leggi 502 e 517, che conferirono agli ospedali una dimensione economica, e li trasformarono perciò in Aziende.

In ogni azienda che si rispetti il primo obiettivo è il profitto; l’ospedale, azienda che produce salute,lungi dal ricavarne un profitto,deve però adottare una serie di accorgimenti utili a garantire almeno il pareggio di bilancio, insomma deve stare attento a come spende cercando di garantire l’efficacia con il giusto utilizzo delle risorse, e al minor costo possibile. E chi, se non il medico, è il miglior tecnico in grado di poter discriminare qual è, per quel malato, l’intervento diagnostico e terapeutico piu’ vantaggioso ma anche quello al miglior costo?

Ne nacque come logica conseguenza la responsabilizzazione del medico non solo sul piu’ congeniale aspetto tecnico ma anche su quello piu’ specificamente economico, e a tutti i medici ospedalieri fu data l’altisonante qualifica di Dirigenti.

Proviamo ad immaginare la faccia di un medico ospedaliero in pensione a fuori attività da un quarto di secolo che, idealmente, riprendesse servizio in uno qualsiasi dei nostri ospedali: il poverino sentirebbe parlare di codici, budget, centri di costo,progetti obiettivi e nuclei di valutazione, leggerebbe locandine che annunciano corsi e congressi di management affisse alle pareti delle corsie, e soprattutto non capirebbe come mai il vecchietto ricoverato ieri (se fosse riuscito a ricoverarsi…) debba essere dimesso dopodomani al massimo perché è “un DRG di poco peso” e non possa fare la consulenza ortopedica o le “lastre”della colonna vertebrale perché “non rientrano nella problematica che ha determinato il ricovero”, e ancora di piu’ sarebbe sorpreso nel sentire che quel paziente, che i familiari verranno a prendere nel primo pomeriggio, non ha diritto al pasto di mezzogiorno perché è “un dimesso”.

Ma per poter sciogliere con parole semplici l’acronimo DRG, un sistema tuttora vigente nei nostri ospedali, dobbiamo fare un passo indietro e guardare cosa succedeva negli Stati Uniti nel 1975, quando un certo Robert Fetter, ricercatore dell’Università americana di Yale, ebbe l’incarico da parte dell’Amministrazione per la sicurezza sociale, di elaborare un metodo per il contenimento dei costi nel settore ospedaliero: in pratica, l’assenza di incentivi a ridurre i costi da parte degli erogatori e di un sistema di parametri utili ai fruitori per potere valutare la qualità dei servizi offerti furono ritenute le motivazioni fondamentali per proporre una diversa impostazione del rapporto tra erogatori e produttori del “mercato sanitario ospedaliero”americano.

Sulla base di queste premesse il gruppo guidato da Fetter elaborò un sistema di pagamento prospettico dell’”evento ricovero” mediante lo strumento detto Diagnosis Related Group, in acronimo appunto DRG, e adottato poi in USA, a partire dal 1983 dal sistema assicurativo Medicare, poi modificato nel 2008 dall’Obama Care ed esteso non solo ai pazienti di oltre 65 anni ma anche ad altre fasce di età.

Il modello americano basato sulla logica del DRG, e attuato in Italia dal 1995, ha dunque abolito il sistema di finanziamento precedente, basato appunto sulla spesa storica e il ripiano dei debiti,e ha previsto un sistema di pagamento correlato al numero e alla tipologia dei ricoveri assumendo come prestazione l’intero episodio di ricovero e non considerando né il numero dei giorni di degenza né le singole prestazioni effettuate nell’arco di questa: un sistema denominato isorisorse, che quantifica quello che mediamente viene assorbito dall’evento ricovero per determinate patologie.

Facciamo un esempio: poniamo il caso di un ricovero per un intervento programmato di trattamento chirurgico per un’appendicite cronica: a questa patologia e all’intervento chirurgico connesso viene dato un valore economico, per semplicità diciamo 4000 euro, e anche una previsione di durata del ricovero, mettiamo sette giorni, e nella somma sono compresi eventuali esami di laboratorio, radiografie, ulteriori eventuali controlli postoperatori, fino alla dimissione e compresa una visita di controllo postoperatoria da eseguirsi nella stessa struttura. Un reparto chirurgico che ricovera cento pazienti in un anno a 4000 euro l’uno “fattura” ovvero produce – la matematica non è un’opinione - per un totale di 400mila euro. Questa somma serve all’ente regolatore, allo stato, per “valutare” la produttività di quel reparto, perché è intuitivo pensare che se invece di cento di queste prestazioni un reparto ne fa dieci, allora le risorse impiegate superano il valore del “prodotto”, e il reparto, ritenuto passivo, può subire interventi come il taglio del personale, il mancato rinnovo delle apparecchiature ecc, fino a considerarne anche l’estinzione.

Ecco, abbiamo usato parole che appaiono piu’ attinenti ad una fabbrica che ad un luogo di cura, ma è proprio questo il senso della “aziendalizzazione” degli ospedali.

Le tappe legislative fondamentali che, con le successive riforme, hanno seguito questo percorso pluridecennale sono quattro. La prima è stata la legge 833, con l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale e la creazione delle Unità Sanitarie Locali. Il secondo il D.Lgs. n. 502/1992 che ha avviato la regionalizzazione della Sanità, istituendo le Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere e, per rispondere alla crescente pressione finanziaria, introducendo «una concezione di assistenza pubblica in cui la spesa sociale e sanitaria deve essere proporzionata alla effettiva realizzazione delle entrate e non può più rapportarsi unicamente alla entità dei bisogni» . Il terzo passaggio è avvenuto con il Decreto Legislativo n. 229/1999 (anche noto come riforma Ter) che ha confermato e rafforzato l’evoluzione in senso aziendale e regionalizzato e ha istituito i fondi integrativi sanitari per le prestazioni che superano i livelli di assistenza garantiti dal SSN. Infine, con la riforma del Titolo V, Legge Costituzionale n. 3/2001, la tutela della salute è divientata materia di legislazione concorrente Stato-Regioni: lo Stato determina i Livelli essenziali di assistenza (LEA); Le Regioni hanno competenza esclusiva nella regolamentazione e organizzazione dei servizi sanitari nel finanziamento delle Aziende Sanitarie.

Cambiamento positivo o negativo ?

“Non v'è nulla di più difficile da realizzare, né di più incerto esito, né più pericoloso da gestire, che iniziare un nuovo ordine di cose.

Perché il riformatore ha nemici tra tutti quelli che traggono profitto dal vecchio ordine, e solo dei tiepidi difensori in tutti quelli che dovrebbero trarre profitto dal nuovo.” (Niccolò Machiavelli).

Chissà !!

0 notes

Text

LE SOSPENSIONI di Domenico Miceli

Amazon libri

https://www.amazon.it/dp/B09HLFV2KS

Le sospensioni affronta una tematica delicata: il trapianto di cuore, con le sue conseguenze che spesso si mostrano difficili da affrontare.

Michele Santonicola è un cardiochirurgo, ha cinquantasette anni e si mette a nudo al lettore fin dalle prime pagine: racconta del suo lavoro, di come e di chi lo abbia spinto a intraprendere tale carriera e descrivendo la sua famiglia come un mosaico pronto a disintegrarsi. Il protagonista riesce a ricavare sprazzi di serenità attraverso la sua passione per le auto, le soddisfazioni lavorative e quelle notevoli economiche, e la sua intima amicizia con Anita. Ma un improvviso malore lo costringerà a ribaltare di netto la sua situazione, diventando come uno dei pazienti che negli anni si erano affidati alle sue stesse sapienti mani.

Marta Ripoli, altro personaggio fondamentale del racconto, è lontana anni luce dalla realtà che vive Michele: aspira a ottenere il posto di dirigente all’università, ha quarantasei anni ed è single; non sa cosa voglia dire avere tra le mani la vita delle persone, né cosa significhi costruire una famiglia. Eppure è una donna risoluta, e tenta, in maniera quasi disinteressata, di dare una svolta alla sua monotonia iscrivendosi a un sito di incontri.

Cosa avranno allora in comune Michele e Marta? All’apparenza nulla, ma un incidente cambierà le loro sorti, rendendoli dipendenti da un cuore che entrambi valutano indispensabile.

Il romanzo tende a catturare il lettore fin dalle prime righe, tenendo alta l’attenzione e facendo empatizzare fin da subito con i personaggi principali, dei quali è delineata una accurata introspezione psicologica. La tematica, inoltre, permette anche di precisare l’altra faccia della medaglia dei trapianti di cuore: l’inserimento in lista, l’attesa snervante e a tratti infinita, la paura per l’operazione e per il rigetto, la ripresa lenta e a piccoli passi.

Tuttavia è un romanzo che volta all’ottimismo, e incita a rialzarsi: consigliato a chi ha voglia di perdersi in una storia ricca di realismo e, soprattutto, pervasa dal sentimento di rinascita.

0 notes

Link

https://www.amazon.it/dp/B09HLFV2KS

Questo è il link al libro

0 notes

Quote

Non è il critico che conta, non l’uomo che indica perché il forte cade, o dove il realizzatore poteva far meglio. Il merito appartiene all’uomo che è nell’arena, il cui viso è segnato dalla polvere e dal sudore, che lotta coraggiosamente, che sbaglia e può cadere ancora, perché non c’è conquista senza errore o debolezze, ma che veramente lotta per realizzare. Che conosce il grande entusiasmo e la grande fede, che si adopera per una nobile causa, che tutt’al più conosce alla fine il trionfo delle alte mete, e che nel peggiore dei casi, se fallisce, cade almeno gloriosamente, cosicché il suo posto non sarà mai vicino alle anime pavide e paurose che non conoscono nè la vittoria nè la sconfitta.

Theodore Roosevelt

Il 26° Presidente degli Stati Uniti pronunciò queste parole nel corso di una visita ufficiale alla Sorbona, la famosa università di Parigi, il 23 aprile 1910, in un lungo discorso intitolato “The man in the arena”, l’uomo nell’arena.

0 notes

Photo

Sono nato e vivo a Napoli

Sono un medico specialista in Cardiologia

Amo la lettura dei libri, in particolare narrativa classica e moderna.

Tra gli autori ho preferenza per Dino Buzzati, George Simenon, Andrea Camilleri.

Su quest’ultimo coltivo un vecchio sogno: tradurre i suoi libri dal siciliano all’italiano !

1 note

·

View note