Periodista y ensayista en historia y pensamiento político. Fundador y codirector de la Biblioteca Privada "J. Armando Caro". Salta, Argentina. Consultor en gestión de bibliotecas. Redactor principal de la revista "Todo es Historia". Bienvenido a mi blog

Don't wanna be here? Send us removal request.

Text

NUESTRO PRESENTE SERÁ NUESTRO PASADO

Gregorio A. Caro Figueroa (*)

“Nuestro presente será bien pronto nuestro pasado, y las experiencias de hoy, se tornarán mañana experiencias de ayer”.

Esta aparente verdad de Perogrullo encierra una de las piezas que Juan Álvarez (1878-1954) aportó a la apertura de una nueva visión para el estudio de nuestra historia, no solo económica sino también local, nacional y social.

Aunque algunos de sus contemporáneos lo consideraron ensayista más que historiador, Álvarez reunió ambos talentos. En su obra dio continuidad y actualizó ideas de Alberdi sobre la necesidad e importancia de la historia del progreso material y social, temas que permanecían entonces “a la espera de sus historiadores”.

En 1929 Álvarez publicó “Temas de historia económica argentina”, obra precursora en el mundo de la historia serial y cuantitativa. En Europa, los primeros aportes en el tema datan de 1932. Álvarez estudió la equivalencia de monedas usadas en territorio argentino desde el siglo XVI hasta 1928.

Añadió su investigación sobre equivalencias de pesas y medidas españolas y argentinas. Por último, una lista de precios mensuales de seis principales productos de exportación, desde 1863 hasta 1927. Una serie de precios es “una cadena de testimonios”, afirma Pierre Chaunu.

La estadística dotaba de rigor a la historia. Este aporte se complementaba con consideraciones “acerca de la posibilidad de prever las condiciones del país en un futuro próximo”.

Al decir esto, Álvarez no estaba abriendo puertas a las predicciones. Tampoco proporcionaba recetas para prevenir euforias o evitar crisis. No asignó a sus estudios valor de “verdad matemática”. Los consideró “una aproximación suficiente, pues no escribo para cambistas sino para historiadores”.

Sesenta años después que Álvarez, Galbraith alertó sobre “la extrema fragilidad” de la memoria en materia económica en general, y financiera en particular: “El desastre se olvida fácilmente”.

En el curso de sus investigaciones, Álvarez lidió con enormes dificultades al momento de encontrar datos cuantitativos que permitieran reconstruir series de larga duración, más allá del corto plazo.

Registros estadísticos precarios, destrucción y desorden de documentación, no eran males que habían quedado en el pasado. Álvarez advirtió que aquello que había ocurrido antes, seguía ocurriendo en las primeras décadas del siglo XX.

Aunque Carbia criticó su supuesto desinterés en los documentos, Álvarez no solo los consultó y los pasó por el cedazo de la crítica, sino que deploró el maltrato y destrucción de viejos papeles que sirvieron “para liar el tabaco que fumaban las tropas acuarteladas en momentos de revolución”.

Algunos lamentaban las dificultades con la documentación de antaño, pero aun “se desdeña coleccionar datos de cuanto está ocurriendo ahora”.

Cuando Álvarez dice: “Nuestro presente será pronto nuestro pasado”, está señalando la importancia de recordar que los archivos no son depósitos muertos, sino organismos vivos en constante desarrollo.

“Nada envejece tan pronto como un libro de historia”, observó Menéndez y Pelayo. Se puede decir que los periódicos, las agendas y documentos del día, envejecen con más rapidez que los libros de historia. Los archivos son a la historia lo que las bóvedas de semilla a la agricultura.

En materia de historia social, Álvarez retomó el camino que había abierto Alberdi. Criticó la narrativa histórica que relegaba la historia social y se centraba en grandes hombres y guerreros, piedra basal de la gloria argentina, del entusiasmo y el culto patrióticos “de la guerra, no de la libertad”; del gran hombre, no de las leyes; del pasado, no del futuro.

Alberdi advirtió que guerra y guerreros no eran “el único terreno de los servicios que abren la puerta de la historia”. El progreso material también tiene sus héroes. Obras como el ferrocarril fueron tan o más importantes que congresos y gobernantes; el arado más que la espada.

Cuarenta años después, Álvarez lanzó una pregunta provocativa: Qué fue más importante: ¿los ejércitos libertadores o las máquinas agrícolas? Arquetipos bélicos, héroes, grandes hombres y genios nutrían una educación patriótica que había cumplido su ciclo.

Para Álvarez, era “hora de ir pensando en otros modelos”. Era necesario “estudiar metódicamente los fenómenos sociales, y que se esclarezca cómo obró la violencia, qué resultados produjo”.

Cuestionó el uso de la historia como “pedestal del orgullo nacional basado en la acumulación de prohombres”, reducida “a mera estadística comentada”, y la tendencia “a conservar la agradable ficción del hombre-genio cuya providencial llegada salva al país”.

No se puede confundir historia con pasión de anticuario. La misión de la Historia no “es producir apellidos ilustres”. Por un error de concepto hay historiadores que, absortos por el pasado, ignoran detalles de la vida actual que serían útiles “como elementos de comparación”.

Remando contra corriente, Álvarez afinó su sentido crítico: “Contra la gloria nacional, no hay derecho ni verdad que se tenga. El objeto de tal Historia es la gloria, no la verdad. Es la historia convertida en negocio industrial”. El historiador no debe ser apologista.

De los excesos de la enseñanza de esa historia heroica protagonizada por grades hombres, se derivaron consecuencias quizás no deseadas. Esa idealización condujo a alimentar el mito del hombre providencial, cuya importancia era mayor que las instituciones y las normas que las regían.

El culto al héroe eclipsó la libertad individual, al hombre común y al patriotismo del trabajo, la Constitución y del futuro. La omnipotencia del Estado se abrió paso y alimentó de esa visión.

Según Álvarez, de allí deriva la arraigada idea de que tanto los bienes como los males del país dependen de la bondad o la maldad e ineptitud de los gobiernos.

La pasión desalojó lo razón. Acabar con gobiernos considerados insensibles o ineptos era acabar con los problemas. El remedio era hacer de la Constitución papel mojado. Remedio que siempre resultó peor que la supuesta enfermedad.-

---------------------------------

(*) Publicado como editorial del reciente número de la revista "Todo es Historia", fundada por Félix Luna hace 52 años. Juan Álvarez nació en 1878 y murió en 1954. Fue un abogado, juez e historiador. Estudió en la Facultad de Derecho en Buenos Aires, donde se graduó a los 20 años. Fue liberal, opuesto al nacionalismo y a las tradiciones conservadoras. También opuesto a dictaduras, izquierdismos y populismos. Uno de sus libros más importantes es "Las guerras civiles argentinas"

0 notes

Text

El “Diario de Marcha” de José María Paz en Salta

Gregorio A. Caro Figueroa (*) Desde antaño, la mención de Salta estuvo relacionada con la imagen de un pasado de mayor densidad que otras regiones, el que comenzó a ser recuperado a mediados del siglo XIX.

A mediados de esa centuria, algunos viajeros percibieron en Salta destellos de la época colonial, con ciertos rasgos señoriales, aunque “un tanto rústica”, como observó Paul Groussac, y en todo tenía “el color y el musgo verdoso de lo viejo”.

El rescate de su pasado comenzó con tradiciones orales y relatos de cronistas. Prosiguió en el siglo XX con sus primeros historiadores que complementaron y pulieron esa visión con documentación y tamiz crítico e interpretativo.

La Junta de Historia y Numismática, fundada en Buenos Aires, fue el antecedente inmediato de la Academia Nacional de la Historia. A la Junta de Historia y Numismática pertenecieron los salteños Bernardo Frías; José Evaristo Uriburu; Carlos Ibarguren y Joaquín Castellanos.

En 1938 Juan Carlos García Santillán fue el primer académico salteño, doctorado en España, autor de Legislación sobre indios en el Río de la Plata en el siglo XVI, editado en Madrid en 1928. En 1946 se incorporó como académico correspondiente Atilio Cornejo y, desde 1958, lo fue de número. Siguieron Miguel Ángel Vergara, Augusto Raúl Cortazar, Joaquín Pérez, Luis Oscar Colmenares, Luisa Miller Astrada, Severo Cáceres Cano y Sara Mata.

Que el carácter nacional de esta Academia, a lo largo de 80 años, no está solo estampado en su nombre, lo demuestran la continuidad y calidad de su labor, los aportes de sus miembros, la diversidad de especializaciones y opiniones, la inclusión de miembros de provincias, congresos de historia regional, relaciones y estímulo a Juntas de Estudios Históricos de provincia y publicaciones de temas referidos a la historia de provincias y Territorios Nacionales.

En la década de 1870 comenzaron a publicarse los primeros esbozos de historias provinciales. A los “Apuntes históricos sobre Salta en la época del coloniaje” (1872) de Mariano Zorreguieta, siguieron “Provincia de Catamarca” (1875), de Federico Espeche; la “Historia civil de Jujuy” (1877) de Joaquín Carrillo, publicada un cuarto de siglo antes que el primer tomo de la “Historia de Güemes” (1902) de Bernardo Frías, quien el 1 de febrero de 1903 envió a Mitre el primer tomo de su obra. Mitre prometió leerlo, valorando que Frías, que tenía 35 años, trazara “un vasto plan” y emprendiera “una obra de tanto aliento”. Este primer tomo es el único que conoció Mitre; el segundo se publicaría un año después de su muerte.

HISTORIA NACIONAL E HISTORIA DE PROVINCIAS

En junio de 1877, al comentar la obra de Carrillo, Bartolomé Mitre escribió: “Uno de los obstáculos con que hasta hoy han tropezado los estudios históricos entre nosotros, ha sido la falta de crónicas locales. Sin ellas toda historia carece de cimientos; con ellas se puede proceder por el método analítico, llegando al conocimiento perfecto del conjunto por el estudio de las partes componentes”.

Sin historias de provincia “es difícil escribir bien la historia general”, añadió. La antigua contraposición entre historia nacional e historias provinciales, que algunos presentaron como extensión del antagonismo “puerto versus interior”, mostró su endeblez a la luz de aportes como los de Bernardo Frías y Atilio Cornejo y de las contribuciones de historiadores no salteños a la historia local. Ambos, con visión abarcadora de la América española, sin renunciar a la localización de los acontecimientos trascendieron los límites del localismo.

En juicio tan severo como discutible, Rómulo Carbia reservó a Frías el lugar asignado a cronistas locales, admitiendo que sus “Tradiciones Históricas” forman parte de la zaga de las de Ricardo Palma. Mérito que Carbia no extendió a la mayor obra de Frías consagrada a Güemes; opinó sobre ella cuando solo se habían publicado tres de sus seis tomos en los que, con su investigación de fuentes primarias hasta entonces no conocidas, Frías revalidó su condición de historiador.

Si bien Frías criticó con dureza decisiones políticas de Buenos Aires, en particular a Rivadavia a quien demonizó por sus ideas, el título y desarrollo de su mayor obra, “Historia del general Martín Güemes y de la Provincia de Salta, o sea de la independencia argentina”, habla de su interés por insertar la historia de Salta en la nacional. Esa obra abraza casi 70 años (1776-1835): desde la creación del Virreinato del Río de la Plata, hasta el asesinato de Facundo Quiroga.

El reproche de localistas es una costumbre casi universal. La confrontación de las historias de los centros con las periferias contiene un dejo de recriminación y victimización. Tiene un trasfondo geográfico, es persistente, lo comparten capitalinos y provincianos. Puede convertirse en el obsesivo cultivo de una memoria rencorosa utilizada como coartada para eludir responsabilidades propias, transfiriendo la culpa de los males y la responsabilidad de las soluciones a un denostado poder central.

FEDERALISMO O INDEPENDENTISMO

Según una idea confusa del federalismo, su realización debía ser resultado de un debilitamiento o negación de Buenos Aires, más que producto del fortalecimiento de las provincias. “Las ideas de federación se confundían con las de independencia de las provincias”, observó Paz.

En 1819, el salteño Manuel Antonio de Castro, entonces gobernador de Córdoba, escribió a Rondeau criticando a “los anarquistas con el nombre de federales”. Estos “sectarios de un federalismo inexplicable han olvidado el primer objeto de nuestra revolución, desconocen los peligros que corre la existencia política de la nación (…)”

A comienzos del siglo XX, Juan Álvarez explicó lo que muchos sabían pero pocos se atrevían decir: “Las leyes que han transformado a Buenos Aires en cabeza excesiva de la República son fruto espontáneo de la voluntad o de la complacencia de Congresos donde Buenos Aires siempre estuvo en minoría”. Ese localismo cifró la mejora de las provincias en “la sistemática difamación” del puerto, añadió.

Distinto es el caso de Cornejo quien suscribió la afirmación de Ricardo Levene, según la cual “la historia de la Nación es la historia de las Provincias y que esta es la historia de la Nación, como que la Nación se constituyó con ellas”. Criterio que asumió en toda su obra y reiteró en su libro “Ensayo sobre la obra de Ricardo Levene”.

Para Levene, la nueva interpretación demostraba que no se oponían “entre sí la capital y provincias, ciudad y campañas, hombres representativos y pueblo, que son parte integrantes de la unidad orgánica que es la Nación Argentina”.

Esa unidad de concepto no debía traducirse como totalidad ni uniformidad de interpretación, sino como unidad de criterio, método, forma o estilo, dentro de un plan. También como equilibrio del todo y las partes, y principio de síntesis aplicado a la diversidad de enfoques y temas a investigar. La historia regional no era pues un sub género, tampoco una mera categoría territorial sino una parte inseparable de la historia nacional.

Esa proporción del todo y las partes, añadió Levene, “integran el moderno concepto de historia de la Nación y las Provincias, indisolublemente unidas, dando por concluida aquella etapa de la historiografía en la que se escribía una historia argentina desde Buenos Aires y para Buenos Aires”. Pero no se trataba solo de superar esa limitación geográfica, sino también de “extender la Historia contemporánea argentina, ensanchando la esfera de actualidad, el mundo de las idease intereses que preocupan al hombre culto y estimulan el ansia de indagar el génesis de los hechos presentes”.

MÁS ALLÁ DE LA HISTORIA LOCALISTA

Por su parte, Cornejo abordó la historia de América a través de la vida y obra del virrey Toledo. En su libro sobre Roberto Levillier, lo reconoció como su maestro. En 1958, cuando Levillier presentó a Cornejo en esta Academia, destacó esa obra sobre el virrey Toledo que había demandado varios años de trabajo.

Tanto Frías como Cornejo cruzaron fronteras territoriales y temporales que habían reducido la historia local a acontecimientos ocurridos dentro de su territorio y acotados en el tiempo. De la historiografía de Salta del siglo XX, exceptuando a ambos, se puede decir lo que Borges explicó sobre uno de sus poemas: “Esta historia concluye cuando la vida del personaje concluye”.

La mayor parte de los historiadores que en los siglos XIX y XX abordaron la trayectoria del general Güemes, concluyen sus obras en 1821, año de su muerte. Sus relatos históricos terminan con la desaparición del protagonista, hecho que alteró, pero no truncó, el plan continental de San Martín. El Libertador había designado a Güemes Jefe del Ejército de Observación al Perú el 8 de junio de 1820.

La obra de Frías se extiende hasta 1835. Fallecido en 1930, Frías no pudo conocer el “Diario de Marcha” de José María Paz, editado por única vez en 1938. En su libro San Martín y Salta, Cornejo abordó los cinco años posteriores a la muerte de Güemes. Estudió a la vinculación de Urdininea con Salta, pero tampoco mencionó el “Diario” de Paz.

En los doce tomos del Güemes Documentado, Luis Güemes aporta material posterior a 1821 pero no alude a ese “Diario”. Historias nacionales y biografías de Paz tampoco mencionan su Diario de Marcha. Su trayectoria militar comienza en 1811 cuando, a los 19 años, se incorporó al ejército patriota; prosiguió como oficial de Belgrano en el Ejército del Norte participando en las batallas de Tucumán, Salta, Vilcapugio y Ayohuma, y continuó en 1819 en los primeros episodios de la guerra civil.

La figura de Paz se difumina hasta desaparecer de los textos a partir de 1820. Reaparece en 1825 cuando marcha a la Guerra con el Brasil. Pero la historia no se cierra ni explica, ni agota, en un solo territorio, en un corto lapso de tiempo, ni en un único personaje.

No dibuja líneas rectas y claras. Puestos a elegir una imagen, la historia es un complejo entramado de hilos de distinto grosor y color.

EL “DIARIO DE MARCHA” DEL CORONEL PAZ

El “Diario” de Paz es uno de los hilos en un entramado mayor. Es casi un filamento, cuyo interés está en que acontecimientos localizados en San Carlos, un aislado y pobre caserío de poco más de 400 habitantes, irradian una luz que alcanza para iluminar rincones que el documento oficial no consigna o ignora. Información, descripciones, opiniones y testimonios incluidos en su “Diario” invitan a un regreso al estudio comparativo, a la narración, a la persona, y a la humanización de la historia.

Del mismo modo que Paz aportó relatos que desde un foco iluminan ese todo, los escenarios mayores son el marco que permiten comprender el fragmento. Este texto incita a ver la historia desde aquel espacio desolado y marginal en el que, durante casi dos años, trabajó contra viento y marea para organizar su pequeña División, la que Urdininea en carta a San Martín describió como “pequeña, pero está en un fin brillante de orden y disciplina. En su instrucción y moral puede competir con los cuerpos de ejército en que he servido”.

Por su parte, Joaquín Carrillo, severo crítico de Güemes como gobernante, señaló: “La fuerza de Urdininea formaba un núcleo de dos centenas de excelentes veteranos y reclutas; entre sus jefes tomó plaza el ilustre (José María Paz). Más que a ejercer supremacía en los combates, aquel pequeño cuerpo era destinado a obrar por la fuerza moral, amagando al territorio del Alto Perú que Olañeta receló abandonar, por el temor de una ocupación cuyas consecuencias era fácil prever”.

“La disciplina y el orden presidieron a la organización de aquella fuerza, sin que se cometieran exacciones ni violencias”. Carrillo recordó que el cuartel de Urdininea estaba en León, a poca distancia de la Ciudad de Jujuy.

En la segunda mitad del siglo XIX, mucho antes de que el concepto ‘complejidad’ se pusiera en circulación, Mitre llamó la atención sobre las “causas complejas” que atraviesan los procesos históricos.

John Elliot explica que “si el estudio del pasado tiene algún valor, este reside en su capacidad tanto de revelar las complejidades de la experiencia humana como de advertir contra la opción de descartar, como si no tuvieran ninguna importancia, los senderos que se siguieron solo en parte o no se tomaron nunca”.

El valor histórico de este “Diario” de Paz, con sus arduos y serpenteantes senderos, no está en la grandeza de los hechos, sino en su capacidad de mostrar y describir episodios, intrigas, deslealtades, nobleza, penurias y alegrías, mezquindad y generosidad cotidiana desplegadas en un espacio situado en los márgenes, acotado espacio a donde se trasladan y entrelazan pasiones, intereses y ambiciones de otros escenarios.

COMPLEJIDAD VERSUS SIMPLIFICACIÓN

Algunos historiadores demostraron, como sostiene Edgard Morin, que es posible enriquecer el conocimiento “de las partes por el todo y del todo por las partes, en un mismo movimiento productor de conocimientos”. Mucho antes Pascal había advertido: “No puedo concebir el todo sin concebir las partes y no puedo concebir a las partes sin concebir el todo”.

La complejidad es un desafío, no una coartada para eludir afrontar la realidad. A veces las teorías conspirativas se presentan como sucedáneo de la complejidad. El historiador podría suscribir esta observación de Alfred Sauvy: “Propicios a imaginar los secretos de los actores, los hombres tiene menos curiosidad en conocer el secreto de los hechos”. Morin advierte que: “La complejidad es una palabra problema, no una palabra solución”.

Me parece pertinente este rodeo, antes abordar el “Diario de Marcha” ��cuya primera parte escribió en Salta José María Paz, joven y fogueado coronel de 31 años. Lo hizo entre San Carlos y Animaná, todos los días durante un año y nueve meses. Comenzó a redactarlo en enero de 1823, un año y medio después de la muerte de Güemes, cuando se abrió un periodo menos conocido y no menos convulso que los doce años anteriores. Cerró esa primera parte de su permanencia en Salta en octubre de 1824.

EL ESCENARIO Y LA ESCRITURA

¿Cómo era San Carlos, escenario donde se concentró la División al mando de Paz? Es una de una de las localidades más antiguas de Salta: data de 1640. Situada en el Oeste de esta Provincia, al pie de nevados cordilleranos, dibuja una angosta faja que recorre, de Norte a Sur, las estribaciones Occidentales de las Sierras Subandinas, con alturas entre los 1.500 y 3.500 metros sobre el nivel del mar.

Cuando Paz está llegando a San Carlos, describió el paisaje que contempló desde la altura. Ese sitio “parece que domina todo el globo”. Desde una serranía pudo ver pueblos de La Rioja y Belén de Catamarca. Su vista se perdía en una llanura sin término. En el valle “parece estar en el abismo”.

En 1808 San Carlos tenía 673 habitantes. En 1938, 130 años después, el número era el mismo. En ese estancamiento y en la muy baja densidad de habitantes por km2, influyen condiciones físicas ambientales. La cerrada topografía de su suelo la condenó al aislamiento.

Paz escribió su “Diario” con constancia, desde el 13 de enero de 1823 hasta el 1° de febrero de 1828, cinco años después de haberlo iniciado. En 1849, 26 años después, cuando tenía 58 años, comenzó a redactar sus “Memorias póstumas” editadas en 1855, un año después de su muerte. El “Diario” contrasta con el prolongado, documentado y meditado texto de sus “Memorias póstumas”.

Al correr de la pluma, sin concesión a la retórica, en su “Diario” Paz deja paso a sus impresiones, emociones y opiniones, sin el filtro impuesto en sus “Memorias”. Ambos textos tienen en común el rigor en la cronología, en las cifras y en los hechos.

Al terminar de escribirlo en Salta, Paz explicó: “Este diario se suspendió porque siguiendo en la vida monótona de un militar en guarnición, apenas presentaba sucesos puramente particulares que ya me habían aburrido. Por fin salimos del quietismo de Salta y mi Batallón”.

En sus “Memorias”, un cuarto de siglo después, antes que recordar penurias padecidas en Salta, prefirió dedicar un recuerdo agradecido a los patriotas campesinos de Salta que terminaron marchando con él como jefe del Segundo Regimiento de Caballería de Línea que combatió en la Guerra con Brasil:

“Con esos salteños que me acompañaron, combatí en Ituzaingó, adquiriendo ellos, un nuevo y poderoso título a la gratitud de la patria, y a mi propia estimación; digo mi estimación, porque fueron siempre mis fieles compañeros, obedientes a mi voz, y porque me dispensaron siempre una confianza que nunca se desmintió, dijo Paz.

EL “DIARIO”, UMBRAL DE SUS “MEMORIAS”

A diferencia de memorias, autobiografías y epistolarios, un diario de vida se redacta a vuelapluma, al dictado del día a día, a golpes de inmediatez, con opiniones no filtradas por el tiempo ni por el poder. En un “Diario”, dice Ricardo Rojas, “La voz del héroe desciende al semitono de la plática doméstica”. El transcurso de los años dará perspectiva, madurez y complejidad. El de Paz trasluce su carácter, sensibilidad, creencias y valores.

Rómulo Carbia afirmó que alrededor de las “Memorias” de Paz giran las otras “grandes memorias” de argentinos del siglo XIX. Si el Facundo de Sarmiento fundó la literatura argentina, las “Memorias” de Paz abrieron el camino de la historia escrita del país.

“Lejos pues del calor romántico, la prosa de las “Memorias” transmuta los hechos cotidianos de su propia biografía en un objeto distante (…)”, señala Natalio Botana. El “Diario”, antesala de las “Memorias”, es una importante fuente primaria, poco explorada, rica en información, descripciones, opiniones y confesiones íntimas.

Sin interlocutores próximos y pares, con correspondencia formal e intermitente, las anotaciones del “Diario de marcha” suenan a soliloquio. Paz describió paisajes, bosquejó retratos, opinó sobre la situación militar, mostró entretelones de conflictos personales y políticos, y reflexionó sobre la mentalidad y comportamiento de sus actores.

Aportó datos que humanizan personajes y dejó interrogantes sobre creencias enraizadas en un medio local, más propenso al culto y a la arbitrariedad que al rigor. Su no pertenencia a la sociedad local le otorgó esa prudente distancia, necesaria en toda crítica social.

El manuscrito de este “Diario” se conserva en el Archivo General de la Nación. Fue consultado y citado por primera vez Juan B. Terán, en 1936, en su excelente libro José María Paz. 1791-1854. Su gloria sin estrella. Lo editó en 1938, por única vez, el Archivo General de la Nación durante la gestión de Héctor C. Quesada.

En opinión de Quesada, este “Diario” “puede considerarse como el prólogo” de las Memorias póstumas de Paz, en quien Quesada ve un hombre “reflexivo, silencioso, taciturno y exigente consigo mismo”. En sus manuscritos percibe “el reflejo de su temperamento y de sus dotes de escritor y observador detallista y descriptivo”.

Tiene razón Terán cuando explica que, en la decisión y la constancia de Paz en escribir su “Diario”, influyó el “Libro Manual” que, desde 1790, redactó prolijamente su padre hasta sus últimos días. Llevar estos apuntes era costumbre extendida en las antiguas provincias argentinas. El “Diario” de Paz se aparta del parco registro militar y del seco escrito oficial.

El de Paz es diferente al “Diario Militar del Ejército Auxiliar del Perú”, que Belgrano publicó semanalmente en 1817 para instruir a sus oficiales en el Arte de la Guerra. No se parece al “Boletín” que publicó San Martín en 1820. Paz tampoco alentó la intención política, polémica y literaria con que Sarmiento escribió Campaña en el Ejército Grande (1852).

Cierta afinidad con el de Paz tiene el “Diario” del general Tomás Guido, donde este recoge cartas escritas a su esposa Pilar Spano entre 1820 y 1821. En opinión de Joaquín Pérez, este epistolario “resulta ser casi un verdadero “Diario””. Sus datos y crónicas “ayudan al historiador a comprender la mentalidad de aquella generación”.

Medio siglo antes que se instalara la noción de mentalidad, Terán anticipó este enfoque en su libro sobre Paz, obra que define como “el retrato de un hombre, el bosquejo de un alma”. El autor muestra que en Paz el espíritu y el carácter triunfaban sobre el instinto y el temperamento. Carlos Páez de la Torre, a su vez, considera que ese libro de Terán es “su último y gran libro histórico”.

El registrar día a día sus actividades, además guardar memoria ordenada de los acontecimientos, el joven coronel impone otra obligación a su estricta disciplina. Redacta su “Diario” destinado a un único lector: él mismo. Pero donde él no es un único, egocéntrico y aislado personaje. Lo son generales, gobernadores, “gentes visibles”, mujeres y modestos peones con quienes, sin concesiones demagógicas, compartió angustias, hambrunas y fiestas.

Literalmente, Paz escribió su Diario de marcha entre San Carlos y Animaná, todos los días durante un año y nueve meses. Tenía 31 años cuando comenzó a redactarlo, en enero de 1823, un año y medio después de la muerte de Güemes, cuando se abrió un periodo menos conocido y no menos convulso que los doce años anteriores. Cerró esa primera parte de su permanencia en Salta, en octubre de 1824.

LA ARDUA TAREA DE ORGANIZAR LA DIVISIÓN

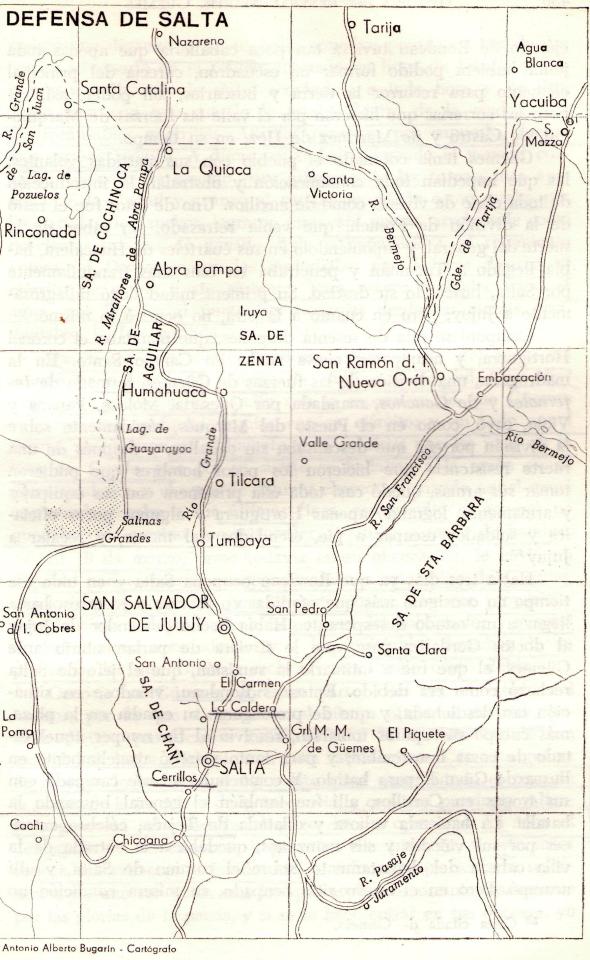

La obra comienza con un interesante relato “Derrotero desde Sumampa, de donde sale la División de Dragones por el camino de los pueblos”. Este texto consta de dos partes: 1) Desde su marcha desde Santiago del Estero el 13 de enero de 1823, hasta el final de su permanencia en Animaná. En su paso por Tucumán se reunió con el gobernador Bernabé Aráoz quien “puso algunas dificultades a la parada de la tropa expedicionaria en su Provincia por la falta de recursos que se hallaba”;

2) Desde el 24 de marzo de 1825 cuando el Batallón de Cazadores se retira de Salta, hasta el 20 de junio de ese año, cuando deja Jujuy. El “Diario” prosigue desde el 24 de marzo de 1825 hasta el 1 de febrero de 1828. De allí Paz siguió este trayecto: Río Pasaje, Horcones (Rosario de la Frontera), Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, San Nicolás, Entre Ríos.

El 16 de marzo de 1826 embarcó a Montevideo y llegó el 9 de abril de 1826 para incorporarse a las fuerzas argentinas en la guerra con Brasil, en la que es jefe del Segundo Regimiento de Caballería de Línea, al mando de 500 hombres.

El 5 de enero de 1823, Paz llegó a Tucumán. “En la misma noche me vi con el gobernador don Bernabé Aráoz, que puso algunas dificultades a la parada de las tropas expedicionarias en su provincia por la falta de recursos en que se hallaba. Más, vencida ésta, me dijo, se reuniría la Junta de Representantes y acordaría lo conveniente”.

Esta desconfianza de Aráoz también la tuvieron y la aún la tenían otros gobernadores, temerosos tener interferencias o ser derrocado por fuerzas que no estaban bajo su mando. Trasladar la responsabilidad a la Junta de Representantes también era un recurso dilatorio que solía encubrir la mala disposición para concretar apoyos prometidos que quedaron en retórica.

Esas juntas solían declararse en receso, sus miembros no se encontraban en la ciudad o, cuando deliberaban para tratar el tema, levantaban la sesión sin adoptar ninguna decisión. Contra lo que podía esperarse, en Salta los más interesados en apoyar al Batallón de Cazadores al mando de Paz fueron los miembros de la Patria Nueva, opositores a Güemes, mientras José Ignacio Gorriti, de la Patria Vieja, facción guemesiana, no mostró buena disposición para apoyar al coronel Paz.

ENTRE SOSPECHAS Y FALTA DE APOYO

A la falta de apoyo del gobierno de Salta al Batallón, se añadía la desconfianza hacia el coronel Paz quien en julio de 1823 escribe en su “Diario”: “Según todas las relaciones de lo que viene de parte de Salta, aquel gobierno está alarmado contra la División: varios puntos de los caminos que conducen a ésta, están ocupados por partidas de observación: además me aseguran que tiene aquí sus enviados para que avisen de todos nuestros movimientos. (…) Es la verdad sensible que estas desavenencias nos lleguen a distraer de nuestro sagrado objeto”.

Esta actitud desata la indignación de Paz, quien el 25 de julio añade: “Pero nada es bastante para mover a los estúpidos gobernantes de nuestro pueblo. Contraídos exclusivamente a la conservación de un mando sin gloria y quizás sin legalidad, desatienden enteramente los intereses nacionales. ¿Qué responderán a la Patria y al Perú? Nada que los exima del desprecio público. La historia los pintará como merecen”.

Las reticencias de Aráoz y su negativa de proporcionar auxilios al Batallón de Cazadores, la falta de caballos, la escasez de víveres y las torrenciales lluvias que dificultaban la marcha hacia Animaná, no fueron las únicas dificultades que afrontó el coronel Paz al comenzar su jefatura al frente del Batallón de Cazadores.

En enero de 1823 la vida del joven coronel Paz corrió serio riesgo con su caballo, como una señal premonitoria de lo que ocurriría ocho años después, el 11 de mayo de 1831, cuando, en la frontera de Santa Fe, su caballo rodó por las certeras las boleadoras de un gaucho. Paz fue entonces apresado y castigado con una reclusión de ocho años, episodio “que pesará en la historia más que muchas batallas o una Constitución”, según Luis Franco.

Lo que ocurrió aquel enero de 1823, fue que atravesando territorio tucumano para pasar a Catamarca, al intentar cruzar un río crecido, rodó el caballo que montaba Paz y también el del postillón. Un paisano que advirtió que la corriente arrastraba al coronel, lo rescató.

Escribió en su “Diario”: “yo me vi bastante embarazado con el sable, poncho y ropa empapada para sostenerme con la fuerza del agua: me fue útil no haberme desprendido de las jergas y pellón, ni haber abandonado las riendas. Al fin me ayudó un paisano y salí sin otra novedad que no tener ni una hilacha seca, pues mis valijas con los papeles y la poca ropa que traía había corrido la misma suerte que el caballo del postillón, y no se perdió por un acaso”. Repuesto, el coronel se alojó en un rancho, durmió sobre la tierra, lo pasó “fatal”, y puso a secar los papeles mojados.

EL DERROTERO DE PAZ HASTA SALTA

Paz comienza su diario con una detallada descripción del derrotero desde Sumampa, en la parte oriental de la serranía que rodea Catamarca. Con la División de Dragones atraviesa “un llano delicioso regado de 20 ríos de los que muchos son abundantes”, trepa cuestas que traspone por estrechos caminos abrazados por tupidos bosques que se abre a “unas lomas limpias y pastosas que presentan cada vez los más variados y hermosos puntos de vista. En ese valle el “cuadro es magnífico”.

Las sendas suben y bajan, sortean alturas desde las que pudieron ver el Aconquija, atraviesan valles, quebradas estrechas y tortuosas, sortean peñascos, atraviesan lomas áridas “sembradas de cardones” y desembocan en oasis con campesinos que viven en achatados ranchos, rodeados de pequeñas huertas donde hay haciendas de hasta seis mil cabezas de ganado y miles de mulas y caballos.

En otros poblados “la carne es escasa”. En muchos de los que atraviesa escasean frutas y verduras: el estado de la agricultura es “triste”. Solo unos pocos cultivan trigo. En algunas de esas poblaciones, escribe Paz, “no había visto un zapallo, ni cosa ninguna vegetal”.

Los malos caminos y su abandono, que acentúan el aislamiento, observó, “es uno de los mayores obstáculos a la agricultura, a la industria y al comercio”. Esos malos caminos no eran obstáculos para el contrabando de miles de cabezas de ganado, caballos y mulas que, salían de Santa María para ser vendidos en el Perú. “Cuanto convendría impedir este tráfico escandaloso que provee al enemigo de medios para continuar la guerra que aún sostiene!”, protesta Paz.

El contrabando no se reducía a ese circuito clandestino ese punto: también se hacía desde Salta, por parte de parientes de notorios funcionarios patriotas, como señaló Paz. Contrastando con esa tristeza, al costado de la senda de otros poblados “encontramos dos frondosísimas matas de zapallo, donde por casualidad había tirado semillas algún pasajero. Tenían zapallitos que no dejamos de aprovechar”.

En otras, hay huertas donde abundan duraznos, parras e higueras. En algunas, se fabrican vinos, aguardientes y licores. La minoría languidece, cuando no está abandonada por “la falta de brazos y de máquina” En haciendas como Huasan y el Colegio, “Las casas por lo regular son bastantes buenas y aseadas con proporción al lugar: tienen muchos techos revocados y blanqueados de modo que equivalen a un cielo raso. Sin duda las obliga a esta precaución, la multitud de vinchucas de que abunda este lugar. Paredes, techos, muebles, catres, todo les sirve de asilo”.

La de Paz era una inteligencia sensible, disciplinada, clara, impregnada en valores: verdad, libertad, justicia. Fue un observador a quien la cautela equilibraba el temperamento. Su natural austeridad lo alejó por igual de la ostentación y de la fingida humildad. Paz admiró a ese “virtuoso y digno general Belgrano” cuyo ejemplo, en momentos de incertidumbre, habría fortalecido su ánimo. La dureza de la vida militar no lo apartó de sus valores religiosos y humanitarios, y tampoco lo alejó de su familia.

A diferencia de sus “Memorias”, el joven Paz escribió su “Diario” con metal caliente, con acontecimientos inmediatos, sin otros pertrechos documentales que acontecimientos y testimonios que rodeaban a su pequeño Batallón. En sus páginas, algunas frases en quechua se codean con otras en latín; la mezquindad de algunos con la generosidad de otros, y la falsedad con la franqueza.

Antes que ocultar sus estados de ánimo, o de vestir con eufemismos sus opiniones sobre acontecimientos y personas, Paz vuelca allí, sin dobleces ni concesiones, sus impresiones, incertidumbres, pasiones y opiniones.

ÚLTIMA ETAPA DEL PLAN DE SAN MARTÍN

El 16 de mayo de 1822, once meses después de la muerte de Güemes, desde Lima San Martín, ordenó organizar una División de Operaciones que, teniendo como centro Salta, operara sobre las fuerzas realistas del Alto Perú. Para persuadir de la importancia de esta División al gobierno central y a las provincias, San Martín envió como representante al comandante Antonio Gutiérrez de la Fuente, peruano de 26 años que, habiendo formado parte de las fuerzas realistas en Lima, pasó al Ejército patriota en 1820.

Al poco tiempo, en reconocimiento a su actuación y su capacidad como negociador, fue ascendido. En 1829 fue Jefe Supremo del Perú; después, ministro de Guerra y presidente del Senado. A comienzos de 1822, San Martín consideraba que era momento de aprovechar las disensiones internas y la debilidad del ejército realista en alguno de los sitios donde estaba estacionado.

Para derrotarlo era necesario coordinar fuerzas y esfuerzos, con las acciones cuyo mando confió a los generales José Antonio Álvarez de Arenales en la Sierra, y a Rudecindo Alvarado quien, en la campaña a Puertos Intermedios, avanzaría desde Lima con 4.000 hombres hacia Jauja, para desde allí liberar Cuzco, interponiéndose a las fuerzas realistas situadas en Huancayo. Sus operaciones se proyectaron sobre Puno, La Paz, Cochabamba y Oruro, colocándose a orillas del Desaguadero.

Todo esto debía ejecutarse “sin perder la posesión de Potosí” y “sin comprometer batalla”. Estas acciones destinadas a “acabar con la prolongada guerra y los daños y la ruina que ocasionaría a las poblaciones”. Las acciones de la División Auxiliar estaban destinadas a “divertir”, “apurar” y “amagar” a las fuerzas realistas, expresiones con las que San Martín definió su misión. Tarea que Paz describió como “llamar la atención” de los realistas.

Al final de esa campaña que esperaba victoriosa, San Martín señaló la necesidad de convocar un congreso general y una convención preparatoria. Preveía que, después de derrotadas las fuerzas realistas en el Alto Perú, las pretensiones de Bolívar sobre el territorio abrirían un nuevo y no menos grave conflicto por la posesión del territorio altoperuano que había pertenecido al Virreinato del Río de la Plata desde su creación.

Ante el riesgo cierto de la pérdida de estas provincias, y de la consiguiente ruptura del equilibrio de los vecinos y nuevos países, San Martín pensó que el éxito de la campaña a Puertos Intermedios evitaría tal amputación. San Martín no se equivocó: dos años y medio después de su orden de formar esa División de Operaciones, la capitulación realista en Ayacucho no incluyó esas provincias altoperuanas: antes de salir del Perú, en enero de 1826, Bolívar prometió reconocer la independencia de Bolivia el 25 de mayo de 1826.

Para San Martín, una condición necesaria para alcanzar ese objetivo en combinación con el Ejército Unido Libertador, era asegurar una férrea disciplina en las fuerzas patriotas destinadas a operar “en las fronteras de Jujuy”. Además de dinero, armas, municiones, caballos, mulas, vestuario, otro recurso imprescindible era la preparación de oficiales y tropa.

UN ENEMIGO INTERNO: LA DISGREGACIÓN

Así como Belgrano había tenido por delante reconstruir un ejército derrotado e indisciplinado, la División Auxiliar solo cumpliría con eficacia su tarea si sus jefes imponían esa “rigurosa disciplina”, formando oficiales y soldados. Pero toda esta organización debía apoyarse en el respeto a un principio que no se podía quebrantar: la subordinación como “principal fundamento del orden militar”, escribió Paz en sus “Memorias”. Cuando se quiebra ese principio los militares quedan “merced a las facciones”, añadió.

Cargado de experiencia, surcado de cicatrices, Paz cuestionó su participación en la sublevación del Ejército del Norte en Arequito, en enero de 1820: “La guerra civil repugna generalmente al buen soldado, y mucho más desde que tiene al frente un enemigo exterior y cuya principal misión es combatirlo”. Comprendió que en Arequito el ejército patriota había dado la espalda a los realistas “para venirnos a ocupar de nuestras querellas internas”.

Añadió: “No necesito mucho esfuerzo para persuadir a quien conozca mis principios y los antecedentes de mi carrera, de cuanto debía chocarme un paso subversivo de todas las reglas de la disciplina, por más que fuese revestido de todos los caracteres del patriotismo”. De aquel episodio extrajo una lección: era necesario procurar “sustraer al ejército de la desmoralización y del contagio que produce la guerra civil”.

La falta de disciplina y la precaria preparación de los hombres que formaban parte de esas divisiones, marchaban de la mano. Distintos lugares de origen y distintas costumbres y características de los integrantes de esas fuerzas, amenazaban la convivencia y cohesión del grupo. Por encima de esa dificultad se alzaban otras de mayor peso y gravedad.

En el “Diario” de Paz los hechos más reiterados, casi cotidianos, son las deserciones no solo individuales sino de grupos de hombres que, además de fugarse, perturbar los ejercicios militares, se llevaban caballos, vestuario y parte de las escasas armas y municiones. Aunque la deserción se castigaba con pena de muerte, Paz la reemplazó con otro tipo de sanciones. Una de ellas, el látigo, del que Paz dice: “Cuánto cuesta a mi sensibilidad y a mi modo de pensar, el imponer este degradante castigo!” “Los malos hábitos no se destruyen sino con por hábitos contrarios”, explicó.

Al precario estado de salud, acentuado por el paludismo, la deficiente alimentación y el alcoholismo, se añadían otros males: el esfuerzo en hombres, tiempo y recursos que demandaban las partidas que salían a buscar a esos desertores.

Cuando Gutiérrez de la Fuente llegó a la Argentina, “encontró en verdadera anarquía a esas importantes provincias; cada una tenía un gobernador independiente, enemigo y rival del de la provincia vecina: aunque el de Buenos Aires centralizaba las operaciones en su relación con las potencias extranjeras, esto no impedía que ese gobernador mirara mal a los unos, con notoria enemistad a otros, y con desconfianza a todos”, explicó Paz Soldán.

Desde Chile me eses antes, en diciembre de 1821, O’Higgins escribe a San Martín que está en Lima: “Tucumán y Salta se despedazan y mudan de gobierno lo mismo que camisas, no oyen consejos ni aún contestan”. Los jefes realistas tenían detallado conocimiento de esta situación.

También en diciembre de 1821, José Canterac, Jefe del Estado Mayor realista en carta a San Martín alude a esa “desunión y espíritu de partido” que impera en las provincias del Río de la Plata las que, después de diez años de guerra “no tienen ni han podido consolidar un gobierno”. Santa Fe está “presa de los indios bárbaros” y Tucumán “sitiada por Aráoz gobernador que depuso y pidiéndonos la mediación en la guerra civil que asola a esta hermosa provincia”.

LOS PERSONALISMOS Y LA FRAGMENTACIÓN

Refiriéndose a esa situación, Tomás de Iriarte en sus “Memorias” señaló: “Cada hombre de estos (el que mandaba, fuera gobernador o no) era un autócrata y su voluntad la única ley. Hubo provincias que se subdividieron en dos y hasta tres: Salta fue una de ellas, porque Jujuy que dependía con su territorio y erigió un gobierno provincial. La de Cuyo se subdividió en tres: Mendoza, San Juan y la Punta de San Luis.

Era de temer que cada pueblo quisiera constituirse en cabeza de sí mismo; y después cada barrio, cada habitación, tan crueles estragos había hecho la anarquía: había vomitado más ambiciosos que hombres de capacidad”. A esa inestabilidad, y a esos enfrentamientos entre provincias y entre caudillos locales en el interior de ellas, se añadía la “independencia” de cada provincia, y en su seno, el deseo de “independencia” de cada pueblo, lo que era un obstáculo para un mando único.

La dispersión había socavado la precaria cohesión al interior de algunas provincias que se fragmentaron en unidades más pequeñas. En su Diario de Marcha Paz dice que los pobladores de Santa María con los que habló, que hacían su principal comercio con Tucumán, le dijeron “que hay aspiraciones en su vecindario de renunciar la dependencia que están de Catamarca y hacer parte de la provincia de Tucumán. Creo que con el tiempo vendrá a suceder así”, añadió Paz.

Como San Martín, Paz temblaba cuando se usaba la palabra federalismo para encubrir separatismos y personalismos despóticos. Como observan Terán y Páez de la Torre, su temprano compromiso con la Nación en ciernes lo distanció tanto del centralismo como del localismo disgregador y del despotismo personalista.

Los gobernadores eran aves de paso. El gobernador de Salta, general Arenales, fue derrocado a poco de asumir por un motín organizado por la Patria Vieja, de pertenencia güemesiana. Después del conflicto con Salta, los enfrentamientos en Tucumán no solo fueron internos sino que derivaron en frontales luchas de familias y dentro de una misma familia, los Aráoz.

Durante un periodo, Bernabé Aráoz “mandaba sobre la ruina de los demás partidos”. Allí “nada es firme”, todo es precario pues la división comienza a manifestarse en el interior de las propias fuerzas de Aráoz que “se halla en un trono de hamaca”, según un periódico porteño.

Refiriéndose a Tucumán, Paz escribió en su “Diario”: “Tres pretendientes aspiraban al gobierno, y los tres se hacían entre sí la guerra: eran don Javier López, don Diego Aráoz y el mismo don Bernabé, primo del anterior. El último ocupaba la plaza que tenía guarnecida con artillería, siendo los cívicos pardos su fuerza principal; don Diego acampaba con la suya al Este y Sur de la ciudad, y López al Oeste. Don Bernabé guerrilleaba todos los días contra su primo y contra López; López contra don Bernabé y contra don Diego, y este contra los otros dos”.

En noviembre de 1822 Urdininea escribe a Marcos Salomé Zorrilla: “Tucumán debe aquietarse. Salta debe interesarse en eso. Santiago debe dejar que el fuego consuma donde arde hasta no tener de qué alimentarse, Aráoz debiera morirse (sic). Yo pasaré y sin mezclarme en sus cosas, pediré esa sangre que se está vertiendo sacrílegamente. ¿Tendrán el corazón tan valiente en el crimen que le negarán a la Patria?”.

La descripción de la situación de Tucumán por Vicente Fidel López es más cruda aún: “¡Lo que allí pasó no tiene nombre! Para encontrar algo parecido sería menester ir a las tribus que habitan los desiertos; y ver sus hordas asaltarse de sorpresa al claro lúgubre de la luna, robarse y exterminarse las unas a las otras”. El nombre, la autoridad y el prestigio de San Martín fueron ignorados.

Todo estos hechos “y mucho más; ha destruido el proyecto y es un germen inagotable de discordias; el mismo que ha puesto a las provincias bajas en la horrible disolución en que se hallan”, comentó “El Correo de las Provincias”.

Para Urdininea, una de las causas de esta caótica situación es que “los gobiernos actuales no tienen que responder a nadie por su conducta antipatriota”. Señalando sus diferencias con la política de negociación de un alto el fuego alentada por el gobierno de Buenos Aires, Urdininea afirmó: “Solo con la guerra hemos de comprar la paz”.

DESCONOCIMIENTO DEL GOBIERNO CENTRAL

El gobierno de Buenos Aires se resistía a proporcionar dinero y recursos a la División Auxiliar porque temía que Bustos los utilizara “para inclinar la balanza en favor de su política contraria a Buenos Aires”. ¿Cómo el gobierno porteño podía aportar recursos a provincias cuyos gobernantes desconocían a las autoridades de Buenos Aires?

A finales de mayo de 1821, “La Gaceta” de Buenos Aires advertía que la “federación de nuevo cuño que se había impuesto” después de la disolución de la autoridad nacional era “un sistema de anarquía, de disociación y de discordia eterna entre todas las provincias que debían estar unidas con nexos legales”. Por federación no se entendía “la unión constitucional de Estados en una sola nación bajo un gobierno central (…) sino una simple amistad o alianza como la que suelen ajustar las potencias independientes entre sí”. Esto es, una confederación informal condenada a “guerra continua, debilidad, aislamiento, celos recíprocos y ruina”.

Justificando esa reticencia de Buenos Aires a contribuir con armas y dinero a esa Expedición Auxiliar, el periódico “Argos” advertía sobre el riesgo de que esos recursos cayeran en manos de los caudillos, quienes los volverían contra el mismo Estado y los destinarían a fortalecer sus tropas para amenazar a Buenos Aires. ¿Quién podía garantizar que en su marcha al Perú no se relajara la disciplina de esa tropa? ¿Quién podía asegurar que esa tropa no sería contagiada por “la anarquía que devora los pueblos del interior”?

John Elliot pregunta: “¿Se podían mantener antiguas lealtades, la unidad territorial de espacios tan extensos y diversos y la centralización de la administración española?”. Patriotismo y lealtades locales y, dentro de ellas, “jefes o caudillos y gobernantes ¿eran superiores al patriotismo hacia un Estado nación en ciernes, a sus normas aún débiles o inexistentes y al acatamiento a liderazgos locales?”

LA MISIÓN GUTIÉRREZ DE LA FUENTE

Pocos días después de firmada esas instrucciones por San Martín, Gutiérrez de la Fuente embarcó en El Callao, rumbo a Chile, el 20 de mayo de 1822. Ese mismo día comenzó a escribir su “Diario”, que concluyó el 14 de diciembre de ese mismo año. En esos apuntes registró con detalle todas las gestiones pidiendo apoyo político, militar y material de gobiernos de las provincias del Río de la Plata a la División Auxiliar.

Ese “Diario” fue publicado en el primero de los dos tomos que, sobre esa misión sanmartiniana, editó la Academia Nacional de la Historia en 1978. La edición comienza con un minucioso estudio preliminar de los académicos de número Ricardo Caillet-Bois y Julio César González, y concluye con la transcripción de 177 documentos fechados desde mayo de 1822 hasta febrero de 1823.

Semanas después, Paz comenzó a escribir las primeras líneas de su propio “Diario”. Aunque Gutiérrez de la Fuente y Paz formaban parte del mismo plan, participaron en él en etapas distintas cumpliendo tareas diferentes. Sus testimonios dan cuenta de dos planos distintos de la misma empresa, no se entrecruzaron. Ninguno mencionó al otro en esos escritos.

Para ponerse al frente de la ejecución de este plan, para operar desde Salta con una División Auxiliar sobre el Sur del Alto Perú, San Martín ofreció la jefatura al gobernador de Córdoba, Juan Bautista Bustos. Pero, como la personalidad de Bustos no autorizaba a dar como segura su aceptación, pero sí como probable su rechazo, San Martín eligió como segundo jefe al coronel José María Pérez de Urdininea, altoperuano de 38 años.

Entre 1816 y 1817 fue oficial de “Los Infernales” de Güemes. Sirvió a las órdenes de Balcarce, Belgrano, San Martín, Rondeau y Güemes. Continuó sus servicios en Salta hasta la muerte de este último. Al momento de ser elegido por San Martín era gobernador de San Juan.

Una estrecha amistad vinculaba a San Martín con Urdininea. Según José Luis Roca, este jefe altoperuano tenía inteligencia, patriotismo y autoridad moral, reconocidas. Todo esto influyó para que solo Urdininea aceptara ese comando “con la colaboración de un puñado de oficiales a los cuales no había alcanzado el cansancio de la guerra, ni la indiferencia y despreocupación que en los últimos años de acción emancipadora campearon por estas tierras”, señala Graciela Lapido.

PAZ SEGUNDO JEFE DE LA DIVISIÓN AUXILIAR

En su condición de primer jefe de la División Auxiliar, Urdininea propuso como segundo jefe al coronel José María Paz, quien se puso al frente del Batallón de Cazadores. En julio 1822, Urdininea envió una carta a Paz, a quien trataba de “compañero, amigo, tocayo”, invitándolo a incorporarse a la Expedición. Le dijo Urdininea: “Ahora es llegado el caso que usted apetece expedicionar al Perú. En ocasión tan bella, no expedicionaría con placer a terminar la Guerra que debe llenar de felicidad la América toda”.

Conociendo las diferencias de Paz con Bustos, explica Urdininea: “Conozco sus sentimientos de honor, y aunque estos digan contradicción con los de Bustos, es necesario olvidar toda pretensión personal, y dedicarse con esmero, y la dignidad que le es propia, que a mi cuenta corre reconciliarlo con aquel”. Además de hacer las paces con Bustos, Urdininea pidió a Paz que persuadiera a Felipe Ibarra.

Paz aceptó de inmediato y asumió como segundo jefe de esa División Auxiliar. Respondió a Urdininea que aceptaba: “con tanto más gusto por cuanto estaba aburrido del ocio y deseaba una ocupación análoga a mis inclinaciones y carrera”. Llegado a Tucumán Urdininea, tomó el mando de los “Dragones” de Jujuy para organizar la vanguardia.

Simultáneamente Paz recibió “la orden de formar un batallón de infantería ligera, a que desde luego di principio”, explicó. La elección de Paz como segundo jefe no fue fortuita. Aunque joven, acreditaba una trayectoria profesional y un perfil que estaban a la altura de la misión confiada por San Martín, quien enfatizó en la necesidad de esa cooperación “en las fronteras de Jujuy para distraer la atención de los ejércitos españoles”.

Paz conocía las particularidades de ese territorio, la idiosincrasia de sus gentes: sus cualidades, sus defectos y debilidades. No le era desconocido el escenario de Salta. Comenzó su actuación militar en el Norte cuando tenía 18 años y combatió en la Batalla de Salta el 20 de febrero de 1813, bajo órdenes de Belgrano.

Fue protagonista del Motín de Arequito, participación de la que años después se arrepintió considerando que aquella sublevación le llevó a quebrar la disciplina militar. Con los años, la consideró como uno de los orígenes de las disensiones que luego se prolongaron y agravaron. Opinión que, más tarde en sus “Memorias” matizó considerando, como dice Páez de la Torre, que la obediencia militar no puede ser ciega; como escribió Paz: “la milicia tendría que servir fanáticamente a quien fuera llevado al gobierno por intriga o por complot”.

El 11 septiembre de 1822 Gutiérrez de la Fuente intentó persuadir a Bustos quien, en esa entrevista, dejando de lado sus largos rodeos le dijo que “sin dinero no se hacía nada, que Córdoba no lo tenía y que era sumamente inútil que pasase adelante (el Tucumán) porque nada avanzaría”.

Bustos terminó la reunión aconsejando a Gutiérrez de la Fuente que “regresase a Lima” e informara a San Martín de la suerte del país de la cual, por lo visto, Bustos no solo no se sentía responsable, sino que parecía dispuesto a agravarla.

El 22 de octubre de 1822 Bustos envía un oficio al gobernador de San Juan, José Santos Ortiz, “desanimándolo de dar auxilio” a la expedición proyectada por San Martín. Cuando Gutiérrez de la Fuente se entera por el propio Ortiz de este oficio, escribe en su “Diario” sobre aquella actitud de Bustos: “me hizo ver su mala fe, aunque es verdad que la buena la desconocía”.

A diferencia de la inmediata y positiva disposición de Paz, Bustos demostró tener un “alma fría insignificante, e incapaz de pensar”, señala Lapido. El empeño de Gutiérrez de la Fuente y Urdininea por persuadir a Bustos, no pudo con esa frialdad. En vano fueron el tono amistoso y las razones de ambos. Urdininea dice a Bustos que había llegado el momento oportuno para entrar en acción pues “el moho se había creado en nuestras espaldas, y yo temía que el ocio nos apoltronase, cuando la guerra no está aún concluida”.

Después de complicadas evasivas y rodeos, y de añadir su rechazo a la política de Buenos Aires a sus recelos con esta Expedición, Bustos no solo se desvinculó de la empresa antes de emprenderla, sino que desalentó la participación en ella y predijo su fracaso. Ese era Bustos, pero no todo lo que fue Bustos.

LA RETICENCIA DE BUSTOS

En noviembre 1822, perdida su paciencia, Urdininea escribió a Gutiérrez de la Fuente: “ni el tonto de Bustos me dice cosa alguna sobre la Expedición”. Quizás una de las explicaciones de las actitudes de Bustos esté documentos que incluyó Carlos Segretti referidos a Francisco Ignacio Bustos, sobrino del gobernador de Córdoba.

En julio de 1825, Sucre escribió a Bolívar: “…este Bustos hace lo que quiere, pero él nos servirá si el curso de los acontecimientos obligase a Usted a ir a poner paz en las provincias mal llamadas de la Unión”. En nota posterior, Bolívar recomendó a Sucre mantener buenas relaciones y tratar de “establecer nuestros buenos principios” en los amigos de Córdoba y el Río de la Plata. Los propósitos de estas cartas se explicitan en otra de Bolívar a Santander: “Córdoba me convida para que sea protector de la federación entre Buenos Aires, Chile y Bolivia”.

La comprensión y el apoyo a esa División vendrían más de afuera que del interior. Desde Chile O´Higgins informó a San Martín que dirigió notas a todos los jefes y personas capaces de colaborar en la proyectada Expedición, “ofreciendo enviar sobre las nieves de los Andes, sin pérdida de tiempo, el armamento, municiones y cuantos auxilios pueda yo franquear. Ese y otros gestos no fueron suficientes para revertir la situación.

No fue este el único obstáculo. Al pedido de apoyo a la Expedición, la mayoría de los gobiernos respondía con prosa grandilocuente, con promesas y “evasivas retóricas” que pronto la realidad se encargaba de desvanecer. A poco, Urdininea dijo que Mendoza, San Luis, Salta y Jujuy “se negaban al proyecto”. Catamarca y Santiago dijeron que no enviarían elementos a Córdoba. Bustos negó dinero, hombres y hasta “la más mínima colaboración”, anota Lapido.

Esa orfandad de apoyo a la Expedición al Alto Perú, contrastaba con el contrabando hacia el campo realista no solo de caballos, mulas y ganado, sino también de armas; con el trato complaciente y hasta obsecuente con los jefes realistas. Desde Salta, Gorriti reclamó al gobierno del Perú por “la indolencia con que se permite el comercio libre con los enemigos españoles por esta parte, cuando el ejército y escuadra del Perú no tienen en el día otro objeto que privar al enemigo de todo comercio, acantonando su escuadra y ejército en los puntos avanzados y más seguros para prohibir todo comercio con el enemigo”.

APOYOS QUE QUEDARON EN PROMESAS

Después de meses de lidiar con gobernadores solapados, de opiniones cambiantes y más enfocados en sus intereses personales y locales que en el plan de San Martín, Gutiérrez de la Fuente regresó a Lima el 20 de diciembre, con las manos vacías pese a su talento diplomático, después de haber agotado energías y paciencia en enredos y coartadas de gobernadores y legislaturas. Ni esa actitud ni los consejos de Bustos detuvieron las tareas de organizar la División Auxiliar, aunque sí la entorpecieron.

El pedido de 1000 hombres que hizo San Martín tuvo que ser reducido a 500. El 14 octubre de 1822, después de la negativa de apoyo por parte de Buenos Aires, en una circular a las provincias, Urdininea ya no habla de una fuerza de 1.500 hombres sino de “una expedicioncita, que aunque pequeña por ahora, es suficiente para llamar la atención del enemigo, y entrar en combinación con el plan propuesto por su excelencia el Protector”.

Mientras Gutiérrez de la Fuente agotaba la paciencia y hacía los últimos intentos para convencer a las autoridades de Buenos Aires y de las provincias de la importancia de organizar, equipar y poner en marcha la División Auxiliar, después de sus conversaciones con Bolívar en Guayaquil a finales de julio de ese año, San Martín meditaba sobre la decisión que anunció el 20 de septiembre de 1822: retirarse de Lima, del mando militar, pasar a Chile y Mendoza y luego marchar a Europa.

El 2 de noviembre Urdininea, al llegar a Mendoza, se entera que San Martín ya está en Chile, luego de su renuncia del gobierno del Perú independiente. Al conocer esta decisión, la preocupación de Urdininea se hizo angustia: “y aun se atrevió a asegurar grandes y funestísimas consecuencias de esta renuncia”. “Todo, todo va a perderse”, dijo Urdininea.

DE EXPEDICIÓN A “EXPEDICIONCITA”

Las disensiones internas en las provincias del Río de la Plata, la decisión del gobierno de Buenos Aires de negociar un armisticio con España y la virtual parálisis de la División Auxiliar, habían debilitado a San Martín frente a Bolívar, a quien el Libertador escribió el 29 agosto: “Los resultados de nuestra entrevista, no han sido los que me prometía para la pronta terminación de la guerra”. Usted, añade, no creyó “sincero mi ofrecimiento de servir bajo sus órdenes con las fuerzas de mi mando, o que mi persona le es embarazosa”

Días después, el 20 septiembre, San Martín decidió retirarse. Conocido el alejamiento el plan quedó sin su inspirador y principal apoyo. Las decisiones ya no estaban en sus manos. Dejó Lima, embarcó a Valparaíso, pasó a Mendoza donde permaneció un año y partió a Europa. La proyectada Expedición al Alto Perú nació herida de muerte.

A partir de allí, ya no se habla de una fuerza de 1.500 hombres sino de “una expedicioncita, que aunque pequeña por ahora, es suficiente para llamar la atención del enemigo, y entrar en combinación con el plan propuesto por su excelencia el Protector”. La urgencia y el entusiasmo que requería organizar, equipar y poner en marcha la Expedición se transformó decaimiento del patriotismo, lentitud, penurias materiales e inmovilismo que desvelaban e irritaban a Paz.

La renuncia de San Martín “provocaría de inmediato un retraimiento a la espera de las alternativas y de las decisiones de la política peruana”, explican Caillet-Bois y Julio César González, sintetizando la opinión a Urdininea. Con el retiro de San Martín, la falta de apoyo interno, la intensificación de los enfrentamientos entre jefes locales, la División Auxiliar quedó condenada a la orfandad.

Pese a tales dificultades, a comienzos de enero de 1823, Urdininea y José María Paz asumieron sus respectivas responsabilidades al frente de la primera y segunda jefatura de la División Auxiliar. Bajo distintas formas, las penurias acompañaron no solo a la tropa del Batallón de Cazadores sino también a sus oficiales y a su propio jefe.

En el lluvioso verano de 1823 Paz escribe: “Era un cuadro bien triste ver nuestros Dragones casi enteramente desnudos, sufrir la lluvia sin ninguno de los recursos comunes en semejantes casos”. En el invierno de ese año el padecimiento tiene otra cara: “Nuestra tropa desnuda, pobre, miserable, nuestros oficiales destituidos y en igual estado proporcionalmente no presentan sino un aspecto lúgubre para un Jefe que, conociendo sus virtudes, no puede premiarlas”. La ropa de abrigo, pedida en febrero, recién llega en pleno verano.

La falta de recursos, incluidos los destinados a su manutención personal, también alcanzó a Pérez Urdininea, primer jefe de la División Auxiliar, quien en febrero de ese año, pide al salteño Marcos Salomé Zorrilla le preste $100: “estoy pobre”, explicó. Meses después, Urdininea recurre otra vez al apoyo de Zorilla al que “suplica”, “tenga a bien socorrerme con algunos reales para comer estos días”. Paz se conduele por la situación de los soldados pero, su austeridad y estoicismo, le dictan no mencionar sus necesidades personales.

CONTRASTES: EGOÍSMO Y PATRIOTISMO

Pero no todo era mezquindad y egoísmo. Paz anota que Fernando Córdova, vecino y alcalde del lugar, le promete entregar leña “quedando siempre a mi cargo gratificar a los acarreadores. Este me parece es, sin duda, de los mejores sujetos, por su actividad y por su exactitud en cumplir lo que promete”. Por “la codicia de los hacendados”, desde que Paz llegó allí, encontró dificultades para conseguir ganado y caballos y, cuando rara vez los consiguió buenos se encontró con la orden del gobernador Gorriti prohibiendo a los propietarios entregar forraje para alimentar esos animales.

Un modesto peón, Narciso Abendaño, natural de Trambalao, Catamarca, el 30 de julio de 1823, a través de un oficial pidió hablar con el coronel Paz quien su “Diario” anotó: “se presentó en mi alojamiento ofreciendo un peso para los gastos de la División. Le agradecí y se lo devolví, pero me manifestó su resentimiento. Le admití entonces y le dije que con el peso sería recompensado el soldado que mejor hiciese el manejo de sable. En seguida ofreció su persona, y me expresó los mayores deseos de ser admitido en la clase de soldado. Le contesté que me viese al día siguiente. No faltó y me renovó la misma súplica, que admití vivamente penetrado de admiración y complacencia”.

Paz presentó, ante la tropa, la conducta de Abendaño “como u modelo que debía seguirse, y se detestó la de los desertores en orden del día”. “¡Qué virtud en un hombre sin educación y sin principios! ¡Qué patriotismo y qué desinterés en un peón! Pudieran parecérsele, los que blasonan de ilustrados y amantes del país”. Patriotismo que Paz alimentó y reverdeció organizando, e invitando a los vecinos, a festejar los aniversarios del 25 de Mayo de 1810 y del 9 de Julio de 1816.

Las descripciones que Paz hizo de cada una de esas celebraciones tienen un doble valor documental y literario. Paz advirtió y pintó el fuerte contraste de esta situación y la generosidad de la gente modesta y pobre con la actitud de mezquindad de los pudientes. En los primeros, el patriotismo no se declama: se demuestra con testimonios de vida. En los segundos, se declama pero se desmiente con la avaricia y las actitudes.

“En nuestros pueblos es ya como extranjera la causa de la Patria. Cada uno de ellos se cree desobligado a concurrir a la obra de la Independencia, y más bien vemos prodigarse sus recursos para fomentar y continuar las disensiones civiles, que aún los devoran. ¡Qué tristeza!”. Añade: “Oh! Cuanto he sufrido a vista de la indolencia con que se mira la causa de la independencia”.

A esos obstáculos se añaden otros internos. En el campamento de San Carlos, donde hay oficiales reacios a trasladarse a Cachi. Buscan pretextos y demoran para justificar su inacción. “El asunto no es comprometerse ni aún contra los godos”. “¡Qué manejo! ¡Qué vergüenza! Después de trece años de guerra por la independencia ¿los americanos han de huir todavía esta clase de compromisos?”, se preguntó Paz.

Que el gobernador Gorriti perteneciera al partido de la Patria Vieja, de los seguidores de Güemes, no sólo no garantizaba su apoyo a la Expedición sino que recelaba de ella, se lo negaba y dificultaba el apoyo de vecinos. Paz reaccionó ante el duro llamado de atención del gobierno a un oficial de su División por haber pedido donación de alfalfa para alimentar caballos.

“¡Qué estado el nuestro! Conque el que trate de ayudar a una fuerza cuyo exclusivo destino es la consecución de la Independencia, se deberá creer comprometido y delincuente ante los gobiernos Patrios. Así se han excusado infinitos, y tienen razón”.

Cuando, después de pretextos y dilaciones la Junta de Representantes de Salta otorgó una importante suma de dinero a la fuerza que formó el gobernador Gorriti y que negó a la de Paz, éste reaccionó: “He aquí ya un nuevo escándalo”. ¿Cómo pretender ahora formar otra fuerza cuando no se apoyó a la fuerza de la que Paz es segundo jefe? “No hay duda. Huyó de nuestras provincias el interés público, no se ven sino personalidades”.

La fuerza de Paz soportaba estas penurias al mismo tiempo que la esposa de Olañeta recibía en su casa un “excelente piano”, obsequio de un comerciante salteño. En Salta algunos confiaban que las repentinas expresiones de patriotismo criollo e independentismo de Olañeta era sinceras: “Esto es un delirio”, protestó Paz, quien calificó de “vileza” estos convites y los gestos de adulación, cortejo y hasta servilismo hacia el jefe realista, a su esposa y a su séquito. Ningún jefe patriota recibió en Salta homenajes parecidos, añadió.

SALTEÑOS: DEL DESINTERÉS A LA BAJEZA

Vínculos de parentesco, intereses y las vastas redes comerciales de Olañeta, explican en parte su ambigüedad, rasgo que llevó al extremo su sobrino Casimiro Olañeta y Güemes. A ambos se les presentó ejemplares personalidades de “dos caras”, por su “deslealtad, traición, egoísmo, arbitrariedad y ambición de poder”.

En 1818 Tomás de Iriarte definió al general como “ente degradado del ludibrio de la especie humana”, “sanguinario” y cuyos conocimientos militares “guardan razón directa con sus principios”. Aunque Paz se refiere a algunos comerciantes y pudientes, se rebela contra sus actitudes y escribe: “Los salteños que en tiempo pasado, fueron ejemplo de desinterés, de patriotismo! Son ahora un objeto de degradación y bajeza. Más no haré este agravio a la masa de la población, en que miro muchas veces rasgos del más eminente amor a la Independencia, es sobre los comerciantes sobre los que recae esta justa, aunque triste observación”.

Los contratiempos que golpean desde fuera y desde adentro, pero no quiebran el patriotismo de Paz y tampoco le privan de equilibrio y lucidez. El 9 septiembre 1823 anota en su “Diario”: “Hoy es mi cumpleaños y he terminado el 32 de mi edad. En este periodo, que no es corto, nada ha adelantado para mí individuo. Mi situación nada tiene de lisonjera y mis esperanzas son más bien tristes. ¡Suerte escasa! ¿Cuándo te cansarás de serme adversa? Pero no, ¡Dios es justo! Yo venero tus decretos y tu providencia. Dadme fuerzas para concluir mi carrera sin provecho mi particular, al menos, sin separarme de la senda de la virtud y del honor”.

Ese mismo año escribe: “Hoy se cumplen seis meses desde que llegamos este lugar, muy ajenos a una estación tan larga y tan poco fructífera. Mil esperanzas consoladoras nos hacían concebir el logro de nuestra empresa: ellas se disiparon pero sucedieron otras igualmente lisonjeras. Estas nos mantienen aún que con las alternativas de flaquear y robustecerse según las noticias de auxilios que nos llegan”.

En noviembre apuntó: “Hacen hoy siete meses que llegamos a este lugar. Quien pudo pensar demora tan larga! El tiempo corre y nuestras esperanzas y deseos van con pasos de plomo”. Paz no solo se ajustó a sus principios y sirvió a ellos sino que los explicó a sus oficiales y soldados. Ustedes, dijo, “no pertenecen a una facción o a un hombre sino a la Patria” que la principal misión de esa División es la Independencia y que su único interés personal es ocuparse solo de la guerra contra el enemigo exterior.

LA GUERRA CIVIL REPUGNA AL BUEN SOLDADO

En ese apartado sitio del Valle Calchaqui, casi aislado y rodeado del fuego encendido por los enfrentamientos internos, Paz afirmó: “La guerra civil repugna al buen soldado y mucho más desde que tiene al frente un enemigo exterior y cuya principal misión es combatirlo”. No me propongo “ocuparme de otra guerra que en la que sostiene el País contra los españoles”. La subordinación, “principal fundamento del orden militar”.

Cuando que quiebra ese principio los militares quedan “merced a las facciones”. Yo había hecho un estudio en no mezclarme con cosas políticas”, explicó Paz cuando se refirió a su relación con Felipe Ibarra. Cuando, en su campamento en San Carlos, se enteró presencia de Bernabé Aráoz en su proximidad, sospechando que Paz tenía intención de apresarlo, el coronel Paz apuntó en su cuaderno: “Ignora mis ideas en esta parte, que son no mezclarme absolutamente en los negocios domésticos de estas provincias”.

No aceptó el ofrecimiento del gobernador Arenales para asumir como Comandante de Campaña en Salta. Mantuvo con firmeza su decisión y convicción de ser un oficial del Estado, en tiempos borrascosos en que el incipiente Estado se había pulverizado en débiles estados locales controlados por caudillos fuertes. “No quiero pertenecer a una provincia, sino al Estado”, respondió al gobierno de Salta.

Otros enemigos eran la mentira y la intriga. En marzo de 1824, Paz, refiriéndose a su propia conducta, escribió: “La intriga, la mala fe, las vías subterráneas no han sido empleadas, antes por el contrario la franqueza y claridad han precedido este negocio. Diga lo que quiera la suspicacia y la maldad, yo reposo tranquilo en mi conciencia”.

Otro día consignó: “Todo parece que se conjura hoy para causarme día incómodo y azaroso. Variación en los amigos, negligencia o mala fe en los domésticos, desorden en la tropa, todo, todo conspira a agriar mi corazón. Sobre todo me causa con mayor intensidad este efecto de convencimiento que me proporcionan muchos incidentes pequeños de la malicia, la intriga, la mala fe de los hombres en general. Si este defecto será más notable en tiempo de revolución, si será más frecuente en nuestro país por su desmoralización, o si será común al género humano. Ante el asedio de intrigas y deslealtades, Paz reafirmó: “Pero no saldré de mi plan, que es obrar con rectitud y limpieza”.

A propósito de la presencia de Bernabé Aráoz en San Carlos y las sospechas del tucumano que Paz quiere apresarlo, éste dice: “Ignora mis ideas en esta parte, que son no mezclarme absolutamente en los negocios domésticos de estas provincias”. “No solo fue un guerrero, sino un estadista con planes y miras nacionales”, señala Páez de la Torre.

LA MISIÓN DE SAN MARTÍN QUEDÓ TRUNCA

La misión confiada por San Martín a Urdininea y a Paz quedó trunca. Aunque debilitado, su plan se mantuvo con modificaciones impuestas por los cambios del curso de la guerra y en el tablero político. No resultaba fácil encontrar alguien con condiciones que reemplazara Güemes como Jefe de Vanguardia. Aunque San Martin mantuvo su objetivo, esos cambios políticos y militares en Madrid en Lima, impusieron modificaciones en el modo, camino y plazos para alcanzarlo.

A finales de 1823, cuando las esperanzas de entrar en acción se desvanecía, el coronel Paz escribió: “Cuánto quisiera tener parte en las últimas glorias de la Independencia”. No del modo que la imaginó, Paz tuvo más que una parte en la historia de nuestro país, al que consagró 43 de sus 73 años: 18 a la Guerra de la Independencia, 17 a la Organización Nacional, incluidos los 8 permaneció en prisión.

La conjunción de estos hechos tuvo inmediatas consecuencias. Por un lado, militares porque el protagonismo del final de la guerra quedó en manos de Sucre y de Bolívar. Por otro, se prolongó en el tiempo la reconstrucción de la autoridad nacional y la sanción de la Constitución aprobada por todas las provincias. Por último, quedó en firme el artículo de la Constitución peruana de 1823 que incluyó como territorio del Perú “tanto el Alto Perú como el Bajo Perú”, cuyos límites no serían fijados hasta después de “la total independencia” de esos dos territorios.

Desde mayo de 1810 transcurrieron 43 años hasta la sanción de la Constitución de la Confederación Argentina, y 50 hasta la Constitución de la Nación Argentina aceptada por todas las provincias. Ambas fueron precedidas por proyectos constitucionales frustrados en 1819 y 1826, por Reglamentos y Estatutos provisionales de 1811 y 1816, además de varios pactos y tratados. En nuestro caso se podría decir que, en parte, la prolongación de la Guerra de la Independencia, su entrelazamiento con las guerras civiles y la tardía organización nacional fueron consecuencia de la escasa disposición a consensuar diferencias, y también de potenciar fanatismos y actitudes irreconciliables.

DISTINTOS CURSOS DE DOS INDEPENDENCIAS

En las colonias inglesas en América del Norte, los diferentes tiempos, cursos y resultados respecto de esos mismos procesos en la América española, se explican en parte por el espíritu de libertad, autonomía y pragmatismo para la adecuación a las circunstancias, con que arribaron los cristianos disidentes que fundaron las primeras colonias.

La Guerra de la Independencia de Estados Unidos, terminó en 1781, duró 7 años. La nuestra, “más violenta y prolongada” duró 15 años. La declaración de la independencia de los EE.UU. se firmó un año después del comienzo de esa guerra. Gran Bretaña la reconoció 7 años después. España reconoció la nuestra 44 años después del Congreso de Tucumán.

La ratificación de la Constitución de los Estados Unidos se concretó 12 años después de declarada su independencia; al año siguiente se convocó la elección presidencial y 26 días después, Jorge Washington fue elegido primer presidente. En el caso argentino, como se dijo, el proceso llevó medio siglo.

“DESDE LA SERENIDAD DE LO VERDADERO”

Quizás en la primera mitad de la década de 1970, cuando estaba la moda de una “historia bullanguera” según expresión de Enrique Barba, algunos jóvenes tendríamos que haber leído, comprendido y asumido la advertencia que hizo Paul Valéry respecto a los peligros historias escritas simplificadoras y fanatizadas: “La historia es el producto más peligroso que haya elaborado la química del intelecto”.

Abrir interrogantes y permanecer abiertos a la duda, perseverar en la aproximación a la verdad es tarea historiador. La incapacidad para concebir la complejidad y la consiguiente facilidad para acuñar o suscribir simplificaciones, advierte Morin, “ha conducido a infinitas tragedias”.

El maniqueísmo y las visiones sesgadas atrofian la compleja trama de la historia, clausuran los interrogantes y los sustituyen por inconmovibles certezas. El pasado no solo deja de alumbrar el futuro sino que lo oscurece.

La simplificación de una historia bullanguera desoye la sabia invitación de Benedetto Croce a comprender el pasado "desde la serenidad de lo verdadero". A ella debemos acogernos.-

------------------------------------------------

(*) Texto de la disertación de Gregorio A. Caro Figueroa en el acto de su incorporación como miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Historia. Ciudad de Buenos Aires, 11 de septiembre de 2018.-

0 notes

Text

YA ESTAMOS HARTOS

Por Gregorio A. Caro Figueroa

Cuando, como en mi caso, se tienen recuerdos muy claros de penosos acontecimientos acumulados desde hace casi 70 años, se adquiere el derecho, y también el deber, de preguntarse qué razón y qué derecho tienen unos pocos fanáticos a seguir imponiendo que optemos entre la prepotencia y la vocación autoritaria de unos, o la de otros.