With Malice Toward None, With Charity For All...Twitter/facebook/Mail

Don't wanna be here? Send us removal request.

Text

【ニュースの砂漠と土葬の話】

この3月、宗教問題社から鈴木貫太郎著『増補版 ルポ 日本の土葬――99.97%の遺体が火葬されるこの国の0.03%の世界』という本を発行した。タイトルから関心を持ったという方は、ぜひご購読をお願いしたい。アマゾンの商品紹介ページは、以下の通りである。

https://www.amazon.co.jp/dp/4863061919/

「増補版」と銘打つからには旧版もあって、それは2023年に宗教問題社より発行した本である。おかげさまをもって、大変な好評を博して重版もし、いま現在では宗教問題社にも在庫がまったくない。よって今回の増補版発行に至った。

旧版『ルポ 日本の土葬』のアマゾン商品紹介ページは以下の通りで、多くの読者の方々より、ありがたい高評価を多々いただいている。ご関心ある方はぜひ目を通してほしい。

https://www.amazon.co.jp/dp/4910357130/

それでこの本、『ルポ 日本の土葬』なのであるが、2020年に大分県日出町という、人口わずか2.7万人ほどの小さな自治体の山中に、大分県で増えているイスラム移民が自分たちの土葬墓地をつくろうとして、騒動になったところから幕を開ける。現在の日本の法律は、特に葬送の方式として土葬を禁止するなどのことはしていない。しかし、本のサブタイトルにあるように、今の日本人のほとんどは死に際して火葬で葬られており、よって一般の葬儀社は土葬などまず対応もしておらず、すなわち“普通の日本人”が土葬で葬られることは、現実としてかなりの困難を伴う。一方で、イスラム教徒たちはその宗教観から土葬を望む傾向が強く、それで前述したように大分県内で暮らすイスラム移民たちが自分たちの土葬墓地を日出町で建設しようとしたところ、地元住民らの強力な反対運動にあって、騒ぎになった。『ルポ 日本の土葬』は、その「大分県イスラム土葬墓地問題」を入口にして、現在の日本で土葬という葬送方式をどうとらえるべきかということに関し、まさに日本中を飛び回って調べ��ノンフィクション作品である。

著者の鈴木貫太郎氏は、米ニューヨークタイムズ紙の元記者という、国際派のリベラル・ジャーナリストで、この移民問題、多文化共生といった話も密接にからむ本書のテーマにズバリとその感性がマッチした。だからこそ、『ルポ 日本の土葬』は読書人たちの間で大変な好評を博したわけである。しかし、鈴木氏の筆致は極めて冷静かつ中立的である。現地の土葬反対派住民たちにも綿密な取材を行っているし、イスラム移民たちに一方的な肩入れをしているわけでもない。実際、この本は土葬を無条件に礼賛、推奨するようなものではなく、現実として「今日の日本で土葬をすること」の困難さを、とても率直に指摘してもいる。

ただ前述したように、本書のメインテーマとなった「大分県イスラム土葬墓地問題」は最終的にかなりの騒ぎになり、大手メディアがニュースにして、全国的な注目を集めた事実もあった。しかし、それでも本書がそれらの大手メディアの動きに比して“唯一無二”の価値を持っているのは、ひたすら「関係者たちをよく取材している」からである。何を当たり前のことを、と言われればまったくその通りなのであるが、本当にこの問題については、その「当たり前のこと」をやっていないメディアが極めて多く目についたのだ。

前述したように、この「大分県イスラム土葬墓地問題」の現場とは、日出町というかなり小さな自治体の、しかも山の中である。重要なキーマンたちのほとんどは、公共交通機関などではまず行けない場所に住んでいる。私自身、本書の制作途上では鈴木氏の取材に同行したこともあるが、キーマンたちのなかには「メディアの人には初めて会った」と、率直に語る人も少なくなかった。

しかし、それではこの「大分県イスラム土葬墓地問題」を扱っていた大手メディアなどは、どのように本件を取材していたのか。結論から言ってしまえば、彼らはまともに“取材”などしていなかったのである。

より正確に言えば、日出町にイスラム土葬墓地をつくろうとしていた側の主要関係者たちは、温泉観光地としても有名な大分県別府市、すなわち日出町に比べればかなりの都会で、交通アクセスもいい場所に住んでいる事実があった。“大手メディア”陣営は、これら「話を聞きに行きやすい人々(すなわち土葬墓地建設推進派)」だけに接触し、記事を組み立てていた。もちろん、日出町の町議会などでは反対意見などが出ていたので、その議事録のようなものから「地域の反対の声」を拾うくらいのことはしていたが、まあ、その程度のこと。後はリベラル系の学者やコメンテーターたちから、「国際化の波を理解しない田舎のおかしな人たちが、イスラム教への偏見に基づいて反対している」といった“お定まりの意見”を引き出して、それでよしとしていた。言わずと知れたことだが、日本の“大手メディア”なるものは、そのほとんどがリベラル系なので、彼らにとってはまさにそれで“一丁あがり”だったわけである。

しかし一方で、ネット上の言論は保守的な傾向も強く、またそうした論者たちはマスコミの報道姿勢に最初から懐疑的な姿勢を示す向きが少なくないので、そういう大手メディア発の「大分県イスラム土葬墓地問題」について、「移民による侵略的行動の一環であり、絶対に許してはならない」との声が多々上がっていた。しかし、彼らにしたところでほとんど現場に入っていないというのは、“左翼マスコミ”と大して変わらないわけである。

実際のところ、日出町で土葬墓地建設反対を訴えている住民たちの多くは、農林水産業などに従事する、地域に根差して生きてきた実直な人々であり、確かに保守的な人たちではあるものの、インターネット上で飛び交う無責任かつ過激な政治言説とは相当な距離感がある。また、土葬墓地建設を目指すムスリムにしたところで、別にそうした反対派住民たちと無用に事を荒立てるつもりはないわけである。実際に私は、それらムスリムの一人に、「われわれが目指しているのは、あくまで穏便に墓地を作ることです。ですのでマスコミの取材に協力したのも、地域住民の方々との対話、相互理解の契機をつくれればという理由からでした。しかしマスコミは『保守的な偏見を持つ地域住民が悪い』といった形で、無用に対立構造を煽り立て、この問題をおかしな方向へ導いていった」と、大手メディアの報道姿勢に率直な不快感を表明していた。

かつ、“大手メディア”どころか、この問題は地元のローカルメディアも、ほとんどまともに報じてはいないのである。前述したように、この「大分県イスラム土葬墓地問題」の本当の現場とは、決して交通の便がいいような場所ではない。キーマンたちに会うのも、かなり大変なのだ。そして現在、メディア企業とはどこも深刻な経営不振に陥っており、人員や経費削減の勢いはすさまじい。また、この「大分県イスラム土葬墓地問題」は、よくも悪くも何か大手企業などが関係するような話でもなく、一生懸命取材したところで、どこかの経済人が気に入って広告を出してくれるようなことでもない。よって、大手全国メディア、ローカルメディア問わず、この問題を報じたメディア各社の記事とは、ほとんどが表層的な、通り一遍なものにとどまる。本当に当事者に会えている記者たちも、極めて少ない。一方で、ネット上における「リベラルvs保守」の、移民問題の是非などに軸足を置いた空中戦のような論戦だけは、“現場”を置き去りにして非常に活発であった。

��すでに述べたように、『ルポ 日本の土葬』の著者の鈴木貫太郎氏ご本人は、かなりの政治的主張を持ち合わせた“リベラル系”のライターである。ただ、実際に自分が行っている“現場”と、ネットその他で繰り広げられる“空中戦”の落差に、かなりの違和感を持ったと、私自身に多々語ってもくれていた。それで、鈴木氏の思いというものはありつつも、かなり公平な、稀有な記録として『ルポ 日本の土葬』は完成した。旧版出版後、筆者の知り合いの保守系の方々から「とてもいい本だ」と多々お褒めの言葉をいただいたのは、出版人として実にうれしかったものだ。

旧版の『ルポ 日本の土葬』を出した後、問題の舞台の日出町では、土葬墓地問題を主要な論点の一つとした町長選挙(24年)なども行われ、事態はまた大きく動いた。ちょうど旧版の在庫が払底したタイミングでもあったため、鈴木氏に追加の取材を依頼し、この『増補版 ルポ 日本の土葬』はでき上がった。すでに述べたようにこの本は、この出版不況のご時勢に重版もした、かなり売れた本である。先に示したアマゾンのページでも、好意的なレビューがとても多い。しかし正直なところ、メディアが書評で取り上げてくれるような機会はあまりなかった。はっきり言うが、大分県のローカルメディアなどは、こちらから多少の働きかけをしたにもかかわらず、ほとんど無視のような状況だった。そして今回の増補版発行に際して広告掲載を依頼しもしたのだが、いろいろとおかしな条件を付けてきて、事実上拒絶された。そして彼らはなお、この土葬墓地問題についてきちんとした記事を書いているわけでもない。はっきり言うが、彼らにも後ろめたく思う程度の“恥の概念”は、まだ残っているのだろう。

この「大分県イスラム土葬墓地問題」には、とても一口では表現できない、非常に複雑な背景がある。一般的な日本人が抱くイスラム教に対する警戒感もそうだし、公衆衛生の問題、移民問題、また過疎地と都市の関係、そしてそういう状況をうまくさばくことのできない行政の不作為など、本当に多種多様なファクターが複雑に絡み合っていて、単に(ネット上で盛んに行われているような)「多文化共生を進めろ!」「いや、移民は出ていけ!」のような話だけで語れるような問題でもない。だからこそ鈴木氏は一冊の本にまでしてこの問題を追い、遂には今回、増補版を出すことにもなった。ただ、私はその伴走役を務めた編集者として、かなりメディアの責任というものの大きさを感じた。

「ニュースの砂漠」という言葉がある。アメリカでは、メディア企業が苦境に陥っていることは日本以上で、多くのローカルメディアが倒産している現実がある。そうなると、一部の地域ではそのローカルニュースを扱う報道関係者がまったくいないという現象が、実際に発生しているわけである。つまり、その地域でどんな問題をが起きても、それを掘り下げて報道してくれるような人々がいない。日本では、まだローカルメディアがそんな感じで倒産するまでの事態にはなっていないが、本当に日出町のような「ローカルのなかのローカルな現場」には、もうメディア各社が本腰を入れて向き合わなくなっている事態が発生しているのである。また前述したように、そういういい加減なメディア側の態度が、事態をよりややこしくしているような実態さえある。こんな状況で社会の木鐸も何も、あったものではないだろう。

この話は「イスラム教徒たちによる土葬墓地建設」という、“宗教的な話��”であったため、宗教問題社として鈴木氏も私もがんばって取り組んだ。ただ、すでに日本の各地方には、こういう重要ながら目立たない問題が、既存メディア企業によって無視されている実態が多々あるのではないか。鈴木氏は良心的なメディア人なので、こういう「メディアの不作為」のような視線での状況分析は、本のなかでそこまで多くのページを割いて書いてはおられるわけではない。しかし、私は本当に伴走者としてその問題が気になって仕方なかったので、あえてここに書き残しておく。そういう意味では本当に、移民問題、多文化共生、地方の過疎化、宗教・文化対立、そしてメディア事情まで、『ルポ 日本の土葬』は現代日本社会のさまざまな課題を浮き彫りにしてくれている本でもあるのだ。そして、今回堂々の増補版を出版することもできた。ご関心ある方々は、ぜひご購読をお願いします。

鈴木貫太郎著『増補版 ルポ 日本の土葬』(宗教問題)

アマゾン商品紹介ページ

https://www.amazon.co.jp/dp/4863061919/

2025年4月3日

0 notes

Text

“独裁”すらもできぬまま

私も一応、メディアの世界で衣食している人間なので、他メディアの人などに会えば「小川さん、最近何か面白いネタはありませんかね?」などと聞かれる。雑誌の編集者ともなれば、そうやってほうぼうに聞いて回るのが仕事みたいなところはあるので、自分などにもそういった声があいさつ代わりにかけられるのも当然のことだ。 それで先般発行した季刊『宗教問題』誌2024年冬季号に、私は曹洞宗、真宗大谷派、そして浄土宗という、3つの伝統仏教教団に関する騒動の記事を載せた。いずれも結構、珍妙なスキャンダルである。 曹洞宗に関しては、東京都港区の一等地にある教団本部ビルに移転計画が持ち上がっていたところ、そこにかなり不明瞭な形で外部の金融機関たる大和証券が食い込んできて、恐らく曹洞宗を手玉にとっての土地ころがしでも考えていたのではないかという疑惑が持ち上がったのである。幸い、この曹洞宗と大和証券の契約は一度リセットされはしたのだが、一体だれがどういう形でこういう座組を考え出したのだという謎は残っていて、ある種の責任問題に発展して宗門は今でも紛糾中だ。一応、『宗教問題』誌的にはある程度のシナリオは読み解いていて、「株などの投資が大好き」という世評がある曹洞宗の宗務総長(事務方トップ)に「宗教法人への食い込み方がすごい」という評判のある、業界ではかなり有名な大和証券のやり手営業マンが近づき、ようするに曹洞宗側をハメて落とそうとした話だったのではないかと、私のほうなどでは考えている。 浄土宗では先の宗議会(宗門の予算や方針を決める会議)で、教団としての規則改訂を審議したところ、本規程が否決されたのに補助規程だけ可決するといった、別に宗教どうこう関係なく、およそ「議会」というものではありえない椿事が発生。あきらかに事務方のミスであるとともに、そもそも議員が、自分たちが何の議案を審議しているのか、まともに考えていないのではないかという状況が露呈した。宗教法人の規則は(浄土宗のような教団組織の場合)文部科学大臣の認証をうけねばならないもので、この3月の年度内に何とか状況を改善しないと、筋の通らない規則を抱えた宗教法人が放置される状況になり、ようするに国のほうから問題視される恐れもある案件なのだが、取材してみても何か浄土宗には危機感がない。 真宗大谷派の話はかなり滑稽で、その業務上の関係から大谷派の教団組織とやりとりのあったらしい、「大谷」という名字を持った損保ジャパンの社員が、いつしか大谷派の教義的象徴である「門首」職を世襲で務める、開祖・親鸞の子孫「大谷家」の一族であると吹聴して回るようになり(当然ながら名字が「大谷」というだけで、何の関係もないのだが)、いろいろな場所で「本願寺当主」などと名乗って講演活動をしたり、美術展の審査員などをして回っていたという事実が発覚した話を記事にしている。これについては大谷派はもらい事故同然ではあるのだが、この「謎の大谷氏」の言動は相当ずさんで、ちょっと調べればすぐ騙りの詐欺師と気付くようなものだった。これを受け入れて金など払うほうも何かがおかしく、大谷派は毅然と対応して抗議の一つもするべきと思うのだが、何を怖がっているのか、一切抗議などはしないという。 さて、それがここ数カ月くらいに、私などが見聞きした「宗教界の面白い話」だったのだが、正直言ってどれもこれも、「悪の野望によって動かされた大事件」というよりも、「情けなくてしょぼい話」なのである。野心あるお坊さんが、剛腕で巨悪をなそうとしたというより、単にどれもこれも、宗教界側の不手際、見識のなさ、決断心に欠ける態度などにより引き起こされた、本当に「どうしようもない話」なのである。一般メディアの方々も、これではちょっと扱いに困るようなところがあるらしく、話しても苦笑しながらどこかへ消えて行かれた。 思えば私も宗教界の周辺居住者となってから20年近い月日が流れたわけであるが、昔の宗教界には、――それこそ池田大作などを筆頭にして――よくも悪くも「デカい人」がいた。彼らはまったくの野心ある悪人で、壮大な悪の構図を描いて、本当にいろいろ悪どいことをしていた。私などは、本当にいいのか悪いのか、そんな宗教者たちの最後の光跡を見ることができた世代だった。しかし、最近の宗教界で起こる事件というのは、本当にそんなものではなくなった。その多くは、そんな地位に就く力量もないような人が、何かの間違いで重い肩書だけを付けてしまい、地位にあった能力を発揮することもできずに、おかしな失敗をしてしまうような話ばかりだ。これは実は伝統宗教、新宗教の別を問わない。昔の宗教界には「悪の独裁者」みたいな人が本当にいたりしたのだが、いまでは「独裁」をやる器量のある人すら失われてしまった。 それは別に、「悪人」に限った話でもない。ここ数日も人と話していたのだが、本当に宗教界には人がいなくなった。昔であれば、高田好胤や今東光、寺内大吉などといった、「普通の人でも知っているお坊さん」がいたものなのだが、いまそういう人は本当にいなくなった。もっとも、今は政界でも経済界でも「大人物がいなくなった」と言われる時代なので、別にそれは宗教界に限った話ではないのかもしれないのだが。 しかし、能力のない人が失敗して、自分で転ぶだけならば自業自得なのだが、ここ最近になってそれこそ大和証券だの損保ジャパンだの、そういう「おかしな体たらくになった宗教界」に目を付けたハイエナたちが、怪しげな底意をもって宗教界を食い物にしようとしている事例が出てきているのではないか、などと、ここ最近の「宗教界の面白い話」を見て、私は感じてもしまったのである。 宗教心、教義といったものは、野に一人でも真剣にそれを奉じて生きている人がいれば、永遠不滅である。しかし、「寺」「教団」などといったものは、本当に内側がダメになるとあっさり立ち行かなくなるものなのかもなあと、ここ最近の「宗教界で起こる事件」の性質を見ながら、私はひそかに思う。まあ���そうしたものが本当に、守るに値するものなのかどうかも、わからなくなっている時勢なのですが。

2025年2月18日

↓↓↓『宗教問題』誌最新号、2024年冬季号のご購入はこちらから!! https://www.amazon.co.jp/dp/481911445X/

6 notes

·

View notes

Text

李洙任著『大学が壊す若者の未来 学生の権利のため大学と戦った龍谷大教授の仰天裁判闘争記』刊行のご案内

このほど宗教問題社より、龍谷大学名誉教授・李洙任氏の著書『大学が壊す若者の未来 学生の権利のため大学と戦った龍谷大教授の仰天裁判闘争記』を刊行しました。 龍谷大学と言えば、言わずと知れた浄土真宗本願寺派の宗門校ですが、この大学で2016年ごろから、学生がゼミ(少人数制演習授業)の受講を希望しながら、学校側の対応不備などで受講できないまま卒業を強いられるという問題が多発。これは関西圏のメディアでは「龍谷大学“未ゼミ生”問題」として、割合と報道もされていた事案でした。 当時、龍谷大教授だった李洙任氏は、この同大の状況は学生の学ぶ権利を侵害するものだとして、現職教員の立場で大学側と裁判闘争に入ります。本書はその李氏自身が著した裁判闘争の記録なのですが、その過程で差別、パワハラ、無責任体質などなどの、龍谷大学のおかしな状況が次々に明らかになり、まさに李氏の戦いの記録は「仰天裁判闘争記」としか言いようのない流れとなっていきます。李氏の訴えは最終的に裁判所からは認められなかったのですが、龍谷大とはどういう体質の大学であるのかを示す、得難い戦いの記録となっていることは間違いありません。 また李氏が本書のなかで同時に指摘するのが、浄土真宗本願寺派の高僧たちが大学理事会に当て職的に居座り、ほぼ大学運営に何の関与もしていないこと、すなわちそれが、龍谷大という大学の“無責任体質”を生んでいるのではないかということで、その李氏の矛先は、李氏が龍谷大と裁判をしていた際の大学理事長だった、石上智康・本願寺派総長の態度にも向きます。言うまでもなく石上氏とは、現在の本願寺派を揺るがしている「新しい領解文」問題の最大の責任者の一人とみられている人物ですが、李氏がその領解文問題にも言及しながら、本願寺派・龍谷大の無責任体制を問うているところは、本書の読みどころの一つです。 ともあれ、少子高齢化の進行するなか、日本の学校経営が難しくなっているのは周知のこと。本書はその中でも特に、宗門校というものの今後の在り方に関し、「未ゼミ生問題」を入口としながらも、それだけにとどまらない提言をする一冊です。ご関心のある皆様方のご購読をお願いします。

↓↓↓『大学が壊す若者の未来』、アマゾンでの購入ページはこちら!↓↓↓ https://www.amazon.co.jp/dp/4910357203/

2 notes

·

View notes

Text

【年賀欠礼の辞】

アメリカのジミー・カーター元大統領が100歳で亡くなりましたが、ちょうど彼と同年齢の身内が今年亡くなりまして、現在の私は喪中ということもあり、年賀は欠礼とさせていただきます。しかしながら、皆様方におかれましてはいい年をお迎えください。

なお、私は毎年、何だかんだと言って大晦日まで仕事をしているようなところがありまして、年賀状というのは本当に元日に書いていたのですが、本年は喪中はがきを書く暇もなく12月31日になってしまいまして、あわただしく、こうネットでお知らせさせていただいているような始末であります。

しかし、よくお坊さんの知り合いなどから聞かされていたことではあるのですが、100歳にもなって逝った人の葬式というのは、本当に寂しいものでした。友人や知人、同年代の親類などはほとんど亡くなっていて、会葬者が本当に少ない。結果的にごくごく身内のみで送るというような話になってしまい、こう考えると長寿とは何だろうなどと思わされるところがあります。率直に言って故人はその最晩年、まともに意思の疎通ができるような状態でもありませんでしたし、直接の介護に当たった親類の苦労などというものは、もう遠くで聞いているだけで壮絶でありました。その訃報は身内のなかで、むしろ「ホッとした」といった感じにとらえられたところが大で、それを誰にどう批判されても困るというようなものでも、正直ありました。

世では「敬老」ということがやかましく言われ、実際にそれは重んじるべき価値観でもあるわけですが、それがことさらに言われる背景には、「年寄りとはそもそもうっとうしい存在なのだ」という一面の真実があるのだろうことは、確かなのではないかと思われます。そういう伝で言いますと、私にとってこの一年とは、突然すごい老眼になって、手近のものが非常に見えづらくなり、正直なところ仕事に差しさわりが出ているほどの事態に直面したというのが、まず第一の衝撃でありました。若い時分からの武道道楽で、手足の関節が非常に傷んでいるのは昔からのことなのですが、いよいよ全身の体力などが歳相応に衰えてきた結果なのか、足腰が非常にきつくなってきたのも、またここ数年の話であります。自分も相応に老けてきていて、そしてそれは正直なところ周囲にとってうっとうしい存在に、どんどんなっていっているのだろうなあと、1世紀を生きた身内を送って、しみじみと感じるところがあります。

しかしながら同時に、わが身内には仙厓義梵の言うところの「祖死父死子死孫死」が、確かに訪れてくれました。それをよくかみしめたい年の瀬でもあります。そしてまた、一休の「門松は冥土の旅の一里塚 めでたくもありめでたくもなし」と、その意味というものをまさに「有り難き」この喪中の越年のなかで、個人的にはよく考えてみたいと思っています。そしてまたあらためて、皆様方におかれましてはいい年をお迎えください。

2024年12月31日

小川 寛大

0 notes

Photo

【フリーランスの意気地】

「おっ、畠山さんが寄稿してますね。彼、書けるでしょう」 私が編集発行の責任者を務める雑誌『宗教問題』の2020年夏季号(31号)を発行したとき、いつも1部贈呈している、あるベテラン・ジャーナリストは、表紙を見てそう言った。その号で、私はフリーランスライターの畠山理仁氏に、初めて原稿を依頼し、そして掲載させていただいていた。以後これまで2回、弊誌に寄稿をいただいている。 畠山氏を起用したことに関しては、ほかにもこんなことを、複数のライターや編集者から言われた。 「畠山さんが寄稿してる雑誌なら安心だ。私も書かせていただきます」 「小川君、畠山さんを使ってやってくれ。頼むよ。彼にはビッグになってほしいんだ」 実際、何だか上から目線に響いてはしまうが、畠山氏の原稿は文章として非常にこなれていて、何か編集サイドで手を入れる必要もほとんどなく、リズムもよくて読んでいて心地いい。私も日本すべてのライターさんの原稿を拝読したことがあるわけではないが、“文章をつむぐ技術者”として本邦屈指の腕がある人なのではないかと思う。 畠山氏の得意分野は、よく知られているように選挙取材である。一般的に、“泡沫候補”と呼ばれる人々への密着取材で名が通っているのではないかと思われる。実際、私が過去に畠山氏に依頼した原稿というのも、幸福実現党(新宗教団体・幸福の科学の政治部門)に関するものと、スーパークレイジー君として知られる現・埼玉県戸田市議会議員に関するものだった。 そんな畠山氏の新刊『コロナ時代の選挙漫遊記』を、このほど拝読させていただいた。 タイトル通り、まさに畠山氏が全国の選挙の現場を“漫遊”するルポタージュである。東京、大阪、名古屋といった大都市圏はもとより、富山や鹿児島といった地方にも、実際に足を運び、その状況を密着取材しておられる。 畠山氏は、そういう全国各地域の、時には小さな自治体の選挙までをも丹念に取材しながら、選挙は民主主義の根幹であること、選挙権は大切に行使せねばならないこと、国民の多くが政治を身近に感じるべきであることなどを訴えておられる。そうしたご主張の細かいところは、この本を実際に呼んで知ってもらいたい。しかし、つまるところそうした畠山氏の訴えの根幹にあるものとは、「草の根レベルの民主主義、民衆の政治参加の意義を訴え、それを大切に育てていきたい」という、あたたかでやさしい思いであることが、本書からはひしひしと感じられた。 そう考えたとき、畠山氏が“泡沫候補”をよく取材されておられるのは、決して物珍しさや野次馬根性、ましてやそれら候補をピエロ扱いにする思いからではないということが、これまた同時に感じられる。誰かが何かを考え、誰に止められることもなく選挙に出馬し、選挙民にその主張をぶつける。この“自由”の保証こそが、民主主義の絶対的根幹であることは論をまたない。もちろん、その主張を選挙民がどう判断するかの自由はあり、それは選挙結果の票数として、選挙ごとに厳然と示される。しかし、すべての人に「自由に選挙に出馬する権利」は確実にあり、それを侵すことは何者にも許されない。 ただ、そう考えたとき、現状の日本の選挙報道とはどうだろう。大手マスコミはどれだけの候補者が現れようと、「主要各候補」などと、大政党がバックにいるような候補のみを取り上げ、いわゆる“泡沫候補”は、その存在すらまともに報じない。これは、厳密に考えれば民主主義の精神を踏みにじっている。だからこそ、畠山氏はこれまで、大メディアからは見向きもされなかった“泡沫候補”の素顔を、報じ続けてきたのである。 「『事実上の一騎打ち』とは絶対に書かない」 これは本書で名古屋市長選挙(2021年4月25日)について扱った章で、畠山氏が書いておられる言葉だ。世間では(当選した)河村たかし氏と、横井利明氏の戦いだとばかり思われていた。しかし、実際にはそのほかに2人の候補がいて、畠山氏はきっちりと、その2氏を追っておられる。おふざけでも物珍しさでもなく、正面からの「選挙報道」として、である。 繰り返すように、今の日本の大メディアは、こうした“泡沫候補”を原則��して相手にしない。畠山氏がそれに反して“泡沫候補”を追えるのは、氏が独立したフリーランスだからだ。そういう観点から見ても本書は非常に面白い。 畠山氏は(大手メディアのたまり場である)記者クラブに属さず、(大手メディアがそれを右から左に流すことのみで汲々としいていることも多い)役所や政治家などから垂れ流される報道発表も決して鵜呑みにせず、自らの足で、現場を踏む。無論、サラリとは書いたが、それはきれいごとではすまない。具体的に、そこへどれくらいの交通費を使って行くのか。フリーランスだから、会社が経費を払ってくれるわけでもない。行ったところで、そこからどう取材の糸口をつかむのか。バックに大組織があって、簡単に誰かを紹介してくれるわけでもない。畠山氏はそういう“手の内”をもあけすけに本書に書く。率直に言って、各現場で畠山氏は大変なご苦労をしておられる。そういう汗と涙の記録が、本書なのである。 そして畠山氏の行く現場の多くには、大手メディアの記者はいない。かつ、彼らは行政と結託しているかのような、独善的な記者クラブを運営し、畠山氏らフリーランスの取材活動を、露骨に妨害しにかかる。そんな様子も、本書には多々記されている。はっきり言うが、「マスゴミ」というのは、こういう大手サラリーマン記者に対してこそ使うべき語なのである。 ただ、畠山氏の態度はどの現場に行っても温和で誠実なのである。そうした地道な態度の末に、畠山氏にしか書けない、本物の“選挙報道記事”が立ち現れる。 繰り返すように、本書『コロナ時代の選挙漫遊記』は、選挙現場のルポタージュである。主な内容は各候補者の言動、そして選挙のありようである。また政治を扱う本でもあるので、畠山氏自身の政治観、ご主張もそれなりに盛り込まれている。一般的に見れば、メイン・コンテンツはそちらであり、多くの読者もそういう本だと思って読むだろう。しかし、私は徹頭徹尾、畠山氏の誠実な取材手法、足跡を追う、“畠山理仁その人の物語”として読んだ。そこには、報道の何たるかを忘れてふんぞり返る“マスゴミ”的精神はみじんも感じられず、ただ誠実な“フリーランスの意気地”があった。個人的に、本書の副題とは「フリーランスの取材とは何か」と設定されるべきもののようにも感じた。 正直に言う。私は本書を読んで、特に畠山氏の政治的ご主張には、個人的に相容れないものを多々感じた。ただ、人と人とが違う思想を持っているのは当たり前のことであって、そういう「違う人とどう話し合うのか」が、政治という行為である。そしてだからこそ、私はこの思想を異にする畠山理仁氏という大いなるライターさんと、今後も長く友誼を保ちたいものだと、本書を読み終えて思ったのであった。

2021年10月31日 小川 寛大

4 notes

·

View notes

Photo

【支那通・長野朗】 長野朗という人がいた。1888年に生まれた陸軍軍人で、軍命によって中国大陸に渡り、そこで辛亥革命前後の、さまざまな動乱をその目で直に見た。1921年に軍隊をやめて、中国に関する執筆活動に専念。いわば元祖チャイナ・ウオッチャー(当時は「支那通」などと呼ばれた)のような感じで、いろいろな中国論の本を書いている。 ……と、得々と人物紹介めいたことを書いたけれども、私はこの長野なる人間の名前を、このほど初めて知った。今般、評論家の三浦小太郎氏が出版された長野の評伝『漢民族に支配された中国の本質』(ハート出版)を読んで、初めてそういう人が歴史の上にいることを知ったのである。 三浦氏の著書でも紹介されている事実だが、長野の中国論にはしばしば中国に対するかなりきつい批判が載り、あえて言えば元祖ヘイト・スピーチ本のような趣さえ漂わせている。それで戦後にそれらの著作はGHQによって発禁とされてしまい、戦後の日本では長く読まれてこなかった。三浦氏の今回の著書は、そういう意味で歴史の埋もれた人物に光をあてる、挑戦的な一冊である。 それで先日、私は三浦氏の出版記念講演会に行った。三浦氏いわく、やはり長野とは戦後、そういう扱われ方をしてきた論客なので、その正確な実像は現在、ほとんど知られていないのだという。いくらかの左右の論客が、自分の著書などで長野を引いたりはするのだが、「中国の暴虐性を早くから見抜いていた具眼の士」、はたまた「日本の侵略主義をむき出しにした、大日本帝国の暗部の象徴」のように、極端、センセーショナルに扱われるようなことばかりだったらしい。 確かに長野は、中国および中国人の性格や態度などについて、いろいろと「なっていない」「国民性が怠惰だ」といった批判を加えている。しかし、三浦氏も指摘するのだが、長野は実際に中国に長く住み、多くの中国人たちと、日々の生活のなかで濃密に接触していた。だから長野の文章には、そうした彼がじかに接した中国人たちの言動、息遣いがありありと込められているし、実は長野は中国批判をする一方、「中国のこういう部分は日本も見習うべきだ」といったことも、多々書き遺しているのである。 三浦氏はこの長野の生を取り上げながら、「戦前の日本人は、今よりもずっと国際的だった」と指摘する。なるほど、現在のように一般の国民が、フラリと観光で海外に出かけられるような時代ではない。ただそれゆえに、当時国外へ出て行った多くの日本人たちの胸の内には、彼らなりの強固な目的意識があった。かつ、まだ白人国家のむき出しの植民地主義が存在していた時代、国際社会のなかで日本がどう生きていくべきかを考える人たちにとって、特に中国とどういう関係性を構築していくべきか、というテーマは、中国が個人的に好きとか嫌いとか、そういうことを超えた問題であった。北一輝が中国革命にかなり具体的なかかわり方をしていたのは有名な話である。また、あの『脱亜論』を書いた福沢諭吉は、実は金玉均らを通じて朝鮮の近代化運動に深く関係していた人物でもある。アジアのみならずアメリカの地においても、戦前の黒人解放運動の強力な指導者、サポーターのひとりとして、中根中という日本人が存在した。戦前の日本人は三浦氏の言うように、かくも「国際的」であった。 翻って、(今この時点では新型コロナウイルスの問題があるものの)現在では一般人でも、気軽に海外へ観光などで行けるようになった。しかし現代のほとんどの海外渡航者は、ただ仕事の用事、観光スポットなどを、点と線で結ぶ移動くらいしかしていないのではないか。またインターネットの発達は、自宅に居ながらにして諸外国の情報に接することができる環境をも、人類に与えた。三浦氏はこうした状況が、「東京にいたまま、安易な嫌中、嫌韓本などを書き散らすライターの温床になっていないか」と、(ご自身が保守、右派陣営に属しながら)厳しい指摘を行っておられた。かくなる現状を冷静に見つめなおすという意味からも、長野朗が何者だったのかを考えることが重要なのだと。 講演会の最後の質疑応答で、私は三浦氏に、「1975年まで生きていたという長野は、戦後は具体的にどういう生活を送っていたのか」と問うた。「戦後の長野はほとんど沈黙していた」というのが、三浦氏の答だった。 実は三浦氏の講演を聞きながら私の脳内に去来し続けたのが、斉藤積平という人名だった。第2次世界大戦中のアフガニスタンで活動していた日本の外交官で、早い話が「大東亜共栄圏」を確立するための対ムスリム工作に従事していた情報マンである。日本人としてはかなり早い世代の改宗ムスリムで、中東の王族や指導者にも絶大なコネクションがあり、戦後の日本では一種のフィクサー感のある存在ですらあったらしい。この斉藤の部下に小池勇次郎なる人物がおり、その娘があの、「カイロ大学卒」の肩書を引っ提げて、今なお日本政治をかき回し続ける小池百合子である。 斉藤は正直、その人生全般に関してよく分かっていないところが多く、私はいま個人的なテーマとして継続的に、関係資料の収集などを続けている。そして、長野朗という「戦前の大きな国際人」の話を三浦氏から聞いて、私は斉藤積平という人間が、本当に連想されてやまなかったのである(無論、三浦氏の言うように、長野は斉藤とは異なり、戦後は沈黙していたのだというが)。 しかし三浦氏も言われたように、「現代の日本人はかつての日本人より、実は海外を知らない」という側面は、確かにあるのではないか。そんなことをつらつら思わされた、実りある三浦氏の講演であった。

2021年10月19日 小川 寛大

11 notes

·

View notes

Photo

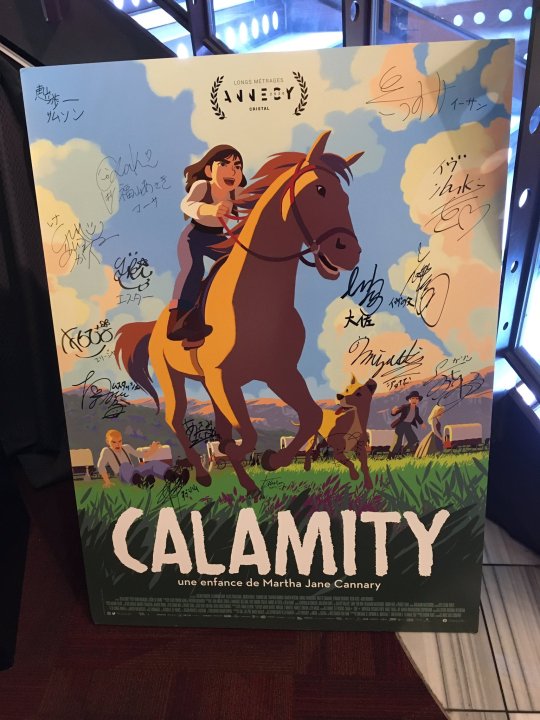

【謎の女の省略された人生】 西部開拓時代のアメリカ西部に、実際のところ何があったのかを正確に知ることは難しい。 というのも19世紀後半のアメリカには、いわば“自叙伝ブーム”のようなものが訪れていて、当時の名のある人々は大抵自伝を書き、しかもそれが結構売れていた。中には南北戦争時の北軍総司令官、ユリシーズ・S・グラントの自伝のように、虚飾を排した簡潔かつ率直な、アメリカ��学史にも燦然と残る貴重な記録もあるのだが、やはり少なくない割合の自叙伝は、言い訳や自己宣伝に明け暮れたような、今日の目から見れば、読むに堪えないものばかりであった。西部開拓地で名を売ったアウトローや保安官たちにも、豊富な自叙伝があるのだが、ご多聞に漏れず、内容の多くは無茶苦茶である。しかもそうしたホラ話を元に、ダイム・ノベル(「ダイム」とは10セントのことで、意訳すれば「三文小説」)という文芸ジャンルが興り、誇張された西部開拓史の物語に、さらなる虚飾の調味料を振りかけていく。20世紀に入り、そうした荒唐無稽の塊を映像技術をもって作品化したものが、いわゆる「西部劇」であって、まったく真実の西部開拓時代の様相は、現代のわれわれには容易につかめない。 現在では西部劇などと言うと、「=ジョン・ウェイン=白人男性至上主義のマッチョイムズ」などといった図式で、リベラル系から批判される場面もあるが、例えば実際のカウボーイの3割近くは黒人だった、などという歴史的事実を提示されたとき、「白人だらけの西部劇」しか知らない現代人は、ある種の新鮮な驚きの感情を持つのではないだろうか。繰り返すように、それくらい西部開拓地に実際何があったのかは知られていないし、また今となっては知りようもないことも多いのである。 さて、カラミティ・ジェーンという人物がいた。本名、マーサ・ジェーン・カナリー。カラミティとは「災い」「疫病神」といった意味の言葉で、1856年に生まれ、1903年に死んだ、アメリカの女性ガンマンである。著名なガンマンだったワイルド・ビル・ヒコックの相棒で、また西部開拓地においてインディアン対策に当たる米軍の斥候役などを務めていた、ともされる人物。いわば「西部の女傑」的な扱いで、生前からダイム・ノベルなどの格好の題材となっていた。そして、例によって彼女にも自叙伝があるのだが、これもまた内容はメチャクチャで、史料的価値には乏しいとされている。 そんなカラミティ・ジェーンの幼少期のころの姿を描いたのだというフランス製のアニメ映画、『カラミティ』が現在本邦で公開中で、映画館へ足を運んだ。カラミティ・ジェーンが幼少期に具体的にどこで何をしていたのか、信頼できる史料は多くない。よって本作も、カラミティ・ジェーンの生涯を正確になぞった歴史映画というより、カラミティ・ジェーンというキャラクターに仮託してつくり上げられた、娯楽フィクション映画とするほうが正確だろう。 ストーリーはいたって単純明快である。19世紀中ごろの西部に生まれ育った男勝りの少女が、周囲の白眼視にも負けず、馬を乗りこなし、力仕事に挑み、まったくの“自助”でたくましく成長していく、という物語だ。筋書きには何のひねりもてらいもないが、それゆえに堂々としてまっすぐな少女の成長譚であり、多くの人が鑑賞後、健全なカタルシスを得るだろう。教育委員会あたりにでも持っていけば、「とても健全で教育的な物語だ!」として、太鼓判でも押してくれるのではないだろうか。 ただし、あえて挑発的な物言いをしてしまえば、この話は結局、「男だらけのマッチョイムズ空間」たる西部開拓地において、男装した少女が膂力と胆力を鍛えて、その空間の中で認められ、成り上がっていくという、“おとこおんな”か“名誉男性”のサクセスストーリーだ。先に本作を「多くの人が鑑賞後、健全なカタルシスを得るだろう」映画だとは書いたが、例えばジェンダーフリー的な観点から見れば、この映画を手放しで称賛するほど、現代のフェミニズムは単純な価値観ではあるまい。 ただしあえてかばえば、本作とはそれほどまでに「男女は平等であるべきだ」との価値観が自明なものとして浸透した現代社会において、手垢にまみれた感があるほどに「王道の物語」たりえているのだ。「桃太郎が鬼退治に行って財宝を持って帰ってきた」くらいに、「どこかで見たよくある物語」であり、フェミニズム的観点などはまた別として、「安心して見られる模範的な映画」ではあると思う。そういう意味でもまた、「何のひねりもてらいもないが、それゆえに堂々としてまっすぐな」映画であるように、私には感じられた。 そういう「可もなく不可もない物語」たる本作を、平均点以上の映画に仕上げているのは、筋書きよりもその表現力である。前述のように、本作はフランス製のアニメ映画だが、最近の日本でつくられているアニメとは、まさに文字通り“絵面”が違う。本作に登場するキャラクターなどは輪郭線が描かれず、色づかいもいわゆるベタ塗り。この表現はゴーギャンのフォービズム(写実主義を排し、心の感じるままの色彩表現などを重んじた画法)に影響されたものらしいのだが、確かに写実ではなく、例えば荷馬車の車輪のスポークのような、細かい絵画的表現を必要とする劇中の存在物は、そもそも描くことを省略されている。よって本作は、字義通りの「細かい描き込み」などといったものとは無縁の作品なのだが、しかしそれでも、大胆な表現と色づかいによって描かれた西部の草原や夜空は、凡百の写実主義を吹き飛ばしてしまうくらいの雄大さをもって、われわれに迫ってくる。 意図してか否かは分からないが、この「大胆な省略」はストーリーそのものにも表れていて、正直、カラミティ・ジェーンがさまざまな試練に出会って成長していく筋書きには、鼻白むレベルのご都合主義も見え隠れする。またメイン・キャラクター以外の登場人物の動向などは、これまた実に大胆に、あっさりと片付けられ、そういう意味では「キャラクターの深み」などというものはほとんどない。ただ、それゆえに本作のテンポは非常によく、わずか82分の上映時間のうちに、ほとんど無駄を感じさせない引き締まった進行で、観客を満足させて終わる。 言うまでもないことだが、省略とは抜群のセンスと技術の上にのみ成立する高度な作業であって、手抜きや妥協、低レベルの上に成り立つものではない。本作はストーリーにおいても表現技法においても、表面上「緻密」とはなかなか感じられない映画なのだが、しかしその省略の美は、極めて厳格な計算と技術とに支えられていることが、見れば見るほどわかる。かつ、その省略、言い換えれば大胆さは、カラミティ・ジェーンという、実際にはどういう人物だったのかまるで分らない女傑の、特にスカスカな少女時代の生き方のなかゆえに、スッと入り込み、成り立ちえたものだったのかとも感じ、少なくとも独立した1本の映画としては、なかなかの力作に感じたのであった。

2021年10月1日 小川 寛大

5 notes

·

View notes

Text

【岸田総裁時代の自公連立】

自民党総裁選で、岸田文雄氏が当選した。決選投票で、“人気者”の河野太郎氏を破った末での勝利である。 従来、その一匹狼的な性格を指摘され、実際に所属する派閥からの全面支援も受けられなかった河野氏。それでも今回の総裁選で大きな「河野応援団」が成立した理由は、もうすぐにも行われる総選挙で、自民党の“顔”になりうるからだと、多くの関係者に思われていたからだった。実際に、河野氏のその破天荒さ、横紙破りな態度は、特にネット・ユーザーの間などでは受けていたところがあって、間違いなく“華”のある政治家ではあった。敗れたとはいえ、河野氏を推す自民党議員のなかには菅義偉首相や石破茂氏などといった大物がいたことも事実で、かつ二階俊博幹事長率いる二階派も、河野氏寄りの傾向があったと報道されている。 ただ、そういう河野陣営を破って成立するであろう岸田政権の先行きに関しては、下記記事における政治評論家・野上忠興氏の言のように、公明党との連携に関して不安視する見解もある。

「……公明党との太いパイプを持つ菅首相や二階幹事長が表舞台から去れば、自公の選挙協力も微妙になるかもしれない。岸田氏が新総裁に選ばれた場合、自民党は50議席くらい減らす可能性があります」(政治評論家・野上忠興氏) https://news.yahoo.co.jp/articles/01127f4f1d5795dcbb600e14307f17dfb1634a9d?fbclid=IwAR3FArQ9qoJpWIdF0Zudnja8fAWLKj1_CPrApE6hT1OLJuZ9SXJVj5so8GI

この野上氏の言うことそれ自体は、そう的外れでもない。近年、菅・二階両氏とは、自公連立における二枚看板的なパイプ役だった。もちろんいざ岸田体制が正式発足すれば、それなりの代役は立てられ、公明党側も大人の態度で、引き続き自民と付き合ってはいくだろう。だから別にこのことが「自公連立を崩壊に導く」などといった話にはなるまい。しかし、それでもしばらくはギクシャクする可能性はあり、それがもう間もない総選挙に響く可能性もまた、十分ありうるだろう。 今回の総裁選で、いわば台風の目となったのは高市早苗氏で、彼女を大きくプッシュしていたのは安倍晋三前首相であった。また安倍氏は岸田氏とも気脈を通じており、岸田政権において高市氏は重要ポストで処遇されるだろうといった観測も飛び交っている。つまり安倍氏はまだまだ、政界に大きな影響力を保持し続けるのだろう。 ただ、この憲政史上最長の内閣を率いた安倍氏なのだが、公明党との関係は悪かったというのは、政界周辺でもっぱら言われてきたことだ。自公連立政権なのだから、自民と公明の両党首は常に連絡を取り合い、諸政策に関して緊密に協議をしていくことが必須なのに、とにかく安倍氏と山口那津男・公明党代表はそりが合わず、まともなホットラインもなかったという。そこを埋めるために、菅官房長官(当時)は公明党を飛び越え、創価学会とも直接交渉するなどして自公政権の調整役を果たし(特に創価学会の佐藤浩・元副会長は、菅氏の盟友とまで呼ばれた)、党方面では二階幹事長がその役をやっていた。安倍政権時代の自公関係とは、ある種のこうした“側用人政治”のような形で調整が図られており、それは菅政権期でも不変であった。また、「菅政権にいなかったのは菅官房長官」などといったジョークもあったように、菅氏は自身が首相でありながら、裏方・調整役まで一手で引き受けて、善しも悪しくも“側近”を育てなかったので、ポスト菅となりうる公明党とのパイプ役も、そう育っているわけではない。かつ、岸田氏とは「二階幹事長の手法に引導を渡す」ということを大義名分のひとつとして、総裁選を戦った人物である。 ただ繰り返すように、自民も公明も政治の現場では、大人の態度で付き合いを続けるだろう。自公連立そのものが、岸田総裁の誕生によって解消されるような可能性は、万に一つもない。また、「平和の党」を看板とする公明党は、自民リベラル系とされる岸田氏の政策面それ自体には、好感を持つだろう。ただそれでも、菅・二階という二枚看板が本当に政治の表舞台から消えることになれば、これは自公連立にとってノー・ダメージではありえない。短中期的にはガタガタするところも出てくる可能性はあり、そして総選挙はもう目の前なのだ。 政策面がどうこうという話ではなく、現実的に自民党の議員のかなりの割合は、公明党に選挙協力を仰がないと当選できない。これはうそ偽りのない現実である。ただ現在、公明党所属の衆議院議員だった遠山清彦氏が、緊急事態宣言下で夜の街で遊び歩き、かつキャバクラの飲食費を政治資金から出していたことが判明して辞職するにとどまらず、遂には太陽光発電をめぐる詐欺事件への関与も取りざたされる事態に発展した一連の衝撃は、創価学会、公明党に、少なくない影響を与えている。また自民党のほうに目を転ずれば、少なくとも岸田新総裁は河野氏に比べ、選挙の顔としては確実に華がない。 選挙などというものはふたを開けてみないと分からないが、この状況下で自公は、「勝ち過ぎ」とも言われた2017年の総選挙で獲得した313議席を超える勝利を、次の戦いで得られるものなのかどうか。公明党が衆院選の小選挙区で得ている9つの議席は、毎回必勝が義務付けられている彼らの“聖域”的な存在だが、すでにして1~3くらいが危ないといった、悲鳴にも似た観測が関係者間からは漏れる。熱心な創価学会員たちの高齢化によって、公明党票が年々減り続けているといったことも、すでに周知の事実だ。そして公明党の集票能力の弱体化は、自民党の票数にも直結する。そんな状況下で、菅・二階という自公間の大きなパイプが、いま表舞台から去ろうとしている。 そういうなかでいま、総選挙がすぐそこまで近づいている。

2021年9月29日 小川 寛大

3 notes

·

View notes

Text

【無名戦士と霊璽簿】

かなり久しぶりに靖国神社を詣でた。 社会情勢相応ということで、新型コロナウイルスの問題が生じてからは足が遠のいていたのだが、やはりウイルス対策のためか、昇殿参拝のやり方など相当簡略化されていて、これからこういうお参りごと全般、果たしてどうなっていくものなのか、いろいろ考えさせられるところがあった。 ところで今、社会の大きな関心事は自民党の総裁選である。また総選挙も近いので、次代の日本の政治指導者は誰になるのか、また、そこに擬せられている人々はどういう政策をとるものなのか、メディアなどでは日々盛んに取りざたされている。そうした際に日本の各メディアが定番のように発する、「もし総理大臣になったら、あなたは靖国神社に参拝するのか」云々といったことも、また日々、各種のメディアで取り上げられている。 日本の政治家はなぜ靖国神社に行くのをためらうのか。いろいろな理由はあるけれども、ようするにこれは、「外国から『第2次世界大戦以後の世界秩序に対する挑戦だ』と批判されることを恐れている」といったことに、最終的には尽きていく問題である。かつ、特に多くの自民党の政治家にとって、その恐るるべき外国とはアメリカ合衆国ただひとつであって、間違っても中国や韓国ではない。ただそれゆえに、自民党支持層の間からは「アメリカの靖国参拝批判は、『あなたの国にも(戦死者の追悼・顕彰施設である)アーリントン墓地があるでしょう』といったふうに、意を尽くして説明すれば、理解されて解消するはずだ」といった、期待にも似た意見が常にある。しかしどうも、この自民党総裁選の行われている中で久々に靖国を詣でてみて、あらためて「この問題は本当に難しいなあ」ということを、感じたのである。 周知のように、靖国神社とは戦没者の遺骨、遺体などが、具体的に埋葬されている場所ではない。あくまでも「概念としての英霊」が、祭神としておわす社である。 一方でアーリントン墓地は、まさにその名が示すように文字通りの墓地であって、多くの米国政府、米軍関係者の遺体が、実際に眠っている場所だ。ただアーリントン墓地において、そうした個別具体的な墓のある区域というのは(ジョン・F・ケネディ大統領のような一部著名人のものを除き)、その故人の関係者など以外はほとんど足を運ばない場所であり、実際結構閑散としている。 時々の合衆国政府高官や、外交で訪れた他国の政治家などが訪れ、献花などをするのは、あくまでアーリントン墓地の一角にある「無名戦士の墓」という場所なのだ。ここには現在、第1次世界大戦、第2次世界大戦、朝鮮戦争の3つの戦争で戦死した、身元を判別することのできなかった米軍の戦死者の3つの遺体が、そのほかの墓地とは別格の扱いで埋葬されている。そこではアメリカ軍から特に選別された優秀な兵士が、365日、24時間、衛兵として厳格に警備をしていることでも有名だ。 政治学者のベネディクト・アンダーソンは、この無名戦士の墓の意味に関し、主著ともいえる『想像の共同体』の中で、非常に有名な解説を行っている。彼ら無名戦士は、名前や顔はもちろん、出身地や正確な人種なども、判別することができない。彼らに残されているアイデンティティとは、ただ「アメリカ合衆国のために戦い、命を捨てた」という事実だけだ。移民たちが人工的につくり上げた実験国家とされるアメリカにとって、この無名戦士の属性とは、全国民が最も等しく仰げるものであり、ゆえにアンダーソンは無名戦士の墓をして「これほど近代文化としてのナショナリズムを見事に表象するものはない」と言ったのである。 であるから、この無名戦士の墓にはかつて、ベトナム戦争での戦死者の遺体も葬られていたのだが、後にDNA鑑定で身元が判明し、掘り返されて別の場所に移されてしまった。そして、最近は軍の名簿の管理もITなどを入れて厳格なものになっているし、またDNA鑑定の技術なども進んでいるから、今後のアーリントンに「新しい無名戦士」は加わらないだろうとされている。ただ、アメリカはその国家の統合の象徴として、恐らく未来永劫この3体の「無名戦士」を必要とし続けるだろうし、彼ら以外にアメリカの「近代文化としてのナショナリズム」を支えうるものもないのである。 一方で靖国神社なのだが、ここには約246万の英霊が祀られており、その数字を支えている��のは、よく知られているように「霊璽簿」という、戦死者たちの名前を具体的に書き記した名簿である。 無名戦士と霊璽簿。この「無名と顕名」がそれぞれ支える戦没者追悼施設は、実はそれを成り立たせている根本的な思想において、180度違う価値観を示しているのである。 アメリカが無名戦士を尊ぶ理由としてもうひとつ指摘しうるのが、同国の国是である共和主義である。1776年7月4日、当時世界最強の王権国家だった大英帝国に反旗を翻して独立、成立したのがアメリカ合衆国である。王権的なものを否定・警戒する心情は、アメリカという国家のDNAに刻み込まれている、強烈な感情だ。よってアメリカの市民は古来、「過度に個人の業績を顕彰したりすると、個人崇拝を生んで共和政体が破壊される」という価値観を、無意識レベルで持ち続けてきた。首都ワシントンDCにある、建国の父ジョージ・ワシントンの記念碑「ワシントン記念塔」が、ただの石柱(オベリスク)であり、ワシントンの像などをまるで備えていないのも、この共和主義の精神の発露である。 もちろん時代が進むにつれて、同じくワシントンDCにあるリンカーン記念堂のように、過去の偉人の具体的な像を備えるモニュメントなども登場するのであるが、それらの多くは20世紀に入るあたり以降に建設されてきたもので、大昔からアメリカにあるようなものではない。この9月、バージニア州リッチモンドにあった、南北戦争における南軍の将軍、ロバート・E・リーの銅像(1890年建造)が撤去されるという事件があった。これは奴隷制擁護の軍隊だった南軍由来のモニュメントに向けられたBLM運動の一環として起こった出来事ではあったのだが、そもそもアメリカ人の精神の奥底には深く、「個人の名前や姿を顕彰する必要それ自体が、果たしてあるのか」という問いが、強固に存在するという事実は、認識しておいたほうがいいだろう。 また言うまでもなく、アメリカはキリスト教国である。現代ではなかなかゆるくはなっているが、キリスト教も本来は偶像崇拝を否定する宗教であり、イエス・キリストの絵や像などを崇拝することを、決して奨励するものではない。私はかつて、第1次安倍晋三政権があった時代に、ある縁から米国務省関係の人と話をする機会があって、彼から「対中国、北朝鮮といった視点などから、日本の保守勢力には期待するが、しかしわれわれはシントイズム(神道)は理解しないし、日本政治がそれに影響を受けることもよしとはしない」と、かなりはっきりと言われたことがある。また、これはアメリカ人ではなかったが、私はある保守的なクリスチャンから「神道の神々などというのは、私にはディアブロ(悪魔)のようにしか感じられない」といったことまで言われたこともある。私は彼らクリスチャンを非難しているのではない。これは結局われわれ日本人が、なかなかイスラム教を本質的に理解できないのと同じことであって、いいとか悪いとかの話ではない。 また、「分かり合えないから放っておけばいい」などというのは極めて幼稚な態度で、「さまざまな違いがある人々と話し合い、分かり合う」ための手段として、われわれは「政治」という行為を行うのである(むしろ世界の人々が均質で、簡単に理解をしあえるのであれば、世に政治などというものは必要ない)。 ただ現実として、靖国神社とアーリントン墓地の間にある溝は、一般的に思われているよりもずっと広くて深い。そんなことを今日、私は久しぶりに靖国神社を詣でて、つらつらと考えたのであった。

2021年9月26日 小川 寛大

4 notes

·

View notes

Text

【筆まめ趣味】

先だって出張で飛行機に乗ったら、機内誌のコラム欄に、ある企業経営者の方が文章を書いておられた。その内容に曰く、その方は最近、さまざまな挨拶や礼状を、あえてハガキなどにしたためて送るのだという。電子メール、SNS全盛の今だからこそ手書きにこだわってみたい、というような趣旨だそうで、何だか共感するところがあった。 というのも最近自分も、ハガキなど手書き郵便で挨拶や礼状など送ることを好んでいるところがあって、特に(忙しさもあってなかなか100%手が回らないのだが)本や雑誌などを人からいただいた際、よく文字通り“筆を執って”いるからだ。 このきっかけなのだが、自分で出版事業など始めてみて実によく分かったのだけれども、雑誌なり書籍なりを発行し、「関心を持ってくれるかも」と思う知己の方などに贈呈してみても、まず返事というものがこないのである。「届きましたよ」のような、簡単なメール、電話ひとつさえ、実際10人に1人から来ればいいほうだ。もちろん、興味のないものをこっちが勝手に送り付けているだけという側面もあろうから、あまりに何の反応もない人には贈呈を取りやめたりもしているのだが、あるときそういう、これまで何の反応もなかった人から、「最近おたくから雑誌が届かないんですが……」といった連絡があって、心底たまげたことがある。 ただ、「何で返事がないんだ!」みたいに、独りよがりに怒るだけではよくない。自分だって顧みて、よそ様から何かモノをもらって、真摯にお礼などしていただろうかと考えると忸怩たるものがある。それである時から、極力御縁のあった人様に対しては、手書きでお手紙などを送るように心がけているのである。 実はこういう手書きの手紙に対しても、それに何かの反応があるかといえば「10人に1人からも来ない」という確率は変わらないのである。しかし「手紙を書く」という習慣ができてから、折に触れて絵葉書や記念切手を(収集ではなく実用品として)買い集めるような、一種の趣味のようなものができたりもし、なるほど、あっさり電子メールやSNSのメッセージを送るよりも、ちょっと楽しいところがあるのかなあ、というふうにも感じてはいる。それで冒頭にも挙げた“手紙趣味”の方のコラムにも、共感するところがあったのである。 ただ、最後にちょっと恨み言めいたことを。 以前、自分があるテレビ番組を見ていたら、ある町工場の老社長のような人が出ていて、その方はとにかく、取引先に対しても誰に対しても、利益度外視にも思えるような献身、サービスをするというのである。レポーターが「なぜそこまで?」と問うと、その老社長は、「ここまで尽くして何も返ってこないほど、日本人というのは落ちぶれた国民ではないですよ」と返し、実際過去にいろいろな“恩返し”を受け、そのおかげで今の事業がある、というようなことを語っておられた。 まさに「情けは人のためならず」を地で行くような話だが、ただこの社長さんは「日本人の心性を信用している」という意味で、ネット上で通り一遍の政治論をぶっているような人士よりも、はるかに“愛国者”なのだなあと、私は感じたのであった。そして結構、そうした“ネット上で通り一遍の政治論をぶっているような人士”たちは、何を送っても御礼などを返してこない例が多い。個人的には世も末だと思うが、まあ、自分はただそんな世で、絵葉書にボールペンを走らせるのみである。

2021年9月23日 小川 寛大

2 notes

·

View notes

Text

【南北戦争は、面白いのだ】

はばかりながら先月、『南北戦争 アメリカを二つに裂いた内戦』という本を、中央公論新社さんより出版させていただきました。タイトル通り、いまから160年前に起こったアメリカ合衆国の内乱、南北戦争(1861~65)の歴史について書いた本です。 とは言っても、多くの日本人にとって南北戦争なるものは、ほとんど何のことか分からない事件でしょう。アフリカや中南米の部族紛争などと同等程度に、関心も知識もない、という人が多数派なのではないでしょうか。「南北戦争というのは、『風と共に去りぬ』や『若草物語』の背景になった歴史事件ですよ」とでも言えば、「ああ、なるほど」と思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし、そういう文学作品のファンだとしても、南北戦争そのものに関する知識を豊富に持っておられるわけでは、決してないと思います。 ただ、アメリカにおいてこの南北戦争というのは、同国史の中でも非常に重要視される“人気ジャンル”です。アメリカの書店などに行きますと、歴史コーナーの棚の相当な部分をこの南北戦争関連本が占めている状況が普通にあり、例えば日本における幕末や戦国時代などと同程度の注目、人気を誇る歴史ジャンルであるわけです。リンカーンやロバート・エドワード・リーといった南北戦争の重要な歴史人物は、アメリカにおいてあたかも豊臣秀吉や西郷隆盛のような親しまれ方をされている人々なのです。 何より、南北戦争とはアメリカ史における大事件でした。この戦争は米国史上における事実上唯一の内戦ですが、4年間の戦いの中で、約60万人が命を落としました。第2次世界大戦におけるアメリカ軍の戦死者数は40万人ほどで、ベトナム戦争では5万人ほど。南北戦争とは実は、アメリカ史上最も多くのアメリカ人が命を落とした戦いでもあります。それゆえに、当時のアメリカ人たちに与えた衝撃は強く、だからこそ『風と共に去りぬ』や『若草物語』といった、世界文学の背景にもなるようなインパクトを、米国史上に残したわけなのです。 南北戦争の争点とは、よく知られるように当時の米南部に存在した黒人奴隷制度の是非でした。この内戦で北部が勝利を収めたことによって、その悪しき制度はなくなります。ただ、それでアメリカから黒人差別がなくなったわけではまったくなく、それは21世紀の今なお、色濃く尾を引いています。ゆえに多くの歴史研究者は南北戦争を、人種差別問題と結び付けて語り、分析してきた事実があり、かつそれは決して間違った姿勢でもありません。また、この内乱はつまりアメリカの北部地域、南部地域の間にある文化的背景の相違をも原因としているもので、ゆえに現在のドナルド・トランプ前大統領が引き起こしたとされる「アメリカの分断」が語られる際にも、識者によって南北戦争の歴史が引き合いに出されたりもします。 無論、そのようなことは決して間違った見方でもなく、大いに参考にすべきことです。ただ、あえて誤解を恐れずに言えば、南北戦争とはそういう“真面目なテーマ”を抜きにしても、十分に“面白いもの”なのです。例えばナチス・ドイツという存在は、忌むべきユダヤ人差別を抜きにして語ることのできない体制ですが、それとはまた別に、当時のドイツ国防軍が操ったタイガー戦車などが、世界中の多くの子供たちや軍事ファンを魅了し、そのプラモデルなどがロングセラーとなっていたりもするわけです。そこを「不謹慎だ」と衝く議論にも一定の妥当性があるとは思いますが、戦史とは特に後世から見た場合、そういったある種のエンタメ性をまとうものであるのも事実であったりします。 さて、そこで南北戦争なのですが、やはりこれはそれなりに“面白い”ものです。この戦争は当時のアメリカの産業革命と並行して起こったものであったため、戦場にはライフル銃や機関銃、潜水艦、熱気球、装甲蒸気軍艦、電信など、それまでになかった数々の新兵器が投入され、戦いの常識というものを大きく変えていきます。それ自体がひとつの面白さを感じさせるものですが、これら新兵器はナポレオン戦争時代に完成した、当時の戦術の常識を一気に覆してしまい、将兵たちは正に闇夜を手探りで進むがごとく、すさまじい流血のなかで必死に“誰も知らなかった新しい時代の戦術”を戦場という現場で構築していきます。 政界もまた、国家の分裂という未曽有の事態の中で大混乱に陥り、その状況下で現れたエイブラハム・リンカーンという、まともな学歴もない野生児のような男が、大統領として苦心しながら国家を何とかまとめ、率いていきます。 南北戦争の魅力とは、いわばこういう“カオス”のなかで人々が苦悩し、苦闘し、その葛藤から“新時代の光明”が少しずつ差し込んでくるというストーリーです。そして、その光明は決して神さまや王侯貴族のような存在が上から与えてくれたのではなく、共和政国家アメリカの人民の、血と汗の結晶として形成されていくものなのです。南北戦争史の魅力とは正に、こうした意志ある人民たちが織り成した、巨大な群像劇の持つ魅力です。 しかしながら、冒頭でも書きましたように、こんな面白いものがなぜか日本ではよく知られてこなかった事実があります。私は物好きな仲間とともに「全日本南北戦争フォーラム」という団体を組織し、細々と日本でこの南北戦争の歴史について学び合い、語り合ってきた人間なのですが、本当にまず、南北戦争について書かれた日本語の書籍というものが少ない。特にどうしても研究者系統の方々が書いた本は、人種問題やアメリカの地域性などについて“大真面目”に分析する、よくも悪くも詳細な研究書がほとんどです。 というわけで今回、版元さんとも協力し、まずは多くの日本人に「南北戦争の“面白さ”」を知ってもらうための簡略な概説書として、本書を書いてみたという次第なのです。ありがたいことに発売以降、好評を博しておりまして、すでにこの出版不況の中で重版も決定しました。ただ、それはやはり南北戦争という“素材”がいいからです。この歴史事件は、単純に“面白い”ものなのです。いま、トランプ前大統領の動向などとも合わせて「アメリカの分裂」などといったキーワードとともに南北戦争を語る向きが増えていますが、これはたまたまのことで、本書は別にこの時期を狙って出版が企画されたものでもありません。本当に単に、多くの日本人の皆さんに、アメリカ南北戦争の概略というものを、日本語で簡略にざっと示すために書かれた、歴史読み物です。 いい意味でも悪い意味でも本書は簡略な概説書で、また“お勉強”をする本でもありません。まず、ちょっとでも興味のある方に手に取っていただきたいと思います。本書にはその性格上、意を尽くせていない、不完全な部分も多いと思います。しかし、まずざっと本書で南北戦争の概略をつかんでいただければ、それこそ『風と共に去りぬ』や『若草物語』、また西部劇映画などが、新しい側面を大いに見せてくれるのではないかと思うのです。そしてまた、本格的な研究書や洋書に挑んでいただく前の、ひとつのステップとして機能してくれるのではないかとも思うのです。 時勢が時勢ですので、本書の発行後、私は版元さんに請われて、トランプ前大統領の動向と関連付けた下記のような本書の紹介文を書くこともしました。

https://fujinkoron.jp/articles/-/3187

ただ、本稿で強調しましたように、南北戦争とは独立してただ“面白い”ものです。そこにいろいろな深刻な問題が絡みついている歴史事件であることも事実ですが、ライトに“面白がって”も、十分に楽しいものなのです。ゆえに本書は、本当に予備知識なしに、気楽に読めるような構成、文体を常に意識しながら書いたものです。いまのところ日本人がよく知らない、世界の“面白い歴史”に少しでもご関心があれば、どうぞ手に取っていただきたい本だと思っております。 そういうことで、どうぞよろしくお願いいたします。

※『南北戦争 アメリカを二つに裂いた内戦』は下記、アマゾンの商品紹介ページから購入できます。 ↓↓↓↓↓ https://www.amazon.co.jp/dp/4120053709/

2021年1月26日 小川 寛大

2 notes

·

View notes

Photo

【新刊告知】堀雅昭著『靖国神社とは何だったのか』(合同会社宗教問題刊) 靖国神社初代宮司・青山清とは何者だったのか

今年は第2次世界大戦終結から75年という年です。 それで毎年の終戦記念日たる8月15日が近づきますと、多くの日本人の口の端には、ある神社の名前が上ります。言うまでもなく、東京・九段にある靖国神社です。大日本帝国のために戦い、命を落とした軍人たちを「英霊」として祀っている、その神社です。 それで繰り返しますように、毎年の8月15日が近づきますと、この神社に政治家が参拝することや、いわゆるA級戦犯が祀られていることの是非、およびそうした事柄が中国や韓国を刺激するのでよくない、などといった議論が、一種の風物詩のように巻き起こります。世の中にはそうした「靖国問題」の専門家と目される言論人などもおり、毎年の夏、そうした人々を中心に、靖国神社に関する議論がそこらじゅうで戦わされてもいます。 しかし、そうした議論の中心になっているのは前述のように、第2次大戦のA級戦犯の問題、また第2次大戦をめぐる中韓との歴史観の相違の問題、そして政治家が靖国問題を参拝することは第2次大戦の「侵略性」を考えていないのではないか、といった、もっぱら「第2次世界大戦に関わること」です(日清戦争や日露戦争も、中韓との歴史観の相違や、侵略性の問題に関係してくると思うのですが、それらの戦争を中心テーマにすえて語られる「靖国問題」論争は極めてまれです)。 靖国神社自体は明治2年に創建された神社です。明治維新直後の当時の時代において、どういう人々が、どういう思いを抱いてこの神社をつくったのか。そこへの理解なくして靖国神社の本質に到達することはできなかろうというのは、別段奇妙な主張でもないと思うのですが、繰り返しますように世の「靖国問題」は現在、第2次大戦関係以外のテーマをほとんど捨象して語られるものになっています。そして毎年の秋ごろになると、世の靖国論争は何かの結論を見ることもなく自然に収束し、また翌年の夏に、思い出したように「風物詩的な論争」が惹起されていく……というような、ある意味で非生産的な循環が、ややもすると靖国神社を取り巻く議論の実態になってしまってはいないでしょうか。 明治2年に創建された靖国神社の初代宮司の名を、青山清(1815~91)といいます。正直なところ、歴史上の有名人でも何でもないでしょう。靖国問題の専門家と思われている、またそう自任しているような人でも、彼の来歴に関してすらすらと語れるといった方は珍しいのではないでしょうか。実際、靖国神社ホームページを見ても、青山の名前は掲載されていません。彼は長州・毛利藩に仕えた神官だった人物ですが、昭和32年に発行された山口県の郷土史資料『近世防長人名辞典』には「(明治維新後は)一家他国に転退してその後の事知られず」などと書かれており、なぜかほとんど歴史に埋もれてしまった人物のような扱いをうけています。 先に述べたように、青山は長州・毛利藩に仕えた神官で、毛利家の祖先神を祀り、深く崇敬されてもいた椿八幡宮の神職を代々務めた、青山大宮司家の出身でした。その立場から青山清は、長州藩の藩校から仏教、儒教色を抜いて神道式に切り替え、吉田松陰や第1次長州征討で命を奪われた藩重役たちの弔いを(幕府に秘匿した状態で)神式で行い、また長州の神主たちで構成した西洋式軍事組織「鋭武隊」に関わり、さらには戊辰戦争で官軍の旗として掲げられた「錦の御旗」製造に関与するなどの動きをしていた人物で、つまり明治維新を成し遂げた長州志士たちを、精神面で支え続けた宗教家だったわけです。 また神道家としての青山清は、彼のみならずその青山家が連綿と、吉田神道に傾倒していた家系でした。一般に日本の神道とは天体や山などを崇敬する自然宗教で、人間を神として祀る例は、古来そう多くはありません。しかし吉田神道はそんな中で生前に功績のあった人間を神として祀ることに積極的だった神道流派で、豊臣秀吉を死後「豊国大明神」として豊国神社に祀ったのは、当時の吉田神道宗家・吉田兼見でした。 このような来歴を持つ神道家・青山清が明治維新後に靖国神社初代宮司となり、長州が中心となって成立させた大日本帝国のために戦って亡くなった「人間」を「神」として祀り続けていたという事実は、「靖国神社とは何だったのか」を考えるとき、かなり重要な示唆を与えてくれるものではないのでしょうか。ただ繰り返しますように、青山は現在、いわゆる歴史ファンといった人々の間でもそう知名度の高い人物ではありませんし、その来歴を詳しく記した書物なども、決して多くはありません。 さて、ここで宣伝なのですが、合同会社宗教問題は8月12日、この靖国神社初代宮司・青山清の伝記を軸とした靖国神社創建史について著した書籍、『靖国神社とは何だったのか』を発行します。著者の堀雅昭さんは山口県在住の作家、郷土史家で、何と青山清の子孫でもあります。 本書は宗教問題社刊の季刊雑誌『宗教問題』の、11号(平成27年夏季号)から30号(令和2年春季号)にかけて連載された、堀さんによる連載、「維新の長州精神史」の内容をまとめたものですが、単行本化に伴って大幅に加筆修正をしています。堀さんによって、秘蔵、新発掘の史料も多数紹介されている内容で、まさに知られざる靖国神社の秘史を描いた一冊と言って過言ではありません。 また、この連載中に巻き起こり、世間でも大きく注目されたのが、靖国神社の宮司が2代続けて舌禍で辞任に追い込まれた事件でした(11代宮司・徳川康久氏と12代宮司・小堀邦夫氏)。徳川氏は、西郷隆盛ほか「賊軍」とされた人々を靖国に合祀しようとしていたという疑惑で、小堀氏は「天皇は靖国神社をつぶそうとしている」という問題発言をしたことが引き金となり、任期途中で靖国神社を去りました。2人とも、事実上の更迭でした。堀さんはこれらの問題に関しても、雑誌連載のなかで言及しており、今回の単行本の中でもより詳しく、これら宮司辞任事件の背景につき考察しています。そういう、単に「歴史の本」という枠組みを超えた、まさに「靖国神社とは何だったのか」の問題を深く考える、類書のあまりない一冊として、できあがっています。 ご関心のある方はぜひお買い求めいただき、この終戦75周年の夏に、靖国神社に対する関心をさらに深めていただきたいと思います。

※『靖国神社とは何だったのか』は下記、アマゾンの商品紹介ページから予約できます。 ↓↓↓↓↓ https://www.amazon.co.jp/dp/4910357009

2020年7月19日 小川 寛大

0 notes

Text

ディズニーの「差別映画」に見た「幻想の南部」の誕生 ――映画『南部の唄』をみる

ディズニー社が運営するテーマパークのアトラクション、「スプラッシュマウンテン」の題材が変更されるというニュースが流れています。

(参考)

米ディズニーがスプラッシュマウンテンの題材を「南部の唄」から変更

https://news.yahoo.co.jp/articles/360bcd7f93a0e3bf6a37503772ceb96c0a1a5dba

ディズニー映画『南部の唄』は長年にわたって「黒人差別を容認する作品ではないか」という批判にさらされてきた作品で、現状のBlack Lives Matter運動に揺れるアメリカにおいて、仕方のない、決断せざるをえなかったことなのかもしれません。

筆者はかつて、自身が所属する「全日本南北戦争フォーラム」の会報にこの『南部の唄』に関しての雑文を掲載したことがあり、掲載よりずいぶん日が経っており、かつ自身の文責になるものでもありますので、参考までに自分のブログに今、若干の修正を加えて掲載するものです。

==========

ディズニーの「差別映画」に見た「幻想の南部」の誕生 ――映画『南部の唄』をみる

2018年9月1日、東京都千代田区で開催されましたNPO法人江東映像文化振興事業団様主催、映画『南部の唄』上映会に、本会・全日本南北戦争フォーラムとして参加しました。江東映像文化振興事業団では、本会報にも特別寄稿をいただいている評論家・三浦小太郎氏が役員を務めておられ、その御縁で参加させていただいた次第です。

上映作品だった『南部の唄』は1946年に公開された、ウォルト・ディズニー製作の映画です。いわゆる「ディズニー映画」ですが、人間の俳優で構成される実写で描かれたパートと、アニメで表現される動物劇が巧みに組み合わされた映像作品で、まだCGなどというものが影も形もない時代であるにもかかわらず、俳優とアニメの動物が実に自然な形で「共演」しているなど、映画史の中でも特筆すべき表現技法を見せた作品として語り継がれているものです。

しかしながら、この21世紀において本作『南部の唄』が好事家の話題にのぼるとき、筆頭に挙げられる事項はそうした映像表現の話ではありません。本作に現在ついてまわっている第一の「レッテル」は、「人種差別的な映画だ」というものです。実際、世界中でこの作品は現在、「タブー作品」のようになってしまっており、DVDのような形で簡単に購入し、鑑賞することもできません。そして本作が内包するとされている「人種差別」とは、『南部の唄』というタイトルが示すように、アメリカ南部にある(あった)黒人差別のことを指します。

本作のあらすじを、簡単に紹介しましょう。時は南北戦争後、そうもたってもいないころの話。アメリカ南部ジョージア州の大都市アトランタで両親とともに暮らしてきた白人の少年・ジョニーは、家庭の事情で母親の実家である田舎の農村に引っ越します。母親の実家は富裕な農園主で、いまも多くの黒人労働者(元奴隷)を抱え、綿花プランテーションを経営している一族でした。都会っ子であるジョニーはなかなかその農村になじめず、また大好きな父が仕事の関係でアトランタに戻ってしまい、寂しさからふさぎ込むようになります。しかし農園で働く老黒人、アンクル・リーマスの語る民話に引き込まれていくうち、ジョニーは次第に周囲に心を開いていく――という筋書きです。

この映画は、一部の例外はありますものの、基本的に「いい人」しか出てこない作品です。主人公もその一員である白人の綿花農園主一族は、慈悲深い「お殿様」のような人々で、彼らに仕える黒人労働者は、白人の慈愛を感謝とともに受け取りながら、何の不満もなく、南部での人生を謳歌しているという設定です。白人と黒人は、確かに雇い主と使用人という関係ではありますが、差別のようなものはまったく描写されず、実に親しげに語りあい、交流しています。これは何かの皮肉としてそのような戯画化が行われているというのではなく、本当に本作では、南部の農園はホンワカとした、何かの理想郷であるかのごとく描かれています。

アメリカの有力な黒人団体であるNAACP(全米黒人地位向上協会)は公開直後からこの『南部の唄』に対して、「実際のアメリカにあった激しい人種差別を隠蔽し、南部社会を美化したロクでもない映画だ」との批判を発しており、ゆえに現在、この作品は再上映される機会もなければ、前述したようにDVDなども発売されていません。今回の上映会は、かつて一時期のみ販売されていたVHSを上映したものであるそうで、貴重な機会を与えていただいた三浦さん、および江東映像文化振興事業団様に感謝します。

NAACPが本作に寄せた批判は、おおむね妥当なものであるとは思います。アメリカ南部に苛烈な黒人差別があったことは事実であるにも関わらず、『南部の唄』は前述のように、南部をそんなものがまるでない、牧歌的な理想郷であるかのごとく描写しています。NAACPは、本作が「間違った南部像」を社会に流布することによって、南部に厳然とあった「差別の歴史」が修正されるのではないか、と危惧し、また怒ったわけです。

ただ、本作は本当に(一部の例外を除き)「悪人」というものが出てこない、ホンワカとした物語で、暴力的なシーンも原則としてありません。「この作品が歴史的事実とそぐわないのは事実かもしれないが、そもそもフィクションなんだし、またこの映画を見ることで黒人への暴力、差別が煽動されるようにも見えない」といったNAACPの批判への懐疑が、一部に存在することも事実です。けれども私は「南北野郎」として本作を今回初めて鑑賞させていただいたうえで、「これはとんでもない映画だなあ」と、心底思わされたのです。NAACPが怒るのも無理はない、なぜならばこの映画は、匂い立つほどに南部的、CSA(アメリカ南部連合国)的な色彩をまとっているように感じられたからです。

私はディズニー・アニメの専門家でも何でもありませんが、ややステロタイプながら、以下のように感じています。ディズニー映画の真骨頂とは「階級の移動」です。みじめな下女だったシンデレラは王子様と結婚し、単なるデク人形だったキノピオは人間になります。哀れな子象ダンボは興行界のスターとなり、また『美女と野獣』や『ライオン・キング』は一種の貴種流離譚で、これぞ主人公の所属階級が目まぐるしく変わる物語です。そして俗にいう「アメリカン・ドリーム」の神話がそうであるように、下の階級から歯を食いしばって成り上がっていく挑戦者たちを称賛する精神風土こそが「アメリカという国」の土壌で、そこからディズニー映画が生まれたのは、ひとつの必然ですらあります。

しかしながらこの『南部の唄』ではその上映時間の93分中、登場人物たちの所属階級がまったく移動しないのです。貧しい少女ジニーは主人公のパーティーに招かれますが結局行くことがなく、農園を去ることを決意するアンクル・リーマスも最後には戻ってきます。主人公が飼おうとする哀れな子犬も、結局飼うことが許されません。また主人公一族に仕える黒人労働者は自らの待遇をまったく不満に思っておらず、彼らが毎朝の出勤時に合唱する「私はとどまる、なじんだ家へ」という歌詞の歌は、何か象徴的です。劇中でアンクル・リーマスが語る民話は本作の見どころの一つですが、その劇中劇の主人公、「ウサ君」が最大のピンチを迎えるのは、「人に必要のない干渉をしたからだ」と、具体的に何をしたのかが語られぬまま説明されます。個々のエピソードを見ていくと「本当にそれでよかったのか」「作劇上、ちょっと乱暴すぎるんじゃないのか」と思わされるケースもありますが、ラストのミュージカル調のエンディングは、そうした疑問に何も答えぬまま、すべてをどこかへ流し去っていきます。

ただし本会会員にはもう説明不要でしょうが、これこそが北部流の成り上がり思想、アメリカン・ドリームに対して南部社会が打ち立てていた、CSA的な思想でした。人のことには干渉しない。自分には自分の生き方がある。そして、人は生まれ持った環境の中で暮らしていくことが、最も幸せなのである――。これこそがアメリカ南部の主張で、「奴隷解放」や「産業革命に沿った社会の近代化改革」を訴えた北部へのアンチテーゼでした。もちろん、そういう思想の根底にあったのは、南部の上流階級の「この、自分たちに都合のいい階級社会、奴隷制社会を維持したい」という利己的な思想で、それゆえに南部は南北戦争に敗れるわけです。しかし、この「誰にも干渉せず、またされない、そういう意味での『自由社会』の維持」とは、南北戦争時にCSAが明確に掲げた大義で、そして『南部の唄』の社会は、まさにその「CSAの大義に沿った楽園」なのです。この画面に横溢するCSA的な空気、これにNAACPが言いようのない不快感を覚えた側面はあったのではないかと思いますし、そうであるのならば、一見暴力的ではないこの映画を、彼らが口を極めて罵った理由も、何となく分かるような気がするのです。

繰り返しますように、『南部の唄』に描かれる社会は、間違いなくCSAの大義を反映した理想郷です。ただ、理想郷はあくまで理想郷であるわけであって、現実の南部とは偏った人種差別思想に基づいた、どうしようもなく遅れた農本主義社会に過ぎませんでした。だからこそ南北戦争に敗れてしまったのです。以降、南部はアメリカの経済発展に取り残され、KKKの誕生や公民権運動の混乱などに揺れる、「アメリカの中の恥ずべき地域」などと呼ばれて現在に至ります。しかし、いわばCSAナショナリストとでも呼べる一群は、「かつての南部にはきちんとした理想社会があったのに、北部がそれを壊した。今の貧困と混乱は北部のせいだ」と叫び、現実世界にはどこにもなかった「理想の南部」を形成し、「南北戦争前に帰ろう」といった虚構的主張を展開していきます。『南部の唄』は、そういう「幻想の南部」が形成されていく途上、およびその一つの到達点を示す作品であるとも感じられ、その意味において私には非常に興味深いものでした。

また、もう一つ注目したいのが、本作における珍しい例外的悪役、フェーバー兄弟です。主人公の家のそばに住んでいる貧乏白人の子供で、服装や態度から見るに、その経済状況、教養程度は黒人以下です。実際、一般の白人には従順なアンクル・リーマスも、この兄弟には露骨に悪態をつくほどです。彼らは何かにつけて主人公やその仲間をいじめ、鑑賞者の義侠心を刺激しますが、しかしちょっと考えてみてください。少女ジニーが主人公のパーティーに行くのを妨害する、子犬が主人公にもらわれるのを邪魔するなどといった彼らの行為は、実は「誰もが階級を移動しない」というこの世界の中における秩序の保持者なのです。

さきほど、南北戦争後の南部には「全部北部が悪い」といったような、夜郎自大で卑屈な歴史観が生まれたことを紹介しました。しかしその主な担い手は、結局生活に余裕のある旧奴隷農園主ら上層階級というよりも、南軍の末端を担ったプア・ホワイトという貧乏白人集団でした。彼らは貧しいゆえに「既得権益」などというものとは無縁でしたが、それでも南北戦争を戦わされ、何も得ることのない中で、そういう夜郎自大な歴史観を持つに至ります。しかし、その「卑屈」の力を巨大なエネルギーと変え、いま実現させたのがトランプ政権だったりもするのです。そういう流れからも、実に面白い物語の構図でした。

※全日本南北戦争フォーラム会報 Vol.11 2018年冬季号所載

http://nanboku-sensou.blogspot.com/2018/12/12319511.html

6 notes

·

View notes

Text

【人には会わねば分からない】

正直に告白するけれども、私は自身を右翼的な感覚の人間だとは思うが、三島由紀夫という人物に関しそこまでの評価をしていなかった。無論、無能者、馬鹿者というような否定的印象も持っておらず、間違いなく“一定以上の傑物”ではあろうと感じていたが、しかし多くの右派、保守派人士がまるで神様のように持ち上げる心情とは、明確に一線を引いているつもりだった。

その心性の根本がどこにあるのかと問われれば、それは勝海舟が藤田東湖に対して下した下記の評価の言である。

〈藤田東湖は、おれは大嫌いだ。あれは学問もあるし、議論も強く、また剣術も達者で、一廉役に立ちそうな男だったが、しかし、どうも軽率で困るよ。非常に騒ぎ出すでノー。それに何ぞや、彼東湖は、書生を大勢集めて騒ぎまわるとは、実にけしからぬ男だ。おれはあんな流儀は大嫌いだ〉

三島の自決から9年の後に生まれた自分は、当然のこととして三島の肉声に触れたことなどなく、物心ついたとき、すでに三島由紀夫は歴史の人物であった。その視点から、単に“歴史資料の上にのみ現れる三島”の情報に触れるとき、私の脳裏にはこの海舟の東湖評が常に立ち現れた。まさに「一廉役に立ちそうな男」だけれども、「非常に騒ぎ出す」人で、「書生を大勢集めて騒ぎまわる」末に命を落としたのではないか、と。

また個人的なことだが、私は大学以降に修した直心影流剣道門下の末端に連なる者として、流派の先達・海舟の一言一句は日々拳々服膺する身であるから、何ともその“海舟のフィルター”が、よくも悪くも三島を正面からとらえることを妨げる。世間一般の教養として『金閣寺』ほか三島の文学作品はいくつか読み、まさに“文学”としては面白いなあとは思ったが、どうも“政治的人物”としての三島には懐疑があったというのが、正直なところであった。

ただし、自身の周囲には本当に三島を神のように崇拝してやまぬ人が多いのである。特にその何割かは生前の三島に触れる機会のあった方々で、私などから見れば心身ともによく練れた人生の敬すべき先達といった人々なのだが、彼らは一点の曇りもなき目で「三島先生は最も偉大な方であった」と言う。いったい三島由紀夫とは何者なのか。ただ、繰り返すように私自身の中には三島を神のごとくとらえる感情はなかったし、ゆえに“わざわざ”、「三島由紀夫とは何者なのか」を解き明かすためにより深く三島を勉強する気も起こらなかった。

ところが、である。現在上映中の映画『三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実』を見て、私は何とも感じ入るところがあった。「ぜひ見てきたほうがいい」と勧める知人あっての鑑賞だったが、彼の推薦にはいま心から感謝したい。

何と言っても私にとって、「動いてしゃべる三島由紀夫の姿」をここまで長時間にわたって見たのは初めての経験であった。というより正直に白状すれば、私はこれまで「動いてしゃべる三島由紀夫の姿」は、時折ニュース番組などで回顧的に流される、市ヶ谷での割腹騒動の際の10秒ほどのクリップ以外に見たことがない。

私は、あくまで自身の浅薄な読解力から、その文学作品を通じて感じていた三島という人物に関して「繊細なナルシスト」のような感想をまず第一に持っていたし、彼がやたらと体を鍛えていたのも、生来虚弱だった反動、コンプレックスの表れでしかない、という、どこかで聞きかじった話を信じていた。

1969年5月13日に東京大学内で行われた、三島由紀夫と東大全共闘の討論会は、過去すでに活字になって発行されており、この映画で交わされる議論の内容それ自体に、特に“新発見”が含まれているわけではない。しかし、本作の本質はそこではない。

学生に「近代ゴリラ」と揶揄されつつそれを苦笑気味に受け止め目尻を下げる三島、論敵たる学生にフランクな感じでマイクを渡してやる三島、そして自身に向けられる学生の批判を不敵な表情でタバコをくゆらせつつ聞く三島。そういう討論の中であった、活字にしようがない三島の一挙手一投足が、この映画の本質なのである。とにかく、(その場の見せかけ、虚勢であったとしても)この映画の中の三島は常に堂々としているのである。そして時折挟まれる識者の解説でも触れられるが、三島は学生をまったく否定せず、声を荒げることもなく、小気味よい丁々発止を繰り返すことに徹する。

また、映画の中の三島の眼力がいい。当時三島と討論した学生は、この映画とは別の場で、三島の眼について「二つ穴がカーンってあいて向こうにアンドロメダが見えそうなくらいの空虚な目」と評しているが、この“空虚”が決して悪口でないことは映像を見れば一発で分かる。その“虚”とは、まるで見る者すべてを吸い込んでしまいそうな包容力という意味での“空”なのだ。

本映画は上映時間109分のうちに、私が三島に関して思っていた「軽率でコンプレックスにとらわれたナルシスト」というイメージを、あらかた吹き飛ばしてしまった。映像の力はすごい。久々にそういうことを思わされた映画だった。

ようするに月並みな感想になってしまうが、「やはり人には会わないと分からない」のだなあと、心底感じた映画でもあった。討論の中で三島に最も噛みついていた学生が、ふと三島がくわえたタバコにマッチを寄せる姿は、まさにこの映画の真骨頂であろう。繰り返すように、それは到底活字では人に示せえない感動である。

私は直心影流の一末席として、先達・海舟の藤田東湖評を否定する気は今なおない。ただ、“魅力のない男”にはそもそも「書生を大勢集めて騒ぎまわる」などできないのだということを、激烈に思わされた映画でもあった。

男児のまたとなき一生涯、惚れた男に懸けて無茶をやる自由が人にはある。この映画は私にそういうことを再確認させてくれた作品で、いよいよ三島のさまざまな本を、“世間一般の教養”程度以上に読み込んでみたいと思わされた体験だった。

2020年3月29日

小川 寛大

6 notes

·

View notes

Photo

【読書感想文】 源淳子著『仏教における女性差別を考える 親鸞とジェンダー』(あけび書房) 宗教論、フェミニズム論を超越した得がたき自伝的ドキュメンタリー

本書の著者・源淳子氏はフェミニズムの研究者であり、そうした方が書いたこういうタイトルの本は、まず人に「お堅い研究書」のような印象を抱かせるものであろう。確かに本書の根底に間違いなく流れているのは、源氏の持つ、フェミニズムと宗教に対するアカデミックな知見である。ただし本書は、いい意味で「研究書」の枠組みをはるかに飛び越えている。本書は著者・源氏の激しくも気高い人生の記��あり、あまりに赤裸々につづられた回顧の中から、氏のフェミニズムがいかに形成されてきたのかをすさまじい迫力とともに描き切る、瞠目すべき自伝的ドキュメンタリーなのである。少なくとも私はそういう読後感を、ある意味で戦慄にも似た感情とともに持った。 本書は170ページほどの本だが、冒頭から70ページまでは、日本を代表する伝統仏教宗派の一つ、真宗大谷派と源氏が、2018年から19年にかけて展開した“戦い”の記録に割かれている。詳細は本を読んでもらうのが一番だろうが、18年、真宗大谷派は教団として開催した差別問題を考える催し物において、源氏にそこでの展示資料の制作を依頼する。依頼を受けた源氏は、フェミニズム研究者としての真摯な姿勢から、浄土真宗の開祖・親鸞や、中興の祖とされる蓮如らの思想の中にも、女性差別的な考え方があったことを鋭く指摘した資料を作成したのだという。ただ源氏の作成した資料は、イベント開催直前になって教団トップの意向で取り下げを強要され、19年にかけて源氏は、自身に加えられた、いわば“理不尽な検閲”に抗してさまざまな声をあげていく。その記録が、実に本書の3~4割ほどをも占めているのである。 源氏の指摘する、親鸞・蓮如の「女性差別的な考え方」とは、ある時期まで日本仏教の中では宗派を超えて広く言われていた女人五障、変成男子といったもので、簡単に言えば「女性は男性よりも劣っているところが多いので、成仏が難しい」という思想である。あえて親鸞・蓮如側に立って言えば、浄土真宗史の巨人たる彼らとて鎌倉時代、室町時代に生きた人間であり、そうした男尊女卑が当たり前だったような“時代的な限界”から抜け出すことはできなかったのだろう。ただ無論、だからと言ってそういう彼らの思想を21世紀の現代で無批判に受容していいのかという問題はある。源氏も大谷派から依頼された仕事の中で、あえてそこを厳しくかつ真摯に衝いたわけである。しかし、その結果は前述したように、教団トップからの取り下げ強要だった。 ただ源氏も書中で述べているのだが、真宗大谷派の対応は極めて要領を得ない、不誠実なものに終始しており、「展示資料の取り下げを強要された」ことそのものより、その後のハッキリとしない、ひたすら「臭いものにフタ」のような態度でやり過ごそうとする教団組織の態度に、源氏が怒りを増幅させていく様子が本書の中では克明に記されてもいる。また大谷派は日本の仏教宗派の中では比較的差別問題などに熱心に取り組んできた事実があり、源氏も、大谷派の現場担当者らと資料を作成している段階では特に障害はなかったと記している。依頼を受けた当初、源氏は「東本願寺(大谷派のこと)はすごい」と感激していたと書いているほどだ。しかし、結果として大谷派は、最後の最後で源氏のハシゴを外したのである。 ちなみにこの件、真宗大谷派は教団として源氏に正式に謝罪したわけでもなく、不完全燃焼のまま“未決着”で放置されているというのが偽らざる現状だ。源氏は大谷派に親鸞を「絶対化、絶対視」する悪い空気があると指摘し、「親鸞に限界があると認めることが、親鸞を貶めることにはならない」「親鸞を絶対化しないことこそ現代の人権感覚ですし、親鸞の教えにもある」と批判。少なくとも、外部の一般的な視点から見れば、筋は通っている主張なのではないだろうか。 その“戦いの記録”に続き、源氏はなぜ日本仏教の中にそうした女性差別的な考えがあるのか、それを解消するにはどうすればいいのかといったことを、フェミニズム研究者の面目躍如といった筆致で、アカデミックな知見をもとにつづっていく。ただ前述のように、その記述は決して“ただそれだけ”ではないのだ。源氏はそのフェミニズム論の合間、合間に自分の人生の記を巧みに織り込んでいく。それこそが、本書を単なる「お堅い研究書」ではない、圧巻のドキュメンタリーに仕上げているのである。 源氏は1947年、島根県の浄土真宗本願寺派の寺院に生まれた。源氏はその寺で、小学生のころに曾祖母に言われたこんな言葉を、いまだに忘れることができないという。 「あんたの弟が生まれたとき、わたしは「男の子が生まれた」と近所に触れ回った」 源氏も書くように、“寺の家”にとって最も望まれたのは跡継ぎたる男子であり、「わたしが生まれたとき、おばあちゃんは喜んでくれなかった」のである。家では住職たる父、弟がすべて優先され、源氏をはじめとする女性たちは延々と寺の雑用。酒席では門徒に酌をして回らされたとも振り返る。父は厳格な真宗僧侶で、「うちは仏教の寺だ」という理由で、源氏が神社に行ったと聞いては叱り、また源氏にクリスマスケーキが食べたいとせがまれては叱ったという。ただ一方で、源氏は浄土真宗の教えに確かな魅力を感じつつもあり、浄土真宗系・龍谷大学の大学院でより深く学ぼうと決意する。しかし、その進学は認められはしたものの、父から発せられたのは「女の子が大学院まで行ったら、嫁のもらい手がない。結婚ができなかったら不幸になる」との声だったという。 前述のように、親鸞は確かに“時代の限界”としての女性差別思想を持っていたが、しかし一方で「国王不拝」「父母に向かいて礼拝せず」といった、権威に盲従しない精神を有していた人物でもあった。源氏はそうした親鸞を学びつつ、自己とは何かを問い続けていく。後、源氏はある寺の長男と結婚をするのだが、生家と同じような“寺の家”の中で「義母の目にかなう「嫁」」ではなかったとし、離婚し、かつ自身で「現代において社会的にしてはならない生き方」と呼ぶ「事実婚」をし、生きてきたと、切々とつづっている。 ところで、フェミニズムとは現代社会において、いわゆるリベラル、左派の政治思想と親和性があると考えられている。源氏もそうであるようで、本書の中にはしばしば、政治的と思われる表現もある。ただ、源氏の筆致は不思議なほど、そういう部分での“引っかかり”を感じさせないのだ。何と言おうか、源氏の文章の一部には確かに“政治色”があるのだが、いわゆる“イデオロギー臭”があまりしないのである。そしてそれは、源氏は前述したような人生の軌跡の中で、ごく自然にフェミニズムに行きついたのであろうことが、本書の記述からにじみ出てくるゆえである。“人に歴史あり”という言葉があるが、本書はまさにそういう意味で、“寺の家”に生まれ育った女性が、自然かつ必然的に行きつき、手に入れた思想(フェミニズム)がどのようなものだったかをつづる、得がたい“歴史的記述”なのである。私が「瞠目すべき自伝的ドキュメンタリー」と前述したゆえんもそこである。そういう意味で、本書はあまり仏教やフェミニズムに関心がない読者であっても、ひとつの独立した読み物としてかなりの面白さを持つ物なのではないかと私は思う。そして源氏のフェミニズムには“イデオロギー臭”があまりしないゆえに、いわゆる保守系の人が読んでも、そこまでの拒否反応は生まれないのではないかとも思う。 ただ問題なのは、こういう偉大な書物を著した源淳子氏という人物が、���状の日本の仏教教団にはまったく受け容れられていないという事実であろう。日本の仏教寺院は「日本人が葬式をやらなくなって大変だ」といったような話に右往左往するのもいいが、もう少しこうした真摯な求道者を活かせないわが身の恥ずかしさというものを考えたほうがいい。本書を閉じて、私はそんな読後感をもまた持った。

2020年3月27日 小川 寛大

↓同書のアマゾン販売ページ https://www.amazon.co.jp/dp/4871541762/

4 notes

·

View notes

Photo

【浄土宗の心棒】 去る2月末、宗教の視点から社会をえぐるノンフィクション・マガジン、『宗教問題』誌29号を発行いたしました。今回の特集は「浄土宗大騒乱」。その名の通り、日本を代表する伝統仏教宗派・浄土宗内で、おかしな不祥事が続発していることについて各種の取材をしたものです。 宗教団体もまた人間の集団ですので、残念ながら組織運営上の不祥事というのも、起こらないとは限りません。それこそ『宗教問題』誌というメディア自体が、それらを追いかけ続けながら発行されている媒体で、ちょっと一般の感覚からは目を疑うようなおかしなスキャンダルが発生する場合も多々あります。 ただし、一つの教団から短期間のうちに2つも3つも不祥事が飛び出てくるといった事態も、また珍しいことです。そして浄土宗という教団はここ最近、まさにそのような“珍しい”事態に陥っていたのでした。それぞれの詳細は本誌に書いてある通りですので購読していただきたいのですが、まずは何と言っても大本山清浄華院(京都市上京区)の法主人事問題です。伝統と格式ある大本山の法主(住職)が1年以上にわたり、今現在も空位となっている問題で、かつその原因は清浄華院と、浄土宗の教団本部である浄土宗宗務庁との間の紛争なのだと、これは浄土宗内でもっぱら語られている話です。東���にいるとそんな目につく話でもないのですが、京都では地元の新聞や全国紙の地方版などでかなり盛んに報じられている「一般のニュース」で、かつ今なお解決のメドが立っていない“異常事態”です。また東京のほうでは浄土宗系学校法人・大乗淑徳学園(東京都板橋区)で昨秋、教員が異常なまでの激務を訴えた末に自殺する事件が発生。同学園では教員人事をめぐっての労働争議も発生しており、一体その経営がどうなっているのか、極めて注目すべき事態となっています。そして同じく昨秋、浄土宗の宗務庁では税の申告漏れが発覚し、1400万円の追徴課税を支払うといった事件も起こっています。 前述のように、特に僧侶の個人犯罪でもない、こういう“組織的不祥事”が1年ほどの間に立て続けに発生するというのは、宗教界においてそれなりに珍しいことです。一体この背景には何があるのか、そして浄土宗教団というものの体質とは何なのか、そういう話を、さまざまな浄土宗関係者を訪ね歩いて記事にまとめています。そうした関係者の方々の言、またライターさんたちの取材情報から、“浄土宗の現在”というものを読み取っていただければ幸いです。 ただ雑誌制作を終えて私が個人的に感じたのは、「浄土宗とは意外なほどに中心軸のない教団なのだなあ」ということでした。日本の仏教宗派とは、善しも悪くも“開祖教”のようなところがあります。浄土真宗は“親鸞教”、曹洞宗は“道元教”、日蓮宗は“日蓮教”のような体裁を、“仏教”という枠組みさえ超えかねないほどに追及してしまうような部分が、本当に善しも悪しくもあるのです。ただその“開祖教”心理こそが、そうした宗派に力強い求心力、心棒を与え、今日に至るまでの活力を生み出している部分もあるのです。無論、浄土宗の開祖とは日本仏教史のスーパースターの1人、法然です。浄土宗内にも“法然愛”は間違いなく満ち満ちており、その思いは今日の浄土宗を支える重要な柱の一つです。ただし今回の弊誌の特集でも指摘されていますが、今日の“浄土宗教団”を組織的に成立させたものとは、何よりも政治権力でした。無論、そこには僧侶、信者たちの力も確実に加わってはいるのですが、「徳川家康が信仰し、庇護した宗教が浄土宗だった」という圧倒的事実は、浄土宗の何よりも大きな心棒でした。大本山増上寺は徳川家の菩提寺であり、総本山知恩院は江戸時代を通じて徳川将軍家の養子が門跡(住職)となり、京都東山の地から天皇家の御所を見下ろして威圧する意図さえ込められて、その伽藍を巨大化させていくのです。 徳川幕府を否定して成立した明治新政府は当然のように浄土宗に厳しく、それへの政治的対応に追われた東京・増上寺を中心とした浄土宗の勢力は、知らず知らずのうちに知恩院を中心とした勢力との間に溝をつくっていきます。終戦直後の1947年、知恩院は何と総本山でありながら浄土宗から脱退。この状況は62年に解消しますが、法律的に現今の「宗教法人浄土宗」はこの時にできたもので、実は「その歴史は60年にも満たない」と言うことも、必ずしも間違いではないのです。 以後、「新浄土宗」の中では「新しい教団のあるべき姿を打ち立てよう」という議論よりも、「二度と分裂しないように、激しい議論などは避けてナアナアでやっていこう」という姿勢がむしろ目立ってきたといいます。今回、本誌の取材に応じた前述・清浄華院の執事長は、法主人事混乱の原因の一つとして「出身の地方にもよるが、京都の本山のことなんてどうでもいいという関係者が一定数いる」ということを挙げておられます。求心力、ガバナンス、コンプライアンス、呼び方はさまざまでしょうが、そういった考え方がややもすると浄土宗には希薄な部分があり、それが何かのきっかけで今回、目に見える形で吹き出てきたのかという気もするのです。今回の本誌特集で大乗淑徳学園の不祥事を取り上げましたが、10年ほど前には同じく浄土宗系・佛教大学(京都市)が宗門との関係見直しを画策しているといった情報が流れて騒ぎになったことがありましたし、また同じく浄土宗系・正智深谷高等学校(埼玉県深谷市)が悪質な偽装請負事件を起こしたとしてメディアに叩かれたのは2012年のこと。関係学校に対するグリップも、妙に甘い印象があります。 そして、そういう旧来の体質的問題とともに、現今の浄土宗の動揺のいわば“A級戦犯”として一部関係者が激しく指弾するのが、昨秋まで宗務総長を務めていた豊岡鐐尓氏です。本誌では結局その肉声に触れることはできませんでしたが、同氏に関しては「横暴、傲慢、剛腕」のような世評が確かにあり、特に清浄華院問題に関しては「豊岡氏の個人的なイチャモンのようなことで始まった紛争」と言い切る浄土宗僧侶さえいました。ただし、逆を言えば心棒なきままフラフラとした運営を続けてきた近代の浄土宗にあって、豊岡氏とはそこに強力なリーダーシップを打ち立てようとした、期待のリーダーだったと評する人も同時にいるのです。 豊岡氏は三重県伊賀市の名門浄土宗寺院の生まれで、「そこの寺の住職と言えば、少し前まで押しも押されもせぬ地元の超名士だった」と、ある浄土宗僧侶は語ります。同じ寺の先代住職だった豊岡氏の父親は旧上野市の市長で、豊岡氏はその政治家たる父の膝下で、「政治とは何か」を間近に見て育った人物だそうです。長じて豊岡氏は自身も市長選に出馬するも惜敗。そして宗門政治の世界に入り、2011年に浄土宗の事務方トップ、宗務総長の座に就きます。 「豊岡氏は宗務総長になって執務室に入った時、そこに飾られていた過去の総長たちの肖像を見て不遜な感じで笑ったという。『俺はこんな奴らとは違うのだ』と言わんばかりの態度で。だが、それが彼の個性であり、その“力強さ”に期待を寄せていた宗門人は少なからずいた」(ある浄土宗僧侶) 現在、豊岡氏は浄土宗内で極めて毀誉褒貶の多い人物になっています。それは彼がある意味で“ナアナア”ではない、ハッキリとした態度を示す人物だったことをも表しているのだろうと、私は感じています。ただし、“政治”とは結果責任です。豊岡氏の剛腕は結果的に浄土宗に混乱と動揺をもたらしただけで、総長3期目を狙った活動も頓挫、昨秋に地位を降りたことは前述の通りです。 浄土宗とはかくのように、歴史的にかなり根深い課題を抱えた宗教団体で、今回本誌が特集で取り上げた諸問題は、たまたまそうしたマグマが分かりやすく地表に出てきた瞬間の像だったのかもしれません。本誌は「宗教の視点から社会をえぐるノンフィクション・マガジン」を標榜するメディアですが、今回の特集はそんな浄土宗という“狭いコップの中の騒動”を切り取ったものに過ぎぬ、社会的な視点への広がりはない、悪い意味での業界紙的特集と呼ぶこともできるとは思います。ただ、“ナアナア”でことが動く時代は過ぎ去り、良質なリーダーシップというものが求められている時代に、社会全体が移行しつつある現在であるのも事実かと思います。そういう時代の中で、あえて今回「浄土宗」というコップの中の嵐を、読者の皆様に提示させていただいた次第です。ご関心ある方々にご購読いただければ幸いです。

2020年3月12日 小川 寛大

↓↓↓『宗教問題29』のアマゾンでのご予約・注文は以下から!!↓↓↓ https://www.amazon.co.jp/dp/4991000289

4 notes

·

View notes

Text

【早稲田の思想と剣 山浦嘉久さんを偲ぶ】 昨日、11月28日のこと、去る9月15日に73歳でお亡くなりになった、言論誌『月刊日本』論説委員・山浦嘉久さんの「偲ぶ会」に参列した。会場は山浦さんの母校、早稲田大学の会館。かくいう私も早稲田OBなのであるが、近年とんと早稲田に出向く用事というのもなく、かなり久々の母校訪問であった。新しい校舎が建っていたり、見知った周辺の飲食店がずいぶん変わっていたりと、ちょっとした浦島太郎の気分になった。 月刊日本に、私はよくものを書かせてもらったりしていて、かつ編集部員には愉快痛快な好漢が多く、楽しい友達付き合いをさせていただいている方もいる。山浦さんにも大変お世話になった。山浦さんは、Wikipediaにもその名で項目が立っているくらいの方で、

山浦嘉久 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/…/%E5%B1%B1%E6%B5%A6%E5%98%89%E4%B…

知る人ぞ知る政治思想家であった。その博覧強記は大変なもので、現代の政治経済を縦横に論じるかたわら、古神道や新宗教の世界にも関心を寄せておられ、特に大本教、出口王仁三郎の思想、活動に関しては一家言あった。かといって、いわゆる理論倒れの���評論家”タイプではなく、実際にさまざまな教団関係者と独自の濃密なパイプを構築しておられた方で、実は私が責任者を務める雑誌『宗教問題』において近年なした、ある新宗教団体のスキャンダル追及は、山浦さんの力添えと、その人脈なくしてはなしえなかった仕事であった。そういう意味で、私は生前の山浦さんには、非常にお世話になったのだった。 上記Wikipediaにも記述があるように、山浦さんは1960年代の政治の季節において、右派の学生運動家として世に出られた方で、今回の「偲ぶ会」の会場がかつての学び舎であったことからも知れるように、早稲田大学という学校には、格別の思い入れがあったらしかった。ただ、私が山浦さんとさまざまにお付き合いさせていただいた関係は、結構生々しい仕事がらみのことが多々あり、私自身が早稲田OBでありながら、山浦さんと何か早稲田について深く話をした記憶はない。 そもそも山浦さんとは違い、私は早稲田大学にとってはとるに足らない存在でしかなく、そもそも思い入れは持ちようがない程度の人間である。正直なところ、私は早稲田大学在学中、ほとんど“勉強”のようなことはしなかった。当時の私というのは、自己で振り返っても異様な感じがするくらい、武道・格闘技というものに憑りつかれていて、来る日も来る日も、ただ稽古に明け暮れた。走り込みに使っていた戸山公園の土や、高田馬場の新宿スポーツセンター武道場の畳に吸わせた汗の量は人後に落ちなかったろうが、早稲田大学の教場の椅子をあそこまで温めなかった学生も、当時そういなかったのではないか。そういう、どうしようもない不良学生であった。 当時の私の心は、いわゆる格闘技、殴ったり蹴ったり、寝技をしたりといったものに強く惹きつけられていたが、一方でどうしても切り捨てられなかったのが古武道であった。私は郷里・熊本で高校時代、九州地方で伝承されてきたある古武道を習っていて、何だか非常に感性に合うところがあった。古武道をやり込んでも、あまり現代格闘技に直結して役に立つものではなく、そういう方向の稽古はやめてしまってもよかったし、実際に私が郷里でやっていた流派は、当時の東京では続けて習うことができなかった。ただ当時の自分の中で、古武道と完全に縁が切れてしまうのは極めて寂しい気がし、私は早稲田大学にあった、「直心影流剣道会」というクラブの門を叩いたのであった。 直心影流は室町時代ごろにできた剣術流派で、発祥は茨城県の鹿島神宮だが、江戸時代には幕臣層に好まれた、江戸剣術を代表する一派である。学生当時の私は、ただひたすら武道・格闘技の稽古をするというだけの生活で、将来に対しての展望などもなく、いざとなれば郷里・熊本に帰って適当に暮らそうなどと、いい加減なことも考えていたから、学生時代の“遊学”として、江戸剣術をみっちりやり込んでみるのも面白いのではないかと思った。かつ、その流派の気風は個人的にかなり響くところがあって、私は今でも本当にいいものにめぐりあえたと思っている。さらに直心影流には、先人に立派な人々が多い。勝海舟が直心影流をやり込んでいた話は有名だが、私は流派の修行を通じ、直心影流・幕末の三傑として勝海舟、有馬新七、今井信郎を、維新以降の三傑として加藤完治、大森曹玄、三潴信吾の先達を敬し、今なおわが腕が、彼らと同じ技を練り、そして遣えることに密かな感動を抱いてやまない。大学時分にまともな勉強もしなかった私が、何とか社会のことを考えるようになり、文章を草して糊口をしのぐ生を得られているのは、ひとえに先にも挙げた流派の先達の遺した薫風を、剣の修行を通じてかぐことができたからである。 ただ、なぜに早稲田大学に直心影流を教えるクラブがあったのかというと、これがなかなか面白い歴史なのである。そしてその原点は、山浦さんが学生運動家として活躍していた1960年代にさかのぼる。当時は政治の季節であり、大学というのは過激派学生がゲバ棒を手に闊歩する、修羅の巷であった。全学連に代表される左派系学生組織がある一方で、山浦さんたち右派系の学生運動もあり、彼らは激しく衝突し、また同志間ですら凄惨な内ゲバをやらかしていた。そのような状況下で“戦闘力”を得るため、早稲田の右派系学生組織はどうも、自身の衛星関連団体としての武道系クラブを学内のつくり上げていった経緯があるらしく、当時はそういう「純粋なスポーツサークル」とはまた別の、「政治色のある学生武道団体」が早稲田には相当数あったらしいのだ。それでありていに言うと、早稲田の直心影流剣道会とは、どうもそういう流れに影響を受ける形で設立されているらしいのであって、古いOBの口からは、政財官界の右派人脈からの支援もあったらしいような話さえ聞いたことがある。ただそれはともかく、私が在籍したときの早大直心にそういう色はまったくなく、私の在学中、剣道会を通じてそういう政治的な人や思想との交流があった事実もまったくない。長い年月の経過とともに、まったく「純粋なスポーツサークル」と化していた。 ただ、歴史は歴史である。私は生前の山浦さんに一度だけ、そういう自分の早稲田の学生時代に関わっていた武道クラブの話をし、早大直心の源流に関して何か知っていることはないかと問うてみたことがある。東京・五反田の、山浦さんの行きつけだった汚いおでん屋で、ある新宗教団体の不祥事に関して情報交換をしていた、1年ちょっと前ほどのことであった。ずいぶん焼酎の回った山浦さんは私の質問にしばし天を仰ぎ、「確かに当時いっぱいあったんだよ、そういう武道のクラブがな」と言った。そして続けて、「学生運動の団体として、どこのつながりからその剣道会はできたと聞いている?」と山浦さんは私に問うた。私はかつてから名前を聞いていた、ある早稲田の右派系学生政治団体の名を挙げた。すると山浦さんは莞爾として、「そうなのか、その団体は俺がつくったんだよ!」と、本当に満面に笑みを浮かべて言った。無論、山浦さんは当時の早稲田の学生運動の大立者の一人であり、その衛星関係団体の一つ一つまで把握しているわけでもなく、早稲田の中の直心影流というものに関し、深く知っているわけではなかった。しかし、私が関わった早稲田の武道団体の系譜の一端が、山浦さんの団体に結び付くのだという事実に、山浦さんは本当にうれしそうな表情を向けてくれ、そしてまた私も、それが虚心にうれしかった。 端的な事実として、それが私が山浦さんと「早稲田の話」をした唯一の思い出で、かつ、生前の山浦さんに私が会った、最後の機会であった。それからほどなくして、山浦さんは病に倒れられたからである。 昨日の山浦さんを偲ぶ会には、多くの学生運動仲間の方々が来ておられた。マイクを握ってご挨拶されるそうした面々の言葉として、とにかく抗争、内ゲバで、血で血を洗う日々だったということを、過去の思い出として、とても楽しげに語らっておられた。そこに、直心の剣はあったのであろうか。もはや誰も知らない物語ではあろう。 ただ、かくも私は武道に支えられている。その道統に流れる、先人たちの偉大さに支えられている。そして山浦さんは剣客ではなかったろうが、大きな意味で、早大直心の道統を形成してくれた一人であったのだ。久々に訪れた母校で、山浦さんを慕う数々の人々の輪に交ぜてもらって、私はそう、感謝とともに思わざるをえなかった。今後も山浦さんには、泉下より叱咤激励を賜りたい次第です。生前のご厚誼に、ここであらためて深く謝します。

2019年11月29日 小川 寛大

2 notes

·

View notes