Text

Introduction

2019年1月から2020年4月まで、インドの西側ムンバイのはずれ、ナビムンバイで暮らしていました。

私の経験したインド——主にナビムンバイと時々ムンバイ での出来事について、わたしの主観満載でお届けします。

見るものすべて美しく、とはならないインドの生活。出会うもの何から何までエキサイティングでときどき辛くて、でもどうしようもなく楽しかったインドの日常の記録

0 notes

Text

インドのコロナ対応について(その4 / 4月8日~13日)

コロナ対応について書く前に、4月14日に日本に帰ってきました。

時間が空いてしまいましたが、最後までばたばたとインドでどう過ごしていたのかの備忘録として残したいと思います。

4月8日 15日目。トランプ大統領の圧力により、インドが輸出を制限していた抗マラリア薬をアメリカに供給するというニュース。それに対し、ブラジル大統領はラーマーヤナの中でハヌマーンが薬を調達するためにヒマラヤごと運んだというエピソードになぞらえて称賛。ちなみにこの日はハヌマーンの誕生日でした。(ヒンドゥーカレンダーに基づくため毎年日付は異なる)。

4月9日 16日目。今日は誕生日なので、Zomatoでパンケーキとチキンターリーを注文。配達の人から電話かかってきて、家はどこかと聞かれる。

私:NMMC(ナビムンバイ市役所)の横にハイウェイが通っていて、その横の細い道を入ってきたら分かると思うんだけど…

ゾ:そこ今封鎖されてない?

私:封鎖されてるけど、、ぐるっと回れば来れるし(というか他のドライバーは来るし)、いやいいや、Dmartまで来てくれたら取りに行くわ

というわけでわざわざDmartまで夕食を受け取りに行く。デリバリーサービスの意味。

4月10日 17日目。また朝からRelianceのスーパーへトークンをもらいに行く。8時半に到着して、15時からの分をゲット。

ときどきイベント時に移動遊園地なんかが来ている広場が近くにあり、なぜかそこでフレッシュマーケット(ただの青空市場)が開かれている。みんなちょっとずつ距離は開けているけど、全然接触してるやん。。。

あといつも通らない道を通って帰ったら今更ながら鶏屋を発見。ほんとにいまさら

4月11日 18日目。部屋の片づけ。不要なものをどんどん捨てる。家電は大家さんが売ってくれるというので置いていく。デポジットの返却方法などのやり取り。

あと臨時便の航空券と日本での14日間の隔離用滞在先、空港から直接送ってくれるハイヤーなどを手配。いよいよ帰国へ

4月12日 19日目。領事館より、検問を通過するための文書がやっと送られてきたので、空港まで送ってくれる友人に印刷を依頼。

あと保健所?的なところから人が来て、一軒一軒居住者の名前と人数、年齢、体温を確認に来た。

最後の夕食はやっぱりビリヤニ。日本にビリヤニ屋さんもっとできたらいいのにな~

大家さんと電話すると、ベラプール(私が住んでいるところ)まで行きたいけど、そこ今ホットスポットになってるから入れない、とのこと。慌ててニュースを調べると、同じセクターで感染した方が入院していたけど亡くなったということで、containment zone(封鎖エリア)に指定されているらしい。こわい

4月13日 20日目。朝から大家さんの妹家族がデポジットを返しに来てくれる(部屋を借りるときに数か月分の家賃を先に払う。敷金みたいなもの)。

お昼に友人がピックアップしに来てくれる予定が、なかなか連絡がなくやきもきしながら待つ。電話がやっとつながり、聞くと、家にプリンターがないからxeroxのお店とか薬局とか銀行とかいろいろ聞いて回ったけど印刷できなかったと。ipadに入れたからそれで見せて、何か聞かれたら交渉するからということでやっと迎えにきてくれる。

はずが、また全然来ない。

なんでも、私の家の周りの細い道も全部バリケードされていて入れないと。

仕方なく大通りに車を停めて家まで来てくれ、お昼を食べて二人で荷物をかついで歩いて脱出することに。

これ書いてて今めっちゃ感傷的になっているけど、このときはひやひやで緊張して涙も出なかった。

なぜかこの日は風が強くて、向かい風を受けながら、映画のワンシーンみたいだと笑って車まで到着し、よ��やく出発。早めに空港つきたいと思っていたけど、このままだとちょうどフライト3時間前着ぐらいか。

□即席バリケードの様子

一番恐れていたVashi Bridgeでの検問もipadで文書を見せてスムーズに通過、道路は空いているが、エッセンシャルサービスっぽいトラックや、バイクの女性(看護師か?)をちらほら見かける。

あとはあっけなく空港についてしまい、ちょうど私たちが到着したくらいのタイミングで入場が始まった。他の日本人がぞろぞろいてものすごい安心感。

搭乗者以外は中に入れないので、友人とはここでお別れ。

検温やら検疫やら問題なく通過し、荷物は自分でスキャンの機械を通してチェックイン。空港はANA便しか動いておらず、たぶん入場のタイミングでエアコンをつけたのかめちゃめちゃ暑い。自販機も売店も全部休止のため、ペットボトル持ち込み可で助かった。

ほぼ満席のNH830便。ムンバイー成田路線でこんな日本人だけのフライト見たことない。今回11日、13日、15日に臨時便が3便出て、ムンバイだけでなくプネやアーメダバードの在留邦人が計700名以上帰国したことと思われる。

同様にデリー、バンガロール、チェンナイからも3月末~4月にかけてそれぞれ数便ずつ飛んでいるので、インドに残っておられる方は一体何人くらいなのだろう。

私が帰国を決めた一番の理由は、インドでコロナにかかりたくない(そして絶対に病院に行きたくない)という気持ちが大きいが、事前のアンケートでムンバイの日本人の大半が帰国してしまうということを知って、一度帰りたいと思ったらもう気持ちが戻らなかったというところかなと思う。

これを更新している本日7月13日現在、インドの感染者は約88万人、世界第3位となってしまいました。インドに残っていたらどうかと考えるのはナンセンスだと分かってはいるけど、別に慌てて帰ることもなかったんじゃないかとか、そもそも急に帰国して人としてどうなのかとじたばたしたりもしましたが、前向きにまたがんばります。(何の宣言)

というわけで、帰国してこれ書くまで3か月もかかってしまいましたが、私のインド行きはいったん終了して、これからは日本でインド愛をくすぶらせていきたいと思います。

0 notes

Text

インドのコロナ対応について (その3 / 4月1日~7日)

引き続き、第2週目の様子です。

4月1日 8日目。アジア最大のスラム、ムンバイのDharavi(ダラビ)で感染者が出た。いよいよ感染爆発もあり得るか。インドは今のところ増加率はヨーロッパほどではないものの、人口が多い分感染者も日々増えている。

ダラビスラムは2㎢に80万人とも100万人ともの人が暮らすと言われている。。

4月2日 9日目。正直もう在宅勤務に飽きてかなりだらだらしてしまう。今日は久しぶりに肉を食べようとZomato(フードデリバリー)を利用。マトンのグレービーとガーリックシュリンプ。

ドライバーより、建物内に入れないので門のところまで取りに来るように電話がかかってきて、その辺に停めてあったバイクに注文を置く→離れる→受け取るという流れ。

4月3日 10日目。前日モディ首相より、午前9時からビデオメッセージを発信するとのつぶやきがあり、Youtube待機。スピーチはヒンディだったので聞き取れなかったのだが、他のサイトの情報より、4月5日日曜日の午後9時より、9分間家の電気を消してキャンドルや���イトを灯し、コロナに打ち勝とうという呼びかけだったようだ。

全然知らなかったけど、9はヒンドゥー教徒にとって非常に重要な数字らしく、更新とか一巡を意味したり、Navaratriという9日間続くお祭りなどともつながって、いろいろ勉強になります。。

キャンドルはスーパーに売っているけど、受け皿がないため携帯のライトか停電用のLEDで参加しよう…

4月4日 11日目。ふたたびDmartへ。今日も7時前に到着して9時からのトークンをゲット。みんなSocial Distancingが身についてきた。

ただしロックダウン疲れか、ちょこちょこ外に出てきている人が増えてきている様子。

Dマートでは、前回品薄だったインスタント麺はやはり少なかったけれど、米、小麦粉類は補充されており、冷凍食品も復活していた。

ちなみに9時の時点で本日のトークンは終了していたので、今後も行くなら朝から並ぶしかなさそう。

4月5日 12日目。Zoomお茶会のために約2週間ぶりに化粧したw 大気汚染アレルギーのせいだと思っていた肌荒れがまたちょこちょこ出ているので、他に原因があるのかも。水かストレスか。

夜、楽しみにしていた9時からのキャンドルサービス。私の部屋は狭い通りに面していて、向かい側数件のマンションしか見えないのですが、みんなちゃんと電気を消してキャンドルや携帯のライトを照らしていた。いかにもヒンディーな音楽を流している人たちや、窓からお互いに名前を呼び合ったりして非常にエモいひと時でした。

9分間のあとも爆竹を鳴らしたり、花火を上げている地域もあったようで、せっかくきれいになったデリーの空が元通りらしい。。Diwaliか。

□自宅の前でキャンドルを灯すモディ首相

4月6日 13日目。ロックダウン慣れか、全然外に出なくても大丈夫になってきた。そして家に閉じこもっているためネタがない。。21日間ということで始まったロックダウンだが、各行政が延長を示唆するような表明をし始める。

4月7日 14日目。まる2週間が過ぎました。今日はスーパームーンということなので夜に買い物がてら周りを散歩してきたら、ちらほらどころじゃなく人がいた。ロックダウン終わったんか。

そんなこんなで2週間目が終わり、生活がかなり単調になってきました。

<関連情報>

□マンションのゲートに貼ってあったお知らせ。マラティ語。

□各州の警察がこぞってコロナヘルメットを開発している。

確かチェンナイから始まって、バンガロール、テランガナなどほかの地域にも派生していった模様。。何をやっているのか。市民への威嚇が目的らしいけど

□Indian Railwaysが路上生活者の方に食事をふるまっている記事がよく出ている。

□自動車メーカー、スズキが人工呼吸器とマスクを作っているらしい。

インドでスズキは大人気で、ワゴンRとスウィフトめちゃめちゃ走ってるよ!

日系企業がんばっています。

□病院とかスーパーがSMSでいろいろ情報を送ってきてくれる。

□4月7日時点のコロナウイルス感染者データ。一週間前に比べてもかなり増えている。いつの間にか日本を超えてしまった。(ちなみに人口は10倍の13億人)

データ元:https://www.covid19india.org/

0 notes

Text

インドのコロナ対応について (その2 / 3月25日~31日)

インド全土ロックダウンから1週間が過ぎました。実質、その前の日曜日22日から買い物以外外に出ていないので、かれこれ10日間この生活を送っていることとなり、かなり家に飽きてきました。

初めてブログっぽい内容で、この1週間を記録してみます。

3月25日 ロックダウン1日目。前日20時に発表された直後、びびって水だけ買いに行ってきて、今日は外出予定なし。ニュースやTwitterで情報を集めつつ、在宅勤務を行う。夕方頃からコロナに関する警告を発しながら走る車が近所を何度も通過しているのが聞こえるが、ヒンディー語のため何を言っているか分からず。Corona Virus! なんたらかんたら~の内容が知りたい。

3月26日 2日目。近所の大型スーパー、Dマートへ。7時からトークンを配っているらしいという情報を手に入れたため、6時半に家を出て10分後ぐらいに到着し、10時からの枠をゲット。便利なとこに引っ越してて良かった…。

□トークンもらうのにも並ぶ。四角はSocial Distancingのライン

近所を見回りつついったん家に帰ることにして、途中で水と飲み物を補充しておく。個人商店の前にもSocial Distancingのための円が。どこもみんなこんな感じになっている。

Dマートの様子。

お菓子:通常通り。

飲み物:通常通り。牛乳、水、炭酸飲料など豊富にある。

インスタント麺、パスタ:残り少ない。一人1種類2個までという制限があった。

米、穀類:少量(500g、1kg)とかのやつがほとんどなくなっている。5kgとか持って帰れないので断念。。

冷凍食品:冷凍野菜(グリーンピースなど)、揚げ物などが普段売っているのだが、冷凍庫が空になって封鎖されている。

乳製品:通常通り。タンパク質確保のためパニール(カッテージチーズ)を買っておく。

日用品:ハンドソープ系がほぼなくなっているが、あとは通常通り。ティッシュ、トイレットペーパーも品薄の感じはない。こんなときに限ってコンタクトの洗浄液が切れかかっているので補充。

Dマートは1階が食品と日用品、2階、3階が衣類、家電、家庭用品という構成なのですが、2階以上は封鎖されていた。

近所で営業している店舗は大型スーパー、個人の小売店(依然1割程度)、薬局といったところ。

エッセンシャルサービスに従事する人たちは外出が許されているのだが、道端に停まっている車にこんな紙が貼られていた。なるほど。

3月27日 3日目。まだ3日目。道のりは長い。家族と通話したり他の海外の情報を調べたりしていたら気が滅入ってくる。ごみの回収もストップかなと思っていたら、昨日まで来ていなかっただけで今日から再開する様子。玄関前にごみバケツを置いておけば、回収の人が勝手に持って行ってくれる便利システムになっている。

<関連情報>

Indian Railwaysが寝台列車を改造して隔離病棟を作っているというニュース。確かにキャビンごとに分割されているし、ベッドは元々あるし、何より移動が可能である。急速に患者数が増えている地域に送られるとのこと。ヒンディー語由来のJugaadという言葉があって、まさにこういう問題解決手法を指しています。

3月28日 4日目。もう一つの大型スーパー、Reliance SMARTへ。いつか書いた大富豪ムケーシュアンバニ有するリライアンス系列のスーパーである。トークンの仕組みが分からなかったので、10時オープンに備えて9時過ぎに到着したら18時からになってしまった。。ナビムンバイを突っ切る幹線道路Palm Beach Roadががらがら。

リライアンスの様子

お菓子:通常通り。

飲み物:通常通り。期待していたノンアルビールはなし。酒屋はやっていないしどうしよう…

インスタント麺、パスタ:かなり品薄。2大ブランド、NISSINとマギーが全然ないので見たことないやつを買う。

米、穀類:こちらも品薄になっている。チャパティ用に全粒粉を買いたいのにピンポイントでない。他の米粉とか豆粉とかは結構あるのに…。量り売りのお米もほぼなくなっている。

冷凍食品:それなりに残っている印象。

乳製品:通常通り。

卵:なし

野菜、果物:種類が半分ぐらいになっている。入荷しているもの(トマト、玉ねぎ、オクラなどインド料理に欠かせないもの)は量は十分にあった。

<関連情報>

ロックダウンのために仕事がなくなった出稼ぎ労働者が徒歩で故郷に帰ろうとして(公共交通機関が止まったから)、見かねたデリー政府がバスを出したのですが、バスターミナルに人が殺到するという事態に。全員乗れたのかどうかも分からないけど、乗れなかった場合→それぞれの場所に戻って拡散、乗れた場合→村に戻って拡散、という事態が予測される。。さすがにそこまで想定していなかったモディ首相からの謝罪。(アルジャジーラが非常に分かりやすく現状を伝えてくれています→こちら)

3月29日 5日目。しばらく連絡とっていなかった友人から急にLINEが来て、グループ通話に飛び入り参加することに。なんでも、元々何人かで会おうと予定していたけど、東京は週末自粛だし中止にして代わりにビデオ通話しようということになったらしい。嬉しい。(なんかあれですね、今日誰と誰と飲むけど空いてる?的なお誘いのリモート版みたいな。)

ZoomやらLINEやら、文明の利器に助けられている。

あとかなりの確率で部屋(ピンク)かわいいねと褒められる。わーい

3月30日 6日目。近所の個人商店で卵を発見!貴重なタンパク源。ムンバイはお肉屋さんもやっているみたいですが、どこかで手に入らないかな。。

デリーからはまだ羽田行の臨時便が飛んでいて、今日は嵐ジェットが来たらしい。JALも航空機やりくりして必死の手配なのだろう。お疲れ様です。

3月31日 7日目。この一週間、鳥のさえずりがすごい。あと空気がどんどんきれいになっていく。実際にAir Quality Indexの大気汚染指数も下がっており、PM2.5の濃度はデリーで30%、アーメダバードで15%ダウン、NOxの濃度はムンバイで38%、プネで43%、アーメダバードで50%ダウンらしい。

工場なんか普段止めるに止められないけど、止めたらちゃんと空気はきれいになるのだということが実証されたので、アフターコロナの問題提起の一つになったのでは。

今日も水など補充するために近所の商店に行った折、だんだん耐え切れなくなって外に出てきている人が増えてきた印象。大きなマーケットとか幹線道路沿いでないので、警察の見回りもそこまで厳しくないためだと思う。

それでも普段に比べたら全然人がいなくて、みんなで真面目に頑張っているところです。

あと今住んでいるところの近くで線路沿いに小さいスラムがあるんですが、今まで洗濯物を干している人や、おじいさんと子供が外で座っていたりするのは見かけていたけど、最近買い物に行くたびにちらっと目を向けるとめっちゃ人いる。こんなに住んでいるんだと改めて知ったのと、行くところがなくて、家の中も狭くてという状況で、本当に早く日常に戻ってほしいと切に思います。

あと2週間で終わるのか、はたまた延長となるのか、先が見えないことが辛い。

□31日時点のコロナウイルス罹患者データ

マハーラーシュトラがぶっちぎりで多いのが非常に心配です。。。

データ元:https://www.covid19india.org/

0 notes

Text

インドのコロナ対応について (その1 / 発生~3月24日)

本日、3月25日よりインド全土が21日間のロックダウンに入りました。

正直なところ、3月初旬までは中国大変なことになってるな、日本も自粛自粛で大変そうだな、というまさに対岸の火事という感じだったのですが、あっという間にインドでも厳戒態勢に入ったので、時系列で記録しておきたいと思います。

政府の発表とか詳細なやつはインド在住ブロガーの方が非常に分かりやすくまとめてくださっていて、情報もいち早く翻訳して提供されているので、あくまで私の目線でのコロナ対応です。

1月30日 在ムンバイ日本国総領事館よりコロナ関連のメール第一報。武漢大学から帰国した学生1名の感染が南インドケララ州で確認されたとのこと。翌日より主要都市の空港で、検温によるスクリーニングが始まる。

2月6日 領事館メールより。中国からの入国不可となる(ビザ無効)。1月15日以降中国渡航歴のある人は施設に停留される可能性がある。感染者数3名(武漢大学の学生)

2月13日 領事館メールより。中国、香港、タイ、シンガポール、日本、韓国からの直行便に対し、全乗客がスクリーニング対象となる。GWに友人が来てくれる予定は大丈夫だろうかと、少し現実味を帯び始める。

ピュアベジタリアンの知人より、コロナウイルスはノンベジから発症したから気を付けろと言われる。実際この噂のために、鶏肉の価格が急に2割くらい下がる。

2月25日 領事館メールより。スクリーニング対象国に、マレーシア、インドネシア、ベトナム、ネパールが加わる。17日に武漢より在留インド人650名が帰国するが、感染者数は依然3名。インド人たちから日本の家族は大丈夫かと聞かれたりする。

2月27日 領事館メールより。韓国、日本国籍者向けのアライバルビザ発行停止、韓国、日本、イラン、イタリア国籍のe-VISA申請不可となる。

3月2日 領事館メールより。イタリア及びドバイからの帰国者を含め、感染者が5名となる。感染者がデリーのハイアットリージェンシーで食事をしていたという追跡調査のため、レストラン従業員が自宅隔離となる。また、イタリアからの旅行者がアーグラー等を訪問していたという情報が入ってくる。

3月3日 領事館メールより。日本国籍者に発給されていたビザがすべて無効になる。つまり、一度インドから出たら取得し直さないと入国できなくなるという事態に。日本のインド大使館の窓口もシャットアウトらしい。

3月9日 領事館メールより。JALがデリー-成田便を減便。この一週間で感染者数が50名になっている。マスクをつけたインド人を見かけるようになってきた。この翌日がHoliというお祭りだったのだが、モディ首相からの外出しない宣言があった。 (実際のtweetはこちら)

また、この頃から電話する際、呼び出し音の前に咳込む音声に続いてコロナウイルスに関する問い合わせ窓口の電話番号がアナウンスされるようになった。(現在も継続中。1でスキップできるw)

3月14日 マハーラーシュトラ州保健当局より、Epidemic Disease Act. 1897に基づき、映画館、ショッピングモール、プール、ジム、学校、大学等を3月31日まで閉鎖するという通知が出る。諸々のイベントも中止、自粛となる。

このEpidemic Disease Actというのは伝染病法とでも訳せるかと思うのですが、まさに1896年のペストの流行のあと制定された法律であり、都市の歴史を追っていたら、まさか100年後のインドで適用の真っただ中にいるとは…!という感慨深さがあります。そんなこと言ってる場合じゃないけど。。感染者数が100人を超える。

追跡調査により、陽性患者が数日前に結婚式に出席していました(100人規模)。だとか、長距離列車で移動していました、接触可能性のある1,000人をモニターしています。のようなニュースを見かけるようになる。まじか。

職場でPooja(お祈りのようなもの)が始まる。

3月19日 この間も国際線の着陸を停止する等、鎖国状態の情報がちらほら入ってきており、実際グルガオンの友人は帰国してしまった。

この日、モディ首相より国民に対して緊急演説が行われ、主に以下のお願いがありました。

不要な外出を控え、外出時は人との距離を保つこと。

政府や医療関係、インフラ等を除く民間企業に対し、在宅勤務を依頼する。

10歳以下、65歳以上の方は原則室��に留まること。

病院にむやみにいかないこと。緊急以外の手術は延期すること。

日用品の買い占めを行わないこと。物品は十分にあるので、普段通りの生活を心がけること。

そして、

3月22日(日)7時~21時にJanta Curfewを実行する。Janta=人民とか国民という意味で、全国民に対し、外出禁止令が敷かれたということである。

また、同日17時には、みんなのために働いてくれている医療関係者、政府関係者、デリバリーサービスの方に敬意を表し、5分間鐘を鳴らしたり拍手を送りましょうという依頼があった。

3月20日 この日から私は在宅勤務に入り、個人のノートPCで作業をすることに。Autocad重すぎてどうにかならへんか。夜スーパーに行ったら入場制限していて、この線に並んで順番に入れるようになっていた。とりあえず東洋人めっちゃ見られる。

3月21日 酒屋が閉まっている。アルコールのストックはゼロである。不覚

3月22日 外出禁止当日。外を見ても子供もバイクも誰一人見かけず、鳥のさえずりがやたら響いている。

17時から、このような感じで住民みんな窓の外に出て、拍手をしたり食器を鳴らしたりするという一種のお祭りのような出来事がありました。一日の外出禁止でも結構つらいなという感じだったのが、少し和らぐ一瞬でした。

※家で撮った動画がどうにもアップできないため、借り物ですがご覧ください。1’45くらいから19日のモディ首相の演説も入っています。

youtube

3月23日 インド80都市ロックダウンというニュースが。買い物等必要以外は不要不急の外出は控えること。電車は物資の輸送のみ。州境の道路も全面封鎖ということで、ナビムンバイどころか、ベラプールから出られなくなりました。幸いにも大型スーパーは徒歩圏内に2件あるし、個人商店もぽつぽつあるので、食べ物の心配は大丈夫かなと思っておりますが、見回ってみると個人商店は1割ぐらいしか営業しておらず、今後ロックダウンで営業を控えるよう警告があるのかどうなのか。鶏肉屋は全部閉まっていて大変ショックです。

この間、情報がすごい早さで更新され続けるため、領事館から鬼のようにメールが届いていました。本当にお疲れ様です。あとちゃんと在宅で働いています。

3月24日 20時からモディ首相の演説。翌日より全土21日間のロックダウンが発表された。現在感染者数519名(外国人・回復済を含む)、死者10名。

というわけで、今日25日からどうなるのか分かりませんが、買い物に行くときに警察に怒られたりしないことを祈っております。フードデリバリーは生きているので、肉が買えなくても何とかなりそうです。

24日までのインドにおけるコロナウイルス感染者数グラフは以下になります。

(引用: 2020 coronavirus pandemic in India by wikipedia)

まさに指数関数的に増え続けているところで、このロックアウトで封じ込めに成功するのかどうか、少なくとも接触は減ると思うので、増加数は緩やかになってもらわないと市民の頑張りが報われないという気持ちです。

モディ首相、ヒンドゥー教徒にかなり偏りのある政策を出したり本当に賛否両論という感じですが、この厳しい状況できちんと矢面に立ち、さらっと爆弾 (全土ロックダウン) を投下してくるあたり、統治者だなという感じがします。

基本ヒンディー語が分からないのと、状況が刻々と変わるので結構恐怖でもありますが、引き続きインドの現状をお伝えしたいと思います。私自身は元気です。

0 notes

Text

Navi Mumbaiについて(その3 ムンバイの都市衛生)

前回1900年のムンバイまで触れましたが、同時期の日本で何が起こっていたかというと、

1867年 大政奉還。近代へ

1872年 最初の鉄道が新橋-桜木町(当時の横浜駅)を走る。

1872年 富岡製糸場設立。当時、生糸が日本の輸出を背負っていた。

1877年 東京大学創立

1889年 大日本帝国憲法公布

1894年 日清戦争勃発

1904年 日露戦争勃発

日本史に全く明るくないので深掘りしませんが、インドと比較すると、主要な出来事はそれぞれ20年ずつ遅れているような印象です。

1830年代に既に産業革命を終えていたイギリスから直接統治されていたインドで、一足早く近代化が起こっていたというのは頷ける話ですが、明治維新を経た日本の発展も凄まじいものがあるなと感慨深かったりもします。

ムンバイの話に戻りますが、1865年にムンバイ行政初のコミッショナーとなったArthur Crawfordが都市の衛生環境の改善に力を入れていたと前回触れました。ちょうど今のご時世、インドでもコロナウイルスの感染者が増えてきており、2月中旬からずっと3人だったのが3月に入って5人に増えたと思ったら翌々日には25人になっており、という具合で戦々恐々とする日々です(3月10日時点で陽性61名、回復済・外国人も含む)。

いくらムンバイが発展しようと都市の衛生環境が改善される気配がなく、そこらじゅうゴミだらけ、湾も川も水は濁り砂埃と排気ガスで基本的に風景が褐色がかっているので、コロナウイルスに限らずさまざまな菌が蔓延しているんですが、広まりかけたら足は速いでしょうねという感じです。

前回からまた少し遡りますが、ムンバイで衛生環境の改善運動が始まる前、1842年にイギリスでEdwin Chadwickの「イギリス労働階級の衛生状態に関する報告書」が発行され、イギリス本国で衛生に関する意識が高まったことからインドにも波及していったようです。特に、ムンバイに駐在するイギリス軍の兵士たちの衛生状態が懸念されており、イギリスが政府を置いていた都市(他にコルカタやマドラス*現チェンナイ)の中で死亡率が最も高かったことも、急速な改善を後押ししました。

1863年にはナイチンゲールの依頼により、兵士たちの衛生状態に関する調査が行われ、その結果からも上下水道の整備がされておらず不衛生であることが高い死亡率の原因であると結論づけられ、宿舎や病院、軍の基地の改善が指導されたということです。

※この間に、ナイチンゲールやそのほか衛生会議の委員(厚労省の官僚的な感じか)のイギリス人たちはインドを訪れることはなく、インドの地場の衛生に関する考え方などは無視して西洋式の技術が持ち込まれたため反発もあったようですが、セポイの乱をまたいでイギリス勢力が強まったこともあり、改善運動が推し進められていったようです。

そして1864年の国勢調査でムンバイの人口が816,562人となり、都市の過密が明らかになったことを受けて法改正が行われ、1865年に制定された行政法でムンバイは11区域に分けられ(のちにParelとMahimは合体して10区域となる)、効率的な改良工事が進められる下地が出来上がりました。

ここでやっとCrawfordが登場します。1865年にコミッショナーに就任し、都市の美化と衛生に力を入れたということなのですが、記述によると、”ガス灯を整備し、Vihar Lake(Powai Lakeの北)から引いた水で道路に打ち水をし、そのための水栓40本を市内に作った。”そうですが、イギリス人の住む地区と周辺の整備に留まり、地元インド人たちの住む地域には行き届いていなかったようです。

特に、低所得者層の人たちは井戸か貯水池から水を得るしかなく、彼らに水をもたらすために、富裕層からの寄付で噴水が作られました。現在観光名所になっているFlora FountainやWellington Fountainもこの時期に作られたものです。

また、この1860年代はコレラが大流行しており、Chawpatty BeachからMandviのエリアは最もひどい状況でした。これによって井戸は封鎖され、Vihar Lake用水を使うようになりましたが、貧困層の地域では上水も下水も整備されず、統治していたイギリス人からは、その生活がインド人の習慣だと見做されていたようです。

こういう事実をさておいて、ムンバイの死亡率自体は下がり、ロンドンを下回ったようですが、Crawfordのむやみな政策によりムンバイ行政の負債は50万から300万に跳ね上がり、使い込んだ予算は当時の首都コルカタの倍、イギリスのどの都市の行政よりも多かったということです。その割に事業は一部だけでムンバイ全域が改善されたわけでもなく...というわけでCrawfordは辞任に追い込まれました。

このあと続く行政も決定的な改善策を立てることができず、独立後1970年代に「Bombay Water Supply and Sewerage Projects(BWSSPs)-ボンベイ上下水道プロジェクト」が計画されて、上下水道の整備がようやく始まったようです。

これがのちにモディ首相が提唱するSwachh Bharat Mission=Clean India Missionにつながるのですが、これはまたどこかで書きます。

正直、スラムでなくても低所得者層向けの住宅では今も上水道が一軒一軒には通っておらず、共同水道で大きなタンクに水を汲んでいる人たちや、共同のトイレを使っている場面を見かけます。私が住んでいるアパートから駅に向かう途中、2020年のムンバイ近郊での風景です。

Navi MumbaiについてシリーズなのにNavi Mumbaiの誕生になかなか到達できないので、次回はもう少しムンバイの歴史を進めたいと思います。

参考文献

-‘THE SANITARY CRUSADER: ARTHUR CRAWFORD AND THE POLITICS OF SANITATION IN BOMBAY CITY’ by Dr. Madhu Kelkar

-‘BOMBAY SEWAGE DISPOSAL PROJECT CREDIT, LOAN AND PROJECT SUMMARY’ by Document of The World Bank

Website

- A Brief Colonial History Of Sanitation In India

-Swachh Bharat Mission – Gramin

-Water supply and sanitation in India by wikipedia

0 notes

Text

Navi Mumbaiについて (その2 植民地時代のムンバイ)

その1 概要編でざっくりナビムンバイがどこにあるのか書きましたが、ムンバイの成り立ちから追いかけて、どういう経緯で現在の形になったのか書いていきたいと思います。

このシリーズはかなり自分記録用なので、地名とか自明のように書いておりますがご了承ください…

16世紀、ポルトガルの領土であったムンバイは、ポルトガル語Bom Baim、英訳するとGood Bayという名前で呼ばれていました。これがBombayの由来です。

詳しい話はwikipediaに全部載っているので、興味のある方はそっちに飛んでいただくとして、ここではざっくり引用すると、

1661年ポルトガルのカタリナ王女(キャサリン・オブ・ブラガンザ)がイギリスのチャールズ2世と結婚したとき、ボンベイが持参金としてイギリスに移譲されました。

当時のボンベイはSeven Islandsと呼ばれ、現在のSionとBandraよりも南側のMahim, Parel, Worli, Mazagaon, Bombay, Little Colaba(またはOld Woman Island), Colabaの島々がこれに当たります。

次の地図がSeven Islandsの全体像です。

1668年にColabaとLittle Colabaを除く5島が東インド会社の統治下におかれました。

その後ムガール帝国、マラータ王国(ムンバイのあるマハーラーシュトラ州=マラティ語を話すマラーターの国という意味、のマラータ王国)、ポルトガル、イギリス、東インド会社の攻防で、それぞれの占有範囲が変化しつつも、1817年に東インド会社がデカン高原でマラータ王国を制し、イギリスによる支配へと完全に移行しました(Anglo-Maratha War 3。これ以前に1775-1782 Anglo- Maratha War1、1803-1805 Anglo-Maratha War2が起こり、東インド会社の勢力が拡大する結果となっています)。

ボンベイの商業的な重要性が増すにつれ、上記に先んじて島々の間の埋め立てが始まりました。

1708年にSion-Mahim間をつなぐ埋め立て工事が着手され、1782年にはWilliam Hornbyによる巨大干拓事業が行われてParel, Mahim, Mazagaonなどの間の浅瀬が埋め立てられました(Hornby Vellard Project)。

その後、1845年にBandraとMahim間に橋がかかり(Mahim Causeway)、Seven Islandsは一つの陸続きとなり、次の地図に示す通りです。

ボンベイは中央の小島のみ(現在Old Bombayと呼ばれている範囲)で、このとき総面積435㎢でした。

Seven Islandsとの重ね図です。

ひと続きになったとはいえ、ボンベイと周辺の陸の間はまだ海で阻まれているのが分かります。この時点ではまだそれぞれの島という感じが強く、このあとも第二段、第三段と、埋め立て事業が進められていきます。

ついでに現在の地図と比較するとこんな感じです。

この時代に起こったこと。

1853年 インド初の鉄道がボンベイとThaneを結ぶ

1854年 最初の紡績工場ができる→コットン産業の発展。もともとイギリスは綿花をアメリカから輸入していたが、アメリカ南北戦争により輸出がストップしたため、インドに供給を求めた。(リンカーン大統領の奴隷解放宣言が1862年。センター地理の一つ覚え、デカン高原といえば綿花の栽培)

関連して、1800年代後半から1900年代初頭にかけて工場労働者のための住まいとしてChawlという集合住宅が次々建設された。3mx3m程度のワンルーム、トイレシャワー洗濯場は共用のようなタイプがほとんどで、本来は単身の出稼ぎ労働者を対象にしていたが、中には家族を呼び寄せて10人以上で暮らすというケースもあったようだ。今も密集して暮らしている人たちはたくさんいると思う。

1857年 Bombay University(現在のムンバイ大学)創立。

1857年 インド大反乱(セポイの乱)。イギリスによる植民地支配に対抗してインド人が蜂起し、これをきっかけに東インド会社はインドの統治から外れ、イギリスによる直接統治となる。その後1874年東インド会社解散。

1865年 Bombay Municipal Corporationの前身となる自治組織が発足し、初のコミッショナーはArthur Crawford(任期1865-1871)。道路の清掃や排水管の修繕工事などに力を入れ、高かった死亡率2年間でを半分にした。他にも包括的な都市計画が必要であると説き、住宅問題などにも取り組んでいたが、予算度外視であったため地主らからの抵抗に遭い、1871年に辞職した。

1869年 スエズ運河が開通し、海運が革命的に発展。アラビア海の貿易要所となる。

1876年 Public Works Department(PWD)によるTown Planning Handbookが発行された。このあと数年おきに改訂版が出ており、都市計画の流れの中で非常に重要そうな資料であるが、どうにもネットの限界で原本が見つからないので、これについて記述している人たちのちょっとしたペーパーなんかを引用させていただくことにします。独立との関連も興味深いので、次回か次々回に触れたいと思っています。

1884年 Dharavi Slumができる。最も穢れているとされた皮なめし工場がDharavi地域に移され、低カーストの職人たちやムスリムのインド人たちも移り住んだ。同様に、陶器職人や手工芸に携わる人たちも移住し、不衛生な中に大量の人が住む、世界最大のスラムが出来上がっていった。現在のDharavi Slumは約2㎢の中に100万人が住むとも言われている。

1885年 Indian National Congress(インド国民会議)が発足する。インド大反乱を受け、インド人たちの不満を察知していたイギリスはさらなるインド人の反発を恐れ、先手を打ってインドの知識人たちを政治に取り込もうとした。最初は親英的な組織であったが、のちの独立運動につながる。

1888年 Bombay Municipal Corporation(ボンベイ行政)設立。

1898年 The Bombay City Improvement Trust(BIT)が設立された。1896年にペストが大流行し、多量の死者(都市人口の約5.8%とも言われている)が発生したが、その原因として不衛生な住環境、人口が密集しすぎることにより、十分な換気や通風が得られないことなどが挙げられた。政府と行政はすべての空地をBITに引継ぎ、BITによって都市の衛生と住環境の調査が行われた。合わせて道路の拡幅、不衛生な建物の取り壊し、低地の排水工事などを含む開発がフォート地区の外に広がっていった。このときの都市部はColabaからParelあたりまでで、その北側は水田やココナッツ農場、塩田と漁村など。北部郊外を開発することで南側の人口集中を緩和することもBIT設立の目的の一つであった。

ここまでのBombay半島の主要なエリアとBITによる開発の軌跡を次の地図に表しています。ただし、”33スキームの改善計画”などの数字が資料に出てくるものの、すべての事例が発見できなかったため、抜け漏れはいろいろあると思われます。

大まかにつかむと、

① フォート地区を中心としてイギリスの所有地となっており、行政機関や大学などはここに集まっていた。

② 人口増加に伴い、密集地区に道路を通したり、不衛生な生活環境を改善するためにインフラの整備が行われた(フォートの北側の地域)。

③ ②と同時に、労働階級のための住宅や工場が北部郊外に作られた。

※フォート地区とはかつて城壁があったエリアで、ナポレオンの侵略に備えて1769年に完成したが、土地開発の必要に迫られて1864年に解体された。

□Bombay Map 1908 (from The Imperial Gazetteer of India by Oxford Univ.)

次回、1900年以降について見ていきたいと思います。

参考資料

-‘TIMELINE OF INDIA’ by GORDON KERR

-‘POOR LITTLE RICH SLUM’ by Rashmi Bansal, Deepak Gandhi

-‘A Master Plan for the City: Looking at the Past’ by Mariam Dossal

-‘THE BOMBAY IMPROVEMENT TRUST, BOMBAY MILLOWNERS AND THE DEBATE OVER HOUSING BOMBAY’S MILLWORKERS, 1896-1918’ by Caroline E. Arnold

Wikipedia

- ‘Seven Islands of Bombay’, ‘History of Mumbai under British rule (1661–1947)’, ‘Mumbai’, ‘Anglo-Maratha Wars’, ‘ムンバイ’

その他website

- ’Haphazard land reclamation fuelled Mumbai’s maximum dreams’

- ‘Story of cities #11: the reclamation of Mumbai – from the sea, and its people?’

- ‘HUM 54 The Urban Imagination’

- ’ Streets of the Bombay Improvement Trust ‘

0 notes

Text

住んでいるところ(その2 Belapur)

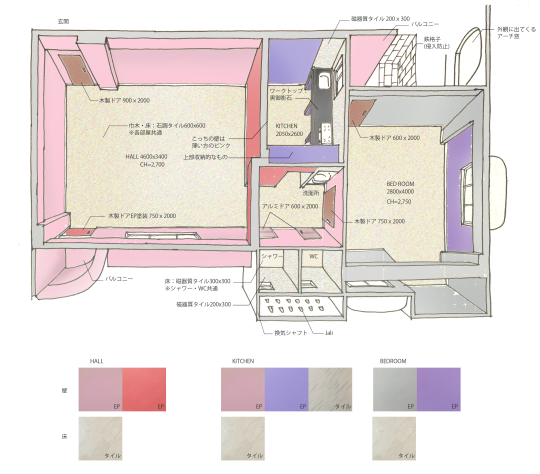

8月末から住んでいる部屋について。

部屋を探した話の回で見つけた1BHKの小さなフラットに住んでいます。

1BHK=1Bedroom, Hall, Kitchenの略で、独立キッチンのある1LDKのような間取りです。

本当は家具付きで探していたんですが、家具なしだけど立地と家賃が手頃だったので内覧してみたところ、妙に気に入ってしまって即決したため、いまだに最小限の家具でがらんどうのような部屋で暮らしています。

というわけで内観がしょぼすぎるため写真は控えますが、特徴的なピンクの壁がめちゃめちゃラブリーなので、間取りと壁の色をご紹介。

白い壁はどこにもなく、水回りだけタイル張であとは部屋ごとにわざわざ色を変えて随分かわいらしい色で塗られています。信憑性は分からないけれど、ネット記事によるとピンクのインテリアには癒しとかリラックス効果があるようで。

基本的に構造体のRC以外は間仕切壁も含めレンガの壁なので、漆喰か何かで仕上げた上に直接塗装をしていると思われます。

こちらの部屋ですが、家賃Rs.12,000、電気代は月によってRs.500~700ぐらい、ガスはシリンダーを9月に買ってからまだ交換していないのでランニングコストが分からないけど、補充はRs.380でやってくれるそう。水道代はまたしても請求なし、今回は室内タンク式ではなく屋上のタンクから直接供給式です。

wi-fiは新規加入が面倒で携帯のテザリングで様子見、、と思いつつ意外となんとかなっているので恐らくこのままでしょう。

間取りについて

□Hall

玄関を入ってすぐがホールの間。今回も特に玄関というスペースはないので、入ってすぐのところになんとなく靴を置いています。

シーリングファン付きエアコンなし、天井高は2,700ですがファン下で2,250なので、やっぱりファンを使う以上天井高はこれぐらいが必須かなと。直天なので別に階高が特段高いというわけではなく、経済設計なのでは

全然使ってないんですが、半円形のバルコニーがこれまたかわいくて、どこか旅先の安くて古いホテルで、夕方涼んだような記憶が思い出される。たぶん最終的な決め手はこのバルコニーでした。

実際のところは扉を開けるとスペースがかなりぎちぎちなので、めったに出ることもなくて、ハトの温床となっています。

ちなみに、インドの建築基準法=National Building Code of INDIAでは、居室の天井高は2.75m(梁下、ダクト下等で2.4m)確保することとなっています。この部屋ちょっと地味に取れていないんですが、但し書きがあり都市部の小規模住宅を除くということなので、それにあたるのかも。

その場合でも天井高は最低2.6mが必須らしい。日本の基準法では最低2.1m、東京だと区によって条例で2.3mとかもあるけど、平均的なマンションなんかで2.4mぐらいかと思うので、それに比べるとなかなか開放感があります。

2.75mの由来は恐らく9フィート=2,743mmから。1フィート304.8なので150下がりの2,600≒8.5フィートと刻まれていると思われます。逆に日本の2.1mは7尺ですかね。

インド人の体格は日本人より少し小柄だし、床上生活も多いのに、基準の天井高が日本より高いのは、換気の観点からか何なのか。

□Kitchen

キッチンは完全に造��で、レンガを積んで塗装した上に黒御影石のカウンターを置き、シンクのみ既製品となっています。

ガスのシリンダーはキッチンの下においてあるため、災害でガスが止まるとかそういった心配はなく。ここには2口ガスコンロを置いていますが、点火装置が一体型でないため火花の出るチャッカマンみたいなやつで手動でつけてやる必要があり、調子が悪いときなんかはガスを解放したまま何度もカチカチやっている間にめっちゃでかい炎が上がるみたいなこともしばしばあります。

ワークトップが御影石であるのは結構普通仕様で、前の家も緑の御影でした。これがまたちょっとグラスを倒しただけで割れたりするということが分かり、なかなかショッキングな体験。洗い物気を付けなければ

□Bed Room

2面採光、ベッドルームが道路に面する間取りになっています。ベッドルームもファン付き、天井高2,750なので恐らくスラブ厚が違うのかと。各窓には鉄格子(Grillと呼ばれている)がついているので、外部からの侵入も心配なく、(私はやってないけど)よく洗濯物が引っ掛けられているのを見かけます。

□水回り

インドの住宅は通常、洗面、トイレ、シャワーが一体となったBathroomがついているのですが、この物件はたまたまトイレとシャワーが別になっていました。トイレには当然のようにハンドシャワーがついていますが、今のところ掃除ぐらいにしか活用しておりません。

せっかくなので内観の断片を。

Hall ピンクの壁と天井の取り合い。上の方にあるコンセントはエアコン用。ファンを付ければエアコンなしでも意外と生きていけます。

Bedroom 前の部屋でソファにかけていたシーツが余ったので、ちょっと端を縫ってカーテンにしました。なんというか、私は元々こういう色味が好きなんだなと。

前回の家もつくりは似たようなはずなのですが、この家、周囲の音がめちゃめちゃ響いて結構悩みどころです。

正面がハイウェイに面しているので、夜中は大型トラックの振動がダイレクトに伝わってくるし、隣の家で椅子を引く音とか食器を洗う音が、襖一枚向こうにいるのかと思うほど聞こえてくる。。

レンガの隙間をモルタルで詰めたところで、音はどこからでも回り込んでくるのだと、ましてや直床直天のため、振動は建物一帯で伝わってくるということを実感しています。空気層とグラスウールを全力でおすすめしたい。

思い出したけど、日本人と電話していて、家にいるのに「いま外?」と聞かれたことが何度かあったな...

かなりどうでもいい話ですが、鶏は朝だけでなく夜中も鳴くということも知りました。

こんな環境ですが、住めば都で楽しく暮らしてます。

0 notes

Text

建材展に行った話

昨年11月上旬にムンバイのBombay Exhibition Centreで行われていたACE Techという展示会に行ってきました。

ACE = Architecture, Construction and Engineeringの略で、インド国内でもかなり大規模な建材展だったようです。バンガロール、ムンバイ、デリーと来て、この後は今月末ハイデラバードで開催される。

入場は一日Rs.200で、自由に見て回れる展示ブースと、いくつか講演会もあったのですが感知するのが遅くて今回は展示を見るだけに留まりました。

毎年やっているので今年はちゃんとチェックしておこう…

出展メーカーは日本の建材展とそう変わらず、

内外装仕上、住設、電気設備、配管設備、空調、家具、照明、建具、外構などなどなど

これが世界の最先端か!みたいなのには出会わなかったものの、ブースも多くてなかなか見応えがあったので、ざっくりとインドのトレンドと気がついたことをお送りします。

※ここからはただの私の興味の域なので、適当に読み飛ばしていただければ。。

□タイル

恐らく一番多かったのではないかと思うくらい、タイルメーカーが至るところに出展していた。

各メーカーが目玉として展示していたのが、1200x2400とかの超大判タイルです。どこも石調デジタルプリントを推しており、トラバーチン、オニキス、あとはコンクリートラフ仕上みたいなのもある。

カタログ価格というものが載っていないため、ネットでの検索結果になりますが、超大判でもRs.100/sq.ft.程度、だいたい1,000~2,000円/㎡という感じです。人工も異様に安いはずなので、日本の建設費ベースで考えるとタイル使いたい放題ですね。。600角とかの石調磨きタイルなんかだと平米1,000円を切るので、インドからもっと輸入したら良いんちゃうか。エジプトより近いし。

超大判以外だと、柄のプリントタイルが豊富なところがインドらしいなと。日本でも時々に見かけますが、カフェとかホテルとか、本当にいろいろなところに多用されているのが柄物タイルです。

一枚ずつのように見えて、近づいたらタイル柄のプリントだと分かる(一番右とか。パターンが見えてしまう)タイプは、個人的にはなかなか抵抗ありなのですが、これは街中で本当によく見かける。こんな洗練されているものでなくって、めっちゃ安いプリントタイルというものが存在し、心底いけてないのでそのうちインド的風景として別ポストしたいと思います。

(いけてなさすぎて写真すら撮っていないのでストックがないけど、なぜか至るところで使われている)

□HOME AUTOMATION

インドにもスマートハウスの波は来ており、一括管理できるシステムの展示もいくつかありました。

瞑想モードがデフォルトで入っているあたり、インド人の私生活を垣間見るような。

スマホ連動、アレクサ連動できるだとか、いろいろ細かく説明してくれた。

□スイッチ

インドのコンセント・照明のスイッチボードは基本一体になっていて、コンセントもいちいち主電源から入り切りするようになっている。

これがまた色のバリエーションが豊富でめちゃめちゃかわいい。単品だとかわいいけど部屋にあったらどうかなとも思うけど、内装で結構強めの色を使っていたりもするので、意外とうまく使えそうだなー。

□Jali

インドやイスラム圏の建築で欠かせないJali(Jaali)という有孔スクリーンの外装材がこちら。

寺院建築なんかで見られますが、現代も普通にどこでも使われているし生産されている。古くは一つひとつ人の手で彫っていたらしいけど、現在はレーザーカッターで簡単に切り出せるようで、品質や要望によって手彫りもありますが、主流は機械彫りとのこと。

その見た目のまま、強い日差しを遮りつつ風を通すという役割で、外装に直接使ってあったり、塀の一部に使われていたりします。

□Pooja(Puja)用品

ヒンドゥー教徒の自宅にはほぼ祭壇があり、その家庭で信仰している神様が祀ってある。そういう場所はPooja Room / Pooja Spaceと呼ばれたりし��おり、この場でももれなくPoojaグッズの展示が行われておりました。感覚としては日本の建材展で仏壇を発見するようなものかもしれない… メーカー名がmantraというもの一貫していて良いです。おもしろがってすみませんという気持ちになるな。

※Pooja=worshipで、礼拝とか参拝という意味

□吸音材

これは別にトレンドでもなんでもないけど、ただただかわいかったので載せておく。何かにつけ、柄とか装飾的なものがよく見られる。

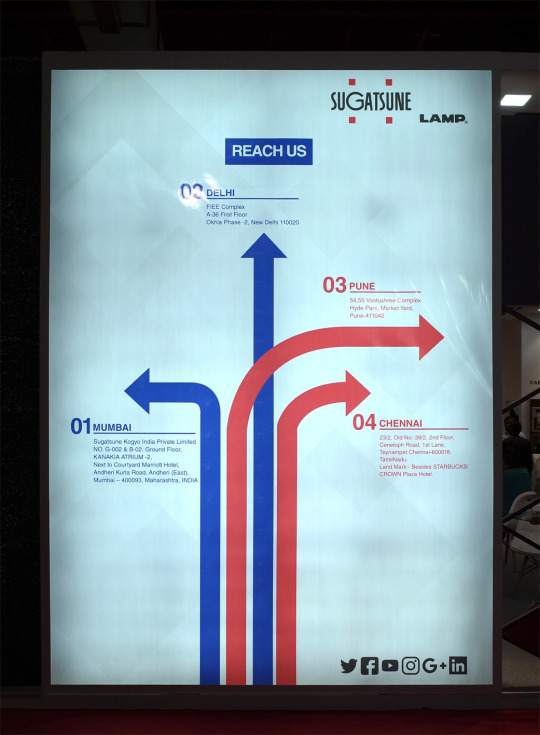

出展メーカーはインド国内に留まらず、Schindlerだとか、ドイツのキッチンメーカーとかインド進出会社もいくつかありました。日本からは唯一スガツネだけ発見したのですが、建具の金物というニッチな分野にも関わらず結構賑わっていた。

インドで商売するためにはインド会社-スガツネであればSUGATSUNE KOGYO INDIA Private Limited-を作らないといけないはずなのですが(この辺の詳しい話はよく分かってないけど)、出展エリアを分けて中国企業のブース群があり、輸入商材の展示として企画されているようで。配管配線とかB to Bの商品が多かったですが、中国なしに世界は回らないのかと実感。

かなり会場も広く駆け足で回りましたが、建材単体の水準は日本で扱っているものとそう変わらなさそうと思います。先にも書きましたが、カラフルなもの、装飾的なものが多く、展示ブースも凝っている印象。もちろんシンプルなものもあるけど、選択肢として当然柄物を作っているという感じでした。

ほぼインド人で混み合っており、外国人は中国人の来訪者ぐらいだったと思います。韓国人もいたかも。

最大の収穫は、とりあえずインドの主流メーカーを知れたことですが、せっかくこちらにいるので、色の使い方とか少しでも習得できれば。

0 notes

Text

インドのアルコール事情

新年あけましておめでとうございます。2020年もいまのところインドにいる予定ですので、細々と更新していきたいと思います。

一年前の年末は、忘年会やら送別会で連日鬼のように飲んでいたのが打って変わって平和な年末年始でした。

日本にいたときよりは飲む機会は減りましたが(単純に友人が近くにいないから…)、まったく飲んでいないというわけでもなく、インドでの飲酒事情について紹介したいと思います。

■禁酒制について

8月末に引っ越す前住んでいたNavi MumbaiのTalojaはレストランで一切お酒を出さない、酒屋さんもないという地域でした。

TalojaはNavi MumbaiのNodeの中ではKharghar(カルガール)とセットになっているため、Khargharについての記事を参照していますが、Khargharでは自治体 (Gram panchayat = Village Council) としてLiquor Ban制度を敷いています。

このLiquor Banは1994年から始まり、抵抗勢力はあったようですが、Khargharが高級住宅地であること(sector 6あたりを指しているのか)、大学やインターナショナルスクールが集まっていることを理由に、20年以上続いています。これを推すかどうかが選挙の争点になったりもしているらしく、飲酒による健康被害や暴力を盾に、おおむねLiquor Ban自体は支持されているようです。

なんならKhargharで唯一飲める場所、Royal Tulip HotelとAjit Palaceのライセンスを剥奪する運動さえ起こっているようで、飲みたいならVashiに行けばいいという主張も。ごもっともな気もする。。

同じくNavi MumbaiのPanvelでもLiquor Banが議会で提案され、住民投票が今後おそらく行われるようです。

PanvelはNavi Mumbaiの中でも早くから発展しており、人口増に伴い近年Panvel Municipal Corporation(Municipal Corporation=役所みたいなもの)が発足したため(補足:現在KhargharはPMCの管理下に入りました)、Navi Mumbai Municipal Corporationの管理下に置かれているBelapurに運動が波及してこないことを願うばかり。

上記は自治体単位の話ですが、州全体でAlcohol Prohibitionを採用している地域もあり、以下の5つになります。

グジャラート(1948〜1950,1958〜)、ビハール(2016〜)、ミゾラム(1997〜2014,2019〜)、ナガランド(1989〜)、英国領ラクシャディープ諸島(1979〜)

このほかにも、マニプールでは一部の地域で禁酒であるとか、ケララのバーは営業が23時までだとか(以前は22時まで、また5つ星ホテルでしか購入できなかったのが現在は緩和)、多かれ少なかれ飲酒は取り締まるべきものという概念がどこにでもあるようです。

上記の地域ではさらに州ごとにルールが異なり、例えばグジャラートでは、外国人と州���のインド人は許可を取ることで一定量のアルコールを購入することができます。日本から駐在する場合も申請すればきっと通るので一安心ですね。

ちなみに購入できる量は一週間に、ハードリカー(ウイスキー、ジン、ラムなど)750ml or ワイン3本 or 650mlのビール10本らしい。

酒屋に計算してもらって組み合わせて買うこともできるようで、意外と寛容な量設定がされているという印象です。

ちなみにグジャラートはムンバイのあるマハーラーシュトラと隣接しているのですが、独立時は二つ合わせてボンベイ州であり、1949年にThe Bombay Prohibition Actが採択され、これが許可制の起源です。

その後1960年に現在の形に分裂した際、グジャラートにだけProhibitionが残ったということで、マハーラーシュトラが引き継がないでくれて本当に良かった。。別に外国人なので、たぶん許可を取ることはできますが、家でしか飲めないというのはそれなりにストレスフルだなと。

さらに2016年12月には州立と国立の高速道路から500m以内の酒屋は販売許可を取り下げることが最高裁判所で議決され、翌年4月から施行されました。これは、飲酒運転による事故が後を絶たないためであり、禁酒州かどうかに関わらず適用されているようです。

現在、モディ首相は国家を上げて禁酒制を敷こうとしているらしいですが、収入源としての酒税などを考えるとさすがに不可能だろうと言われているので、少なくとも近年中に実現することはないでしょう。というか切に願います。

■Dry Day

禁酒州かどうかに関わらず、インドにはDry Dayという日があり、この日はバーも酒屋もお酒を扱うことができなくなります。

主に国民の休日がそれにあたり、独立記念日などせっかく休みなのに外食してもソフトドリンクしか頼めないという… さらにトリッキーなのが、オフィシャルな休日だけならカレンダーで確認できるのですが、ローカルの祭だとか選挙前だからだとか、いきなりのドライデーというものもあり、金曜夜に今日は飲んで帰ろうと意気込んでバーに行って初めて知るというショッキングな出来事も。

頻度としては月一ぐらいなので大したことない感じもしますが、祝日とかぶりがちなので要注意です。

■年齢

禁酒制が州によって異なるように、お酒を飲んでいい年齢も州ごとに定められています。

マハーラーシュトラを含め、多くの州で21歳以上、ただしマハーラーシュトラはビールは21からOKですが他のお酒は25歳から。早いところではゴア、ジャンムーカシュミール、ラジャスターン他の18歳、逆にケララは23歳、デリー、チャンディガール、パンジャブ等では25歳以上となっている。

同僚なんかに聞くと、お酒は何度か飲んでみたけどあまり好きと思わなかったから別に飲まない的な人がちらほらいて、そりゃあビール一択だったらそうなるかもな…というのが正直なところ。。

あとはビーチで有名なゴア(18歳〜可)に行って飲むというのも定番のようで、ビールが飲めない人に人気なのがBacardiが出しているBreezerという甘いお酒らしいです。アルコール5%ぐらいで、見た目的にもスミノフのような感じではないかと。確かに意識してみると、バーで若い女性なんかがこれを飲んでるのを見かけたりします。

インド独立の父マハトマ ガンディーが禁酒を熱心に説いたり、上位カーストバラモンの一部ではピュアベジタリアンであることに加えアルコールも禁止されていること等を考えても、とにかく飲酒イコール悪という図式がずっとあるようです。

しかしこの動きに反して、飲酒人口および飲酒量は増加しており、それもあって政府は締め付けを厳しくしているのではないだろうかと。

数字で言うと、飲酒量は2010年から2017年の7年間で、年間4.3ℓ→5.9ℓへ38%の増加。世界平均6.4ℓ(2016年)を多少下回るものの、今後簡単に到達することが予想されます。

また生涯非飲酒者の割合は2010年男性59.3%、女性90.0%だったのが2017年には男性39.1%、女性68.8%に減少しています。個人的には、たかだか10年前の女性の生涯非飲酒者が90%というのは、表に出ていないだけで実際はもっと飲んでるんじゃないかと疑ってますが、少なくとも女性はお酒なんか飲むもんじゃないという世相が明白に現れた結果だとも思うので、10年かけて女の人もバーやクラブなんかに繰り出して楽しむようになったのは肯定的に捉えて良いのではないかと思っている。

ちなみに日本人の年間消費量は7.5ℓらしい。これは純アルコールの量なので、世界平均6.4ℓを分かりやすく換算すると、12%のワインを一週間に一本程度となります。ビールだと350mlを週に5缶です。わたし平均よりも飲んでるやろという自覚があったんですが、もしかして、平均以下では?とちょっと安堵

ちなみにヒンドゥー教自体は飲酒を禁じているわけではないので、別にお酒を飲んだからといって白い目で見られることはないと思っています。女性が一人で酒屋に買いに行くのはかなり奇異な目で見られている感はあります。

0 notes

Text

インドの電車 (その2 長距離列車の旅)

インド国内旅行で意外と重宝するのが長距離列車です。Indian Railwaysの鉄道網がかなりの距離を結んでおり、3,000km超を3日間とかかけて移動するというルートがざらにあるのです。

最長は東インドのDibrugarhから南インドのKanyakumari(インド最南端)に到達するVivek Expressで約4,200km、深夜にDibrugarhを出て4日目のお昼前にKanyakumari着となっている。乗り換えなし、各駅5分~20分くらい停まるので食料は調達できるし、結構物売りが乗ってくるので、こういう旅もなくはないのではと。(シャワーは一等寝台にあるとかないとか)

これまでのインド旅行を含めてもそんな何度も利用はしていないけど、超個人的な経験を元に列車の旅について書こうかと。

□チケット・予約

チケットの検索から予約から何から、またしてもアプリで完結できる。

最初に人に教えてもらって使い始めたixigoをずっと使っていますが、他に、make my trip、clear trip、yatra、goibiboなんかがメジャーどころかと思います。

どれも機能はほぼ同じで、鉄道に限らず、飛行機、バス、ホテル、タクシー等のオンライン予約サイトとなっている。

前回に引き続き、アプリの使い方講座みたいになってますが、あまりに便利すぎた感動を伝えたいと思い。。数年前に初めて夜行列車に乗ったとき、びびって全部紙に印刷して持って行ったことを思うと(たぶん当時もeチケットを提示するだけで問題なかったと思うけど)、そして乗ってからもちゃんと時間通り駅に着くのか、乗り過ごさないか不安だったりしたなと思うと、そういう心配はほぼアプリで解消されるようになりました。

ixigoトップページから、Train Ticketsを選び、前回諦めたムンバイ→アウランガーバード(アジャンター、エローラ旅行時)を検索してみます。

適当に3週間後くらいの金曜日を入れてみましたが、やはり夜移動は既にWait List入りで、キャンセル待ちの確率を見ても取れるか微妙な感じです。

最上段の17617便は座席だけの列車、下2段は寝台の列車です。AVLになっているクラスは席が残っている分、RAC=Reservation Against Cancellationは、座席のバッファでほぼ確実に席が取れる枠(ただし運悪くオーバーブッキングする場合もあり)、WL=Wait Listはキャンセル待ちの人数を表しています。WLの数字が大きくても意外とキャンセルが繰り上がることもありますが、表示されている確率はそれなりに信憑性がありそう。

旅程的にどうしてもその電車に乗りたい場合は、激安Sleeperを押さえておいた上で2等か1等のキャンセル待ちをするのが堅いかと。

これは前回のキャンセル画面ですが(そもそも4時にアウランガーバードに着いてどうするつもりだったのか…)、検札が来たら持っているリストと照らし合わせて名前を確認されるので、これを提示します。

ルートも座席位置もすべてアプリで確認することができ、遅延状況もリアルタイムで反映されるため、駅で不安になりながら待つということもなく、ご丁寧に到着駅が近づくとアラームで知らせてくれる機能もついています。

寝台のUpper、Lowerは予約時に希望を入力することができる。

帰りに実際利用した分です。これは座席のみの列車だった。

AC付き車両は1両分70席くらいしかなく、あとは過酷な2等座席が10両くらい続きます。7時間かけて移動しても200円くらいなので、この環境に文句は言えないのですが、3人のはずのシートに4,5人すし詰め状態になっていたり、コンセントの取り合いになったりしています。(以前、ぎりぎり乗り遅れそうになって目の前の車両に乗ったらとんでもなかった・・次の駅でCC車両に速攻移動しました。)

このときは3人掛けの真ん中かと意気消沈していたものの、実際乗ってみると座席番号がずれていて、2人掛けの通路側を確保できたのでラッキーでした。さらに言うと、私の席の一列前でちょうど座席が反転しており、強制的にボックスシートにさせられるという仕様で、見た限り右側3人は家族だけどその隣のお兄さんは他人、向かいのお兄さんたちも他人っぽいなという感じだったのですが、最終的にみんなでトランプをするという打ち解けようでした。とはいえ私はその席に当たらなくて本当に良かった。。

アプリの認証のときにSMSでパスワードが送られてくるので、国外からだと使えるのかは分からないです。いろいろ見返していたら、以前日本から予約したときはClear Tripを使っていたので、何かしら予約することはできそう。

ただ、どのサイトを使っても、最終的にIRCTC(Indian Railway Catering and Tourism Corporation)のIDとパスワードを求められるので、まずIRCTCの会員登録をする必要があります。IRCTCのサイトから直接予約することも可能。

□車両について

だいたいどれも同じ濃紺と水色の車体で、先頭から1等AC、2等AC、3等AC、スリーパーの順番で並んでいます。1等ACはない場合も多く、だいたい2等と3等が2両ぐらい、スリーパーが10両ちょっとという編成になっています。

1等と2等は2段ベッド向かい合わせのキャビンが通路に面して配置されており、2等は通路側に直接面した2段ベッドもあり。3等とスリーパーはキャビン内が3段ベッド、通路側は2段ベッドという配置で、あとはAC付きかどうかの違い。

3段ベッドのパターンは乗ったことがないので写真で見ただけですが、昼間はベッドを折りたたんで背もたれとして、最下段に横並びに座るような形になっているようです。

<図解>2等AC寝台

早い時間に電車に乗ると、upperの席の人が勝手にlowerの席に座っているものだということが分かって来たので、むやみに自分の席を主張せずに譲り合う心が大切です。

大きな荷物はlower座席の下に入れることができるのでこの辺りも譲り合いですが、全然関係ない人の荷物が置いてあったりもするので、強気で交渉する姿勢もときには必要。

通路を挟んでside upper / lowerの席も同様、だいたいlowerの方に2人横並びで座って、夜になったらupperの人が上に寝に行くというのを結構見かけました。

各ベッドにシーツ2枚、毛布、枕、枕カバーが支給されます。

キャビンは入り口にしかカーテンがないので、一人旅で利用するときはside upperが一番安全かなと思います。カーテンを引いてしまえば中で着替えとかもできるし...

各車両の端部にトイレが2個ずつあり、感想は人によると思いますが、使えないこともないです。基本的に紙はありません。

□その他サービス

今のところ寝台タイプの電車では見たことがないですが、特急列車では機内食のようにお弁当が配られる場合があります。

また、鉄道会社が提供する車内販売ではなく、水とかチャイとかお菓子を売る人たちが途中の駅から乗り込んでくるので、声をかければその場で買えます。ホームにもだいたい小さな売店や、勝手に食べ物を売っている人たちがいて、お菓子やサモサ等の軽食を買うことができます。

24時間以上とか走り続ける電車の場合、新幹線のように終点で車内清掃が入ることができないので、朝になるとおじさんがペットボトルで水を撒きながらモップがけをしてくれる簡易清掃サービス。

ここまで、意外と安心安全快適というテンションで書いてきましたが、電車は基本遅れるものと思って使うべし。1時間以内なら全然誤差の範囲で、駅でもないところで30分以上停まり続けたり、急にのろのろ運転になったりを繰り返して累計6時間遅れたとしても、鉄道会社は特に何の補償もしてくれないので、怒りのぶつけ所がない。。

少なくとも2時間くらいは余裕を見て旅程を組み、遅延しても諦めるくらいの心意気が必要かなと思います。

0 notes

Text

インドの電車(その1 近郊列車)

私が毎日通勤に使っている電車について。

■路線

ムンバイ~ナビムンバイを走る電車は、Indian Railwaysを18の地域に分けたうちの、Central Railway(zone 8)とWestern Railway(zone 9)となる。

□Zone分け図

□ムンバイ近郊路線図

Central Railwayの中にさらにいくつか路線があり、路線図を参照すると

緑:Harbour Line

紫:Trans-Harbour Line

赤:Central Line

青:Western Line

水色:Vasai Rd-Roha Line

灰色:Nerul-Uran Line(南半分は建設中)

このうち、青だけWestern Railwayで、残りはCentral Railwayです。

また、図の黄色はMumbai Metro、オレンジがMumbai Monorail、この他にナビムンバイのBelapur CBDとTaloja、PanvelをつなぐNavi Mumbai Metroが建設中。

普段の生活はナビムンバイで完結するため、緑のHarbour Lineぐらいしか使わないのですが、最初の頃ムンバイに行こうとして乗り換えがなかなか習得できず苦労したので、誰かの役に立つかもしれない情報を置いておきます。

まず何より先に交通アプリm-indicatorをダウンロードしておきます。

1.トップページからLocalを選択します。

2.駅名を直接入力するか、路線から駅を選択します。

Belapur CBDから乗る場合、図のように終着駅が5駅出てくるので、目的地の駅がどの路線上にあり、終点が何駅かを把握しておく必要があります。

仮に、ムンバイ南端のCSMT(Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus)駅を目指すとします。

※終点と書いていますが、路線の中の起点駅(CSMT行が上り)となります。

3.Belapurを出発する時刻順に電車が出てきますが、Harbour Line上り列車がすべて出てくる( Western Line乗り入れも含む)ので、本当に目的地に行くやつなのか確認します。ホームの電光掲示板にも次来る電車の終点が表示される。

4.7:54Belapur発を選択すると、CSMTまでの各駅通過時刻と、何番ホーム着かが分かるようになっています。

緑の文字は複数路線乗り入れ駅。

5.ナビムンバイの真ん中BelapurからムンバイCSMTまで約1時間で到着します。

次に、Central Lineのどこかの駅に行きたい場合の乗り換え方について、Harbour Lineでまず乗換駅のKurlaまで行きます。

1.Kurlaで駅検索をすると、図の5路線が出てきます。Central LineもHarbour Lineも終点はCSMTとなっています。

2.Central LineはSlow(各停)とFast(快速)があり、Fastに乗ると途中駅を飛ばすので、目的地が停まる駅かどうかを確認します。

3.到着時刻はFastの方が多少早いですが、駅で停まっている時間が長いので、そこまで劇的に短縮されない感じです。

Central Lineの下りでThaneよりも北に行く場合は、Fastが直線で駅と駅を結ぶのに対し、Slowは迂回しながら途中駅に停まるので、こちらはかなりのショートカットになります。

最後に、Western Lineの終点Churchgateに行く場合の乗り換え方法です。

まず、Harbour LineでKurlaに出てCentral Lineに乗り換え、さらにWestern Lineの乗り換え駅Dadarで降ります。

1.Central LineとWestern Lineの上りと下りそれぞれ4路線が出てきます。

2.たまにMumbai Central止まりがありますが、ほぼすべての電車が終点Churchgateまで行くようになっています。

3.FastとSlowの停車駅の違い。基本の快速列車はMumbai Central以降すべての駅に停まりますが、F*とついている電車のみMumbai Centralの次がChurchgateになります。

□Dadar駅全貌

航空写真で見たDadar駅ですが、Central Railway(Central Lineと長距離列車)とWestern Railway(Western Lineと長距離列車)の各線が並行して走っているのが分かりますかね。

初めてDadarでWestern Lineに乗り換えようとしたときに、プラットフォームの番号がCentral Railway、Western Railwayそれぞれで1~6のように振られており、Churchgate行きは、いったんCentral Railwayの1番ホームを超えてWesternの2番線まで行かなければならなかったのに、ずっとCentralの2番線で待っており、表示されている行先もなんか違うし(恐らく長距離列車の発着ホームだった)、電車も全然来ないしで結局諦めたことを思い出した。

■車両について

朝、最寄り駅までの道端からこんな感じで電車が見える。ドアから人はみ出しがち

車両は基本12両編成で、各車両左右4扉ずつあり、扉ごとに客層が細かく定められています。

出典:Mumbai Sub- urban Rail Passenger Surveys and Analysis

凡例左上→下の順で、一般1等、一般2等、女性1等、女性2等、女性用貨物、身障者、貨物、高齢者 となっています。

それぞれ、入り口のところにサインが表示してある。

誰でも乗れるのが一般2等車両ですが、女性はほとんど女性車両に乗っています。

また、身障者(persons with disabilities and cancer patients)車両は、扉を挟んで2つサインがあり、妊娠後期の女性も乗ることができます。(右下の2つ)

電車は正面から見るとかなり偏平な形をしており、3人掛けのベンチが通路を挟んで左右に配置してある。2等車両の木のベンチに対し、1等は車両によってはビニールのクッション性のあるベンチの場合があり、待遇の差を感じます。

ドアは基本開けっ放しで、人がはみ出ているのは見慣れた光景なんですが、一応扉はあって、大雨の日などは手動で閉めたりもできる。

朝晩の通勤ラッシュはさすがに激混みでたまに一本見送ることもありますが、ナビムンバイはだいぶマシだということで、モンスーンの時期のムンバイなどはホームにたどり着くまでに30分とかかかることはざらにあるようで。先ほど出典に載せた調査によると、最も混んでいるのはWestern LineのDadar-Matunga間で、帰宅ラッシュの18~19時の1時間の乗客数16万人らしい。自動改札とかないので、一部の車両をピックアップして乗り降り人数・並んでいる人数等アナログに数えて、車両数で掛け算して計算したようですが、日本の鉄道だと同じ条件の調査が見つけられず、これが一体多いのかどうなのかよく分からない。

※国交省が出している首都圏ターミナル駅の時刻別利用者数などはありましたが、ピンポイントで朝8時に新宿駅を6万人以上が通過している的な調査で、累計が分からず。。少なくともこれを見る限り新宿の方が激混みっぽいですね。

同様に、一日の駅利用者数もあり、ナビムンバイのいちローカル駅であるBelapur CBDは約18万人で上野駅と同じくらい、トップはThaneの65万人、CSMT63万人、Andheri60万人といったところです。(以上、調査期間は2011年11月~2012年2月)

JR東日本だと、新宿駅80万人、池袋57万人、東京駅47万人(2018年)という感じなので、なんとなく混み具合が想像できるかと思いますが、体感としては新宿駅とか東京駅の方がよっぽど人だらけだという気がするので、機会があれば平日朝のCSMTに行ってみたいと思います。

※追記 これを書いたあとに日曜午後Dadarで乗り換えをしたらやっぱり人だらけだった。

余談ですが、この調査自体政府の公共事業としてやっている割に、駅利用者数のカウントなど、正規の出入り口を通過した人と、線路やプラットフォームの脇から入ってきた人の累計で表されているのが非常にインドらしいなと。改善が必要だとか書いてあるものの、プラットフォームの両端は、人が無理なく上り下りできる勾配のスロープになっており、調査から10年経つ2020年も目前ですが、まったく改良される様子が見られない・・

■切符について

切符はこんな感じで、窓口で1枚1枚印字してくれます。

(ChurchgateからVasai Roadまで。Rs.15)

1時間かかるCSMTだろうが20円ぐらいで行けてしまうので、とにかく公共交通機関の安さが市民の生活を支えているという感じがします。

改札はなく、ランダムに検札の人がいて、切符を持っていない場合は罰金を科せられます。

切符は窓口と券売機どちらでも買えるのですが、券売機を使うにはプリペイドのSmart Cardが必要であるため、多くの人は窓口で買っています。

そのため、3台ぐらいある券売機はがら空きなのに窓口に20人ぐらい並んでいるという光景もしばしばあり、辛抱強いのか、面倒くさがりなのかよく分からない。。(そして券売機の形も全部違うし。地味にいらっとする。。)

この他に、UTS Mobile Ticketingというアプリがあり、スマホで切符を買い、提示を求められた場合は画面に切符を表示させるというものがあります。定期券もこれで買えるようです。

※職場の同僚に教えてもらったものの、なぜかiOSでダウンロードできず、登録だけして実際はまだ使えておらず。

正直なところ、ムンバイに旅行に来たとして、電車など使わなくてもuberで気軽に移動できるので特にお勧めはしないですが、ローカルの生活を見るという点ではなかなかおもしろい体験なので一度くらい乗ってみるのもありかと。

また、日曜日にしばしばMega Blockという枕木のメンテナンスが行われており、しれっと11時~16時までHarbour Line運転停止とかなっているので、この辺りはアプリのお知らせかTwitterのCentral Railway公式で情報を仕入れておく必要があります。このところ2週間に1回ぐらい行われていて日曜出かけるも途中から足止めくらって悲しい。。

□Mega Blockの様子

ともかく通勤はこの電車を今後も使うので、落っこちないように気を付けたいと思います。

おまけ

駅のサインはロンドン地下鉄を踏襲。こんなところに植民地時代の名残が

0 notes

Text

番外編 中東旅行(その4 まちと交通)

中東引っ張りすぎですが、旅行の総括と書ききれなかったことを。

・都市間の移動について

ムンバイ→アブダビ

飛行機(IndiGo) / 3時間

アブダビ→ドバイ

バス / 2時間

ドバイ→クウェート クウェート→ドーハ

飛行機(Jazeera Airways) / 2時間+1.5時間

ドーハ→ムンバイ

飛行機(IndiGo) / 3.5時間

インドに来るまでノーマークだったのですが、中東ってムンバイからだと東南アジアに行くより近いんだな。ムンバイからの便は結構あるし、IndiGo(インドのLCC)でRs.10,000ぐらいなので、国内旅行ばりの気軽さでさくっと行って帰って来たという感じです。

アブダビ→ドバイはバスが15分置きくらいに出ていて1,000円ぐらい。ドバイの中心から少し離れたメトロ駅前にバスターミナルがあるので、市街地までさらに移動が必要ですが、メトロも市バスもuberも使えるので不便はないです。

問題はUAEからカタールへの移動についてで、なんとカタールが2017年より周辺諸国と国交を断絶しており、UAEからカタールの直行便はゼロ、オマーンかクウェートを経由する方法しかなく、今���はJazeera Airways(クウェートのLCC)を利用してクウェート経由で行ってきました。(10年以上前にドーハ駐在していた構造のOさん情報では、ドーハ⇔ドバイ間は40分ぐらいだったらしいです。今回トランジットも含めると5時間強かかった)

UAEとカタールは日本のパスポートでビザ不要、クウェートは24時間以内のトランジット(空港内に限る)でビザ不要でした。逆に、夜移動してクウェート市内で一泊したりするとトランジットビザが必要になるので要注意です。

・各都市について

□Abu Dhabi

公共交通:バス

バスは現金では乗ることができず、バスターミナル等で売っているICカードを手に入れる必要があります。路線図はネットで見ることができるし、本数も多く見かけたので慣れれば乗れると思うのですが、今のところGoogle Mapと連動していないという難点のため結局使うことはありませんでした。現在アブダビメトロも建設中で、2020年から運用されるような情報を見かけたので、ドバイ万博(2020年10月~)に間に合わせてくるのではないかと。

アブダビ内の移動はすべて配車アプリuberとcareemで賄いました。走っている車がとにかく高級車ばかりで、空港でいきなりLexusが来たときはどうしようかと思いましたが(思えば人生初Lexusだった…)、主にレクサスとシボレーしか乗ってないし運転手もばっちりスーツを着ていて大変畏れ多い。。料金は単純に距離と比例する訳ではないですが、なんとなく1kmあたり100円ちょっとという感覚です。日本のタクシーよりは安いけれど、少なくとも一人でばんばん使うような金額でもないなと、今更思いますが、インドのuberが安すぎてハードルがめちゃめちゃ下がっている…

アブダビ市内はビジネスエリアと居住エリアにざっくり分かれて、かなり開発が完了しているような印象だったけど、航空写真で見るとところどころ砂漠が点在しているのが分かる。

地図に赤くマークした三角形の地域とか、なぜかそこだけぽっかりと空いているんですが、2007年に出されたPlan Abu Dhabi 2030によると政治的な中心地としてこれから一気に下図のような高層ビル街になるようです。

産油国のアドバンテージすごいな・・というか日本なんか地道にコツコツ成長した、という感じがするんですが、実際1950年代後半に油田が見つかるまでは真珠漁が主な産業で当時(1960年)の人口が16,000人だったことを思うと、国力とは?という気持ちにさせられる。逆を言うと、インドもそうだけど気候の過酷さを例にとると日本はかなり優位だなとしみじみ思います。よくこんな暑い中工事してるなという。インドはインドで4か月間モンスーンが続くので、Navi Mumbai Airportの工事はモンスーンが終わったら再開しますみたいな記事を見るにつけ、どうしようもないけどどうにも遣る瀬無い気持ちになる。

ちなみにアブダビの碁盤の目状の街並みが航空写真で確認できると思うのですが、これのマスタープランをやったのは日本人の高橋克彦さんという方だそうです。Wikipediaに載っていたぐらいなので、そんなものすごいレアな情報というわけではないんですが、全然知らなかった

□Dubai

公共交通:バス、メトロ、水上バス

RTA(Roads and Transport Authority)という公共機関に運営されていて、共通のNol cardですべて乗ることができます。アブダビと同様、現金は使うことができず。今回はバスとメトロだけ利用。バスは乗り降りの際にカードリーダーにかざすのですが、結構反応が悪く、読み取り力が弱いのか磁気が弱いのか分かりませんがなかなかストレスフルだったので早々に改善されることを願っています。

メトロはすべて無人運転で、女性専用車両と一般車両に分かれ、5分間隔ぐらいで正確に走っていました。そしてメトロ駅のデザインがすべて同じ。地上と地下とか、規模の違いはあるけど、流線形の屋根のモチーフがどこでも使われていて、HPを見ると同じ設計事務所(Aedas)が45の駅すべてを手掛けたようです。

・Nol card(赤い方は一日乗車券)

・バス停 エアコン付き

・メトロ駅

ドバイといえば超高層の乱立というイメージがまずあって、メトロの窓にかじりついて眺めていたけど、やたらとギラギラしたり、うねったり、随分盛られた足元とてっぺんをずっと見ていたら、こんなところにいたら個性出さないと一瞬で埋もれるよなと急に納得。あとは内装のイスラミックな幾何学模様ですかね。本当にどこにでも使われているし、街灯とかバス停とかちょっとしたところでも手が込んでいる感じ。日本で桜とか富士山が多用されているのと同じなのかもしれないですが、富士山とかのモチーフだとどうしてもアイコン的というか図になってしまうところが、幾何学模様だとあくまで地であるというところで、より洗練されたイメージになっているのかも。

□Doha

公共交通:バス、メトロ

こちらも、バスは空港とかバスターミナルで買えるICカードのみ使うことができる。メトロはメトロ駅の券売機で現金も使えますが、細かいお金しか入れることができず、大きい紙幣とかカードだと窓口で買う必要ありです。

バスはGoogle Mapと連動しているもののそんなに本数がなく(路線にもよると思うが)、バス停にただ立っていても全力でアピールしないとスルーされてしまうという若干ハードルの高い経験でした。メトロは一応使えましたが、3本あるうち2路線がまだ工事中で、完成するまではやはりuberに頼るしかなさそう。ドーハのuberは普通のおじさんが普通の乗用車で迎えに来てくれて、普通に気軽に利用できました。

※調べたらメトロは年内に全線開通するようです。この旅のタイミングの悪さよ...

ドーハのメトロ駅も全部同じデザインで、妙にクオリティが高く、プラットフォームの壁と扉は全部鏡面だし床はテラゾー、天井もベンチも照明もやたらきれいだなと思っていたら、こちらはUNStudioが全部手掛けているらしい。

都営地下鉄の中でもやたら個性出してくる大江戸線とかはありますが、鉄道会社のお金のかけ方が根本的に違うという感じがします。そういえば駅の設計ってコンペするかどうかとかも含め、どういう基準で決まっているのか不思議なので、知っている人がいたらいつか教えてください。

・メトロ駅構内

・切符

・サインが秀逸

ドーハの市街はアブダビ、ドバイに比べてまだまだ工事中という感じでした。一部高層ビル群もありますが、中低層の混ざったエリアが広い部分を占めている印象。UAEの都市よりも早く首都として機能していたようなので、その分古い建物も残っており、それが急激な都市化を緩めているのではなかろうか、、とか思いますが、全然時間がなくてまち歩きもできなかったので、その辺また調べたい

中東の中でも治安の良い2か国だけ回ったので、特に不安に思う出来事もなく帰ってきましたが、新鮮だったのはムスリム男性の白い衣装を多く見かけたことか。インドにもムスリムの人は結構いるけど、女性は黒いチャドルを着ている人が多いものの、男性はシャツとパンツとか、クルタという膝丈くらいのゆるい服装の人がほとんどなので、ムスリム然とした格好をしている人をこんなに見たのはほとんど初めてかもしれない。

こんなことをソーシャルな場に書くのもあれですが、インドに来て見慣れた結果女性のチャドルとかヒジャブを見ても別に何も思わないですが、男性の民族衣装を見たときに感じた得体の知れなさみたいな感情が自分の中にあるなと思ったので、自戒を込めて残しておく。

とにかく、向こう10年くらいでまたがらっと景色が変わりそうだなと思ったので、何かの機会にぜひ再訪したいところです。

0 notes

Text

番外編 中東旅行(その3 Doha)

気付いたら旅行してから早1か月が過ぎてしまったのですが、最後の都市ドーハにたどり着きました。

3都市目、ドーハ(カタールの首都)

□Hamad International Airport

設計 HOK

竣工 2014

元々メイン空港であったドーハ国際空港から約5kmの位置に作られたハマッド国際空港です。カタール航空のハブ空港として年間5000万人の利用を可能にしています。

うねった大屋根の向こう側、セキュリティチェックと免税店の間が広場のようになっていて、昼は屋根が全開で非常に明るい空間になっていました。

全体的に木とかガラスとかアルミとか、結構いろんな素材を使ってあったのですが、線が細く端々が丁寧に処理されていて、なんかすごいきれいな空港だな! という感想です。 (とか言う割にだーっと通り過ぎてしまったため雑な写真しかないしあまり記憶にない…)

□National Museum of Qatar

設計 Jean Nouvel

竣工 2019

今回、UAEだけにしてゆっくり回るということも考えたのですが、今年竣工したヌーベルの国立博物館行けるやん!ということで、これを見るためにカタールまでやってきました。

ルーブルに引き続き、この旅2度目のJean Nouvel。

これはもう、何周もぐるぐるぐるぐる歩いてしまう。同じモチーフがここまで集積すると、とんでもない厚みが生まれてくる。

施工中の写真とか見ると度肝を抜かれるんですが、仕上げの矩形が一枚一枚GRCで鉄骨の円盤に取り付けられているんですね…。なんていうか、、これ、乾式なの!?という。写真で見返すと、結構薄く軽々として見えるんですが、円盤一枚ずつがかなり大きくてものすごい存在感。

事前に写真で見た限りではどこまで目地を合わせてあるのか等分からなかったけど、その辺は結構割り切っているのかなと。あとはどうしても発生してしまう巨大シールとか。

内部も同様円盤で展示室を構成してあり、外に現れている円弧の続きは正円かと思いきや、ガラスを軸に反転してあったりなど、なるほどーと思う箇所もありますが、とにかく途方もない繰り返しと巨大さが圧倒的なので、本当にぜひ見に行っていただきたいです。

空調、照明など設備は円形でがっつり床と天井に現れていました。

※残工事なのか、一部裏方は重機が入っていたので、ドーハワールドカップ(2022)が終わったぐらいが諸々整って良いんじゃないでしょうか。

そもそも、この円盤がどこから出てきたのか。HPやいろんなサイトで何度もDesert Roseという単語を見たはずなのに、確かにバラと言われればバラか・・とか思っていた自分を引っぱたきたい出来事がミュージアムショップで起こる。

大きいのが320QR(カタールリアル)、小さいのが230QR(1QR≒30JPY)の硫酸カルシウムを主成分とする結晶です。砂漠で発見される鉱物ということなのですが、これだな、この形は。買おうか一瞬血迷ったけどインドを経由して無事に日本に持って帰る自信がないので断念。

□Museum of Islamic Art

設計 I.M.Pei

竣工 2008

完璧な線対称でどこを切っても美しい。5層吹き抜けのアトリウムの真ん中にうねった階段と円形のシャンデリアが吊るされ、その周りに展示室が並ぶという構成です。

アラビア湾に面する人工島に建設されたこのイスラム美術館ですが、そもそも敷地として対岸の高層ビルエリアが提示されていました。巨匠I.M.Peiはそれを拒否し、将来にわたって他の建物が美術館の近くに建たないよう、わざわざ人工島を作らせて美術館を配置し、周囲を公園にしてしまうという強気の提案を行ったということです。そしてそれを実現させてしまうというカタールの財力よ。。

その前にもう一つエピソードがあり。私がそもそもイスラム美術館を知ったのは、インド人建築家Charles Correaについて調べていたときで、ちょうど旅行の行先を考えていた頃にHPを見ていたところ、ドーハに美術館を設計したようだ、ということで候補として頭に置いていたのです。その後どこを見ても実作が出てこないので、コンペだけやって終わったのかな・・等考えていたのですが、よくよく調べてみると、

1997年にコンペが行われ、ヨルダンの建築家Rasem BadranとCharles Correaが指名1,2位を勝ち取り、どちらかが設計する算段になっていたようなのですが、その後カタール側から結果を覆され、コンペにそもそも参加していなかったI.M.Peiが特命で設計することになるという裏話があったようで。参加者もかなり豪華で、他にザハとリチャードロジャースが名を連ね、審査員の一人はFumihiko Makiという。

このあとCharles CorreaはカナダのアガカーンミュージアムのIslamic Centerを設計するという機会に恵まれ、こちらはちゃんと竣工しているのでいつか見に行かなければ。何の因果かミュージアム本体は槇さんの設計です。

□Qatar National Convention Center

設計 磯崎新

竣工 2011

“大屋根を支える2本の枝”と趣旨には書いてありましたが、どちらかというと腕?いうかものすごく生き物感のある巨大な柱が地面から伸びています。(デイダラボッチか?)

ちょうどこの時はQITCOMというITの展示会をやっていたので、展示場をちょこっと覗いてきましたが、かなり多様な規模に対応できそうな設備と、広いホワイエと。

手前もすごいけど、奥のカーテンウォールも屋根を極限まで消してあって非常にすっきりとして見えます。

□Qatar National Library

設計 OMA

竣工 2017

光が入りすぎて写真は見づらいんですが、私の好きなものが全部詰まった図書館。地上からひな壇状にぶわっと本棚が見えるのがとても良いし、左の方に映っているカーテンはオーディトリアムを囲っていて、その緩い素材感も良いし、地上とのレベル差を橋のように見下ろせるのもとても良い。中央に45度振られて埋まっているのは収蔵資料の展示室で、遺跡のようでこれも良いです。

空調が階段に仕込んであったり、本棚や手すりに納められた照明のアイデアも盛りだくさんでした。

周囲のガラス面はかなり明るく、天井のパネルに反射して中まで光は届いているものの、ちょっと反射がうるさいかな…という感じ。

こんなところに小さい頃から通えたら幸せだろうな、という図書館で、光の動きを追いながら一日過ごしてみたいな。

□Al Janoub Stadium(Al Wakrah Stadium)

設計 Zaha Hadid

竣工 2019

ちょっと市街地からは離れているのですが、メトロの終点が近くまで伸びており、意外とアクセスが良いことが分かったので行ってみることに。

ネットではこけら落としイベントだとかカタールリーグのカップ戦をやっている動画が出てきたのでてっきりオープンしているものだと思ったのですが、なんとまだ周りはフェンスで囲まれたまま、当然中には入れないし写真も撮るなと言われてしまうという誤算。

あと2週間後なら来ていいと言われたので、今頃はそろそろオープンしているんじゃないだろうか。

収容人数は40,000人、ワールドカップ後は20,000人まで減らすようです。

このエリアはこれから開発されていくようですが、まだ周りに何もなく、急にスタジアムがぽつんと現れる感じ。遠目に見ると白い貝殻みたいできれいにまとまっている。

そういえば新国立競技場も竣工したんですかね。。

おまけ

□LIBERAL ARTS & SCIENCES

設計 C+A

竣工 2003

ナショナルライブラリーからいったんホテルに向かうuberの窓から、どこかで見たようなファサードに反応してとっさに撮った写真。

Dezeenとarchidailyでざっと行先をピックアップしたものの、日本語サイトはノータッチであった弊害がこんなところに・・・

竣工が2003年なので大学に入る前だから、タイムリーに感知はしていないはずなのですが、とにかくシーラカンスのイスラムのやつや!と思ったものの、結局引き返すのも諦めてスルーしてしまったのでドーハに行かれる方がおられましたら是非行程に加えてほしいところ。

ナショナルライブラリーの一帯がEducation Cityと呼ばれる学芸都市になっており、ざっと通過しただけですが、カーネギーメロン大学とか、モスクもかなり見応えがありそうな感じだったので、国立博物館とイスラム美術館のエリア+Education Cityを重点的に散策するのが良いのではないかと思います。

あとはメトロもまだ使えない路線もあるし、至るところで工事が行われていたので、訪問するなら2022年ワールドカップ以降が良いと思います。空港から市街も近いので、カタール航空を利用の際はトランジットでNMOQだけでもぜひ

0 notes

Text

番外編 中東旅行(その2 Dubai)

2都市目、ドバイ(UAEアラブ首長国連邦)

□Alserkal Avenue

設立 2008

□Concrete

設計 OMA

竣工 2017

ドバイの建築を調べていた中でOMAがヒットしたものの、いまいち実態がよく分からないまま、まぁとりあえず行ってみよう!と訪れたのが大正解だったここ。

元々ドバイの工業地帯にあった倉庫群が2008年、デベロッパーのAbdelmonem Bin Eisa Alserkal氏によってAlserkal Avenueという文化地区となり、同年に最初のギャラリーが入って以来、次々と新たなギャラリーやデザインスタジオなどのアートスペースにコンバージョンされていったらしい。2012年にはこの場所を倍の広さに拡大する案が発表され、当初の39の倉庫に加え、新たに62区画とイベントスペース、駐車場などが建設されました。

2017年にOMAのConcreteが完成。現在は11のギャラリーとNPO拠点、デザインスタジオ、カフェ、工房などに使われています。

大通りからの外観は本当にただの倉庫群、というか工場か何か?という感じで、果たして本当にここが目的地だったのか不安になりつつも。水色っぽい折板が昔からの倉庫、シルバーが新しく開発された部分です。

写真は靴職人の工房と、サインのデザイン事務所ですが、ギャラリーかなと思って入ったら普通に仕事している。喫煙場所やベンチなど滞留できる場所も点々とあり、なんというかその辺に佇んで話し込んだりしている人たちや、カフェで打ち合わせ中の人がやたらおしゃれで、クリエイティブがクリエイティブを呼ぶといった趣です。

この日は日曜だったからか(UAE他イスラム圏の国は金土休みを採用しているところが多いようで、世の中の月曜日のような感じだと思う)、部外者はあまり見かけず、全体的に閑散とした印象だったのでもっと賑わっている様子も見てみたいなと。

いまUAE自体が芸術にすごく力を入れていて、2000年代中旬から次々とイベントやギャラリーが発足しているようで、オイルマネーも相まってかなり予算が投入されているのだろうと思うのですが、それを差し引いてもいろんなまちづくりだとか、アートで何かやろうとするときの知見が得られるのではないかと。

Concreteはイベント等やっているときしか入れず、外観だけちらりと。通路と反対側の広場側のファサードはポリカの大開口で、広場と一体で使えるようになっています。

□Jumeirah Mosque

竣工 1979

イスラム教徒以外でも訪れることができる数少ないモスクの一つ。ただし見学はツアーのみのため、人が自由にお祈りしているところを見れるというわけではなく、宗教や服装についての説明を礼拝所で聞くという形になっています。

ピンク色の砂岩の外壁と、内部もピンクと水色を基調としてとてもかわいい。

□Etihad Museum

設計 Moriyama & Teshima

竣工 2016

日本人?と思ったらカナダの設計事務所でした。この曲線の形状は、UAEが7つの首長国を確立したときにサインした羊皮紙を表しているということです。

展示室はすべて地下ですが、サンクンガーデンから入ってくる光で十分に明るい。UAEの歴史を知る博物館。

□Opus

設計 Zaha hadid

竣工 2020

絶賛内装工事中のためエントランスの一部しか入れず。竣工後はオフィスと、スペインのホテルチェーンME by Meliaが入るようです。

カーテンウォールのぬめっと感がすごい。曲面の部分はガラス一枚ずつ全部違うと思うんですが、さすがの施工精度でインドとはえらい違いで。(そしてどうやって掃除するのだろうか)

かなりの存在感はあるのですが、似たようなビルが密集しているよりも意外と圧迫感がなかった。周囲のビル群の方が、より壁という感じがする。

□Apple Dubai Mall

設計 Foster + Partners

竣工 2017

ドバイモールの中のアップルストア。Burj Khalifaと噴水に面したモールの中の一等地を2層使って堂々展開していました。独立店舗ではないものの、外部側開口は5枚合わせガラスのバックマリオン、見下ろしの手すりは3枚合わせガラス一辺支持で随所にアップルらしさが見られる。外部開口のスクリーンはドバイの直射光を遮蔽するため、日中は閉められており夜に全開になるのですが、これはアラブの伝統的なMashrabiyaという、出窓につけられるスクリーンを端緒としており、どこにでもぽんと置けるアップル、ではないというところが逆に新鮮だなと。

□Burj Khalifa

設計 SOM

竣工 2010

162階建、最高高さ828mの世界で最も高い建物Burj Khalifaに上ってきました。634にもまだ上ったことないのに…

海が近いためかドバイは日中割と霞がかっていたりもしたのですが、この、シリンダーを束ねたようなシルエットで結構離れたところからでも非常に分かりやすいアイコンとなっている。足元は世界一広いドバイモールと世界一巨大なドバイファウンテンで、展望フロアからは世界最大の人工島パームアイランドを見下ろすことができます。

この他にも、スークでゴールドを見たり、ドバイモールでお寿司を食べたりドバイモールの紀伊国屋に感動したりしましたが、何よりもインドで見逃したと思っていたDiwaliがめちゃめちゃ祝われている様子を無事ドバイで見ることができました。ドバイ人口の半数をインド人が占めるそうですが、あまり異国に来た感じがしなかったのはそのせいかもしれない。

0 notes

Text

インドの病院(入院した話)

週一更新を目標にしていたものの、ドバイ編の筆がなかなか進まず…と焦っていたところに入院するという事態が重なったので、病院で合間合間に記録したこちらを先にリリースします。

思い返せば兆候はモンスーン終わりかけの9月末くらいからあったんですが、やたらと肌と唇が乾燥しているな、、と思っていたものの、まぁ元々乾燥肌だし保��を頑張るしかないと思って洗顔を変えてみたり、初心に戻ってワセリンを塗ったりしていたわけです。

それがなかなか改善されず、11月に入ってからは顔が痒くて寝ている間に掻いてしまうぐらいで職場の人にも心配され始め、皮膚科を紹介してもらって行ったところ、大気汚染によるアレルギーと診断され。

処方された薬も肌用のローションと飲み薬(左上の白いやつ、ステロイド系)に加えてまさかのアレグラ。

こんなところでアレグラがワールドワイドに使われていることを知る。

このとき行ったのは個人の小さな皮膚科で、診察時間は12時〜13時と18時〜21時、木曜昼のみ、日曜休診でした。

Google mapのざっくり検索の結果ですが、病院の診療時間帯が日本と少し異なっており、

午前中(10時頃〜13時頃)+夕方(18時頃〜21時頃)という形態を取っているところが多いようで。

もちろん9時〜19時とかぶっ通しでやっているところもありますが、仕事終わりに20時頃駆け込んでもOKみたいなところが結構あり、周辺でいくつか当たれば遅い時間でも利用可能です。歯科、耳鼻科、婦人科など日常お世話になりそうなところがどこも似たような感じです。

病院に行った直後は肌質がいったん改善されたものの、ステロイドを飲んでいた5日間が終わるとまた徐々に荒れ始め、先週頭からなんだか花粉症っぽいな〜しんどいな〜という状態でした。

そして水曜日に風邪の初期症状というか、インフル疑惑?みたいな関節痛と悪寒がするな…と思いながらも普通に定時まで働き、家に帰って熱を測ったら38度超えてまして。熱が出たらデングかマラリアを疑えと他の日本人から言われていたので、焦って最寄りの病院に行ったところ、デングでもマラリアでもないけど白血球の数値が基準の倍だからすぐ入院してということになりました。

診断の結果、感染症だということで、おそらく全体的に免疫が落ちていたためアレルギーにもなり、何かの菌を拾ったみたいです。(中東弾丸旅行とか行ったしな…)

今回入院した病院は、家から1キロちょっとのApollo Hospitalsという総合病院。なんとなくナビムンバイの中で緊急外来とかも受け入れていて大きそうなところが、リライアンスホスピタル(Kopar Khairane)とFortisヒラナンダニホスピタル(Vashi)とここだな、という認識があったので、オートで10分のこちらへやってきました。

※ちなみにNMMC(Navi Mumbai Municipal Corporation=ナビムンバイ市役所みたいなもの)の病院もあるのですが、インドでは公立病院は診察料が無料のため、インド人で溢れかえり衛生状態もあまりよくないという噂を聞いていたので元々考慮に入れておりませんでしたが、これも大きい総合病院です。

※リライアンスは携帯の話で書いた巨大複合企業です。ヒラナンダニもムンバイについて考える中でかなりのキーパーソンなので今後たぶんまた出てきます。

前段が長くなりましたが、病院内の様子、インドの医療事情など気づいた限りで紹介します。

あくまで私のいち体験なので、他の病院はまた全然違うということは多々あるでしょう。

◻︎採血

日本だと、注射器の筒側に採取用の容器を取り付けるのが主流だと思うのですが、注射器内にいったん血液を取り込んで検査容器に移すという方法で、無理やり血を抜かれている感じがとても怖い…そしてなかなか血が入って行かず2本目を取ることになったりしてまた痛い。。緊急外来ではその方法だったけど、個室に移ってからは日本と同じく採取容器に直接採る方式だったので、あるんやん!という気持ちになる。

あと血がついたままの針とか脱脂綿とか、ナチュラルにサイドテーブルにぽんと仮置きされる。大丈夫か、、サイドテーブルの引き出しにも交換用の点滴薬とか注射器がストックされていて、悪用されるリスクとかないのだろうかとちょいちょい不安に駆られるポイント。

◻︎点滴

特に変わらない(と思う)。というか最後に点滴を受けたのが中学生とかなので日本の最先端がわかりません。

日本だと、最近はバーコードをスキャンしたりするんですかね

点滴はベッド脇のポールに吊るされて、キャスターとかないので院内を歩き回ることができず超絶ひまでした。トイレに行く時等はいちいちナースコールで呼んで接続部分を外してもらうというシステム。

◻︎聴診器

服の上から背中のみ。ムスリムの女性とか、男性に肌を見せてはいけないというしきたりがあるためだろうか。

◻︎食事

International mealで良いよねと言われるがまま同意。別に消化器の病気とかではないので、朝昼夜、割とがっつりこってりめでしたw

朝 パン・オムレツ・フルーツ・チャイ

昼夜 ご飯または麺・チキン・野菜・サラダ・デザート(あったりなかったり)

これの他に、昼食の前にスープ、夕食の前にチャイとビスケット、夕食後にホットミルクの提供がありました。

朝食(この日はデザート付き)

夕食

一度なぜかインドメニューが一緒に運ばれてきたので参考までに。

毎日何かしらのカレーが出てくる様子で、これはこれで美味しそうだなー

部屋にはルームサービスのメニューも置いてあり、食事の他に好きに頼むこともできます。逆に面会者からの持ち込みは禁止されていて、付き添いの家族とかは院内のカフェテリア等で食べることになっている。

◻︎分業について

以前友人からインドの看護師事情を聞かれたことがあり、気になって観察していたのですが、院内で働いている人の役割が日本よりも細かく分けられている。

制服の色で違いが分かり、

ドクター 濃い青か白衣、スーツの人もいる。

ナース 水色

この他に、グレーの制服を着た、その他の雑用をしてくれる人たちがいます。

女性はMausi(会社とか家庭で雇っているメイドさんも同じ呼称)、男性はWard boyと呼ばれています。

部門がそれぞれあって、掃除をしてくれる人、シーツとかタオルを変えてくれる人、車椅子を押してくれる人、食事を運んでくれる人などに分かれています。

逆にナースは、ドクターの回診について回ったり、点滴、採血、血圧測定、投薬などに限られていて、身の回りのお世話はノータッチです。

他に

・来院者管理部門

・外国人患者管理部門

・食事管理部門

(名称は適当です)

みたいなところから毎日人がやってきて、サービスはどうか、食事は何か変える必要があるか、付添人の意見はどうか、などなど聞かれました。

患者用エレベーターにもエレベーターガールならぬエレベーターおじさんが乗っていてボタンを押してくれる。

◻︎部屋

相部屋(5名)、セミプライベートルーム(2名)、個室 があり、個室はノーマルとデラックスがありました。

一応相部屋との差額は伝えられましたが、ノーマル個室に入ることになり(保険でどうせ払えるからいいやと安易に同意)、めちゃめちゃ快適な入院生活を送ることができました。

トイレ、シャワー、テレビ完備。付添人用のソファもあり、ホテルばりのきれいさで一番懸念していた衛生面はクリア。

パジャマとかタオルは毎日交換してくれるので、付き添い無しの身としては助かった。

各個室は外部か中庭に面しているので自然光が入って明るく、私の部屋は中庭向きだったのですが、見下ろすとこんな感じです。ほんとは私もそこへいってくつろぎたい…

◻︎全体の印象

病院自体はインドのほかの施設に比べると断然清潔で安心しました。ただし蚊が飛んでたり、ちょいちょい気になるところもなくはない…

インド時間はここでもあって、もう一種類薬があるから、、と看護師さんに言われて待てども待てども帰ってこない、とか、書類をお願いしても一向に出てこず、どうなってるか聞いてようやくどこそこの部門に聞いてみてと言われたり、しつこく確認してやっと事が動くのは病院であれども同じ。

退院時、今日退院できるよとお昼に言われて、結局病院を出たのが夜21時前という(そのくせ食事サービスとか部屋に来る人来る人、今日退院だね!とか言ってくる)、診断書を求めて行ったり来たりする事件もあり、相変わらずインドを満喫しています。

◻︎病院内の様子

病棟のプランです。

地上階

1階

8階(左が北)

※歩きまわれなかったため各階プランはないけど、後日また検査に行くので写真が撮れたら追加予定。

フロア案内

病院自体は計500床なので大きい部類に入ると思います(日本だと聖路加とか三井記念病院が500前後)。サービスも手厚いし設備も良かった分、入院費がなかなかびっくりな金額で、デポジットで払った1lackが3日間で消えて無くなった。

あとは患者一人で病院に行って付き添いもなく入院するという状況が相当レアだったのか、親戚とか誰もいないの⁈といろんな人に言われました。インド人はほぼ24時間体制で誰か家族が付き添っているものと思われます。

今は無事退院して仕事にも行き始めたので、また細々と更新していきたいと思います。

0 notes

Text

番外編 中東旅行(その1 Abu Dhabi)

10月27日(日)がインドの新年に当たるDiwaliという祝日で、26~30日まで5連休になったので、アブダビ、ドバイ、ドーハを旅行してきました。

ムンバイから飛行機で3時間、時差も1時間半なので、心理的には台湾あたりに行く感じかと。

久しぶりにがっつり建築を見たなという感じなので、見てきたものをぽつぽつとまとめたいと思います。

アブダビ(UAEアラブ首長国連邦の首都)

□Louvre Abu Dhabi

設計 Jean Nouvel

竣工 2017

ルーブル美術館初の海外分館。学生のとき、アブダビの人工島に美術館が4つぐらい計画されているドローイングを見た中で、ドームのイメージがとても強くて、正円...とか思ったのを思い出した。パースではもっと大量の光が差し込んでいたような。

実際、ドームの下は思っていたよりも少し薄暗くて、木漏れ日状に光が壁や床に落ちてくるのがとても気持ちよく、光が移り変わるのを一日中見ていられる。

この建築を印象付けるドームも、ドームを構成する幾何学模様も典型的なイスラム建築からの引用で、その下に街区のように並ぶ白いボリュームは乾燥地域でよく見られるアドべの住宅を彷彿とさせるので、ここアラブの砂漠と伝統と文化をまっすぐ反映したように読み取れるのですが、このドームの飛躍よ…!という気持ちです。

幾何学模様のパターンの重ね合わせで粗密を作ってあるのですが、完全にランダムというわけではなく、周辺は厚く、頂上に向かって粗になっているので、天辺に行くほど光が透けて見えて妙に軽やか。

周囲はペルシャ湾に囲まれているので、水際からはまた別の光の揺らぎがあってそれも良い。

展示も非常に充実しており、常設展は中東を中心に、古代から現代まで歴史を追っていくような内容でした。 ローマ、エジプト、シルクロードとの関連などなど。 展示室を移るごとに時代が進むという構成で、それも街を巡っているようで心地良い。パリのルーブルのように一日あっても見切れない、みたいなボリュームではないものの、じっくり見ていると一日くらいは余裕で過ごせるのではないかと。企画展はエコール・ド・パリの作品展でした。ムンバイにはなかなか油彩の巡回展みたいなのが来てくれないので、シャガールとモディリアーニとレオナールフジタに会えて私は大満足です。

□The Mall (World Trade Center Souk)

設計 Foster+Partners

竣工 2014

ワールドトレードセンターのオフィス棟2棟と、その足元のショッピングモール。

外装は複数のパターンの格子と幾何学模様のパネルになっており、一枚一枚がテラコッタでなかなかのボリューム感。内装も同じく格子のパターンが繰り返し現れてきて、こちらは木製のパネルになっている。回廊部分と、エスカレーター・エレベーターホールがどーんと垂直に抜けていてかなり明るい空間になっています。採光にガラスブロックなども使われており、外装の格子+ガラス+内装の格子で自然光をうまくコントロールしている印象。

上階のレストランのテラス等から屋上庭園に出られるようになっており、そのまま各階がつながって地上まで行き来できるようになっているのですが、あまりの暑さと日差しの強さで滞留している人はほとんどおらず、もったいないなー。

店舗部分とテラスも直接の交流があるわけではなく、どちらかというと店舗は外に向かって閉じているので、気候が良い時期でも活用されているのかどうかは不明です。外部環境が厳しすぎて、外に開くのはなかなか難しそう。

□Qasr Al Hosn

竣工 1761

別の名をWhite Fort(Fort=城塞)と言い、アブダビで最も古い石造建築です。元々、淡水井戸などの水資源を守るための見張り塔として作られ、のちに政権者たちの住宅として活用されていたそう。

現在はリノベーションされて随分きれいになってしまっているのですが、当時の生活を復元した展示などもあり楽しめます。

ここに入るためには隣にあるHouse of Artisansという美術館とセットになっているチケットを買う必要があり、そちらでは漁師たちが使っていた網、籠などの手工芸の展示やアラビアンコーヒーのセレモニーなどを受けることができます。

ちなみに、1枚目の奥に映っているのがワールドトレードセンターのオフィス棟です。最上階の斜めカットは自然光を最大限取り入れるためか。シンボリックなシンメトリーな形状は何を表しているのだろうか…

また、同敷地にAl Musallah (設計CEBRA / 竣工済み? オープン前)という、アブダビの新しい文化拠点として図書館、シアター、カフェなどを併設したものが完成しているようでしたが、中には入れず。

ランダムな矩形の組み合わせ。画像しか見れないので次来るときのリベンジ

□Emirates Palace

設計 Wimberly Allison Tong&Goo

竣工 2005

高級ホテルが次々誕生するため、もはや5つ星ではなく7つ星ホテルと呼ばれるエミレーツパレス。

外装は落ち着いたこげ茶色の御影石で統一されていて、一見控えめな感じですが、内部は至るところゴールドでキラキラしていました。内外とも、イスラムのアーチ、ドーム、幾何学模様が繰り返し使われています。お金があるところにはあるんだなー。いろいろ勉強になります。

□Etihad Towers

設計 DBI Design

竣工 2011

エミレーツパレスの対面にある商業コンプレックスです(右端の2棟は別の建物)。アラブの重要なシンボルである、帆船、剣、鷹狩り(鷹が翼を閉じている様子?)から想起したという彫刻のような5棟が、相似形を成しながら角度と高さを変えつつ互いに向かい合っており、バランスよくまとまっている。

中はこちらも5つ星ホテルとサービスアパートメント、低層部分は高級ブランドのブティックになっています。

こういうの、見ててすごいなーと思うけど、あんまり私に関係しない建築なので楽しみ方がよく分からない。

□Sheikh Zayed Bridge

設計 Zaha Hadid

竣工 2010

片側4車線ずつのハイウェイがそれぞれ片持ちで真ん中のRCによって持ち出されています。写真では見切れているのですが、左側から近づくとアーチが逆に道路を挟むように入れ替わっていて、これはもうぜひ別の角度からの写真を見てほしい。(モスクに行く前に歩いて立ち寄ったため、これ以上近づく気力がなかったので載せられる写真はなく。。archidailyのリンクを貼っておきます)

サインカーブの曲線が目を引く、いかにもZahaという造形でした。

側面から見るより、実際に車で通ってスケール感と構造を感じてほしい。

□Wahat Al Karama

設計 bureau^proberts

Urban Art Projects

Idris Khan(artist)

竣工 2016

戦死者たちの追悼記念碑。互いにもたれかかるように並んだ31枚の銘板にはUAEの偉大な詩が刻まれているらしい(アラビア語なので全く読めず)。構成は非常に明解で、銘板から伸びている軸線上に水盤があり、その先に戦死者たちの名前が掲げられた2枚目のパビリオンが配置されている。

写真奥に向かう直線上にも大きな水盤があり、そこからグランドモスクが正対して見えるので、どちらかというとそれを見れたのがとても良かった。

モスクからは10:00~6:30まで30分毎にシャトルが出ています。

□Sheikh Zayed Grand mosque

竣工 2007

UAEで最も大きく、世界でも6番目に大きなモスクです。モスクの系統には全く明るくないので、このアーチが何様式でとか言えないのですが、とにかく豪華絢爛で観光客のインスタスポットになっていた。

また、ここは世界最大のペルシャ絨毯が敷き詰められていることでも有名だそうで、一枚もので約5,500㎡ということです。人の大きさと比較して柱も何も大きすぎてスケール感が狂いそうになる。この男性2名も、まるで外で木にもたれかかっているようにも見えるな…

装飾は、白大理石を削ってそこに違う色の石を埋め込むという手法で、タージマハルなどで見られるのと同じなのですが、技術の進歩(と予算)を端々に感じます。(左がタージマハル、右がシークザイードモスク)

□Andaz Capital Gate Abu Dhabi

設計 RMJM

竣工 2011

ダイアグリッド構造からなり、世界で最も傾いているビル(18°)ということでギネスにも載ったと言うアブダビのAndazホテルです。ダイアグリッドは、青山のプラダとか、ロンドンの30St Mary Axeなどで使われている斜め格子の鋼構造で、内部にはかなりがっつり構造が出てきているのですが、外装はカーテンウォールを持たせるだけの細い材だけ見えてきて、曲線のしなやかさを見せているのか。完全にガラスだけにするより、この格子によって特徴的な形が際立っているように見える。消したくても消せなかっただけかもしれないけど...

あとANdAZのロゴはなぜあんなシンプルかつカラフルなのか、ワードで作ったんかなどと偉そうに考えながら、これにてアブダビ終了です。

次はドバイ編をお送りします。

0 notes