Text

Vivir entre culturas

Inglaterra, México y Brasil

Por Juan Manuel Guzmán Ibarra

“En Londres a las personas no les interesan las demás, no se miran a los ojos, puedes vivir al lado de tu vecino y nunca te dirá ¡Hola!, alguien puede morir en la banqueta y a nadie le importa”. María Elena Solares Altamirano es ciudadana mexicana y maestra en Educación TESOL (Enseñanza de Inglés para Hablantes de Otros Idiomas) por la Universidad de Londres.

Tenía 24 años cuando fue a Inglaterra a estudiar, y se quedó allá por tres. Sus compañeros de clases eran de todo el mundo: griegos, italianos, alemanes, españoles, colombianos, argentinos, etc. Se sentía muy feliz por ser la única mexicana en un lugar tan multicultural, experimentaba su propia identidad con todas las demás.

Pero esto dio un giro cuando, después de unos meses, se dio cuenta de que sólo estaba comunicándose en inglés con hablantes no nativos, y uno de los motivos de su estancia en ese país era aprender y practicar el idioma, así que se propuso conocer a personas inglesas.

Decidió sentarse en la mesa del comedor (de ingleses) para hacer amigos y hablar con ellos, pero la ignoraban completamente. “Si les preguntaba ¿Cuál es tu nombre? Ellos me respondían y ya, nunca preguntaban por el mío. La única interacción era: ¿Me pasas el salero? Fue horrible”, recuerda.

Lo peor para ella fue adaptarse al clima. Solía vivir en una residencia para estudiantes y la chica de al lado, que era inglesa, nunca la saludó. “Inglaterra tiene un invierno de ocho meses, pero cuando el sol sale la gente cambia y sonríe, y tú dices ¿Qué? Contaba en la agenda el número de días que el sol brillaba”.

La antropóloga británica, Kate Fox, no cree que la geografía o el clima sean suficientes para saber “por qué los ingleses tienen una incompetencia en las situaciones sociales". Sin embargo, Gonzalo Aguirre Beltrán, antropólogo mexicano (1908-1966) afirma que la manera en la que un individuo adopta una cultura depende del medio ambiente y los instrumentos culturales que estén establecidos.

Kate Fox agrega que los ingleses creen que todo el mundo entiende y comparte su deseo de privacidad, lo cual no es así. “Ellos no cambiaron, nunca me saludaron, yo me adapté a ellos – comenta María Elena – me cambió a mí y a todo aquel que vive en Inglaterra. Aprendí a ser inglesa”.

El proceso de aculturación, según Aguirre Beltrán, se refiere a la unión y/o contacto entre culturas que modifica los patrones culturales originales en una persona o un grupo, sin romper relaciones con su cultura madre. Los antropólogos Redfield, Linton y Herskovits definieron el concepto como los fenómenos que son consecuencia del contacto continuo entre individuos de culturas diferentes.

María Elena recuerda que, cuando regresó a México, solía tomar el pesero y sentía que todos la veían, y se preguntaba qué estaba usando o qué tenía, porque es algo que no pasa allá. En Inglaterra puede estar una chica con mini falda y botas como en Pretty Woman, como prostitutas, y a nadie le importa.

Una vez estaba esperando el camión (en México) y, de repente, una mujer se le acercó y le dijo: Se tarda mucho, ¿verdad? ¿Adónde vas? Y María Elena se preguntó si le estaba hablando a ella, mientras observaba para todos lados. “¿Qué? ¿Me está hablando a mí? – Pensó María Elena – ¿A quién le importa? No es su asunto adónde voy”.

Caso contrario es el de Florrie Grigson, ciudadana británica y graduada en Idiomas Modernos y Medievales (Español y Francés), en la Universidad de Cambridge, quien concuerda con que “en Inglaterra nadie se habla entre sí, incluso en una fiesta es complicado que suceda”.

Florrie ha vivido casi dos años en México, aunque interrumpidos. Se especializó en cine en español y fue estudiante de intercambio en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el primer año, sin embargo, decidió regresar y actualmente trabaja como asistente de maestro de inglés en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción (ENALLT).

Según Roberto Rodríguez Gómez, Doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología, Inglaterra recibe al año doscientos mil universitarios extranjeros, lo que representa el 10% de los estudiantes totales de universidad. México recibe a menos del 1%, mismo porcentaje se aplica para los que salen del país a estudiar.

Estados Unidos de América es el principal destino en el que los mexicanos que deciden complementar sus estudios fuera del país (65.07%), e Inglaterra se encuentra en el segundo lugar de preferencia con el 9.88%.

Florrie volvió a México porque se enamoró de él durante su estancia el primer año, extrañó mucho el clima y la calidez de las personas – los ingleses son muy fríos, como su clima –, comparte. Le gusta mucho que los mexicanos sean tan curiosos, sobre todo con los extranjeros. “Aquí a veces es raro platicar con los demás, como con los taxistas, pero la mayor parte del tiempo está padre, es más fácil conversar y conocer gente”.

La primera vez que se subió a un camión estaba aterrada, ya que en Inglaterra hay paradas de autobús y en internet aparece la hora por la que van a pasar por alguna calle. Y en México, bueno, los conductores ni siquiera se detienen totalmente cuando alguien va a bajar, los pasajeros descienden con un brinco.

Vivir en México fue un shock cultural, pero volver a Inglaterra fue como un choque cultural inverso, porque entró a un país del que ya se había separado y, al reintegrarse, fue una situación muy extraña porque nadie realmente la entendía.

Peter Adler define el choque cultural como “un conjunto de reacciones emocionales por la pérdida de reforzamientos perceptuales de la cultura propia, por nuevos estímulos culturales que tienen poco o nulo significado y por el mal entendimiento de las nuevas y diversas experiencias”. Agrega que puede englobar sentimientos de felicidad, irritabilidad, miedo de ser engañado, herido o despreciado.

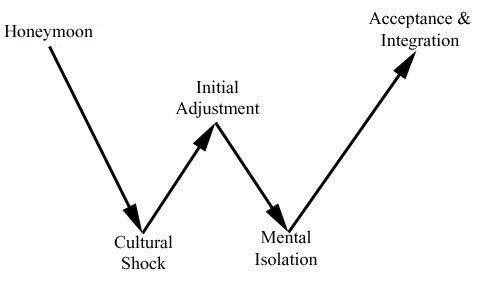

William J. Zeller y Robert Mosier en su artículo Culture Shock and The First-Year Experiencie mencionan la “Curva W”, la cual describe las etapas por las que pasa una persona al adaptarse a una nueva cultura. El estudio fue realizado con estudiantes extranjeros.

La etapa Honeymoon comienza cuando los estudiantes son aceptados en una universidad fuera de su país y, aunque se sienten nerviosos, los sentimientos son generalmente positivos. En Cultural Shock comienzan a experimentar y a lidiar con los ajustes de todo tipo, incluso en situaciones que eran simples en casa; también aparece la nostalgia. Al superar la fase anterior viene la implementación de una rutina y la sensación de poder manejar cualquier situación (Initial Adjustment).

Se llega a la etapa de Mental Isolation cuando los estudiantes regresan a casa en un periodo vacacional, es como un doble choque cultural porque “el ambiente de la escuela aún no es tan cómodo como lo era el del hogar, y el hogar ya no es tan familiar como alguna vez lo fue”. En Acceptance & Integration, el último escalón, hacen amigos, se involucran con las actividades de la escuela; empiezan a tener una conexión con toda la comunidad universitaria.

Sin embargo, Florrie remarca el choque cultural inverso que experimentó al regresar a Inglaterra. Rosario Pérez Romero, diplomada en teología, educación social y administración de empresas, dice que el empeño por encajar tiene como consecuencia la superación del primer choque y la adopción de la nueva cultura, alejando la propia de manera “voluntaria y consciente”.

El estrés del choque cultural inverso se debe a que todo ha sufrido un cambio y nadie se da cuenta. La persona que regresa a su país con su familia no es idéntica a la que se fue, y sus familiares tampoco son los mismos ya. No sólo ocurre con personas, también se transforman situaciones y cosas.

Concuerda con María Elena y comenta que el humor de los ingleses sí cambia cuando sale el sol, porque no están acostumbrados a él. Todos van al parque, los hombres se quitan las playeras, todos se vuelven locos y se emocionan, “dicen ¿Qué es esto? ¡ES EL SOL!” A ella le gusta mucho, pero no está hecha para él, su piel se quema muy fácil si no se coloca bloqueador.

Las antropólogas Esther Katz, Annamária Lammel y Marina Goloubinoff complementan la idea de Aguirre Beltrán al mencionar, en su artículo Clima, meteorología y cultura en México, que la ecología cultural sostiene que una cultura se determina por su ambiente. Agregan que el antropólogo Marvin Harris (1927-2001) afirma la misma idea apoyándose en el “materialismo cultural”: “el comportamiento y el pensamiento humano, en sus similitudes y diferencias, reflejan la adaptación a las características físicas del ambiente”.

La celebración favorita de Florrie es el Día de Muertos, incluso escribió su tesis de ello. Conocer la tradición fue un shock, pues compara el significado que tiene la muerte en Europa y cuenta que allá es percibida como algo horrible, muy triste y nadie habla acerca de eso. Aquí hay dos días completos de diversión con esqueletos y cree que es más sano verla de esa manera.

Tiene un amigo inglés muy cercano con el que habla vía Skype una vez a la semana y, cuando le cuenta cosas como éstas, él dice: “No, eso es muy raro”. Ella lo invita a visitarla, pero él contesta que tiene miedo de lo que le puedan hacer los mexicanos.

De acuerdo con Aguirre Beltrán, el idioma es un elemento fundamental para que una cultura sea considerada como tal. En su proceso de aculturación, Florrie involucró el español, lenguaje que comenzó a estudiar cuando tenía 12 años y ahora, a los 23, tiene una personalidad diferente al hablarlo. “Mi tono de voz es más alto y, además, creo que soy más inteligente en inglés”, comparte. Puede entender bromas culturales (albures) en inglés, pero cuando las escucha en español se queda como “mmm”.

Florrie vive con su novio mexicano y ha aprendido a cocinar platillos como flautas, chilaquiles y enchiladas. La gastronomía le parece más variada que en Colombia, país en el que vivó por dos meses, que aunque es buena no lo es tanto comparada con la de México. “En Europa tenemos la idea de que comen burritos, nachos y tacos con tortilla dura. Si le preguntas a un británico qué es pozole, no tendrá idea”, expresa.

Acerca de la comida inglesa, comenta que nadie realmente sabe de ella porque, incluso en Inglaterra, no es tan común. Se comen platillos de otros países, como la pasta y pizza de Italia, sin embargo, el más popular en Inglaterra es el Curry, que viene de india. India era una colonia de Inglaterra y muchos inmigrantes llevaron sus recetas indias consigo.

Otra comida popular es Kebab, de Turquía, son como tacos al pastor pero la carne se pone en pan, no en tortilla. También Haggis, que es como una salchicha grande hecha del estómago de la oveja, como la pancita de México. Otra es Jelly Eel, que es anguila en gelatina, se acompaña con puré de papa y es muy tradicional.

El primer día que regresó a Inglaterra hizo algo muy vergonzoso, recuerda. Vio a una conocida de la escuela en la calle y le dijo “Hola, ¿Cómo estás?” Cuando se acercó para darle un beso en la mejilla recordó que eso no se hace allá, así que se detuvo. Al final solo le dio un golpecitos en la cabeza y la chica se quedó confundida.

La historia de Florrie no termina aquí, pues aunque ama México también le gustaría conocer y vivir en otros países. Algo similar sucedió con María Elena, pues en 1998 (seis años después de su estancia en Londres) se mudó a Salvador de Bahía, en Brasil. Lo hizo porque se casó con Milton, su novio brasileño a quien conoció en México cuando él estudiaba el doctorado en la Facultad de Química. En Salvador era coordinadora del Departamento de Español y enseñaba inglés y español, además, ser hablante nativo de español le dio mucho prestigio.

Nunca se sintió rechazada ni diferente. “Los brasileños son amables y mucho de la cultura se expresa en la playa, es un país muy caliente y no vamos a supermercados” comparte. Allá pensaban que ella era japonesa y cuando salía a correr le gritaban ¡Corre Japa, corre! “En el camión – relata – el conductor me preguntó: ¿Hay muchas quebra-molas (topes) en Japón? Y yo dije pues no sé, pregunta. También una vez, en la carnicería, el señor que atiende me dijo: Yo no hablo nada de japonés, y yo le contesté: Pues yo tampoco. Era muy divertido”.

Confiesa que su festividad favorita es el carnaval de Salvador. “Es una fiesta salvaje, en la que nadie va al trabajo y todos se la pasan bebiendo, bailando y sudando; puedes besar a quien sea y cualquiera te puede besar. Es uno de los carnavales más populares y, a diferencia del de Rio que es para turistas y hay carros alegóricos, aquí tú participas en él. Lo disfruté mucho” relata.

María Elena hablaba Portuñol cuando llegó a Brasil y aprendió portugués cuando a estaba allá. Al regresar a México, recuerda que algunas veces tenía que hablar en español en sus clases de inglés y sus alumnos le preguntaban que de dónde era, porque pronunciaba diferente.

Por ejemplo, en español se dice Brasil, y en portugués es Brasu, porque una l se lee como iu, entonces si alguien se llamaba Alma, ella le decía Auma, y las personas notaban eso. “Lo hacía automáticamente, me tomó tiempo regresar a mi pronunciación de español” comenta.

Considera que el hecho de estudiar o trabajar en otro país proporciona una diferente perspectiva, porque es posible integrarse más con la cultura cuando se trabaja. Mientras estudiaba en Londres estaba bajo más presión, iba a la escuela y tenía una manera específica de hacer las cosas. Pero no se tenía que preocupar por comidas o por transporte, porque todo estaba en la universidad. En Salvador ganaba su propio dinero, tenía sus propios amigos, cocinaba, manejaba y su esposo, Milton, estaba allá.

“Amo Brasil, no quería regresar. Claro que me entró nostalgia, pero los brasileños me recibieron muy bien. Sin duda, me sentí mucho más brasileña que inglesa” finaliza.

Mexicana entre ingleses

María Elena Solares tuvo tres amigos ingleses que hizo en la maestría: Mark, Alexandra y Jeremy. Mark nació en una clase obrera y desde niño le enseñaron que la universidad no era para él; fue su novio y terminaron porque él quería que ella dejara de estudiar. Alexandra era una chica negra y se sentía discriminada. Y Jeremy, era un chico hippie con cola de caballo que vestía de traje; su familia era rica y él siempre estuvo en contra del sistema.

Se dio cuenta que eran sus únicos y verdaderos amigos porque los tres eran parte de una minoría y se sentían excluidos de la sociedad inglesa. Una vez visitaron México y, en casa de ella, tuvieron una plática multicultural y convinieron que los británicos son educados de esa manera fría, desde pequeños se les dice que no tienen que hablar con las personas o mirarlas a los ojos porque es agresivo. María Elena aprendió a ser inglesa porque entendió que eso era un aspecto cultural.

Veinte años después, en el 2012, regresó a Inglaterra para realizar su doctorado (a distancia) en Lingüística Aplicada, pero esta vez en la Universidad de Lancaster, donde convivió con mayor cantidad de ingleses que en Londres, y más amigables. María Elena cree que ese cambio de personalidad se debe a que no estaban en la capital, sino en un pueblo mucho más pequeño. Su estancia fue mucho más agradable, viajaba en Enero y Agosto y se quedaba allá por un mes.

1 note

·

View note

Text

No soy mexicano ni estadounidense, soy una combinación de ambos

Por Juan Manuel Guzmán

– Pero para ellos yo era mexicano, aunque no nací aquí, y ¡sí lo soy!, sí soy como una combinación pero, es diferente – revela Enrique Romero mientras mueve sus manos para expresarse mejor. Nació en San Francisco, California y es hijo de padres mexicanos inmigrantes que decidieron refugiarse en Estados Unidos.

Enrique Romero mide aproximadamente 169 cm., su piel es morena y el oscuro cabello, que hace juego con los ojos y las cejas, deja al descubierto sus orejas. Parece que se rasuró hace un par de días y, el poco vello facial que se asoma, resalta cuando la tranquilidad del salón se ve corrompida por risas sinceras.

Trae puesto un pantalón negro y una playera gris de manga tres cuartos; a pesar de la lluvia y el frío que envuelve a Ciudad Universitaria. Las paredes de ladrillo expuesto, pintadas de blanco y de café, hacen que la habitación parezca un refugio acogedor ante aquel inusual clima.

Por la ausencia de sol, el lugar es iluminado artificialmente por lámparas de luz led instaladas en el techo. Él está sentado en la única silla gris del salón, alrededor hay decenas de butacas blancas. Detrás de él se encuentra un pizarrón blanco, y delante un escritorio del mismo color en el que descansa su mochila, una botella de plástico y una chamarra de color negro.

Suspira y se dibuja una pequeña sonrisa en su rostro. –La frontera no tenía seguridad tan estricta y solamente paraban autos al azar para revisarlos. En el carro estaba mi mamá y mi tía, las dos iban a cruzar y… no las pararon.

– Llegaron cerca de San Francisco, que es donde estaba mi abuelita, porque ya mi abuelita, mi abuelo y alguno de mis tíos, del lado de mi mamá, estaban allá, y acá en México nomás faltaban mi mamá y dos tías. Mi mamá y mi tía se fueron juntas con mi tío, que ya había arreglado todo. Así que sí, así llegó, bueno, así me lo contó. – Risas discretas inundan las paredes de las que cuelgan cartulinas y papeles bond con mensajes en inglés, así como un mapa colorido de Francia con el nombre de sus regiones en francés.

Cuenta su relato con un poco de nerviosismo, como si estuviera narrando la historia de una película a la que él no pertenece. Hay silencios cortos al intentar recordar los detalles.

– Mi papá y mi mamá estaban ahí antes de 1986, que fue cuando Ronald Reagan dio la amnistía para los inmigrantes, y fue la forma en que mis padres pudieron obtener residencia en los Estados Unidos.

A pesar de que sus padres tienen doble ciudadanía (mexicana y estadounidense), él sólo cuenta con la norteamericana, y no tiene planeado empezar el trámite para obtener la segunda, pues considera que sería más un privilegio ya que con su pasaporte estadounidense puede ir adonde él quiera.

Making Waves me cambió la vida

– La Universidad a la que yo fui es una escuela pequeña y privada, costaba mucho dinero asistir, y la mayoría de mis compañeros eran gringos: blancos, rubios, con ojos azules, y podían pagar toda la colegiatura sin problema. –Se quita el reloj negro de su muñeca izquierda para ponerlo sobre el escritorio. – Yo tenía ayuda financiera en la escuela, no vengo de una familia así súper rica ni nada, mi padre trabaja en la construcción y mi madre cuida a mi abuelita.

Sin embargo, a Enrique lo admitieron en Making Waves, un programa educativo que ayuda a estudiantes latinos y afroamericanos de bajos recursos en San Francisco, California.

– Me aceptaron ahí y estuve desde el quinto grado hasta que terminé la prepa. Me ayudaron con mi solicitud a la universidad, fueron la cosa que me cambió la vida, por decirlo así, porque me dieron el apoyo que mis papás no me hubieran podido dar: el poder asistir a la universidad – llena sus pulmones de aire para soltar un gran suspiro, da la impresión de no tener palabras para mostrar lo agradecido que está por haber sido parte de Making Waves.

– También me dieron beca para ir a la universidad, es más un proyecto non-profit – duda por un instante de mi conocimiento del término, y complementa con un “como Organización No Gubernamental” – por ocho años, y en eso me dieron asistencia para tener esta vida que tengo ahorita, para ser sincero – expulsa un suspiro, combinado con una tímida risa, que perfecciona el enunciado final.

De biología humana a sociología y español

Enrique Romero es graduado en Sociología y en Español por Pitzer College, ubicado en Los Ángeles, California. Relata que era uno de los pocos estudiantes latinos hombres en la universidad, en casi todas sus clases era el único latino, y si había muchos era porque la clase era o en español o de Chicano Studies. El grupo era pequeño y se sentía cómodo compartiendo sus opiniones.

Antes de hablar se rehidrata – Mi interés en sociología no fue inmediato, al principio yo quería estudiar lo que se llama allá biología humana, que es una combinación de biología, sociología y psicología, con el propósito de ser médico, pero mis clases de ciencias no me gustaban mucho.

Como tenía pensado biología humana, en su primer año tomó clases de sociología como requisito, y resulta que le encantó la materia. Pero no fue sino hasta después de tomar una clase en Costa Rica que combinó la sociología, la salud y la educación, que se dio cuenta de lo mucho que le interesaban esos tópicos. También influyó su conexión personal con la educación por su participación en el programa Making Waves.

– Era la forma de estudiar algo que me interesaba, que era personal, y de saber que hay diferentes opciones que puedo hacer con eso: puedo estudiar la salud, o la educación, o la religión, o ser profesor, analizar datos, o hacer entrevistas, no sé, – levanta la voz para finalizar – hay mucho que puedo hacer con eso.

En cuanto al español, decidió estudiarlo porque quería mejorar la ortografía y la literatura, ya que en su casa sólo se platicaba en ese idioma. Además, estaba convencido de que si no lo practicaba en un ambiente más académico, lo olvidaría.

La voz de los latinos

– Mi experiencia era muy diferente a la de los otros estudiantes, siendo hijo de padres inmigrantes, siendo latino y siendo el único. Muchos me veían como la voz del latino ¿entiendes? – Sus emociones y sentimientos renacen, habla despacio y con suavidad, asegurándose de encontrar la palabra adecuada.

– Recuerdo una vez que yo era el único hombre en la clase y el único latino, estábamos hablando de nuestras experiencias basadas en nuestra raza en la escuela, y todas las que estaban en la clase eran muchachas y gringas, güeras, una estaba diciendo: ¡Ahh – imita el tono de la chica – yo nunca he tenido experiencias así de discriminación o de prejuicios o lo que sea! Yo no, pero tú, ¿tú sí o no? Y es como tienes que haber tenido esas experiencias ¿Por qué? Porque en esta clase eres el único.

Ruidos lejanos comienzan a inundar poco a poco los espacios vacíos del sitio en el que Enrique Romero se expresa libremente. Ha quitado ya la barrera que sus piernas cruzadas construían; la energía en el ambiente es relajada y da pauta para que la conversación no se detenga.

– Entonces sentía la presión de tener que representar, pero a la vez no querer representar a todo el grupo, porque yo no represento a todos. Mi experiencia como mexicano, en sus ojos, es diferente a un mexicano que es de México.

Costa Rica e Italia

Enrique ha impartido clases de inglés en una escuela primaria de Costa Rica y en una preparatoria de Parma, Italia. – La escuela adonde yo fui en Costa Rica era privada, entonces ahí estaba quien podía pagar. No había mucha diversidad económica. Mi experiencia enseñándoles inglés no fue difícil, porque aunque eran chiquitos, tenían confianza conmigo en hacer errores y practicar la gramática y hacerme preguntas de los Estados Unidos. – toma agua para continuar.

– En Italia era muy diferente porque en Costa Rica se identificaban con el hecho de que parezco latino, ¿no? O sea… - interrumpe su idea cansado, tal vez, de explicar que sus padres son los latinos, que él nació en Estados Unidos – pero en Italia era muy diferente porque escuchaban: Ah, va a venir un americano para la clase de inglés; y yo entraba y era: ahhhh, pues sííííí, pero no.

Herramientas para mejorar el aprendizaje de idiomas de los alumnos, cuelgan de los muros, entre ellos, una televisión y una grabadora que dan la impresión de estar interesados en la historia de vida de Enrique Romero.

– Recuerdo que en una presentación de la comida les dije: hagan una lista de comida que consideran es americana. Y muy interesante en su lista pusieron tacos – duda e intenta recordar más ejemplos, sin éxito – comida mexicana que yo como, para ellos es americana. Y me pregunto si hubieran hecho eso si otra persona hubiera estado ahí, que no fuera yo, sino como he dicho, blanca, rubia, ojos azules. En mi opinión pues no, – guarda silencio – pero no sé, tal vez. – termina su anécdota con un tono de voz más bajo que con el que comenzó.

Enrique comparte que, a pesar de eso, le gustó mucho la experiencia porque le dio la oportunidad de hablar de la diversidad en Estados Unidos, y considera que les dio a los estudiantes una perspectiva que las películas no ofrecen; los hizo darse cuenta de que no todos los americanos tienen la misma apariencia física.

México

Enrique Romero vive actualmente en la Ciudad de México gracias a la beca Fullbright, un programa por parte del gobierno estadounidense y mexicano, en el que mandan estadounidenses a México y viceversa. Su proyecto es de la enseñanza del inglés, y le paga el gobierno mexicano.

– Fullbright lo ofrecen en diferentes países como México, Brasil, Malasia, Corea del Sur – me explica pacientemente – Cuando uno solicita tiene que escoger el país, yo escogí México y en mis ensayos para la solicitud puse que quería estar, tal vez, en la Ciudad de México, pero tenemos que ser flexibles en donde nos ponen. Y dos semanas antes de llegar me avisaron que iba a estar aquí en la Ciudad de México.

¿Por qué México si había otras opciones?

– Me recuerda a mi ensayo que escribí – suelta una discreta carcajada que se contagia, además, parece estar muy orgulloso de haber elaborado el proyecto que le abrió las puertas de México – bueno, por diferentes razones. Mi familia es de México, por lo que siento que ya tengo una conexión con este país, la cual no he podido desarrollar mucho porque las tres veces que he estado aquí han sido para la Navidad y el año nuevo, o sea dos semanas.

– Hace ya como cuatro años desde la última vez que vine, y siempre hemos ido a Michoacán, de ahí es mi familia. Entonces quería tener más tiempo aquí para tener esa otra perspectiva y saber ¿De dónde soy? ¿De dónde vengo? – Esas interrogantes son pronunciadas rápidamente, apenas pueden descifrarse. Da la impresión de que la búsqueda de las respuestas empezó hace mucho, mucho tiempo.

– Y la otra cosa es que yo sé lo que es conocer otro idioma. Hablé español primero y después inglés, y luego aprendí un poco de italiano; tuve la experiencia de cómo es aprender un idioma. Mi rol es ser asistente de maestro de inglés, y yo opino que puedo como, ¿Cómo se dice? – duda y busca entre su diccionario mental la palabra correcta. Pronuncia simpatizar, pero parece que esa no abarca todo lo que él quiere englobar.

– Simpatizar… No, relacionarme con los estudiantes que están aprendiendo inglés aquí, para saber cómo motivarlos a hacer errores, que está bien, que yo no me voy a reír de ellos. Aparte siento que tal vez puedan tener una conexión más fuerte conmigo, en comparación con otra persona, porque pues tenemos mucho en común, aunque no nací ni crecí aquí, sí tengo mucho entendimiento de la cultura y del idioma.

No soy un extranjero

Los minutos pasan y la lluvia se ha detenido, las anécdotas acompañadas de cálidas sonrisas han regulado ya la temperatura de la habitación, sin embargo, las nubes aún no dejan brillar al sol en su esplendor.

– Tose y juega con su botella – Hasta ahorita me ha gustado mucho estar aquí, estoy acostumbrado a la vida en la ciudad, entonces no se me hace muy distinto: hay mucha gente, que tengo que usar el transporte público para llegar al trabajo, para salir con amigos o ir a mi casa. En general no me he sentido como extranjero, se me hace fácil poder integrarme entre la gente. No me molestan, pues soy de aquí ¿no? Piensan que lo soy.

Su horario de trabajo varía cada semana, pero pone el ejemplo de ésta. Se despierta a las seis para subirse al metro antes de que se llene. Llega a las 7 al CELE y sale a la una. Expone la misma presentación en tres o cuatro clases de inglés; relacionada con un tema que los alumnos ya vieron o van a ver. Después se va a casa a relajarse y ve un show en Netflix o platica con sus roomies acerca de cómo van sus días.

– Una de las formas que me gusta conocer una ciudad es caminando, me encanta salir a ver qué veo; como ahorita que estaba todo con el Día de los Muertos, entonces vas al zócalo y caminas por ahí, ves los altares, las ofrendas, las estatuas y caminas hacia Bellas Artes y ves otras cosas.

Revela que una actividades favoritas son salir, caminar, conocer y perderse; y que eso hizo cuando fue al centro de Coyoacán, intentó familiarizarse con lo que lo rodeaba.

No quiero ser aburrido

– Una de las metas que tengo profesionalmente es mejorar mi forma de enseñar, de interactuar con los estudiantes, me gustaría desarrollar buenas relaciones con ellos, asegurarme que están interesados en las actividades, y si no están, cómo rápidamente – chasquea los dedos – cambiar de esto a otra cosa que les llame más la atención, porque no quiero ser aburrido.

También quiere conocer más de México, visitar otros lugares y percatarse de la diversidad que sí existe en el país. Tiene planeado viajar a otras partes y comparar cómo son las personas, su cultura, su economía y su división social.

– Me gusta el aspecto de interactuar con los estudiantes y desarrollar relaciones que pueden ayudar no sólo a ellos, sino también a mí a ser buena persona – comenta entre risas – sé que quiero trabajar en un programa similar a Making Waves, que me ayudó a mí. Si tomo una ruta de ser maestro e incluir las dos cosas pues sería genial, ¿no? Pero ahorita no estoy seguro.

¿Qué soy?

– Me gusta esta combinación, aunque hay instantes donde estoy interactuando con la gente y me hacen sentir como que ni de aquí ni de allá. – Sus manos están en constante movimiento – O sea estoy hablando con alguien que es americano americano, y dicen ¿has visto tal película o hecho tal cosa? “Eso todos lo hemos hecho” y yo no, porque es algo norteamericano que se tiene que hacer.

– Y luego vengo acá y preguntan ¿tú sabes de esto? o algo de mi español, cosas así, y es como awwwwrrrr – produce un sonido que combina desagrado, cansancio y confusión – no sé, esas dinámicas son las cosas que a veces me hacen cuestionar ¿pues qué soy?

Sin embargo, Enrique Romero ha encontrado un grupo de amigos que nacieron en Estados Unidos y sus padres son de México, o de otro país latinoamericano, como los de él, y se apoyan y complementan. – No es extraño que estemos hablando una amiga que te acabo de describir y yo, y de repente cambio del inglés al español o del español a inglés; es normal.

0 notes