Don't wanna be here? Send us removal request.

Text

大畑暗渠工事2025

松尾園下の白麗の畑に至る誘導路、降雨が続くと地下水が沸いてステレオスプレーヤーの運行に支障をきたすことがある。

山側斜面部分の付���根から地下水が湧き、坂道の下に水が溜まり沼のようになっていた。

誘導路の真ん中を深さ50cmで10mユンボで掘る。

多くの瓦礫が出てきた。この土壌では作物の栽培は不可能

工事の時期は晴天が続いたので、掘っても地下水は出てこなかった。1週間後、掘った溝の中間部分の底から水が滲む程度

1週間後、溝の底に断熱グラスウールを敷いて、籾殻用メッシュ袋に巻いた暗渠パイプを埋設、その上に竹、草、大池の笹を敷いてから埋め戻した。

0 notes

Text

霜対策

桃の霜対策

2024/3/17

桃の霜被害について

岡山県では、2021年に清水白桃が霜の被害を受けている。

桃の花蕾は、-3度以下で枯死するため結実が見込めない。

天気予報の気温に対して畑の温度は2度以上低い場合が多いので、天気予報が氷点下の数字を表示する場合は対策が必要

岡山農業試験所のデータによれば、

清水白桃の場合、花蕾赤色期(おおむね3月中旬)マイナス3・2度

▽ほころび始めの花弁露出始期(3月下旬)同3・8度

▽花弁露出期(3月下旬~4月上旬)同3・3度

▽開花前後(同)同3・0度▽満開期(4月上旬)同3・1度

▽落弁期(4月上中旬)同3・0度

低温で雌しべが茶色になったつぼみ(左)と正常なつぼみ。変色して枯死すると結実しない(岡山県農業研究所提供)

ももでは凍霜害の影響が胚及びその周辺部に見られるので、摘果前には必ず果実を切断し、障害の程度を確認する。着果している高さ等の樹冠内の着果位置によっても被害が大きく異なるので、結実状況を確認した上で、着果調節を実施する。予備摘果は、園地や品種、樹ごとに、結実や生理落果の状況を確認し、被害の状態が明らかになるまで遅らせ、着果量の確保に努める。また、結実が明らかになった品種や被害程度の軽い樹から実施し、被害が著しい場合は実施しないか、最小限の摘果とし、着果量の確保を優先する。

このような桃の霜被害は、東北地方で多くい発生する現象であったが、近年の地球温暖化により、桃の開花時期が前倒しされ、天候の不安定な時期に開花するようになり、岡山でも深刻な被害が発生するようになった。

対策

桃の蕾が寒気に長時間暴露されない条件を人工的に作り出す方法

防風ネットを上げて寒気が停滞しないようにする。下斜面の草刈りをして寒気が流れやすい環境を作る

前日の昼間、地中に蓄積された熱が放出されやすいように、地表の草を刈る、敷き藁を除去する。地表が出た状態にする

潅水をして畑の乾燥を防ぐ、蓄熱を高める

以上の方法は、低コストであるが効果は限定的、大きな寒波には無力である。

2024年3月現在、わが果樹園で早朝の温度を測定した結果、大畑の下の段が最も冷気が停滞しやすい。冷え込んだ朝は��の果樹園に比べ2℃以上低い値を示した。

開花の早い白皇が最も被害を受けやすく、長年結実が悪かったのも冷害の影響ではないかと思われる。大畑の下の段は窪地で冷気が停滞しやすく、周囲の雑木林が茂り地熱の蓄積と放散が劣る。

燃焼法

石油や炭、薪などの燃料を積極的に燃やして畑の温度を上げて霜対策をするのが燃焼法

果樹園に多数の燃料を設置し、深夜から日の出まで一定の条件で燃焼することにより、つぼみの温度を限界危険温度以上に保つ。

燃料設置密度 10アール当たり40~60 3~5m間隔 果樹1本あたり5~7個程度

使用燃料

1.デュラフレーム 2.27kg 18900kcal 90x90x330mm amazonn1500円

安定して燃焼し、管理が楽、広範囲で使用する場合は金属容器が欲しい。

作業は簡単で、延焼防止のみ注意すれば、添加後放置して車の中で待機できる。しかし運用コストは高価である。

2.薪 燃焼開始までに時間がかかり多数の槇野燃焼状態を一定に保ち、安全管理を行うことは困難、廃材などが入手できれば安価であるが、別途購入するとデュロフレームに対する優位性は皆無。火力を安定させ安全性を確保するには、消火設備を備え、平坦な果樹園で10アールが限度。

3.灯油 4リットル程度の金属缶に灯油を1.5リットル入れてキッチンペーパーロール、もみ殻、などを入れて芯にして添加する。

石油ストーブとは異なり、簡易な方法で灯油を燃焼させるために大量の煤が発生する。装備や衣服は汚れるので注意、

燃焼方法は大きく分けて3種類

煎餅などの四角い金属缶を使用した方法、

鳥取で開��された方法、30x5㎝程度にカットしたロックウールを箱の数だけ準備して、缶の中に灯油を入れ蓋を半分して点火する。蓋の面積で火力を調整し、ロックウールを固定し、消火も行う。30cm角の缶で2時間程度燃焼可能、火力調節が可能だが、大量の缶を管理するのは現実的でない。不要な缶を集めるのが困難、購入する場合1個1000~1500円、汚れた缶の保管にかさばる問題もある。

不要な缶を使用し補助的に用いるのが妥当

ミルク缶などにキッチンペーパーの半切り、トイレットペーパーを入れた方法

今回、主に使用した方法、火力が一定で管理しやすい。

容器はダイソーで購入した220円の金属バケツ園芸用を使用した。若干の灯油漏れもあったが、草刈りを徹底し地面が濡れた状態なら問題ないレベル。

前日から準備して畑に���置する場合は要確認

芯にはキッチンタオルを半分に切断したものを使用、きれいに燃えて燃え残りも少ない。トイレットペーパーでも可能だが繊維が詰まっており酸素の供給が少ないため芯が燃え残り延焼のリスクがある。

ペール缶に剪定枝を入れた方法

20リットルのベール缶や一斗缶に剪定枝を入れた場合、大量の燃料を必要として火力が強く現実的ではない。剪定枝の量が多いほど灯油の気化が促進され完全燃焼しやすく火力は低下するが、長時間燃焼する。

(表7)資材別燃焼法の特徴

※ 灯油は引火性が強いので燃焼中の給油は絶対行わない。

燃焼法の注意事項

a 点火は、園地内の気温を観察しながら、安全限界温度より1℃高い温度で行う。

b 点火は園地の周囲からはじめるが、くぼ地など冷気が停滞する場所がある場合はそこから点火する。また、点火は一度に行わず園内の約半数を点火した後、気温の降下状況により残り半数を点火し、さらに必要な場合は点火数を増やして温度を調節する。

c 火力の調節は、防霜資材の設置数で行う。点火後は、気温の変化を観測しながら火力を調節するが、特に、日の出直前は最も気温が下がるので火力が落ちないよう注意する。

d 住宅地や工場付近で燃焼法を用いる場合は、煙の発生等には十分注意する。

図2 危険限界温度と点火時刻

時刻 午後6時 午後8時 午後10時 午前0時

温度 6℃ 3℃ 2℃ 0℃

前日の夕方に上記の気温の場合、準備が必要

<ペール缶、キッチンペーパー等を活用した燃焼法の実施方法>

1 準備するもの

(1)ダイソーの園芸用小型バケツ 50 個/10a 油屋は1本の果樹に4個

(2)キッチンペーパー 25ロール/10a

(3)灯油 75ℓ/10a

(5)消防署への届け出、消防署へ出頭して書類に場所(番地まで)時間、燃料の種類を記入し捺印する。

(6)消火用ホース、水源、ステレオスプレーヤーなど、消火用スコップ、バケツ程度の水は灯油に対しては無力であるから、土をかぶせた方が効果的

キッチンペーパーを半分に 灯油とキッチンペーパーを入れる 点火 120分後

2 燃焼資材の調整 ・キッチンペーパーをカッター等で半分にする。 2 燃焼資材の調整 ほ場の様子 3 点火

(1)キッチンペーパーをペール缶に入れ、灯油を1.5L(8~9分目程度)入れる。

(2)気温がプラス0.5℃まで下がった頃に点火する。

(1)キッチンペーパーをカッター等で半分にする。

(3)バーナーを用いて、迅速に点火する(ライターは危険)。 3 点火

(4)2時間程度燃焼可能。灯油の継ぎ足しは完全に火が消えてから行うこと

黒煙が発生するので、民家付近で実施する場合は注意、作業中の衣服や手足、顔は煤で黒くなるので汚れてもよい服装で、かつ可燃物は避ける。

容器内に灯油を含んだキッチンペーパーが残る場合があるが、そのまま保管すると危険な ため、燃え残りは適切に処分する(できる���け燃やし切る)。

実際の作業(2024年3月22日)

ダイソーなどで資材を購入

スマホの天気予報を絶えず確認し、翌日の早朝の気温がマイナス1度以下になるようなら,資材の準備を行い,装備を軽トラックにのせる。燃料も130リットル程度準備

起床 朝2時に起床,大畑から作業を開始,大畑の方が気温が低く開花が進んでおり,設置数も少ないからである。白皇2本を中心に12個の空き缶を並べ,灯油を満たす。数が少ないので空き缶とロックウール,ヤカンとロックウール,食用油ろ過機等を中心に配置した。3時の時点で温度計はマイナス4度、3時過ぎには点火した。

油屋に移動、ダイソーのバケツにキッチンタオルを入れた〃規格の燃焼器を56個(1本の桃の木に4個)配置,3時30分に点火、容器に灯油を満たし状態で約2時間の燃焼が可能だった。

大畑の温度変化 大畑では火力の高い燃焼器を使用したが、温度計はマイナス4度を維持した状態で安全な温度には届かなかった。(前日はマイナス1度間で温度が上昇)当日は寒気が強く。現地おは窪地だったため寒気が集中したのではないか?今後は燃焼装置を増やす必要がある。

燃焼装置について、

安全性、均一性、給油の手間、運用コストが問題

油屋の温度変化 ワイヤレスの温度ロガーを使用して温度を記録した。センサは園地の中央部、高さ130cm程度に設置した。(周辺部はグラフよりも1度以上低い可能性がある)到着直後の気温が危険水域であったのですべてに点火、30分で気温はマイナス1度間で上昇、燃料節約のため3割程度を消火する。周辺部を3個、中心部を2個燃焼状態を維持する。温度はマイナス2度まで加工、5時を過ぎると燃料の切れたトーチが増えて燃料補給に追われる。燃料切れとてんか��繰り返しながら温度のグラフが加工している様子が見てとれる。

油屋3月22日の燃焼法 温度変化3時30分より6時30分まで

0 notes

Text

2023/11/16

抜根と胴枯れ細菌病

来年度に向けて新しい苗を植える準備、古い切り株を抜根、植える穴を準備を始める。天候を考慮し、有給をとって作業、

大畑下の清水白桃、抜根作業、上質な桃をつける良い木であったが5年ほど前から元気がない。果実の変形、枝による熟れ具合がきょくたんにことなる。枝の先端が枯れるなどふぐあいがおおい。

長い間お世話になったが、引退していただき、バトンタッチをおねがいする。

掘り返した根を観察すると、古くて深い根は、枯れて断面が白くスポンジ状になっている。浅い新しい根のみが活動している状態、深い部分が酸素不足なのかもしれない。土壌は非常に硬い粘土質で、石のように硬い。何れにせよ堆肥を入れたり真砂土を入れ、通気性を改善し、時間があれば消毒もおこないたい。

その後、松尾園下の園地へ移動、枯れたしみずはくとうのばっこんをおこなう。 この木は今年の春から調子が悪く、春から若葉も少なく、少しだけ残した果実もおおきくせいちょうすることはなかった。8月には落葉し、来季の復活は望めない状態であった。残念ながら戦力外通告、伐採となった。

掘り返してみると、切り株から異様な甘いアルコール臭がする。胴枯れ細菌病の可能性が高い。

切り株も根も健全な樹木に比べ、強度が低く裂けやすい。胴枯れ細菌病は水はけの悪い土地で発生しやすい伝染病である。可能な限り根を排除して、暖かいうちに掘り返し天地返しをするとよいとされる。

問題の桃の木は、坂道から雨水が流れ落ちやすく、長い間みずけのおおいじょうたいであった。昨年、暗渠を入れたが、じゅうぶんではなかったようだ。地下水が湧きやすい土壌であるから、全ての果樹に排水対策が必要

0 notes

Text

2023/11/12

ユンボ(バックホー)クローラー交換

クボタでユンボのオーバーホールをおねがいした。

整備交換箇所は、全ての油圧ホース、ダイナモ、バケット先端部の爪、バケットのシャフト3箇所、費用は約30万円。妥当な価格だが痛い出費だ。日頃のクリーンアップ、メンテナンスが重要だとおもいしらされる。

摩耗しているクローラーはAmazonで社外品を購入、DIYで交換する。

ブームを横旋回、バケットで支えて片方のクローラーを浮かす。駆動ユニット中央のクリスニップルをボックスレンチで緩める。このとき周囲の汚れをおとしておくこと、

いぶつのこんにゅうをぼうしするため

内圧が低ければグリスニップルを全て外す。

その後、駆動輪でない方の車輪がグリスの内圧がなくなり、自由に収縮するようになるから、大きなハンマーでクローラーの上からゆっくりと叩いて車輪を縮める。グリスニップルからはグリスが出てくる。

バールを使用してクローラを車輪から外し、新しいクローラを挿入する。駆動輪から外し、駆動輪からはめる。はまりにくい場合は駆動輪のギアの位置を前後に移動する。上下の誘導輪にかくじつに入っていることを確認して、グリスニップルを装着、グリスガンでグリスを注入するとフリーホイール側が外側に広がりテンションがかかる。試運転して完了だが、」初期伸びがあるので、作業後の確認が必要

0 notes

Text

2023/10/23

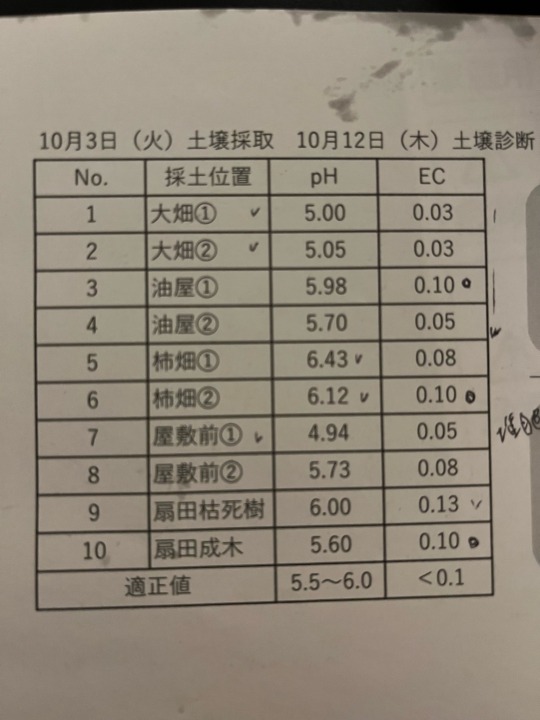

土壌診断

岡山県の指導員の方々が訪問

土壌診断結果を届けてくれた。

pHは柿畑以外は適正値に収まっている。

柿畑はアルカリ性が強いので、苦土セルカの散布は控える。

真砂土は弱酸性で肥料の吸収が劣るそうである。新しく真砂土を入れた屋敷前の畑は弱酸性である。苦土セルカを多めに散布する。

油屋は真砂土であったが経年変化でpHはあんていしてきている。

枯死した白鳳の原因は不明である。モンパ病、胴枯れ病ではないと思う。モンパは、根に白いカビがはっせいする。胴枯れはヤニが多量に発生、甘酸っぱい臭気がある。

根の発達が途中でストップしているので、養分を吸収できていない可能性が高い。

新しく植える場合は、新しい土を入れるか、掘って剪定枝を焼却して消毒した方が良いとのこと、

0 notes

Text

堆肥を入れた

2023/10/22

桃の木の根元に堆肥を運ぶ。

堆肥の量を記録するためにコンテナを使用した。こんてな1こに堆肥は20キロ入る。20キロ単位で記録を残せる。

成木も若木も、100から120キロを配布した。

農協のマニュアルには、果樹の占有面積(茂っている枝の下)に対して配布量を指定しているが、専業農家の多くは、木の状態によって配布量を調整している。

若木には多く、老木に少なくしている。

新しく造成した畑では、堆肥を多くするように指導を受けた。真砂土は弱酸性で養分の吸収が劣る。肥料分も少ないため、肥料も堆肥も多く散布する必要がある。堆肥は土壌をアルカリ化する作用があるので毎年配布することで土壌の性質がかいぜんされる。

0 notes

Text

4月29日 コスバシバの駆除

桃の木の幹に潜み、ないぶをくいあらすコスバシバが扇田で多く発生している。

コスバシバの潜む幹は、食い荒らされた木粉と糞、ペースト状の樹液が混ざったものでかくにんできる。4月初めまでは木粉が混ざっていたが、樹液が動くようになっったのか?木粉のない樹液のみの部分を確認すると中から幼虫がでてきた。

今年は大畑では発生が確認できないし、柿畑で1カ所のみの発生であったが、扇田では1本の桃のきに5カ所以上の寄生が確認された。

発生の多い果樹園では、3月の花が咲く前に、濃い殺虫剤(既定濃度の10倍)を散布するようにいわれるが、民家が近く���躇するところである。

今回は、虫を確認しながらスプレー式の殺虫剤(ろびんふっと)でしらみつぶしに駆除する作戦でたいしょする。

この果樹園は、農薬の噴霧圧力がひくいことが害虫発生の要因ではないだろうか?

0 notes

Text

4月16日 ステレオスプレーヤーによる予防

カイガラムシの予防時期は短い。

カイガラムシに効果的な農薬、スプラサイドの使用可能期限が迫っている。

初めてスピードスプレーヤで本格的な予防を行う。

スプラサイドを1500倍に希釈、展着剤はアビオンE500倍、500リットルを準備、屋敷前から予防を開始、温室跡を予防中、新しく苗を植えた場所で機会がぬかるんだ。

運転中、速度が低下、視線が低くなる。一体何が起こったのかわからないまま、タイヤが空転、タイヤは虚しく泥水を掻き回し、機会は奈落の底へ、

耕運機で牽引するが全く動かない、ロープが破断、農薬をタンクから廃棄して機械を軽量化するが結果は同じ、

埋まったタイヤの前をスコップで掘って、ゴムの板や木切れを入れて、もう一度耕運機で牽引、SSもエンジン始動、耕運機のローターを上げながら牽引することでなんとか脱出に成功、

すでに時計は10時を過ぎていたが、再度農薬を準備して予防を続けた。圧力を低かったせいか、農薬散布量は少ない。扇田、油屋、柿畑、大畑の一番下まで行ったが100リットルの余剰、

マニュアルによれば10アールに100リットル以上必要であるから、農薬消費量が異常に少ない。

昼からは風がキツく、散布を断念、余剰農薬は大畑下の雑木林に廃棄、

調合した農薬の溶液は当日しか使用できない。

翌朝、200リットルを準備、松尾園の下、二段、そうふうきで、造成地を手動のずるで予防をおこなったが、圧力をマニュアルどおり1.5MPaに設定すると、瞬時に消費して不足気味だった。今後農薬散布量や、速度、圧力、周回コースの見直しが必要である。

0 notes

Text

4月15日 造成した新しい果樹園の崩落

前日夜からの雨で斜面が崩落、

斜面の上には粘土質の土を入れて軽トラックやユンボで鎮圧した。雑草を移植し化学肥料を撒いて草を育てて崩落防止策をしていたが、豪雨に対しては宜なるかな、先日土嚢で修理した部分も被害が発生している。

崩れ得た場所を掘って、下から土嚢を積んでいく、雨を含んだ土は重たい。人力でぬかるむ造成地を運ぶのは効率が悪い。

最も被害が大きかったのは北西の角、地下のモグラの穴があるらしく、地中から地下水が湧きでいている。前回も崩落が起きており、穴を雑草で塞いで粘土質の土で固めたが、昨夜の雨の前には無力であった。新しく8個の土嚢を積んだ。

他の崩落箇所の多くも、前回と同じ箇所、あるいはその近辺であった。降った雨が同じ箇所に集まって急流となり斜面を削っている。

富枝さんから、鉄道の枕木を多数いただくことができた。これを斜面のエッジに並べて雨水が一部に集中しないようできないか工事をする予定である。

さらに課題が発生した。

東側の道路下より地下水が湧いている。コンクリート擁壁の継ぎ目から湧き出て、周辺は足首までぬかる。

将来的に暗渠工事が必要、スプリクラー工事と同時に行いたい。

0 notes

Text

4月8日 追加の予防

果樹園の雑草、カラスノエンドウにアブラムシが大量発生!

茎の周囲に大量のアブラムシ、青海苔のように見える。

桃は花びらが散って受粉し、桃の小さな形が出来始めている時期、新しい新芽もめぶきはじめている。アブラムシには絶好の餌、

穿孔病の予防も兼ねて、緊急に予防を行なった。

殺虫剤はアディオン乳化剤、2000倍、

穿孔病対策は殺菌剤、アグレプト1000倍

果樹園内の雑草にも散布、効果を確認 アブラムシは姿を消した。

園内を調べると、クローバーの葉にも虫食いのあながおおくさんけんされた。

園内の状況は毎日確認するひつようがある。

応急処置として、古い稲の農薬を散布したがこうかはすくなかった。害虫にあった農薬を広く散布する必要がある。

その後園内を確認すると、新芽の先端が欠落した物が少数だがみられた。

0 notes

Text

4月2日

ホルモン撹乱物質による害虫の無力化

近年、害虫の発する性ホルモン物質を撹乱させて交尾を阻害させ、少子高齢化させる農薬が開発されている。

製品名はコンフューザーMM、まんまのネーミング、製造は信越化学、シリコンゴムのトップ企業、

ゴム製品中の薬品が表面に浮き出る現象は、工業製品ではNGである。劣化や接着不良、金属の腐食や電気接点のトラブルの原因となり、重大なクレーム問題になりやすい。

しかし、この現象を逆手にとって薬品を長期間にわたって拡散させる技術が確立されている。

分子のブラウン運動を予測する技術

この農薬は高価であるが、補助金の対象

拡散される物質分子は分子量が大きく、空気より比重が重たいので、できるだけ高い位置に配置するひつようがある。

極端な急斜面では効果が低下、

桃のきの本数よりも、空間体積が重要、

各果樹園の面積をもとに配置本数を計算したが、3年目以下の果樹には多数配置不可能、果樹園内の柑橘類や柿の木にも配置した。

詳細はエクセルファイルを参照

0 notes

Text

3月11〜12日

桃の植え替え作業

扇田の白鳳と清水白桃を植え替えた。

11日、カスミンボルドーを予防後、昼から植え替え、

カスミンボルドーは500倍で展着剤はアビオンえ500倍、全果樹園で600リットルをさんぷした。

センコー病の予防消毒剤であるが、センコー病の酷い果樹園ではいcボルドー412を開花前に散布しることが望ましい。

硫黄合剤を散布して一週間以内、開花後は薬害のリスクが高いので、今回は標準的な仕様書に基づきカスミンボルドーを散布した。

1日目 白鳳の植え替え、

樹齢4年目(推測)誘引を行なっていない垂直に伸びた樹形

ユンボで周囲を掘り、根をできるだけ切らないように掘り出す。想像以上に根は広く広がっており、半径1メートル以内を掘る。ユンボのブームと枝が干渉し、根の下側にバケットを入れるためには、枝の上からアームを伸ばす必要がある。比較的枝が垂直方向に伸びていたのでバケットが入りやすかった。

主幹にスポンジシートを巻き付けて、ロープで引き上げたがスポンジシートは簡単に破壊された。スリリングと古いフリースなどが好ましい。

以前移植した柿畑に比べ、土が固く同じように掘り返しても簡単に抜けなかった。強引に釣ったため主枝が大きく傷ついた。もっと慎重に作業すべきであったが、根の乾燥を防ぐために作業を急いた。

植えあなは以前に準備したものだが、成木に合わせて拡張した。掘りだした根をストレスなく伸ばすには半径1メートル50センチ以上の大きさが必要、穴の深さも根の形状により調整する必要がる。

清水白桃の植え替え

4年目以上の成木、昨年も30個程度のしゅうかくがあった。これまで老木の間で育ってきたので老木方向には根が少ない。法面方向に根が多く伸びていた。枝が低く広がっていてユンボのアームが入りにくい。アームを低く伸ばした状態で遠くから根を掘る。死角が多く一人ではさぎょいうこんあんである。根は乾燥すると脆く簡単に折れる。

最後は手掘りで根の周辺の土を落とす。ほぼ完全に土を落とした状態でロープを巻いてユンボで吊り上げる。根本の最も低い位置に短いロープを巻けばギリで軽トラの荷台に吊り上げることができた。一人の人力で軽トラックに乗せるには無理がある。(根が折れる)

清水白桃は大畑最上段の南端に移植、散水しながら土を被せた。ここの畑は、パーライト、ピートモス、など推奨される資材を真砂土に混ぜ合わせたもの、堆肥は少量

0 notes

Text

3月4日

白鳳 白皇 苗の植え付け

仮植えしておいた桃の苗を準備した場所へ植えた。昨年末に仮植えした苗は、朝に掘り起こして水に浸漬させた。

その間に昨年の春に仮植えした白皇の苗を手掘りで掘り起こす。可能な限り細かい根を切らないように土ごと移植した。

このサイズが人力で掘り起こせるサイズの限界か?根は地上の枝の2倍の範囲まで広がっている。半分以上は切断せざるをえない。

移植後、根を広げ傷ついた部分をカットしトップジンを塗布、埋め戻して、バケツで十杯の水を与えて午前中の作業を終了。

白鳳は扇田に3本、白皇は屋敷前に2本、準備した場所にうえた。前もって資材を混入し盛り上げて準備しておいたので、作業はスムーズに進んだ。灌水作業が最も時間を要した。

農薬用タンクに400リットルを入れて横付けして灌水をしようと試みたが、大半が流失、バケツでタンクから汲み出す作業になった。(屋敷前は盛り土が低く、横付け可能だった)

根の乾燥を避けるため、飛行場の草、一年以上経過したものを根の周りにおいて雑草や乾燥を防止した。

0 notes

Text

2月26日

石灰硫黄合剤の散布

倍率 7倍

展着剤 アビオンE 500倍

薬効の長期化のため、耐水性の高い展着剤を濃いめに使用、

18リットルの原液、3個を最初にタンクに注入、原液タンクをタンクの上に置き、開封してゆっくりかたむける。慎重に行えば漏洩や飛散のリスクは少ない。最初に原液を入れるのも、跳ね返りの飛散をさけるためである。

400リットルで大畑と扇田が完了、100リットル弱残存、追加で130リットル 油屋、屋敷前、柿畑、柑橘類、庭の松の木を予防してして終了、

服装はゴアテックスの雨具、ゴアの帽子(モンベル)ワークマンの日焼け止めマスク、

NBRの手袋、防護メガネは逆風になると一瞬で曇って視界がなくなるし、目に薬剤が入って視界を失う、対策が必要、

NBR手袋は有用だが、袖口の部分に堆積した薬剤で皮膚が火傷した。作業中に真水で洗浄する用意があった方が良い。

当日の朝、5時半から準備を行ったが、井戸水も吉備高原の灌水設備も凍結しており、水道水を用いることになった。この時期の予防は凍結に注意すべきだった。前日から水を流すなど対策が必要、

まだ、新芽も葉もでていないので、農薬の圧力は低い状態で良い。圧力を上げたり霧の粒子をこまかくすると農薬が長距離を飛散して、近隣住宅の洗濯物や窓ガラスを汚染するリスクが高まる。

散布終了後、タンクの洗浄を2回行い噴霧器ホースを洗浄した。機械に付着した薬剤は高圧洗浄のみでは落ちない。ブラシやウェスで拭き取る必要がある。作業は13時までかかった。

0 notes

Text

2月18日

剪定枝、雑木林の伐採木、竹の枝の焼却

雨の後、火災のリスクが少ないので、畑で野焼きを行う。

かねてより伐採した雑木林の木材、桃の剪定枝、を焼却しようとしたが、なかなか燃えない。軽油を10リットルほど、浴びせたが一時的に燃え上がるのみである。天然ゴムのゴムホース、カーボン入りを燃やすと長い時間火力をいじできて、そこから少しづつ燃えて大きな枝に燃えていった。

伐採した木材は数ヶ月放置した方が作業時間が短縮できる。

また、木材は細かく細断した方が作業性が良い。先日の土手焼きで、お願いしていた竹を隆文さんの竹林から頂いた。

竹林から切った竹を人力で運んで、火の横でナタで枝を落とす。切った枝は焼却

約10本をいただいて、180センチに切断、軽トラックの荷台に収まるサイズ、

桃の枝の誘引には、先端部分の細い竹が良い、

成木の場合、3m程度の長い竹の方が直線的に誘引しやすい。

0 notes

Text

2月5日 町内会 ゴミ拾い(クリーン作戦)

その後、農家組合 草刈り

その後、消防団 土手焼き

朝9時半、消防団 機庫集合

10時から町内会 クリーン作戦、

松尾1班は、山口氏宅前の橋に集合、熊手で草を集めて燃やす。2班と合同、

各班から1名、河原の草刈りに参加、

昨年は小生、今年は隣の昌弘君、

河川敷の草刈りは重労働、その後雑草を焼却、

農家組合1班は 大池の土手草刈りを担当、

大池の土手、北半分を焼却、南は民家が近く刈りとった草を放置する。

メンバーの高齢化が進み、草刈りの時間、作業時間が長くなっている。

作業の簡易化のため、池の内側は草を刈らずに火を放ったが大半がもえのこった。

結局、再度草刈りを行い、焼却、

作業終了は15じ��った。

その後、帰宅しナポリタンを食べて、30分ほど摘蕾作業を行なった。

大久保さん宅へ訪問するが、留守だった。

お供えだけ置いて帰宅する。

0 notes

Text

1月29日 大畑、造成地の崩落対策

今後、春先の豪雨による崩落を防止するため、崖部分に堆肥と粘土質の土を運ぶ。

堆肥は軽トラック1台分、松尾園下の堆肥の中から完熟状態に近いものをえらんではこんだ。

粘土質の土は、油屋横の沼地の底の土を乾燥させたものを軽トラック1台分運んだ。

どれ程の効果があるか?不明だが、今できることをするしかない。

粘土質の土の中に含まれる雑草の根の生命力をきたいする。

0 notes