Text

「女」字釋形的猜想

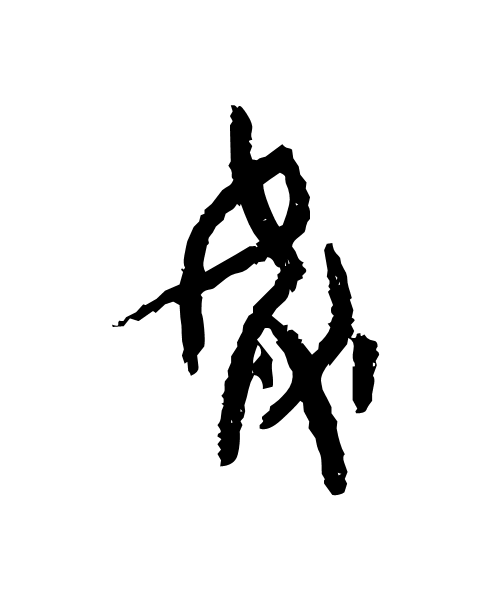

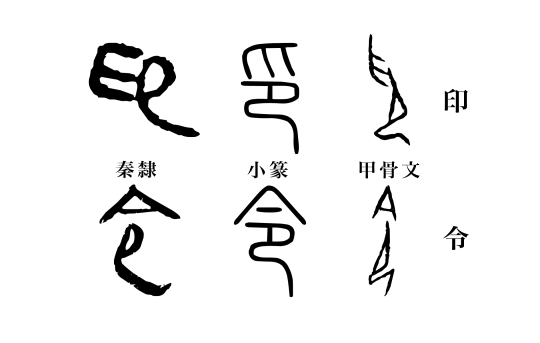

古文字「女」字向來釋形作柔順的體態。許慎引王育說為象形字,可能因為所象之形不確。多數學者認同此為一人跽坐交臂之態(如林義光),異文多一橫者為筓,分化者加兩點為「母」。或說斂手斂衿之態。另有一說為「奴」初文,婦人乃引申義(馬敘倫)。唯李孝定提出「兩手有所操作」,曰此乃女紅之事。

文字的創造之初所謂象形,並非寫實之象,而是以事物之核心概念為準,用線條組織符號,表現為抽象之象。不僅中國文字如此,中國畫亦如此(巫鴻《天人之際:考古美術視野中的山水》,2024)。可以確定的是,「女」字從甲金文時代一直演變至篆隸草形真,字形角度變過,曲直變過,多出一橫的異文後來也沒有流行,唯一沒有放棄的就是「交臂」這一特徵。許多漢字在草化過程中也莫名終會保留其至重要的部分,至少會首先選擇放棄末端、飾筆之類。那麼保留「交臂」對於「女」字是否有什麼意義呢?

翻看老照片,發現老一輩的拍照姿勢今人已經做不出來了。古人的姿勢儀態,通過古畫能夠完全保留得下來嗎?學者皆認同日本、韓國人將中國古代的坐姿或席地的某一種演變形式「保鮮」至今,可以反觀想像古人的儀態。但從古畫中看也好,從京都茶道最大流派裏千家所授正坐姿勢來看也好,跽坐時手臂都最多合握於厀,有斂手而不交臂,尤其不會雙手向下交錯。上古是否曾有如此扭捏之態?

至於學者李可星說:環臂意謂臃腫,象徵生殖力;唯女必跽而卩、人不必跽,古人跽坐乃為不露下體;女人自上古已不生產,為社會寄生階層,跽者袖手無所事事之意也。(《古文字詁林》)荒誕不堪,前曰女人生殖(生產)後謂女人不生產,又絲毫不解古代服飾,不知任何服飾都與生活方式相匹配,古裝構造根本沒有走光的風險。只能嘆曰曾幾何時肉糜匱乏至於此乎。

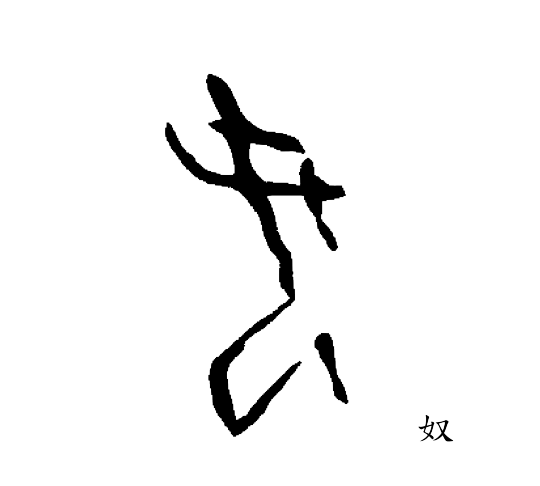

「奴」字為初文之說倒有理據。甲骨文中有一「女」字作反手跽坐之形,交臂與腳在身體的同一邊(劉釗編《甲骨文字新編》)。確實像綁手之態。況且右邊加「丑」或後來加「又」,我猜或為右邊的手脫離下來,或是增加字符作為強調也有可能。不過作為「女」字初文仍然有疑點。

先不把「奴」字當作「女」部字,「女」字的出現應該在包含「女」部之字以前。《說文》女部首接下來的幾個字:姓、姜、姬、姞、嬴、姚、嬀等,都是最早的「姓」。而「姓」字,章太炎《說文解字授課筆記》錢玄同記:「原人知有母而不知有父(感天而生),故姓从女。」如果上古先有「奴」字,那麼三皇五帝之時,「女」字想必已經失去「奴」之意了,不然是否會都以包含「奴」之字命名出身?

文字的創造,代表語言中某一概念產生了用符號來傳遞的需要。「男」字的出現必定是有了農耕之後的事,有了「男」字一定也會有與其相對的字。造字概念也有相通之處的可能。「女」字的對立字不一定是「男」,也有學者提出是「大」、「夫」之類。而「卩」、「人」有立有坐,若避免以今之跪度古人之坐的話,更有可能的解釋是跪坐是文明人的象徵,或純粹的符號處理。

文字之事,尤其在常用字上,往往沒必要的部件就不用,或者逐漸遺失。如果人形的兩隻手無所作為,很可能根本就不會造,用一隻手表示足矣。綁手之人有「執」字,加手銬於「丮」字強調;兩手有所操作有「埶」字,其實右邊也是「丮」,古文來源未必相同,但都是一人與其雙手之形。抱孩子有「保」字,其手至今簡化不佚。因此「女」字之交臂,恐怕不能輕易放棄。

由於對古代服飾的興趣,我從字外得到一些靈感。最近從實驗考古老師學得用紡錘紡羊毛線的方法,用一根棗核形細木棍,下端穿上一個小圓形陶或石重物,繞上線則足以使之快速旋轉,如懸空陀螺般。另一頭把羊毛纖維梳開,綁在木棍(distaff)頂端,歷史上木棍有長有短,右手轉軸,左手把纖維一點點拉出��,就可以紡成細線了。這個技法自古無大變化,而且來歷甚古。

世界各地都出土大量完好的陶/石穿孔重物,河姆渡遺址所出可以上溯到7000年前。讀書得知「專」字來自「叀」,是一軸線的象形,如今終於知道這紡專下部的「厶」是什麼了,甚至可以聯想到陶土材質的「磚」。中國紡織業過於發達,漢磚畫上的紡織圖已經都用紡輪機了,有些還同時紡三軸線。歐洲直到15世紀油畫中仍然普遍流傳手持紡錘的圖像。不過自希臘傳統以來,紡線���動作已經成為女性智慧或權利的象徵,雅典娜代表了紡織、手工藝、智慧、藝術和勝利。她的象徵符號包含了紡紗桿(distaff)和紡錘(spindle)。有學者提出,希臘女神雕塑造像中張開手臂一高一低的姿勢,很可能就是紡線的姿勢。不過細線很難用雕塑表現,而雕塑破損,信息丟失以後,女神們手中的持物就變得各式各樣,多數變為象徵戰爭的盾牌和長矛了。在那不勒斯博物館的維納斯雕像Venus de Capua手中無物,然而卻是標準的紡線姿勢:左手二指抽絲拉放,這是控制線粗細均勻的關鍵,所以眼睛望向左手;右手掌心向下,紡錘連著紗線應該穿掛食指與中指間,用拇指與食指轉動中軸,並根據線的長度調整遠近。

今人多言「民以食為天」,卻忘了古人治國是衣食並舉、耕織共興的。《史記·周本纪》說:「衣食於是乎生。」《管子》:「一女不織,民有為之寒者。」今人想像軍隊可能只有武者,其實織造、廚師、樂師都是戰勝的必要條件,須一併帶上戰場。而紡織自古都是以女人主操,從上古狩獵採摘社會到農耕都延續。聖人之作叫做「經」、漢人以經書為基礎作「緯」,也用紡織的術語。地球也以經緯線定座標,貫穿至今計算機編程語言(Ada Lovelace),都與紡織技術最基礎的以緯穿經非上即下這一概念不可分割。「男耕女織」這個詞,已經可以證明這是古人從概念上對男女分工合作的共識。以紡織代表女人和以耕田代表男人同樣合情理。

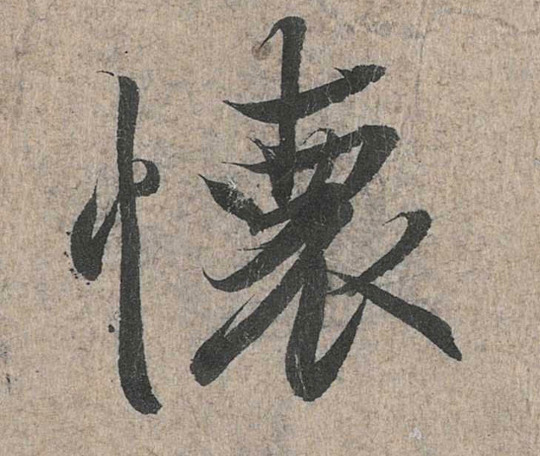

李孝定在《甲骨文字集釋》中說:「夫男女之別於文字之形體上殊難表示,故就男女工作上之差異以為區別,女蓋象跽而兩手有所操作之形,女紅之事多在室內也,男則以力田會意,男耕女織,各有專司,故製字於以見意也。」于省吾《甲骨文字詁林》引為「女」字條首,想是認可。

那麼為什麼用「交臂」來表示紡織呢?我以為交臂不是像歐洲那樣象徵紡線,而是織布。去年在倫敦古裝學院(London School of Historical Dress)上課,校長Jenny Tiramani說,直到18世紀,凡是一人操作的平織機(相對於兩人操作的立織機),世界各地布的寬度大約都取決於人體輕鬆交臂所能夠到的寬度。為何如此說,我當時沒有問,觀看織布視頻似乎沒有包含交臂這個動作,也許是因為在發明飛梭以前,兩隻手都需要能夠輕鬆夠到布的左右兩邊才好控制。

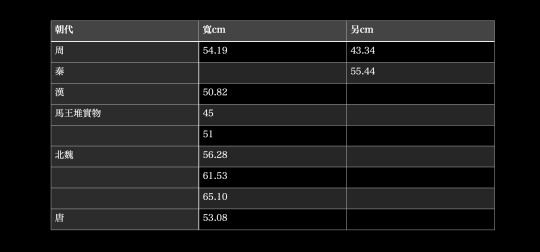

為了檢驗這個想法,我先量了自己交臂的寬度,極限約70cm,輕鬆一些60cm。網上有信息說工業革命之前的布寬以手臂張開的寬度為限,也就是中國的一「尋」。但是翻看18世紀製衣圖版,大多布寬只有50cm左右,手臂張開的說法顯然不準確。中國古代布的寬度單位叫做「幅」,其他「丈」、「尺」、「寸」、「尋」等,源頭都是以人體為準的。

學者馬怡《漢代的麻布及相關問題探討》(2014)文中資料很全:

以歷代記載與當時標準尺推算布幅(cm),

無一能達到「一尋」寬度的。

馬怡文中還說:「與尺的長度、布的單位長度的變化相比,幅寬的變化較小。長期以來,幅寬大多在50―60釐米左右,相對穩定。」「幅寬保持相對穩定的根本原因還在於,當古人用織機織布時,兩手左右投梭的適宜尺度即為50―60釐米左右。」註腳曰:「有研究者認為,手工操縱織機時,『投梭織布最輕便省力的尺度就是50釐米』。見周洪《麻冕之升數考》,《南方文物》2006年第3期,頁143。」

正如希臘女神紡線的姿態象徵化之後,丟失了手中之線,只被看作女人的美態,也許中文「女」字保留至今的「交臂」,正出自織布時終日反覆穿梭緯線這一象徵文化與智慧的動作。以此附會李孝定先生之說。

0 notes

Text

今不同弊

孫過庭書譜說:「貴能古不乖時,今不同弊」,啟功先生在《學習書法的十三個問題》中開玩笑說:「這話只有孫過庭說得出來。你讓孫過庭給我們表演一個,怎麼就古不乖時,怎麼就今不同弊,恐怕他也沒辦法。」表示疑惑。

「表演」古不乖時當然很難,這說法使人忍俊不禁。啟先生愛說段子,但如果我在課堂上,我會舉手試答這題。

放回文本中,孫過庭這一段討論的是以「古、今」對「妍、質」:

「評者云。彼之四賢(鍾張二王)。古今特絕。而今不逮古。古質而今妍。夫質以代興。妍因俗易。雖書契之作。適以記言。而淳醨一遷。質文三變。馳鶩沿革。物理常然。貴能古不乖時。今不同弊。所謂文質彬彬。然後君子。何必易雕宮於穴處。反玉輅於椎輪者乎。」

前提是「古質而今妍」,有人以古非今。但孫過庭提出其實古今各有優宜,且標準並非一塵不變,「妍」隨大眾品味而快速變化,「質」雖古而也會跟時代而遷移。對於書法審美來說,尚古而接受自己所處時代的進步,不乖時;今日的審美也未必不可取,但不要染上周圍的壞風氣,不同弊。質是底蘊,妍是表面,所以孫過庭說「文質彬彬」,兼得而君子。不要為了尚古而堅決不看高清數碼字帖,那就本末倒置了。

把「古今」範圍縮短為「老少」打個比方,一個人少時天真無邪,但長大了還堅持不符合年齡的舉止就叫乖時,但如果以年職自高,輕致凌誚,不謙卑,那也是年長之人獨有之弊,還需警醒自己不要染上。聲明一句,長不大也是我們今人的時代特徵,硬裝成熟也沒必要,還是真誠為上。

這句話放在今時仍有指導學書的實際作用。具體的「質」和「妍」屬於書法的內在知識,而「時」和「弊」處於我們的外在環境和時空。今日勝於古代的優勢如信息科技,100年前一個平民小女子上哪去找四個版本的淳化閣帖來對比學習?記憶力差也能隨手搜羅資料筆記,歷史上最好的字帖可以在私人屏幕上高清放大,還能在上面反覆亂畫。我想孫過庭如果知道了也會抱怨不公平:「假令寡人耽之若此…」如果不能好好利用這些資源,還在沿襲過去的不足,則是我們的「乖時」。但帶有時代特徵之弊也是有的,應該小心不要入作品才好。其中一弊則是由於商業社會造成的價值觀,對於「最低投入與最大回報」的崇尚,導致認為書法的最高追求是輕鬆,將「苦功」「研讀」「究詰」「複雜」看作負面的。追求快速,喜歡捷徑,輕視基礎知識,崇拜看似不勞而獲的人,甚至表演輕鬆,隱藏付出來博取關注。雖然吃苦不代表學得好,但未有不學而能者也。「今之弊」身處其中時比較難曉,但其實大家心裡也都清楚,時間一久就會越來越明顯。這類的時代特徵越濃,作品就越容易過時。

0 notes

Text

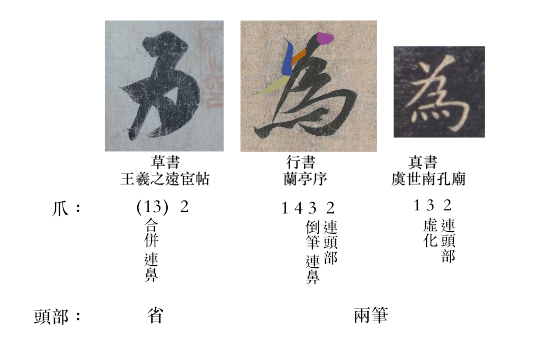

盲人摸象——查查「為」字

近日看祁小春教授的講座,自嘲做學問用「盲人摸象法」。略能會意。人生中不斷遇見新概念,初不知所謂,等有一天有人總結出背後的原理,則聞道矣。瞽者善視,說不定盲人還特會摸象,就怕不知自己是盲人而已。

我的姥爺曾是個隱士,住在海拔五千米的山上,很早就去世了。他也愛書法,但沒時間學。只有一次難得拿出筆墨教我書法,現在回想起頗奇妙,唯一把著手教的竟然是「二」字中間的虛筆。所以當偶然聽到黃老師說書法的關鍵是筆勢的時候,我就知道這是大象。

取勢是書法中最好玩的,最後的字形還在其次,每人各自的山是尖的圓的都無所謂,關鍵是因為什麼「勢」而使山最終成了那個風景。而取勢的基礎來自文字學,對一個字形的來龍去脈理解越深,越有變化甚至創新的可能。如果想要呼風喚雨,起碼氣象學要學一下吧。

讓Ai幫我畫了一張盲人摸象的圖畫,順便來尋找一下「為」字的隸法與草法。

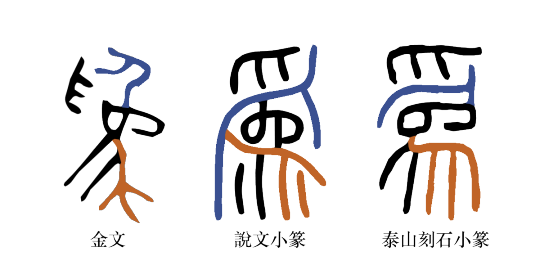

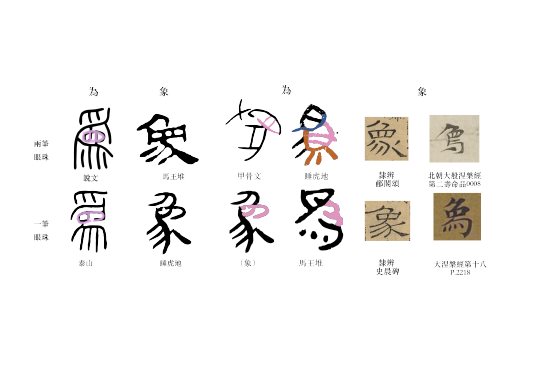

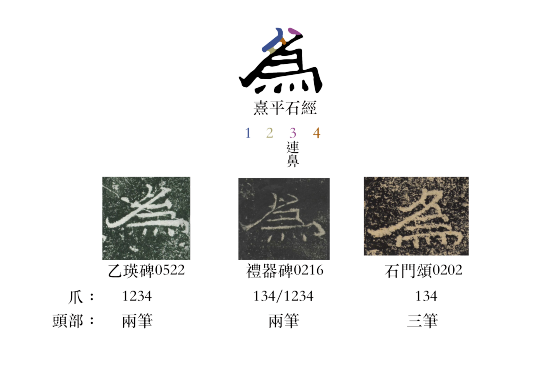

羅振玉《增訂殷虛書契考釋》說:「卜辭作手牽象形……意古者役象以助勞,其事或尚在服牛乘馬以前。」甲骨文金文字形都是一隻手和大象,多有手接觸象鼻的字形,小篆基本將手的位置固定在象鼻上方,成為「爪」。古文字中為了凸顯象鼻的長,需要用兩筆來完成這根線條。小篆中這兩筆已經斷開,不容易看出是象牙、象頭還是象鼻了。我先把象鼻、象身和尾鈎摹出來,餘下的部件就比較清楚。

這時可以看出,餘下的象頭,在五體文字中都分兩類,一是橫目形,外框中有兩筆;一是一個封口的小圓,外加一三面包裹的筆畫,隸字也有變成橫口中一豎的,如正楷字「象」。隸草「為」字中表示頭部的筆畫,有用兩筆、也有用三筆的。

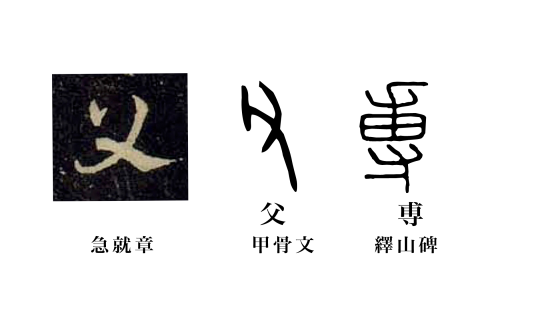

隸草跟隨甲骨文,手與象鼻密接。手握一根長線條的這種情況,有時會演變為看似一個部件,如「爭」字。「爭」从𠂆,今所見小篆的長線條少一截,不是「𠂆」,應如繹山碑才是。隸書和草書中,𠂆的上半截與爪組成了日字形,急就章章草從之。

我們現在可以把「為」的結構看作爪與頭、身各在象鼻的左右。漢隸中爪分為四筆,與象鼻的長筆畫共寫。以熹平石經的「為」字為例,把「爪」分為四個小筆畫,標為數字1至4。乙瑛碑的筆順多為1234,有些不知是拓本不清還是另一種筆順,先只取較清楚的為例。石門頌似乎寫了個夕,爪少一筆,但右邊頭部多了一筆。禮器碑或同乙瑛碑,或同石門頌。

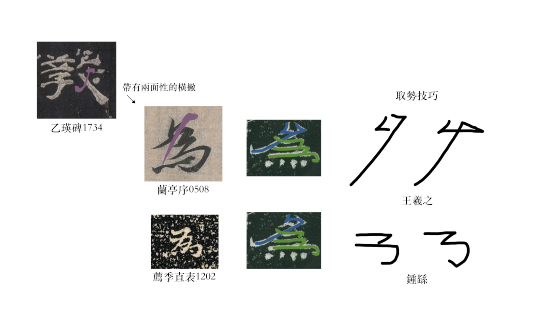

仔細用漢隸對比王羲之的行書,似乎「爪」一筆都沒有少,只是巧妙地運用倒筆和挪移,利用啄的兩面性,組織成一個馬樁勢就包含了象鼻和大部分爪的零件,再用象頭的筆畫帶上爪的最下一筆,順利穿過象鼻到右邊。這樣打通的方法也並非王羲之所創,鍾繇雖然沒有將爪的所有零件包括,但也用了打通這一招。他的象身與頭的第二筆組成曲鈎勢,明顯是在四橫的階梯式結構中打破格局。

其實打通象鼻左右也不是鍾繇的原創,「為」字解構得到一根長斜線,左右分別有三根錯位的短橫線,為了簡便當然可以打通其中一或兩筆。馬王堆草隸中已有這樣的寫法,乙瑛碑似乎也傳承了,完全符合隸法。

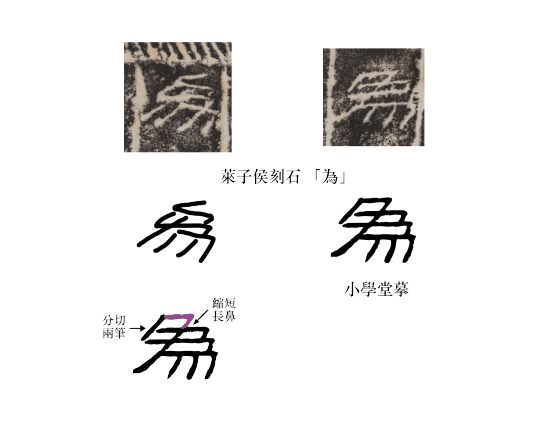

萊子侯刻石中有兩個「為」字,其中有兩筆打通的字形,小學堂有鈎摹圖。第一個比較難讀,如果不是碑石不平或磨損的話,就現在的拓本來看,作者似乎是刻意變換一種寫法,似乎也在追求一種方便的組織法:兩個豎筆勢一開半、一個豎筆勢一開半移位一次、再一個豎筆勢一開半。用筆勢的語言比較容易看出節奏,當然作者可能並沒有使用筆勢。

用真行草書「為」字對比一下熹平石經「爪」的小部件。王羲之蘭亭序的馬樁勢應該用了與隸書不同的筆順,加上下橫穿過長鼻的手法,完整寫出了「爪」的部分。真書常見如虞世南取羊角勢的寫法,隸書中的向背勢虛化中間那一筆,又將筆勢相對,就得到羊角勢。但象頭的第一筆一定穿過象鼻,還是代表原本有點畫在那個位置。今草章草「為」字寫法相同,用一個飛帶勢。從點畫角度看,爪的第一、二筆短豎橫合併為一橫,看成省去第一筆也可以。雖然只差一筆,但這比用羊角勢略勝一籌,其要是可用一個筆勢寫出,在通篇草書作品中效果會不小。

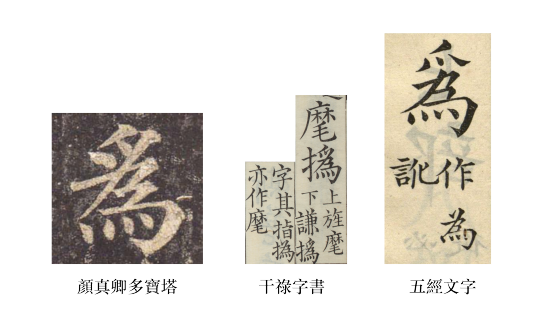

看《隸辨》所錄東漢隸字,凡「爪」寫完整的,右邊的橫筆都不會穿過象鼻;穿過象鼻的,只有「爪」沒有寫全的。所以再看北朝魏碑的「為」字,既有完整的「爪」,橫畫又出頭的寫法,應該是不合規矩的。可惜唐代《五經文字》和《干祿字書》都認為這個字形更合法(《干祿字書》夾註中兩個字形都採用)。其實張参所指「訛」字才是比較正確的。顏真卿顯然服從這個規定,但是細看《多寶塔》和《干祿字書》的寫法,象鼻是一啄呢?還是屈頭撇?「爪」多一筆呢?還是沒有多?

草書「為」字還有一條路線的可能,就是從說文古文一路。象頭一個小口帶一根弧線的字形,可能來自金文,這小口可能表示頭部,弧線可能表示象牙。楚簡中省略部分筆畫,保留象鼻和爪――「為」字的核心概念;身尾省作兩橫,其他筆畫最後訛變成一隻右手持一筆畫的型態。說文古文只留下兩隻手,傳鈔古文有兩隻手下兩橫的寫法。看漢代簡牘中,有些字形幾乎變成「父」,有些很像「又」連寫草書「寸」。也許這也是一條演變路線,最終被史游用一個筆勢固定下來。

0 notes

Text

書法在當下

從前常有人關心我,沒有老闆又不做正經事「怎麼活啊?」卻從來沒有人問過我:「你為什麼而活?」(What do you live for?)或也沒人關心過我為什麼至今沒有死。一想當然不會有人這樣問,因為這是一個難解的哲學問題。可能我天生就有尋求這個答案的需要,也可能是生理因素,沒有能量可以浪費,如果不能知道一件事為什麼要做,最佳選擇就是不做,躺平看天,不亦樂乎?我這人懶到更甚,如果一開始就知道AI能夠替代自己將要做的事,(比如寫應制駢文)就也懶得做了。因此更需要想清楚到底為何而做,為何非做不可?(necessity)

那麼書法為什麼至今還活著?中國人不僅不再日常用毛筆,連用硬筆都已經成為一種情調。卻仍然日益蓬勃,越不懂越愛寫,書法的多巴胺獎勵機制人盡皆能體會。但這不足以解釋為什麼書法與中國人這麼形影不離,再刺激有趣的娛樂也會退熱,如今連電影都已經開始蕭條,買文房的人可能比買電影票的還要多。如果娛樂性不足以解釋一件人類活動的興盛,那麼就有更深層反應思想的原因。

中國文化?中國傳統文化?

小學未畢業就移居英國的我沒有讀過四書五經,就連我爸媽也沒讀過。但是當我在二千十七年第一次搜索「什麼是書法」時,一樣產生共鳴。看來就算早已沒人見過大象,也經歷過某些摸象的培訓吧。就算我天生厭惡家族體系的束縛,反禮教尚自然,卻通過接觸書法發現自己十分折服於儒道經典,從書法藝術的視覺折射中就能看出原本經書中真正的價值觀,而被扭曲誤解過的那種禮教的視覺呈現就是館閣體,並不被書家承認為藝術的。那麼一個不知道自己懂不懂中國傳統文化的人,的的確確被全球化得嚴重的人(其實很多身居國內的人比我還要不懂中國文化),有沒有可能學好書法呢?

以下羅列一些方面,以示為何我以為中國書法藝術在當代和未來,仍然具有現代性與時代價值。

我跟隨黃簡老師學書法,也是因為堅持認同老師的幾個基本觀點:

書法的本質不包含文句意義。

錯就錯在讓所有人寫印刷體。

AI作為個人助理工具的發展,在我陳述這句話的時候已經不知「學習」了多少萬倍的功能。能夠達到這一步的基礎是上世紀的哲學飛越,從索緒爾和皮爾斯創建符號學開始,到結構主義的誕生與解構、大戰現象學、僅剩並質疑一切的存在。搭配上帝之死,量子物理的薛丁格貓實驗,人類以往認識的現實徹底瓦解了,只剩下符號。人類學今天對於人類起源的認識,發現可考的文明的起源等同於文字的起源,而不是生命痕跡甚至於語言。只有當不同的族群開始需要交流時,紀錄語言的符號才應需求而誕生。裘錫圭先生在《文字學概要》中將「文字」定義為「紀錄語言的符號」。這時才產生真正可知的人類文明。ChatGPT首先是作為語言模型面世的,在符號學的背景下,語言學家把人類語言做出科學的譜系地圖,並發現語言的生態並不基於語法,甚至詞語的意義,而是關鍵詞與相連詞彙的頻率。這就是AI語言模型的基礎,模型根本不需要知道自己在說什麼,人類也能認為自己聽到的是人話,並從中獲取信息。這就是為什麼初版AI被評為「一本正經地胡說八道」。當然這只是因為開發商沒有把其他功能開放給大眾而已,只是把需要大量數據培訓的功能提供出來互利。

這裡文詞意義與語言行為的分離是否有些眼熟,讓我想起書法起源時正是書寫行為與文義的分離。區別是書法脫離文義轉移向道德修身的追求,AI不是藝術,也不知未來所向。書法的媒介即是語言又不是語言,即是符號又已解構。既有數學性的線條,又不能用肉眼和儀器來閱讀,必須有文字學本身的背景知識。即是而非,惚兮恍兮,然有無相生,美惡分矣。我不知道還有什麼能這麼叩題當下又能安放當代精神的藝術了。

一個藝術面貌總會反應這個時代的宇宙觀。希臘雕塑的理想型反應了對萬物認識的自覺,文藝復興的精準炫耀的是通過科學對世界的掌握,抽象畫的背後是結構與解構主義。當下的科學觀與對於自然的認識是怎樣的呢?跟上世紀相比又有哪些轉變?前數百年的自然科學將物種分類分析,逐個起名紀錄,甚至發現生物衍化的規律。又有基因科技輔助,人類已經幾乎掌握了所有能掌握的物種了。但是越來越多科學家認識到,以致於已經成為共識的是,物種並非一個個獨立存在的,也沒有我們從前以為的那麼遜於人類。它們之間可以溝通合作,要是能測量出思想和意識來也一點都不奇怪。科學家發現物種經常是一組組的,某類動物植物甚至石頭是相互搭配存在的,其中一種的形象與行為完全是基於另一種的形象與行為。我們活在一個個大大小小的生態圈中,eco system,symbiosis是當下最熱的詞彙。喜歡掛口「弱肉強食」的人犯了一個大錯,就是以為物與物之間都是不相干的自利者,而獨立個體之間的強弱關係只能用吃與不吃,壓迫不壓迫來體現。只能說是宇宙觀的侷限。

不僅任何物種都不會獨立存在,思潮與學術概念也不會獨立發生。上世紀書法中的「筆勢」概念在二戰後莫名消失(待考),當我碰巧接觸到筆勢正好回應了今天自然科學視角的轉變。回顧晉唐書法便發現,古人早已不把點畫單獨看待,而是組成一個個區塊定式,由此用最簡單的材質留下無限變幻的氣韻塑造。莫說書法本不是點畫的排布,在今日人類對宇宙的認識之下仍然堅持用一點一畫作書的話,就真不合時宜了。

現代社會建立於相信個人自由之上,而當下如果說到新一代的思潮,不得不提「多樣性」(Diversity)。就在近十年內的新現象,如果侵犯或妨礙了一個青少年的多樣性,他們的反應會像是侵犯了他們的人權一樣嚴重。這也源於近年腦神經科學發現人腦居然也是形形色色的。現在還可以教他們寫印刷體,但不能阻止他們染綠色的頭髮。其實個人主義就是市場經濟的前提,從工業生產的時代過渡到內容生產的時代,多樣性是必須存在的先決條件。何況經歷了全球大疫後,科普了傳染病學的常識就知道,一個物種的基因越單一,就越不禁一擊,越容易滅亡。

書法自魏晉起就推崇追求個人修身的體現,表達個性。讀《世說新語》就知道,當時相人重品行、言辭、氣度等,求異不求同,不止侷限在天生資質與門閥。書法的審美與中國古代對人的審美是一致的。從孔夫子「有教無類」起,對人的審美就不著重於出身,(不能改變的因素),而重於在天性的基礎上「修」(可改變的因素)。這已經與「多樣性」的思路十分吻合了,相信人在可控與不可控的挾持之下,仍然可以選擇向善,在盡人事、聽天命之間養出各自的正氣來。其實文學影視的欣賞也一樣,沒有人會欣賞一個從頭到尾含著金鑰匙又順順當當的主人公,我們欣賞的是一個人物如何面臨並處理危機,如何犯錯與修正,或是執迷不悟,從經歷中改變成長為另一個人。

個性或多樣性也需要合適的外在條件,一個社會的規則如果足夠包容,可以允許更多的個性發展,必然產生卓越的人格。但一個完全沒有規則的社會,正如一個完全自生自滅的叢林,未必可以真正達成多樣性的最大化。一條規則如果不能推衍到所有情況之下的話,就妄稱規則。而書法中八面鋒和五勢的概念,正是書法技術規則的最大範圍,從物理上已經囊擴了一枝小毛筆和可塑線條的一切可能,簡易之法如此,餘下皆是自由。倒是像康有為提倡的那種學法,臨遍各碑然後組拼成自己的字形,或集歐體配顏體、聖教配二爨,這種弗蘭肯斯坦式的、可以用關鍵詞堆砌為AI指令的創作法,莫說不是高明的藝術手段,且人類與AI對決也已經輸在起跑線上了。何況學書不易,受這麼多苦到頭來表達了不知何人的字像?何苦埋沒自己。

點畫與筆勢是書法的語言,裹束是書法的措辭。讀帖要讀懂書法家的表達就需要通過這樣的途徑,否則等於讀書沒讀懂。假設同物種的人類都是一模一樣的,就像要求所有人都寫印刷體,從根本上就是一個錯誤的前提。本世紀不僅需要承認並糾正,還要給向善的個性能夠孳乳而寖多創造出條件。書法藝術行為與欣賞的確對於中國經典有一定理解的需求,卻也不止於此,還洽和當下以致未來的所有人類。

0 notes

Text

如果我來辯論蘭亭

神龍本摹蘭亭序的書法水平在很多作品之上是有目共睹的,所謂歷史的篩選就是當面對戰亂火災時,只能救神龍還是救董其昌的選擇面前,我一定以本能伸手救蘭亭。

各人喜好不在論證之內,文章史書又讀不懂,當然輪不到我來辯。其實本也沒什麼好辯的,裘錫圭先生已經比較完整得駁回郭沫若「非晉人筆法」的觀點,出土《諸佛要集經》完全同蘭亭筆法,只不過水平差點,應為當時真書筆法成熟的實證。至今仍有人持唐以前無神龍筆法的觀點,不禁推敲。祁小春先生對於文章仍持懷疑態度,我不僅尊重且感興趣,究竟神龍蘭亭幾成真若能進一步考證當然造福人類。

不過諸家都說「晉人筆法」「隋唐筆法」,書論最重視「筆法」,卻很少確切定義這「筆法」到底指什麼?有否可能科學化、體系化?黃簡老師自1986年發表《張旭的筆法》一文已經進入追蹤王羲之傳授筆法的具體內容的考證中。

如果我來論證蘭亭序,會從這個角度入手。

自己沒有能力考證,但是可以將黃老師的學術成果照搬。

通過考證筆法親傳關係,從智永到虞世南,從張旭找到韓方明紀錄《授筆要說》中所說的「五執筆」、「八法、九用、五勢」,後者唯一對應相同或相似的現存文獻只有張懷瓘錄《玉堂禁經》,恰好連續敘述了「八法、九用、五勢」三部分內容。基本可以確定此即張旭所弘之具體教學大綱,也就是張旭整理過的王羲之嫡傳書法「秘訣」。

《玉堂禁經》八法九用五勢的具體內容又講了些什麼呢?黃老師繼續逐條考證了。考證過程沒有發佈,只在課程中偶爾提到,博客發表過幾篇。我試找了一些出處資料。如九用中的「頓筆,摧鋒驟衄是也,則努法下腳用之。」《周禮·春官》辨九拜,一曰稽首,二曰頓首,三曰空首,四曰振動...鄭注:稽首,拜頭至地也。頓首,拜頭叩地也。賈公彥《周禮疏》云:頓首者為空首之時,引頭至地,首頓地即舉,故名頓。《黃簡講書法》初級26課說:要注意,現在 很多書說「頓」是「重按」,這是錯的。在「九用」中,往下按是「蹲」,不是「頓」。「蹲」 是壓彎中軸,而「頓」是收筆動作。《說文解字》 說:「頓,下首也」,就是叩頭。古人跪在地上, 頭一下一上,這就是「頓」。頓筆也是這樣, 往下又往上,稱之為「頓」,真是很有道理。

玉堂禁經每一條都蒐集各版本並整理重校,考據了每一個字。如「摧」即「推」,「踆」非「踢」,「亻臺」應作「豎」等。並且把九用分佈於一個筆畫上的起行收,把八法與九用聯通,又與五勢形成體系制度。發現了其中的嚴謹與全面。玉堂禁經概括書法之要在於兼能筆法、筆勢與裹束三方面。

以此規矩回覽王羲之傳世摹本,對比直接繼承王法的流傳墨跡,無一不如此實踐的。神龍蘭亭的水平勝過大多數宋元明清之作,在諸臨本中也是最佳,但在一些王羲之尺牘摹本之下。再擴覽到自許學王的晉唐翰墨,亦守此法。說明即使非直接得真傳的法家也以此標準為追求。與後代善書者或經生實有小異。比如在筆法上轉角處僅僅利用毛筆本身的彈性任尖鋒彈出,又如在筆勢上不和使轉,略顯生硬,雖然經生筆勢生動勝過碑刻,但明顯有別於追求權變而流利地使用書法筆勢語言的書法大家。

判定藝術水平的高下,前輩的經驗肯定也能與我們得到相同的結論,但在這樣的規矩框架之下,討論有無筆法,判定得失將會效率倍增。自修十年之功可能可以縮短為三年。即使不幸如我般不才,也不至於終生撲朔迷離。隨筆謬論,不值一提。

0 notes

Text

複習梳理筆記:一根線條=一筆嗎?

《黃簡講書法》這個課程不同於許多碎片式信息箱箧,需要考慮到黃老師教授內容的時間順序、副標題以及某概念在整個課程中的位置與分佈。

初級22課在主題《運筆》之下講筆畫和線條的關係。定義是:一根線條,從頭寫到尾,稱為一次運筆。

又說,單一線條對應單一點畫,如橫豎撇捺;複合線條對應複合點畫,如橫豎鉤(鈎努勢),橫豎橫鉤(乙)。(注意這裡的點畫名稱。)

一根單一線條只包含一個單一點畫;一根複合線條包含兩個以上單一點畫。

如果沒有學過書法,識別也很簡單,所有筆畫名稱兩個字以上的,都是複合點畫,對應複合線條。

寫字與書法的第一個分歧點:

寫字寫的是文字,只看點畫,而書法雖然也寫文字,但眼中看到的是點畫背後的線條。

以烈火勢為例,文字點畫是撇捺、豎橫,而書法中是一次運筆,在20課《什麼是換筆心》中已經教我們書法的寫法了。包括中間的虛筆和結尾的帶筆在內用一次運筆寫完,就是一根長線條。後來我們會學到,這就是一個筆勢。對於文字來說,其中有兩條單一線條對應的單一筆畫是字典不會承認的。

同理,上舉二例鈎努勢和背拋勢(乙),都是一次運筆的一根線條,其中各自包含兩個以上的筆畫。

留意這時我們還沒有接觸永字八法,先學會一次運筆的起筆、行筆、收筆方法,和行筆中間改變方向的換筆心。先看懂什麼叫做一根長線條、一次長運筆,知道「不斷」才能理解「斷」。永字八法最重要的原則就是「筆筆斷而後起」,這裡的「筆筆」說的是單一點畫,用八法規定的每一筆與由此類推的所有單一筆畫,在每一次運筆中都要分別用起行收來認真對待。這是書法的法則,並非要我們把筆勢解散,而是在長線條中加入調鋒的節點,使筆心常在點畫中行,使線條美觀。32課《永字八法》說:「想想也是,一件複雜的事情,如果把它變 為幾件簡單的事情,就容易成功。反過來,如果把簡單的事情攪和在一起,那就變得複雜, 容易失敗,至少是提高了難度,不是聰明的方法。」從練習烈火勢換筆心的時候就能夠發現,連續換面越多次,越不容易取得中鋒,筆心越容易散,需要加入其他動作來使其聚。收筆的一個意思是「令筆心直」一個是「令筆鋒聚」。一路長運而不收筆的線條,給人透露的信息要麼是作者十分自信技巧高超,要麼就是作者自己不知道這樣會出問題,或者不在乎質量。並非好印象。小時候被教育做事不要「虎頭蛇尾」要「有交代」,是一個道理。 「如臨至尊」必定不會毛手毛腳,還是考慮周全,小心謹慎為上。

有同學提出,一個單一點畫/線條的書寫途中可以離開紙,只要還在這一次運筆的路上。我來重新複習一下這個說法是否可行。

烈火勢的長線條是一次運筆寫成,其中不僅包含一根可以落實也可以飛度的虛筆,還有一根可以寫也可以不寫的帶筆。而且還包含兩根頭尾不相接的筆畫撇捺。

這怎麼會是一根線條或說是一筆呢?

如果以文字看,烈火勢寫的是兩個人,其實是一雙撇捺。但書法已經改變了姿態,以書法的角度看,撇捺交錯的距離僅僅是搖腕換面移位,甚至只是以尖鋒位置為軸,從7號位三分筆豎直又倒向8號位三分筆的自然距離。這中間的虛筆無論寫不寫在紙上,都要把這一「勢」看成一個完整的個體。既非文字上的一筆,又非繪畫上的一根線條。

既然烈火勢的虛筆可以不寫也不影響這根長線條,豈不是單一線條中也可以離開紙?

我想不可以,因為一個書法筆勢中的複合線條並不筆筆對應文字點畫,而所有的單一線條都必須對應文字筆畫。文字中沒有把一筆分成兩段的寬容度,在書法中也不可以。這是書法之法的下限。

再看智永千字文真書「國」字橫豎兩筆的尖接過度,從單一點畫看,這裡是斷,尖頭尖尾的橫飛度到兩面換起筆的豎。但從一次運筆來看,這兩筆是一次寫成的(暫時忽略鈎裹勢的第一豎和最後一趯),還是一根線條。

#01-45

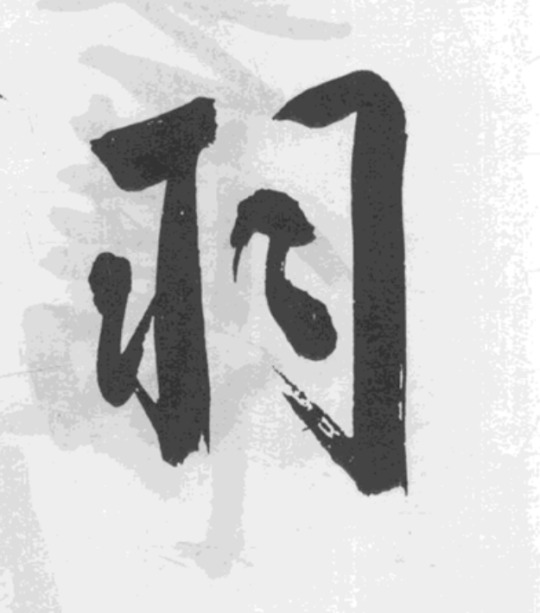

「羽」字起手第一筆用「翻」,這橫豎究竟算一根線呢,還是算兩根線結合?

又看思考題文徵明的「羽」的鈎努勢,右邊的用換面轉折,一根線條無疑。左邊的用挫筆收了之後立直筆心,用翻的技法換面寫努。現在可以判斷,這是一根一次運筆寫成的複合線條,由策、努、趯組成。

一個筆勢其實背後就是一根線條,五勢就是五種不同運動方式的複合線條,組成元素是四根單一線條。

複合線條中理論上每一個單一點畫都要用到起行收,有時可以少用幾個,有時甚至飛出時不收筆,換到下一筆起筆處再收。就像音樂的節奏,小節都是相同的拍數,有些空一拍,有些慢半拍,都是變化手法。

真書中的一次運筆,節奏慢,每個點畫清楚,刻意斷開,其實背後還是呼應的。草書節奏快,一次次運筆連貫分明,或加節點或斷,只為不失控,表示不激不勵。但草書亦常將兩根線條連寫,中間不斷不代表這還是同一根線條,正如朱和羹《臨池心解》 說的:「然行書筆斷而後起者易會,草書筆斷而後起者難悟。」需要學草法才能明瞭。否則當斷不斷,當連不連都不合宜。

學者李郁周舉數字例證千字文墨跡本非出智永,理由是有些筆畫連不上。其中真書「聽」字下的「心」彎筍與最後兩點錯位。其實還可以看真書「心」字,用書法的語言說:「鳳翅與羊角不是同一個筆勢」既可以解。

0 notes

Text

什麼是書法?——定期反思

時不時反思一下:什麼是書法?並記下目前的認識。書法是中華文明美學思想的核心,這應該沒有爭議。而我認為書法的審美標準實際上與儒家經學的審美相同。

金觀濤先生在《中國思想史》中認為中國文明以道德為終極關懷,而「 中國傳統審美精神是以道德為終極關懷在藝術上的投射」。我於粗淺地理解之下以為確實,甚至覺得書法藝術根本就是經學的副產品,是儒生精神追求的視覺映射。既出於經學,又脫離經學,但又離不開經學。經學是建設儒家價值的教育體系,如今雖然經學不行,儒家觀念仍然是中華文化的主線。

把現世的道德追求作為終極關懷是儒家思想所奠定的,儒家的道德需要通過自我對於本體的約束而達成。即使生活在宗族體系中,仍然有在道德成就上的階層流動性,通過主動向善的意識和行為而成為精神上的「君子」之責任在個體。對於道德的追求是為自己而不為他人,就是所謂「空谷幽蘭」的審美觀念。這個修飾調整自己的過程,就是修身。金觀濤《論書法的起源》文中說:「道德是向善的意志,對應著一組規範。因此圍繞道德的修身就包含兩個不可缺少的方面:一是純化向善的意志,這是養氣、冥想、去私慾,即正心意誠之工夫;二是去實行道德規範,不僅規範本身的展現需準確無誤,它作為善與誠之實行,效果亦必需恰好達到感情意向之目標,避免過和不及。」

這裡的修身準則完全可以用在書法上面。「法」即「規矩」,「博文約禮」是為了可以「隨心所欲」,而隨心所欲是為了「尚自然」,自然即是恰好,天人合一的境界,也就是說當隨心所欲、盡善盡美恰好等於規矩的時候。有點像數學家算出一條可以形容宇宙之道的正確公式時,將其形容作「美」。

書法的規矩,一是筆法,一是隸法,或說字法。

筆法包括執筆和用筆,表面上追求嚴格遵守規矩,實際上背後還是追求自然。用筆的目的是讓筆豪順,逆、折都不取,這是物理上的自然。執筆的目的是讓手腕舒服,拘攣扭曲都不好,這是生理上的自然。在舒服的情況下將毛筆和手的合作潛力最大化,相互都不委屈,才能求得真正的完全。筆墨的功能會將這天然與欠缺全部紀錄在案,我們在筆法上付出的努力不會白費。

漢字是書法最重要的媒介,即使從日本禪宗書道發展出的抽象流派,也常常回到漢字的媒介上來。殘忍地說,真正理解書法必須深入理解漢字,否則只能停留在消費層面上的欣賞。字法對於書法的重要性正如小學對於經學的重要性。讀經典的過程中,每一個字都有確切的意義,傳抄中用了哪一個字或哪一種寫法可以用來鑒定來源資料版本的可靠程度,甚至用來斷代。這時書寫者做出的選擇可以反應他的學識和所掌握的信息資源,絕不會追求錯字或不符合身分的俗字。越是資深的經學博士越要言而有信,為自己使用的每一個字負責,至少是作為一種價值追求必須要守的規矩。但官方規定的用字有時未必最為正確,所謂的「異體字」未必是不合字法的俗字,有時反而來自代代相傳,更有淵源,更能體現尚古的志向,甚至證明貴族世家繼承傳統的教育優勢。於是在非官方場合,這種字形的活用是書寫者呈現對自身的理想典型之常用手法。與「錯別字」絕不是同一種概念。

筆勢的孳乳,正是在隸法的基礎上萌芽的,「解散隸法」並非翦滅隸法,而是在規矩的基礎上模擬氣的運動,達到自然的極致。早期草書筆勢,仍然需要為隸法讓步,未能盡勢。王羲之作為書聖的成就即是在筆勢上達到看似毫無束縛,乍一看讓人捉摸不定,而在隸法上博覽古今,細究發現一步不越,無可挑剔。即未太過,又無不及,知行合一,登峰造極在此。

裹束與結字是筆法與筆勢的統籌運用,技法與學識的總和。餘下是完全自由的個性空間,可以刻畫那個特定時空下的自己。若技法純熟到這個地步,五合之時,腕下豈不凌波微步,可以作出如融入身處環境的琴聲一般的即興作品來,不亦樂乎?

由於道德的責任在個體,個體的價值也就成了不可缺少的成分。在書法審美中也能反應出來。如果技法精熟,甚至取勢自由,鯉躍龍門,即使道德高尚,口碑千古,如果在書法上表達不出自己獨有的真誠而濃郁的個性,仍然不能成為好的書法家。模仿他人的姿態、情感並非書法藝術上所稱許的,王羲之在書法上的繼承人,智永、陸柬之、孫過��、張旭、顏真卿,無一不有自己的面目,而獨有擬似之名者恐怕還得效顰之譏。臨帖之相似求的是技法上的接近,即不是情感的模擬,也不是文辭的複製,千萬避免進入時下學書尷尬事之二:抄寫蘭亭序與意臨祭姪稿。

藝術是一個文明在潛意識上的反應,與生命的終極關懷緊緊相釦。用書法追求道德,「不僅規範本身的展現需準確無誤,它作為善與誠之實行,效果亦必需恰好達到感情意向之目標,避免過和不及。」中鋒、筆力是筆法的準確無誤,通過筆心正投射到道德上的人心正。「字如其人」是書法藝術與道德掛鉤的思想觀念,我也相信確實如此。

大家都在艱難的初學階段時,「字如其人」當然是不公平的,正如不能因為兒童犯錯而評判其將來的人品。但當學到一定程度以後,尤其是自稱書法家展示作品的時候,就可以看出人的差別來。 一個人筆法好,表現的是基礎好,若作品龍飛鳳舞而筆法不佳,則表現的是跳過基本功直接追求表面,因此人品浮滑,至少是容易被取寵之技吸引。取勢妙,表現的是對於文字和法帖都有一定程度的理解,如果草法不順,隸法不古,說明功夫不深。用錯草法在書法家眼中,就像讀到文章用錯詞彙,就算其他方面仍有可取之處,這作品也可惜可嘆,不完整了。

順便一提,正因為書法藝術基於儒家價值觀,社會的終極關懷是道德的理由,可以較自信地推斷,雖然流傳千年的法帖傳摹失真的可能性很大,而近人提出「王羲之抄襲文章」、「智永造假」的可能性都極低。正如我可以推斷《題筆陣圖後》為王羲之親作家傳秘笈的可能性不高,因為我們知道保守秘密的方法絕不是與對方說「我告訴你一個秘密,你別告訴別人」。近代流行的說法反而反應地是我們這個時代的道德無意識。

0 notes

Text

書法的起源——轉載

這篇文章載於叄問系列叢書之《書法:不為人知的修身世界》(2019)篇首。金先生自稱不懂書畫,卻從思想史的角度來挖掘中國書法藝術的起源時間點,得到與黃簡先生幾近相合的結論——獨立於「東漢草書盛行以後」。(黃先生定義名詞「立法時期」,1994)

文章包含金觀濤與劉青峰在中國思想史上的研究成果和理論體系、方法論,對我來說極深奧,因此收藏數載之後也不敢確定能正確理解文中的主張,只靠直覺感到這個角度縱剖所得俯覽相較許多書學博士的理解都要準確,至少是一篇值得反覆究詰的好文,現將序並文都轉載於此。

《書法:不為人知的修身世界 》

總序 被理解和創造中的傳統

金觀濤/文

我不懂山水畫,也不會書法,但自青年時代起就開始思考為什麼中國傳統藝術是以書法和山水畫為代表。我和青峰在2000年出版的《中國現代思想的起源》一書中指出,中國傳統審美精神是以道德為終極關懷在藝術上的投射。2004年至今,我有幸在中國美術學院教中國思想史並培養中國思想與繪畫研究方向的博士和碩士。中國美術學院是一所很特別的學校。只有在這裡,被20世紀全盤反傳統革命忘卻的山水畫和書法審美價值與技法,通過臨摹古代書畫的一代代師承教學實踐得以保存下來。我意識到有責任去做一件自己並不擅長的事,這就是把中國思想史引入美術史研究,去展現山水畫和書法背後那個被忽略的意義世界,使得對中國傳統文化的反思進入更深層面。

年復一年,中國思想史與書畫研究中心已帶出了十多位博士和更多的碩士。一本本博士論著和多篇論文,圍繞著在規範中追求自由的道德實踐如何塑造著書法傳統、魏晉玄學遊山玩水式修身如何賦予畫山水正當性,以及山水畫成為程朱理學的視覺形態及其近現代轉型等中心問題,已初步勾勒出傳統書畫隨著儒學形態和修身模式的改變而變化的美術史線索。在此,我要感謝杜軍先生、劉屹先生、吳建民先生等好友對本書的資助和中信出版集團把中國思想與書畫的研究成果以通俗活潑、圖文並茂的形式出版。跨出這一步並不是一件容易的事,好在這一專業方向的學生已經成長起來。由這些既有中國書畫實踐經驗、又受過學術訓練並且具有對中國文化事業的熱忱和情懷的年輕人來編撰這一套叢書,將有助於讀者理解山水畫和書法的真諦。

這一套叢書的問世,意味著中國思想和繪畫專業的研究將匯入當今如巨浪般捲起的中國傳統文化復興的大潮流中。學生請我為這套書寫幾句話,我立即想到在學術研究面向大眾時應該注意些什麼。我要特別強調的是,既然傳統山水畫和書法是儒學道德追求和修身實踐的藝術表達形式,那麼,在中國傳統社會漫長而艱巨的轉型過程中,它們被遺忘乃是必然發生的。因此,今天談復興中國文化是指向對傳統的反思和再創造,而不是簡單地回歸。韋伯在《以學術為志業》的著名演講中指出:「我們這個時代,因為它所獨有的理性化和理智化,最主要的是因為世界已被除魅」,「那些終極的、最高貴的價值,已從公共生活中銷聲匿跡」,如果我們對此沒有清醒的意識,「強不能以為能……只會產生一些不堪入目的怪物。如果有人希望宣揚沒有新的真正先知的宗教,則會出現同樣的靈魂怪物,唯其後果更糟。學術界的先知所能創造的,只會是狂熱的宗派,而絕對不會是真正的共同體」。韋伯寫完這段話不久,便在1919年全球大流感中病逝了。他沒有看到德國納粹的興起,但在其論述中可以感到他的擔心。

我認為,韋伯的警告不應、也不會在中國復興傳統文化藝術大潮中重演。因為,當今21世紀的世界是人類命運共同體,我們只要堅持對中華民族藝術精神的反思性理解,發揚不斷與世界其他文化藝術、與當代科學對話的現代精神,就如同魏晉南北朝時期多元文明交融孕育出中國獨特的藝術精神那樣,終將會創造出代表中國文化的開放心靈、面向未來的偉大作品。

2018年4月9日

論書法的起源

金觀濤/文

如果在神話的領域里,人類心靈也受著法則的支配,那麼我們就更加有理由相信:在所有其他領域里人類的心靈也受著法則支配。

——克洛德·列維-斯特勞斯

一、書法起源之謎

在藝術史研究中一直存在一個難題,這就是中國書法的起源及其精神實質是什麼。這個困難被漢字作為象形文字的獨特性複雜化了。書法之美絕不是如抽象畫或圖案那樣給人以精神的震撼,一個不會寫漢字的人是不可能知道何為「好字」的,一個不熟諳中國文化價值的人是不可能理解書法的審美趣味的。

只要看看中國人和日本人書法審美標準差異之大,便一清二楚。照例說,同樣存在使用毛筆以及書寫漢字傳統的中國和日本,在對「書法好壞」的評判上,應相差不遠。的確,在日本書法史的早期階段,對於日本人來說,中國書法就是舶來品,是要亦步亦趨去模仿的。但隨著日本「書道」觀念的逐漸成熟,他們對書法的審美判斷便開始脫離「正宗」的中國書法,後來又發展出極具日本特色的假名書法,其審美價值和中國書法就完全是兩回事了。可見,中國書法的發展必鬚根植於中國文化。不論是古人還是今人,往往都能從其書法判斷性情,甚至看出他是刻板嚴肅的儒者,還是喜好老莊或佛學。書法中蘊含的中國文化基因之明顯,令人驚嘆。然而對於上述一切,我們只能知其然,而不知其所以然。現有的美學理論往往建構在西方藝術史的基礎上,其對中國文化認識的局限和解釋力的無能,在書法藝術面前暴露無遺。

任何因人的行動產生的事物都和觀念有關,審美活動亦不例外。觀念起源的歷程可以用相應關鍵詞考證為基礎的觀念史研究來揭示,這在山水畫傳統形成過程中十分清楚。山水畫起源於「畫山水」的觀念,「畫山水」的觀念又源於魏晉玄學「以遊山玩水來修身」,故山水畫從一開始就和中國人的修身追求不可分離。山水畫的出現、形成和演變實為從魏晉玄學到宋明理學及其變構中修身大傳統的一部分。從現象和經驗層面看,書法審美標準的形成受儒學修身傳統影響更早,也更為強烈。但是在其形成過程中,我們卻找不到如同「以遊山玩水來修身」這樣把整個書寫納入類似「魏晉玄學價值追求」的關鍵性事件。

如果把該問題轉化到行為和觀念互動的層面,書法的起源更是撲朔迷離。在山水畫起源的過程中,我們明確無誤地看到先確立「畫山水」觀念的正當性,才有「畫山水」的行動。畫論是提出和確立相應觀念的關鍵性言說,宗炳的《畫山水序》作為山水畫論第一篇,比最早的山水畫早了上百年。但在書法及其審美傳統形成的歷史上,完全找不到像山水畫傳統形成這樣的「觀念在前、行動滯後」的例子。「寫書法」之觀念和書法��踐同步產生,兩者水乳交融。而且書法作為審美對象比山水畫要早,雖然它成熟於魏晉南北朝,但早在漢代,草、行、楷等幾種書體都已經出現。特別是漢末草書流行,成為很多士大夫追求的目標。更不可思議的是,在書論形成的歷史過程中,和山水畫論以《畫山水序》確立畫山水正當性相反,在書論形成的歷史過程中,歷代書論之開篇居然是東漢末年趙壹的《非草書》。雖然以後草書成為書法藝術和審美的重要內容,但我們也必須去思考書法審美觀念的形成為何是以否定草書的正當性(道德價值)開始的。

我曾經指出,儒家倫理的審美取向可用孔子的「博文約禮」「游於藝」和「從心所欲而不逾矩」來表達。「文」是指儒家道德哲學,「禮」「矩」在本質上都是指儒家道德規範和行為準則,而「游」「從心所欲」則是指相對自由的狀態。概而言之,儒家倫理的審美取向,是在深明儒家道德哲學旨歸的基礎上,在恪守禮法、不違背儒家道德規範和行為準則前提下的充分自由。它更多地反映在中國書法精神而不是刻畫形象的繪畫之中。既然同樣是中國文化修身傳統對審美標準的塑造,為何過程中存在正好相反的「書法」和「山水畫」傳統的形成模式呢?以儒學為核心的中國文化大傳統究竟是如何塑造中國書法審美標準的?書法藝術的歷史流變和兩千年中國思想史大結構到底是什麼關係?這是當下中國藝術史研究不得不正視的問題。

二、審美是如何產生的?

為了提供分析框架,我需要從價值與審美的關係講起。

何為價值?我把價值定義為:「人對對象的一種評判(評價),該評判規定了該人對該對象的行為模式。」從表面上看,這句話像是同義反復。其實不然,它表明價值之本質在於兩點:第一,任何價值都是主觀的,是主體賦予對象的;第二,價值的不同在於人和該對象互動方式(主體對其進行評價後對該對象的行為模式)的差異。正因為上述兩點,某一價值的意義(主體行為模式)和其指涉對象(何物具有該價���)是可以分離的。由於價值的這一本質特徵,在指涉對象之間存在相關性的情況下,價值則可以轉移,即從某一對象轉移到另一對象之上,這一過程就是審美。或許你們會說,現在美學理論中的「移情說」講的正是如此。其實,移情只是上述過程的特例。道德和理性都不僅僅是情感,但道德價值追求和認知作為一種價值指涉的對象轉移是普遍存在的。故上述定義和弗洛伊德的移情毫無關係,它是比「移情說」更為廣泛而有效的審美定義。

這種「價值對象之轉移」本質上是偶然的,無固定法則可循。這一切導致審美體驗的主觀性和無公共性。但山水畫審美和書法審美並非如此,這使得我們必須去尋找它們普遍存在的價值轉移的渠道和法則。

在山水畫審美傳統起源中,這種「價值對象之轉移」渠道的公共性十分清楚,即山水畫的審美與一般的審美不同,是具有普遍性的。為何如此?魏晉玄學是士大夫普遍追求的價值系統,「以遊山玩水來修身」也是當時士大夫和佛教徒普遍的社會行動,當體衰、年老和其他種種原因使「以遊山玩水來修身」不可能時,佛學的「觀想」使得他們可用冥想山水,也就是「觀想」,來取代「以遊山玩水來修身」。冥想山水促使「畫山水」這一觀念形成,從此,修身這一價值就轉移到「畫山水」和「觀山水畫」的活動之中。

上述轉移渠道和過程有兩個特點。第一,繪畫和修身本是兩種毫不相關的行動。因其價值追求並無關聯性,故需要諸如「以遊山玩水來修身」這樣明確的事件來建立本來無關的兩種行動的聯繫。第二點更為關鍵,我們千萬不要忘記:當「以遊山玩水來修身」這種價值必須通過「觀想」轉移到另一種社會行動(如畫山水或觀山水畫)之中時,當時該社會行動尚不存在。社會行動起源於觀念,這一規律決定了主體需要用一種言說來論證、產生另一種從未有過的行動的正當性,以便修身這種價值對象可以通過該事件轉移。這正是《畫山水序》早於山水畫的原因。書法起源既然和山水畫起源的上述兩個特徵相反,我們可以通過構想和上述兩個特徵相反的過程來解開書法起源之謎。

三、「書」「寫」「書法」的含義

唐代書法理論家孫過庭在《書譜》中說:「書契之作,適以記言。」可見,書寫是用漢字符號來記錄事物和思想。如果說修身和繪畫一開始毫無關係,修身最初亦應該和書寫無涉。即使修身是儒家經典的重要內容,但從理論上講,書寫(儒家經典)和遵循儒家倫理的修身是兩件沒有關係的社會行動。古人對此本應該清清楚楚,但事實卻不是如此。儒學的五經從形成那一天起,根據經典修身就和書寫(儒家經典)水乳交融、不可分離。為什麼會這樣?我們又如何知道這一點?這是我的學生計鋒和趙超對「書」「寫」和「書法」這些核心關鍵詞及背後觀念的起源的分析發現的。

正如計鋒所說,在中國文明起源之際,用刀在龜板上刻記號的「書」「結繩記事」以及彩陶中「塗抹圖案」都是用符號表達世界和思想的方法。而在中國文明形成過程中,只有用刀在龜板上刻記號的「書」和以後與此有關的用毛筆在竹簡紙張上寫字之「書」,作為「書寫」觀念被確立起來了。在「書寫」這一觀念中,「書」和「寫」是不同的:「書」,在漢代以前終究不脫書寫動作與文書這兩種含義,而沒有後來的藝術義;「寫」,則是把對象和主體的思想原封不動地搬到符號及其組成的文字系統中去。換言之,「寫」的觀念,已經含有把對象(價值追求)及記錄過程完全注入符號系統中的萌芽了。為什麼會如此?我認為,之所以用「書」和「寫」來表達文化價值中記錄的大傳統,和中國文明獨特的超越視野形成有關。中國文明以道德為終極關懷,源於周代文化中族群傳統和占卜中把宇宙法則和價值混同。而表達占卜結果(記錄)之「書」當然不能和過程分離,它直接表達了中國超越突破和「易」的內在聯繫。正如我在《軸心文明和現代社會》第一講中所說,超越突破正是把道德追求從「易」那種道德價值和宇宙變化法則混同狀態中抽離出來。它十分明顯地蘊含在從「書寫」到「書法」觀念的形成過程之中。

通過對「書法」這個關鍵詞的考證發現,從春秋戰國到西漢初,「書法」一詞的意義十分明確,它只是記錄歷史事件的方法。其意義直接來自孔子的「書法不隱」之說。《左氏春秋·宣公》云:「孔子曰:董狐,古之良史也,書法不隱。」而「書法」具有書寫的藝術化方法之意義,或者指各種具有獨立審美對象意義的書體則是東漢草書盛行以後的事。何為孔子的「書法不隱」?它絕不是簡單地講歷史學家要忠於事實地記錄,而是規定了「筆削春秋」「使亂臣賊子懼」的道德大傳統。「書法」在中國文化超越視野中具有核心價值,這就是書寫必須具有「正人倫」「樹立不朽道德規範」的方法和原則。這裡,書寫本身的價值已和道德修身畫了等號。

四、道德修身在書法上的投射

我們必須明白的是,孔子的「書法不隱」雖然確立了書寫歷史的方法等同於道德追求之傳統,但書寫歷史的方法並不是寫字的方法。今日意義上的「書法」是東漢確立的,它是用書寫歷史(如經典和道德文章)的方法將自己的價值進一步投射到書寫字的方法上去的結果。這種投射頗為怪異,它和漢代宇宙論儒學興盛有直接的關係。

我和青峰在《中國現代思想的起源》一書中再三論證:宇宙論儒學的本質是把道德規範直接和宇宙規律對應甚至等同,這是應然(道德規範是應然,宇宙規律是實然)的無限制擴張。這種宇宙論儒學的基本心態可以解釋為何作為寫(史)書的「書法」終於演變成寫字之「書法」——一方面,抄錄「聖人」言隨著「五經」的確立成為最重要的道德修身;另一方面,在古文經學和今文經學的爭論中,字的寫法直接成為判別經典真偽之根據。趙超有一重要發現:今日意義上的「書法」之起源和中國文化中考察文字起源、寫法演變的「小學」形成同步。「小學」起源雖很早,但其繁榮卻在漢代。這是古文經學挑戰今文經學並確立自己正統地位的一部分。這樣,不僅字的寫法和聖人的言論有關,儒者如何去寫一個字也成為宇宙論儒學和經學的一個組成部分。書寫包括抄寫經典、記錄皇帝言行、描述用「春秋」斷案過程,以至形成維繫大一統帝國的公文。其性質林林總總,重要性也各不相同,但都處於實踐儒家道德「修、齊、治、平」「經世」之修身大鏈中。書寫漢字的過程和道德追求這兩種本不相干行為之間嚴格的對應關係終於建立起來了。何為道德?簡而言之,道德是向善的意志,對應著一組規範。因此圍繞道德的修身就包含兩個不可缺少的方面:一是純化向善的意志,這是養氣、冥想、去私慾,即正心意誠之工夫;二是去實行道德規範,不僅規範本身的展現需準確無誤,它作為善與誠之實行,效果亦必需恰好達到感情意向之目標,避免過和不及。漢字有固定形狀和書寫筆法,它可以和道德規範對應起來;寫字的意念和向善的意志同構,書寫一個字的過程就和向善的意志實現規範等同。這裡,至關重要的是毛筆這一書寫工具的獨特性,它可以把書寫過程保留在結果中。一個漢字是如何書寫出來的——從人如何用筆,到意念如何通過筆畫構成一個字,再到字如何根據書寫的連貫性變成篇——都一清二楚地呈現為書寫結果,成為和書寫內容不同的另一種存在。它作為評價對象時,審美標準毫無疑問地來自儒學價值追求,即修身模式的轉移。

在人類藝術史上,從來沒有一種藝術品如同漢字書寫的篇章那樣可以把書寫過程和書寫的心靈狀態如此惟妙惟肖地反映在其形成的結果之上。而且書寫和觀看書寫篇章的心靈狀態是和該文化大傳統超越視野規定的道德修身相一致的。書法作為一種獨特的藝術和審美對象自此發軔。

五、草書的興起與書法審美的獨立

如果我們把書法審美原則從儒家道德價值直接轉移過來的時間定在東漢,這大致正確。但由此認為書法作為一種藝術及獨立的審美對象被完整地確立亦在東漢,這就有問題了。原因有兩個。第一,在東漢時,書法作為一種普遍的道德價值是和整個儒學追求不可分離的。把書法藝術性的修身和書寫(記錄文字)功能性的修身做明確的分離並非易事,因為兩者本是同一事物的兩個互相依存的方面,將其分開似乎是不可思議的。而審美對象的形成需要主體明確把對象的審美過程和對象的其他價值追求(如運用)加以分離,這猶如一人氣喘吁吁地登山時,不會把認為該山風景之美和登山之疲勞混淆一樣;第二,作為書寫結果的墨跡本身處於儒學價值鏈的最末端,儒學修身價值傳遞到它時已不甚強烈,和書的內容價值相比,其道德含意要弱得多。特別是當文書本身既非經典亦無太大經世價值時,要在書寫的墨跡中強調其儒學的修身價值是困難的。這時,字寫得再好也不能直接說它具有儒家道德的修身意義。因此我們認為,書法成為完整的藝術從儒學價值中被獨立出來,漢末興起的草書是其中最關鍵的環節。通過對趙壹《非草書》文本的剖析我們發現:書法作為具有獨立審美對象意義的思想根源,與道德價值逆反的發生有關。

只有當書法藝術性的修身完全和書寫功能性的修身發生分離時,書法作為獨立審美對象才真正確立,這在儒學籠罩整個書寫意義各層面的時期是不可能的。因此書法作為獨立審美對象的形成必須有一個條件,這就是另一種和儒學相反的道德價值的出現,它直接衝擊了書寫功能性的修身——儒學都是要懷疑的,那麼書寫記錄儒家經典就沒有意義了。這樣一來,書法藝術性的修身就從書寫功能性的修身中獨立出來了。而這種和儒學相反的道德價值,是在漢末宇宙論儒學解體之後才出現的。

我和青峰曾提出以道德為終極關懷的文化中,當原有道德規範不可欲(無法實現或實現了也不會出現好的結果)時,會以與原來規範相反的原則為新道德。這就是道德價值逆反。東漢後期天災頻繁,東漢滅亡後作為儒家倫理實現的大一統帝國遲遲不能建立,明確表明宇宙論儒學不可欲,道德價值逆反普遍發生。這時「無為」成為新道德。「無為」一旦作為新道德,就意味著修身必須衝破原有道德規範,或者說以不遵循原有規範為新道德。宇宙論儒學的「天人感應」變成「天道無為」,「無為」與「自然」都成為新的道德目標,進而形成自己的修身方法和意義世界。當這些新的道德目標投射到書寫方法上,草書隨之興起。

眾所周知,草書本是書寫過程簡化的產物。書寫之本質是用符號系統表達對世界的認識,符號之簡化必定會打破原來字的形態和書寫的法則與規範。而且在符號不斷簡化以盡快完成表達原有符號系統意義世界時,一種把一個個字聯繫起來的書寫會隨著每一個字的簡化聯成一個整體。這種整體聯繫的感覺一旦出現,就會被納入已有的審美原則中。一種在儒學修身中不明顯的修身方法出現了,這就是去體驗「勢」。從來「勢」為法家所注重,這種「勢」一旦和道德有關,立即和道德價值逆反所指向的天人關係對應起來。漢末草書成為宇宙論儒學的逆反,指向新道德修身在書法上的象徵,也就是說,「無為」「自然」等新的道德目標成為草書興起的思想土壤,這是與漢末之前儒學的「規範」作為正體書法(篆、隸、楷)的思想土壤截然相反的。

東漢崔瑗在論述草書源於書寫簡化時指出:「方不中矩,圓不副規。」(《草書勢》)這與儒學高度強調書寫必須遵循「禮」的嚴格規範相反。如果說原有的書法、字體以及由字組成的篇章和儒學聯成一體、不可分離,相應的書寫是追求儒學倫理的修身,現在一種可以和儒學倫理明確分離的書寫方式出現了,這就是草書。即使用草書抄寫儒家經典,草書書寫中蘊含的修身和儒學的修身也是不同的,這代表著書法審美的獨立。

六、書法與中國藝術精神的形成

東漢後期隨著道德價值逆反的發生,以老子「無為」和莊子「自然」為新道德的修身日益普遍,在書法上表現為草書盛行。趙壹在《非草書》中提到,當時部分士人研習草書竟達到「夕惕不息,仄不暇食。十日一筆,月數丸墨。領袖如皂,唇齒常黑」的地步,人們甚至「臂穿皮刮,指爪摧折,見䚡出血,猶不休輟」,這使我們想起魏晉初「越名教而任自然」的潮流。東漢末對草書之狂熱乃是魏晉玄風的前奏。魏晉玄學價值的初現居然是在書法領域中最先甚至提前出現,這確實是令人深思的。

然而我們不要忘記,書法和繪畫不同,它早已被包含在儒學修身的全過程中,而不像繪畫那樣從一開始和儒學道德價值關係不大。玄學的道德價值直接寄託在草書上,立即和原有的儒家價值發生巨大衝突。這使我們可以理解,為何當書法即將成為獨立審美對象並具有審美價值時,討論其價值的第一篇書論居然是批評它偏離儒學修身大傳統的《非草書》。

《非草書》對草書的貶低主要有四處:1.草書「上非天象所垂,下非河洛所吐,中非聖人所造」;2.「隸草,趨急速耳,示簡易之指,非聖人之業也。但貴刪難省煩,損復為單,務取易為易知,非常儀也」;3.「草本易而速,今反難而遲,失指多矣」;4.「且草書之人,蓋伎藝之細者耳。鄉邑不以此較能,朝廷不以此科吏,博士不以此講試,四科不以此求備,徵聘不問此意,考績不課此字。善既不達於政,而拙無損於治,推斯言之,豈不細哉?」這四個方面,均出於它不符合儒家道德要求,特別是有違於宇宙論儒學修身模式的特點。

根據宇宙論儒學,聖人制禮作樂,文字乃「天象所垂」「河洛所吐」,正如道德規範本身不是後人可創造的。而草書首先有違這個基本���則。即使為了一時所需,書寫捨繁就簡,該行為已不屬道德實踐,何況它和「科吏」「徵聘」「考績」等儒學經世毫無關係。換言之,當書法的價值意義由宇宙論儒學規定時,草書又有什麼修身和道德價值可言呢?《非草書》用早已定型的儒學修身模式來評判草書,在該書看來,一種衝破原有規範、講究整體書寫之勢的書寫方法當然是毫無道德意義的!

由此可見,書法成為審美對象和繪畫成為審美對象,都是魏晉玄學的產物。兩者不同的是,書法審美作為儒學道德追求和修身的一部分,隨著儒家文化作為中國大傳統,早已在經典抄寫運用中形成,只是不能和道德實踐及經學分離而已。而繪畫則不同,它一開始和道德修身無關。是魏晉玄學把獨特的道德追求和修身賦予繪畫,隨著魏晉玄學消化佛學形成宋明理學,繪畫才成為儒學修身大傳統的一部分。書法通過草書從魏晉玄學那裡獲得新的道德和修身價值,後因玄禮雙修的確立,重歸儒學大傳統,以二王為代表的新體(以行書為主)成為當時門閥士族階層的主流書風,書法終於在魏晉南北朝中期迎來了自己的黃金時代。進入隋唐之後,由於儒學尚未完全消化外來的佛學,此時的書法一方面非常重視技法的規範,另一方面又極力推崇張揚恣肆的狂草。宋代開始,理學家吸收了部分佛道思想,試圖用儒家道德哲學重構天道與人倫的聯繫,他們追溯儒學道統,在書法上也要創造一個書統出來,他們強調「主敬」的功夫,又將「主敬」注入書法,開啓了書法的唐宋之變,此後的很長一段時間書法的發展都是緊跟理學發展脈絡的。可以說,一部書法史,就是儒學發展史的縮影。不懂儒學變遷的人,是讀不懂書法史的。

0 notes

Text

筆勢系統的框架

同學問:標準的蟹爪勢是努+趯,努是弧線,趯是直線,為什麼不是鈎努勢而是歸入豎筆勢?師兄每答:努+趯的確本來應該歸入鈎努勢,但筆勢系統中的蟹爪勢是縱+趯,因此歸入豎筆勢。我每跟帖說:是豎+趯的緣故。而多年後仍然未有共鳴。想必是因自己口齒不清,思路未審,特在此記下蟹爪勢歸入豎筆勢的原因為何不是將努換成縱。藉此再梳理一次線條與點畫的關係。

書法發展到唐朝,學術體系達到一個巔峰。技法與理論逐漸精緻化而確定下來,達到至簡的境界。這時的字體與書體已經發展到了真書成熟以後的時代,書法點畫也以真書點畫為基礎。

書法的線條來自於漢字點畫,而漢字單一點畫只有四種:橫豎撇捺。因此書法的基本線條也只有四根:橫豎為縱橫兩條直線,撇捺看作順逆兩條弧線。這也是我們整個筆勢系統大綱的第一層。複合點畫是單一點畫的組合,複合線條是單一線條的組合。初唐的孫過庭就只看弧線與直線兩組線條的連接,一使一轉。他所採用的線條材料就是這四根。

橫豎撇捺不管書法用筆,用鉛筆寫出來,就能得到一個漢字,但對於書法來說還有一些缺失信息。在四大點畫上規定了書法用筆技法,就是永字八法之法則之一。張旭是中唐人,將書法理論推進了一步。八法脫胎於漢字四大點畫而注入王羲之的筆法,正如五勢脫胎於使轉的概念框架而注入更完備的方向與路線。

張旭的永字八法規定每一筆的寫法,以一個漢字為例設定了一個體系的框架。永字的每一個點畫都自帶一個單一筆勢,而五勢是複合筆勢的分類,所組合的單一筆勢就出自永字八法,與用來補全八法之框架中其餘所有方向與路線的化勢。

單一點畫與線條就是這樣的配對關係:漢字基本點畫配四根,這是第一層概念;細分下去,永字八法與化勢配十三根,這是第二層概念。到此為止從線條角度來說已經無法再分了,五勢也全面涵蓋了複合線條的所有可能性。但從點畫的外觀來看還有更細緻的區別空間,一個筆勢兩撇還是三撇、收筆尖出還是斷尾,後人忍不住再起新名稱。《黃簡講書法》中的整理,便是將後人補充張旭的,有記載又常用的筆勢留下,重複繁雜的刪除,留下一個清楚實用的筆勢系統表,供我們識勢運用。

漢字→點畫(橫豎撇捺)→線條(縱橫順逆)

漢字點畫+用筆→八法(側勒努趯策掠啄磔)

八法–用筆→八個單一筆勢+化勢→線條(十三根)

四根線條的組合→使轉

十三根線條的組合→五勢

有了這樣一個大綱,知道層級與先後,再來回看二級第9課中所舉曲尺勢。曲尺勢屬於後人補充筆勢,張旭沒有提出,這就說明我們需要注意點畫外形。先看外形,點畫是橫豎,所對應的線條是縱橫兩根,是一個使。這就不用繼續下一層的分析了,只要外形是一個橫短豎長的一折,都看作曲尺勢。可以跳過十三根線條直接歸入五勢之下的奮筆勢。

後人補充的筆勢未必都這麼簡單,往往沒有張旭想得完備。如蟹爪勢,看外形點畫是一豎加一趯。四大點畫中沒有鈎趯,但蟹爪勢規定了趯的走向必須向左,在四大點畫的層級中只能把趯看作倒筆寫的一橫。到這一步應該歸入使,折線。麻煩的是,在二級28課2.1節下,豎筆向左的鈎趯還講了一個玉鈎勢,這一豎是努是裹對於最終筆勢命名有影響,這就需要進一步做分析了。

對比一下玉鈎勢,還是先看點畫,與蟹爪勢一樣,豎加倒筆一橫。由於定義對於點畫豎有進一步的規定,我們需要運用到十三根線條。八法與化勢規定豎筆有三根線條,努、縱、裹,玉鈎勢規定了用裹,留下努和縱給蟹爪。在十三根線條中可以看到,裹是一根弧線,拋開點畫的概念來看上一層的縱橫順逆四根線條,裹對應的就是順時針的這根弧線。鈎趯本身只是主筆的延長,如果主筆是弧線,而帶筆沒有改變運動方向,對於孫過庭來說便是使轉中的轉。所以玉鈎勢的本質是一個轉,歸入五勢中的鈎裹勢。

那麼為什麼蟹爪勢在定義中規定了努加趯,而我們不像對待玉鈎勢一樣把努看作十三根線條中的弧線,再用逆時針弧線加一個轉不動的趯組成五勢中的鈎努勢呢?因為所謂系統,就是使概念能包含的情況越廣越好用,太細反而會導致侷限。

雖然裹加鈎趯讓給了玉鈎勢,我們在上一步所分析的蟹爪勢是一豎加一倒筆橫,這是一個使。少了裹,一根折線的外形與本質都沒有影響,沒有改變大圈。僅僅是「豎+趯」的定義就可以包括兩種豎和兩個方向的帶筆的可能。沒有必要細緻到「縱+趯」的地步。

另一層原因可能在「常用」二字。古人命名筆勢,當然是經常見到的才另起一名。為什麼玉鈎勢要單獨起一名,可能與常用度有關,這可能牽涉到漢字本身的規律,有待今後更深入地學習。

如斸鈎勢,一豎之後向右趯,就不分努縱裹,不顧鈎趯,不管使轉,一律歸入豎筆勢一開。當然,這裡說的是筆勢系統中的基本位置,心裡先要有數。書體不同,筆勢的形態也會變,書法創作者對於筆勢的理解亦會逐漸產生層次上的變化。真書比草書要細緻,點畫相順或相背,先看得出才能寫得出。用努的蟹爪勢與用縱的蟹爪勢,雖不妨礙取勢,卻可以用來識勢讀帖,準確掌握最終的字形與姿態。這時把努加趯的蟹爪勢看作鈎努勢是沒問題的。

以上也是屈頭勢之所以歸入奮筆勢而不是弧線加直線的鈎努勢的理由。

0 notes

Text

學書法先學真書

問:

既然真書是於篆隸草行之後最後產生的書體,涉及技法最多最成熟,為何學書要先臨真書?而不從篆書開始循序漸進?

答:

技法史的發展是與書體的演變並行的,從篆書一筆、隸書三筆到真書八筆。書體的演變又是因技法而推進的。歷史往往是三礬九染,不能簡單敘述。

書法藝術的形成

書法藝術史的前期,從魏晉的意識覺醒,成為超乎實用性的藝術手段開始,直到唐朝張旭完善了書法教育體系,都是以真行草三體為主的。韓方明《授筆要說》曰:「自伯英以前,未有真行草書之法」。 這並不是說唐以前沒有人寫漂亮的篆隸作品,或說篆隸可以從真行草的創作過程中剝離出來。而是說,書法之所以破繭而出,吸引大批嗜書者,導致臂穿皮刮,見鰓出血,成為中國藝術的核心,是因為真行草之法,而不是篆隸之法。

其中的理由與書法藝術的技法內容有關。《玉堂禁經》所錄部分內容,由黃簡先生考證為張旭作為王羲之系統傳承人,對於大王之所以能夠登峰造極的分析總結、傳承與教學精華(《書譜》1986,二期72頁)。韓方明說的:「張旭始宏八法,次演五勢,更備九用,則萬字無不該於此,墨道之妙,無不由之以成也。」即此。

九用是窮盡用筆的九種技法,用於點畫以永字八法為則,有用筆的點畫形成單一筆勢,組成複合筆勢則落入五勢的框架之內,由此成為一個完整的技法體系;用筆與筆勢的協調組合構成氣韻表達的基礎,書法藝術由此而成,從巧入妙的秘訣就在這幾句話中。

篆隸對於書法形成期的人們來說,(《中國古代書法史的分期和體系》黃簡,1981)主要是小篆、古文、籀文和八分,多用於鐘鼎、宮殿牌榜或碑碣,用來歌功頌德、紀錄史事或是助人倫、為教化。美則美矣,但藝術是超乎文字意義與實用目的的。

篆隸與草行真的關係

有一點需要注意,雖然真行草書之法與篆隸有關鍵性的區別——即有無使轉的區別——有使轉即有筆勢,而筆勢的生長土壤在篆隸,對於漢字衍變歷史理解得越深,變換筆勢的籌碼就越多。王羲之能夠登峰造極就是因為他對於隸法的掌握超乎常人,所謂隸法,即從篆到隸,從古至今的漢字衍變法則。草行真書三體的出現前後大約只有三百年,到王羲之這時的成熟期,書法可謂五體共運、五弦並奏,只是音調各有高低、旋律各有主次而已。

魏晉至唐,草行真為主調,篆隸作底蘊;後來金石學盛行,碑派興起,將篆隸推上主弦,這復興的藝術與原初的目的有別,所掌握的技法也不同。是在用筆、筆勢與裹束成熟後,再回頭施諸古體。或問:既然篆隸沒有筆勢,怎麼能施諸古體呢?答:別忘了張旭的筆勢系統共十三勢,除五勢外還有永字八法中八個單一筆勢,是努是裹,直線曲線,擁有這些概念的人們去寫篆隸,體勢必然會有突破。八分始有側筆,後來書家用真書的八筆來作減法去寫篆隸,與王次仲時在篆書一筆上增加技法的效果也必然不同。一千三百年後草行真之法成為了篆隸的底蘊,藝術之深邃在此。

對於文字的發展來說,篆隸在先,草行真在後。前人主張學書從篆書開始的想法是根據技術發展史的從簡至繁。但如果以整體性掌握書法藝術為目的的話,使用張旭整理的教育系統,從後來已知的書法技法三部曲的框架入手,先用筆、再筆勢、後裹束,可以以最短路線建立掌握五個書體的潛力,並且可以避免以為書體是單線性發展的誤解。何況現代以前凡寫字必用毛筆,必學正體字,先學篆書的主張也不是為完全不會用毛筆寫漢字的人群而設計的。

寫好點畫

真書是書法藝術技法完善後出現的第一個書體。也因為書法技法的完善,成為書體發展史上的最後一個書體。學書若以技法三部曲的思路入手,則必先熟練筆法,前人所說的「寫好點畫」。篆書由線條組成,用筆無需變化,漢隸注入了波磔,開始使用部分側筆。草書大肆使轉,用筆初與漢隸同,行書開始有了一些後來點畫的固定形態,而真書的點畫最為成熟,後人總結為永字八法,謂之真書八筆。

孫過庭闡明真草二體中點畫與使轉的相互關係,張旭把真書八筆與五勢分開作兩個部分,進一步把點畫與使轉作出區分。點畫是通過筆法達成的,點畫是單一筆勢,使轉是單一筆勢的複合。永字八法特地把單一筆勢各自命名,強調筆筆斷而後起,就是以點畫為本,認識並熟悉書法的最低單位。

只有認識了書法的最低組成單位,才能明白孫過庭所說的「草以點畫為情性」,否則草書的連綿不絕,初學者要如何分辨出點畫?若不能辨識出點畫,又怎麼可能寫好?

0 notes

Text

蘭亭辯論 欲言又止

幾年前初涉書法,忍不住了解一下當年辯論蘭亭的起因,畢竟如果《蘭亭序》毫無值得學的,我也不必浪費精力了。

讀完高二適與郭沫若最初來回幾篇「口角」文章之後,郭沫若的考證功夫不言而喻,外行人必定說不過他,只得回家繼續讀書。而高二適毫不讓步的勇氣著實令人佩服,學問與立場都堅定不移。

郭老的功夫沒得說,可是他的假設與結論都似是凌空飛步,沒有點學識當真摸不���頭腦,作為一個不懂的人很想提出一些最基本的疑問,如:如果王羲之寫得和《王興之夫婦墓誌》一樣,那我們還學書法嗎?

又或郭老攻擊智永「充滿負能量」(今日我們稱之為職業刻板印象),說王羲之不會如此,引世說新語逸少與謝安共登冶城的對話為證,右軍指責謝安在亂世中太文藝,卻忽略了原文記載右軍這句話的原因,恰是為了肯定謝安的答覆:自古社會危患都不是因為文藝而導致的。剛好否定了郭沫若的立場。當然,謝安說的並不是「文藝」而是「清言」,但被郭老否定這一點肯定是一樣的。

郭沫若在文末改為人身攻擊更是令人難忘:「高先生之信仰唐太宗,似乎比唐初群臣有過之而無不及了。」看來是以「迷信」攻擊人的先驅,實暗諷高先生「諂媚」皇帝。

當年讀後記下數點,自認為足以駁回。相隔一個甲子,我當然可以吃著肉糜指點那個年代因意識形態與資料不足所導致的顯著錯誤,而資料的考證過程則全盤收下,除了自己沒有能力否定這些過程之外,還相信過程常常比結論更有價值。

近日讀裘錫圭《文字學概要》,發現裘老在一個不到5cm的自然段中就周全地否決了郭沫若的論點,正道出我心中所想,卻比我想得簡潔精準。記於此:

魏晉立碑和書信不用同一種書體,同時代存在不同的書體很正常。

開風氣之書家,跟同時代一般人寫字面貌一定有差異。

樓蘭出土楷書、行書與鍾王類似,是當時已經存在類似蘭亭序這種書體的實證。

由於郭老提議《蘭亭序》非王羲之所出的起因就是見到王謝家出土的墓誌書體,而決定當時不會有這種行書存在,裘老則否定了這個基礎。那麼郭老所論的書法部分則需要重新商榷,餘下的就只有文章部分。

若以王羲之的人品來判定《蘭亭序》是否出自其人,如上所舉例,我認為評判者的時代特徵反而對結果影響更大,所以不從。至於是否由於「方金谷」就必須得和《金谷序》一模一樣,這個我從藝術創作角度也不理解。那麼姑且承認我們不知道這文章是否為王羲之所作,這件藝術品承載的主要價值還是書法而不是文章,所以還是回到書法上比較靠譜。

從書法上看,這作品的水平的確在唐宋元明大多數作品的水平之上,那麼即使是摹本臨本,仍然是有所本的上等學習材料。我們沒有證據表明被傳為書聖的王羲之水平可比孩童習字簡。所以唐太宗的確是比郭沫若要更懂書法。

0 notes

Text

書法中的識別點現象

《黃簡講書法》九級真書第10課思考題

智永《真草千字文》中「傳」、「傅」字,只差一點。這「傅」字一點是為了區分加上去的,還是原來就有的?大圈要不要計入這一點?

關鍵詞:識別點,同形字區分,識別符號,形近字,點畫來源,筆勢,補筆,補空,術語定義。

書法中常會見到一個字最後一筆為點的現象,據台灣教育部《常用國字標準字體筆順手冊》1基本法則所述:「點在上或左上的先寫,點在下、在內或右上的,則後寫。如:卞、為、叉、犬。」本文意在討論後者,尤其專注於其中加注識別符號的特殊情況。我將識別點暫時定義為:「當存在兩個或以上容易混淆的字時,相承其中一個加點以示區別,而這一點不屬於文字本身的點畫。」若判定為識別點,則可以不計入筆勢,反之則仍應歸入書法筆勢內。識別點雖然不屬於文字結構,但亦非如刪除點、換位標記等,或訓讀所使用的後人外加的純符號或標點。是處於兩者之間而緊跟特定文字的角色。

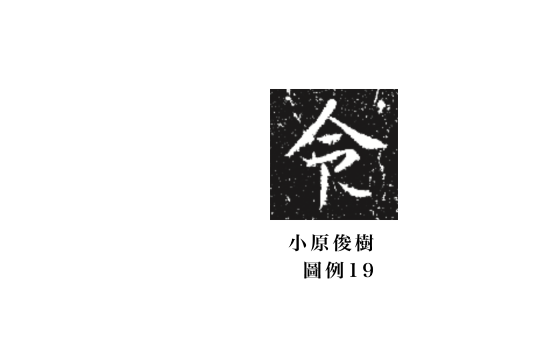

小原俊樹在其文章《「補筆」之思》2中討論術語「補空點」3,他定義為:雖然文字本身的筆畫上不需要,但爲平衡字形以及在作品的空白處特意補上去的筆畫,這一筆也被稱作「餘筆」或 「無過點」。由於小原先生認為這最後一點的主要功能在於平衡字形,因此除辨別作用外,將其梳理出三種以最後兩筆之間的關係為類別的思路,舉出許多字例。需要注意的是,根據上文定義特指非文字點畫的點,而並非表示文字點畫的點不能起到平衡空間的補空作用。

要辨別一個字的最後一點是否為識別點、或補空點,應該首先具體追蹤這一點是否屬於文字本身的點畫。如「兔」字就不得不寫這最後一點,雖然可以以此來區別「免」,但從性質上說是文字結構的不同而非識別點。

小原先生在文中提出的許多字例,我意實屬文字點畫的最後一點,小作歸類可分為三種情況:

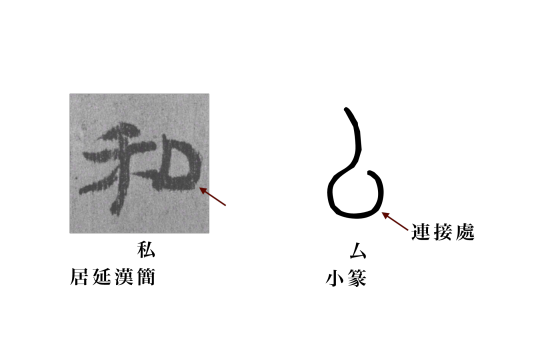

1. 篆字中的長弧線拆分

今文字的點畫來源於古文字的線條。篆字中的長弧線往往以兩筆寫成,只因密接而不明顯。如厶字,末端由下向上的一小段不好寫,所以古人分為兩段,最後一小截改為從上到下。類似的弧線都有隸定成一畫加一點的可能。雖隸書中也有一筆寫成的,但後來真書中多寫為分開的一點。如「犬」「尤」。這種情況小原先生也認為不能歸入補空點。

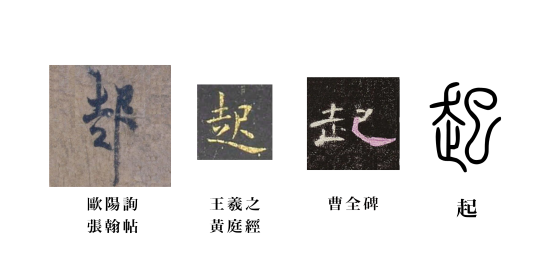

但如文中所舉「印」「令」之例5(如果不是石花的話),應該同屬來自篆字「卩」原形的長弧線拆分。如歐陽詢張翰帖「起」最後的倚人勢,就來自篆字「巳」的長弧線拆分。不過既然小原先生懷疑此「令」字是北魏太武帝所造6,依照「補空點」的日文定義「加補空點的字不應看作異體字」這條規則來看,作者也並未將這一點歸入專為補空之用。

2. 真行草書中因取勢需要造成的倒筆書

另有一種情況是真行草書取勢需要而將中間的一筆挪至最後寫,即顛倒常規筆順。如小原先生舉例的「舞」「隣」「憐」,實際上都是「㐄」的奮筆勢為了避免一次移位而連寫兩橫,才把夾在兩橫間的短筆作為一點最後補回來。在最後補回文字本身就有、但尚未書寫的筆畫,才是本文使用「補筆」的含義。

3.草書中的指事符號/草法中的替代規則

草書的省簡手法,以一點(或一畫)替代一個部件。如「樂」,一點或一橫替代上半複雜部分,但這一點並非最後寫的,非本文所討論。又如「淺」右邊兩個戈法,草書以一點來替代其中一個,而這一點仍然可以計入戈法筆勢中。雖然這一點可以起到區分「沛」字的作用,但由於它屬於「淺」字草書的一部分,所以不應該看作識別點。

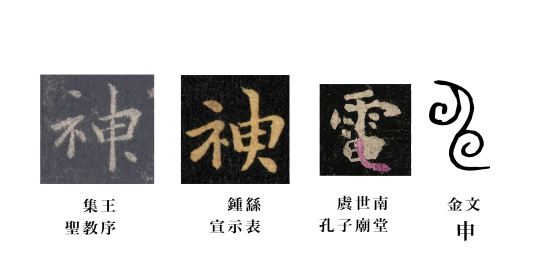

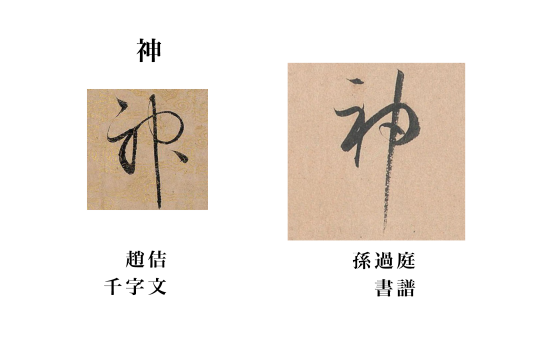

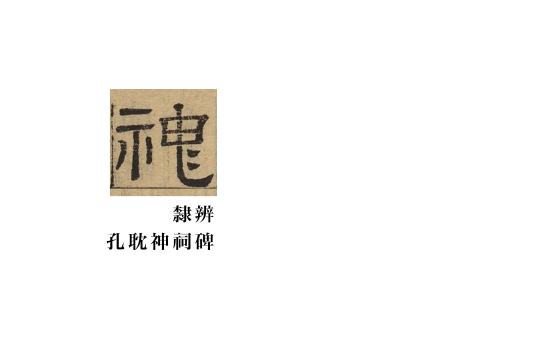

神

有些字的最後一點可能存在多種原由。如「神」字,有一些草書可能是將「申」中間的小橫放到最後來寫,屬於2.的情況,如下圖孫過庭與趙佶所書「神」字對比;但鍾繇宣示表中的「神」最後取鬥鶉勢,很可能是「申」的篆字中間長弧線的拆分,王羲之黃庭經的「起」最後一勢與此相同,而歐陽詢的「起」字最後取倚人勢,又與更常見的一竪加點的「神」筆勢吻合,應屬1.的情況。又或如隸辨中孔耽神祠碑「神」字在弧線以外又加兩點,是否「申」的兩個重複部件之一的替代符號?倘若如此,這將屬於情況3。

木、术

文字點畫最終有沒有加點,有時取決於隸定或隸變。在漢字楷化以前,不同時期可能會有不同的處理方法。如「木」「术」,今天我們看來似乎可以加點與否來識別二字,實際上橫原本都是上仰的弧線,「术」的弧線較「木」要長一些。雖然「木」大多將曲線拉直為一橫,偶爾也會有加點的情況,如急就章「牀」字。真行草書對於這根弧線還有一種常見的處理方法,與其用兩筆相接,直接使用倒圈。或說從這一點入紙,將橫改寫為撇。而「木」的草書用倒圈的寫法,就是這一點仍存在的證據。急就章「桼」字,高二適引漢隸「桼」作「來」形之例,又新莽「桼」作「來」加點之例,判作識別點。曰:「『䰍』、『桼』(章草)旁起筆頓挫右旋即承隸加點之變。」7拙見以為只因「木」字本身包含一根弧線而已,不需引入識別點。

傅、傳

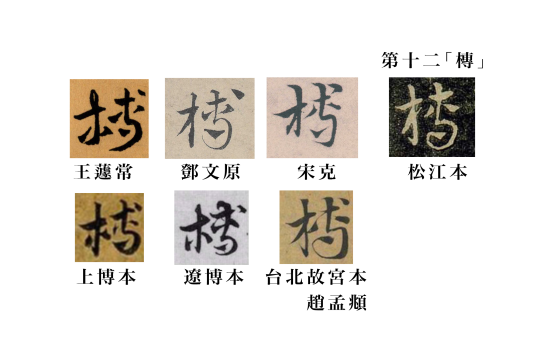

考慮到文字的演變週期,在不同的時期,最後一點的性質也可能發生變化。如「傅」「傳」二字,在秦隸中簡化到基本同形,右上都是兩筆寫成的弧線,如果隸定的話都可以寫作一橫加一點。所以在漢字尚未穩定期,「傳」字亦可以加點,之所以黃簡先生提議《神鳥傅》應釋《神鳥傳》。8

另一種隸定法,是二字的上橫都拉直,而「尃」所加的這一點看作「父」字手中所持之物。兩種寫法,這一點都不能看作識別點。

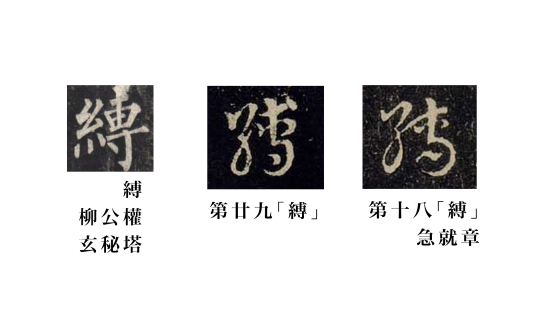

急就章松江本「槫」字不加點,而趙孟頫、宋克、鄧文元、王蘧常臨本皆加點。「縛」有兩個,一加一不加,後世草書亦常不與「轉」作區分,真書中也未必加點。書譜「博」也不與「慱」特地區分。似乎只有同等常用、在使用上容易誤讀的字上,才加點以識別。通常「傅」加點,「傳」不加,這一點雖然起到識別作用,我意仍然應視作文字一部分。況且真、行右下為「寸」取戈法,再加一點也仍是戈法。

所以判定是否將最後一點計入筆勢,取決於對這一點性質的判定。首先要看是否應該屬於文字的一部分,其次看是否能夠合理地融入筆勢。如果是識別點,則不必計。

識別點

真正的識別點本不是文字的一部分,純粹作為區別相近字的作用而存在。如「土」「士」二字,在隸書中同形,則在「土」字旁加一點以作記號。在真行草中亦如此,而這一點不計入筆勢。另外「升」和「斗」,古文字本就相差一點,漢隸以長橫出頭與否來區分,後來在書寫中不夠明確,最後還是在「升」字加了識別符號。長橫出頭本身就已經包含斗中的一點了,所以文字本身不需要這一點。但從歷代書家的筆勢來看,「升」的第一個飛帶勢之後,餘下的筆畫可能看作一個倚人勢也是可以的。

回頭對比一下以上提到的幾種不同性質的點,可以看出其功用特質的交錯關係。我們在下定義時,不能以是否起到識別或補空的作用來判定文字的最後一點是否為識別、補空點,而是規定識別點特指以識別文字的作用為主的非文字符號。補空點應特指既非文字又非符號的裝飾筆畫。

+是

-否

± 都有可能

台灣教育部筆順網

《「補筆」之思》日 小原俊樹 撰,劉婷芳、堀川英嗣 譯。《書法研究雜誌》2019年第四期69頁。DOI:10.19489/j.cnki.1000-6044.2019.04.005

日文原作「補空」,譯作「補筆」。辭典定義與小原文中同,而「補筆」下文另有定義。

日文原作「咎無し点」,譯作「無過點」。

同注2. 圖18、19。

同注2. 73頁。

高二適《新定急就章及考證·卷中》,256-257頁,「䰍」、「漆」條。人民美術出版社,2018年北京。

黃簡《黃簡講書法》七級第21課(修訂版2),Youtube@黃簡講書法/@ChineseArtistsNet 或搜狐@梅浦草堂,2020年5月20日,14分07秒。

1 note

·

View note

Text

二讀《急就章》

完整地第二次讀皇象《急就章》,這一次把基本部件都深入研究了一下,仍然在識字階段。不過真正明白了一個字之後,其草法也能自通。

今年6月起至10月底每日無間斷,共175行,大約每日讀1.5行。實際上一開始有時一日讀一字的也有,後來遇到重複字便較輕鬆。

還是用圖片作筆記,方便思考,不方便查閱。

在文字筆記中做了部件目錄,方便查閱相同部件的草法。

有些相近字不易區分,用另外的「紙」羅列了各自的演變過程,於是發現許多同形草字本各自有規矩,而某種情況下同形而已。

第130行後宋克補的部分,上一次幾乎讀不懂,草法與漢人大相徑庭。這次看懂了多一些,有些拓本的訛誤也能看出來了。疑難字還是不好懂,但因此查到了許多有趣的資料。

0 notes

Text

「虎」字的草法

四級01課思考題

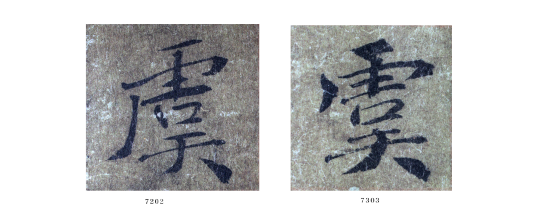

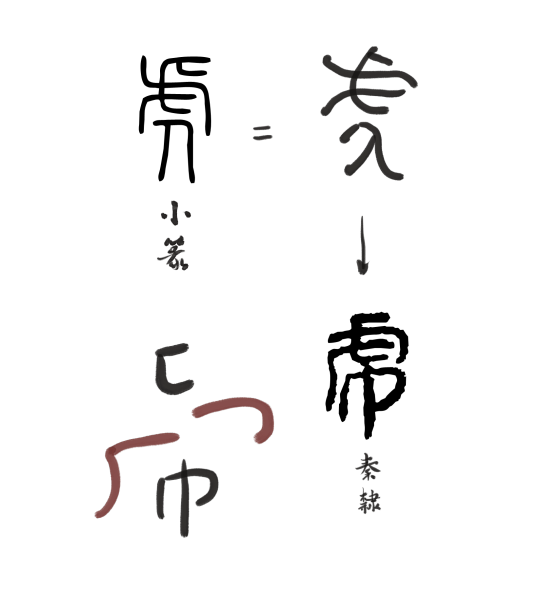

● 《陰符經》中有兩個「虞」字,虎字頭取勢是否一樣?

「虎」字在六書中屬於象形,甲骨文畫得很精緻,後來逐漸符號化,保留了幾個特徵流傳至今,只不過可能大多數人都不知道自己在寫著這些象徵符號。

老虎這個概念由三部分組成:

虎頭由一個眼睛表示,人或動物的頭部常用眼睛來表示,如「見」、「豸」。但不是普通的眼睛,而是眼球凸出令人驚恐的眼睛。眼眶的一小畫特地標誌出眼球大於眼眶的特質。

虎口大張,本來有尖銳的齒牙,後來石鼓文中用兩條相背線條只保留了張開血盆大口的意義。

虎身與尾用一條長線,前後腿各用一條短線表示,與其他動物的身體無大異。

篆引之體將眼球與大口以兩根線條連寫,還拉長眼球的線條,文字特質更明顯,象形特質削弱了。虎身腿簡化,許慎說「象人足」,的確如此,可知古文原本並非如此。

睡虎地秦隸不用人足,還延續二足一尾。需要注意的是除去眼眶和虎身的紅色兩筆長線條,在秦隸中省去了大口其中一筆,或說是把這筆挪到了右邊。這樣一來,就只剩下一右一左兩筆長線條,比小篆簡單多了。

由於漢字從左向右的書寫特質,向左的長線條通常分作兩筆寫,小篆中也是如此。

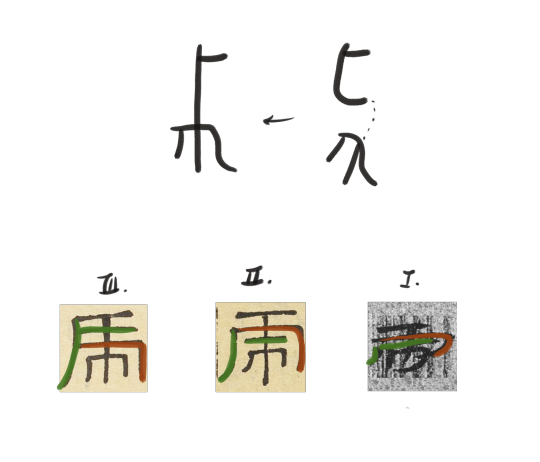

有了這個基礎,隸草行真各書體的變化主要就發生在這兩條長線條的處理上。

而路線分為二:

眼眶弧線拉直。

當虎頭下半有一筆中豎時,剛好可以與上半一豎連寫打通。如以上三個隸字。變換兩引筆的書寫順序,就得到不同的字形。

草書中還可以縮短路線,或省去左引筆,或將第一橫換作撇。型態更多。

2. 眼眶弧線不拉直。

文字下半部沒有中豎的時候,例如「虎」小篆,或是「虍」字頭的字。可以保留匚形如秦隸,或變化為工形,然後再在左右兩引筆上作變化。

草書可以徹底省去左畫,隸書中右邊引筆與左豎組成冖頭勢,「虍」看起來像只有一橫的「雨」。這種寫法也影響真書取勢,將文字點畫寫全,就是陰符經7303「虞」字的寫法。

一橫加冖頭勢,組成一個奮筆勢。然後土字形豎筆勢。

7202「虞」字用兩開奮筆勢、兩豎豎筆勢、再來兩橫奮筆勢。

陰符經第一個「虞」字取勢為本,第二個「虞」字寫法為變。

0 notes

Text

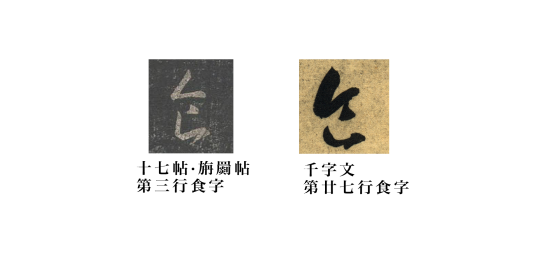

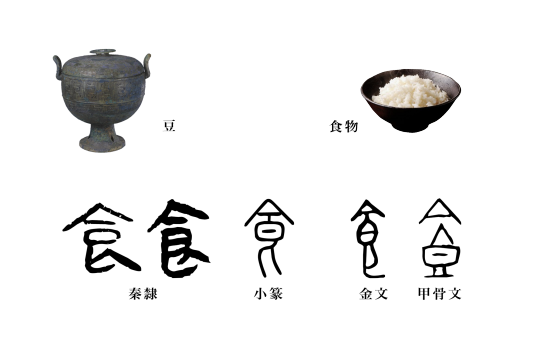

「食」字的筆勢

七級22課思考題

仔細看看這兩個「食」字,它們取勢一樣嗎? 取了什麼筆勢?

《說文解字》卷五食部說,食,一米也。从皀,亼聲。或說亼皀也。段玉裁認為是「亼米也」,總之象一食器中裝滿食物,可能是米。頭頂的「亼」,或是蓋子,或表示「口」接近食物垂涎貌。

文字結構分為上中下三部分,下半由器身與器腳組成。嚴格說下半部分為一個完整的食器,也是一個完整的「皀」字。

無論一個字怎樣簡化,通常還是會跟從文字最初的這個結構來變化。

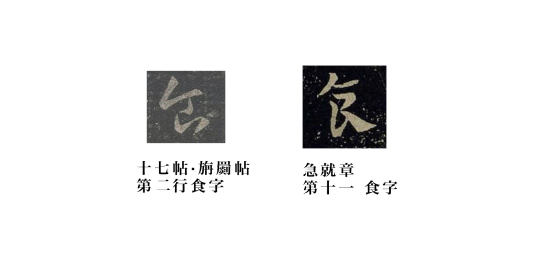

22課中講解「食」字草法,所舉字例是《十七帖》中另一個「食」字(上圖),與《急就章》的章草。為了組織筆勢,零碎的小筆畫常被省略,章草將「口」形的器身用一個D字形替代,D的左豎又與下面的器腳打通,剛好用三個筆勢。亼下的一小橫已經被省略了。

課程中舉《旃罽帖》字例(上圖),一折下面用飛動的三點,與二級19課舉例《如常帖》中的筆勢一樣,都是雞頭勢。

問題是,思考題中王羲之另一個「食」字,與智永《真草千字文》中這個草字,左下角一豎、橫、豎寫得非常實,明顯不是點了,那麼這還是雞頭勢嗎?還是應該如《急就章》一樣定為玉函勢?

我們先從字法上來看看

器身:

皇象《急就章》的「食」字已經將器身當作「口」處理了,因為用來封口的左豎與下半器腳合併,看起來「口」只剩下一折,奮筆勢一開。其實我們知道,口的草法之一是用一點替代,因此這一折縮為一個合點,也就可以表示「口」了。

器腳:

自古文字始,器腳就有用三筆寫的,草體可以連寫,於是變成兩筆。草書中最省也就如此,或玉函勢不擡筆,直接連寫為一個豎筆勢一開半。

雞頭勢:

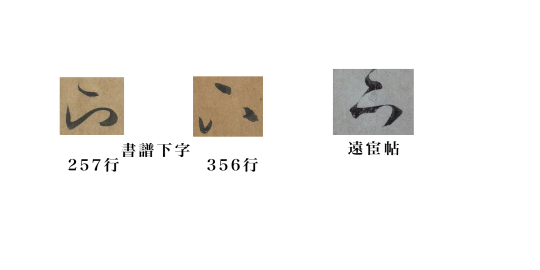

雞頭勢的基本定式是上一下二的三角形,由三個點組成。由於第二點在左下角,第一點常用手腕向右的橫點。草書中,一個三角形三個點組成的筆勢其實就是「下」字筆畫的縮短。但並沒有規定要縮多短。如孫過庭《書譜》257行的「下」字,三點都很長,說是橫豎也不為過。356行的看似都是小點,但左下的一豎折十分明顯,飛出距離較遠,牽絲不寫出來。《遠宦帖》最後一個「下」字,橫折、豎折都很實,不影響它仍然是個雞頭勢。

「下」字形奮筆勢:

雞頭勢三點在草書中是「下」字,其實行書真書中也還是雞頭勢。或將筆畫拉長、筆勢拉開,橫、豎、豎就是隸書中「口」的寫法,奮筆勢移位兩次。所以這兩個筆勢時常會有互換的情況。

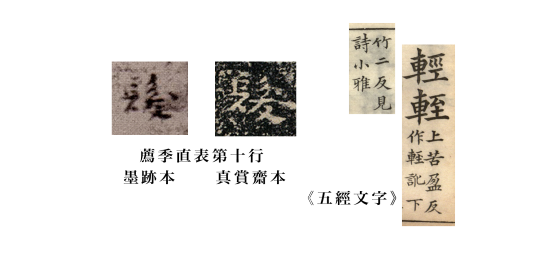

例如說,鍾繇《薦季直表》中的「髮」字,左上角本是「長」,下半部分原本是個「下」字形奮筆勢,但這字十分小,他取了一個雞頭勢,巧妙靈動。

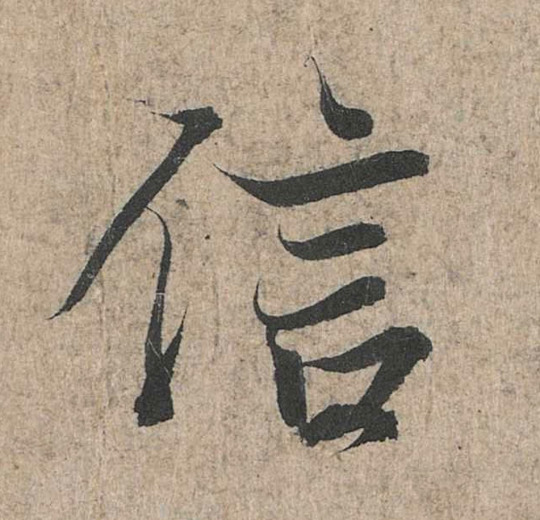

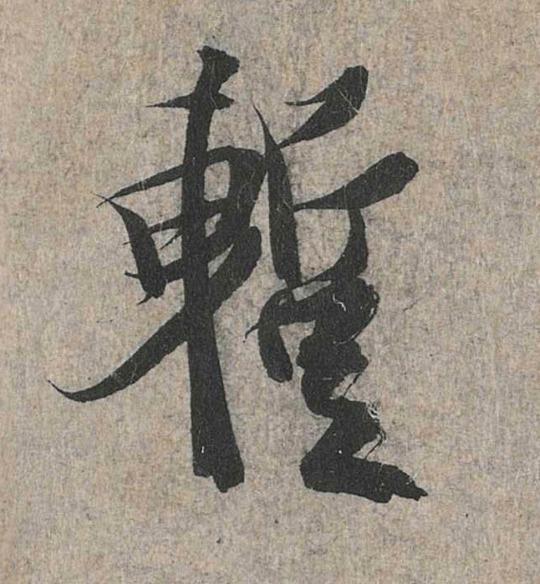

不僅是筆勢發展初期會有這樣的變動,後來由於「巠」的上半普遍用雞頭勢替代,導致唐代《五經文字》中否定這個雞頭勢的寫法,堅決稱之為「訛」,更有趣的是「輕」字條下特地作了個區分,說這可不是「輊」。難道這不是雞頭勢惹的禍?

群雀勢

上一下二是雞頭勢,上一下三是群雀勢。有時原本的玉函勢筆畫縮短為點,還會與剩餘筆畫組合為群雀勢,如「瓜」字。而群雀勢少一點,也就是雞頭勢。短橫或合點有兩面性,由此可知雞頭勢的第一點也可以用短撇。

結論:

我以為,雞頭勢是後人以點畫為本補充的筆勢,因此只要其中有一點,或是比較飛動,都可以看作雞頭勢。

一橫點加玉函勢可以是雞頭勢,一短撇加玉函勢也可以是雞頭勢。

智永與王羲之的「食」字器身以點替代無疑,器腳的豎筆勢甚至沒有移位,不算玉函,應該都可以判定為雞頭勢。

以此標準來推理,還有一個疑難筆勢也可以判斷為雞頭勢,就是真書中「齊」字的右上角。

課程中提到雞頭勢的名稱來自於雞頭的形象,而筆勢系統中另有菱米勢。偶然在《紅樓夢》中讀到幾段都以「雞頭、菱角」同時出現,從而想到雞頭勢的名稱是否其實來自於雞頭米,與菱米勢是一套?雖然雞頭米固然也是取象於公雞頭。

第三十七回:襲人聽說,便端過兩個小掐絲盒子來。先揭開一個,裡面裝的是紅菱和雞頭兩樣鮮果;又那一個,是一碟子桂花糖蒸新慄粉糕。

第六十七回:襲人便問:「往那裏去送東西?」素雲說:「這是我們奶奶給三姑娘送去的菱角兒、雞頭米。」

第八十回:香菱道:「不獨菱角花,就連荷葉蓮蓬,都是有一股清香的。但他那原不是花香可比,若靜日靜夜或清早半夜細領略了去,那一股香比是花兒都好聞呢。就連菱角、雞頭、葦葉、蘆根得了風露,那一股清香,就令人心神爽快的。」

十一月廿二日補:

說文艸部有「芡」字,曰:雞頭也。

0 notes

Text

大器曼成

讀《急就章》讀到「曼」字,查到郭店簡《老子》記載的是「大器曼成」,非「晚」字。於是決定用古文字作一橫幅。

二尺半切紙,四個大字,再附小作文。

我先對摺成十六行,取三行寬來書一大字,留天地格之後縱向對摺,再用三行摺對角,取方格。

還剩下十行,可以附文。作文148字,留一行落款,可用九行。每行需要寫進十七字,可以看作16+1字。於是縱向對摺的基礎上再對摺一次,每行分為四小段。只需要每段大約四字,每整行再多擠進一個字便可。

寫了一遍草稿之後,改用新買的機宣「龍門」紙,順便測試。

嘗自嘲這是「賈芸文風」,不古不今,令人噴飯。

書法也差不多,至今還沒開始讀懂結字,因此也寫不出。反而古文字只要認識了這個字,知道古人是如何寫的,放手畫去也還可以。可能是因為現代人對於古文字的字形標準比較低,不了解也就沒標準,可是沒有筆勢、不計結體,表現就著重於線條質量了。這時線條只要差一點,就令人感到毫無可看之處。

0 notes

Text

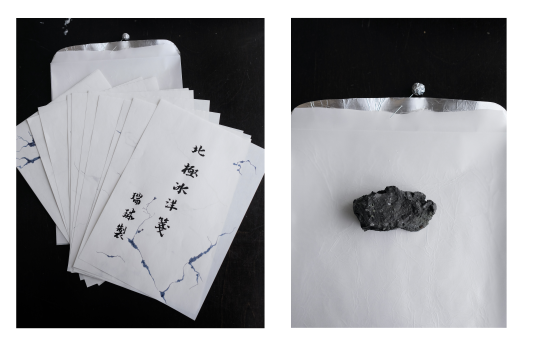

北極冰洋箋

回冰島的飛機穿過北極正中央,於是決定製作《北極冰洋箋》。

用鳩居堂紙與Sailor特殊筆頭鋼筆,用起倒的方法畫出粗細冰層裂縫。

只可惜未得筆法,抄寫《知足下帖》會意,千萬別點開大圖。

0 notes