Text

SÉANCE # 13: Ad vitam æternam

Au cours de la session, plusieurs sujets reliés aux technologies, aux médias et leur lien avec la société ont été abordés. Parmi ces sujets, l’un d’eux a retenu mon attention plus que les autres.

Le cours sept m’a intéressé plus que les autres, car la notion du soi en ligne y était présentée. En effet, ce cours m’a marqué parce que c’est quelque chose qui est très près de tout le monde, y compris moi. J’ai non seulement appris des notions qui m’ont étonnée, mais j’ai aussi réalisé que l’image contrôlée que l’on projette de nous sur les réseaux sociaux n’est pas la seule image de nous à exister. Ce que je veux dire par là, c’est que peu importe combien d’effort on met pour créer l’image de soi que l’on veut partager en ligne, des tonnes d’informations supplémentaires sont prises sans que l’on s’en rende compte et ces informations forment à elles seules une autre image de nous. J’ai alors appris que l’identité déclarative est celle que nous voulons consciemment partager, l’identité agissante est celle créée par toutes les traces laissées sur internet et l’identité calculée est celle produite par les algorithmes. De plus, rien n’est effaçable. Les traces que nous laissons actuellement sont enregistrées et ne seront probablement jamais effacées.

Malgré toutes les informations surprenantes que j’ai apprises, ce qui m’a le plus marqué est l’identité post-mortem sur les réseaux sociaux. Je n’avais jamais pensé à ça, mais c’est vrai que maintenant, tout le monde est présent sur plusieurs réseaux sociaux et que lorsque quelqu’un décède, ses réseaux sociaux continuent de vivre. Facebook a ajouté deux options concernant ce que l’on souhaite faire de notre compte après notre mort. On peut soit en faire un compte commémoratif ou soit le supprimer. Je crois que c’est une bonne idée, car autrement, le compte de la personne décédée reste ouvert longtemps après sa mort. L’idée des codes-barres sur les tombes est un peu exagérée selon moi, mais ça reste à la discrétion des proches.

Beaucoup de choses m’ont impressionnée dans ce cours, mais une question reste sans réponse : nos traces sur le web vivront-elles pour nous, même lorsque nous ne serons plus là pour les contrôler ?

0 notes

Text

Séance #12: L’activisme en ligne

Les manifestations à l’ère du numérique ont donnés naissances à deux termes. « Hacktivisme » et « slacktivisme », deux mots presque identiques qui ont pourtant des significations complètement différentes.

L’« hacktivisme » désigne des gens qui militent à travers leur écran plutôt que dans la rue, comme les militants habituels. Ils utilisent leurs connaissances en piratage informatique afin d’affirmer leur position face à des décisions politiques. Un exemple de collectif « hacktiviste » est Anonymous. Ce groupe est connu pour ces différentes apparitions à partir de 2008. En effet, le projet Chanology a fait connaître le collectif. Ce projet visait l’église de scientologie. Les attaques contre l’église ont pris la forme de virus attaquant le site web, rendant sa visite impossible, de canulars téléphoniques, etc. (Sands, 2016). Avec les années, les objectifs d’Anonymous se sont révélés : encourager la liberté d’expression et empêcher la censure. Sa mission se continue encore aujourd’hui, car le collectif a soutenu Black Lives Matter récemment et continue de dénoncer des injustices. Bien évidemment, tous les membres portent un masque comme celui-ci-dessous afin de rester anonyme.

D’un autre côté, il y a le « slacktivisme ». Ce mot désigne les gens qui, derrière leurs ordinateurs, participent à des mouvements, signent des pétitions, partagent des photos, etc. La principale différence avec l’« hacktivisme » est le niveau d’implication. Effectivement, le « slacktivisme » représente les personnes qui ne s’engagent pas totalement dans un mouvement. Leur participation consiste à partager une photo dans leur story Instagram ou participer à un hashtag sur Twitter. Le terme « slacktivisme » se traduit par « activisme paresseux », ce qui a du sens, compte tenu des minimes actions commises par ses participants (Handfield, 2020).

Le « slacktivisme » est vu plutôt péjorativement. Cela dit, l’hashtag BLM ou Black Lives Matter a circulé sur tous les réseaux sociaux lors du décès de George Floyd, donnant une importance majeure au mouvement. Sachant cela, peut-on affirmer que « l’activisme paresseux » peut être utile dans certains cas ?

Bibliographie

Anonymous Glitching GIF. [Gif.] (2020). Tenor. https://tenor.com/view/anonymous-glitching-mask-report-gif-17536134

Handfield, C. (2020). Slacktivisme: militantisme paresseux ou utile? La Presse. https://www.lapresse.ca/societe/2020-06-03/slacktivisme-militantisme-paresseux-ou-utile

Sands, G. (2016). What to Know About the Worldwide Hacker Group ‘Anonymous’. ABC News. https://abcnews.go.com/US/worldwide-hacker-group-anonymous/story?id=37761302

0 notes

Text

Billet #08: Être prudent ? Pas une option

Traque interdite est une série de sept courts épisodes interactifs concernant les médias numériques et les données que l’on partage. Cette série documentaire nous informe sur plusieurs méthodes avec lesquelles les compagnies, les applications et les sites internet « volent » nos données personnelles. En effet, la majorité du temps, nous leur donnons l’accès à nos données de plein gré. Par exemple, lorsqu’on se connecte à un réseau Wifi public avec Facebook, l’endroit fournissant ce réseau peut connaître notre nom, nos amis, nos contacts, notre âge et bien plus, seulement en analysant nos données sur ce réseau social. Afin de participer aux parties interactives de la série, j’ai dû répondre à quelques questions ainsi qu’à me connecter sur Facebook. Traque interdite a donc analysé mon profil et les résultats étaient choquants. Ce que l’on sait de moi correspondait, pour la majorité des informations, à la réalité. Effectivement, dès le premier épisode, Traque interdite connaissait le pays dans lequel j’habite et la température qu’il faisait dehors. À peine une minute dans la série et ces données étaient déjà révélées. Je dirais que les corrélations faites à mon sujet était plutôt précise et juste.

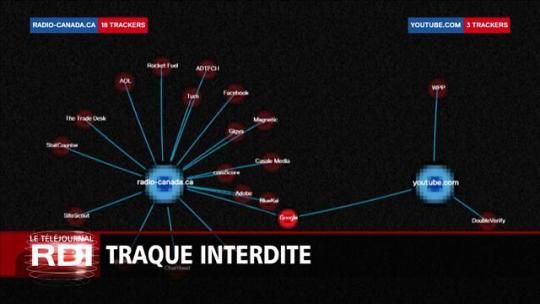

Je ne dirais pas qu’ils font des analyses scientifiques, mais plutôt de liens facilement fais grâce à tout ce que j’ai publié au cours des années sur Facebook, ainsi que ce que j’ai liké. Au fur et à mesure de l’écoute, j’ai appris beaucoup de choses. Parmi ces informations, j’ai appris que notre présence en ligne était ineffaçable. Aussi, des applications n’ayant aucun rapport avec notre position peuvent quand même envoyer des signaux à chaque heure afin de d’enregistrer où nous sommes. De plus, tout est interrelié. Dans la photo ci-dessous, on peut voir qu’un réseau peut avoir plusieurs connections et ces connections en ont aussi.

Après avoir écouté les épisodes, j’ai réalisé que j’étais vraiment imprudente dans tout ce que je partageais. J’ai aussi compris qu’il fallait que je sois plus prudente par rapport à tous les réseaux publics auxquels je me connectais. Après l’écoute de cette mini-série documentaire, je crois que je vais changer certaines de mes habitudes. Par exemple, pendant le quatrième épisode, j’ai désactivé ma localisation. En effet, j’ai un peu pris peur après le quatrième épisode, car j’ai réalisé que tout est enregistré partout. Sachant cela, je vais être plus prudente à ce qui a trait à ce que je publie en ligne, autant mes photos, mes stories, mes statuts et où je décide de me connecter. Cela dit, peut-on réellement être prudent dans un monde où tout est enregistré ?

Bibliographie

Brett, G. (2015). Traque interdite. Donottrack. https://donottrack-doc.com/ca/episodes/

0 notes

Text

Séance #06 :Une fiction près de la réalité

Le court-métrage intitulé NOAH de Patrick Cederberg représente assez bien la réalité de certains adolescents. En effet, dans ce court-métrage, le personnage principal appelé Noah doute de sa relation avec sa copine, se connecte sur son compte afin de voir si elle lui est bel et bien fidèle et décide, sur un coup de tête de changer le « en couple » pour « célibataire ». Évidemment, elle s’en rend compte et le bloque. On voit aussi les allées et venues de Noah sur plusieurs plateformes comme YouTube, Youporn, Skype, Facebook, Chatroulette, etc. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je crois que ce court-métrage dépeint un portrait près de la réalité de certains jeunes adultes. En effet, dans une ère où la technologie prend une place importante dans la vie des jeunes, tout se passe sur les réseaux sociaux. La façon dont Noah passe d’une page à une autre, d’une conversation à une autre est très représentative de notre réalité. Effectivement, on cherche toujours à tout voir et tout savoir rapidement. Par exemple, dès qu’il n’a pas de réponse de la part de sa copine, Noah va stalker son compte et dès qu’il remarque les nombreux commentaires d’un même garçon, il va tout de suite s’imaginer le pire et se connecter sur le compte de sa copine pour savoir ce qu’il se passe entre les deux. De plus, la manière dont il change constamment de jeux pendant qu’il parle à sa copine est très réaliste. Ne faire qu’une seule chose à la fois semble chose du passé, maintenant. Il faut toujours s’occuper : écouter une émission sur Netflix tout en jouant à un jeu sur notre téléphone, parler à quelqu’un au téléphone tout en regardant les nouvelles photos sur Instagram, etc.

Les réseaux sociaux sont donc une bonne manière de rester connecté. En effet, dans le court-métrage on voit que Noah peut facilement accéder à sa messagerie et parler à ses amis, il peut aussi aller parler à des inconnus sur Chatroulette. Cependant, toute cette accessibilité peut mener à bien des problèmes comme le réalisateur l’a bien exposé dans le court-métrage telles la jalousie et les décisions impulsives. En sommes, le court-métrage expose une réalité assez proche de la nôtre.

Bibliographie

Cederberg, P. (2013). NOAH. Vimeo. https://vimeo.com/pcederberg/noah

0 notes

Text

Séance #5 - Cyber... vie ?

La technologie est un sujet plutôt controversé dans le monde d’aujourd’hui. Cela dit, que l’on soit pour ou contre, les avancées technologiques n’arrêtent pas, même si parfois, c’est pour le pire. En effet, je suis d’accord avec M. Proulx, professeur à l’Université de Montréal qui dit que les « nouvelles technologies et leurs applications sont nombreuses, omniprésentes et en évolution constante » (Proulx, 1986.) Le concept d’omniprésence est très important, car peu importe où l’on va, la technologie est autour de nous. Un bon exemple de cela est la série populaire Black Mirror qui illustre plusieurs situations où la technologie est utilisée à des fins néfastes. L’épisode intitulé « Chute libre » représente assez bien les effets défavorables des technologies comme le téléphone intelligent. Dans cet épisode, chaque personne possède une note et celle-ci détermine le statut de cette personne dans la société, comme dans la photo ci-dessous. Plus une note est haute, plus il y a de faveurs et de privilèges accordés à la personne la possédant. Ce système de gradation est nocif puisqu’il entraîne plusieurs conséquences. La cyberdépendance en est une. Tout le monde est fixé sur leur téléphone, ne laissant pas beaucoup de place au côté social. Tout se passe en ligne : la publication de statuts, le téléversement de photos et l’action de donner de bonnes notes aux autres. Toutes ces interactions sont faites avec le but d’avoir une meilleure note. Ensuite, la cyberintimidation est rendue encore plus accessible. Il suffit de donner des mauvaises notes à quelqu’un de déplaisant ou essayer de diminuer la note de quelqu’un qui possède déjà une mauvaise note. À cela s’ajoute le fait que tout le monde est constamment épié. Chaque action commise par les citoyens est soit sanctionnée ou récompensée. Les gens ne peuvent plus être eux-mêmes par peur de déplaire. Tout tourne autour de système de note, ne laissant plus de place aux humains pour agir normalement. Une mauvaise journée au bureau peut suffire pour diminuer la note de quelqu’un, renverser son verre d’eau sur quelqu’un par accident est suffisant pour qu’une note soit réduite, etc. Les humains doivent donc agir comme des robots, toujours souriants, sympathiques, parfaits. Cela nous amène à nous poser la question suivante : si la technologie montrée dans l’épisode devenait réalité, jusqu’où seriez-vous prêts à aller afin d’améliorer votre note?

Bibliographie

« Chute libre . » Black Mirror. Netflix, 21 octobre 2016.

Proulx, P.-P. (1986). Maîtriser la technologie: pourquoi, quelles technologies, comment? Relations industrielles / Industrial Relations, 41 (2), 382–389. https://doi.org/10.7202/050210ar

1 note

·

View note