LE FEU SACRE EDITIONS > 2024 > NOUVEAUX AUTEURS : CINGUALTE, GAYRAUD, MOLET, TELLOP. Et toujours OSSANG, LEMANT, CHABANON, THIELLEMENT, JUGNON, SMITH, HOUDAER, PIGOT, FERRE, BERTIN, VILLARD, JACCAUD, EKEL, SAFFY, PERINO...

Don't wanna be here? Send us removal request.

Text

RIEN QU'UN MAUVAIS RÊVE, par Steven Lambert

Toutes les nécros de Michel Blanc, décédé tragiquement le 3 octobre dernier, ont cité le malentendu célèbre de Jean-Claude Dusse dans leurs gros titres, alors que l'acteur comme le cinéaste a été le seul de la troupe du Splendid à être on ne peut plus clair sur celui bien plus vaste et néfaste que sa bande de copains du Lycée Pasteur a su tourner à leur avantage. Le film de cette prise de conscience sur lui-même et son histoire, et leur dérive, c'est Grosse Fatigue. Le Feu Sacré a voulu lui rendre hommage en republiant ce texte de Steven Lambert.

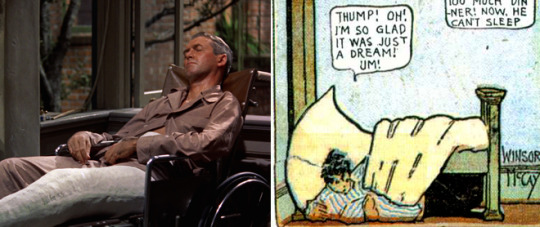

Michel Blanc dans Grosse Fatigue (1994).

De quel rêve ou cauchemar les inspecteurs de police tirent-ils Michel Blanc lors de la scène d'ouverture de Grosse fatigue ? Est-il possible de sortir d'un rêve pour rentrer, mais sans trop le savoir et de plain-pied, dans un cauchemar ? Comme si l'un n'était que le marche pied de l'autre, un cauchemar sans fin qui nous aurait donné l'illusion, le goût pour des lendemains heureux et sans soucis afin de mieux nous entraîner au fond de son terrier. Et ces fausses interviews télé données par des vraies stars dans cette même scène : de quelle disparition – pour ne pas dire enterrement – annoncent-elles la nouvelle en prenant à partie ce public de cinéma devenu téléspectateurs ?

Vous êtes Michel Blanc ? demande le policier.

Ben je ne sais pas, il est encore trop tôt... Et vous ?, répond l'autre.

Celui qu'on appelle Michel Blanc a tenté avec ce film un exorcisme : celui de son image, son double, celui de sa carrière faite de seconds rôles et lui ayant donné comme par procuration un peu du rayonnement spectaculaire de ses anciens camarades du Splendid. Autant le dire d'emblée : si Grosse fatigue est réussi et fascine, c'est de montrer l'échec de cet exorcisme : autrement dit l'impossibilité pour Michel Blanc, tel un Peter Pan empâté et dégarni, de ne faire qu'un avec son ombre et surtout de faire que l'ombre ne soit qu'une ombre. Or ce film montre précisément la victoire nécessaire de l'ombre de Michel Blanc : la victoire de l'ombre comme lumière, comme la seule lumière qu'il n'y ait jamais eu. La victoire de l'ombre et du masque, du cliché et de la caricature vivante avec tous ses travers, non seulement sur sa personne mais sur son monde. Un monde désormais à l'image de cette imposture : à l'image de ces ruraux enfermés dans leur ringardise, de leurs dîners sans fin, de leurs adorations pour les stars, enfermés dans une vie où même les « miracles » ne sont jamais que l'autre nom du ridicule, l'occasion d'une bonne blague. Un monde où les questions d'identités se règlent avec la police, où les amis vous tournent le dos les uns après les autres quand ils ne vous tabassent pas, où chaque tentative pour répudier l'image infernale que vous vous êtes forgés et qui vous échappe est immédiatement sanctionnée.

Grosse fatigue nous montre ainsi comment une âme qui a perdu son corps le perd une seconde fois, mais sciemment cette fois. Cette première perte, antérieure au film, c'est cet imposteur qu'il faut retrouver et réussir à coincer dans la première partie : essayer de remettre la main sur ce qu'on a laissé filer, par négligence ou par paresse, essayer de sauver sa peau ; l'âme se réveillant un beau matin lorsqu'on vient lui apprendre les méfaits du corps (le viol de Balasko). Une fois attrapé le double maléfique, cet autre soi, ne se laisse pas faire et n'entend rien lâcher : il sait qu'il a la main haute, depuis un bon moment déjà, alors il dicte ses termes. C'est cette nuit au bord de la route où l'on pactise avec l' « ennemi », où l'on se distribue les tâches et où l'on perd sans trop chercher à le savoir : le corps ira faire acte de présence sur les plateaux télé, cachetonner dans des films médiocres pour ne pas éveiller les soupçons, pendant que l'âme ira se baigner au soleil le cœur léger, dans ce qui pourrait être un ultime avatar du Club Med cher aux Bronzés. La révolte de l'âme est inutile, hier comme aujourd'hui : l'ennemi, le Spectacle, cet hôte à qui l'on avait déjà dit oui sans trop chercher à s'en souvenir, est revenu réclamer son dû : il est revenu et il porte désormais notre visage.

Il n'y a pas d'échappatoire : nous ne sommes la victime de ce monde infernal que dans la mesure où nous en avons été l'artisan. C'est ce que cette virée à la campagne sur les traces de l'autre Michel Blanc, celui qui devait être issu d'un milieu autre que la bohème parisienne, nous apprend au même titre que ce pacte faustien conclu en bord de route. L'autre n'est pas là, n'a jamais été là pour nous rappeler au « goût des choses simples » : l'autre est là, dans l'ombre, prêt à saisir sa chance au moindre relâchement comme nous avant lui, pour prendre sa revanche. Revanchard et aigri, pétri d'une vie de ressentiment où l'on collectionne les affiches et photos des films de sa star préférée. Et ce relâchement advient toujours sans qu'on s'en rende bien compte, lorsqu'il est déjà trop tard : lorsqu'on s'est endormi, lorsqu'on s'est retourné dans sa propre image, cette image à laquelle on aura dit au moins une fois oui, juste une fois mais de trop.

Si l'autre vous connaît mieux que vous-même c'est que son monde ressemble à s'y méprendre au vôtre : du Carlton de Cannes jusque Chez Régine à Paris, en passant par les animations de supermarché et les concours topless dans des boîtes de nuit douteuses, il ne s'agit plus que de degrés sur la même échelle. Un monde qu'il connaît mieux que vous à force de ressembler à un de vos films et où l'on ne s'arrête plus après qu'une femme ait rejeté vos avances, parce qu'on sait qu'on peut désormais se le permettre. Un monde où même la prétention à être un auteur, ce parangon d'authenticité auquel on ne croit déjà plus trop soi-même, ne vous sauvera pas.

Une autre manière de dire que Michel Blanc cherche à expier avec Grosse fatigue l'expérience Splendid : la troupe autant que sa trajectoire et son sens, le symptôme qu'elle représente au sein de la société française des années 90. Michel Blanc cherche à expier mais le salut ne vient pas, lui est comme refusé. Lorsque le salut se présente c'est encore sous la forme d'un pacte, d'un donnant-donnant : jouer encore une fois les figurants, les seconds seconds-rôles, les garçons de café pour tout recommencer mais avec la leçon retenue. Autrement dit lorsque le salut se présente, enfin, c'est encore sous la forme d'une caricature, d'un marché de dupes dans lequel on espère perdre sa mémoire, perdre la trace de ce que l'on a fait. Jouer honnêtement la carte de la mauvaise conscience. S'humilier un peu plus comme l'ombre de l'autre à laquelle on est désormais condamné, descendre encore un peu plus bas dans le terrier et peut-être...

0 notes

Text

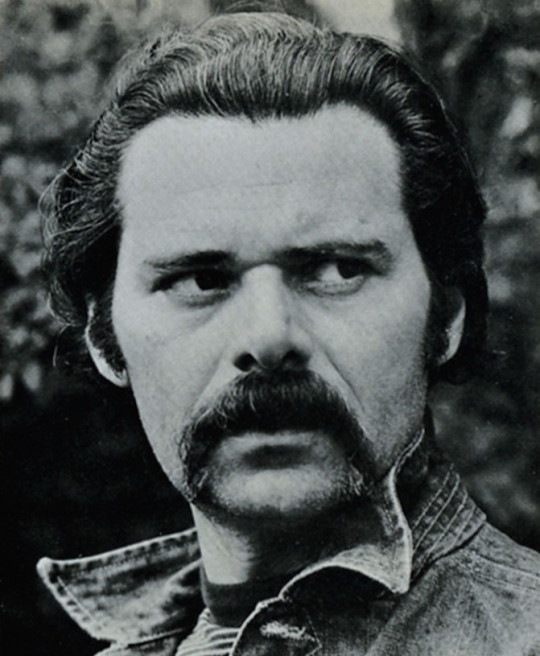

"LA MAMAN ET LA PUTAIN" (Jean Eustache, 1973), par Pierre Pigot

Le blog du Feu Sacré tenait à revenir sur l'un des événements cinématographiques marquants de cette année : la parution en vidéo de la quasi-intégralité de l'œuvre de Jean Eustache. Avec trônant au centre, ce film proustien qu'est "La Maman et la Putain".

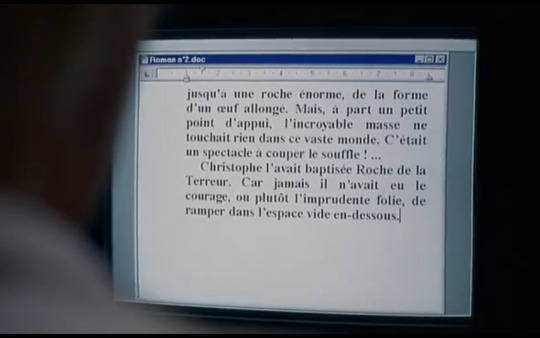

Alexandre lit Proust.

« Longtemps, je me suis réveillé fort tard », telle est la note proustienne parodique sur laquelle s’ouvre le magnum opus de Jean Eustache, explicitement conçu en miroir du grand œuvre du petit Marcel. Alexandre émerge d’un lit qui n’est même pas le sien, et qui reviendra régulièrement comme une matrice dont il est difficile de s’extraire : lieu-refuge, et surtout lieu des femmes, de celles qui obsèdent et qui tourmentent, parce qu’elles se refusent avec obstination à la complète transparence qui devrait, selon leur supposé maître, accompagner leur possession jalouse. La passion d’Eustache pour la Recherche devait inévitablement rencontrer le problème qui se pose à tout créateur confronté à cette cathédrale de mots, d’art et de passion : être brutalement possédé par le désir de la reproduire, pour soi-même, pour en atténuer la force presque transperçante – et s’acharner à ne pas se satisfaire d’une simple reproduction. Tout dépendait du matériau qui était à disposition du fanatique. Proust avait sa propre vie, mais qu’il avait enrichie de sucs fictionnels vénéneux pour tout exégète. Eustache, moins protégé par l’art, n’était capable de mettre au mont-de-piété du cinéma que les parts les plus sacrifiables et les plus précieuses de son existence tourmentée. Moins d’une décennie plus tard, cette transparence s’avérerait fatale – et l’on reverrait, encore et encore, Alexandre assis, torse nu, lisant la Recherche dans sa vieille édition NRF, et plus particulièrement La Prisonnière, ce catafalque du malheur amoureux qui débouche ensuite sur son volume gémellaire, hanté par le deuil – et l’on songerait qu’ici, les photogrammes exhalaient, à défaut du plus beau, du moins le monument funéraire le plus juste qui soit. « Dans quel roman te crois-tu ? », lance Gilberte (la bien nommée) à Alexandre, au début du film, alors que la volubilité irréelle de ce dernier fonctionne déjà à plein régime. Alexandre, en effet, parle comme coule la prose, artificielle, syntaxiquement cassante, généreuse uniquement en feux d’artifices blessants. Le cinéma lui offre la voix de Jean-Pierre Léaud, ses tonalités d’innocence perverse, de naïveté étudiée, de détachement anxieux, de sociabilité paranoïaque. Ses paroles sont la véritable trame de sa personnalité – à côté desquelles son apparence physique ou vestimentaire (le profil d’oiseau mélancolique et obtus, les cheveux longs, les lunettes teintées, les foulards interminables) n’est qu’une concession faite à la réalité des corps, comme le snobisme (qui adore rôder dans l’ombre mouvante du dandy) aime à en circonscrire dans la matière, ici baignée dans un noir et blanc qui se défie de son époque. Ce sont ces paroles qui auraient dû convaincre Gilberte, mais n’ont fait que la confirmer dans sa part d’univers, d’un stérile doucereux, dont elle ne resurgira plus que comme fantôme de supermarché – avec à son coté, un mari incarné par Eustache lui-même, spectre silencieux, trop conscient d’avoir placé son autoportrait dans le seul recoin dont il se sentait digne face à ce que ses propres mots parvenaient à bâtir comme beauté noire : le rayon des fruits et légumes.

Ce n’est pas un film bavard (reproche habituel), mais un film prolixe, profus, où parmi les bruits de la ville (Paris, encore capable de faire sourdre de ses entrailles pompidoliennes un parfum balzacien), bruits enregistrés comme jamais, ne cessent de défiler comme à la parade leurs adversaires de toujours, les mots. Et que ceux-ci soient employés le plus souvent comme des armes impropres, fait justement partie du jeu misérable qu’Eustache feint de célébrer pour mieux le dénoncer. Alexandre utilise le vouvoiement : c’est à la fois une marque de distanciation, une flèche de séduction, et une moquerie du langage à double-fond – de manière totalement française, son discours fleuve, son discours marathon, a moins pour but d’exprimer une opinion, que d’exciser un peu de « réalité » du monde des humains, à l’aide des tenailles du langage, pour en obtenir la maîtrise passagère. Sur ce point, Alexandre est fidèle à l’adage védique, qui affirme que « les mètres sont le bétail des dieux », autrement dit, que chaque syllabe poétique est une armure vivante et divine en soi, une protection changeante et complexe, contre ce qui dans le processus sacrificiel peut blesser celui qui s’en approche. De la même manière, les mots sont pour Alexandre un double de ses foulards imposants qu’il transporte autour de son cou comme des gonfalons prétentieux : mètre gayatri ou trishtub, peu importe, il lui importe avant tout de découvrir, parmi les mots qui s’enchaînent, celui qui sera capable d’enfermer, de blesser, de retenir l’autre dans un cercle invisible, qui serait celui d’un microscopique gothul où quelques femmes, de son point de vue ses femmes, danseraient sa propre solitude. Ainsi l’histoire du tampax, qui doit aussitôt devenir un récit entré à son répertoire (comme celui de la Comédie-Française) – exhibé, digéré, poli telle une pépite d’or du Yukon, exploitable ensuite en société. Ainsi ces vieilles chansons de Frehel ou d’autres chansonniers du tournant du dernier siècle, dinosaures archaïques transportés dans les loges de la modernité cinématographique, mais qui au-delà de leur mélancolie intrinsèque, sont avant tout des transports de mots surarticulés, scandés, nourris d’une émotion que l’homme contemporain souhaiterait faire renaître sincère en soi (et bien sûr, il n’y parvient pas). Sans le savoir, Alexandre prouve que le divin réside désormais dans la chansonnette pour bal des pompiers. Une fois que le pouvoir des femmes unies l’aura défait, que le maquillage l’aura fait rejoindre leur camp dévirilisé, ce ne sera plus l’heure de la démonstration séductrice, mais celle du repliement mélancolique – et le classique, funèbre, sans mots, aura eu raison du populaire.

S’il l’avait connue, Alexandre aurait longuement rêvassé sur la légende de Krisna et des gopi, les seize mille gardiennes de troupeaux qui le vénéraient et tissaient autour de lui des jeux érotiques sans fin. Tout l’équilibre de la relation entre Krisna et ces jeunes filles résidait dans la balance infinie qui régit le svakiya (lien légitime, conjugal) et le parakiya (lien illégitime, adultérin). Alexandre crache d’emblée sur le svakiya parce qu’il l’associe au retour à l’ordre bourgeois qui suit la remise au pas de la société après mai 68. La complicité mentale avec son meilleur ami (qui est en réalité son parfait double dandy hautain, son frère jumeau, mais privé, lui, de toute déchirure psychique) repose sur la croyance hypocrite que le parakiya, la recherche inassouvie de l’unique parmi l’infinie multiplicité féminine, est le seul contrepoids du svakiya auquel en vérité il aspire (car sinon, pourquoi encore et toujours Gilberte, pourquoi, au-delà des questions d’argent, encore et toujours Marie ?). Mais l’écueil majeur du svakiya, autour duquel le film navigue comme s’il s’agissait d’un vaste et sanglant récit de corails ne faisant qu’affleurer la surface, demeure bel et bien la procréation, l’engendrement, le renouvellement des générations au-delà du plaisir égoïste. Quand Alexandre confesse face caméra une histoire qui finit par parler d’avortement, il s’empresse de remettre ses lunettes teintées, qui sont l’équivalent d’un masque : la faille, à charge pour nous de le comprendre, n’est pas celle d’un deuil, mais d’une mauvaise conscience, qui se hâte d’aller se blotir derrière les dandy paraphernalia. Les mots sont cette fois érigés en muraille de Chine, mais avec la mystérieuse Veronika, ils ont rencontré un adversaire de taille, maniant exactement la même arme, mais avec une précision bien différente. « Baiser » : Veronika aime les mots crus, c’est sa philosophie à coups de marteaux – déchirer les bandelettes ductiles du langage avec des lames aiguisées sur le fer de la vie, la vraie, dépouillée de son fantasme, ramenée à l’essentiel d’une humanité qui frôle, dans l’exaltation du sexe, l’animalité. Elle ne cesse de réclamer une promenade au « bord de l’eau » : c’est une créature liquide, plus Mélusine foudroyante que nymphe désirable, jouant de ses cheveux coiffés en bandeaux lisses et inflexibles, puis une fois défaits, tentaculaires et gorgonesques. Ses propres blessures ramènent celles d’Alexandre au stade de l’enfantillage : une puérilité ivre d’elle-même, qui se croyait le dieu de sa parole, et qui se découvre une rivale, à la mentalité aussi acérée qu’Athéna et aussi imprévisible qu’une ménade. Le grand exploit de Veronika est l’instant suprême où elle obtient, enfin, le silence. Ses propres mots ont pris leur victime, le jeune homme trop sûr de ses dégoûts et de ses névroses, à la gorge, et lorsqu’elle démolit sa grandiloquence et sa vanité, elle ne laisse plus, derrière elle, qu’un petit animal piteux et blessé, auquel ont été retirés ses jouets syllabiques, et qui se découvre nu dans une obscurité psychique sordide. Le grand monologue de Veronika, si justement célèbre, qui réussit à unir dans sa confession à la fois le gloria de l’amour et le sanctus des larmes, est un chant profondément personnel, arc-bouté contre toutes les dissimulations, qui réduit à néant tout le vaste échafaudage néoromantique qu’Alexandre avait disposé autour de sa personne. C’est une tempête de désir et de désespoir qui, dans la stase d’un plan unique, ravage tout et s’octroie ainsi la royauté de tout le récit. Et la révélation que Veronika est enceinte, détruira ainsi chez Alexandre les dernières illusions, le rendra à son caractère d’infamie, d’infériorité, de mendicité amoureuse qui était véritablement le sien. Impuissance face à la divinité qui l’a terrassé – qui a obtenu, comme dans tant de hyérogamies grecques, un peu de sperme pour générer du futur – et qui, comme premier acte de serviteur, lui fait recueillir son vomi.

C’est sur cette note de souillure, de chaos et d’humiliation qu’Eustache conclut les quatre heures de son roman, pardon, de son film. Peu auparavant, on avait pu voir Alexandre, soudain muet, se mettre à écrire quelque chose, sur un coin de table, sur un bout de papier. Et c’était la première fois qu’on le voyait, depuis le début de cette longue histoire, réaliser quelque chose qui soit de l’ordre de l’esprit. Ce quelque chose, malgré une moquerie de femme, il restera à jamais invisible, on ne saura jamais ce qu’il contenait, ce qu’il parvenait soudain à exprimer, en mots cette fois non parlés, mais écrits. C’est le résidu irréductible de cette expérience – son mystère d’Eleusis, le seul auquel nous ne pouvions pas être conviés.

2 notes

·

View notes

Text

PAPY A FAIT L'ALGÉRIE, par Maud Bachotet (2/2)

Seconde et dernière partie de l'essai littéraire de Maud Bachotet autour de l'Algérie et d'un grand-père approchés par le biais d'archives photographiques familiales. Work in progress d'un ouvrage futur dont l'autrice nous livre un incipit des plus prometteurs. La première partie est à retrouver ici.

Je suis née pulvérisée des embruns marins et maternels sous le signe astrologique du Poisson, pourtant je nage comme un chien de plomb. Mon père, qui est le seul nageur de la famille mais manque aussi de pédagogie, avait entrepris un été de me pousser sous les vagues jusqu’à ce que mon instinct de survie coordonne mes jambes et mes bras. La technique aussi bien que le résultat sont discutables. Mais je dois reconnaître y avoir gagné un peu de témérité ; il m’arrive de me jeter à l’eau de loin en loin, bien que la plupart de mes plongeons malhabiles s’achèvent en plats magistraux. Devant toute une classe de collégiens hilares, on me forcera à avouer mon inaptitude à la survie en pleine mer, condition sine qua non au stage de voile lui-même obligatoire. Je bénéficierai donc de cours quasi particuliers avec mon professeur de sport et la piscine municipale deviendra, les mercredis après-midi, le théâtre de nombreuses reconstitutions d’une célèbre scène du film Mais où est donc passée la septième compagnie ? C’est d’ailleurs peut-être parce que lui-même n’a pas appris à nager que la technique de « la main en sifflet et vers l’extérieur » de Pierre Mondy amuse tant mon grand-père. Il ne peut s’empêcher, lors de chaque visionnage, de se faire l’écho des meilleures répliques qu’il saccade de son rire hoquetant. Sa préférée étant sans conteste « Qu’est-ce qu’il nage bien, le chef ! » Quand je m’étonne qu’un enfant comme lui qui a grandi les yeux tournés vers la mer ne se soit jamais risqué à y brasser, il me répond « Oh, tu sais, on avait autre chose à faire. » Zachary non plus ne savait pas nager – on forme à nous tous une lignée de brasseurs cassés –, il a pourtant fendu plus d’une fois l’Atlantique de la Manche au golfe du Saint-Laurent et réchappé à autant de naufrages. La maîtrise du dos crawlé, lorsqu’on est amené à porter des kilos de laine et de toile cirée sur le dos et plusieurs paires de chaussettes aux pieds, apparaît sans doute comme superflue dans le curriculum vitæ d’un terre-neuvas. Au milieu du grand nulle part de l’océan, même le nageur le plus chevronné finit par sombrer sous le poids de ses décorations. Bien que la profondeur de la Manche (entre 30 et 80 mètres en moyenne) soit loin d’égaler celle de l’Atlantique (jusqu’à 8 605 mètres), je préfèrerais éviter de m’y essayer à la pratique du saut périlleux. Les fonds marins m’ont toujours effrayée. Qui sait ce qui s’y terre lorsque seulement 5 % des océans ont été explorés ? Lorsque le plus grand spécimen de pieuvre observé mesurait 9,1 mètres et pesait 272 kilogrammes ? À trop vouloir plonger dans l’inconnu, découvrirais-je moi aussi un monstre qui se cache sous la surface trouble ?

Mes pensées sur la noyade et les créatures marines s’approfondissent au son d’une voix masculine crachée dans un haut-parleur m’annonçant la levée imminente d’un vent de force 9 sur l’échelle de Beaufort. Il y a treize barreaux à cette échelle de mesure empirique allant de 0 = « calme », à 12 = « ouragan ou bombe météorologique au-dessus du 40e parallèle ». J’en déduis que 9 = « ça va secouer un peu ». Les quatorze heures restantes de traversée risquent d’être longues. Ayant le vertige facile, je n’aime pas beaucoup les échelles. Je serai pourtant bien forcée de grimper celle-ci à la cadence du vent. Par chance, n’ayant pas réservé de cabine, je n’aurai pas à me hisser de surcroît jusqu’à la couche d’un lit superposé. Je gobe un comprimé de Mercalm en prévision, hésite, en jette un second par-dessus la Manche, bercée d’illusions.

Je profite du calme avant la tempête pour éplucher une nouvelle fois les photos prises par mon grand-père. Il n’apparaît sur aucun clichés saisis à la volée sur le paquebot reliant Marseille à Alger. Sans doute quelques compagnons de route et inconnus possèdent dans leurs propres albums ou boîtes cabossées et oubliés dans un coin de grenier la face cachée des vues que je scrute les yeux plissés sur mon écran. Je l’imagine dans son uniforme, en contre-plongée, l'œil droit dans l’objectif, l'œil gauche avalée par sa paupière fermée fort, comme je l’ai si souvent surpris dans mon enfance. Du départ, il ne semble avoir pris que deux photos : deux prises de vue – une plongée, une frontale –, un même sujet – deux soldats, probablement rencontrés peu de temps avant le départ. Les conflits armés, ça rapproche. Moi, sur mon bateau, je ne risque pas de nouer de liens particuliers avec les touristes, les jeunes filles au pair et les familles franco-irlandaises. Il y a deux autres photos prises depuis un bateau dans mon dossier. Le cadrage n’est pas le même, mais il me semble qu’il s’agit d’une autre embarcation. Celle-ci ne part pas vers l’Algérie, elle en revient. Sur le pont, on distingue une majorité de civils, des Algériens pour la plupart, et non pas de soldats. Surtout, le sujet a changé. Ce n’est plus les copains conscrits qui intéressent mon grand-père, toute son attention se porte désormais sur la cathédrale Sainte-Marie-Majeure dont la silhouette seule annonce les retrouvailles avec la mère qui dorlote, le père qui ordonne, les frères et les chiens qui jappent. Dans la boîte en carton, il y avait un document, une permission accordée du 24 décembre 1960 au 17 janvier 1961 délivrée le 12 novembre 1960 et autorisant le port de la tenue civile. Ces images auraient-elles été prises à cette occasion ? Les hommes en bras de chemise et les reflets du soleil m’indiquent le contraire. Je ne m’en sortirai pas sans les mots de l’appelé derrière l’objectif. Va-t-il finir par me parler ?

La nuit se couche sur une mer sans sommeil. Elle se tourne et se retourne dans sa couche sédimentaire. Bientôt se lève et se cabre. Dans la baie du Mont-Saint-Michel, on raconte à qui veut bien l’entendre que la marée monte à la vitesse d’un cheval au galop. On ne dit rien des vagues et de leurs ruades meurtrières, de leurs sabots qui claquent et fauchent, des vents qui lorsqu’elles s’écrasent avec fureur hennissent. Dans les couloirs du ferry, on croise des petits cercles de membres d’équipage de tout service et de tout grade se concerter à voix basse. Ils ont troqué uniformes amidonnés contre Levis 501 et bolo ties[1]. On distribue des Stetson aux passagers. Dans les cuisines, le rodéo a déjà débuté dans un concert de casseroles renversées et d’assiettes brisées. La compétition se divise en trois temps, on l’appelle également le 3x8. Chaque épreuve doit être accomplie en huit secondes ; pas une de plus, pas une de moins. D’abord, chef et commis doivent discipliner les cuisines en empêchant vaisselle et ustensiles de s’écraser au sol (huit secondes). Le passager (ou coéquipier errant) prend le relai en empoignant d’une main son plateau qu’il est tenu d’acheminer jusqu’à une table sans en faire caracoler le contenu (huit secondes). Pour mener son équipe à la victoire, il doit ingérer entrée-plat-dessert qu’il lui faut par la suite contenir en son estomac (huit secondes). Des sacs en papier kraft sont mis à la disposition des candidats, sans limitation.

En Algérie française, le bronco, le cheval sauvage, indomptable, c’est l’Algérien, le Musulman, l’Arabe. Le bicot. Paronymes dans l’oppression. Pour dompter le cheval, on le sépare de ses congénères, on l’attache, on le selle, on le monte. Le cheval se défend, s’efforce à dégager le cavalier de son dos à grand renfort de cabrioles. Jusqu’à l’épuisement. Jusqu’à la résignation à la domination. Pour dompter l’Algérien, on redouble d’ingéniosité, on puise dans des méthodes testées et approuvées. On réprime, on extorque, on terrorise, on humilie, on casse. On rafle, on interne, on torture, on viole, on exécute. Et puis on enrobe ça de bons mots édulcorants : « crevettes Bigeard[2] », « gégène[3] », « corvées de bois[4] ». C’est l’exercice d’une domination sans dénomination qui échouera pourtant à résigner.

À combien s’élève la force du vent qui me traverse sur l’échelle de Beaufort ? Il y a des questions que je ne me suis jamais formulée et qui m’écrasent avec la brusquerie et la puissance de la vague. Celle qui vous entraîne dans son rouleau. Papy peut-il avoir torturé ? Papy peut-il avoir violé ? La tempête qui gronde au-dehors n’est rien comparée à celle que j’abrite. Je ne voudrais pas que la main qui a tracé des volutes dans mon dos ait actionné la gégène. Je ne voudrais pas que les lèvres qui ont pansé mes bobos aient forcé le corps d’une Algérienne. Je ne voudrais pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas savoir. C’est peut-être ça que je suis venue fuir dans cette traversée qui n’en finit pas. Je suis bien forcée de m’avouer que je ne connais rien de l’Algérie française ni de sa guerre. Je n’en sais pas beaucoup plus de mon grand-père. Je n’ai jusqu’alors eu accès qu’à l’un de ses visages, celui du grand-père. Qu’en est-il du père, de l’époux, du collègue, du fils, du frère, du petit-fils ? Qu’en est-il de l’appelé ?

Des arbres qui penchent vers un sol dénudé. Çà et là quelques touffes d’herbes sèches. Un paysage de partout. Le voilà dans le tiers gauche de l’image. Sa maigreur post-adolescente flotte dans une veste et un pantalon cargo. Dépasse un col de chemise posé sur un pull. Les jambes en parenthèses, il ceint le cou d’un âne de son bras droit. Dans son dos, une silhouette semble monter l’animal. Les traits de son visage se noient dans la lumière, mais les deux ombres marquées des fossettes laissent deviner un large sourire tout en dents. C’est un enfant qui sourit. C’est un enfant qui chahute avec ses camarades. C’est un enfant qui s’est déguisé en soldat. Dans un paysage qui pourrait sembler de partout, si ce n’était pour la TTA 47/53 (la tenue de combat toutes armes 1947, modifiée en 1953).

Les aboiements des chiens de compagnie encagés sur le pont et l’écho des vomissements des passagers optimistes ayant embarqué sans trousse à pharmacie m’ont tenue éveillée toute la nuit. J’ai besoin de prendre l’embrun, me doucher de la poisse ambiante. Sur le pont, on a fait la paix. Les animaux se sont tus, la mer a décoléré. J’observe pour la première fois de mon existence un horizon nu. Jusqu’alors il y avait toujours eu un obstacle posé sur la mer. Des monts ou des forts. Des îles ou des pointes. Là, rien. Je me sens subitement très seule sur ce ferry low-cost empli de voyageurs blafards. Je suis Robinson Crusoé déviant sur son radeau. Ignorant où je me trouve. À quoi je tente d’échapper. Ce que je suis venue chercher. Bientôt je débarquerai moi aussi sur une île. D’aucuns l’ont sans doute baptisée « île du désespoir » au milieu du XIXe siècle, lorsque se multipliait les visites du cannibale nommé « mildiou », lorsqu’elle se désertait sous les yeux clos des Britanniques, un autre genre de cannibales, plus sournois. J’y rencontrerai les héritiers d’une autre guerre d’indépendance.

Rosslare, ce n’est ni Marseille ni Alger. C’est plat et vert. Il n’y a aucune cathédrale ou basilique à photographier. Seulement des rangées multicolores de containers et des parkings gigantesques où rugissent les moteurs de bus prêts à partir. Les voyageurs n’y voient qu’un lieu de transit qu’ils traversent sans concevoir qu’il s’agit du coin le plus ensoleillé d’Irlande et que les plages de ce village d’à peine 1 800 habitants pullulent chaque été de touristes. Nous débarquons sous la pluie. Dans cinq heures, trois comtés et vingt-six arrêts, je serai à Cork.

─────────────────────

[1] Sorte de cravate associée à la tenue traditionnelle des cow-boys.

[2] Expression qui désigne les personnes exécutées lors de « vols de la mort », jetées depuis un hélicoptère en mer Méditerranée. Elle tient son nom du général Bigeard, qui a servi durant la guerre d’Algérie.

[3] Abréviation de « groupe électrogène » et terme de l’argot militaire français désignant un générateur électrique portatif. La gégène est utilisée pour torturer des personnes en leur appliquant des électrodes sur diverses parties du corps.

[4] Expression utilisée par les soldats français pour désigner les exécutions sommaires de prisonniers algériens.

2 notes

·

View notes

Text

PAPY A FAIT L'ALGÉRIE, par Maud Bachotet (1/2)

Première partie d'une chronique à la fois familiale et historique, du portrait d'un homme et d'une guerre, "Papy a fait l'Algérie" convoque un réseau d'images gardées secrètes que l'écriture se charge de donner à voir, de transmettre, relier, faire parler. C'est un voyage de recouvrance à la fois physique et mental aux deux pôles Nord/Sud. Maud Bachotet est écrivaine et éditrice, ses travaux d'écriture récents ont pour points de départ l'enquête psycho-géographique, l'imagerie populaire et anonyme, ou encore l'autofiction "psychopompe" (le récit intime se lovant dans celui d'une figure réelle dont l'écrit est leur point de rencontre). "Papy a fait l'Algérie" est sa première contribution au blog du Feu Sacré. Gooble Gobble, bienvenue à elle !

Les Parapluies de Cherbourg, Jacques Demy.

J’ai tant grandi que la maison d’enfance me semble devenue de poupée. Je déborde aussi bien du lit que de la baignoire, me cogne le crâne dans la largeur de la trémie chaque fois que je descends l’escalier et peux sans peine m’accouder à la table du séjour depuis le canapé tout en ayant un pied dans la cuisine. C’est un peu comme de vivre dans un voilier à jamais amarré.

Je me souviens du jour où la grande marée avait envoyé le fleuve valser dans les ruelles du village. Mon père, craignant le naufrage, avait pulvérisé de la mousse expansive sur le pas de la porte. Depuis la fenêtre, j’espérais que l’eau monte assez pour emporter notre bicoque au loin. Peut-être aurions-nous ainsi pu rendre visite à nos « cousins des îles ». Mais l’eau s’était arrêtée à une dizaine de centimètres seulement de notre porte. Comme pour me narguer. J’étais dévastée. Autant que je le suis aujourd’hui de me coucher bredouille dans mes draps de petit mousse. Après trois années passées sur les bancs de l’université à ne pas chercher à regarder plus loin que l’horizon de la licence (mes parents n’avaient pas su me payer de longue-vue en laiton ni me conseiller dans mon orientation), j’ai dû me résoudre à m’échouer sur le banc de sable bordant mon bled littoral. Me voici donc ensevelie sous une mer de cartons que je me refuse à ouvrir. Quitte à faire trois pas en arrière (un par année passée loin d’ici), je préfère encore m’immerger dans l’hier. Je retourne placards et tiroirs, relie chaque objet, vêtement ou feuille volante à une image de mon enfance ou de mon adolescence – je fais bien plus confiance aux récits de l’inanimé qu’à mes propres souvenirs. Dans la maigre bibliothèque, je tombe sur un livre de Jéromine Pasteur, Chaveta. Entre les pages, tournées à la volée, je feuillette ma mémoire qui se supplée à celles de l’exploratrice. C’est mon grand-père, dont je n’ai jamais vu le nez dans un bouquin, qui me l’avait donné à lire. Je me souviens d’un bateau construit des mains d’une jeune femme sans expérience. Je me souviens de ce même bateau engloutis quelque part sous l’Atlantique et des larmes de la jeune femme sans expérience. Je me souviens aussi d’un plan élaboré à la récré – au fil de ma lecture, peut-être ? – ayant pour dessein une virée à deux (pré-adolescentes sans autre expérience qu’une poignée d’heures de cours de voile) en catamaran. En revanche, je ne me souviens pas sur-le-champ de la forêt péruvienne, des Asháninkas ni des guérilleros. Ce n’était pas tant le prolongement de l’arrivée qui m’avait fascinée que l’urgence du départ.

Cette urgence, je l’avais toujours eue en moi. Enfant, j’avais vidé une valisette en plastique rouge (un jouet) de son contenu (des jouets) pour la remplir de ce qui me semblait nécessaire à la fuite, à savoir deux culottes blanches, un crayon télévision à double mines rouge et bleue et mon ours en peluche rose. Une fois sur le trottoir, tétanisée par le grondement des voitures, j’avais pris conscience qu’il n’était pas si simple de partir et étais rentrée affronter la peur de ma mère assourdie par le vrombissement du Moulinex. Plus tard, j’avais fini par accepter les vacances de la Toussaint, de Noël, d’hiver et d’été à demeure. Mes amies me postaient des cartes où tout était blanc, les pistes de neige comme les plages, et qui me réconfortaient lorsque le vert des champs, des dunes et de la mer me donnait la nausée.

Mon grand-père ne s’est jamais lassé des paysages de son enfance. Tous les matins, il prend sa voiture pour aller saluer la baie et prévoir le temps qu’il fera selon le niveau d’ennuagement du mont. Le samedi, il se laisse conduire par ma grand-mère jusqu’au sémaphore de Granville où il occupe son après-midi à inventorier les bateaux du port. À quoi pense-t-il depuis son banc de guet public ? Au jeune pêcheur en partance pour les grands bancs de Terre-Neuve ? Au jeune appelé sur le point d’embarquer sur l’El Djezaïr ? Au petit garçon rêvant de marcher dans les sabots de son grand-père ? Peut-être m’avait-il mis le livre de Jéromine Pasteur entre les mains pour cultiver chez moi ce désir héréditaire du grand large et qui semblait toujours sauter une génération.

Un jour, ma mère m’a dit : « Je ne comprends pas d’où te viens cette envie de voyager. Moi, je n’ai jamais eu envie de partir. » Je rêvais alors de contrées lointaines, de coutumes exotiques et de langues imprononçables. Je nourrissais une passion dévorante pour la Chine, ensuite détrônée par l’Inde, tandis que ma mère s’était contentée de ne jamais quitter le village qui l’avait vue grandir. Quant à mon père, il n’avait eu qu’à parcourir moins de quatre kilomètres pour l’épouser. La seule personne de mon noyau familial à n’avoir jamais franchi les frontières du village et du pays tout entier se trouvait être mon grand-père. Plus qu’une guerre, l’Algérie avait été pour moi un voyage dans sa jeunesse. Ce n’était pas la Chine, mais ça m’allait bien aussi. C’était un autre continent et on y parlait une langue qui se peint. Quelque part, j’enviais mon grand-père d’avoir « fait l’Algérie ». « Faire l’Algérie », à mes oreilles, ça ne signifiait pas « faire la guerre ». Avec l’innocence de l’enfance, je posais des questions sur le pays et il traçait devant mes yeux des paysages étrangers. Je posais des questions sur la langue et il posait sur la mienne des mots arabes. Je notais déjà sur des feuilles volantes à moitié noircies de dessins tout ce qu’il voulait bien me raconter. Mais j’ai beau fouiller la chambre de fond en comble, je ne parviens pas à mettre la main sur ces premiers témoignages recueillis à l’encre pailletée, peut-être même parfumée. Cette fois, il me faut me fier à ma mémoire.

Je repense à la boîte cartonnée. Plus tôt dans la semaine, mon grand-père m’a demandé au téléphone « dis, la boîte avec mes photos, sais-tu où qu’elle est ? » « C’est moi qui l’ai, papy. Rappelle-toi, tu me l’as prêtée… Je te la rends la prochaine fois que je passe ! » « Ah ! Bon, bon… » Je me suis demandée si ça lui prenait souvent de parcourir ces images. Avant de les lui rendre, je me lance dans un grand inventaire. Je dénombre un total de 190 photographies, 11 cartes postales et photos-cartes et 4 documents. Je distingue les photos de famille des photos que j’associe au service militaire. En attendant que mon grand-père accepte de poser des mots sur ces images, je me contente de les trier à l’estime :

FAMILLE (66)

· Baptême maman (14)

· Maman (15)

· Chantiers (5)

· Chiens (10)

· Fête de mariage (5)

· Autres (17)

SERVICE MILITAIRE (124)

· France (11)

· Algérie (113)

CARTES POSTALES & PHOTOS-CARTES (11)

· Deux femmes devant un décor peint (1)

· Carnaval (1)

· Le vieux pont (1)

· Rue du Pavé (1)

· Gavarnie (1)

· Algérois (1)

· Alger, casbah (1)

· Heureuse année (1)

· Souvenir de mon passage sur l’El Djezaïr (1)

· Souvenir de mon passage sur le Kairouan (1)

· Souvenir de mon passage sur le Ville de Tunis (1)

DOCUMENTS (4)

· Ordre de mission (1)

· Permission (1)

· Ticket de pesage de la grande pharmacie de Bab El Oued (1)

· Carte de prière Sœur Marie-Céline de la Présentation (1)

Les photos ainsi répertoriées, je les scanne une par une. Zoomées et rétroéclairées par l’écran de mon ordinateur, j’en découvre les détails.

Une vue en plongée du pont. Une mer vide occupe quasi entièrement la moitié supérieure du cadre. Au premier plan, deux rangées de valises bon marché, trop petites pour contenir des vies entières. Près des valises, trois hommes en uniforme. L’un d’eux a remarqué la présence du photographe. Il y a de la méfiance dans son regard. Ou peut-être est-ce un rayon de soleil. Sur la gauche de l’image, des civils, trois hommes et une fillette dont la tête est masquée par un foulard, s’appuient au garde-corps pour suivre du regard la trajectoire du bateau. Sur la droite de l’image, un jeune garçon et deux soldats les imitent. Au centre de l’image, deux autres soldats fixent l’objectif. Leur air penaud semble avoir été saisi par surprise. Sans doute le photographe les a-t-il sifflés depuis son nid perché avant de déclencher l’obturateur. Le mauvais cadrage donne à l’image une impression de mouvement.

À force de fixer la photo, je vois la houle onduler, les cheveux ondoyer, les corps tanguer. Surtout, je vois les valises. Le sujet de ce cliché, ce sont elles. C’est le départ. L’ailleurs. L’inconnu. Que met-on dans une valise quand on n’a rien ? Quand on nous somme de tout laisser derrière soi ? De ne prendre que le stricte nécessaire ? Une carte de prière confiée par les mains d’une mère inquiète et qui a marginé au dos « Réciter cette prière pendant neuf jours. N’oublie pas. » ? Moi, dans ma valise, je glisserai cette photo de deux inconnus surpris par le regard de mon grand-père. Il ne remarquera pas qu’elle a disparu.

À faire défiler sur l’écran de mon ordinateur ces paysages en noir et blanc, l’urgence du départ se fait plus que jamais ressentir. Comme l’ont fait avant moi Jéromine, papy, Zachary – la première par défi, le deuxième par devoir, le dernier par nécessité –, je m’en vais prendre la mer. Par dérobade. À une vitesse de 21,5 nœuds, soit 39,8 km/h, il me semble que je pourrais mettre à bonne distance le futur qui s’entête à me rattraper.

Le choix de la destination est simple : 1) il me faut un pays où me rendre par bateau ; 2) il me faut un port d’arrivée au départ de Cherbourg. De tous les pays qui peuplent mes fantasmes d’ailleurs, il ne reste donc plus que la Grande-Bretagne et l’Irlande. Je choisis les rebelles aux colons, la république à la monarchie, la patate à la Marmite, les Pogues à Police.

Pour se rendre à Cork, il n’est pas nécessaire de construire son propre bateau, pas plus qu’il n’est requis de posséder un ordre de mission ou des compétences en matière de pêche à la morue. Il suffit simplement de sélectionner au clic avec ou sans cabine, standard ou supérieure, avec ou sans hublot. Parce que je rêve d’aventure – qui a l’avantage d’être plus à portée de porte-monnaie que le confort –, j’opte pour l’expérience du grand large sans cabine, option hublots à volonté, dix-sept heures de traversée. Débarquée à Rosslare Harbour, il ne me restera ensuite qu’à prendre un premier bus pour Waterford et un second pour Cork. Quatre à cinq heures de route, trois comtés (Wexford, Waterford, Cork), vingt-six arrêts.

Arrivée à Cherbourg, il pleut. Je ne m’en étonne pas. Car l’économie cherbourgeoise repose sur l’eau dans tous ses états. D’un côté la mer, dont quatre ports (militaire, de pêche, de commerce et de plaisance) permettent de tirer profit, de l’autre la pluie, que Jean-Pierre Yvon a l’idée (soufflée par Jacques Demy) d’exploiter en créant en 1986 « Le Véritable Cherbourg », un parapluie haut de gamme multiprimé qui voyagera jusqu’au Japon couvrir la tête de l’actuel empereur Hiro-no-miya Nahurito dont la notice Wikipédia nous apprend qu’il a été décoré Grand maître de l’ordre du Soleil levant mais malheureusement pas de celui de la Pluie tombante. L’Antibourrasque étant à 149 euros, le Pébroque à 299 euros et le Milady en Moire à 650 euros, je prends la pluie. Et je me demande si Geneviève (Catherine Deneuve) aurait pu se refuser à Roland (Marc Michel) et lui jeter ses pierres précieuses à la moustache si seulement elle avait fait une école de commerce et vendu des parapluies de Cherbourg à des princes héritiers.

Je pense à Guy (Nino Castelnuovo), appelé en Algérie dans la première partie du film, en novembre 1957. J’entends ses paroles : Oh... Tu sais, maintenant, ça n’a plus d’importance... / Nous avons même tout notre temps... / Ce matin, j’ai reçu cette feuille de route / et je dois partir pour deux ans... / Alors, le mariage, on en reparlera plus tard... / Avec ce qui se passe en Algérie en ce moment, / je ne reviendrai pas d’ici longtemps... Je pense alors à mon grand-père, Normand lui aussi, ouvrier lui aussi, appelé lui aussi, au même âge, à l’été 1959. C’est drôle, je cours à l’aveugle derrière cette histoire que personne ne veut regarder droit dans les yeux et la voilà qui me devance sur le quai du port de Cherbourg tandis que j’embrasse ma mère, comme tant d’autres l’ont fait avant moi.

Sur la passerelle d’embarquement, je me demande si, là-bas, du côté de la mer Celtique, je trouverais des réponses dans mon disque dur saturé de photos. Sans doute trouverais-je plutôt des questions à poser dans le micro de mon téléphone, que mon interlocuteur, rejetant la faute sur la mauvaise qualité du réseau, pourra ignorer comme bon lui semble.

Depuis le pont, j’observe le quai. Ça fourmille d’adieux en bas. Je distingue mon grand-père, dans son uniforme foncé. Nous ne sommes plus à Cherbourg mais à Marseille. Derrière lui se dresse La Major. Il n’a ni mère à consoler – elle tient son café en Normandie –, ni fiancée à qui chanter des adieux – il ne l’a pas encore rencontrée.

Je sens une présence à mon côté. C’est lui, qui s’accoude au bastingage. Il considère la cathédrale d’un œil déformé à la fois par les rayons du soleil et par un professionnalisme juvénile. À 20 ans déjà, il ne peut s’empêcher de détailler la structure d’un édifice aussi digne – lui qui s’apprête à rejoindre un conflit qui l’est si peu –, de se figurer, sans posséder aucune connaissance de l’histoire de l’art et de l’architecture, quelles techniques les ouvriers de l’époque ont-ils utilisées. Bien plus tard, lorsqu’il sera transporté par taxi à Reims pour qu’un spécialiste de renom pulvérise au laser la tumeur venue se loger dans son oreille, il rendra chaque jour visite (du lundi au vendredi, pendant plusieurs semaines) à la cathédrale de Reims, sans jamais laisser faiblir son admiration.

Je me souviens de la présence de deux photos de La Major, la cathédrale de Marseille, dans la boîte, prises depuis le bateau. Il y en a également trois qui font le tour presque complet (nord, ouest, sud) de Notre-Dame-d’Afrique, à l’ouest d’Alger. Il n’y aucune piété chez mon grand-père. Ces édifices religieux sont pour lui comme des phares. Des points de départ. Et d’arrivée. Des témoins familiers parce que taillés dans le plus noble des matériaux : la pierre.

Je voudrais lui pointer du doigt le Mucem, ce cube posé sur la jetée et voilé d’une mantille de béton. Mais lui ne peut pas la voir. Il ne sait pas encore qu’un musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée verra le jour en 2013 à Marseille et qu’il s’enrichira en 2017 d’une collection d’œuvres et d’objets rassemblée en vue de l’ouverture d’un musée d’histoire de la France et de l’Algérie qui n’aura pas lieu. Alors je me contente de lui dire « est-ce que tu vas finir par me parler ? » Mais lui ne semble pas m’entendre. Son regard s’est posé à son tour sur le quai devenu celui du port de Granville. Il scrute un homme à l’accoutrement d’un autre temps : gros chandail, veste et pantalon cirés, bottes cuissardes, suroît en toile brune, mitaines en laine, baluchon. Zachary, le terre-neuvas. Un peu plus loin, une chorale d’hommes avinés entonne : Ceux qui ont nommé les Bancs / les ont bien mal nommés / ils en font des louanges / ils y ont jamais été. À son côté, une femme fixe la mer avec défi. Derrière eux, une fillette à qui l’on a dit de ne pas se retourner, sous peine de ne pas voir revenir son père, caresse un énorme chien à robe noire qui bientôt s’endort. Je me tourne vers mon grand-père. Je voudrais lui poser des questions sur Zachary, ce grand-père qu’il aimait tant. Mais il a disparu. Je suis de retour à Cherbourg. Et le ferry lève l’ancre.

La seconde partie sera publiée la semaine prochaine.

4 notes

·

View notes

Text

HUIT PROPOS SUR "BASIC", par Steven Lambert

Hier a débuté (et jusqu'au 1er mai) le crowdfunding des préventes du livre John McTiernan : Cinéma Total. On y retrouve les plumes de Yal Sadat, Julien Abadie, Nicolas Tellop, Antoine Mocquet, Arthur-Louis Cingualte, Aurélien Lemant et Steven Lambert, qui en a aussi assuré la direction éditoriale. C'est à lui que nous devons ce texte écrit il y a bien longtemps pour une lointaine revue de cinéma, et qui lui a inspiré "Héroïne", le titre de sa contribution à cet ouvrage collectif à paraître au Feu Sacré dans la toute nouvelle collection La Forge dédiée au cinéma. Parlons donc ici de "Basic", un des tout derniers films de McT, parlons des femmes dans son cinéma, et par elles du secret sans mystère des hommes.

“Fingebant simul credebantque” [1]

Tacite, Annales, V, 10

I.

Imaginez devoir raconter l’histoire de ce film, très simplement, à quelqu’un qui ne le connaît pas encore. La question est de savoir choisir votre point de départ et où vous arrêter. La vraie question, cela dit, est de savoir ce que vous allez cacher.

II.

De toutes les histoires qui traversent, bifurquent, s’évanouissent, se ramifient ou encore s’emmêlent au sein de ce film, celle qui nous est livrée dès les premiers plans y tient une place discrètement centrale. Le Boléro de Ravel lance ses premières notes, d’imposants navires traversent dans un sens puis dans l’autre le Canal de Panama, et une voix de femme nous raconte l’histoire de ces cadavres d’ouvriers, sacrifiés à la construction du Canal, que l’on dissimulait dans des tonneaux remplis de vinaigre pour servir aux apprentis chirurgiens en Europe. « Cet endroit a toujours eu une façon particulière de traiter avec le profit et la mort », conclût-elle. Or ce ne sont pas des bateaux à vapeur qui défilent devant nous mais bien des cargos modernes : le profit et la mort sont là, hier comme aujourd’hui, et la dissimulation toujours à leurs côtés. Cette dissimulation opère non seulement au sein de l’Histoire mais concrètement dans ces quelques plans qui emboutissent passé et présent : derrière les navires les bateaux à vapeur, derrière les bateaux à vapeur les tonneaux et derrière ces tonneaux les cadavres qui allaient rejoindre la florissante économie de la mort. Selon le principe bien connu des poupées gigognes, chaque image sécrète ou est le signe d’une autre image. Ce sont ces images-signes anecdotiques qui nous indiquent, comme en passant, que le film tout entier se place sous le sceau de la dissimulation : l’image est toujours un creuset d’autres images, d’autres histoires qu’elle ne livre pas d’emblée, mais plus fondamentalement : l’image ment.

Ce premier montage (image, son et musique) permet de voir dans cette « ouverture » une allégorie du film lui-même [2]. C’est effectivement à la manière d’un palimpseste avec ses redites, ses ratures, ses ajouts que se présenteront tout au long du film les différents flashbacks. Ces images ne forment pas la matière continue d’un film (dans le film) que l’on reconstituerait patiemment pour arriver, enfin, à une révélation finale mais s’entassent les unes sur les autres à la manière d’un imagier offert à notre distraction : c’est-à-dire autant pour notre bon plaisir que pour nous écarter de l’essentiel. À cet égard le fait que la voix de celle qui sera notre double dans le film soit séparée de son visage pointe vers lui. De la même manière que la voix jetait le doute sur les images et les transformaient en signes trompeurs, le fait qu’elle soit désaccordé du visage qui est le sien nous fournit un indice précieux dans un film qui multipliera les fausses routes et mensonges. Cet indice vient avec le visage de cette femme sortant théâtralement de l’ombre au rythme des éclairs et sur lequel on peut sentir ce mélange instable entre doute et certitude propre à toute révélation.

C’est à cette révélation qu’il nous faudra arriver. Pour qu’il y ait révélation il faut qu’il y ait eu dessaisissement et c’est l’écart entre la voix qui faisait la leçon et le visage désormais défait qui en est la preuve. Ce visage, cette femme, c’est nous : autrement dit quelqu’un qui pensait savoir et qui s’est trompé ou que l’on a trompé. Quelqu’un qui apprend.

III.

La déception de cette femme fait en ce sens écho à notre propre déception une fois le dernier twist advenu avec la fin du film. Elle l’anticipe. Nous avons revu ce visage dans la nuit, son expression particulière laissée en suspens au début du film et très vite retournée à l’oubli par force de retournements. Nous avons, comme elle et avec elle, compris, ayant suivi le même chemin. On nous aura également trompé. La déception du Capitaine Osborne (Connie Nielsen) est une déception amoureuse qui ne dit pas (trop fort) son nom : elle ne concerne qu’un seul homme et moins l’aboutissement de l’enquête ou une faute logique de raisonnement. La nôtre concerne le film lui-même ; bien que les deux soient liées. La raison tient à ce que Basic est une romance dissimulée dans un film qui présente tous les signes d’un thriller : l’exercice qui tourne mal, les fusillades [3], la jungle, la nuit noire et la pluie battante : tout le décor est bien en place, jusqu’aux acteurs connus, mais légèrement décalé. Et ce décalage, qui donne l’impression de voir un film d’action où il ne se passe rien (ou bien trop), tient au fait que l’action est subordonnée à la parole, et plus précisément au mensonge, comme moteur de l’histoire.

Tous les personnages masculins du film mentent et ce sont leurs mensonges qui dictent à la fois le prochain mensonge du voisin et les mouvements des enquêteurs dans l’enceinte de la base, autrement dit l’histoire du film. Seule Osborne ne ment pas parce qu’elle est celle qui d’entrée de jeu voit ses capacités mises en doute par son supérieur hiérarchique : elle est celle qui en silence assiste, observe, rapporte, apprend. Notre semblable, notre image. Elle est hors-jeu même lorsqu’on lui demande de participer, à l’exemple de cette première trahison que lui inflige Hardy (John Travolta) en lui demandant de jouer au good cop/bad cop pour mieux éventer devant le suspect la grossièreté d’un tel subterfuge. À la fin de l’interrogatoire le Colonel Styles (Tim Daly) leur demandera s’il est coupable : Hardy répond oui et ment, Osborne non mais n’est pas écoutée. Il ment parce que l’objet de l’enquête n’a jamais été de savoir ce qui s’est passé mais de faire tomber un trafic de drogue et récupérer un des siens infiltré dans la base : c’est un whodunit où les morts ne sont que simulées, fantasmées et qui porte sur un trafic dont nous n’apprenons que très tardivement l’existence. Faire d’une femme, isolée dans un monde d’hommes qui tous (lui) mentent et qu’on nous présente comme inexpérimentée, le héros caché d’un film n’est qu’une des voies qu’a trouvé McTiernan pour renverser la logique du film d’action qu’il a su lui-même imposer.

Cette logique repose sur trois grands principes où action et parole sont inséparables. Principe démocratique : il n’y a pas de distinction quant à la provenance de la parole, personnages principaux et secondaires sont sur un même pied d’égalité. Principe de confiance : la parole est intégralement acceptée quant à sa valeur de vérité ou son savoir, surtout dans l’urgence ou en cas de crises à résoudre. Et enfin, principe dynamique : la parole que l’on reçoit relance l’action, qui s’y accorde, dans l’espace. Ce sont les vestiges de cette logique que l’on trouve dans Basic où l’on navigue entre les mêmes lieux (bureaux, chambre d’hôpital, salle vide, cabane dans la jungle), où un mensonge chasse l’autre jusqu’au vertige, et où le même petit nombre d’hommes à droit à la parole.

IV.

Le chemin qu’emprunte l’histoire est désormais déterminé par la vitesse propre de la parole, par la vitesse à laquelle le mensonge d’un homme biffure et se surajoute à celui d’un autre. Basic est certes un film très bavard mais c’est un film où les paroles prononcées s’enroulent autour d’un même vide (le prétexte de savoir ce qui s’est passé), menaçant sans cesse de le faire s’effondrer sur lui-même. De cette spirale infernale ne résiste, rétrospectivement, que la romance entre Osborne et Hardy. Autrement dit, dans ce monde peuplé par le mensonge et le mensonge des hommes envers d’autres hommes, les seuls qui affectent réellement Osborne sont ceux prononcés par Vilmer (Harry Connick Jr.), le médecin chef de la base et ancien amant, et par Hardy. Ce sont les deux seuls moments du film où l’on peut la voir sortir violemment de la place qui lui a été assigné : en envoyant à terre Vilmer à coup de bottin et dans un début de corps à corps avec Hardy suggérant une parade amoureuse déguisée en combat.

Parmi tous les mensonges qu’elle peut entendre, Osborne n’en retient que deux. Elle n’en choisit que deux, plus précisément. Et dans les deux cas, il s’agit pour elle de voir vraiment l’homme qu’elle aime, d’essayer de le lever le voile sur son secret. Pour Vilmer, les choses sont claires : c’est un opportuniste, un trafiquant et un salaud. Pour Hardy, les choses sont plus complexes. La première image qu’elle a de lui est fausse bien entendu, c’est celle qu’Hardy choisit de lui donner, à elle dont il ignore encore si elle est à la hauteur, et au Colonel Styles pour lui faire baisser sa garde : Hardy trempé au milieu de la base se grattant l’entre-jambes le temps qu’un camion passe devant lui. Le secret d’Hardy est en fait lié à un signe que seuls Hardy (parce qu’il en fait partie) et Styles (de par son grade) peuvent comprendre : le « 8 » que l’on voit inscrit en bas du papier rendu par Pike (Brian Van Holt) et demandant à ne parler qu’à un ranger. Avant de pouvoir le comprendre, mais seulement à la toute fin du film, Osborne ne sait pas vraiment qui est Hardy et quelle est son histoire. Déception là encore : le secret de ce « 8 » est simplement de désigner une unité opérant dans le secret au sein de l’armée : le secret débouche sur le secret. Cette « 8ème section » (ce nom, signe et sigle) est juste un épouvantail [4] que ses membres n’ont pas jugé bon de contester, l’acceptant sans qu’il ne renvoie à rien (hiérarchie ou nombre de membres).

Osborne choisit pourtant Hardy ; assez pour le suivre, l’espionner et lui sauver la vie face à Styles. Elle retient son mensonge à lui, le poursuit, parmi tous les autres mensonges que le film peut offrir. Aimer quelqu’un, aimer un homme, c’est d’abord aimer son mensonge et aller jusqu’au bout de l’arc-en-ciel avec lui : c’est vouloir percer le secret sans mystère d’un homme. C’était déjà le cas pour Catherine Banning (Rene Russo) et Thomas Crown (Pierce Brosnan) dans le film précédent de McTiernan. Deux romances dissimulées sous le manteau du thriller et comme passées en contrebande [5] : deux films d’initiation à une romance secrète comme au secret d’un homme. Et par deux fois les femmes sauvent les hommes de leur mensonge, pour leur mensonge.

V.

Le fait massif du mensonge des hommes et la nature trompeuse des images sont intimement liés dès que l’on replace la romance au cœur du film. Ils éclairent le sens à donner aux différents flashbacks. C’est en effet peine perdue que de vouloir monter ensemble ces différentes versions d’une même série d’événements dans l’espoir de combler un angle mort du film, de reconstituer la chronologie enfin irréfutable des faits. La raison en est toute simple : ce sont des « visions » d’avantage que des flashbacks : les visions d’Osborne tirées de ce qu’elle recueille auprès des hommes et comme issues de cette nuit épaisse, onirique dans laquelle baigne le film. Le flashback est un procédé stylistique qui dévoile tout ou partie d’une vérité factuelle (ce qui s’est passé) mais en retard pour en renforcer la puissance de révélation. Or, on le sait, rien de ce qui nous est montré dans la jungle ne peut prétendre à cette définition car l’objet avoué de l’enquête n’est qu’un prétexte et la révélation une affaire de sentiments.

Encore une fois c’est par un indice noyé dans la masse mais situé à la toute fin du film que la preuve nous est donnée de cette lecture. C’est cette dernière vision fantasmatique qu’a Osborne d’Hardy poignardant West (Samuel L. Jackson) dans la jungle qui autorise à lui attribuer la paternité de l’ensemble des visions : dernière vision qui vient couronner une longue série de retournements imaginaires et marquer son caractère subjectif par la violence, le désarroi de la trahison qu’elle suggère. Elle en est à la fois l’unique sujet, l’origine et l’objet, dans la mesure où celles-ci sont déterminées par les mensonges des hommes. Ces visions n’adviennent d’ailleurs qu’aux moments où Osborne est physiquement présente pour projeter ce qu’elle entend : ainsi ne saura-t-on jamais ce que Pike et Hardy se disent sur le tarmac, couverts par le bruit du rotor [6]. Elle essaie de mettre de l’ordre dans tout cela, comme nous, mais il est impossible de bien voir ce que l’on ne comprend pas (la toute puissance du mensonge et des hommes entre eux).

C’est qu’Osborne n’a pas encore choisi parmi tout ce qu’elle enregistre. Elle n’a pas encore choisi quelle image et quel secret poursuivre, trop attachée qu’elle est encore aux signes de l’enquête et à l’histoire. En attendant les visions continuent d’arriver comme autant de symptômes dont la crise (ce trop plein, pour elle comme pour nous) sera marquée par cette image furtive d’Hardy magiquement projeté dans la jungle : image désormais au-delà de toute vraisemblance et absolument séparée du reste du film : pure transposition à l’écran d’un état d’âme. Le mensonge des hommes, les visions et l’histoire (le scénario, l’enquête) ne font qu’un.

C’est ensemble et d’un même mouvement qu’Osborne doit apprendre à s’en séparer : telle est, en fin de compte, sa trajectoire dans le film. Refuser enfin le rôle qu’on lui a donné et qu’elle n’a pas choisi (quitte à en choisir un autre [7]). Le temps d’un film pour ne plus être ce témoin ou cette spectatrice passive, le temps d’un film pour se rendre compte qu’on est amoureuse.

VI.

Cette dimension initiatique de la romance a un prix qui passe par le renoncement à un monde de mensonges pour l’élection d’un seul, mais ce prix ne s’arrête pas là. Suivre jusqu’au bout le mensonge d’un seul homme, c’est accepter de disparaître avec lui pour pouvoir partager ce mensonge. Mentir est aussi vital que ludique pour eux. Tomber amoureuse c’est traquer un homme pris dans un jeu auquel il ne renoncera pas, le sauver des conséquences de son jeu, et savoir qu’il n’y a rien derrière son secret. Un jeu du chat et de la souris forcément déceptif auquel on choisit de croire malgré tout. L’autre nom de cette croyance, c’est la confiance : celle que l’on attend sans cesse de l’autre et celle qu’il nous accorde ou nous retire sans cesse. La confiance tant attendue entre deux personnes qui s’aiment et, dans le cas d’Osborne et Hardy, entre deux personnes travaillant en équipe. Cette promesse autour de laquelle l’histoire de Banning et Crown s’enroulait déjà : la nécessité et, dans le même temps, l’impossibilité de se faire durablement confiance.

Ce double bind de la confiance est le cœur secret de la romance et lui dicte son mouvement. De tous les désarrois qu’il occasionne, la déception fait toujours figure de dernière épreuve et offre aux personnages féminins l’occasion d’opérer une transformation du regard. Ce moment particulier où toute la trajectoire du personnage et l’histoire du film avec elle menacent d’être frappés d’absurdité. Le non-sens d’un jeu que l’on n’a pas compris (ou trop tard) faute d’en être réellement partie prenante, d’avoir été manipulée dès le début pour finalement revenir à notre point de départ : avec toute la confusion et la solitude qui lui sont propres. C’est le sens des larmes de Banning à bord de l’avion où elle pense embarquer seule vers une nouvelle et déjà insipide enquête pour assureurs ; c’est le sens de cette dernière image d’Hardy dans la jungle pour Osborne, en proie au désarroi et à la colère, tandis qu’elle le file au sein d’un carnaval de rue aussi envahissant qu’effrayant. Tout ce que les hommes ont à offrir pour racheter cette tristesse et cette déception c’est une place dans cette vie qui s’accorde à leur mensonge, à leur rêve. Que les hommes fassent enfin confiance pour que les femmes partagent leurs vies ; que les femmes reconnaissent le jeu des hommes pour ce qu’il est et acceptent l’espèce de poids qu’ils lui confèrent. Partager le secret, l’illégalité ou une aventure : partager une « vie de cinéma » en somme, quitte à faire un pas de côté hors de ce monde pour cela [8].

Le signe de ce passage à l’ombre du secret, de cette transformation du regard d’Osborne, est à la fois (encore une fois) anecdotique et paradoxale : c’est cet aveugle assis dans un escalier et qu’elle croise en s’engouffrant dans un bâtiment signalé par une boule de billard noire (« 8 »). Cet aveugle qui marque autant par son immobilité la fin de l’agitation qui régnait encore dans la rue qu’un seuil vers un endroit gardé où la lecture des signes (les visions) n’est plus d’aucune aide, si elle l’a jamais été. C’est aveugle qu’Osborne pénètre dans ce bâtiment : aveuglée par toutes ces visions absurdes qui étaient liées à la nuit, autant qu’immunisée contre elles désormais. Prête à délaisser d’un même mouvement le double-jeu des signes, les luttes pour le profit et le pouvoir, le monde des vivants enfin.

VII.

Passer de l’autre côté et rejoindre les fantômes. Prendre place à côté d’eux par amour : tel est le dernier sens de la trajectoire d’Osborne et du film avec elle. C’est par la déception (ce revers de la confiance) que mensonge et amour sont liés, mais il faudra une forme de sacrifice pour enfin sortir de ce cercle infernal et que soient liés amour et mort. Ce sacrifice est avant tout celui du monde des apparences dont il convient de s’écarter en le redoublant : assumer le faux-semblant comme ce qui ne cache rien ; à l’image des hommes pour qui le masque (le secret) ne dissimule jamais qu’un autre masque (l’absence de mystère).

La « 8ème section » est en ce sens pleine de fantômes : de ces individus qui ne sont définis ni par leur place au sein de l’armée ni par leurs noms « propres » ou celui de leur confrérie secrète. Dunbar, Pike, Nunez, Castro sont tous des noms d’emprunts ; de la même manière qu’ils ont emprunté à leurs ennemis ce nom censé les regrouper et les « identifier ». Autant de masques ou d’épouvantails interchangeables et vides qui peuplent le film, à l’image de ce carnaval de rue célébrant le Jour des Morts. Cette fête qui est aussi bien celle qu’Osborne interrompt lorsqu’elle retrouve Hardy et ses coéquipiers, sirotant des bières et se préparant à petit-déjeuner comme si rien ne s’était passé. Leur dernière et pour certains première apparition hors de tout flashback. Des morts revenus une dernière fois saluer Osborne et nous saluer avant de disparaître à nouveau ; ne serait-ce qu’avec la fin du film.

Leur dimension spectrale est directement liée et anticipée par leurs apparitions au sein des visions d’Osborne : ces fantassins oniriques que l’on assassine à plusieurs reprises et de plusieurs manières mais qui reviennent, encore et encore, comme assoiffés, sans mémoire.

VIII.

Fiers d’avoir su s’en sortir encore une fois, remerciant le hasard ou la chance autant que leur sens de la débrouille, ils rient. Ils rient et Osborne se tient devant eux. Elle les regarde et leur dit calmement : « Vous n’existez pas. Vous êtes tous morts ».

───────────────────── [1] "Ils fictionnaient et au même moment ils croyaient à leurs fictions." [2] Et, à des degrés divers, c’est le cas de bon nombre d’ « ouvertures » (ni scène d’exposition, ni prologue au sens strict) chez McTiernan ; citons Last Action Hero (1993), Die Hard with a Vengeance (1995) ou encore The Thomas Crown Affair (1999). La malice – ce mélange d’ironie et de ruse – est une des clés de l’œuvre de McTiernan comme de ses personnages. [3] Déjà dans Predator (1987), des militaires vidaient des chargeurs entiers sur un ennemi invisible au cœur de la jungle. [4] De la même manière que Samuel L. Jackson portant habits, cape et lunettes noirs joue ce rôle d’épouvantail dans le film, dont la réputation bricolée est censée être légendaire et source de terreur chez les cadets. [5] L’ouverture du film trahissait déjà cette idée que Thomas Crown n’a rien à cacher, avec cette vertigineuse descente depuis une vue satellite jusqu’au tissu de la manche de son veston (pure surface), entrecoupée de son entretien avec sa psychanalyste où il ne dévoile rien. On sait d’ailleurs très vite que c’est bien Thomas Crown qui a subtilisé le tableau (et l’a remis en place, dissimulé aux yeux de tous). L’enquête de Banning, là encore, n’est qu’un prétexte. [6] Une autre vision arrive une fois qu’ils sont tous revenus en salle d’interrogatoire mais Pike ne répète pas ce qu’il a dit à Hardy (pourquoi lui mentir puisqu’ils sont de mèche ?), il raconte une histoire pour Osborne. [7] Hardy reconnaît dans les dernières minutes les capacités d’Osborne, même si le compliment à son égard est rapporté par West. Hardy lui propose une place parmi eux mais la réponse d’Osborne ne viendra pas. Ce n’est pas, après tout, pour cette raison qu’elle l’a suivi jusqu’ici. [8] La première et plus radicale occurrence de ce "disparaître ensemble" chez McTiernan se trouve dans Medicine Man (1992) où le Dr Crane (Lorraine Bracco) se retirait dans la jungle avec le Dr Campbell (Sean Connery) ; autant par amour pour l’homme que pour l’assister (croire avec lui) dans sa recherche d’un traitement contre le cancer, à la limite entre science et magie.

0 notes

Text

LA BRÈCHE, par Constance Ogier

Constance Ogier a intégré il y a peu la joyeuse troupe du Feu Sacré comme relectrice. Elle sera l’œil scrutateur de nos futures publications, passant au peigne fin les tapuscrits. Pour fêter son arrivée, elle a accepté de nous laisser publier son premier texte. Un conte de la crypte, au sens propre. Entre poésie, humour noir, petite et grande histoire. Entre Jules Michelet et Jorge Luis Borges. Gooble Gobble, bienvenue à elle !

“Le prévenu est un vieillard sec et jaune” Gazette des Tribunaux du 11 mai 1856

Chaque passant de Paris se souvient avoir croisé, lu, parcouru un de ces panneaux brunâtres de l’histoire de Paris - autrement nommés pelles Starck - qui annoncent le monument visible ou fantôme auquel il faut s’intéresser. Cette fois-ci, en novembre dernier, j’étais plutôt interloquée par les images qui se formaient en moi après la lecture des appositions “inventeur et victime” inscrites côte à côte sur la même plaque. De là est né un désir insatiable - doublé très vite par un long travail de fouille - de connaître et comprendre cet homme.

Le 12 janvier 1856, prenant le contre-pied des vivants qui se contentent de mourir en dehors des cimetières, un homme meurt à l’intérieur même de celui de Montmartre, anciennement dénommé la Barrière Blanche. Ce cimetière citadin, situé dans le nord de Paris, est bordé par la rue Caulaincourt - ministre sous Napoléon Ier - la rue Ganneron - député et chandelier - Joseph de Maistre - fervent anti-révolutionnaire,...Tous ces noms ne nous disent trop rien quand on les découvre, ils ont pourtant leur part de chair dans le tableau imprécis de cette histoire. De nos jours, on s’y promène le dimanche, rare espace de verdure pour y déposer nos regards et nos corps broyés par les secousses et les bruits de la ville. C’est un espace où l’on fait communauté malgré nous autour des morts, comme pour être tout à fait solidaires avec eux dans un silence résilient. Pourtant, au XVIIIe et XIXe siècles, pour des raisons d’hygiène, le cimetière n’est plus accolé aux églises, mais déplacé en dehors de la ville perdant ainsi une place symbolique au sein de la communauté [1].

Depuis Philippe-Auguste jusqu’à la Révolution, des agents communaux, dits les « crieurs des morts », annonçaient à travers la ville munis de clochettes, le nom des défunts et l’horaire des funérailles aux côtés des prix des marchandises et des lieux de noces. Comme s’ils cherchaient à marchander la mort, sans toutefois y parvenir. Ils sont ensuite remplacés par des faire-part et des rubriques nécrologiques dans les journaux qui deviennent le relais de la mort, l’espace où le nom se dit en même temps qu’il se lie au moment du décès. C’est d’une étonnante violence d’inscrire un nom dans une rubrique, comme si cela actait, d’une certaine façon, l'impossibilité de ne plus l’énoncer autre part. La mort de cet homme n’a été qu’un événement isolé dit-on, le cimetière affiche malgré tout une plaque à sa mémoire en guise d’accueil, ou plutôt, reporte sur l’un de ces panneaux dédiés à l’histoire de Paris, une anecdote assez savoureuse; il clame la mort de cet homme en fanfaron :

« Officiellement ouvert le 1er janvier 1825, le Cimetière du Nord est désormais protégé contre les pilleurs de sépultures : il perd ainsi en 1856, l’un de ses conservateurs, M. de Vaulabelle, inventeur d’un système de pièges avec mise à feu, victime de son devoir pour s’être envoyé une décharge mortelle en pleine poitrine ! »

La lecture de cette plaque ne m’a pas satisfaite, je l’admets. Je suis donc allée lire tous les articles qui me décriraient l’événement plus précisément. J’espérais follement un exposé précis de ce « système de pièges avec mise à feu », et rêvais secrètement d’un nouvel homme tué par sa propre invention, un Franz Reichelt oublié de l’Histoire, un rival de l’homme en costume-parachute qui saute de la tour Eiffel. Ma conclusion fut bien autre, et en passant la déception qu’elle m'apporta, elle m’ouvrit tout un pan de l’Histoire.

Qui décida de faire monter les murs du cimetière à deux mètres ? Je n’en sais rien, mais le 20 et 21 juin 1856, lors du procès à la chambre correctionnelle de la Cour Impériale de Paris, dirigé par M. Zangiocomi, un seul mot était sur toutes les lèvres : « la brèche ». Des intrus avaient réussi à faire une trouée dans ce lieu qui n’accueille que de jour : à l’angle du mur qui sépare le cimetière de la rue des Carrières.

Sont véritablement en cause : trente centimètres de mur, trente centimètres manquants sur le pan de mur entre la 8e et 10e division. Qui donc appeler à la barre ? Il m’a semblé très vite que la culpabilité et le meurtre de cet homme se logeaient dans ce vide là, ce vide laissé par le temps, et la peur qu’il provoque chez les hommes. Ces trente centimètres sont tout juste ce qu’il faut pour former l’idée d’escalader le mur qui sépare la ville ouverte et l’espace clos du cimetière. Interrompre le grand silence de mort qui les sépare des vivants. Ce désir de grimper sur le mur, faire glisser son regard et son corps au-dedans, près des morts… qui ne l’a jamais éprouvé ? Déjà, au Moyen-Âge, le cimetière échappe à la loi : protégé par les églises, il est formellement interdit de capturer un fugitif qui se réfugie dans son enceinte. C’est cette fracture, nichée dans la dénomination du cimetière, qui m’a d’abord intéressée : on l’appelle « le cimetière de la Barrière Blanche » ; tout comme au cirque, on nomme « barrière », la petite palissade qui sépare les spectateurs de la piste.

La Barrière Blanche désignait en fait les carrières de gypse sur lesquelles était situé le cimetière, exploitées depuis l’époque gallo-romaine pour le « blanc de Paris ». Le dicton dit qu’il y a plus de Montmartre dans Paris, que de Paris dans Montmartre. Ce blanc provient du gypse, une espèce minérale qui se transforme en plâtre à 120°C et c’est en lui qu’on a coulé Paris. Au Moyen-Âge, l’espèce était tout à la fois adulée et honnie, admirée pour sa couleur où l’on croyait voir se moirer la lune, détestée pour la rouille qu’elle provoque dans les bassins selon les dires des lavandières. Cette barrière est aussi le lieu des exécutions et des fosses communes lors de la Révolution, celui d’effondrements successifs, effondrements qui parlent de frontières, de barrières naturelles ou reconstruites pas les hommes. L’histoire de ce cimetière s’est façonnée des séparations entre deux espaces qu’on a voulu définis, mais qui n’ont cessé de se frotter l’un contre l’autre: la ville et les carrières d’en-dessous, le cimetière et les rues d’à côté…

Le cimetière du Nord est inauguré en 1825. À cette époque, les pillages sont fréquents dans le cimetière, et une défaillance dans le mur d’environ trente centimètres est alors inculpée. Cette faille creuse de jours en jours une peur chez les gardiens du cimetière à qui on assène ne pas en détacher le regard. M. de Vaulabelle, le conservateur du cimetière, leur confère une charge : celle de garder de nuit cette brèche et d’empêcher tout intrus cherchant à entrer au-dedans. Très vite, ils croient apercevoir des formes étranges, bizarres se mouvoir de ce côté-là, et s’imaginent brandir leurs armes, héroïques, sauvant les possessions des disparus, défenseurs élus de la mort et de ses biens. L’interdiction de franchir les portes du cimetière de nuit est enfreinte à plusieurs reprises et durant plusieurs années.

Peu après la révolution de février, en novembre 1848, les ouvriers catalysent tous les comportements inadéquats, transgressifs et dangereux pour le gouvernement. La Revue des deux Mondes fait paraître un discours de Jean-Jacques Baude, ancien préfet sous la monarchie de Juillet, dans lequel il désigne ouvertement les ouvriers de « bandes de bêtes féroces, professant comme une religion le pillage, le viol et l’incendie » ou encore les comparant aux « hordes d’Attila ». L’association des pillages aux ouvriers est d’autant plus rapide que Maxime du Camp publie un article dans La Revue des deux Mondes où il signale, non sans mépris, la présence d’ouvriers à l’orée du cimetière: « Jadis, au temps où bruissaient les Porcherons, il y avait là une sorte de ferme doublée d'un cabaret; les ouvriers venaient s'y amuser le dimanche. [...] Le prix des concessions [...] est assez élevé pour que l'entrée d'un de nos grands cimetières [...] ne ressemble pas à un cabaret de joueurs de quilles. »

Les formes inconnues sont ainsi troquées par ces joueurs de quilles qui sautent par-dessus le mur, à l’endroit exact de la défaillance, pour y voler toutes sortes d'objets sur les sépultures. D’ailleurs, cette image est véhiculée très largement dans toute la sphère sociale. Le théâtre bourgeois s’en saisit immédiatement, et se représentent à Paris des vaudevilles où l’admirable tenue des patrons s’oppose à l’instinct grégaire des ouvriers. C’est ainsi que le frère de M. de Vaulabelle, Léonore, écrit quelques années plus tôt: La propriété c’est le vol, vaudeville satirique sous-titré « folie-socialiste en trois actes et sept tableaux » qui parodie la formule de Pierre-Joseph Proudhon. La déshumanisation des ouvriers s’accompagne d’autres figures et bientôt, des cornes leur poussent. Dans l’esprit des gardiens, la première réponse à la peur fut la nécessité d’identifier un visage, de déceler une identité et la seconde celle de l’éloigner à nouveau de soi, de faire de cette identité un spectre diabolique et par là même inhumain. Il me semble qu’il y a là bien plus qu’un bouc-émissaire. De l’ouvrier on fait un diable, du diable on fait l’ouvrier. Ils ont en commun d’être des écorcheurs. Le désir des couronnes d’épines en bronze et des vierges d’ivoire se mêle à celui du marbre des horloges et des presse-papier bourgeois chinés sur les marchés. Les objets volés sont tout à la fois objets de mémoire et marchandises. Mais quelle place occupe réellement en eux la cupidité ou le désir de propriété ? Dérober aux morts pour réconcilier les espaces : peut-être est-ce le seul trait d’identité qui nous reste de ces voleurs ?