Text

Coreología y Fortnite - 23/04/2019 - UCM

Las principales plataformas y consolas 2017 release date

Gratuito

Franja edad furor 8-14

Agosto de 2018: 78,3 millones de jugadores

Distopía posapocalíptica de supervivencia. Emulando el Minecraft.

Pero Modo Battle Royale

Niños socializan en red y se aíslan en físico

Emotes: acciones celebratorias sin función real en la partida consistentes mayormente en bailes

Ejemplos

Éxito internacional y viral. Comisariado coreográfico que aquí ha tenido lugar y en base a qué creiterio coreológico se ha llevado a cabo.

Brillante crítica y académica norteamericana Sianne Ngai: Nuestras categorías estéticas, publicado en Harvard University Press

Esta obra, que dicho sea de paso en mi propio desempeño profesional e investigativo ha sido una referencia metodológica primaria, propone a modo de grilla conceptual tres categorías estéticas, como su subtítulo indica, que serían lo zany (lo excéntrico, llamativo, osado, alocado), lo interesting (interesante, curioso, peculiar) y lo cute (lo adorable, encantador, atractivo, seductivo o simplemente mono) desde las cuales leer la experiencia estética de lo que pueda llamarse y se ha llamado la metamodernidad o post-posmodernidad, sin embargo articulándolas a través del esquema tradicional de la teoría económica moderna, también tripartito, conjugado por la producción, la distribución y el consumo, lo cual me parece una genialidad.

Así, en un ecosistema de experiencias estéticas hipermercantilizadas, sobreinformadas y performativizadas, podría entenderse por un lado la actividad productiva desde la guía de lo innovador, lo emprendedor y vehemente, lo espontáneo, ingenuo, arriesgado y maniáticamente creativo, algo que en nuestra sociedad conoce bien, por ejemplo, quien haya sido psicológica y legalmente esclavizado por una start-up; la distribución o circulación de bienes vendría regida por la puesta en juego de lo inaudito, lo llamativo o cuanto sea capaz de presentarse como sorprendente y susceptible de ser exponencialmente redistribuido y por ende viralizado, pongamos por caso, en las redes sociales y, en tercer lugar, el consumo se daría bajo la amplia gama de emociones, desde la ternura hasta la agresividad, con la que reaccionamos ante diferentes mercancías igualmente atractivas y de facto inofensivas, ya se trate de un vídeo de perritos que cuelga nuestro padre en el grupo de Whatsapp familiar o de la furibunda y desproporcionada respuesta a un tweet con el que se está mínimamente en desacuerdo.

En otras palabras, se trataría de un esfuerzo por delimitar las principales competencias humanas básicas capitalizadas dentro del sistema económico-político que habitamos, a saber: lo afectivo y emocionante en el caso de lo zany, la comunicación virtualmente amplificada en el de lo interesting y la intimidad y el cuidado en el de lo cute.

Más o menos obtuso. Valor metodológico. Modestia. No esencialista. No maximalista Románticos-Hauser-Warburg/Gombrich. Utillería.

-

Lo que sí me parece agudo es que Ngai recupera a su vez de Frederic Jameson un comentario aparentemente simple o intrascendente que a mi juicio en realidad constituye una de sus principales aportaciones instrumentales al pensamiento crítico en general y al razonamiento estético en particular, y es cuando en su celebérrima obra Posmodernismo o La lógica cultural del capitalismo avanzado Jameson comenta la aparente imposibilidad de analizar críticamente un fenómeno cultural tal que la posmodernidad sin que automáticamente se le exija o sobreentienda una adscripción a su favor o en su contra, lo cual obligó a Jameson a diferenciar más concretamente entre a su vez tres funciones o etapas dialécticas de la crítica, a saber el “gusto”, que sería la opinión de aprobación o desaprobación intuitiva y relativamente irreflexiva ante un objeto dado, el “análisis”, como la investigación genealógica de las condiciones históricas de posibilidad de formas específicas y, por último, la más compleja y explícitamente sociológica acción de la “evaluación”, que consistiría de nuevo en emitir un juicio de valor, como el de la opinión, pero esta vez habiendo pasado por el necesario juicio de hecho, es decir, no calificando una obra como buena o mala objetivamente sino intersubjetivamente, esto es, tomando en consideración de actualidad y pertinencia las dinámicas, cualidades o efectos que dicha obra sustenta, violenta, neutraliza o potencia en aquella sociedad, en el sentido lato del término, en que será correspondientemente recibida.

Por tanto, no propongo sino llevar a cabo una propuesta de evaluación al respecto de un fenómeno artístico tan peculiar como el que aquí nos ocupa con la intención explícita de poder discutirlo en un entorno por otra parte idóneo para ello.

-

Volviendo al Fortnite, pues, desde estos mimbres, no es muy difícil darse cuenta de las categorías que se han manejado a la hora de reunir esta batería de pasos. Efectivamente, por descontado, las cualidades de lo llamativo, lo interesante y lo atractivo, con las sutiles y claras diferencias que existen entre las tres, se dan en casi cada movimiento escogido, y sin embargo no me parece que sea demasiado valioso ni plausible siquiera trasponer una retícula diseñada para niveles tan macro a una serie de subproductos quizá demasiado concretos, por eso decía que el principal valor de aquel ejercicio de Ngai es ante todo metodológico.

La práctica totalidad de los pasos que allí figuran son apropiaciones de la cultura popular que juegan más bien con otras cualidades o estrategias coreográficas para apelar a un público recordemos que muy joven, por citar algunas:

-Que sean lo suficientemente populares como para ser reconocibles.

-Pero lo suficientemente excéntricas como para resultar divertidas (no es contradictorio, como veremos).

-Suficientemente fáciles como para ser en principio accesibles

-Pero lo suficientemente complejas como para motivar un reto al respecto y la consiguiente satisfacción al superarlo

-

Digo que lo primero no es contradictorio porque no se trata de reunir pasos verdaderamente insondables e inaprensibles por puro desconocidos o divergentes, sino más bien de apelar a lo que un prepúber pueda tener ya ampliamente categorizado y conocido como rarezas inusuales, lo cual es muy distinto, y que en todo caso se aleje y con mucho del universo cinético que de facto le rodea de ordinario, lo que es mucho más que suficiente para que cualquier niña o niño de esas edades se entusiasme con ello, como podrá constatar quien los tenga cerca. Esto por descontado puede acabar incurriendo en prejuicios tal vez delicados (denuncias), para muestra un botón:

-

Se pueden dar otros ejemplos. No es un misterio que el exotismo, la espectacularidad y el erotismo implícito son categorías básicas para la industria cultural hegemónica. Por escatimar en tiempo he considerado innecesario aportar un vídeo promocional cualquiera de una agencia de viajes, una película generalista o, para el caso, no pocas producciones de danza. Más que entrar en casos obvios en este sentido, como el de Akram Khan, creo más oportuno considerar el caso de toda la danza urbana en su conjunto tal y como ha sido recibida mediáticamente, que ha sido ni más ni menos que en la medida en que ésta fuera capaz de aportar movimientos vistosos y acrobáticos, identidades y entornos marginales y fáciles de turistificar y por descontado cuerpos que no fueran nada menos que atractivos. Todo lo cual, ya digo, nos llevaría desde las películas canónicas de los ochenta, pasando por los videoclips de los noventa y dosmiles hasta, sin ir más lejos y por poner un caso patrio, las producciones coreográficas de Dani Pannullo, uno de los directores más reconocidos por el uso escénico de estos lenguajes y códigos en España, por el momento.

-

Pero es que el Fortnite y la danza urbana mediatizada no tienen sólo similitudes formales, sino también materiales: la notable mayoría de los pasos recogidos en el juego provienen directamente de la danza urbana en general y en particular. –

Esto, siendo el Hip Hop una comunidad idiosincrásicamente arqueológica y esencialista respecto de sí misma, ha dado lugar a todo tipo de polémicas que por suerte o por desgracia exceden los límites y objetivos de esta comunicación.

En particular, recoge pasos como los siguientes:

-

Y en general, tiene en común el hecho de consistir en coreografías conformadas por módulos preexistentes a la estructura coreográfica en que se los inserte, hecho coreológico que es común a la inmensa mayoría de danzas urbanas y que supone una vía de trabajo paralela, por no decir opuesta, a la coreutica.

-

Y aquí la edad es determinante. A mis alumnos de 11 años es prácticamente imposible hacerles comprender y no digamos ya implementar herramientas abstractas de trabajo cinético-espacial, como lo serían por poner un caso los 27 puntos de Laban, que es una herramienta a la que por cierto ha acabado por llegar parcialmente el breaking por su cuenta tras décadas de autoreflexión, por ilustrar la cantidad de trabajo que nos ahorraríamos si estudiásemos un poco. Pero aunque eso les es imposible, sin embargo les resulta natural e instintivo el uso de la intuición, herramienta contraria a la abstracción, pudiendo mimetizar sin mucho esfuerzo pasos específicos que perciban como compactos, estancos e idénticos a sí mismos.

Todo lo cual no es sino una forma muy precisa y por tanto oscura de hablar de una realidad pedagógica muy sencilla. Y con esto voy terminando.

Ontológía Cuerpo = Alteraciones cualiativas. Continuo de transitoriedad coherente de estados. La disociación, técnica según la cual una parte del cuerpo actúa mientras otras o el resto no, es una cualidad innatural a los cuerpos orgánicos por definición, y de ahí que incurra automáticamente, gestualmente, en una simbología de lo sintético y lo robótico. Les puedes decir esto o que imiten el paso este:

-

O por poner un último caso, que no es sino el del paso que da subtítulo a esta comunicación y de paso justifica el título de estas jornadas, el Floss

Con el tiempo en la compañía que dirijo hemos ido desarrollando un calentamiento diario que básicamente consiste en un análisis disociativo exhaustivo de cada posibilidad articular del cuerpo, a partir del cual, catalíticamente, componer movimientos articularmente complejos y desde ahí trabajar las cualidades pertinentes. Pues bien, [Natalia] nuestro Vietnam se da siempre al llegar a la retroversión de cadera en el momento de trabajar el eje sagital de la pelvis en el plano trasverso, por ser quizá la articularidad más damnificada por la pésima higiene postural que implica pasarnos el día en una silla. Todo esto es un régimen de ejercicios que es de facto imposible que un niño tenga la paciencia, capacidad de concentración o lapso de atención como para llevar a cabo, como he constatado sobradamente, todo lo contrario a lo fácil que es, sencillamente enseñarles el floss, que ni siquiera hace falta y, una vez captada su hirviente devoción, enseñarles a hacerlo en perpendicular o en círculos:

The Floss

Pues bien, y con esto último sí que termino, más allá del chascarrillo que este contraproceso pueda suponer, lo que ilustra y desde luego merece debate es hasta qué punto se oponen una forma abstracta de trabajar sobre el movimiento mediante guías proyectivas y sin límites concretos ad hoc, y una comprensión de los movimientos como realidades discretas y acotadas, modulares, susceptibles de ensamblarse sistemáticamente, que es lo que con más propiedad pueden llamarse ya “pasos” de baile.

Dijo Paul Langland que la danza es difícil de mercantilizar, lo cual es algo bueno y algo malo. Y lo que el Fortnite demuestra, ni más ni menos, es cómo una comprensión de la coreografía como estructuración de una serie de elementos celulares o “pasos” a partir de un código establecido es inmediatamente subsumible bajo la forma mercancía, adscribiéndole un valor de cambio a algo que sólo debiera tenerlo de uso, como es el cuerpo humano. Pese a que el juego en sí es gratuito, el Floss es un emoticono exclusivo que sólo se podía conseguir comprando el pack oficial de la segunda temporada, que costaba sin rebaja 18$.

Eso es todo, muchas gracias.

-

Rudolf von Laban define a la coréutica como el estudio del movimiento del cuerpo en el espacio, en base a estructuras y proyecciones geométricas, que son originadas al comprender como la armonía cinética evoluciona en el espacio en formas y trayectorias, dando origen así a un sistema de ordenamiento y de configuración de la espacialidad de carácter supremo. Laban plantea que el movimiento en sí es una herramienta de recuperación y comprensión del espacio armónico que nuestros cuerpos constituyen, además de la relación de éste con el entorno.

-

“Pero mientras, además, "interactúan con amigos, toman decisiones de forma rápida y autónoma, se organizan, gestionan problemas en grupo, aprenden sobre responsabilidad compartida, establecen objetivos y administran el tiempo", valora Cristina Isasi, psicóloga del centro Psimebi, en Bilbao. También subraya que Fortnite ayuda a que desarrollen la capacidad de planificar y de rectificar ante circunstancias cambiantes, la atención y la concentración.

Conocida en las redes como Lucía, mi pediatra, Galán les explica las "líneas rojas" que hay que vigilar: alteraciones en el comportamiento, que estén más irascibles o ensimismados, trastornos de sueño, que desplacen planes familiares, horarios de comidas o que baje el rendimiento escolar. "Si se respetan, se supervisa el contenido y que no superen las dos horas diarias de pantalla (incluidos televisión y móviles), no hay problema en que jueguen", dice. Isasi añade como signo de alarma el que el videojuego "interfiera en otras actividades o tengan mucha ansiedad por no jugar".

7 notes

·

View notes

Text

Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre.

Génesis 6:4

§1

Lo primero es lo primero y es el nombre: Goliat. Su sentido principal y por todos conocido es el de un guerrero filisteo enorme y poderoso, que siendo más capaz que su enemigo es vencido injustamente. No tiene otro privilegio que su fuerza y su talento, lo que vale y que reclama. Su etimología proviene del hebreo Golyáth (el desterrado, el peregrino), no como un paria cualquiera: quien durante cuarenta albas y cuarenta noches asedia y desafía a los ejércitos de Dios[1]. Esto por supuesto hizo de él la antonomasia de lo arrogante, ingenuo, hereje e infiel.

Aunque su historia no es tan simple. Pertenecía al pueblo de los Nefilim[2], plural de nafal (caer o derribar), traducido tanto en la Septuaginta como en la Vulgata por gigantes cuando, más propiamente, harían por su raíz referencia tanto a los caídos como a los que hacen caer, en una ambigüedad deliberada. Son seres que de hecho aparecen varias veces en la Biblia; ya en el Génesis[3] se los presenta como descendientes de los hijos de Dios (incierto si ángeles o creyentes) y las hijas de los hombres, y no como el híbrido de ángel y demonio que tanto se tiende a malentender. Son hijos de lo divino y lo mundano, de lo angélico y lo humano. Por ascendencia masculina, dijéramos, descendían de los Grigori (Observadores, Vigilantes), cuyo nombre en varios pasajes se traduce desde Bnei haElohim directamente como hijos de Dios en su acepción usual de Ángeles[4]; éstos serían, en resumen, ángeles caídos. Pero ángeles al fin y al cabo, enviados a la Tierra con el cometido de enseñar a los humanos la Verdad y la Justicia, y castigados por entregarse a un amor desobediente.

De estos seres emana un espíritu de impureza en su buen sentido de mezcla, la heterodoxia de un deber incumplido a gloria de uno mucho mayor: un pecado que se paga al precio de la propia raza, por quererse con un mundo al que en el fondo pertenecen.

S'i' fosse foco, arderei 'l mondo/ Si yo fuese fuego, haría arder al mundo

Cecco Angiolieri

§2

Lo segundo también nos va en el nombre. Y tampoco le falta historia. Pedro Abelardo fue un filósofo imposible de sobrevalorar y uno de los más grandes genios de la historia de la lógica. Se ha querido hacer de él semilla tanto de la Ilustración como de la ortodoxia cristiana, pasando incluso por precursor de la dialéctica hegeliana. Victor Cousin lo nombró el filósofo más grande de la historia de Francia, junto a Descartes, además de acabar siendo una de las mayores enseñas del romanticismo a tenor de su archicélebre relación amorosa con la jovencísima Eloísa, sacrilegio, rapto e hijo ilegítimo[5] de por medio, por todo lo cual hasta acabó siendo castrado por el tío de la muchacha, Fulberto, canónigo de la Catedral de París. Por si faltara trepidancia a sus memorias, fue un exitoso compositor de música y un excelente poeta, como demuestra a luces vista su Historiae Calamitatum; por lo demás, fue un sabio incansablemente comprometido con el debate, el diálogo, la crítica y la enseñanza. Desde adolescente se dedicó a viajar por distintas regiones de Francia buscando adversarios dialécticos con quienes librar batallas retóricas y, con apenas veinte años, ya era perseguido y vilipendiado por defender el triteísmo divino -una dialéctica de sustancias autónomas entre las personas de la Sagrada Trinidad-, consecuencia directa y coherente de su postura nominalista aprendida como discípulo directo y destacado de Roscelino, padre de esta doctrina aunque siempre -y para los restos- se mencione por defecto a Ockham.

Fue un intelectual profundamente transversal, como nos debería preocupar y mucho que la filosofía aún lo fuera, sobresaliendo tanto en Letras, entendidas en la época por Trivium (Gramática, Retórica y Dialéctica), como en las Artes del Quadrivium: Aritmética, Geometría, Astronomía y Música. Lo que hizo justo después de graduarse de la escuela episcopal, cuyo archidiácono era el afamado teólogo Guillermo de Champeux, fue fundar su propia escuela a través de la cual ridiculizó el realismo ingenuo de su maestro y le robó el grueso de sus alumnos, lo que llevó al archidiácono a retirarse. No contento con esto, viajó para discutir con Anselmo de Laon, su antiguo profesor de teología, rebatiéndolo y ridiculizándolo públicamente a él también.

Este recorrido culminó con su docencia en la escuela catedralicia de Notre-Dame, de la que sólo pudieron echarlo utilizando contra él su relación con Eloísa, y sin embargo su escuela fue tan famosa que, según dijo Guizot, se educaron en ella un papa (Celestino II), diecinueve cardenales, más de cincuenta obispos y arzobispos franceses, ingleses y alemanes, y un número mucho mayor de controversistas, entre ellos Arnaldo de Brescia, el austero e importante fundador del arnaldismo. A todo esto le siguieron otros muchos escándalos como su polémica acerca de la naturaleza no apostólica de Dionisio Aeropagita por pura evidencia biográfica, o su feroz enfrentamiento con la férrea ortodoxia neoplatónica de San Bernardo por considerarle éste un hereje en su racionalismo a pesar de ser Abelardo estimado ya como el máximo maestro de lógica de su tiempo.

Por todo ello era ampliamente apodado por sus enemigos Petrus Golia, que en latín vendría a ser Pedro el Demonio o el Demoníaco, apodo que él rápidamente adoptó y con el que llegó a firmar cartas y publicaciones. De aquí surge el que a sus seguidores se los llamara goliardos, sobrenombre que ellos mismos acogieron con entusiasmo (gouliard en francés desde entonces refiere a clérigo que lleva una vida irregular), con motivo de lo cual siglos más tarde se funda la Goliardía como un movimiento estudiantil y principalmente italiano amplísimo, autodefinido porque a la necesidad del estudio se unen el gusto de la transgresión, la búsqueda de la ironía y el placer de la compañía y de la aventura. Puntualizando que Abelardo en todo momento sostuvo que “No quiero ser filósofo para oponerme a Pablo ni ser Aristóteles para separarme de Cristo”[6]. En España esta corriente la representaron los sopistas, muy especialmente el Arcipreste de Hita, quienes además fueron el origen de la tuna. Se ha convertido, pues, en un calificativo literario para designar una intelectualidad erudita pero irreverente, cercana, ingeniosa y despierta. Tropo literario, éste, consolidado por el primer gran goliardo autoproclamado: el brillante poeta medieval Cecco Angiolieri (1260-1312); quien lo resumió en sus más famosos versos, que coronan el comienzo de este apartado.

Los peligros que amenazan hoy al desarrollo del filósofo son tan numerosos que cabe dudar de que ese fruto pueda madurar alguna vez. Las ciencias se han extendido tanto y es tan alta la torre que han elevado, que ha aumentado también la probabilidad de que el filósofo se canse cuando aún está en periodo de aprendizaje o que se detenga en un punto cualquiera y “se especialice”; con lo que corre el riesgo de no llegar nunca a su altura, es decir, a poder mirar desde arriba, a abarcar lo que debe tener por debajo. […] De hecho, durante mucho tiempo la gente no ha entendido al filósofo y lo ha confundido con el científico, con el erudito arquetípico, con el exaltado y ebrio de Dios, que se eleva a un plano religioso, “apartándose” de los sentidos y del mundo. Y cuando hoy en día oímos decir de alguien, a título de alabanza, que vive “como un sabio” o “como un filósofo”, lo que se quiere dar a entender es que lleva una vida “espiritual y retirada”. La sabiduría le parece a la plebe una especie de evasión, un medio, una treta para poder salir airoso de un mal juego. Pero el auténtico filósofo -¿no es así como nos parece a nosotros, amigos?- no lleva una vida “de filósofo” ni “de sabio” y, sobre todo, no vive de una forma “prudente” e “intelectual”, sino que siente el peso y el deber de las cien tentativas y tentaciones que le brinda la vida. Corre el riesgo constante de perderse a sí mismo, juega el peor de los juegos posibles.

§205, Más allá del Bien y del Mal. Friedrich Nietzsche

§4

Podemos afirmar que la filosofía se enfrenta a un grave descuido. Es necesario dar cuenta de que aquellos que ejercen de filósofos se han desviado preocupantemente del trabajo integral que la filosofía históricamente siempre ha llevado a cabo, de su inquietud por conocer las causas primeras y no sólo últimas de la realidad y de su profunda raigambre científica no simplemente en sentido metodológico sino también interdisciplinar: como el deber de una comunicación constante y fundamental entre las distintas ciencias, naturales o sociales, ahora discriminadas pero antaño unificadas con ella. Sin ir más lejos, la filosofía, en su especialización, ha perdido de vista en muchos casos una lectura suficiente de su propia tradición, lo que es tanto causa como efecto del fenómeno anterior por cuanto implica dejar de leer a filósofos de primera categoría al encasillarlos en disciplinas bajo las puede que ellos mismos no se hubieran definido.

Hace falta señalar lo absurdo que resulta en la teoría y se demuestra en la práctica que un filósofo que se precie como tal desconozca los últimos avances –o siquiera los penúltimos- que se están llevando a cabo no sólo en otros países y universidades sino, especialmente, en otras facultades y, si acaso, en el departamento al otro lado del pasillo. Desde luego algo a lo que aspirar mientras sigan existiendo las facultades de filosofía, de lo cual no nos faltan razones para dudar. Un ejemplo legendario de ello fue ese joven Hegel que defendió una tesis de habilitación sobre la imposibilidad de que hubiera más de siete cuerpos girando alrededor del Sol, en agosto de 1801, mismo año en el que, en enero, el astrónomo Giusseppe Piazzi había confirmado la existencia del planetoide Ceres. Al respecto, el duque Ernst I de Sajonia y Gotha envió a su astrónomo Franz von Zach un ejemplar de la tesis de Hegel, calificándolo como un monumento a la locura del S. XIX.

Esta es la misma locura a la que se refería Willard Quine en un corto pero revelador texto de 1979 (¿Ha perdido la filosofía el contacto con la gente?) en el que califica, no sin cierto sarcasmo, a Aristóteles de biólogo, a Platón de físico -en tanto que cosmólogo-, a Newton como un autor de filosofía natural (tal y como él mismo consideró siempre su trabajo), a Descartes y Leibniz como matemáticos o a Locke, Berkeley, Hume y Kant como psicólogos. No es difícil darse cuenta de que aspirar a un conocimiento organizado de la realidad siempre pasó por una perspectiva de trabajo amplia y abierta a los principales avances teóricos de su momento. Lo que Quine añade inmediatamente después es que hasta el siglo XIX todo el conocimiento científico disponible de alguna importancia podía ser abarcado por una sola cabeza de primera categoría. Sabemos lo que ocurrió: fue a comienzos de ese siglo cuando el modelo Humboldt de Universidad dinamizó la investigación científica hasta niveles inauditos gracias a una comprensión compartimentada del saber, concepción que en un intervalo histórico relativamente muy breve vio nacer dos revoluciones industriales y el comienzo de lo que podemos considerar la modernidad tecnológica.

Lógicamente, cumplir con aquella aspiración hoy en día es algo imposible dada la literalmente inconmensurable cantidad de conocimiento de la que disponemos y el inalcanzable grado de formación que requeriría ser capaz de acceder rigurosamente a todo él o siquiera a una fracción. Los distintos campos de investigación fueron discriminados contando para ello con un argot técnico completamente arcano no solo para el novel, sino también para el experto que no lo fuera en ese terreno de especialización concreto: los problemas quedan aislados hasta el punto de resultar absurdos o irresolubles por puro descontexto; algo de lo que la filosofía ha participado también.

En su caso, esta compartimentación permitió estudiar con rigor detalles teóricos y vicisitudes conceptuales que, por otra parte, habrían pasado inadvertidas para todos aquellos pensadores preocupados por enmendar la Totalidad. El peligro, tristemente confirmado, era el de perder pie no sólo con las demás disciplinas sino también con el resto de áreas de la filosofía misma, sólo para acabar manejando ciertas cuestiones y problemas de envergadura desde una perspectiva reducida, insuficiente e impotente. Esto, unido al alcance simultáneo por parte de la filosofía -y no sólo de ella- de un grado de madurez teórica que hirió definitivamente de muerte cualquier posible dogmatismo o esencialismo en sentido rotundo, propició la delicada situación en la que hoy en día se encuentra la filosofía y de la que parece estar teniendo muy serias dificultades para salir. No hay más que ver cómo en España el problema de la profesionalización de la filosofía, el mero ejercicio de su oficio, se ha convertido recientemente en un tema de debate de primer interés.

Vale la pena aclarar que la culpa de esta situación no recae exclusiva ni principalmente sobre los filósofos, como una suerte de víctimas de sí mismos, pero sí lo hace sobre nosotros la responsabilidad de ponerle remedio; por la cuenta que nos trae y en la que haríamos bien en caer más pronto que tarde. Si no se nos puede eximir de toda culpa es insistiendo en que en nuestras facultades existe una grave falta de atención a lo que sucede en las otras, y que es esta peligrosa soberbia la que hace que fuera de nuestro pequeño jardín –a no confundir con el tan ejemplar de Epicuro- las humanidades reúnan las carreras más ridiculizadas, infravaloradas, estereotipadas y atacadas de todas; tanto por las razones que no tienen como por las que, así, les damos.

Y valga incidir también en la dialéctica por la que los mismos efectos que son resultado de esta situación la causan, habida cuenta de lo lejos que quedan, por poner un caso -y más por irrecuperables que por no ser memorables-, aquellas sesiones del seminario de lectura de El Capital que Carlos Fernández Liria impartía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a alumnos de medicina, ingeniería o geología y, dicho sea de paso, filosofía también. Parece que a esta peligrosa compartimentación de la enseñanza universitaria los filósofos no hemos sabido responder de otra forma más que enrocándonos en la supuesta pureza de los contenidos que consideramos intransferibles, lo cual no deja de alimentar esa misma lógica y, por añadidura, aboca a los recién egresados a un desempleo demasiado probable. Aquí hay que ser absolutamente explícitos: a este impasse no ha de responderse en ningún caso con una mercantilización de la filosofía. Resulta claro y meridiano que éste sería exactamente el paso que terminaría de firmar el acta de defunción de una filosofía que pretendiese afrontar los serios peligros que actualmente la hostigan. Pero tampoco podemos responder con este inmovilismo que contribuye enérgicamente a la precariedad a la que prácticamente todos los filósofos de nuestra generación nos enfrentamos sin sombra aparente de remedio.

Debemos enfrentarnos también al hecho de que cualquiera se cree con el derecho y los arrestos suficientes para discutir sobre cuestiones sociológicas, económicas o políticas basándose en el mejor de los casos en las alegres intuiciones del todólogo de turno y, en el peor de ellos, en las suyas propias. Muy por el contrario, ningún lego en sus cabales se lanzaría así de decididamente a emitir juicios serios sobre el comportamiento de la estructura atómica del sodio, la plasticidad química del hormigón o el proceso de reproducción genético de una bacteria. Por supuesto que tener una opinión es importante y que la participación del individuo en los procesos sociales de los que forma parte es algo que celebrar, pero no por ello debería resultar tecnocrático o antidemócrata sugerir que el criterio de profesionales formados en esas materias es algo que apreciar por encima de un modelo de sociedad que, como es el caso, sobrevalora las profesiones técnicas y atenta contra la mera existencia de las que no lo son; lo cual, al fin y al cabo, no deja de parecerse cada vez más a la consumación de un sistema social que visto lo visto da mucho de lo que preocuparse a la filosofía tal y como la entendemos.

En un primer momento lo que hay que matizar es que este superávit de opiniones, respaldadas exclusivamente por el derecho a la libertad de expresión mientras lo haya, puede que no sea sólo un ejemplo de buena salud democrática, sino también el reflejo de una pública y descarada falta de respeto y estima hacia las ciencias sociales en su conjunto y las humanidades por descontado. Es justo admitir que pueda ser que las ciencias sociales hayan sido incapaces de ganarse el respeto que a día de hoy no tienen por su ininteligibilidad casi atávica (econometría, estadística compleja, psicoanálisis), pero igualmente cabría sorprenderse por cómo entonces la inextricabilidad igual de propia de cualquier publicación científica sobre termodinámica o astrofísica no suscita el mismo aquelarre de intervenciones taxativas y lamentables. Retrotrayéndonos a lo dicho, la respuesta puede buscarse y encontrarse en el hecho de que la falta general de consideración hacia estas disciplinas incita a que se dediquen a ellas los sujetos más ineptos y sentenciosos que imaginar se pueda; aunque quizá su desmérito se deba también a los intereses de grupos privilegiados, económicos, políticos e ideológicos en general, por obstaculizar directa o indirectamente el quehacer de estas investigaciones priorizando el de otras. Las razones para explicar por qué el sistema de tardocapitalismo posindustrial en el que vivimos podría acabar privilegiando los estudios de ingeniería informática sobre los de teología medieval huelgan a estas alturas, si bien es cierto que la filosofía podría hacerse valer muy por encima de lo que lo hace. Otra explicación sería la distinción entre ciencias positivas y ciencias críticas, de tal modo que en aquéllas el sujeto que conoce la realidad objetiva no forma parte de esa realidad (dejando aparte el discutible caso de la mecánica cuántica) y que, en éstas, el sujeto del conocimiento coincide con el objeto conocido: una teoría química no es una entidad química, pero una teoría política sí es un ente político. Sobre esto, podría así parecer que este ímpetu prototertuliano tan peligroso para quien sí se ha formado sobre lo que habla tiene su razón de ser en que las ciencias sociales sean materias que tocan más de cerca la vida ordinaria del individuo medio e inciden en ella de una manera más obvia, pero es algo que queda automáticamente desmentido si atendemos a cómo intervienen la neurología, la química hormonal o la ingeniería electromagnética en cada momento de nuestras vidas. O los sistemas de transporte intraurbano, o las redes sociales, o el Big Data. Esto no deja de implicar a su vez que existan cuestiones sociológicas e individuales completamente independientes de la percepción personal de cada cual, toda vez que nadie siente, por ejemplo, una pirámide demográfica invertida o la tendencia alcista de una hipoteca revalorizada. No hay aquí contradicción ninguna: la filosofía no debería hablar de lo que no sabe ni dejar de ocuparse de lo que ya lo está haciendo –y muy bien en muchos casos-, pero sí debería reconocer que le incumbe mucho más que lo que se cree (comúnmente, no sólo ella, aunque también) y que, sobre todo, está dejando de cumplir con muchos de los papeles sociales y laborales con los que podría hacerlo mejor que nadie, precisamente aquellos que requieren la amplitud de lecturas y la profundidad teórica que los filósofos han de demostrar en cualquier caso.

En resumen, podríamos concluir que las ciencias sociales presentan una menor calidad de la que deberían por gozar de menos prestigio del que les corresponde, y no al revés. Razón de más para que los filósofos se comprometan con una labor como mínimo presencial de cara al resto de la sociedad; esto no tiene tanto que ver con los contenidos que trate, respecto de lo cual la discusión sería mucho más puntual, sino con el método con que trabaje y, por supuesto, el modo en que comparta sus resultados. Podemos admitir con mayor o menor vergüenza que las revistas universitarias a menudo acaban sirviendo más que nada para descubrirle ciertos contenidos a investigadores que ya saben que existen y para justificar e impulsar la existencia de esa torre de Babel de méritos, puntos ANECA, plazas ad hoc, monopolios catedráticos de becas y tratos prácticamente mafiosos que han terminado por ser las universidades en nuestros días. En definitiva, no es osado sugerir que no es sólo por falta de fondos por lo que ninguna universidad española se encuentra entre las doscientas mejores del mundo salvo una, la UB, que por su parte no entra siquiera entre las primeras ciento veinte. Ni tampoco sospechar que quizá la labor de la Universidad, esa idea de Universitas que debería iluminar a toda la sociedad con su saber, no está siendo cumplida del mejor modo en que podría por nuestras universidades tal y como funcionan, ni aventurar que quizá haya mucho trabajo universitario que hacer más allá de ellas. No sería la primera vez que una institución no se reduce a un organismo.

Sobre su mercantilización, el riesgo de que la filosofía quede reducida a un catálogo de imanes de nevera es algo que debe preocuparnos ahora más que nunca y, en comparación, el hecho de que en la Academia haya quien se ocupe de leer casi sectariamente a un grupúsculo de autores -cuando no a uno solo- amparado por el dudoso bote salvavidas de una beca doctoral es una tarea loable y, desde luego, a salvaguardar. Sin ironía ninguna. El problema, en todo caso, es que sólo eso no baste para aspirar a todo lo que la filosofía sea -o deba ser- capaz de hacer ni, mucho podemos temernos, siquiera para asegurar su supervivencia como profesión en nuestra sociedad. Algo extensible al resto de ramas de las humanidades.

Cabría también poner en cuestión la impasibilidad altanera en lo referente a las nuevas tecnologías con la que se están dejando las mayores herramientas de creación, distribución y consumo de información que la Humanidad haya conocido en las manos de charlatanes sin escrúpulos o de posadolescentes narcisistas e histriónicos, con más seguidores que muchos partidos políticos, y toda esa clase de analfabestias retrógradas, incultas y generalmente machistas que contribuyen sin descanso al embrutecimiento de la población entera mientras en la universidad se congratulan por colgar PDFs en Dialnet o se sienten satisfechos por organizar algún encuentro sobre algún tema elevado, contando para ello con becarios a los que, por lo general, no se les exige rendir ninguna cuenta sobre su proyecto de investigación, el cual tácitamente ni siquiera fue valorado por sí mismo en comparación con el de otros solicitantes. Anatemas aparte, es obvio que existe una cierta responsabilidad que reivindicar para los filósofos y un cierto cometido social y profesional con el que cumplir por derecho y por deber. Además de muchas prácticas mejorables que denunciar y corregir.

Sobre la manera de trabajar que cabe proponerse a partir de lo dicho, podría resumirse en comprometerse con la pertinencia de una capacidad interdisciplinar de lectura, síntesis y desarrollo que es lo que más evidentemente resulta de absoluta necesidad en una época en la que la propia razón de ser de la filosofía se pone a prueba con cada vez más violencia y no sin cierta parte de razón. Toda insistencia es poca: lejos de anclarse en los contenidos y textos que un filósofo actualmente crea o se le haya dado a creer que le son exclusivos, es importante poner de manifiesto la naturaleza holística de sus métodos y en cuanto a sus intereses de trabajo que, en rigor, la filosofía ha mostrado siempre históricamente y sólo ha dejado de hacerlo muy recientemente y, argüiblemente, por dudosos motivos. Como colofón de éstos y aquéllos factores, la situación de facto de la filosofía en España es la de un entorno laboral insondado que ni siquiera sabe la falta que le hacemos y la de una institucionalidad que no ha podido integrar dentro de sí a muchos de los jóvenes titulados más capaces de su generación ni ha podido tampoco, o quizá sabido, acoger determinados proyectos de investigación que no se ajustaran a los estándares de contenido y de formato con los que es disciplinada y ella misma se disciplina.

Parece claro que el paso lógico será conseguir hacer respirar a la filosofía fuera de las fronteras a las que ella misma se ha constreñido y, sobre todo, se ha visto reducida. Puede decirse que la verdadera reivindicación de una altura (entendiendo por ello no sólo un prestigio sino también una calidad) que la filosofía ostentó y ha perdido vendrá dada antes por el compromiso con el desempeño profesional de una cierta voluntad y capacidad de trabajo que con la asunción, a fin de cuentas dogmática o como mínimo sectaria, de ciertos temas como más elevados o más filosóficos que otros. Algo a lo que vale la pena aspirar y a lo que aspiramos, y de lo que con Goliat pretendemos, literalmente, dar fe.

-

[1] 1ªSamuel 17:16 El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas, y así lo estuvo haciendo durante cuarenta días.

[2] 1Crónicas 20:8 Estos descendían de los gigantes en Gat y cayeron por mano de David y por mano de sus siervos.

[3] Citado al comienzo del parágrafo.

[4] Job 1:6 Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos.

[5] A quien pusieron por nombre Astrolabio.

[6] “Nolo sic esse philosophus, ut recalcitrem Paulo. Non sic esse Aristoteles, ut secludar a Christo”. Epistola 18 (Pat. lat. V. 178; col. 375).

1 note

·

View note

Text

Notas Poliana Seminario

Elementos/dimensiones propias (naturales) de la danza: Cuerpo, Espacio, Tiempo

Relación de la danza mucho más estrecha con la poesía que con el teatro

La danza se presta poco al lugar universal, es particularizante. Es un arte profundamente abstracto.

En el hacer se revela un conocimiento que no estaba presente antes del hacer.

Espiritualidad-> Ancestralidad (no presente en su formación marxista-europea)

Sólo la dimensión técnica no basta para bailar, a no ser que el sistema sea el tema: que el lenguaje sea tu discurso

Intuición: aceptar lo que brota de uno, tener la confianza en la propia emergencia, asumir la propia urgencia. Su pregunta es traducir estas urgencias al cuerpo y sólo al cuerpo, haciendo acciones verdaderas, inmediatas (que terminen en sí mismas): inmanente (“Las cosas se mueven pero no dicen nada”). Musicalmente: todos los instrumentos que entran no salen.

La identidad de las cosas es proporcional a su duración. Un aplauso de una duración puede ser una alabanza, otro de otra una burla, etc. Hay que ir ganando consciencia de los códigos predispuestos y tus decisiones respecto de él.

No entender la danza como ejercicio de distinción entre el bailarín y el espectador. La danza juega en la clave de lo común. Todo cuerpo es apreciable y puede bailar y es capaz de producir belleza. Existe la belleza de la destreza y también la de la torpeza. Que nada de lo que pertenezca a la vida quede fuera de la danza, porque el cuerpo es la intersección, la encrucijada de todo lo vital.

Condición sine qua non para entrar a un escenario: fe, como compromiso y autoaceptación, ser veraz, entregarse a lo que se hace. Ser radical con su propia particularidad.

Relación con el archivo es una relación de incubación.

Dramaturgia es más ritmo que storytelling. Estampas que coexisten, caracterología no necesariamente teatral, dramática.

No esperar a estar listo para hacer: uno aprende haciendo y también, a veces sobre todo, observando, percibiendo, sintiendo cuándo la pieza llega (su sazón).

Al empezar a hacer una pieza se empieza de un rango muy amplio que se va concretando.

Vivir la relación con el cuerpo más desde la alegría que desde la exigencia, porque lo que cultives en ti será lo que transmitas a las demás. Meditación como herramienta para controlar esos patrones mentales que nos llevan al machaque.

Hace o solos, desde dentro, o piezas en colectivo desde fuera, nunca en colectivo desde dentro.

3 notes

·

View notes

Text

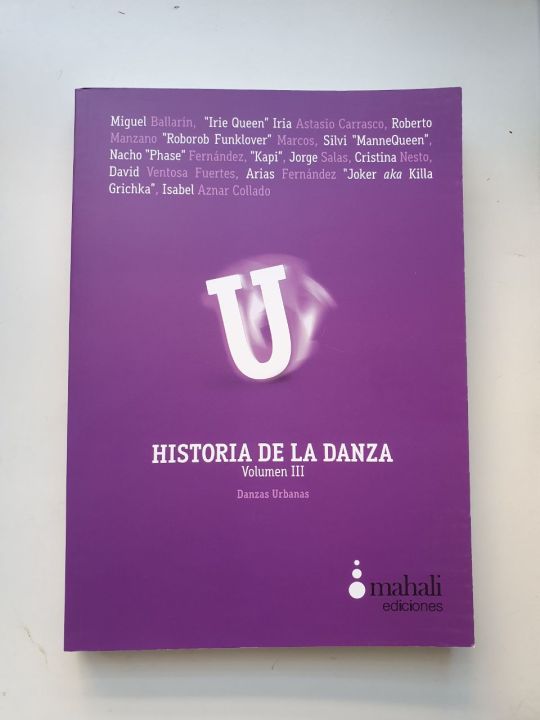

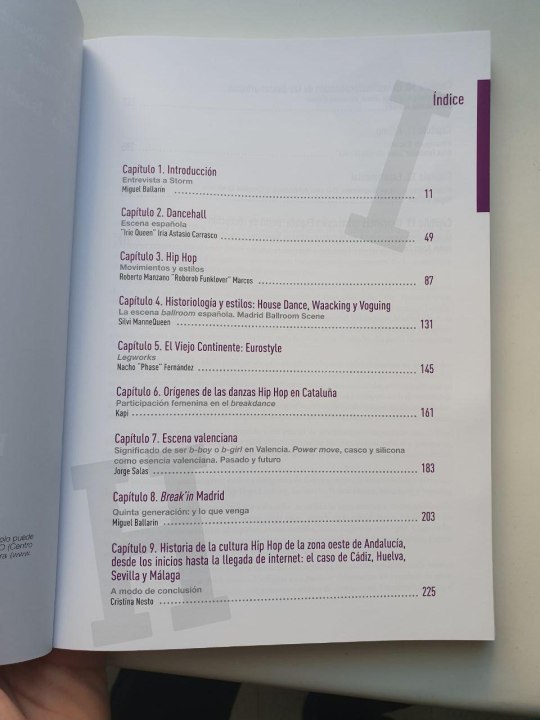

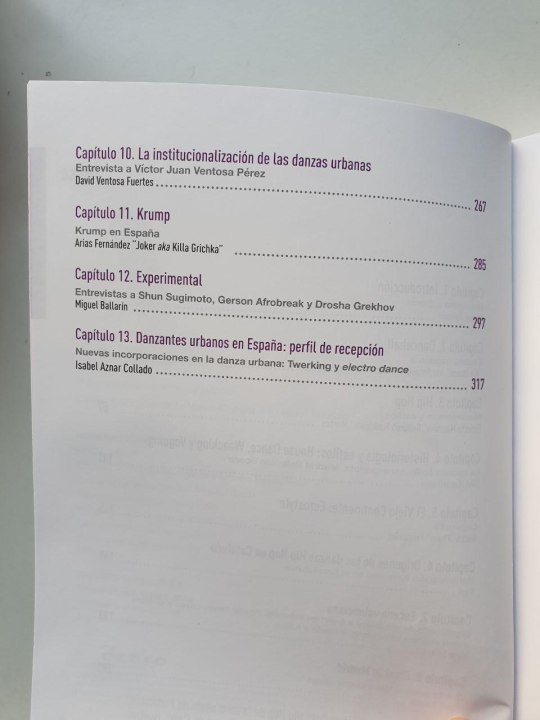

📒~HISTORIA DE LAS DANZAS URBANAS EN ESPAÑA~📒

Me hace muy feliz, realmente mucho, poder anunciar que por fin se ha publicado el libro de texto sobre historia de las danzas urbanas en España en el que con tanta ilusión y empeño hemos trabajado estos últimos dos años.

Digo que es una alegría poner negro sobre blanco un retal al menos del movimiento, la voz y la vida de lo que es efímero, como lo es siempre la danza, como lo es lo que, tras haber sido, deja constantemente de existir, que es todo lo que no se recuerde, de lo que no se escriba, de lo que ya no se pueda aprender.

Así concluye la Introducción:

«En suma, en este libro se recorrerán las distintas fuentes, manifestaciones, consecuencias, contextos, características, eventos, nombres e historias que han conformado lo que podemos denominar como danzas urbanas, muy especialmente por lo que respecta a su asimilación en el panorama español. Estos recorridos, más o menos extensos e intensos, no pretenden ser exhaustivos ni ser la última palabra sobre el tema, sino más bien una de las primeras. Tratándose de un patrimonio inmaterial, frágil y en ocasiones olvidado y perdido, o en otras demasiado reciente aún como para determinar nada con claridad, todo lo dicho sobre él es delicado y exige de moderación y cuidado, como los que hemos intentado tener a la hora de acometer una obra como esta. Quedan abiertos más debates de los que se cierran, y esperemos que estas páginas sirvan antes para ayudar a su planteamiento y motivar a su discusión que para darlos por zanjados. En cualquier caso, si de algo no cabe duda es de que aún queda mucha danza urbana por conocer, descubrir y, tal vez, crear. Ojalá este libro sirva para todo ello».

Como era de esperar, no ha sido un viaje fácil ni sencillo, y no es que el esfuerzo que ha requerido le dé más valor a sus resultados (que quizá), pero sí mayor mérito a quienes se han atrevido y dispuesto a trabajar en hacer este libro posible, para empezar, y, ahora, una realidad: sus autor_s, Irie Queen, Roborob Funklover, Silvi Rodríguez, Nacho Phase Fernández, Kapi, Jorge Salas Hernandez, Cristina Nesto, David Vento, Arias Fernández, Isabel Az y cada colaborador(a), Niels Robitzky, Miguel Trillo, Seni Dni, Chino Fusionrockerz Martin Ramírez, Alkonchel MV, Sandra Santana, Dan Danza, Shun Sugimoto, entre muchísim_s más.

Sobre todo, gracias a Carmen Gimenez Morte y EDICIONES MAHALI por su confianza y su labor.

El libro puede adquirirse contactando directamente a la editorial en [email protected] y pronto estará disponible en Amazon (💔) y en librerías especializadas (💖).

Si os interesa, o si queréis organizar una presentación, o para cualquier otra cosa, podéis igualmente escribirme sin problema.

Nada más; felices fiestas ✨

1 note

·

View note

Text

Thermina

Acaso sustancia resultante de atemperar un cuerpo caliente, móvil o vivo.

1/ Notación y registro

La cuestión del registro y la notación en danza ha sido problemática a lo largo de toda su historia.

Como forma de arte procesual y efímera que no produce objetos físicos perdurables, la danza ha carecido históricamente de un archivo material estable de sus propias prácticas, teniendo que contar con la memoria del acervo popular/profesional y con distintos métodos pedagógicos más o menos y mejor o peor reglados para garantizar su pervivencia.

El punto de inflexión, por descontado, lo supuso el desarrollo de técnicas de notación en partitura, desde la Orchésographie (1588) de Thoinot Arbeau hasta sistemas ya informáticos como DOM (1981) de Edward Dombrower, pasando por las de más amplio uso Benesh (1956) y, por supuesto, Laban (1928).

Estas notaciones no escapaban al problema semiótico fundamental de la codificación de un fenómeno en símbolos y la posterior descodificación de esos símbolos, con la consiguiente pérdida de información por el camino, además de ser sistemas basados antes en la conservación de piezas coreográficas ya existentes que en el desarrollo y la ayuda a la creación de nuevas formas de danza. Y el registro de danza en grabaciones de vídeo, si solucionaba el primer problema, no evitaba el segundo.

Quizá el esfuerzo más significativo a este respecto lo haya supuesto la iniciativa Motion Bank, iniciada por William Forsythe en 2010 y actualmente parte del Institut Designlabor Gutenberg de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Mainz (Frankfurt, Alemania), como un depositorio on-line de los –diversos– repertorios coreográficos de distintas compañías mediante su registro digital cara a habilitar su posible difusión y utilización pública, libre y gratuita, desarrollando asimismo un software específico (PM2GO) a tal efecto. Dicho proyecto culminó con éxito su fase inicial (2010-2013) y se encuentra preparando una segunda fase, para la cual está reuniendo a cuantos coreógrafos se encuentren interesados –y cuenten con los recursos materiales y medios técnicos para ello– en pasar a integrar este archivo y su sistema notativo (MoSys).

Siendo así, pudimos establecer por nuestra parte contactos favorables con Scott deLahunta, actual codirector de dicha entidad, quien accedió de forma amabilísima y encarecida a que integráramos en la medida de nuestras posibilidades la iniciativa, permitiéndonos hacer uso de su código para desarrollar nuestra investigación. Animamos igualmente a todos los interesados a hacer lo mismo y, en general, a apoyar e integrar redes similares de trabajo investigativo en común.

Ello constituiría la primera mitad del proyecto planteado con esta residencia: registrar digitalmente un repertorio o vocabulario coreográfico, el propio de nuestra compañía., con vistas a los distintos usos que del archivo resultante podría públicamente hacerse.

2/ Desarrollo y aplicación

Como segunda mitad, dicha práctica de codificación ha pretendido servir explícitamente a su vez como un ejercicio heurístico, de descubrimiento, no solo poniendo a prueba la viabilidad de las distintas aplicaciones tecnológicas sobre la danza con las que se pretendía experimentar y trabajar, sino también descubriendo a través de ello otras nuevas que, a su vez, poner respectivamente a prueba.

Este propósito nacía en buena medida tras apreciar el desproporcionado espectacularismo, convencionalismo, conservadurismo e incluso reaccionarismo con el que estas tecnologías estaban siendo mayormente utilizadas.

Ejemplo paradigmático de ello podrían ser los recurrentes proyectos de recreación del baile de Michael Jackson mediante la captación de movimiento con imitadores expertos y modelos 3D fidedignos de su figura, de tal modo que, si en los años ochenta observábamos bailar característicamente a Michael Jackson, más de tres décadas de desarrollo tecnológico después ponemos los entonces milagrosos y en cierto sentido hoy ilimitados medios ahora a nuestra alcance al servicio de replicar lo más exactamente posible lo que al fin y al cabo ya conocíamos.

Sin ánimo de generalizar demasiado, no deja de ser un caso ilustrativo de hasta qué punto las nuevas herramientas y tecnologías son puestas rápidamente al servicio de sensibilidades ya constituidas, apuntalándolas, en lugar de ser aprovechadas como la oportunidad que implican de ampliar el modo en que nos relacionamos creativamente con el mundo, entre nosotrxs o con nosotrxs mismxs.

Aunque, lógicamente, no es posible listar de antemano de forma exhaustiva dichas posibles aplicaciones aún no descubiertas, sí podemos hacer un esbozo de las líneas de acción previstas de entrada:

· Ampliar la naturaleza fundamentalmente procesual de la danza o performance, trabajando con herramientas de escultura e ilustración digital sobre las secuencias móviles, tomando distancia con el factor ejecutivo de las artes performativas y explorando formatos alternativos solventes.

· Poner a prueba distintos modos de estructuración narrativa y diegética, más allá de la linealidad simple a la que en principio incita la ejecución en vivo y directo de una pieza performática, sirviéndose además, entre otras, de herramientas análogas de diseño de sonido, planteando así, explícitamente, una multiplicidad de perspectivas o puntos de acceso para un mismo hecho artístico que no se pretenda ya como unívoco, estanco o monofacético.

· Dilatar el espectro de escalas acerca del fenómeno performativo, ya no necesariamente ajustado a la del cuerpo humano o su percepción ordinaria, enfocando virtualmente niveles de atención tanto micro como macro y poniéndolos en relación, con especial énfasis en reconsiderar la tácita preponderancia del cuerpo individual sobre el colectivo, del orgánico sobre el inorgánico y del físico sobre el digital.

· Intervenir aditiva y plásticamente sobre el cuerpo humano, estudiando los límites de su régimen natural de movimiento para modificarlos oportunamente a través de programas informáticos específicos de modelado y animación, yendo más allá de la cinética para incidir en la inevitable significación gestual y semántica de las acciones físicas.

· Tratar generativamente el espacio y su relación con los cuerpos que acoge, reposicionando la perspectiva del espectador fuera del foco único y frontal del teatro a la italiana convencional y reposicionando también el protagonismo de los cuerpos actuantes, diluyendo la diferencia entre sujetos y objetos y modulando la jerarquía de iniciativas entre ellos.

· Trabajar desde el modelado de sujetos de danza andróginos y no binarios, aplicando distintas cualidades para cifrar los rasgos e identidades de género asociados al movimiento. Vía que se hace factible una vez comprobado que los sensores captan lecturas numéricas cuantitativas, siendo de facto viable, por ejemplo, extraer la media entre los parámetros corporales binariamente considerados femeninos y los masculinos para un mismo movimiento y programarla sobre un modelo digital que, como resultado, se moviera de forma literalmente hermafrodita. Entre otras opciones. Precisamente, qué se tome corporal y performativamente por “femenino” y qué por “masculino”, y en general la validez que se le dé o no a la idea de género sexuado como realidad cinética, gestual y coreográfica, parece ser algo sobre lo que trabajar de este modo.

Bitácora

-Fracaso casi total de las posibilidades de notación por falta de medios. Esqueleto digital falto de importantes puntos de referencia, lo que limita drásticamente la sutileza con la que trabajar. Las articulaciones estandarizadas en esos softwares distan muchísimo de ser una por cada una todas las que el cuerpo humano tiene, además de no contemplar ciertos usos de ellas, como el del rango completo de disociaciones de cuello.

-Usamos cámaras Xbox Kinect de captación de profundidad, que básicamente lo que hacen es captar por resta entre el fondo dado y la alteración del fondo que un cuerpo implica, usando dos cámaras para lograr figuras exentas, tridimensionales; ello implica que, en el momento en que una parte del cuerpo tapa a otra cara al sensor, éste deja de entender en qué postura nos encontramos, lo que obliga a moverse exclusivamente en el plano frontal.

-Esto a su vez conlleva una pesadilla de calibraciones diarias so pena de caer en un caleidoscopio de errores de captación a corregir minuciosamente por el artista técnico a los mandos del programa, quien en tales casos no hace sino asumir el papel de coreógrafo y aun el de bailarín, lo cual no es poco interesante.

-Podrían usarse PIS (Sensores Infrarrojos Pasivos), técnica de nube de puntos con contraste multicámara (porque sólo con una volvería a no ser posible crear figuras exentas) y también sería planteable la ecolocalización usando radares o la electromiografía (proceso médico por el que se registra la actividad eléctrica de un músculo), la holografía o la electrografía, más conocida como fotocopias, lo que nos retrotrae al problema de la bidimensionalidad, entre otras técnicas de captación corporal y cinética.

-Solución aparentemente milagrosa: los –carísimos– trajes de captación magnética.

-Estado general de esta tecnología aún muy primitivo, en contra de lo que quiera hacer creer su publicidad o popularidad. No hay scanner 3D en Madrid y en el resto de España existe solo para objetos, rondando el precio de una máquina de mano los 20.000€, generalmente usadas para hacer figuritas de boda, volviendo de nuevo al implacable problema del presupuesto.

-Nos damos cuenta de que, si bien la categoría inicial de “arte escénico virtual” no es falsa de por sí, sí es en todo caso demasiado general y, según se mire, sinónima con la noción misma de teatro y tal vez por ello demasiado disímil con nuestro trabajo. La virtualidad no hace referencia al uso de una tecnología concreta, como cierto fetichismo estético parece insistir en indicar, sino a la "virtud" patente de una realidad que no ha hecho, sin embargo, efectivos –aún y aquí– sus rendimientos.

El Juicio Final es una realidad tan virtual como el Olimpo o como un festival programado para el año que viene, y los tres lo son tanto como un videojuego para móviles. Por tanto, lo virtual no se opone a lo real, sino en todo caso a lo físico, teniendo en cuanto que sólo a través de algo físico puede esa virtualidad presentársenos, pese a no coincidir con su soporte material (tecnológico), ya sea este un mando de PlayStation, un flyer en DIN A8, una pantalla de sesenta pulgadas o una Biblia.

Y ¿cuál es esa sino la naturaleza clásica del teatro, como acción escénica de representar lo ausente, virtualidad explícita?

-Si existe una diferencia semiótica primaria entre el teatro y la danza es la de que no sea lo mismo, tras concebir su esquema, pintar un jardín que plantarlo. La distancia virtual que existe entre Napoleón y quien lo finja ser para rodar una película no es la misma que –de hecho– existe entre quien aprendiera el repertorio de Pierre Gardel y sus bailarines originales. Y no porque allí no haya también distancia, sino porque no es la misma.

El bailarín simple no impersona a nadie sino a sí mismo, y su oficio vendría dado antes por su capacidad para hacer efectivamente presente aquella virtualidad que tome como motivo de trabajo (haciéndola dejar de ser tal) que por sus dotes (actorales) para apuntar con exactitud la distancia que separa al escenario de lo que se le ausenta. Y en tal sentido son teatro y danza antónimos: en que el actor simula un personaje y el bailarín es, personalmente; para lo cual ambos hacen, física y efectivamente, cosas bien diferentes, que no siempre distintas.

Huelga decir que este maniqueísmo formal(-ista) en la práctica se presenta como una intrincadísima gama de grises que lo echa por tierra y tarima, tanto como hace falta decir que un ejercicio artístico no coincide con el otro por mor, justamente y aunque sólo por eso fuera, del estatuto de la virtualidad en y para ambos.

-Secuencias coreografiadas según las capacidades de los sensores de movimiento, lo cual por descontado excluye casi totalmente la improvisación. Esto no es necesariamente desalentador, pues anima a pensar cómo un supuesto glitch no es sino una percepción alternativa y disímil de la cinética ejecutada, aunque, al no obedecer ésta a patrones o reglas considerables, la capacidad de agencia sobre ello como herramienta se vuelve volátil, azarosa y esforzada, que no imposible.

-Estas secuencias se transfieren a modelos digitales que operan en escenarios digitales según sus propias dinámicas y parámetros mecánicos, como la luz o la gravedad. Generalmente los cuerpos resultan artificialmente ligeros por defecto, por al menos tres motivos: los pies son probablemente el elemento menos firme de todos los capturados, la bastedad del sensor no permite captar las leves pero claras contracciones que en el movimiento físico denotan ímpetu o fuerza, y porque ninguno de los movimientos es seco o súbito, ya que el programa se ve obligado a interpolar fotogramas entre aquellos que reconoce para dar coherencia al movimiento, lo que a su vez genera un cierto efecto de estela poco realista pero coreológicamente muy interesante, pues implica una percepción tan continua de la cinética espacial que genera fases de recorrido incluso donde no las hubiera, según la información disponible para el programa.

-De forma no tan paradójica como podría parecer, es comparativamente muchísimo más difícil transferir esas coreografías a entornos realistas, según físicas verosímiles y haciendo uso de sujetos reconocibles, ya que en parte ello implica todo el apartado del escaneo.

Dicho concretamente: del inconmensurable número realidades, espacialidades, fisicalidades o corporalidades que podrían figurarse, exclusivamente sólo una de ellas coincidiría paramétricamente con las de la dimensión natural que habitamos, y es precisamente esa la que nos obstinamos en programar una y otra vez, decíamos, llevados por un afán mimético desvergonzadamente conservador y desde luego reaccionario en términos estéticos. Tanto es así que son esos los parámetros prediseñados de los programas de trabajo; no siempre totalmente modificables, por cierto.

-Modificar las lecturas: lo cualitativo se vuelve cuantitativo. Se puede transformar un cuerpo en otro usando el Excel. Nos damos más cuenta aún de hasta qué punto necesitamos un programador.

-Exportar resultado en distintos formatos, siendo el principal: pautas estructurales de movimiento en un espacio 3D susceptibles de funcionar como instrucciones programables para un avatar convenientemente articulado, desde un modelo digital a un robot físico, arduinos, drones, etc. Pero también como imagen; pasar del 3D al 2D es fácil, lo difícil ha sido lo contrario.

-Resultado exportable también como vídeo, como escultura o imagen. Al tratarse de figuras modelas en lugar de ilustradas, cada instante se convierte en un objeto. Es más, esos objetos no se limitan a una iteración única del cuerpo, como normalmente ocurre en el especio perceptivo físico ordinario, sino que digitalmente un estado corporal momentáneo puede superponerse de forma complementaria con el siguiente, dando lugar a un cuerpo compuesto por el resultado de la suma de las distintas etapas de uno solo a lo largo de un movimiento. Algo no muy distinto de lo que al fin y al cabo ocurre con los zootropos o, sin ir más lejos, el cine, pese a que no se trate de lo mismo. Con el cuerpo resultante, por lo demás, se puede operar similarmente, en diversos sentidos, a como se hacía con el de partida.

-Eso tiene a su vez el potencial de ser reproductible ilimitadamente, es decir que una misma coreografía puede transferirse directamente a distintos cuerpos iguales o a distintos cuerpos diferentes, a condición de que respeten unas mismas coordenadas corporales estructurales, o ni siquiera, y a ver qué sale.

-Esto permite trabajar sobre ideas grupales de composición coreográfica, como el canon, con colectivos formados por una sola persona. Y, en tanto en cuanto existan posturas (momentos de la secuencia) que sirvan de nodo, pueden diseñarse itinerarios entre las distintas secuencias definidas y estructuradas que no necesariamente tienen por qué computar y ejecutar todos los avatares según el mismo orden. Las posibilidades que ello abre a las nociones básicas o lineares de narrativa son también evidentes.

-Sobre los objetos resultantes, a su vez, puede operarse por segmentos, de forma que los diversos estados cualitativos que revistan las distintas partes de un mismo cuerpo no se influyen directamente entre sí, investigando las interacciones entre distintas mecánicas.

.Partiendo de una consideración de “cuerpo” como “transitividad interna de estados (materiales)”, es decir, que la diferencia entre un material que constituya un cuerpo y otro que no estribará en su capacidad para trasmitir sus estados por entre su propia extensión.

Así, una grave quemadura en mi pie afectará drásticamente a mis otras extremidades, y sin embargo digitalmente podemos figurar cuerpos con tanta o tan poca transitividad cualitativa dentro de sí como la que seamos capaces de calibrar.

-Resulta también muy interesante que los movimientos captados no tienen por qué implementarse sobre un avatar morfológicamente coherente o y homólogo con el cuerpo que los produjo, trasfiriendo la danza a un cuerpo no antropomórfico o el movimiento animal a uno que sí lo sea.

-Por supuesto esto permite manejar un cuerpo connotado de otro modo, especialmente en lo que refiere al hecho de poder plantear cuerpos aislados o conjuntos en entornos virtualmente inexistentes, en el vacío. Aquí partimos de una definición tripartita: paso sería el movimiento recogido morfológicamente como elemento dentro de un sistema a partir del cual es susceptible de integrarse modularmente en secuencias estructuradas según la sintaxis de ese mismo sistema (gramatical); gesto sería la consideración del movimiento como hecho semántico, significante de un significado distinto a él mismo; por último, acción sería el movimiento causal, capaz de generar efectos calculados en un entorno sensible y reactivo.

De este modo, un movimiento consistente en estirar el brazo bruscamente constituiría simultáneamente un paso de krump (no lo hubiera sido sin la preexistencia de ese sistema coreográfico), un gesto de intimidación (absolutamente dependiente del universo semiótico y cultural de que circunstancialmente se trate) y la acción de pegar un puñetazo (irrealizable sin un entorno con el que objetivamente poder impactar, pese a que no se llegue a hacerlo).

-Dificultad del escaneo de personas frente al escaneo de objetos. Decía Gertrude Stein que la diferencia entre el cuerpo vivo y el cuerpo muerto es que el primero alberga en sí mismo el principio de su movimiento; quizá por eso sea tan difícil escanear a personas que no dejan de moverse aunque sea para respirar. Todo esto nos lleva también a consideraciones muy primarias sobre las diferencias entre sujetos y objetos. Pues si sujetos serían aquellos cuerpos cuyo principio de movimiento reside en sí mismos, y objetos aquellos que requieren de fuerzas externas a ellos para moverse o, mejor dicho, ser movidos, esto da pie a reconsiderar en qué medida un cuerpo supone un entorno, un objeto o un sujeto agente, y qué relaciones se dan, o pueden darse, entre cada uno de ellos.

-Otra de las posibilidades con más potencial es la posibilidad de relocalizar la perspectiva sobre la acción a voluntad y, por lo demás, la de trabajar muy imaginativamente con la visualidad. Dentro de un espacio digital uno puede situar la cámara donde elija, darle un punto fijo de seguimiento, acercarla o alejarla a voluntad, e incluso experimentar así más allá de las características físicas de la visión humana, como la del hecho de que la única forma de ganar amplitud de campo sea alejándose del objeto enfocado.

0 notes

Text

Con la conformación del nuevo Gobierno de la Comunidad de Madrid, ha sido anunciado el nombramiento de Marta Rivera como sucesora de Jaime de los Santos a la cabeza de la Consejería de Cultura y Turismo, una de las seis que ostentará Ciudadanos dentro del Ejecutivo de Díaz-Ayuso. Esto ha supuesto la cesión técnica de Natalia Simó como Directora de los Teatros del Canal y del Centro Danza Canal.

El siempre apreciado compañero Jesús Rubio Gamo lo explica aquí sobradamente bien. Por mi parte, creo que es un momento tan bueno como cualquier otro para compartir con quien la quiera leer mi experiencia como artista residente y asociado a Canal.

Yo accedí al Centro por la vía por la que más me alegra y enorgullece haberlo hecho, que es la de la convocatoria pública, el dossier de proyecto y el jurado de expertos. Casi trescientas solicitudes para seis residencias: y ahí estaba. Co-Lapso cía. No tenía ni elenco en aquel momento, ni idea de qué iba a hacer, solo más alegría y adrenalina en sangre de la que me dejaba respirar bien, un ejercicio artístico muy difícil que llevar a término, más confianza de la que le recomiendo a nadie estar obligado a tener en uno mismo y, ante todo y sobre todo, la intención meridiana de que considerarme coreógrafo fuera tras ello un hecho, una cualificación alcanzada y demostrada, y no otra cosa. Ahí estaba. El que hacía urbanas, el que venía de la calle y la universidad, pero no del gremio. Pero habían creído en mí y estaba ahí.

En mí y en el proyecto logísticamente más complicado de todos los seleccionados, y no sé si el más accidentado. Venga, un botón: renunciando, tras varios meses de reuniones con Zeppelin, a ser profesor en el relanzamiento de Fama por priorizar esta residencia, y perdiendo acto seguido a más de la mitad del cuerpo de baile, que no opinaba precisamente lo mismo, a las cinco semanas de trabajo. No sé si existirá un antónimo adecuado de “arrepentimiento” para expresar lo que ahora siento al respecto, pero sí sé que desde Canal no hicieron otra cosa que apoyarme en todo cuanto pudieron, ni que sacar de donde no las había maneras de ayudarme a llegar a donde había que llegar. Hicieron mucho más de lo que estaban obligados a hacer.

Sé que además se preocuparon encarecidamente por nuestra formación, ocupándose particularmente de nuestra mentoría y acompañamiento a todos los niveles, y que pusieron a nuestro alcance un sinfín de información y recursos para mí desde luego inalcanzables de otro modo. Sé que estuvieron permanentemente abiertos a todas las iniciativas que quise proponer, desde talleres a conversatorios, conferencias y distintas aperturas del proceso. Sé que gracias a ellos mi trabajo y el de mis compañeros ha tenido ocasión de ser reconocido nacional e internacionalmente, y que así lo ha sido. Que se han preocupado y mucho por respaldarnos también tras terminar nuestra estancia allí. Y que todo ello quizá se resuma en la oportunidad de coexistir con una de las mejores programaciones imaginables para un espacio escénico europeo, español y madrileño.

Con todo, la experiencia estuvo muy lejos de ser perfecta. Se podían hacer muchas cosas mucho mejor, de lo cual me aseguré de informar al equipo directivo de forma adecuada, y proporcional y severa, cuando hubo que hacerlo y por los canales correspondientes, de lo que me consta que tomaron buena nota y se pusieron a ello, que es todo lo que les podría pedir.

Canal es mucho más de lo que podría ser y mucho menos de lo que aún no ha tenido tiempo de ser. No quiero ser dramático, nadie está proponiendo derruirlo. Al menos no el cuestionable laberinto-invernadero chapado en madera de Navarro Baldeweg. Algo como Canal no es solo un recinto desorientador con butacas dentro, es un proyecto vasto y delicado que tarda en construirse mucho más que un edificio y mucho más de lo que dura una legislatura.

No sé quién se va a sorprender si digo que nunca he votado al Partido Popular ni muchísimo menos a Ciudadanos, o que, si de mí algún día dependiera, Canal sería algo bastante distinto, pero hay que tener la decencia moral y profesional para reconocer cuándo se han hecho bien las cosas, y nadie puede decir que Natalia Simó las haya hecho mal, o que su cese sea razonable o justificable, encima sin mayor explicación, aludiendo a lo "técnico" y como por causa de la gravedad. Menos aún con un Gobierno que supuestamente se revalida.

Desde luego no me es simpático un modelo en el que la cesión de un consejero conlleva la cesión automática de directores artísticos, y ni siquiera es seguro que la actual dirección no vaya a seguir al frente de su proyecto, pero no está de más dejar claro desde ya que sería inadmisible que no fuera así.

Las direcciones artísticas de espacios públicos tan necesarios no pueden servir de moneda política para proyectos de gobierno con espíritu de purga en su mercado particular de lealtades, y es nuestra responsabilidad gremial, civil y democrática hacerlo constar sin ambigüedades.

Yo, como tantísimas compañeras y compañeros, me opongo al cese de Natalia y su equipo, y si también es vuestro caso os insto a escribir vuestro nombre y apellidos al siguiente mail, para que podamos elaborar una carta pública que así lo recoja:

Gracias por el tiempo y la atención. Ya toca resistir.

3 notes

·

View notes

Text

Notas Carolingias

Es sabido que con la coronación de Carlomagno como emperador el poder temporal de los merovingios se transforma en una teocracia, y el rey de los francos pasa a ser protector de la cristiandad. Vale la pena preguntarse qué significó esto para la historia del arte.

Aquisgrán fue el centro neurálgico de las ideas y las artes y, por primera vez desde Adriano y Marco Aurelio, ocurre que un monarca occidental se interesa por la ciencia y el arte, además de llevar a cabo un programa cultural propio. Teniendo siempre en cuenta que su objetivo principal no es un parnasianismo intelectual, sino la formación de un funcionariado competente para la ambiciosa Administración estatal que se proyecta.

Todo este programa se dirigía a dar nueva vida a la Antigüedad, constituyendo de facto la primera reasimilación creativa de la cultura antigua. De ahí el consenso en considerar el imperio carolingio como el primer Renacimiento de Occidente, uno que no continúa la tradición romana sino que la descubre de nuevo. Es la conciencia de que había que reclamar algo perdido. Y, siguiendo aquí a C. H. Becker, es con esta experiencia con la que nace al mundo el hombre occidental (ese antepasado directo del BBVAH que ha definido, Amaia Pérez-Orozco: “Burgués Blanco Varón Adulto Heterosexual).

El hombre occidental, digamos, se caracteriza idiosincrásicamente no por la posesión de lo antiguo, sino por la lucha por esa posesión. Es un ser histórico en todos los sentidos del término.

¿Cuál es el resultado artístico de esto? A mi juicio, como sostuvo Arnold Hauser, el rasgo más llamativo del arte europeo altomedieval había sido el diferente nivel de desarrollo al que habían llegado las artes poéticas por su lado y las plásticas por el suyo. El arte de la época de las invasiones bárbaras era un arte rústico, lo que se puede entender como “popular”: arte relativamente simple y destinado a un público en el que no existen grandes diferencias de educación; aunque si entendemos por arte popular una actividad no profesional practicada por gentes no especialistas, desde luego no lo era. El trabajo ornamental, a decir de Georg Dehio, era demasiado pulcro como para haber sido una actividad marginal. Y en tanto que se trataba de una cultura agrícola, no existía una diferenciación clara entre clases.

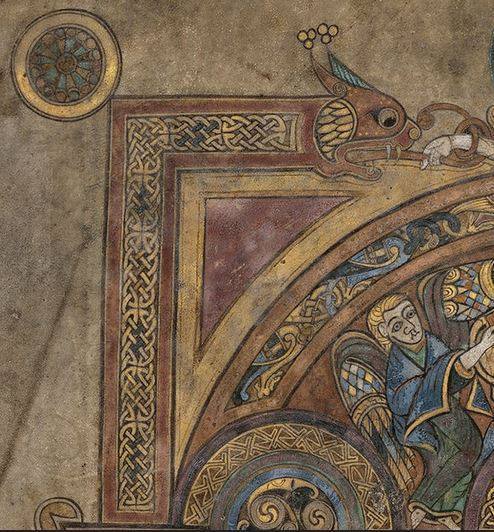

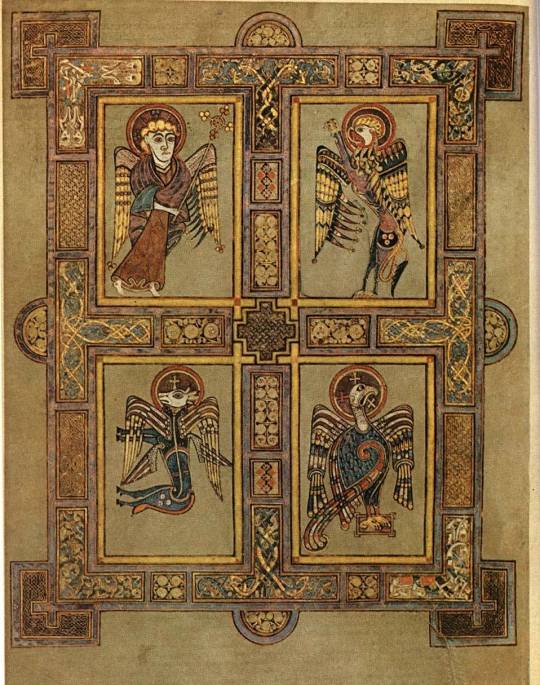

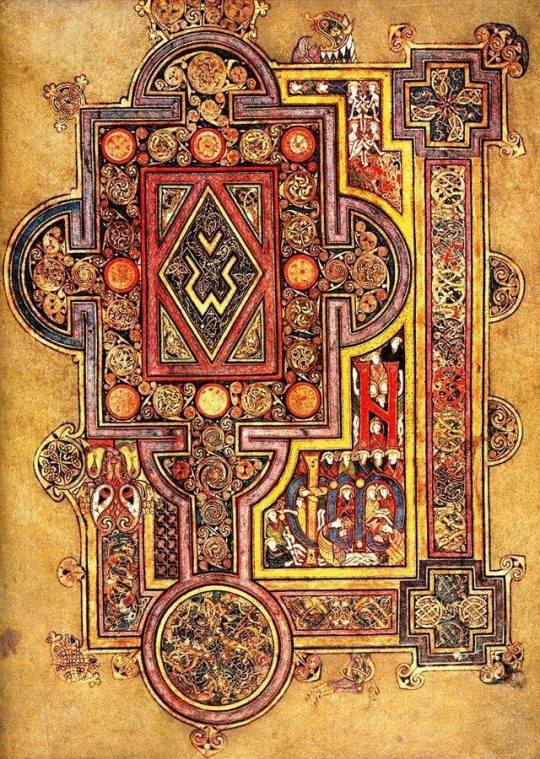

Y siempre hay que recordar que, quizá paradójicamente, desde el Neolítico un orden de vida agrícola siempre se ha correspondido con un geometrismo estético. Un geometrismo agrícola que heredan los monjes miniaturistas, muy señaladamente en Irlanda; porque al no haber sido nunca una provincia romana no participó de las artes figurativas de la Antigüedad, además de que sus monasterios no eran urbanos sino rurales. Por lo mismo, que cuando se identifican obras naturalistas como las églogas con tradiciones populares se comete el error de identificar “natural” con “popular”, que en realidad son conceptos opuestos. Este distanciamiento del naturalismo llega al punto de reducir las figuras a caligrafías.

Pero lo curioso es que la poesía irlandesa de la misma época es de un descriptivismo naturalista proceloso y rico. Como decía Kuno Meyer, resulta prácticamente increíble que pertenezcan a una misma cultura en un mismo momento versos como “El pajarillo ha hecho sonar la flauta en la punta de su brillante pico amarillo”, “el calzado de los cisnes” o “los abrigos invernales de los cuervos” y dibujos de pájaros que no se sabe si son águilas o mirlos. Esto tiene varias explicaciones socio-económicas en las que podríamos entrar.

Hay que pensar que la organización estatal merovingia era a la fuerza descompositiva, cediendo más y más territorios a los latifundistas, que se organizaron autárquicamente provocando la decadencia de las ciudades y, con ello, de la actividad artística profesional.

Jamás hay que olvidar que el artista profesional sólo puede ser un urbanita, pues es sólo en un contexto de especialización del trabajo, división de tareas e intercambio mercantil donde puede desarrollar su actividad como profesión.

Este declive urbano lleva a la dinastía merovingia a su ocaso hasta el siglo VIII, al tiempo que la civilización oriental fundaba o refundaba urbes colosales como Bagdád o Córdoba. En ese momento también la Iglesia atraviesa un momento de incuria. Altos cargos eclesiásticos no saben leer y quien nos informa de esta situación, Gregorio de Tours, escribe él mismo en un latín vergonzoso. Algo así como hoy día decir “Maemía loko la peñita”, salvando las distancias.

Las escuelas laicas cierran y, al tiempo, sólo aguantan las escuelas catredalicias, con las que el obispado ha de asegurarse las nuevas promociones del clero. Aquí está muy agudo H. Pirenne al darse cuenta de que es entonces cuando comienza el monopolio eclesiástico de la educación que asegurará desde entonces su extraordinaria influencia sobre la vida social de Occidente.

Es decir, que el Estado se clericaliza ya por el simple hecho de que es la Iglesia la única que puede suministrar personal preparado, y que los laicos cultos heredan las coordenadas del pensamiento doctrinal, como ocurrirá mucho después muy señeramente con Descartes al estudiar en los jesuitas de La Flèche.

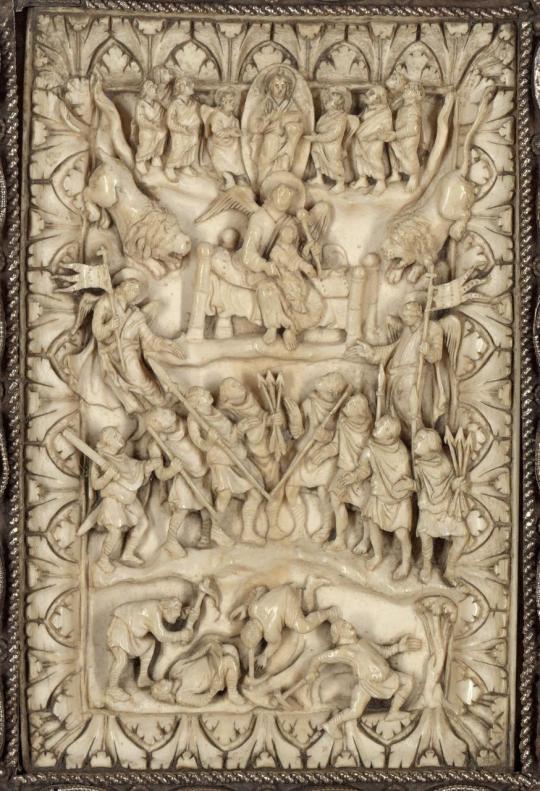

Volviendo al siglo VII, la Iglesia sigue siendo el principal cliente de artes figurativas, aunque por lo que nos ha llegado parece ser que nadie por aquel entonces era capaz en Occidente de representar plásticamente un cuerpo. Todo se limita a ornamentación plana, juego de líneas y caligrafía. Era un arte mayormente orfebre, es en primer lugar adorno y joyas, lujo, es la exhibición del poder y la riqueza.

Será en ruptura con esto como Carlomagno pretenda volver a las orgullosas formas clásicas, a las cuales sólo puede acceder refractadamente a través del arte cristiano. Véase: la monumentalidad de las obras romanas, que los cristianos primitivos no habían sabido recibir en absoluto, es también un libro cerrado para los carolingios. Aunque superan las dos dimensiones del arte altomedieval y recomienzan ejercicios técnicos de perspectiva.

Por eso, como avisa LeGoff, ese “renacimiento” ha de cogerse con pinzas, recordando la gran reforma de la orden benedictina en 817, inspirada al emperador Luis el Piadoso por san Benito de Aniane, que repliega el monaquismo al clausurar las escuelas exteriores. O sea, de nuevo: Renacimiento para una élite cerrada y numéricamente escasa, destinado a dar a la monarquía clerical carolingia un pequeño semillero de administradores y políticos.

No precisamente esa imagen que a mí, como a cualquier alfabetizado en un colegio francés, se nos dio de un Charlemagne, por lo demás analfabeto, como bastión del humanismo escolar y precursor directo de Jules Ferry y casi de la Unión Europea.

3 notes

·

View notes

Note

¿Por qué no está aceptado socialmente que una persona vaya a terapia (voluntariamente) para dejar de ser homosexual, pero en cambio sí lo está que alguien que no se identifica con su sexo se someta a una operación para "cambiarlo"? No estoy justificando ninguna de las dos posiciones, tan sólo me gustaría saber qué diferencias ves. Besos.

Porque tomamos la homosexualidad, que es un rasgo de comportamiento, como un rasgo de identidad, que es un esencialismo que no aparece como tal hasta la psiquiatrización de los homosexuales en el S.XIX.No se da el caso de un homosexual que quiera ir a terapia para dejar de serlo pero la sociedad no le deje. Tan opresivo sería obligarle a dejar de ser quien es como no permitirle dejar de ser quien no es; es más, sin demasiada heroicidad podemos hasta ayudarle a ello. Un abrazo.

0 notes

Note

Hola Miguel, recién acabé "Diarios Completos" de Fernando Pessoa; ¿Lo has leído? ¿Qué opinión te merece el escritor lisboeta? Muchas gracias de antemano! abrazo

Lo suficientemente predecible y autoindulgente como para tener éxito entre un público que lo es tanto o más. Cada vez se me atraviesa más una poesía así. A Blas de Otero no puedo ya ni hojearlo.

0 notes

Note

No sé si has visto la serie Merlí. Si es así, ¿qué opinas? Me fascina la filosofía y esa serie deja ver que ésta, está en todos los lados. ¿Algún autor que me puedas recomendar y que reflexione sobre la libertad?

La serie ha sido tan engañosa profesionalmente como beneficiosa sociológicamente para la filosofía. Sobre libertad lee a Hobbes. En concreto, el Sobre la Libertad y la Necesidad que editó Pablo López Álvarez recientemente.

0 notes