ヘレンハルメ美穂 翻訳者/översättare/translator (Swedish - Japanese)

Don't wanna be here? Send us removal request.

Text

ウェブサイトお引越し

新しいウェブサイトを作成いたしました。こちらに載せていた記事も移行してあります。

こちらでお待ちしています!

https://www.mihohh.com

0 notes

Text

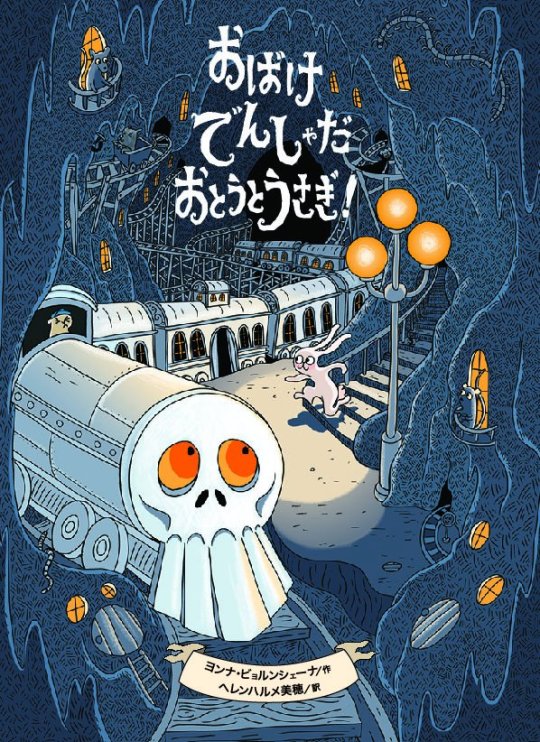

ヨンナ・ビョルンシェーナ『おばけでんしゃだ おとうとうさぎ!』

おとうとうさぎシリーズ最新刊が出ました! 今回もお話だけでなく、絵の隅々まで小ネタが楽しい本です。映画ネタとかむしろ大人が楽しめるかも。ぜひ手にとってみてくださいね。

https://www.crayonhouse.co.jp/shop/g/g9784861013850/

シリーズ特設ページもぜひ!

https://www.crayonhouse.co.jp/shop/pg/1ototousagi2006

ここで、絵の隅に仕込まれた小ネタをひとつ解説させてください。「これスウェーデン国外の読者にはわからないよなあ……でも本の中では解説のしようがない……」と残念に思っていた箇所です。

電車がテーマの本書、ここに描かれているのは、同じく(主に)電車での旅をテーマとした長寿クイズ番組、「På spåret」のセットです。

テレビ局のサイトで番組そのものも世界中で見られるようなので、もしご興味あれば。 https://www.svtplay.se/video/25745824/pa-sparet/pa-sparet-sasong-30-avsnitt-13?start=auto

系統としては、ちょっと「世界ふしぎ発見」みたいな感じですかね?

このほかにも、いろいろ楽しい小ネタがあるので、ぜひ本を手にとって探してみてください!

0 notes

Text

スウェーデンの文芸翻訳誌Med andra ordに寄稿しました

スウェーデンの文芸翻訳に関する雑誌に寄稿させてもらいました。敬語とか、いわゆる「女ことば」とかについて、スウェーデン語から日本語に訳すときにどんな工夫が必要になるか、また、その工夫がほんとうに正しいことなのかどうか、などということについて書きました。

3月に、北欧ブッククラブ(https://www.facebook.com/groups/2204507119766754/)でライブ配信トークを行ったのですが、そのときにもこの話をしました。あのような形で話をして、フィードバックをいただいて、この記事を書くために頭を整理することができたと思います。聞いてくださったみなさま、ありがとうございました!

0 notes

Text

『ちぇっく CHECK』Vol.6に寄稿しました

韓国文学、韓国の本の魅力を紹介するK-BOOK読書ガイド『ちぇっく CHECK』Vol. 6に、ヨーテボリ・ブックフェアの報告を寄稿いたしました。なぜかというと、ブックフェアのゲスト国が韓国だったからです。韓国文学の勢いと、世界に向けて発信したいという意気込みを感じる、すばらしいゲスト国ぶりでした。

どの記事もおもしろく、無料の冊子とは信じがたい充実した内容なので、ぜひご覧ください! スウェーデン/北欧もがんばらないと……

配布書店・施設の一覧はこちらです。

http://www.k-bungaku.com/news/checkvol6/

0 notes

Text

『この体をめぐって』の表紙と、ふたつの旅の話

記事を書きました。以前、未訳本としてご紹介した『この体をめぐって』。その表紙にまつわるエピソードと、それにからめて、9月末に行われたヨーテボリ・ブックフェアの報告、アイスランドへの旅の写真を載せています。

https://note.mu/nordiclanguages/n/n12905b8b99e9

0 notes

Text

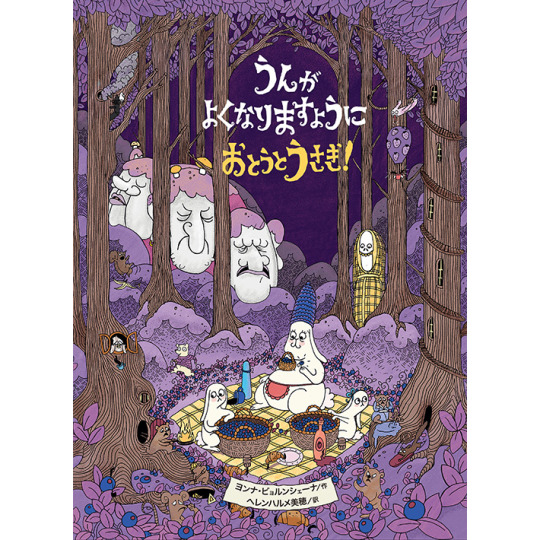

ヨンナ・ビョルンシェーナ『うんがよくなりますように おとうとうさぎ!』

ヨンナ・ビョルンシェーナによる、おとうとうさぎシリーズ第5弾『うんがよくなりますように おとうとうさぎ!』(クレヨンハウス)を翻訳しました。

お話もさることながら、絵の隅々に描きこまれた小ネタが楽しいこのシリーズ。今回は新聞記事にこめられた小ネタにも注目です。

http://www.crayonhouse.co.jp/shop/g/g9784861013706/

0 notes

Text

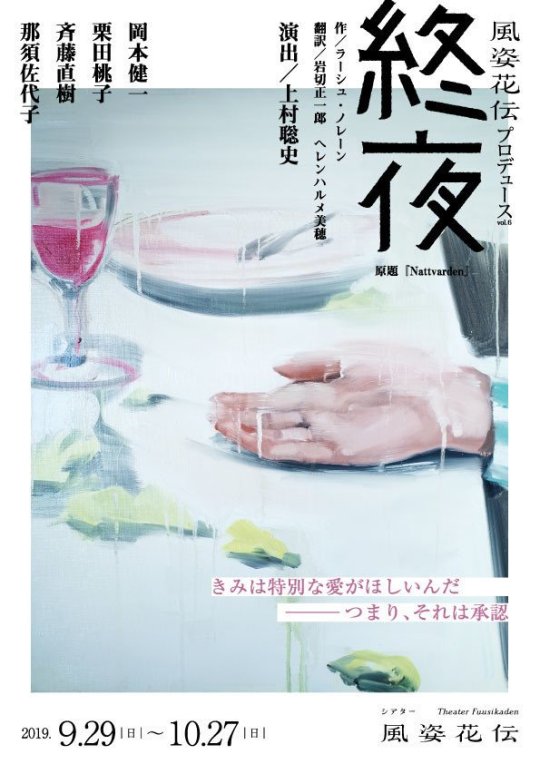

ラーシュ・ノレーン『終夜』東京にて上演

スウェーデンの劇作家、ラーシュ・ノレーンの『終夜』が、東京のシアター風姿花伝で上演されています。10月27日まで。チケット情報など詳細については、以下のリンクをご覧ください。

http://www.fuusikaden.com/nattvarden/index.html

脚本の翻訳は、役者さんの力が加わるので、本の翻訳とはまた違った重みがありますね。私が思っている『終夜』とは、また違ったものにな���ているのかもしれない。今月下旬に観にいくので楽しみです!

0 notes

Text

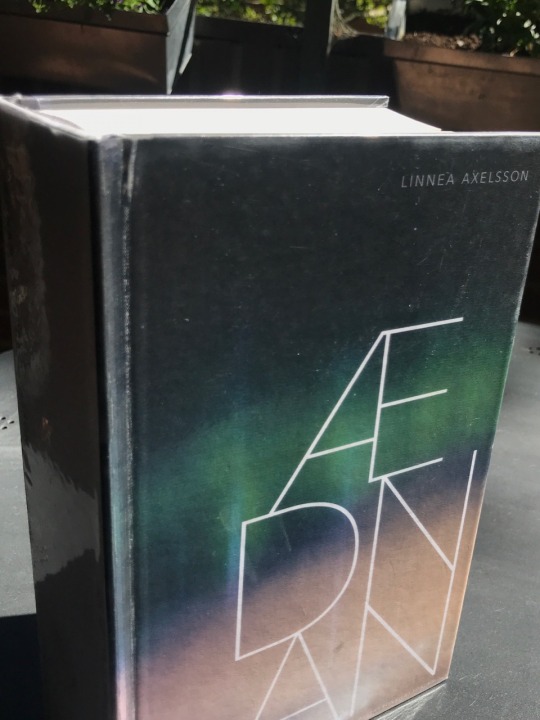

未訳本書評(2)北欧の先住民族サーミ の歴史をつづった壮大な叙事詩

北欧語の翻訳に携わる同業の方々と始めた、日本語にまだ訳されていない本の書評シリーズ、私の2本目の記事です。

北欧の先住民族サーミ、その沈黙の風景を伝える叙事詩

https://note.mu/nordiclanguages/n/na999a096bc5f

0 notes

Text

Our Body Issue : 5 female stories of Nordic literature 北欧の本にみる「女性の身体」

記事を書かせていただきました!「女性の身体」をテーマに、スウェーデン&フィンランドから選んだ5冊の紹介です。女性の身体を持って生きるということがどういうことか、私たちは自分の経験をもっと口に出していいのだと思います。そういう5冊です。

https://www.neol.jp/culture/83930/

本を紹介しつつ、いつも考えていることを整理して言葉にまとめ、しかもそれを読んでいただくという貴重な機会をいただき、とても感謝しています。

とくに女性の自己イメージとか、自尊心とか、自己決定権、身体・生き方の多様性とかいった面で、米国アラバマ州の状況や、ニュースから伝わってくる日本の状況を見ていると、えっこれちょっと黙ってるのまずいのでは、という危機感がつのってきています。そのあたりは記事にも書いたとおりです。

0 notes

Text

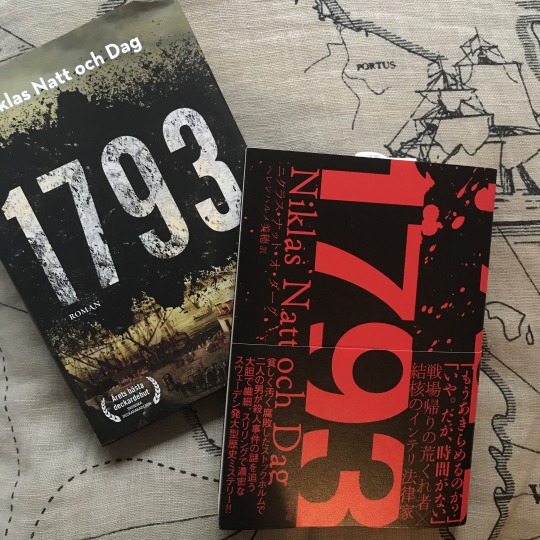

ニクラス・ナット・オ・ダーグ『1793』

6月に刊行された訳書、ニクラス・ナット・オ・ダーグ『1793』(小学館)をご紹介します。

https://www.shogakukan.co.jp/books/09356719

18世紀末を舞台にした歴史ミステリ。激動の時代、貧しく荒々しいストックホルムで、対照的な男ふたりがタッグを組んで殺人事件の捜査に挑みます。物語というもののパワーを感じさせる小説です。個人的に、歴史小説がとても好きで、スウェーデンで良い歴史ミステリが出ないかなーーと長らく思っていたので、とりわけ充実感があって楽しいお仕事でした。

こちらで試し読みができます。(以下リンク)

http://shogakukan.tameshiyo.me/9784093567190

さらに、こちらで『1793』の舞台、現在に残る18世紀末のストックホルムなどを紹介させていただきました。当時の歴史的背景や、地名を漢字で表現した試みについても、少し書いています。本を読んでからでも読む前でも、ぜひご覧ください。

https://www.shosetsu-maru.com/node/1264

各所でご紹介いただきました。

http://honyakumystery.jp/11557

http://honyakumystery.jp/11992

http://honyakumystery.jp/11832

http://www.webdoku.jp/newshz/sugie/2019/07/20/184827.html

おまけ。翻訳中のBGMを紹介したtwitterのスレッド♫

https://twitter.com/miho_hh/status/1136257182197043200

0 notes

Text

New Swedish Books Spring 2019

スウェーデンのアーツ・カウンシルが出しているNew Swedish Books、2019年春版が出ています。書籍業界の変化、注目の作品、文学賞の概観などなど……いまのスウェーデン文学をまとめた冊子。ぜひご覧ください! こちらで閲覧できます。

http://www.e-magin.se/paper/7b42hzck/paper/1#/paper/7b42hzck/1

じつは私もちらっと登場しているので、探してみてくださいね。

0 notes

Text

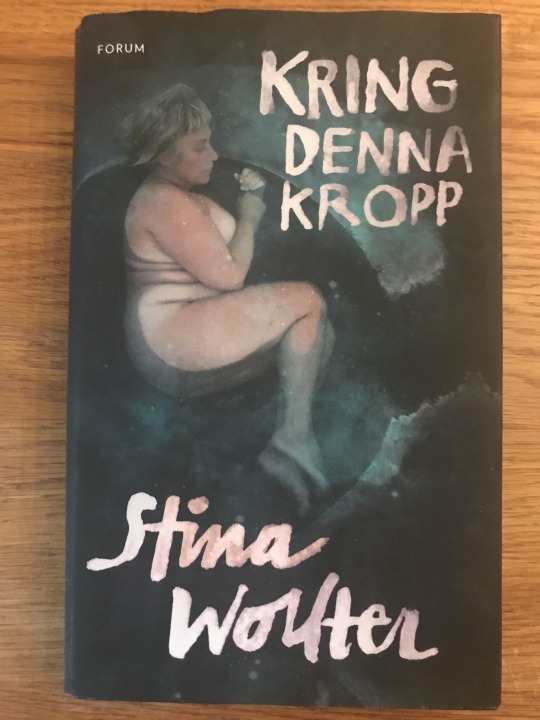

未訳本書評(1)スウェーデンで話題のボディー・アクティビストのエッセイ集

北欧語の翻訳に携わる同業の方々と、日本語にまだ訳されていない本の書評シリーズを始めました。

私はまず、インスタグラムでのフォロワー数18万人以上、スウェーデンを代表するボディー・アクティビストであるスティーナ・ヴォルテルのエッセイ集『Kring denna kropp(この体をめぐって)』を紹介しています。ぜひご覧ください。

女性が安心して自分自身でいられる世界をめざして スウェーデンを代表するボディー・アクティビストがつづる「この体の歴史」

https://note.mu/nordiclanguages/n/nc2601c3d9ab7

0 notes

Text

ルースルンド&ヘルストレム『地下道の少女』

アンデシュ・ルースルンド&ベリエ・ヘルストレム『地下道の少女』(早川書房)が刊行されました。『制裁』『ボックス21』『死刑囚』と続くエーヴェルト・グレーンス警部シリーズの4作目です。このあとに5作目『三秒間の死角』が続きます。

http://www.hayakawa-online.co.jp/shopdetail/000000014131/

これにともない、早川書房さんのnoteにいくつか関連記事を掲載していただきました。

まず、訳者あとがきはこちらで公開されています。

https://www.hayakawabooks.com/n/n768587d031ea

『地下道の少女』の舞台をめぐる――写真によるストックホルム案内

https://www.hayakawabooks.com/n/n3ff748dac786

0 notes

Text

ヨーテボリ・ブックフェア2018

9月26日(水)から29日(土)まで、ヨーテボリで行われたスウェーデン最大のブックフェアに行ってまいりました! 今年は、外国の出版社や翻訳者を対象としたスウェーデン文化評議会のフェローシップ・プログラムに呼んでいただき、ひじょうに実りある3日間(正味)となりました。

上の写真はブックフェア開始前夜の会場のようす(搬入作業中)。会場がここまでがらんとしているのは初めて見ました。いつも人でごった返して大変なので……

せっかくなので雑感を書き留めておきたいと思います。

スウェーデン文化評議会(Kulturrådet、Swedish Arts Council、http://www.kulturradet.se/en/In-English/)は、スウェーデン文学の外国語への翻訳出版を、助成金などさまざまな形で支援しており、今回のフェローシップ・プログラムもその一環です。外国の出版社や翻訳者がヨーテボリ・ブックフェアに参加できるよう、旅費と宿泊費が支給されます。専門家のレクチャーやスウェーデンの出版社・エージェントとのミーティングに参加できるほか、もちろんブックフェア中に行われる作家のトークやセミナーも聴き放題です(英語で行われるものもたくさんあります)。

日本の出版社・スウェーデン語翻訳者の皆様もぜひ!!!

スウェーデン文学普及活動の部署、Swedish Literature Exchangeのウェブサイトはこちら↓です。ニュースレターに登録しておくと、上記フェローシップ・プログラム申し込みの案内も届くはずです。

http://www.kulturradet.se/en/swedishliterature/

参加者は各国の出版社の人と翻訳者とで半々ぐらいだったと思います。出版社は児童書専門のところと一般向けのところが、これも半々ぐらいですかね。興味深かったのが、アゼルバイジャンの出版社の方がいらしていたのですが、アゼルバイジャンはここ100年ぐらいで使う文字が3度も変わったので(アラビア文字→ラテン文字→キリル文字→またラテン)どの文字で読みたいかが世代によって違うのだとか。大変ですね……

アジアの参加者は、ベトナムの出版社の方と私だけでした。寂しい。

さて、今回、翻訳者向けとしては以下のトピックについてのセミナーが行われました。

■スウェーデンの書籍市場

最近の大きなトピックのひとつはやはり、ストリーミングサービスの普及のようですね。月額定額オーディオブック聴き放題サービスから出発した企業Storytelが、いまはスウェーデンの老舗出版社のひとつNorstedts(『ミレニアム』シリーズの版元もここ)を買収したりして、スウェーデンの三大出版社の一角に名を連ねています。

■児童・ヤングアダルト文学の潮流

これは刊行点数も売り上げも増えている成長分野。何年か前と比べると、ディストピアものやファンタジーが増えている印象です。

■一般向けフィクションの潮流

今年の大きなテーマとして挙げられたのは、ディストピアもの(ここでも)、難民・移民、自然・動物、機能不全に陥った家族、クィア・トランスジェンダー、など。もともと注目している作品もありましたが、まだ読んでいない面白そうな本をたくさん紹介されて、ワクワクしました。1日48時間欲しい。レクチャーで挙げられた本のいくつかは、児童文学も含め、Swedish Literature Exchangeが英語で出しているこちらの↓冊子にも紹介されているので、ぜひチェックしてみてください。オンライン閲覧可能。

http://www.kulturradet.se/sv/publikationer_/New-Swedish-Books8/

■一般向けノンフィクションの潮流

このセミナーでは、ここ数年スウェーデンでベストセラーとなったノンフィクションがひととおり紹介されたのですが、毎年安定して売れているのは健康・フィットネスもの、それに関連したレシピ本、でしょうか。私が長らく愛読しているブログ Food pharmacy の本とか(ブログ英語版もあります)。彼女たちのレシピ美味しいんですよね。スウェーデン語を解する方々にはポッドキャストもお勧めです。笑えます!

あれ? なんの話だっけ。

そうだ、ノンフィクション。そんな中でいまのベストセラーは、故ハンス・ロスリング(Hans Rosling)氏の自伝と『Factfulness』。Factfulnessはビル・ゲイツ氏に紹介されたらしいし、日本でもきっと出ますよね? すごく良い本です。広く読まれてほしい。

■現代のスウェーデン語に起きているさまざまな変化について

これはもう本当にいろいろあって興味深かったのですが、ひとつ挙げるとするなら、彼(han)でも彼女(hon)でもないジェンダーニュートラルな新しい代名詞 hen が普及して、公的機関の文書や新聞記事などでも普通に使われるようになっている、という点でしょうか。henって出てきたなーと思ってからまだ数年のような気がしますが、大きな変化ですね。その一方で、代名詞 man (英語のoneに近い、人間全般を指すときに使う代名詞、「男」の意味もある)の代わりに en (これこそ英語のone)が使われるようになってきているが、これはまだhenほど広まっておらず、これを使うということはジェンダー問題を強く意識しているサインになる、とのこと。まあこれもすぐに普及するかもしれませんね。

……こんな感じで、フェローシップ・プログラムのあった木曜日と金曜日は、レクチャーやらミーティングやら会食やらにほぼかかりきりでした。なので土曜日は夕方まで残り、好きな作家のトークをひたすらハシゴ。その中からいくつかを(写真を撮ることを���い出したものを、とも言う)ご紹介します。

土曜日・日曜日はブックフェアの一角がミステリーフェスティバルと化していました。上の写真は、小説の映画化について原作の作家さんたちが語るトークです。いちばん左側でいまお話しされているのがアンデシュ・ルースルンド氏です。その横がシッラ&ロルフ・ボリリンド夫妻、ホーカン・ネッセル氏。

いろいろ面白いネタありましたが、ひとつだけ紹介すると…… ルースルンド氏と故ベリエ・ヘルストレム氏の共著、『三秒間の死角』が、紆余曲折あった末にようやくハリウッドで映画化に至ったようなのですが、この主演がジョエル・キナマン。ルースルンド氏はもう何年も前に、この映画化とはまったく関係のない文脈で、主人公の潜入捜査官ピート・ホフマンの外見はどんなイメージかと訊かれて、「うーん……ジョエル・キナマンみたいな感じ?」と答えたことがあったそうです。時期的には、ハリウッドで活躍しだす前の、『イージーマネー』とかに出てたころのキナマンですね。実際に彼がキャスティングされたのは偶然らしいですが、イメージはぴったりということになりそうです。

サラ・ストリッツベリ(左)の新作についてのトーク。個人的にとても好きな作家で、実は彼女の短編をひとつ訳したりもしています(スウェーデンミステリーのアンソロジー『呼び出された男』に収録の短篇「カレンダー・ブラウン」)。ちょっとマルグリット・デュラスぽい(ちなみに私の修論はデュラスの作品についてでした。もはや記憶の彼方……)と思っていたら、やはりストリッツベリはデュラスの本の序文を書いたりしています。

『MORSE―モールス』のヨン・アイヴィデ・リンドクヴィスト氏(中央)と、『わたしは倒れて血を流す』のイェニー・ヤーゲルフェルト氏(左)。ヤーゲルフェルト氏の著作は、上記を訳したこともあってずっと関心をもって追いかけていますが、トランスジェンダー、アスペルガー症候群やADHD、自殺など、なかなか難しいテーマをユーモア交えて描けるのが彼女の強みだと思います。心理学のバックグラウンドがあるからでしょうか。これまでは児童書やYAが中心だったけれど、今回初めて一般向けに出した本が、スランプに苦しむ作家を主人公とした小説なので、このトークは「作家としての失敗や苦しみをどう乗り越えるか」がテーマでした。重いテーマなのに、ふたりとも話が面白すぎて会場ずっと笑いっぱなし。ヨン・アイヴィデ・リンドクヴィスト氏はスタンドアップ・コメディアンだったこともあるんですよね。さすがでした。作品はあんな怖いのに……

またミステリーフェスティバル会場に戻って、国際スパイ・謀略小説を書くお三方のトークへ。中央のヨアキム・サンデル氏は、デビュー作『スパイは泳ぎつづける』を以前翻訳したこともあって、若手作家の中でも注目している人のひとりです。

世界の暗部をえぐり出すような、社会批判的なミステリー小説を書いていると、自分にそのつもりがまったくなくても、不安を煽り極右ポピュリズム政党の支持を増やすことにつながっているのではないか、ということを最近よく考える……とサンデル氏がちらりと口にしていました。だからといって社会批判をやめるのはもちろん本末転倒ですが、ミステリー作家がそういう視点で自身を省みているというのは信頼に値すると思いました。作家としては良質な物語を提供することが第一の目的であっても、スウェーデンや世界でこれだけミステリーが読まれている以上、表現者としての影響は大きいわけで、自分はスリリングな物語を提供しているだけ、では済まされない部分もありますよね。翻訳者としてもそういう視点は持っておくべきかもしれない。私自身はサンデル氏のこの発言を聞いて、彼はいたずらに不安を煽る書き方はしていないし、移民や外国人の登場人物のステレオタイプに陥らない造形がうまい作家でもあるから、ポピュリズム政党に票を投じる人はむしろ読んでみるといいんじゃないかと思いましたが。

最後に、ブックフェアとは全然関係ない話です。これホテルの壁に掲げられていた装飾(!?)なんですが、なんの数式ですかね……? 私はさっぱりわからなかったから気持ちよく安眠できたけど、わかる人は細かくチェックしちゃって眠れないのではなかろうか。

(雑談も含め)長くなりましたが、最後までお付き合いいただきありがとうございました。繰り返しになりますが、日本の出版社・翻訳者のみなさま、ヨーテボリ・ブックフェアの参加、ぜひぜひご検討くださいませ……! 私はフェローシップ・プログラムに参加してもしなくても毎年出没しているので、首を長くしてお待ちしております。

3 notes

·

View notes

Text

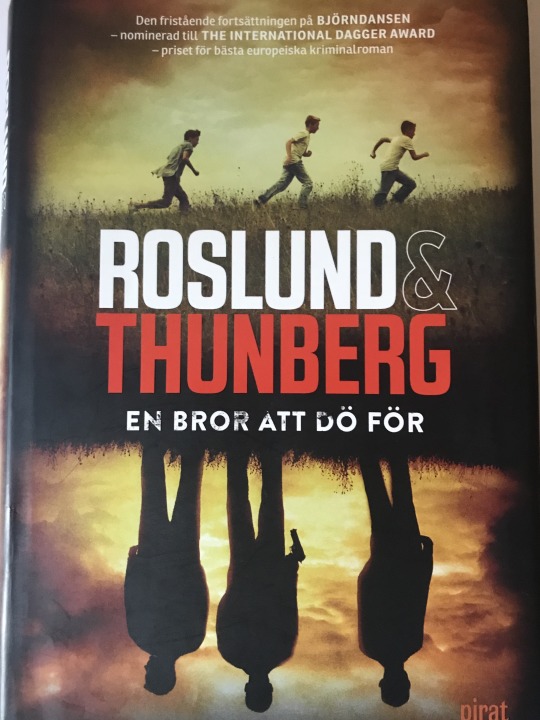

『兄弟の血-熊と踊れII』刊行されました

拙訳書(共訳)アンデシュ・ルースルンド&ステファン・トゥンベリ『兄弟の血―熊と踊れⅡ』(早川書房)が刊行されました。

http://www.hayakawa-online.co.jp/shopdetail/000000013975/

一昨年刊行された『熊と踊れ』の続編にあたります。写真は原書の表紙。この表紙で、下半分に描かれている成人した三兄弟のうち、ひとりだけ拳銃を握っているのが象徴的、と言えるのではないかと。大きなテーマのひとつではあります。

ここではまた、本作に関連するちょっとした情報や写真を、ネタバレにならない程度でほんの少しだけシェアしたいと思います。

まずは、このリンク↓

https://itunes.apple.com/us/podcast/made-in-sweden-the-podcast-of-the-father/id1022411256?mt=2

“Made in Sweden”という英語のポッドキャストなのですが、これ、前作『熊と踊れ』の英訳(”The Father”)刊行時に発表されたもので、著者ふたりのロングインタビュー(全6回)になっています。かなり濃い内容で、ネタバレも激しいので、『熊と踊れ』邦訳刊行時に広くご紹介するのはちょっとためらわれたのですが、続編が刊行されたいまなら大丈夫かな……と。英語がおわかりになる方は、『熊と踊れ』の復習もかねてぜひ聴いてみてください。最終回の最後にけっこうなサプライズがあります。

それから、こちらのリンク↓

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/95121?programid=2519

これはスウェーデン語を解する方限定になってしまいますが、『熊と踊れ』のモデルとなった事件について、スウェーデン・ラジオで放送されたドキュメンタリーです。こちらは、小説の“フェリックス”のモデルとなった人物のインタビューで構成されています。スウェーデン語を解さない方も、リンクを開くと事件当時の監視カメラ映像の写真が出てくるので、ちょっと見てみてください。

ちなみに当時の写真もう一枚、こちらにも掲載されています。↓

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/3jVbAX/nar-militarligan-tog-over-samhallet/promo

これはストックホルムの陸軍博物館(Armémuseum)で撮った写真。アサルトライフルAk5(のモデル)を実際に構えてみることのできるコーナーがあるのです。『兄弟の血』に出てくるAk4は、残念ながらここにはなかったので、しかたなくAk5。知っていたつもりでしたが、実際持ってみるとずっしり重いです。

陸軍博物館の展示はこれ以外もなかなか面白く、歴史に興味のある方にはおすすめです!

ストックホルムの警察本部、プールヘム通りに面した建物。警察本部という訳語は、実は昔、けっこう迷った末に決定したものです。実際にはどんな感じかというと、ストックホルム・クングスホルメン島、クロノベリ地区という街区の一ブロック内に建物がいくつもあって、通路などでつながっているようです。そのいくつもの建物の中に、警察庁、公安警察、ストックホルム県警や市警など、いろんな部署が混在していて、さらに言うとクロノベリ拘置所もこの同じブロック内にあります。まさにスウェーデンの警察組織の心臓部ですね。

これはプールヘム通りからベリィ通りに入って、ストックホルム中央駅方面へ向かって歩いているところ。左側に見える橙色の建物とクリーム色の建物、どちらも警察本部の一部です。木の茂っているあたりの手前に実は拘置所への入口がある。警察車両も写ってますね。

ここからさらにもう少し先へ歩くと、左手に地方裁判所が現れます。

これらの警察本部の写真は、たまたま通りかかったときに急いで撮っただけなので、あまり良い写真ではなくて…… 今度また機会があったらもうちょっとじっくり撮ってきたいものです。

では今回は短いですがこのへんで!

0 notes

Text

『ミレニアム5』周辺のあれこれ

拙訳書(共訳)ダヴィド・ラーゲルクランツ『ミレニアム5 復讐の炎を吐く女』(早川書房)が刊行されました。

http://www.hayakawa-online.co.jp/shopdetail/000000013732/

ということで、本作に関連するちょっとした情報や写真などを、ここでシェアしたいと思います。ネタバレにならない範囲ということで、ほんの少しですが……

まずは上の写真、冒頭に出てくる、ストックホルム大聖堂にあるドラゴンと聖ヨーラン(聖ゲオルギオス)の彫像です。“乙女”も左のほうにいます。翻訳中にストックホルムに行く用事があったので、激写してまいりました。

騎士とドラゴン。『ミレニアム5』に記されているとおり、1498年からここにあります。

こちらが“乙女”。確かに、ドラゴンから救われたにしては淡々としています。

リスベットは冒頭、「ループ量子重力理論」を研究しています。なにやらさっぱりだったので、本を何冊か読んでみたら、これが結構おもしろい。『ミレニアム4』でも、リスベットは相対性理論と量子力学の統合について考えていますが、ループ量子重力理論はまさにそれを試みている理論です。で、こちらの本がとてもおすすめ。

カルロ・ロヴェッリ『すごい物理学講義』竹内薫監訳 栗原俊秀訳(河出書房新社)http://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309253626/

この分野の第一人者が書いた本ですが、ループ量子重力理論に入る前に、古代の原子論からニュートン物理学を経て、アインシュタインの相対性理論、量子力学、とひととおり解説されていて、とてもわかりやすい。時間や空間についての思い込みが根本から覆されて、あまりに想像がつかず、ひじょうにワクワクします。……というのは変でしょうか?

たとえば「時間の起源は、温度の起源と同質である」「過去と未来は、熱によって区別される」と言われても、初めは「??」となるだけですが、読んでいくうちに「ほわぁ……!」と納得させられるのです。

「自らの無知にたいする確固たる自覚こそ、科学的思考の核心である」

「より遠くを見ようとすることや、より遠くへ行こうとすることは、誰かを愛したり、空を眺めたりすることと同じように、生に意味を与える輝かしい営みだとわたしは思う。学びたい、見つけたい、丘の向こうを見たい、リンゴの味を知りたい……その好奇心が、わたしたちを人間にしている」

上の写真は、同じカルロ・ロヴェッリさんの別の本で、こちらはスウェーデン語で読みましたが、日本語版も出ています。こちらも読みやすく、コンパクトでとてもよい本です。『世の中ががらりと変わって見える物理の本』竹内薫監訳 関口英子訳(河出書房新社)http://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309253350/

その下にちらりと写っているのは、かのスティーヴン・ホーキング博士のご本であります。

ミカエルが主要登場人物のひとりに初めて会う、ストックホルムの写真美術館。繁華街から少し離れた、水辺のなかなか素敵な立地です。この写真は、本文にも出てくる、車道をはさんだ反対側にそびえる岩壁の上から撮ったもの。

行ったときにはちょうど、報道写真家、ポール・ハンセン氏の展覧会をやっていました。一枚の写真で深遠な物語を語ることのできる、すばらしい写真家です。報道写真家というのは、ジレンマに悩まされることの多々ある職業だろうと想像しますが、ハンセン氏の写真からはそのあたりの煩悶も伝わってくる気がします。ぜひ彼のウェブサイトで写真を見ていただきたいです。http://www.paulhansen.se

バングラデシュのブログサイト「ムクト・モナ」は、本文中にあるURLのとおりで実在します。開設者アビジット・ロイ氏は2015年、鉈で襲撃されて亡くなりました。イスラム過激派の犯行とみられています。ムクト・モナは「自由な精神」という意味だそうです。

最後に、BGMを2曲。これらの曲が小説中にどんな形で出てくるかは秘密です!

youtube

youtube

少々脱線もありましたが、とりあえずこのへんで。

1 note

·

View note