Don't wanna be here? Send us removal request.

Text

書香の森企画展示 「キタキツネがきた?」 がオープンしました!

学生が主体となって企画・制作した書香の森企画展示 「キタキツネがきた?」 が、6月13日(金)から始まりました!

この展示は、当研究室の久井准教授が2024年度後期に開講したミュージアム・スタディーズ演習 「ミュージアム資料の動物誌2024」 にて受講生が企画した展示をブラッシュアップしたもので、哲学倫理学、芸術学、博物館学、映像・現代文化論、行動科学、地域科学の各研究室から集まった当時の受講生8名が協力して制作しました。

札幌市内、さらには北海道大学内でも見かける機会が多いキタキツネ。彼らは住んでいた山を追われて、仕方なく街にやってきてしまったのでしょうか? この展示では、そんな都市で生きるキタキツネについて 「都市ギツネ」 、 「エキノコックス」 、 「餌付け」 の3つのポイントから彼らの実像に迫ります。

わたしたち人間が暮らす都市のなかで、キタキツネたちはどこでどのように暮らしているのか。 この展示を通して、彼らとわたしたちの関わりについて考えてみませんか?

展示会期:2025年6月13日(金)〜8月29日(金) ※一般の方は平日9:00〜17:00にご覧いただけます。 展示会場:文学研究院 玄関ホール横 書香の森展示スペース お問い合わせ:kitakitsune2025*let.hokudai.ac.jp (*を半角@に変えて入力してください)

<関連イベント> ①コン近今(コン コン コン)〜都市ギツネの部屋へようこそ〜 日時:2025年7月5日(土)13:30-15:00 会場:オープンイノベーションハブ エンレイソウ1F メインラウンジ 定員:50名(先着順)

②ECHINO! エキノ!をする会 日時:2025年8月9日(土)13:30-15:00 会場:北海道大学人文・社会科学総合教育研究棟W202室 定員:18名(先着順)

展示の詳細、イベントの申込みなど詳細は以下URLをご確認ください。 https://www.let.hokudai.ac.jp/event/26907

皆さまのご来場を心よりお待ちしております!!

0 notes

Text

士別サイエンスフェスティバルに出展してきました!

博物館学研究室の学部・修士・博士後期課程の学生、地域科学研究室の学生有志が、士別市立博物館のイベント「士別サイエンスフェスティバル」に出展しました。 今回は、以下のふたつの展示・ワークショップを行いました!

「みて!さわって!くらべてみよう!今日から君もカラス博士」 私たちの身近にいるカラスの種類や色、羽の仕組みについて、標本や羽を実際に触りながら、クイズや塗り絵などで学ぶプログラムです。

「探してみよう!身近なけ・がわ」 身近な毛皮・皮革製品を見たり、触ったりしながら、様々な動物の毛皮の特徴や利用、私たちと動物との関わりについて考えるプログラムです。毛皮や革製品の展示のほか、革を使った工作ワークショップも行いました。

当日までの準備期間、「士別の子どもたちにどんな体験をしてほしいだろう?」「何を伝えたら良いだろう?」「どうしたらおもしろくなるだろう…?」と考えながら、プログラムをつくりました。

科学的な知識をたのしく伝えることはとても難しく、たとえばカラスの生態については、明らかになっていることもあれば、まだ確定していない情報もあります。これはカラスに限らず、あらゆる知識に共通することです。

こうした知識を、子どもたちにもわかりやすく、たのしく伝えるにはどうすれば良いのか?学生みんなで試行錯誤しながら企画を練りました。普段の研究活動とは異なる発信の方法を学ぶ貴重な機会となり、わたしたち学生にとっても大変勉強になりました。

最初は「興味を持ってくれるだろうか…」と不安もありましたが、当日は子どもたちが自ら質問をしたり、熱心に学ぶ姿に驚かされました。また、カラスや毛皮についての質問だけでなく、「なんで剥製にするの?」といった素朴な疑問を投げかけられ、出展した学生側も新たな気づきを得る場面が多々ありました。

士別市の担当学芸員の方によると、今回来場していた子どもたちのうち、普段の博物館の講座で見かける子どもたちも多かったとのことです。地域に根ざした教育プログラムの積み重ねが、子どもたちの学ぶ姿勢につながっているのかもしれません。

改めまして、今回このような機会をくださった士別市立博物館のみなさま、来場してくださった子どもたちや保護者のみなさま、ありがとうございました。来年度以降も機会があれば、ぜひ参加したいと思います!

また、今回ご来場いただけなかった方も、次回の開催時にはぜひお越しください!

日時: 2025年1月13日(月) 場所: 士別市民文化センター

0 notes

Text

「展示批評を書くⅢ―HIHYO:2024―」 が完成しました!

大学院ゼミ「博物館・文化財研究特別演習」で取り組んだ「展示批評を書くⅢ―HIHYO:2024―」が完成しました! 今回は受講生がそれぞれの関心のある展示を取り上げた批評を寄せています。また、研究室の紹介やこれまでの書香の森展示の紹介も掲載していますので、ぜひお手にとってご覧ください! 文学部2階博物館学研究室にて配布中です。

0 notes

Text

博物館学研究室修了生・田村実咲[編]『開講!木彫り熊概論 歴史と文化を旅する』(文学通信)9月刊行!

博物館学研究室修了生の田村実咲さんが「書香の森」展示を発展させて、図書を刊行しました。

1 note

·

View note

Text

「GAME STARTⅡ これからのビデオゲーム展を考える」 開催のお知らせ

2024年2月10日(土)〜2024年4月14日(日)まで、北海道大学総合博物館文学部展示室を会場に、本研究室が主催する「GAME STARTⅡ これからのビデオゲーム展を考える」を開催いたします。

本展はミュージアムにおけるビデオゲーム展の今後の在り方を考え、ミュージアムは「ビデオゲーム・アーカイブ」にどのように寄与できるのかを模索していくものです。展示資料は、ミュージアムが所蔵している割合が高い9点のビデオゲーム機とそれぞれのゲームソフトです。また、これまでミュージアムでビデオゲーム機がどのように紹介されてきたのかを示すた���に、過去の展示会図録を6冊展示します。本展は、皆さんがビデオゲームをどのような博物館資料と捉え、連綿と続いてきたビデオゲーム史のなかにどのように位置付けるのかをじっくりと考える機会となります。ビデオゲームはただの娯楽ではなく、未来へ残していかなければならない文化です。「ビデオゲーム・アーカイブ」のために、我々に何ができるのかを考えてみませんか。

0 notes

Text

「展示批評」第2弾が2023年8月に完成

大学院「博物館・文化財研究特別演習」のなかで受講生が書いた「展示批評」第2弾が2023年8月に完成 !

「展示批評」第2弾は、北海道博物館(札幌市)で開催された企画テーマ展「もっと!あっちこっち湿地〜自然と歴史をめぐる旅」(2023.2.25〜5.28)を対象としました。

「展示批評」第1弾(2022年10月発行)は、市立小樽文学館で開催された企画展「雑誌・攻略本・同人誌 ゲームの本」(2022.3.5〜4.24)を対象としました。

0 notes

Text

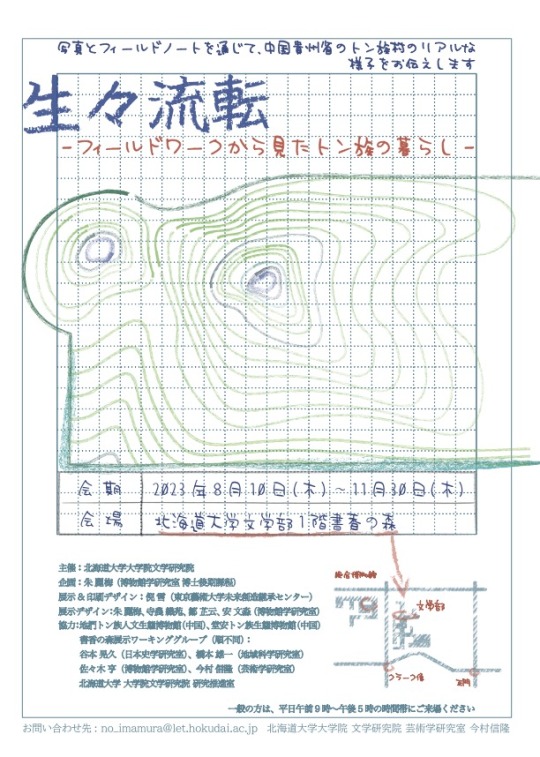

書香の森展示「生々流転」開催中

この展示は博物館学研究室博士後期課程の朱麗梅さんが、中国西南部貴州省の少数民族のひとつであるトン族の村の博物館で働いていたときのフィールドワークの成果を展示として制作したものです。写真とフィールドノートを通じて、トン族村のリアルなようすをお伝えします。

生々流転 —フィールドワークから見たトン族の暮らし—

<ごあいさつ>

中国西南部の貴州省(きしゅうしょう)には、言語や服装が異なる18の少数民族が暮らしています。そのうちトン族は143.19万人(2010年調査)で、同省人口の4.12%を占めています。同省の東南部に位置する黔(けん)東南ミャオ族トン族自治州は、トン族の主要な居住地の一つです。

本展では、博物館学研究室に在籍する博士後期課程の朱麗梅が同自治州黎平県(れいへいけん)の地捫村(ちもんそん)と堂安村(どうあんそん)の2つのトン族村の博物館で働いているときに撮影した写真、動画及びフィールドノートを展示します。

展示はトン族の村の中心にある鼓楼(ころう)から始まり、村の主な空間構成や地元の人々の日常生活を紹介します。そして、写真を通じて、四季折々の村の風景と、自然と調和した農耕生活を展示します。現代の貴州のトン族村のリアルな様子をお伝えします。

最後に、本展の開催にご協力いただきました地捫トン族人文生態博物館(中国)、堂安トン族生態博物館(中国)と北海道大学文学部の教職員及び学生の皆さまに、心から御礼申し上げます。

2023年8月10日 北海道大学大学院文学研究院

<展示会期>

2023年8月10日(木)〜2023年11月30日(木) 一般の方は、平日午前9時〜午後5時の時間帯にご来場ください

<展示会場>

文学研究院 玄関ホール横 書香の森展示スペース

<企画展示関係者>

主催:北海道大学大学院文学研究院

企画:朱 麗梅(博物館学研究室 博士後期課程)

展示デザイン:倪 雪(東京藝術大学未来創造継承センター) 朱 麗梅、寺農 織苑、鄒 芷云、安 文淼(博物館学研究室)

印刷デザイン:倪 雪

協力: 地捫トン族人文生態博物館(中国) 堂安トン族生態博物館(中国) 書香の森展示ワーキンググループ 谷本 晃久(日本史学研究室)、橋本 雄一(地域科学研究室) 佐々木 亨(博物館学研究室)、今村 信隆(芸術学研究室) 文学研究院 研究推進室 展示作業協力 阿部 麟太郎、青山 希望、上田 輝、石 正萌、石本 万象(博物館学研究室)

<お問い合わせ>

今村 信隆(芸術学研究室)[email protected]

0 notes

Text

書香の森企画展示 「 ヒグマのとなり←つかず、はなれず→ 」 本日から公開!!

4月から準備を進めてきた書香の森企画展示が、ついに本日から公開になります。

展示のタイトルは 「 ヒグマのとなり←つかず、はなれず→ 」

【写真1:主に北大関係者に対して実施した事前アンケートをもとに、私たちがもつヒグマに対するイメージや知識の現状を知るところから展示ははじまります。そこから、ヒグマの生態、個体差や個性、ヒグマと人間の関わりの歴史を知り、最後に、都市部に住む私たちにできることは何かを考えていきます。】

ヒグマに関する事故や出没のニュースが相次いでいる昨今、ヒグマに対して漠然と 「 怖い 」 「 恐ろしい 」 といった印象を抱いている人も多いのではないでしょうか。 しかし、人と人の付き合い方がそうであるように、ヒグマとの付き合い方を考えていくためには、まずは相手のことを正しく知ることが重要です。 そこで今回、私たちは 「 個性 」 や 「 歴史 」 といったキーワードをもとに、より幅広い視座からヒグマと人間の関係性を捉えてみることに挑戦しました。 専門家の方々に話を伺うなかで私たち自身が得た気づきを、皆さんにも共有したいと思って作りあげたのが、今回の展示です。

札幌という街に住む私たちが、ヒグマのとなりで 「 つかず、はなれず 」 の適度な距離感を保ちながら、ヒグマとともに生きていくにはどうしたらよいのでしょうか。 私たちはこの展示を、ヒグマと人間の 「 共存 」 について皆さんと一緒に考えていくきっかけにしたいと思っています。 ヒグマと人間の 「 共存 」 についての考えや思いを深めていくための手がかりを、今回の展示のなかから見つけ、持ち帰ってみませんか?

【写真2:ヒグマと人間のすみ分けを目指す 「 ゾーニング管理 」 についてのジオラマ。力作であることはもちろん、よく見ると遊び心が見え隠れしています。】

【写真3:観覧後の皆さんの感想を、ノートに記入していただけると嬉しいです!】

【写真4:今回の展示を担当した 「 書香の森企画展示 「 ヒグマのとなり 」 制作グループ 」 のメンバー。文学部と理学部の学生たちの混成チームです。】

会期は2023年5月26日(金)から8月6日(日)まで。 一般の方は、平日午前9時〜午後5時の時間帯にご覧いただけます。

皆さまのご来場をお待ちしています!

https://www.let.hokudai.ac.jp/event/22156(展示詳細は関連リンクから) https://costep.open-ed.hokudai.ac.jp/like_hokudai/article/29118

0 notes

Text

書香の森「ヒグマ」展(仮称)の開催に向けて準備中

現在、博物館学研究室では、5月26日から文学部1階書香の森で開催する次回の展示に向けて準備を進めています。

次回の展示テーマは「ヒグマと人の関わり」。

博物館研究室の学部生と他研究室・他学部の学生がともに「書香の森「ヒグマ」展制作グループ」を結成し、より良い展示にするべく日々議論を重ねているところです。

次回「ヒグマ」展(仮称)に向けて、皆さんがどれだけヒグマについて知っているのか、どのようなイメージを持っているのかを教えていただきたいと思い、展示前アンケートを実施しています。 ※回答は締め切らせていただきました。ご協力いただいた皆さま、どうもありがとうございました。

お近くを通りかかった際には、是非アンケートにご協力をお願いします。

皆さまのご回答をお待ちしています。 どうぞよろしくお願いいたします。

※なお、ご回答は北海道大学の学生及び教職員に限定させていただきます。ご了承ください。

0 notes

Text

宮島沼でマガンの観察

4月25日早朝、ラムサール条約登録湿地の宮島沼(美唄市)でマガンの観察を行いました。マガンは冬に日本に渡来する大型の水鳥で、渡りの途中、秋と春には北海道に立ち寄ります。約6~7万羽のマガンが集まる宮島沼は、国内最大の中継地として知られています。今回は4名の学生とともに早朝の「ねぐら立ち」を観察しましたが、数万羽のマガンが一斉に飛び立つ際の地響きのような羽音や、鳴きながら空を埋め尽くす様子は壮観です。その感動は、実際にその場に行かないと味わうことはできません。 当研究室では、野生動物に関する歴史や文化の研究に取り組んでいますが、フィールドに出て実際の野生動物を観察する機会を特に大切にしています。文献史料に記された文字としての動物や、絵画資料に描かれた動物を見ているだけでは、その動物の生態や行動など生き物としての実態は理解できないからです。 野生動物に関する歴史や文化をより正確に読み解くため、今後も積極的にこのような機会をつくっていきたいと思います。 (久井貴世) 4月25日早朝、ラムサール条約登録湿地の宮島沼(美唄市)でマガンの観察を行いました。

マガンは冬に日本に渡来する大型の水鳥で、渡りの途中、秋と春には北海道に立ち寄ります。約6~7万羽のマガンが集まる宮島沼は、国内最大の中継地として知られています。

今回は4名の学生とともに早朝の「ねぐら立ち」を観察しましたが、数万羽のマガンが一斉に飛び立つ際の地響きのような羽音や、鳴きながら空を埋め尽くす様子は壮観です。

その感動は、実際にその場に行かないと味わうことはできません。

当研究室では、野生動物に関する歴史や文化の研究に取り組んでいますが、フィールドに出て実際の野生動物を観察する機会を特に大切にしています。

文献史料に記された文字としての動物や、絵画資料に描かれた動物を見ているだけでは、その動物の生態や行動など生き物としての実態は理解できないからです。

野生動物に関する歴史や文化をより正確に読み解くため、今後も積極的にこのような機会をつくっていきたいと思います。

(久井貴世)

0 notes