Text

大家の学校第7期の講義レポート、第4限目!

green+を運営する御田亜希子さんとシェアビレッジを運営する丑田俊輔さんを講師に、地域の暮らしの居どころを手がける「ローカルでつくる暮らしの居場所」のレポートをお届けします。

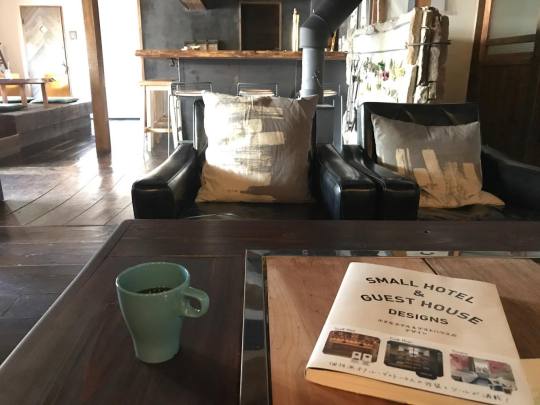

夫婦で営むカフェと畑&薪ストーブつきエコアパート

にぎやかな5人家族、三児(2、4、5才)の母の御田亜希子さん。育児まっただ中、子どもを置いて一人で電車に乗るのは約6年ぶりとのことです。羽を伸ばして電車で音楽♪(T.○.Revolution)を聴いていたらイヤホンが接続されてなく、車内で音がダダ漏れ!「恥ずかしい思いをしました」と笑顔の御田さん。

東京駅から特急で約80分、畑、森、田んぼの風景が広がり、伊勢海老が日本一の漁獲量を誇るいすみ市。そのいすみ市に御田さんがやってきたのは2011年のことです。キッカケは3.11で、それまでは東京に住み広告代理店で働いていました。旦那さんとの出会いはいすみ市にあるシェアハウスの星空の家。当時旦那さんは Brown’s Field※ のカフェで働いていたそうです。ご自身でお店を開きたいと考えていた旦那さんをスカウト。その後ご結婚されて2013年に夫婦で『green +(グリーンプラス)』をオープンされました。

green +(カフェ + 4室)は御田さんご自身で設計。(夏休みの工作のような感じで図面、模型を作成されたようです)すごい‼︎ 地元工務店さんに「図面、模型を持ってくる人は初めてだよー!本来こっちの仕事だからね〜」と驚かれたそうです! green +はヒノキの床、薪ストーブ、畑つきのエコアパート。Permacultureの『①人を大切にする②資源の共有③地球を大切にする』という3つの要素がちりばめてあります。井戸 、雨水タンク、太陽光、風流などエコな仕掛けがされていて(1階の薪ストーブのあたたかい空気を2階に流れさせるための通気口もあります)冬はポカポカ、夏はヒンヤリ。「ディープなことは大変なので、ライトな田舎暮らしをイメージしてます。住んでいるだけで自然とエコな暮らしができます」と御田さん。

住人さんは様々なシーンで集まり、日々の‘’シェア‘’も盛んです。「ここなら2人目いけるかな〜」と住人さん。『ゆるい大家族、子育てもみんなで』の考えのもと、住人同士の手助けできる関係と誰かしら助けてくれる環境は、子づくりに前向きになれるとのことで2人目3人目を産んでる人が増えているそうです。またママさん同士が手助けできたらいいなぁと、green +だけでなく、地域でこどもたちを森の中で遊ばせる『森のようちえん いすみっこ』の代表としても御田さんは活動しています。

そんな御田さんですが最初は大変だったそうです。1年経ってもgreen +に誰も来ない!!妊娠と出産が重なり1年間自身での発信はしてなかったそうです。そこでFacebookで発信したところ、周りからは「募集してたの!」と言われみんながシェアしてくれたとのこと。それでも埋まるまでそこから1年くらいかかったそうです。

ここで会場に足を運ばれている、green +の住人さんで大家の学校講師でもある安藤勝信さん。世田谷では貸す側ですが、ここいすみでは住む側の2拠点シェアをされています。安藤さんは「大家業をする中で、人に何かを求めれば求めるほど手砂のように落ちてしまう、けどその点、御田さんはさじ加減やバランス感覚がいいんだよな〜。自然と住む側の視点で価値を考えている」と言います。

ライトでさりげない居場所づくりをされていて、住人さんや子どもたちの「オモシロクってシアワセ」な暮らしを考え、それを自然体でおこなう御田さん。暮らしをともにつくろうとする人たちが集まり、等身大の御田さんの心も体も居心地がいい〜green +の暮らしのお話でした。

遊びながら村づくり

『学び』をテーマにハバタクを起業し、『学びをもっと多様性、創造性に溢れた環境に』を考え、あらゆるところで『学びを面白くする』の取り組みを行いながら、遊びをこよなく愛する丑田俊輔さん。奥さんが秋田ご出身で、2014年に里山の景色が広がる秋田県五城目に移住されます。五城目は秋田駅・秋田空港から車で約50分の距離にあります。

丑田さんは五城目で当時解体が検討されていた築138年(明治15年建造)の茅葺き古民家に出会います。従来はその家に住む家主が多額の維持費を払い管理をしてきました。ただ現在にいたっては、高齢化や後継者不足によりこの仕組みはサスティナブルではないと感じ、なんとかこの古民家を残していきたいと思います。そこでコミュニティでシェアする新しい村の構想を考え、家主オーナー、エリアにとらわれることなく、コミュニティで資金を出し合い、維持管理もコミュニティで運営する『村』シェアビレッジを創ります。

・都会と田舎の新たな関係

・古民家保全を越えた皆で楽しみ 共に創るCo-Minka(古民家)

のアイデアのもと 年貢(資金) 村民制度を考案されます。『年貢を納めて村民に!?』をキャッチフレーズに村民1000人募集(クラウドファンディング)をしました。結果、目標金額を大幅に上回る年貢(資金)が集まります!年貢というネーミングが面白い!

ここでそもそも『村』ってなんだろう?という疑問があります。『村=皆で持ち寄って育む小さな参加型コミュニティ』と丑田さんは定義されています。多種多様な村を自律分散的に生まれてくる豊かな生態系と考え、複数の『村』に所属することが当たり前になる(家族、会社、趣味のグループなど)マルチコミュニティの社会になっていくのではないかと想定しています(多様性のある共同体は共‘’異‘’体という考え方も)

そこでサスティナビリティな村(地域)についても考え、流れのなかの‘’あいだ‘‘という捉え方もされています。ちょっと難しいお話ですがとても興味深い考え方です。

子ども ⇄ 村(地域)⇄ 大人 継承

人⇄ 村(地域) ⇄ 自然 里山

さまよう者 ⇄ 村(地域) ⇄ 暮らす者 文化

複数の軸によってつくら���る流れのなかの一部の‘’あいだ‘’として村(地域)が存在しています。例えば子供と大人をつなぐ‘’あいだ‘’としての村(地域)を考えると流れをつくる軸は継承になります。流れの中にあるので‘’あいだ‘’を構成するものは日々変化していて‘’あいだ‘’を維持するためには流れを維持する必要があるとしています。そこで丑田さんは村(地域)の関係性を耕す『おもちゃ』としてのコイン、コミュニティテック(地域通貨)なども考えられています。その例で、green+コイン、青豆コインをつくり⁉︎その連動などについてご提案されていました。

五城目の村(地域)の関係性から生まれる事業を『土着なベンチャー=ドチャベン』としています。(初め丑田さんはこの言い方に少し違和感があったそうですが、今はとても気に入っているとのこと)廃校オフィス BABAME BASE※ では生まれた起業家は初め3人だったのが、現在30人まで増えているそうです。来た当時は閑散としていた五城目の朝市通りにも520年目のレボリューションが起こります。そのキッカケは若手の女性たち(丑田さんの奥さんもメンバーの1人)。

‘’朝ぶら‘’しょっ♪『ごじょうめ朝市plus』を企画され、今では多くの人が朝イチに足を運ぶようになり3密ならぬ2密と大反響とのことです! そうした中、丑田さんは『あそびからはじまる経済』と『あそび』の日常化を追求し、まちの遊休不動産を遊ばせて、『大人も子どもも没頭できる自由空間』を構想。まちの子どもから大人まで、誰もが『ただで』あそびに来れる場所(とりたてて豪華な遊具や設備もないし、何かあそび方が決まっているわけでもない)『ただのあそび場』を創られます。

これは遊びと学びを追求したからこそ生まれる、ありそうでないユニークな場所だと思いました。日常、たくさんの子どもたちや大人がただの遊び場に集まり、丑田さんはそこでテーブルにパソコンを広げて仕事をしているといいます。『ただのあそび場』 は遊びと学び、さらに暮らしと働くの境界が自然に交わる、まさに丑田さんを表するようなローカルの居場所 ‘’あいだ‘’ のように感じました。

一見ハードルが高く難しそうなことを、遊びと学びを通して創造性豊かにいつの間にか周りの人たちが楽しく関わりやすいものに創り変えてしまい、流れの中の‘’あいだ‘’として村(地域)を観察しながら、サスティナブルで多様な村づくりをされている丑田さんの暮らしを聞かせていただきました。

トークセッション

御田亜希子さん × 丑田俊輔さん × 青木純校長

「一見大丈夫かな〜と思う時があるけど話を聞くとすごく考えている。 なんかいけそうな気がするんだよな〜」と青木さん

「小さな村をあちこちにつくりたいんです」と丑田さん

「丁度いすみ以外にも別の場所を考えていたんですよー!色々な拠点があると面白そう」 と御田さん

「ぜひ五城目にGojome+を」(笑)

とこれからのお二人の活動について楽しい未来の話の一方で、地方と都会のそれぞれの良いところと悪いところなど、様々な視点からお話を聞くことができました。大量生産品の手軽さや安定感など、都会から離れた地域で暮らすリアルなお話もありました。感染症が広がり、社会の変化がより早くなっている今日。お二人の話を聞かせてもらい、豊かさとはなんだろう?と改めて考えさせられました。

「今日のお二人はあまりせっかちに成果を求めてない気がする。よくこの仕事をしていると数を聞かれる。何棟管理していますか?と。これからは本当に先が見えない時代だし、規模や数だけではない」と青木さん

色々な豊かさの物差しがあって、その価値観が大きく変化する中にあっては、短期的な成果ばかりを求めず 「遊び心からはじめてみる♪」という考え方が必要なのかもしれません。

受講生の声

御田さん・丑田さんのお話を聞いていてお二人ともとても楽しそうで、いすみと五城目に行ってみたくなりました。私は大家をやっていて地元が好きなのでローカルへの移住は考えたことはありませんが、お二人がやられているような場を自分の活動している地域にも欲しいなと思いました。自分の物件もそうですが、地域の資源にも目を向けて、価値のあるものはそれを活かせる方法を考え、エリアとして面白い地域にしていけたらと思います。

7期単科受講も随時受付中!ご興味のある方はぜひお申込みください!

▼詳細、申込みはコチラから↓

https://mamekurashi.com/oyanogakkou/

▼場所のリンク先

・green + http://greenplus-boso.com

・Brown’s Field※ https://brownsfield-jp.com

・ハバタク http://habataku.co.jp

・BABAME BASE※ https://babame.net

・ただのあそび場 http://tadanoasobiba.jp

【この記事を書いた人】 渋谷 洋平(しぶや ようへい)

2代目大家として神奈川県相模原市相模大野で不動産業を営む渋谷兄弟の兄。大家の学校1期、2期受講生。その後卒業生として大家の学校をサポートさせていただいております。地元で地域の大学の先生と連携しながら、さがみはら100人カイギを運営。愛着のある暮らしや地域を考えながらゆっくり奮闘中。

0 notes

Text

6期4限 「多文化共生時代に愛ある大家ができること」 島原万丈/安藤勝信

大家の学校の会場となるアーツ千代田3331。6月に始まった第6期も半ばを過ぎ講義前の教室はリラックスして賑やかな雰囲気です。真夏日のこの日はかき氷片手にやって来る生徒がたくさんいました。

4限目の講師には株式会社LIFULL HOME’S総研所長を務めユーザー目線での住宅市場の研究調査と提言活動に従事する島原万丈さんと、親から引き継いだ築30年アパートを福祉×リノベーションで再生したデイサービス施設「タガヤセ大蔵」を手がける安藤勝信さんをお招きしました。

もっと、住むことの自由 島原万丈

島原さんはこれまでも住宅に関しての色々な調査レポートを執筆されていますが、新しい時代の住まいの幸福を考える「住宅幸福論 」をシリーズ化され2018年3月「住宅幸福論 episode 1 −住まいの幸福を疑え−」を発表。

今回は最新作「住宅幸福論 episode 2 幸福の国の住まい方−日本・デンマーク住生活比較調査−」を中心に日本とデンマーク違い触れながら日本人の住宅感について伺いました。

講義のプロローグはepisode 1

1970年代の右肩上がりの時代から現代では住まいを取り巻く環境の変化が起き、これまでの住宅の価値観を作ってきた社会構造が崩れてその流れは令和になり加速していくのではないか。今までの価値観を、幸福を疑ってみる。

世帯年収と幸福度は連動しているが年収というバイアスを取り除くと持ち家と賃貸の幸福度はあまり変わらず本当はどんな住居形態でも幸福に大差は無い。その鍵は、住んでいる街を好きになる、家族との触れ合いや趣味に没頭する時間のゆとりをつくる、建物の経年変化をポジティブに受け止める、賃貸住宅では快適性の向上は大切であるなどで、おおむねハコよりも暮らしが重要。

ここから講義はepisode 2に入って行きますが、「住宅幸福論 episode 2」は無料でダウンロード出来るのでそちらを読んでみて下さい。

小さな自治 安藤勝信

ー多文化共生時代に愛ある大家ができることー

安藤さんは住民との間にしあわせな経済循環を生み出すことを大切にするまちの大家さんです。

最初に取り組んだのは五感と共感がテーマの「女性が元気になるマンション」完成後はそこで暮らしてみることに。共益費を使って住人と一緒に大きなリースを作ったり、自分で作ったパンをエントランスにおすそ分けで置いてみたり、ご自身が暮らしを楽しむ中で住人の主体性が刺激されていきます。それは心地よい場所に置かれた瓶の中で育つ酵母みたいな関係性。

次は駅から遠くて古い物件に向き合う事になります。不動産屋からは家賃の値下げを提案されますが、下げ続けるといつかゼロになるよねと半ばやけっぱちで解体を始める事に。悩む中で出した答えが住みたい人を先に見つけて1人ひとりと作りたい部屋を作ってみることにしました。そうすると住人は住まいに愛着が生まれスペック優先のマインドから暮らし優先のマインドの変化が起きて、顧客は良いサービスの提供者ではなく自分の事業の大切なファンなんだと気づくことになります。

タガヤセ大蔵では借りての見つからない空き家と家族の介護を目の前にした時に「福祉は住宅にはじまり住宅に終わるって言葉があるんですよ、本当は」と言葉をかけられたのをキッカケに安藤さんはひらめきます。「福祉(しあわせ)×空き家」だと。プロジェクトを動かすチームは楽しむ対流を作ることから始めました。そうしていく中で活用できる人を先に見つけ事業収支を元に持続可能な家賃とお互いの投資金額を決めて動き出します。正しさより楽しさを大切にした、野菜を作ってご飯を食べるデイサービスと認知症カフェが始まりました。僕らの仕事は独立した関係性のものをお互いを活かし合うように再配置すること。自分が何を大切にするかでこの先の出会う人が変わっていくと私達に語る安藤さんに、自分自身のマインドセットのシフトを促された気がしました。

トークセッション

島原万丈×安藤勝信×青木純

トークセッションでは「住まい手の主体性を引き出すにはどうしたら良いのか」を中心にトークが進み、お互いを認め合っている三人の関係性が垣間見れました。それぞれの言葉で受講生にエールを送っているようで笑いが起きる中、真剣に聞き入りました。

島原万丈さん

主体性という言葉は自発的に自らの意思で行い、その結果に対して自分で責任を取るという意味。自分がやった責任は自分で取るよという態度だからこそ、賃貸住宅でもこれが自分の家だと思える。

建物に対する消費者のニーズを追求して行っても、もう得るものは少ない。物を手に入れたら幸せになるという考え方では、日本人の幸福感は達成できない状態ぐらい物的には豊かになっている。

安藤勝信さん

主体性は全ての人が初めから持っていられないと思う。だから見守ることで主体性が起きる。でもそれは介入して主体性を作ることではない。タガヤセ大蔵を例に、介護施設はクローズドにしたら幼稚園の様になることがあるけど僕がそこにいるだけで関係性が変わる。僕がいるから、何もしてないけどしていることでもあり、彼らがどうやったらいいのかというのはあらゆるところでそうやって主体的になっていく感じがする。

青木純さん

与え過ぎたり、作りすぎたらお客さんにしてしまう。それぞれに手が届く余白、それは失敗も許容する余白。いいんだよ、それでいいんだよ。それぞれの個性が発揮されれば。強要せず見守りその中で起こったひとつが一気に自分のものになるキッカケになっていて、それがあると自分の家だから引っ越す時に次の住まい手を自分で探してきてくれたり宣伝してくれる。街も会社も同じで組織体である以上、余白や投射性や認められ続けることが求められている。

放課後は講義の感想を語り合ったり、物件の活かし方のアイデアを出し合ったりして1人で悩みがちな大家さんにはとっても大切な時間です。

次回、6期5限目は8月25日(日)「当事者の視点で良質なカオスをつくる」

講師には、阿佐ヶ谷/荻窪で近隣住民や商店街を巻き込みながら「おたがいさま食堂」を開く齊藤志野歩さんと、「Mirai Institute」主宰を務め、ワークスペースみどり荘(MIDORI.so)やこれからの働くについて考える本「We Work HERE」を手がけた小柴美保さんをお迎えします。

今回の担当は6期受講生の奥村一衣でした。

◎各講義の単科受講も受付中!

https://oyanogakkou06-05.peatix.com/view

◎9月29日は閉校式!一般参加も大歓迎!

http://ptix.at/y8NUBS

0 notes

Text

6期3限 「すぐできる小さなパブリックのつくりかた」 高橋秀之/馬場正尊

今回のレポートを担当しますのは1期2期受講生の前保優子です。

4期以降は先輩として6期まで通い続けており、各分野のトップランナーから熱い講義を受けて来ました。すべての講師は圧倒的な情熱を注いで結果を出している人たちなので受講するだけで文字通り圧倒されてしまうのですが、今回はさらに、特筆すべき新たな講師が登場しました。

それは、本日一人目の登壇者、高橋秀之さん。

今まではすべて講師は1人で講義を行って来ましたが、今回は初めて「パワーポイント」という役目のアシスタントが登場(パワーポイントの作成と操作を担当)。

さらに驚くべきプレゼンの中身は、すべて手書きの紙芝居形式。それをそのままパワーポイントに作成したものが大きなスクリーンに映し出される、という謎の二重構造。紙芝居が一枚めくられるとパワーポイントのスライドも一枚動きます(笑)。手書きの紙芝居には赤塚不二夫風のキャラクターに扮した主人公とその仲間たちがsenkiyaのストーリーを語るという、前代未聞のプレゼン!

つかみから全受講生のハートを鷲掴みにして爆笑の渦を巻き起こした高橋さん。誰にもできない芸に驚きつつ、実家の植木屋「千木屋」を新たな人が集うスポット「senkiya」に育てていくストーリーにぐいぐい引き込まれていきます。

鋳物と植木のまち、埼玉県川口市。そこで植木屋を営むご実家に生まれ育った高橋さんは、栃木県のSHOZO COFFEEに出会います。

http://www.shozo.co.jp/news/

リノベーションという言葉が普及する以前から古い建物のリノベーションをして魅力的な通りを作る活動をしていたSHOZO COFFEEに一目惚れして通い続けているうちにスタッフになってしまいました。

さらにその世界観が好きすぎて友人に語るうちに、自宅でやってしまおうと決意するのです。実家には広い敷地にある古い建物があるじゃないか、と気がついたと。

そうしているうちに、友人が一人。また来客が一人、とポツリポツリとその敷地に店舗を構えて行くのです。ご自分でも奥様と一緒に雑貨店を開いたりされています。場所をイベントなどに解放しているうちに周囲の人に認知されていったようです。

そこに東日本大震災が起こります。その直後から来店する人々がお互いに安否確認している姿を見て人が集える場所を早急に作らなければという決意につながり、2ヶ月後に雑貨店の半分をカフェとしてOPENさせたそうです。

そこからは不思議な流れで友達の一人一人がその場所に参加し始めるのです。

SHOZO COFFEEという目標とする世界観があったから、でしょうか。いろんな人を巻き込みたいと考えていた、という話でしたが、決して焦らずにその場にふさわしい出会いが紡ぎ出されるまで試行錯誤しながら仲間を増やして行ったようです。

場所さえあれば、素敵なショップスポットが出現するのかと思いがちですが、結局は高橋さんの巻き込み力。senkiyaに最初の店舗であるワーゲン修理のお店が初めて登場してからすでに4年。様々な仲間が加わってくれましたが、卒業していった仲間たちもいます。勝手に出来上がったわけじゃない。

要するに、継続は力なり。そして明確な世界観を持って巻き込み力を発揮し続けること。

高橋さんの世界観を一言で表現するとそれは。。。「良い違和感」

今回の講座でも見事に表現!

なぜかいきなりラップ?!それも曲は「YAH YAH YAH」(チャゲ&飛鳥)

なぜにラップ?なのにYAH YAH YAH?

良い違和感を遺憾なく発揮された、大家の学校史上、最高のパフォーマー!われわれも全員起立して参加しましたとも!

本日2コマ目はリノベーション界の大御所、馬場正尊氏。

R不動産の創設者でもあり、リノベーションを世に広めてきた不動のポジションを確立。さらには公共R不動産という活動を開始、公共施設にもリノベーションの魔法で再生を図っている。

馬場さんは1期目から講師をされており、受講生としては��染深い先生のお一人なんですが、馬場さんの大御所感が大きくてあまり近寄れる雰囲気を感じられなかったのです。

でも、今回は違いました!

なんか馬場さんのかわいさ発見(笑)

リノベーションの魔法をかける魔女のような?(意味不)

そんな不思議な魅力を感じる回でした。

それは、今回は馬場さんという人のこれまでをなぞるようなお話であったこと。

たぶん、以前何度かお聞きした馬場さんの講演は、プロジェクトの話だったり、まちづくりの分析だったり、リノベーションの事例だったり、馬場さんご自身というよりは馬場さんの視点のお話だったように思います。

小さなメディアから始めた(画像は学生時代に作っていた同人誌)

馬場さんがR不動産というWebメディアに颯爽と打って出た訳ではなく、それ以前にちいさなメディアを持つところから始めていたこと。それも当時は結構な挑戦であったことなど、馬場さんの心情をお聞きできたのがうれしかった。馬場さんて最初から完成されていたのような印象があったんですよね。

でも挑戦を続けていてよかった、という展開につながっていきます。

メディアは魔法の絨毯

サラリーマン時代、同人誌を細々と続けながら馬場さんに大きなチャンスがおとづれます。都市と建築をおもしろがる雑誌のプレゼンが通り、馬場さんは会社を辞めて編集長に就任。このメディアを通して、いきたいところにいって取材を行えるようになったそうです。

場所がプロジェクトを起こす

その後、メディアだけでは飽き足らなくなり、空き物件をリノベして自分のちいさな事務所を持つことになります。このお話は以前にもお聞きしましたけど、お金のない中でとにかく真っ白に塗る、という作戦(笑)。そのギリギリの挑戦が実績となって、その後の仕事に大きく貢献したとのこと。

空き家物件をおもしろがるブログを書いていたことがきっかけとなり、R不動産というサイトが出来上がっていったようです。そのときも違う強みを持つ5人で小さく始めたR不動産というメディアが、さらにまた大きな仕事へと道を開いていったのだそう。

日本橋のエリアリノベーションも小さくお金をかけないCET(Central East Tokyo)という取り組みを10年間続けて、エリアリノベーションという手法を世に広まったというお話でした。

そのあたりからは、みなさんご存知の馬場さんの活躍ぶりが淡々と語られていきます。ですがやっぱり、ひとつひとつ切り開いて行かれたんだな〜というリアルを実感しました。

そして小さな活動の積み重ねからプロジェクトが発展していく様をご自身の行動から実感を元に、図式化して表現。かつては行政のトップダウンできめたれていたまちづくりのマスタープランでしたが、馬場さんたちが起こした行動はまるでアメーバのように小さな変化がつながり合って大きくなっています。

それらを通じて、公共R不動産というテーマにもつながっていくわけです。

そして今では沼津市の少年自然の家という施設を借り受けて、「inn the park」という素晴らしい宿泊施設を運営するまでに事業を展開されています。

これまで建築家として計画づくりを主な活躍の場としてきた馬場さん。

ですが、このinn the parkではこの場をリノベーションして運営する主体者になられたのです。馬場さんはきっといつもクールに分析し、計画し、自分のビジョンを明確に持って用意周到に無駄なく進んでいるのだろうと勝手に思っていたんですが、どうやらちょっと違ったようです。

むしろ興味を持って楽しいと思ったことを、まずは小さく始めてみる。そしてそれが実績となって次のステージが広がっていく、という繰り返しだった。その自然な流れに逆らわず、ひとつひとつの扉を開いて行った先に今がつながっている、というお話でした。

強いリーダーシップで高い頂上をめざす、というタイプではなく、状況を受け入れることに責任を感じるタイプのリーダーシップでチームを支えていらっしゃるところがとても馬場さんのお人柄を感じるところでした。

今回、とても印象に残った言葉は「ちいさなパブリックという視点で考えると、空き物件を一度開いてパブリックにしてみる、ということが重要なんじゃないか」とおっしゃっていたこと。

大家としては、やたらと人を入れずに閉じてしまいがちだけど、空き物件ほど開いて使ってみてもらうことで、ここを使ってみたいという人が出てくるのかもしれません。

講義後はおなじみのトークセッション

青木校長からは、馬場さんのAという雑誌を昔読んだときに感じたのは「ちいさな違和感」ばかりだった。それを読み終わったときに、当時やっていた不動産の仕事を辞めたくなった(笑)、というカミングアウトが。

あこがれの人であった馬場さんと仕事をするようになって、そういえば馬場さんがなんだかいつも困っているね、と。今日はinn the parkでの困った話が聞けたけど、失敗談について話が言及。しくじり先生のように失敗談から学べることは多いよね、という展開になりました。

馬場さんからは、「欠落がオレのエンジンかも」という発言が。inn the parkを始めた頃は何度も失敗したと思った。でも今ではこれをやらせてくれたスタッフに感謝している。失敗に終わらせないことが大事で、後になれば笑い話になったり、そこから次の展開が生まれていると。私たち大家も失敗から何を学べるかが成長のカギのようです。

また、高橋さんと馬場さんの組み合わせで登壇するのは大家の学校以外を含めて2回目だとか。馬場さんは高橋さんの紙芝居プレゼンをいたく気に入って、「これは新しいタイプの本になる!オレが編集するよ!」と壇上でまさかの化学反応が!これも大家の学校ではよくある展開です。あなたも参加したら新しい化学反応に立ち会えるかもしれません!

◎各講義の単科受講も受付中!

https://oyanogakkou06-05.peatix.com/view

◎9月29日は閉校式!一般参加も大歓迎!

http://ptix.at/y8NUBS

0 notes

Text

6期2限 「家づくりからはじまる関係づくり」木本孝広/加藤渓一

住人同士の関係性が育まれ、自然素材の内装とカスタマイズ出来る「つくる賃貸」を提唱のDAMAYA COMPANYの木本孝広さんと、家づくりのすべてを住み手と一緒に行うHandiHouse project の一員であり、建築家の加藤渓一さんを講師にお招きしました。

お話しをお聞きする中���それぞれ10個のヒントを探してみます。

自分のくらしは自分でつくる 木本孝広

周りから反対されても自分を信じて進む

事業計画、コンペは仲間を探すツール

業者選びはを安さでは無く仲間になれるか

ブログは想いを伝えるカタログ

形を見せて家族を引き込む

持続可能な賃貸経営

住みたい家と住んで良かった家の両方をつくる

住み手の質を揃えるためのハードルを用意する

24時間賑わいがあるミクストユーズ

ワクワクする家族会議

妄想から打ち上げまで 加藤渓一

大家は暮らしをつくるプロフェッショナル

僕らの見えている世界に住まい手を引き上げる

ものづくりは最強のコミュニケーションツール

子供にも伝わる家づくり

家と向き合う勇気と覚悟

つくるスタンスをどう育てるか

家を趣味にして一生を過ごすとどうなるか

賃貸というスタートの住まいに��望を見出す

原状回復が必要ないクリエイティブな管理へ

DIYで生活革命家になろう

トークセッション

木本孝広×加藤渓一×青木純

ベースの仕立て方

屋外空間の大切さ

街角をつくる

家からまちをつくる

家づくりは幸せづくり

住空間はちょっといじることで刺激的になる

大家の好きに人が集まる

居心地が良いと人が集う

力まずやわらかく接する

余白と責任をどう設計するか

次回、6期3限目は「すぐできる小さなパブリックのつくりかた」

講師にお迎えするのはOpen Aの馬場正尊さんとをsenkiyaを経営する高橋秀之さんです。どんなお話しがお聞き出来るか楽しみです。

今回の担当は6期受講生の奥村一衣でした。

◎各講義の単科受講も受付中!

https://peatix.com/group/43408/events

1 note

·

View note

Text

6期1限「価値に人は集う!消費されないローカルづくり」亀山一貴/東野唯史

1限目のテーマは、「価値に人は集う!消費されないローカルづくり」。特濃としか言いようのない講義とトークセッションの連続に受講生はもちろん先輩も圧倒されていました。

トップバッターは亀山一貴先生。宮城県石巻市蛤浜から駆けつけてくださいました。水産一筋、高校の教員になり、家族を持ち、充実した日々。しかし、東日本大震災が全てを奪い去りました。それでも、浜のために立ち上がり、カフェはまぐり堂、ギャラリー高見などを立ち上げ、仲間とともに前進し、様々なプロジェクトを展開。その姿勢と生き様に聴講していた全員が深い感銘を受けました。同時に、現在の奥さんとの浜での結婚式では、「鰹入刀」をするというユーモアも聞かせる亀山先生。

夢を描いた一枚の絵を片手に蛤浜に元気をもたらすべく奮闘する亀山先生。その輪は、さざ波のように広がり、蛤浜のみならず、日本中に黎明をもたらすことでしょう。これからも蛤浜と亀山先生から目が離せません。

2人目の東野唯史先生は、長野県諏訪市でReBuilding Center JAPAN(略してリビセン)という、取り壊される古民家などの古材を再利用する事業を営んでいます。

そのままでは捨てられてしまう古材を"レスキュー"しているリビセン。単なる古材屋ではなく、家主の想いを尊重しながら古材に新たな役割を与えているのが特徴です。地域の人はもちろん、地域外からもスタッフが集まるので、同じスタッフでも関わり方は様々。理念に共感して活動を手伝ってくれるサポーターズをはじめとした、お客さんでもないスタッフでもない関わり方が選べる環境になっています。

また、社員の中にも「うろうろおじさん」という、地域内の住民の方とコミュニケーションを取りながら日々の暮らしの中に隠れる課題を見つけるポジションもあります。そうやって地域に開き、そこの課題解決にも取り組んでいるからこそ、地域の方々に認められ、支えられているのだと話してくれました。

今回特に感心したのが、店頭に並べられた古材や古道具の由来をノートにまとめて、購入する人に読んでもらえるようにしているリビセンノート。物を物として扱うのではなく、持ち主により愛着を持ってもらえるようにしていました。

最後は、校長の青木も交えたトークセッション。

地域課題を事業にし、その解決に取り組みつつ楽しんでいる姿が印象的なお二人。セッション前半は、カフェ経営を他の事業と併行して進める難しさについて議論しました。

お二人の場合は、カフェは主な収入源ではなく、あくまで地域の日常に溶け込んだ接点として捉えていました。カフェを起点として地域との関係性を育むことで、地域内に共感者を増やし、仲間にしていくスタンスはお二人に共通していました。

後半は、仲間への理念共有について。お二人ともスタッフを雇う立場だからこそ、会社の理念を理解してもらうことには意識して時間を割いているそう。まずは現場を見学してその場の空気感を感じてもらう、それから現場を楽しんでもらうというスタンスは、共通していました。

決して人口の多くない地域で活動される二人は、その環境を言い訳にするどころか、地域の人を巻き込んで楽しんでいました。たくましく生きているお二人に、やりたいことに対する熱量とそれを実現するためのテクニックを教えてもらった1限目でした。

大家の飲み会!

後日、6月21日に亀山先生が獲ってきた海の幸を堪能しようと、「大家の飲み会」を開催しました。穴子の天ぷら、銀鮭の信田巻、ホヤ。あっという間の3時間のご機嫌な笑顔です。

◎各講義の単科受講も受付中!

https://peatix.com/group/43408/events

0 notes

Text

大家の修学旅行2019レポート

大家の学校3、4期受講生の川口真由美です。

だいぶ時間が経ってしまいましたが、3月に大家の学校の皆と岩手県紫波町に行って参りました。

以前より、岩手県紫波町にあるオガールに行ってみたいと思っており、受講仲間たちに話してみると、行きたいと言う声続出。急遽、修学旅行という形にしました。

今回、視察した場所はこちら。

十三日

オガール

エコハウス

はちすずめ菓子店

Grandma Farm

OGAL NEST

澤藤邸

KURUMI APARTMENT

では、時系列順に様子をリポートします。

盛岡駅集合

出迎えてくれたのは“くらしすた不動産”の星さんご夫婦と卒業生の澤藤さん。

まずは盛岡駅近くの“十三日”へ。

1. 十三日

築120年以上と言われている建物をリノベーションし、飲食店やシェアオフィスが入る小型商業施設。

白い布とライトを付けているだけで、素敵なガレージスペースに。たまにこちらでイベントを開催しているとのこと。

裏の通りから、2階に行ける入口がある。

2階へ上ると急に洗練された空間が現れる。

シェアハウス“BUNBO"

ただのシェアオフィスではなく、クリエイターと企業のマッチングを積極的に行い、クリエイターたちが盛岡でも働きやすい環境となっている。

ここには飲食店も併設されているため、みんなでお昼を食べたあと、盛岡駅から電車で20分、紫波中央駅出てすぐの“オガール”へ。

2. オガール

今回のメインイベント、公民連携で作り上げたオガールプロジェクト。ここでオガールプロジェクトを熟知した紫波町公務員の高橋哲也さんが合流し、たっぷりご案内いただきました。

オガールは大きく分けて、

・図書館やマルシェが入るオガールプラザ

・体育館や宿泊施設のあるオガールベース

・オガールセンター・オガール保育園

・紫波町庁舎

などがあり、そして周りにはオガールの断熱性能と同じレベルまでに上げた紫波型エコハウスが建ち並ぶ、オガールタウンがあります。

断熱性能に特化したバレーボール専用体育館。

無暖房でも全く寒くありません。

こちらは図書館。

産業支援に力を注いでおり、ビジネス書や農業の本が充実している。

手軽な金額で借りられる音楽スタジオもあり、わざわざ盛岡に行かなくても、学生たちが十分楽しめるようになっている。

お隣のオガールタウンへ。

ここでは紫波型エコハウスを体感できるモデルハウスがあり、冬の間は実際に宿泊して、その暖かさを実感できるそう。

4. はちすずめ菓子店

続いて、オガール近隣の日詰商店街にある、はちすずめ菓子店へ。

こちらはリノベーションスクールで生まれた案件。

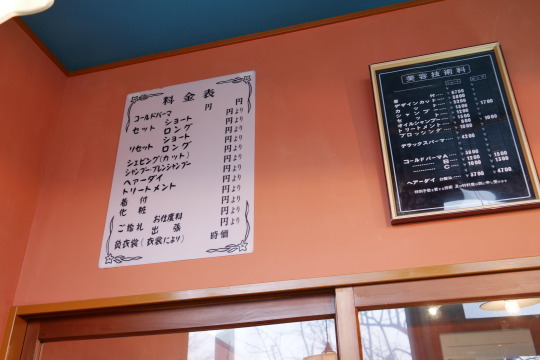

もともと美容室だった名残をたくさん残しつつ、おしゃれに改装されています。

アップルパイやキッシュなど、どれも美味しく、ビーガン料理とは思えないほど。

5. Grandma Farm

はちすずめ菓子店から歩いてすぐのGrandma Farmへ。

ここは洋服のお直しや刺しゅうアレンジをされています。

乙女心をくすぐる可愛い小物もたくさん。

6. OGAL NEST

共同住宅でありながら、紫波型エコハウス基準の断熱性能を持つ、オガールネスト。

暖かいだけではなく、住人たちが大切に住まわれているのが分かる賃貸住宅でした。

なぜ賃貸住宅でここまでの断熱性能を上げたかというと、一度快適な暮らしを体験すると、暮らし質を下げることはなかなか難しいから、今後持ち家になったとしても、同じ断熱性能を求めるようになると仰っていました。

夜はオガールに戻り、岡崎正信さんと懇親会。

紫波産の野菜やお肉などを食べながら、とても楽しい夜を過ごしました。

一部の人たちは夜の紫波へダイブし、日詰商店街にあるスナックでディープな夜も楽しんだ模様(写真は自粛)

7. 澤藤邸

翌朝は紫波町のとなり、矢巾町にある大家の学校卒業生の澤藤さんのお宅へ。

門をくぐるとこんな立派な日本家屋が現れる。

皆のテンションは上がります。

その昔、馬商いで成功され、岩手有数の豪商だった頃のお話しを伺いながら、案内していただきました。

現在も丁寧に住まわれているため、とても綺麗に維持されています。

これまた立派な蔵に皆のテンションが上がる。

8. KURUMI APARTMENT

同じ矢巾町にあるkurumi apartmentは、もともと地元で愛されていた電気屋さんをリノベーションして生まれ変わらせた複合施設。

矢巾は数年前に岩手医大のキャンパスが移転、さらに今年は医大付属病院も移転、これに伴いたくさんの人たちが増え、まちの開発が進んでいる。

人が交流しにぎわいを作る拠点となるようにつくられたkurumi apartment

中にはビーガン料理やガレットのお店などが入っており、奥には飲食店営業許可が取れているシェアキッチンがある。

こういう細やかなところが地元で小商いするにはとても嬉しい。

小腹が空いた人たちはここで少し食べて(もちろん昼は別腹)、修学旅行はおしまいです。

皆さんお疲れ様でした!

紫波はとにかく美味しいものが多いのか、ひたすら食べていた記憶があります。

美味しいものがあるほど幸せなことはないですね。

また、地元の方たちが案内する旅ほど面白いものはないと実感する旅でもありました。

忙しい中、案内していただいた皆様、本当にありがとうございました!!

0 notes

Text

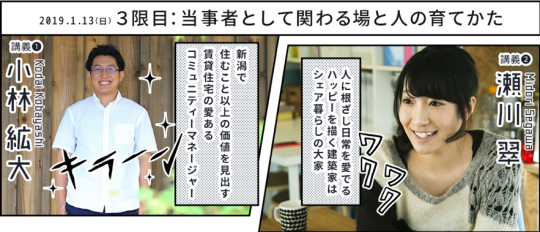

3限目(2019年1月13日)「当事者として関わる場と人の育て方」小林紘大/瀬川翠

大家の学校第5期で編集部としてサポートさせていただきました、2・3期卒業生の漆原秀です。

公開順が前後しますが、2019年1月13日に先日開催された3限目の様子をお届けします!

第5期、3限目は「当事者として関わる場と人の育て方」。

講師は、新潟市にある緑あふれる賃貸住宅「グリーンホームズ」のコミュニティマネージャー小林紘大さんと、吉祥寺でシェアハウス「アンモナイツ」を運営する瀬川翠さんです。お二人とも、ご本業というか、主たる職能は建築士ですが、講義のテーマは「建物の作り方」ではありません。「場と人の育て方」。講義の内容もほとんどが「人」の話です。

パラレルワークで「楽しい暮らしは自分でつくる」

まずは「グリーンホームズ新潟」の小林紘大さんの講義から。

「グリーンホームズ新潟」は、新潟市中央区にある賃貸住宅群です。1LDK、ファミリータイプ、単身者用あわせて計53戸、約68人が入居中ということで、ちょっとしたヴィレッジですね。

グリーンホームズの名の通り、贅沢な緑あふれる空間は、海外の高級レジデンスのようです。なんと4900平米の敷地の半分が緑とのこと!

なぜそんなことができるかというと、大家さん=オーナーは地域で造園会社を営んでいる方なのです。30年前にポートランド行き、見学したことを活かして、緑がふんだんでパブリックスペースが充実した同物件開発に至ったそうです。緑の管理はどうしているかというと、造園会社の若い庭職人さんが研修的に実施しているとのこと。なるほど。

さて、では小林紘大さんは大家ではないとすると、ここで何をされているのか。小林紘大さんは、自らもこの住居の住人のひとりであり、グリーンホームズの「コミュニティマネージャー」なのです。

自身が入居検討時にこちらの案内をされた際に、遊休化していたセンターハウスを見て、「私にコミュニティづくりをやらせてもらえませんか?」と自ら提案したそうです。

小林さんの本業は建築士。新潟市内にある設計・施工会社に勤務されています。せっかく敷地内の一等地に意匠的にもこだわった建築物がありながら、活用されていないことを残念に思ったそうです。

かつてマクドナルドで「マネージャー」を経験されたという小林さん。マクドナルドで学んだマネジメントとリーダーシップを、この物件のコミュニティづくりに活かしてみたいと考えて「コミュニティマネージャー」を名乗り、活動されています。

住人からの声を引き出してイベントに仕立てる

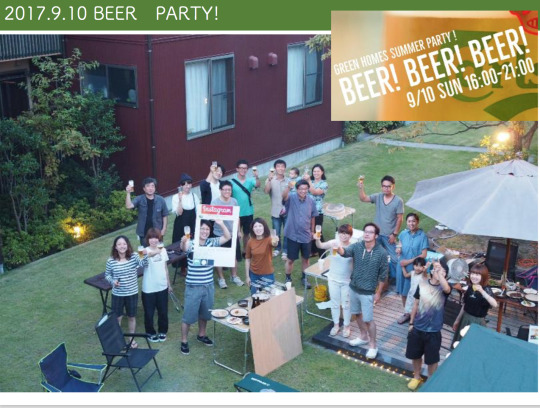

コミュニティマネージャーとして取り組んでいることは主にイベントの運営です。まずやってみたことは「BEER PARTY」。

「1時間に1回カンパイをする」「紙皿・紙コップ・割りばし禁止」「ひたすらコミュニケーション」などの簡単な方針を決めることでコミュニケーションがスムーズになるそうです。

そうしてコミュニケーションが進むと、「音楽イベントをやってみたい」、「朝コーヒーをおいしく飲みたい」、「カレーをみんなで食べるイベントはどうか」と言った声が自然にあがってくるようになったそうです。それらをひとつづつ編集し、「音楽解放区」「カレーと音楽とわたし」「GOOD MORNING COFFEE」イベントという形に仕立てていくのがコミュニティマネージャーの役割。

丁寧にイベントを重ねながら住人から信頼を集め、住人が物件への愛着を高めていった経緯を丁寧にレクチャーしていただきました。

「プライベートとパブリックの交差点を創るのが僕の仕事。そして時に重くなりがちなオーナーの想いを住人に翻訳して伝えることがコミュニティマネージャの仕事」と小林さんは嬉しそうに締めくくってくださいました。

そして新たな活躍のステージへ!

この講義が行われた1月は設計・施工会社に勤務されていましたが、その後、間もなく3月にフリーランスとして独立されました。

「建築士の枠を超えて活動する」とのことでしたが、Facebookで活動を垣間見させていただくと、「建築 × コミュティ」が軸であることは間違いなさそうです。グリーンホームズ新潟でのコミュニティマネージャの経験や培った人とのつながりが転機を後押ししたものと察します。

「大家=土地や建物を所有する人」という所有者の印象がありますが、これからは「持たざる大家=コミュニティマネージャー(場づくりをする人)」も増えていくと思います。

「所有と運営の分離」は賃貸住宅にも確実に訪れている方向性です。

パラレルワークで次のキャリアステージに向けて準備する、そのために、自分が住む賃貸住宅のオーナーにコミュニティマネージャーを志願する、そんなキャリアのつくり方も大いにありだよな!と思ったのでした。

「NHK朝ドラ」のように講義は進む

「朝ドラ」こと「NHK連続テレビ小説」の王道パターンがあります。

「一人の前向きな少女が、人々との出会いによる気づき、挫折と再生を繰り返しながら一人の大人になり、人生を深めていく---」

というやつです。

同日2人目の講師はシェアハウス「アンモナイツ」を運営する瀬川翠さん。講義は朝ドラのようにグイグイ引き込みながら進みます。

主な主人公は2人。

主人公の1人目は高校2年生にして、評価額5600万円の戸建中古物件の相続を引き受けたミドリ(瀬川翠さん)。

大学で建築を学ぶ傍ら、その物件をDIY改装し、シェアハウス「アンモナイツ」が始まりました。

そこで出会ったもう一人の主人公「ヨシナリ(吉成さん)」。渋谷のハチ公前で、電気湯沸かしポット1台だけを持って途方に暮れていたところをミドリが見つけます。

ミドリ 「どうしたの?」

ヨシナリ「彼氏にフラれて、 帰る家がなくなりました」

ミドリ 「うちにとりあえず住んだら?」

そうして2人の人生の軌跡は交錯し、アンモナイツのメンバー(住人)になったのです。

・・・このペースで紹介していくとキリがなくなってしまいますので、ここから書きっぷりを戻しますw

住人のやりたいことを引き出し、引き上げる

はじめは家賃が払えなかった吉成さんでしたが、瀬川さんが紹介した居酒屋でバイトをし、自分のやりたいことも見えてきました。そこで瀬川さんはアンモナイツの敷地で雑貨類の販売を奨めました。

結果的に、これが地域住人とのコミュニケーションのきっかけになり、物件とエリアの価値を高めることにつながります。

吉成さんにとっては、これが自己実現へと繋がっていき、現在はNorry!という結婚パーティのウェルカムボードなどを制作販売をしたり、ワークショップの講師になるまでに発展。

住人を育て、まちとの関わりをつくることで、まちのプレーヤーとなり、不動産オーナーから仕事の依頼が来て、建築事務所を営む瀬川さんの新たな仕事につながっているそうです。

住人の出産を機に、大家が育休を取る関係

「ある人のために本気で考えたアイデアは、必ず他の誰かのことも助けてくれる」。そう瀬川さんは語ります。

その吉成さんにも彼氏ができ、結婚し、子どもができました。

そこで瀬川さんは、子どもがいる家庭でもシェアできる物件を開発することにしました。それだけでも驚きですが、この講義のあったその日は「瀬川さんが」産休中。シェアハウス住人の吉成さんが出産するにあたり本業を2ヶ月休む宣言をされたのです。

最近考えること。

家族とは何か。

瀬川さんの講義は、「人ありき」というメッセージで締めくくられました。

そしてトークセッションへ

最後は青木校長も交えたトークセッションです。

大家の学校の講義が最後にピリッと締まるのは、このトークセッションがあるからでしょう。

アプローチは違いながらも、目指す方向感は同じであろう講師のお二人の話から、共通項を探っていきます。

「賃貸住宅は新たな家族の単位を作っている」

「住人が投資するのが賃貸住宅。住人に投資するのが大家」

「家ではないが、”家感”が大事」

今回も名言が飛び交いました。

受講生の感想

受講生お二人から感想をいただきました。まずは青木乾高さん。

「”愛ある賃貸住宅”を体現する賃貸住宅をつくりたくて、私は大家の学校に入学しました。 その言葉の意味を、理解はしているつもりでしたが、今回の授業を受けて、講師のお二人から、 「ぺらっぺらの理解にしかなってない!」と、こん棒で殴られたような気になりました。今一番、頭に残っている言葉は、瀬川さんの、「ある人のために本気で考えたアイディアは、必ず他の誰かのことも助けてくれる。」です。 誰かの喜ぶ顔が見たくて、クリエイティブするときは、良いものが生まれる。というのは、きっと誰でも経験があって、それも一つの愛の形だなと、再認識しました。 本当に、全ての講義がモチベーションに繋がります。次回も楽しみにしています」

続いて望月行夫さん。

「小林先生のお話の白眉は、小林先生の活動を通じて、オーナーさんが住民との関わりに積極的に介するようになり、結果、入居率が上がり、家賃交渉も生じなくなったことです。青木校長が、”不動産仲介と管理会社が間が入り、大家の顔が見えなくなったことにより、住民と対峙する状況に陥ってしまった”と解説されましたが、小林先生の活動は、対峙を解消する役を担っていると申せましょう。

小林先生は、住民と大家の関係をより円滑にさせ、集合住宅における新たな職能を切り拓いたフロントランナーであると私は思います」

「瀬川先生の講義は、”大切な一人を思う気持ちが周囲に好循環を促し、エリアに幸福が広がってゆく”という内容でした。瀬川先生の武蔵境にあったシェアハウスに暮らし始め、自分のしたい仕事を模索する吉成さん、当初は瀬川先生が吉成さんを支援する格好でしたが、次第に関係性がフラットになり、二人三脚になってゆきます。きっかけは、小さな小さな吉成さんのお店。駐車場にテーブルを置いただけにも関わらず、続けている内にコミュニティーが生まれ、エリアの価値が上がってゆく。瀬川先生生は吉祥寺に移った際の売却益を吉成さんに投資し、吉成さんは期待に応え、瀬川先生は住民に尽くすほどリターンも大きく、周りに良い影響が広がることに気づきます。

そして、瀬川先生は、結婚し、妊娠した吉成さんのために家族用のシェアハウスを開業したばかりか、育休を取り、吉成さんの子育てを手伝いました。

家族を愛するように住民を信頼し、愛する。住民が家族のようになり、自らも愛される。瀬川先生と、偶然、渋谷で出会った吉成さんとの物語は、新しい家族像、新しい家族の概念を提起し、心に響き渡りました」

* * *

さて、お二人の写真の顔が赤いのは・・・

同日の講義後に開催した新年会で撮影したからです!

受講生の仲が急速に深まる理由は、授業後の懇親会や、こういった場によって築かれているのでしょう。

さぁ、6期も盛り上がっていきましょう!

「大家の学校」6期は現在受講生募集中!

https://mamekurashi.com/oyanogakkou/

関西方面の方は、大家の学校 関西も1期が6月に開校!

https://mamekurashi.com/oyanogakkou/kansai/

【この記事を書いた人】 漆原 秀(うるしばら しげる)

マイクロデベロッパー/大家。 IT業界でサラリーマンとして勤務する傍ら、不動産投資を学ぶが、お金のための不動産投資に違和感を感じ「愛ある大家」に方向を転じる。 2016年家族とともに千葉県館山市に移住。賃貸住宅MINATO BARRACKS開業とともに受講した「大家の学校」(第2・3期修了)を機にまち作りに関心が拡がり実践中。「大家の学校」第6期では講師として登壇予定。

0 notes

Text

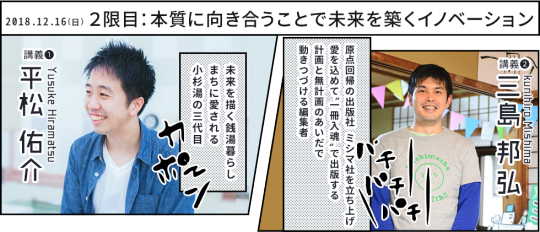

2限目(12月16日)「本質に向き合うことで未来を築くイノベーション」平松佑介/三島邦弘

大家の学校5期で編集部としてサポートさせていただいていました1、2期卒業生の中裕樹です。今回は、2限目「 本質に向き合うことで未来を築くイノベーション 」 の様子をお届けします! (遅くなってすみません)

講師は 銭湯の価値を高める「小杉湯」の平松佑介さんと一冊入魂で本づくりをする出版社「ミシマ社 」の三島邦弘さんです。 銭湯業も出版業も大家業と同じく、昔からある産業。その産業の価値を改めて見直して、価値づくりをしているお二人のお話でした。

授業前の予習

受講生の有志は、授業が始める前に、高円寺の小杉湯と高円寺アパートメントを見学してから講義に合流。実際に現場を見て、体感してからだと、講師のお話への理解も進みます。

銭湯の価値を再定義し新たな文化を創る

見学した感想を共有しながら、授業がスタート。 まずは、高円寺にある85年続く銭湯「小杉湯」3代目の平松佑介さん。

講義は、「お話しするとよいことばっかりになってしまうけど、実際には辛いことも多い。一緒にいる仲間がいることで頑張れる。」というお話しからスタートしました。

人口とともに増加して来た銭湯ですが、現在その数は減り、斜陽産業となっています。その時代に小杉湯には老若男女問わず、多くの人が訪れ、交互浴の聖地としてメディアにも取り上げられています。

2016年10月10日(銭湯の日!)から、小杉湯で働くことに覚悟を決めたのは、娘の存在が大きかったとのこと。娘に、「ただいま」ではなく、「おかえり」と言ってあげたいという想いが平松さんを動かしたそうです。

小杉湯が人気の理由としては、銭湯というものを再定義できているから。携帯を手放し、お湯に浸かることでデジタルデトックスができ、自律神経が整う。また、近所の人たちや親しい人との交流の場となるコミュニティの場にもなっていることが、今の時代に即しているようです。また、小杉湯のアメニティは様々な企業と連携して質の高いものを使い、細部にまでこだわっているとのこと。銭湯をアップデートさせつつ、銭湯の本質である地域コミュニティづくりをされていました。

銭湯暮らし

平松さんが目指すのは、家業から事業へ。小杉湯の隣に所有していた風呂なしアパートを銭湯付きアパートに再定義し、常連たちを巻き込んで、銭湯でやりたいことを実現するプロジェクト「銭湯ぐらし」をスタート。銭湯で音楽ライブをしたり、アパートにアーティストが住みこみ、アーティストイン銭湯をしたり。そんな活動が一年続き、現在はプロジェクトメンバーの一部で会社をつくり、日々の暮らしのなかで、余白をつくることを目指しています。

それぞれの暮らしを、持ち寄れる場所

銭湯暮らしを他のメンバーにゆだねているということで、シブヤ大学にも取り組んでいる青木優莉さんに発表をバトンタッチ。 平松さんは、一緒に夢を見てくれる仲間とできることが大切で、一瞬で熱狂してもらえることを大切にしていると仰っていました。青木さんからは、高円寺経済圏に向けたまちとの関係性について、余白を共有できる生活にできたらいいという、柔らかでありながら芯の強い世界観をご説明いただきました。

人や企業を巻き込んで、細かなところまで気を遣い銭湯の場自体の質をアップデートしつつ、銭湯を中心とした周辺の暮らしと関係性を育む平松さんの人柄がお話しからも感じ取れ、さらに関わっている青木さんかのお話しもあり、非常に厚みのある講義でした。

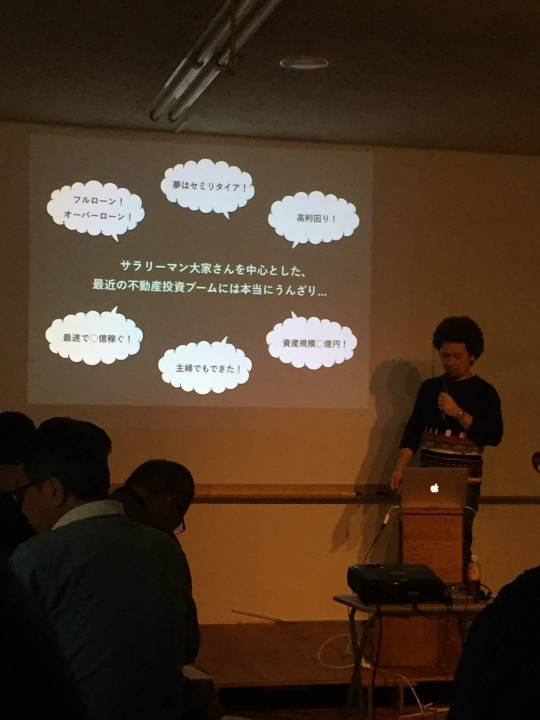

まったくのゼロからの授業

2人目の講師は、 一冊入魂で本づくりをする出版社 「ミシマ社」の三島邦弘さん。資料はなく、ホワイトボードにキーワードを書きながらの完全にライブな講義でした。

学びの形は変わってきている。先生がいて、生徒がいて、どこかに答えがある。そこに合わせていくのが本当に正しいのか?という疑問から講義はスタートしました。

出版業界も銭湯業界と同様、斜陽している中で、ふと思い立ち2006年に自由ヶ丘で1人でつくったのがミシマ社。出版か銭湯かということしか違わず、その創設時からこれまでの流れが、平松さんと共通点が多いと三島さんは仰いました。1996年が出版界のピークで、そこからドンドン落ちていく時代ではあるが、売れるものは売れるし、届くものは届くと思っていて、1人であっても楽しいと思い活動を続けてきたそうです。

編集者のスタイルとして三島さんは、ミシマ社を小舟に例えていました。大型船は入っていけないところに入っていき、三島さんが先頭に立ち、時代の変化を常に感じながら、本をつくるために無理やり企画をつくることはしたくないとお話しされていました。

あ、これおもしろいうという実感から本をつくりたい

三島さんは、「マグマ」と表現されていましたが、おもしろい種やおもしろいという実感から本をつくりたいとのこと。当然のように聞こえるかもしれませんが、三島さんはそんなことはないと仰います。

マーケティングなど、実際にはつくることが決まっていて、そこに合わせていることが多くないか?と疑問を投げかけていました。小さな出版社として、「おもしろい」ということを原点に、まだ種の出来事を伝えることで、同じ動きも含めて、成長していくことができたらと考えているそう。それを伝えるために、「ちゃぶ台」という雑誌を年に一回発行しています。この雑誌は、台割を先につくらず、つくり方もミシマ社なりの方法をしているそう。

さらに話は、近代の終焉から菌代へ。効率性を最優先した近代システムから、その良さを残しながら原点に立ち返っていく。秋田での日本酒の話から、人工生命の話まで広がったところで講義時間は終了。もっともっと深くお話しを伺ってみたい講義で、終了後にミシマ社の書籍を買い込んでしまいました。

高円寺のプロジェクトも点で見るのではなく、街という観点で見ると、東京の大きな変化へつながる視点を見つけられると三島さんが仰っていたのも非常に印象的でした。

また、考えるにあたり既存のパッケージにあてはめてしまうと、思考がそこにとどまってしまう。本当に伝えたいことはパッケージにしないほうが良いとのお話しがあり、これは大家の情報発信にもつながる考え方ではないかと感じました。

トークセッションへ

最後は青木校長も交えたトークセッションへ。今回の講義は、高円寺で一番近くの平松さん、一番遠い三島さんに声をかけた。二人の原点は似ていて、共通しているのは大家の学校登壇に即答でいいですよと連絡してくれたとのこと。

トークセッションでは、受講生から、大家として新しいことをしようとしても、建築規制や行政協議などの関係でやりたいことができないときはどうするかという質問に、三島さんは新しいことをしようとしたらぶち当たるのはしょうがないと。これまでの流通の仕組みの中だと、背表紙のない(ちゃぶ台)は販売できないけど、自社だからこそできたし、できる方法を考えているそう。事業計画などはつくったことはないし、知らない。読者の欲しいを大切にして、こうしたほうがよいという方向に突き進んでいるという言葉に非常にパワーを感じました。

三島さんから、平松さんに「大変じゃないですか?」という率直な質問も。平松さんは、生きること・働くこと・子育てが一緒で、5分前に起きて打ち合わせもできるとのお話しが。根本的な愛情が一致するのでその人に任せて、管理統制しないという考え方は、大家の学校開校式でお話しされた Nui Hostel&Bar Loungeを運営する本間貴���さんとも共通する感覚だと感じました。

青木校長からは、大家は自分で文化を創れるからチャンスとのコメント。入居者を見つけて、余白をつくって、泳がせて、魅力をつくる。大家が1人だけでやっていると暑苦しいけど、住民が語りだすと厚さが出てくるとのお話しでした。

全く、違う分野のお話しに見えて、 講義のタイトル通り、「本質に向き合うことで、大家の未来のイノベーション」を想像できる、充実した講義となりました。

受講生の感想

2限を終えた受講生からも感想をいただきました!今回は谷口さんから。

青木純さんと出会ったのは大津市のリノベーションスクールでした。 スクールマスターが青木さんだったのです。 当初はリノベーションスクール自体の事もあまり理解せずに大津市と主催者という立場で活動をしていました。 「大家の学校もきっと街づくりにつながりますよ!」 青木さんのその言葉を信じて二つ返事で参加を表明しました。 私は何でも先にゴールを設定し、その後にそれをどのように達成するかを考えるという生き方をしてきました。 私自身本業が建築業ですが、もっと付加価値を付けないといけないという事で本業にまつわる多角化をしてきました。 ホテル事業、庭事業、家具事業、不動産事業がありますが、街づくりをすることによりすべてが線で結ばれ、大家の学校でそれがさらに立体になっていくのではと思ってます。 今回で2限目を終えましたが大家という事業が街のリノベーションに大きく関わるという事が分かりこれからの事業に活かしていきたいと思います。 次の期は不動産のメンバーも一緒に参加させようと計画をしています。 これからまだまだ楽しみです!

大家の学校6期は現在受講生募集中!

https://mamekurashi.com/oyanogakkou/

関西方面の方は、大家の学校 関西も1期が6月に開校!

https://mamekurashi.com/oyanogakkou/kansai/

【この記事を書いた人】 中 裕樹(なか ひろき)

森ビル株式会社タウンマネジメント事業部。虎ノ門ヒルズエリアのイベント企画やブランディングを担当し、エリア全体の活性化を目指す。グリーンバード虎ノ門チームのリーダーとして清掃活動も実施。nest castの一員として南池袋公園のマルシェにも関わっている

0 notes

Text

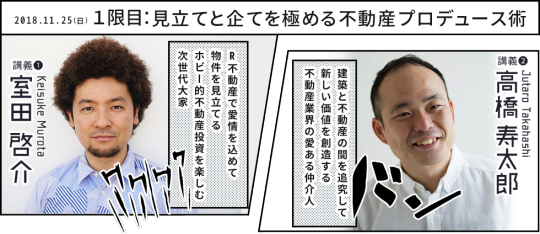

1限目(11月25日)「見立てと企てを極める不動産プロデュース術」室田啓介/高橋寿太郎

大家の学校1編集部としてサポートさせていただいていました1、2期卒業生の中裕樹です。

今回は、1限目「見立てと企てを極める不動産プロデュース術」 の様子をお届けします! (遅くなってすみません)

1限スタート前に教室に入ると、すでに受講生が集まり朝練中。受講の動機や抱えている悩みなどを共有していました。そんな熱気があふれる雰囲気の中、講義がスタートしました。

第5期、1限目は 「見立てと企てを極める不動産プロデュース術」 。

講師は「東京R不動産」室田 啓介さんと「 創造系不動産 」の高橋 寿太郎さんです。

「大家の学校」という名前だけから考えると、不動産投資とか物件の利回りとか、そういったこと学ぶ講座かな~と思いそうですが、1限目がこのタイトルというところでちょっと違うことがわかるかと思います。

青木校長の「未来の暮らしに目を向けて、時代が求める本質的な価値を創造し、周りの人にも新たな役割を生み出して行く。」という考えが実感できる初回の講師お二人だったと思います。

サラリーマン大家さんを中心とした不動産投資ブームにうんざり

まずは、室田さんの講義。

ホビー不動産という名前のため、柔らかい話かと思いきや、購入価格・収支の考え方など、生々しい情報に受講生も興味津々。私も不動産売買を担当していた経験があるのですが、不動産を扱うものとして、改修の必要性やインフラ対応など、収支シミュレーションも含めた緻密な分析は、最初の講義として大変勉強になるお話しでした。

2002年に『都市をリサイクル』という本に出会い、サラリーマン大家さんを中心とした不動産投資ブームにうんざりして、おもちゃを買ってリノベする、プロモデルのような感覚のホビー不動産に取り組んでいる話からスタート。

不動産をホビーとして楽しむためには、ギャップが必要で、大切なのは「見立て」と「企て」。一方で、 繰り返し楽しむためには、ビジネスとしても成立させることが重要とのお話しも。

駒込、馬喰町、沖縄の物件を事例に、実際の不動産情報からそれをどう見立て、具体的な収支から小さな企てまで、詳細なお話に受講者は引き込まれていきました。 『万人受け不要』、『36㎡×12万円理論』、『小商い』など、受講者の方々もすぐ取り入れられるようなキーワードがたくさん出てきました!

マイクロデベロッパーの時代へ

そして、今後はマイクロデベロッパーの時代になるという話へ。

土地活用の名の下にアパートを建てる地主の時代、株式投資感覚で不動産を買うサラリーマン大家の時代から、 意志とセンスを持ち、趣味的に不動産を「楽しむ」大家が街を変えていくマイクロデベロッパーの時代がやってくる。

マイクロデベロッパーは、組織規模は「マイクロ」でも、鋭利なニードルの先端のように人の心に深く刺さる不動産をつくり出す。

事例として、 大家の学校2、3期受講生 MINATO BARRACKS の漆原 秀さん、1期講師で受講生でもある蒲田エリア大家業を営む茨田禎之さん、 松陰PLATの大家さんであり、大家の学校教頭の佐藤芳秋さんの取り組みがあげられ、まさに大家の学校受講生が目指す姿なのだなと感じました。

「マイクロデベロッパー」それぞれの見立てによる、多様性をもった建物がパッチワーク状に並ぶまちづくり。そんな取り組みが大家の学校発で広がっていくと素敵だなと率直に感じられるお話しでした。

お金や規模だけを追いかけるのはカッコ悪い。「どれだけファンクな不動産のオーナーであるか」に尊敬が集まる時代がやってきます。最後は、「不動産で遊ぼう!」という言葉で締められ、あっという間の講義となりました。

建築と不動産の間を追求する

続いて、 高橋さんの講義。

「建築と不動産のあいだ」と題した講義は、建築と不動産業界全体をマクロな視点も含めてとらえたお話しで、非常に勉強になる時間でした。さらに、不動産を離れて、これからは移動の時代と捉え、自分たちが地方でコンテンツ・ビジネスをつくるという広がりまで感じられる新たな視点をもらえる時間となりました。

講義は、建築設計と不動産に関する捉え方の違いを事例を用いながら説明するところからスタート。高橋さんが、関わった不動産コンサルティング事例から、創造系不動産の立ち位置をご紹介いただきました。受講生が事前に見学していた喫茶ランドリーの話も。そこから、これからの日本というマクロな話へ。人口・世帯数の将来推計や、新設住宅着工戸数、空家数、中古住宅流通シェアから、国際比較まで、業界全体の今後を見通せるお話しが展開されました。

移動の時代

そんな話が展開する中で、私が非常に印象的だったのがこのスライド。よく聞くのは、新築の時代からこれからは既存ストックを活用していく時代という話だと思います。高橋さんは、そこを新築の時代から移動の時代へと説明されました。ついつい建物を前提に発想してしまい、リノベーションや空家活用といった考えをしてしまいがちですが、 移動の時代ととらえることで、より個人の欲求に近い発想につながるのかなと思いました。

地方にスピンオフ

時代背景の話を踏まえ、高橋さんが現在取り組まれている「 創造系いすみ 」の話へ。不動産という言葉をとってしまったとのこと。 自分たちが学んでいくことがコンテンツになるかという実験を行い、いすみに沢山いる空家活用やDIYなどを実施している先進的で刺激的な人たちをつなげるプラットフォームをつくっていくとのこと。その空気感や具体的な取り組みを伺って、東京から70分の里と海であるいすみ市に一度伺いたいと感じました。

トークセッションへ

最後の室田さん、高橋さん、青木さんのトークセッションはアタック25のような形式、9つのキーワードから気になったものを選びながら展開されました。

キーワード毎に様々な話題が展開されたのですが、特に印象的だったのは「企て」がうまくいかないこともあるとの話。講義では順調に展開していったように感じられた取り組みも、そう簡単ではなかったと。室田さんからは、何でも自分でやらなくてもよく、できる人と組んだり、現場で話をしてみることが重要とのコメント。青木校長からも 1人だと苦しむのでパートナーの選び方が重要。 今回は結果を編集して伝えているから、整理されている。やっているときは直感と思いが重要とのお話しがあり、受講生も自分ごと化できるようになったのではないかと思います。

最後に、各講師から以下コメントがあり、大家の学校が今後発展を予感させる第1回講義となりました。

高橋さん:受講者の皆様は最先端なので、トライをしてそれを教えてほしい!

室田さん:集まる多様性な方で相談ができるコミュニティになって欲しい。

青木:どんな立場でもいいので、マイクロディベロッパーになりましょう!

受講生の声

1限を終えた受講生の感想もお届けします!今回は矢崎さんから。

今回のテーマは『見立てと企てを極める不動産プロデュース術』。 わたしも10年ほど大家をやってきて、それなりに見立てと企てを行なってきたつもりでしたが、お二人の話を聞いていたら、自分のそれは全て自分中心の思いだけで、ちゃんと入居者に向き合えていなかった。。 あるべき姿を優先すれば自然と見立てができ、ちゃんと相手となる人のことを考えれば企てになる、目から鱗です。 室田先生は、そのファンキーな出で立ちからは想像も出来ない緻密さ。 『志と算盤を揃える企て』は室田先生の想いが詰まったとても印象的な一言でした。 高橋先生の建築と不動産のあいだに付加価値を見出す活動は、今まで不動産業界の残念な部分を払しょくする三方よしのとても素敵な仕組みでした。 1限目からとても素敵な授業、2限目以降も楽しみです!!

大家の学校6期は現在受講生募集中!

https://mamekurashi.com/oyanogakkou/

関西方面の方は、大家の学校 関西も1期が6月に開校!

https://mamekurashi.com/oyanogakkou/kansai/

【この記事を書いた人】 中 裕樹(なか ひろき)

森ビル株式会社タウンマネジメント事業部。虎ノ門ヒルズエリアのイベント企画やブランディングを担当し、エリア全体の活性化を目指す。グリーンバード虎ノ門チームのリーダーとして清掃活動も実施。nest castの一員として南池袋公園のマルシェにも関わっている

0 notes

Text

【大家の学校の遠足】~創造系不動産いすみツアーから考える、これからのあり方・暮らし方って?~

こんにちは!1・2期受講し、4・5期“先輩”として関わらせていただいています、石井光です。3月30日に行ってきたいすみツアーのレポートをお届けします!

ちょっと長いですが、下の流れで進めていきます!

【まとめ的な目次】

1.いすみについて

2.パーマカルチャー:活かし合う関係性のデザイン

3.エゴシステムからエコシステムへ:

人間も生態系の一部であることを思い出す

4.ティール組織:ピラミッド型から生命体型組織へ

5.8つの資本:

ギフトエコノミー(金融資本以外にも7つの資本がある)

生命資本、社会資本

6.拡張家族:新しいつながりのあり方

7.移動の時代へ:多拠点生活

8.まずは自分の幸せから、暮らし方・あり方を考える

9.まわったところ一覧

10.お話をお聞きした方々一覧(ありがとうございました!)

1.いすみ

東京から電車で70分。千葉県南東部にある移住者に人気のまち、いすみ。

東京都墨田区の“喫茶ランドリー” などがあるイマケンビルを手がけた創造系不動産がいすみに支店を出しました。いすみの空き家活用事例をまわる、現地の “人”とのつながりを意識したツアーをしています。

創造系不動産の空き家活用事例いすみツアー

2.パーマカルチャー

いすみは僕が前々から行ってみたいまちでした。というのも、いすみは“パーマカルチャー”界隈で有名な場所「パーマカルチャーと平和道場」(以下、平和道場)、そして「Browns’s Field」があるからです!(僕は3年前にパーマカルチャーについて学んだことがあり、話ではよく聞いていました!)

パーマカルチャーってはじめて聞く方もいますよね。パーマな髪型の文化をはやらせたいわけではありません!(今回案内してくれた、東京アーバンパーマカルチャー 主宰のソーヤー海さんはめっちゃパーマですがw)

パーマカルチャーとはPermanent Agriculture または Permanent Culture の略で、“持続可能な農のある暮らし”と訳されます。ソーヤー海さんは“いかし合う関係性のデザイン手法”と言っています。無理なく続けていける環境・しくみを整えるといった感じでしょうか。

見えづらいですが、手を洗った水が地面に流れて、そこで野菜や果樹の苗、ハーブが育っている。こんなところにも、無理のない一石二鳥のデザイン!

詳しくは以下の記事を読んでいただけるとわかりやすいかもしれません。

【なぜ、greenz.jpは「いかしあうつながり」という言葉に行き着いたのか? そのルーツをたどる、ソーヤー海さん × 鈴木菜央対談(前編)】

【人間社会には「いかしあうつながり」が不足している? 暮らしに関係性を取り戻す術を探るソーヤー海さん × 鈴木菜央対談(後編)】

パーマカルチャーのデザイン手法と合わせて、

大地の再生:

土壌中の微生物・水脈・空気の流れを意識した環境デザイン

NVC(非暴力コミュニケーション):

共感を持って臨むコミュニケーション手法

を取り入れると、もっと深みが増すそうです。

僕も勉強中ですが、先日、とても気難しい祖父にNVCを実践して、共感をもってコミュニケーションに臨んだところ、今までにないポジティブな発言をもらえました。ちょっと前進です!

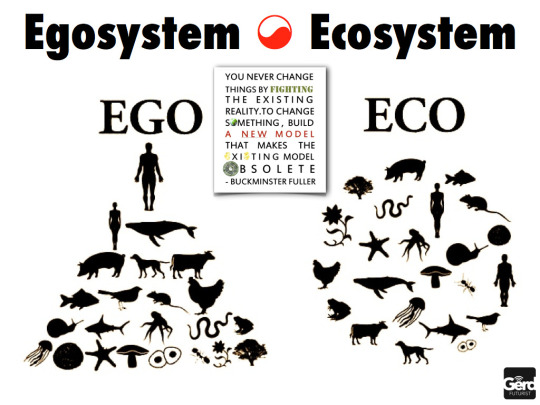

3.エゴシステムからエコシステムへ

海さんのお話を聞いた平和道場とは、これからの時代を生きるのに必要な技術を身につけ、「消費者」から「文化の創造者」になるための学びの場です。

平和道場の周辺は、田んぼでとても見通しが良く、気持ちがいいです!

海さんのお話では「人間が頂点にいるピラミッド型のエゴシステムから、エコシステム(生態系)へ意識を変えることが大切」とおっしゃっていました。地球は1つしかないのに、僕らはついつい生態系の一部であることを忘れがちですよね。

4.ティール組織

海さんのお話だけでなく、ダイヤモンドメディア株式会社の武井浩三さんにお話を伺いました。武井さんは「ティール組織」を日本で初めて経営に導入された方です。先ほどのパーマカルチャーの考え方とティール組織の話は、とても似ています!ティール組織は、2018年1月に邦訳が刊行されて話題になってますね!

1人1人は悪くないのに、しくみがおかしくて暴走していることがあるとき、ティール組織は役立ちます。所有権を持ってる人が権力を持ち、情報を固持して、分断を生む。それに対して、ティール組織では情報をオープンにすることで、各々で決められることが増えます。肩書がなかったり、上司も部下もない、休みも自分で決められて、全員の給料がオープンになってたり。これはティール組織と呼ばれている組織の特徴のごく一面ですが、新しい組織の在り方として注目されています。

green+(畑つきエコアパート、後から出てきます)にて、武井さんに自然経営(じねんけいえい)について話していただきました。

武井さんのお話を簡単にまとめると

今後は、

1.変化は「組織」と「働き方」だけにとどまらない

2.社会システムすべてが変わっていく

3.この方向性は普遍(しばらくの間は)

4.人間は貨幣以外の経済を扱えるようになる必要がある

5.新しい教育と新しい組織はシンクロニシティである

6.全てのビジネスはこの方向性を指向する

7.逆張りのビジネスも意外と出て来そう(笑)

8.中央集権型システムは、あと10年ほどで変容すると思う

だそうです!

ピラミッド型(エゴシステム)からティール型の生命体のような組織(エコシステム)へ。中央集権型から自律分散型へ。上の人が必ず正解を知っているという錯覚からの脱却。社会の変化が早くて、なにが正解か分からない今の時代には、こっちの方が合ってそうですね。

5.8つの資本

武井さんのお話を伺ったあと、海さんのお話をさらに伺いました。

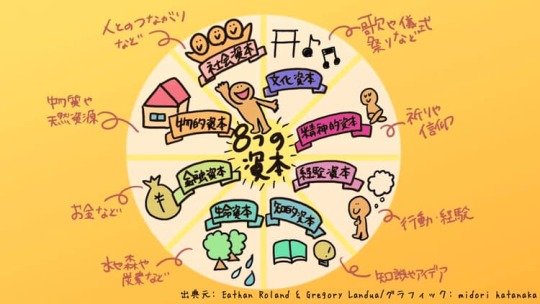

お金(金融資本)にばかり目がいきがちですが、他にも7つの資本があります。以下が、8つの資本をまとめたイラストです。

*出典元はイーサン・ローランドさんと、グレゴリー・ランヅァさん。

*日本語訳はおそらくソーヤー海さんと安納献さん。

*イラスト図解は、畑中みどりさん。

こう考えると資本はいろいろありますね!でも、資本・資源はたくさんあるのに、アクセスできなくなってたり、意識していなかったり・・・。そういうのを取り戻していけるといいなと思いました。

「“家”と“食”を自分で���くれれば、金融資本にしばられず、生きていける自信がつく!」と海さんはおっしゃっていて、平和道場では金融資本にしばられない暮らしを体験する5カ月間の住み込みプログラムがあるそうです。戦前のような(笑)、時間をじっくりかけた生活を体験できそうです。どんな時でも生物的に「なんとかなる!」と言える自信は大きいですよね!

●生命資本

水や森、炭素などの「生命資本」を見ても、「上から飲める水が勝手に降ってくるのは、ここ地球だけ!」とソーヤー海さんはおっしゃっていました。たしかに酸素もただで、そこらへんから食べられるものが生えてくるのも地球だけ。全部、地球からのギフトです。

でも資本主義はこれらギブ&テイクではなく、送り合う”ギフト”という考え方を市場に乗せて、商品化していきます。経済合理性と互助がうまくつながってない、分断された社会だとなかなかギフトが送り合えない。奪い合えばものが足りなくなる世界から、与え合えばものが余る世界にしていきたいものです。

●社会資本

人とのつながりなどの「社会資本」は、例えば家族内だけだと子どもの世話は大変ですが、コミュニティのような助け合える関係があると、「子ども、もう1人いても大丈夫かな!」と思えるように、人とのつながりがあることで、暮らしも協力し合えます。

畑つきエコアパートgreen+は4世帯でなんと子どもが10人!これもいざって時に助け合える関係性があるからですね。

ファミリー向けで、でもちょっと手狭につくってあり、子どもが大きくなったら(green+のコミュニティが気持ち良いから)近くに引っ越して行くそうです。いい循環ですよね!

green+を運営する御田亜季子さんにもお話を伺いました。

green+をつくるときに、自分で模型をつくって工務店に持って行ったとか。すごい熱量!

御田さんが話されていたそれぞれの入居者さんの入居のきっかけには、顔の見えるつながり(知り合いに紹介されて、とか)の話が多かったです。理想的ですね。

ちなみに、green+はマクロビのカフェがついていて、御田勝義さん(御田さんの旦那さん)がされています。もともとBrown’s Field(いすみにある、マクロビで有名なカフェ)で働いていたそうです。お肉も卵も使っていないのに、めっちゃおいしかったです!また行きたい!

6.拡張家族

green+に行った時に、二階には地元の子供連れのママさんや海さんご家族、大家の学校の講師を務められたこともある安藤勝信さんご家族、武井さんご家族もいて、誰が誰の子どもなのか分からないような、家族(“拡張家族”)のような感じでした。 安藤さんは世田谷にも住んでいて、週末はいすみのgreen+で過ごすというように、2拠点で暮らしています。このような多様な、拡張家族の関わりがあるのがいいですね!

7.移動の時代へ

次は創造系不動産のいすみ支店がある、出口商店に行きました。

創造系不動産で伺ったお話の中に「これからは移動の時代」というものがありました。

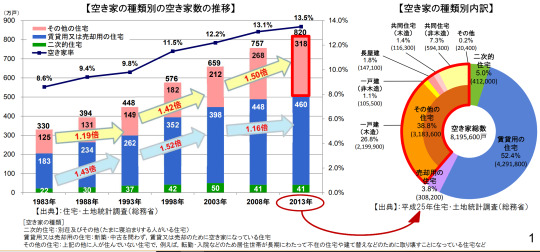

日本の空き家は800万戸(2013年)、うち“その他空き家(売却用でも賃借用でもない空き家)”は300万戸。文化の違い(日本ではお墓参りがあったり、仏壇が残っていたりするため、空き家でも貸しづらい)はありますが、海外と比べて中古物件の流通が少ない日本。それをいかに活用するかがこれからのカギだそうです。

誰とどこで暮らすか、自分で決めやすい時代になりそうですね!

武井さん曰く、「中央集権型システムは、あと10年ほどで変容すると思う」そうなので、組織論もしかり、東京一極集中という人口の中央集権型も、地方分散が進みそうです。

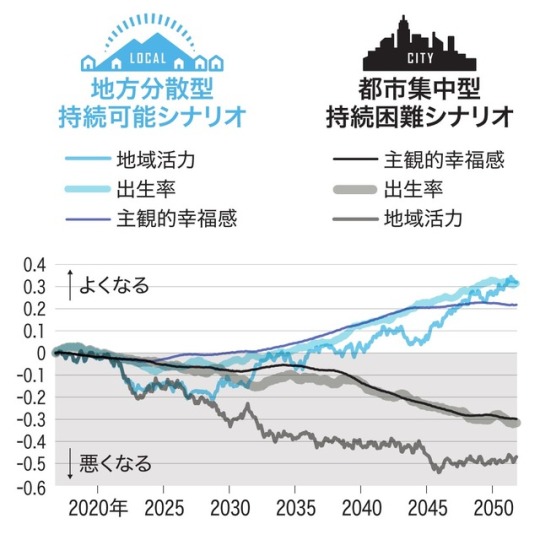

今年2019年の1/1の朝日新聞朝刊に、京都大学の広井良典教授がAIを用いて日本の2050年を予測した記事が出ていました。このまま人の都市集中が進むと、持続困難な状況に追い込まれてしまうそうです。幸福度も低い!タイムリミットは7-9年だそうです(><)

持続可能シナリオへと進むためには、国の政策に加えて「個人の生き方が分岐を左右する」「右肩上がりの時代は、皆が東京を目指し、一本の坂道を集団で上っていた。人口減社会では、それとは違う新たな価値観が求められている」 そうです。

ADDressのような多拠点生活サービスもはじまりそうですし、sampo.incのようにモバイルハウスの生活が広まる予感もあります。

でも、一方で“風”のように多拠点生活をする人たちばかりだと、その土地の文化は醸成されていくのかな・・・?とも思ったり。そこに根を張り住み続ける“土”の人たちの重要性も増しそうですね。“土”の人としての大家の役割とはなんだろう・・・?考えさせられますね~

8.自分の幸せから暮らし方を考える

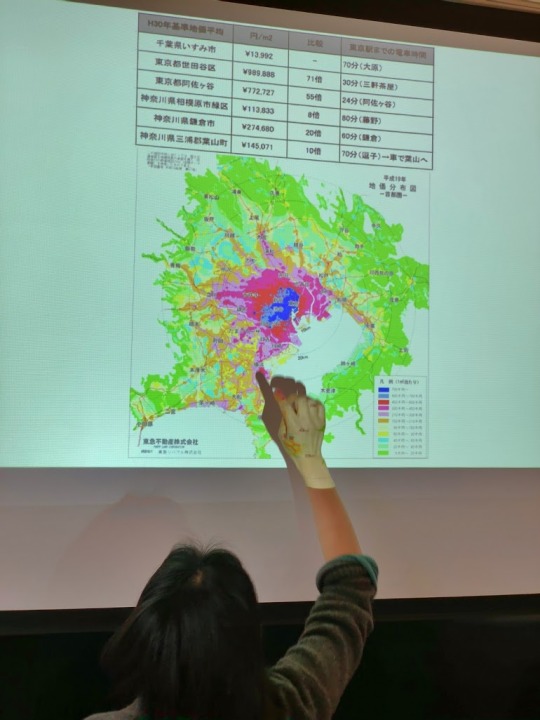

いすみから東京までの時間は葉山と同じぐらい(70分)なのに、土地の値段は10分の1!そして世田谷の70分の1!!

いすみの不動産屋さん外房ベース不動産をされている湯川伸也さん曰く、いすみは借りるより買った方が良いエリアだそうです。

そんな中で、熱海に移住されて、移住者のインタビューをしている中屋さんがおっしゃっていたのは、「まずは自分の幸せから」考え、感じて、どこに住もうか、どんな暮らしをしたいか考えるということ。

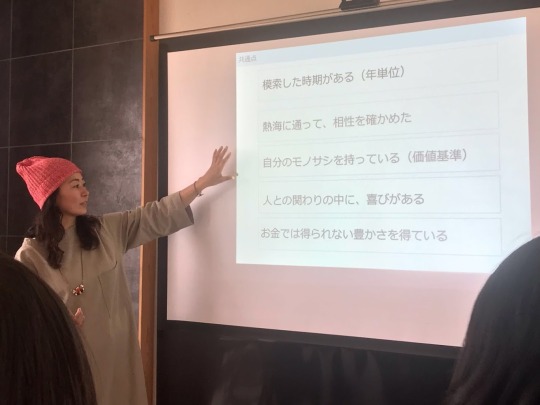

移住した方たちの共通点として、

・模索した時期がある(年単位)

・熱海に通って、相性を確かめた

・自分のモノサシを持っている(価値基準)

・人との関わりの中に、喜びがある

・お金では得られない豊かさを得ている

があるそうです。これは、今回のツアーと通じるものがありました。

中屋さんの移住者へのインタビューが気になる方はこちら!

ここまで7人の方々にお話を聞くことができましたが、みなさんの根本はそれぞれ通じていて、時代の流れを感じるような内容でした。

それも、ギブ&テイクではなく、圧倒的ギフトで話してくださいました!気持ちよく、何かをいただいたような、贈ってもらったような健全な負債感がすごい!これを次につなげていきたいです。

これからの時代について、様々なお話を伺いましたが、令和はどんな時代になっていくのか、楽しみですね~

ここまで読んでくださり、ありがとうございました!

9.まわったところ一覧

・出口商店(創造系不動産のいすみ支店)

・green+(畑つきエコアパート)

・パーマカルチャーと平和道場

・Brown’s Field(マクロビで有名なカフェ)

素敵な空間でした!

10.話をお聞きした方々。ありがとうございました!

・御田亜季子さん(green+オーナー)

・湯川伸也さん(外房ベース不動産)

・安藤勝信さん(タガヤセ大蔵、大家の学校1・3・6期講師)

・武井浩三さん(ダイヤモンドメディア社)

・中屋香織さん(ライフスタイルデザイナー、熱海に移住)

・ソーヤー海さん(東京アーバンパーマカルチャー)

また創造系不動産のお二人は、ご案内いただきありがとうございました!

・野々垣賢人さん、 寺澤草太さん ( 創造系不動産 )

安藤さんが登壇される、大家の学校6期は現在受講生募集中!

https://mamekurashi.com/oyanogakkou/

関西方面の方はこちらでも安藤さんのお話をお聞きになれます。

https://mamekurashi.com/oyanogakkou/kansai/

【この記事を書いた人】

石井 光(いしい ひかる)1990年生まれ。

神奈川県藤沢市辻堂で12代目(大家業は2代目)。

興味が生物多様性保全→コミュニティデザインときて、パーマカルチャーに行きつく。パーマカルチャー的大家を目指す。

EdiblePark茅ヶ崎(パーマカルチャーのデザインを意識した、貸し農園)の運営に携わり、土づくり、野菜づくり、場づくりに挑戦中。

小学生のころ嫌いだった3つの分野、“農”・“障害福祉”・“アート”が今一番熱いです!

コンセプトブック:まち暮らし不動産と考えた僕と辻堂

4 notes

·

View notes

Text

第5期4限「きっかけづくりを大切にするこれからの管理会社」

今回は、3期卒業生であり今期編集部の山本倫子がレポートをお届けします!

4限目のテーマは「きっかけづくりを大切にするこれからの管理会社」

講師は、「トーコーキッチン」の仕掛け人である池田峰さんと、「omusubi不動産」の殿塚建吾さん。

まさに、これからの管理会社の在り方、可能性の大きさを感じる講義。しかしお二人が口を揃えておっしゃるのは、「なにも特別なことはしていない」ということ。

そして共通しているのは、目の前の人、住人さん一人一人を大切にしていること。管理会社として一体どんなお話だったのか。

理想の挨拶は「髪切った?」

まず約1,600戸の賃貸住宅を管理している東郊住宅社の池田さんの講義から。

相模原市にある淵野辺駅周辺は大学も多く、一見安定的な管理が見込まれるイメージですが、キャンパス移転などに伴う学生の退去や空室増加による家賃減額も増えてきていました。そんな中、東郊住宅社としての新たな柱を模索していたとき、物件属性やオーナーに依存せずにすべての物件の資産価値をアップさせる裏技をひらめきます。

それが、「トーコーキッチン」という入居者さんのみが使える食堂です。

「トーコーキッチン」は、入居者さんが持っているカードキーで入ることができ、同伴者や初見の方、物件オーナー、協力業者や社員の方が利用することができます。そして驚くのは食事の価格。朝食100円、昼食・夕食500円で提供されています。それも、美味しい地場食品や、近隣商店街で仕入れた食材を使ったり、物件オーナーが育てられた野菜のお裾分けを使うことも。さらには、その食材やお店の紹介を行い、まちとの関わりをとても��”自然に” アシストしてくれています。

入居者さんたちは、安くて美味しくて、体にいいご飯が食べられるからという理由で、最初はトーコーキッチンを利用しますが、大切なのは、同じ場に池田さんも日常的にいるということ。そして、定期的に顔お合わすことで、会話が生まれ、関係性も育まれます。池田さんは「理想の挨拶は、髪切った?です」とおっしゃっていましたが、日常的に会っているからこそ、何気ない変化や小さな困りごとにも気づけ、その積み重ねがトーコーキッチンがついてる賃貸住宅の価値につながっているようです。

入居者が「勝ち組」と呼ばれるほどに

トーコーキッチンができてからの反響実績は計り知れず、様々な面での変化を丁寧に話してくださいました。その実績としては、周辺物件の空室率が上昇する中、東郊住宅社の管理物件は空室率が下がったり、家賃予算設定の上昇、成約率の上昇、希望エリアの変化(拡大)など。中には、大学を卒業しても退去したくないという入居者さんが現れたり、トーコーキッチンを利用できる東郊住宅社の管理物件に住む人たちが「勝ち組」と呼ばれるほどに。そしてSNSでは#トーコー民 というハッシュタグまで生まれます。

それだけまちにとって、住む人たちにとってトーコーキッチンが浸透し、ひとつの点がまちの価値となり、ひいては不動産の価値、淵野辺エリアの価値をあげていきます。

コミュニケーション≠コミュニティ

最後に、トーコーキッチンという「場」をつくることは『コミュニティ』づくりではなく、一人一人との『コミュニケーション』という点を山ほど集めているから、それがコミュニティに見えているだけだと話します。それは、大家さんや場づくりをしている・しようとしている受講生にとって、とても大きなヒントになったのではないでしょうか。まずは、目の前のひとりを大切にすること。そしてそれを積み重ねること。そんな基本に立ち返る大切なこと教えてくださいました。

主役は入居者さん

お二人目は、千葉県松戸市にある「新八柱駅」を拠点としているomusubi不動産の殿塚さん。

「omusubi」の名にも表れているように、お米をつくる不動産としても知られています。それは、”顔が見える人と自給自足する暮らしを築くため”に、管理する物件の住人さんやまちの人で田植えなどを行い、お米づくりを何かのきっかけのひとつにしてほしいという想いから。

管理会社として率先してDIY可能賃貸物件を取り扱うなど、今回の講義のテーマ「きっかけづくりを大切にする」をまさに実践されている殿塚さん。

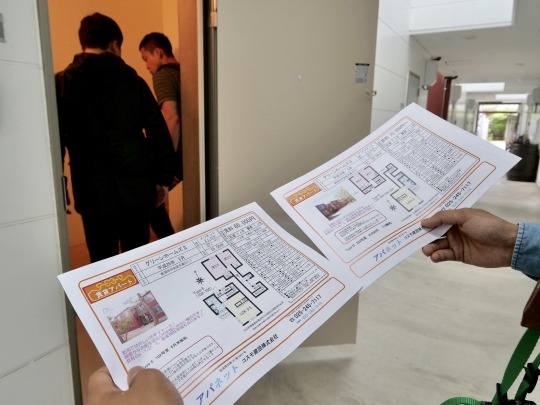

はじめに手掛けられたのは入居者さんと一緒につくる「123ビルヂング」。1棟丸ごと空いていた廃墟ビルを、シェアアトリエとしてクリエイターがDIYでリノベーションして再生させます。まずは、大家さんから1日だけ無料レンタルをさせてもらい内覧会を開き、そこでアート関係の入居者さんが決まります。しかし、空きビルだったところに人が集まり始めると近隣の人がびっくりしてしまうということを考慮し、まずはまちに開くことからはじめます。掃除をしたり、ワークショップを開催したり、花火大会にビルの前でビールを販売したり。しかしそこではビールが全く売れなかったり、オープンまでは失敗も多かったそう。それでも、そういったプロセスを日記的にSNSに投稿していくことで、ついに満室となりました。

管理会社としてはここで満足しがちですが、殿塚さんはその後が大切だと考え、入居者さんと一緒にイベントを企画開催します。はじめは殿塚さんが進んで企画していたものが、いまでは入居者さんたちだけで開催するようになり、自立し、地域の人が訪れる場所へと育っています。

また、「つぼみハイツ」という店舗付きマンションでは、大家さんから1階のテナントはパン屋さん限定で募集したいという要望を受け取ります。大家さん自身もまちへの愛がある方で、その想いを、omusubi不動産が代弁してテナント募集をかけ、現在は地域に愛されるパン屋さんが入ることで、上階の住居部分も満室に。

そして、お米を育てることからはじまった”きっかけづくり”を、さらに日常的なものにしたいという想いから、omusubi不動産の事務所が入る長屋つづきの店舗前で軒先マーケットを開催したり、その中の空き店舗で曜日替わり店長のカフェ「One Table 」の運営をはじめます。その他にも、拠点エリアに100組近いクリエイターが入居したことで、入居者さんの提案からまちで国際芸術祭を開催することになったりと、管理会社としての枠組みをさらに飛び越えていきます。

でも、それらは決して表立って旗振りをしていくのではなく、主役は入居者さん。omusubi不動産はあくまでも裏方で、”きっかけづくり” をする。 そのスタンスを続けてきていることで、まちとの、そして入居者さんとの関係性を自然と育んでいきます。

興奮冷めやらぬままトークセッションへ

今ある目の前のことや、人と、ちゃんと向き合うことが大切だと考える池田さんと、住人を消費したくないと話す殿塚さん。お二人とも、入居者さん一人一人を大切にすることで、自然とそこにコミュニティが生まれ、それを実践し続けることでまちとの関係性を築き上げてきています。

「不動産管理会社はあらゆる関係性を顕在化できる」

最後にそう締めくくった校長の青木さん。

入居者さんと大家さんやまちと大家さんの間に立ち、単なる紙上の契約だけではない、関係性というどこまでも大きくなる可能性を秘めた価値をつくることが、不動産管理会社という職能だと感じる言葉でした。

受講生のみなさんもその言葉に感銘を受け、全身で吸収していたのでは。

大家さんとしても、不動産管理の新しい在り方を再発見する講義でした。

受講生の声

それでは今回も受講生の感想をお届けします。

お一人目は、今回の授業を単科受講されていた4期卒業生の一原寿寛さん。

池田さんは大家が日頃感じている「入居者のために何かをしてあげたい」気持ちをサラッとくみ取り、不動産管理物件数というスケールメリットを生かして立ち上げた「トーコーキッチン」はまさに目から鱗。今も足繁く食堂に通い、入居者のハートをつかむ池田さん。てまひまを掛けることってホント大事。

殿塚さんは難しい物件のリノベから相談できる大家の強い味方。DIYを通じて入居者との距離を縮めていく達人だなぁ。不動産とアートを結びつける活動もかなり大規模に展開されていて驚きました。

今回は不動産管理の新しく、力強い風を感じることが出来ました。札幌でも風を吹かせてー。

続いて、兄妹で受講されている妹の清水麻衣さん。

(とてもボリュームのある考察で、編集部の日誌が必要ないくらい、、、?!)

今回の講義のテーマは「きっかけづくりを大切にする管理会社」というものでした。

以下、講義を聞いていて印象に残ったワード3つについて自分なりに考察してみました。

1、不動産屋はエンタメ業、まちの構成作家

以前、別の場所で「beの肩書き」というワークショップを受けた時に印象に残ったエピソードがあります。

Doing(表の肩書き)はタクシー運転手さんでも、Being(その人の在り方)が喜劇役者だとしたら、その人はエンターテイナー性のあるタクシー運転手さんになるというもの。

今回、登壇された池田さんもそういう意味合いで言うとBeingがエンターテイナーであり、殿塚さんは構成作家さんなんだなぁと。

このBeingとDoingの美しい連鎖反応によってステキな不動産会社が生まれたのだろうし、改めて私にとってのBeingは何なんだろう?と考えさせられました。

2、リアルSNS

日常的にインターネットに接続すれば誰とでも繋がれて、膨大な情報にアクセスできる時代になりました。

一方で、まちなかを歩いていて、ふと立ち寄った本屋さんや、友達に誘われたイベントなど、リアルな場では、想定外のすてきな出会いが待ってたりするものです。

インターネットもいいものだけど、そんなリアルSNSから生まれた繋がりに私もこれまでの人生で何度も助けられてきました。

私もそんなリアルSNSのハブになるようなスペース運営をやってみたいです。

3、裏方プロデューサー業

殿塚さんのお話は二年前に一度お聞きしたことがあり、その時に非常に感銘を受けたのがまさにこの殿塚さんの「裏方プロデューサーに徹する姿」の話でした。

トーコーキッチンさんも同様ですが、プレイヤーは入居者さん達であり、彼らが生き生きとするプラットフォームをつくるお仕事、改めてとてもすてきだなぁと思います。

私も、いち大家として入居者さんたちやまち行く人たちが楽しくなるプラットフォームをどうやったらつくれるだろうか?と妄想が膨らみました。

大家の学校は、毎回毎回、講義も非常に面白いのですが、さらに面白いのは、最後の青木純さんと講師陣二人のフリートークセッションにあると思います。

今回の講義のラストに、青木純さんが「不動産屋は関係性を顕在化できる仕事だ」とおっしゃってましたが、入居者さんと不動産屋さんがハッピーな関係性を構築し持続していくまちが日本中にもっと増えたら楽しい世の中になっていきそうな気がします。

私も今後は、いち大家として入居されているテナントさんが毎日ハッピーに過ごせるような「きっかけづくり」を自分なりに模索してみようと思います。

今回もすてきな講義、ありがとうございました!

おまけ

この日も、講義前に受講生たちが主体となり、予習が行われていました。

行先は、池田さんの手掛けられるトーコーキッチン。

実際に100円朝食を味わう受講生。

体験してからの講義はより心に響きます。

そしてこの日は編集部である漆原さんからの特別講座も。

これがおまけの講座とは思えぬ内容の濃さで、もっと詳しく聞きたくなるくらいでした。そんな漆原さん、第6期の講師をされるので、気になる方は是非受講を。

早くも最終講義が終了し、残すは3月17日に開催される閉校式のみ。

閉校式ではいよいよ校長である青木さんの講義と、数名の受講生によるプレゼンもあります。

どなたでも参加できますので、ご興味のある方は是非ご参加ください。

申込みはこちらから↓

https://peatix.com/event/591515

大家の学校6期の受講生募集も行なっていますので、大家さんでなくても 池田さんや殿塚さんのような関係性づくり、場づくりに興味のある方は、ぜひ受講してみてください。

6期の詳細、申込みはこちら↓

https://mamekurashi.com/oyanogakkou/

【この記事を書いた人】 山本倫子(やまもとみちこ)

生粋の愛知県岡崎市民。大学で建築を学び、工務店で5年勤務した後、家業の不動産賃貸業へ。instagramアカウント「michinomachi」にて、日々岡崎の隠れた魅力や日常の風景を投下中。岡崎への愛が抑えきれず、友人とまち歩きマップ「未知とアンテナ」を自主制作。現在、二代目大家として日々奮闘中。

1 note

·

View note

Text

【大家の学校第5期 開校式】 Backpacker’s Japan 本間さんのGoodVibesとは

大家の学校5期 編集部のサポートさせていただくことになりました、3期卒業生の山本倫子です。

初回は、先日開催された開校式の様子をお届けします!

校長・青木純さんの話から

これまでの講義をはじめ、予習や部活、遠足などの課外活動の紹介がありました。そう、大家の学校は、講義だけではなく、講師の方が出かけた物件の見学や、受講生が抱える課題を卒業生へ相談できる機会があります。中には受講生が自発的に動き、自分たちの住むエリアで分校や臨海学校が開催されたりと、期や地域をまたいだ交流も増えてきています。

続いて、青木さんが大切にしている思いや、「愛ある賃貸住宅」を考えるきっかけとなった島原万丈さんのレポートが紹介されました。

実際の物件管理の場面で大家であるあなたが汗をかいてやれる仕事はそう多くないだろう。

しかしあなたが建てたアパートやマンションの部屋で毎日眠り目覚め 食事を���り 勉強したり 仕事にで��けたり 時に友と語らい 時に恋をして社会人として成長していく若者のことを自分の物件にふさわしいとあなたが選んだ若者の人格を慈しみ その暮らしを思いやることはできる。

いやそれはあなたにしかできない仕事だ。

「愛ある賃貸住宅を求めて NYC, London, Paris & TOKYO賃貸住宅生活実態調査」の一節

そして、大家の学校のサイトではこのように想いを綴られています。

大家さんは関係性と場を育てる人。賃貸住宅という共同体の暮らしのマネジメントをする「大家さん」が求められる思考力やプロセスのデザイン力にこそ、暮らしの場に関わる全ての運営者へのヒントがあると考えました。

大家の学校は大家さんだけでなく、欲しい暮らしを自分たちでつくり出すために場の力を引き出すヒントを学ぶことができる。

そんな青木さんの話から、まだ少し緊張感のあった会場が徐々にあたたまってきたところで、開校式の講師へマイクのバトンが渡りました。

講師はBackpacker’s Japanの本間貴裕さん。手掛けれているゲストハウスの立ち上げから、資金繰りや理念、これから控えているプロジェクトと今後の方向性まで。これまで公に話されてこなかったことも丁寧にとても分かりやすく話していただきました。

ゲストハウスをはじめる前、初期メンバー4人で鯛焼き屋をはじめ資金を集め、その集まった資金で日本全国・海外の約150箇所のゲストハウスを視察したのだそう。そこで行き着いたのが、「愛」だったと話します。そこにいる人がその場所を愛し続けることで積み重ねられた「愛の堆積」。

それをメンバーに話すときは少し照れ臭かったと、本間さんが笑って話してくださると、会場もわっと笑いに包まれました。そしていい空間だと思うのはデザインではなく、「Good Vibes」を感じられるところだと考えるようになります。

初代棟梁との出会いと別れを経験し、模索しながらも自分たちで手を動かし愛を込めてつくった一軒目のGuesthouse toco. 。築90年の古民家の歴史と棟梁の想いを引継いて改装。ラウンジに当初予定していなかったバーをつくったことがきっかけとなり、「あらゆる境界線を越えて、人々が集える場所を」展開していくことになります。

続いて代表作であるNui.Hostel & Bar Louge の話へ。Nui.の建物は、本間さんが一般向けの物件情報サイトで一棟貸しの物件を見つけ、翌日には内覧、その場で申し込みをしたという運命的にスピーディーな流れで出会ったそう。これには参加者の皆さんも驚きます。

元々は玩具会社の倉庫だった建物。そこの一階に北の大自然をコンセプトにつくられたラウンジは、より自然に人々の交流が生まれるような仕掛けが細部まで施されているそうです。このNui.も全国から大工さんや職人さん、デザイナーが集まり、自分たちの手で作り上げていきます。

しかし手探りながらの工事は、途中行き詰まり、現場で卓球をしていたこともあったとか。資金集め、現場作業、決して楽ではない開業準備期間は、途中記憶があまりない程目まぐるしい日々を送っていた苦労話もしていただきました。

楽しいことばかりではない中でも、毎晩現場に寝泊まりし、それぞれ自分の好きなことをとことん話し、デザインや空間づくりについてアイデアを出し合いながら「Good Vibes」を追い求めました。一人一人の想いを基に手作りでつくっているから、「どこを誰がつくったのか今でも分かる」のだそう。

その後手掛けられた京都のLen-Hostel,Café,Bar,Diningでも、スタッフとなるアルバイトのみんなで壁塗りをしたりと、人の顔の見える空間づくりや細やかな仕掛けによってコミュニケ―ションが自然と生まれる場として育っているようです。

東日本橋の CITAN-Hostel,Café,Bar,Dining では、本間さんが本気でつくりたいと思った空間をつくったそう。CITANでは音に関する空間づくりのこだわりをはじめ、その全精力を注いだデザインに関して自分のもっている力を把握することで、本間さんは仲間と共に新たなステージへ進んでいきます。

最後にデザインやファイナンス、チームづくりにおいて大切なことを話してくださいました。

好きな仲間と好きなものをつくる。

決定権は分散させ、スタッフ一人一人が公平な立場でいられるようにすることで、新店舗や新事業も展開しやすくなる。

仲間を集めるときは「ご飯を一緒に食べれる人」かどうか。

前のめりに聞き入り、熱心にメモや写真を撮る方々も多くあっという間に1時間が過ぎます。会場は本間さんの世界観に引き込まれ、「Good Vibes」を感じずにはいられなかったのでは。そんな熱いトークで会場が興奮冷めやまぬまま、青木さんとのトークセッションへ移ります。

一緒に働く人は一緒に生きる人。「この人だったら色々あってもこの先ずっと一緒にご飯を食べていけるかな」という感覚を大切にしているという本間さん。

そしてスタッフがみな意思をもってアメーバのような会社をつくっていくことを心がけているそう。

ラウンジのバーの話や、偶発的に施されたNui.のシンボリックな大きな木から、「いらないと思っていたことが実は欲しかったものなんだと気づく」という話になります。

また、旅に行って帰って来た家が幸せでなければ寂しい。非日常だけでなく、日常も。旅と生活の境界線を曖昧にしていきたいと、宿の枠を超え住まいに繋がる話で締めくくりました。

その後、懇親会では参加者同士や講師との話に盛り上がります。自然と受講生同士の交流がはじまる中、受講生、先輩の自己紹介も行われました。今期も既に様々な活動されている方も多く、講義だけでなく地域をまたいだご縁へ繋がっていくかもしれません。

受講生の声

今回は、開校式を終えた受講生の感想をお届けします!

まずは二期連続で受講されている小林剛さんから。

大家の学校には、第4期に続いて、2期目の参加です。

毎回異なる講師の方々の生々しい話を聞けるので、とても刺激になります。

一言で、本間さんの印象を表現するなら、とにかく「すごい!」としか言いようがない。

ものすごいことをされているのに、「実際にやってみて、自分の実力がこの程度だと分かったからもういい。次は違うことにチャレンジする。」と、さらりと語ります。

立ち止まらないで、進化し続けているっていう感じ。

ものすごく、コンセプトを大切に、人との係りや事業を展開されている姿勢が印象的です。

それをギュッと凝縮すると、"Good Vibes"と"Love(愛)"とのこと。

大家の学校が、「愛のある大家」を目指していることとも重なり、人が住まう場所とか、人が集まる場所を追求していくと、究極的には、同じようなところに行き着くのですかね?

開校式では、たくさんのワクワクと元気をもらいました。

これからはじまる、第5期の講義が、いまから楽しみです!♪

※小林剛さんの活動はこちらから。

続いて、福島県から受講される古川広毅さん。

初めての大家の学校、とても自由な雰囲気だった。ここはどんな大家さんも、どんな人も許容してくれるようなそんな大きな場所だった。その雰囲気を作り出しているのが青木純さんだった。優しい口調で私たちの緊張を解き、みんなの壁を取り除いてくれる、魔法の言葉たちに思わず引き込まれた。本間さんの話も圧倒的だった。思いがけず凄いお話を聞けたのは大家の学校ならではなのかもしれない。そしてお二人に共通しているもの、それは「愛」なのかもしれない。これからも魅力的な講師陣たちのお話しを自由な校風の中でお聞きできるのは楽しみだ。そしていつか自分も胸を張って「愛」と言えるように少しでも近づけるようになりたいと思う。

おまけ

懇親会中はこんなことも。

青木さんがこの開校式の前日、誕生日を迎えられたということで、受講生からや参加者からプレゼントを受け取る場面も多く。そんな瞬間をおさめました。

やはりここ大家の学校は愛に溢れているなぁと感じたひとときでした。

さぁいよいよ5期がはじまります!

▼5期単科受講も随時受付中!

https://mamekurashi.com/oyanogakkou05/

【この記事を書いた人】 山本倫子(やまもとみちこ)

生粋の愛知県岡崎市民。大学で建築を学び、工務店で5年勤務した後、家業の不動産賃貸業へ。instagramアカウント「michinomachi」にて、日々岡崎の隠れた魅力や日常の風景を投下中。岡崎への愛が抑えきれず、友人とまち歩きマップ「未知とアンテナ」を自主制作。現在、二代目大家として日々奮闘中。

1 note

·

View note

Text

【大家の学校の遠足】ReBuilding Center JAPAN

こんにちは、卒業生の渋谷兄弟です。

第4期開校式でお話しいただいた東野唯史さんの活動拠点「ReBuilding Center JAPAN(以下 リビセン)」見学に行ってきました!!

前々から行きたかったリビセン。

リビセンは東京駅から約2時間半!JR中央本線「上諏訪駅」から徒歩10分のところにあります。

建物内には古材、古道具の売場、工房、デザイン事務所、カフェが併設されています。

それらを東野さんに直接ご案内していただきました^^

古い3階建ビルをリノベーションした建物���入ると、外観を見ただけでは想像つかない空間が。

1階には手前に古道具・小物売り場。奥にカフェがあります。

カフェではコーヒーなどの飲み物やスイーツはもちろん、カレーもいただけます♪

訪問している間も、トラックで古材が運ばれてきていました。

入り口を入ってすぐに古材窓を組み合わせて出来る空間は、独特でアートのようなオシャレな雰囲気。

カタチや素材がバラバラなのに、この統一間のある空間には不思議に感じます。

小さな看板など細部にも古材が使われていて世界観がステキです。

こちらは中にあるカフェの様子。

カウンターには奥様の華南子さんが立っていて、笑顔でお出迎えしてくださいました。

カッコいい空間に、華南子さんの笑顔。とても居心地の良い場です!!

カウンターがユニーク、何種類の古材が使われているんだろう。

1つ1つのモノに使用感や歴史を感じ、想像力が刺激されます。

1階の雑貨ショップ。

どれもこだわりがあって欲しくなっちゃいます。

カフェにある大きな窓の外は工房になっているので、コーヒーを飲みながら、古材が運ばれてくる様子や古材が磨かれていく様子などが見れます。

東野さんから、詳しいお話をしていただきました。

考え方や行動に一貫性があり、ただただ関心してしまうばかり。

東野さんたちは、古いお家や、店舗などの古い建物から古材や古道具をお引き取りにいくことを『レスキュー』と呼んでいるそうです。

「思い出の詰まったお家をただ壊してしまうの忍びない」

「長い歴史を重ねた建物を再利用できないか」

レスキューに伺うことで、そういった想いも少しでも一緒にレスキューできたらうれしいとのことでした。

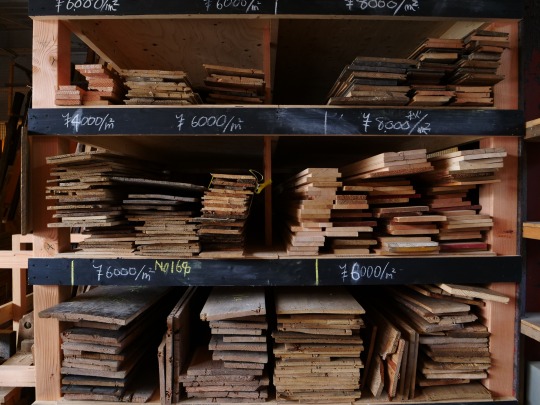

わかりやすい値段表記。

レスキューをされていなかったら捨てられていた、たくさんのモノがここで新たな出番を待っています。

普段は捨てられてしまうような木材に価値を見出し、決して安くない値段を付けて市場に出している。

考えた事を仕組み化して、場を作ってしまう東野さんの手腕に脱帽です。

こちらは作業場、雰囲気があって憧れます。

ここで作業したら、なんか良いものが作れそうな気がします^^

全体の世界観が随所に見られます。この一枚の看板をみても

センスの良さがにじみ出ているなぁ~

古材の引き取りは、

必要に応じて一度現場を見に行き、引き取りのものを確認させて頂く場合があるとのこと。

その後レスキューに伺い、物量によって軽トラックや3tトラックなどお伺いするみたいです。

1階を一通り見学させていただき、今度は建物の2階へ

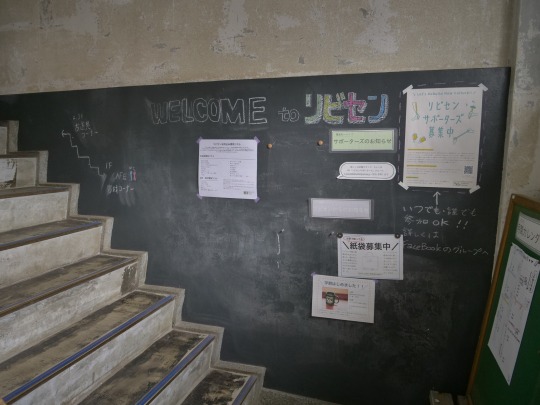

2階に向かう階段の壁は黒板になっています。

黒板に書かれたリビセンの文字やイラストは、全体として少し無骨でハードに見えがちな古材の空間を柔らかくしているようにも感じます。

2階には古道具がいっぱい。

この場所だからなのか、もともとそうなのか、1つ1つの物がオシャレに見えてしまいます。この膨大な量に圧倒されながら東野さんたちの目利きに驚くと共に、魔法にかけられたような感覚に。

シンプルにすごい!!

モノのストーリーや仕組みを、見える化してわかりやすく説明されています。

モノに対する見方が変わり感情移入しちゃいます。

こちらは3階手前の部屋。椅子がいっぱい。

天井とフローリングがそのままでも、壁と置くものでこんなにも雰囲気は変わるんですね!!

何に使うかは別として、インパクトには持ってこいの本日一番のイス!!

三階の奥の扉を開けるとDIYの部屋が、

参加者を募集して、古材を使い一緒に家具作成するそうです。

個性豊なカタチの違う窓を並べると、不思議とカッコいい。

東野さんマジック!

ここからの景色は最高。

青い空と目の前に広がる街並みや山を見ながら出来るワークショップは、楽しくないはずがありません。

みんなで楽しく作業をする光景が目に浮かびます^ ^

方角はわかりませんが、ここで見る朝日や夕日を妄想しちゃいます。

カップルにもオススメ⁉︎

ユニークなショップカードが立ち並び、ステキなつながりの中でお仕事をされているんだなあと思いました。

見学の後は、カフェで休憩。

朝からたくさん見学させていただき、あっという間にお昼の時間。

お腹がペコペコ。

リビセン名物カレーをいただきました。

大盛りにしましたが、美味しくて難無く完食。

お腹いっぱい(^。^)

みんなで記念写真^^

建物の中にいくつものストーリーが詰まっていて、学びの多く密度の濃い

とても楽しい時間を過ごすことが出来ました。

モノに対する新しい価値観が生まれ、リビセンの世界観と情報量に圧倒されちゃいました。

自分の地元にもリビセンが欲しくなりました。

東野さん、ご案内ありがとうございました。

・ReBuilding Center JAPANのHP

http://rebuildingcenter.jp

1 note

·

View note

Text

【大家の学校の遠足】 松本散歩〜東野さんが手がけた物件を巡って〜

こんにちは、大家の学校 第4期生の中川です。

大家の学校の遠足という形で、1泊2日で長野県の善光寺、そしてReBuilding Center JAPANなどを訪れました。

善光寺での観光を終えた後、私は他の参加者とは別れ長野県松本市に滞在しましたので、その様子をレポートしたいと思います。

私が松本市に滞在した目的はこちら、大家の学校 第4期の開校式にて登壇された東野 唯史さんが手がけたゲストハウス"tabi-shiro"に宿泊する為です♪

"tabi-shiro"は松本駅から徒歩11分、もともと旅館だった建物をリノベーションし、ゲストハウスとして再生させた物件です。

設計デザインはReBuilding Center JAPANの東野さん(設計当時は"メヂカラ")が担当し、施工はなんと店主ご夫妻が廃材を集め、大工さん達とDIYで行ったとの事です!

Barキッチンや共有スペースなど、どこも廃材ならではの穏やかな雰囲気でとても居心地の良い空間でした♪

共有のキッチンもあります♪

案内板も可愛らしいですね〜

松本市は市内の上高地(山岳景勝地)観光目的の海外からの観光客も多く、ゲストハウス激戦区のようです。

"tabi-shiro"の宿泊客も例外ではなく、月平均で4割程度、多い月はなんと8割が海外からの観光客との事です!

私が宿泊した日も何名かの海外からの観光客の方が宿泊されており、ロビーでくつろいでおられました♪

ゲストハウス激戦区でもここまで人気なのは、やはり店主ご夫妻の思いが詰まった暖かい空間に心癒されるからでしょうか(^^)

こちらはドミトリーのお部屋。

私は個室に宿泊しました(写真は撮り忘れてしまいました、、)。

十分な広さの落ち着く部屋で、私は久々に畳に布団を敷いて寝ました♪

畳の香りや肌触り、やはり落ち着きますね♪

"tabi-shiro"にて1泊した翌朝、どこで朝食を取ろうかと悩んでいたところ、店主から「近くに同じく東野さんが手がけたCafeがありますよ!」と教えて頂き早速行ってきました。

それがこちら、"栞日"。

「しおりび」と読みます。

"栞日"はReBuilding Center JAPANの東野さん(こちらも設計当時は"メヂカラ")が設計デザインから施工まで手がけた喫茶店で、この建物は元は町の電機屋さん。賑やかな大通り沿いにあります。

外観はこんな感じです。

当時の看板などをそのまま残しており、レトロな雰囲気を醸し出しております♪

朝食にはトーストセットを美味しく頂きました(^^)

コーヒーや焼き菓子など、種類も豊富でした♪

2階に上がると、、、、

何と本屋さん。

2階では店主が仕入れたこだわりの本や雑貨が販売されており、こちらでもお食事ができるそうです。

無造作に置かれた本や雑貨が、本当にオシャレで独創的な空間を作り上げております♪

最後に、この"栞日"の独創的で穏やかな雰囲気を表すぴったりな表現が"栞日"のホームページ内に記載されておりましたので、そちらを載せて私のレポートを終わりにしたいと思います。

『栞の日。それは、流れ続ける毎日に、そっと栞を差す日のこと。

あってもなくても構わないけれど、あったら嬉しい日々の句読点。

さざ波立っていた心が凪いで、ふっと笑顔が咲くような。

今日が、あなたの栞日になりますように。』

(栞日ホームページから引用)

1 note

·

View note

Text

【大家の学校の遠足】築80年の元問屋を次々と再生して地域を活性化する ~長野 善光寺の門前町を訪れて~

こんにちわ!大家の学校 第4期生の剛です。

大家の学校では、受講生や卒業生が一緒になって、気になるまちの事例や取り組みの場所を、実際にそのまちや場所に行って、五感全部を使って感じてみようというイベントを不定期で開催しています。まさに、"大人の遠足" です。

今回は、長野県の北部にある善光寺門前町と、中部にある諏訪を、一泊二日で訪れました。まずは、一日目の善光寺門前町を訪れたときの様子をレポートします。

善光寺門前町の訪問にあたっては、長野在住のデザイナーMAKOさんにご案内をいただきました。MAKOさん、ありがとうございました!

善光寺の歴史は古く、インドから朝鮮半島を渡った御本尊を、本田善光が信濃の国にお連れして、644年に勅命によって造営された伽藍にお祀りしたことが起源とされています。そして、本田善光の名をとって「善光寺」と名付けられたそうです。(善光寺公式ホームページより)

644年というと、時は飛鳥時代。「大化の改新」のころですから、歴史の古さを感じます。

善光寺の本堂の正面には、参道として活気がある仲見世通りがあります。仲見世通りの左右には、並行して何本かの裏通りがあります。この裏通りには、数多くの宿坊が連なっており、いまでも、遠方から善光寺の参拝に訪れた人たちに、宿と食事を提供しています。

そんな宿坊が連なる裏通りを歩くと、路面には、昔の人がわらじで歩いた足跡や牛の足跡が記されています。遊び心も満載です。宿坊を訪れた際には、足元にも目を向けてみると面白い発見があるかもしれません。

長野の善光寺は、いまでこそ、東京から新幹線で2時間もあれば訪れることができる比較的近いところです。しかし、昔の都といえば、奈良や京都、後世になると鎌倉や江戸(東京)でした。当然、当時は、新幹線なんていう便利な乗り物はないわけで、都から信州善光寺を参拝しようとすると、徒歩で何日もかけて、訪れる必要がありました。同じ "大人の遠足" とはいっても、いまとは比べものにならないほどの大変さだったことでしょう。

なのに、なぜ、こんな信州の山奥まで、多くの人が参拝に訪れたのでしょうか?

そこには、善光寺の緻密なマーケティング活動があったというのですから驚きです。善光寺は、寺院にしては珍しく、無宗派のお寺で、男女問わずお参りができるそう。万人に開放されているのですね。また、出開帳や勧進帳といった都に出向いた宣伝活動や募金活動を積極的におこなっていたそうです。その結果「一生に一度は善光寺参り」というキャッチコピーを日本全国に広めて、参拝客を集めることに成功して、いまもつづく繁栄を築いたのだそうです。

さて、そんな善光寺の門前町を散策していると、おしゃれなカフェやお店がいたるところにあることに気づきます。建物はとても古いのだけど、その古さを活かして、まちの雰囲気を傷つけないようにリノベーションされた空間。何時間でもその場に佇んでいたくなるような、そんな心地よさが、このまちにはあります。

こんなまちが、半径200メートルくらいの中に広がっています。

そんなお店の一つ、藤田九衛門商店では、店主の 藤田治さんに、築古の建物を利用する立場で、建物を再生してお店を出店されるまでのお話を、苦労話も含めてお聞かせいただきました。

大正時代に建てられた建物を最初に見たときには、廃墟同然だったそうです。柱は傾き、いまにも崩れ落ちそうな。そんな建物を、趣を残しながら再生して、お店を出店されたそうです。かなり歴史が古そうに見えるお店ですが、開業は2013年とのこと。思いのほか、新しいお店です。

このあたり、善光寺の門前町でお店を開く上で、店主の藤田さんの緻密な戦略が見て取れます。お店や商品のデザインは、歴史を感じさせるような趣を大切にしています。また、広告を掲載するときには、善光寺の老舗商品と並べて掲載するように仕掛けるなど、マーケティング戦略にも余念がありません。そうやって、細部に徹底的にこだわり抜くことが大切なのだと教えていただきました。

つづいて訪れた、昔の酒商の蔵を改装した酒商ミニ博物館は、地元の信州大学の学生さんの協力によって改装して、よみがえったスペースです。館内に入ると、年代ものの看板や酒商の帳簿など、貴重な品々を見ることができます。

次に訪れた、松葉屋家具店には、地元の山で育った木を使った一枚板のテーブルや椅子など、つい見とれてしまう家具たちが並んでいます。お店の裏の空き地には、まちなかに、土を盛って、なんと木を植えていました。まちの中に少しでも自然を残していきたいという、まちを愛おしむ気持ちや、あるいは、家具店ならではの木への愛情のようなものを感じました。

ちょうどお昼時になりましたので、ランチは、長野県内随一の繁華街といわれる権堂のアーケードから、少し横道にそれたところにあるGOFUKUでいただきました。こちらも、古民家をリノベーションしたお店で、木のぬくもりを感じる店内は、とても雰囲気がよく落ち着きました。ランチは、3つのプレートから選べます。私は ロティサリーチキンプレートをいただきましたが、ハーブを効かせてあぶり焼きにしたチキンは、とっても美味しかったです。

美味しいランチをいただいたあとは、いよいよ善光寺門前町の古民家のリノベーションの仕掛け人、MYROOMの倉石智典さんにお話を伺いました。

善光寺門前町の古民家をリノベーションした物件は、80件くらいあるそうなのですが、そのうちの9割以上は、倉石さんが 仕掛けて、最近5年くらいでリノベーションをされているとのこと。

古い建物がある地方の自治体は、どうも古いものを壊して、新しいものを作るという単純な発想になりがちだそうです。長野も同様、ほおっておくと、多くの古民家は、その価値がわからない、自治体や大手デベロッパーの餌食になり、すべて壊されてしまう恐れがあったそうです。そこで倉石さんは、古民家の大家さんを一軒一軒訪ねて、古いものを残していくことを説得してまわりました。とき��は、地元出身の縁を最大限にアピールして、「私、すぐそこの○○小学校の出身なんです。」とお話することにより、大家さんの警戒心を解いて、関係を築いていったそうです。

大家さんからあずかった古民家は、テナント希望者を厳選して提供していくのですが、基本的に古民家のリノベーション費用は、すべてテナント側が負担するそうです。古い建物なので、既存不適格な部分なんかもあったりするので、建物を賃貸するというよりも、土地を貸借するような契約にして、大家さんには、毎月借地料を支払うような仕組みにしているそうです。

そんな大家さんたちからあずかった大切な古民家は、倉石さんの手元には集まっています。そのうちの2件を、実際に見学させていただきました。

まずは、一軒目。とっても広い2階建ての古民家は、かつて有力な商家であったことを感じさせます。1階には、年代ものの家具が、ところ狭しと並べられています。これだけのスペースがあると、カフェ単体では、場所を持て余しそう。カフェ併設のゲストハウスや、コワーキングスペースとかにしても面白いかもしれません。

二軒目は、昔、農業機械などを扱っていた古い商店。以前は、細い道路に面した商店だったようですが、1998年に開催された長野冬季オリンピックのために、商店の前の道路が拡幅されて、いまは4車線道路に面する好立地。活用のアイデアが広がります。

倉石さんは、毎月空き家見学会を開催して、空き家を紹介しているそうです。興味のある方は、参加してみてはいかがでしょうか?

遠足の一日目の最後は、信州大学 工学部 建築学科の佐倉弘祐 准教授が進められている まち畑プロジェクト を見学しました。佐倉さんは、 地域資源を活かした市民菜園(=通称:まち畑)の創出を目指して研究&活動中とのこと。 「まち畑が少しずつでも増えていき、同時に人々の憩いの場となれば、まちはもっと楽しく魅力的になる」と信じて活動をされているそうです。訪問した場所では、ヤギを飼っていて、地元の人が自由に接することができるようにしているそうです。私たちがまち畑プロジェクトを訪れたときにも、ちょうど、地元の子供たちが、お母さんとおばあちゃんと一緒にヤギと遊んでいるところでした。

さらに、まち畑プロジェクトでは、佐倉さんの研究室の学生の研究テーマの一環として、空き家再生プロジェクトも手がけています。私から見ると、廃墟にしか見えないような、この古民家を、学生と一緒に減築して、再生をしていく予定とのことでした。今後、この古民家がどのように変化していくのか、とても楽しみです。

大家の学校の遠足一日目は、以上で終了です。

お忙しいところ、お時間を割いていただき、私たちにお付き合いをいただきましたMAKOさん、藤田さん、倉石さん、佐倉さん(登場順)、ほか多くの皆さま、ありがとうございました!とっても、内容の濃い一日になりました!

2 notes

·

View notes

Text

大家の学校の遠足 グリーンホームズ~庭のある賃貸住宅 ~

こんにちは、卒業生の渋谷兄弟です。

大家の学校は受講生や卒業生たちで、気になるまちの事例を見に行ったり、卒業生の活動場所に訪れる"遠足"を不定期で行ってます。

今回は4期の受講生の小林紘大さんがコミュニティマネージャーを務めている新潟の賃貸住宅「グリーンホームズ」のイベント「庭園祭」にお邪魔させていただきました。

グリーンホームズは新潟県駅から車で15分ほどのところにあります。

真ん中に庭とイベントスペース「センターハウス」が配置され、それを囲むようにコの字型に3棟の建物が建っています。ほとんどの部屋から真ん中の庭が望めるよう、工夫されたつくりになっています。

庭を共有する賃貸住宅。

下の写真は紘大さんの部屋からの景色。庭園祭を準備する様子。

ただこの庭の空間は、2年前に紘大さんが引っ越してくるまではあまり使われていなかったのだそう。

紘大さんが来てからは定期的に今回のようなイベントが開催されるようになり、紘大さんはコミュニティーマネージャーと名乗るようになったそうです。

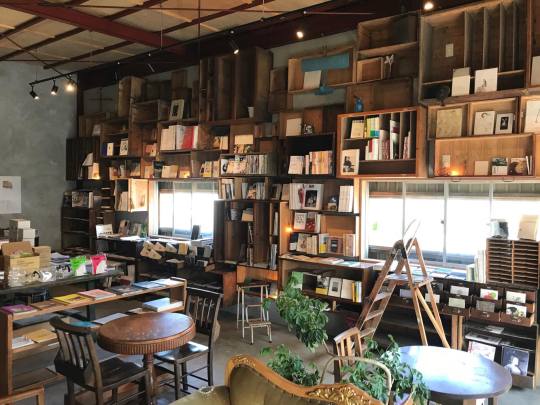

このグリーンホームズでの紘大さんの活動は、「ソトコト」の2017年9月号で特集されています。

詳しくはそちらで^ ^

https://www.sotokoto.net/jp/latest/?ym=201709

僕たちの滞在時間は14時半頃から17時半の3時間。

その日のうちに帰らなければならなかったため、ライブ途中で帰宅。最後まで滞在できず残念でした。

見学する様子。

オーナーも歌います^ ^

ライブは庭の中央にあるゲストハウスで。

奥側の歌い手がオーナーの土沼さん。

ハンドドリップコーヒーを待つひと時。

軽トラを改造したモバイルショップがとってもオシャレなんです!

地ビールもありました^ ^

オーナーの土沼さんにお話をお伺いしている様子。

庭での光景。

暮らす人、地域の人、場所を作った人などいろいろな立場の方々が混ざりあって一緒に楽しむ場。それは、土沼さんが整えた環境を、紘大さんがその環境を活かして育まれた関係性。

グリーンホームズという場の空気。

ここでしか感じることのできない空気感。定期的に一般の方も参加��きるイベントを開催しているようなので、皆さんもぜひ味わいに行ってみてください!!

一緒に行った受講生や卒業生は、大家さんなど場に関わる人が多いので、実際に現場の空気を感じ、風景を目にすることで、少しの滞在でしたが学びの多い楽しい時間となっていました。

ありがとうございました^ ^

0 notes

Text

【4期一限】日本仕事百貨とR不動産流「まちづくりのキャスティング論」

「大家の学校」のサイト制作をしていて、自身も「トダビューハイツ」という賃貸住宅の大家である戸田江美さんの講義レポート!

第4期、一限目は「まちづくりのキャスティング論」。

講師は求人サイト「日本仕事百貨」のナカムラケンタさんと、「東京R不動産」「SPEAC」の林厚見さんです。

「大家の学校」って名前だけ聞くと、不動産投資とか利回りとか、そんなこと学ぶ場所かしらと連想してしまいそうなんですが、一限目がこのタイトル&講師って時点でお察しですよね。

町の最小単位である住まいを運営する大家は、町に人を呼べる仕事でもある。

「どんな人と、どんな風景を作っていきたいのか」考えるきっかけになる授業でした。

大家だけでなくいろんな仕事に当てはまる金言がたっぷりだったぞ!

いい場所には人がいる

まずはナカムラさんの講義。

ナカムラさんが運営されている「日本仕事百貨」は求人サイトなんだけど、まるで読み物のような熱さと厚みがあります。コンセプトからもそれが伝わってくるかと。

日本仕事百貨は、仕事の「あるがまま」を紹介する求人サイトです。

会社のいいところだけでなく、大変なところや働く人の思いや葛藤なども紹介しています。

そのため、必ず職場を訪ねて、本音を引き出す独自の取材を行っています。

いいことばかり紹介したい会社は掲載をお断りすることもあります。

数多くの取材をして「いい場所には人がいる」ことに気がついたというナカムラさん。取材の中で印象に残った人と言葉をご紹介してくださいました。

群言堂(ぐんげんどう) 松場さん「足元に宝がいっぱいある」

記事は→「空気を染める」

「想う気持ちがいちばんのエネルギー」「足元に宝はある」と語る群言堂の松場さん。

美しいサイトにもその想いが綴られています。

この町の日々は、私たちの足元にあるたくさんの宝に気づかせてくれます。

四季の移ろいを感じるよろこび。古いものを繕い活かすたのしさ。

暮らしの中で受け継がれてきた、手仕事の美しさ。

私たちの願いは、そんな日本の美しい生活文化に

もう一度光を当てて、次世代に伝えていくことです。

私たちはこれからも「復古創新」を合言葉に、

古きを活かし、時代に合った進化を続けて、

この地でしかできないものづくり・ことづくりに取り組んでゆきます。

木村硝子店 木村さん「俺は俺のやり方でやる」

記事は→「俺のやり方」

・今思ってることについて正直でいる

・考えは変わっていい

・一貫性ないと思われてもいい

・よく聞く「ちゃんとやる」って何?俺は俺のやり方でやる

頑固一徹な社長の木村さん。でもその潔さが気持ち良い。

ぱっと見た感じでは「一世代前のワンマン経営?」と思われ嫌厭されそうだけど、この記事を読んでいると木村さんとお店の魅力がじわじわ伝わってきます。人気の求人ですぐに募集が来るそうです。

理想だけじゃ人には響かない

ナカムラさんが発信する上で大事にしていることは「具体的なエピソード、事実、ありのままを伝える」こと。

・やろうと思えば実績をねつ造できちゃうけど、絶対にしない。

・事実は人を引き寄せる。

こうしたいって理想だけじゃ響かない。

その人が今まで何やって来たか、という事実から人となりは見える。

その人の根っこを届けられるような記事を書く

人柄の根幹のようなものが枝になり葉になり...。その要素すべてを取材で感じるそう。だけど、葉っぱまで全部は、記事では伝えられない。

だからその人の根っこを届けられるような記事を作ろうと心がけているそうです。

だけど文章にしたとき少なからず失われるエッセンスは惜しい...だったら、取材対象と会える場を作ろう!

ということで「しごとバー」を開催しているそう。

・一緒に飲んで会話する

・その人の「衝動」が伝わる

・この人がやってるなら自分でもできるのではと思えるかも

・すごい人でも誰しも人間だとわかる

そんな体験ができるしごとバーの開催情報はこちらからチェック!

あなただけの「言葉」を発してマフィアを集めよう

次は林さんの講義。

「大家は安定収入」の時代から、リスクを背負わざるをえない「大家はベンチャー」時代になってきた。

だから大家も、人と違う「何か」がいる。上手くいっているように見える他の大家の事例を真似してもだめ。

だから現実的でなくても作りたい場があるならあなたのオリジナルメッセージを発しよう。

あなただけの言葉に対して集まるマフィア(仲間)が日本のどこかにいる。

(ちょこちょこ仲間のことを「マフィア」と表現されてたのが面白かったです。たしかにニッチな目的を共有できるメンバーってマフィア感ある。ちなみにR不動産も、建築と不動産の間のことをやりたい!と言ったら集まってきたマフィア集団だそうです。)

ビジョンは面白く

じゃあその「人を集めるオリジナルメッセージ」はどんなものが良いのか。

・希望

・楽しさ

・ほどよい熱さ

・面白さ

があるものが良い。

正しいより面白い。面白いが正しい。

面白いことをしたい人、寛容な人のところに人は集まる。

消費者は売り文句を死ぬほど浴びてるので、ビジョンを固めすぎたり、「こんなんだったら売れるでしょ?」な姿勢が少しでも見えてしまうと人は集まらない。

例えるなら「美味そうなトンカツ屋じゃなくて、美味いトンカツ屋を作れ!」

美味そうな見た目だけ作ったって仕方ない。

あなたが経験してきたことに基づく思いを素直に語りかけよう。

「R不動産はいらない!」と言える大家が増えてほしい

入居者募集をするときは、大家や物件の個性を出して発信してほしい。

それに惹かれて集まった住人は、大家とシンクロ率が高い人。

その住人が退去する時も似た価値観の新しい住人を紹介してくれる可能性がある。

そうして好循環が生まれていったら、大家も住人もハッピーになる。

物件の個性は、例えば「この花が好きだからこの物件に植え続けてるんです」だけでもいい。

その花が好きな人が集まって自走して行く。

いきなり大きな目標(まちづくりとか)に向かって活動するのは難しい。

地道に価値観を伝え続けていくのが大事。

この「発信」について校長の青木純さんが、私が大家をしている物件トダビューハイツのサイトを事例に取り上げてくださいました。ありがとうごぜえます...!

・おしゃれに作り込むより、等身大の見せ方をした方が人が集まった

・住人ではなく「ご近所さん」紹介コーナーがある

ことを主に取り上げていただきました。

ちなみにご近所さん紹介を作ったのは、町を気に入った人に住んでもらいたいからです。

・町に住む=町に合う人のタイプがわかる

・トダビューハイツが満室なので、ご近所さんが運営している物件に行ってもらっても良いなあ。町に住む仲間が増えれば良いなあ。

と思ったからです。

バンドのような組織づくり

さて、人集めの次はチームのあり方を考えます。

林さんの東京R不動産は「志(音楽性)を共有するチーム」。

個人商店型のフリーエージェント組織で、会社員と個人の間のような「いいとこどりの働き方」をしている。

そうすると「会社にいると出来ないことをやりたい」と言って面白い人が辞めてしまう、なんてことが起こりづらくなってくる。

フェアと自由があるけれど、最初の握り(オーナーシップの決め方)はきちんと決めた。

価値貢献と腹の括り方でメンバーを評価する。

場づくりは客観的に

最後のナカムラさん、林さん、青木さんのトークセッションで印象的だったのは、お三方とも客観性を大事にしていると話していたこと。

・場を始めるとき、最初は町にとっての異物

・知り合いが行くと人は来る

・商いとロマンの両方のバランスを重視

・自分に足りないものをやってくれる人を見つける嗅覚を持つ

・やってみて失敗して本質的に学ぶ

・自分だったら欲しいものを深く考えて相手に贈るようにスタートする

・自分で場を始めるときコンセプチュアルになりすぎがち。かっこよすぎると鼻に付く。排他的になる。

・だから人が入るシチュエーションを客観的に見る

今回の授業、大家に限らず人と場に関わる職に活かせることが多かったです。

場づくり、町づくり、コミュニティって最近よく聞くしかっこいいと思うけど、かっこよさ先行で取り組んでも、自分にも場にも人にも良いことひとつも無いのだと思います。

「俺は〇〇が大好きだ!!だから××したい!!」っていう実直さ、熱さがある人のもとにメンバーは集まる。麦わら海賊団と一緒だね。

大家の学校は、単発で受講もできますよ!

→大家の学校第4期 、単発受講の申し込みページ

大家の学校のコンセプトなどを知りたい方はサイトへどうぞ。

→大家の学校公式サイト

0 notes