Pour la défense du Climat, de l'Environnement, de la Nature et du Monde rural

Don't wanna be here? Send us removal request.

Text

Le contribuable, vache à lait des éoliennes

http://www.economiematin.fr/ par Ludovic Grangeon

Si on annonçait à un ménage français qu’on augmente ses impôts de 10% sans contrepartie, et même d’une somme fixe de 200 euros, quels que soient ses revenus, même pour les ménages non imposables, ce serait une très mauvaise nouvelle. C’est pourtant ce qui se passe avec l’éolien.

Un ménage moyen français paie environ 2 200 euros d’impôt sur le revenu par an. Ce même ménage consomme environ 4700 kwh d’électricité par an. Chaque opération d’éolienne bénéficie depuis dix ans d’un prix subventionné au double du prix moyen du marché de l’électricité. Chaque opération éolienne prive les ménages français d’environ un million d'euros de pouvoir d’achat via la facture obligatoire de cette énergie, incorporée à la CSPE, taxe sur les factures d’électricité. Et en plus cette taxe est payée par les ménages non imposables !...les 20% de ménages les plus pauvres consacrent à l’énergie une part de budget 2,5 fois plus élevée que les 20 % les plus riches (source ADEME).

Alors que l’époque est à la concurrence, les promoteurs privés éoliens jouissent depuis dix ans de l’achat obligatoire de leur énergie, fait unique et désormais incompréhensible. Imaginez que quelqu’un vienne creuser un puits devant chez vous, que vous soyez obligé d’acheter son eau à prix d’or, même si elle ne vous sert à rien et que vous avez déjà l’eau potable.

Pour comprendre cette mécanique, il suffit d’en connaitre les termes. Une opération moyenne d’éoliennes fait environ 15 Mwh installés . Elle ne tourne qu’un jour équivalent sur cinq sur l’année en raison du vent faible en France. Sa production est donc de cette puissance multipliée par 365 jours, par 24 heures, puis divisée par cinq (un jour sur cinq) soit en moyenne 26 000 Mwh/an.

La production électrique de cette installation éolienne bénéficie d’un privilège étonnant : sa production est rachetée à prix d’or n’importe où et n’importe quand, tout cela depuis dix ans. Alors que la production d’une installation éolienne standard ne vaut qu’un million sur le marché de l’électricité, un dispositif « temporaire » depuis dix ans oblige le consommateur à l’acheter au double, soit deux millions. Bien entendu, ce surcoût est répercuté au consommateur via la CSPE, mais bénéficie uniquement à des promoteurs privés, contrairement à tout le marché de l'électricité.

Le marché de gros de l’électricité est à environ 40 euros/Mwh les meilleurs jours, mais l’éolien terrestre encaisse un prix garanti invariable de 82 euros/Mwh, légèrement modulé ces derniers temps. Ce tarif doublé profite à des promoteurs privés qui affichent une santé financière insolente grâce à ce dispositif, ainsi que l’a démontré la Commission de Régulation de l’Énergie: des rendements de rêve jusqu’à 20% annuels, souvent peu transparents, et tout cela payé par l’impôt. Les soi disant emplois créés ne sont confirmés par aucun chiffre officiel et apparaissent notoirement gonflés par leur aspect théorique.

50 milliards d’efforts depuis dix ans pour quelques centaines d’emplois CDI majoritairement logés dans des officines de sociétés étrangères ou des cabinets financiers, c’est beaucoup. Beaucoup d’emplois équivalents correspondent en fait à des sous-traitances temporaires de chantiers qui ne durent que quelques mois sans lendemain. D’éminents sénateurs ont rappelé en séance publique depuis 2009 que les méthodes du Syndicat des énergies renouvelables étaient « discutables ».(loi de finances 2010). La Cour des Comptes dénonce ce dispositif aberrant depuis plusieurs années en des termes très durs.

Pendant ce temps, au moment des vacances ou de Noël, le ménage français cherche à comprendre pourquoi il manque 200 euros et plus dans son budget loisirs ou cadeaux. Depuis l’introduction de ce dispositif, l’augmentation mécanique de l’électricité atteint 35%. Elle est devenue insupportable pour les ménages les plus modestes qui contribuent à ce subterfuge de façon disproportionnée à leurs revenus.

La précarité énergétique touche désormais 12 millions de Français. C’est une forme de double peine : les 20 % de ménages les plus pauvres consacrent à l’énergie une part de budget 2,5 fois plus élevée que les 20 % les plus riches (source ADEME). Les observatoires de la précarité constatent : les impayés d’énergie, en constante augmentation, ne sont que la partie émergée de l’iceberg : les diagnostics effectués au domicile des ménages en difficulté révèlent souvent que les ménages pauvres se privent pour ne pas générer de trop grosses factures.

0 notes

Text

Numérique : le grand gâchis énergétique

Laure Cailloce 16.05.2018

30 % de la consommation électrique est imputable aux terminaux type ordinateur ou smartphone, 30 % aux data centers qui hébergent nos données (photo) et 40 % aux réseaux, les « autoroutes de l‘information ». Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images Ordinateurs, data centers, réseaux… engloutissent près de 10 % de la consommation mondiale d’électricité. Et ce chiffre ne cesse d’augmenter. S’il n’est évidemment pas question de se passer des progrès apportés par le numérique, les scientifiques pointent un mode de fonctionnement peu optimisé et très énergivore. Nous vivons dans un monde de plus en plus dématérialisé. Nous payons nos impôts en ligne, regardons nos séries préférées en streaming, stockons nos milliers de photos dans le cloud… Dématérialisé, vraiment ? « Si l’on considère la totalité de son cycle de vie, le simple envoi d’un mail d’1 mégaoctet (1 Mo) équivaut à l’utilisation d’une ampoule de 60 watts pendant 25 minutes, soit l’équivalent de 20 grammes de CO2 émis », rappelle Françoise Berthoud, informaticienne au Gricad 1 et fondatrice en 2006 du groupement de services EcoInfo – pour une informatique plus respectueuse de l’environnement. Car les mots des nouvelles technologies sont trompeurs : ils évoquent l’immatériel comme le mot « virtuel », l’éthéré comme le mot « cloud », ou encore la pureté comme l’expression de « salle blanche ». Et nous font oublier un peu vite les millions d’ordinateurs et de smartphones, les milliers de data centers et de kilomètres de réseaux utilisés pour traiter et acheminer ces données. Et la quantité considérable d’énergie qu’ils engloutissent. « Le secteur des nouvelles technologies représente à lui seul entre 6 et 10 % de la consommation mondiale d’électricité, selon les estimations – soit près de 4 % de nos émissions de gaz à effet de serre, assène Françoise Berthoud. Et la tendance est franchement à la hausse, à raison de 5 à 7 % d’augmentation tous les ans. » Des équipements surdimensionnés Environ 30 % de cette consommation électrique est imputable aux équipements terminaux – ordinateurs, téléphones, objets connectés –, 30 % aux data centers qui hébergent nos données et, plus surprenant, 40 % de la consommation est liée aux réseaux, les fameuses « autoroutes de l‘information ». « Beaucoup de gens pensent que les réseaux sont des tuyaux « passifs », mais ils sont constellés d’antennes et de routeurs, les aiguillages de l’Internet », explique Anne-Cécile Orgerie, chercheuse en informatique à l’ Irisa (Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires). Tous ces équipements sont très gourmands en énergie : un simple routeur consomme 10 000 watts (10 kW), un très gros data center frise carrément les 100 millions de watts (100 MW), soit un dixième de la production d’une centrale thermique ! « Un processeur, c’est comme une résistance. Presque toute l’électricité qu’il consomme est dissipée en chaleur, détaille la chercheuse. C’est pourquoi, en plus de consommer de l’énergie pour faire tourner ses serveurs, un data center doit être climatisé afin de préserver l’intégrité des circuits électroniques. »

"Ferme de serveurs" de Facebook, aux Etats-Unis. Un gros data center consomme 100 millions de watts (100 MW), soit un dixième de la production d’une centrale thermique. Kim Steele/Getty images Autre particularité du Web, son « hyperdisponibilité » : toutes les infrastructures sont dimensionnées pour absorber les afflux de données liés aux pics d’utilisation, soit quelques heures par jour à peine, et demeurent sous-utilisées le reste du temps. « Si un routeur fonctionne à 60 % de sa capacité, c’est un maximum, estime Anne-Cécile Orgerie. Même chose pour les data centers, qui sont peu sollicités la nuit. Or, même inactifs, ces équipements sont très énergivores. » Ainsi, un serveur allumé mais inactif va consommer 100 W, contre 200 W au maximum s’il est en plein calcul. La différence entre ces deux états pour le routeur sera de quelques pourcents à peine… Pourtant, personne ne songe à éteindre – au moins en partie – ces équipements aux heures creuses. Les infrastructures sont dimensionnées pour absorber les afflux de données liés aux pics d’utilisation, soit quelques heures par jour à peine, et demeurent sous-utilisées le reste du temps. « Malgré de nombreuses recherches qui affirment que cela n’affecterait pas la performance du service, les data centers continuent d’être à 100 % de leur capacité jour et nuit, regrette Anne-Cécile Orgerie. Même chose pour les routeurs. » La raison ? Les administrateurs de ces équipements vivent dans la hantise que l’utilisateur puisse souffrir du moindre temps de latence – un décalage de quelques secondes – ou pire, d’une « gigue » : un débit haché qui rendrait son expérience désagréable, notamment en cas de streaming, une pratique en croissance exponentielle. Cette « tyrannie » de l’utilisateur se retrouve jusque dans la conception des box Internet qui ne possèdent pas de bouton d’arrêt et fonctionnent jour et nuit. « Il faut une minute trente pour rallumer une box éteinte ; les fournisseurs d’accès estiment que c’est un temps beaucoup trop long pour les utilisateurs impatients que nous sommes devenus », explique Françoise Berthoud. Résultat : les box représentent à elles seules 1 % de la consommation électrique française. Des « obésiciels » trop gourmands Mais le problème n’est pas que matériel : la couche logicielle qui permet à tous ces équipements de fonctionner n’est guère plus optimisée. C’est particulièrement vrai pour les terminaux que nous utilisons au quotidien. « Lorsque la mémoire était comptée, les développeurs informatiques avaient l’habitude d’écrire du code synthétique et efficace. Aujourd’hui, ces préoccupations ont disparu et l’on assiste à une véritable inflation des lignes de code, ce qui signifie des calculs plus longs et plus gourmands en électricité, raconte Anne-Cécile Orgerie. On a même inventé un mot pour ces logiciels en surpoids : les “obésiciels”. » C’est le cas des applications pour smartphones développées à la va-vite pour pouvoir être mises rapidement sur le marché, qui consomment d’autant plus d’énergie qu’elles sont toujours ouvertes.

Développées à la va-vite pour pouvoir être mises rapidement sur le marché, les "applis" pour smartphones sont bien souvent mal écrites et consomment plus d'énergie qu'elles le devraient. Westend61/Getty images « La plupart des gens ne savent pas qu’en moyenne, 35 applis tournent en permanence sur leur téléphone, qu’ils les utilisent ou pas, signale la chercheuse. Résultat, les batteries se vident en moins d’une journée, quand il suffirait de les éteindre en activant le mode économie d’énergie pour gagner jusqu’à plusieurs jours d’autonomie. » Les célèbres suites logicielles qui équipent la majorité des ordinateurs de la planète souffrent du même problème d’embonpoint : à chaque nouvelle version, des lignes de codes sont rajoutées aux versions précédentes, les alourdissant encore un peu plus. Des laboratoires travaillent à des solutions pour optimiser le fonctionnement énergétique du numérique. Mais, si certaines de leurs propositions ont déjà été adoptées – il existe aujourd’hui des data centers refroidis par géothermie, ou alimentés grâce aux énergies renouvelables… –, les chercheurs gardent à l’esprit que dans le numérique, toute amélioration peut avoir des effets inattendus. C’est le redoutable « effet rebond », appelé aussi « paradoxe de Jevons », du nom de l’économiste britannique qui l’a théorisé à la fin du XIXe siècle : quand on augmente l’efficacité avec laquelle une ressource est employée (le charbon, à l’époque de Jevons), la consommation totale de cette ressource a toutes les chances d’augmenter au lieu de la diminution escomptée. « Réduire la consommation des voitures n’a pas permis d’utiliser moins d’essence, elle a juste permis aux automobilistes de faire plus de kilomètres, explique Anne-Cécile Orgerie. On constate la même chose depuis des années dans le secteur des nouvelles technologies : plus on optimise les systèmes – la mémoire, le stockage, etc. –, plus on favorise de nouveaux usages. » Une véritable fuite en avant. Du moins tant que l’électricité sera bon marché. Dans les composants, des métaux peu recyclés La consommation énergétique des nouvelles technologies n’est qu’un aspect du défi environnemental qu’elles posent. Le nombre et la quantité de métaux utilisés dans les composants électroniques ne cessent d’augmenter à mesure qu’ils se miniaturisent et deviennent plus performants. « Nos smartphones contiennent une quarantaine de métaux et de terres rares, contre une vingtaine à peine il y a dix ans », indique Françoise Berthoud. Or, cuivre, nickel, zinc, étain, mais aussi arsenic, gallium, germanium, thallium, tantale, indium… sont extraits du sous-sol en utilisant des techniques particulièrement destructives et des produits nocifs pour l’environnement comme l’acide sulfurique, le mercure, le cyanure… Et ils sont aujourd’hui encore mal collectés et mal recyclés. En Europe, par exemple, à peine 18 % des métaux présents dans nos ordinateurs portables sont ainsi récupérés. Une partie importante des équipements en fin de vie continue d’atterrir dans des décharges sauvages, en Chine, en Inde, ou encore au Ghana, où ils sont brûlés pour récupérer l’or et polluent les nappes phréatiques. Notes 1. Grenoble Alpes Recherche – infrastructure de calcul intensif et de données (CNRS/Université Grenoble-Alpes/Grenoble INP).

0 notes

Text

Sortir de l’utopie, revoir les orientations de la loi de transition énergétique

https://www.fondationconcorde.com Energies, matières premières et environnement La loi de transition énergétique vise à investir lourdement pour remplacer prématurément le système électrique français actuel, par un système électrique hypothétique, basé sur les énergies renouvelables intermittentes. Ce système n’a encore jamais fait ses preuves nulle part dans le monde, alors que la France peut être fière de son système de production électrique, largement décarboné(81,7% de la production). la Fondation Concorde propose ainsi de renoncer à cet objectif et appelle à une politique énergétique rationnelle loin des utopies. Lire l'étude en entier https://www.fondationconcorde.com/sortir-de-lutopie-revoir-les-orientations-de-la-loi-de-transition-energetique/

0 notes

Text

Les Vues imprenables : lettre mensuelle d'information, mai 2018

https://augustinmassin.blogspot.com/2018/06/les-vues-imprenables-lettre-mensuelle.html

Madame, Monsieur le maire et... les autres L'association tient à remercier toutes celles et ceux, de plus en plus nombreux, qui nous écrivent leurs commentaires. C'est un soutien fort apprécié et un encouragement à persévérer dans notre travail et dans notre volonté d'informer. Au nom de l' association, un grand merci. Depuis plus de quatre ans, l'association Les Vues imprenables dénonce le développement des ENR intermittentes, éolien et solaire. La dérive actuelle est de créer artificiellement un problème, puis de casser l'équilibre existant, pour soit disant le résoudre. Or, rappelons que "la difficulté n'est pas de fermer des réacteurs, mais d'assurer l'approvisionnement de la consommation électrique dont rien ne permet d'augurer la moindre baisse."

Lire → Le débat public sur la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE)* en questions http://lemontchampot.blogspot.com/2018/05/le-debat-ppe-en-questions.html *Le principe de participation du public en matière environnementale (corollaire du principe d’information du public) est consacré par l’article 7 de la charte constitutionnelle de l’environnement. https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/cadre-participation-du-public-au-titre-du-code-lenvironnement

Haute-Saône : Vitrey-sur-Mance : 8 éoliennes, 183m toute hauteur. Bientôt chez vous? photo : @paracelsicart/

Cette dérive a et aura des conséquences dramatiques, ici et partout dans le Monde, sur : -le Climat, -la Santé publique, -l' Environnement et la Nature, -le monde rural, -le lien social, -le coût de l' électricité, -l’indépendance et la Sureté de la France. Mais qui parmi la grande majorité d'entre vous, pour ne pas dire l'unanimité, s'en soucie? Pas grand monde apparemment. C'est ce qui ressort à la lecture de vos bulletins communaux et autres articles parus dans les médias. À longueur de paragraphes, vous y vantez la promesse de retombées économiques éoliennes pharaoniques. C'est à celui qui annoncera le plus gros pactole par an, associé à des financements de mesures d'accompagnement, transformant votre village "citrouille" en commune "carrosse", des placements aux taux d'intérêts toujours plus mirifiques (5%, 7%), etc. Mais sur le sujet des répercussions sur le quotidien des habitants (vous et vos familles compris) vivant à l'ombre d'une ou de plusieurs zones industrielles d'éoliennes? Aucun mot. Certains, allant même encore plus loin, n’hésitant pas, afin de convaincre leurs concitoyens que leur choix est le... moins pire, à employer la bonne vieille rhétorique du sacrifice : "c'est l'éolien ou l'augmentation des impôts!" Après comparaison de la fiscalité des communes, il apparait que les taux d'imposition de celles "avec" ne sont pas systématiquement inférieurs à celles "sans"... Source : https://www.impots.gouv.fr/cll/zf1/communegfp/cll/zf1/accueil/flux.ex?_flowId=accueilcclloc-flow Bon nombre d'entre vous, l'âge avançant, ne seront plus en fonction, courant 2035-2040, lorsque sonnera l'heure du démantèlement et de régler les additions : -financière (votre préférée, non?), -environnementale, -sociale, -Santé publique. Aussi, devant la catastrophe annoncée, l'association invite chaque maire et chaque élu qui serait tenté, aujourd'hui comme demain, de se lancer dans ce guêpier, entrainant avec lui son village et ses concitoyens, à y renoncer sans plus attendre. Pour les autres, malheureusement, il est déjà trop tard.

-Chronique d’un suicide collectif https://augustinmassin.blogspot.com/2018/05/chronique-dun-suicide-collectif.html "L'histoire d'un peuple est inséparable de la contrée qu'il habite" Paul Vidal de la Blache (1903) Bonne lecture 1. Environnement et Nature -Éolien : détruire la nature pour protéger la nature ? https://augustinmassin.blogspot.com/2018/05/eolien-detruire-la-nature-pour-proteger.html -Éoliennes, Terres rares et désastre environnemental : une vérité qui dérange https://augustinmassin.blogspot.com/2018/05/eoliennes-terres-rares-et-desastre.html -Haute-Marne : la méthanisation se développe, quelles conséquences? Idem à l'éolien! https://augustinmassin.blogspot.com/2018/06/haute-marne-la-methanisation-se.html 2. Le lien et la fracture social -Les éoliennes de M. Hulot creusent la fracture sociale https://augustinmassin.blogspot.com/2018/05/les-eoliennes-de-m-hulot-creusent-la.html 3. Débat public sur la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) -Energie : rivalité franco-allemande https://augustinmassin.blogspot.com/2018/05/programmation-pluriannuelle-de-l_30.html -De la qualité des informations transmises au public https://augustinmassin.blogspot.com/2018/05/programmation-pluriannuelle-de-l.html -Quelle est la validité de l'étude d'impact qui a conditionné le vote de la LTECV ? https://augustinmassin.blogspot.com/2018/05/programmation-pluriannuelle-de-l_14.html -Pertinence du provisionnement du démantèlement des éoliennes https://augustinmassin.blogspot.com/2018/05/debat-public-programmation.html -La « capacité garantie » du parc éolien français selon le bilan prévisionnel 2017 de RTE pose question... https://augustinmassin.blogspot.com/2018/05/debat-ppe-la-capacite-garantie-du-parc.html 4. Comment se passe l'essor éolien dans le Monde? -USA : ici comme ailleurs, l'essor du solaire et de l'éolien, rend le KWh extraordinairement plus cher https://augustinmassin.blogspot.com/2018/05/usa-ici-comme-ailleurs-lessor-du.html -Allemagne : l'héritage vénéneux de l'énergie «verte». Des millions de pales d'éoliennes toxiques destinées aux décharges africaines https://augustinmassin.blogspot.com/2018/05/allemagne-lheritage-veneneux-de.html -Australie : les ménages australiens en manque d'électricité passent au bois de chauffage https://augustinmassin.blogspot.com/2018/05/australie-les-menages-australiens-en.html -Québec : des milliards gaspillés pour rien https://augustinmassin.blogspot.com/2018/05/quebec-des-milliards-gaspilles-pour-rien.html

0 notes

Text

Greenpeace : une ONG à double-fond(s) ?

https://infoguerre.fr 22 août 2017

https://augustinmassin.blogspot.com/2018/06/greenpeace-une-ong-double-fonds.html Publication de l’étude Greenpeace, Une ONG à double-fond(s) ? Entre business et ingénierie du consentement Comment savons-nous ce que nous croyons savoir de Greenpeace ? ONG internationale, elle reste l’une des plus célèbres structures de défense de l’environnement, mondialement connue pour ses actions spectaculaires en mer comme sur terre, déployant des banderoles en des endroits parfois improbables ou faisant la plupart du temps preuve d’inventivité dans sa communication visuelle. Aujourd’hui encore, présente dans une cinquantaine de pays, elle poursuit sa croissance et mène de nombreuses campagnes sur des thèmes allant de la question climatique au débat énergétique, de la protection des océans à la lutte contre l’exploitation forestière ou les OGM. Forte de plus de trois millions de soutiens (i. e. de donateurs) à travers le monde, elle se fait le porte-voix autoproclamé des citoyens, de la « société civile ». Comme à l’époque de sa création au début des années 1970, l’ONG continue de se présenter comme David contre Goliath, le faible représentant de l’intérêt général face à l’avidité D’États et d’entreprises, acteurs puissants qui travailleraient de concert pour le profit au détriment de la Nature et des risques pour l’Homme. Pourtant, en dépit d’une présentation médiatique qui se montre souvent favorable à son égard, la réalité de Greenpeace ne correspond pas à l’image qu’on peut s’en faire. Parfois qualifiée de « multinationale verte » par ses détracteurs, elle emploie plus de 2 500 salariés à travers le monde, dispose d’un revenu annuel de plus de 345 millions d’euros, est dirigée par des managers loin des opérations de terrain. Son dernier rapport annuel disponible met en lumière que près des deux tiers de ses fonds ne sont pas dépensés pour mener ses campagnes, mais principalement pour lever toujours plus de fonds. A cette fin, l’ONG a dépensé près de 117 millions d’euros en 2015. De la même manière, une fois analysées, les campagnes de Greenpeace détonnent avec la présentation qui en est généralement faite. Le fond des arguments de l’ONG contre ses cibles souffre en plusieurs lieux d’apories voire d’erreurs. De ce fait, sa contribution au débat public se trouve biaisée. En outre, l’action de Greenpeace comporte un non-dit majeur et souligne son absence d’indépendance et d’intégrité. Les trois études de cas du présent rapport, qui portent sur les sables bitumineux, la concession pétrolière dans le bassin de l’Amazone, et l’énergie nucléaire, comportent un double-fond(s) : loin de la simple défense de l’environnement, des acteurs économiques sont les bénéficiaires et parfois les bailleurs de fonds de Greenpeace. En effet, si l’ONG refuse les dons d’entreprise, elle accepte les subventions des trusts & fondations, qu’une grille de lecture orientée guerre économique révèle comme étant les paravents fréquents de Goliaths financiers – de quoi interroger sur la frontière poreuse qui sépare ici le militantisme sincère d’une démarche assimilable à un « mercenariat vert ». Ce double-fond(s) est assimilable, par exemple dans le cas du nucléaire, à un double discours : d’une part, l’ONG Greenpeace met en garde contre les risques divers supposés (environnement, sécurité, finances) de cette énergie, tandis qu’en Allemagne, la coopérative Greenpeace Energy, partenaire du Goliath de l’éolien Vestas, défend ses intérêts économiques en portant plainte auprès de la Commission européenne non pour les raisons évoquées, mais pour distorsion de concurrence. Les omissions et les méthodes d’ingénierie du consentement déployées par Greenpeace posent plus largement, par ailleurs, la question de la place des ONG, tant sur les plans de la représentation que du crédit à leur accorder et leur mode de fonctionnement. Greenpeace n’est en effet pas la seule organisation de ce type à exagérer la présentation des faits. Hormis des raisons critiquables, cela relève des besoins de survie inhérents à toute entreprise : la pérennité au travers de l’engrangement régulier et suffisant de fonds pour poursuivre son existence et assurer sa prédominance et sa légitimité face à d’autres ONG. Un rapport réalisé par Thibault KERLIRZIN pour le CESTUDEC (Centro Studi Strategici Carlo de Cristoforis) TÉLÉCHARGER L’ÉTUDE

0 notes

Text

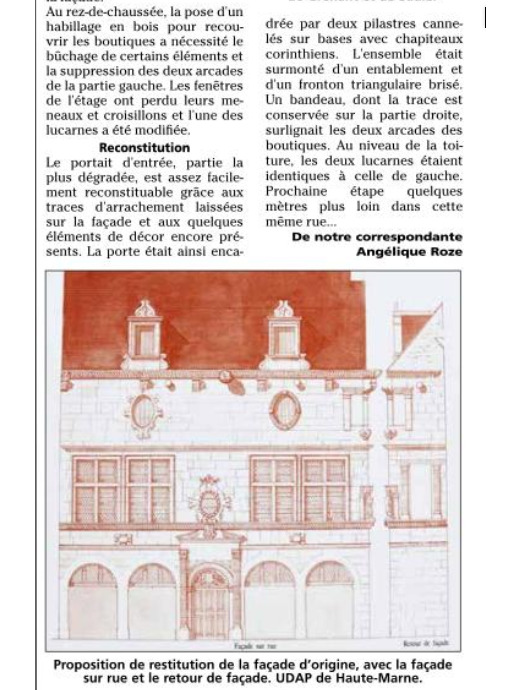

Haute-Marne : Langres à l'heure de la Renaissance III

jhm.fr

https://augustinmassin.blogspot.com/2018/06/haute-marne-langres-lheure-de-la_10.html

Et pendant ce temps là dans la future Haute-Marne, quel était la situation politique et sur le terrain? (...) C'est en qualité de Lieutenant Général du Royaume que François de Guise parvient aux plus hautes fonctions en 1560. L’accession de la famille au gouvernement attise les rivalités des clans, dont le premier épisode aboutit à la répression sanglante d'un complot de mécontents calvinistes, à Amboise, en mars 1560. La mort précoce du roi met les Guise à l'écart mais n'abat pas leur puissance. Pendant la minorité de Charles IX, la régente Catherine de Médicis tente d'ouvrir le dialogue entre les deux parties. Mais l'échec des entretiens entre catholiques et protestants ne fait qu'augmenter les tensions. Même l'édit de janvier 1562, autorisant avec des clauses restrictives l'application du culte réformé hors des villes, ne satisfait personne. C'est dans ce contexte d'excitation extrême que se produit l'irréparable. Le massacre de Wassy, détonateur des guerres de religion Dimanche 1er mars 1562, 1200 protestants assistent au prêche dans la grange qui sert de temple à l' Eglise Réformée de Wassy, installée depuis quelques mois par celle de Troyes. À son retour de Saverne, le duc de Guise et son frère Charles cardinal de Lorraine, accompagnés d'une escorte de gentilshommes armés, pénètrent dans la ville. Surprenant les protestants sur leur lieu de culte, ils perturbent de coups de feu la cérémonie. Y a t-il eu préméditation à la provocation? Toujours est-il qu'ils investissent la grange, tirent sur l'assistance et tous ceux qui tentent de s'échapper, laissant 74 victimes et une centaine de blessés. Le pasteur de Wassy, Léonard Morel, est enfermé dans un cachot de Saint-Dizier. Il y demeurera 14 mois. Les Réformés de la ville se réfugient à Trémilly que détient un seigneur huguenot. Après l'affreux carnage, le duc gagne Eclaron et se dirige lentement vers Paris où la nouvelle du massacre l'a précédé. Il y reçoit un accueil chaleureux qui inquiète les protestants conduits par le prince de Condé. Ceux-ci prennent les armes. La reine mère, Catherine de Médicis devient la proie des factions, la guerre civile a commencé. Première guerre : les réactions protestantes Le cycle des représailles plonge le pays dans l'anarchie. De part et d'autre, les excès font rage dans les campagnes et dans les bourgs. Ils sont orchestrés par les principaux chefs en présence : le duc de Guise, Montmorency... pour les catholiques, le prince de Condé, Coligny...pour les protestants. [...] Le duc de Guise lui-même est assassiné par un huguenot, Poltrot de Méré, à Orléans en février 1563. [...] Condé, chef des protestants, est abattu à son tour en 1569. Coligny, apparaît alors comme son successeur à la tête des huguenots. Introduit à la cour à des fins politiques (règlement du mariage entre Henri de Navarre et Marguerite de Valois), ce dernier prend un tel ascendant sur le roi qu'il devient la cible des Guise et de Catherine de Médicis. ... D'un commun accord, ils décident d'agir pour se débarrasser de Coligny et de ses partisans. Persuadé par sa mère qu'un complot protestant se trame contre sa personne, le roi consent à faire massacrer les huguenots à Paris. Le jour de la Saint-Barthélemy (24 août 1572), les principaux chefs calvinistes sont éliminés. Mais on assouvit aussi des vengeances personnelles : le protestant Antoine de Clermont d'Amboise, héritier du marquisat de Reynel y est assassiné par son cousin et rival de Bussy. Notre région réagit à ces évènements. À Joinville, quatre mois après, Henri de Guise invite la noblesse locale à se rassembler autour du roi. Dans le Bassigny, les protestants répondent violemment aux atrocités parisiennes. Ils incendient Andelot et prennent par surprise le château de Choiseul en avril 1573. À l'initiative du cardinal de Lorraine, ils en sont délogés par les armes : on dénombre 80 exécutions sommaires. Les moines de Morimond on dû se réfugier à Langres pour éviter des représailles, le pays est ruiné. Charles IX meurt en 1574. Son frère, qui lui succède sous le nom de Henri III, est reçu triomphalement �� Chaumont en janvier 1575; mais les guerres civiles n'ont pas cessé. L'année suivante, à la demande de Henri de Condé, les 16 000 reîtres du prince palatin, alliés des calvinistes français, reviennent à la charge. Ils franchissent la Meuse, envahissent la France, mettent le Montsaugeonnais à feu et à sang, incendient à nouveau Marcilly, dévastent Le Pailly et le château de style renaissance du maréchal de Tavannes impliqué dans les massacres de la Saint-Barthélemy. C'est en arrêtant les reîtres à Dormans en Champagne que le duc de Guise reçoit sa fameuse balafre. Les villes demeurent en éveil permanent derrière leurs remparts. Langres, Chaumont, Saint-Dizier consacrent des sommes énormes à leur sécurité. Grenant Ce village est bâti sur le Salon (ou Saulon), affluent de la Saône. Plusieurs étymologies sont possibles : selon Dauzat et Rostaing, ce nom exprime probablement un "lieu ou les céréales grènent bien". Selon E. Leclerc et J. Abraham, l'origine de ce nom vient de la langue gauloise (Gravonantos) et signifie "vallée sablonneuse". c'était à Grenant que la voie romaine Langres-Besancon franchissait le Salon. Le pont de pierre actuel, composé de dix arches, construit en 1741 a été restauré en 1820. -L'église reconstruite en 1786 et en partie au 19ème siècle, est dédié à Saint-Martin, évêque de Tours, qui serait passé à Grenant. Il est à noter que, la veille de la fête de ce saint patron, les jeunes conscrits, paraît-il, vont accrocher des images de l'évêque de Tours aux portes des maisons. De 1790 à 1802, Grenant est choisi pour devenir chef-lieu de canton. -Natif du village, Nicolas Colin (Grenant, 12 décembre 1730- Paris, 1er ou 3 septembre 1792) refusa de prêter serment à la constitution civile du clergé. Il fut incarcéré à la prison parisienne de Saint-Firmin avec ces 1 600 prêtres et royalistes massacrés par des sections révolutionnaires, sous l’impulsion de Marat, durant les premiers jours de septembre 1792. -Le village de Grenant est dominé, au Sud, par un relief de 318 mètres d'altitude, le Mont-Rochotte sur lequel a été bâtie la chapelle Saint-Germain. Le saint serait passé par là, lui aussi, et aurait laissé l'empreinte de son pas dans le rocher. Derrière cet édifice, on avait coutume d'enterrer, jusqu'en 1840, les enfants morts sans avoir reçu le sacrement du baptême. Saulles -Ce petit village tire probablement son nom du cours d'eau (le Saulon) en bordure duquel il est situé. -Eglise Saint-Symphorien : 18° (1780) et 19° siècles. (Vierge de la Miséricorde, 18° siècle). -Vieille bâtisse avec échauguette d'angle en bordure de la route. -Château construit en 1761 par Henri Plubel, chanoine de Langres, et restauré en 1842. -En septembre 1944, la vallée du Saulon est empruntée par les colonnes allemandes qui remontent vers le Nord-Est. Le général Brodowski, responsable du massacre d' Oradour le 10 juin, commande l'une de ces divisions en fuite. Le 11 au soir, trois jeunes infirmières et deux FFI sont surpris. Ces deux derniers sont abattus et les jeunes filles atrocement torturées et assassinées (Plaque commémorative). Extraits tirés de "Harmonies haut-marnaises", p.181, p.183 et p.217. Roger Petitpierre, Claude Petitpierre, Guy Salassa, l'Escarboucle Chaumont, 1987, Lire

0 notes

Text

Commission nationale du débat public (CNDP) : éolien, un choix à ne pas faire

http://fr.friends-against-wind.org

06/06/2018

Commentaire : la "pandémie" éolienne ou comment la République est piétinée!

Définition de la République (Aristote) : "la société qui a en vue l'intérêt général et où l'autorité s'exerce par la loi sur des hommes libres et égaux."

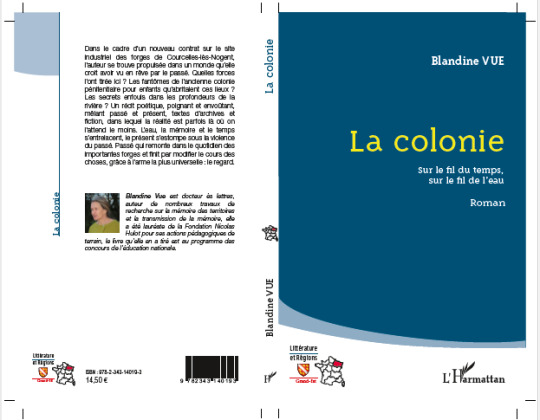

Blandine Kriegel, Philosophie de la République, Plon, 1998

php

Le développement de la production électrique par des éoliennes industrielles est mis au premier des objectifs de la PPE.

Pourtant les avis des principales académies et de la Cour des Comptes y sont défavorables. Pourtant l'éolien ne se développe que grâce à des subventions, des dérogations et des privilèges sans précédents dans l’histoire de l’aménagement du territoire français.

Point de vue n° 140 de la fédération Vent de Colère ! concernant le développement de la production électrique par des éoliennes industrielles dans le débat sur la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) : Fédération Vent de Colère !

La Programmation Pluriannuelle des Énergies et la politique énergétique française accordent la priorité à la production d’électricité renouvelable, et particulièrement à l’éolien. Cette orientation a été critiquée par de nombreux experts, elle est mise en place en accordant de très nombreuses subventions, dérogations et privilèges aux opérateurs éoliens.

L’avis des experts

La Cour des Comptes dans un rapport de mars 2018 dénonce le coût exorbitant et l’inefficacité des énergies renouvelables (EnR) intermittentes que sont l’éolien et le photovoltaïque. Elle demande un rééquilibrage des soutiens vers les EnR thermiques : «Ainsi, compte tenu de son profil énergétique peu carboné, si la France avait voulu faire de sa politique en faveur des EnR un levier de lutte contre le réchauffement climatique, elle aurait dû concentrer prioritairement ses efforts sur le secteur des EnR thermiques qui se substituent principalement à des énergies fossiles émissives de CO2».

L’Académie des sciences a publié le 19 avril 2017 un rapport sous le titre :

« La question de la transition énergétique est-elle bien posée dans les débats actuels ? »

. Ci-après quelques morceaux choisis :

« Le recours aux énergies renouvelables est a priori attrayant, mais il ne faut pas oublier les réalités.»

«C’est ce qui ressort des chiffres de production éolienne en France, montrant que la puissance disponible issue de l’ensemble des éoliennes réparties sur le territoire tombe souvent à 5 % de la puissance affichée. Ainsi, un ensemble qui peut en principe fournir 10 GW ne délivre qu’un demi GW pendant une partie du temps.»

«La France est, parmi les pays développés, l’un des plus faibles émetteurs de gaz à effet de serre par habitant (environ deux fois moins qu’en Allemagne, trois fois moins qu’aux États-Unis).»

L’Académie de médecine a publié le 9 mai 2017 un communiqué sous le titre :

« Nuisances sanitaires des éoliennes terrestres »

. Ci-après le deuxième paragraphe de ce rapport :

«Si l’éolien terrestre ne semble pas induire directement des pathologies organiques, il affecte au travers de ses nuisances sonores et surtout visuelles la qualité de vie d’une partie des riverains et donc leur “état de complet bien-être physique, mental et social” lequel définit aujourd’hui le concept de santé.»

L’Académie des beaux arts a publié en 2007 un

Rapport sur les éoliennes

. Ci-après la première recommandation de ce rapport :

«Les éoliennes, machines de 150 mètres de haut, sont en contradiction avec la tradition française qui a toujours consisté jusqu'à présent à harmoniser l’architecture, même insolite, avec le paysage en respectant son échelle. La confrontation de telles installations, que les promoteurs envisagent d’installer aujourd’hui de manière massive, avec les sites remarquables et les paysages de qualité qui ont valu à la France le titre de première destination touristique mondiale, est difficilement acceptable.»

Les incroyables privilèges des exploitants d’éoliennes en France

Le programme éolien français est entièrement confié à des sociétés privées à qui l’état accorde de très nombreux privilèges et dérogations pour en permettre la réalisation.

Les privilèges financiers

Concurrence tarifaire limitée aux seuls grands sites (plus de 18 MW) par une interprétation « extensive » des règles européennes.

Pour la plupart des nouveaux sites éoliens le prix du kWh est subventionné au double du prix du marché (7,5 cts d'euros contre moins de 4 cts en moyenne sur le marché français en 2017), et cela pendant 20 ans.

Sauf cas de prix négatifs sur le marché, le subventionnement permet d’écouler sur le marché toute l’électricité produite, à charge aux autres modes de production de s’ajuster à la demande réelle.

Aucun contrôle des éventuelles surcompensations financières (bénéfices excessifs sur des activités subventionnées).

Aucune transparence sur les bénéficiaires des subventions ni sur le résultat des appels d’offre, en contradiction avec la loi française et les directives européennes.

Nouvelles subventions mise en place en 2016 (prime de capacité et de prime d'effacement) dont la seule raison d'être est de masquer l'intermittence de la production d'électricité renouvelable.

Les privilèges pour la construction des sites industriels éoliens

Les promoteurs ont maintenant le droit d’implanter les éoliennes pratiquement n’importe où, il leur suffit de trouver un propriétaire foncier qui veuille bien leur signer un bail. Une telle anarchie est sans précédent dans l’histoire de l’aménagement du territoire français.

Les éoliennes peuvent être construites en zone naturelle ou agricole des PLU ou cartes communales, là où toutes les constructions industrielles sont en principe interdites.

Les éoliennes peuvent être construites en zone montagne et en zone littoral.

Les éoliennes peuvent être construites en forêt.

Les éoliennes peuvent être construites dans les parcs naturels régionaux et même dans les zones périphériques des parcs nationaux.

Les éoliennes peuvent être construites dans les zones Natura 2000 et dans certains cas dans les Zones de Protection Spéciales de la directive européenne Oiseaux.

Les éoliennes peuvent être construites en mer jusqu’en dans les parcs naturels marins.

La distance éoliennes-habitations prise en compte dans les projets reste à 500 mètres alors que les éoliennes ne cessent de grandir (120 puis 150, 180, 200 et maintenant jusqu’à 240 mètres de haut) et que la loi de 2015 prévoit expressément que cette distance doit être étudiée projet par projet en tenant compte notamment de la taille des machines et de la population impactée.

Les éoliennes sont maintenant dispensées de permis de construire ! (ordonnance et décret du 26 janvier 2017), quid de la conformité avec le code de l’urbanisme ?

Les promoteurs éoliens siègent de droit dans les commissions départementales de la nature, du paysage et des sites lors de l’examen des dossiers éoliens (juge et partie…).

Les riverains ne reçoivent aucune compensation pour les troubles de jouissance et les pertes de valeur immobilière, alors que de telles compensations sont versées lors de la construction de lignes HT et THT en France et pour l’installation d’éoliennes dans d’autres pays européens comme le Danemark.

Les privilèges pour le fonctionnement des sites industriels éoliens

Le fonctionnement des éoliennes est autorisé en dérogation au code de la santé sur les minimums de bruit à respecter par les installations classées, malgré les nombreux témoignages de troubles de la santé chez les riverains.

L’administration reste inactive devant les plaintes des riverains sur leur santé, leur bien-être.

Une éolienne peut continuer à fonctionner et à recevoir des subventions même si un tribunal l’a jugée illégale, les tribunaux civils ne peuvent plus en demander l’arrêt même en cas de nuisances avérées pour les riverains.

Les insuffisances du dossier de consultation publique de la PPE

Le dossier ne comprend aucune étude de l’incidence sur l’environnement de la transformation des espaces agricoles et naturels en espace de production de l’énergie nécessaire à un pays développé de plus de 65 000 000 d’habitants !

Le dossier ne comprend aucune étude sur les incidences économique, financière et fiscale des investissements, subventions et contraintes de consommation entraînées par la PPE.

Vent de Colère ! Fédération Nationale considère donc que le gouvernement doit retirer ce projet de PPE, et les parlementaires le rejeter s’il est maintenu.

Le programme éolien, qui condamne des centaines de villages, des centaines de milliers d’habitants des campagnes à vivre cernés par des machines géantes n’est pas un programme raisonnable pour notre pays, nos paysages, les conditions de vie de beaucoup de nos concitoyens.

0 notes

Text

Les métaux sales de l’énergie propre ou la face cachée de la transition énergétique …

http://www.science-climat-energie.be

Alain Préat

« Les métaux sales de l’énergie propre ou la face cachée de la transition énergétique… »

/2018/06/09

Professeur émérite de l’Université libre de Bruxelles

Commentaire : (...) "de milliers de tonnes de roches qui sont extraites quotidiennement dans des mines (plus de 10 000 en Chine) dans des conditions de pollution de l’environnement (utilisation d’acides divers, suivant les procédés les plus classiques d’exploitation des mines) qui n’ont rien à envier par exemple à l’extraction des sables bitumineux ou asphaltiques de l’Amérique du Nord. [...] et particulièrement dans le Jiangxi [10] dans des conditions très peu scrupuleuses en termes environnementaux et utilisation de la main d’œuvre [1] A Baotou capitale mondiale des terres rares située en Mongolie intérieure au nord-ouest de Pékin, on ne compte plus le nombre de cancers et autres maladies liés aux rejets toxiques dans les lacs.

"Sommes-nous gardiens de nos frères?"

Et quel crime? "

Daniel Darc

À partir de 4'

https://youtu.be/3cijomwn1mY

php

Trois révolutions énergétiques depuis à peine plus d’un siècle.

Nous sommes entrés dans la troisième révolution énergétique. La première vit le jour avec la machine à vapeur et participa à l’essor du charbon, avec la seconde le moteur thermique détrôna le charbon au profit des hydrocarbures, et la troisième révolution industrielle, en cours, est technologique et basée sur les énergies ‘vertes’ ou énergies intermittentes et l’informatique ou le numérique. Cette problématique vient d’être abordée dans un excellent ouvrage paru en 2018 [1].

Peut-on dire que cette progression récente suivant ces trois phases majeures de la technologie s’est effectuée dans le sens d’un meilleur respect de l‘état de la Planète ? Bien que cela soit le discours officiel, rien n’en est moins sûr. Pourquoi ? Tout simplement par le méconnaissance de tout un chacun à comprendre ou savoir ce qui est réellement utilisé dans les énergies vertes et numériques. L’actuelle ‘transition énergétique’ a bon dos et elle a toutes les vertus, elle est propre, quant aux les hydrocarbures, le charbon, l’uranium et CO2 (ennemi n° 1) ils ont tous les maux, et sont tous sales. Il n’est pas un jour où cette opposition nous est rappelée…

Cette méconnaissance est sciemment entretenue par les industriels (on se doute bien pourquoi), par les autorités qui n’ont de cesse de se la jouer écologique (on se doute aussi pourquoi) et aussi par le manque de connaissances scientifiques de la plupart des citoyens (les études scientifiques sont réputées difficiles…).

En effet qui sait ce que sont les ‘terres rares’ ? Qui sait qu’elles sont l’objet d’une guerre moderne sans merci qui a déjà livré son vainqueur, la Chine [2]. Que sont les métaux rares, eux aussi l’objet d’une guerre de l’ombre ? Nous consommons déjà plus de deux milliards de tonnes de métaux divers (la quasi-totalité du tableau de Mendeleïev) chaque année, soit plus de 500 tours Eiffel par jour [1]. Ici aussi les chinois sont les gagnants, l’essentiel des métaux rares provenant des mines chinoises. Rappelons le rôle stratégique des terres rares rapidement perçu par la Chine : en 1992, Deng Xiaoping, secrétaire général du Parti Communiste chinois aurait déclaré que ‘Le Moyen Orient a le pétrole, la Chine a les terres rares ‘[3].

Avant de rapidement discuter de ce que sont ces terres rares (ou ‘lanthanides’) et métaux tant recherchés dans la ‘green tech’ ne perdons pas de vue qu’il s’agit bien de milliers de tonnes de roches qui sont extraites quotidiennement dans des mines (plus de 10 000 en Chine) dans des conditions de pollution de l’environnement (utilisation d’acides divers, suivant les procédés les plus classiques d’exploitation des mines) qui n’ont rien à envier par exemple à l’extraction des sables bitumineux ou asphaltiques de l’Amérique du Nord. Mais dans le cas qui nous occupe cela sert la fameuse transition énergétique et il n’est pas question de trop ébruiter ces catastrophes écologiques qui nous fournissent quand même les précieuses terres rares qui rentrent par exemple dans la fabrication des super-aimants ou aimants ultra-puissants principalement utilisés dans les moteurs électriques, ou les métaux rares de nos téléphones portables, ou encore dans les turbines éoliennes. Citons le cas des téléphones portables ou smartphones, selon l’Unicef plus de 40 000 enfants sont ‘utilisés’ dans le Kivu dans des mines pour exploiter l’étain [4]. Citons également qu’en 2013 une seule éolienne de 3MW nécessitait jusqu’à 2700 kg de terres rares (surtout dysprosium et praséodyme, voir ci-dessous)[5,6]. Il est impossible de citer tous les autres cas de destructions écologiques en vue d’extraire les éléments nécessaires à la révolution verte et numérique. D’évidence la révolution ’verte’ n’est pas propre, ni pire, ni meilleure que les deux révolutions précédentes, sans compter qu’il est possible aujourd’hui d’exploiter sainement du charbon ou des hydrocarbures. Tout est une question de finances, de profit… comme en bien d’autres domaines, comme par exemple l’industrie du biomédical avec les récentes affaires liées à la vente de médicaments que l’on savait dangereux, même mortels, mais quand même vendus.

Que sont donc les terres rares ?

Il s’agit de 15 éléments métalliques, dont le type est le lanthane, de propriétés chimiques très voisines, assez répandus en faibles concentrations dans des minéraux de roches magmatiques dans lesquelles ils se forment à l’origine. Ces roches peuvent ensuite être altérées par les processus géologiques et fournir des sédiments ou sables contenant les minéraux porteurs de terres rares (deux minéraux constituent l’essentiel des réserves mondiales, la bastnasite et la monazite [7]). On distingue trois groupes de terres rares, suivant leurs propriétés chimiques et physiques (1) scandium/yttrium; (2) lanthane, cérium, praséodyme, néodyme, prométheum, samarium ; (3) europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutécium. Ils présentent de nombreuses utilisations industrielles : verres, céramiques, éclairage, électronique, laser, moteurs électriques, métallurgie, télévision, numérique …. [8]. Les terres rares sont peu abondantes, leur teneur moyenne dans la croûte terrestre est de 0,019%, beaucoup moins que par exemple le fer (5%) ou l’aluminium (5%), mais plus abondantes que l’or (0,0000005%), l’uranium (0,0002 %) ou l’étain (0,0002‰) pour ne donner que quelques comparaisons. Leurs prix est cependant fort élevés variant entre 400 et 500 USD/kg, soit près de 10 fois moins celui de l’or, mais plus de cent fois celui des métaux abondants [9]. Bien que relativement bien réparties sur la planète, les terres rares sont extraites le plus massivement en Chine (95% de la production mondiale) et particulièrement dans le Jiangxi [10] dans des conditions très peu scrupuleuses en termes environnementaux et utilisation de la main d’œuvre [1]. Etant en concentrations très faibles, les terres rares laissent sur place de très importants volumes de résidus miniers qui sont rarement traités, ces résidus sont ainsi soumis à une altération météorique vigoureuse, surtout dans les régions tropicales, avec processus d’oxydation libérant des acides qui contaminent les rivières et les nappes phréatiques. L’extraction et le raffinage des terres rares sont donc très polluants. Notons enfin que l’abréviation de terres rares dans la littérature consacrée est REE pour ‘Rare Earth Elements’.

Les métaux rares ou ‘métaux technologiques’ sont près de trente

suivant la liste établie par la Commission européenne [11] et sont souvent considérés comme ‘critiques’ car leur approvisionnement est lié aux tensions entre l’offre et la demande. De nombreux métaux rares rentrent également dans la composition d’aimants utilisés dans les turbines éoliennes les plus puissantes. D’autres, tel le gallium, dans les ampoules basse consommation. Tout comme les terres rares, ces métaux rares sont produits au détriment de l’environnement comme en témoignent notamment les rejets toxiques, l’utilisation d’acides, l’eau utilisée en très grande quantité et qui est contaminée. Bref tous les maux caractérisant les mines ‘standards’ mal gérées se retrouvent également ici, peut-être même de manière plus répandue vu le ‘rush’ actuel sur les énergies vertes et le numérique, grands utilisateurs de métaux rares. Notons que les prix des minerais et des métaux ont été multipliés par trois entre 2002 et 2013, malgré un effondrement temporaire lors de la crise de 2008 [7]. Les conséquences écologiques et sanitaires sont catastrophiques et rarement mises en évidence dans la promotion des énergies vertes. Elles sont bien établies en Chine, pays qui comme pour les terres rares, est le premier producteur de métaux rares au monde, et dans de nombreuses autres régions, par exemple au Congo RDC, Kazakhstan, Amérique latine.

La cas du lithium est instructif au sujet de la promotion des énergies ‘propres’.

Il est impossible ici de rendre compte de toutes les catastrophes écologiques liées à la transition énergétique : prenons un exemple, celui du lithium qui est un métal très recherché pour les batteries électriques dont la presse nous parle sans arrêt. Pour le moment le bilan carbone de la Tesla, voiture qui fait référence dans les média, est plus négatif que celui d’une voiture à essence : en effet la batterie ‘Tesla’ pesant 544 kilos est une batterie lithium-ion composée à 80% de nickel, à 15% de cobalt, à 5% d’aluminium auxquels s‘ajoutent lithium, cuivre, manganèse, acier et graphite. La seule industrialisation d’une voiture électrique consomme 3 à 4 fois plus d’énergie que celle d’un véhicule conventionnel [1]. Les batteries Li-ion, les plus performantes aujourd’hui, contiennent 2 kg de Li (voitures hybrides) ou 3 kg (voitures entièrement électriques). Actuellement le lithium est extrait de deux types de gisements : des pegmatites qui contiennent du spodumène (un silicate riche en lithium : LiAlSi2O6) [12] et des sédiments évaporitiques, particulièrement l’eau de certains lacs carbonatés d’altitude. Le plus grand gisement de lithium est dans le salar (ou ‘désert de sel’ lié à des lacs d’évaporation) d’ Uyuni en Bolivie. II a été exploité à plusieurs reprises mais a échoué pour des raisons politiques ou économiques (des millions de dollars sont nécessaires pour le développement de l’exploitation) et pose des problèmes écologiques et environnementaux très graves : les lacs de l’ altiplano bolivien constituent des écosystèmes uniques et sont actuellement l’objet de sites touristiques attractifs [13] D’autres gisements sont ainsi recherchés y compris celui de l’eau de mer qui contient 0,17 ppm [14] de Li, actuellement non exploitable d’une point de vue rentabilité économique. Notons qu’aujourd’hui 75% des réserves mondiales de lithium sont en Amérique du Sud sur l’ altiplano des Andes en Bolivie, en Argentine et au Chili (Figure 1).

Figure 1 : Extraction de lithium dans le salar bolivien in

http://www.geolinks.fr/geopolitique/la-bolivie-et-le-lithium-les-nouveaux-enjeux-strategiques/

L’indice de criticité montre l’importance stratégique des terres rares

. Le Service géologique américain (USGS) a publié un rapport évaluant l’offre en un grand nombre de métaux et de substances minérales [15] (Figure 2).

Figure 2 : Indice de criticité des principales terres rares.

https://www.energy.gov/sites/prod/files/edg/news/documents/Critical_Materials_Summary.pdf

La criticité considère l’importance de la substance dans notre industrie (axe des abscisses) et le risque de pénurie ou restriction (axe des ordonnées). Les terres rares (surtout les terres rares lourdes ou ‘HREE’) et métaux rares ont un indice de criticité très élevés et sont soumis aux tensions des marchés. La Commission européenne a également publié une liste équivalente [16]. On voit que les terres rares (Figure 3) ont l’indice de criticité le plus élevé, malgré une production mondiale d’à peine 0,01% de celle de l’acier, c’est dire l’importance de leur dimension stratégique, très vite comprise par la Chine.

Figure 3 : Diagramme de l’indice de criticité des substances minérales d’après la Commission européenne (2018) [16]. LREE et HREE pour Light Rare Earth Elements [17] et Heavy Rare Earth Elements [18]. Les ronds rouges représentent les matériaux critiques, les bleus les matériaux non critiques.

Finalement rien de nouveau sous le soleil...

On voit donc que les énergies vertes et le numérique sont bien loin d’être ‘propres’ comme on ne cesse de nous le répéter tous les jours, c’est en même devenu un argument publicitaire majeur, également une obsession des pouvoirs politiques à la recherche de voix … bref c’est l’étendard duquel on ne peut se dédouaner … à moins de réfléchir sérieusement. Il faut par exemple savoir que la fabrication des ordinateurs et smartphones utilise 19% de la production globale de métaux rares tels que le palladium et 23% du cobalt. La seule fabrication d’une puce de deux grammes implique le rejet d’environ deux kilogrammes de matériaux. Le produit final ne représente que 2% de la masse totale des déchets générés tout au long du cycle de vie [19]. D’après Roman Lauren, 80% des déchets électroniques produits aux Etats-Unis et au Japon sont expédiés, malgré la Convention de Bâle [20], en Asie [21]. Les déchets non économiquement rentables sont conservés comme futurs ‘minerais’ ou réserve stratégique, particulièrement en Chine, ce qui ne peut que renforcer la position actuelle de ce pays comme leader du marché des terres rares et des métaux rares. Tout cela à bien sûr un coût environnemental et de santé publique. A Baotou capitale mondiale des terres rares située en Mongolie intérieure au nord-ouest de Pékin, on ne compte plus le nombre de cancers et autres maladies liés aux rejets toxiques dans les lacs [22, 23].

Il n’est pas question dans cet article d’éluder les problèmes de dégradations environnementales liées aux énergies de la seconde révolution industrielle (hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et charbon), qui rappelons-le constituent encore plus de 80% de l’énergie primaire consommée aujourd’hui et près de 60 à 65 % pour la production d’électricité mondiale [24]. Citons uniquement le rejet de quantités de mercure par les centrales au charbon de premières générations. Ici aussi la liste des dégradations environnementales est longue même si de plus en plus de raffineries (pétrole) ou de centrales au charbon sont de mieux en mieux équipées pour éviter les rejets et pollutions diverses.

Restons donc vigilants et ne prenons pas pour argent comptant ce qui nous est ‘vendu’ comme une évidence. Non les énergies vertes et le numérique ne sont pas propres. Le constater devrait ensuite permettre à chacun de consommer de manière a minima informée, et relativiser cette fameuse transition écologique (énergies vertes et numérique) si propre, si durable… comme par magie!

Références

Guillaume Pitron, 2018. La guerre des métaux rares. La face cachée de la transition énergétique et numérique. LLL, Les Liens qui Libèrent, ISBN 979-10-0574-1

https://theconversation.com/comment-la-chine-a-pris-le-controle-du-marche-des-terres-rares-69967

http://lignes-rouges.over-blog.com/2018/02/le-moyen-orient-a-le-petrole-la-chine-a-les-terres-rares.html

https://www.capital.fr/economie-politique/dans-ces-mines-naissent-vos-smartphones-1149846

https://www.contrepoints.org/2013/11/05/145159-eoliennes-terres-rares-et-desastre-environnemental-une-verite-qui-derange

http://morventencolere.org/leolien-nest-pas-ecologique-un-plaisir-de-riches-aux-depens-des-pays-pauvres/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre_rare

http://www.mdpi.com/2075-163X/7/11/203

Michel Jébrak 2015. Quels métaux pour demain ? Les enjeux des ressources minérales. Dunod, ISBN 978-2-10-07-072611-0

https://legrandcontinent.eu/2018/01/13/lempire-des-metaux-rares/

Liste des métaux rares commission européenne : https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/FR/COM-2017-490-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF

Nicholas Ardnt, Clément Ganino, Stephen Kesler 2015. Ressources minérales. Origine, nature et exploitation. Dunod, ISBN 978-2-10-072049-1

http://www.liberation.fr/planete/2009/06/01/bolivie-sur-un-baril-de-lithium_561294 Également : https://reporterre.net/La-Bolivie-dechiree-entre-extractivisme-et- protection-de-la-Terre-Mere

ppm = partie par million, unité utilisée pour exprimer des concentrations : Ex. 1 ppm = 0,0002% . 1% correspond à 10 000 ppm. Si ces proportions correspondent à des volumes, on les fait suivre de la lettre v (Ex. 1 ppmv). Il existe aussi l’unité ppb = un partie part milliard (part per billion)

https://www.energy.gov/sites/prod/files/edg/news/documents/Critical_Materials_Summary.pdf

https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_en

https://www.dnrm.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0009/306855/lree.pdf

https://www.dnrm.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0018/238104/hree.pdf

Filipo, F., Dobré, M., Michot M. 2013. La face cachée du numérique. L’impact environmental des nouvelles technologies. L’Echapée.

http://www.basel.int/

Metals & Minerals Blockchain Supply Chain Solutions at Everledger, https://www.linkedin.com/in/laurenroman/

http://www.parismatch.com/Actu/Environnement/Un-lac-devenu-toxique-a-cause-des-smartphones-975595

https://theconversation.com/comment-la-chine-a-pris-le-controle-du-marche-des-terres-rares-69967

https://www.bp.com

0 notes

Text

La place du nucléaire dans l’indépendance énergétique

Préambule :

Retour sur la fin du pétrole facile

A la suite du premier choc pétrolier, qui a provoqué le quadruplement du prix du pétrole en cinq mois à peine, la France avait fait le choix de l’énergie nucléaire pour assurer l’indépendance énergétique du pays. [1]

En 1973, P. Messmer, premier ministre de Georges Pompidou, annonçait la construction de 13 nouvelles centrales nucléaires en 1974 et 1975.

Cet effort s’est accompagné de la « chasse au Gaspi » visant à réduire la consommation.

Afficher davantage

1 note

·

View note

Text

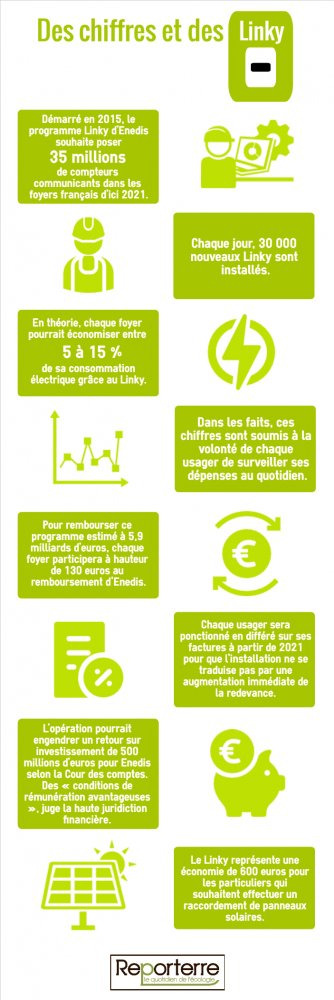

Le compteur Linky n’est vraiment pas écolo

Moran Kerinec (Reporterre) Commentaire : Linky, une excellente affaire financière? Pour qui? php Linky, un rouage essentiel de la transition énergétique ? L’argument peine à convaincre. En revanche, la manne financière promise par le déploiement du compteur communicant remplit d’espoir Enedis, la filiale d’EDF chargée de la distribution d’électricité. Cet article est le cinquième et dernier d’une enquête que Reporterre consacre au compteur Linky. Les jours précédents, nous avons publié « Le passage en force de Linky suscite la révolte », « Linky, le compteur qui observe la vie privée des gens », « Linky dangereux pour la santé ? Des craintes infondées » et « En Allemagne et en Autriche, le Linky est sévèrement bridé ». L’argument fait office de massue pour Enedis : le Linky est un palier inévitable pour la réussite de la transition énergétique. Selon le distributeur d’électricité, « le changement de compteur est nécessaire pour moderniser le réseau de distribution d’électricité afin de développer le solaire, l’autoconsommation, les voitures électriques… » Cette assertion fait tousser même les moins farouches critiques du Linky. « Franchement, il n’a pas été conçu pour la transition énergétique, mais pour qu’ Enedis face des économies de fonctionnement à Enedis », dit Marc Jedliczka, vice-président du Réseau pour la transition énergétique (Cler). Du côté d’ Enedis, on valorise la capacité du Linky à prendre en compte « les nouveaux moyens de production locaux », tels que les panneaux solaires, pour « intégrer en masse les énergies renouvelables ». « Ces compteurs vont être capables de gérer des offres plus complexes de la part des fournisseurs », assure la filiale d’EDF. D’autant qu’il permet de faire des économies pour les usagers favorisant les énergies renouvelables : « Avant, le coût d’un raccordement pour des panneaux solaires, c’était en moyenne 600 euros. Le Linky sait compter la consommation et la production. Son fonctionnement permet d’éviter cette dépense. » Mais la logique d’ Enedis ne convainc pas les experts de la question. « Il faut rappeler que le Linky a été lancé par l’étude Capgemini de 2008, qui montre bien que la solution retenue à l’époque était celle d’un réseau exclusivement de distribution », explique Marc Jedliczka, évoquant l’étude qui a marqué le début du déploiement des compteurs Linky. « Si Enedis voulait prouver son engagement en faveur de la transition énergétique, il lui faudrait améliorer la manière d’évaluer la capacité de distribution des réseaux photovoltaïques, notamment en perfectionnant des éléments techniques tels que le réglage des prises statiques, des transformateurs assurant le passage de la haute tension à la basse tension... En apportant des informations constructives sur la fonction et le type des câbles utilisés… » Autre point soulevé par les anti-Linky, l’obsolescence des nouveaux appareils reste une pomme de discorde : « C’est quand même 35 millions de compteurs en état de marche qu’on jette ! s’indigne Stéphane Lhomme, conseiller municipal opposé au compteur, des machines qui peuvent durer plus de 70 ans, qui tournent encore comme des horloges, il y a la date dessus, on voit bien. Les remplacer par des millions de compteurs qui coûtent d’immenses quantités d’énergie et de matière est l’un des pires scandales de l’obsolescence programmée. » D’autant que la durée de vie des compteurs Linky n’est estimée qu’entre 15 et 20 ans. L’un des avantages du Linky serait sa synchronisation aux objets connectés des foyers pour mieux en réguler la consommation. Dans le cas d’un chauffage auto-régulé, il permettrait de réduire la consommation de chaleur. Mais pour le collectif d’opposants Pièce et Main d’œuvre, cette pratique serait à contre-courant des décisions à prendre pour faciliter la transition énergétique : « Les objets connectés ne vont pas dans le sens de l’écologie : tout ce qui est connecté fait exploser les consommations d’électricité. En particulier à cause des data centers qu’ils nécessitent. RTE [Réseau de transport d’électricité] analyse qu’ils consommaient [en France] 4 téravolts en 2015 [soit plus que la consommation annuelle de la ville de Lyon]. Il y a derrière cette logique un discours d’encouragement à la consommation, à accumuler des objets connectés. » Parmi les arguments pour défendre son compteur, Enedis met en avant l’accès pour les usagers à des données de consommations plus détaillées et plus fréquentes, formant une « courbe de charge ». Celle-ci permettrait aux particuliers de mieux gérer leur consommation, et donc de la réduire. Premier écueil : si l’usager ne souhaite pas communiquer ses données personnelles, il perd les avantages supposés liés au compteur communicant. Car, comme le rappelait en 2010 le directeur des énergies renouvelables de l’Ademe (Agence pour l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), « Linky, tout seul, ne sait pas faire des économies d’énergies ». Second écueil, la lecture des informations qui sont dispensées sur le compteur peut s’avérer difficile à mettre en pratique au quotidien, en particulier quand le boîtier se trouve sur le palier d’un appartement, dans la cave, ou à l’extérieur de la propriété. Et même quand le boîtier est situé à l’intérieur du foyer, l’efficacité d’un tel système ne convainc pas la Cour des comptes, comme elle l’a expliqué dans son rapport de février 2018 : « Le compteur lui-même ne fournit, par lecture directe, que très peu d’informations : il ne permet d’obtenir comme données de consommation que le ou les index de consommation, la puissance apparente et la puissance maximale du jour. D’autres moyens doivent donc être mis en œuvre pour disposer de données de consommation plus complètes. » Pour résoudre ce problème, Enedis avait déjà promis de tout mettre en œuvre pour « améliorer l’accès, par chaque client, à ses données de consommation, grâce à un site Internet et une application mobile gratuite. » Une solution qui pourtant, dès 2014, ne satisfaisait pas le Médiateur national de l’énergie. Celui-ci rappelait déjà que « le dispositif Internet n’était pas suffisant pour inciter les ménages à réduire leur consommation », et préconisait en accord avec l’Ademe d’équiper les compteurs Linky d’un afficheur déporté au sein du foyer afin d’informer efficacement les usagers. Quand bien même l’usager aurait un accès facilité à sa courbe de charge, qu’en est-il de l’efficacité du système ? Car si Enedis pense que le Linky permettra de faire de conséquentes économies d’énergie, les éléments tangibles pour le prouver sont encore débattus entre partisans et opposants. Côté face, le distributeur d’énergie défend que « connaître sa consommation d’électricité de façon détaillée peut conduire à mieux maîtriser ses dépenses, et à les réduire » et permettre de 5 à 15 % d’économies sur la facture d’électricité. C’est ce que semble prouver une étude liée au compteur Linky mené par le CNRS en 2012. Côté pile, les militants anti-Linky font valoir les données du Syndicat intercommunal de l’énergie de l’Indre-et-Loire (Sieil), qui a mené une enquête de satisfaction auprès de 1.500 ménages qui ont participé à la première expérimentation du Linky. Selon les résultats du Sieil, seuls 9 % déclaraient consulter plus souvent leur consommation, et 6 % indiquaient avoir changé leurs habitudes de consommation. A contrario, 85 % des personnes interrogées expliquaient ne pas consulter, ou pratiquement pas leur compteur Linky. En cause : l’écran « trop petit », et « l’éclairage inadapté ». Des « conditions de rémunération avantageuses » D’abord, il y a eu les promesses d’Éric Besson du 28 septembre 2011. Celle que le « déploiement du nouveau compteur serait gratuit », celle annonçant la « mise à disposition gratuite d’informations de consommation », celle d’une « offre gratuite de services suffisamment étoffée », celle d’une « mise à disposition gratuite d’informations de consommation ». De belles paroles, elles aussi « gratuites ». La filière d’EDF a depuis précisé sa communication en affirmant que le coût sera « indolore », et que « les économies réalisées grâce à cette nouvelle technologie permettent d’équilibrer les dépenses ». Pour rembourser son programme, estimé à près de 5,9 milliards d’euros entre 2014 et 2024, Enedis se verra rembourser de 130 euros par foyer selon la Cour des comptes. Dans les faits, chaque usager sera ponctionné sur ses factures à partir de 2021 grâce à un mécanisme de différé tarifaire pour éviter que l’installation ne se traduise par une augmentation immédiate de la redevance. Une opération intéressante pour Enedis, qui pourrait engendrer selon la haute juridiction financière un retour sur investissement de 500 millions d’euros pour le fournisseur d’électricité. Soit des « conditions de rémunération avantageuses », juge la Cour des comptes. Le compteur Linky permettra également à Enedis de faire de substantielles économies de fonctionnement, notamment en réduisant les fraudes et vols d’électricité, ainsi que les déplacements de ses agents chargés de relever les compteurs. Mais, comme le rappelle la Cour des comptes, l’intérêt économique de l’entreprise ne devrait pas primer sur celui des clients du distributeur : « Les gains que les compteurs peuvent apporter aux consommateurs sont encore insuffisants. Ce sont pourtant eux qui justifient l’importance de l’investissement réalisé. » - Lire aussi : En Allemagne et en Autriche, le Linky est sévèrement bridé Source : Moran Kerinec pour Reporterre Dessin : © Tommy/Reporterre Infographie : © Moran Kerinec/Reporterre

0 notes

Text

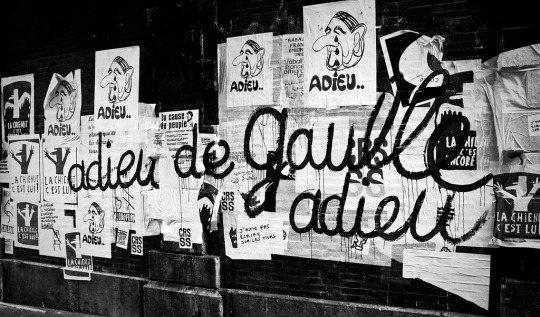

La question du pouvoir en Mai 1968

Il n’y a plus personne, il me semble, pour défendre que Mai 68 fut une situation révolutionnaire au sens plein. Autrement dit où la question d’un renversement de la bourgeoisie eût été à l’ordre du jour et, corrélativement, l’instauration du socialisme. Pour preuve entend-on souvent la victoire triomphale de la droite lors des élections de Juin 68, montrant d’évidence l’état des rapports de force réels. Je vais ici confirmer la première affirmation (pas de situation révolutionnaire), mais contester vigoureusement la seconde. Ce qui revient à poser la question autrement : avec le recul, qu’est-ce qui était vraiment possible en Mai du point de vue de la mise en cause du pouvoir central ? On connaît la célèbre définition de Lénine d’une situation révolutionnaire. Dans son libelle, La Maladie Infantile, il écrit la phrase suivante : « Pour que la révolution ait lieu, il ne suffit pas que les masses exploitées et opprimées prennent conscience de l’impossibilité de vivre comme autrefois et réclament des changements. Pour que la révolution ait lieu, il faut que les exploiteurs ne puissent pas vivre et gouverner comme autrefois. C’est seulement lorsque « ceux d’en bas » ne veulent plus et que « ceux d’en haut » ne peuvent plus continuer de vivre à l’ancienne manière, c’est alors seulement que la révolution peut triompher ».