Text

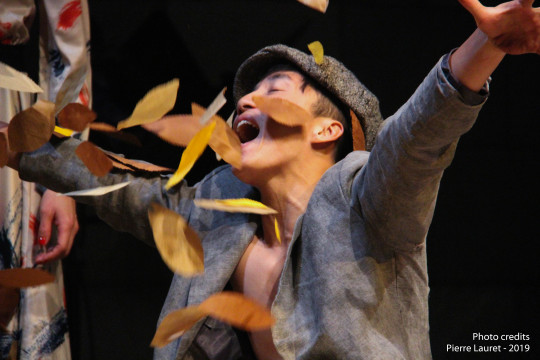

Uncle Vanya - Theater Play

Photographer

Uncle Vanya / ワーニャ伯父さん

Japan-Vietnam Contemporary Theater Joint Project Vietnam Internation Theater Festival 2019 (日本・ベトナム現代演劇共同プロジェクトベトナム国際演劇祭2019)

Direction (演出) : SUGIYAMA Tsuyoshi (杉山剛志)

0 notes

Text

« お月さまのうた » video

Director, camera operator, video editor

Takahashi Norie (高橋のりえ) - 「お月さまのうた」

Street performance in Shibuya (渋谷) - 2018-11-21

Directed, filmed and edited by : Pierre LAURET

Music : “お月さまのうた” by Norie TAKAHASHI, from the album “眠りにつく前に”

youtube

TAKAHASHI Norie (高橋のりえ)

Twitter : https://twitter.com/_ntooo

Instagram : https://www.instagram.com/_ntooo/

0 notes

Text

« Terrific Tips » MV

Video editor, sound

Staircase Paradox - Terrific Tips MV

Starring : Maiya GOSHIMA

Directed and filmed by : Maxime LAURET

Sound and Editing : Pierre LAURET

Mixing : Nicolas DEFEUDIS

Production : Kernel Panic Records & oh no!

Special thanks : Constant Voisin

Music : “Terrific Tips” by Staircase Paradox, from the EP “Landmines Have Feelings Too”

youtube

Staircase Paradox

Facebook : https://www.facebook.com/spdxmusic/

Website : http://www.staircaseparadox.com

0 notes

Text

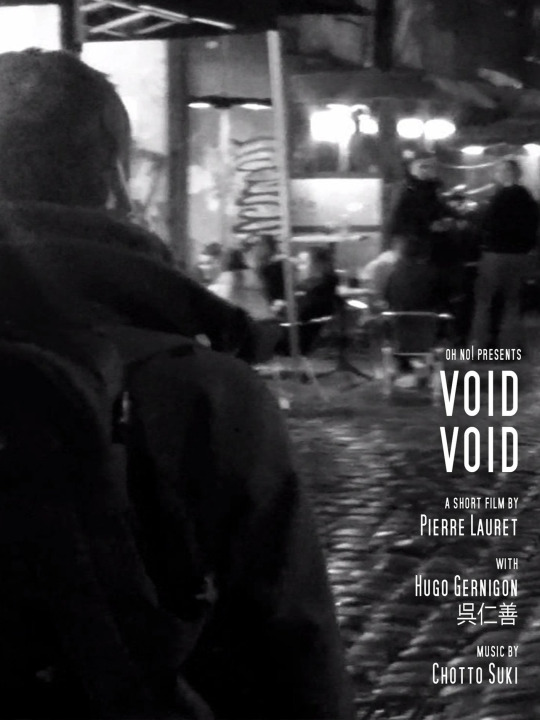

void void

Director

Written and directed by : Pierre LAURET

With : Hugo GERNIGON, 呉仁善

Produced by : Oh No!

Mix by : Nicolas DEFEUDIS

Music by : Chotto Suki

Special thanks to : Maxime LAURET, Zoé ROGEZ, Thomas MENARD

youtube

0 notes

Text

Interview : MIYAZAKI Daisuke

Interviewer, writer

MIYAZAKI Daisuke : « Parler des faibles et des minorités est un des sujets les plus importants de l’art. »

Au hasard d’une petite salle de cinéma situé dans le quartier de Shibuya à Tokyo – le Uplink – le réalisateur MIYAZAKI Daisuke présentait l’un de ses derniers long-métrages, Yamato (California). Porté par l’actrice KAN Hanae (The Chrysanthemum and the Guillotine, Love and Other Cults, Nobody Knows), le film traite de nombreux sujets de société pour le moins tabous au Japon, tels que la situation sociale des métisses, la précarité de certaines populations dans l’archipel ou encore les bases états-uniennes.

Journal du Japon est allé à la rencontre du réalisateur pour échanger autour de son film mais aussi de la réalité sociale de la société japonaise et de la représentation cinématographique qu’il en existe.

Sakura vit avec sa mère et son frère à Yamato, près d’une base militaire états-unienne. Fascinée par la culture hip-hop, elle écrit des rimes dans son temps libre mais s’avère incapable de performer sur scène. Un jour, Rei, la fille du copain états-unien de la mère de Sakura, débarque à l’improviste à Yamato. Après une certaine méfiance, les deux jeunes filles commencent à se lier d’amitié.

Journal du Japon : Bonjour MIYAZAKI Daisuke. Votre film Yamato (California) aborde de multiples sujets tabous au Japon et peu usuels dans le panorama cinématographique de l’archipel. Quelles sont les origines de ce projet et pourquoi avoir décidé de parler de cela ?

MIYAZAKI Daisuke: Tout d’abord, je voulais tourner un film dans ma ville natale, Yamato. Parler de sa ville natale c’est un peu une tradition pour un artiste. Yamato est une ville de banlieue banale et ennuyeuse dans les environs de Tokyo qui est l’une des plus pauvres au Japon et où vivent ensemble de nombreuses ethnies différentes. Il n’y a rien de spécial ou de cinématographique, mais il y a cette base militaire états-unienne au centre. Il y a aussi le fait d’avoir vécu aux États-Unis pendant quelques années lors de mon enfance. Je pense que tout cela a joué et influencé ce choix de thèmes.

L’une des autres thématiques principales est le monde de la musique, notamment le hip-hop. On peut retrouver par exemple le rappeur Norikiyo ou le groupe de rock GEZAN. Est-ce que les différents artistes apparaissant dans le film sont représentatifs de la scène musicale de Yamato ?

Norikiyo est un rappeur du groupe célèbre de hip-hop appelé SD JUNK STA qui représente la région de Sagami dans laquelle Yamato se situe. Lil’Yukichi, le beatmaker et rappeur qui a composé la musique du film, vient de Yokosuka qui est dans la même préfecture que Yamato (ndlr : Kanagawa). Yokosuka est notamment connue pour sa base navale géante que l’on peut voir dans Cochons et Cuirassés de IMAMURA Shohei. Quant à GEZAN, c’est un peu différent puisqu’ils viennent de Osaka.

Comment est-ce que les Japonais considèrent le hip-hop qui représente au Japon une contre-culture fortement influencée par les États-Unis ? Est-ce que, de la même manière, le cinéma états-unien vous a influencé dans votre conception du film ?

Encore beaucoup de monde considère le hip-hop comme de la musique de gangsters. Récemment cela a un peu changé pour devenir de plus en plus considéré par les jeunes générations comme une musique rebelle, un peu comme l’était le rock’n’roll avant. Sinon, je suis assez influencé par le cinéma états-unien, de ses débuts à aujourd’hui. Je pense que je peux affirmer sans exagérer que mon style de cinéma est à 80% issu du cinéma américain. Lorsque l’on est réalisateur il n’y a aucune manière d’éviter le cinéma français ou états-unien.

Les scènes où votre actrice principale, KAN Hanae, rappe constituent les points centraux de votre film. Comment avez-vous travaillé ces parties ?

Dans un premier temps, j’ai moi-même écrit les paroles. Ensuite, elle les a un peu modifiées pour que ça reflète un peu plus son personnage de Sakura, mais aussi sa vraie vie en tant que KAN Hanae, à savoir une métisse coréenne au Japon.

Les occidentaux ne connaissent que généralement très peu le racisme japonais envers les métisses, les zainichis (ndlr : Japonais d’ascendance coréenne), les burakumins (ndlr. Minorité la plus importante au Japon constituée de descendants des classes de parias à l’époque féodale), etc. Pourquoi pensez-vous qu’il est encore compliqué au Japon de parler ouvertement de ces sujets ou de faire de l’art dessus ?

La plupart de ces minorités viennent d’une structure sociale qui, comme dans les autres pays, était basée sur un langage « argent égale Dieu ». Et cela dure jusqu’à aujourd’hui à cause de la pression qui existe dans ce petit pays insulaire qu’est le Japon. Personnellement, je pense que cela ne fait pas vraiment sens et je ne ressens aucun tabou à parler de ces sujets. Dans l’histoire de l’humanité, tout le monde a souhaité pouvoir vivre ensemble, égaux et équitablement. Mais dans un monde post-postmoderne comme aujourd’hui, les gens ne souhaitent désormais que ce qu’ils sont d’ores-et-déjà. Ils protègent ce qu’ils ont déjà et ce qui leur est fondamental comme leur nationalité, leur classe sociale, leur couleur de peau, etc. Et ils usent aisément de la violence pour prouver cela. C’est regrettable et j’ai l’impression que l’humanité retourne à un stade proche de la scène d’ouverture de 2001, l’Odyssée de l’espace de Stanley KUBRICK, bien qu’il nous reste de la compassion… nous restons humains.

Vous mentionniez précédemment le fait que KAN Hanae soit une métisse coréenne au Japon. Dans Yamato (California) bien que vous abordiez divers sujets de discrimination, vous n’abordez qu’une unique fois le racisme anti-coréen lors d’une courte scène où Sakura croise une manifestation nationaliste dans la rue. Pourquoi avoir décidé d’aborder que brièvement ce sujet et pourquoi avoir choisi KAN Hanae comme actrice principale ?

Je l’ai vraiment choisie un peu par coïncidence. À vrai dire, je ne suis pas réellement ce type d’artiste libéral qui se plaint fortement à propos de la politique dans son travail et qui ne crée qu’un sentiment de culpabilité chez son public. La politique se cache toujours dans et derrière nos vies de tous les jours. Je préfère donc montrer ces choses petit à petit et ensuite le public peut ramener ces sujets dans sa propre vie.

Le personnage de Sakura semble vivre dans une famille de classe moyenne inférieur qui ne peut pas se permettre énormément. On peut voir aussi que vous parlez aussi de l’attitude de certains Japonais avec les démunis et les sans domicile fixe. Quel est la situation de la pauvreté au Japon et quelle représentation le cinéma en fait-elle ?

L’écart entre les riches et les pauvres s’est réellement agrandi en une vingtaine d’années. Parmi les pays développés, le Japon se classe en deuxième place derrière les États-Unis en matière de différences entre les riches et les pauvres. La totalité de mon entourage et moi-même avons pu voir nos vies devenir drastiquement pauvres ces vingts dernières années. Il y aujourd’hui de nombreux enfants qui vivent dans des familles qui ne peuvent pas leur donner la chance d’aller à l’école primaire. Mais cet aspect n’est quasiment pas montré dans les médias et cette image de pays riche oriental que les pays occidentaux affectionnent reste encore assez forte.

KORE-EDA Hirokazu a gagné une Palme d’or au Festival de Cannes en 2018 pour Une Affaire de famille. Le film parle de la situation précaire de certaines familles japonaises mais ce prix à Cannes semble avoir été quelque peu occulté, comme si ce sujet était dérangeant et qu’il ne proposait pas une belle image du Japon. Est-ce que le gouvernement et les médias essayent en quelque sorte de cacher ces sujets ?

Je ne pense pas. C’est simplement que le cinéma d’art et essai s’est affaibli ces vingts dernières années et les gens ne s’intéressent plus autant au Festival de Cannes ou à la Berlinale dorénavant. Aussi, KORE-EDA montre dans ses films une fausse image orientale de notre pays au travers d’un point de vue de classe moyenne supérieure travaillant depuis une perspective de réalisateur de chaîne de télévision que les européens affectionnent peut-être, mais dans laquelle les les Japonais n’arrivent pas à se projeter. Le triste aspect c’est qu’il est le réalisateur le plus connu dans le monde occidental et qu’il réalise ses films selon ce que le public occidental veut voir au lieu de montrer ce qu’il se passe réellement au Japon. Dès lors, il existe un écart immense entre le succès d’un film et les réactions du public.

Ces dernières années, de jeunes cinéastes ont émergé avec des films abordant des sujets de société au Japon tels que l’homosexualité, la pauvreté, le féminisme, etc. Je pense par exemple Japanese Girls Never Die de MATSUI Daigo ou encore The End of Anthem de HIGASHI Kanae. Est-ce que quelque chose serait en train de changer avec une jeune génération et les artistes essayeraient de plus en plus de parler de ces sujets ?

Tout d’abord, je m’excuse je n’ai pas vu les deux films mentionnés. Cependant, ce que je peux dire c’est que parler des faibles et des minorités est un des sujets les plus importants de l’art. Par conséquent, peu importe si c’est un film commercial ou un film indépendant, si c’est faux ou si c’est vrai. On devrait continuer à montrer ces films et se référer à eux jusqu’à qu’ils deviennent un type d’expression trop « politiquement correct ».

Habituellement, on entend généralement parler de la base militaire d’Okinawa qui semble être la plus problématique au Japon. Pouvez-vous nous parler un plus de cette base de Yamato et avez-vous fait des demandes d’autorisations pour tourner là-bas ?

Comme je le disais, cette base est presque par coïncidence dans la ville où j’ai grandi et vécu. Néanmoins, c’est vrai que le gouvernement essaye plutôt que les gens restent concentrés sur les problèmes à Okinawa au lieu des bases situées autour de Tokyo pour éviter certaines tensions. Pour ce qui est des autorisations, même si j’obtenais des autorisations de tournage japonaises pour filmer dans les rues, les États-Unis n’autorisent pas les tournages à l’intérieur et autour de leurs bases. Par conséquent, j’ai eu des problèmes tous les jours avec la police locale et la police militaire états-unienne. On me disait généralement « votre tournage est parfaitement légal au Japon, mais la situation est compliquée ici donc s’il vous plaît partez ». Heureusement au final je n’ai pas été arrêté, je pense que je me débrouillais assez bien en jouant une sorte de jeu avec eux (rires). Après, il y a eu aussi le problème des avions états-uniens. Ceux que l’on peut entendre dans le film ont été ajouté en post-production. En réalité le bruit de ces avions est beaucoup plus fort et plus régulier. Du coup, on a eu pas mal de difficultés lorsque l’on enregistrait des dialogues sur le tournage.

Depuis Yamato (California) avez-vous travaillez sur d’autres projets ? L’industrie du cinéma a-t-elle changée à votre égard suite à ce film ? Il y a-t-il des conséquences sur votre carrière ?

J’ai terminé deux films depuis et je travaille sur différents autres projets. Par rapport à l’industrie du cinéma, en général trouver un producteur au Japon est toujours un peu compliqué surtout lorsqu’il s’agit de cinéma d’art et essai, mais il faut dire que ça devient de pire en pire. Il y a dix ans, l’industrie comprenait des films de gros, moyens et petits budgets. Il y a cinq ans, elle ne comprenait plus que des gros et petits budgets. Mais aujourd’hui, il ne reste que des gros budgets et des micros budgets. Je n’attend plus grand chose de la réalisation de films désormais. La réalisation a détruit ma vie mais j’ai juste l’espoir de pouvoir continuer à créer des films autant que possible. La caméra peut être un iPhone ou quoique ce soit et les acteurs pourront être mes amis. Mais j’espère juste être capable de créer quelque chose qui fait sens chez quelqu’un, qui fait ressentir à quelqu’un qui souffre que peut-être il y aura des meilleurs jours. Et bien sûr j’espère qu’un jour je pourrais montrer mes films en France !

Tout en espérant de notre côté aussi que MIYAZAKI Daisuke pourra un jour projeter ses films en France, nous tenons à le remercier pour son temps et son amabilité.

Critique publiée dans le webzine Journal du Japon.

0 notes

Text

Le Miroir du 38ème parallèle

Writer

Le Miroir du 38ème parallèle

Au nord, en République Populaire de Corée, la lignée du mont Paeku assoit durablement son autorité, la doctrine du Juche1 et la politique de Songun2.

Au sud, en République de Corée, la démocratie a progressivement pris le pas depuis 19793 et une économie de marché assumée a fait du pays l'un des quatre dragons asiatiques4.

Entre les deux, le 38ème parallèle nord scinde la péninsule de Corée tel l'éternel souvenir d'un conflit n'ayant jamais trouvé de conclusion5.

Dessinée lors des accords de Yalta et réinstaurée en 1953 à l'issue de la Guerre de Corée, l'absurde frontière du 38ème parallèle nord prend la forme d'une zone tampon sur-militarisée, ironiquement nommée « zone démilitarisée ». Celle-ci dresse une démarcation claire entre ces deux pays fondamentalement opposés. Pour autant, bien qu'elle soit depuis plusieurs siècles le théâtre de conflits d'intérêt géographiques, économiques et politiques de puissances extérieures, la péninsule de Corée ne devrait pas être déchirée de la sorte. Conséquence symptomatique de la Guerre Froide, cette scission vient avant toutes choses diviser un peuple coréen aspirant à la réunification pour qui « la Corée est une. Par sa géographie, son peuple, sa langue et sa culture.»6

Mais cette réunification arbore aujourd'hui des traits d'utopie. Il semble en effet compliqué de ramener l'unicité à cette péninsule où, depuis soixante-dix ans, les communications entre nord et sud coréens sont fortement prohibées. Au fil des décennies, des premières marques de différenciations sont progressivement apparues et ont rendu quasiment abscons les termes « Corée » et « coréens » tant il devient compliqué aujourd'hui de parler de la péninsule ou du peuple dans leur entièreté. Un « autre-coréen » semble alors avoir fait son apparition.

« Le drame de la situation coréenne repose pour beaucoup sur l'incompréhension mutuelle entre les deux pays»

KIM Ki-Duk7

Selon le point de vue, qu'il soit du nord ou du sud, cet « autre-coréen » se situe pour chacun, de l'autre côté du 38ème parallèle. Dans cette lutte idéologique que chacun veut impérativement remporter, les gouvernements de chaque Corée apprennent à leur population respective à haïr sans faille cet autre-coréen à coup de propagande religieusement prêchée en le rendant responsable de tous les affres qui accablent la péninsule. C'est d'ailleurs par la propagande sud-coréenne que YUN Jero présentait la Corée du Sud dans Madame B., Histoire d'une Nord-Coréenne. Lors d'un plan aérien de Séoul, le jeune réalisateur laissait entendre en extradiégétique le discours anti-Corée du Nord qu'un enfant avait prononcé lors d'un concours oratoire que le gouvernement sud-coréen avait organisé autour du thème « aimer la Nation ». De ces soixante-dix années de séparation rythmées par un prosélytisme assumé visant à diaboliser cet « autre-coréen » résulte inexorablement un racisme aveugle pour l'inconnu venu de par delà le 38ème parallèle.

Si au cinéma ce racisme a pu mener à des situations comiques comme le quiproquo alcoolisé de Night and Day de HONG Sang-Soo, il est aussi à l'origine de séquences âpres pour le spectateur. C'est le cas dans Futureless Things de KIM Kyung-Mook lorsqu'une cassière de commerce de proximité se fait ouvertement humilier en place publique lorsque son accent dévoile ses origines nord-coréennes. De même, aux vues de l'accueil que les sud-coréens – notamment les services de renseignement - réservent à Madame B., protagoniste principale du documentaire éponyme de YUN Jero susmentionné, on en vient rapidement à se demander si celle-ci a trouvé l'eldorado tant espéré qu'elle était venue chercher de l'autre côté de la frontière.

De la confrontation avec cet « autre-coréen » résulte aussi une forme d'effet miroir permettant de faire ressortir les défauts de chacune des deux sociétés coréennes. Dès lors, le cinéma sud-coréen peut avoir recours à cet inconnu venu du nord pour ébranler le manichéisme surréel mis en place par les États-Unis et le monde occidental autour du conflit inter-Corées. De plus, la Corée du Nord brillant d'elle-même internationalement au travers de ses nombreuses exactions et de ses pieds-de-nez aux Droits de l'Homme, aux Conventions de Genève et aux diverses directives de l'ONU, il semble bien vain aujourd'hui de continuer d'avoir recours au cinéma pour l'affubler de ses nombreux torts. À l'inverse d'Evan GOLDBERG et de Seth ROGEN qui pensaient trouver une certaine originalité avec une vision grotesque et simplifiée du conflit inter-Corées dans L'Interview qui tue !, certains réalisateurs voient dans cet « autre-coréen » l'occasion de se livrer à une forme d'auto-critique.

Dans Entre deux rives, KIM Ki-Duk suit le parcours de Nam Chul-Woo, un pécheur nord-coréen ayant dérivé jusqu'en Corée du Sud après s'être retrouvé coincé dans un filet de pêche. Bien que le projet ait été initié suite à un désir de mettre en scène des événements datant des années 1970, le réalisateur sud-coréen s'avère parfaitement conscient que le regard que porte son personnage nord-coréen sur la Corée du Sud peut s'avérer lourd de sens. Dès les premières minutes du long métrage, c'est de manière assez évidente que les futures tribulations du pécheur sont annoncées. Un garde frontière nord-coréen l'informe que le courant pousse vers le Sud et lui demande s'il serait prêt à abandonner sa barque si elle venait à tomber en panne. Le spectateur prend alors rapidement conscience que les diverses péripéties intéressent bien moins KIM Ki-Duk que l'attitude que vont adopter les sud-coréens face à ce nouveau venu et le regard que celui-ci va porter sur ce pays qu'il ne connaît qu'à travers l'amer regard de son gouvernement .

Si le fait d'ouvrir le film sur un panorama du lac servant de frontière entre les deux pays depuis la rive sud-coréenne semble parfaitement anodin lors d'un premier visionnage, il s'avère que ce plan présente dès les premières instances le point de vue de KIM Ki-Duk. Le réalisateur rappelle de la sorte qu'il vient de Corée du Sud et que son regard est irrémédiablement influencé, comme en témoigne l'une des piques lancées aux dirigeants nord-coréens lorsque le protagoniste principal et sa femme s'adonnent aux plaisirs de la chair sous les regards bienveillants de KIM Il-Sung et KIM Jong-Il.

Rapidement le long métrage cesse toutes formes d'évidence téléphonée pour suivre les nombreux jours d'interrogatoire que subit le pécheur durant lesquels les privations de sommeil et autres tortures morales sont légions. Lorsqu'il a pour la première fois l'occasion de découvrir la Corée du Sud, Nam Chul-Woo tente de rester fidèle à son motto en fermant les yeux pour ne rien voir de ce pays, par peur d'avoir quelque chose à raconter et regretter lors de son retour au Nord. Dès lors que le nord-coréen se retrouve obligé de poser son regard sur le pays du matin calme, Entre deux rives présente un sombre portrait d’un pays où le capitalisme est censé avoir apporté prospérité, bonheur et liberté.

« Plus grande est la lumière, plus grandes sont les ombres. »

Oh Jin-Woo, le garde chargé à la fois de la sécurité et de la surveillance de Chul-Woo à propos de Séoul dans Entre deux rives de KIM Ki-Duk.

Si Chul-Woo est d'abord ébaubi par ce pays de commerce aux grands magasins qu'il découvre au travers de Myeong-dong, un quartier de Séoul principalement touristique et commercial. C'est au fil de ses pérégrinations que l'envers du décors se dévoile à lui. Venant d'un pays technologiquement moins avancé et en proie régulièrement à la famine, c'est avec une certaine consternation que le Nord-Coréen découvre des rues où nourriture, ordinateurs portables et autres déchets jonchent le sol. Son épopée sud-coréenne prend définitivement une autre tournure lorsqu'il expérimente la capitale de nuit et vient prêter main-forte à une prostituée rouée de coups par des hommes passablement ivres. Faisant preuve d'un étonnement certain, Chul-Woo interroge à plusieurs reprises ses interlocuteurs sur la difficulté de la vie en Corée du Sud au travers de phrases témoignant d'une certaine candeur, telle que « Dans un pays aussi libre que le vôtre, qu'est-ce qui est si dur ? » ou « Pourquoi doit-elle vendre son corps dans un pays aussi riche ? ». C'est d'ailleurs avec la même candeur que Oh Jin-Woo répond au pécheur nord-coréen en lui rappelant que « la liberté ne garantie pas le bonheur ». Si les plus circonspects accuseront KIM Ki-Duk de faire preuve d'un certain manque de finesse, ces différents propos s'avèrent néanmoins intéressants lorsque l'on les imagine destinées à un gouvernement sud-coréen se cachant volontiers derrière cette chimère qu'est le terme « pays développé ».

Si les errances séoulites de son personnage principal constituent le climax de Entre deux rives, elles ne s'avèrent pas être les seules critiques que KIM Ki-Duk fait de son pays. Bien que cela ne soit probablement pas dû à l'intention du réalisateur, le fait de croiser le chemin de JEONG Ha-Dam dans le rôle d'Azalé, une jeune fille emplie de mystère rappelant celle qu'elle interprétait à la perfection dans Steel Flower de PARK Suk-Young, vient fortement rappeler que la Corée du Sud est un pays où nombreux sont les laissés-pour-compte.

C'est aussi les différentes attitudes des Sud-Coréens qui intéressent KIM Ki-Duk. Si le jeune Oh Jin-Woo est à l'écoute de l'histoire de Chul-Woo et souhaite, en accord avec la volonté de celui-ci, l'aider à retrouver sa famille, il fait bel et bien figure d'exception. En croisant le chemin de trois autres agents des services secrets sud-coréens, le Nord-Coréen se confronte à trois types de comportements différents. Alors que l'un souhaite simplement renvoyer Chul-Woo au Nord après avoir établi qu'il n'est pas un espion, les deux autres font preuve de moins de modération. Persuadé qu'un Nord-Coréen est dénué de quelconque discernement, le chef des services secrets s'offre la sainte mission de « sauver » chaque personne venue du Nord. Lors d'une discussion pour inciter Chul-Woo a faire défection, il ira jusqu'à l'accuser de ne rien savoir de la liberté à cause du lavage de cerveaux et ne cherchera aucunement à respecter la volonté de celui-ci en refusant catégoriquement d'organiser son retour en Corée du Nord.

Cependant, c'est en réalité le dernier inspecteur qui viendra estomaquer les spectateurs et l'intégralité des autres personnages. Allant jusqu'à choquer son chef, il recevra l'ordre d'avoir un esprit patriotique en arrêtant de se défouler tel un chien enragé. De ses premiers mots à l'écran - « C'est lui ? Il a bien la tête d'un espion » - à son ultime apparition chantant avec une émotion certaine l'hymne sud-coréen, cet inspecteur témoignera sans faille de sa haine aveugle pour tout ce qui vient du Nord. C'est par ailleurs à partir de ce personnage que KIM Ki-Duk construit son propos lorsque plus tard dans le film, un inspecteur nord-coréen a recours aux mêmes pratiques que son homologue sud-coréen en cherchant à intimider Chul-Woo et en l'obligeant à retranscrire à la main de multiples fois une même histoire.

D'un côté comme de l'autre, on reproche au pécheur nord-coréen de ne pas avoir abandonné sa barque. En usant d'un tel parallèle dans sa mise en scène, le réalisateur vient critiquer de manière plus virulente la Corée du Sud. Sans pour autant aller jusqu'à comparer les agissements de son pays aux crimes perpétrés par le Nord, KIM Ki-Duk dévoile un 38ème parallèle ayant un effet miroir où les deux parties de la péninsule partagent de multiples points communs. Ce miroir se met en place dès que Chul-Woo est autorisé à rentrer en Corée du Nord. Après avoir retiré l'intégralité de ses vêtements – qui lui avaient été donnés par les services secrets sud-coréens – le pécheur agit de la même manière de chaque côté de la frontière en hurlant « Vive la République Populaire de Corée ! BANZAI ! BANZAI BANZAI ! » sans que l'histoire ne nous dise s'il agit par conviction ou par volonté de simplement se protéger. Témoignant ainsi de l'étau que cette guerre idéologique met en place, Chul-Woo est pris au piège au centre d'un cauchemar kafkaïen dans lequel les gouvernements respectifs cherchent à nourrir leur propagande en trouvant d'un côté de la frontière un espion et de l'autre une erreur de la Corée du Sud.

Ce miroir met alors en avant l'absurdité de cette situation inter-Corées où un peuple moins impliqué qu'il n'y paraît s'avère pris en otage. À l'issu de ses deux interrogatoires, les inspecteurs sud et nord-coréens arrivent à la conclusion similaire que Chul-Woo ne possède aucune valeur idéologique. De la même manière que Madame B. qui agissait uniquement dans le but d'apporter le bonheur à sa famille, Chul-Woo avait rapidement annoncé que « (sa) famille (l)'importe plus qu'une idéologie ». Mais KIM Ki-Duk semble vouloir dire qu'il est quasiment impossible de survivre dans cette péninsule de Corée lorsque l'on ne fait pas un choix entre l'une des deux doctrines prêchées. Le titre original et le titre international de Entre deux rives – « Geumul » et « The Net »8 - s'avèrent alors parfaitement en lien avec le film tant Chul-Woo et le peuple coréen sont pris au piège dans ce conflit.

Le titre français du film fait lui aussi étonnement sens. C'est lors d'un final chargé de sens qu'un Chul-Woo détruit par une guerre idéologique embarque sur son canot malgré l'interdiction que lui impose le régime communiste nord-coréen. Après s'être tourné vers chacune des rives en hurlant « Arrêtez de jouer avec ma vie », nul ne sait si le pécheur va simplement poser ses filets comme il l'affirme ou s'il effectue une fuite, cette fois-ci planifiée, vers le Sud. Le périple de Chul-Woo s'achève alors entre les deux rives du lac, là où les eaux de la zone démilitarisée symbolise d'une certaine manière une péninsule réunifiée où ne pas prendre partie dans cette guerre idéologique est possible.

En supprimant le manichéisme du conflit inter-Corées, KIM Ki-Duk en amène un bien plus justifié. D'un côté ceux cherchant à simplement vivre et espérant la réunification et de l'autre ceux menant une guerre sans réel sens enlisant la situation. Naturellement, c'est dans le premier groupe qu'on retrouve un Chul-Woo qui au cours de son expérience en Corée du Sud a préféré agir humainement avant d'agir idéologiquement. Avant de choisir d'observer les choses de manière binaire à s'interroger si les individus sont du nord ou du sud, si les divers objets symbolisent le communisme ou le capitalisme, le pécheur nord-coréen a simplement préféré offrir innocemment son manteau à la prostituée sud-coréenne destinée à déambuler en sous-vêtement dans les rues de Séoul ou de braver l'interdit pour simplement offrir une peluche de Corée du Sud à sa jeune fille.

Résonnant avec l'excès de candeur où Oh Jin-Woo et Nam Chul-Woo s'étaient surpris à espérer des retrouvailles dans une péninsule réunifiée, KIM Ki-Duk montre avec son Entre deux rives – et l’entièreté de son long métrage – que ce conflit, tout aussi complexe soit-il, semble avoir perdu son objectif final de Corée unie et en paix. Pour ce faire, le réalisateur fait appel à la candeur et l'optimiste de trois de ses personnages, Nam Chul-Woo, sa fille et Oh Jin-Woo. Outre le pécheur coréen qui a un traitement différent en raison de son statut de protagoniste principal, ces personnages s'avèrent aussi être ceux qui représentent la jeunesse des deux pays. Comme le mentionnait LEE Hee-Ho9 dans Corée, l'impossible réunification « Je suis sur qu’on parviendra un jour à l’unification. Le changement dépend de la volonté de ceux qui ont le pouvoir. Je pense que mes petits-enfants, enfin mes arrières-petits-enfants vivront dans une Corée réunifiée. », la réunification concerne bien plus les jeunes générations ayant de nombreuses années en Corée à vivre que celles des actuels dirigeants et acteurs actifs de ce conflit idéologique. Avec son dernier plan – sans doute l'un des plus puissants du film -, KIM Ki-Duk fait appel au Jeong lorsque la jeune fille du pêcheur relève son regard vers la caméra et place son espoir dans cette nouvelle génération qui pourra être à même d'amener la réunification.

1 Idéologie autocratique théorisée en majeure partie par HWANG Jang-Yop et mise en place en Corée du Nord par KIM Il-Sung. De base communiste, elle prend théoriquement la forme d'une société autonome politiquement, économiquement et militairement.

2 Politique dans le prolongement de la doctrine du Juche offrant une place prioritaire à l'armée au point de l'inclure dans certaines prises de décision sociales et économiques.

3Année de l'assassinat par la police secrète sud-coréenne, la KCIA, de PARK Chung-Hee, ancien président à vie de Corée du Sud.

4 L'expression « quatre dragons asiatiques » désigne la Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong et Singapour en raison de leur croissance industrielle exceptionnelle lors de la seconde moitié du XXème siècle.

5 En l'absence de ratification d'un traité de paix à l'issu de la Guerre de Corée, les deux pays belligérants principaux sont encore officiellement en guerre, bien qu'un pacte de non-agression ait été signé le 27 juillet 1953.

6 Pierre Olivier François, Corée, l’impossible réunification, 2013.

7 Interview de KIM Ki-Duk pour le webzine East Asia lors de la promotion de son film Entre Deux Rives, 2016.

8 Une fois traduit en français, les deux titres signifient « le filet » / « la nasse ».

9 Veuve de l’ancien président sud-coréen KIM Dae-Jung.

Critique publiée dans le MagGuffin n°19.

1 note

·

View note

Text

« Same Old Game » live

Co-director, editor

Burnout Kids - Same Old Game (live session au Centre Ken Saro Wiwa)

director : Maxime Lauret & Pierre Lauret

production : oh no! & Burnout Kids

camera operator : Maxime Lauret & Pierre Lauret

sound record & mix : Nicolas Defeudis

editor : Pierre Lauret

music : “Same Old Game” by Burnout Kid

youtube

Burnout Kids

Facebook : https://www.facebook.com/burnoutkidsofficial/

Instagram : https://www.instagram.com/burnoutkidsmusic/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCzfLX-w-xxIZlzaBU7biV4w

0 notes

Text

Portrait : KURAMOCHI Ibuki

Writer

KURAMOCHI Ibuki : Une unicité à la conquête du monde

À l’occasion de son passage dans la capitale en 2017 pour la seconde édition de Paint Your Teeth In Paris, Journal du Japon avait brièvement présenté la jeune artiste KURAMOCHI Ibuki lors de son retour sur l’événement. Pour autant, l’artiste voit depuis plusieurs années sa notoriété mondiale croître, avec notamment des performances et expositions à Taïwan, en Australie, en Italie ainsi qu’un passage dans l’Hexagone lors de la 17e édition de la Japan Expo Paris. Ainsi, il est désormais temps de consacrer un portrait digne de ce nom, à cette artiste qui combine, entre autres, le live-painting, le body-painting et le butō.

Un art en continuelle maturation

Bien qu’il soit d’usage de débuter un portrait en précisant l’année et le lieu de naissance de la personne concernée, il semble d’autant plus important de le préciser lorsqu’il s’agit de KURAMOCHI Ibuki. Née en 1990 dans la préfecture de Gunma, l’artiste a grandi dans une région montagneuse située au nord de Tokyo qui a particulièrement influencé son art. Dans cet environnement où la nature prédomine, KURAMOCHI Ibuki a développé une réflexion artistique majeure aux ascendances shintō et s’est intéressée très tôt au dessin et à la peinture.

Cependant, c’est à l’âge de 12 ans qu’elle s’est sentie pour la première fois transportée par l’art, lors d’un voyage familial dans la ville de Nara. Face à la série de peintures de HIRAYAMA Ikuo représentant la Route de la Soie, KURAMOCHI Ibuki a alors compris la puissance artistique que la peinture pouvait dégager. Dans le travail du peintre, elle y a retrouvé un motif qu’elle avait d’ores et déjà côtoyé au sein de la nature de Gunma, celui de la vie et de la mort ainsi que les rapports qu’entretiennent ces deux concepts.

Par la suite, elle s’est rendue au Asagaya College of Art and Design à Tokyo pour y étudier l’art contemporain. Bien qu’aujourd’hui la majeure partie de ses œuvres soient réalisée avec des pinceaux et de l’encre sumi, à l’époque, son travail s’axait principalement sur l’usage de crayons à papier. Durant ces études, elle réalisa sa première performance lors du Design Festa, un événement d’art populaire au Japon où elle y reçut de nombreux retours positifs de la part de l’audience. Présentant d’ores-et-déjà des éléments qui caractériseront l’art de KURAMOCHI Ibuki, cette performance de live-painting a été réalisée entièrement avec de l’acrylique noire et blanche sur une toile de presque 4,5 mètres.

Ce n’est que plus tardivement que KURAMOCHI Ibuki intégra le butō à ses performances. Lors d’une exposition du peintre Francis BACON, elle découvrit en vidéo cette danse apparue au Japon dans les années 1960 alors que le kabuki et le nō semblaient incapables de proposer de nouvelles choses. Impressionnée, elle décida d’apprendre le butō au Kazuo Ohno Butoh Dance Studio à Yokohama auprès de OHNO Yoshito, qui n’est autre que le fils de OHNO Kazuo, l’un des créateurs de cette danse.

©Frédéric COUNE

Une unicité aux influences multiples

Outre la révélation face aux peintures de HIRAYAMA Ikuo ainsi que celle à l’exposition de Francis BACON, KURAMOCHI Ibuki a développé un art qui trouve son origine dans de multiples influences. Au cours des différentes interviews qu’elle a eut l’occasion de donner, de nombreux noms sont mentionnés tels que William BLAKE, KAWANABE Kyosai ou encore MARUE Suehiro. Cependant, il faut principalement citer Éloge de l’ombre de TANIZAKI Jun’ichirō qui accompagne la jeune artiste dans chacun de ses déplacements à l’étranger pour des expositions ou des performances. Ce roman, signé par l’un des auteurs les plus reconnus du Japon, constitue une influence majeure pour KURAMOCHI Ibuki de part la richesse de sa représentation de la culture japonaise ainsi que de l’expression japonaise wabi-sabi qui, pour simplifier, réfère à la beauté des choses dites imparfaites, impermanentes et/ou incomplètes.

Cependant, l’élément le plus caractéristique des performances et œuvres de KURAMOCHI Ibuki se situent dans son travail du contraste entre le noir et le blanc, parfois accompagné de rouge. Dès lors, il devient évident de voir les influences de Aubrey BEARDSLEY, de Shin Taga ou encore SESSHŪ Tōyō, le célèbre moine bouddhiste spécialisé dans le lavis et la peinture à l’encre. Cependant, chez KURAMOCHI Ibuki, ce contraste vient représenter son rapport à la vie et à la mort qu’elle a développé depuis son enfance dans la préfecture de Gunma. L’artiste va jusqu’à théoriser son usage des couleurs en renvoyant le rouge au sang, le blanc à la vie et le noir à la mort. Si le fait que le noir correspond au néant et à la mort semble effectivement acquis par tous, le blanc lui signifie la vie en renvoyant à la couleur du lait maternelle qui – avant la naissance de l’enfant – s’avère n’être que du sang de la mère, soit le rouge. Ainsi, le travail de KURAMOCHI Ibuki se concentre autour de la représentation de l’intervalle que représente la vie d’un humain entre sa naissance et sa mort, et cela dans un pur élan shintoïste.

De même, il est important de parler du rapport à la musique qu’entretient KURAMOCHI Ibuki. Citant régulièrement les noms de Claude DEBUSSY, Michael NYMAN, Steve REICH ou encore Bjork, elle commença très rapidement à accompagner ses prestations de musique pré-enregistrée. Cependant, progressivement, ses prestations furent de plus en plus caractérisées par des collaborations avec divers artistes musicaux. Si à l’origine, elle était principalement accompagnée de musiciens japonais jouant du shamisen, du koto et du shakuhachi, sa récente popularité mondiale lui a permis de diversifier ses performances et de multiplier les collaborations aux sonorités plus variées.

Enfin, l’art de KURAMOCHI Ibuki peut se présenter par les vêtements qu’elle porte lors de ses performances. Ayant principalement usage de vieux kimono, ses tenues vestimentaires varient fortement en alternant entre les 200 pièces de sa riche collection – dont certains qu’elle a peint entièrement à la main – et qu’elle accompagne d’accessoires plus contemporains allant parfois chercher aussi dans des styles plus occidentaux. À cela, elle ajoute un maquillage blanc inspiré de celui que les geisha portaient pour affirmer l’aspect principalement japonais de son art. Dès lors, lorsque cette combinaison entre peinture, tenue vestimentaire, danse et musique s’opère en direct, l’audience peut décerner un certain érotisme entre onirisme et abstraction qui se dégage des performance de KURAMOCHI Ibuki.

Spirit of eyes – KURAMOCHI Ibuki

C’est de part son développement progressif pour devenir un mélange savant d’influences et d’arts venus de différents horizons que le travail de KURAMOCHI Ibuki se caractérise aujourd’hui par son unicité. Ce caractère unique, l’artiste l’a par ailleurs toujours porté en elle au travers de son prénom « Ibuki » qui – au Japon – est très peu répandu et s’avère unisexe.

Après des performances mondiales, avec notamment la Japan Expo Paris en juillet 2016 et son exposition au Little MOCA Art Gallery à Taïwan en septembre 2017, KURAMOCHI Ibuki s’affirme de plus en plus comme une artiste aboutie créant un pont culturel entre le Japon et le reste du monde qui saura, on l’espère, très prochainement revenir dans l’Hexagone pour d’autres performances.

Critique publiée dans le webzine Journal du Japon.

2 notes

·

View notes

Text

Interview : MOON So-Ri

Interviewer, writer

Moon So-Ri, une femme coréenne

À l’occasion de son passage en novembre à Rennes pour la pièce L’Empire des lumières de Arthur Nauzyciel, nous avons rencontré l’actrice et réalisatrice Moon So-Ri. Révélée au cinéma dans les films Peppermint Candy et Oasis de Lee Chang-Dong, elle s’est fait connaître en France avec notamment Im Sang-Soo (Une femme coréenne, The Housemaid), Park Chan-Wook (Mademoiselle) ou encore Hong Sang-Soo (Hahaha, In Another Country, Hill of Freedom).

Pierre Lauret : The Running Actress, votre première réalisation, est un film de fiction vous mettant en scène dans votre propre rôle. Pourquoi ce choix ?

Moon So-Ri : Déjà en tant qu’actrice, il me semblait important de m’interroger sur mon statut de personnalité célèbre en Corée du Sud. La réalisation de The Running Actress découle de cette même interrogation. Il était nécessaire de prendre une distance pour mieux comprendre la personne que je suis. Il y avait aussi une volonté de partager une certaine empathie avec les personnes travaillant dans le cinéma. Pour autant, je ne voulais pas laisser le grand public sur la touche. J’avais tout à fait conscience que, souvent, ça ne fonctionne pas quand des cinéastes tentent de parler du monde du cinéma, l’histoire échappe au grand public. Avec The Running Actress, je voulais atteindre quelque chose de parlant et d’universel à partir de cette réflexion.

PL : Que cela soit dans The Running Actress ou dans les films dans lesquels vous avez joué comme Mademoiselle de Park Chan-Wook ou Bewitching Attraction de Lee Ha, vos personnages s’interrogent souvent sur des questions liées à la beauté, à leur propre image ainsi qu’à leur âge. Est-ce quelque chose qui vous inquiète personnellement ou s’agit-il de quelque chose d’important en Corée du Sud ?

MSR : Pour mon premier long-métrage en tant qu’actrice, Peppermint Candy de Lee Chang-Dong, j’ai passé une audition où on m’a demandé « est-ce que tu es suffisamment belle pour avoir le premier rôle ? ». Aujourd’hui, je ne suis plus forcément confrontée à cela. Mon second long-métrage, Oasis de Lee Chang-Dong, posait par ailleurs cette question fondamentale, « qu’est-ce que c’est la beauté ? » Je pense qu’il est important d’en parler dans la société sud-coréenne d’aujourd’hui. On peut se demander, notamment chez les femmes, qu’est-ce que la beauté et où se situe-t-elle. En Corée du Sud, la chirurgie esthétique est très courante, de manière presque maladive. Et il me semble que mon rôle en tant que personnalité, mais aussi en tant qu’artiste, est d’amener les gens à y réfléchir, à s’interroger sur la diversité des valeurs de beauté.

PL : Dans The Running Actress, vous parlez notamment d’une sorte de remplacement par de plus jeunes actrices. Dans vos derniers films visibles en France, Mademoiselle de Park Chan-Wook et Vanishing Time d’Um Tae-Hwa, vous tenez des seconds rôles. Comment avez-vous vécu ce « remplacement » ?

MSR : Ça arrive à tous les acteurs de rater une audition. Je pense que même Meryl Streep a dû passer par là. En tant qu’actrice il y a des hauts et des bas. À un moment, je me suis demandé si c’était le déclin de ma carrière. Pourtant je sens aussi que ça remonte. C’est une compétence assez importante de pouvoir savourer ces moments-là et de chercher à faire autrement, de trouver comment s’en tirer. C’est quelque chose que j’ai vécu. Après, je suis toujours ouverte à n’importe quel rôle, important ou non. Je m’intéresse surtout au projet et au réalisateur. Par exemple, pour Vanishing Time, Um Tae-Hwa m’a écrit longuement pour me demander de participer à son film. Il y avait beaucoup de passion dans sa lettre, presque de l’amour (rires). J’ai accepté pour cela et parce que je connais aussi très bien Kang Dong-Won, l’acteur principal. En fait, il y a mille raisons pour rater ou ne pas choisir un film, mais il y en a aussi mille pour accepter d’y jouer.

PL : Que cela soit votre film, Forever the Moment de Yim Soon-Rye, dans lequel vous jouez, ou Jamsil de Lee Wan-Min, il existe du cinéma par des réalisatrices en Corée du Sud qui propose des femmes en personnage principal. Est-il compliqué de monter de tels projets ?

MSR : Il n’y a pas de discrimination envers les femmes dans le système cinématographique en Corée du Sud. Dans les écoles de cinéma par exemple, il y a beaucoup d’étudiantes qui aspirent à être réalisatrices. Cependant, dès le monde professionnel, il y a plus d’hommes que de femmes, à l’instar de la plupart des domaines. Une certaine solidarité masculine règne dans les grandes écoles de cinéma, de même qu’entre les personnes venant d’une même région. Cette solidarité est aussi financière, si bien que les femmes sont beaucoup plus obligées de se débrouiller individuellement pour réaliser leurs projets.

PL : Dans vos films, et dans l’ensemble du cinéma coréen, on voit récemment de plus en plus de films où les personnages principaux féminins s’émancipent, que cela passe par le divorce, l’adultère, les départs vers l’inconnu, etc. Est-ce représentatif de la société coréenne actuelle ?

MSR : Ces films-là restent assez mineurs et ne sont quasiment que des films indépendants. Dans le cinéma commercial, les rôles masculins sont encore assez importants puisque ce sont souvent des films d’action ou des polars. Les femmes y ont souvent des rôles assez accessoires ou sont des victimes qui cherchent à se venger. Le cinéma indépendant traite quant à lui de plus en plus, et de mieux en mieux, des femmes ou des caractères féminins. La société coréenne y est véritablement incarnée, même si le caractère non commercial de ces productions ne favorise pas leur rayonnement. J’essaye de faire des films qui soulèvent cette question aussi, mais je suis à la recherche, comme je le mentionnais, d’un équilibre pour ne pas m’éloigner du grand public.

PL : En France, Hong Sang-Soo divise fortement à ce sujet. Certains le trouvent très misogyne alors que d’autres le trouvent d’une certaine manière féministe. À votre sens, comment s’inscrit-il dans le paysage cinématographique sud-coréen ?

MSR : Il est un peu difficile pour moi de répondre à cette question, car je connais un peu trop Hong Sang-Soo (rires). En général, les hommes apprécient beaucoup ses films, les voyant comme une juste incarnation de la psychologie masculine. Ses films ne sont pas féministes dans le sens où ils adoptent un point de vue masculin. Mais je pense qu’il travaille, avec compréhension et empathie, au sein d’une réflexion assez profonde sur la psychologie humaine. Il faut distinguer les films féministes et les films avec une empathie pour les femmes : les films qui aiment les femmes.

PL : Vous êtes actuellement en France puisque vous jouez dans L’Empire des lumières, une pièce de théâtre de Arthur Nauzyciel. Lors du question-réponse à l’issue de l’une des représentations, vous reveniez sur une scène de ménage à trois pour parler de la libération sexuelle en Corée du Sud. Le cinéma aussi a abordé récemment ce sujet avec par exemple Mademoiselle de Park Chan-Wook qui traitait de relations homosexuelles. Est-ce que la libération sexuelle est considérée différemment dans l’art que dans la société sud-coréenne ?

MSR : La génération de mes parents était très stricte, sévère et conservatrice. Il y avait beaucoup d’oppression. J’ai fait comme je pouvais, mais j’étais moi aussi formatée par leur éducation. Peut-être que la génération d’après essaye de sortir davantage de ce système. En Corée du Sud, on ne peut toujours pas mentionner ses désirs sexuels quand on est une femme, alors que les désirs masculins sont chose normale. J’aimerais beaucoup que les réalisatrices sud-coréennes parlent plus de cette liberté sexuelle féminine et de son importance. Mais aujourd’hui, elles parlent davantage de la nature et des animaux (rires).

PL : Les projets auxquels vous avez participé sont souvent assez engagés. Le féminisme n’est pas le seul sujet important abordé dans votre carrière puisque l’on retrouve notamment les questions du handicap dans Oasis de Lee Chang-Dong ou les relations avec la Corée du Nord dans L’Empire des lumières. Sous le gouvernement Park Geun-Hye, vous étiez sur la liste noire mise en place par le ministère de la Culture. Comment cela a-t-il influé sur votre carrière ?

MSR : Il est encore un peu délicat de parler de cela aujourd’hui. Je me suis arrêtée volontairement à cette période, car j’étais enceinte. Avec mon mari, lui aussi réalisateur, nous avons passé un moment assez difficile. Ce que je peux dire, c’est qu’on est au XXIe siècle et on a pu voir à quel point un état peut faire des choses enfantines. On est descendu très bas. Après, il est effectivement possible que mon point de vue politique influence mes choix, bien que cela ne soit pas mon unique objectif. Actrice est un métier qui incarne et parle à l’être humain. Aussi est-il important de porter une attention particulière à la vie de personnes ignorées ou abandonnées. Avec le cinéma ou le théâtre, on peut réaliser ce qui ne peut se faire avec la politique ou l’économie. C’est ma manière d’influencer et de parler à voix haute dans le monde.

Entretien réalisé le 17 novembre 2017. Nous remercions infiniment Moon So-Ri pour son temps et sa gentillesse, Lee Hyun-Joo pour sa précieuse traduction, ainsi que Nathalie Solini pour avoir rendu cette interview possible.

Critique publiée dans le MagGuffin n°16

2 notes

·

View notes

Text

Montre tes nippons

Writer

Festival du Film de Fesses : Paris et les postérieurs japonais

« Montre tes nippons » – Tel sera le mot d’ordre dans les cinémas du Quartier Latin de Paris – Reflet Médicis, La Filmothèque et Les 3 Luxembourg – du 28 juin au 1er juillet à l’occasion de la cinquième édition du Festival du Film de Fesses. Alors que Facebook censure de manière absurde la page du festival et témoigne à nouveau de sa pudibonderie, Journal du Japon a souhaité jeter un petit coup d’œil – discret – à cette rétrospective du cinéma érotique japonais des années 1960 à nos jours.

Postérieur #1 : KUMASHIRO Tatsumi

La programmation de cette cinquième édition du Festival du Film de Fesses s’arc-boute principalement autour du réalisateur KUMASHIRO Tatsumi, véritable pilier du cinéma érotique japonais. Surnommé “Le Roi des Roman Porno de la Nikkatsu”, KUMASHIRO est un réalisateur très prolifique qui a notamment signé une douzaine de films entre 1972 et 1974 et qui s’est imposé comme un des cinéastes au succès le plus constant dans l’histoire du cinéma japonais.

C’est lorsque la Nikkatsu a commencé sa nouvelle ligne éditoriale axée sur l’érotisme – le Roman Porno – pour empêcher le public de fuir vers la télévision, que KUMASHIRO a tiré son épingle du jeu pour devenir le réalisateur le plus émérite et accompli du studio. Bien qu’il soit né en 1927 – et ainsi l’un des réalisateurs les plus âgés du milieu -, KUMASHIRO fait parti des cinéastes ayant le mieux capté le Japon des années 1970, où les désenchantements des échecs révolutionnaires composaient l’essence même de la société japonaise.

Le cinéma féministe, libertaire et anti-autoritaire de KUMASHIRO Tatsumi sera exploré au cours d’une courte rétrospective de six films par le Festival du Film de Fesses. On peut notamment noter la présence de Sayuri, strip-teaseuse, l’une de ses réalisations les plus reconnues et ayant connu un véritable succès. Interprétant là son propre rôle, ICHIJO Sayuri – l’une des strip-teaseuse les plus célèbres de l’époque – amène le spectateur à découvrir la réalité de la vie des travailleurs du sexe dans le Japon des années 1970.

Rue de la joie (Jeudi 28 Juin – 20h00 – La Filmothèque)

La vie de cinq filles de joie dans une maison close de Tamanoi, célèbre quartier des plaisirs de Tokyo.

La femme aux cheveux rouges (vendredi 29 Juin – 14h00 – La Filmothèque)

Kozo et Takao, deux ouvriers, abusent de la fille de leur patron. Leur vie va se transformer au contact d’une femme aux cheveux rouges, qu’ils recueillent au bord de la route un jour de pluie.

Désirs humides (Vendredi 29 Juin – 15h30 – La Filmothèque)

Hosuke, petit proxénète trouve un porte-feuille rempli de billets et décide de quitter Kamagasaki pour partir en voyage. Sur la route, il rencontre Meiko, qu’il persuade de devenir strip-teaseuse et s’installe avec elle dans le théâtre où travaille sa première amante, Yuko.

Sayuri, strip-teaseuse (Vendredi 29 Juin – 20h30 – La Filmothèque)

Dans les cabarets populaires d’Osaka, la jeune Harumi s’entraine avec une candeur stupéfiante pour devenir une grande strip-teaseuse, et rêve de supplanter la célèbre Ichijo Sayuri.

Extase de la rose noire (Samedi 30 Juin – 18h15 – La Filmothèque)

Juzo, minable réalisateur de pornos clandestins, se retrouve bien embêté lorsque Meiko, son actrice principale, tombe enceinte et lui annonce qu’elle veut faire une pause.

Les Amants mouillés (Dimanche 1er Juillet – 18h00 – La Filmothèque)

Après une longue errance à travers le Japon, le jeune Katsu revient dans son village natal pour fuir les représailles des yakuzas. Il y commence des aventures avec Katsu, sa patronne délaissée par son époux, ainsi qu’avec Yoko qu’il épie faisant l’amour.

youtube

Postérieur #2 : YAMAMOTO Eiichi

Nuit Eiichi Yamamoto (Samedi 30 Juin – 00h00 – Les 3 Luxembourg)

Le temps d’une nuit aux 3 Luxembourg, le Festival de Film de Fesses propose de voir – ou revoir – trois des grands classiques de l’animation signés YAMAMOTO Eiichi : Les Milles et une nuits, Cleopatra et Belladonna la sorcière (ou La Belladone de la tristesse). Connu notamment pour son travail chez Mushi Production aux côtés de TEZUKA Osamu, YAMAMOTO est sorti de l’ombre avec la série Le Roi Léo en 1965, bien qu’il réalise depuis 1962. De 1969 à 1973, YAMAMOTO réalise une série de trois films érotiques – indépendants les uns des autres – réunis sous le nom « Animerama » et signe ainsi les premiers films d’animation pour adulte au Japon.

Si les trois films comportent de nombreuses similarités telles que l’usage du rock psychédélique en bande originale ou un érotisme reposant principalement sur la suggestion, Belladona la sorcière se démarque fortement de ces deux contemporains par ses allures expérimentales composant un véritable « trip » psychédélique à l’érotisme certain. Cependant, la nuit proposée par le Festival du Film de Fesses sera aussi de voir sur grands écrans les deux volets des Animerama, bien moins accessibles dans l’Hexagone.

Les milles et une nuits

Aladin est un jeune vendeur d’eau de Bagdad sans le sou, qui tombe amoureux d’une esclave nommée Miriam. Ils passent une nuit délicieuse ensemble, mais sont séparés par des bandits. Miriam mourra quelque temps après, laissant Aladin désespéré. Quinze ans après, ce dernier devient roi et cherche alors à se venger.

Cleopatra

Trois hommes s’embarquent dans une machine à remonter le temps, jusqu’à l’époque de Cléopâtre et de l’Égypte ancienne. Mais bien loin de l’idée qu’ils s’en faisaient, ils débarquent dans un monde où les artifices et l’érotisme règnent.

Belladonna la sorcière

Jeanne, abusée par le seigneur de son village, pactise avec le Diable dans l’espoir d’obtenir vengeance. Métamorphosée par cette alliance, elle se réfugie dans une étrange vallée, la Belladonna.

youtube

Autres postérieurs

Outre ses succinctes rétrospectives autour des œuvres de KUMASHIRO Tatsumi et de YAMAMOTO Eiichi, le Festival du Film de Fesses garnit sa programmation « Montre tes nippons » de nombreux autres grands noms du cinéma japonais. Au menu, ADACHI Masao, MURAKAMI Ryū, SONO Sion ou encore TANAKA Noboru.

Abnormal Family (Vendredi 29 Juin – 17h15 – La Filmothèque)

La vie d’une famille se complique lorsque le frère aîné Koichi ramène Yuriko, sa nouvelle épouse à l’appétit sexuel vorace. Kazuo, son jeune frère, voit en elle une source de libération sexuelle.

Si sur le papier un hommage à OZU Yasujiro en version érotique peut surprendre, force est de constater que SUO Masayuki transpose cela avec brio sur pellicule. Abnormal Family est le premier long-métrage de ce réalisateur qui se fera connaître en 1996 avec Shall We Dance ? et témoigne d’ores et déjà de ce qui fera l’essence de son cinéma.

Inflatable Sex Doll of the Wastelands (Vendredi 29 Juin – 18h45 – La Filmothèque)

Un détective privé est engagé pour retrouver une femme qui aurait été assassinée dans un snuff movie. Cette femme s’avère bel et bien vivante et le détective aspiré dans une liaison torride avec elle, en vient à questionner son sens de la réalité.

Écrit et réalisé par YAMATOYA Atsushi, scénariste sur La Marque du Tueur de SUZUKI Seijun, Inflatable Sex Doll of the Wastelands est film expérimental avec notamment Tatsumi Noriko – surnommée « la première Reine des pink eiga » – dans le rôle principal et le pianiste jazz YAMASHITA Yosuke à la musique. Bien qu’il s’agisse d’un premier film à la réalisation pour YAMATOYA, Inflatable Sex Doll of the Wastelands est devenu l’un des films majeurs des années 1960 au Japon.

Guilty of Romance (Vendredi 29 Juin – 22h00 – La Filmothèque)

Izumi est mariée à un célèbre romancier romantique mais leur vie semble n’être qu’une simple répétition sans romance. Elle décide alors de suivre ses désirs et accepte de poser nue et de mimer une relation sexuelle devant la caméra. Un jour, le corps d’une personne assassinée est retrouvé dans le quartier des «love hotels».

Il est convenu aujourd’hui que SONO Sion est l’un des réalisateurs les plus appréciés de la rédaction de Journal du Japon. Avec Guilty of Romance en 2011, SONO signe un film entièrement à la gloire de sa femme et muse KAGURAZAKA Megumi. Explorant le quartier de Maruyama-Cho à Shibuya dans Tokyo – connu pour ses love hotels -, Guilty of Romance se dresse tels des limbes emplies de couleurs où le sens même d’émancipation est poussé à son paroxysme. L’occasion de redécouvrir ce film sur grand écran, bien qu’il soit regrettable que la projection propose la version internationale du film qui est amputée de trente minutes par rapport à la version originale.

youtube

Gushing Prayer (Samedi 30 Juin – 14h00 – La Filmothèque)

Les lycéens Yasuko, Yôichi, Kôichi et Bill veulent échapper à ce monde étouffant et aliénant qui les écrase en s’adonnant au sexe collectif : ils espèrent forger leur propre vie loin d’une société adulte corrompue.

Lorsque l’on s’intéresse au cinéma érotique ou au cinéma politique japonais, il est difficile de passer à côté de ADACHI Masao. Proche collaborateur de WAKAMATSU Koji, il en est généralement le scénariste mais a occasionnellement enfilé la casquette de réalisateur. Connu pour son ancrage politique dans l’extrême-gauche, on retrouve son nom – ou son pseudonyme Izuru Deguchi – dans les films les plus politiques de l’époque tels que La Pendaison de OSHIMA Nagisa ou Va, va, vierge pour la deuxième fois de WAKAMATSU Koji. En tant que réalisateur, c’est son A.K.A. Serial Killer qui est principalement connu puisqu’il y développe la « Théorie du paysage ». Ce réalisateur très politisé et très théorique pourra alors être découvert sur grand écran avec Gushing Prayer, l’un de ses derniers films en 1971 avant de rejoindre l’Armée Rouge Japonaise au Liban.

Fleur Secrète (Samedi 30 Juin – 16h15 – La Filmothèque)

Senzô Tôyama, patron d’une importante société, demande à son jeune employé Makato, impotent depuis son adolescence, d’enlever sa femme Shizuko afin de l’initier aux plaisirs interdits.

Avec Fleur Secrète, KONUMA Masaru propose en 1974 la première adaptation d’un roman de DAN Oniroku en Roman Porno. Dans la continuité de ce film, de nombreux films de la Nikkatsu adapteront les histoires du plus grand écrivain SM du Japon. Non content de lancer une série d’adaptations, Fleur Secrète a eu aussi comme effet de propulser TANI Naomi – actrice principale du film – comme figure principale du Roman Porno japonais.

Funérailles des roses (Samedi 30 Juin – 18h00 – Le Reflet Médicis)

Tokyo, fin des années 1960. Eddie, jeune drag-queen, est la favorite de Gonda, propriétaire du bar Genet où elle travaille. Cette relation provoque la jalousie de la maîtresse de Gonda, Leda, drag-queen plus âgée et matronne du bar.

En proposant Les Funérailles des roses de MATSUMOTO Toshio, le Festival du Film de Fesses met en avant l’une des œuvres les plus importantes du cinéma queer japonais mais aussi l’un des films les plus innovants visuellement du cinéma japonais. Épousant à la perfection l’ère du temps en jonglant entre performances de rue, discours sur le cinéma, questionnements sexuels et identitaires tout en offrant des descriptions documentaires de la vie des drag-queens au Japon, MATSUMOTO a réalisé avec Les Funérailles des roses l’un des films les plus importants du cinéma japonais des années 1970.

youtube

Marché Sexuel des filles (Samedi 30 Juin – 20h00 – La Filmothèque)

La vie difficile des prostituées du quartier pauvre de Kamagasaki à Osaka à travers l’histoire de Tome, dix-neuf ans, qui, tout comme sa mère, une rivale, vend ses charmes.

Le Marché Sexuel des filles de TANAKA Noboru est aujourd’hui est l’un des Romans Porno de la Nikkatsu les plus connus en France. Ouvertement pessimiste, le film réalisé en 1974 est l’une des principales fulgurances du réalisateur qui s’est illustré en 1975 avec La Véritable histoire d’Abe Sada. Si l’interprétation de SERI Meika est l’une des plus marquantes des films issus de la Nikkatsu à cette période, le film de TANAKA est tout aussi marquant tant il témoigne avec aisance la richesse du cinéma érotique japonais des années 1970 qui trouvait l’équilibre parfait entre cinéma pour adulte et cinéma politique.

Tokyo Décadence (Samedi 30 Juin – 22h00 – La Filmothèque)

Douée pour la langue des signes, Ai, 22 ans, est au chômage. Elle accepte de devenir hôtesse pour une agence spécialisée dans les échanges sado-masochistes.

Par le passé, Journal du Japon vous avait d’ores et déjà parlé de Tokyo Décadence de MURAKAMI Ryū lors de l’article Tokyo Décadence : Errances sexuelles d’une ville sans espoir. « Enivrant brûlot érotique », Tokyo Décadence est un long-métrage que MURAKAMI Ryū – romancier de formation – adapte de sa propre nouvelle Topaz qu’il avait publié en 1986. A l’image de son style littéraire, Tokyo Décadence est un film froid suivant les errances nocturnes de Ai allant de rendez-vous sado-masochistes en rendez-vous sadomasochistes. MURAKAMI signe ici une ode acerbe d’un « Japon pourri » où il ne réside désormais ni avenir ni espoir.

youtube

Body Trouble (Dimanche 1er Juillet – 15h45 – La Filmothèque)

Un matin, un jeune homme dépressif nommé Hiromi se réveille dans le corps d’une femme. Déchiré entre le genre et le sexe, il cherche à tâtons une nouvelle façon de vivre.

Si le cinéma réalisé par des femmes n’est aucunement un genre – et ne sera jamais un genre –, Body Trouble est un film érotique japonais réalisé en 2014 par HAMANO Sachi qui, en utilisant simplement l’astuce scénaristique menant un homme à se réveiller dans le corps d’une femme, apporte un regard nouveau dans le cinéma érotique japonais. En présence de la réalisatrice, la séance sera l’occasion d’échanger avec une cinéaste évoluant dans l’actuelle industrie du cinéma japonais.

Wet Woman In The Wind (Dimanche 1er Juillet – 20h00 – La Filmothèque)

Kosuke, un acteur de théâtre qui a décidé de vivre en ermite au fond d’une forêt, se retrouve harcelé par Shiori, une jeune serveuse envahissante qui ne veut plus le quitter.

Si Journal du Japon était déjà revenu sur Wet Woman In The Wind à l’occasion de son article Roman Porno : Film rose nouveau cru à l’occasion de son retour sur les cinq films en hommage au Roman Porno pour les 45 ans de la Nikkatsu, le Festival du Film de Fesses permet aux spectateurs parisiens de (re)découvrir le film après son passage à l’édition 2016 de l’Etrange Festival. Réalisé par SHIOTA Akihiko, l’un des réalisateurs principaux de ce qu’on appelle parfois « nouvelle vague japonaise des années 1990 », Wet Woman In The Wind est un hommage à KUMASHIRO Tatsumi et son Les Amants Mouillés. Dimanche 1er Juillet, les deux films – celui de SHIOTA et celui de KUMASHIRO – viendront conclure cette cinquième édition du Festival du Film de Fesses.

En somme, un programmation riche en saveur et qui annonce un weekend de quatre jours d’ores et déjà extatique. Cinéphiles et amateurs de fesses pourront dès lors réviser leurs classiques du cinéma érotique japonais qui est l’un des plus éclectiques et inventifs. Cependant, la cinquième édition du Festival du Film de Fesses n’est pas uniquement composé la rétrospective « Montre tes nippons » et nous vous invitons grandement à aller vous rincer l’œil avec le Septième Art, notamment – comment résister – à la projection Samedi 30 Juin au Reflet Médicis du sublime La Saveur de la Pastèque du taïwanais Tsai Ming-Ling que le Festival du Film de Fesses propose en odorama !

Programme détaillé : https://www.lefff.fr/programme

Critique publiée dans le webzine Journal du Japon.

1 note

·

View note

Text

« Gravity » live

Co-director, editor

Burnout Kids - Gravity (live session au Centre Ken Saro Wiwa)

director : Maxime Lauret & Pierre Lauret

production : oh no! & Burnout Kids

camera operator : Maxime Lauret

sound record & mix : Nicolas Defeudis

editor : Pierre Lauret

music : “Gravity” by Burnout Kids,

youtube

Burnout Kids

Facebook : https://www.facebook.com/burnoutkidsofficial/

Instagram : https://www.instagram.com/burnoutkidsmusic/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCzfLX-w-xxIZlzaBU7biV4w

0 notes

Text

Raise Your Arms and Twist!

Writer

Raise Your Arms and Twist! Documentary of NMB48 de FUNAHASHI Atsushi : Le Crépuscule des idols

Présenté dans la section « Kanata, au-delà du miroir » à l’occasion de la douzième édition du Kinotayo, festival de cinéma japonais contemporain d’Ile-de-France, Raise Your Arms and Twist! Documentary of NMB48 de FUNAHASHI Atsushi était l’un des deux seuls documentaires de la sélection du festival.

Bien que le sujet des idols soit souvent absent de la ligne éditorial, FUNAHASHI Atsushi nous donne ici l’opportunité de palier à ce manque et de revenir sur un sujet aussi passionnant que dérangeant dès lors qu’il est abordé d’un point de vue sociologique et exempt de toutes notions d’adulation.

Idols et 48 Group : Origine et concept

Figure de proue de l’imagerie pop au pays du Soleil-Levant, les idols sont un concept souvent peu ou mal compris ici, en Occident. Tout d’abord, le terme diffère du sens que nous lui apposons usuellement puisqu’au Japon, les idols renvoient à une activité professionnelle dans le monde de l’entertainment. Bien que prenant généralement la forme de girls band féminins sur-médiatisés et composés d’adolescentes, il existe en réalité autant de types d’idoling que d’idols, en somme, une infinité si l’abus de langage le permet. Usuellement connus pour leur musique, les idols apparaissent aussi bien dans le monde de l’actorat ou du mannequinat que dans l’industrie musicale. En somme, une simplification mènerait à accepter la chose suivante : l’idoling est un ensemble d’idols apparaissant dans les diverses strates de l’entertainment avec comme principal motto l’image renvoyée. Il va sans dire que, malgré l’appartenance à ce monde du show-business, les idols ne sont pas nécessairement synonyme de célébrité, de richesse ou de succès.

C’est à la suite du succès au Japon des chanteuses yéyé françaises dans les années 1970 que le concept d’idoling se développe pour acquérir aujourd’hui une place prépondérante dans la société japonaise. Le premier groupe qu’il faut mentionner est celui de Candies (1972 – 1978) qui marque l’apparition du wotagei, un ensemble de danses et de techniques d’encouragement par des fans extrêmes à destination de leurs idols favorites. Dans les années 1980, c’est le producteur AKIMOTO Yasushi qui se fait représentant du premier âge d’or de l’idoling avec Onyanko Club (1985 – 1987), un groupe à l’effectif changeant, atteignant une cinquantaine de membres, divisé en de nombreux sous-groupes. Après un léger déclin de popularité durant les années 1990, le producteur Tsunku relance l’idoling en reprenant le concept d’Onyanko Club avec, en 1997, la création du groupe Morning Musume qui devient, en 1999, avec son single Love Machine le groupe le plus populaire au pays du Soleil-Levant. Malgré un léger déclin de popularité à partir de 2001, Morning Musume rafle de nombreux records, dont celui de longévité pour un groupe d’idoling grâce à un système de remplacement des membres quittant le groupe : 40 membres ont ainsi marqué 13 générations du groupe en 20 ans d’existence. Au début du nouveau millénaire, Tsunku atomise le marché de l’idoling en créant un grand ensemble d’idols, le Hello!Project, qui réunit l’intégralité de ses productions et qui, par conséquent, comporte trois des plus grands succès du milieu : Morning Musume, °C-ute et Berryz Kōbō.

youtube

Cependant, rien n’est éternel au pays des idols et en 2005, profitant de la baisse de popularité de Morning Musume, AKIMOTO Yasushi renouvelle l’idoling en lançant le groupe AKB48 depuis le quartier d’Akihabara à Tokyo. Initialement composé de 20 jeunes adolescentes, le groupe s’impose rapidement grâce au concept de « idols you can meet » qui apporte une certaine promiscuité entre le public et les membres, notamment lors de handshakes où les fans peuvent échanger et serrer la main de leurs membres préférées. Trustant le haut des ventes, AKB48 est un tel succès qu’AKIMOTO Yasushi lance le 48 Group, un ensemble de « groupes sœurs » délocalisés, qu’il créé sur le même modèle que AKB48, avec SKE48 en 2008 à Nagoya, NMB48 à Osaka en 2010, HKT48 à Fukuoka en 2011 ou plus récemment avec NGT48 à Niigata en 2015, et STU48 à Setouchi en 2017. L’appel de l’argent ne se faisant que peu sentir, le producteur porte le concept à l’étranger avec JKT48 en 2011 à Jakarta ou SNH48 en 2012 à Shanghai – ce dernier ayant fait scission et créé ses propres « groupes sœurs » à travers la Chine : BEJ48, GNZ48, SHY48. Par ailleurs, AKIMOTO Yasushi est allé jusqu’à assurer sa main mise sur l’entertainment japonais en créant lui-même la concurrence du 48 Group en créant le Sakamichi Series, composé de Nogizaka46 et de Keyakizaka46 et qu’il base toujours sur le même système.

Bien que l’appellation de cet ensemble ne soit pas officielle, depuis 2011 un ensemble de documentaire « Documentary of … », commandé et réalisé en interne, vient présenter en profondeur les différents groupes signés AKIMOTO Yasushi. Aujourd’hui, les groupes SKE48, NMB48, HKT48, JKT48 et Nogizaka46 ont eu le droit à leur documentaire respectif et AKB48 en compte cinq de produits. Cependant, il faut constater que mis à part Kanashimi No Wasurekata Documentary of Nogizaka46 qui se distinguait par sa forme et son esthétique, seul Raise Your Arms and Twist Documentary of NMB48 se démarque par son analyse de cette industrie, par la profondeur de sa réflexion et par son sens artistique notable.

youtube

FUNAHASHI Atsushi, Osaka et NMB48

Ce n’est pas un hasard si Raise Your Arms and Twist Documentary of NMB48 est passé en 2017 par de prestigieux festivals tels que les Rencontres Internationales du Documentaire de Montréal ou le Hong Kong International Film Festival, puisque le réalisateur n’est autre que FUNAHASHI Atsushi dont nous parlions déjà au sujet des témoignages cinématographiques sur la catastrophe du Tohoku.

FUNAHASHI Atsushi a commencé sa carrière avec Echoes en 2001. En 2006, il signe Big River avec ODAGIRI Joe, qui lui offre l’opportunité d’être diffusé dans des festivals comme le Busan International Film Festival en Corée du Sud ou à la Berlinale en Allemagne. En 2012 puis 2015, FUNAHASHI Atsushi témoigne d’un message politique certain, sans être pour autant dans une logique purement contestataire, avec le diptyque Nuclear Nation où il suit la vie des rescapés de la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi.

S’il peut paraître étrange qu’un tel documentariste ait été à la tête du projet Raise Your Arms and Twist Documentary of NMB48, on peut tout de même mettre en avant le fait que FUNAHASHI Atsushi est originaire d’Osaka. Basé à Namba, le quartier des loisirs d’Osaka, les NMB48 entretiennent aussi un rapport privilégié à leur ville d’origine. Contrairement à ses « groupes sœurs », le groupe dépend bien moins de sa fanbase nationale que de celle de la capitale du Kansai. Et FUNAHASHI Atsushi a bien conscience de cela puisque rapidement, il le caractérise à l’image et au son dans son documentaire. En plus de filmer les idols qui s’expriment entre elles en kansai-ben – patois du Kansai –, le réalisateur ancre fortement leur histoire dans leur ville en illustrant abondamment le quartier dans lequel elles évoluent, ce qui représente un contre-pied par rapport au style des cinq Documentary of AKB48 qui eux, n’illustrent que bien peu le quartier d’Akihabara à Tokyo.

Cependant, bien que l’on ait affaire à un réalisateur qui ose des choses, FUNAHASHI Atsushi dissimule difficilement la différence entre son propos et ce semble provenir d’un cahier des charges. Ainsi, malgré la volonté de montrer l’unicité de NMB48, le documentaire met un peu trop le groupe en parallèle des AKB48. Dès lors, cette opposition, que l’on suppute être entre le réalisateur et les producteurs, va jusqu’à infuser l’esthétisme du film où stock-footage (Ndlr : images d’archive) et plans originaux se distinguent fortement.

Nietzsche-senpai : idoling et philosophie

Après la scène d’ouverture sur une version live de Kamonegix – le huitième single des NMB48 – dans un stade rempli, FUNAHASHI Atsushi donne rapidement le ton de son documentaire avec une citation de Friedrich NIETZSCHE lue par l’idol et aspirante philosophe SUTŌ Ririka. Si le parallèle jouant sur le terme idol peut sembler facile dans un premier temps, la compréhension du documentaire repose intégralement sur l’ensemble des interventions de cette membre détaillant en quoi l’idoling est un lieu propice aux questionnements sur soi. Car FUNAHASHI Atsushi ne peut critiquer librement cette industrie et ses travers avec un documentaire financé par les pontes du milieu, ici AKIMOTO Yasushi. Ainsi, c’est au spectateur de faire l’effort de recouper les propos de SUTŌ Ririka avec les images d’idols chantant, dansant, répétant, pleurant, rigolant ou simplement exprimant leur ressenti sur leur place dans le groupe.

L’esthétisme de ces intermèdes philosophiques en fait aussi de parfaites clefs de lecture dans ce documentaire aux fausses allures de présentation de groupe. SUTŌ Ririka étant filmée sur un bateau remontant un fleuve, les ponts surplombant ce dernier viennent par moments dissimuler la lumière du soleil, plongeant la jeune idol et la caméra dans un noir quasi total. Dès lors, cette idée de visible et de non-visible, vient rappeler la dure loi de l’idoling où « la course aux fans » est prônée entre les groupes mais aussi entre les idols même composant ces groupes. Car dans l’idoling, seules les plus populaires sont sur les devants de la scène. Ainsi, derrière les noms de YAMAMOTO Sayaka, JONISHI Kei, SHIROMA Miru, YAGURA Fūko et de WATANABE Miyuki, c’est une quarantaine de membres des NMB48 qui demeurent dans leur ombre.

Ainsi, tout au long de Raise Your Arms and Twist Documentary of NMB48, il est aisé de prendre fait et cause pour ces idols dans l’ombre qui, la faute à leur popularité très restreinte, ne peuvent participer aux singles et à la majeure partie des activités du groupe. Pourtant, l’intelligence du documentaire de FUNAHASHI Atsushi ne s’arrête pas là puisqu’il choisit de donner la parole à de nombreuses membres, comme les autres Documentary of … , mais aussi aux familles de celles-ci, aux managers, aux fans et aux membres ayant d’ores et déjà quitté le groupe pour poursuivre leur carrière, ce que ne faisaient pas nécessairement les autres Documentary of …. C’est alors une vision totale de l’industrie et de ses conséquences qui s’offre aux spectateurs et qui, une fois recoupée par les propos de SUTŌ Ririka, livre un triste constat.

À tous les niveaux de l’idoling, une questionnement vivace de soi s’opère. En plus de ces « petites » membres, Raise Your Arms and Twist Documentary of NMB48 dévoile que les membres importantes vivent les mêmes doutes, mais à une échelle différente. La figure principale du groupe, YAMAMOTO Sayaka, explique qu’elle a connu, elle aussi, ces positionnements de fonds de scène lorsque AKIMOTO Yasushi a entrepris durant des singles de mettre des membres de tout le 48 Group sous la bannière de AKB48. De même, les membres YAGURA Fūko et SHIROMA Miru qui, la faute à une popularité quasi similaire, sont sans arrêt mises en confrontation alors qu’elles n’entretiennent aucune animosité l’une envers l’autre. Enfin, c’est aussi les fans qui sont bien souvent diabolisés et caractérisés comme des pervers ou des personnes malades qui ont enfin le droit à la parole, ce qui offre des témoignages intéressants sur les rapports que les fans entretiennent avec leurs idols favorites et sur leur rapport à leur passion.

youtube

Bien qu’il soit un important documentaire sur le sujet, on peut regretter le fait que Raise Your Arms and Twist Documentary of NMB48 ait été réalisé avant le scandale de SUTŌ Ririka annonçant son mariage sans mentionner son départ du groupe ce qui va à l’encontre des règles du loveban régissant l’idoling japonais, et avant que la membre JONISHI Rei soit hissée sur les devants de la scène dans une tentative voyante de « remplacement de sa sœur » JONISHI Kei qui venait de quitter le groupe.

Par ailleurs, le film de FUNAHASHI Atsushi s’avère être le seul documentaire méritant d’être vu dans cette sélection 2017 du Kinotayo. On peut par conséquent ouvertement critiquer la diffusion restreinte mise en place par le festival – une séance unique le samedi à 13 h30 – alors que le film mérite à lui seul d’être visionné de multiples fois pour saisir la richesse d’information sur l’idoling qu’il contient.

Critique publiée dans le webzine Journal du Japon.

0 notes

Text

Kinotayo 2017, partie 2

Writer

Kinotayo 2017, partie 2 : MATSUI, dernier rempart avant la débâcle

Voilà maintenant trois années consécutives que Journal du Japon se rend au Kinotayo à Paris pour faire le point sur le cinéma contemporain japonais, et force est de constater lors de cette douzième édition que le festival perd de sa superbe d’année en année. Lors de notre premier retour sur la sélection 2017 et de notre critique de Perfect Revolution – film en compétition cette année – nous émettions d’ores et déjà certaines réserves au sujet du palmarès et de la capacité du festival à se placer comme représentant honnête de l’état du cinéma contemporain japonais.