Don't wanna be here? Send us removal request.

Link

0 notes

Text

Sociologie - partie 2

Aussi, existe-t-il différents moyens d’être créatif. Rocamora (2011) et Brun (2011) présentent toutes deux une façon créative de s’exprimer. Rocamora présente le blogue personnel des stars qui exposent leur vie personnelle comme un journal, avec des photos, leurs opinions sur des sujets, etc. Par l’entremise de leur blogue, certaines personnes deviennent des stars, accumulant le nombre d’usagers inscrits à leur page et suivant leur évolution. Je ne suis pas certaine où se trouve la créativité dans ces blogues, outre que pour l’aspect créatif des habillements dont il est souvent question dans ce type de blogues de mode. Cependant, je trouve qu’ils permettent une certaine accessibilité à l’auteur du blogue et un aspect plus réel que lorsque la mode est présentée dans des revues ou à la télévision. Les photos ne sont pas des photos de professionnels, elles représentent donc davantage la réalité. D’un sens, le blogue de mode peut faire penser à Facebook, puisqu’il expose des aspects de la vie personnelle d’un individu.

Finalement, Anne Brun (2011) tente de démontrer l’apport de la créativité chez les personnes âgées. Selon elle, il serait bénéfique pour ces personnes d’utiliser les arts pour s’exprimer, car cela favoriserait la réactivation des liens dans le cerveau. En fait, les arts sont bénéfiques pour les jeunes comme pour les personnes handicapées ou âgées : ils permettent de s’exprimer d’une façon différente, de se libérer. Certains utilisent d’ailleurs les arts en thérapie afin de régler plusieurs problèmes. Bien que cela soit une méthode plus alternative, il est tout de même intéressant de considérer l’apport de l’art et de la créativité chez les humains.

0 notes

Link

Voici d'autres liens donnant accès à de la culture numérique :

http://www.civilisations.ca/etoiledumatin/version-accessible/

http://www.opera-online.com/articles/le-staatsoper-de-vienne-lance-son-offre-de-retransmissions-en-ligne

http://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project

Bonne visite!

0 notes

Text

Sociologie - partie 1

Le texte de Boily (2009) renvoie à cette notion de cultures modernes, de villes créatives, numériques. Elle fait référence à tout ce qui se trouve maintenant sur Internet, que ce soit des bibliothèques, des musées, des films ou du théâtre : tout est disponible. « Nous façonnons notre environnement, nous lui donnons des formes et des structures et par la suite ce sont elles qui nous façonnent, nous sculptent, nous conditionnent. » (Traduction de Hall 1966, p. 106) Nous avons numérisé des millions de livres, nous avons facilité le transfert vidéo sur Internet, la conversion de documents, maintenant, ce sont ces structures qui permettent d’offrir cette diversité culturelle en ligne.

Est-ce bien? Mon avis est que c’est somme toute intéressant à un certain point, ne serait-ce que pour consulter un magasine en ligne, lire quelques pages d’un roman ou écouter une émission sur Internet, mais que le « vrai » surpassera toujours le numérique. L’ambiance qui se dégage lorsque l’on assiste à une pièce de théâtre ou à un opéra, à New-York par exemple, ne peut pas être reproduite par le numérique. Bien entendu, il peut être plus économique d’être branché sur Internet pour accéder à toute cette culture, mais l’expérience ne peut pas être la même qu’en réalité.

0 notes

Link

0 notes

Text

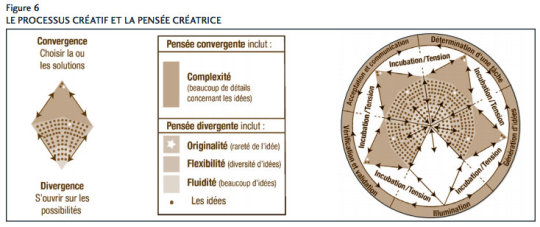

Processus créatifs

L’importance de la motivation en créativité est soulevée par Rolland Viau (2007) dans son texte La motivation, une condition essentielle à la création scientifique. Même s’il est question de créativité dans le domaine des sciences, Viau a également travaillé sur la motivation en enseignement. En fait, peu importe le domaine, il revient à dire que la motivation est un critère essentiel à la créativité puisqu’il faut parfois savoir persévérer pour arriver à un résultat, un produit créatif. La motivation, cependant, ça se crée et ça s’alimente. En enseignement, un professeur motivé et dynamique risque davantage de motiver ses élèves qu’un enseignant blasé. Il en est de même en entreprise, si le patron est lui-même motivé, prend soin de son personnel, est sympathique et accueillant, les chances que son personnel soit également motivé augmentent!

---

En ce qui concerne le texte de Céline Byron-Portet, il est d’une part très théorique, présentant plusieurs théoriciens de la communication, et, d’autre part, il amène un aspect intéressant, celui de sortir du cadre afin d’être créatif. En fait, cela peut référer également au « saut créatif » ou à la « disruption », comme il a été discuté précédemment dans le blogue. Cependant, j’aime particulièrement le lien avec l’école de Palo Alto et la notion de recadrage que l’auteure présente. Recadrer, c’est changer de perspective, c’est regarder d’une autre façon ce qui nous entoure, c’est envisager des solutions que nous n’aurions pas pensé possibles et trouver un moyen de les rendre réalisables. Bref, de ma perspective, c’est sortir de nos croyances et s’ouvrir à l’impossible. De cette façon, il pourra peut-être y sortir un brin de « possible »!

0 notes

Photo

Intelligence, mémoire et créativité

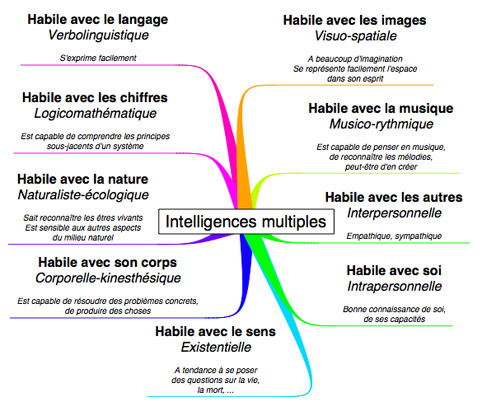

Pour avoir enseigné à des enfants de tous les âges et de divers milieux, je suis tout de même bien placée pour reconnaître l’importance des intelligences multiples, telles que présentées par Gardner. Bien que l’humain ne soit pas restreint à un seul type d’intelligence, il est – trop – fréquent que les institutions scolaires ne se basent que sur deux des sept intelligences pour évaluer les capacités des jeunes, soit l’intelligence logico-mathémathique et langagière. Je dois avouer que ce sont les intelligences les plus faciles à évaluer, cependant je crois que cela nuit énormément aux personnes qui ont développé d’autres types d’intelligences. L’image ci-dessus résume les sept types d’intelligences de Gardner.

1 note

·

View note

Text

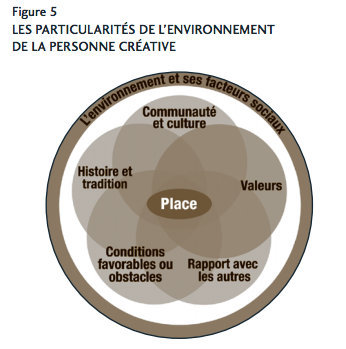

Créativité organisationnelle

Les trois textes que nous avions à lire portant sur la créativité organisationnelle se recoupent à plusieurs endroits. Premièrement, Carrier (2011) et Duggan (2012) convergent tous deux vers l’importance de l’association des idées afin de parvenir à la création. Tout comme Carrier le précise, je crois qu’il est important de favoriser la quantité des idées lors du partage entre collègues, car cela permet d’obtenir plus d’idées, donc de faire plus de liens et d’arriver à de meilleures idées créatives. Carrier et Duggan s’entendent également pour dire que le remue-méninges, si utilisé dans les compagnies et même dans les établissements scolaires, n’est pas la meilleure façon d’arriver à un résultat créatif. C’est durant la « pause créative » que les meilleures idées surgissent, ce que plusieurs auteurs ont nommé « l’illumination ».

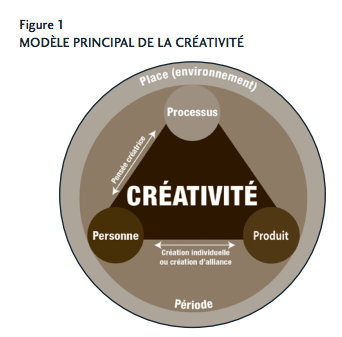

Pour sa part, Le Loarne (2009) reprend l’idée de Filteau concernant la place de l’environnement dans le processus de création. Il pousse l’idée jusqu’à présenter différentes structures d’entreprise qui freinent ou favorisent la créativité. Effectivement, je crois que certaines structures limitent trop les employés dans leurs méthodes de création; il me semble qu’un cadre peu rigide, où la participation de tous est bienvenue, est plus favorable à la création. La présence de contraintes peut toutefois aider à sortir du cadre, comme l’a mentionné Céline Byron-Portet (2011) dans son texte sur la créativité.

0 notes

Photo

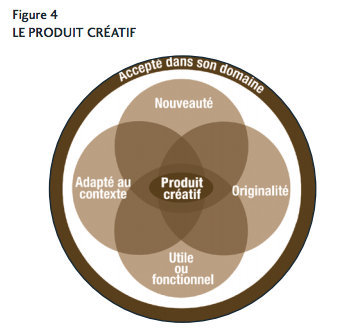

Les sept schémas de Filteau tirés de son article.

http://www.cdc.qc.ca/ped_coll/v25/filteau-25-3-2012.pdf

1 note

·

View note

Text

Éducation

Bien entendu, ce sujet me touche personnellement. Ayant réalisé ma recherche sur la créativité en enseignement de l’anglais, je me suis servie des textes de Filteau (2012) et de la Durantaye (2012) afin de confronter mes idées et pour avoir des indices d’évaluation de la créativité. Voici mon analyse critique présentée dans le séminaire.

J’ai trouvé son mémoire sur Internet et je trouve, sans l’avoir tout lu, qu’elle présente bien ses principaux résultats, ce qui était le but premier de son article. J’ai trouvé intéressant de voir les différences de définitions de la créativité entre les étudiants et les enseignants. En réalisant mes propres entrevues, j’ai moi aussi pu constater que tout le monde ne définit pas la créativité de la même façon. J’ai trouvé très pertinent les questionnements de Mme Filteau : « est-ce logique de demander aux étudiants de faire une synthèse de ce que c’est que la créativité alors que les enseignants ne l’ont pas toujours faite eux-mêmes », car effectivement, en enseignement comme dans plusieurs emplois, les enseignants ou les patrons demandent d’être créatif, mais ils ne définissent pas nécessairement ce qu’ils entendent par ce terme. Résultat, du moins en enseignement, les élèves ne sont pas justement évalués.

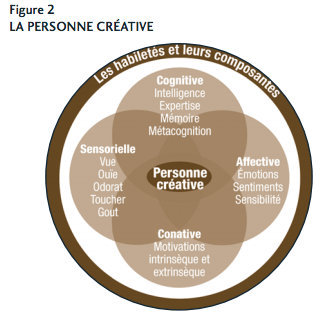

Ensuite, lorsque l’auteur présente le profil de la personne créative, j’ai trouvé intéressant que ses étudiants mentionnent l’importance des sens parce que j’avoue que, moi-même, je n’y avais pas nécessairement pensé.

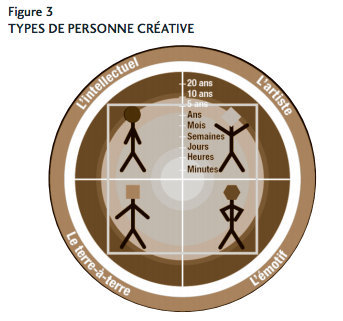

La représentation des quatre types de personnes créatives correspond vraiment à la typologie des préférences cérébrales de Robert Sperry : cortical gauche, cortical droit, limbique gauche, limbique droit. J’imagine qu’elle s’en est inspirée pour ce modèle. (Ce modèle est présenté précédemment sur ce blogue)

Lorsqu’elle parle du travail d’équipe, c’est un peu idéaliste, car il est peu probable que les classes soient divisées en quatre et que tout le monde puisse trouver les trois bons partenaires complémentaires. Cependant, dans un environnement de travail, je conviens que ça semble l’idéal.

Je crois que, tout comme elle semble le penser, dans plusieurs contextes d’enseignement, il serait bon de faire l’exercice avec les élèves afin de voir ce qu’ils pensent de la créativité, comment ils la définissent et ce que ça comporte, afin qu’ils soient davantage ouverts et, on l’espère, créatifs.

L’autre texte mentionnait, en lien avec la théorie psychologique, que la créativité devrait tenir compte de la relation intime et proactive vécue entre l’artiste et son médium/support. Ça rejoint l’environnement dont Mme Filteau parle dans son texte. De plus, Félix de la Durantaye reprend les étapes de la création, mais emploie parfois des termes différents.

0 notes

Text

Journalisme

Watine (2006) et Saïdi (2012) s’entendent tous deux sur l’évolution du contenu de presse. Diversité des supports, émotions, humour, dérision, subjectivité, oralisation des contenus, dramatisation du traitement de l’actualité, virtualisation du discours et personnification des nouvelles : « changement de paradigme »? Est-ce donc ici aussi une « ré-novation » ou s’agit-il d’une innovation? J’ai l’impression, selon les lectures, qu’en fait, le genre journalistique tend à se transformer en un genre davantage littéraire. Est-ce pour rejoindre un public plus jeune ou est-ce parce que les journalistes sont eux-mêmes plus jeunes qu’il en est ainsi? À mon avis, il s’agit d’une combinaison de ces deux facteurs.

Est-ce que ces changements participent à la créativité dans les écrits? Si je me fie à la recherche de Chloé Cotnoir dans le cadre de ce séminaire, j’en déduis que cela n’a pas beaucoup d’impact sur la créativité des journalistes : ils semblent généralement peu créatifs. Bien entendu, sa recherche portait sur la couverture d’un événement culturel en particulier, mais les résultats étaient tout de même intéressants, car peu de journalistes semblaient démontrer une grande créativité dans leur écriture. Tous utilisaient pourtant différentes stratégies mentionnées dans les textes de Watine et de Saïdi. Ainsi, la « ré-novation » en journalisme n’influencerait peut-être pas tellement la créativité du journaliste. Je trouverais intéressant de rechercher davantage sur ce sujet!

0 notes

Text

Écritures numériques

À la suite des lectures des textes de Cailleau, Bouchardon, Crozat et Bourdeloie, de Lise Renaud, de Vincent Mabillot et d’Éloïse Hardy, touchant tous des aspects de l’écriture numérique, j’en suis venue à une conclusion personnelle. Même si les écritures numériques reposent en grande partie sur les écrits, tout l’aspect numérique tend à modifier de manière importante l’écriture. En plus de devoir maîtriser les diverses technologies, et il y en a un nombre important, l’écrivain « numérique » doit ajuster ses écrits à diverses plateformes : les sites Internet, les blogues, les applications pour téléphones intelligents et les tablettes et même Facebook. (Cailleau, Bouchardon, Crozat et Bourdeloie , 2010)

Encore, ils doivent respecter des balises, des éléments graphiques et certains styles rédactionnels. (Hardy, 2012) En plus de tout ça viennent les écrits sur les téléphones mobiles. Ces écrits ont beaucoup influencé l’écriture; les jeunes, principalement, trouvent toutes sortes de moyens d’écrire plus rapidement et inventent des abréviations et même des mots. Innovation ou « ré-novation »? (Renaud, 2012) Selon moi, il s’agit davantage d’une « ré-novation » puisque les utilisateurs ne font que mettre à jour certaines techniques d’écriture et certains mots; tout n’est cependant pas changé.

Concernant le wiki (Maillor 2012), je dirais qu’il s’agit d’un style d’écriture plutôt émergent en ce sens qu’il s’agit d’une écriture commune où les rédacteurs ne se connaissent pas, mais partagent des connaissances sur un même sujet. Entraide et collaboration, dans un univers vaste comme Internet, c’est définitivement un style qui me plait, bien qu’il manque souvent des sources fiables. Peut-être que les wikis se développeront davantage et qu’ils deviendront de plus en plus scientifiques.

0 notes

Text

La publicité

Le chapitre I du mémoire de maîtrise de Dany Baillargeon fait une synthèse des éléments de la créativité dont il fut question dans le chapitre I du mémoire de maîtrise d'Isabelle Pilon ainsi que dans plusieurs textes sur la créativité que nous avons lus jusqu’à maintenant. Il reprend entre autres la notion de l’attention dispersée : la capacité de garder en mémoire un grand nombre d’informations pour ensuite faire des liens, ce qui donne lieu à la création de nouvelles idées. Baillargeon mentionne également la possibilité d’évaluer la créativité, ce que je trouve intéressant, toutefois encore difficile à réaliser.

Encore, il explique la création en aval, ce qui réfère à l’importance du récepteur et à la pertinence de la créativité dans la réalisation d’une publicité.

Le travail de Baillargeon, s’inscrivant dans le cadre d’études supérieures, renvoie à plusieurs sources et références externes et fiables, ce qui permet de confirmer la rigueur et la pertinence de son travail.

0 notes

Text

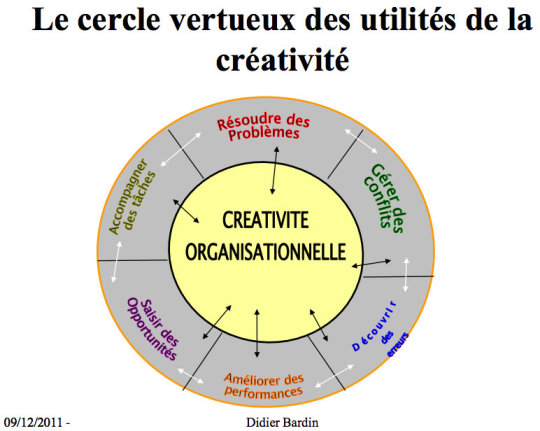

La disruption

La disruption. Ce concept de Jean Marie Dru ressemble au concept du « saut créatif » en marketing. En fait, Dru décrit la disruption comme étant « une discipline non linéaire, discontinue, qui comporte trois temps théoriques : convention, disruption, vision. » (p. 63)

Le premier concept réfère aux conventions établies de l’entreprise ou d’un marché. La disruption, quant à elle, est l’étape où les créateurs d’idées doivent penser de manière différente et regarder les choses sous des angles différents. La vision, dernier temps de la disruption, consiste à imaginer l’entreprise dans le futur, à la suite de changements réalisés. En fait, la disruption est un processus qui tente justement de mieux percevoir ce qui n’existe pas encore, mais qui contribuerait à redorer une marque et à lui faire prendre de la valeur.

La disruption, c’est aussi briser les standards, sortir des chemins battus, faire les choses différemment, faire une rupture avec le conventionnel. Qu’elle soit utilisée pour « recadrer » une compagnie ou une marque, la « défamiliariser » ou pour la « recomplexifier », la disruption sert au final à faire innover.

En fait, selon mon opinion, la disruption n’est pas loin du « saut créatif » ou de tous les autres termes qui définissent l’innovation et l’originalité. Le mot donne l’idée d’une pensée nouvelle, mais en lisant sur le sujet de la créativité, il me semble que ce que présente M. Dru n’est pas très loin du mécanisme de changement, tel que présenté par Bardin (2006), ou même de la définition de l’originalité dans les critères d’évaluation de la créativité (Dosnon, 1996; Lubart, 2003).

0 notes

Photo

Source : http://www.arketic.com/sites2/gerra25/images/stories/Doc_PDF/journee_gerra_2011/crativit%20et%20ergo-%20d.%20bardin%20-lyon%20-9%20dcembre-management%20de%20la%20crativit-version%20texte.pdf

1 note

·

View note