Text

في خطاب من إيديت بياف إلى حبيبها مارسيل سيدران : يوم الأربعاء سأكون في قفازيك، في أنفاسك، في عينيك، في قلبك، في كل مكان

إيديت بياف ومارسيل سيدران...

الصغيرة والملاكم، يتعانق اسميهما في الخيال ليشكلا ثنائياً تراجيدياً وأسطورياً. بين باريس ونيويورك، قاعات الموسيقى وحلبات المصارعة، عاش الاثنان قصة حب رقيقة وقوية في الوقت نفسه. قبل حادث الطائرة المأساوي الذي وضع حداً لحياة سيدران عام 1949، تبادل الثنائي الشهير العديد من الخطابات المؤثرة، وهنا مقطع منها.

باريس، الاثنين، 13 يونيو 1949

حبي الحلو،

آه، كم أتمنى أن يصل هذا الخطاب قبل مباراتكَ. أشعر أن قلبي معه. "آه يا ربي، اِجعل هذا الخطاب يصل في موعده". إذا استطعت، وبمجرد أن تنتهي مباراتك، أَعِدْ إرسال قلبي إليّ فقط كي أستطيع أن أتنفس. حبيبي، كما تعرف، أنت رهيب. كيف حدث أن أحببتك بهذا الشكل؟ كيف سأصبح بكل هذا الحب الذي يتجاوزني!

رتبتُ مواعيد بروفاتي، بحيث تتمكن إذا أردت من مهاتفتي، فأنا منذ الاثنين الماضي لا أغادر البيت بدءاَ من الثالثة والنصف عصراً. أؤدي تمارين الغناء في الصباح، فإذا أردت محادثتي، سأكون مُهيئة لك. أما إذا لم تستطع، فالأمر سيان، لأن قلبي بين يديكَ. لا تُضعه، أنا لا أملك إلا قلباً واحداً وهو غير قابل للاستبدال. كُن هادئاً هذا هو الأهم، ومسترخياً "ريلاكس" كما يقول الأمريكان. تخيَّل أن باريس في خطر وأن عليك الدفاع عنها، هذا مدهش كمثال، أليس كذلك؟ إذاً قُل لنفسك، سأصارع من أجل باريس! جميلة هي باريس، أنت تعرف، وسترى عندما تعود أنها أيضاً بخير، غسلتها الشمس، وصار لها أريج الربيع، ثم أن النساء جميلات. لا توجد سوى باريس واحدة، باريس وحيدة! ولا يوجد سواك أنت أيضاً، فأي حظ لي! يوم الأربعاء، أنا أيضاً سأصارع من أجلك، من أجل أن أشاهدك دائماً.

صغيري الحبيب، كم أود أن أكون بقربك. لو كان لي في حياتي شرف أن أُلقَّب بمدام "جويل"*، لم أكن لأتركك أغلب الوقت، كما تعرف. لكُنتَ وجدتني دائماً إلى جانبك، دائماً، كي أُحضِّر لك سعادة مصنوعة من الزهر، من الأحلام ومن الذهب. لكن للأسف، لا أستطيع منحك سوى الفتات من هذه السعادة، وأنا أفعل ذلك على أفضل وجه أقدر عليه، في حضور الغيم، بالتأكيد، الغيم الذي يُسبب وجعاً في قلبي، لكن ينبغي أن تتعامل دائماً مع الأمر كدليل على حُبي العظيم. هذا خطابي، سيسافر إليك، لكني خائفة ألا تكون الطائرة التي ستحمله قوية بما يكفي، فهذا الخطاب مشحون بكل ما لدي من حب وأخاف أن يكون أثقل من اللازم. يوم الأربعاء سأكون في قفازيك، في أنفاسك، في عينيك، في قلبك، في كل مكان، وسأسعى إلى ��ض لاموتا** في مؤخرته، هذا الوضيع إما أن يمتنع عن المساس بك أو أن خصومته ستكون معي. الوداع يا صغيري، يا فتاي، يا حياتي، يا حُبي، يا قلبي، يا أنا.

أحبك يا فتاي الصغير جداً! أنا. إيديت بياف.

ترجمة من الفرنسية: أريج جمال

(*) جويل هو الاسم الذي كان يوقع به مارسيل سيدران خطاباته، وتأسى إيديت هنا على أنها ليست زوجته، فقد كان مارسيل متزوجاً بالفعل.

(**) لاموتا هو اسم المصارع الأمريكي الشهير جاك لاموتا الذي كان على سيدران أن ينازله في المباراة التي تشير إليها إيديت، والتي هُزم فيها على يد لاموتا.

للاطلاع على النص الأصلي https://www.deslettres.fr/lettre-dedith-piaf-a-marcel-cerdan-mercredi-serai-gants-souffle-yeux-coeur-partout/?fbclid=IwAR2iZv_B_S4PzVdREFsdoaZPVa9y54qHG9R3y89tsDzSD8Ko7t0y6J6F0Y0

يمكن قراءة الخطاب أثناء الاستماع لصوت إيديت بياف كما فعلتُ أثناء الترجمة من هنا

https://www.youtube.com/watch?v=IxJQ8VKc4k4

2 notes

·

View notes

Text

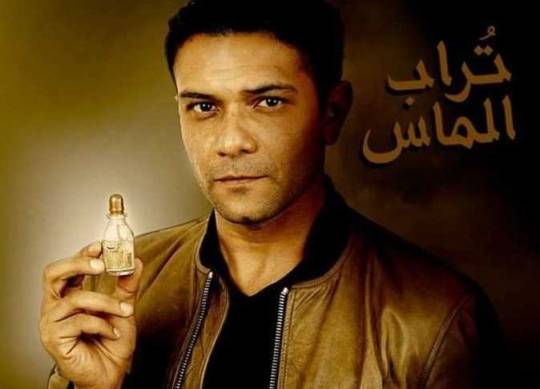

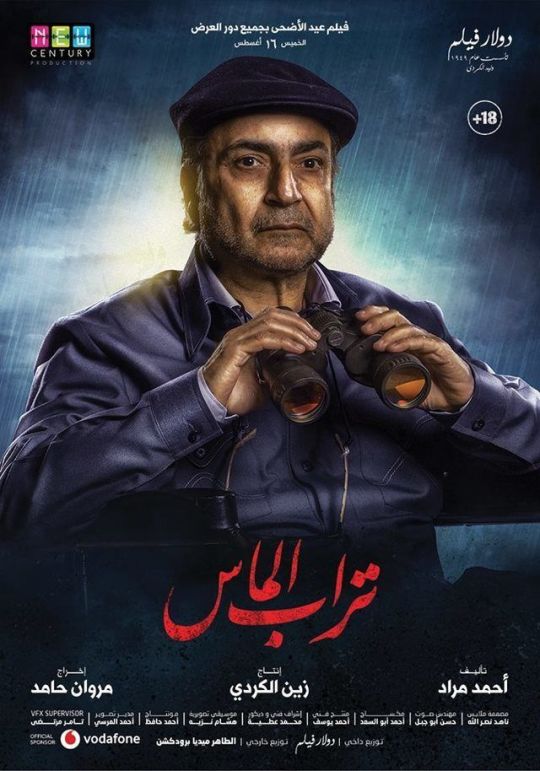

طه في "تراب الماس" يعود كي ينتقم من يحيي في "رسايل البحر"... أحمد مراد يصنع انتصاراَ مزيفاَ للطبقة المتوسطة

أريج جمال - رانديفو

عندما عرضتُ هذا المقال لأول مرة على المحررة بموقع مدى مصر بهدف نشره، أخبرتني أنها لم تفهم لماذا عليّ أن أتعامل بجدية مع عمل أحمد مراد الذي لا يأخذه عادة أحدٍ بجدية؟ شخصياً أعتقد أن وظيفة النقد هي أخذ الأشخاص والأعمال التي ينتجونها والسياق الذي يحيط بهذه العملية بأكبر قدر ممكن من الجدية، وإلا ما هو الهدف من المشاهدة؟

تقوم سلسلة استباحة القتل في فيلم "تراب الماس" من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد على خيالات حسين الزهار- وهو والد البطل ويلعب دوره أحمد كمال- عن العالم، عالم ابتدعه بنفسه لنفسه دون أن ينظر في مرآة أو أن يتوقف قليلاً لاختبار صدق افتراضاته. يبدأ الفيلم بهذا المونولوج المغرور للزهار، يتكلم فيه عن مرحلة ثورة يوليو 1952، مستنداً إلى التأثير المظلم على التاريخ لحادثة إزاحة محمد نجيب من حُكم الجمهورية لصالح جمال عبد الناصر. في موضع آخر من الفيلم يطرح المذيع شريف مراد- يلعبه إياد نصار- على جمهور البرنامج الذي يقدمه سؤالاً حول الإشكالية نفسها: ماذا كان سيحدث في مصر لو واصل محمد نجيب توليه الحُكم وأعلن قيام انتخابات برلمانية وبالتالي إرساء ديمقراطية حقيقية؟ وكأن الإجابة التي يُلقنها لنا صناع فيلم "تراب الماس" وعلى رأسهم بالطبع كاتبه أحمد مراد هي : لو ظل محمد نجيب على رأس الحُكم لما شعر هذا الرجل "حسين الزهار" بالغُبن ولما بدأ سلسلة القتل التي مارسها ضد كُل مَنْ توهم أنه يؤذيه منذ كان صبياً صغيراً، خان حسين الرجل الوحيد الذي قام على رعايته بعد وفاة أبيه، الخواجة اليهودي "لييتو" عندما قرر تسميمه بهذه المادة العجيبة التي اسمها "تراب الماس" وتُستخدم أصلاً في تنظيف المجوهرات، لقد اختار موت اليهودي بدلاً من تسليمه للشرطة أو تركه للحد الأدنى من العدالة القانونية مُعتقداَ أنه هكذا يُخفف عنه العقاب أو يُرضي ضميره على نحو أفضل لا أعرف، وهو الخيال نفسه الذي يعود لينتابه إزاء الكاتب صاحب الوعي المزيف الذي يتملق السلطة، أو عضو مجلس الشعب ورجل الأعمال "محروس برجاس" الذي يستخدم البلطجي "السرفيس" لأداء أعمال خارجة عن القانون، والواقع أن شعور الزهار بنفسه كإله يُحيي ويُميت قد يكون له ما يبرره من الطب النفسي أكثر من تاريخ مصر السياسي(في هذا السياق يمكننا أن نستعيد عدداَ من الأفلام الأمريكية التي تبر سلوك مجرميها مباشرة باختلالهم النفسي) لكنها إرادة السارد العليم أحمد مراد، وهو يثق كثيراً في رؤيته.

ماذا كان سيحدث لو لم يحكم جمال عبد الناصر مصر؟ هذا هو الوجه الحقيقي لسؤال مُراد. وإجابته بالطبع أكثر تشعباً من أن يخوض فيها مقال مراجعة سريعة لفيلم، قد تكفي الإشارة لأن الشعب الذي خرج من مرحلة سياسية واجتماعية غير عادلة أيام الملك فاروق لم يكن قادراً على فهم هذه الديمقراطية الجاهزة التي ينادي بها الآن أحمد مراد بعد ستين عاماً من يوليو 1952 ومازالت تبدو بعيدة المنال. إن ما فعله أحمد مراد من إسباغ الملائكية على شخص محمد نجيب كي تسهل عملية شيطنة أشخاص آخرين ومِنْ ثَمَّ تبرير جريمة مُعلِّم تاريخ مرتبك نفسياً وغير متصالح مع عاهته، تنطوي ليس فقط على شخصنة ساذجة للتاريخ، لكن أيضاً على جهل تام بأبعاد الشخصيات التي أخذ الكاتب يستعيرها من كل مكان دون أن ينجح في نفخ الروح فيها، فالمعلم الذي يستبيح التجسس على جيرانه ليلاً يُذكرنا بالقاضي جوزيف كرن في فيلم "أحمر" من ثلاثية الألوان للمخرج البولندي الشهير كريستوف كيشلوفكسي، أما البطل اليهودي "لييتو" ويلعبه بيومي فؤاد، فهو النموذج التقليدي لليهودي الذي لا عهد له والمُستعار من كتب تاريخ كتبتها الدولة يوليو بنفسها ومن المفترض أن الفيلم يتخذ موقفاً مضاداً منها، إن علينا كمشاهدين أن نتجاهل مصرية "لييتو"ووفاءه لصديقه المُسلم حنفي الزهار وتعهده كما قلت بابنه، علينا أن ننسى ونقبل انقلابه المفاجيء على عالمه كله.

عموماً هذه هي فكرة حسين الزهار عن نفسه وعن العالم، وروح هذه الفكرة هي التي ينبثق منها كل سرد فيلم "تراب الماس". سيكون من الجميل أن نتذكر كلمة أروى صالح في كتابها "المبتسرون" عندما تقول : حين يعجز المرء عن فهم العالم يُحاكمه. لأنه طوال ساعاتين ونصف الساعة هي زمن الفيلم تحاكم روح حسين الزهار العالم بحقد لا مثيل له، هناك مستوى آخر في "التراب" ننتقل إليه من الأب إلى الابن، الذي يرث مسؤولية استكمال القتل وتبريره، ينتمي"طه" لتيار من الطبقة المتوسطة المصرية يحتمي بالعلاقات الأسرية ويعتبرها بديلاً عن محاولة فهم الذات والعالم، يُجسِّد طه في انتماءه لأبيه طاعة عمياء للخطايا قبل الحسنات، وعلى الرغم من أن هذه الفكرة ظاهرياً تعكس "الحُب" فإنها داخلياً تعكس كُفراً تاماً بجوهر الدميقراطية التي يأسى عليها أحمد مراد في مقدمات فيلم��.

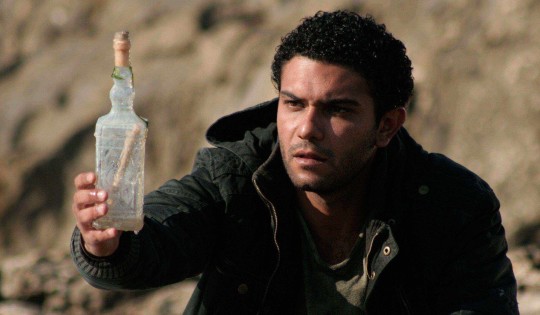

ولأن شخصية "طه" كما يلعبها آسر ياسين، بدت لي تقريباً بلا أي ملامح نفسية مميزة على المستوى السينمائي- مع وجود استثناءات بسيطة- فقد راح خيالي أثناء الفرُجة على الفيلم، يستعيد شخصاً آخر جسدّه آسر ياسين قبل ثماني أعوام في فيلم "رسائل البحر" من تأليف وإخراج داوود عبد السيد، أعني يحيي الطبيب الذي يتحول إلى صيّاد، يهجر كذب المدينة باحثاً عن الحقيقة في "البحر"، بدأتُ المقارنة بافتراض أن "طه" صار موشكاً مثل "يحيي" على المعاناة من عُقدة في اللسان، عندما عدتُ للرسائل هذه المرة، وجدتُ لديه بالصدفة مفاتيح لقراءة أخرى لفيلم "تراب الماس"، ومجموعة من النقاط المشتركة التي ترسم خريطة لبطل ينطلق من الطبقة المتوسطة، مرة في اتجاه انعتاقه، ومرة في اتجاه سجنه المؤبد.

رحلة البطل

يرتبط ظهور طه في "تراب الماس" بجريمة قتل الأب، يدفعه لون الدم الأحمر دفعاً كي يتخذ موقفاً واضحاً وربما ثأرياً من العالم، هو الذي فضِّل كل حياته أن يعيش بوداعة وألا يصطدم بأحد. بينما يولد يحيي في "رسائل البحر" من اختفاء آخر أفراد العائلة، ومن الشعور باليأس التام إزاء سلوك الآخرين الساخر من عاهته الكلامية أو تَهتَهَته، إن المشهد الأول الحقيقي الذي يمكننا أن نتذكر عليه "يحيي" هو وقوفه الأعزل أمام بحر إسكندرية ومعاناته من الجوع والبرد، في مقابل مشهد رقود "طه" على سرير المرض منتفخ الوجه والعينين واضطراره لمواجهة ضابط الشرطة اللامبالي وهو يفتح تحقيقاً عن جريمة قتل الأب، ثم نهوض طه غير مصدقٍ كي ينادي باسم أبيه.يعمل طه في "تراب الماس" كصيدلاني، ويمارس ليلاً في شقته هواية قرع الطبول أو drums بكل ما تُثيره من صخب وإزعاج لا يعترض أحد عليه من الجيران، هذه الهواية قد تكون هي الصفة الشخصية الوحيدة ل "طه"، وهي كما نرى في الفيلم لا تتطور مع الوقت فتصبح فناً مثلاً، بل تكاد تتحلل بعد أن يتلقى ضربة من قاتل أبيه يوم اُرتبكت جريمة القتل وبالتالي تصبح وسيلة لإثارة شفقتنا على البطل العليل، (يدخل الفيلم ويخرج دائماً من بوابة إثارة الشفقة) عاطفياَ ليس في حياة طه قصة حُب إلا تلك التي عاشها في مرحلة الجامعة ويحكي عنها لأبيه بسخرية، فيرد عليه الأب "الست الحلوة مشاكلها كتيرة"، كما لو أنه بالضبط يتحدث عن سيارة، وبينما يحاول في النصف الأول من الفيلم لفت نظر سارة تلعبها "منة شلبي" بغلظة لحضوره، تشعر هي بسُخفه وتُبعده عنها هازئة من عزفه الليلي النشاز، فيما بعد سنعرف أنها مرتبطة بعلاقة غرامية مع المذيع شريف مراد، ويتأكد لنا أن المبرر الوحيد من وراء جمع طه بسار�� في الفيلم هو أخذه للعالم الفاسد للطبقة المُخملية التي تستحق القتل، من وجهة نظر حسين الزهار.

كان يحيي طبيباً في "رسائل البحر" يعيش ويعمل في المدينة تبدو ثأثته كرمز للرفض المتبادل بينه وبينها، إنه طليق عندما يتحدث إلى نفسه، ولاحقاً مع حبيبته "نورا" وتلعبها بسمة، يبدأ يحيي في الرسائل رحلة عكسية من الداخل إلى الخارج، يلجأ إلى الطبيعة "البحر"، ويتحمل أن تقسو عليه عدة مرات قبل أن تمنحه قارورة الرسائل والأصدقاء ثم الحُب. بمعنى آخر يخوض يحيي رحلة روحية مكتملة فيها معاناة وأسئلة تبقى حتى النهاية بلا إجابات، كي يتخلص من القشرة من المجتمع تحديداً، ذلك الذي يتمسك به بشدة حسين الزهار في "تراب الماس"، بلا أحكام مُسبقة بلا أحقاد يقع يحيي في حُب "نورا"، المكافيء الأنثوي وربما الأكثر تطوراً على المستوى النفسي، إنها تحس بالخزي لأنها متزوجة من رجل اشتراها بالمال "محمود" (بمحض المصادفة يلعبه أحمد كمال الذي هو والد طه في تراب الماس)، تقدم نورا نفسها ليحيي باعتبارها عاهرة، كما ترى نفسها، لا كامرأة فاضلة كما يراها المجتمع.

يكون طه وفقاَ لرواية هذا المقال، هو ابن هذه العلاقة بين حسين الزهار من "تراب الماس" ونورا من "رسائل البحر"، نحن نعرف أن زوجة حسين الزهار قد هجرته أيضاً بلا رجعة، وها هو الزهار في الشريط الحديث "تراب الماس" قد أُقعد وصار يحمل كل العقد النفسية للطبقة المتوسطة حين تفقد مع الوقت قدراتها الشرائية.

الانتقام من المثلية

عام 2010، أي قبل عام واحد من قيام ثورة يناير 2011، صدر "رسائل البحر"، كان داوود عبد السيد قد أطلق فيه حكاية "كارلا" مُصممة الأزياء نصف المصرية نصف الأوروبية، كانت جارة "يحيي" وهو صبي صغير وهي الآن تستقبله مرة ثانية في شبابهما، يداعب الأمل "يحيي" في أن يعقد معها علاقة غرامية، لكننا مع الوقت ومن خلال مشاهد مميزة للمخرج الكبير، نعتقد أنها ربما تنجذب أكثر للنساء، الهاجس الذي يتأكد بعلاقة جسدية تعقدها مع إحدى زبوناتها، وتعترف فيها ببساطة بعدم قدرتها على إيجاد الحُب، إن كارلا تريد أن تُهاجر، أن تخرج من هذا المجتمع الذي تُفضِّل فيه المتع الجسدية بدلاَ من روابط العاطفة غير المضمونة، سيُصاب يحيي بخيبة أمل شديدة حين يعرف الحكاية، لكنه سيواصل الرحلة ومن ثم سيلتقي بنورا، ويصبحا حبيبين.

في "تراب الماس" تنتقم روح حسين الزهار على طريقتها من مشهد الحب بين شخصين من نفس الجنس. يُقدم أحمد مراد "هاني برجاس" يلعبه اللبناني عادل كرم كشخص منحرف، ليس فقط لأنه رجل أعمال قد يكون فاسداً لكن أيضاً لأنه مثلي الميول الجنسية، تظهر المثلية في "التراب"، مُغلفة بعيون آباء وأمهات الطبقة المتوسطة، ورمزها مجدداَ حسين الزهار، كنمط حياة مرفوض سلفاً ولا ينبغي مناقشته على الملأ، لكن لا مانع من الضحك قليلاً بشأنه، ضحك ينتهي دائماً عند الشعور بالأمان الممزوج بالتفوق على طبقة يُعتقد أنها تحتكر المثلية الجنسية، يستثمر أحمد مراد وطبعاً مروان حامد هذه المشاعر المتضاربة في قصة هاني برجاس، ويستخدم الحوار جملاً استفزازية لإثارة خيال المشاهدين، عن الطريقة الإكزوتيكية التي يمكن أن تتم بها العملية الجنسية بين رجلين (لو قالك إضربني إضربه لكن مش قوي)، وفي نفس الوقت يصنعان منها دوافع للمزيد من تشويه شخصية هاني برجاس الذي يتخلص من شركائه الجنسيين إذا حدث وانشكف أحدٍ منهم بالقتل فوراَ.

بمعنى آخر تتحول المثلية الجنسية كموقف من الوجود في "رسائل البحر" إلى شذوذ جنسي مثير تجارياً في "التراب"، وسيجد نقاد السينما لعناوين مقالاتهم المُتحمسة للفيلم في كلمة "الشذوذ" طريقة لجذب قرائهم لتحليل الواقع الرهيب! الذي يكشفه أحمد مراد في فيلمه.

المشاهد أقل من العادي

شخصياً لا أعتقد أن انحياز الفيلم الطبقي في الفيلم هو انحياز مقصود بقدر ما هو جنوح من جرّاء محاولة التبرير المُفتلعة لأفعال لا تبرير لها ارتكبها بطل تصادف أنه ينتمي للطبقة المتوسطة، وبلغة الامتحانات يمكن اعتبار "تراب الماس" فيلماَ للمشاهد أقل من المتوسط، الذي لا يعرف بعد ما هي الديمقراطية، والمرتاح للأبد في أحكامه الثنائية إذ تعفيه من مواصلة درس العالم، لكنه لن ينتبه أبداً للفخ الذي ينسجه له صناع "التراب"، إذا كان هناك أي تغيير قد حدث للبطل طه، فهو أنه قد تساوى مع كلٍ من الضابط المجرم "وليد سلطان" ويلعبه ماجد الكدواني، ورجل الأعمال الفاسد "محروس برجاس" وحتى نجله المثليّ "هاني برجاس"، لقد فقد طه حياته السابقة تقريباَ بلا مقابل، وفيما نجا "يحيي" بهروبه من المدينة مع حبيبته، وفيما اختفى للأبد عن أنظارنا نحن المشاهدين، سيواصل طه القتل سائراً بثقة على خُطى أبيه، منصاعاً بإخلاص لفلسفة كل الديكتاتوريات القائمة في هذا العالم، إن القتل في هذا الفيلم ليس أثراً جانبياً كما يقول الكاتب في شعاره، لكنه علامة على خلل حقيقي في وعي لا يصلح حتى لإنتاج تسلية.

2 notes

·

View notes

Text

الرواية الناقصة عن حياة فريدا

نقد لكتاب "كلوديا شيفر" المترجم حديثاً إلى العربية عن دار ألكا بعنوان " الحب المقدس والمدنس في حياة فريدا كاهلو”

نُشر هذا المقال لأول مرة يوم 17 أغسطس على موقع مدى مصر وبتعديلات تحريرية أجرتها ليلى آرمن المنشورة هنا هي النسخة الأصلية من المقال.

أمامنا، نحن الذين نحب فريدا كاهلو في موتها كما لو أنها تعيش بيننا، أمامنا أن نصدق إحدى روايتين عن حياة الرسامة المكسيكية الاستثنائية، الأولى تلك التي تعتنقها كلوديا شيفر مؤلفة كتاب "فريدا كاهلو... سيرة" الصادر عام 2008 في نسخته الإنجليزية ضمن سلسلة أمريكية مخصصة لنشر أعمال السيرة الذاتية green wood biographies والذي صار بإمكاننا قراءته مُترجماً إلى العربية، مؤخراً، تحت عنوان مُثير نسبياً، يراهن على الحكم الأخلاقي على فريدا، وهو "الحب المقدس والمدّنس في حياة فريدا كاهلو"، صادر عن دار نشر ألكا بلجيكا وبترجمة محمد الفشتكي، تُعبر طريقة كتابة العنوان في النسخة العربية عن منطق السرد عند المؤلفة الأجنبية للكتاب أكثر من العنوان الإنجليزي، فكما نرى الكلمات مبعثرة ومائلة ومتباينة الأحجام والألوان على شال فريدا، التي تنظر للكاميرا بمرارة وأيضاً بُحب، هنا حيث يمكننا الالتفات فقط إلى عبارة "حياة فريدا كاهلو" واعتبارها العنوان الحقيقي للكتاب.

تتحرك، بالمثل، فصول الكتاب بعشوائية، لا تمنحنا الفرصة لترتيب المعلومات والتفاصيل حول حياة الفنانة، التي عكفت المؤلفة على جمعها ، كما تقول في المقدمة طوال أكثر من ربع قرن، لكنها ها هنا وقد جلست لكتابة النص، راحت تبعثرها أيضاً دون أن تمتلك زاوية للنظر لفريدا، سوى ألمها في علاقتها مع دييغو.

تجعل الرواية الأولى من دييغو ريفيرا (رسام مكسيكي شهير كان يتمتع بالشهرة وسوء السمعة حسب تعريف كلوديا نفسه) هو الشمس الذي تدور حوله كل كواكب فريدا، كواكب الألم، والحُب، والفن. أما الرواية الثانية التي سنلجأ إليها ممتعضين من فلسفة الرواية الأولى، فهي رواية مشتقة مباشرة من اللوحات العديدة التي تركتها لنا فريدا سواء تلك التي رسمت فيها نفسها في أطوارها المختلفة أو رسمت فيها تاريخها العائلي أو حتى رسمت فيها علاقتها مع دييغو (ومن الجميل أن نلاحظ هنا أن فريدا في أعمالها لم ترسم ريفيرا منفرداً إلا كبورتريه)، بقية الرواية يمكن استعارتها من الأزياء التي انتقتها فريدا بدقة وفي ذهنها أن تُعبر لا فقط عن شخصيتها لكن أيضاً انتمائها لثقافة بلدها المسكيك وما قد يبدو لنا من إكزوتيكيته (وهذه الأزياء تمثل هذه الأيام موضوعاً لمعرض في لندن)، كما بإمكاننا أيضاً أن نستند إلى القليل المنشور من مُذكرات فريدا ( اليوميات وكانت رفيقتها التي لم تتخل عنها في أي مرحلة بحياتها) في تعليقها على العالم من حولها، وعلى جسدها وقد بات يتنصل منها أكثر فأكثر كلما تقدمت في العُمر، إضافة إلى ما قد قيل عنها من قِبل زملاء وفنانين عاصروها، عن ارتباطاتها العاطفية برجال آخرين ونساء أخريات بعيداً عن ريفيرا.

في هذه الرواية الثانية تكون فريدا هي شمس حياتها، ويكون دييغو أحد الكواكب في مجرّتها إلى جانب الأصدقاء والعائلة ومشاركاتها الفنية في المعارض وسفراتها، وقبل كل ذلك الوقت الذي اضطرت إلى قضائه لوحدها في عزلة المستشفيات أو في عزلة البيت الأزرق، وذلك لا يمنع أن كوكب دييغو كان كوكباَ كبيراً مأهولاَ بالحياة بالنسبة لفريدا الشابة المشتعلة التي انجذبت إليه بشدة. تُريد كلوديا شيفر أن تُرينا فريدا جنباً إلى جنب مع كامي كلوديل النحاتة الفرنسية الشابة التي كان لها علاقة مُدمرة مع نحّات أكثر شهرة وأكبر سناً هو أوجست رودين، وانتهت كامي بسببها إلى المكوث طويلاً في مصحة للأمراض العقلية، مرة أخرى نحن لا يمكن لنا أن نميل إلا لرواية معقولة تكون فيها فريدا هي فريدا، ولا أحد غيرها.

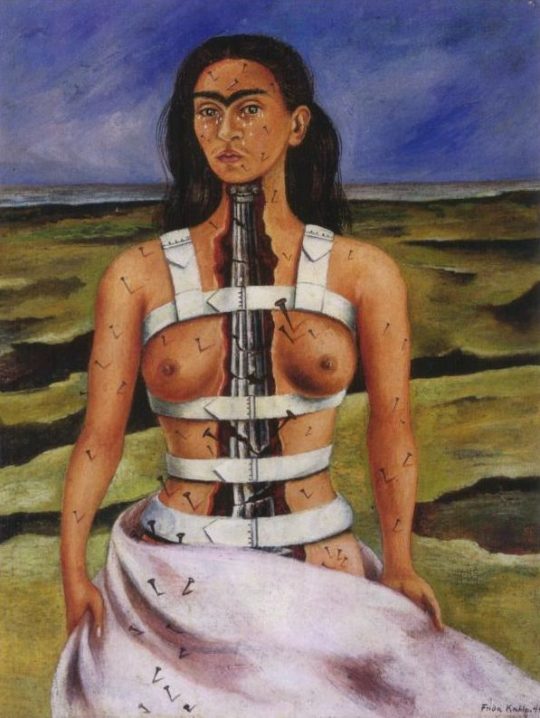

العمود المكسور

كما تروي كلوديا، في 6 يوليو من العام 1907 تولد فريدا، (يمثل برج السرطان الأنوثة والأمومة في الفلك)، الابنة الثالثة لمهاجر من أصل ألماني (غيليرمو كاهلو) وأم خلاسية من دمٍ مكسيكي أصلي وآخر أوروبي هي (ماتيلدا غونزاليس)، في المنزل الأزرق الذي كان قد أسسه والدها قبل ميلادها في (كويوكان)، على مشارف (مكسيكو سيتي)، وقد عاشت فيه فريدا معظم حياتها وماتت فيه، كما ظهر بلونه الدامغ في لوحاتها، كان الأب قد افتتح استديو للتصوير الفوتوغرافي في وسط المدينة، وكان يعتمد كثيراً على مساعدة فريدا الابنة المُقرّبة منه بين بناته الأخريات، بدورها طوّرت فريدا رابطة روحية خاصة مع الأب، ربما كانت التعويض النفسي عن غياب الأم، المشغولة دائماً في أعمال المنزل وزيارات الكنيسة والتي تعتقد بشكل ما أن فريدا ليست جميلة بما يكفي، ستأخذ فريدا من الأب بعضاَ من ذكوريته التي ستتبدى لاحقاً في صورها الفوتوغرافية وفي شارب ستعيش به لأوقات طويلة من حياتها، بعد عام واحد من ميلاد فريدا تولد شقيقتها كرستينا، التي ستتمتع ليس فقط بجمال واضح لكن أيضاً بمحبة كل مَنْ حولها.

بعمر الستة أعوام تُصاب فريدا بشلل الأطفال، تقول كلوديا "ولكن انتهت الحياة الطبيعية عندما أُصيبت بشلل الأطفال في إحدى ساقيها بسبب هذا المرض وهي كانت الطفلة الفريدة في نشاطها البدني والمليئة بشرارة الحياة"، أصبحت فريدا على لسان رفاقها في المدرسة الألمانية التي أصر والدها على إلحاقها بها (ذات الساق الوتدية)، "وبعد أعوام كتبت لبعض الأصدقاء ووقعت الرسائل بهذا اللقب المُحبب نوعاً ما".

في فيلم (فريدا) الذي مثلته سلمى حايك وأخرجته جولي تايمور عام 2002، عن حياة الرسامة، تظهر فريدا في شبابها كفتاة لعوب، فجّر شلل الأطفال بداخلها الرغبة الجامحة في الحياة، انتوت فريدا أن تدرس الطب وكانت مولعة بفكرة "التشريح"، كان قد أصبح لها شريك عاطفي هو زميلها في المدرسة (أليكس)، اهتمامها المبكر بالجسد قد يكون أيضاَ مقاومة للفكرة التي زرعتها الأم (أنتِ لستِ جميلة بما يكفي)، لم يكن هناك من وسيلة للانتصار على تُهمة غياب الجمال، سوى الانهماك في التعرف الذاتي على هذه الآلة المُعطلّة في جزء منها، ذلك أيضاً مما لم تقله كلوديا، وفي الصراع بين محاولة التعرف والرفض الداخلي الذي تقوده الأم، تنقسم فريدا إلى شخصيتين، تمسك إحداهما بيد الأخرى.

الفريداتان

كما لو كان قدر فريدا هو الذهاب إلى آخر المدى في رحلة التعرف على الذات، بقناعها الخارجي كجسد وقناعها الداخلي كفنانة، تروي كلوديا الحادث الثاني في حياة فريدا، والأعنف بالطبع أثناء احتفالات الاستقلال السنوية في المكسيك، وهي في الحافلة عائدة مع أليكس من المدرسة إلى المنزل الأزرق "... وبعد فترة وجيزة من مغادرة المحطة حاول السائق وهو مبتدئ يقود الآلة الجديدة - تمرير عربة نقل بطيئة الحركة كانت تناور عند تقاطع شارعين. لم تنجح هذه الحركة وتحطمت الحافلة مصطدمة بالمركبة الأخرى ومتكسرة إلى مئات من الأجزاء الخشبية، وكان حظ أليكس أوفر من (فريدا) حيث تمزقت ثيابه وأضاع الدمية التي كان يحملها من أجلها. ولكن عندما نظر إلى كومة الأنقاض في مكان التصادم لم يرها ثم لاحظها عارية ومغطاة بالدماء وممددة على الأرض. كانت ملابسها قد تمزقت عنها تماماً وقد اخترقها درابزون الحافلة نافذاً من معدتها وتجويف حوضها. دخل القضيب المعدني من جانبها وكاد يخرج من جانبها الآخر، وكأن هذا لم يكن مرعباً بما فيه الكفاية فقد غطاها الغبار الذهبي الذي كان يحمله مسافرُ آخر في قارورة معه إلى المنزل من رأسها وحتى قدميها، وبينما هي عالقة تخسر دماءها، قرر عامل يرتدي بذلة عمل، سامري صالح، أنه من الأفضل سحب الدرابزون المعدني خارجها وقام بذلك حيث كانت (فريدا) تصرخ كل الوقت، وضع قدمه على (فريدا) وسحب القطعة المعدنية حتى خرجت من جسدها".

كانت ��جاة فريدا من هذه الحادثة معجزة مكتملة، قدمت فريدا ثمناً لها، كان القربان هو أملها في حياة عملية مثل الناس، ودراستها التي كانت متعلقة بها كثيراً في المدرسة الألمانية، ليس ذلك فحسب، فقد خسرت أليكس رفيقها الذي كان عليه أن يسافر مع أهله إلى أوروبا حيث ينتظره هناك مستقبل مشرق، أما منحة ذلك الألم فكانت فريدا التي نعرفها.

لقد اعتقدوا بأنني كنت سوريالية لكنني لم أكن كذلك

تقول كلوديا إنه في 21 أغسطس من العام 1929 تزوجت فريدا كاهلو من دييغو ريفيرا، وتكاد أن تكون قد أجبرت عائلتها على قبول هذه الزيجة،"إن أسطورة هذا الزواج مرتبطة إلى حد ما بما قاله والد (فريدا) (غيليرمو) لها في يوم زفافها، وإلى حد آخر بما من المفترض أن يكون قد قاله ل (دييغو). روَت فريدا أن والدها قال عن ريفيرا إنه بشع، بروغل سمين سمين سمين. (إن زفافك) كتزويج فيل من حمامة". عرفت فريدا ريفيرا أيام كان يعمل على جدارية قريبة من مدرستها، قبل الحادثة، منذ أيام رفقتها بأليكس، كانت تشاكسه وتتبادل الأحاديث معه، وقد قالت مرة لأصدقائها على سبيل التحدي "سوف أتزوج دييغو ريفيرا يوما ما"، كفنان مُقدَّر للغاية بواسطة الحكومة المكسيكية يبدو أنه كان لدى ريفيرا الكثير مما جذب فريدا. ماذا رأت فريدا حقاً في دييغو؟ لقد كانت على علم بسلوكه مع النساء، وفوق ذلك تمكنت فريدا من تبادل الود مع زوجته السابقة (لوبي مارين)، والأخيرة قد ساعدتها كثيراً في الأيام الأولى من الزواج، يمكننا أن نتفق مع كلوديا شيفر الآن، فقد وفر هذا الزواج لفريدا شيئاً من الاستقرار النفسي كما ساعدها على عقد صداقات مع أشخاص كان يعرفهم دييغو حول العالم، ولم يكن بإمكان فريدا نظراً لوضعها الصحي أن تصل إلى دوائرهم، في أعوام متفرقة تسافر فريدا مع ريفيرا إلى الولايات المتحدة، وهناك بسبب أسلوب ثيابها، تلفت النظر الأمريكان إليها، لم تحب فريدا فكرة مغادرة المكسيك، بسبب الوقت الذي قضته وحيدة لأن ريفيرا في العمل أو مع أخريات، يمكن القول إن فريدا استطاعت العمل مُطولاً على أسلوبها الفني الذاتي والطبيعي وبالتالي تطويره، لاحقاً وفي أمريكا أيضاً ستتعرف عل�� الرسام السوريالي (أندريه بريتون) الذي سيكون منبهراً بأعمالها وشخصها، وسرعان ما سيعتبرها فنانة سوريالية، ما سترّد عليه فريدا "لم أرسم أحلاماً قط لقد رسمت واقعي الخاص".

في العام 1939 وبينما اشتد الخلاف بينها وبين ريفيرا تتلقى فريدا دعوة من بريتون لإقامة معرض في باريس، كان المعرض ناجحاً، لكن كما تقول كلوديا، اُعتبرت أعمال فريدا "متحفية" ولم يتم بيع لوحاتها، وفيما كان يحصل دييغو مباشرة على مقابل مادي من عمله، ويتلقى المزيد من الدعوات من قبل المؤسسات الرسمية العالمية، بدأت فريدا ترسم لوحات ذاتية تهديها إلى أحبائها بالمجان، كالمصور الفوتوغرافي المجري الأمريكي (نيكولاس موراي)، الذي ارتبطت به فترة انفصالها عن ريفيرا، "قام موراي بالتقاط عدة صور قريبة لفريدا، كما أقنعها بالتموضع عارية جزئياً من أجله. إن الصورة التي التقطها موراي لجسد فريدا العاري مُرضية جمالياً ومغرية جنسياً"، عقدت فريدا علاقات عاطفية مع آخرين منهم ليون تروتسكي الثوري المنفي، وتبدو هذه العلاقات كأداة أخرى لاكتشاف الذات، كانت فريدا بالنسبة لأولئك الرجال فريدة بحق، في المقابل كان قد صار معروفاَ أن ريفيرا على علاقة غرامية بكريستينا شقيقة فريدا الصغرى.

خلال عام من طلاقهما الأول سيعودان مجدداً إلى بعضهما البعض، وستغفر فريدا لشقيقتها ما كان من أمر خيانتها، كأنها لم تكن.

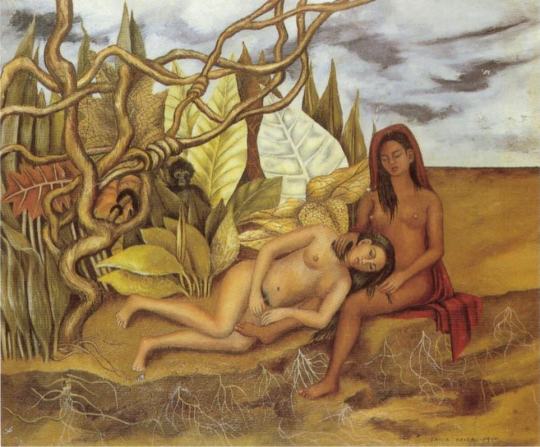

عاريتان في الغابة

إلى صديقتها الحميمة "دولريس دي لريو" تهدي فريدا كاهلو لوحتها "عاريتان في الغابة" عام 1939، وكان اسم اللوحة الأول هو "الأرض نفسها"، يُعلِّق الموقع المخصص لفريدا كاهلو على الإنترنت على هذه اللوحة قائلاً " فريدا لم تحاول أبداً إخفاء ازدواجية ميولها الجنسية حتى عن دييغو ريفيرا"، نرى في اللوحة امرأة مرتاحة على فخذ امرأة ثانية في الفضاء الذي يبدو غير قابل للسُكنى، كلحظة الخلق الأولى، هو فضاء مجرد يمكن للنساء أن تتشارك فيه المتاعب ببساطة، دون أن يقاطعهما رجل https://www.fridakahlo.org/two-nudes-in-the-forest.jsp.

بالنسبة لكتاب "الحُب المدنس" تخصص كلوديا فصلاً بعنوان "رفقة النساء" لا تقول فيه سوى القليل عن حياة فريدا العاطفية الإشكالية، تقول إن ريفيرا لم يكن يشعر بالغيرة من علاقتها بالنساء لكنها، كلوديا، تتكتَّم على طبيعة هذه العلاقات " لقد كان ميثاق الأخوة هو الذي جمع بين فريدا بالإضافة إلى إيزابيل كامبوس وعدد من صديقات فريدا من حي كويوكان اللواتي زرنها من وقت لآخر ما لم يكن دييغو موجوداً. لأن وجوده كان يمنعهن من التحدث بحرية وفي بعض الأحيان كان يُحضر معه ابنته أو إحدى العارضات أو ماريا فيليكس. كانت هذه الصحبة تعيق الأحاديث الاجتماعية ل (فريدا) وصديقاتها اللواتي لم يكنّ يشعرن بالراحة عند تواجد (دييغو) إذ كان صوته العالي وزواره يستولون على الغرفة ويهمّشون صديقات (فريدا) حيث أنه لم يكن هناك اندماج".

إن تغاضي كلوديا شيفر عن "رفقة النساء" الحقيقية في حياة فريدا هو مسألة مُريبة، فعل الأقل يعني وجود أخريات أنها تمتعت بمستوى من الندية في علاقتها بصائد النساء دييغو، أنها لم تكن خاضعة له كما تُريد كلوديا وأنها ليست ضحية، وبعيداً عن موقف كلوديا غير المفهوم، يورِد ويل كوهلر أحد المؤرخيين الغربيين للجنسانية المثلية ومزدوجة الميول والعابرة عبر موقع "باك تو ستون وول" عبارة وجهتها لوسيان بلوش، إحدى رفيقات فريدا الحميميات، لريفيرا " أنت تعرف أن فريدا مثلية. أليس كذلك ؟". http://www.back2stonewall.com/2018/07/today-lgbt-history-bisexual-mexican-artist-frida-kahlo-born-july-6-1907-july-13-1954.html

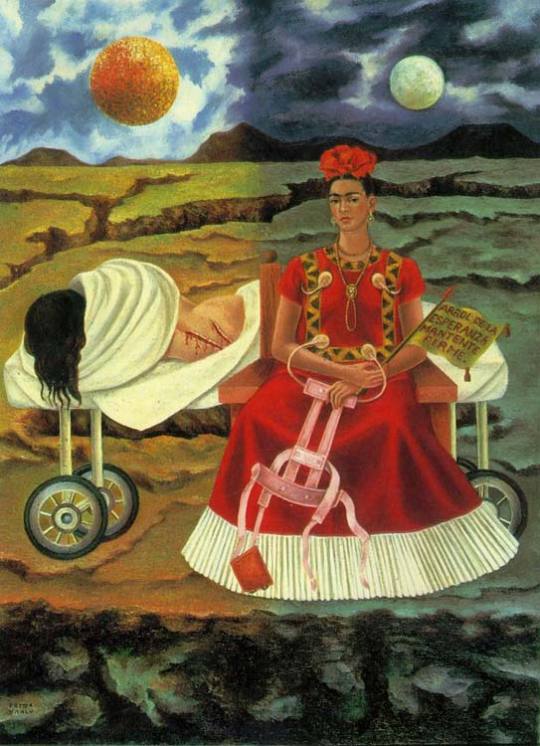

شجرة الأمل، تظل راسخة

يفتقر كتاب كلوديا شيفر في نسختيه الإنجليزية والعربية إلى صور من أعمال فريدا، ما كان سيسمح للقاريء لا فقط بالعودة إلى اللوحات التي تلجأ كلوديا إليها أحياناً في التفسير، لكن أيضاً ليكون بإمكانه تكوين وجهة نظره الخاصة عن حياة فريدا. في الأعوام الأخيرة ألقت نوبات الألم الشديدة التي كانت تتعرض لها فريدا وتتعامل معها بجرعات زائدة من المُسكنات، ألقت بها في عُمق تجربة روحية ستُعبر عنها في لوحاتها، أولاً ظهرت أحياناً تبكي في رسوماتها، ولم تكن فريدا، كما تُحلل كلوديا، قادرة من قبل على إظهار مشاعرها الداخلية، كما أظهرت روحها جالسة على فراش المشفى، في زمن آخر، بمعزل عن جسدها الذي أوشك على الفناء في زمنها ذاك، وهو مفتوح الجروح ومتألم إلى جوارها، رسمت رأسها على جسد غزالة ذات قرنين ومُصابة بأسهم عديدة للصيد موزعة على كل أنحاء جسمها، هذه اللوحات مثلاً "هي بلا أمل" 1945، "الغزالة المجروحة" 1946، "شجرة الأمل تظل راسخة 1946".

هناك أيضاً جانب الأمومة المُفتقد في الحياة الواقعية وذلك عوضته فريدا باحتضانها لحيوانات في البيت الأزرق مثل القرد الذي رأيناه يتلصص بخبث على العاريتين في الغابة، كما صنعت أمومته الخاصة دائماً بالرسم، كما في لوحة موسى الذي تشرح مشهد وصول النبي كصبي عارف (له عين ثالثة كانت لفريدا في لوحات أخرى) إلى أرض البشر المتنوعين في ألوانهم وثيابهم وثقافاتهم، ألا يمكن أن يكون ذلك الطفل موسى هو فنها نفسه؟ نعم لم تكن علاقة فريدا كاهلو بدييغو ريفيرا علاقة سطحية، عام 1949 أي قبل وفاتها بخمسة أعوام، ترسم في "دييغو وأنا" وجهها الباكي وعلى الجبين منه يتجسد دييغو كعين ثالثة لفريدا (العين الثالثة تمثل في بعض المعتقدات الروحية قيم الحدس والشفاء والقبول والإلهام)، يلزمنا نحن كُقراء وكُتّاب عن حياة فريدا الكثير من التجارب الإنسانية كي لا نسقط في الفخ السهل لرؤية فريدا امرأة مُعذّبة من قبل رجل جذاب جنسياً، ربما ساعتها يتسنى لنا أن نفهم على نحو أعمق ما كانت تعنيه فريدا حقاً حين قالت عن دييغو " إن دييغو هو أبي، إن دييغو هو مبدعي، إن دييغو هو نهايتي وبدايتي، أنا ل دييغو ودييغو ل��. ولكن لا لا، دييغو ليس ل فريدا، إن دييغو ملك لنفسه".

- جميع اللوحات والصور الموجودة في هذا المقال مأخوذة من الموقع المخصص لفريدا عبر الإنترنت. - من هنا يمكنكم مشاهدة فريدة الخالدة من خلال تسجيل فيديو نادر للحظات حميمية لها مع ريفيرا ورفيقة لها https://www.youtube.com/watch?v=ou0EOcpdJm4&index=3&t=0s&list=LLy_8EpuaXDLqBG_s0hEgRPA

أريج

5 notes

·

View notes

Text

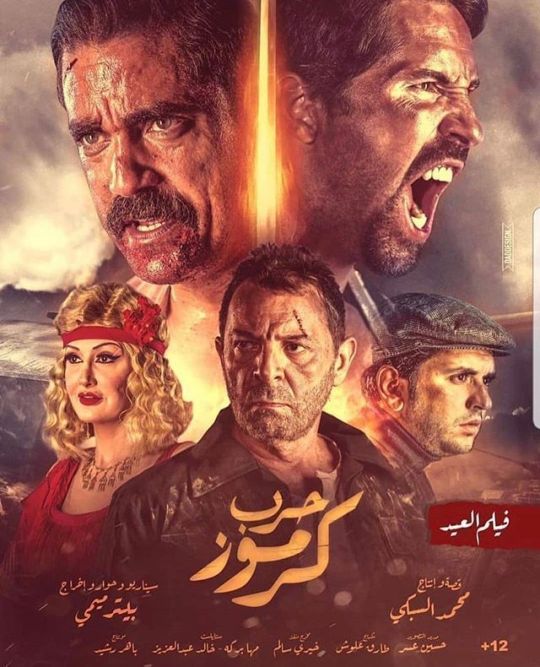

حرب كرموز... السينما ضد نفسها

نُشر هذا المقال لأول مرة في جريدة الحياة بتاريخ 13 يوليو 2018 في القاهرة قبل عامين، أُنتج عرض مسرحي مستقل بعنوان "زِج زِج"، استلهم قصته من أحداث وقعت فعلاً في التاريخ المصري، بعد ثورة 1919 الشهيرة، حين توجه الإنجليز بدافع الانتقام إلى قرية الشوبك الواقعة في ضواحي الجيزة، فاغتصبوا النساء وسرقوا حُليهن وأحرقوا بيوتهن، وهم يُرددون كلمة "زِج زِج" كإشارة عن رغبتهم في ممارسة الجنس، أيامها لم يكن باستطاعة الرجال من أهالي القرية الثأر لشرفهم، ولا تمكنت الشرطة المصرية من التصرف ببطولة حيالهم، في العام التالي قامت النساء من الضحايا أنفسهن بتغيير شهاداتهن في السجلات الرسمية عن الحادثة، ونفي ما قد تعرضن له فعلياً على أيد الضباط الإنجليز، كان الدافع ربما هو الخوف من العار، الذي يمكن أن يلاحقهن ويلاحق أولادهن وكان الخيار الأسهل هو الخيار الدارج عربياً، التناسي حتى يتم النسيان، تظل المفارقة أن فريق صناع العرض، وعلى رأسهم مخرجته ليلى سليمان لجأوا إلى أرشيف وزارة الخارجية البريطانية، التي مازالت تحتفظ بتفاصيل واقعة مؤسفة تم محوها من ذاكرة الحركة الوطنية المصرية، ولا يملك التاريخ الرسمي على ما يبدو سنداً عليها.

اليوم يقول لنا صناع فيلم "حرب كرموز"، ويُمثلهم صاحب القصة والممول محمد السبكي المنتج الشهير الذي ابتدع موجة السينما الشعبية في مصر، وظل يبرر ويُنظِّر لها سنوات، وشريكه المخرج الشاب بيتر ميمي وهو أيضاَ مَنْ كتب سيناريو الفيلم استناداً على قصة السبكي، اليوم يقول لنا الرجلان أن "كرموز" يستلهم حقبة الأربعينات في مصر، أي حقبة الاحتلال الإنجليزي، وهما يرفعان أنفسهم درجة على حساب زملائهم من صناع الأفلام الأخرى التجارية، بحجة أن هناك في صناعة السينما المصرية مَنْ يقرأ القليل في كتب التاريخ ويفكر في تحويل هذا القليل إلى سينما، مع ذلك يظل من المستحيل تصديق دعوتهما الاستثنائية لعدة أسباب.

الغاية تهضم الوسيلة

يحكي "كرموز" مبدئياً عن واقعة اغتصاب فتاة من قبل جنديين من الإنجليز، تبعها مقتل أحدهما وفرار آخر، أدى شيوع قصة الواقعة صبيحة الاغتصاب في الإسكندرية إلى قرار الضابط "يوسف المصري"، ويلعبه أمير كرارة، بالاحتفاظ بالضابط المُغتصِب إلى حين محاكمته على فعلته، دون الرجوع إلى سلطات الاحتلال التي لن تُرضيها طبعاً مسألة المحاكمة، وستسعى مُمثَّلة في الجنرال آدامز، يلعبه فؤاد شرف الدين مخرج وممثل ومؤلف لبناني، إلى محاصرة قسم كرموز، في سبيل استعادة الضابط ومحاكمة المصري على رد فعله المبالغ في شجاعته، إزاء القضية المعقدة.

هذه القصة المثيرة التي ألفها محمد السبكي، لا مكان لها في كتب التاريخ التي نعرفها، (والحقيقة أنه لم يقُل عكس ذلك رغم أننا كجمهور في السينما تمنينا أن يفعل)، وقد تكون هذه القصة متعارضة نسبياً مع سير الأحداث في السيناريو الذي كتبه ميمي نفسه، فحين يكون الجنرال "آدامز" في حيرة من أمره أمام عناد الضابط يوسف، وهو يمسك الملف التعريفي الخاص به ويفكر، نخمن أنه في خانة الميلاد رأينا العام 1935، وبافتراض أن البكباشي مفتول العضلات يبلغ الآن في زمن الأحداث عشرين عاماً على الأقل، فالحساب المنطقي يؤدي بنا إلى العام 1955، الذي يعني بالضرورة أن ثورة يوليو 1952 قد قامت في مصر، وأن جمال عبد الناصر بالطبع لن يكون مرتاح البال، كما كان الملك فاروق، خلال أحداث كرموز التي تحولت من واقعة اغتصاب إلى حرب شوارع تريد أن تشبه الأفلام الأمريكية، لكن بهدف الأخذ بالثأر من أجل الشرف، فهل يوجد ما يمكن أن يستفز الجماهير المصرية أكثر من الأخذ بالثأر للنساء والفتيات المصريات المغلوب على أمرهن؟ في الواقع مسألة أن يشبه كرموز "الحروب على طريقة الأفلام الأمريكية" هي النية الأكثر صدقاً عند السبكي وميمي وهي التي جاهرا بها، ومن أجلها ربما اختلقا حادثة المفترض أن تكون جوهرية في تاريخ مصر (رغم أن الفيلم فعلياً انتهى إلى فقدان المصري لعمله وانتصار الإنجليزي الذي لم يتم نقله على الشاشة كنوع من التمويه)، واختلقا عالماً يمتلأ نفسياً بألوان من الشخصيات كبائعة الهوى التي تريد رخصة لمزاولة عملها تلعبها غادة عبد الرازق، ولا يريد الضابط المثالي "يوسف المصري" إعطائها لها، أو المجرم البارد عزت الوحش، يلعبه محمود حميدة، ويُخفي عنّا الفيلم باستمرار جُرمه الخطير رغم أننا فعلياً نراه لا يتوقف عن معايرة الجميع بكلمته "أمك صاحبتي" التي تُوحي أن مشكلة الوحش قد تكون جنسية، ولمَ لا يكون هو أيضاً قد اغتصب امرأة ما في زمن ما، وتاب الآن عن جُرمه! هذا الاختلاق كله لم يجد طريقاً ينتهي إليه لأن الغرض النهائي كان الوصول لأقرب نسخة أمريكية ممكنة يمكن تخيلها عن الفيلم، مع الحفاظ بالطبع على قيم وعادات المصريين التي ستدغدغ قلوب وجيوب الجماهير.

الموقف من التاريخ

إذا اعتبرنا أن الأفلام تُعبر، بالضرورة دون إرادتها، عن موقف ما من اللحظة الراهنة وبالمثل من التاريخ، فإن ضمير "كرموز" يُعبر عن مزاج عام يتجلى في الصحف القومية المصرية وفي الإعلام الرسمي وشبه الرسمي ويسود لدى قطاعات عريضة من الجمهور، مزاج يسعى لترديد اسم مصر كثيراً في سياق "الحياة" يُذكِّر بالإنجازات التي تتلخص في "الحماية" وفي الحفاظ على النظام كأعمال مطلقة تستلزم التضحية بالدم، من جهته حاول السبكي مغازلة هذا المزاج في حركة يوسف المصري الانقلابية على النظام الذي يعمل ضمنه حين احتجز الضابط الإنجيلزي لديه وحين رفض إعطاء بائعة الهوى رخصة بمزاولة عملها، وبرغم سلامة نية السبكي، فإن فكرة "انقلابية" البطل لصالح القيم الأصيلة هي فكرة خطيرة لأن هذه القيم تتبدل دائماً وتهدد سيرورة تاريخ الاستقرار، إذا كان يوسف قد أراد أن يحاكم ضابط إنجليزي واحد على فعلته، فقد أدى في حركته غير المحسوبة النتائج إلى قتل مئات من المصريين على الأقل، جميعهم من الرجال (في سياق الاستخدام الشعبي لتمثيل الوطن كامرأة والمواطن الصالح كرجل يضحي بنفسه لأجلها)، ويمكن أن يكون هناك نساء قد ذهبن ضحايا في سياق الحرب الافتراضية بل وأطفال أيضاً ( في حركة استعراضية أخرى للشهامة ينقذ المصري طفلاً باكياً في المعركة) كما أن التكوين النفسي لضابط مسئول لا يُنفِذ مواد القانون لكن هواه الشخصي الذي يتغير من موقف لموقف، هي فكرة ضد الوطنية كما يروج لها الإعلام الرسمي، والتاريخ يقول إن الشرطة المصرية مثلاً لم تكن إلى جانب ثوار يناير حين اندلعت المظاهرات قبل ثمانية أعوام، رغم الاتفاق شبه الجمعي على القيم التي نادى بها الثوار.

لا مجال هنا للحديث عن الموقف النسوي من الفيلم، ذلك أن "التلطيش" الذي يمارسه "يوسف المصري" مع شقيقتيه، تلعبهما روجينا وإيمان العاصي، هو أيضاً ابن حالة إهانة النساء "المقدسة" التي تجد مَنْ يستعذبها حتى بين المثقفين، وهي لقطة على الشاشة تحكي أكثر مما يمكنني في هذه المساحة أن أحكي. أما السؤال الأخير الذي قد يكون من الإنصاف طرحه في هذا السياق فهو سؤال صناعة السينما المصرية أنفسهم، الذيي لم يعد عليهم أن يكونوا أكثر انتباهاً لسيطرة مسلسلات التليفزيون، وتفوقها من جانب التقنية أحياناً والحبكة في أحيان أخرى على الأفلام، بسبب الإنتاج السخي الذي يأتي من دعم الإعلانات، فالجمهور الذي تبقى على ذمة السينما في مصر يقلّ باستمرار، لأن ما كان يدفع من أجل مشاهدته بالأمس، صار يطارده بالمجان اليوم على شاشة التليفزيون، إن قابلية "حرب كرموز" في التحول إلى مسلسل تلفزيوني بالأبطال أنفسهم يخصم من سينمائية العمل الذي ي��تند بشكل مطلق تقريباَ على فكرة "الحرب" وقد جعلتنا نذهب للسينما وندفع من أجل مشاهدته، برغم الإيرادات المرتفعة لكرموز فإنه في المستقبل القريب لن يكون مُستَبعَداً أن تظهر الدبابات على شاشات التلفزيون، وربما دون أن تثير سخريتنا من تأخر صوت اللكمات عن صورتها، ومن قبضات الممثلين الرجال التي ضلّت طريقها على وجوه زملائهم الدامية. أريج

0 notes

Text

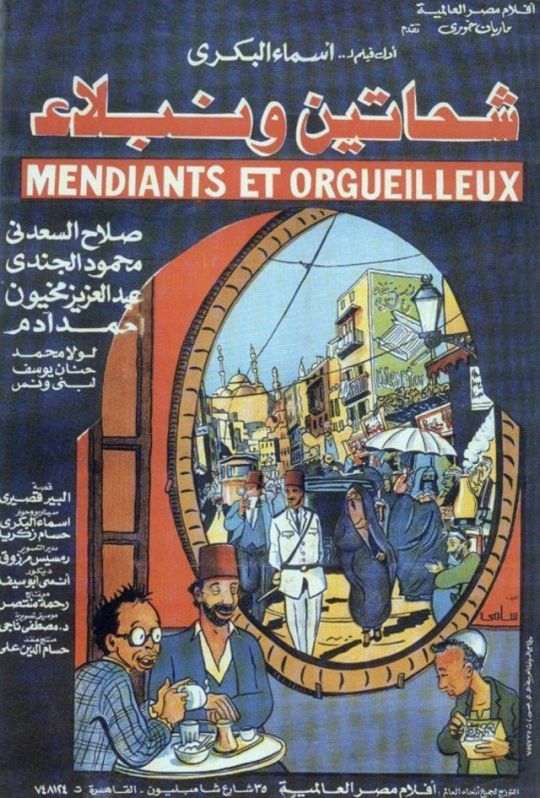

المعهد الفرنسي أعاد عرض الفيلم ضمن برنامج لتكريم ألبير قصيري بمناسبة عشرة أعوام على رحيله... الأسئلة الخالدة ل "شحاتين ونبلاء"

نُشر هذا المقال لأول مرة على موقع جريدة الحياة في 6 يوليو 2018

كما استندت رواية ألبير كامو "الغريب" إلى حادثة قتل عبثية يرتكبها البطل على شاطيء البحر، تحت وطأة شمس الجزائر الحارقة ربما، استند فيلم "شحاتين ونبلاء" المأخوذ عن رواية بنفس الاسم لمخرجته أسماء البكري، إلى حادثة مماثلة يرتكبها المثقف الأستاذ "جوهر" بحق بائعة هوى في حي شعبي بسيط بالقاهرة، دون سبب ربما أيضاً سوى الشعور بالاختناق من زحام لا يرحم، والحاجة المروعة لمخدر.

مناسبة الحديث مجدداً عن الفيلم الذي صدر لأول مرة في أوائل الستعينات، إعادة عرضه في المعهد الفرنسي بالمنيرة مؤخراً، ضمن برنامج لتكريم ألبير قصيري الكاتب المصري الفرنكفوني المولود في القاهرة العام 1913، بمناسبة مرور عشرة أعوام على وفاته في باريس حيث اختار أن يستقر ويكتب بعد هجرته وهو بعمر الثانية والثلاثين عاماً، تضمن البرنامج ندوة عن مسار اللغة الفرنسية في مصر من بداية القرن العشرين وحتى العام ألف وتسعمئة وستين، كما تضمن البرنامج معرضاً لبعض مخطوطات قصيري والإصدارات الأولى من أعماله، إلى جانب عرض الفيلم الذي قدمت له هذه المرة، منتجته ماريان خوري، عمل أسماء البكري التي اختارت الرواية وكتبت لها السيناريو والحوار إيماناً بأدب قُصيري ومحبةً في مصر كان هكذا يتخيلها، فيها ينحاز للإنسان البسيط، الفقير، والمتمرد، بسخرية شديدة وعاطفية كذلك، وهذا هو الفرق بينه وبين صديقه الفرنسي ألبير كامو. العاطفية التي يبني عليها ألبير نصه هنا، هي إحدى سمات أدبه الذي يسعى لاستخراج الشعِّر من مواقف الحياة العادية، وإضفاء قيمة صوفية على أبطاله المُهمشين في بحثهم عن معنى لحياة لا يبدو أن فيها معنى أصلاً. بينما تسعى الشرطة لكشف القاتل الذي لم يكن لديه دوافع لارتكاب جريمته، لا السرقة ولا الاغتصاب، تصل الحضارة إلى ذروتها بإعلان اختراع القنبلة الذرية، ولها إمكانية محو بلدات بأكملها، يعني إمكانية قتل البشر بمجانية أكبر من هذه الحادثة البسيطة، ينتقد قصيري الحضارة نعم، دون أن يسعى مباشرة لغسل يد بطله من فعلته، إن فكرة الأستاذ البسيطة عن عدم الجدوى من الإحساس بالذنب إزاء القتيلة، ينبع من وعيه الكامل بعدمية وضعها ووضعه هو كقاتل وحتى الشذوذ الاجتماعي الذي يمثله بيت البغاء بالنسبة للمؤسسة الجماعية، يُجبرنا قصيري كما عمل في قصصه "بشر نسيهم الله" على تتبع مسارات متفرقة لأبطال وأنصاف أبطال، وأحياناً حتى لأطفال يتلون بالمصادفة أسماء عواصم العالم البعيد الذي تقع فيه الحرب، وتصل نتائجها إلى أماكن إقامتهم فتسلبهم هذه الأماكن باسم الفقر.

مايزال ملفتاً في "شحاتين ونبلاء" ليس فقط المحاولة نفسها لتحويل كتاب غارق في المجاز الأدبي إلى صورة سينمائية نهائية، لكن أيضاً مقدرة هذا العمل على التعبير عن روح أدب قصيري، من أسئلة جانبية مثيرة للقلق، لا ترضى عادة بالوصول إلى إجابات خالصة، وكأنها فقط تريد تأنيبنا على معارفنا الثابتة.يعطي "الشحاتين" أيضاً مساحة لطرح جنسانية مختلفة في السينما المصرية بلا سعي إلى تجريم أو إشانة، فالبطل المقابل للمثقف، الضابط، يلعب دوره عبد العزيز مخيون، مثلي جنسياً، مضطر باستمرار إلى إخفاء هويته وممارستها فقط في أردء الأماكن تحت الأرض، إنه يعيش مع صورة سلطوية من بذلة والده في شقته قليلة الأثاث، لكنه لا يستطيع أن يعيش مع معشوقه، هو خائف من أحكام اجتماعية مُضطر بحكم السخرية إلى تنظيم ممارستها في العلن، هذه الحياة المزدوجة هي التي ترمي على ظله الثقل والانفعال المبالغ فيه الذي يكشفه بسهولة الصعاليك الثلاثة أبطال الفيلم جوهر والكردي وحتى الشاعر البائس "يكن" يلعب دوره أحمد آدم، وربما بفضل هذا الجرح الغائر في الشخصية التي نحسها في وجدان الضابط، يصبح متساوياً مع الآخرين في الحارة، هو الأعلى منهم، نراه فقير روحياً غير قادر على الإفلات من سجنه الخاص، ما يفتح في الفيلم باباَ للتعاطف بين الأضداد.

تقدم البكري في فيلمها الذي يعتمد على ممثلين ليسوا نجوماً لشباك تذاكر السينما المصرية التقليدي، صلاح السعدني ومحمود الجندي وأحمد آدم (في بداياته)، تقدم لغة بصرية ذكية تحتوي المزاج العام لتلقي السينما في مصر وتقوم بتوظيفه لصالحها، خفة ظل حركة أجساد الأبطال والإفيهات الكوميدية التي تساعد عليها كثيراً نصوص قصيري، عناصر لا تستبعد الفلسفة لكنها تُمهد لها، هنا حيث يظهر محمد هنيدي مبدئياَ مثلاً كعربجي مغازلاً مديرة بيت البغاء بالتفاتاته الهزلية في المشهد الافتتاحي، بفضل هذه اللغة الناضجة التي استخدمتها أسماء البكري تمكن الفيلم من خلق تفاعل فوري بينه وبين جمهور العرض في سينما المعهد الفرنسي، فعلى ضوء الشمس التي تشرق علينا اليوم، سيكون من المفيد تأمل حالة "شحاتين ونبلاء" كعمل مغاير على صناعة السينما في مصر، قادر مجدداً على طرح نفسه كنموذج دراسة، ومثل عن أعمال ألبير قصيري الأدبية الرفيعة. أريج

1 note

·

View note

Text

كباش ورجال ... عن العالقين في الحياة

نُشر هذا المقال لأول مرة على موقع جريدة الحياة بتاريخ 21 يونيو 2018 من النافذة يلقي الكبش نظرة أخيرة على المدينة بينما يرتفع في الخلفية صوت آذان العيد. هو لا يملك لنفسه النجاة التي تملكها حمامة. حلّت بالصدفة على خشب النافذة وفرّت. قبل أن يحني رأسه مستسلماً لمصيره. هذا هو المشهد الأول من الفيلم التسجيلي "كباش ورجال" المعروض مؤخراً ضمن أفلام الدورة الثانية من فعالية أيام القاهرة السينمائية لمخرجه كريم الصياد، من إنتاج الجزائر (التي تدور فيها أحداث الفيلم) وسويسرا وفرنسا، ويأخذنا من بعد في رحلة بحث قصيرة نسبياً (زمن الفيلم حوالي ساعة وثلث الساعة)، للتعرف على حياة هذا الكبش، قد يكون اسمه صدام أو هتلر أو "البوق"، لسبب ما أعتقد أنه قد يكون هو البوق، المخلوق العاطفي الذي لم يحب المشاركة في حلبات التناطح بين الكباش، وكان يُفضل دائماً فقط تتبع صديقه حبيب، في النهاية نحن لا نملك دليلاً حاسماً بخصوص هوية الكبش، بالنظر إلى موقعه الرمزي في الثقافة العربية الإسلامية.

في عالمنا نحن، عادة لا نرى الكباش سوى في أيام حياتها الأخيرة قبل الذبح. لكن حبيب وملفاح- بطلا الفيلم- يعيشان حياة كاملة قبل هذه الأيام، في العوالم التحضيرية لساعات بهجتنا وأضحيتنا، في مدينة أخرى سُفلية ربما، تعترف بالانتصارات العضلية، مهارات البيع والشراء، تحتفل بنتائج المعارك ولون الدم، كما كان يحدث بين المصارعين الرومانيين القدامى.

حبيب هو مراهق لا يتجاوز سنه ستة عشر عاماً، يعمل تبّاعاً يجمع الأجرة من عربات نقل الركاب على أطراف المدينة، ذات يوم جرّب أن يفعل كما يفعل عادة جيرانه في الحيّ، أن يشتري كبشاً وأن يذهب به إلى ساحة المراهنات، حيث على كبشين تم اختيارهما بعناية أن يتناطحا، والمُحصِّلة كبش هازم وكبش مهوزم، بالتدريج وجد حبيب نفسه في قلب تجارة واسعة، هذه الكائنات المدر��ة على الطاعة، يمكن استغلال أوبارها بانتظام وإطلاقها عارية في وجه الطبيعة عدة مرات قبل أن يتم استغلال لحمها، وهذه هي الفائدة العظمى.

ملفاح هو البطل الثاني في الفيلم، أكبر سناً وأقدم في التجربة من حبيب فيما يخص تجارة الكباش والحياة أيضاً، يقول إنه قد عمل في شبابه ما يُغضب الله "من كله" كما يردد، لكنه اهتدى في مرحلة ما من حياته، يُباه�� ملفاح بقدرته على المساومة وتحقيق الربح السريع، يلتقي حبيب في أحيانٍ قليلة من الفيلم لكنه لا يُدير حواراً معه، إنه مشغول بعالم أعماله، برغبته في الاستمتاع بالطقس، بالمطر، وقد ذهب مرة بفضل رغبته نفسها لحضور مباريات المناطحة في قسطنطين، لكن دون أن يصبح شريكاً فيها.

ما يريد أن يوثق له شريط الكباش والرجال وكما يوحي لنا ترتيب ذكر الحيوان في العنوان، هو حياة الكباش نفسها، شخصياتها التي تتحكم حصراً فيما إذا كانت ستخوض المعارك أم لا، وأي الأدوار هي منذورة لأدائها داخل عالم الفحولة برموزه المتعددة في الفيلم، من شخصيات الكباش ينسج الفيلم معظم حميميته، هذه هي المساحة الناعمة في فيلم لا تظهر فيه النساء تقريباً إلا كعالة على الصورة في لقطات سريعة لعمل حبيب في عربات الأجرة بداية الفيلم، وحسب المنطق نفسه يعقد الوثائقي مقارنات خافتة بين الكباش كنوع وكما رأينا الحمام كنوع آخر، في محطة ثانية سنرى كلب يلهو مع صديقه قرب البحر، يرمي نفسه إلى الموجة سابحاً، سنرى قطة صغيرة تأكل ما يضعه لها التجار، وحتى الأرنب الذي يهرب من أيدي العيال على أطراف المدينة، يخضع الرجال في الفيلم كالكباش أيضاً لنظام الشفرات الاجتماعية المُتفق عليها، يمكنهم في الاحتفالات أن يتمازحوا باسم كأس من النبيذ الأحمر، لكن الخمر بأنواعها ليست جزءاً من الحقيقة في عالمهم. عن المدينة والطبقة يستخدم حبيب أحياناً تطبيق الفيس بوك، لكن طبعاً لا كما يعرف الآخرون استخداماته، هو يدير صفحة عن طريق أحد أصدقائه لترويج مقاطع فيديو قصيرة كإعلانات عن كباشه القوية والمستعدة للفوز دائماً، نحن لا نعرف إذا كان حبيب يُجيد القراءة والكتابة، لا إشارة عن تعليمه طوال الفيلم، لكننا نعرف من طريقة تعامله مع "البوق" الكبش الذي لا يريد أن يصارع، عدم موافقته على هذا السلوك، يقول حبيب لصديقه بحسرة في الحلبة أن كبشه لا يعمل شيئاً سوى تتبعه، يمكننا أن نتعرف على حبيب كهيكل لأداء وظيفة اجتماعية ربما، وظيفة تحققها طبقة اجتماعية لصالح طبقة أخرى. هنا أيضاً يبزغ سؤال الدين. يستمع حبيب إلى موقف الشيخ التحريمي في التلفزيون من معارك "التحريش بين الكباش" يستمع بقلق، لكننا نعلم أنه لن يتوقف طبعاَ.في "كباش ورجال" سنجد أنفسنا وكما تفعل الأفلام الجيدة عادة متورطين عاطفياً مع الجميع، حبيب الحائر والمترقب لأداء كبشه، وملفاح الذي يُعبيء شاحنته فجر العيد، وحتى مع الكباش وهي تواصل الهرب منه، يقول ملفاح الذي يعبر عن وعي ليس لدى حبيب بعد " الحوت الكبير يأكل الحوت الصغير لا بديل"، يطارد ملفاح الكباش الخائفة فقط لأنه يسعى لتأمين حياة كريمة لابنه الصغير، هو لا يريد له نفس المصير، ويتمنى من قبله ألا تغدر به الظروف، يفرح ابن ملفاح كثيراً بالجري وراء الكباش قبل لحظات من قليلة من نفاذ القدر، ربما كان ذلك الكبش الأخير الذي لم يقاوم موته تحت عناد سكين الجزار، ربما يكون هو "البوق" الذي ودع حمامة في المشهد الأول من الفيلم. أريج

0 notes

Text

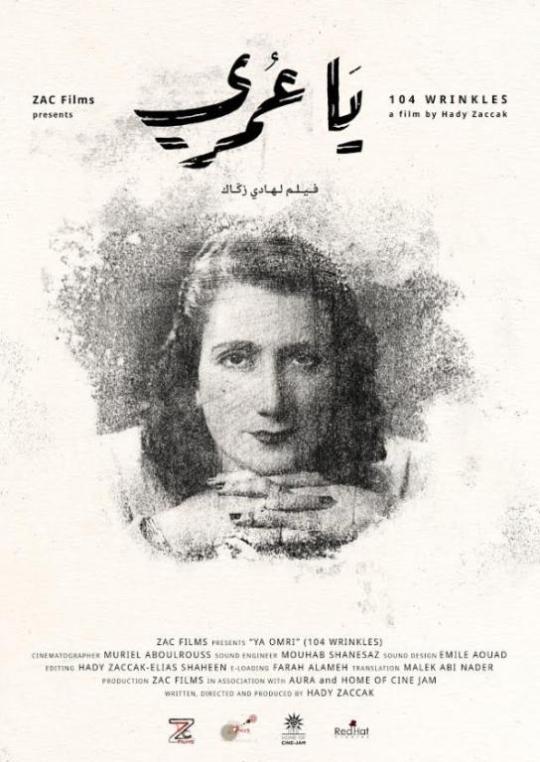

هادي زكاك والسؤال ... لماذا يجب أن نوثّق لأهالينا؟

نُشر هذا المقال لأول مرة على موقع جريدة الحياة بتاريخ 1 يوليو 2018 بدأ هادي زكاك مخرج ومُنتج فيلم "يا عمري" التسجيلي اللبناني الذي عرُض مؤخراً بسينما بسينما زاوية بوسط البلد، تصوير جدته – بشجاعة حقيقية – في التسعينيات من القرن الماضي، أيام لم يكن هناك آيفون، مستخدماً كاميرا الفيديو وكاميرا الفوتوغرافيا العادية، منذ كان مراهقاً وهو يُصوِّر قبل أن يعرف حتى ماذا سيفعل بهذه السلسلة الطويلة من اللحظات المُحنَّطة. ساعتها كان بإمكان هنرييت – الجدة- أن تحكي حياتها بشكل مُرتب. كيف نشأت في عائلة فقدت الابن مبكراً في باريس (ألبير مسعد) شقيقها الذي كان يعمل على اختراع مادة لمنع احتراق الأفلام، وهي لم تكبر أصلاً في بيروت بل في البرازيل، على رمال ريو دي جنيرو الساحرة، أجمل أيام حياة هنرييت، وكانت هنرييت تتحدث الفرنسية والإنجليزية والبرتغالية بطلاقة، تعلمت جدّتنا اللغة العربية متأخراً جداً في حياتها، عندما أعادها الأب إلى بيروت، وأجبرها الطريق على اعتبار ريو دي جنيرو مرحلة وفاتت. كانت هنرييت تحكي عن هذه الأيام للحفيد، قبل حتى أن تتلبسه جنيّة التصوير، هادي ورث هوس الحفظ نفسه من الجد ألبير، قبل أن يتعلم الإمساك بالكاميرا ومُلاحقة هنرييت كان يكتب ما تقول، اِنكَبَّ على تدوينه بإخلاص في يومياته المبكرة وهو طفل. لكن "يا عمري" لا يبدأ بهذه اللحظة، لا التدوين ولا الحكي، إنه يبدأ بهنرييت تتكلم إلى الاب توب (في الواقع إلى الكاميرا) وتحاول أن تتعرف على مُحدِّثها. لم أكن قد شاهدت إعلان الفيلم قبل أن أبتاع التذكرة وكل ما كنت قد رأيته منه هو الأفيش وهو كما يمكنكم الإطلاع عليه في المقال صورة رائعة لهنرييت في شبابها لوحة تشبه فيها أسمهان. وبالتالي فقد تلقيت حيرة هنرييت مع مُحدِّثها وهي تُعيد وتزيد في سؤالها عن هويته كما سيتلقاها الجميع في البداية بالضحك، هنرييت خفيفة الظل، وهي لا تراوغ كما سنعرف فيما بعد حين ترّد على سؤال الكاميرا عن سنها بأنها لا تعرف كم هو بالضبط، ونحن حتى هذه اللحظة مثلها لم نكن نعرف.يمضي زكاك في توليف اللحظات التي سجلها لهنرييت من قبل، ويُعلمنا من خلال التعليقات المكتوبة أن الجدّة تبلغ من العمر 102 عاماً، هي أيضاَ ستتعجب من هذا الرقم وتسأل محدثها المجهول بالنسبة لها، والذي يخبرها أنه حفيدها : 102 سنة وبعدني ما مت؟ وبعدني بحكي؟ لقد فقدت هنرييت الذاكرة. فكرة الجَدّة طوال الفيلم يمارس هادي حالة من حالات التنحي العاطفي، إن امرأة طاعنة في السن فقدت ثلاثة أرباع ذاكرتها وتحتفظ فقط بمشاعر المرحلة الأجمل من حياتها (أيام كانت تعيش في البرازيل) لا يمكنها أن تتحرك خارج حدود غرفتها، والكاميرا التي تلازمها عليها مثلها ألا تبرح هذا المُربع الضيق. وهكذا تُناوِل الكاميرا / هادي هنرييت صورها وهي شابة، وتتفرج على انطباعاتها. تقول له ببساطة: حلوة. واصفةَ نفسها في الصورة كما لو أنها امرأة أخرى. لقد صارت فعلاً كياناً آخر أشبه بالأطفال. كتلة هائشة من المشاعر والقليل جداَ من الذاكرة (يصل الأطفال إلى العالم بلا ذاكرة أيضا) يسأل هادي هنرييت وقد صار معتاداَ على كونه مجهولاَ بالنسبة لها مرة عاشرة : قد إيه عُمرك؟ فتُجيبه بلا أن تُعيره أي اهتمام كأنها تُغني: ألف ويمكن ألفين أو ثلاثة.وبينما كانت هنرييت تُجيب، وبينما نستمع معها إلى إجاباتها كانت تأتي موسيقى التانجو الخفيفة من بعيد، وهادي يقرأ لها ما قد دوّنه في صباه على ورق مذكراته ما كانت هي قد حكته له، عن رقصها للتانجو أيام الشباب، وعن ارتباطها بعاشق قديم فسد مشروع خطبته لها بسبب العائلة، تستمع هنرييت إليه الآن وتسأله بلهفة إذا ما كانت قد تزوجت هذا العاشق بالتحديد، وتُصاب بالخيبة حين يُجيبها بالنفي تسأل عن مصيره من بعدها لتُفاجأ بموته ثم تشيح مرة أخرى غير مهتمة، يستعير هادي بهنرييت أقدم تروي عن بيتها الذي نسفته الحرب وتحتفظ له ببضع صور بينما تشعر هنرييت ثالثة بالحنين وهي تطالع الفوتوغرافيا ولا تسأل عن مصدر هذا الحنين، تستمع بحياد إلى قصة زواجها بأنطوان جد هادي، قصة بدأت بتناولها لطعام حار أعده لها رغبة في إغاظتها قبل أن يصل إلى بيت أهلها ويطلب يدها. يقرأ هادي لهنرييت الكلمة الأخيرة فتسأله ببراءة : شو يعني طلب إيدي؟لقد نست هنرييت حتى مجازات اللغة. أخلاقيات التوثيق العائلي

الهوس بالتصوير لا يعكس أي فكرة كما يعكس الاعتراف بالزوال، خصوصاَ لما يتعلق الأمر بأحبائنا، ومن أجيال غير أجيالنا، في الحقيقة على عكس ما يبدو صوت هادي في الفيلم، كان الحفيد متعلقاَ جداَ بستّه، وهو يعترف في أحد الحوارات التليفزيونية معه، أنه قرر توليف الفيلم كي يستعيدها من ذلك النسيان، فقدان الذاكرة التام الذي كان يؤلمه بشدة، لهذا كان هادي مأخوذاَ بفعل رواية الماضي عليها، وقد واصله رغم أنه لم يجذبها، مع الوقت صارت هنرييت متبصرة بشيء واحد هو الشعور، ما يُعجبها لحظياَ في قصصها القديمة هو دائماَ العواطف، ليس ما حققته ولا ما فقدته مادياَ، موقف هنرييت السياسي مثلاَ هو موقف إنساني بالأساس" كلهم كذابين كلهم حرامية" وهو موقف كما وصف أحد المتحاورين مع هادي، مازال صالحاَ لتلخيص الحياة السياسية في الدول العربية. كان هادي يرى أن استعادة تاريخ جدته، بإعادة بناء الماضي أمامها يعني أولاَ أنها لم ترحل، وثانياَ لأنها تمثل قسطاَ من تاريخ لبنان بهذا الغدو والرواح بين الدول، أخلص هادي لعاطفته تجاه جدّته، وهذا هو المبرر الأخلاقي الأبرز للتصوير، كأنه يحوِّل الإشكالية الشرقية التي تجد في جسد المرأة عورة إلى إشكالية حياة أو موت، وهو يعترف أنه في سبيل إنجاز هذا الفيلم، مؤخراَ بعد أن عرف سكة الأفلام قد استغنى عن صور وتسجيلات ولقطات، وأنه لم يجرؤ قط على تصوير ساعات احتضار هنرييت، لأنه لم يستطع الإفلات من قسوتها الساحقة. لم يستغل هادي البيرسونا المُحببة لهنرييت كما ظهرت في أيامها الأخيرة، إنما أراد شيئاً أبعد من ذلك بكثير.

موت هنرييت فيلم "يا عمري" منسوج أصلاً من المُخيّلة، كما ذكرتُ يدور الفيلم تقريباَ بين أربعة جدران وصور ومقاطع فيديو، والحياة الشاسعة في الماضي لهرنييت هي حياة نراها كما نقرأ في الروايات بالإحساس وليس بعيوننا، يعني أننا لم نشاهد هنرييت الطفلة تعيش في البرازيل، لكننا نشعر أننا عشنا معها هنائها الذي ما عاد بإمكانها الرواية عنه لكنها مازالت تلعن نفسها قائلة : يقطع عمري شو رجعني على بيروت؟ هكذا جعل هادي من موت هنرييت في نهاية الفيلم حدثاَ شخصياً مؤلماَ ومؤسفاَ للمتفرجين بقدر ما توجع هو لفراقها، كنت أتمنى أن تظل هنرييت حية، وأن تشاهد الفيلم مع جمهوره، كما حدث لمختار يونس في عمل ابنته التسجيلي "هدية من الماضي" الذي عُرض العام الماضي في سينما زاوية أيضاً، لا أكفّ عن تخيل هنرييت في لحظاتها الأخيرة غير مبالية بملاك الموت وساخرة منه، مُعيدةَ إليه وديعة الحياة كما نتصورها بسلام. أريج

https://www.youtube.com/watch?v=9RkrEMz26bg

0 notes

Text

مداخلة عن الحساسية السمعية على هامش ورشة “الضجيج ... كل الأصوات في وقت واحد” ... أدارتها كريستين شوردينجر في مركز الصورة المعاصرة

الصورة أخذتها أسماء إبراهيم شكراً عزيزتي....قرأتُ هذه المداخلة يوم 3 مايو ضمن بث إذاعي لأنواع مختلفة من الضجيج مع كريستين وأعضاء الورشة- يمكن الاستماع إلى مقاطع من الجلسات في الرابط أدنى النص.

ما هي الخصوصية السمعية ؟ وإلى أي حد يمكن أن تؤثر الأصوات على فكرة "الحياة"؟

شخصياً كان يمكن ألا أعرف

يُكتشف حجم التأثير أحياناً بالمرض، فقط بالمرض.

حدث هذا في أوائل العام 2014، لا أستطيع أن أتذكر كيف ظهر العرض، كل ما هنالك أني استيقظت ذات يوم، فوجدت طنيناً مستمراً ينبعث من أذني ويتوجه إليها، طنين لم توقفه المسكنات، مع الأيام كان يخفت ويزيد، يتوتر حين أتوتر، ينذرني إذا ما تعرضت لذبذبات عالية من صراخ أو ضجيج أو حتى نداءات الباعة الجائلين، صدقوني التعايش مع الحالة، دون أن يكون لها تفسير طبي ليس بسهولة الكتابة عنها.

مع ذلك كتبتُ طنيني في قصة قصيرة. الطنين سافر وتُرجم وتحولت حياتي معه إلى الأفضل. الطنين جعلني أنفتح على فلسفة الصوت.

أشياء بسيطة بإمكانها أن تُرهف الحاسة. إدمان الموسيقى الكلاسيكية. أن تولدوا مثلي في بلد صحراوي صامت، أن تعيشوا بلا جرس مدرسة في الصباح، وأن يكون جهاز التلفيزيون المتاح بلغة لا تفهمونها. في هذه العزلة أولاً كان يمكن التحكم بكل ما يصدر الكلام، كبسة زر كما يقول اللبنانيون، كانت تعيد إلينا هدوئنا المطمئن.

هذا الحرص البالغ غير المقصود على آذان الصغار لم يمنع إصابتهم في الشباب بأنواع مختلفة من الطنين.

جارتنا العجوز لا شيء يمنعها من رفع صوت إذاعة القرآن الكريم، مَنْ يجرؤ على أن يطلب منها تخفيض صوت آيات الذكر الحكيم، هي تنتهك مساحتي الصوتية وليس لي حق الاعتراض، انتبهي هنا لأنكِ ربما تعترضين على المقدس؟

إذا ارتبط الصوت بالمقدس صارت له سلطة مركزية في ثقافة مُتدينة ظاهرياً.

أدعي أن إذاعة القرآن الكريم ساهمت في تنشيط طنيني، ومنعتني عن الكتابة، اليوم ربما ليس أمامي سوى الانتقام الأدبي من الإذاعة في مداخلة متقطعة وقصيرة، أقول إنه لا يوجد ما هو أكثر قدسية من الإنسان، في بلدنا كل الأشياء الأخرى مرتاحة أكثر من الإنسان ( أغاني المهرجانات نموذجاً).

التكنولوجيا بجلال قدرها ليست مهتمة باختراع آلات صامتة، الغسالة، التكييف، السيارات، الماتورات. صاحب رأس المال لا يعاني من حساسية سمعية مثلي.

ورش الميكانيكا، طبيب الأسنان، نشيد الصباح، آلات البناء، بائع الروبيبيكيا، ألم يكن الغناء أقصى اعتراف ممكن بالقدرات السحرية للصوت البشري ؟

الصوت هو دائماَ بصمة. فكرة الذكورية ترتبط برفع الصوت وبألوان معينة من نبراته. الصوت الخشن الصوت الأجش. الجعير مرتبط بطبقات اجتماعية ما. الأنوثة يجب أن تكون في المساحة الوردية من الإلقاء. والطقوس الاجتماعية. حفلات الزفاف تستخدم أكثر آلات الموسيقى ضجَّاً. الدين يوصي بالدُفّ. في الجنازات والعزاءات سنجد التلاوت المرتفعة مرة أخرى. الصوت اجتماعياً يعني أن الآخرين متورطون في حيواتنا، هذه فكرة بديهية.

كرة القدم اللعبة الرياضية الأشهر عالمياً لا يمكن حضور مبارياتها أبداً في صمت. يجب أن نصرخ ونصيح. اخترعنا للتفاعل مع الكرة كلمة "التشجيع". ولن أدلف إلى بوابة السياسي المغوية.

إذاً ما هي الحدود التي يمكن رسمها للخصوصية السمعية ؟

لا أعرف فعلياً. في ورشة كريستين كان يثير أعصاب فجر زميلتنا زقزقة العصافير. في الطنين القصة. كان العصافير مفتاح للنجاة. هذا الصوت أحبه لأنه ليس صوتاً صناعياً. العصافير عيال الطبيعة. الآخرون لا يشعرون مثلي بألفة العصافير. أعترف أن العصافير تزقزق في ألمانيا بطريقة مختلفة عنها في القاهرة.

لا أعرف فعلياً ما هي حدود الخصوصية السمعية. فقط أعرف أن أشكر كريستين، التي علمتني بتعاطفها غير المشروط، وابستامتها الحنونة، كيف أقلب الأدوار، بدلاً من أن تجمعني الأصوات، سأجمعها أنا، ولو أن طنيني كما هو لم يزل. شكراً لكم شكراً كريستين.

أريج

https://soundcloud.com/user-448290076/all-at-once-listening-session

1 note

·

View note

Text

"البحث عن أم كلثوم"... أسئلة على هامش الأسطورة

نُشر هذا المقال لأول مرة على موقع مدى مصر يوم 30 أبريل 2018

بدلاً من السؤال : ما الذي يمكن أن تراه مخرجة إيرانية لا تُجيد اللغة العربية في "أم كلثوم" كوكب الشرق؟ أريد أن أنطلق في هذه القراءة السريعة لفيلم من سؤال آخر هو : هل يمكن لأم كلثوم أخرى أن تظهر في زمننا هذا ؟

إن أي محاولة للإجابة على سؤال : هل يسمح الزمن بأم كلثوم أخرى؟ يستدعي الكثير من التأمل في الحالة الكلثومية الفريدة عربياَ، ليس أن أم كلثوم لم تحقق شيئاَ، لكن واقعياَ لأنها قد دفعت في سبيل هذا التحقق، وجوه قد اختارت التضحية بها في سبيل خلود وجه واحد، تحاول شرين نشأت صاحبة فيلم "البحث عن أم كلثوم"، المعروض ضمن فعاليات ليالي القاهرة السينمائية مؤخراً، أن تمارس شيئاً من هذا التأمل بعين الغريبة التي ترى دائماً ما لا يراه المقربون.

بطلة الفيلم ميترا هي مخرجة إيرانية مفتونة بأم كلثوم تسعى لعمل مشروع سينمائي عنها، دون أن تُجيد اللغة العربية، إنها تحصل على الدعم المادي المطلوب لعملها من أوروبا، لأن أم كلثوم اسم متفق عليه في سياسات التاريخ والجغرافيا وربما حتى سياسات السياسات نفسها، لكن هذه الموافقة مشروطة بأن يكون المُنتَج النهائي "إيجابي"، بمعنى آخر بديهي، لا يسأل الأسطورة لكن يُضيء المزيد من أبعادها، كأنه يسمح بتجديد العهد في السينما على أيقونتها، قد تكون ميترا هي المعادل الفني للمخرجة شرين نشأت صاحبة "البحث عن أم كلثوم"، الفيلم الذي يروي حكاية عن محاولة صناعة فيلم مخرجته هي ابنة زمننا هذا، وهي تعرف ماذا يعني أن يكون المرء امرأة، وتعرف بالتبعية ماذا يعني أن تكون امرأة في عالم شرقي تسوده تقاليد دينية، تضع النساء على الحافة، على أقل تقدير، خوفاَ من الفتنة.

على أرض هذا العالم تتحرك ميترا لعمل اختبارات لاختيار ممثلين وممثلات لمشروعها، بين هؤلاء المتقدمين تكون غادة أو ياسمين رئيس، تُغني بصوت قوي أغنية لكوكب الشرق، لكن أيضاً بخوف وبحذر، وبغير راحة فهي مدفوعة دفعاَ من قبل أصدقائها للوقوف هنا على المسرح أمام ميترا وبقية فريق العمل، بعد الاختبار ودون أن تعرف حتى النتيجة تغادر غادة عائدة إلى المدرسة هناك تعمل كمُعلمة للأطفال، قانعة بالأدوار الاجتماعية المُحببة سلفاً في القاهرة في قلب الزحام الشديد، وتداخل الأصوات الجهورية الذكورية، هنا لا يمكننا أن نأخذ الكلام عن احترام النساء بشكل جاد، والتحرش وحده دليل يكاد يصرخ في وجوهنا جميعاً. فمن أين يأتي إذاً كل هذا الإجلال الذي تتمتع به السيدة أم كلثوم في القاهرة ولو بعد وفاتها؟

مشاهد قليلة نرى فيها شوارع مدينة القاهرة، فالفيلم تم تصوير معظم مشاهده في المغرب، بلد عربي آخر، لديه آلام مزمنة بخصوص النساء (لا يمكن تعيين هذه الآلام هنا في حدود هذه المساحة)، إن غادة أو ياسمين رئيس تقبل دور أم كلثوم في المشروع الكبير لميترا على مضض، إنها ليست فقط "غير واثقة" من إمكانياتها، لكنها لا ترى جدوى من أي نجاح.

وإذ تسير الأمور بصعوبة لكنها تسير، وفيما تؤدي لنا غادة نفسها جنباً إلى جنب مع أم كلثوم (قوة أداء ياسمين رئيس لا يمكن تجاهله على الإطلاق) كفتاة موهوبة عانت أم كلثوم بالتأكيد من ارتباك البدايات، مثل غادة التي تصارع إضافة إلى ذلك شعورها بالحيرة إزاء الرؤية التي عليها أن تُجسدها لأم كلثوم كي تُرضي بها المخرجة، يهاجم النص السينمائي الذي تعمل عليه ميترا عنصراً من داخله هو أحمد، الشاب العربي الذي لا يمكننا أن نستنج من لهجته إلى أي بلد عربي حقاً ينتمي، غير أنه يعتقد أن "أم كلثوم" هذه التي في الفيلم ليست أم كلثوم التي يعرفها، إنها امرأة أخرى، امرأة عادية يمكنه أن يستخف بها، كما يفعل مع النساء الأخريات، هذه ليست أم كلثوم وهو يهاجم ميترا ويُضحِك عليها الناس بلغته التي لا تفهمها هي، وما يفعله سيمر بلا ثمن، فميترا في النهاية مجرد امرأة. هل يرى رجال العالم العربي أم كلثوم كامرأة حقَا؟

ميترا ليست آتية فقط من إيران، إنها آتية أيضاً من أمومة غير متحققة مع ولدها نيما، كما نرى يصل الأمر إلى حد بعث رسائل كراهية تداهمها أثناء التصوير، رسائل تشبه ما يفعله معها أحمد، هناك الكثير من العصيان الذي يكون على ميترا أن تصمد في وجهه، كي تتضح شخصية أم كلثوم أمامها، أم كلثوم التي يتم اقتيادها ذات يوم ودون أن تعرف السبب إلى مقر القيادة العسكرية، ثم تكتشف أن عليها أن تُغني فقط كهرم رابع لمصر، تتخلص الفنانة من ذعرها على العتبة وتقف وتشدو بجلال كصوت حقاَ للبلد ما بعد ثورة يوليو، وكما طلبوا منها.

في "البحث عن أم كلثوم" يمكننا رؤية لغة مُصابة بالتبعثر ذاته الذي لأصحابها، في الواقع كانت السيدة أم كلثوم تتواصل مع مَنْ حولها وتغني باللهجة المصرية، وفي الفيلم يتم إدارة استديو التصوير في المغرب باللغة الإنجليزية وأحياناً بالفرنسية، بينما تتحدث ميترا نفسها بالإيرانية مع زميلها أمير خان، وبالإنجليزية حين تتواصل مع غادة، إنجليزية قريبة من السطح بسيطة دائماً ولا تقول شيئاً، في كل أنواع اللغة في الفيلم ترتبط فعلياَ عملية "البحث" هذه بالصمت لا بالكلام، هناك استمرار للغة الصورة الشعِّرية عند شرين نشأت منذ عملها الأول "نساء بلا رجال" عام 2010، لكن الحوار فعلاً ضنين، لا يوجد الكثير مما يُقال والقليل المتبقي يجد أن الصيغة الأنسب له هي الأسئلة الداخلية المُعذبِّة، والآخرون لا يريدون أن يسمعوها على أي حال، كما يتواصل في "البحث عن أم كلثوم" المزاج السوداوي الذي ولد منه عمل شرين نشأت الأول وهو مزاج لا يمكن لأحد أن يتهمه بالانفصال عن العالم الذي نحياه، اللجوء إلى الطبيعة وإلى الأحلام يمكن رؤيته هنا لكن بجرعات محددة أكثر.

في لحظة ما تقرر ميترا أن هذا المشروع لم يعد يرضيها، لأنها لا تصدق أن الثمن المدفوع في حالة أم كلثوم كان ثمناً عادياً يمكننا أن نتجاهله، هي كمخرجة تدفع ثمنَا لا يمكن احتماله، الانحراف الذي أجرته على القصة الأصلية لم يعجب أحداً، لا طاقم الإنتاج ولا الممثلين، وبالتأكيد لن يعجب المشاهدين فيما بعد، غادة هي الوحيدة التي ستتعاطف مع ألم مديرتها الشخصي، بف��م عميق لروح ذلك الانحراف الذي قضت به على أسطورة أم كلثوم، مَنْ الذي يصدق أن أم كلثوم قد فقدت صوتها يوماً في عزّ جيشانه على خشبة المسرح قدام الجمهور العريض وقبلت أن تمر بزمن من الخيبة والتعب والسأم ولو كان قصيراً؟

أم كلثوم غير قابلة للهزيمة.

لم تقل لنا نشأت قط إنها تصنع عملاً تسجيلياَ بهدف تقديس أسطورة أم كلثوم المقدسة أصلاً، هي حاولت فقط أن تطرح بضع أسئلة متشككة ومتعجلة في زمن قصير نسبيًا على أسطورتنا غير القابلة للمساس، هذا اللعب السينمائي المغامر المستند على التجربة الشخصية في تقاطعها مع التجربة العامة، ينتهي بما يشبه الاعتذار من جانب ميترا / شرين نشأت عن الفوضى التي يمكن أن تكون قد سببتها للمشاهدين الآمنين، في المنام وعلى شاطيء البحر الهائج تتجادل ميترا مع أم كلثوم في محاورة ساخرة وحميمية، لا تنتمي أبداً لهذا العالم.

أريج

1 note

·

View note

Text

«كاتبات الخزانة»: هل الكتابة فعل كشف أم إخفاء؟

نُشر هذا النص للمرة الأولى على موقع مدى مصر بتاريخ 14 إبريل

تُستخدم كلمة «خزانة» في الثقافة الغربية للتعبير عن الموقف الذي يتبناه شخص ما حيال حياته الجنسية، سواء كان مثليًا، أو مزدوج الميول الجنسية، أو عابر جنسيًا. و«الخروج من الخزانة» يعني أنه يقرر عدم الكذب أمام الأصدقاء والرفاق، وألا يمارس أي شكل من أشكال التمويه عن هويته الحقيقية، بينما تعني حياة «الخزانة» نفسها أن الشخص لا يعبر عن هويته الجنسية أمام الناس، وربما حتى قد يتزوج ويدخل في علاقة مقبولة اجتماعيًا، بينما يعيش حياة ثانية في السرّ.

تلجأ إصدارة «اختيار» الأخيرة «كاتبات الخزانة»، بالإحالة إلى سياق مشابه لما درجت عليه الثقافة الغربية في استعمال المصطلح، وتختار أن تفتتح عددها هذا بنص مترجم لغلوريا آنزالدو «التكلم بألسنة … رسالة إلى كاتبات العالم الثالث»، وهو مقطع من كتابها «هذا الجسر يُدعى ظهري» الذي صدر عام 1981. غلوريا (1942-2004)، هي أحد أهم المُنظِّرات لخطاب تيار النسوية المثلية، والنظرية الكويرية، ونسوية ما بعد الاستعمار في العالم.

تستهلّ غلوريا نصّها بـ«عزيزاتي النساء ذوات البشرة الملونة، رفيقاتي في الكتابة»، مواصلةَ فيما يشبه الرسالة المفتوحة التحريض على الكتابة بوصفها فعل مقاومة/ فعل اختلاق مكان وسط منظومة اجتماعية لا تجد أمكنة للعديد من النساء.

«ذوات البشرة الملونة» هُن مَنْ ينتمين إلى طريقة في التفكير تتحمل العنصرية ولسن بالضرورة نساء يملكن هذا اللون من البشرة، إنهن النسويات والمثليات والمنتميات إلى طبقات اجتماعية أقل، إنهن مَنْ لا يملكن السلطة وليس لهن علاقات مع مَنْ يملكونها، تقدم غلوريا نظرية عن الوجود تصدر من الإحساس بالقوة على الرغم من الاختلاف الذي يخلق الكثير من الصدامات مع المجتمع، وجود يوحي بالوحدة في حضور الكتابة، في الواقع سأعود إلى نصوص غلوريا المنشورة بشكل متكرر في «كاتبات الخزانة» كلما تقدمتُ في قراءة الدورية.

«اختيار» كما تُعرِّف نفسها هي «مساحة مفتوحة تجمع الأفراد المهتمين/ات بمناقشة قضايا النوع الاجتماعي وتوثيق/تطوير الإنتاج المعرفي الخاص به باللغة العربية»، يعمل القائمون على اختيار على عقد ورش عمل وحلقات دراسية تنتهي كل مرة إلى إصدارة مختلفة. وقبل «الخزانة» كان هناك «إنترنت نسوي» وأربعة دوريات غير منتظمة الصدور إلى جانب «قاتلات البهجة»، هذه الدرويات أو التدوينات التي يتم جمعها بعد نقاشات وعمل تحت عنوان واحد، لا تصدر ورقيًا، إنها فقط متاحة عبر موقع «اختيار» على الإنترنت.

قبل أن أتكلم عن الدورية، سأتوقف قليلًا أمام نظرية «النسوية المثلية» التي أحتاجها هنا كمدخل لقراءة الدورية، كذلك هي الأيدولوجية التي تنتمي لها الكاتبة التي يُعتبر نصها الأول هو رصاصة بداية المعركة.

النسوية المثلية

النسوية المثلية هي أكثر أنواع النسوية راديكالية، لا لأنها تنفي الرجل من علاقة حميمة ومتوقعة مع جسد المرأة الحقيقي وجسدها المجازي، إنما لأنها تُعيد خلق العقلية التي يُشاهد من خلالها العالم بعيدًا عن بديهيات «النوع الاجتماعي» كما قررتها المؤسسات من قبل، إنها تفترض للجسد الواحد (رجلًا أو امرأة ) هويات جنسية متعددة وليست فقط مختلفة، وبالتالي فإنها لا تقنع بالأدوار المُقررة تاريخيًا لهذا الجسد، ولا تمتثل لما يُقال لها عن الإشباعات المتاحة له، في هذه المساحة لا يوجد فكرة أو تاريخ أو إنتاج ثقافي دون مساءلة.

تشرح الفكرة قليلًا سو إلن كيس في دراستها [l1] «النسوية والمسرح» – الصادرة عن المركز القومي للترجمة عام 2016 – وهي أيضًا تُقدم لنفسها بوصفها «نسوية مثلية» كما يحدث في «كاتبات الخزانة» ومع أن مُترجم هذه الدراسة حجاج أبو جبر يستخدم مصطلح مصطلح «سُحاقية» بديلًا عن مثلية (وهو المصطلح الذي ابتدعه العرب القدماء لوصف مشهد يتخيلونه عن الممارسة الجنسية بين امرأتين) ومع أن مصطلح «سُحاقية» هنا ليس بريئًا، ولا محايداً على الأقل، إلا أن المترجم ينقل بأمانة فيما بعد انتقاد سو الشديد للمنظومة الذكورية الأحادية المُهيمنة على رواية التاريخ، وتتمثل بشكل واضح في عمل أرسطو المرجعي «فن الشعِّر»، بمعنى آخرـ ترى النظرية أن العالم لم يظلم النساء فقط، لكنه ظلم الرجال أيضًا حين لم يعترف بالاختلافات الفردية بينهم، وحين رتب عليهم مجموعة من المظاهر والسلوكيات والإشباعات ونفّر من كل ما هو دونها، كما فعل مثلًا أرسطو لما وضع بصراحة قواعد العمل المسرحي بناءً على مشاهدته لمسرحيته المُفضلة «أوديب ملكًا» لسوفكلس (492 ق.م)، قيود لم يتحرر المسرح منها، ولا المجتمعات، لكن طبعاً ليس بالنسبة للجميع.

الخطاب العربي فيما يخص «النسوية المثلية» هو خطاب شحيح للغاية، والخطاب المصري يكاد يكون غير موجود، التجاهل نفسه حاصل مع النظرية الكويرية Queer theory التي تضطلع بتفسير العالم وفقًا لرؤية مثلية، وتحاول تفكيك الفلسفة البطريركية التقليدية التي تنهض عليها المجتمعات فتلغي من جديد خصوصية التجارب.

تشترك كلُ من «االنسوية المثلية» و«االنظرية الكويرية» في رفض الوجود المفروض بالقوة من قِبل سياسات التاريخ مصطنعة تاريخ بديل يُعبر عن تجارب لا يتم التعبير عنها عادة. من ناحية تُعتبر مثلية النساء موضوعًا مهجورًا ليس لأنه مُحرَّم، فعلى العموم لا تحظى مثلية النساء في الشرق بالاهتمام الذي تحظى به مثلية الرجال (وهو اهتمام سلبي بالتأكيد وغير متزن في طرحه). لكن لأن النسوية العربي تدور منذ عشرات السنين في فلك خطاب قديم يتناول موضوعات بعينها، مثل ( نظرة المجتمع – غشاء البكارة – الموقع من العلاقة مع الرجل إلخ..)، وعلى الرغم من أنها قضايا مازالت خلافية في علاقة المرأة بالمجتمع، إلا أنه لم يحدث أن تمّ تصعيد هذا الخطاب، بمعنى ما لم تولد النسوية المثلية عربيًا بعد أو على الأقل لم تخرج من الحضانة، كما لم تدخل النظرية الكويرية إلى حيز النقاشات الجادة باللغة العربية بعد أيضًا.

قد يكون من المفيد الآن أن نطل على إصدارة «اختيار» المُعنونة «كاتبات الخزانة».

رصاصة بداية المعركة

غلوريا آنزالدو (1942-2004) مؤلفة أمريكية وشاعرة وناشطة نسوية

كان من المُحبط بالنسبة لي وأنا أتحرك بين العنوان الثوري «للخزانة» وبين سطور نص غلوريا المُفجر لطاقات الكتابة والتمرد أن أنتقل إلى نَفَسْ آخر من الحكي، مع أن النَفَسْ الأول لم يُكن قد أُشبع بعد.

لقد تصورتُ أنني بصدد قراءة رؤية نسوية مثلية، أو على الأقل نسوية طازجة لديها الجديد مما يُمكن أن تُفسر به العالم ونفسها.

ننتقل في الإصدارة من «رسالة إلى كاتبات العالم الثالث» إلى تدوينات لكاتبات يُعبِّرن عن أنفسهن باللغة العربية مباشرة، عن طريق البوح يُمررن القليل جدًا من آلامهن ولا يكون سهلًا هذا التمرير، وبينما يتحدثن بصدق عن علاقتهن بالكتابة مثلًا: «ما يؤلمني أن فعل الكتابة ليس فعل امتلاء كما ظننت يومًا» ص 22، فإنهن يستخدمن خطابًا قلقًا من ذاته، من حريته المُحتملة ومن احتمال فقدانه لغشاء البكارة، طهارته أمام المجتمع، المجتمع الذي مازال يعيش في رأس المرأة نفسها، ويأكل ويشرب، ويتحكم، ويحتل معظم مساحة البوح التي تطلقها التدوينات، على الرغم من تواصل الكتابة حول حادثة ما مُخيفة وتتعلق بالجسد، أو سؤال، وعلى الرغم من توقيعهن للنصوص أحيانًا بأسماء ثنائية، وأحيانًا اسم واحد مُجهَّل، شعرتُ أني لم ألتقِ فعليًا بواحدة منهن في غرفة الكتابة الرحبة، كأنهن على مسافة ورؤوسهن إلى الحائط، لقد قرأن ما كتبته غلوريا، لكنهن لم ينزلن إلى القاع بعد، هناك ارتباك واستنزاف وإجبار أحيانًا على الكتابة، وأقول إنهن بالتأكيد قد فعلن أقصى ما بوسعهن، بعض هذه النصوص مكتوب باللهجة العامية ويتطرَّق إلى علاقة مع الأم والأب والتجربة الجنسية الأولى، وفي نصوص أخرى اعترافات برؤية قاتمة للعالم وللآخر الرجل «… ولكن هل لتجربتي تلك مساحة للطرح؟ هل يمكن أن تكون تجربتي، والتي تتشابه مع تجارب نساء أخريات، دافع لوضع حرية أجسادنا على أولوية أجندة النضال؟ هل يرى الرفاق التقدميين الثوريين محاربي النظام تجربتي سياسية وأن ألمي نابع من قهر سياسي اجتماعي؟».

ذكِّرني الاقتباس الأخير كثيرًا بروح أروى صالح في عملها المُهم «المبتسرون»، الذي لم يُناقش بعد بما يكفي، ولم تُناقش رؤيته الجالدة للذات وللآخر الرجل البرجوازي والمثقف، تكتب مثلًا «غريب أن تنتبه دُفعة واحدة، تتذكر في لحظة أن المشوار الذي قطعت فيه العُمر بدأ دون حُب لموضوعه الفعلي! المُعلَن، المُشترك (النضال السياسي)، بل تحت عبء باهظ بالإحساس بالواجب حقًا!».

مَن أنا لأكتب؟ وما الذي سيحدث لو كتبت؟

«امرأة أخرى، مثلية أخرى، خائفة أخرى تتهرب من الكتابة التي أصبحت عبء (مكون من العجز والقيود، عبء علاقة جميلة يثقلها الخوف والقلق)، تحملُ غضبٍ قادرٍ على تدميرها الشخصي، تكره ما يفعله بنا الخوف، وعواقبه على أفعالنا. أدرك اللحظة التي يقرر عقلي فيها الكتابة عن ذاتي كغائب، أكره عندما يظهر ضمير الغائب في كتابتي في اللحظة التي أكون اقتربتُ قليلًا فيها من الغوص داخل ذاتي، داخل حقيقة أتجنبها، داخل ما يؤلمني. أدرك اللحظة التي يقرر فيها عقلي دون إذني أن يهمشني».

عبر تدوينتين تقريبًا تطل التجربة المثلية خائفة ومُستحيّة في «كاتبات الخزانة»، مساحة قصيرة للغاية، إشارات للتجربة أكثر مما هي التجربة حقًا، كتابة هدفها الأول الإخفاء ووسيلتها اللعثمة، ومع أن تدوينة «صدَفَة» مُجهلة، فهي لا ترغب واقعيًا أن تقول أي شيء، وبالطبع ليس لأنها فارغة، الصدف كيان مغلق على ذاته ويعتقد أن حلم التواصل بعيد جدًا، تُكمل تدوينة أخرى «يمكن سواء التواصل حتمي»، قاضيةَ بذلك على الحلم، ومُتفاديةَ محاولات غلوريا في نصوصها القصيرة الموزعة على طول الإصدارة بحثّ النساء الملوّنات من كل الأعراق والجنسيات والميول الجنسية على أن يتحدثن.

لقد غلب على النصوص العربية والمصرية في الدورية شعورًا بهوان التجربة الشخصية «مَنْ أنا لأكتب؟» ربما إذا استثنينا شهادة راوية صادق الرقيقة عن «الشيخوخة» في الربع الأخير، أريد أن أقول إن قوة رصاصة بدء المعركة المتمثِّلة في نص غلوريا الأول «التكلم بألسنة … رسالة إلى كاتبات العالم الثالث»، كانت أقوى ما في المعركة، ربما يكون قد جرى ما يمكن أن أعتبره هدرًا، لقد كان هناك الكثير فعلًا مما يمكن أن يُقال، وتمّ الصمت عليه.

المجتمع والكتابة

في روايتها «أورلاندو»– نُشرت للمرة الأولى عام 1928 بإنجلترا- تقول فرجينيا وولف: « المجتمع هو أقوى اختراع في العالم والمجتمع لا وجود له على الإطلاق»، من خلال قصّة رجل يتحوّل إلى امرأة وفي الحالين تظل منكبة على محاولة كتابة قصيدة كانت تدرك فرجينيا أن التجربة ليست مع المجتمع، على الرغم من أنها تتماس معه، إنها فعليًا في النفس.

ما هو المجتمع كما نتخيله في أنفسنا؟ هذا سؤال. إنني أعتقد أن «كاتبات الخزنة» أكثر اقترانًا بالخوف لا الرغبة في الظهور للعلن، وبالطبع لا يمكن أن يُحاسب أحد على خوفه، لكن أسئلة يجب أن تتوجه إلى آخرين وأخريات عملوا ضمن منظومة الخطاب النسوي العربي، كان يمكن لأعمالهم واشتباكاتهم الفكرية على مستويات أوسع أن تتجاوز المباديء الأساسية التي مازلنا نحارب تحت ظلالها ولم نحقق منها الكثير، كان يمكن لتداول مستويات مختلفة من الخطاب النسوي، أن تسمح ببعض الأوكسجين لأن يسري هنا بين فصول هذه الدورية، لتحرر تجارب مختلفة عمومًا لنساء وكاتبات مصريات، مستوى من الخطاب غير ما تعارفنا على قراءته في كتب «نوال السعداوي» وسمعناه يُقال في الإذاعة ومحطات التليفزيون، فلسفة جديدة تميل إلى الاعتراف أكثر بالتجارب الفردية وترفع من سقف الطموح النسوي من حدود المتوقَع إلى غير المتوقَع، الحل بمعنى ما قد تكون عثرت عليه غلوريا بالقصور الذاتي للتجربة واشتغلت عليه في مشروعها (هذا الجسر الذي نسميه الوطن): « في هذه الصفحات ننتقل من التركيز على ما تمّ فعله بنا (الضحية) إلى مستوى أكثر اتساعًا من القوة، إلى التساؤل عما نقوم به لبعضنا البعض، لأولئك الموجودين في بلدان بعيدة، إلى بيئة الأرض. مع معرفة أننا في علاقة تكاملية مع كل ما هو موجود وأننا مشاركين في المواقف الأيدلوجية، المعتقدات، القيم الثقافية، يدفعنا للعمل بشكل تعاوني».

هل يمكن أن يدفعنا هذا الجهد الشجاع من نساء وفتيات «الخزانة» لإعادة تقييم الخطاب النسوي العربي؟ هل يمكن لنا على ضوء كل هذا الخوف أن نسائل «منتجي الخطاب الثقافي العربي» – بتعبير غلوريا -عما يودون فعلًا أن يطرحوه علينا؟

أخيرًا تنصحنا غلوريا؛ «أريد أن أتحدث قليلًا عن عملية كتابة المناطق الحدودية. شيء واحد أحثكم على القيام به عندما تقرأون أو تكتبون؛ هي أن تعرفوا، حرفيًا، أين تقف أقدامكم، ما هو الموقف الذي تتخذونه: هل تتحدثون من منظور ذكر أبيض من الطبقة الوسطى؟ هل تتحدثون من موقع شخص ملون من الطبقة العاملة ؟ لمَ تتحدثون ؟ مع مَن تتحدثون؟ ما هو السياق، أين تحددون موقع خبرتكم؟».

1 note

·

View note

Text

عن اللغة والأفلام المُتخيلة في المعهد الفرنسي بالمُنيرة

ليست السينما الصامتة مرحلة مرّت بها السينما في عهدها الأول وتخلصت منها، لكنها ماتزال طريقة للوعي بالأفلام وتلقيها، حين لا تكون اللغة المُتكلّمة مشتركة بين العمل والمُتفرج، وحين يكون الأخير مُصراَ على الاستمتاع بالصورة حتى لو اخترع خياله اختراعاَ ما يُكمل له الفكرة، هذا بعض ما يخطر على البال بعد حضور هذا الفعالية، ضمن سلسلة أفلام وثائقية عن محطات السكك الحديد الأسطورية في العالم، عرض المعهد الفرنسي بالمُنيرة الأسبوع الماضي الحلقة الأولى من البرنامج تحت عنوان " محطة السكة الحديد المركزية : مومباي CST"، الفيلم تم تصويره في الهند بتكلفة قليلة نسبياَ وأُتيح للعرض في القاهرة لمناسبة وجود مخرجه جان توماس رينو في مصر لعدة أيام بهدف تصوير الحلقة الثانية عن "رمسيس... باب الحديد"، الفيلم عن بومباي لم يتجاوز زمنه الساعة الواحدة لكنه حاول اكتشاف المكان المهيب الذي يحتفظ بقُدسية الماضي ويسمح بسيلان الماضي دون محذورات في الوقت نفسه.

يُصور المخرج في الفيلم مشاهد للعمارة الفيكتورية التي ينتمي مبنى المحطة تاريخياَ إلى زمنها ويستعين بكاتب هندي يتكفّل ليس فقط بشرح الحكاية القديمة لتدشين المبنى لكن أيضاَ يأخذ بيد فريق العمل إلى طرق التعامل مع الأعداد الكبيرة من البشر الذين يرتادون القطارات يومياَ، عاداتهم وتسلياتهم المُفضلة أثناء رحلاتهم الطويلة, تُعتبر القطارات هي وسيلة النقل الأهم في الهند لسرعتها وانضباطها وتكلفتها المناسبة لقدرة كافة الطبقات الاجتماعية، كان من الصعب في البداية على الكاميرا الأوروبية أن تتعلم كيف تهبط من القطار تقريباَ وهو يتحرك، كيف تُسجل الوجوه والروائح والأجساد في ذاكرتها قبل أن تتبدد، مهمة ليست سهلة لكنها ممتعة بالنسبة لفريق العمل الذي أخذ يلاحق حياة مهرولة على الدوام وهاربة في كل الاتجاهات.

بالإضافة إلى الراوي الكاتب وهو يتحدث بالإنجليزية- الفيلم مُدبلج بالكامل إلى الفرنسية – استعان المخرج بمُرِاقبة تحدثت عن أحوال النساء وعرباتهن المُخصصة وما يشغلهن في قطارات الهند بالإضافة لأبرز ما يتعرضن له، لم تكن هناك بالإجمال نواح سلبية فيما قدمه الفيلم إذا استثنينا مثلاَ شهادة رئيس العمال عن الفتية والمراهقين الذين يتعلقون بالقطار أو يسيرون على القضبان في طيش مما قد يتسبب في كوارث تواجهها المحطات على مدار الساعة، وقد تبدو الأعداد الكبير للمواطنين الهنود أثناء سيرهم في الشوارع باعتيادية موسوسة أكثر من الفيلم عن الصعاب التي تواجه هذا الشعب حقيقةَ بالإضافة طبعاَ إلى ما نسمعه في نشرات الأخبار والإحصائيات، غير أن زاوية عين الطائر التي اختارها رينو لفيلمه جعلت من هذه الحياة البعيدة بالنسبة للجمهور المصري الحاضر للعروض شيء إكزوتيكي خيالي أكثر منه واقعي، وهذا قد يُفسر كون لغة عرض الفيلم لم تُشكل عائقاَ للمشاهدة، الأجندة الشهرية التي ينشرها المعهد لأنشطته لم تقل إن الفيلم سيُعرض مصحوباَ بترجمة لا إلى العربية ولا إلى الفرنسية، صحيح أن معظم الحضور كانوا من الفرنكفون وهم أغنياء عن الحاجة إلى الترجمة، لكن آخرين ممن لا يعرفون الفرنسية كان لديهم هذا الشغف لحضور الفيلم حتى النهاية، وقد انفعل أحدهم قبل النقاش مطالباَ بترجمة كلام المخرج والمُنتج إلى العربية.

مارين دوبليكيه المسئولة عن عرض الفيلم ليلتها في المعهد، تولّت مهمة الترجمة غير المتوقعة من الفرنسية إلى العربية وقد قدّمت لمهمتها معترفة أنها ليست مُترجِمة في الأصل ومُعتمدةَ على لغة الجسد في تمثيل صور مُعينة يتحدث عنها المخرج بخصوص رحلته في التصوير، مثّل النقاش بالنسبة لي فيلماَ ثانياَ لا يكمل فقط الثغرات المعرفية في شريط "بومباي" لكنه يُقارن بينه وبين الفيلم المُنتظَر عن محطة " رمسيس" كيف سيكون شكله ونكهته؟ واحدة من الحضور سألت المخرج لو أنه قد شاهد عمل يوسف شاهين الشهير "باب الحديد" وهو قد أجاب أن فيلمه يحتوي لقطات مُستعارة من عمل شاهين كمرجعية وخلفية لذاكرة لمحطة، قال رينو إن الجمهور المصري رحب بفكرة صناعة فيلم عن محطته وعامله بحميمية ومودة لم يتلق مثلها في الهند، إذ لم يتخل ركابها عن تحفظهم أمام الكاميرا، بالطبع واجهت رينو صعوبات إدارية وأمنية في استخراج التصاريح، لكن العمل سيتمّ في النهاية خلال وقت وجيز وربما يُعرض أيضاَ في المعهد، بترجمة إلى العربية لابد هذه المرة.

نُشر في جريدة القاهرة 30 يناير 2018

0 notes

Text

النظام ليس مقدساَ

على رأي مدى مصر : في الحقيقة تحتوي هذه المراجعة على حرق لبعض أحداث الفيلم

" عليكِ أن تقاتلي يا تيريز".

لم تكن تيريز تطلب الكثير حين قالت لها نورا هذه العبارة، فالمعركة التي أرادت تيريز تفاديها كانت مع زوجها ضد جموح ابنتها هنّا "البري" كما وصفته نورا، أراد الأب أن يُهذب ابنته بإدخالها إلى الإصلاحية ومن ثم إلى السجن، لا يجب أن تختار الابنة أي حياة خارج النظام المقدس المرسوم بدقة تسبق وصولها إلى العالم، اضطرت الأم أن تبقى مكتوفة الأيدي ضد هذا السجن، والمرة الوحيدة التي تكلمت فيها لمصلحة هنّا، ظهرت بعدها في مشهد تالٍ ورأسها مجروح وها هي تبرر الجرح بكونها قد أُصيبت بكدمة بينما تعمل في المطبخ، كان على نورا جارتها العزيزة أن تقول لها هذه الكلمة " عليكِ أن تقاتلي يا تيريز"، كما تقولها لنفسها، وأن تتقدم رغم الخوف إلى طريق لا تعرف نهايته، اهتز شيء دفين فيها وهي ترى الطريقة التي لوحت لها بها هنّا بينما تبتعد في سيارة البوليس، ومثلما سكتت تيريز عادت نورا إلى المطبخ غير قادرة على نسيان الحادثة.

حادثة سجن الشابة صغيرة السن، هي التي أشعلت الشرارة الأولى للثورة في هذه القرية البعيدة من سويسرا في العام 1971 حيث يُفتتح الفيلم السويسري الألماني "النظام المقدس"- كتبت له السيناريو وأخرجته بترا فولب- تغيرت نورا بنعومة من امرأة عادية تريد أن تحيا بأقصى قدر ممكن من السلام مع زوجها وحميها وابنيها إلى امرأة مرتبكة تريد أن تتغير الأوضاع قليلاً، قليلاً لكنها لا تعرف ما هو حجم هذا القليل ولا شكله في قرية مثل قريتها التي يبدو كل شيء فيها ساكناً، لم يكن للنساء حق التصويت في أي انتخابات تجري في البلدة، وبالتالي فقد كُن محرومات بالضرورة من حقوق أخرى تحت الدعوى نفسها، الرجال وحدهم لهم الحق في تقرير مصيرهم ومصير نسائهم، بينما على المرأة أن تجلس في البيت وترعى أسرتها، وقد كان هذا ما تفعله نورا حتى تعثرت صباحاَ بناشطة نسوية تدور في شوارع القرية وتوزع المنشورات التي تستحث النساء على المطالبة بحقهن في التصويت، أحبطت نورا الشابة المتحمسة كثيراً لما قالت لها "أنا لا أريد أن أتحرر"، وقد اهتزت مرة ثانية حين أجابتها الشابة بغضب " بسببكِ أنتِ لا يتغير شيء"، لكن هذا الحماس سيحركها في الليلة نفسها لقراءة الكتب التي قدمتها لها الجمعية النسائية كهدية، كان المعنى من وراء كل تلك الكتابة هو أن حقوق النساء هي حقوق للإنسان، وأن تحررها من الأذى ينبغي ألا يؤذي أحداً.

هانز زوج نورا الذي يعمل في الجيش يبتعد لفترات طويلة عن البيت، ويتلقى مساعدات من رئيسة جمعية مضادة مقابل أن يطلب من زوجته الالتزام بالبيت، وأن يرفض بشكل متواصل عملها كي لا يراها الرجال الآخرون، في فيلم "النظام المقدس" لا توجد صدامات حادة مع المجتمع، لا المجتمع السويسري آنذاك ولا المجتمع المصري حالياً الذي شاهد الفيلم ضمن عروض بانوراما الفيلم الأوروبي، فقد تم استبعاد هنّا، الشابة أول الفيلم التي تريد أن تحيا ما يمكن أن نسميه الحرية الجنسية دون الالتزام بقيد، كما أن نورا التي تتصدر صورتها أفيش الفيلم، بالإضافة إلى بطولته لم تكن تريد أي صدام مع زوجها، ويبدو عليها خفة الظل والاستكانة معظم الوقت.

إذاً هذه الأرضية الدافئة مبدئياً، لو صح وصفها بالدفء تستطيع أن تتشارك مودة مع الآخرين، أعني هؤلاء الذين يتحسسون كثيراً من كل ما له علاقة بكلمة النسوي�� من النساء والرجال على حد السواء، لكن ما يحدث لاحقاً هو ما قد وصفته "بالحلّ" مرة سيمون دو بوفوار في كتابها "الجنس الثاني"، لقد اتحدت نورا وتيريز وانضممن إلى مجموعة أخرى من النساء المتأثرات كثيراً بالظلم الذي يتعرضن له، وبما طرحته عليهن نورا من أمل حول إمكانية تغيير الأوضاع، على الأقل أن يُسمعن أصواتهن.

جرازيلا صاحبة النُزل ستقدم لهن مكانا لممارسة إضرابهن، وفيروني الجدة الحكيمة التي سأمت من حياة البلدة، ثم المحامية التي تركت المحاماة بعد تفوقها الدراسي الهائل إرضاءاً لغرور الزوج الذي يريد أن يستأثر بها وحدها، كما قالت سيمون من قبل تتحد النساء فيما يشبه الأخوية منتويات أولاً المطالبة بحق النساء في التصويت، والثائرات منذ الآن فصاعداً على أدوارهن التقليدية في خدمة الرجال والأبناء في البيوت، وعلى إفناء أعمارهن بين أربعة جدران، ومع أن الفيلم في تقدمه هكذا لم يطلب الكثير، فإنه لم يعدم في الصالة مشاهدين من عينة هؤلاء المتحسسين، أحدهم كان يجلس إلى جواري، وقد وجد على الرغم مبررات للسخرية من التجمع النسائي اللطيف هذا.

ماذا تعرفين عن نفسكِ؟

يقترح الإضراب الثائر على نظام المجتمعات المقدس المزيد من الإبحار باتجاه الذات، تحضر النساء والفتيات جلسة مع عرّافة تُنير لهن أشياء عن أنفسهن، تقول لهن ببساطة "إن كل ما هو خاص هو أيضاً سياسي"، وتُريهن صوراً للأشكال المتعددة للمَهْبِل، تُعدد لهن الأسماء بين الفراشة والنمر وتقدم لهن المرايا، كي يكتشفن الآن وحالاً ما هو شكل أعضائهن الرقيقة، بينما تسألهن أن يسألن أنفسهن عن آخر مرة شعرن فيها بالنشوة الجنسية، صحيح أن النساء يرتبكن كثيراً في مواجهة هذه السيدة العارِفة، لكن عدم وجود ميراث لاهوتي، كما يُظهِر الفيلم لا يجعل وقت هذا الارتباك طويلاً، إنهم يتعرين ويُنزلن المرايا إلى آخر زاوية يمكن الوصول إليها ثم يشهقن من الاكتشاف، بعدها ستعترف نورا أنها ربما لم تمر بهذه النشوة من قبل.

الاكتشاف الحزين لنورا ستواسيها فيه النساء الأخريات، ويقترحن عليها حلولاً، فقد قالت العرّافة أولاً "أحبي مهبلك بعدها ستأتي النشوة الجنسية دون جهد" كما تقترح جرازيلا على نورا أن تتمرن على الأمر بمفردها أولاً، إن اكتشاف نورا لكبتها الجنسي والسياسي كما وصفته من قبل العرّافة سيكون شيء مختلف أخرى، كانت هنّا من قبل نقيض هذا النموذج بالذات، نموذج إنكار الذات لمصلحة العائلة، إنكار الجسد، كانت هنّا تتودد كل أسبوع تقريباً إلى شاب جديد، متمنية أن يكون حب حياتها، لن يمر اكتشاف نورا للنمِر بسلام، وستقول لزوجها هانز في أول لقاء بينهما " لدي نمر بين رجليّ ولم أحس مرة واحدة ..."، وسيُفاجأ ذلك هانز حقاً.

موت الجدّة

بالتأكيد لابد من وجود ذروة ما في الحقيقة قبل الفيلم، لا يمكن تفادي أسباب الصدام إلى الأبد، لن يتحمل الرجال إضراب نسائهن وانسحابهن من الأدوار المُعتادة التي يقمن بها في البيت، لأنها ببساطة تقيم هذا المجتمع الريفي اقتصادياً قبل أي شيء، هكذا يهددون هانز أولاً بالتدخل عنوة لإيقاف هذا الإضراب إذا لم يردع امرأته قائدة الثائرات، في ليلة تالية يذهب الرجال إلى النُزل يقتحمونه أثناء نوم النساء، ينزعوهن من رقودهن المسالم إلى جوار بعضهن البعض، وسواء كان استسلام السيدات أمام العنف نابع من طيبتهن أو لأنهن قد تعرضن للغدر، فالنتيجة واحدة هي أن الرجال قد أعادوا نسائهن إلى البيوت القديمة نفسها، هكذا تسقط فيروني الحكيمة ميتة من الصدمة ويعم الخراب في بيت الإضراب، يكون على الجميع أن يعود إلى نقطة ماضية، نقطة ما قبل الثورة، ما قبل اكتشاف النمر والفراشات، وفي اللحظة نفسها يصل زوج جرازيلا، مطالباً باستعادتها بعد افتقاد طويل.

"لا أريد أن أشيخ بمفردي".

ذلك تبرير جرازيلا لرجوعها إلى حضن زوجها، هي التي كانت أكثر النساء مغامرة من قبل، إن حادثة موت فيروني قصمت ظهور النساء، رغم أنها قد فاتت بسلام بالنسبة لبقية القرية، مثل الجميع تعود نورا إلى بيتها، أما تيريز الأم المحرومة من ابنتها فهي الوحيدة التي ستقرر عدم العودة إلى ماكس المزارع الغاضب بعد تمرد الزوجة والابنة ضده، تجد نورا أن ولداها قد تعودا الاعتناء بنفسيهما، ووالد زوجها الذي كان يريد للحياة أن تعود كما على أيامه، تعلم كيف يطهو لنفسه، وهكذا في خطبة تأبين فيروني، تنهض نورا مرتجفة، وترفض كلام الأب في الكنيسة إذ ينعي العجوز فيروني قائلاَ إنها طالما حافظت على أخلاق قريتهم كما تفانت من قبل في خدمة زوجها وعملها بال��بط كالمطلوب من كل امرأة فاضلة، إن فيروني تحصل على التكريم أخيراً لكن بناءاً على كذبة، ترّد نورا بالحقيقة: عاشت فيروني حياتها كمناضلة في سبيل حقوق نساء القرية لأنها حقوق للإنسان، فيروني امرأة ماتت مطالبة بالعدل، إنها شهيدة.

مسألة حصول النساء على حق الإدلاء بأصواتهن في الانتخابات تحققت في النهاية، وها هي نورا تبدأ حياة جديدة مع زوجها الأكثر تفهما وتعاطفاً بين رجال القرية، بالطبع كانت نورا أوفر النساء حظاً في مجموعتها، صحيح أن عقد التعاضد قد انفرط ظاهرياً إلا أن نتائجه غير قابلة للزوال، فنورا تجد لنفسها عملاً خارج البيت، والأهم أن هانز قرر اكتشاف النمر الذي تملكه بين رجليّها، إنهما يبدوان هانئين في النهاية، وجرازيلا تركت الزوج الذي مازالت تشعر في حضوره أنها وحيدة، وهنّا عادت إلى حضن أمها بعد أن انفصلت الأخيرة عن زوجها الظالم، هناك شيء حقيقي يتغير لكن ببطء، ما جعل جاري المتحسس هذا يبتسم في نهاية الفيلم سعيداً بما حققته أولئك النسوة اللطيفات، قبل أن يغادر القاعة المظلمة سريعاً وبخفة ثعلب.

إعلان الفيلم من هنا https://www.youtube.com/watch?v=QC6Kwg4p74Y

ailG^�p$

1 note

·

View note

Text

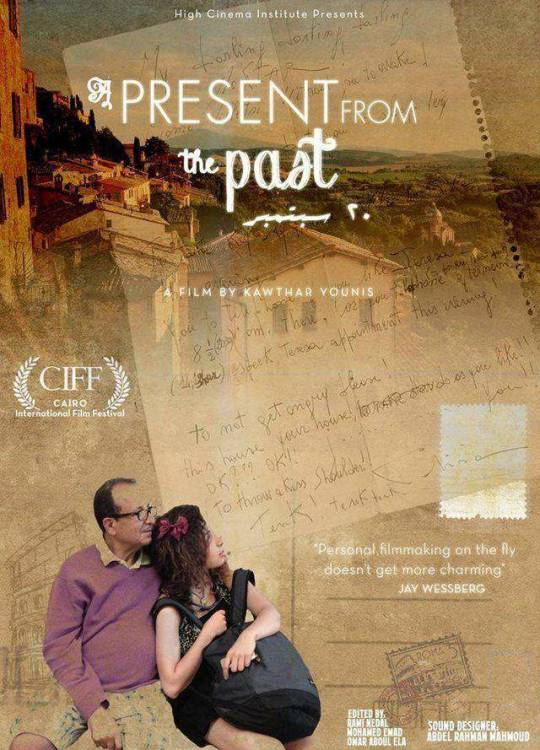

مقالات عن أفلام أقدم بعض الشيء "هدية من الماضي 20 سبتمبر" لكوثر يونس... إحياء الحب الأول

أذكر أنه في العرض الذي حضرته كان مختار يونس موجودا وخرج وسار بيننا في الصالة كالنجوم، أو هو نجم حقيقي، نُشر هذا المقال لأول مرة في جريدة الحياة