Text

51° 26′ 47.5297″ N, 7° 15′ 45.7359″ E KW 16, April 2025

Vor dem Zentrum für grenzflächendominierte Höchstleistungswerkstoffe sucht eine Wespe Unterschlupf im Totholz.

_

[1] Mülheim, Januar 2025 [2] Bochum, November 2023 [3] Bochum, August 2024 [4] Hannover, Oktober 2024 [5] Bochum, Januar 2025 [6] Mülheim, Januar 2025

2 notes

·

View notes

Text

Leitern und Tritte · Ruhr-Universität Bochum, März 2025

»Allerdings ist nicht sämtliches Zeigen eine Form von Lehre.« So sagt das, glaube ich, Rüdiger Rhein in einer digitalen Grußpostkarte von ausdrücklich unterhaltendem Charakter. »Didaktisch jedenfalls ist ein pädagogisches Zeigen, das spezifisch Sorge trägt für die Form dieses Zeigens, und zwar derart, dass die Koordination von Zeigen und Lernen ausdrücklich veranschlagt und formal gestaltet wird«.

2 notes

·

View notes

Text

Kraftfeldanalyse · »Wochenende an der Jade«

»Das Wochenende an der Jade ist ein jährlich am ersten Juli-Wochenende stattfindendes Volksfest in Wilhelmshaven.« (Wikipedia) »Die unterschiedlichsten Schiffe werden am Bontekai anlegen. […] Sie erwartet zudem ein Programm für die ganze Familie«.

Wilhelmshaven, 07/2024

0 notes

Text

「nach fest kommt lose」

»Junk Space ist die Gesamtsumme unserer aktuellen Leistung.«

[1] Den Haag 05–2024 [2] Bochum 03–2024 [3] Bochum 04–2024 [4] Den Haag 05–2024 [5] Rotterdam 05–2024 [6] Bremen 03–2024

1 note

·

View note

Text

Flipflop · Wir schreiben an!

King's College, University of Cambridge, Mai 2024

2 notes

·

View notes

Text

Lamellenlustritt.

Ruhr-Universität Bochum, Gebäude IC · April 2024

3 notes

·

View notes

Text

Aufzug · Ruhr-Universität Bochum, 11. Oktober 2019, Gebäude GC

Vor fünf Jahren operierte ich einmal auf Arbeitshöhe der Theologie. In der siebten Etage. Und also beinah in einem Raum ohne Gewicht. Streckte man den Kopf aus dem Fenster, wehte Resedenduft aus dem Ruhrtal und man tat einen Blick hinein in die Wohnungen des Herrn.

Der Weg hinauf war von einiger Beschwer. Und da wir, frei nach Hartmut Böhme, im Gravitationsfeld der Erde niemals die Erfahrung machen, dass wir, einmal in Bewegung, im Zustand eben dieser Bewegung verharren, wenn keine andere Kraft auf uns einwirkt, brauchte es Apparate zum Hochgelangen. Gelang es, führte der Weg vorbei an anderen Apparaten, die nützlich waren. Und an Apparaten, die dort einfach lagen. An Apparaten, die bahnten, und an Apparaten, die hinderten. An Apparaten, die nachlassende Apparathaftigkeit noch emanierten, doch drauf und dran waren, sich ins Unapparatige aufzulösen. Die nicht mehr halfen beim Schweremanagement. Vertane Möglichkeiten. Parat wie ein hingepatschtes Cornetto-Eis, das einem Kind mal aus der Hand geglitten war und das nun niemand am Fuß haben mochte. Durch die Apparate konnte man taumeln. Den Weg konnte man finden.

Das fällt mir ein, weil die Rückblickfunktion meiner Fotoverwaltung sagt, dass ich den Aufstieg in mein Büro in der siebten Etage des GC-Gebäudes damals dokumentiert habe. Jetzt befindet sich GC im Rückbau, bald wird es nicht mehr sein. Der Weg war gesäumt von Sonnenblumen.

1 note

·

View note

Text

Buchsicherungssituation [1/3]

Wir sind verabredet mit dem Direktor unserer Universitätsbibliothek. Er sagt, wir treffen uns auf Ebene 0 neben den Buchsicherungstoren. Wir finden heraus, was die Buchsicherungstore sind. Während wir dort warten und beobachten, wie Menschen durch die Tore herein und heraus laufen, erzählt Peter, er habe in den letzten Tagen – und das sind ja nun schon echte Märztage – in der Hecke vor seinem Bürofenster, gleich morgens, wenn er das Büro aufgeschlossen, sein Fahrrad in die Ecke gestellt und das Fenster geöffnet habe, vermehrt Vogelzwitschern wahrgenommen. Er sei nicht sehr gut darin, Vögel zu identifizieren. Aber er habe auf seinem Smartphone eine App, die Vogelstimmen erkenne. Besonders begeistert sei er von dem, was die App ihm als Singdrossel anzeige. Ansonsten habe die App heute noch Kohlmeisen, Gartenbaumläufer, Grünfinken und Heckenbraunellen erkannt. Eventuell auch einen Eisvogel. Hier sei er sich allerdings nicht sicher, weil der Eisvogel mit der Heckenbraunelle hin und her springt. Die App zeige gewisse Unsicherheiten im Hinblick auf die Heckenbraunellenidentifikation. Und überhaupt bleibe man ja in der Sache auf die Interpretation des akustischen Outputs der Braunelleneisvögel beschränkt. Niemand sah sie sich im Winde wiegen.

Unterdessen laufen weiter Menschen durch die Buchsicherungstore der Bibliothek. Manche von ihnen haben Wasserflaschen in den Händen, viele haben Rucksäcke dabei, nur wenige tragen offen sichtbar Bücher herein oder heraus. Theoretisch können Bücher auch verdeckt in Taschen oder Rucksäcken durch die Buchsicherungstore transportiert werden. Denn unsere Bibliothek hat seit einigen Jahren ein Selbstverbuchungssystem. Alle Bücher sind mit Radiofrequenzidentifikatoren versehen. Wer ein Buch ausleihen möchte, legt es auf einen Scanner. Der Scanner identifiziert das Buch. Während die meisten Menschen Bücher überwiegend visuell identifizieren – indem sie sie lesen, die Buchrücken betrachten, sie in eine Stellordnung bringen – oder an ihnen riechen, identifiziert der Scanner das Buch, weil ein Chip mit einer Antenne in das Buch implantiert ist. Jedes Buch kommuniziert nun über Radiofrequenzen im Bereich um 13,56 MHz. Es ginge auch anders: Man könnte Bücher beispielsweise automatisch über Farbcodes identifizieren, die an die Bücher geklebt und dann von niedrigauflösenden Kameras erfasst werden, die wiederum an Robotern angebracht sind. Der Radiofrequenzscanner identifiziert zielsicher nicht nur einzelne Bücher, sondern ganze Bücherstapel. Er entsichert die Bücher, sodass sie gefahrlos durch die Buchsicherungstore getragen werden können.

Fotos: [1] Wand in Gebäude NB, Ruhr-Universität Bochum · März 2024 [2-4] Hörsaalzentrum Ost, Ruhr-Universität Bochum · März 2024

2 notes

·

View notes

Text

Buchsicherungssituation [2/3]

Buchsicherungstore sind keine Versorgungsschächte. Aber sie sind entscheidend. Beiden ist zwar gemeinsam, dass sie den Verkehr von Menschen und Gütern regeln: In den Versorgungsschächten fahren Menschen rauf und runter, durch die Buchsicherungstore strömen Menschen ins Gebäude hinein und wieder heraus, ab und zu auch Bücher. Doch die Versorgungsschächte sind – anders als die Buchsicherungstore – der Schauplatz numinoser Verwandlungen. Sie führen in die Vertikale – näher zu Gott, näher zur Hölle. Deshalb sind die Versorgungsschächte der Ruhr-Uni dekoriert wie die Bundeslade. Niederländische Bildhauer, in ihren Gründungstagen von der Universität beauftragt, ummantelten die Schächte mit Betonreliefs. Die Buchsicherungstore wirken dagegen maximal kunstlos, außerdem minimalinvasiv: Sie steuern den Verkehr der Bücher, berühren den Verkehr der Menschen aber nicht. Die Menschen wissen, dass von den Buchsicherungstoren nichts zu befürchten ist. Jedenfalls solange sie sich nicht unterstehen, ein gesichertes Buch hinauszutragen. Die Existenz der Buchsicherungstore ist im Allgemeinen schwach, sie ist hintergründig. Bibliotheksnutzer haben diese Existenz internalisiert. Da ist nur dieses kleine Zucken im Kopf, die vorauseilende Scham, die über die Gesichter der Buchausleiher huscht, wenn sie die Buchsicherungstore passieren, in der Befürchtung vom Radiofrequenzscanner dieses eine Mal betrogen worden zu sein. Man könnte glauben, an den Buchsicherungstoren werde die Unterscheidung zwischen der Freude, gerade noch mit einem Verbrechen davongekommen zu sein, und der Freude, gar kein Verbrechen begangen zu haben, hinfällig. Insofern entscheidet sich alles an den Buchsicherungstoren.

Fotos: [1] Versorgungsschacht an Gebäude NB (Betonrelief von Adriaan Dekkers), Ruhr-Universität Bochum · März 2024 [2] Campusmitte, Ruhr-Universität Bochum · März 2024 [3] Gebäude ND, Nordseite, Ruhr-Universität Bochum · März 2024 [4] Versorgungsschacht an Gebäude NB (Betonrelief von Adriaan Dekkers), Ruhr-Universität Bochum · März 2024

4 notes

·

View notes

Text

Buchsicherungssituation [3/3]

Ich sitze in der Roten Bete mit Lukas Lerche und esse Kohlrabisuppe. Lukas Lerche ist Stellvertreter. Er ist stellvertretender Leiter der Universitätsbibliothek. Und die Rote Bete ist ein Restaurant über unserer Mensa. Bei Studierenden ist die Rote Bete vor allem beliebt, weil sie hier nicht für die Kohlrabisuppe bezahlen, sondern für die Schälchen, in denen die Kohlrabisuppe suppt. Man nimmt sich eine Schüssel, füllt hinein, was die Schüssel fasst, und stellt sein Tablett unter einen Scanner. Der Scanner erkennt die Teller und Tassen auf dem Tablett. Was da drin ist, ist dem Scanner egal. Manchmal reagiert er verlegen auf ein Schlüsselbund oder eine Geldbörse, die auf dem Tablett lungern und denen kein in der Scannerdatenbank hinterlegter Wert entspricht, da der Scanner ja nur Teller, Töpfe und Tassen kennt. An der Kasse sitzen keine Menschen. Hinter den Studierenden, die ihre Tabletts in das mit Tablettmarkierungen versehene Feld schieben, stehen meistens zwei Frauen, die vielleicht einmal Kassiererinnen waren und jetzt technische Angestellte sind. Wurde der Scanner von unbekannten Objekten in die Irre geführt, greifen sie ein, wischen und tippen über das Touchdisplay der Kassiervorrichtung und beseitigen so die temporäre Stockung im Selbstkassiervorgang. Wenn sich mal ein Studierender – Trinkers Blick ist lieblich eh er trinket – den Kohlrabisuppentopf zu voll gemacht hat, schaut die technische Angestellte den Studierenden sehr böse an. Neben der technischen Funktion hat sie auch eine moralische.

Lukas Lerche, der keine Kohlrabisuppe isst, erzählt mir, während ich Kohlrabisuppe esse, dass just an dem Tag, an dem die benachbarte Universität Dortmund das Gebäude ihrer Zentralbibliothek für ein auf Jahre angelegtes Sanierungsvorhaben schloss, die Gebäudeauslastung unserer Bibliothek in Bochum sprunghaft anstieg. Dortmunder Studierende strömten durch die Bochumer Buchsicherungstore und ließen sich wie die Kraniche auf Überwinterungsflug in den Lernlandschaften und auf den Lerninseln der UB nieder. Lukas Lerche weiß das, weil unsere Bibliothek über eine öffentlich einsehbare Anzeige des Belegungsgrads verfügt. Er weiß das auch, weil er nicht nur Stellvertreter, sondern auch Datenwissenschaftler ist. Er weiß das, weil er die Bochumer Daten mit den Dortmunder Daten verschiedener Lernorte an jenem Tag verglichen hat. Was die Dortmunder Studierenden an jenem Tag in Bochum gemacht haben, kann man nicht mit Sicherheit wissen. Eine Anzeige des Belesungsgrads gibt es nicht. Hier bewegen wir uns in einem Vagheitskorridor, müssen auf Mutmaßungen und Unterstellungen zurückgreifen. Wollte man Genaueres sagen, könnten man vielleicht, sagt Lukas Lerche, Infrarotsensoren an den Lernplätzen der UB installieren.

Zum Abschied frage ich Lukas Lerche nach seiner Lieblingsbibliothek. Er sagt: Freiburg. Die Freiburger Bibliothek habe eine imponierende Glasfassade. Und in den heißen Schwarzwaldsommern, wenn die Leute längst durch die Buchsicherungstore der UB gegangen sind und beim Bier sitzen, dann hängt die Sonne noch spät über dem Alleegarten, um langsam von der Rempartstraße in Richtung Milchstraße abzudrehen. Sie illuminiert die Verglasung des Bibliotheksgebäudes zu einer gigantischen Spiegelfläche. Vor der erleuchteten Bibliothek, so hört man, gibt es regelmäßig Autounfälle.

Fotos: [1] Hörsaalzentrum Ost [Fassade], Ruhr-Universität Bochum · Februar 2024 [2] Vorplatz der Universitätsbibliothek, Ruhr-Universität Bochum · Februar 2024 [3] Fachschaftsraum Astrophysik, Ruhr-Universität Bochum · März 2024 [4] Hörsaalzentrum Ost [Fassade], Ruhr-Universität Bochum · März 2024 [5] Hörsaalzentrum Ost, Ruhr-Universität Bochum · März 2024

3 notes

·

View notes

Text

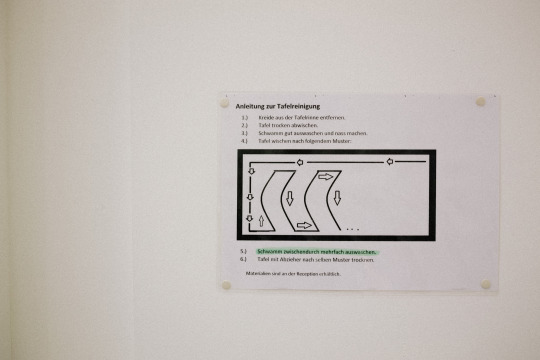

Mathematiker wollen Tafeln in ihren Hörsälen, sagt G. Das behaupten sie von sich. Mathematiker sagen, sie schreiben mit Kreide, sagt er. Er habe sie dann einfach nicht mehr gefragt, ob sie Tafeln wollen. Jetzt haben sie Whiteboards.

Robert Oppenheimer

Philippe Halsman, 1958.

979 notes

·

View notes

Text

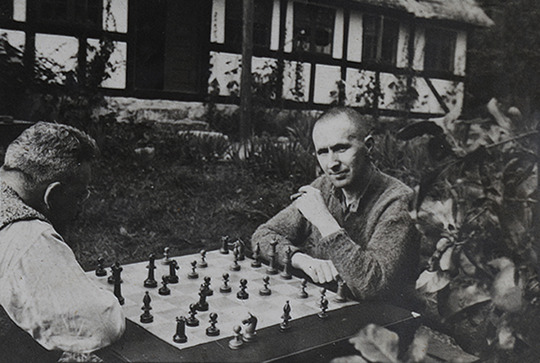

Benjamin und Brecht beim Schachspielen

Fotos sind kein Film. Aber man kann einen daraus machen. Es gibt drei Fotos von Walter Benjamin und Bert Brecht, wie sie in Svendborg sitzen und Schach spielen. Die Fotos zeigen, aus unterschiedlichen Winkeln, drei räumliche Konstellationen des Schachbretts. Raumverhältnisse, in denen die Schachfiguren auf dem Brett zueinander stehen, jeweils in Relation zur Perspektive des Fotoapparats. Es sind Momentaufnahmen. Zeitliche Ausschnitte, aber auch räumliche. Gerahmt durch das Schachbrett. Das Drumherum des Schachbretts ist auch zu sehen: die Hütte, Bäume und Büsche, ein Rasenstück, Brecht Zigarre rauchend, Benjamin auf den Tisch gelehnt. Der Fotoapparat belauert die Situation, er wandert um den Tisch, wird beobachtend zurückbeobachtet. Einige Figuren stehen außerhalb des Spielfelds. Sie wurden geschlagen, subtrahiert, wie das Foto selbst subtraktiv verfährt. Es löscht Dinge durch seinen Rahmen, wobei der Rahmen selbst anzeigt, dass er ›löscht‹.

Die drei Fotos indizieren eine Sequenz: Man könnte sie am Stand von Brechts Zigarre ablesen, am Wandern der Schatten, vor allem aber an der Differenz der Aufstellungen auf dem Schachbrett. Broomberg & Chanarin (https://www.youtube.com/watch?v=Drf4OhNGxgE) ›lesen‹ die Fotos dergestalt und transponieren sie in ein Kontinuum. Sie füllen die Lücken. Lassen sie füllen. Sogenannte ›Künstliche Intelligenz‹ ›rekonstruiert‹ in ihrer Installation die Züge, die Benjamin und Brecht gemacht haben müssen. Die ›KI‹ zieht sie nach und vollzieht sie nach. Anders als im Falle KI-gestützter Videogeneratoren à la Runway scheint der Beitrag dieser ›Künstlichen Intelligenz‹ jedoch nicht darin zu bestehen, dass sie wahrscheinliche Bildkombinationen errechnet, dass sie den wahrscheinlichsten Übergang eines Bildes zum andern vorhersagt. Auch das könnte man tun. Vielmehr handelt es sich hier um eine Schach-KI. Sie kennt die Regeln, sie berechnet Züge. Sequenzen ohne Dauer. Da ist keine Unterbrechung, kein Räuspern, kein Zögern, keine Mücke auf dem Hemdkragen, kein Rascheln im Geäst. Maßgeblich sind die Regeln des Schachspiels und der virtuelle Film, der die Unterstellung stützt, hier sei regelrecht gespielt worden.

Die Installation von Broomberg & Chanarin ist radikal subtraktiv. Und doch ist es eine Subtraktion, die quersteht zur Subtraktion des Fotos. Kein Benjamin, kein Brecht, nur Geisterhand und Geisterstimme der KI. Eine Apotheose menschlicher Intelligenz ins Museum. Das Außerhalb des Spiels wird hier zum Raum, in dem die Installation steht und ausgestellt wird. Fotografien der Schachfiguren sind wie Reliquiendarstellungen über die Wände verteilt.

6 notes

·

View notes

Text

「almost stable」

[1] pop up · Wilhelmshaven · 12–2022 [2] break down · Bochum 10–2023 [3] Fleischauslage · Zürich 12–2022 [4] Josua · München 12–2022 [5] Fabian Steinhauer unterstreicht Luhmann · Bochum 12–2023 [6] La porte de l’enfer [detail] · Zürich 12–2023

1 note

·

View note

Text

Keee-raaaah!

Smash it.

Köln, 31. Dezember 2023 Bonn, September 2021

1 note

·

View note

Text

Walled off

Köln, 31. Dezember 2023

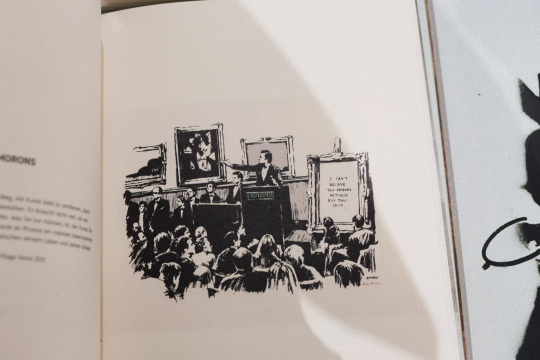

Es erscheint der Geist unserer heutigen Welt als über die Stufe hinaus, auf welcher die Ausstellung die höchste Weise ausmacht, sich der Kunst bewusst zu werden. So oder so ähnlich sagen das die ›Postautonomen‹. Wäre ich Wolfgang Ullrich, würde ich das ungefähr so sagen. Dinge, die an einer Wand hängen, öden uns an. Außer es ist unsere eigene Wand. Wir wollen etwas, das wir anfassen, vorzeigen, um- und ausbauen können. Über das wir Geschichten erzählen können, die dann auch – was sonst – unsere eigenen Geschichten wären. ›Postautonome Kunst‹ ist deshalb notorisch niedlich. Sie soll die »bösen Geister der Exegese abhalten«. Good vibes only, keine Hermeneutik. Und Menschen in Ausstellungen wären insofern ein Relikt. Es sei denn, sie sind gar keine Menschen in Ausstellungen – wie in »The Mystery of Banksy«, das auch gar keine Ausstellung ist, vielmehr eine Ausstellungssimulation mit Ausstellungsbesuchersimulatoren. Die Menschen sind hier höflich und beinahe durchsichtig. Anders als in der durchschnittlichen Caspar-David-Show, in der die Dichte der nachdenkenden Zuschauerköpfe tiefhängend Kleinformatiges verdeckt, defilieren und fibrilieren sie recht ordentlich durch die Räume.

Die Event-Location, das musst Du wissen, ist ein ehemaliges Autohaus in Köln-Ehrenfeld. Die Gemeinde, die sich hier versammelt hat, ist eine Gemeinde potentieller Autokäufer. Es sind Menschen, die sich vorstellen, wie es wäre, ein Auto zu kaufen, wenn man sowas noch täte. Oder es sind Menschen, die sich vorstellen, einen Banksy zu betrachten, wenn man sowas noch täte. An den Wänden des ehemaligen Autohauses hängt natürlich kein Banksy, es hängen dort Nachbildungen. Und die Besucher beachten die vorgeschriebene Durchflussgeschwindigkeit überhaupt auch nur deshalb so genau, weil sie über das absolut optimale Nachbildungsbewusstsein verfügen. Selfies machen Sie nicht, denn sie wissen, dass man sowas nur vor Originalen macht. Als Besucher mit optimalem Nachbildungsbewusstsein weigern Sie sich, so zu tun, als stünden sie vor Originalen. Ihren disbelief können sie noch nicht ganz suspenden, sie tasten sich da erst heran, sie fühlen sich noch ein wenig hinein ins Ausstellungsreenactment. Und wenn Sie die Nachbildungen für Originale nähmen, verlören sie schließlich auch ihr optimales Nachbildungsbewusstsein. Sie wären dann keinen Schritt weiter als der klassische Ausstellungsbesucher, den zu beerben und auf die nächste Reflexionsstufe zu treiben sie ursprünglich angetreten waren. Das beschäftigt sie. Das ist ihr Dilemma.

Die Ausstellungssimulation ist adaptiv. Sie registriert das wachsende Unwohlsein ihrer Besucher. Deshalb platziert sie neben gerahmte Schablonengraffiti und Objekte in Vitrinen immer wieder Installationen, bei deren Betrachtung sofort und überhaupt auch gleich mal jedem bedingungslos klar sein muss, dass das jetzt hier nicht sein kann. Für die »schlechteste Aussicht der Welt« musste man nach Bethlehem fahren, an die Grenzmauer zwischen Israel und Westjordanland in Banksys »Walled Off Hotel«. Jetzt im Ehrenfelder Autohaus. An einer Hauswand im Zentrum von Kiew entdeckte Banksy einen Penis und übersprühte ihn zum Raketenwerfer. Jetzt, samt Kiewer Hauswandattrappe, im Ehrenfelder Autohaus. »Dismaland«? Dito.

Unter den Nachbildungen gerahmter Werke hängen Schilder. Auf ihnen stehen die Preise, die die Originale bei Sotheby’s oder Christie’s erzielten. Die Ausstellungsbesuchersimulatoren simulieren an dieser Stelle, wie es sich anfühlte, vor einem teuren Gemälde zu stehen, das an einer Wand hängt. Dann simulieren Sie, wie es wäre, wenn es die eigene Wand wäre. Dann simulieren sie, wie es wäre, mit einem teuren Auto ins Westjordanland zu fahren.

2 notes

·

View notes