Schüßler-Plan ist eines der führenden inhabergeführten Ingenieurunternehmen in Deutschland mit 900 Mitarbeitern an 20 Standorten. 60 Jahre Know-how und Kultur gepaart mit Kreativität und Flexibilität – das ist unser Plan für gutes Engineering.

Don't wanna be here? Send us removal request.

Text

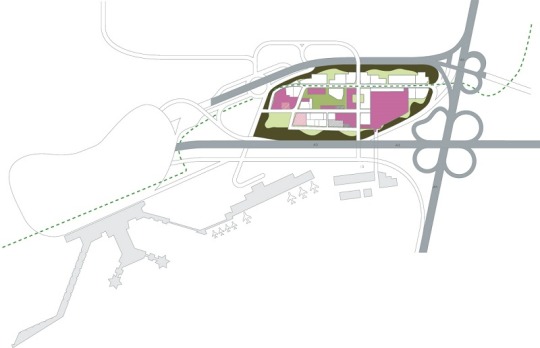

S-BAHN-ANBINDUNG GATEWAY GARDENS, FRANKFURT AM MAIN

Auf dem Gelände der ehemaligen amerikanischen Wohnsiedlung Gateway Gardens, in direkter Nähe zum Frankfurter Flughafen, wird bis 2021 ein vielfältiges, grünes Stadtquartier mit einer Geschossfläche von 740.000 m² und einer Nutzungmischung aus Büro, Hotel, Kongresszentrum und Einzelhandel sowie mit direktem ICE-, S-Bahnund Flughafenanschluss entwickelt. Die Realisierung dieses Areals ist an die hochwertige und leistungsfähige Erschließung sowie die Anbindung an den öffentlichen Verkehr gekoppelt. Schüßler -Plan ist als federführendes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft mit der Objekt- und Tragwerksplanung sowie mit vorbereitenden und baubegleitenden Leistungen beauftragt.

Auf dem Gelände der ehemaligen amerikanischen Wohnsiedlung Gateway Gardens, in direkter Nähe zum Frankfurter Flughafen, wird bis 2021 ein vielfältiges, grünes Stadtquartier mit einem Nutzungsmix aus Büro, Hotel, Kongresszentrum und Einzelhandel sowie mit direktem ICE-, S-Bahn- und Flughafenanschluss entwickelt. Die Realisierung dieses Areals ist an die hochwertige und leistungsfähige Erschließung sowie die Anbindung an den öffentlichen Verkehr gekoppelt. Das ehemalige Wohngebiet der Angehörigen der US-Airforce, der Stadtteil Gateway Gardens wird nach Abzug der US-Streitkräfte einer neuen, der Lage und Qualität angemessenen Nutzung zugeführt. Dafür haben sich die Stadt Frankfurt am Main und örtliche Unternehmen zu einem Investorenkonsortium zusammengeschlossen, um als „Grundstücksgesellschaft Gateway Gardens GmbH“ die Entwicklung und Vermarktung des Gebiets zu realisieren. Im Rahmen eines PPP-Modells bringt die Stadt Frankfurt am Main die öffentlichen Interessen ein.

Copyright: Dietz Joppien Architekten AG

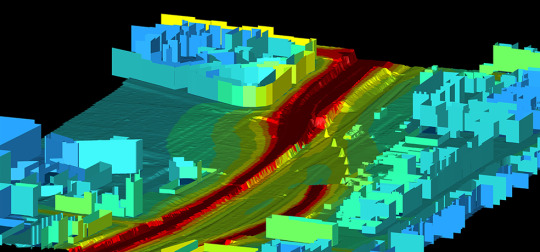

VERKEHRSTECHNISCHE ANBINDUNG Auf dem insgesamt etwa 35 Hektar großen Areal ist die Errichtung von insgesamt 740.000 m² Bruttogeschossfläche geplant. Zur Abwicklung der erwarteten Verkehre ist neben einem örtlichen Busnetz und den Verkehrsflächen für den Individualverkehr die Anbindung von Gateway Gardens an das S-Bahn-Netz des Rhein-Main-Gebiets erforderlich. Nach den durchgeführten Verkehrsuntersuchungen wird prognostiziert, dass zukünftig ca. 4.650 Personenfahrten je Werktag die Station im Quell- und Zielverkehr nutzen werden. Das Erschließungskonzept war von Anfang an darauf ausgelegt, die S-Bahn-Trasse in Tieflage unter der Bessie-Coleman-Straße durch das Gebiet Gateway Gardens zu führen und im Verlauf der Straße eine S-Bahn-Station zu errichten. Im Rahmen der verkehrs- und bautechnischen Rahmenplanung wurden verschiedene Varianten untersucht. Im Ergebnis wird eine direkte S-Bahn-Anbindung weiterverfolgt, für welche die bestehende Gleistrasse der S-Bahn zwischen den Bahnhöfen Frankfurt (M) Stadion und Frankfurt (M) Flughafen Regionalbahnhof nahezu auf der gesamten Streckenlänge verlegt werden muss. Dabei ist die Untertunnelung der A5 Frankfurt-Darmstadt sowie des kompletten Areals Gateway Gardens erforderlich.

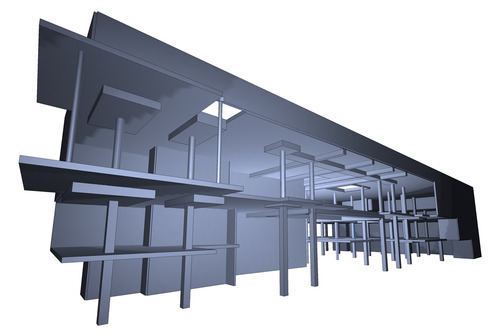

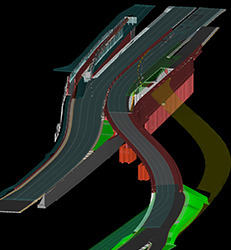

ÜBERWERFUNGSBAUWERK ÜBER PARALLELE FERNBAHNSTRECKE Die geänderte Trassenführung erfordert die Errichtung eines Überwerfungsbauwerks, mit dem die Gleise der Strecke 3683 höhenfrei über die im Bestand parallel verlaufenden Gleise der Strecke 3520 überführt werden. Dazu ist die Errichtung eines Rahmenbauwerks vorgesehen. Nordöstlich der Überführung ist außerdem die Errichtung eines Stützbauwerks erforderlich, das die Höhendifferenz zwischen den Gleisen der in diesem Bereich parallel verlaufenden Strecken 3683 und 3520 abfängt. Das Stützbauwerk wird als durchgeankertes Fangedammbauwerk errichtet. Südlich der Überwerfung wird die Höhendifferenz durch eine Dammschüttung ausgeglichen.

Copyright: Schüßler-Plan

TUNNELBAUWERK ZUR UNTERQUERUNG B43 UND BAB A5 Nordöstlich des Schnittpunkts zwischen der geplanten S-Bahnstrecke und der Bundesstraße B43 beginnt der Tunnel, der die Strecke unter der B43 und der Autobahn BAB A5 hindurch in die Tieflage unter der Bessie-Coleman-Straße führt. Die Tiefenlage des Tunnels wird durch die Fahrbahn der Autobahn BAB A5 bestimmt. Ein weiterer Zwangspunkt ist die Lage eines vorhandenen Brückenbauwerks. Die geplante S-Bahn-Trasse muss mittig zwischen den Unterbauten unter dem nördlichen Feld des Überbaus des Brückenbauwerks geführt werden. Die vorhandenen Widerlager- bzw. Mittelpfeilerfundamente werden durch einen verformungsarmen Verbau aus tangierenden Bohrpfählen entlang des Baugrubenrandes des S-Bahn-Tunnels gesichert. Für die Herstellung des Tunnels ist eine detaillierte Bauablaufplanung zu entwickeln, da die Baumaßnahme „unter Betrieb“ durchgeführt werden muss. Einschränkungen des Verkehrs sind nur in sehr geringem Maße möglich, sodass der Tunnel in jedem Fall abschnittsweise hergestellt wird. Ein bergmännischer Vortrieb, durch den Beeinträchtigungen der Verkehrswege weitgehend vermieden werden könnten, kann aufgrund der nicht ausreichenden Überdeckung nicht zur Anwendung kommen und ist wegen der geringen Länge des Tunnelabschnitts auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht sinnvoll. Die Herstellung der Unterquerungen B43 und BAB A5 ist daher in Deckelbauweise vorgesehen.

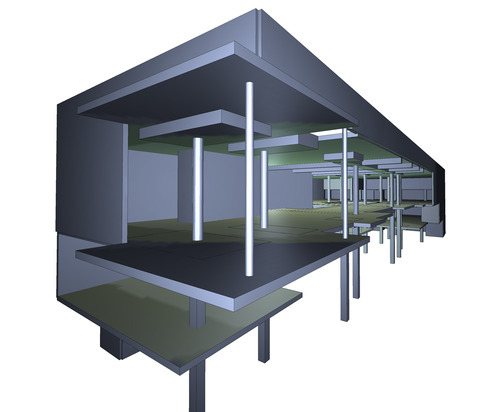

TUNNELABSCHNITT GATEWAY GARDENS Der an die Querung der Autobahn anschließende Tunnelabschnitt innerhalb des Stadtteils Gateway Gardens verläuft weitgehend geradlinig; im Bereich der geplanten S-Bahn-Station erfolgt eine Verbreiterung der Gleisanlage, um einen Mittelbahnsteig zwischen den Gleisen errichten zu können. Die stützenfreie Konstruktion der S-Bahn-Station wird mit einem statisch günstigen Gewölbequerschnitt ermöglicht. Hinter dem Bahnsteig schließen auf beiden Seiten des Stationsbauwerks Betriebsräume an, die auf zwei Ebenen die technischen Anlagen zur Versorgung der S-Bahn-Station und der Tunnelanlagen beherbergen. Um den Rohbau in einer offenen Baugrube errichten zu können, wird der Tunnelrohbau im Vorfeld der Straßenbau- und sonstigen Erschließungsmaßnahmen durchgeführt. Um Hochbaumaßnahmen nicht zu gefährden, mussten verformungsarme Verbauten und Hilfskonstruktionen zur Überbrückung der tiefen Baugruben des Bahntunnels geplant werden. Alle hierfür erforderlichen Maßnahmen wurden mit dem Investorenkonsortium und der Projektentwicklungsgesellschaft von Gateway Gardens abgestimmt.

TUNNELUNTERQUERUNG EINES KREISVERKEHRS Westlich von Gateway Gardens wird der S-Bahntunnel den Kreisverkehrsplatz „Unterschweinstiege“ unterfahren. Der wesentliche Zwangspunkt für die Tiefenlage des Tunnels wird durch einen stark befahrenen Straßentunnel unterhalb des zu erhaltenden Kreisverkehrsplatzes gebildet. Die Herstellung des Bahntunnels erfordert in diesem Bereich den Abriss und Wiederaufbau des Straßentunnels auf einer Länge von 40 m. Die Baumaßnahmen erfolgen in einer offenen, wasserdichten und verformungsarmen Baugruppenumschließung, um in Tieflage den Bahntunnel zu errichten und darüber den Straßentunnel wieder herstellen zu können. Weil mit der Baumaßnahme in den Grundwasserleiter eingegriffen wird, sind dauerhafte Maßnahmen zur Trockenhaltung des Tunnelabschnitts vorgesehen. Da der Straßentunnel somit während der Bauzeit für den Straßenverkehr gesperrt werden muss, wurde ein leistungsfähiges Konzept für die Verkehrsführung während der Bauzeit entwickelt und mit dem Straßenbaulastträger und dem Flughafenbetreiber Fraport AG abgestimmt. In einem Verkehrslenkungskonzept wurden alle möglichen Umleitungsstrecken im Umfeld des Autobahnkreuzes BAB A3 / BAB A5 („Frankfurter Kreuz“) berücksichtigt und in die Maßnahmen zur Verkehrslenkung einbezogen. Die Leistungsfähigkeit dieser temporären Umleitungen wurde mit zusätzlich angefertigten verkehrstechnischen Studien EDV-technisch simuliert und belegt, die erforderlichen Beschilderungen zur Information der Verkehrsteilnehmer vorab mit den Straßenbaulastträgern im Rahmen weiterer Planungsgespräche vorabgestimmt. ANSCHLUSS UND ERTÜCHTIGUNG FLUGHAFENTUNNEL Der neu zu errichtende Bahntunnel schließt innerhalb des Flughafen- S-Bahn-Tunnels an die bestehende Strecke an. Der vorhandene Tunnel muss im laufenden Betrieb seitlich aufgebrochen werden, um das Anschlussbauwerk herstellen zu können. Dazu ist im Verzweigungsbereich zunächst eine Überspannung mit einer Deckenplatte aus Stahlbetonfertigteilen herzustellen, die auf seitlichen Bohrpfählen aufgelagert wird. Unter dieser neuen Tunneldecke kann das Bestandsbauwerk dann im Schutz von Sperrpausen und unter Nutzung des Gleiswechselbetriebs zurückgebaut werden. In der Phase einer sechswöchigen Vollsperrung wird der Rückbau der Bestandsbauteile und die Herstellung der Gleisverbindungen inklusive der betriebstechnischen Ausrüstung finalisiert. Der Flughafentunnel wird entsprechend durch Nachrüstung sicherheitstechnischer Einrichtungen hinsichtlich des Brand- und Katastrophenschutzes auf den aktuellen Stand der Technik gebracht.

AKTUELLER STAND DES PROJEKTS Aktuell (Stand September 2015) werden die ausgeschriebenen Bauleistungen für den Tunnelrohbau und alle weiteren Ingenieurbauwerke im Zuge des Streckenverlaufs nach Durchführung eines öffentlichen Wettbewerbs durch die an der Angebotsphase teilnehmenden Bauunternehmen kalkuliert. Mit dem Baubeginn wird Anfang 2016 gerechnet. Die Verkehrsumlegung auf den neuen Streckenabschnitt ist durch die DB AG mit dem Fahrplanwechsel Ende 2019 vorgesehen. Danach erfolgen abschließend der Rückbau und die Renaturierung des bisher genutzten und dann entbehrlichen Streckenabschnitts zwischen dem Anschlussbauwerk am Bestandstunnel Flughafen Frankfurt (M) - Regionalbahnhof und dem Bahnhof Frankfurt (M) - Stadion. Dipl.-Ing. Johannes Lorch NEUE S-BAHN-TRASSE 10

Projektdaten

Auftraggeber Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (Lph 1 – 4) Deutsche Bahn AG (Lph 5 – 7)

Technische Daten Bauweise Tunnel: offene Bauweise / Deckelbauweise Länge Tunnel: 2 km Streckenlänge: 4 km Anzahl Gleise: 2 km/h: 120 km/h

Leistungen Schüßler-Plan Als federführendes Mitglied der beauftragten Arbeitsgemeinschaft Objektplanung Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke Lph 1 – 7 Tragwerksplanung Lph 1 – 3 und 5, 6 Objektplanung Gebäude und raumbildender Ausbau Lph 1 + 2 und 5 – 7 Gesamtkoordination Ver- und Entsorgungsleitungen Dritter Beantragung der finanziellen Baufreigaben Studien und Gutachten zur Verkehrslenkung während der Bauzeit SiGe-Koordination in der Planungsphase Fördermittelantrag GVFG Koordinierung der technischen Streckenausrüstung Planfeststellungsverfahren

0 notes

Text

FRANKENSCHNELLWEG, NÜRNBERG

Einsatz von BIM im Infrastrukturbau Weniger Stau, weniger Umweltbelastung und ein grüner Tunneldeckel: mit dem kreuzungsfreien Ausbau des Frankenschnellwegs wird sich das Nürnberger Stadtbild zwischen Stadtgrenze und dem Dianaplatz im Laufe der nächsten Jahre positiv verändern. Schüßler-Plan wurde in Arbeitsgemeinschaft mit Planungsleistungen für den Tunnel und die betroffenen Entwässerungsbauwerke beauftragt. Die Stadt Nürnberg hat sich für den Einsatz der BIM-Methode entschieden und setzt damit zukunftsweisend eine Empfehlung der Reformkommission Großprojekte des Bundesverkehrsministers um.

Planungsleistungen für Tunnel und Entwässerungsbauwerke Das Bauvorhaben betrifft den kreuzungsfreien Ausbau des Frankenschnellwegs (FSW) in Nürnberg zwischen der Rothenburger Straße und der Otto-Brenner-Brücke. Auf der unterirdische Ebene entsteht ein ca. 1.800 m langer Straßentunnel in offener und bergmännischer Bauweise mit zwei baulich getrennten Röhren und je zwei Fahrstreifen pro Richtung. Die oberirdische Ebene dient der Aufnahme des Ziel- und Quellverkehrs in die Stadt. Sie umfasst den Umbau der vorhandenen Straßenkreuzungen Rothenburger- und Schwabacher Straße mit dem Frankenschnellweg sowie den Neubau einer 4-streifigen Stadteinfahrt (Neue Kohlenhofstraße). In enger Abstimmung mit dem Bauablauf des Tunnels sind verschiedene Entwässerungsanlagen zu verlegen bzw. anzupassen. Oberhalt werden zudem drei Kilometer Lärmschutzwände gebaut, von denen über 7.500 Anwohner profitieren.

BIM-Anwendungsfälle Auf Basis der 3D-Modellierung werden die folgenden BIM-Anwendungsfälle im Rahmen der Lph 3 durchgeführt:

Koordination der Fachmodelle sowie die Kollisionsprüfung in geometrischer und terminlicher Hinsicht

Mengenermittlung und Kostenberechnung mit Plausibilisierung der Mengenermittlung der Hauptbauteile auf Basis des Modells

Planableitung der wesentlichen Bauwerkspläne aus dem konsistenten 3D-Modell

Bauphasendarstellung durch Verknüpfung des 3D-Modells mit dem Terminplan der Entwurfsplanung

youtube

1 note

·

View note

Text

E-CARPORTS UND LADEINFRASTRUKTUR, KÖLN

Zukunftsgemäßer Umbau des bestehenden KVB-Betriebshofs Elektrobusse bieten erhebliche Umweltvorteile gegenüber herkömmlichen Fahrzeugen. Die hierin liegende Verbesserung für die Stadt Köln wurde frühzeitig von den Kölner Verkehrsbetrieben (KVB) erkannt. Die KVB gehören landesweit zu den Vorreitern im Bereich der Elektromobilität und haben bereits 2016 ihre Buslinie 133 (acht Fahrzeuge) gänzlich auf Elektrobetrieb umgestellt. Bis 2030 wollen die KVB ihre gesamte Busflotte – bisher ca. 350 Dieselbusse – vollständig auf Elektroantrieb umstellen. Im ersten Schritt sollen ab Herbst 2020 ca. 50 weitere Elektrobusse eingesetzt werden.

Das Laden der Batterien erfolgt mittels Schnellladestationen an den Haltestellen, sowie über Nacht auf dem Betriebshof. In diesem sog. Depot Charging werden die Batterien zu 100% geladen, was die Lebenszeit der Batterien verlängert. Dafür wird eine neue technische Infrastruktur am bestehenden Betriebshof Nord benötigt. Nach der Umstellung auf Elektrobusse sollen dort im Endzustand 150 Elektrogelenkbusse abgestellt und geladen werden können. Seitens der KVB hat Schüßler-Plan den Auftrag erhalten, als Generalplaner sämtliche Planungsleistungen für dieses innovative Vorhaben durchzuführen.

Die Planung der technischen Ausrüstung erfolgt durch externe Spezialisten, die in das Schüßler-Plan-Team eingebunden werden. Die Generalplanung der Gebäude und der Infrastruktur erfolgt mit Hilfe des Building Information Modeling (BIM). Da der Bau im laufenden Betrieb in beengten Verhältnissen durchgeführt werden soll und die Bauzeit zu minimieren ist, wird grundsätzlich eine weitgehende Vorfertigung von Bauteilen angestrebt. Die Busse werden in freistehenden Carports abgestellt und geladen. Die dazugehörige Versorgung (Charger, Trafos, Niederspannungshauptverteilung) werden in eigenen Gebäuden, sogenannten Chargerunits, jeweils vor Kopf der Busse, geschützt aufgestellt. Weiter wird die gesamte Energieversorgung neu errichtet, um die benötigten 6 MW Leistung zu gewährleisten.

Auftraggeber Kölner Verkehrs-Betriebe AG (KVB)

Technische Daten

Bus-Carports für ca. 50 Elektrobusse (1. Bauabschnitt)

Bus-Carports für ca. 100 Elektrobusse (2. Bauabschnitt)

Leistungen Schüßler-Plan

Generalplanung Lph 1 – 9

Gebäude und Infrastruktur

Ingenieurbauwerke

Verkehrsanlagen

Tragwerksplanung

Technische Ausrüstung

0 notes

Text

LENNETALBRÜCKE

A45 HAGEN

Die im Jahr 1967 fertig gestellte Lennetalbrücke überführt die Autobahn A45 über ein ausgedehntes Flusstal. Den gewachsenen Anforderungen kann die Brücke wegen des schlechten Erhaltungszustandes, aber auch wegen Defiziten in der Tragfähigkeit nicht mehr gerecht werden. Daher wurde auf Basis einer objektbezogenen Schadensanalyse sowie einer sich daran anschließenden Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für die anstehenden Planungen zum 6-streifigen Ausbau der A45 beschlossen, das bestehende Bauwerk zeitnah zu ersetzen. Um den Verkehr nicht zu beeinträchtigen, entwickelte Schüßler-Plan ein neues Verfahren, mit dessen Hilfe eine kontinuierliche Befahrung der Brücke über den gesamten Projektzeitraum ermöglicht wird.

Der Brückenbestand verliert Substanz

Die Lennetalbrücke liegt auf der Bundesautobahn A45 nördlich vom Autobahnkreuz Hagen am Stadtrand von Hagen. Die A45 verbindet Dortmund mit Gießen. Anfangs war die sogenannte Sauerlandlinie allein zur Erschließung der Sauer- und Siegerländer Industrieregion sowie als reine Sommerautobahn gedacht. Bald jedoch gewann sie überregionale Bedeutung als ganzjährige Entlastungsstrecke für die bis dahin einzige Nord-Süd-Autobahn Köln-Frankfurt (die heutige A3). Das Landschaftsrelief bedingt die Überwindung großer Höhenunterschiede mit langen Taleinschnitten und erforderte den Bau zahlreicher großer Talbrücken. Eine dieser Großbrücken, die rund 1.000 m lange Lennetalbrücke, führt die in diesem Autobahnabschnitt 5-streifig geführte A45 über einen seichten Taleinschnitt der Lenne mit den angrenzenden Flussauen. Defizite in der Tragfähigkeit und der schlechte Erhaltungszustand der Lennetalbrücke führten zu der Entscheidung, das bestehende Bauwerk zeitnah zu ersetzen.

Rahmenkonstruktion aus dem Jahr 1967

Die im Jahr 1967 eröffnete Lennetalbrücke ist für die Brückenklasse 60 nach DIN 1072 geplant und gebaut worden. Sie wurde als vorgespannte, massive Rahmenkonstruktion ausgeführt mit 22 Feldern mit einer Regelspannweite von 45,40 m. Die Gesamtlänge bemisst sich auf 985 m. Durch die Anordnung von Gerbergelenken in den Momentennullpunkten in jedem zweiten Feld entsteht eine Rahmenkette von 2-stieligen Einzelrahmen. Die Gelenkfugen sind mit einer Fahrbahnübergangskonstruktion ausgestattet. Die längs und quer vorgespannte Brücke weist über die gesamte Brückenbreite einen 6-stegigen Plattenbalkenquerschnitt auf mit einem Längsträgerabstand von jeweils 5,35 m und einer konstanten Bauhöhe von 1,85 m. Die Fahrbahnplatte ist zwischen 24 cm und 35 cm dick. Die Längsträger binden biegesteif in die Querriegel der zentrisch angeordneten Hammerkopfstützen ein, wodurch die Rahmenwirkung entsteht. Der Hammerkopfträger ist massiv vorgespannt und mit vorgespannten Schubnadeln versehen. Die Stützen mit Hohlkörperform sind wiederum in die Fundamente eingespannt. Alle Pfeiler sind flach gegründet. Das bestehende Bauwerk mit dem 1-teiligen Fahrbahnquerschnitt besticht durch seine Transparenz.

Ersatzneubau bei laufendem Verkehr

Ziel der gestalterischen Entwurfsbearbeitung war, das neue Bauwerk unter Berücksichtigung der zahlreichen Zwangspunkte (Gründungen, Leitungsbestände etc.) so zu planen, dass sich der Neubau ähnlich wie das Bestandsbauwerk harmonisch und transparent in das vorhandene Landschaftsbild einpasst. Für den Ersatzneubau der Brücke wird der zukünftige Regelquerschnitt RQ36b für den 6-streifigen Ausbau berücksichtigt. Der Überbau wird als 2-teiliger Querschnitt hergestellt, womit die Voraussetzung für den vorgesehenen Bau unter Aufrechterhaltung des Verkehrs auf der BAB A45 gegeben ist. Für die Dauer der provisorischen Verkehrsführungen wird jeweils eine 5+0-Verkehrsführung aufrechterhalten. Zur Minimierung der Brückenbreite wird der Mittelstreifen im Bauwerksbereich auf 3,80 m Breite reduziert. Unter Berücksichtigung eines 10 cm breiten Spaltes zwischen den beiden Überbauten beträgt die Gesamtbreite der neuen Lennetalbrücke ca. 38,17 m zwischen den Rändern der Außenkappen. An den Außenrändern der Brücke sind beidseitig architektonisch gestaltete Lärmschutzwände vorgesehen. Die kleinste lichte Höhe zwischen Unterkante Überbau und Gelände beträgt ca. 13 m. Der maximale Abstand zwischen Gradiente und Talgrund beträgt ca. 27 m.

Tragwerk mit neuen Dimensionen

Das neue Bauwerk wird für das Lastmodell LMM gemäß DIN EN 1991-2 mit DIN EN 1991-2/NA bemessen. Im Ergebnis verschiedener untersuchter Varianten setzte sich eine Verbundkonstruktion mit Stützweiten von 54 m, 3 x 60,5 m, 3 x 66,5 m, 87,5 m, 115 m, 87,5 m, 3 x 66,5 m, 60 m durch. Die Gesamtlänge des Brückenbauwerkes zwischen den Widerlagerachsen beträgt 984,50 m. Die Längsträger sind bis auf die Lenneöffnung parallelgurtig ausgelegt. Im Bereich des Flussfeldes weitet sich die Spannweite voutenförmig auf, wodurch die Hauptöffnung betont und die gewollte Transparenz erreicht wird. Die Festpunkte in Brückenlängsrichtung sind näherungsweise in Brückenmitte angeordnet.

Der tragende Querschnitt des 2-teiligen Brückenquerschnittes besteht jeweils aus einem trapezförmigen, geschlossenen Stahlkastenträger, der zur Stützung der weit auskragenden Fahrbahn mit seitlich angeordneten Druckstreben im Längsabstand von ca. 4 m zueinander versehen ist. Die festgelegte konstante Kastenbreite von 3,80 m berücksichtigt, dass nahezu der gesamte Obergurtquerschnitt statisch als mitwirkende Gurtbreite angesetzt werden kann. Die Ausbildung des oben geschlossenen Stahlkastens hat zudem den Vorteil der erhöhten Torsionssteifigkeit für die Montage.

Die Konstruktionshöhe der Brückenquerschnitte beträgt im Regelbereich 4 m und vergrößert sich im Voutenbereich an den Flusspfeilern auf 7 m. Durch die Beibehaltung der Stegneigung nach innen und der festgeschriebenen oberen Gurtbreite vergrößert sich die Breite des Untergurtes von 5,10 m im Regelbereich auf ca. 6,20 m an den Flusspfeilern. Der Abstand der Druckdiagonalen in Brückenlängsrichtung von ca. 4 m korrespondiert mit dem Abstand der inneren Kasten-Querrahmen. In den Stützenachsen besteht die Queraussteifung aus Vollwandschotten mit Durchstiegen. Die Längsaussteifung von Boden-, Deck- und Stegwänden erfolgt mit Trapezhohlsteifen und Flachsteifen. An den Widerlagern sind massive Endquerscheiben aus Stahlbeton vorgesehen. Die Stahlkonstruktion wird vollständig aus Baustahl der Festigkeitsklasse S355 gefertigt, die Betonfahrbahnplatte in den Bereichen außerhalb des Kastenquerschnitts aus Betonfertigteilen mit Ortbetonergänzung. Die Verbundwirkung wird über Kopfbolzen hergestellt, die in Dübeltaschen angeordnet werden: auf den Obergurten der Hauptträger kontinuierlich und auf den äußeren Längsträgern blockweise. Die Betonverbundplatte wird in unterschiedlichen Festigkeiten vorgefertigt. Das Fertigteil wird aufgrund der Erfordernisse für den Betoniervorgang in Beton der Festigkeit C50/60, die Ortbetonergänzung aus Beton der Festigkeit C35/45 erstellt. Die Fahrbahnplatte ist sowohl in Längsrichtung als auch in Querrichtung schlaff bewehrt. Die Dicke der Ortbetonergänzung beträgt mindestens 20 cm und entspricht der Forderung der ZT V-IN G, Teil 3, Abschnitt 2 für Ortbetonergänzungen über Fertigteilplatten. Das Betonieren erfolgt abschnittsweise im Pilgerschrittverfahren.

Fertigstellung in 5 Phasen

Der 6-spurige Ausbau der BAB A45 wird im Brückenbereich annähernd symmetrisch von der Bestandsachse aus erfolgen. Aus dieser Forderung ergibt sich, dass der erste Überbau in einer provisorischen Lage zunächst seitlich neben der vorhandenen Brücke erstellt und nach Fertigstellung des zweiten Überbaus in die endgültige Position querverschoben werden muss. Der seitliche Abstand der provisorischen Behelfslage zur vorhandenen Brückenachse beträgt ca. 27,50 m. Der Verschubweg beträgt damit ca. 18 m. Die provisorische Lage bedingt zudem die Herstellung von temporären Pfeilern und Widerlagern in Verlängerung der endgültigen schiefwinkligen Lagerachsen. Zur Minimierung der Beeinträchtigungen der überführten Verkehrswege, Lagerflächen, Lenne etc. erfolgt die Montage der Brückenüberbauten mittels Taktschieben von beiden Widerlagern aus. Dabei werden nur die parallelgurtigen Abschnitte unter Verwendung eines Vorbauschnabels eingeschoben. Die Vormontage der Brückenquerschnitte erfolgt in den Taktkellern hinter den Widerlagern. In den Bereichen außerhalb der Einschubspitze werden die Fertigteilplatten der Kragarmbereiche ebenfalls bereits im Taktkeller aufgelegt. Durch die Verwendung eines Vorbauschnabels und das Weglassen der Betonfertigteilplatten im vorderen Einschubbereich sind für das Einschieben keine weiteren Hilfsunterstützungen erforderlich. Die Vouten über der Flussöffnung werden auf Montagegerüsten vormontiert. Nach der Kopplung der parallelgurtigen mit den vormontierten Voutenabschnitten werden die restlichen Betonfertigteilplatten aufgelegt und die beiden Brückenabschnitte jeweils bis zur Lennemitte eingeschoben. Die Vouten werden hierbei auf den Traggerüsten verschoben. Nach erfolgtem Lückenschluss wird die Verbundplatte im Pilgerschrittverfahren betoniert und anschließend die Kappen sowie die übrige Brückenausstattung (Beläge, Leiteinrichtungen, etc.) hergestellt. Hinter den provisorischen Widerlagern werden die Taktkeller aufgefüllt und die Trasse auf die bestehenden Autobahnquerschnitte verschwenkt.

Danach kann der Autobahnverkehr in seiner bisherigen Fahrstreifenanordnung, jedoch mit eingeschränkten Fahrstreifenbreiten, in einer 5+0-Verkehrsführung über den neuen Überbau fließen. Damit ist die erste Bauphase abgeschlossen. In der zweiten Bauphase wird der freigewordene Bestandsüberbau zurückgebaut. In der anschließenden Bauphase 3 erfolgt die Herstellung der Unterbauten für den 2-teiligen Neubau der Brücke. Nach Fertigstellung der Unterbauten wird der neue östliche Überbau in seiner endgültigen Lage hergestellt. Die Herstellung erfolgt analog der Herstellung des westlichen Überbaus. Nach Fertigstellung des östlichen Überbaus wird der eingeengte Autobahnverkehr in der Bauphase 4 vom westlichen auf den östlichen Brückenträger verlegt und der westliche Überbau in Querrichtung in seine endgültige Lage verschoben. Damit kann der Ersatzneubau der Lennetalbrücke nach einer Bauzeit von 56 Monaten fertig gestellt werden.

Rückbau Rahmen für Rahmen

Der Rückbau ist unter den gegebenen Randbedingungen und den geführten Abstimmungen (Bahngleise, Lenne etc.) mit einem besonderen Verfahren zu bewerkstelligen. In Analogie zu dem damaligen Herstellverfahren mit einer Vorschubrüstung wird der Überbau über einen speziellen Rückbauträger von dem bestehendem Brückendeck aus zurückgebaut. Der Rückbau erfolgt hierbei entgegengesetzt der damaligen Herstellungsrichtung von Nord nach Süd. Der Rückbauträger trägt sich an den Stützen ab und überspannt die jeweiligen Felder. Der Abbruch erfolgt in Längsrichtung bereichsweise entsprechend den Abständen der Gerbergelenke in 2-feldrigen Abschnitten. Vorab wird die Fahrbahnplatte durch Sägeschnitte jeweils zwischen den sechs Längsträgern geteilt. Für den Ausbau der sechs Längsträger eines Abbruchquerschnitts muss der Rückbauträger 2-mal in Querrichtung umgesetzt werden.

Auf dem Rückbauträger verfahren Querträger, an denen die einzelnen Längsträger des Überbaus paarweise angehängt und ausgefahren werden. Sind die Segmente mittels Litzenheber ausgehoben, werden diese zurückgefahren und über dem bestehenden Überbau in transportable Segmente zerschnitten. Der Abtransport der ausgehobenen Segmente erfolgt über Tieflader in Richtung Süden über das noch bestehende Brückendeck. Die Durchführung der Sägeschnitte in der Fahrbahn erfolgt unter Verwendung einer mitlaufenden Bühne unter der Brücke, auf der das Kühlwasser der Betonsägen aufgefangen wird. Für das Ausheben der Längsträger selbst werden die unterführten Verkehrswege kurz gesperrt bzw. die Arbeiten finden in Sperrpausen des Eisenbahnverkehrs statt. Der Rückbauträger wird dann um zwei Felder zurückgezogen und das nächste Rahmensystem kann dann analog zurückgebaut werden. Der beschriebene Prozess wiederholt sich, bis alle betreffenden Brückenfelder eines Rahmensystems zurückgebaut sind. Der Rückbau der verbleibenden Pfeiler und Widerlager erfolgt zum Teil mit konventionellen Abbruchverfahren. In Gefahrenbereichen von angrenzenden Verkehrswegen oder dort, wo nur geringe Staub- und Lärmemissionen zulässig sind, werden die Restunterbauten segmentiert und ausgehoben.

Autor: Dipl.-ing. Peter Sprinke Visualisierung: Architekturbüro Keipke Phasenschema: Schüßler-Plan

0 notes

Text

U-Bahn-Linie U5 Hamburg

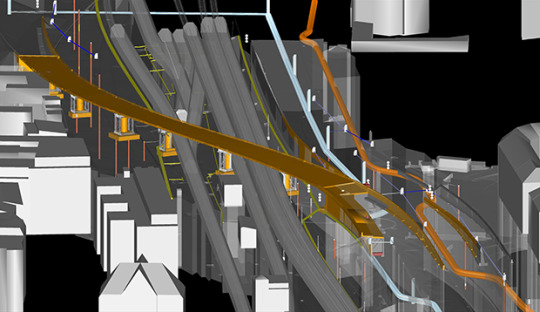

Die U-Bahn-Linie U5 ist Hamburgs Jahrhundertprojekt, mit dem entlang einer ca. 30 km langen Trasse Lücken im U-Bahn-Netz geschlossen werden. Das Herzstück der neuen Linie bildet der Abschnitt Mitte von City Nord über die Innenstadt bis Stellingen. Die U5 soll fahrerlos betrieben werden. Ergänzend zu den Streckengleisen werden zusätzliche Betriebsanlagen wie Kehr- und Abstellanlagen sowie Gleiswechsel benötigt. Schüßler-Plan wurde von der Hamburger Hochbahn AG als technisch federführendes Mitglied der Ingenieurgemeinschaft U5 Mitte für die Generalplanung der gesamten innerstädtischen Trasse beauftragt.

Die Generalplanung für die U5 umfasst die Vorplanung der Ingenieur- und Tunnelbauwerke, der Architektur sowie der technischen Anlagen auf einer Strecke von 13-17km Länge. Umfangeiche besondere Leistungen, Fachgutachterleistungen und Beraterleistungen werden interdisziplinär erbracht. Im Rahmen der Vorplanung werden erstmals in der früheren U-Bahnplanung umfangreiche Leistungen mittels BIM erbracht. Hierzu zählen insbesondere ein Grundmodell für eine detallierte Darstellung der geamten Bestandsstrasse sowie Detailmodelle dreier Haltestellen. Darüber hinaus werden an den BIM-Modellen die Anwendungsfälle Planabletiung, Bauablaufsimulationen sowie Kostenplanung dargestellt.

Der Abschnitt Mitte ist 13-17 km lang und hat 14 bis 17 Haltestellen. Die Trasse verläuft ausschließlich unterirdisch und unterfährt zahlreiche Gebäude, Infrastrukturanlagen und die Binnenalster. Sie liegt vollständig im Grundasser. Im Wesentlichen kommen 3 grundsätzliche Bauweisen beim Bau der U-Bahn-Linie zur Anwendung: die offene Bauweise in Baugruben, maschineller und bergmännischer Tunnelvortrieb. Eine besondere Herausforderung bilden die großen und sehr tiefen Stationsbaugruben im Straßenraum. Hier erfolgt der Aushub vollständig unter Wasser und der Einbau der Streifen durch Taucher. Im Schutze einer großräumigen Vereisungsmaßnahme werden die vier Einzelröhren der Bestandsstrecke zu zwei größeren Haltestellenquerschnitten ausgeweitet. Zur Anbindung der Bahnsteige im Hauptbahnhof an die neuen Gleise der U5 werden zwei Eingleistunnel in Richtung Hauptbahnhof Nord aufgefahren.

Die Anforderungen, einen möglichst wirtschaftlichen, ökologischen und technisch sinnvollen Streckenverlauf der zukünftigen U5 Mitte zu ermitteln, bedingen die Entwicklung verschiedener Trassenvariationen sowie eine Bewertung jeder Lösungsvariante. Dieser iterative Prozess der Variantenuntersuchung erfordert sowohl den regelmäßigen Austausch mit dem Auftraggeber der Hochbahn, als auch eine strukturierte Abwägung der einzelnen Varianten untereinander. Eigens für diesen Zweck entwickelte Werkzeuge helfen dabei, die geeigneteren Variationen zu priorisieren, herauszufiltern und sich somit einer optimalen Trasse zu nähern. Nur durch transparente und intensieve Kommunikation kann trotz räumlicher Verteilung der Planungsbüros ein interdisziplinärer Planungsprozes ermöglicht werden. Ergänzt durch ein eigenes Dokumentenmanagmentsystem ergibt sich ein effizientes Arbeitsumfeld, das neben einer optimalen Kommunikation auch die gemeinsame Bearbeitung der Planunterlagen ermöglicht und so einen kontinuierlichen Informationsfluss sicherstellt.

0 notes

Text

EUROPAVIERTEL, FRANKFURT AM MAIN

VERLÄNGERUNG DER STADTBAHNLINIE U5 INS EUROPAVIERTEL

Seit den ersten Überlegungen ist Schüßler-Plan an der Planung der Stadtbahnentwicklung des Europaviertels beteiligt, die nun unter konzeptioneller Federführung der Schüßler-Plan in eine teiloberirdische, dem Städtebau angepasste und moderne Stadtbahnlösung weiterentwickelt werden konnte. Darüber hinaus betreut Schüßler-Plan mit dem Aufgabenspektrum eines Generalplaners seit 2001 alle Erschließungs- und Infrastrukturmaßnahmen im Europaviertel.

NEUES QUARTIER FÜR WOHNEN UND ARBEITEN

Das Projekt Europaviertel liegt innerhalb des gründerzeitlichen Erweiterungsringes um die Frankfurter Innenstadt in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof und verläuft zwischen den Stadtteilen Bockenheim und Westend im Norden sowie dem Gallusviertel im Süden. Auf einer innerstädtischen Brachfläche, dort wo früher die Gleise des Güterbahnhofs lagen, entstehen auf einer Gesamtfläche von 1.450.000 m² mehr als 2.500 Wohnungen, Bürogebäude mit 10.000 Arbeitsplätzen, drei Kindertagesstätten, eine Grundschule und – auf einer Fläche von 60.000 m² – in neuer innerstädtischer Park, der Europagarten.

Im Auftrag des Projektentwicklers aurelis Real Estate GmbH & Co. KG ist Schüßler-Plan seit Beginn der ersten Überlegungen zur Projektentwicklung als Dienstleister in Planung und Bauausführung für den Westteil des Frankfurter Europaviertels tätig. Darüber hinaus betreut Schüßler-Plan mit dem Aufgabenspektrum eines Generalplaners seit dem Jahr 2001 für die Stadt Frankfurt am Main bzw. die im West- und Ostteil des Europaviertel engagierten privaten Erschließungsträger aurelis Reals Estate GmbH & Co KG und CA Immo (ehemals Vivico Real Estate) alle Erschließungs- und Infrastrukturmaßnahmen im Europaviertel. Der Projektumfang für das Projekt Europaviertel gliedert sich für Schüßler-Plan in vier Teilbereiche:

Erschließung Europaviertel West

Erschließung Europaviertel Ost

Verlängerung Stadtbahnlinie U5 ins Europaviertel

Tunnel unter dem Europagarten

Der Leistungsbereich beinhaltet alle für den Städtebau erforderlichen Gewerke wie Verkehrsanlagen mit Platzflächen und Freianlagen, Medienver- und entsorgung und Ingenieurbauwerken von Kanalbauwerken bis zu dem rund 400m langen Europatunnel, jeweils von den ersten Leistungsphasen bis zur Bauausführung.

VERKEHRSTECHNISCHE ERSCHLIESSUNG

Große Teile der Erschließung der neuen Stadtquartiere sind bereits umgesetzt.

Seit Anfang 2010 laufen die Baumaßnahmen zum 1. Realisierungsabschnitt. Der bereits im Jahr 2006 hergestellte 60 m breite Korridor des Europaboulevard östlich der Emser Brücke wurde um 650 m bis zum östlichen Tunnelportal des Straßentunnels unter dem Europagarten verlängert und die Straßen der Wohnerschließung nördlich des Europagartens für die Quartiere In den Stadtgärten und Helenenhöfe wurden hergestellt. Zeitgleich erfolgte die Herstellung der Parkflächen des Europagartens zu ca. 65%. Ausgespart bleibt lediglich der mittlere Bereich der Parkanlage, in der mit dem 2. Realisierungsabschnitt der Straßentunnel unter dem Europagarten hergestellt wird.

2012 begann die Umsetzung des 2. Realisierungsabschnitts. Dabei wird der Boulevard Mitte über den 395 m langen Straßentunnel unter dem Europagarten und den 600 m langen Boulevard West bis zum neuen Knotenpunkt an der Straße Am Römerhof verlängert. Nach Herstellung der Tunnelanlage erfolgt die Endherstellung der Parkflächen des Europagartens. Neben den allgemeinen Anforderungen einer qualitativ und stadträumlich hochwertigen Oberflächen-, Verkehrs- und Medienerschließung, geeignet für eine flexible Weiterentwicklung in Richtung der Bedürfnisse der Hochbauinvestoren, stellt die Ausgestaltung des 60 m breiten Querschnitts des Boulevard und die Planung der Natursteinborde mit fast 100 verschiedenen Sondersteinen eine besondere Herausforderung dar.

ÖPNV-ANBINDUNG IN DIE INNENSTADT

Die Anzahl der Hochbauentwicklungen und damit die Zahl der potentiellen Nutzer einer Stadtbahn in dem neuen Stadtquartier wächst stetig. Daher wurde auch die Stadtbahnplanung mit großem Termindruck in die Realisierungsphase überführt.

Das erklärte Ziel: Das neue Stadtquartier soll mit seinen Funktionen Wohnen, Arbeiten und Einkaufen adäquat mit einem öffentlichen Verkehrsmittel an die Frankfurter Innenstadt angebunden werden. Auch die Verbesserung der verkehrlichen Anbindung des angrenzenden Messegeländes war ein ausschlaggebender Punkt bei dieser Festsetzung.

Schüßler-Plan ist seit Beginn der ersten Überlegungen zur Stadtbahnentwicklung des Europaviertels als Dienstleister für die Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF) und die Stadt Frankfurt tätig. Im April 2013 erhielt Schüßler-Plan als technisch federführender Partner einer Planungs-ARGE den Auftrag für die Ausführungsplanung und Ausschreibung der Gesamtstrecke von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main.

Bereits 2002 war die Anbindung des Europaviertels mit einer Stadtbahn im Rahmen einer Vorstudie von Schüßler-Plan untersucht und in den Rahmenplan sowie in die unterschiedlichen Bebauungspläne des Areals aufgenommen worden. Den ersten Überlegungen einer oberirdischen Straßenbahnerschließung in den 1990er-Jahren waren später Überlegungen zur rein unterirdischen Erschließung als U-Bahn-Trasse gefolgt, die nach 2011 unter konzeptioneller Federführung der Schüßler-Plan in eine teiloberirdische, dem Städtebau angepasste und moderne Stadtbahnlösung weiterentwickelt werden konnten. Das Projekt beinhaltet den Neubau einer zweigleisigen Stadtbahntrasse als Verlängerung der B-Strecke, die von der Linie U5 (Frankfurter Berg- Preungesheim - Konstablerwache – Hauptbahnhof - Europaviertel) befahren werden soll. Die geplante Stadtbahntrasse hat eine Gesamtlänge von ca. 2.700 m.

KOSTENDRUCK ERZWINGT ALTERNATIVLÖSUNG

Die geplante Trasse stellt die Verlängerung zu einer Durchmesserlinie der Linie U5 Preungesheim - Innenstadt- Hauptbahnhof dar, schließt am Platz der Republik an ein bereits vorgerüstetes unterirdisches Abzweigbauwerk an und verläuft in Richtung Westen durch das Europaviertel Ost und West bis zum Rebstockgelände. Die zunächst verfolgte Planung sah eine vollständig unterirdische Lage des Streckenverlaufs mit vier ebenfalls unterirdischen Stationen vor. 2011 sah sich die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF)wegen nicht gesicherte Förderungszusagen des Zuwendungsgebers für die unterirdische Lösung veranlasst, Schüßler-Plan mit einer Machbarkeitsstudie zu beauftragen, die eine Verkürzung der unterirdischen Bauweise in Kombination mit einer oberirdischen Teilstrecke untersuchen sollte. Als Ergebnis dieser bereits in Vorplanungstiefe angestellten Untersuchungen wurde Anfang 2012 die Umsetzung der teiloberirdischen Lösung entschieden: „Eine vom Frankfurter Verkehrsdezernat und der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) nun erarbeitete oberirdische Alternativplanung wäre etwa 80 Millionen Euro billiger.“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 06.01.2012)

Unter dem Druck der schnell voranschreitenden Projekt- und Hochbauentwicklung im Europaviertel wurde 2012 in sehr kurzer Planungszeit die Entwurfsplanung für die teiloberirdische Streckenführung vorgenommen. Schüßler-Plan war hier mit dem Planungsteil der oberirdischen Verkehrsanlagen und Stationen und dem als Tunnel Europagarten dreizellig geplanten Kombinationsquerschnitt aus Straßen- und Stadtbahntunnel an zentraler Stelle beteiligt.

Ein weiterer wichtiger Meilenstein für das Projekt wurde Anfang Juli 2013 erreicht: „Die Linie U5 soll vom Hauptbahnhof ins Europaviertel verlängert werden. Insofern verwunderte es nicht, dass die Stadtverordneten am Donnerstagabend die Finanzierungsvorlage mit großer Mehrheit angenommen haben. Eine „gewichtige Entscheidung“, wie Verkehrsdezernent Stefan Majer (Grüne) betonte. Im Dezember 2019 soll die U-Bahn erstmals an der Station Wohnpark enden. Die Kosten werden sich auf 217 Millionen Euro belaufen.“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 05.07.2013)

S-BOGEN MIT ZWILLINGSRÖHREN

Die geplante Stadtbahntrasse hat eine Gesamtlänge von ca. 2.700 m und verläuft im ersten Teilabschnitt unterirdisch unter bestehender Bebauung. Im weiteren Verlauf der Europaallee wird die Trasse oberirdisch geführt. Dieser erste unterirdische Teilabschnitt schließt am Platz der Republik an das als Bestand im Rohbau fertiggestellte Überwerfungsbauwerk zur planfreien Kreuzung mit der Strecke der U4 an. Vom Bestandsanschluss aus führt die Trasse zunächst in einem S-Bogen mit zwei bergmännisch aufzufahrenden Einzelröhren - in einer Länge von jeweils 430 m - unter der Bebauung zwischen der Friedrich-Ebert-Anlage/Ludwigstraße bis in den Kreuzungsbereich Güterplatz/Hohenstaufenstraße/Osloer Straße. Der Vortrieb erfolgt in einer maximalen Sohltiefenlage von ca. 25 m als Druckluftvortrieb im Frankfurter Ton. Um den notwendigen Überdruck in der Bauphase auf ein wirtschaftlich umsetzbares Maß zu begrenzen, erfolgt eine Grundwasserentspannung im Quartär des Frankfurter Tons durch Entspannungsbrunnen.

TIEFSTATION GÜTERPLATZ

Der erste bergmännische Abschnitt schließt an die zukünftige Tiefstation Güterplatz an. Das bautechnisch und logistisch aufwendigste Ingenieurbauwerk der Stadtbahntrasse befindet sich direkt am Güterplatz in der Europaallee. Unmittelbar südlich der Fassade des neuen Einkaufszentrums Skyline Plaza entsteht dafür in nahezu der gesamten Breite des Verkehrskorridors eine bis zu 25 m tiefe Baugrube, in der die Station Güterplatz in offener Bauweise hergestellt wird. Für den Bauablauf der Gesamtstrecke liegt der Stationsbereich auf einem bautechnisch zeitkritischen Weg, da geplant ist, die bergmännischen Tunnelabschnitte mit Druckkammern von der Station Güterplatz aus in beide Richtungen vorzutreiben. Untersuchungen zur Optimierung des Bauablaufs sollen helfen, die wechselseitigen Abhängigkeiten der Bauabschnitte soweit wie möglich zu entzerren und zu reduzieren.

ZUSÄTZLICHE SICHERUNGSMASSNAHMEN

Westlich der Station Güterplatz wird die Stadtbahntrasse in zwei Einzelröhren auf einer Länge von 260 m in bergmännischer Bauweise fortgesetzt. Die Trassierung ist so ausgelegt, dass unter vorhandener Bebauung eine ausreichende Restüberdeckung bestehen bleibt, die Trasse aber unter öffentlichem Verkehrsraum möglichst schnell auftaucht und die Bauweise von bergmännisch in offen übergehen kann. Eine besondere Herausforderung stellt in diesem bergmännischen Abschnitt eine Erosionsrinne aus wasserdurchlässigen und sandig-kiesigen Böden dar. Sie reicht bis in 20 m Tiefe und ist über Baugrundaufschlüsse belegt. Dadurch ist die Regelbauweise für Stadtbahntunnel mit Druckluftbauweise und Grundwasserentspannung im Frankfurter Ton aufgrund der zu fördernden hohen Wassermengen nicht ohne weitere Maßnahmen umsetzbar. Insofern werden in diesem Abschnitt aufwendige Zusatzmaßnahmen für die bautechnische Sicherung erforderlich.

BOULEVARD MIT RAMPENBAUWERK

Im weiteren Verlauf wird die Trasse über einen Tunnelabschnitt in offener Bauweise und ein Rampenbauwerk - in Mittellage des Boulevards - noch östlich der Emser Brücke an die Oberfläche geführt. Bis zum Europagarten verläuft die Trasse dann oberirdisch in der Mittelachse des Europaboulevards. Mit Emser Brücke und Europagarten werden in diesem Teilabschnitt zwei oberirdische Stationen realisiert.

TUNNEL EUROPAGARTEN

Der Europagarten selbst wird unterirdisch gequert und zwar innerhalb eines gemeinschaftlich mit dem vom öffentlichen Straßenverkehr genutzten dreiröhrigen Tunnelquerschnitt Europagarten. Die Planung dieses Tunnels als Gemeinschaftstunnelbauwerk mit den besonderen Anforderungen an die Koordination der diversen Gewerke der technischen Ausrüstung von der Tunnelausstattung der Straßentunnel nach RABT bis zur elektrischen Streckenausrüstung und Fahrstromversorgung der Stadtbahn betreut Schüßler-Plan über alle Leistungsphasen im Auftrag der Stadt Frankfurt und der aurelis Real Estate. Seit 2009 wurden für den Straßentunnel von Schüßler-Plan bereits Planungsleistungen der technischen Ausrüstung, Erstellung eines Gesamtsicherheitskonzepts, Lüstungs- und Schadstoffgutachten sowie die Gestaltungsberatung zur Integration des Tunnelbauwerks in den städtebaulichen Rahmen des Europaboulevards und Europagartens erbracht. Ein besonderes Augenmerk ist auf die Interpretation der unterschiedlichen Richtlinienvorgaben nach ZTV-ING und BOStrab zu richten, die in gemeinsamen Einvernehmen mit den späteren Nutzern des Tunnels, den Prüfingenieuren und den Aufsichtsbehörden abgestimmt werden müssen.

OBERIRDISCH AUF DEM EUROPABOULEVARD

Westlich des Europagartens verläuft die Trasse wieder oberirdisch bis zum Ende des Boulevards. In diesem Abschnitt liegt die Endhaltestelle Wohnpark sowie ein Aufstell-/Wendegleis. Um den grünen Boulevardcharakter aufrecht zu erhalten, wird die oberirdische Strecke, wo immer möglich, als hochliegendes Rasengleis mit Beregnungsanlagen ausgebildet. In dem gesamten oberirdischen Abschnitt hat die neue Trassenführung erhebliche Auswirkungen auf die bereits hergestellten Oberflächen und Leitungstrassen, da verschiedene Teilabschnitte des Europaboulevards bereits unter der Annahme einer unterirdischen Streckenführung der Stadtbahn umgesetzt worden sind. Um die Stadtbahn in Mittellage des Boulevards zu realisieren, wird der Mittelstreifen des 60 m breiten Boulevardkorridors von 6 auf 18 m verbreitert, was eine Verschiebung aller Verkehrsanlagen und Baumachsen nach außen nach sich ziehen wird. Um die Anzahl der Maste im öffentlichen Raum zu reduzieren, ist zusätzlich eine Kombination von Beleuchtungs-, Lichtsignal- und Fahrleitungsmast geplant.

Das Europaviertel stellt hohe Ansprüche an die Gestaltungs- und Ausführungsqualität aller öffentlichen Flächen, angefangen von der der unterirdischen Station Güterplatz bis hin zu den oberirdischen Flächen des Europaboulevards. Die Stadtbahnplanung reagiert darauf mit individuellen Entwürfen für die Stationen und Wartehallen sowie der hochwertigen Gestaltung des Rampenbauwerks auf dem Europaboulevard.

LEISTUNGEN SCHÜSSLER-PLAN

Schüßler-Plan versteht sein Leistungsbild in diesem Projekt im Sinne eines Generalplaners, zuständig für alle Infrastrukturmaßnahmen des neuen Stadtquartiers. Während der Umsetzung werden die Abläufe und Baumaßnahmen durch die Bauoberleitung und Bauüberwachung von Schüßler-Plan geleitet und gesteuert. Neben der Planung der Endzustände entwickelt Schüßler-Plan in enger Abstimmung mit dem Verkehrsdezernat und dem Auftraggeber VGF, den privaten Investoren, den Eigentümern der angrenzenden Hochbebauung sowie allen städtischen Ämtern, Konzepte der Bauzwischenzustände und der Verkehrsführung während der Bauzeit. Für die Stadt Frankfurt am Main und Privatinvestoren betreut Schüßler-Plan die Umplanung und Umbau aller Verkehrsanlagen, Trassen, Kanälen und Grünflächen und arbeitet den notwendigen vertraglichen Vereinbarungen zwischen Stadt Frankfurt und den Erschließungsträgern zu. Derzeit werden die Planunterlagen der Ausführungsplanung für die Stadtbahnmaßnahme erstellt und mit der VGF, Stadt Frankfurt und allen fachlich Beteiligten abgestimmt. Ende 2013 beginnen in einer vorgezogenen Maßnahme die ersten notwendigen Trassenumlegungen im Bereich der Station Güterplatz zur Baufeldfreimachung. Der Abschluss der Genehmigungsverfahren und der Baustart der Hauptbaumaßnahme ist für Ende 2014 geplant.

0 notes

Text

FLUGHAFEN HAMBURG HAM NEXT

Luftaufnahme Flughafen Hamburg | © dpa

2012 wurde der Flughafen Hamburg von rund 13 Mio. Passagieren genutzt und ist damit der fünftgrößte in Betrieb befindliche Flughafen Deutschlands. Durch seine innerstädtische Lage ist der Flughafen in seinen Flächen begrenzt, sodass ein Wachstum nach außen nicht möglich ist. Zur Optimierung der Flughafeninfrastruktur plant die Flughafen Hamburg GmbH diverse Neubau- und Sanierungsprojekte in den Bereichen Luftfracht, Erschließung, Parkraumentwicklung, Flugbetriebsflächen und Pierentwicklung.

In den nächsten zehn Jahren sind auf dem Gelände des Hamburger Flughafens verschiedene Neubau- und Sanierungsprojekte in den Bereichen Luftfracht, Erschließung, Parkraumentwicklung, Flugbetriebsflächen und Pierentwicklung geplant, um die Infrastruktur des innerstädtischen Flughafens zu verbessern. Von den 14 vorgesehenen Maßnahmen sind derzeit die ersten vier Projekte durch die Aufsichtsgremien der Flughafen Hamburg GmbH freigegeben. Hierbei handelt es sich um den Neubau des Parkhauses P1, den Neubau des Luftfrachtzentrums (LFZ), den Neubau des Regenwassersammlers Süd (RWS) und die Grundinstandsetzung des Vorfeldes 1 inklusive der angrenzenden Rollwege. Der Abbruch des ehemaligen Parkhauses ist erfolgt und der Neubau hat begonnen. Die Inbetriebnahme des Parkhauses ist für Juli 2014 geplant. Der Neubau des Regenwassersammlers soll Ende dieses Jahres abgeschlossen sein. Die Realisierung des Luftfrachtzentrums und die Vorfeldsanierung beginnen 2014 bzw. 2015. Die Realisierung von zwei weiteren Projekten ist für 2015 bzw. 2016 vorgesehen.

Zentrale Projektorganisation

Das 570 ha große Gelände des Flughafens ist durch seine innerstädtische Lage begrenzt und stellt damit für die Durchführung der einzelnen Maßnahmen große Herausforderungen an die Projektsteuerung. Bei den verschiedenen Einzelprojekten handelt es sich um Hoch- sowie Tiefmaßnahmen in Form von Ersatzbauten und Sanierungen. Die engen Platzverhältnisse bedingen – zusammen mit der Tatsache, dass alle Projekte unter laufendem Passagier- und Flugbetrieb und zum Teil gleichzeitig realisiert werden müssen – starke Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Projekten. Dies führt zu überdurchschnittlich hohen organisatorischen Anforderungen über den gesamten Zeitraum der anstehenden Planungs- und Bautätigkeiten hinweg. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, wurden die Projekte einer zentralen Projektorganisation unterstellt, durch die eine ganzheitliche Steuerung und Koordination der verschiedenen Projekte gewährleistet wird. Im Rahmen dieser zentralen Organisation nimmt Schüßler-Plan in Arbeitsgemeinschaft mit Dornier Consulting die Projektsteuerung für die Einzelprojekte wahr.

Zufahrt | © Gärtner & Christ Architekturdarstellung

Neubau Parkhaus P1

Zur Sicherstellung der städtebaulichen Integration des Parkhauses in den Gesamtkomplex der bestehenden Flughafengebäude wurde 2011 ein Architektenwettbewerb durchgeführt. Der Siegerentwurf des Architekturbüros Riegler Riewe aus Graz wird seit Juli 2013 realisiert. Das 20 m hohe Parkhaus umschreibt ein abgerundetes Dreieck und besteht aus sechs Parkebenen und einem unbebauten Innenhof. Im Gebäude sind rund 2.800 Parkplätze für Fluggäste geplant. 34 davon sind als Behindertenparkplätze vorgesehen. Die Herausforderungen bei diesem Projekt liegen in dem eng gesteckten Zeitrahmen, den beengten Platzverhältnissen auf der Baustelle und in dem vorgesehenen Kostenrahmen. Auch die Höhenbegrenzung durch die Lage des Parkhauses in unmittelbarer Nähe zur Start- und Landebahn 05/23 hat einen starken Einfluss auf den Bauablauf.

Neubau Luftfrachtzentrum

Auf dem Gelände des heutigen Parkplatzes P8 plant der Flughafen Hamburg den Neubau des Luftfrachtzentrums. Das neue Luftfrachtzentrum soll die veralteten und zu klein gewordenen Gebäude aus den 1960er-Jahren durch eine neue und moderne Anlage ersetzen. Das 60.000 m² große Areal im Süden des Flughafens war eine von drei Alternativen und überzeugte insbesondere durch einen bereits gültigen Bebauungsplan und die damit rechtlich abgesicherte Verfügbarkeit der Fläche, die günstige Verkehrsanbindung und die Nähe zu den wichtigen Partnern des Flughafens. Da das neue Luftfrachtzentrum direkt im Anflugbereich der Start- und Landebahn 15/33 liegt, muss die Startlaufstrecke verkürzt und das Geländeniveau um ca. 4 m abgesenkt werden, um in der Überflugzone eine ausreichende Bauhöhe zu gewährleisten. Die umfangreichen Erdbaumaßnahmen erfordern ein komplexes Bodenmanagement. Das Bauprojekt besteht aus dem Hallenkomplex, einem Büroriegel sowie der Erschließung und Unterführung. Die Unterführung, die die öffentliche Straße Weg beim Jäger und die flughafeneigene äußere Umfahrung unterquert, wird als Brücke aus Stahlbetonrahmentragwerken ausgebildet. Der Baubeginn des Projektes ist für Januar 2014 geplant.

Neubau Regenwassersiel

Unter anderem zur Entwässerung des neuen Luftfrachtzentrums wurde der Neubau des Regenwassersammlers im südwestlichen Bereich des Flughafengeländes geplant. Die neue Vorflut für das hierüber transportierte Mischwasser wird über einen neu zu errichtenden Bypass sichergestellt. Auf Höhe der Lärmschutzhalle der Lufthansa Technik bindet der Bypass in das vorhandene Mischwassersystem ein. Ab hier wird das im Bestandskanal geführte Regenwasser wiederum in den neuen Sammler geleitet und bis zur Einmündung in den Luftwerftgraben geführt. Insgesamt werden rund 1.800 m Stahlbetonrohre mit Nennweiten von DN 800 bis DN 1400 verlegt. Die Verlegung erfolgt mit Ausnahme einer Unterquerung in offener Bauweise. Die Herausforderung bei der Planung und Realisierung besteht vor allem im Arbeiten im Luftsicherheitsbereich in unmittelbarer Nähe von Start- und Landebahn und Rollbahnen. Die daraus folgenden Restriktionen für den Bauablauf beinhalten auch die Einhaltung von Hindernisfreiflächen, sodass im Anflugbereich auch kurzfristig keine Halden gebildet werden dürfen. Baugruben müssen nachts ausgehoben und tagsüber abgedeckt werden.

Luftaufnahme Flughafen Hamburg | © Gärtner & Christ Architekturdarstellung

Grundinstandsetzung Vorfeld 1

Das Vorfeld 1 des Flughafen Hamburg ist das Hauptvorfeld und Kernstück des Flughafens. Es grenzt unmittelbar an die Fluggastbrücken an und ist durch die Haupteinrolllinien 1 und 2 umschlossen. Das Vorfeld 1 gehört zu den ersten und damit ältesten flugbetrieblichen Anlagen, die für den Flughafen Hamburg erstellt wurden. Witterungseinflüsse, Alterungsprozesse sowie die steigende Belastung durch größer und schwerer werdendes Fluggerät verursachen immer wieder Flächenschäden. Durch die Lage des Vorfeldes 1 und die spezifische Geometrie haben selbst kleine Bau- und Sanierungsmaßnahmen spürbaren Einfluss auf den Flugbetrieb. Aus diesem Grund wurde entschieden, eine komplette Grundinstandsetzung des Vorfeldes durchzuführen. Gegenstand dieser Instandsetzung ist der vollständige Rückbau der bestehenden Flächen, Neubau der Entwässerungsanlagen, Vorsehung von Flächendrainagen, Verbesserung des Baugrundes und Wiederaufbau der Flugbetriebsflächen. Darüber hinaus soll im Zuge der Flächeninstandsetzung die Neuordnung des Vorfeldlayouts mit neuer Lage und Dimensionierung der Flugzeugpositionen und Rollgassen erfolgen. Während der gesamten Bauzeit muss der Flugbetrieb ohne Einfluss auf die Fluggesellschaften und Fluggäste aufrecht erhalten bleiben. Die Planung des Bauablaufes und der Bauabschnitte sowie deren Realisierungsreihenfolge stellt daher eine besondere Herausforderung des Projektes für die Baulogistik dar.

0 notes

Text

Einkaufszentrum am Neumarkt, Osnabrück

Einkaufszentren in städtischem Umfeld haben in der Regel repräsentative Eingänge an ihrer Schauseite. Der sogenannte „Out of the Box“-Entwurf von kadawittfeld Architekten präsentiert sich am Neumarkt in Osnabrück mit einer großzügigen, überdachten Freifläche, über die sich die Mall entgegen dem statischen Gleichgewicht von innen nach außen aufsetzt. Das Tragwerk für die „Schwebenden Kuben“ und das stützenfreie Mall-Konzept wurde von Schüßler-Plan entwickelt.

Trotz der großen Kubatur des neuen Einkaufszentrums am Osnabrücker Neumarkt wird durch die gestaffelte Gliederung der Geschosse ein maßstabsgerechtes Erscheinungsbild erzeugt. Zum Platz hin eröffnet die tief gestaffelte Fassadenkonstruktion eine große Bewegungsfläche, die die Grenze zwischen öffentlichem Raum und Gebäude auflöst. Die übereinander gestapelten, begehbaren Kuben übernehmen als große Guckkästen die Schaufensterfunktion. Alle Zugänge zur Mall verfügen über mehrgeschossige Glasfassaden, an denen überwiegend offen gestaltete Restaurant- oder Food Court-Zonen angeordnet sind. Durch straßenseitige Shop-Eingänge sowie einen weiteren Haupteingang an der Johannisstraße wird der öffentliche Raum auch hier in das neue Gebäude hineingezogen. Schüßler-Plan wurde mit der Tragwerksplanung in allen Leistungsphasen beauftragt. Der Baubeginn ist für 2015 geplant. Von den fünf Geschossen sind die unteren drei für Handel und Dienstleistung bestimmt. Oberhalb der Handelsebenen befindet sich im 2. Obergeschoss der Food Court, der über den Eingang am Neumarkt angebunden wird. Die drei Parkdecks befinden sich im 2. bis 4. Obergeschoss. Die vertikale Erschließung findet sowohl über Aufzüge als auch über Rolltreppen statt, dafür werden großzügige, lichtdurchflutete Innenhöfe über alle Geschosse gestaltet. Diese Lichthöfe werden in der Dachkonstruktion über dem 4. Obergeschoss mit einer filigranen und transparenten Glas-Stahl-Konstruktion geschlossen.

STÜTZENFREIES MALL-KONZEPT Das stützenfreie Mall-Konzept des Neubaus nimmt die vorhandenen Wegeverbindungen im Umfeld des Grundstückes auf. Das Ziel ist ein ungehindertes Durchqueren des Shopping-Centers in allen Richtungen. Dies und die geschossweise versetzte Anordnung der Mallführung bedingen kreative Lösungsansätze in der Tragwerksplanung. So werden die Seitenwände der Innenhöfe als Teil des Tragelements genutzt, indem sie durch verlängerte Unterzüge die Abfanglasten auf die nächste Stützentragachse führen. Bei Spannweiten von über 16 m und Abfanglasten aus den Parkgeschossen kann durch diese Ansätze eine hohe Effizienz für Architektur und Wirtschaftlichkeit erreicht werden.

KREATIVES TRAGWERK Im Eingangsbereich am Neumarkt mit seinen vor- und zurückspringenden sowie über die Gebäudehöhe gestaffelten Kuben führt der architektonische Entwurf zu tragwerksplanerischen Herausforderungen. Die Fassade im Erdgeschoss weicht um bis zu 12 m gegenüber den Obergeschossen zurück. Da im Erdgeschoss sämtliche Stahlbetonstützen innerhalb des Gebäudes angeordnet sind, können die großen Auskragungen der Stahlbetondecken nur durch eine Kombination besonderer tragwerksplanerischer Maßnahmen realisiert werden. Zusätzlich zu den geplanten asymmetrisch angeordneten Stützenkopfverstärkungen wird das Konstruktionseigengewicht der Decken im Bereich der Auskragungen durch die Ausbildung als Hohlkörperdecken reduziert. Außerdem wird die umlaufende Attika als aussteifendes Tragelement herangezogen. Um diesen aussteifenden Effekt auch für die Decke über dem 1. Obergeschoss zu nutzen, werden im Bereich der Fassade zwei filigrane, 2-geschossige Zugstützen ausgebildet, die die Decke über dem 1. Obergeschoss mit der Decke über dem 3. Obergeschoss bzw. der Attika koppeln. Durch diese Kombination können die absoluten Verformungen im Auskragungsbereich erheblich reduziert werden.

Die differenziellen Langzeitverformungen zwischen zwei benachbarten Decken im Bereich der großen Glasfassade konnten auf ca. 25 mm begrenzt werden. Eine weitere Herausforderung, die kreative Lösungsansätze im Hinblick auf die Tragwerksplanung erforderte, ergab sich im 2-geschossigen Eingangsbereich. Dieser ist stützenfrei gehalten und wird über großzügige Lichthöfe in sämtlichen Decken mit Tageslicht versorgt. Aufgrund der Stützenfreiheit des Eingangsbereiches und der Anordnung eines langgezogenen Lichthofes in der Decke über dem 1. Obergeschoss unmittelbar an der dem Neumarkt abgewandten Außenwand kann die Decke über dem 1. Obergeschoss als „brückenähnliche“ Konstruktion mit einer Spannweite von über 20 m und einer Breite von ca. 9 m betrachtet werden. Hier ist jeweils ein Längsunterzug an der Deckenvorderkante zum Neumarkt sowie unmittelbar am Lichthof vorgesehen. Diese Längsunterzüge binden in zwei Querunterzüge ein, welche die Lasten wiederum in Stahlbetonstützen bzw. die Außenwand abtragen. In einen der beiden Querunterzüge werden zudem über eine weitere filigrane Zugstütze Lasten aus der Decke über dem Erdgeschoß eingeleitet. Aufgrund der enormen Spannweite und der durch die vorgegebene Höhenlage der Abhangdecke begrenzten statischen Höhe werden alle vier genannten Unterzüge vorgespannt. Die über den Verkaufsbereichen angeordneten Parkgeschosse werden in einer Stahlverbundkonstruktion mit lediglich 9 cm starken Überbetondecken geplant. Das Stützenraster innerhalb der Parkgeschosse führt dazu, dass nur eine geringe Anzahl an vertikalen Tragstrukturen im Bereich des Nutzungswechsels zur Shoppingebene abgefangen werden müssen. Im Bereich der Anlieferung ist im Erdgeschoss die Tragkonstruktion für die bis zu 42 t schweren LKW ausgelegt. Die darüber liegende Decke wird stützenfrei mittels der einspringenden Stahlbetonaußenwand als wandartiger Träger hergestellt.

FLEXIBLE TRAGSTRUKTUR Die gesamte Gebäudestruktur wurde so aufgebaut, dass der Bauherr aufgrund von Nutzungsänderungen und Mieterwechsel eine möglichst hohe flexible Tragstruktur vorfindet. Auf ein flächiges Vorspannen der Decken wurde bewusst verzichtet, damit Um- oder Einbauten, wie z. B. nachträgliche Fahrtreppen, ermöglicht werden können. Dies erfordert keine „Vorinvestition“. Durch 3-dimensionale räumliche Berechnungsmethoden wird die vorhandene monolithische Tragkonstruktion zudem vollständig aktiviert, die gleichzeitig das außergewöhnliche architektonische Gebäudekonzept in Verbindung mit einer wirtschaftlichen Bauweise ermöglicht.

Projektdaten

Auftraggeber Neumarkt 14 Projekt GmbH & Co. KG

Architektur kadawittfeldarchitektur

Technische Daten BGF: 45.000 m² BRI: 210.000 m³ Verkaufsfläche: 15.500 m² Ladenlokale: 100 Stellplätze: 600

Projektleitung Schüßler-Plan Dipl.-Ing. Frank Grether

Leistungen Schüßler-Plan Tragwerksplanung Lph 1 – 9

Besondere Leistungen: Ausschreibung Baugrube + Verbau, Erkundungsprogramm Altbestand, Mitwirkung beim Antrags- und Genehmigungsverfahren für die Baugrube

Copyright bilder: kadawittfeldarchitektur

0 notes

Text

Elbbrücken Hamburg

Die Haltestelle Elbbrücken gehört zu der U-Bahn-Linie 4. Sie setzt sich aus den Teilbauwerken „Haltestelle Nord“, „Haltestelle Süd“ und „Elbbrückenpfeiler“ zusammen, welche jeweils über separate Stahlbrücken miteinander verbunden sind. Die nördliche Haltestelle ist komplett mit einem Technikgeschoss unterkellert. Überdacht wird die Haltestelle von einer 16 m hohen, architektonisch auffälligen Bahnhofshalle aus Glas und Stahl. Bis zu 20.000 Menschen pro Tag sollen künftig in der röhrenförmigen Glaskonstruktion ein- und aussteigen.

Schüßler-Plan erbrachte die Planung der kompletten Tiefgründung sowie der Stahlbetonunterbauten, auf welchen sich die Stahlbrücken und das Stahldach lagern. Eine Herausforderung bei der Gründung war der, insbesondere im Südbereich der Haltestelle vorgefundene, Altbestand, welcher ein ausführungsbegleitendes Neuberechnen der Gründung erforderlich machte. Eine weitere Besonderheit ist die Nutzung der Haltestelle Süd als Fundament für die Längsverschubbahn der Bahnbrücke über die Zweibrückenstraße. Hierbei handelte es sich um einen Sondervorschlag seitens der Baufirma. Mit der neuen Haltestelle entsteht an den Elbbrücken ein wichtiger Knotenpunkt. Für Fahrgäste aus dem Hamburger Süden schafft die neue Verbindung einen zweiten Weg in die Innenstadt und sorgt so für eine Entlastung des Hamburger Hauptbahnhofs.

Der zweigleisige, 155 m lange Hochbahnhof wurde tiefgegründet. Die Planung der Tiefgründung des Elbbrückenpfeilers sowie der Haltestelle Süd erfolgte unter Berücksichtigung der Anker der bestehenden und im Süden des Baufeldes angrenzenden Kaimauer. Zur Ausführung wurden154 Ortbetonrammpfähle (Länge ca. 16 m), 194 Ortbeton-Vollverdrängungspfähle (Länge ca. 20 m), 33 Großbohrpfähle (Durchmesser 150) verwendet. Die Pfähle dienen als Gründungselemente der gesamten oberirdischen Haltestelle. Die Bauhilfsmaßnahmen umfassten neben einem klassischen auskragenden Trägerbohlverbau einen nach innen ausgesteiften Spundwandkasten mit Aussparungen für die vorhandenen Anker der Kaimauer. Die vertikale Abdichtung des Spundwandkastens erfolgte mit einer an den Großbohrbohrpfählen rückverankerten Unterwasserbetonsohle.

youtube

Schüßler-Plan wurde von der Hochbahn AG zusätzlich mit der Tragwerksplanung für die Gründung der gläsernen Fußgängerbrücke beauftragt. Der 65 m lange und 70 t schwere Skywalk schließt direkt an das Haltestellendach der U4 an und verbindet die künftige U-Bahn-Station Elbbrücken mit der gleichnamigen S-Bahn-Station. Er schafft damit einen wettergeschützten Übergang in rund 9 m Höhe, über den die Fahrgäste zwischen den beiden Haltestellen wechseln können. Der Skywalk ist bis auf den Boden mit insgesamt 300 Glasscheiben komplett verglast. Weil für die Installation die Freihafenelbbrücke sowie der unterhalb verlaufende Bahnverkehr gesperrt werden mussten, wurde der genaue Termin für den Einhub bereits drei Jahre im Voraus festgelegt.

Projektdaten

Auftraggeber

Max Bögl Stiftung & Co. KG

Standort

HafenCity Hamburg

Architektur

gmp Architekten

Technische Daten

Station: zwei je 210 Meter lange und 6 Meter breite Außenbahnsteige

Dach: 1.200 Glasscheiben je 250 kg schwer, 242 Stahlbauteile, 20 Pfettenreihen

Skywalk: 300 Glasscheiben, 65 m Länge in 9 m Höhe, 180 t Gesamtgewicht

Leistungen

Tragwerksplanung (Tiefgründung und Stahlbetonbauten)

Besondere Leistungen für die Gründung und Unterbauten

0 notes

Text

Grand Central Düsseldorf

Inmitten der Landeshauptstadt Düsseldorf, fußläufig zum Hauptbahnhof, entwickelt Catella Project Management bis 2018 auf dem Gelände des ehemaligen Postverteilzentrums ein neues, modernes, multifunktionales Stadtquartier: das Grand Central. Auf einer Grundstücksfläche von 38.000 m² entstehen nach den Entwürfen der renommierten Architekturbüros Jürgen Mayer H., Delugan Meissl, Eller + Eller sowie HGMB Architekten 11 Baukörper und einer Mischnutzung aus Wohnen (frei finanziert, öffentlich gefördert und preisgedämpft), Einzelhandel, Selfstorage, Hotel, Fitnesscenter, Kita und Parkhaus auf einer gemeinsamen, teilweise 2-geschossigen Tiefgarage.

Das Tragwerkskonzept für die real geteilten Gebäude sieht eine Stahlbetonkonstruktion mit überwiegend Flachdecken vor. Das Hochhaus 1, mit seiner markanten Gebäudeform sowie vor- und rückspringenden Geschossausprägungen, wird dabei mit versetzten Stützenanordnungen realisiert. Neben der Tragwerksplanung für das gesamte ober- und unterirdische Areal wurde Schüßler-Plan mit der Projektsteuerung des neuen Stadtquartiers beauftragt.

Die Komplexität des Projekts liegt zum einen in der Größe des Bauvolumens mit seinen 18- bis 19-geschossigen Hochhäusern, den acht 6- bis 8-geschossigen Sockelbauten sowie der 1- bis 2-geschossigen Großgarage. Zum anderen gilt es insbesondere auch aufgrund der zahlreichen Nutzungsanforderungen sowie der innerstädtischen Lage eine Vielzahl von unterschiedlichen Fachdisziplinen und Beteiligten zu koordinieren sowie Parallelprozesse von der Bauleitplanung, der allgemeinen Planung bis zu Bauantragsverfahren zu managen.

Projektdaten

Auftraggeber

Catella Project Management GmbH

Standort

Düsseldorf

Architektur

Jürgen Mayer H.

Delugan Meissl

Eller + Eller

HGMB Architekten

Technische Daten

Grundstücksfläche: 38.000 m²

Leistungen

Tragwerksplanung: Lph 1 bis 4 gemäß HOAI

Projektmanagement

0 notes

Text

FUTURIUM BERLIN

Das Futurium, ehemals Haus der Zukunft (HDZ), präsentiert als eine Mischung aus Museum und Labor technische Innovationen. Das Gebäude liegt in Berlin prominent an der Spree zwischen Reichstag, Hauptbahnhof und Bundeskanzleramt in unmittelbarer Nachbarschaft zum neuen Bundesministerium für Bildung und Forschung. Schüßler-Plan wurde mit der Tragwerksplanung beauftragt. Als besonders komplex ergaben sich aus dem Entwurf von Richter Musikowski Architekten die riesigen Auskragungen, die freischwebenden Treppen sowie die anspruchsvolle Technische Gebäudeausstattung: Das Futurium wurde als Niedrigst-Energiehaus konzipiert und entspricht dem Goldstandard des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB).

Die eigenständige Gebäudeskulptur mit den weit auskragenden Flügeln ermöglicht den Zugang von zwei Seiten und schafft durch die Zurücknahme der Baufluchten zwei neue öffentliche Plätze zur Spree und zum Humboldthafen. Die überkragenden Ausstellungsbereiche für das neue Science Center mit den raumhohen, transparenten Fassaden über den Eingangsbereichen sowie das begehbare Dach sorgen für großartige Panoramablicke in den Stadtraum und über die Spree. Aus Sicht der Tragwerksplanung stellten die überkragenden Ausstellungsbereiche mit ihren hohen Nutzlastanforderungen, die insbesondere an den äußeren Enden durch hohe Lasten aus den Deckenauflagern und Fassaden belastet werden, die zentrale Herausforderung dar. Über den beiden Eingangsbereichen im Erdgeschoss wurden die auskragenden Decken über Zugbänder nach oben an die im Dach versteckten Träger gehängt. Die beiden Stahlhohlkästen mit einer Spannweite von 32 m leiten die Lasten in die auskragenden, massiven Wandscheiben und in die Gründung ab.

Mit der Übernahme des ÖPP-Projekts durch die BAM Deutschland AG und dem Review der Entwurfsplanung wurde deutlich, dass der Projekterfolg nur mit BIM gewährleistet werden kann. Die Zusammenarbeit mit den Ausführungsarchitekten (BAM Deutschland AG, Stuttgart) erfolgte nach dem Konzept Big closed BIM, d. h.:

Durchgängige Nutzung des digitalen Gebäudemodells über mehrere Bereiche (Architektur, Tragwerk und TGA)

Autodesk Revit als gemeinsame Software für alle Beteiligten.

Mit der Optimierung der Entwurfsplanung 2014 wurde das Projekt als BIM-Pilotprojekt angelegt. Grundlage dafür war eine dreidimensionale Planung der Architektur, der Tragwerksplanung und der Haustechnik. Die Schnittstellen wurden so abgestimmt, dass ein regelmäßiger Datenabgleich der einzelnen Disziplinen möglich war und z. B. für Kollisionsprüfungen, Schlitz- und Durchbruchsplanungen etc. genutzt werden konnte. Mit der Übergabe des Gebäudes in 2017 wurden die Daten aus den verschiedenen Disziplinen abschließend zusammengeführt und nachfolgenden Nutzungsphasen zur Verfügung gestellt.

Projektdaten

Auftraggeber

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, BAM Deutschland AG

Architektur

Richter Musikowski GmbH, BAM Deutschland AG (Lph 4, 5)

Technische Daten

Ausstellungsfläche: 3.200 m²

Leistungen

Tragwerksplanung: Lph 1 bis 3, 6 bis 7 im Auftrag der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Lph 4 bis 5 im Auftrag der BAM Deutschland AG

0 notes

Text

NEUE MESSE SÜD DÜSSELDORF

Ausgefallene Architekturideen sind planerisch anspruchsvoll und manchmal nicht von Anfang an zu realisieren. Umso spannender ist es, wenn sich Architekten und Ingenieure in einen kreativen Austausch begeben und aus diesem Spannungsfeld heraus umsetzbare und ebenso beeindruckende Konstruktionen entwickeln – so geschehen bei dem neuen Entree der Messe Düsseldorf. Die intensivste Entwicklung während der Planung hat das Messevordach durchlaufen: Der ursprüngliche Entwurf von unregelmäßigen und mit Luft gefüllten Waben ist einer gleichmäßigen Rautenstruktur in Verbindung mit einem Membran ähnlichen Stoff gewichen. Die Einzigartigkeit der 150 m langen Dachkonstruktion spricht für eine gelungene Symbiose aus Architektur und Tragwerksplanung. slapa oberholz pszczulny I sop architekten erhielten 2014 den Auftrag von der Messe Düsseldorf zur Neugestaltung der Eingangszone des Messegeländes. Dazu gehören neben dem Vordach ein neues Foyer mit freischwebendem Konferenzbereich sowie eine dahinterliegende Messehalle, deren Neubau mit dem Abriss der bestehenden Hallen Anfang 2018 begonnen hat. Der Neubau der Messehalle 1+2 beinhaltet eine ca. 12.000 m² große stützenfreie Ausstellungshalle, welche über eine geschlossene Fussgängerbrücke mit dem bestehenden Kongressbereich (CCD-Süd) verbunden wird. Schüßler-Plan verantwortet die Tragwerksplanung und Bauphysik für Halle, Foyer und Vordach.

Im Entwurf wurde der Fokus auf den Eingangsbereich als neuem Orientierungspunkt gelegt. Hier entsteht ein ca.1000 t schweres Stahldach, das sich in Verlängerung des neuen Hallenkomplexes geometrisch parallel der Stockumerstraße zu einem spitzen Dreieck formt. Das Dach besteht aus unzähligen rautenförmigen Elementen und verbindet sich in seiner Formgebung mit der wabenförmigen Struktur des angrenzenden Kongresszentrums mit den im Hintergrund liegenden Messehallen. Neben dieser verbindenden Funktion markiert es wirkungsvoll den neuen Haupteingang, fügt die Innen- und Außenräume zusammen und dient gleichzeitig als Begegnungsort mit Haltestellen und Zugang zur Tiefgarage. Als Dacheindeckung ist ein teflonbeschichtetes Glasfasertextil vorgesehen, dessen Tragverhalten dem einer Membran entspricht. Das Montagekonzept für diese anspruchsvolle und einzigartige Konstruktion wurde ebenfalls mitentwickelt: Die Rautenmodule mit einer Diagonale von 44,50 m und einem Gewicht von ca. 80 t werden mit Hilfe von zwei Autokranen auf die aufgestellten Schleuderbetonstützen gehoben. Der Weg zum finalen Entwurf war geprägt durch einen intensiven Austausch von sop architeken und Schüßler-Planern. Die Einzigartigkeit der Dachkonstruktion spricht für eine gelungene Symbiose aus Architektur und Tragwerksplanung.

Projektdaten

Auftraggeber

Messe Düsseldorf

Standort

Düsseldorf

Architekten

slapa oberholz pszczulny | sop architekten

Technische Daten

150 m langes und 1000 t schweres Stahldach

Foyer mit 20 m hoher Glasfassade und auskragendem Konferenzbereich

12.000 m² große stützenfreie Ausstellungshalle

9000 m² große eingeschossige Tiefgarage

Leistungen

Tragwerksplanung

Bauphysik

0 notes

Text

KÖ-BOGEN II DÜSSELDORF

In zentraler Lage der Landeshauptstadt Düsseldorf, zwischen dem Dreischeibenhaus, dem Schauspielhaus mit dem Gustaf-Gründgens-Platz, der Schadowstraße und den neuen Liebeskind-Bauten, entsteht eines der innovativsten Gebäude Düsseldorfs. Das dreiecksförmige, sechsgeschossige Geschäftshaus mit abgestufter, begrünter Fassade bringt die Natur zurück in die Innenstadt. Fast acht Kilometer Hainbuchenhecken dienen als natürlicher Kältespeicher, spenden saubere und feuchte Luft und reduzieren so den innerstädtischen Wärmeeffekt. Der Entwurf des Handels- und Dienstleistungszentrums mit ca. 66.000 m² BGF stammt aus der Feder des Düsseldorfer Architektenbüros ingenhoven architects. Schüßler-Plan erbringt sowohl Planungs- als auch Managementleistungen für diese komplexe Baumaßnahme, die im Mittelpunkt der Öffentlichkeit stattfindet.

Die Entwurfs- und Ausführungsplanung der bis zu 17 m tiefen Schlitzwandbaugrube richtete sich nach besonders komplexen Randbedingungen: Umgeben von dem Dreischeibenhaus mit angeschlossener Tiefgarage, dem Düsseldorfer Schauspielhaus, der Wehrhahn-Linie (U-Bahn), dem Kö-Bogen-Tunnel und dem Spindelbauwerk der Landeshauptstadt Düsseldorf mit Anbindung an den Kö-Bogen II und die Tiefgarage des Dreischeibenhauses befindet sich das Baufeld inmitten von Altbestand und intensiver Nachbarbebauung. Vor Baubeginn der Baugrube wurden deshalb umfangreiche Baugrunduntersuchungen sowie Berechnungen zu den Grundwasserverhältnissen unter besonderer Berücksichtigung des geplanten Grundwassersperrwerks durchgeführt. Die Baugrubenplanung sowie die Planung der speziellen Gründung des Gebäudekomplexes auf in Schlitzwandbarette eingestellte Primärstützen als auch Bauphase selbst wurden und werden fachtechnisch begleitet. Schüßler-Plan arbeitet hier mit ihrer Tochterfirma ICG Düsseldorf zusammen: Als Kompetenzzentrum Geotechnik sorgen die beiden Unternehmen für einen nahtlosen Übergang zwischen Baugrund und Tragwerk.

Die mit fünf Tiefgeschossen geplante neue Tiefgarage erstreckt sich auf einer Fläche von ca. 84 m x 54 m und ersetzt die bestehende 3-geschossige Tiefgarage. Der Verkehrsanschluss der Tiefgarage an den Kö-Bogen-Tunnel erfolgt über ein Spindelbauwerk, über das auch die Tiefgarage des benachbarten Dreischeibenhauses angebunden wird. Die Tiefgarage und die Untergeschosserweiterung für die Hochbauten werden in einer Schlitzwandbaugrube hergestellt, die die bestehende Tiefgarage umfasst und im Süden erweitert wird. Hierbei kommen Spezialtiefbaugeräte zum Einsatz. In Teilbereichen wird die Schlitzwand durch das bestehende Bauwerk geführt. Der Abbruch der bestehenden Tiefgarage ist auf die Aussteifung der Schlitzwandbaugrube abzustimmen. Ein zusätzlicher Effizienzfaktor: Die für die Baugrube gewählte Deckelbauweise erfolgt gleichzeitig nach oben und unten.

Neben der Tragwerksplanung erbringt Schüßler-Plan im Zuge der Ausführung von Baumaßnahmen das vollständige Leistungsbild der Objektüberwachung nach HOAI inklusive projektspezifischer Besonderer Leistungen. Dies schließt unter anderem Tätigkeiten wie die Überwachung aller tätigen Baugewerke, das Baustellen-, Änderungs- und Risikomanagement und die Koordination der Beteiligten ein. Darüber hinaus ist Schüßler-Plan mit dem Bau- und Logistikmanagement beauftragt. Insbesondere der innerstädtischen und unter Tage stattfindenden Logistik kommt eine Schlüsselaufgabe zu. Die Bauabläufe werden arbeitstäglich überprüft und optimiert.

Projektdaten

Auftraggeber

Düsseldorf Schadowstraße 50/52 GmbH & Co. KG vertreten durch CENTRUM, B&L Gruppe

Standort

Düsseldorf

Architekur

ingenhoven architects

Technische Daten

66.000 m² BGF

6-geschossiges Hauptgebäude mit begrünter Fassade

5-geschossige Tiefgarage

Leistungen

Tragwerksplanung gem. HOAI Lph. 1-6, 8

Baumanagement

Besondere Leistungen: Verbau, Rückbauplanung, Baugrube, 3D-Modellierung auf Basis von BIM

0 notes

Text

WESTENDBRÜCKE, BERLIN

Ersatzneubau der Westendbrücke in paralleler Lage Der Ersatzneubau der Westendbrücke liegt in einem hochverdichteten, innerstädtischen Umfeld an der Autobahn A100. Der Bereich ist geprägt von sehr beengten Platzverhältnissen, einer Querung von Fern- und S-Bahnstrecken sowie komplexen Verkehrsknoten. Aufgrund von Tragfähigkeitsdefiziten soll die Bestandsbrücke so schnell wie möglich durch einen Neubau ersetzt werden. Die Minimierung der bauzeitlichen Verkehrseinschränkungen auf und unter dem Bauwerk hat dabei oberste Priorität. Zur Lösung der komplexen Entwurfsaufgabe wurde mit dem Auftraggeber die BIM-Planungsmethode vereinbart. Anhand des detaillierten und disziplinübergreifenden 3D-Modells können die Komplexität des Projekts und die zu berücksichtigenden Schnittstellen besser sichtbar gemacht, Kollisionen verhindert und die Bauausführung effizienter gestaltet werden.

IT-Know-how im Infrastrukturbau: Entwurfsplanung mit Big Open BIM Eine vorab durchgeführte Machbarkeitsstudie empfahl im Ergebnis einen Ersatzneubau in gleicher Lage. Zur Absicherung einer genehmigungsfähigen Lösung wurde ergänzend eine schalltechnische Untersuchung sowie eine schutzbezogene Bewertung durchgeführt. Für die anschließende Planung mit BIM wurden mit dem Auftraggeber die folgenden projektspezifischen Anwendungsfälle festgelegt:

Bestand: die Basis bilden Fachmodelle der Bestandssituation

Planung: Entwurfsplanung der Ingenieurbauwerke und der Verkehrsanlagen

Abbruch und Bauzustände

4D-Bauablaufsimulation unter Berücksichtigung von Bauzuständen der Verkehrsanlage mit bauzeitlicher Verkehrsführung in Kombination mit den Bauzuständen der Brücke und den Stützbauwerken

5D-Mengen- und Kostenermittlung nach AKVS im Vergleich nach klassischer bzw. modellbasierter Kostenberechnung

Abgabe eines IFC-Modells als plattformunabhängige Ausgangsbasis für die weiterführende Planung

Auftraggeber DEGES

Standort Berlin, auf der A100

Technische Daten

Ersatzneubau in paralleler Lage

Stahlverbundhohlkasten mit klassischem Verbund

Länge: 150 m

Einzelstützweiten: 38,5m, 47,5m, 41,5m, 30,0m

Flachgründung der Widerlager (Achse 10 / 50)

Tiefgründung der Pfeiler (Achse 20 / 30 / 40)

Leistungen ARGE Schüßler-Plan und SSF Entwurfsplanung mit Big Open BIM

0 notes

Text

CAMPUS TOWER, HAMBURG