Multiversos de Abya Yala, un conjunto de crónicas de viajes por América latina, presenta la seguda parte del Che, ¡camina! en su recorrido de Lima a Medellín, que desde un análisis decolonial pretende descubrir su etnohistoria, su presente, sus paisajes, sus pueblos y las aspiraciones por conseguir un buen vivir comunal.

Don't wanna be here? Send us removal request.

Text

Chiclayo. Ciudad de la Amistad (II)

Chiclayo monumental

Llegué al Parque Principal, centro neurálgico de Chiclayo. Inicialmente construido en dos tramos que hoy están unidos. Cuenta con una fuente provista de tres válvulas que aportan sus correspondientes chorros de agua formando la bandera nacional. Todo ello lo supe, pero no tuve la suerte de ver salir ni una gota de agua. Alrededor de ella se encuentran centros comerciales, el RENIEC (registro civil), su expléndida Catedral, el Palacio Municipal, el Hotel Royal, el Antiguo Cine Teatro Tropical, junto con edificios republicanos, muchos convertidos en agencias bancarias, que por cierto, creo que nunca había visto tantas alrededor de una plaza.

Elegante y sobria es la belleza que desprende la catedral neoclásica de Chiclayo (1869). Ocupa la manzana norte de la plaza y según parece fue diseñada por Gustavo Eiffel. La portada es de dos cuerpos, sostenido el primero por columnas toscanas que se anteponen a los tres arcos de la entrada. El segundo presenta capiteles corintios, tras ellos se descubren balcones o grandes ventanales. A ambos lados se alzan robustos campanarios rematados en las alturas con una cúpula sobre la que se levanta un templete de columnas coronado por otra pequeña cúpula.

Tiene un sencillo pero grandioso interior de tres cuerpos, en el que destaca la talla del Cristo Pobre (demasiado alejada su visión para valorarla) y el altar sobre el que se alza un pequeño templete de columnas y cúpula, que le dan una especial singularidad, a la vez que une formalmente el interior con el exterior (¿alma y cuerpo?).

Al salir del templo, observé a su lado, en la ala norte de la plaza, el edificio de los años veinte con la fachada más elegante, glamurosa y cara de Chiclayo, dicen que costó la fortuna de 30.000 libras de oro. El Palacio Municipal, hoy Museo de historia de la ciudad, es de estilo republicano con amplios ventanales y puertas de hierro forjado.

Fue destruido por un incendio en 2006, provocado por una disputa entre retractores y defensores del alcalde saliente y el recién elegido. Las fuerzas del orden (algunos las acusaron de provocadoras) y los bomberos, no pudieron impedir que los cócteles molotov arrasaran su interior. Actualmente ya está restaurado y funciona como museo de historia de la ciudad, con exposiciones temporales de pintura y escultura. No os lo puedo valorar, ya que no dispuse de tiempo para su visita.

La plaza, bien arbolada, aportaba muchos espacios de descanso con sombra, aunque diez minutos más tarde ya no quedaba ninguno libre. Me senté cerca de una especie de glorieta, al lado se dispuso de pie una señora ofertando frutas peladas. Le compré una bolsa con mango que tranquilamente ingerí disfrutando del animado paisaje humano, en el que la mayoría vestían de forma elegante y los señores daban trabajo a los limpiabotas. Por cierto, en Lima se prohibió que este trabajo lo ejercieran muchachos, aquí persistía.

En un lateral de la misma plaza, en el interior de los grandes almacenes Ridley, compuesto de tiendas en departamentos distribuidos en varias plantas, se encontraba la agencia de viajes. La reserva la hice desde Trujillo por la misma compañía, con un descuento en la segunda compra del 10%. La verdad es que no puedo comparar precios, ya que las diferencias son muchas y posiblemente también los servicios. Incluso, por lo que descubrí, entre el propio pasaje; de los tres consultados cada uno calzó precio distinto, según parece depende de la cantidad de miembros del grupo, las edades y la necesidad de completar el mini-autocar. En Trujillo, con las entradas incluidas me costó 45 € y el de Chiclayo 40 € sin entradas.

Después de confirmar la reserva y acordar la hora de salida, recorrí todo el perímetro de la plaza, observando que la proliferación de entidades bancarias continuaba por las calles adyacentes. Giré por la calle Colón buscando llegar a la calle Paz. Comencé a percibir que la cuadratura de sus calles tenía pocos ángulos rectos y las manzanas adquirían anárquicas medidas y variadas formas, predominando las rectangulares. Es decir, una ciudad que se desarrolló sin una planificación urbanística previa, tal era lo que aportaban las plazas de Armas y de la que Chiclayo careció.

Ascendí por la calle Paz hasta encontrar, cerrado y pidiendo ayuda para su restauración, el humilde templo apastelado en rosa de Santa Verónica. Erigido a finales del siglo XIX, sería declarado monumento histórico nacional en 1987. Según leí el altar mayor y el retablo adyacente presentan un precioso revestimiento de plata y pan de oro.

Continué por la calle Torres Paz hasta llegar a la Avenida Luis Gonzales. En esta esquina se encuentra San Antonio de los Padres Descalzos de Chiclayo, de arquitectura moderna (1949), de gran robustez y sencillez. La nave principal es bastante amplia, presenta arcos de medio punto; en su altar mayor, destaca la escultura de madera policromada de un Cristo crucificado articulado.

Continué por la calle Paz hasta alcanzar avenida Grau, por la que giraría a la derecha. Por el camino, a la izquierda, se encuentra la Biblioteca Municipal José Eufemio Lora y Lora. En la esquina siguiente, delante de la Municipalidad Provincial, está la emblemática, pequeña y arbolada plazuela de Elías Aguirre. era la plaza que recibía o despedía a los pasajeros del tren (hoy inexistente) que enlazaba la ciudad con Puerto Eten ( a 20 km). Os recuerdo que es el principal puerto de la costa de Chiclayo, con municipalidad propia (independiente de Eten ciudad). Junto con su pintoresco puerto, playas y su fama gastronómica, contiene un museo ferroviario y conserva para su visita la estación y trenes. Sin duda alguna, otro de los lugares interesantes para conocer desde Chiclayo.

La plazuela Elías Aguirre está dedicada, con un interesante monumento y escultura, a este hijo de Chiclayo, héroe de la Guerra del pacífico que sería abatido siendo segundo comandante a bordo del monitor Huascar, en el triste y memorable combate naval de Angamos, en la que también perdería la vida su comandante, el mayor Grau (del que hablaré desde la que fue su casa en Piura). El blindado, orgullo de la armada de guerra peruana, sería capturado por la armada Chilena evitando su hundimiento programado al verse vencidos, con él y sin él, respectivamente, se determinaría la hegemonía de la armada chilena y con ello la guerra. Destaca en el lateral norte una elegante construcción “rococó”, que nos ayuda a rememorar el modernismo burgués de principios del siglo XIX.

En la plaza, observando con tranquilidad estos elementos monumentales, bajo la sombra de variados y robustos árboles de copa poblada que junto a alguno delgado, sin prácticamente hojas, formaban un conjunto con un encanto muy especial, se podría decir de otro tiempo. Los bancos estaban llenos, muchos humanos de pie establecían la charla en coro, mientras los niños deambulaban inquietos con sus juegos. La venta ambulante, más pausadamente, también se movía.

Después de saborear durante media hora el ambiente de la plaza,ocupando un rincón de los escalones de acceso al conjunto monumental central, decidí acercarme, dada su proximidad ( a dos manzanas), a la estación de buses (transporte chiclayo S.A.) y reservar billete a Piura para dos días más tarde.

En esta zona del Perú el tránsito de pasajeros en bus (único medio que hay, al margen del avión) es mucho, pero también sorprende la cantidad de oferta, una competencia exagerada que hace que normalmente se dispongan de billetes en el mismo momento, pero en Trujillo había comprobado que algunas horas se llenaban. Así me pasó que el bus que pretendía reservar para el día siguiente a las 8:15 desde Trujillo, no dispuso de plazas libres, teniendo que retrasar la salida una hora. Después de hacer la reserva, volví a bajar en dirección a la plaza principal, esta vez recorriendo la animada calle San José.

No se puede decir que la belleza de la ciudad esté en su arquitectura, más bien humilde, pero las calles y fachadas se mantienen limpias y los desconches de fachadas reparados, al menos en el centro histórico, manteniéndose en muchos rincones, en el que los comercios no han invadido los bajos y los transeúntes la calzada, un aire nostálgico del pueblo que hace más de un siglo fue. De todas formas, la ciudad parece apostar más por una modernidad cosmopolita que por promocionar su identidad y tradiciones. Espero que no pierda el título que le dan, y que mi experiencia tan solo puede verificar por la gentileza dispensada, de “ciudad de la Amistad”. Quizás es pura subjetividad, pero percibí en el conjunto de la población, al margen de la amabilidad, una expresión de alegría que en ninguna otra ciudad del perú había encontrado. Me pregunté, esperando que no fuera la respuesta, si era el consumo y la animada actividad comercial las que lo generaban.

0 notes

Text

Chiclayo. La ciudad de la Amistad (I).

Viernes, 04/02/2004

Preliminares notas históricas. La Iglesia Matriz.

Casualmente por la noche había leído un artículo recordando la bárbara demolición en 1962 del único testimonio en pie de los cuatrocientos años de historia de la ciudad.

Según parece aquí se produjo una de las tantas reducciones de naturales por mandato del virrey Francisco de Toledo. En este caso fueron las etnias Cinto y Collique. Se dice que de forma voluntaria (difícil de creer) los curacas de estos grupos indígenas cedieron los terrenos en los que se ubicaría el convento franciscano, que con el objetivo de evangelizar a los nativos y bajo la adveración de «Santa María de la Concepción del valle de Chiclayo» levantarían la Iglesia Matriz.

Alrededor de estas edificaciones creció la población, que poco a poco fue cimentando un floreciente comercio mestizo en este cruce natural de caminos..

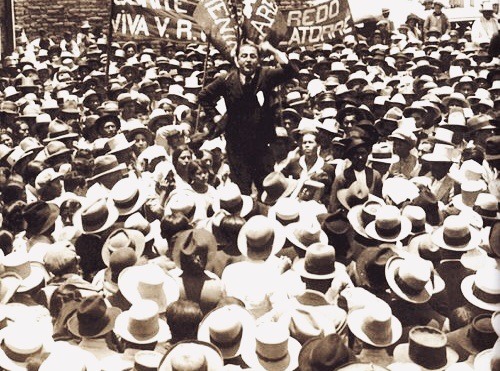

El progreso de Chiclayo empieza fundamentalmente a partir de la república, cuando se le confiere el título de Ciudad, nombrándola además «Heroica», en reconocimiento a los servicios prestados por el pueblo a la causa republicana.

Chiclayo se convirtió a mediados del siglo pasado en una de las ciudades más importantes del Perú, su impetuoso dinamismo comercial la condujo a ser considerada “Capital Financiera y Comercial del norte peruano”. Participando su área metropolitana, que incluye a varias ciudades satélites en 30 mil hectáreas a la redonda.

Soportando terremotos y el abandono de los terrenos y las construcciones franciscanas adyacentes, la iglesia matriz permaneció en pie hasta 1962, en el que el alcalde, con la presión desde hacía años de las grandes fortunas locales, decidió derrocar el templo (sin pretensión de preservarlo en otro lugar) para ensanchar la calle (posiblemente necesaria dado el volumen circulatorio y comercial alcanzado por la ciudad), pero el negocio estaba en levantar altas y modernas edificaciones. Lo más grave es que el pueblo omitió su opinión, las pocas voces contrarias, en gran parte intelectuales, fueron calladas con lo que se llamó “las palas del progreso”,

Las razones quizás están claras aunque se desconozcan los beneficiarios, pero los rumores populares recuerdan las leyendas indígenas recogidas por León Barandiarán a principios del siglo XX, el. que decía haber escuchado que bajo los fundamentos de la Iglesia estaba enterrado un gran tesoro en oro y plata, oculto por los originarios a la llegada del español, dada su práctica habitual de saqueo. Se dice que por ello los curacas cedieron los terrenos amablemente, ya que bajo la iglesia nadie buscaría.

A pesar de que las palas removieron en profundidad cuatro veces sus fundamentos (sospechoso pero no condenatorio), nadie manifestó haber encontrado algo, ni el presumible cementerio del que también se hablaba, ni de los fundamentos de una posible huaca. Pero la suspicacia popular no renuncia a la leyenda, auspiciando que si hubieran encontrado el tesoro, no estaba en su intención comunicarlo.

Arribada a Chiclayo

Llegué a la llamada “perla del Norte” peruano en autobús, casi cuatro horas tardamos en hacer los 210 km que la separan de Trujillo. Desde la estación del bus hasta la dirección del alojamiento ( a siete cuadras de la Plaza principal) lo hice en un destartalado taxi, que me dejaría en sus puertas por 5 sol.( menos de 2€).

El alojamiento, Romero’s hotel, posiblemente no se merece las tres estrellas de las que presume, pero su precio y atención estuvo adecuado para lo que ofertan.

Eran casi las 14 h. cuando logré dejar el equipaje en la habitación y disponerme para el almuerzo. Requiriéndole al conserje del hostal un lugar para hacerlo, me recomendó el restaurante vecino con un menú barato. Le hice caso y por poco más de tres euros comí tres platos: el tradicional guiso de carne y verduras, una escalopa de carne bastante seca y dura con generosa guarnición de arroz, tomate y patatas fritas, de postre una gelatina.

Descansé una media hora en la habitación para situar el recorrido del paseo por la ciudad, eran pasadas las tres y media de la tarde y el sol pegaba fuerte, apropiado para hacer una siesta. Había dormido un poco en el autocar y el tiempo que disponía para visitar la ciudad era muy limitado, además tenía que acabar de gestionar el tour del día siguiente, por lo que una vez identificado el itinerario, aparcando la pereza, salí a la calle con gorra y gafas de sol.

Mercado Modelo de Chiclayo.

A una manzana se situaba el Mercado Modelo, probablemente el más importante de la ciudad. En un primer momento, todo aquel movimiento alrededor del mercado a las cuatro de la tarde me pareció exagerado, pero después me daría cuenta que tan solo estaba en sus horas bajas. Visité el relativamente pequeño mercado, dada la gran extensión que ocupaba el comercio al aire libre (una especie de gran mercadillo ) que bajo grandes y coloridas sombrillas ocupaban al menos dos manzanos a su alrededor. Impresionante.

De las tres plantas que se compone el mercado estanco, dos estaban dedicadas a la alimentación y productos de la causa, la tercera exponían ropa. La sala de los comedores se estaban limpiando (pensé que hubiera sido más indicado venir a comer aquí) y la zona del pescado parecía haber cerrado. Dada la hora pude disfrutar de tranquilidad para observar los exóticos productos (al menos para mí) sin agobio. Puedo decir que la variedad es grandiosa, me siguen entusiasmando los paisajes coloridos de las ordenadas frutas, la variedad de productos de droguería, pero lo que más me interesó fue la cantidad de productos naturales y plantas medicinales, con una fuerte promoción de la aloe vera, y las tiendas especializadas en elementos de chamanismo o de brujería, tal se publicita al turista. Más tarde supe que hay en el mercado chamanes o brujos (todo depende de quién los identifica) que despachan diariamente, practicando intervenciones de curación, protección, purificación, incluso venganza, apuntando dosis de peligro al misterio. Hay circuitos turísticos por la ciudad que ofertan la visita.

Delante de una tienda llena de objetos rituales, al parecerme la muestra más de herencia africana que indígena, le comenté mi apreciación al joven dependiente afroperuano, que con enorme amabilidad me lo confirmó, señalándome seguidamente los objetos indígenas y los llamados de brujería española (no animista y que se dice de herencia gitana), pero sin lugar a dudas lo que más predominaba tenía raíz africana. Me aseguró que los chiclayonenses son extremadamente creyentes pero también supersticiosos, unos disimulando y otros a cara descubierta, pero todos buscan en algún momento el apoyo de los ancestros o el consejo de los espíritus sabios sobre sus decisiones y futuro, especialmente las relativas a los negocios, o conocer infidelidades, sacarse un mal espíritu de encima, sanar de alguna enfermedad física o mental, acercar amores imposibles, etc.

La Herencia africana. Zaña.

Al requerirle sobre la presencia e influencia afroperuana en la región, me habló de Zaña, una pequeña población al sureste de Chiclayo y a una hora en coche, que conserva con apego y orgullo sus raíces africanas. En este pequeño pueblo, llamado la “ciudad fantasma” dadas la cantidad de ruinas coloniales que almacena: el monasterio de los Agustinos, el de los franciscanos y la ermita de Santo Toribio, aún en pie se conserva la iglesia matriz. Pero en la actualidad su activo turístico más importante es su gente y el poder contar con el Museo de historia afroperuana más importante del país. Desde allí se intenta dar orgullo y reconocimiento a la aportación de los afroperuanos a la cultura norteña, en su gastronomía, danza, música, etc. Conservaron su ancestral y particular animismo, ahondando para ello en el sincretismo católico de forma conjunta con el indígena.

La conversación derivó hacia la situación actual del afroperuano. Señaló que la sociedad continúa relegando como algo natural que la población afroperuana siga ocupando los peores y mal pagados trabajos, vivan en barrios o poblaciones desangelados de servicios, incluso las pudientes familias (pocas, pero algunas hay) se les limita, no de forma oficial pero sí en la práctica, en la relación con los adinerados blancos.

Por la noche ubicaría el pueblo en el mapa, observando sus pequeñas dimensiones como villa, en la que se anunciaba la visita (además de las ya nombradas) a una casa de beneficiencia china, recordando la época de semiesclavitud asiática, reemplazando y marginando al afroperuano que había adquirido después de casi cuatro siglos su libertad.

En verdad lamento no poder visitar la villa, os propongo que no hagáis lo mismo.

En Piura volveré a hablar de la situación del afroperuano en el norte costero, pero os recomiendo leer por la red: “Los afrodescendientes en el Perú Republicano” de Eduardo Huárag Álvarez. Facilita entender su costoso camino republicano a la libertad y la discriminatoria realidad que aún perdura.

Fijándome más, reconociendo que el color de la piel de muchos mestizos parece más oscura, pero relativamente pocos observé en la ciudad que fuera claramente por herencia africana. De afroperuanos pocos vi, la mayoría en el mercado, y de mulatos tampoco destacaban en número. Pero al salir de Chiclayo al día siguiente, descubriría un aumento importante de su presencia en las poblaciones cercanas.

Chiclayo. Capital Financiera y comercial.

Salí del Mercado habiendo adquirido un talismán de buena suerte para el viaje, según dijo el vendedor. era una protección que le otorgaban los chamanes de Lambayeque al que emprendía un largo viaje, consistía un saquito de algodón en el que dentro habían dos “aventurinas”, una oscura, con la llamada lluvia de plata y otra siena con lluvia de oro ( aunque las dos no son más que mica moscovita) , Con ellas tenía garantizado por el camino la protección del sol y la luna. Nada de todo ello encontré en ningún lugar escrito y según parece estas piedras no son propias de la región, ni del país, pero poco importaba, eran dos cuarzos que en mi colección privada faltaban.

En el exterior del mercado la actividad comercial bajo cientos de grandes parasoles había crecido. Alejándome de aquel estresante entorno lo hice por la calle Alfredo Lapoint dirección al Parque Principal. Dos manzanas después, con comercios alineados en las dos aceras, volvería a encontrarme con otro amplio mercado alimentario bajo techo.

Es realmente sorprendente la frenética y competitiva actividad comercial de sus calles. Horas más tarde conocería su éxtasis, paseando por la adyacente, paralela y amplia calle José Balta, conformada a cada lado por anchas aceras, en las que se publicitaban, con animado personal disfrazado en sus puertas, los alineados comercios que ocupan todos los bajos de la calle. Competía en llamar la atención del viandante la venta ambulante que se dispone delante y pegada al límite de la calzada peatonal.

Al bullicio humano se le añade un tránsito motorizado espeso, con un buen número de taxis privados, oficiales y moto-taxis (muchos bellamente decorados) que incesantemente tocan el claxón, provocando una importante contaminación acústica, a la que sus habitantes parecen estar acostumbrados, pero yo la encontré excesiva. Incluso por la noche, oyendo desde la cama la música en vivo que se ofertaba a dos cuadras y de la que en un post posterior hablaré, pensé que quizás la población calzaba sordera.

La oferta de restaurantes es inmensa, destacando frituras de pollo o chicharrones, junto con la venta ambulante de frutas y dulces. Da la impresión, quizás equivocada, que el pueblo, compra o vende, pero todos comen y/o cenan en la calle o en económicos restaurantes.

0 notes

Text

Otras zonas arqueológicas próximas a Trujillo.

Dada la variedad, la monumentalidad y la artesanía de las culturas que regaron estas tierras las zonas arqueológicas son muchas, pero también muchas prácticamente abandonadas o en un estado muy deteriorado. Aquí os expongo las más conocidas e interesantes.

Hacia el Norte

Cultura moche

Complejo Arqueológico El Brujo

Ubicado a 60 Km. al noroeste de la ciudad de Trujillo, en el valle de Chicama. Lugar en el que se cree se asentó la segunda ciudad en importancia de la región sur moche. Consta de tres grandes edificaciones; la Huaca Prieta ( una huaca anterior a los moches), la Huaca El Brujo y la Huaca de Cao Viejo, conteniendo bellas figuras en relieve y murales, las dos de la cultura moche. En el 2006, en el proceso de investigación se halló la momia de la Señora de Cao, la primera mujer de carácter gobernante, ataviada de joyas. Tiene un interesante Museo de Sitio

San José de Moro

Ubicado en el distrito de Pacanga, a 5 Km. al norte de Chepén y 144 K. al norte de Trujillo. El Proyecto Arqueológico San José de Moro ha estudiado la secuencia de desarrollo del valle de Jequetepeque por aproximadamente 1000 años, concentrándose en la naturaleza de las prácticas rituales y en su papel en las estrategias de poder. Es conocido por haberse encontrado las tumbas de mujeres de élite (sacerdotisas) del periodo Mochica Tardío.

Cultura Cupisnique

Las múltiples zonas arqueológicas son expresión del temprano y gran desarrollo cultural del departamento desde dos milenios a. C. con la cultura Cupisnique, de la que ya hablé en el museo de Trujillo y que a 20 Km, en el distrito de Laredo, levantaron doce huacas en el llamado complejo arqueológico de caballo muerto.

La Huaca de Los Reyes es el mayor de los doce templos del que se supone el complejo político-religioso más importante de esta cultura. Nace a mediados del segundo milenio antes de Cristo. Los estudiosos aún no entienden que la mayor difusión de esta cultura se produjera una vez abandonado este complejo ceremonial.

Se trata de una estructura arquitectónica compleja, con planta en “U”, orientada hacia el este y construida con guijarros de río y argamasa de barro. Aunque actualmente su estado es muy ruinoso, aún se aprecia la composición de edificios y antesalas de los atrios sustentadas por columnas cuadradas, todo organizado simétricamente a un eje central. Se pueden apreciar bastantes detalles de la decoración de sus muros, 58 frisos de arcilla que un día fueron pintados y en los que se descubren cabezas humanes estilizadas y personajes erguidos portando tobilleras y cinturones con cabezas colgadas de serpientes, por desgracia todo ello está muy deteriorado. Esculpieron cabezas de 1,70 m. de alto, que junto a sus caninos en forma de sable contrapuestos y ojos desorbitados nos recuerdan las posteriores en el tiempo “cabezas clavas” con rasgos felinos que se pueden apreciar también en Chavin de Huantar y que continuamos viendo en la cultura Moche (s. I al VIII d.C.), que mejoraría sus técnicas agrícolas y pesqueras.

Cultura Sicán o Lambayeque

La otra expresión arquitectónica añeja que no visitaría desde Trujillo (a 120Km) fue la de la cultura Lambayeque o Sicán, cultura que en mi estancia en Chiclayo escribiré sobre ellos, pero tampoco tendré tiempo para visitar el complejo Pakatnamú. Iniciado por los mochicas sería con la cultura Lambayeque cuando adquiría la mayor dimensión (1,6 Km2), las grandes reformas y la fama. Los chimús lo ocuparían en su período de expansión sin hacer grandes reformas. Ubicado en una alta meseta entre el mar y el valle, Pakatnamú dicen que es uno de los espacios arqueológicos más bellos y en apariencia seguros del norte peruano, dada las dos grandes murallas y los altos precipicios que la protegen. Si bien la función de su arquitectura aún no es del todo clara, las numerosas evidencias de complejas ceremonias rituales, incluyendo sacrificios humanos, hacen pensar a los investigadores que se trataba de un gran centro ceremonial. ¿Competía con el oráculo de Pachacámac en la costa central? Algunos arqueólogos afirman que sí.

Sí queréis visitar este complejo lo ideal es hacer estancia en Pacasmayo, bonita ciudad marítima o Jaquetepe, pequeño distrito al que pertenece.

Hacia el Sur

Cultura Virú o Gallinazo.

En dirección contraria, a unos 50 Km. al sur, se encuentra el Valle de Virú, con dos complejos arqueológicos : Huanchaco y Queneto. Nos muestran el desarrollo de la cultura Virú, desde significativos petroglifos, 14 huacas: Gallinazo, Santa Rosa, etc., y residencias señoriales convertidas con el tiempo y los moches en construcciones defensivas: Castillo Tomabal, Castillo San Juan y Castillo Saraque

Los Virús (500 a. C. hasta el 200 d.C) extienden su ocupación desde el Valle homónimo a los valles de Chicama, La Libertad y Lambayeque, incluso algunos opinan que llegaron al valle de Piura.

Se conoce muy poco de esta cultura, se la considera de herencia Salinar y la primera en organizar y urbanizar una sociedad de agricultores y pescadores.

Cuando eran solamente un conjunto de aldeas su centro religioso y ¿político? era la Huaca Gallinazo (algunos relegan el nombre de Gallinazo a este periodo). Después la capital pasa a ser la Huaca Ai iApeas(Santa Clara), cuando conviven con los mochicas su capital fue Huancaco, Estos los expulsarían del Valle de Chicama en el siglo I de nuestra era y acabarían en el III haciéndolo de toda la costa y El Valle Virú. La última etapa de la cultura Virú se sitúa la capital en Tomabal.

Se les empieza a considerar los grandes innovadores. Principalmente en la agricultura, con sus obras de ingeniería para el riego y en la variedad de sus productos (Virú significa 'agricultura variada”) y el desarrollo de una industria pesquera para el comercio de su pescado seco, la metalurgia del cobre, los huacos retratos... El perfeccionamiento posterior de todo ello por los moches ha relegado en segundo plano el gran papel innovador de esta cultura en el desarrollo tecnológico de la región.

0 notes

Text

Circuito moche (III)

La Huaca de la Luna

Ascendiendo por una colina de tierra hacia las puertas de entrada a la huaca de la Luna, nos giramos para observar, entre las dos huacas, los fundamentos del que fuera el núcleo urbano de la ciudad moche, en el que se identificaban plazas, viviendas y calles. Sus casas eran de planta rectangular y albergaban una terraza y un patio, además de las habitaciones. Los techos eran inclinados y los principales materiales el barro y el adobe.

Vivían en una sociedad jerarquizada, la clase alta, formada básicamente por sacerdotes, dueños del saber: astronomía, ingeniería agrícola, arquitectura y medicina (chamanes), tenían sus casas a los pies de la Huaca de la Luna, en el centro se encontraban los artesanos, textileros y administrativos. pertenecientes a la clase media. Agricultores, ganaderos y pescadores conformaban la clase baja y ocupaban los alrededores en viviendas más humildes. En la huaca del Sol vivía el Supremo señor moche junto con sus altos mandatarios militares, religiosos y administrativos. A los pies de la huaca, junto con los grandes almacenes o colcas se situaban los guerreros.

Nos incorporamos a la pirámide, erigida 21 m. sobre una estribación rocosa del Cerro Blanco y a 500 m. de la Huaca del Sol. En su interior no se han hallado vestigios de tareas domésticas, a diferencia de la huaca del Sol, lo que demostraba el carácter meramente ceremonial de su construcción.

La Huaca de la Luna cuenta con cinco niveles, según parece cinco mandatarios al alcanzar el poder ordenaron enterrar y sellar el templo anterior, para levantar encima uno de nuevo.

Me sorprendió la coincidencia (no creo demasiado en ellas) que cinco fueran las etapas cerámicas moches, cinco formaban las plataformas escalonadas de la Huaca del Sol en las que se alza una pirámide central también de cinco plantas.

No pude contrastar mi cábalas con el guía ya que nos introducimos en la huaca, conformado este quinto nivel por tres plataformas y cuatro plazas ceremoniales, lo primero que encontramos es la sala de los sacrificios, lugar en que las mujeres (¿sacerdotisas?) preparaban a los guerreros vencidos en la lucha ritual para su sacrificio ceremonial. Se supone que eran previamente drogados antes de ser degollados por ellas mismas, que entregarían recogida en un vaso ceremonial la sangre al sumo sacerdote o sacerdotisa.

En la Huaca de la Luna, los arqueólogos desenterraron los restos de unos setenta varones que habían sido sacrificados y desmembrados sus cuerpos en el transcurso de al menos cinco ceremonias rituales diferentes. ¿Coinciden con la construcción de las cinco plantas que tiene la huaca? —la pregunta no obtuvo respuesta..

El papel de las mujeres en el sacrificio, ocasionó el preguntar sobre el rol de la mujer. El guía dijo que no parece haber discriminación en poder acceder a los rangos superiores de mandato. Los entierros de las Sacerdotisas de San José de Moro muestran unas tumbas de extraordinaria riqueza y gran complejidad que no se han encontrado en otras tumbas de sacerdotes, expresando el elevado rango social que ostentaban. La momia de la Señora de Cao, encontrada en el complejo arqueológico del. Brujo, nos muestra una mujer gobernante, ataviada de ricas joyas y ornamentos, precisamente en momentos de la crisis y decadencia de la realeza moche (750 d.C) y el empobrecimiento de la región.

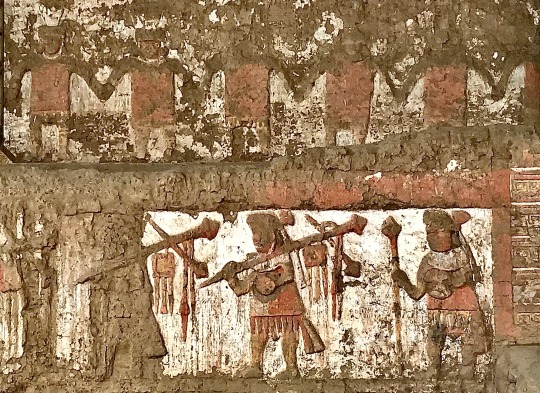

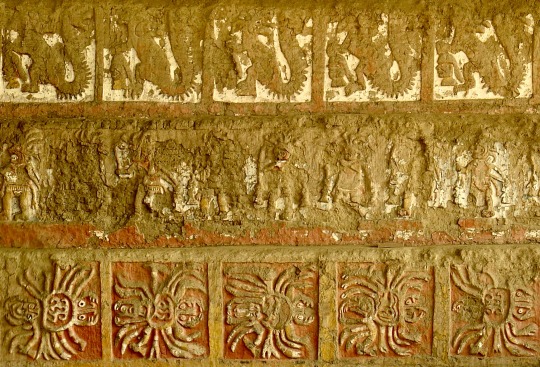

Continuamos recorriendo el resto de dependencias de la huaca, destaca la belleza preservada casi dos milenios de sus coloridos frisos pintados con óxidos, al igual que algunas paredes descubiertas del piso inferior.

Los relieves narran momentos memorables en el que sacerdotes parecen bailar, guerreros vencidos, dioses representados por diferentes animales, pero entre todos los personajes destaca el protagonista de la Huaca: Aiapaec

Al preguntarle si era el Dios principal de todos los territorios moche, explicó que como ya dijo, la zona Norte y Sur estuvieron separadas por un amplio desierto, lo que contrajo diferencias de ritos, artesanía, lenguaje y costumbres, unidos tan solo por una religión, en principio politeísta y unos conocimientos productivos y de ordenación político-social del territorio.

Los moches agruparon muchas y muy diversas culturas junto a sus narraciones mitológicas, creando un grupo de divinidades variadas con distintas iconografías. Así, hay zonas en las que el jaguar encabezará el resto de divinidades locales, otros serán figura totémicas como el demonio-cangrejo, o el demonio-serpiente, o sus aves marinas.

Por lo que parece el Dios principal en cada localidad al que alzaron templos es diferente, incluso puede ser el mismo pero con iconografía distinta. Los sumos sacerdotes se debían a un Dios específico, así, Incluso en la misma zona Sur, la zona arqueológica del Brujo el templo principal está dedicado al Dios antiguo del Valle de Chicama: Chicamac.

¿por lo que la Huaca del Sol y de la Luna nada tienen que ver con la función mística de antaño? —inquirí.

Reconociendo que posiblemente tenía razón, nos explicó que el culto a “Si” (la Luna) fue el más extendido en la cultura moche dada la relación de la luna con el mar y las mareas. Se especula que consideraran a la luna más poderosa que el sol y los eclipses lunares fueron motivo de festejos por el triunfo de ésta sobre el astro rey, incluso se realizaban sacrificios humanos en su honor, de aquí la relación con el nombre de esta Huaca. Pero también era muy venerado Ni (el mar), los habitantes de la zona de Pacasmayo rendían un singular culto al mar, ofreciéndole maíz y almagre, un potente colorante mineral rojo

Continuamos la visita, en la que la disposición de paneles explicativos favorece el comprender la función de las diferentes salas y la decoración que engalanaba sus paredes. Destaco la interesante decoración del altar mayor. No dejéis de recurrir a ellos para complementar la información del guía, en nuestro caso, con una marcha demasiado rápida, se saltó algunos espacios de interés.

Volviendo a salir por la sala de los sacrificios descendimos hasta la parte inferior de un lateral de la huaca, la que se supone era la gran plaza ceremonial en la que participaba el pueblo. En el sorprendente el muro de más de 10 mts. en el que se identificaba el hueco por el que entraron a la huaca, señalando también hasta dónde habían quedado enterrados con siglos de arena aquellos muros, lo que por otra parte ha posibilitado preservar estos magníficos relieves hasta hoy.

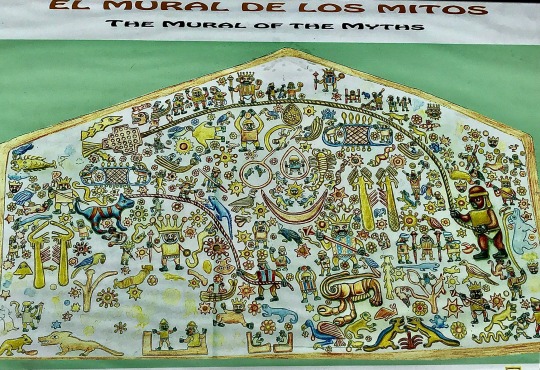

La verdad es que describirlos todos sería exhaustivo, os aconsejo dejaros de parafernalias turísticas y entreteneros en observar los murales y frisos de los muros y de las pequeñas dependencias laterales, muchas disponen de paneles explicativos que nos acercan a perdernos descifrando las figuras. El llamado mural de los mitos es un ejemplo, tenéis que disponer de tiempo, pero vale la pena.

0 notes

Text

Circuito moche desde Trujillo (II)

La Huaca del Sol y Museo del Sitio.

La Huaca del Sol

Dirigiéndonos hacia el Museo del Sitio, observamos desde lejos la Huaca del Sol. Presumiendo que era la pirámide de adobe más grande del mundo, el guía mandó relajar el tránsito para su observación, pero no paramos, ni nos aproximamos a su fachada. Lo conseguimos a la vuelta, después de requerirlo el pasaje. Exigirla, ya que bajo su descarnada fachada, descubriendo de cerca la disposición de los adobes, percibes la grandeza y misteriosa majestuosidad de esta construcción que esperamos que algún día se pueda visitar. También podréis observar que la heridas verticales de sus paredes, las que presumí desde lejos provocadas por el desgaste del adobe por el agua, descubres de cerca que eran los espacios vacíos, por supuesto ampliados por el desgaste, que dejaban verticalmente entre las paredes de los muros para el control del azote de los movimientos sísmicos. Casi dos milenios y cientos de terremotos certifican su eficacia.

La Huaca del Sol cuenta con 5 grandes terrazas que dan lugar a una pirámide escalonada de diez pisos de unos 43 metros de altura, levantada por 140 millones de adobes que fueron colocados, según la leyenda por 250.000 personas en tan solo tres días.

La verdad es que cuesta de aceptar que hubieran tantos habitantes en la ciudad, ni en todo el territorio moche, y por supuesto, el poder colocar más de 40 millones diarios de adobes. Está claro que la leyenda suple la ausencia de explicaciones de esta impresionante construcción.

Según parece la Huaca del Sol era el centro político-administrativo, y posiblemente, aún sin verificar, la residencia del señor moche y su corte.

La Huaca, abandonada siete siglos antes, fue parcialmente destruida por los españoles al desviar el cauce del Río Moche.

La falta de presupuesto y dada la magnitud de la obra, ha determinado dirigir por ahora los trabajos arqueológicos hacia la Huaca de la Luna y la ciudadela.

Museo del Sitio.

Este enclave arqueológico hasta hace tan solo tres décadas no era, quizás por suerte, más que unos cerros por los que las poblaciones próximas transitaban por puro paseo.

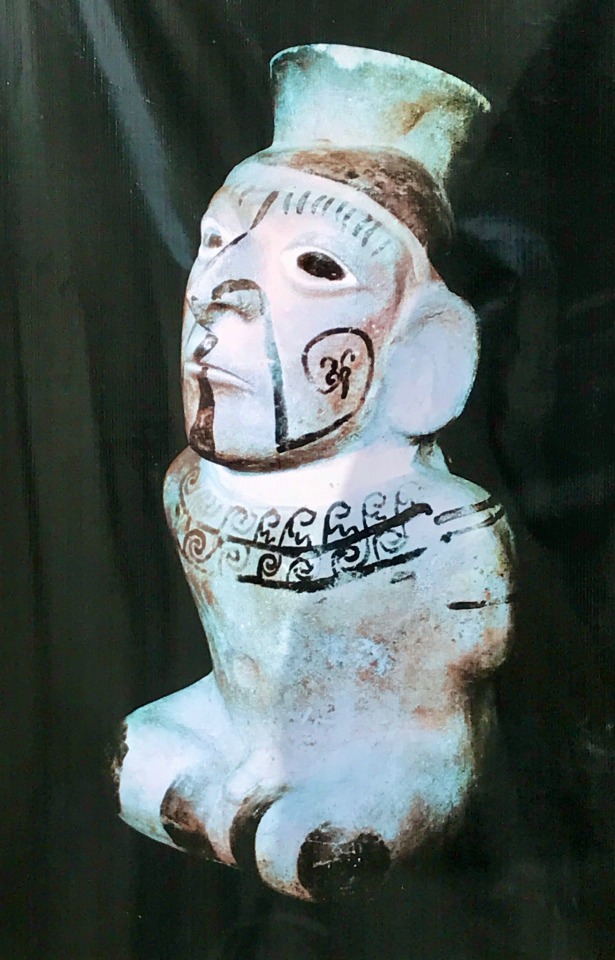

A pesar de que desde entonces se han realizado intensos trabajos de excavación en la Huaca de Luna y la ciudadela de la que se dice la más antigua e importante población Moche, quedan muchas inexploradas zonas por excavar. Uno de los más importantes descubrimientos se realizó en 2013, en el que se hallaron 300 tumbas. El museo se nutre de gran parte de la cerámica que allí se desenterró, una riqueza iconográfica de valor excepcional, que ha posibilitado acercarse mucho en la comprensión de esta cultura.

Antes de visitar la Huaca de la Luna, nos adentramos al pequeño museo del sitio. La entrada (en nuestro caso incluida en el circuito) costaba 10 sol., incluida la visita a la Huaca de la Luna. No se permite hacer fotografías.

El museo expone en tres amplías salas y de forma holgada una importante muestra de la riqueza iconográfica, artística y artesanal de la cultura mochica, desde esculturas y vasijas, hasta orejeras, narigueras, collares, tocados y joyas de oro y doradas aleaciones descubiertas en el sitio.

Los murales y los frisos, especialmente los que vería después en la visita a la Huaca de la Luna, son impresionantes, pero volvía a ser la cerámica, mostrando esa capacidad de dar a los rostros y a las figuras animales tridimensionales una expresividad y acabado maravilloso, provocándome rememorar aquella entusiasta sensación que me produjo el descubrir la cultura moche en el museo Larco de Lima.

Aquí la representación de los huacos retratos es escasa y la de su cerámica erótica inexistente, pero su iconografía continuaba teniendo aquella impronta estética cautivadora, casi se podría decir empática con el observador.

Las habilidades pictóricas compiten con la escultóricas, así sus preciosos cerámicos en los que mediante líneas dibujan expresivas figuras y escenas, en las que la posición de las piernas indican quietud, movimiento, carrera o baile; inclinar el torso hacia adelante implica velocidad y la posición de la cabeza, reverencia o dignidad. Se combinan en las figuras planos partes de frente y de perfil proyectando la sensación de figura animada.

Establecen perspectiva en las escenas reduciendo el tamaño de las representaciones distantes. El tamaño de las figuras y sus proporciones identifican el rango del personaje en la escena. Los señores eran siempre los más grandes.

Se hacía una gran exposición temporal sobre las figuras cerámicas ceremoniales relacionadas con los sacrificios humanos.

Era curioso observar una cultura que se había extendido sin aparentes conflictos bélicos; organizada bajo una fuerte estructura militar de cada señor, jefe militar y religioso, en el que el prestigio de sus victorias se asentara en la de sus guerreros en luchas rituales entre los propios moches. Está claro que el esfuerzo por la victoria estaba muy motivado, ya que los derrotados serían degollados, su sangre utilizada en la ceremonia y su cabeza ofrecida a Aiapae, dios decapitador, o también llamado “Dios de la montaña” adorado y temido era el encargado de castigar y proteger al pueblo moche.

Al escuchar su sobrenombre aprecié en este dios “desollador” un gran parecido con el Dios de Chavín, por lo que lo atribuí a una clara adaptación de éste, Mostraba los saltones ojos (aquí los llamó de búho) y colmillos de felino, en la que las serpientes de sus cabellos se habían convertido en olas del mar o en tentáculos de pulpo. La variedad iconográfica de ésta figura es mucha, pero destaca en la figura completa una, en la que de su cuerpo salen serpientes con cabeza de ave. La ferocidad de su imagen refuerza la idea de un Dios al que se le tenía que contentar para no desatar su ira.

Otra de las curiosidades de esta cultura que me sorprendió, fue el saber que contaban con una forma de protoescritura (pallariforme), consistente en un conjunto de líneas, puntos y otras figuras.

0 notes

Text

Circuito Moche desde Trujillo. (I)

La cultura moche

Durante el trayecto hacia lo que se supone el núcleo urbano más antiguo e importante de esta cultura, y en la que se alzan la Hueca del Sol (la pirámide de adobes más grande del mundo) y la Huaca de la Luna, nos explicó el guía que los Los moches fueron durante siete siglos (I al VIII d.C.) la cultura más avanzada de la región, y para algunos del país, hasta la aparición del Imperio Wari (tan solo la cultura Nazca en el Sur parece rivalizar). Destaca su impresionante arquitectura de adobe (muy influenciada por la cultura Virú) y el gran desarrollo económico, especialmente agrícola. Sus ingenieros hidráulicos consiguieron fertilizar con abonos naturales y un buen regadío almacenado en presas y conducido por canales y acueductos,, una de las zonas más desérticas del norte peruano.

También consiguieron un gran desarrollo pesquero, si no fueron los inventores de los caballitos de totora, sí que desarrollaron la técnica del junco, construyendo grandes barcazas de totora para la pesca, para largas distancias (ej. a las islas ecuatorianas en busca del Spondylos) utilizaron balsas de madera, estableciendo por lo que parece un importante intercambio comercial marítimo. Promovieron la ganadería de llamas, patos y venados, para proveer de carne a la población.

En la artesanía, al margen de su fantástica y expresiva cerámica figurativa, destaca el desarrollo de la metalurgia. Consiguieron fabricar desde armas y objetos ceremoniales a piezas ornamentales y joyas con numerosos metales, los principales fueron la plata, el cobre y el oro, pero también utilizaron el estaño, plomo y mercurio, siendo muy habitual el empleo de una aleación entre el oro y el cobre conocida como tumbaga. Un nivel en el dorado muy superior al que tenían por entonces los europeos.

Nos explicó que el hipotético reino moche carecía de una estructura de poder central. Cada asentamiento moche contaba con su rey y por lo general parece ser la causa que permitió mantener buenas relaciones con las otras etnias de la zona, incluso parecen haber más confrontaciones entre los propios estados moches que contra otros pueblos. Los ejércitos estaban formados por guerreros al servicio y defensa del divino señor de cada área poblacional. .

Su área de influencia socio-cultural se organizó en dos grandes zonas: Norte y Sur; que rivalizando desarrollarían signos culturales diferentes, incluso parece ser que alternaron cada una épocas de mayor poder, riqueza y gloria. La cultura mochica del Norte (hablaré de ella en Chiclayo, tumbas de Sipán) destacó por la metalurgia del cobre y el oro, pero su cerámica era sencilla y de dos colores. Por lo contrario, en el Sur se producirían hermosos huacos retratos y gran cantidad de policromadas y expresivas figuras de animales humanizados, igual que el exquisito trabajo de sus pinturas en cerámicas y frisos.

Colapso de la cultura moche.

Alguien del grupo preguntó la razón de su desaparición.

El guía se mostró conocedor del tema y nos explicó que la decadencia comienza a finales del siglo VI, al producirse los efectos de un inusual fenómeno El Niño. Intensas y prolongadas lluvias provocaron enormes inundaciones, contaminaron los manantiales y desaparecieron miles de áreas de cultivo inundadas por el lodo, arrastrando los desbordados ríos muchos poblados de adobe y caña.

Entre los años 563 y 594 se redujo de manera drástica la cantidad de agua procedente de los manantiales de montaña y aconteció una terrible sequía que duraría treinta años. Junto a la hambruna se desarrolló la desertización, despareció el pasto para los animales y las tormentas de arena sepultaron los asentamientos abandonados, un periodo en el que el tan solo el océano parece ofrecer subsistencia, aunque también mermada. Tan solo una década después, comenzando a remontar la agricultura y ganadería, volverían las lluvias torrenciales y entre el 636 y 645 nueve años más de sequía.

Estas situaciones provocaron que muchos de sus líderes tuvieran que trasladar sus centros políticos, religiosos y administrativos, en muchos casos para siempre.

Se debilitó gravemente la teocracia y las instituciones reales mochicas. El pueblo culpó a sus gobernantes de la caótica situación y de haber perdido el favor de los dioses.

En consecuencia, los jerarcas incrementaron los sacrificios humanos para ganarse el favor divino; que sin conseguirlo dejaron la huella por la que se deduce parte de lo expuesto, dada la datación de los restos descubiertos de humanos sacrificados.

Pero el colapso definitivo vendrá a mediados del siglo VIII, un nuevo Niño extremadamente intenso volvería a arrasar muchos de los sistemas de regadío, cultivos y pueblos,

Al haber perdido la autoridad y el control sobre su pueblo, los “señores” mochicas se enfrentaron entre sí para hacerse del control de los escasos recursos que quedaban en la región. Se dice que hubo una guerra civil (alrededor del 750 d.C) que comportó el abandono de antiguos asentamientos, creando de nuevos u ocupando de antiguos, en los que las huacas de antaño se convirtieron en fortalezas. Por estas fechas se cree que fueron abandonadas la huaca del Sol y de la Luna, pero la población continuó viviendo aquí, pobres pero de forma independiente casi un siglo más.

Algunos especialistas dicen que los últimos asentamientos mochicas, gobernados por una desgastada clase dirigente sin demasiados fieles, no pudieron evitar ser invadidos por el Imperio Wari (primer Imperio de Sudamérica). Otros creen que los Waris no ocuparon militarmente la zona, sino que al igual que con Tihuanaco, mantuvieron relaciones comerciales y religiosas, influyendo decididamente en la nueva cultura que los remplazaría: Sicán o Lambayeque (de la que hablaré extensamente en Chiclayo, tumbas reales), Esta cultura abandonaría el Sur moche para ocupar tan solo el centro-norte con la irrupción de la cultura Chimú, la que dos siglos después los subyugaría..

0 notes

Text

Huanchaco

Desde Chan Chan nos dirigimos al considerado puerto más antiguo de estas costas, hoy perteneciente a la área metropolitana de Trujillo. Según parece fue el principal puerto moche y más tarde Chimú, al estar a tan solo 4km de Chan Chan. El nombre de Huanchaco se dice que proviene de la palabra Guaukocha (en quechua significa “hermosa laguna”).

Huanchaco es famoso mundialmente por la utilización de totoras, con remo y red para la pesca. Su uso se puede remontar a la cultura Cupisnique, pero fueron los mochicas un milenio después que extendieron su uso por la costa norteña peruana. Aún en la actualidad los pescadores de Huanchaco continúan con esta ancestral tradición pesquera, aunque después amplíen el jornal con el paseo de algún turista.

Esta especie de piragua de grande dimensiones, con una vida útil en el mar de dos meses (por lo tanto de continua producción) está confeccionada con el junco que se sigue recolectando en el actual parque ecológico “los Balsares de Huanchaco”, cerca de la playa “El Silencio”. Espacio natural que no dudéis de visitar si disponéis de tiempo.

La punta alzada de las totoras les permitía sortear con destreza las olas, diestros en mantener el cuerpo erguido se les podría considerar los primeros surfistas del planeta. La cercana playa de Chicama presume de tener la ola izquierda más larga del mundo. Huanchaco fue reconocida “Reserva mundial del surf” en 2013, convirtiéndose en la primera playa de Latinoamérica y la quinta en el mundo, en obtener tal reconocimiento. En la playa El Elio de Huanchaco se se realiza anualmente desde 2010 el prestigioso Mundial de Longboard.

Llegamos a la animada y turística Huanchaco con el objetivo de comer. Empezó a ser un problema el disponer de tiempo para su visita, ya que tan solo contábamos con una hora y cuarto. No disponiendo de tiempo para buscar restaurante, por ello casi todos nos incorporamos al que nos propusieron. Los que no, prefirieron pasear y entretener al estómago en algún puesto ambulante. Los restaurantes frente a la playa ofertan, presumiendo de excelencia, el degustar sus platos frente al mar en comedores recargados de elitista elegancia. El precio lo ponen en correspondencia, pero tampoco resultó excesivo para lo que se ostenta, con una excelente elaboración de sus platos, calidad del producto y la atención del servicio. Su famosa gastronomía se basa en ceviches, chicharrones, conchitas a la parmesana, los arroces caldosos de marisco, etc., Probé este último certificando la excelencia.

Después de comer, restándome veinte minutos, me acerqué al pequeño y animado embarcadero, la entrada cuesta un sol, sin encontrarlo caro, me pareció bastante ofensivo el cobro (supongo que es tan solo para los turistas) por transitar por aquella pasarela, en la que hay, junto a los curiosos turistas, un elevado número de pescadores con hilo (sin caña).

La vista desde allí permite apreciar su extensa costa y la pintoresca visión de totoras navegando con turistas, la Villa perdió la huella colonial, tan solo en la parte alta del balneario, protegiendo la ciudad, se yergue la blanca iglesia dedicada a la Virgen del Socorro, creo que es el único testimonio en la villa del virreinato.

La mayor y pintoresca singularidad se lo otorga la alineación de las totoras en la playa, por cierto, llena de bañistas. La arquitectura, al menos en la fachada marítima, había perdido su esencia de pueblo pesquero y carecía de armonía. De todas formas, tengo la impresión que para los playeros es preferible dormir aquí que en Trujillo. Desde este lugar se puede visitar el cercado de Trujillo y realizar los mismos circuitos arqueológicos, incluso está mucho más cerca del complejo arqueológIco mochica del Brujo. No olvidaros de los “Balsares de Huanchaco” y contar con permanecer al menos un día más.

Saliendo de la ciudad con la modorra propia de la digestión y el calor aupando la siesta, nos dirigimos hacia los cimientos de la cultura moche.

Por el camino volví a escuchar la leyenda de la transformación de los Chimús en los Uros.

Se dice que en época incaica, al conquistar estas tierras, muchos pescadores chimúes fueron trasladados como mitimaes a las tierras altas andinas, serían arrojados en masa al lago Titicaca en castigo por su rebeldía; pero dada su habilidad en el agua y su destreza con el junco y la pesca les permitieron sobrevivir construyendo islas con terraplenes y barcazas de totora, convirtiéndose en los Uros.

Ya puse en duda tal posibilidad al conocerse la existencia de los Uros muchos siglos antes de tales circunstancias; pero en un artículo leído meses después, se mencionaba la construcción de un puente de totora (cada ocho meses se tenía que cambiar) sobre un río que desemboca en el lago Titicaca, sus maestros y constructores fueron “mitimaes” de Huanchaco.

Por lo que cabe la posibilidad de que estos enseñaran o mejoraran las técnicas de los Uros para fabricar las islas flotantes o las grandes barcas de totora que hoy les caracteriza. Es posible que huyendo del inca lo hicieran de forma conjunta y se cruzaron con este pueblo en el largo aislamiento en el interior del lago. A diferencia del quechua y el aimara, su base de alimentación también era el pescado.

0 notes

Text

Circuito Chimú (IV)

Chan Chan. Ciudadela de Nik An.

El conjunto amurallado Nik An (ex Tschudi), significa “casa del centro”, es la más excavada, estudiada y mejor conservada ciudadela de Chan Chan.

Se accede por la única puerta estrecha orientada al norte y franqueada por robustos muros. Las ciudadelas se organizan en tres sectores: norte, central y sur.

Nada más adentrarnos en el sector norte nos incorporamos a la Mayor Plaza ceremonial, lugar de reunión de la población para fiestas, espectáculos y plegarias. En la terraza con rampa se situaba el señor de la ciudad y sus sacerdotes. Los espectaculares muros están bellamente decorados con cenefas a modo de zócalo con anzumitos (una especie desaparecida de la familia de la nutria marina) en alto relieve. Otros aseguran que representan las ardillas que poblaban los bosques de algarrobos.

Continuamos por un largo y amplio corredor, mostrando sus bellos frisos el fervor y culto que se rendía al agua, dulce y salada. Los altos relieves de las paredes a modo de cenefas quebradas mostraban a los peces subir y bajar (alegoría a las mareas), en los zócalos inferiores son pelícanos navegando en dirección contraria, en alegoría de las dos corrientes marinas de estas costas.

El mar seguirá expresándose en todo el conjunto con olas, redes de pesca (utilizando el rombo) y aves, especialmente el pelícano.

Llegamos a una pequeña plaza o patio en el que se encuentra un “altarcillo”, se especula que servía para ceremonias o rituales íntimos. Desde allí por una suave rampa se asciende a las “audiencias” o también llamados adoratorios, ya que en estos pequeños recintos en forma de “U”, con nichos bellamente decorados conteniendo ídolos de madera en el pasado a modo de templete, estaban dedicados al culto y a la recepción de ofrendas a las divinidades. Cada una estaba decorada con bellos frisos, en los que bajo un pequeño muro de redes (rombos), a modo de zócalo, encontramos pelícanos, peces, tortugas o círculos simbolizando la luna llena. ¡Espectacular!

Desde allí pasamos al sector central, incorporándonos a otra gran plaza ceremonial. Está situada en la zona residencial del “Chimu Cápac”, un aparente trono decorado con la “Chakana”, por lo que se supone que en ella se realizaban eventos más elitistas presididos por el gran Cápac, en el que el pueblo llano no participaba. Sus muros, rampas y banquetas estuvieron finamente decorados. Bastante deteriorados hoy, nos explicó el guía que en ellos se representan aves y deidades con forma humana que en su día estuvieron pintadas de rojo, blanco y amarillo.

Delante de la plaza, se situaba el mayor reservorio llamado Huachaque Ceremonial, este enorme pozo de 150 m x 50 m, con una profundidad de 4 m, hoy seca, era la mayor reserva de agua de la ciudad, espacio de grandes ceremonias dedicadas a la fertilidad en su adoración al agua. Sus muros eran de piedra aprovechando el mantener el líquido que se filtraba del subsuelo.

En el sector central también se encuentra la mayor concentración de construcciones dedicadas al almacenamiento de productos, así, a la izquierda observaríamos grandes depósitos o colcas, que según parece estaban organizados por materiales y techados a dos agua con caña de bambú y totora, soportados por madera de algarrobo.

Al sureste de la zona central está la plataforma funeraria, una pequeña pirámide trunca en cuyo interior se enterraría el señor de la ciudadela. Recuerdo que cada ciudadela era abandonada una vez moría el “Chimucapac”. Todas las tumbas reales serían saqueadas por los españoles, nada más ser conquistada la ciudad. Cuando moría el señor, el séquito de esposas, concubinas, administradores y sacerdotes a su servicio lo acompañarían a la otra vida con todas las riquezas adquiridas. Nadie, al margen de los incas, dispuso de tanto oro y plata bajo tierra.

El guía nos señaló el lugar de la plataforma funeraria a la que no se podía acceder dado ya que se estaban realizando trabajos de restauración. Tampoco accedimos al sector sur, explicándonos que el hoy amplio espacio sin construcciones aparentes fue un área residencial del personal al servicio del señor, cocinas, comedores, dormitorios y cerámica utilitaria son testimonio de ello. Los muros de las viviendas estaban hechos de grandes cantos rodados unidos con argamasa de barro, que servían de base para paredes de “quincha” (caña con barro), con techos del mismo material, soportados por postes de algarrobo.

La rapidez con la que marchábamos hacia la salida me indicó las prisas que había incorporado el guía, sospechando que fuera la razón para no haber visto la plataforma funeraria y el sector sur, temí que hiciera los mismo con la plaza de las 24 hornacinas, situada en el sector norteste. Se lo requerí al guía, que viendo imposible evadirlo, se disculpó por las prisas dada la hora, pero con rapidez nos orientamos hacia su visita.

Espléndida, para mí es la más misteriosa e interesante de sus plazas, con dos entradas (Norte-sur) y de planta de rectangular, reúne 24 hornacinas alrededor de un patio central rectangular suavemente hundido al que se accede por suaves y pequeñas rampas laterales. Según el guía era el lugar de reunión de los sabios y/o chamanes, se han encontrado gran cantidad de muñecos rituales y residuos de coca y San Pedro propio de ceremonias y rituales.

Se dice que las hornacinas contenían esculturas de madera de sus deidades, aunque otros indican que aquí se depositaban a sus ancestros momificados para recibir los sacerdotes y/o chamanes su consejo desde el más allá. (¿igual que los incas?, me pregunté) disponiéndolos en las hornacinas laterales de lo que denominé la “puerta del tiempo”, dado que aseguró el guía que las dos moles que franqueaban cada lado de la entrada norte, compuesta de enormes columnas agrupadas en cuatro, a modo de enormes libros de adobe, unidos y a la vez separados por tres columnas interiores más delgadas, representaban los 14, siete a cada lado, meses en los que dividían el año los chimúes. No comprendí su afirmación.

Cuando ya estábamos saliendo de la plaza, supongo que para que nadie perdiera el tiempo intentando percibirla, nos explicó el guía que el espacio ubicado entre las dos moles era el lugar que creían que la energía fluía con intensidad divina y mediante ella se comunicaban con las fuerzas de la naturaleza y/o la de sus ancestros.

Me giré y volví a observarlas durante unos minutos, mientras que el grupo se alejaba.

Recuperé la marcha con paso firme hasta disponerme al lado del guía, ya cercanos a la salida, le expresé que las moles de columnas que franqueaban la plaza de las 24 hornacinas eran la representación clara, disponiéndole de un imaginario semicírculo encima, del Arco Iris. ¿Por qué no se menciona? ¿Qué relación tiene el arco Iris con el tiempo? ¿Qué Dios presidía entonces la plaza? ¿Dónde estaba la luna siendo su principal Dios?

Sin dejar que me respondiera, le aclaré que los meses del calendario lunar son 13, no catorce, conjugando cuatro semanas de siete días (es decir, cada mes comienza un lunes y acaba un domingo). Por lo que el número mágico siete, creo, señala la división semanal, no la mitad del año, tal él había indicado.

Le indiqué también la posibilidad de que señalasen los 14 días (dos semanas) de cada fase lunar: creciente y decreciente. Y en presuntuosa deducción, propuse que aunque su forma circular y las líneas puedan señalar los siete colores del arco Iris, también podría ser la representación conceptual de tiempo anclado en sus bases determinado por las fases de la Diosa Luna, manifestando su influencia sobre las mareas y la vida. Es decir, quizás el Dios Arco Iris no era más que una manifestación de la Diosa Luna, en este caso relacionada con el concepto tiempo.

Sin dejar de caminar con rapidez, me confesó que quizás tenía razón, pero poco se sabe si realmente su principal Dios fue la Luna, ya que se deduce de una interpretación sobre crónicas orales quechuas (recordemos que éstos eran hijos del sol) y del que se cree su mayor templo (hoy tan solo quedan los fundamentos) dedicado a Shi-An (casa de la luna).

Al acceder al autocar con prisas me quedé sin más respuestas y por la noche por la red tampoco las encontré, incluso descubrí de dónde posiblemente había sacado el falso argumento de los anuales 14 meses lunares.

0 notes

Text

Circuito Chimú (III)

Museo del Sitio. Chan Chan y la cultura Chimú.

De forma bien distribuida e iluminada, el museo expone piezas encontradas en Chan Chan, con las que hace una amplia y bien estructurada información sobre la cultura Chimú. Por desgracia la calidad de las piezas, en especial la muestra de sus ornamentaciones de oro y plata, tengo que recurrir a las imágenes del museo de Antropología de Lima, o especialmente la Fundación Larco para poder apreciar una pequeña parte de su maravillosa metalurgia saqueada durante siglos.

Alrededor de 1470 los incas (Tupac Yupanqui) sometieron a Chan Chan, después de meses de asedio cortaron todas las vías de suministro de agua a la ciudad y determinaron en una larga espera su rendición. Tres décadas después la ciudad se revelaría. Castigada duramente la población, Huayna Cápac ordenó arrasarla, llevándose gran parte de sus riquezas a Cuzco.

A la llegada del español (medio siglo después), una población en el reino Chimú de medio millón antes del inca, se había reducido a una décima parte y Chan Chan empobrecido.

Chan Chan volvería a ser destruida y expoliada por los españoles, siendo objeto de permanentes saqueos durante el virreinato, buscando un mítico tesoro escondido que nadie encontró. Finalmente abandonada durante siglos, continuó el saqueo de tumbas por parte de huaqueros, por todo ello gran parte de su legado no fundido se encuentra hoy repartido por todo el mundo entre colecciones privadas y museos. En resumen, poco ha quedado para el museo.

Los primeros espacios del museo están dedicados a la evolución humana en la región desde la prehistoria a los Incas; el resto se dedica a la cultura que la convirtió en su capital.

La Cultura Chimú aparece oficialmente en la costa norte del Perú a principio del primer milenio, teniendo su mayor apogeo expansionista desde 1350 a 1450 d.C., con la conquista de los territorios del Norte de la cultura Sicán, llegando abarcar sus territorios una franja de 1000 km del Norte costero peruano.

La agricultura, la pesca y la artesanía fueron sus principales actividades productivas. La agricultura muestra un gran avance, innovando en los sistemas de riego y creando cientos de kilómetros de canales; que uniendo con ellos los valles duplicarían el área de cultivo y mantendrían bellos jardines en uno de los desiertos más secos de la costa. Nunca más sería alcanzada tal extensión agrícola. Entre otros fertilizantes naturales utilizaron el guano que adquirían en la islas, indicando alto su nivel de navegación.

Utilizaron para la pesca balsas de madera y “totoras”, “caballitos de mar” según los españoles, herencia milenaria de la cultura Cupisnique y que aún subsiste tal se puede ver en Huanchaco y otros pueblos de la costa norte peruana.

El museo expone de forma didáctica una amplia muestra de sus habilidades artesanales y del alto nivel técnico que alcanzaron en materiales, instrumentos, procedimientos y aleaciones.

La cerámica cumplió las funciones de uso doméstico y de ofrendas ceremoniales, aunque pierden la delicadeza escultórica de la cultura moche, pero aumentan la producción de uso cotidiano, al utilizar básicamente moldes en la fabricación de objetos utilitarios o figurativos, continuando la herencia moche. Los vasos ceremoniales fueron cocidos en un horno deficiente de oxígeno (atmósfera reductora), razón del característico color oscuro de su cerámica. También (siguiendo la tradición Moche y Vicú) elaboraron figuras eróticas.

Controlando como nunca los hornos y los materiales, la cultura Chimú llegó a un nivel altísimo en la metalurgia (superior al inca y al europeo a su llegada), controlando el cobre, bronce arsénico, plata y oro como primeras materias primas, exploraron aleaciones y soldaduras hasta entonces inexistentes. Los artesanos trabajaban de forma especializada divididos en secciones para cada uno de los tratamientos: soldadura, revestimiento, decoración, sello y lustre. También nos indicó el guía que la mayoría de copas, platos y muchos tipos de joyas y adornos de metales preciosos, estaban reservados al uso exclusivo de las clases altas. Los últimos estudios han descubierto que el gran desarrollo de la metalurgia en la región lo desarrolló la cultura Sicán desde principios del primer milenio. Los Chimús trajeron a Chan Chan sus mejores artesanos y técnicas una vez invadidlas sus tierras, con ellos alcanzarían el esplendoroso desarrollo metalúrgico (1350-1450) que conocemos. De forma similar, un siglo después, serían los incas quienes trasladarían a los mejores metalúrgicos Chimús a Cuzco, para ornamentar de oro Corincancha.

En el textil, aunque quedan pocos vestigios, su ropa fue fabricada principalmente con el algodón natural, pudiendo adquirir éste siete colores diferentes (recordé que 4 milenios antes ya lo utilizaban en Caral). También utilizaron la lana y el pelo de llamas, alpacas, vicuñas y guanacos. El vestuario consistía en taparrabos, camisas sin mangas con o sin flecos, ponchos pequeños, túnicas, etc. Desarrollaron la hilatura con la utilización del huso.

Esta sociedad costeña fue gobernada por el “gran Chimucapac” (Se dice que fueron diez), cohesionada por la fuerza religiosa y militar, con un control social férreo originado en la necesidad de un estricto manejo del agua, así como para la protección de los bienes de las amenazas externas. Los habitantes de la cultura Chimú estaban sometidos a un estado teocrático, militarmente expansionista, con una marcada división de clases y una burocracia compleja. El sistema económico y social funcionaba mediante una red de pueblos rurales bien organizados, pero ejerciendo desde Chan Chan un enérgico y centralista control administrativo.

Su principal deidad parece ser que fue La luna, superior al Sol dado que nos ilumina por la noche, determina el crecimiento de las plantas, el movimiento del mar, mareas y corrientes, siendo el cronómetro de sus vidas, organizan el calendario anual mediante los meses lunares de 28 días. Se le atribuía ser una visitante nocturna castigadora de los ladrones.

Eran politeístas, por lo que también adoraban al Sol, La Tierra, Al agua, el mar, ¿el Arco Iris?....

Creían descender de cuatro estrellas de la constelación de Orión, de las dos estrellas mayores los nobles y la gente común de las otras dos. El alma, una vez muertos, se trasladaba a la orilla del mar, a la espera de ser transportada por los lobos marinos hacia la última morada eterna en Las islas.

Sobre los sacrificios humanos ceremoniales nada se decía. Me sorprendieron en 2017, el número de niños sacrificados por los incas en un mismo ritual, convirtiéndose en el mayor de los hasta entonces encontrados en el mundo, pero años después, los Chimús se coronaron con diferencia, en el primer puesto de tales cruentas prácticas. Se sabía que practicaron sacrificios de menores de cinco años en honor a la luna, dado que se encontraron cuerpos envueltos en mantas de algodón de colores enterrados en las explanadas de los templos, acompañados con frutas, se dice que se derramaba chicha sobre la tierra después de extraerle el corazón. Pero en 2018 se descubre en Pampa la Cruz (distrito de Huanchaco) los restos de 56 niños; un año después se le añadirían en sus proximidades 227 más, junto a 40 guerreros y un número cuantioso de llamas bebés.. Según los especialistas se realizaron allí cuatro sacrificios en masa entre 1200 y 1450, tres con niños (de 5 a 14 años) y uno final solo con llamas bebés (menores de 18 meses). A dos kilómetros, en Huanchaquito, también en 2018 se descubren 140 niños y 200 llamas sacrificadas. En 2019, en el límite del área metropolitana de Trujillo el número creció con 114 niños más.

Le comenté al guía estas noticias, inquiriendo seguidamente sobre las razones. Nos dijo que no parece tener una única causa. Hay pruebas de que se ejecutaron durante un intenso y prolongado problema climático con exceso de agua (un riguroso efecto del “Niño” o de La Niña), pero otras fechas señalan que se realizaron en agradecimiento a los Dioses por los triunfos militares conseguidos frente a la cultura Sicán, momento de gran esplendor y abundancia. Los sacrificios situados a mediados del siglo XV podrían deberse al asedio de los incas, aunque otros lo señalan anterior, sin negar la debilidad del Imperio Chimú, dada la crisis económica, la aprovechó el inca para subyugarlo.

Los sacrificios humanos parecen ser una normalidad en todas las grandes culturas teocráticas primitivas, pero por desgracia, la pureza humana que entregaban a sus Dioses extrayéndoles el corazón, es una macabra escena difícil de entender hoy y que expresa las pocas luces de nuestra especie, su crueldad y la de sus dioses. Con las aportaciones en las visitas de la cultura moche y la de Sicán, desde Chiclayo, intentaré aportar sentido al sin sentido de estas prácticas, completada con una interesante conversación mantenida con un instruido veterinario.

Chan Chan

El museo presenta una amplia sala con dos niveles en la que hay una gran maqueta de los casi 20 Km2 que ocupaba la ciudad de Chan Chan. Nos explicó el guía que en su lengua: quingnam, hoy desaparecida, significa “Sol Sol”. Una de las características de su idioma era que al repetir la palabra ésta adquiría un significado diferente, es decir podría decir: sol resplandeciente, se cree que hace referencia al sol de justicia que golpeaba los muros de color amarillo predominantes en la ciudad.

La ciudad de Chan Chan estuvo organizada con miles de edificios de adobe y un laberinto de calles y callejones, que en su apogeo albergaron cerca de 100.000 habitantes. En su tiempo, la más grande ciudad de América. La zona central está formada por un conjunto de diez recintos amurallados (ciudadelas) y otras pirámides solitarias, cubriendo un área de seis kilómetros cuadrados. El resto está formado por una multitud de pequeñas estructuras, avenidas, veredas, canales, murallas y cementerios.

Todos los palacios o ciudadelas mantienen organizados sus espacios de manera similar pero con diferencias en el tamaño. Cada ciudadela está protegida por altos muros de adobe ( llegando a los 16 m., hoy el más alto no sobrepasa la mitad), Erguidos sobre cimientos de piedra unidos con barro, son más anchos en la base (5 m.) y más angostos en la cima (1 m). Lo que les ha permitido permanecer en pie frente a los constantes terremotos que han azotado la zona desde entonces. Para la construcción de los pisos, los rellenos de paredes, rampas y plataformas se emplearon adobes rotos, junto con tierra, piedras y otros desechos. La madera de algarrobo se usó para hacer postes, columnas y dinteles. También se utilizó la caña el carrizo y la estera. Los techos fueron confeccionados entretejiendo atados de paja.

Destacan en el museo la reproducción de sus bellos frisos en alto y bajo relieve en adobe, que sin utilizar moldes manifiestan una precisión asombrosa.

La manera en la que está organizada Chan Chan indica la amplia estratificación social, las áreas poblacionales se organizan y delimitan según la condición económica del que las ocupa. El guía nos señaló algunos complejos arquitectónicos situados fuera de las ciudadelas pertenecientes a la élite, rodeados por amplios y humildes espacios poblacionales.

El abastecimiento de agua en Chan Chan se realizaba a través de más de 140 pozos, de los cuales el 60 % estuvo en la zona monumental (ciudadelas), y el 12 % en los barrios residenciales (de elite y marginales) en los que vivía el 90 % de la población. Esta clara las marcadas diferencias de clase en la obtención de los recursos primarios.

0 notes

Text

Circuito Chimú (I) desde Trujillo.

Si vais en coche particular o bicicleta (es el medio más económico para recorrer el llano circuito), tener en cuenta que las entradas en todas las huacas, museo y Chan Chan, tienen un coste para todas las visitas de 10 sol. (3€), 5 sol. Estudiantes, profesores, policías, jubilados y C. de madres y de 1 sol para niños. Cada lugar tiene servicio de guía y su precio está en función de la cantidad de miembros del grupo.

Huaca “Arco Iris”

Nos internamos el grupo detrás de una guía oficial de la Huaca, bordeando los muros perimetrales hasta llegar a la única puerta, orientada al oeste. Nos contó que las paredes de la huaca estuvieron pintadas de amarillo (quedan restos sí os fijáis) y por ello se tiene la hipótesis de ser la huaca dorada de la que se habla en leyendas. Aunque otros arqueólogos señalan que tal referencia es española, indicando una “Huaca” o palacio que tenía sus muros chapados con láminas de oro a la llegada de los españoles.

Nos incorporamos al recinto por la única y estrecha puerta, recordándonos la guía que al templo solo podían acceder personas pertenecientes a la élite social Chimú.

El muro interior de la primera plataforma (base cuadricular) está totalmente decorado con bellos y restaurados frisos en altorrelieves.

En el centro está la forma del arco Iris representando las líneas los siete colores, está circundado por olas en dirección contraria, simbolizando, según la guía, las dos corrientes que bañan estas costas: la de Humboldt, fría y proveniente del sur y la del Niño, caliente y del norte. El semicírculo parece finalizar en cada lado sobre una cabeza de ojos saltones, que a la vez tiene una boca debajo con la que atrapar a una figura humana con el típico casco cónico propio de la élite Chimú. Bajo el arco y en el centro aparecen las zooformas en representación dual en espejo, los dragones que vio Schaedel, con las fauces abiertas compartiendo un bocado insertado en un palo central..

Debajo de cada Arco Iris se observa una pareja de serpientes, una tiene dos cabezas y la otra termina en una cola de pez. También la serpiente con dos cabezas se puede ver sosteniendo un tumi o cuchillo ceremonial (herencia de los moches que también mantuvo la cultura Sicán).

Me era curioso pensar en la figura de la serpiente, figura sagrada que he encontrado durante el viaje, desde las primeras manifestaciones religiosas en la prehistoria hasta en todas las culturas visitadas, enraizada en todas las culturas del mundo, confluyen en asociarla con el agua y la fertilidad de la tierra, pero también en su dualidad relaciónale con el inframundo y la muerte. Pero si os fijáis bien descubriereis el trío: el ave ( en este caso marina) y el felino en los laterales.

Después de admirar el friso os recomiendo que os entretengáis un rato en darle vuestra explicación a las figuras, ya que nadie os dará por ahora mucho más que vuestra imaginación, tener en cuenta siempre que la dualidad ( macho-hembra, bueno-malo,...) es el eje de este soberbio y restaurado friso. A mí los dragones los asemejéis a dos caballitos de mar, en el que uno ( en este caso dada su características biológicas es el macho el portador de las crías y la hembra señalando en su cola su condición de pez, los dos comparten el alimento (la vida). Pero no dejéis que os influya e intentar aportar vuestra interpretación.

Accedimos por la característica rampa al primer piso, recuerdo que el “superior” trasladado en alzas no tocaba el suelo (por ello se remplazaron las escaleras por rampas), hasta alcanzar la segunda planta, en la que algunos arqueólogos apuntan que posiblemente había un tercer nivel al que solo accedía por escaleras el “señor-administrador-sacerdote” para despachar audiencias o presidir actos ceremoniales.

Esta construcción tiene catorce depósitos, lo que indica que no tan solo era un adoratorio, sino también un protegido y ordenado almacén de bienes y era el centro administrativo de estos recursos para el abastecimiento de la población que lo circundaba.

0 notes

Text

Circuito arqueológico desde Trujillo. Jueves. 13/02/2020

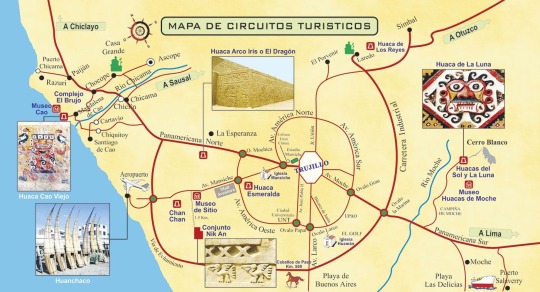

Desde inicios de este siglo las zonas arqueológicas en el departamento de La Libertad abiertas al público han crecido de forma espectacular, por lo que pretender visitarlas todas en un solo día resulta imposible, incluso con un coche particular. Dado su estado de conservación y majestuosidad, destacan imprescindibles las visitas de Chan Chan, la que fue Capital Chimú, considerada la ciudad de adobe más grande de América y en su tiempo del mundo; y al este de Trujillo, lamiendo el río de homónimo nombre, se encuentra la que fuera capital de los Moches o Mochicas, las Huacas de la luna y del sol, siendo esta última la pirámide precolombina de adobe más grande de América. Los dos complejos, patrimonios de la humanidad, tienen sus correspondientes museos del sitio. Son también las zonas arqueológicas más cercanas a Trujillo, por lo que escogí un circuito que además de estas visitas anunciaba el poder comer delante del mar en Huanchaco y visitar las huacas chimús en las proximidades de Chan Chan: Esmeralda y Arco Iris.

Intentaré explicar las características e historia de estas culturas a medida y en el orden que visitamos los edificios, intentando recoger la explicación del guía. Por cierto, excelente, aunque marcada por las prisas.

Notas sobre la perpetua duda razonable que genera la veracidad histórica.

En un monovolumen transitamos un reducido grupo desde el cercado de Trujillo hasta la primera parada prevista en la Huaca Arco Iris, allí se duplicarían los pasajeros, por lo que haríamos el resto del viaje en minibús. Por el camino, después de presentarse el guía anunciando la dirección de nuestra marcha, surgió la pregunta sobre el otro nombre del sitio: La Huaca del Dragón y la relación de este animal con las creencias Chimús.

El guía nos recomendó que nunca asociáramos el nombre de un complejo arqueológico con la cultura que lo habitó, en especial si se desconoce el nombre originario, pero también conociéndolo, dado que su traducción no suele ser la indicada. Nos puso un ejemplo.

Nadie duda hoy de la existencia de los incas, pero su población nunca se autodenominó con tal nombre, fue el español que tradujo “Sacha inca” como “Rey de los incas”, cuando “sacha” significa: el único, e “inca: “príncipe o rey de noble estirpe”. Fueron los españoles que otorgaron esa palabra a todo un pueblo, el imperio del ”único” (hijo directo del sol) se transformó en el imperio de los incas.

Esta forma de transformar el nombre de las cosas es muy poco respetuosa con la historia, pero más deplorable es otorgar confusión, poniendo nombres con poca o ninguna relación con el complejo, especialmente en relación con aquellas culturas que perdieron su lengua gracias al denuedo de sus invasores. Un ejemplo es la “Huaca Arco Iris”, La denominó Horkheimer en 1944: Huaca Ciempiés, cuatro años después, Schaedel, identificó dos figuras zooformas en espejo como dragones. Según parece el nombre tiene más gancho popular, por lo que se sigue utilizando más que el de Arco Iris, pero éste, aceptando que posiblemente tampoco es el nombre original, al menos se asocia con uno de sus Dioses representados, mientras que el otro nos desvirtúa el contenido histórico con mitologías de otros continentes que nada tienen que ver con la de los Chimús. Continúa colonizando la mirada europea la interpretación de nuestra historia, ahora afincada en la red.