Don't wanna be here? Send us removal request.

Quote

No início da minha detenção, no entanto, o mais difícil é que tinha pensamentos de homem livre. Por exemplo, desejo de estar numa praia e de descer para o mar. Imaginando o barulho das primeiras ondas sob as solas dos pés, a entrada do corpo na água e a libertação que encontrava nisso: sentia, de repente, até que ponto as paredes da prisão me cercavam. Isto durou alguns meses. Depois, só tinha pensamentos de prisioneiro. Aguardava o passeio diário ou a visita do advogado. Nessa época, pensei muitas vezes que se me obrigassem a viver dentro de um tronco seco de árvore, sem outra ocupação além de olhar a flor do céu acima da minha cabeça, eu teria me habituado aos poucos. […] Ora, a verdade é que eu não estava em uma árvore seca. Havia pessoas mais infelizes do que eu. Era, aliás, uma ideia de mamãe, e ela repetia com frequência que acabávamos nos acostumando a tudo. […] Apesar desses aborrecimentos, não me sentia muito infeliz. Todo o problema, ainda uma vez, estava em matar o tempo. Acabei por não me entediar mais a partir do instante que aprendi a recordar. Punha-me às vezes a pensar no meu quarto, e na imaginação partia de um canto a outro e dava a volta ao quarto, enumerando mentalmente tudo o que encontrava pelo caminho. A princípio isso durava pouco. Mas a cada vez que recomeçava era um pouco mais longo, pois lembrava-me de cada móvel, de cada objeto, de todos os detalhes e, para os próprios detalhes, de uma incrustação, de uma rachadura, de um bordo lascado, da cor que tinham, ou de sua textura. Tentava, ao mesmo tempo, não perder o fio deste inventário e fazer uma numeração completa. De tal forma que, ao fim de algumas semanas conseguia passar horas apenas enumerando o que se encontrava no meu quarto. Assim, quanto mais pensava, mais coisas esquecidas ia tirando da memória. Compreendi, então, que um homem que houvesse vivido um único dia poderia sem dificuldade passar cem anos numa prisão. Teria recordações suficientes para não se entediar. De certo modo, isto era uma vantagem.

CAMUS, Albert. O Estrangeiro.

0 notes

Text

when you find the perfect article to support your argument

242 notes

·

View notes

Text

DEAR RESEARCHERS OF TUMBLR

You know what’s awesome? Research. You know what’s not awesome? Not being able to get access to research because it’s stuck behind a paywall and you don’t belong to an institution/your institution doesn’t subscribe to that particular journal.

FEAR NOT.

Here is a list of free, open access materials on a variety of subjects. Feel free to add if you like!

GO FORTH AND LEARN SHIT, MY FRIENDS.

Directory of Open Access Journals- A compendium of over 9000 journals from 133 countries, multilingual and multidisciplinary.

Directory of Open Access Books- Like the above, but for ebooks. Also multidisciplinary.

Ubiquity Press- Journals covering archaeology, comics scholarship, museum studies, psychology, history, international development, and more. Also publishes open access ebooks on a wide variety of subjects.

Europeana- Digital library about the history and culture of Europe.

Digital Public Library of America- American history, culture, economics, SO MUCH AMERICA.

Internet Archive- In addition to books, they have music and videos, too. Free! And legal! They also have the Wayback Machine, which lets you see webpages as they looked at a particular time.

College and Research Libraries- Library science and information studies. Because that’s what I do.

Library of Congress Digital Collections- American history and culture, historic newspapers, sound recordings, photographs, and a ton of other neat stuff.

LSE Digital Library- London history, women’s history.

Wiley Open Access- Science things! Neurology, medicine, chemistry, ecology, engineering, food science, biology, psychology, veterinary medicine.

SpringerOpen- Mainly STEM journals, looooong list.

Elsevier Open Access- Elsevier’s kind of the devil but you might as well take advantage of this. Mainly STEM, also a linguistics journal and a medical journal in Spanish.

113K notes

·

View notes

Text

3.2.1 Per una filosofia della narrazione

L’espressione “filosofia della narrazione” non compare mai nei testi di Hannah Arendt. Si tratta, infatti, di un termine coniato da Adriana Cavarero, che nel suo libro ha elaborato numerosi spunti della pensatrice tedesca per unirli alle proprie riflessioni sulla narrazione e sul potere del racconto. Servendosi delle idee di Arendt - e dell’esempio di narratrici d’eccellenza come Karen Blixen - Cavarero ha formulato una proposta filosofica alternativa alla tradizione della filosofia occidentale: come abbiamo detto in precedenza, la filosofia della narrazione ha come obiettivo il superamento dell’antico errore della metafisica, vale a dire della pretesa di universalizzazione insita in tutti i grandi discorsi del pensiero occidentale. La cura per il particolare e l’attenzione verso l’accidentale rappresentano le strategie per raggiungere il vero obiettivo della filosofia della narrazione: prendersi cura dell’unicità delle persone e delle storie di vita, salvando così il contingente dal buco nero dell’universale. Il racconto delle storie, anche di quelle in apparenza più insignificanti, non è mai tempo sprecato - sembrano dirci in coro Arendt, Caverero e Blixen: una storia di vita è sempre unica e irripetibile, e in quanto tale merita in ogni caso di poter essere tradotta in parole e prendere la forma di un racconto.

Tra Arendt e Cavarero si instaura una sorta di dialogo immaginario: tra le due pensatrici ci sono moltissimi punti in comune, ma anche qualche divergenza. Cavarero raccoglie in pieno tutte le osservazioni di Arendt circa la narrazione e l’importanza delle storie individuali, mettendo l’accento soprattutto sul concetto che per conoscere la propria identità è necessario disporre del racconto della propria storia. Come abbiamo visto, secondo Arendt tale racconto, per essere autentico, deve per forza avere la forma della biografia: è solo nel racconto della mia vita fatto da un altro che il mio chi può rivelarsi. La biografia sembra dunque essere l’unica forma autentica di attestazione dell’identità, dal momento in cui ogni autobiografia non può che fermarsi al che cosa di una persona. Cavarero concorda con Arendt sulla necessità dell’altro come polo fondamentale per la definizione dell’identità, ma è meno categorica riguardo all’assurdità dell’esercizio autobiografico.

Cavarero aggiunge alla teoria arendtiana un elemento fondamentale: il desiderio della narrazione che ogni persona porta con sé. La sua tesi, infatti, è che tra identità e narrazione esista sempre un tenace rapporto di desiderio. Gli eroi omerici sono di nuovo al centro dell’argomentazione: secondo Cavarero l’Ulisse piangente, al contrario di Achille, potrebbe prestarsi ad una lettura che rinunci a focalizzarsi sul classico legame dell’azione eroica con la morte. L’autrice, infatti, individua una profonda differenza tra il desiderio di Achille e quello di Ulisse: mentre il primo desidera di lasciare la propria identità ai posteri nella forma di un racconto immortale, il secondo non vuole affatto morire; scopre soltanto il desiderio, mai formulato prima, di sentirsi raccontare in vita la propria storia. Dopo aver scoperto in sé questo desiderio, Ulisse, ancora commosso, prende la parola e dà inizio ad una lunga narrazione autobiografica. “Biografia e autobiografia – conclude Cavarero – si legano insieme in un unico desiderio. […] Sembra così che una storia di vita, pur avendo sempre nell’altro il suo più adeguato narratore, non sia del tutto estranea al protagonista come invece Hannah Arendt vorrebbe farci credere”. Secondo Cavarero, infatti, Arendt trascura un fenomeno importante: quello per cui, in ogni momento e in ogni circostanza, percepiamo noi stessi e gli altri come esseri unici al mondo, la cui identità è narrabile in una storia di vita. Per via di questo fenomeno, ogni essere umano sa, senza neanche volerlo, di essere un “se narrabile” immerso nell’autonarrazione spontanea della propria memoria: sa di avere una storia, e cerca in tutti i modi di ricostruire questa storia con l’aiuto della propria memoria. La memoria è caratterizzata da un’attitudine narrativa che è all’opera anche senza la consapevolezza del soggetto. Cavarero prende l’esempio delle amnesie traumatiche: “l’infelice che si trova ad aver dimenticato la propria storia non sa chi è perché ha clamorosamente perso il testo della sua identità; egli, tuttavia, non ha alcun dubbio di essere un sé narrabile, ossia non ha affatto dimenticato che lo statuto di narrabilità pertiene all’esistente”.

Secondo Cavarero, dunque, autobiografia e biografia, pur essendo generi diversi del racconto, sembrano essere intimamente legate nell’urgenza di un comune desiderio. Ciò che il soggetto desidera è ovviamente il racconto, ma in particolar modo l’unità in forma di storia che esso conferisce all’identità. Il sé narrabile vuole conoscersi in tutta la sua storia, dall’inizio fino alla fine, ma, come osserva giustamente Cavarero, il racconto del suo inizio, vale a dire della sua nascita, non può che provenire dalla narrazione altrui. L’inizio del sé narrabile e della sua storia sono per forza di cose un racconto fatto dagli altri, e questo vale anche per la prima infanzia, ossia per tutto ciò che la memoria non è in grado di ricordare da sola. È proprio il racconto irrinunciabile di questo primo capitolo ciò che il sé narrabile desidera e cerca con tanta ostinazione: se si vuole raccontare la storia da dove è cominciata, il ricorso alla storia raccontata dagli altri, alla biografia, è un passo ineliminabile. L’autobiografia, quando vuole partire dalla nascita, è perciò sempre la “riaffabulazione di un racconto altrui”; in questi casi, la memoria pretende di aver visto ciò che invece si rivela soltanto allo sguardo altrui. Cavarero parla di un vero e proprio “abbaglio strutturale” che rende infida la memoria degli uomini: essa, sdoppiandosi nell’occhio dell’altro, si convince di aver visto il daimōn, e continua così a raccontare ad ognuno una storia falsa, che parte da un posizionamento prospettico falsificato.

In sintesi, Cavarero giustifica l’autobiografia come espressione naturale dell’attitudine narrativa della memoria personale, ma continua con Arendt a vedere nell’altro il narratore per eccellenza, colui che solo è in grado di dare unità al racconto di una storia di vita. Come abbiamo visto, Arendt sbaraglia totalmente la concezione moderna del sé, tutta incentrata sull’interno e sul privato: a questa idea, sostituisce la nozione di un sé espressivo e relazionale, il cui statuto di realtà è costitutivamente esterno in quanto affidato sia allo sguardo che al racconto dell’altro. Nella sua teoria, anche il ruolo tutto moderno della memoria personale – vale a dire l’autobiografia come introspezione e formazione del sé – svanisce del tutto: le storie di vita di cui parla nei suoi libri non riguardano la sostanza psicologica dei personaggi, non hanno nulla a che fare con il racconto introspettivo o con la formazione di un’anima. Sono storie che “non hanno compassione per i loro protagonisti”, che narrano di un destino che procede veloce per accadimenti ed eventi: l’attestazione dell’identità personale si raggiunge solo grazie agli altri, ed il sé - e con lui i suoi desideri - hanno ben poca voce in capitolo. Secondo Caverero, la dimensione della memoria svanisce fin troppo drasticamente dalla teoria arendtiana, “perché lascia inindagata la reciprocità della scena narrativa e la sua dinamica di desiderio".

Ciò che nelle due autrici non cambia, e che possiamo porre a fondamento della filosofia della narrazione, è l’idea che ogni storia di vita trovi nell’altro il suo miglior narratore. Da questo punto di vista, il fatto di essere esterno alla situazione consentirebbe al narratore di padroneggiare la storia e di leggerne il senso in maniera unitaria, per poterlo poi regalare al suo protagonista. Il desiderio di conoscere la propria identità fa sì che ogni persona, prima o poi, arrivi a porsi la fatidica domanda: “chi sono, io?”. La risposta a questa domanda consiste nel racconto della propria storia, un racconto che la memoria cerca di ricreare ma che solo gli altri possono renderci davvero. Chi sceglie di raccontare una storia fa un grande regalo a colui che ne è il soggetto: l’etica del dono sembra dunque essere parte fondamentale di ciò che spinge qualcuno a raccontare la vita di qualcun altro. Il modello che ne deriva è quello di un’etica altruistica della relazione, un’etica in cui il raccontarsi e l’essere raccontati sfumano l’uno dentro l’altro nella scena narrativa, che in quanto tale è sempre e necessariamente una scena pubblica.

11 notes

·

View notes

Text

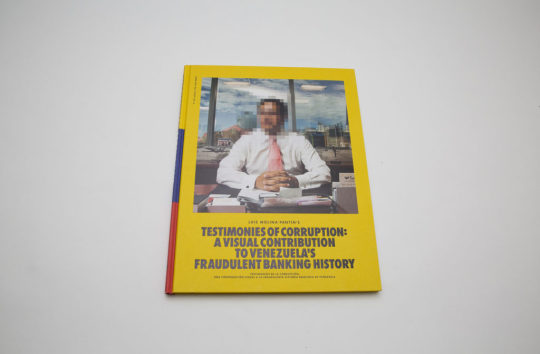

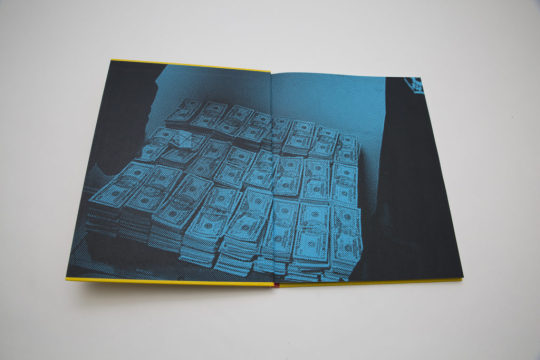

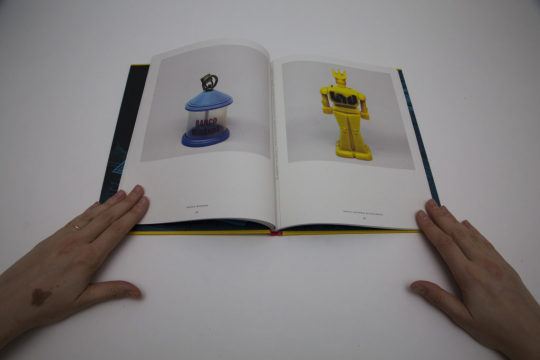

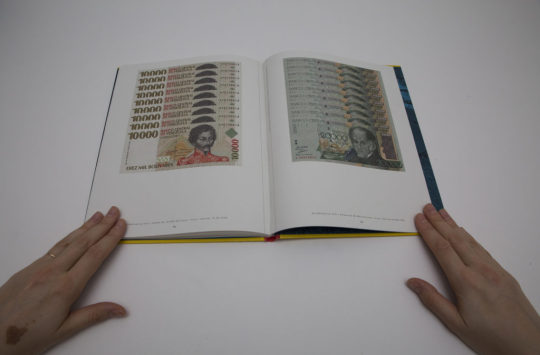

Testimonies of Corruption by Luis Molina-Pantin

Testimonies of Corruption by Luis Molina-Pantin

Published in 2017 by Editorial RM. Hardcover, 112 pages, with color photographs of 9 bankrupt banks, 28 piggy banks, 24 digitally reproduced logos and trademarks, 12 book covers, 14 digitized banknotes, and screenshots from 6 television ads. Includes an essay by Luisa Leticia Rangel (in English and Spanish). In an edition of 1000 copies. Design by Ricardo Báez.

My review on Collector Daily.

8 notes

·

View notes

Text

Seminário Preservação e Acesso Digital - dia 1

[Palestra com Angela Maria Monteiro Bittencourt / Evolução dos modelos de acesso e preservação na BNDigital] Catalogação de imagens digitais x imagens em acervos físicos: indexação mais "enxuta" Angela fala sobre a diferença na catalogação de uma imagem digital e de uma imagem disponível apenas fisicamente: no caso de uma fotografia digital, por exemplo, não é preciso descrever "homem com chapeeu sentado em banco" já que o usuário vai conseguir ter acesso àquela informação dando zoom na foto.

Curadoria digital A palestra deu bastante ênfase à ideia de curadoria digital, exaltando a figura do "animador do portal", ou seja, aquele profissional (geralmente jornalista ou historiador) da equipe capaz de dar uma nova perspectiva à informação estática disponível nas bases. É citado o exemplo da Brasiliana Iconográfica, que além de disponibilizar "informações brutas", também apresenta uma leitura mais dinâmica do conteúdo do acervo através de seleções da curadoria, linha do tempo e artigos escritos sobre itens do acervo.

Fluxo de trabalho em ambiente digital Seleção > Digitalização > Armazenagem > Processamento técnico (criação de arquivos master [arquivo de armazenamento, por ex. .TIFF] e derivada [arquivo de exportação/disponibilização na web, por ex. .JPG]) > Interoperabilidade / acesso / curadoria

Problemas de armazenamento e preservação física Angela começou a falar sobre o suporte onde era armazenado todo o conteúdo produzido na digitalização de obras: HDs externos com correspondentes em DVD; isso começou a virar fonte de transtornos ao atingir o número de 300 HDs (dentre os quais alguns acabaram sendo perdidos, mas as imagens puderam ser recuperadas graças às suas réplicas de backup). Atualmente o acervo da BNDigital encontra-se armazenado em servidores (sobre os quais não pudemos saber de mais detalhes devido ao tempo esgotado da palestra).

Integração entre os acervos digitais institucionais Outro ponto discutido foi o intuito de seguir a tendência de iniciativas como a Europeanna e o E|Space no sentido de possibilitar que o pesquisador faça sua busca em uma única plataforma ao inés de consultar uma série de repositórios institucionais. Para isso, será necessário primeiramente que todas as instituições "falem a mesma língua", seguindo padrões de descrição e de estrutura de metadados adotados internacionalmente. Essa possui correspondente nos países lusófonos através do Registro Nacional de Objectos Digitais (RNOD); o objetivo da BNDigital, atualmente, é que seja criada uma iniciativa correspondente no Brasil.

vimeo

0 notes

Photo

Woman Reading to a Little Girl - Felix Vallotton

316 notes

·

View notes

Quote

There was this one part where the main character, who is this architect, is sitting on a boat with his best friend, who is a newspaper tycoon. And the newspaper tycoon says that the architect is a very cold man. The architect replies that if the boat were sinking, and there was only room in the lifeboat for one person, he would gladly give up his life for the newspaper tycoon. And then, he says something like this... 'I would die for you. But I won't live for you.' Something like that. I think the idea is that every person has to live for his or her own life and then make the choice to share it with other people. Maybe that is what make people 'participate' (...).

CHBOSKY, Stephen. The perks of being a wallflower. London: Simon & Schuster, 2009.

0 notes

Quote

Quando o pequeno Oliver foi levado à presença do ‘cavalheiro’, essa tarde, e informado que tinha de entrar, essa noite, como rapaz para todo serviço na casa de um fabricante de caixões de defunto, e que, se se queixasse de sua situação ou se alguma vez voltasse para o asilo, seria mandado para o mar, para ser ali afogado ou morto com um golpe na cabeça, uma ou outra coisa, o pequeno mostrou tão pouca emoção, que eles, unanimemente, classificaram-no de refinado cínico, ordenando ao Sr. Bumble que o removesse imediatamente. Contudo, apesar de ser muito natural que os membros do Conselho se achassem num estado de virtuoso pasmo e horror ao verificar pequenos sintomas de falta de sentimento da parte de alguém, estavam eles um tanto enganados neste caso particular. Porque o fato verdadeiro era que Oliver, em vez de possuir pouco sentimento, possuía muitíssimo, mas achava-se em vias de ficar reduzido para toda a vida a um perfeito estado de estupidez brutal e de misantropia pelos maus-tratos que havia recebido. Ouviu a notícia do seu destino em completo silêncio; havendo-lhe sido metida sua bagagem na mão, que não era muito difícil de transportar, visto que se continha nos limites de um embrulho de papel pardo, puxou o barrete sobre os olhos; e, agarrando-se mais uma vez aos punhos do casado do Sr. Bumble, foi conduzido por esse dignatário a um novo cenário de sofrimento.

DICKENS, Charles. Oliver Twist. São Paulo: Círculo do Livro

0 notes

Photo

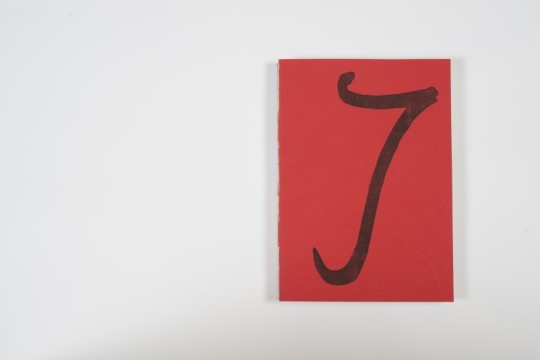

Dawn Kim, “Creation.IMG” Self-published, 2016. 180 pages. Edition of 50.

60 notes

·

View notes

Quote

Nas culturas primitivas, o estranho era visto como um inimigo, uma ameaça para a coesão do grupo ou clã. As fronteiras dos territórios eram ferozmente protegidas, e o estranho que entrava era capturado ou morto para não contaminar o grupo com o seu espírito ou magia estrangeira. Em hebreu a palavra ‘zar’ traduz-se como estranho e é igualmente a origem da palavra ‘fronteira’. No entanto, à medida que as culturas adquiriram mais coesão, o papel do estranho mudou de inimigo para emissário. Após a purificação espiritual, ele recebia permissão para se juntar ao grupo como educador ou como portador de energia nova.

Kathleen, Martin. Estranho. In: O Livro dos Símbolos: reflexões sobre imagens arquetípicas. Köln: Taschen, 2012.

0 notes

Text

Cultura, identidade e globalização: estudo de caso

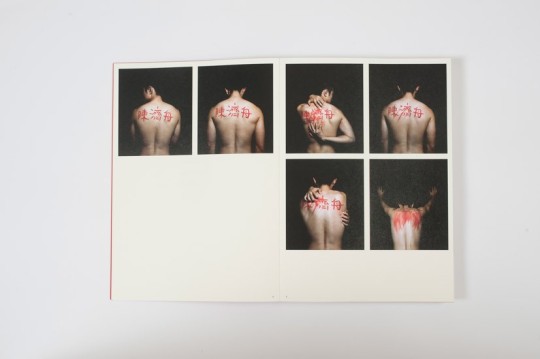

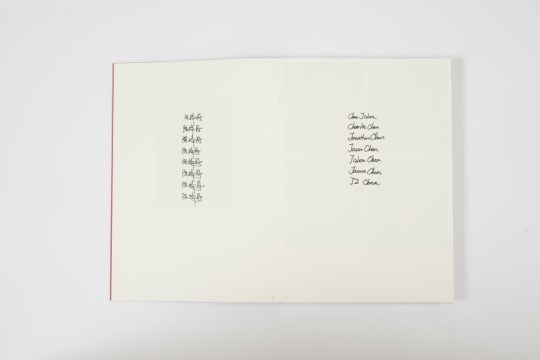

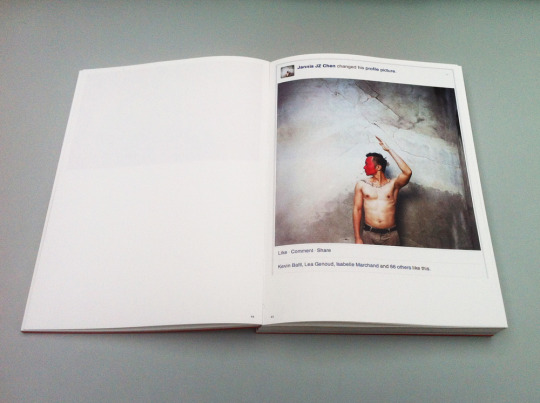

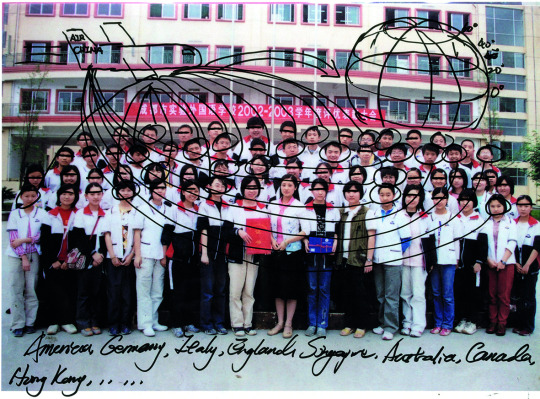

Já faz um tempo que consegui dar uma folheada em Jannis, de Alma Cecilia Suarez, que foi apresentado a público em 2014 (estava no First Photobook Shortlist), mas como nenhuma editora abraçou o projeto, sua tiragem acabou ficando nas 25 cópias. Jannis foi o “TCC” do bacharelado de Cecilia em Fotografia na École cantonale d'art de Lausanne (ÉCAL). Segundo a própria descrição do projeto, “Jannis” é um atlas fotográfico de um jovem chinês —Jannis Jizhou Chen— que migrou para Singapura.

Em busca de sua própria identidade, ele oscila entre sua cultura nativa e influências ocidentais. Essa pessoa multifacetada é retratada em contrastes entre imagens de arquivo, retratos e escritos. Essas tipologias se unem para formar um complexo perfil dessa pessoa. Jannis brinca com a sua imagem e se afirma através dela; sua reflexão tem um caráter universal. (ÉCAL, 2016, tradução livre)

O tema dos intercâmbios culturais em escala mundial estão bem marcados no trabalho e na vida pessoal da artista. Em um dos e-mails ela conta que em 2015, um ano após a apresentação de Jannis, participou de uma residência artística cujo trabalho tinha como tema a Suíça (seu país de origem). Como motivação, ela explica que na Europa, depois de Luxemburgo, a Suíça é o país com o maior percentual de migração. Cecília diz que um terço dos cidadãos suíços são provenientes de processos imigratórios, o que considera muito interessante. Ela diz que em Vallis (um local na Suíça) a "italianità" (cultura italiana) se tornou oficialmente parte das particularidades do local.

O trabalho Jannis permite uma leitura metafórica da globalização, evidenciando uma tensão constante entre o indivíduo e a cultura do seu local de origem; isso se ilustra tanto no ato performático de escrever seu nome em suas costas quanto nas assinaturas de Jannis em mandarim e, na página ao lado, em alfabeto latino.

No decorrer do trabalho tentamos traçar alguns paralelos entre a obra e argumentos levantados por diversos autores, como o papel da globalização na quebra das identidades nacionais, antes consideradas relativamente homogêneas (Antony McGrew); a concepção de identidade fragmentada e múltipla do sujeito pós-moderno (Stuart Hall); e sobre os possíveis resultados do processo da globalização na construção pessoal da identidade (Robins apud Woodward).

Mas acho que as ideias mais significativas vieram do próprio Jannis, com quem troquei alguns emails com perguntas sobre as fotografias que foram tiradas dele.

A primeira pergunta foi sobre a diferença de grafia entre o nome escrito em suas costas no ato performático e a grafia que ele usa para assinar e-mails (陈济舟), pois ambas as grafias possuem leves diferenças de traço (e que um não-falante de chinês obviamente não consegue apontar a diferença semântica). Ele responde:

Nas minhas costas está escrito o meu nome em chinês tradicional, enquanto que o que costumo usar para assinar e-mails é a forma simplificada. Em relação a essas duas formas [...] simplificando, o chinês clássico é escrito da forma tradicional, e ainda é a norma em Taiwan e Hong Kong. Por outro lado, a forma simplificada é usada principalmente na China. Os escritos chineses não apenas têm uma certa beleza, mas também há uma questão referente ao significado: escolhe-se a forma simplificada como maneira de demonstrar alinhamento político. Portanto, a grafia não é apenas uma escolha semântica ou estética, mas adquire também uma dimensão política. No entanto, mesmo que eu estivesse (in)conscientemente tomando uma posição política durante a sessão de fotos, prefiro deixar que o espectador decida.

Desta forma, uma das leituras possíveis é a metáfora de que Jannis, mesmo no âmbito individual, acaba carregando em seu corpo as raízes e as tradições de sua cultura de origem. As variações às quais ele submete seu próprio nome também podem comunicar, sob uma certa perspectiva, a oscilação de sua identificação com a cultura ocidental, atravessada que é pela sua cultura de origem.

Também o questionamos por que, a certa altura do livro, a sua assinatura varia tanto no alfabeto latino (ordem, abreviação, etc) e em chinês parece ser a mesma nas diversas vezes que ele assina. Ele responde que essa questão está tangencialmente relacionada com a anterior, pois ambas envolvem a questão do nome.

A questão do nome é tanto definidora quando in-definidora. Com o passar dos anos, eu tenho falado com muitas pessoas com experiências transculturais similares e tenho me convencido de que a relevância do ato de dar nome a algo demanda mais atenção, especialmente quando a questão é ainda mais complicada e problematizada quando os nomes não são dados por outros mas pelos seus próprios portadores.

Para ele,

o gesto de adotar um nome específico é tão sugestivo que se torna o indicador do alinhamento político, emocional e social do indivíduo. Isso também depende da ideia de self-fashioning, moldagem e formato que afeta a subjetividade e a identidade de quem carrega o nome. No entanto, o que quer dizer quando alguém repetidamente escolhe nomes novos? Isso significa que a pessoa está encarnando novas identidades? Ou seria uma manifestação de crise de identidade? Como negociar a dialética da atribuição de um nome e sua modelação, o ser e o tornar-se? As pessoas devem sucumbir à função normativa da atribuição de nomes? Senão, o que os nomes significam quando assistimos a um amálgama de culturas através dos casamentos entre pessoas de diferentes culturas e etnias? Qual o impacto no entendimento de parentesco, linhagem e tradição/patrimônio?

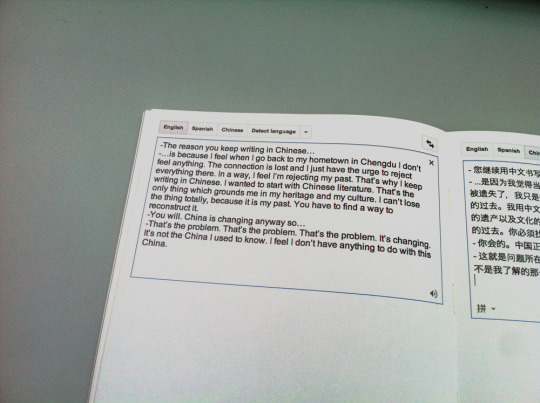

Outro aspecto interessante sobre o livro de Cecilia é a presença em diversas páginas de print screens de e-mails, posts do Facebook e referências à cultura digital. Ainda sobre o idioma e a comunicação, vemos em uma das partes do livro um texto traduzido pelo Google Translator do chinês para o inglês falando sobre a opção de Jannis sobre continuar escrevendo seus textos em chinês.

A razão pela qual você continua escrevendo em chinês… - ...é porque quando eu volto à minha cidade natal em Chengdu eu não sinto nada. A conexão foi perdida e eu tenho vontade de rejeitar tudo lá. De certa forma, eu sinto que estou rejeitando o meu passado. É por isso que eu continuo escrevendo em chinês. Eu quis começar com literatura chinesa. Essa é a única coisa que me une às minhas tradições e à minha cultura. Eu não posso perder a coisa totalmente, porque é o meu passado. Eu preciso encontrar uma forma de reconstruí-lo. - Você vai. De qualquer forma, a China está mudando, então... - Esse é o problema. Esse é o problema. Esse é o problema. Está mudando. Não é mais a China que eu costumava conhecer. Eu sinto que eu não tenho nada a ver com essa China. (Tradução livre)

Outra consequência do processo de globalização é a facilidade com a qual certos atores conseguem se deslocar fisicamente no espaço, transpondo fronteiras e longas distâncias. Quando questionamos Jannis sobre o motivo de ter se mudado para tantos lugares, ele remete à ideia de coordenada no sentido matemático (quando duas linhas convergem em um único ponto).

[...] imagine a linha vertical como a continuidade do tempo, marcando a mudança temporal na sua vida, então a linha horizontal é a expansão do espaço, denotando a sua movimentação geográfica nesse mundo. Nós sabemos que as pessoas crescem, ficam velhas e consequentemente nós podemos facilmente supor que seja natural que a coordenada mova-se ao longo da linha vertical, correto? Por lógica de extensão, não poderíamos assumir que a coordenada horizontal se move também? Só quando a maturidade de uma pessoa está ligada ao movimento espacial do mesmo indivíduo é que nós podemos esperar esse mesmo indivíduo localize sua verdadeira coordenada na vida.

Como Canclini reforça em alguns escritos seus, vemos que as narrativas e metáforas são capazes de explicitar situações e transformações emblemáticas das relações complexas da modernidade, em especial nas cidades e grandes metrópoles.

Este texto é uma adaptação de “Cultura, Identidade e Globalização: estudo de caso”, redigido por Lucia Tateishi Destro, Luzia Saeko Kanashiro e Renata Baralle. Trata-se do trabalho final apresentado à Profª. Drª. Lúcia Maciel Barbosa de Oliveira, docente responsável pela disciplina Teorias da Ação Cultural (ECA-USP), como exigência parcial para conclusão da matéria.

0 notes