#短編はしばらく読んでいなかった。どうしても長編小説に惹かれてしまう傾向があるので、なかなか能動的に手に取ることが無かったから。

Text

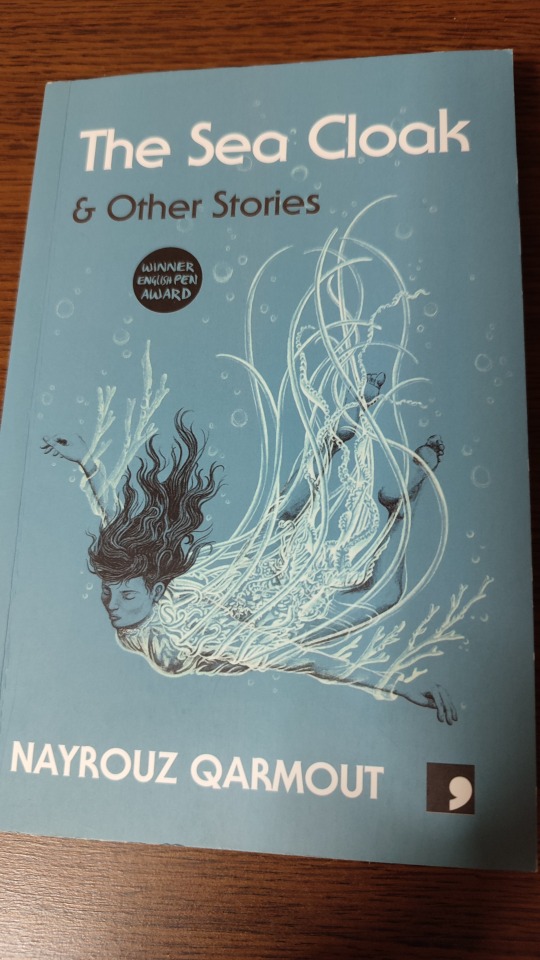

洋書日記#13 The Sea Cloak by Nayrouz Qarmout

#パレスチナ、ガザ地区で育った著者による短編集。読書の幅を広げたいと思い、中東近辺の著者の作品を幾つか選んだうちの一つ。#短編はしばらく読んでいなかった。どうしても長編小説に惹かれてしまう傾向があるので、なかなか能動的に手に取ることが無かったから。#久しぶりに短編小説の魅力を思い出した。読み物というより、写真、映像に近い作用がある。ある切り取られた一瞬の景色、表情、会話。#人間の命があまりに軽く扱われる数々の事例が続き、読み進めるのが辛かった。一方で、悲惨な状況の中でも、細く長く織り進められていく人々の暮らし、愛の輝きが光る。#とりわけ、Breastfeeding という題名の短編が強く頭に残り、読み終えて数日経つのに折に触れて思い出す。自分の母、祖母達を思って涙が出た。

1 note

·

View note

Text

ゆめ、うつつ――「非日常体験」にお金をかけるワケ

渥美真彩

夜、キノコが似合う秋の森。頭上には澄んだ星空。足元に並べられた無数のランタンがつくった光の道を進んでみる。色とりどりの傘のオブジェやふわふわした雲のライト。木々のあいだをのぞくと見える大きなスクリーンでは、何か映画が上映されている。どこからかカモメの鳴き声が聞こえてくる。私はまばたきを繰り返す。少し眠い。うつらうつら。

カシャーン、とカメラのシャッター音が響く。振り向くと、5人組のお姉さんが自撮りをしようと躍起になっている。どうも上手く全員を画面に収めることが出来ないらしい。お撮りしましょうか、と声をかける。スマートフォンを預かって、画面をのぞく。3、2、1、パシャリ。お礼を告げて去っていくお姉さんたちの足取りは軽やかで、うきうきしているようだ。手を振って見送る私。そういえば、何か、しなければいけないことがあったような気がする。何だっただろうか。

唐突に自分のスマートフォンが震える。ポケットから取り出して確認すると、ロック画面には「2016年10月9日日曜日」と表示されている。メッセージは来ていない。気のせいだったかな、とポケットにしまいかけたとき、頭上から夜空を割るようにアラーム音が響いてきた。ああ、そうか。ようやく私は、自分が夢の世界にいたことに気が付いた。

2017年2月10日金曜日。朝、ベッドの上で目が覚める。ほんの少し前まで夢に見ていた光景は、別に寝る前に読んでいた小説の影響などではなく、昨年の私の、2016年10月9日の確かな現実がもとになっていた。山梨県北杜市の会場で行われた、「夜空と交差する森の映画祭2016」という野外映画フェス。2016年10月8日夜から9日朝まで、短編のインディーズ映画を中心に、4つのステージでオールナイト上映をするイベントだ。私は実行委員の一人として、このイベントに参加した。私にとっては、こうして夢にまで見てしまうくらい、文字通りに「ゆめうつつ」な体験だった。

「ゆめうつつ」というのは、2016年のこの映画祭のテーマだ。映画祭での一夜をたった一言で言い表そうとするなら、「ゆめうつつな非日常体験」ということになるだろう。夢なのか、現実なのか、境界線があいまいになるような体験。2700名の人々と、私はその体験を共有した。

さて、みなさんは「非日常体験」にお金を払ったことはあるだろうか。非日常体験は、なにも「夜空と交差する森の映画祭」だけの専売特許ではないはずだ。ライブコンサートや演劇鑑賞、美術館や映画館。例を挙げればきりがないが、そういった体験がお好きな人は少なくないと思う。SNSやキュレーションサイトなどを見ていると、様々なイベントごとの情報があふれていて、「非日常体験」の写真が山ほどアップされているのだから。

私は映画祭の広報担当として、日々「ゆめうつつ」で「非日常体験」ができるこのイベントの魅力を、半年にわたって発信してきたつもりだ。私が担当したのはほんの一部でしかなかったわけだが、様々な形で伝えられた情報に共感してくれた人が少なからずいたからこそ、映画祭は無事に幕を閉じ、それぞれにとって忘れられない一夜になったのだと思っている。

一方で、最近1年間に「エンタメ体験」(映画館での映画鑑賞などを含むチケットを必要とするもの)をしなかった人が、日本人の3割を占めるという話を耳にした。10人のうちの3人。その3割の人たちは、「非日常体験」を求めてはいないのだろうか。参加したいとは考えないのだろうか。

現代はネットが発達し、動画サイトやまとめサイトなど、無料で楽しめるコンテンツは増加傾向にあるのだろう。無料で楽しめるもので充分だから、わざわざお金を払ってまで非日常体験をしたいとは思わない、と考える人もいるのかもしれない。

その人たちにも「非日常体験」の良さを伝えたい、そう私は思っている。例えば、実行委員として関わった「夜空と交差する森の映画祭」の良さ。映画館で観た大迫力のアクションシーンの魅力。翌日にまで耳鳴りが残ってしまうような大音量のライブコンサートの感動。イベントならではの、体験だからこその長所があるはずだから。いままで体験するきっかけがなく、良さを知らないままの人がいると思うから。

そのためにも、まずは自分が感じる「非日常体験」の良さについて考えてみようと思う。当たり前だと思ってきたことを、改めて考えてみたいと思う。「非日常体験」が好きな人も、そうでない人も、一緒に考えてみてもらえると嬉しい。

・「非日常体験」の魅力Part1:解放感・ご褒美

みなさんは、昨夜見た「夢」を覚えているだろうか。自分目線のもの、俯瞰した目線で夢であると自覚しているもの、日常の風景を切り取ったものやファンタジー設定のものなど、様々な夢があることだろう。残念ながら私の場合は、寝起きの時点ですでに見た夢を忘れてしまっていることが多い。冒頭の夢はひと月ぶりに覚えていたものだ。それでもたまに覚えていると、知らなかった自分と出会ったかのような高揚感があったりする。なにより、寝る前に抱えていた山積みの「やるべきこと」から解放されて、夢の世界にどっぷりと浸かれるのが好きだ。覚えている夢の半数近くが悪夢だということはこの際棚に上げておくとして、私は夢に解放感を求めているのだと思う。

「ゆめうつつな非日常体験」に強く惹かれる理由の一つ目は、この解放感にあるのではないだろうか。日常生活が100%上手くいっていて、悩みもなく、幸せしか感じない、そんな人はそうそういないだろう。大小はともかく、何かしらの��満や不安、悩みは抱えているはずだ。それらが重くのしかかることもある。だが、なんでもかんでもすぐに取り除くことが出来るわけではない。だからこそ、たまには日常から離れたいと考える。「ご褒美」の感覚に近いのかもしれない。一度日常から離れてみることで、また日常を頑張れるような気がしてくるのだと思う。

夢は自分自身ではコントロールできない。だからこそ悪夢を見てしまうこともある。一方、「非日常体験」はある程度自分で選ぶことが出来る。好きなジャンル、場所、雰囲気などを吟味し、自分好みのご褒美体験をすることが出来るはずだ。期待外れな場合がないとは言わないが、一度期待を上回る感動に出会ってしまうと、またその体験をしたいと考えるのではないだろうか。

・「非日常体験」の魅力Part2:空間・環境

そもそも、「非日常体験」は外に出なければできないのだろうか。対価を支払う「非日常体験」の良さを語ろうとしている私だが、イベントに参加することも、映画館に行くことも、ここ数年で一気に増えたことだ。私にとっての「非日常体験」は、長い間読書体験とイコールだった。小説を一心不乱に読みふける時間は至福だ。作者が描いた架空の世界を、読者である自分が再構築する。そこにあるのは登場人物の悩みや感動であって、読者である私は本来存在しない。私は登場人物の行動や感情を追体験するかのように感じ、自分の「現実」と重ね合わせてみる。あえて客観的な目線で読んでいくというのもまた面白い。

別に小説でなくても良い。私にとっては小説だったというだけで、DVDでも、CDでも、イラストでも、SNSでだって、「非日常体験」は可能だと思う。ただ、ここで重要なのは、その世界に思う存分浸れるかどうかなのではないだろうか。お金をかける「非日常体験」に魅かれる理由の二つ目はこれだ。

例えば、家で本を読んでいるとする。読んでいる最中にスマートフォンに連絡が来る。インターフォンが鳴る。家族に肩をたたかれて用事を頼まれる。部屋に積んである「やること」の山が視界に入る。例を挙げればきりがないが、たいてい何かしらの邪魔が入り、中断する場面があるのではないかと思う。日常が入り込んでしまうのだ。「非日常体験」が成立するためには、物だけではなく、空間が必要となる。その空間は、極力邪魔が入らないことが望ましい。

「非日常体験」を求め、日常生活の空間を整えるためには多くの準備が必要だ。「非日常体験」のできる場所に行ってしまったほうが手っ取り早い。少々値の張る喫茶店でティータイムを楽しんでみてもいいかもしれないし、非日常を求めている人々がいそうな場所を探してみるのも良い。いつもより少しお洒落で高級なお店でご飯を食べる、というのも、ある意味では「非日常体験」といえるだろう。空間のために対価を払っていると考えることもできる。

もちろん、完璧に邪魔が入らないというわけではない。しかし大抵の場合、「非日常体験」ができる空間はそのために整えられており、同じように「非日常体験」を求めている人々が集まっているはずだ。映画館を例にとると分かりやすいと思う。映画館は文字通り映画を観るための場所で、ほとんどの人は映画を観るために訪れる。映画が観やすいよう暗さが保たれ、スマートフォンのアラームが鳴り響くことはない。大きなスクリーンで、迫力ある音響で、集中して初めから終わりまでの2時間ほどの時間を過ごすことが出来る。そういった空間で過ごす時間は、きっと「うつつ」でありつつも、夢のようなものなのだと思う。空間や環境の大切さ、少しはイメージしていただけただろうか。

・「非日常体験」の魅力Part3:つながり・人と情報の輪

私がイベント等に積極的に参加するようになったのは、前述のとおりここ数年のことだ。興味がなかったわけではないが、わざわざお金を支払わずとも満足に楽しめると思っていたし、なによりきっかけがなかった。情報が少ない上に、いきなり一人で参加するというのはハードルが高かったのだ。周囲に同じイベントに興味がある人がいるかどうかもよく分からず、「いつか行ってみたい」という思いを抱えたまま過ごしていたように思う。「いつか」と言っているうちは、大抵実現しなかったのだが。

いまでこそ美術館も映画館もためらいなく一人で入れてしまうが、当時は知らないということが怖く、なかなか踏み出すことが出来なかった。ためらいがなくなったのは、自分と同じように一人で行けてしまう人に出会ってからだ。そして実際に「非日常体験」を重ねていくと、会場にあるチラシやCM映像、キャンペーンなどから、別の「非日常体験」の情報を得ることができた。加えて、同じように「非日常体験」が好きな人の輪が広がっていった。人の輪が広がることで、イベントの情報だけではなく、実際の体験談を聞く機会も増えた。また別のイベントにも行ってみたくなった。

最近私が行ってみたいと思っているのはミュージカルだ。劇団四季のような大きなものは前々から予約しなければチケットが手に入らない上に、値も張るため、なかなか手が出せずにいた。そもそもミュージカルというジャンルに、年齢層高めの観客や格式高い劇場のイメージ、マナーにうるさいという偏見があった。きっと、行ってみればそんなことばかりではないのだろうし、手間とお金をかけるだけのことはあるのだろう。そう思えるのは、いままでに出会った人の影響が大きい。イベントを通じてたまたま知り合った人が、大のミュージカル好きで、話を聞いているうちに自分も行きたくて仕方なくなってしまったのだ。

「非日常体験」をするために「非日常体験」の情報が欲しい。その情報を得るためには、別の「非日常体験」をするのが望ましい。ざっくりとまとめてしまえばこういう図式なのだと思う。卵が先かニワトリが先か。ならばお金を払ってまで「非日常体験」をしなくてもいい、冒険しなくてもいい、そう考える人がいるというのもうなずける気がする。だが、一歩踏み出すだけで世界が広がるということもまた確かなはずだ。

ネットで充分だと考えることも出来るかもしれない。だが、ネットの情報を有意義に活用するには探しているものが明確である必要があるのではないかと思う。例えば、「ピコ太郎のPPAP動画」のように明確であればすぐに見つかるが、「何か面白いこれから話題になりそうな動画」というような、まだ頭の中でもやもやしている事柄について検索することは難しいだろう。だからこそ、人と情報の輪が大切になってくるのではないかと思う。

・「非日常体験」の魅力Part4:共有する喜び・予想外の出会い

最後に、「共有する喜び」について考えたいと思う。Part2で述べたように、「非日常体験」には空間や環境が大切だ。その特殊な空間では、知らない人同士であっても感動を共有し、熱量を感じることができる。

私が言いたいのは、ディズニーランドに行くと知らない人同士でもあいさつを交わせる、というようなことではない。もちろんこれも「非日常体験」だからこその出来事だとは思うが、多くの「非日常体験」で当てはまるわけではないからだ。私は、直接言葉を交わさなかったとしても、近くの人が息をのんだり、感動の涙を流していたり、そういった息づかいを感じることもまた「非日常体験」の醍醐味なのではないかと考えている。

「非日常体験」は、「未知のなにか」と出会うことができる。日常とは違う、特別な「非日常」。それは空間かもしれないし、映像かもしれないし、食べ物かもしれない。目当てのもの以外の面白いものとも出会えるかもしれない。もっと言えば、出会えるものは目に見えるものだけではないのかもしれない。Part3で述べたようなつながりも、ある意味では「未知のなにか」との出会いだと考えることができる。

人と共有するということは、不確定要素があるということだ。自分が思いもよらなかった反応や、想いに出会うことがある。つまり、「未知のなにか」に出会うわけである。それらは衝突を生んでしまうこともあるわけだが、だからといって独り占めすることが必ずしも良いとは言えないはずだ。そうした予想外の出来事は、期待を上回る感動につながることもある。

冒頭の夢の話、「夜空と交差する森の映画祭」の話に戻ろう。私は夢の中で写真を撮っていたのだが、実際のイベントでは1組に留まらず様々な人の写真を撮った。様々な人と話をした。それら一つひとつが、私にとっては大切な思い出だ。自分が好きだと思うことを、同じように、もしくは別の角度から好きだと考えている人と出会う。この経験は、DVDのように簡単には買えないだろう。「非日常体験」に参加するということは、そういった「未知の出会い」への可能性にお金を支払っている、とも考えられるのではないだろうか。

・終わりに:一歩を踏み出す難しさ

ここまでつらつらと「非日常体験」の良さについて考えてきた。共感していただける部分が少なからずあったなら嬉しい限りだが、残念ながらそうではない方もいらっしゃるだろう。「非日常体験」という括りは、幅広く概念的で、そのなかの一つひとつが固有の魅力を持っているのだと思う。だからこそ、括ってしまうことに抵抗を感じるかもしれないし、そもそも上手く括れていないのかもしれない。

ここまで読んでくださった方にはすでにばれてしまっているかもしれないが、いままで私が体験してきた「非日常」は、そう幅広いわけではないのだ。ただ、これから広げていきたいと考える出会いがあり、いまこうして「非日常体験」について考えている。皆さんにとってこの文章を読むことが、良くも悪くも「非日常体験」について考える機会になったのだとしたら、もうそれで充分だと思っている。

「非日常体験」へと一歩を踏み出す難しさは、私自身も経験したことであり、いまも感じる部分でもある。私の場合は、両親はじめたくさんの人が私を「非日常体験」へと連れ出してくれた。その機会に恵まれたことを嬉しく思うと同時に、そういった機会がなかったとしても「非日常体験」と出会えたらいいのに、と思ってもいる。将来的に「非日常体験」への一歩のハードルを下げることが出来るよう、いま自分ができることを探していきたい。

「非日常体験」へのハードルが下がった世界、それは私の夢だ。現実との間には隔たりがある。人気のライブチケットはずいぶん前から抽選に申し込みをしなければいけないし、高額転売チケットの問題やトラブルがニュースになることもある。

だが、確実に少しずつ、「非日常体験」の幅が広がり、情報量や接する機会が増加し、お金を支払う価値があるということが認められつつあるのではないか、見直されているのではないか。「非日常体験」を身近に感じられる、そんな「ゆめうつつ」な世界が出来つつあるのではないか。映画祭の実行委員の活動を通して、改めてイベントを夢に見て、そんなことを考える。

0 notes