#風景研究 ランドスケープ 電線

Text

ラインスケープリサーチ(2020.4-)

『身近な風景に対する新たな鑑賞法の提案』

2020年は、新型コロナウイルスの流行とステイホームの風潮によって、我々の生活は外部の風景と分断されてしまった。そんな中でも身近な風景を観察し続けることを、電線を対象として試みた。半年間電線に注目し街を歩き、時に排除の対象として地下化されたり、脇役のような存在の電線が、実は風景に大きな影響をもたらしていることに気がついた。下町や路地裏に広がる電線は、日本らしさを感じさせるような原風景の一部であり、風景の印象をガラッと変える役割を担っている。この気づきをもとに、電線を新たな方法で鑑賞するための”鑑賞ガイド”、電線のない風景を電線景に変える試み、目の前の景色を電線系に変えてしまうフレーム等を製作を行なった。

<ラインスケープ(電線景)研究>

電線がなす線を、風景において建築物のブレのない直線と植栽のランダムな曲線の間にある、”真っ直ぐだがブレのある手書き線のような存在である”と定義づけ、その風景における役割を探究したリサーチ。この研究は、2020年度慶應エキセントリックリサーチ奨学金制度に、学内2位で採択された。該当奨学金は、エキセントリックな若手研究者を発掘・奨励するため、価値の判断や評価の難しい新しい領域の現象やテーマに挑戦する特異で奇抜な研究を「エキセントリック・リサーチ」と名付け、それを推進できる異端で異質な若手研究者を発掘・奨励する制度である。(エキセントリックリサーチ奨学金制度HP https://yurui.sfc.keio.ac.jp/eccentric2022/ より抜粋。)

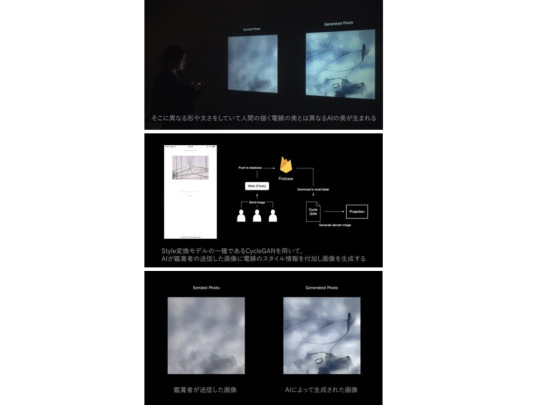

<Calculative linescape>

機械学習を用いたAI×ラインスケープのコラボレーション作品。ADAA2022年応募。

電線は時に、景観を損ねるとして風景から排除されたり、風景において注目されず無視されている存在である。一方で、電線を始めとする土木建造物を鑑賞し、その美しさに魅了される人も増えている。本作品では、そんな電線がなす風景の新たな形を模索する。電線がなす風景(以下、電線景)の鑑賞方法には様々あるが、今回は、”電線景を描く”という行為に着目する。人間ではなく、AIが電線を描くということは、AIが自身の原動力である電気を運ぶための道=電線のランドスケープをデザインしているとも言い換えられる。人間が電線を描く際には、その人にとって美しいと思える電線の抽出であり、それは同時に美しくない電線という存在を生む。AIは無差別に電線写真を学習し、電線がなす線の新たな形を提案してくれる。本作品では、人間とAIが共同して、普段は邪魔者にされている電線とそれがなす風景の新たな形とあり方を考えるきっかけとなる。

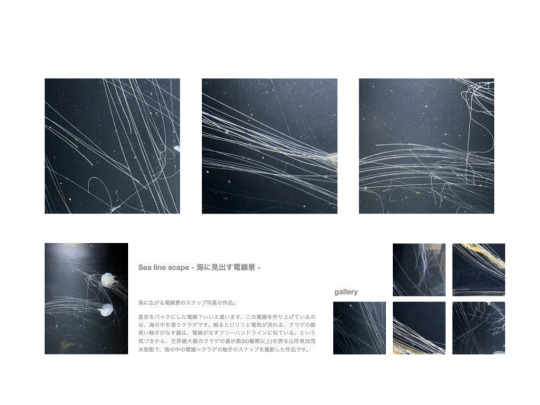

<Sea line scape - 海に見出す電線景 - >

海に広がる電線景のスナップ写真の作品。

星空をバックにした電線?いいえ違います、この電線を作り上げているのは、海の中を漂うクラゲです。触るとビリリと電気が流れる、クラゲの細長い触手がなす線は、電線がなすフリーハンドラインに似ている。という気づきから、世界最大級のクラゲの展示数(60種類以上)を誇る山形県加茂水族館で、海の中の電線=クラゲの触手のスナップを撮影した作品です。

0 notes

Photo

本間純「I saw a landscape」

Jun Homma

2020.6.26 (fri) - 7.22 (wed)

void+では3月27日(金)より延期しておりました『本間純 “I saw a landscape” 展』を6月26日(金)より開催いたします。日本での個展は5年ぶりとなり、昨年ベルリンでの滞在時に制作した国内未発表の作品群、及び、緊急事態宣言により開催が延期された約2ヶ月間を利用し製作した新作などを発表いたします。本間は目に見えない不可視的なものを題材に、写真、映像、彫刻など、様々なメディアを使い作品を制作してきました。そして、国内外のアーティストインレジデンスや様々な芸術際に参加し、精力的な活動をしてきましたが、2011年の震災以降、被災地を訪れ、変わり続ける風景のリサーチも定期的に行なっています。今回発表する作品群は、本間が訪れた土地の風景写真や古い絵葉書とアルミニウムを組み合わせたインスタレーションで構成されています。削り取られ磨かれた風景には、鑑賞者の姿や周りの環境が時空間を超え、見え隠れします。本間の作品はそこに写し出された風景を敢えて隠すことによって、不可視的なものに意識を向けさせ、この世界を再認識させることになるでしょう 。

-------------------------------------------------------------------------------------------

▪️作家名:本間純

▪️タイトル名:I saw a landscape

▪️期間:2020年6月26日(金)- 7月22日(水)14:00-18:00

*通常より時間を短縮して開催いたします。

▪️定休日:日、月、祝日

▪️会場:void+ 東京都港区南青山3-16-14-1F

▪️お問合せ:[email protected]

*会期中、本展カタログ販売予定をしております。

-------------------------------------------------------------------------------------------

【ご来廊時のご協力について】

*必ずマスク着用の上、受付にて手指の除菌をお願い致します。

*万が一関係者などから新型コロナウイルス感染症の発症があった場合に連絡を差し上げられるよう、ご連絡先の記入をお願い致します。

*発熱、頭痛、咳、倦怠感など体調のすぐれないお客様はご来廊をお控えいただくようお願い致します。

*展示室内の密集を避けるため、入場制限を行う場合がございます。

-------------------------------------------------------------------------------------------

<アーティストステートメント>

I saw a landscape (アイ・ソー・ア・ランドスケープ)

東京郊外の住宅街で生まれ育った私の原風景は、高度経済成長期の風景である。周りの環境が効率的で均質な方向に変化し開発されていく中で、かつての風景が見えない残像のように残っているのを見た。

そもそも世界は「不可視性」に充ちている。例えば素粒子、放射線、電磁波など科学的に解明さ���ているもの。時間や間のような概念や意識から生じるもの。また歴史、制度、社会構造の中で表出しない力などである。しかし現代において「不可視性」に対する意識は、際限なく生み出される「可視」情報に埋没し希薄になっていく。

それゆえ私は、現代の私たちを取り巻く「不可視性」と個人、社会、歴史、環境との関係性を、視覚芸術として浮上させたい。消え、過ぎ去り、見えなくなったものへの意識を探求していきたい。

私は風景が包含する不可視性、及び風景とそれにより形成された個人のアイデンティティとの関係性に焦点を当て様々な場所を訪れ、作品を制作してきた。

例えば、福島の帰宅困難区域周辺の風景。日々の生活が繁茂する草木に覆われ、埋没していくのを見た。ベルリンのかつて壁に遮られていた場所。そこにあったはずの壁の代わりに、公園でピクニックを楽しむ人たちに出会った。強制収容所跡。かつてここから誰かが眺めていたであろう視線をなぞり、塀の外の木々や新緑を眺めた。

これらの風景を通して私の中に去来したのは「無常観」であった。過去の事象と同じように、今、目の前に広がる日常もまた時間の流れと共に変化し、やがては見えなくなっていく。何の痕跡や手がかりも見えない場所に存在した歴史や、時間事象の折り重なりを想像するのは困難に思える。私はそのような風景をさらに削り取る。出現したボイドは、想像力を発生させるというよりはむしろ、想像力を暴力的に遮断するものかもしれない。遮断され侵食された世界に映し出されるのは、私たち自身や、私たち自身がつくってきた世界である。そしてその先に、私たちはどのような風景を見るのだろうか。

Jan.2020

追記:

当初予定していた会期の間、作品は展示されたまま、結局一度もオープンすることはなかった。

新型コロナ感染症の影響による、東京都、首都圏3県の外出自粛要請、その後に発令された日本政府の緊急事態宣言と重なったためである。不可視性をテーマに作品を制作してきたが、まさに不可視な展覧会となってしまった。

ぽっかりできた時間で、この状況を反映させた新作を制作しようと思った。

東京はちょうど桜が満開の時期であった。

May. 2020. 本間純

-------------------------------------------------------------------------------------------

<作家プロフィール>

本間純 ホンマジュン

1967年 東京に生まれる

1990年 多摩美術大学 立体デザイン科卒業

1990 ~ 1992年 多摩美術大学 彫刻科 研究生

<アーティスト イン レジデンス>

2019 国際アーティストインレジデンスプログラム/ 助成 文化庁新進芸術家海外派遣制度/

GlogauAIR / ベルリン・ドイツ

2018 国際アーティストインレジデンスプログラム/ 助成 ジャパンファンデーション/

Srishti Interm シュリシュティ インタラム/ バンガロール・インド

2012 国際アーティストインレジデンスプログラム– フライオーバー・ヨコハマニラ/

助成 ポーラ ファンデーション, ジャパンファンデーション / 98B コラボレイトリー/ マニラ・フィリピン

<個展>

2019 侵食の風景 – GlogauAIR ショーケースギャラリー・ ベルリン、ドイツ

2018 浸蝕の肖像– Rangoll Metro Art Center・バンガロール/インド

2015 無名の国 – TRAUMARISU/SPACE

2010 breeze – 旅 - 横浜市庁舎 市民ホール

2009 「そして川は流れる」- 黄金町エリアマネージメントセンター/ 横浜市

2007 breeze – ギャラリーキャプション/ 岐阜県

2005 horizon – ギャラリー現/ 東京

2004 around – ラ. ガルリデ. ナカムラ/ 東京

2003 Midori – 新世代への視点・テンエレメンツ– ギャラリー現/ 東京

2001 chatterin – ギャラリー現/ 東京

<グループ展>

2019 チェンナイフォトビエンナーレ - チェンナイ/ インド

2018 弟子屈極寒芸術祭 - 弟子屈町/ 北海道

2017 空気の正体 - 川口市立アートギャラリー・アトリア/ 埼玉 ヤングアート長岡– 長岡市街/ 新潟

2013 瀬戸内国際芸術祭 - 香川県、岡山県

2012 大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ2 0 0 6 - 新潟県

Flyover YOKOHAMANILA - フィリピン、横浜

宜蘭パブリックアートプロジェクト - 宜蘭市/ 台湾

2010 雪アートプロジェクト/ まつだい農舞台 - 新潟県

2009 大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ2006 - 新潟県

水都大阪2009 - 大阪

2008 AOBA + ART - 横浜( 出展+ディレクション) 黄金町バザール - 横浜

2006 大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ2006 - 新潟県

2004 AMUSELANDA2004/ 北海道立近代美術館

2003 大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ2003 - 新潟県

2001 青葉トリエンナーレ2001 - 横浜市/ 青葉区

2000 大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ2000 - 新潟県

1996 Morphe ‘96 - 青山/ 東京

1992 Encounteringtheothers - カッセル、ハンミュンデン/ ドイツ

1 note

·

View note

Text

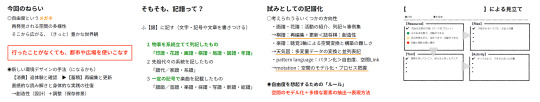

第一回総会@大津20180617

テーマ

試みとしての「空間の記譜化」

趣旨説明

空間の自由度を読み解くためには、「にぎわい」とは別の評価基準が必要である。そもそも、自由度とは、空間の質に関わる問題である。金や人の流れ、滞在時間といった量をとらえる「にぎわい」とは異なる。一方で、3次元の連続性を持つ空間から、何を切り取り、何を省略するかは非常に難しいが、すべて扱うことは不可能であり、ある種の単純化は必要不可欠となる。

そこで、今回のプログラムでは、まず、「記譜化」のイメージを共有するために、「中山道スライドショー」を題材として、記録された過去の空間の追体験(絵図を読む)と、現代の空間分析(記録をとる)の比較考察をおこなう。そのうえで、アクティビストのみなさんが、どのように空間を読み解いて、アクティビティを見いだすのかという遊びを通じて、空間の自由度(拡張性、仮設性などの多様性と、統一感を保つための秩序、など)とツールの取扱説明書(めがねとしての有効性と限界)について、実証的に考えてみたい。

スケジュール

13:15 集合後、市内散策をしつつ、会場へ移動

14:00 キーノートスピーチ「中山道スライドショー」

15:00 フィールドワーク「湖畔空間における実験」

17:00 ディスカッション・まとめ

18:30 懇親会

近藤さんと竹岡さん仕切りによる第一回総会のテーマは「自由度の記譜化について」。大津の琵琶湖湖畔に位置する公園をモデルに、その空間的要素の記譜化によって自由度をどの程度担保することができうるのかについて考察を深める。以下、当日の簡単な振り返り。

まず、JR大津駅に集合して大津一帯を歩く。駅と周辺整備の歴史の視点で、貿易就航地としての京都とのつながり、高低差と琵琶湖との関係性からの駅の位置取り、JRと京阪との関係性について山手の方まで足を延ばしながらレクチャーを受ける。

吾妻川。上流はJRと交差していて、暗渠部分の斜めの石積みが「ねじりまんぼ」と呼ばれる。

浜大津駅から京都へ向かう路面電車状態の京阪電車京津線。R161をのびのびと縦断している。

そのあと、往時の様子をかすかに残す東海道を経て、湖岸からほど近い竹岡さんの事務所に向かう。大津駅から中央大通りの坂道を下りきってすぐ。

中央大通り沿いにあったシェアサイクル「ofo」のポート。拠点が分散しているからこそ、この手のレンタサイクルが使いやすくなる。大津に合ったシステム。もともと湖上交通への切り替え拠点で大津の中心地としてにぎわっていた現在のびわこ浜大津駅(京阪)、JR(旧国鉄)が関ヶ原方面への東海道本線延線により2代目大津駅となった現在の膳所駅(旧馬場駅)、新逢坂山トンネルの開通に伴い3代目大津駅となった現在の大津駅。 大津はこの3点が分散して配置されていて、まちのヘソが少しわかりにくくなっている。

竹岡さんの事務所にお邪魔して、近藤さん・竹岡さんからの話題提供&ディスカッション。

近藤さんからは、WSや共同研究などのプロセスで現場での議論をまとめる作業の中で零れ落ちてしまう状況への課題意識に関する説明が。この弊害は、「記譜化」ではなく「単純化」と表現。これには石原さんも自身の経験から共感のコメント。

どの場所・どの町へ行っても、自由な振舞いや行為に代表される、空間の自由さが感じられ見出すことができる、或いは、個人としての自由度を発揮できるためのヒントとなる「記譜」を表現することができるのか。記譜化ができれば「場の自由な使い方」に一役買えるだけでなく、自由度の高い空間計画を考えていく上で重要な足掛かりになる。建築デザイン・都市デザインの思考分野でのパターンランゲージのようなもの、ともいえる。空間を読む・感じる場合に、先入観を持たずに場所そのものを感じることを重視する考え方がある(園田さん)一方で、必ずしもそのような長けた人ばかりでない場合に、記譜化という補助線がどの程度効果的なのかを含めて可能性を考えてみることに。

「空間の記譜化」における先行事例としては、ハルプリンによる「Motation」があり、これはランドスケープ(風景・景観・空間構成)を事物の象徴記号によって表現し、その時間的シークエンスを記録したもの。

ちなみに、現場の情報をどう記録しているか(記譜化可能な形態としてどう保存できているか)については、

・自分の視点を通しつつ高い精度で記録するためにはスケッチをする。スケッチという長い時間の行為を通じて、考えたり感じたり、周辺の状況を読み取ったりして、スケッチした以外の感覚がメタとして自分の中に沈着する(園田さん)。

・ダイアログの記録手法として、フィルターを通さずにニュアンスを含めて伝えたい場合は録音した生データをパッケージとして伝えたい相手に渡す(送信する)こともある(榊原さん)。

・現地調査をする場合に、スナップ写真を撮る要領で自分で声を吹き込んで聞き直す。その瞬間に起こった感覚や感情と録音とのタイムラグが小さいことと、自分が注目した風景や視対象の対象の状況を細やかに強弱含めてくみ取れるメリットがある(竹岡さん)。

竹岡さんからは、自身のライフワークでもあった街道の空間構成要素の記譜化について。東京の日本橋から大阪の高麗橋まで、中山道(一部京街道)を100mに1枚進行方向に撮影したスナップから街道の見え方を類型化、その空間構成要素の抽出作業について説明を受ける。その後、街道を抽象化した 名所絵から空間の捉え方・読み解き方について説明を受ける。

この後で、今回のケーススタディの対象である琵琶湖湖畔なぎさ公園に向かう。

琵琶湖に面して東西に細長い公園は、水際まで近づけることもあって磯釣りに興じる人が多い。そんな中で、軽く飲み会的にたむろってみたり、釣り人が作る間隔の間に割って入って鴨川的に腰を下ろしてみたり、通路の縁で敢えて通路に向いて佇んでみたり、自分たちの居心地がこの場所にとっての違和感にどうつながるかを試してみる。

事務所に戻ってからの振り返りで、なぎさ公園の自由度と空間との関係性について出された意見は以下。

・釣り人は他人と(魚が逃げない)一定の距離を取りたがる

・一定の距離を侵しても、騒がなければ良い

・湖に並行した通路が分けるスペースの領域性が弱い

・その通路が、通路の湖側の空間での釣り以外の行為を抑えている

・通路の陸側の空間は場所として認識されていない

・嵩上げすることで領域が生まれて「場所」になる

・ベンチは利用者になってアイレベルで配置する必要がある

空間の記譜化をテーマにディスカッションしながらも、「空間の要素を対処療法的に小手先で工夫したから自由度が高まるのか、という意見も出つつ、議論が深まる。

余談

なぎさ公園での「行為」の1つとして、石原さんが持ってきたジェンガを舗装の上でやってみる。エキサイティングで動的なゲームは、やっていることや熱が滲みやすい。ルールがシンプルで対戦型なので周辺の人にとっても認識しやすく、身内の白熱が周辺にも滲みやすくて肩入れしやすい。通りゆく人の飛び入り参加までは無かったものの、興味深げに見守ってもらうことができたという点では親和性も高い。モノの小ささに反して、 私的で周辺への正の効果が強い、オープン性の高い身内型行為と言えそう。

0 notes