#Giovan Bernardino Tafuri

Photo

Nuovo post su https://is.gd/K9BaZo

Scipione Puzzovivo di Nardò: frammenti

di Armando Polito

Come ben sanno gli addetti ai lavori, si definisce tradizione indiretta la trasmissione di un testo del passato, facente parte di un testo mai pubblicato o andato perduto. In parole povere si tratta di citazioni, impossibile dire se a memoria o meno, riportate da autori successivi. Possono essere brevi (più spesso è così) che lunghe ed è cura dei filologi raccogliere i frammenti relativi ad una o più opere dello stesso autore in un unico corpo, in pratica un’antologia in cui il compilatore sarebbe stato ben felice di inserire il maggior numero possibile di brani, nella quale non ha voce la sua scelta ma la maggiore o minore ampiezza delle fonti, cioé degli autori citanti.

Se il fenomeno coinvolge tutti i secoli passati, difficilmente si porrà per quelli attuali (e, probabilmente, futuri), in cui il desiderio di esibirsi e di conservare memoria di sé contrasta con una sincera consapevolezza dei propri limiti, il cui ricordo non converrebbe lasciare all’eventuale residuo spirito critico di qualche postero. E se anche molti autori del passato avrebbero fatto probabilmente meglio a ridurre la loro prolificità, per non pochi c’è il rimpianto per un talento che avrebbe meritato un ben diverso destino, alimentato da quel poco che di loro si sa e da qualche frammento che della loro produzione è rimasto.

Di entrambi i filoni, relativamente alla sfuggente figura del Pozzovivo, fornisco in sequenza gli unici dati a me noti:

1) Pietro Angelo Spera, De nobilitate professorum Grammaticae, et Humanitatis utriusque linguae, Francesco Savio, Napoli, 1641, p. 365:

Scipione Pozzovivo salentino di Nardò, nel quale non mediocremente risplendettero le luci dei filosofi greci, in patria per non pochi anni precettore dei figli dei primi (cittadini) e poeta pregevolissimo in lingua latina e toscana, venne infine a Napoli, dove tra persone come lui raggiunse un posto di condizione non inferiore.

2) Giovanni Bernardino Tafuri, Dell’origine, sito ed antichità della città di Nardò, in Opere di Angelo, Stefano, Bartolomeo, Bonaventura, Giovanni Bernardino e Tommaso Tafuri di Nardò ristampate ed annotate da Michele Tafuri, Napoli, Stamperia dell’Iride, 1848, v. I, pp. 333-334 (cito da questa edizione, ma il primo dei due libri di cui consta quest’opera di Giovanni Bernardino era uscito nel tomo XI degli Opuscoli scientifici e filologici a cura di Angelo Calogerà, Venezia, Zane, pp. 1-315:

Extat MS. apud Jo. Bernardinum Tafuri=Il manoscritto si trova presso Bernardino Tafuri (sulla perdita di tale manoscritto vedi la nota 2 del brano xuccessivo).

pp. 487-488:

In rapporto a questo secondo brano sono doverose le seguenti precisazioni:

a) sulla sua fine ecco cosa si legge in Lorenzo Giustiniani, Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli, s. n., Napoli, 1804, tomo VII, p. 10:

b) Credo che il Succinto ragguaglio del sito della Città di Nardò sia una variante di Descrizione della città di Nardò che si legge in 2). Un’ulteriore variante dovrebbe essere il Notizia dell’antichissima città di Nardò, e sua Chiesa Vescovile che si legge in Lorenzo Giustiniani, Dizionario geografico …, op. cit. p. 10, insieme con l’informazione la quale rimase manoscritta, e fu involata dalla casa de’ signori Tafuri (credo che qui involata non stia nel significato specifico di rubata ma in quello generico di volata via, scomparsa).

c) L’epigramma latino a p. 104 della raccolta del Grandi non è di Scipione Puzzovivo ma di Stefano Catalano, letterato nato a Gallipoli nel 1553 ed ivi morto nel 1620. Nella biografia che di lui scrisse Giambattista de Tomasi di Gallipoli, inserita nel settimo tomo della Biografia degli uomini illustri del Regno di Napoli uscito per i tipi di Gervasi a Napoli nel 1820 sono ricordati i seguenti titoli, tutti rimasti manoscritti ed andati perduti: De origine urbis Callipolis (opera dedicata all’amico e concittadino Giambattista Crispo), Descrizione della città di Gallipoli, Vita di Giambattista Crispo.

d) Il libro che il Tafuri cita nella nota 2 e che recherebbe un epigramma del Puzzovivo in onore di Scipione Spina (che fu vescovo di Lecce dal 1591 al 1639) è, com’era facile ipotizzare, quasi irreperibile e l’OPAC segnala l’esistenza di un solo esemplare custodito nella Biblioteca Provinciale Nicola Bernardini a Lecce. Impossibilitato a muovermi agevolmente, lascio ad altri il compito di consultarlo e di integrare, se si riterrà opportuno, questo post. In compenso, però, ne ho trovato un altro , che più avanti commenterò, a p. 8 di Peregrini Scardini Sancticaesariensis epigrammatum centuria, Vitale, Napoli,1603 (come si vede è lo stesso autore del libro dedicato al vescovo Spina):

Su Pellegrino Scardino di San Cesario vedi https://www.fondazioneterradotranto.it/2014/06/06/una-sponsorizzazione-femminile-dellanfiteatro-di-rudiae-nella-travagliata-storia-di-una-fantomatica-epigrafe-cil-ix-21-prima-parte/.

3) Giovanni Bernardino Tafuri, Serie degli scrittori nati nel Regno di Napoli cominciando dal secolo V fino al secolo XVI, in Raccolta di opuscoli scientifici e filologici, a cura di Angelo Calogerà, Zane, Venezia, 1738, Tomo XVI, pp. 184-185:

… [L’accademia del Lauro] …

4) Giovanni Bernardino Tafuri, Istoria degli scrittori nati nel Regno di Napoli, Severini, Napoli, 1753, tomo III, parte III, p. 4:

5) Giambattista Pollidori, De falsa defectione Neritine civitatis ad Venetos regnante Ferdinando I , in Raccolta di opuscoli scientifici e filologici, a cura di Angelo Calogerà, Occhi, Venezia, 1739, tomo XIX, p. 225:

Scipione Puzzovivo Seniora coetaneo del Marcianob nel libro che ha il titolo ….

a E il Puzzovivo Iunior molto probabilmente è lo Scipione Puzzovivo menzionato più volte (ma il testo non dà la certezza che si tratti della stessa persona, dal momento che l’omonimia è sempre in agguato anche in sussistenza di compatibilità cronologica) nel Libro d’annali de successi accaduti nella città di Nardò, notati da D. Gio. Battista Biscozzo di detta Città (cito dal testo edito da Nicola Vacca in Rinascenza salentina, anno IV (1936), n. 4:

A 22 Febraro 1646, andarono carcerati in Napoli, Notaro Alessandro Campilongo, Giandonato Ri, Scipione Puzzovivo, Nobile, e otto altre persone del popolo, per imposture fatteli dal Sig. Conte.

A 13 detto [Gennaio 1654] venne ordine dalla Regia agiunta fatta in Napoli, per la morte del D.r Mario Antonio Puzzovivo, che si conferiscanp, il Sindaco del Popolo,Gio. Donato Ri, e Scipione Puzzovivo, figlio del morto Puzzovivo, ordinando nella Regia Udienza di Lecce,che gli sia data quella gente che è di bisogno per la strada, e che possano andare con armi proibite.

A 20 detto [Gennaio 1654] partì per Napoli Scipione Puzzovivo, per la detta chiamatapartì solo senza il Sindaco del Popolo, havendolo portato sino a Conversano Gio. Ferrante de Noha, suo cugino, di là fu provvisto dal Sig. D. Tommaso Acquaviva di cavalcatura e denaro.

A 5 Marzo 1654 furono chiamati da venti persone dal detto Auditore, esamenandoli se il D.r Mario Antonio Puzzovivo era agente in Napoli della città di Nardò, e se avesse inimicizia con il Patrone, se fusse ammazzato, se Gio. Ferrante de Noha havesse portato Scipione Puzzovivo in Conversano quando fu chiamato da S. E., se avessero inteso, che Mariantonio Puzzovivo fusse stato annazzato in Napoli, ad istanza del sig. duca delli Noci.

A 16 Giugno 1654 fu carcerato Gio. Tommaso Sabatino per haver andato per servitore a Gio. Ferrante de Noha, e Scipione Puzzovivo, quando andarono a Conversano, acciò testifica che detto Puzzovivo, quando andò in Napoli chiamato da S. E., andò da Conversano, e negozziò con D.Tommaso Acquaviva.

b Girolamo Marciano (1571-1628), autore di Descrizione, origine e successi della provincia di Otranto, opera pubblicata postuma per i tipi della Stamperia dell’Iride a Napoli nel 1855.

Alla data del 1739, dunque, il manoscritto del Puzzovivo ancora esisteva prima di fare la fine di cui si parla, come abbiamo visto, nella nota 2 relativa al secondo brano del n. 3.

6) Giovanni Bernardino Tafuri, Istoria degli scrittori nati nel Regno di Napoli, Mosca, Napoli, 1752, tomo III, parte I, p. 378:

7) Giovanni Bernardino Tafuri, Istoria degli scrittori nati nel Regno di Napoli, Mosca, Napoli, 1752, tomo III, parte II, p. 23:

È giunto ora il momento di riportare, enucleati, tutti i frammenti che le fonti (tra parentesi tonde il numero relativo) appena passate in rassegna mi hanno consentito di individuare.

Frammenti della Descrizione della città di Nardò:

(2) Nardò una delle città più cospicue della Salentina provincia, o s’ave riguiardo all’antichità della sua origine, vantando i popoli Coni per suoi fondatori, o all’eccellenza del suo sito, vedendosi piantata in una amena, e fertile pianura, e sotto d’un Cielo Benigno, o alla nobiltà degli abitanti, potendo andar gonfia, ed altiera sopra d’ogn’altra del Regno di Napoli , vantando, oltre molti nobili, ventiquattro Baroni di Feudi.

(4) L’Amore costante, La Tirannide abbattuta, ovvero la crudeltà di Tiridate vinta dalla costanza di S.Gregorio Armeno, L’Erminia (Titoli delle opere sceniche di Raimondo De Vito).

(5) Sotto Ferdinando I d’Aragona patisce ancora molti danni, per la batteria, et assalto fattali dal Campo Venitiano dopo la presa di Gallipoli.

(6) Visse in questo tempo in qualità d’ottimo, ed esperto Medico Gregorio Muci, a cui da più parti concorreva la gente, o di persona, o con lettere per avere di lui la direzione nelle proprie infermità, ed indisposizioni, e quasi di continuo era fuori di casa chiamato ora in un luogo, ora in un altro. E se la Natura gli fu assai proprizia acciò lasciasse parti ben degni delsuo vivace, e spiritoso ingegno, avendo composte molte opere mediche, e filosofiche, delle quali solamente corre per le mani di tutti un suo dotto parere intorno il cavar sangue alle donne gravide, gli fu molto avara a provvederlo di figliuoli non ostante d’esser stato ammogliato con Prudenzia Filieri. Gregorii Mucii Medici Neritini Opus Practicis perutile. De Vena sectioni in utero gerenti adversus negantes huiusmodi auxilium pro cautione ab Abortu. Neapoli apud Joannem Sulerbachium 1544 in 4°.

Sui dubbi che suscita il titolo del Muci tramandato dal Tafuri vedi https://www.fondazioneterradotranto.it/2016/06/06/gregorio-muci-medico-nardo-del-xvi-secolo-suo-libro-fantasma/

(7) L’antica, e nobile Famiglia Longo s’estinse in Alberigo, il quale siccome per la suua gran dottrina apportò somma gloria, e riputazione alla sua Patria,ed al suo Casato, così per amor della verità, e per difesa degl’Amici mancò miseramente di vivere in Roma da un colpo di Archibugio.

Frammento della commedia in endecasillabi sdruccioli Fortunio:

(2) Così vengo or più pronto a te medesimo/per dedicar la mia nuova Comedia.( Questa, è pur ver, fu parte di quel carcere,/ch’io già provai per le colpe imputatemi,/ e Tu per tormi da man de’ Satelliti,/che mi volean straziar per non requiescere/volesti mai finché me render libero/non vedesti da que’ lacci corporei,/onde legata fu per sempre l’anima.

Epigrammi

(3) Quae fuerant Lauri Phoebo sacra pascua quondam/Musarum cultrix Infima turba colit./Aruerant herbis, Cytisi vel flore carentes/saltus,nec Cantum qui daret, ullus erat./Contulit illa atavis felicia serta Camoenis/vaticinor nostris gloria maior erit./At modo quae gaudet Vatum Turba infima dici/certabit, Phoebo tum decus omne feret.

Quelli che un tempo erano stati pascoli di alloro sacri a Febo (ora) li cura la schiera Infimaa adoratrice delle Muse. Erano inariditi a causa delle erbe, le balze prive pure del fiore del citiso e non c’era chi intonasse alcun canto. Essab ha recato alle antenate Camenec ricche corone. Annunzio: per i nostri ci sarà gloria maggiore. Ed ora quella schiera di poeti che gode a chiamarsi infima gareggerà, tributerà allora a Febo ogni onore.

a L’Accademia degli Infimi (per la storia di quest’accademia, sorta sulle cenwri di quella del Lauro, vedi Notizie delle accademie istituite nelle provincie napolitane, in Archivio storico per le province napoletane, anno III, fascicolo I, Giannini, Napoli, 1878, pp. 293 e seguenti).

b L’accademia.

c Nome romano delle Muse; molto probabilmente connesso con cànere=cantare e carmen=canto.

In quest’epigramma composto da distici elegiaci colgo una dichiarazione di modestia, forse anche troppo ostentata, anche se abilmente, attraverso la ripetizione nel secondo e nel penultimo verso (simmetria strutturale) dell’accoppiamento delle parole infima e turba con inversione chiastica (Infima turba/Turba infima) e grammaticale in una sottile inversione dei ruoli: nella prima sequenza turba con iniziale minuscola, nome comune con significato iniziale notoriamente dispregiativo ed Infima con iniziale maiuscola (nome proprio dell’accademia); il contrario nella seconda, dove Turba esprime una sorta di già avvenuta nobilitazione, prontamente ridimensionata, però, da infima abbassatosi ad aggettivo dal significato non certo esaltante. Tuttavia va detto che a p. 55 del tomo II dell’edizione della Istoria uscita per i tipi di Mosca a Napoli nel 1748 in testa al componimento si legge AD SCIPIONEM PUTEVIVUM e, poco prima, che l’autore è Tommaso Colucci di Galatone; insomma, dedicante e dedicatario risultano invertiti e buon senso vuole che l’ultima versione sia quella corretta.

(2, nota d) Ardua res epigramma solet Scardine videri/nec multis unum saepe placere potest./Namque alii verba, et flores sectantur amoenos,/hic pondus rerum, scommatis ille salem,/fabula nonnullis arridet, priscaque multis/historia in laudem ritè retorta virum./Sed benè cunctorum retines tu corda libello/hoc decies claudens carmina dena tuo/queis neque verborum flores, nec copia rerum,/nec doctrinae laus nec charis ulla deest.

O Scardino, l’epigramma suole sembrare cosa difficile e a molti spesso può non piacere una sola cosa. Infatti alcuni amano le parole e i piacevoli fiori di eloquenza, questi l’importanza degli argomenti, quegli il sale del detto faceto, a parecchi piace la favola ed a molti la storia antica giustamente rivolta a lode degli uomini. Ma tu avvinci felicemente i cuori di tutti includendo in questo tuo opuscolo cento canti ai quali non mancano né fior di parole né abbondanza di argomenti né lode della dottrina né alcuna grazia.

Da notare queis, forma arcaica per quibus, che ha la funzione di conferire solennità più che obbedire ad esigenze metriche.

Della serie dei componimenti elogiativi posti nella parte iniziale dell’opera di Ferdinando Epifanio Theoremata medica et philosophica, Balliono, Venezia, 1640 fa parte un epigramma del nostro formato da tre distici elegiaci, preceduto dall’intestazione Scipionis Puteivivi u(triusque) i(uris) d(octor) hexastichon ad auctorem: Nec melius quisquam te, Ferdinande, medetur/quos mala vis ferri, vel mala febris agit,/Nec facile invenias, doceat qui rectius artes;/quarum mille locos explicat iste liber./Ad te igitur veniat quicumque aud doctus haberi,/aut fieri sanus cum ratione velit.

(Esastico di Scipione Puzzovivo dottore di entrambi i diritti all’autore: Nessuno meglio di te, Ferdinando, cura coloro che agita la maligna violenza della spada o una febbre maligna e non si potrebbe trovare facilmente chi insegnui più correttamente queste arti, delle quali questo libro spiega mille punti. Da te dunque venga chiunque voglia o essere considerato dotto o diventare sano con serietà scientifica).

Nella presentazione, ormai datata (http://www.lavocedinardo.it/bacheca3-03/ripresa0503-1.htm), di una sua imminente pubblicazione di una storia di Nardò del XVII Giancarlo De Pascalis così scriveva: … Il resto della storia prosegue segnalando le personalità di spicco nell’ambito culturale della città: in particolare sono da rilevare le presenze di Scipione Puzzovivo (che molti studiosi ritenevano non essere affatto vissuto ma pure invenzione storica del Tafuri) …

Non mi è stato possibile fino ad ora leggere tale documento (estremi della pubblicazione in http://www.storiadellacitta.it/associati%20CV/de%20pascalis.pdf: Nardò nel Seicento: un manoscritto inedito di Girolamo de Falconibus, nella rivista “NERETUM – Annuario della Società di Storia Patria – Sez. di Nardò”, Congedo, Galatina 2003) e, quindi, non sono in grado di dire cosa eventualmente aggiunga a queste note la parte dedicata al nostro Scipione, né conosco i nomi di coloro che, forse un po’ troppo frettolosamente condizionati dal vizietto della falsificazione notoriamente caro al Tafuri, hanno pensato che fosse un personaggio fittizio. Per fugare definitivamente questo dubbio credo, visto che l’epigramma 3, per quanto detto, molto probabilmente andrebbe escluso dalla produzione del nostro, basti il 2, nota d “ospitato” da Pellegrino Scardino proprio all’inizio della sua centuria. Ho detto ospitato, ma avrei fatto meglio a scrivere esibito, insieme con altri tre, rispettivamente di Giovanni Alfonso Massaro, Filippo Antonio Leone e Francesco Mauro, secondo la consuetudine, abbastanza frequente nella letteratura encomistica di quel tempo, di far precedere l’opera da recensioni poetiche di personaggi di una certa notorietà. L’epigramma in questione, inoltre, testimonia, da parte di Scipione, di un certo mantenimento di contatti con l’ambiente culturale salentino.

#Armando Polito#G. B. Biscozzi#Giambattista de Tomasi#Giovan Bernardino Tafuri#Gregorio Muci#Mario Antonio Puzzovivo#Scipione Pozzovivo#Stefano Catalano#Libri Di Puglia#Paesi di Terra d’Otranto#Pagine della nostra Storia#Spigolature Salentine

0 notes

Photo

Nuovo post su https://is.gd/EP6kqH

Giovanni Bernardino Tafuri di Nardò (1695-1670) e Giovanni dello Presta (1683-1765), il suo insegnante di lettere in difficoltà con l'aritmetica

di Armando Polito

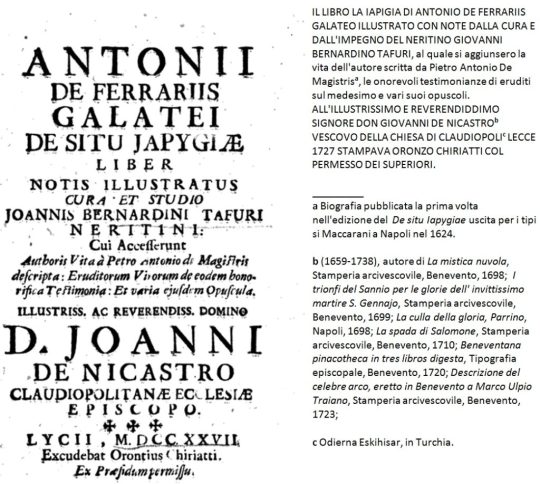

Ciò che sto per presentare potrebbe pure apparire come una testimonianza di narcisismo particolarmente diffusa nei secoli passati, se non fosse che essa, tuttavia, permane nei nostri giorni sotto le forme della dedica, della prefazione e della postfazione (queste due ultime, addirittura, non raramente multiple). La prima, la dedica, magari era solo un po’ più sfacciata di oggi, perché sbattuta in faccia già a partire dal frontespizio. E da questa comincio. Nel 1727 usciva per i tipi di Oronzo Chiriatti a Lecce un’edizione del De situ Iapygiae di Antonio De Ferrariis alias Galateo (1444-1517) curata da Giovanni Bernardino Tafuri e dedicata a Giovanni Nicastro, vescovo di Claudiopoli.

La dedica annunciata nel frontespizio ha il suo svolgimento nelle cinque pagine iniziali, cui seguono nella successiva due imprimatur. Inizia, poi, quella che oggi chiameremmo prefazione e che all’epoca consisteva per lo più in componimenti, naturalmente anche loro elogiativi, in latino (esametri o distici elegiaci). Essa consta di un componimento di Ignazio Maria Como (sul quale sorvolerò per non tediare il lettore ed anche perché non è funzionale a quanto fra poco vedremo), cui segue la pagina che riproduco, aggiungendo, come ho fatto per il frontespizio la traduzione e qualche nota di commento.

a Inizia la parte, per così dire, enigmistica dell’elogio in cui 69, 113 e 69 dovrebbero essere i totali risultanti dalla somma del posto che ciascuna lettera che compone ogni parola ha nell’alfabeto. Dico dovrebbero perché i conti non tornano: infatti, se 69 nasce correttamente da 10+15+1+14+14+5+19 e 44 da 1+11+2+1+7+5+17, lo stesso non è per 69, in quanto la somma di 18+1+6+19+16+19+17 è 96 e il totale di 69+113+96 è 278. A questo punto il creatore del giochetto dev’essersi distratto (o ha barato), per cui, invece di segnare 96, ha segnato l’inverso, cioè 69 e poi, operando la somma di 69+113+69 ha ricavato il totale definitivo di 251. La matematica, probabilmente, non doveva essere il cavallo di battaglia del nostro enigmista perché nella seconda parte, se 16 nasce correttamente da 5+3+3+5, lo stesso non può dirsi per 93, in quanto 17+13+10+20+5+12+17 dà 94, mentre corretti sono 44 (da 1+11+2+1+7+5+17) e 98 (da 14+16+9+13+16+19+11).

Il totale corretto (16+94+44+98) è 252. il 251 che si legge è figlio del 93 invece di 94, errore indotto, anche qui non so dire quanto in buona fede, dalla necessità che la somma fosse 251, cioè uguale a quella della prima parte, a sua volta, come abbiamo visto, figlia di errore. Probabilmente l’intera frase piaceva troppo e non sarebbe stato facile cambiarla in un’altra di senso compiuto (e che anche aritmeticamente fosse corretta), dal momentio che tradotta suona così: GIOVANNI BERNARDINO TAFURI, ECCO CHI RISOLVE I DUBBI DEI PREDECESSORI (il riferimento è alle difficoltà incontrate dai precedenti commentatori dell’opera del Galateo).

E il giochetto piacque tanto all’autore che pensò bene di incastonare la seconda parte dell’anagramma nel componimento in distici elegiaci che viene subito dopo. Così apprendiamo che l’autore di entrambi è Giovanni dello Presta precettore del Tafuri.

b Epiteto di Atena, dea greca della guerra, ma anche della sapienza e delle arti.

Non tutto il male viene per nuocere, perché, se l’inserimento di quanto appena esaminato fu un atto narcisistico1, senza di esso, tuttavia, non avremmo conosciuto il nome di chi seguì il Tafuri negli studi letterari e nulla di lui ci sarebbe pervenuto. Provvide poi un discendente di Bernardino a fornirci qualche altro dato. Si legge in Opere di Angelo, Stefano, Bartolomeo, Bonaventura, Bernardino e Tommaso Tafuri di Nardò stampate ed annotate da Michele Tafuri, Stamperia dell’Iride, Napoli, 1848, v. I, p. 494, dopo altri nomi di autori che diedero lustro a Nardò: Giovanni dello Presta. Nacque a 22 novembre 1683, e morì agli 11 di marzo 1765. Fu prete, e di poi eletto canonico della chiesa cattedrale di Nardò da monsignor Sanfelice. Fu maestro di lettere amene nel Seminario Diocesano della stessa città di Nardò. ________

1 Ridimensionato, però, dal fatto che l’anagramma e l’epigramma non compaiono nella successiva edizione inserita in Angelo Calogerà (a cura di), Raccolta d’opuscoli scientifici, e filologici, Zane, Venezia, 1732, tomo VII, pp. 35-205.

#Antonio De Ferrariis#Armando Polito#Giovan Bernardino Tafuri#Giovanni dello Presta#Libri Di Puglia#Spigolature Salentine

0 notes

Photo

Nuovo post su http://www.fondazioneterradotranto.it/2019/03/18/il-galateo-e-i-brucolachi/

Il Galateo e i brucolachi

di Armando Polito

Il Galateo del titolo non è l’opera di monsignor Giovanni Della Casa (1503-1556) e neppure quel complesso di norme di buone maniere che, come nome comune, da esso trae origine. Si tratta, invece, dello pseudonimo, tratto dal centro (Galatone) in cui nacque, del più famoso umanista salentino: Antonio De Ferrariis (1444-1517).

La parte finale del De situ Iapygiae, pubblicato postumo per i tipi di Pietro Perna a Berna nel 1558, Antonio rivolge la sua attenzione al territorio neretino e da par suo dà un colpo decisivo a a quella che ritiene interpretazione superstiziosa e fasulla dei due fenomeni dei Fuochi fatui1 e della Fata Morgana2 osservati frequentemente nel territorio del Salento.

Riproduco di seguito dell’editio princeps il frontespizio e la parte che ci interessa di p. 117 evidenziata dalla sottolineatura, certo di fare cosa gradita ai bibliofili, ai quali segnalo che l’opera è integralmente scaricabile da http://www.internetculturale.it/jmms/objdownload?id=oai%3Awww.internetculturale.sbn.it%2FTeca%3A20%3ANT0000%3ABVEE003363&teca=MagTeca%20-%20ICCU&resource=img&mode=all.

Prima di procedere alla traduzione è d’obbligo una nota di natura filologica relativa proprio alla strana parola (brucolachi) che compare nel titolo di questo post. In questa prima edizione compare Brocolarum, come si può leggere più chiaramente nel dettaglio che segue.

non nativo, cioè dell’autore, ma di trascrizione da manoscritto più che di stampa) per Brocolacum, genitivo plurale, che, come vedremo, appare come trascrizione dal greco. L’errore si perpetuò per lungo tempo nelle edizioni successive, di seguito documentate.

Maccarani, Napoli, 1624

p. 90

Chiriatti, Lecce, 1727

Di questa edizione curata dal neretino Giovanni Bernardino Tafuri non posso fornire il dettaglio che ci interessa, ma posso assicurare che continua il Brocolarum delle precedenti edizioni, perché esso permane nell’edizione, a cura dello stesso Tafuri, inserita nella collana curata da Angelo Calogerà appresso indicata.

Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici, tomo VII, Zane, Venezia, 1722

194

Delectus scriptorum rerum Neapolitanarum, Ricciardi, Napoli, 1735

colonna 620

Opere di Angelo, Stefano, Bartolomeo, Bonaventura, Giovanni Bernardino e Tommaso Tafuri di Nardò ristampate ed annotate da Michele Tafuri, v. II, Stamperia dell’Iride, Napoli, 1851

p. 89

A p. IV dello stesso volume Michele Tafuri così si esprime sull’edizione leccese del 1727 curata dall’antenato.

Da notare l’errata indicazione del tomo della raccolta del Calogerà (VII e non IX).

La Giapigia e varii opuscoli di Antonio De Ferrariis detto il Galateo, Tipografia Garibaldi di Flascassovitti e Simone, Lecce, 1867

p. 93

Abbiamo la conferma che il Brocolarum sopravvisse fino al 1867. Non so a quale editore è da ascrivere il merito di averlo corretto per primo in Brocolacum. Bisognerebbe passare in rassegna tutte le edizioni del De situ Iapygiae successive al 1851, ricerca, purtroppo, non fattibile, com’è noto, in rete con testi anche relativamente recenti, ferma restando la mia impressione che in questi ultimi anni il processo di digitalizzazione del patrimonio librario ha subito un rallentamento, probabilmente per motivi di ordine non solo burocratico ma anche finanziario.

Dopo questa lunga parentesi, che lascio volentieri aperta ad ogni integrazione altrui, ecco la traduzione del brano da cui tutto è partito.

Simile è la favola dei brucolachi, che invase tutto l’oriente. Dicono che le anime di coloro che vissero scelleratamente di notte come globi di fiamme sono solite sorvolare i sepolcri, apparire a persone note ed amici, nutrirsi di animali, succhiare il sangue ai fanciulli ed ucciderli, tornare poi nei sepolcri. La gente superstiziosa scava le sepolture, squarto il cadavere, ne estrae il cuore e lobrucia e getta la cenere ai quattro venti, cioè verso le quattro regioni del mondo e crede che così la maledizione cessi. E se la favola è quella, tuttavia ci offre l’esempio di quanto invisi ed esecrabili siano a tutti coloro che vissero malamente, e vivendo e da morti. Simile è anche la favola di Ermontino di Clazomene citata da Plinio3 e da Seneca sul sepolcro incantato. Nè mancarono nei tempi antichi simili sciocchezze e illusioni dei sensi umani.

Stando alla descrizione, a parte il tratto iniziale che sembra riguardare i fuochi fatui, il resto evoca il vampirismo, per cui il brucolachi della traduzione è sinonimo di vampiri, voce con cui è reso in tutte le traduzioni meno e più recenti.

Un comune destino sembra unire dal punto di vista etimologico la voce vampiro e quella relativa al suo antenato, il brucolaco. La loro origine, infatti, è incerta. In particolare per la prima l’ipotesi più accreditata è che derivi dal serbo-croato vampir. E per brucolaco? L’attestazione più antica che sono riuscito a trovare è in una relazione di viaggio del 1717..

Alle p. 131-133 si legge quanto di seguito riproduco.

(Vedemmo una scena ben differente e ben tragica nella stessa isola in occasione di uno di questi morti che si crede ritornino in vita dopo il loro seppellimento. Colui del quale mi accingo a raccontare la storia era un cittadino di Micono5 per natura di cattivo umore e lamentoso; questo è un dettaglio da sottolineare in rapporto a pari soggetti. Fu ucciso in campagna, non si sa da chi e come. Due giorni dopo che era stato sepolto in una cappella della città, corse la voce che lo si vedeva la notte passeggiare a gran passi, che veniva nelle case a rovesciare mobili, spegnere lampade, abbracciare le persone alle spalle e fare mille piccoli tipi di dispetti. Lì per lì successe che se ne rise ma l’affare divenne serio quando le persone più sensibili cominciarono ad avere compassione: i papi stessi convenivano sul fatto e senza dubbio che essi avessero le loro ragioni. Non si mancò di far dire delle messe: nel frattempo il cittadino continuava la sua piccola vita senza correggersi. Dopo parecchie assemblee degli ottimati della città, dei preti e dei religiosi giunsero alla conclusione che bisognava, seguendo un non so quale antico cerimoniale, attendere nove giorni dopo il seppellimento. Il decimo giorno si disse una messa nella cappella dov’era il corpo al fine di scacciare il demonio che si credeva esservisi rinserrato. Il suo corpo fu riesumato dopo la messa e si decise di dovergli strappare il cuore. Il macellaio della città, assai vecchio e poco esperto, cominciò ad aprire il ventre invece del petto: frugò a lungo tra le interiora senza trovarvi ciò che cercava; alla fine qualcuno l’avvertì che doveva bucare il diaframma. Il cuore fu strappato tra l’ammirazione di tutti i presenti. Il cadavere nel frattempo puzzava tanto che si fu obbligati a bruciare dell’incenso; ma il fumo misto alle esalazioni del cadavere non fece che aumentarne la puzza e cominciò a riscaldare il cervello di questa povera gente. La loro immaginazione colpita dallo spettacolo si riempì di visioni. Ci si azzardò a dire che il fumo denso usciva da quel corpo: noi non osiamo dire che era quello dell’incenso. Non si credeva esserci che brucolachi nella cappella e nella piazza che è sul davanti: è questo il nome che si da a questi pretesi resuscitanti. La voce si diffuse nelle strade come attraverso ululati e questo nome sembrava essere fatto per far tremare la volta della cappella. Parecchi dei presenti assicuravano che il sangue di questo malvagio era molto vermiglio, il macellaio giurava che il corpo era ancora tutto caldo; da questo si concludeva che il morto aveva il gran torto di non esser morto bene o, per meglio dire, di essersi lasciato rianimare dal diavolo; è precisamente l’idea che hanno di un brucolaco. Si faceva allora risuonare questo nome in maniera incredibile. Entrò in quel tempo una folla di persone che affermavano ad alta voce che essi non erano ben sicuri che quel corpo fosse diventato rigido quando lo si portò dalla campagna in chiesa per seppellirlo e che di conseguenza era un vero brucolaco; questo era lì il ritornello.)

In margine a p. 131 si legge la nota che riproduco ingrandita.

Al Vroucolacas iniziale seguono le varianti greche, cioè Βρουκόλακος (leggi Breucòlacos), Βρουκόλακας (leggi Brucòlacas), Βουρκολάκας (leggi Burcolàcas. Subito dopo vien ripetuto Βρουκόλακας per introdurre la definizione: Spettro composto da un corpo morto e da un demone. C’è chi crede che Βρουκόλακος significa carogna. Βρούκος (leggi Brucos) o Βοῦρκος (leggi Burcos) è questo limo così puzzolente che marcisce sul fondo dei vecchi pozzi, poiché Λάκκος (leggi Laccos) significa fossa.

La nota mi appare preziosa almeno quanto il testo principale perché costituisce, a quanto ne so, il primo ed ultimo tentativo di ricostruire l’etimo di questa voce misteriosa. L’ipotesi del De Tournefort trova conforto, ma secondo me trae pure origine dalla conoscenza e consultazione del Glossarium ad scriptores mediae et infimae Graecitatis di Charles Du Cange uscito per i tipi di Anissonios, Joan. Posuel & Cl. Rigaud a Lione nel 168 (due volumi)..

Di seguito la parte iniziale delle schede relative rispettivamente dalle olonne 222 e 783 del primo volume.

(Βοῦρκα, βοῦρκος limo, non qualsiasi ma quello che macerato in acqua già putrescente e mana una pessima fetore. Così l’Allacci nel libro sulle opinioni dei Greci al numero 12)

(Λάκκος [leggi lakkos], per i Greci è la fossa. Presso i medici però viene inteso come la parte del collo che chiamano σφαγλώ [leggi sfaglò), i Latini iugulum. Ipato in un manoscritto sulle parti del corpo umano: σφαγή, ὁ λάκκος τοῦ τραχήλου [gola, la fossa del collo]. Presso lo stesso ἰνίον [leggi inìon; significa nuca] viene spiegato come ὀπισθόλακκος [leggi opistòlaccos; alla lettera fossa che sta dietro], occipite. Λάκκος è pure il pozzo. Glosse manoscritte ai racconti di Gabria: πρός φρέαρ, εἱς λάκκον [verso il pozzo, verso la fossa])

Sembrebbe che l’etimo del nome della spaventosa creatura sia stato trovato, per cui brucolaco alla lettera significherebbe limo della fossa. Sarebbe così privilegiato il dettaglio del fetore che domina alla fine del racconto del Tournefort.

Faccio notare che il primo significato medico di Λάκκος (gola) riportato dal Du Cange evoca suggestivamente il dettaglio del corpo delle vittime dei vampiri ma mal si accorda (anzi, non si accorda proprio) con la prima parte Βοῦρκα (limo puzzolente) e che le altre due varianti registrate nella relazione di viaggio (Βρουκόλακος e Βρουκόλακας) presentano rispetto a Βοῦρκα la metatesi di –ρ-. Non crea, invece, problemi lo scempiamento dell’originario -κκ- di Λάκκος dal momento che lo stesso glossario registra il derivato λακάζω (leggi lacazo) col significato di seppellire.

Fermo restanto il fatto che la nostra parola appare senz’ombra di dubbio composta, quali potrebbero essere le voci componenti alternative?. Per la prima parte metterei in campo la radice del verbo βρὐκω (leggi briùco), che siggnifica mordere e per la seconda la radice del verbo λακίζω (leggi lachìzo) che significa lacerare, uccidere.

Pur nell’incetezza delle sue componenti, credo di poter affermare che il brocolacum del Galateo è la trascrizione del greco Βρουκολάκων (leggi brucolàcon) genitivo plurale di Βρουκόλακος, con conservazione dunque, della desinenza del genitivo greco.

Rimane (per chi ci crede …) il fascino misterioso di questa creatura, ma anche la certezza che più di due secoli prima del De Tournefort del brucolaco aveva scritto il salentino Galateo e che lo scetticismo da umanista del salentino (dopo tanta fatica mi si perdoni un pizzico di campanilismo …) anticipava quello da illuminista del francese.

__________

1 Per Fuoco fatuo s’intende il fenomeno costituito da fugaci fiammelle, per lo più bluastre che un tempo si potevano osservare nei cimiteri e in luoghi paludosi. Le mutate condizioni ambientali ed igieniche lo hanno fatto pressochè scomparire, come, con il cambiamento di quelle culturali e più specificamente sociali, è avvenuto per il tarantismo.

2 il fenomeno della Fata Morgana, volgarmente detto miraggio, è un’illusione ottica dovuta alla rifrazione di immagini lontane in particolari condizioni atmosferiche. Non escluderei, visti i cambiamenti climatici in corso, la loro scomparsa o evoluzione …

3 Plinio, Naturalis historia, VII, 73: Reperimus inter exempla Hermontini Clazomenii animam relicto corpore errare solitam, vagamque e longiquo multa annuntiare, reperimus inter exempla hermotimi clazomenii animam relicto corpore errare solitam vagamque e longinquo multa adnuntiare, quae nisi a praesente nosci non possent, corpore interim semianimi, donec cremato eo inimici, qui Cantharidae vocabantur, remeanti animae veluti vaginam ademerint. (Troviamo tra gli esempi che l’anima di Ermontino di Clazomene, lasciato il corpo, era solita errare e dopo aver reduce da paesi lontani dare molte notizie che non potevano essere conosciute se non da chi era tato presente, mentre il corpo frattanto restava semianimato, finchè i nemici, che si chiamavano Cantaridi, dopo averlo cremato, non sottrassero come una sorta di guaina all’anima che tornava)

Faccio notare un altro errore, anche questo perdurante nelle edizioni successive documentate per Brocolarum, presente nell’editio pronceps, dove si legge Hermotini per Hermontini. Per quanto riguarda Seneca al momento non sono in grado di dire a quale sua opera il Galateo si riferisce. Anche per questo non dispero dell’aiuto di qualche volenteroso lettore.

#Antonio De Ferrariis#Antonio Galateo#Armando Polito#brucolaco#Fata Morgana#fuoco fatuo#Giovan Bernardino Tafuri#Libri Di Puglia#Spigolature Salentine

0 notes

Photo

Nuovo post su http://www.fondazioneterradotranto.it/2017/03/28/nardo-via-belisario-acquaviva/

Nardò, via Belisario Acquaviva

di Armando Polito

Spesso mi chiedo se abbia un senso intitolare una via, e il discorso vale per qualsiasi nucleo abitato, dalla frazione alla metropoli, ad un personaggio che in qualche modo abbia avuto un rapporto con essa, quando la grafia stessa del nome suscita non poche perplessità: emblematico, per restare in casa, per Lecce il caso di via a. da taranto (http://www.fondazioneterradotranto.it/2016/07/06/archita-da-taranto/) e, per restare ancora più in casa …, per Nardò quello di via Scapigliari (http://www.fondazioneterradotranto.it/2012/10/01/la-scapece-e-una-forse-indebita-illazione-toponomastica/). E se per a. da taranto c’è forse l’alibi dei troppi secoli trascorsi e per Scapigliari un’idiota esigenza di nobilitazione, per personaggi più recenti come, faccio un solo esempio, Foscolo, avanza l’alibi dell’ignoranza (da non escludere a priori, anzi da sommare a quello del tempo trascorso nei casi appena ricordati …), che assume aspetti macroscopici quando il personaggio in questione ha una duplice fama, nazionale, per così dire, e locale.

In fondo, forse, è meglio così: la lettura sulla targhetta viaria di via Ugo Foscolo non evocherà, distraendolo, al pedone o all’automobilista il carme Dei sepolcri, propiziando, nel caso in cui l’uno o l’altro passi con il rosso di propria competenza, quel funerale che di regola precede la tumulazione …

Continueremo, così, a dare con gli stessi inconvenienti procedurali un nome alle nuove vie anche con i nomi nuovi che la storia fatalmente ci proporrà, con la stessa logica, in fondo, delle giornate, la cui celebrazione (ormai con soli 365 giorni a disposizione, restano, credo, pochi giorni da dedicare, per cui saremo costretti nel giro di qualche anno ad attribuire due o tre dediche alla stessa giornata …) non è servita certo, almeno fino ad ora, a ridimensionare sensibilmente i problemi connessi con il tema volta per volta celebrato; con la stessa logica delle altre feste che avremmo il dovere di sopprimere in un empito di responsabile coerenza.

E quanto vale, ritornando al Foscolo, per tante città d’Italia, perché lo stesso non dovrebbe valere per Nardò a proposito di Belisario Acquaviva con la via che reca il suo nome?

Ma io in questo momento sto in casa, comodamente seduto e, perciò, posso permettermi senza correre rischi la distrazione che sto per sottoporre alla vostra attenzione. Spero solo che non mi leggiate mentre guidate o attraversate …

Debbo notare che la lunghezza della via (credo sia la più lunga di Nardò) è congrua al personaggio che, per cominciare con i titoli, fu duca di Nardò dal 1516 al 1528. Di lui mi sono già occupato in http://www.fondazioneterradotranto.it/2016/04/25/ho-scritto-un-libro-ma-non-trovo-il-prefatore/ e quanto sto per dire può essere considerato integrazione di quel post.

Non capita a tutti di essere celebrati quando si è ancora in vita e questo anche ai tempi del nostro Belisario era riservato a personaggi veramente eccezionali, tanto più quando l’autore della celebrazione era, a sua volta, famoso. E la stessa celebrazione, quand’era in versi1, assumeva, com’è facile intuire, un rilievo tutto particolare. All’esame delle più significative è dedicato questo post.

Camillo Querna, De bello Neapolitano, Sultzbach, Napoli, 1529: Non Aquivivus abest Belisarius, optima pandens/virtutis monimenta suae. Fidissima magni/corda gerens Caroli titulis, discedere numquam/Partenope voluit, tanta est constantia fortis/,et virtus animi, nullo sub tempore pallens (Non manca Belisario Acquaviva, che mostra ottime testimonianze del suo valore. Mostrando fedelissimo affetto alla corona di Carlo mai volle andar via da Napoli, tanto grandi sono la costanza e il coraggio del forte animo, che non impallidiscono in nessuna circostanza).

Girolamo Carbone (1465-dopo il 1527) in due versi (18-19; li cito dall’edizione dei Carmina curata da P. de Montera, Ricciardi, Napoli, 1935= di un’elegia (carme XXX) indirizzata ad Agostino Nifo: Namque videre iuvat duplici sua tempora fronde,/et Phebi, et Martis, Dux Aquavive, premi (E infatti, duca d’Acquaviva, piace vedere che le sue tempie sono premute da una duplice fronda e di Febo e di Marte).

Giovanni Matteo Toscano, Peplus Italiae, Morelli, Parigi, 1578, p. 42: Quam non Marte minus Musae sint principe dignae,/gentis Aquivivae gloria bina docet./Frater uterque suis cumularunt sceptra tropheis,/

ornavit libris frater uterque suis./Nunc calamo est gravis, ense manus nunc rite colore/tingitur hic rubro, tingitur ille nigro./Classica nunc animos stimulans, nunc barbita mulcent:/quodque caput cassis, mox sua serta tegunt./Duplex ergo tuum gemini decus Adria fratres/nobilitantque sago, nobilitantque toga (Quanto le muse siano degne di Marte non meno che di un principe, lo insegna la duplice gloria della famiglia Acquaviva. Entrambi i fratelli con i loro trofei accrebbero il potere, entrambi i fratelli lo adornarono con i loro libri. Ora la mano è affaticata per la penna, ora per la spada e si tinge in questo caso di colore rosso, nell’altro di nero. Ora c’è la tromba che stimola gli animi, ora la cetra che li accarezza: quella testa che gli altri coprono con vari oggetti, subito la ricoprono le loro corone. Dunque i due fratelli, o Atri, nobilitano il tuo duplice decoro con il sago, lo nobilitano con la toga).

Pietro Gravina (1452/1454-1528 circa) celebrò il valore militare e letterario di Belisario in un epigramma in distici elegiaci tramandatoci da Giammaria Mazzucchelli in Gli scrittori d’Italia, Bossini, Brescia, 1753, volume I, parte I, p. 121: Qui populis dare iura suis non destitit umquam/qui Patriae toties profuit ore potens,/non minus aeratas ductando in proelia turmas, /fortiter austerum Martis obivit opus,/Palladis amplexus Numen veniente senecta,/ipse docet, quales convenit esse Duces (Colui che mai desistette dal dare diritti alle sue genti, che con la forza della sua voce giovò tante volte alla patria, non di meno guidando nei combattimenti le schiere armate con forza andò incontro alle severe fatiche di Marte, dopo avere abbracciato al sopraggiungere della vecchiaia la divinità di Pallade, proprio lui insegna quali condottieri conviene essere).

Jacopo Sannazzaro (1457-1530), Epigrammi, II, XXXVIII:

De lauro ad Neritonorum ducem

Illa Deum laetis olim gestata triumphis,/claraque Phoebaeae laurus honore comae,/iampridem male culta, novos emittere ramos,/iampridem baccas edere desierat./Nunc lacrimis adiuta tuis revirescit; et omne/frondiferum spirans implet odore nemus./Sed nec eam lacrimae tantum iuvere perennes;/quantum mansuro carmine quod colitur./Hoc debent, Aquivive, Duces tibi debet et ipse Phoebus; nam per te laurea silva viret

(Intorno alloro al duca di Nardò

Quell’alloro un tempo recato ai trionfi lieti degli dei e famoso per l’onore della chioma di Febo, già da prima mal coltivato aveva smesso di emettere nuovi rami, già da tempo di produrre bacche. Ora aiutato dalle tue lacrime rinverdisce e respirando riempie di profumo ogni frondoso bosco. Ma ad esso non giovarono tanto le perenni lacrime quanto ciò che viene onorato da un canto destinato a rimanere. Questo ti devono, o Acquaviva, i condottieri e lo stesso Febo; infatti grazie a te verdeggia la selva d’alloro).

Ecco cosa scrive Giovanni Bernardino Tafuri in Istoria degli scrittori nati nel regno di Napoli, Mosca, Napoli, 1748, v. II, pp. 53-54: Il celebre Belisario Acquaviva, uno degli assidui, e dotti Accademici dell’Accademia del Pontano nel 1506, ne fondò una in Nardò sotto il titolo del Lauro, la quale, e per gl’insigni Personaggi, che la componevano, e per la condizione de’ versi, e degli eruditi Ragionamenti, co’ quali era coltivata, si rendè chiara, e rinomata in quella Stagione, onde Jacopo Sannazzaro ebbe co’ seguenti versi a lodare l’Acquaviva fondatore della medesima …

Osservo che, seguendo pedissequamente il Tafuri, la storiografia successiva ha attribuito a Belisario la fondazione delle neretina Accademia del lauro. Appare, però, strano che di un’accademia presumibilmente vissuta fino alla morte del suo fondatore, dunque per ben ventidue anni, non resti cenno alcuno nei contemporanei (a parte quello, presunto, del Sannazzaro), mentre minore peso avrebbe senz’altro il fatto che nessuna testimonianza esista né manoscritta, né a stampa (per quest’ultima, però, con uno sponsor come Belisario quale ostacolo economico sarebbe stato invalicabile? …), di una produzione, anche in versi, che, secondo l’affermazione del Tafuri, sarebbe stata ragguardevole?

E la dedica del Sannazzaro, allora? A nessuno è venuto il dubbio che il lauro, che compare fin dal titolo, non contenga riferimento alcuno ad un’accademia, ma sia proprio l’albero in radici, rami, tronco e foglie (se fosse stato un animale avrei detto in carne ed ossa …) da sempre simbolo della poesia? E che, dunque, il Sannazzaro celebri Belisario non come fondatore di un’accademia ma come ispiratore di poesia (scritta da altri) con le sue gesta militari e pure con i suoi trattati?

E con questo ennesimo dubbio suscitato dalla storiografia tafuriana quando essa, come troppe volte succede, non è suffragata da uno straccio di fonte o, come nel nostro caso, è supportata da una discutibilissima interpretazione dell’unica esistente (per non parlare di quelle truffaldinamente inventate …), chiudo con via Belisario Acquaviva ma lascio aperto un sentiero, sia pur debolmente tracciato, per chi vorrà approfondire …

______________

1 Per quanto riguarda, invece la prosa, oltre a quanto riportato nel post citato all’inizio, mi sembra doveroso informare il lettore che Antonio De Ferrariis detto il Galateo gli dedicò l’opera Argonautica de Hierosolymitana peregrinatione dichiarando espressamente all’inizio: Nos somniamus quotidie Argonautica. Tu Dux nostre eris Iason … (Noi sogniamo ogni giorno le Argonautiche. Tu, nostra guida, sarai Giasone …).

#Accademia del Lauro#Armando Polito#Belisario Acquaviva#duca di Nardò#Giovan Bernardino Tafuri#Giovanni Pontano#Jacobo Sannazzaro#Nardò#Paesi di Terra d’Otranto#Pagine della nostra Storia#Spigolature Salentine

0 notes