#hwp scripo

Explore tagged Tumblr posts

Text

Wechselkredit 1923: Verlustreiche Finanzierung?

Der unten abgebildete Wechsel der Firma F. Mülder & Sohn, Mechanische Leinen-Weberei und Appreturanstalt in Emsdetten (Westfalen), aus dem Oktober 1923 zeigt exemplarisch auf, wie man mit einem Wechselkredit in Zeiten der Hyperinflation erhebliche Währungsverluste machen konnte. Ein Wechsel ist eine schriftliche, unbedingte, aber befristete Verpflichtung zur Zahlung einer bestimmten Geldsumme zugunsten des legitimierten Inhabers der Urkunde. Der Wechsel fixiert eine Zahlungsanweisung. Da ein Wechsel nicht sofort fällig wird, wird er auch als Kreditmittel angesehen. Der Wechsel kann bestimmen, dass der Geldbetrag entweder an den oder die Wechselaussteller (Wechsel an eigene Order) oder einen Dritten (Wechsel an fremde Order) ausbezahlt wird.

Vorderseite des Wechsels der Firma F. Mülder & Sohn, Mechanische Leinen-Weberei in Emsdetten (Westfalen)

Dieser Wechsel wurde am 25. Oktober 1923 von der Firma F. Mülder & Sohn, Mechanische Leinen-Weberei in Emsdetten (Westfalen) über einen Betrag von 100 Billionen Mark ausgestellt (Ausstellungsort: Rheine). 100 Billionen Mark sind eine 1 mit 14 Nullen, also 100.000.000.000.000 Mark. Der Text des Wechsels … Am 6. November 1923 zahlen Sie gegen diesen Wechsel an unsere Ordre die Summe von hundert Billionen Mark Herren F. Mülder Sohn Emsdetten (Bezogener) … Die Ordre der Zahlung war die Reichsbanknebenstelle Rheine, die die Wechselausstellung mit Datum vom 25. Oktober 1923 als „Bezahlt“ auf der Rückseite des Wechselpapiers amtlich bestätigte.

Rückseite des Wechsels Firma F. Mülder & Sohn, Mechanische Leinen-Weberei in Emsdetten (Westfalen)

Um den realen Geldwert solcher Beträge zu verstehen gab es 1923 Broschüren, die für jeden einzelnen Tag eine Umrechnung von Mark (Papiermark) in US-Dollar auf Basis der amtlichen Dollar-Mittelkurse der Berliner Börse dokumentierten und die historischen Kurse bis heute zugänglich machen. Die Rechnung ging wie folgt auf:

Am Tag der Wechselausstellung, den 25. Oktober 1923, kostete 1 US-$ = 65.000 Millionen Mark (65.000.000.000 Mark). Der Betrag von 100 Billionen Mark hatte somit einen Wert von 1.539 US-$.

Rund zwei Wochen später am Tag der Wechselrückzahlung, den 6. November 1923, kostete 1 US-$ = 420.000 Millionen Mark (420.000.000.000 Mark). Der Betrag von 100 Billionen Mark hatte zu diesem Zeitpunkt also einen Wert von 238 US-$.

Die Wechselkredit erbrachte somit einen währungsbedingten Verlust von 1.301 US-$.

Auf den Betrag von 100 Billionen Mark war auch die Wechselsteuer zu zahlen. Die Wechselsteuer war eine Verkehrsteuer auf gezogene und eigene Wechsel im Inland. Die Entrichtung der Steuer erfolgt normalerweise durch Aufkleben von Steuermarken auf die Rückseite des Wechsels. Da die hier seinerzeit verwendeten Wechselsteuermarken jedoch „nur“ über 500 Millionen Mark lauteten (das waren am 25. Oktober 1923 0,0077 US-Dollar) brachte man die Steuermarken in einer Allonge am Wechselpapier an. Die Allonge hatte aufgrund des minimalen Werts der Steuermarken eine Länge von 3,50 Metern!!!

Die zum Wechselpapier gehörenden Wechselsteuermarken wurden in einer Allonge von 3,50 Metern aufgeklebt (Ausschnitt oben).

Anmerkung zur Firma F. Mülder & Sohn, Mechanische Leinen-Weberei und Appreturanstalt in Emsdetten

Am 5. Juni 1856 legten Johann Hermann Franz Joseph Möller, genannt Mülder und dessen Sohn Bernhard Franz Mülder den Grundstein für die Firma F. Mülder & Sohn. Mit 100 Heimwebern begann die Firma im Verlagssystem. 1872 stellten sie den Konzessionsantrag für eine mechanische Leinen- und Baumwollweberei am Katthagen. Diese brannte am 21./22.11.1892 nieder und wurde am alten Standort wieder aufgebaut. 1921 betrieb die Firma 257 Webstühle. 1928 übernahm Josef Mülder die Firmenleitung. 1938 entstand am Brink das markante zweistöckige Bürogebäude mit Walmdach und einem Arkadengang mit sieben halbrunden Bögen auf weißen Säulen. Dieses Gebäude ist als einziges übrig geblieben und kann heute noch auf dem Brink bewundert werden. Die Firma F. Mülder Sohn wurde 1973 als gesunde Firma aufgrund eines Gesellschafterbeschlusses an die Firma Fraling in Nordwalde verkauft. Fraling selber musste 1995 Insolvenz anmelden und existiert heute nicht mehr. Der Fabrikkomplex am Katthagen wurde 1974 abgebrochen. Heute befindet sich hier der Supermarkt Kaufland mit dem Parkdeck. Die Firma F. Mülder & Sohn wurde Mitte 2005 liquidiert und im Handelsregister gelöscht.

Sammlerwert alter Wechselpapiere

Der hier vorgelegte Wechsel ist eigentlich ein „Historisches Wertpapier“. Sammler dieser Wertpapiere ignorieren normalerweise derartige Papiere, wie den hier vorliegenden Wechsel. Wechsel werden nur dann preislich höher bewertet, wenn sie die Original-Unterschriften berühmter Persönlichkeiten enthalten (z.B. Ferdinand de Lesseps) oder es sind extrem seltene Wechsel bekannter Institutionen (z.B. die im Zweiten Weltkrieg zur Rüstungsfinanzierung eingesetzten Mefo-Wechsel). Allenfalls Heimatsammler haben Interesse an dem vorliegenden Wechsel. Schwierig wird es, einen Käufer dafür zu finden. Meist ist das nur über digitale Plattformen wie ebay möglich. Einen fairen Preis würde ich in der Bandbreite von 15 bis 50 Euro verorten.

Apropos

Liebe Sammler, bitte lest euch doch mal diesen Beitrag aufmerksam durch. Kann es sein, dass in diesem Beitrag ein Denkfehler drinsteckt und bei diesem Wechsel kein Inflationsverlust, sondern eventuell ein Inflationsgewinn entstanden ist? Ich bitte euch um Prüfung. Gruß HGG

-

Hans-Georg Glasemann

Ich bin Sammler Historischer Wertpapiere und aktiv im EDHAC. Unterstützen Sie den EDHAC, werden Sie Mitglied … Machen Sie mit bei … Facebook!

Wenn Sie den Nonvaleurs Blog kostenfrei abonnieren wollen, klicken Sie oben rechts „RSS-Feed“. Ältere Beiträge des Blogs finden Sie, wenn Sie „Archiv“ klicken!

Quellen: Franz-Josef Mülder (F11/23)

2 notes

·

View notes

Text

Kommunalbank für Schlesien: Goldmark-Notgeld 1923

Aus der Provinz Nieder- und Oberschlesien sind insgesamt 24 im Jahr 1923 ausgegebene Goldmark-Notgeldemissionen bekannt, von denen 5 vom Reichsfinanzminister nicht genehmigt waren. 13 Ausgaben entfallen auf die am und im Gebirge gelegenen Orte (besonders um Waldenburg), keine einzige dagegen auf den großen, ganz überwiegend landwirtschaftlichen Raum nördlich bzw. östlich der Oder. Ende Oktober 1923 beschlossen der Provinzialverband für Nieder- und Oberschlesien, die Handelskammer, der Vorstand der Produktenbörse und die Banken in Breslau die Herausgabe einheitlichen wertbeständigen Notgeldes für die Provinz.

Kommunalbank für Schlesien für den Provinzialverband von Nieder- und Oberschlesien, wertbeständiger Notgeldschein über 20 Goldpfennig, ausgegeben in Breslau am 26. Oktober 1923.

Die Abgabe des Notgeldes sollte grundsätzlich gegen Goldanleihe erfolgen. Arbeitgebern, die solche nicht besaßen, sollte mit Goldmarkkrediten ausgeholfen werden, um auch ihnen zu ermöglichen, Teile der Löhne und Gehälter in wertbeständigem Provinzialnotgeld auszuzahlen.

Als Emissionsinstitut wurde die öffentliche Bankanstalt „Kommunalbank für Schlesien“ bestimmt, die bereits am 29. Oktober 1923 mit der Ausgabe der vom Reichsfinanzminister genehmigten über 5, 20, 50 Goldpfennig, 1, 2 und 5 Goldmark lautenden Noten begann. Trotzdem waren viele Betriebe Mitte November 1923 noch nicht mit diesem Geld versorgt. Nach dem Bericht über die XII. öffentliche Vollversammlung der Handelskammer Breslau am 13. November 1923 wurde die langsame Arbeit der Kommunalbank heftig kritisiert und schnellere Verteilung durch Verlängerung der Bürostunden und Eröffnung neuer Ausgabestellen verlangt. Bis zum 23. November 1923 waren diese Mängel abgestellt.

Kommunalbank für Schlesien für den Provinzialverband von Nieder- und Oberschlesien, wertbeständiger Notgeldschein über 1 Goldmark, ausgegeben in Breslau am 26. Oktober 1923.

Fast alle Noten dieser Emission wurden mehrfach neu aufgelegt und die Ausführung sowie die Deckungs- und Einlösungsbestimmungen wiederholt geändert; jedoch trugen alle Scheine das Ausgabedatum des 26. Oktobers 1923. Die Gesamtauflage soll 6 Mio. Goldmark betragen haben. Wegen starker Abnutzungserscheinungen wurden die Stücke der ersten Serie zu 20, 50 Goldpfennig und 5 Goldmark (mit der Abbildung der Schneekoppe) bereits zum 22. März 1924 und nach Terminverlängerung zum 31. März 1924 zur Einlösung aufgerufen; alle anderen Noten der Ausgabe liefen bis zum 15. August 1924 um.

Kommunalbank für Schlesien für den Provinzialverband von Nieder- und Oberschlesien, wertbeständiger Notgeldschein über 5 Goldmark, ausgegeben in Breslau am 26. Oktober 1923.

Bildquelle: Privat (10/2023)

Literaturhinweis (Daten und Texte teilweise entnommen): Wilhelmy, Rudolf: Geschichte des deutschen wertbeständigen Notgeldes von 1923/1924, Dissertation, Berlin, 1962.

-

Hans-Georg Glasemann

Ich bin für Sammler Historischer Wertpapiere aktiv im EDHAC. Unterstützen Sie uns, werden Sie Mitglied … Wenn Sie diesen Blog kostenlos abonnieren wollen, klicken Sie oben rechts „RSS-Feed“. Ältere Beiträge des Blogs finden Sie, wenn Sie „Archiv“ klicken! Besuchen Sie den EDHAC bei … Facebook!

3 notes

·

View notes

Text

Quedlinburg: Goldmarknotgeld 1923

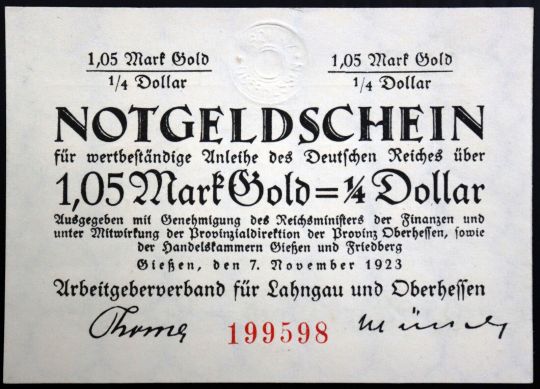

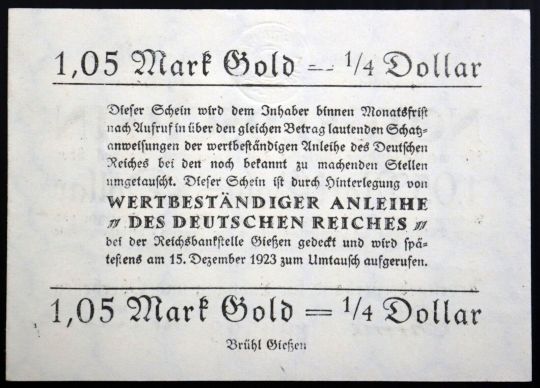

Als in der Hyperinflation Ende 1923 die deutsche Markwährung total zusammenbrach, suchten viele Kommunen nach kreativen Lösungen zur Schaffung von wertbeständigem Notgeld. In dieser Situation begab die Stadt Quedlinburg in der Provinz Sachsen im November 1923 Goldmarknotgeld mit Valutaklausel (Dollar).

Die Stadt Quedlinburg hatte am 30. Oktober 1923 die Genehmigung des Reichsministers der Finanzen zum Druck von 20.000 Goldmark erhalten. Die Ausgabe erfolgte mit dem Ausgabedatum 1. November 1923 und dem Einlösedatum 15. Dezember 1923 in den Geldwerten von 42 Pfennig Gold und 1,05 Mark Gold (= 1/10, ¼, Dollar). Danach sollte auch in Quedlinburg die Auszahlung von Löhnen und Gehältern zum Teil wertbeständig erfolgen.

Bereits am 10. November 1923 zeigte sich, dass die genannte Summe viel zu gering war. Auf neuerlichen Antrag erhöhte der Reichsfinanzminister den genehmigten Betrag daher auf 100.000 Goldmark. Ausweislich der Quedlinburger Archivakten sind aber von der Stadt nur 84.000 Goldmark emittiert worden.

Es kann angenommen werden, dass der von der Stadt nicht ausgenutzte Betrag von 16.000 Goldmark an die Firma Dippe A.-G., Quedlinburg, abgetreten wurde. Denn diese Firma gab ebenfalls wertbeständiges Notgeld aus, dessen Auflagenhöhe nach den vorkommenden Kontrollziffern zu urteilen etwa 16.000 Goldmark betragen hat. Das Ausgabedatum dieser Notgeldscheine war wie bei der Stadt der 1. November 1923; auch die Stückelung der Noten war gleich.

Stadt Quedlinburg¸ Notgeldschein über 1 Mark 05 Pfennig Gold = ¼ Dollar, ausgegeben in Quedlinburg am 1. November 1923.

Die Noten der Gebrüder Dippe liefen auch in Halberstadt, Oschersleben und Neundorf um, wo dieser landwirtschaftliche Großbetrieb Güter bewirtschaftete. Der Reichsfinanzminister ordnete mit Schreiben an den Magistrat Quedlinburg vom 28. April 1924 die Einlösung des Goldmarknotgeldes zum 30. Juni 1924 an. Dieses Schreiben lässt ein besonderes Problem des Reichsfinanzministers (RFM) in der Einlösungsperiode erkennen. Der RFM schrieb an den Magistrat von Quedlinburg, sowie auch an eine Reihe anderer Städte: „Die als Deckung des Notgeldes hinterlegten Anleihen habe ich mit Wirkung vom 8. Mai 1924 freigegeben. Es ist erwünscht, dass das Notgeld nach Möglichkeit in Anleihestücken eingelöst wird und möglichst geringe Anleihebeträge zum Verkauf gelangen…“. Das erkennbare Bestreben des RFM, den Zahlungsmittelumlauf durch Umwandlung von (Not-) Geld in Kapital einzuschränken, war Ende April 1924 sehr berechtigt. Denn am 7. April 1924 war eine Kreditrestriktion für die Reichsbank in Kraft getreten; sie war gedacht zur Rehabilitierung der neu ausgegebenen Rentenmark, nachdem die Gewährung übergroßer Kredite in den Monaten Januar bis März 1924 eine neue Währungskatastrophe einzuleiten schien.

Bildquelle: Privat (9/2023)

Literaturhinweis (Daten und Texte teilweise entnommen): Wilhelmy, Rudolf: Geschichte des deutschen wertbeständigen Notgeldes von 1923/1924, Dissertation, Berlin, 1962.

-

Hans-Georg Glasemann

Ich bin für Sammler Historischer Wertpapiere aktiv im EDHAC. Unterstützen Sie uns, werden Sie Mitglied … Wenn Sie diesen Blog kostenlos abonnieren wollen, klicken Sie oben rechts „RSS-Feed“. Ältere Beiträge des Blogs finden Sie, wenn Sie „Archiv“ klicken! Besuchen Sie den EDHAC bei … Facebook!

2 notes

·

View notes

Text

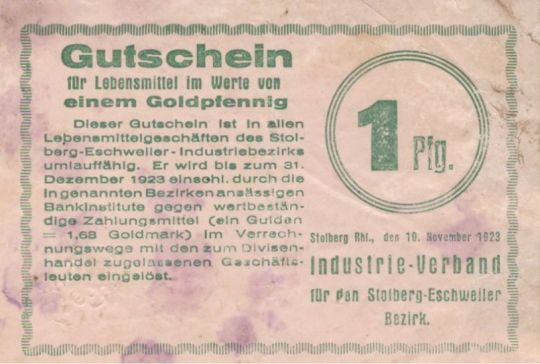

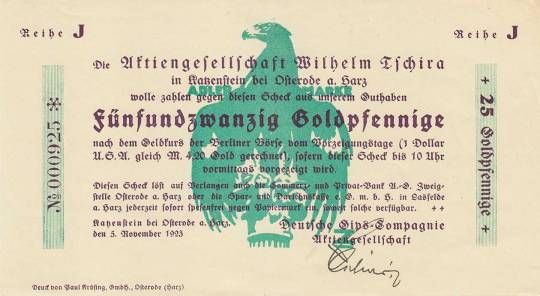

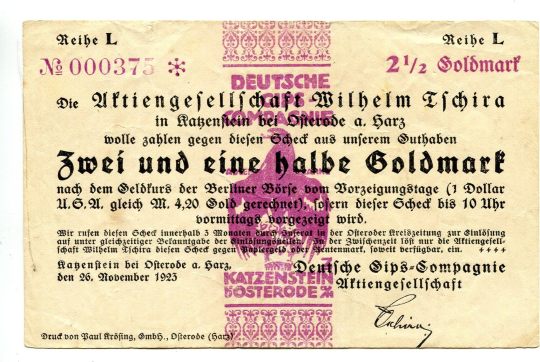

Ende 1923: Wertbeständiges Notgeld als Rentenmark?

Nach Erscheinen der Rentenmark am 16. November 1923 verstärkten sich die Ausgabe und der Umlauf des wertbeständigen Goldmark-Notgelds weiter, und zwar solange bis die neuen Rentenbanknoten in ausreichender Menge in der Bevölkerung verfügbar waren. Das Goldmark-Notgeld übte in dieser Zeit auch eine wichtige Kleingeldfunktion aus, da anfangs Rentenmarkscheine fast nur in größeren Nennwerten und Rentenpfennige erst mit Beginn des Jahres 1924 in den Verkehr kamen.

Die neue Rentenmark: Rentenbankschein über 1 Rentenmark, Ausgabedatum 1. November 1923 in Berlin.

Zum Zeitpunkt der Emission der ersten Rentenmarkscheine nach den inzwischen erfolgten Währungs-Stabilisierungsmaßnahmen kursierte die Papiermark ohne Kursverluste und wurde mittlerweile wieder allgemein angenommen (Währungsumstellung: 1 Rentenmark = 1 Goldmark = 1 Billion Mark).

Auch die Mark wurde nach der Währungsreform noch gedruckt: Reichsbanknote über 100 Billionen Mark, ausgegeben in Berlin am 15. Februar 1924. Wert dieser nun währungsstabilen Banknote über 100 Billionen Mark = 100 Rentenmark = 100 Goldmark.

Die neuen Rentenmarkscheine waren am 25. November 1923 noch nicht in Bayern eingetroffen. Rund 4 Mio. Rentenmark wurden hier gegen Ende November erwartet. So wird erklärlich, dass nicht weniger als ein Drittel aller bayerischen Goldmark-Notgeldausgaben gerade in diesen Zeitraum, nämlich in die Woche vom 19. bis 26. November 1923, fällt.

Am 16. November 1923, dem Tag der ersten Rentenmarkausgabe, bestanden rund 37 % aller umlaufenden Zahlungsmittel im Deutschen Reich aus wertbeständigem Notgeld. Das vorhandene und nach dem 16. November 1923 neu ausgegebene wertbeständige Notgeld leistete dann der jungen Rentenmark Hilfestellung. Mit wachsender Rentenmarkmenge betrug der Anteil der beiden wertbeständigen Zahlungsmittel am 23. November 1923 rund 53% und am 30. November rund 58% des Geldumlaufs.

Wertbeständiges Notgeld als Rentenmark

Die Ausgabe von wertbeständigem Notgeld mit der Währungsbezeichnung „Rentenmark“ war aus Sicht des Reichsfinanzministeriums nicht zulässig. Dennoch erschienen illegaler Weise Ende 1923 elf Ausgaben von Rentenmark-Notgeld.

Arnstadt (Thüringen) Die Firma E. Wagner Blaudruckfabrik in Arnstadt begab mit Datum vom 1. Dezember 1923 in Form von Schecks auf die Bank für Thüringen, vorm. B. M. Strupp, Aktien-Gesellschaft, Filiale Arnstadt, wertbeständige Notgeldscheine über 1, 2 und 5 Rentenmark. Die ohne Genehmigung des Reichsfinanzministeriums ausgegebenen Scheine lauteten unzulässiger Weise über Rentenmark.

Berlin (Brandenburg) Am 15. November 1923 gaben die Siemens & Halske A.G. und Siemens-Schuckert Werke G.m.b.H. in Berlin gemeinsam „Konsum-Gutscheine“ mit den Werten 1, 2, 5, 10, 50 Rentenpfennig und 1 Rentenmark aus. Wie in verschiedenen anderen Orten übten diese kleinen Werte nur eine Wechselgeldfunktion aus, da von der Deutschen Rentenbank anfangs nur Noten zu 50 Rentenmark emittiert worden waren. Die Scheine liefen nicht in der Öffentlichkeit, sondern nur in den Siemens-Konsumanstalten um.

Bethel bei Bielefeld (Westfalen) Mehrere Rentenmarkscheine über 1, 2, 5 Rentenpfennige sowie 1 und 2 Rentenmark wurden von den Vorständen der Anstalten Bethel, Sarepta und Nazareth am 1. Dezember 1923 in Bethel ausgegeben. Diese Scheine sind nicht als wertbeständiges Notgeld anzusehen, da diese Institution schon seit Jahrzehnten mit behördlicher Genehmigung eigenes Anstaltsgeld verwenden darf.

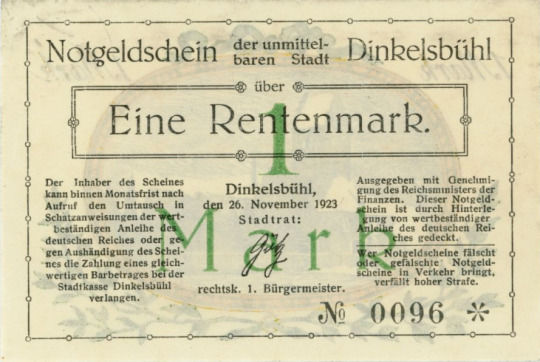

Dinkelsbühl (Bayern) Die bayerische unmittelbare Stadt Dinkelsbühl begab am 26. November 1923 mit Genehmigung des Reichsministers der Finanzen Notgeldscheine 10 und 50 Rentenpfennige sowie 1 Rentenmark. Die Scheine über 10 Rentenpfennige und 1 Rentenmark wurden 1924 überdruckt and als Quittungen für die städtische Hockersteuer weiterverwendet.

Stadt Dinkelsbühl, Notgeldschein über 1 Rentenmark, ausgegeben in Dinkelsbühl am 16. November 1923.

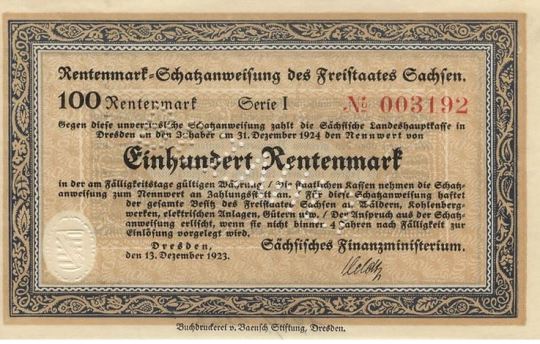

Freistaat Sachsen, Sächsisches Finanzministerium in Dresden, Rentenmark-Schatzanweisung über 20 Rentenmark, Ausgabedatum: 13. Dezember 1923.

Dresden (Sachsen) Der Sächsische Staat gab kurz nach Erscheinen der Rentenmark Rentenmark-Schatzanweisungen aus. Emittent dieser unverzinslichen Stücke war das Sächsische Finanzministerium. Die Abgabe erfolgte „nach Maßgabe des auftretenden Kreditbedarfs im Verkehr“ durch die Landeshauptkasse und durch sämtliche Niederlassungen der Sächsischen Staatsbank. Die mit dem Datum 13. Dezember 1923 versehenen Stücke lauteten über 20, 50 und 100 Rentenmark. Die Laufzeit war auf den 31. Dezember 1924 begrenzt. Es ist bis heute nicht erwiesen, dass die in der Presse angekündigten Werte von 5 und 10 Rentenmark auch ausgegeben wurden.

Sofort nach Erscheinen wurden die Noten allseits heftig kritisiert. Dass sie über „Rentenmark“ lauteten, eine Bezeichnung, die nach dem Rentenbankgesetz nur den Noten der Rentenbank zustand, war der kleinste aller Vorwürfe. Zu diesem späten Zeitpunkt bestünde kein Bedürfnis mehr nach neuem wertbeständigen Notgeld, denn um ein solches handele es sich trotz der Tarnbezeichnung als Schatzanweisung bei diesen „kleinen“ Nennwerten offensichtlich. Es wurde von einer „sächsischen Inflationsgefahr“ gesprochen und, es wurden bei dieser Gelegenheit auch die etwa zur gleichen Zeit erschienenen Zwischenscheine einiger preu��ischer Provinzen und die noch kleiner gestückelten Schatzanweisungen des Landes Thüringen kritisiert. Wenige Tage später erschien in den Zeitungen eine Beruhigungsnotiz des Reichsfinanzministers, in der mitgeteilt wurde, dass die sächsischen Rentenmark-Schatzanweisungen innerhalb von zwei Monaten wieder eingezogen würden und dass bei der Auflage von nur 5 Mio. Rentenmark inflatorische Wirkungen nicht zu befürchten seien. Bis zum Einlösungstermin könnten die Noten bei jeder Reichskasse in Zahlung gegeben werden. Diese Kassen hätten Anweisung, eingelieferte Stücke der Sächsischen Regierung in Anrechnung auf die Steuerüberweisungen zu übermitteln.

Freistaat Sachsen, Sächsisches Finanzministerium in Dresden, Rentenmark-Schatzanweisung über 100 Rentenmark, Ausgabedatum: 13. Dezember 1923.

Elberfeld (Rheinland) Zwei kleinformatige, im Vervielfältigungsverfahren hergestellte Stücke der Stadthauptkasse Elberfeld über 0.01, 0.02, 0.05, 0.10, 0.20 und 0.50 Rentenmark vom 19. November 1923 galten nur kurze Zeit als Kleingeld zu den höherwertigen Rentenmarkscheinen der Deutschen Rentenbank und nach ihrem Text nur im Gehalts-Verrechnungsverkehr mit den städtischen Beamten, Lehrern und Angestellten.

Greifenberg (Pommern) Die von der Kreissparkasse Greifenberg in Pommern ab 1. Dezember 1923 ausgegebenen Notgeldwerte über ½, 1 und 5 Rentenmark waren vom Reichsfinanzministerium nicht genehmigt gewesen, da die Währungsbezeichnung „Rentenmark“ für wertbeständiges Notgeld nicht zulässig war.

Insterburg (Ostpreußen) Die Insterburger Spinnerei und Weberei A.G. in Insterburg gab mit Datum vom 1. Dezember 1923 Gutscheine mit den Werten über 2, 5, 10 Rentenpfennig und 5 Rentenmark aus. Die Gutscheine besaßen nicht die Genehmigung des Reichsfinanzministeriums.

Mummendorf (Schleswig-Holstein) Die „Velima“ Handelsgesellschaft m.b.H. Carl Höpner in Mummendorf gab am 1. Dezember 1923 Gutscheine für Waren, Getreide, Butter und Milch aus. Die seitens des Reichsfinanzministeriums ungenehmigten Scheine galten nur auf der Insel Fehmarn bis auf Widerruf und hatten einen Nennwert von 1/10 Rentenmark.

„Velima“ Handelsgesellschaft m.b.H. Carl Höpner in Mummendorf, Gutschein über 1/10 Rentenmark, ausgestellt im schleswig-holsteinischen Mummendorf am 1. Dezember 1923.

Oderberg (Brandenburg) Der Magistrat der Stadt Oderberg gab illegaler Weise mit Scheck über die Vereinsbank in Oderberg mit Datum vom 28. Dezember 1923 Geldscheine über 1 Rentenmark aus.

Regensburg (Bayern) Die Oberpfalzwerke Aktiengesellschaft für Elektrizitätsversorgung im bayerischen Regensburg begab Ende 1923 in Scheckform nicht gesetzeskonforme Notgeldscheine über 2 Rentenmark. Die Einlösung war möglich an den Werkkassen sowie durch die Bayerische Vereinsbank, Filiale Regensburg, die Handelsbank in Regensburg und durch das Bankhaus Karl Schmidt in Weiden. Die Stücke sind bisher nur blanko bekannt, so dass unklar ist, ob sie seinerzeit in den Umlauf kamen.

Oberpfalzwerke Aktiengesellschaft für Elektrizitätsversorgung, Notgeldschein in Scheckform, gedruckt in Regensburg Ende 1923, nummeriertes Blankostück.

Bildquelle: Privat und KENOM - Virtuelles Münzkabinett (8/2023)

Literaturhinweis (Daten und Texte teilweise entnommen):

Lindman, Kai: Das wertbeständige Notgeld von 1923/24, 2008.

Müller, Manfred: Das wertbeständige Notgeld der deutschen Inflation 1923/1924, Deutsches Notgeld, Band 12, 2011.

Wilhelmy, Rudolf: Geschichte des deutschen wertbeständigen Notgeldes von 1923/1924, Dissertation, Berlin, 1962.

-

Hans-Georg Glasemann

Ich bin für Sammler Historischer Wertpapiere aktiv im EDHAC. Unterstützen Sie uns, werden Sie Mitglied … Wenn Sie diesen Blog kostenlos abonnieren wollen, klicken Sie oben rechts „RSS-Feed“. Ältere Beiträge des Blogs finden Sie, wenn Sie „Archiv“ klicken! Besuchen Sie den EDHAC bei … Facebook!

4 notes

·

View notes

Text

100 Jahre Inflation 1923-2023

Auf der Karikatur im "Simplicissimus" vom 23. Juli 1923 klagen zwei Bettler "Früher, wenn d' um a Geld ‚bettelt hast, hast bloß a Brot ‚kriegt, wenn d' um a Brot bettelst, kriegst bloß a Geld."

2 notes

·

View notes

Text

1923-2023: 100 Jahre Hyperinflation

Die Inflation, die schon während des Ersten Weltkriegs begann, konnte nach Kriegsende nicht gestoppt werden, da weiterhin Staatsausgaben durch Schulden finanziert wurden. Im Krisenjahr 1923 erreichte die Geldentwertung als Hyperinflation auch beim Briefporto ihren Höhepunkt.

Ziffern im Kreis mit Korbdeckelmuster (Nennwert 50 Milliarden Mark), Erstausgabetag 22. November 1923.

Briefverkehr: Umschlag eines Inlandbriefs von Wilhelmshaven nach Norden mit sogenannter Dachziegelfrankatur, gestempelt am 4. November 1923. Nicht nur die Geldscheine, auch die Briefmarken mussten stets an die steigenden Preise angepasst werden. Im Extremfall wogen die Briefmarken mehr als der Brief selbst, sodass man eigentlich für das höhere Gewicht noch mehr Briefmarken hätte verwenden müssen.

Porto für einen einfachen Fernbrief der ersten Gewichtsstufe bis 20g

1.10.1918 0,15ℳ

1.10.1919 0,20ℳ

1.04.1921 0,60ℳ

1.07.1922 6,00ℳ

15.11.1922 25,00ℳ

15.01.1923 50,00ℳ

1.03.1923 100,00ℳ

1.07.1923 300,00ℳ

1.08.1923 1.000,00ℳ

24.8.1923 20.000,00ℳ

1.9.1923 75.000,00ℳ

20.9.1923 250.000,00ℳ

1.10.1923 2.000.000,00ℳ

10.10.1923 5.000.000,00ℳ

1.11.1923 100.000.000,00ℳ

5.11.1923 1.000.000.000,00ℳ

12.11.1923 10.000.000.000,00ℳ

20.11.1923 20.000.000.000,00ℳ

26.11.1923 80.000.000.000,00ℳ

1.12.1923 100.000.000.000,00ℳ

Am 1. Dezember 1923 wurde als neue Währung die Rentenmark eingeführt: 10.000.000.000 Mark = 0,01 Rentenmark.

-

Hans-Georg Glasemann

Ich bin für Sammler Historischer Wertpapiere aktiv im EDHAC. Unterstützen Sie uns, werden Sie Mitglied … Wenn Sie diesen Blog kostenlos abonnieren wollen, klicken Sie oben rechts „RSS-Feed“. Ältere Beiträge des Blogs finden Sie, wenn Sie „Archiv“ klicken! Besuchen Sie den EDHAC bei … Facebook!

Bildquelle und Text: Privat (6/2023)/ Briefmarkenspiegel 3/87, S. 27

2 notes

·

View notes

Text

Aktien: Roter Goldmark-Stempel 1924

Währungsreform 1923/24

Zur Bekämpfung der Hyperinflation wurde am 16. Oktober 1923 der Beschluss über die Errichtung der unabhängigen Deutschen Rentenbank verkündet. Damit leitete die Reichsregierung ab Mitte Oktober 1923 die Rückkehr zu einer stabilen Währung ein. Da das Deutsche Reich zur Deckung des Grundkapitals der Rentenbank nicht über genügend Goldvorräte verfügte, wurden der Grundbesitz von Landwirtschaft, Industrie, Handel und Gewerbe mit einer (theoretischen) Hypothek von 3,2 Milliarden Rentenmark (= 3,2 Milliarden Goldmark) belastet. Gleichzeitig beendete die Reichsbank die Ausgabe neuer Schuldtitel, die öffentlichen Haushalte wurden durch Ausgabendisziplin und Steuererhöhungen konsolidiert.

Mit der Währungsreform und der Ausgabe der Rentenmark gelang es ab November 1923 die Inflation im Deutschen Reich zu stoppen. Die Ersparnisse weiter Bevölkerungskreise waren vernichtet, Vermögenswerte waren dahingeschmolzen. Feste Erträge oder Zinsen waren praktisch wertlos. Durch Mangel an Kaufkraft verloren auch Immobilien ihren Wert und wurden bei Notveräußerungen geradezu verschleudert.

D. Götte & Zimmermann Aktiengesellschaft, Aktie über 5000 Mark, ausgestellt in Halberstadt am 12. Juni 1923, 1924 mit Goldmark-Abstempelung herabgesetzt auf 100 Goldmark.

Am 20. November 1923 hatte 1 US-Dollar einen Wert von 4,2 Billionen Papiermark (= 4,20 Rentenmark). Eine Rentenmark bzw. eine Goldmark (Mark Gold) entsprach an diesem Tag offiziell einer Billion Papiermark. Obwohl es für die Rentenmark keine gesetzliche Annahmepflicht gab, fand sie schnell das Vertrauen der Bevölkerung. Die Rentenmark war von Anfang an als Übergangslösung angelegt. Der Regierung gelang es im ersten Halbjahr 1924 den Kurs der neuen Währung durch Einschränkung des Geldumlaufs und drastische Sparmaßnahmen im Haushalt stabil zu halten. Durch die Normalisierung des Wirtschaftslebens und die Beruhigung der innenpolitischen Situation wurde vom „Wunder der Rentenmark“ gesprochen.

Das Vermögen der Kapitalgesellschaften

Nach der Währungsreform hatte man eingesehen, dass diese drei verschiedenen Währungseinheiten Mark, Goldmark und Rentenmark im Rechnungswesen der Unternehmen nicht praktikabel sind, sondern dass die Bilanzen aller deutschen Kapitalgesellschaften in einem einheitlichen Wertmesser aufgestellt werden müssen. Als Wertmesser wurde die Goldmark auserkoren, und zwar eine Goldmark, die in fester Beziehung zu einer stabilen Goldwährung, insbesondere zum amerikanischen Dollar, steht. Jedenfalls ist dieser Maßstab in der Verordnung vom 28. Dezember 1923 über die Aufstellung von Goldmarkbilanzen öffentlich vorgeschrieben worden (Verordnung über Goldbilanzen. Vom 28. Dezember 1923, Reichsgesetzblatt I, S. 1253-1256). Für die Berechnung der Goldmark wurde der auf Grund der amtlichen Berliner Notierung für Auszahlung New York errechnete Dollar-Mittelkurs des letzten Börsentages festgelegt.

Die Goldbilanzverordnung [Verordnung über Goldbilanzen], die auf Grund des Ermächtigungsgesetzes vom 8. Dezember 1923 (Reichsgesetzblatt I, S. 1173) erlassen wurde und die Durchführungsverordnungen vom 5. Februar und 28. März 1924 sah für alle Kaufleute, die Handelsbücher zu führen hatten, die Verpflichtung vor, vom 1. Januar 1924 ab oder, falls das neue Geschäftsjahr mit einem späteren Zeitpunkt beginnt, von diesem Zeitpunkt ab das Inventar und die Bilanz in Goldmark, statt in Reichswährung (Papier-Mark) aufzustellen, wobei als Goldmark der Gegenwert von 10/42 des nordamerikanischen Dollars zu gelten hatte. Die Goldmark war also keine Währung sondern lediglich die Rechnungseinheit für eine Kunstwährung.

Die sogenannte Goldmark-Eröffnungsbilanz ist eine Sonderbilanz, die beispielsweise in einer Währungsreform erforderlich sein kann. Hierbei wurden die bewertungsrelevanten Beschränkungen des geltenden Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften vom Gesetzgeber 1923 bewusst außer Kraft gesetzt. Bei der Eröffnungsbilanz waren die einzelnen Vermögensgegenstände nach den bisherigen handelsrechtlichen Vorschriften neu zu bewerten, als ob die Bilanz mit dem Bilanzstichtag den Betrieb neu begänne.

Die Pflicht das Vermögen der Gesellschaft in Goldmark neu zu bewerten hatte der Vorstand der Kapitalgesellschaft (Aktiengesellschaft), der auch das neue Grundkapital anzugleichen und die Goldbilanz der Gesellschaft aufzustellen hatte. Die Goldmark-Eröffnungsbilanz war der Generalversammlung (Hauptversammlung) zur Genehmigung vorzulegen. So wurde beispielsweise bei der 1899 gegründeten Hamburger Deutsches Schauspielhaus Aktiengesellschaft auf der Hauptversammlung vom 30. Oktober 1924 das Grundkapital in Höhe von 1 Mio. Mark deutscher Reichswährung (Papiermark) in voller Höhe auf Goldmark umgestellt. Die Aktien der Gesellschaft 1899 ausgestellt über je 1000 Mark erhielten einen roten Stempel mit der Inschrift „Umgestellt auf Tausend Goldmark“.

Deutsches Schauspielhaus A. G., Gründeraktie über 1000 Mark, ausgestellt in Hamburg am 20. Juni 1899, 1924 umgewertet auf 1000 Goldmark.

Steingutfabrik Colditz Actiengesellschaft, Aktie über 1000 Mark, ausgestellt in Colditz am 24. April 1923, herabgestempelt auf 200 Reichsmark.

Die endgültige Neuordnung der Reichswährung wurde im Sommer 1924 realisiert. Am 30. August 1924 schuf das Münzgesetz (Reichsgesetzblatt II, S. 254) die Reichsmark als neues, nunmehr gesetzliches Zahlungsmittel und gab der für die Ausgabe zuständigen Reichsbank die volle Unabhängigkeit von der Regierung. Die Reichsmark galt zusätzlich zur Rentenmark im Verhältnis 1:1, mit beiden Währungen konnte nun bezahlt werden. Der wesentliche Unterschied zwischen beiden Währungen bestand in ihrer unterschiedlich ausgestalteten Deckung. Die noch immer umlaufende Papiermark wurde jetzt zum Kurs von 1 Billion Mark = 1 Reichsmark = 1 Rentenmark eingezogen. Ab August 1924 wurden die Eröffnungsbilanzen im Deutschen Reich statt in Goldmark in Reichsmark erstellt.

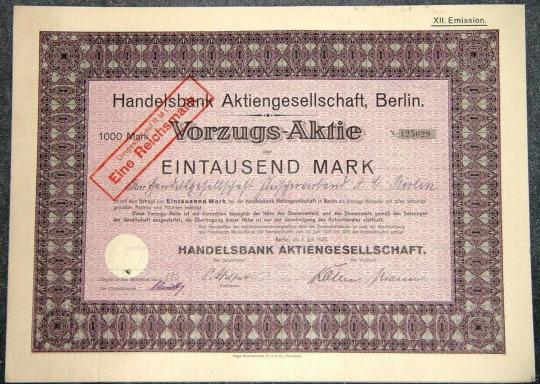

Handelsbank Aktiengesellschaft, Vorzugs-Namensaktie über 1000 Mark, ausgestellt in Berlin am 1. Juli 1923, 1924 umgewertet auf 1 Reichsmark.

Kapitalgesellschaften, die bis 1925 keine Goldmark-Eröffnungsbilanz eingereicht hatten, wurden wegen Nichteinreichung im Handelsregister von Amts wegen gelöscht.

Bildquelle: Privat (9/2023)

-

Hans-Georg Glasemann

Ich bin für Sammler Historischer Wertpapiere aktiv im EDHAC. Unterstützen Sie uns, werden Sie Mitglied … Wenn Sie diesen Blog kostenlos abonnieren wollen, klicken Sie oben rechts „RSS-Feed“. Ältere Beiträge des Blogs finden Sie, wenn Sie „Archiv“ klicken! Besuchen Sie den EDHAC bei … Facebook!

1 note

·

View note

Text

Waldorf-Astoria Cigarettenfabrik 1923: Goldmark-Gutscheine

Manche Gutscheinausgaben des Jahres 1923 sind offenbar weniger aus dem Bestreben entstanden, den Verbraucher vor Entwertung zu schützen, als den eigenen Umsatz zu erhöhen. So ist diese Absicht beispielsweise bei der ab Oktober 1923 erfolgten Ausgabe von Goldmark-Gutscheinen mit Dollar-Valutaklausel der Waldorf-Astoria Cigarettenfabrik A.-G., Stuttgart, zu erkennen.

Die Gesellschaft empfahl zwar ab Ende Oktober 1923 in allen großen Zeitungen ihre „Goldmark-Gutscheine“ über 1 Goldmark zur Vermeidung von Geldverlusten und veröffentlichte z. B. in der Frankfurter Zeitung, dass die Ausgabe nur im Interesse der Händler und der Verbraucherschaft geschehe, unterlag jedoch allseits heftiger Kritik: Es sei nicht angebracht, dem Publikum ausgerechnet Tabakwaren-Gutscheine zur Kapitalanlage zu empfehlen. Außerdem: Die Bevölkerung habe keine Veranlassung, den Erzeugern von Zigaretten usw., also Luxusartikeln, das nötige Betriebskapital zinslos vorzustrecken.

Waldorf-Astoria Cigarettenfabrik Aktiengesellschaft, Gutschein über Cigaretten ihrer Erzeugung im Werte von 1 Goldmark, ausgegeben im Oktober 1923 in Stuttgart. Die Gutscheine wurden von jedem deutschen Cigarrenladen eingelöst und waren bis zum 1. April 1924 gültig.

Eine Ausdehnung des Systems derartiger Hilfszahlungsmittel sei keinesfalls erwünscht, denn die chaotischen Zustände im Zahlungsmittelverkehr würden allmählich unerträglich. Was die „Ausdehnung der Hilfszahlungsmittel“ anbelangt, so konnten die Kritiker der Waldorf-Astoria-Gutscheine nicht ahnen, was auf diesem Gebiet im November/Dezember 1923 noch bevorstand. In Frankfurt a. M. z. B. kamen in dieser Zeit allein an wertbeständigem Notgeld in den Verkehr: 4 Ausgaben der Handelskammer Frankfurt, 5 Ausgaben der Farbwerke Hoechst, 1 Ausgabe der Golo Schuhfabrik, 1 Ausgabe der Chemischen Fabrik Griesheim, 1 Ausgabe der Hessischen Staatsschuldenverwaltung (lief auch in Frankfurt um), je 1 Ausgabe der Bezirksverbände Frankfurt und Wiesbaden sowie wertbeständiges Notgeld des Landes Preußen und der Deutschen Reichsbahn.

Von dem gleichzeitigen Plan der Waldorf-Astoria-Cigarettenfabrik, zusammen mit anderen Tabakwarenherstellern (Zuban, Austria, Raulino u.a.) durch die gemeinsam gegründete Süddeutsche Tabak-Kredit A.-G. Warengutscheine auszugeben, die allgemein im Zigarettenhandel gelten sollten, hat man später nichts mehr gehört. Es ist interessant, dass dabei auch erfolglos versucht worden war, eine Versicherungsgesellschaft zu gewinnen, die gegen Prämienzahlung die Garantie für die Wertbeständigkeit der Warengutscheine übernehmen sollte.

Waldorf-Astoria Cigarettenfabrik

1906 gründete Emil Molt mit Sitz in Stuttgart und Hamburg zunächst als G.m.b.H. die Waldorf-Astoria Cigarettenfabrik, benannt nach dem New Yorker Hotel Waldorf Astoria. Am 2. Mai 1918 wurde die Gesellschaft rückwirkend zum Jahresbeginn in eine Aktiengesellschaft mit 7 Millionen Mark Kapital umgewandelt. Im Jahr 1919 wurden etwa 1000 Mitarbeiter beschäftigt. Im gleichen Jahr gründete Molt zusammen mit Rudolph Steiner die erste Waldorfschule, um die Kinder der Arbeiter und Angestellten zu betreuen. In der zweiten Hälfte der 1920er Jahre fiel das Unternehmen aufgrund veralteter Produktionsmethoden und steigenden Tabakpreisen in eine sich immer weiter verschlechternde Situation, was 1929 zur Übernahme durch den Reemtsma-Konzern führte. Die von Molt eingeführte Zigaretten-Marke Astor existierte bis 2015.

Bildquelle: Privat (8/2023)

Literaturhinweis (Daten und Texte teilweise entnommen): Wilhelmy, Rudolf: Geschichte des deutschen wertbeständigen Notgeldes von 1923/1924, Dissertation, Berlin, 1962.

-

Hans-Georg Glasemann

Ich bin für Sammler Historischer Wertpapiere aktiv im EDHAC. Unterstützen Sie uns, werden Sie Mitglied … Wenn Sie diesen Blog kostenlos abonnieren wollen, klicken Sie oben rechts „RSS-Feed“. Ältere Beiträge des Blogs finden Sie, wenn Sie „Archiv“ klicken! Besuchen Sie den EDHAC bei … Facebook!

0 notes

Text

»100 Jahre Inflation« 1923-2023

»100 Jahre Inflation« 1923-2023: Themenheft 2023-2 des Vereins Deutsche Geldschein- und Wertpapiersammler e.V., Information für Papiergeld- & Wertpapiersammler, Vereinszeitschrift für Mitglieder und interessierte Sammler. Herausgeber: DGW e.V. c/o Frank Scholz, Klaistower Str. 64165, 14542 Werder (Havel) OT Glindow

So wie es heute den Argentiniern geht, so mussten vor 100 Jahren deutsche Sparer, Rentenempfänger, Beamte und Arbeiter hilflos zusehen, wie die Inflation ihr Vermögen aufzehrte. Verarmung ganzer Bevölkerungsschichten war die Folge. Aber was war die Ursache? Der Krieg? Die Reichsregierung in Berlin? Eine allgemeine Wirtschaftskrise? Oder doch die Franzosen? Antworten auf diese Fragen findet man in zahlreichen Beiträgen dieses Themenheftes, das außerdem der Frage auf den Grund geht, wie sich die Inflation vor 100 Jahren konkret angefühlt hat, wie sie ausgesehen hat. Hier schlägt nun die Stunde des Numismatikers, denn die deutsche Inflation hat viele Gesichter: Sie zeigt sich nicht nur in den bekannten Milliarden und Billionenscheinen, sie zeigt sich auch auf Eintrittskarten, in Briefmarkenteppichen auf Kuverts, verspielt gestaltetem Notgeld, in Anleihekupons und auf Lebensmittelkarten, in Banknoten, die auf Dollar ausgestellt wurden, in Roggen-, Zucker- oder Holzgeld und etwa auf Millionenscheinen, die selbst als Postkarte oder für Propagandaflugblätter verwendet wurden. Somit ist diese Ausgabe des DGW-Heftes etwas ganz Besonderes: Es ist Almanach, Lexikon und Wissensspeicher zugleich. Es ist aber auch eine Leistungsschau, was Numismatik - hier speziell das Sammeln von Banknoten und Zeitdokumenten - vermag: Sie ist mehr als nur das Horten von 100 Jahre altem Papier: Numismatik ergründet mit Hilfe von Originaldokumenten historische Zusammenhänge und illustriert auf lebendige Weise Wirtschafts- und Sozialgeschichte, sie macht aus Zahlenkolonnen und abstrakten Aussagen echte Geschichten, ebenso wie Geschichte verstanden werden soll!

Für ihre Beiträge zu diesem Heft bedanken wir uns besonders bei Hans-Georg Glasemann, Prof. Dr. Rainer Geike, bei der Sammlungsleiterin für Finanz- und Wirtschaftsgeschichte im Deutschen Historischen Museum Berlin Christina Bach, M.A. sowie bei Hans-Jürg Alfred Dießner, Thomas Krause, Siegfried Seipold und Eberhard Wühle.

Inhalt

1923-1973-2023 Wiederholt sich die Geschichte? Dr. Matthias Wühle, Idstein

Die deutsche Inflation 1914-1923 – eine Wirtschaftskrise? Text: Dr. Matthias Wühle, Idstein Abbildungen: Eberhard Wühle, Eberswalde

2023:100 Jahre Hyperinflation von 1923 Hans-Georg Glasemann, Diessen am Ammersee

Goldmarkanleihen 1923 Hans-Georg Glasemann, Diessen am Ammersee

Roggenwertanleihen 1923 Hans-Georg Glasemann, Diessen am Ammersee

Roggenscheine 1923 Hans-Georg Glasemann, Diessen am Ammersee

Kohlenwertanleihen 1923 Hans-Georg Glasemann, Diessen am Ammersee

Holzwertanleihen 1923 Hans-Georg Glasemann, Diessen am Ammersee

Sonstige Sachwertanleihen 1923 Hans-Georg Glasemann, Diessen am Ammersee

Inländische Fremdwährungsanleihen 1923 Hans-Georg Glasemann, Diessen am Ammersee

Festwertbanken 1922/23 Hans-Georg Glasemann, Diessen am Ammersee

Reichsgoldanleihen 1923 Hans-Georg Glasemann, Diessen am Ammersee

Wertbeständiges Notgeld 1923 Hans-Georg Glasemann, Diessen am Ammersee

1000 Mark von 1910 - wieviel wert war der Schein im Laufe seines Lebens? Rainer Geike, Panketal

Billionenscheine Thomas Krause, Schwedt/Oder

Banderolen aus der Inflationszeit (1914-1923) – ein Sammel-Nebengebiet Siegfried Seipold, Bergisch Gladbach

Propaganda auf modifizierten Geldscheinen Christina Bach, Deutsches Historisches Museum Berlin

Die Sittengeschichte der Inflation Hans-Jürg Alfred Dießner, Berlin

Die Kleinbahn Casekow-Penkun-Oder, das Notgeld der Odergau G.m.B.H. und der Radweg C-P-O Thomas Krause, Schwedt/Oder

Kriegsgeld, Werksgeld, Dollarnoten: Die Inflation in Eberswalde - Regionale Auswirkungen der Geldentwertung Eberhard Wühle, Eberswalde

Vorankündigung für 2024: Spezialkatalog der Banknoten der Inflation (Teil 2) RBnumisbooks

Besonderheiten zum Notgeld Prenzlau Thomas Krause, Schwedt/Oder

Buchbesprechung: Frederick Taylor: ,,Inflation - Der Untergang des Geldes in der Weimarer Republik und die Geburt eines deutschen Traumas“ Rainer Geike, Panketal

Dollarkurs (1$) 01.01.1919 bis 31.12.1923

Literatur zum Thema Inflation

Diesem Heft wurde zusätzlich als Beilage eine Übersicht „Wertbeständige Anleihen und wertbeständiges Notgeld, ausgegeben in der deutschen Hyperinflation 1922-1924 sowie Bibliografie und Gesetzliche Grundlagen hierzu“ beigefügt. Die Übersicht dokumentiert in alphabetischer Reihenfolge der Aussteller 296 wertbeständige Anleihen, emittiert im Deutschen Reich in den Jahren von 1922 bis 1924.

Das Sonderheft »100 Jahre Inflation« 1923-2023 umfasst 124 Seiten sowie eine Beilage und kostet 19,60 €. Erhältlich beim DGW oder beim Booklooker

-

Hans-Georg Glasemann

Ich bin für Sammler Historischer Wertpapiere aktiv im EDHAC. Unterstützen Sie uns, werden Sie Mitglied … Wenn Sie diesen Blog kostenlos abonnieren wollen, klicken Sie oben rechts „RSS-Feed“. Ältere Beiträge des Blogs finden Sie, wenn Sie „Archiv“ klicken! Besuchen Sie den EDHAC bei … Facebook!

0 notes

Text

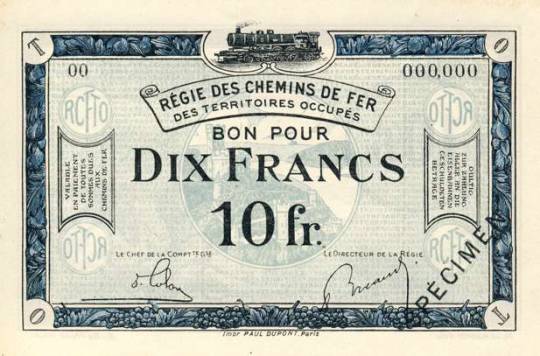

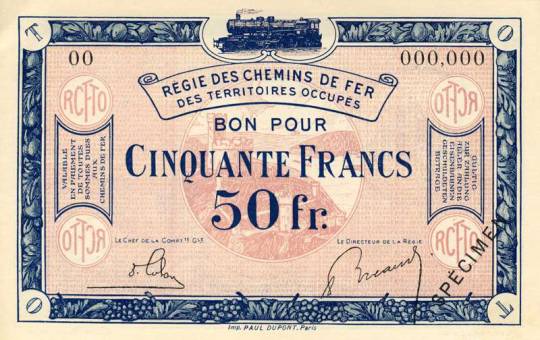

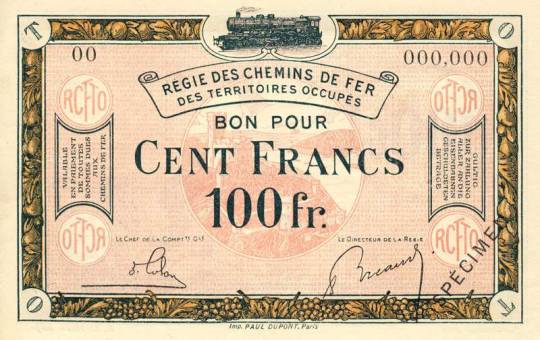

Eisenbahngeld: RÉGIE-Franken 1923/24

Die Verwaltung der deutschen Eisenbahnen im besetzten Gebiet* wurde durch die von der französischen und von der belgischen Besatzungsmacht gemeinsam betriebene RÉGIE DES CHEMINS DE FER DES TERRITOIRES OCCUPÉS (kurz: RCFTO oder RÉGIE) wahrgenommen: Der Sitz der französisch-belgischen Eisenbahnverwaltung war ab 9. März Düsseldorf und später ab 8. April 1923 Mainz.

Einer Düsseldorfer Meldung des „Journal“ von Anfang Oktober 1923 zufolge lagerten bei der RÉGIE schon seit längerer Zeit Geldscheine unbekannter Art, die zu gegebener Zeit emittiert werden sollten. Ihr Druck sei erforderlich geworden, weil die RÉGIE seit einiger Zeit Bezahlung der Eisenbahn-Fahrpreise in französischen Franken fordere, die deutsche Bevölkerung Devisen aber nicht besitze.

Am 20. Oktober 1923 veröffentlichte die französische Nachrichtenagentur „Havas“ eine Ordonnanz (Verordnung) der Internationalen Rheinlandkommission (I.A.R.K.)**, die in der Übersetzung der Berliner Börsen-Zeitung vom 21. Oktober 1923 lautete:

„Angesichts der Schwierigkeiten, die die Eisenbahnregie durch den dauernden Sturz der deutschen Mark hat, verordnet die interalliierte Rheinlandkommission:

Artikel I. Die Eisenbahnregie der besetzten Gebiete ist ermächtigt, Transportbons auszugeben, die in französischen Franken berechnet sind.

Artikel II. Die Bons werden kenntlich machen, dass sie zur Zahlung derjenigen Summen gültig sind, die den Eisenbahnen der besetzten Gebiete geschuldet werden.

Artikel III. (Nur Strafbestimmungen bei Fälschungen).

Diese Verordnung tritt sofort in Kraft. 20. Oktober 1923“.

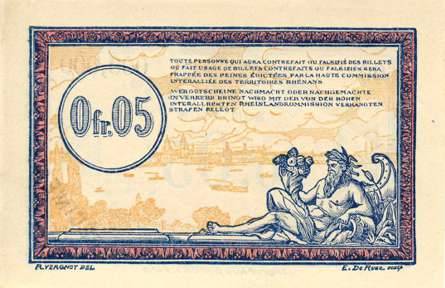

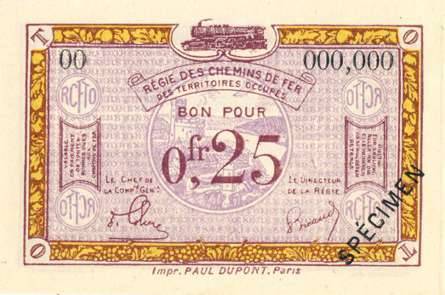

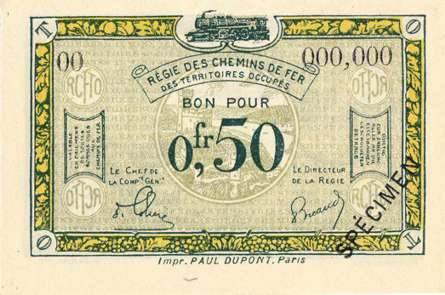

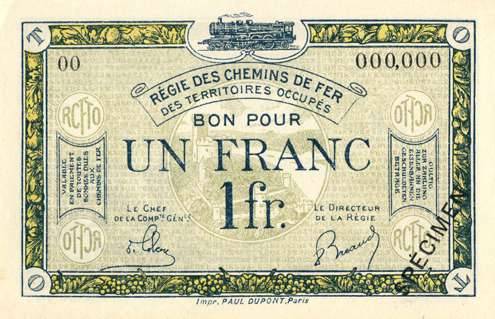

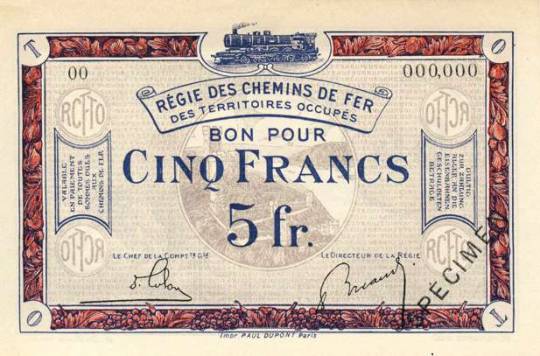

Die französische Zeitung „Temps“ meldete am gleichen Tag, dass die Bons (RÉGIE-Franken) keinen Zwangskurs hätten und nicht gesetzliches Zahlungsmittel seien. Die ab 11. November 1923 ausgegebenen und in den Umlauf gebrachten zehn undatierten RÉGIE-Franken (Bons) über 0.05, 0.10, 0.25, 0.50, 1, 5, 10, 20, 50 und 100 Francs (französische Franken) enthielten keine weiteren als die aus der vorstehenden Verordnung ersichtlichen Angaben. Die Bons waren in deutscher und in französischer Sprache gehalten und unterschieden sich in der Gestaltung lediglich in Größe und Farbe. Die Vorderseite der Transportbons zeigt im oberen Teil die Abbildung einer Dampflok. Rechts von der Wertangabe eingerahmt ist der sechszeilige Text „GÜLTIG/ ZUR ZAHLUNG/ ALLER AN DIE/ EISENBAHNEN/ GESCHULDETEN/ BETRÄGE“ zu lesen, links entsprechend in französischer Sprache.

Die Rückseite der Bons zeigt im Unterdruck eine Ansicht der Stadt Mainz vom Rhein her gesehen. Weiterhin enthalten ist die Strafandrohung in französischer und deutscher Sprache: „Wer Gutscheine nachmacht oder nachgemachte in Verkehr bringt, wird mit der von der Hohen Interalliierten Rheinlandkommission verhängten Strafe belegt“.

RÉGIE DES CHEMINS DE FER DES TERRITOIRES OCCUPÉS, Bon pour 0.05 Francs, undatiertes und nicht nummeriertes Musterstück, ausgegeben am 11. November 1923 (Vorderseite).

RÉGIE DES CHEMINS DE FER DES TERRITOIRES OCCUPÉS, Bon pour 0.05 Francs, ausgegeben am 11. November 1923 (Rückseite).

Die Transportbons konnten mit französischen oder anderen Devisen gekauft werden, jedoch nur zu einem beschränkten Teil mit Papiermark. Diese Einschränkung ist nach der Stabilisierung der Papiermark in den ersten Dezembertagen 1923 wieder aufgehoben worden, da die Papiermark nach der Währungsreform keine Kursverluste mehr erlitt.

RÉGIE DES CHEMINS DE FER DES TERRITOIRES OCCUPÉS, Bon pour 0.10 Francs, undatiertes und nicht nummeriertes Musterstück, ausgegeben am 11. November 1923.

Schacht bemerkte zu den RÉGIE-Franken: „Insgesamt dürften einige hundert Millionen Franken ausgegeben worden sein. Der Verkehr nahm diese Regiefranken in derselben Weise auf, wie die französischen Franken, und sie bürgerten sich in den Zahlungsumlauf des kleinen Verkehrs ein in weit höherem Umfange, als die eigentliche Verwendbarkeit in ihrer Beschränkung als Eisenbahnzahlungsmittel gestattet hätte.

RÉGIE DES CHEMINS DE FER DES TERRITOIRES OCCUPÉS, Bon pour 0.25 Francs, undatiertes und nicht nummeriertes Musterstück, ausgegeben am 11. November 1923.

Nach der Unterzeichnung des Londoner Abkommens vom August 1924 und der damit erfolgten Zurückführung der Eisenbahnen des besetzten Gebietes unter die deutsche Verwaltung verlor der RÉGIE-Franken seine Existenzberechtigung und wurde auf Grund eines von der Deutschen Reichsbahn mit der französischen Regie geschlossenen Abkommens eingelöst. Danach wurden RÉGIE-Franken im Wert bis zu fünf Franken in der Zeit vom 24. November bis 15. Dezember 1924 von den Kassen der Deutschen Reichsbahn, solche im Wert über fünf Franken vom Abwicklungsdienst der RÉGIE selbst eingelöst. Die Einlösung erfolgte in Reichsmark zu einem von der Internationalen Rheinlandkommission (I.A.R.K.) bestimmten Umwechslungskurs. Der erstmalige Kurs betrug 4,4488 Franken für 1 Reichsmark.

RÉGIE DES CHEMINS DE FER DES TERRITOIRES OCCUPÉS, Bon pour 0.50 Francs, undatiertes und nicht nummeriertes Musterstück, ausgegeben am 11. November 1923.

RÉGIE DES CHEMINS DE FER DES TERRITOIRES OCCUPÉS, Bon pour 1 Francs, undatiertes und nicht nummeriertes Musterstück, ausgegeben am 11. November 1923.

RÉGIE DES CHEMINS DE FER DES TERRITOIRES OCCUPÉS, Bon pour 5 Francs, undatiertes und nicht nummeriertes Musterstück, ausgegeben am 11. November 1923.

RÉGIE DES CHEMINS DE FER DES TERRITOIRES OCCUPÉS, Bon pour 10 Francs, undatiertes und nicht nummeriertes Musterstück, ausgegeben am 11. November 1923.

RÉGIE DES CHEMINS DE FER DES TERRITOIRES OCCUPÉS, Bon pour 20 Francs, undatiertes und nicht nummeriertes Musterstück, ausgegeben am 11. November 1923.

RÉGIE DES CHEMINS DE FER DES TERRITOIRES OCCUPÉS, Bon pour 50 Francs, undatiertes und nicht nummeriertes Musterstück,Wasserzeichen „RCFTO“, ausgegeben am 11. November 1923.

RÉGIE DES CHEMINS DE FER DES TERRITOIRES OCCUPÉS, Bon pour 100 Francs, undatiertes und nicht nummeriertes Musterstück, Wasserzeichen „RCFTO“, ausgegeben am 11. November 1923.

* Zum „besetzten Gebiet“ gehörten im Herbst 1923: der gesamte linksrheinische Raum, das sogenannte „Sanktionsgebiet“ etwa identisch mit dem nördlichen Teil der rechtsrheinischen Provinz Rheinland; das sogenannte „Ruhr-Einbruchsgebiet“, das im Norden bis Haltern, im Osten bis hinter Dortmund und im Süden bis kurz vor Hagen reichte, ferner große Teile des Bergischen Landes nördlich, östlich und südöstlich von Köln und einige Brückenköpfe, von denen die am weitesten in das unbesetzte Gebiet hineinragenden die von Koblenz (bis Diez) und von Mainz (bis kurz vor Frankfurt) waren. Politisch betrachtet umfasste es die gesamte Bayerische Pfalz, fast die gesamte Rheinprovinz, das zu Oldenburg gehörende Land Birkenfeld, wesentliche Teile der Provinz Westfalen und kleinere Teile von Hessen und von Hessen-Nassau.

** I.A.R.K.: Der Interalliierte Hohe Ausschuss für die Rheinlande, auch als Interalliierte Rheinlandkommission (IRKO oder IARK) bezeichnet, war eine nach dem Ende des Ersten Weltkrieges ab 1920 im Rheinland bestehende Institution der vier alliierten Besatzungsmächte Frankreich, Belgien, USA und Großbritannien mit Sitz in Koblenz. Sie fungierte in den aufgrund des Friedensvertrages von Versailles und des zugehörigen Rheinlandabkommens besetzten Gebieten des Rheinlandes als oberste Verwaltungsbehörde. Angelehnt an Rheinbrückenköpfe wurden drei Besatzungszonen gebildet: Eine britische Zone mit Sitz in Köln, eine amerikanische Zone mit Sitz in Koblenz und eine französisch-belgische Zone mit Sitz in Mainz. Die Kommission konnte Ordonnanzen (Verordnungen) erlassen, die vor allem die Sicherheit und den Unterhalt der Besatzungstruppen sowie die Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens sicherstellen sollten. Sie war gegenüber den deutschen Behörden in den besetzten Gebieten weisungsberechtigt, deutsche Gesetze und Verordnungen mussten durch die Kommission genehmigt werden. Verstöße gegen die Anweisungen der Kommission waren strafbar.

Bildquelle: Gerald Tanneur, Présentation des billets émis par la Régie des Chemins de Fer des Territoires Occupés (8/2023)

Literaturhinweis (Daten und Texte teilweise entnommen): Wilhelmy, Rudolf: Geschichte des deutschen wertbeständigen Notgeldes von 1923/1924, Dissertation, Berlin, 1962 und Bronnert, Uwe: Die Regiefranken der Régie des Chemins de Fer des Territoires Occupés 1923/24, 22. Juni 2021 in Geldscheine-Online.

-

Hans-Georg Glasemann

Ich bin für Sammler Historischer Wertpapiere aktiv im EDHAC. Unterstützen Sie uns, werden Sie Mitglied … Wenn Sie diesen Blog kostenlos abonnieren wollen, klicken Sie oben rechts „RSS-Feed“. Ältere Beiträge des Blogs finden Sie, wenn Sie „Archiv“ klicken! Besuchen Sie den EDHAC bei … Facebook!

0 notes

Text

Kommunalmark-Pläne 1923/24

Die Pläne, für das gesamte besetzte Gebiet* ein einheitliches wertbeständiges Notgeld auszugeben, die sogenannte Kommunalmark, sind nie verwirklicht worden. Es soll aber über sie berichtet werden, denn sie haben die Ausgabe anderen wertbeständigen Notgeldes in diesem Gebiet beeinflusst. Man muss sie im Zusammenhang mit den Bemühungen rheinischer Kreise um die Gründung einer „Rheinisch-Westfälischen Goldnotenbank“ sehen, um zu erkennen, dass sie mehr als Pläne, nämlich Ausdruck des politischen Ringens um das Rheinland waren. Die Besatzungsbehörden hatten die Verwendung der Goldanleihestücke des Deutschen Reichs und der neu geschaffenen Rentenmark im besetzten Gebiet verboten und unter Strafe gestellt, da sie entgegen einer Spezial-Verordnung vom Oktober 1923 ausgegeben wurden, ohne in dieser Form der Interalliierten Rheinlandkommission ( IARK)** vorgelegt worden zu sein“.

Die Rentenmark basierte im Wesentlichen auf Grundbesitz (Rentenbriefen). Da der westdeutsche Grundbesitz nach dem Willen der Besatzungsbehörden aber im besetzten Gebiet von der Haftung ausgeschlossen war, bestand aus ihrer Sicht für die Rentenmark im besetzten Gebiet keine Deckung und somit keine Umlaufsmöglichkeit.

Die Finanzdezernenten der größeren westdeutschen Städte standen bei Besprechungen ab November 1923 einstimmig auf dem Standpunkt, dass die Ausgabe wertbeständigen Notgeldes als Ersatz für Goldanleihe und Rentenmark durch die westdeutschen Städte nicht in Betracht komme, sondern dass ihre Versorgung mit solchem Geld Sache des Reiches sein müsse. Sie verurteilten die eigenmächtige Herausgabe von Goldmarknotgeld durch einzelne Städte und Kreise.

Zur gleichen Zeit bemühte sich eine mit französischen Finanziers sympathisierende Gruppe rheinischer Bankiers unter Führung des Präsidenten der Kölner Handelskammer, Louis Hagen, sowohl von den Besatzungsmächten als auch von der Reichsregierung die Zustimmung zur Errichtung einer Rheinisch-Westfälischen Goldnotenbank zu erhalten. Sie beabsichtigte die Emission einer „Rheinmark“, deren Wert auf 42 Goldpfennige festgelegt und die mit französischer Hilfe voll in Gold gedeckt werden sollte.

Die Gruppe um Louis Hagen konnte französischer Unterstützung gewiss sein, da einer autonomen rheinischen Notenbank ein autonomes Rheinland hätte folgen können, was den politischen Wünschen der führenden Männer Frankreichs entsprach. Aus dem gleichen Grunde hätte sie allerdings auch gewiss sein müssen, die Zustimmung der Reichsregierung zu diesem Projekt nicht zu erhalten.

Um dieser Gefährdung des Bestandes der Reichseinheit entgegenzuwirken, beschlossen die westdeutschen Städte in einer Sitzung am 17. November 1923 in Köln nun doch für die Herausgabe eines einheitlichen wertbeständigen Notgeldes zu stimmen. Bei der Reichsregierung und bei den Besatzungsbehörden wurde hierzu um Genehmigung nachgesucht. Die Reichsregierung stimmte auf Grund einer Vereinbarung mit den Vertretern des Verbandes der Stadt- und Landkreise des besetzten Gebietes vom 6. Dezember 1923 zu. Danach war auch vorgesehen, dass die Städte dem Deutschen Reich eine später festzulegende Quote des Notgeldes gegen Kostenbeteiligung überlassen sollten. Ferner war für Übernahme dieses kommunalen Notgeldes durch Stadt- und Landkreise eine „Notenabgabe“ von 4% und durch Privatbetriebe eine „Steuer“ von 3% der bezogenen Volumina in Aussicht genommen, die an das Reich abgeführt werden sollten.

Die Besatzungsbehörden lehnten dagegen die vorgesehene Bezeichnung „Goldmark“, die Relation zum Dollar, die Reichsaufsicht und damit die Genehmigung ab. Daraufhin wurde die Genehmigung der Bezeichnung „Kommunalmark“ und der Rheinischen Landesbank als Aufsichtsorgan beantragt.

Anfangs war vorgesehen, die auszugebende Notgeldmenge zu 60% in Goldanleihe und zu 40% mit Wechseln der empfangenden Stellen zu decken. Als sich herausstellte, wie groß der Umfang der Auflage sein würde, zeigte sich die Unmöglichkeit der Deckung in dieser Form, und man begann nach Ersatz zu suchen.

Mit Schreiben vom 20. Dezember 1923 an die Stadt- und Landkreise des besetzten Gebietes teilte der Vorsitzende des Verbandes, Dr. Konrad Adenauer, mit, dass die Emissionsgenehmigung der Interalliierten Rheinlandkommission (IARK) noch nicht eingegangen sei, und mit Schreiben vom 8. Januar 1924 fragte er bei den Städten und Kreisen an, wie groß ihr Bedarf an dem kommunalen Notgeld sei. Im Durchschnitt errechnete sich danach ein Bedarf von 20 bis 30 Goldmark je Kopf der Bevölkerung und ein Gesamtbedarf von rund 300 Mio. Goldmark für das besetzte Gebiet.

Geplantes gemeinsames Notgeld aller Kommunen des besetzten rheinischen Gebietes. Das Notgeld kam nicht mehr zur Ausgabe. Aus einigen Sammlungen ist ein Probedruck über 5 Kommunalmark bekannt. Er trägt das Datum 1. Januar 1924, ausgegeben durch die Landesbank der Rheinprovinz, Düsseldorf. Nach seinem Text sollte Aufruf im Deutschen Reichsanzeiger und Einlösung in Kommunalanleihe, Reichsgoldanleihe, Schatzanweisungen des Deutschen Reichs oder in einem Barbetrag entsprechend dem Kurs dieser Anleihen erfolgen (Vorderseite).

In dieser Höhe sollte nunmehr eine 6%ige Goldanleihe durch die Kommunen aufgenommen werden, für die die Kommunalverbände die selbstschuldnerische Bürgschaft für Verzinsung, Tilgung und Kosten übernehmen sollten. Zugleich mit der Ausgabe des neuen wertbeständigen Geldes sollte sämtliches umlaufendes Papiermarknotgeld zurückgezogen werden. Am 6. Dezember 1923 erteilte das Reichsfinanzministerium vorsorglich Druckauftrag. Mitte Dezember 1923 wurden neun Druckereien, die sich auf das ganze besetzte Gebiet verteilten, zur Durchführung des Druckes gewonnen. Die Herstellung des Notgeldes war in der Stückelung 0.10, 0.25, 0.50, 1, 2, 5, 10, 20 und 50 Kommunalmark vorgesehen, wurde aber weiterhin verschoben, da inzwischen auch eine neue politische Situation eingetreten war. Nach der Aufgabe des passiven Widerstandes an der Ruhr hatten am 5. Oktober 1923 in Düsseldorf Verhandlungen begonnen zwischen der sogenannten „Sechserkommission des Bergbaulichen Vereins“ und der „Micum: Mission Interalliée de Contrôle des Usines et des Mines“, einer wirtschaftspolitischen Organisation der französischen Besatzungsmacht, zwecks Wiederaufnahme der Produktion und insbesondere der Kohlenlieferungen an Frankreich. Sie zogen sich wochenlang hin, und in ihrem Verlauf wurde ersichtlich, dass für die Inbetriebnahme der Zechen unbedingt Kredit und wertbeständiges Geld erforderlich waren. Ohne dass dieses bis dahin sichergestellt war, wurden die Verhandlungen am 23. November 1923 mit dem Abschluss eines „allgemeinen Lieferungsvertrages“ beendet. Da das Micum-Abkommen für die Besatzungsmacht von erheblicher Bedeutung war, gestattete sie nunmehr den Umlauf der Rentenmark, jedoch nicht die Ausdehnung der Rentenbank-Gesetzgebung auf das besetzte Gebiet.

Jetzt wiederum war die Reichsregierung der Auffassung, die Rentenmark könne nicht in einem Gebiet kursieren, in dem durch französisches Dekret die Haftung von Grundbesitz und Wirtschaft für das Geld ausgeschlossen sei. Sie gab deshalb die für die Inbetriebsetzung der Zechen ursprünglich vorgesehenen 100 Mio. Rentenmark nicht an das besetzte Gebiet ab. Keine Seite war zu entscheidenden Zugeständnissen bereit. Die deutsche Regierung versagte ihre Genehmigung zur Errichtung der Rheinisch-Westfälischen Goldnotenbank, die französische Besatzungsmacht die ihre zur Ausgabe des gemeinsamen wertbeständigen Kommunalmark-Notgeldes. Aber die Verhandlungen gingen weiter. Sie wurden auch noch dadurch gehemmt, dass die Interalliierte Rheinlandkommission (IARK) in allen wichtigen Fragen die Genehmigung der französischen Regierung einholen mußte. Inzwischen schritten weitere Städte und Firmen zur Ausgabe eigenen wertbeständigen Notgeldes, weil sie nicht mehr an die Verwirklichung des Planes vom gemeinsamen Notgeld glaubten.

Als die Genehmigung der IARK bis zum 29. Januar 1924 noch immer nicht erteilt war, wurden alle Vorbereitungsarbeiten eingestellt. Die Pläne für eine einheitliche wertbeständige Kommunalmark und die Rheinisch-Westfälischen Goldnotenbank in den besetzten Gebieten waren gescheitert.

Probedruck über 5 Kommunalmark bekannt. Er trägt das Datum 1. Januar 1924, ausgegeben durch die Landesbank der Rheinprovinz, Düsseldorf (Rückseite).

* Zum „besetzten Gebiet“ gehörten im Herbst 1923: der gesamte linksrheinische Raum, das sogenannte „Sanktionsgebiet“ etwa identisch mit dem nördlichen Teil der rechtsrheinischen Provinz Rheinland; das sogenannte „Ruhr-Einbruchsgebiet“, das im Norden bis Haltern, im Osten bis hinter Dortmund und im Süden bis kurz vor Hagen reichte, ferner große Teile des Bergischen Landes nördlich, östlich und südöstlich von Köln und einige Brückenköpfe, von denen die am weitesten in das unbesetzte Gebiet hineinragenden die von Koblenz (bis Diez) und von Mainz (bis kurz vor Frankfurt) waren. Politisch betrachtet umfasste es die gesamte Bayerische Pfalz, fast die gesamte Rheinprovinz, das zu Oldenburg gehörende Land Birkenfeld, wesentliche Teile der Provinz Westfalen und kleinere Teile von Hessen und von Hessen-Nassau.

** I.A.R.K.: Der Interalliierte Hohe Ausschuss für die Rheinlande, auch als Interalliierte Rheinlandkommission (IRKO oder IARK) bezeichnet, war eine nach dem Ende des Ersten Weltkrieges ab 1920 im Rheinland bestehende Institution der vier alliierten Besatzungsmächte Frankreich, Belgien, USA und Großbritannien mit Sitz in Koblenz. Sie fungierte in den aufgrund des Friedensvertrages von Versailles und des zugehörigen Rheinlandabkommens besetzten Gebieten des Rheinlandes als oberste Verwaltungsbehörde. Angelehnt an Rheinbrückenköpfe wurden drei Besatzungszonen gebildet: Eine britische Zone mit Sitz in Köln, eine amerikanische Zone mit Sitz in Koblenz und eine französisch-belgische Zone mit Sitz in Mainz. Die Kommission konnte Ordonnanzen (Verordnungen) erlassen, die vor allem die Sicherheit und den Unterhalt der Besatzungstruppen sowie die Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens sicherstellen sollten. Sie war gegenüber den deutschen Behörden in den besetzten Gebieten weisungsberechtigt, deutsche Gesetze und Verordnungen mussten durch die Kommission genehmigt werden. Verstöße gegen die Anweisungen der Kommission waren strafbar.

Bildquelle: Privat (8/2023)

Literaturhinweis (Daten und Texte teilweise entnommen): Wilhelmy, Rudolf: Geschichte des deutschen wertbeständigen Notgeldes von 1923/1924, Dissertation, Berlin, 1962.

-

Hans-Georg Glasemann

Ich bin für Sammler Historischer Wertpapiere aktiv im EDHAC. Unterstützen Sie uns, werden Sie Mitglied … Wenn Sie diesen Blog kostenlos abonnieren wollen, klicken Sie oben rechts „RSS-Feed“. Ältere Beiträge des Blogs finden Sie, wenn Sie „Archiv“ klicken! Besuchen Sie den EDHAC bei … Facebook!

0 notes

Text

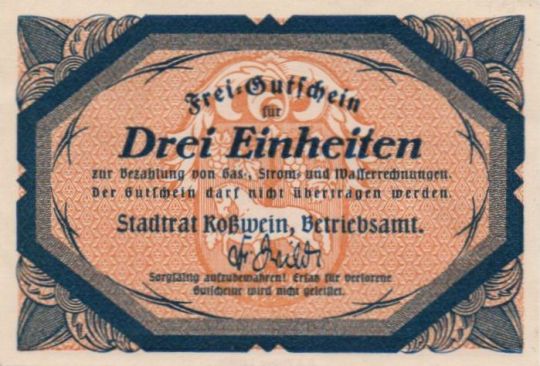

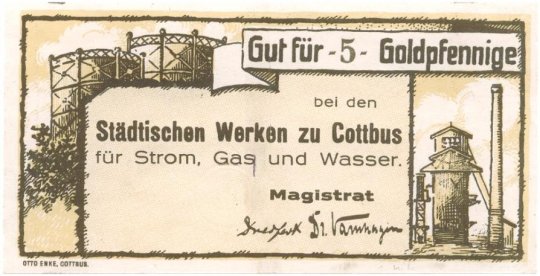

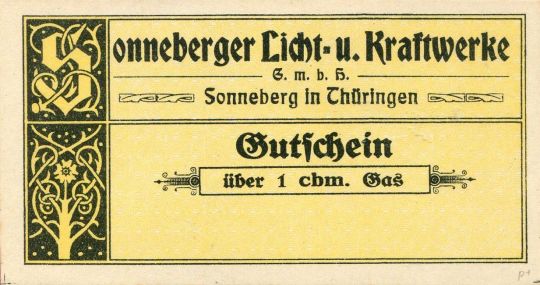

Strom-, Gas- und Wassergebühren: Leistungs-Gutscheine 1923

Die für die Bezahlung der Strom-, Gas- und Wassergebühren ausgegebenen wertbeständigen Gutscheine einer größeren Zahl deutscher Städte werden hier zwecks Unterscheidung von dem Sachwertnotgeld als „Leistungs-Gutscheine“ bezeichnet. Diese Gutscheine dienten der Bevölkerung nicht nur im Zahlungsverkehr mit den Versorgungsbetrieben, sondern wurden häufig auch zur Begleichung anderer Verbindlichkeiten in Zahlung gegeben, da sie trotz gewisser Beschränkungen einfach zu übertragen waren.

Bereits im Frühstadium der Inflation war allgemein erkannt worden, dass bei nicht sofortiger Bezahlung von Rechnungen Wertverluste beim Lieferanten eintraten. Solange die Mark noch wochen- bzw. monatelang stabil war, konnten solche Verluste durch Höherfakturierung wieder eingeholt werden. Seit dem Frühsommer 1923 und mit dem Beginn eines Halbjahres ständiger, zuletzt täglicher Kursverschlechterung der Mark war das Einholen von Wertverlusten durch Nach- und Höherfakturierung kaum mehr möglich. Die Privatwirtschaft war wendig genug, sich von der bekannten Entscheidung des Reichsgerichtes ,,(gute) Mark = (schlechte) Mark" nicht treffen zu lassen; sie konnte durch Anforderung von Vorauszahlungen oder Sachwerten und durch Anwendung von Goldmark- und Indexrechnung solche Verluste vermeiden oder in einem Ausmaß halten, dass die Existenz der Unternehmungen noch nicht unmittelbar bedroht war.

In eine verhängnisvolle Lage gerieten dagegen die Versorgungsbetriebe vieler Städte, die nicht, wie die Privatwirtschaft, in der Lage waren ihre Lieferungen zu verweigern, wenn nicht sofort bzw. wertbeständig bezahlt wurde. Gebunden an die Reichsgerichtsentscheidung, erhoben sie die Gebühren für Strom-, Gas- und Wasserverbrauch bis zum Spätsommer 1923 am Ende der Ableseperioden regelmäßig zu einem Durchschnittskurs der Mark während einer Periode. Sie wussten, dass sie bei einem anhaltenden Kurssturz der Mark einerseits und dem meist verspäteten, bereits weiterer Entwertung unterliegenden Geldeingang andererseits nicht mehr lange in der Lage sein würden, die für die Wiedererzeugung von Strom und Gas benötigten Rohstoffe in erforderlicher Menge einzukaufen.

Nach und nach setzten daher auch sie sich über das Grundsatzurteil des Reichsgerichtes hinweg und berechneten die Gebühren nach den „Wiedererzeugungskosten“ am letzten Tag der Ableseperiode. Die Versorgungsbetriebe stützten sich dabei auf § 3 des Kommunalabgabengesetzes vom 14.7.1893 und 23.4.1906, in dem es heißt, dass aus den Einnahmen mindestens die gesamten durch die Unternehmung erwachsenen Ausgaben einschließlich der Verzinsung und der Tilgung des Anlagekapitals zu bestreiten sind und auf § 2 der damals nur im Entwurf vorliegenden Städteordnung, wonach die Betriebe darüber hinaus grundsätzlich Überschüsse zur teilweisen Deckung der Haushaltsbedürfnisse der Städte erzielen sollen.

Westerland (Schleswig-Holstein), Städtisches Elektrizitätswerk Westerland, Gutschein über 5 Kilowattstunden Lichtstrom, ausgegeben im November 1923.

In allen Teilen Deutschlands kam es daraufhin zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen den Stadtverwaltungen und der Bevölkerung, die ihrerseits kaum Möglichkeiten hatte wertbeständige Rücklagen für die zu erwartenden Nachzahlungen zu bilden. Der Streit ging so weit, dass Vertreter der Bevölkerung den Versorgungsbetrieben Klage androhten bzw. klagten. So heißt es z. B. in der Frankfurter Zeitung, Nr. 794 vom 26. Oktober 1923, dass die Wucherpolizei bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart gegen die Stadtverwaltung Stuttgart am 22. Oktober 1923 Strafanzeige wegen „wucherischer Preistreiberei bei der Preisbildung für Gas und Elektrizität erstattet habe“.

Die verzweifelte Lage der Versorgungsbetriebe dagegen ist u. a. einem Bericht der Städtischen Werke Wetzlar zu entnehmen: „Ein Vierteljahr konnte Wassergeld überhaupt nicht berechnet werden, weil die Inflation den Wert dieser Lieferung überholte. Auch das Wassergeld des nächsten Vierteljahres deckte kaum den Botenlohn“. Wo Stadtverwaltungen und Bevölkerung einsichtig genug waren, bürgerten sich nach und nach Zahlungen und Vorauszahlungen in der Weise ein, dass am Ablesetag nicht nur der Verbrauch einer Periode bis zu diesem Tag und zum Preis dieses Tages beglichen wurde, sondern dass auch Vorauszahlungen bis zu 14 Tagen auf den kommenden Verbrauch, ebenfalls zum Preis des Ablesetages, geleistet werden konnten.

Erst Ende Oktober 1923 kam es zu einer rechtlichen Bestätigung der neuen Abrechnungsweise. Sie wurde von der Reichsregierung auf Grund des Ermächtigungsgesetzes vom 3. Oktober 1923 mit der „Verordnung über die Berechnung des Preises bei der Lieferung von elektrischer Arbeit, Gas und Leitungswasser“ vom 24. Oktober 1923 erteilt.

Neustettin (Pommern), Städtische Licht- und Wasserwerke, Wertbeständiger Gutschein über 2 Goldmark = 10/21 Dollar für geleistete Abschlagszahlungen auf Gas-, Strom- und Wasserverbrauch, ausgestellt in Neustettin am 1. Dezember 1923.

Danach waren die Versorgungsbetriebe nunmehr berechtigt, die Strom-, Gas- und Wasserlieferungen im Ende einer Ableseperiode für die letzten 16 Tage der Periode zu dem Preis zu berechnen, der am Tage der Zustellung der Rechnung galt. Bei verspäteter Zahlung musste der höhere Preis des Verspätungstages entrichtet werden. Bis zur vollen Zahlung des Rechnungsbetrages waren die Lieferer berechtigt, Einstellung der Lieferung anzudrohen und weitere Lieferungen nach 7 Tagen seit Zugang der Androhung einzustellen. Die am 24. Oktober 1923 erlassene Verordnung sollte auf alle Lieferungen seit dem 1. September 1923 Anwendung finden. Die rückwirkende Anwendung ist von einigen Städten dann versucht worden, wenn ausnahmsweise für die bis zum 1. September zurückliegenden Zeiträume noch nicht abgerechnet wurde, scheiterte aber am Widerstand der Bevölkerung.

Rund 50 Städte in allen Teilen Deutschlands verbesserten das neue Abrechnungsverfahren z.T. schon vor Erlass der Verordnung noch durch die Ausgabe von „Gutscheinen“, die die Verbraucher zu jedem ihnen günstig erscheinenden Zeitpunkt – meist Lohn- und Gehaltszahlungstag – gegen Papiermark erwerben konnten.

Sie wurden dadurch von dem Druck befreit, am Ablesetag den Rechnungsbetrag voll in Papiermark zur Verfügung haben zu müssen. Die von Kommunen und deren Versorgungsbetrieben ausgegebenen Leistungs-Gutscheine lauteten auf Verbrauchseinheiten für Licht- oder Kraftstrom (Kilowattstunden), Gas (Kubikmeter), Wasser (Kubikmeter) oder Goldmark mit Dollar-Valutaklausel und wurden auf die Verbrauchsrechnungen angerechnet. Die Versorgungsbetriebe hingegen waren in der Lage, die eingenommenen Papiermarkbeträge ebenfalls sofort an die Kohlelieferanten weiterzugeben. Sie befanden sich jetzt in keiner schlechteren Lage mehr als andere Unternehmungen und erlitten wie diese „nur“ die in der Inflation bei Zahlung von Papiermark an nicht am Orte wohnende Lieferanten üblichen Kursverluste.

Halle a.S. (Provinz Sachsen), Stadthauptkasse, Abteilung für die Werke, Gutschein über 20 Kubikmeter Gas für November bis Dezember 1923.

Solche Ausgaben von Leistungs-Gutscheinen sind schon seit August 1923 bekannt. Es ist bis heute nicht eindeutig nachgewiesen, welche Stadt sie zuerst verwendet hat. Allem Anschein nach war es Kaldenkirchen* im Rheinland. Die Städtische Werke Kaldenkirchen hatte seit August 1923 Leistungs-Gutscheine über 1, 5, 10 und 20 „Einheiten“ Strom, Gas bzw. Wasser eingeführt, die zum Tageskurs der Mark an der Amsterdamer Börse jederzeit und in jeder Menge angekauft werden konnten. Die Gutscheine waren alleiniges Zahlungsmittel für die Gebührenbegleichung. Bei ihrer Einführung kostete 1 Kubikmeter Gas 17 Cents, 1 Kubikmeter Wasser 5 Cents und 1 Kilowattstunde Strom 35 Cents holländischer Währung.

Aus dem ebenfalls linksrheinischen Bitburg in derEifel sind Gutscheine des Elektrizitätsamtes des Kreises Bitburg über 20 Kilowattstunden* auch schon seit 2. August 1923 bekannt; zwei weitere über 1 und 5 Kilowattstunden** datierten vom 15. November 1923. Diese Gutscheine waren in Bitburg nicht das alleinige Zahlungsmittel für die Begleichung der Stromrechnungen. Der Kreis Bitburg war überwiegend landwirtschaftlicher Natur, und die Stadt lag nahe der Grenze. Das Elektrizitätsamt nahm daher auch luxemburgische, belgische und französische Franken sowie Feldfrüchte aller Art, vorwiegend Kartoffeln und Getreide, zur Bezahlung an. Den Stromablesern wurden Tabellen mitgegeben, die die Preise in den genannten Währungen und Feldfrüchtearten am Ablesetag und in Papiermark, die ebenfalls angenommen wurde, enthielten.

Auch in den benachbarten rheinländischen Städten Trier (Gas- und Wasserwerke der Stadt Trier, 23. Oktober 1923: 1, 5 Kubikmeter Wasser*, 1, 5 Kubikmeter Gas**) und Monschau (Städtisches Gas- und Wasserwerk Monschau**, 25 Goldpfennig und 1 Goldmark) wurden Gutscheine verwendet. Aus dem Rheinland sind weiterhin Ausgaben aus Barmen* (Rheinland) vom Gaswerk Barmen über 1 bis 150 Kubikmeter Gas, vom Gaswerk Crefeld* (Rheinland) vom 1. September 1923 als Gasgutscheine in Form von Registrierkassenbons, Mülheim* a. R. (Gas- und Elektrizitätsversorgung Mülheim a. R., 2 bis 5 Kubikmeter Gas/ 2 bis 20 Kilowattstunden Strom), Solingen** (Städtische Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke Solingen, 20. Oktober 1923, ½ bis 5 Goldmark, Volumen: 3.00.000 Goldmark) und Wesel** (Städtische Wasser- und Lichtversorgung Wesel, 15. Oktober und 15. November 1923, 0.50 bis 10 Goldmark) bekanntgeworden.

Solingen (Rheinland), Städtische Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke, Gutscheine über 2 Goldmark zur Bezahlung von Gas, Wasser und Strom, ausgegeben in Solingen am 20. Oktober 1923.

Im September 1923 hatten sich die Leistungs-Gutscheine auch im westfälischen Bielefeld** (Städtische Betriebskasse Bielefeld, 1923, 0.05 bis 100 Goldmark) sowie dessen Nachbarstadt Werther** (Städtisches Elektrizitätswerk Werther, 1923, 0.05 bis 10 Goldmark), im hessisch-nassauischen Frankfurt am Main** (Frankfurter Gasgesellschaft, 1. September 1923 und 16. Oktober 1923, 1 bis 50 Kubikmeter Gas) und in Lübeck** (Städtische Betriebe Lübeck, 28. August 1923, 1 bis 12 Kubikmeter Gas, 5 Kilowattstunden Kraftstrom) eingebürgert.

Am 23. Oktober 1923 führte die Direktion der Städtischen Elektrizitätswerke, Frankfurt am Main**, ein fast gleiches Verfahren wie bei der Frankfurter Gasgesellschaft für die Bezahlung des Stromverbrauchs ein. Die Stromgutscheine lauteten über 1, 2, 5, 10, 50 und 100 Kilowattstunden; der Monat, für den sie Gültigkeit hatten, wurde jeweils aufgestempelt. Sie konnten nur von Abnehmern erworben werden, die im vorangegangenen Monat weniger als 1.000 Kilowattstunden verbraucht hatten.

Mannheim (Baden), Städtische Wasser-, Gas- und Elektrizitätswerke, Gutschein nur verwendbar an der Kasse der Städtischen Werke über ½ Rechnungsmark (= Goldmark), ausgegeben in Mannheim am 25. September 1923.

Die badische Stadt Mannheim** beschoss am 15. September 1923 die Ausgabe von Leistungs-Gutscheinen durch die Städtische Wasser-, Gas- und Elektrizitätswerke über ½, 1, 2, und 5 Rechnungsmark (Volumen: 800.000 Goldmark).

Im ostpreußischen Königsberg** gaben die Königsberger Werke und Straßenbahn G.m.b.H. am 27. September 1923 Gutscheine über 1 bis 20 Kubikmeter Gas und 1 bis 20 Kilowattstunden Licht aus, jeweils für einen Wochenbedarf zu verwenden. Die Verbrauchsrechnungen wurden, wie vielfach auch in anderen Städten, nur noch auf „Einheiten“, nicht mehr auf Mark ausgestellt. Bis einschließlich 3. November 1923 galt für mehrere Tage ein einheitlicher Preis, ab 4. November erfolgte die Festsetzung der Tarifpreise täglich. Die zur Verausgabung gelangenden Gutscheine wurden zum Schutz gegen Fälschung in der linken Ecke mit einem Trockenstempel versehen. Offenbar war sich die verausgabende Königsberger Werke und Straßenbahn darüber klar, dass beim Verkauf von jeweils nur einem Wochenbedarf ein ständiger Andrang an ihren Schaltern herrschen würde, denn man richtete sofort 18 Verkaufsstellen ein, darunter im Schauspielhaus, im Stadttheater, im Tiergarten und in den Badeanstalten. Trotzdem musste stundenlang angestanden werden. Den Oktober-Nummern der Königsberger Zeitung nach zu urteilen, war der Verkauf der Gutscheine in Königsberg im Oktober 1923 eines der wichtigsten lokalen Ereignisse. Immer wieder wurde die zu geringe Anzahl der Verkaufsstellen und das daraus folgende, oft stundenlange Anstehen bemängelt und schließlich erreicht, dass ihre Zahl bis Ende Oktober auf 31 erhöht wurde. Der Verkauf wurde nach Erscheinen der Rentenmarkscheine mit dem 30. November 1923 eingestellt, noch im Besitz der Konsumenten befindliche Gutscheine konnten zur Bezahlung der Dezembergebühren verwendet werden. Mit den beim Gutscheinverkauf eingenommenen Papiermarkbeträgen konnten in Ostpreußen wegen der größeren Entfernung von den Kohlerevieren nicht immer sofort wieder Kohlen für die Fortführung der Betriebe erworben werden. Hierzu hat die Stadt Königsberg berichtet: „ ... Da aber die sofortige wertbeständige Anlage der eingegangenen Gelder durch die Repartierung der Devisen verhindert wurde, erlitten wir trotz dieser beschleunigten Einziehung der Rechnungsbeträge unter der Einwirkung der immer schneller zunehmenden Inflation erhebliche Substanzverluste. Bis September 1923 waren wir in der Lage, die Kohlenrechnungen mit Wechseln zu bezahlen, wobei uns Inflationsgewinne zuflossen, die schließlich unseren Konsumenten durch erträgliche Preise wieder zugutekamen, dann aber mussten wir in erheblichem Umfange wertbeständige Bankkredite in Anspruch nehmen, die uns wirtschaftlich außerordentlich belasteten …“.

Roßwein (Sachsen), Stadtrat Roßwein, Betriebsamt, Frei-Gutschein für 3 Einheiten zur Bezahlung von Gas-, Strom- und Wasserrechnungen, ohne Datum (1923).

Aus Süddeutschland ist die ab 13. November 1923 in zwei Reihen erfolgte Ausgabe von Gutscheinen der Stadt Ulm** (Württemberg) bemerkenswert. Die Gutscheine galten auch in Neu-Ulm (Bayern), lauteten über 5, 20, 100, 300 und 1.000 (Gold-) Pfennig und waren auch gültig für Strom und Gas. Wer Gutscheine über den Betrag von sechs Mark hinaus auf einmal erwerben wollte, musste ein Drittel des Betrages in wertbeständigen Zahlungsmitteln leisten. Papiermarknotgeld der örtlichen Firmen war zum Ankauf von Gutscheinen nicht zugelassen. Minderbemittelte erhielten 25% Ermäßigung.

Im bayerischen Augsburg* erfolgte die Gaslieferung durch das Städtische Gaswerk an den größten Teil der Haushaltungen und die kleineren Gewerbebetriebe über Münzzähler. Diese wurden mit Spezialmarken bedient und gaben beim Einwurf das Gas für ½ Kubikmeter frei. Die Münzen wurden anfangs zum Preise von 11 Goldpfennigen, ab 1. Dezember 1923 für 10 Goldpfennige verkauft. „Während der kritischen Zeit der Inflation wurden nur beschränkte Mengen dieser Münzen abgegeben. Die Höchstmenge soll 10 Stück betragen haben“. Verbraucher, die nicht über Münzzähler verfügten, konnten vom Städtischen Gaswerk Gutscheine erwerben, die über 10 Kubikmeter Gas lauteten.

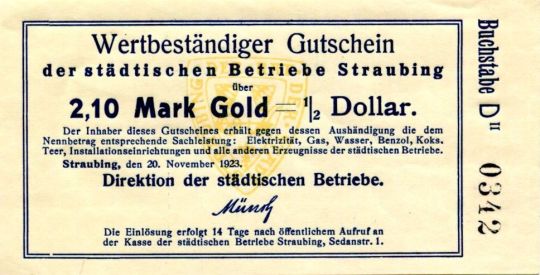

Die bayerische Stadt Straubing** nahm wie andere Städte zunächst Vorauszahlungen in Papiermark an, die dem einzahlenden Verbraucher zum Tageskurs wertbeständig gutgeschrieben wurden. Der Verwaltungsrat der Städtischen Betriebe führte dann ab dem 23. November 1923 das Gutscheinverfahren ein. Ausgegeben wurden per 20. November 1923 Gutscheine über 35 und 60 Goldpfennig sowie 1.05, 2.10 und 4.20 Goldmark (= 1/12, 1/7, ¼, ½ und 1 Dollar). Die Scheine galten nicht nur für die Bezahlung der Elektrizitäts-, Gas- und Wasserrechnungen, sondern auch zum Ankauf von Benzol, Koks, Teer, Holz, Installationseinrichtungen, Glühlampen und anderen Nebenprodukten der städtischen Betriebe. In den Vertrieb der Gutscheine waren auch die Sparkasse, alle Banken und die Bankgeschäfte betreibenden Genossenschaften eingeschaltet. Das hatte den Vorteil, dass der größte Teil des zumeist aus Papiermark bestehenden Verkaufserlöses zum schnellstmöglichen Umtausch in Devisen oder zur Bezahlung von Verbindlichkeiten nicht erst zur Bank gebracht zu werden brauchte, da er gleich dort einging.

Straubing (Bayern), Städtische Betriebe, Wertbeständiger Gutschein für entsprechende Sachleistung Elektrizität, Gas, Wasser, Benzol, etc. über 2,10 Mark Gold = ½ Dollar, ausgegeben in Straubing am 20. November 1923.

Diese Art der Organisation des Gutscheinverkaufs war auch in anderen Städten Deutschlands anzutreffen, so in Flensburg**, wo Gutscheine nur für eine 14tägige Ableseperiode verkauft wurden, was die Herausgabe von insgesamt 6 Reihen und einen dementsprechend regen Papiermark-Geldeingang auslöste (Verrechnungs-Amt für Gas, Kraft und Wasser der Stadt Flensburg, 1923, 1, 5, 10 Kilowattstunden Licht bzw. Kraft). Nach der Vereinbarung mit den eingeschalteten Banken wurden die Papiermarkbeträge so schnell wie möglich gegen die in Flensburg öfter zur Verfügung stehenden Dollar, Pfund Sterling und Dänenkronen umgewechselt. Eine weitere Ausgabestelle in Flensburg** war das Kraftwerk Flensburg GmbH, Kreisüberlandanlage. Es erfolgte die Ausgabe von Gutscheinen ohne Datum über 1 bis 10 Kilowattstunden Licht.

Die Stromgutscheine des Städtischen Elektrizitätswerkes im bayerischen Burghausen** sind wegen eines besonderen Fälschungsschutzes, den sie genossen, zu erwähnen. Man überdruckte mit Datum vom 5. November 1923 in den Wertstufen 10, 50, 100 und 500 Goldpfennig ältere Reichsbanknoten zu 1, 10 und 20 Tausend Mark und Bayerische Banknoten zu 5 Tausend Mark, deren Verwendungsmöglichkeit als Zahlungsmittel die Inflation am Ausgabetag (5. November 1923) längst überholt hatte. Sodann wurde der Überdruck mit einer Faksimileunterschrift versehen und das Stadtsiegel beigedruckt.

Burghausen (Bayern), Städtisches Elektrizitätswerk Burghausen, überdruckte Reichsbanknote (1.000 Mark vom 15.9.1922) als Gutschein über 10 Goldpfennige für Stromgebühren, ausgestellt in Burghausen am 8. November 1923.

Einen eigenartigen Weg beschritt die Stadtverwaltung der bayerischen Stadt Dingolfing* noch nach Abschluss der Inflation. Auf Grund des Stadtrat-Beschlusses vom 14. April 1924 gab man am 15. April 1924 Gutscheine über 1, 5 und 10 Goldmark = 2, 10 und 20 Kilowattstunden Strom aus. Der Bezeichnung auf den Scheinen nach waren sie Schuld-Verschreibungen. Die Bevölkerung verwendete davon die Scheine über eine Goldmark als wertbeständiges Notgeld. Zur Sicherung der Rückzahlung wurden für die drei Wertstufen 2, 10 bzw. 20 Kilowattstunden Lichtstrom „verpfändet“. Wer diesen Gutscheinen misstraute, konnte sie also zur Bezahlung von Stromrechnungen verwenden. Die Gesamtauflage betrug 60.000 Goldmark, die der Stücke über 1 Goldmark 10.000 Goldmark. Nach dem im April und Mai 1925 erfolgten Aufruf kamen rund 50.000 Goldmark zur Einlösung; die restlichen rund 10.000 Goldmark blieben noch bis teilweise 15. April 1929, dem auf den Scheinen vermerkten letzten Einlösungstag, im Umlauf.

Stadtgemeinde Dingolfing (Bayern), 3% Schuld-Verschreibung über 5 Mark: Die Stadtgemeinde verpflichtet sich den Betrag bis spätestens 15. April 1929 einzulösen, die staatliche Genehmigung zur Ausgabe der Schuld-Verschreibungen wurde erteilt. Ausgegeben in Dingolfing am 15. April 1924.