Unico design は戸建住宅・集合住宅・リノベーション・家具設計など、住まいに関わるデザインをする設計事務所です。 人それぞれ、様々なライフスタイルがあるように、人が住まう住宅もまたそれぞれ。 ライフスタイルに合った、ひとつしかない住宅を提案します。

Don't wanna be here? Send us removal request.

Text

ブログ引っ越し中。

長らくお世話になっていたtumblrでのpiccolo BLOGですが、「登録しないとみられなくなった」との声あり、noteに移行中です。まだ迷走中ではありますが、noteをご覧になっていただければ幸いです。

0 notes

Text

世界遺産『富岡製糸場』のこと。

軽井沢への道中、いつも通り過ぎていた富岡。群馬にルーツがありながら、行ったことのなかった富岡製糸場を初めて訪れました。

下調べなしで行ってしまいましたが、富岡インターから町の案内にしたがって、倉庫を改修したという世界遺産センターにたどり着く。

ピーカンの青空の下、天日干し中の繭がキラキラしていました。

事前知識が皆無でしたが、富岡製糸場の歴史をビデオや展示で知ることができます。そして、製糸場へ。

明治5年に明治政府が設立した器械製糸場。まずは東置繭所から中に入ります。長さ104mに及ぶ木骨レンガ造りの建物。

2階が乾燥した繭の貯蔵場で1階は事務所だったそう。裏側にはバルコニー。

場内の東西に同じ建物が対になって配置されていて、こちらが西置繭所。どどーんと140m。木の骨組みにレンガを積み上げる木骨レンガ造りは、横須賀製鉄所に導入された工法で、横須賀から富岡に伝わったそう。

ガラスの展示室のフレームになっている鉄骨の柱梁が耐震補強を兼ねているとのこと。スタッフの方が色々説明してくれます。

2階にはかつての倉庫���趣が。

レンガの長手と短手を交互に並べるフランス積みの壁。

レンガは、深谷の瓦職人を集めて、甘楽にて作られていたそう。製作した職人の刻印が5種類あるそう。これはヤマニ。

レンガは漆喰で積んであるので、隙間が白い。レンガはどこで作ってたのですか?と聞いたら、スタッフのおじさまが『渋沢栄一にもゆかりがある、、、』というので、へ〜と思って聞いていましたが、そういえば、大河ドラマの『青天を衝け』で、富岡製糸場出てきたことを思い出しました。

バルコニーから、場内が見渡せます。製糸に必要な水を溜めておく巨大水槽の鉄水溜と、蒸気釜所の煙突。

そして天井にも注目。漆喰塗りの天井仕上げは、明治の初期には一般的ではなかったそうで、その苦労が伺えるというもの。

木下地に隙間をあけて、その間に漆喰が入り込むことで仕上がりが安定するものですが、下地の間に隙間がないために、漆喰が剥がれ落ちてきてしまい、、、格子状の木の桟木はそれを抑えるためにあとから施工されたものだそう。

西置繭所をでて、広い場内を歩いて、操糸場へ。巨大なトラス構造の小屋組で無柱空間になっています。昭和62年の操業停止の状態だそうで、現在も稼働している碓氷製糸場ではこの機械が使われているそう。

トラスの上に見える格子から越屋根の換気窓に空気が抜ける仕組みになっています。この換気窓のある建物の形は、よい蚕種を育てるために蚕室に新鮮な空気をいれる『清涼育』が最良だと、明治維新より前に開発されたのだそうです。

場内で流れているビデオを見ていたら、小学生の頃、蚕を飼って、小さく仕切ったお部屋を作って、繭にして、鍋で煮て、糸を紡ごうとしたけれど、うまく糸にならなかったことを思い出しました。繭の表面をホウキのようなもので引き出せばよかったんだと、40年以上経って知る。

300人以上の工女が働いていたという場内には、寄宿舎や診療所などが点在して残っています。

器械製糸の普及と技術者育成という目的が果たされ、明治26年に官営から払い下げられたのち、三井、片倉工業と経営母体を変えながら、戦争も経て、昭和62年の操業停止まで、終始製糸工場として機能した富岡製糸場。その間115年間。その歳月を目の当たりにするひととき。自分が15歳の頃までは稼働していた工場、それから35年強、時代は変わりゆくのだということを改めて感じた時間でした。

それにしても暑い1日、ハラペコで飛び込んだお店で、上州名物の冷たいおきりこみ。

甲府出身の父に対して、高崎出身の母『ほうとうばかりが注目されるけど、おきりこみと一緒でしょう』そう、確かにこれは一緒。どっちも美味。

0 notes

Text

集合住宅の断熱リノベーション

昨年から設計の計画を行なっていた都内での集合住宅の断熱改修の現場が5月半ばから着工しています。

9軒の集合住宅のうち、1〜3階までを1住戸として使っていたオーナー住戸を、2軒にわけて賃貸にするオーダー。解体途中から参画しました。

残せるところは残しながら解体していましたが、水回りの移動や間取り変更、断熱施工を行うため、外周部も解体し、

下地の間にスタイロを埋め込み、このあと内窓を取り付けます。

2階から3階への階段は塞ぎ、2住戸にわけます。

間取り変更は特に水回りの移動が難しい。。。

色々その場で考えながら、、、

8月完了に向けて進みます。

0 notes

Text

北軽井沢の山荘、完了検査

北軽井沢の山荘計画、本日完了検査を終えました。3月のインド旅以降、すさまじい濃度で現場が進みましたが、定点観測地からの浅間山が一面の雪景色だったところから3ヶ月、すっかり夏の様相の浅間です。

現場の緑も、気づけばとても濃くなっていました。

完了検査前日から乗り込み最終確認。というところで、先週とさほど変わっていない感あるも、ストーブの設置が終わったりと最終形へと近づきつつあります。

現場の最後は、いつものことながらあと少しからが長い。新緑の中で一呼吸。

週末の施主検査を前に、細かい仕上げの悩ましいあれこれ。

大工さん、塗装屋さんと次々集合してもらい、是正を進めます。

そして本日午後の検査。諸々未済があるなか、検査員の方『こうゆう場所ですし4号建物なので、そこまで厳密なことは言いませんから』と言いつつ、配置はレーザーで測ります、とのことで、都心のキツキツな物件だったら焦る。

境界の確認に始まり、配置のレーザー測定、浄化槽の肩式確認を確認したあと

内部にて、煙突の貫通周りの写真確認、

住宅用火災報知器の確認、

次は週末の施主検査。ラストスパートです。

0 notes

Text

粟津邸見学会のこと

先週末のこと、戦後日本のグラフィックデザイナーの第一人者、粟津潔氏の自邸兼アトリエの見学会に参加しました。

1972年に竣工したこの住宅は、建築家 原広司氏の設計。京都駅や梅田スカイビルを設計した建築家です。

斜面地の自然の形にあわせて、だんだんと下にさがっていく細長い形。2層分おりたところがアトリエで、さんさんと光が降り注ぐ。

この日は、この家の住まい手であり、粟津潔氏のご子息である粟津ケンさんからお話を伺うことができました。

暮らしたのは17歳までの6年ほど、遊びにくる友達はおもしろがっていたそうで、家に入ると外、のような感覚の家だったとのこと。

2年前、お母様が94歳になるまでお一人で暮らしていたお母様が施設に移られれたのをきっかけに、新築当時の形にもどすリノベーションを行って公開したところ、驚くほどたくさんの見学者が訪れ、この建物の価値を改めて認識したとのこと。

建築家 原広司氏が作った一連の「反射性住居」の初期の作品で、このあと建てられたご自邸もこの家ととてもよく似ているそう。左右対称が特徴的、そして、京都駅を思い出すような空間でもありました。

アトリエ部分から見えていた突き出し窓は、

子供室の机の足元の窓、

アトリエのトップライト、

各所にある小さなトップライトがからおちる光が美しく、

キッチンでは、粟津潔氏の作品であるタイルに光がおちていました。

竣工当時はまわりも森だったが、環境が変わることを想定して設計された住居。

道路から目立たず、斜面敷地の形状に沿って長く床を設けていることも「反射性住居」の形態の特徴。

50年の暮らしの中で、カーペットやフローリング、建具や手すりなど、追加してきたものを撤去して竣工時に戻し、雨漏りの対策を講じたが、建物の価値を再認識する一方で、この先、どう維持していくかということは大きな課題。

ただ残すだけでは意味はない、かつてこの場所で行われていたこと、アート、音楽などを通じ人々が交流していたことを、現代に合わせてやっていきたい、というケンさんのお話を心に留めて帰路につく。

「境界をとりのぞく」打放しの壁に貼られた粟津潔氏のことばと、この家もきっとそういうころだろうというケンさんのことば。

雑誌や写真で見て感じたコンクリートのキリッとした印象と違って、滞在するとふんわりとやわらかな空間だったのは、50年という歳月を経た家のもつ性格のようなものなのでしょうか。また訪れてみたいです。

0 notes

Text

クリニック竣工撮影

先週、2月に引渡しをおこなったクリニックの竣工撮影を行いました。3月���植えた植物たちが少し育つのを待っての撮影となりました。朝はあいにくの曇り空、内部の撮影からはじめて、天気の動向を待つことに。

内装はテナント工事なのでまだスケルトン状態。

わずかな共用部である木製の階段室。

お昼ごろから急激に天気が回復し、青空がみえてきました。雲がすぎるのを待つ。

青空のタイミングで撮影。

外部の植栽も育ってきていました。

シンボルツリーは一度葉っぱが落ちて、やや寂しい具合ではあるものの若葉がでてきて、つぼみが育っていました。

植栽デザインのマインドスケープさんに勧めていただいたカタラネオガタマ、とてもかわいらしく、この先育っていくのが楽しみです。

18時半すぎからだんだんと暗くなっていくなかで、夕景を撮影して無事終了。

通りかかったご近所さんに「クリニックまだかしら?待ってるのよ〜」と声をかけられました。

整形外科、耳鼻科、皮膚科でテナント募集中です。

0 notes

Text

インド建築縦走旅vol4 チャンディーガル その1

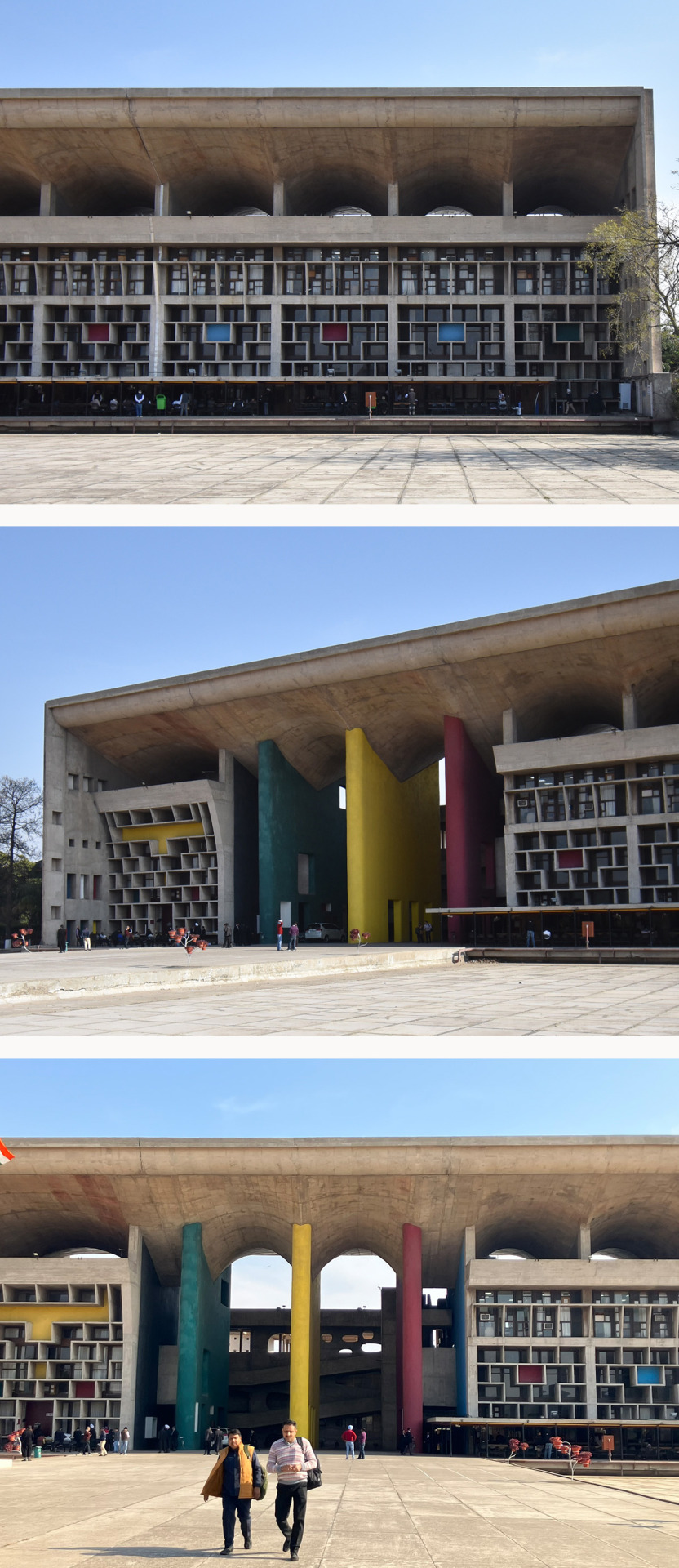

デリー3泊滞在のあと、チャンディーガルへ移動し、いよいよコルビュジェ世界遺産建築の見学へ。

パンジャブ地方の北部に位置するチャンディーガルは、1947年のインド独立の際、パンジャブ州がインドとパキスタンに分離し中心地であったラーホールがパキスタン側に位置していたため、新たな州都として、現在のパンジャブ州とハリヤーナ州(1966年に新たな州として設立されたパンジャブの東側の地域)の州都として建設された街。建築家ル・コルビュジェの都市計画が実現された世界で唯一の都市でもあります。

1950年にコルビュジェがこの計画に携わる前の2年間、インド初代ネール首相に依頼されたされたアメリカの建築チーム、アルバート・メイヤーとマシュー・ノヴィッキーがマスタープランを検討していましたが、ノヴィッキーが飛行機事故で亡くなってしまったため、コルビュジェが招聘されました。コルビュジェは、いとこのピエール・ジャンヌレを設計チームに入れることを条件にし、チャンディーガルにはジャンヌレの作品も多く残っています。

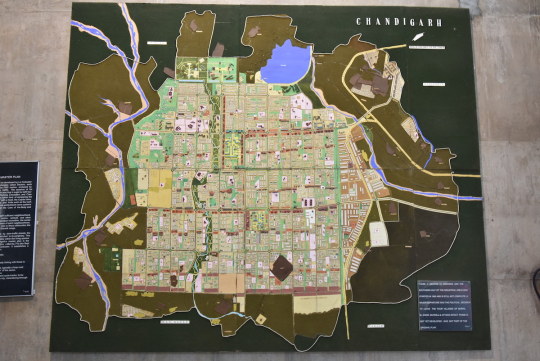

コルビュジェの基本計画のコンセプトは「住む、働く、循環 、心と体のケアの、4つの基本機能を満たす」というもの。碁盤の目状に800m×1200mのセクターで区分され、北におかれた国会議事堂エリアを頭部として人間の体になぞらえられている。街の中心部が心臓、労働エリアとしての手足。加えて、グリーンベルトとなる公園とレジャーのエリア、心と体のケアとしてスクナ湖のエリアで構成されている。(チャンディーガル建築博物館の説明文より)

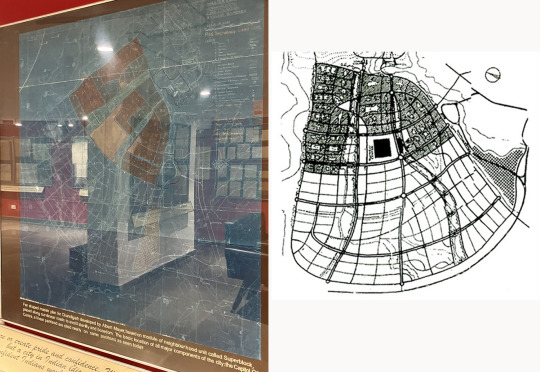

2日目に訪ねたチャンディガル建築美術館に展示されていたメイヤーのマスタープランはカーブを描く道路に応じた街区で構成された木の葉型プラン(右側はネットから拝借)で、中央あたりが国会議事堂エリア。

コルビュジェのマスタープランの特徴は7V ( les Sept Voies ) という道路のシステム。高速道路 から商店街、街区道路、歩行者道と細かく分類する交通分離計画によって、交通量の多い道路はセクター外制限され、生活区域内の環境と安全が確保されるというものです。

空港からの道中、市街地に入ると、交通量は多いものの整然としていて、デリーでは自転車なんて走れないくらいの凄まじさだったけれど、ここでは自転車も多い印象。

各セクターには、学校、商業、コミュニティ施設などがで完結していて、 緑地が各地区の各地区の中心部を貫通し、人々はシヴァクリ山脈のパノラマを拝めるようになっているそう。

チャンディーガルの空港から最初に向かったのはキャピトルコンプレックス。久しぶりにワクワク感で胸が高鳴る。

ツーリストセンターにて10時の回に申し込み、ガイドさんに連れられて敷地内へ。まずは高等裁判所(High Court)へ。

緑、黄色、赤の壁柱と、インドのコルビュジェ建築の特徴ともいえる外壁のブリーズソレイユ(日よけ)が印象的です。でも逆光。

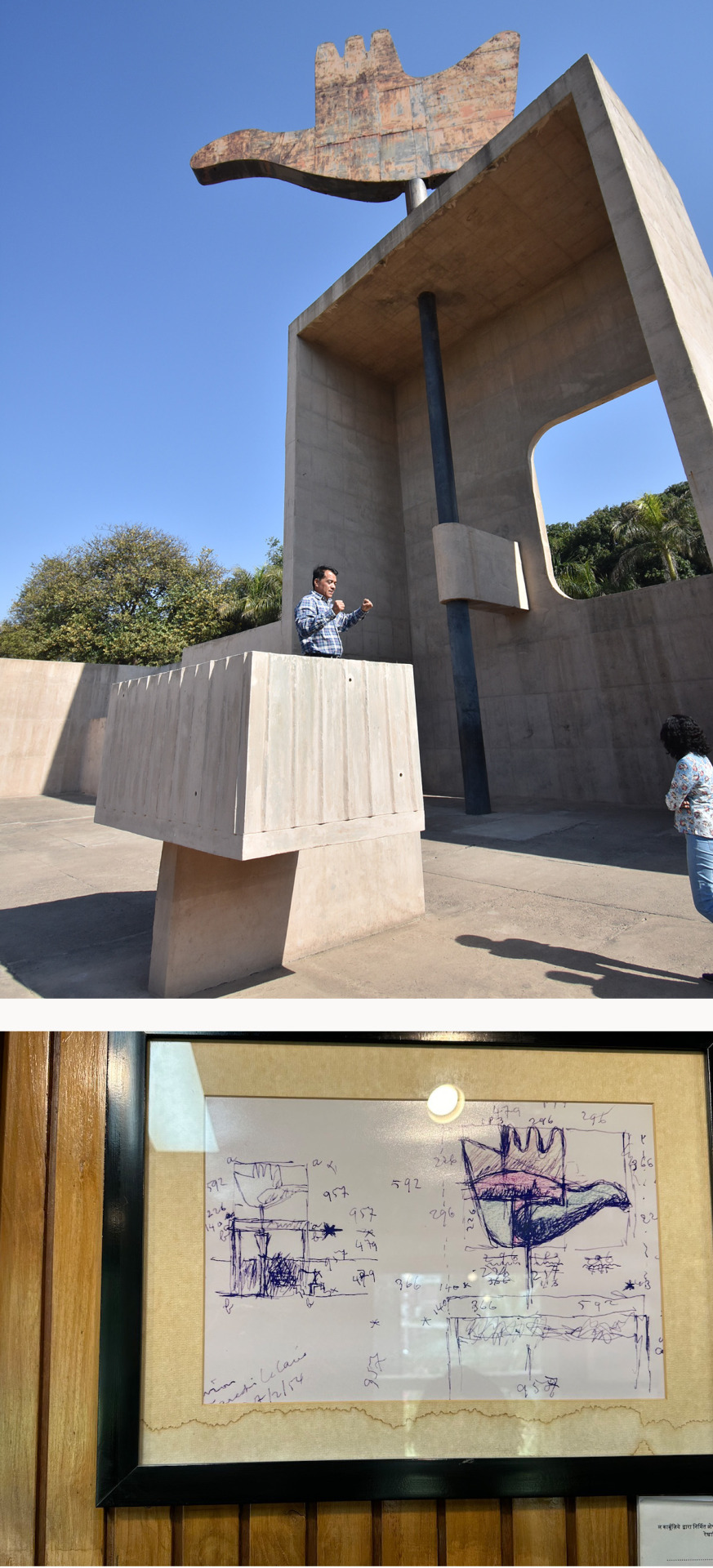

続いてオープンハートモニュメントへ。モニュメントを取り囲むように地下に埋まった広場になっています。

平和の意味を込めた開いた手のモチーフは、平和の象徴である鳩の形にも見えます。構想はできたが資金がなく、コルビュジェは母国フランスからの贈り物となるよう働きかけたが、コルビュジェは存命中にこのモニュメントを見ることはできず、亡くなってから20年後の1985年に完成したそうです。

オープンハンドの下には演説台が。声が響く。翌日訪れたコルビュジェセンターにスケッチがありました。

ツアーは進み、議事堂の前へ。議事堂のてっぺんに見える2つの天井トップライトは、三角形がパンジャブ州、楕円形がハリヤーナ州を表している、とガイドさんの説明。

手前の建物は影の塔、ブリーズソレイユの光と影の様子を検証するために作れらた建物だそう。

議事堂扉絵は、7.7m×7.0mの巨大な画面の上半分に太陽が、下半分に樹木、動物、川が描かれたもの。エナメル板を横に5枚、縦に11枚並べたものだそう。

ガイドさんより「3月頭まで議会開催中で中には入れない」

えーーこれで終わり?

残念と感じることに頭が追いつかぬまま、ツーリストセンターに戻る途中「Not satisfied」という声が聞こえてくる。ツアー客の一人がガイドさんに掛け合っている模様。どこぞの屋上にあがることができる。というようなことを言っているように聞こえる。これは乗らねば!と「me too」とガイドに詰め寄るも「少人数しか無理です」とか言ってる。「We came from japan」「far away」「please」と単語を並べる。と、「午後15時にここに来て」と渋々の表情のガイドさん、とりあえずアポを取り付けた!ので、それまでの時間に見れるところをまわろうと、パンジャブ大学へ向かい、まずは敷地内にある建築学校へ。

ブリーズソレイユとモデュロールのエントランス。

内側からのブリーズソレイユ。光と影の美しさ。

中庭に出てみると、反り上がったようなカーブの屋根が連なる。軒が高いほうが採光窓、低い方が換気窓になっています。

内部。壮大な空間に並ぶ小さな模型たち。

コンクリートの力強さの中に、トップライトの絶妙な光と、ビビッドな差し色が、コルビュジェらしくもありインドらしくもある。

エントランスホールに、生徒たちの研究と思われるチャンディーガルの建築群の詳細なパネルが展示されていた。見たい建築が盛りだくさん。とりあえず、翌日見れそうなものを物色する。

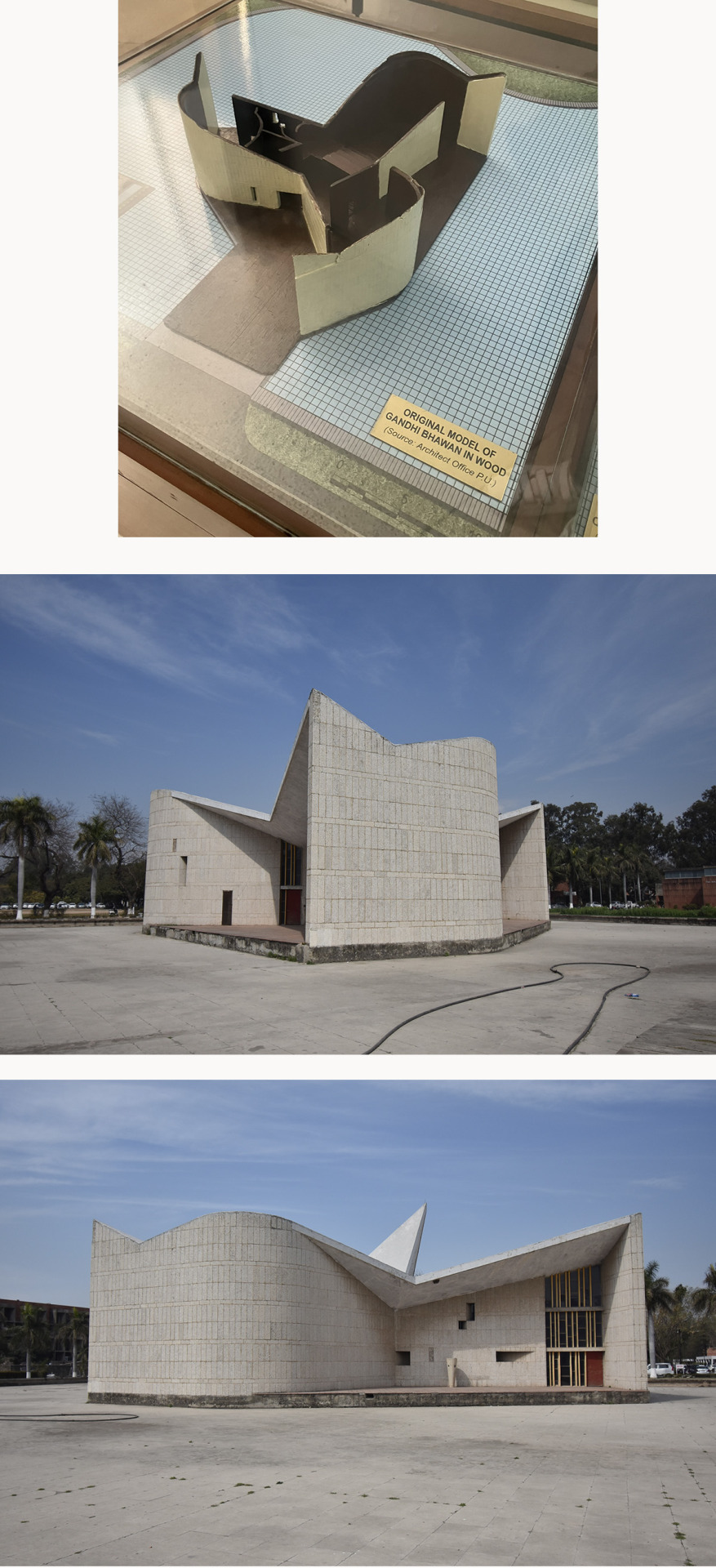

続いて、ガンディーバワンへ移動。ピエールジャンヌレの設計でハスの花をイメージしたという。折り紙のよう。内部には入れないと思っていたら入れました!

入り口の木製の回転扉が大迫力。中に入ると、、、形、素材、色、多くの要素がバランス良く、印象的な空間を作り上げていました。そして何より光の入り方が美しい。

建物の概要がわかるオリジナル模型と、外部ぐるっと周ってみた写真。水がないのが残念。

後ろの建物もジャンヌレの設計。名建築をバックにトランプ、楽しそうなキャンパスライフ。

こちらもブリーズソレイユ。ジャンヌレの設計(たぶん)

そして、再びキャピトルコンプレックスへ。詳細よくわからぬまま、本日2度目の見学ツアー。光の当たり方が変わり、ぐっとビビッドに見える。

パラソルのような大きな庇が、カラフルな壁柱に支えられています。高い気温をさえぎりつつ風を通す二重屋根。当初案のファサードはブリーズソレイユではなく、大屋根のアーチと関連した小アーチが並んでいたそうです。インドの気候風土に沿っていったということか。

柱の後ろにスロープが見えている。近づけず残念。

朝と同じようにツアーはオープンハンドモニュメントへ。

ん?手の向きが変わってる?!風で動くものだそうなのですが、こんな重そうなものが、強風でもない中で動くと思っていなかったので、驚きひとしお。

本当に朝とは違うものを見られるのか?!と思いつつ、同じコースをたどったあと。。。。。合同庁舎へ行けるとの話!心踊りまくる。関所突破!

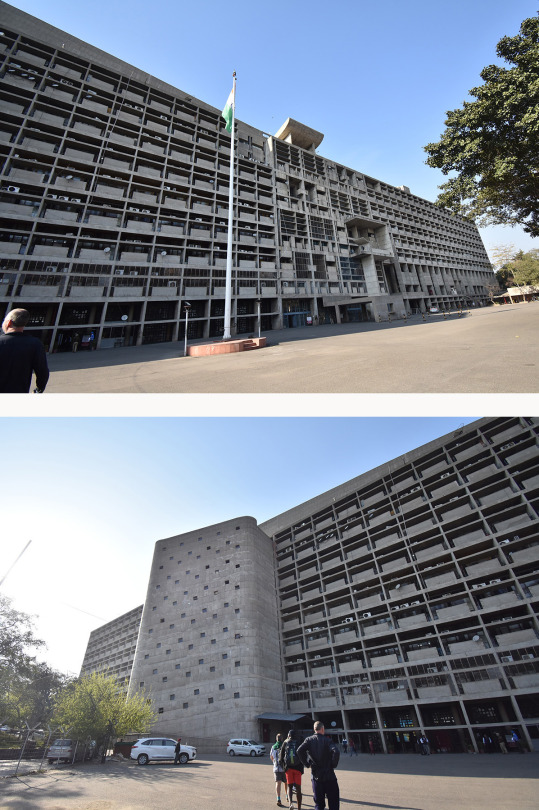

パンジャブ州とハリヤーナ州の合同庁舎は254mの大きな箱。ブリーズソレイユの連続が巨大さに拍車をかける。

屋上へ向かう途中、あちこちかっこいい数々。内側から見るブリーズソレイユ、階段、窓、色。

そして屋上。マルセイユのユニテダビダシオンの屋上を彷彿とさせる。

上から見る議事堂と裁判所。

そして帰りのスロープ。参加している皆が興奮状態。

こうして合同庁舎の見学が終了。この日ツアーに参加していたのは、カナダ、スロベニア、シンガポールの建築家たち。文化も言語も違えど、同じ思いを持った人たちと同じ興奮を味わいつつ交流して、建築という共通言語の存在を感じました。(英語力があったらもっと楽しかっただろう)

議事堂の内部を見られなかったのは残念だったけれど、旅ではよくあること、コルビュジェ&ジャンヌレ尽くしで十分に満足。

といいながら、まだ頑張る私たち。どこにあるのか見られるのか定かではないスクナ湖のボートハウス(コルビュジェ設計)を目指す。ボートに乗れば見られるという情報もあるが、クローズ時間に戻ってこられるのか、、、聞けば朝は8時からやっているとのことで、翌日の朝に持ち越し。ここで、同じようにボートハウスを探しにきていたスロベニアの建築家と再び出会う。皆考えること同じ笑。

スワンボートの人気度高し!しっかりライジャケを装着して乗っているのも素晴らしいです。

こうして1日目終了。2日目へ続く。。。。

0 notes

Text

インド建築縦走旅vol3 ジャイプール

インド旅のブログを一向に更新できないままあっという間に1ヶ月以上経ちましたが、思い出しながらの��びり更新中。

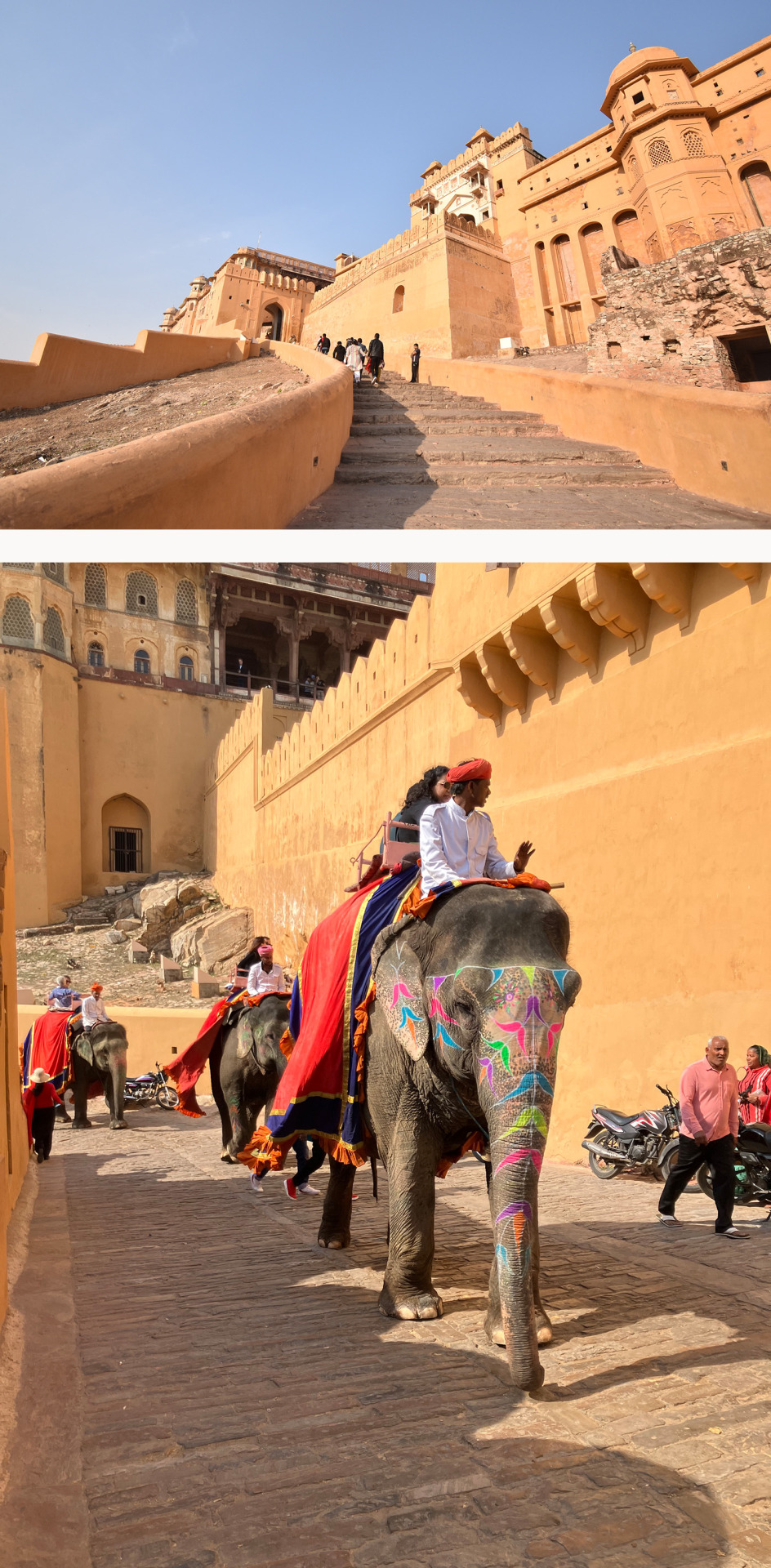

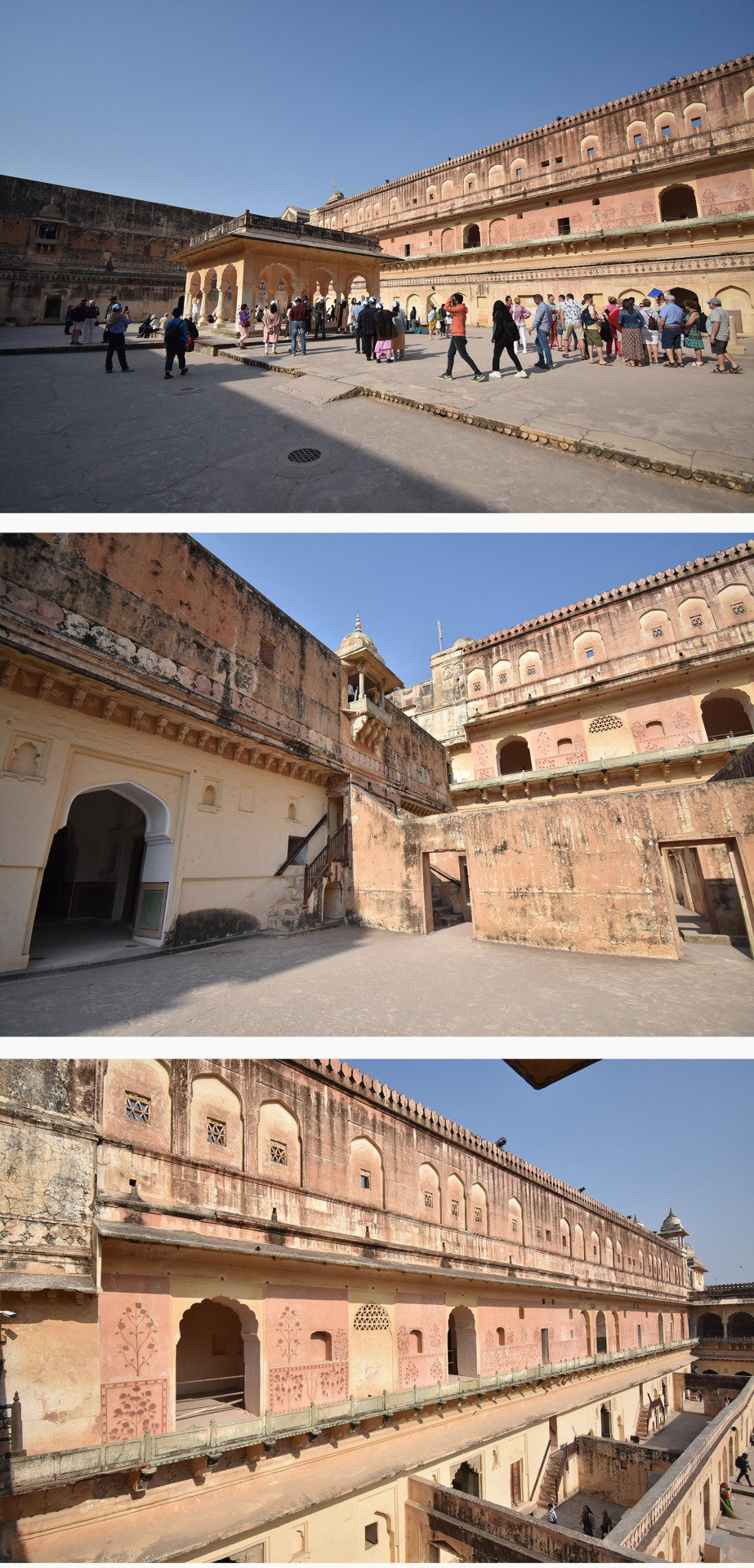

3つめの都市ジャイプール。朝3時半のお迎えで飛行機で飛びました(国内線なのでチェックインもすんなりかと思っていたら、インドは国内でも2時間前に空港に行く)空港でドライバーさんと合流し、まずは、郊外のアンベール城に向かう。

ジャイプールがあるのは広大な砂漠が広がるラジャスタン州、8世紀からヒンドゥー教を信奉するラージプート族が住み、ペルシャやトルコの文化を取り入れた独自の文化を築いていた地域、様々な民族が行き交う要衝地だったことから丘陵地帯に城塞が築かれ、6つの城塞が世界遺産に登録されています。中でも、16世紀、ラージプート族のマハラジャが築いたアンベール城は、都市機能を持ち、ジャイプールに遷都されるまでの150年間、繁栄し続けた都。

朝の光に照らされた城塞を見上げながら歩く。象のタクシーも魅力的でしたが自走。

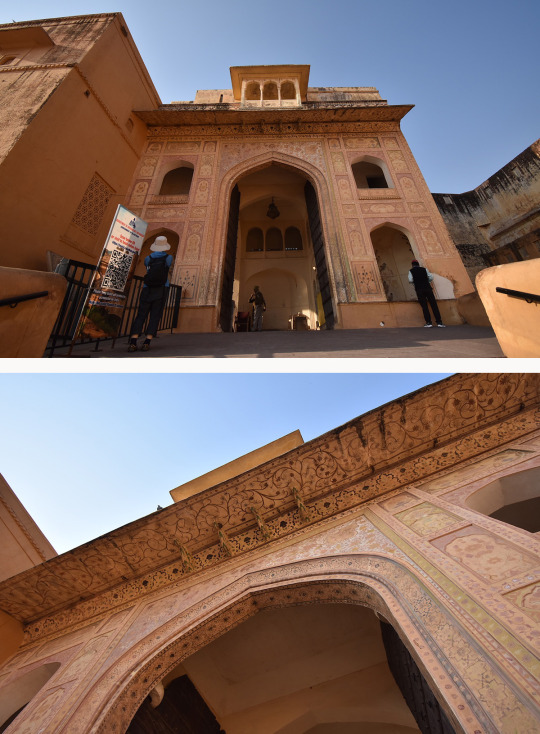

かつては王族だけが通ることを許されたという太陽門、スーラジポールをくぐると

大きな広場。ジャレブ・チョウク。門の上にインドならではのえ「チャトリ」が載っている。

チケットを入手してさらに上がり、獅子門(スィンポール)をくぐる。赤砂岩の建物と軒天井から壁の小口にまで細かく描かれた幾何学模様の美しいこと。

またも広場があらわれる。左手にある列柱の建物がディワーネアーム(一般謁見の間)、奥に見えるのがガネーシャ門。

赤砂岩と大理石のディワーネアーム。

装飾的な列柱空間。

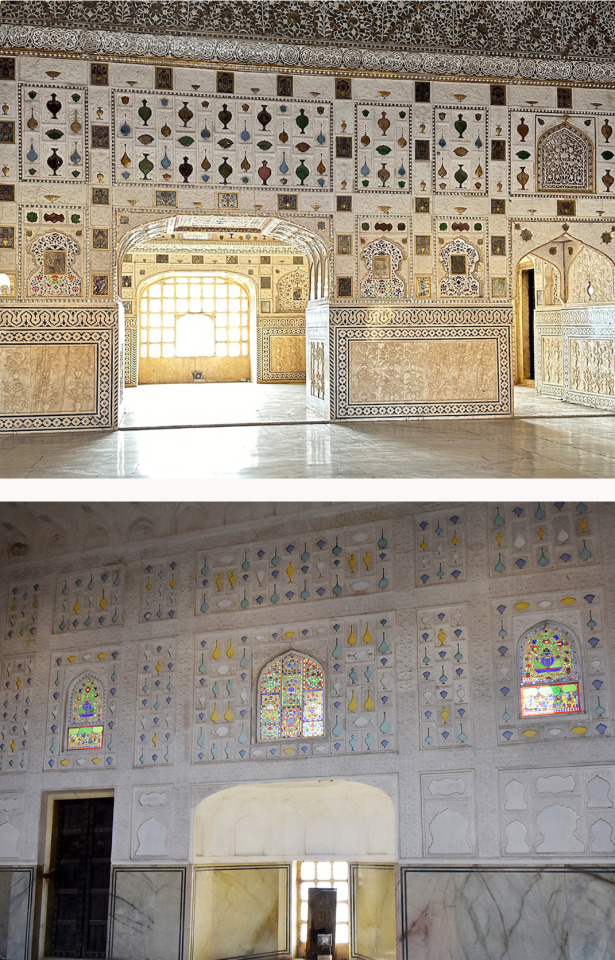

そして、世界一美しいというガネーシャ門、

この奥に現れるのが幾何学模様の庭園。スク・ニワース(歓喜の間)からジャイ・マンディル(勝利の間)をのぞむ。

スク・ニワース(歓喜の間)、涼やかな白とブルーの空間はマハラジャたちが涼をとるために室内に水が回る造りだそう。

ジャイ・マンディル(勝利の間)

目をみはる天井の象嵌細工と、壁は鏡がちりばめられた装飾。別名シーシュ・マハル、鏡の間。

マハラジャは夜毎開かれる宴をこの場所で楽しんだとか。

同じ模様でも色の違いで雰囲気が変わる。組み合わせも、大理石、象嵌、ステンドグラスと色々。400年以上前の人々のセンスたるや。

そして奥の奥にあるのがハーレム、マハラジャの妻たちの住まい。大奥、後宮、呼び方さまざまあれど、妻たちの住まいの位置付けは世界共通だったのか・・・これまでの豪華さに比べると簡素ですが、赤砂岩とお花のフレスコ画が女性らしい。ここに妻たちがひしめきあっていた様子を想像してみる。まさに酒池肉林。

ハーレムは、マハラジャがどの部屋を訪ねたか知られないような作りになっているんだそう。

チャトリと幾何学模様の開口部が美しい回廊をぐるりまわって、再び絢爛豪華エリアの中庭へ。奥の山の上にあるのがこのあとゆくジャイガル要塞。

最後に、ソーハグマンディル。美しい幾何学模様たち。この繊細な穴あき開口部はどうやって作っているのか。。。

想像をはるかに超えるマハラジャのすごさにため息をつきながら城をあとにするワタシ。と象。

そして、ジャイガル要塞へ。上から見るアンベール城。

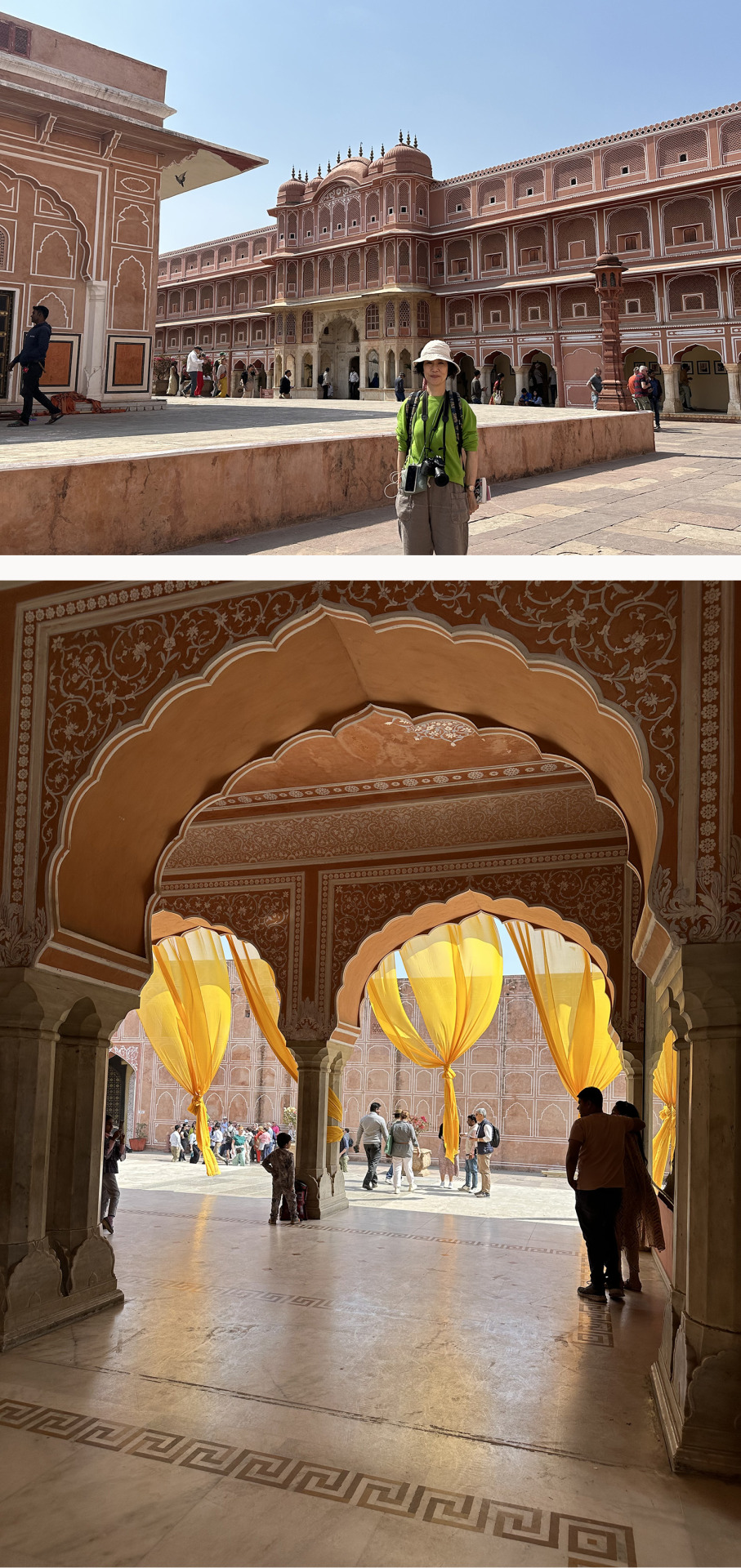

ジャイプール市街に戻り、シティパレスへ。18世紀に作られて以来、今もなおジャイプールのマハラジャの住まいとなっているというチャンドラマハル。ラージプート様式とムガル様式のミックスだとか。

中庭に入ると、美しい門が並ぶ。

いにしえのアンベール城に対して、生きているマハラジャの住まい。マハラジャって現存するんですね。

そして、パワ・マハル(風の宮殿)、宮殿というけど、奥行きがなくとても薄い。その昔、後宮の女性たちが顔を見せることなく街を見物できる造りだとか。

ここから、ショッピング!ということで、ブロックプリントの老舗、アノーキ本店へ。手彫りの木版に染料をつけてスタンプを繰り返す、インドの伝統的な染��様式。色々お買い物。

帰りの飛行機の時間が決まっている日帰りの私たち、お昼すっとばしで巡ってきましたが、最後、どうしてもいきたかったラッシーワラをめざす。WALAはヒンズー語で〜屋という意味。ラッシー屋が軒を並べている。

きたー。今まで飲んできたラッシーとは見た目から違う。液体というよりシェイクのような??

お昼もとばして、朝からたくさん歩いたあとに飲むラッシーのおいしさといったら!濃厚だけど重くない、甘みと酸味の絶妙さ、最高です。

大喜び大満足で車に戻った私たちに「一番左の店が一番有名で美味しいんだよ、知り合いだよ」とドライバーさん。ん?私たち行ったの真ん中では???

えーーー!?先に言ってよーと思うも、このラッシーは間違いなく人生で一番美味しかった。(あとで検証するに、有名店と言われる店は、売り切れ店じまいだったのかも?誰も並んでいなかったし)そしてびっくりなのは、この陶器のカップは使い捨てです。

こうしてジャイプール日帰り旅が終了。無事にデリーへ戻り、いよいよチャンディガルへ移動です。

0 notes

Text

北軽井沢の山荘、大詰めへ。

5月末の引き渡しまで、気づけばあと1ヶ月半。3月から忙しく通っております。季節はめぐり、浅間山の雪もだいぶ溶けました。でも浅間山に雪が残っている間は、まだ降る可能性があるそうです。

現場は内部羽目板の塗装が終わり、

これから階段の施工、古材を使った造作や家具の施工が進みます。

監督、大工さんとともに、古材の使い方を再確認しました。

そのあと、きたもっくさんへ移動し、地元材で作るベッドの詳細打ち合わせをしたあと、最後に現場に戻り、珪藻土のサンプルを確認しました。白にも色々あります。

連休あたりから、現場に行きやすいよう、しばし軽井沢滞在を予定中。引き渡しにむけてラストスパートです。

0 notes

Text

インド建築縦走旅vol2 アグラ、タージマハル

インド2日目はタージマハールを見に電車でアグラまで行きました。ロストしていた荷物も届き、朝7時、朝はまだ道がすいている。日の出は日本より遅め。

デリーの南にあるハズラット・ニザムディン駅から特急ガディマン・エクスプレスに乗り込みます。

朝食付き!スパイシーなコロッケとパン。

1時間40分でタージマハルのあるアグラカントの駅に到着しました。

電車の降り口で待ち構えていてくれた本日のガイドさんの案内で、tケット買いにレストランへゆき、そこからトゥクトゥクに乗り換えてタージマハルの入り口へ。運転手さんと時間を決めて同じ場所で再会する約束をしてタージマハルの入口へ。

遠足の女子高生?みんなこっち見てる。制服の色がかわいい。

セキュリティチェックを終えて入場。

赤砂岩でできた南の大楼門(ダルワーサー)へと向かいます。デリーでも、特徴的だなと思っていた4本柱の上に乗ったドームは『チャトリ』といって、サンスクリット語の『傘』が語源だそう。この『チャトリ』がインドのイスラム建築の特徴的な装飾要素。パキスタン国境に近いジャイサメールに行くと砂漠にそびえたつチャトリ群があるのだとか。

赤砂岩に白大理石の組み合わせで、花模様の象嵌が施されています。そのまわりはアラビア語で、ムスリムのクルアーン(コーラン)なのだそうです。

門をくぐる。全貌をあらわすタージマハルと、ものすごい人人人。

ムガール帝国5代皇帝シャー・ジャハーンが愛妻ムムターズ・マハルの死を悼んで建てた霊廟、後世に残る墓を望んだ妃のために、世界中から大理石や宝石を集め、1632年から、22年間の歳月を経て1654年に完了したそう。

近づくと、その大きさもさることながら、白い大理石と象嵌の、模様やレリーフがすごい。ヴォールト型の天井のくり抜かれたような前面開放の空間はイーワーンといって、ドームや四分庭園ペルシア建築の特徴だそう。

サイトプラン。十字の水路で4分割された四分庭園『チャハルバーグ』がタージマハルまでの間に広がります。イスラム庭園の特徴でもあり、ペルシア建築の特徴でもあり、タージマハルの庭園やドーム、イーワーンや象嵌の技巧はペルシアからのものだそう。

西側のモスク。『チャトリ』こそがインドらしい要素だそう。

北側に流れるヤムナー川の氾濫に備えて、100m四方の高さ7mの立派な基壇の上に建ち、四隅にミナレットがそびえるムガール建築の集大成。

いざ、基壇の上にあがり、

上を見上げながら列を進む。

美しい模様と象嵌の数々。

内部も、大理石の象嵌の花模様が続き(撮影禁止につき写真なし)さらに大理石の透かし彫りで囲まれた中に棺があるのですが、大理石ってあんなに緻密な細工ができるのですね。。。すごい。

外にでると、北のヤムナー川がのぞめました。

東側にある迎賓館。

上から見るチャハルバーグ庭園。

花壇の部分がイスラム模様。&鳥。

赤い回廊も美しかった。

タージマハルの見学を終えて、ランチのあとは川の対岸へ移動しました。後ろからみても美しい。本当はここは川の水が流れていてもっと美しく見えるとのガイドさんの話でしたが、乾燥地帯になっていました。

子供達と子牛。

マスタード畑と集合住宅?いくつかの家族で住んでいて(ガイドさん談)裕福な人たちの家だそう。ちょっとおもしろそうな作りでした。

かたや、スラムのような簡易なレンガ造りの家の集落のような場所、はじめはテントで住んでいた人たちが、だんだんと自分たちで家を建てて暮らしている、との話。

このあと、マーケットに行ってみたい、とのリクエストをして、スパイス&チャイ屋さんへ。おじさんがチャイをふるまってくれる。

そのあと、欲しかった大理石のスパイスミルを物色し、インド初お買い物、価格交渉を粘る。ガイドとドライバーさんも立ち会うなかで無事購入。

2日目にして重い大理石を買い込んでしまったわけですが、一期一会のお買い物、ここでしておいてよかった。

こうしてアグラ駅からデリーへ向けて電車にのる。

ワンデイトリップ、無事終了。

デリーに着いておいしいカレーの夕食へ向かいました。ゴハン編はまたおって。

1 note

·

View note

Text

北軽井沢現場&きたもっく訪問

先週に続き、今週も軽井沢滞在しています。2月以降、雪道の運転を警戒して日にちをずらしたりしていたのですが、3月も残すところあと1週間というところで、まさかの、今冬一番の(人生一番の)雪道運転となりました。

しんしんと降る雪。真冬です。

先週は、リビセンにて資材調達の翌日、上着もいらないような暖かい日曜日、資材搬入とあわせて、お施主様に進捗を確認いただきました。『広い!』と第一声。

間仕切りがないことや吹抜けの高い天井や窓の抜けなどで、実際の面積以上の体感になっている様子。ロフトから眺める。

この日は、北軽井沢で地域資源活用事業を展開している『きたもっく』さんに伺いました。ロフトに置くベッドを地域の材で作りたいというところから、お施主様が連絡をとったことがきっかけで、その事業内容を、とても興味深くサイトで拝見しました。色々お話聞いてみたいという思いもあり、打合せを兼ねて訪問しました。

『きたもっく』は、1994年にキャンプ場から始まり、その後、薪ストーブの販売と薪製造、養蜂と展開し、2019年には山を取得し伐採から建築までを行うなど、地域未来創造企業として様々な事業を展開しています。

キャンプ場の『スウィートグラス』もコンセプトパークの『ルオムの森』も名前は知っていて通りかかることもあった場所ですが、すべて一貫した事業のひとつだと知りませんでした。

まずは、製材所のある『あさまのぶんぶんファクトリー』に伺う。

事務所にて、地域資源活用事業部の中川さんと、ベッドに使う樹種やサイズなどの打合せを行いました。中川さんはもともとギターの製造で木材を扱っていた経験から、北軽井沢に移住されたそうです。

参考に見せていただいた地元のナラ材を使った椅子、現在売り切れ中で再販予定なしとのことですが、欲しい!とリクエスト。

その後、ファクトリーへ。地域モノづくりの拠点として2021年にオープン。カラマツや栗などの原木が並んでいます。

こちらで製材。

『浅間ストーブ』の販売とあわせた薪製造のためのボイラー室。

その過程で出る年間100トン以上の端材や木屑を、薪乾燥のボイラーの燃料として再利用し、化石燃料を頼らない循環型の製造プロセスを作り出しているそうです。そして、薪乾燥室。

さきほどのボイラー室からの温風が送られてきて、ふんわりと暖かい。天井に置かれている炭は、現在、乾燥のためにいろいろ試しているところだそうです。

地元の材を使って作られた壁が素敵でした。

多品種少量生産が可能な製材所とのこと。今、ベッドに使える材は、ナラか栗、というような話をしながら。

立派なケヤキの無垢材。(北軽井沢で伐採されたものではないそうですが)前日のリビセンで、幅の広い無垢材を探すのに苦労したので、思わず注目。

今回の山荘に広いデッキがあるという話から、紹介いただいたのが地元の栗材。再塗装を行えば10年くらいもつとのお話。

このあと、実際に地元の材を使った建物を見に、キャンプ場へ移動。

浅間山の絶景を拝める場所に、様々な形のコテージ、キャビン、テント場があるのですが、とにかく広い。

段階的に広がっていったとのことですが、こんなに広大なキャンプ場があったとは驚きでした。

こちらが地元材で作られたコテージのひとつ、手ぶらで泊まれる形でなんでも揃っている。

カーテンで仕切るだけの、半屋外的なしつらえがあるのが魅力的。

全棟薪ストーブつき。

オープン当時からあるキャビンは、家具と薪ストーブのみが実装とのこと。

水場とともに、レンタルスペースあり。お風呂もありましたが、皆さん温泉に行かれるそうです。

かわいいツリーハウスや

焚火暖炉キャビンなど、いろいろな種類の建物が全部で46棟。

食材やテイクアウトもできるカフェ『アサマヒュッテ』は、こんど現場に来た時にランチに利用できそう。

ところどころに薪スペースがありますが、こちらのテントは『コロ薪』ステーション。薪にできず山を荒らしてしまう小さな木枝をカットし人工乾燥不要にした小さな薪を、焚き付けや焚火台で使えるようにしたもの。カートで薪を運んでいる人の姿が楽しげでした。

平日でしたが、春休みということもあって賑わっていました、キャンプ場の稼働率は8割を超えるそうです。

地域の資源を活用していく様々な取り組みと、雇用を生み移住を促進している様子に興味津々で見学を終えました。

今回、きたもっくさんの活動を知ることができた出会いに感謝、ベッドの製作も楽しみです。

0 notes

Text

古材調達@リビセン

先週は金曜日から軽井沢へ。北軽井沢の山荘の現場は、2月末から木製サッシュの取り付けが進み、ぐっと家らしくなっています。

前の週の現場は2月の大雪の時より雪深くなっていました。20cmの雪が2回降ったとのことで、現場の雪かきも大変なことです。金曜日、浅間山も真っ白でした。

1週間で、内部の羽目板が着々と進んでいました。

打合せ事項が満載ですが、金曜はまず電気屋さんとの打合せ。「もう施工してしまった」という箇所があるなかで、その場でより良い方法を考え指示を出す形で決定していきます

そして翌日土曜日、今回のメインイベント、「土に還る家にしたい」という命題のもと、これまで3回ほど訪れたリビルディングセンター、いよいよ現実的が古材調���へ。昨年の5月、11月に続き、3度目の訪問。

今までは、古材をどう使うかお施主様とのイメージ共有のための訪問でしたが、今回は材を購入する最終段階。前回、このブログでもご紹介しましたが(『リビセン再び、上諏訪へ』)リビセンデザインの周辺施設を見学し、頭の中で設計図を描いたものの、いざ、古材置き場に立つと、どう選んで、どう使えばいいのやら。。。

というわけで、スタッフの方に頼ります。

耳のついた無垢材を洗面カウンターに使いたい、とか、固定棚に使いたいということを伝えると『詳しい工場スタッフを呼んできます』と登場したナカジマさん。この日、たまたま作業場からこちらに来ていたとのことで、アドバイスをもらいながら、たくさんの材の中から寸法がとれそうなものを物色。お施主様とは写真でイメージを共有していたものの、いざたくさんの古材を前に、仕上がりのイメージが掴めないのでは?

というわけで、近隣の施設の見学へ向かうことにしました。ちょうどオープンしたばかりという麻婆豆腐屋さんがあるというので、ランチを兼ねて向かった先がこちら。

4軒長屋を改修したという複合スペース『ポータリー』、街の中にふいにあらわれる広いデッキスペースが素敵です。

中の様子。

細い廊下の途中には2階への階段が。デザイン事務所などが入っているとのこと。

麻婆豆腐屋さんに入り、お店のテーブルや棚、

共用部の洗面を見たりして、お施主様とイメージを共有しつつ、

美味しい麻婆豆腐をいただきました。

昨年から、自分の事務所も兼ねたシェアスペースとなる場を探し中ですが、外部空間が共有の場として充実しているのが、とても理想的な空間でした。戻って調べて見たら、リノベ前の様子を発見しました。(web komachiさんより)

こうも素敵に変身を遂げる技量にひたすら感心する。。。

その後、ambirdさんに立ち寄って内部を見せてもらい、fumiさんでお茶しながら打ち合わせをして、リビセンに戻り、再びナカジマさんに頼る。たくさんの材の中から探し出すのも一苦労、ポータリーの棚はどんな材はどんな材か、などとたずね、色々とよさそうな材を探し出してくれた中からお施主様が最終決定へ。

洗面や固定棚などの造作材を決定したあとは、テーブルとキッチン作業カウンターの材探しに移ります。リビセン店内にある、ワークショップで製作できるテーブルを参考に、

再び古材売り場へ、ナカジマさんに力を貸していただきながら、実際に並べてみて、作り方の相談にものっていただく。

パッチワーク材もセレクト。

適当な材に出会えなかったら通常の形で作る、ということで進めていた今回の古材利用。古材が素敵に活きる空間に仕上げられるか、使いあぐねそうなプレッシャーもありましたが、心強いアドバイスのおかげで具体的な作り方を頭に浮かべながら、リビセンをあとにしました。

軽井沢と諏訪の途中には中山道の最高地点の和田峠があります。新道側を超えるもののなかなかのカーブ道ありの2時間弱の長い道のり、長野県広いですね。東御の道の駅での休憩時、いつもと逆側の黒斑山側からの夕暮れの浅間山がきれいでした。

翌日曜日は、お施主様と共にリビセンで入手した資材の搬入と、現場の進捗確認や、家具製作の打合せへと続きます。

0 notes

Text

授与式のこと。

母校である日本女子大、住居学科卒業生同窓会『住居の会』の令和5年度奨励賞をいただけることが決まり、先週土曜に授与式がありました。

昨年9月ごろに推薦のお話をいただき、これまでのコーポラティブハウスの住戸設計や、共用庭をもつ集合住宅の設計とマルシェなどの一連の活動について『住まいから街へ、街にコミュニティを広げる空間設計と活用の実践活動』として、プレゼンテーションをさせていただきました。

規模が大きくなくとも、個人でも、コミュニティ形成につながるしかけとなる空間を、建築として作っていきたい、という思いがあります。今後、自身も参画する形でのコミュニティの拠点作りに向けて、場所探しを現在進行中ですが、この日、住居の会の木下会長とは、今後のコミュニティの場作りに、既存のストックを活用が増えていくであろうということ、建築家が不動産の視点から考えていくことなどをお話して、さらにイメージをふくらませています。

うまく活用ができていない建物や場所の価値を高めていくご提案や利用を推進していきたいと思っていますので、ぜひご一報ください。

0 notes

Text

SUMIKAオンラインセミナー

「家づくり情報サイトSUMIKA」のオンラインセミナーで、ウニコデザインで設計した集合住宅『ろじにわの家』をご紹介しています。

【集合住宅の作り方 ろじにわの家】

自撮り撮影のため、2月の頭は、何度となく撮り直しをしていましたが、15分間まったく噛まずに喋るのは難しいということがよくわかりました。うまくいったと思ったら、17時の夕焼け小焼けが入ってしまったり、、、、

他にも色々な建築事例が、テーマごとにオンライン開催されていますので、住宅をお考えの際の参考に、是非ご覧になってみてください。

【家づくりの専門家によるオンラインセミナー】

1 note

·

View note

Text

インド建築縦走旅vol1 デリー編

メキシコでルイスバラガン、ブラジルでオスカーニーマイヤー、インドでコルビュジェ、という世界遺産巨匠建築を40代に見たいと思っていました。2012年にメキシコに行ってから12年。インドは2020年に行く予定がコロナ襲来で、50代に突入してしまいましたが、ついに念願のインド初上陸へ。2019年以来の海外旅ということ、インドの噂を色々聞くにつけ、緊張感しかない・・・という状況で出発。しょっぱな飛行機が遅延して、バンコクのトランジットは、スタッフに連れられて空港内を走り抜けるも、無事、デリーインディラガンジー空港に到着。

ナマステー。

トイレのサインが大変わかりやすい。

とワクワクしながら入国すると、荷物きませんでした。

ロストバゲージは想定範囲内で、一泊分の着替えや必要なものは手荷物にしていたので動揺少なめ。タイからの便は1日3便で翌朝には届くとのことで手続き終えて外に出ると、首を長くして待っていてくれたドライバーとガイドさんと無事合流。デリー市内の行きたいところをお伝えして出発。まずはクトゥブミナールへ。

平日のはずだが、すごい人。

インド最古のイスラム遺跡群だそうです。ゴール朝の指揮官クトゥブtディーンアイバクが、北インドを制圧した記念に建立されたもの。1192年(日本では源頼朝の時代)に建設が始まった。インド初のイスラム支配で、アイバク自身が奴隷だったことから、奴隷王朝と呼ばれる。塔の高さは72.5mの5層構造。

塔の手前にあるのがクワットゥル・イスラーム・モスク。1188年に建設されたもの。破壊されたヒンドゥー寺院の石材を使って建てられたため、偶像崇拝を認めないイスラム寺院でありながら、列柱に女神像が残る。

美しい列柱空間。

3〜4世紀のグプタ朝時代に造られたとされる鉄柱は、鉄の純度が100%に近いとかで、いまだ錆びないという謎の鉄柱。

イスラム様式、ヒンドゥ様式が混在するモスク。

奴隷王朝を滅ぼしたジャラールッディーンはハルジー朝を開くも、甥のアラウッディーンに暗殺されてしまうが、その甥っ子が建てたのがこのモスク。模様がきれい。

繁栄しては滅ぼされ、時代を変えて建てられた建物たち。

日本の城もそうですが、人間の建設技術力のすごさが想像の域を超えます。

移動して中心部へ向かいランチタイム。ガイドのアシラさんオススメのお店に連れていってもらう。

さっそくカレーカレー。

マサラチキンとパニール、ラッシーも忘れずに。

ランチ後、国会図書館を目指すもリノベーション中で見れず、フランス語学習・文化施設アライアンス・フランセーズ(インドフランス文化センター)へ。

建物は2004年に建てられたもの、2020年に内部の改修が行われたそう。またも入口でとめられるが、施設の代表の方?が登場し、「今日は天皇誕生日ですよね」などと話しかけてもらいながら、入管許可を得る。

入口のホワイエは高い吹抜けの上の屋根フレームを十字形のコンクリート柱が支えている。

このあと見に行くチャンディガルにあるコルビュジェの「オープンハンド」のモチーフが廊下に光る。インドとフランスを結ぶ?

地下のギャラリーの中にも十字柱があらわれていて、インド人のガイドがおもしろがっていた。

改修後のフロントオフィス。

日本語堪能な熟練ガイドさんもこの建物は初めてだったようでした。そして、ここから、ニューデリー2つ目の世界遺産、フマユーン廟へ。

門を抜けると。

ムガル朝第2代皇帝フマユーンの墓廟で、王妃が建てたもの。9年の歳月をかけて1565年に完成。ミニタージマハール、とガイドのアシラさんは言ってたけれど、頂点にドームをおくムガル様式の礎となる建物で、100年後のタージマハルなどへ受け継がれているそう。

穴あきレンガから差し込む西日がとても美しい内部で、みんな順番に撮影タイム。

特徴的な赤い建物が、西日でさらに赤くみえる夕暮れ時。

そしてデリー3つ目の世界遺産、ラールキラー(赤い城)を見るためにオールドデリーへ。ガイドのアシラさんは17時にクローズと言っていたのですが、地球の歩き方に20時までと記載があったので、とりあえず行ってみる。

が、残念、やっぱりクローズ。しかし城壁だけでも十分に堪能できる赤い城。ムガル帝国第5代皇帝シャー・ジャハーンによって、1639年から9年かけて建てられたもので、城壁は2.4キロとのこと。

ライトアップと月。相変わらず人だらけ。

そして、最後にマーケットへ。リクシャリクシャリクシャ、人人人、へー、やっぱり頭に載せるんだ、と驚く初日の私。

ガイドのアシラさんが「絶対食べて」というお店に連れていってもらうと、すごい人だかりが。

人だかりの奥には、揚げ物してるおじさん。

人気の正体はJALEBIというインドのお菓子。サモサと一つずつ買ってみる。美味!

1日を満喫しホテルへ向かう途中、今回、いろいろをお願いしたシゲタトラベルさんに立ち寄って、両替したり、SIMの手配をお願いする。待ってる間にふるまっていただいた初チャイ。

長い1日のあとのチャイがなんとも体に染み渡る。最高です。この素焼きカップ「クリ」というそうですが、飲んだら叩き割って捨てちゃうのです。びっくり。ヒンドゥ教は人の使った食器は不浄なんだそう。

人人人、車車リクシャ、クラクションという喧騒のデリー初日、22時も過ぎてしまったのでホテルの食堂でカレーを食べて寝る。インド建築縦走旅、スタート。

0 notes

Text

『パサディナハイツ』再び

時間がたってしまいましたが、1月下旬、静岡県函南町にある集合住宅パサディナハイツを訪ねた時の備忘録。

建築家 菊竹清訓設計、1974年竣工、築50年の段状集合住宅です。三島に拠点を移して久しい小学校の同級生である友人からのリノベーションの相談を受け、行って来ました。

実は10年以上前にも一度訪ねたことがあり、また行きたいと思っていた場所でした。親御さんを呼び、ご自身も三島から転居し、それぞれ別の住戸で、共に暮らすとのこと。

前回来た時はこのまま廃墟化してしまうのか?という印象もありましたが、今回驚いたのは、10年前より生き生きとした印象を受けたこと。この10年で『リノベーション』がより身近なものになり一般化したことを感じました。

スロープと階段が駆使されたエントランス。

南側の通路から、前庭を経てアプローチする各ユニットが、全120戸、地形に添う形で壇状につらなります。

リノベーションして住まわれているという建築家夫婦の宅を見させていただきました。

前庭(中庭)からアプローチするのが基本の形です。

サッシュもすべて木製に取り替えられていました。リノベーションによって生まれた広い土間が素敵でした。

歩いていると、それぞれの個性が前中庭の表情に表れていて面白い。

階段の手すり壁にあい��いる模様がそれぞれ違う。迷わないための印のような。

友人がすでに購入して親御さんの別荘として利用しているユニットは、ほぼ手を加えずに使っているとのこと。

オリジナルのお風呂は丸窓。

各ユニットの前庭(中庭)から北側のピロティにつながる階段。

ピロティ側。

鉄骨の吊り階段。

夕暮れ時になり、圧巻の富士山。

圧巻のパサディナ。

前回訪ねた時にコピーしていた当時の新建築、都市住宅の供給量が需要に追いつかない圧倒的不足、東京では1/3の住民がなんらかの形で住宅難に悩まされていて、日本の都市住宅の確率が遅れている、というところから始まる1975年、その中で、住宅拠点として、コミュニティのあり方を共有空間を軸として推進すること、生活が始まりコミュニティが滲みでるまで四半世紀かかるかもしれない、というな内容には、時代や背景が変われど、生活を営む人間が常にもつ課題なのだということを感じます。

パサディナハイツは、都市住居の「かた」としてスタディされた壇状住居で、実験的な側面もあったそうで、家事労働の中心をどう計画すうるか、もっとも快適なところに台所を置く、ということで計画されたというキッチンが夕暮れ時がすばらしくきれいでした。

またじっくり見てみたいパサディナハイツ、お仕事で通える日が現実になることを期待してやみません。

0 notes

Text

北軽井沢の現場

先週の北軽井沢の現場、当初、大雪予報の火曜日に行く予定でした。軽井沢からのレンタカーも予約済み、スタッドレスならいけるよね、いや、クネクネ道でスタックするね、と悩み、現地の監督さんに連絡すると「こないほうがいいよー」ということで日程変更。木曜日の軽井沢は良いお天気でしたが、駅前はまだかなりの雪が残り、朝はツルツル。

でも、道路はしっかり除雪されていて、クネクネ道も心配なし。

北軽井沢に着いて大学村に入ってからも、道路の除雪が完璧でした。雪が積もった木々がきれいです。

現場に行く前は、いつも色々懸案事項で頭がいっぱいになるのですが、着いたら、すかーっと頭がスッキリしました。そんな雪景色。

内部は、床暖房の敷設工事が進んでいました。

この日は太陽が出て、少し暖かかったですが、中は冷え切った状態での作業。ありがとうございます。

床断熱は150mmのスタイロを敷き、隙間もしっかり埋めてもらいました。

デッキテラスから見える景色。暖かい部屋からこんな景色を眺めながら過ごす冬の北軽井沢、なんとも魅力的です。

あれやこれやと細かいところを打ち合わせて、月末の木製サッシュの仕上がりを待ちます。鎧貼り用に加工し塗装されて出番を待つ外壁の杉板たち。

帰り道、浅間山のてっぺんは雪の中でしたが、真っ白な冬景色に心洗われる気分になります。浅間山が好きです。

軽井沢までおりて自分の家に立ち寄ったのですが、ここが一番の豪雪でした。

雪の軽井沢も過ごしていますが、こんなにも気持ちよいと思ったのは初めてのような。長逗留したくなりますが、この日はとんぼ帰り。

木製サッシュがつくと、一気に工事が加速する予定。今のうちに、色々と検討を進めます。

0 notes