Don't wanna be here? Send us removal request.

Text

04 煙火人間

天使讓路。

我用一首歌,與歌者曲折路轉的生命與韌性,延續今晚在旋律與影像錯位的無名。

關於J,是個有血有淚的人,很真實的存在,有著安靜的生命質地。J,是一位很好的朋友,隔著時間、地理的距離,我總是能沉緩地回想,在鍵盤上敲打著心裡無聲的話語,彷彿和自己對話的親密... ...。書寫的對象,與其說是對J,不如對自己說來的貼切。

或者,更準確地說,倘若這些精簡字句能帶來力量,每個人,都可以是J。

我以文字整理生命成了一種必要的習慣,一道道功課冷不促防,透過靜心,體悟出當下的姿態與轉向,譬如:

『交付』

謝謝生命裡的天使!

>>

>>

「在巴黎,人們只有兩種年紀,青春與衰老;失血的蒼白青春,以及想要粉飾成青春的衰老。」

「巴黎人對什麼都感到興趣,到頭來是對什麼都不感興趣……喜新厭舊,不管年紀多大,全都活得像小孩子一般。他抱怨一切、容忍一切、嘲弄一切、忘記一切、渴求一切、嘗試一切、熱烈感受、一切隨意、放棄一切---包括他的國王、他的戰利品、他的榮耀、他的偶像,不管是銅製或玻璃製…….」 ---《金眼女孩》巴爾札克

2014.11.27

0 notes

Text

古道,一頭往南庄山裡,一頭是原住民往海邊通霄的路,走在這路上挑貨挑鹽、上山做山事。

枯倒木,在泰雅語裡,它是方向的指引、是生機無限之處,蘊藏著人與山林相依、共存的密語。

我趴在枯倒木上頭,短暫停留地似投入其懷抱,領會幾秒之間的無限延展,按下兩個快門,再起身邁開步伐。

聽森林的心跳,想想鼻息間的無條件。

2017-10-31

0 notes

Text

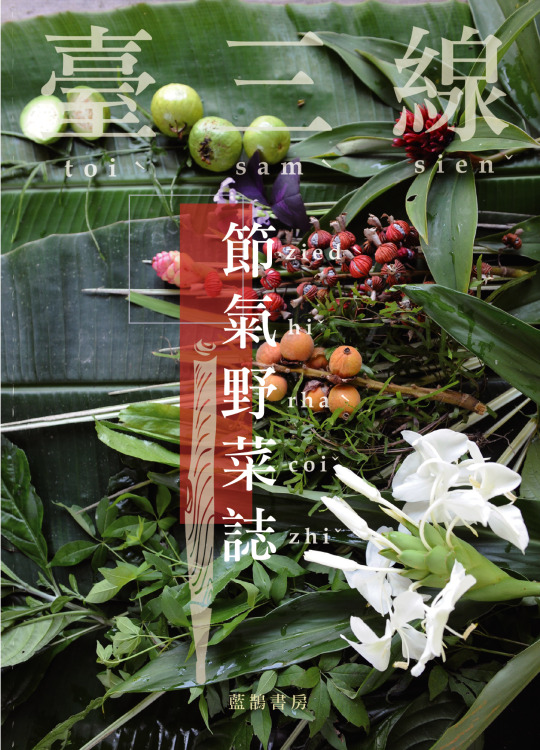

刊物名稱:臺三線節氣野菜誌

▌構想

打開一本植物採集小書,一株株野地生機勃勃的地被群落,就是一座小小生態系統。今年秋天順著九降風吹山谷,看見臺三線與土地共生的生活方式及豐富的生活知識。

一、植物採集紀錄及策展作為參與:以社區閱讀推廣計畫執行,嘗試建立一套地方展覽共同策畫的參與,呈現計畫培養在地夥伴、參與民眾有田野紀錄基礎能力的紀錄歷程,藉由植物採集筆記的圖文,來表達學員如何認識野菜,講述給廣大讀者聽。

二、人人是觀眾也是創作者:以植物採集紀錄為主題作為培力,從聽說、提問、手寫拍照的實作歷程,從興趣的引動、觀察植物、認識台三線環境及生活文化,書店今年度藉由課程及節氣至的成果,自詡能成為在地知識之窗,不定期介紹大隘地區豐富多元的人文、自然、生活故事之寶。

===

翻閱小誌,用手觸摸紙頁、小圖及字裡行間的溫度,一起閱讀生活周邊的人、植物與故事,這些面對瞬息萬變自然的生存能耐...,就是一本厚實卻看不見的地方百科。

0 notes

Text

收成

李,關於一個大家族的記憶紐帶。

清涼夜裡,最樂的事莫過於睡眠,特別在放肆玩樂的一天之後。進入農忙季節,這麼享受的事有其他的滿意選項。外公家四十五度斜斜的坡,深夜裡,坡底的大人們忙著撿選、分箱、搬運與疊水果箱,圍著大人的孩童,只會挑熟透、破損的李ㄟ,一籠籠薄板釘成的簡易果籃,盛裝著滿滿帶著青綠葉子的李子,玉李、血京李、水李…

澄黃、氣味濃郁而汁甜的水李,能讓我乖乖地在一旁收斂著瞌睡蟲。圓鼓鼓地藏在口袋裡,足以快樂一整夜。

光滑表皮上的新舊刮痕,是不辭奔波的痕跡。

夜,涼。

0 notes

Text

寫作方向

===1===

|山棕|

高約2-3公尺台灣原生植物,也是重要的民俗植物,常見於低海拔溫暖潮濕的山區,取材容易幾乎全株可使用。夏季開淺橘色的花,香味濃郁,是蜜蜂蝴蝶食用蜜源的來源;果實在11-12月間由黃轉紅後,是雜食性動物如白鼻心、台灣獼猴、黑熊的食物。

山棕亦是原住民常用的植物,譬如葉用來蓋屋頂,嫩芽用來煮湯。羽狀葉子纖維具備的堅韌特性,客家人常用葉子製作繩索、掃帚等日常用品。葉柄碾碎可製糖,也適合製作果凍,因此山棕又被稱為台灣砂糖椰子。

☽☽☽資訊式的編寫,以植物名稱為主詞:

1. 原生物種,形態特徵與其他動物的關係

2. 生活應用的介紹

===2===

|五葉松|

台灣五葉松是原生樹種,原來生長於中部,性喜潮濕高海拔的向陽山坡上,樹姿形態獨特而優美,是畫家作家筆下蒼勁堅毅的象徵,近年的推廣培育而成為常見的景觀植物,平地可見到她的蹤跡。

五葉松樹幹樹皮經生物科技實驗研究,發現其抗氧化作用。五葉松葉子為針狀,用手指略搓揉就能聞到它獨特的香氣,1束有5根松針的外形,是分辨它與二葉松相異的主要特徵。范老師在課堂上分享相傳五葉松在幕府時代,有一名宮女因故被逐出宮後,聽從一老人建議多食用五葉松針,在多年後容顏依然年輕如昔。無論故事是否為後人編造,倒增添了與五葉松有關的趣味聯想,也不減損松樹在自然史上、文學上,它超越人有限生命深植於大地的強韌。

❤五葉松飲

作法:五葉松食用的方式,取用新鮮現摘取的松針,洗淨後放入果汁機,加入適量的蜂蜜及水打成汁,建議一周可喝兩次。

☽☽☽主詞為植物+應用方式:

1.原生物種,生長環境、形態等特徵

2.聽老師講述計畫的故事

3.食用方式

===3===

|一片像眼淚的桑葉|

闊卵形帶著鋸齒形狀的桑葉,藏著小小的動人故事。九月立秋後山谷風夾帶著秋天的涼意,范老師講解著令人眼花撩亂的花花草草,大家以老師為圓心趨向前繞著桌,拿著手機點按著螢幕,或是用筆急急地寫下重要的線索。兩個小時記憶猶新的主題,是桑葉的故事。

老師講述著他從峨眉中盛阿婆那聽來的掉淚故事,同時從保溫壺裡倒出褐色茶水,一一注入白色小瓷杯裡。飄著淡淡青草味的茶湯,老師取老紅茶加上曬乾桑葉放入茶壺烹煮而成,藉此來向阿婆致敬的禮物分享。原來是阿婆家境貧苦,她聊起桑葉煮成茶的記憶,年輕時會小心翼翼地摘取桑葉葉子,搓揉後存放起來,收集到一定的量才煮成茶來喝,九十多歲的阿婆每每看見桑葉就掉會眼淚,藏在內心深處的過往艱辛便歷歷在目。我們放下筆手機,小口啜飲著茶,喉嚨流過千滋百味的人生,感受一時間無從記述比擬��情感。

☽☽☽第三人稱+我們:

1.從葉子形狀點出接下來要講的故事

2.描述上課的現場、氛圍、等細節,用描述老師將本則的主角、植物等主軸帶出

3.從味覺連結感受、記憶。

0 notes

Text

手工抄紙|苗栗大湖水妹手作坊×客家紙

用一張手工紙,一窺臺三線上的傳統工藝。

在過去的年代,粗紙的生產,曾經是很夯的行業,有很多都市裡的人往山區謀生學做紙。今天我們在苗栗大湖的水妹手作坊,聽秀雲老師站在石輪前示範粗紙製作的方式,而這個重新被找回來的客家紙工藝,最盛時期一斤粗紙的價格,幾乎等於一斤豬肉,可見「粗紙」的熱門搶手,與民間信仰祭祀燒金銀紙密切關係,過去曾經是生活必要的手工紙產業之興盛。

有手工紙,就有紙湖、運送粗紙的古道,例如石碇紙寮坑古道等,而獅潭百壽村的紙湖,是全台僅存的粗紙產業遺跡,秀雲老師以婆婆的名字「水妹」成立紙坊推廣客家紙,她分享了一路從社區調查到真正發現老石輪後投入客家紙復興的歷程。

竹子,盛產在淺山丘陵,是做紙的材料,也是藥引子,秀雲老師聽老師傅說日治時期日人為解決鴉片癮,用藥籤的方式治療,相傳新竹芎林、苗栗頭屋等某宮廟曾是開藥籤的地方。很多客家人在山裡做紙,再把紙賣給閩南人做成金銀紙。

過去做紙人家,在清明過後取竹製紙,由至少3人及1頭牛做紙,牛負責拉石輪,1人在前負責用耙子收攏竹子放在竹輪前,1人在牛背後拿大竹筒負責接牛糞,避免牛工作時因為踩到地面牛糞滑倒,一般而言,每頭牛工作時間是兩小時,如果家中沒有第二頭牛就要去別人家以換工的方式商借強健的牛隻來工作。

現在水妹手作坊將傳統做粗紙工藝改良,取用淺山常見的植物作為紙漿原料,簡單易操作的手工抄紙,在工坊內就可體驗手作紙的趣味,兩手執瀝紙木框以45度角撈魚方式撈紙,濾網上呈現每種植物獨有的纖維,使用布將水吸乾脫模後吊掛,待日曬風乾,就是一張機器無可比擬的手工紙。

0 notes

Text

【從編輯回到採訪】關於一本書開展的初心

∣挖一座生命的礦山

這是一本北部淺山小村莊的紀錄,一群喜愛與小山河相依的志願者與在地人,透過耆老訪談、踏查及工作坊,慢慢拼出北埔南坑的前世今生,將所有的經驗及情感記憶比擬為一座山,這群夥伴是即將出發的山友,嘗試挖掘這座曾經生養無數人的小山,以文字及圖片勾勒她如何從繁華回歸寧靜的小歷史。

為了讓這段鮮為人知的過往說給孩子們聽,109年在育英樓保存連署稍緩,九降風吹進山谷的時節,我們開始萌生一本小書產製的想法,一本收存很多人足跡的小書,想將南坑聚落從人煙的出現,隨著一籠籠物產及礦產的運載,吸引更多帶著生存希望人們來到,繁華落盡後的樸實自然寶藏... 等的點滴紀錄集結成冊。

這座小河蜿蜒的小山裡,一間小屋舍蓋在南坑溪旁,山民捲起衣袖沿著山開闢一畦小田,��溪石疊駁崁,有人挖出了探礦,找來更多匠工,有的人就著矮小房舍做起小本生意,三兩家屋舍便成了小街肆。一回生二回熟此起彼落的談話聲,透露著小山生活勞力必然,就著小工寮扛起工具為生存而努力,物資的貧乏,反而讓人們相互幫忙支持著彼此。

∣採訪及編輯方向

○素材形式︰訪談(音檔)、老照片、老物件、遺跡

○故事採集:家族史(含遷移)、謀生方式及技術(山林生活知識)、與村庄及老產業有關經驗/記憶、南坑老建築及山徑古道、自然知識、最老禮堂-育英樓的故事(工匠、材料、建築工法、童年校園村庄學搞趣聞)

○編輯:聚落、人/家族、產業、建築、自然

0 notes

Text

<產地小記 • 竹南崎頂幸福草苺園>

植物的生長,無分晝夜,農耕知識需要一代又一代經驗傳承和栽種技術的嘗試、創新。我在竹南崎頂幸福草莓園謝大哥的瓜田裡,觀察瓜葉、細長巧緻的捲藤,聽著近來投入人力、收成預期與近況、下一季的規畫… …,才悠緩地想起自己最喜歡吃的水果;細數距離上回腳踩著鬆軟沙地,已逾半年,但蹲踞在沙溝的對話,依循日照黑夜循環出入田間的勞動感卻不陌生,那樣的熟悉來自我的父母,以及一個夏天黑了臉的國中暑假。

謝謝亦父亦友的謝大哥:在田裡,沒有能力的高或低,勞動過程正好找到一種屬於自己的節奏,作物收成是最直接的無聲鼓舞,也因此重新認識土地生產價值。心無旁鶩,專注做好一件事。2014-10-26

0 notes

Text

2016-7-29

把路走回來的地方學。

聽老里長述說老金瓜石的老路(石尾路、本山聚落、蘭陽路、百二階),以前實現淘金夢生活在山裡人走出來的路,後來成了76年那年暴雨奔流的路徑... 。

和這個雨霧舊城的因緣離聚,淺淺的,但始終都在。

三百多公里的往返,擰住的不僅僅一早未甦醒到最後疹子爆發的身體,和鎮日接收到的關鍵字、人在巨大系統中的卑微想像與能動性,乃至於一道穿過個人生命、記憶的那條歷史之線。

後:攝影無關喜惡愛好,而是記憶缺憾的直觀完成。

0 notes

Text

2015-7-5

藺草編的鬼斧神工,在動手那一刻才深刻體會,因此對六七歲就跟著媽媽學<手路>的藺草編織工藝師打從心底的感佩與敬意。

頭頂吊扇快速轉動輸送越來越高溫的空氣,坐在塑膠椅上編藺草,嘗試底一、底二、手提吊籃編,是磨練一個人耐性、沉著的絕佳時機,工藝師(阿姨們)冷靜異常地逐一為每個人解題,看著她們的手摸透每根三角藺草經緯向度的魔術戲法,有規律的工序更像是情緒的馴獸師,也順道梳理人的心眼與覺知全觀的系統。

0 notes

Text

2018-6-17

經常以為有看、有見

眼前的畫面,從全景到細節呈現一種模糊,回想那個身體感知的當下,肉眼「肯定」是先看到了什麼,再交給觀景窗與快門的客觀機械,輔助捕捉一瞬的靈動,明確地「以為有看見」,左下角的一枝獨秀證成了這樣的想像,我以為的看見是:

光線與樹葉剪影的細���流動

與茶室交易社會學式的窺視

抑或感知停留在人煙罕至小徑、野溪徐徐清涼沁心

試圖告訴自己靜下心來畫一幅速寫

0 notes

Text

※山村食藏記(青芽兒,2019,88期。節錄)

團著桌相聚,盛裝在盤碗裡端上桌的私房菜,是女性用菜餚表達出的關愛。媽媽拿著鍋鏟無懼於繁瑣、高溫燒燙、刀傷輪番寫就的日常,以不假他手的熟悉食物味道守護著家,灶下奔忙的生活寫照,勾勒出的是女子一生情感勞動記憶之繫。

※家的味道與餐桌上的人生

爐子上冒著熱氣,抽油煙機轟隆隆伴隨鍋鏟金屬碰撞聲響,廚房藏不住的炒菜香正穿透窗戶召喚飢餓的腸胃,這股在空氣中流動的香氣,生活日復一日流轉在勞動雙手與餐桌間。小時候吃飯時間,喜歡進廚房聽媽媽指揮,協助擦桌擺碗筷、遞盤子,到牆外菜園去摘新鮮佐料,整手滿溢九層塔紫蘇特殊香氣;或是油鍋正熱時,得要一手捉緊瓶空見底的深色醬油瓶酒罐,嘴裡唸著蔥仔有洞蒜苗是扁扁的,踏出禾埕(庭院)一手握錢沿紅磚牆往巷口雜貨店走去,心甘情願去跑腿,為了享有先吃熱騰騰菜餚的特權。

與家人聚首共食的熱鬧安心氛圍,歸功於掌廚者對常見食材搭配的熟捻,與送入口中咀嚼的家常菜,一起吃飯的親近感,身體吃飽了,內在也豐足起來。孩子飲食記憶的源頭,是媽媽拿鍋鏟翻炒出的一道道拿手菜,同桌共食證成了幽微繫拌,一頓飯的感受,是私房菜所牽動的味蕾記憶,無可取代的獨特味道。

對餐桌的認識,來自年幼時的灶下,愛做菜的母親是典型吃苦耐勞的客家女性,她在屋後種菜養雞,樂於用料理表達情感,閒暇娛樂是買精裝食譜,看電視學新菜色在廚房實驗。儘管家規言明不可吃不健康油炸物,課後和弟妹湊錢去買炸蝦片鹹酥雞,母親總有辦法做出口感味道相近小吃,後來回到家有時就像卡通裡的大雄,晚餐前功課寫完會多了如煎甜粄炸地瓜、絞肉爆炒蘿蔔絲內餡的包子、黃色饅頭、地瓜菜包、餛飩、蚵仔煎…等點心可吃。

耐於烹煮流程的繁瑣,學習手抄食譜動手做,源自於母親對料理的熱情,熟能生巧的堅持,讓她善於掌握煮食訣竅,將食物恰如其分地發揮原味,我未曾在其他女性身上見過相似的技藝。漸漸地,母親廚藝展現的領地由夥房屋的灶下,轉向小吃店餐館與外燴的總鋪師。

0 notes

Text

【記.崎頂幸福春耕】

認識人稱「竹南崎頂念真」的謝大哥多年,一路聽他談土地價值、沙地含水、從農的生命轉折與年少從父務農記憶、實現復耕的農企業理念,也蒙他照顧多年。

崎頂幸福春耕,是謝大哥今年的一個重要里程碑,我有幸在春天最末一日進溫室分享這個消息,即使田間農事趕市集忙碌仍想念點書的企圖。我隨著他,聽從觀察指示,耐著高溫在蘿蔔森林裡尋找成熟的白色蘿蔔腿。手腳快速的翻找、拔取、摘黃葉、裝袋,很快地將沾著微濕沙土的季節根莖果實填滿一袋,準備繼續趕路。

小農力量雖小,為了崎頂發展的行動力與堅定心念卻無比強大。

0 notes

Text

舊文重發

======

今暝係特別介日仔

【舊文重發】

訪客家文學搖籃重鎮之一,當歡喜有記。

仰望 心智純真無暇的鍾老

即將九十的鍾老,是位在客家文學佔有一席地位元老級的人間國寶,未嘗預想可以再度共處一室,繼上回的又香又甜美,這回反而進入了鍾老戲稱為夢的世界,時間快速推移使生活的真實、歲月刻鑿成了一場夢。於是閱讀小說,可以感動,可以落淚,但別相信,因為它是小說家的虛構,千萬別當真。

談及這一生,令鍾老遺憾的是年輕愛戀的對象,五百多封濃密愛意情書寫給同樣喜愛文字且飽攬日本文學著作的她,最後嫁作人婦,而新郎不是自己。這樣的遺憾在覓得來自員樹林很鄉下的保守、單純女孩良緣,此後轉化成穩定的創作源泉,師母全心打點、看守一個像樣的家,使鍾老無後顧之憂,間接促成三十二年未止歇的兩千萬字文學作品。以及期間為免於與高玉樹、陶百川並列台獨三巨頭受警備總備監視、禁錮高帽,兩個月戮力寫就的三十萬字-插天山之歌,獲中央日報連載而擺脫國族認同危機。

離開前,再度驗證似頑童的鍾老,俏皮地站在窗明几淨的玻璃櫥窗前,呼著煙。有血有肉的真實,脈動的生活感。(0604/2013)

0 notes

Text

彼岸橋上 關於

流域 從高山一路下切山谷 留下沖積平原

奔向海洋 的秘密

一條河的知識考掘

是聚落 是生計 是歷史 是文學 是傳說

是社群 是知識 是文化搖籃

人與土地共生的奮鬥

***

【發現河流的秘密】

新竹兩河流域的故事寶藏圖:族群生計、自然與傳說

以圖像的地圖訴說新竹兩河流域的豐富的族群文化及生態,邀請孩子忙們當個小小學考古學家,來縣史館,挖掘埋藏在生活周遭的大地寶藏。

新竹的兩河流域從高山穿越山谷、淺山丘陵,人群集居的沖積平原,流域貫穿了部落、聚落村庄及城市,這些橫跨時間空間的流域知識寶庫,展現了人們與自然相互依存的緊密關係,人們如何利用環境組成家庭聚落,為了維持生計逐水路而居的捕魚、鑿圳路耕種及物品買賣貿易等生存技能,乃至於河運發達造就的河口聚落、原住民口傳古調和河域傳統領域,不同族群為求生存及世代繁衍而與土地共譜的河域文化地圖。藉由本展的互動式故事板,帶領孩子走出教室溯溪而上,沿著河域用放大鏡共同考掘竹塹地區溪北溪南的自然、人文知識大寶藏。

0 notes

Text

【溯溪‧尋岩壁人工石鑿水路】

背包裡裝著水、手機、小相機、腳著登山鞋在預定時間地點現身,事前並未此行多做準備,雨鞋好整以暇地安置在4-50公里外的房門,眼見夥伴們裝備齊全,恨不得立馬返家取鞋,最後倒也抱著既來之則安之的穩妥。來到預定行走的小溪入口處,人煙罕至的小道,兩側盡是耐陰地被如蕨類、冷水草…。

此行,視覺上的數百公尺,除了岸上,其餘河床之上緩慢移動路程,皆赤足而行。兩小時的前進,腳趾及腳盤無一處不與溪床大小岩石摩擦碰撞,每個跨出的步伐,同呼吸般清晰無比。行經半途,重心不穩,加上腳下滑溜的石頭,險些失足墜向溪底,水最深過腰間,且行且停,靜觀溪谷林相與溪石上滿布的苔癬、狗問草,讚嘆野地的生命力,整理相機內留存的影像,遠不比實境的逼視、靜謐,途中不絕於耳的鳥鳴聲無可辨識,盡歸於神秘的大地。

我帶回不受指揮的雙腿、一整身的濕淋淋,與腦海不斷低吟的和諧共鳴聲響。謝謝領路的姜理事長及同行夥伴的相持、輕盈無比的笑聲。及范姊掛在心上的關切,身上紅疹出現趨緩,我將會一切安好的。也將牢記回到山路,幾近抽筋的雙足與小腿腹刮傷的疲累,腳踩著溫潤木地板晾曬時的心滿意足,心腑牢實被填滿的暢快。

身體會記憶,來自山林野溪的呼喚。

後:每到夏末秋初,河口開始迎來東北風,溪床上野草互通非人類的溝通語言訊息,一時間長滿甜根子草,在清晨、艷陽高照的正午、或傍時分跨越頭前溪時,我常會因眼前隨風起伏的淺黃穗影,想起老家旁的後龍溪,那條沿山進出外婆家的路,近在咫尺的溪,不只是風景,也是小時候暑假寄居北寮,隨阿婆跨越馬路下到溪的底部,跟著她去菜園幫忙,有時要拔花生,有時要幫忙提水澆菜。前些時候處暑之後越橋過溪,經客屬大橋往銅鑼,逆著光的甜根子剪影亮的很是發燙,我想到曾聽姑姑說,以前轉老屋得過河壩,踏著一個又一個石頭從這頭往那頭行。年紀太小也不復記憶,聽她說我的小手曾給她牽著走過這太河壩。

0 notes

Photo

峨眉的一百零一種生活味道 ✽ 對孩子而言,世上第一美味佳餚,是媽媽煮的每一道菜,那種無法言喻的熟悉味道,等到離開父母在外生活時,與家有關的獨特記憶,才慢慢地鮮活起來。 成長在客家庄的女孩,常常還沒讀漢書識字,從小跟著父母從廚房走到上山學做事,拔草採菜、撿柴燒火、餵雞趕鴨...,學會分辨田邊、屋前不起眼的野草,知道眼前的這個綠色葉子是逢年過節不可缺的重要食材之一。 常在客家庄吃到的艾草粄、艾草粽,即便家家戶戶是使用糯米、艾草等相同的食材,最後包進乾蘿蔔伴炒過的香料,配方、調味料及烹煮方式的些微差異,走進一百戶人家,就會有一百種風味為略略不同的食物味道,最合自己口味的,肯定是來自自家媽媽親手做的,因為媽媽是孩子學習品嘗食物味道的第一個老師。 ✽尾聲 繞著媽媽長大的小孩,接近吃飯時間,只要聞到很香的炒菜味道,便耐不住身體飢腸轆轆的抗議,小腳急呼呼地奔進廚房找熟悉的身影,然後一手扶桌緣,墊起腳尖手伸得老長,暗自偷捏還沒端上大桌的菜進嘴巴。儘管常被大人罵說沒規矩,也被縱容著赤手偷吃菜的小毛病,直接塞進身體的滿足、回味再三的好吃,這樣的美味不是因為食材選料的昂貴或稀少,而是這些媽媽們滿滿的愛,無聲守護著家的堅定。 ✽✽背景的生活聲音✽✽ 山邊,風吹竹林嘰嘰嘎嘎作響的聲音、蟬叫、大捲尾斑鳩小彎嘴或綠繡眼 水邊,小溪澗 屋邊,狗叫、雞啼 菜園,踩碎葉、舀水澆菜 廚房,水龍頭放水流在食材上的聲音、洗葉子洗米、鍋鏟翻動食物與鐵鍋碰撞的聲響

0 notes