Text

ここ最近忙しくてめっきり鑑賞しなくなったのだけど、昔から映画が好きだった。学校に行けなかった不登校の頃、やることといえば本を読むこと、映画のDVDを見ること、文章を書くことくらい。映画は夢中で見た映画が何本もある。

もう長らく頻繁な更新はできていないものの、SNSという文化が盛んになってからは、Filmarksというアプリに鑑賞記録や感想を残すようにしていた。そこで、どうしても他の映画が追い抜けない、私にとっての永遠の一位に君臨し続けている映画が「LEON」。

リュック・ベッソンの作品で、主役に「レオン」ジャン・レノ、「マチルダ」ナタリー・ポートマン。

殺し屋として観葉植物を家族に孤独に生きるレオンと、麻薬に溺れる機能不全家族の中で育ち、唯一大事に思っていた弟までを麻薬捜査官に殺害された少女マチルダ。偶然かつ必然的に二人が出会うという物語。

私はこの映画を初めて見た時、中学生かそこら。受けた衝撃はとてつもなかった。

だってこれまで、ハッピーエンドのアニメやドラマしか、見たことなかったんだもん。最後まで鑑賞して、エンドロールを、え、まだ続くよね?こんな切ない終わり方じゃないよね?と縋るような気持ちで見つめていた。

耳からStingのShape of my heartが離れなくて、あの日から、私の中の映画史上揺るぎない一位がLEONになってしまった。

あれからたくさんの映画を見たけど、あなたの好きな映画は?と聞かれるといまだにLEONが思い浮かぶ。今でもあの映画を見たとき感覚が鮮明に思い出せるくらい。

中学生の私は、学校の企画で好きな映画か人に薦めたいものみたいなのを書く機会があり、馬鹿正直にLEONと書いたのだけど、それを読んで映画を見た男子が「全然おもろくないやんアレ」とわざわざ私に言ってきたのが、驚きでもあり、無性に腹立たしかった。

あの映画を見て、なんにも感じない人がいるなんて!

途端にその男子がペラッペラの紙切れみたいな存在に見えてきて、クラスの男子に言われたことは覚えているのに今では言ってきたのが誰だったかも思い出せない。

唯一あの作品は名作だよなあ、と言って��れた男性教師がいて、オタク気質?な私はそれが嬉しくてたまらなくて、映画の良さを夢中で語ったのだけど

「あれは親子の情愛だよなあ」

と教師が言った言葉にこれまた幻滅してしまって、それ以上はあまり深く話さなかった。な、なんて傲慢なクソガキ……。

でも私の中では二人の情愛、と言われるものは、親子の情愛でもなく、男女の情愛でもない、孤独で自分以外に何もない時に唯一互いが自分の存在意義になる、そういう関係性というか。家族に近しいけど、家族でもないし。親子恋人家族友達、どれでもないからこの映画に価値があると思っていたので、なんだかそこが蔑ろにされてる気分になってしまったのだった。子供だったからね……。

とにかく、それくらいLEONは私にとって大きな存在感を持つ映画作品だった。

といっても、LEONは後々一回見返しただけで、何度も鑑賞したわけではない。あの時の衝撃や感覚が失われてしまう、鈍った感覚にすり替わってしまうのではないか、というのが怖くて鑑賞できなかった。

大人になった今、LEONが12歳の少女を性的に扱っている作品ではないか、と議論されているのを知っている。マチルダがレオンをエロティックに煽ろうとする描写なんかも、確かにあったように思う(でもどれだけ美しくて可愛くても子供っぽさもあったけも)

あの時はむしろ自分が12歳の女の子で、自分自身が幼くても女ではあったから、いやいやそらそうでしょ、そういう面もあるでしょうと思っていた。けど、今小さな娘を持つ親になって、気持ち悪い・不健全と感じる気持ちもよく分かる。

実際ナタリーはその後「ロリータ」への出演を持ちかけられて断ってるし、マチルダの姿に我が子を重ねたら、もう恐ろしくて気分悪くて確かに鑑賞できないかも。

だからこそ、余計、もうLEONを観たくない。私の中のLEONは二度と触れられることも開かれることも鑑賞されることもなく、永遠の不動の一位なんだろう。

なんか初恋の男性が実はダメなやつだったと後で聞かされても、それでもあの日見た彼の素敵な姿を忘れまいとしてる、みたいな感覚だよなこれ……などと思いながら、偶然サブスクで流れてきたShape of my heartを聴く朝です。

0 notes

Text

「アカシックレコードと奥河内音絵巻の話」

アカシックレコードという言葉を知ったのは、高校生の頃。

当時、不登校だった私は地元・河内長野市の図書館に入り浸っていました。その図書館の隅の方の棚にいわゆるオカルト本のコーナーがあって、ある本の背表紙に「アカシックレコード」と大きく印刷されているのを見たのが最初。なんのレコード?LP?などと思いながら手に取ったのを覚えています。

アカシックレコードとは

“元始からのすべての事象、想念、感情が記録されているという世界記憶の概念でアーカーシャあるいはアストラル光に過去のあらゆる出来事の痕跡が永久に刻まれているという考えに基づいている。宇宙誕生以来のすべての存在について、あらゆる情報がたくわえられているという記録層を意味することが多い“(Wikipediaより引用)

というもの。

アーカーシャとはサンスクリット語、古代インドの言葉で五大の一つ「天空」を指します。アカシックレコードというのは古くからの宗教観から派生した、オカルティズムの言葉だと私は認識していて、私はその概念が好きなんです。

そして世の中には「アカシックレコードにアクセスする方法」を謳ったオカルト本・スピリチュアル本なんかもたくさんあります。面白いね。わかります、そのロマン。オカルト雑誌「ムー」やオーパーツの謎、レガシーに抱いちゃう憧憬。たまらんよなあ。

ただ、私はオカルトという分野には興味があるんですが、スピリチュアルという分野には少しばかり抵抗がありまして。何が違うの?っていう話なんですが、以前SNSにも書いたんですがあくまで私の感覚として、スピリチュアルは人智を超えたものを実用的に取り扱い救いを見出すみたいな感じがして、オカルトは人智を超えたものに対する興味や探究心、敬意や憧れみたいなものがメイン、そもそも救いもクソもあるかいな、調子乗って近づきすぎたら痛い目見まっせ、という感じがします。なんだか人智を超えたものを現世での苦しみの解消に上手いこと活用しようというのは、私の感性とはちょっと違うかなと思うのです。

さて、先日、地元・河内長野市のラブリーホールというところで「奥河内音絵巻」という舞台がありました。河内長野市在住の音楽家であるサキタハヂメさんが芸術監督を務める舞台で、毎年新たな作品を公演され、今年は記念すべき10回目。

サキタさんの下には出演者として、プロアマないまぜに河内長野で芸術活動をする人や一般の市民の方総勢200名以上が集結し、全員を巻き込んで作り上げる舞台芸術。

実は私も一曲だけ演奏に加えていただき、ステージに上がらせていただいておりました。

去年は客席から観た音絵巻。今年はほぼ全編を控え室のモニターから眺めておりましたが、クライマックスはゲネプロから、3回公演の本番全て、毎回震えるような感動がありました。河内長野という街の自然、歴史、伝統、民族、風習、宗教、信仰などあらゆるものが、コンサート、ミュージカル、演劇、全ての要素がありながら決して一言では言い表せない芸術作品として昇華されるさま。日々芸術を追求しているプロの芸術家の皆さんだけではなく、大勢の一般の方々も一緒になって共に全力で完成させようとするその画を見るのは、同じ河内長野で生まれ育った私にとってはえも言われぬ感慨がありました。

楽団の皆さんのリハーサルから拝見していた私は、その時サキタさんが「会場一体を一つの花にする」とおっしゃった意味をあまり理解できておらず、実際どんな舞台になるんだろう?とハテナがたくさん浮かんでいました。リハーサルの時点でもいまいちイメージが掴めていなかったのですが、ゲネプロそして本番で初めて全貌が見えて、その意味がやっと理解できました。

サキタさんの音楽を河内長野に関わるたくさんの人たちが演奏し、たくさんの布を使って市民の皆さんが会場に花弁を作り出し、そこに声明が混じり合う。声明というのは古代インドの五大学科の一つで音韻論・文法学が、仏典に節をつける仏教音楽に転じたものだそうです。

その声の響きは本当に荘厳で、玄奥で、素晴らしかった。モニターから拝見しながら、この完成図がサキタさんの頭の中ではずっと描かれていたんだろうか?と。

私はアカシックレコード、世界の記憶という言葉を思い出しました。もしアカシックレコードに本当にアクセスすることができるなら、こういう方法なんじゃないかなと。

人間の触れられない、本当には知ることのできないような深層・神性に対するピュアな探究心や敬意がそこにはある気がして、それこそが、これに何の意味があってどう活用できて何故こうなっていて……なんて風に現世でわちゃわちゃと計算をする私たちの小さな脳みそをぶち抜いて、ただただその先にある美しい灯りみたいなものを覗き込むための唯一の鍵なんじゃないかなあ、みたいなことを思ったのでした。

2025年、大阪関西万博に音絵巻での出演が決まったそうです。河内長野、そして大阪から音絵巻が世界を目指していく、それを考えるとワクワクしますね。河内長野のみんな、ワクワクしてるんじゃないかと思います。

ぜひ河内長野以外のたくさんの方にもご覧いただきたい芸術作品だなと思います。サキタさんはじめ、関わる皆さんがみんな素晴らしい。本当にピュアなエネルギーが集約されたパワースポットみたいな舞台です。

河内長野のラブリーホールにアカシックレコードの如き舞台芸術があったよ、というお話でございました。

0 notes

Text

いつ頃まで?だったか……美しい人を見ると、私もこんなふうに美しかったらなあ、なんで私は美しくないんだろう?と考えていた頃がありました。

今だってそりゃ美人になれるもんならなりたいのですが、でも「なぜ私は美人じゃないの?」とは思いません。

私は私でいいと思っているし、世間一般の平均的な価値観でどう見えるかは別として、まあ私には私の美しさがあるんちゃいますか、とも思ってもいます。

そして何より「美しいものがある、存在している」ということ、それだけでいいなあ、と思ったりもして。

美しい人がいて、美しい絵があり、美しい音楽が流れていて、私はその美しいものを知覚できる、というそれだけで得も言われぬ感慨があります。

それだけでいい、と思えることの感慨深さというのか……

たとえばモネの印象日の出を見る時とか、

ゴッホの星月夜を見る時とか、

興福寺の阿修羅立像を見る時とか、

観心寺の如意輪観音像を見る時とか、

美しさを感じるというのは平たい言葉ですが、綺麗だなーと感激するということとはまた別の話で、

その対象のどこかに、奥に、底に、神性���感じるみたいな、人智を超えた何かを見るみたいなことのような気がして。

綺麗じゃないけど美しい、というものもあるし。

美しい音楽を聞いて、私も美しい音楽を作りたいなあと思うことはもちろんあるのですが、

今はそれより手前に、こんな美しいものがあるというそれだけで充分満ち足りているなあ、と感じている自分もいます。

----

昨日は河内長野のラブリーホールでサキタハヂメさんと林正樹さんによる「音響反射板」の中でのコンサートを拝見してきました。

簡単にいうとラブリーホールの大ホールの、ステージの上に客席があるという状態。

サキタさんもおっしゃってましたが、コンサートは人がはいればはいるほどありがたいけど、人が入っていないリハーサルのときの音の響きというのが素晴らしいと。

大きなホールに立つことが頻繁にある人生ではないんですが、それは私も体感していて、

人のいない客席から反射して返ってくる音の気持ちよさというか、

実は音はステージから客席へと一方向に進んでるんじゃなく、音が色んな角度で反射して降り注いでいるという実感。

空っぽの客席を見ながらその響きを楽しむ、みたいな感じでした。

おもろしろかったのはサキタさんが途中2階席に移動されて演奏されたこと。

倍音のお話をされていましたが、そうそう、私たちが聞いている音って、例えば「ド」が鳴らされている時「ド」だけを聴いているかのように思いますが、その何倍も何倍も高い音が同時に鳴っているんですよね。

ちなみに私は歌を歌いますが、声という音を鳴らす楽器の体を作っていくとき、その倍音をよりしっかり鳴らすことができるような楽器作りを考えていきます。倍音っちゅーのが増えれば増えるほど響き豊かな声に聞こえます。

そんな倍音のお話をサキタさんがされていたわけなんですが、私たちは普段はそんなことをあまり意識せずに音を聴いていて、

「見えないけどある」ものを感じ取っている。

(見えないけどある、ということをテーマにした曲も演奏されていました)

でも不思議と、2階席に移動された時に、音は想像以上にくっきりと聴こえながらも、その「見えないもの」が画になったような感じがしたというか、

音の放射のような、波のような、光、太陽の陽射しみたいに形はないけど見える、知覚できるもののようになって、

その瞬間ふっと景色が変わったような感じがあり、

ステージに戻ってこられても、ずっとその景色が続いてるような感じがすごくおもしろかったのでした。

「美しいなあ」と思うときにその奥に広がっている神性みたいなのを、少し知覚?できた感じがしたというのか……

なんかこの世界っておもしろいなあ。

そして林正樹さんのピアノ。

実は、出産後おそらく一番多く聴いた音楽が藤本一馬さんのアルバム「FLOW」の一曲目「polynya」でした。小説を読む時、特に原田マハさんの美術小説を読む時はこの曲ばかり聴いていて、そのピアノを弾いているのが林さん。

そこから林さんのアルバムもよく聴くようになり……まさか地元で聴けるなんて思ってもみなかった!(と、思ってましたが3年前にもいらしてたそうで)

サキタさんが静かな音をちゃんと届けるとおっしゃってましたが、まさに……

静謐で、多くを語らないのに、色んな風景や時の流れが詰まってるみたいなピアノでした。

大変なことも辛いこともそして幸せな場面もたくさんあっただろうけど、自分の人生についてなんて一切語らなくて、ずっと優しい顔で笑ってくれている、うちの100歳超えたおじいちゃん

(ほんまにうちのじいちゃん100歳超えてます大好き)

みたいなピアノやなあと思ったのでした。(伝わるかわからへんけど、すごく魅力的だったということです)

偶然にもめちゃめちゃ真正面の席に座ってしまい、穴が開きそうなほどお顔を見つめながら拝聴しました。サキタさんのうなじも穴開けてしまいそうでした。(うなじ側、うなじ席でした)

じーっと見つめて聴きながら、「美しいものがある」「美しいものが存在している」なんだかもうそれが全てだなあ、となんとなしに感じていた昨日だったのでした。

----

そういえば最近は勉強の日々なんですが、それこそ私は今改めて人の体という楽器に神性を感じていまして。

ボイストレーナーとして12年やってきましたが、自分の立ち向かっているものの果てしなさ複雑さを感じています。

声の調律師のような存在になるべく、いちから学び直し。音楽もおばあちゃんの手芸みたいに優しい気持ちで制作しつつ、恐れ多くも楽器の神性を引き出せるようなボイストレーナーを目指してまたここから頑張りたいと思っています。

0 notes

Text

やわらかな太陽の光が

水面の上で揺れる

まるで龍の鱗のように

穏やかな川の流れは

今この時を水彩のように淡くした

河川敷を見下ろしながら

もう、どれくらい歩いただろう

一度も歩いたことのないはずの道のりを

なぜ懐かしくふるさとのように思えるのだろう

明日へのおぼつかない不安が

まるで悪いできもののように

ずっと胸の奥につっかえている

心配しても

深刻になっても

仕方のないことばかりだよと

君が笑ってくれたのに

いつまでもこの甘い不安を手放せないでいる

君がそばにいない未来を

馬鹿馬鹿しいと笑った、あの日の君

細い歩道で制服の少女とすれ違う

水面は遠く煌めき

過去も未来も淡く溶けて消える

どこまでもどこまでも

この川が、道が、続けと願った

1 note

·

View note

Text

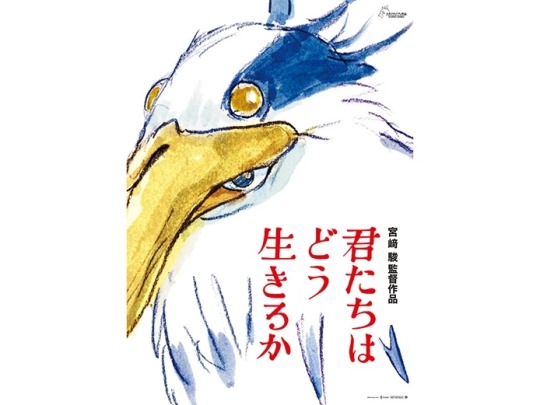

「君たちはどう生きるか」を観に行きました。

ここからはおおいにネタバレを含み、かつ私の超絶主観的な感想や解釈となるので、映画を観て、かつ心の広い人だけが、どうしようもないほど暇な時に読んでくれたらいいなと思っています。

----

「死生観」「悪意との葛藤」「世界の継承」

みたいなことがこの映画のテーマなんじゃないか、とぼんやり考えています。

----

宮崎駿監督は82歳になるそうな。82歳。監督にはまだまだ元気に長生きしてほしい、なんならまだまだ作品を作ってほしい……そうは思いますが、とはいえ、もうそろそろ「余生」を生きている、と言っておかしくない年齢。これが最後の作品とも言われていますね。

「君たちはどう生きるか」の中で、主人公の眞人は死んだ母そして新しい母となる夏子を追い、不思議な塔を通して異世界に入り込むことになりますが、その異世界はまさに監督の死生観を詰め込んだような世界観。私たちがどこからやってきて、どこにいくのかを思わせる、生と死の狭間の場所という感じ。

年齢的に監督自身が確実に死に近づいている、死後の世界に近付いているわけですし、そしてそれを今どれだけ健康な82歳だったとて自覚していると思います。私が同じ状況になる時、私は死後の世界を自分が近くない将来向かう場所としてどうイメージするかしら、どんなに風に思いを馳せるかしら。

そんなことを考えました。

「死んだらなんにもなくなる、無」みたいな風に考える方もいますが、私もこんな風に「何か」があるとは思います。

----

物語の最後の方に悪意、という言葉が出てきましたが、ああ、そうか、眞人が一人でぐいぐいこの異世界を突き進んでまで戦っていたものはそれかーという風に思いました。

彼は礼儀正しく聡明な部分を感じさせる主人公であるけれども、と同時に何やら姑息な部分、猫被った感じ、短絡的な行動、みたいなものを物語の序盤から発揮しまくります。お前何考えてんねん、みたいな可愛げのなさ。

金持ちをアピールしたいナルシストな父の行動を特に制止するでもなく(しかも軍事需要に乗っかって人の命と引き換えに得た贅沢)、結果田舎の子供達から喧嘩をふっかけられ、それにガッツリ応戦するくせに、陰で自分が酷いやられ方をしたような工作をするとか。

戦時中にあらゆるものが手に入りづらい状況は分かっているのに、用意されたご飯をマズいと端的に言う(でもしっかりちゃんと食べてる。ご飯が貴重なものなのは分かってるんだろう。これは彼のいい子の部分な気がする)とか。

ややこしいことばっかりする青鷺に木刀を持って対峙する短絡さとか。

夏子に罪悪感を抱かせながら、そそくさと去り、タバコを盗むとか。武器をつくるために、タバコを賄賂にするとか。

夏子が森に行く姿を見て見ぬフリするとか。

母を亡くしたという過去からくる影、父を新たな母にとられ家族を失ったように感じる孤独からくる問題行動……みたいにも思えるのですが、まあ、どんな理由であれ性格の悪い部分がチラチラ見えるんですよね。

でも彼は母が残してくれた「君たちはどう生きるか」を読んで、それが自分の悪意だったのだと気付く。母はすごいな、おい。

だからこそ青鷺の作った母の偽物がどろどろに溶け去ってなお、夏子を取り戻すべく、自分自身の悪意と対峙し戦うべく、得体の知れない異世界を果敢に突き進んでいったのではないかしら。

その先に生きる環境の劣悪さから悪意にすっかり取り込まれ、子孫というか一族まるごとその翼を折られた、というペリカンとも出会う。

悪意に染まった世界は、一日もたせるのさえ一苦労。

産屋に入るというタブーを犯した眞人に対して、怒り狂い、あんたなんて大嫌い!と叫ぶ夏子の中にも、きっと悪意はあったんだろうと思います。

身重でありながら、姉の息子を新たな母として引き受けるべく心を砕いてなお、自分を遠ざけ問題行動連発する甥っ子。そら腹立つわ!こちとら腹に新しい命抱えてまんねん!もーほっといて!!てなるわ。

でも眞人は夏子をお母さん!と何度も呼ぶ。自分の中の悪意に打ち勝って、木刀や、弓矢じゃなくて、誠実さを携えて。

あ、なんか泣けてくるね。

私たちはそれぞれがそれぞれの悪意と戦っている。大叔父が期待した眞人ですら、悪意を抱いている。生きるっていうことはその悪意と対峙し戦い、葛藤しつづけるということなのかなと感じました。どう生きるか。問いかけられているのはそういうことかな、と。

----

ちなみに、私が宮崎駿監督の作品において特徴的だなと思っているのは、女性の持つ母性が、普遍的な強さとして描かれていること。

監督自身がそこの畏敬の念みたいなのと、同時にものすごい救いを求めてるんじゃないの、と思ったりします。執着、みたいなものすら感じる!笑

どれだけの葛藤があってもあくまで優しく眞人を庇護し続けた夏子も、嫌がりながらも結局塔に付いてきてくれた婆さんのキリコも、眞人を助け受け入れた若かりし頃のキリコも、自分の死をも恐れず未来を選び、眞人をその悪意ごと纏めて「いい子だ」と抱きしめるヒミも、ものすごい母性を感じるキャラクター。

他の作品でも必ずそういうキャラクターはいるんですよね。どういう形であれ。に対して、男性のキャラは結構短絡的というかお子ちゃまなんだけど笑

----

大叔父が作り上げた生死の狭間の異世界は、インコやペリカンや、すでにたくさんのもの達を巻き込んでしまっているけれど、大叔父自体も歳をとり、悪意に染まって崩壊寸前。ペリカンなんてここは地獄と思ってる。

そして、石との契約から同じ血族である眞人しかこの異世界を存続できるものはいない、という状況。

大叔父は真っ新な少年に思える眞人に期待して、自分がしてきたのと同じように真っ新な石を詰むことを求めるけれど、眞人は自分にも悪意があることを自覚しているからこそ、それを拒み、自分が元いた世界で友達を作って生きていく、と意思表示する。

世界は継承されない。継承することが正解ではない、というようなことが、描かれているのかなと思いました。

結局その世界は大叔父が巻き込んだインコが破壊する。彼らは彼らなりに思うところがあり、大叔父への敬意や大叔父が立つ甘美な楽園という場所に対する憧憬の念を抱きつつも、そのやり方に反旗を翻して世界を叩っ切る。

大叔父に連れてこられて、意志を持ち、悪意を持ち、世界の支配権がほしいと思った彼らは、自ら世界を破滅に導き、

現実の世界でただのインコに戻っていく。

大叔父は宮崎駿監督自身だという解釈もどこかで見ました。なるほど、世界を継承する者を探していたけど、この世界はここまでです、と。そういう見方もおもしろいですね(インコ大王は鈴木プロデューサーだ!という見方もあるようです、あわわ)

では「石」ってなんだろうな?ある日、突然、空から、宇宙から降ってきた石。大叔父が契約し、血を分けたものしかその契約を継げない石。

「才能」?こうやって言葉にすると陳腐な感じがします。でも私たち���宮崎駿監督の作品を追い続けてきたから、知っているけれど、あの人だけが見えていた世界があるのを知っているんじゃなかろうか。それを私たちは見せてもらってきたんだもの。

それを世間は才能と呼ぶだろうし、もしかしたら本人にとっては空から、宇宙から降ってきた「石」みたいなものかもしれませんね。

本当の意味で血やDNAを分けた親族でなくても、何か、分かち合った人にならその「石」を継承してもらえるかも、と思っていたかもしれない。でもみんなそれぞれの思惑や悪意との葛藤を胸に、外の世界に出て地に足をつけて歩んでいく。

悪意にのまれるものもいるかもしれないし、悪意を抱えながらも、葛藤しながらも、どう生きるかと自分に問い続ける人もきっといるはず。

それはそれで希望ある未来かも。

もし、そういう物語だったとしたら、監督はすごいなーと思ったのでした。

----

しかしながら。

宮崎駿の自分語りでしかない、

という意見もネットでチラホラ見ました。

確かにそう思う人もいるのかもしれない。

エンターテインメント作品としてのジブリを追い求めていた人たちからしてみれば。

でも、一つの時代を作った宮崎駿という人がもし最後の作品でその頭の中を、胸の内を公にしてくれたのだしたら、私はそれに胸打たれるような気がします。

----

ここまで好き勝手に語ってきたけど、解釈なんて本当にどうでもいい、考察なんてできなくていい、訳のわからないままでいい、メッセージなんてなくていい、仮に矛盾していても崩壊していてもいい、という気すらします。

私たち人間なんてどうせ分からないことばっかりなんだから。

ありがとう、大叔父様。

まさにヒミちゃんの言ったこの言葉が胸にぽっと灯りを灯すような映画体験でした。

0 notes

Text

人間ってなんと卑しいんだろう、と

こんな夜は思ってしまう

私の知っている

たくさんの優しい人たち

彼らの姿は小さな液晶画面には映らない

きっと

人間の皮をかぶってるような

そんな生き物があちらこちらにいて

人間よりも遥かに大きい声で騒ぎ立てている

優しい人よ、

あなたがどれだけ優しさを持ち寄っても

時折どうしようもなく相手を傷つけてしまう

そんなことだってある

ましてや優しさを忘れた

失ってしまった生き物に

癒えることのない傷を負わされてしまう

なんて、

それほど哀しいことはないよ

それほど虚しいことはないよ

優しい人よ、

あなたが優しいままでいられるように

ただそう願う夜

1 note

·

View note

Text

これまで書いた曲について。

振り返ってみると人生のその時のドラマが影響してるよなあ、と思うのです。

日記なんてろくに残してないけど、作品が日記みたいなもんだよなと。

とはいえ、ソロの楽曲は当時の私の思いがめちゃめちゃ色濃く出ているけど、ユニットでやってた曲とかはそうでもない。私なりにその時きっと求められてるはず……と思った楽曲を書いてたんでしょうね笑

つい最近、stairs to heavenという曲を聴きかえしていました。これは音楽制作を���んでいた時学校の課題で作ったもの。今聴くとそらあもう完成度は低いんだけど、当時父を亡くして数年ほどの私の気持ちの動きがモロに出ていて、なんだかその当時の私によく頑張ったよって言いたくなりました。

父親が大病を患った時からいつかくる父の死を心のどこかではわかってたのに、いつかそこに行き着くんだと知ってたのに、でも「まさか」という思いもあって、亡くなってもなお今父が生きていたら、会いに行ける距離にいたら……と何度も考えたあの気持ちが、くっきり残ってたというか。我ながらびっくりしました。

あと、AGE。

この曲は娘が生まれる直前に書いた曲。私は中高生時代不登校で、自分はまともな大人にはなれないだろうと悲観している時期がありました。でも年齢を重ねるうちにわかったこと、見えたこと、許せたこと、愛せたことなどなどがあり。

きっと生まれてくる我が子も心が抉られるような思いをしたり、人や自分に失望したりする時もあるだろうけど、人生はきっと時が経ち年齢を重ねるほどに、きっと自分でもそのとき想像つかなかった遠いところに辿り着ける、宇宙を漂うようにプカプカしてるうちに、気づけば見える景色が変わっているはずだよ……と言ってあげたい。そんな気持ちで書いたのでした。

そして、去年リリースしたclick。

この曲は青春を終えてからのスタートを書いたのでした。もう若くない、という理由で自信をなくす人がたくさんいる気がしていて。もっと若かったら0からスタートしたのに、10代なら、せめて20代なら、今更、と。親になったし、とか。

でも人生は地続き(これ私の座右の銘?みたいなやつ)若かりし頃の青春が終わっても人生は続く。花火が賑やかに打ち上がって夏が終わったあと、私たちはもう一度歩き出していいし、分別を身につけた大人だからこそ湧き上がる衝動を大事にしたいな……と。もう今更始められないと思っている誰かの凍った心を溶かせたらなーと思い書いた曲です。

いろんな曲を書いたけど、ああ、やっぱりこれは自分の一部だなと思える曲が今もたくさんあります。それが何になるんでなくとも、日記を残すよりかけがえない記録だし、タイムカプセルを埋めるような、そんな制作だったんだなあ。

改めてこれからも、マイペースに制作を続けていけたらいいなーと思うのでした。

4 notes

·

View notes

Text

BRIAN ENO AMBIENT KYOTO

アーティストの意図とは全く無関係に私の思ったこと・考えたこと……思考のメモを残します。作品や展示に対するレビューではありません。

昔からアンビエントミュージックというものが好きでした。といっても詳しいわけでもなんでもなく、ブライアン・イーノがアンビエントミュージックの開拓者であるというのもろくに知らないままなんとなしに聴いていたわけです。

アンビエントとはなんじゃ、という話ですが、日本語で表すと環境音楽ということになるようです。ブライアン・イーノはエリック・サティの「家具の音楽」から影響受けたそうで、ほんだら「家具の音楽」って何かというと生活を妨げない音楽を意味するのだそうで、まさに私が好んで聴く音楽の様式なわけです。ちゅーことで、わざわざ京都まで……というわけですね。

生活を妨げない音楽・環境音楽・アンビエントというものを、私は時間の経過に寄り添うものだと思ってます。大変個人的かつ主観的な解釈ですが。時間の経過こそが本質で、そこにより深く意味や価値をもたらす音楽だというイメージ。

今回も展示を見て感じたのは「時間の経過」がものすごく重要な意味を持つなということ。時間の経過とともに変容していく様子を鑑賞する、というのが基本的な作品の在り方のように思えました。逆に言えば作品の変容とともに時間の経過を意識する構造があるのかなと。

それでいて私は「時間の圧縮」みたいなイメージも勝手に感じてしまいました。時間の経過を意識するということは、過去現在未来を意識するということであり、過去現在未来が同時に存在しているということなのでは……という。

The Ship という作品、一つの空間で立体音響で音楽を聴くという作りだったのですが、アンビエントならではのシンセサイザーの近未来的なサウンド・ロボットボイスのようなエフェクトで語られる言語(言語能力高ければ違う解釈できたりするのかな?)、これはとても未来的ですけど、出発点になってるのはタイタニックの沈没や第一次世界大戦だそうで。

過去の凄惨な出来事や、現在を生きている私たちや、未来的なサウンドが重なり合ってる様子から「時間が圧縮されて過去も現在も未来もあるなー」というような見方をした、という感じです。

話が変わるわけじゃないんですがね、映画「メッセージ」というのがありまして。

宇宙からやってきた未確認生命体によりとある言語を与えられた主人公が、その言語の習得によって過去も現在も未来も一方向に流れるのではなく同時に存在していると理解して、未来に起こる悲しいこともすべてを受け入れる……というストーリーなんですが(素晴らしい映画です)

まさにそれを思い出した時間でした。

それとShipというタイトルがね、まあまさに船なわけで。船って特殊な空間ですよね。閉じられていて、色んな人が居合わせてる。

私最近思うんですけど、世界線とか次元みたいなのってあるような気がしてきてまして(高次元の魂を目指そう!みたいなスピリチュアル自己啓発じゃないからビビらんとってください笑笑)

同じ現世を生きてる人間同士であっても違う世界や次元を生きていて、たとえ電車で隣り合わせても、学校のクラスが一緒になっても、どんなに接点があるように思えても関わり合いを持つことのない人っているよねというぐらいのことなんですが。

でも、そういう次元の違う人と本来は何も関わらないはずなのに、特殊な状況だったり何かの間違いであいまみえてしまった時って、なんかあまり良くないことが起こったりすることがあるのかも?と思うんです。

例えば映画やドラマでなにかが起きる時ってなにかしらの閉鎖があったりしません?

ミステリーで変な洋館に閉じ込められるとか、小さなコミュニティの中で何かが起きるとか。あと人と人の関係性の中に度を超えた執着があるとか。あれって違う世界・次元の人間が一同に介しちゃうとか、変な形であいまみえてしまった……みたいなことなんかなと思って、環境的に、あるいは心理的に、「閉じ込められてしまった」状況なのかなと思うんです。

もしかしたら戦時下も、そういう感じがあるのかもしれない。

The Shipはそういうイメージを受けました。

暗い部屋に本来関わるはずのない知らない人たちが集まり、正体の見えない音や声の中でうっすらとした恐怖や不安とともに同じ時間を過ごす。

最後?はボーカル曲みたいなものが流れてましたが、暗い環境下で閉じ込められて暗い出来事が起きた後にそこから抜け出すと外は晴れてる、みたいな……映画のような構成に思えました。

一階の展示 777 Million Painting も時間の圧縮っていうイメージを持って見てしまったので、気分はFF8の時間圧縮の世界でアルティミシアと対峙した気分でした。すいません、これはどうでもいいですね。

個人的にはそんな感じで

「時間の経過と圧縮」

「閉じ込められる」

みたいなものを大変勝手に感じた展示でした。

やたら暗い感じで書いてしまったけど、全て美しい作品でした。

過去も現在も未来も同時に���るということは、

未来にあるかもしれない悲しい別れも今ここに気配としては確かにあるけれど、同時に遠い過去に亡くしてしまった大事な人、その大事な人と過ごした時間も常に傍に存在しているってことだと思うんだな。

そして今ここにいるあなたも確かに私のそばにある…という。

そう考えると、この大変個人的な解釈も悲しい・暗いイメージではないな、と思ったりします。

0 notes

Text

近くに住もうよ

アパートのさ、ふた部屋借りて

寂しくなったらお酒でも持って

隣の玄関叩けばいい

そうのたまったきみの影が

この足にくっついてる

きみの提案はいつも唐突で

簡単になかったことになる

昨日までの喧騒がまるで嘘みたい

きみはきれいだ

きみはかわいくって

きみは気ままで

きみは残酷

まるで銀幕の女優みたいに

夢とうつつの狭間で揺れてる

間延びした夏は心臓に悪い

いつだって季節は君が波のように攫ってった

通り雨、傘もささずに

同じずぶ濡れの私を指差し笑う

たとえゴミ屑のように死んでも

幸せだったあの日がずっとある

心の中はのぞけないから

私が知ってるきみがすべて

また会いましょう

まあね、気が向いたらね

また会えるよね

まあね、多分ね、きっとね

きみはきれいだ

きみはかわいくって

きみは無謀で

きみはゆめみがち

心配するのはいつもこっちの方

お調子者め、今も笑ってるかな

1 note

·

View note