Don't wanna be here? Send us removal request.

Text

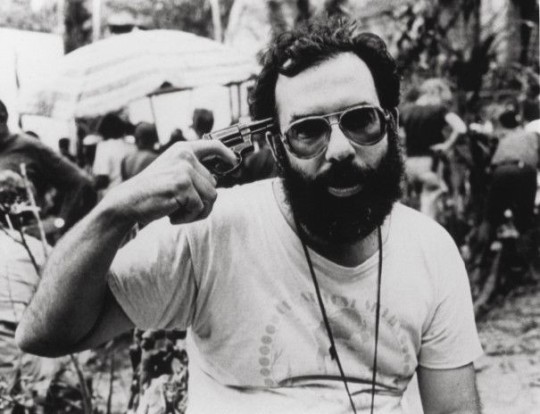

我最崇拜的大師之二:柯波拉 — 《 教父 》 導演

美國電影導演柯波拉曾經說過一段我很認同的話:「我很好學,學習是我的興趣。學習是一種享受,因為它可以帶給你快樂。喝酒會讓你嘔吐,追新女友會讓老婆抓狂,造成一連串的衝突與悲劇,吃太多又會變胖。只有學習跟音樂是唯一不會造成悲劇的享受。」而且學習還能幫助你的前途。

如果想學當導演的話,分析電影是一個很好的學習方式。電影要拍得好看,導演必須要有很清楚的思路,但要用模糊的方式把故事講得很有趣。他不能讓觀眾猜到接下來要發生什麼事,所以說故事的佈局非常重要。

佈局是一般觀眾看不出來的。佈局是透過說故事的人重複地設計與調整出來的。觀眾第一次看的時候會覺得好有趣,第二次、第三看才會開始看出佈局背後的設計,那才是學習的開始。

例如以下這片段是導演柯波拉講解《教父1》裡,男主角麥克與毒梟索拉索在餐廳裡談判的一場戲。

柯波拉解說每一個鏡頭是如何安排、與故事的關係是什麼,以及演員每一個動作、每一個表情的安排意義是什麼。他怎麼透過一連串的佈局,製造觀眾的緊張感,產生戲劇性的張力。

youtube

2007年美國電影協會把《教父》定為僅次於《大國民》的偉大美國電影,它改變了美國電影史,成為美國文化的一部分。

其實《教父》當初差點一度無法拍攝,沒有人看好黑幫這類型的電影,導演(柯波拉)又是個菜鳥,編劇是個賭鬼。

電影公司只想拍美國人刻板印象中的義大利類型片。製作成本不高、選角期間遇到大問題,開拍後電影公司的人看到毛片時非常震驚,質疑演員講話含糊不清。(主角馬龍白蘭度後來拿下當年奧斯卡的最佳男主角)為什麼沒有移動鏡頭?為什麼整個場景這麼暗?

總之,當時柯波拉與電影公司天天吵架,差點在拍攝期間被換掉。整個過程中,沒有人會知道《教父》最後成了美國最偉大的電影之一。

柯波拉曾說過:「年輕的時候,如果你的作品與眾不同,並不見得會帶給你快樂。因為多數人並不會了解,這一切會跳脫他們原始的預期,所以很多創作者其實一輩子搞不好也不會被別人發現。」

「我一向對自己的作品非常沮喪,而且當時我並不了解未來的觀眾會開始欣賞我的作品。我總是好奇誰是第一個想到拍特寫鏡頭的人。他周邊的人當時是怎麼看他?會怎麼想?這個人一定非常有勇氣。」

多數成功的大師都是走跟別人不一樣的路,一般人會以為他們是瘋子,但他們還是會堅持到最後。對柯波拉而言,說故事的使命就是幫社會發現新的思路與觀點。

就像是汽車的頭燈,照明大家不敢走的路。

以下內容是柯波拉給創作者的15句話 就算不是想當編劇的人,看了也會有幫助:

如果你想做藝術卻不敢冒險,就像你想生小孩卻不做愛一樣。

我寫作的時候就像面對一個很大的麵團,部分我會拿去做披薩,或做蛋糕。但這就是我的人生麵團,包含我的所有想法、我對事情的看法、嚮往與觀察。

你不需要擁有一個完整的想法才去發展故事。只要有種子就夠了,當我準備好時我會每天都去發展它。

當我寫了60-70頁之後,我會重看一次,然後試著濃縮到更簡短,因為我找到另一個角度來看這個故事。

先寫結尾。結尾非常重要,它是所有故事要去的方向。

你現在被炒魷魚的原因,會在30年後讓你獲得終身成就獎。

你要對自己的直覺與想法非常有信心。不然你會受他人的影響而改動,讓原本有意義的事物消失。

你必須熱愛你在做的事,喜歡你現在的專案或正在發展的故事。因為不久之後,你會開始討厭他。所以你當初喜歡這個故事的原因,會變得非常重要。

我一直都是家裡的異類,被當成笨蛋。我IQ不高,在學校表現也很差。

我相信拍電影,或做所有事情,都是一場梭哈遊戲。每一次都該用盡全力,無論你得到什麼牌。所以每次我拍電影都是把一切賭上,我想每個人都該這樣做事。

將不同的圖像組合在一起,效���會超出個別單一圖像。

導演是一個必須面對所有人意見的行業,但你不可能取悅所有人。可以聽取有建設性的建議,但最後請相信自己的直覺、冒險、不要害怕逆流而上。

通常,你最好的想法與作品會被最多人攻擊。

當我16歲時,我想當一個作家或劇作家。但每次我寫的東西我都覺得不怎麼樣,我到現在都能記得自己睡前會哭著想說我沒有天份。

那些刺激的你的評論,會讓你了解到可以如何做得更好,這些都是有價值的。

by David龔

分享文章請註明出處: David龔 – dkPOV.com

4 notes

·

View notes

Text

廣告教育的需求

會教的人多數有心,但是不會做。

會做的人卻不見得會教。

其實...在做的人也不見得真的會做。有些成功的廣告人並不一定了解怎麼替商品做廣告,他們只會幫自己做廣告。

廣告是一個推銷感覺(Perception)的行業,重點不在說實話,而是讓消費者覺得你說的是實話。真正會說實話的人在廣告界不多,會說實話又會教書的更少。廣告業面臨的不只是教學的問題,而是大家對廣告的認知與理解。

從小到大,每個人天天都在看廣告,所以必然產生某種錯覺:大家認為自己知道怎麼看廣告,認為自己就是消費者,其實他們只是用觀眾的角度在看事情。

觀眾只看得見廣告的趣味,不了解廣告背後的目的與問題的解決方式。

當這群學生從學校畢業後,有些成為客戶端,獲得一些權威,他們就成為了難搞的客戶。某部份的人進到廣告公司成為創意人員,他們的認知是進入一個”創意”的行業,他們不了解廣告的目的是行銷,不只是創意。

他們知道時代變了,他們的認知是老一輩的廣告人跟不上時代,所以他們聽不進去老一輩的觀點。

美國廣告雜誌 Ad Week 在2000年的調查顯示,當美國廣告人選出20世紀最有影響力的廣告: 1901-1910年有2件作品 1911-1920年有5件作品 1930年代有4件作品 1940年代有9件作品 1950年代有16件作品 1960年代有16件作品 1970年代有17件作品 1980年代有18件作品 直到90年代只有3件作品...

為什麼會這樣?

因為多數現代人求新不求舊,特別在科技越來越進步的環境。他們學會的是設計, Photoshop, 3D動畫,他們並不了解人性的觀察、太快下判斷、不了解分析問題的方法與技巧,缺少看事情深度。

多數人對廣告並不真的了解,加上受到整個行業亂象的影響,他們的廣告追求的是得獎,而不是銷售。這狀況製造的後果是客戶開始對廣告公司失去信心。

客戶寧可相信自己,也不願意再相信廣告公司的判斷,不然就是把責任交給市場調查,也是守住飯碗的最好方式。有勇氣承擔責任的人並不多,為什麼?因為他們沒有把握自己是對的。一但官越大,越不容易承認自己的不足...

by David龔

分享文章請註明出處: David龔 – dkPOV.com

4 notes

·

View notes

Text

最好的剪接,是像眨眼一樣自然-電影剪接大師 Walter Murch

剪接是影像製作中很關鍵的工作 也是一支片子會不會成功的主要原因之一

爛的剪接可以毀了一個很棒的故事 好的剪接可以幫無聊的故事加分,或是改寫故事

Walter Murch 是很有名的電影剪接大師,曾獲得奧斯卡最佳音效獎、最佳剪接獎

他參與製作的電影有柯波拉的《現代啟示錄 Apocalypse Now》(1979)、《茱莉亞 Julia》(1977)、《人鬼情未了 Ghost》(1990)與《教父第三集 The Godfather: Part Ⅲ》(1990)

Walter Murch 寫的書 《 In the Blink of an Eye 眨眼之間 》 我奉勸所有想學剪接的人都應該看。我當導演之後,看了這本書好幾遍,學到影像敘事的觀念,了解人類用眼睛觀看影像的原理,以及如何透過一連串的畫面傳達故事的情緒。

Walter murch 說:「最好的剪接,是像眨眼一樣自然。」對他來說,剪接過程中應該優先考慮到情緒,而不是技術。

他提出一個理想的剪接要同時滿足下列六項標準:

1. 情緒 (emotion) 51%

2. 故事 (story) 23%

3. 節奏 (rhythm) 10%

4. 視線 (eye-trace) 7%

5. 2D平面 (2D plane of screen) 5%

6. 3D動作空間 (3D Space) 4%

(1) 當下的情緒必須是真實的

(2) 必須推展故事往下進行

(3) 節奏上有趣,且在正確的時刻出現

(4) 引導觀眾的視線焦點與運行

(5) 三度空間被攝影轉移為二度空間(留意舞台軸線問題)

(6) 確保觀眾了解實際空間的所有內容與相對位置(例如人們在房間的何處,和其他人的相對位置..)

(以下是書的節錄)

情緒,是最重要的一項,是你應該無論如何要保住的東西。

如果你發現必須犧牲這 6 項規則裡的東西去完成一個鏡頭,那就從最後面的一項開始犧牲,一項一項來。

譬如說,如果影片中有某個特殊時刻,你在考慮一堆可能的剪接方式,當你發現有一個鏡頭可以帶出正確的情緒,順利推衍故事的進行,而且節奏上令人滿意,還顧及到視線與 2D 螢幕平面,但它無法保留三度空間的連續性。那肯定是你要的鏡頭。

如果沒有其他剪接方式可以有正確的情緒,那麼犧牲空間的連續性是值得的。

每項的比重是我有點隨便放的,但不完全是隨便的:注意清單最上面的 2 項 (情緒和故事) 遠比下面的 4 項重要 (節奏, 目光視線, 2D平面, 3D動作空間),而且當你下去做的時候,在大部分狀況下,清單上的第 1 項 「情緒」比下面其他 5 項 加起來還有價值。

其實,如果情緒對了,而且故事以一種獨特並有趣的方式進行下去,節奏也沒問題,觀眾會傾向對視線、舞台界線、和空間連續性等等幾個次要的剪接問題視若無睹 (或毫不在意)。

通則是,滿足清單上排序較高的項目較能模糊排序較低的問題。不過,反之不然。

譬如,好好解決第 4 項 (目光視線) 會縮小第 5 項問題 (舞台界線),然而如果第 5 項 (舞台界線) 沒錯,但是第 4 項 (目光視線) 沒有被考慮進去,這個鏡頭不會成功。

我建議的是一份優先順序,如果你必須放棄某些東西,絕對不要為了故事放棄情緒,不要為了節奏放棄故事,不要為了視線放棄節奏,不要為了空間連續放棄視線。

by David龔

分享文章請註明出處: David龔 – dkPOV.com

2 notes

·

View notes

Text

為什麼有些人總是看不到機會點?

以下要談的是一個很簡單的故事

卻給我非常重要的觀念啟發..

曾經有一位知名的創意人分享親身經歷的故事

他小時候全家開車去美國親戚家拜訪時

父母做前座,他和兄弟姊妹坐後座

車程大約三個多小時

美國中部的風景一路都是草跟馬

當時還沒有發明電動玩具,孩子們只能看著窗外

所以他們玩了一個遊戲:

“誰先看到白馬,先指出白馬就得一分

一路到親戚家,誰看到最多白馬就贏了”

幾年後,他自己當了父親

整條路換他開車,載著全家到同一個親戚家

他的小孩在後座玩 GAMEBOY

路程也是三個多小時,跟小時候沒什麼差別

當他開到親戚家的時候

他發現:咦,怎麼沒看到白馬?

所以在回程的路上,他開始數白馬

他的小孩忙著玩電動,懶得理他

數完之後,其實白馬的數量跟以前差不多

他開始好奇:自己去程時為什麼沒看到白馬?

因為大腦只看得見它預期想看的

他的大腦沒有準備好要看白馬

他的注意力聚焦在開車,而不是白馬

這個道理跟創意思考息息相關

當大腦的注意力沒有聚焦在關鍵字或關鍵事物上

就會看不到機會點

通常我們會以為簡報上的文字已經寫得很簡單了

但其實都還不夠簡單

我們必須訓練自己的大腦

把題目簡化、抓到重點、變到最簡單

你的想像力才會變自由

其實厲害的創意人,頭腦不一定要很會”想”

而是要保有敏銳的覺察力,對周遭所有的事物要有感覺

要能說得出其中的 矛盾、情緒、故事、finding 等等

如果平常你只活在自己的習慣裡過日子,永遠看不到機會點..

- David 龔

分享文章請註明出處: David龔 – dkPOV.com

6 notes

·

View notes

Text

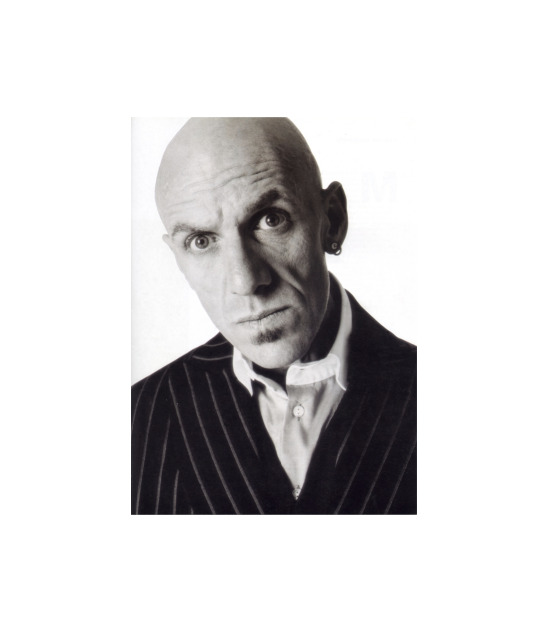

我怎麼認識 Tony Kaye?(美國X檔案導演)

我大學畢業後兩年決定前往倫敦找工作

透過我老師的介紹,我有機會先和 Dave Trott 面試

Dave Trott 是英國很有名的廣告創意人

他開立了英國廣告界的推薦名單給我

都是當時非常成功厲害的人

他解釋:單子上有現在值得去的20家倫敦廣告公司

當 Trott 寫到第16家- Hedger Mitchell Stark 的 Head of Art,Tony Kaye

寫完名字後卻立即劃掉,改寫為 Jeff Stark,是一位文案背景的人

Trott 建議我第一位該見的人,是 Saatchi 廣告公司的創意總監 Paul Arden

(他也是80年代非常知名的廣告創意人)

因為這幾年來,Trott 介紹給 Paul 的五個人,每一個都被雇用了

與 Trott 會面結束的隔天,我照著建議打電話給 Paul,當天約好了面談

(想了解我與PauL Arden的面試過程,請看這篇文章)

當我跟 Paul 面試結束後,

Paul 說:「給我兩天,我必須幫你移出一個位子。」

我隱藏著興奮,謝謝他

真沒想到,一個不可能的任務居然在抵達倫敦的第四天就達成了

但是,在等待的兩天中我要做什麼呢?

我躺在一家破爛小旅館的床上,自己一人偷偷地笑著

拿出之前買的一本 TimeOut (倫敦市的娛樂與休閒雜誌)

和一本 Creative Review (廣告雜誌)

翻了一下 TimeOut 找到一部一直沒機會看的電影,小津安二郎的東京物語

再打開 Creative Review,第一眼就看到一個雙頁的平面廣告

黑底白字的大標題:“Tony Kaye,自從希區考克,英國最重要的導演。”

咦?Tony Kaye 聽起來相當熟悉,在哪聽過?

再看一下大標題,突然想起在 Trott 的名單中

Tony Kaye 是被 Trott 否認劃掉的人

我拿起寶貴的推薦名單,再次找到公用電話

直接找名單上第16名的公司,並撥電話找這位神祕人物

電話通了,直接與Tony Kaye 通話

我:「嗨,我的名字是David龔,正在找工作,可不可以帶作品來拜訪你?」

Tony:「可以啊,下禮拜好了。」

我:「喔,下禮拜可能來不及了?可不可以是明天?」

Tony:「可以,明天早上好了。」

隔天早上我拎著作品集

抵達 Hedger Mitchell Stark 公司,一家從來沒聽過的廣告公司

Tony 看我的作品時毫無反應、面無表情

看完後唯一的一句話,就是「等一下。」

然他找了另一個正在開會的人 Jeff Stark

他是這家公司的老闆兼創意總監,也是名單上推薦的人選之一。

Jeff 很快地看了我的作品,再看一眼 Tony

轉過頭問我:「你要多少薪水?」

我:「一年 9000(英鎊)…。」

Jeff 的眼珠差點彈出來,吼出:「你說多少?」

我心裡的反應是,表情跟語調怎麼和Paul一模一樣?

(後來得知他們曾一起在 Saatchi 廣告公司工作五年, 這可能是他們常常要演的戲)

我說:「9000。」

Jeff:「你見過誰?」

我:「Trott 和 Paul。」

Jeff:「Paul 怎麼說?」

我:「他要我明天打電話給他。」

Jeff:「…」(不知道在想什麼),Tony 則在一旁不說話。

突然,Jeff 從桌邊拿出一張全面報紙 Olvivetti 打字機的廣告手稿

最上面有一個很突兀的字:LOOK

字裡的兩個「O」都有眼珠往下看,下方的設計就滿正常的了。

(稿子大概長這樣,這是我自己畫的示意圖)

Jeff:「你覺得這張稿子怎麼樣?」

我看了一眼稿子,特別是那個「LOOK」

然後發覺有另外四個眼珠 ( Jeff 和 Tony ) 盯著我,等著我回答

我拖著時間,不知道該怎麼回答,

只知道我的答案一定會得罪其中一個神經病 (Jeff 和 Tony),

後來想”算了”、”管他的”,“說實話好了”

我說:「我覺得這個 LOOK 是多餘的,它干擾稿子真正的想法…」

我話還沒說完,Jeff 對著 Tony :「看吧!」

Tony 問我:「但是你不覺得下面的創意(idea)很無聊嗎?」

我都還沒機會回答,Jeff 就轉向我,對我開價。

Jeff:「我們公司現在其實不缺人,所以我只能給你4500(英鎊)一年, 試用三個月,而且你必須現在給我答覆。」

一切發生的太快了,我完全沒準備好

我記得我沒有立刻回答

六個眼珠(包括平面稿子上的那兩個眼珠)都在瞪我

我在想,我的選擇該是什麼?

一是,Paul Arden 和 Saatchi

全英國最好的 art director 和 最優秀的廣告公司之一

二是,一個神經兮兮的老闆、一個被警告不要接觸的藝術指導、

一家小型無名的廣告公司,而且只有一半的薪資

最後,我毫不猶豫地選擇第二,因為選擇一個太明顯的答案,就無聊了

何況我怎麼能夠拒絕,或放棄認識這個叫 Tony Kaye 的怪胎

我在HMS廣告公司的幾年中

和當時廣告人眼中的“瘋子” Tony 成了好朋友

他經常慢跑30分鐘來我家,我煮泡麵給他吃

我們一起看電影,並用錄影機把最精彩的片段拷貝下來,慢慢揣摩分析

兩個平面設計出身、從未上過正規導演課的創意人

憑著一點一滴累積,最後竟然都在廣告導演的領域闖出一片天

Tony 導的前三支廣告,在坎城得了兩座銀獅獎

但是他在英國得不到片子拍,他繼續掙扎了五年

才成為90年代最紅的廣告導演之一

Tony 的背景是平面設計,所以他非常在乎字幕與商品的出現方式

在乎到自己去雇了一位字體設計師(Typographer)

來專門處理廣告字幕的表現方式

他不喜歡用職業演員,因為他覺得大部分演員的反應都不真實,看起來像在演戲

他鼓勵演員自由發揮,在現場創造機會

之後再從一堆拍攝素材裡找到最好的素材

這就是為什麼他拍廣告的底片尺度經常超過別的導演拍電影的長度

我記得有一次 Tony 在拍男主角講電話聊天,50 幾個 take 之後

他唯一對演員說過的話是:「再一次。」

第 60 個 take 後,男演員終於受不了,對 Tony 爆發:

「我演了那麼多戲,從沒碰過一個不給方向的導演,你到底要我怎樣? 」

Tony 冷靜地思考演員說的,回答: 「再一次。」

那天,在現場看 Tony 拍片的人絕不會想到他後來全世界最好的廣告導演之一

那是因為他擁有的是決心和認真的態度

Tony 是不大講話的人

很多人不理解他做廣告的作業方式,他也懶得跟別人解釋

後來他轉行當電影導演,離開倫敦搬去好萊塢追求他的夢想

當他與電影公司簽約要拍《美國X檔案》時

他告訴我他對劇本不是很滿意,但是他覺得真正好的劇本也輪不到他

可怕的是,很多人不了解他的作業方式,許多英國廣告人都等著看好戲

不過,最後這部電影在美國獲得了很高的評價

有一次我和 Tony 在電話上閒聊

他說他有時候會想起以前我和他會為了片子的事情吵架

或是我常常會批評他某些片子的想法不清楚

他說他現在身邊都是一群只說好聽話的人

他們的反應永遠是:「你很棒。」

總之,對我來說,和 Tony 在英國���作的那年,是我這輩子最快樂的一年

我們每天都有很多很棒的想法,發生各種很有趣的事情..

5 notes

·

View notes

Text

沒有被執行出來的idea - 英倫情人

當時我和三名廣告人在一間飯店的頂樓享受夜景、一杯咖啡和最新的業界八卦。

我分享著在英國飛機上遇到長腿妹的故事,

其中有一名A男邊聽著邊露出一副失落的表情。

透過一連串的詢問與諷刺,

A男透露前陣子在上海朋友的 party 上遇到一名台灣女子,

她是平面設計師,有兩三年工作經驗。

Party的主人是A男與平面設計師共同認識的好友。

A男說,看到她的第一眼,他就愛上了她。

旁邊三位立刻問: 「人家第一瞬間有沒有把你放在眼裡?」

A男解釋他們���聊一陣子,才知道對方即將離開上海,前往倫敦自修。

A男在考慮是否應該離職,去倫敦找他的夢中情人。

A男不確定自己是否有把握追得到對方,請我幫他出點子。

我立即伸手向他要 “20萬台幣”。

如果你只想跟別人有一腿,20萬當然有點貴。

但是你真的想跟別人在一起,20萬不算什麼。

A男開始跟我討價還價,最後我要到了一杯咖啡和一片巧克力蛋糕。

蛋糕還沒吃完,A男已經在等我丟想法了。

我強調我不是神仙,需要事先做功課,釐清題目。

他說他了解,我不認為他了解。

首先,列出A男可能會遇到的障礙。

D龔:「先看商品本身是不是有問題。夢中情人對你現有的印象是什麼?」

A:「應該還不錯吧」

D龔: 「她該不會也在想念你,等你去追她吧?」

A:「應該沒有」

A:「如果她已經有男朋友怎麼辦?」

D龔:「別那麼沒出息好嗎,成吉思汗有你這種態度的話還得了。」

A:「.........」

D龔: 「你說開party的人是你們共同認識的朋友,先去跟他打聽。」

A:「有道理,然後呢?」

D龔:「然後去銀行領20萬台幣,再來找我。」

這時候,其實我腦袋裡在過濾我看過的愛情喜劇片,

問自己男主角是如何追到女主角的。

電影 <當哈利遇上莎莉>

男女主角彼此受不了對方,但最後在一起了,為什麼?

他們之間發生了哪些事而讓他們最後在一起?

另一部電影是 <綠卡>

男主角是一名邋遢的法國人,為了想待在美國,找一名缺錢的女子假結婚。

他們兩人彼此受不了對方,但最後在一起了,為什麼?過程中發生了哪些事?

還有 <全名情聖>

Will Smith 的工作是宅男的顧問,

幫助宅男們上一壘(認識、產生好感、接觸)

能不能上二,三壘就要看選手自己了。

Will Smith 都有辦法讓這些宅男上一壘,跟他們的夢中情人在一起,HOW?

然後我想到自己搭飛機與長腿妹認識的過程......什麼是重點?

啊!我知道了...

我先套用 Will Smith 的說法,跟A男解釋只能幫他登上一壘。

A男很認真地開始聽。

我強調,一旦開 party 的朋友能夠確認A男有機會,才開始進行我們的計劃

代號「英倫情人」

所有的愛情喜劇片都有同樣的模式,跟行銷商品一樣

一開始男女不認識(消費者不認識或不在乎商品)

或對彼此偏見或誤會

甚至沒話聊,因為沒有共鳴。

如果要拉近距離,光靠吸引力是不夠的。

如果愛情是最終的目的,那前端必須發生什麼事才會產生愛情?

情侶當初是怎麼認識才會變成一對?

通常是會發生某些事,或因爲某些原因

讓雙方覺得這是一種緣分、或是一種巧合,彼此互相產生共鳴。

一個單獨在國外生活的女子,她的處境是什麼?

或許她已經交了外國男朋友

我們要怎麼製造緣分跟巧合,讓她覺得自己跟A男有緣?

對女子來說是巧合,對我們來說是怎麼設計這個巧合

我建議A男先去英國跟蹤對方,了解她的一舉一動

這女子每天都在做什麼、在乎什麼?

她平常在倫敦的一週行程是什麼?

當時我勸A男去跟蹤她一個禮拜,

了解她最常去的地方、最常去的咖啡廳。

是一個人,還是跟朋友或男朋友?

觀察她買東西是幫自己買還是幫別人買?

她喜歡去逛什麼博物館?或是去哪裡買菜?

她是一個人用餐嗎?

就像偵探辦案,你需要事先有線索才知道怎麼去想一個計畫

當時我還沒看到任何鈔票在桌上

A男幫我叫了 兩球 Haagen-Dazs 冰淇淋,我接著繼續講...

一但你知道她會在哪裡出現之後

你要去製造一個巧合,選擇在超市裡遇到她也可以

照理來講她應該認得出你是誰,然後你們可以喝一杯咖啡

因為兩個人有共同的朋友,

雙方在台北街頭相遇沒什麼了不起

在異國街頭上相遇就會很不一樣

你可以跟她聊來倫敦會待多久

請她推薦值得去看的博物館

(因為你已經知道博物館是她最常去逛的地方)

但是不要表演過頭

如果她說她可以帶你一起去,那你就知道準備上一壘了.....

結果A男是個沒出息的人,他沒有去倫敦,我也沒拿到20萬

所以珍貴的教訓是什麼?

沒有被執行出來的 idea 是一毛不值的..

- David 龔

分享文章請註明出處: David龔 – dkPOV.com

1 note

·

View note

Text

兩支公益廣告,哪一支比較好?

兩支公益廣告,哪一支比較好?

第一支:

youtube

第二支:

youtube

我曾經在北京的演講做這個測試,現場有500名聽眾

(1/3學生,1/3廣告人,1/3客戶)

現場98%的人選擇第一支比較好

同一個測試,北京廣告系學生90%選擇第一支比較好

同一個測試,台灣在業的廣告人,65%到80%選擇第一支

每一次我播放廣告時

第二支幾乎不會引起太多現場觀眾反應

但是第一支片子一但放到:「砍掉這棵樹的王八蛋出生」

很多現場觀眾會露出笑聲...

播放結束後,我先請大家發表自己的判斷基礎和原因

以下是兩邊��持者給的回答:

「支持第一支的人」

A: 我看了很有感覺,因為我喜歡種樹, 看到樹被砍令我難過

B: 創意比較有爆發力、有幽默感

C: 比較有歷史感、人文感

D: 第二支沒有表現出真正的問題,只是一個男孩頭髮少了一點。第一支讓我們看到人類少了森林,就等於少了生命。

F: 它採用幽默來表達一個嚴肅觀點,又涵蓋了歷史性,讓我們感覺到這個題目的重要性。另一個太嚴肅了,令人不舒服,我覺得反而效果不好

「支持第二支的人」

1: 第二支是比較沈默的話題,讓我感受到一種壓力,看了比較有感覺。它的聲音與人的表情令人印象深刻

2: 第一支片子表達的太直白了,第二支令人感動

3: 第二支是有關保護森林的公益廣告,但是它完全沒有出現森林,而是讓觀眾去想像這件事,最後那句話出來的時候才震撼

4: 這個小孩的表情讓我感覺這件事特別殘酷

———

以上誰對誰錯?

有沒有任何人被另一方說的話說服,而改變了你的看法?

難道票選最多的就是好廣告嗎?

我會試著說服大家為什麼比較少人選的第二支廣告可能比較好

多數人看廣告的時候,會忘記廣告是怎麼做的

多數的廣告評審也都有同一個問題,這是一個習慣的問題

我們都知道,廣告不該是隨便亂想,是真的要解決某些問題

不是為了做假廣告或得獎而做的

大家發表的上述意見,都是以自己的觀點在看這兩支廣告

但是這兩支廣告都不是為了大陸人或是台灣人而設計的

看國外作品的時候,必須養成習慣做一些推測

了解題目與目標消費群的心態

才有機會真正評估一個廣告的好壞

第一支廣告題目是「阻止森林破壞」

我們先假設可能的目標消費群是誰?

他們看完廣告之後,除了會哈哈大笑,還會有後續行動嗎?

例如:

砍樹的人

以伐木維生的人(他會因為看了廣告,而改行嗎?)

美國大眾(因為旁白是美式幽默)(美國有砍樹問題嗎?)

有木頭傢俱的人(他會因為看了廣告,而改行嗎?)

浪費紙的人(可能會有一點反省)

鼓勵砍樹的政客(有可能是透過做廣告來攻擊政客?)

不在乎環保的人(他會因此變環保嗎?)

喜歡種花草的人(佔少數)

亂砍樹的孩子

廣告獎評審(最大嫌疑犯)

….

這些人看完廣告之後會有後續行動或任何影響嗎?

好像不太會

第二支的廣告題目是「阻止亞馬遜森林的破壞」

那我們應該做一些功課,瞭解亞馬遜森林相關的議題

巴西三十年來一直存在森林濫伐的問題

嚴重影響當地原住民的居住環境

住在都市的巴西人卻沒有深刻感受

巴西都市人跟當地原住民彼此間一直存在著這樣的議題

所以廣告可能的目標消費群是誰?

巴西人

在乎議題的巴西人

對題目已經麻木的巴西人 (吸引他的注意力,提醒他們自己忽略了巴西原住民同胞,這不只是環保問題,而是人權問題)

原住民(引起憤怒與抗議)

所以這支廣告有一種憤怒感

讓你看了不舒服,是它想達到的目的

它需要巴西人站起來抗議,引起話題,為自己打抱不平

如果巴西人都不站出來幫自己人講話,那誰來幫巴西人講話?

美國人嗎?很難

這廣告不一定能完全解決森林破壞問題

但至少可以產生一些警惕與效應

所以我們常在問,哪一支廣告比較好時

應該是評估哪一支比較有效

事先了解議題之後,試著站在不同的角度去看廣告

了解不同種人怎麼在看事情

好廣告應該就是「有效」的廣告,這也才是做廣告的專業

ps. 我曾經在坎城典禮上遇到第二支廣告的創意,他坐在我旁邊

我剛好可以問他關於這廣告的製作背景

也印證了我當時對這支廣告的推測

- David龔

如需轉載請註明出處:David龔 - dkPOV.com

3 notes

·

View notes

Text

我在歐美工作的廣告作品集

我大學畢業時花了兩年時間準備創意作品集,前往倫敦找工作

(當時找工作的創意作品集可以從這裡看到)

我在倫敦的第一個老闆是 Jeff Stark,當時是1982年

廣告公司的名字叫 Hedger Mitchell Stark(簡稱HMS)

在那個時代,這家公司得了不少獎

我加入之後有機會接觸 IBM、英國鐵路等大客戶

後來 HMS 進入全盛時期,得很多獎,越來越有名

一年後就被 Charles Saatchi(廣告界名人) 親手買下來

當時在外人眼中,我擁有最好的機會

但我一直告訴自己不該被擁有的東西牽絆

所以我後來決定丟開廣告去做導演

做廣告導演是我在大學念書時,因為愛看電影而埋下的種子

但當時覺得自己經驗還不夠

後來開始工作之後,心想自己已經累積了做創意的經驗

也許我可以慢慢先導自己的片子

當時我是這樣想的,所以後來慢慢轉向廣告導演

在歐美拍了上百支廣告

幾十年後回過頭來看自己,我或許一路丟掉很多東西

但如果不這樣,我可能沒辦法真正自由自在地做出好東西

在抉擇之間,如果你肯冒險

事情的改變將如一陣強風,遠遠超出你的想像

----------------------------------------------------------------

以下是我開始在歐美工作的廣告作品集

我選出比較印象深刻的幾個故事:

第一次勇敢批評老闆的平面稿:

商品:IBM 打字機

目的:強調這是全世界最受歡迎的打字機

當時 Jeff Strak 是文案,也是我的老闆

他已經得過很多獎

當時我��知道自己有沒有足夠的判斷力來批評 Jeff 的主意

但我還是會忍不住說出我對他一些主意的看法。

有一次是關於 IBM 的平面稿

他寫了一句話後,要我把稿子畫出來跟客戶提案:

我在畫的過程中,發現句子裡有「i」、「m」

就是差一個「b」

所以我擅自把「world」改成「globe」

Jeff 看到稿子後,罵了一句:「他媽的,我怎麼沒想到!」

在我工作的第一個星期,我贏得了Jeff的尊敬,成為他可以相信的夥伴

當然,那時候我的主意並不能像他想的那麼快

但是他知道,不夠好的主意我也不會輕易妥協

接到沒有 Single Minded 的簡報

還是得想辦法 Single Minded:

商品:iIford Film 職業級專用黑白底片

目的:強調底片專業與創意

iIford Film 底片要在倫敦的攝影展門口放一張宣傳大海報

客戶堅持一定要看到他們全部的商品

4種黑白底片與一種彩色底片

我跟廣告公司業務說:不可能

業務跟客戶說:不可能

客戶說:我不管

而業務回來跟我說的說法是:客戶說他相信我們能夠做到

我說:不可能

過兩天,我在整理辦公室時看到 David Hockney 的書

想到他一連串組合的分割拍立得照片,這技巧在廣告中還沒被用過

而我希望主題就是攝影師拍自己

我立刻請公司與David Hockney聯絡,大家都猜他的價錢一定很高

結果Hockney答應了,而且接受我們能夠出的費用

唯一的條件是我們必須等四個月,他才有空

很可惜因此錯過與 Hockey 合作的機會

我們第二人選是倫敦當地的知名平面廣告攝影師

我覺得應該在室外拍,可以更清楚地表現不同底片的功力

但他概念與我不同,他選擇在 Studio 拍攝

那時候的我還沒有自信,還沒學會保護正確的想法

現在我不會再犯這個錯了

我的第一支 TVC:

商品:英國鐵路

目的:宣布直達機場的新路線

這支影片是我的第一支坎城金獎。

1983年英國鐵路要告訴所有住在倫敦的人一個新服務:

直達Gatwick機場的火車

一般開車往 Gatwick 經常會塞車,需要花45到60分鐘才會到達

有了這項服務,半小時內就能抵達機場

想像你是住在倫敦的人,鐵路是非常普遍的交通工具

而你是看著英國鐵路的Logo長大的,這個 Logo 從1965年就存在了。

當年這一支20秒的TVC

播出之後產生的記憶度非常高,英國民眾都非常印象深刻

因為我把它們的logo拆解了......

雖然在這支廣告之前,也有宣布過其他去機場的路線

但同類型的廣告做了十年

都沒有人發現隱藏在英國鐵路公司商標裡的那架飛機

youtube

我做創意的最後一支片子,做導演的第一支片子:

商品:英國視力檢查協會

目的:提醒中年人每年定期檢查眼睛

英國人都有習慣每年固定做視力檢查,因為是免費的

1989年開始,英國政府宣佈視力檢查與配眼鏡,每人必須自費

這引起英國所有眼鏡行的不安

擔心人們為了省錢而改變檢查的習慣,生意將會大受打擊

政府擔心的是,10年後的英國會變成一群四眼田雞

所以大家出錢聯合起來拍廣告,提醒大家要定時檢查眼睛,免得出醜

我的另一個老闆 Tony Kaye ,

當時以得過4座坎城金獎的導演身份給我2個意見

一個是,他覺得我選的演員很糟糕

另一個是,我原來分鏡中的第一個鏡頭不該是公車站

應該是一支看起來模糊的站牌

最後我選擇聽他第二個建議,而堅持自己對演員的看法

後來,這支片子在坎城獲得了金獎和英國無數的獎

天知道那時候我連剪接都不懂,只能說,“真的是運氣好”

youtube

國外得獎的片子中,這支讓我最開心:

商品:比利時牛奶協會

目的:鼓勵年輕人持續喝牛奶

1993年,比利時發覺他們的年輕人從14歲就停止喝牛奶的習慣

因為14歲年輕人認知是:「我已經長大了,牛奶是小孩子喝的東西。」

解讀這句話是:喝牛奶,等於我承認自己還是個小孩

在廣告出現的人都是14歲年輕人心目中的大人:20出頭的人

大人的嘴唇上當有牛奶的痕跡,每個人都被問「喝不喝牛奶」

但是沒有一位大人承認

這支片的成本相當低

逼著我用一位剛畢業的學生,沒有拍過任何廣告片

我認識他是因為他在唸書的時候常常在我的片子裡當助理

一位非常負責的年輕人,也是我監製的兒子

後來這支片獲得 Belgium Art Director's Club 的攝影金獎

令我一樣開心的是

兩年後這支片子獲得了 Epica 的獎:比利時最有效的廣告

這證明當初我的解讀是正確的,而片子傳達的暗示也被14歲年輕人看懂了

14歲的年輕人的解讀:

“其實大人都還在喝牛奶,我只要跟著大人一樣撒謊, 不承認我還在喝牛奶,不就行了嗎?”

youtube

自己出來當導演的第一支片子

商品:肯亞白帽啤酒

目的:慶祝肯亞足球隊進入世界盃前16強

掛牌當導演並不如預期中順利,足足等了4個月,一支片子也沒拍到

身上只剩下8000塊台幣

後來總算有一支片子指定我做導演

居然是非洲肯亞的當地廣告公司,要拍一支本地啤酒的廣告

想要有點英國味,又不可能出太多錢,於是找到了我……

“總要有開始嘛!”我跟自己這麼說

所以我一路飛到非洲,開始了真正的導演生涯

這支廣告在執行面充滿各式各樣的問題,腳本也不怎麼樣

是我這輩子拍過最有挑戰性的廣告

有些人可以選擇隨便拍拍了事

但我選擇面對問題,找到新的視覺方法來拍

在1990年的坎城廣告影展中

倫敦上奇的創意總監 ─ Paul Auden

選出當年度20支視覺效果最大突破的廣告影片,這支白帽啤酒是其中一支

因為這樣的經驗,讓第一次拿導演筒的我

有更大的信心去成為一個導演

youtube

我學會說故事的片子:

商品:Europe 2 法國電台 (需要動腦的電台)

目的:鼓勵知識份子多聽 Europe 2

用腦越多,越需要聽 Europe 2

我的老師 Michael Partridge 住在巴黎時

在電視上看到這一系列的片子

Michael 說他很喜歡,沒想到是我拍的

我告訴 Michael :拍片的過程中,我得罪了廣告公司的ECD(創意總監)

我解釋 ECD 對 Casting 的看法與我不同

他認為演員應該像愛因斯坦,一位老老而可愛的科學家

而我認為演員應該像個知識份子,這樣年輕觀眾才有認同

Michael:結果呢?

我:在跟客戶開會時,客戶很輕易地下了令ECD失望的決定

我告訴 Michael 我開始真正了解剪接的力量

因為看懂了一本書:大衛馬密的導演功課

ECD 來片場探班時,發現我每拍完一個鏡頭,就停下來看書,邊看邊點頭

ECD 問工作人員我在幹嘛?

他們正經八百的回答:”他好像在學做導演”

ECD 搖頭,離開了現場

也許他再也不會找我拍片了,但是我發覺所有的答案,真的都在那本書裡

youtube

- David龔

如需轉載請註明出處:David龔 - dkPOV.com

0 notes

Text

英國喜劇界的披頭四 Monty Python

Monty Python 是英國70年代喜劇表演團體

他們的超現實幽默,深深影響英國喜劇的風格

1969~1974年,他們的喜劇片在BBC公開播出

當時他們的風格是非常極端、諷刺、荒謬

打破BBC節目的所有遊戲規則,顛覆觀眾的預期

(BBC本來是一個代表國家的保守電視台。當時BBC內部充滿了爭論, 因為在他們之前從沒有人這麼做過。但BBC還是給了 Monty Python 很大的創作空間)

Monty Python 成員是由兩名牛津大學的學生、

三名劍橋大學的學生和一名美國人所組成

其實他們在獲得BBC節目之前,就已經在各家英國電視台上打滾多年

他們的創作從編劇到表演,幾乎不按牌理出牌

完全不依賴攝影、燈光或特效

純粹利用創新荒謬的idea和表演風格來表現許多議題

甚至挑戰當時社會的禁忌、規則、權威和不合理的現象

因此受到當時觀眾的熱烈歡迎

我常告訴學生,要學想 idea 的話,一定要跟他們學

當時很多很紅的搖滾樂團也都是Monty Python的粉絲

例如 Pink Floyd 和 Zeppelin (齊柏林飛船)

Monty Python 的作品後來也影響了英國廣告和日本廣告的風格

CNN將他們比喻為喜劇界的披頭四

在2005年,300位喜劇表演者和影視業者參與評選

歐美國家有史以來最偉大的50名喜劇與劇團演員

Monty Python的其中三人就在前30名

很可惜的是,台灣人不太認識 Monty Python 這個團體

但很難得的是,他們的節目在台灣 Netflix 有播放

但是許多節目內容需要了解英國當地文化與情境才能有足夠的體驗與體會

這一小段戲是他們的精華作品之一

完全不依賴攝影,燈光,特效

只有純粹的 idea,沒有不必要的元素或廢話

youtube

- David 龔

如需轉載請註明出處:David龔 - dkPOV.com

1 note

·

View note

Text

簡化題目與有效學習的方法 - 費曼技巧

Richard Feynman (理查德費曼)是我最崇拜的大師之一

他是美國物理學家

量子電動力學諾貝爾獎得主

也是一位老師

他曾經說過:

一個複雜的題目,要把它單純化

才能了解問題本身的組合

因為當一切簡化的時候

你才容易了解問題,也可以找到答案

就像下棋一樣,當那一盤棋只剩下幾個子的時候

你很快可以研究得出來

下一步該怎麼走就不會太難

但是真正面臨問題的時候,全盤都是棋

你會不知道該怎麼解決,因為太複雜了

所以重點是簡化問題、找到問題的順序

這是 Bill Gates 介紹 Richard Feynman 這個人

Gates 形容他為 The Best Teacher I Never Had

youtube

Richard Feynman 跟一般科學家最不一樣的地方就是:

擅長用很簡單的方式,解釋一個很複雜的議題

他有一套簡化題目的方法

叫做費曼技巧 ( the Feynman technique )

費曼技巧也是一個有效學習全新東西的方法

加深你對知識的印象,或是幫助你更有效學習

費曼技巧的第一步是選擇一個你想要了解的主題,開始學習它

一旦你大概知道它是什麼之後

拿一張紙,寫下來,就像是你正在教別人這個想法

同時也寫下你講解的論述,就跟老師教學生一樣

這會讓你知道哪些你已經瞭解了,哪些你還不夠瞭解

當你卡住的時候,回去研究,並重複這個過程

試著簡化你的說法或把題目圖形化

直到你能從頭到尾解釋清楚這個主題

如果你解釋的還是太長太混亂

或是試講給別人聽的時候,對方還是聽不懂

代表你還不夠了解題目

那你應該全部重新開始,回頭研究題目本身。

愛因斯坦曾經說過:

「如果你無法簡單解釋一個題目,代表你對題目還不夠瞭解。」

透過解釋一個想法來思考,這種學習方法非常有效

一旦你能用簡單的語言解釋一個想法

代表你已經深刻理解,並會記住很長一段時間

而 Richard Feynman 都會用這個方式

要求數學家用簡單的語言來解釋概念,測試他們是否真的理解

- David龔

如需轉載請註明出處:David龔 - dkPOV.com

7 notes

·

View notes

Text

一個好作品差點被廣告評審淘汰的故事

某年,有一次我在台北當某獎的廣告評審,

七位評審正在辯論有關一張泡麵的稿子: 它到底是不是一個好廣告,它是否有效? 商品是統一辣阿Q桶麵。

七位評審中,我與另外兩位執行創意總監是有做廣告經驗的人,

另外有兩位是學者,還有兩位是做包裝與平面設計師。

兩位學者與兩位平面設計師都不認同這是一張好稿子,他們提出它的缺點:

女學者:「我看完這張稿子完全沒有食慾感,說實在的,有點噁心。」

平面大師1:「我同意女學者的看法,食品廣告不能沒有食慾感。 這是一個辣的泡麵,為什麼我們看不到辣椒,我們也看不到麵。 它有創意,但是它不是一個有效的廣告。」

男學者與平面大師2在旁邊聽邊點頭,

很明顯他們也不認同這會是一個有效的廣告,

何況當時我們在討論的是,它是否該獲得年度最佳平面廣告獎。

我轉身看看坐我旁邊的兩位廣告大師,他們都很冷靜的坐著,

不知道該怎麼解釋這張稿子不但有創意,而且有效。

我和女廣告大師比較熟,我趁機逗她兩句。

D龔:「妳再不說話,今年最好的平面稿就被他們四個幹掉了。」

女廣告大師點點頭,表示她了解這個危機,她很冷靜的思考。

另外一位廣告大師眼睛雖然是張開的,但是靈魂老早不在現場了。

女廣告大師輕輕的對我說:「來,你說說看,我想聽你會怎麼解釋。」

我心裡在想,他媽的,為什麼我永遠想不到這種答案

(怪不得沒人找我做創意總監)

我轉頭看向兩位學者和兩名平面大師,

想想我必須說服其中一位,我們這邊才會有四票,

幫這張稿子獲得它該有的地位。

我對著女學者說:「請問妳吃辣嗎?」女學者搖頭承認她不吃辣。

我說:

「我們平常看到一個有食慾感的廣告, 就會像白癡一樣跑出去買那個商品吃嗎?消費者真的都那麼蠢嗎? 不吃辣的人能夠了解為什麼有些人喜歡吃辣嗎? 辣阿Q桶麵真的是那麼辣嗎?

辣的泡麵在市面上那麼多,如果大家都用同一個方式強調辣, 如果最有效的廣告就是辣椒用最多的廣告,那找我們來當評審幹嘛? 第一個辣泡麵上市的時候,它可以用辣椒來包裝自己,它會有記憶度, 因為只有它是辣的。 當市面上有十個類似的商品,第十一個品牌怎麼與競爭對手區隔? 它必須找到有突破性的、能獲得注意力的創意。 但是這張稿子對現場的某些人造成反感,代表它是一個無效的廣告嗎? 我們來看看一個”吃辣的人”會怎麼看這個廣告。 這個創意應該會讓他會心一笑,當他發現那朵小菊花在那個位置。 他會聯想到吃辣的時候,那是一個他能夠接受而不排斥的經驗。 他想被辣到,對他是一種挑戰,也是一種享受,而且他願意接受後果。 廣告真正的目的是使消費者立即反應嗎? 客戶們永遠抱著這個希望,但多數的時候不會。 消費者有需求的時候,才會走進商店,選擇他想吃的東西。 當時他不想吃辣,就不會選擇辣的商品。 那天,他想吃口味重一點的食物,所有辣食品的機會就來了。 消費者不會一個一個看,他會根據他使用過的商品為主。

但是他不會永遠都吃同樣的東西, 第二個狀況是他可能選擇有人推薦的商品, 第三個狀況是他會選擇印象比較深刻、定位清楚的商品,買一碗試試。 好吃的話下一次就變為他記憶中排名前幾名的食品。 至於沒記憶度的商品,再好吃的泡麵都要等到朋友介紹才被發現, 那是多久以後的事就很難說了,很多小品牌沒辦法撐這麼久就倒了。 這張稿子會吸引吃辣的人的注意, 讓現在吃阿Q的人有新的選擇,挑戰愛吃辣的人買辣阿Q。 通常我們在看廣告的時候,跟正常人不一樣, 都是透過廣告人或客戶的立場,用自己的經驗在評估這些創意,這是有問題的。我們必須站在消費者的立場看事情,有效的廣告是為他們設計的,我覺得這是今年比賽中最優秀的平面稿,我說完了。」

再投一次票,這次7票通過。

我猜真正通過的原因是他們都懶得聽我繼續講下去了......

策略是了解消費者怎麼看事情,

創意是要吸引注意力、激發聯想、進而產生說服力。

一旦目標消費群產生聯想,就能引導他們走向我們期待的結果。

就像媽媽告訴小孩:「大力水手都是吃菠菜才變得強壯!」

來誘導小孩吃蔬菜一樣。

當我們偶爾看到一個有趣的廣告,不代表它有效,

就算是我們個人喜歡並不代表它會幫助銷售。

大家也看過很多“很爛”的廣告,但是商品賣得好的不得了。

要知道廣告會不會有效,

你必須了解它是為誰而設計的,為了什麼問題而設計的。

它的目標消費群有哪些心理障礙,阻止他們考慮某個商品。

行銷的策略必須過濾在每一個時刻,

目標消費群在想什麼、為什麼會那麼想、要怎麼影響他們的看法。

很多人問我要怎麼得獎

我說:我只專注在我能掌控的事情,我不會浪費時間在不能掌控的事情

因為一個獎項的評審會議中

每一位評審對於做廣告的目的與觀念都不一樣

當評審的判斷力錯誤的時候,最棒最有效的作品也有可能被淘汰掉

- David龔

如需轉載請註明出處:David龔 - dkPOV.com

3 notes

·

View notes

Text

我畢業後到英國找工作的廣告創意作品集

80年代,美國的廣告創意進入一個低潮期,最大的問題是廣告思維太保守,

而相反的英國廣告創意則在快速地發展,顛覆而大膽。

我的老師 Michael 勸我如果要追求進步的話,必須到英國做廣告。

所以我開始醞釀,在美國花了1年時間加強作品集。

1983年十月,決定到倫敦找工作,當時我已經在美國待過兩家廣告公司

Della Femina/Travisano (洛杉磯)與 Backer & Spielvogel(紐約)

我在美國公司工作的時間,天天想創意,隨機找些商品,想創意畫稿子,

週末有空就到圖書館,

參考One Show (英國著名的國際廣告獎項之一)的作品集和各種廣告書。

我不斷地創作更多的作品,因為我知道以一個沒豐富經驗的新人,

要進入倫敦廣告界,是一個多麼高難度的挑戰。

而且如果要錄用非英國人,廣告公司就必須幫忙申請工作證,

也就是說,在倫敦工作會造成公司申請工作證的麻煩。

但是 Michael 還是鼓勵我到英國試試,

後來我也如願在英國工作了好幾年,前幾年都是在做創意,

直到自己出來當導演之後,才開始越來越了解什麼是策略。

我在這邊分享我當時準備的作品稿子,

平面稿裡面的中文是我為了翻譯給學生看才加上去的。

而且有些草稿是刻意畫醜的,

因為 Michael 告訴我不要讓廣告公司知道你很會畫腳本或插畫,

他們會讓你整天坐在那裡畫畫,

應該尋找的是一個會運用你創意想法的廣告公司,認同以視覺思考的老闆,

所以不用畫得很漂亮,把 idea 傳達清楚就好了。

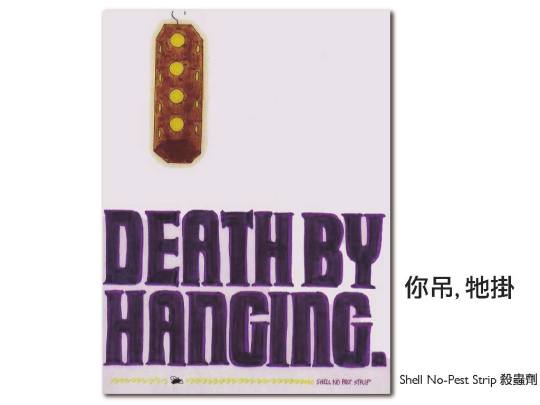

題目:No-Pest Strip 殺蟲劑

商品特色:吊掛的殺蟲劑,殺蟲再也不用追著蟲跑

因為它是大家以前都沒看過的商品,

所以必須強調這商品的特色跟一般殺蟲劑差別在哪裡。

我想到一個雙關語:Death by Hanging(死刑)

簡單又方便使用的殺蟲方式。

因為這張稿子,讓我很容易被雇用為文案。

後來同一個商品我做了另一張全視覺的。

畫面是電視螢幕特寫,蒼蠅會落在上面。

當時我老師 Michael 反而比較喜歡這張,因為不像廣告。

而且一看就知道商品是什麼了。

當初很多廣告公司的人不喜歡這張,因為他們認為不合邏輯。

所以我去英國找工作時,把兩張稿子都放進作品集,看廣告公司比較喜歡哪個。

通常95%的人喜歡第一張的文案,5%的人喜歡第二張。

我會考慮跟5%的人合作。

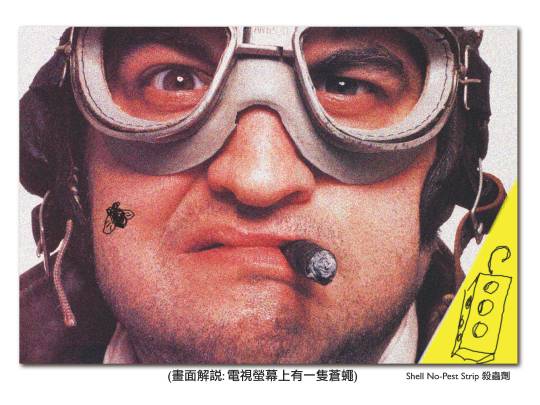

題目:American Express 旅行支票

商品特色:萬一你的錢被偷,全額賠償

旅行支票就跟出國拿鈔票付費一樣,

但必須事先買好,簽上名字在支票上,如果在國外遺失才能夠賠償。

當時很多人出國旅遊還是選擇帶現金,捨不得買旅行支票。

旅行支票最明顯的好處是錢被偷了,銀行會全額賠償。

所以我在思考哪裡是大家常去玩的國家,

而且是最多錢又最容易掉錢的地方:拉斯維加斯賭場。

另外又想到賭場裡的 one arm bandits(角子老虎機) 也有搶匪的意思。

我想強調的是搶匪不用賭博,就能獲得大獎(遊客的錢),

給還在使用現金的人一個警惕。

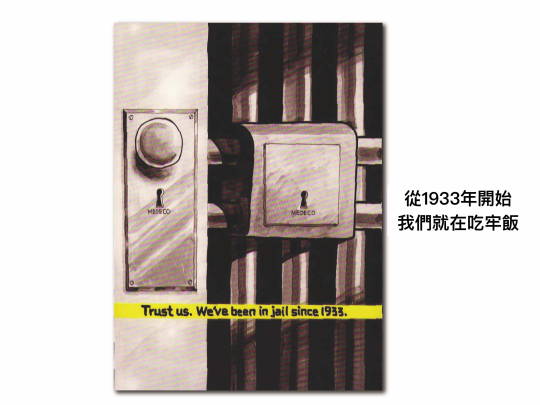

題目:Medico 家用鎖

商品特色:它也是監獄專用的鎖

這鎖原本是監獄用的,後來想要賣給一般人民。

那要怎麼強調我們的鎖比一般的鎖厲害?

我想到的關聯性是:這鎖關過犯人、做過牢,所以值得信賴

(和我們想像中的”坐牢的人不能相信”是相反的邏輯)

題目:HBO 電視頻道

商品特色:很貴的付費頻道,好處是沒有廣告

這是我廣告課的作業,

當時這個付費頻道相當貴,一個月要花三十幾塊美金。

我認為如果只講HBO的電影如何精彩,無法真正凸顯它的特色,

也無法向觀眾解釋為什麼要付費的理由。

通常大家在電視上看電影的負面情緒是什麼?一直有廣告。

HBO的好處是不會有人干擾。

我用了當時美國很紅的理財公司廣告台詞:

「When E.F.Hutton talk, people listen. 」

理財公司的廣告內容是在一個很吵的餐廳,

主角和朋友說:「我的理財公司是 E.F.Hutton」時,

大家都會很安靜湊著耳朵聽,因為大家都想知道內線消息。

所以當時美國人對 E.F.Hutton 系列廣告都很熟悉,

而我找到的關聯性是:你看電影的時候,會想聽 E.F.Hutton 說話嗎?

讓真正想完整看完一部好電影的人產生共鳴。

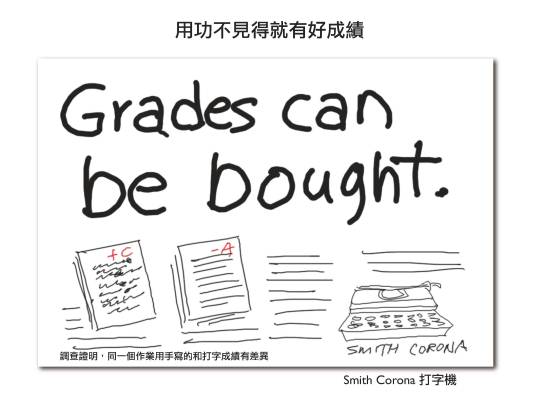

題目:Smith Corona 打字機

目的:鼓勵家長幫子女買打字機

為什麼要買打字機?手寫和打字的差異是什麼?成績的差別。

這觀點是我自己瞎掰的。

所以我想到一句文案:成績可以用打的。

讓在乎成績的家長換一個角度看事情。

這張沒有很有創意,但是很賤。

而我的老師都喜歡比較賤、而且會引起話題的。

我常告訴學生,如果是要當文案的話,畫面做到像我一樣的程度就可以了。

題目:Levi’s 牛仔褲

目的:品牌形象廣告

這是學校老師出的作業。

我們全班9個人,我在想另外8個會做什麼,

然後我要和他們做完全不一樣的!

我猜大家一定會把 Levi’s 做的很時尚,那我就要故意做很髒的。

因為穿 Levi’s的人多數是藍領階級,我想以人的觀點切入,

讓他們對品牌有認同:耐操、價錢也不貴。

我的老師 Michael 很喜歡這張。

題目:美國通運卡

商品特色:這是全世界都通用的卡

這是跟旅遊相關的卡,如果是旅遊的話,消費者最怕什麼?語言不通。

但是這張卡在任何語言的國家都通用。

全世界的人都愛錢,雖然他們不懂英文,但是他們懂這個複雜的字。

這是和商品不直接相關的 idea。

所以有時候要跳開邏輯,找到別人看不到的關聯性。

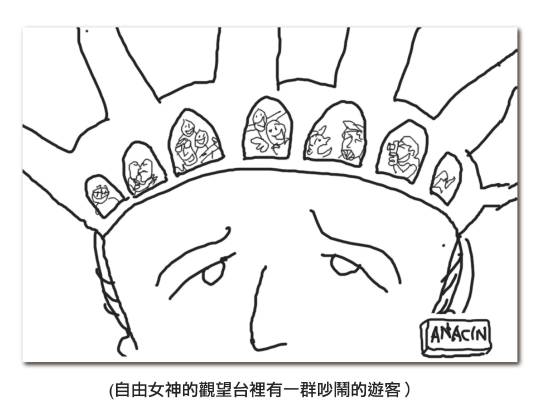

題目:Anacin 頭痛藥

商品特色:美國人都熟悉的老商品

那我們要怎麼透過有趣的創意,改變大家對這個老品牌的印象?

我思考的出發點是:

頭痛藥是給經常頭痛的人吃的,那誰有可能天天「頭」痛?

我想到的是自由女神。

因為她頭裡有一群七嘴八舌的遊客。

創意有時候要往極端的觀點去想,才會找到更有創意的切入點。

題目:Ivory Soap

商品特色:能夠把很髒的手洗乾淨

所以誰的手很髒?

我想到的是美國人最熟悉的好萊塢大明星手印地板,

想像每一位明星當時要把手印在上面之後,是怎麼洗手的?

他們有沒有可能是用 Ivory Soap 才洗得乾淨?

所以我利用這樣的關聯性做出這張稿子,

選用西部片大明星 John Wayne 的手印,

因為他在多數西部片裡飾演的就是粗獷、髒髒的,看起來永遠沒洗手的角色,

引起美國人的共鳴。

題目:Sports Chanel 紐約付費體育電視台

商品特色:可以看到紐約所有的職業隊比賽

通常不會有人願意付一個月美金50元的體育電視台,

而且只能看到紐約隊的比賽。

唯一有可能的應該是紐約洋基隊的死忠球迷、紐約冰棍球隊的死忠球迷。

我希望透過模擬球迷的心態,表達這電視台可以讓你的情緒又高又低。

球隊的輸贏都會深深影響到球迷的心情。

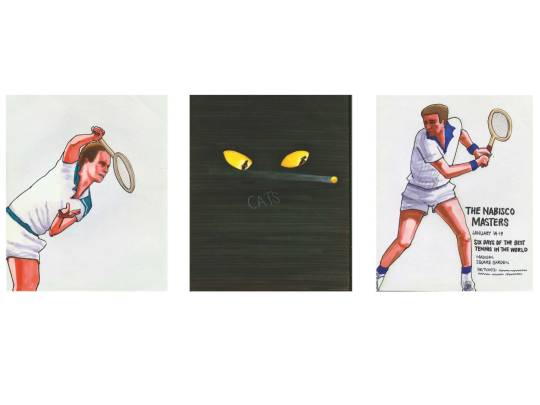

題目:Nabisco 網球公開賽,在紐約地鐵站的海報

目的:鼓勵熱愛網球的人買票到現場去看比賽,而不只是在電視前看

既然海報是要貼在地鐵站,

那要怎麼在地鐵站裡讓目標感受或體驗真正的網球賽?

我觀察紐約地鐵站裡都會有CATS音樂劇的海報,

不如利用這個熟悉的元素來顛覆,

讓地鐵站裡的路人都會忍不住多看一眼。

題目:American Airlines 美國航空看板

目的:提醒紐約人該出國度假了

我設定的時機點是在冬天,希望能在冬季提醒住在寒冷紐約的人,

坐飛機去溫暖的地方玩,增加銷售。

除了飛機,還有誰能逃避寒冷的冬天?

我想到的是候鳥,候鳥也是跟飛行相關的東西。

提醒快被凍死的人,只要一張機票就能改變你的世界。

題目:American Heart Assoc. 美國心臟病協會公益廣告

目的:強調高血壓的危機

通常一般人會忽視高血壓的嚴重性,

希望能透過廣告提高大家對高血壓危機的重視,因為它有可能隨時會爆發。

所以我透過逐漸膨脹的氣球,強調一個視覺重點:「突然」

題目:Miller Beer 美樂啤酒的夏天地鐵海報

目的:強調美樂啤酒有多好喝

在一個悶熱的季節,提醒大家不要只喝水,要喝美樂啤酒。

我透過愛喝美樂啤酒的人的態度來強調這啤酒很好喝,

他們堅持喝美樂啤,不會有什麼酒就喝什麼。

吸引不常喝美樂的人,買一瓶試試看。

題目:Exxon 加油站看板

目的:增加更多客人來加油

這是我還在唸書時,替我表哥開的加油站做的。

Exxon 加油站是最便宜、也是最爛的油。

想像你自己行駛在高速公路上,陸續會看到其他加油站品牌的看板廣告,

而且都是大Logo,沒有創意。

Exxon的看板是位在最後、最靠近高速公路出口的。

我試著模擬消費者的心理,想像自己是開車的人,

已經被漫長的沙漠無聊了3個小時,看到加油的標誌,

還有高速公路的提示:下一個加油機會是30公里之後。

我會低頭看看自己的油表,然後看到 Exxon 的看板,

再看看自己見底的油表……。

所以我設計Exxon的看板畫面是,一個快沒油的油門表,

然後符號 E 旁邊用紅色筆多了四個字母。

再次啟動開車人的聯想,這是你最後一次加油機會。

如果他是沒有品牌忠誠度的消費者,他看到我們的看板可能就會來了。

Michael 老師也很喜歡這張稿子,

他要我別跟面試的人解釋這張稿子,

如果他自己看得出來這張稿子好在哪裡,

代表他有廣告的判斷能力,值得跟他一起工作。

簡單來說,出國找工作的重點:語言、文化、工作證、能力

對國外公司來說,你是一個華人,又缺工作證

唯一讓人想雇你的方法就是你的作品集與能力

如果你能力不足,對方雇當地人就好了,為什麼還要花時間幫你弄工作證

而且你必須瞭解當地的語言與文化

才能夠跟當地的消費者溝通、做當地的商品

像後來我在英國的第一份工作,試用期就是做與文化相關的東西

by David龔

如需轉載請註明出處:David龔 - dkPOV.com

5 notes

·

View notes

Text

藝術家拍的廣告:高達與沃荷

這是我二十年前在國外廣告圈聽到的故事,

不知是真是假,但是一個值得聽聽看與反思這個故事。

當時,Nike 用了一些有知名度的導演拍出一些相當有實驗性的 Nike 廣告

有人想到可以問「尚盧·高達」,法國新浪潮電影的國父

看他有沒有興趣拍廣告

新浪潮國父的答案是:當然沒有。

但是廣告公司沒那麼容易放棄,

他們問高達的經紀人為什麼新浪潮國父不願意,

答案是:他不願意和廣告公司的人和客戶開會,或一起作業。

廣告公司的代表說那是可以談的條件,

他們請高達的經紀人再回去問,請高達開條件。

新潮國父的條件如下:

1) 高達只願意拍他自己寫的腳本。

2) 高達的腳本不用透過廣告公司或客戶的同意, 不需要對任何人做解釋他想拍什麼。

3) 高達不允許廣告公司或客戶出現在拍片現場。

4) 高達交片不必出現

5) 高達剪的版本必須是上片版本,沒有討論或任何修改空間。

6) 交片時間是無限制,必須等高達的空檔。

7) 全部費用在拍攝前必須付清。

當然,Nike 的廣告公司有優秀的業務與創意,

加上一個不怕死的客戶,雙方說服了彼此這是一生一次的機會。

他們和高達的窗口說所有的條件,全部的條件,一切 OK。

“請告訴高達先生,我們期待他帶給我們的結果。”

“好,我會告訴他。”

-------

故事倒帶25年,

安迪.沃荷 (Andy Warhol)是六零年代美國最有名的普普藝術家。

以裐印的藝術作品成名。他拍過一些實驗片。

例如曾經把一架攝影機架在摩天大樓面前,連續拍20小時,片子完成。

沃荷先生宣稱這種實際拍攝的手法極具創意。

可口可樂的廣告公司說服了客戶,找 安迪.沃荷 拍可口可樂廣告

安迪.沃荷 開出同樣的條件。

當然,可口可樂的廣告公司有他們優秀的業務與創意,

加上一個不怕死的客戶,雙方說服了彼此這是一生一次的機會。

他們和沃荷先生的窗口說所有的條件,全部的條件,一切 OK。

“請告訴沃荷先生,我們期待他帶給我們的結果。”

“好,我會告訴他。”

幾個月之後,廣告公司、可口可樂的人齊聚一堂,緊張又期待。

安迪.沃荷要交片了。這是一支60秒的廣告。

一瓶可口可樂放在桌上,鏡頭不動,時間一秒一秒過去 ,

有人在附近走動或拿東西的聲音。30秒...40秒....55秒,一點動靜都沒有。

就在第56秒的時候,一隻大手伸進來,一揮,可樂在桌上滾動。

這時候聽到一個聲音說“ Coke!Eat It! ”片子結束。

一段時間之後,業務終於鼓起勇氣打破沈默︰

“沃荷先生,可樂是用來喝的,你為什麼要用「吃」這個字?”

沃荷:“大家都知道可樂是用喝的,那我何必再重複一次呢?”

結果這支片子沒有播出,安迪.沃荷拿到了全部的費用100萬。

-----

回到未來,Nike 在美國西岸的廣告公司知道「高達」快要拍他們的廣告了

但是腳本是什麼,在哪裡拍,誰演,彩色或黑白,沒有人知道。

也許,他們也聽過可口可樂與 安迪.沃荷 故事的結果,

所以他們開始緊張,開始反悔當初答應「高達」的條件,

所以他們打了個電話給高達的窗口…

“我們尊重當初導演開的條件,我們對高達先生有百分之百的信心,

但是我們實在很好奇他拍攝的手法與技巧,

其實我和我的copywriter都是他最大的影迷,

所以可不可以問高達先生給兩個影迷一個機會看他拍片。”

“恩…”

“我們絕對一字不說,我們不會給任何意見或看法,

我們絕對不會對他的作業引起任何干擾或是困難。”

“恩…”

“我們在現場就等於兩個隱形人,我們只會用我們的眼睛與耳朵,嘴巴是閉的。”

“好吧,我問問看…等一下(聽到兩個人在說法文,另外一個聲音不耐煩,勉強答應)高達先生允許你們以觀眾的身份去現場,但是,他不陪你們聊天或吃飯。 ”

“太好了,謝謝你…不!謝謝他!不,也謝謝你,和他…謝謝,謝謝…”

經紀人把拍攝日期與地點告訴兩個創意人員,

但是腳本還是不讓他們知道。

經紀人說去這個地點最方便的方法是搭火車,到瑞士鄉下的一個小村莊。

兩個老外從美國的西部搭飛機去瑞士,上火車充滿了期待與興奮。

下火車後真的是一個美麗的小鎮,但是沒有人來接他們。

在鎮裡,也沒有人在拍片…開始有點緊張…

找人問問,聽說有一群人在山腳前的原野拍攝,問問方向,

兩個創意人慢慢的散步過去,享受下午四點多的陽光。

他們來到山腳前的原野,在遠處有很多卡車,燈,反光板。

他們互相看一眼同時鬆了一口氣,知道找對地方了。

兩個人走向攝影組的方向,邊走邊誇讚高達先生的取景。

實在很好奇他在拍的腳本是什麼…

距離還太遠,還看不清楚哪一個是高達。

接近水平線的陽光是橘紅的,好漂亮…

更靠近攝影組一點的時候,

很多工作人員在跟他們招手,用法文和破爛的英語向他們吼叫。

他們看見其中一個演員穿著死神的衣服,和 Nike 的球鞋,

另外一個演員是一個村民,騎一台腳踏車…工作人員還在揮手。

“法國人真是熱情…”

這時候高達先生一臉大便往兩個廣告人衝過來,用法文質問他的經紀人…

“這兩個 *@#*# 是誰?! 我等了一天的陽光現在都沒了!”

不管這兩個創意人是否完成監看任務(或是破壞任務)

以上兩隻廣告的命運一模一樣;

廣告公司和客戶的命運也一模一樣,類似這樣的腳本還在不斷上演。

有的廣告公司開始認為他們是藝術家,導演就更不用說了。

那麼…要賣商品的客戶應該相信藝術家嗎?

- David龔

1 note

·

View note

Text

演員不會演戲,導演該怎麼辦?

生活中到處都有自學的題材

只是你有沒有觀察到、有沒有主動問問題

而且還要能夠自己找到答案

有一次我去學校演講,早到了 20 分鐘

先到學校裡的咖啡廳,叫了一杯 espresso

咖啡廳是學生經營的。因為是上課時間,只有一桌有三個學生

我點的 espresso 來了

喝了一口發覺是冷的,無意中聽到另一桌學生的對話⋯

她說:「我懷孕了。」

他很不自然地回答:「啊?」

我抬頭偷偷地看一眼,同學在用攝影機拍戲

導演就是替我泡冷咖啡的那一位⋯

導演說:「再一次。」

女主角: 「我懷孕了。」

男主角像木頭人一樣回答:「啊?」

我很想再叫熱咖啡,發覺導演在忙所以不敢點。

他們接著又拍了一個 take,再一個 take

每次女主角演的���很自然,男主角每次的表情都一樣

我開始想,是我的話該怎麼辦…

如果是你,你會怎麼辦?

我記得演員 John Wayne (約翰韋恩) 曾說他自己不是一個天生會演戲的人

他的一個技巧是給自己一件事做,好比捲一根煙同時說台詞

或是捲一根煙聽別人說台詞

因為捲煙是他習慣的動作

這個熟悉的動作讓他回到自然的他,而不是一個演員在唸台詞

從演出的角度,可以找個事給男主角做,幫助他忘掉自己在演戲

先看看男主角面前有哪些可能性

桌上兩杯水,一朵花插在小瓶子裡

啊…兩杯水…我懂了!我的這杯咖啡搞不好原來是男主角的道具!

面對不會演戲的男主角,但是女主角會演....

第一個可能的解決方式:

女主角還在考慮要怎麼說,男主角沒注意女主角怪怪的 男主角頭低著頭打開第一個糖包,把糖倒進咖啡 女主角偷看他一眼,窗外一個懷孕媽媽手牽著另外一個小孩走過去 男主角打開第二個糖包把糖倒進咖啡 女主角面無表情,男主角打開第三個糖包把糖倒進咖啡 拿湯匙低頭攪拌咖啡,女主角看著他說:“我懷孕了。” 男主角的攪拌突然停住,鏡頭從男主角背後拍他抬頭面對女主角

第二個可能的解決方式:

鏡頭從男主角的位子拍,只拍女主角的上半部,沒有拍男主角 女主角手中有一杯茶,她的視線跟著男主角走近到座位 觀眾聽到男主角的聲音,問她要不要吃點東西,她說不餓 女主角眼睛跟著男主角坐下來,聽到塑膠紙被解開 女主角眼睛專心看著他,他吃他的… 她突然說她懷孕了…吃的聲音沒有了… 她盯著他看 (椅子往後退的聲音) 她的眼睛跟他站起來,他問說:”妳確定嗎?”

第三個可能的解決方式 :

現場如果有另一個女生工作人員,與女主角差不多年紀 會不會演不重要,就可以把不會演的男主角換掉 將故事的時間往後移 劇情變成女主角把男主角的反應與過程敘述給她的女性朋友聽

萬一兩個人都不會演怎麼辦?

還是有辦法,透過代表性的方法,抽象或紀錄片的形式…

第四個可能的解決方式:

畫面是畢業紀念冊裡的大頭照 男主角與女主角剛好在同一頁,兩人中間還有另一人的照片 我們拍男主角的照片,照片完全不動 聽著男主角的聲音說:”妳怎麼了?” 鏡頭往左慢慢移動,經過另一名同學,到達女主角的照片 女主角照片不動,聽到她的聲音慢慢地說: “我懷孕了。” 鏡頭慢慢移到中間的同學,中間那位同學的眼睛變得非常大 鏡頭移到男主角,男主角的聲音說:”妳確定是我嗎?” 鏡頭慢慢的回往女主角的照片,這次中間的同學…

回到現場,學生們又拍了好幾個 take

結果每次都是一樣,女主角很自然,男主角不自然

導演沒有一次給男主角指導或反應… 讓我想到十七年前,看我的英國老闆 Tony Kaye 拍片

他在拍男主角講電話聊天,50 幾個 take之後

他唯一對演員說的話是:「再一次。」

第 60 個 take 之後男演員受不了,對 Tony Kaye 爆發:

「我演了那麼多戲,從沒碰過一個不給方向的導演,你到底要我怎樣?」

Tony Kaye 冷靜地思考演員說的,然後回答: 「再一次...」

那一天,在現場看 Tony Kaye 拍片的人絕不會想到

他曾經是90年代全世界最好的廣告導演之一

那是因為他擁有的是決心,和認真的態度

ps. 不要對「我懷孕了」的四個解決方式輕易滿足

真的想要自學的話就再多想一想、多做功課

- David 龔

分享文章請註明出處:David龔 – dkPOV.com

4 notes

·

View notes

Text

淺談消費者調查的方式與優缺點

以前在消費者洞察的課堂上,我都會讓學員先看這篇文章

讓他們初步了解不同的調查方式的優缺點,

並根據你的題目決定你的調查方式。

看起來很基本,卻也很是重要的觀念。

很多人看到消費者調查結果,

通常不太會去質疑調查的準確性與可信度,

消費者調查很重要的一環是做調查的人的功力,

以及解讀調查結果的分析能力、推測能力。

我和做行銷的朋友聊完之後,

我更確信為什麼不能太相信調查公司幫你做好的調查,

因為你不知道調查公司的人是否真的有抓到題目的重點,

或是調查過程中可能有出現哪些盲點。

所以只要是我做的案子,我都會堅持自己親自做調查,

才能實際進入消費者的生活情境,體驗他們做決策的過程。

----------------------

受訪者: 田寒光 經歷:華得廣告業務 10 年 聯廣廣告企劃 10 年 台大國企所 行銷博士 文化大學廣告系/行銷所 助理教授

採訪者:David 龔 (dk)

dk:什麼是「生活脈絡研究」? 田:生活脈絡研究就像是跑到 TA 家中去觀察他們的生活 看消費者都怎麼用東西、洗衣粉放哪裡、化妝品放哪、 衣服怎麼搭......問得比較詳細

dk: 通常是客戶端還是廣告公司會做「生活脈絡研究」? 田:一般是廣告公司,日本電通他們自己做消費者洞察 就會覺得有魅力、有效果。他們就是從生活脈絡研究出來的 沒有觀察力的人做調查會不夠深入

例如:電通幫某家洗衣粉做研究,除了焦點訪談、一對一訪談 他還放了三台攝影機在家:入口、洗衣機、客廳 什麼衣服會拿去洗?隔多久?怎麼泡?怎麼弄? 什麼時候衣服會洗?什麼時候不會洗?有時候放一天還是放兩天? 類似這樣的生活性的研究

這種研究,從採訪或焦點訪談問不出來、對方會忘了告訴你 實際生活的觀察...怎麼這件衣服你有洗?這件沒洗? 像生活用品類,有些 insight 永遠挖也挖不到,就要從生活觀察去找 他們就找到一個 insight,發現媽媽有些衣服隔天洗、有些當天就要洗 他們覺得奇怪,就問媽媽為什麼

媽媽會說:小朋友從外面進來的衣服一定要洗,因為有細菌 在家裡的居家服兩三天沒洗沒關係 媽媽覺得外面細菌跟乾不乾淨有關係 所以,廠商開始思考洗衣粉要不要加一些臭氧、抗氧 消費者就會覺得有魅力、有用 這就是從生活脈絡研究出來, 這平常怎麼問得出來?沒有觀察就是不知道

dk: 什麼時候適合用「網路問卷調查」? 田:網路問卷調查是為了求概括性的了解,沒有辦法很深入 因為網路問卷, 第一、你不知道誰在填 第二、填出來的資料你只能當作百分比的概念 大概多少人用、多少人不用 這稱作「描述性的研究」,描述這個人喜歡不喜歡 可是這個人內心怎麼活動 不使用街頭訪問、一對一、焦點訪談就問不出來

dk:焦點訪談有哪些缺點? 田:焦點訪談有一些限制,畢竟是大家一起談, 有些人會不敢發表意見,或是沒機會發言。 一對一訪談是比較好的 1960 年,Ernest Dichter 動機研究之父 他喜歡一對一,所謂 in-depth interview 像心理醫生一樣,才會套出你真正內心在想什麼 一對一是最深入、訪談最好的方法 雙方之間要有信任關係、訪談的人技巧要非常好 所以 Dichter 有說過,訪談的人要把情緒拉到兩個極端 問喜不喜歡?可能很難回答 但如果問,你第一次是什麼經驗? 你帶老闆會去哪裡?帶情人會去哪裡? 用逼問的方式,逼出情緒 不會像焦點訪談制式的問, 當然如果你問不出內容,他也不會告訴你 一對一訪談前面會有一個暖場,讓大家放鬆心情,有些技巧面

dk:街頭採訪的優缺點是什麼? 田:街頭採訪是 central location 例如想問消費者「衛生紙」 都怎麼買 就跑到 Costco 門口,看到有人推這個牌子的衛生紙 就跑上去問,你為什麼買這個牌子的衛生紙? 你為什麼不買那個呢?你還買了哪些呢? 因為你的購物籃上會透露你買了那些,就可以開始問 這就叫「定點訪談」

dk:如何決定要使用哪種訪談方式? 田:根據題目。例如像汽車,車子對一對一很重要 因為車子是跟家人的關係,不會只跟買主有關係 可能對全家都有影響 全家出去玩、全家怎麼對這台車 因為現在購車結構不只是男生或女生決定,可能跟小孩有關係 家庭活動就必須跑到他家去,看他怎麼開車 家裡車子裡面放什麼東西、需要什麼、不需要什麼 他覺得哪裡好、哪裡不好、他怎麼用那部車 必須要一對一深度訪談、甚至要跑到他家去才有辦法完全了解 像是飲料,大部分都用焦點訪談 為什麼喝這個飲料、心情怎樣 日本跟我們做的就不一樣。 日本喜歡用一對一、現場調查 台灣因為成本考量,焦點訪談比較多

日本調查運動飲料的例子: 「運動飲料你都在哪裡喝?」 「運動的時候喝」 「好,那我跟著你一個禮拜」 後來發現大家不是運動的時候喝,都是累了喝完酒時候喝 運動飲料其實已經不是運動飲料,是另一種型態的飲料 因為從生活調查中發現,類別跟時機沒有關係 我們才發現不能把運動飲料定位為流汗的時候喝

日本博報堂比較傾向「生活者研究」 整個消費者洞察,博報堂稱作「生活者研究」 這個物件、飲料,會因為在哪個環境裡,有哪些角色的改變 了解消費者如何在生活中跟物品活在一塊 日本電��傾向:「購物決策」 電通是另一套邏輯:AISAS、AIPS 他們有一套他們所謂的思維邏輯 他們強調分析、研究決策過程中的行為 電通 強調「消費者」、「購物過程」 博報堂 強調「生活」、「 Insight 的探討」, 消費者為什麼用這個、他在想什麼、怎麼看這個商品

dk:博報堂是主要做跟商品發展有關嗎? 田:好像有,因為他們的主導邏輯是 他們喜歡了解一個物件為什麼在生活中出現?扮演什麼角色? 他們會挖得比較透徹 他們過去就喜歡做生活種顏色、價值觀研究等等 他們針對生活方面,研究很多消費行為模式 dk:為什麼很多調查找不出真正的問題? 田:因為他們太迷戀傳統式的調查 像你接過的案子都有相似的問題 你為什麼不來迪士尼?為什麼來迪士尼? 傳統調查就是只能告訴你去或不去或太貴 但真實的原因,消費者不會告訴你

洞察挖掘要透過另一種方式才能夠找到 你的洞察方式比較接近博報堂的生活研究 透過觀察了解目標族群的聯想 你為什麼跟大家一起去?為什麼不去? 如何改變不想去的人現有的觀點...

dk: 時間允許的狀況下我用博報堂的「生活研究」 然後再用電通的方式了解目標族群的「購物決策」 但是最前端的問題還是回到誰是目標族群 有哪些可能性,或是被忽略的族群。 田:多數人不了解如何解讀消費者內心、定義 TA 我教課教這麼久,發現台灣學生在找目標消費族群根本做不出來 他們只會寫:這是 25-45 歲、職業是白領或藍領 多數他們行銷學的是這套 即便我跟他們說、他們還是不了解「怎麼透過 insight 」分類消費者 像我們上次看你的案子: 目標族群有很多不同面目:他是台灣人,有正義感、小氣、充滿了矛盾。 多數人做不出來,因為他們沒有習慣這樣想

所以這一塊「心理型態分析」,是台灣最弱的 如何透過心理分析型態去分類,去歸納是哪一類的消費者 我們這塊教得很少、教了也始終學不會 所有的包括研究所學生、上班族都不太會 dk:日本廣告公司跟台灣廣告公司作業上的差異? 田:因為日本人想盡各種辦法逼自己找到各種可能性 不會滿足於一個答案 他們會在每個購物決策,各種可能性都要找出來 鉅細彌遺的找。 台灣就是「啊,有這個就好」、客戶要求或時間壓力。 但日本不是,日本就是一字排開,各種可能性都要找出來。

---------

如果想要研究更多,可以自己上網搜集更多資料

徹底了解不同調查方式的本質與優缺點

by David龔

分享文章請註明出處:David龔 – dkPOV.com

5 notes

·

View notes

Text

庫柏力克電影中常出現的天才喜劇演員 Peter Sellers

Stanely Kubrick (史丹利庫柏力克)的身邊

有很多電影演員和製片常不了解

為什麼 Kubrick 拍一個鏡頭可以拍個兩、三百次?

幾乎都要把工作人員搞瘋了

不都是同一個動作嗎?到底有什麼差別?

其實你回頭觀察 Kubrick 的所有電影中

常出現一位演員,叫 Peter Sellers

他是美國50年代的天才喜劇演員,曾經紅遍半邊天

他是 Kubrick 少數真正仰慕的人之一

同一個鏡頭,Peter 每一次都可以演得不一樣

他擅長臨場發揮,很多台詞都是現場掰出來的

幫故事帶來更多 idea、讓角色變得很生動

甚至飄往你想像不到的情境

這就是為什麼 Kubrick 喜歡跟他合作

因 Sellers 會給 Kubrick 預期不到的東西

所以 Kubrick 會要求演員重拍一百次

是會期待演員在每一次演的時候,都能給他新的意外。

Peter Sellers 喜歡在工作人員面前表演,

就算沒有酬勞他也喜歡這麼做

他在日常生活中,隨時活在不同的角色

連他老婆都不知道哪一個才是真正的他

他被所有人都說成神經病,但是他充滿了想像力

他從小就喜歡觀察人與模仿人

年輕的時候,為了想要進入英國廣播電台錄廣播節目

還假扮成電台製作人,跟另一位製作人夥伴說: 「我覺得 Peter Sellers 不錯,你應該簽下他」

後來 Peter 還是決定揭穿自己假扮製作人

製作人覺得他很有勇氣,

願意給他在英國廣播電台的工作

Peter Sellers 最著名的作品是 Kubrick 的電影 Dr. Strangelove

故事是以美蘇冷戰為背景,假設三次世界大戰爆發了

地球會發生什麼事?

其中 Sellers 在電影中扮演了三個角色:軍官、總統、科學家

影評 Alexander Walker (跟 Peter 很熟的朋友)

曾經說過,有一次進化妝室時都找不到 Peter。

其實 Peter 早就化好妝準備演美國總統,坐在他面前。

他完全進入了角色,根本沒人認不出原本的他

Kubrick 原本是希望 Peter 演四個角色

第四個角色是開飛機坐炸彈的牛仔

Peter 認為自己無法駕馭這樣的角色,無法抓到德州腔的特性

他假裝自己在片場跌斷腳踝,假裝腿斷好幾個禮拜

讓 Kubrick 不得已放棄,讓別人來演牛仔。

Kubrick 總是跟 Walker 說 Peter Sellers 早逝有多可惜

Kubrick 一直還想跟他合作,如果 Peter 還活著的話

《大開眼戒》中一定會有他的角色。

Peter Sellers 另一部有名的作品是影集 《Pink Panther 粉紅豹》

他在劇中扮演一名超級蠢的法國偵探

卻總是能誤打誤撞的破了其他警察無法破的案

影集中只要是 Sellers 出現的橋段都很好看

觀眾會看到他如何善用現場道具

有哪些東西可以展現白目的偵探

如何透過肢體動作,傳達角色本身的個性

( Pink Pahnter 粉紅豹片段 )

youtube

Peter Sellers 演的幾部電影都很好看:

1. 《After the fox 大盜九尾狐》飾演一名

盜賊

2. 《Lolita 一樹梨花壓海棠》中飾演跟15歲小女孩在一起的劇作家

3. 《Pink Panther 粉紅豹》中飾演法國偵探

4~6. 《Dr. Strangelove 奇愛博士》中飾演 英國軍官、美國總統、奇愛博士

7. 《Being There 富貴逼人來》 中他演一名每天只會看電視, 從來沒出門過的白痴,最後變成一名總統

真正好的演員特質:

給他簡單的一句話,他就能進入角色情境

懂的演員他就會知道要怎麼演,現場發揮

不專業的演員,你需要給他很清楚的指��

0 notes

Text

我最崇拜的大師之一:Helmut Krone

我最崇拜的廣告大師之一叫 Helmut Krone

他被認為是美國有史以來最了不起的廣告人

是1960年代經典美國金龜車廣告的創作者。

我對廣告的觀念與熱情,完全來自於 Helmut Krone

我以前在倫敦的幾個老闆,都是 Helmut Krone 的崇拜者

他值得被敬佩的原因是因為

他的廣告每一個細節都考慮到廣告與商品目的

同時也顧慮到目標消費者的反應與一舉一動

他的作品都值得分析與深入了解

他堅持自己執行自己的作品,因為交手給別人會把事情搞砸

因為執行的人與原創的人不大可能百分之百彼此了解

因為多數沒待過廣告公司的導演很難理解廣告策略

他們更在乎的是影像

而我在乎的是銷售的結果,這是我們對客戶的責任

對細節的掌控才能完整呈現廣告策略與想法的精華

以下這是1981年華爾街日報採訪 Helmut Krone 的文字

關於工作、設計、廣告、企圖心

40年過去了,裡面還是有很多值得學習的觀點與態度

-------------------------------------------------------------------

關於早年的企圖心

我曾經對工業產品設計和建築有興趣。 二十一歲的時候,我得到兩個面試的機會。 一個是一家雜誌社的freelance廣告設計師, 名為 Rober Greenwell。 另一個是 Ramond Loewy。 Greenwell願意付我每週40元美金。 我想,天啊!真是太棒了! 就沒去Loewy 面試,再也不回頭了。

我告訴我的孩子, 這不關乎你做什麼,而在於你怎麼做。 現在的孩子用半輩子的時間為他們的第一步、第一份工作苦惱 其實這沒什麼,只是你怎麼著手開始工作罷了。 停止擔心,做就是了。

關於廣告

我是從包浩斯出來的。我的偶像是Paul Rand, 如果你對設計還有一點尊敬, 你有些許自尊會想告訴你媽你在做什麼, 你在做和廣告有關的工作但不屬於廣告業。 所以我在Greenwell的工作有關於製藥業、服裝業、出版業 但就是沒有廣告代理商。 我要等Bernbach 開他的廣告代理公司。1954年我來到這裡, 當時29歲,是四位美術指導之一。

關於選擇

我總是說世上,我只願意和兩個人共事, 一個是Bernbach,一個是我自己。 Bernbach使得廣告成為受人尊敬的專業、一種學術性藝術。 我們曾有許多爭論,以天才的激辯和真摯的熱情。 我們吵的很兇,那是因為我們都追求著相同的東西。

關於電視廣告和平面廣告

我不是對會動的東西著迷的人 。我喜歡東西靜止不動, 你可以把它拿在手裡注視、沈思、細細研究。 那是為什麼我恨電視廣告。 它們總是在進行中,晃來晃去,你甚至無法記住細節。 你可以研讀平面廣告,從中注意到細節。 如果你肯給一幅照片多一點點關注,一點靈感就能讓它出色。 當我在做電視廣告的工作,我還是以平面設計專家聞名。 我是真的喜歡,即使過了這麼多年,版面的構想始終令我著迷。

關於工作

美感和風格在我認為是次要的,它們在作品中只是順道產生的。 真正令我讚賞的品質是:創新--用別人不曾用過的觀點去看事物。 創新想法出現在午夜11點, 在你和製圖板纏鬥了一整天之後。 我曾經和幾個天才一起工作過,我用長時間來彌補我天資上的不足。

關於信心和客戶

我非常確定,我做過的東西,成品從來沒有完全按照我的預期完成。 我喜歡和客戶一起工作,我需要他們的判斷。 我只知道我所做的都是創新的。 客戶可以告訴我,我做得對不對。 我討厭提案,代理商的人總是塞滿一大堆作品、 拿出包著透明片的企劃說明書,然後說“拿去,做個決定!” 我喜歡客戶和我一起工作,我給他們看草稿, 從垃圾桶裡挖來東西,從牆上撕下來的壁紙。 我說:你說呢? 要不要繼續發展下去? 這麼做,目的不是要照著客戶要求的做, 而是你要確定自己和客戶看法一致。

關於和文案一起工作

我會和文案討論,然後一起產生概念。 文案下班了,但我還繼續工作。我要超越那個概念, 我要加什麼在那個概念上、使它完全出乎意料。 多數人都下班回家了,我不走。 在排好標題、文字、圖片之後,我的工作才剛開始。 第二天文案會看到那篇廣告稿, 裡面有我們昨天討論好的文字、圖片。 不過這稿子不會看起來像是他們以為會看到的成果。 有些文案會因此發飆。

關於保持超前(領先)

我試著在知道有什麼東西要做之前,先想好我要做什麼。 所以在得到任務之前,我就知道要出什麼招, 甚至我連產品是什麼都還不知道。 你不能把這些說給客戶聽,他們不會了解這個過程的。 不過我相信你懂得適度調整你的想法去符合那個問題, 從而產生全新的想法。 聽起來很瘋狂吧! Bernbach曾經說:你先弄個革命,然後別人去弄清楚為什麼。 思考超前並不是對客戶的不平等待遇,這只是給他們一點頭緒。

關於把廣告當訊息處理

人們需要訊息,但他們從廣告得不到訊息。 比如你正要買一台VHS迴帶機,你就能體會了...尤其如果你看了廣告 你都知道那些公式,加粗的大標題、精緻的照片 但是沒有真實的訊息在裡面。 因為做這廣告的人認為你並不真的想知道。 廣告業者總是爭辯——簡化訊息是好的。 但是那不是重點。 一般民眾想知道,廣告必須提供人們需要的訊息。

關於把版面當包裝處理

版面必須當作產品的包裝處理。 它得看起來像那個產品,聞起來像那個產品和那一家公司。 如果是高科技產品——比如保時捷(Porsche) 那就是版面該有的外觀和感覺。 我試著把保時捷的版面處理成,你看到它的引擎蓋打開的樣子。 那就是保時捷的包裝。每一個公司、每一個產品都需要屬於它的包裝

關於構想,使構想有效運作

好的構想會公告自己是好的構想。 但是這只是個開始, 推動一個構想,到達我想去執行的層次,做敢於創新的作品 你必須要了解工具。字體、攝影、插畫、都是工具。 你得熟悉它們的功能,熟悉到幾乎就像那方面的專家一樣。 如果你不會使用這些工具,你不能使好構想真的有效運作。

關於草圖本

有些人從畫草圖開始,這辦法對我行不通。 我從思考開始,我不想受到塗鴉的影響。會被塗鴉的東西限制住。 先想。我不要設計廣告 這就是為什麼我費盡一生的精力和logo對抗。 Logo說:我是廣告,翻到下一頁吧! 我不會把logo就放在版面上, 我給客戶更好的東西——看起來不像廣告的廣告。

關於設計

造型隨機能而生, 那是包浩斯的革命 。 我說過你們必須使你做的廣告 即使倒著掛或距離40呎外都可以辨認出來。 我也說過平面影像要能反映真實 身為美術指導,我的職業是為客戶推動構想。

By David龔

6 notes

·

View notes