Photo

青創與個人職涯的斜槓組合

【本文載於建築師雜誌2020.10月號】文 / 陳冠蓉

熱門搶手的都會居所日常 熱辣辣的夏日,華燈初上,我趁著天色還未暗,在頂樓採收自發冒芽的薄荷,為夜裡調杯��涼的mojito準備。周圍襯著的是魔幻時刻的城市燈火,信義區矗立的台北101與幾棟商業大樓群落就在不遠處。回想起兩年多前,我們剛搬入不久時的興奮。幾乎都選在一區的青創夥伴,在群組裡如手機攝影比賽般,分享不同樓層遠眺101大樓景色的情景;那年,也是我首度體驗坐望落地窗,就能近距離欣賞首都煙火的跨年夜。兩年後,居住於此的日常,是都會農耕、社區藝文行動組合而成的充實的生活。 若再將時序往前拉回至2017年底,難忘當時我們與近200人共同競爭的緊張,經過書審,面試決選等關卡,2018年初確認入選成為社會住宅青年創意回饋計畫的種子。接著是經歷多次互動工作坊會議,同時辦理選房、簽約、點交,之後還有更多的會議,協調與磨合,才得以用負擔得起的房租,入住於此獲得眾人欣羨目光的新建住宅群落。

探索混居新生活——從連結與個人生命狀態的創作計畫一路展開 健康社宅——這座台北市第一個辦理青年創意回饋計畫的出租社宅,它位於松山區健康路與三民路62巷間的帶狀土地,由四棟分別為天藍色、碧綠色、艷橘色、赭紅色的高樓組成,帶狀基地的住宅內部,可概略分為面南與面北,一區面南的高樓層房間,能清晰遠眺信義區101大樓,面北的房子,則在群山簇擁下觀看住宅群落與松山機場飛機的起降。長型的基地,為了有效地管理分工,管理室分別設立於兩區,一區由二連棟的14樓組成,由於過去曾是知名眷村「婦聯五村」的基地,一樓通透的穿廊寬闊的人行步道上,花台上還特別設立一扇眷村風格的紅色大門,及後方集結有屋瓦牆面,紀念此處曾有的生活。中間連接通帶狀區域最高僅有5樓,其上是一寬闊的���頂菜園。二區則由兩棟獨立的16樓組成,一樓有樹齡多年的流蘇在一圓弧狀廣場,期間設有活動中心、老年社會福利中心等。這一帶是生活機能完善的住宅與文教區,周邊有多家超商、超市、生活用品雜貨店、醫療機構、健身空間等,鄰近的南京公寓市場街上,白天是傳統市場,晚上則化身夜市,周邊還有多所國高中小學聚集。從南京三民站出站返家,一路上的街道風景,下午多是放課的學生,晚間則有身著運動服的跑者、拉著寵物狗散步的人們。

在這一處總共可容納507戶,有一房型、二房型、三房型的嶄新社區生活裡,其中共有65%為一般戶,其中青創戶占其中的7%,約有35戶的名額。另外還有35%的住戶,為特殊情形及身份保障戶,包含原住民族、低收入戶及其他具特殊身份家戶等。從居住的組成看來,這裏是多樣生活者混居的所在。因為以一房型為最多,這裏有為數眾多的單身家戶人口,家中育有學齡前兒童的小家庭也不少,同時,因為設有電梯與通用無障礙的居住環境,此處也成為友善銀髮族及通用戶的居住環境。

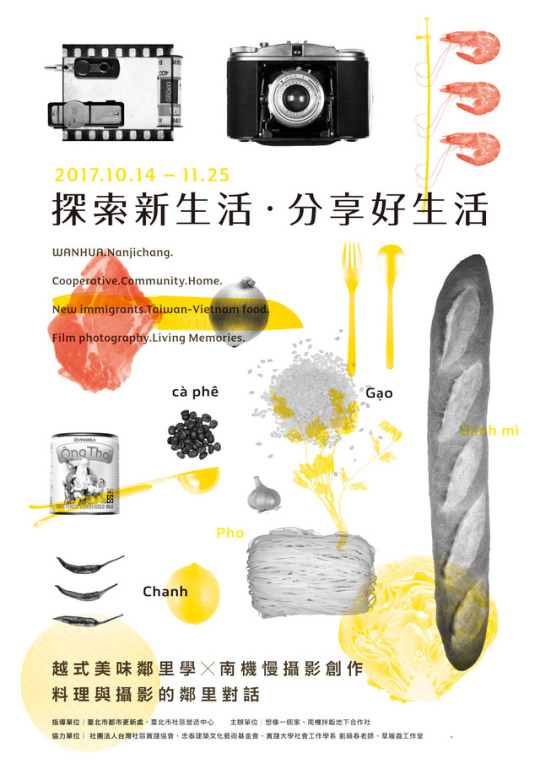

入住前,我從數據上得知未來社宅住戶的組成,以及過去曾走踏周邊環境氛圍中,嘗試以自身曾策劃的活動,及接下來想繼續發展的創作計劃,提出了「探索新生活.分享好生活」青創計畫的提案,定義自己屬於回饋計畫的三種類型之中偏向「活絡社區空間環境、凝聚居民情感」、「建構社區文化,凝聚社區共識」的兩類型。將以個人2016年時開始發展的創作計劃「想像一個家」為基礎,以自身是即將遷入新住戶的角度,思考如何捲起袖子營造一個家。預定第一年回饋計畫,將透過策動「手感自造」家常印花絹印手藝創作、健康新居願景交流、節氣梅製品食作好味共學工作坊等,與公宅新住戶、周邊鄰里打開對話,逐步認識彼此喜好,與鄰里夥伴培養默契。計畫著重營造 / 成為(making / becoming)的過程,除了探索自身於健康公宅新生活的需求��也邀請鄰居「一起」交流對未來生活的期待,找到發展社區共樂共好的方法。期待遠程目標,還有機會發展出合作社的生活模式。

實際入選後,經過幾次培力團隊的撮合交流,對其他夥伴回饋計畫的內容與專長初步了解後,我們幾個人便一個拉一個,將各自提案的活動,集合成一個共有6組夥伴合作的系列計畫——「布可食藝」,從共同合作的從家常便當的共煮共食、手沖咖啡、剩食染布、絹印故事到公共空間裡的作品展示計畫。原本我個人提案中的「手感自造」計劃,也因此在夥伴的支援中實際展開。入住第二年,我則想嘗試回應於社宅生活感受到的各式環境噪音困擾,將它轉化為創作的動力。除了繼續跟兩位第一年合作愉快的夥伴共同策劃之外,也連結了一位專長是音樂創作的夥伴,及策劃「甜點說書」的夥伴,共同執行「看見聲音」計畫,在工作坊、說書過程中找到彼此有興趣著力的角色,最終以大廳空間中的佈置作品完成。

在社宅的創作計畫,是學習彈性應變的練功機會,是觸動內心的感動 記得剛搬進來的某日,我參與輔導單位原典策劃的「斜槓青健」青創博覽會,在一區穿廊擺攤宣傳介紹布花圖案創造計劃,準備了一些彩色筆與紙張,讓參與者現場體驗,當時一些家長看到有畫畫的機會,便樂得把孩子留在攤位上。不過我究竟怎麼讓學齡前的孩童,理解為何要創造佈置家裡的布花呢?因此也嘗試用引導的方式,聊聊孩子們最喜歡的動物、食物或玩具是什麼?喜歡什麼顏色?也讓過去較少與學齡前孩子互動經驗的我,學習如何在工作坊中與他們互動。另外,還記得絹印的活動之前,由於期待工作坊能有銀髮族長輩的故事參與,也到策劃「銀髮聰明學堂」的夥伴活動上推廣絹印故事創作,記得當時阿姨們說:「這個年輕人會想參加!」我回問:「那妳會想來嗎?」收到的是「哎呀~我們老人家眼睛不好」。因而也讓我們在活動前,決定加開場次,區分長輩與一般的對象。終於活動正式開跑,吸引了近10位的參與者,記得我們引導參與絹印繪畫第一堂互動,詢問參加者的問題就是,你生命中美好時刻的圖像是什麼?參與者分享的是跟家人一起到公園散步遇見柴犬的喜悅,是春夏街角一片黃澄澄阿勃勒花開的感動,是兒時記憶中母親在下雨天特別的呵護...聽著聽,都覺得心裡溫暖柔軟了起來。

第二年的看見聲音工作坊,我聽著參與者分享記憶裡的成長的聲音故事時,聊起各自的生活經驗,有家庭即工廠的日子,有輾轉多處求學的成長歷程,有準備聯考時聽廣播的樂事等,各式讓我感到堅毅、新奇,嘴角上揚的故事片段,從這些鄰居身上,發現原來還有那麼多我還未留意過的生活樣態。

執行青創計畫的過程,並非總是一路順遂,從基本的場地申請、時程安排、活動參與人數募集,都是學習彈性思考,與不同意見相互協調、組織的過程。在年度計畫完成後,最終還有回饋成果的考核,若以達成KPI的心態投入計劃,難免會感到疲憊與挫折。不過,或許是過去工作上,有參與社區營造計畫的相關經驗,對於社區裡可以帶來溫暖,但也可能充滿紛擾已有心理建設。因此這次能以青創身份進入社宅,心態上更顯得坦然。

回顧投入青創計畫,最讓人感到幸運與滿足的或許就是在過程中,遇見一群能相互支援的夥伴了吧!第一、二年密切合作的幾位夥伴,更是對設計、生活美學有想像與堅持的人。讓我的計畫能在有團隊支援下,藉由彼此的視野與激盪,讓成果做得比一個人時更豐富,更有效益,活動場次從原先的單場次工作坊,到成為公共空間中的展覽與活動,參與對象也有機會提取混居裡的生活切片。這一路走來,仍在感受從生活之中帶來的啟發與磨練!對我來說,青創回饋計畫,不只是以「利他」角度出發的行動,很大部分的動能,是來自對於計畫完成的自我滿足感,也因此樂於體驗過程中的挑戰。

青創計劃是看見社會真實,讓人有機會實踐、感受多元生活樣態的居住經驗 以個人戶住進健康社宅的我,也在名義上成為「戶長」,雖然僅是最長六年的租賃,非住宅產權擁有者,不過相較於過去於台北租屋,無法遷戶籍的租屋經驗,這一回兒我們是有名有實地落戶於生活的城市。不論是在租金的補貼,或水電瓦斯費以實際度數收款,都讓我們漸漸有條件地過上負擔得起的生活。成為青創戶參與社宅活動策劃及公共事務的討論,也使我能與一群來自各領域的專業鄰居相遇,是擴大同溫層,開展新連結的契機。

還記得那天週日中午下樓準備採買午餐,在電梯裡與植物學研究者鄰居巧遇,聊著夏日正午炎熱的天氣,也說起先前參與活動時學習插枝的秋海棠,又長出新的嫩芽了呢!鄰居回應說:「秋天又快到了啊~你有注意到陽光又開始照進(面南房間的)陽台了嗎?平常夏天陽光怎麼烈,是曬不進陽台的,看到光線斜射,就知道秋天快到了呢!」「對了,我們最近的花台計畫,好像差不多要來討論一下了?....」

以一名關注居住主題的創作者來說,社宅可以是社會設計與藝術實踐的沃土。於此的居住經驗,讓我看見社會真實的社會日常,也能發現多元混居的可能與限制。比如說,身為青創的我,在這兩年內,仍無法通過活動,認識所有500戶的鄰居;尤其是會來參與我們活動的參與者,還不一定是住在社宅鄰居。那究竟被賦予「營造社區意識」為計劃目標的我們,在身為青創的角色上,該如何自處與找到達成目標的方法呢?在社區大家庭之的社群對話line群,大多是讓人感到溫暖的物品交換與互助資訊,但異質混居的生活裡,人與人之間的不理解與張力仍時有耳聞,究竟我們有機會促進彼此的理解嗎,或者不理解已是某種必然?青創計畫若持續走下去,下一步除了青創夥伴的投入與回饋之外,我們是否能有機會引動居民的動能,讓原本非青創戶的夥伴,也成為社區活動中的主力?這一切都仍待後續的觀察。現階段而言,我只能盡量把握在此居住過程中的實踐與學習機會,於其中找到樂趣與動態的平衡,這大概就是目前投入青創計畫的動力吧!

入住邁入第三個年頭,這年的回饋計畫,我提出了關於食物故事與田園種植的主題計畫合作,希望在接下來的日子裡,能在生活中用更友善的方式,學習照顧生活的土地與自己的身體健康。期待社區成為回饋專長的所在,也能是人們持續學習成長的田地。

感謝這一路以來,因為社宅生活而相遇、共創的夥伴們!

0 notes

Photo

2021 牛年,旺牛。 牛之項背,穩重如山。

祝福新年我們都健壯如牛,好運旺旺。

* 旺牛年曆襯著新入厝的的「圓葉椒草」上鏡頭 ❤️

0 notes

Photo

為共同生活而創作,記憶交匯於健康社宅的聲音故事

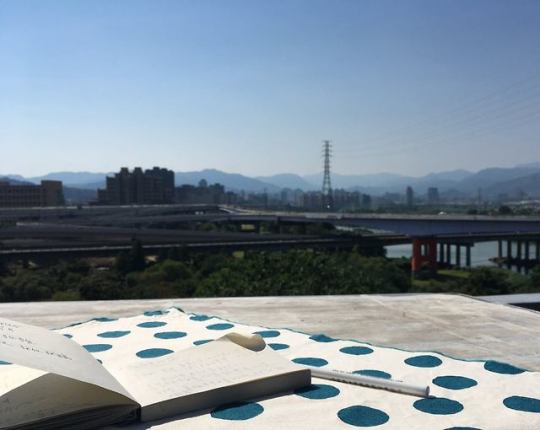

居住在有500戶的新建社宅大樓第二年,我們發起「看見聲音」計畫,出發點一方面希望邀請人們有機會透過工作坊中的即興創作交流,打開對話機會,共同關注聽覺與日常生活的關係,思考如何在社區裡營造悅耳的環境。另一方面,也希望運用參與者創作的故事圖像妝點社宅大廳,為居民的出入起居帶來有溫度的視野。

色紙剪貼,讓無形的聽覺記憶化成可見的視覺圖像

過程中,我們選取幾位台灣與國際的聲音藝術家於網路上公開的聲景採集作品當作教材,例如吳燦政的聲音地圖,向參與者分享聲音如何作為媒介,紀錄地方生活風景;也從《耳朵的棲息與散步:記憶台北聲音風景》、《單聲道:城市的聲音與記憶》及繪本《看見聲音》等書籍中挑出動人的文章與案例,讓參與者有機會認識聲音能如何勾起人們的情感與記憶,理解聽覺感知環境的趣味性與重要性。

接著再邀請工作坊參與者藉由聲音素材聆聽*、自由書寫,分享回憶裡的愉悅的、難忘的、奇特的、喜歡的聽覺印象。最後再透過色紙剪貼進行創作,以不同顏色、形狀、大小傳達出各自印象深刻的聲音風景輪廓。 * 工作坊使用的聲音素材包含:音樂創作人葉穎,也是青創夥伴所剪輯的氛圍音樂素材,以及聲音藝術家公開於網路的地方採集作品。

每一則聲音故事,都是我們認識彼此生活經驗的窗口 「厝邊交流會」、「聲音繪畫工作坊」、「聲音說書」等系列活動,吸引了居住於社宅的鄰居、關注社宅與公共藝術的朋友,以及來自不同地區的人們參與。我們彼此交換了許多不同年代、時期的生活故事。比如有人在充滿升學壓力的高中時期,總記得聆聽彭蒙惠英語廣播頻道的開場問候,以及在流行音樂電台,聽見陳小雲歌聲時上升的嘴角;也有參與者分享他曾經歷客廳即工廠的年代,兒時他跟著家人在客廳趕工製作童鞋,總記得釘槍的咔噠咔噠聲;還有那些讓人一聽就激起食慾、感到爽快、熱鬧的聲響畫面,比如賣冰淇淋小販的叭噗聲、聽見媽媽炸豆腐熱油的霹哩啪拉聲、當投中空心球時,籃球刷過網子的「ㄘㄨㄚˋ 可 」聲、下課十分鐘鬧哄哄人聲鼎沸的雀躍感、過年團聚親戚一起玩骰子的聲響;還有讓人心情放鬆的海鷗鳴叫與海風輕拂過臉龐的聲音...

讓陪伴各自成長的聲活記憶,成為我們新家的生活風景 超過30則的聲音風景故事色紙創作草稿,經過團隊反覆討論,終於從中挑選出11幅適合健康社宅空間氛圍的構圖。經過後製調色、比例確認,將完稿的圖樣輸出、裝框,再以活潑具居家感的掛設方式,讓作品呈現於四棟住宅的大廳公共空間中。

這些富有記憶與情感的聲音故事畫面,為社宅居民出入口的大廳白牆,增添了些許生活的溫度,是陪伴居民在沙發區的安靜獨處或歡笑交誼時刻,是在電梯出入口為居民日常路徑帶來鮮活的色彩,是呼應大片信箱牆眾人共同生活的熱絡氛圍,亦或是隔著玻璃窗與老樹廣場綠意相映。

看見聲音 - 健康社宅青年創意回饋計畫

核心團隊|陳冠蓉、鄭文良、王亭昱 協力合作|〈甜點說書幫〉 林育立、〈你說我唱〉 葉穎 攝影紀錄|高繹豐(河馬)

工作坊參與者|王俊之、林育立、陳秀珠、陳芝嘉、建源、巧軒、張怡倩、張藝俄、陸嬿方、紀芊吟、Annie 宜珊、Ethan、Monkey 、Peter、Jenny、Wai liao、kokomo 劉泓其、倪宏敏、柯柏麟 看見聲音 - 社宅大廳展 展覽期間|2020.5- 2020.6 設置地點|健康社宅一區、二區大廳(台北市健康路285-323號) 作品材質|彩色噴墨輸出 作品尺寸|50*50 cm

0 notes

Photo

話畫理想家|儀式甜點|自我探索

2019/6/30我們在新富町文化市場的餐桌上,進行一場暖心療癒的生命設計體驗!

居住空間,是人們每日作息的起終點,空間中的每一個物件與元素,顯示出你我生活的價值觀。在成長與遷徙過程中,我們不斷取捨,以找到適合目前生活需求的樣貌。那些持續陪伴我們的日常物件與元素,都蘊藏著對我們重要價值與意義。 【布丁療心室】企劃,將透過居住記憶繪畫與生命價值觀排序兩種探索方法,佐以私廚的手作甜點-「法式烤布蕾」,開啟療心室暖心對話。讓參與者在焦香濃郁的甜蜜滋味中,在每次下筆回憶的過程中,覺察自我內在的價值觀,從聆聽他人分享中,感受每個人相似又相異的生活腳本與各自重視的生命意義。 🍮【布丁療心室】特別組合 臨床心理師 - 饒家榮 藝文. 設計工作者 - 陳冠蓉 私廚. 甜點 - Johnson

新富町的進駐夥伴 家榮與我

好鄰居 私廚Johnson

---

特別感謝 友情攝影手|梁躍叡 Ray 用底片機特殊的時間、溫度與模糊質感,讓我們在微涼秋日回味起夏日心頭的甜

0 notes

Photo

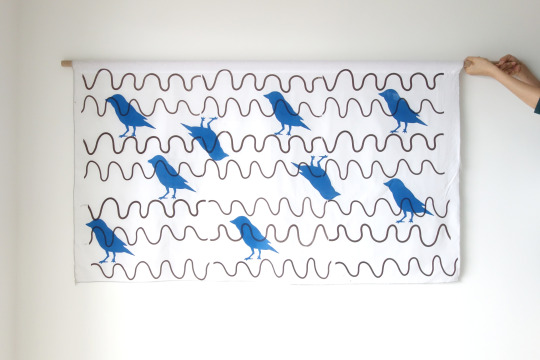

手感自造絹印展 後記 還記得籌備展覽前,我們特別安排了一個晚上,號召了社區的數位夥伴。將從原本單一的絹版圖稿,經過配色、錯位、組合與遮色(部份不印)等方式,充分運用絹印圖案花紋可重複使用特性,創造出手感自造絹印展的作品。

展覽結束一陣子了。上週我們終於捉了時間���趁著天空光線均勻的陰天早晨,在自家拍了這一組帶著生活感的手感絹印展作品照。回顧當時的成果,還是覺得很美好呢!

以下就來一一瀏覽這些作品吧

周若涵&張捷 《蘿絲的浪漫》 喜歡手工藝、擅長動手自造的夫妻檔,共同將修理器具圖像,做出了細緻的創意呈現。

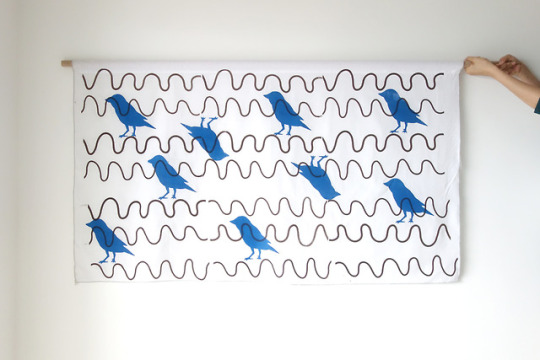

陳冠蓉 x 鄭文良 《安居青鳥》 波浪的線條,其實是由鐵窗、鐵捲門的圖案轉化而成宛如蕨類植物的皺摺。印製波浪鐵捲門的圖案在門簾布,對於我來說,像是為初來乍到的新家創造安全感。

safin則以視覺設計師的美感,將青鳥與波浪二者組合,試圖呈現出平衡的畫面。也在印製展覽畫面時,兩組圖案創意組合成為展覽主視覺之一。

陳詩萱《我與柴犬》 分享在大安森林公園遇見新朋友- 柴犬,圖案創作想記錄下來那時的開心印象。 製作展覽圖面時,safin、柚子運用詩萱的作品,重新調配柴犬的顏色,做出了黑柴。

廖昭幸《Mountain 山》

建築人背景的她,在運用創造思考表時,談到在夏天午後雷雨時,撿到一隻可愛的走失的鳥,有著圓眼、紅色爪子。也分享在建築求學工作的經驗中,充滿泡泡圖、立體圖與3Dmax方塊、��體的生活,是有趣、酷與成就感的來源(當然也充滿疲累)。最後勝出選擇畫出連綿的山脈,好像呈現出一幅台北盆地生活常見的群山環繞景象,陪伴城市裡流動的生活感。 組合展覽圖面的時候,我們運用safin手繪的動感色塊搭配黑色的山景,形成一幅活潑趣味的畫面。

張真真 《轉角的黃金雨》 夏天街角的阿勃勒,一串串鮮亮黃色點點花朵與綠葉,陽光燦爛下的黃金雨。 製作展覽布面時,有小朋友一起參與共創的圖案,這幅有著平均一致的分佈的版型,很有春夏餐桌桌巾的氛圍。雖然大家都說阿勃勒更像一串串的葡萄(笑)。

工作坊當日,有位參與者運用波浪鐵窗造型印製斜紋的連續圖案。帶著一點漸層的綠色,也讓圖案有了新的生命力。

陳詩云《黑白貓》

運用創造思考表時,emily的大女兒詩云分享了自己與朋友通宵玩音樂的喜悅,也與媽媽呼應,提到了外婆家的黑白貓兒,最後絹印印製時,貓咪圖案勝出!圖案也捕捉了貓咪側躺慵懶的樣子~

印製時,我們為為黑白貓圖案加入色彩與錯位,並搭配幾何的元素完成一幅動感的作品。

EMILY 《家中霸王》 帶著兩個女兒來參加的媽媽,巧妙描繪出「家中霸王」黑白貓的坐姿與形貌。印製時,我們運用橘藍對比的色彩,製造出一幅鮮明的手拭巾圖案。

葉月琴 《紅鞋與傘》 穿新鞋下大雨,用印象中小學梅雨季時媽媽抱著自己從學校回家路上的經驗,談被珍惜愛護的感動。

陳虹如 《感恩的心》 創造思考表上,流露與家人朋友真摯的情感。為男友媽媽慶生,畫出了有手、房子的圖騰。也畫出了看見大家一樣也不一樣的網狀交織的圖案,象徵有對生活中眾人的感謝。網狀交織的圖案運用排列組合搭配,也成了一幅有趣的圖案作品。

----- 手感自造絹印展 - 健康公宅青年創意回饋計畫 核心企劃設計團隊|王亭昱(柚子)、鄭文良(safin)、陳冠蓉 超給力夥伴|張倢、周若涵

畫家常工作坊 - 印花圖案創作參與| 邱意真、陳詩云、陳詩萱、周若涵、張倢、廖昭幸、葉月琴、張真真與兒子

展品製作給力夥伴| 仁泓一家四口、菲利浦一家三口、河馬夫婦、林云、Kelly、虹如、張倢、周若涵、Alvin

展場音響設備支援|仁泓 展場攝影協力|妞妞 作品攝影紀錄|王亭昱、陳冠蓉

0 notes

Photo

親手畫出給ㄓㄨ年的祝福~ 延續自2015年開始發展年節主題企劃,探索文字、視覺交織的形式,發掘當代生活與傳統文化的火花。 今年我們再趁著農曆豬年來到前,設計了一款訴求連結農曆新年心願的年曆。大家可以把對即將到來的豬年祝福與期待,用一支筆畫在年曆上,與原本的朱色圓圈上相呼應,化成給一整年的祝福!

這款年曆,是我們與平面設計師鄭文良(safin)合作開發的,概念是沿用他帶領「明信片繪畫」的方式,透過紙上的幾何圖案,讓大家自由聯想在藉由手繪,創造每個人獨有的風格。

1.13 在新富町文化市場的「年曆繪畫創作&佛跳牆喝喝」體驗場次,我們特別請safin請在雲林斗南家鄉專營辦桌菜「滿佳香宴席料理服務團」的父親阿三師(鄭森唔),分享辦桌餐桌上澎湃的一道佳餚- 「佛跳牆」,這一道其實就是safin他個人最愛的辦桌料理。(阿三師還手寫了食譜分享給大家)

大夥在品嚐有著祝福「福��全」意涵的「佛跳牆」飽足感與香氣中,共同交流年節最愛吃的食物,動腦思考創意吉祥話,讓手繪年曆的過程,成為每個參與者發揮想像與創造力的絕佳機會。

大家完成的創作包含:長長久久(豬x長年菜)、花開富貴(共有3個朋友喜歡這個主題)、諸事大吉、豬年旺旺來、萬象更新、自在的豬、年年有餘、吉祥富貴、山、動物園、Alles Gute(德文的諸事順利)

---

豬年祝福年曆:一張等待每個人親手畫下心願才更臻完整的年曆

我們希望它能成為與更多朋友交流的媒介,讓它走入拿到的人們的家中,充沛生活的氣息。 話說,不少人看到這年曆上手感的圓,說它像饅頭。

聽到這樣的說法,覺得挺好,感覺饅頭單吃或加入煎蛋甚至更多菜色都百搭!它就是個融入常民生活的食物,能包容各種滋味,讓人一口一口品嚐期間,能逐漸吃進各種滋味~

* 不知道大家有沒有印象偶爾會聽到慣用台語的長輩發音:蝴(ㄏㄨˊ)蝶,很容易說成福(ㄈㄨˊ)蝶呢? 2015年其實我們就玩過這個諧音的創意~作了個蝴如東海的四字春聯。 讓我們也為這顆圓滾滾的朱色饅頭,想了一句創意吉祥話 - 「出色飽滿」! *用朱(ㄓㄨ)色 、出(ㄔㄨ)色讀音上的相似性~

祝福大家新年生活事業都出色!諸事順利~

---

///最後, 還想再跟大家分享一個小故事///

1.12,我們在健康公宅穿廊擺攤推廣年曆時,遇見一個女生,她在年曆上畫了一座富士山與一對開心男孩女孩

原來,她的願望是今年想跟喜歡的人一起去爬富士山! 陪她畫完畫,我們也覺得心裡充滿甜甜的感動!

---

♪♪♪ 想一想,你/妳今年農曆過年(2月4日)要送給自己或家人農曆新年的期許&祝福話會是什麼呢?

--- ㄓㄨ年 祝福年曆繪畫創作 設計企劃|陳冠蓉、鄭文良 攝影團隊|許鈺盛(阿頭)、羅慕晞;健康公宅青創計畫- 河馬 特別感謝|健康公宅青創計畫- 布可食藝 張倢、周若涵、柚子;新富町文化市場 張教煌及眾多與我們共同度過美好畫畫交流食光的參與者們 --- // 相關資訊 // 年曆繪畫創作&佛跳牆喝喝 活動資訊頁 https://goo.gl/TXuhfE 活動通報名頁面 https://goo.gl/P145tF

0 notes

Photo

手感食光- 洋蔥染&洋蔥湯

有洋蔥的手感時光,家常布物的自造,秋日湯品的烹調。玩洋蔥染,喝法式洋蔥湯,完完整整感受整顆洋蔥的表裏的色澤與香甜好滋味!

今年度的第二場「手感」主題工作坊,我們邀請到健康公宅好鄰居擔任講師,到新富町文化市場,跟大家分享在家也可以自製的洋蔥染作法,透過板染、黃豆糊染等嘗試,與參與者共同探索手染創作的驚喜。等候染布上色的時刻,還有客座掌廚分享如何用慢火翻炒,煮出一鍋琥珀色美味法式洋蔥湯的方法,品嚐從舌尖直達心底的溫暖。

◆ 工作坊流程 | · 關於家、手染與料理的Small talk · 洋蔥染實作 (I) x 圖案故事 · 好食光話家常 · 洋蔥染實作 (II) x 成品交流

◆ 客座講師陣容| 張捷、周若涵《 布可食藝》/ 洋蔥染 帶領 下班之後喜歡動手自造的貓奴夫妻檔。在家以科學研發的精神,將人們認為無用的廢棄植材,萃取出天然染液來染製棉布,使健康公宅內統一格局的房間有了變化。平時也積極參與公共事務、改造公宅小角落,激發大家對住所更多的想像。 阿虎《 腦波弱的上班族黑白煮 》/ 法式洋蔥湯 掌廚 在視覺藝術產業工作七年,但最愛的是戲劇,夢想是可以見到宮藤官九郎跟在戲說台灣軋上一角;原本是為了幫弟弟省餐費開始做菜,餐費沒有省到卻多了一個工作之餘療癒自我的方法,藉由料理去了解食材的運用、文化的差異,進一步體���生活的各種樣貌。

◆ 企劃理念:醞釀生活的感動! 製作天然洋蔥染料與熬煮洋蔥湯,都是需要悉心料理的手藝。這場工作坊,我們期待與每位參與者一同揮創造力,盡情花時間投入圖案創作,透過心手相連的溫柔對待,讓承載感動記憶的手染布,成為陪伴大家居家生活的良伴。也期待在體驗的過程中,大家都能樂於交流,共渡美好秋日時光。

0 notes

Photo

美麗手感自造 系列 - 畫家常絹印工作坊

想一想,什麼是你/妳在日常生活中印象深刻的美麗與感動?它可能是你孩子小手一揮隨性創作的時候?可能是可能是你夏天吃到最愛的西瓜時的爽快?也可能是你家中調皮愛鬧的八哥跟鸚鵡正在對話的模樣?

9月初連續兩週的工作坊,我們招募健康公宅鄰里好朋友來共同創作。循序漸進透過分享陪伴日常的滋味、印花圖案發想繪製、讓顏色透過絹版,將圖案花樣印在布上,作出妝點家中的桌巾、手拭巾或提袋,交流日常生活的美好。

在絹印工作坊中,10歲的女孩兒說,她覺得在大安森林公園遇見朋友家的小柴犬時很開心,所以她想畫一隻的柴犬。長髮的女性分享,她記憶裡穿著新的紅鞋的母親在大雨天撐著傘,懷抱自己的畫面,那是一段被珍愛的記憶。還有一位腳受傷的男孩,他想畫一隻的「角落生物」(是隻藍色的恐龍,不是怪獸喔!),原來那是朋友送他送給他的玩具!

雙手使力,用刮刀將顏料刷在絹版上,將腦袋裡的精彩透過印花保存下來

每次重複印花的動作,都是加深對生活中感動與難忘經驗的身體實踐。

每一塊帶走的印花布,都將成為家中美好的紀念!

—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–

畫家常. 絹印工作坊 - 健康公宅青年創意回饋計畫

核心企劃設計團隊|陳冠蓉、鄭文良、 王亭昱 布可食藝給力夥伴|張倢、周若涵 攝影紀錄|高繹豐(河馬)

畫家常工作坊 - 印花圖案創作參與| 邱意真、陳詩云、陳詩萱、周若涵、張倢、廖昭幸、葉月琴、張真真與兒子 手感自造絹印展 展品製作給力夥伴| 仁泓一家四口、菲利浦一家三口、河馬夫婦、林云、Kelly、虹如、Alvin

以及眾多百元體驗參與者們,很開心有你們一起來交流、一起玩絹印!

0 notes

Photo

2018.5 回顧5.12 母親節前夕的話畫理想家,寫在工作坊之後的感謝與心得。

今年入選台北健康公宅青年創意回饋計畫,即將入住台北健康公宅,也有機會在好伴社計的邀請下,來到台中安康共好社宅的安康好客廳,與已入住台中豐原安康公宅一個月左右的居民們交流。

好好整理喜歡的記憶、安頓、實踐一個家!

作為暖屋行動打開想像的前導對話工作坊,這次的參與工作人員,有好伴社計的夥伴、藝術家嘉汝,以及後續會協助居民進行居家收納整頓顧問的居家整聊室成員參與。

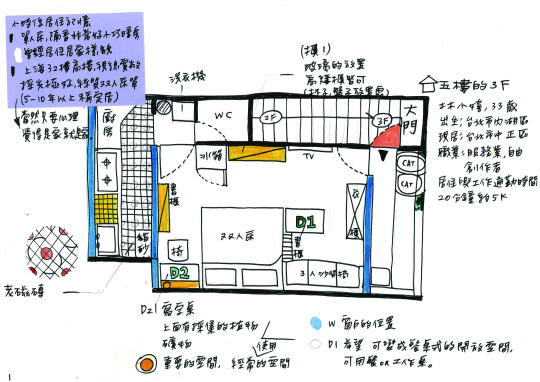

回顧話畫理想家工作坊的策劃,從2016年前遊牧各處的想像對話,到去年在高雄的黃埔新村,與一個具體社區空間對話;今年,計畫邁入第三年,數來已是第8場的話畫理想家,在豐原安康好客廳的交流內容,更具體的去思考如何搬入一個新地方,如何營造一個家的空間架構,並試圖從過去的經驗中,提取那些很喜愛的元素,將它加進新家的日常。

因為社宅住家的形式的相似性,僅分為一房型、二房型、三房型,因此可以聽見很多對於居家安頓的共同之處,例如「開門不見床」的說法。同時,因為參與的成員都是住在同一棟大樓的鄰居,也讓這一次的計畫別開生面,有了去思考未來共同生活在一起,成為「社區」一份子共同的需求,以及如何期待社區成為的面貌。

一些值得紀錄的/

■ 這次是話畫理想家第一次與超過8人同時對話/ 畫。短時間內聽見許多人分享,是挑戰也很享受���但還是發現少少人更能創造親暱感。

■ 陪伴大家度過美好週六的下午茶點,是好伴委託一位住戶媽媽親手製作的!在咬下抹茶瑪德蓮、杏仁餅乾的時刻,不只味蕾口腹滿足,心底都甜了起來!

■ 這一次首度加入了「自由書寫」的方法,發現透過「我喜歡...」開頭的書寫,聽見很多參與者細膩的心情,有些人寫得像詩,有些回應,則讓人連結自己生命經驗,發現原來日常的美好很相似。

不由得想說,當75歲的阿公說,自己喜歡早晨的太陽光,會在太陽下睡回籠覺時,自己有種完全的認同。想起幾個月前住在小資套房時,還冷颼颼的冬季,我總是享受的在假日賴床,感受一早曬到中午的溫暖冬陽。

也很喜歡藝術家嘉汝的回饋,因為自由書寫,讓她連想到目前家裡還有很多佈置的可能性。

■ 居家整聊室分享,家的佈置有「5分滿原則」,很棒的提醒!

■ 分享新家的規劃的段落時,印象深刻年輕爸爸分享關於女兒搬家的經歷,女兒搬家的密月期消失,開始嫌棄新家,因為舊家有她繪製的ㄧ整面的創作牆。原來搬家,也是與女兒共同透過繪畫創作,建立對新家認同感的開始!

■ 社區的想像 好伴團隊在關於家內部的思考告一段落時,邀請大家分享(許願)聊聊對社區的期望,例如你希望有什麼活動?甚至是自己能以自己的專長,貢獻什麼活動?聽見關於影片放映、共食等等。而大家將對於家的思考,延伸到共同生活的公共需求,以及好客廳在此地進行公共藝術計畫的連結,覺得很棒!

■ 當日工作坊進行時,以「家常對話」為主題的紀錄片團隊也同時進行錄影拍攝。結束後,紀錄片夥伴安排短短的專訪,覺得很有意思的是,也讓我有機會思考對於話畫理想家參與社宅暖屋行動的角色與對於自我的想像~

■ 從他人分享中,連結自我經驗 工作坊結束後,當晚沒有逗留搭著火車回台北了,雖然像是與台中安康公宅的新住戶們短暫的交會,但與好伴夥伴聊天回顧,發現每個人印象深刻的分享,某種程度都扣回了自己的生命經驗,覺得很有意思。

唯有漂流,才有停留!

經過了前些日子刻意的搬遷體驗,到如今整理這篇文字的同時,也還處於整頓新家、處理各式突發狀況的狀態。想起早上看著工班將會漏水的馬桶敲開,重新鋪上水泥,解決昨日發現的滲水問題。聽著師傅一邊抱怨著前面的工班處理不當,一面拌嘴聊水泥這樣不夠!搬著馬桶的過程中,還有其他住戶敲門,臨時被樓上找去處理其他問題的時刻。發現真的有許多大小事等著我呢!

但是,這一次既然要停留安頓了,就好好面對入住的所有挑戰與適應吧!

photo credit:好伴社計

0 notes

Photo

新年旺旺

1 note

·

View note

Photo

照片|想像一個家的寶村城市風景 遊牧生活隨筆:讓我們來讀《下一個家在何方?》 2017.09.18 這陣子刻意搬遷,身體勞累,但視野新鮮。星期一早晨,寶村生活第三天,日光從窗簾縫隙透進來,在仍臥躺的臉上照出一道明亮(昨夜戴上的眼罩,早已歪斜不緊貼雙眼),就這樣七點半多,在寧靜的村子醒來。打開通往陽台的木門,看著門外風景與書桌上昨日近晚時速寫時的差異。驚嘆著光影明暗變化,也體會到敬畏自然的心情。 喜歡白天村子裡環繞��綠意,卻仍害怕村子裡的夜。不到午夜,就閉窗早早就寢。在筆記本上寫下幾個字的短短心得後,決定來查詢昨晚回村前,在書店捉住眼球的書名 - 《下一個家在何方?》 網路衝浪閱讀時報出版副主編陳怡慈的專文,與作家房慧真的讀書筆記,輕快上揚的心情頓時沈靜下來。其實《下一個家在何方?》英文書名- Evicted(驅離) 非常直接地道出故事內容。以下節錄自博客來上的書籍介紹: 『哈佛社會學者馬修‧戴斯蒙住進兩個底層社區,花費數年,採訪三十多名房東、記錄數十萬筆驅離資料、追蹤百萬筆911電話、出席一千多場住房法庭,找到牽繫起貧富兩者的經濟體系──租屋市場。只是,他發現兩種自由在此互槓:房東想靠租金賺錢,房客希望一家能住得安全舒適。』 也讓我又想前幾天才聽到南洋姐妹會的歌- 「我並不想流浪」。對大部份只是想著好好生活的人們來說,流浪其實並不浪漫... 《下一個家在何方? : 驅離,臥底社會學家的居住直擊報告》,列入必讀清單。也推薦關心城市、居住的你/妳們也找來看看。 ▽▽▽ 參考閱讀| 下一個家在何方?(博客來) http://www.books.com.tw/products/0010753525 陳怡慈:為生活窮愁潦倒的人,需要的只是一個安穩的家──六月選書《下一個家在何方?》 http://okapi.books.com.tw/article/9762 房慧真:發達資本主義時代下的貧民窟房東──讀《下一個家在何方?》 http://okapi.books.com.tw/article/9990 南洋台灣姊妹會 / 我並不想流浪 (CD) http://www.books.com.tw/products/0020198039

移居生活觀察(Archive) 2014 | 內湖港墘公寓房間遊牧 中山小套房 台北永康街頂加

2015 | 台中大里厝 好多台北的青年背包客棧( 2天1夜住宿)

2016| 台中大里厝 苗栗田寮(3日農事體驗) 台北新生南路老公寓

2017| 台北遊牧記 · 新生南路老公寓(4個月) · 六張犁老屋二樓共居- Back Street Home (2個月) · 寶藏巖國際藝術村(6週) · 萬隆套房

0 notes

Photo

合作社:團結力量大 COOP: Together we’re stronger!

「美味鄰里學:越式好生活」,是想像一個家進駐萬華新富町文化市場半年多後,與駐點南萬華的社區組織 台灣社區實踐協會及 南機拌飯合作的起點。

台灣社區實踐協會與南機拌飯南萬華的社區,都是都市重心外移後,人口老化,外地移入中低收所得家庭較多,「弱勢」族群比例相對高的地區。在進入社區、認識社區人事物的過程中,似乎也與前些日子我們在台北幾處遊牧居住體驗有奇妙的呼應,大大感受在窳陋的空間,可能藏著最緊密的互助與連結。工作室落腳萬華的生活,漸漸有機會接觸過去僅匆匆探訪,卻未曾深入感受的生活樣貌。

在台灣社區實踐協會充滿孩子嬉鬧的共食廚房裡,小星星與阿答找到了料理的自信,長出了開設越式小吃店夢想的翅膀。某次跟著社工與孩子外訪看「貧窮人的台北」展,看著孩子們指認著展間中熟悉的床墊,感受到展覽傳遞出的訊息不再只是沈重悲情而是自然日常。南機拌飯地下室空間中,則總是驚奇與溫暖交織,有時候是廚房裡飄香的「水溝燉飯」(因顏色相像而取名,其實是香菇起司燉飯),或是正在拌煮著神奇的蘋果果醬,假日還可以遇見慢影像攝影、小家電維修,還有豆鼓饅頭製作坊等活動…

「探索新生活. 分享好生活」的計畫中,我們提出,希望以合作社、合作經濟為方法,一起重新觀察、學習,在過程中與參與者共同成長的脈絡下,找到連結彼此「生命」的方式,也嘗試回應各自對理想「生活」的期待,發展維持日常「生計」之道。

究竟什麼是「合作社」呢?或許大家會滿頭問號,其實最開始對於我們來說也是一知半解。只知道「合作社」是由社員共同經營店鋪事業,不以營利為目的,而是以社員彼此共享、共同討論需求出發的理念。

前陣子終於讀完《哇!原來這也是合作社 大不列顛COOP踏查報告》一書後,很喜歡裡面擴及生活各個面向的合作社案例,有跟超市說掰掰的消費合作社、咖啡店勞動合作社、幼兒園勞動合作社、二手書店社區合作社、住宅合作社,以及設計勞動合作社等等。

『合作社運作的是民主,考驗的是人性!勞動合作社運作的是好好生活;社區合作社運作的是理想生活』

『合作社的真義,在於參與和互動;合作社的運作,充滿了人味和溫度,無論冷暖。』

視覺設計|紙霧設計

0 notes

Photo

繪圖者|林小嬉 職業|尖蚪咖啡老闆娘 出生年|1982 居住地|台灣台北(中正區) 繪製的理想空間|現在居住的家 理想的家的元素|自己改造的物品、植物、家貓

過去居住記憶| 小時住了25年的暗房,後來對有採光的房子特別嚮往,相對因為暗房隔音較好,有採光的老房子的確顯得較吵鬧。希望未來的居住空間可以獲得平衡,還是希望有自己的獨立工作,一直都不排斥住宅跟工作空間並存。 理想家人的模樣| 好朋友不用住同一層樓,但是可以住同一棟或同社區互相照顧。 理想的居住場所周邊環境| 現居約10坪,兩個成年人,兩隻貓,希望未來可以住到25坪左右的房子。

* 畫畫自家 好友限定場- 台北寶藏巖國際藝術村 尖蚪咖啡

印象很深刻,在工作坊中,請大家畫出理想的家時,小嬉說理想的家就是現在的家。那一點一滴改造的過程,正是讓「家」成為理想所在的關鍵。回顧2016年工作坊,小嬉的話,讓我一直惦記著,也成為現在努力的方向!

0 notes

Photo

話畫理想家工作坊 小柴屋

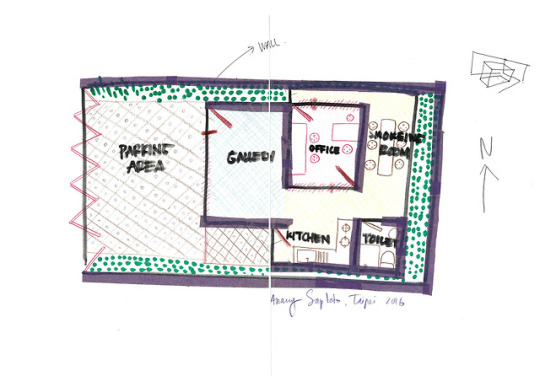

理想的空間|工作室 繪圖者|Anang Sapoto 職業|藝術家、設計師 出生年|1982 居住地|印尼 日惹 繪製的理想空間|複合工作室、藝廊 理想的傢俱|輪子 已經親手打造兩個理想的家的印尼藝術家Anang Sapoto,他畫的理想空間是一間工作室。他理想的傢俱是「輪子」。他說,只要把原本的傢具上都裝上輪子,就能輕易地依照需求轉換、創造不一樣的空間感受。

1 note

·

View note

Photo

越式美味鄰里學的二三事- 越式好味法則系列

1 一定要新鮮!

記得我們試菜日與客座講師小星星、阿答討論料理坊的時間安排時,聊到兩個半至三個小時的活動,如果等10:30大家進場才開始備料熬湯,時間會不夠,因為湯要熬兩個小時才入味。我們七嘴八舌想解決之道,有夥伴提議「那是不是前一天先熬好冷凍起來?」

記得當時小星星立刻說「不行,這樣不新鮮就不好吃啦! 」

讓我們聯想起了閱讀過一篇訪問三位越南通– 陳凰鳳、陳以欣及點點越南的文章,裏頭也講到越南的料理習慣:

“ 越南人三餐一定要新鮮且熱騰騰的,越南女人一定要當天上市場買新鮮的菜回家煮,我們不喜歡冷凍食品,就連越南沙拉上的肉也是熱的,越南女性三餐都要煮熱騰騰的飯菜給家人吃,而且每一道菜都有不同的沾醬,久而久之廚藝也越來越好。過去越南鎖國政策我們沒電沒水也沒冰箱,當時有電會優先給工廠使用,一般家庭分不到什麼電,所以我們無法用冰箱,都是當天到市場買菜回家煮,現在雖然越南冰箱普及,但大家還是喜歡到市場買新鮮的菜。”

每餐堅持現做現吃的習慣,就是要為家人準備滿滿的新鮮新鮮新鮮!

2 魚露,提味之必要

記得中秋節那天到據點烤肉,抵達的時候小星星跟阿答正好在廚房流理台前清潔處理幾條吳郭魚,看她們熟練地剖開魚腹除去內臟的刀工手路。佩服地問起,妳們在家常常料理魚嗎?阿答說她小時候就常常跟著家裡一起做啊,因為家裡都會自製魚露。只是後來時代變了,現在大部份人為了方便都在超市買罐裝廠商做好的…不論時間怎麼走過,魚露還是越南料理不可或缺的要角。今天,就讓我們來好好認識它吧! 『魚露被稱為越南菜的靈魂。清淡素樸的生春捲、河粉,稍微加上幾滴魚露,便搖身成為獨當一面的越式特色菜餚。煮湯、炒菜所添加的是原味魚露,功能類似我們熟悉的醬油;涼拌、當作沾醬,就用調味過、略帶微微酸甜的魚露。魚露的做法是將新鮮的海水魚以鹽發酵,期間進行多次翻拌使魚逐漸在酶的作用下分解,之後移入大瓦缸中,封好缸口,把缸埋在厚厚的海鹽中,只露出一個碗口大的缸口,讓它在陽光下曝曬,讓魚身發酵、溶解。一個月後,逐漸產生香氣而趨於成熟。缸中倒出琥珀色透明液體才是魚露,過濾或蒸製即可食用。新鮮與腐敗互為表裏,集中了魚的精華,且有很高的營養價值,供食客們在體驗美食的同時展開自己的想像』 - 文字節錄改編自 美食無疆 / “越”食越開胃 (鄭迪蔚 編著)

3 解開河粉、米線與米粉的家世之謎

記得「越式家常好味Pho料理坊」中,有個學員問到,『請問越南米線跟台灣米粉的差異是?』真是個好問題呢!當天我們被問倒了,但這問題我們一直惦記在心裡。

這幾天,想起身邊有位家傳第二代米製食品達人。我們立刻向她求教,果然獲得了解答。今天,就讓我們帶大家一起來場米製條狀食品的文化探索吧~

米線,其實就是米製成的扁條狀食品-「粿條」切細的版本。粿條在中國南方,以及馬來西亞、新加坡、越南等東南亞國家,都很常見。

它的作法是將米泡水,磨成粉漿,鋪平蒸製,之後再切條而成。與(越南)河粉、(客家)粄條、(香港)腸粉,都是相同做法,只是切成條的粗細不同,而造就了不一樣的口感。

米粉,在成份跟製法上,則與米線有所差異。米粉一開始就是製成細條狀,作法上來說,則通常有兩種,分成蒸炊的濕米粉,以及曬乾的米粉。

米粉的成分,除了米之外,則還會加入其他澱粉類,創造不同的質地與口感。純米製的米粉,通常會比較容易斷,比較白。帶透明感多的,則是加入不同成分的粉,其中以樹薯粉、太白粉、地瓜粉、澄粉最多人使用,還有現代化工再製的修飾澱粉(玉米粉),創造出較Q彈的口感,但是純米的香甜味就會減少囉!

哇~果然餐桌上的佳餚,可以回溯家鄉的源頭啊!解析食物的成分與複雜的身世,真是很迷人呢!

特別感謝 家傳第二代米品製品達人 菀婷 樂Q米食。鮮彩彈珠Q圓。5Qball。Q-fun taiwan rice food

網路參考資料 求解粿条和河粉的区别 |吃貨研究所 https://www.guokr.com/post/683082/

米粉米香濃 炊粉口感Q https://tw.appledaily.com/headline/daily/20140702/35931203/

揭開米粉界沒有說的秘密|上下游 https://www.newsmarket.com.tw/blog/23881/

另外,關於河粉名稱由來,還有此一說。據說河粉是「沙河粉」的簡稱,因最早出自廣州沙河鎮而得名。

廣州名吃沙河粉製作詳解 https://kknews.cc/zh-tw/food/p8e9ez.html

p.s. 讓人也很容易混淆的「冬粉」,則是綠豆做的囉!

0 notes