Don't wanna be here? Send us removal request.

Text

Dal blog alla tesi di laurea | L'uso creativo delle case-di-bambola: esperienze recenti

Pubblichiamo il secondo estratto dalla tesi di laurea magistrale di Martina Antonelli, discussa il 22 marzo 2018 presso il Dipartimento di Storia dell'arte e Spettacolo della Sapienza, dedicata all'uso creativo delle case-di-bambola nell'arte contemporanea.

Senza dubbio l’attività umana che più di tutte presenta maggiori affinità con il gioco è l’attività artistica, tanto che l’arte ed il gioco nel corso dei secoli si sono incontrati numerose volte. Infatti, quello di ricreare nello spazio del gioco una dimensione domestica sembra essere una tendenza naturale forse perché spesso lo spazio del gioco coincide con la dimensione chiusa e privata di un ambiente familiare. Gaston Bachelard nella sua Poetica dello spazio (1957) sostiene che la casa è “il nostro angolo di mondo […] uno spazio primario per sognare ad occhi aperti che unisce memoria ed immaginazione”. È forse per questo motivo che molti artisti contemporanei hanno deciso di utilizzare la casa come mezzo privilegiato d’espressione, a volte trattata con un forte spirito ludico. Ci sono artisti che focalizzano la propria ricerca sul motivo della casa in maniera indissolubilmente intrecciata con l’architettura come Gordon Matta-Clark che nel 1974 rimosse progressivamente la facciata di un’abitazione (precedentemente divisa in una griglia regolare di nove quadrati) permettendo all’osservatore di spiarne l’intimità che le mura domestiche generalmente tendono a celare; queste opere architettoniche possono talvolta risultare funzionali come Bus Home di Dennis Oppenheim in cui si assiste alla metamorfosi di un autobus che diventa una casa.

Dennis Oppenheim, Bus Home, 2002, Ventura, California www.dennisaoppenheim.org

Da altri artisti la casa, o in generale lo spazio domestico, viene percepito come un luogo depositario di memoria. È quello che succede nel lavoro di Heather Benning che attraverso la costruzione di un’enorme casa di bambola tenta di riportare in vita una vecchia fattoria in rovina, ricostruendone gli interni in stile anni ‘60 (periodo in cui l’abitazione è stata abbandonata). Come nelle case delle bambole storiche, questa riproduzione è lo specchio di un mondo non più esistente che sembra aver congelato il tempo e la storia passata di un luogo. Significativo è il caso dell’artista Alice Pasquini che, nell’opera The Unchanging World, costruisce una casa delle bambole in scala 1:10 sui cui muri esterni sono riprodotti alcuni interventi che l’artista ha realizzato sulle strade di tutto il mondo. Anch’essa appare abbandonata, deteriorata dal tempo ed i visitatori incuriositi sono invitati a scrutarne gli interni.

Alice Pasquini, The Unchanging World, 2018 ph. Alessandro Sgarito Courtesy of Alice Pasquini www.alicepasquini.com

L’idea della casa di bambola non è del tutto nuova per l’artista, infatti, già nel 2012 in occasione della sua prima mostra personale Cinderella Pissed me off presso la Galleria 999 Contemporary di Roma il visitatore, per accedere ad una parte dell’esposizione, si vedeva obbligato ad interagire con l’evocativa visione di un’enorme casa di bambola. Il suo ultimo progetto romano, come recita il comunicato stampa della mostra tenutasi presso la Philobiblon Gallery, è “un viaggio introspettivo, personale nel vissuto evolutivo tra infanzia ed età adulta: nella terra di mezzo che è lo spazio transizionale, sottile linea di confine tra realtà soggettiva ed oggettiva, il punto di incontro dove conversano gioco, creatività ed illusione.” Per realizzare questo percorso intimo e personale proprio a partire dalla sua infanzia l’artista ripercorre il passaggio da uno stato evolutivo ad un altro prendendo in prestito i concetti di spazio potenziale ed oggetti transizionali teorizzati dal pediatra e psicoanalista britannico Donald Winnicott. Winnicott teorizzava, infatti, che tra le due forme di realtà (la realtà esterna e quella interna al bambino) ne esiste una terza, lo spazio transizionale (o spazio potenziale). Per utilizzare le parole precise di Winnicott lo spazio potenziale è “l’area intermedia di esperienza compresa tra ciò che è soggettivo e ciò che è oggettivamente percepito”, un’area intermedia a cui contribuiscono sia la realtà interna che la vita esterna. Per compiere questo viaggio il bambino si serve di quelli che lo studioso definisce oggetti transizionali, che permettono al bambino di rendere meno traumatico questo passaggio. Il manufatto artistico, in questo caso un oggetto ormai desueto e proprio dell’età infantile come una casa delle bambole, è come l’oggetto transizionale per il bambino; così come quest’ultimo utilizza l’oggetto per entrare nella realtà allo stesso modo in questa terra di mezzo, che è lo spazio transizionale, l’artista sviluppa il suo lavoro, esce da una zona più fragile e personale per relazionarsi con il mondo esterno e raccontare sé stessa. Tra l’altro lo spazio espositivo della mostra richiama nuovamente l’idea della casa di bambola: nel seminterrato è possibile accedere ad un ambiente (visibile da una finestrella posta esternamente alla galleria) che similmente ripropone, in scala umana, una stanza della casa delle bambole.

Alice Pasquini, The Unchanging World, 2018, particolare dell’installazione al piano inferiore della galleria ph. Jessica Stewart Courtesy of Alice Pasquini www.alicepasquini.com

Ci sono poi numerosi artisti che esplorano questo tema ricorrendo invece alla riduzione in scala, d'altronde le cose piccole ricordano irrimediabilmente la nostra infanzia. I micromondi di Thomas Doyle sono degli ossimori racchiusi all’interno di campane di vetro dove una scena apparentemente serena rivela ad uno sguardo più attento realtà drammatiche. Le case sono sempre in una situazione instabile o prossime alla distruzione. Doyle vuole ricordare che la casa e la famiglia sono entità fragili ed effimere, che non possono essere protette sotto una campana di vetro, normalmente considerata un oggetto prezioso tanto da poterci custodire un qualcosa di grande valore; allo stesso tempo l’involucro in vetro allude infatti alla sua fragilità, la stessa dei mondi idilliaci di Doyle.

Thomas Doyle, The Barrage Lifts (Distillation Serie), 2010 www.thomasdoyle.net

Per approfondire: Donald Winnicott, Gioco e realtà, Armando editore, 1971

0 notes

Text

Dal blog alla tesi di laurea | L'uso creativo delle case-di-bambola: uno sguardo all'indietro

La ricerca sui #micromondi prosegue anche dopo la fine del corso. La tesi magistrale di Martina Antonelli, dedicata all'uso creativo delle case-di-bambola nell'arte contemporanea, è stata discussa il 22 marzo 2018 presso il Dipartimento di Storia dell'arte e Spettacolo della Sapienza, relatrice Antonella Sbrilli, correlatrice Maria Stella Bottai. Martina Antonelli ne ha estratto due testi per questo blog: uno che guarda alla tradizione, l'altro che presenta artisti attualmente coinvolti nel tema. Pubblichiamo qui di seguito la prima parte.

Carrie Stettheimer, sorella della più nota pittrice Florine, nacque nel 1869 in una ricca famiglia ebraica emigrata in America pochi anni prima della sua nascita. Carrie e le sue sorelle ricevettero un’educazione anticonvenzionale ed ognuna di esse era coinvolta nelle arti a pieno titolo. Tuttavia, mentre Florine e la sorella minore Ettie rivestirono ruoli più tradizionalmente “maschili” nel campo dell’arte e della scrittura, Carrie si occupò della gestione del ménage familiare prendendosi cura della madre Rosetta. Nel loro appartamento ad Alwyn Court sulla West 58th Street 102 regnò dal 1914 al 1935 uno dei salotti intellettuali più riconosciuti della città, frequentato dai membri dell’avanguardia e dell’élite culturale del tempo come Marcel Duchamp, Alfred Stiglitz, Carl Van Vechten, Charles Demuth e William e Marguerite Zorach. Tuttavia, a causa della tendenza consolidata nella società occidentale a sottovalutare l’importanza della sfera domestica, l’attività di Carrie Stettheimer all’interno della sua casa ed in particolar modo la produzione della sua casa di bambola non sono mai state oggetto di considerazioni accademiche.

John Noble mentre lavora all’installazione della casa delle bambole di Carrie Stettheimer (foto tratta dal libro di John Noble, A Fabulous Dollhouse of the Twenties: the famous Stettheimer Dollhouse at the Museum of the City of New York, 1976)

Dal momento in cui Carrie ne iniziò la costruzione fino al 1945, anno in cui la casa venne donata da Ettie al Museum of the City of New York, essa ebbe un apprezzamento piuttosto limitato e solamente una cerchia elitaria di amici poté evocarne la bellezza. La casa delle bambole presenta dodici camere ed è caratterizzata da uno stile coloniale che ricorda “André Brook”, la tenuta di campagna dove le sorelle Stetties erano solite passare le estati. La zona più interessante è senza dubbio la galleria che si trova sul retro dell’abitazione. In realtà, questa sala venne lasciata incompiuta da Carrie prima della sua morte ed il suo progetto originale non è a tutt'oggi ben chiaro. La denominazione originaria doveva essere sala da ballo come dimostrano il pianoforte ed il camino presenti in questa camera, entrambi etichettati negli scritti di Carrie con questo titolo. L’appellativo attuale si deve alla ricostruzione che Ettie fece di questo ambiente, secondo il proprio gusto, nel momento in cui la Stettheimer’s dollhouse venne allestita per essere presentata al museo. Tra tutte le miniature che Ettie decise di esporre in questa galleria quella che più di tutte ha attirato l’attenzione degli studiosi è stata il Nudo che scende le scale, la seconda versione che Duchamp realizzò nel 1912 e che venne donata a Carrie come dono di compleanno il 23 luglio del 1918. Il valore sentimentale che c’è dietro di essa è significativo: la dedica, riportata sul retro, recita “en bon souvenir”, in buona memoria. Nell’agosto dello stesso anno, infatti, Duchamp avrebbe lasciato New York per l’Argentina senza sapere quando avrebbe rivisto le tre sorelle. L’unica modifica che il museo apportò fu quella di rimuovere le pareti laterali della casa sostituendole con delle lastre in vetro in modo che i visitatori potessero ammirarne ogni lato.

Casa delle bambole di Carrie Stettheimer, interno della galleria, 1916-1935, Museum of the City of New York ph. linneawest.com/the-stettheimer-dollhouse-duchamps-little-known-miniature/

Anche se Carrie non allestì questa galleria di opere quando era ancora in vita, è verosimile che questo progetto fosse nei suoi piani ed è plausibile che Marcel Duchamp le abbia fornito consigli curatoriali su quello che sarebbe stato il suo “museo in miniatura”. Corrispondenze tra i due (1918-1921) mostrano come in questo lasso di tempo Duchamp si sia informato sui progressi di Carrie riguardo la sua dollshouse, traendo paragoni tra il suo lavoro e quella che sarebbe stata la sua prossima sperimentazione: la Boîte en-valise. È altresì presumibile che la miniaturizzazione del nudo e la stessa casa di bambola siano state per Duchamp un impulso per il proprio museo portatile: una volta aperta, la boîte simula le pareti di una stanza, non è solo una collezione di opere in miniatura ma la replica di una galleria.

Le case delle bambole sono spesso considerate una mescolanza tra un oggetto per adulti ed un giocattolo per bambini. Diversamente da oggi però, dove esse sono comunemente associate ai bambini, all’epoca della loro realizzazione le abitazioni in miniatura non erano considerate dei giocattoli, bensì avevano principalmente due scopi: uno strettamente pedagogico ed un altro associato all’ostentazione della ricchezza del proprietario. Non a caso l’appellativo più antico che gli appassionati impiegavano per riferirsi a questi oggetti era l’espressione tedesca Dockenhaus, traducibile letteralmente proprio come “casa in miniatura”. Questo termine, ormai desueto, denotava almeno in origine un oggetto in miniatura piuttosto che una casa di bambola, ed una casa in miniatura era ben lontana dall’essere un giocattolo per bambini. È con il successivo sviluppo di queste Dockenhaus che iniziò l’evoluzione del modello di casa come giocattolo o puro diletto per adulti. La vera e propria diffusione di queste abitazioni in miniatura si ebbe a partire dal Seicento in Germania, tendenza che poi si espanse rapidamente anche nei paesi nordici nel XVII secolo, ed in Inghilterra e negli Stati Uniti a partire dal secolo successivo. Sembrerebbe che i primi modelli, prodotti nella cittadina tedesca di Norimberga, fossero dei validi aiuti visivi che favorivano le ragazze delle classi privilegiate ad imparare, attraverso il gioco, come diventare delle brave padrone di casa. Per quanto riguarda più nello specifico i Paesi Bassi il fenomeno delle abitazioni in miniatura sembra rappresentare invece una forma di curiosità creata specificatamente da donne. Per le ricche donne olandesi esse divennero un ambito passatempo soprattutto tra le mogli dei ricchi banchieri e dei mercanti, le quali commissionarono agli artigiani più abili la produzione del mobilio della propria abitazione, senza badare a spese. Tuttavia, la diffusione globale della casa di bambola si ebbe solamente alla fine del XIX secolo in seguito alla rivoluzione industriale: da quel momento in poi la casa di bambola come oggetto da collezione si trasformò gradualmente in giocattolo per bambini affermandosi alla fine del secolo come un’industria distinta.

Anonimo, Casa delle bambole di Petronella Oortman, 1686-1710 ph. www.rijksmuseum.nl

Per approfondire: Quinn Darlington, Modernism’s Miniatures: Space and Gender in the Stettheimer Dollhouse and Duchamp’s Boîte en-valise, Master’s thesis, University of Notre Dame, 2012 Faith Eaton, Case di bambola, De Agostini, 1999

0 notes

Text

#micromondi su Twitter

Ora che il semestre è finito, e con esso anche il nostro corso all’Università La Sapienza di Roma, vogliamo ringraziare le tante persone - fra i quali molti studenti - che hanno partecipato condividendo su Twitter i loro #micromondi. Eccone alcuni:

0 notes

Text

Lezione del 22 maggio 2017

Durante la lezione di oggi, con la quale è terminato il corso sui Micromondi, abbiamo sfogliato a ritroso i post pubblicati sul blog, ripercorrendo in tal modo i temi e le parole-chiave toccate in questi mesi. Alcune studentesse hanno poi presentato alla classe le loro ricerche; tra queste, Carolina Latour ha approfondito il lavoro dell'artista giapponese Takahiro Iwasaki, al quale abbiamo accennato nel post sulla 57. Biennale Arte di Venezia. Invitato dal curatore Merudo Washida a rappresentare il Giappone, l’artista presenta una serie di lavori che affrontano temi di estrema attualità per il suo Paese e in particolare per la sua città natale Hiroshima. Iwasaki, infatti, seppur non testimone diretto della tragedia della bomba atomica, rimane profondamente legato a questo evento e al cambiamento della stessa Hiroshima. La città, prima luogo strategico e d’importanza militare, dopo la seconda guerra mondiale viene ricostruita secondo un’immagine di città di pace. Tutte le opere esposte nel padiglione ci parlano di una doppia possibilità di percezione e di visione delle cose. Lo stesso titolo della mostra, Turned Upside Down, It’s a Forest, prende spunto da alcuni versi di Tiziano Scarpa (”Stai camminando sopra una sterminata foresta capovolta...”) e allude al fatto che se Venezia potesse essere rovesciata sottosopra apparirebbe come una enorme foresta, poiché mostrerebbe la fitta rete di pali usati come fondamenta.

Takahiro Iwasaki, Out of Disorder (Turned Upside Down, It’s a Forest) (2017)

L’artista utilizza oggetti quotidiani e banali come asciugamani, vestiti, spazzolini da denti, scope, segnalibri dai quali estrapola filamenti di tessuto o setole per realizzare paesaggi naturali e industriali. L’attenzione per l’oggetto semplice, il minuto dettaglio e l’estrema fragilità delle sue opere sono strettamente connessi ancora una volta alla storia di Hiroshima e alla sua completa distruzione avvenuta il 6 agosto del 1945. Nella serie Out of Disorder l’artista affronta il tema dell’energia nucleare e dell’impatto che la costruzione di questi impianti ha sulla natura delle zone rurali. In particolare in Out of Disorder (Mountains and Sea) Iwasaki elabora sculture architettoniche tipiche di questa industria come tralicci, impianti di raffreddamento, cisterne, utilizzando i filamenti di tessuto che estrapola dai vestiti, allestiti in modo da replicare delle montagne. L’opera è fruibile dal suo interno tramite un’apertura circolare a cui si accede da una scala sottostante il padiglione, in modo da trovarsi direttamente immersi nel paesaggio industriale. Nella serie Reflection Model l’elemento centrale è l’acqua, mai fisicamente presente e solo evocata. Si tratta di una serie di modellini di edifici storicamente importanti per il Giappone presentati in maniera speculare, come se si riflettessero in uno specchio d’acqua. Questo elemento interessa all’artista per la sua proprietà “riflettente”, che quindi lo lega all’esercizio della memoria.

Modellino dell’allestimento del Padiglione Giappone con le opere di Takahiro Iwasaki. ph. www.theveniceinsider.com

0 notes

Text

Biennale 2017 (e dintorni): #micromondi a Venezia

A poco più di una settimana dall’apertura della 57. Biennale Arte di Venezia, siamo andati a curiosare tra i tanti appuntamenti sparsi in città nel tentativo di rintracciare micromondi e opere legate in vario modo ai temi affrontati durante il nostro corso.

All’Arsenale - al termine del percorso della mostra centrale Viva Arte Viva curata da Christine Macel - si trova l’installazione El hombre con el hacha y otras situaciones breves, Venecia 2017 dell’artista argentina Liliana Porter. Una figurina maschile armata di scure sembra all’origine di una baraonda di oggetti rotti, da pezzi di ceramica fino a un pianoforte di legno sventrato. Tra i rottami sono inscenate tante minuscole rappresentazioni. L’incongruità della dimensione spazio-temporale di questa scena è accentuata da un gioco di rapporti di scala che la estranea da qualsiasi realtà. È impossibile capire se l’uomo con la scure cominci o finisca il lavoro o analizzare cosa sta effettivamente succedendo davanti a lui. Il microcosmo creato da Porter può essere letto come una metafora del tempo che passa e dei ricordi fissati nella nostra memoria.

Liliana Porter, El hombre con el hacha y otras situaciones breves, Venecia 2017 (2017). Particolare dell’installazione. ph. www.art-magazin.de

Ai Giardini, invece, uno spaccato del lavoro di Takahiro Iwasaki ci viene offerto dal padiglione del Giappone, il cui titolo Turned Upside Down, It’s a Forest allude all’esplosione atomica di Hiroshima, città in cui l’artista è nato nel 1975 e che in un istante ha subito una sorta di rotazione di immagine a 180 gradi, “da città militare prima della guerra a città di pace dopo”. Tra le opere in mostra troviamo Reflection Model (Lapis Lazuli) e Reflection Model (Ship of Theseus), due modellini in cipresso giapponese hinoki sospesi al soffitto che riproducono rispettivamente la pagoda a cinque piani del Rurikōji e il santuario di Itsukushima. La particolarità di questi modellini sta nel fatto che la sezione superiore e quella inferiore di ciascuno sono perfettamente speculari, come se l’edificio si riflettesse in uno specchio d’acqua. Scrive il curatore Meruro Washida che “la raffinatezza artigianale, all’intersezione degli universi micro/macro, va esplorata nell’ambito dell’esplosione atomica, quando l’energia nucleare ha cancellato la città”. Al paesaggio rurale del Giappone si rifà anche l’opera Out of Disorder (Offshore Model), ispirata alle piattaforme di estrazione del petrolio e composta da materiali trovati come contenitori per bentō, cannucce, fogli di vinile e bottiglie di plastica. Un ulteriore paesaggio in miniatura si può osservare, infine, nell’installazione al centro del padiglione, intitolata Out of Disorder (Mountain and Sea). Lenzuola, asciugamani e abiti raccolti in Giappone e a Venezia giacciono in cumuli sul pavimento; se ci si avvicina e si osserva attentamente - o se si infila la testa in una fessura a cui si accede dall’esterno dell’edificio - ci si accorge che i fili dipanati dai tessuti formano tralicci dell’elettricità, montagne russe, ruote panoramiche, rotaie ecc.

Takahiro Iwasaki, Out of Disorder (Mountains and Sea) (2017). Particolare dall’interno dell’installazione. 2017.veneziabiennale-japanpavilion.jp

Sull’Isola di San Giorgio Maggiore, invece, la Fondazione Giorgio Cini ospita la mostra Alighiero Boetti: Minimum/Maximum, curata da Luca Massimo Barbero. L’esposizione rilegge la produzione del grande artista torinese secondo il criterio del formato, confrontando i “minimi” e i “massimi” dei suoi cicli più significativi. Circa venti opere tra Mappe, Mimetici, Aerei, Biro, Copertine e Tutto - quest’ultima serie è stata definita da Barbero uno “zibaldone dei temi e delle immagini di Boetti” - dialogano tra loro in coppia, dimostrando come i lavori di grande e di piccola dimensione fossero per l’artista complementari a livello di senso, nonché testimonianza del’opposizione dialettica sempre presente nella sua opera.

Veduta della mostra Alighiero Boetti: Minimum/Maximum. Fondazione Giorgio Cini, Venezia. ph. www.artlyst.com

La caccia ai #micromondi alla Biennale di Venezia - e dintorni - prosegue su Twitter (@asbrilli @robertaugh)

0 notes

Text

Segnalazioni

Lo studente Davide Pellizzaro ci ha segnalato l’opera Orchestra fragile di Simone Pappalardo, esposta lo scorso aprile al MAXXI di Roma in occasione del Media Art Festival. L’opera è costituita da bobine collegate ad alcuni vasi di vetro di varia fattura, che vibrano e producono suono grazie agli impulsi elettromagnetici trasmessi dalle bobine stesse. La frequenza di questi impulsi porta i vasi al punto di rottura, senza però raggiungere la soglia massima che porterebbe il vetro alla frattura. L'installazione, realizzata durante una residenza a Berlino e definita dall’artista un “micromondo sonoro”, racconta di questa città in cui tante fragilità si mescolano per creare un qualcosa di coerente e stabile. I vasi, inoltre, sono oggetti di seconda mano riferibili alla città europea che, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha vissuto una ricostruzione generale che ha almeno in parte oscurato la sua memoria storica. Una società fragile, al limite della rottura sta dunque alla base dell'opera di Simone Pappalardo; opera che rappresenta “in piccolo” una “piccola” realtà.

Simone Pappalardo, Orchestra fragile (2017) ph. www.artribune.com

0 notes

Text

Segnalazioni

Una segnalazione molto interessante ci è arrivata dalla studentessa Yasmin Riyahi, la quale ha scelto di leggere alcuni lavori del fotografo americano David LaChapelle agganciandosi alle parole-chiave che stiamo via via estrapolando durante il corso. Il primo esempio è Self Portrait as House del 2013. Qui LaChapelle allestisce un gigantesco set a forma di casa di bambole – una casa distribuita su tre livelli, con l’intero lato della facciata scoperchiato per poter vedere gli ambienti all’interno. Nello scatto fotografico la dimensione restituita è proprio quella di una dimora giocattolo, con tanto di garage e mansarda. Ogni stanza ospita una scena singolare, ben lontana dall’universo ludico più comune: un groviglio di uomini e donne nudi che si ammassano nel salotto, una donna sovrappeso e una troppo magra che si fronteggiano ai lati di una tavola imbandita in cucina, un ragazzo nudo nascosto nell’armadio, che proietta video sul suo laptop, e così via. Uomini e donne che realmente posano per lui, ridotti alla dimensione di bambole entro la casa dei giochi. Ogni stanza, rivela LaChapelle, è una differente proiezione freudiana di un suo sentimento: la rabbia, i segreti nascosti nello stanzino, gli eccessi, i vizi, la dipendenza… Perciò l’opera guadagna questo titolo di autoritratto in forma di casa: ogni ambiente ha un valore specifico, racconta qualcosa dell’artista, sotto forma di metafore visive nel suo stile inconfondibile, coloratissimo e luminoso.

David LaChapelle, Self Portrait as House (2013) davidlachapelle.com

Altro lavoro interessante dal punto di vista della miniaturizzazione, dell’inversione di scala e dell’utilizzo di objet trouvé è la serie Land Scape, realizzata a partire dal 2006. A una prima occhiata questi scatti sembrano rappresentare industrie futuristiche e deserte. L’assenza dell’uomo rende il paesaggio particolarmente misterioso, intrigante: raffinerie di petrolio dall’aspetto surreale, fabbriche dalle architetture affascinanti e dall’estetica seducente, colorata e piena di luci. Solo con uno sguardo più attento si nota che non si tratta di luoghi reali ma di modellini di architetture realizzati con comuni materiali di scarto: cartoni per le uova, cannucce, lattine di birra, bigodini, scodelle ecc. Come mostra un video di backstage, LaChapelle ha impiegato due anni per ricreare in studio questi modellini, uno diverso dall’altro, dando a ognuna delle sue fabbriche fittizie un aspetto originale e generando un autentico micromondo industriale e coloratissimo. Questi stabilimenti diventano autentici templi della cultura moderna pop, colpevole dell’abuso dei combustibili fossili e vittima dello sfrenato consumismo che ci fa produrre incessantemente rifiuti. La sensibilizzazione alle tematiche ambientaliste, però, passa attraverso la forma ludica e ironica tipica di tutta la produzione dell’artista americano.

David LaChapelle, Land Scape: Luna Park (2013) davidlachapelle.com

1 note

·

View note

Text

Lezione del 18 maggio 2017

Partendo da un accenno alle narrazioni miniaturizzate presentate dall’artista Liliana Porter alla Biennale Arte 2017 di Venezia - a lezione abbiamo affrontato alcune opere che riprendono diverse tematiche e parole-chiave trattate fin qui, proponendole come spunto di approfondimento, collegamento e ricerca. Con riferimento ai diorami, proprio la composizione di Liliana Porter, dal titolo L’uomo con l’ascia e altre situazioni brevi, è lo spunto per introdurre una tipologia di lavori che si trovano al polo opposto della cuteness rilevata negli esemplari del giapponese Tatsuya Tanaka. I diorami di Abigail Goldman in apparenza appaiono come lillipuziane rappresentazioni di giardini con piscina, porzioni di paesaggio, villette a schiera, per poi rivelarsi come scene del crimine, dove accanto all’ombrellone, ai pali della luce o al barbecue si vedono situazioni di pericolo estremo e cadaveri in pozze di sangue. Da qui la definizione di “dieoramas”, diorami in cui è presente - inquietante convitato di pietra - la morte. Il tema dello splatter e del gore - dello spargimento di sangue, dell’abietto, del repulsivo - è ben radicato anche nella pratica artistica della miniaturizzazione, come mostrano le statuine dell’artista inglese Jessica Harrison, le cui diafane fanciulle di porcellana espongono ferite gravi, organi interni e tatuaggi.

Abigail Goldman, Problem solver abigailgoldman.com

Riprendendo il tema della collezione di opere di piccolo formato - un esempio del quale è stato esposto da Francesco Maglione nel suo intervento su Cesare Zavattini - è stata citata la raccolta di Luciano Benetton. Si tratta di una raccolta di opere scelte e acquistate da Benetton nel corso di anni di viaggi, rappresentative di culture artistiche dell’intero globo, con il vincolo delle misure - 10 x 12 cm - dovuto alla necessità di essere trasportate in viaggio. Opere che possono stare in valigia, opere portatili ma allo stesso tempo esemplari dello stile di un autore o di un’autrice; opere collocabili in una griglia fitta di righe e colonne accanto a migliaia di altre che condividono le stesse misure, ma anche dislocabili su una mappa della Terra, come un campionario appoggiato a un atlante.

Homepage del sito Imago Mundi, Collezione Luciano Benetton imagomundiart.com

Con riferimento alla tipologia delle scatole, abbiamo presentato poi la ricerca dell’artista Lino Fois, un cui lavoro è stato esposto nella mostra Dall’oggi al domani. 24 ore nell’arte contemporanea (Macro, Roma 2016). Si tratta della scatola Contiene trecentosessantacinque giorni di felicità rinnovabili ad ogni Capodanno, un contenitore chiuso da un coperchio di vetro, al cui interno sono conservati i petardi esplosi per festeggiare l’anno nuovo. “L’idea che ha portato alla realizzazione della serie di opere intitolata Boxes è in realtà molto semplice, si trattava di mettere in scatola qualcosa che per dimensioni o per immaterialità non poteva essere in nessun modo appunto inscatolato o che al contrario fosse tanto bello quanto impossibile da conservare in una scatola. Il contenuto di ogni scatola è dichiarato dalla didascalia e dalla scatola stessa che nella sua forma rimanda al contenuto”. Così scrive Fois introducendo la serie Boxes, una delle modulazioni della sua produzione artistica, accanto ai Carillon, ai Rebus, alle Macchine, alle Divinità ecc. Il piccolo formato secondo l’autore “permette di avvicinare lo spettatore facendolo diventare esso stesso - grazie anche alla didascalia - parte integrante dell’opera che diviene in questo modo interattiva”.

Lino Fois, Contiene trecentosessantacinque giorni di felicità rinnovabili ad ogni Capodanno (2010) www.linofois.it

Nella seconda parte della lezione due studentesse del corso hanno presentato il loro approfondimento. Cristina Bianchi ha approfondito il lavoro di Joshua Smith, un miniaturista autodidatta di Adelaide. Nato come artista di strada, Smith ha realizzato per circa sedici anni stencil lungo le strade delle più importanti città australiane, attività che avrebbe influenzato le opere successive. A partire dal 2015, dopo aver lavorato come gallerista, si è dedicato alla costruzione di cassonetti e di edifici in scala 1:20 che riproducono fedelmente i paesaggi urbani di città come Hong Kong, Sydney, Los Angeles. Ѐ proprio dalla città che trae ispirazione, in particolare dai quartieri dove regna la sporcizia e il degrado, come Chinatown. Ѐ convinto infatti che i vecchi edifici consumati dal tempo siano in grado di raccontare storie, non solo dell'immobile stesso, ma di coloro che passando hanno lasciato qualcosa di sé, dallo scarabocchio sul muro alla cartaccia gettata a terra. Smith utilizza diversi materiali: cartone, legno balsa, pannelli di fibra a media densità, vernice spray, gessetti, illuminazione LED, corda, alluminio, carta riciclata e adesiva, tessuti e fimo con cui realizza anche i particolari più piccoli. Produce le sue miniature trovando gli edifici di persona e fotografandoli, in modo da poter aprire successivamente l'immagine con Adobe Photoshop per ridurne le dimensioni e poi proiettarla su una parete del suo studio e passare alla costruzione vera e propria. Quando non è possibile, invece, cerca i soggetti servendosi di Google Street View: addirittura nel caso dell'opera 23 Temple Street (2017), ispirato a un edificio di Hong Kong, amici e fan hanno contribuito inviandogli le fotografie del luogo. Si tratta dell'opera che ha richiesto all'artista maggior tempo: tre mesi di lavoro, tutti i giorni dalle otto alle sedici ore. “Il mio intento”, spiega Smith, “è quello di ingannare l’occhio dello spettatore. Chi guarda alla luce del sole una foto del mio lavoro ultimato deve credere che si tratti realmente di paesaggi urbani”.

Joshua Smith, 23 Temple Street (2017) www.iknowjoshuasmith.com

Dopo un brevissimo excursus storico sulla nascita del museo dalle sue origini rinascimentali a oggi, la studentessa Eleonora Rebiscini ha segnalato come Instagram, social network dell'immagine e “micromondo digitale”, possa essere utilizzato a vantaggio delle attuali forme di arte contemporanea. A tal proposito è stato fatto l'esempio dell'account dell’artista Olafur Eliasson il quale, mediante la condivisione di scatti riguardanti tutte le attività che ruotano intorno alle sue opere, dalle persone che lavorano e che partecipano ai suoi workshop al suo staff, funge da ponte per la comprensione e maggiore fruibilità di un mondo complesso quale è l'arte contemporanea e il pubblico. In conclusione, gli storici dell'arte che oggi escono dall'università possono trarre vantaggio dalla presenza di questa piattaforma virtuale, fungendo da mediatori fra l'artista che ha bisogno di comunicare il proprio lavoro e i suoi viewer, dando vita a un nuovo lavoro che potrebbe essere definito digital curating. A confermare l'aspetto social dell'intero intervento è stato il live twitting fatto da alcuni interlocutori in aula, com'era già accaduto durante la lezione di Luna Todaro.

0 notes

Text

Lezione del 15 maggio 2017

La lezione ha preso avvio dall’analisi di alcuni diorami realizzati dal 2011 dall’artista giapponese Tatsuya Tanaka. In questi lavori, che vengono fotografati e diffusi in forma di libro (Miniature Life), su web e come app (Miniature Calendar), oggetti domestici, cibi e artefatti tecnologici sono usati come setting per avventure di vita quotidiana di minuscole figure umane e animali, che mettono in scena un’inversione di scala memore di Gulliver e di Alice. Ma anche - per richiamare immagini viste durante questo corso - la coppa su cui Francesco Trombadori fa ballare le coppie di danzatori nella sua interpretazione della carta da gioco dell’Asso di coppe per la collezione Masino.

Francesco Trombadori, Asso di coppe Immagine da theparallelvision.com

Accattivanti e graziose, queste scene consentono di fare un accenno al concetto di cute e di cuteness (grazioso, carineria), diffusi in particolare nella cultura statunitense del principio del ‘900 con riferimento al mondo dell’infanzia, al giocattolo, all’illustrazione e al cinema d’animazione. Il tema del cute si riverbera nel kawai giapponese mostrando sempre qualche legame con la riduzione di scala.

Tatsuya Tanaka, Pudding swamp (2015) miniature-calendar.com

I paesaggi della serie di Miniature Life rimandano ad alcune osservazioni di Alberto Savinio sulla pittura di Giotto nella Cappella degli Scrovegni di Padova. In Ascolto il tuo cuore, città l’artista rileva l’impressione che nella Cappella "tutto è previsto per essere scomposto e ricomposto diversamente", "tutto è portatile”. Savinio sente di tornare bambino e di trovarsi in una stanza dei giocattoli, come se le architetture fossero fatte con i pezzi del “piccolo architetto” e che - alla chiusura della Cappella - tutti i personaggi e gli elementi tornino nelle loro scatole: “in una scatola i templi, le case, le logge, le torri... In altra le pecorelle accosciate, gli alberelli a cavolfiore”.

Giotto, Enrico Scrovegni offre alla Madonna il modellino della Cappella. Particolare della controfacciata della Cappella degli Scrovegni, Padova (1303-1305)

Due osservazioni emergono da questi accostamenti: il richiamo a precetti tecnici e compositivi che risalgono al Libro d’Arte di Cennino Cennini sull’artificio di dipingere la parte per il tutto (il ramo per il bosco, il ciottolo per la montagna) e il nesso - evidente nell’uso che Tatsuya Tanaka fa dei cavolfiori a mo’ di alberi - con la geometria frattale di Benoît Mandelbrot, basata sui concetti di auto-somiglianza e usata nella computer grafica per rappresentare paesaggi naturali.

Tatsuya Tanaka, Tree climbing (2013); esempio di frattale (dal sito arteematematica.wordpress.com)

Nella seconda parte della lezione, la studentessa Ilaria Monti ha presentato in aula la sua ricerca di approfondimento, che mette in connessione due artiste in base a una curiosa corrispondenza tutta racchiusa in un fiore. Il tarassaco ha un nome che deriva dal greco ταραχή, [tarakè] “disordine”, aκος, -ους, [akos] “rimedio”. Questo fiore officinale ha dunque la capacità di offrire un rimedio al disordine. E non è forse il principio ordinatore che muove l’attività dell’artista-bricoleur che incontriamo nel Pensiero selvaggio di Lèvi-Strauss? Il bricoleur, infatti, raccogliendo frammenti dal mondo crea i suoi personali microcosmi. Sulla base di questa raccolta “archeologica” si introduce l’opera di Christiane Löhr. Artista tedesca e allieva di Jannis Kounellis, le sue Little Domes (2007-2013) sono contenitori organici di un vuoto silenzioso che sembra dialogare con lo spazio e la luce attraverso i trafori della trama vegetale tessuta e intrecciata dall’artista. Sono opere in cui si afferma un discorso sul tempo - quello del ciclo di vita di una pianta - sul vuoto e allo stesso tempo su uno spazio sacro, quale quello evocato dalla Big Arch Form ispirata ai tempi hindù. Tra semi di edera, pioppo, cardo e denti di leone, Löhr crea microarchitetture vegetali che occupano lo spazio espositivo in un gioco di leggerezza e trasparenza.

Christiane Löhr, Mountains (2012) www.christianeloehr.de

Operando un passaggio di scala, possiamo osservare una sorta di gigantografia del tarassaco nelle glass cabinets in cui Claire Morgan simula scene di caccia o di cadute in picchiata di corvi e altri volatili personalmente tassidermizzati. Curiosamente elegante - se pur non priva di note perturbanti - è l’opera Full of Grace: un cerchio perfetto in cui il corpo della volpe conclude la sfera del tarassaco “allestito” su fili di nylon. In un gioco di corrispondenza di forme e semitrasparenze, Morgan riflette sugli squilibri dell’ecosistema, sul tema della caduta, sulla volontà di congelare il tempo nella simulazione. Dalle le sue glass cabinets e dalle sue installazioni, quasi in modo neo-romantico, riecheggia il ricordo di uno stare dentro la natura che forse oggi, nella frenetica dinamica del contemporaneo, è dimenticato.

#lezioni#miniaturizzazione#inversione di scala#diorama#setting#portatile#giocattolo#scatola#sineddoche#modellino#approfondimenti

0 notes

Text

Lezione dell’11 maggio 2017

Nella lezione di oggi abbiamo analizzato l’opera dell’artista cinese Ai Weiwei, nato a Pechino nel 1957 e ormai tra le figure più influenti e discusse della scena internazionale. Molti dei lavori più noti, fortemente legati al suo attivismo politico, sono stati letti tenendo presente alcuni concetti-chiave del corso, in particolare il rapporto tra il macro e il micro. Se è vero che l’artista produce spesso complesse installazioni di dimensioni ambientali - come nel caso di Bang, realizzata per il Padiglione tedesco alla Biennale di Venezia 2013 - il piccolo, il frammento, la parte per il tutto sono elementi sempre rintracciabili e talvolta essenziali alla comprensione stessa dell’opera. Abbiamo fatto l’esempio di Sunflower Seeds, un ‘tappeto’ di cento milioni di semi di girasole in porcellana presentato nel 2010 alla Turbine Hall della Tate di Londra: ciascun seme, se preso singolarmente, è un pezzo unico, essendo stato creato a mano da maestranze specializzate a Jingdezhen, in Cina. Un’altra opera discussa durante la lezione è S.A.C.R.E.D., esposta sempre nel 2013 a Venezia nella chiesa di Sant’Antonin. L’installazione, formata da sei diorami visibili solo dall’esterno per mezzo di spioncini, è ispirata all’arresto di Ai Weiwei ordinato dal governo cinese nel 2011. Ogni scatola include delle grandi statue iperrealiste dell’artista e dei suoi carcerieri e ricrea nei particolari gli 81 giorni trascorsi da Ai Weiwei in carcere.

Ai Weiwei, S.A.C.R.E.D. (2010). Veduta dell’installazione e particolare di un diorama. www.zueccaprojectspace.com

Nella seconda parte della lezione due studenti del corso hanno presentato alla classe i loro approfondimenti. Veronica Di Geronimo ha parlato del lavoro di Qinggang Xiang, giovanissimo artista cinese autore della serie Paesaggi Interiori (esposta nel marzo 2015 alla galleria La Nuova Pesa a Roma) in cui il paesaggio è esaminato in una chiave peculiarmente orientale, volta a creare una liaison spirituale con la grandezza del cosmo. Le due sculture in ceramica Paesaggio verde-blu e Montagna Bianca e Acqua nera, ridotte nelle dimensioni, presentano al centro un pannello in seta che si configura in entrambi i casi come il fulcro delle opere. La scelta dei materiali così come l'intenzione di astrazione filosofica paesaggistica e la lettura in chiave taoista dei lavori ci permettono di capire quanto forte sia la matrice cinese che al contempo non nega l'influenza occidentale, riscontrabile nella ricerca geometrica delle forme della natura. Se nel Paesaggio verde-blu l'artista si è ispirato concettualmente e iconograficamente a La sorgente dei fiori di pesco, favola scritta nel V secolo da Tao Yuanming, in Montagna Bianca e Acqua nera ricorrono dei riferimenti autobiografici. Infatti il fiume Heilongjiang dell'omonima provincia, dove è nato Xiang, è letteralmente “fiume del drago nero”, ed è al drago che alludono le forme serpenteggianti dell'acqua nera. Al fine di indagare il paesaggio come una metonimia per il cosmo e cercare di far emergere l’aspetto intrinseco della natura, Qinggang Xiang ha fatto ricorso a un paesaggio spirituale, filtrato dalla sua memoria e dal suo essere artista.

Qinggang Xiang, Paesaggio verde-blu (2015). Courtesy dell’artista.

Lo studente Francesco Maglione ha invece illustrato il suo lavoro di approfondimento sul collezionismo d’arte contemporanea in piccolo formato. Punto di partenza del discorso è stato un riferimento più antico: il Gabinetto d’opere in piccolo della villa di Poggio a Caiano, voluto dal Gran Principe Ferdinando de’ Medici per raccogliere un’antologia della pittura europea del Cinque-Seicento e composto da 174 dipinti le cui dimensioni non superavano il braccio fiorentino (58 cm circa). A partire dal 1941, come un moderno Ferdinando, il giornalista e sceneggiatore Cesare Zavattini inizia a commissionare ad artisti italiani e stranieri (fra i quali Balla, Burri, De Chirico, Fontana, Munari, Pistoletto) due opere - un autoritratto e un tema libero - che avessero l’unico vincolo nelle dimensioni, 8x10 cm, formando così la più piccola ed esaustiva enciclopedia figurativa dell’arte italiana del ‘900. Sempre su questa scia si pongono altre due singolari raccolte: la Collezione Roma ideata nel 1946 dallo stesso Zavattini per il produttore cinematografico Ferruccio Caramelli e composta da dipinti di formato 20x26 cm, e la collezione della scrittrice Paola Masino in cui le carte da gioco - napoletane, francesi e Tarocchi - divengono opere d’arte. Infine si è guardato all’Europa, in particolare al Miniatuur Museum presso il Gemeentemuseum de L’Aia, costituito dalla collezione Ria e Lex Daniëls. I due galleristi nel corso degli anni hanno messo insieme una raccolta di duemila opere fra dipinti, fotografie, disegni, sculture che sono versioni in miniatura di lavori già esistenti o realizzati espressamente per la coppia di collezionisti da artisti internazionali quali Arman, Kudo, Kusama, Spoerri, Vasarely, Vautier.

Cesare Zavattini e la sua collezione ph. www.beniculturali.it

#lezioni#miniaturizzazione#collezione#scatola#diorama#enciclopedia#macro/micro#museo#frammento#metonimia#sineddoche#riduzione in scala#approfondimenti

1 note

·

View note

Text

Lezione dell’8 maggio 2017

La lezione ha preso avvio dall'analisi della serie di fotografie di Luigi Ghirri dal titolo Atlante (1973), nelle quali il fotografo emiliano si sposta con l’obiettivo sulle pagine di un atlante, in un viaggio fra i segni convenzionali della descrizione del mondo macroscopico, che viene restituito per frammenti minimi e sconfinati allo stesso tempo. In questo progetto dei primi anni Settanta (coevo a una riflessione diffusa sulle mappe), Ghirri arriva - come è stato scritto - "a realizzare il proprio viaggio immaginario addirittura tra le pareti di casa". Una descrizione, questa, che porta la memoria all’illustrazione di Giorgio de Chirico per il romanzo Ebdomero (1929), in cui il protagonista è rappresentato mentre compie una traversata in barca all’interno della sua camera (già citata nella lezione sulle Wunderkammern).

Luigi Ghirri, Atlante (1973). © Eredi Luigi Ghirri immagine dal sito www.roots-routes.org

Dopo questo riferimento, siamo passati alla trattazione delle fotografie di Olivo Barbieri. Anch’egli emiliano (è nato a Carpi nel 1954), Barbieri è noto - fra le altre riflessioni e pratiche creative - per l’uso della tecnica del fuoco selettivo che gli permette di “fotografare paesaggi metropolitani e renderli del tutto simili a plastici visti dall’alto”. Con questa tecnica - osserva lo stesso artista in interviste e fonti scritte - la foto diventa una pagina da leggere, l’immagine rivela ancora una volta la sua natura di inganno e soprattutto il mondo diventa un plastico, una sorta di miniatura in cui convivono dimensioni diverse e antitetiche. La discussione intorno alle immagini mostrate (dalla serie Site specific) è spaziata dalla ricerca di riferimenti a tecniche pittoriche orientali di prospettiva aerea e miniaturizzazione, fino ai programmi di esplorazione metropolitana offerti da Google.

Olivo Barbieri, Brescia (2003) www.olivobarbieri.it

Nella seconda parte della lezione, la studentessa Julie Pezzali ha illustrato il suo lavoro d’approfondimento sul Giardino dei Tarocchi - nel cuore delle colline che sovrastano Capalbio - realizzato a partire dal 1979 da Niki de Saint- Phalle, visionaria artista e demiurgo di un macromondo ispirato al tema esoterico dei ventidue arcani maggiori dei Tarocchi. Le sculture che animano il parco assumono dimensioni gigantesche tanto da renderne alcune abitabili (è il caso della meravigliosa Imperatrice - Sfinge); tutte vengono poi ricoperte da una pelle scintillante di arabeschi decorativi realizzati con piastre di ceramiche colorate, schegge di specchi e vetri di Murano.

Panoramica del Giardino dei Tarocchi. Photo: © Laurent Condominas ilgiardinodeitarocchi.it

L’iconografia dei Tarocchi ha consentito all’artista francese di spaziare, come una tastiera infinita, fra immagini legate alla Bibbia, allo Zodiaco e alle allegorie classiche con l’obiettivo di costruire un percorso spirituale che apre a interrogazioni sul senso della vita. Padre spirituale del Giardino è, come dichiara lei stessa, il Parco Guell di Gaudì, ma numerosi sono i suoi modelli, dal Parco dei Mostri di Bomarzo al Palais Idéal del Postino Cheval, anche se l’apporto del marito Jean Tinguely risulta assolutamente capitale. La realizzazione dell’utopica cittadella delle meraviglie di Niki de Saint-Phalle si è conclusa solo nel 1996 ed è oggi aperta a tutti.

1 note

·

View note

Text

Lezione del 4 maggio 2017

La lezione di oggi si è arricchita della partecipazione degli studenti e degli utenti di Twitter grazie al contributo di Luna Todaro, direttrice della Quasar Design University di Roma e autrice del libro Arte Metafisica e Wunderkammer (Palombi Editore 2011), inserito anche nella bibliografia d’esame. Nel ripercorrere la storia delle camere delle meraviglie rinascimentali fino alle loro ramificazioni nella pittura di Giorgio de Chirico e poi in tanta arte contemporanea, Todaro ha invitato gli studenti a dare il proprio contributo con il livetweet della lezione e l’hashtag #WunderkammerOggi, che va così ad aggiungersi a #micromondi per le segnalazioni e gli “avvistamenti” pertinenti al tema del corso.

Luna Todaro è partita dall’affermazione di Horace Walpole, “L'idea che mi sono fatto di un museo è quella di un luogo che ospiti ogni oggetto che si può definire singolare”, per spiegare l’evoluzione delle Wunderkammern dal Cinquecento al Settecento, periodo nel quale i tesori dei principi e le raccolte di oggetti bizzarri si sono evoluti fino a formare le prime collezioni dei musei moderni. Ha inoltre ricordato le tre grandi categorie individuate dalla studiosa Adalgisa Lugli per suddividere gli oggetti delle camere delle meraviglie - naturalia, artificialia, curiosa - accennando anche a come il processo all’origine di queste collezioni sia assimilabile all’atto della creazione, e il collezionista alla figura del demiurgo.

Una pagina dal libro Arte Metafisica e Wunderkammer, nella quale l’autrice compara Il condottiero di Giorgio de Chirico (1925) alla Figura di conchiglie disegnata da Filippo Bonanni nel 1681

Todaro è quindi passata ad analizzare alcuni dipinti di Giorgio de Chirico nei quali oggetti meccanici, fossili e frammenti sembrano riconducibili a una poetica della citazione e del meraviglioso che unisce le sue opere all’accumulo visivo dei proto-musei rinascimentali. Un analogo spirito collezionista si rintraccia nella produzione di artisti contemporanei come Marc Quinn e Marc Dion, il cui debito nei confronti della tradizione delle Wunderkammern è reso esplicito già dai titoli dei lavori. È il caso anche del cortometraggio Historia Naturae (1967) del regista ceco Jan Švankmajer, il quale ha attinto a piene mani al repertorio visivo dei musei di storia naturale.

Al termine della lezione Michela Santoro (@Mercuriomaga), Ph.D. in Storia dell’arte ed esperta dell’opera di Giorgio de Chirico, ha letto i tweet arrivati “in diretta” seguendo l’hashtag #WunderkammerOggi. Una delle studentesse presenti a lezione ha suggerito la possibilità che anche la galleria di immagini dei nostri smartphone - in cui fotografie di ricordi personali affiancano bizzari screenshot di tutto ciò che ci ha colpito - sia da considerare una moderna, sebbene virtuale camera delle meraviglie.

#lezioni#collezione#raccolta#cabinet#museo#wunderkammer#demiurgo#meraviglia#frammento#museo virtuale

1 note

·

View note

Text

Lezione del 27 aprile 2017

La lezione ha preso avvio con uno sguardo alle opere dell’artista Fausto Melotti e in particolare ai suoi Teatrini, setting miniaturizzati che, con pochi ed essenziali tratti, rievocano poetici ambienti interni abitati da figure minuscole. La serie è stata realizzata in un arco di tempo ampio, dal 1930 fino al 1985: l’artista, scomparso l’anno successivo, riceverà postumo il Leone d’Oro alla 42. Biennale di Venezia curata da Maurizio Calvesi, che abbiamo affrontato in dettaglio nelle lezioni precedenti.

Fausto Melotti, L’acrobata si avvia (1985) Fondazione Fausto Melotti www.fondazionefaustomelotti.org

Nella seconda parte della lezione abbiamo parlato del Palazzo Enciclopedico di Marino Auriti, l’utopico progetto di un carrozziere abruzzese - poi emigrato negli Stati Uniti - costruito e brevettato nella prima metà degli anni Cinquanta. Il Palazzo, di cui resta soltanto il modellino in scala 1:200 oggi conservato all’American Folk Art Museum di New York, doveva contenere “ogni cosa dalla ruota al satellite”: opere d’arte, scoperte scientifiche e tecnologiche, prodotti culturali di ogni epoca e di ogni campo del sapere. Auriti aveva concepito l’edificio come un vero e proprio monumento nazionale da costruire nei pressi del National Mall di Washington DC.

Marino Auriti, Palazzo Enciclopedico (1950-55 ca.) American Folk Art Museum, New York collection.folkartmuseum.org

L’opera di Marino Auriti è stata al centro delle cronache dell’arte in tempi recenti: nel 2013, infatti, il curatore Massimiliano Gioni ha scelto il modellino come fulcro teorico attorno al quale sviluppare il concept della 55. Biennale di Venezia, intitolata proprio Il Palazzo Enciclopedico. L’esposizione raccoglieva le opere di “artisti, scrittori, scienziati e profeti che hanno cercato - spesso in vano - di costruire un’immagine del mondo capace di sintetizzarne l’infinita varietà e ricchezza”:

“L’esposizione è organizzata secondo una progressione dalle forme naturali a quelle artificiali, seguendo lo schema tipico delle wunderkammern cinquecentesche e seicentesche. In questi musei delle origini - non dissimili dal Palazzo sognato da Auriti - curiosità e meraviglia si mescolavano per comporre nuove immagini del mondo fondate su affinità elettive e simpatie magiche. Questa scienza combinatoria - basata sull’organizzazione di oggetti e immagini eterogenee - non è poi dissimile dalla cultura dell’iper-connettività contemporanea”

– Massimiliano Gioni

Al fine di dare un quadro completo della mostra di Gioni abbiamo selezionato e analizzato alcune delle opere esposte, tutte in qualche modo legate ai temi affrontati durante il nostro corso: la collezione, la scatola, il modellino, la casa di bambola, l’oggetto da viaggio, il rapporto macro/micro, la riduzione di scala. La presenza di artisti riconosciuti dalla storia dell’arte e dal mercato accanto a personaggi cosiddetti outsider ci ha permesso di ricordare anche il concetto di dilettantismo.

Oliver Croy e Oliver Elser, The 387 Houses of Peter Fritz (1916 –1992), Insurance Clerk from Vienna (1993-2008) ph. Francesco Galli afasiaarchzine.com

Dai setting fotografici per bambole di Morton Bartlett alla scultura iperrealista in scala 1:1 di Duane Hanson (Bus Stop Lady); dagli interni domestici dell’infanzia ricostruiti in piccole dimensioni da Andra Ursuta alla personalissima enciclopedia pop del duo svizzero Fischli & Weiss (All’improvviso una rivelazione); dalle immagini endoscopiche filmate da Yuri Ancarani durante un’operazione chirurgica (Da Vinci) a quelle, raccolte da Steve McQueen, inviate nello spazio per comunicare con altre forme di vita (Once Upon A Time); siamo infine arrivati al video Grosse Fatigue di Camille Henrot con il quale l’artista francese, indossati i panni di antropologa, ha tentato di sintetizzare la storia della creazione dell’universo così come viene raccontata nelle varie culture.

Camille Henrot, Grosse Fatigue (2013) www.camillehenrot.fr

#lezioni#dilettantismo#Miniaturizzazione#riduzione in scala#teatro#collezione#scatola#casa di bambola#macro/micro#modellino#enciclopedia#sintesi

1 note

·

View note

Text

#DisplayMarisa (20 aprile 2017)

Nel pomeriggio del 20 aprile 2017, al MLAC - Museo Laboratorio di Arte Contemporanea della Sapienza si è aperta la mostra Lo studio di Marisa Volpi. Arte critica scrittura. Dedicata alla storica dell’arte, scrittrice e docente di Storia dell’arte contemporanea Marisa Volpi (1928-2015), la mostra vuole ricostruire la figura di questa donna geniale, che ha intrecciato lo studio dell’arte classica e moderna, la critica militante, l’insegnamento e la scrittura narrativa. Le curatrici Antonella Sbrilli, Maria Stella Bottai e Michela Santoro - tutte allieve di Volpi alla Sapienza - in collaborazione con le nipoti Caterina e Paola e con il direttore del MLAC Claudio Zambianchi, hanno scelto di allestire nel museo una ricostruzione parziale del vero “studio” di Marisa Volpi. Così nella sala del museo sono stati sistemati i mobili e le testimonianze della vita e dell’attività di Volpi, trasformando lo spazio in un set, in una citazione immersiva, che richiama in piccolo l’esperienza e l'atmosfera della casa originale.

Foto di Carlotta Barillà

“Lo studio di Marisa Volpi è un luogo del pensiero e la testimonianza di uno stile. Lo stile è quello del design moderno e minimale: un tavolo Saarinen ovale, le sedie Breuer, la lampada Arco di Castiglioni, un tappeto sardo, in un salone luminoso all’ultimo piano di un palazzo in via Panama, a Roma” si legge nel sito dedicato alla studiosa. "Il pensiero è quello che si è esercitato giorno dopo giorno in quello spazio, fra i cataloghi d’arte, le opere degli artisti, le risme di fogli per i saggi e i quaderni neri su cui Marisa Volpi scriveva le prime versioni dei suoi racconti e dei diari. La mostra al Mlac di Roma ha come fulcro la ricostruzione parziale di questo ambiente e il tavolo bianco a sua volta ne è il centro. Intorno a questo tavolo, gli ospiti dell’inaugurazione hanno preso letteralmente e idealmente posto per ascoltare i ricordi e le letture e prendere un tè rituale, che unisce presenti e assenti nella continuità dello studio”.

Lo studio com’era; lo studio ricostruito al MLAC; lo studio durante l’inaugurazione

Ricostruzione, immersività, re-enactement ideale di una vita trascorsa a studiare, a scrivere, a insegnare, sono i criteri che informano questa mostra, aperta fino al 15 maggio 2017 e a cui partecipano attivamente allieve e allievi dei corsi di Studi storico-artistici e di Storia dell’arte della Sapienza.

Per seguire le iniziative sui social e gli eventi della mostra: Twitter: @artedescritta #DisplayMarisa Facebook: pagine Diconodioggi e Lo studio di Marisa Volpi www.marisavolpi.it/eventi

1 note

·

View note

Text

Lezione del 20 aprile 2017

“Anche l’Arte povera col suo raffinato e post-tecnologico ritorno alla natura è una variegata composizione sul tema del limite mimetico. Grandi animali di legno di Pascali escono dai muri o strisciano sul pavimento come coccodrilli dentro una ‘camera delle meraviglie’. (…) E ricompaiono negli artisti contemporanei, con tutto il loro fascino intatto, oggetti di meraviglia come uova di struzzo, animali imbalsamati, oggetti meccanici come automi, macchine, barche che diventano mostri, strumenti musicali che si sdoppiano”.

Seguendo queste osservazioni di Adalgisa Lugli, tratte ancora dal catalogo della XLII Biennale di Venezia 1986, a lezione si sono presentate opere di Giovanni Anselmo, Giuseppe Penone, Mario Merz e Alighiero Boetti. In particolare di quest’artista si è analizzato lo Zoo del 1979: un gioco al confine fra installazione, immaginazione e racconto - realizzato insieme ai figli Agata e Matteo - che consisteva nel sistemare centinaia di animaletti di plastica acquistati in edicola sul pavimento, trasformato così nella superficie di un pianeta da attraversare in viaggi da un polo all’altro. Questa “stanza degli animali” fu fotografata da Giorgio Colombo per un articolo sulla rivista “Casa Vogue” (gennaio 1980), trasformando il gioco - come racconta Agata Boetti nel libro Il gioco dell’arte (Electa 2016) - in una performance d’artista.

Alighiero Boetti, Zoo (1979). Foto di Giorgio Colombo. Immagine tratta dal libro Il gioco dell’arte

A suo modo un mondo in miniatura, lo Zoo dei Boetti è messo in relazione al lavoro sulle mappe, all’accorciamento delle distanze del globo dovuto ai viaggi aerei e anche all’illustrazione di Saul Steinberg per il “New Yorker” del 1976, in cui le distanze appaiono cancellate.

Saul Steinberg, View of the World from 9th Avenue (1976) saulsteinbergfoundation.org

La lezione si è conclusa con un accenno ai giardini zoologici come mondi in miniatura e Wunderkammern all’aperto e alla loro trasformazioni negli anni Settanta e Ottanta, che hanno avuto riflessi anche nella produzione artistica.

1 note

·

View note

Text

Lezione del 10 aprile 2017

La lezione ha preso avvio con la lettura di alcune opere di Luca Maria Patella che intercettano il tema dei micromondi. La stessa casa-atelier dell’artista a Roma è stata considerata dal punto di vista dello studiolo rinascimentale, della collezione di rarità, della camera delle meraviglie che raccoglie artefatti, stampe, proiezioni, dispositivi illusionistici, che convergono nella peculiare dimensione creativa di Patella, al confine fra arte, scienza, metamorfosi del linguaggio. Dell’artista è messa in luce anche l’attività sperimentale nel campo dell’incisione, condotta negli anni Settanta presso la Calcografia Nazionale di Roma (Istituto Centrale per la Grafica), in rapporto con il critico e storico dell’arte Maurizio Calvesi, che coniò per lui l’anagramma “la talpa-luce”.

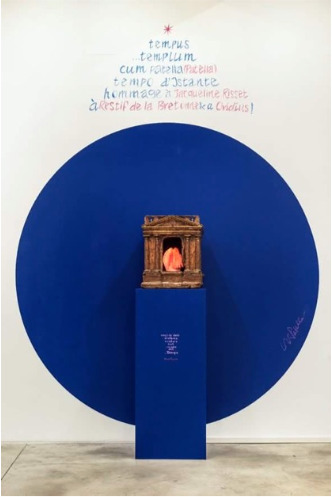

Luca Maria Patella, Tempus/templum... (1986-2016) ph. www.arshake.com

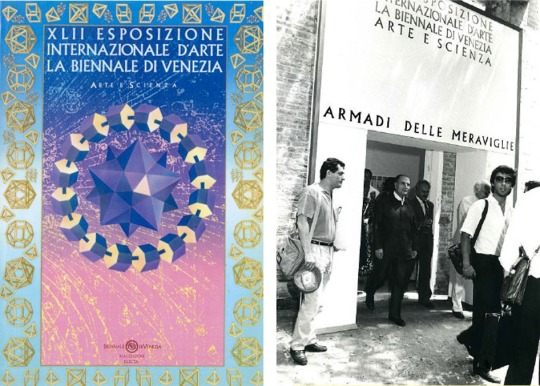

Sviluppando alcuni di questi fili tematici abbiamo presentato e analizzato la XLII Biennale di Venezia del 1986, diretta proprio da Maurizio Calvesi. Del grande studioso abbiamo ricordato anche alcune ricerche in sintonia col tema del corso, per esempio quelle raccolte nei volumi La metafisica schiarita, Duchamp invisibile, Gli incantesimi di Bomarzo. Dedicata al connubio Arte e Scienza, la Biennale del 1986 offre spunti importanti per il tema dell’inversione di scala, del mondo dentro il mondo, della simulazione - sono gli anni di diffusione dei computer -, del macro e del microcosmo.

www.labiennale.org

Oltre ad Arte e Alchimia, Arte e Biologia, Colore, Tecnologia e informatica, la Scienza applicata all’arte, una sezione rilevante era dedicata alla tradizione e al modello della Wunderkammer. Curata dalla studiosa Adalgisa Lugli (1946-1995), la sezione offriva un affascinante affaccio sul tema, un vero “viaggio dentro la meraviglia”. Reperti provenienti da collezioni del XVI e XVII secolo - fra cui lo straordinario nocciolo di ciliegia scolpito di Properzia De’ Rossi, dal Museo degli Argenti di Firenze - accompagnavano verso il contemporaneo, passando per André Breton, Joseph Cornell, Enrico Prampolini, Alberto Savinio, fino a Claudio Parmiggiani (col suo Zoo geometrico), Luigi Ontani, Mario e Marisa Merz, Fausto Melotti e il suo Piccolo museo sull’acqua.

Properzia de’ Rossi, nocciolo di ciliegia intagliato con cento piccole teste, XVI secolo. Museo degli Argenti, Firenze www.uffizi.org/it/musei-a-firenze

L’introduzione alle Wunderkammern era costituita dalla sezione Armadi delle meraviglie, dove era visitabile la ricostruzione di un armadio del Seicento, appartenuto al dottore in medicina dell’Università di Padova Gio. Domenico Tessari e ri-allestito da un suo discendente, l’artista Paolo Tessari. Come scrive Cavesi nel catalogo, Tessari, nelle sue opere, capta dal suo antenato il “contagio del meraviglioso”, il “gusto affastellante”, “l’archetipo dell’armadio come contenitore dell’inconscio", “l’individualismo dello stemma come firma”.

paolotessarivenosta.it

1 note

·

View note

Text

Segnalazioni

Dopo la lezione sul libro di Roberta Aureli La campana di vetro, la studentessa Fabiana Meloni ci ha segnalato un passo da Le città invisibili di Italo Calvino (1972) legato all'idea della città racchiusa in una sfera di vetro:

“Al centro di Fedora, metropoli di pietra grigia, sta un palazzo di metallo con una sfera di vetro in ogni stanza. Guardando dentro ogni sfera si vede una città azzurra che è il modello di un’altra Fedora. Sono le forme che la città avrebbe potuto prendere se non fosse, per una ragione o per l’altra, diventata come oggi la vediamo. In ogni epoca qualcuno, guardando Fedora qual era, aveva immaginato il modo di farne la città ideale, ma mentre costruiva il suo modello in miniatura già Fedora non era più la stessa di prima, e quello che fino a ieri era stato un suo possibile futuro ormai era solo un giocattolo in una sfera di vetro...”

E sempre a proposito di città racchiuse nel vetro, segnaliamo qui anche l’album di Francesco Guccini Metropolis (1981). Tra le tracce del disco troviamo Bisanzio, Venezia, Bologna, Milano, “piccole città” protette - sulla copertina - da una boule à neige tenuta sul palmo di una mano. Una palla di vetro con la neve di quelle vendute nei negozi di souvenir che nel tempo hanno ispirato la fantasia di tanti artisti, da Man Ray (Boule de neige, 1935) alla coppia Walter Martin e Paloma Muñoz.

1 note

·

View note