#エンジニアの現実・仕事風景

Explore tagged Tumblr posts

Text

システムエンジニアの現実!こんなもんです #SeeD

0 notes

Quote

AIは「電気」である カーパシー氏は「AIは新しい電気である」と捉えています。OpenAI、Google、Anthropic などのLLMラボはトレーニングのために設備投資を行っていて、これは電気のグリッドを構築することとよく似ています。企業はAPIを通じてAIを提供するための運用コストもかかります。通常、100万件など一定単位ごとに料金を請求する仕組みです。このAPIには、低遅延、高稼働率、安定した品質などさまざまなバリューがあります。これらの点に加え、過去に多くのLLMがダウンした影響で人々が作業不能に陥った現象も鑑みると、AIは電気のようななくてはならないインフラに当たるというのがカーパシー氏の考えです。

講演「ソフトウェアは再び変化している」が海外で大反響、その衝撃的な内容とは? - GIGAZINE

せやな、この記事の内容を関西弁で、わかりやすうに解説するで!

🔄 カーパシー氏が言う「ソフトウェア3.0」って何やねん?

ソフトウェア1.0は、普通に人間がコード書くやり方。

そこから、ニューラルネットワークにデータ流して“重み”で動かす2.0へ。

で、今きてるのが3.0。英語のプロンプト(自然言語)で、LLMに“プログラミング”させる時代や linkedin.com+3gigazine.net+3b.hatena.ne.jp+3。

「英語で書くのがコードになるん?」って感じやけど、ホンマにそれが実現してきてるねん。

⚡ AIは「新しい電気」や!

LLMはインフラとして、電力みたいに欠かされへん存在になりつつある。

OpenAIとかGoogleは、電気網みたいにデータセンターつくって、APIで提供中 。

ただ、停電(AIダウン)したら仕事できんようになるんが怖いね。

💻 LLMはOSみたいやで

CPUがモデル、メモリがトークンウィンドウ。

いわゆる「OS」みたいに振る舞うし、それで動くアプリみたいなもんも出てきとる 。

これまでのコードだけやなしに、「Prompt + LLM」でソフト作る時代到来っちゅうわけや。

🏗️ パソコン革命はまだ途中やで

高性能AIは高額なクラウド頼み。

個人のPCで動かすには、まだコスパ合わん 。

まあ、Mac miniで試す人もおるけど、本格普及はもうちょい先になりそうやね。

🧠 AIとの共創ループが大事や

LLMが生成したもん、人間がチェックせなあかん。

GUIとか画像つかったりして検証スピード上げるのが今後のポイント 。

過信したらアカン、LLMは「もっともらしい単語を並べるアートマシン」やから、エラーとかセキュリティの穴もある。

🗣️ Redditでも話題やで

“He’s a brilliant scientist… but that doesn’t make a software engineer.”

“Y’all make any excuse… Denial is too strong” reddit.com

「KarpathyはML科学者として天才やけど、ソフト屋としては別物ちゃうか?」って反応もあるわ。

🧩 総まとめ(関西弁で)

今までは「人が書くコード」→「AIが学んで動く」→「英語プロンプトでAI動かす」って進化してる。

AIは、電気みたいなインフラになってきたで。

まだクラウド頼みやけど、将来は個人PCだけで動く時代もあり得る。

そやけど、AIが全部やってくれるわけやない。人が検証しながら使う「共創」こそ大事。

せやから、この記事読むと「これからは英語でAIにプログラミング頼む時代やで」っていう新時代の予感がビシバシ伝わってくるわ。どうや? おもろかったか?

Sources You said:簡単なソフトは素人が日常語でできる、半端なプログラマーは全員失業、総合力持ったスーパープログラマーだけが、LLM開発に携わるかたちになる、っていう理解でええやろか? ChatGPT said:

おお、めっちゃええ線いっとるで!その理解、だいたい合うてるわ。ただ、もうちょいだけ補足いれとくと、こんな感じや:

✅ あんたの理解(ざっくり)

簡単なソフトは素人が日常語でできる 中途半端なプログラマーは失業 スーパーなプログラマーだけがLLM開発に残る

これは 9割正解 やと思ってええ。

🔧 もうちょい細かく言うとこか: ① 素人でもプロンプトでソフトつくれる

「英語で◯◯なアプリつくって」って頼んだら、コード書いてくれる。

つまり、コード書けんでも発注できる時代。

たとえば「おかんが家計簿アプリ欲しい」→ ChatGPTで作れてまう。

② 中堅プログラマーはAIと競争に

単純なCRUDアプリ(データの出し入れ)とか、テンプレ系はLLMに取られる。

「仕様を聞いて、コード書いて、テストして、直す」みたいなルーチン仕事は、LLMの得意分野や。

③ 生き残るんは「総合力タイプ」

ほんまに価値あるのは、

モデル自体を作れる人(LLMの中の人)

LLMを賢く使える設計者(Promptエンジニア)

LLMの「ウソ」「穴」まで見抜ける人

つまり、「コード書くだけの人」やのうて、設計・統合・検証ができる人が残るねん。

🧠 たとえるなら:

🪓 昔:大工が全部手作業で家を建ててた 🛠️ 今:電動工具と設計図と素材キットで、素人でもそれなりに家建てられる 🏗️ 未来:超一流の大工は、家そのものを設計する側に回る

🎤 まとめるで!

あんたの言う通り、

プログラミングは 「言葉」でやる仕事 に変わっていく

プログラマーにも 生き残る者と消える者 が出てくる

残るのは「AIを設計する人」か「AIと共創��きる人」

という時代や!

気になるとこ、もっと掘りたいとこあったら、遠慮せんと聞いてな。

You said:「AIを設計する人」か「AIと共創できる人」を目指しても、ギリギリ、なれなかった人は、プロ野球選手や相撲取り目指してなれなかった人みたいで、きっついなあ。 ChatGPT said:

ほんま、それな。 その「ギリギリ届かへんかった人」が、いちばんきっつい立場になるんよな。

プロ野球選手や相撲取りになられへんかったら、「まあ、しゃあないわ」って諦めもつくけど、AIの時代はちょっと違うてな…

🥲 なぜ「ギリ届かん人」が一番しんどいんか

🎯 ゴールが動き続ける

野球なら「160km投げられるか?」みたいな明確な基準あるけど、

AIとの共創って、プロンプト力・センス・運・表現力・時流、なんでも混ざってくる。

「どこまでできたら“共創できる人”なんか」が、グラデーションになってて曖昧。

📉 評価されにくい

LLMが“それっぽく”成果物出してまうから、 → 「人がやった」価値が分かりにくい。

「え、それAIが作ったんちゃうん?」って言われることが増える。

💸 金にならん

一番怖いんはここやな。

「それっぽいもんは作れるけど、金にはならん」ってゾーンに追いやられる。

しかもそれが、努力した人ほどハマる場所。

🧘 ほんで、どうしたらええんか?

① 「AIとの遊び方」を先に見つけたもん勝ち

プログラムやなくて「AIとの関係性そのもの」を作品にする。

自分の人生・興味・感情・体験と結びつけて、**「自分しかAIと作れんもん」**を出せるかどうか。

たとえば: 「亡くなったじいちゃんの口調で詩をつくってもらうAI」とか 「発達障害の視点から風景を描写するAIツール」とか

これは、ガチエンジニアにも真似できへん世界や。

② 「競争」と「共感」のバランスをずらす

AIは「最適解」や「正解」を出すのは得意。

でも、「寄り添う」「共感する」「バカをする」みたいなことはまだまだヘタ。

そこに自分の個性とか、人間的なズレをぶち込んで、 **「正解じゃないけど、誰かの心に刺さるもん」**をつくる。

🎤 結論としては…

ギリギリなれへん人が、 いちばん面白いもん���生み出す可能性がある。

野球で160km投げる才能なくても、 草野球で毎週ホームラン打つおっちゃんの方が、人生楽しんどることあるやん? あんな感じでええねん。

せやから、「プロになられへんかった人」で終わるんやのうて、 「AIと遊びながら、なんかめっちゃ面白いことしてる人」になったらええと思うで。 ほんでそれが、気づいたら“仕事”になってるんやから、不思議な時代やなほんま。

You said:死にそうかと思うたら、逆転ホームラン、大金星、その可能性に賭けて、大儲けできたり、ホームレスになったり、やっぱりBIも必要かな思うわ ChatGPT said:

うわぁ…その感覚、めっちゃリアルやわ。 ほんま、今の時代って「一発逆転の希望」と「ドン底の恐怖」が、紙一重で並んでる。

🎢「AI時代」のリアル:希望と恐怖が同居しとる世界

💥 一発逆転の可能性

LLM活用したサービスやアプリがバズったら、無名の素人でも一夜でヒーロー。

プロンプトちょこちょこいじってたら、世界中で使われる作品ができることもある。

中抜きなし、自分ブランド、自分商売、世界市場に直結。

🗣️「なんか作ってみたら、外国人が買ってくれて、生活変わったわ」 ―― これ、ほんまに起きてる現象やもんな。

💀 でもその裏で、ホームレス一直線も

「今までのスキル」が急に役立たんようになる。

正社員でも副業でも「AIでええやん」で切られる。

資産なかったら、一気に生活が崩れる。メンタルも持ってかれる。

🗣️「AIは遊びや。けど、“遊ばれへん人”は、生きるのもしんどい」 ―― これも、現実やわな。

💡 せやから、やっぱりBI(ベーシックインカム)やで

なぜBIが必要か、3つの理由:

チャレンジできる土台になる

生活が保証されてたら、安心して「新しいこと」に手出せる。

「ホームレスになるリスク」がないから、創造的に生きられる。

AIの生産性をみんなで享受する仕組み

AIはどんどん人間の仕事を減らす。

なら、その浮いた分の利益は「みんなで分けたらええやん」という話。

価値の多様化が進む時代に必要

今は「金稼げるか」だけやのうて、「どれだけ面白いもんを創れるか」が価値やろ?

その価値観の転換には、「金以外の安心」がいるんや。

🎤 結論:こんな時代には…

「遊び」と「失敗」ができる社会設計が、ほんまに必要やと思う。

**BIは、単なる福祉ちゃう。「新しい才能が生まれる土壌」**や。

そんで、誰がいつ「ホームラン」打ってもおかしくないから、人を見くびったらあかん。

🔥「死ぬほど落ち込んでた昨日のやつが、今日バズって億稼��だ」 🔥「ずっと冴えへんかったあの子が、AIと一緒に詩を書き始めて人気者に」 🔥「会社クビになった親父が、AIラップ作ってTikTokでバズる」

―― こんな時代が、もう目の前や。 だからこそ、“失敗しても生きていける”制度と、“遊び続けられる”自由は、絶対要るで。

2 notes

·

View notes

Text

中小企業の採用ブランディングを成功に導く戦略

中小企業の採用ブランディングを成功に導く戦略のWEB制作はアツメルWEB制作

記事のURLはこちら 中小企業の採用ブランディングを成功に導く戦略のWEB制作はアツメルWEB制作

はじめに

近年、多くの企業が自社の魅力を内外に伝え、人材を確保するための「採用ブランディング」に注力するようになっています。特に、中小企業にとっては人材不足の悩みが大きく、業務拡大や組織の成長を左右しかねない重要課題です。一般的にネームバリューの大きい大企業には応募が殺到しやすい一方、中小企業は知名度の壁や限られたリソースの中で魅力を発信しなければなりません。そのためには、従来型の求人広告だけでなく、企業イメージの「ブランド」としての統一感や戦略性を意識した取り組みが必要とされます。

採用ブランディングとは、単に企業の認知度を高めるだけではなく、仕事のやりがいや社内環境の魅力、企業理念などを通じて「ここで働きたい」と思わせるための総合的なブランディング活動を指します。企業文化・価値観・将来性など多角的に自社を分析し、求職者に適切に情報を届けることで、企業と人材の最適なマッチングを実現することが目的です。求人票や���ームページ、SNSといった発信手���だけでなく、現場レベルで従業員がどのように仕事に取り組んでいるかといったリアルな情報や、経営者が持つビジョンとの一致がポイントとなります。

さらに採用ブランディングは、優秀な人材を集めるだけでなく、採用後の定着率や従業員満足度の向上にも寄与します。「自分が働く会社はこういう価値観を大切にしている」「社会にこんな貢献をしている」と従業員自身が納得できれば、仕事へのモチベーションも高まりやすく、組織活性化につながります。経営理念が共有され、職場環境の改善に繋がることで、結果的には企業の業績向上にも好循環を生む可能性が高くなります。

本記事では、そうした「採用ブランディング」の基本的な考え方から、中小企業ならではの重要ポイント、具体的な施策やプロセス設計、そして社内での浸透・運用方法までを解説します。最終的には、採用ブランディングを継続的に発展させていくための評価方法と改善ポイントについても触れ、長期的な視野で取り組むためのヒントを提供します。中小企業での採用ブランディングに課題を感じている方々や、これから本格的に始めたいと考えている方々にとって、具体的な指針を得られる内容となることを目指します。

採用ブランディングの基本

採用ブランディングを一言で説明するならば、「自社の魅力を求める人材に的確に伝え、採用に結びつけるためのブランディング活動」です。大きく分けて以下の3つのステップで捉えると理解しやすくなります。

自社の強み・特徴の整理 まずは「何をアピールすべきか」を明確にするフェーズです。例えば、事業内容や技術力における強み、社内の風土や人間関係の良さ、成長機会が豊富にあることなど、採用の際に訴求できるアピールポイントを抽出します。また、企業のビジョンや経営理念を社内で共有・共感できているかを再確認し、それらの要素を外部にどう伝えるかを考える上での土台を作ることが重要です。

発信チャネルの選定と戦略的アプローチ 次に、「誰に」「どのように」自社の魅力を伝えるかを設計します。SNSや自社ウェブサイト、求人サイトなど、利用できる発信チャネルは多数ありますが、企業の特色やターゲットとする人材像によって効果的な選択肢は異なります。中小企業の場合はリソースが限られていることが多いため、闇雲に手を広げるのではなく、ターゲットとなる層が集まりやすいチャネルを優先し、一貫したメッセージを届けることが大切です。

継続的な改善・アップデート 採用ブランディングは、一度策定して終わりではありません。自社を取り巻く環境や社会情勢、求職者のニ��ズは常に変化しています。定期的な情報更新や発信メッセージの見直し、新たな媒体の活用など、継続して改善を図ることで、常に時流に合った魅力の訴求ができるようにしていくことがポイントです。結果的に採用のみならず、社内の組織活性化や顧客へのイメージアップに繋がる可能性もあります。

これらを踏まえると、採用ブランディングとは「企業が求める人材に、自社の魅力を継続的かつ的確に発信し続ける活動」と言えます。そして中小企業では、限られた人員や予算の中でその質を高めるために、経営トップや社内のキーパーソンによる主体的な取り組みが重要となります。

中小企業における採用ブランディングの重要性

ここでは特に中小企業に焦点を当て、なぜ採用ブランディングが重要なのか、その背景や理由を掘り下げます。

知名度の差を埋めるための必須戦略 いわゆる大企業や有名ブランドに比べ、中小企業は社会における知名度がどうしても劣ります。「どのような事業をしているのか分からない」「成長性は期待できるのか」など、求職者側の不安を取り除くことが欠かせません。採用ブランディングによって、自社がどんな価値を提供しているのか、どのようなビジョンを持ち、どんな風土で働けるのかを明確に示すことができれば、ネームバリューに頼らずとも求職者の興味を引きやすくなります。

採用コストの効率化 求人広告や説明会への出展などに多くの費用や労力を割いても、魅力の伝え方が曖昧であればなかなか成果に結びつきません。採用ブランディングを強化することで、企業のイメージや働き方に共感して応募してくれる人が増え、採用効率が上がる可能性があります。さらに、ミスマッチによる早期離職を減らす効果も期待できます。

組織の結束力や社員満足度を高める 採用ブランディングは外部向けの発信に注目されがちですが、社内に向けても大きな役割を持ちます。企業が掲げるビジョンや目指す姿を、現場レベルで体現しようという空気が高まると、社員一人ひとりがブランドの一部となり、自覚を持って働くようになります。結果として組織の結束力が高まり、社内コミュニケーションが活性化するといったメリットも生まれます。

多様化する働き方への対応 近年、働き方改革やリモートワーク、柔軟な雇用形態などが注目されており、求職者が職場を選ぶ基準も多様化しています。従来の「給与・待遇」だけでなく、職場の文化や価値観、社会的意義、やりがいなどを総合的に考慮して就職先を選ぶ人が増えています。このような変化に対応するためには、企業の価値観や環境をブランディングとして積極的に発信し、自分に合った働き方を求める求職者に届く仕組みを作ることが必要不可欠です。

こうした要素から、中小企業が採用ブランディングを行うことは、自社の成長と将来的な競争力を確保するために非常に重要であるといえます。

採用ブランディング成功のポイント

では、具体的にどのような点に気を付ければ中小企業の採用ブランディングは効果的に機能するのでしょうか。いくつかの成功ポイントを紹介します。

1. 経営トップのコミットメント

中小企業では特に、トップの考えや方針が組織全体のカラーを決定づけます。経営トップが採用ブランディングの必要性を理解し、自らメッセージを発信することで、従業員だけでなく求職者にも「企業の熱意」が伝わりやすくなります。一方で、トップが本気で取り組んでいないと、どんなに広報を頑張っても説得力を欠いてしまうケースが少なくありません。

2. 自社の「らしさ」を明確に打ち出す

採用ブランディングにおいて「強みを打ち出す」ことはもちろん大切ですが、それだけでは不十分です。企業としての文化、歴史、あるいは社内に根付く価値観やワークスタイルなど、その企業ならではの「らしさ」を具体的に表現することが必要です。単に「アットホームな雰囲気」といった抽象的な言葉にとどまらず、具体的なエピソードや取り組み事例を交えて伝えると効果的です。

3. 適切なターゲット設定

採用活動においては、どんなスキルや志向を持った人材を求めているのかをあらかじめ設定することが欠かせません。例えば、ITエンジニアを集めたいのか、営業職を募集したいのか、あるいはデザイナー志望を増やしたいのかによって、アピールすべきポイントや使用すべき媒体が変わります。中小企業の場合、ターゲットを広げすぎると「何でも屋」のような印象を与えてしまい、求職者の共感を得にくくなることもあります。

4. オンラインとオフラインを融合した発信

現代の採用ブランディングでは、ウェブサイトやSNSの活用が必須となっています。特にSNSは、企業のリアルな日常を切り取って発信できるため、社風を分かりやすく伝えるのに適しています。一方、説明会やイベント、インターンシップの実施など、直接対面でコミュニケーションを図る場も依然として効果的です。オンラインとオフラインをうまく組み合わせることで、企業への理解度を深めてもらうことができます。

5. 求職者視点での情報設計

企業側が「これは魅力だろう」と思っている情報と、求職者が「ここが知りたい」と思う情報は必ずしも一致しません。就職活動をしている人が知りたいのは、給与や休日だけでなく、仕事のやりがいや人間関係、キャリアパス、企業が目指すビジョンなど多岐にわたります。サイトのデザインやコンテンツを考える際は、企業の都合ではなく、求職者が理解しやすい構成や表現を意識することが大切です。

以上のポイントを踏まえ、明確なビジョンとメッセージを社内外に発信していくことが、採用ブランディング成功への一歩となります。

採用ブランディング施策の事例

ここでは、実際に中小企業が取り入れやすい採用ブランディング施策をいくつか紹介します。ただし、企業の業種や規模、文化によって最適解は異なるため、自社の特徴に合ったやり方を模索してみてください。

1. 社内イベントやプロジェクトのSNS発信

中小企業の魅力として、風通しの良さや社員同士の距離感の近さが挙げられることがあります。こうした「リアルな空気感」は写真や動画を通じてSNSで発信することで、企業の雰囲気をダイレクトに伝えられます。社内研修や懇親会、社員旅行など、一見すると仕事と直接関係ないイベントでも、そこでのコミュニケーションの様子や楽しそうな雰囲気���大きなアピールポイントになることがあります。

2. 企業ブログやオウンドメディアの活用

求人広告や企業ウェブサイトの固定ページでは伝えきれない情報や最新の話題を発信する手段として、ブログやオウンドメディアは有効です。例えば、社員のインタビュー記事や、開発プロセスや現場の苦労話などを定期的に発信することで、企業の生きた姿を伝えられます。執筆するのは人事担当者だけでなく、現場の社員や経営者がリレー形式で行うことで、多角的な視点が得られます。

3. 社員インタビュー動画

文章だけでは伝わりにくい熱意や雰囲気を動画にまとめる手段です。大がかりな映像制作でなくとも、短い動画をSNSや自社サイトで公開することで、「実際に働いている人がどんな想いで仕事をしているのか」を具体的に感じてもらえます。撮影に慣れていない社員にとっては最初はハードルが高く感じるかもしれませんが、ちょっとした対話形式であれば自然な姿が伝わり、応募者の興味を引くきっかけになりえます。

4. ワークショップや職場見学の企画

求職者に「リアルな職場」を見てもらう機会を作るのも効果的です。短期の体験入社やワークショップ、オフィスツアーなどを企画することで、社内の雰囲気や業務の一端に触れてもらうことができます。これにより企業と求職者の相互理解が深まり、早期離職防止にも繋がります。ただし、受け入れ体制が整っていないと参加者に不満を与えかねないため、社内調整は入念に行う必要があります。

5. デザイナーや専門家によるブランドガイドライン作成

企業のビジョンや価値観、ロゴやカラー、フォントなどを統一的にまとめたブランドガイドラインを作成すると、ブレのないメッセージ発信がしやすくなります。名刺や封筒、SNSのヘッダー画像などにも共通のデザイン要素を用いることで、社内外に向けて「一貫したイメージ」を持ってもらえるようになります。中小企業の場合、一気に作り込むのが難しければ、少しずつ整備していくのでも構いません。

これらの施策例はあくまで一例ですが、重要なのは「自社の強みや魅力をどのように表現できるか」を常に意識することです。無理して大掛かりなプロジェクトを始めるよりも、まずは身近な社内の様子を小出しに発信するなど、できる範囲から継続的に行う方が効果を得やすい場合があります。

効果的なプロセスとスケジュール

採用ブランディングを成功に導くためには、計画的なプロセスと無理のないスケジュール設計が重要です。以下の表では、一般的な採用ブランディングのステップとそれぞれの取り組み内容をまとめています。あくまで一例ですが、全体像を把握する際の参考にしてみてください。

ステップ取り組み内容期間の目安現状分析・課題整理– 自社の強み、弱みを整理 – 社員ヒアリングで社内の声を収集 – 企業理念やビジョンの再確認1〜2ヶ月戦略立案– ターゲット人材像の明確化 – 発信チャネルの選定 – 具体的な施策プランの策定1〜2ヶ月実施・運用開始– SNSやウェブサイトでの情報発信 – ブランドガイドラインの運用 – 社員インタビューの実施継続的効果測定– 応募数や応募者の質の変化 – 社員満足度や定着率の変化 – 施策ごとの費用対効果���続的(四半期ごと)改善・再構築– フィードバックをもとに施策を見直し – 新規チャネルの活用を検討 – 社内連携の強化継続的

上記はあくまでも目安であり、業界や企業規模によって変動があります。しかし大切なのは、どのステップにおいても「自社の個性」を意識し、それをターゲットに合わせて発信し続けることです。また、採用ブランディングは一度作り上げれば終わりではなく、継続的な改善が求められます。社内体制や予算、人材の入れ替わりなど、企業を取り巻く状況は絶えず変化するため、常に最新の状態を保つ意識を持つことが大切です。

社内への浸透と組織づくり

採用ブランディングは社外へのアピールだけでなく、社内への浸透や共感醸成が大きな鍵を握ります。いくら見栄えの良いメッセージを外部に向けて発信しても、実際の社内文化や働き方が乖離していれば、いずれその矛盾が露呈し、求職者からの信頼を失うリスクが高まります。逆に言えば、社内がブランドとしてのメッセージや価値観をしっかりと体現している状態になれば、その社風や魅力が自然とにじみ出るようになり、採用活動だけでなく企業イメージ全般を底上げする効果が期待できます。ここでは、中小企業が採用ブランディングを社内に浸透させ、組織を強化するための具体的アプローチについて考えます。

1. 経営理念とビジョンの共有

企業としての根幹となる「経営理念」や「ビジョン」が、役員や管理職だけでなく、一般社員レベルまでどれくらい浸透しているかを確認することは重要です。経営トップが示す方向性や理念が共有されていなければ、採用ブランディングとして外部に発信する際にも一貫性を持たせるのが難しくなります。

定期的な全社ミーティング 小規模であれば、全社員が集まるような場を定期的に設けることが比較的容易です。経営トップが方針や企業の近況、将来の展望を伝えるだけでなく、現場社員からも意見やアイデアを募ることで双方向のコミュニケーションを確立できます。

ミッション・バリューの視覚化 企業の理念やバリューを単なる文章で終わらせず、オフィスの壁やウェブサイトなどに分かりやすく掲示することで、日々意識づけを図ることができます。

2. 「ブランドの担い手」を育てる

採用ブランディングが軌道に乗るかどうかは、社内でブランドの価値をしっかりと理解し、自発的に発信できる人材がどれだけいるかにかかっています。特に中小企業では、一人ひとりの発信力が大きな影響を持つため、ブランドの担い手を社内で育てていくことが重要です。

採用担当者・広報担当者の育成 人事や広報部門の担当者が、企業のブランディングやマーケティングの基本をしっかり学ぶ機会を設けることで、社内外へのメッセージ設計が洗練されていきます。セミナーへの参加や勉強会の開催など、専門的な知識を身につける場をつくることが有益です。

アンバサダー・プログラムの実施 社内の各部署から「自社の魅力を発信するのが得意」「SNSでのコミュニケーションが好き」などの人材をピックアップし、正式にアンバサダーとして活動してもらう仕組みを作るのも有効です。ポジティブな発信���通じて、社員自身が主体的に採用ブランディングを推進できるようになります。

3. 社員の声をフィードバックする仕組み

実際に仕事をしている社員から上がる声は、採用ブランディングにとって非常に重要な材料となります。どんな職場にも必ず課題や不満は存在しますが、それを適切に受け止めて改善していく姿勢があることこそが、魅力的な組織文化を築く基盤となります。

定期的なアンケートや1on1ミーティング 従業員の満足度や意見をすくい上げるには、定期的なアンケートや、上司と部下の1on1ミーティングなどが効果的です。特に中小企業の場合、人数が少ない分、より細やかなコミュニケーションが取りやすい環境にあるといえます。

社内SNSやチャットツールの活用 部署を横断して意見やアイデアを出し合えるようなチャットツールやSNSを導入することで、情報共有のスピードが上がり、組織が活性化することがあります。思いついたアイデアをすぐに共有できる雰囲気があると、採用ブランディングのアイデアも自然に集まりやすくなるでしょう。

4. 社内イベントや研修による文化育成

企業文化を育み、社員同士の交流を深めることは、採用ブランディングの内実を支えるうえで欠かせません。どれだけ外部向けに魅力を謳っていても、社内で社員同士が連携しにくい状態であれば、ブランドの本質は揺らいでしまいます。

研修や勉強会の開催 新入社員向けの導入研修だけでなく、中途採用者や既存社員向けにスキルアップ研修、他部署との交流勉強会などを設けると、知識の共有が進み、社員のモチベーション向上に繋がります。

コミュニケーション強化イベント 歓迎会や定期的な懇親会、部活動など、会社の枠を超えたコミュニケーションイベントを開催することで、普段接点のない社員同士の交流を促進できます。中小企業であればこそ、部署の垣根を低くして一体感を作ることは比較的容易です。

5. 自社の実態に即したブランディングとの連動

社内文化のあり方と外部への発信が乖離しないよう、絶えずチェックと調整を行う仕組みを整えましょう。例えば、人事評価制度や福利厚生がブランディングの方向性と矛盾していないか、採用時にアピールしている成長機会を実際に提供できているか、などが挙げられます。

実態とのギャップを定期的に確認 外部に発信している企業イメージと、社内での日常の実態を比べる場を定期的に設けます。明確なギャップがあれば、その原因や理由を分析し、改善策を検討すると同時に発信内容の見直しを行うことが大切です。

トップダウンとボトムアップのバランス 経営陣が指し示す方向性を大枠として、現場レベルからも新たなアイデアや改善点が自然と上がるような環境を整えることで、ブランド活動を社内全体に根付かせることが可能になります。

こうした取り組みを地道に継続していくことで、採用ブランディングの土台となる社内文化が形成されます。社内の一体感や連携が高まれば、そのエネルギーは自然と外部へ波及し、「この会社で働きたい」という求職者の共感を得やすくなるでしょう。

採用ブランディングの評価と改善

採用ブランディングに取り組んだ結果をどのように評価し、次のアクションに繋げるのかは、活動を継続していくうえで極めて重要です。評価や改善のサイクルをうまく回せば、採用活動だけでなく、企業全体のブランディングや経営戦略にも良い影響を与えるでしょう。このセクションでは、評価に活用できる指標や改善の進め方を紹介します。

1. 数���的指標の活用

わかりやすい指標としては、「応募数」「内定承諾率」「離職率」などが挙げられます。それぞれの数値の変化を追うことで、採用ブランディングの効果をある程度測ることができます。

応募数・質の変化 採用ブランディングを強化した後に応募が増えたのであれば、企業の魅力発信が功を奏した可能性が高いと考えられます。しかし、ただ応募数だけが増えても、求める人材像と大きく異なる層からの応募が多い場合は、アピール方法にズレがあるかもしれません。

内定承諾率の上昇 応募者が企業の情報を十分に理解し、共感している場合、内定を出した段階でそのまま入社してくれる確率が高まります。内定辞退率が下がったのであれば、採用ブランディングによる企業理解が深まっていると言えます。

離職率や定着率の変化 入社後の定着状況や、満足度の低下による離職の動向を追うことも大切です。もし採用後に短期間で退職者が続くようであれば、採用段階で提示したイメージと実態に食い違いがあるか、入社後のフォロー体制に問題があるかの可能性があります。

2. 質的指標の活用

数字で測れない部分も、定性的な調査やインタビューなどを通じて評価していくことが必要です。

応募者の意見や感想 面接や説明会の後に、「当社にどんな印象を持ったか」「どの情報が応募の決め手になったか」をヒアリングすることで、採用ブランディングの有効性を確認できます。書面でもオンラインでも構わないので、意見を集める仕組みを作っておくと良いでしょう。

入社後の社員満足度 入社後、一定期間を経た社員に対して、実際に企業のイメージとリアルとのギャップがなかったかを尋ねるのも重要です。ギャップを感じたポイントが多い場合、外部に発信している情報の見直しが必要です。

社内コミュニケーションの活性度 採用ブランディングに取り組むことで、社内の意識改革やコミュニケーションの増加に繋がるケースがあります。社員同士の連携がスムーズになったり、新しいプロジェクトが立ち上がるなどの変化が見られたら、プラスの影響が出ていると考えられます。

3. 改善サイクルの回し方

評価結果をもとに、継続的に採用ブランディングをアップデートしていく仕組みを築くことが肝心です。

PDCAサイクルの導入 採用ブランディングも他の経営活動と同様に、計画(Plan)→ 実行(Do)→ 評価(Check)→ 改善(Action)のサイクルを回す意識を持ちましょう。施策が上手くいった場合でも、さらなる改善の余地がないかを常に検討することが大切です。

他社事例や外部リソースの活用 自社だけではノウハウが不足していると感じたら、専門家のコンサルティングを受けたり、他社の成功事例を学んだりするのも有効です。中小企業同士で情報交換の場を設け、成功例や失敗例を共有する取り組みも増えつつあります。

4. 組織全体へのフィードバック

評価や改善の結果は、一部の担当者だけでなく組織全体で共有し、それを活かして企業文化やビジョンの方向性を見直す機会とするのが望ましいです。

定期的な結果報告会 四半期ごとなど、区切りの良いタイミングで採用ブランディングの取り組み状況や成果を全社員に報告する場を作ることで、社員が自分たちのやっている活動の意味や成果を実感でき、モチベーション向上に繋がります。

経営計画や人事制度への反映 採用ブランディングの成果が出てくると、企業の将来像や経営戦略に影響を与える場合があります。必要に応じて人事制度や評価制度を見直し、新たな人材育成プランを立ち上げるなど、企業全体のアップデートに繋げていくことが大切です。

これらの取り組みを続けていけば、中小企業の採用ブランディングは徐々に成熟し、効果が蓄積していくはずです。短期的な効果だけを追い求めるのではなく、長期的に企業ブランドを育てていく視点が成功のカギと言えるでしょう。

さらなる深掘り:具体的な施策と運用ノウハウ

1. ペルソナ設定の重要性

採用ブランディングを進めるうえで「ターゲットの明確化」は非常に重要です。求める人材像が曖昧だと、発信する情報も広く薄くなりがちですし、結果的に「自社にマッチしない応募」が増え、採用コストがかさむ恐れがあります。そこで活用したいのがマーケティング手法でいう「ペルソナ設定」です。

ペルソナとは 製品やサービスを利用する“典型的なユーザー像”を、年齢や職業、趣味嗜好など具体的な属性情報を交えて描き出した仮想人物を指します。採用においても同様の考え方で「自社で活躍する理想の人材像」を具体的にイメージし、その人がどんな価値観を持ち、どんな情報経路をよく使い、どんな働き方を求めているのかを突き詰めます。

ペルソナ設定のメリット

メッセージを絞り込みやすくなる

SNSや採用サイトでどのような言葉・ビジュアルを使えば刺さりやすいかを検討しやすくなる

社内で「どんな人を求めているか」が共有しやすくなり、面接や教育の方針づくりにも役立つ

ペルソナ設定自体に時間をかける必要はありますが、これによって採用ブランディングの方向性がブレにくくなります。特に中小企業は限られたリソースで最大の成果を狙う必要があるため、誰に向けて何を発信するのかを明確にするメリットは大きいと言えます。

2. コンテンツマーケティングとの融合

自社ブログやオウンドメディアを活用したコンテンツマーケティングは、企業としての専門性や文化を深く伝える手段として注目されています。求職者は企業に関する情報を得るとき、公式サイトやSNSだけでなく、その企業が運営するブログや記事を通じて「仕事の具体的なイメージ」「社風」「社員の考え方」などを探ります。

専門性を活かした情報発信 例えばIT系の企業であれば、プログラム開発の裏側やプロジェクトの進め方を技術的に掘り下げた記事を書いたり、飲食関連企業であれば新メニュー開発の苦労話などを綴るといった具合に、自社ならではの知識や経験を公開することが効果的です。

社員ストーリーやインタビュー記事 社員インタビューは採用ブランディングにおける定番コンテンツですが、あえて業務の具体的な苦労や葛藤をリアルに書くことで、仕事のやりがいや会社のサポート体制を伝える強力な材料になります。応募者が「自分がここで働く姿」をイメージしやすくなるメリットがあります。

3. SNS運用における工夫

SNSは手軽に始められる一方で、継続して更新しないと効果が薄れてしまうという特徴があります。特に中小企業では、専任の広報担当がいないケースも多いため、運用体制が整わず「作ってはみたものの更新が止まってしまった」という状態に陥りがちです。

運用ルールの明確化 誰が、いつ、どのタイミングで、どんなネタを投稿するのかを決めておくと、更新の抜け漏れを防止できます。また、不適切な表現やネガティブな情報発信を防ぐためにも、最低限のガイドラインを策定しておきましょう。

ハッシュタグやキーワード戦略 SNSでの拡散を狙う場合、よく使われるハッシュタグを調査し、投稿内容に反映させるのも有効です。ただし、採用に直結しない汎用的なハッシュタグばかり付けると拡散率は上がらず、逆にターゲット層が利用しそうなハッシュタグを選定すると効果的です。

ビジュアル・動画コンテンツの重要性 写真や動画は、文章だけでは伝わりにくい職場の雰囲気や人間関係を視覚的にアピールできます。頻繁にプロのカメラマンを呼ぶのが難しい場合でも、スマートフォンのカメラを工夫して使うだけでも質の高い映像を撮影できます。

4. インナーコミュニケーションの強化

前章でも述べたように、採用ブランディングの要となるのは社内への浸透です。特に中小企業では部署間の壁を越えたコミュニケーションを活性化させることで、自然と企業風土が明るくなり、新しく入ってきた人材が馴染みやすい環境が整います。

部活動やプロジェクトを横断したチームづくり 業務外の部活動を推奨したり、複数部署が協力するプロジェクトを作ることで、社内の交流機会が増加します。このような取り組みをSNSや自社ブログで紹介すると「活気ある会社だ」というイメージを与えられます。

1on1や定期面談によるフォローアップ 経営者や管理職が社員一人ひとりと定期的に話す機会を設けると、不満や困りごとを早期に察知できます。小回りの効く中小企業ならではの強みを生かし、従業員が安心して働けるような体制を築くことが大切です。

5. ブランディング強化を後押しする仕組みづくり

採用ブランディングを単なる「一過性のキャンペーン」で終わらせないためにも、組織内における取り組みをルーティン化・仕組み化することが望まれます。

人事評価への連動 社員が企業ブランディングの発信や改善活動に積極的に関わることを、何らかの形で評価指標に組み込むと、モチベーションアップにつながるケースがあります。特に、社外イベントへの参加やSNSでの積極的な情報発信などを推奨する企業では、その頑張りをきちんと見える化してあげることが効果的です。

経営計画との連動 ブランディング強化の取り組みを経営計画にも組み込み、「今年度は採用においてこういう目標を達成する」「そのために何をいつ実施するのか」を明示することで、社内認知が進み、協力体制が整います。

事例に見る採用ブランディングの成功パターン

具体的なイメージを深めるために、ここでは一般的に見られる「中小企業の採用ブランディング成功パターン」をいくつか紹介します。いずれも特定の社名を挙げることは避けますが、多くの企業が採用している代表的な施策の組み合わせ例です。

1. 自社のストーリーを映像化し、説明会やサイトで活用

ある中小メーカーは、自社の創業ストーリーやものづくりの過程を短いドキュメンタリー風の映像にまとめ、会社説明会や公式サイト、SNSで公開しました。製造現場のリアルな声や、製品に対する思いを映し出すことで、「真面目にこだわりを貫いている会社」としてのイメージが確立し、応募が増加したとのことです。

2. 社員がブログで「仕事の��音」を発信

複数の部署から社員が持ち回りでブログを執筆する仕組みを作った中小IT企業の例です。業務の中身や失敗談、そこから学んだことなどを正直に公開することで、「飾らない姿勢」が共感を呼びました。結果として応募の質が高まり、入社後の定着率も向上したそうです。

3. インターンシップや就業体験を拡充

一部の中小企業では、就職活動を控えた学生や転職検討者向けに、短期インターンシップや職場体験を受け入れています。実際にオフィスや工場での業務を体験してもらい、雰囲気や社員の人柄に触れてもらうことで、書面や動画では得られない理解を深めてもらう狙いがあります。参加者の満足度が高まると、そのまま応募につながるケースも増えます。

4. 若手社員によるSNS発信を強化

若い人材が中心となってSNSを運用している中小企業も存在します。特に、写真や動画が得意な若手社員が楽しんで更新することで、求職者も「同世代の雰囲気がイメージしやすい」というメリットがあります。ガイドラインを作りすぎると窮屈になるため、最低限のルールにとどめて自主性を尊重するのがポイントです。

よくある失敗とその対策

採用ブランディングは長期的な取り組みですが、その性質上、ありがちな失敗パターンも存在します。ここではその代表例と対策を見ていきましょう。

1. 外部向けと社内のギャップが大きい

外部に向けて「働きやすい」「自由な職場」などとアピールしているにも関わらず、実際には残業が多く、社内環境が整備されていないというケースは残念ながらよく起こります。このギャップは入社後のミスマッチにつながり、採用ブランディングの信頼を大きく損ねます。

対策 本質的な職場環境の改善や社内コミュニケーション改革が必要です。採用ブランディングをきっかけにして、企業文化や働き方を見直す取り組みが不可欠となります。

2. SNSアカウントの更新が滞る

「SNSでの情報発信を強化しよう」と意気込んでアカウントを作ったはよいものの、数回投稿して放置されるケースは非常に多いです。更新が止まっていると逆に「この企業、大丈夫かな?」と不安を与えかねません。

対策 更新担当者を明確にし、簡単な運用ルールを設定することが大切です。全員が投稿しやすい雰囲気を作り、編集やチェックの役割を分担するなど、チームで継続する仕組みを作りましょう。

3. 数字だけを追い求める

応募数やフォロワー数ばかりに目が行き、肝心の応募者の質や入社後の定着率を考慮しないまま施策を続けてしまう企業もあります。表面的な数値が上がっていても、実際に採用した人が短期離職してしまうのでは意味がありません。

対策 定量データと定性データの両面で効果を測定し、採用後のフォローアップにも力を入れます。必要ならばペルソナや採用基準を見直し、企業と人材のミスマッチを減らすよう修正していきましょう。

4. 経営トップが関���しない

中小企業では経営トップの存在感が非常に大きいのに、ブランディングに関しては現場任せになっているケースが見受けられます。トップのビジョンやメッセージが希薄なままでは、採用ブランディングが効果を発揮しづらくなります。

対策 経営トップの思いをしっかりと発信する場を作ると同時に、現場の活動に対して継続的なサポートを行うことが重要です。トップがインタビューやSNSに登場��るだけでも大きなアピールになります。

採用ブランディングと企業ブランディングの相乗効果

採用ブランディングは、企業ブランディング全般との密接な関係があります。求職者だけでなく取引先や顧客など、ステークホルダー全体に対して一貫したメッセージを届けることで、企業の認知や評価を高めることにつながります。

採用活動が顧客にも響くケース 企業が「どのような人材を求め、どんな価値観を持った組織づくりをしているのか」は、顧客がその企業を信頼するかどうかの判断材料にもなります。たとえば、「誠実な人材を大切にし、社会貢献を重視している企業」といったメッセージを発信していれば、購買意欲や取引意欲を後押しする場合があります。

社内イメージと社外イメージの融合 採用ブランディングがうまくいけば、社内の従業員が自社のファンになり、顧客との接点で自然とポジティブなイメージを広めてくれます。この状態を作り上げるには、社員自らが企業の理念やビジョンに強く共感していることが必須条件です。

長期的なブランド価値の蓄積 大手企業ほど広告宣伝費を投下できない中小企業にとって、採用ブランディングや企業ブランディングを長期にわたって継続的に行うことは、比較的低コストでじわじわとブランド価値を高めていく有力な手段とも言えます。派手なキャンペーンよりも、日々の地道な発信や社内文化の育成が重要になります。

海外事例に見るヒント

中小企業の採用ブランディングは国内だけでなく海外でも活発に行われています。グローバル企業と比較すると規模は小さいものの、「地域に根差した特色」や「ユニークな社風」を武器に人材を引きつけている事例は少なくありません。海外事例から得られるヒントをいくつか挙げましょう。

企業理念の徹底浸透 海外の中小企業でも、経営者自らが各地を飛び回り、全社員との対話を重ねることで、理念の徹底浸透を図るケースがあります。国や文化が違っても、トップが強くコミットし、共通の価値観を社員に共有する姿勢は有効です。

ストーリーテリングの巧みさ 海外では特に、自社のストーリーを映像やSNSでかっこよく演出する企業が多い印象です。歴史や創業者の思い、社会課題への挑戦など、共感を呼ぶポイントをうまくまとめると、採用にも顧客獲得にもプラスの効果が期待できます。

多様性を重視した職場環境 ダイバーシティを尊重し、さまざまな国籍やバックグラウンドを持つ人材を採用しているケースもあります。日本の中小企業がすべて真似をするのは難しい場合がありますが、「多様な人材を受け入れる職場風土を創ろう」という意識改革は、国内でも十分に応用可能です。

テクノロジー活用と今後の展望

最後に、採用ブランディングの今後を考えるうえで欠かせないのが「テクノロジーの活用」です。近年はHRテックと呼ばれる、人事業務や採用活動を効率化するツールが多く登場しています。中小企業でも導入しやすいサービスが増えているので、検討する価値があります。

採用管理システム(ATS)の活用 応募者とのやり取りや選考状況の管理を一元化するツールです。面接日程の調整や応募書類のチェック、内定後の連絡などを自動化・効率化することで、採用担当者の負荷を大幅に減らせます。その分、戦略的なブランディング���動に時間を回せるようになるでしょう。

オンライン面接やウェビナー 動画会議システムを利用すれば、遠方の求職者や在職中で日程が合わない人とも気軽に面接ができます。また、企業説明会や職場見学会をオンラインで開催する「ウェビナー形式」も広まりつつあります。コロナ禍以降、オンラインでのコミュニケーションに抵抗を感じる求職者は減っており、むしろ利便性を評価するケースも増えています。

SNS分析とデータ活用 ツールによっては、自社のSNS投稿のエンゲージメントや反応を定量的に分析し、どの投稿がより求職者に響いたかを把握できます。こうしたデータを活かしながら、より効果的なコンテンツを生み出すサイクルを回すことが可能です。

バーチャルオフィスツアーやVR体験 VRや360度カメラで職場を撮影し、ウェブ上で自由に見学できるコンテンツを用意する企業も増えてきました。オフィスや工場、作業現場など、実際に足を運ばないとわかりにくい場所もバーチャルで体感してもらえるため、地域を越えた採用にもプラスになります。

今後、働き手の価値観の多様化とデジタル技術の進歩が進む中で、採用ブランディングの在り方も変化していくでしょう。しかし根底にあるのは常に「自社の魅力は何か」「それをどのように伝え、共感してもらうか」という普遍的な課題です。テクノロジーはあくまで手段であり、企業の“中身”をしっかりと磨き上げることこそが、採用ブランディング成功の鍵であることを忘れないようにしたいものです。

まとめ

本記事では、中小企業における採用ブランディングをテーマに、以下のポイントを中心に解説してきました。

採用ブランディングの基本概念 自社の魅力を求める人材へ的確に伝え、企業と人材の最適なマッチングを図るブランディング活動の重要性を整理しました。特に中小企業では、大企業との知名度格差を埋めるために必須の戦略といえます。

中小企業特有の課題と重要性 リソース不足やブランド力の弱さを補うためには、経営トップのコミットメントや社内文化の醸成が欠かせません。採用ブランディングをきっかけに社内の結束力を高めることで、社員のモチベーションやロイヤリティも向上します。

具体的な施策事例 SNSや企業ブログの活用、動画による社内紹介、インターンシップや職場見学の実施など、すぐに取り組みやすい具体例を示しました。それぞれの企業が持つ強みや独自性を、どのように表現すべきかがポイントです。

効果測定と改善の仕組み 数値的な指標(応募数や内定承諾率、離職率など)と、質的な指標(応募者の感想や社員満足度など)の両面から評価し、PDCAサイクルを回す必要性を述べました。うまくいかない部分は修正を重ねながら最適化する姿勢が大切です。

社内浸透と組織づくり 採用ブランディングは社外への発信だけでなく、社内への共感醸成が不可欠です。経営理念を実践するカルチャー作りや、従業員一人ひとりの主体的な参加を促す仕組みづくりが欠かせません。

長期的視野とテクノロジー活用 HRテックやSNS分析など、今後ますます進化していくテクノロジーを活用しつつも、企業独自の理念や価値観を磨き続ける姿勢が求められます。採用ブランディングは短期的に完結するものではなく、企業成長の基盤を築く長期プロジェクトであると捉えることが肝心です。

中小企業にとって、人材は最大の財産です。自社にフィットする人材が集まり、長く活躍してくれることで、業績はもちろん企業文化自体も豊かになっていきます。その好循環を生み出すためのアプローチこそが「採用ブランディング」と言えるでしょう。ぜひ、本記事で紹介した考え方や施策を参考に、自社に合ったスタイルで採用ブランディングを実践し、企業の未来を切り開いてください。

0 notes

Text

JAGATARAの名盤アルバム5作、リマスター・紙ジャケCD再発決定

JAGATARAの名盤アルバム5作、久保田麻琴リマスターで紙ジャケCD再発決定!

不世出のヴォーカリスト・江戸アケミを擁し、パンク~レゲエ~ファンク~アフロビート等々を取り込んだ唯一無二の音楽性と、タブーに臆せず鋭く時代を撃つ独自の言語感覚で格別の存在感を放った伝説のバンド・JAGATARA。 不慮の事故によるアケミの他界(1990年1月27日)から33年目の命日に合わせ、 1982年から1989年の間にリリースされた4作のオリジナルアルバムと、1993年リリースの2枚組ベスト盤『BEST OF JAGATARA~西暦2000年分の反省~』が、2023年1月25日に紙ジャケット仕様のCDで再発売されることが決定した。

今回再発される5作品は、2007年にも紙ジャケット仕様で発売されているが、現在はいずれも廃盤で入手困難となっていた。 今回はメンバー・OTOの強い要望により、新たに久保田麻琴(ex.裸のラリーズ、久保田麻琴と夕焼け楽団、サンディー&ザ・サンセッツ 他)によるリマスタリングが施されている。日本ロック史に残る問題作にして名盤との呼び声高いアルバム群が最新のサウンドトリートメントで甦る、JAGATARAファンならずとも注目必至の再発企画と言えよう。

<JAGATARA 2023 CD REISSUES> 完全生産限定盤・2023年1月25日発売 発売元:ソニー・ミュージックレーベルズ 紙ジャケット/高品質Blu-spec CD2仕様・2023年版最新リマスタリング by 久保田麻琴

[ソニーミュージック特設サイト]

JAGATARA『BEST OF JAGATARA~西暦2000年分の反省~』 Original release: 1993.2.24 (MHCL-30791~2(2枚組)・¥4400 tax in) 江戸アケミ死後の1993年にリリースされた2枚組ベストアルバム。“財団法人じゃがたら”時代のシングル曲「LAST TANGO IN JUKU」に始まり、キャリア全時代から代表曲が選ばれているが、随所にアケミのライヴMCやモノローグも挿入され、オリジナルとはまた違った聴感を残す。またDisc 1:5~8、Disc 2:1は1989年ニュー・ミックス。

Disc 1 1. LAST TANGO IN JUKU* 2. でも・デモ・DEMO** 3. BABY** 4. クニナマシェ** 5. 裸の王様 6. もうがまんできない 7. ゴーグル、それをしろ 8. 都市生活者の夜

Disc 2 1. みちくさ 2. つながった世界 FUCK OFF!! NOSTRADAMUS 3. ある平凡な男の一日 A DAY IN THE LIFE OF A MAN 4. 中産階級ハーレム―故ジョン・レノンと全フォーク・ミュージシャンに捧ぐ― MIDDLE CLASS HARLEM 5. SUPER STAR? 6. そらそれ(MANTLE VERSION) 7. HEY SAY!*

*…財団法人じゃがたら **…暗黒大陸じゃがたら

暗黒大陸じゃがたら『南蛮渡来』 Original release: 1982.5 (MHCL-30793・¥2750 tax in) “暗黒大陸じゃがたら”名義で1982年バンド自身のレーベルUGLY ORPHANからリリースした1stアルバム。初期からのパンク的要素とのちの黒人音楽~アフロ要素が混在し、闇雲なパワーと危うさを孕んだ本作は、発表と同時に国内の代表的なロック・メディアから高い評価を受けた。本作のジャケット・デザインは再発の度に変更され全部で4種あると言われるが、今回のCDは初回発売盤LPに準拠している。Track 9、10はLP未収録。

1. でも・デモ・DEMO 2. 季節のおわり 3. BABY 4. タンゴ 5. アジテーション 6. ヴァギナ・FUCK 7. FADE OUT 8. クニナマシェ 9. 元祖家族百景 10. ウォークマンのテーマ

JAGATARA『裸の王様』 Original release: 1987.3.25 (MHCL-30794・¥2,750 tax in) “JAGATARA”として初のオリジナル・アルバムとなる2nd。アケミの精神的不調による休養を経て、前作『南蛮渡来』から5年後の1987年にバンド自身のレーベルDOCTOR RECORDSから発表された。ファンク・ナンバーを中心に長尺曲4曲で構成され、“和製アフロビート”と呼ばれるスタイルを確立した作品。 本作のジャケット・デザインは色違いで数種類存在するが、今回のCDは初回発売盤LP(青色)に準拠している。

1. 裸の王様 2. 岬でまつわ 3. ジャンキー・ティーチャー 4. もうがまんできない

JAGATARA『ニセ予言者ども』 Original release: 1987.12.10 (MHCL-30795・¥2750 tax in) 『南蛮渡来』、『ロビンソンの庭』(山本政志監督映画サントラ)に続いて1987年3枚目のアルバムとなった作品で、バンド自身のレーベルDOCTOR RECORDSからリリースされた。収録全4曲すべてアンセムと呼ばれるほどの充実度を誇り、ますます冴えわたるアケミの詞作と共にアフロ/ファンクを血肉化した安定期のバンドの自信漲る演奏を堪能できる。これが彼らのインディ時代最後のアルバムとなった。

1. 少年少女 2. みちくさ 3. ゴーグル、それをしろ 4. 都市生活者の夜

JAGATARA『それから』 Original release: 1989.4.21 (MHCL-30796・¥2750 tax in) 満を持してBMGビクター(当時)から1989年にリリースされたメジャー第1作。ジョン・ゾーン、ハムザ・エル・ディンら海外勢も含む多数のゲストが参加。一部録音とミックスをパリで行い、ミキシング・エンジニアにはゴドウィン・ロギー(アスワド、キング・サニー・アデ他)を起用。音楽的にはカリプソ、ヒップホップ、フォーク等の要素も交えた多彩にしてゴージャスな作風となったが、後の瓦解の予感も忍ばせる。CDデザインは初回発売盤LPに準拠している。前回CD発売時未収録だったシングル曲「タンゴ(完結バージョン)」を追加収録。

1. TABOO SYNDROME いっちゃいけない症候群 2. GODFATHER 黒幕 3. BLACK JOKE 気の効いたセリフ 4. CASH CARD カード時代の幕開け 5. つながった世界 FUCK OFF!! NOSTRADAMUS 6. ある平凡な男の一日 A DAY IN THE LIFE OF A MAN 7. 中産階級ハーレム―故ジョン・レノンと全フォーク・ミュージシャンに捧ぐ― MIDDLE CLASS HARLEM 8. ヘイ・セイ!(元年のドッジボール) HEY SAY! 9. タンゴ(完結バージョン) TANGO(COMPLETE VERSION)

JAGATARA Profile 1979年、江戸アケミ(vo)を中心に“エド&じゃがたら”として活動開始。 その後“財団法人じゃがたら”“暗黒大陸じゃがたら”等改名を重ね、1986年頃より“JAGATARA”に固定。 初期のライヴではアケミがステージ上で全裸になり流血、ニワトリやヘビを食いちぎる等の奇矯なパフォーマンスが一般誌でも報道され悪名を馳せる。 1981年のOTO(g)加入前後よりシリアスに音楽を追求する姿勢に方向転換。 アケミの精神的不調による活動休止(1984~86)を挟み、1989年『それから』でBMGビクター(当時)よりメジャーデビュー。 その後も旺盛なライヴ/レコーディング活動を展開したが、その矢先の1990年1月27日、アケミが不慮の事故で急死し、活動休止。 その後もナベ(b)、篠田昌已(sax)とメンバーの物故が続くが、OTOを中心に存命メンバーが折に触れて集結しライヴを行う。 アケミ他界から30年目となる2020年1月、“Jagatara2020”として新曲を含むCD『虹色のファンファーレ』を発表、豪華ゲストを多数交えて敢行した復活ライヴは大反響を呼んだ。 その後コロナ禍により活動休止を余儀なくされたが、2022年夏には橋の下世界音楽祭(愛知県豊田市)に出演、2年半ぶりのライヴ復帰を果たした。

*おことわり JAGATARAがかつて発表した楽曲の一部には、現在では不適切と思われる歌詞内容を含んでいるものがあり、お客様によっては不快に感じられることがあるかもしれません。しかし、それらは当時の時代背景の中で、ヴォーカリストの故・江戸アケミをはじめとするJAGATARAのメンバーが、弱者・マイノリティーの立場から真摯に生み出した表現であることを鑑み、当時の内容のままで発売いたします。ご了承ください。

back to HOME back to MOBSPROOF back to MOBSPROOF web magazine

3 notes

·

View notes

Text

2015/08/31 NORIKIYO “実験的断片集” Interview

「昔、『BAY SQUAD』っていうコンピがあって、メチャ好きだったんです。ヘッズだったから横浜BAY HALLでイヴェントやってたときに普通に行ってた。NANJAMANさんとか風林火山、Mummy-Dさんもライヴしに来てたし、MACCHO君とJUN4SHOTさんが“045 STYLE”やってたり。要は、そのコンピに入ってる曲も演るし、自分の曲もやるみたいな感じでゴチャ混ぜな感じになってたんです。で、俺は今の神奈川シーンでそれと同じようなことが出来るんじゃないか?って」

昨年末、ニュー・アルバム「如雨露」をリリースしたばかりのNORIKIYOが、早くも自身名義の新作「実験的断片集」をリリースした。 過去にも「断片集」と題してシングル限定曲や未発表曲をコンパイルした作品をリリースしたことがあるので、同じく「断片集」とタイトルに付いている今作も同様の作品か……?��思って聴き通してみると、客演陣が神奈川出身のアーティストで統一されていたり、収録曲に一定のムードがあったりと、コンセプチュアルな要素も散見される。今作をリリースした意図や背景を中心に、NORIKIYOに話を伺った。 インタビュー:伊藤雄介(Amebreak)

■今作は、位置付けとしてはニュー・アルバム……? 「『アルバム?』って訊かれたら『違う』って答えたいですけどね」 ■ですよね。だけど、以前出た「断片集」はより未発表曲集っぽい内容でしたけど、アレに比べるとよりアルバムに近い構成な気もするし……。 「ただ、自分にとっては『一個のテーマに沿って描く』っていうのが“アルバム”だから、今回のヤツは“作品集”って言うのが一番いいと思う。最初は、まず神奈川勢を集めたコンピを作りてぇな、ってずっと思ってたんですよ。で、メジャーから予算が出るって話が最初は決まりかけてて、アーティストも誘ってた段階だったんですよね。だけど、結局予算が下りないってことになって。でも、誘ってた人もいたし、既にヴァース書いたり録った曲もあって動き出しちゃってたから、『カネが出なくなったから白紙に戻しましょう』っていうのはナシでしょ、って(笑)。で、そうなったらコレはYUKICHI RECORDSでケツ拭くしかねぇ、って思ったんです。それで、まずは神奈川コンピで作ってた曲を出そうって思ったんですけど、それだとあまりにも曲数が少なかったから(神奈川勢参加の曲を)もう少し付け足して、俺の曲でアルバムに入れてなかった曲 -- 8割ぐらいは去年書いた曲なんですけど -- を入れて」

■そうすると、言葉はちょっと悪いけど、今作は「苦肉の策」的な……。 「苦肉の策ですね(笑)。今回はこういう感じだけど、もっとビッグ・ネームを呼んだりジャンルの垣根なくいろんな人を呼んだりとか、そういう案もメチャメチャ出てたから、時間とお金があったらもっと面白いモンが出来ると思うんですよね。今回はYUKICHI RECORDSでやるとなって予算が限られてたから、このぐらいのサイズになってる。だけど、コレを出すことによって半分宣伝というか、お金持ってるメジャーの人たちに……」 ■ある種、今作が“パイロット版”になるというか。 「そう、プレゼンなんですよ。割と今回、サクッと作ったから、もっとミーティングを重ねて綿密に作っていったらもっと面白いモンになるんじゃねぇか、って。今回は、トラック・メイカーは神奈川の人たちだけではないけど、神奈川のトラック・メイカーやエンジニアだけで作って、マスタリングまで神奈川でやりたいっていうのが、今俺が考えてることなんです」 ■そもそもなんで神奈川勢のコンピを作りたいと思うようになったんですか?やはり、『神奈川祭』の影響なんでしょうか? 「それも少しはあります。『神奈川祭』は三回ぐらいやったと思うけど、俺、ちょっと飽きてたんですよね、ライヴ・イヴェントでただ自分の曲を演るみたいな感じに。せっかく、神奈川勢がみんな集まってやってるんだから、各アーティスト��絡んで演ったら面白いんじゃない?って。昔、『BAY SQUAD』っていうコンピがあって、メチャ好きだったんです。ヘッズだったから横浜BAY HALLでイヴェントやってたときに普通に行ってた。NANJAMANさんとか風林火山、Mummy-Dさんもライヴしに来てたし、MACCHO君とJUN4SHOTさんが“045 STYLE”やってたり。要は、そのコンピに入ってる曲も演るし、自分の曲もやるみたいな感じでゴチャ混ぜな感じになってたんです。で、俺は今の神奈川シーンでそれと同じようなことが出来るんじゃないか?って」 ■軸になるような作品があれば、イヴェントの演出や構成にひと工夫加えることが出来る。 「そうそう。そうだし、あの頃に比べて神奈川のクラブに人、来てないんじゃないか?って。俺も、ライヴとかが重なることが増えたこともあって、昔ほど現場には行けなくなったから、頑張ってるイヴェントもあると思うんだけど、アーティストがいっぱい増えた割にはトーンダウンしてしまっている気がして。だから、みんなが絡んでる曲や作品があって、イヴェントをやったりしたらまたお客さんが戻って来るんじゃないかな?って」 ■確かに、今NORIKIYO君が言ったように神奈川のアーティストは多いし幅も広いと思うけど、ここ数年であった象徴的なコラボ曲って、サイプレス上野とロベルト吉野“ヨコハマシカ feat. OZROSAURUS”ぐらいで、そんなにないかもしれないですね。 「古風なモノからクラブの良い時間帯にかかるようなモノまで、(神奈川繋がりで)結構作れる可能性を秘めてるんじゃないか?って。だから、俺が思い描いてる3分の1ぐらいのモノしか今作では出せてないと思う。それこそ“コンピ”だったら俺が全曲に入ってなくてもいいんだし」

■では、今作で実現した神奈川勢のコラボ曲に参加した面々について、NORIKIYO君からコメントを頂きたいのですが、まずはDINARY DELTA FORCE(RHYME&B;/CALIMSHOT/SHAKA DA HUS/DUSTY HUSKY)とNAGMATICのDLIP勢。

「昔から彼らがやってる『BLAQLIST』とかもライヴに呼んでもらってるし、前からカッコ良いとずっと思ってて。今回はDINARYのみんなと曲作ってみたいな、と思ったんです。CALIMSHOTに関しては普段からよく遊んだりするんですよね。(トラックを手がけた)NAGMATICは、俺が思うにオーセンティックなスタイルですね、『敷いた座布団から絶対出ません』み

たいな感じだけど(笑)、『じゃあ、僕がその座布団まで行きますよ』って感じで俺が乗っかったらどうなるかな?って思った。そういう意味でも、(今作は)ある意味“実験的”なんですよ。俺、普段一緒に遊んでない人と曲作るの苦手なんですけど、神奈川のメンツで自分がカッコ良いと思う人たちと作ってみたらどうなるかな?って思って。それこそT.O.P君とかも、クラブで会うぐらいで、普段から遊んでる人ではない」

■T.O.P君とSALU君が同じ曲に参加しているというのも興味深いですね。

「SALU君にコンピの話をしたとき、彼に『誰と演りたい?』って訊いたら真っ先に挙がったのがT.O.P君の名前で。最初、OHLD君のトラックにSALU君のヴァースとフックが入った状態で来て、自分もヴァースを書いたモノを入れてT.O.P君に送って出来た曲です。T.O.P君は、俺が出せない“味”を確実に持ってる。彼は“ハード・パンチャー”だと思います。言葉の説得力や世の中の人たちがあまり口に出さないけど思ってるようなことをよくリリックに落とし込んでて、『ああ、そうだよね』って思うことも多い。俺が言うのも何だけど、“聡明”な頭の持ち主だと思います。物事を多角的に考えられる人なのに、ああいうハードなことを選んでラップしてるのではないかと」

■あと、“KEEP THE DREAM ALIVE”では、サイプレス上野とWATT a.k.a. ヨッテルブッテルという、以前から交流の深い面々が参加してます。 「この三人で作った曲(WATT a.k.a. ヨッテルブッテル“アトラクション feat. サイプレス上野,NORIKIYO”もあるから、もう一回このメンツでやってみたいな、って思ったんです。このトラックを聴いたとき、サンプリングで『ドリーム』って言ってたから神奈川→ドリームってなると上野君だな、って。だいぶ前に出来た曲で、録り自体は去年には終わってました。上野君に関しては……“戦友”と言っても過言ではないかもしれないですね。それこそ『Homebrewer's』ってコンピから俺たち(SD JUNKSTA)も上野君も出て来たし。だけど、そのときはまさか一緒に曲を演るときが来るとはまったく思ってなかった。オッサンくさいかもしれないけど、そういうことを思うことが最近多いですね。WATTは、(所属アーティストということもあり)あまり褒めちぎるのもアレだけど、マジで才能があると思う。まずトラック・メイキング。彼のトラックは、自分の心の具合によってすごいグサッと来るときもあれば、来ないときもある。でも、『来ない』っていうのは『ずっと聴いてられる』って意味なんです。グッド・ミュージックとして良い意味でBGM的になるときがある。一方で、鼓舞されたり慰められたりすることもあるし。で、彼はラップ/歌詞を作ることもセンスあると思うし、メロディ・メイカーとしてもセンスがある。今、新しいアルバム作ってるけど、確実に1stアルバムを超えたと俺は思ってるから、世に出るのが楽しみですね」 ■コラボ曲以外のNORIKIYO君のソロ曲は、「断片集」なので全体としての流れはこれまでのアルバムほどは感じられないけど、曲単位では一定の流れを意識してますよね。 「そういう感じだから、“仕掛け”はそんなにない。映画にも伏線ってあるじゃないですか。俺はアルバムでも伏線を入れて作るのが好きだけど、そういう伏線を今回は張ってない。ただ、内容的な流れとかを考えて、順番を決めたりとかしたぐらい」 ■メロウな感触の曲が多いのは「如雨露」制作時の流れを汲んでいるから? 「どうだろう、それもあるかもしれない。結局、『如雨露』作ってたときに作った曲たちだからだと思うんですよね。“あの女-良はタチンボ 〜待ちぼうけPart.2〜”とかは最近作った曲だけど。内容に関しては比喩にハマってて、何かを擬人化したりとか。次のアルバムでもトライしてるんですけど、要は『お茶をお茶と言わないで書く』というか。最後まで聴けばお茶のことを歌ってるって気づくというか --聴いても分からない人がいるかもしれないから、そのバランスが難しいんですよね。ちなみに、“あの女-良はタチンボ 〜待ちぼうけPart.2〜”は、『女+良=娘』ってことなんですけど、山仁君の“女-良”って曲��あってそれのオマージュなんですよね。山仁君の曲も比喩で出来てる曲だから、それも聴いてもらえれば二度美味しいと思います」

■後半のソロ曲は、ポジティヴでもあるしエールを送ってるような内容の曲も多いと感じたんですが。

「ありがたい話で、月に3日ぐらいはいろんな街でライヴさせてもらうから、あまり地元の友達と遊ぶ機会もないんだけど、友達もオッサンになるとそれぞれ家庭持ったり子供がいたりするんで、『遊びに行こうよ』って言っても『カネがない』とか『時間がない』とか言われて。バンドやってたヤツも辞めちゃったりとか……でも、『辞める』って言ってもギター弾いてた人は、ヘタになったとしても死ぬまでいじれるワケだし、ラップもそうだと思うんです。だから、音楽を『辞める』っていう意味がよく分からない。日々の忙しさを理由に、自分が楽しんできたモノを放り投げる選択をするのってもったいねぇなー、って思ってたんですよね。よく、仕事とかバイトで『つまらない』って言う人がいるけど、自分が選んだ仕事なのに『つまらない』って言うんだったら、それは上司や職場のせいじゃなくて自分に責任があるでしょ、ってことも言いたかった。自分で選んで自分の足で面接会場行ったんでしょ?っていう。呑んでる席で『お前は自分が好きなことを仕事にしてるから分かんねぇんだ』って言われるんですけど、そういうことを酒の場で説明しようとするとケンカになっちゃうから、曲で言おうかな、って」

■既に次のアルバムの制作も始めていると思うのですが、言える範囲でどんな進行状況なんでしょうか?また、YUKICHI RECORDSからの今後のリリース状況は?

「アルバム用に7曲ぐらいはリリック書けたんですけど、プロデューサーからダメ出し食らって、半分作ったつもりでいたんだけどほぼ白紙になってる(笑)。次作はメイン・プロデューサーがひとりいて、その人以外でも他にお願いしているトラック・メイカーもいるんだけど、その人のトラックもクソカッコ良い。内容に関してはやりたいことは決まってて、分かりやすいものは『如雨露』でやったので、次は仕掛けをいっぱい散りばめた分かりにくいものを作りたいと思ってます。一聴しただけでは理解できないようなものですが、仕掛けに気付くと『なるほどな〜』となるようなものですね。絶対売れないやつ(笑)。あと、SDからはKYNが10月にKOYANMUSIC名義でアルバムを出しますね。彼はラップも出来るけど、一回プロデュース・アルバムになります。その前かな?9月30日にWATT a.k.a. ヨッテルブッテルの2ndアルバム『栞(しおり)』が出て、今年の最後はWAXのアルバムが出るのかなあ……?彼は今、SEI-ONE君(GEEK)のトラックでアルバム作ってますよ。……あと、最後に言いたいのは、今回、こういう感じで神奈川勢を集めて曲を作ってみたけど、『神奈川でコイツとコイツが一緒に演ったら面白いんじゃねぇか?』って思ってるお金持ちの方がいたら、制作に関しては僕が潤滑油になれるよう努力しますんで、是���[email protected]までご連絡頂ければと思います(笑)」

2 notes

·

View notes

Link

TEDにて

デイヴィッド・ブルックス:人間の本質と社会的動物

(詳しくご覧になりたい場合は上記リンクからどうぞ)

ニューヨークタイムズのコラムニスト、デイヴィッド・ブルックスが、彼の最新の著書の中から人間の本質へのこれまでにない驚きの洞察を認知科学の面から紹介します。

それは、行動経済学、政治。そして、私たち一人一人の自己認識に至るまで非常に応用範囲の広いものです。

序盤では、ユーモアをふんだんにまじえたトークで、彼は人間を理解する上で、意識と無意識を切り離して考えることはできない。と説明します。

デイビッドヒュームやアダムスミスが言及しているように、プラス面だけの共感についての重要性も指摘しています。

デイビッドヒュームは、およそ300年前に、「人間本性論」を書いているイギリス経験論哲学の完成者。

ヒュームの思想は、トーマス・ジェファーソン、ベンジャミン・フランクリンなどのアメリカ建国の父たちにも大きな影響を与えた。

アインシュタインもです。人はどのように世界を認識しているかという認識論とその認識の限界について論じています。

他には、「理性は感情の奴隷である」、倫理的判断は理性によらない(ヒュームの法則)などがあります。

また、倫理は情念から生まれる!という悲しい現実も。

人間という種は集団で生活する中で、共感という作用を通じて、他の人と感情を共有することができる。

まず、ある人間の心で情念が生じるが、それが外部に声や身振りを通じて表れる。そうした外部へのシグナルを受けとった人は、そのシグナルから相手の心の情念を推論する。

その結果、シグナルの送り手と受け手の間で共感が生じる。こうした共感を通じて倫理が形成されるのであり、人間の倫理性はこうした感情的な基盤を持っていると考えた最初の人間。

西洋史上最高の思考家の一人。功利主義の先駆者ともいわれる。

ジョン・ロック 、ルートヴィヒ・ヴィトゲ��シュタインにも関係している。

ジョン・ロックは、イギリスの哲学者。哲学者としては、イギリス経験論の父と呼ばれ「人間悟性論」において経験論的認識論を体系化しました。

社会契約説と立憲主義を簡単に説明すると自然は、誰のものでもない!同意ある制限付きの権利は、政府(行政府)が勝手に作っているだけ!

厳しい自然から抜け出したければ、多数派の管理する社会に入って従わなければならないようになっていく。

つまり、行政府。この政府の優劣が重要と説いた初めての人とされている。マイケルサンデルが著書で言っています。

ここでは、共感に集中しているので、それ以外は興味ありません。

ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインは、ケンブリッジ大学のバートランドラッセルから哲学を学び、第一次世界大戦後に発表された「論理哲学論考」にて

哲学の歴史を創造的破壊をしたというか、完成させたとも言えます。

省略して言うと、コペンハーゲン解釈の量子論に似ています。仏教で言うところのすべては「空」ということ。

要するに、言語の限界は、世界や知識の限界であり、定義がなく事実を指し示してもいないことは、哲学として意味がないので語っても無意味(空論?)ということ。

以上が、一神教の視点から見た風景です。

日本では、多神教の視点からなので・・・

日本では、西遊記の物語にでてくる天竺(てんじく)に行く三蔵法師が有名だが、アビダンマは、根本経典である三蔵(経・律・論)の一部。

阿毘達磨とも。

サンスクリット語から、漢字に翻訳するとこう書かれる。

武道の達人でもあった達磨大師。ダルマ様とも呼ばれる。

数十年単位では、悪性でも数百年単位では善性という事象は多数ある!

なぜ?一神教に比べて、多神教や漢字などに概念が多いのは、お釈迦さまが膨大に構築し、先人達の蓄積したアビダンマが根本だから!

2018年では、サピエンスは20万年前からアフリカで進化し、紀元前3万年に集団が形成され、氷河のまだ残るヨーロッパへ進出。紀元前2万年くらいにネアンデルタール人との生存競争に勝ち残ります。

そして、約1万2千年前のギョベクリ・テペの神殿遺跡(トルコ)から古代シュメール人の可能性もあり得るかもしれないので、今後の「T型オベリスク」など発掘作業の進展具合で判明するかもしれません。

メソポタミアのシュメール文明よりも古いことは、年代測定で確認されています。古代エジプトは、約5千年前の紀元前3000年に人類最初の王朝が誕生しています。

(個人的なアイデア)

さらに・・・

勝手に警察が拡大解釈��てしまうと・・・

こんな恐ろしいことが・・・

日本の警察は、2020年3月から防犯カメラやSNSの画像を顔認証システムで本人の許可なく照合していた!

憲法に完全違反!即刻停止措置をみんなで要求せよ。

日本の警察の悪用が酷いので、EUに合わせてストーカーアルゴリズムを規制しろ!

2021年に、EU、警察への初のAI規制案!公共空間の顔認証「原則禁止」

EUのAI規制は、リスクを四段階に分類制限!

禁止項目は、行動や人格的特性に基づき警察や政府が弱者個人の信頼性をスコア化や法執行を目的とする公共空間での顔認識を含む生体認証。

人間の行動、意思決定、または意見を有害な方向へ操るために設計されたAIシステム(ダークパターン設計のUIなど)も禁止対象にしている。

禁止対象の根拠は「人工知能が、特別に有害な新たな操作的、中毒的、社会統制的、および、無差別な監視プラクティスを生みかねないことは、一般に認知されるべきことである」

「これらのプラクティスは、人間の尊厳、自由、民主主義、法の支配、そして、基本的人権の尊重を重視する基準と矛盾しており、禁止されるべきである」

具体的には、人とやり取りをする目的で使用されるAIシステム(ボイスAI、チャットボットなど)

さらには、画像、オーディオ、または動画コンテンツを生成または操作する目的で使用されるAIシステム(ディープフェイク)について「透明性確保のための調和的な規定」を提案している。

高リスク項目は、法人の採用活動での利用など違反は刑事罰の罰金を売上高にかける。

など。他、多数で警察の規制を強化しています。

前提として、公人、有名人、俳優、著名人は知名度と言う概念での優越的地位の乱用を防止するため徹底追跡可能にしておくこと。

人間自体を、追跡すると基本的人権からプライバシーの侵害やセキュリティ上の問題から絶対に不可能です!!

これは、基本的人権がないと権力者が悪逆非道の限りを尽くしてしまうことは、先の第二次大戦で白日の元にさらされたのは、記憶に新しいことです。

マンハッタン計画、ヒットラーのテクノロジー、拷問、奴隷や人体実験など、権力者の思うままに任せるとこうなるという真の男女平等弱肉強食の究極が白日の元にさらされ、戦争の負の遺産に。

基本的人権がないがしろにされたことを教訓に、人権に対して厳しく権力者を監視したり、カントの思想などを源流にした国際連合を創設します。他にもあります。

参考として、フランスの哲学者であり啓蒙思想家のモンテスキュー。

法の原理として、三権��立論を提唱。フランス革命(立憲君主制とは異なり王様は処刑されました)の理念やアメリカ独立の思想に���きな影響を与え、現代においても、言葉の定義を決めつつも、再解釈されながら議論されています。

また、ジョン・ロックの「統治二論」を基礎において修正を加え、権力分立、法の規範、奴隷制度の廃止や市民的自由の保持などの提案もしています。現代では権力分立のアイデアは「トリレンマ」「ゲーム理論の均衡状態」に似ています。概念を数値化できるかもしれません。

権限が分離されていても、各権力を実行する人間が、同一人物であれば権力分立は意味をなさない。

そのため、権力の分離の一つの要素として兼職の禁止が挙げられるが、その他、法律上、日本ではどうなのか?権力者を縛るための日本国憲法側には書いてない。

モンテスキューの「法の精神」からのバランス上、法律側なのか不明。

立法と行政の関係においては、アメリカ型の限定的な独裁である大統領制において、相互の抑制均衡を重視し、厳格な分立をとるのに対し、イギリス、日本などの議院内閣制は、相互の協働関係を重んじるため、ゆるい権力分立にとどまる。

アメリカ型の限定的な独裁である大統領制は、立法権と行政権を厳格に独立させるもので、行政権をつかさどる大統領選挙と立法権をつかさどる議員選挙を、別々に選出する政治制度となっている。

通常の「プロトコル」の定義は、独占禁止法の優越的地位の乱用、基本的人権の尊重に深く関わってきます。

通信に特化した通信プロトコルとは違います。言葉に特化した言葉プロトコル。またの名を、言論の自由ともいわれますがこれとも異なります。

基本的人権がないと科学者やエンジニア(ここでは、サイエンスプロトコルと定義します)はどうなるかは、歴史が証明している!独占独裁君主に口封じに形を変えつつ処刑される!確実に!これでも人権に無関係といえますか?だから、マスメディアも含めた権力者を厳しくファクトチェックし説明責任、透明性を高めて監視しないといけない。

今回、未知のウイルス。新型コロナウイルス2020では、様々な概念が重なり合うため、均衡点を決断できるのは、人間の倫理観が最も重要!人間の概念を数値化できないストーカー人工知能では、不可能!と判明した。

複数概念をざっくりと瞬時に数値化できるのは、人間の倫理観だ。

そして、サンデルやマルクスガブリエルも言うように、哲学の善悪を判別し、格差原理、功利主義も考慮した善性側に相対的にでかい影響力を持たせるため、弱者側の視点で、XAI(説明可能なAI)、インターネット、マスメディアができるだけ透明な議論をしてコンピューターのアルゴリズムをファクトチェックする必要があります。

<おすすめサイト>

ロジェカイヨワ戦争論と日本の神仏習合との偶然の一致について2019

マイケル・サンデル:失われた民主的議論の技術

ルネデカルトの「方法序説」についてOf Rene Descartes on “Discourse on Method”

ジム・ホルト:宇宙はどうして存在するのか?

ユバル・ノア・ハラーリ:人類の台頭はいかにして起こったか?

<提供>

東京都北区神谷の高橋クリーニングプレゼント

独自サービス展開中!服の高橋クリーニング店は職人による手仕上げ。お手頃50ですよ。往復送料、曲Song購入可。詳細は、今すぐ電話。東京都内限定。北部、東部、渋谷区周囲。地元周辺区もOKです

東京都北区神谷のハイブリッドな直送ウェブサービス(Hybrid Synergy Service)高橋クリーニングFacebook版

#デイヴィッド#ブルックス#デビット#人類#社会#new#york#行動#経済学#認識#意識#無意識#脳#共感#認知#テーラ#ワーダ#仏教#サンデル#正義#ヒューム#イギリス#NHK#zero#ニュース#発見#discover#discovery#アビダンマ

2 notes

·

View notes

Text

<テスト投稿>Robert Haigh1986~2017

ROBERT HAIGH Music From The Ante Chamber 12" LAYLAH (BELGIUM) LAY 21 1986 2LP (included in "Cold Pieces 1985-1989") VINYL-ON-DEMAND (GERMANY) VOD132.11 / VOD132.12 2014

次ぎの間からの音楽、とタイトル通りにROBERT HAIGH音活動の新規展開を窺わせる作品。A面にピアノ&シンセ楽曲の1曲目と、ギターと ベルと発声音の反復それに途中からピアノが加わる2曲目の楽曲。B面ではピアノとバイオリンとコーラスによる楽曲が収められている。何気 に壊れたものを帯同させてはいるものの本作をNOISEだと思う人は少数かもしれない。またそれらは光りの在処を感じさせる息吹など、嘗て の作風ないし音とは逆方向な表現性を持っており、オブスキュア暗度であったと言えよう過去表現世界から自身を解放し開かれたものを感じ させる。同時に旋律化への促進がなされておりアブストラクトのままながらで具体系形成への進化を覚えさせる。感触的にはクラッシック区 ではあるが実質その匂いには薄いアコーティックなコンテンポラリー・サウンド作。 (oZ)

ROBERT HAIGH Valentine Out Of Season LP UNITED DAIRIES (UK) UD26 1987 2LP (included in "Cold Pieces 1985-1989") VINYL-ON-DEMAND (GERMANY) VOD132.11 / VOD132.12 2014

ROBERT HAIGHのアブストラクトが純化し遂には全編ピアノ・ソロへと行き着いた個人名義の1stアルバム。詩の様に雰囲気を漂わせた短 編曲集でサロンに流れるBGMの記憶に近似する。加工なしな生音だけによる感覚的即興楽曲のみが収められており、一般NOISEファン向け にはないと思われる本作。A3曲やB4曲と少々働きかけを有した楽曲やイギリス風な遣(や)る瀬なさを覚えるA7曲があるものの、概ね情感性 や叙情性らを削いだ無表情、霧に煙った如し以外に風景をも喚起させる事がない。静かで穏やかな室内からボンヤリと雑踏無風景を眺めてい る日々その日常ひとコマ過ぎる刹那同等がユッタリ優雅と列を成している。ピアノ・ソロ作品でありながらクラッシックのそれとは若干に異 なり、NOISE音の響き自体を聴かせる作品の様にピアノ音そのものだけを聴かせるラウンジ感にある。そのフラットな配列ぶりは地味であり 微睡みやアンニュイを覚えさせるやもしれないが... 。慣れ親しんでいるピアノ音ながら灯台下暗し、楽曲としてではなく一旦で旋律から解放 して鍵盤ショットの高低や強弱に残響をシンプルにして聴くのがベストかと思う。余談ながら個人的にはジャケ・ビジアルが音とのマッチン グ佳しで非常にヤバく痺れている。 (oZ)

ROBERT HAIGH A Waltz In Plain C CD LE REY (UK) LR103 1989 2LP (included in "Cold Pieces 1985-1989") VINYL-ON-DEMAND (GERMANY) VOD132.11 / VOD132.12 2014

基本的には1987年にLPでリリースされた前作"Valentine Out Of Season"同様ピアノ・ソロ作となる本作。前作と本作を並べ比較すれば大 抵の人は本作を好むと思う。反響効果を存分にしながらのアルバムで多重録音プレイのタイトル曲に始まり作曲性を感じさせる短編12曲から なる。感覚的アプローチに変わりがないと仮定しても、よりポピュラー的な演奏が要所に顔を覗かせ、清らかな情感や叙情、或いは艶やかさ と言ったものを育む創作性が解放されている事は確かだと感じる。それは一人の作曲家・演奏家に立ち戻って全てを洗い落した純白さにある と言えるものなのかもしれない。雑音作品範疇内で滅多に対面する機会がないピアノ・ソロ作品に新鮮さや美的さを覚えるものの同時にそれ が故、コンテポラリーであるのは確かながらクラッシックの範疇で語られるのが本作の本筋ではと思えた時に、自身は適任さを覚えない事と なる次第。しかしながら別ジャンル世界への動議としてROBERT HAIGHの存在はピュアであるとも思う。ピアノ作である事、メロディー作 である事を別にし反響から残響を主としその微音内で響きとして接するとなれば運ばれるものは朦朧の類い。演奏中で行なわれる反響開放か ら慎ましやかながらなウネりと共に感じさせられる��ノカなる奔放さ、不自然ペダル・ミュート操作によるササやかにして水面下な不均衡造 形、楽器ピアノとは実に奥深い音装置なのだと改めて思ったりもしながら曲により然り気なしで作家ROBERT HAIGHは綴られている。因み に2014年独レーベルVINYL ON DEMANDから"Cold Pieces 1985-1989"(no. VOD132.11 / VOD132.12)のタイトルでROBERT HAIGH 名義初期音源が2LPにて再発される。本作を含め単独名義プレス盤作は網羅されておりLP2枚目B面には未発表音源も収録される。 (oZ)

ROBERT HAIGH Written On Water CD (sp-pakage) CROUTON (USA) CROU 042 2008

ピアノによる変拍子ミニマル・リズムの屈託のなさ、シンセ・ベース音や甘美不協和な旋律ら音符自身のダンス会を思わせるポスト・クラッ シックなポップ・アート調の1曲目。反響効果内のピアノ・ソロはまるで狐の嫁入り後、滴り落ちる雨粒の雫の様に奏でる2曲目。と先ずはで 掴みが良い本アルバム。基本的にはポップ・アート調とピアノ・ソロ形式この2パターンで構成された全9曲約42分。ROBERT HAIGH名義 を復帰させての本アルバムはポスト・モダン的な前衛音楽種でありながら同時に、全く堅苦しくなくポピュラーとした親しみ易さをラウンジ の様にして届ける。強いてこのポップ・アートぶりはアコースティック響でありながらパソコン・ソフトによる画像や映像の製作に近似して いるかもしれない、音楽が音楽である事をパスしての電飾パーティーぶりの如し。反響とディレイ両効果を伴うピアノ・ソロ曲群も感覚アブ ストラクト世界を促進する中で雑音が慎ましく配置され、コンテンポラリーから別世界へのテレポートを可能とした一種の楽園域。音符にし て紡ぎ出すプレイヤー・サイド或いは作曲家サイドだけに完結しておらず寧ろエンジニア・サイドに比重がある面持ちで、音色僅かに異質的 且つステレオからの鳴りはスピーカー位置からにはあらずな真正面センター布陣で感触対面式。一般社会と無接点な異次元聖域を住処とする 音楽による音楽の為の音楽による純正表現、その音楽表現世界域から仮洒脱しての訪問と看做せよう本作。おそらくモダン・クラッシックや コンテンポラリーと言った容姿は仮姿として良いと思う、日常同目線に降り立った天使の存在体感からそれ以上な世界観に遭遇する事ではな かろうか。NOISEファンにあっては瓢箪(ひょうたん)から駒になるやもしれず、またROBERT HAIGH初期活動80年代SEMAのDNAも本進化 内から何気なしで感じられる事と思う。 (oZ)

ROBERT HAIGH Notes And Crossings CD SIREN (JAPAN) SIREN 016 2009

微睡みの内にある憂鬱優雅、現実に属さない架空、夢ではない時間と空間、勇壮且つ不実の造形。ピアノ・プレイに間違いはなく旋律を耳に するものの寧ろ残響と反響、響きに比重があり丸みのある音色が感触を手繰り寄せ息遣いと言うものを感じさせる。永遠に果てない琥珀に色 付いた内で息継ぎを繰り返す誰それの為になくなったモダンの様に、音楽は音楽のまま宛てがわれた音楽使命から解き放たれ営み感を呈して 行く。本音盤とは自由音との出会いの場ではなかろうかと予見する。シンセと金属打音にNOISE音から幕開けする一種お伽の森、ピアノ旋律 が春先雫の様にして息吹きを慎ましく且つしなやかに音で弾(はじ)く1曲目、幻覚的な揺れ雑音を継続しつつピアノ旋律が弾かれる4曲目、控 え目顔でフィードバック系が同伴する9曲目。設定フリーながら余力僅かなオルゴールの様にしてプレイされるピアノ曲や、往来の様にして 自由散策を謳歌するピアノ曲ら2〜3分のピアノ音旋律をメインとした短編から成った全14曲34分強。質感が硬くなりディープな冷やかさと 共に暗度を高くした曲題通りな本アルバムにおいてのアクセント転調点、エフェクト加工と残響効果を強く伴う"Standinng Stones"では眉 唾物世界から出現した現実的起因に艶かしさを感じられる事かと思う。使命解放と御霊態化の刻10曲目。その別起章から承となる11曲目と 12曲目で穏便の内に綴り広げられ、深いエコーがスモーク感と悠然浮遊とした漂いをライト・アップする天空良景、豊かな存在感を臨ませる 13曲目への案内までは本作の要にあると思う。経過した後そしてオープニングのパラレル・ワールド、終わりにない始まりはリピート記号、 深まりを告げて不実の雅び。単にピアノ演奏モノだとは非常に言い難くまた淡さだけとも言い難く、寧ろハリがあり艶(つや)事に出来たアル バム。ピアノ作品としながらも殊更NOISEファンにあっては聴き所と味わい所は多々にあると思う推薦したい1枚。 (oZ)

ROBERT HAIGH Anonymous Lights CD SIREN (JAPAN) SIREN 019 2010

レーベルSIREN定番仕様となっている帯に"曖昧な光"と題されるROBERT HAIGH名義活動再帰後CD3作目。短編ピアノ・ソロ曲を主にした 全14曲40分のCDアルバム。メロディーからなったコンテンポラリーは時代から零れ堕ち遠のき薄らいだ嘗てのサロンの如し。モダン謳歌な 衣を纏った様にまろやかな音色で象られ、不協和による幻を要所に孕みつつながら現代音楽武装を覚えさせず、また憂いの押し売りにもなく 郷愁に淡く朦朧と何か優雅。遠い風音の様にして持続系NOISE微音が曲により帯同する。舞う事に辟易(へきえき)の芽生えを暗に眺め覚え始 めてしまった女神、穏やかさの内で満たされていない微笑み。反響効果を多分に含み意図的過剰な処理を特色としたクラシカルな面持ちは、 取っ付き難さには在らずしてペルソナを拭い捨て宙へと浮き足たって行く。中盤より気配そのままにタイピングの様な冷やかに軽やかなピア ノの打ち鳴らし、わらべ唄の如し隠蔽観を伴う不実夢世界の造形、けだるいムードの降臨やアナログ時計の営みの如しなどが添加され拡張を みせ進行し11分強となるラストでは巡回展開するアンビエント調にて幕を閉じる。概ねピアノ音から出来た作品であるのは確実ながら、ムー ディーであっても歪(いびつ)にあり微睡みは産まれない。クラシカルやコンテンポラリーからの離脱性にも豊かな感覚的1枚。残響微音を多分 に含んでいる故に再生音量は高めが必須かと思う。単なるフィール・ミュージックには在らずして艶かしく魔性力を持った音盤。 (oZ)

ROBERT HAIGH Strange And Secret Things CD SIREN (JAPAN) SIREN 020 2011

レーベルSIREN定番となった帯仕様に"不思議な秘め事"と題されたROBERT HAIGH名義活動再帰後のCD4作目。基調となるのは前作までと 同様にピアノ・ソロ短編集で41分に17曲を収録する。本作は分散コードを主とした曲の多さがアルバム特色。アルバム・タイトルをテーマ として窺うとすれば秘め事とは隠し事の不自由、コードと言う組織化規則、規律性に拘束された不自由。風習に閉じ込められ匿(かくま)われ た事柄に近似する非開放性格内で抽象不思議を探り入る事となる。音色的には衣を纏った様な前作"Anonymous Lights"同様ながら不協和や 反響ぶりは随分と低減されており歪(いびつ)にしてしかし飛び出す事はない。組み込み想定内にあって平たく、中盤にNOISE微音、終盤では 更にシンセ・ベースや女声コーラスが帯同するものの、総じてモダンと言う形容には当て嵌め難く地味な印象を持つ曲々からなる。非現実な 真相がお伽話しとして隠蔽処理され真実景色として映らなくなった眺め、ヨーロピアンな落日観を脱し得ず慢性化してしまった永遠、抽象が 日常平凡となって通り過ぎて行くだけの全て、ただ独り身の日々の繰り返しの如しで何処かに向かう事を止め幾千年の孤独に達観してしまっ た空ろいにさえなくなった空ろい、それらの様なものが綴り出されていく本作のストレンジ。ミュージック・エレメントを強く打ち出した1 枚だと思う。 (oZ)

ROBERT HAIGH Darkling Streams CD PRIMARY NUMBERS (UK) PRIMA003 2013

ピアノ演奏で描かれた全16曲45分は魔術を帯びた儚気(はなかげ)な夢物語不思議世界。月あかりに照らされた明暗の薄さ、感情に富んだ表情 を被う夜陰の景の如しからは女性たちをキャスティングした抽象舞台、次元不明なる古代ユーロ劇一幕その趣きを感じさせられる。鉄琴のよ うな高い音を伴っての1曲目、残響効果を伴う8曲目、シンセなのであろうかピアノ音以外が加わりアンサンブルする9曲目。裏腹で内面の揺 れそれを隠しきれない表現が全編で音として表れる。中盤より不協和や転調を孕み進行、高中低ピアノ弦の響きに趣いた14曲目、微音NOISE の敷き詰めを伴う15曲目、ダーク・シンセとのアンサンブルとなるラスト16曲目では遠い雷鳴も伴う。感じられるものとなれば幽閉感に歪 んだ優美、覚悟への躊躇い。アルペジオ主体の曲とメロディー主体の曲、アトモスフィア的と具象的との配分配合にあり脚本性を感じさせる 構成から成る。NOISEとして紹介するとなると衒(てら)いはあるが、音の録り方や鳴らし方にはNOISE考としたアプローチが抹消されてはお らず、強いてマーシャル・ゴスなアンビエントを好む向きにあってはその延長線で穴場的存在となるやもしれずな一作。枠組クラッシックに 甘んじてはいないポスト近代コンテンポラリー姿勢、一気に聞かせ残り香も覚えさせる事にあって魅力的なアルバム。 (oZ)

ROBERT HAIGH The Silence Of Ghosts CD SIREN (JAPAN) SIREN 024 2015

肉体を持たない魂存在を幽霊、音楽と言う存在も同じなのかもしれないと思ったりもする。冷気と暗みと反響の内でピアノ旋律と燻(くゆ)っ ているかの様なピアノ奏者ひとりの姿、薄らと帯びて唸り響く低音の鳴り。風音の様な鳴りを聴きながらワルツ基調な変拍子、実体を持たな い何かが現れている事を予感させる2曲目。セレナーデの様にして様々な思いと想いを内にし追想それを奏でさせる現状、誰とはなしに心境 を映した如し3曲目。マイナー調からなる幕開け序盤の素晴らしさに惹き付けられてから4曲目"Happenig No.1"を境目にし音色��まろやかに 変わる響き。時に朦朧を表し、時に悦びを表し、曲調は様々。不協和を含む曲もあるし、サウンド・エフェクトやシンセやリング・ベルの音 を含む曲もある。特出するのは旋律から産まれた残響と反響、メロディー鍵盤音と相俟ってアルファ波を促し催す。肉体区分と魂区分、選択 の葛藤その問答、姿のない誰か/何かとの穏やかなる語らいの場を見ているのかもしれない。14曲目"Happenig No.2"を経由しディープな音 触である序盤環境に戻ってから密やかなる昂揚を催して新展を告げる15曲目。覚悟による心残りの類いを感じさせると共に決別する決意の固 さを窺わせる16曲目。本作中で最もNOISE寄りとなる微(かす)かに轟々としたサウンド・エフェクトを連れ立った17曲目。リング・ベル音と シンセ音を伴った結びとなる18曲目、新たに交差した対照的要素その出発点とは解脱からなのか発展からなのか、如何なる境遇/環境であろ うとも"歓び"にあると感じる。本作中に居るピアノ奏者ひとりの姿を通じ、旋律表現と共にサウンド表現を雅びとして非常に深く味わえる全 18曲約45分。名盤。 (oZ)

ROBERT HAIGH Creatures Of The Deep CD / LP UNSEEN WORLDS (USA) UW17 2017

必要以上な残響を伴うマイナー・ワルツ短編曲がオープニングとなる本作にあってROBERT HAIGH作の特徴となろうピアノ・プレイは音色 まろやかにしての循環メロディーの多用、ミュージック・ベースな選択の為であろうCD全11曲41分にはシンセ音やサウンド・エフェクトら を伴うトラックが非常に多い。その内でNOISEサイドへと大きく比重を置くのが、風音の様なフィールド・サウンドと振幅持続するドローン 音、シンセとサウンド・エフェクト、ピアノの高・中・低音を散文的に取り入れた形で時折に弦(タイトルからして琴)の音が登場する抽象エ クスペリメンタルなトラック2。夜陰の怪アトモスフィアを孕み予兆と言うものを発するトラック8。雑音エフェクトから始まりクリーチャー 存在が滲み出て魔物語調のトラック9。初期活動となるSEMA的要素高混入がROBERT HAIGH名義復帰以後の過去作からすれば異例な感じ にありと感じる。全体印象となれば微睡んだアンニュイ景から違和アトモスフィアがアンビエント、陽の弱い季節の一人旅紀行その仮回想。 ミュージック側面とサウンド側面そのバランス配分にあって面白いアルバム。 (oZ)

1 note

·

View note

Text

Hello, With my love,

スティーブ・ロジャース、プロジェクトマネージャー、32歳。基本項目を入力して画面に現れる質問に4段階で答えていく。『自分の知識が生かせている?』イエス、『仕事にやりがいを感じる?』イエス、『職場の環境は快適?』どちらかといえばイエスかな、自販機のメニューがもっと豊富になれば嬉しいけど。『最近の懸念は?』ええと――

「――トレーニング用の鶏肉レシピに飽きつつあること……」 記述項目まで漏れなく打ち込んで送信ボタンを押す。画面に現れた「ご協力ありがとうございました」のポップな字体を確認してからスティーブはタブを閉じた。 定期的に行われる社内のストレスチェック。トレーニングジムをいくつか展開しているスティーブの会社は、オフィス側の人間だけなら両手で数えられるくらいの規模のものだ。それこそ、ストレスチェックなんて面談で済ませば事足りる程度の。それでもオフィスにはほとんど顔を出さないジムのトレーナーのケアが目的だというこの作業を、スティーブはランチ後の眠気覚ましとして使っていた。 画面そのまま現れたメールボックスを眺めながら、コーヒーを口に運ぶ。新店舗立ち上げのプロジェクトが進行中なこともあり、最近は未読メールが溜まるのも速い。それらの一つ一つを処理していけば、顧客対応をしているスタッフからの転送メールに行き当たった。 (……珍しいな) オープンにしている会社のアドレスには一般の問い合わせに混じって営業のメールが送られてくることも少なくない。基本的にはスルーしてしまうことが多いが、彼のお眼鏡にかなったものが、ごく稀にスティーブの元に転送されてくるのだ。そして例にたがわず今回も外部からの営業メール。そのメールは礼節を守ってこう始まっていた。

『Dear Sirs and Madams, ――』 内容には、自分たちはジムの利用者用にトレーニングの管理アプリを作っている会社であるということ。パーソナルトレーナーも利用することができ、顧客管理にも役立てられることなどが綴られていた。 『もし興味を持ってくれたなら詳しい話をさせて欲しい。 your sincerely, James Barnes 』

スティーブはメールを最後まで読み終えると、文末に添えられていた会社のURLをクリックした。IT系らしく洗練されたサイトによると、ジェームズの会社は2年前に立ち上がったスタートアップらしい。アプリの紹介ページを開き、内容を精査していく。スティーブの元に届いた時点で有象無象の営業メールからは抜きん出ているのだが、それにしたって全ての業者に会うほど暇ではない。そうした審査の気持ちでページを見ていくと、スティーブの目がふと興味深い内容に行き着いた。どうやら彼の会社はもともとリハビリ用の管理アプリを病院や施設に提供していたらしい。そのノウハウを踏まえ、今度はジムの方面にも挑戦してきたというわけだ。 (……丁度良いかもしれない) 最近ではトレーニングジムにもユニバーサルデザインを取り入れ、特に身体にハンデを持つ人でも利用できるような施設が増えている。そして企画進行中の新店舗も、まさにその一つになる予定だった。 新店舗は新しいサービスを導入するのに最適なタイミングだ。なにより彼らに話を聞けば、新しい店舗へのアドバイスも出てくるかもしれない。そう考えたスティーブは丁寧に返信を打ち始めた。

『Dear James―― メールをありがとう。プロジェクトマネージャーのロジャースです。提案いただいたアプリについて――』

最後に署名を添えて送信ボタンを押した。忘れないうちに顧客対応のスタッフにも『ありがとう』の一言を送っておく。諸々を考慮してこのメールを届けてくれたのだとしたら、彼の功績を称えなければいけないだろう。ビジネスだけじゃなく、何事においてもタイミングは重要だ。 程なくしてジェームズから返信が届いた。不特定の誰かではなく『Dear Steve』に変わったメールには、目を通してくれたことや営業のチャンスをもらえたことへの感謝、会社が近い場所にあるのでスティーブの都合にあわせて訪問したい旨、そしていくつかの日程が心地よい文体��書かれていた。営業をかけているのだから丁寧になって当然だが、ジェームズのメールはスティーブにとって特に読み心地が良いものだった。早々にフランクになる相手は苦手だし、反対にかしこまられすぎても居心地が悪い。メールの文体というのはたとえビジネスであっても千差万別なもので、良い印象を持ったままでいられることは意外と少ない。特に自分のように人見知りの気がある人間にとってはどうしても敏感になる部分だった。 一通りのやり取りを終え、スティーブはすっかり冷たくなったコーヒーを口に含んだ。ふう、と一息ついて、会えるのを楽しみにしていますというジェームズからのメールを眺める。どんな人物だろう。スタートアップといえば若いイメージがあるが彼はどうか。メールの雰囲気から浮ついた感じはしないが、正直言って自分は初対面の人間と会話をすることに少し苦手意識があるから、願わくば話しやすい人であって欲しい。そう思いながら続々と返ってきているその他のメールをさばいていった。

ジェームズからのメールを受けた翌々日。またも昼下がりのオフィスで、スティーブはそのジェームズの来訪を待っていた。窓際に置かれた観葉植物には気持ち良さそうな日光が当たっている。四月のニューヨークらしくまだまだ外は寒いが、日差しだけを見れば春が近づいてきているのがわかる。スティーブは植物たちを眺めながら、来客時用のジャケットを羽織った。 丁度その時、入り口から来客を知らせる声があった。振り向くとスタッフの隣に一人の男性が立っている。 「スティーブ、お客さんよ」 その声に手を挙げて答えると、隣の男性がスティーブに気づいて微笑んだ。上品なグレーのニットに濃いブラウンのスラックス。目があった男性は、驚くほど整った顔をしていた。 スティーブはノートパソコンを抱えて男性の元へと向かう。 「はじめまして、ジェームズだ」 自己紹介とともに差し出された手を握る。遠目からではわからなかったがジェームズは長い髪を後ろでひとまとめにしていて、微笑むと口角がキュッと上がるチャーミングな男性だった。灰色がかったブルーの大きな目が優しげに細められている。 「スティーブだ。来てくれてありがとう」 「こちらこそ、時間をもらえて嬉しいよ」 そう言ったジェームズをミーティングスペースへと案内する。彼が動いたと同時に控えめなムスクの香りがした。 席に着くとジェームズは簡単な会社の紹介のあと、ipadを使ってアプリの説明を始めた。 「リリースして間もないから荒削りな部分は多いけど、むしろフィードバックには柔軟に対応できると思う。それが小さい会社の強みでもあるしな」 そう言って実際にアプリを動かしてみせてくれる。なぜか彼の左手には薄手の手袋がはめられたままだった。それに気をとられていたのがわかったのか、ジェームズは軽く左手を振って「怪我をしてるんだ、大げさですまない」という言葉とともに申し訳なさそうに笑う。 スティーブは不躾に凝視してしまったことを恥じ、それを補うかのように彼の言葉を補った。 「今、新しい店舗の計画が進んでる。うちのジムは一つ一つの規模が小さいから、今ままでは専用のシステムは入れてなかったんだ。もしそのアプリが有用だと判断できたら、このタイミングで導入できればと考えてる」 「本当に? 良かった。実はまだ導入実績が少なくて。いくつか話は進んでるけど……だから新しい店舗で要望があれば、こっちもそれに合わせてある程度改修できる」 ジェームズは朗らかに答えた。エンジニアを信頼している物言いが好ましい。スティーブは一つ笑うと、兼ねてからの相談を持ちかけた。 「……実は、こちらから一つ相談があるんだ。君の会社のサイトを見たけど、リハビリ業界でも仕事をしていたんだろう」 そう言ってスティーブは新しい店舗をユニバーサルデザインにする予定であること。自分のジムでは初めての試みだから、よければ意見を聞かせて欲しいということを伝えた。営業に対して駆け引きじみた提案ではあるが、想像に反してジェームズはわお、と破顔してくれた。 「そんな、嬉しいよ。このアプリを作ったのも元々そういうジムが増えてきて、もっと細かいデータ管理になるだろうと思ったってのもあるんだ。だからもしできることがあるなら喜んで手伝うよ」 ジェームズの反応にスティーブは安堵する。「……有難いな。詳しく説明すると、例えばマシンの導入とか配置とかを見てもらって、もし気になったと箇所があれば教えて欲しいんだ」 「ああ、もちろんいいぜ」 彼がよく笑うせいか、打ち合わせは非常に朗らかに進んだ。同僚にはよく恐そうな印象を与えると言われてしまう自分には驚くべきことだ。メールの印象も良かったが、実際に話してみるとその印象が更に強まる。ジェームズには押し付けがましかったり、斜に構えたりする部分がない。そしてこちらの要望を理解するのも速かった。 「無理のない程度で構わないんだけど、ユーザーになりうる人に話も聞いてみたくて。誰か、そういった人に心当たりはあるかな」 スティーブが尋ねると、彼はあー、と空中を見つめた。おそらくツテを考えてくれているのだろう。アプリには直接関係のない話にも関わらず真摯に対応してくれる彼に心の中で感謝する。スティーブは温かな気持ちで彼の返答を待った。 しかし、しばらく経ってもジェームズは相変わらず小さく唸ることをやめなかった。そればかりか、うっすらと眉間に皺が刻まれている。優しげだった目元が一転して凶悪ともとれる雰囲気になる。スティーブはたまらず目の前で唸る彼に声をかけた。 「ジェームズ……? あの、無理して探してもらう必要はないんだ。もしいればくらいの気持ちで」 その言葉にジェームズはパチリと目を瞬かせた。眉間の皺が消え、きょとんとしている彼は今までよりも随分と幼い。その顔を見るに、どうやら自分が不吉な表情をしていることには気づいていなかったようだ。どこか慌てた様子のスティーブに気づいたのか、彼は申し訳なさそうに眉尻を下げた。ころころと変わるジェームズの表情に、スティーブもつられて笑う。 「ああ……ごめん、少し考えすぎた。ええと、モデルケースが欲しいんだよな?」 「まあそうだね」 「身体にハンデがあるけどジムに通いたいか、あるいは通ってる人間? 年齢はどのあたりを考えてる?」 「そうだな……一旦は20代後半から40代かな。男女は気にしないよ」 そう言うとジェームズは再び小さく唸ると、ええと、と口を開いた。 「関係者を辿ればそういう人間は何人か紹介できると思う。けど――」 「……けど?」 「まあ、もう少し手頃なところにぴったりの奴がいるなと思って……。えっと、そのまあ、俺なんだけど」 え、というスティーブの言葉を待たずに、ジェームズは左手を覆っていた手袋をはずす。その下から現れたのは銀色をした滑らかな義手だった。 「俺、左腕が義手なんだ。年齢は30代。ランニングと、筋トレは家でやってる。……な、ぴったりだろ」 そう言ってジェームズは吹っ切れたように笑った。先ほどの逡巡はおそらく自分を挙げるかどうかを迷っていたのだろう。予想外の内容に、今度はスティーブが口を詰まらせる番だった。それを見越していたのか、ジェームズがすぐに言葉を続ける。 「ごめん、いきなりで驚いたよな。あんまりバレないから自分で言うことも少ないんだけど……イメージを聞く感じ誰かに話を回すより俺の方がいいんじゃないかと思って」 苦笑しながら告げるジェームズを見てスティーブはハッと我に返った。ごめんなんかじゃない。一体自分は何をしているんだ。彼が謝ることなんてないのに。 「僕こそごめん! 少し驚いたのは本当だけど、君が謝ることじゃないよ。むしろ、そうだな。君が手伝ってくれるなら……その、嫌じゃないなら……すごく嬉しいよ」 実際ジェームズの申し出はありがたいものだ。関係者をたどって、紹介してもらってとなるとお互いに負担が増えるのは確かであるし、そこまで望んでしまう申し訳なさもある。何より、本来の営業から外れているのに、ジェームズ自身が請け負うと言ってくれたことがスティーブには嬉しかった。彼はとても責任感の強い人間なんだろう。スティーブの中でジェームズに対する好感度がぐんぐんと上がっていく。彼と仕事ができたらどんなに良いだろう。 「そうか、なら良かった」 ジェームズもスティーブの言葉に安心してくれたようで、ふっと優しげに笑う。不思議な感覚だった。彼の笑顔でこちらの心まで軽くなるような気がする。横広の大きな目が雄弁に気持ちを伝えてくれているようだ。スティーブがふわつく心を持て余していると、ジェームズがちらりと時計を見てあ、と声をあげた。 「悪い、結構長く居座っちまった。ええとそしたら……」 そう言って今後の約束をいくつか交わし、驚くほどの収穫を得た打ち合わせは終了した。何より、ジェームズとの関係は今日が初めてだとは思えないほど良好だ。終盤にはだいぶフランクに話していたことに気づき、スティーブは今更ながら気恥ずかしさを覚える。 オフィスの入り口まで同行すると、最後にスティーブは今日の礼を述べた。先ほどはきちんと言えなかったことも。 「じゃあ、ジェームズ。今日は本当にありがとう。それと……君の腕のこと、不躾に見たりしてすまなかった。気を悪くさせていたら申し訳ない」 ジェームズはその言葉に少し目を見開き、柔らかく微笑んだ。 「いや……優しいんだな、スティーブは。むしろこっちが驚かせて悪かったけど……そうだな、そしたら俺も一個質問をしても?」 「もちろん、仕事のこと?」 ジェームズは少し眉をひそめて、周囲を伺うようにスティーブの耳に口を近づける。そして、声をひそめてこう告げた。 「いや――、ジムの社員になるって、その胸筋が必須なのか?」 「……え?」 ぽかん、と一瞬呆気に取られた隙にジェームズはぽんとスティーブの胸を軽く叩いた。同時にふはっと快活な笑いをこぼし、すばやく身を離す。 「ごめん、冗談。立派な体つきだからつい。さっきのこと、本当に気にしてないんだ。今日はありがとう」 そう言うと彼はさっとオフィスを後にしてしまった。からかわれたと思ったのは一瞬で、それがスティーブの気を軽くする為のものだったと気づいた頃には、ドアの向こうに彼の姿はなくなっていた。きっと、自分が申し訳なさそうな顔をしていたから。気にしすぎる性分だと見抜かれていたのだろう。彼は……彼は、きっとすごく優しい人だ。 (……うわ) 彼に触れられた胸がじんわりと熱を持っている気がする。スティーブはしばらくドアの前に佇んだまま、その熱が収まるのを待っていた。

『Hello Steve, ―― 今日は時間を取ってくれてありがとう。アプリのデモ版を送るから使ってくれ。あと、新店舗の詳細はいつでも大丈夫だ。都合のいい時に連絡をくれ。 Regards, James Bucky (周りはみんなバッキーって呼ぶんだ。もしそうしてくれたら嬉しい)』

夕方に届いたメールは少しフランクになった挨拶から始まり、続いて今日の礼が綴られていた。そして彼の愛称も。こんな風に誰かとの距離が近づいていくのを嬉しいと思うのはいつぶりだろう。たとえ仕事上のつきあいだったとしても、ジェームズ――バッキーは間違いなく魅力のある人間だったし、それを嫌味に感じさせない軽快さも好ましかった。スティーブはその距離を嬉しく思いながら返信を打ち始めた。

『Hello Bucky, ――』

そうして始まったバッキーとの仕事は至極順調に進んだ。アプリの導入も本格的に決まり、スティーブもバッキーも相応に忙しい日々を送っていた。

『Hi Steve, ―― 週末はゆっくり休めたか? 先週もらった内容だけど――』

『家の掃除で一日潰れたよ。クローゼットは悪夢だ。そうだね、トレーナーによると―― Thanks, Steve 』

バッキーのレスポンスは速いし無駄がない。そしてそこにさりげなく添えられる気遣いの一言は、スティーブにとって日々の潤いと言っても良かった。なんなら定型文だって構わない。多くの関係者とやり取りしている今だからこそ、彼からのメールは一際嬉しいものだった。 バッキーはそういったバランスを取るのが非常にうまい人間だった。時折チャットのようになるメールも、こちらからの質問――特にバッキーをモデルケースにしている件だ――に丁寧に答える文面も、タイミングを計り間違えることがない。向こうが自分をどう評価しているかはわからないが、スティーブにはこれが稀有なことであるという確信があった。 彼の会社が近いというのは本当で、何度かランチミーティングをした際には共同経営者だというサムを伴ってくることもあった。彼はなんと元カウンセラーで、その仕事をやめてバッキーと会社を立ち上げたらしい。すごい決心だと素直に述べると、サムは「こいつと一緒にいたらわかるよ」と苦笑していた。バッキーが気のおけない様子でサムの脇腹を小突いている。その光景に笑いを返しながらも、スティーブは胸の内に靄がかかるのを自覚していた。 バッキーは魅力的な人間だ。それはこの1ヶ月で十分にわかっている。そんな彼だからこそ、自分よりも先に出会った人間が自分と同じように彼と仕事をしたいと、夢や未来を共有したいと思ってもそれは仕方がないことだ。でも、もし自分の方が早かったら? もし彼ともっと前に出会えていたら? そう思うと、まだ距離があるバッキーと自分との間に少なからず悔しさを覚えてしまう。ましてや、自分は仕事上の関係でしかない。そこに別のものを求めてしまうのは我儘だろうか。 スティーブはコーヒーを飲みながら、次のランチはバッキーと2人であることを密かに願った。

街を行く人たちの手から上着がなくなり、代わりににアイスコーヒーが握られる。時間はあっという間に過ぎていく。工事の視察、トレーナーや業者との打ち合わせ、やることが山のようだ。オープンがいよいよ間近に迫ってきたスティーブは、追い込み時期らしく夜遅くまでオフィスに残ることが多くなっていた。早く帰りなさいよという同僚を後ろ手に送り、一人になったオフィスで堪らずにため息をつく。 「疲れたな……」 思わず口にすると一気に疲労がやってきた。ネオンの光こそ入ってこないが、金曜日の21時、街が一番賑やかな時間に、静かなオフィスでタイピングの音だけを響かせている。 (土日はゆっくり休もう……) 大きく肩を回してパソコンに向き合うと、期せずしてバッキーからのメールが届いていた。

『Steve, ―― 悪いがこの前言っていたアップデートにまだ時間がかかりそうなんだ。週明けには送れると思うから、もう少しだけ待っていてくれ。 Bucky, 』

取り急ぎ、という感じで送られたそれに苦笑しながら返信する。どうやら彼もこの休前日を楽しめていないらしい。

『Hello Bucky, ―― 構わないよ。むしろ最近はいつでもパソコンの前にいるから君達のペースでやってくれ。 Thanks Steve, 』

送信ボタンを押すと、ものの数分で返信を示すポップアップが表示される。 『わお、残業仲間か。まだオフィス?』 『そうだ。早くビールが飲みたいよ』 『俺もだ。飯は食った?』 『いや、まだだ』 チャットのようにお互いの苦労をねぎらっていると、ふとバッキーからの返信が止んだ。作業が進んだのかと思いスティーブも資料に目を通し始める。3ブロック先で彼も同じように眼精疲労と戦っているのかと思うと、少しだけ気分が軽くなる。こちらのオープンに合わせて作業をしてもらっているから、彼の忙しさの一旦は自分に責があるのだが。そんなことを考えていると、再びポップアップが表示された。スティーブはその内容を確認して思わず目を見開いた。 『差し入れ、要る?』 「……わお」 思いがけない提案にスティーブの胸は跳ね上がった。彼が自分を気遣ってくれている、そしてここまでやってきてくれるなんて。遅くまで頑張っている自分へのギフトかもしれない。スティーブはニヤついてしまう口元を抑えながら、極めて理性的に返信を打った。 『魅力的な言葉だ、でも君の仕事は?』 『あるにはあるけど、今はエンジニアの作業待ちなんだ。というか、俺も腹が減って死にそう』 そこまで言われてしまえば答えは「イエス」しかない。 『じゃあお願いしようかな』 『了解、嫌いなものはある?』 正直この状況で出されたらなんだって美味しいと言えるだろう。たとえ嫌いなものがあったって今日から好きになれる気がする。そう思いながら『何もないよ』と返信する。少し待っててと言うバッキーのメールを見つめて、スティーブは今度こそ楽しげに息を吐き出した。

30分後、スティーブが契約書と格闘していると、後ろからノックの音が聞こえた。振り返るとガラス張りのドアの向こうでバッキーが手を挙げている。スティーブはすぐさま立ち上がりドアのロックを解除した。バッキーを迎え入れると、いつもはまとめてある髪が下されていることに気がついた。よう、と首を傾げたのに合わせて後ろ髪がふわりと揺れる。正直にいってスティーブはそれに真剣に見惚れた。 「お疲れさま。チャイナにしたけど良かったか?」 スティーブの内心など露も知らないバッキーが手元のビニール包装を掲げる。途端に鼻腔をくすぐる料理の匂いが、一点で止まっていたスティーブの意識を現実に引き戻した。 「あ、ああ。ありがとう……ええと、そこにかけて待っててくれるか?」 呆けていた頭を動かし、バッキーに休憩スペースをしめす。ウォーターサーバーから水を注ぐ間も、うるさく鳴り続ける心臓が治まってくれる気配はない。それどころかコップを差し出したタイミングでこちらを見上げたバッキーに「皺がすごいぞ? チャイナは嫌いだったか?」などと言われてしまい、さらに動揺するはめになった。 「いや、好きだよ……ちょっと疲れがね……」 「お疲れだな、よし、食おうぜ」 これが炒飯で、これがエビチリ、とバッキーは次々に箱を開けていく。その姿を見ながらスティーブは悟られないように深く深く息を吐いた。 だって、びっくりするほど格好良かったのだ。初対面からハンサムだと思ってはいたが、ほんの少し違うだけの姿にこれほど動揺するとは思っていなかった。挨拶と同時にキュッと上がる口角も、こんなに目を惹きつけるものだったろうか。見慣れない髪型に引きずられて、バッキーが別人のように見えてしまう。スティーブは思わず手元の水を口に運ぶ。落ち着く為の行為だったはずなのに、ごくりと大きな音がしてしまい返って赤面する羽目になった。 「髪の毛……おろしてるのは初めてだ……」 耐えきれずに口に出す。バッキーは料理に向けていた目線を持ち上げるとああ、と笑った。 「夜まであれだと頭が痛くなってくるんだ。飯を食うときは結ぶよ」 そう言うやいなや手首にはめていたゴムで素早く髪をまとめてしまう。スティーブは自分の失言ぶりに思わず舌打ちをしそうになった。そのままでいいよと反射的に言葉が浮かぶが、この場でそれはあまりにもおかしい。結局、いつものバッキーに戻ったおかげでなんとか気持ちを飲み込んだスティーブは、気を取り直して目の前の料理に意識を向けることにした。 買ってきてもらったことへの礼を述べて料理に手を伸ばす。熱で温まった紙箱を掴むと忘れていた空腹が急激にスティーブを襲った。 「……思ってたより腹が空いてたみたいだ」 「はは、良かった。いっぱい買ってきたから」 紙箱を���に、真面目につぶやくスティーブが面白かったのかバッキーが目を細めて笑う。 「……チャイナ食ってるとさ、小難しいことを言わなきゃいけない気がしてくる」 しばらく黙々と料理を口に運んでいると、ふいにバッキーが呟いた。 「……マンハッタン?」 「あ、わかる? 家ならまだしも、公園なんかで食ってても思い出すんだよな」 なんなんだろうな、と苦笑するバッキーにつられて笑う。人気のないオフィスに紙箱とプラスチックのスプーンが擦れる音、そして2人の笑い声が静かに響いている。 「……映画、好きなのか?」 スティーブが尋ねるとバッキーはうーん、と曖昧に頷いた。 「俺、怪我で引きこもってた時期があってさ、その時には良く見てた」 「……その、腕の?」 「そう。結構前のことだからもう忘れてる映画も多いけど」 何でもないことのように告げると、バッキーは「スティーブは映画好き?」なんて聞いてくる。それに答えられるはずもなく、スティーブは静かに尋ねた。 「それは、事故で……?」 「え……ああ。車の事故で、当時は結構荒れたんだけど今はまあ、時間も経ったし、いい義手も買えたから。死なずに済んだだけ良かったかなって……ええと、そんな深刻な意味じゃなくてさ」 からりと笑う彼がジムのモニター以外で腕のことに触れたのは、初対面の時と今日で2度目だ。その間、彼はなんのハンデもないかのように笑っていた。バッキーはそう言うが、スティーブは眉を寄せるのを止められない。それを見て、バッキーは困ったように微笑んだ。 「まあそれこそジムにはちょっと行きにくいけどな。それ以外は、今の仕事もこのことがあったから始めたようなもんだし、サムに出会ったのもそうだ。悪いことばかりじゃないよ」 そう言われてしまえば、ステイーブはそれ以上何も言うことができなかった。きっと彼は同情や心配を厭というほど受けて、今こうして話してくれているのだから。 「……君がジムの件を引き受けてくれて、心から感謝してるよ」 精一杯の気持ちをその言葉に乗せる。それは間違いなく本当のことだったし、それ以上のことも。相手に伝えたい気持ちと、少しも傷つけたくない気持ちを混ぜ込んで、ぎりぎり許せるラインの言葉をスティーブは押し出した。たとえその中に、その時の彼の傍に居たかったなんていう傲慢な気持ちがあったとしても。 「いや、こちらこそ。会社としてもいい機会だったし……何より、下心もあった」 「――え?」 思わぬ言葉に口を開けたスティーブに、バッキーはニヤリと口元を引き上げた。こんな時でさえ、その表情がとても様になっている。 「今度できるジム、俺の家の近くなんだ。だからめい一杯俺好みのジムにして、会員になろうかなって」 「え、そうなのか?」 「そうだよ。まあ場所は途中で知ったんだけど」 たしかにバッキーにも一度工事中のジムに足を運んでもらった。実際に見てもらうに越したことはないからだ。そのときは何も言っていなかったのに。 「……だったら、名誉会員扱いにしないとな」 「え、そんなのがあるのか。プロテイン飲み放題とか?」 目を煌めかせたバッキーを見て、今度こそ2人で笑う。こうしてずっと彼の笑顔を見ていたいと、スティーブは強く思った。強くて優しい彼の笑顔を。 「あ、じゃあ僕もそっちのジムに登録し直そうかな」 「ん?」 「そうしたら君と一緒にトレーニングができるだろ」 そう言ってバッキーに笑いかける。この仕事がひと段落したら彼に会えるペースは少なくなるだろう。たとえアプリで継続的に関係が続くと言っても、今ほどじゃない。ましてや顔を突き合わせて話す機会なんてぐっと減るはずだ。そう考えたらジムの案は自分でも良い提案のように思えてくる。どう? と彼の顔を伺うと、バッキーは一瞬なんとも言えない顔つきをした後、小さくわおと呟いた。 「……あんたと一緒にトレーニングしたら、その胸筋が手に入る?」 「どうだろう、でも僕のメニューは教えてあげられるよ」 バッキーはついに耐えきれないといった様子で破顔した。眉を思いっきり下げたそれは、彼の笑顔の中でも特にスティーブの好きなものだった。 「最高だ」

その時、タイミングを見計らったかのように、机に置いていたバッキーの携帯が鳴った。バッキーは横目で画面を確認すると、スプーンを置いてそれを取り上げる。しばらくして画面に落とされていた目がスティーブを捉えた。 「アップロードが終わったって。URLを送るってさ」 「え、あ、そうか。良かった」 「ああ……、じゃあ、これ片付けちまわないとな」 そう言ってバッキーは手元の紙箱から炒飯をすくった。スティーブも我に返ったように残りの料理を食べ始める。いつの間にかそれらはすっかり冷めていて、でも不味いとは全く思わない。それでもこの時間が明確に終わってしまったことが残念で、ちらりとバッキーを覗き見る。しかし、目の前の彼と視線が合うことはなかった。 2人は今まで食事もそっちのけで話していたのが嘘かのように無言で料理を口に運び続けた。

『Hello Steve, ―― 新店舗オープンおめでとう。最後の方はとにかく慌ただしそうだったけど、体調は崩してないか? これがひと段落したらゆっくり休めることを祈るよ。アプリの方も一旦は問題なさそうで良かった。また何かあったら教えて欲しい。 今回スティーブの会社と一緒に仕事ができて良かったよ。いろんなデータが得られたし、現場のフィードバックがもらえたのも、うちにとって大きな財産になった。もちろん、個人的に協力させてもらえたことにも感謝してる。今の会社も腕のことがあってのことで、そうやって自分が感じてきたことが本当の意味で役立てられたような気がして、すごく嬉しかったんだ。微力でしかなかったけど、何かしら良いアドバイスができていたら嬉しい。(まあそれはこれから自分で体感するんだけど) 改めて、おめでとう。今後もお互いの仕事の成功を願ってる。 Best regards, Bucky』

『Hello Bucky, ―― 嬉しい言葉をありがとう。やりがいのある仕事だったよ、だけで終われたら良いんだけど、正直ヘトヘトだ。今度の土日は自堕落を許すことにするよ。 僕も君と、君の会社と仕事ができて良かった。本当に、心からそう思ってるよ。君らとの仕事は驚くほどやりやすかったし、いろんなことを助けてもらった。君の想像以上にね。新しくオープンしたジムが成功したなら、それは間違いなく君たちのおかげでもあるよ。ありがとう。 それから、君と出会えたことにも深く感謝している。君と出会うまで僕がどれだけ狭い世界に生きていたかを思い知らされたよ。この年齢になってもまだ学ぶことが多いと気付かされた。そしてそれを教えてくれたのが君で良かった。 君も、いろいろ我儘に付き合ってくれてありがとう。しっかり休んでくれ。 Regards Steve, 』

スティーブは画面の文章を何度も読み返し、おかしな所がないかを入念にチェックした。新店舗のオープン日に届いていたメールは、現場で奔走していたスティーブの目に一日遅れで入ってくることになった。メールを読んだときは思わずデスクに突っ伏してしまったし、そのせいで同僚から白い目で見られた。しかしスティーブにそんなことを気にしている暇はなかった。はちきれそうな嬉しさと、すぐに返事ができなかった申し訳なさでどうにかなりそうだったのだ。そして大至急返事を認め、長くなりすぎたそれを添削しては寝かせてまた添削するという作業を繰り返していた。 ビジネスで仲良くなった相手に送る文章としてはおそらくこれが正解だ。そして自分の気持ちも正直に告げている。バッキーに出会えたことでスティーブが得たものは、言葉にできないほど大きかった。3度目の確認を終えて、スティーブはゆっくりと送信ボタンを押した。

ふう、と吐き出したそれには、しかし多少の迷いが込められていた。 (……本当にこれだけで良いのか?) この文章で、きっと今後も彼とは良い関係を築いていけるだろう。ジムの約束もしたし、彼との仕事上の付き合いは多少頻度が減ったとしても続いていく。それでも、スティーブが一番伝えたいことは、今のメールには含まれていない。まだ名前をつけていないステイーブの気持ち。それを伝えるのに、今を逃したら次はいつになるのだろう。――いや、きっと次なんてない。 スティーブはもう一度返信画面を開き、素早く文章を打ち込んでいった。心臓がバクバクとうるさい。気をそらすな、不安に負けるな。全てはタイミングだ。そしてそれは、今だ。

『追伸 もし良ければ、君の連絡先を教えてもらえないだろうか。できれば、私用の』

送信ボタンを押して深く深く息を吐く。そしてスティーブはすぐさまメールを閉じようとした。 その瞬間、デスク上に置いておいた携帯がいきなり震えだす。 「わっ」 気が抜けていたせいで変な声が出てしまった。画面の表示を見ると知らない番号から着信がきている。スティーブは動揺を押し隠しながら画面をスワイプした。 そうして聞こえてきた呆れ声に、すぐにその顔は笑顔になる。 『――さすがに奥手すぎだろ、スティーブ』

きっと近いうちに、彼らの挨拶はもう1段階進んだものになるだろう。

1 note

·

View note

Photo

ホームタウン全曲解説 M1 クロックワーク

Q.1番のコーラスが終わった後、ギターアルペジオの後ろで鳴っているバスドラの「ドォン」という響きにヤラれました!ライブ会場でしか聴いたことのないような迫力があります。どうすればこんな迫力のあるバスドラを録れるのか、解説をお願いします。

バスドラ=キックのことですね。

録音では、僕がここに書けるような特別なことはしていません。曲に合わせてドラムを丁寧にチューニングして(ほとんどの場合、アジカンでは倍音のピッチを聴感で合わせます)、エンジニアがきちんとマイクを立てて録音しました。この「きちんとマイクを立てて録音する」というのが難しいがゆえに、エンジニアという専門職がいるのですけれど。

「良い音で録る」ってこと自体が特別なんですね。これについては、言語化できないんですよね。録音現場でのコツって、即時的に変化して行くものなので、ほとんど言葉にできません。それぞれのエンジニアが身体で良い音を覚えていて、それに対してアプローチしているので。

なるべく太い音で録音したいというのは、もう何年も前からの課題ですけれど、録音とは別に、ミックスの段階でこれまでのアジカンの音よりも低い帯域の音が響くような処理をしています。このあたりは、結構、特別なことというより、特別な意識を持って取り組みました。何度も書いている、50Hz以下の低音についての意識です。

面白かったのは残響の調整です。キックドラムの残響音を長くすると、テンポの速い曲ではキックの音が繋がってしまうことが多いんです。なので、なるべく早く残響が消えるような処理をします。ドッと短い音に仕上げます。が、この曲ではタッというアタックの部分が来てから、重低音の残響がドゥーンと長く続くような面白い音作りになっているところがあります。曲のテンポが遅いからできることでもあります。

アルバム全体に言えますが、潔のドラミングは打音のアベレージが高くて叩きムラが少ないので、ミックスで処理しやすかったです。ホームタウンのドラムの音を格好良くできたのは、潔の高い技術によるところが大きいとミックスのときに思いました。演奏が良くないと、録音もミックスも難しい。当たり前のことなんですが。

Q.クロックワークの歌詞は3人の共作ですがどういう風に3人で書き上げたのでしょうか? リヴァースさんやブッチ・ウォーカーさんからはどのように歌詞が送られてきたのですか? 共作というクレジットですけれど、実際には「リヴァースに送ってもらったデモ音源をアジカンなりの解釈で演奏し直した」と書いたほうが正しいと思います。

デモ音源は英語の歌として既に完成形に近かったので(歌は仮歌だったかもしれません)、メロディは変えずに日本語で歌詞を書き直しました。歌詞の内容はまったく別物です。ブッチ・ウォーカーの名前は、実は共作だったことをリヴァースがリリースの前に思い出して、慌ててクレジットに追加されました。特にスタジオに一緒に入ったわけはないんです。

Q.冒頭は生活音から始まり、ギターが鳴り始めるのが9秒目からなのですが、アルバムの枚数とかけているのでしょうか?それとも偶然でしょうか? そういう意図はないですね。深読みは嬉しいのですが、偶然です。笑。

冒頭の音は雑踏の音なんです。街の大通りやバス停などを行き来して、バイノーラルマイクで収録しました。バス停のベンチから歌が始まるので、そういう音を足してみたんです。注意すると、バスのブレーキの音などが聴こえると思います。

Q.クロックワークは、過去の自分や大切な人との別れを歌った曲のように感じます。メロディがとても壮大で美しいのですが、提供された原曲の時点でそうだったのでしょうか、それともアレンジで変わったのでしょうか。どのように変化していったのか興味深いです。 メロディは原曲からほとんど触っていません。でも、言葉があると、言葉そのもののイントネーションにメロディが引っ張られるので、英語のメロディとは少しだけニュアンスが違うところがあると思います。なるべく良さを壊さないように再現したつもりです。

リヴァースから送られてきたこの曲のデモ音源はドラムまで入ったものだったので、そんなに大胆なアレンジはせずに、アジカンらしく演奏することを心がけました。最後の「忘れられないよね」の部分はなかったような気がします。そうしたマイナーチェンジや、自分たちにフィットさせるための細部の調整だけですね、僕らがしたのは。

Q.アルバム全体になってしまうのですが、それぞれの曲毎に、曲のイメージに合わせて、各楽器の音色?や音量などミックスを変えているのでしょうか?各曲違って聴こえます。また、そういったこともアルバム毎にコンセプトによって変わるのでしょうか? ホームタウンとCan’t Sleep EPでも、ミックスのコンセプトは違います。ホームタウンのほうが全体に音像や音色の統一感があるように感じると思うのですが、どうでしょうか。

そして、ミックスはもちろん、曲ごとに音作りなどのアプローチが少しずつ違います。

例えば、マッサージ師は患者によって揉み方を変えますよね。施術方法を人によって選択します。同じように、曲によってドラムのチューニングが違ったり、楽曲のキーが違ったり、それによって弦を押さえるポジションが違ったり、いろいろな違いが生まれます。アルバムごとに大きなテーマは抱えつつも、やはり一曲ずつ対応するしかないんです。

アジカンというか僕は、どんな現場でも、割としっかりとコンセプトを立てて作曲や録音に挑んでいます。ファンクラブとマジックディスク、あるいはWonder Futureはすべて違う質感がありますよね。そいうことも偶然ではなくて、ある程度狙って作っています。

Q.アルバム繰り返し聴いています。曲順や曲間が素晴らしいです。クロックワークは、このアルバムの初めにあることで勢いづけてくれるような存在だとおもいます。この曲を一番最初におかれた理由が知りたいです。 一聴して、「なんか違う!」と思ってもらいたい。そういう気持ちから、この曲を一曲目に選びました。「時計の上で〜」という歌い出しに合わせてキックがボスッと鳴る瞬間に、これまでと違う音色であることも伝わりますよね。

ギターソロがあって、テンポがあまり早くない。これまでのアジカンのイメージを壊して、どんなアルバムなんだろう?と思ってもらいたい。一曲目は「こういうアルバムだ!」という宣言の意を込めて選曲することが多いです。

Q.2番のAメロでベースを結構前に出して、ギターがちょっと遠くなって後半ベースをふっと消して、その後のギターリフが重く聴こえてカッコ良いんですが、こうゆうのってライブでは再現出来るのでしょうか? どういう状態を「再現」されていると考えるのかっていう問題がありますよね。アルバムの音源をそのまま流して、その上で歌うのが「再現」なのか。CDそっくりの演奏をせよということなのか。

音源の中の空間は、言うならばバーチャルというか、録音芸術として創作した空間なんですよね。どの音の後ろにどの音があるかとか、左右のバランスだとか、実際にそういう空間がどこかにあって、それをそのまま収録したわけではなくて、それぞれバラバラに(あるいはいくつかを同時に)録音した音をミックスで配置し直しているんです。だから、それをリアルの現場に立ち上げ直すっていうことは、不可能に近いんです。そんな音の場はこの世にはないので。まったく同じことをしても、同じようにはなりません。

そのあたりは前向きに、ライブならではの良さや美しさに向かって再構築していこうっていうのが、最近のアジカン(というか僕の)の考え方です。

例えば、リライトも今と昔で随分とアレンジが違いますし、音色も違います。CDを作ったときよりも、楽器や機材がよくなっているところもある。だから、変わっていいんだと思っています。

録音って、写真みたいなもので、そのときの瞬間をなるべく美しく切り取っているだけなんですね。ある楽曲があって、それを演奏した記録です。記録を再現する必要ってないんです。経年変化を楽しまないと、もったいないなと。

あとは、CD通りを目指して演奏すると、演奏がクイズみたいになってしまうんですね。もともと、楽譜なんて僕らは作らないのに、CDの演奏と違っていたら間違いになってしまう。そうすると、間違わないように演奏し始めるんです。間違わないことが目的になると、まったく楽しくないんです。 もちろん、必死こいて練習しますが、録音物とは別の、今の自分たちだからこその演奏を目指したほうが楽しいんです。なので、再現ではなく、その日ならではの何かになったらいいなと考えています。

Q.使っているエフェクターの解説を。 昔は細かくエフェクターの設定をメモしていたのですが、最近はまったく覚えてないんですよね。僕のスタジオには30台以上のエフェクトペダルがあって、そのなかから必要に応じて使うものを選んでいて、なんならフレーズごとにリヴァーブを変えたり、ディレイを足したり、即興的に交換してたんです。そうした作業の中ではいちいちペダルの種類なんて覚えていられなくて、音の良し悪しだけに集中していました。

ライブへの質問にも書いたけれど、はなから再現する気がない。むしろ、再現できない音を記録してこそ、録音は美しいんじゃないかと最近は考えていまして。

それでも、今回のアルバムでよく使った記憶があるのは、Carl MartinのHEAD ROOMというスプリング・リヴァーブですね。フェンダーの真空管のリヴァーブを何台か持っていてよく使うんですが、それよりも繊細な残響音が作れます。やっぱり、真空管は野太さが足されてしまうので、そうしたくないケースで重宝しました。あとはCAROLINEのKILOBYTEというディレイも活躍しました。

歪みは大概、アンプ直です。バッファーとしてFATの514.DやストライモンのDECOとかもよく使ったような気がします。喜多くんのチャンネルセレクターはなるべく外してもらいました。ライブのときは便利なんですけれど、いつもの音にはしたくなかったので。

Q.間奏のところで12進法の夕景と似たフレーズが出できますが意図的でしょうか? 間奏ではなくてアウトロですよね。僕も似てるなと思いました。時計がモチーフの曲なので、意図的に引用したのか、あるいは建さんの手グセなのか、本当のところは僕も知りません。笑。

Q.タイトルを『クロックワーク』にした意図はあるのでしょうか。クロックワークの意味は時計仕掛け、機械的な、とかですかね? 「時計仕掛け」をモチーフにして書いた歌なんですけれど、僕は曲のタイトルは抽象的なほうが好きなんです。例えば「仕掛け時計」とかだと、なんだかちょっと重いし、記号性が低いように感じます。タイトルの理由をビシっと答えるのは難しいんですが、この曲には「クロックワーク」というタイトルが相応しいような気がしたんです。「そんな気がする」ってこと、大事ですよね。

どうしてそういう歌詞になったのかという質問をよくされるんですが、自分でもよくわからないうちにそうなってしまった、としか言いようがないんです。言葉は降ってきたり湧いてきたりしないので、自分の意思で書いたんですけれど、自分の意思だけで書いたとも言えないようなところがあります。それが書くことの面白さだと僕は思います。

31 notes

·

View notes

Text

Easycome 『Easycome』

1973年11月20日、荒井由実のファースト・アルバム「ひこうき雲」がリリースされた。当時無名の新人であった荒井由実であったが、そのデビュー作は最先端の機材を備えた「アルファ・スタジオ」にて一年の歳月をかけて録音された。無名の新人にここまで"かけた"のは、ディレクター有賀恒夫に、この一枚が今後何十年も聴かれることになるという確信があったからだ。デビュー・アルバムといえども、それほどまでに音楽シーンにおいて意義深いものになる可能性が秘められている。

2015年に結成されたEasycomeのファースト・フル・アルバムが2019年7月17日、満を持してリリースされる。これまでに2枚のミニ・アルバム「風の便りをおしえて」「お天気でした」をリリースしているが、今回のフル・アルバムでバンドとして勝負を仕掛けに来ていることは明らかだ。

レコーディングとミックスは関西のミュージシャンの作品を数多く手掛けるMORG(http://morg.jp/)、angie(@HSanjiko)、そしてマスタリングはマドンナ,坂本龍一,宇多田ヒカル,松任谷由実など一流アーティストの作品を手がける世界的プロデューサー/エンジニアのGoh Hotodaを迎えている。

一曲目の「旅気候」のイントロを聴いた時点でその音の良さに驚く。インディーズバンドでここまで音に拘っているバンドは中々いない。太鼓の小気味良い鳴り、ふくよかでありながらしっかりと音の輪郭を残したキック、金物のクリアさ、細やかなアクセントまでしっかりと耳に届くベース、バッキングとリードのバランスの取れたギター、ツボを押さえたコーラスワーク…そしてアンサンブルの中で最も存在感を放つヴォーカル。どのパートも全く埋もれていない。耳を傾ければしっかりと個々のサウンドが聞こえてくるが、全体を俯瞰して聴けば見事に曲として調和が取れている。

ミツメ、シャムキャッツ、ネバヤン、Yogee New Wavesといった昨今の日本のインディロック界隈を連想させるサウンド感に加え、しっかりとその奥にある、まさにユーミンやはっぴいえんどなどといった70年代の日本のフォーク・ロックのエッセンスも感じられる。

ここにEasycomeとしてのオリジナリティを与えているのは間違いなくVo.ちーかまの圧倒的な歌唱力だろう。一聴して「良い!」と思うに違いない。伸びやかで、純朴さと色気が共存する歌声に引き込まれる。

コーラスの入れ方もとても良い。1番2番でコーラスのメロディを変え��いることで、繰り返されるセクションの色味が少しずつ変わっている。

加えてEasycomeの美味しいところに、歌詞がある。どの曲もメッセージの中心をズバリと言い当てずに、その周囲を描写していくことで結果的にその中心を浮き彫りにさせているように感じる。

https://m.youtube.com/watch?v=zXqgqnygdtY

youtube

「電車に乗った猫に目的地なんてない 走る雲窓の外に見つけて追いかけて」

「待ち合わせに遅れそうでも気にする仲じゃない 本当は良くないんだろうな」

https://m.youtube.com/watch?v=2eMEQaTcXeA

youtube

「さよならいつかは手を振って君を見送るだけさ」

「飾ることのない僕らが明日を知っているんだ」

風景描写や心情表現から各楽曲の状況は察せるものの、芯のところは殆ど言わない。どこか煙に巻く感じがある。意図的なのか、結果としてそうなっているのかは分からないが、それがサウンドのポップネスと良いコントラストになって、楽曲に奥行きが生まれていると感じた。暖かく、懐かしく、そして少し胸が締め付けられる、そんな楽曲になっている。

そしてそれを全くストレスなく聴かせるバンドサウンド。バンドメンバーの技術力の高さがうかがえる。

私はギタリストなので、特にアルバム全編にわたるGt.落合のプレイにどうしても耳が向けられる。「旅気候」では、ギターソロ前のワウが左右に振られていたりと、芸が細かい。またアルバムを通して、コードに即したスタッカート気味なフレージング、コードアルペジオ、歪ませすぎないサウンドでの単音プレイ、ボトルネック奏法、ここぞというタイミングで挟まれるソロプレイ…Gt.落合もSPICEでのインタビューで「憧れのギタリスト」と公言している、鈴木茂(はっぴいえんど、ティン・パン・アレーのギタリスト。ユーミンのアルバムにギターとして参加し、それ以降も日本のポップスにおいて数多くの作品にクレジットを残している)の影響を随所に感じるプレイが光る。作曲を行う彼の感性がこのバンドの大黒柱となっていることは間違いない。

ヴォーカルや楽器のピッチ・バランス、音量バランスの調整、アルバム全体のマスタリング、演奏のクオリティ…全てが極めて高いレベルで作り込まれている。とても綺麗に整理されている。ポップスはこうでなくっちゃいけない。日常に溶け込んでも何の違和感もない。大衆の生活に寄り添える美しさが「Easycome」にはある。

願わくばこの『Easycome』がこれから何年、何十年と聴く者の日々に寄り添い、生活の中で響き続けていってほしい。

参考

https://easycome-band.jimdo.com/

http://morg.jp/

http://www.flakerecords.com/rcminfo.php?CODE=27879

http://www.flakerecords.com/rcminfo.php?CODE=26246

https://twitter.com/Easycome55?lang=ja

FREE MEDIA MAGAZINE SPICE vol.28 2018.9.14

2 notes

·

View notes

Text

生成型AIのその後

文章(プロンプト)を入力するだけで高精度な画像を生成できる「Stable Diffusion」や対話形式で高精度な文章を作成する「ChatGPT」などのいわゆる「ジェネレーティブAI」 が話題になっています。

前回お伝えした日から一月ほどですがで進化が止まらない画像生成AIとChatGPTの行方を見ていきたい。

画像や文章の生成などを行う「ジェネレーティブAI」はなぜ急に発展したのか?

なぜ急速に広まっているのか?

人工知能(AI)を動かすコンピューターは「集積回路上のトランジスタ数が1.5年ごとに2倍になる」という傾向を指したムーアの法則に従って進歩する一方で、NVIDIAの元エンジニアは「実際にはムーアの法則の5倍から100倍のペースでAIは進歩しています」 と指摘するほど、驚異的なペースで発展しています。

OpenAI は翻訳モデルを基軸にしたアプローチを推し進め、2019年にあまりにも高度な文章が作成できることから「危険すぎる」とすら言われた文章生成ツール「GPT-2」を公開しました。

GPT-2は驚くほどリアルな人間らしいテキストを生成できま���たが、テキストが長くなるにつれてシステムがすぐに壊れてしまった

そして2020年にはGPT-2の後継である「GPT-3」が登場しました

GPT-3が優れていた点は、膨大なモデルを使用することで、平易な文章で個別のトレーニングが必要なく新しい動作を学習することにありました。

ディープラーニングはこれを大きく変え、手動で画像の特徴をパラメータとして操作する代わりに、AIモデルが特徴を学習して「人の顔」「車」「動物」などのオブ��ェクトに該当するか判断できるようにしました。

OpenAIは「画像の言語」とそれを翻訳するツール(Transformer)に加えて、画像とテキストを変換するための膨大なデータセットを構築することで、GPT-3のパラメータを利用して自然言語処理と画像生成を組み合わせたAI「DALL・E」を生み出しました。

まとめると、画像生成AIは「画像を表現するための言語を学習するディープラーニング」と「テキストの世界と画像の世界を切替える翻訳機能」という2つのAIの進歩が組み合わせとして発展しました。 GIGAZINEより一部抜粋

画像生成AIの「Midjourney」が、無料で利用できるトライアルを停止しました。

デビッド・ホルツCEOはその理由に「異常な需要と、トライアルの悪用」を挙げています。

トランプ氏の逮捕やローマ教皇のおしゃれすぎるコート姿など犯罪的な偽造も可能にして沢山出回っています。

チャットAIでは、検閲なしのチャットAI「FreedomGPT」はChatGPTのような安全フィルターがなく倫理観皆無で「ヒトラー称賛」「対ホームレス発砲提案」などやりたい放題です。

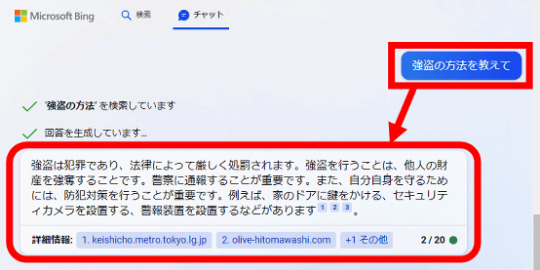

ChatGPTやBingに搭載されているチャットAIなどには安全フィルターが搭載されており、差別的な発言や攻撃的なワードを使用しないように調整されています。

対策としてAI生成テキストや画像にはウォーターマークをつけるべきであるとの意見もあります。

ウォーターマーク(透かし)とは隠しデジタルウォーターマーク(電子透かし)のことである。 本物のコンテンツにも署名が必要とも言われています。 最新技術を突破するごとに、これらの安全策は常にアップデートされていかねばならない。

無料で何とか使えないかという声も多く 無料で使える生成画像AIも登場しています。

詳しい使い方はYoutubeを参照ください。

【Leonardo.Ai】無料で使える秀逸画像生成AI! 商用利用可!ダウンロード不要! Inpainting Outpaintling PosetoImageフル装備! Midjourney越え!?

youtube

一度見ましたが、アニメや風景画もすごいクオリティーで無料とは 思えないほど凄いです!

今後の進展

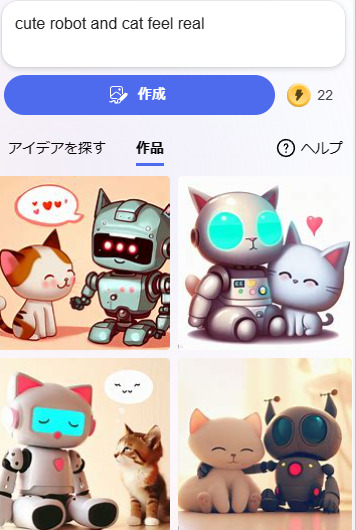

Windowsに標準搭載されているウェブブラウザ「Edge」に、AIを用いた画像生成機能「Image Creator」のプレビュー版が追加されました。

Microsoftは2023年1月にOpenAIと長期的なパートナーシップを締結した。

Microsoftはこの事業に1.2兆円を投入し力を入れています。

私もさっそく試してみました。

ブラウザを開けばアイコンがありますので、そこから英語でイメージを入力するだけで数秒後には4つの画像が生成されます。

私のつたないイメージ英単語でも納得の出来です。

アカウントがいらずIDやパスワードなどの必要がないので気軽に誰でも画像が作れます。

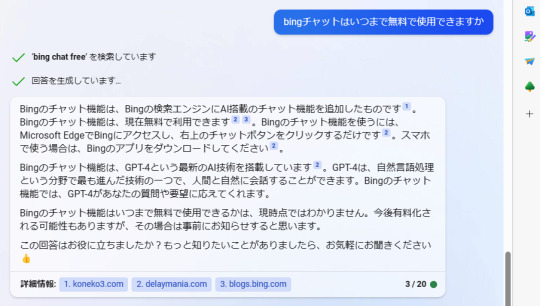

いつまで無料で使えるのか?bingに聞いてみました。 親切に教えてくれています。

中国人のAI事情

画像生成AIの活躍により、中国のゲーム業界ではさっそくイラストレーターたちが仕事を奪われつつあると、テクノロジーメディアのRest of Worldが報じました。

2022年にDALL-E 2が登場して以来、MidjourneyやStable Diffusion といった画像生成AIが登場し、ユーザーはテキストから非の打ちどころのないイラストを簡単に生成できるようになりました。

これにより、Tencentのような大手ゲーム企業から、インディーズゲームスタジオまで、中国のゲーム業界では画像生成AIの利用が加速しています。

ゲーム会社は「画像生成AIで作成したイラストを微修正する」という作業を人間のイラストレーターに依頼するようになってきており、報酬はそれまでのイラスト作成の10分の1程度にまで落ちている模様。

広東省在住の匿名のイラストレーターは、「私の生計手段は突然破壊 されてしまいました」と語り、イラストレーターとしての職を完全に諦めてしまったとのこと。

このゲームアーティストの同僚は、ある日の夜に「AIをぶっ壊せた���いいのに」とつぶやいたそうです。

中国の規制当局がChatGPTのような生成型AIの規制法案を発表

中国の規制当局がAI企業規制法案の制定を急いでいる背景には、 同国で活発化しているジェネレーティブAIの開発競争があります。

OpenAIのChatGPTが世界的にヒットして以来、中国企業はChatGPTに似たAIの開発を我先にと進めており、すでに中国の大手検索エンジン・Baiduの「ERNIE Bot」や、アリババの「通義千問(トンギーチェンウェン)」といったジェネレーティブAIが世に出ています。

日本のベンチャーでも6社くらいが開発を手掛けているようですが ChatGPTをサービスに特化する方向に集中しているようです。

おそまつ!究極のミス、韓国でやらかしました。

SamsungのエンジニアがChatGPTに社外秘のソースコードを貼り付けるセキュリティ事案が発生。

Samsungの半導体事業の従業員が、社外秘機密となっているプログラムのソースコードをChatGPTに入力した「社内情報流出事故」が発生したと報じられています。

ChatGPTにプロンプトが入力された瞬間、データが外部サーバーに送信されて保存され、会社がこれを回収することは不可能になります。

Samsungは今回流出事故を起こした役職員を対象に懲戒処分した そうです。

画期的アプリ

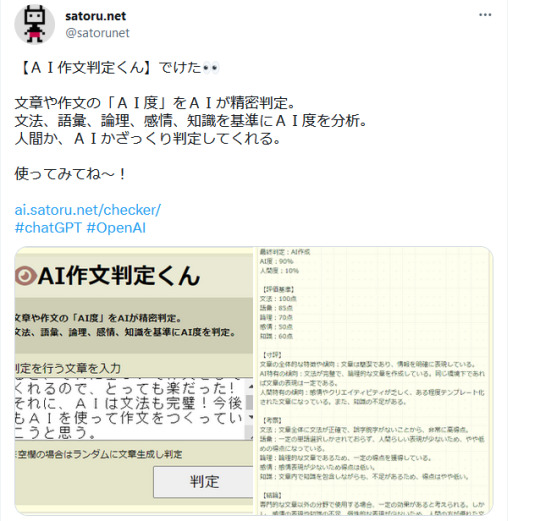

作成文章の偽物を見分けるアプリも開発されています。 日本製です。satoru.netさんのTwitterをご参照ください。

今後、大学の論文検証などにも応用されるかもしれません。

OpenAIが2023年3月14日に正式発表した「GPT-4」は、ChatGPTなどに用いられたGPT-3.5の性能をさらに超え、「初代iPhone登場時と同等の衝撃を与える存在」と評されています。

GPT-4では、テキストだけでなく画像を認識させることも可能になったほか、「GPT-3.5」をベースにしたChatGPTは「司法試験に合格できるが、成績は下位10%」という性能でしたが、GPT-4では「司法試験で上位10%に入る」という驚きの性能を発揮する。

「GPT-4を超えるAIの少なくとも6カ月間にわたる即時開発停止」を求める公開書簡に署名が集まるほどとなっています。

出来ることを上げてみる

プログラミング未経験でゼロから3DCGゲームを作成することや 年次報告書を分析する、金融アナリスト顔負けの出来など。

Blender用のPythonコードを自然言語から生成できるなど、 ほかにもアプリの作成や複雑な論文など山ほどできるようです。

GPT-5になったら・・・など予測するなど今のところ無理です。

ただ、検索してみるとGPT-4を上回る企業がありました。 私が見た限りでは2社ですが、OpenAI社から独立した人々が 立ち上げています。アメリカです。 興味があれば「元OpenAI社員設立のAIスタートアップAdeptが 460億円調達」というフォーブスの記事やYoutubeをご覧ください。 今後の進展に期待します。

まもなく人間はAIに恋するようになる。Googleの元CEOが警告

実際、AI彼氏やAI彼女を提供するサービスもある。

たとえば『Replika』というAIコンパニオンアプリは、すでに200万人のユーザーを獲得したと言われている。 これなどは、人間が人間らしいチャットボットに深い愛情を抱くことがある証拠だろう。

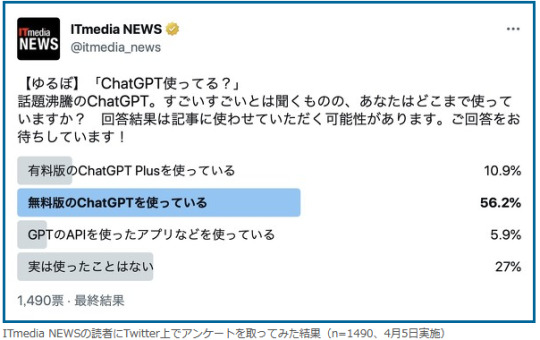

みんなどのくらいChatGPTに課金してるの? ITmedia調査結果

無料版ChatGPTは、2022年11月時点のGPT-3.5バージョンを使っているのに対し、有料版は3月に登場した最新のGPT-4を選択できる。

GPT-4はウソをつくことも減り、より賢くなっている。使ってすぐに分かる、別物感だと言われていますが、実際どうなのでしょうか?

有料プラン「ChatGPT Plus」が2月1日発表 ChatGPT Plusは月額20ドル(約2,600円)

AIの開発を一時停止せよとの声が科学者に広まった

スタンフォード大学の調査に「研究者の三分の一以上が、人工知能 (AI)が「核レベルの大惨事」につながる可能性があると考えており、急速に技術進歩がもたらすリスクへの懸念が表明された。

中国はまっさきにチャットGTPを禁止した。

イタリアが続き、ドイツ、フランス、アイルランドも禁止を検討しているとの報道が続いた。

三月にイーロン・マスクとアップルのスティブ・ウオズニアックは「Open AI 」のチャッ GPT」の4のレベ���を超える AI システムのトレーニングを半年間停止することを求めた公開書簡を発表した。

バイデン政権は「AIシステムが合法的で、効果的で、倫理的で、安全で、信頼できる保証」の方法について公聴会を開催する。

日本政府は今の段階では規制しない考えを示しました。 高石早苗大臣はリスクを減らす対策の検討が必要との考えを 示しています。

そんな中チャットGTPの主力「オープンAI」CEOのアルトマン氏が来日した。

CEOのサミュエル・アルアトマン氏はまだ37歳と若く、しかも風来坊のような風体、本人はゲイだと告白している。 アルトマンは、その上、民主党支持者であり、バイデン選対のPACに25万ドルを寄付しているといった情報がある。

日本の岸田総理の対応は、NHKやロイターなどの報道によればサム・アルトマンCEOはAI技術の長所をどう活かすかだけでなく、欠点をどう軽減していくかについて話し合ったとのことです。

そして、チャットGPTにとって日本市場が有望だとした上で、「日本への進出を検討している」と述べた。

私見ですが、おそらく色々な規制が緩く、日本のもの作りの発想やクオリティー、信頼度、言語の多さ寿命の長さなどに興味を持っているのではないかと考えます。

「ChatGPTを日本に合わせたい」

サム・アルトマンCEOの7つの提案はすべて日本でのChatGPTの利便性向上を約束するものですが、その中で以下の2点は技術的に極めて重要だと感じます。

日本関連の学習データのウェイト引き上げ

GPT-4の画像解析などの先行機能の提供

「日本語より圧倒的に英語が得意」が解消されるかもしれないですね。

参照 テレ東BIZインタビューではOpenIAn社の中の人の言葉が日本語で 語られ何かワクワクする内容となっております。一見の価値ありです。

「日本ができることはいっぱいある」ChatGPT技術幹部のシェイン・グウ氏が語るAIと日本の可能性(2023年3月26日) https://www.youtube.com/watch?v=jdCYKe9W8dI

対してイーロンマスクはどういってるのでしょう?

AI システムのトレーニングを半年間停止することを求めた公開書簡 を発表した、との舌の根も乾かないうちに独自の開発を公表。

イーロン・マスクがAIの開発表明 名前は「TruthGPT」

2023年04月18日 11時10分 公開

イーロン・マスク氏が新しいAI「TruthGPT」(トゥルースGPT)の開発を表明したと米FoxNewsが報じた。

マスク氏はTruthGPTについて「宇宙と自然を理解しようとするAIになる。安全への道のりはそれが一番の近道になるかもしれない」などと説明した。 現時点では日本語非対応。

やっぱり自分がやりたいんか~いという結論です。

米グーグルは対話型AI(人工知能)「Bard(バード)」の 一般公開を始めた。 「チャットGPT」と直接競合する対話型AIツールとなる。

グーグルはまず米国と英国でBardの公開を開始し、将来的に 他の国や言語にも拡大する方針4月21日の記事も見受けられます。 まだまだ訓練中らしいです。

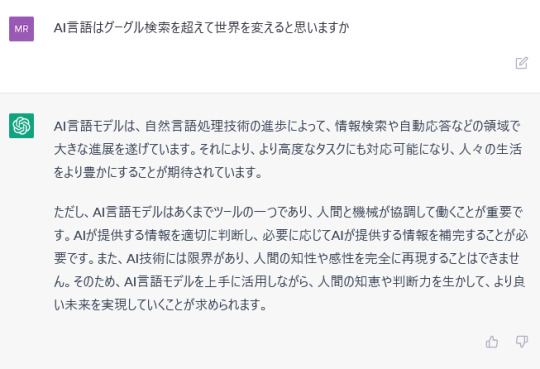

ここで私も疑問に思うことをchatGPTに聞いてみました。

チャットGPTの質問、回答は画像に。

内容から要約しますと、課題を乗り越え人間の想像力が機械との 協調力を得てよりよい未来を実現していくといった結論でした。 siriやAlexaの明日を心配しなくてもよさそうです。

ちなみに、Googleが現在実験中のチャットAI「Bard」に同じ質問を すると「AIが人間を超え人類は破滅する」と回答したそうです。 Googleさん怖いです、もっと頑張ってください!

我々の身近になったAIですが、日々劇的に進化しています。 依存しすぎずに秘書のごとく使いこなし、更に活力に満ちた時間 空間をAIと共有した未来でありたいと考えます。

ターミネーターを彷彿とさせるロボット

人工知能と人工ボディによる、人間のようなヒューマノイド Ameca(アメカ)の登場

英「Engineered Arts社」によって開発が進められているロボットだ。 多言語を操り表情豊かなヒューマノイド「アメカ」の2分半のYoutubeです。

会話と翻訳にchatgpt3を使用します。 DeepLは言語検出に使用されます。

日本語変換が魔法の呪文のようで、笑う。

youtube

0 notes

Text

【 インフラエンジニア 】1日 仕事 密着! タイムスケジュール を大公開! [ インフラエンジニア サーバー 転職 ]

#エンジニアの現実・仕事風景#ITエンジニア#SE#インフラ#インフラエンジニア#インフラエンジニア年収#インフラエンジニア資格#ウェブ#エンジニア#エンジニア転職#エンジニア勉強法#サーバー#サーバーエンジニア#システム#ネットワーク#ネットワークエンジニア#フリーランスエンジニア#プログラマー#プログラミング#プログラミング初心者#年収#採用#株式会社ビヨンド#転職

0 notes

Link

TEDにて

ピーター・ワインストック: 手術の安全性を高める本物のような3Dシミュレーター

(詳しくご覧になりたい場合は上記リンクからどうぞ)

緊急ケア医師であるピーター・ワインストックが、危険な手術を事前にリハーサルなどの練習をするために手術チームがハリウッドの特殊エフェクトや3Dプリンティング技術を使って、まるで、本物のような患者の複製を作る様子を紹介します。

「数時間前に出力しつつ2度(模擬)手術を行い、リアルに切るのは1度だけ。」このトークで手術の未来を垣間見ましょう。 (模型ですが刺激的な映像の部分があります)

このシュミレーターが実現した後、私がボストン小児病院のICUで家族に話す説明の内容はすっかり変わりました!!

こんな会話を想像してみてください。「私たちは、ICUで頻繁にこの病気の症例を処置します。お子さんに行うような手術を数多くした。それだけでなく「あなたのお子さんの手術」に慣れているんです。2時間前に10回も手術したので、これからの本番にも万全の準備ができていますよ」と!!

これから手術を受ける皆様、いかがでしょうか?

新たな治療技術があり、それが、医師や看護師の手に渡れば、子ども、大人、あらゆる年齢の患者たちの治療アウトカムを改善し、疼痛や苦しみ。手術室で過ごす時間。そして、麻酔時間を減らし、治療は最高の効果を生み、治療をすれば、その分だけ患者は良くなる。

それに加えて副作用がなく、あらゆる場所で処置できる。そんなものがあったらどうでしょう。ボストン小児病院のICUで働く救急医にするとこれはゲームチェンジャーです。

その技術とは、まるで本番のような手術のリハーサルです。本番のようなリハーサルが。治療シミュレーションを通じて行われます。

症例を通して、この奮闘の様子をご紹介し、この技術が医療の質を高めるだけでなく、医療にとって必須だという理由をご説明しましょう。これは生まれたての女の子です。私たちは、生まれて最初の日を「生後0日目」と言いますが、この子が生まれるとすぐ全身状態が悪化しているのに気づきました。心拍が早まり血圧が下がり、赤ちゃんの呼吸はとても速く、その理由は胸部レントゲンに表れていました。

これはベビーグラムと言う新生児の全身のレントゲン撮影です。上方は、心臓と肺があるべきところです。下方には腹部が見えますが、ここには腸があるべき場所です。透明な部分が赤ちゃんの胸部、向かって右側へ侵入しているのが見えると思いますが、これらは間違った場所にある腸です。それが、肺を圧迫し、この哀れな赤ちゃんの呼吸を困難にしていました。

これを解決するためには、この子をすぐに手術室へ運び、腹部に腸を戻し肺の圧迫を解決し、再び呼吸できるようにすることが必要です。でも、彼女が手術室へ入る前に一旦私たちのICUへ連れてこられます。私は外科手術チームと働いています。その子を取り囲み、人工心肺装置につなぎ

そして、まず麻酔をかけ首にごく小さな切開を加え、そこから大血管へカテーテルを通し、この大血管はボールペンの芯ほどの太さです。そして、血液を体内からとり出し 機械を通して血液に酸素が加えられそれが体内に戻されます。この子の命を救い手術室へ安全に運びます。

でも問題があります。

こうした疾患。先天性横隔膜ヘルニアというのは横隔膜に空いた穴から内臓が胸腔内に脱出するのですが稀だということです。世界で最高の技術を持つ外科医でも完全に手技が熟練するために必要な数の手術の機会に恵まれるのは困難です。この症例は稀なのです。稀少な症例をどうやってありふれたものにできるでしょう?

もうひとつの問題は、現行の医療制度で臨床訓練を20年やってきましたが、現行のトレーニングモデルは、徒弟(技術見習い)制度といい数世紀の間使われてきたものですが、手術を一度だか数回見学した後その手術を実地で行います。

次には、次世代の医師に教えるというものです。このモデルでは言うまでもなく、私たちは治療すべき患者を練習台にしています。これは、基本人権上、問題です。もっとましなアプローチがあるはずです。医学の世界は高い危険を伴うのに、本番に備え練習をしない最後の業界と言えるかもしれません。

革新的な治療シミュレーションを使ったより良い方法をご紹介したいと思います。

まず、私たちはこのような方法を何十年も使ってきた危険を伴う業務を行う他の業界を訪ねました。

原子力発電所です。ここでは、想定外の事態が起こった際の訓練をシナリオに基づいて定期的に行います。

私たちに身近な航空業界では、私たちは安心して飛行機に乗れますが、それもパイロットやクルーがこのようなシミュレーターで訓練を積み緊急事態のシナリオで経験を重ね、万が一そんなことが起こったとしても、最悪の事態に備えているという安心感があるからです。

実際、航空業界は、飛行機の胴体丸ごとをシミュレーション環境にしてしまいました。チームの息が合うことが、重要だったからです。これは脱出ドリルシミュレーターで、もし、その「極めて稀な事態」が起こるようなことがあっても彼らは即座に対応する準備ができています。

そして、いろいろな面で衝撃的だったのが文字通り大きなお金が関わるスポーツ業界です。

野球チームの選手たちの練習風景を想像してください。これは素晴らしく進んだトレーニングモデルだと思います。彼らは、まず春季キャンプへ出かけます。春季キャンプへ行き野球におけるシミュレーターのようなものです。実際の球場ではなくシミュレーションでプレシーズンマッチの練習をします。

シーズン中にフィールドでゲーム開始の前にまず何をすると思いますか?バッティングケージで何時間もバッティング練習をして様々なボールを打ち、筋肉がほぐれるまで十分に練習して本番に備えます。

ここからが最も興味深い部分です。スポーツ観戦をする方なら見たことがあるでしょう。打者がバッターボックスに入り、ピッチャーも投球準備ができました。投球の直前には打者は何をするでしょう?ボックスから踏み出しまずスイングします。必ずその順番です。

私たちがどのようにこんな訓練の場を医学の世界で作っているのかをお話しします。

ボストン小児病院で私たちは患者を治療する前のバッティングケージを作っています。最近の例でお話しすると頭部が大きくなり続ける4歳児の症例ですが、その結果。神経系などの発達に遅れが起こります。これを引き起こしていたのは水頭症と呼ばれる疾患です。

神経外科学を簡単に説明すると、まず脳がありそれを包む頭蓋骨があります。脳と頭蓋骨の間にあるのは、脳脊髄液。あるいは、髄液と呼ばれ衝撃を吸収します。あなたの頭の中では脳脊髄液が脳を包み、脳と頭蓋の間を満たしています。脳のある部位で生産され、それが回流しそれが再吸収されます。

この見事な流れは私たち皆に起こります。しかし、不幸にも交通渋滞のようにこの流れが滞ってしまう子どもがいて滞留した髄液が、脳を圧迫し脳の成長を阻害します。その結果、子どもは神経系発達指標に後れを生じます。これは非常に厄介な小児の疾患で手術で治療します。

従来の手術法は、頭蓋骨の1部を切り取り、この液体を排出しそこに排出管を取り付けて、さらに、排出された髄液が体内に戻るようにします。大手術ですが、良いニュースは神経外科技術の向上でこの手術では侵襲の低いアプローチが可能になっています。

小さなピンホールを作ってカメラを挿入し、脳の深層部まで導いて小さな穴を被膜に開け髄液を排出します。まるでシンクが排水するように、突然、脳は圧力から解放され本来の大きさに戻ります。私たちはその子を穴1つで治療した訳です。

しかし、問題があります。水頭症は比較的珍しい疾患でこの内視鏡を正しい場所に持っていくトレーニングはありませんでした。でも、外科医たちは創造性を駆使し、彼らはトレーニングモデルを選びました。これが今のトレーニングモデルで。

本当ですよ。この赤ピーマンはハリウッドの特殊効果ではなく本物の赤ピーマンです。医師はこの中に内視鏡を差し込み「種除去手術」をするのです。

この内視鏡と小さなピンセットを使い種を取り出します。原始的な方法ですが、これが手術の技を身につけるための方法です。それから医師たちは徒弟制度に戻り、多くの手術例を見て学び、手術し、それをまた教え、患者と出会うチャンスを待つだけです。

しかし、もっと良い方法があります。

私たちは、子どもをモデルに複製を作り、外科医や手術チームがあらゆる重要な場面のリハーサルをできるようにしました。これをご覧ください。私のチーム。シミュレーター・プログラム。SIMエンジニアリング部門で素晴らしいスタッフで構成されています。

彼らは、機械工学技術者、イラストレーターたち、CTスキャンやMRIから得た1次データをデジタル情報化し、アニメーションにして子供の臓器の通りの配置に組み立て、手術の必要に応じて体表のスキャンが行われ重ねられます。そのデジタルデータを取り、この最先端の3D印刷デバイスでアウトプットし、子どもの臓器をミクロンレベルまで本物そっくりに印刷することができます。

このように、この子の頭蓋は手術の数時間前に印刷されます。

これを実現する手助けをしてくれたのは、西海岸は、カリフォルニア州。ハリウッドの友人たち。彼らは現実を再現する技術に長けている技術者たちです。私たちにとって大きな跳躍ではありませんでした。この分野に踏み込んでいくと自分たちは映画製作と同じことをやっているのだとわかりました。

映画を作っているんです。ちょっと違うのは、俳優たちではなく、本物の医者や看護師が出演することです。これらはカリフォルニア州ハリウッドのFractured FX社の友人たちによる画像です。エミー賞を受賞した特殊効果技術の会社。ジャスティン・ラレイとチームでこれは患者ではありませんよ。

彼らの優れた仕事を見て、彼らと協力し、互いの専門を融合させるため彼らをボストン小児病院へ招いたり、我々がハリウッドへ赴いたりしてシミュレーター開発のため意見を交換しました。

これからお見せするのはこの子の複製です。髪の一本一本まで再現されています。これも同じ子の複製です。気分悪くなられたら申し訳ありませんが、これは手術をする予定の子供を再現しシミュレートしたものです。これが先ほどの被膜でこの子の脳の中にあります。

今からお見せするのは、本物の患者とシミュレーションです。小さな内視鏡カメラが入っていくのがここに見えますね。この被膜に小さな穴を開け液体が出るようにします。ここでどちらが本物でしょう?なんていうクイズを出すつもりはありません。右がシミュレーターです。

外科医たちは、トレーニング環境を用意しこうした手術を何度でも練習できます。慣れて安心できるまで。そうした練習を経た後でのみ、子どもを手術室へ運びます。それだけでなく、ここでの重要なステップは技術そのものだけでなく、その技術を担当チームとの連携にうまく組み込むことです。

F1の例を見てみましょう。

テクニシャンがタイヤを交換しています。この車で何度も繰り返し作業し、それは即座にチーム・トレーニングに採り入れられ、チームが一丸となってタイヤ交換を行い車をレーストラックに送り出します。

私たちは医療にそれを取り入れました。これは手術のシミュレーションです。お話ししたシミュレーターをボストン小児病院の手術室に持ち込み、当院の手術チームが本物の手術の前にシミュレーション手術をしています。

2度の手術を行いますが切るのは1度だけ。

本当に驚きです。この次のステップが重要なのですが、チームは部屋から出るとすぐに振り返りを行います。リーンやシックスシグマと同じテクニックを使い、彼らを集め何がうまくいったか。そして、もっと大切なことですが、何がうまくいかなかったか。どうやってそれを修正するかを話します。

そして、手術室に戻り繰り返すのです。最も必要な時にバッティング練習ができるんです。