#ハンチバック

Explore tagged Tumblr posts

Text

ユニコーン

web面接がマジで最悪だった。終わった瞬間ジャケットを脱ぎ捨てジャージに着替え、コンビニへ行き適当なパンやお菓子を大量に買って即帰宅した。ソファで買ったお菓子をむしゃむしゃ食べながらメモアプリに面接官の悪口を打ちこんでいたらいつの間にか浄化されていた。もう誰に好かれなくてもいいから、私は私のことだけ幸せにしてあげたいと思った。

YouTubeで久しぶりに日本のテレビ局のチャンネルを開いたらあまりにも知らないトピックばかりでビビる。どのテーマも火元が分からない。自分が社会の外側にいることを痛感した。

「ハンチバック」読んだ。怒りや嫉妬を皮肉で固めて笑いを作る的な井口メソッドって発信元が障害者だと世間の反応はどう変わるんだろうと思った。あと性描写で気持ち悪くなってちょっとオエッてなった。私は性的な分野において深刻な潔癖症だけど、まさか文章で体調を崩すレベルとは。想像力に長けてるという点ではグロ系も同様なんだけど、こっちは遅効性で眠っている時に夢で魘されたりする。なんか逸れたけど流石芥川賞って感じで面白かった。宇佐美りんとは別のしんどさがあった。

16 notes

·

View notes

Text

──それどうやって使うの? ──こう開いて、下に本を置いて、自動に設定すると5秒ごとにパシャ、パシャって。ページを押さえる親指は消してくれるの。

— 市川沙央著『ハンチバック』(2023年6月Kindle版、文春e-book)

2 notes

·

View notes

Text

https://shohgaisha.com/column/grown_up_detail?id=3003

0 notes

Text

市川佐央 『ハンチバック』

重度障害を持つ釈華は、親が遺したグループホームで通信大学に通い、コタツ記事を書いて収入を寄付し、18禁TL小説をサイトに公開する日々を送る。両親が遺してくれた莫大な資産を抱え金銭的な不自由はないものの、「生まれ変わったら高級娼婦になりたい」「中絶をしてみたい」とTwitter上に心情を吐露する。

「中絶してみたい」なんて考えたこともなかった。健康な体を持つ女性たちと同じことをしてみたいと思った時、性売買や妊娠出産が頭に浮かぶものなんだ、と少し驚いた。身体障害を持つ女性も自分と同じように性欲があると思っていなかった。今まで本が苦無く読めること、転倒が生死に直結しないこと、子供を産むこと、子供を世話すること、自分の力でお風呂に入れること、体を売ること、痰の心配をせずに声を出すこと、人に世話されずに生きること、この本の中で描ききれないくらいたくさんのことに不自由するのだと思い知った。最後に登場する釈花(釈華のパラレル存在?田中さんの妹?)を見て、これが釈華が得たい人生なんだと愕然とした。

1 note

·

View note

Text

文藝春秋 9月号

市川沙央 著『ハンチバック』挿絵

38 notes

·

View notes

Text

ポルノグラフィティの『アポロ』の、腕時計の歌詞は聴くたびにどきりとさせられる。それって僕のより、はやく進むってほんとうかい?ただ壊れてる…… はやく、遠くに向かってわたしたちは進歩してきたけれど、それってほんとうに正しかったのか?「壊れながら」人類の歴史は進んできたともいえるし、人類がこれだけ進歩しても愛のかたちが変わらないように、時の流れも変わらないとも言える。

『ハンチバック』を読んだ。「壊れながら」生きている一人の女性が主人公だ。脊椎の障がいを患った彼女はただ歩くにしても自分の身体を「壊し」ながら生きていかざるをえない。正常な姿勢を取れず、動くたびにそこら中に青痣をつくって、背骨がきしみをあげる。自分を壊すことでしか生きられない彼女はいつしか「他者」を壊すことを欲望するようになる。彼女にとって、もっとも身近な他者となり得る胎児の中絶を欲望するようになる。

『ハンチバック』はいわゆる当事者小説だから、わたしが上の歌詞と小説を重ね合わせるのは失礼なことかもしれない。けれど、あらゆる社会、あらゆる人間は巨大な歴史のなかの構造に規定されていて、誰もが壊れながら生きているとも、言えるかもしれない。壊れながら回転し続ける世界と、壊れ続けるあなたたち。あるいはわたしたちは、誰かを傷つけることでしか生きていけないとも言えるかもしれない。傷つけて、傷ついて、壊した先にあるのは約束された蜜流れる楽園だろうか?『ハンチバック』では最後のほうに旧約聖書が引用されていた。殺戮の先に約束されたカナンの楽園の再現に必死になる虐殺者たちは、自らもまた虐殺された経験がそうさせるとしたら罪深い話である。

『その日、すなわちゴグがイスラエルの地に攻め入る日に、わが怒りは現れる。

わたしはみなぎる雨と、ひょうと、火と、硫黄とを、彼とその軍隊および彼と共におる多くの民の上に降らせる。

主なる神は言われる、見よ、これは来る、必ず成就する。これはわたしが言った日である。』

9 notes

·

View notes

Quote

空港へ行く。半日ほど空を飛ぶために行く。そのあと現地の国内便に乗り換えるので、まる一日移動している勘定である。 チェックインカウンターへ行く。オンラインチェックインのシステムがダウンしていて、何度ためしてもできなかったので、久しぶりのカウンターである。 チケットが発行される。わたしの番号は窓際である。 荷物は手持ちの布鞄と小さめのキャリーケースで、ふたつとも機内に持ち込む。 エコノミークラスの狭い席に詰め込まれて半日過ごすことが、わたしは嫌いではない。まったく嫌いではない。なにしろ飛行機の中では何もできないので、完全にぼうっとしていられる。何かあればスタッフが指示をくれる。だからわたしはすべてのセンサーを切り、眠りの海に落ちたり浮いたりしていてよい。 これはとても安心なことだ。機内の安全を保つための行動様式がインストールされている人間なら、何も考えなくてよい。何をどれだけ考えてもよい。わたしには何の役割もなく、何の期待もされていない。こんなことってなかなかない。 だからわたしは飛行機でよく眠る。座った姿勢で眠れるのかといえば、実によく眠れる。このたびはちょっとしたうたた寝のあと機内食の時間を過ごし、それから三時間眠り、目を覚まして機内サービスの���画を観ようとしてやめ(『Poor things』、外科手術が大きな役割を果たす映画で、わたしは人の皮膚を切る描写がとても苦手だ)、中篇を一本読み(電子書籍読み放題サービスでダウンロードしておいた『ハンチバック』)、一時間半眠り、手洗いに立って、その後また三時間眠った。最後の眠りではベッドで眠ろうとしている夢を見た。ベッドは最高だね、と夢の中のわたしは言った。なにしろ平たいからね。 乗り換えの空港に着く。チェックインカウンターへ行く。オンラインチェックインのシステムがダウンしていて、何度ためしてもできなかったので、久しぶりのカウンターである。 チケットが発行される。わたしの番号はない。 番号がないよと言うと、オーバーブッキングで今から割り当てられるからゲートへ行けと言われる。 こういうちょっとしたイレギュラーがあるから海外旅行は好きではない、という人がいた。わたしは好きである。わたしはいつも、自分の乗り込んだ乗り物のチケットが、ほんとうはにせもので、事務的なチェックのあとに追い出されるのだと、どこかでそう思っている。だから「あなたの席はない」とか「あなたの部屋はない」とか、そう言われるのがふんわり好きなのである。それがほんとうだ、とどこかで思っている。 キャリーケースを引いて歩く。 キャリーケースは名を長嶋さんという。もとの持ち主の姓である。二十年ほど前、長嶋さんは羽振りの良いビジネスパーソンであって、羽振りよく結婚した。そして新婚旅行用として結婚相手にこのキャリーケースを贈った。長嶋さんはもちろん羽振りよく浮気していたため、ほどなく離婚が決まり、キャリーケースはたった一度使われたきりで長嶋さんの手元に戻った。彼の「彼女たち」は全員その引き取りを拒否した。 そして長嶋さんは会社にキャリーケースを持っていき、「これきみの彼女にあげなよ」と、部下に渡した。その「彼女」がわたしである。へんなの、と当時のわたしは言った。もらっておけばいいのに。 浮気相手には浮気相手のプライドがあるんだろう、と彼は言った。きみにはわかるまいよ。何がどうなっても浮気相手をつとめるタイプではない。 そんなことはない、とわたしはこたえた。この国を軍事政権が牛耳り、男たちは戦場に追いやられ、女たちは国内産業と人口の維持のため奴隷のように働き産まされる時代が来たとしよう、そしたらわたしは国内でぶいぶい言わせてる将校の愛人になる。なにしろ魅力的な愛人だから、社交の場にも連れていかれるわけよ。そうしたらわたしは同じような女たちと愛人ネットワークを形成して機密情報を盗み出し、国際情勢を研究し、やがて民主化革命を起こす。 彼はげらげら笑って、救国の英雄じゃん、と言った。そんなだったら愛人をやるね、とわたしはこたえた。かっこいいじゃん。 そんなわけでわたしのキャリーケースの名は「長嶋さん、あるいは救国の英雄」になった。 昔の話である。 ゲートに着く。名前を呼ばれる。再度の事情説明があり、待っていろと言われる。待つ。チケットが再発行される。このたびはシートの番号がついている。 わたしは少しだけがっかりする。経由地でしかないつもりだった、たくさんの小説に出てくる大きな都市に置き去りにされる夢を、後ろ手でそっと捨てる。

飛行機の夢 - 傘をひらいて、空を

1 note

·

View note

Text

20231231

2023年、あまり記憶がない。記録や写真を見たらああそうやったなとは思うけど、自力で思い出そうとすると何してたっけな……と。できる限り自力で月毎に振り返ってみる。

●1���:年末年始は岩手。追いかけていた大阪の案件がやっと契約。成長。

●2月:神戸の案件を引き続きやってた。失注したけど。やっと少しだけ暇になって資格勉強をしてた。

●3月:資格試験受けた。沼津に小旅行。下旬からまた仕事が忙しい。

●4月:引き続き仕事が忙しい。役所の書類仕事に追われる。GWに帰阪。

●5月:この1ヶ月は本当に仕事を辞めたくなるくらい忙しかったし報われなさを感じてた。頑張って何の意味があるんと思いながら頑張ってた。

●6月:5月に頑張ってた福岡の案件が実った。この時点で今年度の目標達成。自信が更についたと共に周囲に怒りを覚えていた。少し傲慢にもなった。

●7月:忙しさを振り切って台北旅行。暑かったけど楽しかった。年一回は海外行きたいな。刺激を受ける。

●8月:何してたっけ……。夏休みは大阪に帰った。サマソニにも行った。あと誕生日。おいしいイタリアンをご馳走になった。

●9月:初めて自分が契約した案件が完工。一人前になれた気がした。出張が多かった。客ともバトった。疲労。

●10月:前半忙しかった。ちょっとずつ暇になったような気がする。

●11月:ややゆとりが出てきた。ペルシア語を読んだり、展示を見に行ったりができた。初めて外語祭にも行けて満足。

●12月:年末挨拶で出張も飲み会も多かった。謎の体調不良。異動が確定する。

え、なんかやっぱり忙しかったな。私より大変な人が居るのはわかってるが上を見てもキリない。私のキャパシティから考えて忙しかった。人間のことが何回も嫌いになった。笑

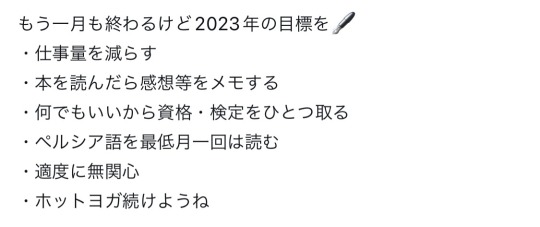

一応2023年の目標を立てていたので振り返りたいと思う。下記が1月頃にしていた私のツイート。

仕事量は減る方向に持っていけてると思う。後進のために業務マニュアルも作り始めた。本の感想は一部だけになるけど、ある程度の長文で記録することができた。継続したいな。資格はひとつだけ、受験資格期限がギリギリのやつがあって勉強して合格した。ペルシア語もいちいちカウントはしてなかったけど読めてた方かな。適度に無関心でいられたかは微妙。ホットヨガ最近行けてない……行きます。

2023年の読んでよかった本も挙げておきたい。語学系の2冊は本当にモチベーションが上がったし読み物としても非常に面白かった。

種田輝豊『20ヵ国語ペラペラ』

山崎ナオコーラ『ベランダ園芸で考えたこと』

長澤信子『台所から北京が見える』

村田沙耶香『殺人出産』

市川沙央『ハンチバック』

実はTumblrの更新をもう辞めようと思ってる。使いづらくなってきてしまった。自分でアーカイブは残して良いタイミングになったら記事も消すつもり。2024年からはnoteで更新する。もし読んでくれている人がまだ居たらこちら(https://note.com/iunfe)を覗いてみてください。読んでる人おるかな? たまに「読んでるよ」と言われることがあるので、一応……。Tumblrには浪人生を終える頃からお世話になったので約10年使ってたんかな。Tumblr、本当にありがとう! また戻ってくることがあればそのときはよろしくね。

3 notes

·

View notes

Text

2023年に読んで「オォッ!」と思った本や作品……その1

『長靴をはいた猫』(シャルル・ペロー著/澁澤龍彦訳/河出文庫/Kindle版) 『台湾漫遊鉄道のふたり』(楊双子著/三浦裕子訳/装画:Naffy/装幀:田中久子/中央公論新社/Kindle版) 『聊斎志異(上下巻)』(蒲松齢作/立間祥介編訳/岩波文庫) 『灯台守の話』(ジャネット・ウィンターソン著/岸本佐知子訳/装幀:吉田浩美、吉田篤弘〔クラフト・エヴィング商會〕/白水社) 『新版 小さなトロールと大きな洪水』(ヤンソン著/冨原眞弓訳/さし絵・カバー装画:ヤンソン/講談社文庫/Kindle版) 『象の旅』(ジョゼ・サラマーゴ著/木下眞穂訳/書肆侃侃房/Kindle版) 『リリアンと燃える双子の終わらない夏』(ケヴィン・ウィルソン著/芹澤恵訳/イラストレーション:中島ミドリ/ブックデザイン:アルビレオ/集英社) 『透明人間』(ハーバート・ジョージ ウェルズ、著/海野十三訳/青空文庫/Kindle版) 『世界の終わりの天文台』(リリー・ブルックス=ダルトン著/佐田千織訳/創元SF文庫/Kindle版) 『去年を待ちながら 新訳版』(フィリップ・Kディック著/山形浩生訳/カバーデザイン:土井宏明/ハヤカワ文庫SF/Kindle版) 『ザップガン』(フィリップ・K・ディック著/大森望訳/扉デザイン:土井宏明/ハヤカワ文庫SF/Kindle版) 『パーマー・エルドリッチの三つの聖痕』(フィリップ・K・ディック著/浅倉久志訳/早川書房) 『火星のタイム・スリップ』(フィリップ・K・ディック著/小尾芙佐訳/扉デザイン:土井宏明/ハヤカワ文庫SF/Kindle版) 『マーダーボット・ダイアリー 上下』(マーサ・ウェルズ著/中原尚哉訳/カバーイラスト:安倍吉俊/東京創元社/創元SF文庫/Kindle版) 『珈琲と煙草』(フェルディナント・フォン・シーラッハ著/酒寄進一訳/東京創元社/Kindle版) 『シャーロック・ホームズ シリーズ全10巻 合本版』(コナン・ドイル著/延原謙訳解説/新潮文庫/Kindle版) 『イラハイ』(佐藤哲也著/佐藤亜紀発行/Kindle版) 『シンドローム』(佐藤哲也著/森見登美彦解説/カバー装画:西村ツチカ/カバーデザイン:祖父江慎+コズフィッシュ/キノブックス文庫) 『俺の自叙伝』(大泉黒石著/四方田犬彦解説/岩波文庫) 『ブサとジェジェ』(嶽本野ばら著/『三田文學 153 春季号 2023』掲載作品) 『珈琲挽き』(小沼丹著/清水良典解説/年譜・著書目録:中村明/講談社文芸文庫) 『不機嫌な姫とブルックナー団』(高原英理著/講談社/Kindle版) 『祝福』(高原英理著/装幀:水戸部功/帯文:渡辺祐真/河出書房新社) 『若芽』(島田清次郎著/青空文庫Kindle版) 『交尾』(梶井基次郎著/青空文庫/Kindle版) 『のんきな患者』(梶井基次郎著/青空文庫/Kindle版) 『城のある町にて』(梶井基次郎著/青空文庫/Kindle版) 『風立ちぬ』(堀辰雄著/青空文庫/Kindle版) 『自分の羽根』(庄野潤三著/講談社文芸文庫/Kindle版) 『幾度目かの最期 久坂葉子作品集』(久坂葉子著/久坂部羊解説/年譜・著書目録:久米勲/デザイン:菊地信義/講談社文芸文庫) 『現代語訳 南総里見八犬伝 上下巻』(曲亭馬琴著/白井喬二訳/カバーデザイン:渡辺和雄/河出書房新社/Kindle版) 『キッチン』(吉本ばなな著/カバーデザイン:増子由美/幻冬舎文庫/Kindle版) 『かもめ食堂』(群ようこ著/装画:牧野伊三夫/カバーデザイン:井上庸子/幻冬舎文庫/Kindle版) 『ハピネス』(嶽本野ばら著/カバーイラスト:カスヤナガト/カバーデザイン:松田行正/小学館文庫/小学館eBooks/Kindle版) 『猫の木のある庭』(大濱普美子著/金井美恵子解説/装幀:大久保伸子/装画:武田史子/カバーフォーマット:佐々木暁/河出文庫) 『ハンチバック』(市川沙央著/装幀:大久保明子/装画:Title: mohohan Year: 2020 Photo: Ina Jang / Art + Commerce/文藝春秋) 『文豪たちの妙な旅』(徳田秋聲、石川啄木、林芙美子、田山花袋、室生犀星、宇野浩二、堀辰雄、中島敦、萩原朔太郎著/山前譲編/カバーデザイン:坂野公一+吉田友美(welle design)/カバー装画:樋口モエ/カバーフォーマット:佐々木暁/河出文庫) 『作家の仕事部屋』(ジャン=ルイ・ド・ランビュール編/岩崎力訳/読書猿解説/カバーイラスト:Guillaume Reynard/カバーデザイン:細野綾子/中公文庫) 『腿太郎伝説(人呼んで、腿伝)』(深掘骨著/左右社/Kindle版) 『硝子戸の中』(夏目漱石著/石原千秋解説/カバー装画:安野光雅/新潮文庫) 『思い出す事など』(夏目漱石著/青空文庫/Kindle版) 『文鳥』(夏目漱石著/青空文庫/Kindle版) 『ジュリアン・バトラーの真実の生涯』(川本直著/文庫版解説:若島正/ロゴ・表紙デザイン:粟津潔/本文・カバーフォーマット:佐々木暁/カバー装幀:大島依提亜/カバー装画:宇野亞喜良/帯文:魔夜峰央/河出文庫) 『駅前旅館』(井伏鱒二著/解説:池内紀/カバー装画・文字:峰岸達/新潮文庫)『硝子戸の中』(夏目漱石著/カバー:津田青楓装幀「色鳥」より/注解:紅野敏郎/解説:荒正人/新潮文庫) 『村のエトランジェ』(小沼丹著/講談社文芸文庫/Kindle版) 『午後三時にビールを 酒場作品集』(萩原朔太郎、井伏鱒二、大岡昇平、森敦、太宰治、坂口安吾、山之口貘、檀一雄、久世光彦、小沼丹、内田百閒、池波正太郎、吉村昭、開高健、向田邦子、安西水丸、田中小実昌、石川桂郎、寺田博、中上健次、島田雅彦、戌井昭人、吉田健一、野坂昭如、倉橋由美子、松浦寿輝、山高登著/カバー画:山高登「ビヤホール」/カバーデザイン:高林昭太/中央公論新社編/中公文庫/Kindle版) 『対談 日本の文学 素顔の文豪たち』(中央公論新社編/巻末付録:全集『日本の文学』資料/中公文庫) 『40歳だけど大人になりたい』(王谷晶著/デザイン:アルビレオ/平凡社/Kindle版) 『人生ミスっても自殺しないで、旅』(諸隈元著/ブックデザイン:祖父江慎+根本匠(コズフィッシュ)/晶文社) 『ロバのスーコと旅をする』(髙田晃太郎著/装幀:大倉真一郎/地図制作:小野寺美恵/河出書房新社) 『本当の翻訳の話をしよう 増補版』(村上春樹、柴田元幸著/カバー装画:横山雄(BOOTLEG)/新潮文庫) 『書籍修繕という仕事 刻まれた記憶、思い出、物語の守���手として生きる』(ジェヨン著/牧野美加訳/装幀:藤田知子/装画:谷山彩子/原書房)

4 notes

·

View notes

Text

.

Eテレの「こころの時代 命の声を届ける」でみた作家・市川沙央のロングインタビューの内容が胸につよく刺さってきた

彼女は一昨年『ハンチバック』で芥川賞を受賞した話題の作家なのだけれど、それとはかかわりなく吐露された言葉のひとつひとつに透徹した深い洞察力と棘や愛、皮肉や希望などが込められていて感動させられた

おりしもキャンペーン中の2か月 月額99円というAmazonの配信サービスを利用してこの『ハンチバック』をAudibleで聴いてみることに

ライブラリをみてみると大好きな作家・朝井リョウのエッセイやSF作品、落語の名人芸なども0円となっていて楽しみでならない

.

.

#ハンチバック

#市川沙央

#芥川賞受賞作

#Eテレ

#NHK

#こころの時代命の声を届ける

#ロングインタビュー

#Audible

#iPhone12mini

#SonyULTwear

#leicaC112

.

0 notes

Text

0 notes

Text

2024年8月25日

広島は柏戦で勝利し(2-0)、1994年4月に記録したJ1 の1シーズンでのクラブ史上最長記録に並ぶ6連勝。8月開催のホームでのリーグ戦でも現在6連勝中で、同6戦の1試合平均得点は3点(合計18点)。夏祭り。(OptaJiro)

中野就斗選手/思い切ってスプリントした結果のゴール

……シュート場面を振り返ってください。

中野●おそらく直人くんは自分を狙ってなかったと思います。それが「自分に当たったな」と思って見たら、目の前にボールが転がっていた。確認したらフリーだったんです。あそこまで行ったら、パスじゃなくてシュートを狙おうということで、狙い通りのとこに強く打てました。決まってよかったなと思います。

……加藤陸次樹選手にボールが入ったときに行こうって感じでしたか。

中野●いや、直人くんに出た時ですね。直人くんなら高い位置までドリブルできるなと思ったから。後ろから出てくる選手には相手も(マークに)つきづらいのは、自分もCBをやっててわかっています。なので、たとえパスが出なかったとしてもスプリントしようって決めて、思い切って走った。その結果がゴールに繋がってよかったなと思います。

……長い距離を走りましたね。

中野●でも、点を取ったら全然、長い距離とは思��ない感じですね。

……それまでも柏が縦に早く攻めてきたと思うんですけど。

中野●相手は高い位置に人数を多くかけてきたので、カウンターになったときに自分のとこからしっかりと湧き出ていこうって思っていた。そこを思い切ってできたのが良かったなと思います。

……マテウス サヴィオ選手との対戦はいかがでしょうか。

中野●個人で打開できる力があるので、そこは直人くんと話しながら、うまく守れたと思っています。

……攻め込まれる時間もあった中で無失点でできたっていうのはすごく大きかった。

中野●前の3枚がハードワークして追ってくれるので、コミュニケーションを取りながら守ることができた。それを継続していければいいのかなと思ってます。

……強度のある守備も、チームとしてできている

中野●タイトルを取りたいっていう思いを全員が持っている。だからこそだと思う。まだまだシーズンは続いてますし、タイトルを取るために毎試合毎試合、全力で戦っていくだけだと思っています。

……勝っているから全然疲れてないっていう言葉もありましたけど。

中野●本当に勝っていたら疲労って言葉は出てこないものですね。最近、本当に試合をやっている感じがしない(笑)。毎試合毎試合、成長できている。勝ちながら成長して、もっともっとチームのために戦っていければいいなと思ってます。

……後半アディショナルタイムにも右サイドから上がって、中島洋太朗選手からのパスはでなかったですけど、あそこも疲れはなく。

中野●そうですね。ボールを奪ったときはチャンスになると思うので、それを考えながら出て行けた。

……CBをやるようになったころは、後ろの大変さを口にしていたじゃないすか。

中野●いや、もう本当に大変で(苦笑)。ハヤトくんとショウくんの偉大さを感じています。本当にカバーしてもらってるばっかりなので。今日は点を取ってよかったなと思っています。

……できることがどんどん増えてる感じがあるのではないですか。

中野●増えていることはありますけど、まだまだ足を引っ張ってばっかりで。鉄壁の3バックって言われるように、自分がもっともっとやっていかないといけない。

……今日は日本代表の森保監督がスタジアムで見ていましたが、代表への意欲について。

中野●代表はもちろん目指してますけど、このチームで結果を残すのが一番代表に近づくもの。まずこのチームでしっかりと結果を残して、それを評価されるように、もっともっと頑張っていきたいなと思います。

松本泰志選手/オウンゴールはクロス

……今日も約12キロ、走っていましたね。

松本●本当ですか。全然、知らなかったです。

……疲れましたか。

松本●疲れました。前半の入りは相手のペースでしたけど、その後はしっかりと主導権を握りながら良い戦いができたんじゃないかなと思います。

……得点シーン、あれはクロス。

松本●そうですね。GKとDFの間に速いボール流し込もうとしたら、相手に当たって。全然、ゴールは狙っていないです(笑)。

……俺のゴールっていうの感じにはならなかった?

松本●はい。ちょっと恥ずかしかったんで、そこまで喜べなかったですね(笑)

……でも良いコンビネーションだった。

松本●ショウくんとシュンキとは常にいい関係を築けてるので、この2人を頼りながら、いい崩しができたかなって思います。走ったらあの2人はパスを出してくれるんで、信じて走って崩しました。

……ゼロトップシステムはすごくはまってると思うんだけど、気にしてる部分はありますか。

松本●僕以外の2人がストライカー気質のあるタイプなので、僕はバランス取りながらビルドアップにも関わりながらっていうのは、すごく意識してます。

……後ろに川辺駿選手がいると、パスが出てくる。

松本●そうですね。出てきますし、ハヤオくんとシオくんがいることで、僕たちも気持ちよくプレーさせてもらっている。その後ろにいる3バックがすごい安定してるので、プレスとかにもよく行けるかなと思う。

……これで6連勝。首位とは勝点2差になった。その中心に松本泰志選手がいると思う。

松本●順位とかは気にせず、目の前の試合に勝つことを意識しながら、やっていきたい。自分自身、タクムやガクくんが抜けて、責任感もより増しました。プレーでチームを引っ張っていきたいなと思います。

……開幕のときは出場時間が少なくて、非常に難しい状況もあったけれども、チャンスを逃さなかった。

松本●常に準備することの大切さは、ずっと感じてはいた。試合に出た時に、それなりのパフォーマンスを出せたのが、今の自分の結果に繋がってるかなって思います。

……ここまで来たら、タイトル。

松本●四つの大会、全部を視野に入れながら、目の前の試合を戦いたいなって思います。

ミヒャエル スキッベ監督/今日の勝利が何より

スキッベ監督●今日は柏相手ということで、本当に難しい試合でした。

相手は最初、中盤のところでボールを奪って速いカウンターを仕掛けていました。ただ飲水タイムを機に、自分たちも良い攻撃ができるようになりましたね。後半、自分たちはどんどん良くなっていったと思います。勝利に値する状況になりました。結果はこういう感じになりましたが、均衡したいい試合でした。

……飲水タイムのとき、そしてハーフタイムで、どういう声掛けをしたのでしょうか。

スキッベ監督●もう少しスペースのところを意識して(相手に)しっかりと当たりにいこうと、飲水タイムの時に言いました。中盤のところで少し間延びしているような感じがありましたが、そこはもう少し相手に当たっていくようにと言ったところ、選手たちがしっかりと対応してくれた。それができたことで、チームのパフォーマンスも上がっていきました。

……同一シーズン6連勝は30年ぶりです。

スキッベ監督●何よりも今日勝てたっていうところ、今日の勝利が一番よかったと思っています。次の試合がすぐ来るので、そこに向けてしっかりとやっていきたい。今、この瞬間の試合が大事なわけで、ここで勝点3がとれるように、しっかりとやっていくことが大事になる。

……加藤陸次樹選手の非常に粘り強いキープ、非常に利いたプレーが大きいと思っていますが、監督はどのように見ていますか。

スキッベ監督●彼の成長には非常に満足しています。そもそも今のポジションは急遽、入っているわけですよ。大橋選手が移籍し、FWの選手たちがケガをしている状況で、ムツキがCFをやっているわけですが、ゴールに背を向けたプレーにして��、ボールをキープするところに関しても、全てにおいてすごく成長したと思います。

……川辺駿選手と塩谷司選手のダブルボランチが非常に効果的だなと思っています。サイドチェンジも含めて、監督の意図するところをしっかりとやってくれている。

スキッベ監督●今日の二人はよかったと思います。ボールを捌くところ、サイドチェンジのパスもよかったし、安定したサッカーには欠かせない彼らのパフォーマンスだった。特に後半、自分たちのサッカーの中心になるようなプレーをしてくれた。今日の勝利に貢献してくれたと思います。

……町田が新潟と引き分けました。

スキッベ監督●大事なのは我々が勝ったということです。

芥川賞受賞会見で記者の質問に答える「ハンチバック」の著者、市川沙央さん=2023年7月19日、東京都千代田区、諫山卓弥撮影

市川沙央さんが見つめるパラ 求められる一丁目一番地と「100点」(朝日新聞)2024年8月25日

パリ・パラリンピックが28日に開幕する。世界最大の障害者スポーツ大会は注目を集める一方で、障害によってはスポーツを始めることすら難しいという現実がある。当事者はどのように大会を見つめるのか。

重度障害者であり、小説「ハンチバック」で第169回芥川賞を受賞した作家の市川沙央さんが、書面インタビューに応じた。

遠くから見守る私、否定的な両親

――パラスポーツやパラリンピックの印象は。

10代の頃、テレビで障害者の体���大会を記録した白黒の映像を見たことがあります。おそらく1960年代のものだと思います。パラスポーツは、一般的には近年、特に知られるようになったのかもしれませんが、歴史と土台、必然性があって今日があるわけです。

それはオリンピック(五輪)の意義と何も変わらないですし、日本の障害者スポーツが積み上げてきた歴史を意識すること、誇りを持って評価することが、パラリンピックへの社会的な関心や機運を高めるために重要だと思います。

パラリンピックについて、私はポジティブに遠くから見守っています。ただ、正直に付け加えておくと、私の両親は否定的(五輪にも否定的ですが……)。娘のような筋疾患患者とは別の世界のことだと思っているんですよね。

障害当事者の中にも同じ理由で否定的な方は多いです。実際はボッチャのように重度の筋疾患患者が参加している競技もあるのですが。

パラリンピッ��にしろ五輪にしろ、関心を持つ、持たないは自由ですし、障害者だからとパラリンピックにことさら意見を持つ必要はないです。

――スポーツ自体との関わりは。

10代から20代まではスポーツ全般をよくテレビ観戦していました。父が学生時代に柔道の黒帯だったので、その影響もあります。五輪も柔道はいつも父の解説付きで見ています。ただ30代以降、スポーツの生中継は緊張で体調を崩すので見られなくなりました。柔道は時間が短いからいいんですけど。

――東京パラリンピックの開・閉会式をきっかけに、当事者をどう描くかという「障害者表象」をテーマにした大学の卒業論文を書いたそうですね。

論文は3部構成で、①近代において人種差別と障害者差別は、ダーウィニズム(※注1)を曲解した「退化」の概念による、ひとつながりのものであることを表象の検討から見る②現代における障害者表象のステレオタイプの検討③パラリンピック開・閉会式を参照しながら障害者表象の可能性を論じる、というものでした。

よく、五輪とパラリンピックを一つにするべきでは、という意見がありますが、その場合には障害者の存在感はプログラムの一部分になってしまって、東京パラリンピックの開・閉会式で見られたパワフルさや自由な開放感、爆発力は発揮できず、抑圧されたものになるだろうと思います。

だから別々でいいというわけではなく、マイノリティーが添え物になったり、極端な役割を振り当てられたりしないためには、まずは数を増やす。クリティカル・マス(※注2)の考え方にのっとって3割以上に増やす。

表象で言えば、「当事者を描くこと及び当事者が描くこと」の実例を増やしていくことで、ステレオタイプの問題は解消されていくはずだ――というのが卒論の結論です。

東京パラリンピックの開・閉会式は創造的で物語性のある素晴らしい式でした。「片翼の小さな飛行機」役を務めた和合由依さんの才能が認知される機会ともなり、人材を世に送り出すという意味でも意義のあるものだったと思います。

ストーリーにも様々な批評がありました。そうした批評が次の表象を呼ぶという発展の可能性が、ステレオタイプ解消の鍵であり、抑圧からの解放の鍵でもあります。

様々な批判点があっても

――著書「ハンチバック」に「軟弱を気取る文化系の皆さんが蛇蝎の如く憎むスポーツ界のほうが、よっぽどその一隅に障害者の活躍の場を用意しているじゃないですか」という一節があります。これは市川さん自身が感じていたことでしたか。

たとえば日本テレビの「24時間テレビ」には様々な立場からの批判がありますが、私はそれでも「24時間テレビ」は必要だと思っています。

市川さんは、この社会には「感動ポルノ」が有効だと感じています。また、スポーツには学びがあると考える理由、スポーツが障害者の権利のためにできることについても、インタビューの後半でつづっています。

なぜか? あまりにも民放のテレビに障害者が映らないからです。何か引っかかる特徴のあるものは、意識的にも無意識的にも、無難な絵面を求める画面から排除されます。

つい先日、民放で芥川賞発表を特集していて、168回と170回の受賞者の映像が続けざまに映ったのですが、私だけ飛ばされました。ささいなことだし、気にするほうがおかしいのかもしれません。が、「こ、これがマイクロアグレッション(※注3)か……」とも。「障害者」というトピックスの時だけクローズアップされて、一般的な紹介の時は透明化されるなら、私が「障害者の一般化」のために体を張ってきた意味がないんですけどね。

私は社会に高度な文脈理解や洗練された正しさを期待していませんし、そこまでハイレベルなことを期待するべきでもないと思います。

感動を誘う材料として障害者を利用する「感動ポルノ」を批判する人は、レベルの高い正しい表現を求めているのだと思いますが、それ以前にこの社会は、まだまだ障害者が同じ人間であることすら理解できない人が多くいる段階だと私は承知しています。そうした人々には「感動ポルノ」も依然として有効だと思いますし、パラリンピックが引き起こす感動もそうです。

パラリンピックには能力主義的な価値観の強化など、様々な批判点はありますが、障害者もスポーツをするんだというごくごく基本的なイメージとメッセージが大衆に伝わるだけで100点です。もちろん大前提として、アスリートファーストであるべきですけれども。

翻って文化系は、「大衆」よりも高度なコンテクスト(文脈)や洗練された正しさを好む人々によって構成されているはずなのに、大衆に支持されるスポーツ界よりも障害者の姿が「見え」ませんねえ、と思っていました。

天与のものでも不動のものでもない

――スポーツを巡る社会の言論などで気になることはありますか。

スポーツには学びがあります。スポーツ��ルールは恣意性と合理性と公平性のせめぎあいで成立しています。よく障害者に対して「自然界では生きていけないのを健常者のお情けで生かしてやっているのだ」と言う人がいますが、「自然界」というものが仮にあるとして、一人で置かれて生き残れるかどうかに障害者も健常者もないですよね。訓練された特殊部隊員ならともかく。

そして人間が複数人いれば社会ができてルールが作られ、弱者を保護する。それが人間の本然なんです。

弱肉強食がすべてなら格闘技も無差別級だけ見ればいいわけですが、現実はそうなっておらず、きわめてマイナーな競技でも、金メダルでも取れば盛り上がって国威発揚に活用されもします。

恣意性と合理性と公平性のバランスで成り立っている社会、その縮図としてのスポーツのルールなんです。

暴力という「実力」を規制するスポーツの「ルール」は人間の叡智とモラルの証明であり、だからこそオリンピックは平和の祭典と呼ばれる。

私は、たとえば、スポーツがトランスジェンダーの参加資格を巡ってマイノリティーとマジョリティーのいさかいの場になることは本末転倒だと思います。

ルールは天与のものでも不動でもなく、人間が繰り返し、恣意性と合理性と公平性のバランスを取って調整を重ねてきたものです。人間の実存よりもスポーツのルールが上なんてことはありえない。誰かの生き方を否定したり排除したりするために、直接関わりのない外野がスポーツを論題化するのはおかしい。

障害に応じて出場できるクラスが細分化されたパラリンピックはその点、スポーツの理想的なあり方の最先端で、優れたモデルだと思います。包摂的ですよね。

――スポーツが、障害者の権利のためにできることはあるのでしょうか。

一般論として健康に生きるために運動やスポーツは効果的だし、スポーツ基本法で保障された権利であることは誰でもうなずかれるでしょう。

しかし、こと障害者となると、途端にうなずいてもらえなくなって、プールや体育館の利用を断られたり、指導を断られたりします。

パラリンピックの社会的な意義の一丁目一番地は、こうした差別、障壁をなくすための予算措置や、イメージやメッセージの浸透を推進して障害者のスポーツ環境の現状を改善していくことにあります。

トップアスリートだけの話ではなく、みなさんの住まう近隣で起きている差別の話です。メディアやジャーナリズムの力にも期待しています。(構成・藤野隆晃)

注1 ダーウィニズム=生物学者チャールズ・ダーウィンによる、生存競争と自然淘汰を生物の進化の要因とする説。

注2 クリティカル・マス=グループの中で少数者の存在を無視できなくなる割合のこと。

注3 マイクロアグレッション=無自覚な偏見や無理解などが受け手にとって攻撃になり得ること。

いちかわ さおう 1979年生まれ。幼少期に全身の筋力が低下する難病「先��性ミオパチー」と診断され、14歳から人工呼吸器を使う。2023年3月、早大人間科学部通信教育課程を卒業し、卒業論文「障害者表象と現実社会の相互影響について」が小野梓記念学術賞を受ける。同年7月、デビュー作の小説「ハンチバック」が第169回芥川賞に選ばれた。

井本直歩子(元競泳五輪代表・途上国教育専門家)【視点】 市川さんがここまでスポーツのことを語る方とは存じ上げず、驚きながら記事を拝読しました。たくさんの気づきがある記事でした。

スポーツはすべての人が健康に生きるために保障された権利。それなのにスポーツそのものに隔たりを感じる人は世の中に多く、私のようにがっつりスポーツをしてきた側は、こっち側(スポーツ側)の人間、それ以外、というように自分たちで垣根を作ってしまっていることに気付かされ、はっとしました。

「暴力という『実力』を規制するスポーツの『ルール』は人間の叡智(えいち)とモラルの証明であり、だからこそオリンピックは平和の祭典と呼ばれる」

このくだりにも感動。市川さんのこの表現、かっこいいので私も真似したい。先日の斉藤幸平さんの記事コメントでも書きましたが、ここにもオリンピズムの伝道者がいた、と嬉しくなりました。社会のことを考えるために、オリンピックやパラリンピックが象徴的な議論の場になれば良いと思います。そんな視点でパラリンピックを見る動機が爆上がりしました。

平尾剛(スポーツ教育学者・元ラグビー日本代表)【視点】 オリンピックを批判するなかで、パラリンピックの方がよほど平和の祭典であることに、いつしか私は気がつきました。プレイヤーのからだに即したルールを、実に丁寧に整備する態度がみられるからです。競争原理を取り入れながらも、参加できる選手を増やす、あるいは公平性の追求から細かな規定を盛りこもうとしています。ここにあるからだで、どのようにすれば公平に競い合えるかを真剣に議論していると思うんです。

とはいえ競争原理は油断すれば暴走しますし、勝利至上主義的な性格が強まっている競技も確かにある。オリンピックに準えるような変化もまた散見される。それでもパラリンピックには、オリンピックですでに失われた意義がある。そう思ってきましたが、この部分を市川さんは次のように表現されています。

「パラリンピックの社会的な意義の一丁目一番地は、こうした差別、障壁をなくすための予算措置や、イメージやメッセージの浸透を推進して障害者のスポーツ環境の現状を改善していくことにあります。」

これは実に的を射ていると私は思います。これまで私が言語化できなかった部分を的確に表現してくれているように感じました。オリンピックとパラリンピックの違いと、スポーツの本質について、市川さんのこの視点を取り入れながらさらに掘り下げていきたいと思います。

杉田菜穂(俳人・大阪公立大学教授=社会政策)【視点】 障害者スポーツには、「障害者にスポーツを紹介したり、スポーツの体験をしてもらったりする」というような取り組みからはじまって、時間をかけて競技人口が増え、高いレベルで競い合う、あるいは、観戦��る競技として確立に至ったという経緯がある。あるいは、「パラプレジア(下半身麻痺)」の「パラ」と「オリンピック」の「リンピック」を組み合わせた言葉が東京オリンピック(1964年)で使われ、その後しばらく経って、現在使われている「パラレル」(もう一つ)」の「パラ」と「オリンピック」の「リンピック」を組み合わせた言葉が誕生したという経緯もある。そんな経緯のなかにパラリンピックを見つめる視点を求めることもできると思う。

0 notes

Text

『ハンチバック』|本のあらすじ・感想・レビュー・試し読み https://bookmeter.com/books/21268377 #bookmeter @bookmeterより

0 notes

Text

ヘルパーにページをめくってもらわないと読書できない紙の本の不便を彼女はせつせつと語っていた。紙の匂いが、ページを捲る感触が、左手の中で減っていく残ページの緊張感が、などと文化的な香りのする言い回しを燻らせていれば済む健常者は呑気で良い。

市川沙央, 『ハンチバック』,2023

0 notes