#パレスチナ難民

Explore tagged Tumblr posts

Text

81 notes

·

View notes

Text

🍉 1日1回のクリックで、パレスチナへの支援ができます(国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)への寄付)

🍉UNRWAへの寄付

🍉国境なき医師団への寄付

🍉「Olive Journal」

市民がつくるパレスチナ情報サイト。パレスチナ連帯のために日本のアクションや情報をまとめてくださっている総合サイトです。

今必要なアクションや寄付などを、総合的にみることができます。

🍉パレスチナ連帯のために日本からできるアクションリンク

↑で引用した総合サイト「Olive Journal」と重複する部分もありますが、アクションのための情報をまとめてくださっているリンク集です。

🍉個人への寄付

palestinejpnさんがまとめている個人の方々への寄付先。(↑上記に引用した総合サイト「Olive Journal」でも、個人の方への寄付先まとめが複数紹介されています)

🍉パレスチナ連帯のための「要注意アカウント」リスト

イスラエル政府による虐殺への抗議をするアカウント群には一部……

「イスラエル政府による“ピンクウォッシュ”を批判するのではなく、それに便乗/利用して、LGBTQ差別/性的マイノリティ差別を扇動する」

「イスラエル政府による虐殺を批判する体裁で、更に、ユダヤ人差別をはじめとした他の人種差別や陰謀論を展開する」……などの、差別的なアカウントがいます。

(しかし、虐殺に対する抗議が、真摯な平和的な抗議活動が、各国政府/権力者/マジョリティによって“反ユダヤ主義”“差別的なデモ”だと嘘のレッテルを貼られ括られ、激しい排除や暴力に晒されていることにも、本当に、怒りしかありません。)

上記のリンクは、要注意アカウントについてと、“なぜその拡散が危険なのか”の大事なお話を、丁寧にまとめてくださっています。

信頼できるジャーナリストのアカウントについても併記してくださっています。

⚠️BDSからも、抗議に便乗している差別アカウント/ヘイトスピーチに対して、注意喚起/抗議が発信されています。↓

#free palestine#free gaza#stop the genocide#from the river to the sea palestine will be free#ガザ地区#ガザ#パレスチナ#パレスチナに自由を#記録#save palestine#Palestine#gaza

140 notes

·

View notes

Text

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和七年(2025年)7月25日(金曜日)

通巻第8883号

トルコがイスラエルとの戦争も辞さないと強気、本気

ユーロファイター導入は深刻な安全保障の問題だとイスラエル国防軍幹部

*************************

2025年7月23日、イスラエル国会(クネセト)は、「イスラエルの主権をユダヤ、サマリア、ヨルダン渓谷に適用する」という措置を承認した。71対13の大差で可決された。

事実上のヨルダン川西岸の併呑である。

強硬派のイスラエル議員は述べた。

「長年にわたり、イスラエル国と国際社会は、イスラエル破壊のための『PLOの段階的計画』に惑わされてきました。『オスロ合意』の時代から、グシュ・カティフと北サマリアからの撤退、そして様々な外交的取り組みを通じて、我が国の中心部にテロ国家を樹立するという危険な構想が浮かび上がってきたのです」

これはあくまでもイスラエルの言い分であり、尖閣諸島がもとから中国領であって軍事占領が完了したら、すぐに中国共産党もこうしたロジックを用いるだろう。

『オスロ合意』とはイスラエルとパレスチナ自治政府の間で調印されたもので、第一次は1993年、第二次合意は1994年だった。

当該地域は3つの異なる地域に分割されることとなって、A地域は主にパレスチナの町や都市で、パレスチナ自治政府の完全な治安管理と文民統制下に置かれ(現在のパレスチナ自治政府=アッパス議長)、B地域はイスラエルの治安管理下にあり、パレスチナの文民統制も受ける。

C地域はイスラエルの治安と文民統制下にある。イスラエルの入植者およそ50万人(おもにソ連崩壊後、移住してきたロシア系ユダヤ人)は、この地域に住んでいる。

イスラエルの法律によれば、六日間戦争でヨルダンから奪取した領土の現状は、東エルサレムを除き「一時的な交戦国占領」であり、その領土の法的統治者はイスラエル国防軍の中央司令部である、としている。

クネセトに出された提案書には、「ユダヤ、サマリア、ヨルダン渓谷へのイスラエルの主権行使は、イスラエル国家がシオニストのビジョン、祖国におけるユダヤ人の存在強化、そして国民の保護にコミットしていることを��徴するものである。イスラエルが危険な領土譲歩を伴う解決策を受け入れず、安全なユダヤ人国家としての未来にコミットし続けることを世界に示すことになる」と書かれている。

そして「この決定は中東と世界における勝利と永続的な安全保障につながるだろう」

これは戦争で奪った土地合邦の正当化であり、周辺国も国連も受け入れる論理ではないが、かといって誰が軍事力を行使してまでもイスラエルを追い出すのか?

イスラエルの言い分を国際社会は聞き入れていない。

国際機関の大多数は、入植地建設を、征服地への民間人の定住を禁じるジュネーブ条約第49条に違反するものと見なしている。

しかしイスラエルは、「イスラエル国民が追放されたり、これらの地域に移送されたりしたわけではなく、国際的に承認された法的主権が存在しなかったため、この地域は占領されていないのだ」と主張してきた。

2024年、国際司法裁判所は、イスラエルのヨルダン川西岸地区における駐留はもはや一時的なものではなく、したがって違法であるとした。

▼トルコはイスラエルと戦争も辞さないと強硬

イスラエル国会決議の前日、動きを察知していたエルドアン・トルコ大統領が国際兵器見本市で演説している。トルコは自前でハイテク兵器を生産し、ドローンなどは輸出している軍事大国であり、また7月23日にはユーロファイター40機の導入も英国との間で呼び契約を締結した。

「ユーロファイター導入は深刻な安全保障の問題だ」とイスラエル国防軍幹部がエルサレムポスト(7月24日)に語っている。「ステルス姓はやや劣るとは言え、F16に匹敵する機能を備えている」。

クルド問題に加えて2020年にトルコがロシアからS400システムを導入したため、米国はトルコを経済制裁してきた。しかしトランプ政権となって風向きが替わり、米国とトルコはF16ジェット戦闘機40機の輸入案件を前向きに進めている。

エルドアン(トルコ大統領)は言った。

「イスラエルによるガザの大量虐殺はナチスのそれをは���かに上回るものであり、我々はこれを全人類の課題として掲げ続ける。ネタニヤフ首相のガザにおける残虐な政策はヒトラーが犯したホロコーストと言える。ほんの少しでも人間としての尊厳を持つ者なら、毎日何十人もの罪のない人々が一口のパンも一口の水も与えられずに命を落とすという残酷な状況を、受け入れることはできない」。

トルコが反イスラエルに姿勢を回転させた。

あの一時の蜜月は遠くへ霞んだ。トルコの空軍パイロットをイスラエルが訓練していた時代があったのだ。

2024年からトルコは、「イスラエル政府が(パレスチナ)ガザ地区への十分な人道援助の継続と難民流入を認めるまで」、イスラエルとの全品目の輸出入を停止すると発表した。

鉄鋼やジェット燃料、建設機器、化学肥料などイスラエルへの輸出制限措置を実施している。

ガザでは飢餓が発生しているが、イスラエルは「食糧援助は続いている。援助物資を横取りしているのはハマスだ」と反論している。

▼シリアをめぐる衝突からエスカレート

トルコのフィダン外相はイスラエルが介入したシリア問題に言及し、こう述べている。

「この地域に安定した国が存在することを望まないイスラエルは、シリアの分裂を狙っている。同国の目的はシリアを4つに分割することだ。イスラエルはシリアにおける安全、平和、そして安定の確立に向けたあらゆる試みを妨害しようとしている」。

シリアのバッシャール・アサド大統領の政権崩壊により、トルコとイスラエルの関係は緊迫した。日本からは遠い出来事なのでピンとこない読者が多いだろうが、両国関係は衝突の危機に直面している。

イスラエルは、シリアの暫定大統領であるアフマド・アル=シャラアがアルカイダと繋がりがあるため、強い疑念を抱いている。また、トルコがダマスカスに及ぼす影響力も強い警戒心を抱いている。

イランは代理組織として梃子入れしてきたヒズボラの壊滅状態により影響力を失った上、核施設へのイスラエルと米軍の空爆によって沈黙している。

トルコのフィダン外相は、「トルコと他の地域諸国はシリアの分裂を決して許さない。いかなる集団もシリア分断を試みてはならない。外交交渉は継続中だ。我々は関与する用意はあるが、シリア分断と不安定化のために暴力に訴えようとする者は、我々と対峙しなければならない。トルコはこうした試みを国家安全保障への脅威と見なし、介入するだろう」

つまりトルコはイスラエルとの戦争を辞さないと言っているのである。

▼さてアメリカはどうするのか?

トランプ政権はイスラエルへの武器供与を続けているが、イスラエルの強硬路線に必ずしも賛成して居るわけではなく、とくにトランプ大統領自身はネタニヤフ首相とは反撥し合っている。

たしかにトランプはプロテスタント長老会派だから、旧約聖書重視とはいっても旧約聖書がうたう大イスラエル計画にまで賛同してはいない。

23年10月7日、ハマスによるイスラエル侵攻と残虐なテロ、人質問題などで、当初はイスラエルの同調的だったアメリカの世論も大きく変わった。

コロンビア大学、ハーバード大学ではキャンパスにパレスチナの旗がはためきユダヤ人学生への暴力沙汰も起きた。

ガザをめぐるイスラエルの暴走、これを黙認するトランプ政権に、強固なトランプ支持者とみられたタッカー・カールソンらが離れた。共和党もイスラエルへの姿勢に関しては党内的なコンセンサスはない。混沌状況はなお続きそうだ。

5 notes

·

View notes

Quote

【ベルリン共同】ドイツのメルツ首相は26日、イスラエル軍によるパレスチナ自治区ガザへの攻撃について「何を目的としているのか、もはや理解できない」と批判した。ドイツメディアが報じた。ナチス・ドイツのホロコースト(ユダヤ人大量虐殺)の加害責任から、ドイツはイスラエルを支持する立場を貫いており、首相の批判は異例。 メルツ氏は欧州政治を議論するイベントで、ガザで民間人や子どもの犠牲が増えていることに言及し「(イスラム組織)ハマスによるテロとの戦いとして、攻撃を正当化することはもはやできない」と非難した。 さらに、ドイツがイスラエルに助言する場合、他の国より慎重さが必要だとした上で「国際人道法が侵害されるのであれば、ドイツやドイツ首相は何かを言わなければならない」と強調した。

ドイツが異例のイスラエル批判 「もはや理解できない」 | 共同通信

4 notes

·

View notes

Quote

国連(UN)は5日、国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)の職員9人が昨年10月7日のイスラム組織ハマス(Hamas)によるイスラエルへの奇襲に関与した可能性があるとして、解雇したと発表した。 国連内部監査部(OIOS)は今年に入り、UNRWA職員19人がハマスの越境攻撃に関わっていた可能性があるとするイスラエル側の主張について調査を完了。 調査結果を受け、国連のファルハン・ハク(Farhan Haq)報道官は、「1人については証拠が得られず、9人に関してはOIOSが入手した証拠は関与を裏付けるに���不十分だった」と説明。ただ残り9人については、「OIOSが入手した証拠によると、10月7日の攻撃に関与していた可能性がある」と明らかにした。 UNRWAのフィリップ・ラザリニ(Philippe Lazzarini)事務局長は、この9人について「UNRWAで働くことはできない」と述べ、職員は「中立という人道上の原則」を尊重しなければならないと指摘した。 発表を受けてイスラエル軍の報道官は、UNRWAの「凋落(ちょうらく)ぶり」を示していると非難した。(c)AFP

UNRWA職員9人、ハマス奇襲に関与の可能性 国連が解雇発表 写真5枚 国際ニュース:AFPBB News

12 notes

·

View notes

Text

共生をめぐる人間と動物

共生をめぐる、まったくタイプの異なる2冊の本を読んだ。

・『ハンナ・アーレントと共生の〈場所〉論 (トポロジー) パレスチナ・ユダヤのバイナショナリズムを再考する』二井彬緒(晃洋書房)

・『生き物の死なせ方 共生・共存からはみ出した生物たちの社会学』渡邉悟史著(ナカニシヤ出版)

どちらも今年出版されたばかりの、話題書とも言える著作。

5月の一時帰国中、ほぼ同じタイミングでわたしの手元に届いた2冊で、6月には読み終えていた。それぞれ、著者とはいろいろ意義深い交流があり、お礼も伝えた。しかし、この2冊を同時に読んだからこそ湧き起こる、「共生」という言葉への理解の深まりもあったように思う。

以下では、この2冊の簡単��紹介と、個人的に興味深く読んだ点をまとめた上で、共生について人間と動物をかけあわせて考えてみたい。

***

『ハンナ・アーレントと共生の〈場所〉論 』は、二井の博士論文をもとにした本だ。もっぱら政治思想の分野で取り上げられることの多い、ハンナ・アーレントの主要な著作(『全体主義の起原』など)ではなく、アーレントが米国に移住する前の、難民として生き、同時に難民のための活動に従事していた時期の(初期、とも言えるのだろうか)、政治活動や社会評論とでもいうべきジャンルの文章を分析の中心としている点がまず特徴。

これらの著作は、ようやく2000年頃以降に体系的に読むことが可能になったものという背景もあり、アーレント研究の中心にはなかなか据えられてこなかったと別の場所で二井が話していた。なかでも、二井はパレスチナとイスラエルの共生のための「バイナショナリズム」論に焦点をあて(第一部)、そこから、つづく時代の彼女の代表的な著作の意味を考え直す(第二部・第三部)という作業を行なっている。

中東欧研究者、特にわたしのような、冷戦期/戦後社会主義時代の中東欧地域を研究している人間にとっては、ハンナ・アーレントはある意味では馴染み深い著者でもある。しかし、いわゆる政治思想の関心とも、社会思想史との関心とも、かなり異なる地点からアーレントを見ている、あるいはアーレントの著作を読んでいるという気がするのである。

つまり、それは、ハンナ・アーレントの書いていることを、ある種の「証明」として使うことのできる立場から読んでいる、ということなのだろう。20世紀の中東欧の歴史を学ぶ人間にとって、アーレントが『革命について』や『全体主義の起原』で書いていたことは、そこから思索の材料を得て、特定の概念に関する関心をひろげていくための有益な道具、というよりは、この土地で実際に起こったことに与えられる説明のひとつとして、あるいはそのような現実を思想家が眺めたという時代の記録として、ある意味では冷ややかな距離をもちつつ、しかしアーレント以外に誰も「全体主義」をここまで人口に膾炙させることなどできなかった、という絶対的な事実に対する尊敬とともに読んでいるということなのである(ハンガリー動乱についての文書なども)。

なので、ある意味では「たしなみ」として読まれ、一方ではアーレント自身の考察から遠い部分でも参照される。かくいう自分も、『全体主義の起原』については、サミズダート版の流通という問題から、関心をもって読んできた。むしろ、自分が研究している時代の知識人でアーレントにまったく言及しないようなひとはいないので、そういう意味では、アーレントへの膨大な一方的関心(その一部は直接的かつ実際的な個人としての交流にも基づく)というものが中東欧地域���なかに堆積しており、アーレントをアーレントとして読む、彼女の置かれた時代や文脈のなかで読む、ということはあまりなされてこなかったのかもしれないと本書を読んでいて感じた。

試しに、Radio Free Europe関係の史料を有するOSA Archivum でアーレント関連の文献を改めて検索してみたが、思うよりもはるかに少ない。この文書館は全体主義といえばまず誰もが考える社会主義期東側の、冷戦時代の情報を記録する場所なのだが、「全体主義」論といえばアーレントに頼り切りだったような側面はあるのかもしれない(とはいえ、1950-70年代ごろにはtotalitarianismという言葉の入った著作は英語圏、特に米国ではかなり出版されていたのだけれど)。あるいは、このギャップは逆に、アーレント的な立場性の難しい人間を、Free Europe CommitteeのようなCongressの下にあった組織が、上手に扱えていなかったということを示唆しているのかもしれない。

これは二井がたびたび論じ、他の箇所でも言及している、アーレントの難民としての立場(ながらく無国籍者であったこと)などにも関係するのかもしれない(https://www.bookloungeacademia.com/504/)し、アーレントの無国籍時代と米国在住権の取得に関する経緯などを、CongressやRFE/FECの亡命者インタビュー資料と照らし合わせて考えると、さらに亡命知識人のなかでも特異であったであろうアーレントの位置付けが浮かび上がるのではないかと考えた。

そして、アーレントをアーレントのままに読む、二井が行っているような、ある意味では当たり前の作業が、中東欧研究にひるがえって埋め込まれるべきだと痛感した。それは、ユダヤ人とパレスチナ人との関係を、イスラエルという国家の成立とパレスチナに対する暴力という問題を、中東欧(ないしはひろく西欧も含むヨーロッパ)における反ユダヤ主義の問題と結びつけて考えるときに、さらに必要とされる視点かもしれない。

なぜ、中東欧地域で、パレスチナを支持する声がかき消されやすいのか。なぜ、ドイツのような国家理性とまではいわずとも、歴史的経緯もあるとはいえ、イスラエルを非難することに尻込みしてしまうのか。ひいては、同地域で「共生」なる考えが(現代の移民問題も含め)大きな力をもたないことにも、アーレントの初期思想を、バイナショナリズムに関心をはらわず、「全体主義」的レンズをもって眺めてしまうことは、実は間接的につながっているのかもしれない。

(※「全体主義論」の同地域の研究における隆盛とは無関係に、アーレントを読む位置付けとして、ということ。)

本書の提示する見解のうち、個別の論点としても非常に面白い、多様なひろがりをもつものは多い。自分の興味関心に照らし合わせていくつか挙げておく。

ひとつは、『革命について』で論じられたような、はじまりの力、何かが生み出される際の大きな力のことを、「暴力」の参与として読みつつ、そこ��肯定的な意味も与えている点である。これは、「ユダヤ軍創設論」の分析のなかで特に強調されるところだ。ミリタリズムの支配のなか、暴力に対する感情的な意見が世を席捲する現在には、暴力はまずもっと忌避され、批判されるべきものである、だがそれを、このような瑞々しいかたちで、ひとつの暴力論として提示できること、それ自体は、人間の知性にとってきわめて重要である。抽象的な議論は、現実を前にして遮られるべきではない。第二部にしてもそうだが、細かく読むと肝が冷えるような危険な発想にもアーレントを通じて近接しており(これはアーレント自身への批判でもあるような、まさにナチス的なものへの接近なのかもしれないが)、本書がただの博論本ではなく、非常にラディカルな全体性に貫かれた著作であることに気付かされる。

また、ナショナリズムとシオニズムの関係についても、中東欧研究あるいはヨーロッパ史の枠組みで語られるナショナリズム論を踏まえたうえで、アーレントのシオニズムがどのような意味においてナショナリズムであるのかを明かしており(シオニズムをナショナリズムとして捉えるというのは一般的な解釈の方向性だが、アーレントのシオニズム論はまだ一癖も二癖もあるので)、これについては、ナショナリズム論の研究者にもしっかりと検討いただきたいところと思う。

個人的にもっとも惹かれたのは、第三部・第六章の「人民」概念を再考する節だ。これは後半、第八章における国民や難民の定義にかかわる話にもつながってくる大事なところなので、もうすこししっかりと論じてほしいようにも思ったというのもあるが、アーレントが「人民」に相当する単語を用い、それを、西欧哲学的な願意の中に置かれた「市民」やナショナリズムの主体としての「国民」という概念から意識的に区別しようとしていたという点が、「人民共和国」の研究をしている身としては気になった。つまり、アーレントの「人民」に「人民共和国」的な意味がどこまで付されているのか、その根拠は何か、ということが気になったということである。

本書はまず読みやすく、全体を通じて一貫性もあり、構成も練られている。だが、逆にその清潔な雰囲気が、著者が伝えようとしている、アーレントの思想とアーレントの生が結びつく地平の泥臭さ(そう、アーレントは泥臭い)をかきけしてしまっているようにも思う。

また、アーレントの思想、特に初期思想について、ある程度体系的に学ぶことはできるが、その周辺を支えた彼女の周囲の亡命知識人やアメリカに向かうまでの大陸ヨーロッパでの人的交流の影響など、あるいは、固有の社会的要素を加味したような、細かい分析は行われていない。もちろんそれは、本書の目的ではないのかもしれない。しかし、社会思想史・政治思想史というジャンルの本として提示されるならば、アーレント内在主義的な視点では不十分な面もあるだろう。内在主義的な立場にたてば、アーレントの重要性や特異性はある意味論じるまでもなく自明のものとして与えられてしまうのだから。ゆえに、彼女の立場の時代性を浮かび上がらせるような要素が、一貫性を損なわずに、もっと展開されればと感じた。そもそも、アーレント研究者以外は彼女のエピソード的なこともあまり知らないことが多いのでだから、それをまじえて記述するだけでも十分な拡がりがでるだろう。

***

『生き物の死なせ方』 は、渡邉のここ数年の研究成果を網羅する著作である。生き物(いきもの)社会学、という言葉で称されるような、社会学という人間ど真ん中の営みを、マルチスピーシーズ的な研究や、あるいは「いきもの」(≠生物)という人間の目からみた混淆の多種に向けた、そういう意味では、暴力的な要素の強い実践でもあると思う。(その是非についてはここでは問わない。)

この本は、一般読者向けという性質もあって、独特の読みやすさがある。小説的な読みやすさかもしれない。読み手がストーリーとして事例を把握できるような軽快さがそこにはある。おそらく想定している読者も、いきもの好き、いきものとの関わり方を真面目に考えたいと思っている人たちであるように思う。かといって、いきもの好きを喜ばせようとはしていない。そこに知的な胆力を感じる。

それでも、「地域社会学」とは何か、あるいはそもそも社会学なる学問は見たことも聞いたこともない、というような人間にとっても、苦手意識を持たずに通読できるのはありがたい点だ。個別の気になる事例をつまみながら読むことができるのもありがたい。表題の「死なせ方」という言葉のドギツさのわりには、非常にフレンドリーなつくりの本である。

他方で、個別の章で取り上げているような事例が、概念としてはどのような地平に結びついているのかもある程度示されているため、知的な満足感も十分に得られる。たとえば猫の章の「スペキュタキュラーな死」への接続など、事例と理論を架橋することにも十分な注意が払われている。

本書は「死のデザイン」という表現を用いながら、人間社会のなかに埋め込まれている(埋め込まれてきた)さまざまな動物の「死」を、結果やひとつの目的・帰結として描くのではなく、過程として描こうとしている点が最大の特徴だろう。

この作業の前提は、「死はデザインできるものである」という空恐ろしいものである。他方では、無条件に人間という種が他の生物の「死」を計画・企画しているわけではなく、人間がつくりあげてきた環境や社会のなかで「デザインせざるをえなくなっている」という部分に言及もされており、これによって本としての倫理的に絶妙なバランスを保っているようにも思う。「デザイン」という言葉のなかにある恣意性と偶然性を、わりと両面から適切に示すことができるような視座を提示しているからだ。本書の目的や各記述の真意を理解するうえで、この恣意性と偶然性はきわめて重要だと思うのだが、本書を一読した段階では、この操作の複雑さはあまり意識されないかもしれない。

これを、人間に置き換えて考えればどうなるか。人間における「死のデザイン」は、もっぱら医療(特に終末医療)分野に属する行為・発想である。つまり、それを「死のデザイン」と考えるよりは、むしろ延命や救済として捉えることのほうが一般的な領域である。だからこそ、人間の世界のなかで、人間の頭のなかで、勝手に周縁化してきた生き物たちに対して、「死のデザイン=死なせ方の過程」が、「死への過程」を伴う、そのような仕方での「共生」であるという事実にわたしたちは驚かされるのである。驚くのははっきりいって身勝手なのだが、この驚きが、ひるがえって、人間の医療そのものがもつ暴力的構造を暴き出している。「死のデザイン」として終末医療/医療そのもおを捉え直すことには、近年ではある程度考えられていることだし、卑近なレベルでは「終活」と呼ばれているような現象にも近いのだろう。しかし、死に向かう身体は、財産処理や家族との有益な時間などでは定義できないものであり、究極的にどこまでも虚しい、悲しいものであることがいきものたちによって明かされるのである。

(おそらく、だからこそ、本書ではいわゆる獣医という職業によって行われるペットの「安楽死」の問題は取り上げられないのだろう。それはあまりにも人間の医療機構と隣接してしまい、両者をつなぐ共生に伴う想像力を、類似性によって毀損してしまう恐れがあるから。)

実は、本書の草稿を、一年ほど前に目を通す機会をいただいていた。その時にも一読して、この本はすごく面白いと感じたのだが、かなり丹念に改稿され、出版された本書を読んで、かつて面白いと思っていた部分に疑問が生まれ、疑問に感じていた要素は逆に上手に解消されていたり、「お?」と思うような箇所がかなりあった。いくつか書き出しておきたいと思う。

まず、動物・生物という存在を見つめる解像度を、どこに合わせればよいのだろうかというのが、草稿を読んだときに感じたいちばんの疑問だった。草稿段階では、ネコとオオサンショウウオと昆虫と亀は、一緒くたに論じられる対象ではないだろうというふうに真っ先に思ったのである。しかし、この問題は、良い意味では解消されたていた。しかし、それは、序章で丹念に「死体」という言葉で、各種の差異をほぼかき消すという、非常に強い操作(これも、よい・わるいでは単純に測れないものだが)でもって可能になったのである。「死体」という、ある意味では元も子もない表現が、哺乳類も両生類も超えた、「人間以外」で括ることを可能にしているのだ。

また、最初に読んだ原稿では、各章で用いられる調査方法や、それを採用する背景にある方法論の違いについても、一様ではない点がかなり気になっていた。(インタビューや実地調査を中心とつつ、インフォーマントとの付き合い方は、書く事例でかなり異なるのだろうとも推察された。そもそも研究者にインタビューすること、自然死に近い形で去るる猫カフェの猫などをオーナーの話から分析することなど、このあたりは社会学研究者がどのように感じるのかも聞いてみたいところだ。)事例を扱っている各章の構成が、そこそこ統一されたためかもしれないし、「方法論」があくまで「問題意識」(=死のデザインという過程を、生かすこととは別の地平で捉える)の道具でしかないということが、随所で強調されているからかもしれない。

各章の構成ということでいえば、それぞれの章でまずある程度、関連する政策や歴史背景、社会問題との接点などがきちんと示された上で、事例の詳細へ、そして死のデザインというポイントへと戻ってくる、という流れで締めくくられるのが、しかし、無理なく一貫性のあるものとして読める要因なのかもしれない。ここはかなり工夫して改稿したのではないかと思ったところだ。

さらに、草稿時にはもっとシンプルだった各章のタイトルが、小気味よい、一見すると小説のような表題に置き換えられ興味を喚起される仕様になっていた。他方で、文章の内容自体には、感情を揺さぶるような表現は(もともと少なかったけれどより一層)削られ、各事例における人間の感傷であったりといった点ではなく、感情を言明化することの複雑さが強調された格好になっている。これは、単に感傷的な要素を排しているということでも、御涙頂戴に傾いているというのでもない。本書において、実は、「感情」というのはかなり重要な要素であるはずだ。しかしそれを、決して本書の主題としては取り上げないというところに、この見出しの面白おかしいかんじが、それでいて絶妙な倫理的リマインダーとして機能しているように思う。本人がどこまで意図してのことかはわからないが、編集の意向などもあったのかもしれない。

というわけで、本書も、二井の暴力論のようなものとはまた異なるが、ラディカルで、おそらく「(人間として、研究者として、)言ってしまってはダメなこと」をどこまで書かずに表現するのかという闘いを繰り広げており、その努力がどこに向かっているのかはわからないものの、それが本書を面白くする大きな動力となっているように感じられたのだ。

***

上記2冊の本は、冒頭に述べたように、それぞれの著者たちが「共生」というテーマに���いて考えた本であるという共通項で、ざっくりと括ることができる。

しかし、当然ながら、「共生」をどういう角度から見るか、「共生」を語るためになにを題材として取り上げて考えるのか、という点では、かたや歴史的思想家、かたや個体名もぼんやりとしたいきものたちという、もはや同列に語ることさえ不可能な本でさえあると思われる。

むしろ、この2冊を並列して語ることは、かなり倫理的に問題があるようにも思う。人間にも「死なせ方」ってあるのか、だとか、いきものの「死なせ方」にこだわることは、結局人間を大きくいきものと括ったときに、「死なせてよい」と考える存在を生むことにつながるのではないかなど、今日的な文脈のなかでは「混ぜるな危険」としか思えないところもある。

それでも、あえて並べて語った先になにが生まれるだろうか、という好奇心と疑念が、なかなか頭を離れなかった。それは、たまたま両著者が自分の名前をあとがきで言及してくれているからこそ、わたしが「共生」について両者から受け取ったことをなんとか汲み取りたい、言語化したいと思ったのかもしれないし、いろいろな考え方ができるだろう。

とにもかくにも��「共生」という言葉を並べてみたときに、この2冊が有機的に、あるいは、尊厳を貶めないかたちでつながりうる地平はあるのだろうか?

まず、二井の著作における「共生」は、表紙にある英題からわかるように「Living Together(to live together)」というアーレント自身が用いていた表現の翻訳にあたる。活動的生などとつながる、アーレントの中心的な概念としての「ともに生きること」である。co-existenceでもco-habitationでもない、この「live together」が非常に人間的で、人間中心主義的とさえ響くことも確かである。

他方、渡邉の著作における共生は、co-habitationとこのアーレントのlive togetherの間を、どのように埋め、どのように思考するかという言葉として解釈できるのではないかと思う。つまり人間が人間と交流をするなかで、それでも生まれていく隙間のようなものがあり、その隙間を、本来であれば live together の対象とならないかもしれないいきものたちとの co-habitation によって埋め、つなぎ直し、そこから live together の物質的条件を明らかにしていくような印象を受けるのである。

それは、「居場所」づくりの話であり、二井の「場所」論(トポロジー)にもつながっている。トポロジーも、結局は空間のなかに、連続性のあるかたちでものの存在を定義できるようにするという点で、異なるものとの共生を前提としていると書くと、さすがに乱暴すぎるかもしれないが。

また、これは、ためらいつつ書くものとして読んでほしい。ホロコーストという(医療、科学、政治を総動員した)「死のデザイン」を経て、「革命的な」暴力をはじまりにして(ナクバ)、創設されたイスラエルという国において、今日も百をくだらない数の人間が毎日、補給場という「公共空間」に集まるなかで殺され、また、二年弱の間に数万単位の、あるいは、80年以上のあいだには何十万、百万という数の命と生活が失われてきた、21世紀の現在地点において、どのような「共生」(あるいはバイナショナリズム)を語ることができるのかという悩みは、ほぼ絶望に近い苦しみをわたしたちに与えている。

中東欧現代史の研究者として、また、猫2匹を家族として迎え入れ暮らす者として、「共生」の意味を日常のレベルで受け止めつつ、それを、まったく異なる方向ではあれ、思考のレベルで延長させ、時にはその暴力性を認めながら、生きていかなければならない。共生を目指すことは暴力の始まりなのかもしれない——そう毎日のニュースでふと思い至るなかで、精神は確実に蝕まれていく。

だからこそ、この環境を反転させて生きていくことができるように、どこまでも(二井がグリッサンを引いて語るような)ユートピアをもうひとつの可能性として響かせる思考が必要となるのである。現実がディストピアに変わった時、ユートピアは現実を生きる指針となる。ユートピアのなかにしかないリアリズムは、どんなくだらない現実よりも、はるかに重みをもって受け止められるべきである。

その点について、いくつかの留保や、自分の短絡的な考えであるとみとめつつ、あえてとある問題部組の表現について迂回しながら考えてみたい。

その言葉とは、「人間動物」という言葉だ。

少なくない数のイスラエル人が、パレスチナ人を「人間動物(human animal)」と呼び、巧妙に人間と動物のあいだの線引きをしながらも、「動物(animal)」という言葉のみでは彼ら彼女らを形容しなかったこと、その意味について、わたしは常々疑問だった。

イスラエルという国で、「動物」擁護やヴィーガニズムの思想を通じたかたちで、いろいろな権利の存在が時に過剰に拡張され、歪曲され、利用されているというのは、保井啓志の研究などを通じて広く認知されつつある。(保井の博論本『権利の名のもとに――イスラエルにおける性的少数者の権利と動物の権利』も未読だが注目している。)

このように、「動物」の存在意義をイスラエルは擁護しつつ、それと「人間動物」のあいだにもさらなる線を引き、その言葉をパレスチナ人にあてがうことで、パレスチナの存在を貶めている。そして、多くの人がこの「人間動物」という言葉に憤り、表現の稚拙さ(あるいは歴史的な参照地点を引き合いにそのレトリックの凡庸さ)を批判している。

しかし、わたしは、このレトリックに憤るよりもこのレトリックをこそ、パレスチナ人の尊厳に結びつけた考えることが、強力なイスラエルへの批判につながるのではないかと考えている。

「人間動物」という言葉にこそ、破綻してしまった人間性の尊厳の回復のための祈りが宿っているのではないか、そう思ったのは、つづくリンクで邦訳が紹介されている、ニーハ・ヴァーラの「ガザの猫たち」(https://vegan-translator.themedia.jp/posts/54194829/)の記事を読んだときだった。

パレスチナ人たちは、彼女ら彼ら自身が死に瀕し、危険にさらされているときにも、人間に寄り添い、そこにいるものたちを大切にしてきた。ありがたくも邦訳されたヴァーラの言葉を引けば、以下のとおりとなる。

「ガザの猫たちは、パレスチナの外傷が多種混淆の外傷であることを教えてくれる。パレスチナ民も人間だという教えではない。それは人間を人間ならぬ存在の対立項として定義する試みの反復だからである。この時、後者は常に排除され棄却され、ゆえに切除してよい存在とみなされている。パレスチナの人々とその猫たちが多くの人々を引きつけるのは、おそらく、かれらがリベラルな人間性理解に一石を投じ、それが植民地主義的な世界・人格・自由観の捉え方であることを暴くからに違いない。「人間性」は決して私たちを普遍的な正義や平和へと導かない。1948年以来続くナクバは全生命を攻撃する暴力の構造である――そして、それゆえにパレスチナ民の多種混淆的世界形成はこの占領に対する抵抗の中核をなす。してみれば、パレスチナ民の生活支援において、私たちは人間性に訴えること、誰が生きるに値するだけの人間性を持つかという議論に頼ることをやめなければならない――共有された人間性の概念を捨て、代わりにラディカルな多種混淆の親類関係を中心に据えた時、占領に対する私たちの抵抗と闘争はどのような形をとるだろうか。」

「人間動物」という表現に宿されたものを、人間と動物のハイブリッドを意味するものとしてわたしたちが解釈し直すのであれば、そこには小さな小さな希望の光が見えてくるだろう。「人間」と「動物」をむすびつけて、エクリチュールのうえでも直接的にむすびつけてひとつのわかちがたい音として世界に響かせるとき、わたしたちはそこに「人間性」への強い批判と、だからこそ予期されるものとしての「人間性」の回復とを感じることができるのである。

あらゆるいのちが尊厳をもって生きる世界——それを机上でもよいから考える、そのために、おそらくイスラエルの政治家が、蔑みの意味しか与えなかったこの言葉に、生存と共生への強い意志を与え返したい。

3 notes

·

View notes

Text

バイコット

「バイコット(BUYCOTT)」とは、不買運動である「ボイコット(BOYCOTT)」の対義語。

購入することで、より公平な企業や団体、生産者を応援しようというものです。

普段食べる食品や、身につけたり、使ったりしている製品が、どのように作られているのかを知り、共感し、お金を使うという行為は、誰もが共生できる世界につながっていくと思います。

パレスチナの人々が作る農産物や加工品、伝統工芸品などを購入することもそのひとつです。

何より、食べて美味しく、目にも美しく、使って嬉しくなるパレスチナ製品をお近くのお店で、通販で、ぜひ手にしてみてください。

◎架け箸 (ヨルダン川西岸地区の作り手とのフェアトレード雑貨/パレスチナのオリーブの剪定材を使用した箸やブローチ、手刺繍雑貨、アップサイクルバッグなど) ・オンラインショップ ・instagram

◎タトリーズ (レバノンのパレスチナ難民女性たちが作る手刺繍製品、ガザ応援グッズの缶バッジ、ステッカー、ポストカードなど) ・オンラインショップ ・instagram *パレスチナ子どものキャンペーン (CCP Japan)による運営です。

◎パレスチナ・アマル (UNRWA・Sulafaガザ難民女性によるパレスチナ刺繍など) ・オンラインショップ ・instagram *Sulafa��1950年に立ち上げられたUNRWAの刺繍プロジェクト。難民女性の収入や刺繍の伝統文化を守り、継承していく役割があります。 *パレスチナ・アマルさんはガザ支援NGO 【Amal for Gaza】を立ち上げられました。こちらもご覧ください。

◎パレスチナ・オリーブ (ガリラヤ地方の生産者団体からのオリーブオイル。※2024年度はヨルダン川西岸地区からのオリーブオイルとなります。 ヨルダン川西岸地区からのオリーブ石けん、刺繍製品も。) ・パレスチナ・オリーブの商品のお取扱店一覧 ・パレスチナ・オリーブから直接通販する場合はこちらをご覧ください。 ・instagram

◎APLA (ヨルダン川西岸地区産オリーブオイルと、そのオイルを使用し日本で製造した石鹸など) ・オンラインショップ ・instagram

◎FOVERO (パレスチナのストリートファッションブランド。パーカーやトレーナー、Tシャツ、トートバッグなど) ・instagram *注文から到着までの日数が数週間〜2ヶ月と幅があったり、着払い料金が発生する場合もあるようです。その時々の国内情勢により変わる可能性を踏まえつつ、お友達とまとめて注文して送料を分担するのもオススメです。

【 番外編① 】

◎MOMO 大久保にお店を構えるとても美味しいお菓子のお店です。「パレスチナについて話すきっかけになれば」という思いから『オリーブの枝葉をくわえた鳩のクッキー』を販売されています。売上の一部は北海道パレスチナ医療法師団への寄付となります。通販ページには寄付のみをできる項目も。 お店の営業日、イベント出店の詳細はXアカウントなどで事前にご確認ください。

【 番外編② 】

日本の食品メーカーである下記の3社が、パレスチナ支援のため、国際連合世界食品計画WFP協会にそれぞれ1000万円の寄付をされました。

◯プリマハム(2024.2.15)

◯明治(2024.3.5)

◯カゴメ (2024.4.1)

人権意識の��い良識ある企業の製品も、日常品の買い物の中に取り入れて、買って応援していきましょう。

※追記※ 上記で紹介した企業の中には、パレスチナ支援の一方で、まだ未解決の問題(動物実験を継続しているなど)を抱えている企業もありました。こういうこと(例えば○○ウォッシングなど)は見極めるのがとても難しいですが、パレスチナの食料支援や人道支援を行う企業がもっと名乗りを上げて欲しいという気持ちもあり、ひとまず掲載はこのまま続けます。ひとりひとりで考え、検討し、「買って応援する」という行動に繋がっていけたらと思います。

*今後は、オリジナルのチャリティグッズなどを販売されているお店なども、少しずつご紹介していけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

15 notes

·

View notes

Text

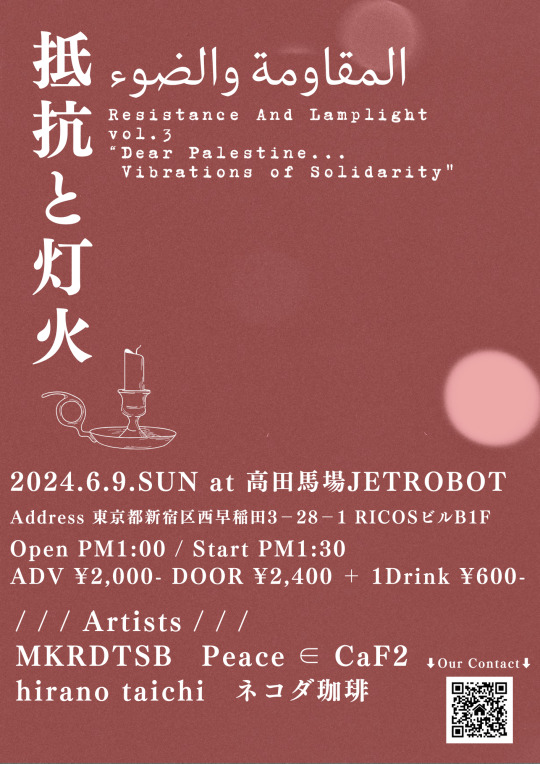

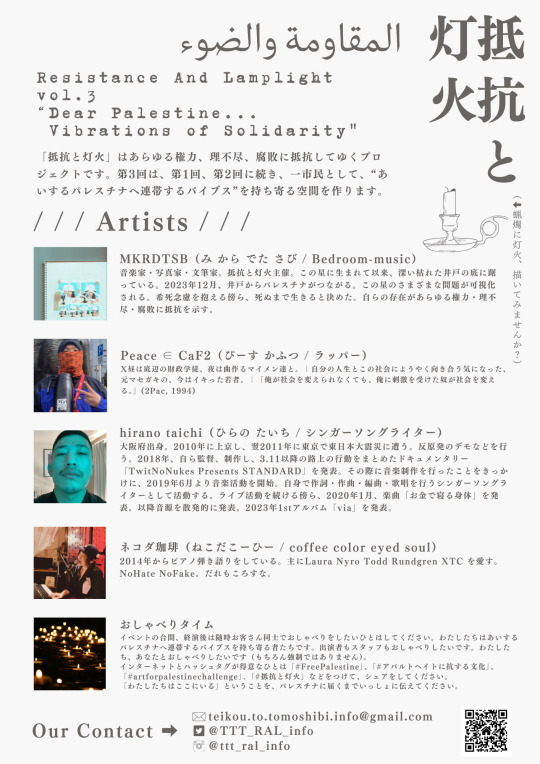

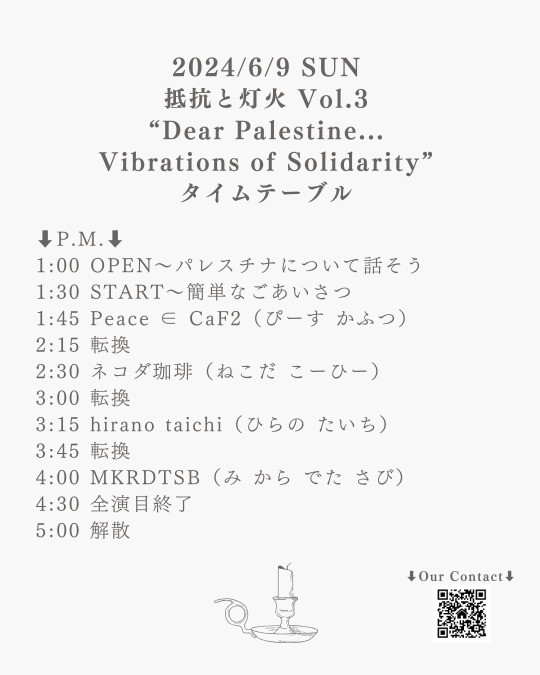

抵抗と灯火 - Resistance And Lamplight - vol.3 "Dear Palestine... Vibrations of Solidarity"

抵抗と灯火 - Resistance And Lamplight - vol.3 "Dear Palestine... Vibrations of Solidarity"

2024.6.9 SUN at 高田馬場JETROBOT

📍Address📍 東京都新宿区西早稲田3-28-1 RICOSビルB1F

Open 13:00 / Start 13:30

ADV ¥2,000- DOOR ¥2,400- + 1drink ¥600-

Artists : MKRDTSB / Peace ∈ CaF2 / hirano taichi / ネコダ珈琲 + おしゃべりタイム(適宜)

🇵🇸🍉🕯️

「抵抗と灯火」はあらゆる権力、理不尽、腐敗に抵抗してゆくプロジェクトです。第3回は、第1回、第2回に続き、一市民として、“あいするパレスチナへ連帯するバイブス”を持ち寄る空間を作ります。

🇵🇸🍉🕯️

チケットのご予約は「抵抗と灯火」の予約受付フォーム(⬅︎こちら)よりお知らせください(2024/05/21時点でDMなどでご連絡いただいている方は受付できておりますのでご安心ください)。

25-30人程度で満員の小さな会場のため、ご連絡いただいた時点で満員が見込まれる場合、キャンセル待ちをしていただく可能性があります。人数の都合でご来場を叶えられなかった場合、ぜひ次回以降にお越し��ただけるようにがんばります。よろしくお願いします。

🎤出演アーティスト🎤

MKRDTSB(み から でた さび / Bedroom-music) 音楽家・写真家・文筆家。抵抗と灯火主催。この星に生まれて以来、深い枯れた井戸の底に踞っている。2023年12月、井戸からパレスチナがつながる。この星のさまざまな問題が可視化される。希死念慮を抱える傍ら、死ぬまで生きると決めた。自らの存在があらゆる権力・理不尽・腐敗に抵抗を示す。

Peace ∈ CaF2(ぴーす かふつ / ラッパー) 昼は底辺の財政学徒、夜は曲作るマイメン達と。 自分の人生とこの社会にようやく向き合う気になった、 元マセガキの、今はイキった若者。 「俺が社会を変えられなくても、俺に刺激を受けた奴が社会を変える。」 (2Pac, 1994)

hirano taichi(ひらの たいち / シンガーソングライター) 大阪府出身。2010年に上京し、翌2011年に東京で東日本大震災に遭う。反原発のデモなどを行う。2018年、自ら監督、制作し、3.11以降の路上の行動をまとめたドキュメンタリー「TwitNoNukes Presents STANDARD」を発表。その際に音楽制作を行ったことをきっかけに、2019年6月より音楽活動を開始。自身で作詞・作曲・編曲・歌唱を行うシンガーソングライターとして活動する。ライブ活動を続ける傍ら、2020年1月、楽曲「お金で寝る身体」を発表。以降音源を散発的に発表。2023年1stアルバム「via」を発表。

ネコダ珈琲(ねこだこーひー / coffee color eyed soul) 2014年からピアノ弾き語りをしている。主にLaura Nyro Todd Rundgren XTC を愛す。NoHate NoFake。だれもころすな。

おしゃべりタイム イベントの合間、終演後は随時お客さん同士でおしゃべりをしたいひとはしてください。わたしたちはあいするパレスチナへ連帯するバイブスを持ち寄る者たちです。出演者もスタッフもおしゃべりしたいです。わたしたち、あなたとおしゃべりしたいです(もちろん強制ではありません)。インターネットとハッシュタグが得意なひとは「#FreePalestine」、「#アパルトヘイトに抗する文化」、「#artforpalestinechallenge」、「#抵抗と灯火」などをつけて、シェアをしてください。「わたしたちはここにいる」ということを、パレスチナに届くまでいっしょに伝えてください。

🕰️タイムテーブル🕰️

※当日の進行状況によって変動する場合があります。

✉️お知らせとお願い✉️

📝グラウンドルール📝

🕯️そのほか🕯️

紙のチケットや、電子チケット���ありません。ご入場時にご予約の際のお名前をおっしゃっていただき、会場奥側でチケット代+ドリンク代をお支払いください(※現金のみ)。

食べものの持ち込みはOKですが、飲みものの持ち込みはNGです(※会場内で持ち込みした飲みものを飲むことはご遠慮ください)。会場/高田馬場JETROBOTはソフトドリンク・アルコールともに幅広いラインナップでわたしたちを迎えてくれます。会場でお買い求めください!ライブハウスに敬意を払うバイブスも持ってきてね〜+直近で札幌へ行ってきたMKRDTSBからおみやげあります

イベント当日、「抵抗と灯火」チームで写真・動画の撮影を行います。お客さまのお顔を完全に映さないことは難しいことをご了承ください。

全出演者が写真・動画撮影OKです!随時SNSなどへぶち上げてシェアしてください。ハッシュタグ【#抵抗と灯火】や【@TTT_ral_info】のメンションをつけていただくと、こちら側で見つけやすいため、ご協力いただけるとうれしいですが必須ではありません。 →写真や画像を投稿していただくときには、ALT(代替テキスト)をつけて投稿を!

体調不良などでご来場が難しくなった場合、キャンセル料は一切かかりませんので、「抵抗と灯火」までご連絡をください。

テイクフリー・物販コーナーにてパレスチナ連帯パッチ、ZINEなどを取り扱う予定です。よろしくおねがいします。

途中から来てもOK、途中で帰ってもOK!

出演者はみんなプロパレスタイン(親パレスチナ)のひとびとです。来てくださる方もプロパレスタインのひとびとです。 6/9はパレスチナへ連帯するバイブスを持つ、四者四様の抵抗する音楽のイベントを予定しています。前回まで行っていたオープンマイクは今回はないですが、そのぶんおしゃべりしていただける時間を多く設けました。おしゃべりしたいひとは安心しておしゃべりしてください。わたしたち、あなたと話したいです。 ご来場と拡散をお待ちしています。

それまでに停戦。今すぐ停戦。

/

FREE FREE PALESTINE!!

FREE FREE FREE PALESTINE!!!

\

—

〈更新履歴〉 ・2024/05/21:各種SNSにアナウンスしていた内容を取りまとめてアップしました(チラシ入稿後のピースさんのプロフィールに誤植があります…(謝罪しましたが謝っても謝り切れねえ…)、本記事から最新のプロフィール文に更新しています)。 ・2024/06/02:タイムテーブルを更新しました。

#free palestine#free gaza#pro palestine#ceasefire#stop the genocide#event#music#poet#poetry#rapper#rap

8 notes

·

View notes

Text

بكل اللغات

اخبروا العالم بالحقيقة أن قصف المستشفى الأهلي لم يكن مجرد حادث لأن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تلقت للتو تهديدا من سلطات الاحتلال بقصف مستشفى القدس، وطالبت بالإخلاء الفوري لمستشفى. يستوعب حاليا ��كثر من 400 مريض وحوالي 12000 مدني مشرد لجأوا إلى هناك كملاذ آمن، بالإضافة إلى الأطقم الطبية . تحركوا لإنقاذ حياة الآلاف من الأطفال وكبار السن والنساء والمصابين

Tell the world the truth that the bombing of Al-Ahli Hospital was not just an accident as Palestine Red Crescent Society has just received a threat from the occupying authorities to bombard Al-Quds Hospital, and has demanded the hospitals’s immediate evacuation. The hospital currently accommodates more than 400 patients and approximately 12,000 displaced civilians who sought refuge there as a safe haven, in addition to the medical staff. Take an action to save the lives of thousands of children, elderly, women and injured

Скажите миру правду о том, что взрыв в больнице Аль-Ахли был не просто несчастным случаем, так как Палестинское общество Красного Полумесяца только что получило угрозу от оккупационных властей бомбардировать больницу Аль-Кудс и потребовало немедленной эвакуации больниц. В настоящее время больница вмещает более 400 пациентов и около 12 000 перемещенных гражданских лиц, которые искали убежище там в качестве убежища, в дополнение к медицинскому персоналу. Принять меры, чтобы спасти жизни тысяч детей, пожилых людей, женщин и раненых

Dites au monde la vérité que le bombardement de l'hôpital Al-Ahli n'était pas seulement un accident, car la Société du Croissant-Rouge palestinien vient de recevoir une menace des autorités d'occupation de bombarder l'hôpital Al-Quds et a exigé l'évacuation immédiate des hôpitaux. L'hôpital accueille actuellement plus de 400 patients et environ 12 000 civils déplacés qui y ont cherché refuge comme refuge, en plus du personnel médical. Prendre des mesures pour sauver la vie de milliers d'enfants, de personnes âgées, de femmes et de blessés

パレスチナ赤新月社が占領当局からアル・クッズ病院���爆撃する脅威を受け、病院の即時避難を要求したため、アル・アハリ病院の爆撃は単なる事故ではなかったという真実を世界に伝���てください。病院は現在、医療スタッフに加えて、安全な避難所としてそこに避難を求めた400人以上の患者と約12,000人の避難民を収容しています。何千人もの子供、高齢者、女性、負傷者の命を救うために行動を起こす

Dünyaya, Al-Ahli Hastanesi'nin bombalanmasının sadece bir kaza olmadığını, Filistin Kızılay Derneği'nin işgalci yetkililerden Al-Quds Hastanesi'ni bombalamak için bir tehdit aldığı ve hastanelerin derhal tahliyesini talep ettiği gerçeğini söyleyin. Hastane şu anda sağlık personeline ek olarak 400'den fazla hastayı ve güvenli bir sığınak olarak oraya sığınan yaklaşık 12.000 yerinden edilmiş sivili barındırıyor. Binlerce çocuğun, yaşlının, kadının ve yaralının hayatını kurtarmak için harekete geçin

告诉世界真相,对Al-Ahli医院的轰炸不仅仅是一次事故,因为巴勒斯坦红新月会刚刚收到占领当局轰炸圣城医院的威胁,并要求医院立即疏散。除了医务人员外,该医院目前还收容了400多名患者和大约12,000名流离失所的平民,他们在那里寻求避难,作为安全避难所。采取行动拯救数千名儿童、老人、妇女和受伤者的生命

Diga ao mundo a verdade de que o bombardeio do Hospital Al-Ahli não foi apenas um acidente, já que a Sociedade do Crescente Vermelho da Palestina acaba de receber uma ameaça das autoridades ocupantes para bombardear o Hospital Al-Quds e exigiu a evacuação imediata dos hospitais. O hospital atualmente acomoda mais de 400 pacientes e aproximadamente 12.000 civis deslocados que procuraram refúgio lá como um refúgio seguro, além da equipe médica. Tome uma ação para salvar a vida de milhares de crianças, idosos, mulheres e feridos

#palestine#gaza#gazaunderattack#israel is a terrorist state#free palestine 🇵🇸#غزة تحت القصف#gaza hospital#غزة#فلسطين#طوفان الأقصى

33 notes

·

View notes

Text

レバノンに首相おったんや レバノン軍って存在したんや

ヒズボラというテロ組織がほとんど国を乗っ取ってるから気付かんかった

ハマスというテロ組織がガザ地区のパレスチナ暫定政権にとってかわって行政機関の振りしているのと同じ

国境隣接地域をテロリストに占拠され、そこから絶えず攻撃を受けているイスラエルが反撃して侵攻するのは自衛権の行使で国際法上も道義上も明らかに支持できるけどな

ハマスやヒズボラが自分たちの残虐なテロ行為には知らんふりしながら、イスラエルの攻撃で子供が死んだ、女が死んだ、老人が死んだって騒ぎ立てる行動は、そのまんま日本のサヨクリベラルの行動と同じで吐き気がするわい そもそも住宅密集地に紛れて司令部置いたり、学校の地下に武器庫作って住民を自分たちの盾にしてるから住民が死ぬわけで それだけ子供や老人が死ぬのを批判するなら、まず自分らの拠点をそこから移動させろって まあ、子供や老人の死を宣伝に利用できるうえに自分らへの攻撃を減らせるので卑怯なテロリストには二度おいしくてやめられないんだが

で、この卑怯な行動原理をそのまま踏襲する日本のサヨクリベラルは昔から声を枯らしてパレスチナとの連帯を!! 反米!!とかやるし、日本国内で無法放題の外国人に日本人が反撃すると声を枯らしてヘイト!日本人はレイシスト!!とか騒ぐけど、中国で日本人ヘイト洗脳教育の結果子供が刺殺されても、韓国で無知な日本人が痛めつけられても、完全無視 北朝鮮に日本人が多数拉致殺害されても、当初は「それはデマです」最近は事実を否定できずにやはり無視

世界中に卑劣な魔族は存在する

3 notes

·

View notes

Text

instagram

ガザに派遣された米国人医療従事者100人がイスラエルへの武器禁輸を要求。「なぜ子供たちを大量に殺害している国に武器を供与し続けるのか」

「多くの子どもが頭部や胸部に銃弾を受けており、医療従事者らはイスラエル軍が意図的に狙ったことを示していると述べている。」

🍉5日は日本全国連帯アクションとしてさまざまなデモがあり、日本時間では5日はもう終わってしまったのですが、引き続き、さまざまなアクションが(7日に向けこの週末は特に)呼びかけられています。tumblrにも。イスラエルは虐殺を止めろ。日本政府はイスラエルを支援するのをやめろ。イスラエルから武器を買うな虐殺に加担するな。虐殺をやめろ。虐殺をやめろ。

#stop genocide#stop the genocide#free palestine#free gaza#パレスチナのための全国アクション#from the river to the sea palestine will be free#ceasefirenow#national day of action for Palestine#Global Action Day#Palestine#Gaza

18 notes

·

View notes

Text

AIに聞いてみた

イランがかつて支援したテロ組織の現在の状況を教えて下さい

イランが支援するテロ組織は、シーア派を重視するイランの影響圏「抵抗の枢軸」に属する組織が多いです。ヒズボラ(レバノン)、ハマス(パレスチナ)、フーシ派(イエメン)などがあります。また、イラン革命防衛隊のコッズ部隊は、中東各地のシーア派民兵組織を支援しています。

イランが支援するテロ組織の詳細:

ヒズボラ(レバノン):1980年代にイランによって創設され、レバノンで強力な武装勢力を握っています。

ハマス(パレスチナ):イランはハマスに資金支援を行っており、ハマスの活動はパレスチナのイスラエルとの対立に影響を与えています。

フーシ派(イエメン):イランはフーシ派に武器や資金を提供し、イエメン内戦に影響を与えています。

イラン革命防衛隊のコッズ部隊:イランの精鋭部隊で、中東各地のシーア派民兵組織を指導・支援しています。

その他:イランは、パレスチナのイスラム聖戦(イスラム聖戦)、アフワーズ革命殉教旅団、ペジャーク(PJAK)など、様々なテロ組織や武装組織に支援を行っていると指摘されています。

これらの組織は、イランの外交戦略「抵抗の枢軸」を構成し、中東地域の不安定化に繋がっていると指摘されています。

イランがかつて支援したテロ組織の現在の状況について、以下に簡潔かつ最新の情報をまとめます。「抵抗の枢軸」に属する主要組織を中心に、2025年6月時点での状況を基に説明します。なお、情報は公開されている資料やウェブ上の最新動向に基づいていますが、テロ組織の活動は流動的であり、状況は急速に変化する可能性があります。

### 1. ヒズボラ(レバノン)

- **概要**: 1980年代にイランが創設を支援したシーア派武装組織。レバノンで政治的・軍事的に強い影響力を持ち、イランの主要な同盟者。

- **現在の状況**:

- ヒズボラは引き続きレバノン国内で政治勢力として活動し、議会や政府に影響力を持つ。軍事面では、シリア内戦やイスラエルとの国境地帯での活動を継続。

- 2023年10月のハマス・イスラエル戦争以降、ヒズボラはイスラエル北部へのロケット攻撃を強化。2024年末から2025年にかけ、イスラエルとの緊張が高まり、低強度の衝突が続いている。

- イランからの資金・武器供給は継続中だが、レバノンの経済危機や国際制裁により、ヒズボラの資金繰りは一部で圧迫されているとの報告がある。

- 最近の動向: ヒズボラはドローンや精密誘導ミサイルの使用を増やし、技術的進化が見られる(ウェブ情報に基づく)。

### 2. ハマス(パレスチナ)

- **概要**: パレスチナのスンニ派イスラム主義組織。イランは資金、武器、訓練を提供し、特にガザ地区での活動を支援。

- **現在の状況**:

- 2023年10月のイスラエルに対する大規模攻撃(アルアクサの洪水作戦)以降、ハマスはイスラエルとの全面戦争に突入。ガザ地区は壊滅的な被害を受け、2025年時点で戦闘は散発的に継続。

- イランはハマスに対し、資金やロケット技術の支援を続けているが、ガザの封鎖強化により物資供給が制限されている。

- ハマスの指導部はカタールやトルコなど国外で活動を維持。内部では、軍事部門と政治部門の間で戦略の相違が指摘されている。

- 国際社会からのテロ指定により、資金調達が難航しているが、イランや他の非国家主体からの支援で活動を維持。

### 3. フーシ派(イエメン)

- **概要**: イエメンのシーア派系武装組織(ザイディ派)。イランは武器、資金、軍事顧問を提供し、サウジアラビアやUAEと対立。

- **現在の状況**:

- フーシ派はイエメン北部を支配し、2025年時点でもサウジ主導の連合軍との戦闘が続く。紅海での船舶攻撃(特にイスラエル関連船舶)を強化し、国際海運に影響を与えている。

- イランからのミサイルやドローン供給が増加。2024年以降、フーシ派の攻撃能力は向上し、精密攻撃の頻度が上昇。

- 米国や英国による空爆が続いているが、フーシ派の勢力は依然として強い。イランとの連携は「抵抗の枢軸」の一環として強化されている。

### 4. イラン革命防衛隊(IRGC)コッズ部隊

- **概要**: イランの精鋭部隊で、中東各地のシーア派民兵やテロ組織を統括。イラク、シリア、レバノンなどで活動を支援。

- **現在の状況**:

- コッズ部隊はイラクのシーア派民兵(PMF)、シリアのアサド政権支援、ヒズボラやフーシ派への指導を継続。

- 2020年のソレイマニ司令官暗殺以降、新司令官エスマイル・ガーニの下で活動を再編。シリアでの影響力はロシアとの競合によりやや低下したが、イラクやイエメンでの支援は拡大。

- 米国による制裁やイスラエルの攻撃で幹部が標的にされるケースが増加。2025年も引き続き中東の不安定化要因として活動。

### 5. その他の組織

- **パレスチナ・イスラム聖戦(PIJ)**:

- ハマスと並び、イランが支援するパレスチナのスンニ派武装組織。2023年以降のガザ戦争で活動が活発化したが、ハマスに比べ規模は小さい。

- イランからの資金・武器支援は継続。ガザでの戦闘で被害を受け、戦力は一部弱体化。

- **アフワーズ革命殉教旅団**:

- イラン国内のアフワーズ(アラブ系少数民族)地域での反政府活動を行う組織。イランの支援は限定的で、活動は近年低調。

- 国際的な注目度は低く、具体的な動向は不明確。

- **ペジャーク(PJAK)**:

- イラン国内のクルド人武装組織で、トルコのPKKと連携。イランの支援は間接的で、活動はイラン北西部に限定。

- 2025年時点で活動は散発的。イラン政府の弾圧により勢力は縮小傾向。

### 全体的な評価

- イランの「抵抗の枢軸」は、ヒズボラ、ハマス、フーシ派を中心に依然として中東の地政学に大きな影響を与えている。イラン革命防衛隊のコッズ部隊は、これらの組織を統括し、資金・武器・訓練を提供。

- 2025年時点で、イランの支援は特にヒズボラとフーシ派で顕著。ハマスはガザ戦争の影響で戦力は低下しているが、イランの支援で活動を維持。

- 国際的な制裁やイスラエルの軍事作戦、米国の空爆により、イランとその支援組織は圧力を受けているが、完全な弱体化には至っていない。

- 中東の不安定化要因として、引き続き「抵抗の枢軸」は注目される。特に紅海やレバノン国境での衝突が、地域の緊張を高めている。

### 注意点

- テロ組織の指定は国や機関により異なり(例: 米国やEUはヒズボラ全体をテロ組織に指定、日本は軍事部門のみ指定)、評価が分かれる場合があります。

- 最新情報は流動的であり、ウェブやX上の情報でも断片的であるため、具体的な動向は現地報道や専門家の分析を参照する必要があります。

- 必要に応じて、特定の組織についてさらに深掘りした情報(例: X上の最新投稿やウェブ記事)を検索できますので、指示してください。

以上が、イランが支援したテロ組織の現在の状況です。特定の組織や詳細についてさらに知りたい場合は、教えてください!

3 notes

·

View notes

Quote

<アメリカ屈指のファシズム研究者が、トランプ米大統領を「ファシスト」と断言。「標的になるのは市民権を持たない人だけだと考えるのは甘い」と警鐘を鳴らす> アメリカで指折りのファシズム専門家が、「トランプ2.0」に感じる不安のせいで故国を去ろうとしている。 エール大学哲学教授で、著書『ファシズムはどこからやってくるか』(邦訳・青土社)などを発表しているジェイソン・スタンリーが、今秋から新たな職場とするのは、カナダのトロント大学マンク国際問題・公共政策研究所だ。 スタンリーだけではない。エール大学の同僚で共に歴史学者のティモシー・スナイダーやマーシ・ショアも、同研究所への異動を決めた。大学への政府助成金停止の脅しなど、学術界に敵対的な動きが始まったアメリカの頭脳流出を示す多くの兆候の1つだ。 スタンリーはドナルド・トランプ米大統領を「ファシスト」と断言し、その独裁傾向に何年も前から警鐘を鳴らしてきた。筆者とのインタビューでは、トランプが4月14日、「世界で最もクールな独裁者」を自称するエルサルバドルのナジブ・ブケレ大統領と行った首脳会談も話題になった。 人種差別と学界つぶし スタンリーいわく「ぞっとする出来事」だったこの会談で、トランプは国外追放した移民らをエルサルバドルの刑務所に移送する「不法移民対策」に再び触れた。米市民であっても、場合によっては移送に賛成するとも発言しており、法律専門家らは違憲の可能性を指摘している。 米連邦最高裁判所は、誤って��ルサルバドルに強制送還された米メリーランド州在住の男性について、円滑な帰国を促進するよう命じている。だが、トランプ政権は命令を無視する姿勢を崩していない。 スタンリーの「国外脱出」には批判もあるが、本人に弁解する気はない。「標的になるのは市民権のない人だけだという考えは甘いと、はっきり言わなければならない」と語る。「離れたくて離れるのではない。この国は私の故郷だ。これからもずっと」 決断の最大の理由は、わが子の存在だという。「私には黒人の息子が2人いる。息子たちの身の安全が心配だ。最近の露骨な反黒人感情に対する恐怖は、黒人の息子がいない人より大きい」 トランプは長年、白人至上主義的主張や陰謀論を掲げてきた。現政権は事実上、アメリカの全領域で多様性・公平性・包摂性(DEI)方針を撤廃しようとしており、人種差別だとの非難を浴びている。 スタンリーはユダヤ人で、ホロコーストの生存者の息子だ。今回の選択には、家族の歴史も関係している。 1930年代のナチス・ドイツと今のアメリカには「明らかな類似点」があると言う。「当時のドイツでは、先行きが曖昧だった32~34年の時点で多くの知識人が国を離れた。アメリカは大丈夫なのかもしれない。だがそうでないなら、早いうちに出て、よりよい立場を確保したい」 学界への攻撃も決断を後押しした。トロント大学の招聘に「衝動的に」応じたのは、コロンビア大学が助成金4億ドル継続のため、トランプ政権の要求を受け入れた後だ。構内での抗議デモの規則や中東関連の教育・研究内容の見直しなど、大幅な方針変更にコロンビア大学は同意した。 この出来事で、学術機関への要求は「さらに常軌を逸したもの」になると気付いたという。例えば、ハーバード大学はDEI方針の廃止や入学者選考・雇用の際の「視点の多様化」を要求された。同大学は拒否を表明し、トランプ政権は助成金の一部(約23億ドル)凍結を発表している。 「新聞社が『トランプ寄りの記者やコラムニストを雇うよう監督する』と言われたら? もはや民主主義国家ではなくなったと悟るはずだ。大学の場合にも、同じことが言える」 トランプ政権の「大学との戦い」は独裁主義の教科書的手法だと、スタンリーは強調する。歴史を通して独裁体制の台頭は少数派のスケープゴート化、および知識層への攻撃とともに始まっている。 批判的思考や表現の自由の中枢を担う大学は、徹底的服従を望む独裁主義者にとって本質的な脅威だと言う。イタリアのファシスト党の指導者ムソリーニが1931年、大学教授らに忠誠を誓わせたのがいい例だ。 2018年には、ハンガリーにあったセントラル・ヨーロピアン大学が、独裁傾向を強める同国のオルバン政権のせいで国外移転を決めた。 「世界各地で独裁主義者がまず攻撃したのは大学だ」と、スタンリーは指摘する。著書『歴史の抹消』(未邦訳)では、この傾向を詳しく分析。独裁主義者は「批判的歴史」を消し去り「愛国主義的教育と置き換え」ようとすると言う。 独裁体制は学生の抗議運動をしばしば意図的に曲解し、大学の正当性喪失を目指す。 それに加担しやすいのが大手メディアだ。「19年にインドで、イスラム教徒を二級市民に位置付けるような市民権改正法が成立した際、国内の大学で抗議デモが起きた。メディアはイスラム教徒を利する反国家的運動だと報道し、デモは暴力的に弾圧された」 「ユダヤ系保護」は口実 米メディアも昨年、同様の道をたどった。パレスチナ自治区ガザでの戦争に対して、米国内の大学で起きた抗議デモを「誤った形で伝え、数多くのユダヤ系の参加者の存在に何カ月も触れなかった」。 「トランプ政権が大学を標的にする理由を、メディアは今も理解していない。大学が独裁主義や不当な戦争への抵抗の震源地であり続けているのは、イデオロギーを刷り込むからではなく、学生という大勢の賢い若者がいるからだ」 スタンリーは学術機関の弾圧や、パレスチナ寄りの抗議デモに参加した外国人学生の強制送還方針に関し、トランプが反ユダヤ主義との闘いを口実にしていることにも批判的だ。 ユダヤ人が権力機構を支配しているという危険な固定観念を、かえって強化するという。ユダヤ系社会のためと称する政権の行動は、有害な先入観をあおって反ユダヤ主義を加速させる恐れがある。 トランプ政権は「キリスト教ナショナリスト」で、ユダヤ人も反ユダヤ主義も大学支配を目指すホワイトハウスに利用されていると、スタンリーはみる。トランプのファシズムが、ユダヤ人のせいにされることにもなりかねない。 だが「真の犠牲者は、ユダヤ系アメリカ人の保護という建前の陰で、計り知れない苦痛を見過ごされているガザの住民だ」と、スタンリーは言う。 「ユダヤ人は暴政に立ち向かう。それが私たちの歴史的役割だ。私たちは自由主義を支持する。私たちが支持するものを、トランプ一派は根底から覆そうとしている」

トランプ政権はナチスと類似?――「独裁者はまず大学を攻撃する」エール大の著名教授が国外脱出を決めた理由|ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト

3 notes

·

View notes

Text

東京レインボープライド2024へのイスラエル大使館と BDS対象企業からの協賛についての公開質問状 〜植民地主義と民族浄化・ジェノサイド共犯と決別するために〜

NPO法人東京レインボープライド 御中

貴団体の長年にわたるLGBTQ+権利運動への貢献に敬意を表し、感謝申し上げます。 きたる2024年においても、プライドに集うことを心待ちにできることは多くの人にとって大きな喜びにつながるものと思います。

1994年の東京での最初のパレード以来、プライドは良くも悪くも大きな成長を遂げてきた観がありますが、その過程で、東京レインボープライド(TRP)が、立ち上げから間もない2013年から東京五輪開催を控えた2019年までの7年間にわたり、イスラエル大使館の協賛を受け続けてきたことを振り返らないわけにはいきません(*1)。当時、すでに「イスラエルのピンクウォッシング」が活動家・研究者などに知れわたっている状況になっていたにもかかわらず、同大使館のブース出展やステージ登壇、広告掲載などを通じてTRPはピンクウォッシングに協働し続けました。このことは、長年のパレスチナの人びとの苦難を敢えて無視するのみならず、イスラエルによる暴虐・戦争犯罪に敢えて加担し、それを常態化させ加速させることにほかなりませんでした。そして、現在、2023年10月7日以来、とめどもなくガザ地区(人口の半分が子ども)と軍事占領下のパレスチナ全土に襲いかかっているイスラエル国家によるジェノサイドと民族浄化(殺戮、傷害、破壊、強制移住、集団飢餓、非人間化)につながる役割を果たしてしまったと認めざるをえないのです。 イスラエルによる犯罪への加担を看過・許容した人びと、止めることができなかった人びと、わたしたちは、その責任の重大さを痛感せねばなりません。同時に、これを終わらせるために行動を起こす必要があります。

この大きな失敗をしっかりと踏まえ、二度と繰り返さないために、今こそ、貴団体がその立場を鮮明にするべき時ではないでしょうか。 大量虐殺者の側に立つのか。土地を追われ、財産を奪われ、殺されている者の側に立つのか。 人権運動に連なる団体として、あまりに自明のことかと思います。

貴団体は、ウェブサイトでこう述べています。 「多様な誰もが公平に、そして自分らしく幸せに暮らせる未来のために、私たちはあきらめない。」 ……多様性・自由・平等をもとに謳われたその「幸せに暮らせる未来」は、誰かを踏みつけた上に築かれたものであってはならないはずです。LGBTQ+の生と権利は、西側先進国の特権などではなく、日本を含めたグローバルな先住民の権利運動や入植者植民地主義抵抗運動との連帯を強めなくてはならないでしょう。 「これまで積み重ねてきた歩みをみなさんと共に振り返り、しっかりと次世代につなげていく、そんな機会にしたいと考えています。」 ……現在地までを「共に振り返り、しっかりと次世代につなげていく」ために、わたしたちは、貴団体に対し、以下、2点を質問させていただきます。

(質問1)TRPは、2020年〜23年においては、イスラエル大使館の協賛やブース出展などは受けていないものと認識していますが、これは間違いないでしょうか。 また、2024年において、そして、イスラエル国家がパレスチナの占領・アパルトヘイトを終結させるまで、たとえ先方から協賛の申し出があったとしても受けることはないと誓約してくださいますか。

(質問2)これまでの取り返しのつかない失敗をあがない、二度と繰り返さないための方法、その一歩として、「Queers in Palestine」(*2)からの要求に応答することが可能です。その第1項は、「イスラエルの資金提供を拒否し、イスラエルのすべての機関との協力を拒否し、BDS運動(*3)に参加してください。」という要求です。 TRPが2017年〜23年に協賛を受けたアクサ(AXA)、2020年・21年・23年に協賛を受けたヒューレット・パッカード(HP/HPE)は、パレスチナの市民社会からボイコットが呼びかけられている企業です。AXAとHP/HPEにとって、TRPはよい評判を得るための絶好の機会ですが、それで血塗られた手を拭うことはできません。ジェノサイドと共にあるプライドなどありえず、TRPがピンクウォッシングに協力すれば、プライドを売り渡し、パレスチナ殺戮に手を染めるに等しい事態となります。日本と世界のLGBTQ+コミュニティーズを背景に得てきた力を持つTRPが、両企業からの協賛を絶つことには重要な意義があります。パレスチナのクィアと人道の危機からどうか目を背けないでください。 2024年において、そして、AXA、HP/HPEがイスラエルのアパルトヘイト政策を支援してパレスチナでの人権侵害から利益を得ることをやめるまで、たとえ両企業から協賛の申し出があったとしても受けることはないと誓約してくださいますか。

ジェノサイドと民族浄化、占領暴力を終わらせる行動の輪に加わってください。 事態の緊急性が高いため、恐れ入りますが、2024年1月18日までにご回答い��だけますよう、お願いいたします。

お尋ねなどありましたら、気軽にご連絡ください。 なお、この質問状は送付と同時に公開させていただきます。

2023年12月28日

フツーのLGBTをクィアする フェミニズムとレズビアン・アートの会 足立・性的少数者と友・家族の会 レインボー・アクション

(*1) わたしたちは、この間、毎年なんらかの形で批判を行い、2016年、18年、19年にはイスラエル大使館協賛にかんする抗議文を発出してきましたが、これに対し残念ながらイスラエル大使館とTRPから一度も応答はありませんでした。 https://feminism-lesbianart.tumblr.com/tagged/trp

(*2) https://queersinpalestine.noblogs.org/post/2023/11/08/87/ 「パレスチナのクィアからの解放へ向けた要求」(日本語あり) 声明に賛同署名できます。脱植民地化解放運動に積極的に関与することが必要です。

(*3) https://bdsmovement.net/Act-Now-Against-These-Companies-Profiting-From-Genocide 南アフリカ共和国のアパルトヘイトを終わらせた国際連帯運動にならい、BDS=ボイコット・ダイヴェストメント(投資引き上げ)・サンクションズ(制裁)を呼びかける国際キャンペーン。 AXAのボイコットについては → https://bdsmovement.net/axa-divest HP/HPEのボイコットについては → https://bdsmovement.net/boycott-hp https://bdsmovement.net/BoycottHP-GazaGenocide-Update (TRPが協賛を受けた日本ヒューレット・パッカードはHPE系の企業です。HPブランドの企業・製品・サービス全てがボイコット対象です。) なお、近年にTRPが協賛を受けてきたアマゾン(Amazon)、Disney、Airbnb、Googleも、現在、圧力をかける対象となっています。

-----

PDF版はこちら。https://drive.google.com/file/d/1OXBOBd9rTU2lq0RXhcVX7Eg_Bfbt5Tpr/view

2024年1月20日追記:NPO法人東京レインボープライドからの返信https://feminism-lesbianart.tumblr.com/post/740022720990953472/trp2024-noresponse

12 notes

·

View notes