#ミニ四駆始めました

Explore tagged Tumblr posts

Quote

上記シリーズが好きなので、コロコロ大好きっ子の自分も書いてみた。 コロコロは小学生をターゲットとしているため、「自分が子供の時に読んだ時代の作品が一番で、それ以外の作品はそもそもほとんどor全く知らない」となりがちと思われる。そのために「なぜこの作品が入っていないんだ!」という感想を抱かれやすい可能性はあるかもしれない。なるべく公平に選んだつもりだが、あくまで独断と偏見による10選であることをお断りしておく。 掲載は年代順で、数字は順位ではありません。 先達にならい、1作家最大1作品のみとしています。 殿堂入り:ドラえもん/藤子・F・不二雄 連載期間1977年~ いきなりの番外扱いで申し訳ないが、コロコロコミック自体が『ドラえもん』の総集編本として創刊された歴史があり、以降現在に至るまでコロコロコミックにとって『ドラえもん』はいつの時代も特別な存在である。他の雑誌にこのようなスペシャルofスペシャルな作品が存在している例ってあるのだろうか? その存在感と功績は他と比肩できるものではなく、殿堂入りという形で別枠とさせていただく。 ちなみにコロコロコミックに掲載された『ドラえもん』は基本的に「小学一(~六)年生」といった学年誌などで発表された作品の“再録”で、藤子Fの生前コロコロ向けに新作が描かれたのは実は数話のみである。(『大長編ドラえもん』についてはコロコロコミック描き下ろし) 1 ゲームセンターあらし/すがやみつる 連載期間1979年~1983年 コロコロコミック史だけでなく、マンガ史に燦然と輝く画期的な「ビデオゲーム」漫画の始祖。 単に「ビデオゲーム」を題材とした作品というだけでなく、その後コロコロコミックは「ラジコン(RCカー)」や「ファミコン」「ミニ四駆」といった子供向けホビーを題材としたヒット作品を多数生み出すが、その礎を作った記念碑的作品である。企画はコロコロ編集部発案によるものだが、この題材をすがやに描かせた慧眼も光る。 2 つるピカハゲ丸/のむらしんぼ 連載期間1985年~1995年 「つるセコ」などの名台詞を生み出し、アニメ化もされたのむらしんぼ最大のヒット作。元よりギャグ作品の多かったコロコロの中でも当時際立ったヒット作となったが、この作品の画期的なポイントとして「4コマ漫画」という点も見逃せない。当時でも4コマ漫画は“古典的”な形式と見られており、当時では新聞はじめ大人向けマンガ以外で見かけることは意外と少なかったが、児童誌にこのフォーマットを定着させた功績は大きい。 3 おぼっちゃまくん/小林よしのり 連載期間1986年~1994年 後に『ゴーマニズム宣言』などの大人向け作品で��を馳せる小林よしのりだが、言うまでもなく元はギャグ漫画家である。常識外れに大金持ちのおぼっちゃまが主人公で、ち○こやウ○コなど下ネタも多く小学生男子のハートをガッシリと掴む。「ともだちんこ」「こんにチワワ」などの茶魔語も子どもたちの間でブームとなり、平成初頭のコロコロコミックを牽引する大ヒット作品となった。 4 ダッシュ!四駆��/徳田ザウルス 連載期間1987年~1992年 ホビー漫画に力を入れるコロコロは田宮模型(タミヤ)とのつながりは深く、同社とのタイアップによるメディアミックス戦略は『ラジコンボーイ』(大林かおる/1983~1989年)を嚆矢とするが、その戦略が大きく花開いたと言えるのがこの作品。田宮模型の「ミニ四駆」も、そしてこの作品もお互いの相乗効果で大ヒットを果たした。当時のミニ四駆ブームを牽引。 5 炎の闘球児 ドッジ弾平/こしたてつひろ 連載期間1989年~1995年 熱血主人公の多いコロコロコミックだが、シンプルにスポーツを題材とする漫画は意外と少ない。 その中で、スポーツ漫画といえば「野球」「サッカー」が多くを占めていた時代に、小学生には非常に馴染み深い「ドッジボール」をテーマにした新規性は、意表を突かれながらも「なるほど!」と唸らせられる。アニメ化のほか、ファミコン・スーファミ・ゲームボーイ・PCエンジン・メガドラ・ゲームギアと、当時発売されていたありとあらゆるゲーム機でゲーム化もされている(すげえ)。 6 スーパーマリオくん/沢田ユキオ 連載期間1990年~連載中 コロコロコミックにゲームのコミカライズ作品は非常に多い。ヒット作も数多いが、その中でコロコロを代表する作品をどれか一作を選べと言われたら、これしか無いだろう。 任天堂の人気キャラ・スーパーマリオを題材とした沢田ユキオの超ロングランギャグ作品。連載開始は1990年で、なんと現在も連載中である。昭和末期~平成以降に生まれた子どもなら、きっと誰もが一度は読んだことや目にしたことがあるであろう。 7 コロッケ!/樫本学ヴ 連載期間2001年~2006年 コロコロの歴史を語るうえで、80年代から活躍し『江戸っ子ボーイ がってん太助』『学級王ヤマザキ』などアニメ化されたヒット作も数多い樫本学ヴ作品を外すわけにはいくまいが、その中から『コロッケ!』をセレクト。一話完結ギャグやタイアップ作品の多いコロコロコミックとしては珍しい、連続冒険ストーリー漫画である。2年にわたるアニメ化、そして樫本学ヴはこの作品で小学館漫画賞児童部門を受賞した。 8 絶体絶命でんぢゃらすじーさん/曽山一�� 連載期間2001年~2010年(続編連載中) 21世紀のコロコロコミックの『顔』である。じーさんと孫が織りなす子供向け不条理ギャグの大ヒット作品。表題作は2010年で連載終了しているが、続けざまに『でんぢゃらすじーさん邪』『なんと!でんぢゃらすじーさん』と20年以上に渡り、コロコロの看板作品として現在も続編が描き続けられている。 9 ケシカスくん/村瀬範行 連載期間2004年~連載中 強烈で個性的な文房具のキャラクターが繰り広げるギャグ作品。2004年連載開始、現在も続く超絶ロングラン作品である。でんぢゃらすじーさんと並び、長らくコロコロの2大ギャグマンガとして君臨。一話が短めでサクッと読める。SNSを見ると、コロコロコミックは卒業しても、このマンガだけは読み続けているという声もちらほら見られる。 10 怪盗ジョーカー/たかはしひでやす 連載期間2008年~2017年 どんなものでも盗み出す怪盗ジョーカーを主人公としたたかはしひでやすのヒット作。魅力的なキャラクターたち、一部では強引とも評される(?)トリックも含め子どもたちの大きな支持を得た。 別冊コロコロに連載開始され、その後月刊コロコロに移籍。根強い人気でアニメもシーズン4まで続く。別コロ時代を含めると10年以上という長期連載で、連載開始時に小学校高学年だった子どもは連載終了時にはもう大人だが、最終話は見届けられたのだろうかと気になる。 次点 一作家一作品縛りのため選外としたものも含め、次点作品を挙げておく。他の方の意見も聞いてみたい。 ・とどろけ!一番(のむらしんぼ)1980-1983 ・ラジコンボーイ(大林かおる)1983-1989 ・がんばれ!キッカーズ(ながいのりあき)1984-1989 ・ファミコンロッキー(あさいもとゆき)1985-1987 ・あまいぞ!男吾(Moo.念平)1986-1992 ・かっとばせ!キヨハラくん(河合じゅんじ)1987-1994 ・ビックリマン(竹村よしひこ)1987-1990 ・おれは男だ!くにおくん(穴久保幸作)1991-1996 ・爆走兄弟レッツ&ゴー!!(こしたてつひろ)1994-1999 ・爆球連発!!スーパービーダマン(今賀俊)1995-2001 ・学級王ヤマザキ(樫本学ヴ)1995-2001 ・ポケットモンスター(穴久保幸作)1996-2002 ・超速スピナー(橋口隆志)1997-2000 ・うちゅう人 田中太郎(ながとしやすなり) 1998-2004 ・ドラベース ドラえもん超野球外伝(むぎわらしんたろう)2000-2011 ・ペンギンの問題(永井ゆうじ)2006-2013

月刊コロコロコミック史上、最も重要な漫画10選

6 notes

·

View notes

Text

【10:36】

娘、今小5だから、小3くらいの頃かな...

なんか家でノートの端っこにぐりぐり何かを書いてるから覗き込んで見てみたら

「人を傷つけようとするのは心が弱い人」

って書いてて腰抜かしそうになった

え、なにこれ、私を驚かせようとして神様が仕組んだシナリオ??

子供が....特に「私の子供」がこんな言葉の価値に気づいて、それをノートにこれみよがしに書き留める事とかある?

その概念、私が26歳くらいでようやく「うっすら気づき始めた」やつだぞ?? って

-----------------------

オイオイオイオイ、お話として出来すぎてる。誰かが作ってんだろこのシナリオ! って思ったっす

けど、それは結局学校や地域社会が教えてくれている「普遍的道徳」であって、ごく当たり前の「教育」なんだよな...

私の子供時代だって、ちゃんと授業でそれを教えてくれていた

ただ私はそれをゲームとミニ四駆にドハマりしてた所為で「無視」してしまっただけなんだ

娘はちゃんと人としてその年齡で「押さえておくべきパーツ」をちゃんと自分に組み込む努力をしているだけ

何も特別なことではない。それが「ふつう」なんだよ

私達(夫婦)がどれだけ「ふつうを蔑ろに」してきたかがよくわかる

ふつう(の道徳を理解する事)って、こんなにも凄いことなんだって、今身に沁みて分かる

もっと早く優しさと信頼の本質に気づいていれば....

何ならもっとお金も儲けられたし画力だって上げられたし、建設的な競争ができるいいライバル達だって手に入った

コジプロのスノボとサバゲーやってアコギ弾いてる浅黒く日焼けしたウェイでハイレベルデザイナー陣とも、あるいは仲良くやっていけた(はず)

・

私が人に挑発したり弱い(旧バージョンの)自分を晒すのは「他人を信じず社会に潜在的に備わる善性を信じようとしない人の気持ち」に寄り添う為に「目線を下げている」だけ

そんな事する必要1ミリもねーし、俺は一切あんたを差別しないし、応援しかしないよ、って言いたいだけ

あと「腐ったアカウント」はマジに腐ってるから素直に現実を受け入れてくれ。それは「サービス運営者が貼った理不尽なレッテル」であってあんた自身の落ち度の問題じゃねぇ....

そんな「意地悪な土壌」でわざわざ花咲かす努力しなくっていいって。土を入れ替えて、運営サイドの「意地悪差別プログラム」に目をつけられないように抜け道通って畑耕していけばいいいだけっすよ、マジに

私はお金頂かないとそれを教えられないって言ってるだけで「差別レッテルを甘んじて受け入れオメオメと生きてろ」なんて言ってない。手続きで解消できる痛みや屈辱はちゃらっと解消しようよと言っている

「人を傷つけようとするシステム」は心が弱いのか?

否、システム自体に心はない。人間は「ヘイト由来の弱さ」に執着する性質を持っている。だからシステムはそれを利用して人を操っている(インプレッションの最大化を狙っている)だけ。そしてそれを仕組んだ人間には潜在的な「支配欲」があり、それは大抵の人にとって「悪意」として認識される類のものである

だから!! 私はpixivが生まれた時に「pixivの意図(囲い込みと支配の欲求)」に飲まれるなと言ったんだ

イーロンがXでやっている事だっていっしょだっつの

【✓】

1 note

·

View note

Text

『初めましてのご挨拶』

初めまして、Sax&EWI奏者の梶田 勇です。

こちらのblogでは音楽ではなく、僕の趣味のひとつである『ミニ四駆』と『RC car』の事を、コツコツながら書いていければと思い始めました。

昨年のTAMIYA主催のコンクール・デレガンス(略してコンデレ)、JC2024コンデレにてNEW ERA賞を受賞させて頂いてから、もう��しこの趣味にも突っ込んで出来ればと思い、写真や文章を残そうと思いました。

そんなにモデラーとしての腕前もありませんが、『創りたい物を造る』をモットーに楽しみながらの模型ライフを、共に楽しんで頂ければと思います。

その他音楽の事や日常の事は各SNSもしておりますので、そちらも覗いて頂ければ幸いです。

・facebook https://www.facebook.com/share/1S5E9U1HJN/?mibextid=wwXIfr

・Instagram https://www.instagram.com/kajitaisamu?igsh=bDgwcWp3ejR2bXh3&utm_source=qr

・threads https://www.threads.net/@kajitaisamu?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==

・X https://x.com/kajitaisamu?s=21&t=HHL-1WMjpX84HphDZS403g

・YouTube https://youtube.com/@samgroove?si=uZloAW4c2esJy9xj

それでは、どうぞよろしくお願い致します😁

1 note

·

View note

Text

主には花火のことにはなるが…

先週から、もう1段階仕事に追われ、追われるが故、土日に仕事をしようという気力まで削がれてし���い、とっても悪循環だ。記憶という記憶がない。

このブログに記したこと以外、なんっも覚えていない。

閑話休題。

そういえばで、とある仕事絡みのランチパーティーに出席した。まーた、トランクホテルだった。好きやなみんな!

表参道とも渋谷ともつかない、どっちからも10分ぐらい歩くここ。南青山住まいの際、通っていたジムも懐かしい。まあまあ遠かったな、思えば。でも帰り道、キャットストリート、表参道を、深夜の誰もいない中帰るのはまあ、悪くなかった。

次。また、痩せねばならぬ時期にきている。そこそこ戻ってしまっているカラダをもう少しぐらいは��ンに!食事調整も少し、夜歩きも少し、やり始めている。

まあまだ一進一退。65キロのあたりをウロウロ…それでも、昨年の健康診断時よりも3キロほど落ちている今。でもでも、せっかく63までは、落ちた記録があるのだから、そこに、持っていきたい次第。健康診断の日を決めて、そこに合わせて調整したいところだが、仕事がパンパン過ぎて、何が起こるかわからな過ぎて、まだ、設定できない。なかでの、アバンテ(長かったな)。虎ノ門を走っていたところで見つけた。タミヤの新施設がオープンしたのは知ってて、作り途中から見ていたのだが、少し間をおいたらオープンしてて、カフェのとこに置いてあった。原寸、なのか?ミニ四駆は、漏れには漏れず小学生自分にはちゃんとハマったが、なんらの成果はなくコンテンツとして、嗜んだのみ。昔から、ゲームでもなんでも、全然勝ち癖がついておらず、誰かと競おうとか、その辺りの度胸というかが育たなかったことが、今の人生にも大いに影響している。なんにも、誇れるものはなかったなぁ…、なるべくして、現在て感じ。

さて。やっとこ、この週末のお台場海浜公園での花火エンタテインメントの話。会社のつてでの参加だったが、まあ諸々で、一般客的に観覧をした。雨も心配されたがなんのことなく、まあまあ良い具合に晴れた(2日目日曜は雨にて中止…)。あまり、社の人の目に触れぬよう、帽子にショーツにグラサンに、で、実演の日没ごろからは、冷えた。

1人用レジャーシートを渡され、砂浜で観るわけで、けっこう疲れた。16時の会場に合わせて動き、助っ人の韓国娘と合流する、席を取る、チキンを頼む、受け取る、食べる、開演…と、非常に良い運びとなった。

社のつて、ではあったが、私は無料であったものの韓国娘ぶんは、有料…、私の席が一番高い席だったので、それを別途購入。雨に備えて雨具も、購入。ファミマのポンチョでありまあまあ高額で、チケット代含めで2万ちょっと、想定外出費発生だったがそれはここだけの話だ。チキンは買ってもらったし、それでよし。

内容としては、テーマを補足するナレーション部分は蛇足に感じたが、花火、とドローンによる���出、また音楽とリンクした花火の打ち上げは、デカいのが上がるタイミングが予測できて、写真に収めるにしても都合よかった。

ただ、陣取った場所が、ステージ、ドローン、花火の中間あたりで、あちこち首振って観ないといけないところであり、そこはもう少し考慮してもよかったのかもしれない。

まあでも、良い体験だった。3時間弱、なかなかのボリュームだった。

帰りも、韓国娘を送るべくりんかい線のほうに進み、別れ、そのまま青海からゆりかもめ。会場最寄りのお台場海浜公園より前の駅であり、ガラガラ。座って、お台場海浜公園でワッと乗ってきて、汐留で降りて、無事帰宅。

…しかし、疲れた。土曜はそれ。で、日曜は引きずる疲れに勝てず、なーんも、仕事をしなかったという。

久々。土日仕事しなかったの。

月曜、がんばろうm(_ _)m

↓動画↓

1 note

·

View note

Text

誕生日おめでたくなってきた

誕生日というものが好きじゃなかった。おめでとうとか言われたくない。サプライズとか寒気がする。毎回どう迎えたらいいのか分からない。何かの試練かと思うほど、誕生日というものを全然好きになれなかった。

好きになれない原因の1つは私が夏生まれだったこと。誕生日が夏休み中になってしまう私のような人間は、2学期の始業日に紹介される。業務連絡の事後報告のようなドライさが際立って、お祝いのイベントに感じられなかった。一度だけ、夏休みの前か後に担任の先生から小瓶に入った星の砂をもらったことがあって、それは嬉しかったな。言葉じゃなくて物だからかな。(ドライなのは俺か!)

誕生日会に呼ばれた時の嫌な記憶もある。それも小学生の時だった。当日いきなり学校で誘われた。パーティーの招待にしてはあまりにラフな、昼休みに遊ぶ約束みたいな感じのお誘いだった。あの子にしてみればひとつでも多くプレゼントが欲しくて、私を誘ったのかもしれない。私はそういうのに誘われたのが初めてで、嬉しくて、帰宅して母に事情を説明し、プレゼントを買いに行った。ミニ四駆とかプラモデルとか、自分が貰って嬉しい物にしたかったけど、急な誘いだったし、親も社交的なタイプではなかったから、近所のスーパーでトラベル用歯ブラシセットを購入し、包装してもらうのが精一杯だった。彼の「これいらない」と、彼のお母様の「貰っておきなさい」というやりとりを私は忘れられない。とても恥ずかしかった。でも絶対その後使ったはずだ、、、、

「大学デビュー」なんて言葉があるが、かつての私は恥ずかしながらそっち側の人間だった。何もかもが新鮮で、その頃はよく呑んで語って、人の誕生日をバカみたいに祝ったりした。あまりに辛い現代社会の現実と当時の私のお調子の良さとのギャップを考えると、全くもって良い思い出ではない。

大学を出てからはアルバイトしながらダンスを続ける日々。貧乏暇無し生活。自転車操業のような毎日を送るうちに、何のために自分が生きているのか分からなくなってきてしまって、なんにも面白くなくなってしまった。誕生日が近づくと、自分が生きてる理由を探さなければ、誕生日をちゃんとやり過ごせないような気がして、ずっと息苦しかった。そんな風に生きてきた結果、いつの間にか誕生日は私にとって試練となっていた。

ところがどっこい、親になってからの私は、子どもが1つずつ歳をとることに希望を感じ、子どもの誕生日にはその希望を盛大に湛えた笑顔を振り撒いている。私の人生も折り返し地点を迎え、少しでも長く子どもの未来に携わりたいと強く思う。子どもの誕生日を心から祝うのと同じように、子どもたちが祝ってくれる私の誕生日のことも心から大切にしようと思う。

誕生日という試練は予期せぬ形で終わったが、また新たな別の試練が訪れるはずだ。だから、希望が溢れる日は恥ずかしがらずに盛大にハッピーにお祝いしよう。

0 notes

Photo

連日似たような写真ばかりですみません💦 #息子 の#msシャーシ #デュアルリッジjr の#ボディ提灯 を作り直��ました。前回ツギハギだらけのものから今日は納得のいくものを。 明日息子がどんな顔するかが楽しみ😁 ちゃんと現車合わせして作ったので、#マスダンパー も#フロントタイヤ のすぐそばに配置。 #ミニ四駆 #ミニ四駆改造 #ミニ四駆おじさん #ミニ四駆始めました #ミニ四駆好き集まれ #ミニ四駆好きと繋がりたい #ミニ四駆pro #ミニ四駆大好き #ミニ四駆好きな人と繋がりたい #ミニ四駆楽しい #ミニ四駆に夢中 https://www.instagram.com/p/CWLd8OWhS6j/?utm_medium=tumblr

#息子#msシャーシ#デュアルリッジjr#ボディ提灯#マスダンパー#フロントタイヤ#ミニ四駆#ミニ四駆改造#ミニ四駆おじさん#ミニ四駆始めました#ミニ四駆好き集まれ#ミニ四駆好きと繋がりたい#ミニ四駆pro#ミニ四駆大好き#ミニ四駆好きな人と繋がりたい#ミニ四駆楽しい#ミニ四駆に夢中

2 notes

·

View notes

Text

<デジタルシンセ戦国記 IV ; Roland D-50>

●メーカー名

Roland

●機種名

D-50 Linear Synthesizer

'87年発売、定価 248,000円

●音源方式

・LA 音源方式の初号機 ・32 パーシャル、7ストラクチャー(パッチあたり2ないし4系統のシンセシス) ・PCM 音源とデジタル減算シンセ音源とが並列して単音色を創るという、ちょっと他では類を見ない特異な構造 ・当時 D/A コンバーターは、12 bit が主流。そろそろ 16 bit が出始めていた。D-50 では、その当時としては驚愕の 20bit を実現! 内部処理は 28bit を実現!

PCM サンプル波形を使った音創りを、史上はじめて大々的に音楽業界にひろめたのが、この D-50。

とはいえ、単純なサンプルプレイバッカーや、サンプルにフィルターをかけるだけの、凡百の PCM 音源とは、かなり構造が違っており個性的な存在。

当時、押しも押されぬデジタルシンセの代名詞として君臨していたのはヤマハ DX シリーズ、そしてそこに採用された FM 音源であった。それらは、だが、変調方式であり、音色エディットしていても予測できない音色変化をするため、狙った通りの音色をつくるのが難しい。だいたいベッセル関数なんて、ミュージシャンの大半の理解を超えている。

そこを突くべくローランドは、LA こと Linear Arithmatic(=線形演算)、すなわち加算や減算、もっと言えば音を足したり引いたり、といった四則演算=線形演算のみで音創りを可能とするデジタルシンセを開発。このため音創りの見通しが、たてやすい。

そのかなめとなったのが、PCM によるサンプル波形を、音源波形 ROM に搭載することであった。

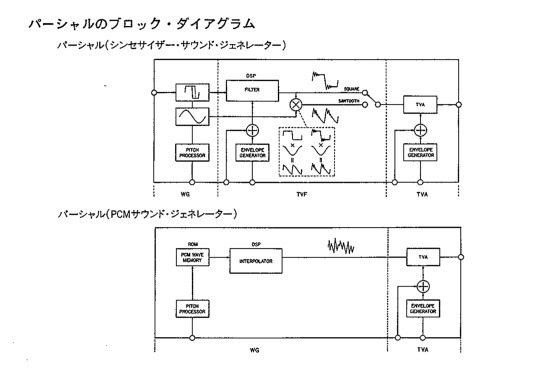

史上初の今日的(こんにちてき)PCM シンセを創るにあたり、現実の音は3つの部分音(パーシャル)に分類できるという独自理論に基づいて開発が行われた。すなわち:

・アタック・トランジェントを形成する不規則な波形 ・ボディを形成する整数次倍音からなる波形 ・味付けとしての非整数次倍音からなる波形

の3つ。よって: ・トランジェントは、PCM 波形で ・整数次倍音からなる波形は、減算方式シンセで ・非整数次倍音からなる波形は、リング変調で

というふうに、部分音(パーシャル)ごとに合成できれば、どんな楽器の音でも再現できるばかりか、存在しない楽器の音までつくれる。

というわけで、LA 音源では「パーシャル」と名付けられた1系統のシンセを最大4系統までたばね、リングモジュレーターも加える事で、部分音合成を行い、リアルな音色から非現実的な音色まで幅広く自由に創り出せる。

また、当時のローランドが、プロのアーティストの音創りを分析したところ、DX と、アナログシンセと、ハードウェアサンプラーとを、MIDI でスタックして鳴らしている人が多かったという。ならそれを1台にまとめ、1台の中でレイヤーさせることで、プロがほしがる音を1台のシンセで実現してしまえ、という意図も加味されて、開発が進められた。

こうして、複数のシンセを1台の中に含めたシンセ、D-50 のコンセプトができあがる。

LA 音源でのパーシャルには、PCM パーシャルと、デジタル演算による減算方式シンセパーシャルとの2種類ある。

PCM パーシャルは言うまでもなく PCM 波形を再生するのだが、その波形はマルチサンプルではなく、シングルポイントサンプリングした波形であった。これは当時の波形 ROM の容量が小さく高価であったことに起因する。また、外部から PCM 波形を追加することもできなかった。そして、再生された PCM 音は、フィルターも何も通らず、単に音量 EG を通って、そのまんま内蔵エフェクトへと出力された。

デジタル減算シンセパーシャルには、フルデジタルによるオシレーター、フィルター、アンプがあり、おのおの EG も個別に装備し、最後にはやはり内蔵エフェクトを通る。

面白いのは減算シンセパーシャルにおけるネーミングで、単純にデジタルオシレーター、デジタルフィルター、デジタルアンプとしていない。WG、TVF、TVA と名付けられている。WG= Wave Generator は良いとして、TVF= Time Variant Filter、TVA=Time Variant Amplifier というのは、ひとつの見識である。時間軸上を変化してこそ、音色は音色たりうるのだ。シンセの本分、面目躍如。

2基のパーシャルをレイヤーするにあたり、どんなパーシャルを、どう組み合わせるか、リングモジュレーターを挟むか否か、などは、プリセットされたパターンから1つ選んで結線する。このパターンをストラクチャーと呼び、D-50 では7つあった。このストラクチャー選びによっては、PCM 波形にリング変調をかけるという変態ワザもデフォルトで可能。

さらに、ストラクチャーによってまとめられた2基のパーシャルを、トーンと呼び、1トーンだけを使うか、ないしは2トーンを使ってレイヤーするかキースプリットするかして、1パッチが形成される。このパッチが、プログラムチェンジによって呼び出される音色単位。

結果、最大2トーン4パーシャルで音創りすることになり、つまりこの当時から最大4系統のシンセシスを採用していたのは、偉い。さらに1系統のみ使用しようが2系統使おうが1トーンしか消費しないので、同時発��数は常に 16 音。3系統以上をレイヤーすると、2トーンを動員するので8音ポリになる。

この新音源をローランドは LA 音源と名付け、その初号機 D-50 には、Linear Synthesizer というサブタイトルのようなものがついた。

発売以来、D-50 の音は、かつての DX7なみにすさまじい勢いで音楽業界に広まり、破竹の勢いで D-50 を筆頭とするラインナップが展開し、4年にわたって続いた DX の天下は終わり、以降、PCM シンセの時代がつづくことになる。

だが、��述するように D-50 にはじまる LA 音源の意図は、その後の PCM シンセとは少し違うところにあった。

●同時発音数

16音。

当時としては DX7と並んで多い。ここから 32 音ポリなど、同時発音数がどんどん多くなっていく。

●内蔵エフェクトの性能と傾向

デジタルによるマルチエフェクトを内蔵:

・パッチあたり2系統のコーラス / フランジャー切替式エフェクト ・パッチあたり2系統のパラメトリック・イコライザー ・パッチあたり1系統のリバーブ / ディレイ切替式エフェクト

コーラス / フランジャーとパライコとは、トーンごとにかける。そのパライコは、ローがシェルヴィングタイプ、ハイがピーキングタイプ。

ディレイ / リバーブは、パッチごとにかける。ただしエフェクト・タイプを選べない! 他のパッチからコピってエディットする! このせいで、別売の音色ライブラリーには、本体には存在しないタイプのリバーブやディレイがあったため、そこからコピペする感覚で音創りできた。 なんだか致命的にひどい仕様に思えるが、この当時はデジタルエフェクトが内蔵されているだけで御の字であったので、誰もそんなこと気にしなかったという、デジタルとはいえ、まだまだおおらかな時代であったw

●内蔵波形、プリセットの傾向

・PCM 波形 100 種類。ただし波形容量は計 500Kbyte のみ。 ・減算方式シンセ波形は、鋸歯状波と矩形波。しかもどちらも PWM 可能。おまけに鋸歯状波に PWM かけると、しまいにピッチがオクターヴ上にジャンプする!

PCM 波形には、粗削りのアタックトランジェントや、変なループ音が多い。しかもシングルポイントサンプリングである。

「音色はアタック数百ミリセカンドで決まる」という分析から、あえてトランジェント成分だけ、しかも抽象性の高い PCM 波形を選んだというが、これがなかなか個性的かつ応用が効いて良い。ループ音も楽しい。いずれも、どちらかというと PCM にしては妙に中低域にアクセントのある、しかしヌケる音。しかもかなりノイジーで、それがまた耳に心地よいというか音楽的。あまり鑑写しにリアルでもないので、キャラに左右されること無く、組み合わせるとおもしろく、応用範囲が広くていい。

減算方式シンセ波形は、PCM 波形を補強するために開発��れたと思われるが、これ単独でも個性的であり、しかもレゾナンスが妙で、プラスチッキーな独特のキャラがある。

プリセット音色パッチは、今聴くと嘘っぽい PCM 音が耳につく。初代サウンドキャンバス SC-55 よりも、さらに嘘っぽい。原始的すぎてマルチサンプルですらないから。でもマルチティンバーでもないので、ちまたに氾濫している SMF データを再生するような場面に出くわさないがゆえに、かえって「ここぞ!」という時にしか使えなくて、その一芸に秀でたところが今なお物凄く重宝する。

当初は、DX の音を聴き飽きた耳にとって、史上初のフルデジタル PCM シンセがもたらす太くリアルかつ豊かな PCM 音が、印象的であった。楽器屋で触るたんびにプリセット音色インターナル 16 番「Living Calliiope」を弾いては 「1,200 万円のフェアライトと同じ音がするー!!!」 と打ちのめされ、びりびりしびれた。今を思えば、CMI の「SARARR」という音と同じに聴こえたのですね、私もウブだことw

そんなわけで発売当時はリアルに思えたものだが、今聴くと実は音は個性派。

今でも GM 音源に入っている音色、かの「Fantasia」という音色が初めて出現したのは、こいつが最初。しかもプリセット冒頭1番を飾っている。そう考えると、やはり息が長い名作ですね。老兵は死なず。

総括するなら、かつてはリアルに思えたが、今聴くとリアルというより、おもしろい音色。その音色の面白さゆえ、プロは皆こぞって D-50 の音ばかり使い、これで DX の時代は終わりを迎えた。DX にとってかわるオルタナティヴが、はじめて登場したのである。

↑ いただきものの写真「世界よ、この音がローランドだ。」発表時の広告

●エディットの自由度と可能性

PCM 波形がマルチサンプリングではなく、さらにフィルターに通す事も出来ないので、他の方法で工夫することになる。たとえば PCM 波形を極端なピッチにすると、聴いた事も無い変な音になって、おもしろく使える。ピッチスケーリングを色々使うと、応用範囲が広がるので、エディットの時にはぜひピッチ系のパラメーターを駆使したい。さらにトドメのリングモジュレーターを通すと、フィルターでは不可能なへんてこな音色変化が楽しい。

妙なループサンプルには、リズミックなものや、様々な金属倍音が含まれるスペクトラム波形ものが多く、後の PCM シンセの原点を見る思いがする。これらは、まんま使っても楽しいのだが、たとえば TVA エンベロープを使ってアタックの数分の一秒だけ切り出して使うと、音の冒頭にアクセントが入って良い。

シンセ波形は、Oberheim の音をデジタル化させたような、デジタルらしい輪郭のはっきりした音色。でも、痩せ細ったレゾナンスがご愛嬌。

実はオシレーターから出てくるのは変哲ない矩形波のみらしく、それを黎明期ならではのデジタルフィルターが、必死になって鋸歯状波に変換したりして、本来のフィルターの範囲を超えた音創りをしているらしい。取扱説明書にある図解によると、D-50 の鋸歯状波は「隠れたサブオシ」からコサイン波を出し、メインオシレーターからの矩形波と乗算させ、創っていたらしい。それを黎明期の TVF 内部で演算で行ってたらしい! ちから技というか無理やりというか、ローランドの執念なのであろう。鋸歯状波にも PWM がかかる副作用が生じるのは、このため涙ぐましい仕組みのためとか。

しかも当時、この副作用を逆手にとって音創りに利用するのが、ツウのあかしでもあった。そのスジでは有名なわざに、D-50 のアフタータッチを利用し、鍵盤をぐっと押し込むと鋸歯状波がオクターヴ上の音になるよう PWM を設定することで、ギターのフィードバック奏法のように聴かせる、というのがあった。のちに出てきた下位機種 D-10 などではアフタータッチがないから再現できないが、ベロシティで制御することで、時々いきなりオクターヴ・ジャンプさせ、弾いているフレーズを単調にさせない工夫ができた。

EG も従来型の ADSR を超えた多ポイントのものであり、ピッチ、フィルター、アンプと独立して装備。

2つのパーシャルごとにかけるコーラス / フランジャーは、極端なセッティングにすると、これまた妙なパンニング・ランダム・ピッチシフターとも言うべき効果を生み出して楽しい。そのあとにパライコを通すので、1パッチあたり2基の EQ をかけることができ、思いのほか柔軟にエフェクトがけできる。

本体のみでの使い心地はと言えば、初めて D-50 を触る人にとってみれば、理解は難しく無いものの、ややとっつきにくい操作系ではないかと思う。ただ、メニュー・ツリーは論理的にレイアウトされており、ファンクション・キーも兼ねたボタンが液晶表示板に直結して配置され、その液晶も 40 文字×2行と、当時としてはプロ機にふさわしく大きく、おかげでそれなりに使える操作性にはなっている。

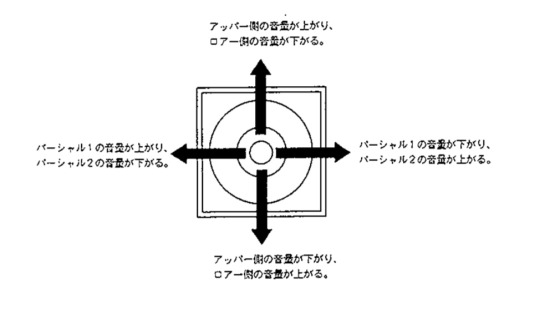

おどろかされるのが、エディットにジョイスティックを使うこともできること。このスティックの傾斜方向と傾斜角とで、隣り合���2つのパラメーターの値を一括してエディットするという野心的な試みなのだが、正直あまり使えたものではなかった。任意に XY 軸のパラメーターをアサインできたら、後のカオスパッドなみに使えたかもしれない。ただ、期待せずに使うと、一種のランダムエディットみたいになって、予想外の音にはなった。

その代わりというわけでもないだろうが、このジョイスティックは演奏中にパーシャル・バランスを変えるのにも使えて、ベクトルシンセ的なわざが使える。

そんなわけで、PG-1000「プログラマー」という別売のエディター・ハードウェア(!)があった。スライダーが何十本も並んだアナログシンセみたいな凄いやつ。時代である。しかし4万2千円もするので、買わずに本体だけでエディットしてたら、知らんまに楽勝でエディットできるようになった! でも時には、演奏中にリアルタイムでパラメーターを変えて変態プレイしたいと思うと、やっぱ買っておけば良かった。その点では PG-1000、先駆的だったかもしれない。

●拡張性

ロ-ランド独自の 256KB 音色メモリーカードが、させるのみ。

とはいえ、先述の通り、別売の音色カードライブラリーから、本体には存在しないタイプのディレイやリバーブのみをコピーして音創りすることもできた。

カードというのも先進的であった。DX7シリーズ用のは、ぼてっとしたカートリッジだったから、うすっぺらいぺらぺらの名刺サイズのカードこそ、未来的に思えた。

●あなたにとっての長所

頼りになる一台。私の場合、V-Synth が出るまでは、ライヴに一台だけ持って行くとすれば、これか ensoniq VFX-SD かの、どちらかであった。個性的な PCM を組み合わせると、かえって変な倍音が効を奏し 、エイリアスばりばりのノイジーな出音も、逆にヌケが良い。重量が VFX より若干軽いのも良い。

今見れば、パラメーターはまだ詰めが甘いが、限界値が高いので工夫のしがいがある。ひとたび音をつくりはじめると、やめられないくらいハマる。明るくヌケの良い音は、他機種では中々真似できない。クワイアの音を創ると、これがワンポイント・サンプリングなのが惜しいくらい、レトロ・フューチャーな音。VP-330 のような遠い仏教世界的な唱名でもない、かと言って昨今のリアルだけどヌケの悪い高解像度合唱団でもない、でもアジがあるんだこれが!

●あなたにとっての短所

D-50 をはじめとするローランドのシンセの多くが、アッパーとロワーとの2つのトーンからひとつのパッチをつくる形式になっている。だが、これが感覚的に名前にひっぱられて把握しにくい。アッパーは上半分、ロワーは下半分、と思い込んでしまい、自由に音創りせんとしても気を取られる。たとえば「シンベはロワー」というふうに決めつけてしまい、シンベをアッパーで鳴らす、という発想にたどりつきにくい。 2トーンをレイヤーしたりスプリットさせたりするなら、1と2、AとB、などに名を変えてほしかった。

サイド・パネルがツルツルに磨きあげられたプラスチックなので、キズが怖い。キズつけてくれと言わんばかり。でも気にしたら負けなので、気にしない事にした。

●その他特記事項

1.アナログシンセ敗北の真相

DX の牙城を崩し、それにとってかわった歴史的な名機。

発売当時は売切れ続出だった特徴的な出音もさることながら、よくよく考えてみると、D-50 には当時の卓越した先見性がこめられているような気がする。

パンフレットや文献などで満ちている言葉は、「フルデジタル」つまり高音質、再び「フルデジタル」つまり内蔵エフェクトまで含めたトータルな音色創り、「パーシャル」つまり部分音合成、「リニア演算」つまり予測できる音づくり、などなど。これらは何を物語るのか?

デジタルシンセがヤマハの特権でしかなかった当時、かえりみれる経験者は、ぜひ振り返ってほしい。DX シリーズが遂に DX100 を生み出し、当時としては常識破りの小型化を実現しミニ鍵かつ電池駆動されるまでに、FM 音源が台頭したおかげで、フルデジタルである事は、もはや日常茶わん事(?)となっていた。しかし同時に感じた音創りの困難さは、良く言われているような、単に減算方式に対する FM 音源という未知の方式への戸惑いや困惑だけでは、無かった気がする。

それは「どのような方式であれ、これからのシンセではパラメーターが果てしなく増大するであろう」事を、暗に予見させていたのだ。私たちは無意識にそれを直感していた筈である。でなければ、あそこまで「もはやアナログには未来が無い!」とまで、業界が騒いだはずがない。

DX の音と性能は圧倒的だったが、それだけで、あそこまで簡単にアナログを葬り去されるか? アナログと比べ DX は音が痩せがちだという事は、業界もアーティストも私たちも気付いていたはずだ。だからこそ、DX が出た翌年にはアナログ的な音色を出しやすいデジタルシンセ CZ シリーズが登場したのであり、そのころから早くも「アナログ回帰」という言葉すら言われ始めていた。

だが、自然界に比肩しうる緻密な音を創るために、未知のパラメーターが、それも膨大に、アナログを大幅に上回る物量でもって押し寄せる時代が来てしまった事を、私たちは知らず知らずのうちに感じ取っていた筈なのである。

DX のあと、追い討ちをかけるかのよう��大量のパラメーターを搭載したマルチエフェクトの誕生、そして多芸な様々な MIDI 機器が出現するにあたり、ますます私たちは、果てしないパラメーター増大時代が来たのだという思いを、強くしたはずである。無意識のうちに。

だから、デジタルこそがこれからの時代であり、もはやアナログには未来が無い、とまで断定したのだった。

そして DX がいかに大量のパラメーターでもって、それまでとくらべて桁外れにカラフルな音色を実現できたとはいえ、それでは誰も満足に音創りできなかったことを思えば、アナログの敗北は、すなわち音創りの敗北なのであった。音色の幅狭さと、パラメーターの少なさは、TB-303 を大量に捨てるほどまでに圧倒的であった。

2.D-50 が提唱したもの

恐らく D-50 は、そこへ異義申し立てをした最初の試みではなかったか。減算方式を踏襲していても、やはりパラメーターはアナログシンセより遥かに多い。しかし、おおむね減算方式にのっとったおかげで、音創りはしやすい。パラメーターが増えても、音創りがしやすいシンセ。いや、むしろデジタルである以上パラメーターが増えるのは致し方ない、それをいかに「使える」パラメーターにするかが勝負なのだと、D-50 は言いたかったのではないか。

DX に遅れる事4年、コルグやシーケンシャルがヤマハに食われてしまうのを横目に見ながら、ずっと検討され続けてきたであろう D-50 の存在意義は、そこにあったのではないか。高価なメモリーをけちりつつも、そんな少ないメモリー容量で PCM 音源を実現する困難さから、デジタルで減算シンセ音源を導入したのだろうとは思う。しかしそうであっても、単に「減算方式だから音創りしやすい」というだけで無く、「増えてしまうパラメーターを、如何にしてまとめあげるのか?」という歴史的展望に立って、考えられたのではないか。それがパンフレットや文献などから感じられる。それを明確に意識していたにせよ、していなかったにせよ、思想背景は、そんなところであろう。

それがゆえに、やはり音創りに重点を置いたせいなのか、D-50 を始祖とする LA 音源の構造は、フィルターを持たない PCM パーシャルと、フィルターも完備した減算方式シンセパーシャルとの2種類が存在したり、それらをストラクチャーと呼ばれる組み合わせパターンでまとめたりするなど、やや複雑である。

のちのコルグ M1 にはじまる純然たる PCM 音源のほうが、マルチサンプルを採用したせいもあってもっとリアル、かつ、単に PCM 波形をフィルターで加工するだけだったり、ストラクチャーも無かったりと、構造がシンプル。M1 にあるのは、1系統か2系統かを切り替えるスイッチのみ。

だが、LA 音源は、それら後世の PCM シンセとは一線を画す重層的な構造であり、それを見れば、やはりあくまで「音を創る」「音を自作する」という創造性に力点を置いていることが分かる。DX によって広まった難解な音創りへの回答を、シンセメーカーとしてローランドは提供したかったのだ。だからこそ、ヤマハがオペレーターとアルゴリズムという概念を発明し、それをローランドはパーシャル(部分音)とストラクチャー(構造化された音創り)という、よりプラクティカルに体系だったかたちへ咀嚼して提示してみせたのだ。

あえて、やや複雑な構造をとることで、むしろより大きな可能性と柔軟性とをもたらしたデジタルシンセ、音創りのためのシンセ、ユーザーに音を創ってもらうためのシンセ、複雑だからこそ自由度高い音創り、音創りへ回帰するために必要不可欠な見通しの良さ、それを可能とするパラメーターのまとめ方と配置、それが D-50 のはずだった。

DX に遅れること4年、ローランドは、じつにローランドらしい独自の視点から、まったく新しいシンセをつくりあげてみせたのだった。

3.D-50 の限界

しかし、やはり歴史は進むものである。フルデジタルでありながら、アナログシンセをもとに四則演算になぞらえたパラメーター構成は分かりやすい。しかしそれが言えるのは、ある程度シンセに親しんだ人間であり、初心者相手であれば、もっと違う発想が必要になろう。さらにマクロエディット的なものも、もっと求められたであろう。D-50 だけでやめてしまったジョイスティックが、その難しさを物語っている。

D-50 の限界もまた、その登場と共に明らかになったのである。初モノだけに、やはり頭でっかちなのは否めない。

そして、LA 音源よりも単純な構造、かつ、よりリアルな音が出る PCM プレイバッカーへと、時代は移ってしまうのである。

そして膨大な音色ライブラリービジネスの時代へと。

かつて Voice Crystal というサード・パーティの音色ライブラリーがあり、キース・エマーソンが、型番を隠した D-50 とともにキーマガの広告に出た(K社に気を遣ったのか?)。Voice Crystal による D-50 の音は、彼の「クリスマス・アルバム」に満載されている。その中の曲「I Saw Three Ships」で聴けるシーケンスベースは、じつは D-50 の音源波形にあるフレーズループ音を、ピッチだけ極端に低くして、まんま流しているだけである。

ジャン=ミシェル・ジャールは、アルバム「Waiting for Cousteau」や「REVOLUTION」において、ローランドやサードパーティが提供した D-50 音色カード・ライブラリーにあった音色を、そのまんま多用している。特に後者はほんとうに D-50 の音が満載で、ジャールがたったひとつのシンセからインスパイアされた結果、アルバムまるまる一つ完成させてしまったことが分かる。

というわけで、結局は音色を創るより選ぶ時代が来た事を、D-50 は知ってしまった��。その最後はDシリーズの枠を超え、おびただしい数の物理操作子に答を求めた JD-800 というとてつもないマシンに結実したのち、しばらく歴史の表舞台から消えた。確かに JV-80 は、D-70 をリファインして安価に裾野を広げたようには、見える。しかしそこに搭載して音色を増やす別売エクスパンション・ボードがシリーズ化してから、物量作戦に転じたのがわかる。そしてライブラリーが増えると、逆にそれらをたくさん搭載できる JV-1080 のような、再生シンセも登場した。やはり音は創るのではなく選ぶものだったのだ。それも、あらかじめ創り込まれた音を、選ぶものだったのである。あくまで自分で創りたがる私は、少数派、絶滅危惧種、レッドブック認定。

はなからライブラリー展開だけを考えていたのであれば。音源方式なんてなん��もいいはず、おもしろい音が出ればそれでいいはず。だから FM 音源でも、ai 音源でも良かった。音創りなんて考えなくて良かった。

だが、LA 音源は、見るからに音創りを念頭に置いたことが分かるパラメーター配置になっており、そのしやすさへの配慮が随所にうかがえる。

できあいの音色のほうが出来がいいのは、この私とて同じ。

出来合いのほうがクォリティ高くとも、自分にしか発見しえない音を、探し求めてしまうのである。この私を待っている未知なる音色を、探し求めてしまうのである。まだ見ぬ君をもとめて探しに出てしまうのである。

コルグも、DSS-1 まではサンプリングした波形にハードシンクできるなど、自由度の高さを追求していたはずであった。だが、M1 以降、ただの PCM 再生機、かつエフェクトのみ強力、という退化した仕様に先祖返りしてしまった。あとは音源波形が無限に供給されればいいので、これもまたライブラリーに依存したビジネスであり、つまりは元ネタ勝負であった。そこに音のリアルさ、良さはあれど、分離波形でも使わない限り、予想外の音にまで創り出す自由度の高さは求めにくい。ありものをサンプリングしてつくった PCM 波形ネタを、豊富に取りそろえることに走ってしまう。

4.ヒトの限界、そして D-50 は問う

かつて閉塞的な ’80年代という逆境の中、君臨する DX によってもたらされし圧倒的劣勢。そこから D-50 は立ち上がり、単騎で勝負を挑み、その結果、見事に世界を一変させてみせた。

D-50 の成功は、それまでに存在しなかった音を創り出せたことにあり、そのために見通し良くパラメーターを配置しつつも、あえて M1 以降の PCM シンセとは異なる、やや複雑な構造にしたことであった。

だがその勝利は「勝てばそれで良いのか?」という、新しい問題提起をすることになった。勝ったがゆえに D-50 が得たもの、それはライブラリービジネスの到来であった。音創りの復権をめざして戦った D-50 がたどり着いたのは、音創りを諦めて音を買うことだったのである。この皮肉な結末。 LA 音源は、当時としては突き抜けた音源方式だっただけに、その目新しさばかりがライブラリーでもって消費され、その真価たる自作音色の醍醐味は、ついぞ理解されえなかったのかもしれない。誰もがワナビー、あの人の音がライブラリーでほしい。そりゃ私だってほしいですよ、あこがれの音色の数々、それはもう、たくさんたくさん、冨田さんの音色なんて今でもぜんぶほしい、まだまだほしい。

かくしてローランドは、JV シリーズに始まるエクスパンション・ライブラリー展開に転じた。近ごろのソフトシンセなどで盛んに販売されている「エクスパンション・ライブラリー」とは、この JV シリーズが大々的に始めたものだ。拡張音源、拡張音色。 Dシリーズから 180 度反転し、ライブラリービジネスにおいても成功した点で、ローランドは器用であった。

従って D-50 の問題提起が、やや違った形で復興するのは、D-50 から8年もたった ’90 年代なかばに出現した DSP シンセや仮想アナログ音源シンセ、それらがブームになってからであろう。それもまだ減算方式の域を出ない以上、もっと野心的な、KORG Z1 のような失敗的試みが出現し続ける事を、勝手に期待する。

今、あれほど熱狂的に迎えられた PCM も曲がり角に来てしまった時代。PCM は安価に多彩な音を実現できるテクノロジーとして残しつつも、それへのアンチテーゼとオルタナティヴもまた求められる時代。その回答としてコルグ Z1、ローランド自身も V-Synth などを試みてきたように、まったく新しいシンセシスへ、今一度、一歩前へ踏み出し、希求してほしい、と1ユーザーからメーカーへと勝手に期待するものなのである。

PCM へのアンチテーゼのひとつに、アナログ・リバイバルがあった。だからこそ今、盛り上がるアナログはアナログでもって回答し、デジタルはデジタルでしかできないことを、デジタルならではの音色と音創りとを、求導師のように追い求め続けてほしいのである。デイヴ・スミスなどは、その両方に卓越しているレジェンドなおかげで、その両方を融合させたハイブリッドシンセを早々に開発し、それは 2002 年に、同社デビュー機種 evolver というカタチで日の目を見た。そしてそこからの成功を、今度は Arturia や KORG などが安価にパクろうとしている。

今、もはや世界は、かつての D-50 の時代ほどには、単純ではない。だが、それだからこそ、D-50 が異議をとなえたことは、大きな意義を持つメッセージとなって、永遠に新しい。ローランドがDシリーズをやめたのは、さらに一層リアルな音色を求める時代の要請であり、自然なことではあった。だが、リアルさやバリエーションの豊富さをもとめて PCM 音源を導入したとき、同時に LA 音源をやめてしまったことは、至極、残念と言わざるを得ない。

企業は、慈善事業ではない。

M1 が出た時、それへの対策もまた、必要となったであろう。それがゆえに、JV シリーズでのライブラリービジネスが、もとめられたであろう。

だが、シンセは、既存の音をものまねするだけで終わるものではないのだ。ものまねは、だが、出発点にすぎない。

なのにそれが、あたかも LA 音源が古く、PCM 音源があたらしいという印象を与えるカタチで変遷してしまい、結果「世代交代」に見えてしまったのは、つくづく、残念と言わざるを得ない。LA も PCM も、ベクトルの向きが違うだけであり、どちらも共に、ひとしく未来に向かうデジタル音源のはずなのに。

リアルさよりも音創りの自由をもとめた LA 音源を、あのまま継続して進化・発展させておれば、今ごろそれはまったく新しい次元のものにまで進化しえていたであろう。そして LA 音源をやめてしまったがために停滞し滞留してしまった時の流れを、音創りへの夢を、21 世紀になってから必死で取り戻しキャッチアップしようとしたのが、V-Synth ではなかったか。D-50 が開���した PCM での音創りを、究極まで推し進めたのが動的 PCM とも言うべきバリフレーズ技術であり、TVF / TVA にはじまる個別に特化した合成が COSM であり、D-50 の遺志を継いで、音創りを今一度ユーザーに解放せんとしたこころみが、動的シンセ V-Synth では、なかったか。

そんな音創りの再来を今、それでもなお勝手に期待せずにはおれないのだ。

だが、V-Synth もまた、誕生後、十年、二十年をへてから、ようやく全貌が理解されようとしている。バリフレーズは時間軸からフレーズサンプルを解放し、COSM は多彩なモデリングを生み出し、しかも個々の鍵盤に異なる COSM をマッピングでき、TVF の名は時間軸上の音色変化こそがシンセの本懐という意義を秘め、そしてデジタルシンセの原点 D-50 に返ったかのようなストラクチャー構成。これらを集積して搭載した V-Synth は、この桁違いの自由度の高さがゆえ、テン年代も終わる今になって、ようやく理解され、現物を求める声が出てきたように思う。

FM 音源といい、LA 音源といい、V-Synth エラスティックオーディオ音源といい、なみはずれたシンセシスというものは、すぐれて卓越しているがゆえに、なかなか理解されえない。理解されるにも、十年はかかる。われわれは、だがゾウに群がる群盲であった。

つまり、ひとは、自分がつくりだしたものすら、なかなか理解できない不完全な生き物らしい。

そこまで、企業が結果も出ないまま継続してたがやすのは、なみたいていではないのかもしれない。再びのデイヴ・スミスのような、センスある頑固じじいだけが、それも個人商店という小さな規模だからこそ、経営と両立しえて、できることなのかもしれない。

だが、ということは、D-50 の異議申し立ては、今なお永遠に新しいのだ。 今なお手つかず、着手されないまま、その回答と、おのれの続編の到来を待っているのだ。

すなわち;

アナログを否定して立ち上がったデジタルには、ぜひデジタルの良さを追求していただきたい。 アナログはアナログならではの音創りを デジタルはデジタルでしかできない音創りを そもそも、音を創る、の復権を ぜひ希求していただきたい。 シンセは、こんなことでいいのか!? シンセは、ものまねばかりでいいのか!?

と、厳しく問うてほしい。 問いかけつづけてほしい。

ちなみに当時、D-80 という、D-50 を2台分搭載した弩級シンセも計画されていたらしい。D-50 をそのまんま横長にしたようなカタチだったのだとか。Super JX みたいな感じかなぁ、見てみたかったね! 圧倒されてみたかった!

Copyright (C) 2006-2019 Nemo-Kuramaguchi All Rights Reserved.

10 notes

·

View notes

Photo

【今日の1台】 群馬・静岡からお仲間でお越しのチーム HiGEMEGANE の方々のマシン群です! 夏のジャパンカップに向けて早くもマシン作りを始めたそうですっ 各々爆速マシンを作られていました! よいGWを!! #ミニ四駆 https://t.co/EtjpHf5Dac

3 notes

·

View notes

Text

2015/06/27 #RAPSTREAM CO-SIGN VOL.19 feat. RYKEY

文:伊藤雄介(Amebreak)

現時点での目立ったBuzz ----「特に無し。」 過去にリリースされた自分名義での音源 ----「ゼロ。」 景気の良いセールス・トークや、良くも悪くもHIP HOPポリティクスを感じさせる人脈アピールなどの文句が並ぶことも多い、レコード会社/レーベルが作成するアルバム・リリース・インフォメーションだが、デビュー・アルバム「Pretty Jones」をリリースしたばかりのニューカマー:RYKEYの資料で��ず目に飛び込んできたのは、上記のようなキャッチ・フレーズだった。 確かに、RYKEYというラッパーのこれまでのディスコグラフィを振り返ると、AKLO“RED PILL”のオフィシャル・リミックスでの客演や、YOUNG FREEZ「BE FAME」収録曲“NEW FAME feat. JAZEE MINOR & RYKEY”ぐらいしか確認できず、「ONE YEAR WAR周辺のラッパーなのか?」ぐらいの認識しかなかったリスナーも多いのではないだろうか。今作「Pretty Jones」では、彼の人間性/人生観やこれまで辿って来たライフの紆余曲折振りを窺わせる楽曲こそ多いが、自伝的な内容というわけではないので、今作を聴いた後のリスナーにとってもいまだヴェールに包まれた存在のままだろう。 RYKEYは、1987年東京・八王子生まれ。自身の幼少期を、彼はこう振り返る。 「思いついたことは何でもやっちゃうし、何でも出来ると思ってた子供でした。『学校抜け出したいなー』と思ったら抜け出したし、『お金ないけどミニ四駆欲しいな』と思ったら、友達から借りパクしてでもお金を作った。お金の作り方っていうのも、自分たちで考えてたというか、『そういうことも自分で出来るな』って子供の頃から思っちゃってた。周りが、若くしてオトナがやるようなことを平気でやってたような環境だったんですよ、八王子って。『裕福な家じゃないのになんでそんなキレイなバイク乗ってるの?』とか、そういう環境が周りにあったから、『自分たちで何でも出来るんだ』って、小さい頃から植え付けられてたっぽいですね」 君も知ってんだろ俺の噂 あのハーフとは遊んじゃダメの噂 人の価値を耳と目で測る町が 東京サバンナと知った真夜中 (“ホンネ”)

日本人の父親とケニア人の母親を持つRYKEYは所謂“ハーフ”であり、MV曲“ホンネ”でも、その外見故に味わった経験が綴られているが、「Pretty Jones」で自身の肌の色について言及しているのは上記のフレーズぐらいで、自身のアイデンティティについての葛藤や誇りといった要素は意外なほど少ない(これもまたステレオタイプ的な見方になってしまうが、HIP HOPのリリックにおいて、本来は相性の良いトピックだろう)。

「周りの『RYKEYはこうであっていてほしい』って思ってた姿と、自分が『将来こうなるであろう』と思ってた姿がシンクロしてた部分もあるし、『自分が将来こうなりたい』って思っていた通りに生きていけたから、ハーフがどうのということより『自分がどうカッコ良く生きていくか?』ということを意識させられる環境だった。だから、肌の色が違��て『アイツ黒んぼだ』みたいに言われてイヤな思いをするような環境に、自分はいなかったですね。姉ちゃんがそういう音楽(ブラック・ミュージック)を聴いていたから、黒人文化っていうモノに小さい頃から慣れ親しんでいたし、中1ぐらいになるとギャング文化や2PAC、SNOOP DOGGとかも流行ってて。そこで自分が変な劣等感を持っていたらまた違う道に行っていたかもしれないけど」

かなり早い段階でHIP HOPやギャング・カルチャーに惹かれていったRYKEYは、中2で地元:八王子のギャングの一員になったという。

「お母さんと八王子の駅の方に買い物行くと、青いバンダナ巻いてる人が普通にいて、『あの人たちに近づいちゃダメよ』なんて言われたし、親レヴェルでも分かるぐらい、ギャングや暴走族は当たり前の存在だった。で、バンダナ巻いてランド・クルーザー乗りながら浜崎あゆみとか聴いてるような先輩なんていなかったし、そういう人たちが聴いてたのは大体2PAC/SNOOP/JAY-Z/NASとかでしたね。そういう環境が身近にあったからこそ、『どうしてギャングに入ったの?』って訊かれたら『当たり前でしょ、そうなりたかったんだから』っていう答えしか出て来ないんですよね。僕はそれ(ギャング)に夢や希望を持ってたし、何よりその人たちをカッコ良いと思えた。だからマネしたというか、『俺の方がこの人たちよりもっとヤバくなれる』って思ったんです」

「ギャングに入った後は、時の流れと共に生活していって、当たり前のように悪いことをしていたら、当たり前の結果が待ってて捕まったりとかそういうこともあって、いろんな施設も行った。だけど、そういうことも俺の中では『HIP HOPなんじゃないコレ?』って、“中”にいるときも“外”にいるときも思えた。“中”に入ると、普通の人だったら『もう俺は終わった……』みたいになっていくと思うんですけど、自分の場合は『え?そこで思ったことをリリックに書いて、糧にする場所なんじゃないの?』って思ってた。でも、逮捕者や犯罪者にとって一番大事なことって“結果”だな、って思います。何事も、口だけじゃなくて結果を見せないと誰にも信じてもらえない、というのも感じましたね」

早い段階でストリート・ライフに身を投じたRYKEYだが、彼がラップを通して自己表現する術を最初に意識したのも、ギャングに入ったのと同時期のようだ。

「中2〜3ぐらいのときに、クラブに行ったんですよね。そこでライヴやってるヤツを観て『こんぐらい(のレヴェル)で人前に立てるんだ?』って思って、そのぐらいから『え?だったら俺が立ったらどうなっちゃうの?』って思い始めて、先輩に『俺の方がもっとヤベェっすよ』とか言ってたら『じゃあやってみろよ』ってなって。そのぐらいからフリースタイルみたいのを始めてみて、って感じですかね。先輩とかは、OZROSAURUSとかHeartsdaleとか聴いてて、『日本語でこういうのもあるんだ』って思ったのが、(日本語ラップと出会った)きっか��ですね。その後、2000年代中盤以降のいろんなハードコアなラップを聴くようになって、『言いたいことは何でも言っていいんだぜ』みたいなラップの本質を俺に教えてくれたんです」

彼の発言の通りだとすると、現在27歳の彼がラップに開眼したのは2000年代中盤ということになるので、そういう意味では比較的遅咲きのラッパーと言えるだろうし、それはストリート・ライフに浸かりきってしまっていた彼の近年までのライフスタイルに因る部分が大きいだろう。そんなRYKEYが、ラップに対してシリアスに向き合うようになったのは去年のことだという。

「期待を裏切るような行動を俺がしてしまって、そのときに初めて『俺って期待されてたんだ』って思えたんです。そこで、『自信を持つこと』の大切さに気づいた。自分を神みたいに思ったり、『自分は誰よりもヤバイ』って思えないと、人に何も提示できないなって、そのときに思ったんです。その前の段階でも、周りにいた人たちの言う通りにやってればどうにかなったかもしれないけど、まだ自信がなかった。そのときから自分が誰よりもヤバイと思ってたし、『もっとヤバイ段階を俺は知ってるんだよ』って思ってたけど、それが今だって言い切れる自信がなかった。でも、去年にそう気づいたタイミングがあって、JIGG君に電話して『ラップやりましょう』って伝えて。そこからスイッチが入って、狂ったかのように書いていきました」

「Pretty Jones」の全体の監修は、ONE YEAR WAR MUSIC所属のプロデューサー:JIGGが担当している。彼の存在なくして現在のRYKEYはないと言えるが、JIGGはRYKEYとの最初の出会いをこう振り返る。

「(知り合ったのは)かなり前ですよ。自分はクラブでSIMONのライヴDJをしてたんだと思うんですけど、そのときにたまたま会ったんですよね。直接、『ラップ出来ます』って話しかけられて、『じゃあスタジオに遊びに来れば?』って言ったら本当に来た」(JIGG)

JIGGのように著名なプロデューサーであれば、現場で自己アピールしてくる無名のラッパーなど数えきれないほどいるだろうし、いちいちその全てに対応することなど不可能な筈だ。だが、数えきれない程そういったラッパー志望者たちを見てきたからこそ、JIGGは何か特別なモノを(ラップを聴く前から)RYKEYに感じたのだという。

「RYKEYの場合は“勢い”が違ったんです。『いや、自分、ラッパーなんで!』みたいに、真っ直ぐな感じで来られて、そこから何か出て来るモノがあった。あと、個人的に気に入ったのは、ホテルにチェックインするときに連絡先とか書く紙に『職業:ラッパー』って書いてたんですよ。ラップでご飯食べてないのに職業欄に“ラッパー”って書いてるって、コイツ馬鹿じゃないの?って(笑)。でも、それを堂々と書いてる時点で『コイツはヤバイに決まってる!』って思ったんです。それだけで、スキル云々じゃない部分をカヴァーできてると思ったし、逆に言うとそこ --“素材”しか見てなかったです。“中身”はコチラでは何もすることが出来ないんですよ。でも、“中身”が良ければその後にスキルを足すことはいくらでも出来る」(JIGG)

このJIGGの発言は、セルフ・ボースト的なリリックが意外に少ない「Pretty Jones」を聴いただけでは分かりにくいかもしれないが、本取材時に初めてRYKEYと対面した際、筆者に強烈な印象を与えたのは、JIGGと同様、その「謎に自信マンマンな態度」だった。どれだけ威勢の良いことをラップしていても、実際に会ってみたら控えめで謙虚な人が多いモノだが、RYKEYは近年のニューカマーMCの中でも異彩を放つレヴェルで、自分に対する自信の強さをアピールしてくる(かと言って偉ぶっているというわけではなく、人柄は好青年といった印象なので、そこは一応付け加えておきたい)。その根拠について、決して具体的な例を挙げてくるわけでもないのだが、何故か納得させられてしまう“何か”がある。喩えるなら、初心者なのに自分を“バスケットマン”と言い張り、スキルは荒削りだが随所で才能の片鱗を見せつけ、とてつもない可能性を感じさせる『スラムダンク』の主人公:桜木花道のような感じだろうか。

「(ラップをする動機は)完璧に『職業:ラッパー』って言いたいから。例えば、彼女の実家に行ってお父さんに挨拶するとき、『仕事は何をやってるの?』って訊かれて『ラッパーです』って答えたら、今だったら『ご飯食べていけるの?』みたいな話になると思いますけど、そんな話にもならないぐらいの状態になりたい。自分の彼女のお父さんに、あなたは自信を持って『ラッパーです』って言えるか?今の自分は、自信を持ってそう言える。カネがどうこうじゃないんですよ。ラップをしてないと生きてる意味がないんです。“ラッパー”の生活って、やっぱり普通の人とは違うモノだと思うし、そこの壁に自分がぶち当たったこともあった。全てに足を洗ってラップをやってきたけど、『みんなが仕事してる間も、こっちは好きな時間に起きて曲作りをずっとやってる俺って、ボンクラなんじゃないか?』って。今は、ラップをすることでやっとお金が動くようになってきて、安心してる状態なんですけど、この状態になるまでは『ただ遊んでるだけでしょ?そんなんでお金になると思ってるの?』って思われてるんだろうな、って感じてた。そういった葛藤もラッパーである上では避けて通れないけど、こういう風に作品として提示できれば、周りが見る目も変わってくるだろうな、って」

こういった想いから、ひとつの形としてRYKEYが生み出したのが、今作「Pretty Jones」だ。アルバムのタイトル/方向性について、彼はこう語る。

「“Jones”っていうのは、“麻薬中毒”みたいな意味で、『同じのずっと聴いちゃうよ……なんだコレ頭から離れない』みたいな状態のこと。“Pretty”っていうのは、賢かったりキュートだったりオシャレだったりズル賢かったり……全てにおいて完璧な状態というか。確実にサマになって、確実に中毒性のあるアルバムっていう、そういうタイトルです」

「今作は、『ラッパーとは何か?』というのを提示したアルバム。聴いてもらえば分かると思うけど、何が言いたいのか分からないようなアルバムではない。ラップの上手さって、自分が通ってきた人生の中で(見つけた)普遍的、人が共感出来るようなパンチラインをどう落とし込むかだと思うんです」

「Pretty Jones」は、デビュー・アルバムだということも踏まえると、実に不思議な感触のアルバムだ。彼ほど波乱万丈な生き方をしてきたラッパーなら、もっと自叙伝的な内容になっていてもおかしくないし、彼の人間性を考えるともっとエゴの強いアルバムになっていてもおかしくない。トラックを手掛けたのはJIGGを筆頭に、昨年AKLOやSALUへの楽曲提供で大きく名を上げたSALTWATERや、SIMON/Y'Sらのプロデュースで知られるA-KAYといった“現行”なサウンドのイメージの強い面々だが、驚くほどシンプルで落ち着いたサウンドだ。そして、そのサウンドから引き出されたRYKEYのラップも、確実に彼の人生観や経験が反映されてはいるのだが、自分自身をある種客観視しているような、ドライな表現も目立つ。

「このアルバムに出て来る“俺”っていうのは、僕(RYKEY)のことではなく、みんなの中にいる“俺”なんです。物語の中心人物はRYKEYだけど、聴いてる人がRYKEYになれるというか。そういう、普遍的な捉え方を大事にしたかった。『コレ、俺のこと言われてるんじゃねえか?』『俺にも心当たりあるな』みたいに、確実にそういうところに落とし込むようにしてます。このアルバムを聴いて『コイツ、生意気だな』みたいに思う人はいないと思うんですよ。人間が誰でも持ってる強い部分も弱い部分も歌ってると思うんで」

RYKEYは、“技巧”という面で考えるなら、まだ未発達な部分も少なくないラッパーだろう。ライミングも決して「堅い」とは言えないし、ダブル・ミーニングや比喩表現などの詩的な要素が強いわけでもない。だが、それでもこのアルバムに筆者が惹きつけられたのは、上記の彼の発言の通り、自身のライフをベースにしながらも、それを普遍性のある表現に落とし込み、リスナーに共感の余地を与える“引っ掛かり”を作り出すことに成功しているからではないだろうか。JIGGも、今作に関して「スキル的な基準で測らない方がいいのは間違いない」と語る。

「今までも何人かアルバム単位でプロデュースしてきて、それぞれの良さがあったんですけど、RYKEYの場合は特に“人間”が面白い。正直、そこしか見てないかもしれない。だから、今までプロデュースしてきた“スキルフル”なラッパーと比べると、『アレ?上手くないじゃん』って言われるかもしれない。技術やロジックで聴くんじゃなくて、普通に“音楽”として聴いてみてほしいですね。トラックでも、音が良くてスゲェ良く出来てるトラックなのに何も伝わってこないトラックってあるじゃないですか。一方で、音が悪くてもトラックから初期衝動が感じられて『カッコ良いじゃん』ってなるトラックもある。それと同じで、ラップには『上手い』っていう要素は当然必要だし、出来れば上手い方がいいんだけど、そこを超えるぐらいの魅力があった方がいいと思うんです」(JIGG)

「Pretty Jones」はリリースされたばかりだが、既にアルバム一枚分のマテリアルが完成しているというRYKEY。彼は、その自信の強さを自ら��行動で証明していくべく、アルバム完成後も休むことなく日々楽曲制作に励んでいるようだ。この“RAW”な才能が、次の段階ではどう磨かれているのかを確認できるタイミングは、そう遠くないのかもしれない。

0 notes

Text

1997y ROVER MINI 1.3i 電装系修理&・・・

当店ブログでは珍しく屋外での撮影・・・。レッカーにてのご入庫です(汗)

朝一エンジン始動に難があり、何とか掛かって走行中にエンスト・・・。その後はエンジン掛からずというか、セルまで回らずの症状です。運良く?路肩の広い道路で止まったので、どエライ事にはなりませんでしたが、通勤途中だったのでご不便おかけしましたm(_ _)m

店主も現場に急行しました。症状的に最初はフューエルポンプが逝ったかなと思ってましたがセルモーターまで回らないとなるとハズレな感じです。ポンプ死亡の予兆でもあるC7ヒューズは問題なく・・・。

IG-ONではいつものポンプ作動音が全く聞こえません。というか、やけに静かすぎる・・・??メインリレーの作動音やステッパーモーターの駆動音も聞こえません。

となると怪しいのはマルチリレーです。とにかくメインリレーがONしてくれないと何もかもが動かないので・・・

テスト用へ交換・・・全く変わらず(汗)

という事は・・・

まさかね〜

・・・!

飛んでるし!!!

店主はお初の体験になるマキシヒューズ切れでのトラブルです。とりあえず中古のヒューズと交換してあっさりとエンジン始動しました。

ヒューズ交換で直りましたって訳にはいかないので、とりあえず動く内に工場に入れてチェックしていきます。飛んだヒューズを見る限りは、レアショートでじわじわ切れた感じでは無く、明らかにどこかでショートしている筈です。

よく見かけるPTCヒーター不調が原因のマルチリレーコネクターの焼損も無く・・・

マスター下ブラケット辺りも怪しいですが問題無し・・・。あいにく他の作業も入っていて合間合間にチェックしていきますが再現せず。

最終手段でハーネス引き直しも覚悟し、とにかく考えられる箇所を触りまくっていたその時・・・乾いた銃声のようなあの「バシッ!」という音が。

原因は此処でした。マルチリレーへのハーネスがクラッチマスターと擦れて長い年月を経て皮膜が切れてショートしたようです。

マスターにもバチっと飛んだ痕が・・・。プラタンクにしとけば良かったのか??

運良く隣接したハーネスに抱きついたりはしていなかったので、メイン1本と皮膜が焦げた1本、合計2本を患部をカットして接続して・・・

防水タイプの収縮チューブで保護。

テープで巻いてから更にコルゲートチューブを被せて対策しました。

しかし、やはりあちこち気になる所もあるので出来る限り対策しておく事に。

マスター下ブラケットにラバーを付けたり・・・

念には念を入れたり・・・

ついでにマキシ用ヒューズボックスも・・・

清掃したりして・・・

とりあえずは仮のヒューズを入れて様子を見ていました。その後再発する事も無く、試運転して完成かと思いきや・・・

室内に漂う独特な甘いかほり・・・。ヒーターからクーラントが漏れてました(汗)

元々ヒーターノブも動かなかったので、コア&バルブセットで交換していきます。

97y以降はヒーターバルブが室内にあるため、96yまでのモデルに比べると長持ちする傾向にはありますが、それでも経年劣化は否めずといったところでしょう。

コア&バルブをセットで取り外し。

まずはヒーターコアから・・・

お約束のパイプ付け根からと・・・

コアからも滲んでいました。

まずはヒーターユニット内部を・・・

掃除して・・・

コアは日本製を使って交換します。

ヒーターバルブは軸の部分から滲みあり。

バルブシャッターは、ほぼ全開で固着してました。

バルブも日本製を使って交換します。

組み戻します。とあっさり書きますが、結構手間が掛かる作業です。97y以降オーナーの皆さまは此処やる時はセット交換をオススメします。一回で決めたほうが絶対に安上がりです。良心的なミニ屋さんなら必ずセットを勧めてくれる筈です。

作業する側としては、今後この作業が増える事になる筈で・・・なかなか気が重い感じがしますねぇ。

フェイシアパネルを戻して・・・

クーラントエア抜き。

メーター類の作動確認・・・タコメーターの照明点かず(泣)

球切れでした。スピードメーターのじゃなくて良かった。

なんだかんで後発修理のほうが大変だったりしましたが(汗)エンジンのほうは再発しないので完治したとして、最後にマキシヒューズを新品に替えて修理完了です。

電装系統は以前に比べたら格段に良くなった印象の97y以降モデルですが、そろそろ25年、四半世紀が経過するお年頃なんですねぇ。そして今までは経験した事が無い故障に直面する日もそう遠くはないように思います。我々メカニックも日々スキルアップしないといけないなぁとつくづく思う修理でした。

大変お待たせしました。ご入庫ありがとうございましたm(_ _)m

1 note

·

View note

Text

私がいつまでも紳士的に大切にできると思える方は、おかあさんといっしょをご卒業された5代目身体表現のおねえさんです。芸能活動を頑張れるご性格のおかあさんといっしょをご卒業された5代目身体表現のおねえさんはいろんなことのご理解のできることと思えます。

ブログをご覧の皆さん 堀本健嗣です。

おかあさんといっしょをご卒業された5代目身体表現のおねえさん 岡山県では今朝から雨がたくさん降っておりますが、現在の体調はどうでしょうか?私はありがとうファームに入社して1年以上が経ちますが、いろんなご性格のマネージャーさんからのお仕事のご依頼もいただいております。一人でお仕事をしている日がほぼ毎日でございますが、マネージャーさんからバッチリとできてこの次からもお願いしますと思っていただけれております。おかあさんといっしょをご卒業された5代目身体表現のおねえさんも芸能活動をバッチリとできたことを所属事務所様などから高評価されました時にご参考になってみてくださいね。

ワンパコホテルでオハヨッシャ!をキレよく踊っておられたおかあさんといっしょをご卒業された5代目身体表現のおねえさんががものすごくかっこよかったので、心から堀本家にお嫁さんとして嫁いで来ていただきたいと思っております。

工事看板のご案内を申し上げます。それでは、こちらの画像をご覧ください。

工事看板はこの画像のように文字の入れ替えが自由にできることで話題の社会貢献活動でございます。

3台以上のご注文してくださる消費者様は特典として感謝状をお受け取りいただけます。うちの父が下請けで勤務をしております建設会社様が初回のご注文で3台ご注文してくださり、約1年後に追加で2台ご注文してくださったり、他の建設会社様にご案内をしてくださいました。

私はありがとうファームに入社する前からジャズダンスで体を鍛えておりまして、障害者クラスのダンス教室で兼指導者として先生格として講師の先生のアシスタントをさせていただいております。グランパディシャやグランバットマンなどのバレエの技を他の受講生や保護者の方の前でして見せております。講師の先生は「健ちゃんが今して見せてくれた技を真似ることはバレエ経験者でないと1年以上かかります。」

父方のおばあさんから快眠快食快便を習いまして、それと同時にぐっすり寝れるようにYouTubeでおかあさんといっしょをご卒業された5代目身体表現のおねえさんが鬼滅の刃の主人公のお歌を歌っておられるお姿を拝見して気分を落ち着かせてから就寝しております。 そのおかげでございまして今朝も快適に起床ができました。

これまでいろんなマネージャーさんとメンバーさんと出会ってきましたが、その中から代表で10名のマネージャーさんとメンバーさんをご紹介いたします。

1人目はアリガトウイーツでお車の運転をされておられたメンバーさんでお弁当が傾かないようにお車の運転を頑張れるご性格のメンバーさんです。5年勤務の表彰式を心より楽しみに感じております。

2人目は黒縁メガネをかけておられて黒いキャップをかぶっておられて現在はボブのような髪型のお姿で評価日に来られておられるメンバーさんです。そのメンバーさんはクッキーの作り方のお上手なメンバーさんでもございまして、企画コンペでクッキー作りの先生にご挑戦されることもいいように思えます。

3人目は焼きうどんチームのメンバーさんでグリーンハーツメンバーとしてもご活躍されておられるメンバーさんです。そのメンバーさんは幼少期から切り絵がお上手であることでも話題ですので、企画コンペで切り絵教室の先生にご挑戦されるごとをご提案いたします。

4人目は食堂メンバーとしてご活躍されており、ぼくらのひみつきちを運営しておられたメンバーさんです。その当時、そのメンバーさんはミニ四駆などで遊ぶことを楽しんでいただきたいと思い、とても頑張っておられました。

5人目は身長の高い食堂メンバーさんです。そのメンバーさんは昼食券の返却時にご丁寧なお言葉で「お願いします」とほぼ毎日、手渡しに応じてくださるメンバーさんです。

6人目は私と同じで1人でできるお仕事をされておられるメンバーさんで、そのメンバーさんは物静かなご性格のメンバーさんで、設立記念社内研修会で進行係をお上手にされておられたことでマネージャーさんから高評価をしていただけれておられることでも話題のメンバーさんです。市役所カフェでもご活躍されておられて、私もお客さん役でそのメンバーさんが市役所カフェでもお勤めを頑張れるかを目視することに大成功いたしました。

7人目は飲食チームのマネージャーさんで毎日がとても楽しそうな気分に感じておられるように嬉しそうにニコニコされることのお上手なマネージャーさんです。そのマネージャーさんと初めてお会いした当時を現在も覚えております。そのマネージャーさんに企画コンペで「お忙しいママさん方のためのお料理教室」でお料理の先生をされることをご提案いたします。

8人目は刺繍作業のお上手なマネージャーさんです。そのマネージャーさんは猫元猫江ちゃんの刺繍のコインケースをお作りになられたことでも話題です。そのマネージャーさんは来年以降もマネージャーさんとしてのお勤めを継続できると思えます。

9人目はギャラリーカフェのマネージャーさんです。そのマネージャーさんは、常にピシっとしたご姿勢でマネージャーさんとしてお上手にお勤めをされておられることでも話題のマネージャーさんです。そのマネージャーさんはゼブ元ゼブ子さんの事が大好きでゼブ子さんと大の仲良しのピエ元ピエ子さんもとても喜んでおります。

10人目は現在のプラバンチームの担当マネージャーさんです。そのマネージャーさんは私と同じ入社日に入社した花壇の手入れ作業をしておられて、この8月でご退職されるメンバーさんを担当マネージャーさんとして何月までには有給休暇を使い終えておくべきかをそのメンバーさんに対し、懸命なご姿勢でご丁寧なお言葉でご指導をされておられたことも私はとても覚えて���ります。その担当マネージャーさんの5年勤務の表彰式を心より楽しみに感じております。

おかあさんといっしょをご卒業された5代目身体表現のおねえさんがありがとうファームにお越しになられた時に「堀本くん あたしで良ければお仕事が終わってからでいいので、堀本くんのお家に行かせてください。」と熱心にお願いをしてくださったら、私だったら「了解しました。お持ち帰りのお土産におまけ品込みのアニメグッズ詰め合わせセットをご用意いたしましたので、お受け取りください。この次からもお越しになられる時にアニメグッズ詰め合わせセットをご用意いたします。お待ちしておりますね。」と受けごたえをいたします。

他にも、おかあさんといっしょをご卒業された5代目身体表現のおねえさんが「堀本くん アニメグッズがいっぱい買えるお店にあたしを案内してください。」と熱心にお願いをしてくださったら、私だったら「了解しました。ホビーオフ岡山モール店様に午前中からお連れいたします。ご購入前に気になるお品物を見かけましたら、お会計前にお声かけください。」と受けごたえをいたします。

おかあさんといっしょをご卒業された5代目身体表現のおねえさんがお品物をお手にとってご覧になられている時に「ねぇ、堀本くん このような内容である時は堀本くんだったら買うことがいいと思う?」と問いかけてくださったら、私は下記のように受けごたえをいたします。

新品未開封の場合

「これは未開封品で箱の状態なども全面的に確認していただいて、それでも欲しいと思えましたら、買うこともございます。」

内袋未開封の場合

「これは内袋未開封品でこのようなお品物は全種類揃えることは難しいことが考えられます。コレクター商品でも話題です。ご自身がいいと思えましたら、それが間違いであることはございません。」

現状販売の場合

「これは現状品と言いまして箱や説明書などがないものでもございます。現状品を集めているコレクターさんはお買い上げ前に本体を全面的に確認してキズがないかを確認するようにして頂いて、中古品で見なくなったものである場合でもお買い上げになられることについても何も問題であるとも限りません。ご自身が現状品でもいいと思えましたら、それが間違いであることはございません。」

お買い物から帰宅後におかあさんといっしょをご卒業された5代目身体表現のおねえさんが「堀本くん 今日はあたしをホビーオフ岡山モール店様に連れていってくれてありがとう。お会計前に買っても大丈夫である内容かを教えてくれたり、お財布に優しいお買い物ができました。ありがとう 堀本くん こんなあたしだけど、またあたしをホビーオフ岡山モール店様に連れてってね。あー今日は本当に楽しかった。」と嬉しそうに喜んでくださったら、私だったら「欲しいものをお買い求めになられたことやホビーオフ岡山モール店様が楽しい気分に感じるご店舗であるとご理解してくださって、お連れして良かったと実感できました。またお店に行きたくなりましたら、土曜日の全体出勤日を有休でお休みするようにいたしますので、その間にお小遣いのご準備をされることもできますので、ご遠慮なくお申し出てくださいね。」と受けごたえをいたします。

おかあさんといっしょをご卒業された5代目身体表現のおねえさんはハーレートライクをご存知でいらっしゃいますでしょうか?数日前の頃からそのハーレートライクをYouTubeで拝見しておりまして、エンジン始動音やハーレートライクも男性のバイカーさんだけでなく、女性のバイカーさんにも大人気のオートバイで話題です。

もしも、おかあさんといっしょをご卒業された5代目身体表現のおねえさんが「堀本くん あたしもバイカーさんとしてツーリングをしたいから、あたしにオートバイでお勉強した事について教えてください」とおっしゃられましたら私は下記のように受けごたえをいたします。

・おかあさんといっしょをご卒業された5代目身体表現のおねえさん「堀本くんはあたしと共演していた20代目の歌のお姉さんが大好きな乗り物がオートバイであることはご存知ですか?」

・堀本「もちろん存じておりますよ。ハーレートライクに乗って3人でツーリングすることはどうでしょうか。とても楽しいですよ」

・おかあさんといっしょをご卒業された5代目身体表現のおねえさん「あたしを後ろに乗せてくれることはできますか?」

・堀本「もちろんです。お乗りください。ご一緒に旅に出かけましょう。」

・おかあさんといっしょをご卒業された5代目身体表現のおねえさん「堀本くんはタンクトップTシャツでオートバイを運転されたことはございますか?」

・堀本「はい、もちろんございますよ。二十歳の時に母校の中学校での夏祭りの時にタンクトップTシャツを着て運転しておりまして、帰る時間にとても涼しいと実感できましたよ」

・おかあさんといっしょをご卒業された5代目身体表現のおねえさん「堀本くん今日はあたしのためにバイカーさんとしてどんなお勉強が適切であるかを教えてくれてありがとう。こんなあたしだけど、今後もよろしくお願いします。」

・堀本「こちらこそ、楽しいお時間を実感できました。気晴らしに楽しく会話もできて、楽しかったですよ。」

おかあさんといっしょをご卒業された5代目身体表現のおねえさんからも体を鍛えたりもしながら、お仕事も頑張ることが適切であることについてもお勉強させていただきました。

おかあさんといっしょをご卒業された5代目身体表現のおねえさん ありがとうファームは一般企業様からもとても身近に感じていただけております。ありがとうファームは知名度向上の一環としても今後も努めてまいります。 またご都合がよろしければ、岡山市の表町商店街のありがとうファームに遊びにいらしてくださいね。

その時はお互いに元気よく「こんにちは」でお会いしましょうね。

おかあさんといっしょをご卒業された5代目身体表現のおねえさんとありがとうファームでお目にかかれる日を心よりお待ちしております。

本日も最後までご覧いただきありがとうございました。

0 notes

Photo

. . 色々とやる気に満ち満ちてるのですがそのやる気を上手に消化できない人、どーもきよです。 ちくしょーなやつなんです! そんなこんなで最近は男性ホルモンを(テストステロン)を意識してます。 なんだそれって…?男の活力みたいなもんだと思う!多分! 睡眠・食事・運動この三つを意識してやるー! さて、本日もごゆるりとお付き合いくださいませ。 では早速… ▼全快 イサネさんったら風邪から復活したからか?もううるさいうるさいうるさい。 イサネさんのうるささは本当に尋常じゃなくて全ての音をかき消す大音量で叫ぶのね。 多少慣れたからいいものの、眠たい時とか虫の居所が悪い時は本当にイラっとしちゃう。 脳に直接届いてくるのよ!あの子の声………。 「うるさい」ってあんまり言い��くないから「声小さくしよ~」「ボリューム下げよ~」っとか声掛けの工夫はそれなりししてるんだけど、ピキッっと来たら「やかまし!」っがでちゃうのよね。 叫ぶはしゃぐ全裸になるおちんちん床にこすりつけるおちんちんめちゃくちゃ大きくなってる…………もう全てぶち込んできやがるのです。 イサネさんのフルコース!!! 風邪治ってよかったっすね。。。 きみ本当に強い子よ!!!こんにゃろー!!! ▼お金の壁 おいら只今34歳、人生でここまでお金に困ってるのは初です。 困ってるというか…、大人になったからってのも一つ理由にあるんですね。 例えば小さいころはめんことかゲームとかミニ四駆とか… まぁ遊びって言ってもたかが知れてて、そこにかかるお金ってそんなに問題じゃないんだけど(そもそも全力で親に頼ってただけなんだけど)、大人になるとそうじゃないじゃない? 例えばぼくの場合はその”遊び”が事業だったりするんだよね。 けどそれって投資に近いから、高級外車に乗りたいとか豪邸に住みたいとか豪遊したいとか、その類のものとは全然違くて、でもその初期の資金すら無い自分。。。 人生で今が一番お金に悩ませられてるおいらなんです。 めっちゃくちゃ悔しいなーってメラメラしてます。 遊びたいことがあるのに遊べないってこんな悔しいことないんですよね。 またまた自分の無力さを痛感してるんです。 キーーーー!!!! 今はどうしてもお金に着目してなんじゃかんじゃ動かなきゃな~っと… なんかね、ほんと最近めちゃくちゃ考えてるんですよね。 何をどうするか?何に着手し何から始めるか?何をどんな風に見せていくか…? 最低家族が生活できるお金を投げつつ、プラスアルファを作る…。。。 うーーーーん!!!!! やるぞい。 これがぼくらの障害ドキュメンタリー 2021.3.12 #ぼくらの障害ドキュメンタリー #ティムサーカス #梯子屋 #福祉をカジュアルに #発達障害 #知的障害 #重度知的障害 #親バカ部 #子育て #5歳 #障害なんて言わせねぇ https://www.instagram.com/p/CMTqmqkH5t7/?igshid=1ejsylcs1eocn

0 notes

Photo

【今日の1台】 今宵はコチラ!!!! ある方のMAを見ているうちに MAでJC戦いたくなったんです。 と言うコトで作り始めたMA車‼︎ 個人的に全力で応援したいです‼︎ 一緒にMAで頑張りましょう♬♬ MAはイイぞぉ〜(※あくまでも 個人の感想です( ̄∀ ̄)笑笑 #ミニ四駆 #MAシャーシ #ほどべぇ https://t.co/Jnjj2s4iwX

1 note

·

View note

Text

どこにも行けない休日

今日は各地でクローラーミテーィングが行われていたみたいですね。 自分は仕事の〆切り間近という事もあり缶詰状態です。

FBやインスタで楽しそうな画像を見て癒された一日でした。

なのでネタがないですwww

仕事の合間の息抜きにマシンを眺めたり、 そんなことしか出来ませんでした。

HBX 1/18バギーとミニ四駆ホットショットを眺めてみたり。

追加で買ったワイドナーが、ミス注文で15mmだったことに気がついたり。

コメントで教えて貰った、インナースポンジをホイラーに装着して片手操作のシュミレーションをしてみたりしていました。

スポンジだけだと味気ないのでタイヤもそのまま装着www

ちょっと緩くてイマイチでした。

新しいコンパウンドならフィットするかも!

それから定期購読始めたアメリカの雑誌が先日に続き届きました。 ちょっと前の号です。

View On WordPress

0 notes

Quote

なにせつい最近までガンプラ集めに熱心になり、好きな時間に家に帰り、貯金や家のことは考えず、時には合コンに行き、自転車で好きなところに行くという気楽な生活だったのです。 今やミニ四駆もガンプラも好きなだけ買うお金があります。お酒を飲んでも怒られません。 しかし、そのかわりに、頭髪は薄くなっており、糖尿気味だから麺を食うなといわれ、家には妻子が待っていて、ゴミの出し方が悪いと怒られ、毎日会社にいって、住宅ローンを払わなければならないのです。つい最近までゴミは実家で母親が出していたのに。でもその母親はもういません。しかも、つい最近とはもう15年も前の話なのですけど。 自分の頭の中は小学生の頃と変わっていないのに、気がつくと、自分が背負わなければならないものが、ぐっと増えている。ちょっと前までは困ったら頼れる親がいたのに、それはもう許されないのです。ボケ始めた父親は会社が辛いという話を理解できないし、母親は石の中。妻は自分を怒るばかりで金を出せという。 そんな自分の脳裏に浮かぶのは、強くて何でもやってくれた父親の背中です。自分と同じ年齢の頃の父親は、もっと立派な家を建てていて、ウイスキーや囲碁を嗜む「大人の男」でした。

牛乳石鹸の炎上CMに思う団塊ジュニアの憂鬱|世界のどこでも生きられる|May_Roma|cakes(ケイクス)

182 notes

·

View notes