#元祖台湾まぜそば

Explore tagged Tumblr posts

Text

カルタゴ滅亡をトレースする現代日本

◆カルタゴはなぜ滅んだのか?!

日本と同じような商人国家であったカルタゴが、完膚なきまでに滅ぼされた例を他山の石として日本人は国防を考え直す必要があると切に思うからです。

カルタゴは紀元前250年頃、地中海に覇を唱えていた大国でした。

第2次ポエニ戦争に負けて、戦勝国から武装を解除させられ、戦争を放棄することになったカルタゴは、戦後の復興を貿易一筋で見事に成し遂げ、戦後賠償も全てきれいに払い終えました。しかし、その経済を脅威だと捉えたローマ帝国によって、結局は滅ぼされてしまいました。

滅ぼされる直前、カルタゴの愛国者であるハンニバル将軍は、ローマの考えを悟り、祖国の危機をカルタゴ市民に訴えましたが、平和ぼけした市民は耳を貸そうとしませんでした。

それどころか「ハンニバルは戦争をしようとしている!」と中傷する者さえいました。しかも、最終的にハンニバルはローマに洗脳された者達によってローマに売られ、自殺にまで追い込まれてしまったのです。

平和ぼけした市民は、ローマから無理難題を次々に要求されてからはじめてハンニバルの警告が正しかったことに気が付きましたが、時すでに遅く、徹底抗戦に踏み切るもカルタゴの陥落を防ぐことはできませんでした。この間、たった3年の出来事でした。

ちなみに、生き残ったカルタゴ市民は約5万人でしたが、その全てが奴隷にされてしまいました。城塞は更地になるまで徹底的に破壊され、再びこの地に人が住み、作物が実らぬように大量の塩が撒かれたと言われています。

これはただの負け方ではありません。まさに地上からの抹殺です。

この悲惨なカルタゴ滅亡の理由は2つあると言われています。

1つは、カルタゴ市民が軍事についてほとんど無関心だったことが挙げられます。もともと自国の防衛はおおむね傭兵に頼っていた上に、国内世論も「平和主義的」な論調が強く、有事に備えて軍事力を蓄えておくといったことはままなりませんでした。

2つめは、国内の思想が分裂状態であったことが挙げられます。そもそも挙国一致して事に当たらなければ有事を乗り切ることはなかなか難しいものですが、カルタゴにはそれがなく、戦時中にハンニバルが外地を転戦している間も市民は素知らぬ顔をしていました。そして、ハンニバルを売り渡したのは、ローマに洗脳されたカルタゴの売国奴達でした。

自らの手で愛国者を切り捨てる・・・かくしてカルタゴは「滅ぶべくして」滅んだわけですが、私は今の日本がこのカルタゴに酷似している様に見えて仕方がありません。

今こそ日本の国防を真剣に考えないと本当に危ないと思います。

【対比】日本と似すぎているカルタゴの運命

カルタゴは、フェニキア人が建国した海洋国家で、現在のアフリカ大陸チュニジアに位置しています。

カルタゴは、世界一の造船技術を持ち、スペイン、シチリア島などの海外領土を支配していました。

紀元前3世紀、地中海貿易により富を蓄え、ローマ帝国と並ぶ強国となります。

BC264年、両者の中間にあるシシリー島で紛争がおこります。そして、これを契機にカルタゴとローマは、世界の覇権を賭けて激突します。この戦いは、23年間の中断をはさんで63年間続きます。(第一次ポエニ戦争、第二次ポエニ戦争)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1867年、島国日本は、長い眠りから覚め、明治維新により近代国家への道を目指します。西洋文明を積極的に取り入れ、富国強兵に邁進します。日清・日露の戦争に勝ち、朝鮮、台湾、南樺太と領土を拡張します。

強国となった日本は、戦艦大和を建造して、世界有数の海軍を持ち、

太平洋をはさみ、超大国アメリカと対峙します。

1941年12月、日本連合艦隊は、ハワイの真珠湾の奇襲に成功します。太平洋戦争が始まります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

カルタゴの英雄ハンニバルは、象36頭と兵士5万人を率いて、スペインを出発します。象を連れて、アルプス山脈越えに成功、ローマの本拠地イタリア半島を奇襲します。ハンニバルは、イタリアに、なんと15年も踏みとどまり、ローマを一時追い詰めます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「マレーの虎」山下奉文中将は、マレー半島を南下、シンガポールに侵攻します。インド兵への離反策が成功し、1942年2月15日シンガポールは陥落、イギリス軍は降伏します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

カルタゴは、地力に勝るローマに対して次第に劣勢になります。ついに、名将スキピオ率いるローマ軍が、カルタゴの本拠地に進軍します。カルタゴは、イタリアで善戦していたハンニバルを帰国させ、本土決戦に賭けます。BC202年、天下分け目の戦い(ザマの戦い)が行われます。カルタゴの完膚なき負け戦でした。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

アメリカは、生産力、技術力で日本に勝っていました。ミッドウェー海戦を境に、戦局は逆転します。ガダルカナル、硫黄島、沖縄。日本は、��退を続けます。本土空襲が激しくなり、広島と長崎に原爆が投下されます。日本の完膚なき負け戦でした。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

カルタゴは、ローマに無条件降伏します。

全ての海外領土は、放棄され、軍船、象もローマに引き渡されます。軍隊は、自衛のためのものだけが許されました。そして、自衛のためでも戦争する場合、ローマの許可が要ることになったのです。(この許可の項目が、後に大問題となります)

そして、50年賦で1万タラントの賠償金をローマに支払うことが決まります。

ともかく、カルタゴの町は、無事に残りました。100人会は、貴族の世襲制でしたが、戦後まもなく代議員が選挙で選ばれるようになります。

カルタゴは、民主主義の国家に生まれ変わります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「忍び難きを忍び、耐え難きを耐え・・・」玉音放送が流れ、日本は無条件降伏します。

日本列島以外の領土は、返還されます。アメリカが決めた平和憲法で戦争が放棄されます。(後に自衛隊が誕生します。)国土は焼け野原、アジア諸国には賠償金の支払いが必要でした。ともかく、本土決戦だけは避けられました。

日本は、天皇主権の国家から、主権在民の民主主義国家に生まれ変わります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

カルタゴ人(フェニキア人)は、ユダヤ人やアラビア商人と同じセム語族で、最も商才があるといわれている種族です。

軍事国家への野心を棄てたカルタゴ人は、ますます貿易や商売に熱中するようになります。ローマ人は、楽しむために働きましたが、カルタゴ人は働くこと自体が人生の目的でした。奇跡の経済復興が実現します。

戦勝国ローマは、休む間もなく、マケドニアやシリアと戦わなければなりません。軍備費の要らないカルタゴは、次第にローマに匹敵する経済大国に、のしあがります。

BC191年ローマは、シリアを打ち破ります。

無敵の軍事大国ローマにとっての脅威は、経済大国カルタゴに移っていくのです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本人には、勤勉さと物作りの才能がありました。

焼け原から立ち上がった日本人は、ひたすら一生懸命働くことで豊かになろうとしました。エコノミックアニマルと日本人は、陰口を叩かれます。奇跡の経済復興が実現します。

アメリカの核の傘に入り、軍事費もいりません。戦勝国アメリカは、ソ連との冷戦を戦わなくてはなりませんでした。

10%を超す高度経済成長が続きます。日本は、世界第二位の経済大国になります。

ソ連が崩壊し、日米の経済摩擦が激化します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BC187年、カルタゴは、50年賦と決められた賠償金を一括払いしたいと申し出ます。いくら叩いても不死鳥のように蘇る、カルタゴ人の経済力に、ローマ人は、羨望と恐怖心を抱きます。ポエニ戦争の悪夢がふと蘇ります。

経済大国カルタゴの最大の悩みは、隣国のヌミディアでした。ヌミディアは、騎馬兵団で有名な、戦争に強い国です。自衛力しか持たないカルタゴを侮り、その領土を侵犯します。

カルタゴは、ローマに調停を頼みますが、黒幕のローマはもちろん取り合いません。ついに、カルタゴとヌミディアの間で戦争が起こり、平和の国カルタゴは、敗北します。

ローマの事前許可のない戦争開始は、条約違反でした。

ローマは、カルタゴに対して、突然宣戦布告をします。

驚いたのは、カルタゴです。ローマの許しを得ようと、300人の貴族の子供を人質に差し出します。しかし、8万人の世界最強のローマ兵が、上陸し、カルタゴに進軍します。

カルタゴの使者が、「どうすれば、許していただけるのですか?」とローマの司令官に聞きます。

「全ての武器を差し出せ。」司令官は、答えます。

カルタゴは、20万人分の鎧、投げやり、投げ矢、2000の石弓を司令官に差し出します。

すると、司令官は、最後の要求を使者に言い渡します。

我々は、カルタゴの街を根こそぎ破壊することを決めた。

カルタゴ人には、今の街より10マイル内陸部に

新しい居住地帯を造ることを許可しよう。

使者からローマの意��を聞いた20万人のカルタゴ人は、驚愕して、嘆き悲しみ、最後に激怒します。

「こんなひどい仕打ちがあろうか。街を破壊するだと。

内陸部に引っ込めだと。どうせ死ぬなら戦って死のう!」

カルタゴ人は、丸腰で戦う覚悟を決めます。返事の猶予期間の30日間、密かに戦争準備がすすめられます。

武器職人は、連日徹夜で武器を作ります。

若い女性は、長い髪を元から切って石弓の弦が作られます。

こうして、始まったのが、第三次ポエニ戦争でした。

(戦争というより、ローマによるカルタゴの民族浄化です。)

カルタゴは、ここで奇跡的な粘りを見せます。なんと丸腰で三年間ローマの猛攻を食い止めたのです。

しかし、戦闘と飢えと疫病で、20万人のカルタゴ市民は、10万人に減ります。

そして、ついに、ローマ兵は城壁を破り、街へ進入します。

女、子供までがレンガを投げて抵抗しますが、5万人が虐殺されます。

ビュルサの砦に逃げ込んだ5万人のカルタゴ人は、オリーブの枝を掲げて投降します。

彼らは、一部が処刑され、残りは奴隷として売られます。

カルタゴの街は、十数日燃えつづけ、灰は1メートル積もります。カルタゴの復活を恐れたローマ人は、この地に塩を撒き不毛の土地にします。

700年続いた経済大国カルタゴと世界の富を独占したカルタゴ人は、BC146年こうして滅んだのです。

312 notes

·

View notes

Text

4/25:奨学金の書類提出してお昼はよく行く居酒屋のランチを食べた。夜に中野へ行き、中野坂上のほうまで30分くらい歩いて魚が美味しい居酒屋で飲んだ。

4/26:朝から歩いて伊勢家食堂まで。スノーマンでバズってるの知らずに行ったら若い女性だらけでした。生姜焼き美味しかった。その後、ずっと気になっていた亀戸へ。神社のあたりでお祭りをやっていたので散歩して、居酒屋いこいへ。その後100円鍋のお店に行ったけど、割と不明瞭会計でそんなに安くなかったです。

4/27:朝から中野セントラルパークでマックをテイクアウトして朝ごはん。ブロードウェイでクレープ買って、スーパーで買い物して夜はお家で��肉。

4/28:朝に中野から高円寺までジョギング、きつかった。新宿の英会話ミートアップに参加して、夜は友達と飲み会。

4/29:ひどい二日酔いで1日潰れた。悪酔いして爆泣きしたせいで目がずっと腫れてた。やよい軒で朝兼昼ごはん食べて、薬飲んで昼寝。夕方に新宿の立ち飲み屋行ったらやってなくて、代わりにつけ麺屋へ。メンマつけ麺にしたらメンマの量えぐくて、メンマって適量だから活きるものなんだと感じました。

4/30:月島にある海鮮定食屋さんに開店45分前から並ぶ。日差しがてりてりしていた。たらふく食べて、越中島から門前仲町、清澄白河まで散歩。隅田川沿いで少し休んで中野に戻り、セントラルパークでブルーシートを敷いてまったりした。夜は新宿の立ち飲み屋をリベンジして帰宅。急遽恋人が私の実家に同行することになり大慌てで準備する。

5/1:朝発のバスで地元へ帰省。はじめて家族と恋人を対面させたけど仲良くしてくれてよかった。私の運転で2人が通った大学周りまでドライブした。

5/2:朝から地元をドライブして海沿いまで。昼は彼が行きつけだった二郎系インスパイアのお店でラーメンを食べた。彼とは一旦別れて、夜はおばあちゃんちで餃子パーティー。姪っ子に会えた。

5/3:朝は軽くジョギングして、特大口内炎が痛すぎて午前中は薬を飲んで休息。母親とランチに行き、夜は恋人と合流して居酒屋2軒をめぐった。行きたかった地元のお店に行けて満足。

5/4:母親と朝に散歩して午前中から街へ出た。彼を迎えに行き図書館で本を読み、台湾まぜそばが美味しいお店でランチ。夜は親戚一同の集まりに顔を出して、BBQのような焼き鳥パーティーをした。

5/5:母親と朝に散歩し、翌日の法事に向けて買い物。天気が良く運転日和でした。夜はおばあちゃんと彼と飲み会。彼はその後東京へ戻り、私はおばあちゃんちに帰宅。ワインを一杯飲んでから布団で寝た。

5/6:法事で母親方の親戚とあつまった。祖父が亡くなってからそろそろ一年。従兄妹も子供が生まれる予定らしく、血の入れ替えというか生命の循環を感じた。

12連休が終わろうとしている。仕事をしていないと1日ってこんなに長いんだなと気付かされる。

海外に行く話をすると誰に似たんだかって言われて、私でもわからないなと思った。良いとか悪いとかじゃなくて、そういえば親族は私以外みんな地元にいるんだなって気がついて何とも言えない気持ちになった。みんながいるから私は安心して地元を離れられるのだが、そんな環境の中で1人地元どころか日本を離れようとしているなんて確かに突拍子もない話だなあと思う。家族のあたたかさにも触れた期間だったし、これから突拍子もない挑戦とか辞めて安定した道に進むのもありなのかなって思わなくもなかったけど、でもそれは自分が今突拍子もないライフプランを選択しているからこそ思うことで、想像もつかない将来の挑戦に少なからず不安があるからプランBに縋りつきたくなってるだけな気もする。というか、多分そう。

地元で暮らすということは足るを知っていることなのかなと思う。でも、私だって小さな幸せを見つけるのは得意なほうだと自負していて、それでもこの場所を離れたいのは更なる社会的地位とか富とか名誉を狙っているわけではなく、やっぱりもっと自由に生きたいからなのだ。過去の自分から離れたい、決めつけられたイメージから離れたい、多様性がもっと認められる場所にいたい、普通の基準が色々ある世界にいたい。ここはみんな優しいのだけど、誰とでも繋がる人間関係とかやっぱりどうしても窮屈だと思ってしまうし、軽やか��動きたい自分の足が過去の自分や身近な人が私に抱くイメージによって掬われてしまうような感覚になる。"いつもの連れ"を決め込んで腹を括って根を下ろすにはまだまだ早い気がしてしまう。

かつて読んだ本に"わざわざ東京に出るやつなんて地元に友達いないでしょ"ってセリフがあった気がして、そう言ってくれる人がいるだけで少し救われた気がした。そうじゃない人も沢山いると思うけど、そういうふうに見える世界に生きるからこそ、せめて本の中でそう言ってくれたことにひどく救われた気がした。

4 notes

·

View notes

Text

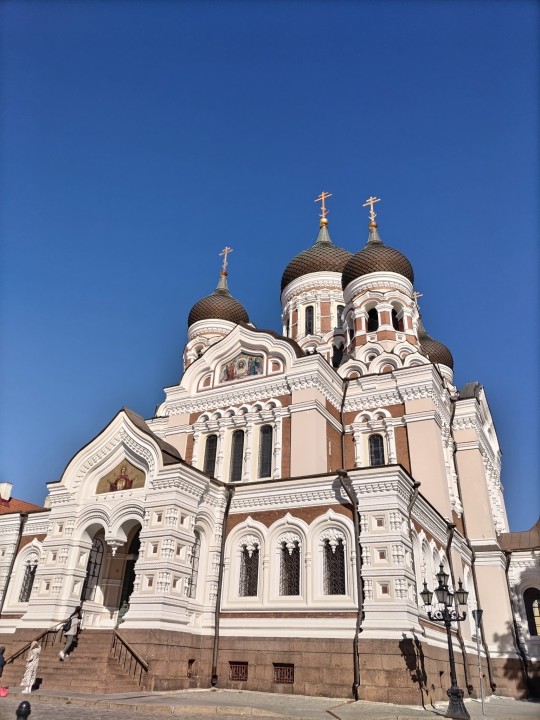

エストニアは、東大で集中講義をしにきてくれたRaud先生の故郷。人口が少ないエストニアでは、先生の名前を言うだけで、知識層の人々は、おぅお前はReinの知り合いなのか。。。と驚嘆してくれる。彼の父、祖父と、みんな知識人で、彼の妻も作家。日本に住んだ二週間、先生は早稲田での講演とかもあったのだけど、もう泣きそうな位にホームシックになっていた。サンタさんみたいな体格を震わせて、涙をジーンと浮かべながら、家族が側にいないって辛い。。。とぼやいては大酒を飲んでいたっけ。先生はロシア語なども含めて二十ヶ国語位はペラペラしゃべる。早稲田では日本語で講演してくださった。それも、道元について。そんな、先生が愛してやまないエストニア。歴史はやばい。常に隣国ロシアの脅威にさらされている。タリンなんて、サンクトペテルブルクの目と鼻の先である。KGBの抑圧時代も含め、自由について敏感��国でもある。KGB時代の、知識層をターゲットにした独房には、建物に入っただけで寒気がして、独房にまでは行けなかった。そう。ワシはヒヨイ。

国会議事堂と大統領府のピンクの建物は、ブエノスアイレスのカサデローザを想起させる。独裁者が出る国って、なんでピンクに塗りたがるんだろうか。。。ピンクが好きなワシは、なんとも真綿で首を絞めていくような政権の象徴としてピンクが国家権力の象徴的建物に使われている事に脅威を覚える。そして、その前には、ロシア正教の教会である。きゃー。ロシア。。。の香り。

エストニアは、まるで絵本の世界と、デジタル最新世界が同居した国。寒いだろうに、近代建築は、透明性と自由を尊重したい為か、ガラス張りの建造物が多い。左は旧市街を見渡す丘からの絵本の眺め。右はワシのホテルがある港湾地区の開発地域の眺め。

そして、ワシの初日の遅い昼食兼早い夕食は、北朝鮮の方と思わしき怪しい、とても怪しい一軒家の韓国料理屋に行ってみる。温かい、辛さも哀しみも苦しさも、ぜーんぶ味わった末の優しい包容力があるんだけど、苦労してきたであろう話さなくてもお人柄が忍ばれる店主のおっちゃん。片言で、ワシ、イルボンやねん。。。と言う。途端に破顔になる。エストニアというよりも、どこからどう見てもロシア人の奥さんが作ってくれた手作りのキムチと、カッペリーニを使ったカルグクスをいただく。丁寧に牛肉でダシを取ってあり、優しい味わい。一口、スープを口にしただけで、なんか涙。老夫婦の辿った人生は、いかなるものだろう。途中、ロシア語を話す背の高いスーツ姿の老人が見える。ロシア語で静かに話し込む。ワシは彼らのロシア語を、コロナ中に練習していたカタコトロシア語を思い出しつつ、何故か郷愁に浸る。不思議な空間。もう絶対、おっちゃん、スパイやったんでしょ。。。と思うし、別にそれを分かる人には分かる感じで、良いですって感じ。奥さんも落ち着き払っている。そして、大きなお屋敷の一画で経営する韓国料理屋を後にして、ワシは人生を思う。人生の深さや重みを知っている人は、おしゃべりで寡黙だ。人生とはパラドクスだからだ。ワシも超おしゃべりだけど寡黙である。

そして、エストニア国立劇場で、バレーではなく、ベルリンを舞台にしたミュージカル、キャバレーを鑑賞。バレェにしようか悩んだんだけど、エストニア語と英語の字幕ですっていうのに惹かれてしまう。ワシってやっぱ、オタクかも。。。そして、もともとドイツ人が書いたスクリプトで、ドイツ語、フラ語、英語がポロポロでてきて、めちゃくちゃ、左脳言語野が刺激される。視覚的には、エストニア語と英語の同時字幕なので、ワシ、もう大興奮。休憩に思わず、普段は行かないバーに行ってオレンジジュースを飲まないとやってらんない始末。

話の内容は、ドイツ批判である。エストニアでナチ批判のミュージカルを、すぐ隣で戦争していて、ドイツは戦争支援で大量の兵器を送っていてという現実の中で、ミュージカルは、当に、ドイツの狭小な国民性。長いものに巻かれてしまう権力に弱く、従ってしまう弱い市井の人々。そして、一番悲しいのが、政治なんて全く関係無いと思っていた人々が一番影響を受ける被害者になること。今の状況、反映しすぎてて、ワシ、ドイツに帰りたくなくなる。ドイツ好きな奴って何を見ているんだろう。何がドイツを好きにさせるんだろうか。ドイツ人のクッセー体臭か。料理の不味さか。あるいは、白人だから良いのか。むしろ、何も、見ていないから、平気でドイツ好きーとか言っているんだろうな。つーことは、そういう無知な人々が、一番、有事には被害者になるんだろうな。。。そして、ワシは情報収集家なので、貧しい雑草なんだけど、色々と頑張って嗅ぎ回って、なんとかかんとか、危機一髪で逃れられる類なんだろうなぁ。。。と思う。

0 notes

Photo

お昼ごはんに台湾まぜそばを食べたよ。#元祖台湾まぜそば#台湾まぜそば#台湾#まぜそば#名古屋めし (Toyama, Toyama) https://www.instagram.com/p/Cdr-0pjJNoj/?igshid=NGJjMDIxMWI=

0 notes

Photo

久しぶりに台湾まぜそば食べてきた . にんにくあり、追い飯までぺろり( ˊᵕˋ ) はなびが開店して���くて足をのばしたんだけど 坦々まぜそば気になるからもう1回行こ。 . #ゴチタム#元祖台湾まぜそば#台湾まぜそば#麺やひばな#ひばな#愛知#東海#有松#名古屋#ラーメン#まぜそば#名古屋ラーメン#名古屋まぜそば#有松ラーメン#愛知ラーメン#麺類#辛い#うまい#麺スタグラム#たまご#にんにく#あり#追い飯 (麺屋ひばな) https://www.instagram.com/p/B0bQiOiFb1t/?igshid=10p24adqcbypp

#ゴチタム#元祖台湾まぜそば#台湾まぜそば#麺やひばな#ひばな#愛知#東海#有松#名古屋#ラーメン#まぜそば#名古屋ラーメン#名古屋まぜそば#有松ラーメン#愛知ラーメン#麺類#辛い#うまい#麺スタグラム#たまご#にんにく#あり#追い飯

0 notes

Text

1222-29らへんに考えたこと

日記でもないんだけど朝読み返したら5000字くらいあって、こういうのはいつも書くだけ書いてtumblrには載せないんだけど、こういうのがメモ帳にいっ…ぱい溜まっているのでたまには載せておこうかなあと思った。夜書いた段階ではなんか暗いなと思ったけど朝読んだらそうでもない気もした。わたしの気分というのはとてもあやふやで、そんなもんだろうと思った。

ーーーーーー

ブックセラピーの企画にお誘いいただいた。ブックセラピーとは悩みに本を”処方”するというものだそうで、渋谷○○書店のスタッフ・リレキショウタさんがBOOPY(ブッピィ)というサイトをやっているとのこと。サイトに寄せられた悩み事についてそれならばこんな本がおすすめですよと選書し、本の紹介記事を書くのだそう。 わたしは性格が歪んでおり非常に意地悪なので、わたしのような者に悩みを相談してはいけないと思います…、そもそも文章を書くのが上手いわけではないので小説ではない文章を書ける気がしません…(じゃあ小説は書けてんのかっていうとわかんないんだけど、べつに文章上手くなくても小説は小説になりうる(なっちゃう)し、そもそもわたしの小説はわたしが勝手に書いているものなので文章の巧拙とはべつのところにある)。何度かお話を伺うたび、わたしはそのようにお断りしていたんだけども、12/22にお店番をしていた際、なんか話の流れでとりあえず年末までにひとつ(ふたつ?)記事を書くことになった。 ぜったいに向いてないと思います、とても無理です、書けません、ライター仕事は承っていませんとはっきりきっぱり言いすぎてたぶん冗談みたいに聞こえたんだと思う。そして○○書店でかなりお世話になっている方なので文章を書いてくれと言われるとなんかこう書こうかなあという気になってしまった…のか? これは小説だとほんとにそうで、同人誌のアンソロだと、主催の方をよく知らなかったりアンソロのコンセプトがよくわからなかったりでも、依頼されるとうれしくて書いちゃう。何か作品を読んでくださった方から小説を書いてくれと依頼されると、ほんとにとてもうれしい。二つ返事で書く。わたしは性格が歪んでおり非常に意地悪だけどとてもちょろいのだ…。そしてそれが無責任だし軽薄な態度だとも思う。でもほんとに、小説書いてって言われるとパーッとうれしくなってしまう。で、今回のこれは小説ではない。

今回、わたしは記事をひとつ書くのかふたつ書くのか? わからない。口約束なのではっきりしなかった。とりあえずひとつ書いた。書いた後は自分のtumblrだったりペーパーだったり自由にしてよいということで了承いただいた。けっこういろいろ譲歩してもらっている。けれどもなお、ほんとに書くのかという気分だったし、非常に苦しんで書いた。 小説ではないからか? わからない。どうしてわたしに依頼してくださったのかもよくわからない。悩み相談というのはちゃんとそういう訓練を受けた人、資格を持っている人がやった方がいいんではないのか。あえてそうではないところに価値や意義を見出す企画であることは説明され、言わんとしていることはなんとなくわかったものの、わかったものの…。悩み相談を受けた人がかえってダメージを受けてしまうってことはありそうだよなあと思った。またこういうブックセラピーというものが、皆保険制度のない国から始まったものとのことで、そのあたりも考えたいことがたくさんあるなと思った(保険制度を話題に出すならわたしは慎重になる)。 そしてこの「悩み」というのが、ほんとにこういう悩みの人がいるのかどうかわからないというのがわたしにとって蜘蛛の糸のようにつきまとい、たぶんここに苦しんだ。「悩み」はBOOPYのサイトで募集しているが、それをそのまま載せるとは限らず(さっきの「悩み相談を受けた人がかえってダメージを受けてしまう」というあたりに配慮していると思われる)、サイトが始まったばかりということもあり、架空の悩みである場合もあるらしい。 架空の悩みって言い方はよくないか。よくある悩み事的なものをインターネットでサーチしたというようなことを言っていたので、そのような悩みを抱えている人はいることはいるのだろう。でもその人が何か本を紹介してほしいと思っているわけではないだろう。同じような悩みを抱えている人が記事を読んだときに何かしらふうんとはなるのかもしれない(そういう悩みのシェ���、その意義についても伺った)。でももしかして今書いているこれは独り相撲なのかもと思うとやや虚しい気持ちにはなった。 いやまあこういうのは本の紹介がメインであって、悩み自体はお題的な建前かもしれない。サイトの趣旨をお話いただいたとき、本好きが活躍できる未来をつくりたいとおっしゃっていたから。 いやわたしは「本好き」なのか? 小説を読んだり書いたりを日々やっていて、たぶん好きだと思うけど、本好きかっていうとどうだろう…。好きな本は小説に限らずたくさんあり、それなりに買ってる方なのかなと思うけど(自分の収入とのバランス、ほかの支出と比べるとそれなりに好んで買っている方だとは思う…という話。でも蔵書量や積読を誇るタイプではないな〜)、それをもってして「本好き」か? 本ってだけだと何を指しているかよくわかんないよなあといろいろ屈託があり、「本好き」とカテゴライズされることに抵抗がある。 いやほんと、そういうのも含めてわたしがマジレスしちゃっているだけかもしれない。サンプル的に何か書けば何かしら何かになるのかもしれない。誰も読まなくてもわたしが文章を書く練習にはなる。それはそう。まあ文章を書く練習なら毎日小説を書いているんですけども…。ほんと、そんなにいろいろ気にかかることがあるんならやんなきゃいいでしょって感じかもしれないんですが、いやわたしはできねえって何度も言っていて、でも話の流れで書くことになっている。不思議なことに。 そしてこのように書いてみるとものすごく愚痴みたいに見えるので我ながら驚いているんだけど、わたしは苦しんで文章を書くのがそんなにイヤではなくて…。記事自体は非常に楽しんで書いている。苦しんでいるとの楽しんでいるのとは同時に起き得る。これ長いことわたしの小説とかtumblrを読んでくださっている方には伝わると思うんだけど…。

ーーーーーー

サイトをひととおり読み、記事を書いてみた。そもそものところで「こういう気分のときにこういう本」というのがあんまりよくわからないので難しかった。毎日なにかしら読んでいるけども、それって自分の気持ちに合わせて本を選んでいるわけではないよなと思った。 たとえばわたしは呉明益の『自転車泥棒』という小説をおととし読んで、すごく好きだと思った。日本橋の誠品書店を初めて覗いて、せっかくだからと台湾の作家コーナーを眺めていて、なんとなく手に取った本。帯の、「この小説は「なつかしい」という感傷のためではなく、自分が経験していない時代とやり直しのできぬ人生への敬意によって書かれた」という文言��惹かれた。あと手持ちのお金が少なくて文庫本を中心に眺めていたというのもある…。 じゃあ、本を手に取ったとき自分の気分がどうだったかというのはあんまり関係ないように思う。面白そうだな、読みたいなと思うとき、わたしは白紙になっている…というのもちょっとちがうか…。「私」がないことはない、あることはあるけども、「私」を中心に据えて何か読もうとはしていない。あとこの『自転車泥棒』ってそこそこ分厚いので、一気に読むものではなく、日々のいろんな気分を御しながら読んでいたと思う。元気な日もあったしイライラしている日もあった。わたしの日々の波風が、「ぼく」の家族の歴史は「盗まれた自転車」に始まるという長い物語——まずは「ぼく」の祖父が生まれた年まで遡り、自転車をめぐって台湾の中華商場から戦時中のビルマ、日本、ウンベルト・エーコの創作論…とさまざまな旅をする——と一緒にあるということ。自分の生活に長い物語が入り込むようでもあるし、生活から離れたところにある物語の中にフッとワープするようでもあるし。どうとでもいえちゃいそうでもある。 文芸だけでなくいわゆる人文書でもそうだと思う。何か知りたいことや調べたいことがあるから本を手に取るとも限らず、なんとなくこのテーマに関心があるとか、ふと目を惹かれたとかで、思わぬ興味が広がったり学びを得たりする。『動くものはすべて殺せ アメリカ兵はベトナムで何をしたか』を読んだわたしの動機はなんだったっけ。 またこれはどちらかというと随筆の部類だと思うけど、古い岩波新書の『釣りの科学』を手に取ったのがなんでなのかこれもぜんぜん思い出せないが、好きな本で何度も読み返している。大学の教授を退いた筆者が科学的視点で語る釣りの話。魚の生態や釣りの仕掛け、釣り方など。わたしはまったく釣りをしないし1969年に書かれたものなのでこの本でわかる新事実のようなものはあんまりない気がするけども、語りの端正さや優しい感じに落ち着く。釣りそのものではなく、何か態度のようなものを学んだ気がしている。「釣り」とか「海洋生物」とか「生き物」とか「科学」といったタグづけとはおそらくべつのところに、わたしの気分や得たものがある。 じゃあ気分にあわせて本を選ぶというのが嘘だと訴えたいのかというと、べつにそういうわけではなくて…。企画を否定したいわけではない。気分から本を選ぶこともあることはあるし、そしておそらくは人に伝える切り口としてそれがわかりやすいというのはあるんだろうなあと思うし。ブックセラピーに限らず、書店のPOPとかでも見かける。「〜〜なあなたにおすすめ」とか。ちょっとマッチングアプリっぽいのかな。なんとなくお膳立てされてる気がするのかな。「人に伝える切り口としてそれがわかりやすい」、そういうある種の茶番がありそれにのるということ。これには気分やコンディションが大いに影響しそうだ。

ーーーーーー

ともかくだ、「4年付き合っていた彼と別れて立ち直れない、結婚まで考えていたのに、、、/30代・女性/会社員」という悩みを与えられ、わたしは本を選んだ。 最初パッと思いついたのは『海をあげる』(上間陽子 著)。なんでだよって感じだけど(『海をあげる』は沖縄に横たわる暴力の話だ)、冒頭の「美味しいごはん」という話が、著者が前夫に不倫されたときの話で、著者の友人たちの励ましのことなどを思い出したので…。読んだ人はわかると思うんだけど。そしてわたしは最初にこれを読んだとき、自分にはこういう友人っていないな〜!と思った。卑屈になっているわけではないんだけど、いないな〜!と思った…のを思い出し、やめといた。 この「30代・女性/会社員」という方がほんとにいるのかわからない。もし恋人との別れという内容で「30代・女性/会社員」という属性を作り出したのだとしたら、そこに偏見はないかというのも気になった。わたしはとても疑り深い…し、どうせ茶番なのだとしたら「あるある」をやる姿勢みたいなのは、そりゃまあ気になる。これは小説を書いているときもすごく思う。じゃあ小説にしようと思った。何か好きな小説、今年読んでああ好きだと思った小説からひとつ選ぼうと思った。 12/29の店番で原稿を提出した。これがそのまま使われるのか直しが入るのかなんだかわからないけども、ともかく1400字くらい書いて出した。1月半ばくらいにサイトをリニューアルするとこのことだった。たぶんそれより前に、このtumblrに載せるとかフリーペーパーとかにしようかなあと思っている。 前回の日記にも書いたけど、赤澤玉奈さんの展示で、悩みを語りそれを石にドローイングしてもらうというのがあった。それをやってもらったときにこの記事のことはもうあった。わたしが本を紹介するよりこっちのほうがいいよなと思った。そして、わたしの話を聞いてくださったときの赤澤さんの感じ、受け止めてくれたという感じが、わたしには無理そうだなあと改めて思った。 ややこしい性格をしているのは自覚している。わたしのような者が文章を書くことが、なにかしらいいことになるように、サイトに掲載することでわたしの活動や作品にもつながるように、いろいろ気を遣ってくださっているのはほんとにもうよくわかった。けども…と言いたいことがいろいろあって、もうちょっと考えます。どうしてわたしはこの善意にパッとのれないんだろう。 ついでにもいっこ書いておくけど、こないだ神保町のシェア型書店で買い物したとき、運営の方とちょっとお話したのね。わたしは渋谷○○書店で棚をやっていますと名乗って、お店によってだいぶ雰囲気がちがいますねみたいな話をしたの。そしたら話の流れで「渋谷のあそこはキラキラしてますもんね」って言われ…。あ〜〜やっぱ出版って権威どまんなかよな…こういうところで元気いっぱいなのはやっぱアカデミックな男の人なんだよな…と思った。ってかわたしがその店に参加してるっつってんのに面と向かって「キラキラ」って形容すんのは、さすがに喧嘩売ってねえか? いやわかるよ、たしかにまあこのとおりわたしは「本好き」みたいな語にものすごく屈託があり、そういったところから始めようとしているこういうブックセラピーのような企画にもかなり疑問をもっているけども…。でもそこに何かつっこみを入れようとするときに、なんかこうすごく権威的な感じになっちゃうのはやっぱイヤなんだよな…。と思った。ほんとにわたしはどうしたいんだろう。こういうことをtumblrに長々書いてしまうのもほんとにどうなんだとは思うけど、わたしの日記を読む人はそんなにいない(これは謙遜ではなくほんとにそんなにおおぜいいない)ので、書き残しておく。こういう、実際どれくらい影響力があるのかってことをなんとなく判断した上でまあほぼないっしょとやる…というのは日々いろいろあって、おそらくブックセラピーのサイトについてもそういう判断がなされており、わたしは杓子定規的、儀礼的に予防線をはりまくる感じよりはこっちのほうがいいと思うので、結局は懸念にすぎないかも…とかも思う。 いまこの長い日記(?)を書きながら、独り相撲的ということと、本を選び、読むことについて、あっと思ったことがあった…んだけどすぐ消えてしまった。なんだっけな。たぶんもうちょっと考えたら何かわかりそうな気がする。

6 notes

·

View notes

Text

The Sequential Vector

追悼デイヴ・スミス そして祝Sequential TRIGON-6発表

「You've got to keep moving forward.」 「いっつも前を向いて進んでいかなきゃね」 (上段:Dave Smith Instruments PRO2英語取説より。 下段:同Nemo版超訳)

上記、レジェンダリー・エンジニアのお言葉。

そりゃ確かにほんまにほんまに新しいものを作ったのかと詰め寄られると、ものすごくざっくり申し上げるならMoogと言えどパテントをとったのはトランジスター・ラダー型VCF回路のみ。名門Sequential社を興したデイヴ・スミスに至ってはありものの組合せで済ませているわけだが、ただその組合せ方というかアレンジが絶妙に新しいと言える。

事実Prophet-5が名機なのは決して日本でYMOおぢさんらが神格化して礼賛するからではない。過去は知らない。歴史なんてどうでもいい。今ここで実際に音をつくってみると何をどうひねってもどこをどうひねっても面白い音がするからだ。スイートスポットが広い、もはやスイートゾーン?

電子楽器の司馬遼太郎をめざす者と言えど、名刀その切れ味その音色あざやかなるを知るのに歴史は無用。切り捨て御免。そしてそれを音に語らせるデイヴ・スミスの名機、その数々。

そのデイヴ・スミスが口ぐせのようによく言うのが冒頭に掲げた言葉:

「You've got to keep moving forward (いっつも前を向いて進んでいかなきゃね)」

だから基本的に復刻はしない。Prophet-5 Rev4? あれって復刻? Rev4ってことは新バージョンなんちゃうのん? 俺様だけがプロフェットを次のステージへ持っていける、どこぞのパクリ屋とは違うぜ!というやばいメッセージ。真似されるくらいならセルフカバーする。しかも単なるカバーにあらず、永遠に進化し続けるプロフェットその最新版。その生みの親としての誇り高き宣言がRev4。その象徴的な橋頭堡がRev3で止まらずにRev4まで回るVintage Knobだとしたら?

しかもRev4が全てそろって安定して理想状態だったとしても、何をどうそろわせるか、どう安定させるかにはメーカーの意図があり、その帰結たる音はメーカーからのメッセージなわけ。だって揃った結果が面白くない凡庸な音だったら意味ないし、そこはメーカーが描く理想の音を込める余地があるはずです。

最新型プロフェット5ことRev4サウンドに未来を聴く、ベクトルが指し示す未来を聴く。

しかも彼はつねに新しい機種をつくる。だから彼のラインナップは統一性が無く、ありていに申し上げれば散らかし放題すっちゃかめっちゃか。把握しづらい。MaxとかTetr4とかってあったよね? マルチティンバーのフルアナログシンセ、操作性に難ありで消えてしまった。でもそれら無秩序な機種ラインナップは、ほとばしる彼の創造性が描く樹形図なのだ。だからどの機種もみんな骨太の個性派ぞろい。理解するには難しく、発散はなはだしく、安易に飛びつこうものならやけどするぜ! でもオキニの機種が見つかれば一生もん。

生い茂る精鋭のラインナップ。100人中3人しか振り向かないかもしれないが、その3人のハートはガッツリわしづかみにして離さない。そしてこれを生み出したSequentialというメーカーが示したベクトルを、そのファウンダーへの追悼として描いておきたい。前進あるのみ!と微笑む彼のためにも。私たちが前進するためにも。

♬ ♬ ♬

Act I 「たまたまいろいろ作れてしまう人」

デイヴィッド・ジョゼフ・スミス(David Joseph Smith)はミュージシャンではない。ホビイストである。

ボブ・モーグならテルミン、ロジャー・リンならギター、皆さん立ち返る原点があるのであり、だからこそボブさんがMoog社を再起動させるべく最初に作ったのは現代版テルミンであり、ロジャーはlinnstrumentという近未来的フレット楽器に回帰した。

しかしデイヴ・スミスには回帰する楽器がない。彼は趣味としてギターやベースをたしなむ程度。ピアノはもっと適当。お気楽な感じで仲間とバンドを組んでギターを弾くことはあってもガチなプレイヤーではなくホビイ。

ホビイといえば彼、なんとスポーツ大好き人間。のちにハワイのアイアンマン世界選手権なるトライアスロン競技大会に参加したこともある。とかくサイクリングに登山、趣味がアスリートであった。さわやかですねぇ。

♬

たしかに彼が暮らしていたサンフランシスコ湾岸には、すでに60年代から人工知能を開発していたスタンフォード大学があり、やはり60年代から同大学にてチョウニング博士がFM音源を研究していたのであり、同地域にはかのMoogとならぶシンセの始祖なのにぶっちぎりとんがりすぎた影のシンセメーカーBuchla社もあり、天才デイヴ・ロッサムが大好きなキメるヤクから名付けたE-mu社、シンセのチップメーカーとして押しも押されもせぬ存在となるCurtis社、そして充実した濃いぃ内容を誇る米国キーボード・マガジンの本社も生まれたばかり。

この、やがてはシリコンバレーへと変貌してゆく最先端ハイテク産業エリアにて、既存の体制に反発する若者たち、ヴェトナム反戦、ドラッグでトリップ、ラヴ&ピース、いぇ〜いとなっていたアメリカ西海岸カウンターカルチャー反骨精神がぱんぱんに充満する中、毎日まぶしい晴天、からっと乾いたカリフォルニアの風がそよぐ空の下、のびのびと自由な空気を胸いっぱいに吸いこんですごす彼デイヴ・スミスは、それでもごくごく普通に航空産業ロッキード社のソフトウェア・エンジニアとして暮らしていた普通の二十代の若者なのであった。

ただハードではなくソフト担当であったというところは、やはりデジタル産業シリコンバレーto beな場所に負うところが大きいのかもね。それに彼は1950年生まれ。のちに西ドイツでPPGを興したヴォルフガング・パームとタメ。戦前生まれのロバート・モーグやトム・オーバーハイムと比べても戦後生まれかつ15歳ほど若い、よけいデジタルには馴染みがあったであろう。しかも同い年のヴォルフガング・パームが子供のころから既にフォースが強い選ばれし者だったこと、それが鬼気迫るぶっちぎりの最先端をつっぱしる鬼才発明家になったことを思えば、対照的にデイヴ・スミスはただのおおらかメリケンなホビイストというところから、のほほんと始まったのだ。

♬

そんな彼が仲間からすごい楽器が新発売されたから見に行けよと言われ、わけもわからず楽器屋でご対面したのが発売されてまだ日も浅い初期ロットのMinimoog。音楽とエレクトロニクスの出あいもん、むぅっちゃ新しい! でもしょ〜もない新車が一台買えるくらいの値段もする。道楽がすぎたのであろうか彼はロッキード社員融資を使ってなんと1台お買い上げ! ホビーのために融資までしてもらって迎えられたMinimoogさんも幸せ。まだ手元にあるとかって言ってなかったっけ。

自宅で趣味まるだしにMinimoogで音を作ったり弾いたりしているうちに、自分用に周辺機器がほしくなったデイヴ・スミス。ひとまずちゃちゃっとガジェットをこしらえてみたものの、ひょっとして他にもほしがる人がいるかもしれない、ふとそう思って売り物になりそうなものを作ってみた。

彼が最初に作ったのは16ステップ3チャンネル・アナログシーケンサー。なんでって当時シーケンサーと言えばでっかくて高価なMoog 960アナログシーケンサーしかなかったから。それに手弾きしなくて鳴るってのもホビイストにとっちゃあ、うれしいかもね〜。

ただ、この時点で彼はあくまでユーザーとしてつくってみただけで、決してガチなメーカーとして作った覚えはない。

そもそも彼は楽器メーカーを興す気などまるでなかった。自作シーケンサーなどのガジェットは週末にこしらえるウィークエンド・プロジェクトとして作って売ろうと思ったまで。二次創作にも近いのかもしれない。

ともかく小さく安く作ってみたのがModel 600。屋号はSequential Circuits。シーケンサーつくったんだからSequential(シーケンシャル:順番に動作する)、でも他にもなんか将来つくるかもしんないし音楽とか楽器とかじゃないかもしんないし其のうちパソコンを使った何かも作ってみたいなぁ取り敢えず漠然とCircuits(サーキッツ:いろんな回路)、ほんでSequential Circuits(シーケンシャル・サーキット:順番に動作するいろんな回路とかまぁそのあれだそのうちいろいろなんや知らん作るんちゃうかぁくらいには思てます的な:超訳 by Nemo)。

名前に含みをもたせただけのことあって早速おもしろいのはModel 600に「Sequencer and Complex Wave Generator」とサブタイトルをつけたこと。というのも一足早くE-muを立ち上げていた天才デイヴ・ロッサムの門を叩いてアドバイスを乞うたところ、流石ロッサム、シャープな切れ味するどく彼が言うには

「あんたにとっちゃゼロから設計すんのってめんどっちぃだろうからさぁ、うちのE-muモジュラーで使ってるちっちゃいVCOサブモジュールあげるよ、それ使いな。Moogのよりピッチが安定してるぜ、岩みてぇによぉ♬ 」

ってな感じで気前よく譲ってくれたおかげでそれを組み込んで設計。

かくして単なる16 ステップ x 3チャンネル・アナログシーケンサーとしてのみならず、可聴域でぶん回せば最大48ステップで1周期を描く複雑波形オシレーターとしても使えるようにしてみた次第。ぶん回しながらリアルタイムでノブをひねっていけばどんどん波形が変わるんじゃね? もうこれ1基だけでモノシンセたりうるポテンシャル。さしずめ自由波形ジェネレーター! その自由過ぎる波形こそがSequential初のシンセサイズ、その自由すぎる産声だったのである。

基礎技術に長けた天才テクノロジー野郎デイヴ・ロッサム。 応用技術に長けた天才ホビイスト野郎デイヴ・スミス。 技術開発と商品開発。 テクノロジーとプロダクト。 2人のデイヴ。 2人のエンジニア連携プレイお初。

アナログシーケンサーなのに高速回転させれば音が出る!というのでツウな数寄者たちからは「なんやしらんえらいまた若いもんが気の利いたおもろいもんこしらえてきよったで」と噂になったのだとか。

この時点でもまだ楽器メーカーを興す気など毛頭ない、ただ単に「たまたまいろいろ作れてしまう人」。

え、ちょっと待って。さっき「其のうちパソコンを使った何かも作ってみたいなぁ」って言ぅてたけど、それって70年代巨大メインフレーム・コンピュータービジネス?まさかメインフレームでDTM?いやいや、まだまだこの時点ではば〜くぜ〜んとして、クラウドなみに雲をつかむような話。

このフォーカスも定まらないままになんとなぁ〜く作れちゃう、しかもソフトも作れてしまうというところが、彼をしてカテゴリーを超えた間口の広さを与え、その間口の広さが業界標準となった名機シンセやはたまた世界標準となった通信プロトコルなどを発明せしめることになろう��は、だが誰が予想しえたであろう。

しかもデイヴ・スミスの場合、それらは気の利いたものなのだ。分かってるねぇ!と思わせる気が利くアイテム。これがデイヴ・スミスを生涯つらぬくひとつの通奏低音となる。エンジニアに止まらないアーティスティックなセンス。しかもなんとなぁ〜く作れてしまう。漠としていることは、漠然としていることは、だからこそ実にさまざまな可能性をはらんだ胎動なのであった。だいたい自由波形ジェネレーターが最初のプロダクトだったなんて、自由すぎて素敵じゃないですか。

「たまたまいろいろ作れてしまう人」デイヴ・スミス。

ベクトルが自由な人であるがゆえに許容範囲も広いふところ深い天才ホビイスト、その自由すぎるシンセよちよち歩き、初めてのお使いのようなスタート、とにもかくにもその幕が、ひょとしたら本人すらもが分かっていないまま、ぽわ〜んとここに切って落とされたのであった!

♬ ♬ ♬

Act II 「たまたまいろいろと解が見えてしまう人」

ウィークエンド・プロジェクトとして作ってみたModel 600。とはいえ売り物にする以上、それなりに数を作らないといけない。するとアナログなのでいちいちハンダこてこてめんどっちい。そこでデジタル化したのが弐号機デジタルシーケンサーModel 800。さすがソフトウェア・エンジニア、やっぱデジタルですよ。

さらにプロのライヴで坊やがMinimoogのノブをいちいち目盛りみたくバミってるのを見て、MinimoogやARP2600の音色を部分的に記憶してくれるプログラマーModel 700を開発。目盛りはメモリー。そして「部分的に記憶」というのは音色パラメーターをすべて完全再現するわけではなく、要はCVをいくつかデジタルメモリーに記憶しまとめて一括でシンセへ送るだけ。裏を返せばどんなモジュラーシンセでも部分的に音色設定を記憶できるという、これまた気の利いた粋なアイテム。

Model 700で明らかなように「たまたまいろいろ作れてしまう人」とは「たまたまいろいろ見えてしまう人」でもあった。即ち「それ、こうやったら解決できるよ」というソリューションが見えてしまう、目的と方法ともに見えてしまう透視力を持った天才。

しかもコスト意識のおかげでむやみに仕様を広げたりしない。このバランス感覚は肝要。フォースが強すぎるあまり採算度外視して会社をつぶすヴォルフガング・パームでもない。ヴォルフガング君なら自由波形ジェネレーターを8つそろえていきなり8音ポリ自由波形しかもフィルターレス波形わしづかみシンセをつくらんとして、それはそれでぞくぞくする音、めまいがするお値段、すべてが前人未到の極北プロトタイプだったやも?

かくしていろいろ見えすぎるも、それに対してぽんぽんと気が利くデジタル・ガジェットをこしらえる楽しき日々。

そこへごろんごろんとロール・アウトしてきたるは、ついに出たプログラマブル(音色を保存できる)ポリシンセ実現のための三種の神器すなわちCPU Z80、SSM社製音源チップ群、そしてE-mu謹製デジタルスキャニング・キーボード。でも「たまたまいろいろ見えてしまう人」デイヴ・スミスにとっては、そんな気の利きまくったものをつくるなんてあまりにも自明の理すぎてきっと大手資本MoogやARPがとっくに開発すすめてるにちげーねーってんで放置プレイ。

ところが数ヶ月たっても誰からも何も音沙汰がないゆえ「ならボクがやってみることにした」のが、たまたまいろいろ見えてしまう人が思いついた史上初CPU制御式プログラマブル・ポリシンセ、その名もModel 1000。

そしてこのころには数名を雇えるくらいには彼のものづくりも進展。よって彼はロッキードを退職、ようやく楽器メーカーに専念すべく腹くくった。さりとて個人商店であり零細ガレージメーカーにすぎないSequential Circuits社。そのModel 1000設計にはE-muの天才テクノロジー野郎デイヴ・ロッサムにも助けてもらった。そもそもロッサムはSSMチップの設計にも関わっていたし、同じくロッサムが作ったデジタルスキャニング・キーボードに至ってはよけい貢献。

試しにブレッドボードで1音だけシンセを組み上げてみたらさすが名器SSM、良い音がする♬ コスト意識から5音ポリ。複雑な音も出せるようVCOとEGを流用して周波数変調を実現。しかもソースとディスティネーションとが1対1ではなく1対「多」で変調かかるがゆえ「ポリ」モジュレーションと命名。外観はMinimoogにインスパイアされ木部が美しいアートな仕上がりに。思わず見とれてしまうね。

と言いつつ誰にも見せなかったのだが、ふと試作をリック・ウェイクマンにだけ見せてみたら 「これは型番ではなく、ちゃんと名前をつけるべきだ」

さっそく小さな社内でブレスト。いろんな候補の中にはSeerという名前も出てきた。

・予言者:Seer。未来を予見して語る者、予言者=予見者 ���預言者:Prophet。未来だろうがなんだろうが関係なく、とにかく神の言葉を預かって人間へ伝える者。神の言葉を預かるから「預」言者

どちらもデイヴ・スミス本人の案らしい。

♬

1978年1月、ナムショーでデビューすることになったModel 1000。

しかも当日の朝までかかって徹夜で試作機の不具合を直し、ようやく昼下がりにそれを脇にかかえてナムショー会場に飛び込んだ27歳デイヴ・スミス。

広大きわまりないコンベンションセンターにて開催されるナムショー、いくつもの大ホールにまたがる展示会場。なんせアコースティック楽器もエレクトロニック楽器もメーカーの皆さん出展、スコア出版社に至るまで出展するのだから、ホールがいくつあっても足りないくらい大規模な音楽産業すべてにまたがる祭典、見本市というにはあまりに壮大。

そんな居並ぶ大ホールのひとつにこれまた巨大な地下ホールがあり、そこへエスカレーターで降りながら見渡すと毎年おびただしい数のガレージメーカーたちが蜂の巣みたいに細かくブースをぎっしり並べ、全体でうわ〜〜〜〜〜〜〜〜〜んと群衆のざわめきが飽和し、まるでスターウォーズのエイリアンたちによる有象無象のガジェット市場のようでわくわくどきどき、目にしみるような色彩コントラストと異形の機械たちと雑多な騒音とで充満するホール、あふれる思いに目頭が熱くなる、広がるパノラマ、そのさなかへエスカレーターでゆっくり舞い降りて埋没するように着陸するちっぽけな自分。

そう、歴史とは、名もなき群衆のものではなかったか。群衆こそが、歴史の真の主役ではなかったか。

だが時として漆黒の闇の中から思わぬダークホースが躍り出る。そしてその無名の英雄たった一人に全世界が熱狂して湧くことがある。

それこそ太古の昔、初めて陸に上がって空気にあえいだ肺魚のごときモノシンセMinimoog。そして果てなき大空を初めて征服した始祖鳥のごときプログラマブル・ポリシンセSequential Circuits Model 1000。やがては大海の覇者となる鯨類が突如として浮上するがごときEnsoniq Mirage。あるいはモノマネする知恵と学習にめざめたヒトザルのごときClavia Nord Lead。直近では学ぶ機械というものを目撃するかのごときASM Hydrasynthなのか。

あげくの果てに、眼前に呈された現実を目の当たりにしてもなお

「なんだミニモーグをポリフォニックにしただけじゃね〜か〜ぁ」

と、地下ホールの一角にて大山鳴動ねずみ一匹とばかりに笑い飛ばし片付けてしまった地上界から降りてきたつもりの既存列強メーカーたち。名もなき新人が天界から彗星のようにワープアウトしてきても、まだその意味するところを見抜けなかった地上の大人たち。

上を見ろ。さらに上がある。

若き預言者の顕現。

そのあとの伝説はYMOおぢさんならずともご存知であろう。そう、名機中の名機Prophet-5の誕生であった。

♬ ♬ ♬

Act III 「たまたまピンチが逆に次の時代をつくってしまった話」

さぁ、イケるとは思ったけどいくらなんでもこんなにたくさん!?という大量受注。文字通り看板商品となったProphet-5。シンデレラ・デビューを果たしてしまったSequentialにとって今まで通りちんたら家内制手工業みたいな作り方をしていたのではとてもとてもオーダーを消化できっこない。

だいたい最初期のプロ5などというものは、ご自慢の音色メモリーが時々吹っ飛ぶことがあるという恐るべき信頼性の無さ! ライヴステージでここぞ!というときにメモリーがぱーぷりんになってしまい、破格に打ちひしがれるミュージシャンを輩出していたことは、実はあまり知られていない。きれいなバラには棘がある。伝説のシンセにはぱーぷりんファクターがある。太陽と戦慄?戦慄の旋律!弾いてるほうもピリッとしますわな。

そんなおっとろしい楽器であるにもかかわらず人気はヒートアップするばかり、ありえねー事態。またたくまに1年待ち、いや2年待ちにも達してしまった空前のバックオーダー。チョモランマよりも高いかも知れない受注残伝票の山頂から見下ろしましますビッグネームのお歴々お怒りお電話殺到。ったって工場なんてどないして立ち上げたらええのん?え?ノリ一発?やっちまえって?Oh yeah!勢いで工場をおったててしまったデイヴ・スミス、プロ5の設計を量産に耐えうるようやり直し、かくしてProphet-5は量産型とも言うべきRev.2となった。

♬

飛ぶ鳥を落とす勢いで飛ぶように売れる量産型預言者快進撃!プログラマブル・ポリシンセという新しいマーケットを切り拓いた若きニュータイプ、新時代の寵児デイヴ・スミスの名は全地球に轟きわたれり!

だがオーバーヒートせんばかりの人気の一方、今度はSSMチップの歩留まり(不良率)がひどすぎてどうにも生産数を確保できない。アイムソーリー謝り営業サーセンばかり続いて売り逃しも重なる中、やがてついに体勢を建て直したトム・オーバーハイムから逆襲のOB-Xファイア! そのままElka Synthex、Roland Jupiter-8などと各社からもフォロワー艦影多数! ぼやぼやしてると大事なお客様をライバルに奪われかねんゆゆしき事態、堪忍袋の緒が切れたSequential社は根本的にSSMチップをやめてCurtis社のものに乗り換え、回路設計を全面改訂。これがRev.3。見た目は同じでも中身はまるで違うものに。経営はつらいよ。

一方、じつはそのころデジタルスキャニング・キーボードをSequentialへライセンス提供していたE-muはE-muで、めんどうな訴訟問題に直面していた。

ほんとうは我こそがデジタルスキャニング・キーボードを発明した者なり!とか、いやどのみちそのパテントはオルガンに限定した話でシンセでは無効ですよとか、E-muの特許をめぐっていろんな人がいろんな事を主張しはじめたから大変。ひょっとしてひょっとして、かつてオルガンが最先端電子楽器だったところへ新参者みたいなシンセ市場が急拡大したのでいろんな人が注目しはじめたんでしょうかね知らんけど(要出典)、ともかく訴訟は幾年にもわたってぐだぐだと足を引っ張る。最終的にE-muは法廷で勝ったものの全面勝訴でもなくいくつかの主張は取り下げざるを得なかったらしい。

そんなわけでE-muへライセンス料を支払うメーカーは、徐々に減少していたとも言われる。SequentialといえどProphet-5におけるデジタルスキャニング・キーボードとSSMベースの旧タイプ基板設計という2つのライセンス料を律儀に払う根拠がグレイになってきた。じゃあもういいんじゃね?とばかりに支払い停止をE-muに通知したSequential。ところがこんなときに限って密かに未来への生命線とすべく次世代巨大アナログシンセAudityを開発中だったE-mu、ここにプロ5Rev.3のライセンス料を支払うべきかをめぐって訴訟勃発。最後は和解金で決着がついた一方、これがE-muをしてサンプラー市場へ、コンテンツ・ビジネスへと跳躍するきっかけとなった。

♬

知的財産権とその解釈をめぐる攻防、結果的に電子楽器をPCMサンプリングという次のフェーズへとドライヴした面もあったとなっては、日経ビジネスばりに示唆に飛んでますね。人生ほんま分からんもんです。経営はつらいよ。

そしてそんなビジネスのごたごたなんかよりも「たまたまいろいろ作れてしまう人」デイヴ・スミスは「たまたまいろいろ見えてしまう」がゆえに遥か彼方に聴こゆる音の銀河に、それが手招きする驚異の未知なる惑星に、すっかり心を奪われていたのである。

♬ ♬ ♬

Act IV 「可能性が見えてしまった私企業が公共事業に乗り出すような話」

プロ5をめぐるライセンス料争いが進行している裏番組で、もうひとつの技術的エピソードがひそかに展開しつつあった。

プロ5のようにCPUでシンセを制御できるということは、CPU同士をデジタル通信させてシンセ同士がおしゃべりしあえるということ。元ロッキード社のソフトウェア・エンジニアだったデイヴ・スミスにとって、こんなことポリシンセ同様あたりまえすぎる自明の理であった。そんなコンセプトから自前のシーケンサーやKeytarであるRemote Prophetなども作ってみたが、1社だけでは市場は拡大しない。

新規マーケットというものは、他社が参入しないことにはどうにも広がりに欠けるものなのだ。

同様にデジタルにさとい若手の各社がめいめい自分勝手な通信プロトコル規格でもって群雄割拠しはじめたわけで、Oberheim Parallel BusもあればRoland DCB(Digital Control Bus)規格もあった。ドイツの鬼才が生んだPPG Busに至っては8bit/8パラレル転送でもって誰よりも先にサンプルデータまで送受できたのだから恐れ入る。流石フォースが強い選ばれし者ヴォルフガング・パームいぇい!

でも他社までつながる規格が無い。こんな不統一が横行するようでは皆さん我が道をゆくばかりで参入障壁どころかパイが細切れになっていくばかり、だ〜れも新規参入しようがないじゃないか。

♬

実は最初に行動を起こしたのは当時Roland社長だった梯郁太郎(かけはし・いくたろう)氏であった。

すでに1980年ナムショーから帰国してきた時点で、梯氏はHz/VoltやOct/Voltが乱立するシンセ業界において共通通信規格の必要性を痛感し、なんらかの規格を案出ができないかと社内に指示していた。その結果DCBと、もう一つ、即ちのちにMIDIとなる共通規格の原案というかプロトタイプ、その2つが同時に誕生。 つまりDCBとプロトタイプMIDIとは、ある意味、二卵性双生児みたいな側面があるとも言えた。そして前者DCBが、先にローランド独自規格として実世界にて展開されることとなったのである。

先陣切ったDCBはデジタル通信規格ではあったが、かなりそれ以前のアナログによるCV/Gate規格の面影を残したところがあった。 例えば音符をひとつ鳴らすにしても、打鍵してから離鍵するまでの間、Note On信号を連続してずーっと送信し続け、離鍵した時にNote Offを送るという発想であった。これはまさしくアナログシンセにおけるゲート開閉という挙動をまんま真似たものである。

またDCB端子もアンフェノール14pinを利用したものだが、ピンごとにノート情報やピッチ制御、カットオフ制御、音量制御といったメッセージが別々に割り当てられており、ノート情報に至っては送信専用ピンと受信専用ピンとがあった。従ってもしも将来メッセージの種類が増えるとなると、端子もピンが多いものに変えなければならなくなる。

とはいえ楽器同士が通信しあえるという事自体は計り知れない大きな利便性と可能性をはらんだものであり、またDCBには1本のケーブルだけで双方向通信できるという今のUSBにも通じる利点があった。そしてこの次世代テクノロジーをすみやかに運用すべく、Rolandはひと足先にDCB規格をJUNO-60から展開し始める。Jupiter-8も途中から対応、DCBシーケンサーJSQ-60も誕生した。

♬

一方、後にMIDIとなるもう一方の規格のプロトタイプを作ったのはTR-808やTB-303の生みの親、さらにのちに数々のデジタル音源方式やモデリング技術、VariPhraseなどを生み出すことになるローランド尖端テクノロジーの父、天才エンジニア菊本忠男その人であった。

菊本氏はRolandへ中途入社する前にプラント制御システムを構築したことがあり、そこでつちかったデジタル制御のノウハウを楽器に応用することにした。 例えばノート情報にしても打鍵時のみにNote Onメッセージを一発のみ送信、そのあとは何もせず、離鍵時にNote Offメッセージを一発だけ送信する。こうすることでNote On信号をゲートタイム全般に渡って連綿と送信し続ける必要が無くなる。 また既にTR-808などのリズムマシン開発を担当していたことから、シーケンサー同期も重要課題として認識していた氏は、同期クロック信号、スタート/ストップ/コンティニューなどの各種コマンドも盛り込んだ。

しかし合理的かつシンプルに分かりやすく効率的な規格をめざして案出してみたものの、正直、菊本氏にとってこの原案が業界各メーカーや学会に乱立するおびただしい案を超えて標準プロトコルになるなどとはとても思えなかったという。 それもその筈、もはやこれは一つの私企業が自発的に公共事業に乗り出すような前代未聞の話だったからである。

♬

そんな菊本氏が作ったプロトタイプ規格を持って梯氏は1981年のナムショーにてトム・オーバーハイムを訪れ、さらにそこからデイヴ・スミスを紹介された。

梯氏と会話したデイヴ・スミスは、早速部下に命じてシーケンシャルなりの原案を作成。同年10月のAESショーにてなんでもいいから電子楽器業界に広く共通のシンセ通信規格を作ろうと業界全体に広く呼びかけ、叩き台としてしシーケンシャル案「USI - Universal Synthesizer Interface(汎用シンセサイザー・インターフェイス)」なるコンセプトを提示。無論たたき台はあくまでたたき台に過ぎないのであって、なにもこの通りにしようというのではない。とにかく業界全体にまたがる標準規格がほしい。

電子楽器業界を牽引する先導者として、シーケンシャルは私利私欲を捨ててひろく万人にささげるという公的な意識で広く呼びかけたのであった。あるいはメーカーとしてではなく、ユーザーとしての気持ち、つまり天才ホビイスト・スピリットならではのユーザー本位の視点が、デイヴ・スミスをして梯氏の案にレゾナンス共鳴して動かしめたのであろうか。 ちなみにこの時のシーケンシャル叩き台案では、端子には通常の1/4インチフォーンプラグを使う仕様となっているというのも、いかにもフレンドリーな印象がするよね。

だがあいかわらず欧米各社たちは自社規格の優越性をテコに我田引水したがるか、はたまた安全なところから様子見するかでしかない。え〜? 電子楽器って前を向くものじゃなかったの? 結局だ〜れも参加せずがっくりきてると梯氏がやってきて曰く、日本勢、すなわちYAMAHA、KORG、KAWAI、そしてRolandと一緒にやろうという。僕が日本勢に話つけてまとめてくるからレッツ前を向こうトゥギャザー!前進あるのみトゥギャザー!新しい時代をつくろうトゥギャザー!という。

そんなわけで合衆国1社と日本4社とでシンセ標準規格を策定開始。メールもないのでファクシミリと国際郵便と国際電話でしかない。言葉の壁にも相当に難儀した風情。いやいやブロークンでいいから質問しよう質問。新時代をつくるべくミーティングを何度も重ね、各社のアイディアを取り入れていると、あるとき梯氏が名称として「USI(汎用シンセインターフェイス)」あらため「UMII - Universal Musical Instrument Interface(汎用楽器インターフェイス)」というのはどうか?と言う。略してUMII「ゆぅみぃ」つまり通信規格だけに「you - me」と読ませる可愛いダジャレ♬ 流石、大阪人!なにわ商人なにわエンジニア世界に羽ばたく! Roland DCB通信規格の転送速度は31.25k baudで実はMIDIと同じって知ってた?

この名は没ってしまったものの、そこからヒントを得たデイヴ・スミス、確かに「シンセ」と言うより「楽器 = musical instruments」と一般化するが吉と気付き、MIDI - Musical Instruments Digital Interface(楽器のためのデジタル・インターフェイス)と提案。ミディ! そいや80年代後半になっても「えむあいでぃーあい規格」って呼んでた人いたね!

ところでシーケンシャルは当時開発中だったマルチ音源シンセSix-Trakを具現化すべく、あとからMIDIにOmni Mode4を日本側に意図を気付かれないようさりげなく盛り込んだと言われている。 しかし、その時シーケンシャルはマルチ音源時における各MIDIチャンネルはモノフォニックと規定するも、それに対して日本側は最初からローランドの菊本氏を中心に各チャンネルはポリフォニックで問題ないというマルチティンバー論を提唱していた。これは先に1980年時点で菊本氏がナムショーから帰ってきた梯氏に依頼されて作成したプロトタイプ規格においても既にそうなっており、MIDI策定会議が始まってからヤマハが持ち込んできた案においても同じくマルチティンバー駆動が可能となっていたのであった。 かくしてOmni Mode 4は、MIDI策定という過渡期に生まれた肺魚かカモノハシみたいな進化途上のものとなり、今ではモノフォニックな仕様ゆえ使われることなく、過渡期の歴史を物語る史跡のようなものとなっている。

そしてその発想の延長線上に、菊本氏は史上初MIDI対応リズムマシンRoland TR-909にて史上初MIDIドラムマップを搭載したという。 すなわち単一MIDIパートであってもノート番号ごとにインストゥルメントを割り当てることによって、ドラムキットを丸ごと鳴らすことが可能だと実証したのである。今では当然すぎることだが、そんなものが全く無かった当時に提案し具現化していたところにポイントがあった。そんなふうにゼロからイチを生み出した菊本氏によるTR-909マップは、今なおGM音源などに広く採用されて生き残っている。

♬

とにもかくにも1982年にMIDI規格が誕生することが公に予告され、翌1983年始のナムショーでSequential Prophet-600とRoland Jupiter-6、JX-3Pという3つのアナログシンセがMIDI接続。ノート情報はちゃんと送受できて音は鳴ったのだが、ピッチベンダー情報は8進数16進数の解釈が違ってしまい、うまく動作しなかったという。しかもおおらかな時代だったのでセレモニーもプレス・カンファレンスもせず、2社の社員が集まってつなげて鳴らしていぇ〜いと拍手して内輪だけではははと盛り上がって終わり。とどのつまり、電子楽器なんて結局それくらいニッチなマーケットなのよ。それでも地球は動いている、それでも歴史は動いている、それでもMIDIはここに始まった。前を向いて行こう。

前向き? 確かに技術仕様だけ見ればMIDIよりもOberheim Parallel BusやPPG Busのほうが優れていたのであり、彼ら海外勢の大半がMIDIを疎んじたのも無理はない。そもそもあっちの鍵盤弾いたら���っちが鳴るって、それ嬉しいの?ってなもんでいぶかしむ人も多かった。たくさんシンセを積み上げてスターシップのコックピットみたく操縦するプログレ要塞マルチキーボーディストもいたわけで「んなもん両手で弾け!」というロックだましいだったのかもね。いつの世も新コンセプトのご利益や可能性が理解されるには時がかかるもの。

が、ポイントは制定にたずさわった人たちが誰一人として自社を優位に立たせるようなことをせず、あくまで中立をたもち、音楽産業その全体に貢献するのだという意識で常に臨んでいたこと。だからどのメーカーも独占せず、ライセンス料もとらなかったこと。

つまり前向きとは、シェアすることであった。MIDIの本質とは、83年制定時点ですでに無料のシェア文化だったことであり、以来ずっと無料のシェア文化のままであること。MIDIは、仕様やテクノロジーの現代化よりもまず先にシェアされることに意味がある。

誰でも手にできるMIDIを当たり前と思うなかれ、数多くの規格が自社優位性の上に成り立ってきたことを思えばMIDIの中立性と成立はまさに奇跡。この、時代を先取りする精神があったからこそMIDIは世界のすみずみまで拡散し、そのグローバル・プラットフォームの上に数々の電子楽器が咲き乱れ、万人に寄与し、世界の音楽に貢献したのであり、シェアされたからこそデイヴ・スミスは梯郁太郎氏とともに後年テクニカル・グラミー賞を受賞した。気の利いたものをつくり続けてきた天才ホビイストことデイヴ・スミス、メーカー都合でなくユーザー目線の面目躍如。その哲学はユーザーへの共感だ。ビバ新時代! 前を向こう!

♬

そのMIDIはたちまちにして恐ろしい勢いで地球を塗り替えることとなった。

MIDI制定直後YAMAHAがDX7筆頭に、DXデジタルシンセ/TX音源モジュール/RXリズムマシン/QXシーケンサー/KXキーボードコントローラ/SPXマルチエフェクトという怒涛のXシリーズで畳みかけデジタル革命を起こしえたのは、まだMIDI ver.1.0にすらなってない混乱をもろともせずにMIDI対応を謳った英断と武勇があったからでもある。すなわちXシリーズのアドバンテージは卓越した新音源のみならず、YAMAHA機種を買いそろえれば誰でもMIDIネットワークを構築できるという未来的ヴィジョンにもあったのであり、その双璧でもってデジタルであることの優位性を唱えたからであった。

言い換えれば、あれほどまでにYAMAHAが台頭できたのはYAMAHAだけでライヴギグ・ステージでも録スタでも自宅ベッドルームでも誰でも最先端の環境でもって演奏も制作もできるという明快なメッセージを世界に発信したからであり、当時あれほどまでにリフレインされたキーワード「デジタル」とは、だがその夢をかなえる手段に過ぎなかった。まぶしく光り輝くYAMAHAのブランディングは、世界最大の楽器メーカ���ゆえ世界標準たりうるを自認する、その重い責任を自負するものであり、強大な力とリソースでもって電子楽器を進化させ普及させるための大いなる発明であった。

そしてそのビッグY一強とその他大勢という圧倒的な奔流に業界全体が呑まれる中、押し流されまいと踏ん張る劣勢メーカーたちの中、史上初MIDI対応アナログシンセRoland JX-3Pが予想外によく売れて緒戦に善戦。すなわちJX-3Pは既存技術の寄せ集めにすぎなかったが、まばゆい最新テクノロジーだけが全てではないというビジネスの奥深さを物語るエピソードにもなった。

そして歴史に残る最大の金字塔を打ち立てた王者YAMAHAが落とす黒い影の中、からくもJX-3Pで命をつなぎとめたRolandは、たった一人のサバイバーとしてもがきながらも、なんとホームマーケットへ向けてMIDI対応家庭用電子ピアノHP-400、そのレッスンに最適な家庭用MIDIレコーダーPR-800、ピアノが楽しくなるを願った家庭用MIDI対応伴奏マシンPB-300、少年少女への共感に満ちたフレンドリーなMIDIアナログシンセJUNO-106、エルトン・ジョンも愛したステージピアノの名機RD-1000、シーケンサーと呼ぶには可愛そうな音楽コンピューター的デバイスMC-500、多彩な音源波形とタッチセンス表現力をもたらしたαJUNOシリーズ、アナログでもまだやり残したことがありますと苦し紛れに言ってのけたJX-10、グラフィック画面編集サンプラーS-50、そしてついにデジタルシンセの英雄D-50に到達するまで、じつに4年間に及ぶ長い長い苦闘を始めるのである。

電子楽器すべてのグローバル水準を確立する重責と自負心とプライド、それらを担ったYAMAHAの偉業、そしてそれをリスペクトしつつそれでもなお多様性を確保した礎たるMIDI初号機Roland JX-3Pとに敬礼。2023年は、MIDI生誕40周年。MIDI 2.0が上位互換なのは、シェアされることこそが至上命題だというMIDIの本質を踏まえてのこと。ビバ新時代。前を向いて行こう!

♬ ♬ ♬

Act V 「見えてしまった産業界パラダイムシフト」

一方デイヴ・スミス。

MIDIテクノロジーが指し示す音の銀河宇宙、その彼方で見つけた秘密のスターゲイト、それはコンピューターミュージックシステム、今で言うDTMであった。

いろいろ見えてしまう作れてしまうソフトウェア・エンジニアにとって、CPU制御シンセから通信プロトコル統一からパソコン・ミュージックに至るまで、もう分かりやす過ぎるくらい明るく煌々と照らし出された一本の宇宙航路であった。「こっち弾いたらあっちが鳴る、それっておいしいの?」としかMIDIの効用を理解できなかった凡人からすると、彼の天才ホビイスト頭脳は何光年も先のご利益を先取りすべく楽しくスキップでもしながらワープしていたのであった。

MIDIがデビューしたのと同じ83年ナムショーにてSequentialは早くもDTM機器を発表、すなわち史上初パソコン用MIDIインターフェイスModel 64、そしてMIDIマルチ音源シンセSix-Trak。先手必勝! MIDIとともに誰よりもその可能性を見抜き、遠く先まで見渡し、間髪入れず機種展開、流石いつもあたらしいことが好きなデイヴ・スミス!

融通が効くソフトウェアを使ってたのしく演奏をプログラミングしよう!と彼が提唱した新世界。これはもう、天才ホビイストがもたらす自由で柔軟な発想そのままに、まぎれもなく全く新しいマーケットを約束する次世代チケットであった。特にSix-Trakはそのあとも後継機種が続き、やがてはのちのRoland MKS-7やMT-32的業界標準機となるはずであった。

振り返ってみればそもそもSequential Circuitsという社名自体が、創立当初「なんやかやいろいろ作ると思います」というぼやっとした意味だったのであり、なんとなぁくば〜くぜ〜んとコンピューターで何かできてもおもしろいよねぇ〜というおぼろげなヴィジョンから始まってたよね。それが急速にはっきりとした輪郭をともなって可視化されてきたのだ、めきめきと進歩するテクノロジーに裏打ちされし魅惑の新規開拓市場として。

♬

だが、彼には見えすぎていた。

当時はMIDIがなんたるかを説明するだけでもいっぱいいっぱい。パソコンの話をする以前に皆さんアナログなアタマがデジタル・ストーリーで飽和。そのパソコン性能もまだまだ未熟。 そして楽器屋は「うちはパソコン屋じゃねぇ」PC屋は「うちは楽器屋じゃねぇ」と意識が新しい世界へ追いついてなくて販路開拓しようにも時期尚早、楽器業界からもコンピューター業界からも共感を得られなかった宙ぶらりんSequential、夢あふれるはずのスターゲイトが閉じたままそのDTMシステムは一気に沈没。しかもその隙にProphetシリーズの本丸だったシリアスなキーボードシンセ業界では安価な日本製デジタル勢が席巻。

「あっち弾いたらこっちが鳴る。それっておいしいの?」から出られなかった幻のDTM世界。

DTM市場を形成できないまま、キーボードでも存在感を失ったSequential。せっかくカネかけて開拓せんとしたDTMを棄て、再び楽器業界に戻らんとハイ・プロファイルな高額機種を次々投入。デジアナハイブリッドシンセの名機Prophet-VS、業界最高音質サンプラーProphet-2000、AKAI MPCへの先手となりえたはずのサンプリングリズムマシンStudio 440などなどプロ機種を送り出すも、DTMでコケてる間にデジタルシンセにて出遅れてしまったは痛かった。

さらに皮肉にもSequentialが撤退したあとひと呼吸おいて、コンピューター業界を塗り替える大人気パソコンATARI STやCommodore Amigaという、お利口さんなニューフェイスたち爆誕&爆誕。これにあやかって新参者Ensoniq社のマルチ音源シンセESQ-1とパソコンとを組み合わせ、海外でまさかのパソコン・ミュージックが開花! MIDI新時代にふさわしくマルチパート音源モジュールESQ-mもあるでよ、MIDIって便利だね♬ ならば出でよシーケンスソフト! 召喚の呪文に導かれ登壇するは、Mark of the Unicorn Performer、Opcode Vision、C-LAB Notator、Steinberg Cubeat…出る出る雨後のタケノコのごとく湧き出るパソコンMIDIソフトの数々、しかも中には今なお続くMOTUとかスタインバーグとか名ブランドまであるじゃないか。Oh yeah, right timing, right product! 挙げ句あろうことか銀河の彼方よりスターゲイトが開いて飛び出したるスターチャイルドの如く、人類史を永遠に書き変える超巨大頭脳スティーヴ・ジョブズ降臨、そしてその彼とともに革命的巨大母船Apple Macintosh降臨。そのあと日本でワンテンポ遅れて「DTM」という名前を引っさげた初の機種Roland「ミュージくん」オールインワン・パッケージ発売、ここにガラパゴス・ジャパン定番パソコンPC-98をプラットフォームとするDTMブーム着火、Roland RC-8なんて今を思えばオーパーツみたいにぶっちぎり突き抜けたシーケンスソフトがあったこと覚えてる? 忘れてたとしてもそのままDTMは爆発的に広まりアマチュア音楽製作からゲーム・ミュージックから通信カラオケから着メロ市場形成に至るまで異形の引火爆発誘爆大爆発大躍進!

なんという運命のアイロニー、デイヴ・スミスはこれら全てを先駆けるはずだったのに!!!

♬

早すぎたSequential、そして今や遅すぎたSequential。ぱっくりあいた奈落の底へと凋落する業績。最盛期には180人いたという社員の多くが転職、それもエンジニアはこぞってE-muへ行ってしまい、営業マンは大挙してensoniqへ行ってしまい、社内で「Sequentialでは、E-muの技術者とensoniqの営業マンとを育成トレーニングしております」などと自虐ネタを言うようになってしまい、そのままがらんどうになってしまったSequentialはYAMAHAが技術提携を持ちかけてきたときになんと逆に身売りを提案、ついにそのままYAMAHAの傘下に入ったのであった。

時にDW-8000が売れなかったKORGがYAMAHAの傘下に入った直後。最後のSequential機種は初の16bitサンプラーProphet-3000。それもほんの少し生産しただけで叩き売られて消し飛んでしまう切なさ。ほんと経営はつらいね。でも従業員とその家族は守らなきゃいけないから、それすら路頭に迷わしたら犯罪だから、会社つぶすわけにはいかないのよ。

まぶしいキャリフォルニアン・サンシャインのもと、旧Sequential本社はそのままYAMAHAの旗の下でKORG R&Dとなった。そしてそこからデイヴ・スミスは亡きSequentialの弔い合戦に着手。お家再興なるか、リベンジ戦の初号機として世に送り出したるは幻の名機Prophet-VS復権、その生まれ変わり、そう、KORG WaveStation。

デイヴ・スミス、ついにちゃっきちゃきの最先端、徹頭徹尾フルデジタルシンセを作る!

♬ ♬ ♬

Act VI 「フルデジタル・プロフェット」

もともと旧SequentialにてProphet-VSをつくったのは、PPGのウェーヴテーブルにヒントを得たエンジニアがOberheim 2Voiceにあった4基のVCOを正方形の頂点に置き、ジョイスティックで自在に音量合成できるようにしてみたのが発端。その正方形を45度傾けてダイヤ型に配置し「vector=ベクトル」と数学用語で呼称するようになったのが、ベクター音源(Vector Synthesis)の始まり。1次元ではなく2次元の音色変化。線ではなく面で考える画期的な新音源。ある意味KORG KAOSS PAD的KAOSS OSCILLATOR的な発想の先駆だよね。

Prophet-VSでは同社初のデジタルオシレーターを新規開発し、それを4基搭載してベクトル合成し、そのあとを馴染みのCurtis社製VCF、VCAで加工。

じつはこの機種、デイヴ・スミスにとってかなり理想的な機種だったようで「音とは時間・空間上のアニメーションみたいなもの」という持論がこのあたりから明確になってくる。MoogがLFOやエンベロープを取り入れたように、音とは時間軸にて展開するタイムドメインなアートなのであり、それを空間軸にまで意識的に広げた初めてのシンセがProphet-VSでもあった。それが証拠に4波形ベクトル合成による経時変化だけでなく、8ボイス個別パン設定、モジュレーション・マトリクス初搭載、しかもパン・モジュレーションまで可能。かくしてProphet-VSは時間軸と空間軸の両方をまほるシンセ、時空にわたる音色の演出にこだわった恐らく初めての機種となった。

このProphet-VSの構造は、ずっとのちのDave Smith Instruments社から出た青い弁当箱シンセEvolverへの萌芽となるものであった。ベクター音源こそKORGのお家芸となったが、それでも時空を支配する音というアインシュタインみたいなEvolver企画コンセプトが、すでに'80年代半ばのProphet-VSにはあったのである。デイヴ・スミスはのちのちにわたり繰り返しProphet-VSを参照していたようで、以降、幾度となくリフレインされる設計テーマとなった。

時空座標音色演出。もはやタイムドメインなアートをもたらすシンセの相対性理論たらんとしたのか、今まではホビイストに由来してソリューション提供型エンジニアだったのが、はじめて自分が込めたいメッセージを込めてつくるジェネレーター型エンジニアになったのか。その中核に据えたVSとはversusでありVector Synthesisのしるしであり。

皆さん、プロフェットは「5」だけじゃないんですよ。5のほかにも画期的なプロフェットがあったのです。だからArturia Prophet Vには、この偉大なプロフェット2機種「5」と「VS」とが網羅され統合すらされているのかもね。

だがProphet-VSが販売されたのは86年から87年にかけてのみ。

フルデジタルこそが正義だった当時、アナログには未来が無いと絶望視され、夜明け前が一番暗いなか、夜が明ける前に未明のうちに息絶えてしまったデジアナハイブリッドシンセ、たった1年で終了、夭折してしまった英雄、無念。

そしてそのまま同87年、SequentialはYAMAHAの軍門へとくだる。同年3月、ついに唯一の生き残りとなったRolandからD-50が発売。その斬新な音色はデジタルシンセ新時代の曙光となり、デジタルシンセ群雄割拠の幕開けとなり、それとあたかもクロスフェードするかのごとく、バトンタッチするかのごとく、名門Sequentialは朝焼けのなかへ溶けていく淡く蒼い月のようにフェイドアウトするのであった。

♬

翌88年、KORGは社運を賭けた渾身のワークステーションシンセM1でまさかの劇的逆転満塁ホーマー。そして同時にCASIO VZ-1、KAWAI K1と各社からデジタルシンセ百花繚乱! 息を吹き返したKORGはさらなる次世代カスタム音源チップを開発。それを使って、今やKORG人となったデイヴ・スミスは幻の名機を蘇生させるプロジェクトに挑む。しかも今度はかっこいい最先端フルデジタルシンセ。

このときに彼らが新規開発したテクノロジーWaveSequenceは、まだグラニュラー音源などが実用化できていない時代になんとかしてウェーヴテーブルそのものをユーザーが自作できないか考えた末に編み出したという、さすがデイヴ・スミスならではの独創性が光るアイディア。言わば巨大グレインを時間軸上で数珠つなぎにしてMIDIクロックとも同期させるというこのメソッドは、ベクター音源同様、静的なPCM音源に動的な経時変化をもたらすユニークな革命児であった。

ベクター合成とWaveSequenceとを重層的に兼ね備えるように開発された零号機KORG WaveStation WS-1は、常にゆらぎつづけるサウンドスケープを真っ正面に押し出した機種となった。それは、PCMの台頭によってもたらされし「サンプリングしたらなんでも終わり、PCMで誰でも同じ音」という90年代サウンドの閉塞状況に、ひとつの打開策を提示すべく生まれた音の表現であった。 すなわちWaveStationとは、停滞してしまったシンセサイズをふたたび進化させるという明確な使命を帯びて誕生した問題作なのであり、「PCMのせいで没個性まっしぐらのシンセはこんなことでいいのか!?」という骨太な異議申し立てであり、モノマネへと堕落せし既存シンセへケンカをふっかける目的と決意と意思のかたまりのような鉄拳であり、綾波レイのごとく蘇らせた幻の名機を前にゲンドウの眼鏡の奥にひそむ鋭い眼光の如きデイヴ・スミスから叩きつけられし挑戦状であった。

気骨あるおっさんグレイト。つねに前を向くおっさんグレイト。これはもうProphet-VSならぬProphet-WS、いや、もはや幻のプロフェット、フルデジタル・プロフェット、Prophet Digital!

かくしてWaveStationは、M1以来「ワークステーション」本舗となっていたKORGにとって「ウェーヴステーション」という名の通り、曲作りオールインワンではなく音創りにフォーカスしたシンセ原理主義という電子楽器の本分に立ち返った最初の旗印となる。だからこそWaveStationの日本向けキャッチコピーは「無い音は、僕がつくる」となったのであった。シンセなんだから「無い音は、僕がつくる」なんて当たり前過ぎるはずなのに、わざわざそう言わなければいけないところにシンセの曲がり角があった。シンセ原理主義者見参!

♬

夭折せしProphet-VS没後3年、1990年1月ナムショーでKORG WaveStationをデビューせしめたデイヴ・スミス。そのブースへ旧友がやってきて曰く、

「2機種もシンセ出せて爽快だろう?」 「2機種? WaveStation1機種だけだよ」 「え? YAMAHAのやつは、あんたがつくったんじゃないの?」 「YAMAHAのやつって?」 「SY22ってやつ、WaveStationみたくジョイスティックでベクター・シンセサイズするやつさ」

.....ほっほ〜ぉ、なんかどっかで聞いたことある話やないかえ〜( ͡° ͜ʖ ͡°) ♬

WaveStationは操作性がアタマ良すぎたこともあってニッチな機種となってしまったが、それでもマイケル・ジャクソンやジェネシス、デペッシュ・モードなどが��い、特にニューエイジ音楽系ではそのカラフルな音色のゆらぎやウェーヴシーケンスが言うなればエスノ・テクノはたまたデジタル・トライバル的にもてはやされ、コアなファンを多く生んだ。また、当時の雑誌レヴューでは「また当分この音ばっか聞くことになるんだろうなあ(笑)」という一行を必ずレヴューワーの皆さんが異口同音に書いて締めくくったという思わず微笑む怪現象もあった笑。

なお、中域に味があるサウンドも抜けがよく、楽器としても素性が良いキャラのため普通に音源波形が豊富なPCMシンセとして使っても楽しい隠れた名機でもある。ぶっちゃけM1なんかよりよっぽどこっちのほうが音も面白いと思うので、そろそろ飽きてきたらオルタナというかダークホースとしてどう?

いくつかの派生機種があるのだがオススメはiOSアプリシンセiWaveStation。なんせユーザーインターフェースが秀逸すぎて初めてWaveStationの意義が分かるという、最高のユーザー・エクスペリエンス。こんなにヲタな音創りしつつも楽しいスマホアプリなんてそうそうない。KORG GadgetからMilpitasとして見えて使えるのもいいね。Milpitasというのは旧Sequential本社、KORG R&Dがある場所の地名だよ♬

じつはOASYSやKRONOSでもWaveStationは完全再現されているね、HD-1の中に埋没してね。

21世紀のWavestateでは、従来WaveStaionシリーズとの互換性を切ったかわりに過去のしがらみもなくシンプルかつ本質が分かりやすい構造へと劇的進化! あいかわらず操作性が天才すぎるものの、音はぐっと今風になり澄み切った解像度の高いサウンド、Roland VariPhraseのごとくPitch, Timing, Sampleなどと要素ごとにオートメーション・レーンを設ける斬新なWaveSequence 2.0、緻密に構築したものをランダマイズしたりノブで予測不可能なカオスにする快楽物理楽器、音の経時変化も洗練され昇華されあざとさも無ければ当てつけがましさも無いプリセット音色、のちのVer.2からユーザーサンプルも読み込んでWaveSequenceやベクトル合成できるようになり、ようやくベクター音源は飛び道具を超えて、成熟した大人になった。

そう、この成熟した大人感覚こそがコンテンポラリー。思えば90sまでは子供であった。子供ゆえの破天荒が楽しかったわけ。

♬

もとのWaveStationを出したあと、デイヴ・スミスはKORGを去る。だが彼が去ったあとも、KORGが立派に引き継いで宿題を成し遂げ、さらに現代にふさわしいカタチへと育てているのは感慨深い。

そしてついに古巣から旅立ったデイヴ・スミス、次はソフトシンセをつくる! かつてMIDI黎明期に手掛けて失敗したコンピューター・ミュージックへのリベンジ? いやむしろデジタル・ハードシンセを作った彼にはデジタル・ソフトシンセが、あたりまえすぎる自明の理だったのであろうか、またしても。ヴァーチャルアナログシンセだってデジタルなんだからね。ハードウェア卒業。おさまり切らない進撃の巨人デイヴ・スミス、彼が指し示す音の外宇宙、ぶっちぎり最先端、グレートアトラクターの果てとは。

♬ ♬ ♬

Act VII 「質量からの解脱」

デイヴ・スミス、ソフトシンセをつくる。

とんがったやつ、当時最高のやつ、それまで誰もやってこなかったやばいやつ。まるで宇宙飛翔体。

史上初のガチ本格的ソフトシンセSeer Systems社のReality。 史上初たった1機種で加算・減算・ウェーヴテーブル・FM・物理モデリングまでこなす破格の八面六臂獅子奮迅シンセ。なんでもパソコンでできてしまう、時代を先取りしてはみ出まくる。まるで空間をねじ曲げてワープする実態なき仮想エネルギー生命体。

そして社名Seerとは予言者の意。そう、預言者ではなく、予言者となることを選んだのだ、デイヴは。

♬

今やサイバー・デイヴにとって、もはや木目調プロフェットも過去の記念碑だったのかもね。だってそれが現実=realityなのだから。virtualだからこそ、realityと念押すデイヴ。Prophetほにゃららとかっていう機種名ではなかったところに、彼が託したメッセージがあった筈。未来を予見する者として、未来はソフトウェアにあると。それが現実なのだと。

質量からの解脱。フィジカル抜け殻さようなら。

「自分は(ひとつのことに凝り固まる)原理主義者ではない」と最後まで念を押していたデイヴ・スミス。 すなわち「たまたまいろいろ作れてしまう人」、しこうして「いろいろ可能性が見えてしまう人」、だからアナログもデジタルもハードもソフトも、あらゆる選択肢が彼の前にあって、等価に並んでいて、おのおのに良さがあって、どれをどう選んでどう組み合わせるかは彼の自由。間口が広いからこそ見渡せるパノラマが、彼にはあったのだ。ホビイストの彼ならではの、めくるめく広い視野によるヴィジョンが。

そしてその中でもぶっちぎり最先端が、質量からの解脱。無限に広がる仮想世界。サイバー・スペースこんにちは。今日のアバターまた素敵ですよスミスさん。超光速スターゲイトのジ・アザー・サイドでウィンドウショッピングしませんか。クラウド生命体ディスカウント使いましょう。

ひるがえって、狭きのみに固執するアナログ原理主義者めんどっちぃ。 VCO原理主義者めんどっちい。 ポリプレッシャー原理主義者めんどっちぃ。 ACアダプターお嫌い主義者めんどっちぃ。 口調はさておき、実際そんなこと言ってたのです彼。

だから、彼は過去を振り返らない。 デイヴ・スミスという名は、過去を振り返るためにあるのではない。

至上命題としていたのは、原理がなんであれミュージシャンにとって可能性を秘めていてわくわくする機種であること、ただそれだけである。

♬

よって、彼はソフトシンセをつくった。

そこに新しい音があるから。ラインホルト・メスナーそこのけの動機で、彼はあたらしい可能性へ挑戦せずにおれない。

ソフトウェアであれば、シンセもエフェクトもレコーダーもミキサーも全てがパソコンという単一の箱に収まる。今で言うITB - in the box。トータル・リコールに、オートメーション。今ならダウンロード販売があたりまえだから、プロフェット時代のごとき梱包箱も運送費も倉庫保管料も在庫管理システムも固定資産税も無くて、身軽〜♬

過去に対して距離感が出てきたからか、このころナムショーが行われるたびに、デイヴ・スミス、トム・オーバーハイム、ロジャー・リン、ボブ・モーグ、そして梯郁太郎氏とが「4人のデッド・カンパニー社長と、1人の現役カンパニー社長の会」と称して非公式に集まって呑み会していた。梯氏は下戸なでの呑まなかったと思うのだが、それでもえらい親密にやってたらしい。

過去を振り返らないレジェンドたちがそれでも織りなす過去への回顧と総括。解脱して落ち着いて距離を置いて眺められる者だけに許されしその冷静に突き放した眺望。そんな話、聞いてみたかったね。

思えば遠くへ来たもんだ? あほ���こと言ぅたらあかん、まだまだまだまだ開発するネタなんぼでもあるねやさかい。原理主義おっさんどもに現実realityという鉄槌を振り下ろしたソフトシンセの次は何?

最先端ソフトシンセちょ〜便利なれど毎年OSアプデに追いつかざるをえないMS-Apple開発奴隷。シジフォスの岩そこのけに永遠に続く科学奴隷。流石に苦行。

してからに表計算みたくマウスポインターぽちぽちうじうじするより、やはり手でがぁ〜〜〜っとわしづかみして気ままに感覚いっぱつノリいっぱつで奏でるフィジカルな楽器こそデイヴ・スミスにとっては楽器。せやかて音ってライヴひねりかぼちゃしたいやん! パソコンにジョイスティックつくよね? ベクトル合成ジョイスティック今いずこ!?

誰よりも先に本格的ソフトシンセをつくったデイヴ・スミス、Seer Systems社を退職!!!

♬

ソフトウェアを極めつつも諦めた彼は、とてつもなく大きな市場を失うことになった。世界の大半すら失ったのかもしれない。咲き誇るプラグインシンセ・ビジネスぜ〜んぶ諦めたんだから。

だがそんなことどうでもいいのです。彼が選んだ市場がちっちゃかろうが知ったこっちゃない。彼の眼前には別な次元の大宇宙が広がっていたのです。まるで亜空間。すなわちProphet-VS以来、動きある音をフィジカルにつくりたいというテーマが出てしまった以上、彼はそれを最後まで追求せんと取り憑かれてしまったのです。亜空間断層形成準備!次元潜航艦、ごぉ!

どうしても知りたい亜空間を究めるため、彼はたった1人のメーカーDSI - Dave Smith Instruments社としてさらなる創業。まるでちっちゃいカプセルみたいな脱出ポッドで大宇宙の大湾を横切らんとするが如き異次元への出航。しかもミレニアムが変わる時、彼もまたハーフセンチュリーを超えたのだから、これはもう初老の抜錨、なのであった。

♬ ♬ ♬

Act VIII 「自分史上最強シンセ」

2002年、新生デイヴ・スミス、新たな自己紹介としてDSI社から初号機Evolverなる青い弁当箱みたいなハードウェア・モノフォニック音源モジュールを投入。そこに搭載されしは、

アナログ・オシレーター2基 デジタル・オシレーター2基

え、アナログ・オシレーター?

「たまたまいろいろつくれてしまう人」ゆえに、アナログのたおやかさとデジタルの荒涼とした音の景色と両方出せるフィジカルなシンセってんで、こないなったわけ。ちなみにDCOよ。VCO原理主義者さようなら。

しかもただのデジアナハイブリッドシンセにあらず、非常に変わっているのは最初から最後まで完全に左右独立ステレオ仕様であること。すなわち:

・左アナログオシレーター ・左デジタルオシレーター ・右アナログオシレーター ・右デジタルオシレーター

・左 VCF ・右 VCF

・左 VCA ・右 VCA

…こんな具合に全てが左右にカタマラン構造になって配置。

双胴シンセ浮上! 双頭シンセ参上!

見たこともない変態音源構造。 音の時間変化やステレオパンも意識しつつ空間演出を奇抜なまでに創造できてしまうこれは、Prophet-VSのコンセプトを引き継ぎ発展させた機種。デジタル・オシレーターに至っては、音源波形ナンバーを内蔵16ステップシーケンサーで切り替えることで16ステップのウェーヴ・シーケンスまで実現。おんやプチWaveStationしかもまろやかなCurtisアナログフィルター付きじゃないですか〜♬

Evolverは、新生デイヴ・スミスの理想をぎゅうぎゅうに詰め込んだ高密度な原点。あたらしく濃いぃ原点となった。

ちなみにデイヴ・スミスはかねてから「noise」という機種名をシンセにつけたく思い、今度こそって思うも経時変化でめくるめく音が展開するを聞いた妻が「evolver=進化する者」という名を思いつく。あ〜ら奥さんDSI社の裏番長笑

♬

以来、しばらく数年間デイヴ・スミス一人で会社を切り盛りし、Prophet’08でひとやま当てる前後くらいから地味に増員。今では14人くらい。

わくわく驚愕科学技術魔道士たちの小国 Dave Smith Instruments 職業別人口

・3人:ソフトウェア担当 ・1人:ハードウェア担当 ・1人:機構&ユーザーインターフェイス担当 ・1人:マーケ・営業担当 ・5人:顧客サポート担当 ・1人:デイヴ・スミス ----------------------------------------------------------------- ・12人:統計当時の総人口

少数精鋭!

デイヴ・スミスは顧客サポート大好き人間、困ってる人を助けてあげるのが好き、だから会社の三分の一が顧客サポート! そんな会社ある?(いつぞや基板交換したらいいよって送りつけてきたカスタマー・サポート・エクスペリエンス笑 やりましたとも、ちゃんと静電気を逃がした上で!)

そしてほとんど全員で協力しあって仕事。もう経営はつらくない?

会社をつぶした経験からむやみに増員せず、それでできる範囲のことしかしない。その代わり着実にばっちしやる。吾、唯、足るを知る。

だからファブレス。つまり開発は自社、製造は外部委託。中国生産すりゃ安くできて魅力的だが、なんかあった時この目で確かめたいから自社から数ブロック離れた工場に生産を委託。だから開発も製造も同じサンフランシスコの空をシェア。明快!

仕様もユーザーに言われるままに機能マシマシにはせず、すぱっと割り切って、すっきり分かりやすく限定。かえってユーザーにもわかりやすく、ややこしいこと製造に言わなくて済む。ソフトシンセとはまた別な形で、彼また身軽〜♬

なのでデイヴ・スミス曰く 「僕にはソーシャルメディア(SNS)を見ないという悪い癖があってね笑」 すなわちお客様のご意見はすべて正解なのであり故に聞いても聞いてもきりがないし最後には矛盾すらきたすから敢えて最初から聞かず、自分で考えた仕様のみでつくる。顧客より先に思いつけ! iPhoneが世に出る前に誰が「iPhoneがほしい」なんて言った? この点において、彼はスティーヴ・ジョブズや梯郁太郎氏と同じ天才肌の創業者。顧客の声を全く聞かずに自分が考えた機種を出し,あとからユーザーのご要望を聞いて改良アプデし完成度アップ。 事実、はなからお客様の言うことを聞きすぎて予定調和しかない家電と化したWindowsを見ると、その言葉の深さに唸らされる。デイヴ・スミスだってお客様にリクエストされてプロ5をつくったわけじゃないもんね。ものづくりの正解、って、なんやろね。

♬

というわけで、常に違うもの、常に新しいものをつくる。驚きの新機種。想定外の斬新なモデル。生い茂る樹形図を描くラインナップ。

とかくアナログポリシンセの守護神みたく思われがちな彼だが、エンジニアなんだからそんな保守的テーマよりも未知との遭遇をつづけたい。SF的センス・オヴ・ワンダー、テクノロジーが切り拓く新しい未来の音、そのサウンドが自分の手にみなぎる楽器。

それゆえEvolverやProphet 12、PRO2、Prophet X、PRO3といった新規アイディア満載デジアナハイブリッドシンセをさわれば、彼がほんとうにやりたかったことがよく分かる! 仮想現実みたいなデジタルと、魔性の不確定をもたらすアナログとの幸せなカップリング。

中でもProphet 12とPRO2とは、彼自身が自分史上最高傑作だと自信を持って送り出した機種。Evolverシリーズを大々的にリノベーションしたかのような大規模アーキテクチャを誇るシンセ。

実はそれまでたった一人で一切合切きりもりしていたデイヴ・スミスが旧シーケンシャル時代の旧友エンジニアことアンドリュー・マクゴワン(Andrew McGowan)を迎え二人体制でProphet'08からmopho keyboardあたりまで作ったころ、そのアンドリューが激務すぎて燃え尽き症候群になってしまい、さらにアンドリューは自分でスピンナウトすることを考え始め ①アナログによるシグナルプロセッサー ②アナログモノフォニックシンセ ③デジタルオシレーターにアナログフィルターを組合せたデジアナ・ハイブリッドポリフォニックシンセ という三つの企画を考えたという。そして自分の会社を立ち上げるべくペーパーワークをこっそり進めていたら,ある時デイヴが 「実はこの次はデジアナハイブリッドのポリシンセを作ろうかと思ってるんだよ。デジタルオシレーターにアナログのフィルターを組合せたやつ」 と言い出し,へぇ、そりゃ面白そうだね,とかって適当なこと言ってるうちにだんだん話が嵩じてきてアンドリューも我慢できず自分があっためてたアイディアをぽつりぽつり差し込むようになり、やがてそれがほとばしる奔流となって二人で意気投合してホワイトボードの前であーだこーだ言い合ってものの15分から20分くらいで仕様とユーザーインターフェイスの90%くらいを考えついてしまったのだと言う!笑

しかもアンドリューが後日回想して言うには,二人があれほどまでに意気投合してシンセを構想し設計したのは、そん時くらいなものだったという笑

かくして出来上がったのがProphet 12。

そのProphet 12デビュー時、デイヴは 「今までの全機種を叩きのめす機種! This one beats 'em all!」 って有頂天になって言ってたもんねナムショー会場でガッツポーズして。

でもこれらは流行も産まず、ここから流行のジャンルも出ず、むしろ流行とは無縁。それでも秀逸なるプリセット音色。やわらかいアナログな音、とらえどころ掴みどころない幽玄な音が出る一方、ノンリニアなポリフォニックDSPキャラクターブロックが生み出す奇想天外破綻音しかも当然ポリフォニックで処理、さらに破局的なポリフォニックのTuned Feedback機能、これらが広大極まりないモジュレーションマトリクスと組み合わさったときProphet 12が生み出すのは最高に破壊力みなぎるド迫力のソニック・スペクタクル。だってビット落とし、レート落とし、ドライヴ・サチュレーション、これら全てがポリフォニックで効くんだからね、しかもアナログ・レゾナントフィルターとカップリングされて。そは荒涼とした極地の砂漠に轟く嵐、はたまた最強預言者の重装甲、その重厚な輝きがにじむ音。しかもそれが自分の指先の感覚ひとつでベロシティやらアフタータッチやらホイール群やら2連タッチスライダーやら2連タッチスライダー自体のアフタータッチ機能やらで鋭敏に俊敏に繊細にさまざまな彩りを描く。その未知なる音の景色。攻めてるねぇ、デイヴ・スミス、わが道を行く、ええ音色の数々♬

それどころかDSIはProphet 12にあったCurtis社のフィルターやDSPキャラクターモジュールをベースに、独創的ユーロラックモジュール群を出した。中でもDSM02 Characterユーロラックモジュールは、DSI唯一のフルデジタル・モデル。5だけが名機ではない、12こそ中興の祖なのですよ。

ちなみにそのあとに出たPRO2は,決してProphet 12のモノフォニック版ではない。PRO2にあってProphet 12に無いものは以下のとおり。中古で買う時の参考にでもしてみてね:

・4音パラフォニックしかもローテーション・トリガー(Moog のはリセット・トリガー)なので疑似4波形ウェーヴシーケンスが可能 ・Prophet 12の19波形に加えて、7波重ねスパソなどスーパー版デジタル音源波形13種類追加、計32波形 ・2連VCFがCurtis製CEM3397によるHPF + LPFではなくディスクリートで起こしたというアジのあるProphet-5 SSMエミュとSEMエミュしかもアナログ回路で起こしたエミュ2発 ・2連VCFシリアル・パラレル連続可変、しかもシリパラ加減をデスティネーションとして変調可能! ・2連VCFを個別にon/off可.両方ともoffにはできなかったごめん ・4基デジタルディレイのうち1基はBBDをエミュレート ・EG1基追加、計5基 ・51ソース、149デスティネーションへと拡大したモジュレーション・マトリクス ・16ステップ×16トラックないし32ステップ×8トラックの大規模パラフォニック・ステップシーケンサー ・Fスケール44鍵

広大な構造、広大なモジュレーション・マトリクス、もはや巨大モジュラーシンセを単体キーボードへ「ばあぁん!」と圧縮したかのような機種がPRO2。緻密に凝縮したシンセのきらめき。

しかもProphet 12がSHARCのDSP1基で2音を生成しているのに対し、PRO2は1基で1音しか生成せずかえって贅沢に演算リソースを使用可能。それゆえにスーパー版波形はもちろん、通常の音源波形も質が高い。Prophet 12にあった薄曇りが無くなってクリアにはっきり視認できる感じ。 このようにデイヴ・スミスがPRO2をして「最強のモノシンセ」と呼んだのには、ちゃんと裏付けがあるのであり、PRO2こそは史上最大規模のシンセシスを搭載した怪物DSIシンセとなった。

そしてPRO2は、のちのProphet-6とOB-6という双生児を生む母体となった。ディスクリートで新規に開発したSSM/SEM型VCFのおかげである。

ちなみにProphet 12もPRO2も、バージョンアップによってYAMAHA型FM音源を「Linear FM」として追加。しかも4オシレーターを4オペに見立ててモジュレーションマトリクスを組むことにより,全くの自作アルゴリズムも制作可能。なんなら円環状にオシレーターを並べた無限FM変調アルゴリズムすら、デフォの設定を生かして超簡単にできる。それをご自慢のVCFで加工。

パテントが切れたからとはいえ、かつて自社を買収されるまでに追い詰めたFM音源が今や自社シンセでゴキゲンさんにええ声で鳴いているのを聴いた彼は、さぞかし感慨深かったのではなかろうか。だってProphetやPROからDXベルとか鳴るんですよエンヤみたいに笑 そして昨今のFM音源は、またアナログっぽくもありながらも不思議にエッジの立った、鋭い倍音を含むいい感じにこなれた音色として鳴らされることが多い。流石現代、平賀源内、いやほんまにシンセはエレキテル、これキテる。

だが世間はそんなとんがったデジアナハイブリッドシンセなんかよりも、彼にプロ5とプロワンの再来をリクエスト。いつまでたってもレジェンダリー・アーティストに往年の名曲をライヴ演奏してほしいと叫ぶオールド・ファンみたいなものか。あたらしいテクノロジーを開発せしエレキテル平賀源内よりも水戸黄門の印籠がVCOなのか。史上最強預言者Prophet 12は、クエーサー銀河ばりに宇宙の地平線に屹立する孤高の存在だったのか。遥けく望む特異点、その降着円盤による極超高速乱流回転音を聴きたいと希求する人はなかなかおらんかったのか。

それに対し彼は3回返答、Prophet’08、Prophet-6、そしてProphet-5 Rev.4。

デイヴ・スミス、ついにアナログ・シンセに回帰? 事象の地平面にて、運命の円環もまた閉じてしまうのか?

♬ ♬ ♬

Act IX 「前を向くん違ごたっけ?」

デイヴが回答したのは、現代版プロ5ではなく「現代風に再解釈・再構成したプロ5哲学」であった。しかもその都度その都度、その時に見あった回答。円環は開かれたまま螺旋を描く。

♬

2007年時点での回答がProphet’08。

当時まだ初号機Evolverシリーズが出て一段落したころであり、アナログポリシンセを新規に出すメーカーは皆無といってよく、デイヴ・スミス自身もEvolverみたいに多彩な音色が出るシンセがありながら、なんで今さらアナログポリシンセばっかリクエストされるのかと嫌で嫌で仕方がなかったという。苛立つデイヴ・スミス「てめ〜ら後ろ向きすぎんじゃね」。師匠こころの叫びをダダ漏れにしてみました。

でもさすが名匠、しぶしぶ試しに作ってみたら、あ〜ら存外いい音すんじゃないの〜これ〜♬となり、当時まだ存在しなかった新品アナログポリシンセちゃきちゃきの新機種として出そうと、しからば名刀Prophetの名を再びというのでDCOアナログ8音ポリシンセProphet’08誕生。びみょ〜にロゴが違うけどそんなこと誰も気づかず実際よく売れたのです。のちに16音ポリREV2まで作ってしまったもんね。

これが事実上DSI出世作となり、ひとやま当てたおかげでラインナップ飛躍的に拡大。

モノフォニック版MophoっていうPro-Oneみたいなシリーズもあったよね、黄色いファンキーなカラー、Push me! Push me!って書いた〜ったトリガーボタン笑 サブオシ追加でphat sound! 4パートマルチ音源TET4A(Tetra)もあった。マルチ音源アナログシンセって、今またあったらいいのに。

そして今なお伝説のリズムマシン、ロジャー・リンとのコラボ作、神器Tempest! あれがProphet’08からProphet 12へと橋渡しするミッシングリンク的アーキテクチャだったって、だから凄腕リズムマシンっていうか、いやもはやリズムシンセなんだって、お釈迦様でも気づくめい♬ ついでにTempestの有機ELディスプレイとその周りに配置した汎用ロータリー・エンコーダー4基+ボタン4基このユーザーインターフェイス,これがそのまんま次のProphet 12とPRO2になったって、気づいてた?

名刀その切れ味もさわやかに、すっかりアナログポリシンセ・メーカーとして認知されるようになったDSI。そのサクセスの上に2013年にデジアナハイブリッドProphet 12、デイヴ・スミス最高ポリシンセは生誕したというわけ。

以来、アナログシンセが当たるたんびに、本当に自分がやりたかったデジタルをやる。堆積岩の互層の如きこの繰り返しがDSI社のひとつの深みある魅力となる。

♬

2015年時点での回答がProphet-6。

至高Prophet 12が出たにもかかわらず、まだ皆さんプロ5の再来を求める。しかもDCOじゃやだVCOでなきゃやだとか言う。ったくもう、じゃ次は原理主義者も黙り込むような弩級VCO戦艦シンセつくってみようか。PRO2でプロ5SSMばりのディスクリートVCFも開発できたしね。ほなガチでプロ5復刻? いやいやあくまで現代にプロ5的な前向きコンセプトを具現化すると考えて新規挑戦ネタを盛り込みましょう、何を追加するって例えばモーフィングするVCO波形、ハイパスフィルター、2連デジタルエフェクト、アルペジエイター、ポリフォニック・ステップシーケンサー、ベロシティ、アフタータッチ、ステレオ出力、MIDI、USB、ついでに今風に49鍵にして軽量コンパクト、フットワーク軽いところがまたコンテンポラリー。若い軽いあったかいフーディみたく軽快な出で立ち、良質なアナログの音、当世風VCOアナログ6音ポリシンセ見参!

事実、現代風に音色が良いがためにタンテ屋さんPioneer DJと組んでサンプラーTORAIZ SP-16へDSI謹製SSMエミュもののディスクリートVCFとなるLPF/HPF移植、さらに極太アナログモノシンセグルボことTORAIZ AS-1というスピンオフも誕生。AS-1に至ってはほぼProphet-6のモノフォニック版であり、ただそこから内蔵エフェクトとしてのリバーブを省き、アナログの単独オーヴァードライヴをマルチエフェクト内部へ統合して分かりやすくしたのみ。まさにプロ5に対するPro-One的な位置付け。それらは音の面白さはもちろんビルドクォリティと言おうかハードとしての質感も高く、AS-1などはガジェットのレベルを引き上げた名機となった。

そのProphet-6を開発中、偶然にもRoland創業者でありMIDI策定の盟友・梯氏がYAMAHAへ「もう使こてへんねんさかい、ええかげん返してあげはったらどないです?」ってんでYAMAHAからデイヴ・スミスへSequentialの商標が平和裏に返還! まれに見る善意の連鎖、MIDIシェア文化なみの叡智、ありがとう!!

というわけで歴史的な新生Sequentialブランド再起動リブートその初号機として、Dave Smith Instruments Sequential Prophet-6を感慨深くローンチした次第。

しかも翌年かつてのライバル、トム・オーバーハイムとのコラボDave Smith Instruments Oberheim OB-6も感慨深くローンチ。ディスクリートによるSEM型VCFゆえ、OBの名を冠するとはいえOB-XやOB-8よりもむしろOberheim 4Voiceや8Voiceの系譜に近く、これもこんにち的な良質なアナログの音がするコンテンポラリーなヴィンテ。そしてそこにSequentialとOberheimのロゴが仲良く共存。

さらに次のPROPHET Xにおいては元Emuデイヴ・ロッサムが設計せしSSMチップ復刻発展版SSI2144も搭載。しかも若きサンプルライブラリ・メーカー8DIOとも共作。たたみかける共作連発、シンセヲタ胸アツ案件続出。

こうしてEmu、Oberheim、Sequentialという合衆国レジェンダリー・シンセメーカーたちがコラボして機種開発、それをYAMAHAとRolandというビッグネームが善意の商標面で支える、8DIOが現代コンテンツで支える、ありえない夢の伝説大同盟時代が到来したわけ。どうですこの友情この協力。戦争だ炎上だなんだとすさんだ今の時代、だがこれほどまでにメーカーたちが助け合う時代が今まであったであろうか。思い返せばこんな優しい人たちだからこそMIDIはシェア文化になりえたのかもね。そしてその土台の上に、それすら意識することなく私たちはレジェンドたちの共作の数々を目撃。これを先人たちの叡智と言わずしてなんであろう。

♬

やがてデイヴ・スミス自身「いずれ僕は会社を後人に引き継がないといけないから」と言ってDave Smith Instrumentsという社名から自分の名を消し去るために、会社の名前もふたたびの「Sequential」。Prophet-5生誕40周年に社名変更したというのは、単にひとつのメルクマールとしてのタイミングあわせに過ぎない。時代のクロックに自分を同期。時に西暦2018年。

ちなみに同年Prophet 12生産完了、5年にわたる販売期間は近年むしろ長いほう。デジアナハイブリッドシンセは同年発売Prophet Xと2020年デビューしたPRO3シリーズへとバトンタッチ。

せめてもの花道をというのでProphet 12最後の百台はリミテッド・エディションとして「アークティック・ホワイト(北極白色)」にカラーリングされ、独自の製造番号も貼り付けられた。デイヴ・スミス引退準備開始とともに引退した最強預言者12。よっぽど愛されていた機種だったのでしょう。なお2023年はProphet 12爆誕10周年かつMIDI生誕40周年である。

新旧Sequentialとは何か?

それは原理主義や前例主義や様式美におちいること無く、とらわれずスタイリッシュにいっつも新しい回答を見せてくれるメーカー。コンテンポラリーだからこそ時代を超える。でもそれにあぐらをかかない。

何よりも音を創っていると、どういうふうに音をたおやかにさせたいか、はたまた破綻させたいか、見透かされているかのように音がおいしく変化する。アナログ、デジタル、ハード、ソフト、すべて対等なパノラマ。たとえ枯れたテクノロジーであろうと、どう転んでもいい音がする手練れのエンジニアによる楽器。Slopというデジタル音痴パラメーターですらタダのランダマイズではなく、アナログを真似てズレ度合いやズレている時間すらもが刻々変化する有機的な機能。そんなもん誰が気づく?とも思うかもだが、そんなところまでシンセを熟知しているデイヴ・スミスだからこその精緻。神はディテールに宿る。そしてディテールに宿りつつも見晴らし良い視点から大局を見渡す。

♬

Prophet-6がProphet 12より売れた理由のひとつにWYSWYGユーザーインターフェイスがあると知った新生Sequential社、以降すべて表に出ている操作性を念頭に置くようになり、PRO3などもその新しいパラダイムの続きにある。それでいてPRO3ではEvolver伝来Tuned Feedback機能が健在なのは嬉しいポイント。

またエンリケ・イグレシアスもリミックスしたDJ Pabloから「パクられる前にやったら?」と言われたのをきっかけにいろいろ考え直し、結果、踏み切ったるはあんだけやらないと言ってたProphet-5のリ・イマジネーション。オリンピックイヤー2020年に驚きの発表。しかもデイヴ・スミス古希! んで現役! かくして新しいプロ5は復刻にとどまらないRev4というデイヴ・スミスならではの名答となった。タッチセンスとUSBがついたプロ5ってだけじゃないよ、コピーキャットには絶対真似できないVintageノブ! そしてここにもデイヴ・ロッサムによるSSM進化型VCFチップが入ってピース! 即ちかつて裁判までして揉めたSSMとCurtisの両方を網羅する設計! しかもRev1、Rev2、Rev3のサウンドを全てカヴァーするばかりか、新しいRev4サウンドまで提示! おまけにダメ押しProphet-10同時発表!!!!! ちょっと遅れて5声を10声にする拡張基板までご用意いたしましたとも!!! なにこの秀逸すぎるゴージャズなリマスター+新規セルフカバー・ボックスセットみたいな商法。

そしてそのあと飛びいでたるはPro-OneでもPRO2でもPRO3でもない、まったくあたらしいスピンオフとして2021年TAKE5誕生。小脇に抱える名機、小脇に抱えるプロフェット、さしずめフレンドリーなコンパクト・プロフェット、しかも新規シリーズ名となるのか、期待が止まらない。

♬

そのさらに翌年5月10日、Prophet-5 Rev4と同じく進化型としてOberheim OB-X8がOberheimブランドにてデビュー。その開発にはトム・オーバーハイムはもちろん、デイヴ・スミス、そしてかつてOberheim若手の天才エンジニアに始まりAlesis、Line6という伝説の数々をものしたマーカス・ライルも参加。3大レジェンド連合開発。

そはOB-X8であってMatrix-12でなく Prophet-5であってProphet 12でなく miniKORG 700FSも700Sベースであって700でもTRIDENTでもPolysixでもない。でも喜多郎も難波弘之も加藤孟会長も好き。

即ち最高傑作やのぅて デビュー作でものぅて 自身にとってゲームチェンジャー的なんをつくる。

人は晩年に自分の原点というか出世作というか、名刺代わりになる機種をもっぺん出して、現代への磨きをかけて未来へ投擲したくなるもんなんかな。

そのOB-X8開発を手助けしたデイヴ・スミス、そのデビューを嬉しさ満面で語る盟友トム・オーバーハイムの、積年の宿題を果たしたかのように抑えきれない、とめどなくあふれる喜びが止まらない、その笑顔を見届けた矢先、わずか20日ほど後、2022年5月31日、若すぎる享年72歳。2週間ほど前のBerlin Superbooth 2022ではあれほど元気だったのに、心不全だったとか。そしてその時ダンス系電子音楽イベント「Movement」のためにクラブ音楽の都デトロイトにいたのだという。

♬ ♬ ♬

だが歴史はここで終わらない。いや、断じて終わらせない。

♬ ♬ ♬

死せる諸葛孔明、生ける仲達を走らす。

OB-X8が誕生し、デイヴ・スミスが没して半年。 時に西暦2022年11月18日、新生Sequential社から突如浮上した大型シンセTRIGON-6。それはデイヴ・スミスが開発にかかわった最後の機種、その遺児。その姿を表した今、スミスの子供たちがゆく。

♬

PRO3にてMoog型ラダーフィルターをディスクリートで新規開発し搭載せしめたSequential社は、このVCFをもとに最強アナログポリシンセ開発に挑んだ。 これはかつてPRO2にてやはりディスクリートで開発したProphet-5型VCFとOberheim SEM型VCFとをもとに、Prophet-6とOB-6とを開発したのと同じ戦術。

6音ポリ、1ボイスあたり新規に起こしたVCOを3基搭載、4pole/2pole切替可能となった機能拡張型ディスクリート・トランジスター・ラダー型VCF、充実のポリモジュレーション、お家芸フィードバック、2連デジタルマルチエフェクト、アルペジエイターにポリフォニック・ステップシーケンサー、ユニゾンモードで3VCO x 6ボイス=18VCO斉射、ベロシティ・アフタータッチ対応鍵盤、コンテンポラリーに49鍵軽量コンパクト、無論USB装備、あげくProphet-5 Rev4みたくVintage Knobまである!

トライゴンは三角形という意味。 ポリゴンが多角形の意につき、その三つ角版と考えれば良い。むろんVCOが3基あるがゆえのネーミングであろう。

だからってMemorymoogの真似ではない。むしろMoogには無かった仕様を惜しげもなくガンガン投入、ぎゅうぎゅうぱんっぱんに押し込めた最強アナログポリシンセ。それら諸機能が結びつき一つの個体の内部で有機的に相互作用しあったとき、そのシナジーから新しい音が生まれる。モーグに似てモーグでない、新しい音。

Prophet-5ですら名機であれこそすれ最強ではなかったのだ。だからこそ、TRIGON-6には既存とは違う新しい名前が与えられた。そは未来のヴィンテ。未来の古典。今までありそうでなかった新時代アナログシンセの音。側板の木の色すらもがいつになく白い。フロントパネルのフォントも外観デザインも、いにしえへのリスペクトを踏まえつつもこんにち的。

Prophet-6 OB-6 TRIGON-6

アナログ6音ポリシンセ三部作堂々完結。しかもローンチ順に徐々にイン��パイア源となったヴィンテからキャラが離れ、独自の遊びカラーが濃くなったのは、やはり時代が進んで市場が成熟し、それだけ審美眼も前を向いてきた現れ。亜空間銀河のはずれ、いつわりの虚空に影ばかり落とす惑星、新天地TRIGON-6、デイヴ・スミスが残した隠し玉、そこで聴く音の景色、そこに隠されたベクトルの向き。

まだまだアナログでやり残したことはあったのだ。 まだまだアナログにもデジタルにもハードにもソフトにも未来があった。それこそまだ見ぬなにかにも。 そのことを死後もなお教えていただけるとは、どこまであなたは前向きなんですか。

死せるデイヴ・スミス、電子楽器業界を走らす。いや、走らせ続ける。

♬

本稿の最後に、私も大好きなPRO2取説の冒頭文を、ここに引用ならびにNemo版超訳にてご紹介。それをもって追悼の意を込めたい。それをご覧いただくことで逝去せるデイヴ・スミスが指し示したベクトルの向きをお察しいただけたなら望外の喜びである。そのベクトルの指し示す先をめざして、私たちで彼の遺志を継いで、ともにぎっしり輝いてきらめく音の銀河を探検すべく出かけましょう。物理操作子を見てそのトルクを味わいつつ音をつくるとき、私たちは音を見て、映像を聴き、指先の圧に耳を傾けるのです。その情緒こそがフィジカルな楽器。 その伝統を継承すべく、2024年5月16日にOberheimブランドからTEO5(トム・オーバーハイム氏の本名Thomas Elroy Oberheimのイニシャルのつもりなのであろう)という5音ポリ廉価版シンセが、TAKE5と同じ設計思想のコンパクトアナログシンセとして登場したこともまた、伝説が今なお現在進行形であることを示していて喜ばしい。

なお、MIDIにおけるメーカーIDナンバーその栄えある1番は旧Sequential社であり、旧Dave Smith Instruments社であり、現Sequential社である。つねに前を向いてきた者にこそふさわしいIDナンバーと言わずしてなんであろう。

Thank You

No doubt about it: It's an exciting time to be a synth geek. You only have to look around you to realize that we're experiencing a renaissance of sorts for synthesizers. From stompboxes to modulars, synths are here in a very big way.

With the current demand for all things analog, I've been asked many times if I would ever consider reissuing the Pro-One monosynth. My response has always been the same: "You've got to keep moving forward." The simple truth is, I'm happiest creating new instruments-synths that put more power and better sounds into the hands of musicians with every iteration.

But actions speak louder than words, so here's the last one on that particular subject: the Pro 2. It's light years beyond the Pro-One in every way and is the culmination of my many years designing synthesizers. It's also the deepest and most powerful monosynth I've ever created, so it should keep you busy exploring the outer limits of sound for quite some time.

I really hope you enjoy playing it as much as we enjoyed designing it.

Thanks for the purchase, from all of us here at DSI!

Cheers,

Dave Smith

(以下、Nemo版超訳)

PRO2を買ってくれて、ありがとう。

シンセヲタにとって、間違いなく楽しい時代になったね!! まわりを見渡すだけで、今はシンセ・ルネッサンスとも言うべき一種の復興期、その真っ只中に僕たちは今いるんだって分かる。ちっちゃいストンプボックスみたいなのから、でっかいモジュラーにいたるまで、今やさまざまなシンセが堂々と闊歩している。

ちかごろアナログはなんでもかんでも大人気だから、かつての名機モノシンセPro-Oneを頼むから復刻してくれっていう声も、たくさんいただいてきたよ。でもそれに対する僕の答は、いつもと同じく「いっつも前を向いて進んでいかなきゃね」なわけ。

ぶっちゃけ言うけど、僕はシンプルに新しい楽器を作っているときが一番ハッピーなんだよ。アーティストが使うたんびに両手にパワーとサウンドがみなぎる、もっとパワーを、もっとすばらしいサウンドを両手にもたらしてくれる、そんな新しいシンセをね。

でも言ってるだけではなんだから行動で示すことにしたよ、それがこの復刻版ご要望への最新回答ことPRO2。

Pro-Oneと比べても、どの部分どの側面をとってみても何光年も先を行くくらい、ぶっちぎりの最先端モデル。それは僕が長年にわたって続けてきたシンセサイザー開発の集大成でもある。さらには僕が創ったもっともディープでパワフルなモノシンセでもある。だからこいつを使えば、皆さん新しい音色を探求するので当分のあいだ忙しくなるだろうこと請け合いだよ。

そんなわけで僕たちがこの機種を楽しく開発したのと同じくらい、皆さんが楽しく演奏してくれることを、こころから願ってます。

そしてここにいるDSIのみんなから言うね、ほんとうに買ってくれてありがとう!

じゃあね!

デイヴ・スミス

2022年11月20日 初出 2024年12月29日 MIDI策定部分を追記改訂

#dave smith#Dave Smith Instruments#sequential#dave rossum#e-mu#tom oberheim#oberheim#marcus ryle#alesis#line6#roger linn#linndrum#linnstrument#moog#bob moog#roland#ikutaro kakehashi#korg#tsutomu kato#yamaha#synth#synthesizer#analog synthesizer#digital synthesizer#vintage synthesizer#vintage synth#prophet-5#prophet-6#prophet 12#pro2

4 notes

·

View notes

Photo

元祖台湾まぜそば #元祖台湾まぜそばはなび #元祖台湾まぜそばはなび富士店 #思ったより辛かった #追い飯少ない #FCだと本店とは違うのかな #でも美味かった #元祖台湾まぜそばFC #はなび #台湾まぜそば #ラーメン #ラーメン部 #ラーメン倶楽部 #らーめん倶楽部 #ラーメン好き #ラーメンインスタグラマー #ラーメンパトロール #麺スタグラム #麺 #noodle #noodles #noodlelover #instanoodle #instanoodles #food #foodstagram #foodasia #japan #ramen (元祖台湾まぜそば はなび富士店) https://www.instagram.com/p/BuESwU1Am2w/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=ia3o688wo14l

#元祖台湾まぜそばはなび#元祖台湾まぜそばはなび富士店#思ったより辛かった#追い飯少ない#fcだと本店とは違うのかな#でも美味かった#元祖台湾まぜそばfc#はなび#台湾まぜそば#ラーメン#ラーメン部#ラーメン倶楽部#らーめん倶楽部#ラーメン好き#ラーメンインスタグラマー#ラーメンパトロール#麺スタグラム#麺#noodle#noodles#noodlelover#instanoodle#instanoodles#food#foodstagram#foodasia#japan#ramen

0 notes

Text

織田邦男先生の論稿です

現代が見習うべき大正人の精神 麗澤大学特別教授元空将・織田邦男

ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)では、ドラマのような優勝劇に日本国中が沸いた。顔に日の丸を描く人、球場内外で日の丸が振られ、国と選手と国民が一体化したような光景に、思い出したことがある。

国家と個人が一体となり

102歳で天寿を全うした父が90歳の時である。筆者に「もうそろそろ、ええじゃろう」と語り出し「実は、わしは戦艦大和を造ってたんじゃ」と。どうやら父は広島の呉工廠(こうしょう)で戦艦大和の建造に携わっていたらしい。「大和については、家族にも一切話してはならぬと命ぜられていたんじゃよ」と述べ、最後に「わしももう長くないからな」と終わった。大変驚いた。国家(海軍)の命令を、帝国海軍が消滅した戦後60年間も律義に守る。しかも戦後生まれの筆者に対して箝口(かんこう)令を守り通すとは。

父が亡くなる2年前、同じ大正生まれの小野田寛郎氏が亡くなっている。小野田氏は旧陸軍の軍人で、情報将校としてフィリピンのルバング島に赴任した。師団長の横山静雄中将から「玉砕は一切まかりならぬ。3年でも5年でも頑張れ。必ず迎えに行く」と訓示を受けたという。戦後も29年間、孤立無援でゲリラ戦を戦った。

手に入れたラジオで戦争が終結したことは気づいていたらしい。冒険家の鈴木紀夫氏によって発見され、帰還を促された。だが任務解除命令がない以上、任務は放棄できない。結局、元上官である谷口義美氏(元陸軍少佐)による任務解除命令を受けて帰国した。

両者に共通しているのは、国家と個人が一体となった「大正人」ということだ。父は大正3年生まれ、小野田氏は大正11年生まれである。先の大戦では大正人の7人に1人が戦没している。戦後復興の原動力も大正人が主力だった。

父には9歳年下の弟がいた。海軍パイロットとして昭和18年、太平洋のギルバート諸島上空で散華した。父は弟を思い、靖国神社にしばしば参拝した。最後の参拝は90代後半だったと思う。杖(つえ)を突きながら気丈に昇殿参拝を果たした。その時、父はポツリと呟(つぶや)いた。「何で靖国参拝に反対するんじゃろうのお」。現役時代、ある懇親会で小野田氏と同席させていただいたことがあるが、その時、小野田氏から同じ言葉を聞いたのを思い出した。

国家意識溶解の懸念

大正人にとって国家と個人は一体で、国家に尽くすことは、自分に尽くすことである。国家に命を捧(ささ)げた場合、国は永遠に死後の面倒をみる。なのになんだと、憤懣(ふんまん)やるかたない思いが感じ取れた。

国に殉じた先人に対し、国民が尊崇と感謝の念を表すのは世界の常識である。米国ではアーリントン国立墓地に、韓国では国立顕忠院に、フランスでは凱旋(がいせん)門の無名戦士の墓に国家のリーダーは参拝する。外国の要人来訪時も、必ず参拝する。これが国際共通の儀礼である。岸田文雄首相は1月の訪米の際、アーリントン墓地に参拝した。だが岸田首相は就任後、靖国神社には参拝したことがない。

いかなる事情があるにせよ、一国のリーダーが自国の為に命を捧げた先人に追悼の誠を捧げないのは異常である。異常を異常と感じなくなる時、国家と個人の一体感は失われ、国家意識は溶解していく。国家は国民一人一人の「義務と責任」から成り立っている。国家意識が希薄化すれば当然「犠牲」「勇気」「名誉」という普遍的価値は喪失し、我欲は限りなく肥大化する。国家あっての人権、人道、社会福祉であり、祖国あっての個人であるという当たり前のことが理解できなくなる。

公に尽くす生き様を忘れず

令和5年度予算が成立したが、国会での議論は見る影もなかった。昨年12月、安全保障関連3文書と共に、防衛費のGDP比2%、反撃能力の保有が閣議決定された。この時、「満足な議論もせず、民主主義の破壊だ」と野党は批判した。だが国会では十分な時間がありながら、「満足な議論」もせず、表層的で枝葉末節な質疑に終始した。参院ではウクライナ戦争や台湾有事もそっちのけで、行政文書をめぐっての「コップの嵐」に終始する体たらくである。

これを見る時、選良たちも国家意識が溶解し、安全保障や天下国家を「議論しない」のではなく、もはや「議論できなくなった」のではと思ってしまう。2021年の国際世論調査では「国のために戦うか」に対し、「はい」と答えた日本人は13・2%で最下位だった。この現実と通底するように思えてならない。

国家という「人」はどこにもいない。国家とは同胞、友人、知人、そして自分自身のことである。自分自身が国家そのものだという事実に戦後日本社会は目を伏せてきた。その結果「国家」の希薄化は深刻なまでに進んでいるようだ。

WBCで日の丸が乱舞する光景と国会の惨状が同じ日本だとはどうも思えない。数年もすれば大正人はいなくなる。国家と自分自身を同一視し、我欲を捨て、公に尽くす大正人の生き様を今こそ見直すことが求められているのではないか。(おりた くにお)

#産経新聞 #正論

33 notes

·

View notes

Text

[翻訳] コロナ禍と印中対立のなかのインド華人

中国系インド人の愛と憧憬

2020年7月25日 アスミター・バクシー

ガルワーン渓谷事件後の印中関係緊迫化、コロナウイルス・パンデミックによる反中感情の高まりとともに、インド系中国人コミュニティは集中砲火を受けている

3月17日、41歳のミュージシャン、フランシス・イー・レプチャは、急遽切り上げたプリー〔※オリッサ州の都市〕旅行からコルカタに戻る列車の中にいた。新型コロナウイルスは全国でその存在感を示しつつあり、ナレーンドラ・モーディー首相が厳重な全国ロックダウンを発表する日も近かった。レプチャが家族と一緒にまだプリーにいた間も、彼がチェックインしようとするとホテルの宿泊客は反対の声を上げ、路上では「コロナウイルス」と呼ばれ揶揄された。

フランシスは中国系インド人で、母方と父方の祖父は1930年代に他の多くの人と同様に日本の侵略から逃れてインドに来た。彼らはダージリンで大工として働き、地元のレプチャ族の女性と結婚した。のちに彼の両親はコルカタに移り住み、そこで彼は生まれ育った。

このミュージシャンは1980年代に幼少期を過ごし、ドゥールダルシャン〔※インド国営TV局〕で『ミッキー・マウス』や『チトラハール』を見たり、マドンナに憧れたり、クリフ・リチャードの「ダンシング・シューズ」に合わせて頭を振ったりと、これらを6歳で楽しんでいたわけだが、童歌「ジャック・アンド・ジル」に関係があるという理由が大半だった。彼は流暢なベンガル語と「荒削りなヒンディー語」を話し、そして、彼によれば「ほとんどお向かいのチャタルジー一家に育てられた」という。

列車がガタンゴトンと進むなか、冷房寝台車の他の乗客たちは、彼には自分たちが何を言っているのかわからないと思い込んで、「中国人」について疑いの声を上げはじめた。フランシスはすぐさま口を挟んだ。「私は流暢なベンガル語で、自分がコルカタ出身で、中国に行ったことはなく、彼���に感染させることはないと説明した」のだという。「彼らの顔を見せてあげたかった」。

コルカタに戻ると、フランシスはプリントTシャツを注文した。彼はコルカタ・メトロのセントラル駅の真上に住んでいるのだが、それが明るい否定のメッセージとなり、かつ人種差別に対して有効なツールとなるだろうと考えた。フランシスのさっぱりとした白いTシャツの上の端正なベンガル語のレタリングには「私はコロナウイルスじゃない。コルカタ生まれで中国には行ったこともない」とある。

6月15日、国土の反対側では、俳優兼歌手のメイヤン・チャンが、過去13年にわたって本拠地と思ってきた都市ムンバイで、夕食をともにするために友人宅を訪れていた。彼らはテレビのニュースを見ていたが、その放送は特に憂慮すべきものだった。2つの核保有国が数十年間争ってきた境界である実効支配線に沿ったラダックのガルワーン渓谷でインド兵20人が中国軍に殺害されたのだ。

「衝突の後、ダウン・トゥ・アース誌のインタビューに答えた時、私の最初の反応は怒りでした。『どうして私が自分の愛国心を証明しないといけないのか。どうして私がインドを愛し、中国を憎んでいると言わなければならないのか』。私はその国のことを知りもしません。中国というレンズを通して自分が引き継いでいるものは理解していますが、それだけです。私にはインド以外の故郷はありません」と彼は言う。しかし、彼の経験上、怒りは何の役にも立たない。「その代わりに、私は異文化交流の美しさについて話しました。それはインド全土に存在するものです。私たちの外見だけを理由に自分たちの仲間ではないと考える人々には驚かされます」。

チャンもまた中国系である。彼はジャールカンド州ダンバードに生まれ、ウッタラーカンド州で学校教育を受けた。彼の父親は歯科医で、チャンもベンガルールで歯学の学位を取得している。彼は自分の家系を詳細に遡ることはできていないが、先祖が湖北省の出身であることはわかっており、そこは1月以来、ニュースを席捲している。新型コロナウイルスが最初に報告された武漢とは、同省の首都である。

37歳の彼は、主流エンタテインメント産業で名声を得たおそらく唯一の中国系インド人コミュニティ出身者である。2007年にTV番組『インディアン・アイドル』の第3シーズンで5位になり、2011年にはダンス・リアリティ番組『ジャラク・ディクラー・ジャー』で優勝し、さまざまなTV番組やクリケットのインディアン・プレミアリーグなどのスポーツイベントの司会を務め、『バドマーシュ・カンパニー』『探偵ビョームケーシュ・バクシー!』『スルターン』『バーラト』という4本の大作ヒンディー語映画に出演してきた。

しかし、この数ヶ月の間、彼もまたCOVID-19についての世間の興奮と、そして目下の印中対決についてのそれを感じている。パンデミックのせいで人々が人種差別的発言を黙認しているため、彼はオンラインや路上で野次られてきた。実効支配線での印中対峙後は、これに無言の圧力、あるいは彼が言うところの飽くなき 「愛国欲」が続いた。「医療、経済、そしてある程度の人道的危機の最中に国境での小競り合いや恐ろしい話が出てきて、どう考えていいのかわからなかった」と彼は言う。

中国系インド人3世として、チャンとフランシスは共通点が多いように見える。二人ともインドで生まれ、家系は中国に遡り、家業を継ぐという中国的伝統から逸脱し、ディーワーリー、イード、クリスマス、旧正月をまぜこぜに祝って育ち、フランシスが的確にもこの国の「微小マイノリティ」と呼ぶものに属している。

この二人はまた、パンデミックが世界中で反中国の波を引き起こし、米国のドナルド・トランプ大統領が新型コロナウイルスを繰り返し「中国ウイルス」と表現している時にあって、中国系インド人が味わっている苦難を象徴している。インドでは中国との国境問題が状況をさらに悪化させている。怒りの高まりにより、政府は59の中国製アプリを禁止し、大臣たちは中華食品やレストラン(大半はインド人によって経営されている)のボイコットを求め、中国の習近平国家主席の肖像が燃やされ、COVID-19と紛争は危険なまでに一体視された。

この敵意の副作用はチャンやフランシスのような市民や北東部インド人が被ることになり、路上で暴言を吐かれたり、家から追い出されたりした。デリー在住の中国系ジャーナリスト、リウ・チュエン・チェン(27歳)は、地元のスーパーで人種差別的な悪罵を浴びせられた。「私の母はいつもならウイルスから身を守るためにマスクをするように電話で言ってきたはずですが、国境紛争の後は顔を隠すためにマスクをするよう言われました」と彼女は言う。

印中関係が緊迫するなか、世代を越えて広がりつづけているトラウマである1962年の中印戦争の記憶が前面に出てきた。では、こんな時代にあって中国系インド人であることは何を意味するのだろうか。

中国人の到来

インドにおける中国系インド人コミュニティの起源は、1778年に海路でインドに上陸した商人、トン・アチュー〔塘園伯公〕、またの名を楊大釗に遡る。伝承によれば、アチューは当時のイギリス総督ウォーレン・ヘイスティングスより、日の出から日没まで馬に乗るよう、そしてその間に彼が通過した土地は彼のものになると言われたと、あるいは(より公式なヴァージョンでは)彼のホストとなったイギリス人に茶を一箱プレゼントしたおかげで土地を与えられたとされている。

フーグリー川沿いにあったアチューの土地は、現在はアチプルとして知られている。彼を讃えて記念碑が建てられ、中国系インド人の巡礼地となっている。アチューの後を追って何千人もの中国系移民が続いた。彼らの上陸港はコルカタであり、長年にわたっていろいろな職業の多様な集団が植民地インドの当時の首都にやってきた。

「1901年の国勢調査はカルカッタに1640 人の中国人がいたと記録している。中国人移民の数は20世紀最初の40年間、特に内戦と日本の中国侵略のために増加しつづけた」と、デバルチャナ・ビスワスは2017年8月に『国際科学研究機構人文社会科学雑誌』に掲載された論文「コルカタの中国人コミュニティ:社会地理学によるケーススタディ」1の中で書いている。

ダナ・ロイの祖父母も、日本による侵略の時期にインドにやってきた。コルカタの学校で演劇を教えている36歳の彼女は、『亡命』と題した作劇のプロジェクトに取り組んでいるときに、母方の中国人家系を辿った。「中国の家庭は一夫多妻制だったので、私の祖父は三度結婚しました。そのうち一人は中国で亡くなり、二人目は第二次世界大戦中に日本の侵略から4人の子供を連れて逃れました」と彼女は説明する。彼らの家は、広東省の小さな村唯一の二階建ての建物で、日本軍はそれを司令部としたのだという。

ロイの祖父は、その頃には既にインドで輸出入業を営んでおり、インドにはヒンディー語と広東語の両方を話す中国系の妻がいた。彼の職業柄、家族を船で渡らせるのは容易だった。「叔父の一人には眩暈症があり、大きな音を怖がっていたのですが、(道々)聞いたところでは、村から逃げる際に日本の戦闘機に追われたからだとのことでした」と彼女は言う。

長い間、彼らは均質的集団として見られてきたが、インドに来た中国人は実際には相異なるコミュニティの出身だった。その中でも最大のものは客家人で、まず皮なめしに、最終的には靴作りに従事した。彼らはコルカタのタングラ地区に住み着いた(市内に2つあるチャイナタウンのうちの1つであり、もう1つはティレッタ・バザール)。このコミュニティは他のいくつかのグループのように一つの技術に特化してはいなかったが、ヒンドゥー教のカースト制度が皮革を扱う仕事をダリトのコミュニティに委ねていて、客家人にはそのような階層的制約がなかったため、彼らはコルカタで皮なめし工場の経営に成功することができた。

チャンが属する湖北人コミュニティは歯医者と紙花の製造に従事していた。「ラージ・カプールやスニール・ダット主演の古いヒンディー語映画に出てくる花は全部私たちが作りました。俳優がピアノを弾き、メフフィル〔舞台〕の上に花々が吊り下がっていたなら、それは全部我が家の女たちが作った物です」とコルカタ湖北同郷会会長、65歳のマオ・チー・ウェイは言う。

広東人は大半が大工で、造船所や鉄道に雇われたり、茶を入れる木製コンテナづくりに雇われたりしていた。1838年、イギリス当局はアッサムの茶園で働かせるため、多くが広東人の職工や茶栽培農夫からなる中国人熟練・非熟練労働者を���入している。

1949年に毛沢東率いる共産党が政権を握ると、中国への帰国は問題外であることが明らかになった。そのため、女性たちはインド在住の家族と合流しはじめ、すぐに東部諸州の中国人居住区にはヘアサロンやレストラン、ドライクリーニング店などが点在するようになった。

寺院が建てられ、コルカタのタングラとティレッタ・バザール、アッサム州のティンスキアには中国人学校ができた。賭博場や中国語新聞、同郷会館などもでき、春節や中秋節を祝うほか、中国の儀礼に従って結婚式や葬儀を行うようになった。

「彼らがコルカタに定住し始めた18世紀後半から、1960年代初めまで、中国人移民は、とりわけ同じ方言グループでの内婚や、文化実践、独特の教育システム、住居の排他的なあり方を通じて『中国人アイデンティティ』を維持することに成功した」と、張幸は彼の論文「中国系インド人とは誰か?:コルカタ、四会、トロント在住中国系インド人の文化的アイデンティティ調査」の中で述べている2。

このコミュニティと祝い事の時代は、1962年の印中紛争で突然終わった。戦前には5万人と推定されていた中国系インド人の人口は約5,000人にまで減少した。彼らの多くはその後、海外に移住した。

融合する文化

「アイデンティティとは、単に『私は中国人か、それともベンガル人か』というよりも複雑なものです」とロイは言う。「アイデンティティを主張したり断言したりする必要性を本当に感じるのは、それが奪われつつあると感じたときだけです。アイデンティティについて聞かれたとき、特にこのような時世には、『他のインドのパスポート保持者はこんなことを聞かれるだろうか』と疑問に思うのです」。

ロイは中国系移民と地元民との不可避的な混ざり合いの象徴である。彼の母親は中国系で、ベンガル人と結婚しており、一家はタングラやティレッタ・バザールから離れたコルカタ南部に住んでいる。ロイがこれらの地区を訪れるのは、たいてい中国式ソーセージを買うためか、たまに友人と中華の朝食を食べたりするためだ。

今日の中国系インド人は、中国的伝統が失われていく一方、国籍と文化遺産の間の摩擦が増えていくという二重の現実に直面している。例えば、かつてコルカタのチャイナタウンで行われていた旧正月の祝賀会は、ほとんどがプライベートなものになっている。チャンはただ友人を家に招待することが多い。ロイは親戚とご馳走で盛大に祝ったり、「みんなが忙しければ」ただオレンジを食べて祝ったりしている。

若い世代が広東語や北京語ではなくヒンディー語や英語を学びながら成長し、儒教のような中国の伝統的な宗教的習慣から遠ざかるにつれ、彼らのアイデンティティの中国的側面はますます衰えつつある。以前はそのアイデンティティの別称として機能していたタングラも、今や混合文化に道を譲った。また、環境問題により1996年には皮なめし工場が閉鎖された。

それでもフランシスのように、自分たちの文化を守るためにできることをしている人もいる。彼は友人と毎年の旧正月にはコルカタで龍の踊りを披露する。「私たちは衣装と太鼓を身につけ、旧チャイナタウン、新チャイナタウンその他、コミュニティが散在しているコルカタの各地で4日間にわたって上演するのです」とのことだ。彼らは彼が子供の頃に喜んで受け取っていた赤い封筒入りのお金を配る。

しかし、帰属と受容という、より大きな問題は残ったままである。チャンによれば、自身がエンタテインメント産業に加わっていることと「ヒンディー語とウルドゥー語に堪能」であること(彼はボリウッド作品を観て育ち、父親はマフディー・ハサンのガザル歌謡が大好きだった)は、人々が常に彼を「インド人」として受け入れてきたことを意味する。彼のファンは年齢層やエスニック・グループを跨いで存在する――『インディアン・アイドル』に参加していたときには中国人コミュニティが彼を支持し、より若いファンは彼が「K-POPスターやアニメ・キャラクターを彷彿とさせる」ゆえに彼を愛している。しかし、ソーシャルメディアで意見を表明することは、特に最近では危険であり、時に大騒ぎになる。

「CAA(修正市民権法)のような問題については、間接的に言及して自分の意見を伝えるようにしています。これは大事なことだからです」、彼は言う。ガルワーン渓谷での衝突の後、陸軍大尉を名乗る匿名アカウントが、彼のYouTube動画の一つにコメントして、国家に忠誠を誓い、インド人兵士への支持を公に表明するよう彼に求めた。「私はそれを大したことではないと思い、〔陸軍大尉という〕彼の名乗りに引っかけて『敵との戦いに集中してください、あなたの仲間の国民とではなく』と言いました」。

ジャーナリストのリウ・チュエン・チェンは、アイデンティティとインド政治の両方についての自身の率直な物言いは、コミュニティ内では異例であり、しばしばオンラインやオフラインで嫌がらせの標的になることにつながっていると述べる。「一度、エアインディアの飛行機に乗るとき、係員たちが私に有権者証ではなくパスポートを見せろと言い張ったことがありました。彼らは私がインド出身でないと信じていたからです」、彼女は言う。「私はパスポートを取ってすらいなかったのに」。

年長世代の政治との関わり方はやや異なっている。彼らは今でも中国政治を追いかけてはいるが、距離を置いている。「調査中、国民党シンパと共産党シンパの間にあるコミュニティ内の分断を感じました」とジャーナリストのディリープ・ディースーザは言う。彼は1962年の印中戦争の歴史を、当時強制収容されていたジョイ・マーの口頭の語りとともに記録した『ザ・デオリワーラーズ』3の共著者である。

「しかし、それだけです。彼らは台湾とPRC(中華人民共和国)の対立を私と同じように見ています。そこに親戚はいるかもしれませんが、台湾市民になりたいとか、PRCに忠誠を誓いたいというようなものではありません」。

このような関わりの多くは目に見えない。このコミュニティに共通する話として、彼らは頭を低くして注目されずにいることを好む。これは1962年に中国系コミュニティと関係者が強制収容された結果という部分が大きい。

消えない恐怖

1962年の戦争後、中国軍が国境東部のNEFA〔北東辺境管区〕、国境西部のアクサイチンに進出したとき、インド世論は怒りと疑念に満ちていた。インド人は当時のジャワーハルラール・ネルー首相の保証に憤慨し、中国に裏切られたと感じていた。今回もまた、この敵意の矛先はインドの中国系コミュニティに向けられていた。

作家クワイユン・リー氏が学位論文『デーウリー収容所:1962~1966年の中国系インド人オーラル・ヒストリー』4で書いているように、「国民的な熱狂に駆り立てられ、主流派インド人は中国人住民を追放し、時に暴力を振るい、また、彼らの家や事業を攻撃したり破壊したりした」。

リーは付け加える。インド当局は「毛沢東支持に傾いた中国語学校や新聞、中国系団体を閉鎖した。蒋介石(台湾)を支持する学校、クラブ、新聞は活動を許された。これらの学校やクラブは、マハートマー・ガーンディーの肖像とインド国旗を孫逸仙〔の肖像〕と十二芒星の〔ママ〕国民党旗の横に加えた」。

これらの状況は、当局に「敵国出身者」を逮捕する権限を与えるインド国防法が1962年に成立し、1946年外国人法と外国人(制限区域)令の改正が行われたことと相まって、ラージャスターン州のデーウリー収容所で中国系インド人を抑留するための「法的なイチジクの葉〔方便〕」になった、とディースーザは言う。

3000人近くの中国国民または中国系の親族をもつインド国民がスパイ容疑で逮捕され、最長で5年間拘束された。

「ガルワーン渓谷の小競り合いが起こったとき、私はそれについて思いもしませんでした。祖母が最初にそれを口にしました。『もし雲行きが悪くなったら、私たちは逮捕されるかもしれない』」、チャンは言う。「たとえ私達も同じことを考えていようがいまいが、そんなことは起こらないと彼女を説得するのが私のおじと私の役目でした」。

フランシスは1962年に当時10代前半だった母親がダージリンの祖母を訪ねており、二人とも収容されたという思い出話を語る。イン・マーシュも同様であり、1962年11月に13歳でダージリンのチャウラスタ地区から父、祖母、8歳の弟と一緒に収容所に連行された5。

マーシュのように、このコミュニティの多数の人がインドを離れカナダ、米国、オーストラリアに向かった。しかし、歴代の政府がこの歴史の一章を認めたり、謝罪したりしていないことを考えると、圧倒的なトラウマと裏切られたという感情は今日に至るまで残っている。

中国系インド人はなおも傷を癒やす途上にある。アッサム州の同コミュニティ出身の48歳の女性(匿名希望)は、ガルワーン渓谷事件の後、89歳の父方のおばから電話を受けた。彼女はまたも強制収容されるのではないかと心配していた。「私はそれを笑い飛ばし、心配させまいとしました。私はね、もしまたそんなことになったら、皆一緒に行ってダルバートを食べましょうって言ったんです」と彼女は言う。

大昔の法改正はまた、1950年以前にインドに来た、あるいはインドで生まれた中国人移民のほとんどは決してインド市民権を与えられないということを確実にした。例えば、彼女のおばは今や87年間インドに住んでいる。「彼女は今でも毎年外国人登録事務所に行って滞在許可証の更新をしなければいけません。ここは彼女が知っている唯一の故郷ですが、法的には決して帰属することはなく、常に部外者のままです」と彼女は言う。

以上のような要因が、生まれた国への忠誠心を公にするようインドのこのコミュニティをせっついている。例えば、ガルワーン渓谷の衝突の後、コルカタでは中国系インド人が「我々はインド軍を支持する」と書かれた横断幕を掲げてデモ行進をした。

「人々には中国共産党(CCP)が中国系インド人のことを大して気にかけていないことに気づいてほしい。彼らはおそらく我々が存在していることすら知らない。もし私が完全ボリウッド風でやりたいと思ったら、『マェーンネー・イス・デーシュ・カー・ナマク・カーヤー・ハェー〔※私はこの国の塩を食べてきた、の意〕』と言う〔=愛国心を歌い上げる〕ところまでやります」とフランシスは言う。「私の優先順位は単純です。私はインド市民であり、インド憲法に従って暮らしており、私の支持は常にこの国にあります」。

印中間の緊張がすぐには緩和されそうにないなか、アイデンティティと帰属意識の問題が頻繁に前景化されるかもしれない。チャンの不安もまた、このような思慮をめぐるものだ。「エンタテインメント産業の誰もが仕事はいつ再開できるのかと心配していたとき、敵のような見た目の顔をしているから自分には誰も仕事をやりたくないのではないかなどと、余計な不安を私が感じていたのはどうしてでしょうか」と彼は問いかける。

http://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol.%2022%20Issue8/Version-15/J2208154854.pdf ↩︎

張幸(北京大学外国語学院南亜学系副教授)は女性。引用論文は2015年刊行の論集に掲載されたもの。これを補訂したと思われる2017年の雑誌論文あり。 ↩︎

http://panmacmillan.co.in/bookdetail/9789389109382/The-Deoliwallahs/3305/37 デオリワーラー(デーウリーワーラー)はデーウリー収容所帰りの意。 ↩︎

1950年カルカッタに生まれ、強制収容は免れたが1970年代にカナダに移民した著者が、トロント在住の客家人元収容者4人の聞き取りをもとに2011年にトロント大学オンタリオ教育研究所に提出した修士論文。 ↩︎

元デーウリー収容者で、収容経験を述べた『ネルーと同じ獄中で』(初版2012年、シカゴ大学出版会より2016年再刊)の著者。 ↩︎

2 notes

·

View notes

Text

元祖台湾まぜそば (麺少なめ)

Lunch on October 27th,2019

Soupless Ramen.

25 notes

·

View notes

Photo

愛知県名古屋市、名古屋駅から徒歩5分程度のところにあるはなびで元祖台湾まぜそば@810円。 新たな名古屋B級グルメとして結構な人気の台湾まぜそば。色んなお店が出していますが、ここはなびがその火付け役。 最初の盛り付けは鮮やか(?)ですが、これをぐわっと混ぜていただくことになります。紙エプロン推奨。 太めの麺にタレと肉味噌、海苔とネギが絡み混然一体の味が楽しめます。 濃い目の味付けなので途中で飽きそうになったら卓上の昆布酢を入れると味が締まります。 ともあれ一言でいうとジャンクな味で食後の罪悪感がハンパないですが、たぶんまた行くんだろうなぁ。 #愛知県 #名古屋市 #名古屋 #まぜそば #台湾まぜそば #ラーメン #麺 #はなび #元祖台湾まぜそば (濃厚坦々麺はなび名駅店)

0 notes

Photo

スープが無い #ラーメン と言えば学生時代に足しげく通った武蔵境にある珍珍亭の油そばが印象的。底の方から麺をすくって混ぜ合わせるスタイルが斬新でした。そんな #汁なし麺 も今ではバリエーションがあるようで #台湾まぜそば という #名古屋めし も、その一つとして挙げられるようです。 #秋葉原 にある #麺屋はるか #はるか秋葉原店 では #元祖台湾まぜそば の #麺屋はなび の姉妹店とのこと。当然注文するのは一番人気の台湾まぜそば #850円 。 #卵黄 #ネギ #海苔 #ニラ #魚粉 #にんにく #挽肉 が美しく並べられています。早速 #卵 #玉子 をまぜ始めます。ジャムおじさんのように「美味しくなーれ」と言いながら混ぜたおかげでしょうか、いとしさと切なさと心強さとじゃなかった。辛さと旨さと香りの良さとを感じられる逸品になりました。 #麺 のもちもちさと具材の濃厚さを感じられて満足だったのですが、どうしても丼の底に #台湾ミンチ が大量に溜まっているので、どうするべきか迷っていたところメニューに目をやると #追い飯 無料とあるでは無いですか!まぜそばを食べきった後に #白飯 をもらい残った #ひき肉 をグチャグチャっとまぜて綺麗に食べることができました。 #秋葉原ランチ #末広町ランチ #らーめん (麺屋はるか)

#元祖台湾まぜそば#追い飯#汁なし麺#台湾ミンチ#ひき肉#ラーメン#海苔#白飯#玉子#にんにく#秋葉原ランチ#850円#らーめん#挽肉#台湾まぜそば#麺屋はるか#秋葉原#麺#はるか秋葉原店#末広町ランチ#魚粉#麺屋はなび#ネギ#卵黄#ニラ#卵#名古屋めし

0 notes

Photo

天白店、2/25オープン #坦々麺はなび #元祖台湾まぜそば 2017.02.28 (Tempaku-ku, Nagoya)

0 notes

Link

中国語で得られる情報量の違い

新型コロナウイルス 感染の抑え込みで、台湾の強さが世界的に注目されている。台湾はなぜコロナに強いのか。日本との比較を中心に考察してみたい。

まず第一に、中国語による情報獲得の強さが挙げられる。中国政府は当初、新型ウイルスの発生に関する情報を出し渋ったが、武漢市、湖北省から、SNSなどを通じて個人による外部への情報発信は行われていた。そうした中国語による情報をリアルタイムで受け取っていたのが、台湾、香港などの中国語圏だ。結果的に、台湾、マカオ、シンガポールといった中国語圏で、ウイルスに対する封じ込めが最も早く起動した。

対する日本では政府、マスメディアとも、中国語による情報を日常的に受信し、分析する人材が圧倒的に不足している。公衆衛生を含めた安全保障の観点からしても、せめてCNNやBBCを日々チェックするのと同じレベルで、中国語メディアに触れられる人材を増やす必要が大いにある。

次に台湾は2003年のSARS禍を経験し、新型ウイルスの怖さを、政府も市民も身に染みて理解していた。香港の場合、特別行政区政府は圧倒的に中国寄りで、ウイルスから市民を守る政策を即時にとることができなかったが、それでも感染拡大が相当程度抑えられたのは、SARSの怖さを人々が記憶していて、自発的に予防的行動をとれたからである。

これに対し、当初、日本のメディアでは、「インフルエンザ程度」「正しく恐れることが大事」といった言説が多く流れ、結果的に国民に警戒感を持たせることができなかったことは、衆目の一致するところだろう。

第三に、日々中国からの統一圧力を受けている台湾では、官民とも「中国に気を許してはいけない」という意識が明確にある。特に蔡英文総統率いる民進党政権になって以降、中国からの観光客制限、友好国の切り崩し、国際機関への参加妨害などに加え、メディアの買収、フェイクニュースの流布など、あの手この手の攻撃を受けている。そのため、新型ウイルスの「生物兵器説」も、台湾では噂話のレベルにとどまらず、事実かもしれないという感覚で受け止められた。

同時に、台湾では、中国に故郷を持つ人、仕事で行き来している人も多く、心情的親中派も少なくない。このように中国の存在が生々しく感じられる中、蔡英文政権は、最初期に中国からの入境禁止、マスク輸出の禁止といった厳しい政策をとり、「台湾ファースト」の姿勢を明確に打ち出した。

同じ頃、日本では、武漢など中国各地に向けて大量のマスクや医療物資を贈る動きが見られた。漢詩で近隣友好の気持ちを表現したことで、中国社会から高く評価されもした。しかし、ウイルス感染がすぐに日本にまで広がってくることは明らかだったのだ。中国語圏の人たちから見れば、日本人のふるまいは、残念ながら、大変ナイーブに映ったと言わざるを得ない。

マスクの重要性を知っていた

第四に、マスク問題をめぐっても台湾と日本の間には大きな差があった。SARS禍を経験している台湾や香港では、官民ともにマスク着用が感染予防に役立つという確信を持っている。これは例えばSARS禍の際、ベトナムの医療団が「ウイルスを密閉して外に出すな」という国際常識とは反対に「病室の窓を開けて換気をよくする」ことで感染を抑え込んだ経験につながる。

つまり、欧米とアジアの間には、風土の差、文化の違いが事実として存在する。よって、欧米の常識をそのままアジアに持ってきたところで、必ずしも通用しない。しかし日本社会はむしろWHOの意見や欧米人の振る舞いを信じて、マスクの重要性をなかなか理解できなかった。

現在のWHOが、事務局長以下、中国寄りのスタンスをとり、結果的に新型ウイルスの封じ込めに失敗したことは明らかだ。しかし、国連機関であるWHOに対して、日本政府を初め多くの日本人は幻想に近い信頼感を持ち続け、アジアの隣人たちの機敏な動きを参考にできていない。

台湾は1970年代に国連代表権を中国に奪われてこのかた、WHOへの正式な参加を認められてこなかった。主に中国の反対によるものだが、WHOに対する不信感、裏切られたとの思いも台湾にはある。それがWHOに対する日本の幻想とは正反対に、現実的な判断を可能にしたとすれば皮肉だ。

台湾政府は当初からマスクの重要性を認識し、各家庭に行き渡らせるため、具対的な施策をおこなった。昨年まで、台湾でもマスクの多くを中国からの輸入に頼っていたが、今年に入って中台間の往来を制限すると、即座に国内の在庫や生産分を政府の管理下に置いた。そして、国内の製造業者に対し、他分野からの参入によって、マスク生産ラインを増やすよう協力を求めたのである。

同時に、限られた数のマスクを公平に配分し、高値での転売などを防ぐため、マスクは政府指定の薬局でのみ販売するものとし、さらに購入に際しては、保険証を提示するという「実名購買制度」が導入された。

この制度が機能したのは、台湾で国民皆保険制度が確立し、保険証がICカード化されたためだ。そして、台湾全島の指定薬局にそれぞれ何枚のマスクが在庫としてあるかを瞬時にスマホで見ることができるシステムを急遽導入できたのは、天才プログラマーとして名高いIT担当の唐鳳(オードリー・タン)大臣が自ら提案し、実行に移したからだ。

蔡英文総統の胆力

タン大臣のような天才は世界でも稀ではあろうが、日本にだって恐らくは存在していることだろう。しかし、中学中退の元有名ハッカーで30代、しかもトランスジェンダーであることを公言している人物をIT担当大臣に任命する、そうした政治的決断を行えるトップは、残念ながら日本には存在しない。

その意味では蔡英文総統のリーダーシップと胆力は際立ったものがあり、ウイルス対策がうまくいった大きな要因だと言える。

蔡英文総統〔PHOTO〕Gettyimages

新型ウイルスの前に、台湾が国際的に注目を浴びたのは、2019年にアジアで初めて同性婚を合法化した際だった。これでリベラルな台湾というイメージが一気に広がったが、必ずしも台湾社会全体が日本などと比べて格段にリベラルだというわけではない。儒教に基づく保守的な考え方、キリスト教に基づく厳格な態度等もあり、投票結果を見ても、同性婚に対する賛成と反対はほぼ拮抗していた。

しかし蔡英文総統は、自身の価値観というよりも、同性婚を合法化することが台湾の国際的イメージの向上に役立つという政治的判断で動いた。その結果、世界中の新聞やネットニュースに台湾という名前がポジティブなイメージ��ともに登場し、それによって、台湾の人々の自尊感情と政権への支持率をともに高めたのである。

2000年に台湾史上初の政権交代で、国民党から政権を奪った民進党は、2008年の総統選では国民党に敗北して下野。2016年に再度勝利したものの、2018年の統一地方選では大敗するなど、決して平坦な道を歩んできたわけではなかった。2018年秋に高雄市の市長に選ばれた国民党所属の韓国瑜氏は、中国寄りの政治的スタンスと庶民的なキャラクターで驚くほどの人気を集め、今年1月の総統選挙では、高雄市長のまま、国民党代表候補として出馬した。

再選を期して出馬した蔡英文氏は、当初、民進党の候補者資格を得るのさえ難儀したほどの劣勢に立たされていたが、2019年初頭、中国の習近平国家主席が台湾に対して「一国二制度」を提案した際、即座に明確な反対を表明したことで、風向きが大きく変わった。しかもその数か月後、すでに「一国二制度」下にある香港で、大規模なデモや反政府運動が展開されるに至り、さらなる追い風となった。

専門家を閣僚に迎えている

一見地味なキャラクターの蔡英文総統だが、中国の習近平国家主席を向こうに回して物怖じしないだけの胆力を持つ政治家は、WHOはおろか、世界中を見渡したところでいくらもいない。日本のコロナウイルス対策が、オリンピック開催と習近平氏の訪日予定のために出遅れたことを考えると、ここでも彼我の差が際立ったといえるだろう。

1956年生まれの蔡英文氏は学者出身で、国民党政権時代に李登輝元総統のもとで対中国政策に携わったことから政治に関わりをもった。民進党陳水扁政権下で国会議員にあたる立法院委員となり、続く野党時代の2008年に民進党主席当選。台湾本省人(閩南客家系)家庭の出身で、外祖母は台湾原住民族の一つパイワン族の出身。

実業家の父親には四人の妻がいたが、英文は合わせて11人の子どものうち末っ子として育った。旧帝大の一つだった台湾大学(旧台北帝大)法学部卒業後、アメリカに留学しコーネル大学で法律学修士、さらにイギリスに渡ってロンドン・スクール・オブ・エコノミクスで法律学博士号を取得している。

超高学歴で女性、独身で愛猫と暮らす。戒厳令時代の反政府運動の中から生まれた民進党の中では新世代といえる存在で、前述のタン大臣以外にも、閣僚や主要ポストに民間出身の専門家を多く招いている。主に国会議員の中から、自民党派閥間の均衡を取るように閣僚を選出する日本とは、制度的にも政治文化的にも大きく異なるのだ。

例えば、陳建仁副総統は台湾大学医学部出身の公衆衛生専門家で、台湾の最高学術機関である中央研究院の副院長まで務めた。2003年のSARS禍の際に衛生署(日本の厚生労働省にあたる)のトップに招かれて感染対策に当たったことから政治との関係を深め、2016年に蔡英文が総統選挙に出た際、無党籍のまま副総統候補となって現在に至る。新型ウイルス対策の遂行で、大きな力を発揮していることは疑いない。

また日本の内閣にあたる行政院の副院長を務めている陳其邁氏も医師で、台湾大学医学部大学院時代には、陳建仁現副総統の指導を受けて公共衛生学修士号を取得している。他に、毎日生中継される記者会見で、政府を代表し、ウイルス禍の実情を丁寧に説明している陳時中衛生署長は歯科医で、医師会の理事として健康保険制度の確立に深く関わった経歴を持つ。

「後藤新平先生が健在だったら…」

このように高度な専門家を行政機関のトップに据えて、実務と政治的判断の両方を委ねる形は、総統制度を根拠とする一方で、蔡英文自身が超高学歴であることも要因の一つだろう。

特にIT化の推進に前向きで、IC化された保険証の活用だけでなく、海外帰国者の自主隔離状態をスマホの位置確認で行うなど、感染封じ込めのためには、日本でなら個人情報保護などの観点から問題視されかねない措置もためらわない。

また草の根の民主化運動出身ではなく、学術界から抜擢された女性政治家という意味では、日本で1980年代に「おたかさんブーム」を巻き起こした土井たか子元社会党委員長に通じる部分も持つ。

いずれにせよ、新型ウイルス禍で台湾が世界を刮目させる成績をあげているのは、国際社会における孤立の中で、難民政権でありながら長く独裁制を敷いた国民党統治を民主化で覆し、現在はまた強大化した中国の圧力を日々感じながらも、着実に国民国家建設を進めている台湾の政治、社会、文化的背景があることは間違いない。

今回、ダイヤモンド・プリンセス号に始まった日本政府及び社会の対応について、台湾の人々は豊富なニュースチャンネルを通じ、場合によっては日本人以上に深い関心を持って見つめている。それは19世紀末に遡る日本の台湾統治という歴史があってのことだ。

特に医師であり政治家でもあった後藤新平が割譲直後の台湾に民政局長として赴き、公衆衛生の改善に功績をあげたことは広く知られている。よって、今般のコロナウイルス に対する日本政府の対応を見た台湾の人から、SNS上で「後藤新平先生がご健在だったら、何とおっしゃることか」というコメントが上がるわけである。

ウイルスとの戦いは今後もしばらくは続くことだろう。アジアの隣人である台湾から日本が学べることは決して少なくないはずだ。

10 notes

·

View notes