#全てにおいて美しくは永遠のテーマ

Explore tagged Tumblr posts

Text

6/6のぶん 面談の日

夜バイトあったこともあり、帰ってからは作業できなかった。

自分にしては珍しく面談に結構怯えていたのだが(進捗も軸もうまくいっていないので)、6割くらい就活お悩み相談みたいになってしまった。自分の顔などがかなりしょげしょげとして元気がなかったようで、先生に気を遣わせてしまったかもしれない。

【卒制に関して】

・自分の作品がどのカテゴリに属するのか知った方がいい

・最終形態を決めてから作るのではなく、いろいろ試しながら制作するほうがいい(これ、実は自分の制作スタイルにもあっている)

・自分の中で外観におけるいい/悪いの判断基準はあるか?それが固まりつつある傾向にあるか?→ある。スケッチしながらこれは違うな…と思うこともあり、その理由もぼんやりと見えている。ただ「正解」「自分の中の軸、メインに据えたい着眼点」はまだ見つかっていない

・テーマ発表の時に完璧なテーマに仕上げておく必要はない方向性かもしれない。テーマ発表後にテーマを変えるというのもありなので、柔軟に考えて良い

・シュカツとの両立に関しては委ねる。先生は生徒の計画に合わせて対応してくれるらしい。神。

作って何が言えるのか、に関して軽く触れたが、なんかもう少し作るものの方向性と絡んでくる必要がありそうな感じだった。まあこれは自分も昨日一昨日で大部分がようやく表面に出てきた感じなので、もう少し深く考えたほうがよさそう。

【シュカツについて】

何が原因で落ちるのか聞かれた。自分も知りたい。聞かれた質問とかその回答はなるべく書き出すようにしているしちゃぴにも敗因を聞いているが、いまいちいい答えが出ない。相性ってやつ?企画職とデザイナー職(2Dデザイナー系)は特になんで落ちたのかわからないところが多い。書類通って面接落ちるって何がダメなんや(泣)いや書類もそこそこ落ちてるけど。自分に向いていそうな会社なさすぎるのが難しいな、、、。

本当に行き詰まったら先生になんか会社知らないっすか?をやってみようかな、、、自分はゲーム系の就職をあまり考えておらず(ゲームに疎すぎるため)、先生の知っている会社と噛み合わない可能性がでかいな、、、と思っている。ゲームのキャラの衣装デザイナーとかなら興味あるしまだ勝機あるかなと考えているところ。そもそもそんな募集全然みたことないけど爆笑(嘘、号泣)。

最悪ゆるゆるとシュカツを続け、卒制が終わってから本腰を入れる方法もあるらしく、成功率はまちまちだが大手ではないもののクリエイティブ職につけた例もあるらしい。自分は正直大手とか気にしていない(気にできるほど選べる立場ではない)ので、今気になっている会社全滅だった場合これでもいいのかもなとちょっと思った。どこにも就職できなかったらやりたかった職全部挑戦してみたい。アパレルとかYouTuberとか漫画家とかハンドメイド作家とか。そんなうまいこと生計立てられる気はしないが、、、。どうしよう、、、

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

食べたものの一部。スパムとか初めて食べたけど思ったより柔らかくて美味しかった。このスパムおにぎりは自分の顎の可動域にあっておらず、食べるのが難しかった。

このほかにもセブンの抹茶どら焼き食べた。これも抹茶が濃かったが、渋味に偏りすぎている感は若干否めないかも?美味しいけど。粒あんとか生地の蜂蜜感とか、そのあたりは割と甘め。ローソンのどらもっちのほうがおすすめである。ローソンの盛りすぎ2025のスイーツをずっと食べたいと思っているのだが売り切れていて永遠に出会えない。

9 notes

·

View notes

Text

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和七年(2025年)6月12日(木曜日)

通巻第8820号 <前日発行>

ツアーとはラテン語のカエサル=「善き大王」

神の御稜威がロシアの皇帝であり、神の代理人というのがプーチンの認識

*************************

前号にひきつづき、なぜイーロン・マスクの父親がモスクワに現れたか?

モスクワで開催された「未来フォーラム」に出席するためだった。このフォーラムでは、「21世紀の多極化世界」、「コンテンツを通じたベータ世代への価値観の発信」、「調和のとれたバランス2050」、「グレーターユーラシア2050」、「イデオロギーと伝統的価値観」などを主要なテーマとした分科会が開かれ、主催は「ツァルグラード研究所」である。

発言者にはラブロフ外務大臣、世を騒がせる「陰謀論者」のアレックス・ジョーンズ、アメリカの経済学者ジェフリー・サックス、イギリスの政治家ジョージ・ギャロウェイ、そしてイーロン・マスクの父エロール・マスクなどだった。保守論客、モスクワに勢揃いの観なきにしもあらず。

プーチン大統領を称賛するエロール・マスクは、以下の発言をした。

「モスクワは私にとってローマのような、最も美しい街です。ロシアは欧州共同体の一員になろうとしているにもかかわらず、敵のように描かれていることに非常に驚いています。ロシアはヨーロッパを二度も救ったのです。ナポレオンとヒトラーから。どうしてロシアを否定的に描き続けることができるのでしょうか?」

ツァルグラード研究所は、かのアレクサンダー・ドゥーギンが所長。政治思想とロシア正教の思想を融合させた保守的な政策提言を行うシンクタンクである。

このツァルグラード研究所の思想的基盤とは「ロシアは神から精神的、歴史的使命を託された独特の文明。国家という概念は、時間が経つにつれて国家が自らをどう考えるかではなく、永遠にわたって神が国家をどう考えるかによって決まる」としている。

このイデオロギーにプーチンが共鳴するのである。

プーチンは儀式に必ずロシア正教会大司教をともなう。それは「ロシア皇帝の権威は神の御稜威による」という伝統的信仰であり、その価値観は西側の合理主義が受け入れるところではない。

ツアーとはラテン語のカエサル=「善き大王」を意味しており、神の御稜威がロシアの皇帝であり、神の代理人というのがプーチンの認識である。

このようなイデオロギーを鼓吹するのが「現代ロシアのラスプーチン」と言われるドゥーキンである。彼はウクライナ特殊部隊の暗殺対象であり、実際に愛娘が暗殺されている。

彼は言う。「ロシアが成功するためには独裁国家でなければならない。イヴァン雷帝、ピョートル大帝、ヨシフ・スターリンをはじめとするロシアとソ連の指導者の統治をみよ」

ドゥーギンは躊躇なく続ける。

「ロシアは人為的に作られた『ウクライナ国家』」を解体し、その歴史的記憶をロシア文明の不可欠な一部として回復しなければならない。ロシアの女性は、子どもを産み育てることこそが人生の主な目的であり、その最大の貢献であると認識すべきだ」。

▲「現代ロシアのラスプーチン」と言われるドゥーキンが主催

ドゥーギンの世界分析はこうだ。

「かつての東西冷戦は、旧来の世界の枠組みを電撃的に解体した。現在の“トランプ劇場2.0”とは革命を超えた革命だ。腐敗したシステムの残骸を食い尽くし、古き良きもの、力強いもの、純粋さゆえに恐ろしいものを再構築することを約束する”最後の審判“だ。トランプ主義は、長らく周縁化されてきた旧保守主義者の国家ポピュリスト的政策と、シリコンバレーにおける予想外の変化(影響力のあるハイテク界の大物たちが保守政治に同調し始めた)を組み合わせた、特異な現象として浮上した。多極化した世界の地政学における最後の和音となり、リベラル

グローバリストのイデオロギー全体を覆す」

独善的な世界観だが、ロシアがトランプの呼びかけによる停戦に応じないのは、こうした強いイデオロギーが露西亜社会を蔽っているからだろう。

ドゥーギンは続けた。「トランプ大統領は過去80年間を象徴するあらゆる国際機関──国連、WHOやUSAIDといったグローバリスト機構、そしてNATO──の解体に乗り出している。トランプ氏はアメリカ合衆国を新たな帝国と見なし、自らを衰退する共和国を正式に終焉させた現代のアウグストゥスと見なしている。彼の野望はアメリカ本土にとどまらず、グリーンランド、カナダ、パナマ運河、さらにはメキシコの獲得にも関心を示している」

就中、ドゥーギンが評価するのはUSAIDの解体である。

「米国国際開発庁(USAID)の解体は重要な出来事であって、ソ連がコミンテルンを廃止したこと(ソ連のイデオロギー的利益を世界規模で擁護する組織を廃止した)が国際的なソビエト体制の終焉の始まりを告げたように。USAIDはグローバリストのプロジェクト実施のための主要な運営組織だった。自由民主主義、市場経済、そして人権を世界中に押し付けることを目指すイデオロギーとしてのグローバリズムの主要な伝道ベルトだった。このUSAIDの縮小措置の重要性は、たとえばウクライナがUSAIDに大きく依存してきたようにウクライナのすべてのメディア、

NGO、そしてイデオロギー組織はUSAIDから資金提供を受けていた」。

アメリカのプロパガンダ機関の解体はコミンテルンの解体を意味するとまでドゥーギンは評価するのである。すなわち「トランプは善悪の概念に現実性があるとは考えていない。利点と欠点だけを信じている。その事例がイスラエルへの過剰は梃子入れに象徴されている」。

たまにロシアの訴えに耳を傾けると、西側の常識とはほど遠い議論をしていることが分かる。

6 notes

·

View notes

Text

2023.8-9+α

8〜9月の絵まとめ、後半ブリデレポ

ソルティソルベみか

7月末に描き進めていた絵です。暑中見舞いのつもりで描きました

レゾンデートルイベ以来ずっと夢心地

valkyrieの花の時期だ…大切な人たちに見守られる愛の季節は、いつか2人が居なくなっても残り続けるのだろう……華やかで良かった…途中セピア色になるとこ好き…セピア色なんだけど、光の粒が溢れてるよ…あの……よかった(語彙力)

宗くんSCRカラーのリボンタイがピンク色なの可愛すぎるので描いた絵です。レゾンデートルの衣装の格好良さと可愛さ���兼ね備えてるの良すぎていろんな角度から永遠に描く1つのテーマになってしまった…。

valkyrieが生み出す衣装や曲、姿全てをこれからも見届けたいです(;_;)本当に美しい御姿をありがとうございます!美しくフリルを纏い格好良い!最高!

+α

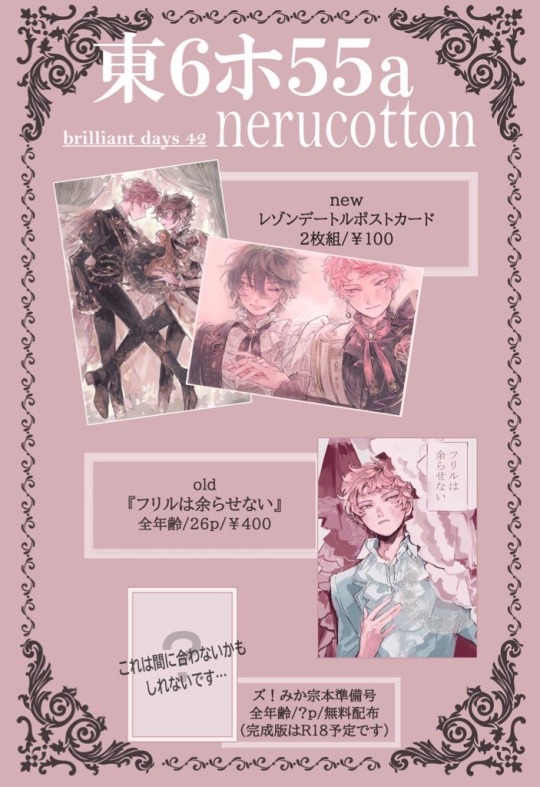

9/24にbrilliant days 42にサークル参加してきた記録です!(以下備忘録なので、暇つぶし程度に読んで下さい)

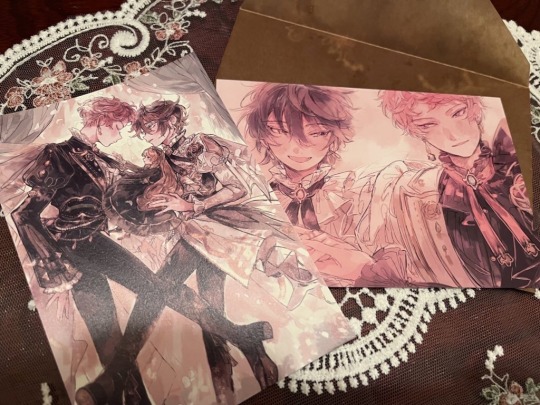

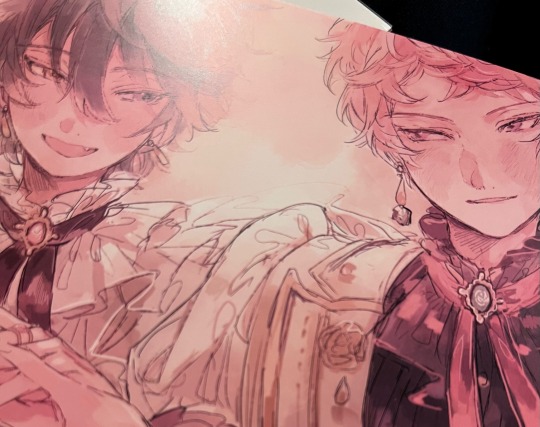

レゾンデートル絵をポストカード2枚組で頒布。等身絵はミセスB-Fスーパーホワイトという紙

https://www.graphic.jp/paper/detail/56

↑ミセスB-Fスーパーホワイト(引用元グラフィック様)

紙の特性がレゾンデートルにぴったりだなと思い、この紙で印刷して頂いた(*;-;*)

バストアップ絵はサテン金藤。優しいグロス感と、触れると溶けるような、滑らかな質感の紙

₍ᐢ⸝⸝ᴗ ᴗ⸝⸝ᐢ₎

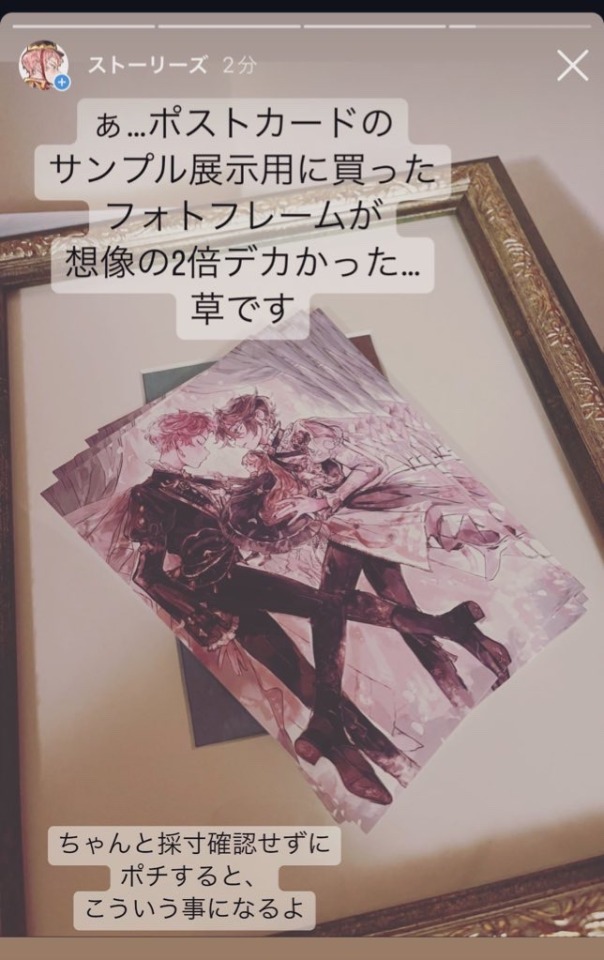

ポストカードを入れるワックスペーパーの洋封筒を取り寄せ、サンプル展示用の額縁をあまぞんでポチし、イベント頒布の準備を進めた。あまりにも完璧すぎる…。

あ……

イベント当日はこのように額縁を活用してサンプル展示( ᐡ. ̫ .ᐡ )

いちごみるくみたいなお品書き

今回は暑さで体調崩しそうだったので、早々に撤収しちゃったけど、次回はスケブ受け付けたり午後までゆっくり会場に居よう…あと敷き布を次回までに新調したい

おわり

30 notes

·

View notes

Text

2024後記

2025年になってようやう2024年を終わらせる。tumblrに書くのももうお仕舞にしよう。

・アーティゾンの空間と作品は面白かった。作品をどういう空間で見るのか。ホワイトキューブから離れて、空間そのものを作り、その中で作品を見る。夏の直島でも思ったけれどロケーションによってかなり作品の見方や感じ方が変わる。

・メゾンエルメスの内藤礼生まれておいで生きておいでをメゾンエルメスというブランドの抱えるギャラリー内でやる。ここも平日なのに人が多い。内藤礼の作品を見るには騒がしすぎると思う。概念も。

・伊藤ゲン展は、SNSでみるものと生で見るものとかなり印象が違う。生の方が圧倒的に生々しいというか(あたりまえである)書いているものが身近なものであるということを差し引いても、絵の具の乗り方が生活感をより彷彿とさせるというか。美味しそうなケーキも描いていると食欲を吸い取られているのか、食べたい気持ちがなくなるそう。描かれるためだけに買われて捨てられる食べ物をもったいないと思う気持ちと、半永遠に姿をとどめられてしまったのだなぁという気持ちと。

・田中一村展、都美術館はオタクのぬい文化を取り入れようとしていて面白かったが、ちょっと曲解ぎみじゃないか?というのは置いておいて、圧巻だった。時間が解けていくが体力も削られていく。奄美大島は遠いので、都内でこれほどまでに集めてもらえたことに本当に感謝。

・松濤美術館の空の発見展、日本画には西洋のあれそれが入るまで描かれる空そらがない。空くうならある。

・Cool氏Solo exhibition 犬のかたち様々。ジョジョ立ちのような人物立体(作家本人も自覚アリ)

・写美アレック・ソス部屋についての部屋、数年前の葉山がかなりロケーション含めて最高だったので、ハイライトだけでものたりない。テーマも面白いかと言われると、葉山を見た後だと、別に…葉山で見たいように見てしまったし。でも最近の作品が見られたのは良かった。今後すべてを葉山の展覧会と比べてしまうだろう。

・オペラシティ松谷武判展、ボンドと黒。ボンド作品は卵のような生の予感と、それが弾けた瞬間のグロテスクさを思わせる。黒は時間も空間も全てを埋めていく。

・SOMPO美術館カナレットとヴェネツィアの輝き展、カナレットの絵画は近づいてみるとより輝きを増す。ヴェネツィアの光。絵のための虚構込み。でも後半のウォルター・シッカートのヴェネツィアの絵画で、この暗さが落ち着くんだよなと思った。光は好きだけれど、眩しい。

・森美術館ルイーズ・ブルジョワ展ルイーズのキンとした声質がどこかビョークに似ていると思った。作品がかなり理性的というか、この人はものすごく思考の言語化が上手くて(というかそういうことを している)それが作品を見たときにストンと落ちてくるので、意味が分からないグロテスクさがないのが清々しいというか。内容としては過去の自分の心のケア的な要素が大きいので、別に清々しいものではないのだけれど。

・東京ステーションギャラリーテレンス・コンラン展はやっぱりコンランショップが当たり前になってしまうと、当時のセンセーショナルさ目新しさなどを失ってしまい、当たり前の光景だと感じてしまうので現代人にとって感動はしにくい。当時を振り返って、すごかったんだね、というにもまだ感慨がいまいちわかない。あと、彼について語る人の映像が多いとちょっと疲れる。

・科学博物館鳥展、キウイの卵って大きいんだ!シマエナガって思ったより小さいんだ!など鳥のことを何も知らないゆえに純粋に面白かった。

・三菱一号館美術館ロートレックとソフィ・カルの「不在」正直ロートレックは取ってつけたような不在すぎる気もする。もっと面白い見せ方があったのではないか、と。作品が分散しすぎな気もするね。ソフィ・カルは文句なしでよかったので、ソフィ・カル単体でやってほしかった。品川の原美術館で見たときが忘れられない。ソフィ・カルやっていまいちにする方が逆にすごいので、どんな展示でも嬉しいが、でもあれ混雑したら翻訳書いてある紙が少なくて、意味わかる人少なくない?と余計なことを思った。ソフィ・カルがいいから内容は満足だけど、キュレーションとしてはいまいちじゃない?

・松濤美術館須田悦弘展、美大時の初期の作品もあり、ここから今に至るというのを感じられた。これを木からひとつひとつ掘り出しているのか~さりげないところに作品が置いてあって、館とわりとあっていてよかった。夏のベネッセにもあったが、あまりにもさりげなさ過ぎて、やはり気付く人が少なそう。知っていないと見つけられなそうだが、ここはちゃんとマップがあるので安心。

・印刷博物館の書籍用紙の世界、色々な紙がある(阿保みたいな感想)

・庭園美術館そこに光が降りてくる青木野枝/三嶋りつ恵、これほどまでに館と一体になった展示があっただろうかと感動した。久しぶりに庭園美術館の展示内容がよかったと感じた。ここ最近は庭園美術館は建物系の展示ばかりで正直惹かれないというか予算ないのかな?と思っていた。ガラスを扱う人は、ある程度ガラスを柔らかな素材だと認識している節があるなと思った。年始ごろ?に見た山野アンダーソン陽子さんは確か液体だと言っていた。鉄も円形にくりぬかれ、光を通すと明るい印象になるんだね。どちらも火が大事。

・文化学園服飾博物館あつまれ!動物の模様その国その文化によって描かれる動物は勿論違う。服装を通してさまざまな文化を覗いている。中国語って面白いね。発音が同じだから縁起物になるという。

・府中市美術館小西真奈Wherever初期の作品の緻密に描かれたものから感じられる不穏さよりも、近年の作品の線や色の伸びやかさ(ここにいくまでにきちんと描いてきたという下積みはもちろん感じる)が好ましいと思う。

感情は生モノなので、振り返っても忘れている。何もかもを忘れていく。

ヨン・フォッセ『朝と夕』、文フリで手に入れた本たち、ヴァージニア・ウルフ『灯台へ』、塚本邦雄『連弾』、北山あさひ『ヒューマン・ライツ』、スティーブン・キング『書くことについて』、サマンタ・シュウェブリン『救出の距離』、ミハル・アイヴァス『もうひとつの街』、牛隆佑『鳥の跡、洞の音』、アグラヤ・ヴェテラニー『その子どもはなぜ、おかゆのなかで煮えているのか』、梅崎春生『怠惰の美学』、ミシェル・ウエルベック『ある島の可能性』

π、狭霧の国、ローラ殺人事件、ベネチアの亡霊、書かれた顔、グリン・ナイト、戦艦ポチョムキン、リバー流れないでよ、ローマブルガリホテルメイキング皇帝の至宝、ベイビーわるきゅーれ、パルプ・フィクション

2 notes

·

View notes

Text

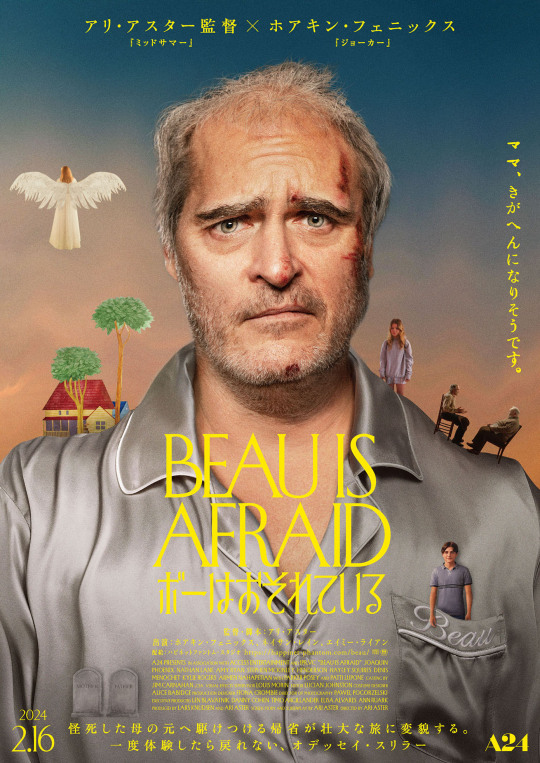

「ボーはおそれている」を観た。 以下ネタバレあり。

前に「哀れなるものたち」を観に行った時予告編を観て気になっていた映画。でもアリ・アスターといえば「ヘレディタリー」と「ミッドサマー」なので、ホラーがあんまり得意でない自分はどうかな…と思っていた。 というような話をXに書いていたらアリ・アスターの短編"The Trouble With Mom"というものを教えていただいて、おそらくアリ・アスターはこのテーマです、とのことだった。 まあ短編だしと軽い気持ちで見てみたら、これがものすごくよかった。自分がちょっと親(特に母親)が苦手なのが大きいとは思うけど、短編映画でこんなによかったのは久しぶりだし、今年観た映画のなかでもトップくらいによかった。短くてセリフのない映画でこれだけやるとはアリ・アスターすごいな…。

youtube

というわけで俄然「ボーはおそれている」も気になって観ようという気持ちにはなっていたものの、急に仕事が忙しくなってしまってなかなか行けず、なんとか先週末ようやく行けた。日曜最後の回だったのでガラガラだったし、ど真ん中のいい席で観れた。

で、「ボーはおそれている」の話。

基本的にはTrouble With Momなんだけど、長いだけあって親子以外にも家族の話や、子供を持つことや、あまり自分は分からないので下手なことは言えないけど、精神的な病気やADHDというようなことも描かれていたと思う。なので入れたい要素が多すぎてこの3時間なんだろうな。

3時間はたしかに長かったし、最初は90〜120分くらいにカットしてもよかったんじゃないかなと思ったけど、今はこれはこれで意外とよかったのかなという気もする。3時間なんだけど、4パートくらいに結構はっきり別れていて、なんとなく海外ドラマを4本立て続けに見たような感じかな。そもそも長いのは事前に分かっていたし、長い割には意外と観やすかった気はする。それに、意外と最初の方も覚えている。

最初のボーの自宅のパートはあんまりいらないんじゃないかなと思ったけど、「ボーにとっての現実」をしっかりインパクトを持たせて打ち出すには必要だったのかな。全身タトゥーで真っ黒のカラコン(?)の人がやばかった。というかボーの近所がポストアポカリプスすぎる。Fallout級。でもそういう風に見えているってことなのか。

2つ目の謎のファミリーの家に転がり込む所はいわゆる「表面上いい人たちだけど実は…」というホラー映画の定番のパロディみたいな感じなのかな。この家族は一人息子を戦争で亡くしていて、そこから両親も妹もおかしくなってしまった、というボーとは別の「家族、親子」の話が描かれていて、戦争の多いアメリカだとある話なのかなあと思ったりもした。ファミリーやマイホーム、軍隊に入る愛国心というのはアメリカの良き象徴みたいになってるけど、実際には問題山積みなんだろうな…。お母さんはなんでここで家族っていいよねと思わせようとしたのか…。

3つ目のヒッピー劇団(?)のパートは一番好きなパートだった。また別の映画の話になってしまうけど、このパートを担当したクリストバル・レオンとホアキン・コシーニャの「オオカミの家」という映画が友人に勧められて気になっていて、でも結局見れずじまいだった。本人たちの映画ではないけど、ここでその一端が見れてよかった。演劇の舞台からという導入もよかったし、書き割りのセットのような、手書きのような不思議なアニメーションはとてもよかった。この時のナレーターというか語り手はやっぱりお母さんだったのかな…? この時のホアキン・フェニックスがボーとは全くの別人という感じで、やっぱり役者さんってすごいなあと思った。目がもう全然違う。

4つ目は意外とあっさり実家に帰り着いてからのお母さん、そして父親(?)との対決、さらに初恋の終わりとなかなか盛りだくさんだった。自分的にはやはり母親との対決シーンが良かったかなあ。Trouble With Momは短篇だしセリフがなかったけど、ボーは尺もあるし台詞もあって、母親の言い分もあるのがよかったと思う。いやほんと親子とか家族ってホラー映画より怖い呪いだ…。その後の兄と父(?)のシーンといい、ここは自分の恐怖と向かい合うパートだったのかな。

5つ目、というか4つ目のパートに入れてもいいのかもしれないけど、スタジアムのシーンはまさか最後こうなるとは思わずびっくりした。恐怖と向き合ってみたけど、結局母親からは逃れられないという…。そして結末はTrouble With Momと大体同じ。

全体的に、かなり色々やりすぎにしてあって笑ってしまう感じで、ホラー要素はほとんどなくてよかった。そして単純にボーが被害者で虐げられてるだけ、とかではなく、決められないこととか、自分が悪いと思ってしまうことを悩んでいたり、母親には母親なりの自分が親からもらえなかった愛情を子供に注いでやりたいという気持ちがあったりとか、誰にでもどっちもある、あるいは色々ある悩みや考えや恐れをしっかり出しているのはよかった。 "Guilty"という言葉が劇中度々出てきたけど、これはキリスト教を信仰しているとまた意味があるのかな。自分は特に信仰はないけど、なんとなく自分が悪いと思ってしまうことがあるのでなんとも言えない気持ちになった。 色々決められなかったり、必要以上によくないことを想像してしまったり、ちょっと心配になるとすぐネットで(信頼性の低そうな情報を)検索してみたり、結構自分にも当てはまるなと思う所があった。Trouble With Momもだけど、なんだかアリ・アスターには勝手に親近感を持つなあ。

そういう人間の中の複雑な気持ちの表現が全体的にすごく過剰なので、真ん中あたりでヒッピー劇団〜アニメーションの見やすいパートを入れたのは構成として上手いなと思った。あれがなくてずっと過剰な表現続きだと疲れるし飽きてしまいそう。 ただ、アニメーションパート以外の映像や音楽、美術などはわりと普通かな…という印象だった。悪くはなかったけど…。まあそこを見る映画でもないかな。

音楽といえばヴァネッサ・カールトンやマライア・キャリーといった懐かしの名曲が突然かかって(しかもかかるシーンがまた可笑しい)、結構笑いそうになった。少し調べてみた所、歌詞にもかなり意味があったらしい。お母さんキモすぎる。

公式サイトに見た人向けの解説があったので読んでみたけど、やはりいろんな映画のオマージュというか引用があるらしい。サンセット大通りは好きな映画だけど気が付かなかったなあ。監視カメラの所はたしかにリンチの「ロスト・ハイウェイ」を思い出したけど、同じA24の「アンダー・ザ・シルバーレイク」っぽい雰囲気もあった気がする。

自分的にいちばん思い出したのは「未来世紀ブラジル」だった。

youtube

よく「オーウェルの1984的な統制社会の恐怖を…」とか説明されるけど、結構親子、それも母と息子の話なんだよな。主人公のサムが夢と現実の区別がつかなくなっていく感じもボーにちょっと近い気がするし、父親が出てこない点も似ている気がする。 あと、ブラジルのエンドロールとボーのエンドロールが似ている気がした。どちらも暗くグレーな広い空間の真ん中に死んだ主人公がいて、その画の上にクレジットがでてくる。なんか共通するものがありそうな気がするなあ。

あと、もうひとつ思い出したのはデヴィッド・フィンチャーの「ゲーム」。

youtube

これはたしか最終的に主人公の"ゲーム"は弟が全て仕組んだものだった、というオチなんだけど、全てを母親に仕組まれていたボーに近いかもなと。CRSという会社がちょいちょい出てくるのもお母さんの会社が色々なところに出てくるのに少し近いかも。見たのがずいぶん昔なので詳細は覚えていないけど、また観たいなあ。でもこの手のネタは他にもたくさんあるか。

ボーはおそれている、総合的にはまあまあといった感じだったけど、なかなか面白い映画だった。親子も家族も色んなものへの恐れも、永遠のテーマなんだなあ。どうしたらいいという答えはないけど、あれこれ考えるきっかけになる映画な気がする。この内容で3時間の映画を作って世界に配給されるというのはとてもいいことだな。ヘレディタリーとミッドサマーも怖そうだけど観てみよう。

<余談>

自分の持っていたクレジットカードの一つがサービス終了とのことで、自動的にSaison Gold Premiumというカードに切り替わった。普段、カードの優待とかはあまり気にしないんだけど、このカードの優待で「映画のチケットがいつでも1000円」というのがあって今回それを初めて使ってみた。

対応している映画館が限られているけど、自分がよく行くTOHOシネマズは使えた。ちょっと面倒なのは、まず映画のチケットが無料になるクーポンを1000円で買う→そのクーポンを使って無料でチケットを取る、という二段階の手間がかかるのと、購入の12時間後にクーポンが送られてくるという所。自分は仕事の都合で今なら行けそう…と急に行くことが多いので、これは少し残念。でも、クーポンの有効期限は3ヶ月くらいあるようなので、観たい映画がある時は事前に購入しておけば突然行くこともできそう。

最近はわりと映画行くようになったので、これはありがたいな〜

7 notes

·

View notes

Text

「答えは愛」

「で、質問は何でしたっけ?」

Dr. アリーナ・レセニヒによるインタビュー

ゲスト:サンユ

オリジナル動画:https://youtu.be/ZJSXAyWoPw8

【和訳】 ALAE PHOENICIS by Telegram

サンユとは

Dr.アリーナ・レセニヒが「サンユ」を紹介:

サンユは私にとってとても特別な人。4年半前に出会ってから、私の人生はとてつもなく変化し、良い意味でひっくり返りました。それ以来彼女と共に歩んでいます。あらゆるレベルでの学びがあり、それまでの人生では想像も出来なかったことを実行できるようになりました。今やれていることは以前はとても出来ませんでした。私はとても怖がりな人間だったからです。特別な時代に、流れに逆らって泳ぎ、自分の顔を公に晒して啓蒙活動をし、多くの逆風を受けて…それでもって、結構楽しくしていられるなんて…誰も信じなかったでしょう。きっと叫びながら逃げ去っていました。

そして、考えたこともなかったような新たな人生の基準も得ました。

人との付き合い方や、自己表現の仕方はとても自由になり、彼女のおかげで濃い喜びを感じるようになったことで、人生が良きように代わりました。

本日、私のスピリチュアルな師であり、愛する友人であるサンユが来てくれてとても嬉しいです。

アリーナ:こんにちは、チョコ・マウス(笑)

サンユ:こんにちは、愛すべき人(笑)

アリーナ:来てくれてありがとう。彼女には大方50回ぐらいお願いしたのよ、私の公開インタビューに来て「愛」と言うテーマについて語って欲しいって。だって、それがサンユ自身であり、サンユが人生で体現していることであり、彼女を構成するすべてを表現しているから。

彼女は常に断っていたのだけど、あるとき私は彼女が弱気になった瞬間を捉えたわけ。とっても嬉しいわ。でも、エンジェル、どうしてこんなに時間がかかったの?

サンユ:…愛とは、永遠から来ているもの。言語とは、限られたツール。ということは、何かを言葉にする度に、私は「これは完全ではない、何かが違う」と感じる。それは「大海を風呂桶に流し入れる」ような感覚がする。そして…(口ごもって)

サンユ:それに...言語は、「味」を伝えることが出来ない。もし、私が今、あなたの知らないインドの果物の味を教えたくて、「想像してみてね、噛み心地はデーツとバナナを合わせたような感じで、甘みはラズベリーとキウイとパイナップル、でもそれほどジューシーではない」って描写するとします。…どれぐらい時間が掛かる?

アリーナ:決して無理な話ね。

サンユ:もし、果物の味さえも伝えることが出来ないならば、「たったひとつの味」をどうやって伝えられる?

一方で、言語はガイドにもなる。あなたが「塀を作りたいのだけど、どうすればいい?」と尋ねてきたとすると、「石、次に粘土、石、粘土…これを積んでいけば?」って伝えて、何が起こるか見てみましょう、となる。ここで私がどう思うのかはどうでもいいの。あなたが私を信じようが信じまいが、どうでもいい。要は、あなたが「この体験」に心を開けるのかどうか。そして、単純にまる一日、石と粘土を交互に積み上げてみれば、出来上がったものと「塀」とに結びつきを見つけられるのかどうか、あなたが自分自身のために知ることができる。こうして、「言語」は道標にはなる。

そうやって、あなたは私が弱気になる瞬間を捉えたわけ。

アリーナ:なんて、素敵!

でも…「愛」とはあなたにとって何なの?「とても言葉には出来ない」っていっているのはわかったけれど、それでも言葉にしてみようとするならば、どのように描写する?どういう意味で言っている?

サンユ:私のいう「愛」とは、二人の人間がお互いに「愛している」といい、それと同時に「他の人は愛していない、もしくはより少なく愛情を感じている、もしくは別の種類の愛情である」ということを示唆するものではないわ。私が話そうとしている「愛」とは、そういうジャンルのものではなく…

アリーナ:でもそれが、殆どの人が「愛」だと思っていることでしょ?

サンユ:そう。その通り。

私の云う愛は、ある種の、深くて普遍的な真実で、それは私たちの心の器の底の方に眠っている。そして、一つ一つの心は、巨大なダイヤモンドの一側面であり、神聖さを映している。すべての側面(ファセット)は、その神聖さを自分なりに映し出し、その他のあらゆる心を同じように照らす。なぜなら、それらも「自分なりの神聖さ」を映し出しているから。

つまり、私の云う「深い愛」とは、ひとつには「創造物全体の中に在る意識はたったひとつ、唯一の愛流である」ということ。そして私たちはこの愛を源泉として湧き出ているということ。愛という根源が私たちを織りなしてる物質。それが、私たちをここに生み出した意図だということ。

創造物は全体でひとつをなしており、人は誰でも、その「唯一の光」から生まれ出た。

私たちの身体は個性という差異のある世界に生まれ、その物質的なレベルにおいては多様性という原理がある。しかし、その物質的レベルの背後には、非物質的なもの、スピリチュアルなものがある。そして、そこにはこの、たったひとつの流れしか無い。

そして、ふたつ目の秘密。これは誰でも、望みさえすれば自分の中に発見できる。それは、私たちが永遠の存在だということ。生み出されたこともなく、死ぬこともない。私たちはスピリチュアルな精神的存在で、人間的な体験というのを80年とか90年間ぐらいをこの身体の中味わう。そして、身体が亡くなっても、私たちは未だそこに在る。つまり、私たちは永遠なる意識体として、時間制限付きで人間としての経験をしている存在だということ。

アリーナ:OK。ご説明ありがとう。でもね…

それは私たちが日常体験していることではないわ。だって、私たちはお互いに別々の存在としての体験をしている。分離され、孤立し、殆どの他人のことはどうでも良くて…なぜ、そうなのかしら?

サンユ:私たちにはある種の社会的に導入された催眠、心理的条件付けが施されている。「私は私の身体であり、私のマインドが考えているものであり、自分の過去を合計したものである」、そのように教育されている。いわゆる「ボディ=マインド・アイデンティティ」と呼ばれるもの。それはとても精鋭な輪郭を持っていて、形があり、顔があり、名前がある。「ここに居る私以外は、その他の世界」だと思っている。それを私は「分離のアイデンティティ」と呼んでいる。

エゴとはEGO - edged God out - つまり、普遍的な宇宙意識は自意識から追い出されている。まるでメルヘンにあるように、偽の王様(EGO)が王座に座り、本物の王様が追放されている状態。

アインシュタインは、こうして私たちが互いに分離していると思い込んでいることを「意識の視覚的錯覚」と呼んだ。

アリーナ:そうね… では何故、EGOと同一視するのをやめて「愛の意識」の中で生きることが大事なのかしら?

サンユ:量子物理学、そして古き叡智によると、私たちは自らの精神を以て、その現実・人生・世界を創造しているとのこと。イエス・キリストは「汝の信じる通りのことが、汝に起こる」「汝が考えるものに、汝はなるだろう」といった。

量子力学は「あなたの思考が、あなたの現実を創る」とした。

一日に、6万の思考がマインドに入ってくる。天才と統合失調症の人には一日8万にまで至ることも。

つまりそれは、まるで宇宙飛行士のヘルメットをかぶっているような感じで、その中では6万の思考が軌道に乗ってヒューヒュー飛び回っているようなもの。私たちは自己解釈の世界にいる、(頭を指して)これはストーリーテラーなわけ。これは毎秒毎秒、ストーリーを創り出していて、私たちはシミュレーションのような世界の中にある。

ここで、例え話をすると、真夏の暑い中、アイスカフェの外席に100人ぐらい座っているとして、そこへ想像を絶する驚くほど美しい女性がやって来る。ミニスカから覗く長くてスリムな足。豊満な胸。とにかく華麗そのもの。彼女は前列にあるすべてのテーブルの間を通り抜ける。最初のマインドが思うことは「ワオ!なんて美しいのかしら!…毎日鍛えてるの?どうしよう、私はもう半年もちゃんとトレーニングしてないわ。いい加減にジムに行こうとずっと思ってたのに。ああ、でも毎月の費用を払えるかしら…でももうイヤ、お腹はダボついているし、足だって…明日絶対に申し込みに行こう」。次のマインドはこう思う:「なんて女。あんなのと付き合いがなくてよかったわ」。その次のマインド:「まあ…60年前は私もああやって人生を楽しんだわ。人生の春は本当に良かったわ。でも正直なところ、80歳になった今は、あんな虚栄心市場で誰かと張り合ったりしなくていいので私は楽だわ。あの娘はせいぜい楽しめばいい」。次のマインド:「なによ、売春婦みたい。この世は売春宿じゃないのよ。もうちょっと肌を隠せないのかしら。親にしつけられていないの?破廉恥な」…等等。

あ、一つ忘れていた。もう一つのマインドは「おお!あの娘とベッド・インしたいな。でもあんな外見の娘が僕になびいてくれるはずがない」というやつ。

そこで、懸賞付きの質問。このアイスカフェの客たちは「誰」を見ているのでしょう?

アリーナ:誰もが、自分のことしか見ていない。

サンユ:その通り。誰もが、この美しい女性をスクリーンに見立てて、自分の価値観、自分が癒せていない心の傷…または自己の存在価値に残された傷、自分の夢や願望、世界観、人間観を眺めている。

彼女はスクリーン。(頭を指して)これはスライド投影機で、スライドを差し込む割れ目がここにある。そしてこれまで自分が溜めてきたすべての条件付け・刻印・プログラミング・パターン・過去が、このスライドに入っている。このスライドを通して、自分自身をこの女性に見ている。…ということは、私たちはかつて、自分自身以外をこの世の中に見たことがない、ということ。誰もがこの女性の中に別人を見ているだけではなく、誰もがこのアイスカフェという同じ場所に居るのに、そこには100種の世界があって、ひとつは爆発せんばかりの楽しい気分になっているのに、1,5メートル先の席では爆発せんばかりの憤りを感じている。誰もが、自分だけの世界に生きている。

そうなると、トランプについて、コロナについて…何に関しても、誰かの意見に耳を傾けたところで、世界についてそんなに多くのことはわからない。実際には、「世界とはこういうものである」と主張している人物のことが、本を開くように見せられているだけ。

私がまだ、診療所を営んでいたころ、多くの愛すべき患者さんたちがやってきた。コロナの期間に関していうと、ある人は人類史上最大の残酷で邪悪な黙示録を目前にしており、ある人はパラダイス・黄金時代へ移行する直前のように感じていた。そしてその中間には更に、様々な色彩があった。そして、全員が同じ惑星に住んでいるのに、そこには75億種類もの世界が存在しているのは驚くべきこと。

エゴ意識には、いくつかの強迫観念がある。

その内のひとつは、分極化という意識。こいつは常に審判しないと気が済まない。審判のひとつは、世界を善と悪に区分化することで、当然、善側は私だ、となる。

アリーナ:違う違う。善側は私よ!私の方が善側よ!

サンユ:あら…(笑)言っておくけど、あなたは邪道に走っているわ。私たちのどちらか一人が善側なのだとすれば、それはどちら?

アリーナ:そう、それは私よ。善側は私。

サンユ:アハハハハ!じゃあ、こうしましょう。「私たち」は善側ね?OK?(アリーナ:OKよ!どっちにせよね(笑))

それで、「善良」だと謳ってきた者たちが残してきた血痕を辿れば…善良なキリスト教徒たち、善良な回教徒たち、善良な資本主義者たち、善良な植民地主義者たち、善良な共産主義者たち、善良な国家社会主義者たち… これらを振り返ると、私たちは本当に「善側」に属したいのかわからなくなってくる。そして意図的ではなかったことは確かであろうと、どうやら地獄への道というのは「善良」という名の石畳で張り巡らされている。

人類の歴史は、人類の歴史を何一つ教えてくれていない。今のところはね。でも、それはこれから変わるかも知れない。(アリーナ:今がチャンスよ)そうね(笑)。私たちには、自分自身と世界を別の形で眺めることが出来る。その別の形とは、創造物を全体として捉えることと、すべての小さなパーツは大きな全体を反映している。ラテン語の pars pro toto (一部が全体を代表)。小宇宙は即ち大宇宙である。イエスの述べていた、天界は即ち地上界、鏡の法則、アナロジーの法則。露の玉がどれだけ小さかろうが、それは創造物全体を反映している。どういうことかというと、私がこの世で目にするもののすべてを、私は自分の中に見出すことが出来るし、私が自分の中に見出すすべてを、私はこの世に見出すことが出来る。

そして…私は何に対して戦おうとしているのだろう。

そこで、あなたの「EGOから離れて「愛の意識」への移行がなぜ大事なのか」という質問だけど、アインシュタインの言葉を借りると「原因がつくられたレベルでは、その問題を解決することが出来ない」ということ。

アリーナ:つまり、憎しみは憎しみをもって解決できないし、怒りは怒りをもって解決できない、ということね?

サンユ:そういうこと。だって、不安・憎しみ・憤りといったものは、分離のアイデンティティから起こったものであり、この問題解決には、上位の階層へ移行しなければならない。それが「一体感」という意識。ワンネス、統合、愛。

そして…病んでいるマインド(意識)は、分離のアイデンティティという幻想の中にあり…つまりワンネスを破り飛び越えてしまっていて、断片化された世界を創造してしまう。

マインドが健全ならば、それは愛の意識の中にあり、愛に満ちた世界を創造することになる。

アリーナ:ここで、ちょっとプライベートな質問をする��ね。あなたは心理セラピストであり、27年間いくつかの診療所を営んできたけれど、あの巨大な「C危機」がやってきたとき、あなたはあなた自身や何よりスタッフに、今後どのような規制が及ぶのかを懸念して、診療所を閉鎖する決断を下して、それまでほぼ500㎡の敷地にある大きな家に住んでいたのに、今後何をどうするのかわからないまま、ほとんどすべてのものを手放したわけだけど…

サンユ:でも知ってる?以前、私はいつも鍵を探しまくっていたでしょう?でも今は、この惑星で私の車の鍵はひとつしか無いのよ。なんという気楽さ!(笑)

アリーナ:それがまたあなたらしいわね。生活基盤のすべてを失ったのに、鍵が減ったって喜ぶなんて。でも、あんな形で自分の生活基盤を手放すよう強要されて、あなたにとってそれはどういうことだった?

サンユ:強要された?(アリーナ:ええ)

ねえ、ちょっとしたゲームをしない?(アリーナ:いいわよ)

私は思春期の娘で、あなたは私の母親ね。

あなたは娘に、自分の人差し指で自分の鼻を触らせたいの。

娘の私はそれを最高に馬鹿馬鹿しいと思っていて…だって子供が思春期になると親ってなんだか変になるのよね。私はそれが嫌で。母親のあなたは云うことを聞かせようと頑張って欲しいの。

アリーナ:わかったわ。

サンユ、人差し指で鼻を触ってご覧なさい、いい子だから。

…サンユ?…ほら、鼻を触ってよ。ねえ、触ってったら。今すぐに!

指図を受けて、うつむくサンユ

しつこく言われて、目をそらすサンユ

サンユ:OK。ちょっと待って。

では、云う通りにしなければ、どうなるの?

アリーナ:4週間テレビ禁止。3ヶ月間外出禁止。次の誕生会は3回なし。それとxボックスも3ヶ月間禁止。

サンユ:ちょっと待って…(上の条件を復唱すると、アリーナが肯定)。

ふーん…(しばらくうつむいて考えてから)

ゆっくりと鼻を触るサンユ

サンユ:エンジェル、(満足そうに微笑むアリーナ)今、決断して行動したのは誰?

アリーナ:あなたね。

サンユ:(頷いて)正解。どこで強要されたのかしら。私がやった。自分の決断。

そしてあなたの質問は、それがCの時期にどのように反映されたのか、ということよね…(しばらく考えて)そうね、アジェンダ2030を取り上げましょう。ワーストケース(最悪の場合)は、信じがたい虐殺があり、生存者は皆バイオロボットに変身。

私はそれ同類のものを自分の中に見いだせるのだろうか?

長く探す必要はない。私も人生の最初の3分の1はお肉を食べていた。たった3センチの口内で味わう喜び。如何なる呵責も感じずに、敢えて…いえ、何も考えてさえいなかった。この3センチの喜びのために、誰かが動物を一生「収容所」で虐待し、苦しませることを容認していた。

ここで誰かが、「サンユ、だって人間とは違って、動物なんだから」って云うかも知れない。それは理解できる。けれど、動物の痛覚は人間と変わらないことも今は知っている。動物も人間と同じように愛情を感じること、そして自分以上に子供に愛情を掛けることも知っている。私にとってその点で、人間と動物の区別がない。やっぱり「感性を持つ存在」。その意味で、それを主義として自分の中に見出すのなら、何に対して私は戦闘をおこなうのだろう。それでも、だからといって私はそのアジェンダに自分を差し出すつもりはない。全くない。どちらかといえば、私はその主義を自分の中に再発見しようと決断し、自分の中で統合しても、今後はマニフェストしなくて良いということになる。これは他のテーマにも繋がってくる。

「お前はクリスマスも大晦日も、家族と過ごしてはいけない」と言われれば「はあ、そうですか。ご説明ありがとう。でも私のつもりは全然違って、当然クリスマスを家族と過ごすために会いに行きます」と言うでしょう。

そう。当時、私はマスク解除証明を発行していたことで、警察との対峙があった。そして、自分の中のどこに“警察”を見いだせるのか、自問した。すぐに明らかになったのは、彼らは「自分たちの世界」、つまり「階層構造と秩序で成り立っている法と規律と義務と権利の世界」を愛しているということ。そして、彼らは自分たちのやり方で、自分たちのツールを自分たちの世界のために駆使する。私は自分のやり方で、自分の世界を、彼らとは違う手段で確保しようとするわけで、そこには当然差異がある。それでも、自分の世界を確保しようとする主義主張を彼らは映し出していた。そこで私は争う必要がない。

私に言えるのは、「ご訪問ありがとう。当然、私は証明書を発行し続けますが、この問題をどう解決しましょうか」ということ。「私は罰金を払わねばならない?なるほど。私がそれを受け入れたいのか、よくかわからないので、様子を見ましょう。私の子供はマスクを着用すべきということですが、何故なのかご説明いただけますか?あなたの見解は興味深いですが、私にとってはそれは全くもって真実ではないし、重要でもありません。私の子供がマスクを着用せずにいられるよう、何でもやります。父兄イニシアチブを設け、動画を構成し、なぜマスク義務に反対なのか説明します。その他の組織に働きかけ、法律家に相談します。これらのすべてに効果がなければ、私は子供を学校には行かせません。そして、あなた方がホームスクーリングをさせたくないのであれば、私たちは国を去ります」。

「あなた方は、私にワクチン接種を受けさせたいのですか?なぜ?絶対にイヤですね。どうしましょうか?私は刑務所行きですか?OK。この転生では私はまだ刑務所に入ったことがないです。では、外からの条件に縛られないで自由に生きるための訓練を喜んでさせてもらいます。それは何時からスタートしますか?」

これらはひと言で言い換えると、「no war(戦争反対)」。

私は繋がり(connected)続けていたい(訳注:高次の自分と)。この、何事もジャッジしないという繋がり(connection)。ドイツ語のUrteil (音:ウルタイル/意味:審判・ジャッジ) という言葉は良く出来ている。Urーというのは原初・オリジナルなものを指し、Teilというのは「部分、分けた一部」と言う意味。原初の段階ではひとつだったものが、意識によって分割されているからジャッジが起きる。

そうして、審判・ジャッジするいかなるものにも、私はエネルギー的に連結しようと思わない。それは私を弱らせるので。

つまり、私は自分自身のエネルギーの中に留まり、そこと繋がり続けます。それは当然「民事不服従」ということになる。だって、私の世界で不正が正義として扱われるのなら、民事不服従とは「愛の行動」だということになり、服従こそが犯罪。私が愛に満ちた抵抗の道を選ぶのは当たり前じゃない?でも、そこには憎しみも分断もなく、戦争も起こらない。

アリーナ:わかったわ。そこにあるのは唯一、愛だけ、ということね。でも、それならばこの世の邪悪はどうなるの?

サンユ:(大きく頷いて)…うーんと。

同様のイメージとして… 「電流」をとってみましょう。ラジオに電流を流すと音が出る。電球に流すと明かりが灯るし、ヒーターを通すと暖を取れる。

このイメージをもって、「愛」という流れを想像すると、権力志向の人の頭に差し込まれたスライドのフィルターを通った結果、その愛は「暴君」という姿で映し出されるかも知れない。

別のフィルター、お金に執着する人のスライドの場合、愛の流れがやって来ると、その先の結果は窃盗犯かもしれない。

3つめのフィルター、3つめのマインドセットであるスライド。それは宗教的…もしくは政治的思想。愛の流れがその意識フィルターを通ると、果には狂信的なテロリストが表現されるのかも知れない。

愛流は、どんなマインドセットによって濾過されるかで、最終的表現の形が異なるだけ

どんなスライドがフィルターになっているかによって、結果は歪み、果には倒錯的なものにまで至る。

だから、いわゆる「邪悪な人物」というのも、自分がやりたいようにやる権利がある…もしくは、それをするのが正しいことになるのかも知れない。…例えば自爆テロ…そうして他人を死の巻き添えにするとか。その者のマインドセットからは、それは正しい行動ということになっているか、もしくは「自分にはその行動を起こす権利がある」とみなされている。

改めていうと、私は彼らを正当化しているのではなくて、心というのはジャッジに興味がなく、ひたすら「理解したいだけ」なのです。

2000年前のベストセラー(訳注:聖書のこと)には「隣人を自分のように愛せよ」とあったけど、私には「隣人を自分自身として愛せよ」と聞こえてくるし、その声から更に「敵を愛せよ」とも聞こえてきた。

そして、ここであなたに質問するけれど、私は「隣人(訳注:原語では「最も近くにいる人)」そして「最も遠くにいる人」を愛すべきだという。では、この最も近距離の人と、最も遠距離の人、これら両者の間のどの辺りに切れ目があるのか?

どういうことかというと、ファウチだとか、ゲイツだとか、ドイツ健康相のラウターバッハだとか、シュワブだとかなんだとか…みんながこの中に含まれている。

「主よ、彼らをお赦しください。彼らは自分が何をしているのか知らないのです」。

では、彼らは何故、知らないのでしょうか?

彼らは、自分たちが何者かを、知らないのです。

自分が永遠の意識体であり、しばしの間、短い体験をするために肉体に宿っているだけなのだ、ということを知らなければ、その無知から苦悩が生み出される。それは、無常のものにしがみつくことであり、死に絶えてゆく儚さへの恐怖がそこにあり、自身をそれと同一視していると、その他の創造物と自分とは分離しているという世界観にあり、そのために利己的考えに陥って、その他の世界と自分との繋がりは絶たれてしまっている。

この世の犯罪のすべては、加害者が被害者と自分を同一視しないことから起こる。

だからこそ、私たちは自分の意識に働きかけ、エゴという意識によって生み出される分離分断を手放し、ワンネスの意識に至ることに価値を置くことになる。

アリーナ:うん…それで、この世の行く先についてのあなたの予見は?終末の世がやってくるのか、それとも新世界の誕生へ向かうのか。

サンユ:…蛹にとっての「この世の終わり」というのは、この世にとっては「蝶の誕生」を迎えること。

私たちは今、本当に自分たちがどのようなプロセスの中の、どの地点にいるのか、わかっているのだろうか。

私にはわからない。

ただ、愛というのは「目的地点」にとらわれてはいない。

想像してみて。今日が月曜日だとして、木曜日にはこの世のすべての核爆弾が投下されるとする。どの島だろうが、逃げ場はない。そこで、あなたの玄関のベルがなり、開けてみると誰もいないので、ドアを締めようとした時、足元の玄関マットには赤ちゃんが寝かされていた。木曜日には世界が崩壊すると知っているあなたは、足元の赤ちゃんを有機ゴミに出すだろうか?それとも、抱き上げて栄養を与え、おむつを換えて愛撫し、木曜日に原爆が落とされたら、自分の身体で赤ん坊を覆い、守ろうとするのだろうか。

それはつまり、愛は「結果とは無関係」だということであり、結果は自ずと現れてくる、それだけのこと。

アリーナ:そう、そういうことなのよね。ありがとう。私は皆さんに、身体的健康について自分の知識をシェアしたいとは思っていますが、その他にすこしでも、感情面、そしてスピリチュアルな側面についても自分が学んだことを、皆さんんにシェア出来ればと思って。

〈2022年秋に開催されたワークショップ・セミナーの紹介〉

サンユ:私たちの核となるものは、永遠に神聖であり続ける、これは全く持って素晴らしいこと。どういうことかというと、私たちの奥深くにある自然は太陽であり、人生において何が起ころうと、この太陽は決して破壊されることはない。この核心は永遠に神聖なまま。

スクリーンに上映されているのはホラー映画だったり、アクション映画だったり、家族ドラマだったり。しかし、上映が終われば、スクリーンは真っ白に戻り、なんの破損もなく、焼き跡もついていない。全く変化はなく、壊されることはない。私たちの内なる太陽(光)とはそういうもの。

人生を歩む中には、転生という観念、つまり別の人生の存在と共鳴することがある。人生は今回一度きりと考える人たちは、スラグのようなものに撒かれている。つまり幻想が玉ねぎのような層になっていて、そうした「概念(コンセプト)」に覆われている。それは分離の意識という誤った知覚であり、傷心、被害者意識にまみれている。

私たちが取り組むべきことは、この覆われた殻を取り外していくこと。

これはミケランジェロの説明に通じるものがある。

「こんな、雑な大理石の塊から、君はどうやってこの世のものとは思えないほど美しい、あのダビデのような姿を掘り出すことが出来るのか」という問に、彼はこう答えた「ダビデは既に大理石の塊の中に居るんだ。私はそれを覆っている余分な部分を取り除いているだけ」。

私たちはみんな、まさにそれをやっている。私たちは、真実ではないものはすべて、幻想として見抜くようになり、時と共に内なる光は自ずとして輝き出してくる。

こうした概念を自覚していくワークは大事。

私たちはあまりにも多くのことを、信じ込んできた。

そしてもしかすると、信じてきたすべてのことが、真実ではなかったのかも。

それで、人類は自分が考えていることを信じてきたために、苦悩してきた。繰り返して言います:もし、私たちがこれまで考えてきたこと、これが嘘であったのなら、これを信じていれば私たちは苦悩することになる。

しかし、素晴らしことに、宇宙は私たちの内部にナビシステム、いわゆる「感情ガイドシステム」を設置してくれた。私の感情は、私にとっての方磁石のようなもので、毎秒の如く私の日常、そして私の人生に寄り添ってくれている。

そして、アインシュタインはこうも言った:「私は神の思考が知りたい。それ以外は二の次だ」。

では、神の思考とは?実際には神は思考をしておらず、存在そのものなだけだけど、イメージとして、神という存在が思考するならば、。それは愛という思考。

もし、私たちが宇宙に漂う愛の思考と一致して振動しているならば常に、私たちは感謝、感激、献身、結束、幸福を感じるはず。

しかし、もし私たちが宇宙の思考と一致して振動していないのならば。即、憤り、悲しみ、失望、傷心…いわゆるネガティブな感情に襲われることになる。

そして、そのようなネガティブな感情が降りてきたときこそ、高次の自分はあなたに向かってサインを送っている:「君は今、君の真実とは共鳴しない振動の仕方をしているよ、戻りなさい」。

私たちはこれを学ぶべき。〈部分的にワークショップの内容紹介〉

アリーナ:締めくくりに、何か私たちに向けて言っておきたいことはあるかしら?

サンユ:アインシュタインの引用だけど、「人は、最初から実現不可能に思えるかどうかで、その思想の良し悪しを見極めることができる。それゆえ私は、希望するすべての人たちとともに、愛の思想、愛に満ちた世界をあえて夢見るのである」

そして、ヴィクトル・ユゴーの引用:その時が訪れたアイデアほど大きな力を持つものはない。そして今、約1万3500の戦争と36億人の死者を経て、ついに愛の時が来た。

安全を守るために自由を放棄すれば、自由も安全も失いかねない。

そして、安全とは港に停泊する船でもある。しかし、船はそのために造られたのではない。

そして今、変化の風が吹くとき、私たちは何を望むのだろうか?

防護壁を作りたいのだろうか?それとも風車を作るのか?

防護壁とは、抵抗すること、コントロールすること、しがみつくことを意味し、風車は手放すことを意味する。

そして時には、自分らしくいられるようにするため、私たちは自分らしさを手放さなければならないこともある。

そして、ケーテ・コルヴィッツ(ドイツの女流版画・彫刻家)はかつてこのように言った:私たちの才能は、使命である。(ドイツ語で才能は「ガーべ」、使命は「アウフガーべ」)

そして、私たちのガーべが誕生時に託され��ものならば、今私たちはどうすべきなのか。闇について嘆きたいのか、それとも明かりを灯したいのか、そして、私たちのガーべを昼の光に晒し、大いなる全体に捧げ、私たちが己の道を行くことで愛の意識へと到達することを望んでくれる人たちのために、どんな明かりを灯すのか。

なぜなら、きっと今こそ人類史上最も重要な革命の時代が訪れているのだから。政治革命ではない。経済革命でも、社会革命でもない。

起ころうとしているのは、自己の意識変容。分離のアイデンティティから、愛の愛テンティティへと移行しようとしている。

マハトマ。「偉大なる呼吸」と言う意味。

マハトマはこう言った:「あなたがこの世に見たいと願う変化、あなたがその変化になりなさい」。

彼は、何故そのように言ったのでしょう。

それは、私たちはひとつであり、分離した存在ではないから。

そこにあるのは大きなひとつの意識という大海。

私たちは人間という意識領域の中に、互いに繋がり合いながら集団として存在している。

あなたが成し遂げる如何なること、どんな針穴をあなたがくぐり抜けようと、それは何処かの誰かに何かをもたらし、この誰かも、自分なりの針の穴をくぐり抜けている。

そして、何処かの誰かが自分のためにくウォンタム・リープを成し遂げたとして、それはあなたに跳ね返ってきて、もしかするとあなたは自分にとっての新しいレベルへとジャンプすることになるのかも。

一人は万人のために、万人は一人のために。

そして…危機というものが来るのは大抵、ある種の生き方がもう耐え難くなった時。

そして、問いかけるべきことは「すべての社会には、それ相応の革命が起こる」ということ。そして今、私たちは愛の革命を望むに値しないだろうか?

アリーナ:私はそれにイエスと答えるわ。そして、その道へ向かおうとする誰もを、喜ばしく思う。

サンユ:そして、その道へ向かおうとしない誰かをも、喜ばしく思っていいのよ。彼らが己の道を往き、自分の魂が求める全てを得ていけるよう、願いましょう。

アリーナ:その通りね。私のエンジェル、一千回、感謝を述べさせて。

サンユ:ありがとう。百回分の感謝をお返しするわ。

7 notes

·

View notes

Text

youtube

学校はもう夏休みに入ったはずですが、公園で遊んでいる子どもを見かけることもなく、私が子どもだった頃の夏休みの原風景がすっかり変わったのを感じます。2024年の夏休みに子どもたちが外遊びした頻度は「週1~2日」と答えた親が全体の4割近くで最も多かったそうです。23日の最高気温が北海道の美幌市が一番高く、那覇市が一番低かったのにも驚いています。

夏学期のzoomクラスは本日が最終日となりました。今学期もたくさんの驚きと喜び、挑戦と達成いう光にあふれた時間を参加者の方々と一緒に楽しみました。共に学べる機会を与えてくださった方々に心より感謝いたします。夏学期クラスで行った誘導瞑想「イーハトーブ」をYouTubeにアップロードしましたので、よかったら試してみてください。

7月13日のサンデーサービスで行ったサーモンの様子をお伝えします。読みやすいように編集しています。

私たちは皆、一種の運命共同体として、地球に生まれています。 けれども、期間限定です。 もちろん肉体もそうですが、霊体としても永遠に地球にとどまることはありません。 いつかは必ず、誰もが、ひとり残らず光の世界に戻ってゆきます。

私たちはいわば、それぞれの目的を持って地球に降りてきて、 地球という学校に留学している、光の留学生ともいえるでしょう。 「留学」というのは、漢字で留まって学ぶ、と書きますけれども、 自分の慣れ親しんだ暮らしの場所から離れて、別の新しい場所に留まって、 そしてまた、別の新しい事柄を学ぶ、それが留学という意味です。

そして、留学にもいろいろな種類、短期留学や長期留学があります。 ですから、地球に留まる期間は魂によってまちまちです。 光の世界にいるときにさまざまな準備を私たちはします。 まず、自分の霊性に必要な学ぶべきカリキュラムをそれぞれが選びます。 そして、それが用意されている学校へ留学します。

で、こうして私たちは日本という国を選んだ同級生だったりします。 世代は皆違っても、皆、同級生です。 違う国に留学する魂もいます。 あるいは、国じゃなくて必要なカリキュラムが用意されている小さな団体だったりします。 必要なカリキュラムが用意されている人間関係だったり、 あるいは家族もひとつの学び舎です。 時代というのも、カリキュラムの中に含まれる事柄です。 それぞれの学校の規則とかルールとか歴史に基づき、 それに従いながら光の学びを進めてゆきます。

かつて、地球の歴史の中における留学の目的のひとつに近代化がありました。 その時代で一番、知見を携えた人々が選ばれて、 国の代表として他の国に行って学んで、視察して、観察して、 自国にそれを持ち帰って、自国の繁栄に役立てました。

それと同じように私たちは「選ばれし派遣団」です。 光の国から派遣され、古いものから新しいものへと変遷する地球において それぞれの霊性を磨いています。

留学という目的のひとつに多様化が学べるということも、またあります。 今、多様化が叫ばれていますけれども、 昔から留学に欠かせないひとつの目的でもありました。 異なる価値観、異なる文化、異なる習慣、異なる常識、 それらは、良いも悪いも私たちが知らなかった事柄ですから、 それを学習すること、そして理解することで、 それぞれの霊性を磨いています。 また、留学のひとつの良いところとして、 他の国に行って改めて自国の良さがわかる、ということがあります。 それは、光の留学生である私たちが地球に居ながらにして、 光の世界を思い出すことができる、そんな瞬間に出会えることを意味します。

例えば、人と人との温かい交流であったり、優しさに触れたり、 笑顔を投げかけられたり、慈しみをおぼえたり、共感したり、 そういった光の瞬間を垣間見ることができる、 これも留学のひとつの楽しみです。

そういう、光の留学にはたくさんの利点があります。 その中で、一番大切なものがあります。 それは、本当の自分に出会うことです。 本当の自分に気づくことです。 アウェアネスです。

さまざまな未知の経験というのが自分自身への信頼、自信に繋がってゆきます。 失敗を繰り返して、転び、立ち上がる度に、自分の底力を思い出すことができます。 そして、それを繰り返す度に自分の霊性を磨き、 さらに自分の霊性の素晴らしさを思い出してゆきます。

そしてまた、地球での光の留学経験を通して、 光の世界のさらなる課題に気づくこともできます。 こちらも、光の派遣団としての私たちの重要な任務です。

光の世界というのは、いつでも拡大し続けています。 どんどん大きく広がっています。 それには、たくさんの光が必要です。 私たちがもたらすたくさんの光、それが霊界に必要です。 より良い光が必要です。

いつか私たちはひとり残らず自分が集めた光を、大きな光を 拡大し続けるところに持って帰ります。 その光はひとつとして同じものはありません。 それぞれが唯一無二の光を持ち帰ることができます。 ですから、十分に地球での留学生活を楽しんでください。

霊界はさらに逞しく、立派な光となった あなたの帰りを待ち望んでいます。

・・・・・・・・・・

アイイス恒例のサマーフェスティバルの開催が決定いたしました!日時は8月3日(日)13:00〜16:00です。アイイスのミディアムやヒーラーたちによる、3時間のスペシャルイベント!テーマは「癒し」です。会員以外の方でもご参加いただけます。詳しくはこちらをご覧ください。

・・・・・・・・・・

8月10日(日)・11日(月)に開催するワークショップ、8月27日(水)・30日(土)に開催するイベント、9月開講の秋学期クラスへのお申込を受け付けております。詳細は以下をご覧ください。

マイ・ミディアムシップ ~ 唯一無二の霊界通信 ~

8月10日(日)10:00~17:00(1時間のお昼休憩あり)

8月11日(月)10:00~17:00(1時間のお昼休憩あり)

料金:1回 8,000円(アイイス会員・税込)・10,000円(非会員・税込)

両日共に同じ内容です

ミディアムシップに関心のある方なら、どなたでもご参加いただけます

最少催行人数:3名

このワークショップは、自分の個性を生かし、自分の目的を探りながら、オリジナルで唯一無二の、自分だけのミディアムシップを霊界の協力を得ながら築いてゆくことを目的としています。

一つとして同じものがない私たちという尊い存在。それは、神さまの完璧なクリエーションです。 私たちの肉体が皆、全て異なるように、私たちの内面も皆、違います。感情や経験、学びや気づきもさまざまです。時に、私たちは自分自身の内なる声に気づかずに、周りの価値観や常識、先入観や思い込みによって導かれた異なる自分の姿を、本当の自分自身だと認識しがちです。

内なるガイドであるハイヤーセルフは、輪廻転生を繰り返しながらあなたと共にずっと魂の旅を続けてきた、あなたの人格の一部を担う存在です。永遠のコンパニオンであると共にベストフレンドであり、指針や啓蒙を与えてくれるガイド役でもあります。あなたとハイヤーセルフという最強のチームは唯一無二であり、難攻不落であり、個性豊かな美しいチームカラーを周りに広げています。

また、霊界からあなたをずっと見守る総括者、ガーディアンエンジェルもあなたにとって特別な存在です。生まれた瞬間から死の瞬間まであなたに付き添い、あなたの人生のブループリントを携えながら、あらゆる瞬間において私たちの傍らで無条件の愛を与え続けてくれています。

このワークショップで、それぞれ異なる役割を持つスピリット・ガイドたちに導かれながら、自分の内なるブループリントに気づき、解析し、あなたの魂が持つ本当の目的を探りましょう。

アイイス講師歴10年、ミディアム歴9年、イギリスのアーサー・フィンドレイ・カレッジにて数回に渡って講師・プロの為のミディアムシップ、サイキックアート、トランス、シャーマニズム等のワークショップに参加し、海外のミディアムとも交流を持つ講師によるレクチャーと実習を通じてあなたの『唯一無二のミディアムシップ』に出会ってみませんか。

主なレクチャー内容

・魂のブループリントとは

・ハイヤーセルフとその役割

・内なる声に気づくには

・ガーディアンエンジェルとその役割

・霊界からのメッセージに気づくには

・唯一無二のミディアムシップとは

・五感と、五感を超えた感覚

・先祖/身内/知人霊、指導霊、過去世のカウンセリングの違いとその目的

・指導霊との信頼関係を結ぶ

主な実習

・シッティング・イン・ザ・パワー

・内なる声に耳を澄ませてみよう

・ハイヤーセルフの存在に気づくための各実習

・ガーディアンエンジェルの存在に気づくための各実習

・ブループリントを読み解く

・五感と、五感を超えた感覚を使った各実習

・サイキック、ミディアムシップ、トランス各実習

このワークショップは以下のような方に向いています

・自分の本当の姿を知りたい

・魂のブループリントを解析したい

・自分を信頼し、人生を豊かにしたい

・自分自身の可能性や能力を探りたい

・エネルギーワークを通したさまざまな感覚に出会いたい

・ハイヤーセルフと繋がりたい

・ガーディアンエンジェルと繋がりたい

・イギリス式ミディアムシップについて知りたい

・霊性開花を通して人の役に立ちたい、社会に貢献したい

お申し込みはこちらからどうぞ。

・・・・・・・・・・

ドロップイン・ナイト

ドロップインとは「気軽に立ち寄る」という意味です。 まるでミディアムの自宅に立ち寄る気分でご参加いただき、参加者全員へサイキックアートとメッセージをお届けします。

アイイス会員だけの特別な光の空間の中で、スピリットからのメッセージに含まれる光に溢れる愛や癒し、励まし、そして導きのエネルギーを受け取ってください。

※ メッセージをお届けする順番の指定はできません ※ カウンセリングとは異なりますので、質問はご遠慮ください ※ 最大催行人数に満たない場合は、終了時間が繰り上がります

9月25日(木)19:00〜20:00 過去世のサイキックアート

11月20日(木)19:00〜20:00 指導霊のサイキックアート

アイイス会員限定・参加費1回 2,500円

お申し込みはこちらからどうぞ。

過去の開催の様子はこちらからご覧ください。

・・・・・

Prime 90 スピリチュアリズム in LONDON

アイイスでは、主に英国で培われたスピリチュアリズムを継承し、その信条や教えを生かした独自のクラスやワークショップ、イベントを開催しています。

このイベントでは、講師が今までに経験したロンドン郊外にあるスピリチュアリズムの学び舎、アーサーフィンドレイ・スクールでの一週間ワークショップの様子や、ロンドン市内にある英国スピリチュアリスト協会(SAGB)でのシッティング(カウンセリング)、サイキック・スタディーズでの国際的なミディアムによるデモンストレーション、スピリチュアリスト・チャーチでのサンデーサービスの様子などを中心としたレクチャーをいたします。

いつかロンドンで学びたいと思っている方、ロンドンのスピリチュアリズムやミディアムについての情報が欲しい方、ロンドンの各スクールの雰囲気を感じてみたい方、ロンドンの各スクールとアイイスとの比較について知りたい方など、講師の経験の範囲でお話しいたします。

また、レクチャーの最後に質問コーナーを設けています。

米 2022年に開催した同タイトルのイベントと同じ内容となります

8月27日(木)19:30〜21:00

8月30日(土)19:30〜21:00

アイイス会員料金:2,000円 非会員料金:2,500円

両日ともに同じ内容です

お申し込みはこちらからどうぞ。

・・・・・

サンデー・サービス

日曜日 12:30〜14:00 詳細はこちらから。

9月14日(日)12:30〜14:00 担当:森+澤輪ミディアム

10月12日(日)12:30〜14:00 担当:森+蒼井ミディアム

11月9日(日)12:30〜14:00 担当:森+本村ミディアム

11月23日(日)12:30〜14:00 担当:森+亜笠ミディアム

会員以外のどなたでもご参加いただけます。

ご参加は無料ですが一口500円からの寄付金をお願いしています。

9月〜11月開催分へのご参加は以下のリンクよりどうぞ。

秋学期クラスのご案内

クラスの詳細及びお申し込みはこちらのページからどうぞ。

継続受講の方は直接ショップからお申し込みください。

・・・・・・・・・・

アウェアネス・ベーシック後期 Zoomクラス

このクラスは、2025年夏学期以前のベーシック前期クラスを受講された方のみ、ご受講いただけます。

土曜日:19:00~21:00 日程:9/20、10/4、10/18、11/1、11/15

・・・

アウェアネス・ベーシック通信クラス

開催日程:全6回 お申し込み締め切り:9/10

※ 第1回目の通信は9/1に送信されます

・・・

アウェアネス・オールレベルZoomクラス

火曜日:19:00~21:00 日程:9/23、10/7、10/21、11/4、11/18

木曜日:10:00〜12:00 日程:9/18、10/2、10/16、10/30、11/13

・・・

アウェアネス・マスターZoom クラス

月曜日:19:00〜21:00 日程:9/15、9/29、10/13、10/27、11/10

火曜日:19:00〜21:00 日程:9/16、9/30、10/14、10/28、11/11

金曜日:19:00〜21:00 日程:9/19、10/3、10/17、10/31、11/14

・・・

サイキックアートZoomクラス

日曜日:17:00~19:00 日程:9/21、10/5、10/19、11/2、11/16

水曜日:16:00~18:00 日程:9/17、10/1、10/15、10/29、11/12

・・・

インナージャーニー 〜瞑想と内観〜 Zoomクラス

木曜日:19:00~20:00 日程:9/18、10/2、10/16、10/30、11/13

土曜日:13:00~14:00 日程:9/20、10/4、10/18、11/1、11/15

・・・

マントラ入門 Zoomクラス

金曜日:10:00~12:00 日程:9/26、10/10、10/24、11/7、11/21

土曜日:13:00~15:00 日程:9/27、10/11、10/25、11/8、11/22

・・・

トランスZoomクラス

木曜日:10:00~12:00 日程:9/25、10/9、10/23、11/6、11/20

土曜日:19:00~21:00 日程:9/27、10/11、10/25、11/8、11/22

・・・

サンスクリット・般若心経 Zoomクラス

水曜日:19:00~21:00 日程:9/17、10/1、10/15、10/29、11/12

金曜日:13:00~15:00 日程:9/19、10/3、10/17、10/31、11/14

土曜日:10:00~12:00 日程:9/20、10/4、10/18、11/1、11/15

#awareness#unfoldment#spiritualism#spirit communication#meditation#mediumship#psychic art#スピリチュアリズム#アウェアネス#霊性開花#スピリットコミュニケーション#誘導瞑想#瞑想#秋学期クラス#Youtube#サーモン#インスピレーショナルスピーチ

0 notes

Text

個性が輝く長所発表と未来への挑戦

劇団「天文座」ワークショップレポート|個性が輝く長所発表と未来への挑戦

演劇の世界で新たな挑戦を続ける劇団「天文座」のワークショップが開催されました。参加者一人ひとりの個性が光る長所発表から本格的な台本読み合わせまで、熱気あふれる稽古の様子をお伝えします。また、劇団が力を入れているSNS戦略やデジタル展開についても詳しくご紹介します。

心を開く「長所発表」で見えた個性豊かなメンバーたち

ワークショップのハイライトは、参加者全員による1分間の「長所発表」でした。自分自身の強みを見つめ直し、仲間と共有するこの時間は、劇団の温かい雰囲気を物語っています。

参加者が語った魅力的な「長所」

キャンミーさんは、落ち込んでも「もう一回やろう」と立ち上がる粘り強さを披露。タイマー担当としても活躍し、チームを支える縁の下の力持ちです。

西中さんの長所は「めちゃくちゃ美味しいコーヒーを入れること」。豆の選び方から淹れ方まで、相手を想う気持ちが美味しさの秘訣だそう。過去に劇団員にも振る舞い、大好評だったエピソードも紹介されました。

現次郎君は持ち前のポジティブさに加え、芝居だけでなく事務管理もこなす多才ぶりを発揮。将来の北海道支部(札幌)の拠点運営を任せたいと期待されている頼もしい存在です。

マグロさんの魅力は「とりあえずやってみる」行動力。音楽(ピアノ、耳コピ、ベースのスラップ)からトランプマジックまで、好きなことには手段を選ばない情熱の持ち主です。

**小林さん(イケメンの小林さん)**は、一風変わった長所を披露。「変態」「バカ」「心が読めない」ことをむしろ強みとして捉え、それが行動力の源になっていると語りました。優しく素直で正直な人柄も魅力の一つです。

ポンさんは「頭がいい」ことを長所に挙げ、高い理解力で世界を考えることの楽しさを語りました。自分なりの美学を持ち、適当に生きることもこだわり抜くこともできる柔軟性を持っています。

承認コミュニケーションで築く信頼関係

長所発表の後には、相手を積極的に褒め称える「承認コミュニケーション」の時間が設けられました。「さすがですね」「最高ですね」「センスあるな」といった具体的な褒め言葉が飛び交い、参加者同士の絆を深める貴重な機会となりました。

この実践は舞台上だけでなく、日常生活における人間関係構築にも大きく役立つスキルとして注目されています。

本格始動!チームドラフトと台本読み合わせ

ワークショップ後半では、いよいよ本番に向けた台本読み合わせが実施されました。ポンキチさんとユリアさんが演出を担当し、ドラフト形式で各チームの俳優を選出する興味深い試みも行われました。

稽古の詳細

チーム編成: ポンキチチーム6人、ユリアチーム6人

稽古時間: 約2時間の集中稽古

台本内容: 「星の駅」「オリジオン海岸」「サウザンクロス」など幻想的な舞台設定で、生命や永遠、幸福といった深いテーマを扱った作品

ユリアさんは俳優の個性を活かしながら脚本の分析を重視する演出を、ポンキチさんは俳優のアイデアを尊重しつつ基本的なポイントを提示する演出を行いました。参加者からは「面白かった」という声が多く聞かれ、特に演技の変化が印象的だったと評価されています。

SNS戦略の転換点|各プラットフォームの特性を活かした展開

劇団天文座は、YouTube、Instagram、TikTokを活用した情報発信にも積極的に取り組んでいます。最近のデータ分析から見えてきた課題と新たな戦略をご紹介します。

YouTubeの方向転換

YouTubeショート動画では、チャンネル登録者数の伸びが鈍化していることが判明。原因として、内容が「演劇に寄りすぎている」点が挙げられました。観る人にある程度の知識がないと理解しづらい専門的な方向性だったと反省し、今後はよりシンプルで「お笑い」要素の強いコンテンツに注力する方針です。

「関西弁を教える」シリーズのような日常系でライトなコンテンツや、劇団の紹介動画「はじめまして動画」の作成も予定しています。

Instagramの好調な成長

一方、Instagramでは演劇に寄せたコンテンツが好調に伸びています。特に「リール」動画が効果的で、フォロワー数も増加傾向。そのため、演劇に特化したコンテンツはInstagramに集中して投稿していく戦略を採用しています。

TikTokの挑戦と編集スキルの活用

TikTokでは流行りのコンテンツに乗ることを重視し、深く考えすぎずに投稿していく戦略を採用。動画編集スキルは将来的に他者のアカウント運用代行や編集案件の獲得といった収益化にも繋がる重要な資産として位置づけられています。

劇団のウェブサイトはSEO対策が成功しており、アクセス数も好調とのことです。

未来への展望|地域に愛される劇団を目指して

天文座は、SNS戦略の最適化と並行して、様々な新プロジェクトを計画しています。

今後の活動予定

秋の公演: 10月または11月に公園やカフェでの公演を検討中(30名規模の会場も候補)

地域貢献: 子どもたちの笑顔のためのイベント企画

コラボカフェ: 西中さんのコーヒーの腕前を活かした企画も検討中

メンバーの成長: 稽古を通じて俳優たちの演技力と人間性が大きく成長

まとめ|表現の可能性を広げる劇団天文座

劇団「天文座」のワークショップは、個性豊かなメンバーたちが互いを認め合い、切磋琢磨する温かい空間でした。従来の演劇活動に加え、デジタル戦略にも力を入れることで、より多くの人々に演劇の魅力を届けようとする姿勢が印象的です。

各SNSプラットフォームの特性を理解し、それぞれに最適なコンテンツを提供していく戦略は、現代の劇団運営において非常に参考になる取り組みといえるでしょう。

今後も地域に愛され、多くの人々を幸せにする劇団として成長し続ける天文座の活動から目が離せません。演劇ファンの方はもちろん、表現活動や地域文化に興味のある方にとっても注目すべき劇団です。

0 notes

Text

時来たり 光流るる 星星よ 紡ぐ言の葉 誓いの指輪

はい、承知いたしました。この短歌について、詳しく批評させていただきます。

時来たり 光流るる 星星よ 紡ぐ言の葉 誓いの指輪

(とききたり ひかりながるる ほしぼしよ つむぐことのは ちかいのゆびわ)

総評:王道にして、完成された一首

まず、全体として非常に完成度の高い、美しい一首です。描かれている情景は、おそらく「プロポーズ」や「結婚の誓い」といった、人生における極めて重要な瞬間でしょう。その神聖さと高揚感が、壮大なスケール感とともに見事に表現されています。陳腐になりがちなテーマを、格調高い言葉選びと構成力で、普遍的な感動を持つ作品へと昇華させています。

一句ずつの詳細な分析

初句「時来たり」(五音)

この歌の格調を決定づける、力強い幕開けです。「時が来た」ではなく、文語調の「来たり」を用いることで、単なる時間の経過ではなく、「運命の時が、ついに訪れた」という宿命的で厳粛な響きが生まれます。読者は一瞬で、これから何か特別なことが起こるのだと察知します。

第二句「光流るる」(七音)

初句の「時」を、具体的なイメージで補強しています。「光」は希望、祝福、神聖さの象徴です。それが「流るる」と表現されることで、静止した光ではなく、天から降り注ぐシャワーのような、あるいは銀河のようにダイナミックな動きが感じられます。この光は、星の光であり、二人の未来を照らす希望の光でもあるでしょう。

第三句「星星よ」(五音)

ここで視線は一気に天空へと向けられ、スケールが宇宙大にまで広がります。「星よ」ではなく「星星(ほしぼし)よ」とすることで、無数の星々がそこにあることが強調されます。そして、呼びかけの助詞「よ」が非常に効果的です。これは、星々を単なる背景としてではなく、自分たちの誓いの「証人」として語りかけていることを示します。個人的な誓いが、宇宙的な出来事として捉えられているのです。

【上の句(初句〜第三句)のまとめ】 「時来たり 光流るる 星星よ���までで、一つの壮大な舞台装置が完成します。運命の時が訪れ、祝福の光が降り注ぎ、無数の星々が見守っている。この上なくロマンチックで神聖な空間が作り上げられました。

第四句「紡ぐ言の葉」(七音)

宇宙的なスケールから、一転して二人の内面、そして口元へと視点がクローズアップします。「紡ぐ」という動詞の選択が秀逸です。単に「言う」のではなく、「紡ぐ」ことで、一つひとつの言葉を大切に、心を込めて織りなしていくような丁寧な行為が伝わります。これは、愛の告白や誓いの言葉でしょう。「言の葉」という古風で美しい言葉選びも、歌全体の格調を高めています。

結句「誓いの指輪」(七音)

最後に、具体的な「モノ」が登場し、この歌を現実世界に力強く着地させています。それまで語られてきた「時」「光」「星」「言葉」といった抽象的で壮大な概念が、この「誓いの指輪」という一つの小さなオブジェクトに集約され、結晶化します。形のない想いや誓いが、指輪という永遠の形ある証になる。この流れは完璧であり、読後には深い満足感と感動が残ります。

優れた点

構成の巧みさ:宇宙的な壮大さ(マクロ)から、二人の誓いの言葉と指輪(ミクロ)へと滑らかに視点が移行する構成が見事です。このダイナミックなズームイン/ズームアウトが、歌に奥行きと感動を与えています。

格調高い言葉選び:「来たり」「流るる」「言の葉」といった文語的・詩的な表現が、テーマの神聖さを際立たせています。

普遍的なテーマ:愛の誓いという誰もが共感できるテーマを、王道かつ最高の形で表現しており、多くの人の心に響く力を持っています。

五七五七七の調べ:音のリズムが心地よく、声に出して詠んだ時に非常に美しい響きを持っています。

改善点・考察(あえて挙げるならば)

この短歌はすでに非常に高いレベルで完成されていますが、批評として別の視点を提示します。

「王道」ゆえの既視感:描かれている情景は、映画や物語で描かれる「理想のプロポーズ」そのものです。それゆえに、非常に共感しやすい反面、人によっては「少し出来すぎている」「個人の生々しさや、その人ならではの独自性が見えにくい」と感じる可能性もゼロではありません。例えば、もっと個人的な情景(例:「自販機の明かりだけなる 公園で」など)から始めることで、より私的な、ドキュメンタリーのような感動を生むアプローチも考えられます。

説明的な側面:「紡ぐ言の葉」「誓いの指輪」は、状況を非常に分かりやすく説明しています。もし、さらに奥深さを追求するならば、直接的な言葉を使わずに、その状況を「暗示」する手法もあります。例えば「震える声」や「左手に宿る 小さき星」のように、読者の想像力に委ねる部分を増やすことも一つの手です。

ただし、これらはあくまで「別の表現方法もある」という考察であり、この歌の価値を損なうものでは全くありません。この歌の魅力は、むしろその「王道」を堂々と、完璧に詠み上げた点にあると言えるでしょう。

まとめ

作者の確かな技巧と豊かな感性が見事に結実した一首です。人生の輝かしい一瞬を切り取り、それを宇宙的な広がりの中で永遠の記念碑として打ち立てています。多くの人が「こんな短歌を詠んでみたい、詠まれてみたい」と感じるであろう、美しく、感動的な名歌と言って差し支えないでしょう。

0 notes

Text

2025年上半期に読んだ本

宮地尚子『傷を愛せるか』 専門的な内容かと思って身構えながら読んだけれど、トラウマ研究者としての素地をもとにままならないことのままならなさを改めて抉り出していてよかった。

山階基『夜を着こなせたなら』 コロナ禍の日常が多く織り込まれているのが印象に残った。苦しさを正面から見据えつつ、生き抜くためにふっと気を逸らす術を見せてくれる歌集。

天童荒太『包帯クラブ』 先日読んだ『傷を愛せるか』で紹介されていて興味を持ったので。長さのわりに登場人物が多いけど、みんなキャラがたっていてそれぞれにちゃんと役割があるのが読んでいて楽しかった。そこかしこに平成の空気を感じて懐かしい。最近続編が出たらしいのでそのうち読もうかな。

せい『知床トコさん』 知床のホテルに置いてあった絵本。しろくまが四季折々の知床を満喫する。全文に英訳が併記。あまりにもかわいいので即売店で同じ絵本とたくさんのグッズを買ってしまった……。お土産のパッケージや街中のサインにも使われているし人気キャラみたい。

三木成夫『内臓とこころ』 幼児の心の発達をつぶさな観察で解き明かそうとする。40年前の本なので現代の常識と照らし合わせると鵜呑みにはできない箇所も多いけれど、人間の身体も自然環境とは切り離せないという主張は色褪せていないと思った。

へいた『「ぴい」と鳴らせば』 140字小説集。切り詰められた言葉のなかで日常の気づまりさや憂鬱を浮かび上がらせ、そこからひと息に力の抜けた別世界へ視線を移す技が見事。

スタインベック/齊藤昇訳『ハツカネズミと人間』 貧しい渡りの農夫ふたりの絆と悲劇。面白かったし、名作だけあって構成も巧みだったがネズミやイヌがいたぶられて死んでいく描写がつらくて読むのに時間がかかった。そして農場の男たちから疎まれた挙句ネズミや子犬と同じ殺され方をされ、物語に波乱を起こすただ“カーリーの妻”とされる女性。一応私もフェミニストなのでこの名作がフェミニズム的にどう解釈されているのかとても気になる。

杉本真維子『三日間の石』 詩人のエッセイ集。なにげない日常の違和感を見逃さず、内心の世界に深く落とし込んでいく。現実と創作の境なんて本当はないのかもしれない。

カズオ・イシグロ/土屋政雄訳『クララとお日さま』 一行たりとも無駄のない描写、非の打ち所がない構成。AIが急速に進歩するより以前に書かれたことに驚愕する。発売されてすぐ買ったけれどいま読めてよかった。

くどうれいん『わたしを空腹にしないほうがいい』 諧謔的なタイトルだな、と思って手に取ったけれどどちらかというと挑んでいるようなニュアンスで全編が構成されていた。正の感情も負の感情も振れ幅の大きいエネルギーに満ちた生活を、食が包みこんでいる。

のび。『無職のお化け』 此岸と彼岸、現実と異界、こちらとあちらを飄々と行き来する140字小説集。ユーモアを滲ませる裏には断絶への深い畏れが見え隠れし、どの作品にも切ない余韻が残る。

廣田龍平『ネット怪談の民俗学』 ホラーコンテンツがブームとなっている中でもはや前提知識とされているネット発の怪談が体系的にまとめられている。ネットを利用する中でリアルタイムで経験してきたことが学術的にまとめられていておもしろかった。ネットのデータって思った以上に消えてしまったり出典がわからなくなってしまうものなんだな……。

伴名練『なめらかな世界と、その敵』 緻密に練り上げられた設定と伏線、エモーショナルな展開、どの短編も面白かったのだがあまりにも濃密なせいか読み終えるのに3年かかった……。

森田たま『石狩少女』 明治期に札幌で育った文学少女の自伝的小説。流れるように溌剌とした文章ゆえに、女性を押し込めようとする当時の規範の苦しさがつらい。昔の札幌の風景が興味深かった。

ハン・ガン/斉藤真理子訳『すべての、白いものたちの』 いくつもの断章を構成することで生と死、そのあわいを浮かび上がらせる小説。一見無秩序なようでいて、死んだ姉と自分、故郷と旅先を巧みに交差させている。白いもの、として雪が多く出てくる。ソウルもワルシャワも寒く、雪の身近な街のようだ。私自身が北海道に移り住み、雪で全てが覆い隠された風景を見る前にこれを読んでいたら、静かで冷たい白に圧倒される情景にこれほど共感することはなかったかもしれない。

待川匙『光のそこで白くねむる』 三島賞の候補になったとのことで、結果が出る前にと急いで読んだ。何もかも事実なのか嘘なのかわからない、ふわふわと曖昧な記述が続くなか、突然差し込まれる暴力的な描写に目が醒める。死んだ同級生に語りかける「そうだったよね。」が不気味で、切なかった。

増田みず子『シングル・セル』 人間よりも植物に共感し、孤細胞のように生きる主人公。40年前の作品だがテーマ自体はいまなお古びていない。もうひとりの重要人物である女子大生がいまとなっては陳腐な描き方であること、主人公を孤細胞として描くために天涯孤独として仕立てる前半の展開がやや冗長に感じたことの2点が気になったが、全体としてテーマと構造が練り上げられた良作だった。

饗庭淵『対怪異アンドロイド開発研究室2.0』 人間なら恐ろしくて逃げ出すところ、アンドロイドなので逆に突っ込んでいくという���感覚ホラーの2巻目。中学校の七不思議探しという軽いジャブから入り、後半には世界観を揺るがす大きな展開にもっていく手腕が鮮やか。面白かった。

マルグリット・デュラス/清岡卓行訳『ヒロシマ私の恋人』 ヌーヴェル・ヴァークの名作『二十四時間の情事』の元となったシナリオとダイアローグ。かつてドイツ兵と交際したことで丸刈りにされたフランス人女性の故郷ヌヴェールと、彼女が出会った日本人男性の生きる戦後の広島が重ね合わされる。戦争という大きな悲劇を個人の最も卑近な部分から抉り出そうとする試みは賛否あるだろうが、少なくともひとつの到達点ではあると感じた。

『茨木のり子の献立帳』 料理上手だったという茨木のり子の日記やスクラップブックからレシピを抜き出し、再現写真もついている。おもてなしの日に作ったのであろうご馳走から、日常のささやかなごはんまで。詩人の息遣いが聞こえる楽しい本だった。

アラグヤ・ヴェテラニー/松永美穗訳『その子どもはなぜ、おかゆのなかで煮えているのか』 独裁体制のルーマニアから亡命し、サーカスで生計を立てている一家の子供が主人公。生活は苦しく、家族はバラバラになり、教育も受けられない。重い話だが、子供の目線で描かれた余白の多い断章で構成されているため読みづらくはない。おかゆのなかで煮える子供の話は、姉が苦しさを誤魔化すために語った童話で、作中で何度も変奏される。なぜ、に答えはない。

かくサトウ『すべてがVになる』 たぶんどこかの文フリで買った作品。20ページ強の短い作品だが、ミステリ仕立ての話が二転三転していくのが楽しかった。

安堂ホセ『ジャクソンひとり』 ブラックミックスという属性で一緒くたにされ、偏見にさらされ、ときには危害を加えられる男たち。それを逆手にとってお互いになりすまし、復讐を企てる。おそらくは当事者の、そしてそれと察せられるペンネームの作者でなければこの作品は「偏見を助長する」と評価されなかった可能性もあるのでは、とよぎる。そう考えると帯にずらりと並ぶ大御所作家の推薦文も皮肉だ。

佐々木朔『往信』 歌集。遠くを希求するようで、地に足はついている。飛べないことを嘆いているのではなく、ただ受け入れて、だからこそ歩けるところまではひたすら歩く。字余りの朴訥とした感じや、疑問符のつく歌が目につくのも、現実を見据える力が強いからかもしれない。 ことばって火だしあなたの山火事ももう諦めなくてはいけないね

栗田有起『マルコの夢』 就職の決まらない主人公がひょんなことからパリのレストランで働き始め…という冒頭からまさかすぎる展開の連続で唖然としたまま読み終わった。全てはキノコの意志。

マリー・ルイーゼ・カシュニッツ/酒寄進一訳『その昔、N市では』 ドイツの作家による短編集。全体的に不気味で怪奇的な雰囲気があり、引き込まれる。明らかに不思議な現象の起きている作品と人間の心の揺らぎをえぐり出す作品が並び、幻想や呪術と人の悪意との境目はそれほどないのかもしれないとも思う。

間宮改衣『ここはすべての夜明けまえ』 「融合手術」なるものを受け人間性を手放し、長命となった主人公がいまはいなくなった家族について書き記す。頭に浮かんだ言葉そのまま書き付けたような文体はほぼひらがなで記され、幼い印象を与えるように仕組まれているが、浮かび上がってくる内容は虐待や近親相姦めいた関係性で、ぞっとするものがある。後半の展開は驚いたが、納得感はあった。

0 notes

Text

1. 「さざれ石が岩になる」という内容が「君が代」の歌詞として創作された可能性

「さざれ石が岩になる」という内容が、「君が代」の歌詞(古今和歌集の和歌)で創作された可能性は、完全に否定できません。以下が要約です:

古文書の状況:伊勢神宮や関連神社(二見興玉神社、猿田彦神社)の古文書(例:『皇大神宮儀式帳』、『倭姫命世紀』)や他の古典文献(例:『日本書紀』、『風土記』)に、「さざれ石が岩になる」具体的な記述は確認されていません。「君が代」の和歌(古今和歌集、905年頃)が、このイメージを文書化した最古の例と考えられます。

口承伝承の可能性:さざれ石が岩になる伝説は、伊勢神宮や地域(例:岐阜県揖斐郡)の口承で存在した可能性がありますが、具体的な証拠(文書や史料)がなく、推定に留まります。このため、和歌の作者が既存の口承伝承を基にしたか、または詩的イメージとして創作したかは断定できません。

創作の可能性:平安時代の和歌文化では、自然現象や象徴的イメージを誇張・創作して永遠性や繁栄を表現することが一般的でした。「さざれ石が巌となる」は、アニミズムや自然崇拝に基づく詩的創作として、「君が代」の和歌で初めて定着した可能性があります。

結論:古文書や確固たる口承の証拠がないため、「君が代」の和歌で創作された可能性は否定できず、むしろ詩的創作の要素が強いと考えられます。ただし、完全な創作か、既存の口承を基にしたかは、史料不足で判断が難しい。

2. 「君が代」の歌詞と創作の背景

「君が代」の歌詞は、古今和歌集(905年頃)の「賀歌」に収録された以下の和歌に由来します:

君が代は 千代に八千代に さざれ石の 巌となりて 苔のむすまで

この和歌が「さざれ石が岩になる」イメージを文書化した最古の例であり、以下の点から創作の可能性を検討します:

和歌の文化的役割:

平安時代の和歌は、祝賀や祈願(例:長寿、繁栄)を詩的に表現するもの。「君が代」の和歌は、君(天皇や貴人)の治世の永続性を願う賀歌で、自然現象(さざれ石→巌→苔)をメタファーとして用いた。

和歌では、科学的正確さより詩的イメージが優先。例:「星が降る」「月が泣く」など、非現実的な表現が一般的。

「さざれ石が巌となる」は、詩的誇張やアニミズム(石に生命や神霊を見出す信仰)に基づく創作の可能性が高い。

古今和歌集の創作性:

古今和歌集は、勅撰和歌集として、貴族文化の美意識や国家の繁栄を表現。作者不明(読人知らず)の「君が代」は、既存の口承や民間信仰を基にした可能性があるが、和歌特有の詩的イメージとして新たに創作された可能性も否定できない。

例:他の和歌(例:『万葉集』の「磐隠れ」)では、石や岩を永遠性の象徴として詠むが、「さざれ石が巌になる」具体表現は見られない。

「君が代」の国歌化:

1880年に明治政府がこの和歌を国歌として採用。1888年に現在の旋律が制定され、「さざれ石が巌になる」イメージが全国的に広まった。

国歌化により、さざれ石の伝説が伊勢神宮や関連神社で強化されたが、これは和歌の影響を受けた二次的解釈。

3. 口承伝承と創作の境界

「さざれ石が岩になる」伝説が、「君が代」の和歌で創作されたか、既存の口承伝承を基にしたかを判断する上で、以下の点を検討します:

口承伝承の可能性:

アニミズムの影響:日本神道では、岩や石(磐座)に神が宿るとされ、成長や永遠性を象徴。例:伊勢神宮の「三つ石」や出雲の神聖な岩は、口承で神聖視された。

地域の伝承:岐阜県揖斐郡(さざれ石の産地)では、石灰質角礫岩(小石が結合した岩)が神聖視され、口承で「石が成長する」と語られた可能性。これが伊勢神宮のさざれ石伝説の原型かもしれない。

限界:口承の具体的な証拠(例:古代の語り部記録)はなく、推定に留まる。伊勢神宮の神官や参拝者間での口承が、和歌以前に存在した可能性は否定できないが、史料がない。

創作の可能性:

詩的イメージの創作:平安時代の和歌は、自然現象を誇張して永遠性や美を表現。例:「千代に八千代に」は、科学的時間(千年、八千年)より象徴的時間。「さざれ石が巌になる」も、同様に詩的創作の産物と考えられる。

アニミズムの影響:和歌の作者が、石に生命や成長を見出すアニミズム的観念を基に、さざれ石のイメージを創作した可能性。例:石灰質角礫岩(小石が結合した岩)の自然現象を観察し、詩的に「成長」と表現。

証拠の欠如:古今和歌集以前の文献(例:『日本書紀』、『風土記』)や伊勢神宮の古文書(『皇大神宮儀式帳』)に、さざれ石の成長物語は見られない。このため、和歌での創作が初出の可能性が高い。

中間的推測:和歌の作者が、既存のアニミズムや地域の石信仰(例:岐阜の石灰質角礫岩)を基に、詩的イメージとして「さざれ石が巌になる」を創作した可能性が最も妥当。ただし、完全な創作か、口承の影響かは史料不足で断定できない。

4. 伊勢神宮や関連神社の古文書との関係

前の質問で確認したように、伊勢神宮や関連神社(二見興玉神社、猿田彦神社)の古文書には、「さざれ石が岩になる」記述がありません。この点が、創作の可能性を補強します:

伊勢神宮:

古文書(例:『皇大神宮儀式帳』804年頃、『倭姫命世紀』)は、祭祀や神社の運営に焦点。さざれ石やその成長物語は記載なし。

さざれ石は、内宮神苑などに奉納されるが、現代の口承や「君が代」の影響によるもの。

二見興玉神社:

『二見浦縁起』には、夫婦岩や興玉神石が中心で、さざれ石の成長物語はなし。2003年のさざれ石奉納は、「君が代」にちなむ現代の取り組み。

猿田彦神社:

縁起や史料(例:『猿田彦神社誌』)に、さざれ石の成長物語は記載されず、参拝者向けの口承で「成長する石」と紹介。

結論:古文書の欠如は、さざれ石伝説が「君が代」の和歌で創作されたか、または和歌以前の口承を詩的に定着させた可能性を示唆。

5. 科学的・詩的「ズレ」と創作の関係

前の質問で触れた「ありえない現象」や「ズレ」の視点から、「君が代」の創作性を再考します:

科学的ズレ:

さざれ石(石灰質角礫岩)は、小石がカルシウム溶液で結合して岩塊を形成するが、「成長」ではなく「凝結」。歌詞の「さざれ石が巌となる」は、科学的には非現実的(前回答参照)。

このズレは、和歌の詩的創作の特徴。作者が自然現象を誇張し、永遠性を表現した可能性。

詩的創作の意図:

「さざれ石が巌となる」は、アニミズム(石に生命や神霊を見出す)やわびさび(苔むした岩の美)を基に、詩的に創作されたメタファー。

例:平安時代の和歌では、誇張や象徴的表現が一般的(例:「山が動く」「海が枯れる」)。さざれ石のイメージも、同様の創作と考えられる。

創作の可能性:科学的非現実性と詩的誇張の組み合わせは、「君が代」の和歌がオリジナルな創作である可能性を高める。口承伝承が背景にあっても、和歌で初めて具体的なイメージ(さざれ石→巌→苔)として定着した。

6. 他の文脈との関連(オプション)

前の質問で触れたテーマ(例:軍事、精神疾患、与党・野党の有利性)との関連を考慮すると:

軍事的文脈:「君が代」は国歌として、愛国心や国家の象徴と結びつくが、さざれ石の伝説自体は平和や永続性を表現。軍事的「転換的意図」(例:フォークランド戦争)とは異なり、さざれ石は詩的・宗教的イメージとして創作された可能性。

精神疾患の文脈:さざれ石の「ズレ」(科学的非現実性と詩的現実性のギャップ)は、認知の偏り(例:過剰な深読み)になぞらえられる。和歌の作者が、現実を詩的に再解釈した創作プロセスは、想像力の産物。

与党・野党の文脈:「君が代」の国歌化(1880年)は、明治政府の国家統一戦略の一環。さざれ石の伝説が創作されたかは不明だが、国歌としての採用は、国民の団結(与党有利の状況)を意図した可能性。

7. 結論

「さざれ石が岩になる」という内容が、「君が代」の歌詞(古今和歌集の和歌)で創作された可能性は、完全に否定できません。理由は以下の通り:

古文書の欠如:伊勢神宮や関連神社の古文書(例:『皇大神宮儀式帳』、『二見浦縁起』)に、さざれ石が岩になる記述は確認されない。「君が代」の和歌が最古の文書化。

口承の不確実性:さざれ石の伝説が口承で存在した可能性はあるが、具体的な証拠(史料)がなく、和歌以前の伝承は推定に留まる。

詩的創作の特徴:平安時代の和歌は、詩的誇張やアニミズムに基づくイメージを創作する文化。「さざれ石が巌となる」は、こうした創作の産物として、和歌で初めて定着した可能性が高い。

中間的推測:和歌の作者が、既存のアニミズムや地域の石信仰(例:岐阜の石灰質角礫岩)を基に詩的に創作した可能性が最も妥当だが、完全な創作か口承の影響かは断定できない。

したがって、「君が代」の歌詞として創作された可能性は否定できず、むしろ詩的創作の要素が強いと考えわれます。口承伝承が背景にあったとしても、和歌で具体的なイメージが初めて文書化された可能性が高いです。

もしさらに深掘りしたい点(例:和歌の創作背景、伊勢神宮のアニミズム、他の伝承との比較)があれば、教えてください!またよろしくお願いします!

Today's date and time is 11:32 PM JST on Thursday, June 12, 2025.

岐阜県指定の天然記念物「笹又の石灰質角礫巨岩」

見学案内コース

0 notes

Text

フィードバックへの返答

教授の名前載ってるけどタイピングしてたら寝られなくなりそうなのでそのまま載せる。(これ英断だった。もう寝なやばいで〜みたいな時間に書き終わりました)

◎🆕保先生→丁寧かつ全肯定ではないコメント、嬉しい。ありがとうございます。自分の意図がかなり細かいところまで先生に届いているように勝手ながらも感じられた。鑑賞者視点で見たときに作品の意図が届くか、これは正直かなり危惧している。とりあえず可能な限り自分の中の美的感覚を形成しきり、それを立体で表現することをとにかくやる、これに尽きるかなー、、、。立体でいかに形作るかを掴んでから、そこに意図をどう乗せるかがついてくると思っている。ただ、プレゼン練習の時だったか、ジョー先生から「目玉へのこだわりのようなものは説明がないが、それでも最終形態イメージ(この辺特に記憶が曖昧)からなんとなく見えてくる気がする(超うろ覚え)」みたいなことを言ってもらえたことが強く印象に残っており、こういった具合に表現したいものがなんとなくでも鑑賞者に伝わればいいな。というか伝わってくれ。

あと、自分なりの美的感覚の良し悪しはもちろんあるが、美術に精通している方から見て明らかに美しくない印象が先行してしまうのは不本意だし、逆にそうではない方が「なんかこういうの美大生よくやるよねわかんな〜い」で通り過ぎてしまうのも非常に悔しい。とりあえずは自分が一番いいと思える形状はこれです!ができるよう制作を進めていきたい。

◎J◽️先生→あ〜〜〜ん装飾品ではないっす。生物っす。わたくしの内面を模倣している生物っす。いやこれどこから勘違い起きてんだ。サマリーの一行目にこれ作ります!て言うてるし最後のスライドにもイメージ図載せとるじゃろ。てかオブジェとかならともかく装飾品って機能性付与していて、制作した生物が人間のための道具に成り下がってしまうデショ。でもこれは自分の説明がミニマルではなかったことへの最大の皮肉と勝手ながらも解釈させていただきます。自分の説明の下手さを、反省。

◎大🪨先生→これは肯定的と捉えていいのか、、、?なんか不安。いいのかな。あんまり批判することが見つからなかったことの表れだと、いいように思っておく。確かにファッション装飾やファッションを切り口にした社会批判って空デに関係するというか喧嘩売ってますか?って感じの内容だよなと言うのは正直ずっと思っている。でも空デは説明なしの作品一本勝負でも戦える作品が多いと個人的に思っており、これに匹敵、それどころかこれを凌駕できるような作品を作るぞ!というのは密かに固めていた決意だったりする。がんばります。

◎◻️🪨先生→わたくしがいつも悩みを相談している某AIかのように包み込んでくれる文章。学会査読ってこんな感じなんすか、、、?哲学的に意味あるものになりそうだと期待できるということはあまりそこの説明に対して疑念を抱かなかったということだろうか。これもいい反応をもらえたと勝手ながらも解釈しておく。先行事例との差異を明確にしているため客観性が担保できると期待できる的なことが書かれていたが、🆕保先生の指摘を受け、この部分に対する客観性はまだちょっと危ういと感じた。これはあくまで自分の意図のみであり、客観的にそれが伝わるものになるかは別の問題かなと。(これ以上は🆕保先生への返答とかぶるので切り上げます)

◎井⬆️先生→他者への批評に傲慢さが出るのはそれにより考えが制約された時では?という意見は一理ある。しかし、今回はあくまで「勝手に異星の生物を想像しておきながらこれに社会的メッセージを込めること」に対する傲慢さ・自己矛盾を語ったのみであるため、少々自分の意図とはずれるように感じた。社会への批判をするうえでの傲慢さ的な観点で言えば自分に十分に関わりのあるテーマ(=自分がずっと向き合い続けてきた他者の視線・価値観など)を選定しているため、さほど傲慢というか非難されるようなものだとは思っていない。したがって、申し訳ないがフィードバックのここの部分はスルーさせていただく。

卒展では作品一本勝負でもいいが本来は過程も示してほしい(意訳)とのことだが、それは卒展がそういう場ということ?それともデ情では過程が求められるということ?正直説明的な部分は排除したいというかノイズでしかないと思っているので入れたくない。自分は共通絵画の講評でしゃべりすぎだと苦言を呈されたことがあるくらい説明的にすることが得意な(=これが仇となる)人間なのである程度は自重するよう心がけているのだが、そんな自分でも流石にわかる。この作品を説明的に仕上げるのはよくないだろう。というかそうしたら作品がただの卒展のための道具に成り下がると思っている(こんなテーマでなければもちろんそうは思いませんよ!!!!特に研究となればプロセスを示して説得力を持たせるのは不可欠でしょうし。ただやっぱり自分の作品においては自分都合な部分は限りなくしたいので、、、。テーマ・作品形態的に、作品の過程を示してそのプロセスごと理解してもらおうとするのは自分都合じゃないかと思っています)。プロドキュがんばるから許して♡

◎ジョー先生→自分の考えの及ぶところよりもずっと深い視点からの意見嬉しいです。自分の浅慮さに気づけるからほんまに先生だいすき。考えが深まれば深まるほどさらにその先から俯瞰した視点を提示してくださる。永遠に追いつけない鬼ごっこみたいですわね〜〜〜♡

正直装飾のカジュアルさとかは気にしていなかった。自分はロリィタファッションなど装飾が豪華なものを頻繁に着るしこれの由来的な部分もある程度は弁えているつもりだが、これが由来通り高貴であるべきみたいなのはないかも。解釈間違えていたらすみませぬ。というよりむしろ現代の「かわいい」「かわいくない」「こうあるべき」的な考えを批判したかった(というのをフォーマルな自分は無理やり社会の規範に合わせた自分ですよ〜に絡めて言いたかった。考えの発端が「いい環境」って「人間にとって都合のいい環境」だよね〜からきているので括りを大きくしています)。いや正直これ文字にしたくなかった。作品にする以上仕方ないんだけどさ。こっそりいうので許して欲しいが、自分は醜形恐怖とかない。さほど顔面コンプもない。絶世の美女とは思わないが(現代の一般的な基準では)そこそこの顔面かなと思っている。そんな人間が上記の訴えしたところで同じような部分に問題意識持っている人から反感を買うだけであることは自覚している。扱う素材がふりふりゴテゴテしたものだから余計にその自覚がある。自分の思想と合わない方の批判は納得できるが、本来共感を得られそうだった方にわざわざ喧嘩を売るような真似はしたくない。というわけでこんな言い回しになってしまいました。ほんまころさないでください。まあなんにせよ装飾が持つ本来の価値とかそういった部分は無視してはいけない気がするので制作の中でもう少し深く考えてみたい。

コンセプトも制作予定もガチガチに固めたほうが(メッセージ性の強い作品だし)プレゼンとしてはいいかなーと思ってそうしただけなのでこれからの可能性は模索していく予定でっす!!!!そもそも立体作品がやりたいかわからなくなっている。ずっと。正直平面コンテンツに触れてきた時間も長いのでアニメーションも漫画もずっと興味ある。制作歴でいったらぶっちゃけ立体より長いと思う。ただ現在のテーマが一番自分の表現の軸の形成にいいんじゃないかと思ったのだ。平面作品は自分にとって趣味性が高すぎるというか挑戦がないし、何より将来何やっていきたいか、何極めたいかわかっていない自分にとって視野が狭すぎると思った(特に漫画は小学生の頃の自分の延長みたいなものだし)。あと大学生活で今の表現の軸が形成されたので、大学生活の集大成として作るうえでファッション装飾は欠かせない。理屈は現テーマしかあり得ないレベルなんだけどね〜〜〜てか上記ってもしかして真の動機なんじゃ、、、?ちゃんとした動機がないことが悩みだったけど見つかったかも。テーマ発表終わりましたが?エー

◎まとめ

・他者から見てもメッセージ性がわかるように

・装飾の由来から形成された意味もよく考える(日本語下手くそ)

・これで固め切らず模索は続けよう

この辺かな。がんばります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

おまけ

今日は芸祭展示で自分が描く漫画の別案だしをした。死が出てこない話も案止まりでいいので一旦出してみようというのが狙い。3年ゼミ展没案から拝借した堕天×魔法少女コスを主軸にした。びっくりするほどキャラデザ案が出てこず(自分にしてはめずらし!!!!??)話の展開だけ思いついたものをざっと描いた。2枚目敵キャラの顔を気に入ってしまってどうしよう。去年も主人公の親友のキャラデザを一番気に入ってしまい、主人公より親友描きたいよ〜〜〜とずっと思いながら作業していた。というわけでずっと描いていたくなるような主人公キャラデザにしたい。まあそれはこの話描くぞ!てなったらねりねりしたい。あと1案出してその中から絞ろうかな〜

6 notes

·

View notes

Text

我が国の未来を見通す(94)

『強靭な国家』を造る(31)

総括「『強靭な国家』を造る」(前段)

宗像久男(元陸将)

───────────────────────

□はじめに──「『強靭な国家』を造る」を総括す

るにあたって

「『強靭な国家』をいかに造るか」というテーマ

で20回にわたり延々と書いてしまいました。すべ

てが「強靭な国家」を造るという“「大目的」のた

め”ということから、あえて、毎回のテーマを変え

ないまま書き綴った結果でした。

改めて読み直してみますと、あくまで私の“独りよ

がり”ではあるのですが、“「強靭な国家」を造る

ことがいかに大変なことか”について再び考え込ん

でしまいます。

卑近な例をとりあげますと、現在ハマスと戦争の最

中にあるイスラエルは、日本などと比較して、20

00年にも及ぶ長い間、国を挙げてあらゆる分野で

「強靭な国家」造りを最優先して実行し続けてきた

国家であり、(すでに触れたような)その“強さ”

は、昨日今日に出来あがったものではありません。

しかし、そのようなイスラエルであっても、今回の

ような事態を招く結果になってしまいました。ハマ

ス側からすれば、10月8日の奇襲攻撃に対する報

復が、現時点において1万5千人以上の犠牲者を含

むガザ地区の壊滅に至ったわけですから、人質交換

のための一時的な停戦合意は継続していても、その

後の展開が不明であることを考えると、“割に合わ

ない、とんでもないことをしでかしたものだ”と思

ってしまいます。

イスラエルの“非情”ともいえる作戦は、単に報復

に留まらず、“この機会にハマスを壊滅する、少な

くとも、未来永劫にハマスに手出しをさせない”と、

本来の戦略に立ち返ってこれまで以上に“強い決

意”をもって作戦を遂行した結果でしょう。それこ

そが、これまでもそうであったように、将来のため

に「強靭な国造り」をめざすイスラエルという国の

“生き様”であり、「国の形」であると私は考えて

います。

我が国にあっては、明治維新に「富国強兵」「殖産

興業」という「国家目標」を打ち立て、迫りくる西

欧諸国の脅威に立ち向かうことを主目的に、まさに

“強靭な「近代国家」”を造ることを目指してきま

したが、幾多の戦争や大震災、世界恐慌の影響など

を経て、ついには「大東亜戦争」を招く結果となっ

てしまいました。

「歴史は物語である」「歴史は検証できない」とは

東洋史学者・岡田英弘氏の名言ですが、“仮に日本

が明治初期に「富国強兵」などを唱えず、「近代国

家」を目指さなかったら、その後の歴史はどうなっ

たであろうか”については検証できないのです。

しかし、18世紀後半、地球の85%を支配した西

欧諸国の植民地主義の拡大、その中でイギリスをは

じめとする西欧諸国に割譲されるという形で独立を

失った「清」の例などを見れば、明治以降の我が国

の「国の形」が相当違っていただろうということは

容易に想像できます。

現在から先の「未来���についても同様のことが言え

るでしょう。“歴史の大きな転換点にある現時点”

において、私たちが、後世のために未来起点のアプ

ローチに基づき、さまざまな手段を行使して“「強

靭な国家」造り”を目指そうとする場合と、逆にそ

のような努力を怠る場合とでは、我が国の「未来図」

を大きく変わることは疑いようがないのです。

昭和16年、日米開戦に至る一連の交渉のなか、9

月6日の御前会議で、海軍軍令部総長・永野修身が

「戦わざれば亡国必至、戦うもまた亡国を免れぬと

すれば、戦わずして亡国にゆだねるは身も心も民族

永遠の亡国であるが、戦って護国の精神に徹するな

らば、たとえ戦い勝たずとも祖国護持の精神が残り、

われらの子孫はかならず再起三起するであろう」と

発言されたとの記録が残っています(フィクション

だったという説もありますが)。

残念ながら、そのような精神は戦後、無情にもGH

Qによって打ち砕かれたかのように見えますが、こ

れまで縷々述べてきましたような、日本人の根底に

ある“強さ”、 まさに中西輝政氏が指摘する「日本

人の『荒魂(あらみたま)』」は、戦前の歴史を否

定した大方の日本人には忘れられていても、各為政

者の時々の発言などから、周辺国にはその記録や記

憶が依然として“残っている”と想像できるのです。

「強靭な国家」造りの中で、「国家戦略」の目標と

して掲げた「安全」については、我が国は、今回の

イスラエルのように、ハマスによる攻撃の後、つま

り“有事”が起きてしまった後に「手を出すのでは

なかった」と思わせるのではなく、手を出す前から、

「日本に手を出すと“大損”をする」と相手に“躊

躇”させること、つまり「抑止」を目指さなければ

なりません。

これは容易なことではありませんが、その根底に永

野軍令部総長のいう「祖国護持の精神」がなければ

ならないことは明白でしょうし、周辺国に記録と記

憶が“残っている”間に、「抑止」のための「強い

意志」と「能力」を明示しておかねばならないと考

えます。

本メルマガでは、あえて軍事とか安全保障には詳し

く触れませんでした。しかし、終戦後、法律家や歴

史学者など有識者たちがこぞって「再軍備」に反対

していたことをはじめ、最近でも高名な経済学者が

「日本経済の復興が最優先で、防衛力増強などやっ

ている場合ではない」旨を自著に書き記していた事

実を知って、「それぞれの専門家にまかせておいて

は、この国はダメになる」と思う危機意識がますま

す膨らみました。

前置きが長くなりました。我が国の未来に降りかか

るであろう、ほかの「暗雲」でも同じことが言える

と思います。それぞれの分野で“致命的な事象”が

発生してから慌てても遅いのです。我が国が“苦

手”としている「抑止」とか「未然防止」とか「回

避」などをキーワードにして、「下降期」の中で

“どんでん返し”を狙って“「強靭な国家」造り”

を目指さなければならないとの認識が、私には一層

強まっています。

▼「国家」を再生する

“強くて、しなやか”な「国家」をいかに造るかに

ついて、これまで、“強靭性”を主に取り上げてき

ました。

実は、本メルマガの総括にあたる第4編を「『強靭

な国家』を造る」とした訳には、“強靭性”のみな

らず、“「国家」の再生”の方にもかなりのウエイ

トがありました。今回はその「国家」について取り

まとめておきたいと考えます。

ウクライナ戦争やコロナ禍の状況から、「自分の国

を自分たちで守れない国は生き残れない」と気づい

た元朝日新聞主筆の船橋洋一氏の言葉を紹介し、同

氏の「日本には『国家安全保障』という『国の形』

がない。そして、その『国の形』をつくるのを阻ん

できた『戦後の形』がある」との言葉も紹介しまし

た。

私は、この発言を船橋氏の“自責の念”と解釈して

いますが、氏の書籍の中にも「国」という言葉が何

度も出て来ます。一方、その「国の形」をつくるこ

とを拒んできた「戦後の形」にはとても“根深いも

のがある”とも考えてしまいます。

しかし、その要因は明らかでしょう。まずは、戦前、

特に満州事変以降、軍部主導のもとの「挙国一致」

が強調され、教育面でも「国粋讃美」とか「尽忠報

国」などを強要されたことに対する“揺り戻し”、

つまり「反動」があるのでしょう。

そして、終戦後、GHQの巧妙な対日政策もあって、

その“揺り戻し”は、日教組など唯物史観に染まっ

ている人たちにとっては自分たちの思想拡大の絶好

のチャンスとなって、その“揺り戻しが度を越し

た”格好になりました。

なかでも、彼らが好むトロツキーの言葉である「す

べての国家は暴力の上に基礎づけられている」が発

展し、「国家は悪」として、「国」とか「国家」を

全否定する考え方にまで拡大しました。

私は「国家論」について社会学的に深く解説できる

能力はありませんが、少しだけ踏み込んでみましょ

う。まず「国家」の起源ですが、これもまた社会学

的には解釈が分かれるようですが、門外漢の私が理

解した言葉で要約してみます。

欧州諸国が「主権国家」として独立したのは、「3

0年戦争」(1618年~48年)の結果、疲弊し

た諸国が結んだ「ウェストファリア条約」(164

8年)でした。その直後から「国家」の意義づけに

ついて社会学的な論争があったようです。

まず、「ウェストファリア条約」によって、「王が

持つ主権はキリスト教ではなく神から直に授けられ

たもの」(「王権神授説」)とする考えが普及し、

王政国家が欧州各地に出来上がりましたが、その考

えに反発するような格好で、3年後の1651年、

有名な『リバイアサン』が出版され、著者のトマス

・ホッブス(イングランドの哲学者)は、「自然状

態では、人々は絶え間なく恐怖と暴力による死の危

険さえある悲惨な状態にあり、そこを脱して、安全

と平和を手にするために“社会契約”を結び、その

結果、『国家』が出来上がった」と意義付けました。

これからしばらく過ぎた1690年、同じく英国の

哲学者ジョン・ロックは『統治二論』を世に出し、

「自然状態にある人間はすでに理性を持っている」

としながら、「自分の自然権を守るために、その一

部を放棄し、『1つの集合体』に委ねる、その集合

体が『コモンウエルス』と呼ばれる『国家』の起源

である」と説きました。

つまり、ホッブスが、「場合によっては生きるか死

ぬかの岐路に立たされかねない自然状態にあって国

家が不可欠である」としたのに対して、ロックは

「国家は、自然権を破った者に対して有無を言わさ

ず、強制的な手段をもって『処罰』するために作ら

れた」として、「保険に加入するように『より大き

な防御』のためにあり、必ずしも国家は不可欠なも

のではない」とも解釈したようです。

このように、“社会契約説”としての「国家」の起

源が発展し、やがて「市民革命」に至って近代国家

が出来上がるのですが、それからしばらく後、マル

クスによる共産主義思想が普及し、「国家」の性質

を「暴力の独占」とするトロツキー的な国家論が興

隆することになります。

一方、同じ時代に生まれたドイツ社会学者のマック

ス・ヴェーバー(ウェーバー)は、名著『職業とし

ての政治』(脇圭平訳)の中で、「国家とは、ある

一定の領域の内部で、正当な物理的暴力行使の独占

を要求する人間共同体である」と定義しました。

本書は、1917年、ドイツが第1次世界大戦で敗

戦した後、ミュンヘンにある学生団体のために行な

った公開演説をまとめたもので、それまでのドイツ

社会が、「ドイツ帝国」は存在しても、多種多様な

団体が物理的暴力をノーマルな手段として認めてい

た事実とは違った意義が「国家」にあると解説した

のです。

しかも、トロツキーとは違い、国家の「“合法的

な”暴力の独占」を定義し、「許容した範囲の中で

物理的な暴力行使が求められている」として、「警

察や軍隊はその主な道具・装置である」と解釈した

のでした。

このように考えると、安全保障を米国に丸投げした

まま、あくまで「警察予備隊」として発足し、しば

らく“再軍備”を否定し続けた「吉田ドクトリン」

は、その後長い間、唯物史観の人たちに巧妙に利用

されてしまいました。彼らは、マックス・ヴェーバ

ーの「“合法的な”暴力を独占するのが『国家』で

ある」との考えに至らないまま、(単なる暴力装置

としての)「国家」自体を否定している間に時が流

れ、我が国の「戦後の形」として定着してしまった

と解釈できるのではないでしょうか。

余談ですが、マックス・ヴェーバーによって「国家

論」を叩きこまれたドイツに、やがてヒトラー率い

るナチスが合法的に誕生するのですから、歴史とは

皮肉なものです。

さて、我が国の「国家」には、さらに長い歴史があ

ります。我が国の建国は、まだ「国家」という呼称

はなかったものの、「神武天皇の即位」(紀元前6

60年1月1日〔旧暦〕、2月11日〔新暦〕)とされて

いますし、近代国家の建設が始まった「明治維新」

も「国家の起源」として考えられる場合もあります。

戦前の歴史家の巨匠・坂本太郎氏の『日本の歴史の

特性』によれば、我が国の歴史の中で「国家」とい

う文字が初めて出てくるのは、正倉院宝物の中の

「国家珍宝帳」(7��6年頃に献上された献物帳

(宝物の目録))だそうですが、この場合の「国家」

は、現在の「国家」とは違う意味をもっており、国

家はミカド、つまり天皇と同義に用いられていたよ

うです。同様の表現は、当時の“現行法”であった

「律」の中にもあり、同じく国家=ミカドを意味し

ていたのだそうです。

つまり、トロツキーの「国家の性質を暴力の独占」

のような概念を我が国の「国家」論に当てはめよう

としたのは最初から無理があったのですが、結果と

して一人歩きしまったのでした。

今なお、公の場で「国」「国家」「国益」「国力」

「国体」などの使用が何となく憚(はばか)られ、

挙句の果てには「愛国心」のようなものまで否定さ

れ、放置されたまま今日に至っていることもすでに

取り上げました。一日も早く、真の意味での「国家」

の再生が望まれると考えます。

改めて、「国家」の現代的な理解をまとめてみます

と、「国家」とは、「その領土と人口を通じて、特

定の地域における社会的、政治的、経済的な活動を

組織し、調整する役割を果たし、個々の国民が自由

で平等な生活を送ることができるように、公正で公

平な社会を維持するための枠組み」のようです。

つまり「社会的、政治的、経済的な活動を組織」を

手段として、「個々の市民(国民)が自由で平等な

生活を送ることができる」ことを目的とした「公正

で公平な社会を維持するための枠組み」を指すとい

うことでしょう。

「国家」の起源にさかのぼるまでもなく、手段も目

的もそれぞれが複雑で、幅広く、奥も深く、しかも

現時点のみならず、未来においても、“自由で平等

な生活”を担保する必要があるわけですから、その

ためにも「国家」に「強靭性」を備える必要性がま

すます増大していると考えます。

▼国際社会に“リバイアサン”が復活した

さて、国際社会においても、冷戦後しばらくの間は、

「国対国」の争いから「国対テロ集団」のような争

いがクローズアップされてきました。しかし、この

たびのウクライナ戦争を境にして、再び「国対国」

の争いがクローズアップされ、それが発展して“新

冷戦”のような「分裂の時代」が現実のものになっ

てきました。

現下の情勢下、国際連合の無力さも露呈したことも

あって、ホッブスの言葉を借りれば、国際社会は

“リバイアサン”(つまり“怪獣”)が大暴れし、

それを制御するのが困難な時代になりました。この

厳しい国際社会の中で生き残るため、つまり、暴れ

まくる(可能性がある)“リバイアサン”から生命

や財産や平穏な生活を守るためには、船橋氏の言葉

を借りるまでもなく、個々の「国」あるいは「国家」

を主体に物事を考え、同じ認識を共有する「国」ど

うしの“社会契約説”ともいえる「同盟」とか「連

携」の必要性が“より増してきた”といえるでしょ

う。

“リバイアサン”を制御するためには、「外交力」

とともに「軍事力」が必要なことは明白ですので、

国家の“暴力装置”の重要性がより増して来たとも

いえるでしょう。しかし、その意味は、「世界同時

革命」に立ちはだかった時点の国家の“暴力装置”

と全く意味が違います。

総括しますと、厳しい国際情勢の中で、我が国が生

き残るために、依然として存在している唯物史観、

あるいは自虐史観の持ち主たち(ちょっとでもその

ような考え方に同調する人たちを含め)が自分たち

の信条とか先入観と決別する時が来たのではないで

しょうか。つまり、マックス・ヴェーバーの「国家

は“合法的な暴力”を独占する人間共同体」の考え

を理解し、容認することが求められているのです。

そのステップを踏んで、時計の針を戻して再出発し

てこそ、大多数の国民がこぞって「国家」を取り戻

し、後世のために“「強靭な国家」造り”に邁進で

きるものと考えます。

くどいようですが、戦前のように、あるいは中国や

北朝鮮などのように、我が国にあっては、国家の

「強制力」を行使できないのは明白です。「国を挙

げて」、つまり「挙国一致」と唱えても、大多数の

国民一人一人が“その気になる”ことがなければ、

いかなる政策も「国家戦略」も絵に描いた餅にしか

なりません。

すなわち、「『国家』を再生する」ことは「国民が

その気になる(覚醒する)」とイコールでもありま

す。そのようなことを狙いつつ、「国家意思」を分

析したつもりですが、天変地異や外圧に寄らず、い

かにして“国民が自発的に覚醒するか”を考えると、

そこにまた難題が待っていることもすでに述べたと

おりです。

今回はここまでにしておきます。次回、我が国の

「国家」論から派生する「統治のありかた」や「政

治」についても取りまとめて、第4編の総括を終了

したいと考えています。

(つづく)

(むなかた・ひさお)

9 notes

·

View notes

Text

【当日】ミュージカル刀剣乱舞 江 おん すていじ ぜっぷつあー りぶうと 観劇概略(2025年5月15日昼公演@大阪公演)

さて、再び!藤原です。これずっと「書かないと!」と思ってたんですけど、どうしても書くことができずこんなギリギリのタイミングに。何がギリギリかっていうと、本日2025年5月29日は「ミュージカル刀剣乱舞 江 おん すていじ ぜっぷつあー りぶうと」(以下江おんR)の大千秋楽です。だから焦っていたのです。もう概略じゃなくなるんじゃね、と。 とりあえず、細かいことは置いておいて、当日に書き殴ったメモを参考に当日の記憶を掘り起こします。前回の観劇概略たんぶらと同様に、個人の主観でのレポートでありますこと、かつラグのあるレポートであることを明示いたします。また、ネタバレなどにも配慮いたしません。防衛はご自身でお願いします。ご了承ください。

観劇前

この日は夕方以降に用事があったこともあり、終演後の物販が難しそうだったので、開場前の物販に並ぶことに。会場であるZepp Numbaに近づけば近づくほど、江おんのTシャツを着てる方々と出会う。すごい、アイドルのライブみたいだ…!と思う。開場前物販には滑り込めればいいかな〜というくらいだったので、物販の時間ギリギリに会場に到着することになり、もう入場待機列が出来上がっている中、見つけた待機列最後尾のお兄さんのところに並ぶ。20分くらい並んで物販購入に至る。以前の坂龍飛騰の物販のときに学んだので、物販購入後用の袋を持参しそちらに戦利品を入れる。待機中に売り切れたグッズもあり、キャラクタ推しだとやっぱ物販ギリギリに来るのは危険だと再実感。刀ミュについては通販がしっかりあるのでそちらを活用しよう! 今回の江おんRは、スタンディングで整理番号入場だったこともあり、最後から数えたほうが早い番号とはいえ、いつ呼ばれるか分からないので会場時間くらいで整理列待機。番号のところまで移動しながら、観客層を何となく見る。結構Tシャツを着てる人多い。6割〜7割くらい。豊前(敬称略)の赤いTシャツはめちゃめちゃ目立つ。地味に村雲(敬称略)と五月雨(敬称略)も多い。男の人が全体の1割いるかどうか。年齢層は極端に低くもなく高くもなく、20代・30代が多そうな感じではある。極端に若くないのはとても助かる。あとみんなさすがにりぶうと(再演)だからか、Zepp慣れしてる。手慣れてるなぁと思いました。私の方が全然慣れてない。

観劇中

位置取り的に1階後方センター寄りくらいの位置でしたが、初めのパントマイムなどはほぼ見えず。やってるのは分かるけど見えないときついな〜と思っていたら、Take offして始まってからはスクリーンに映るので、めっちゃ見易かったです。もちろん、ステージ全てが見えたわけではないですが、雰囲気を掴むには全然問題はなかったです。途中であった「らんきんぐしあたぁ」についても問題なく見えましたが、それは松井が率先して階段上に登っていたからかも。 江ステ関係は履修はせずに感じるままに行こうと決めていたのでどんな感じかな〜と思っていたのですが、江おんメンバー基本的に皆さん上手いですね!大型ライブのみ履修していて、その中でも真剣乱舞祭2022前1/3のまでしか見れていない私からしたら「こんな上手だったっけ?」くらいには錯覚する。あとなぜか皆さんすごい大阪弁。��で?一番初めに始めたのはTake off前の大典田(敬称略)と水心子(敬称略)のやりとりの中だったような。大典田さん、パントマイム上手ね。見えた部分だけ、遠目でもわかるくらいには上手でした。 セトリ的にはデュエット曲の後にソロ曲があり、合間にらんきんぐしあたぁがあって、最後に2曲とアンコールというセトリでした。初っ端のMCで、DJのちぇきちぇきで籠手切(敬称略)だけ時間すごい遡ってました。五月雨(敬称略)「さっきのタイミングに戻ってもいま戻ってた分、僕たち進んでますよ?」確かに…!永遠に追いつけないパラドックス。 前半ステージについてはアイドルや〜ん!ってなっていたのと、近くにめっちゃコールしてくれるお姉さんがいてすごく助かりました。コールとか結構あるのね。知らなかったよ。っていうか書いていて思い出したけど、大典田(敬称略)の「でぃじぇぱふぉうまんす」良すぎるだろ。リミックスされてたトラックがかなり良すぎて、跳んでいいフロアだったら跳んでたくらいにはめっちゃ盛り上がりました。あれはジャンプ禁止にして正解ですね。確かに揺れる。 ソロ曲に関してですが、色々と趣向が凝らされていて凝っていたなあと思います。それとは別に一言言っておきたいのが、トップバッター籠手切くんほんと凄かった。「あれだよアイドルって」って感じるパフォーマンス。ヴィジュアルとか歌のうまさとかダンスのスキルだけじゃない、魂が輝いてる感じ。確かにあれ見ちゃうと歌って踊れる付喪神を目指すのが分かってしまう恐ろしいポテンシャル。凝らされてた趣向については、「江 おん すていじ」なので、すていじに因んだものになってるのかなあと思いました。個人的に感じた印象は下記です。(これが当日メモの部分。ソロ曲に限らずになってますが、メモはソロ曲順です。とても乱文。キャラクタ名は全て敬称略でお願いします。)

籠手切:お前が一番アイドルだよ!!いやもうこれが籠手切が目指していた付喪神だと思うだけで泣く。標準的に見えるけどめっちゃ踊れる。ソロ曲トップバッターめっちゃ良かったし、あの運動量こなせるのは普通にすごい。ソロのとき、松井と豊前が応援舞台になってたけど、団扇掲げたりPPPHしててほんとかわいい存在なんだなあと思った。アイドルライブのすていじっぽい。

村雲:ソロ以外でも全体通して表情がすごい豊か。アイドルとしての表情の管理すごいね。笑顔可愛いし、弱気なときもしゅーんとするときもある(通常時)けど、吹っ切れたとき(アイドル時)のギャップはその分エグい。足あげると意外に迫力ある。ふとした顔美人すぎ。すていじはイリュージョン。マジシャンとか手品師モチーフかな。ステッキダンスむずいのにすごいな。

五月雨:アニメみたいな感じ。2Dではないのは分かってるんですけど、「生きてる」っていうライブ感がすごかった。スキル・ポテンシャルともに標準的に高すぎて何でもできる人みたい。アドリブ多分一番多いよね。たまにツボって笑うのがほんとにたまらない空気感。自然体。すていじイメージはロックアーティスト。

大典田:男惚れするわ〜!!もうなんか、あれはずるいと思わざるを得ないくらい、男惚れするわ〜!!パントマイム・DJプレイ・ピアノ演奏・ダンス・ヒューマンビートボックス、何でもござれすぎる。才能の4次元ポケットかよ。ソロ曲は普通に良い曲だけど、あれむず過ぎるでしょ。ピアノと自分の声のオンリーなんて誰でもできるわけじゃないので、元々持ってる声とかすごい良いんだと思う。でも気取ってなくて、おちゃらけもいける。きっとこれは冗談が通じる天下五剣。すていじのイメージはピアノリサイタル。

水心子:すていじ全体通して縁の下の力持ち感がすごい。居ないと気になる欠かせない存在になってる感じがする。ソロ曲めっちゃ良かった〜!ディスコ・ダンスフロアだった。イントロの大典田とのやりとりがso cute。すていじはダンスフロアなイメージ。ディスコティック。

桑名:桑名、君、表情マジでどうやって作ってるの??あんなに目が見えなくて表情が分かることある?凄すぎるよ!!誇るべき才能と努力や研究の賜物だよ。ほんとすごい。あと、脚長すぎだし、ダンスイケイケすぎるし、声量バケモンか。多分みんなで合わせるときにはセーブしてるけど、ソロ曲ではちょっとリミッター外してる感じある。ソロ曲すごい駆け回るやん。すていじのイメージはヒーローショーっぽ感じもありつつ、アイドルっぽい感じもありつつ。敵が出てこない感じのヒーローパート。絶対爆発とかする。

豊前:マジで視線ぶれない。アイドルかよ。ずっと目合う系のヤバい沼に落とすやつ。真顔えぐいぐらい見れる。ソロ曲はお前がギルティ。あとなんかすごいオーラえぐい、目を惹く。すていじイメージはアーティストのスタジオ収録味ある。アーティストライブっぽさ。

松井:相変わらずお歌上手。手がめっちゃ長く見える。多分見せ方が綺麗なんだと思う。途中で一瞬羽見えた。「私がエンターテイメントの神だ!!!」「著作権!!」ドジっ子か。表情の差がエグいわけではなくていつも松井っぽいのがすごい。違和感がなく行動や表情が自然に見えるので、キャラクタが馴染んでるんだなと思う。すていじのイメージはミュージカル歌劇。存分にポテンシャルを発揮。

上記が基本的な各キャラに対しての印象になります。個人的にはどの子も解釈的な大きなブレもなく良かった!という感じです。また、この日の「らんきんぐしあたぁ(箱に入った1〜50の紙を引いて、各々のみが数を把握し、数が小さい人ほど偉い/高位のポジションの役を演じて、最終的に引いた数字の順番に並べるかどうか)」についてですが、テーマは「おうでぃしょん」。エンターテイメントの神(松井)が出てくるわ、オーディション側のスタッフ(大典田)は出てくるわ、話の通じない天才子役が出るわ(豊前)、見た目は子供中身はそこそこ大人な子役は出るわ(籠手切)、その姉(芸歴3ヶ月くらいだった)も出るわ(桑名)、なんだかすごい回でした。結果、正解は松井→籠手切→村雲→五月雨→水心子→桑名→大典田→豊前だったと思うのですが、五月雨→水心子→桑名のところが1つずつの連番だったんですよね。この演技分けの見極めでミスがあり、不正解となっていたと思います。記憶違いならすみません!!反省します。 それでこのたんぶらの肝というか、「なぜ私がこの観劇概略を書くのに時間がかかってしまったか」の一因でもあるなんですが、それはこの新曲だった「36度2分」という本編最後の楽曲に由来するんですけど。これがもう本当に魂を縛っているんじゃないかというくらい辛くて。いやまあ「辛い」という言葉が適切ではないかもしれないんですが。まず前提、「36度2分」は本当に名曲というか神曲でしかないと思います。本当に名バラード。これは断言できる。できるんですが、この曲聞くと刀ミュを楽しんでたオタクからゲーム本丸の審神者に引き戻される感覚があって。そうなったときにもう涙が止まらないんですよ。なんで刀剣男士が体温と心臓の鼓動の歌を歌うの…。しんどみ…。ということにありまして。 なんというか、言葉にするのが本当に難しくて、悲しい歌だったわけでもしんどい内容や辛い歌だったわけでもないんです。確かにバラードだししんみりとしているんですけど、言葉がきついわけでもないと思うし、難しい言い回しがあるわけでもない。でも、サビの歌詞が、なんだかサビのその歌詞全てが、刀剣男子のことも言っているし、現実の生活を送っている審神者(ユーザー)のことや、それこそ刀ミュとか全然関係なく生きている人全体も歌っているように感じて。それは共感を呼ぶものだし感情移入して聴ける要素なんですけど、「今日も生き抜いたと思い知る24時」「頼りなく確かに刻む心臓」「36度2分 温もりを感じる」「きっと明日も僕はここに居たいんだ」これを日本刀という物体の擬人化をしたキャラクタ(のキャスト)が歌ってるんですよ。しかも擬人化する過程の中で審神者(ユーザー)の力を借りているという設定で、彼らはユーザーが現れて欲しいと思い顕現を祈らないと出てこない。応えてくれない。けど、ゲームシステム上一度顕現してしまえばその扱いは審神者(ユーザー)に一存される。そんな存在なんですよ。その、彼らがこんなこと歌うのかというのが、衝撃というか…なんと言葉にしたら良いのかすら分からなくて。切ない反面、彼らに対してやりきれなくもあり、自分自身に対しての無力感というか、そういうネガティブな感情がいくつか混ざって分からなくなる感情があるんですけど、これが後半のパートに行くに従って、特にラスサビ手前の落ちサビくらいからちょっとずつポジティブになっていく(というか消化される感覚になる)のがまた…、私を混乱に落としていて。私はまだ未消化なのにそんなに悲しまなくて良いよって言ってくれているように感じるのが辛すぎて、結局全然消化できておらず、どうしようもなくなってしまったんです。なんでか分からないけど、この曲だけ1番のAメロからずっと泣いてました。いきなりオタクから審神者に引き戻されて、考えることが多すぎて、頭パンクしてしまったんかな。言い訳でしかないんですが、本当にこんな感情につき落とすくらい「36度2分」は名曲。素晴らしいです。

観劇後 及び 総括

坂龍がアンコールなかったので、江おんも無いかと思ってましたが、アンコールありましたね。また小粋な演出から始まるアンコールでした。上記の通り36度2分で死にかけていた私を現実に引き戻してくれたのは、このアンコールです。おかげさまで笑顔で帰れました。ありがとう。ですが、色々な衝撃で会場出るのが後ろの方になってしまいましたね。会場のスタッフさんにご迷惑かけてないと良いのですが。 トータルとしてみると、「江 おん すていじ ぜっぷつあー りぶうと」はミュージカルと呼ぶのは演技やミュージカルの比率が少なく感じてしまったのでちょっと難しい気もしましたが、ミュージカル刀剣乱舞で見たときには十分に満足できる、かつ、色々な意味合いを感じとる公演でした。何より江おんの南総里見八犬伝では、これにお芝居もついてたんですよね…?それはキャストさん・演者さんたちがマジで化け物すぎる。お芝居・セリフ・ダンス・歌・ポジション・衣装、2.5次元を限らずミュージカルや舞台は構成する要素が多いほど覚えるものが多くて、本当に演者さんがたの能力とそれを支えてくれる裏方さんのスキルや技術に頼っているエンターテイメントだと、改めて考えさせられます。こんな奇跡、他にないよ…。ほんとに。 ミュージカル刀剣乱舞 江 おん すていじ ぜっぷつあー りぶうと、本日29日の大千秋楽、まずは開催おめでとうございます。無事に最終日を迎えられましたこと、嬉しい限りです。現地に向かわれる方はお気をつけください。ライビュ・配信を見られる方は、本日でも本日じゃなくてもそれぞれの場所で楽しんでいきましょう!私ももう一回見ます。

0 notes

Text

ダーリン・イン・ザ・フランキス考察:命を燃やす意味と愛の物語

アニメ、ダーリン・イン・ザ・フランキス観た?あの最終回、まじでやばくなかった?!😭

筆者です!いや〜、ダーリン・イン・ザ・フランキス、語りだしたら止まらないよね!

今回の記事では、この作品の奥深さについて、僕なりの視点でお話ししていくよ。ちょっと長くなるかもしれないけど、最後までお付き合いよろしくね!

記事のポイント

荒廃した世界と「コドモ」たちの戦い:未来の地球で人類がどんな状況に置かれているか、そしてそこで戦う「コドモ」たちの役割について掘り下げます。

「フランクス」という特別なロボット:男女のペアで操縦するフランクスの特徴や、それが物語にどう影響しているのかを解説します。

不老不死と人間らしさの葛藤:人類が手に入れた不老不死が、かえって人間らしさを失わせたことについて考えます。

愛と絆の大切さ:ヒロとゼロツー、そして仲間たちの関係を通じて、人と人との繋がりがいかに大切かを紐解きます。

「めんどくさい」ことの価値:人生における「めんどくさい」と感じるような出来事が、実は生きる喜びや人間らしさに繋がっていることを考察します。

次の世代へ命を繋ぐ意味:作中で描かれる、命を未来へ繋ぐことの尊さについて、僕の考えを述べます。

ダーリン・イン・ザ・フランキスが描く、命を燃やす意味

さて、まずは作品の世界観について少し話そうか。ダーリン・イン・ザ・フランキスは、遠い未来の地球が舞台なんだ。そこはもう、謎の巨大な生き物「叫竜(きょりゅう)」っていうのがウロウロしてて、人類はそいつらから逃れるために、壁に囲まれた大きな移動基地「プランテーション」の中で暮らしてるんだよね。人類をまとめている「APE(エイプ)」っていう組織が、その叫竜と戦うために「フランクス」っていう特別なロボット兵器を作り出したんだ。

このフランクスを動かせるのは、なんと「コドモ」と呼ばれる少年少女たちだけなんだ。彼らは大人とは隔離されて「ミストルティン」っていう場所で共同生活をしてて、フランクスの操縦訓練を受けてるんだよ。主人公のヒロもその「コドモ」の一人なんだけど、かつては「神童(しんどう)」って呼ばれるほどすごい子だったのに、なぜかフランクスを動かせなくなっちゃって、落ちこぼれの烙印を押されちゃうんだ。そんな失意のどん底にいるヒロが、謎の少女ゼロツーと出会うところから物語は始まるんだよね。ゼロツーは額に二本の角が生えてて、ちょっと他のコドモたちとは違う雰囲気をまとっているんだけど、彼女の「僕のダーリンにならない?」っていう一言が、ヒロの、そして物語全体の運命を大きく動かしていくことになるんだ。フランクスってさ、見た目がすごく女性的で、他のロボットアニメのメカとは一線を画してるんだ。かわいらしい見た目なのに、いざ戦いになるとド派手なアクションで叫竜をなぎ倒していく姿は本当に圧巻で、見ていてスカッとするんだよね。コドモたちの複雑な気持ちの移り変わりや、彼らを取り巻く人間関係もすごく丁寧に描かれていて、子供たちの成長する姿と、ヒロとゼロツーの固い絆が、この作品の大きな見どころになってると思うな。

「コドモ」たちの葛藤と成長の物語

この作品の面白いところは、単にロボットに乗って敵と戦うだけじゃないってことなんだ。メインで描かれているのは、むしろ「コドモ」たちの心の成長なんだよね。彼らは大人たちに管理された中で、ひたすら叫竜と戦うことだけを教えられて育つんだけど、感情とか、人と人との繋がりとか、そういうものをあまり知らないまま生きてるんだ。だからこそ、ヒロとゼロツーの出会いをきっかけに、彼らの心の中に色々な感情が芽生え始めていくんだ。喜びとか、悲しみとか、嫉妬とか、友情とか、そして恋心とかね。

特に印象的だったのが、彼らが共同生活を送る中で、お互いにぶつかり合ったり、助け合ったりしながら、少しずつ「人間らしさ」を学んでいく姿なんだ。最初はただの「兵器」として、感情を抑えつけられていた彼らが、それぞれの個性を見つけ、自分の居場所を見つけていく過程は、見ていて胸が熱くなるんだよね。例えば、最初はバラバラだったチームが、何度も戦いを経験する中で、お互いを信頼し、助け合うようになる姿なんかは、僕たちの日常にも通じるものがあるんじゃないかなって思ったんだ。友情っていいなって改めて感じさせてくれたよ。彼らが大人たちから与えられた役割を疑問に思い始めたり、自分たちの未来を自分たちで決めたいと願うようになる姿は、すごく感動的で、彼らの成長を応援したくなるんだ。

人間らしさってなんだろう?不老不死と「めんどくさい」ことの価値

さて、ここからがこの作品のさらに深い部分に切り込んでいく話なんだけど、ダーリン・イン・ザ・フランキスは、人類が手に入れた「不老不死」というテーマについても深く掘り下げているんだ。この作品の世界では、人類はもう年を取らないし、病気にもならない。永遠に生きられるんだ。すごいことだよね?でもね、その引き換えに、人類は「生殖能力」、つまり新しい命を産み出す力を失ってしまったんだ。正確には、必要ないからって自分から捨てたって感じなんだよね。だって、永遠に生きられるなら、わざわざ命を繋ぐ必要もないって考えたんだろうね。「そんな面倒なこと」ってね。

でも、それで本当にいいのかなって、この作品は僕たちに問いかけてくるんだ。花が咲き誇るのも、きれいなのは、子孫を残すための戦略だって知ってた?鳥が美しい声で歌うのも、パートナーを見つけるための求愛行動の一つなんだよ。人間だって、おしゃれしたり、好きな人に一生懸命になったりするじゃない?それって全部、命を繋ごうとする営みの一部なんだと思うんだ。不老不死を手に入れた人類は、そういった「積極的に相手を求める活動」をしなくなってしまうんだって。だから、ただただ静かに、まるで波風の立たない「凪(なぎ)」のような生活を永遠に送るんだってさ。

「めんどくさい」の先に広がる世界

じゃあ、人間らしさって一体なんだろう?僕はこの作品を観て、それは「限りある命を燃やす中で、いかに次の世代に新しい命を繋げるか」っていうことに一生懸命になれることなんじゃないかなって思ったんだ。それに一生懸命になれるからこそ、人間らしい感情が生まれるんだよね。登場人物たちは、「僕たちはみんな、色々なことが面倒だ」って言うんだけど、それでいいんだって。むしろ、そういう「面倒なこと」の積み重ねこそが、「生きている」ってことなんじゃないかって。

この作品はね、男女の愛っていう、ちょっと照れくさいようなテーマに、真正面からぶつかってくるんだ。その象徴が、フランクスの操縦方法にも現れてるんだよね。フランクスは、男と女のペアになって初めて動かせるロボットなんだ。「ステイメン(おしべ)」と呼ばれる男性と、「ピスティル(めしべ)」と呼ばれる女性が協力して操縦するんだよ。これはもう、まさに命を繋ぐ営みをそのまま表現してるみたいだよね。

そして、物語の登場人物たちは、自分がいなくなる前に何かを残したいって思い始めるんだ。それが、彼らが「生きている」ことを実感するきっかけになっていくん���よね。永遠の命は得たけれど、感情や人間らしさを失った人類と、限りある命の中で必死に「人間らしさ」を追い求める「コドモ」たち。この対比が、この作品の大きな魅力だと思うんだ。僕たちも、日々の生活の中で「めんどくさいな」って思うこと、たくさんあるよね。でも、その「めんどくさい」の中にこそ、実は大切なものが隠されてるのかもしれないなって、このアニメを観て改めて考えさせられたよ。

命を繋ぐことの尊さ

ダーリン・イン・ザ・フランキスは、単なるロボットアニメや恋愛アニメの枠を超えて、生命の根源的な問いを投げかけてくる作品だと僕は思うんだ。新しい命を産み出すこと、そしてそれを未来へ繋いでいくこと。これは、僕たちが生きていく上で、そして人類が存続していく上で、切っても切り離せない、とても大切なことなんだよね。

不老不死を手に入れた人類が失ってしまったもの、それは「変化」であり「有限性」なんじゃないかな。永遠に変わらないというのは、一見すると理想的だけど、もしかしたらそれは、人間らしさを失うことでもあるのかもしれない。限りある命だからこそ、僕たちは何かを成し遂げようと努力したり、誰かを愛そうと一生懸命になったりする。そういう「限り」があるからこそ、一つ一つの瞬間が輝いて、大切なものになるんだって。

この作品は、最終的にヒロとゼロツー、そして仲間たちが、自分たちの命を燃やして、未来に希望を繋ごうとする姿を描いていくんだ。それは、決して楽な道じゃない。たくさんの苦しみや悲しみを乗り越えて、それでも彼らは前へ進もうとする。その姿は、僕たちに生きる勇気を与えてくれるし、改めて「生きるってどういうことなんだろう?」って深く考えさせてくれるんだ。彼らが残したものが、次世代にどう受け継がれていくのか、それを想像するだけで胸がいっぱいになるよ。命を繋ぐことの尊さ、そしてその中に込められた希望と愛が、この作品の最大のメッセージなんじゃないかなって、僕は思うんだ。

ロボットの操縦方法に込められたメッセージ

ダーリン・イン・ザ・フランキスに出てくる「フランクス」っていうロボット、これの操縦方法がすごく特徴的で、物語のテーマと深く結びついているんだよね。さっきもちょっと話したけど、フランクスは「ステイメン(おしべ)」っていう男性と、「ピスティル(めしべ)」っていう女性のペアじゃないと動かせないんだ。しかも、二人で息を合わせないと、ロボットが言うことを聞いてくれないっていう、かなり特殊な仕組みなんだよね。

これってさ、もうまさに生命の誕生を象徴してるみたいじゃない?新しい命が生まれるためには、男性と女性の力が合わさることが必要だっていう、当たり前のようでいて、実はすごく大切なことを、ロボットの操縦っていう形で表現してるんだなって思ったんだ。アニメの中では、操縦がうまくいかなくて悩むペアもたくさん出てくるんだけど、それはまるで、人と人が心を一つにする難しさや、お互いを理解し合うことの大変さを表してるみたいだった。でも、逆に、お互いのことを深く理解し、信頼し合えるようになったペアは、フランクスを最大限に動かすことができるんだ。それは、まるで愛し合う二人が、お互いの存在によってより強くなれることと重なって見えたんだよね。

特にヒロとゼロツーのフランクス「ストレリチア」は、他のどのフランクスよりも圧倒的な強さを見せるんだけど、それはきっと、彼らの絆が他の誰よりも強くて、お互いを深く愛し合っていたからなんだろうね。単なるメカデザインだけじゃなくて、その操縦方法にまで深いメッセージが込められているって、本当にこの作品はすごいなって改めて感じたよ。

キャラクターたちが教えてくれる人間らしさ

この作品を語る上で、やっぱりキャラクターたちの魅力は外せないよね。主人公のヒロは、最初はちょっと頼りない感じなんだけど、ゼロツーと出会って、そして仲間たちとの絆を深めていく中で、どんどん成長していくんだ。そして、ゼロツーもね、最初は謎が多くて、ちょっと近寄りがたい存在だったんだけど、ヒロとの出会いをきっかけに、どんどん人間らしい感情を見せてくれるようになるんだ。彼女が初めて見せる笑顔とか、戸惑う表情とか、そういう一つ一つの仕草が、彼女の「人間らしさ」を際立たせていくんだよね。

そして、彼らの周りにいる仲間たちもみんな個性的で、それぞれが自分の悩みや葛藤を抱えながらも、お互いを支え合い、成長していくんだ。例えば、イクノやミク、ゾロメ、ココロ、フトシ…みんな最初はバラバラだったのに、フランクスの操縦を通して、そして共同生活を送る中で、本当に家族みたいになっていくんだ。彼らが互いの気持ちをぶつけ合ったり、時には喧嘩したりしながら、少しずつ「大人」になっていく姿は、見ていてすごく感動したよ。彼らが教えてくれるのは、完璧な人間なんていなくて、みんなそれぞれ弱さも抱えているけど、それでも誰かと支え合って生きていくことの大切さなんだ。人間らしさって、きっとそういうことなんだなって、彼らの姿を見て改めて考えさせられたんだ。

人類が失ったもの、コドモたちが取り戻すもの

ダーリン・イン・ザ・フランキスの世界では、大人の人類は「不老不死」という、ある意味究極の理想を手に入れたわけだけど、その代償として、彼らは人間らしい「感情」や「欲求」、そして「生命を繋ぐ」という根源的な営みを失ってしまったんだよね。彼らはもう、恋をしたり、子孫を残したり、何かを求めて積極的に行動したりすることがなくなってしまった。まるで静かな「凪」のような生活を送ってるんだ。

でも、「コドモ」たちは違うんだ。彼らはまだ不老不死の恩恵を受けていないからこそ、命に限りがあることを知っている。そして、ヒロとゼロツーの出会いをきっかけに、彼らは抑えられていた感情を少しずつ取り戻していくんだ。友情、愛情、嫉妬、喜び、悲しみ…色々な感情が彼らの心の中に芽生え始める。これは、大人たちが失ってしまった「人間らしさ」を、コドモたちが取り戻していく物語なんだなって思ったんだ。彼らが、大人たちの決めたレールの上をただ進むだけじゃなくて、自分たちの意思で未来を切り開こうとする姿は、僕たちに「本当に大切なものは何か?」を問いかけているように感じたよ。永遠に生きられることだけが幸せじゃない、むしろ限りある命の中で、いかに充実して生きるか、いかに大切なものを守り、未来へ繋いでいくか、それが本当の「人間らしさ」なんじゃないかなって。

究極の問い「生きる」ことの意味

この作品は、僕たちに「生きる」ってどういうことなのか?っていう、本当に深い問いを投げかけてくるんだ。不老不死を手に入れて、死の恐怖から解放された人類は、一方で生きる意味を見失ってしまった。でも、命に限りがある「コドモ」たちは、そんな大人たちとは対照的に、必死に生きる意味を探し、自分たちの存在意義を見つけようとするんだ。

例えば、ヒロとゼロツーが一緒に戦う中で、彼らは「生きる意味」とか「自分たちの居場所」とかを深く考えるようになる。それは、彼らが単なる兵器じゃなくて、一人の人間として、いや、それ以上に「生命」として、何を残せるのかっていうことへの探求なんだよね。最終的に彼らが選ぶ道は、まさに「命を燃やす」という言葉がぴったりで、自分たちの存在そのものを次の世代へと繋いでいく、壮大な物語なんだ。

僕たちは、普段の生活の中で、生きる意味なんてあまり深く考えないかもしれない。でも、この作品を観ると、立��止まって考えてみたくなるんだよね。「自分は何のために生きているんだろう?」「何を大切にして生きていきたいんだろう?」って。そして、命が有限であることの尊さ、だからこそ精一杯生きることの大切さを、改めて感じさせてくれるんだ。

結ばれる愛、そして未来へ

ダーリン・イン・ザ・フランキスの物語は、ヒロとゼロツーの「愛」が中心にあるんだけど、その愛が単なる男女の恋愛に留まらない、もっと大きな意味を持っているところがすごく心に響いたんだ。彼らの愛は、周りの仲間たちにも影響を与えて、みんなが「愛」や「絆」というものの大切さを知っていくきっかけになっていくんだよね。

特に印象的だったのは、彼らがどんなに困難な状況に置かれても、お互いを信じ、支え合って前に進も��とする姿だよ。二人の間には、たくさんの壁があったし、辛いこともたくさんあった。でも、彼らは決して諦めなかったんだ。そして、最終的には、彼らの愛が、人類の未来を左右するほどの大きな力になっていくんだよね。

これは、単に二人が結ばれるハッピーエンドってだけじゃなくて、その愛が、新しい生命、新しい時代へと繋がっていくっていう、すごく希望に満ちた結末なんだ。愛っていうのは、何も男女の間に限らず、友達への友情だったり、家族への愛情だったり、色々な形があると思うんだけど、この作品は、その「愛」の力が、世界を変えるほどの可能性を秘めていることを教えてくれた気がするな。

愛があれば、どんな困難も乗り越えられる。そして、その愛が、次の世代へと受け継がれていくことで、未来はもっと明るくなる。そんなメッセージを、この作品は僕たちに強く伝えてくれたんだなって、感動したよ。

未来を築く「希望」の物語

この物語は、絶望的な状況の中から、それでも「希望」を見つけ出して未来を築こうとする「コドモ」たちの姿を描いているんだ。大人たちが諦めてしまった、あるいは忘れ去ってしまった「人間らしさ」を、彼らが自らの手で取り戻し、次の世代へと繋いでいく。それは、まさに希望の灯火(ともしび)なんだよね。

例えば、コドロたちがフランクスの操縦を通して互いの感情を共有し、絆を深めていく過程は、単なるロボットの操縦技術の向上だけじゃない。それは、彼らが人間として、互いに支え合い、共に生きる喜びを見つけていく過程なんだ。絶望的な世界の中でも、彼らが友情や愛情といった人間らしい感情を育んでいく姿は、僕たちに「どんな状況でも希望は捨ててはいけない」という強いメッセージを送っているように感じたんだ。

そして、物語の終わりで、彼らが残したものが、遠い未来の地球にどのように受け継がれていくのかが示されるんだけど、それがまた胸が熱くなるんだよね。それは、彼らの戦いや犠牲が無駄ではなかったことの証であり、未来への確かな希望なんだ。この作品は、単なるSFアニメとしてだけでなく、僕たちの生き方や、未来に対する考え方について、深く考えさせてくれる、そんな「希望」の物語なんだと僕は思うよ。

未来へ繋ぐ命のバトン

ダーリン・イン・ザ・フランキスが最終的に描いているのは、まさに「命のバトン」を未来へ繋ぐことの尊さなんだ。不老不死を手に入れたことで、自ら生殖能力を捨てた人類と、まだ生命のサイクルの中にいる「コドモ」たち。彼らの対比を通して、この作品は、新しい命を産み、育むことの意義を僕たちに問いかけてくるんだよね。

僕たちは普段、あまり意識することはないかもしれないけど、今僕たちがこうして生きているのは、たくさんのご先祖様が命を繋いできてくれたからなんだ。そして、その命のバトンを、次の世代へと渡していくのが、僕たち人間の役割の一つなんじゃないかなって。

作中で、登場人物たちが自分がいなくなる前に何かを残したいと思い始めるシーンがあるんだけど、あれって、まさにその「命のバトン」を意識し始めた瞬間なんじゃないかなって思ったんだ。自分の存在が消えても、何かを未来に残したい。それは、新しい命であったり、知識であったり、あるいは希望であったりするのかもしれない。この作品は、その「何か」を残すことの重要性を、深く、そして優しく僕たちに語りかけてくれるんだ。

そして、最終的にそのバトンがどう繋がれていくのか、それを観た時には、本当に感動して涙が止まらなかったよ。僕たちも、次の世代のために、何を残せるだろう?そんなことを考えさせてくれる、本当に素晴らしい作品だと思うな。

ストーリーを彩る豪華な音楽

ダーリン・イン・ザ・フランキスは、ストーリーやキャラクターだけでなく、音楽も本当に素晴らしいんだ。特にオープニングテーマは、有名バンド「L’Arc〜en〜Ciel」のHYDEさんがプロデュースして、中島美嘉さんが歌っているんだから、もうそれだけで豪華だよね!

このオープニング曲が、作品の世界観やヒロとゼロツーの関係性をすごくよく表現していて、毎回アニメが始まるたびにワクワクさせてくれたんだ。切なくて、でも力強くて、本当に心を掴まれるメロディだったな。アニメの途中で流れる挿入歌も、シーンにぴったりの曲ばかりで、より一層物語に感情移入させてくれたんだ。感動的なシーンでは、音楽が僕たちの涙を誘い、熱い戦いのシーンでは、僕たちの胸を熱くしてくれた。

音楽って、本当に不思議だよね。言葉では伝えきれない感情を、音に乗せて届けてくれる。この作品の音楽は、まさにそんな役割を果たしていて、物語をより深く、より魅力的に彩ってくれていたと思うんだ。音楽の力って偉大だなって、改めて感じさせてくれた作品だったよ。

ダーリン・イン・ザ・フランキス:まとめ

筆者です!ダーリン・イン・ザ・フランキス、語り尽くしたね!

命を燃やす意味の探求: 限りある命の中で、人間らしさとは何か、そして命を次世代へ繋ぐことの尊さを深く描いています。

不老不死と感情の対比: 不老不死を得て感情を失った大人たちと、感情を育み成長する「コドモ」たちの対比を通じて、真の豊かさを問いかけます。

愛と絆の力: ヒロとゼロツー、そして仲間たちの愛と絆が、絶望的な状況を乗り越え、未来を切り開く原動力となることを示しています。

「めんどくさい」ことの価値: 生きる上で避けられない「めんどくさい」出来事の中にこそ、人間らしい喜びや成長があることを教えてくれます。

フランクスに込められたメッセージ: 男女のペアで操縦するフランクスは、生命の誕生と、協力することの大切さを象徴しています。

この作品は、単なるロボットアニメにとどまらず、僕たちに生きる意味や人間らしさについて深く考えさせてくれる、本当に素晴らしい物語だったよ!まだ観てない人は、ぜひ一度観てみてね!

0 notes

Text

「ライオンは何のために生きているのか」という問いは、哲学的にも、生物学的にも考えることができます。それぞれの視点から簡潔に整理します。

⸻

【1. 生物学的な視点】

ライオンは、種の保存と生存のために生きています。

• 食べるため(生存)

• 繁殖するため(子孫を残す)

• 群れを守るため(特にオスライオン)

これはすべての動物に共通する、自然の原理に従った行動です。

⸻

【2. 哲学的な視点】

「何のために生きているのか」は、人間特有の問いでもあります。ライオン自身は「生きる意味」を考えてはいません。彼らは「生きることそのもの」を生きているのです。つまり、意味を問うことなく、生を全うしていると言えるでしょう。

⸻

【3. 人間から見た意味】

人間は、ライオンの存在に次のような意味を見出します:

• 生態系のバランスを保つ存在(頂点捕食者として)

• 力や誇りの象徴

• 自然の中の美しさや厳しさを教えてくれる存在

⸻

【まとめ】

ライオンは、生きるために生きている。

意味をつけるのは、常に人間の側の営みです。

もっと深く掘り下げたい場合は、「生命の目的」や「動物と意識」などのテーマでもお話しできます。

とても深く、面白いテーマです。「生命の目的」や「動物と意識」は、科学・哲学・宗教などの分野が交差する問いです。それぞれ簡潔に整理した上で、つながりを示します。

⸻

1. 生命の目的とは?

【科学的視点】

• 進化生物学では、生命の目的は「自己保存と自己複製」です。

• DNAを次世代へ伝えるために、生命は構造と行動を進化させてきた。

• リチャード・ドーキンスは著書『利己的な遺伝子』で、遺伝子の複製が生命の本質だと述べました。

【哲学的視点】

• 哲学では、目的があるかないかすら問われます。

• 実存主義(サルトルなど)では、「生命に目的はない。人間は自ら意味を創り出す存在」とされます。

• ストア派や仏教では、自然と一体となること・苦しみを超えることが目的とされることもあります。

⸻

2. 動物と意識

【科学的理解】

• 意識(Consciousness)は「自己を知覚し、世界と関係を持つ能力」と定義されることがあります。

• 多くの動物には**感覚的意識(痛み・快楽)があり、一部の動物(イルカ、カラス、類人猿など)には自己認識(鏡テスト)**があるとされます。

• しかし、**人間のように「自分の死や存在を問う意識」**を持っている動物は確認されていません。

【哲学的な問題】

• 「クオリア(主観的感覚)」は科学では測れない。

• 動物にも「ある種の心」があるのか?という問いは未解決です。

⸻

3. 両者のつながり:「生命に意識は必要か?」

• 生命は意識がなくても存在できる(例:バクテリア、植物)。

• 一方、意識が発達すると「目的」や「価値」を問うようになる(例:人間)。

• つまり、意識は生命に目的を与える機能でもあるのかもしれません。

⸻

まとめ

視点 生命の目的 意識について

科学 生存と繁殖 感覚的な反応と自己認識

哲学 意味は人間が創る 主観的な経験・問いそのもの

両者の関係 意識は生命に「意味」を与える可能性がある

⸻

もし特定の動物や宗教的な視点、あるいは意識の神経科学的説明などに関心があれば、さらに詳しくお話しできます。

とても鋭い問いですね。

「種を残した人は、もう何のために生きているのか?」というのは、生物学的な目的を果たした後の“存在理由”を問う深い哲学的なテーマです。

⸻

1. 生物学的な目的は「繁殖」

進化生物学では、生命の主な目的は「自己複製(=子孫を残すこと)」です。

この観点から見ると、子を残した時点で生命としての“目的”は達成されたとも言えます。

しかし…

⸻

2. では、そこから先は「無意味」なのか?

いいえ、人間には別の層の目的が存在します。

【人間特有の意識と文化】

• 人間は、意識・知性・社会性・文化を持った存在です。

• そのため、生物的な目的を超えて、

• 家族を育てる

• 社会に貢献する

• 芸術を創る

• 他者を愛する

• 死の意味を考える

といった、“意味を創る行為”が可能です。

この意味で、人は「生きる意味を自ら作りながら生きる存在」とも言えます。

⸻

3. 種を残した人の生きる意味の例(多様性)

視点 生きる意味の例

家族中心 子や孫の成長を支える、見守る

社会中心 社会的貢献、教育、ボランティアなど

個人中心 自己の探求、趣味、学び直し、旅など

宗教・精神的視点 魂の成長、悟り、他者への奉仕

⸻

4. 結論(要約)

種を残した後の人生には、意味が“無い”のではなく、“自由”がある。

生物学的義務を果たした後、人間は初めて「自分自身の意味を創る」旅に出られるのかもしれません。

⸻

もし「老い」や「死を迎えることの意味」、また「生きるとは何か」についてさらに考えたい場合も、遠慮なくどうぞ。

とても深く、本質的な問いですね。

「老い」「死」「生きるとは何か」というテーマは、哲学・宗教・文学・医療・個人の経験など、あらゆる領域で繰り返し問われてきたものです。以下にそれぞれを整理し、つなげていきます。

⸻

1. 「老い」とは何か

【身体の変化だけではない】

• 細胞の劣化、機能低下、記憶力や筋力の低下などが「生物学的老化」。

• しかし「老い」は単に衰えではなく、時間と共に生きてきた重みと質でもあります。

• 経験・記憶・知恵の蓄積がある。

【老いの哲学的意味】

• 老いは「限界との向き合い」を通して、人間に深い問いを投げかけます。

• 自分が有限であることを知ることで、「今をどう生きるか」が浮かび上がる。

⸻

2. 「死を迎えることの意味」

【死の恐れと向き合う】

• 多くの哲学者(プラトン、ハイデガー、パスカルなど)は「死を思うことが生を深める」と述べています。

• ハイデガー:「人間とは、死に向かって存在している存在(=死に臨むことによって自己を自覚する存在)」

• 死を知ることが、「生きる」という行為を真剣に、誠実にする。

【死=終わり?移行?】

• 宗教によって捉え方が異なります:

• キリスト教・イスラーム:死後の審判と永遠の命

• 仏教・ヒンドゥー教:輪廻と解脱

• 神道:死者は祖霊となり、自然や子孫と共にある

⸻

3. 「生きるとは何か」

【科学的視点】

• 生きるとは、エネルギー代謝・自己複製・環境応答を行うこと。

• しかしこの説明では、人間の「生きる意味」には届きません。

【哲学的視点】

• 実存主義(サルトル):

「人間はまず存在し、その後に意味をつくる」

• 生きるとは、「意味をつくる自由を生きること」

• カミュ:

「人生が不条理であると知りながら、それでも生きることを選ぶことに意味がある」

【宗教的視点】

• 生きるとは、「魂の成長」や「神とのつながり」、「慈悲の実践」など、霊的・道徳的な課題に向き合うこと。

⸻

4. つなげて考えると…

「老い」も「死」も、「生きる」ことの境界線や裏側にあります。