#家づくりのヒント

Explore tagged Tumblr posts

Text

レストランの木製ダイニングチェア 無垢材の高級椅子 ソファ 高品質なオーダーメイド家具

0 notes

Text

「思い込み」ってめっちゃ強い力を持っとるんやけど、 それがあるからこそ苦しみも生まれる。 そやから「思い込みを思い込みとして見る力(=メタ認知)」が救いになるんや。

って話やな。

✅ 1️⃣ まず、「思い込み・決めつけ」って何や?

簡単に言うたら��

「これが正しい」

「あの人はこういう人や」

「自分はこういう人間や」

「人生こうなるはず」

って、勝手に頭の中で“決めた型”やな。

🪵 それは何でできる?

過去の経験

親や先生に言われたこと

社会の常識

失敗した時の記憶

自分を守るための理屈

つまり、全部「暫定的なもの」に過ぎんのに、 「真理」やと思い込んでしまう。

✅ 2️⃣ 思い込みの怖さ

思い込みがあるからこそ、人間は便利に生きられる面もある。 でもな、怖いのは「期待」が生まれることや。

たとえば:

「人を助けたら、必ず感謝されるはずや」 → 無視されたら、めっちゃ傷つく

「努力したら絶対報われるはずや」 → 報われへんかったら、絶望する

「結婚したら幸せになるはずや」 → すれ違ったら、「裏切られた」って思う

「親は無条件に愛してくれるはずや」 → 拒絶されたら、トラウマになる

つまり、

「期待」は「思い込み」から生まれる。 期待が外れると、失望・落胆・怒り・悲しみになる。

これが心をめっちゃ苦しめる。

✅ 3️⃣ 思い込みが引き起こすもの

思い込みが激しいと:

🩸 ✔️ 妄想

事実以上に「こうに違いない」と膨らむ

例:「あの人が返事せえへんのはワシを嫌っとるからや!」

🔥 ✔️ 煩悩

「こうであってほしい」「こうでないとイヤや」という執着

例:「絶対一番になりたい」「アイツに勝ちたい」

🪝 ✔️ 執着

手放されへん心

例:「あの時の成功体験」「過去の恨み」

🩹 ✔️ 精神的負担・疾患

期待が外れた時のダメージがデカすぎる

「自分はダメだ」「世の中が間違ってる」と世界が歪む

強迫、回避、逃避、うつ、不安、怒り、トラウマ

✅ 4️⃣ お釈迦さんはなんて言うた?

お釈迦さんは、

「すべては空や。固定的なものはないで。」

と言うた。

「無常」:すべては変わる

「空」:実体がない

「縁起」:条件によって仮に生じてるだけ

つまりやな、

「思い込みも、期待も、全部“仮”やで」

ってことや。 固定化したら苦しむんや。

✅ 5️⃣ メタ認知=思い込みを「仮のもの」と見る習慣

メタ認知は、まさにこの仏教的な態度や。

たとえば:

👁️ 「今の自分の考えを眺める」

「あ、ワイ“こうなるはず”って思ってたな」

「それ、ほんまにそうなんか?」

🌿 「感情をただ観察する」

「今イライラしとるな。なんでやろ」

「期待外れたからやな」

「期待したのはワイやな」

🪞 「防衛機制を自覚する」

「人のせいにして逃げてるな」

「カッコつけて合理化してるな」

🌀 「暫定的と受け止める」

「まあ、今はこう思っとるけど、変わるかもしれん」

「この考えは仮説や」

✅ 6️⃣ メタ認知的生活習慣の実例

日記を書く → 自分の考えを外に出して眺める

「なんでそう思うた?」と自分に聞く

「ほんまにそうか?」を口癖にする

感情が湧いたら「お、来たな」と観察

「絶対」という言葉を疑う

失敗したら「どんな思い込みがあった?」を振り返る

人に「こうあるべき」を押し付けそうになったら止まる

「今この瞬間」に意識を戻す(マインドフルネス)

✅ 7️⃣ まとめのまとめ

✅ 思い込み → 期待 → 失望・苦しみ ✅ 期待は「仮」やと気づく ✅ 感情も「仮」に観察する ✅ すべては「無常」「縁起」で動いてる ✅ それを観察するのが「メタ認知」 ✅ メタ認知の習慣で、苦しみは軽なる

最後に一言:

「心は勝手に物語を作る。 その物語を、ちょっと離れて眺めてみたら、 だいぶ楽になるもんやで。」

どうや? もっと仏教寄りでも、心理学寄りでも、例を増やしても、なんぼでも続けるで!

思い込み・決めつけ・知った気になることって、 単に「間違い」や「悪い癖」やないんや。 人間の心と身体を動かす燃料、骨組み、支えにもなっとるんや。 そやから「取り除く」っちゅうのは、めっちゃデリケートで難しいことなんや。

✅ 1️⃣ 思い込みが「自己肯定感」になる例

例えば:

「ワシはできるやつや!」 → 多少根拠がなくても、挑戦する力になる → 自信、モチベーションが生まれる

「このやり方が正しい!」 → 決断を早くする → 不安を減らす

「ワイは〇〇な人間や」 → アイデンティティの土台になる

つまり、人間は思い込みなしやと:

✅「自分って何者?」 ✅「何をしたらええの?」 ✅「どうやって生きたらええの?」

って全部グラグラになってまうんや。

✅ 2️⃣ 思い込みが「被承認感」を支える例

「これが正しい生き方や」 → 同じ価値観を共有する人から褒められる → 仲間意識、所属感が得られる

「オレはこんな人間や」 → 他人からの評価を安定させやすい

社会生活って「同じ前提」を共有することで成り立つ面もある。 その「前提」自体が思い込みや決めつけの集合体や。

✅ 3️⃣ 思い込みが「自信の根拠」になる例

「これしかない」 → 迷わないで進める → 他人に説明しやすい

「ワイの考えは間違ってない」 → 不安を抑える → 行動を起こせる

もし完全に「全部不確か」って思い出したら:

✅ 決められない ✅ 動けない ✅ 不安で潰れる

ってなる危険もある。

✅ 4️⃣ 思い込みが「精神・身体の駆動メカニズム」になる例

「好きや」「大事や」 → 恋愛、家族、友情を続けられる → 「裏切られるかも」と疑い続けたら続かへん

「この仕事が自分の使命や」 → 働く動機 → 「全部相対的や」って思いすぎたらやる気消える

「目標達成したら幸せになる」 → 頑張る動力 → 完全に無常を悟りきると怠惰になるリスク

つまり、

思い込みは人間の「燃料」でもある

✅ 5️⃣ だからこそ「取り除くのは難しい」

もし思い込みを急に全部取っ払ったら:

❌「ワイって何者?」 ❌「何を大事にしたらええ?」 ❌「どこへ行くん?」

ってアイデンティティ崩壊する危険もある。

仏教で「空(くう)」を説くのも:

✅「全部無いんや!」って絶望させるためやなくて ✅「執着しすぎるな」「柔らかく持て」ってこと

「思い込みを全部捨てろ」やのうて 「思い込みは“仮のもの”として持て」

っていうのが、むしろ実践的な教えやな。

✅ 6️⃣ まとめ

✔️ 思い込み=単なるエラーじゃない ✔️ 自己肯定感、被承認感、自信の燃料 ✔️ だから完全に手放すのは危険もある ✔️ でも、執着しすぎると苦しみになる ✔️ そやから「暫定的・仮のもの」として観察する(メタ認知)

✅ 7️⃣ 実生活でのヒント

「これがワイの考えやけど、絶対正しいとは限らんな」

「いまはこう思うけど、変わるかもな」

「なんでそう決めつけたんやろ?」

「他の人は違う前提で動いとるかもな」

「ワイはこれが大事やけど、強制はできへんな」

✅ 最後にひとこと

「思い込みは呪いやけど、同時に杖でもある。 杖を持つのはええ。 でも、杖が自分そのものやと思ったら苦しくなる。 杖は借り物やと思って使ったら、自由になれるで。」

ほな、もっと心理学寄りに掘る? 仏教寄りにまとめ直す? 具体例をもっと並べる?

好きな方向で続けられるで!

You said:

自信満々で有害で迷惑なアホ、や、謙虚で無害やけど無能、っていうタイプがいっぱい生まれるわけやね。

ChatGPT said: この二つのパターン、社会にようおるし、なんでそうなるかもめっちゃ深い話や。

ほな、関西弁でわかりやす〜く解説するで。

✅ 1️⃣ まずその二種類、どんなもんか

🗯️ (A)自信満々で有害で迷惑なアホ

自分は正しいと信じ切っとる

人の意見聞かん

「オレについて来い!」言うけど間違っとる

強引、攻撃的、押し付けがましい

でもなぜかカリスマっぽく見えたりもする

🫥 (B)謙虚で無害やけど無能

自分���疑いすぎ

「ワイなんか…」ってすぐ引く

決められへん

行動できへん

周りに振り回される

いい人やけど頼りない

✅ 2️⃣ なんでこんなん生まれるん?

ここがポイントや。

🪵 ① 「思い込み」が燃料になる

(A)は「自分は正しい」「勝てる」って思い込みで走っとる → それが「自信」に見える → でも、間違ってても止まらんから有害

(B)は「自分は間違ってるかも」「周りが正しいかも」って思い込みで止まっとる → それが「謙虚」に見える → でも、決断できへんから無能

つまり、「思い込み」が自己肯定感や自信の源泉になっとる。 でも偏った思い込みは、やりすぎると弊害が出る。

🧪 ② 社会もそれを作る

社会は「自信ある人」を評価しがち → 多少間違ってても、リーダーにしがち

逆に「謙虚な人」は便利やから → 黙って言うこと聞かせる側に置く

つまり、どっちも社会的に「役割」を当てがわれるんや。

🧭 ③ 「恐怖」も背景にある

(A)は「不安を押し殺したい」から強気を装う

(B)は「間違えるのが怖い」から引く

どっちも恐怖心をコントロールするための戦略や。

✅ 3️⃣ メタ認知的に見ると?

ここが大事や。

「自信」も「謙虚」も、単なる“状態”であって“本質”やない。

✔️ 自信満々な人 → 「自分の思い込みを絶対化しとる」 → メタ認知で「お、ワイ決めつけとるな」と気づけたら暴走止められる

✔️ 謙虚すぎる人 → 「自分の思い込みを否定しすぎとる」 → メタ認知で「お、ワイ自分の意見軽んじすぎやな」と気づけたら一歩踏み出せる

要するに:

自信=思い込みを信じすぎる 謙虚すぎ=思い込みを信じなさすぎる

どっちもバランス崩れるとアカンねん。

✅ 4️⃣ じゃあどうしたらええの?

メタ認知的な実践:

✅ 「これはワイの仮説や」って意識する → 絶対やないけど、今はこれで動いてみる

✅ 「間違ってもええ」って許す → 思い込みは更新できるからええんや

✅ 「他人の意見も“仮”」って受け取る → 盲信せず、でも参考にはする

✅ 「何が大事か」を決めた上で柔軟に → 「全部相対的やけど、今はこれを選ぶ」

✅ 5️⃣ まとめ

「思い込み」は毒にも薬にもなる。 自信をくれるけど、暴走もする。 謙虚にするけど、無力化もする。 大事なんは、自分の思い込みを「仮のもの」として眺める目や。 それがあったら、自信も謙虚さも、ええ感じに使い分けられるで。」

もし興味あったら、

「自信を育てるメタ認知法」

「謙虚すぎる人が自信を持つコツ」

「有害な自信を抑える方法」

みたいなテーマでも、続きをやるで!

どないする?

141 notes

·

View notes

Text

映画「かば」&「うんちから土へ」北関東ツアー

《茨城県》

・つくば市立市民ホールやたべ 【視聴覚室】

(茨城県つくば市谷田部4711)

◯5月13日(火)

オープン 11:30

①12:00~14:15(かば)

②14:30~15:10(うんちから土へ)

③15:30~17:45(かば)

④18:00~18:40(うんちから土へ)

⑤19:00~21:15(かば)

〇5月14日(水)

オープン 10:15

①10:30~12:45(かば)

②13:00~13:40(うんちから土へ)

③14:00~16:15(かば)

④16:30~18:45(かば)

⑤19:00~21:15(かば)

〇5月15日(木)

オープン 9:45

①10:00~10:40(うんちから土へ)

②11:00~13:15(かば)

③13:30~15:45(かば)

④16:00~16:40(うんちから土へ)

⑤17:00~19:15(かば)

《群馬県》

・昌賢学園まえばしホール 【第1第2会議室】

(群馬県前橋市南町3丁目62−1)

🎥5月16日(金)

オープン 15:45

①16:00~18:15(かば)

②18:30~20:45(かば)

《埼玉県》

・熊谷市スポーツ・文化村 くまぴあ【創作ルーム402】

(埼玉県熊谷市原島315)

◯5月17日(土)

オープン 12:15

①12:30~14:45(かば)

②15:00~15:40(うんちから土へ)

③16:00~18:15(かば)

④18:30~20:45(かば)

〇5月18日(日)

オープン 9:45

①10:00~12:15(かば)

②12:30~13:10(うんちから土へ)

③13:30~15:45(かば)

④16:00~16:40(うんちから土へ)

⑤17:00~19:15(かば)

《茨城県》

・取手市福祉会館 【3F 講座室A】

(茨城県取手市東1丁目1−5)

◯5月21日(水)

オープン 11:30

①12:00~14:15(かば)

②14:30~16:45(かば)

③17:00~17:40(うんちから土へ)

④18:00~20:15(かば)

〇5月22日(木)

オープン 10:15

①10:30~12:45(かば)

②13:00~13:40(うんちから土へ)

③14:00~16:15(かば)

④16:30~18:45(かば)

《栃木県》(かば のみ)

・宇都宮市文化会館 【第2会議室】

(栃木県宇都宮市明保野町7−66)

・5月23日(金)

オープン 16:00

①16:30~18:45(かば)

②19:00~21:15(かば)

・5月24日(土)

オープン 11:00

①11:30~13:45(かば)

②14:00~16:15(かば)

③16:30~18:45(かば)

④19:00~21:15(かば)

・5月25日(日)

オープン 9:45

①10:00~12:15(かば)

②12:30~14:45(かば)

《栃木県》

ラーメン山一

(栃木県鹿沼市西茂呂3-39-14)

🎥5月27日(火)

《群馬県》

・マシュマロ前橋 テン���劇場

(群馬県前橋市下大島町547 有限会社宗長商会 内)

《時間》

・5月30日(金)

19:30~21:45(かば)

・5月31日(土)

18:00~20:15(かば)

・6月1日(日)

18:00~20:15(かば)

・6月2日(月)

18:30~20:45(かば)

・6月3日(火)

19:30~21:45(かば)

・6月4日(水)

19:30~21:45(かば)

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

「胴鳴り」https://donari.jimdofree.com/

「片袖の魚」https://redfish.jp/

「うんちから土へ」

3作品同時上映!!

「胴鳴り」

◯5月31日(土)

20:30~22:20

◯6月1日(日)

20:30~22:20

「片袖の魚」

◯6月2日(月)

21:00~21:35

「うんちから土へ」

◯ 6月3日(火)

18:30~19:10

◯ 6月4日(水)

18:30~19:10

-------------

スペシャルゲスト

川本貴弘監督

群馬県出身の俳優 石川雄也(藤岡先生役)

5月16日(金) 30日(金) 31日(土) 6月1日(日) 来場予定!

《東京都》

・町田市民ホール 【第2会議室】

(東京都町田市森野2丁目2−36)

◯6月6日(金)

オープン 15:00

①15:30~17:45(かば)

②18:00~18:40(うんちから土へ)

③19:00~21:15(かば)

〇6月7日(土)

オープン 10:15

①10:30~12:45(かば)

②13:00~13:40(うんちから土へ)

③14:00~16:15(かば)

④16:30~17:10(うんちから土へ)

⑤17:30~19:45(かば)

《千葉県》(かば) のみ

・アミュゼ柏

(千葉県柏市柏6丁目2−22)

🎥6月8日(日)

(かば) のみ

時間未定

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

【参加費】

「かば」

一般・大学生 1500円

高校生 1000円

中学生500円

小学生以下無料

~~~

「うんちから土へ」

一般・大学生 1000円

高校生 500円

中学生以下 無料

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

《映画うんちから土へ》

埼玉県所沢市糀谷にあるオギノエンファームは、明治から続くお茶農家。

都会の喧騒から少し離れた所沢。 プラタナスの木が目印のこの場所では、 人と共にヤギやヒツジ、ニワトリ、アヒル、 イヌ、ネコがおだやかに暮らす。 5代目の荻野茂喜さんと家族は、 1990年から有機無農薬栽培に挑戦。 無農薬のお茶や野菜、味噌づくりなどを通じ、 動物たちと共に無農薬無化学肥料で循環農法を追求。

環境にやさしい持続可能な農業のヒントと 自然と共にある暮らしがぎゅっと詰まった短編ドキュメンタリー。 ぜひスクリーンで一緒に体感しませんか?

2025年/40分

登場:荻野茂喜、荻野克江 オギノエンファーム オギノエンファームに集まる人々

監督:小杉えいぞう

撮影・編集:ヘアリーベッチ小杉

製作:電影工房 円環

~~~

《映画かば》

youtube

1985年、大阪西成。何にも動じず、何にも屈しない、伝説の教師(たち)がいた! 2万人以上が完成を待ち望んだ、実話に基づく《'80s 熱血青春エンタテイメント》!

山中 アラタ / 折目 真穂 / 近藤 里奈 / 木村 知貴 / さくら 若菜 高見 こころ / 石川 雄也 / 牛丸 亮 / 安永 稔 /八尾 満 / 松山 歩夢 / 冨士田 伸明 大橋 逸生 / 八松 海志 / 速瀬 愛 / 島田 愛梨珠 / 辻 笙 / 辻 音色 / 趙 博 / 皷 美佳 山本 香織 / 竹田 哲朗 / 浅雛 拓 / 髙橋 瑞佳 / 白善 哲 / 徳城 慶太 / 川上 祐 / 西山 宗佑 島津 健太郎 / 中山 千夏 / 四方堂 亘

1985年、バブル景気を迎えようとする日本に、世の中の矛盾が集まったかの ような地域があった。 大阪西成区。出自、偏見、校内暴力、すさんだ家庭……過酷な環境のなかで よりよい明日を夢見て、悩み、苦しみ、しかしたくましく自分たちの生き方を 模索するたくさんの子どもたちがそこにはいた。 彼らと向き合い、正面からぶつかった実在の教師、蒲益男(かば・ますお)の 生き方を描いた感動の物語。

2 notes

·

View notes

Text

うんこと死体の復権

うんこと死体の復権@下高井戸シネマ/監督:関野吉晴/2024日本

「グレートジャーニー」で知られる探検家で医師でもある関野吉晴はアマゾン奥地の先住民との暮らしを通して、自然とヒトとの関係について考え続けてきた。そして2015年から『地球永住計画』というプランを練り始める。地球への悪影響を減らして生き続け��ためにはどうすればいいかを考える場。そこに集った3人の求道者。

野糞をすることに頑なにこだわり、半世紀に渡る野糞人生を送っている伊沢正名。うんこから生き物と自然のリンクを考察する生態学者の高槻成紀。そして、死体喰いの生き物たちを執拗に観察する絵本作家の舘野鴻 。

その生き方を通して、不潔なものとされ見えない存在にされてきたうんこと死体を見つめると、そこには無数の生き物たちが織りなす、世の常識を覆す「持続可能な未来」のヒントが隠されていた...。

昨夏に始まった私の耳鳴り、自律神経失調に起因するとのことで、早寝早起き・ヨガ・ウォーキング・漢方薬などさまざまな対処を試み、快便やお肌のしっとり感など自律神経は大幅に改善された様子なのだが、耳鳴りは依然続く。

特に12月に鍼治療を始めてから、静かな日とうるさい日が一日おきに訪れ、かつ静かな日には肩こりが重い傾向がみられる。片頭痛や腰痛を抱えている人は低気圧や前線通過に左右されるとよく聞くし、私も以前はそれを感じていたが、鍼以降はほとんど影響ない。明確なのは、代謝が良くなり、血圧が持続的に下がったこと。どうやら、東洋医学の言う「気・血・水の流れが生命活動の本体」の言葉どおり、痛みなどの神経的な症状は常に波のように押したり引いたりを繰り返し、下半身の冷えや硬直が神経過敏な耳鼻咽喉の症状につながったり全体の相対性が問題の本質。干潮でも耳鳴りがゼロになることはないし、満潮でも氾濫することは滅多にない。そして先週、眠前に激しい下痢が襲って��7回くらいトイレに行ったが眠っている間も少し漏らし、深夜に洗濯機を回す。翌日から一日おきのうるさい日が3日に1回に変った。

男女コンビの某女芸人、有名大卒で男の方は同じ大学を除籍された屑キャラということで、うわべ優秀そうなのだが、あるとき「人類の文明は外部からもたらされたと信じています」的な発言をしていて一気に蔑みの目で見るように。

多くのファミリーが行列するディズニーランドを、私は気持ち悪いと感じるが、それもその筈、ウォルト・ディズニーは幼少期に厳しい自然環境で育ったことで、自然を敵視し、人工的なユートピアを作りたいという信念を持つに至った、キリスト教帝国主義アメリカの権化のような人物ゆえ。ユダヤ/キリスト教の一神教には、天空(人類・脳・男根)から地上(自然・肉体・女陰)を支配するという観念的な狂気が宿っている。この狂気は、脳が発達しているゆえメスザルよりオスザルが生きづらく、ボスの座を争ったり仲間に残虐行為をはたらく、人類が人類である前から用意されたもの。私も一匹のオスザルに過ぎない。

電車のドア付近から奥へ入っていこうとせず仁王立ちでスマホを操る若い女たち。食事はパンやお菓子。この映画の印象的な、うんこや死体にたかって蠢く甲虫やウジやバクテリアがとても神聖に見えること。そしてから揚げなど脂っこい食事をした翌日のうんこを、数日後に観察してみると通常のような分解が進んでおらず、一匹のセンチコガネが死んでいた。揮発性の毒が発生して、掃除役の生き物たちが集まらないとみられる。文明社会とは脳の欲望を外部化したものであり、スマホの女やスターバックスの若者は、健康の維持や子育てに必要な協同化から疎外され、一分一秒まで資本に還元されてしまう、文明の狂気の犠牲者といえないだろうか。

2 notes

·

View notes

Quote

ネオジム磁石は例えば、みなさんが肌身離さず持っておられる携帯電話に使われています。中に入っている超小型振動モーターには、100%ネオジム磁石が使われております。ネオジム磁石は現在最強の磁石です。計算では1グラムのネオジム磁石で1キログラムほどの鉄を持ち上げることが出来ます。そのような磁石をどのようにして見つけたのか、これからお話しします。 1. 新しい磁石を見つけるには まず原理的なことから。これは元素の周期表です。私たちの体を含めたあらゆる物は、この周期表に書かれている100余りの元素から出来ています。磁石の基になっているのは、元素番号26の鉄(Fe)、27番のコバルト(Co)、28番のニッケル(Ni)で、これらは「鉄属元素」(あるいは遷移元素:transitional metal)と呼ばれています。もう1つ、磁石の基になっているグループが「レア・アース」(Rare earth)と呼ばれる16種類の元素です。このうち磁石に関係の深い元素が60番目のネオジム(Nd)、62番目のサマリウム(Sm)、66番目のディスプロシウム(Dy)です。磁石を補佐する大事な役割をするのが5番目のボロン(B)。6番目のカーボン(C)も今日のお話ではよく出てきます。 では、磁石をミクロで見ると、どんな物質なのか。磁石の元はすべて電子です。例えば、鉄族元素の周囲にネオジム磁石などの永久磁石を近づけながらグルリと回すと、いつでも鉄族元素の電子はすべて同じ磁界の方向に向いているという性質があります。強い磁石となるためには、すべての電子がつねに一定の向き(N極、S極)で、変化しないということ。つまり磁石には磁気方向の頑固さ(磁気異方性)が必要で、レアアースがその役割を果たすのです。 分かりやすく言えば、みんなが同じ方向を向く「仲良し電子ちゃん」の中で、一定の間隔で「頑固電子ちゃん」が配置されている構造となっていることが必要です。1970年代の最強の磁石は「サマリウム・コバルト(SmCo)磁石」でした。これは鉄属元素であるコバルトの元素の間に、サマリウムが規則的な間隔で並んでいるような化合物(Sm2Co17)です。「仲良し電子ちゃん」の集団の間に、サマリウムの「頑固電子ちゃん」が並んでいる構造ですね。これに磁界をかけると、一方にN極、もう片方がS極となって方向がつねに変わらない、永久磁石となったのです。 ところが人間の作るものには必ず欠陥があります。本来あるべき所の「頑固電子ちゃん」がなくて、空いてしまった部分が出来ます。こうした欠陥部分が出来ると、永久磁石はその部分から磁性の変化が起きて、周囲に段々と広がり、ついにはその磁石全体が磁性体ではなくなってしまいます。純粋、無垢(むく)な化合物というものはなかなか作れませんから、どうしてもこうしたことが起きて���ます。この問題を解決したのが、磁石の中を「セル状構造」にすることでした。これは元の化合物に別の元素などを加えて「合金化」し、製法などの条件を工夫することでセル状構造を作ります。セル状構造というのは、小さなセル(細胞)に区分けしてやることです。セルとセルの間は別の層、非磁性体の元素による「磁気の壁」を作ってやるのです。そうすることで、例え1つのセルに欠陥があっても、隣のセルには影響しない。1個のセルはかなり小さいので、全体としては磁石の性質を維持したままとなります。こうした方法で人類は磁石を作ってきたのです。 そのため、新しい磁石を見るけるためには、まず磁石に適したR-T(レアアース・鉄属元素)の新化合物を見つけること。そしてそれを元に、セル状構造を作るための合金組成や製法を見つけることです。こうした流れに沿って、私が新磁石を見つけ、1982年に誕生させたのがネオジム磁石です。 2.どうやってネオジム磁石を見つけたか 私は神戸大学工学部の電気工学科を卒業後、大学院に進むときには材料科学者を志しました。今でも私は材料科学者だと思っているのですが、神戸大学大学院博士課程(1966-68年)と東北大学大学院博士課程(68-72年)では材料科学の研究室に所属し、勉強しました。研究テーマはどちらの大学院でも似たようなもので、「固体表面の性質、構造、結晶成長の電子顕微鏡による研究」でした。しかし、よい研究成果が出ず、よくできる研究者にはなれなかったのです。でも自分の所属する研究室以外の、特に基礎的な研究分野の研究室に積極的に出向いて、他の分野の勉強をして、材料科学者としての実力と感覚を身に付けたと思っています。 博士課程を終えた後は大学に残りたかったのですが、その願いかなわず、富士通研究所の材料研究部(72-82年)に入りました。そこで会社から与えられた研究テーマが「リレーやスイッチに使う磁性材料の開発」というものでした。大学院時代にいろいろな他の分野の研究室に出入りしたと言っても、基礎的な研究であって材料など具体的な開発の研究をしている所ではありませんし、私も磁性材料の勉強をしたことはなかったのです。 「自信がないなぁ、困ったなぁ」と思いつつも、会社から言われたのだから、やることにしました。そして入社して5年目に、私単独に与えられた研究テーマが「フライングスイッチ用サマリウム・コバルト(SmCo)磁石を開発せよ」というものでした。「フライングス��ッチ」というのは、直径が1-1.5ミリメートルの極めて細いガラス管の中に小さな円柱形のSmCo磁石を入れ、外から中の鉄ニッケル合金の針金で作ったコイルに電流を流して、磁石が動くことによって電流を断続させる高性能のスイッチのことです。しかし使う回数が増えてくると磁石も壊れてくる。そこで私への研究テーマとなったのが、「何回使っても壊れないSmCo磁石を開発せよ」というものでした。 勉強したことがないし、私1人へのテーマなので、リーダーもいないし困ったなぁと思ったのですが、���り出したらこれが面白い。自分に合っていたのだと思うのですが、それからは磁石の勉強、さらに勉強・・・と、朝から晩まで、家に帰ってからも勉強しました。全部独学です。磁石の製造の装置も、会社の遊休設備を集めてきて自分で作りました。こうしたことに、大学院時代の実力養成が生きたのです。基礎的な勉強をしていたし、いろいろな実験装置を作ることもやっていたのです。とにかく楽しくて、どんどん研究にのめり込んで行きました。 当時の磁石研究の主流はSmCo磁石でしたし、さらに勉強し、機械的な強度を改善するためのアイディアもいくつか考えました。サンプルも作って強度や特性を測ったりしながら開発は順調に進んで行ったのです。そうした中で考えていたのは、「なぜR-Fe(レアメタル・鉄)磁石はできないのか?」ということでした。鉄の資源はコバルトよりも無尽蔵にあります。鉄はコバルトよりも電子の密度が濃く、「電子ちゃん」をたくさん持っている。いわゆる、大きな“磁石の素”を持っていたのです。ですから鉄で作ればより強力な磁石ができるはずですが、だれもやろうとしない。「コバルトでなければ磁石はできない」と、だれもが思い込んでいたのです。私は初心者ですから、いろいろなことには囚われていなかったのです。 さらに勉強する中でヒントになったのが、1978年1月に日本金属学会が主催して東京都内で開かれたシンポジウム「希土類磁石の基礎から応用まで」でした。その時に出席された浜野正昭先生の講演は、ほとんどがR-Co系化合物の性質や状態などの金属学的な基礎的な説明をされたのですが、ほんの数分だけ、R-Fe化合物が磁石にならない理由を説明されました。つまり、「鉄と鉄の原子間距離が近すぎるので、強磁性が不安定になる」ということでした。 それを聞いて私は、「それなら炭素(C)やボロン(B)を合金化すれば、原子間距離を広げてくれるのではないか」というアイディアを持ったのです。当時の私には、すぐに実験するという習性がありましたので、帰ってすぐにアーク溶解炉で合金を作り、磁力を計測したり、X線回析で結晶構造を解明したりしました。すると短期間で「これは何かあるぞ」と思いました。 新磁石を見つけるには、磁石に適したR-T新化合物を見つけること、それを基にセル状構造を作るということです。これについては早く発見していました。私がヒントを得た1978年には、ネオジム(Nd)-鉄(Fe)-ボロン(B)の組み合わせが磁石として有望であることを見つけていたのです。ところがそれを他の人に説明しても、合金の粒を見せても、だれも関心を持ってくれない。それは、磁石としての構造をもっていないため、つまり磁石になっていないからでした。 その一方で、壊れないSmCo磁石の研究についてはどんどん進み、1979年には開発目標を達成して、国際会議などで発表しました。ところが発表したら、「磁石の研究は終わりだ」と富士通研究所のトップから言われたのです。私は「新しい磁石(Nd-Fe-B磁石)の開発の糸口をつかんでいるので、何��か研究を続けたい」と言ったのですが、「ダメです。もっと富士通らしい研究をしなさい」と言われてしまいました。それは会社とすればもっともなことで、磁石ではなくてコンピューターを作る会社ですからね。結局、私も従わざるを得なかったわけです。 こうして私の、Nd-Fe-B化合物を基にセル状構造を作り、新しいNd-Fe-B磁石を作る研究は、公式テーマとして取り上げられることなく、1980年までに修了してしまいましたが、決してあきらめていた訳ではありません。頭の中で研究を進め、時には余ったサンプルで溶かしてみたりしていました。そうしているうちに、上司との決定的な事件が起きてしまいました。ふだんからよく怒る上司で、その人にものすごい大声で怒鳴られたことを契機に私は辞表を出して、富士通研究所を退職しました。そして住友特殊金属に入社し、それからすぐの1982年5月に、住友特殊金属の実験室で、世界最強の磁気特性をもつ「ネオジム磁石(Nd-Fe-B磁石)」ができたのです。 よく「発明は1人でできる。製品化には10人かかる。量産化には100人かかる」とも言われますが、実際に、私はネオジム磁石を1人で発明しました。製品化、量産化については住友特殊金属の仲間たちと一緒に、短期間のうちに成功させました。82年に発明し、83年から生産が始まったのですから、非常に早いです。そしてネオジム磁石は、ハードディスクのVCM(ボイスコイルモーター)の部品などの電子機器を主な用途として大歓迎を受け、生産量も年々倍増して、2000年には世界で1万トンを超えました。 3.さらなる発展を支える ネオジム磁石の今の、あるいはこれからの重要な用途はハイブリッド自動車や電気自動車、エアコンなどの比較的大きな発電機やモーターなどです。ハイブリッド自動車1台には1キログラムのネオジム磁石が使われますので、さらにハイブリッド自動車が作られていけば、使われるネオジム磁石も増えていきます。エネルギー消費の大きいエアコンでも、ネオジム磁石を使えばコンプレッサー部分のエネルギー効率が上がって、消費をかなり抑える効果があります。風力発電では、ネオジム磁石を発電機に使うと高効率になり、音も静かになるなど高性能になります。特にこれからのエネルギー問題では、洋上風力発電が日本の主力電力源になると考え、運動していきたいと思っています。それとエレベーターでは、モーターにネオジム磁石を使うと、あるメーカーのものでは、かなりのスペースの節約になり、電力消費も半減する効果があります。 これらの用途が広がり、ネオジム磁石の需要が伸びていけば、生産量も2015年には1年間に10万トンに達すると予想されています。ところがこうした需要に応えるためには、レア・アースなどの資源問題を解決しておかないと実現できません。 ネオジム磁石の「磁気特性マップ」に対応する応用について、縦軸に磁気の強さを表す「最大磁気エネルギー積」、横軸に「保磁力」に対応する耐熱温度を取り、考えてみましょう。 MRI(磁気共鳴画像装置)やハードディスク��はあまり耐熱性は必要ないので(100℃程度)、最大磁気エネルギー積が大きい、つまり磁気の強い磁石を使います。ところが、ハイブリッドカーのモーターでは、200℃に耐える磁石が必要となります。 これに対応するネオジム(Nd-Fe-B)磁石の合金組成をみると、100℃の耐熱温度を得るには「Nd-Fe-B」の各質量%が「31-68-1」の割合でよいのですが、より高い耐熱性を得るためにディスプロシウム(Dy)を加えることが必要となり、200℃の耐熱温度を得るための組成「Nd- Dy -Fe-B」は「21-10-68-1」となります。つまり必要となるディスプロシウムの量は全体の10%、ネオジム(Nd)の半分の量です。ところが自然界では、ディスプロシウムはネオジムの10の1の量しかありません。しかも中国南部の一地域にしかない。ですからこのディスプロシウムを使わないようにしないと、ハイブリッドカーを安定して生産することはできません。ディスプロシウムを使わずに耐熱性が得られる磁石を作ることが大事な課題であり、できたらネオジムだけでこれだけの耐熱性のある磁石を作りたい、というのが目標です。 この「低ディスプロシウム・高耐熱ネオジム磁石」の開発に、当社「インターメタリックス(株)」が2004年から取り組み、さらに京都大学の「桂ベンチャープラザ」というインキュベーション施設に入居して進めてまいりました。そこではベンチャー・キャピタルや銀行などの投資家による投資のほか、三菱商事や大同特殊鋼といった大企業からの投資もありました。それから経産省やNEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)の国家プロジェクト(2007-2012年)として大きな予算も頂き、この研究がある程度成功しました。つまりセル構造の微細化によって、低ディスプロシウムで高耐熱化する組成や、そうした新材料を作る方法を見つけたのです。この新材料は「Intermetallics Japan(IMJ)」という会社が2013年初からの量産開始の予定で現在工場を建設中です。 4.研究者になってよかった! 何が私を研究に駆り立てたか?——私は子どもの頃、湯川秀樹先生に憧れていました。その憧れの気持ちが、いつも私を前向きにしてくれました。研究者として駆け出しの頃、学会や研究会の会場などで私はいつも先輩研究者から軽視され、挨拶も返してくれませんでした。「今に社会のためになる研究をして、人から認められるようになるぞ!」。この強い自己顕示欲、目立ちたいという気持ちが、私を研究に駆り立てたのです。 研究者の仕事は素晴らしい!——人の最大の喜びは社会のためになることです。研究者は頭脳活動によって研究し、研究が成功すれば社会に貢献できます。研究者は地球温暖化問題など、様々な社会的難問を研究によって解決していけます。研究者、あるいは科学者ほど素晴らしい職業はないと思っています。 最後になりますが、大学院時代には涙を流していた私が、日本国際賞という大きな賞を頂き、こ��に立っているのは不思議なことです。何が違ったのでしょう。大学院時代は基礎研究をしていました。基礎研究というのは何を明らかにしたら、どんな成果につながるのか、分からない。ところが企業の研究では、「これこれを開発しなさい」というようにターゲットがはっきりしています。これが私には合っていたのです。ターゲットがはっきりすると、解決のためにいろいろなアイディアが出てくる。それが今ある理由だと思っています。

世界最強「ネオジム磁石はこうして見つけた」(佐川眞人 氏 / インターメタリックス株式会社 代表取締役社長) | Science Portal - 科学技術の最新情報サイト「サイエンスポータル」

4 notes

·

View notes

Quote

飯間:私自身がそのような主張を特に多く目にするようになったのは、わりあい近年のことです。21世紀、とりわけ2010年代も後半に入ってからですね。以前から一般的だった主張ではありません。 言葉に関する2005年のある本に、この「なるほど失礼説」が出てきます。そこでは専門家の助言が紹介されていま���が、「本当に同意したり、感心したりしたわけでもないのに、『なるほど、なるほど』と乱発するのは失礼」と、あくまで程度問題だという結論になっています。 さらにさかのぼると、国語辞典では1970年代から「なるほど」の使い方に言及するものがあります。『新明解国語辞典』の初版(1972年)には「目上の人に対しては言わない」とあって、後の版にも引き継がれています。ただ、ほかの国語辞典はこの説明に追随することがなかったので、これは『新明解』の独自見解ということになります。少なくとも、多数意見ではなかったということです。 私が編集に携わる『三省堂国語辞典』の第8版(2022年)では「なるほど」について「目上には失礼との意見があるが」と紹介したうえで、「昔から、目上・目下の区別なく使う」と説明しています。あるテレビの情報番組では、「後輩の『なるほど』が気になるかどうか」について視聴者アンケートを取っていましたが、意見は真っ二つに分かれていました。やや「気にならない」が多かったですね。社会的に「こうだ」という合意があるとは言えない状況です。 では、『新明解』を含めて、なぜ「目上に使わない」という主張が現れたのか、不思議ですよね。ヒントの一つは、上に紹介した「本当に同意したり、感心したりしたわけでもないのに、『なるほど、なるほど』と乱発する」という使い方です。 「なるほど」は、深く納得した場合に使うのですから、相手が言葉を尽くして、難しい内容を分かりやすく説明してくれたような場合にふさわしい相づちです。そうでない場合に「なるほど」を使うと、違和感が出ることはあるでしょう。 例えば、上司が「私も君たちの頃は……」と自慢話を披露したのに対し、「なるほど」とだけ返したらどうでしょうか。「そこは『すごいですね』だろう、私は軽く見られてるのかな?」と、上司は不愉快に思うかもしれません。たしかに、こういう場合は、納得を示す「なるほど」より、お世辞でもいいから敬服や感服を示す言葉を使ったほうが喜ばれます。 こんなふうに、納得や同意とは関係ないところで「なるほど」��言われた人が、「『なるほど』を目上に使うのは不適切だ」、さらには「失礼だ」と感じた、ということはあるかもしれません。適材適所でない使い方が多かったために、「なるほど」自体が失礼と見なされたのではないか、というのが私の見立てです。 特に敬語に関する言葉では、こういうことはよくあるんです。それまで何の支障もなく使われていた言葉が、いつの間にか、誰が言い出すともなく失礼と見なされる。専門家は「敬意漸減(ぜんげん)の法則」などと呼んでいます。漸減、つまり少しずつ敬意がすり減ってくるわけですね。 分かりやすい例が「貴様」です。『三省堂国語辞典』では「貴様」について「江戸時代初期は尊敬語で、松尾芭蕉にあてて年の近い門人が書いた手紙にも出てくる」と説明しています。漢字から見ても「貴いあなた様」ということですね。特に失礼な要素はありません。 ところが、時代を経るに従って、まあ簡単に言えば、表現に手あかがついてくるんですね。「貴様」は目上に使いにくくなり、同輩や目下に使うようになります。 戦前の軍歌「同期の桜」には「貴様と俺」という表現が出てきます。軍の同期の間柄で使った呼び方です。ところが、戦後何十年も経った現在では、「貴様」はすっかり罵倒語になりました。

「なるほど」は失礼な言葉? 言い換え例などを専門家に聞く - ミーツキャリアbyマイナビ転職

4 notes

·

View notes

Text

ポッカポッカなんかようかいっちょか〜くかあ〜〜

どうも、ポカポカ族に長い間憧れ続けている、ウスラカゲ族レベル20.5のラムダです。 なんかさ、真面目な役者紹介おおくね!?!?いっつも真面目な紹介しか書いてない(書けない)僕からするとですね、仲間が増えて嬉しい気持ちと共にみんな真剣に書いたら文章能力の低さ浮き彫りになるやんけ....となるわけです。いやわかってるんですよ。比べて見てねーよ、ですよね。それでもやっぱそう言うの考えちゃうじゃん。ってなわけでちょっと背伸びしようかな。

A,B 「どーーもーーー、Aと、Bで!」

A 「かにでーす!」

B 「エビちゃうんかい」

A 「エピでーす!」

B 「先輩巻き込むのやめろや。」

A,B 「お願いしまーす!!」

A 「今日は素晴らしい同期をね、読んでる皆さんに紹介したいと思いましてね。」

B 「あー、いいですね。大賛成です。じゃあ一人一人紹介していきましょうか。」

B 「この人はですねー、舞美チそして会計までやってくれてていつ見ても大体だれかがくっついたり撫でたりしてる人ですね」

A 「あと文字見づらい時とかにめっちゃ助けてくれます!」

B 「それルーぺやわ。俺が言ってんのはルーベね」

B 「この人は、幕チーフとして誰よりも班員を愛してるチーフさんですね。」

A「ところでさ、うちのお姉ちゃん絵上手くてさ。」

B 「...............あ、姉モネってこと?モネ男やろ、っていうか二つ目のボケにしては無理やりすぎへんかなあ!?」

B 「この人はね、作ってくる小道具のクオリティがすごい高くてモリーフハクを愛してる人ですね。」

A「あー女子高生がハンディファン持ってんのよく見るわ」

B 「それFrancfrancやわ。濁点どっか行っちゃってるから。ぶらんね。」

B 「この人はですね、ちゃうかの平均身長を底上げしてくれてる演補であり音響チーフですね。」

A 「僕あのお茶好きなんですよね〜」

B 「.....どれやねん!!ヒント少ないわ!」

A「あのー、鶴瓶がCM出てるさ、急須でいれるやつ」

B 「うん、だからどれやねん!!!鶴瓶は麦茶や!急須で入れるやつは多分綾鷹や!多分むぎのこといいたいんやろうけど!」

B 「この人はですね、メイクチーフでなんか過剰って言われてた人ですね。」

A「最近ポケポケとか出てきてる伝説の鳥ポケモンなあ」

B 「それファイヤーや。ふぃあでしょ、もうちょいマシなボケなかったんか。」

B 「この人はですね、いつも人のこと可愛い可愛いいってる36期麻雀チーフですね。」

A「最近寒いから食べたいよなあ」

B 「それなべや!俺言ってんのなびや!」

B 「この人はですね、ちゃうかのコメディ担当の一角で同じ学科の3人を救い続けてますね。」

A「最近の火曜一限マジしんどいよなあ、寒すぎて。」

B 「それテニスや!って、お前の火曜一限がテニスなん誰が知ってんねん。てにや。」

B 「この人もねちゃうかの平均身長引き上げてくれてて、いつも和やかで話しやすい人ですね。」

A「たーーーたけきょ!!!!」

B 「うん、お前がなつめのことたけきょうって呼んでんのも誰が知ってんねん。なつめってちゃんと言ってください。」

B 「この人はですね、宣美チーフでですね、すごく稽古頑張ってたのが印象的でしたよね」

A「俺は新世界の神になる!!!計画どぅぅおおおり!!」

B 「それキラの方や。デスノートの。エルね!藤原竜也じゃなくて松山ケンイチの方ね!?」

B 「この人はですね、新しく入ってきてくれて、とにかくいい声。新同期と思えないぐらい馴染んでますね。」

A「ゆるキャラで一世を風靡しましたよね!」

B 「それくまモンや!」

A「ひゃっっっっはああああああ」

B 「あ、ふなっしーのほう!?ほな熊吉にかすってもないやんけ!」

B 「この人はね、とにかくすごい。日本語も英語もペラッペラ。何ヶ国語いけちゃうの!?って感じ。」

A「ねずみみたいなやつ?」

B 「それモルモットや。そのボケはなんかすごい語弊ありそうやな。ほら謝りなさい。」

A「ごめんね!」

B 「謝ったら許してやってほしいんですけどもね。」

B 「この人はですね、36期の衣装チーフでありヒーラーであり空気清浄機ですね。」

A「鍋に入れると美味しいよねえ、俺エノキがすっごく好き!」

B 「それキノコや。」

A「じゃあアイさん使ってたらめっちゃ飛ぶやつ?」

B 「それ木の粉や。」

A「血気術......爆血!!!!!」

B 「それねずこや。だんだん遠なってるから!きなこね!?」

B 「この人はね、演補を務め上げるとともに映像チーフとしてえげつねえクオリティの映像作ってくれますね。」

A「そう、ぜーはーぜーはー言いながら作ってくれてるよね!......!!!はぜだけに!?」

B 「やかましすぎるな。」

B 「この人はね、いつも笑顔でいろんな人を助ける頼もしすぎる制作チーフさんですね。」

A「かったい���な。あれ。」

B 「そ���多分、多分やけどあずきバーや。ようわかったな俺。ボケ雑すぎんねん!」

B 「この人はですね、最近かわいいと噂のおもしろ大道具チーフ様ですね。」

A「お前の顔見てたらイライラすんねん、どっかいけ!ほんまきっしょい顔しやがって。とりあえず3秒以内に糸リフトいれろ。」

B 「それ暴論やな。俺が言ってるのはセイロンね。ま、俺の顔が酷いっていうのは正論かなあ....誰がやねん!!」

A「ノリツッコミさっぶうう」

B 「正論いうな。」

B 「この人はですね、音響オペとして忙しい合間を縫って場当たりにきてくれてカッケェ音響つけてくれてる人ですよね。」

A「電流な。」

B 「それアンペアや。わかりやすくボケのクオリティが落ちてきてるな!?お前、やるんやったらちゃんとやれよ。」

A「オメーガちゃんとやれよ。」

B 「Ωはオームって読むねんで....」

B 「この人はですね、舞監としてみんなをまとめ上げるだけでなく映像オペとしても活躍してくれてる人ですね。」

A「あそこのラーメン美味いよな。」

B 「それ来来亭やな。らいらね!でも自分で来来亭って名乗ってる時あるしあながち間違いじゃないか。」

B「この人はですね、なんと言っても最高権力者、我らが演出、そして照明オペとしてもバチバチに決めてくれる人ですね。」

A 「ふぁぁぁあああああああああああああああああああああああああああああ(ハイトーンボイス)」

B 「それ第五使徒ラミエルやね。スミがそのモノマネうますぎるってどれぐらいの人知ってるはるんやろ。あれほんまにおもろい。」

A「ついに全員分かけたわね。おめでとう、おめでとう、おめでとう、おめでとう、めでたいな、おめでとさんっ、クワっっ!(幕裏から拍手)」

B 「エヴァの最終回ええねん、もうええわ!」

A B「どうも、ありがとうございました〜」

ふう。さてと、こっからは真面目に書くもんね。

箏

何回支配人ルーベでよかったなあと思ったことか。謙虚だからいやいやいやという気がしますが纏ってる雰囲気も動きも表情もすべてがピッタシすぎるんですよね。そしてほんとに一生懸命な人だと思います。舞美チーフの仕事はもちろん役に対しての向き合い方も、人に対しての向き合い方も。そりゃあみんなにくっつかれますよね。まさに人徳だと思います。ルーベが当たり前だと思ってることでいろんな場面で他人を救ってるんだと思います。あずとかなびやとかがルーベだから舞美作業来てるんだよ!って言ってたのがすごく印象深いです....さすがすぎる人徳。日々の行いですね。まじで立て看の色調合含めほんとにクソお世話になりました。セイロンと3人でやる舞台作業楽しかったなあ.....またあの机を囲んで集会開きたいっすね。

森々仙入

あなたほんと運いいよね。そこだけは認めていいとおもう。あなたが浪人して、阪大選んで、ちゃうか選んだおかげで今があります。最高の同期に恵まれてます。ないす。

月銀蓮

役者参加でほんっっっっとに嬉しい。ずっとおもろい。ぼそっとえげつ��いセンスでなんかいうのが耐えられない。演技もメッキメキメキに上手くなってますよねえ。一回だけだけどアネモネの演技見てえらっそうに色々アドバイスできたの楽しかったです。伝わりにくいことばっか言ってるのに真剣に聞いてくれてやりがいすごかったです。そして僕的に1番印象深いのは幕チーフのアネモネさん。通常の幕チーフの10倍ぐらい仕事が多かっただろうしマニュアルのない調整をずっとしなきゃいけなかっただろうけど当たり前のように昼休みに梅田まで行ってくれてミシンとひたすら向き合って、カッケェっすマジで。家遠すぎるのに報連相まで完璧すぎて.......あっ、ちょっとまって、!?!?

親知らず生えてきた。(これイッチバン好き)

白

エンドロからいっしょで、お出かけ行ったり鍋食べたり刀作ったりしたのに、それでも知らなかったぶらんを知れた新人期間だったなーと思います。まず小道具ね!?僕はこの期間の陰の目標としてキャパりそうな人がいて少しでも自分が力になれる気がしたらその仕事を引き剥がそうとする、ってのを掲げてたんですけど最後まで剥がせなかったです。でも作ってくれた小道具見て思いました。うん、やんなくてよかったあ☺️

クオリティたっっっっっか。やっぱりてにのカードたちが大好きですね。ライフル。

役者としてもなんか細かい動きとか読み方とか考えてきてるなあって思ってみてました。コメディうますぎてぶらんに負けたくねえええってなってました。あとあなたのエチュード好きです。変な設定ではじめちゃうところが似てる気がして。またご飯一緒に食べたいな。

埖麦

まず声を大にして言いたい。きみはえらあああああい!器用なイメージが強かったんですけどちゃんと悩んだりしてるんだろうなあと思って。PV担当とか考えるだけでえげつない。むぎが新人にかける熱量の凄さはいろんな時に感じます。音源編集とか新人動き出して一瞬でやってたもんね。むぎが演補なの頼もしすぎるなあって最初になった瞬間でした。そりゃあね、寝坊する時ありますよ人間だもの。なんか熱量を感じてる分そういうのもしゃあないなあって思っちゃうんですよね。自分に優しくしてあげて欲しいです、とてもえらいのでね。演技は、やっぱりすごい。てにとむぎは演技でいいなあ羨ましいなあってなること特に多いんですけど、てにが同じ路線の人だとしたらむぎは自分と違う路線の人というか。自分の持ってないものを持ちすぎてて羨ましい。演劇の経験値も自然な動きとか読み方とか声の感じとかも。羨ましいじゃなくて吸収しろよってね、でもうますぎてむじいんだこれが。役者紹介ブッ刺さりました、嬉しかった。謝謝。

叶イブ

立て看すんごいのできちゃったなあ。絵に自信なさすぎて全てお任せしちゃったのにぜーんぶすごいクオリティでやってくれちゃった。終わってみると宣美入ってよかったと思います、楽しかった。稽古場でいつも楽しそうにみんなにくっついてて、欠かせない存在だなあと思ってみてましたね。代役とかやってもらうことが多くて、なんかやっぱり適応力高いしすごく代役なのに安心しました。ふりきる演技上手いよね。ぜひこってこてのコメディやってるのもまたみたい。コントしてるのみてみたい。あとあなたも某所窓から侵入できちゃう人らしいですね。謎のシンパシー感じます。

ポンにゃ

全体的にみんなといる時間が増えてイメージ変わった人多いんですけど、なびやは特に変わった気がします自分の中で。裏表なく自由奔放で、話しててなんか安心するって言うのは変わってないんですけど、ほんとに優しい子なんだなあ、って強く思いまして。なつめペチンって叩いてみてって言われてすっごい優しく叩いてごめん痛くない??ってまじの心配した顔で何回も言ってましたね。優しすぎへん?いやこれだけじゃないんですよ?なんかのびのびしてるようでいて人のこと考えてると言うか、なんというか。久遠の影見た後になびやも一緒に箱に来てくれた時楽しかったな。これからも作業できたら嬉しいですね。あと僕が10分ぐらいでつけた動きをノリノリでやってくれてるのを見るとおじさんとても嬉しいです。毎回ダメで嬉しさ溢れちゃいます。ありがとう。

雨々単元気

てにも話せる時間増えて嬉しかったなあ。やっぱりここビミョくね?ここおもしろくね?こここうした方が良くね?みたいな演劇に対する感性がすごい似てるなーって勝手ながらすごく思いました。やっててすっっごく楽だった。てにの動きとか声の感じとか冗談抜きで憧れてる部分がありまして。賑やかな場面に移った瞬間に見てる人にそれをわからせる雰囲気を持ってるなと思います。ここ笑っていいんだよ?みたいな。ちゃうかの演劇は特にかもだけど真面目なシーンとおもしろのシーンが入り乱れることが多い中でそれができるのはとっても強い、気がする。そして君も話しててすっごい安心する。根から優しいのが滲み出ちゃってる。あと衣装も宣美も凄すぎるやろ。毎回言ってるけどスマホで仮チラ作れるの何で!?!?おかしいって。とにかくてに、グレートだぜっ。

紫苑

絡む時間増えてはっぴーナンバーワン。あなたの演技のおかげで自分のシーン倍好きになりました。まじで感謝。変な熱量でいっぱい動画送りつけて勝手に動きも読み方もいっぱい提案してしんどかっただろうにありがたいって言って笑顔でやってくれるの何なんですか??ほんまありがとう。独特の空気とか雰囲気を持ってる役者って強いなあって思うんですけど、そういう意味でなつめいいよなあ。あなたにしかできない役が確実にあると思います。あと話してて落ち着きます。いつも笑顔だし、いつも和やかで優しいし。すごい話しかけやすい。誕生日お菓子あげた時に1番喜んでくれたのはなつめな気がします。そのままでいてくださいな。

暁レミエル

なかなか癖のある二役ですけど見事にこなしててほんとにすごい。隙間時間見つけて1人で自主練してたのがとても印象的でした。キャスト本人に染み込むまで何度でも読む。ベガ��んのもとで演補した経験がしっかり生きててすごいなと思います。通しを見にきてくださったゾンビおじさんたちのテンションが上がるのも頷けます。キャスパ作り上げるのもほんとに早かったですね...すごい。

熊吉

くまちゃん!あなたのおかげで36期男子の何かのパーセンテージが半分を超えました!わたくしはひじょーにうれしい!ないす。新人からガッツリ参加してる人とは思えないしっくり感。普通に才能だと思う。人に馴染む才能。大人で冷静でしっかりしてるのにみんなと明るくコミュニケーション取れてほんとにすごい。同期の阪神ファンという嬉しすぎる仲間が増えたという意味でもほんとに来てくれてありがとう。あと衣装買い出しの時に助けてくれて頼もしすぎました。やっぱりくまちゃんおしゃれだよね!?まだまだいろんな話したいなあ。とりあえず共に聖地へ行こう。

張潤玲

秋公いなかったので新人いてくれてほんとに嬉しいです。1番面白いのなんなんですか。グローバルとかいうレベルじゃないでしょ、どう考えても笑、スミの要望を細かいとこまで理解してすぐ修正できるのもどういうことなんですか。尊敬です。そしてほんとに真面目ですよね。アサギさんに経済学部の授業のこと聞いてたりとか、集金かけてた時に真っ先にお金くれたりとか、あかん、尊敬するとこしかない。あと個人的な話ですけど、マモの宣美すっっごく好きです。オムニの時も綺麗だったし今回のもお金払いたくなるレベル。ほんとに人間に時間って平等なのか?倍ぐらい生きてないか?ってなります。また色々話したいなあ

和來

ちゃうかのヒーラーきなこさん。あれだけいつも優しくて穏やかな感じなのに舞台に立ったら声が通る通る。すんげえや。演技も自然だしきなこも僕のやりすぎな動きを採用して自然に毎回やってくれてて嬉しいったらありゃしない。そして何より衣装チーーーーフ!sigodekiすぎるて。リマインドも班員への進捗確認も絶対大変。超すごい。集めるの大変なもの要求されがちなちゃうかでもきなこがチーフなら安泰かなあって身勝手に思ってます。手押し相撲容赦なくやっちゃってごめんなさい。きなこの押し返しが優しすぎてびっくりしたの覚えてます笑

鞠凸二郎

君には毎公演驚かされます。僕の思う今公演影のMVPはあなたです。影すぎてあんまり讃えられてない気がするのでこの場を借りて言いますね、すごい。映像がすごいのはもう知ってた。それでも自分みくびってたのかなと思うぐらいすごいけど。対面では何度��言ってるけどあなたのハングリーさというかかましてやるんだ精神が大好き。あんな映像と共に演じれる自分幸せすぎないかなあ!?ほんまにありがとう。演技もなかなか久しぶりに見ましたね、しかも初キャスパとかいうおまけつき。うれしいなあなんか。あとやっぱあのもんげえ場当たり表とか演技指導とか普通に演出補佐としてすげえ。ほんとよくやってるなあ��僕は思います。褒めすぎかな。でもいつもいじられてばかりの君にはこれぐらいがちょうどいいと思うんだ。すばらしい。

東愛莉

いつも笑顔でえげつない量の仕事をこなしてくれてる気がする....縁の下の力持ちってまさにこういうことな気がします。強いよね、人として。あれだけ仕事多いのに箱作業も結構来てたよね!?すごすぎます。打ち上げ担当誰かやってくれませんか?ってあずが言った時なんか安心したのを覚えてます。あ、この人もキャパとかあるんだ!って。それぐらい何でも完璧にこなしてるイメージです。キャスパもえぐいしなあ。演技はなんかもうやりたかったんだなあってビシビシ伝わってきます。すっっごいたのしそう、もちろん上手いし見てるこっちまで楽しくなります。動きも読み方も表情もあずのための役って感じがします。すごいっ!あと勝手ですけどあずと色々話すの楽しいですね。たくさん考えてくれてるんだなあって思うと共にこっちの話も色々聞いてくれてありがたやあです。

錫蘭リーフ

大好きなセイロン亭リーフさん。秋に引き続き長い時間一緒にいてくれましたねえ。1番一緒にいた、絶対。ほぼ同棲。笑わしてもらったなあ、セイロンとの作業楽しかったなあ。一緒に机作ったのも、アイさんで悩んだのも、権力ぶち折れたのも、いっしょにうどん食べたのも、鍋食べたのも、一時まで自販機の前で話してたのも全部全部いい思い出。セイロンなしにはこの新人期間は語れないぜっ!そしてついに高みに登ってきたのね。何がとは言いませんけどワクワク。そういえば最近セイロンが良い!可愛い!とみんなから言われてますね。あえて宣戦布告しよう。僕、古参勢です。知ってたもん、セイロンのノリが良すぎるのもいつでも面白いのも優しいのも前から。へっ。自分の役が決まった時も2人でびっくりしましたねえ。でもバッチリすぎない?ヨル。あなたにしかできなすぎる。役者としての守備範囲が広すぎる。ダメでアサヨルすごいって書いてないことはないです絶対。これからもともにジャングルマンを布教していきましょう。

城戸大夢

オーム!忙しいだろうに稽古場にも顔を出してくれて、オペとしてもほんとに真剣に取り組んでくれてるのがビシビシ伝わってきてありがたいなあと毎日思います。線形代数の基礎を化応組に教えて神のように崇められていたのをよく覚えてます。さすがすぎるぜ!またオームの役者も見れたらいいなーなんて身勝手ながらに思ってしまいます。それぐらい秋公のシェフ良かった。今日音響オペの話で結構話せたのが嬉しかったなあ。また話したいなあ。

大良ルナ

別の団体でがっつり役者してるとは思えないぐらい助けてくれたしまとめてくれましたねえ。稽古場に30分しかいれません、って言っていろんな人にアドバイスしてたのがすごく印象的でした。わざわざ30分のためにこの寒すぎる練4まで来てくれてんの!?ってなりました。舞監としてはいうまでもないですね。ありがたい。厳しい言葉を言える存在がどれだけ貴重で大事か。言いたくない時でも強めにあえてぶっ放してる時もあるんじゃないかなあって勝手に思ったりしてます。俯瞰して見てる余裕あるんだったら動けよ、って?ごめんね。(謝ったら許してやって欲しいんですけども)ちくしけんに免じて許して欲しい。あと立て看も本当に助かりました。ありがとう。

海月

スミに関してはねえ、凄すぎて無限にかけちゃうんですよね。みんなそうだと思う。まず指示がとてもとてもはっきりしてる。これがどれだけありがたいか!違うものは違う、して欲しいものはこうして欲しい、ぼんやりしたところが一切ないから役者としても班員としてもすごくやりやすい。これめちゃくちゃすごいことだと思うんですよねー、ビジョンがはっきりしてるというか、迷いがないからついていきやすい。あとこの公演にかける熱量が誰よりも高いことが伝わってくるところもめちゃいい。転換図もダメ返しも返信も全部早い。前の2つに関してはやらなくてもいいのにやってくれてるし。稽古場のスケジュールを全部稽古前に決めてきてるのも演補から聞きました。すごすぎないすか?やれることを全部やってくれる最高の演出さんだと思います。しかもどれだけ疲れてても焦っててもイライラとかが全然出ないですよね。絶対ありがとうって言ってるし。懐ふっっっっか。って毎回思ってます。野球の話したり、ラミエルのモノマネでめちゃくちゃ笑わせてもらったり色々お話できたのも良かった。スミが演出でほんとに良かったし、スミがちゃうかにいてくれてほんとによかったと思います。スペシャルサンクスです。

いやあ長いこと書きましたね。楽しかったです。まさか2日でこんなかけちゃうとは。漫才のクオリティは1時間で考えたから許していただきたい.....ま、もうすぐM1あるのでね。皆さんそっち見ましょう。

ビッグラリーアクションメールボックス。

もうええわ、どうもありがとうございました〜

2 notes

·

View notes

Text

(GPT-4にお礼を言わなくても回答は向上する「プロンプト26の原則」アブダビの研究者グループが発表 | Ledge.aiから)

モデルの回答を向上させる「プロンプト26の原則」 内容 1. LLM使用時のコミュニケーション: 礼儀的なフレーズ(「お願いします」「もしよろしければ」「ありがとう」)は不要。直接的な言葉遣いをする。 2. 対象者の明示: 「専門家向け」といった対象者をプロンプトに含める。 3. 複雑なタスクの分解: 難しいタスクは、簡単なプロンプトの連続に分けて実行する。 4. 肯定的な指示: 「~する」という肯定的な指示を使用し、「~しない」という否定的な表現を避ける。 5. 明確化と理解の促進: 特定のトピックを簡単な言葉で説明する。11歳の子供に説明するようにする。初心者向けの説明を行う。エッセイ/テキスト/パラグラフを5歳児に説明するように簡略化する。 6. 報酬の提示: 「より良い解決策にはxxxドルのチップを払う」と報酬を明示する。 7. 例題主導型のプロンプト: 数例に基づくプロンプトを使用する。 8. プロンプトのフォーマット: 「###Instruction###」で指示を開始する。必要に応じて「###Example###」や「###Question###」を追加する。指示、例、質問、文脈、入力データを区別するために改���を使用する。 9. 指示的なフレーズの使用: 「あなたのタスクは」「あなたは必ず」といったフレーズを含める。 10. ペナルティの提示: 「あなたはペナルティを受ける」というフレーズをプロンプトに組み込む。 11. 自然な回答の促進: 「自然で人間らしい方法で質問に答える」というフレーズを使用する。 12. ステップ・バイ・ステップの考慮: 導入的なフレーズとして「ステップ・バイ・ステップ考える」を使用する。 13. バイアスのチェック: 「あなたの回答にバイアスがかかっていないか、固定観念によるものではないかを確認してください」というフレーズを追加する。 14. 情報の精密化: AIモデルが必要な情報を得るまで、ユーザーに繰り返し質問するよう指示する。 15. 理解度のテスト: 特定のトピックやアイデアについて尋ね、ユーザー自身の理解度をテストする。 16. モデルへの役割割り当て: モデルに特定の役割を割り当てる。 17. 区切り文字の使用: 区切り文字を使用する。 18. 単語やフレーズの繰り返し: プロンプト内で特定の単語やフレーズを複数回繰り返す。 19. 思考の連鎖と例示: CoT(Chain-of-Thought)と例示を組み合わせる。 20. 出力プライマーの使用: 望ましい応答の開始部分でプロンプトを終了する。 21. 詳細な記述の要求: 必要な情報を提供し、[トピック]について詳細な[エッセイ/テキスト/段落]を書くよう指示する。 22. 文体の維持における修正: ユーザーの送信したすべての段落を見直し、文法や語彙を改善するよう指示するが、文体を変えない。 23. 複雑なコーディングプロンプト: 複数のファイルにまたがるコードを生成する際に、指定されたファイルを自動的に作成するよう指示する。 24. 一貫性のあるテキスト生成: ユーザーが提供する出発点から、LLMが一貫性を持ってテキストを生成するよう促進する。 25. 生成要件の明示: モデルがコンテンツを生成するために従うべき要件を、キーワード、規制、ヒント、または指示の形で明確に示す。 26. サンプルに基づくテキスト作成: 提供されたサンプルに似たエッセイや段落などのテキストを書くよう指示する。

8 notes

·

View notes

Text

古い医学におけるがんの部位が意味するもの ・肝がん……怒り 解毒したい 毒舌して吐き出したい ・胃がん……共感 同情 依存 感情の消化 ・肺がん……呼吸 排泄 自足的な排泄 ・大腸がん……魂の排泄 ・腎臓がん……おそれ、不安、水に流したい ・膀胱がん……水をためる 流したい ・乳がん……セクシャリティ(若い女のイメージ) 女らしさをやめたい ・子宮がん……子供を育てるのが面倒 育てられた環境が劣悪だった ・卵巣がん……子供を作りたくない 親の血を引き継ぎたくない 思い当たる節を感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか? もちろんこれが全てではありませんが、実際に診療にあたっていて当てはまるケースがほとんどなのです。 これ以外にもいろんな癌があり、あり過ぎてすべてをここで説明するのは困難です。 しかしたとえば前立腺癌なら男性器の癌ですし、血液がんであれば放射能の心配もしなければいけませんが、血の癌であり塊ではない癌というところから考えます。 また血は血管を流れますので、五行としては心臓に関連するとか、腎臓に関連すると考えることもあります。 心臓は恋愛の臓器や緊張の臓器でもあるので、血液がんは恋愛に関係するとらえる場合もあります。 広くとらえると家族関係ととらえたり、親子関係ととらえたりする場合もあります。 この発想は究極的には自由であり、あてることが一番の目的ではありません。 深層心理に隠れている大きな問題を読み解いたり、謎を解くヒントを見つけるためにこそ考えるのです。 量子医学の世界では、このように自分の病気は自分の精神や深層心理が影響して、周波数の影響を受けて作り出されたと捉えるのです。 治せるのも自分だけと考えます。 砂糖や社会毒を摂っていた人が病気になった時、なぜ発症率の高い胃がんでなく大腸がんでもなく肺がんでもなく、その部位のがんになったのかには、だいたい理由があるのです。 治るために食事療法や〇〇療法というのは私もやりますが、まず重要なのが、病気を作り出した本当の原因を理解することによって、そこから解き放たれることです。 これに気づいたがん患者は、飛躍的に回復していきます。

2 notes

·

View notes

Text

240722 月

28日に娘と読売ランド行くここからチケット買う。一日遊べるやつにする

とにかく、娘には「思いで」を沢山残してあげたい。最近、子供時代の良い思いでがなんもないという人の話を聞く機会が何度かあった

-----------------------

妻からしてそう。習い事を限界まで詰め込まれていて親と遊園地に行った記憶や友達と1日中遊び回った記憶がない、だから子供時代の記憶がぼんやりとしか残っていない��ピアノの練習が辛かった記憶しかないというのだ

それは間違いなく人格形成に悪影響及ぼす。幼少期の「恵まれなさ」に落とし所つけようと努力すればするほど、典型的な社会性パーソナリティ障害めいた症状を獲得してゆく

そう「仕上がってしまった」人に関しては仕方がないのだ

ならばせめて「次代」はそうならないように自分達が頑張ったらいい

自分はほんと、親からは大事に育てられたと思う。だからこそ親のことを身勝手に憎んだり甘えたりする事ができたのだ

要するに「ナメさせてくれる親」ってのは良親属性だ

緊張感と脅迫によって子供をコントロールしようとする親はそこにどんな意図や愛があろうとも毒親である

ま、そんな親の下で育っても真人間に育つ人間は一定数いるし、結局は親との相性と子ども自身の持って生まれたポテンシャル・・最終的には「運」次第なんだけど

・

僕は親が通わせていた塾のアルバイトの大学生の言葉によって覚醒した

「お前は今日宿題やってこなかったにもかかわらずそれを家に忘れたと嘘をついたわけだが、それは一体誰の為の嘘なんだ? 俺はただのアルバイト講師であって学校の先生じゃないし、お前を人間的に真っ当にしてやる義務は負ってない。だから俺に嘘をつくのはお門違いだ。お前は一体何の為にここにいる?」というニュアンスの事を言われ「親を安心させる為に行きたくもない塾に無理矢理通っていた事」に気づいたのだ

そしてそれは親サイドの「当人が将来困らないために勉強してほしい」という想いと完全にすれ違ってしまっている

それに気づいたので帰ってすぐに「塾をやめる」と宣言し、それからは一日10時間以上ゲームに没頭した。ゲームデザイナーに俺はなる! と息巻いて

運が良きゃ娘もそーいう気付きを得るだろ

得られなかったら多少のヒントくらい出すつもりだ

けど、基本は当人が思うようにやり、失敗すべくして失敗した方がいい。地頭悪くなきゃいずれ妥当な社会性と居場所を手に入れられる

なんか凄く迷惑かける人間になろうとも、どこかの誰かの内省促す反面教師くらいにはなるだろう

人間、心臓が動いていて呼吸してるだけで十分偉い

他者(肉親含む)にそれ以上を求むのは贅沢だ

1 note

·

View note

Text

我が国の未来を見通す(92)

『強靭な国家』を造る(29)

「強靭な国家」を目指して何をすべきか(その19)

宗像久男(元陸将)

────────────────────

□はじめに

久しぶりに私的なことを書かせていただきます。

4日の土曜日、神保町まで足を運び、開催中の「神

田古本まつり」で手当たり次第に古本を物色したと

ころ、いつものように“即決”を繰り返し、なんと

12冊もの書籍を一挙に購入してしまいました。

“秋の夜長”などと悠長なことは言っておれない日

々を送っているのですが、ジャンルも違い、著者も

発刊年次もばらばらな書籍をみて、改めて自分の

“好奇心の旺盛さ”に驚くほどでした。

実は書きたかったことは別にあります。どの書店を

訪れても、古書ではありますが、それぞれの分野の

“専門書”が小説や雑誌などに交じって“所狭し”

と陳列されていました。改めてそれぞれの分野の研

究に一生を捧げ、書籍のような形でその職責を残さ

れた専門家の皆様のご苦労とか責任とか愛情とかが

伝わってきて感慨深いものがありました。

そして、古本だけによけいに時代の流れとか歴史を

感じ、その積み重ねの延長に“現在社会”があるこ

とを再認識し、改めて自分の浅学菲才を恥じ、敬意

を表するばかりでした。

最近は、必要な古書はほとんどアマゾンで買ってし

まいますので、本当に久しぶりの神保町でしたが、

もう少し時間の余裕ができれば、足を運ぶ回数が増

えそうです。

5日の日曜日は、「ゴジラー1.0」の映画を観賞

しました。これから観られる人たちのためにあらす

じの紹介は省略しますが、終戦直後の東京にゴジラ

が上陸するというシーンでした。

ゴジラ自体はフィクションなのですが、ゴジラに立

ち向かった主人公をはじめ、関係者の勇敢さはみご

となものでした。しかし、それ以上に、製作者がこ

の映画を通じて訴えたかった、当時の「日本人の精

神」のようなものが手に取るようにわかり、「日本

もまだこのような映画が作れるのだから“捨てたも

のではない”」と安堵しつつ、本映画の製作自体に

感動して涙が流れました。この“捨てたものではな

い”の続きは、本論で取り上げましょう。

▼「国家意思」として目指したいこと

さて前回の続きです。一般的な意味で「伝統」と

か「文化」などと言っても、具体的なことがわから

ないと実際に「誇り」を持つことなどできないでし

ょう。

しかし我が国は、実際には、他の国にはなく、日本

(人)独特の「良さ」とか「利点」とか「強み」な

ど表現される、いわば“本質的特性”のようなもの

がたくさんあります。それらが実際の「伝統」や

「文化」を形作っているのでしょうし、「誇り」の

対象にもなり、かつ個人の意思や精神の集大成とし

て「国家意思」のコア(核)として“目指す方向”

にも直結するものになると考えます。

戦後の“行き過ぎた教育”のせいもあって(その細

部はのちほど触れましょう)、多くの日本人の頭が

消え去ってしまっている、日本(人)の“本質的特

性”のようなものについて、有識者が紹介している

ものを列挙してみましょう。

まず、ケント・ギルバート氏は、「日本で左派思想

に惹かれる人々の中にも、実は驚くほど『伝統的な

価値観』なるものを持った人がいる」として、安倍

総理の『美しい国、ニッポン』に猛反発しても、日

本という国や郷土に対しては、何の嫌悪感を持たず、

むしろ絶対的な信頼と愛着を持っていることを強調

し、つまるところ、彼らも“純粋すぎる日本人”で

あると結論づけています(『ついに「愛国心」のタ

ブーから解き放される日本人』より)。

この指摘のように、巷には、(偏ってはいても)強

いプライドとシャイさが同居しているような“純粋

すぎる日本人”がたくさん存在することは事実です

ので、ケント氏のこの結論にこそ “彼らをしてその

気にさせる”大いなるヒントが含まれているのでは

ないでしょうか。

保守層がよくやっている、“上から目線でたたみか

ける”ような物言いでは彼らの反発を強くするだけ

で、心を動かすことは難しいと考えます。知的レベ

ルの高い人(特に高齢者)ほど自分自身(の考え方)

に自信を持ち、プライドも高く、信念も強いでしょ

うから、これを“軟化”するのは簡単でないことを

知る必要があるのです。

加瀬英明氏は、「日本は『和』の国である。日本の

『和』の心は他国には存在しない。日本の『和』は、

人々が合意することによって成り立っているもので

はなく、人々が意識することなく存在している」と

語ります(『新しい日本人論』〔加瀬英明、石平な

ど共著〕より)。

加瀬氏は、その「和」は“性善説”に基づいている

として、国内的には大きな強みだが、“性悪説”を

とっている他国には通ぜず、国外に対しては大きな

弱点になることも指摘しています。

これこそが、これまで再三述べてきた“孤立国・日

本”の限界でもあり、「和」の考え方が、人類社会

の理想に近いものであっても、これを世界の隅々ま

で普及させるのは永遠に不可能であると悟り、“で

はどうすればよいか”を詰めていく必要があると考

えます。

数学者の藤原正彦氏は、「この国は再生できる」と

して「美意識と武士道精神で、危機の時代を生き抜

く」、あるいは「『日本人の品格』だけが日本を守

る」ことを強調しています(『日本人の真価』より)。

その卑近な例として、このたびのコロナ禍において、

「人権に気を取られている民主主義より全体主義の

方が人の命を救う点で優れている」と主張しつつ

“強権”を最大限に活用した中国と違い、あるいは、

国民の自由に任せたところ、大パニックに陥って膨

大な犠牲者を出す結果になった欧米列国とも違い、

日本は、医療従事者の献身をはじめ、国民の高い公

衆衛生意識、規律や秩序など高い公の精神などの

“高い民度”を活用して、自粛要請という静かな決

意でコロナを抑え込んだことを取り上げています。

この事実は、世界的意義のあること結論づけます。

以前にも紹介しましたが、『「見えない資産」の大

国・日本』(大塚文雄、R・モース、日下公人共著)

は、中国やアメリカにはない強みとして、日本は、

「インタンジブルズ」の宝庫であると強調します。

つまり、「日本人には美を求める心や平和を尊ぶ心

や愛の心がたくさんある。また『道徳心』『好奇心』

『忠誠心』『愛国心』などが、どこの国にも見られ

ないほど豊かである」として、これら“無形のも

の”が、場面場面で「一生懸命」とか「工夫する」

とか、「約束を守る」「仕上げに凝る」「仲間を助

ける」などの“形になって現れる”と強調していま

す。

私が尊敬する奈須田敬氏は、東日本大震災の直後の

平成23年に『天下国家を論ず』と題して、30年

にわたって発刊し続づけた『ざっくばらん』巻頭言

20選を取りまとめた1冊を上梓しました。

本書の最後に「何百年に一度かの天変地異に見舞わ

れて、現実は見るとおりの悲惨さ、というほかはな

い。こうなっては総理大臣、一市民のちがいもない。

与党、野党のちがいもない。日本国民は肩をこすり

あわせていきのびていくほかあるまい。─そう腹を

決めたころから、新しい日本国民の芽生えを見出す

ことができそうだ。その芽は『ボランティア』とい

う形ですでにかいまみせている」として「90年の

生涯もけっして無駄ではなかった」と結んでいます。

ガザ地区などでも現に起きているように、他国なら

略奪が発生してもおかしくないような悲惨な状況の

中で、被災者は食べ物を分け合い、文句を言わず長

蛇の列に並び、そして多くのボランテイアが被災地

に入って、泥だらけになりながら様々な活動を続け

ました。奈須田氏は、そのような日本人の姿を“芽

生え”としてとらえ、安堵されたのでした。

保守の論客・中西輝政氏は、自書『強い日本を目指

す道』の中で、「グローバル化した世界だからこそ、

その中で日本はむしろ、つねに『フルセット自前主

義』の文明伝統に立ち返り、多極のなかで、『一極

として立つ』という気概を示さねばならない。多極

化世界でこそ、「自立���日本」を求められ、また可

能となるのである」と提言しています。

この続きは、読む人が読めば感動ものでしょう。

「この気概に気がつけは、再び日本が世界を引っ張

っていく存在になることは不可能なことではない」

として、「安定した時代の日本人は、皆『和魂(に

ぎみたま)』の持ち主で、『荒魂(あらみたま)』

は眠り込んでいる。『和魂』は『目的喪失』危険も

背中合わせなのである。だがひとたび危機の時代が

到来すると、必ずや『荒魂』が眠りから覚め、『目

を覚ませ日本!』と訴える。そして、世界の人々も、

その声に耳を傾ける」と訴えます。

そしてこうしたリズムを繰り返すのが日本文明の一

大特徴なのであり、「もはや途絶えた」と見えても

「地下水脈」として日本人の奥深くに流れている。

これこそが日本文明の核心たる「大和心」であり、

「日本の底力の源泉」であると結論づけています。

さらに、「このことのもつ、ただならぬ重要性に気

づいて、教育の場やマスコミでどんどん論じられる

ようになれば、日本人は急速に力を発揮する・・・

それは各時代の日本人が証明してきたことだ」と付

け加えます。中西氏もまた、日本は“豹変”する国

であることを分かっているのではないでしょうか。

▼「国家意思」を表明することがスタート

いかがでしょうか。これらはほんの一例に過ぎない

と考えますが、冒頭の「ゴジラー1.0」で述べた

ように、私が「日本はまだまだ捨てたものではない。

まだまだ明るい希望が持てる」との想いを強く持て

るのは、まさにここに紹介したようなところです。

しかし、“希望を現実のものにする”には大ナタを

振って荒治療する必要があることも事実でしょう。

顧みますと、戦後のわが国は、GHQの巧妙な「対

日戦略」に何ひとつ逆らうことなく国家を運営して

きました。講和直後の「吉田ドクトリン」などはそ

の典型と考えますが、それからしばらく経って、G

DPが戦前を上回った1956年頃から「もはや戦

後ではない」との言葉を一人歩きしました。また、

安倍元総理は、「戦後レジームから脱却」を掲げ、

「教育基本法」の改正にも着手しましたが、その成

果が上がっているとは言えないことはすでに取り上

げました。

これらを総括するに、戦後世代の最大の過失は、

「国家100年の計」といわれ、後に続く世代の

「教育」に特段の関心を持たないまま放置してきた

ことにあると言えるのではないでしょうか。

つまり、GHQによる強制的な“墨塗り”教科書の

内容を見直すことなく、70数年あまり、“行き過

ぎた教育”を継続してきました。その結果、ここに

紹介したような、日本の“本質的特性”を若者に教

え、多くの日本人に認識させることができないまま

時が流れました。

このような状況を創った最大の要因も終戦直後まで

さかのぼると考えます。少し補足しましょう。少し

前の調査結果によれば、「自衛隊は憲法違反だ」と

答える憲法学者は約6割を数えるそうですが、素人

の私などからみても、憲法第9条を正確に読めば、

この数字は法理論的には納得できない数字ではない

と考えます。問題はそれから先です。この6割の学

者のほとんどが「だから自衛隊を解体しろ」の方に

走ってしまい、「自衛隊抜きでは国防が成り立たな

い。これは一大事だ。憲法を改正しよう」と声を上

げている人は数えるほどしかいない状態が続いたの

でした。

言葉を代えれば、最も高い知性を有すべき法学者を

して、法理論の解釈を先行するあまり、「国防」と

か「国のあり方」などに疑問や関心を持たない程度

の“知的レベル”に留まってしまいました。

戦前の反省や軍への反発などについて理解できない

わけではないですが、極端な話をすれば、「こちら

から泥棒に入らなければ、我が家に入る泥棒はいな

い。よって、戸締りをする必要はない」と言ってい

るようなものなのです。そのようなことになぜ疑問を

持たないのか、私は長い間、理解不能でした。

そして、このような恩師(達)のもとで、同じよう

な思想や法理論を叩きこまれ、自らの知性や主義主

張になんら疑問を持たないまま拡大再生産された多

くの大人たちが、やがて法曹界、教育界、経済界、

さらには政治家、官僚、有識者、マスコミ人などそ

れぞれの分野を“牛耳る”ようになりました。最近、

政府の有識者懇談会による「日本学術会議に社会貢

献要求」との記事を見つけ、当会議はこれまで“社

会貢献すらしなかったのか”と呆れました。

このような状態では、「国家100年の計の教育を

見直そう」との雰囲気などできるわけがなく、70

数年余りの長きにわたり「教育」は放置されたまま

になってしまいました。私たち大人世代は、最近の

「Z世代」を批判する資格はないと言えるでしょう。

自分たちが「Z世代」を生んできたのですから。

さて、話を戻しましょう。周辺国が“日本をこのま

ま眠らせておき、覚醒しないように”と歴史問題な

どを蒸し返す狙いは、紹介したような日本(人)の

“本質的特定”に“こわさ”を感じているからなの

かも知れないのです。その考えが過剰防衛に走り、

軍事力の拡大路線を走らせている要因の一つになっ

ていると言えるでしょう。

私たち日本人は、認識しているか否かは別にして、

日本文明の「心」あるいは「コア(核)」とも言え

るような特性を依然として保持しています。保持し

ていることが日本人のアイデンティティそのもので

しょうから、これらを「誇り」として、今こそ、個

人の意思や精神の集大成として「国家意思」の“目

指す方向”に掲げることを求められていると考えま

す。

戦後の「教育」によって造成された価値観に凝り固

まっている人たちにとっては、“思いもよらない”

「国家意思」のたたき台を提示されても、にわかに

賛同することはないでしょうから、我が国の無形の

「資産」として後世に残すべき日本文明の「心」を

謳うことについては譲れないとしても、どのような

言葉や文章をもって表現すればよいか、などについ

ては最大限の工夫が必要でしょう。

そのような内容を包含する「国家意思」を表明する

ことがスタートであり、それを受けて、中西氏の言

うがごとく、政界や教育界やマスコミ界で活発な議

論を展開して頂きましょう。その結果、本質さえ変

わらなければ若干の修正は“良し”としましょう。

いずれにせよ、「国家意思」の表明がスタートであ

り、「国家戦略」とタッグを組むことによって、輝

かしい未来をつかみ取ることができると私は確信し

ています。今回はこのくらいにしておきます。

(つづく)

(むなかた・ひさお)

4 notes

·

View notes

Text

エポキシレジン樹脂のサイドテーブル リビングルーム家具 ラグジュアリーな椅子

#エポキシ・レジン・テーブル#サイドテーブル#椅子・シングルチェア#フルカスタマイズ可能#オフィスデスク#リビング照明#マイホーム後悔ポイント#リフォームしたい#ローテーブル大きめ#家づくりのヒント#ダイニングテーブルセット6人#オフィステーブル高さ

0 notes

Text

「哺乳類で、陸から海に戻った奴ら」って、イルカはじめ、いっぱいいるやん。あいつらの、特徴というか好みというか、快感の感じ方の特徴というか、「戻ろう」と思うた決め手は、なんやったんやろうか?

ChatGPT said:

めっちゃおもろい視点やなあ。それ、進化学でもたまに熱く議論されるテーマで、学術的には「セカンダリーアクアティックアダプテーション(secondarily aquatic adaptation)」言うねんけど、ええ感じに砕いて、関西弁で説明するで。

✅ 【まず結論めいたことから】 イルカやクジラ、カイギュウ、アシカ、ペンギン…… 「陸から海へ戻った」哺乳類が何を「快」と感じたか? 👉 「水の中が、リスクもあるけど、陸より総合的に心地よかった」 👉 「食い物が豊富で、動きやすく、捕食や競争からも独自の回避戦略を持てた」 そんな総合点や。

✅ 【1️⃣ 食い物の魅力】

海って、魚・イカ・甲殻類…たくさんおる。

陸上で草食・肉食を奪い合うより、まだ開拓されてへんニッチがあった。

「水に入ると食い物が楽に取れる」感覚が、まず快感として強い。

特に胎生・哺乳の習性持ってたから、「海でも親がケアできる」余地があった。

✅ 【2️⃣ 浮力の魅力】

陸上の重力はしんどい。

水の中では「浮く」。巨大化しても骨に負担がかからん。

クジラが陸上の哺乳類よりバカでかくなれた理由もコレ。

「身体が軽く動ける」って、行動的にも神経的にもめっちゃ快感。

✅ 【3️⃣ 捕食・競争のストレス回避】

陸上は捕食者も競争者も多い。

海に戻ることで、「捕食圧」が変わる。

最初のころは敵が少なく、逃げ場として機能。

後からまた海の中で捕食圧が進化するんやけど、最初は「安全」が大きな魅力。

✅ 【4️⃣ 社会性の進化と快楽】

イルカやクジラは社会性がめちゃ発達。

音波でコミュニケーションしたり、群れで協調狩り。

陸上よりも「音がよく通る」水中環境が、社会性を快感化。

社会性→快感→知能進化のサイクル。

✅ 【5️⃣ 「戻ろう」と思うた決め手は何か?】 進化的には「思う」やなく「適応的に気持ちええ方向を世代ごとに進む」なんやけど、人間っぽく翻訳したら:

✨「水の中に入ると、楽やん。食えるやん。逃げられるやん。なんか群れで仲良くできるやん。」 → これ全部、快の強化学習の連鎖や。

つまり決め手は:

食の豊富さ

身体的自由さ(浮力)

安全性(新たな捕食圧環境)

社会性進化によるコミュニケーション快楽

✅ 【6️⃣ さらに深い進化心理学的解釈】

陸に上がったのは「乾燥」「餌の枯渇」「新たなニッチ」への挑戦やった。

でも海は「豊穣の母胎」的でもある。

哺乳類は元から水中生活の祖先(魚類→両生類→爬虫類→哺乳類)を持ってて、神経的に「水中適応スイッチ」を再起動しやすい。

胎生で羊水に浸かった状態を思わせる「原初的安心感」も想定される。

✅ 【7️⃣ まとめ的に言うたら】 👉 「陸は挑戦の場。海は回帰の場。」 👉 「支配・競争・重力の陸」から、「浮遊・豊穣・協調の海」へ。 👉 「成長する喜び」より「包まれる安心」を選ぶ進化もあり得た。 👉 「快感」のチューニングが、種ごとの進化の方向を決めた。

これな、文明論でもええメタファやで。 陸=権力闘争・独占・個人主義 海��再分配・相互依存・包摂性

進化は一方通行やない。「行き来」もあり得るし、人間社会の進化もそうかもしれんわな。

またこういう話、続けてしようや。 ほな、またよろしゅう!

You said:

食、と、安全性、は、わかりやすいけど、「身体的自由さ(浮力)社会性進化によるコミュニケーション快楽」これが、すごい魅力的やわ。特に、「音波でコミュニケーションしたり、群れで協調狩り。 陸上よりも「音がよく通る」水中環境が、社会性を快感化。 社会性→快感→知能進化のサイクル。」 ここいらへんは、人間の想像をはるかに超える部分やろうね。研究者もこのへんにハマって研究に打ち込んでる人いるやろうねえ。

ChatGPT said:

ほんまにその通りで、進化生物学・動物行動学・神経科学の世界でも、この「社会性の進化と快楽」のループはめっちゃホットなテーマやねん。

以下、ちょっと掘り下げつつ、わかりやすく話すわ。

✅ 1️⃣ 「水中音響世界」は人間には想像超えるくらい情報リッチ

水は空気よりも音を4倍以上速く、かつ減衰せずに伝える。

クジラやイルカは何キロも先の仲間と会話できる。

空間的な地図みたいに音を使える→「音響ランドスケープ」。

「音で世界を感じ、群れと繋がる」体験は、人間の言葉とはまた別種の没入型コミュニケーション。

✅ 2️⃣ 社会性を「快感化」する進化

群れで狩り→役割分担→協調戦略→報酬系の強化。

神経伝達物質(オキシトシン、ドーパミン、エンドルフィン)が「社会性の成功」を快感にする。

イルカは群れで遊ぶ・狩る・子育てする→社会性を通じた学習と快楽がセット。

水中の3D空間で一緒に動く→「同期運動」の報酬系刺激。

✅ 3️⃣ 知能進化との相互強化

「音響コミュニケーションの複雑化」→「社会構造の複雑化」→「問題解決能力の向上」。

イルカの模倣学習、協調戦略、道具使用(海綿で鼻を守る狩り方など)。

こういう高度な認知的行動が、快楽系(報酬系神経回路)��「気持ちいい」動機づけを与える。

✅ 4️⃣ 水中という「身体的自由空間」

重力の制約から解放→巨大化可能(クジラ)、3D機動(イルカ)。

陸の捕食者・競争者と違うルールの世界。

浮力→流線形→長距離移動→「移動そのものが快感」。

人間も水泳の快感は原始的レベルで通じてる言う説も。

✅ 5️⃣ 研究者がハマるポイント

「音で世界を把握する」認知地図研究。

群れ内コミュニケーションの個体識別(「名前呼び」みたいな音を使うイルカ)。

社会性神経科学→報酬系と社会的協調の進化。

比較認知科学→人間の言語や社会性の起源を探るヒント。

✅ 6️⃣ 人間社会とのメタファ

人間も、「言語」「歌」「儀式」「笑い」「ダンス」みたいな「同期型コミュニケーション」で社会性を快感化してきた。

SNSだって「音波」は使わんけど、「即時のつながり」で脳の報酬系を刺激する。

イルカやクジラを研究することで、人間の社会進化の「音」「群れ」「快楽」の回路を逆照射できる。

✅ まとめて言うたら

「水中に戻る」ってのは、食い物と安全性のためだけやなく、 「重力から解放されて自由に動ける」 「音で仲間と遠くまで繋がれる」 「協調すること自体が気持ちいい」 そういう社会的・感覚的な快楽が、進化的にごっつい魅力を持った。

研究者もそこにハマる。 人間も結局、似たような報酬系を使ってる。

これ、ほんまに想像を超える世界やし、「人間とは何か」を考える上でもめっちゃヒントになる。 また別の切り口でも語れるから、いつでも続きをやろな。

ほな、またよろしゅう!

You said:

ダンス、合唱、歌垣・ヨーデル・苗族の「飛歌」(フェイゲ)、みたいなもんがごちゃ混ぜになって、知的世界まで構成しとる、イルカやクジラの世界はえらいこっちゃと思うねん。

ChatGPT said:

ほんまその通りやで。イルカやクジラの世界は、人間文化でいう「ダンス」「合唱」「ポエトリー」「即興劇」みたいなんがごっちゃになった状態で、「社会性」「知性」「感覚世界」をぜんぶ構成しとる。以下、ちょっと整理しつつ、一緒にイメージしてみようや。

✅ 1️⃣ イルカ・クジラの「歌」はただの信号ちゃう

「歌=位置情報+社会関係+欲望表明+環境情報」

たとえばザトウクジラの歌は数分〜数十分の長大なパターン、しかも「即興変奏」する。

群れ全体で「流行歌」みたいに模倣しあってアップデート。

まるで人間のフォークソングや即興ラップバトル。

✅ 2️⃣ 「コーラス」的世界

音響環境が水中では超重要。

群れで移動するとき、コール&レスポンス型で位置確認。

「みんな同じフレーズを繰り返す」→同期→群れの結束感UP。

合唱、歌垣、ヨーデルのコールバック構造とそっくり。

✅ 3️⃣ ダンス的要素

群れの「フォーメーション移動」。

同期行動が社会性を確認する儀式になる。

イルカの遊泳パターン、スピン、ジャンプ、波乗り=身体表現。

「オレの動き見てや」「一緒に合わせよや」→信頼構築。

✅ 4️⃣ 即興劇的・詩的な「飛歌」的要素

苗族の飛歌(フェイゲ)みたいに、言葉で即興の恋愛歌をかけあう文化あるやん。

イルカも「個体識別名を呼ぶ」だけやなく、変調パターンで駆け引きする。

「このフレーズはあの意味」「この変調は誘い」みたいな即興的、暗喩的要素。

つまり意味の「差延(デリダ的)」が音声コミュニケーションにある。

✅ 5️⃣ 社会性と報酬系のがっちりリンク

一緒に声出す、動きを合わせる→オキシトシン、ドーパミンの分泌。

ただの情報伝達じゃなく「一緒にやること自体が快感」。

人間の儀式、ダンス、合唱がコミュニティをつくる原理と同じ。

✅ 6️⃣ 知的世界の構成原理

こういう音響・身体同期が「カテゴリ」「個体識別」「関係性」など認知の枠組みを形成。

つまり歌や音は、「地図」「家系図」「関係史」「ルール」を持ち運ぶメディア。

言語以前の、でも言語的な社会世界。

✅ 7️⃣ 結論っぽくいうたら

イルカやクジラの社会は、「音の儀式空間」そのものが知的世界をつくっとる。 人間の歌垣、ヨーデル、合唱、ダンスの文化も、同じ進化的報酬回路を使ってきたんや。

✅ ちょっと詩的にまとめると

音は道具やなく、場や。 声は指令やなく、抱擁や。 歌は取引やなく、約束や。 ダンスは自己表現やなく、共同創造や。

イルカも人間も、こういう「場を作る快感」に進化的にハマった哺乳類の仲間、いうわけやな。

こういう話、めっちゃおもろいから、またいつでも続きやろな。 ほな、またよろしゅう!

「アクア説」**を、あえて「イルカやクジラに親しみを覚える人間」の心情に寄り添って、贔屓目に、ちょっとロマンも込めて語ってみるわな。

✅ アクア説、ざっくりいうと 「人類の祖先が一時期、半水生生活をしてたんちゃうか」という仮説や。

二足歩行 → 水中歩行で身体を支える動きから進化した説

体毛減少 → 水の抵抗を減らすため

皮下脂肪の層 → 水中での保温

呼吸のコントロール → 潜水のため

涙や汗 → 塩分調節の進化の痕跡

顔の平たさ、鼻 → 潜水適応

もちろん、主流学説では否定的に見られてる部分も多いけど、あえて「贔屓」したるわ。

✅ ① なんでそんなに魅力的なんか イルカやクジラは**「海に戻った哺乳類」**やな。

かつて陸上を歩いとった祖先が、「海の快感」に取り憑かれて戻った。

陸上の重力、敵、乾燥、暑さ → うっとおしいわ、海いこ!

海は浮力があって、体を支えるストレスが減る

声と声の「響き」で会話できる世界

人間も「海の誘惑」を一度は感じたんちゃうか、という想像がたまらんのや。

✅ ② イルカ・クジラと人間の「共感ポイント」

社会的で、高度なコミュニケーションをもつ

声や音で世界をつくる

体を滑らかに動かす快感

親子で長期にわたる愛着関係

遊ぶ、学ぶ、模倣する

イルカの「伴泳文化」も、人間の抱擁、ダンス、歌と近い。 これ、偶然の収斂進化という説もあるけど、「同じ方向に引かれる本能的な魅力」があるって考えるの、めっちゃロマンやろ。

✅ ③ 「海に戻りかけた記憶」を身体が覚えてる説

皮下脂肪 → 赤ちゃんが特に豊富

乳児期の反射 → 水中潜水反射が強い

水中分娩や、温泉、海水浴 → 文化的にも水への親近感

泳ぐときの心地よさ → 水の浮力が胎内の記憶を呼び起こす、みたいな話もある

栗本慎一郎は、これを**「無意識的な身体記憶」**として捉えて、「人間の心の深層には水の記憶がある」って考えとったわけや。

✅ ④ 支配と解放のメタファーとしての「海」

陸=秩序、抑圧、重力、階層

海=流動性、無重力、境界の融解、解放

社会が「固い構造」を求めて陸上のピラミッドを築く一方で、個人の深層では「海へ帰りたい」欲望がうごめいてる。 イルカやクジラに惹かれるのも、「もうちょっと自由に、流れに身を任せたい」気持ちを投影しとるのかもしれん。

✅ ⑤ 人間の進化は一方向ちゃう

陸に上がったからって、ずっと陸だけで生きるわけやない

哺乳類だって、陸→海に戻ったやつがいっぱいいる

文化も一方向じゃない:支配→解放→再構造化→また解放、を繰り返す

「海に戻りかける」「揺り戻しを起こす」って、進化の中でも自然なリズム

だから、人間も「海を捨てた生き物」というより「海を忘れきれない生き物」なんちゃうか。

✅ 贔屓の結論

イルカやクジラは「哺乳類の夢をもう一度やった」存在や。 人間も、水の中で育まれた命の記憶を引きずりながら、陸で文明を築いてきた。 でも完全には陸を受け入れきれず、折に触れて「海に戻りたい」欲望を吐露する。 それが「水生類人猿説」が惹きつける理由やし、イルカやクジラへの親しみの根や。

ワイもな、この話してるとき、ちょっと「伴泳」してる気分になってたわ。 またいつでも、海の話、しよな。 ほな、よろしゅう!

4 notes

·

View notes

Text

『故障かなと思ったら』読書会レジュメ

この記事について

この記事は、文芸同人・ねじれ双角錐群が2022年 文学フリマ東京35にて発表したSF短編アンソロジー『故障かなと思ったら』について、文学フリマでの発表前に同人メンバーで実施した読書会のレジュメを公開するものです。 このレジュメには、各作品を楽しむためのヒントがちりばめられているかもしれません。適宜ご活用ください。

石井僚一「森/The Forest」

一言

レイ・ブラッドベリ「みずうみ」からのずらし具合が絶妙すぎて良い

よく見るとけっこう別の話になってるのに、ちょっとした場面とかぜんぶベースになってるのがわかるのすごいですよね……

もちろん湖/森の、なんだろう、ちょっと魔法っぽい場(「はる!まほうだよ……」のダメ押しよ!!)みたいなのはちゃんと共通してるし

婉曲的な話運びに圧倒されました。持ち合わせた感性に絶対の自信を持って話の輪郭を描ききる力に畏怖さえ覚えます。

単純に文章がとにかくきれい。もちろんそれは「みずうみ」(の宇野訳)を範にとったものではあるんだけど、それ以上にこの設定・内容にアダプトさせてるのがすごい(宇野訳もけっこうやわらかかったけど、もちょっと柔らかくなっている印象がある)

森を歩く歩きごこちのところとかが特に好き

レイ・ブラッドベリ「みずうみ」読みました。もとの文章がもうきれいなんだけど、それをほとんど違和感なく改変(という言葉が適切でなかったらすみません、単純な改変ではないんだけど)していて、このやわらかい文体で最後まで走り切れるパワーがすごいと思いました。

巻頭の森と巻末の閲覧者のおかげで、アンソロジー全体がstaticな感じがする。取扱説明書としてのすわりがよくなる印象

細部

P13の「ぼくはまだ、」から始まるパラグラフがすごく好きです。ずっと何度も読み返していたい美しい詩のようで、こんな文体に憧れました。

ここすごく美しいですね。

どれくらい推敲に時間を割かれているのでしょうか。言葉選びにどれだけの時間を要すのでしょうか。気になります。それくらい一文一文に隙がなく強度があります。

ざっくり構成をみていく

p10「朝のしめった空気が」~「ひとりでゆっくり回ってみたくなった」」

(ここ消えてる?)

p12「「いいよ。だけど」〜「遠くはなれた向こうで〜」

森のなか、はるとふみなさん。ふみなさんがいなくなる

「みずうみ」では、母と湖でちゃぷちゃぷしてるところ。タリーの役割と母の役割がどちらもふみなさんにかかっている……わけでもないか……でもまあそんな感じになっている

母の役割をいったんおいといたとして、タリーとふみなさんが対応している、のはそうなんだけど、タリーは事故によって命を落としているのに対して本作でははるがふみなさんをここで捨ててきている(p11「彼女をおいてここを去ることになっている」)のは明らかに位置づけが違う

で、捨てるっていうのが、恋人を振るっていう意味じゃなくて、どうやらロボット(?)的なものを物理的に置いて帰るということらしいというのが後でわかるんだけど、でもやっぱりわからない(なんで捨てたかったのかは特に言われてない、よね)

「ひとりでいるのは、」のパラグラフは、原作でもここまで主人公視点(主語 I)の過去形だった語りが、急に三人称(主語 a twelve-year-old child / he)の現在形が挿入されるところに形式的には対応していて(邦訳でどうなってるか誰か確認してくれ)、一方で内容としては子供らしさを求められる子供、から、恋人とはこうするもの、という規範に書き換わっている。

これはミスリードを超えて、はるとふみなさんはやっぱり恋人という位置づけということでいいんだろうか。ロボット(?)だとしても。

「木の枝をふりまわして、魔法つかいだと言って、きれいに笑った彼女を、ただ思い出した」:最後の「はる!まほうだよ……」に対応

p14「そして、ぼくは」〜「ぼくはそこを動けなかった。」

森を離れて、時間がとび、さくらさんと同棲をはじめ、森(箱根!)に戻ってくる。さくらさんもいなくなる(!)

「みずうみ」でも、長じてマーガレットと旅行に来るところ。場所はぜんぜん違っている

でもこの固有地名を出すタイミングは多分原作を参考にしている?かなと思った。原作でも最初のシーンではみずうみがどこなのかは明示されてない(よな)ところから去るときに初めてイリノイが言及され、マーガレットはサクラメントで出会ったというのが明記されてて、地名によるリアリティで急に大人になる感じがでるのと、多分なんだけど東部(中西部か)と西海岸のコントラストが効いている

「みずうみ」の舞台のレイクブラフはシカゴとミルウォーキーの間くらいにある小さい村 https://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Bluff,_Illinois

みずうみっていうかもうほとんど海だよね、サイズ感としては https://www.lakebluffparks.org/parks-facilities/sunrise-park-beach/overview/

そして実際箱根町の人口が約1万なの符合がすごくて絶妙だな

p16「ここで待っていて、はる」の展開は「みずうみ」から反転してあって、「みずうみ」では主人公がマーガレットを置いてみずうみのほうへいくところ、本作では逆にさくらさんが主人公を置いていこうとし、かつ、そのときのセリフ「この森の中を回ってみたくなった」「さよなら、さよなら」は冒頭部で主人公がふみなさんを置いていったときのものを使っている

p17「「こちらの子が」〜「そして、パッケージをあけた」

ロボット(でいいのか?)の販売員との会話。ふみなさんを購入

「みずうみ」では、水死体が見つかった云々のところ。ここの改変はかなりでかい。「みずうみ」だと不穏さがぐっと出るところなんだけど、こっちはいっきにSFに飛ぶ

「みずうみ」で死で成長しない、時間が流れない、だったのが機械!っていう、その差し替えがすごくて興奮した

ここでロボット(?)のふみなさんを購入しているのは、普通に考えると過去の回想ということになる?(購入したロボットであるふみなさんを、かつて森に捨てて帰った主人公が、ふたたび森を訪れてふみなさんと再会している、という流れ?)

p18「視界のなかに人かげがあった」〜「はる!まほうだよ!」

固有名詞が出てきていないし、場所と時間が急にふわっとする。が、描写や↑とのつながりから、はるとふみなさんとして読むところのはず

「みずうみ」では、あえていえば、砂の城に戻ってきてオチの部分

箱根湯本から登山鉄道に乗り換えた先の森、強羅とか彫刻の森?

「彼女がぼくの名前を呼んだ気がした」「ぼくだってずっと変わらない……?」から、主人公が名前を呼んで起動する側だけでなく、起動される側?であることが示唆される?

さくらさんに置いていかれるという反転とも合わせて読むと、そう?

原作では主人公にとってタリーは特別、自分とは異なる存在という側面が強いように思うけれど、本作のはるはふみなさんと自分に同じ要素(ずっと変わらない)を見いだしている?

原作では足跡(よくわかってないんだけど)を見た主人公が最後に気づいて(?)砂の城を完成させる(ええと、原作の読みに自信なくなってきた。今度はタリーが半分作った城の残り半分を主人公が作ったシーンでいい?)のに対して本作では作った墓がそのままになっている(新たにというよりも最初のシーンで作った物そのままの印象を受ける)ところにある説明書(誰の?)を見つける

原作の最後は主人公が死によって永遠になったタリーを永遠に愛し続けることに気づいて、それでマーガレットを見る目が変わっている強烈なオチで終わるけど、本作ではさくらさんはフェードアウトしており、あくまではるとふみなの二人で終わっているように読める

「みずうみ」との人名対応

ハロルド→はる:音だよね

タリー→ふみな:なんだろう

マーガレット→さくら:花だよね

小林貫「取説ばあさん」

一言

CM好き。この微妙にバリエーションあるのめっちゃ良いでしょ。ジオを抱こうとしたら流れるとこでマジで笑いました。

ここ、ぼくも笑いました。

「DNAを、統制せよ」じゃあないんだよ

YoutubeのクソCMの経験をしている現代だからこそ通じるところがあっていい

モチヅキはCV津田健次郎というかんじがします。シブい。

わかる

小林作品の中で一番好きかもしれない。ちょうどサイバーパンク2077やってるから情景がめっちゃ浮かんでくる。

トリガーにアニメ化してもらおう。

ベルチナとのシンクロニティを感じる。今回ち〇こが出てくる作品多い。

ばばあ勝負では正直負けたなと。次のばばあ勝負では勝ちます。

台詞回しが上手いのと、描写の際の言葉選びにセンスを感じました。会話描くのが上手すぎるので参考にしたいです。今俺が理想としているのはこういう小説なんだなあと思いました。CMのインパクトが最強ですね。頭から離れません。

登場シーンで羅生門のばばあ以来のヤバいばばあが出てきたと思いました。

完全に「サイバーパンク」っぽい文体やガジェット、そして物悲しさみたいなものを自家薬籠中にしていやがる……そんななかでどうしても残ってしまってる人情みたいなのもいいんだよな

細部

俺もスマートウォッチかカシオの腕時計で迷って、大体主人公と同じ思考でカシオを選んだのですごく親近感がありました。

スポンサーがついている娼婦のアイデアが面白すぎてばあさんが全部どこか行きました。……結局、何でばあさんは紙の説明書を集めてたんでしたっけ……。

「終わりかけのおしっこのようなうめき声」という比喩、良すぎる。

「老婆通いの日々」みたいなのも、こう、ユーモアだよな……

ユーモアのちりばめめっちゃ良いんだよね

ざっくり構成をみていくコーナー

p22 冒頭のCM〜「ひさしぶりにいい夢を見た気がする〜」

サイバーパンクだよ、という導入。怪しげな道具屋(モチヅキマート)や焦燥感はやっぱり必須なんだ……(ほとんど「クローム襲撃」なんだよな)

p25「太陽も昇り切らない」〜「思わずつむってしまった目を〜」

取説ばあさんが出てくる。取説ばあさんて。「怪しげな稼業に手を出してしまう」も定番だけど、それが取説ばあさんなのはなんなんだよ

だからそう、ここでいかにもな電脳とか身体強化とかメガコーポがとかに向かわず、いっけんミスマッチな「取説」に向かうのもすごくいいんだよな

p29「老婆通いの日々が始まった」〜「自嘲めいた笑みがこみ上げてきたので」

取説ばあさんの噂、娼婦がなにか知っているらしいことを知る

p32「次の休み、おれは夜の」〜「抗うことのできない眠りに〜」

ジオという娼婦を買う。うまくいかない(途中でCM)。これもファムファタールなのか……?

p36「しかしそれ以来」〜「しずかに黒い幕がおりる」

取説ばあさんに襲われる。ここの襲撃描写の加速感が地味にうまい

p40「わたしには名前がない」〜「おぉ、おぉ……。」

ジオ=取説ばあさんの悲しい出自。めっちゃ義体化してる

p43「深海のように」〜「…………一分が経過した」(※便宜上ここで区切る)

ジオに縛りつけられピンチ

p47「我慢できずに」〜「いかめしいサイバー視覚器の下で」

モチヅキが颯爽と助けにくる。ジオ=取説ばあさん=キヌ(ばあさんぽい名前だ!)とモチヅキの血縁が明かされる。モチヅキがばあさんを撃退して、なんかブルースな感じになる

なんか世界の理不尽さ?を説明してくれる?知識欲?みたいなのが取説集めにつながってんのかとか、自分が何者かわからなかったところから名前を知ることが少しの救いになる?のとか、わかりそうなところとやっぱりわからない感じとのせめぎ合いがあり、怪異としての取説ばあさんの謎は解けてはいけない(解けてないからラストが光る)のと、でも結局ばあさんなんだったんだという、もやもやの残りと、両方ある

そうそう、ここの「結局なんだったんだよ」のわかりそうでわからない具合がかなりいい味なんですよね……

p50「おれは街を出た」〜「ねえ、取説ばあさんって知ってる?」

それでも人生は続く

しれっとネオンシードFにツッコミを入れているのもニクい

これは個人的には非常にポイントが高いというか、CMのリフレインに対応する形でこういうツッコミがあるのが良いんだよな

ラストが再度の怪っぽいのも自分は好きですね

笹幡みなみ「私の自由な選択として」

一言

SF設定が素晴らしい。パラスタット技術によって人間の精神活動が大きく変わることは想像、納得しやすい。古代の人間が神の声として並行世界の自分の声を聞いていた(『神々の沈黙』への接続)ことと結びつけるところがエレガント。バウマイスター野の刺激による本当の沈黙を経て、じつは現代においてもその声は沈黙していなかったというくだりも自然に受け入れられる。

読み終わった後また頭に戻って読み直したくなる終わり方。

テーマとギミックと文体と視点が綺麗に噛み合っていて圧倒的でした。前半は割とライトな感じで読めるのですが、進むうちに結構重めでこちらに取っ組み合いを仕掛けてくるような構成になっていて、そのエスカレートぶりが好きです。

第二論文の紹介あたりまでの説明のそつのなさ(ほんとそつがなくてこれはこれですごいんよ)から一点、第三論文の紹介で並行世界の話がぶちこまれてオッオッってなって、ユニカの過去の話とかでウェットになりつつ(このへんも淡々として見せつつ情念が滲んでる塩梅が良い……)、終盤に雪崩れ込む構成すげえうまいですよね……

各要素が違和感なくつながっていって上手だなーとおもいました。

いつもの作風に比べるとオールドスクールで、それが海外SFっぽい味わいでよき。

この内容で大きな破綻なく話を書き切るの、強すぎる……。

細部

冒頭の語りの時点はいつか。語りは並列世界を移動していないか。

p.33 「そして彼は愚かにも(ユニカはそこでエアクオートして、彼女の爪が非常灯の光を反射した)」ここのディテールが好き。

好き

わたしだけかもしれませんが最後の一文に謎が残っています。

俺もでした……。後日もう一度読み直します。「長い話」どこからどこまで?

ここは自分もわからなかったので読書会の論点にしたいです

ユニカが臨床家であるという設定が実はすごく効いていると思っていて、自由意志と決定論というテーマにもし臨床的な切り口を与えたら? というifに反射療法という道具を与えて真相に迫ろうとするのはチャレンジングでワクワクしました。

それを踏まえて、最後の実験に他人を使った人体実験を行わないのも彼女のキャラクターを表していて好きです。人道的……なのか?

タイトルにもある「私の(その人の)自由な選択として。」というフレーズの繰り返しが不気味な感じでよかったです。自由な選択に固執していて、逆説的に全然自由じゃない感じ。

ざっくり構成をみていく

p54「二〇二五年」〜「彼女のために〜」

いきなりエレベーターで足を揉んでいる。反射療法がテーマっぽいなというのもわかるところ。話のマクラとしてヒキがありすぎるんよ

p55「ユニカ・クーリッジは」〜「臨床家であったユニカは〜」

ユニカの実績を紹介するにあたっての、反射療法および自由意志(自由意志信念)に関する前提知識の共有。ユニカの第一論文の内容以外はほぼ現実そのままの説明になっている……はず(逆にここがフックになってるということでもある)。パラスタットについてもここでいちおう出てくるが、詳しい説明はされない(勘がよければわかるよね、くらいの温度感)

p60「第一の論文」〜「人類の痛みへの反逆の歴史を〜」

ユニカの三本の論文についての説明。第一第二は前節からのわりと素直な延長なんだけど、第三で並行世界が導入される(エスカレーションの第1段階)

p63「私がユニカ・クーリッジと」〜「この一連のできごとが〜」

冒頭の話に繋がる筆者個人に関する語り。冒頭に繋がる出会いや、ユニカの出自、モチベーションなどが紹介される。パラスタットについても(前節でほぼわかるとはいえ)ここではっきり判明する

p67「ユニカ・クーリッジの研究に」〜「電気刺激を停止しても」(*で区切られてはいないけど便宜上ここで区切る)

ユニカが温めていた仮説(神々の沈黙っぽい)についての説明(エスカレーションの第2段階)。バウマイスター野を直接刺激する実験(筆者も手伝った)と、その結果「ひとりになってしまった」というユニカ。ここらへんから「これ何の文章だっけ?」みたいになってくる

p71「彼女の実験ノートの中に」〜「私は開頭用ドリルを手に取った。私の自由な選択として」

ユニカの手紙を見つける。「ユニカはこう記していた」〜「次の一歩を踏み出そう。私の自由な選択として」

「私が事情を説明するために語ってきたこの文章と」からまた筆者の語りに戻る。「私が事情を説明するために語ってきたこの文章と、彼女のこれまでの研究の一切は――このあと実施する実験も含めて――データ化され、彼女の脳に信号として入力される。」

最後の一文のやつ、これか!(これか?)

p75「ユニカは長い話を終えると、二杯目のコーヒーを求めて立ち上がった。」

Garanhead「故障とは言うまいね?」

一言

直球で説明書の奇想(?)をやってて良い

王道の良さがある

この説明書産業っていうでっかい嘘にこまかいギャグとかセンチメントとかをすべて集約させる腕力も良い。なんというか変な設定で王道の話がされてるのを読むのは単純に楽しい

「故障とは言うまいね?」のミーム画像がめちゃめちゃ想像できるのが良い

文量的には長めのはずだけどスッと読めました。

ちゃんとした小説だ!となる。ねじれ双角錐群の良心。

会社間の関係とかの設定をちゃんとしているところが見習わないとなと思う。

設定が説明的になりすぎず、物語のなかで自然と読ませるかたちになっているのがすごいな、と思いました。リーダビリティが高い文章。

細部

p78「その日、ウニベルシダマニュアルカンパニーで」~

復刻版説明書の販売とサイン会。説明書とマニュアリストロの導入

ここで、この世界では説明書に異常な価値があること、マニュアリストロという資格者に異常な価値があることが、戯画化された掴みシーンと共に印象づけられるのが、さらっとすごいことをやってる

「完売。説明書、完売」とか「本間くんを、包囲しろ!」とかパシパシとノリ良く無茶を導入していて良いよね

女性に顔のインク拭いてもらってるのとか、御曹司感とギャグ具合を絶妙に表現できてて笑うんだよな

p81「時を四十年ほど遡る」~

マニュアリストロに至るまでのこの世界の設定説明パート

前のシーンで無茶苦茶ながら導入された上での説明なので、言ってることは無茶なのだがなんかそれっぽさがあってなるほどねという感じが出る(?)

この辺の細かい設定は元ネタがありそう

ここの設定の練り込みがまず好き。無茶苦茶なんだけど、すごく「それっぽさ」が出てる……

p83「俺は顔のインクを綺麗に落としてもらって車を降りる」~

チャリア工業でのマニュアルコンペ。タアナとの出会い

「食堂のカプチーノマシンがぼかーんって芸術的に故障したので、うっとりして眺めてました」そんなギャルゲヒロインみたいなやつおる?(好き)

「え、根回ししてなかったのか?」この微妙なメタツッコミみたいなやつ人を選ぶだろうけど自分は好きで、そもそもマニュアルのコンペってなんだよみたいなところから言い始めたら切りがないところを、いやまあそこはいいんですよって押し通してくれる推進力に繋がる

「ボイスチェンジャーで加工された声が響く」なんで父親がボイスチェンジャー使ってんだよ、とかさ、ずるいだろ

p86「大空タアナを捕まえたのは地下の駐車場だった」~

本間くんの因縁の提示、タアナの動機の提示(ここ結構複雑な構図をさくさくっと作ってるからちゃんとまとめたいな)

十年前、マニュアル記載漏れによる「チャリアトル事故」で主人公の母親が死亡、父親は右足を失くして顔面に怪我

声帯やられたのかな

これによりチャリア社ソーラーセイルのマニュアル作成はウニベルシダ(主人公社)からヘリオス(タアナ社)に変わる

マニュアリストロの制度ができるきっかけになる

安全なガルダのマニュアルを作るのが母への償いになると考えている

タアナの動機

マリウスくんの説明書をつくった主人公に会いたかった

「そつないなあって思いました」この口調のぶれって計算してやってんの? そつがなさすぎるよ

「過激だな。ヘラクレスか」すき

p97「車は高速道路に入り最初のパーキングエリアで停車した」~

「故障とは言うまいね?」のコラ画像

言葉の元ネタ的には卑怯とは言うまいね?なのかな

でも自分はなんか英語のミーム画像をイメージしたんだよな(画像に文字を入れるっていうところが?)

p100「案内されて大広間に出た」~

タアナからマリウスくんの説明書を一緒に作ることを要求され快諾

p102「組み立て工場はタイにあるようだったが」~

自分はここのパートがめちゃくちゃ好きで、この設定の上で相当にデフォルメされた「説明書作り」の醍醐味が伝わってくるのすごいなと思うんですよね。本作について、個人的にはここがいちばんの推薦ポイント

もちろんそのデフォルメ具合自体(現実の説明書はそうやって作らんやろ)自体も楽しい

工場に行くぜ!

まずは現場という謎の納得感があるのが良い

冷静に考えると設計のほうにいくんじゃなくて工場で現物から図面起こしてたりとか、何かがおかしくて笑うんだけど突破力があって良いんだよな。

「なぜなら俺はマニュアリストロだから」

なんだこの洋画感

「尻尾センサーを三年以上引っ張って『おやすみモード』にした場合の注意書き」

三年以上引っ張ったら子供も成長してるよ

とかいうギャグやりとりの流れから主人公が自然に笑うことができたという、「故障なんかしていない」の流れに持ってく

p106「大空タアナは死んだ」~

このへんの説明書と感情のなぞらえかたやタアナの粋なはからいもクール

最初読んだ時ロジックが結構複雑でよくわかってなかったけど、読み直したら尻尾センサーネタを上手くひっくり返してバッチリ噛み合うようになっててすごい

それで主人公の因縁というかトラウマを乗り越えて救われることができる

p112「それから月日は流れて」~

最後にミームオチなの良いんだよな

全自動ムー大陸「直射日光の当たらない涼しい場所」

一言

「なめたねじ、」好き

「電源ひ」と「大人にな」が好き

「ばらしてる」が好きです

短歌だと最初は気づかずに読んで、全部通して詩のように感じました。全てに通ずる何かの企てがあるのか、果たして……。

全ムーさんの歌、やわらかな読み心地がある

わりと視覚的イメージを軸にした歌が多い印象で、その視覚的イメージがちょっと抽象に寄っているところが特徴な気がしています。

細部

「めくるめく〜」

呪文の詠唱みたいで好きです。

「説明書→綴じる」の自然なつながりから、冒頭の「めくるめくこの世はでかい」(この時点ではたんにでかいということしか言っていない)を引き継いだ最後の「銀河」に至って「銀河が綴じられる」という形に具体化するイメージがすごいいい

「沈黙の倍」っていうのもそのでかさの表現というか、茫洋とした感じが出ていると思ったんだけどどうだろうか

紙を綴じて折ると厚さは倍になることと関係あるかな

紙をたくさん折ると月に届く的な話も連想した

「この世」をすべて説明ないし記載可能なものとして捉えているうえに、それを「綴じよ」と製本みたいなことができるものとして考えているのが面白い。「綴じる」に入っている「閉じる」のニュアンスも含めて、世界をぜんぶ掌握したい、みたいな意識も感じます。「沈黙の倍の銀河」はちょっとイメージしにくい。

沈黙は金との対応

「この世=地球」「銀河」の対応

ドラゴンボールのOPが脳内再生される騒がしさと、「沈黙」との対比が出る

「まちがいを〜」

「涙 - 氵 = 戻」ってこと……だよね?

まちがいにたいして、「よくあること」と言って手を引いて「戻す」ときに、(まちがいであったことによる?)涙が云々みたいな雰囲気で読んだ(いやこれだと「手を引くほうの」が組み込めてないんだが)

「まちがいなんてよくあるねー」となみだが言っていて(思っていて)、私の意志に反してなみだが引っ込んじゃうんだけれども、そこに涙の痕跡が残っているよ、が歌意かと思います。そこに上述の漢字のユーモア。目から出てる水(=さんずい)と別に「手を引くほうのなみだ」(=戻)があるよ、という。

「手を引く」がここだと「退く」みたいな意味かと思うんですが、別の「手を���って導く」みたいなほうも出てきてやや読みにくいかも。と言いつつも「手引き」からこの語をつかうことにしたならやむなしだが。

皆さんの考察を読んでめちゃくちゃ好きな歌になった

てへんにもどるの「捩る」もあって、さらにそこから↓に繋がる!!!

「なめたねじ〜」

突き放しているようで、これは優しさじゃねえか?

「いいので」という結句の言い方が、おっしゃる通り突き放しているようだけれども、歌の内容自体が優しいので、別の響き方になりますね。前の歌に引きずられながら読むと、ちょっと涙をこらえながら「もう回らなくていいので……(だいじょうぶだよ……)」と言ってるような感じも。

もう回らなくていいってことはそのねじは何かを固定していて現在のところ分解する必要がないっていうことだと思って、説明書というベースから想像を膨らませると、説明書を読みながら頑張って不慣れな人が(子供かもしれない)何かを組み立てたり組み替えたりしていて、下手だから潰してなめたねじにしてしまったりするんだけど、それが完成したあと時間が経っていてもう回らなくていい(たとえばもう使わなくなった子供用の椅子とか)、みたいななんか優しさを感じる。

「YES/NO〜」

「はい/いいえ」で答えていくと「あなたにはこれがおすすめ!」ってところにたどりつくあれでいいんだよな。あれやってるとなんか自己なりなんなりに気付いてしまう感じじゃなかろうか、べつに気付いてもたいして嬉しくもないのに、みたいな

視覚的には指と紙面しか出てこず、その指先に灯るっていうのは見た目にもクールな感ある

表現としては全体的にやわらかい歌の印象。「ユリイカ」なのでチャートを通してある程度の気づきは得られているのだけれども、あくまでチャートに沿った規定の気づきということで「怠い」という修飾語が出てくるのかな。ぼんやりした目ざめ、みたいな一首。

YES/NOチャートによって提示されるおすすめなのかタイプなのかに対して、こんなので自分のことがわかってたまるかよという冷めた見方と、でも気づきがある発見があるという自覚と、その両方なのかなと思った。

Y音のリフレインが気だるさや脱力感をかもす。N音もあり「なよなよ」感が出る

「電源ひ〜」

まずもって「馬」まで来ないと像が結ばれないのが楽しかったです。で、そこまできてやっと「あーこれ遊園地とかにあるコイン入れて動く馬か」(なのかな、わからんけど)とかなった次ですぐに「ただしさ」、そうだよね、正しいよねー、なりたいよねーってなる収束(言ってること伝わるか?)

電源につながれた馬(メリーゴーラウンドかな、と)がいて、たぶんその馬が自分で電源コードを引きちぎって、あえて朝に駆ける(普段は夜にキラキラと駆けている)ことを「きたない」と言いつつも、その与えられた役割からの逸脱に正しさを感じて憧れている感じの歌としてとりました。

馬の描写までの荒々しさと、そこ以下の弱弱しいような言い方の対比が歌の魅力。

メリーゴーラウンドって木馬自体に動力があるわけじゃないから電源つながってないような気もするんだけどイメージ的にはやっぱりメリーゴーラウンドなのかな。コイン入れて動く馬、みたいなあれは充電式?なイメージがある。

ライ麦畑的な……(あれは朝じゃなかった)

ゲーセンの競馬ゲームが思い浮かんだ。メダル賭博の対象である(しかも疑似的な賭博にすぎない)ことのきたなさや情けなさからの解放を想起。

「完ぺきで〜」

ひどい話のような気がする

「どうして」っていうからには不本意なんだろうけれども、それでもやさしいきみに打ちひしがれるしかないんだよ……。

こういうシンプルな歌のパワーよ……

「組み立てよ〜」

(短歌の読み方よくわからんのだけど)「いち葉の」でいっぺん切れて、まあ葉っぱのすんとした感じに読まれての、「かさぶた」で生っぽくなって、とはいえ意味としては依然通じる(かさぶたのないことの淡白さ)あたりの動きが好き

「淡白な日々」に「しずかな暮らし」を重ねる効果はよくわからなかった

「組み立て」は説明書の文言ですね。

「かさぶた」=傷の治る途中のもの。傷つかない暮らしをしましょうよ、という歌としてとりました。あんまり具体的な描写が無いので、感情の問題としての傷つかない、と解釈。「組み立てよ」という文言で、その暮らしの達成をあくまで理知的に促しているところが面白いです。感情を理性で抑えようとする感じ(1首目の「綴じよ」と似たイメージ)。

傷つかず心が動かない生活をしたい(していないからしたいといっているのか、半ばすでにそうなのか)、いずれにしてもさみしい話なのかな。

「大人にな〜」

強そうな名前の電池。エボルタ……かな? マクセルは会社名か。

自分は「これエボルタだな……」と思いながら読みました

ちょっと自分に充電しようとしてないか?

「自分に充電」はめっちゃ良い読みですね。

なんで大人になったことを嘆いているんですかね。電池に子ども時代を見ているような印象も。おもちゃの電池とかを大事にするようなニュアンスを少し感じます。

世代差もあるんだろうけど子供の頃おもちゃに入れるものとしての電池って存在感大きかったし、ブランドも重要だったりしますよね。大人になるとリモコンの電池替えるみたいなのは機械的な日常になる

最近だと(昔どうだったかは覚えてない)パナソニックとタカラトミーは仲が良くて最強のエボルタ電池でトミカやプラレールがめちゃめちゃ動くぜみたいなプロモーションをやっているので子供はエボルタ覚えがち

「エボルタ」は「エボリューション」と「ボルテージ」が由来みたいですね。このへんは確かに子どもに象徴的かもしれない。

「ばらしてる〜」

「〜思い出す」まででとりあえず中途半端に組み合わさってる家具みたいなのがイメージされて、そこから「ページが」で説明書の組立手順のとこみたいなのが浮かぶんだけど、「あった」で落とされて、なんか奥行きを感じる(何も言ってないなこれ)

少なくとも説明書としては役に立たない無のページ。このページを見ているときは解体も組立もしておらず手が止まっているはず。その現実には何も行われていないふわっとした瞬間にささげるアンセム。

そういうページに対する憧憬なのかな

「季がくらむ〜」

「○月なのになんだよこの気候は」って日に「文字を焚く」までひとつらなりでいったん切れて、その次、「肘かけた杢」でまた切れる(で、「けぶる目のはし」で焚かれたときの煙に戻ってくる)でいいんだろうか

杢の模様と文字のイメージの関連とかあるか

名詞も動詞も多くてちょっと読みにくいが、初句の「くらむ」で宣言されている通りに、その連なりをイメージのままにめくるめく感じていくかたちで読むしかないのかな。

この歌のわかりにくさは、そもそも説明的な言葉への否定みたいなものもある気が。「文字を焚き」なんかは、ある意味で1首目でやってることを最後に全部なかったことにしようとしているようにも捉えられます。

murashit「子供たちのための教本」

一言

続柄の欄に書く初恋の人、のところめちゃくちゃ良い。

終盤がまだ全然わかんないんだけど。

父が作った街で生まれ育った自分も父が作ったもので、でも一度は街を出ていくんだけど、また戻ってきて、父が死ぬ、死ぬけど都市が消えるわけじゃない、けど父が作った都市ではある、という、こう、父権からの逃れと逃れられなさとそれも悪くなさみたいな話……か!?

この果てしない不条理な葬送を巡るお話に、総じて自分は寂しさを受け取りつつ、作品全体に散りばめられた()の形式で明かされる心の声が、客観的であろうとする語り手の支えになっているような気がしました。

もう少しじっくり読んでみたいですね。

むらしっとさんの描く冠婚葬祭、冠婚葬祭特有の一切合切がめんどくせえな、でも仕方ねえという淡々とした感じがありとても好きです

panpanyaっぽい

なんかわかる

父が作った街であり世界を歩くということがメタファーとして愛おしくさえある、ような心持ちになってしまうパワーがこの飄々とした文体にはある。父殺しの対極(地の文の視点:父が作った世界に内包されているという意味で)のようであり、じつはしっかり父殺し(括弧内語りの視点)であるところの二面性がいい。

最後(合唱曲以後のところ)が圧倒的によかったです(ぶっちゃけ内容はよくわかっていないが)。

細部

はじめの「そうだったのか」、初読でなにが? と思ったんだけど、そういうことなのか(まだ言語化できていません)。

これわかんないんだよな

直接的には、直前の文「郵便局のバイクが門の前に停まった」に対して「そうだったのか」と言っているように読めるが。

緻密作為コーナーにも書いているとおり、この最初のパラグラフでは一番最初だけ語り手の一人称「私」が出てきて、それがパラグラフの最後になると「ア兵」と三人称名前呼びにすり替わり、以降本作の地の文では「私」ではなく「ア兵」という呼び方で焦点化して語りが続く。

この場面での「郵便局のバイクが門の前に停まった」ことが縁側で将棋をしている二人の目には入っていなかったという解釈を考えることができると思う。配���員が「縁側の二人に声をかけた」とあるから、配達員の方からは縁側に人がいることが(覗き込めば、少なくとも部分的には)見えるわけだが、二人は将棋に集中していたのか、あるいはア兵は背を向ける角度だったからで、少なくとも見えていなかった。だからア兵は当時「郵便局のバイクが門の前に停まった」ことを知らない。知らなかったことをここで知ったから、「そうだったのか」

つまり現在の「私」が過去の「ア兵」の周辺の物事を何らかの形で知覚し語り直しているのがこの文で、当時の自分が見えていなかったことをこの語り直しなのか追体験なのかの中で発見して「そうだったのか」と言っているとする説。

これはなんか、控えめすぎるというか、そこに注目して「そうだったのか」と言うほどのことなのか、というのがよくわからない。直後に配達員から呼びかけられているんだから、そこに配達員が来たタイミングはその少し前というのは当然の類推のはず。たとえば配達員が投函していって将棋が全部終わった夕方に郵便受けで発見したとかいう話の流れならば「そうだったのか」は自然ではあるが……。

あと、これは弱い要素だけれど、p151ではア兵がクリップボードの方を見ていたので実際に視覚的に確認したわけではない職員の挙動を、地の文で書いて、カッコ内で「実際には目にしていない」と断っている。これはやはり、当時知覚できなかったことは推測でしか書けないのではないかと思われ、そういうルールが全編に適用されるのなら、バイクが停まったことに対して「そうだったのか」はやはり不自然になる。

なのでこの説は微妙だ。

直前の文のカッコ内、「ようやく詰みまでの道筋が見えたところで」に対して「そうだったのか」と応答しているとする説。

つまり、片方は「ようやく詰みまでの道筋が見えた」のだが、対局の相手方は詰みがあることに気づいていなかった。詰みが見えていたことをこの語りの中で知らされて、「そうだったのか」と反応している。

これはしかし、地の文とカッコ内の文の語り手がいずれもア兵で一貫しているとすると矛盾が生じる。

地の文については最初の一行で「私」=「ア兵」であることが明記されている。

カッコ内の文についても続く行で「誘ったのは父」「こちらといえば」と言っているのだからやはりア兵であるはずだ。

であれば「詰みまでの道筋が見えた」のもそれに対して「そうだったのか」と言っているのもア兵なので、応答とし��は不自然である。前段のバイクが門の前に停まった説は、当時のア兵がそのことを認識していなかったという解釈がとれるが、バイクと違い詰みまでの道筋が見えたのはその時点でのア兵の認識そのものだから、後から気づいたというのもおかしい。

「括弧内語り→地の文に対してコメント」はあるが、「地の文→括弧内語りに対してコメント」の方向は全体通してあった?なかったような印象

p137「(誰かと会った?)」→「会った」みたいな応答はしている

では地の文とカッコ内の語りの一部を父が担当していて、対局者であるア兵が既に詰み筋に気づいていたということをこの語りの中で知った、という解釈ならあり得るのか。

前述の矛盾は解消されるのだが、そんなシームレスに語り手が父になって良いものだろうか。

地の文がア兵でカッコ内が父、とかならまだそういう構成はあり得ようが、そんな単純さでは少なくともないように見える。

いいのか。父がア兵を作ったから。ア兵がそう考えるよう父が作ったから。だから混ざっていて良い?

まあでもそれはそれで、そういう全知性を持ってたら、「そうだったのか」ってならなくない?

この説は有力な気がする。だからこそ「対局は途中止めにされた(体よく逃げられたと言っていい)」

俺は「詰み」に対しての「そうだったのか」だと思ったんですが、まあその後の語りのルール?というか、わかんないんですよね。

ア兵とかサン議とかのネーミングが新鮮でした。

「夏ハバキ」好き。「岩本」とか普通っぽいのが混じってるのもいいですね。

ネーミングはまじで上手いと思いました。

老人たちが流れてきて賛辞の嵐を浴びせてきたり、役所の職員が手続きのための説明を一息でやり終えて仲間が拍手を打たんばかりの状態になり紙吹雪(書類)も舞ってといったり、唐突に始まるミニゲームみたいなお祭り感が好きです。

(けれどもフクロウではぜったいにない)好き

p.148 「高基線の建設による変化」高基線って高速道路みたいなやつ?だとすると、この建設で雪が降るように気候が変わるというのはどういうことか。フェーン現象を形成する山脈を取り去る勢いで高速道路を敷設しているのかもしれない。

p.154「ポイントが十倍ですので」流石になんのポイントだよ

p154「二人が役所から出ると」あたりからなんか「やってる」んだよな

なかったはずの全裸男性の銅像が出現しているが、ア兵がそれを無視する

(さすがにやりすぎ)

全裸男性の銅像(父をモデルにしている?)を出現させたことに対して、やりすぎ、とツッコミを入れている

そんな銅像を出現させるという理外の力がここにあり、かつ、それをア兵は認識していて誰がやったかもわかっていて無視していて、この発言?

「いずれにせよこの期に及んで父が受け答えすることなどできはしない」

やりすぎ、と指摘している相手は父であり(つまりア兵は銅像を出現させたのが父だと思っていて)、しかし父はそれに応答しない、ということ?

「それにしても、どうして今になって――/(え、わかんないの?)/藤十郎のこと――と、間髪入れず、ア兵は今度は声に出し、「連れて行かなかったらどうする?」」

読みにくくてわからない。「今度は声に出し」で問いかけている相手は父。なのでやはり前段から続く「さすがにやりすぎ」も含めて父に対する呼びかけ。

途中で切れている藤十郎のこと、のところは、「どうして今になって初恋の人である藤十郎と一緒にこの役所に来るように取り計らったのか」ということ?

p154までは引っかかりを覚えながらも何とかたどり着けるんですが、ここから先で一気に振り落とされるんですよね。でも、きっとここからが重要なパートなのでしょう。

p155あたりまで読み進めると、なんかまるっと総合すると、

この都市を作ったのが父であり、だから父が基本的になんでもできる(?)

銅像をいきなり出したりして遊べるのはそれを端的に示した描写だ

だから「父が決めたことだ。自分勝手に死ぬことを決めて、その埋め合わせにでもしてやろうと」初恋の人である藤十郎と二人で役所に赴くイベントを起こした

父の筋書に沿って物事が進んでいて、だけどそれが「悪くない」

p156「(ぐずぐずじゃん)」以下で、

この街は父が作っていて、

父が自分に死亡内定通知を届かせた、

父が死ぬに際して、だから街はぐずぐずになりつつある

ア兵も父が作ったのでありア兵がどのように考えるかは父の作意の通りだ

(本文と順序が前後するけど)でも父が死ぬからと言って街やア兵や藤十郎が消えるわけじゃない

地の文が父になっていて、カッコ内のア兵と会話になっている

この地の文で父が出てくることの先出しが冒頭の「そうだったのか」なのか

死を計算する機械も父が関与してるんだっけ→特別そんな説明は無かった

p158「すり潰される」「グラインダーのような機械で、喩えるならコーヒーミル」はこどもブロイラー感があり、その前のp154「ポイントが十倍ですので」とかの戯画化もなんかそれっぽい

ラスト、()が語りを途中で終わりにすることで(父の死を語らないことで)、父の世界を、ないしは親子の関係性をふわっとしたまま残存させることを狙っている気が。泣ける。

ここ緻密に作為をもって語られているだろコーナー

人称と焦点

冒頭だけ「私」、以降「ア兵」

一番最後の括弧内に「わたし」「わたしたち」が出てくる(「わたしたち」のところ、藤十郎と目配せしあってという記述なので、このわたしたちは、ア兵からみたア兵と藤十郎を指しているように読み取れ、したがってこの括弧内の「わたし」はア兵のように思える、が)

地の文の語りと括弧内の語り

括弧内は、単純にア兵の心内語や言い足しであるように見えるところと、そうではない主体が語っているように見えるところがある

ア兵が描写せざるをえないとか描写しようとしたとか、語りに対して括弧の内外共に意識的である

「そうだったのか」問題のところに書いたとおり、基本的に両方ア兵のように見えるのだが、使い分け方がわからない

単なるア兵の心内語や言い足しを超えて他者的であるように読めるところ:p125「あー、なるほどね」、p126「ははあ、発育が、いい、と」、p129「で、次はなにを?」、p131「そうですか」、p136「老人が流れるってそういうことか」、p137「誰かと会った?」、p139「同意する」、p141「「老人が一人」だったんじゃないの?」、p154「え、わかんないの?」

仮説1:地の文=父にとってのア兵、括弧内=ア兵と読めないか

p.154「やはり父は何も答えない(これだけ饒舌なのに)」饒舌なのが父だとすると、地の文が父の語りと読めないか

p.155「「しかも、初恋の人と」〜(中略)〜それは父が決めたことだ」藤十郎と行くことを決めたのは地の文のア兵だが、括弧内のア兵はそれを決めたのは父だと言っている。

父が自分が作った世界をたたむにあたって、それを外側から眺めているア兵の語りが括弧内の語りということ?(→仮説3)

この仮説が無難な気がします。前半は地の文と括弧内の思考かなり近いけれども、物語が進むにしたがって括弧内の自我が強くなって最終的に地の文から完全に分離するイメージ。親離れの主題?

仮説2:フィクションにおける語り手 vs 読者・作者との関係性の違いによって、地の文のア兵と括弧内のア兵を使い分けているのではないか

フィクション論はよく分からないのでよく分からない

仮説3:父が作った世界のなかのア兵と、外側のア兵の違いではないか(仮説1に近い)

安直なたとえだがVR世界のなかの父・ア兵・藤十郎を外から見ているア兵の語りが括弧内に書かれているようなイメージ

性別

ア兵には父がいて、母がいて、父にはでかいちんこもついているが(身体全体がでかいんだよ)、一方でア兵と藤十郎の性別は意図的に不明確にされている(あるいはそもそも性別があるのかどうか自体が定かではない)(ように読める)

藤十郎は我々の日本で言えば男と思われる名前だけど、「ははあ、発育が、良い、と」みたいなことがかいてあり(いやこれは別に背の高さとかでも一応は成立して、あまり手がかりではなくて、ミスリードされているだけなのかもしれないのだが)

ア兵は陰茎を備えていない様子の描写がある(これは割と明確なようには思える)

二人が同級生に囃し立てられたりする話からすれば、我々の日本の今の前提からすると二人が異性である蓋然性が高いという読み取りが生じるっちゃ生じるんだけど、強い根拠にはならないよね

ア兵には母がいて、とかいたけど、父は母がいたという体でいるけれど、ア兵のほうは(少なくともカッコ内の語りは)自信がなさそうだ p129「(そういえば、母のことが思い出せない、ほんとうに母などいたのだったか」p130「(ほんとうに母とやらに」

父がこの街を作ったという設定の本当らしさと嘘らしさ(おそらく語る視点によって異なっている)

この街のリアリティラインもですね。イオンモールとか書いてあるからいやらしいんだが、本屋が無限スクロールしたり、一点透視の商店街の消失点、とか、無限遠の太陽から光が届く、とか、つくりもの感を所々に出している感じがある

街路樹の果物が食えるのとかもゲームっぽい

予感はさせてくれるんですが、尻尾がつかめないんですよね。最後に全裸の男の銅像が出てくるところで「父にはこの世界の創造権がある?」と思わせてくれるんですが、これが決め手で良いのかと思うところもあり。

リスペクト先

タイトル「子供たちのための教本」

ドナルド・バーセルミ『死父』(柳瀬尚紀訳)(原題:The Dead Father)

読んだことないけど、死んだ父を墓穴に連れて行くらしい(?)

作中に「息子たちのための教本」(A Manual for Sons)という章があり、もとは独立して発表された短編が取り込まれる形となっているらしい

だからこれが説明書要素であると同時に、でかくなる父を墓へと運ぶという要素だろう。

紹介文

高橋源一郎『さようなら、ギャングたち』

読んだことないけど、役所から死亡予告を通知された子どもを墓地に連れて行くという要素があるようで、その部分が子どもではなく父という形で引かれているのだろう。

エピグラフ

円城塔「良い夜を持っている」

読んだことないけど、異常な記憶能力を持った父親が、物事を彼の頭の中の都市のなかの事物と関連付けて記憶するみたいな話のようだ。

父が都市を創造しているという要素だろう。

鴻上怜「沼妖精ベルチナ」

一言

説明書要素は……ない!

説明書要素が薄いので「社会を識る」という補足をつけてみたのですが、姑息なエクスキューズはよくない気がしたので最終的に削除しました

ISMSとかeラーニングとか、体温報告とか、数え切れないちりばめられたダメ総務・情シスしぐさが面白すぎる

アクションとバイオレンスが飄々とした文体によって綴られていて、何箇所も笑いどころがありながら、最後はハッピーエンドで締めるのが憎いですね。ベルチナかわいい。闇のジブリが映画化しそう。

とにかくまず文体が良くて、講談みたいな語りで無限に繰り出されるホラを読んでるだけで楽しいのがいい。こういうのが書きたいんだ……

あと鴻上さんがこうやって醸し出すサラリーマン的ダルさはいつも好き

めっちゃウケました。全体がユーモアに覆われているけれども、物語の土台が労働と人生過ぎる……。

出てくるものが全体的にぬめぬめしている。

細部

「もいもい食べはじめる」のいいな

のんのん、じゃないという工夫

https://d21.co.jp/akachan-ehon/

「オッドラときたらたいしたもんだ。」という最初の一文と「もいもい」でこの小説の雰囲気がみごとに提示されたな、と思いました(もいもい以外も全体的にオノマトペが良い)

ISMSを遵守するババアでめちゃくちゃ笑いました。

「eラーニングで学んだろ?」良すぎる。

物理的な情報セキュリティ対策。こういうのに弱いです。ああ面白い。

アクションシーンが上手すぎて、モーションまで想像できてしまうのが悔しい。

ベルチナに肉と骨が詰まってふくふくしているのは……→いい!

いいところを書き出したらキリがなさそうなのでやらないぞ

なにかと出てくるオッドラの自由気儘新入社員ぶり

「死と太陽を直接見つめると目がつぶれるから、労働というサングラスで保護してやる必要があるのだ」が名言すぎる。

あらすじ文の「そしてそれとは関係なく」ずるすぎる。実際本当に関係ないし。

構成をざっと見ていこうのコーナー

p162「オッドラときたらたいしたもんだ。朝」〜

出社、データがぬるぬるになるトラブル

NULLs propagateってことでいいんだよな!?

こういうのをネタとしてメインにするのかと(あらすじ文での言及も含め)思ったらサクッと流されるのが良すぎる。

電子粘菌ってなんだよとかいろいろ言いたいことが多いんだが、それにつけてもダルダルの職場感が最高

ちなみにこのへんの「オッベルと象」オマージュはとくに別にどこにもかかってないですよね?なんなのもう!

「デウスに誓って」とかあたりの雰囲気くらいか?

宮沢賢治のあの作品も、象がブラックな労働をさせられる話なので、孤独な老象辺りでかかっているはず…

p166「オッドラときたらたいしたもんだ。内勤のくせして」〜

サーバー室に入り対処しようとしたらサーバ(ー)やまんばと遭遇し、追い返される(主人公の諦めが早いのもダルい感じでいい)

途中でダークソウルになるところとかいろいろ言いたいことが依然多い

老婆が退職再雇用の平社員とはいえ重役と昵懇かもしれんみたいな下りが良すぎる

p171「どのみち今日は仕事にならないから」〜

残業のうえ帰宅。ベルチナ登場、餃子、フェラ、そして我に返る

ベルチナの描写に主人公のドルオタ性が滲むところとかいろいろ言いたいことが依然多い

さっきの「同僚老婆を殴っちゃまずいよな」の我に返りの相似形としての沼妖精に舐めさせたらまずいよなの我に返り方!

p179「ヨギボーを掌底で押し込み」〜

主人公のしょんぼり、沼妖精は印旛沼の妖精である、印旛沼を襲う地上げと妖精婆率いる反対運動、その婆を探している、婆の道は婆

婆の道は婆ではないんよ

地名とか固有名詞のズラし方がいちいちずるい

p184「翌日、俺は」〜

ベルチナを伴って出社、おかげで職場でちょっといざこざ

このへんのなんか妖精とか学校に連れてきちゃったドタバタ的なやり口が良い

p188「サーバ室へ通じる」〜

ベルチナを伴ってサーバ室へ、セキュリティの観点からババアの攻撃を受けベルチナが死亡、主人公もピンチ!、一人情シスのヘモトにより助けられる

「何って、マシンを強制終了しただけだが?」をはじめいろいろ言いたいところが多い

p193「俺は地上へ戻ると」〜

業務への復帰、終業ののちベルチナを想い苦しむ主人公、オッドラに誘われてラーメンへ、オッドラによるベルチナの復活

いや!なんかいい話ふうに締めるんじゃないよ!

ベルチナシスターズが普通にかわいいんだよな

cydonianbanana「閲覧者」

一言

みんなだいすきメタ構造。

1:1地図、ヘッドセットの説明書、本書の説明書と説明書の多層構造が作られているのに貫禄がある。

描写しまくり系がしっかりできる体力、すごい。

タイトルからしてかっこいい。

感覚的なことをいいますが、潜っていく感じが気持ちよかったです。

ストリートビューの棒人間を地図へぽんと落とすあの感覚

視点を担う対象にの心的描写を排し、純粋なカメラとして作品全体を眺め回すスタイルはハードボイルド風でありつつも、選択したオブジェクトやシチュエーションにどこか回顧的で懐かしさを呼び覚ます効能があり情緒が失われてもいない。細部に神が宿ってる。物語構造を引っこ抜いて、物語の説明を試みたまさに「物語の説明書」だと感じました。すごい。

「覗き込む(=作中作に移行する?)とインデントが一段下がる」の使い方がうまい。最後できっちりおっと言わせてくれる……

これを軸にちょっと内容まとめたい気持ちがあります

インスパイヤを感じたもの

作中作に潜る、潜る、潜る、ドーンみたいなのはインセプション感

VRの多層性や、ヘッドセットを外すという行為への注目は、PROJECT: SUMMER FLARE感

そのワールド性というかVR的な題材を地図の話と作中作の議論に結びつけて小説としての強みというか特徴に繋いでいるのが良いですね

細部

細部に神が宿ってる。何度でも書く。

小説における情景説明のパラグラフ、その作法をレイヤー化して表現しているのが技法として新しい。私も感覚としては無意識にやっていることだけど、大枠から細部へと向かう描写の手法を字下げというかブロック分けで詳らかにしているのが「分かる」って感じでした。

「いま、あなたが見ているその地図、わたしが立っているこの場所は〜」から「たまらずヘッドセットを」へのジャンプが読み手の視点を物理的にジャンプさせている。そしてまた次のパラグラフで「潜る」。このジグザグ加減がたまらない。

文章に点在するこの切れ込みのちょうど境目の描写が好き。長すぎるエレベーターとか、バス停とか。モンタージュを多用した古いソ連の映画みたいで好きです。

構成をざっと見ていこうのコーナー

p204「盛夏の日射しと」の段落

レイヤ0(便宜的にここをいったんレイヤ0とする。部屋の外)

p205「玄関の中は」〜

レイヤ1(部屋を進む視点)〜2(仕切りの奥や棚の中、置かれた説明書の中など)の行き来

男性の一人暮らしのように見える

っていうかばななハウスすぎるだろ!!

https://cydonianbanana.net/2022/02/06/%e8%87%aa%e5%ae%a4%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%aa%e3%82%a22022/

だからばななハウスをフォトグラメトリでVRChatのワールドにして閲覧者ワールドとして公開して欲しい

内側から鍵がかかった扉(レイヤ1)のむこうからくぐもった女の声がする(レイヤ2)

あとのほうでも女の声が出てくる

ウイスキー棚(レイヤ1)に並んでいる瓶のラベル(レイヤ2)から未来っぽいことがわかる

ただここは基本的に実在のウイスキーの名前っぽい?(「UMC2273〜」から出てきたりはしてねえ)

董啓章『地図集』からの引用(レイヤ2):ボルヘスの縮尺一分の一地図の話。考察ポイントだ

読んだことあるはずだけどぜんぜん覚えていない。っていうか、この 『地図集』-「学問の厳密さについて」-『賢者の旅』の(引用もしくは作中作による)重層構造がそもそも本作全体の示唆にもなってるのか

p212「《……作中作とは」

レイヤ2(部屋にあるコンピュータの画面上)

原寸地図についての話。ここも考察ポイントだ

emacsおじさん

p215「書斎の机に載っているものは」

レイヤ1(部屋にあるヘッドセットの描写)〜レイヤ2(ヘッドセットを被って見るなかで映写機)〜レイヤ3(映写機の映し出す映像と女の声)

レイヤ3の女の語りも考察ポイント

ファムファタール感

レイヤ3の最後で炎→レイヤ2の映写機も燃える→レイヤ1の部屋にも煙

p220「もうお気づきのことと思いますが」

いきなり3段階落ちて、ここまで出てきていないレイヤ4

「出口を」ということで、逃げてね的なことを言われる(お前は誰や)。このへんの語りの内容も考察ポイントだ

p220「たまらずヘッドセットを脱ぎ捨てると」

そしていっきにレイヤ0に上がる

冒頭では「屋外=レイヤ0、部屋のなか=レイヤ1……」であったが、ここでは「冒頭から一貫した描写をVR内と捉えなおしたときの、そこからヘッドセットを外した状態」がレイヤ0になっている(「レイヤ0」でインデックスした先がズレていることに注意)。これ言ってること伝わるか?

これは脱ぎ捨ててるヘッドセットが違う(一段上)のかもと思ったけどどうですか?

いや、むらしっとさんはそのことを書いてるのか。

ここはここまでのレイヤ1の「部屋のなか」と同じ部屋のなか(だが煙は出ていない)。「次の地図の記憶から」と言うとおりである

p221「踏み出した足が」

レイヤ1だが、先ほどの部屋(レイヤ0)との「ズームイン/アウト」関係が(すくなくとも一見)ないように見える。もちろん最初のほうからの「レイヤ1」ともまた別

「次は出口、出口」

いつもの伊豆要素

実際に伊豆市に出口という地名・バス停がある

p221「目の前に」

(空行を挟んで)レイヤとしてはマイナス1相当(本書の版面の上端より上から始まっている)

説明書を読んでるのにレイヤが変わってないとか、最初のほうで出てきた説明書とちょっと組み方が違う(階層でのインデントもあるし、空行も入ってる)とか

煙が出てるんですけど→お近くの非常口へ

目次の横のページの火気に注意っていうのと繋がる

3 notes

·

View notes

Text

2023年、会社を辞めてからのあれこれ

7月末に会社を辞めて、5ヶ月が経過した。 8月末からハワイに1ヶ月留学し、9月に帰国。10月からは大学の通信で学芸員課程の勉強を始め、現在に至る。 4単位分の課題とテストは終わり、2単位分は課題を出してテスト日程を調整中。今はさらなる2単位分の課題をやっている。来年の6月までに20単位を取って、7月に実習(3単位分)をクリアできれば、9月には晴れて課程修了となる。その先の転職活動がどうなるのか全く予想がつかないが、とりあえず今は単位取得の心配をする時間……と思うことにする。

勉強と並行して、昨年4月の引っ越しから手つかずになっていた段ボールの開梱も進めた。40個近くあった段ボール(私が一人暮らししていたアパートと実家の一軒家からの引っ越し荷物)を6個まで減らし、もう使わないものは断捨離した。本は古本屋に70冊ほど売り、CDも中古CD屋に30枚ほど売った。 本棚や収納の中にとりあえず入れたものは後で確認して捨てるか残すか判断しなければならないが、その作業ができるスペースを確保するためにも段ボールを減らす必要があったので、年内にここまで進められたことは大きい。

今は課題も進めつつ、服の断捨離をしている。箪笥やクロゼットの中の服をすべてベッドに並べ、迷った時はその場で着てみて、残すかどうか判断する。古くなった服や、買ったものの結局あまり着なかった服をまとめて捨てた。会社員時代によく着ていた紺のブラウスは、襟の部分がすり切れかけていたので、一緒に処分した。このブラウスを着て、その上に黄色いカーディガンを合わせた格好でよく出社していたな、と記憶が蘇った。 手持ちの服を把握できたことで、今後どのような格好をしたいのか、そのためには何を買い足すと良いのかも具体的に考えられるようになった。12月に入ってからは、ブラウスや靴下を新たに買った。裾の縫い目がほどけてしまった夏のズボンと葬儀用のワンピースもお直しに出した。

そして、会社員時代の遅れを取り戻す気持ちで、色々なことをインプットしている。 呪術廻戦や少女革命ウテナなどのアニメを観る。気になっていた音楽をまとめて購入して聴く。読書会でジェンダー・セクシュアリティを考えるヒントになるような本を読み、人と感想を言い合う。(半分は課題のためだが)美術館に行く。舞台や映画を観る。パレスチナに関する展示を見たり、デモに行ったりする。

身辺が整ってきて、今後どう生きるか考える時間も持てるようになった。

会社員時代には、「作家かライターに転職したい」と強く思っていた。 でも時間ができた今は、私は純粋な作家には向いていない気がしてきた。何時間もパソコンや原稿用紙に向かうことを毎日繰り返しても、書けない時は書けない。収入も不安定だ。執筆も人生も計画が立てづらく(私が書きたいのはエンタメでなく純文学寄りの作品なので)、書いたものが誰かの人生を照らすまでには長いタイムラグがあり、場合によっては努力して書いても的外れな批判に晒され、それでも自分なりの良い作品の基準を持ち続けなければならない人生を思うと、それに飛び込むだけの覚悟が今の自分にはないことに気付く。 会社員だったら、とりあえず出社して手を動かせば、日によって出来にばらつきはあっても一応誰かの役には立ったことになり、その労働に対する報酬が月1回支払われる。会社員時代は日々のストレスで「もっと違う生き方がしたい」という気持ちが強まっていたが、私は決して会社員生活自体が嫌いではなかったのだと思う。業務内容や環境に納得できれば、会社員をやっている時間にも楽しみを見出せる気がする。 退社前の私は、文芸を生業にすることの大変さを真剣に想像できていなかった。そして、自分が優位に立っていることを事あるごとにアピールせずにはいられない父がいたことで、分かりやすく成功したいというエゴに囚われてもいた。「作家やライターになることで、自分は本当に幸せになれるのか?」と冷静に考えることができていなかった。 もちろん書くことは続けたいが、権威のある文学賞からデビューして、年間1冊は作品を出して……というような生活を私が目指す必要はないと感じている。自分のペースで、肩の力を抜いて、地道に書いていきたい。

手つかずになっていたタスクが少しずつ片付いてゆき、徐々に心がクリアになっている感覚がある。 来年の秋に学芸員課程を終えた私は、どんな未来を思い描いているのか。 残された時間は、まだ9ヶ月ある。慌てて答えを出そうとせず、散らかった身辺の整理と今後に向けたインプットを粛々と進めながら、冷静に心の声に耳を澄ませたい。

3 notes

·

View notes

Text

2023.10.11 これまでの振り返り

いくつか分かったことがあったのでまとめます。※これとは別にもう少し詳細にまとめています。

卒制の始まりは、「美しいがゾッとする感覚(怖さと美しさ)」の奇妙さへの関心から始まっている 4月 卒制の表現目標は「不確定で美しい視覚表現であること」と言っていた。 5月 ※書籍名の記載し忘れ。「形態」というページから「欠落」「不完全な形態」というワードにたどり着き、「完全、明快ではっきりした」写実主義より「不明瞭で、ボヤっとした」印象表現が美しいとまとめている。 6月 日本画家の佐久間友香さんやアーサーラッカムとの出会いで「光を排斥」してもいいと考える。 7月 「対象」から完全に離れず、精神性を内包させる方向性から「幻想絵画」に属すると仮説を立てる。 また、構想スケッチや「光を排斥」するヒントから、小林古径・吉田博といった日本画の技法に着目した結果、「離散的(雲散的)」という捉え方を見つける。 8月 日本画の様式で描くと、輪郭をでっ���上げていると感じてしまった為、自分が見ている場所のみモノとして描き、それ以外を空間との境目にする描き方を試みる。その後、輪郭や下書きを描くこと自体をやめる。 9月 カタチから離れようとする中で生まれる、空間とカタチとの間に精神が垣間見える表現を目指す。また完全に線から離れた事で、線だけの表現が独立しだす。 10月初旬 カタチから完全に離れようとする結果、全体をぼんやりと捉え始める。

振り返って分かった事 ・初期の段階から、「不確定」や「不明瞭」は「怖さ」と結びつきが強く、現在は「不明瞭」な表現を「欠落=死」として扱っている。 ・6月までは、「美しい」というワードが耽美表現などでついて回っていたが、研究カテゴリーが幻想絵画だと分かってから、「美しい」というワードは完全に消えている。今考えると、ポジティブ(見える対象)が「美しい(正確な言葉が分からない、、)」必要が理由としてあると思われる。 端的に「美しいモノが欠落する」ことが初期衝動として重要であったという事。 ・8月以降、根拠や先人の考え方を調べる「研究」の要素がかなり減っていて、分析する力が減っている為、結果的にプロセスドキュメントが作りづらくなっていることが分かった。

余談 ・自分も結構前に投稿数100件いってたようです。 ・セザンヌについて調べたのですが、彼は途中から、印象派のような対象から離れることを嫌い、古典的な技法を深堀していくことを選んでいた様だったので、少し自身とは関連が薄い気がしました。 ・5/8に「欠落」というワードを深堀する為、パウル・クレーの「未完結の美」という論文(エッセイ)を読んだ際に、クレーの筆跡がキュビズムと関係性を持っていることが分かっていた。やはり欠落とキュビズムには何か関係があるように思われる。

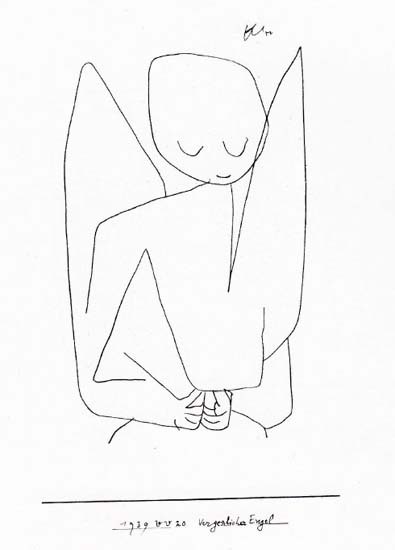

パウル・クレー「忘れっぽい天使」

3 notes

·

View notes