#新聞挿絵

Explore tagged Tumblr posts

Text

日刊ゲンダイ 『12の眼』 著・一雫ライオン 絵・宮坂猛

6/2から一雫ライオンさんの新聞小説の連載挿絵を担当します。誰もが知る繁華街六本木の路地裏で起こった殺人事件から物語は始まります。是非読んでみてください。

下記は一雫さんの連載直前のインタビューです。

#仕事#illustration#イラストレーション#イラスト#挿絵#一雫ライオン#roppongi#六本木#日本#宮坂猛#takeshimiyasaka#monochrome#新聞挿絵#日刊ゲンダイ

5 notes

·

View notes

Text

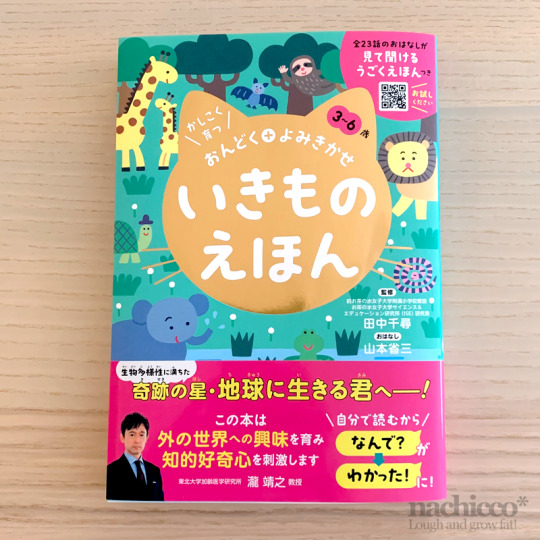

朝日新聞出版様 おんどく + よみきか��「いきものえほん」 ・つちの なかでの おしゃべり ・まよなか レストラン ・きえた いきもの アワー 挿絵イラスト制作 https://publications.asahi.com/

0 notes

Text

山下みゆきさん作『直紀とひみつの鏡池』(静山社) 装画・挿絵を担当いたしました

朝日小学生新聞連載作品の書籍化、第二弾!🙌 本日12月19日発売です🐟

書籍情報はこちら https://www.sayzansha.com/book/b655481.html

お見かけの際はお手にとっていただけますと幸いです どうぞよろしくお願いいたします!

39 notes

·

View notes

Text

I was asked to create a review and illustration for BRAIN MAGIC left-hand device "Orbital2"

31 notes

·

View notes

Photo

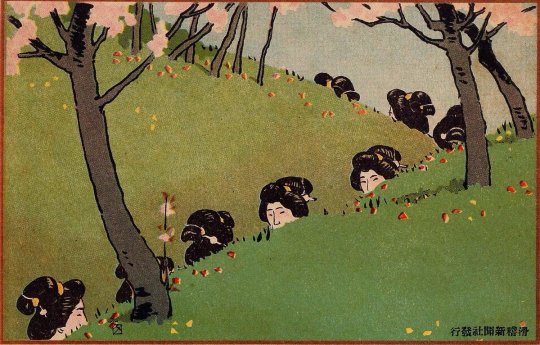

Xユーザーの昔の芸術をつぶやくよさん:「今日はちょっと忙しかったので、寝る前に軽~くつぶやきます。画像は宮武外骨が発行していた滑稽新聞の挿絵で「花の山」(1906頃)。桜を鑑賞する綺麗どころを花に見立てているのでしょうが、なかなかにシュールな光景です。」

2 notes

·

View notes

Text

「遥かの都 彼方の国」2025年活動予定

本年の当サークル活動予定+今年の抱負などをお知らせします。

【イベント出展予定】

以下のイベントは参加が決定しております。

【1月】

・ZINE FEST TOKYO 2025年1月11日(土)12:00-17:00(予定) @東京都立産業貿易センター台東館(東京・浅草) ※長編持ち込み予定なし

・関西コミティア72 2025年1月19日(日)11:00-15:00 @インテックス大阪 2号館

【2月】

・名古屋コミティア66 2025年2月2日(日)11:30-15:30 @ 名古屋市中小企業振興会館(吹上ホール)第一ファッション展示場

以下のイベントはまだ参加未定です���、参加を検討しているものです。

・文学フリマ東京(5/11) ・COMITIA152(6/1) ・北海道COMITIA(6/15) ・静岡文学マルシェ(6/21・初参加) ・文学フリマ福岡11(10/5) ・関西コミティア74(10/19) ・文学フリマ東京41(11/23) ・COMITIA154(冬開催)

ほか、今年も積極的に地方イベントへ飛びたいです!

各イベント出店予定は当tumblrにて随時告知すると共に、こちらのページで一覧を確認できます。

【制作予定】

◆文芸◆

・読切短編「泥のゆびさき 人魚のつまさき」(仮題)

昨年公開した「煙の狼と沼地の主」に登場する「沼地の主」にクローズアップした前日譚的なお話を作っています。

とはいえこちらも読切で、「煙の狼」を読んでいなくても単独でお楽しみいただけるお話になります。

5月のイベントあたりから頒布開始予定で鋭意製作中です!

・挿文綴 再録版(仮題)

当サークルの短篇集、『挿文綴』の「第二集」が在庫わずかとなり、すでに「第一集」も絶版となっているため、このあたりで一度再録版を作ろうと考えています。

とはいえ、全てのお話を再録はせず、第一集から二編をピックアップ+ウッドチャーム第一弾に封入していた短文からも二編ピックアップし、そこへ加筆+挿絵描き下ろしで四編収録形式とする予定です。

第二集がなくなり次第の頒布予定なので、頒布開始時期についてはまだ未定です。

◆音楽◆

昨年実現できなかった、「Concept Soundtrack」の第二弾を今年こそ製作予定です!

音楽作り、昨年丸々やっていなかったと思われていると思いますが…

実はちょいちょい作曲募集に応募したりして、曲提供をしていました↓

youtube

他にももう一曲、曲提供したもので近日中に情報解禁できる曲もありますのでそちらも聞いていただけたら嬉しいです。

とにかく今年はサントラ作るぞー!

◆雑貨◆

本年の新規雑貨制作予定は今の所ありません。

既存イラストのステッカーやポストカードなどは、もしかしたら制作するかもしれません。

本年もどうぞよろしくお願いいたします!

2 notes

·

View notes

Text

いまの世の中の風潮的にこういう言い方をすると色々と問題になってしまうのかもしれないけれど、僕は昔から女性が苦手で、いや、苦手というか怖い存在と言った方が良いかな。フェミニズム云々とかではなく、対峙したときに生き物として畏怖の念を抱いているというか、純粋にかなわないと思ってしまう。これは男女という性別には関係のない話やけど、人って打算的やし残酷でしょう。たまたま僕はこれまでの人生でそういう女性と多く出会ってきたから、ある種のトラウマになっているのかもしれない。文筆家OBATA LEOはそんな僕が素直に話ができる数少ない女性のひとりで、彼女が自主制作しているZINEを読んだとき、年齢や性別に関係なく、この人とはもっと話がしたいと思った。だから今回のインタビューで彼女の素顔に少しでも迫っていけたら嬉しいし、それによって僕自身がトラウマを克服できたら最高!

〔土井〕 そんな訳でLEOちゃん、今日はよろしくお願いします。あなたの素顔に迫りたいということで、いきなりで申し訳ないんやけど、LEOちゃんはメイクは念入りにする?それともスッピンでも平気な人?

{LEO〕畏怖の念というの、当たり前かもしれませんが自分はあまりピンとこず、それはさておき、話したいというのはとても嬉しいお言葉です。土井さんに対する自分の思いは話し出すと長くなるのでここでは割愛しますね(笑)。インタビューの最初の質問って、文章の書き出しと同じでその後の流れを決める置き石のようなものですが、無駄のない場所に置きはったなという感想です(笑)。メイク、友達や知り合いや初対面の人と会う日、休みを満喫するぞって日は絶対めっちゃします。でも誰とも会う予定ない日は日焼け止めすらせず出かけてますね……。本にも書いたんですけど、メイクって自分にとっては、したくてやってると言い切れるわけでもなければ、したくないのに嫌々やってるとも言い切れるわけでもない、微妙な行為で。川上未映子の『乳と卵』という作品で、豊胸手術について、「それは社会に思い込まされてるんや」という意見と「自分がしたいからするんや」という意見が対立して決着がつかない、という場面があります。自分もフェミニズムというものを知ったとき、そういうジレンマに陥って、なんなら「社会に思い込まされてることを全て取り除いて真の欲望を見つけたいと思う」みたいな文章まで書いたんですけど、今となってはそんなことは不可能やしあまり意味もないのかもと思ってます。

〔土井〕うーむ、良いね、出だしからヒリヒリとした緊張感があるわ、前回の小野ちん(moanyusky)のときとはえらい違いや(笑)。そう、でもやっぱりメイクって自分のなかでは割と重要で、メイクは女性だけに限った話ではないとはいえ、やっぱり男性でメイクをする人はまだまだ少数やし、僕らおっさん連中のほとんどがむき出しの顔面を晒して生活してしているのに対して、女性の多くはメイクで日々、自分の顔を変化させることができる。メスで皮膚を傷つけることなく、その日の気分で変身できるというのは、なかなかにショッキングなことで。『乳と卵』は僕も大好きやし、未だに川上未映子の最高傑作やと思ってる。あそこで描かれる能動的か受動的かという問題、実はタラウマラのご近所さんで実際に豊胸手術をした主婦の方がいて、その人は旦那が胸が大きい方が好きなんだろうと思って実際にやってみたら実は旦那の好みはそうではなかったと知って、めちゃくちゃ後悔してはった。旦那を喜ばせたいという自発的な想いが発端とはいうものの、その背後には無意識に旦那の好みに寄せていくという受け身な態度が窺い知れる。しかもそれが思い込みやったとなれば更に話がややこしくなる。ほんま人間はどこまで能動的に振る舞えるんやろうね、甚だ疑問やわ。そう言えば『乳と卵』のなかに巻子と緑子という親子が互いに自分の頭で玉子を割ってドロドロになる描写があったやん。あれって卵子を破棄したいという願望の現れやと思うねんけど、LEOちゃんの最新作『目下茫洋』のなかにも子宮を爆弾に例えて「それを運び続けることが、すなわち生きることになっている」という強烈な表現があってゲロ吐きそうになってん(賛辞)けど、それ以外の箇所も含めてあきらかに前作『ROLLER SKATE PARK』とは異質の内容になってると思う。前作から今作に至るまでの期間に何か心境の変化のようなものがあったの?

〔LEO〕なるほど!!いわれてみればストレートな比喩やのに、卵の場面でその解釈を思いつきませんでした……!殻が割れるというのが、二人の心の殻が割れるってことを暗示してるんかなぁと思ってました。あとはその卵を体にぶつけて割るという非日常的である意味馬鹿らしい行為を共有することで、関係も変わったんかなぁとか。そもそも、あの話でもなんで巻子が豊胸手術をしたいかっていうのは謎なんですよね。他の人とその話をする機会があったときに聞いた意見で妙に納得したのは、豊胸手術をすれば全てが上手くいくという願いみたいなものがあったんじゃないかというので、それは実際の土井さんのご近所さんの話を聞いて、改めて重ね合わせてしまいした。旦那さんを喜ばせるためには、豊胸手術をする以外の形もあったはずやのに、それが選ばれたという事実について、考え込んでしまいます。ZINEの内容としては、『目下茫洋』の原稿を書き始めたのは、『ROLLER SKATE PARK』と同じタイミングで2022年の9月です。でも最後の最後まで完成しきらず、また最初に出す作品で「女性の書き手」というイメージをつけたくなかったので、別の機会に回すことにしました。一年経って、やっと踏ん切りがついたので、今回出したというような感じです。なので、心境の変化は特にないですね。それどころか、2022年の9月に書きはじめるときにも、2020年とかもっと前に書いた別の原稿を原型にしたので、むしろ『ROLLER SKATE PARK』の方が異質な内容といえるのかもしれません(笑)。

〔土井〕そうなんや!あの2冊は同時期に書かれたものなんや!それはびっくり!あれをがっちゃんこして1冊にしないところがニクいね(笑)。でも「女性の書き手というイメージをつけたくない」という気持ちはわかる気がする。社会そのものが「女性」というイメージを操作する機械やとしたら「女性」の書き手にとってはこのことほど煩わしくて鬱陶しいものはないよね。機械についてはドゥルーズの言葉を引くしかないけど「一方の機械は流れを発する機械であるが、他方の機械は、この発せられた流れを切断する機械である。乳房は母乳を生産する機械であり、口はこの機械に連結されている機械である」っていう、何回読んでもきちんと理解できないドゥルーズなりの概念があって、さっきの能動的か受動的かという話に戻るけど、要するに手を取り合ったかと思えば手を離すということをひたすらに繰り返すってことやんな(違ってたらすみません!)。『ROLLER SKATE PARK』が流れを発する機械やとしたら『目下茫洋』は、この発せられた流れを切断する機械やという感じかな。でもあれは確かにぶった斬りにきてるよね(笑)。そもそもLEOちゃんが「能動的」に文章を書きはじめた、あるいはそれをzineにしようと思ったきっかけは何なの?

〔LEO〕機械の例えはほんまにそうですね……。操作できないレッテルを貼られた箱のなかに勝手に分類されるときの無力さは筆舌に尽くし難いものがありますね。ドゥルーズのその文、帰り道で何回も考えてみたけど難しい(笑)。能動と受動に関しては、自分も全然答え出てないです。「能動的に」文章を書きはじめたきっかけやZINEにしようと思ったきっかけもいまいちはっきりとはしてなくて。文章は小学2年生くらいに挿絵つきの物語を書きはじめて、3年生くらいのときに大学ノート一冊分くらいの勧善懲悪的な物語を書いてたのは憶えてます。子供向けの賞にも応募したことあったような。中学生のときは音楽の感想を書くブログに熱中してて、��校生のときは今もたまに更新してるはてなブログで書いたり、掌編を書きかけては筆を投げたりしてました(笑)。大学に入ってからも、気づいたらtumblerやGoogleドキュメントやノートに文章を書いてて、なんか書こうと思って書くよりは気づいたら書いてる(書かないとやってられない)って感じで、それこそわりと受動的な部分や習慣の部分が多いと思います。ZINEは大学に入る前から出してみたいと思ってたんですが、なかなかまとまった文章を書けずにいて、最後のひと押しをしてくださったのは他ならぬ土井さんです!

〔土井〕え、ほんまに!なんにせよLEOちゃんの文章が世に出るきっかけになれたんやったら、素直に嬉しいわ。それにしても小学校低学年から物語を書いてたというのはすごいな。僕は二十歳のときが最初で、司馬遼太郎の『燃えよ剣』をまんまギャングの抗争に置き換えた内容で(笑)。いま思い返してみてもほんまに恥ずかしい!でもその恥ずかしさの先にしかいまの自分の作品はなかったなぁとは思う。そういう意味でも勧善懲悪の物語を経た、いまのLEOちゃんが書いた小説を読んでみたいな。エッセイや日記はもちろん素晴らしいけど、僕はやっぱり根本的に「嘘」が好きやから、あなたの「嘘」つまり小説が読んでみたい。そう言えばLEOちゃんとはじめて会ったときに別役実の『ベケットといじめ』という本をオススメしてくれたやん。後に僕がイジメ体験者であることを知って、めっちゃ気にしてくれてて、ええ子やなって思ってん(笑)。あの本のなかで中野富士見中学で起きた「葬式ごっこ事件」を題材に、自殺した被害者も含めてあそこに関わった全員が何らかの役割を演じていたという指摘があったけど、いまでいう同調圧力、それかやっぱりドゥルーズの機械云々がふたたび頭をよぎる。まさにLEOちゃんの言う「箱のなかに勝手に分類される」感じで、そういうのは決して珍しいことじゃない。むしろいまを生きる者みんなが何かしらの役柄を演じてると言えなくもないし、ちょっとゾッとするよね。そう言えばLEOちゃんは『ベケットといじめ』の解説を書いていた宮沢章夫さんの演劇に役者として関わったことがあるんやろ?そのときのこと詳しく教えてほしいな。

〔LEO〕いや〜話したことに対してこんな熱量で返してもらえるのに「インタビュー」って、改めてすごいです(笑)。初めに書いたのがギャングの抗争やったんや、面白い!「その恥ずかしさの先にしかいまの自分の作品はない」ってほんまに間違いないですね。まぁ自分はまだ青二才なので、今も恥を塗り重ねてる最中ですけれども(笑)。小説、実はまさに一昨日書きはじめたところです。今回2作目のZINEを出してみて、いわゆるエッセイの形では今自分が書きたいことを表現するには限界があるなと感じて。それで、題材は現実からとるにしても、嘘の物語を書いてみようと思いました。「ベケットといじめ」のその指摘は本当にぞっとするところですよね。個々の人間の強い意志��悪意じゃなくて、場の雰囲気が人々に演じさせ、死にまで追いやるという。演劇については、当時はあまりピンとこなかったというのが正直なところでした。でも今の話でいうと、ちょうど先生の演劇に出る前に、友人が主宰してる劇団のワークショップで「目の前の相手を馬鹿にする」という演技をしたときに、普段とは違う強い言葉や嘲りの語調が自分の上に現れてきたのはびっくりしました。「役を演じる」というのは、それほど力のある怖い行為なんやと思います。「ゴドーを待ちながら」では、少年の役だったんですが、「わざと演じようとしなくていい」と言われていたので、演じるという感覚はあまりなかったし、思わず感情移入するような話でもないので、台詞をどんな風に言うべきか迷ってました。ご期待に沿えず申し訳ないのですが、実は当時の稽古のことよりも、帰ったらなんか焦りながら新書を読んでたことの方をよく憶えてます(笑)。当時はわかりやすく言葉の形で手に入るもの(知識)だけが価値あるものやと思ってて。小説という表現や、役者の人が身体に蓄えてきたものの豊かさとかに、全然思い及んでなかったです。教授としての宮沢章夫に5年も習ってやっと、価値あるものは世界のどこにでも遍在してるんやということに気づけました(笑)。先生は、街をフィールドワークさせたり、好きなものについてプレゼンさせたり、昔の映像を見せたり音楽を聴かせたりと、いわゆる「学問」的なアプローチではない授業をやっていました。それを勘違いして「楽単(単位をとりやすい楽な授業)」として舐めた態度で授業を受けてる学生も多かったですが、実際のところ受け身でも何かが身につくように親切に教えてくれるわけではなくて、街をフィールドワークする授業では、自分で実際に歩くことでしか見つけられない視点を得てきたかというところを厳しく見ていました。印象的だったのは、ただ通行人が新宿の駅前を歩いてるだけの映像を3分間くらい見せたあとに、先生ひとりが「面白いよねぇ」と笑っていたことで、このニュアンス伝わるかわかりませんが、この人は皆に全然見えてないものが見えるんやなと(笑)。

〔土井〕めちゃくちゃ興味深い話がいっぱいなだれ込んできた(笑)!LEOちゃんの小説、それはヤバい、楽しみすぎる。日記専門店「日記屋 月日」でディレクターをしている蟹の親子さんともよくこの話をするねんけど、やっぱり僕らは「ほんまもんの嘘」を肯定できなくなったら終わりやと思うねん。いまはどちらかと言えば「嘘」は「フェイク」と貶されて、「ほんま」は「リアル」だと厚遇される。僕はどうしてもそういう価値観とは相性が悪い。本来フェイクかリアルかみたいな単純な二項対立からは逃れたところに小説の「語り」はあると思うねん。せやから「あの登場人物のモデルは誰ですか?」とか聞かれても返答に困ってしまう(笑)。「目の前の相手を馬鹿にする」ワークショップの話もめっちゃおもろいな。そこでLEOちゃんの脳みそに降りてきた罵詈雑言の数々……どんな感じやったんやろ、想像でけへん(笑)。『ダークナイト』でジョーカーを演じたヒース・レジャーもまさに同じような境地に立ったんとちゃうかな?ふとしたきっかけで自分のなかの底なしの悪意に気がついてしまうことはある。たまたまレジャーはそこから戻ってこれなくなったのかもしれへん。僕は『ダークナイト』が大好きなんやけど、何が凄いってジョーカーが自身の口が裂けた原因を語る場面で、あるときは「親父のせいでこうなった」と言い、また別のあるときは「妻のせいでこうなった」とか言うねん。めちゃくちゃ怖いやん。しかも最後まで明確な根拠が提示されないままに映画は終わる。「何らかの要因があって、こうなった」というのは、あらゆる物語にとって逃れ難きテンプレートやと思うけど、ジョーカーにはそれがない。すべては突発的に、因果関係なしに起こり得る。笑い飯の漫才にも優しいおばあちゃんが自分の畑の土から出てきたモグラをスコップで叩き殺す、みたいなネタ(哲夫が披露した「すべらない話」かもしれない)があったような気がするねんけど、ああいうのが一番怖い(笑)。ある種の物語に依存している人たちは何でもかんでも原因があって結果が生ずることを求めるけど、実際は人間ってそんなにわかりやすいものでもないやん。恨みとかなくても笑いながら人を刺す奴も絶対おるで。例えば自分の作品でいうと『JAGUAR』の終盤で前後の脈絡なく唐突に「常温でも冬場なら五日、夏場なら二日は日持ちしますよ」みたいな語りが出てくるねんけど、あれはほんまに自分でもわけがわからない(笑)。なんのこっちゃさっぱりやで。でも日常生活においては別に珍しいことでもなく、普通に歩いていても突然色んな言葉や考えが降って湧いては消えていくやろ。だからあのまま残して��。なんかLEOちゃんの話を聞いていると、宮沢章夫さんは講義や演劇を通じて学生たちにそういうことを伝えたかったんちゃうかなぁって思うわ。そうそう、あとあなたを見ていていつもハッとするのが印象的なファッション。すごく似合っているし、魅力的やと思うねんけど、あの独特のファッションは自分なりに考えがあってのことなん?

〔LEO〕「フェイクかリアルかみたいな単純な二項対立からは逃れたところに小説の『語り』はある」っていうの、ほんまにそうですね。小説のなかは独自のルールで動いてる一個の世界で、どんなに現実っぽい見た目してても現実ではないから、それを現実の物差しで測ってリアルか否かを問うのはなんか違うなと思います。その映画は知らなかったんですが、毎回別の説明するのめっちゃ怖いですね(笑)。宮沢先生は演劇も笑いもいわゆる「不条理」な感じなので、近いと思います。因果関係については、小説書きはじめてみてもう早速ぶつかってる壁です。いや、読んでる側のときはなんでもかんでも因果関係で解明しようとする読みはつまらんのちゃうかと思ってました。例えば、夏目漱石の「こころ」でなんで先生やKが死んだのか?みたいな問いって、物事の因果関係の層で片付く問題じゃないと思ってて、仮にあれが個別の具体的な人間に抽象的な概念を象徴させてる話なんやとしたら、そこで出来事だけ追って説明しようとするのってナンセンスやんと思ったり。でもいざ書こうとしてみると、なかなか因果関係から逃れるのって難しいですね。「すべては突発的に、因果関係なしに起こり得る」っていう土井さんの捉え方は、もしかしたら他者の捉え方を反映してるのかなって思いました。tumblerの記事とか読ませてもらってても、勝手に合理的な説明を作って納得しようとしたりするよりかは、他人は他人でわからんもんやって大前提がある気がして、清々しいなと思います。ひとが皆、自分が理解できるような形で自分の行動の意図を説明してくれるわけじゃないですもんね。ファッションは自分なりに気を遣ってるところではあります。顔が地味やから、せめて服だけでも派手にしよう、みたいな(笑)。でもZINEでも書いたみたいに、本来の自分を「粉飾」してる感覚で、つい服を買ってしまうけど、常に微妙な引っかかりがある。真剣に服が好きな人とは対立する価値観やと思うんですけど、服(やメイク)って所詮は見た目のところでしかなくて、本当に大事なものは精神のところにあるんやとも思ってて。だから、いつか坊主にして毎日同じ黒のシンプルな上下を着るみたいな日々を送れたらなとも思うんですけど、なかなか踏ん切りがつかないでいます。

〔土井〕嫌や!LEOちゃんが坊主の黒服は何でか知らんけど嫌や(笑)、ってこれも勝手な理想の押しつけやねんなぁ。ほんますんません。うちの奥さんもたまに「坊主にしたい」とか言うときがあって「嫌や」って言うたら「自分は私が嫌やって言うてもタトゥー彫ってるやん」って怒られる(笑)。人間って自分勝手やな。ファッションに関連した話で、今年の8月に大阪の音楽イベントに出演した韓国のDJ SODAさんが性被害を受けた事件があっ��やん。DJ SODAさんの身体に故意的に触れた奴が「あかんことをした」というのは大前提にして、僕はあのDJ SODAさんのファッションやセックスアピールと誤解されても仕方がないようなジェスチャーがとても怖い。彼女は「私は服を選ぶ時、自己満足で着たい服を着ているし、どの服を着れば自分が綺麗に見えるかをよく知っているし、その服を着る事で自分の自信になる」と言うていたけど、やっぱりそれを目の当たりにすることによって気まずさを抱える人間や、性的に興奮してしまう人間がいることも頭の片隅に置いとかないとあかんと思う。もっと言えば、彼女が派手なメイクや衣装で自身のスタイルの良さを際立たせれば際立たせるほどに、別のタイプの女性に劣等感を抱かせはしないか?僕はやっぱり筋骨隆々な男を見るのが苦手で、なんとなく目を背けてしまう。でも街中には肉体美をこれみよがしに見せつける看板を掲げたジムがどんどんできて、筋肉バカが量産される、あっ、さすがに言い過ぎた(笑)。これは僕の偏見に満ちた感想なんやけど、男女問わずキラキラした連中って、すぐに群れるし、意識的であるにせよそうでないにせよ他を排除しようとするやん。あいつイケてない、キモいとか言って。DJ SODAさんたちのようなポップアイコンの無自覚な言動が世の中に優劣の基準を植え付けて、新たな弱者を生んでるような気がしてならへん。まぁ、だからって胸を触る行為が許される訳ないし、そんな奴はどつかれたらええねん、とは思うけど(笑)。とにかく一般的に言われる強者、弱者という区分には違和感しかなくて、それは常に変動するものやし、それぞれの局面によっても変わってくる問題やからね。スーパー銭湯やホテルが刺青やタトゥーを禁止にしてるところが多いけど、僕は仕方のないことやと思う。入浴のわずかな時間に刺青だらけの奴の人間性なんか知ったこっちゃないし、ほんまは優しくて良い奴やねんとか言われても、見た目には威圧感しかないから。LEOちゃんは同性の立場からDJ SODAさんのことはどう捉えてる?

(LEO〕そうですね……。それほど詳しくないですが、現代らしい出来事やなとは思ってて、自分のなかでもいろんな考えが交差してます。DJ SODAさん個人に対して思うことは特にないですが、その人に限らず、自分を綺麗に見せたいという欲望や見た目を通して自信を得るというあり方を正々堂々と公言する風潮には違和感を感じますね。それは必ずしも社会の大多数が肯定すべき「潔白」で「正しい」価値観ではないはずです。そもそも「美しさ」は必ず「醜さ」を前提としていて、美しくあろうとすることは、他者よりも優位の場所にいたいという薄汚い欲望が剥き出しになってるあり方だと思うので。土井さんの言うように、実際にそういうものを見て、性的な興奮や気まずさを感じる人も居るわけですし、決して手放しにいいね!ってなるようなもの���はないと思います。と言ってみて、自分が服を買うときに感じる後ろめたさの理由がさらに明確になりました笑 つまり、自分もアプローチは違えどDJ SODAさんなんですよね。ただ自分としては、自己満足でやってるというのを、「自分が好きで能動的に選んでる」という意味で捉えてるので、他者にどう思われるか・どう扱われるかというところまで受け入れなあかんとは思っています。いや正味なところ腹がチラッと見えるような服を着てるからって腹触られたらキレてしまいます、でも腹を見せる服を着ることで自分は何を表現しようとしてるのか?って考えたら、ほんまに後ろめたい汚れた答えしか出てきません。「腹を見せるのは自分のスタイルが良いのを誇示したいから」→「スタイルの良し悪しは自分の努力で決まったわけではない」→「ほとんどただの遺伝要因にすぎない要素を自分のものかのように誇示してるのはさすがにダサすぎる」→「でもこの服を着ると自分の気分も上がるし」→「その『気分の上がり』は詰まるところ優越感だよな」→「いやでも実際これを着ていくと評判もいい」→「その『評判』に何の価値がある?」…みたいな問答を繰り返しながら、結局のところ快楽に溺れてる情けない人間です。そういう「屈託」(グレーゾーン)の部分をどんどん取り払って、ポジティブを装っていくような風潮があまり良いとは思えないですね。お風呂のタトゥーは少し違う部分もあるけど、威圧感を感じてしまう他者がいるという点では似てますね。

〔土井〕そうやなぁ、タトゥーも含めてファッションってほんまに難しいよね。そこにはやっぱり今回の僕らの話の裏テーマ的にもなってる能動的か受動的かという話と切り離せない問題やと思うし、そこには確実に実在しない何者かによる「まなざし」がべったりと貼り付いてる。ちなみにほんまの余談なんやけど、いまや作業着も私服もまったく同じで毎日同じ服装しかせえへん僕も、実は服飾専門学校に通ってた時期があって、結局なんぼやってもまつり縫いができへんくて早々に中退してん。ほんまこれどうでもええ話やったわ(笑)。とにかく今回のインタビューで気がついたことがあって、LEOちゃんのなかにも男性性があるし、僕のなかにも女性性があるということ。それが順繰り自分でも気がつかないうちに小刻みに切り替えが行われてるんちゃうかな。だから自分の行動や考えにも常に違和感がつきまとう。さっきようやくその結論にたどり着いた自分はもはやいまの自分ではないから、どうやってその結論に至ったのか、いまとなっては到底わかわからない、みたいな(笑)。その果てなき違和感に決着をつける術が僕の場合は小説なのかもしれへん。決着というか、違和感を違和感のまま提示できる裏ワザのようなもんかな。生きてたら矛盾だらけやけど、その矛盾をそのまま置いてみたり、別の角度から眺めてみたり、転がしてみたり、味見してみたりできるのが小説やな。さっきのファッションに関するLEOちゃんの問答なんて、すでにめちゃくちゃ小説的やと思うねん。小説って何も起承転結があって、ある地点で発生した問題を最終地点に送り届けて解決することが目的ではなくて、語りそのものの躍動こそが本来の醍醐味やと思うから。俗にいう解決しない物語は、独りよがりな問答から始まる。だからやっぱり僕はこれからあなたが書き上げるであろう「嘘」が楽しみで仕方ない。今回は色々と突っ込んだ話ができてほんまに楽しかった。そもそも関東から関西に戻って来たばかりで仕事も執筆活動も大変なときに時間を割いてくれてありがとう。そんなわけで最後の質問、いまのLEOちゃんの最大の楽しみは何ですか?それが聞きたい。過日Gerald MitchellのDJで踊るあなたはめちゃくちゃ楽しそうやった!

〔LEO〕なるほど……面白いです。自分のことだからって自分で全て把握してるわけでもないんでしょうね。自分(私)は把握できてると思い込んでたけど、それこそ小説を書きはじめてから深層心理を掘り返すような作業に早速飲まれてて、全然把握できてないことを思い知らされました(笑)。小説って面白いですね。いまは書き急がず、もっといろんなものを読んでみようと思ってます。最大の楽しみ!確かに音楽を聴くのはとても好きですが、最大と言われるととても難しい(笑)。若干ズレてて恐縮ですが、布団でまどろんでるときと良い夢をみてるときが一番幸せですかね。最後こんなんですみません、こちらこそ貴重な機会をほんまにありがとうございました。今後は自分が土井さんを個人的に質問攻めにさせてください。この長いインタビューを読んでくださった方もありがとうございました!

7 notes

·

View notes

Quote

相沢 友子(あいざわ ともこ、1971年5月10日 - )は、日本の脚本家。脚本家以前はシンガーソングライター、女優として活動していた。血液型はB型。東京都出身。 略歴・人物 高等学校在学中より文化放送でコンサート・リポーターを務め、詞を書いていたところソニーミュージックのスタッフに歌うことを勧められ、1991年3月、19歳の時にシングル「Discolor days」にて歌手デビュー[1][2]。その後、ホリプロ所属の女優としても活動しながら、4枚のアルバムを発表している。シンガーソングライターであり、加藤いづみとも親交が深く、アルバムにも楽曲を提供している。 デビューから長らく歌手兼女優であったが、ソニーとホリプロとの契約を解消し、フリーとなる。フリー直後に、ホリプロ時代のマネージャーに「小説を書き、賞を狙ってみては?」と勧められ、1999年に第15回太宰治賞の最終候補作に小説『COVER』がノミネートされた[2]。当時、相沢は「その当時は藁にもすがる思いでした。音楽の道がうまくいかなくて、事務所との契約が切れて、本当に一時期何もしてない時期があって。私はほぼ歌詞しか書いていなかったので、やれることといったら書くことだなと思って、小説『COVER』を書いた」と述懐している[2]。その結果をもって、前述のマネージャーの紹介で共同テレビジョンの小椋久雄に脚本執筆の指導を受け[1]、2000年に���世にも奇妙な物語』で「記憶リセット」で脚本家デビューした[2]。 2003年にアメリカ合衆国で発生した大停電を題材とするドキュメンタリー『ニューヨーク大停電の夜に』(NHKハイビジョン、構成・源孝志)で語りを務める[3]。その後、同事件をエピソードとして、2005年に源孝志と共同で映画『大停電の夜に』の脚本を手がけた[4]。 2009年に放映された『重力ピエロ』の脚本を手がけたきっかけについて、相沢がパーソナリティーを務めていたラジオ番組の常連リスナーで、伊坂幸太郎の担当編集者から、「素晴らしいからぜひ読んでほしい」と小説を送付され、即座に相沢が映像化を申し入れたとしている[5][注 1]。相沢によれば、「物語の肌触りは軽やか。けれど、世の中的な常識に人が流れされて生きていることへのロック魂が隠されていることに共感した」という[6]。伊坂は映像化に積極的でなかったが許諾し、最大の魅力を損なうことなく小説のコンテクストをそのまま映像に置換しようと努めたという[5]。なお、『読売新聞』の福永聖二は、「異論もあるだろうが、伊坂作品の精神を尊重しつつ、より自然な流れを作った」と評している[7]。 2013年に放送された『ビブリア古書堂の事件手帖』について相沢は、「ていねいに話を積み上げてファンタジックに作っていきたい」とし、古書業界の用語を各所に挿入するなどして、作品の世界観を伝えようとしたという[8]。また、剛力彩芽がキャスティングされたことについて、「たしかに栞子とは外見のイメージが違いますが、剛力さんは黙ってじっとしているとミステリアスなムードを持っている」とし、「彼女の“静”の部分を出すと新鮮なものになると確信できたので、栞子を剛力さんのイメージに近づけるのではなく、剛力さんが物語に寄り添っていけるような脚本を心がけ」たと述べている[8]。 2015年に放送された『私の青おに』について相沢は、「人の温かさが伝わるストーリー。高畠町の持っている風景の力強さを伝えたい」としている[9]。なお、主演で辻村莉子役を演じた村川絵梨は、「脚本を読んだ時から、すごく自分と重なる部分があって。そういう意味ではとても自然に莉子という役に向き合うことができました」と述べている[10]。 リアルサウンドのインタビューによれば、相沢はト書きに「私はうるさいぐらいに、『ここで相手を見る』とか、『ここで顔を上げる』とか、目の動きまで書く」とし、「あとは現場で好きにしていただいて構わないですけど、私のイメージはできる限り伝えよう」と演出に一任しているという[2]。また、以心伝心と言えるほど、互いに分かりあう役者や監督・演出家と仕事ができると嬉しいとし、『恋ノチカラ』で主演を務めた深津絵里に関して「天才的な役者さんですけど、びっくりするぐらい汲み取って返してくれて。自分の想像を超えてくるお芝居を役者さんがしてくれることもたくさんあります。お互いに響き合って、奇跡的に合致したときは感動しますね」と述べている[2]。 アーティストの友人に、加藤いづみや相馬裕子などがいる。 主な脚本作品 テレビドラマ 1999年 DG TV DI:GA「UNIVERSE」「SNOW KISS」「Love Things」 2000年 世にも奇妙な物語 春の特別編「記憶リセット」[11] 悪いこと「盗む」 やまとなでしこ[注 2][12] 2001年 17年目のパパへ[13] ココだけの話「不機嫌なめざめ」 私を旅館に連れてって[注 3][14] 江國香織クリスマス・ドラマスペシャル「温かなお皿」[注 4] 2002年 世にも奇妙な物語 秋の特別編「昨日の君は別の君 明日の私は別の私」[15] LOVE & PEACE(DVD)「君がいるだけで特別な街、特別な場所」「Thanks」 恋ノチカラ[5][16] 2003年 天国のダイスケへ〜箱根駅伝が結んだ絆〜[17] いつもふたりで[16] エ・アロール[18] 2004年 めだか[19] 2007年 秋の特別編「48%の恋」[20] 2008年 鹿男あをによし[5] 2010年 ギルティ 悪魔と契約した女[注 5][21] 2012年 鍵のかかった部屋[注 6][22] 2013年 ビブリア古書堂の事件手帖[注 7][8] 女と男の熱帯[23] 2014年 鍵のかかった部屋 SP[24] 失恋ショコラティエ[注 8][注 9][25] 2015年 紅雲町珈琲屋こよみ[26] 私の青おに[9] 2017年 人は見た目が100パーセント[27] 龍馬 最後の30日[28] 龍馬 最後の遺言 2019年 トレース〜科捜研の男〜[29] 2022年 ミステリと言う勿れ[30] 2023年 セクシー田中さん[注 10][30] 映画 2000年 世にも奇妙な物語 映画の特別編「結婚シミュレーター」[31] 2005年 大停電の夜に[注 4][4][32] 2009年 重力ピエロ[5][6] 2010年 東京島[33] 2011年 プリンセス トヨトミ[23] 2015年 脳内ポイズンベリー[34] 2017年 本能寺ホテル[35] 2021年 さんかく窓の外側は夜[36] 2023年 ミステリと言う勿れ[37] 配信ドラマ 僕だけが17歳の世界で(2020年、AbemaTV)[38] 金魚妻(2022年、Netflix)[注 8][39] ラジオドラマ LOVE = Platinum 恋愛パズル(2010年)[33]

相沢友子 - Wikipedia

3 notes

·

View notes

Text

月日は流れ、秋になった。県芸術祭に出展した大畠の作品が「佳作」となり、新聞の地方欄にも掲載された。

この話を一番喜んだのは仁志だった。モデルを務めたこともあるが、やはり大畠の精神的な支えにもなったことが彼の創作意欲にひと役買ったのが、この上ない喜びだった。

その作品を大樹や佐伯も観に行った。スーラの様に「点」で、淡い色調で物憂げにうつむく短髪の青年が描かれたその下には、「Sa jeunesse」とあった。

「『���春』か…」

大学時代に第二外国語で仏語を履修していた佐伯は、この単語に大畠の仁志に対する愛情の様なものを感じた。一方、英語しか知らない大樹は、

「英語じゃないよね?」

と聞いた。

「『青春』って意味だよ、仏語で」

「『青春』か…」

自分の幼なじみが、まさかこの様なかたちで描かれるとはと、大樹は仁志を羨ましく思った。大畠の眼には、恐らく仁志がこんな風に見えるのだろう。

その後、休日に今度は勇人が光代を連れて訪れた。光代は、彼女が知っている仁志と雰囲気が違っていることに、

「仁志に似てるけど、何か違うわね」

と言葉をもらした。この言葉に、

「大畠先生と言う、仁志にとってかけがえのない男(ひと)と出会ったからだろうね」

と言った。すると、光代はもしかしたら仁志も同性に目覚めたのかと、

「それって、つまりあの子も…」

と尋ねた。この言葉に勇人は、

「まァ、オレと川嶋みたいな感じだな」

と苦笑した。

「嗚呼、そんなところまで似なくてもイイのに…」

と、光代は溜め息をついた。

私立S高校では、この作品について大畠に対して仁志とはどの様な関係か問い詰める生徒や教師もいたが、そのことについて宇佐見が、

「かの有名なピカソだって、複数の女性と関係を持つ毎に作風も変わったンだ! 愛は芸術を生むんだ! 大畠先生と武田君の間に何かあっても、こんな素晴らしい作品が生まれたンだ! どうでもイイじゃないか!」

と強気に出ると、おのずと消滅していった。もし関係を知られたらと怖気づいていた大畠は、

「宇佐見先生。噂も消えてホッとはしてますが、そんな『愛』なんて…」

と話したが、

「だって、セックスしてたンでしょ!? 幸福(しあわせ)なンでしょ!? だったらイイじゃん! オレなんて『セフレ』もいなくて淋しいのに!」

と、タコの様に唇を尖らせた。

「こ、声がデカい!」

と、大畠は宇佐見のあまりに率直すぎる発言に冷や汗をかいた。

すっかり校内の「有名人」となってしまった仁志は、休みの日にモデルをしに大畠の家に来た際、こう言った。

「僕、これ以上モデルを務めると先生に迷惑をかけると思う」

内心は、大畠に対する思いは変わらず、できればずっと続けたいと願っていた。仁志は彼を愛していた。その言葉に対し、

「気にすることないよ。オレは仁志をもっと描きたい」

と大畠は言った。

絵筆を置けば、二人はベッドの上で愛し合った。仁志は身体の諸部位を愛撫サれると喘ぎ、両腕で大畠を求めた。肉体同士が重なれば乳房は隆起し、肉棒はますます反り返った。羞恥心を垣間見せるも大胆に開脚すると、大畠はその間に入り込んだ。

「…仁志、君はなんて卑猥なンだ」

孤島に押し寄せる波の様に、大畠は仁志の下半身の穴に肉棒を挿入(い)れ、抱き寄せた。

「あッ、ああん!」

この様な情事を二人は続けた。

その後も、大畠の作品はあちこちの公募展に出展し、入賞した。気付くと、季節は春になっていた。梅の花が咲き乱れる二月中旬、彼は母校であるT大学芸術学群の大学院で学ぶ為、三月いっぱいで私立S高校を退職することになった。そのことを聞いた仁志は、

「…先生、嫌だ! 辞めないで! 遠くに行かないで!」

と泣き��ゃくった。大畠も涙を流しながら、

「…申し訳ない。でも、夢を追いたいンだ」

と頭を垂れた。人気ない美術室で大畠は仁志を堅く抱擁し、接吻した。込み上げてくる思いを抑えきれなかった。彼は、

「…愛してる。仁志なしでは生きられない」

と告白した。

すると、突然ドアが開く音がした。途端に二人は平然を装ったが、現れたのは宇佐見だった。彼はいつもの調子で、

「大畠先生も武田君も、君たちの愛ってそんな軟なもンなの!? 別に外国へ行っちゃうンじゃないンだし…。いつだって会えるじゃん!」

と苦笑した。

「う、宇佐見先生! 声がデカい…」

と、大畠はドアの方を気にしながら注意した。宇佐見は仁志にハンカチを渡しながら、

「武田君、愛してるンでしょ? だったら遠距離恋愛すりゃイイじゃん。つくばなら、土浦まで常磐線で行けば路線バスでちょっとだよ。泣くほどじゃないよ!」

と両肩を叩いた。

「宇佐見先生…」

「先生は、二人の愛を応援するよ!」

仁志は、これまで宇佐見を煩わしく思っていたが、実は表裏がなく気持ちが良い先生なのだなと見直した。一方、大畠は赤面していた。あまりに仁志のことが頭から離れず、自分の近くにいて当然だと思っていたのだ。よく考えてみれば、確かに茨城県内なのだし、土日祝日は茨城町に帰ればイイではないか。そんな彼を目前に、宇佐見は仁志に話した。

「武田君。『恋は盲目』の状態になるほど、大畠先生は君を愛しているンだよ」

「『Love is blind』か…。そうかもしれない」

宇佐見が話した言葉を、大畠は認めざるを得なかった。

同じ頃、嶋田は池野辺に案内されるまま、茨城町に近いカトリック教会の納骨堂へ行った。晩秋だったが、この日は小春日和で、墓参りをするには丁度良かった。

池野辺はすでに免許を返還していたので、運転は嶋田が行った。当時はニュータウンは整備されておらず、未だ雑木林のまま放置されているところが多かった。途中、とうもろこし畑と思われる耕地があちこちあり、随分寂しい場所に納骨堂があるなと嶋田は思った。

カトリック教会の納骨堂に着くと、池野辺は「墓誌」の様な御影石に指をさした。そこには、洗礼名に加えて「谷田部大輔」と刻まれてあった。彼は言った。

「大輔、嶋田君がお参りに来てくれたよ」

名前で呼んでいるのを聞き、池野辺が谷田部と切っても切れない絆に結ばれている関係になっていたと、嶋田は思った。花束を捧げ、彼は両手を合わせて黙想した。心の中で、

『谷田部先生、まさかオレが悪態をついた後、惨めな思いをされていたとは。もっと早くあなたに会って和解したかった。でも、池野辺先生があなたを愛してくれて安心しました。今、この場をもってあなたに謝罪します。申し訳ありませんでした』

と、嶋田は言葉をかけた。

背後で見ていた池野辺は、うっすらと涙を浮かべていた。彼は、元気だった谷田部との日々を思い巡らしている様だった。その場に座り込み、彼は語りかけた。

「…大輔。お前の過ちは罪であったが、その報いを再三受けてきた。でも、嶋田君もお前と同じ教師となり、今、幸福(しあわせ)に生きている。彼も赦しているし、安らかに眠ってくれ…」

隣で黙想をする池野辺が、嶋田には淋しく思えた。昔は日活スターの様に凛々しく、校内でも人気があった教師だった。しかし、齢のせいもあるかと思うが、随分小さくなった気がした。まァ、オレもそうかと思い返した。

その後、寄り道をせずに嶋田は池野辺を家まで送って行った。玄関に着くと、妻の梓が迎えてくれていた。彼女は、

「お忙しいのに、どうもすみません」

と笑顔で会釈した。

恐らく、池野辺とはもう会わないだろうと、嶋田は予感していた。梓の方は年相応に齢を重ねている様に見えたが、彼の方は老け込んで見えたからだ。谷田部と直接ではないが和解したから、これで役目を果たした感があった。

数日後、その池野辺が亡くなった。新聞の「おくやみ」欄で知り、嶋田は電話で梓に確認した。すると、

「本当、急にあの世へ逝ってしまって…。これまで大病もなく元気でしたので、枯れる様に…」

と彼女は話した。

受話器を置くと、嶋田はその場に泣き崩れた。両肩を抱えながら嗚咽を上げた。嗚呼、オレの予感は的中したと、彼は思った。池野辺と過ごした日々が流れる様に思い出される。この夜は独りプライベートバーで、再会した時に飲んだシングルモルトを片手にボトルを空けた。

告別式に嶋田はカトリック教会を訪れた。何十年ぶりかに着た礼服に袖を通し、讃美歌が聞こえてくる中、彼は頭を垂れていた。予め、妻・梓からは基督教での葬儀は仏教と違い、神の懐に還る祝福であり喜ぶべきものであると聞いていたが、内心はそう簡単にいかないと思っていた。別離は別離に変わりはない。教壇に立つ時以外は、ふと涙が出てしまっていた。

それは大樹が目前にいても同様だった。嶋田の方から声をかけ、家に招いて共に食事をした後、ベッドの上で大樹を求めた。唇を重ね、身体の諸部位に接吻しながら、時折堅く抱きしめ、

「…大���。淋しい」

と込み上げてくる感情を露にした。大樹はそんな嶋田に応えるべく求め、慰めようと努めた。

情事の後、大樹は嶋田に尋ねた。

「池野辺って先生、そんな好きだったの?」

「あぁ、オレの恩人だった」

「でも、谷田部って先生と一緒になったンでしょ?」

「あぁ」

「…何だか複雑だなァ。好きだったのに一緒になれなかったなんて」

恐らく、自由にあちこちの男(ひと)と関係が持てる大樹には、オレに対する池野辺の思いなんて解らないだろう。嶋田は、淋しさを拭い切れないことに苛立っていた。しかし、何度思ってもそれはもはや叶わぬものだった。池野辺はすでにあの世へ逝ってしまったのだから…。

棺桶の中に横たわる池野辺の亡骸は、これまでになく穏やかな表情をしていた。カサブランカの花弁が顔の周りに覆われ、嶋田は枯れた筈の涙を流した。彼は卒業間近に告白をした時、眼鏡を外して微笑んだ、あの笑顔を思い出した。これで谷田部のいる天国(パラダイス)へ行けるのだと、心の中で己に言い聞かせた。

妻の梓によれば、池野辺が洗礼を受けると話したのは谷田部が亡くなった数日後らしかった。彼は、初めて自分がバイであったことを告白した。彼女は特に驚かなかったと言う。逆に、

「最初から、谷田部さんを愛してたことなんて判ってましたよ。あんな熱心に職を探してあげたり、住む場所も見つけてくれたり…。なんで話してくれないのかなって、かえって思ってましたよ」

と笑ったと、話していた。意外と理解があったのだなと、嶋田は思った。

告別式が終わると、火葬する為に斎場へ向かう梓は会釈をし、

「これまで主人によくしてくださり、本当にありがとうございました」

と言った。嶋田は、

「いいえ、奥様もお身体に気を付けて」

と言葉を返した。

礼拝堂の中央にあるマリア、ヨセフ、イエスの聖家族を描いたステンドグラスが、石畳に淡い色彩で照らされていた。

3 notes

·

View notes

Text

202506_雑記

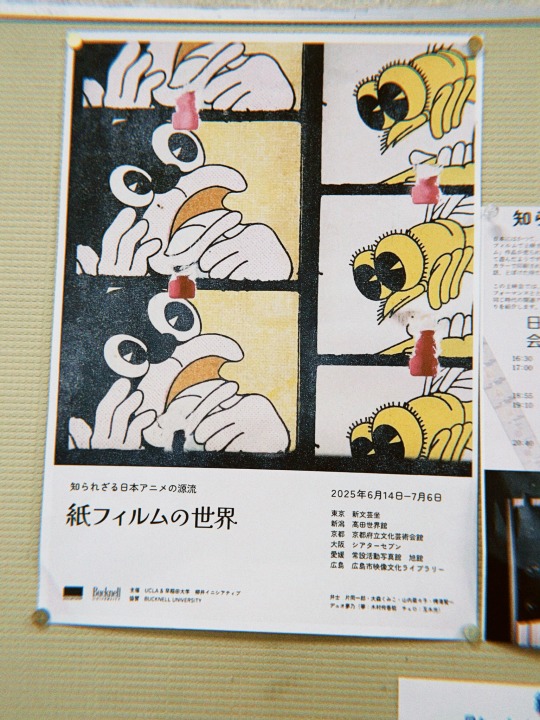

子ども向けおもちゃ映画の中でも、セルロイドフィルムではなく1930年代の一時期に作られた紙フィルムというものがあり、その上映を弁士・演奏付きで上映するということで行ってきた!

まず紙の質感がめちゃくちゃいい。色の版ズレがある感じとかもその粗雑さがかえっていい。色や線の印刷にムラがあると、絵がチラチラと動く。印刷ということは大量に作られたからで、どのようにして作っていたのかをつい考えてしまった。紙フィルム専用に制作したというより、セルロイドフィルムのアニメを紙に印刷したのだろうと思うけれど。映写機もどうやって使っていたのか、いろいろ気になる…。(パーレーションが真ん中に空いている)

紙フィルムは、安価な素材の紙を使って、光を透過させるのではなく紙に光を当てて、反射した像を襖や壁に映して観ていたそう。今回の上映は、デジタルスキャンした紙フィルムのデータを、大きなスクリーンで(プロの弁士・演奏)付きでみるというものだから、当時の実際の家庭で小さな規模で(おそらく家族・友人の弁士つき😊)で観るのとは体験として違う、ということは弁士さんが説明されていた。レコードと同期させてみるものもあったり、実際の映写でも反射なのでぼんやりだろうし本当に体験として全然違うものなんだろうなぁ。

(この画像はひろいものです)

シンプルな線ゆえに、絵が動いているという感動が一番にくる。セルアニメだってデジタルのCGアニメだってものすごい労力がかかっているのだけど、映像に慣れすぎてしまって「アニメーション」のありがたみが薄れてきてしまっている昨今、今観ても驚くような実験的な手法や仕掛けがたくさんあり、とっても面白かった。あと著作権という概念が当時あんまりなくて同じストーリーや、そのいくつもの変奏があり、弁士や演奏者が違うと印象もまた違った。

切り絵や影絵(制作に内田吐夢も!)、吹き出しや、文字での表現(文字が動いたり、震えたりと感情表現が豊か)、衝撃を表現するのに、フィルム全体を色で塗ったものと白いものとを交互に挿入することでチカチカさせるとか、サイレント映画の染色のように(関係ないけど最近コッポラ『胡蝶の夢』を見返してて夜のシーンがやたら青いのはサイレントの染色の技法をやりたかったのかなと思った)、円や四角のフレーム表現もクロースアップやカットの切り替わりを表現しているのかな?サイレント映画によくある表現なのか。

30年代当時なのでミッキーやベティ・ブープ、リトル・ニモからの影響、あとは満州事変のニュース映画のアニメ版(!)は、戦意高揚的なストーリー仕立てになっているのも興味深かった。

日本アニメ(漫画)の源流とは本当にそうだな。杉浦茂は田河水泡がいたからだし、あと高畑勲が日本アニメ・漫画史を引き継ごうとしていたことが本当によくわかった。(高畑勲曰く、日本の漫画の形態は12世紀に始まっていたということだが)かぐや姫・狸合戦は言うまでもなく、あ!と思ったのはパンダコパンダ。パンダコパンダのOP(そして宮崎駿が作った昔の金曜ロードショーのOP)はおもちゃ映画由来なんだな。

もっと言うなら国策フィルムや正チャンシリーズなどのように飛行機に乗ったり鉄砲を使ったりする活劇は宮崎駿が引き継ぎ、狸や動物が出てくる朗らかな(教訓話っぽい)昔話は高畑勲が目指したものだろうか。

とにかく大興奮でめちゃくちゃ面白かった!刺激を受けました。もちろん弁士さん、演奏者の方々もろとも素晴らしかったです。おもちゃ映画ミュージアム、新しくなってから行けてないので行きたいな。

このサイトで色々観られる。

===

庭に鳥が来た〜(ほのぼの)と画像検索してみたら、世界中で猛威を振う最重大有害種/外来種インドハッカという鳥だった。確かによくみる気がする。

私が子どもの頃、数億年後にはイカ文明が築かれる説(頭がよく、環境適応能力も高いから)を聞いていたけど、異常気象・温暖化のせいなのか、イカも希少で高くなってきたしイカ文明無理かもしんないなぁ。。🦑その前に人間は滅びる…。

0 notes

Text

2015年 05月 18日

「母の日」あの日の記憶の相違

朝9時に起きてラジオを聴いたんだ。女優がナレーターを務める短い情報番組なんだけど、途中から聴いたから詳しいことはさておき、この座右の銘を知ったんだ。 無道人之短、無説己之長 人の短を言うことなかれ。 己の長を説くなかれ。

弘法大師空海の座右の銘で有名らしいけどオリジナルがあるみたい。リンク貼った方のブログ見るととても興味深い。

人の短を言うことなかれ。 己の長を説くなかれ。

人の短所を責めたことあるし、自分の長所を自慢したりも"人並み"にした。全然良くないよね。そう思うからこの座右の銘が耳に残ったんだ。自戒があった。

今日はいい天気でアトリエは四方から光が挿して気持ちいい。

明日「母の日」なんだけど、1日早く母親に電話した。母は、元気だった。そして僕は、唐突にも、それでも穏やかに母に尋ねたんだ。『お母さんにとって1番嫌いな人って誰?』とね。それが誰で、何故か?と母は、自身の人生のエピソードを話してくれた。この日記にディテールは書けないな。僕が幼稚園の年長の時、兄が怯えたあの道の途中。でも聞けて良かった。つじつまが合った気がした。僕の性格は、やはり母と父の両方に似ている。

先週土曜日の「テレフォン人生相談」を聴いてから、この「1番嫌いな人」って誰だろうって考えてて、もしかして母⁈なんて考えてみたけど、ほら、心理には裏腹があるからさ、でもそれはないかな。会話は1時間ちょっと話した。まあ、親子の間には色々あったけど、あったどころじゃないか、今は、いい関係出来てると思う。

唐突な話の突破口は、「テレフォン人生相談」。母も聴いているから話はし易かった。母は、躊躇いなく話してくれた。

大阪の選挙で橋下市長が負けたね。残念だった。よく頑張っていたのに。支持してるわけではないけど発言している道理は頷けることが多い。

2時のバスに乗って東京に向かった。歯医者だ。また歯医者なんだけど治療は終わっていない。それと知り合いの画家の個展に顔を出したかった。

3時半過ぎにバスが東京駅に着いて、駅から銀座のギャラリーまで歩いた。ギャラリーはいつものギャラリーだったので久しぶりだったけど近くになると思い出した。あ、そうそう東京駅で手土産にマカロン買っておいた。

ギャラリーの会場に着くとKさんはいた。元気そうだった。笑顔で迎えてくれた。絵も見たいけどKさんに会いたかった。僕が着いた時はお客様がいてね、少し待って会場で2人になった時に話が出来た。Kさんっていつも聞き上手で僕は調子に乗って話したんだけどKさんのことも聞いたよ。今回の個展は、その展示形態にアイディアがあった。なるほどな、って思ったよ。平面の絵を立体的に見せる。これは写真の展示にも活用出来る。

おしゃべり楽しかった。 でも今日は、個展初日。お客様さんが何人か入って来たからKさんを独占しない様に会場を出た。

また東京駅まで歩いて戻り、中央線、総武線に乗って事務所へ向かった。途中Uさんにメッセージ送ったけど返信はなかった。それで事務所に着いたら誰もいない。僕は、Uさんに電動ドリルを持って来たんだ。Uさんに頼まれたわけじゃないけど役に立つかなぁって思ってね。事務所にいたのは1時間も満たないけどUさん戻って来た��ら直接電動ドリル渡せて良かった。

さてさて、僕は、歯医者に向かったよ。治療時間は20分程度。

その後新宿に移動してバスに乗って静岡に帰った。

ところで今日放送された「テレフォン人生相談」は、歯医者さんに一目惚れした女性の悩み相談だった。回答者の最後の〆の言葉が、

『一目惚れは、孤独の心理です』

僕の胸にグサッと来た。今日一目惚れしかけたから。僕は孤独なのか?

AND SO THE DANCE GOES ON ・・・ ダンスは続く。

0 notes

Text

🌳お知らせ🌳

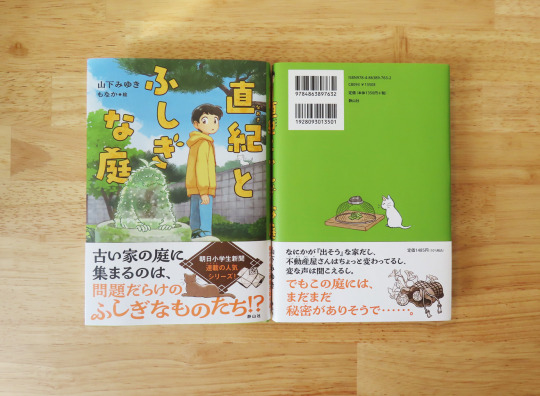

山下みゆきさん作『直紀とふしぎな庭』(静山社) 装画・挿絵を担当いたしました

朝日小学生新聞連載作品の書籍化になります!👏 新聞連載時も楽しくお話を拝読していたので、書籍の形になりとても嬉しく思います

1/18本日発売です🌿https://www.sayzansha.com/book/b639335.html

お見かけの際はお手に取ってみてください

97 notes

·

View notes

Text

I was asked to create a review and illustration for BRAIN MAGIC left-hand device "Orbital2"

21 notes

·

View notes

Text

朝日新聞社Aging gracefullyのスタイリスト植村さんの連載コラム「おしゃれコンシェルジュ」の最終回までの8回分の挿絵です

0 notes

Text

阿僧祇那由多のツッコミどころ 四

あの世についてのツッコミどころ・前編

「あの世にはツッコミどころがあるわ! 死後信仰によ!」

ナユちゃんの持病の発作が始まった。僕は本を閉じ、耳を傾ける。という事を動作で表してなお、言葉にして発しもする。

「さぁて、今日はどんなお話かなぁ?」 「ちょっと怖いお話よ!」

今日はその古めかしい喋り方が揺らぐ事はなさそうだ。───何故だかそう感じられる───凄みの様なものが、今日のナユちゃんにはあった。

「怖いお話? 割といつもじゃない?」 「そうかしら? いつもは割と、楽しいお話じゃない?」

認識の齟齬《そご》というのは良くある話であって、然して気にするべきものでもない。それが今の僕の見解だ。故に、そういう事にしておくのだった。

それにさ。そもそも僕は、ナユちゃんと話すのなら、いつだって楽しいんだよ。それは大前提なんだよね。まぁいいか。こんなの合間にも数ミリ秒が過ぎていく。まずナユちゃんに答えなきゃね。いや、応えなきゃ、かな。

なんて、脳内で漢字の取捨選択し悩んでる暇《いとま》はない。『そもそもそんなことはどうでもいい』んだから。

「それもそうかもね。ということは、今日のお話は、楽しくはないのかな?」 「楽しめると思うわ。楽しくて、怖い話よ。怖い話とは概してそういうものでしょう?」

確かに。言われてみればそうだ。怖い話が嫌いな人ならともかく。そして怖い話が好きな人なら尚更。『怖い話を聞く事は楽しい』。だから、『怖い』と『楽しい』は『現に両立し得るもの』なのか。これは盲点だった。さすがナユちゃん。

ナユちゃんと居るとこういう、『いつの間にか思い込んでいたこと』、に良く気付かされる。『それこそがナユちゃんの本懐であり本領なのかもしれない』。とは、最近僕が勝手に心で呟いている常套句である。

「それで、いったいどういう話なのかな?」 「ふふん。ミライのそうやって聞いてくれるところ、わたしは好きよ」

なんか褒められた。そりゃ僕とナユちゃんの相性は全人類はおろか全生物の中でも屈指のものであるからして、然もありなん。

「そうね……まずは、老衰死した老人を考えてみて?」 「老衰死した老人、ですかぁ」 「ええ、老衰死した、老人よ」

どうやら老衰死していない老人やらはアウトオブ眼中のようだ。飽くまでフォーカスは老衰死という属性の死を経た老人にある様子。若者などもっての他である。話の腰的にはけしからん。折るな折るな、腰を折るな、口を挟んでいなくとも。……なんかこれは、童歌《わらべうた》みたいだな。と思いました。まる。

「……いい?」 「ああ、ごめん。一寸《ちょっと》持病《じびょう》の癪《しゃく》がね」 「お腹痛いの?」 「ん? ああいやぁ……そういう訳じゃあ、ないんだけれどね」 「なるほど。今日はそういうキャラなのね」

これはナユちゃんにほぼ毎日言われていることだけれど、イマイチピンとこないというか、『申し訳ないけど言ってる事がちょっとわからないです』、という心持ちになる台詞だ。それこそ、よくわからん常套句である。

「いいよ、続けて?」 「ん。続けます」

僕はナユちゃんの話の腰を治療する。まぁ僕自身は、心で色々思ってるだけで、一切ナユちゃんの話を遮っていないのだけれど。ただ心の中でこうやって、色々思ってしまうだけで。それが表の態度に僅かばかり漏れ出して、ナユちゃんの目に留まるだけなのだけれど。

今だってほら。また新たなトピックについて心は躍起になっている。『|〜《なになに》だけれど』っていう言い回しで思考するのは、小気味が良いな。とか。だけど連発するとくどいな。とか。まぁどうでもいいんのだけれど。けれど。けど。ケドケド。

「……老人が老衰で亡くなったとするわよ?」 「ああうん、聞いてるよ? 死んだね、老人。老衰で」

咄嗟のことに変な言い回しをしてしまった。ナユちゃんがなんとも言えない顔をしているけれど、その表情もまた可愛いのでオッケーです。ナユちゃんはどんな表情も似合うね、というか、ナユちゃんのするどんな表情も、クッソ可愛いッスネとフランクな気持ちになるというか。

わかるかな、この気持ち。……誰に言ってるんだろう。

「オホンッ」

ナユちゃんが|記号化されたようなベタなアクション《せきばらい》で僕を現実に連れ戻してくれる。ほんっと、僕ってば、ナユちゃんが居ないと生きてけないんだよね。ありがとうね、ナユちゃん。

「今日はそういう装備なのね」 「ふぇ? そっ装備?」 「��んでもないわ。つづけます」 「ア、ハイ」

ナユちゃんがよくわからない事を言う。まぁいつも、よくわからないことを言うのだけれど。

……もしこれが小説だったら、それで僕のこういう思考がモノローグなのだとしたら、先ほど僕が僕の��だけれども』という言い回しに言及してしまったが為に、読者の方々は集中出来なくなっていそうだけれど、それは僕には関係のない事だし、そもそもこれはモノローグでも小説でもない現実の僕の思考でしかないので、こんな事を考える事自体が無駄だ。

じゃあなんで考えたんだよ僕。 自分がわからない。

「エットネ?」 「聞いてますよ姫」

ナユちゃんのこの顔よ。もしこれが文字媒体の小説なのだとすれば、読者諸氏に見せてあげたいくらいなので、ラノベだったら挿絵を入れてもらうように編集者に作者が掛け合う所だろうし、ネット小説だったらその内作者が絵を描いて投稿してくれるのであろう。まぁ作者が絵を描ければの場合に限るが。

けれどもナユちゃんよ。ほんたうに、今日は自分でも自分の様子がおかしいのを感じているよ。

「……それでその老人が亡くなって仮に直ぐ天国に行くとするじゃない?」

どうやらナユちゃんは僕のおかしな様子を気にするのはもうやめるらしかった。いいぞ、そうでないと話が進まないからな。これがもしネット小説だったら読者の方に『いいからグダグダうだうだ言ってねえで話を進めろよ』とお叱りを抱かれてしまう所であろう。

まぁネット小説だとしても読者なんて現れてくれるかわからないのだけれども。 そして何度も言うが、これはネット小説ではなくて現実であり、モノローグではなく僕の思考そのものでしかないのだけれども。だけれども。だけれども。

なんかこう書くと、エコーみたいでかわいいな。……かわいくない?

「其のとき、天国で過ごすその老人は、一番最後、亡くなった時の老人の姿なのかしらね? それともその人の若い時の姿になるのかしら?」 「そりゃあ……どうなんだろうね? 確かにね」

ナユちゃんの話、僕はちゃんと聞いていた。読者の方や作者の方は、僕のあまりの不思議思考回路の供述の連続で、なんというかこう、『断片化』してしまったその話を、つなげる事が難しい様に予想される。

ですが、繰り返しになりますが、これは決して小説ではございませんので。その様な事を心配致しますは、『空が落ちてくるのではないか』、と心配するのも同然であると言わざるを得ますまいと存じますですハイ。

なんだこれ。なんか今日はどうも、一段と、変だな。僕。わかる。自分で。なんてね。全部わざとやってるんだけどね。だって、ナユちゃんが「もし若い時の姿になるのだとしたら、一体若い時のいつの自分になるのかしらね?」

彼女が僕の思考を遮る様に言葉を紡ぐ。

「さぁ、どうなんだろうね。それはちょっと、なってみないと、わからないなぁ」 「そうね。でも考えてみることは出来るわ。思《おも》い議《はか》る事は不可能ではないの」 「そうだね。それももっともだ。じゃあこうしよう。『若い時になる』んじゃないかな?」 「ざっくりと概念的に、若い時なのかしら? それとも全盛期? ではそれを誰が決めるのかしらね? 神様? 神様に其の仕事を割り振られたまた別の上位存在?」

そう一度に多くの疑問符を投げかけられましても、当方と致しましては返答に窮してしまう次第で御座いますデスハイィ…。

「でも本人が年老いた自分を気に入っていたら? なかなか日本にいると実感しづらいけれど、年齢を重ねることを悪い事と捉える向きだけがある訳ではないわ。加齢とともに深みが増すと考える人だっているの。私もその考えには一部賛同しているわ」

ナユちゃんは止まらない。こうなったら僕はもう、聞き専に回る。最初から大方、そうなのだけれど。

あと僕はナユちゃんのこういう所も好きなので、誤解なきように。だから、誰に言ってるんだ。

「本人が望む姿に任意になれるのが天国なのかしら? でも仮にもしそうだとしても、まだ問題は残っているわ」 「問題?」

僕は相槌の様な疑問を吐く。

「ええ。生まれて間も無くとか、子供の頃に亡くなってしまった子供を考えてみて? 亡くなってその子が天国に行ったとする。其の時、その子はもうそれ以上、成長する事は出来ないのかしら?」

はぁ。ナユちゃんは相変わらず小難しいことを考えるなぁ。普段の僕なら面白い面白いと舌を巻いて楽しむところであるのだろうに、今日はなんだか、食指が伸びないというか、イマイチ上の空である。ナンデダロウナ。

一寸深呼吸して、落ち着いてみよう。もちろん、心の中で、そうするだけだ。

0 notes