#眩しき青もみじの世界

Explore tagged Tumblr posts

Text

童心にかえる(あとがき)

2024年12月22日(日)

足元には黄色から土色に染まる枯れ葉が散り、冬の寒さは感じるものの見上げれば常緑樹が多いのか緑の清涼感がそこにはあった。歩みを進めるにつれ滝音が聞こえてくる。さて、目を閉じて自然の空気を肺いっぱいに巡らせ、頭の中の車を運転する部屋に施錠し、写真を撮る部屋の鍵を開ける。

リュックを下ろして、滝を色んな角度から眺めて構図をイメージしていく。画家ならばとカンバス���前に筆を立てている様子を思い浮かべる。自分の想像に応じたレンズに付け替える。カメラを三脚に取付け、センターポールを外すのに少しまごつく。三脚の3本の足を1番低くできるよう角度を変える。思った構図の位置へ設置し雲台の3点を操作し調整する。フィルターの有無を決め、木や岩のてかりを確認し調整していくが、ある程度残す事にした。ディスプレイと、にらめっこ。頭の片隅で急に言葉が踊りだす(カメラから生み出される絵から言葉へ変換する作業)。・・・童心、無邪気、笑み、公園の遊具、泥遊び、絵本、神話の世界、グングニル、巨人の腰掛け、枯れ葉踏み、苔苔、孤独、侘しさ、キリが無いのでetc・・・。色んな思いを詰め込んでいると、滝の飛沫が何滴か顔を叩き、我に返る。僕自身はあまりお喋りな方ではないが、頭は反してよく喋る。一旦、変換を止めて景色と向き合うことに集中する。水の流れの強さを目で確認する。水量はさほど多く無い。流れは規則正しく動いているようで、同じ動きはしてくれない、一度きり。だからこそ丁寧に撮りたいと思う。シャッタースピードを軸に感度と絞りを再調整を数回繰り返しシャッターを切る(2秒タイマーで)・・・よしよしまずまずだ。

グリップ付きの長靴を履いてきていたため、滝から駐車場まで水の流れを追っていくことにする。自分の動きと同時に小気味よく熊鈴が凛と鳴り、歩くことを楽しくさせる反面、水面の光の照り返しが眩しく、水深を確認しながら用心深く進む。人とすれ違う度、あいさつを交わす(確か6名だった)。相手側は木陰の遊歩道、僕は渓流の凹凸道で妙なコントラストだ。目的が違えば辿る道も違う。曇り空の中から晴れ間が差し、水面が青くなったり白くなったりする。水中には木の葉や木の実が落ちていて、幼い頃のどんぐり拾いを思い出す。形の丸い木の実や、どんぐりの帽子ばかり探す子どもだったような気がする。相変わらず頭の中で踊り続ける言葉たちを手懐けながら写真を撮ったり、休憩したり、のんびりと過ごす。

結果的に駐車場から滝までは数分なのに2時間��滞在していた。それだけ雰囲気が心地良かったのだ。身体中に目に見えない青や緑を纏わせて帰る。思考し続けたせいか、運転は車間距離だけ取りほぼオートパイロットモードだった。帰宅後、キッチンで湯を沸かし3種類ある豆から深煎のを選びじっくり挽いて、熱いコーヒーを淹れる。あったかい。

39 notes

·

View notes

Text

ゴッホ展を観に、友だちと東所沢まで行ったけどチケットが売り切れだった。仕方ないね、といって、でもせっかくきたんだし、と思って、コンビニに寄って買ったパピコを片手に緑の中をすこし歩く。今年の夏、はじめて蝉をみた。繊細な模様の羽根がか細く音を立ててはためいている。「ほぼ水になったアイスがいちばんおいしくね?」 そういう、ぼそっとつぶやいた何気ない言葉は静かにがらんどうの青空の中に溶けていき(あるいは沈んでいき)、わたしたちの夏の匂いの一部となっていく。この広い空に眼があったなら、風にくちびるがあったならどれほどうつくしいのだろうかをずっと考えていた。全ての境界線が暑さでじわじわ入り交じりゆくのを肌で感じながら、たとえばアマゾンの熱帯雨林に想いを馳せること、深海魚の生態について検索すること、もう2度と逢えない人に逢いたいと願ってしまうこと。蝉と、夏の太陽。波立つ海、燃え盛る炎。死者の言葉や羨望、未練、その姿かたちは今この瞬間にも車窓から見える光景の隅々にまで溶け込んでいて、わたしたちは明日もまたアスファルト下に沈む沢山の人間の流した血と涙の上を歩いていく。草花の幹に、雨の雫の一滴に、海水の塩になって、失われた生命はその記憶を繋いでいく。そんなことをぐるぐる何度も考えては、ほんとうにこれでいいのか、これが正しいのか、わたしはまた自らの想像力の足りなさでだれか傷つけていないだろうか?と言葉を反芻していた。大学の講義のフィードバックで「だれのことも傷つけずに生きていくことができない世界なら生きていきたくない」という学生のコメントが紹介された。そのときに先生(その人は先生と呼ばれるのを嫌う人だったけれど)が「怒りの気持ちは大切にするべきもの/忘れずに守っていくもの」と言っていた。あなたがそう感じてしまうのはあなた自身の問題ではなく、そう思わせてしまう社会の問題であり、その社会に対する怒りとあなたは向き合わなくてはいけない。そんなようなことを言っていた気がする。大好きなみんなへ 怒りに含まれる矛盾や素直な疑問は必ず次のより良い環境の土俵になるし、そうして得られた安らぎはだれかの優しくありたいと思う理由としてきっと光っていくから大丈夫。友達と東所沢から今度は渋谷まで移動して、おいしいサンドウィッチを食べた。ドンキホーテでピアッサーを買って、店頭に並ぶサンプル品のアイライナーで耳たぶに印をつける。渋谷の騒音の中、針が耳たぶを貫通する音はほんとうに小さかった。わたしの呼吸音はすごく小さかった。わたしたちの微かなときめきすら、その瞬間に街のどこかで繰り広げられているであろう壮絶なドラマと比べれば小さいのだろうなと思った。でも、それでよかった。それがよかった。「ピアス開けたら人生って変わるらしい」と、友達が耳を冷やしながら呟く。わたしは3月にピアスを開けたけど、そこからの人生すごく色鮮やかだったなーと思う。新しく出逢ったひとがたくさんいる。つらいこともあったし、人のことを信じたくないと思うことも多かった。でもわたしは多分どんなことがあろうと人との関係を疑いからはじめない。人のこと信じないことを選択するくらいなら信じて裏切られたほうが美しく傷つけるし、好きな人に期待しないでいるよりも期待してしまう自分の幼さや素直さをいとおしく思えるほうが伸び伸びとやさしい。一昨日、Twitterに写真を撮らせてほしいとのDMをいただいた。レンタカーで三浦までいって、ほとんどはじめてわたしは人が誰もいなくなった海に入った。その日は全てが青くて、露わにした太腿にはオレンジの花の花粉の色が染み付いた。下着にレースのワンピースだけ羽織って、押し寄せてくる波に体重を預ける。髪が濡れて、額に張り付く。カメラのレンズを見つめると、まるでその先に昔の自分がいるような気がして、涙がでてしまいそうだった。「知らなかったこと」が一瞬のうちに「知っていること」になっていくこと、その瞬間の微かな光の揺らめきと運命の歯車の軋む音が、夏の全てに意味を与えていく。もっと傷つきたい。駆け出していきたい。わたしも大人になったら、その人が私にしてくれたように、自分よりも幼いエネルギーの塊みたいないのちに素敵な景色を見せてあげたい。そう思える旅路だった。眩しくて鋭く発光する若さをぎゅっと抱きしめる。あなたの瞳をみつめながら、その眼差しに自分の人生の影を溢したこと。そこで交差した運命のような幻のような愛でもない何かについて考える。傷ついた分、その傷口に咲いた花の香りの美しさで感性の彩りが増すように、わたしは言葉を諦めたくない。未来のわたしは過去のわたしを慈しめ���いるかしら。わたしはずっと昇って登っていく、丘の上で逢おうね。

23 notes

·

View notes

Text

zzz感想。blueskyに書いたのを此方にも記録。前回↓から続けた内容、ライトとビリーについてが多め。

・ライトは、“死にたがり”であり(ハルマサ曰く、彼との対比としての形容)、“生き残り”であり、それが故に「ビリーの現在の姿」を眩しく思っている。赤いマフラーを継いだことを大事に思っている。過去にあった“なにか”については、ビリーに“気にしていない(恨んじゃいない)”とも言う。ビリーの過去の姿や騒動の内容について明かされたら、この辺の関係や言葉の重みというか……ビリーの“明るさ”についてもかなり印象変わりそうなんだよな……

・プルクラとの信頼会話/過去エピソードを読むと、“傭兵団の団長”という点でライトとの対比を感じたのだけど(親友に裏切られたプルクラと。おそらく「一緒に“死んでやれなかった”」とまで言う心情としては……団員を“裏切ってしまった”と、本人は思っていそうなライト。)「過去を明かさなくても親友であれる/自分がそれを語りたいか否かは大事なこと」ってのは、ビリーを思わせるセリフでもあり。いろいろ考えてしまった。

(カリュドーンの子の年長?組の……プルクラとライトの……ひとりになりがち/抱えがちで面倒なところ、という共通点も感じる。カリュドーンのみんなの関係もすごく好きだな)(自分はシーザーとバーニスが未加入なので、まだ把握しきれてないとこも多いのだが)

・ビリーの過去や出自は、「西遊記の岩猿」要素もちょっと感じるので、そこもすこしワクワクしている☺️(西遊記ものが好き)はじめは治安官のメンバー側に……(フィクションあるあるな)三蔵一行のようなバランスを感じていたのだけど、どちらかというと青衣さんのさまざまな“狭間”を強調する位置付けは哪吒なのかな?とも感じている。

・メインシナリオの5章序盤で、ビリーが邪兎屋から一時離脱してカリュドーンの子と行動を共にするくだり。あのあたりをビリー過去話の導入に持ってきたりしてくれないか/(カリュドーンに限らずさまざまな陣営の)裏話が知りたかった、とも思いつつ。莱比/イトビリが好きな自分としては、(5章の直前がライトのイベントチャンネル開催だったのもあり)ライトの単独行動が……無理するチャンピオンが絶対心配だったんだろビリー……とか思っている。最後の花火?とも言える集合ムービーで仲良く並んでるとこ、すごく好きだ。(↓公式の抜粋動画があったので貼っておく)

youtube

・zzz、以前も書いたが、検閲の存在込みで治安維持側/軍部の描かれ方には注意が必要であると思いつつ作品に触れているが(主人公達がレンタルビデオ屋の店長であり)作品の根底にある「映画」の存在に、そこに託されているものを……いろいろ力強いものを感じている。(正直、その政治性という意味では日本のフィクションの方が、差別主義かつ権威主義だったり、歴史修正主義や同化政���や差別構造焼き直しな酷いものがどんどん目立ってきている。作家/業界側が自ら率先して、積極的に、極右と差別主義に振り切れていく様を、日々見せつけられているので、しんどい)

zzz。その“映画”を生み出す世界、その社会の……そこにある搾取と暴力/労働者・アーティストが権力の食い物にされていく側面についても……「台本にある台詞しか喋れないボンプ」「イヴとアストラのエピソード」などで繰り返し触れているので、力強いなとも。特にボンプの話は「雨」が印象的に用いられていたこと、いろいろなものを託してそうだなと感じる……

また、とあるサブクエで、「大切な人の死/その責任を追求すること/企業に対する訴訟を扱っている物語」があるのだけれど。あれは……“親友”とされているけど、多分、おそらく、クィアな文脈を思わせる作りを(検閲内でやれる範囲を)意図的にやっているんではないかな、とも。自分は感じている。

2 notes

·

View notes

Text

入学は卒業のはじまり

先輩と呼ばれる前のみつあみをゆらして風は画面の外へ

ターコイズブルーの靴底 踊り場の端に予鈴がパタパタ積もる

俯瞰するチョークが波を書いていく 光は直進して戻らない

カーテンを引いて昼間の教室に投影される惑星軌道

本棚のカニぬいぐるみ持ち上げてしばらく読んでないマンガ貸す

寄宿舎の棚から私の棚になり誰かの棚へ 三年周期

図書室の地球儀掃除するときの世界でいちばん大きな私

文化祭の青い看板描きあげて自分の名前を知らない少女

3-AのクラTを脱いだ級友を見上げる眩しさ 手拍子爆ぜて

遠くから見たとき光に青春と名前をつければ灯るスクリーン

膝丈に記憶混じりの制服のスカート揺れて旧友笑う

音漏れを背後に聴いて師は回る 観測されない惑いの軌道

まなざしはくるくる混ざる 少女からかつては少女だった全てへ

5 notes

·

View notes

Text

250611 OVERLAP #2

もう、ぜーんぜん 格好悪い人への同情や興味なくなっちゃったな

たぶん、もうどう転んでも、例えホームレスになろうが片目失おうが今のメンタリティが失われない(=固定化した)って感覚があるからだろう

もとい、こっちが素で、長らく妻の為にヌケサクメンタルを「デザイン」し続けてただけ

----------------------- 【強者が自分を選んでくれるのは嬉しいが無視されるのはもっと嬉しい】

今の私は20代前半で現場の人々全員から嫌われながら新川さんに「いいじゃんいいじゃん」言われ小島監督から「ジュンタロウ!」って声かけてもらってた「青い私」の延長線だ

「お前はその椅子にふさわしくない」というメッセージを言外に突きつけてくる、先人への敬意に満ちた職人めいた人々のジェラシーには散々振り回された

でも、結局無視して人生楽しんじゃうんだよな、私

妻の言う事聞いてたのはその縛りを受けてでも享受するに足る「幸せ」があったから

いいねぇ... 人並みの幸せ

妻はアーティスト気質な割には家庭というものを大事にしたがる人だった。それは自分が欲しても得られなかったものだからだろう

私は結局、そこまで家庭というものに執着できずじまいだったな

普段イキってる癖に「弱い者」見つけると途端に優しくなって、対象が再び強さ取り戻すと「あんたなんかもういらない」ってなるの、それただ「弱者をポルノとして消費してるだけ」だかんな?

弱さフェチのやつらはその自分の身勝手さと下品さを少しは恥じろよー

私は妻が強者になっても「ずっと好きで居続けた」と思う

ただ、そうなると「憧れと畏怖」が高まりすぎて一緒にはいられなかったと思うけど...

私は人を尊敬しないよう常時「精神抵抗」続けているが、あまりにも図抜けた魅力とパワー持つ人間には普通に敗ける

要するに「大好き」になっちまうし「尊敬」しちまう。クッソ悔しいが、そう

私に好かれて相手が迷惑だとかそんな事どうでもよくて「畜生! 私今こいつに惹かれてる!!」ってなる

そしてそういう人がいるからこそ、人生は退屈しないのだと思う

つまり、私は「私が傍に居続けることができないレベルで私を苦悩させる人々」の事が好きで好きでたまらないんだ

妻にもそういう「眩い光」であってほしかったが、まあそれはあくまで私の理想であって妻にとっての理想ではなかった

----------------------- 【恵まれた立場に生まれたからこそ不幸を楽しめる】

全員と和解できたり、自分の好意がすんなり通ったら世界は全然面白くねーっすよ

まあ、元々恵まれた立場だったからこそ「贅肉を捨てたくてたまらない」だけだと思います

一度も満足に飯食ったことないやつはとりあえずお腹いっぱいにするのを目標にするもんな

私は別に国から「明日キミ死刑ね」言われても「そっすか(特に異議なし)」ってテンションで生きてるが「まだ味わったことのない空腹感」ってもんは常に欲している

「この飢餓感、いつものと違う!」あるいは「とっくに失ったと思った屈辱感!」ってものを感じると俄然ワクワクする

強くなるってのは刺激に慣れるという事でもあるので気を抜くと人生が速攻退屈になる

だから自分のレベルに応じた「負荷」を常に能動的に摂取していかなきゃならない

----------------------- 【負荷を味わうためだけに距離を詰める】

んで、だ

「人間関係」がないところに負荷はないんすよ

知らない人間が成功してても悔しくないけど知り合いや家族が成功すると「自分もそれやりたい!」ってなるでしょ?

そしてそれができないと「自分はなんて情けないんだ!」って思う

それ全部ただの錯覚です

元々その身近な人間の運か実力が「図抜けて高かった」だけっす

けど、人間は身近な他者を「陳腐化 / 矮小化」して捉える習性があるんで身近な人々が成功すると「なんで??」ってなる

理屈でわかっていてもそうなる。なら、逆にそこら辺の有名人を「身内」だと思っちゃえばいい

そしたらいくらでも悔しさ食べ放題っすよ

その負荷を利用してどんどん自己投資して強くなっていきゃいいだけ

「弱くなることで得られるボーナス」って、男性の場合はほぼ無いっすからね

なんかもー見た目完璧に女の子みたいな男性じゃない限り(に、したって年齢限界あるわ。40過ぎたら男女ともに可愛さと弱さのみを武器に据えてサバイブすんのは難しい)

私なー、50代のブリジットとか観てみたいもんちょっと

今の設定だと性適合手術しちゃってるんだっけか? それとも性自認が女性ってだけだったか?

いずれにせよ年食ったブリジットには中年ドラァグクイーンみたいな哀愁漂わせててほしいっす

----------------------- 【女性ホルモンという鬼ハンデ】

30代前半でも身体もっちもちで声も完璧に女性のそれな男性いるけれど、やっぱホルモン剤打ってんのかな

女性ホルモンってものは男女ともに精神を超・不安定にさせる

だから閉経後の女性は女性ホルモン分泌減って相対的に男性ホルモンが増えるから精神めちゃくちゃ安定する(これがオバチャン化を促す)

精神不安に悩まされる女性はある意味そこ(閉経)まで生き延びてみなきゃ人生の「当たり外れ」は分からない

男性の肉体持ってるユーザーはそれだけで「チート」なんすよマジに

ほんっとーに安定性あるから

女性は常に「半分壊れた車」で競争に参加している

ガソリンから何からダダ漏れだし、電気系統も異常動作起こしまくってる。計器の数字が当てにならない

第二次性徴迎えたあとの女性は閉経するまで全員そう

それを理屈じゃなく「感覚」として実感できるようになると女性の肉体は男性と比べて「ほぼ病人レベル」って事がよくわかる

逆に女性の(生理に苛まれる)肉体をデフォとして扱ったら男性の肉体というものは「健康&頑丈すぎる」と言えるだろう(車種としてはハマーかなんかかな?)

だから弱者男性はバカにされる。お前の精神はどんだけハンデつけりゃ戦えるんだよってな。「全然壊れない燃費いい車」に乗ってんだぞ、女性と比べて。「モテない男」ってまずそこからして理解できてないし異性のボーナス部分しか観ることができない

すぐ壊れる繊細な美プラよりちょっとブサイクなリボルテックの方がブンドドできるし「遊び代(しろ)」あるだろ! 両方触ってみないとその感覚わからないもんだけどな(写真だけ観てたら繊細美プラの方が欲しいって普通は思っちまう。そーいうのって飾っとく分にはいいけど遊びづらいんだよ 実際手に取ると)

うーん。って事で、我々が乗ってる車両のお話でした

どうせ死んだら返すレンタカーなんだし、頑丈な車借りてるやつはめちゃくちゃやって遊んどけ!

【✓】

1 note

·

View note

Text

2024後記

2025年になってようやう2024年を終わらせる。tumblrに書くのももうお仕舞にしよう。

・アーティゾンの空間と作品は面白かった。作品をどういう空間で見るのか。ホワイトキューブから離れて、空間そのものを作り、その中で作品を見る。夏の直島でも思ったけれどロケーションによってかなり作品の見方や感じ方が変わる。

・メゾンエルメスの内藤礼生まれておいで生きておいでをメゾンエルメスというブランドの抱えるギャラリー内でやる。ここも平日なのに人が多い。内藤礼の作品を見るには騒がしすぎると思う。概念も。

・伊藤ゲン展は、SNSでみるものと生で見るものとかなり印象が違う。生の方が圧倒的に生々しいというか(あたりまえである)書いているものが身近なものであるということを差し引いても、絵の具の乗り方が生活感をより彷彿とさせるというか。美味しそうなケーキも描いていると食欲を吸い取られているのか、食べたい気持ちがなくなるそう。描かれるためだけに買われて捨てられる食べ物をもったいないと思う気持ちと、半永遠に姿をとどめられてしまったのだなぁという気持ちと。

・田中一村展、都美術館はオタクのぬい文化を取り入れようとしていて面白かったが、ちょっと曲解ぎみじゃないか?というのは置いておいて、圧巻だった。時間が解けていくが体力も削られていく。奄美大島は遠いので、都内でこれほどまでに集めてもらえたことに本当に感謝。

・松濤美術館の空の発見展、日本画には西洋のあれそれが入るまで描かれる空そらがない。空くうならある。

・Cool氏Solo exhibition 犬のかたち様々。ジョジョ立ちのような人物立体(作家本人も自覚アリ)

・写美アレック・ソス部屋についての部屋、数年前の葉山がかなりロケーション含めて最高だったので、ハイライトだけでものたりない。テーマも面白いかと言われると、葉山を見た後だと、別に…葉山で見たいように見てしまったし。でも最近の作品が見られたのは良かった。今後すべてを葉山の展覧会と比べてしまうだろう。

・オペラシティ松谷武判展、ボンドと黒。ボンド作品は卵のような生の予感と、それが弾けた瞬間のグロテスクさを思わせる。黒は時間も空間も全てを埋めていく。

・SOMPO美術館カナレットとヴェネツィアの輝き展、カナレットの絵画は近づいてみるとより輝きを増す。ヴェネツィアの光。絵のための虚構込み。でも後半のウォルター・シッカートのヴェネツィアの絵画で、この暗さが落ち着くんだよなと思った。光は好きだけれど、眩しい。

・森美術館ルイーズ・ブルジョワ展ルイーズのキンとした声質がどこかビョークに似ていると思った。作品がかなり理性的というか、この人はものすごく思考の言語化が上手くて(というかそういうことを している)それが作品を見たときにストンと落ちてくるので、意味が分からないグロテスクさがないのが清々しいというか。内容としては過去の自分の心のケア的な要素が大きいので、別に清々しいものではないのだけれど。

・東京ステーションギャラリーテレンス・コンラン展はやっぱりコンランショップが当たり前になってしまうと、当時のセンセーショナルさ目新しさなどを失ってしまい、当たり前の光景だと感じてしまうので現代人にとって感動はしにくい。当時を振り返って、すごかったんだね、というにもまだ感慨がいまいちわかない。あと、彼について語る人の映像が多いとちょっと疲れる。

・科学博物館鳥展、キウイの卵って大きいんだ!シマエナガって思ったより小さいんだ!など鳥のことを何も知らないゆえに純粋に面白かった。

・三菱一号館美術館ロートレックとソフィ・カルの「不在」正直ロートレックは取ってつけたような不在すぎる気もする。もっと面白い見せ方があったのではないか、と。作品が分散しすぎな気もするね。ソフィ・カルは文句なしでよかったので、ソフィ・カル単体でやってほしかった。品川の原美術館で見たときが忘れられない。ソフィ・カルやっていまいちにする方が逆にすごいので、どんな展示でも嬉しいが、でもあれ混雑したら翻訳書いてある紙が少なくて、意味わかる人少なくない?と余計なことを思った。ソフィ・カルがいいから内容は満足だけど、キュレーションとしてはいまいちじゃない?

・松濤美術館須田悦弘展、美大時の初期の作品もあり、ここから今に至るというのを感じられた。これを木からひとつひとつ掘り出しているのか~さりげないところに作品が置いてあって、館とわりとあっていてよかった。夏のベネッセにもあったが、あまりにもさりげなさ過ぎて、やはり気付く人が少なそう。知っていないと見つけられなそうだが、ここはちゃんとマップがあるので安心。

・印刷博物館の書籍用紙の世界、色々な紙がある(阿保みたいな感想)

・庭園美術館そこに光が降りてくる青木野枝/三嶋りつ恵、これほどまでに館と一体になった展示があっただろうかと感動した。久しぶりに庭園美術館の展示内容がよかったと感じた。ここ最近は庭園美術館は建物系の展示ばかりで正直惹かれないというか予算ないのかな?と思っていた。ガラスを扱う人は、ある程度ガラスを柔らかな素材だと認識している節があるなと思った。年始ごろ?に見た山野アンダーソン陽子さんは確か液体だと言っていた。鉄も円形にくりぬかれ、光を通すと明るい印象になるんだね。どちらも火が大事。

・文化学園服飾博物館あつまれ!動物の模様その国その文化によって描かれる動物は勿論違う。服装を通してさまざまな文化を覗いている。中国語って面白いね。発音が同じだから縁起物になるという。

・府中市美術館小西真奈Wherever初期の作品の緻密に描かれたものから感じられる不穏さよりも、近年の作品の線や色の伸びやかさ(ここにいくまでにきちんと描いてきたという下積みはもちろん感じる)が好ましいと思う。

感情は生モノなので、振り返っても忘れている。何もかもを忘れていく。

ヨン・フォッセ『朝と夕』、文フリで手に入れた本たち、ヴァージニア・ウルフ『灯台へ』、塚本邦雄『連弾』、北山あさひ『ヒューマン・ライツ』、スティーブン・キング『書くことについて』、サマンタ・シュウェブリン『救出の距離』、ミハル・アイヴァス『もうひとつの街』、牛隆佑『鳥の跡、洞の音』、アグラヤ・ヴェテラニー『その子どもはなぜ、おかゆのなかで煮えているのか』、梅崎春生『怠惰の美学』、ミシェル・ウエルベック『ある島の可能性』

π、狭霧の国、ローラ殺人事件、ベネチア��亡霊、書かれた顔、グリン・ナイト、戦艦ポチョムキン、リバー流れないでよ、ローマブルガリホテルメイキング皇帝の至宝、ベイビーわるきゅーれ、パルプ・フィクション

2 notes

·

View notes

Text

2024.12.27

12/26の木曜日っていう変な日に仕事納めだったので今日から休み。年明けにあるイベントのせいで全く休みの心地がしないがとりあえず夜行バスに飛び乗った。アメリカのお土産詰め込んだらスーツケース破裂しそうになった、重い。前の席の人、倒していいですか?とは確認してくれたものの、MAXレベルでがっつり座席を倒す人ははじめてでびっくりしちゃった、ちょっとキレそうになった。太平洋側はあっけらかんとした晴天が続いていたのに、朝10時でも夕方ですか?ってくらい薄暗い地元。バスから降りた瞬間地面が濡れていて、ああそうだ私はこういう場所で生まれ育ったんだ、そりゃあ多少鬱屈でひねくれてる人間にもなるよな、と思う。雨なんて久しぶりに見たけれど、思い返せば地元で冬に晴れ間が見れる瞬間なんて本当に少なかった。思い出すのはいつも灰色の空、べちゃべちゃの雪。でも、こういう街でもそれなりに明るい人は明るいし、スクールカーストもちゃんと存在しているし、いわゆる眩しい青春みたいな日々を過ごす人もちゃんといるんだから面白いね、晴れマークのない天気予報を見ながら、それでもテレビドラマの世界はやっぱり東京で起きていることなんだと実感する。都会の粉雪にも北海道の大自然にもなりきれない、でも殺したいほどの積雪がたまにやってくるこの地元。

暗いことを書きたいわけじゃないけれど、地元に帰るといつもこうなってしまう。きっと新幹線で関東に戻った途端、ほとばしる太陽の日差しに目がくらんで、根拠もなく明るい気持ちになったりするのだろう。そんな地元でもクリスマスに好きな人と出かけてチープなイルミネーションを見たり、狭いバーでお酒を飲んで楽しんだりしていたはずで、当時はこの空間から飛び出したいと思いつつも、その場にいることが当たり前だったのに。いや、マジで暗くて天気わるすぎて笑えて来るな、こういう環境だから陰湿さが育つのって本当は仕方がないよね。この前渋谷で石川の子と飲んだとき、あれからもう一年だね、今年は無事に年を越せるのか、わんちゃん何か起きるんじゃないかって思ってる、と言われて、ああその感じ私だけじゃなかったんだ、と一人で安堵した。

2 notes

·

View notes

Text

【振り返り休日】自分を構成するアルバム

三寒四温の寒のターン、気圧もめっきり下がり眩暈がするこんな日には、こんなこともやってみようと思う

「新人は某(有名漫画家)の真似ばっかり!」と批判を聞いたことがあるが、新鮮な果実も元ネタが割れて中かから見知ったものが「やぁ」と出てくると冷めてしまう

ピノキオピーさんの「神っぽいな」で〜ぽいなと気付くと素直に楽しめなくなるあの現象を避けたい人には観覧をおすすめしません。※「神っぽいな」の解釈は個人のものです

まぁでもその辺の青二歳なんでふぅんと思うぐらいで流して頂けたら幸いです

↓

↓

↓

この曲好きと意識し始めたのはこちら。小学生だったか、民族的で変拍子、海を感じさせる曲が多いのが特徴

サントラのCDを何周もした。カセットも入れられる無駄に大きな黒いプレイヤーを開けてディスク1が終わったらディスク2とCDを入れ替えながら聴いていた。ジャケットがボロボロだった

トリガーじゃないのは世代的な話です。トリガーもプレイしたのですが思い出補正か、片方の世界で主人公が亡くなっている設定が好きなのか、やはりクロスの方が好きです

光田さんはアニメ、「ダンジョン飯」のサントラも手がけていて、民族的で明るいかつ地底の薄暗い曲がめちゃくちゃアニメにあっていました。オファーした方に拍手喝采

塊魂って面白いんですけど酔う。このゲームを買ってきた姉は早々に酔って自分が一番プレイしていました

最初は「なにこの曲」と思うんですけど繰り返し聴くと「めっちゃいい曲じゃん」とどっぷり浸かっていくわけです。渋谷系なんて言葉も片鱗もしりません、ですが当時から渋谷系が好きだったんだなと思います

今聴いても新鮮な技術とエフェクトの数々、このゲームやっててよかった〜!酔うんですけど

クロード・ドビュッシー(Claude Achille Debussy)です。辻井さんのピアノが好きなのであえて辻井さんのリンクで

小中は厨二病を拗らせてクラシックとゲームのサントラしか聴いていませんでした。吹奏楽をやっていたということもありYAMAHAのお店で好きな曲のCDを買って家で聴いて

数曲入っている中で気になった作曲者を掘っていくうちにたどり着いたのがドビュッシーです。同じ印象派にラヴェルもいるのですけども

ピアノは残念ながら上手にならなかったのですが、打ち込みに関してはこの流れるようなピアノを思い出しながら入れています

Sound Horizon Chronicle 2nd

(無断転載しかないため割愛)

サンホラ(現Linked Horizon)の最後の同人CD、みんながメルトやアリプロを聴いているなか爽快な厨二病を患っていた自分はサンホラばかり聴いていた

Aramaryさんの声と語りが好きだったのでRomanからは徐々に疎遠に…全ての軌跡が紅蓮の弓矢に通じることは自明の理である

大学に入るとみんながファッションのように好きなバンドの名前を言っていていいなぁと思ったので当時で言うロキノンを聴き始めた

アジカン、ナンバガ、ハヌマーン、チャットモンチー、アルカラ、時雨、カナブーンetc...色々おすすめしてもらって聴いたけど一番深く刺さったのはサカナクションと次にあげるバンドだった

4つ打ちダンスミュージックにときめきつつ、歌詞の持つ苦悩ややるせなさに心打たれていた。当時では珍しいおしゃれなPVも惹かれたんだと思う

youtube

(大人になって知ったけどこのPV元ネタがあってウニャウニャ)

さぁ…

-

--

---

----

-----ジジッ

でたわね

言葉はいらない(やる気が出たのでここでおしまい!)

5 notes

·

View notes

Text

薔薇の鉢を一時避難させて目覚めたら、台風一過で鮮やかな青空が広がっていました。上陸しないでなによりでしたが、私が住む地域では最高気温が37度になる予報が出ています。皆さまも十分に気をつけてお過ごしください。

私の『死ぬまでに読みたい本リスト』に入っていたガブリエル・ガルシア・マルケスの『百年の孤独』を一週間かけてやっと読み終わりました。毎晩、自分を寝かしつけるように少しずつ楽しみ、まだその余韻にどっぷりと浸っています。先月文庫化されたばかりなので誰かがテレビやネットで紹介したのか、それとも例の都市伝説のせいなのか、Amazonで一時在庫切れになったほどバズっていましたが、隣駅の本屋には高く平積みになって普通に売っていました。

この神話的な物語の最大の特徴は、『マジックリアリズム』の影響を強く受けていることです。Wikipediaでは、『マジックリアリズム』とは日常にあるものが日常にないものと融合した作品に対して使われる芸術表現技法、と説明されています。主に小説や美術に見られるジャンルでシュルレアリスムと似ていますが、少し異なります。

『百年の孤独』の中では、奇妙で幻想的な出来事が疑問や矛盾を感じさせることなく描かれています。何世代にも渡る登場人物たちや未開の土地である架空の村を舞台に、叙事詩のような壮大な物語がほぼリニアに綴られてゆきます。その中で霊的なシンボルが幾度も現れたり、遠隔ヒーリングや死者との対話のシーン、古い羊皮紙に書かれた“針金に吊るした洗濯物のように見える”サンスクリット語の予言書などのマジカルなエピソードが宝石のように散りばめられていますし、目に見えるものと見えないもの、陰と陽を現す2人の主要な登場人物、雨季と乾季を繰り返す天候という、相反するエネルギーが互いに交錯しながら融け合い、新たなるエネルギーを生み出すという錬金術のような世界観にワクワクさせられました。そしてまた、いつか読みたいと思っていた非日常の『マジックリアリズム』が、いつの間にか私にとって日常になっていることに気づかされたのも予期せぬ展開でした。

100年前の人々から見たら、現在の私たちの生活や環境も『マジックリアリズム』満載の非日常な世界でしょう。この物語の中でジプシーの老人メルキアデスが吹聴している、「科学のおかげで距離なんてものは消えた。人間がわが家から一歩も外に出ないで、地上のすべての出来事を知る日も、そんなに遠くない。」ことを可能にしたインターネットの出現を筆頭に、あらゆる事が凄まじいスピードで起こり、変化し続けています。

以下のリンクは、『百年の孤独』に興味のあるヒト向けの動画と、本を読みながら登場人物やその複雑な関係、膨大なエピソードをその都度確認するために便利な読み解きキットです。

youtube

マルケスはこの作品に関して、こう言い残しています。

私は権力の性質についてずっと問いかけていくことになるでしょう。けれども、こうしたことを本当に自覚しはじめたのは、『百年の孤独」を書いている時だったと思います。

あの時、私の背中を押したのは、おそらく法と秩序の勝利をうたっている公式の歴史に逆らってでも、悲劇的なあの事件の犠牲になった人たちを歴史の闇から救い出せるかもしれないという思いでした。

※ 『ぼくはスピーチをするために来たのではありません』ガブリエル・ガルシア・マルケス著(新潮社)より抜粋

思えば、『百年の孤独』は不自然なほどに食に関連する具体的な表現が少ない小説です。調理の風景や食器、食卓の場面は登場しても、お皿の上に盛り付けられているはずの料理の視覚、味覚、嗅覚的描写はほどんどありません。フードファイトのシーンがありますが、これも肯定的に描いていません。唯一、おいしそうに描かれている食べ物が、物語の舞台であるコロンビアの村、マコンドを訪れたアメリカ人の商人ミスター・ハーバートが生まれて初めて食べたバナナです。

この物語に出てくるバナナ農園のエピソードは、1924年コロンビアのシエネガという町で実際に起こった『バナナ労働者虐殺事件』を元に描かれています。私たちが店頭で見かけるバナナの99.9%はキャベンディッシュという品種ですが、このバナナがどのようにして生産され、流通し、市場を独占しているのかはアップルTVのドキュメンタリー『雑食するヒト』のシーズン1エピソード4の中で説明されています。ちなみに、私はこのエピソードの中に出てくるアップルバナナや、あまり流通していないバランゴンバナナ、ホムトンバナナを生協で注文していますが、キャベンディッシュとはまた違う独特の美味しさがあります。

youtube

100年前の人が想像しなかったものに、多様性が重要視されている点も挙げられるでしょう。以前は多様性=ダイバーシティという言葉は消極的な意味で使われていましたが、それも今は変わりました。“より早く、より便利に、より確実に”を求めているうちに、私たちがいつの間にか失ったものがあることを『百年の孤独』は思い出させてくれます。この物語が今また人々の関心や共感を集めているのは、私たちの潜在意識の中にある回帰への要求が呼び覚まされているからかもしれません。『百年の孤独』は何世代にも渡る回帰、輪廻転生の物語でもあるのです。

Netflixによる『百年の孤独』のドラマ化が決定し、全16話で配信予定(時期は未定)となっています。

youtube

・・・・・

私がアウェアネスクラスの生徒だった頃、夏休みの宿題として以下のことをしていました。ご興味のある方は、残りの期間にやってみてくださいね。

・積読している本を読む

・アウェアネステキストを読み返す

・展覧会などで美術やアートに触れる

・映画を観る

・絵を描く

・運動をする

・オグ・マンディーノ著『この世で一番の奇跡』の100日行

・ワークショップに参加する

・・・・・

Spirit of Wonder 〜シックスセンスと六大要素〜

8月24日(土)10:00~17:00(1時間のお昼休憩あり)

8月26日(月)10:00~17:00(1時間のお昼休憩あり)

料金:1回 8,000円(アイイス会員・税込)・10,000円(非会員・税込)

どなたでもご参加いただけます

最少催行人数:3名

私たちの周りにある五大要素ともう一つの元素、そしてそれらと自分自身の中にある五感と直感との関連について学びます。あなたの外側と内側にあるエネルギーについて理解を深め、その学びを日常生活において実践し、継続しながら、さらなる霊性開花を目指す6時間ワークショップです。レクチャーやゲーム感覚で楽しめる実習やカルマの法や輪廻思想などの哲学を通した内観を通して、ご自身の中にある光をさらに見出していただきたいと思います。

あなたの中に潜在する能力を探り、知り、育み、五感や直感の中で特化した感覚をさらに伸ばして磨き上げましょう。そして同時に自分の苦手分野を知り、それを伸ばす方法も試してみましょう。

私たち全員が生まれついた時点で履修する、人生においてずっと学び続けることのできる共通のカリキュラムが霊性開花です。それは私たちが永遠の可能性を秘めていること、大いなる存在に近づき、さらに明るい光になること教えてくれます。けれど、霊性開花は1人だけでは学べません。あなたの霊性を導いているスピリットの介在、その指導や協力があってこそ、あなたの魂は磨かれ、輝くことができます。スピリットとのコミュニケーションに欠かせないのが自分の感覚を伸ばし、育むことです。このワークショップでは五感や直感、インスピレーションやアイデアのアンテナをさらに伸ばしながら、霊であり光である本来の自分に出会っていただくお手伝いをしたいと思います。

レクチャー内容

・五大要素と最初の元素

・シックスセンスと直感

・大宇宙と小宇宙

・チャクラとオーラ

・聖なるマトリックス

・ミディアムシップにおける六大要素

実習

・シッティング・イン・ザ・パワー

・六大要素を感じ、活かす

・マトリックス内観

・直感と指導霊により深く繋がるための各実習

このワークショップは以下のような方に向いています

・六大要素への理解を深めたい

・直感の練習、経験をしてみたい

・人体とオーラ、チャクラ、元素、世界との関連を知りたい

・指導霊との繋がりを深めたい

・本当の自分の人生の目的を探りたい

・自分自身の可能性や能力を探りたい

・霊性開花を通して人の役に立ちたい、社会に貢献したい

このワークショップは、2019年夏イベントで開催した同タイトルのワークショップを一部変更し、内容を加えたりアレンジしてアップデートしています。

詳細・お申し込みはこちらからどうぞ。

ショップからも直接お申し込みいただけます。

・・・・・

秋学期クラスへのお申し込みを受付中です。クラスの詳細とラインナップはサイトとショップからご覧いただけます。(アイイスのサイトでも告知されています)

もうすぐ秋学期が始まります。今年1年間のアウェアネス、霊性開花の総まとめです。私も講師として参加してはいますが、クラスの中で皆さまの目標、夢や憧れを共有させてもらいながら、更なる気づきや学びと癒しのエネルギーを受け取っていきたいと思います。3ヶ月間、一緒に今年1年を振り返りながら更なる光の道を進み、来年への道筋へと繋げてゆきましょう!

・・・・・・・・・・

アウェアネス・ベーシック前期 Zoomクラス

土曜日:19:00~21:00 (後期も土曜日・同じ時間に開催) 日程:9/7、9/21、10/5、10/19、11/2

・・・

アウェアネス・ベーシック後期 Zoomクラス

火曜日:10:00~12:00 日程:9/3、9/17、10/1、10/15、10/29

・・・

アウェアネス・ベーシック通信クラス

開催日程:全6回 お申し込み締め切り:9/15

・・・

アウェアネス・オールレベルZoomクラス

火曜日:19:00~21:00 日程:9/10、9/24、10/8、10/22、11/5

木曜日:10:00〜12:00 日程:9/5、9/19、10/3、10/17、10/31

・・・

アウェアネス・マスターZoom クラス

火曜日:19:00〜21:00 日程:9/3、9/17、10/1、10/15、10/29

金曜日:19:00〜21:00 日程:9/13、9/27、10/11、10/25、11/8

・・・

サイキックアートZoomクラス

日曜日:17:00~19:00 日程:9/8、9/22、10/6、10/20、11/3 水曜日:16:00~18:00 日程:9/11、9/25、10/9、10/23、11/6

・・・

インナージャーニー 〜瞑想と内観〜 Zoomクラス

月曜日:16:00~17:00 日程:9/16、9/30、10/14、10/28、11/11

土曜日:10:00~11:00 日程:9/7、9/21、10/5、10/19、11/2

・・・

マントラ入門 Zoomクラス

土曜日:13:00~15:00 日程:9/14、9/28、10/12、10/26、11/9

・・・

トランスZoomクラス

水曜日:10:00~12:00 日程:9/11、9/25、10/9、10/23、11/6

土曜日:19:00~21:00 日程:9/14、9/28、10/12、10/26、11/9

・・・

���ンスクリット・般若心経 Zoomクラス

月曜日:13:00~15:00 日程:9/16、9/30、10/14、10/28、11/11

水曜日:19:00~21:00 日程:9/11、9/25、10/9、10/23、11/6

クラスの詳細はサイトのこちらのページをご覧ください。

継続受講の方は直接ショップからお申し込みください。

・・・・・

サンデー・サービス(日曜 12:30〜14:00)詳細はこちらから。

9月29日 担当ミディアム:惠子・森

11月17日 担当ミディアム:松山:森

ご参加は無料ですが、一口500円からの寄付金をお願いしています。

当日は以下のリンクよりご参加ください。

・・・・・

ドロップイン・ナイト

10月17日(木)19:00〜20:00 会員限定・参加費2,500円

指導霊(スピリット・ガイド)のサイキックアート

詳細とお申し込みはこちらからどうぞ。

過去の開催の様子はこちらからご覧ください。

・・・・・

モーニングワーシップ&コミュニオン(目覚めと祈りと瞑想)

10/27(日)9:00〜10:30 担当ミディアム:開堂・森

ご参加は無料ですが、一口500円からの寄付金をお願いしています。

当日は以下のリンクよりご参加ください。

#Youtube#spiritualism#spiritual growth#spirituality#awareness#unfoldment#スピリチュアリズム#スピリチュアル#アウェアネス#霊性開花#mediumship#spirit communication#cien años de soledad#百年の孤独#ガルシア・マルケス#gabriel garcía márquez

2 notes

·

View notes

Text

20240602

レコードプレーヤーを買った。

audio-technicaのAT-LP60X。入門機みたいなやつ。

アナログでアンビエントを聴くため。

アンプはいわゆる中華アンプ(Lepy)をずっと使ってたが、スピーカーターミナルのプラスチックのバネが経年劣化で折れたのでFX-AUDIOのFX-502J PROを購入。安くもなく高くもなく。

日本のメーカーみたいだが製造は中国。型番のJは日本仕様で品質管理が厳しく音も違うという。どうなんだろわからん。

パーツだけ買ってLepyを直せばよかったもののコントロールノブの青いLEDが眩しいのが少し気になっていたので思い切って買い換えた。

あとスピーカーは昔父親にもらったモニタースピーカー。YAMAHAのNS-10M。特にこだわりはない。

最近出たharuka nakamuraの『青い森・Ⅲ』が聴きたかったがまだアナログ版が出てないので『青い森』の一枚目のアルバムを買った。

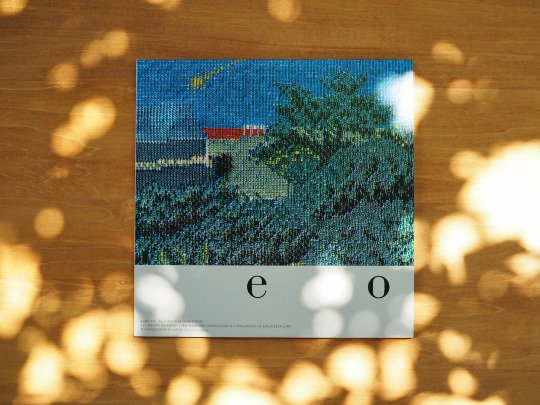

音の比較として歌物を聞こうと中古でceroの『eo』も。

なんだろう、かすかに聞こえる通奏音としての不穏さ。なんかザワザワする。

思えばパンクヘッズだった10代後半以来、入れ込む特定の音楽ジャンルが見つからないまま20年ぐらい経ってしまった。(普通そんなもんか。)浪人生の頃出始めたエレクトロニカ、hip-hopのアブストラクトから始まってざっくりアンビエント的なものに反応してきた気はする。

「アンビエント(・ミュージック)とは?」と改めて聞かれてもブライアン・イーノを始祖とする〜とか以外実はあんまよくわからない。なんとなくこれはアンビエントだなと思うだけ。

丁��久しぶりに読み返していた細野さん(細野晴臣)の『アンビエント・ドライヴァー』によれば、

『”アンビエントとは音楽の一種というよりもある精神状態を表す言葉 ”』

とあった。また、『”アンビエントは「作り方」の態度ともいえる”』と。

90年代、今の時代を先駆けるように色々なことが起こる中で、

『"みんなの中に潜在的にあったのがリセット願望だった。一人一人がそれぞれの形で個人的なリセットを始めていた。外側からではなく内側から。僕の場合は、それがアンビエントだった。”』

私が読む限りこの本の中で細野さんはアンビエントが何なのかはっきりと定義している訳ではない。

YMO時代、疲弊していた細野さんにとってアンビエント・ミュージックは押し寄せる現実から逃げ込む言わば「アジール」のような場所だったという。過剰な、見せるためのもの、聴かせるためのものが氾濫し消費されていく世界で現実から少し違う場所、見えないところで鳴っている音のようなイメージだろうか。

これと話が上手くつながるかわからないが、ふと思い出したのは大学生の頃の文化人類学の講義。

グレート・ジャーニーの関野さん(関野吉晴)の授業を受講していた。

その講義で見た南米アマゾンの先住民族のヤノマミの映像。

彼らは喧嘩や問題が起きると当事者を集落と森との境界に連れていく。森に向かって隣り合わせに座らせ、お互い目を合わさず森に向かって言いたいことを言い合��。

森の精霊が仲裁者であり、決して人間同士で相対峙して話さず森の精霊がその言い分を聞く。2ではなく3。

問題が何か決定的なものをもたらすことを防ぐ知恵だ。

その後で問題をどう解決するかの部分は忘れてしまったが、その「相対さない」という部分だけがずっと記憶に残っていた。

この小さな日常から世の中を眺めてみても、

人が人の方だけを向きすぎている。

そう思うことは多い。

例えばアンビエントはそこから少しだけ意識をずらさせる。

今ではないいつか、ここではないどこか。

森の精霊みたいな音楽。

私が山の中で聴く音、動物が灌木を押しのけて走り去る音や甲高い鳴き声、風に揺れる木々の葉や幹の軋む音。谷合から上がってくる滝や沢の音。鳥や虫の声。

海の波の音や夜の湖のざわめきだとか朝靄の中で大きな魚の跳ねる音。雪が降り積もったあとの静寂、その時頭上で星の光が瞬く音にならない音。空間に満ちた何かの気配。そんな感覚と人が作る音の間に立ち上がる音景。

ただ森の音をそのまま録音したものを聴くのとも違って、あの時静かになった心の感覚を思い出させる音楽。

私の思うアンビエント観はそんな感じだろうか。

レコードといつも聴いてるデータとのはっきりした違いは一聴しただけではよくわからなかった。だが寝る前に薄暗くした部屋で日記書きながら、お灸しながら聴いてるとじんわり沁みてくるものがある。盤面をひっくり返すのもいちいち面倒で儀式めいていて良い。

なんだかわからないが心地良いもの。

そんな曖昧がすべてなのだろう。

午後に雨が上がりトイレで用を足していると、遠くの林でカッコウが鳴いている。家の中に霧が立ち込めていく感じがする。

いつだったか隣家の庭でカッコウの鳴き真似をしていた男の子もこの春大学生となり上京したという。そういえば最近見かけないなと思っていた。

月並みだが、人の子の成長は早い。

過ぎていった時間に少し戸惑いながら、しばらくの間カッコウの声に耳を澄ませた。

2 notes

·

View notes

Text

CHiCO — TRUE BLUE SKY [english translation]

I feel the bright blue sky

湧き上がるようなにじむ汗が伝う ほどいた髪に 朝が広がる 目が回るように過ごしてく毎日が 僕の世界を作っていく

I can feel the bright blue sky The morning is spreading through my loose hair I spend every day in complete meditation I create my own world

(Cloudy sky) 迷いながら (Feel my heart) 浴びる日差しに (Shining heart) 鼓動がいま動き出す

(Cloudy sky) Lost in my mind (Feel my heart) In the sunlight I bask (Shining heart) My heart beats now

生まれたキモチが生きたいと叫んでる 感じるまま 裸足で駆けてくよ 「好き」を恐れるな 熱を注ぎ込め 掴みたい夢があるのなら 青い空に未来を描いていこう

The feeling I was born with is crying out for life I'll run barefoot when I feel it Don't be afraid to say "I love you" pour your passion into it If there's a dream you want to hold on to Let's paint the future in the blue sky

懐かしいような眩しい笑い声 伸びてく影とあの日重なる 「戻れるのなら」 飲み込んだキモチが頭の中巡っている

Nostalgic, dazzling laughter A shadow that grows and covers that day "If only I could go back" The feelings I swallowed are swirling in my head

(Remember sky) 夜の空に (Change my mind) 灯る兆しに (Rising up) 鼓動がまた打ち上がる

(Remember sky) In the night sky (Change my mind) To the signs that light up (Rising up) My heart beats again

育てたキモチが生きたいと叫んでる 無理に変わることなんかないから 「好き」を抑えるなありのまま愛せ 立ち止まらないと決めたなら 青い空を明日へ繋いでいこう

The feelings I've been nurturing are calling to life Don't have to force yourself to change Don't hold back your "I love you," love who you are If you're determined not to stand still Let's combine the blue sky with tomorrow

I feel the bright blue sky

流れる時間が僕と景色変えても あの日が無くなることはないから 「好き」を手放すな 熱を注ぎ込め マイナスもプラスに変えてまた青春を追いかける

Even if time changes me and the landscape Because this day will never disappear Don't miss the words "I love you", pour your passion into them Turn negativity into positivity and chase youth again

生まれたキモチが生きたいと叫んでる 感じるまま 裸足で駆けてくよ 「好き」を手放すな 熱を注ぎ込め 掴みたい夢があるのなら 青い空に未来を描いていこう

The feeling I was born with is crying out for life. I'll run barefoot when I feel it Don't miss the words "I love you", pour your passion into them If there's a dream you want to hold on to Let's paint the future in the blue sky

2 notes

·

View notes

Text

いままで重ねきてきた罪がドミノみたいにすれすれに並んでいるのをずっと遠くから眺めているような気持ちだった。心の奥底でぴんと糸を張る緊張感がいつもわたしを誤らせる。(愚かだ あなたは暑いときに読み間違う)という長谷川白紙の歌詞をおもいだしながら暗くなる空を見つめていると、なんかもうカサブタを無理やり剥がされていくみたいな感じがして傷だった。わたしは夏が大好きだけど大嫌いで、永遠に続くかのように全てが眩しくて美しい若さにいつまでも浸っていたいけれど、一方では早く年老いて静かに暮らしたいと思っている。相反する思いをつねに抱えながらその境目で絡まる糸を解こうと精一杯もがいている。今この瞬間も街のどこかで一枚のフィルムが現像され、誰かの想い出に色が与えられる。豊洲、ビル群に沈んでいく冷たい夕陽、騒音とウミネコの細い足、まつ毛の上を滑り落ちる光。今日もわたしは身を削り働いている誰かに、得体の知れない神経信号に、大いなる存在に生かされている。自分の思うとおりに瞳や手足が動くという事実がたまに恐ろしくてたまらない。夜な夜な寝付けずそんなくだらないおぼつかない事象について考えを巡らせていた。目の前で光ってゆらゆら笑う運命に諦めたように微笑み返す。これはけして悲しい日記ではない。溢れてくる感情は山ほどあるのにそれに名前をつけたら終止符が勝手に打たれてしまうような気がして、気が付いたら大量の屍を背負っていた。屍はなんかちがう、色を落とした季節とか、風化した手紙、音を失った楽器とか、そういう表現のほうが正しい気がする。悲しいサンタクロース、みんなに優しさを振りまくけどほんとうはそれと同じようにだれかにただ慰めてほしかっただけだった。わたしはきっとまた思い返す。何度でも思い出す。あなたのくれた思い出ではなく、あなたが好きだったことを思い出す。人々が言葉を手放していくのには理由があって、それは「妥協」でもなくて「幸せになったから」でもなくて、ただ目の前にそのすべてを体現している美しい命のかがやきがあるからなのではないかと思ってしまうほど、あなたをまっすぐ好きだった。どんな小説の文言も重厚なメロディもがらんどうに感じてしまうほど、無鉄砲であぶなっかしい、まっさらなその素直さにいつも心を揺さぶられていた。あなたは不器用でいつも失敗して後悔ばかりしていたけれど、その全てが愛おしくて、わたしはあなたの最後の過ちでありたかった。思うままに泣いたり怒ったり笑ったりするあなたが、最後、涙を堪えていたのをいまでもはっきり覚えている。家族を愛するあなたの一番の理解者として選ばれたかったし、ずっとあなたがとらえる季節のいろどりや機微に憧れていた。ガラスのように脆いのか強いのか、繊細で傷付きやすいのか誰かを傷つけてしまうほど危ういのか分からないあなたの感性はいつだって万華鏡のように姿形を変えど、この世の全ての美しいものを映していた。あなたの変わっていく音楽の趣味、言葉選びと服装に自分の痕跡が垣間見えるたびにわたしは浮かれて、もっとあなたのことを好きになっていった。間違ったっていい、後悔したっていい、運命を踏み間違えた結果としてあなたが誰かに拒絶される理由になるなら、そんな世界は壊れてしまえばいい。精一杯、がむしゃらに生きていい。だれにも許されなくても愛されなくてもあなたはあなたであっていい。ただ諦めければそれでいい。これは誰かに宛てたものではない。これまでの歴史、そしてこれからの日々について考える。谷川俊太郎の詩を思い出した。あの空のあの青に手をひたしたい。まだ会ったことのないすべての人と会ってみたい話��てみたい。明日と明後日が一度に来るといい。ぼくはもどかしい。地平線のかなたへと歩き続けたい。そのくせじっとしていたい。この草の上でじっとしていたい。声にならない叫びとなってこみ上げる。

16 notes

·

View notes

Text

2025.05.27 御礼

お天気どうかな。風つよそう…

と毎日のように天気予報と睨めっこした先週

24.25日クラフトフェアまつもと無事に出店が終わりました。

ご来場の皆さま、カタリ文庫にもお立ち寄りくださった皆さま、搬入から撤収までお手伝いをしてくれたmくん、出展者、そして主催の皆さま本当にありがとうございました。

思っていたより早い雨音に慌てながらもたくさんの方々に物語を手に取っていただきとても嬉しかったです。2日目は青空が顔を出して、新緑がキラキラ眩しく美しいあがたの森公園でしたね。

出展を重ねるごとに今年も楽しみにしていました!とにこにこお声をかけていただいたり、前回購入いただいた本の感想を聞かせていただいたり、初めましての方とも古い紙モノの話が弾んだり、好きな物語や絵のお話。じゃあこういうのも…なんて話をしたり。カタリ文庫の活動の初期から見守っていてくださった方に会えたのも嬉しかったな。天候的に大変なことも多かったけれど最後はあー楽しかった!とたくさん元気をもらったとても充実した2日間でした。

物語の世界をたくさん遊んで想像して、またそれが想像の種のひとつになるといいなぁと思います

小さな人ももちろん大人の皆さまにもこれからもたくさん物語を過去からまた未来へ繋いでいけるよう日々精進いたします。

また来年もお会いできますように。

さてさて今日はゆっくり休みます!

明日からまた頑張ろー

0 notes

Text

八月、僕らの犯した間違いの答え合わせ - れーしあ (English translation)

"August, the Answer to the Mistakes We Made" (八月、僕らの犯した間違いの答え合わせ hachigatsu, bokura no okashita machigai no kotaeawase), a song by れーしあ (Re-shia) using Kazehiki.

This translation is cross-posted on the Vocaloid Lyrics Wiki.

youtube

うだる暑さが ちょっぴり眩しかった 青春は理想のまま 雲一つない青空 は僕に合わなかった ずっと苦しかった 反射した水たまりが 僕を殺そうとするんだ

The searing heat was just a little bit blinding A picture-perfect adolescence, with not a cloud in the sky The idea of it didn't suit me, I was always in pain Soon enough, my reflection in pools of water is going to kill me

目を閉じれば君が また隣で笑ってくれないかな きっとこのまま僕は 自分で死を選びそうだから

If I closed my eyes, would you be at my side and smile for me again? Because if things stay like this, I might choose to end it all myself

夏はアイスを半分こしたり 二人で花火を見に行ったり 外の世界が嫌いな僕を連れて いろんな景色へ触れてさ 冷たい水に触れたって この心はちっとも冷めやしなくて また会えるかな

Splitting popsicles together in summer, and going to see the fireworks You brought me along with you, even though I hated the outside world, and showed me so many different scenes Even though I've touched the cold water, this heart of mine won't cool down at all I wonder if I'll ever see you again?

全部どうでもよかったんだ 君がいるそれだけでよかったんだ 波の声がすべてを掻き消して 少しだけ楽になれる気がした

I would have been fine with anything, as long as you were there with me The sound of the waves drowned everything out, and I felt, just a bit, like I could be happy

記憶の海に沈みこんだ僕は嗚咽をもらす日々さ 全身の血が抜き取られたような感覚におちていた 引き裂かれた手と霞む君の顔 手繰り寄せた感情 壊した日々はおろか戻せないのなら諦めてしまおうか

On the days where I drowned in a sea of memories and let out a painful sob I fell into the feeling of all the blood draining from my body Our hands were torn apart, and your face grew hazy; my emotions drew me in If I can't turn back the clock to those broken days, then how about I just give up?

全部僕のせいだ

It's all my fault

全部どうでもよかったんだ 君がいないそれだけが非日常だった 写真すらただの偶像なんだ 八月最初の後悔が募る 幸せになりたかったんだ 幸せになれなかったんだ この世界にお別れを言って 冷たい水が温もりをかき消した

I would have been fine with anything; you being gone was the only thing that I'd have found unusual Even in photos, you're nothing more than a lifeless figure; in August, my first regret grows more and more painful I wanted to be happy, but I couldn't You said goodbye to this world, and the cold water drained away any warmth that remained

0 notes

Text

狂える時の宴 シャドウ・オブ・ソーサー

〜誰が為に時は鳴る〜

_1.巻き込まれた冒険者_✍

──ああ、眩しいな。

空の青さを跳ね返すほど、目の前は光に満ちていた。

いざ、魅惑の遊技場へ――絢爛豪華な色とりどりの照明が煌めき、ラウンジにはオーナーであるゴッドベルト・マンダヴィル氏の金の像がある。エントランススクウェアを通り抜け、イベントの案内を見ながら辺りを見回した。

「いやー、派手だなぁ、相変わらず」

冒険者は思わず目を細めた。

依頼と依頼の合間、たまたま近くを通りかかって、ふと立ち寄っただけ。旅の途中で息抜きを──そんな軽い気持ちだった。

ゴールドソーサーはいつだって非日常の極みだ。

笑顔のスタッフ、鳴り止まぬファンファーレ、勝者の鐘が鳴り、歓声に包まれる。そのどれもが、冒険の世界とは一線を画した空気をまとっている。

「おっと、こちら! 特別イベントのご案内でーす!」

通りすがりのララフェルのスタッフが、金と赤の派手なフライヤーを差し出す。

『イベントゥスクウェアにて開催中!夢のようなモーニングゥ、筋肉美のアフタヌゥーン、そして驚きのイブニングゥーをあなたに!』

「……き、筋肉美のアフタヌゥーンだって?」

思わず読み上げてしまい、…隣の観光客らしきアウラ族の女性がくすくすと笑う。

「気になりますよね、それ。なんでもここのオーナーであるマンダヴィル氏とその息子さんによる筋肉ショーが見られるとか」

「……それは確かに気になるな」

冒険者は思わず苦笑し、フライヤーをポケットにしまうと、会場の方へ歩き出した。その先で、自分が想像もしなかった騒動に巻き込まれるとも知らずに――

ドマ式麻雀から始まり、チョコボレースに歓声を上げ、トリプルトライアドで真剣勝負、ジャンピングアスレチックでの大落下。気になっていた昼間のショーでは、特設ステージで始まった筋肉ダンスショーは輝く汗がきらりと光る。

──パンッ!

乾いた音と共に、天井から金色の豪華な紙吹雪が舞い降りる。舞台がライトに照らされ、きらめいた。ステージ中央に現れたのは、ゴッドベルト・マンダヴィル氏――本人だ。圧倒的な肉体美、全身から発される熱気、筋肉が『自己主張』しているかのようだった。続いてポーズを決めたのはその息子であるヒルディブランドだ。紳士の舞いを踊り、くるりと回って、事件屋の決めポーズ。

すべてが濃い。あまりにも濃かった。

そして極めつけはゴットベルトが叫び、炸裂させた超絶技。

「行くぞ、我が息子よーーーーーーーーーーーッ! マンダヴィィィィィィィル・メテオドライヴゥゥウ!!」

「父上ェェェェェーーーッ!!」

ヒルディブランドの悲痛な叫びが聞こえた気がしたが、きっと気の所為��ろう。技は見事に決まり、彼はいつも通り地面にめり込んでいた。

夕刻にはくじテンダー特別抽選会、そして夜はナシュ主催の爆破大会で、なぜか表彰され、ヒルディブランドから祝福のハグまで受けた。

「いや、ほんとなんだったんだ今日……」

どっと疲れた。とにかく、疲れた。

けれど、それなりに楽しくもあったのだ。

ベンチでぼんやり、星空を見上げながら冒険者はそう思った。

「たまにはこういう日も、悪くないな」

やがて夜は更け、世界は眠りに落ち──

──眩しいなと、そう思った。

「……え?」

眠りから覚めた冒険者は気が付くと、ゴールドソーサーの入口に立っていた。バニーガールがこちらに向かって手を振って、聞き覚えのある軽快な音楽が聞こえてくる。

「おっと、こちら! 特別イベントのご案内でーす!」

通りすがりのスタッフが、金と赤の派手なフライヤーを差し出した。同じ口調、同じ笑顔のララフェルのスタッフだ。

手には──見覚えのある、あのフライヤー。

『イベントゥスクウェアにて開催中! 夢のようなモーニングゥ、筋肉美のアフタヌゥーン、そして驚きのイブニングゥーをあなたに!』

「………………うそだろ? なんで……?」

フライヤーの一言一句、全部同じだ。

隣の観光客らしきアウラ族の女性を見ると、不思議そうにこちら見返した。

「一体……何が起きているんだ?」

指先がかすかに震える。

けれど周囲の人々は、昨日と同じように、何も知らない顔で笑っている。空気も、流れる音も、すべてが昨日と寸分違わぬまま。まるで、一日そのものを繰り返しているかのような既視感――夢か、現か。夢で見た内容が、正夢になったという事だろうか。いやしかし、妙にリアルだったような。

「……まさか、な、ははは」

つぶやいた言葉は、喧騒に飲まれて掻き消えた。

0 notes

Text

部活

ゆかの青春は部活の色合いが濃ゆい。

中学では私立の女子校でダンス部に入り、高校ではアメリカの学校でチアリーディング部に入って活動していた。

5歳の頃にバレエを習い始めてから色んなジャンルの踊りを覚えた。

舞台の上で踊ることが大好きで、自分が一番輝いている自信があった。

とにかく上手くなりたい、センターに立ちたい、その一心で無我夢中に練習していたと思うんだけど、一心不乱すぎて当時の細かい感情があまり思い出せない。

光が強すぎて光源が見えなくなる現象みたいに、14~18歳くらいのゆかは眩しすぎる。

バレエ教室の主宰の先生は踊りだけではなく「舞台人」としての礼儀や心構えを教えてくれる先生だった。まじで怖かったし怒ると普通にどついてくる先生だったけど、みんなに尊敬されていた。

発表会の時に関わる裏方のスタッフさんやお手伝いのお母さん達に対する礼儀には特に厳しくて、裏方の仕事でも自分で出来ることはすべて自分でやるよう指導された。

舞台上で照明を浴びて、装飾に囲まれて、衣装に身を包んで、音楽に乗って踊ることができる。

たった3分のヴァリエーションを披露できるのも、たくさんの人の表には見せない働きがあってこそだと死ぬほど叩き込まれた。

そのおかげでゆかはずっと裏方に憧れていて、なんなら舞台に立つ人よりかっこいいと思っていた。

だから大学に入ったゆかは、舞台照明サークルの部室のドアを叩いた。

入った。

出た。

部室内に充満するカップ焼きそば的なものの匂いに我慢できなかったのだ。

行き場を失ったゆかは、アメフト部のマネージャーに興味があるという友人にくっついて新歓に参加し、気づいた時には入部していた。

舞台じゃないけど裏方だし、やめたくなったらやめようという軽い気持ちだった。

そしてその4年後、結局毎日アメフト部のことで頭がいっぱいの日々を終えて、引退した。

ダンスと向き合ったこれまでの部活動とは違って、アメフト部ではとことん人と向き合った。

「自分を出す」ことに一生懸命だったゆかは、「相手を引き出す」ことに一生懸命になった。

人と向き合うのはすごく難しくて、自分と相手の間にある何枚ものベールを丁寧に捲って、その内側に隠れていたフィルターを器用に剥がして、傷つけないように、そっぽ向かれないように、寄り添いたくて、分かり合いたくて、分かり合えさえすれば、手を取り合えるはずだと思った。

最終的にどうなったんだっけな。

寄り添えもしなければ、分かり合えもしなくて、手も取り合えないまま、若干傷つけたんじゃなかったけ���。んでそっぽ向かれちゃったんじゃなかったけな。

( ´∀` ) パァ

それでもゆかは真剣だった。

中高生の時のような輝きはない。

ギラギラの太陽より、ふかふかの土壌でいたかった。

今思えばふかふかになりたすぎてギラついてしまっていたのかもしれない。

結局なにか特別な結果を残せたわけじゃない。

途中だったこともたくさんあって、でももう時間がない。

後悔も、なにかを諦めた感覚もなかった。

できることを全部やって、時間がきて、去っていく。

ゆかの学生最後の青春は、素敵な額縁みたいで、中に収める程立派な絵はないけれど、それだけで美しかった。

それからまた月日は過ぎて3年後。当時1年生だった後輩が4年生になり、引退する時が来た。

前年、アメフト部にとって長年の目標だった「2部昇格」を果たした彼らは、その年さらに順位をあげ有終の美を飾り引退した。

おこがましいけど誇らしかった。

世界一だと思った。

全人類に自慢したかった。

そして、ゆかは彼らの青春を自分の青春に収めた。

ぴったりだと思うんだけどどうかな。

値段もつけられないと思うんだけどどうかな。

この先、こんな素敵な芸術に出逢えることなんてあるんだろうか。

ありがたすぎて言葉にならない。

0 notes