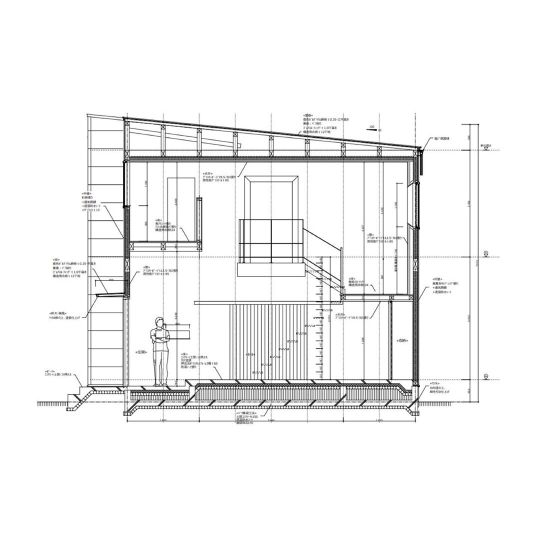

#矩計図

Explore tagged Tumblr posts

Text

2025-7月号

アンビグラム作家の皆様に同じテーマでアンビグラムを作っていただく「月刊アンビグラム」、主宰のigatoxin(アンビグラム研究室 室長)です。

『アンビグラム』とは「複数の異なる見方を一つの図形にしたもの」であり、逆さにしたり裏返したりしても読めてしまう楽しいカラクリ文字です。詳しくはコチラをご参照ください⇒アンビグラムの作り方/Frog96

◆今月のお題は「SNS」です◆

今月は参加者の皆様に「SNS」のお題でアンビグラムを制作していただいております。このお題自体が自然アンビグラムとなっておりますが参加者の皆さんはどんな言葉をひねり出してきたのでしょうか。ごゆるりとご覧ください。

皆様のコメントがいただけますと幸いです。

「六次の隔たり」 回転型:すざく氏

全ての人や物事は6ステップ以内で繋がっていて、友達の友達…を介して世界中の人々と間接的な知り合いになることができる、という仮説。 かなり素直に対応付けできるのですね。色付きの部分は字画と装飾とで振動させる工夫ですね。

「今どうしてる?」 回転型:うら紙氏

Xの文字入力欄に書いてある言葉です。 筆書きっぽいペン形状が効果的です。特殊な文字送りですが読みやすいですね。

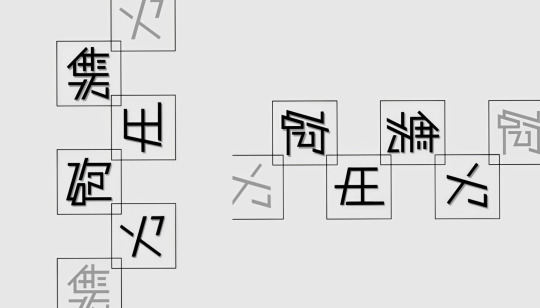

「投稿」 敷詰図地反転同一型: いとうさとし氏

SNSに自分の意見や情報を共有する行為。 矩形からのはみだしも、敷詰により吸収されています。「口」部分の塗り潰しがぴったりはまっています。

「ショート動画」 敷詰回転+鏡像型: 罅ワレ氏

短い時間で視聴できる動画コンテンツ。 pgg敷詰p4g同一型。「画」の一部が「動」になるように、シルエットにより読ませるように形を作っています。

「承認/欲求」 鏡像型:KSK ONE 氏

「他者から認められたい」という願望で、「尊敬・自尊の欲求」とも。 中央上部に消失点があるような字画作りが効果的で、歪んでいるのにも説得力がありますね。

「LINE(いと(糸))…」 回転共存型(フラクタル型):kawahar氏

LINEでのつながりは糸でつながっているかのように。 類義・対義語で3面共存型はすごいですね。45度回転ごとに見え方が切り替わっています。

「FF外から失礼します」 敷詰回転型:とりけとん氏

フォローもしてないしフォロワーでもない人に対して、意見や主張を失礼するという挨拶。 字画の先端のちょっとした遊びが可読性を高めるのに効果があります。青い鳥をはじめとして、いろいろなモチーフを盛り込んであって楽しいです。

「検索避け」 敷詰回転型:繋氏

余計な文字を入れたり伏せ字を使ったりして、検索されにくくしてネタバレ等を防ぐこと。 水平方向の字画が右下がりになるような設計ですが、しんにょうや「検」の右払いが自然になるように見せる効果がありますね。

「無断転載禁止」 回転型:かさかささぎ氏

著作権法上の原則であるが、その上で敢えて記される注意書き。 部分部分でみると不思議な文字になっていても全体の雰囲気で一発で読めます。袋文字も流石です。

「利用規約」 敷詰振動型:Σ氏

事業者が提供するサービスの、利用に関するルールを記載したもの。 「約⊃利」「規⊃用」に気づきつつ、その差分が同じ形であることに気付けるか。作字も魅力的でさすがです。

「銚子浜辺だに/Ameronothrus twitter」 「岩戸浜辺だに/Ameronothrus retweet」 回転共存型:兼吉共心堂氏

Twitter投稿がきっかけで発見された新種のダニの和名/学名。 共通部分が完全に切り分けられているのがよいですね。寄せ字的ではありますが、和名のほうが完全に読める文字になっていてすごいです。

「オモコロチャンネル」 図地反転型:あおやゆびぜい氏

株式会社バーグハンバーグバーグが運営するYouTubeチャンネル。 少しはみだしがあるのは惜しいですが可読性が高く素晴らしい作品ですね。「ン」がこれで読めてしまうのがすごいですね。

「略語の多様化」 回転型:.38氏

コミュニケーションの効率化のためいろいろな略語が増えています。 それぞれの文字が可読性が高いですね。対応付けしやすい良い言葉が見つかりました。

「ネットミーム」 敷詰回転型:つーさま!氏

インターネットを通じて人から人へ広がってゆく文化・行動。 p6敷詰p6m同一型。鏡映面を作るために、形状と配置をうまく見つけ出しています。

「拡散希望」 回転型:lszk氏

「この情報を多くの人に知らせて欲しい」 ということを意図したメッセージ。 ♡等のモチーフが生かされていますね。対応付けの仕方も面白いです。

「拡散希望」 回転型:螺旋氏

やりすぎると嫌悪感を与えることも。 こちらは環状配置です。字画を色分けしているところ、重なりにも分割にも見えるのを利用していますね。

「壁打ち」 敷詰回転+鏡像型:douse氏

フォロー・フォロワーがないアカウントで独り言をつぶやくこと。 鏡映2回で斜めの対称性が表れます。「辟」は\対象であるのに気づいていませんでした。自然な字形で素晴らしいです。

「黒歴史」 敷詰鏡像型:ぺんぺん草氏

人には言えないような、過去の恥ずかしい言動や出��事、前歴など。 各文字がうまい具合に敷詰鏡像になるのですね。「*」にいろんなものが潜んでいそうです。

「病み垢」 回転型:douse氏

他人には決して言えないネガティブな感情や思考をつぶやくアカウント。 書体に「病んでる」感があってよいですね。ループ状の部分で解釈を揺らしています。

「匂わせ」 回転型:てるだよ氏

発言や行動の裏側に何かを感じさせたいことがあるときの行為。 とても自然に対応付けできる言葉の発見です。角の内側の丸め処理の有無など、細かい調整も好印象です。

「無責任量産型批判bot」 敷詰回転型:超階乗氏

最近のXの批判は内容が一緒で無責任である、という様をあらわした作者による文字列生成。 低解像度であるがゆえ読める面白さがあります。ドット表現にさらにぼかしも入っているのがよいのでしょうね。

「愚痴垢」 敷詰鏡像型:douse氏

主に裏アカウントの一つで、愚痴を言うためのもの。 斜め映進は嚙み合わせ部分が難しそうだと思うのですが、良い素材をすごい作者が料理するときれいにまとまるものですね。素晴らしいです。

「依存症」 振動型:Jinanbou氏

特定の行動をやめたくてもやめられない状態。 3面振動型。じっくり見ると確かに全部同じ形ですが、パッと見るとなぜか読めてしまいますね。下線部を長くして、下線付きの文字に見せる効果���ありそうです。

「情報漏洩/誹謗中傷」 敷詰図地反転共存型: いとうさとし氏

SNS上でのトラブルには気を付けましょう。 4文字同士の図地反転ですが、区切りが半文字ずれているアクロバティックな対応付けです。いつもどおり読みやすいです。

「粗製濫造」 旋回型×2:T.A.氏

粗悪な品をむやみにつくること。スパム垢が蔓延っています。 すべての文字にわたって読みやすさに驚きました。文字が大きめでもドット表現が随所で効いているようです。

「集中砲火/同調圧力」 回転共存型:ちくわああ氏

同調圧力による集中砲火がたびたび問題になっています。 タイポグラフィとしても面白く、読みやすいですね。文字の拾い方も変わりますが、文字の配置だけで自然に切り替えています。

「炎上マーケティング」 回転型:lszk氏

意図的な炎上で世間に注目させることで知名度を伸ばすというマーケティング手法。 図形の繰り返しもあり、図案としてまとまっていてよいですね。両端が「:」で挟んであると、何度も繰り返されそうに思えてきます。

「発信者情報開示請求」 図地反転鏡像型: いとうさとし氏

インターネット上で誹謗中傷や名誉毀損を受けた場合、発信者の情報をプロバイダに開示する制度に則り、開示請求ができます。 一目で読める可読性がすばらしいです。どの対応付けもじっくり見てしまいますね。

「Z世代のSNS離れ」 敷詰回転型:オルドビス紀氏

Z世代はYouTube,Instagramの利用が減っている、というデータもあります。 「Z世代の」は小さく環状配置で文字組に工夫がありますね。いつもどおりのステキな作字です。

最後に私の作品を。

「六次の隔たり」 敷詰回転型:igatoxin

p3→p6。月刊アンビグラムに掲載された作家の皆様は「igatoxin数」1です。

お題 SNS のアンビグラム祭、いかがでしたでしょうか。御参加いただいた作家の皆様には深く感謝申し上げます。

次回は記念すべき通算100号となります。

そこでお題は「記念」といたします。作者が自���に記念というワードから発想・連想してアンビグラムを作ります。

締切は7/31、発行は8/8の予定です。それでは皆様 来月またお会いしましょう。

——————————–index——————————————

2024年 1月{フリー} 2月{レトロ} 3月{うた} 4月{アニメ} 5月{遊園地} 6月{中華} 7月{猫} 8月{夢} 9月{くりかえし} 10月{読書} 11月{運} 12月{時事}

2025年 1月{フリー} 2月{記憶} 3月{春} 4月{キッチン} 5月{対語} 6月{能力} 7月{SNS} 8月{記念} 9月{}

※これ以前のindexはこちら→《index:2017年~》

6 notes

·

View notes

Text

2024年の「おっ!」と思った本を思いつくままに(相当なもれはあるけれど)

2024年の「おっ!」と思った本を思いつくままに(相当なもれはあるけれど)

『その昔、N市では カシュニッツ短編傑作選』(マリー・ルイーゼ・カシュニッツ著/酒寄進一訳/装画:村上早/装幀:岡本歌織/東京創元社/Kindle版) 『いずれすべては海の中に』(サラ・ピンスカー著/���田泉訳/竹書房文庫/Kindle版) 『11の物語』(パトリシア・ハイスミス著/小倉多加志訳/ハヤカワ・ミステリ文庫/Kindle版) 『失われたものたちの本〈失われたものたちの本〉シリーズ』(ジョン・コナリー著/田内志文訳/創元推理文庫/Kindle版) 『カモメに飛ぶことを教えた猫』(ルイス・セブルベダ著/河野万里子訳/白水uブックス/Kindle版) 『大いなる眠り 新訳版』(レイモンド・チャンドラー著/村上春樹訳/ハヤカワ・ミステリ文庫/Kindle版) 『P+D BOOKS 夜風の縺れ』(色川武大著/『夜風の縺れ』解題:木下弦/P+D BOOKS/小学館/Kindle版) 『恐婚』(色川武大著/文春ウェブ文庫/文藝春秋/Kindle版) 『友は野末に─九つの短編─』(色川武大著/対談:嵐山光三郎/インタビュー:色川孝子/あとがき:色川孝子/新潮社/Kindle版) 『遠景・雀・復活 色川武大短篇集』(色川武大著/講談社文芸文庫/Kindle版) 『百』(色川武大著/川村二郎解説/新潮文庫/Kindle版) 『小さな部屋│明日泣く』(色川武大著/内藤誠解説/講談社文芸文庫) 『後藤明生・電子書籍コレクション 挟み撃ち』(後藤明生著/アーリーバード・ブックス/Kindle版) 『しあわせの理由』(グレッグ・イーガン著/山岸真編、訳/ハヤカワ文庫SF/Kindle版) 『祈りの海』(グレッグ・イーガン著/山岸真編、訳/ハヤカワ文庫SF/Kindle版) 『ひとりっ子』(グレッグ・イーガン著/山岸真編、訳/早川書房/Kindle版 『モナリザ・オーヴァドライヴ』(ウィリアム・ギブスン著/黒丸尚訳/ハヤカワSF文庫/早川書房/Kindle版) 『カウント・ゼロ』(ウィリアム・ギブスン著/黒丸尚訳/ハヤカワSF文庫/早川書房/Kindle版) 『ニューロマンサー』(ウィリアム・ギブスン著/黒丸尚訳/ハヤカワSF文庫/早川書房/Kindle版) 『ソラリス』(スタニスワフ・レム著/沼野充義訳/扉デザイン:岩郷重力+N.S/ハヤカワ文庫SF/Kindle版) 『来世の記憶』(藤野可織著/装画:濱愛子/装丁:名久井直子/角川書店/Kindle版) 『ピエタとトランジ<完全版>』(藤野可織著/挿絵:松本次郎/講談社/Kindle版) 『青木きららのちょっとした冒険』(藤野可織著/講談社/Kindle版) 『芸者小夏』(舟橋聖一著/講談社文芸文庫/Kindle版) 『ジュリアン・バトラーの真実の生涯』(川本直著/装幀:坂野公一+吉田友美+島﨑肇則(welle design)/装画:TANAKA AZUSA/河出書房新社) 『好色五人女』(井原西鶴著/田中貴子訳、解説/装画:望月通陽/光文社古典新訳文庫/Kindle版) 『アルマジロの手─宇能鴻一郎傑作短編集─』(宇能鴻一郎著/鵜飼哲夫解説/カバー装画:九鬼匡規「吸血�� 陰 晒」/新潮文庫/Kindle版) 『姫君を喰う話 宇能鴻一郎傑作短編集』(宇能鴻一郎著/篠田節子解説/新潮文庫/Kindle版) 『私説聊斎志異』(安岡章太郎著/講談社文芸文庫/Kindle版) 『水車小屋のネネ』(津村記久子著/イラスト:北澤平祐/装幀:中嶋香織/毎日新聞出版/Kindle版) 『ベートーヴェン捏造』(かげはら史帆著/カバーイラスト・章扉イラスト:芳崎せいむ/柏書房/Kindle版) 『沢蟹まけると意志の力』(佐藤哲也著/Tamanoir/Kindle版) 『人喰い⭐︎頭の体操』(深掘骨著/表紙デザイン・ファイル作成:甲田イルミ/惑星と口笛ブックス/Kindle版) 『世紀末探偵神話 コズミック』(清涼院流水著/本文デザイン:熊谷博人/扉作成:小石沢昌宏/梗概構成:みずさわなぎさ/講談社/Kindle版) 『富士日記 上中下合本 新版』(武田百合子著/巻末エッセイ:武田泰淳、大岡昇平、しまおまほ、武田花/中公文庫/Kindle版)『西荻随筆』(坂口安吾著/青空文庫/Kindle版) 『鮎の宿』(阿川弘之著/講談社文芸文庫/Kindle版) 『春の華客/旅恋い 山川方夫名作選』(山川方夫著/川本三郎解説/年譜・「人と作品」坂上弘/講談社文芸文庫/Kindle版) 『P+D BOOKS 緑色のバス』(小沼丹著/小学館/Kindle版) 『ミス・ダニエルズの追想』(小沼丹著/巻末エッセイ:大島一彦/装幀:緒方修一/幻戯書房/銀河叢書) 『タマや』(金井美恵子著/講談社文庫) 『陽だまりの果て』(大濱普美子著/装画:武田史子「温室の図書館」(エッチング、アクアチント、二〇一七年)/装丁:大久保伸子/国書刊行会/Kindle版) 『まだ、うまく眠れない』(石田月美著/カバー画:beco+81/デザイン:観野良太/文春e-book/文藝春秋/Kindle版) 『ロバート・オッペンハイマー 愚者としての科学者』(藤永茂著/ちくま学芸文庫/筑摩eブックス/Kindle版) 『何かが空を飛んでいる』(稲生平太郎著/国書刊行会/Kindle版) 『バッタを倒すぜ アフリカで』(前野 ウルド 浩太郎著/装幀:アラン・チャン/光文社新書/Kindle版) 『美術の物語 ポケット版』(エルンスト・H・ゴンブリッチ著/田中正之著/天野衛、大西広、奥野皐、桐山宣雄、長谷川宏、長谷川摂子、林道郎、宮腰直人訳/河出書房新社) 『人間臨終図巻 上下巻』(山���風太郎著/徳間書店) 『世界神秘学事典』(荒俣宏編/平河出版社) 『地衣類、ミニマルな抵抗』(ヴァンサン・ゾンカ著/宮林寛訳/まえがき、カバー写真:大村嘉人/序文:エマヌエーレ・コッチャ/みすず書房) 図録『特別展 はにわ』(東京国立博物館、九州国立博物館、NHK、NHKプロモーション、朝日新聞社編集) 図録『特別展「鳥 〜ゲノム解析が解き明かす新しい鳥類の系統〜」』(日本経済新聞社、日経サイエンス編集) 『バーナード嬢曰く 1-7巻』(施川ユウキ著/一迅社/電子書籍版) 『映像研には手を出すな!1-9』(大童澄瞳著/ビッグコミックス/小学館) 『志村貴子短編集 まじわる中央感情線』(志村貴子著/河出書房新社/電子書籍版) 『青い花 全8巻』(志村貴子著/太田出版) 『放浪息子 全15巻』(志村貴子著/エンターブレイン) 『サードガール 全8巻』(西村しのぶ著/小池書院) 『ファミリー! 全11巻』(渡辺多恵子著/フラワーコミックス/小学館/電子書籍版) 『一級建築士矩子の設計思考1-3』(鬼ノ仁著/日本文芸社/電子書籍版) 『えをかくふたり1 DRAWING BUDDY』(中村一般著/ゲッサン少年サンデーコミックススペシャル/小学館/電子書籍版)

注)一部、再読を含みます

2 notes

·

View notes

Text

模型課題

時期:大学1回生

期間:2ヶ月間

制作:個人課題

内容:図面を読み取り、模型を作成する。

作品名:「三つの床」

コメント:平面図、断面図、矩計図等を読み込むのが非常に大変でした。2Dのものを3Dに置き換えることに慣れておらず苦戦した課題でした。ただ、完成した時の達成感は素晴らしいものだと思いました。

0 notes

Text

0517 目と絵のむきのこと

縦長の絵を描くように気をつけている。 たとえばいわゆる人物画みたく明らかな主人公がいる絵の場合、縦長の構図で描かれることが多い。反対に、風景画は横長のものがおおい。自分の描く絵は、いちおうは空間を描いており、かつ、主人公的なモチーフをしっかり設定していない。だから横長のほうが描きやすい。いざ縦長のものを描こうと考えてみると、なかなか骨が折れる。このことに気がついてから、その苦労を選んで、なるべく縦長の絵を描くように気をつけている。 気をつける以前は、横長ばっかりだったけれども、もともと横長の絵を描こう!と意識的・積極的に選んできたわけではなく、結果的に、自然とそうなっていたのだった。

それはひとつに写真の影響もある。小学生のころから、数か月に一度、インスタントカメラを買って、持ち歩いて遊んでいた。写真として切り取れるシーンがどこかにないかと探す欲望と一緒に過ごすのが楽しかった。大学生のとき、制作とは無関係な事柄で、個人的にかなり追い詰められている時期があった。自分が誰かに頼ったりすることは許されず、ばかりか気丈に振る舞うことが強いられ、不都合な事態や心ない軽口に囲まれるなかで、制作の成果を提出しなければ単純に単位をもらえない。アカデミックな技術、素養、知識、「センス」そういったものがまったくないという劣等感にあわせて、実際に技術や知識(つまり完成度をはかる基準)も不足しており、「とにかくヘンテコなことをしなければならない」という強迫観念もあった。無駄に焦って、しょっぺえものをつくって空回りするだけのつまらん学生だった。そうなのだけど、そのときばかりは、無駄なあがきができるような余裕がなかった。それで、子供の頃インスタントカメラで撮影していた写真をひっぱりだしてきて、単純に絵に描き起こしてみていた。 子供の目がとらえた、たとえばマンション団地の一画とかの写真を、あまりに拙い技術で描き起こすことは、自分自身について冷静に向き合うような時間にもなった。このステップが結局いまに繋がっているんでよかったです。が、話したいのはそこじゃなくて。 インスタントカメラは横向きに構えやすいつくりをしている。「スナップショット」の登場を支えたカメラ(ライカとか)も横向きが持ちやすい。人間は、ただ周囲をみるとき、横長の構図でものを見ている。人間の視野は基本的に横長である。LANDSCAPEを、素朴に素直にとらえたら、きっと横長になる。横向きに持つカメラと、歩きながらふと引っ掛かった情景を写しとる行為の相性は悪くない。 なにかを注視するときにはこの限りではない。写したいモノそれだけをメインに据える場合、たいていは縦長のほうが撮りやすい。人物しかり、酒瓶しかり。いまのケイタイ・スマホのカメラ機能は特にそうで、人やなにかを撮りたいときに、横長で撮ったら、余計なものが映り込みすぎてしまう。映画は横長だけど、いろんなものが映り込む余地があるという点こそがおもしろいのだろう。 以上の、「注視したいモノがあるなら、目の前の光景を縦長に切り取ったほうが効果的だ」を逆むきに辿ってもおもしろいかもしれない。すなわち「縦長のものは、注視を促す」と。モノリスに足が止まるのは、縦長だからなのではないか。縦長の前では、画面の中心と、それを見る体の中心をあわせたくなる。シンプルに、巨大な城壁よりも、巨大な塔のほうが「みやすい」。

特別な注視はせず、ただ外部環境を眺めているときの視野が横長なのは、左右の目が、横並びについているからだろう。いきものが海からやってきたのであれば、それは納得しようがある気がする。 海は深いが、深さによって水温や水圧が変わるから、生息域は水平方向の層に区分けされているんじゃないかと思う。ほかの層よりも、自分の暮らす層の情報を汲み取れたほうが賢い。光を感知する「第三の目」たる視覚細胞さえ上方をむいていれば、下のことはサーチしなくてもいいだろうし、そしたら自分の層のあたりに食べるものとか、同種の仲間とか、どうせ水の中の視覚なんてそう頼りにならないだろうからこそ、せっかくの感覚器官で探る方角は水平方向のほうがいいんじゃないか。けどこれは、このあいだの記事で、昆虫のさなぎについての話で書いたようにただの思い違い、思い込みかもしれない。海の世界のことはわからない。

どうであれ、左右のならびで目がついているから、生息域が緯度経度・鉛直方向に区分けさて生きる陸の生き物たちにも風景は横長に見えている。人は特にものを見るのが好きなので、しっかり横長にみている。空間や風景をとらえることとのつながりを思えば、横長のほうが風景画に適しているのは当然のこと ……とも言い切れない。掛け軸のことがある。掛け軸はじめ、屏風絵や絵巻物、パノラマが視野のそとにあった。目の前の光景を素朴に画面に置き換えるつもりでも、「絵にする」以上は切り取って編集しているし、そうやって作業したものを設置する物理的なスペースと文化的な居場所があってはじめて「絵」が成り立つ。だから、「構図の方向性」と��目の使い方」とに直接橋をわたすような発想の方法は短絡的にすぎるのだった。

話は横道にそれるが、高橋由一の「鮭」は掛け軸を意識しているから縦に長い。工部美術学校で教鞭をとっていたイタリア人彫刻家ラグーザと結婚し、自身も画家であったラグーザ玉(1861-1939)の自叙伝にこんな言葉があるようだ。「油絵が、横では、床の間に掛けるわけにも参りません。そこで柱に掛けるやうに、あの頃は、よく細長い板に書いたものです。」

構図の方向性と、目の使い方に直接橋をわたすような発想の方法はどこからやってきたのか。絵=キャンバスによるタブローという思い込みもあるだろうし、視覚を探る問いの多くをタブロー的な矩形画面(西洋絵画のほか、映画のスクリーンなども含む)に負いすぎてきたからだろうか。大きさの変わらない、壁に掛けられた四角形の内側を、周囲と独立した世界の表示された全体としてみる、というセッティングに慣れすぎているのか。 というか、要するに遠近法からきているのではないか。 遠近法を下支えするのは、画面全体を眺めるための「正しい」観測地点の想定である。この「画面全体を眺めるための「正しい」観測地点」は、そのままカメラの位置でもある。実際には人は、二つの眼球を細かく動かしながらピントを調整し続け、意識をかたむけたり、意識的にみないようにしたり、無意識のうちに無視してたり、それだけですでになかなかやっかいな視覚面のなかにさらに、意味や見覚えを読み込んで解釈しながらものを見ている。だから遠近法を支えている「唯一の視点」のごときものは、人間がものをみる、ということの実際とは違っている。ところが、われわれは、もはやすっかり、「リアルさ」および、光学的直接性によって、カメラのうつした写真が記憶や証拠のよりどころと頼りきるクセの染みついた以降の時代に生きている。もはやその視覚観の外側にいくことができそうにない。(特に結論とかはないです)

1 note

·

View note

Text

<未来をこころざすシンセ:Roland V-Synth review> 前編:V-Synth の紹介と、仕様解説

あまりに情報量が多すぎるので、2分割します。 「前編:V-Synth の紹介と、仕様解説」 「後編:V-Synth の背景・誕生・そしてシンセの未来へ」

以下、前編です。

●メーカー名 Roland

●機種名

・V-Synth(初代:’03年発売:オープンプライス、発売当時の実勢価格は、29万円くらいか?)

・VC-1 "V-Card; D-50 for V-Synth/VariOS“(V-Card シリーズって、1枚3万円くらいやったっけ?)

・VC-2 "V-Card; Vocal Designer“

「シンセサイザーは、こんなことで良いのか!?」

という強大なアンチテーゼに対し、ローランドが出した渾身の回答、そして問題作、その名も「V-Synth」シリーズ。日本語では「ヴイシンセ」と読む。

そしてそのオプションとなるソフトウェア・ライブラリー「V-Card」シリーズ。この豪華3機種へのレヴューを、まとめてお送りします。ついでに先行機種 VP-9000 や VariOS(ヴァリオス)も、少し触れておく。

2003 年に発売された、初代 V-Synth。

61 鍵、ベロシティ、チャンネルアフタータッチ対応キーボードシンセ。フルデジタル。

2年後の 2005 年には機能拡張された3Uラックサイズ/デスクトップ型音源モジュール V-Synth XT が、さらに2年後の 2007 年にはフルモデルチェンジによる後継機種キーボードシンセ V-Synth GT が発表。

ローランドが独自開発した VariPhrase(ヴァリフレーズ)テクノロジーを使ったサンプリングシンセであり、と同時にヴァーチャルアナログシンセでもあり、さらには COSM(コズム;Composite Object Sound Modeling)テクノロジーによる各種オブジェクトをモデリングした音色加工セクションもある。これら3つをちゃんぽんにして音創りする、一種のセミモジュラーシンセ。

この当時のローランドには「V-Product」と呼ばれる、一連の革命的なスター商品があった。’95 年発売の V-Guitar VG-8 に始まり、V-Studio VS-880、V-Drums TD-10K、V-Mixer VM-7000、V-Bass、VP-9000 VariPhrase Processor、そして V-Synth / VarIOS / V-Card。いずれも Virtual のV、Victory のV、そして V-Synth などに限って言えば VariPhrase のVや、Variable のVもあろう。このあとで V-Piano、さらには R-Mix という PC / Mac 用ソフトにおいて VariPhrase を応用した V-Remastering という技術まで出して、V-Product の波は終わった。

V-Synth は、ソフトシンセみたいな音が出るハードシンセであった。ではソフトシンセで良いじゃないか、というと、そこはハードならではの、演奏できる楽器としての存在意義があった。 だが、それは単に物理的だから直感的、というだけではない。この意義ついて、一般的に思いつくよりもずっと深い次元にいたるまで、そして前人未到の楽器の未来への展望にいたるまで、ここではつぶさに見ていく。

●音源方式

これが、丸ごと可変する。当時そのようなスタンドアローン楽器はめずらしかったので、ローランドでは「Open System Architecture」と呼んでいた。機能が丸ごと変わるという点では、古く 80 年代後半にあった同社 S-50 や MC-500 に始まる一連の「クリーン設計」と呼ばれたプロ仕様サンプラーやシーケンサーがあった。が、V-Synth は、既存のどの機種とも関係なく、まったく隔絶した、異なる単独プロジェクトとして開発された。

V-Synth は、ソフトウェアシンセ同様の処理で音源を生成。どんなアプリを起動するかによって、機能も出る音もまるで変わる。

デフォルトでは V-Synth として起動し、他のアプリは V-Card シリーズという PCMCIA カードに収められて販売された。V-Card のアプリを起動させるには、電源オフのときにそのカードを V-Synth 本体背面にあるスロットに挿し込んでから電源を入れるだけ。すると、カードから自動的にシステムソフトをロードして起動する。各システムソフトは切替制で、二つ以上の共存は不可。さらに、いったん V-Card からソフトを流し込んで起動したあとは、そのカードを抜いて本体だけにしても、変わらず稼働し続ける。電源オフにすれば、当然ロードしたアプリは���えるので、設定はそれまでに保存せねばならない。

最終的には、以下の3種類のシステムソフトが用意された:

・V-Synth ・VC-1 "V-Card; D-50 for V-Synth/VariOS“ ・VC-2 "V-Card; Vocal Designer“

つまり V-Synth の実態は、アプリによって機能が可変するフレキシブルなソフトシンセであり、しかもそれが最適化された専用ハードを身にまとっている点がユニークなのである。いわば「ソフト・ハードシンセ」。内部的には、32bit 浮動小数点処理をしていた。

以下、おのおのの概略:

▼V-Synth モード

デフォルトでは、このモードで起動する。すなわち V-Card を使わずに電源投入すると、このモードで起動する。

基本的には

・2基の可変型オシレーター ・1基の加算・乗算セクション ・2基の COSM セクション(モデリングフィルターなど音色加工部分) ・1基のアンプ ・3基の内蔵エフェクト

からなり、おおむね減算方式にのっとった音創りができる。

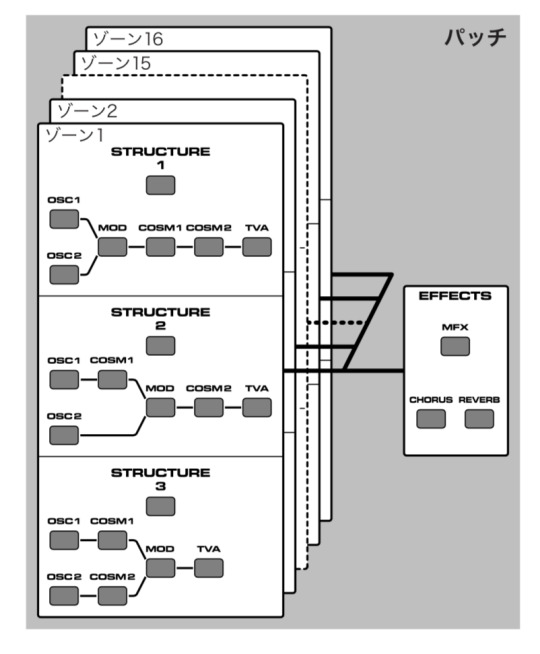

さらに各セクション同士の結線は、3種類のストラクチャーから選べるという、準モジュラーシンセであった。

このときの音源方式は「Elastic Audio Synthesis」と呼ばれる。

これは、ローランド独自の VariPhrase 技術と COSM 技術とを併用したフルデジタル音源方式。Elastic とは英語で可塑的(かそてき)、可逆的、柔軟、そんな意味。

VariPhrase とは、オーディオファイルをリアルタイムにタイムストレッチしたり、リフレーズしたり、声ならジェンダーまで変えたりと、自在にひねくりまわせる技術。フレーズループをこねくりまわす際は、わざわざアタックトランジェント部分は自動的にそのままに残すなど、工夫もされている。

VariPhrase が誕生するまでのオーディオファイルは、いったんサンプリング / レコーディングしたら、そのあとはカット&ペーストする以外には編集できない「硬い」ものであった。すでにタイムストレッチはあったが、時間かかるノンリアルタイム処理かつ不可逆処理であり、しかも文字通りの破壊的エディットだったので、音が破綻することのほうが多かった。VariPhrase は、リアルタイム・タイムストレッチの草分け的存在であるだけでなく、一歩進んでオーディオファイルを自由自在にひねくりまわせる、画期的新技術であった。

この VariPhrase 音源のほかに、アナログを超えたヴァーチャルアナログ音源もあり、これも音創りに動員できるパラメーターは半端ではない。時々、V-Synth の VA 部は JP-8000 そのものと言われるが、JP-8000 からは機能・性能・精度ともに大きく進化。

加えて COSM 技術による各種モデリングでもって音色を加工するセクションも装備。1鍵ごとに違う処理をマッピングできたりもするので、ただのフィルターだけに、とどまらない。

そもそも COSM とは、Composite Object Sound Modeling の略であり、モノを構成する複数の部品ごとにモデリングし、それらを組み合わせることで、あらゆるモノの音を再現しようというコンセプトにもとづくモデリング手法。部分を組み合わせると、その総和を超えたあたらしい音がする、という発想である。

そして、これらをすべて統合し、柔軟な音声をもたらす音源方式「Elastic Audio Synthesis」。そのおもしろさはいろいろあるも

「世界で唯一、サンプルを時間軸制御できるハードシンセである」

ことが、もっとも大きいと言われる。しかも条件によってはフォルマントも制御可能。つまり、VariPhrase 型サンプリングシンセでもある。マルチサンプリングはできないが、そのかわり Roland 独自のリアルタイム可変 PCM ともいうべきものであり、相当にイカれた音にまでサンプルを加工できる。

なお、V-Synth では、外部音声を入力して加工することも可能。

▼VC-1 "V-Card; D-50 for V-Synth/VariOS“ モード

LA 音源を搭載した、D-50 そのまんま。

V-Card シリーズのうち、VC-1 という機種を、あらかじめ V-Synth 背面のカードスロットに差し込んでから電源スイッチを on にすると、このモードで起動する。のちの音源モジュール V-Synth XT では、V-Card の中身が丸ごと内蔵され、電源を落とすことなく切りかえれるようになった。

ローランド初のデジタルシンセである伝説の名機 D-50 を、モデリングどころか、D-50 実物のソースコードを、まんま移してきたという「D-50 そのまんまモード」。モデリングではなく、D-50 そのものになる。このため、D-50 のシステム・エクスクルーシヴを、まんま読み込むので、昔 D-50 でつくった音色が最新の V-Synth から出てきたときは思わず吹き出した。しかもこのおかげで、PG-1000 という当時あったプログラマーなるエディター・ハードウェア(!)で音創りもできる。

▼VC-2 "V-Card; Vocal Designer“ モード

VC-2 という V-Card を、V-Synth カードスロットに差し込んで電源投入すると、このモードで起動する。やはりのちの V-Synth XT では内蔵され、電源を落とすことなく切りかえれるようになった。

よくヴォコーダー・モードと思われがちだが、ただのヴォコーダーにあらず! VP-330 のようなヴィンテージ・ヴォコーダーの再現はもちろん、大聖堂における壮大な混声合唱を意のままに自分の声で歌詞を吹き込めるクワイア・モデリングマシンなどなどにもなる。気分は第九かハレルヤコーラスか、はたまたカール・オルフ作曲カルミナ・ブラーナ!

なお、あとから出てきた VP-550、VP-770 という機種は、このアルゴリズムをリファインし、専用ハードへ移植して単独機にしたもの。

▼Open System Architecture

先述の通り、V-Synth のように機能がまるまる切り替わるという仕組みを、当時のローランドでは「Open System Architecture」と呼んでいた。

このように機能がまったく変わる機種は、古くはローランドの S-50, W-30 といったプロ向けサンプラー、そして MC-500, MC-500mkII といったシーケンサーがあった。S-50, S-550, S-330 はサンプラー機能のほかに、Director-Sというシーケンス・ソフトを読み込ませることで、本体音源を駆動する原始的なワークステーションになった。

MC-500 シリーズは、MIDI シーケンサーになるほかに、リズムバンク・ライブラリーや、Sys-Ex を送受信して管理するバルクライブラリアンなどのシステムソフトが後追いで発売され、これらを読み込ませることでリズムマシンになったり、気の利いた Sys-Ex ライブラリアンになったりした。

このアプリによって機能が変わる設計思想は、当時「マイコン」と誤解されて呼ばれし原始的なパソコンになぞらえ「クリーン設計」と呼ばれた。

また、V-Synth と同時に発表された赤い VariPhrase 1U音源モジュール VariOS は、V-Producer II ない V-Producer III というパソコン上で動作する小さな DAW ライクなコントロール・ソフトウェアが付属し、通常はこれと併用することで曲づくりする VariPhrase 音源モジュールとして動作した。

と同時に、V-Synth 同様、V-Card シリーズを読み込ませることで、D-50 モジュールや Vocal Designer モジュールにもなった。さらに、パソコン上で動作するコントロール・ソフトウェアとモジュール本体ファームウェアの切り替えにより、VariOS-8 という VA ポリシンセモジュールにも、VariOS 303 という TB-303 を意識した VA ベースシンセにもなった。

このため、VariOS には「Open System Module」という肩書まであった。

というわけで、これら V-Synth や VariOS は、やはり専用ハードの衣をかぶったソフトシンセ、と言えよう。

こういう機種が存在していたことから、ローランドでは、

・ソフトシンセ ・ハードシンセ

という分類をせず

・PC / Mac ベースのシンセ ・スタンドアローンのシンセ

という分類をしていた。

つまり本質的にデジタルシンセとは全てソフトシンセなのであり、その動作プラットフォームが、

・パソコン上なのか ・スタンドアローンなのか

の違いでしかないという認識である。そしてスタンドアローンであれば、ソフトに最適化した独自のハードを身にまとうことになる。

故にハードシンセといえば、リアルアナログシンセしか無い、というのが当時のローランドのスタンスであった。

なお V-Synth の後継機種 V-Synth GT では、Open System Architecture は廃止された。よって、V-Card 非対応となり、D-50 モードが無くなった。そのかわり Vocal Designer は常に起動して VariPhrase / COSM 系による「Elastic Audio 音源」とレイヤーできるようになったが、そのアルゴリズムは、音質はよりクリアに、パラメーターはリファインされてより単純化されているらしい。さらに Elastic Audio 音源による2音色重ねもできるようになり、AP-Synthesis(Articulative Phrase Synthesis)と呼ばれる生楽器の奏法や挙動をモデリングした独自のシンセシスも搭載し、これを他のプリセット音源波形へあてはめることで非現実的ながらにリアルな表情変化をもたらす楽器音も出るようになった。

●同時発音数

最大 24 音だが、演算負荷によって可変。

それはソフトシンセと同じで、負荷がかかれば発音数が減る。普通のハードシンセでは、音色をレイヤーすれば発音数が半分になるものだが、V-Synth では例えばどの音源波形を使うのか、どのフィルターを使うのかによっても発音数が変わる。重たい処理を重ねまくった場合、同時発音数は最小4音ポリくらいになってしまうが、そのぶん、音が非常に個性的になるので、私は不便に思ったことが無い。初代 nord lead も Dave Smith の Evolver 最上位機種も4音。あれって音が個性的でクールだよね! もっと言うなら名機 prophet-5 ですら5音ポリだったのだが、みんなそれを 120% 使いこなして様々な音楽をしていた。そして V-Synth も、それらにならぶ名機たらんとして開発されたのである。

●内蔵エフェクトの性能と傾向

▼V-Synth モード

・リバーブ1基 ・コーラス1基 ・41 アルゴリズムのマルチエフェクトを1基

計3基のエフェクトを内蔵。基本的には、同社初の VariPhrase 音源機である VP-9000 のそれを踏襲したもの。

独立リバーブは、SRV-3030 からリファインしたというクリアなリバーブのほかに、専用 EG がついたノンリニア・リバーブというゲート・リバーブの拡張版、左右に音が飛ばせるステレオ・ディレイなどになる。

独立コーラスは、複数のコーラス・アルゴリズムがあるほか、フランジャーやショート・ディレイにもなる。

そしてマルチエフェクトには、チェイン・アルゴリズムなどのほかに、単発もののなかに過去の名機エフェクターを COSM 技術でモデリングしたものがいくつかあり、それらはテープエコー RE-201、ディメンジョン SDD-320、フランジャー SBF-325、BOSS コンパクトペダルのフランジャーをステレオ化したものなど。あと歪み系や、ビットレート落としなどもある。

このエフェクト群だけは、音源部からは独立した DSP で処理しているため、24bit 固定小数点処理であり、またエフェクトの演算負荷が重い軽いにかかわらず、本体シンセの発音数は変わらない。

▼VC-1 "V-Card; D-50 for V-Synth/VariOS“ モード

まんま D-50 で動作するモードなので:

・パッチあたり2基の変調系(コーラス/フランジャー) ・パッチあたり1基の空間系(リバーブ/ディレイ)

D-50 と同じく、空間系はエフェクトタイプを選べず、他のパッチからコピってエディットする! 当時はデジタルリバーブを内蔵しただけでも御の字だったので、これでもまったく不便だともなんとも思わなかったのである。

▼VC-2 "V-Card; Vocal Designer“ モード

なんと V-Synth モードとおんなじエフェクトが出現する。すなわち 41 アルゴリズムのマルチエフェクトと、独立したリバーブ、そしてコーラス。

さらに別途、マイク入力された音声を整えるため、上記とは別に入力音声用ノイズ・サプレッサー、コンプ、リミッターも装備。

●内蔵波形、プリセットの傾向

▼V-Synth モード

まず VariPhrase 処理された PCM 波形と、VA すなわちヴァーチャルアナログ波形とがある。オシレーターにて、どちらの音源波形を出力するか、モード選択する。

VariPhrase エンコードされた PCM 音源波形は、内蔵フラッシュメモリーに貯蔵され、その数や内容は、バージョンによって変化しており不定。なんと音源波形は書き換え可能で、ユーザーが個々の波形を消去することもできれば、ファクトリー・リセットで復活させられる。ユーザーが自分でサンプリングしたり、ネット上でひろった著作権フリーの .wav / AIFF ファイルを USB 経由で取り込んだりした波形も、ここに保存される。最大、計 999 波形を保存可能。

なので、プリセット波形ではなく、プリローデッド波形ということになる。

一方 VA 音源波形には;

・鋸歯状波 ・矩形波 ・エイリアスが少ない鋸歯状波 ・エイリアスが少ない矩形波 ・ランプ波 ・三角波 ・サイン波 ・ホワイトノイズ ・JUNO 波(変調鋸歯状波)

がある。

鋸歯状波と矩形波とでは、エイリアスの多い少ないによって、2バリエーションある。多いほうは、かなりエイリアスノイズが出る。少ないほうは、処理が重たくなるので発音数が減る。当時、多くのメーカーが必死でエイリアス除去につとめるあまり、音色がおもしろくなかったので、実はエイリアスがあったほうが、かえってガッツのある音が出ていた。実際、海外機種ではエイリアスを意図的に流出させる機能を持ったものすらあり、V-Synth もそれにならった選択肢を設けている。

JUNO 波というのは、α JUNO シリーズにあった変な倍音構成の鋸歯状波のようなパルス波のような、みょーちきりんな波形をモデリングしたもの。また多くの VA 波形は PWM によって変形できる。つまり鋸歯状波や三角波でも、PWM によって変形可能。

これが Ver.1.5 になると;

・D-50 の鋸歯状波 ・D-50 の矩形波 ・サブオシレーター

が追加された。いずれも V-Synth 本来のものよりは、いくぶん丸い音がする。

さらに Ver.2.0 では、過去の DSP シンセの名機 JP-8000 にあった音源波形を、改良したものなどが追加。それらは;

・JP-8000 にあった SuperSaw ・ポリ化された Feedback Osc. ことフィードバック・オシレーター ・そして新規開発された X-Mod(クロスモジュレーション)オシレーター

上記のうち;

・SuperSaw は、言うまでもなく鋸歯状波を7つ重ねたモデリング波 ・Feedback Osc. は、JP-8000 ではモノフォニックだったが、V-Synth ではポリフォニック化 ・X-Mod オシレーターでは、オシレーター2がモジュレーターに、オシレーター1がキャリアになる ・しかも SuperSaw や Feedback Osc. は、JP-8000 ではオシレーター1でしか使えなかったが、V-Synth では2つのオシレーターで使えるようになったので、鋸歯状波 14 波重ねという、あほなくらい分厚い音もでるようになった。

SuperSaw 波は、JP-8000 に搭載されて以来、トランステクノの定番音色となったが、わたしゃ Feedback Osc. のほうが好き。なんかいかにもシンセシストが憧れるギターみたいな、シンセによる近未来ギターを先取りする意欲的な、そんな音色変化がとてもいい。どうせなら JP-8000 にあった、D/A がアホになった三角波のエミュレーションとかも加えてほしかった。

なお肝心の音については主観的な意見になるが、いずれの VA 波も、リアルアナログからすると硬質な印象を受ける。ただし、Clavia nord シンセほどブライトな高次倍音に満ちたブライドな音でもない。つんざく��しの強さがほしければ、VariPhrase 波をシンセサイズしておぎなうと良い。後述する COSM セクションと併用すると、とんでもない重低音もだせるが、重低音でも輪郭がはっきりして粘る感じなところが、リアルアナログとは違う新しさ。

プリロードされている音色に関し、総じて言えるのは、シンセならではの抽象的なシュールな音が得意ということ。ていねいにマルチサンプリングされたアコースティック楽器みたいな音は、まず出ない。その代わり「どうやって、こんな音つくった!?」と言いたくなる音は、いくらでも出る。

これらの音色もまた、内蔵フラッシュに保存され、すべて書き換え可能。これもバージョンによって数・内容ともに変化している。

ところで Ver. 2.0 と、それ未満のバージョンとでは、VariPhrase 音源波形がまったく異なるので、両バージョンの間には音色の互換性が無いという、またおもいきったことをしたものである。Ver.1.51 以下のプリロード波形やプリロード音色は、VariPhrase の特性を生かした曲芸的なものが多く、私は大好きだったが、どうも実戦的でなく玄人ウケだったらしい。たしかに私でも、音色によってはっきり好みが分かれるものがあった。そこで Ver.2.0 からは、世界中のアーティストが作成した、より即戦力となるプリロード波形とプリロード音色が採用されることになり、互換性を犠牲にしてまでしてそれを断行したあたり、なみなみならぬ意気込みをかけたテコ入れである。

このバージョンアップは、ユーザーが簡単に行えるようになっているのだが、裏技を使うと、システムプログラムだけ Ver.2.0 に上げて、音源波形は Ver.1.51 以下のままという、いわば「キメラ」「キマイラ?」とでも言うべく、ハイブリッド・バージョンにもできた。ただし、この場合、誤動作や変なことになってもメーカーの保証外! たとえば Ver.2.0 で追加された Sound Shaper という音創りマクロ機能は、この場合だと正しく動作しない。私は、ハイブリッド・バージョンやっちゃいました! はい��メーカー保証外です! 自己責任です! 私は、あまりにも古いバージョンでたくさん音色を創ってしまったのだが、シンセシスだけは Ver.2.0 の恩恵を受けたかったので、あえて、メーカーの保証を捨ててまでして行いました! 良い子の皆さんは真似しないようにしましょう。やり方? どっかの海外ユーザーサイトに載ってました! ここでは紹介しません!(アメリカのローランド US 社が、勝手に「自己責任でどうぞ」ってアップしとるワwwww https://www.roland.com/us/support/by_product/v-synth/updates_drivers/f0fd62e8-e5b2-4a99-9f96-8e9d6a526207/ フランクフルト・ムジークメッセで「どうしても教えろ」と詰め寄られた海外スタッフが、社員バッジを外し、あくまで1民間人となって、自己責任を前提に教えたところ、それがネットでまたたくまに伝播し、それを勝手にアメリカさんが拾ったらしい。さぁ皆さん、故障しても誰にも文句いわないでね、DIY ってそういうもんでしょ)

なお、音源モジュール V-Synth XT は、最初から Ver.2である。

そして後継機種 V-Synth GT に至っては、まったくそれまでの機種とは互換せず、しかも V-Synth GT 独自の Ver.1と Ver.2とがあり、それでまた音色が違う。V-Synth シリーズとは、どこまでも果てしなく輪廻転生しつづけるシンセらしい。

▼VC-1 "V-Card; D-50 for V-Synth/VariOS“ モード

音源波形は D-50 のものと同じであり、さらに新規 PCM 波形も追加されているため、D-50 と上位互換する。

・一種の先駆的 VA とも言えるシンセサイザー・パーシャルには、鋸歯状波と矩形波との2種類の音源波形があり、どちらも PWM がかかるところも D-50 と同じ。 ・PCM パーシャルには 128 種類の音源波形があり、このうち最初の 100 種類が D-50 と同じもの。新たに追加された新波形には、V-Synth モードの Feedback Osc. を��ンプリングした音などがあったりする。V-Synth と違って、ユーザーが波形を追加することはできない。

プリセット音色は、オリジナルの D-50 にあったものの他に、かつて別売されていた純正の ROM カード・サウンドライブラリーの音色がすべて網羅されている大サービスぶり。いずれも黎明期の PCM シンセならではの、荒削りでいて個性的かつ気持ちよくノイジーな LA 音源特有の音ばかり。ジャン=ミシェル・ジャールが、アルバム「REVOLUTION」や「Waiting for Cousteau」等でそのまんま使った音色などがある。

▼VC-2 "V-Card; Vocal Designer“ モード

12 のアルゴリズムがあり、音源波形はアルゴリズムによって異なる。リアルなクワイアから、ヴィンテージ・ヴォコーダー系の音源波形、ノイズなど、さまざま用意されており、これらをキャリア波として使う。

マイクを使わず鍵盤を弾くだけで音源波形を鳴らすアルゴリズムもあり、このときはユーザーが音源波形を追加することも可能。

●エディットの自由度と可能性

これまた膨大で深い。

4階調モノクロ表示のグラフィック液晶ディスプレイは、QVGA(Quarter VGA すなわち 1/4 VGA)サイズなので、今から見れば小さくて表示もラフ。PC / Mac / iOS エディターアプリもない。ただ、これは当時のハイエンド機種には、よくあった仕様であり、マルチタッチではないがタッチスクリーンであるだけ、まだましとも言う。V-Synth XT ではカラー液晶に、さらに後継機種の V-Synth GT では視野角の広い TFT カラー液晶になり、表示されるグラフィックスもちょっとばかし近未来的なテイストへとなった。

ただしタッチスクリーンをいじってると、そればっかりにのめりこみ、横にあるたくさんのノブの存在を忘れてしまう。中央値を出すにはセンタークリックのあるノブを使うなど、適当に使い分けるのが良い。

▼V-Synth モード概観

先述のとおり、基本的には、

・2基のオシレーター(各オシレーターが専用の音量 EG つきなので、各オシレーター自体が1台のシンセのような威力を発揮する) ・1基のモジュレーター(オシレーターミキサー+変調機) ・2基の COSM セクション(フィルターなど音色加工部分) ・1基のアンプ ・3基の内蔵エフェクト

からなり、おおむね減算方式にのっとった音創りができる。

さらに、エフェクト以外のブロックは、3パターンの「ストラクチャー」と呼ばれるプリセットされた接続方式でもって配置を変えられる。タイプ1は��COSM セクションが直列に並び、2つのオシレーターを2基直列接続の COSM へ流すもので、Jupiter-8 などと似たもの。タイプ3は各オシレーターと各 COSM セクションとが並列に並び、オシレーター専属の音量 EG のおかげもあって、ほぼ2系統のシンセシスとして動作するもの。タイプ2は、その中間的存在。

▼V-Synth モード;オシレーター概要

2基のオシレーターの各々にて:

・VariPhrase 音源波形 ・VA 波形 ・ステレオの外部音声入力:これはオシレーター1への代入のみ

から1つ選んでアサインする(PCM パーシャルとシンセ・パーシャルをアサインできた D-50 に似てる)ため、2つのオシレーターを両方とも VariPhrase オシレーターにすることも、両方を VA オシレーターにすることも、片方ずつ異なる方式のオシレーターにすることも可能。ステレオの外部音声入力をオシレーター1に代入することで、外部音声を様々な変態 COSM フィルターで奇想天外に加工できるのも良い。

▼V-Synth モード;VariPhrase 基礎編

PCM オシレーターに VariPhrase を採用しているため、マルチサンプリングはできず、むしろ時間軸やフォルマントをどう料理するかに力点が置かれている。

VariPhrase 音源波形として、ユーザーがサンプリング / リサンプリングした波形を内蔵フラッシュメモリーに保存できるほか、数百種類の音源波形がプリセットされているが、気に入らない波形を削除 / 復活できるところがすごい。ぜひとも、すべての PCM シンセに、こうしてほしい。音色パッチもすべてが RAM なので、これも全部自作の音にできる。これもすばらしい。コルグは昔から音色メモリーは RAM ベースだったが、音源波形までもが削除できるシンセは聞いたことが無い。どのメーカーも、こうしてほしいものだ。

VariPhrase 波形をどうやってつくるかというと、サンプル波形を VariPhrase エンコードすれば良い。

サンプルそのものは、本体で自力サンプリングした波形、USB 経由でインポートしたサンプル、あるいは内蔵エフェクトまで込みでリサンプリングした波形が使える。

それらユーザーサンプルを、まずはタッチパネルで波形編集し、

そのあと VariPhrase エンコーディングして初めて音源波形として使用する。

エンコードタイプも複数あり、対象となるサンプルに応じて使い分ける。この結果、ピッチを変えてもテンポ(V-Synth では Time という)が変わらない、あるいはテンポを変えてもピッチが変わらない、ソロ音声をサンプリングした場合はフォルマントも変わらず、演奏はポリフォニックでできる。あるいは意図的に、ピッチやテンポ、フォルマントを独立して自在に変えられる。変えるのはノブ、鍵盤、二次元パッド、ペダル、各種物理操作子などなどで、両手両足で自在にできる。

ただし、どのメーカーのタイムストレッチでもそうなのだが、波形との相性があり、きれいにストレッチできるケースと、歪んだりデジタルノイズが乗ったりローファイに崩れてしまうケースとがある。意図しない音色変化が生じてしまって使いものにならないケースもあるが、きれいにストレッチできなくても、その歪みかたが妙におもしろくて使ってしまうケースもある。冨田勲が、moog IIIp の音の歪みやすさを逆手にとって音創りしていたり、Art of Noise が初期の8bit なフェアライト CMI を駆使して個性を出していたのと同じ。

また、エンコーディング前にはうまくループが取れていたのに、エンコードするとループノイズが再発する場合もあり、そんなときは、ループの開始と終了ポイントを数波ぶんループ長が短くなるよう設定しなおすと回避できる。隙間の多いフレーズ・ループなら、ほぼ問題なく一発で動作する。

すごいやろ。

それでもまだダメなときは、こんな使いこなしワザもある;

V-Synth 上の波形編集で、こんなふうに、時間軸上にループを作ったとしますね

|----------|----Loop----|

上記に対して、ループ部分を2サイクルぶん、付け足しましょう

|----------|----Loop----|----Loop----|----Loop----|

そして、エンコードするとき、2つ目のループ区間のみを、ほんまのループ範囲として指定するのです

|----------|----Loop----|====Loop====|----Loop----|

��ごいやろ。

なんでそもそもエンコーディングしないといけないのかというと、ひとえにレイテンシー無く反応させるためである。 事前にコンパイルしたオブジェクトにしてしまうことで、あとは、MIDI 音源としてのレイテンシーのみにゆだねてしまう、つまり DAW のプラグインなどではなく、楽器として必須の条件なのであった。

余談ながら「VariPhrase」という単語は、日本語では「バリフレーズ」、英語になると「ヴェァリフレイズ」と巻き舌かつ中間母音を含んだ難しい発音になるも、イタリア人がしゃべると「ヴァrrrリフrrrrレイズ」と、まるで日本語みたいに、しかも江戸っ子べらんめぇ調になるのには、ちょっとだけ驚いた。イタリアンは、バス停のことを「フェルマータ」って言うし、「ゆっくり気をつけて!」っていうときは「ピアノピアノピアノ!」って叫ぶし、ドイツ人にいたっては、ハープシコードのことを「チェンバロ」って言ぅてたし、生で聞くと少し感動。

▼V-Synth モード;VariPhrase 発展形「Time Trip」

V-Synth に見る VariPhrase テクノロジーで、従来と違う、最も分かりやすい進化点が Time Trip 機能。「タイムトリップ」という、すごい名前がついているが、文字通り「音のタイムトリップ」を実現する。

先行機種 VP-9000 では正方向にのみ時間制御できたが、V-Synth では逆方向でも時間制御できるようになった。ピッチを変えることなく正再生~停止~逆再生まで、なめらかに変化する。タンテのスクラッチと似て非なるところは、ピッチが変わらず、再生速度=テンポだけが変わるところ。V-Synth ではこれを Time Trip と呼び、その名も Time Trip Pad と呼ぶ2次元パッドや、LFO、EG、D Beam、ベロシティなど様々なコントローラでも制御可能。Time Trip Pad には円が描いてあり、これをなぞると、1拍で1周するようになっているので音楽的にフレーズの進みぐあいを視覚で確認しながら制御できる。円の向心方向にも、別パラメーターをアサイン可能で、指を��径方向に動かしたり、小さく円を描くか、大きく描くかで音が変えられる。

さらにこのような極座標系のみならず、よくある X-Y 座標系にも切替えることが可能。すぐれたフィジカルコントローラあっての、すぐれた音源。それでこそ楽器。

なお、モジュール版の V-Synth XT では、液晶画面に Time Trip Pad や X-Y Pad を表示させて使える。SF の電影照準器みたいで、操作しててもわくわくする。

この Time Trip 機能は、V-Synth シリーズにのみ搭載されている機能で、指一本で、フレーズサンプルのピッチを変えずに、スピードだけ変えたり再生方向を正逆切替えられるので、タンテのスクラッチとも違う新しい表現。むろん設定でピッチも可変するようにすれば、D-Beam で心底リアルなスクラッチをかけたりもできる。手を曲芸のようにひらひらさせながらスクラッチかけるワザは、ローランドのデモンストレーター David Ahlund(デイヴッド・オーランド)氏が「D-Scratch」と命名して、よくやっていた。

鍵盤やパッドやノブやペダルや D-Beam などがついていることもあり、この「フレーズサンプルがリアルタイムに弾ける・あやつれる」というところが唯一無比のすぐれたところで、単なるタイムストレッチではなく、よってサンプルのピッチやテンポ合わせするだけの Melodyne や ACID、ableton LIVE などと決定的に違うところである。V-Synth は、やはり楽器。手で弾ける、演奏できる楽器なのだ。

じつは先行する Roland 社のグルーヴボックスに D2 というオレンジ色の機種があり、あれにも Time Trip という機能がついててパッドまであるのだが、あれは MIDI シーケンシング上のトリックと逆再生 PCM 音源波形をわざわざ積んでる「まがいもの」であって、VariPhrase ではないw

▼V-Synth モード;VariPhrase 応用編

V-Synth では、単一のフレーズサンプルを全鍵おなじテンポで弾けるだけでなく、メロディやハーモニーも思いのままに弾ける。リズムループをサンプリングして弾くと、ドスの効いたベードラは低い鍵盤で、スネアは高い鍵盤で鳴らすにも何の設定もエディットも要らず、ただレガートで弾けば思いつきでどんどん試して聴ける、弾くだけの快適さ。がばっと和音を押さえて高次倍音を持ちつつもヘヴィなリズム音にする、なんてのも一発。

あるいはタイムというパラメータをノブでリアルタイムでいじる、LFO かける、EG で制御するのも良い。LFO をフレーズサンプルの BPM と同期させれば、正再生・逆再生が交互に出てくるリズムループがつくれる。LFO は MIDI クロックなどでも BPM 同期できる。つまり、シーケンサーの拍に合わせて正再生・逆再生が交互に出てくる。オシレーターが2つあるから、もっと複雑なことも可能。

人声によるソロなど、モノフォニックなフレーズサンプルの場合、フォルマントが可変してポリで演奏できるので、単一のサンプルにてフォルマントを崩さずに超ソプラノから超バスまで幅広い音域で演奏したり、あえてフォルマントを加工することでジェンダーを変えられる。2つのオシレーターのうち片方を女性ヴォーカルに、もう片方を男性ヴォーカルにしてハモらせたりできる。このときも、もちろん鍵盤でリアルタイムにおもいつくままにメロディなりハーモニーなり、それこそハモりとソロとを瞬時に弾き分けたりできる。

ReCycle! みたく、音節ごとにマーカーをつけてドラムマップみたく鍵盤上に展開でき、これをアルペジエイターで駆動し Time Trip Pad をいじると、ノーマルなフレーズの中にリバース再生が入り乱れる変態リズムが速攻でつくれる。マーカーは、VariPhrase エンコーディング時に自動的にトランジェント・ピークを検出して割り振られるばかりか、自分で自由に追加削除もできる。

しかも波形上にマーカーがついているだけで、実際にぶった切っているわけでは無いのが REX ファイルと違うところで、波形としては元の単一のまま管理できる。

また、VariPhrase にはグラニュラーシンセシスも含まれているので、サンプルのピッチはそのままに極端にテンポをゆっくりに落とすと、ちょうど動画の一部を極端に拡大すると個々のピクセルが明滅しながら姿を現すように、原音とは似ても似つかない、うごめく倍音群が得られておもしろい。これもその当時までに無い音創り。世界で唯一のグラニュラー・スタンドアローンシンセとも言える。おかげで、切り裂くような耳に痛い過激な倍音も平気で出るので、フィルターで加工しがいがある。

しかもアタックトランジェントのピーク部分だけは、無加工のまま残してくれるので、アタックがなまることも無い。

さらに、なにも時間軸にこだわらなくとも、たとえばフォルマントをノブや X-Y パッドで自在にいじりながら弾くだけでも、非常に感覚的。風変わりなフィルターみたく使える。

たとえば生ピの音をサンプリングし、フォルマントを XY パッドでいじりながら弾くと、まるでピアノ弦が木製になったような、変な木琴のような正体不明の音が出る。クラヴィの音を、フォルマント崩さずに XY パッドでピッチベンドしながら弾きまくっている人もいた。

というわけで要約すれば、サンプルの、ピッチ、タイム(テンポ)、フォルマントの三大要素を、独立して演奏できるところが、あたらしい。

▼V-Synth モード;VA オシレーターと、オシレーター EG、そして Time Variant の真意

VA 音源波形は、ただのモデリングにとどまらず、先述のとおり多くの波形で PWM が効いたり、Fat という低域を強調するようなパラメーターや、Impact という、アタックを強調するパラメーターなどが追加されている。特に Fat には、専用 EG があるので時間軸上で音の太さを変えれたり、LFO やベロシティで音の太さを変えれたりする。PWM は鋸歯状波や三角波のような音源波形にも効き、やはり専用 EG があるほか、LFO やベロシティで変調できる。

たいがいの VA 波形で、サブオシレーターが使えるのもいい。最大4オシレーター駆動できるので、輝くようなストリングスとか創れる。

各オシレーターには、専用アンプこと専用 TVA があり、これまた音量 EG や LFO、ベロシティ変調までが用意されているので、ほとんどオシレーター1個だけで1台のシンセに匹敵する音創りが可能。

これを含め、オシレーターには4基の EG が存在する。

VariPhrase オシレーターでは:

・ピッチ EG ・タイム EG ・フォルマント EG ・オシレーター専用音量 EG

VA オシレーターでは:

・ピッチ EG ・PWM EG(矩形波以外の大半の波形でも PWM かかる) ・Fat EG ・オシレーター専用音量 EG

このように、オシレーター変調が充実しているのが、このシンセの特徴でもある。

ローランドは、旧来の VCF, VCA をデジタル化するにあたり、DCF, DCA という名を使わず、あえて TVF, TVA という名を使った。ここでの TV とは Time Variant の略で、時間軸上を変化することを意味し、すなわち音に時間的変化を与えてこそシンセサイズであるという意味が込められていた。したがって V-Synth のオシレーターは、いわば「Time Variant Oscillator」なわけで、時々刻々と表情が変化、それも自在に変化できるオシレーターなのである。PPG / waldorf のウェーヴテーブルやエンソニック VFX などにあったトランスウェーヴの未来形、とも言えよう。

▼V-Synth モード;モジュレーター・セクション

2つのオシレーターをミックスする「モジュレーター」だが、単なるオシレーターミキサーを超え、以下の処理が可能;

・単純な加算ミックス ・FM ・リング変調 ・エンベロープフォロワーによって検出されたオシレーター2の音量カーヴでオシレーター1の音量を変調する「エンベロープ・リング変調」 ・ハードシンク

上記のうち1つが選べる。このうち加算ミックス以外の変調方式系では、オシレーター2がモジュレーターに、オシレーター1がキャリアになる。なお、ハードシンクだけは、オシレーター2波形がアナログモデリング波形に限定される。

モジュレーター・セクションでは、まず他のシンセになかなか無いのがエンベロープ・リング変調。これは、先述のとおりオシレーター2をモジュレーターに、その音量変化をエンベロープ・フォロワーで取り出し、オシレーター1をキャリアとしてその音量に当てはめて変化させるもの。オシレーター2にフレーズループをアサインすると、その音量変化にしたがってオシレーター1の音量が追随するので、EG や単純な LFO にとらわれない複雑なリズム感のあるコード弾きができたりする。

あと知人に教えてもらったのだが、モジュレーターセクションにて FM を選び、モジュレーターにサイン波を、ピッチをキーフォローさせず、言わば fixed frequency 状態にして、キャリアに PCM 波形を選ぶと、元の PCM 波形には無い新しい倍音を生み出せる。

▼V-Synth モード;COSM セクション

COSM セクションには 16 タイプのアルゴリズムがあり、単なる LPF, HPF から、ウェーヴ・シェイパーやアンプ・モデリング、ギターのボディの鳴りをモデリングしたレゾネーター、Lo-Fi、ポリフォニック・コンプなど、いろいろある。これも元は 15 タイプだったのが Ver.1.5 以降は、TB-303 のフィルターをモデリングした TB Filter が加わり 16 タイプとなった。この調子でもっともっと増えてくれるのかと期待したのにねー。

TB Filter は、効きが滑らかで、またオリジナルの TB-303 には無いパラメーターも追加されてて深い。これはのちの AIRA(アイラ)シリーズに採用されている Analog Circuit Behavior モデリング音源ではなく、さらにのちの Roland Cloud プラグインに採用されている Analog Behavior モデリング音源でもない。原始的な��デリングであり、その分、かえって独特。

すべてボイスごとに処理されるので、じつはポリフォニック・ディストーション、ポリフォニック・オーバードライヴ、ポリフォニック・コンプレッサーなどにもなり、和音でも音が濁ったり相互干渉することがないので、クリアな歪み処理ができる。なかでも、レゾネーター・ギターのボディをモデリングしたものや、言ってみればポリフォニック・アンシミュ(!)というものもあり、秀逸。

特に白眉は、2種類のサイドバンド・フィルター。じつはテレビに内蔵されている画像処理の回路からモデリングして音創りに転用してみたものらしい。これはどうやら整数次倍音と側帯波のみを残していく、一種のコムフィルターのようなものらしく、フィルターを絞れば絞るほど金属的な響きがして、最後には全倍音が消滅する。ホワイトノイズからでもピッチ成分を抽出できて音創りできる。

外部音声を、オシレーター1に代入できるので、フィルター・バンクとして外部音声を COSM 加工できる。

▼V-Synth モード;秘技「COSM マッピング」

この COSM セク��ョンで、じつは一番大きなポイントは、1パッチあたり最大 16 ゾーンに鍵盤を分割し、各ゾーンに違う COSM 処理をアサインすることで、まったく異なる音色加工ができること。やろうと思えば1鍵1鍵ごとに違う処理をアサインできることである。

具体的には、キースプリットで複数のゾーンに分割し、おのおの違う設定にすれば、ゾーンにまたがって手で弾くだけで奇想天外な加工ができる。最大 16 ゾーンにまで分割し、それを1パッチとすることが可能。ただ、ゾーンまわりのエディットは、ちょっと不親切な画面でめんどう。その苦労を乗り越えれば、アルペジエイターで外部音声を切り刻むときなどで他には無い変態加工ができる。

先述のとおり、内蔵エフェクトにはヴィンテージ機種のモデリングもあるので、外部音声をそれで加工することも可能。

▼V-Synth モード;制御系、変調ソース系

全般的に EG が多く、先述のとおり VariPhrase のフォルマントやタイムをおのおの専用 EG で変調できたり、VA オシレーターにて Fat という低域を強調するパラメーターにも専用 EG があったり、フィルターのレゾナンスにまで専用 EG がついてたりする。EG そのものは古典的な ADSR 方式で、D-50 以降の多ポイントのものではないが、デプスをマイナスにできるので、これまたなつかしいテクで EG カーヴを上下反転させることができ、スフォルツァンド的な「hit and run」とも言われる音色変化も可能。最近、このように EG カーヴを反転できるデジタルシンセは、意外に無い。

アルペジエイターには、ノート情報のみならず、D Beam など操作子のリアルタイム変化も記録できる。2連装の D Beam による音色変化も楽勝で記録。Elektron で言うパラメーターロックである。

Ver.2.0 になると、4トラックのマルチ・ステップモジュレーターも装備されるようになった。16ステップ4トラックの簡易ループシーケンサーで、これもただのシーケンサーではなく、V-Synth のパラメーターも変化させられる。タッチスクリーンのおかげで、指一本でステモジのカーヴを描ける。DAW のオートメーションに近い。

アルペジエイターとどう違うのかと言えば、ステモジは鍵盤でトランスポーズできる。そして、アルペジエイターもマルチ・ステモジも、音色パッチごとにパターンを記憶可能。

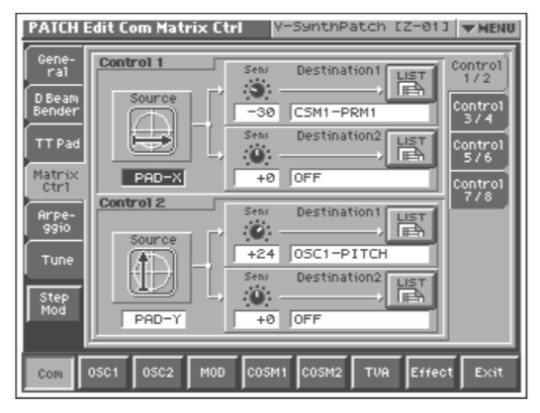

マトリクス・コントロールと呼ばれる、モジュレーションマトリクスがあり、これが歴代ローランド・シンセの中では恐らく最大規模。13ソース、45デスティネーションあり、そこから最大8ソース / 16 デスティネーションまで選んで結線できる。

2つの汎用ノブもあり、さまざまに変調ソースとして使える。

D Beam は2連装なので2つのパラメーターを同時に制御でき、空間的リボンコントローラーみたく、効きしろの長いコントローラとして使える。V-Synth は独特の音色変化がおもしろいので、D Beam と最も相性の良いシンセではないだろうか。

▼V-Synth モード;エディット総括と、その後の機種への展開

初代 V-Synth とは、色彩豊かな PCM シンセでもあり、サンプラーでもあり、しかもそれが動的にリアルタイムで変化できる VariPhrase と、これまたアクの強いアナログ・モデリングのカップリング、しかもリング変調も FM 変調もハードシンクもでき、鍵ごとにことなるモデリング処理をあてはめれる COSM モデリングマップまで実現できるので、ただの VA よりもずっとずっと色彩豊かなバリエーションに富んだ音を出してくれる機種である。そしてさまざまなコントローラやアルペジエイターとマルチなステモジのおかげで、すべてが意のままにあやつれる。外部音声にも加工できる。

このようにパラメーターが膨大なのだが、初代 V-Synth Ver.2.0 以降と、V-Synth XT には、Sound Shaper(サウンド・シェイパー)という、マクロ・エディット機能があり、これを使うと目的の音がすばやく創れるようになった。サウンド・シェイパーをつかってラフにエディットし、いったんセーヴしてから、通常のフル・エディットで細かく詰めることも可能。ただしこれは、音源波形も Ver.2.0 コンテンツになっていることが前提。

V-Synth GT では、Sound Shaper II となって、マクロ・エディットからフル・エディットへ移行できるようになったらしい。

なお、あとから SH-201 という廉価版の VA シンセが出たが、これは V-Synth の VA 部分を拾い集めてパラメータを簡略化したかわりに、外部音声入力に対してのみ効く専用の独立したフィルターを追加した機種。機能を限定しているかわりに、CPU 処理ではなく DSP 処理としている。

SH-201 は、外部音声に対し、鍵盤を弾いたときと弾いていないときとで違う加工処理をあてはめられるらしく、キーのオン/オフによって外部音声が変わるという芸当ができる。これには打鍵時には外部音声をシンセ本体の加工処理でおこない、離鍵時に独立した専用オーディオ・フィルターで加工するというワザを使う。片方を LPF、もう片方を HPF にするとおもしろいかもしれない。アルペジエイターを併用すると、外部音声がリズミカルにきざめる。

なお、専用エディターソフトが付随し、これは VSTi にも AU にも対応しているので、DAW 上でトラックをフリーズさせたような使い方ができる。プラグインエディターというものは、このころからだんだん普及し始めた。

▼VC-1 "V-Card; D-50 for V-Synth/VariOS“ モード

D-50 そのまんまモードなので、詳細は拙作の D-50 レヴューにゆずるとして、ここでは V-Synth 上における使い勝手を少々。

D-50 モードのときは、一度にたくさんのパラメーターがタッチパネルでエディットできるので、D-50 より操作しやす��。D-50 のジョイスティック機能は、X-Y パッドがつかさどる。さらに各種の操作子にも、パラメーターをアサインできる。

パッケージ箱の中に PC / Mac 上で動作するエディターソフトも CD-ROM で入っており、このソフト���、SoundQuest というソフトハウスによって開発されたもの。なのだが、こちらは一転して使いにくいという噂。

V-Synth の D/A コンバーターは、D-50 のそれよりはるかに優秀なので、エイリアスノイズが出にくくクリアな音になっている。それを見越してか、VC-1 には「V-Synth 音質モード」と「D-50 音質モード」とがあり、前者は V-Synth ならではのクリアな音質で D-50 サウンドを満喫でき、後者は私みたいに D-50 のエイリアス大好き人間にとってうれしい D-50 の粗い音質をわざわざモデリングしたものとなっている。その D-50 音質モードでも、まだ実機よりは、じつは音質が良い。

▼VC-2 "V-Card; Vocal Designer“ モード

基本はヴォコーダーなのだが、12 のアルゴリズムがあり、それらは以下の5種類に大別できる:

・Modeling Choir:生々しい大合唱(クワイア)、男声や女声のヴォーカル、シンセ音ヴォーカルのモデリング ・Vocoder:いわゆるヴォコーダーが数種類 ・Poly Pitch Shifter:その名のとおり、ポリフォニックのピッチシフター ・Keyboard:鍵盤を弾くだけで鳴るクワイアなどで、ユーザーが音源波形を追加可能 ・Processor:外部音声を利用するトーキングモジュレーター的なアルゴリズム

各アルゴリズムには複数のパラメーターがあり、通常のヴォコーダー的な、子音を取り出す一種の HPF の設定とかのほか、フォルマントを変えたり、声をうなり声に濁らせたり、シンセ波形をキャリアに使うときは2つあるオシレーターの設定をしたりできる。

鍵盤でピッチを指定するほか、アルゴリズムによっては、マイク入力された声からピッチ検出して、それに自動的に追随したピッチでキャリア波を鳴らせるので、自分で自由に歌い上げて声色だけ変えるという芸当もできる。

マルチコードメモリーがあり、1オクターヴ内の1鍵ごとに、異なるコードをメモリーしておける。単なるコードの平行移調だけにとどまらず、鍵盤ごとに違うコードフォームがワン・キーで弾けるという芸当が可能。

出てくる音はヴォコーダーの範囲を越えたもので、ロボティックなヴィンテージ・ヴォコーダーの再現から、シンセ音でヴォコる、リアルな男性や女性コーラスを歌詞つきで歌わせる、リアルかつ壮大な混声合唱団に歌詞つけて歌わせるなど、様々にできる。ハリウッドのスペクタクルみたく、エピックな大仰な映画音楽みたく、大編成混声合唱団を真似るのに最適!

●拡張性

先述のとおり、PCMCIA カード・スロットあり。

PC カードアダプターを併用することで、バックアップメディアとして CompactFlash や Micro Drive などが使える。また、前述のとおりこのスロットにシステムプログラム入りの V-Card シリーズなる PC カードを差し込んでから起動すると、まったく別のシンセとして起動する。起動したあとは、カードを抜いても問題ない。

VariPhrase エンコーディングされたユーザーサンプル波形は、.wav 形式で保存される。USB 経由でこのファイルはパソコンと送受でき、しかも普通の .wav ファイルとして認識されるため、ダブルクリック一発で簡単に再生でき、DAW で利用できる。逆にパソコンから .wav ファイルを V-Synth を USB 転送し、それを V-Synth 上でエンコードして使える。音色パッチまでそのまま USB でパソコンと送受できるので、インターネットで音色交換することも楽勝となった。これらは今ではあたりまえだが、当時はまだ珍しい先端機能であった。

V-Synth XT では、USB での音声ストリーミングにも対応し、結果 USB オーディオインターフェイスとしても使えるようになった。

V-Synth XT では、外部音声入力がファンタム電源供給可能な XLR / フォーンとの混合ジャックになった。

V-Synth GT になると USB ホストとしても機能するようになり、USB メモリーなどがストレージメディアとして使えるようになった。

SPD/F ならびに ADAT Lightpipe に準拠した、デジタル・オーディオ出力端子が、コアキシャルとオプティカルと、ともにそろって装備。なかなか贅沢。

●あなたにとっての長所

抽象的な表現でなんだが V-Synth モードのとき「近未来の音」がするところ。それまで、どんなシンセが出てきても

「へん、しょせん俺さまの ensoniq VFX には、かなわねーのさ。VFX の音は永遠に新しいのさ。」

と内心ひそかに思っていたのが、これをいじってて完全にやられてしまった。

音源波形そのものを、根底から操作できるシンセは、そうそうない。まるで、音の遺伝子操作、音源波形の遺伝子操作をやっているかのようだ。

しかも音の時間軸を双方向に制御できるスタンドアローンシンセは、V-Synth しかない。「時間」すらをもパラメータとする、他に例の無いシンセ。

そして音源方式もすごいが操作子もすごい。Time Trip Pad による、波形わしづかみ感覚! これもまた唯一無比。たまたま鍵盤もついているので、なんとフレーズサンプルをクリエイティヴに弾けてしまう。これも他ではできない。

VA の音にて、とんでもない重低音が出る。しかも、それでも輪郭のはっきりした音なので、そこが新鮮でもある。

非常に非常に主観的な好みだが、ローランドのシンセの中では、もっともキータッチが好み。あと私が好きなキータッチを持つ機種と言えば、ensoniq VFX SD と Emu Emax SE。かつては CASIO VZ-1 のキータッチが好きだったが、今では軽すぎるように思うことだろう。まぁ、こればかりは人それぞれということで。

D Beam と、最も相性が良いシンセではないだろうか?

自力サンプリングやリサンプリングし、波形編集してシンセサイズできるのも、無限の可能性があっていい。

今ではあたりまえだが、USB でパソコンと接続し、ファイル送受できるのは、めっちゃ便利。ネットで見つけた著作権フリーの .wav ファイルを、ドラッグ&ドロップで V-Synth に入れてエンコーディングすれば音源波形になる。パソコンへのバックアップも、簡単かつ高速で済む。

私が D-50 でつくった音色の延命策。かつ、壮大なクワイアも意のままに歌詞つけてできてしまうところもまた、唯一無比。

●あなたにとっての短所

誰でも挙げることだが、マルチティンバー・モ��ドの使い勝手の悪さ。

設定画面がたった一つしかなく、しかも非常に限定されたパラメーターしか存在しない。しかも内蔵エフェクトが、すべて第1チャンネルのものに統一されてしまう。なので、わたしゃマルチで使うことは、ほぼ諦めた。

電源投入時に内蔵フラッシュ・ストレージから内蔵バッファ・メモリーへと音源波形をいっせいに全部ロードしてくれるのだが、これが遅い。こういうところは、音源波形をロードすることなく波形 ROM から一発で読み出してくれる既存の PCM シンセに、軍配が上がる。一瞬で起動できないと、ちょっとスタンドアローンシンセらしくない。あ、そうか。これは事実上ソフトシンセなんだって、自分でも書いていたね。

まぁ往年のアナログシンセなんて、電源投入してから温度が安定するまで、最低でも半時間以上は待ってから弾いたもんであり、そんなんで済めばまだかわいいもんですが、でもやっぱ今はデジタルなんだから一瞬で起動しようね。近ごろのワークステーションも起動時間が長いが、あんまし待たせるもんじゃないよ、スタンドアローン機種は。

ちなみに V-Synth GT Ver.2.0 では、少しだけ、起動が早くなっているらしい。

音源波形メモリーの構造とその容量も、マニュアルからは分かりにくい。あとから V-Synth Book という販促物となる書籍が出たのだが、そこに詳しく図解されている。まず内蔵されているのは:

・16MB の内蔵 SSD ・50MB の内蔵 RAM

すなわち上記 16MB の内蔵ストレージないし外部ストレージとしての PCMCIA カードに音源波形が保存され、電源を投入するとそれらから 50MB の内蔵バッファへと音源波形をロードしてくれるのだが、それに気づくまで時間がかかる。おまけにタッチスクリーンでのメニューには「Memory」ではなく「Disk」と表示されるので、それが実は音源波形ストレージの事だと気づくのに時間がかかる。ま、たしかに USB でパソコンと接続すると、外部ドライヴすなわち「Disk」としてパソコンでは認識されるのだが、今までのシンセ使いにとっては、いきなり PC ライクすぎる言葉づかいかも。

音源波形メモリーそのものも、もっと容量がほしいなぁ。いくらタイムストレッチできるからって、バッファ 50MB というのも、今となっては少なすぎ。しかもそれを全て埋めると、前述のとおり起動時間がかかる。KRONOS も、そうやんなー。

USB でパソコンと接続して作業しているときに、他に何もできないのは不便。VariOS では普通に送受でけてるやないかい。

USB メモリーが接続できたらいいのに。V-Synth GT から出来るようになったけど。

わたしゃエイリアス・ノイズも好きで、それも音創りの一環とおもっているが、世間的には嫌われているらしい。たしかに普通の鋸歯状波とかで高域を鳴らすと、少し漏れて聴こえる。でもそれって、個性なんちゃうのん? かつて冨田勲が駆け出しのころ、当時の日本には存在しなかったエフェクターであるファズをイギリスから取り寄せて、それを時代劇でサムライが二人とも刀を抜いて睨みあっている緊迫シーンで「びやぁーん」って使って悦に入ってたら、スタジオエンジニアがヘッドフォンかなぐり捨てて「音が歪んでます!」って怒ったらしいが、それくらい柔軟な発想がないと、いかんぜよ。いつから電子楽器は、ノイズを否定するような、ド近眼な音づくりツールになったん?

海外メーカーのシンセやサンプラーなんか、ともすればエイリアス除去フィルターのカットオフが、パラメーターとしてユーザーに解放されていて、エイリアスばりばりの音も意図的に出せるようになっている。えらい。V-Synth も、もっと幅広く自在にクォリティを変えれるようになってほしい。

フロントパネルに向かって右側に配列された、おびただしい数のエディット・ノブを、ぐりんぐりん存分にいじくりまわすと、音がモタることがある。MIDI CC ではなく、Sys-Ex を送信するからである。これを回避するには、マトリクス・コントロールを多用するしかないらしい。うーん、せっかくたくさんあるノブなのに、それもどうかと。まぁ、左側のアサイナブル・ノブ2つを使えばええんですが。

アルペジエイターがゾーンごとに分割して使えないのは、困る。複数のゾーンをまたがって打鍵すると、そのとおりにアルペジエイターが起動してしまうのは、困るのだ。これは V-Synth GT では迂回策ができるようになったらしいのだが、私は持っていないので分からない。

サイドバンド・フィルターの音色変化は、非常におもしろいのだが、かけすぎるとアタックがナマるのは、ちょっと。

あと、かけすぎるとどんな音でも同じ音になってしまうので、うっすらかけるとか、さじ加減を習得せんならん。まぁこれはどんなフィルターでも同じで、LPF をかけすぎるとみんな丸い音になってしまうのと同じこと。要は使いこなしであり、まさにこれこそ、さじ加減。

ユニゾンモードが、ほしいよぉ。

SuperSaw は鋸歯状波7つ分あって音の繊細さは買うが、どの波形でもユニゾンできるのが、望ましい。デジタルでユニゾンさせると音が暴れるからとかなんとか言われたけど、それも音創りやで。

TVA にパン設定やパン・モジュレーションがあるのは良いが、せっかくオシレーターごとにも専用 TVA がついているので、そちらにもパン・モジュレーションをつけてほしかった。広がる VA シンセパッド音を背景に、ゆっくり左右に移動する VariPhrase 波形とかできたら、冨田サウンドそこのけに広大な空間演出ができるのに。

V-Card は、せめて3種類、できれば5種類くらいは出してほしかった。変態グラニュラー・シンセシスとか可能に思えるのだが、出してほしかった。2つの音色のグレインを混ぜる比率を変えることで、2音色を変態なぐあいにモーフィングできるとか、その比率を EG や LFO や D Beam で変えるとか!

「後編:V-Synth 背景・誕生・そしてシンセの未来へ」へ、つづく https://nemosynth.tumblr.com/post/630759093029765120/%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E3%82%92%E3%81%93%E3%81%93%E3%82%8D%E3%81%96%E3%81%99%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%BBroland-v-synth-review-%E5%BE%8C%E7%B7%A8v-synth

Copyright (C) 2009-2020 Nemo-Kuramaguchi All Rights Reserved. Revision log; First revision published on Oct 1st, 2020.

3 notes

·

View notes

Photo

階層をつくり非日常空間をつくる #altsdesign #altsdesignoffice #アルツデザイン #インテリア #interior #living #注文住宅 #工務店 #建築家とつくる家 #設計事務所 #建築家 #マイホーム #architectlovers #architectlife #photooftheday #art #家づくり #おしゃれ #建築 #architecture #architecturephotography #architecturelovers #archidesign #断面図 #矩計図 #美術館 #アートのある暮らし #アート #油絵 #暮らしに彩りを (Japan) https://www.instagram.com/p/CFnk3LTgXsu/?igshid=11fycta56uizl

#altsdesign#altsdesignoffice#アルツデザイン#インテリア#interior#living#注文住宅#工務店#建築家とつくる家#設計事務所#建築家#マイホーム#architectlovers#architectlife#photooftheday#art#家づくり#おしゃれ#建築#architecture#architecturephotography#architecturelovers#archidesign#断面図#矩計図#美術館#アートのある暮らし#アート#油絵#暮らしに彩りを

1 note

·

View note

Text

FET Trioderizer

◎FET Trioderizerって何じゃ? 今更言うまでもなく、FETは五極管に似た動作曲線を描く。昔懐かしいV-FETは三極管「的」特性だけど、今となってはお値段も馬鹿高く、とても買う気にはなれない。さてはて、FETを三極管のように動作させることは出来ないものか。。。仕事の忙しさから、現実逃避的にそんなことを考えていたとき、ググってポンと眼前に立ち現れたのがJoe Sousa氏の報告する「FET Trioderizer = Solid State Triode」である。 似たような試みはいろいろあるけれども、Trioderizerの面白いところは、抵抗を2本追加するだけで三極管的な特性を実現してしまうところにある。ホンマかいな?ということで、現実逃避の種を見つけたワタシは、さっそく電子回路シミュレータを立ち上げて実験してみた。

元ネタでは10MΩと1MΩの抵抗を使うことになっているけど、1MΩと100KΩの組みあわせでも大丈夫らしい。さて、結果はどうだろう?

うわ、ホントに三極管「的」特性になりやがった。笑)これは2N5484でシミュレートした場合。ちなみにPOWER MOSFETではどうなるかというと・・・

あはは、やっぱ三極管「的」特性だ。ちなみにこれはIRFI640Gをモデルにしたもの。手元にあった電子回路シミュレータに2SKシリーズがなかったからね。バイアスがプラスの領域は割愛。 とはいえ、これはあくまでシミュレーション。実際のところはどうなのだろうか、っつー訳で、ブレッドボード上に簡単なカーブトレーサを組み上げて、動作曲線を記録してみた。試料となったのは、愛すべきJFETのロングセラー・2SK30ATM。いや、まぁ、50BM8全段差動PPを組むのにいっぱい買い込んじゃったからね。。。

こんな危なっかしい状態で測定したわけですが、結果はというと。。。

うおぅ、ちゃんと三極管的な曲線になってるじゃないの。シミュレーションとそっくりだよ。ちなみに緑色の曲線は通常の2SK30の0Vバイアス時のもの。赤い線がTrioderizer。バイアス電圧は0Vから-0.5V間隔、X軸は5V/DIV、Y軸は約0.4mA/DIV。試料となった2SK30ATMは、Idssが1.4mAくらいのもの。 こいつはちっと面白くなってきた。うまくいけばTrioderizerでアンプのひとつもでっち上げられるかも知れないぞ。まずはPOWER MOSFETのTrioderizerも、実際の動作曲線を記録してみたいところだよ。その前に先走って実験アンプを組んじゃいそうだけど。。。 (ここまで2010.09.03)

◎MOSFETでTrioderizer さて、MOSFETをTrioderizer化すると動作曲線はどうなるだろう。ってなわけで、真空管用にでっち上げたカーブトレーサで測定してみた。試料としたのは、いつも半導体リプルフィルタに使っている2SK2847。上の2SK30と同様、ゲート抵抗に100KΩ、ドレイン-ゲート帰還抵抗に1MΩを使っている。

むふふふふふふふ、やっぱり三極管的なカーブ。実験アンプを組んで見なければ何とも言えないけれど、これは使えるかも知れない。μはおおよそ6.6。 2SK30ATMについても、(自分的に)きちんと測り直してみた。

μはおよそ7.0。12AU7の半分もない。でもいいんだ。ここまで実測したら、あとはアンプを組んで見るしかあるまいよ。そーゆーもんだ。

◎2SK30ATMで実験 いきなりパワーアンプを組んでしまうのもアホっぽいので、いや、いまさら頭良さそうに振る舞ったって仕方ないんだけど、とりあえず、2SK30で実験してみた。

こんな回路。これにおおよそ3Vp-pの1KHz正弦波を注入してみた。んまぁ、音源が某デジタル音楽プレーヤーだったもんで、これがまた相当曲者だったわけだけど。。。ここはひとつ、その最大出力ってことで。

出力は10Vp-p弱。まぁ、キレイなもんだと思う。ソース側のバイアス抵抗は1.32KΩくらい。この時、ソース-アース間の電圧は1.6V強。これより小さくすると、だんだん歪んでくる。ドレイン-ゲート間の帰還抵抗とゲート抵抗に分圧されてゲートにプラス電圧がかかるのだけど、これがバイアス抵抗の値によって変動するのが厄介だね。もっとも、元ネタによれば「FET+帰還抵抗+ゲート抵抗」をひとまとめにして疑似三極管と考えるそうだから、気にする必要はないのだろうけど。というか、このゲート電圧の変化がキモなんだろうね。Idssにもよるけど、ソース-アース間の電圧を1.5〜2.5Vの間に設定すれば、だいたい大丈夫だと、、、思う。最終的にはオシロを見ながら調整かなぁ。 んで、矩形波を注いでみると。。。

もうね、プレーヤから出てくる波形自体がね、汚い。笑)ちゃんとしたファンクションジェネレータが欲しいなー。そんな金ないけど。でも、まぁ、なんかメドが付いたからいいや。 (ここまで2010.09.08)

◎2SK30ATM-Trioderizerの周波数特性 iPadのCamera Connection KitのUSB端子にUSBサウンドインターフェースを接続すればちゃんと機能するようなので、EDIROL UA-1EXを接続してシグナルジェネレータアプリを起動し、2SK30ATM-Trioderizerの出力をWindows PCのライン入力に接続。WaveSpectraで周波数特性を測ってみた。

上がホワイトノイズによるもの、下がスイー���音によるもの。PCだと20Hz〜20KHzまでしか測れないけど、可聴領域に関する限り、ほぼフラットな特性になっている。歪み率に関しては、PCライン入力のノイズがひどすぎて使い物にならないので、計測をあきらめた。つーか、ウチのしょぼい機材じゃ無理。我が駄耳で聴いた限りでは、悪くない感じ。やや線が細いように思えるのは、相手が半導体だという先入観によるものか。 計測はもういいだろ?パワーアンプをでっち上げようぜ。。。脳みそに巣喰う黒い羽根の何かが、そろそろ痺れを切らしつつある。もう、行くしかあるまい。 (ここまで2010.09.10)

◎Trioderizer 実験パワーアンプ 黒い羽根の何かにそそのかされつつ、朝も早いうちからちゃちゃっと回路図を書き上げてしまった。

とりあえずはこんな感じでやってみる。出力トランス付きのMOSFETパワーアンプは一度作ってみたかったもの。Trioderizerはちょうど良い素材だと思う。2SK2847には100V程度の電圧を掛け、20mA強の定電流バイアスでドライブする。MOSFETが実際にどんな挙動を示すかわからないので、手始めとしてはこのくらいが良いんじゃないか、と。なぜ出力段が2SK2847か?といえば、部品箱の中にたくさん転がっていたから、と、ただそれだけの話。笑) 今回は、ほとんどをユニバーサル基板上で配線するから、ちょっとは製作が楽かも。 この回路図を書き起こしながら、ブレッドボード上に組み立てた2SK30ATM Trioderizerのプリアンプを通して音楽を聴いていたけど、自分的にはかなり好きになれそうな音だ。 (ここまで2010.09.12)

◎実験用パワーアンプの製作と測定のようなもの ほとんどをユニバーサル基板上で配線するから、ちょっとは製作が楽かも〜、なんて、甘かったな。ふふ。不器用ゆえか、ユニバーサル基板って、けっこう鬼門なんだよね。思い起こせば、ユニバーサル基板にまつわる失敗や黒歴史がいろいろと。。。まぁ、人生それ自体が黒歴史みたいなものだから、良しとする。 んで、片CHの音が出ねぇとか(半田づけ不良)あったものの、なんとか実験アンプをバラック組みした。

んまぁ、危なっかしいざます。笑)成り行きまかせで作った回路は、調整と称する怪しげな試行錯誤の末、最終的にこんな(↓)感じになった。

青文字の数字は実測値。実際には、LM317の定電流源とアースの間に抵抗をはさんで電流値を測定した。

2SK30ATMのソース電圧は、オシロスコープで波形を見ながら2.5Vに決定。デジタル音楽プレーヤの最大ボリュームで正弦波を送り込んで調整したけど、かなりクリティカルだったので、もう少し電源電圧を上げて、ドレイン抵抗も6〜10KΩぐらいにした方が良いのかも。2SK30ATMについてはね、カーブトレーサの実測データから考えて、ほぼほぼ目論見通りというか、こんなもんでしょ(↑)って感じなんですが。。。 ちょっとした問題は、2SK2847。

目論見では、ソース電圧が13V前後になるはずなんだけど、実測値は19V。なんでだろ?教えて、エロい人。笑) とはいえ、問題なく音は出ているので、900V/8Aという2SK2847の最大定格を考えれば、B電源を250Vくらいにして3KΩ負荷で80mAぐらい流しても良いかも知れない。今回は手持ちのパーツを有効活用するので、このまんま。 しかし、さすがに2SK30一段では、ちょっと役不足だなー。2SK2847を活かしきれてない感じ。 さて、オシロの波形を見てみる。

下(黄色)がデジタル音楽プレーヤの出力、上(赤色)がTrioderizerアンプの出力。周波数は1KHz。方形波のリンギングは、プレーヤ自体に原因するもの。教科書通りに考えれば、方形波が右肩上がりなので、低音域にやや盛り上がりがある、ということになるのかな。 周波数特性もザックリと取ってみた。PCで測っているので、レンジは20Hz〜20KHzまで。

なるへそ、確かに低音域はちょっと盛り上がってますな。下が-120dbという広いレンジで測っているのでわかりにくいけど、高音域は1KHzからゆるゆると下がりはじめ、10KHzからストンと落ち込んでいる。出力トランスを使っているので、10KHz以上のソレはともかく、1KHzからのだら下がりはちょっと気になるかも。 (後日、15KHzからの急な減衰は、USBオーディオインターフェースの出力特性が原因と判明した。出力トランスのせいにして申し訳ない。春日のOUT-54B-57は良いトランスだよ。マジで)

Joe Sousa氏によると「FETの帰還容量(Cdg = Crss)に影響されて、高域特性が悪化するよん。ゲート抵抗とパラレルにCgdの10倍程度の補償コンデンサを入れてね♪(意訳)」とのこと。パワーMOSFETなので、帰還容量も大きい。どうしよッかなーと思ったんだけど、我が駄耳が「これでエエやん」と囁くのでこのまんま。最近はねぇ、どうも高音域のキツイ音楽が苦手になって来ちゃってねぇ、いっちょまえに年取ったってことかね。まったりと、そう、まったりと行きたいのですよ、ワタシは。

※この記事は2010年頃に書かれたもの。いろいろ思うところはあるけど、そのまま再掲。直すの面倒だしww

1 note

·

View note

Photo

矩計スケッチ。 新たに始まる設計に先立ち寸法と納まりの問題点をチェックするため、 今日はざっくりじっくり、 スケッチをかいてみた。 やっぱイイわ、手書きスケッチ。 #矩計図 #スケッチ #方眼紙 #清水建築設計店

0 notes

Text

BOSS BF-2 CHORUS MOD

boss bf-2 mod 1983年 11月 japan製 黒ノブ

-フランジャーというよりコーラスだけどフランジャー的なこともできるよmod-

ボスのコンパクトシリーズ初期のフランジャーにも関わらず不人気機種で 中古で叩き売りされてる不憫なヤツなんでコーラスっぽく改造してみた

ちなみに回路構成は同時期の名機と謳われプレミアでバカ高い値段のする CE-2コーラスにかなり似ており(というかBF-2のほうが凝った作り) これを生かさずにタンスの肥やしにしておくべきかと思い決行

このBF-2というエフェクター、フランジャーとは言うものの フランジング効果としてはすっごい中途半端なかかりで はっきり言ってデジタルベースのフランジャーのジェットサウンドには遠く及ばない バンヘイレンみたいのに憧れてるなら話はちがうけど

ならコーラスとして使って、なおかつフィードバックのかかった金属音見たいのも出せる 多用途コーラスにしてやろうという趣旨で改造しました

内部パーツはなかなか良いの使ってるんだよね 艶あり4558DD二発とか 松下のBBD二発とか もうCE-2じゃん

結果的に改造はほぼ狙い通りにできたと思うので、レポートしときます

まじでMODを実行したい方は、イラストのコーナーに図面を記載しておいたので 参考にしてね!

白アタマノブの台湾製とか、90年代以降のjapan回帰モデルとかあるけど(中身未確認)

基盤レイアウトは違ってるかもしれないのでよく調べて行ってください

※ caution!! 改造による事故等は、当社は責任を負いかねます

◎施したMOD

1 フィードバック量減少 2 ドライ/ウェット音1:1化 3 DCAアダプター仕様化 4 ディレイタイム遅延化 5 ウェット音低域調整 6 LFOの波形変更 7 バイパス音をいい音に(インプットバッファー改良) 8 ウェット音の直列上の電解コン交換

・レゾナンス(フィードバック)量減少 効果 中

R-10=39k→47k

フィードバック量を下げたことで、POTが0位置の時に 限りなくスラップバック音がカットされるように調整 100kくらいにするとスッパリ効果を無くすことができるみたいだが フランジャー効果も使いたいならこのくらいが無難

・ウェット/ドライ音量 効果 大 副作用あり R-29=27k→47k

R-31=47k

(R-31÷R-29=エフェクト比)

ウェット音が1.74倍出ていた状態だったので それを等倍の比率に変更 ce-2 ce-3 と同等 フランジャーらしいアクは減ってコーラスの音量バランスに寄るので どちらを優遇するかは本人次第

またR-29を6PINスイッチなどで47kと27Kを変更できるようにしてやると コーラス/フランジ モード切り替えなど出来て、セッティングの幅は広がると思う

r-29とr-31は両方カーボン抵抗ならカーボン抵抗 金属被膜なら金属皮膜と統一させてやったほうが良いと思う (2つの抵抗の比率で音量変化させているため誤差をなくす意味で)

・ACA→DCAアダプター対応化 効果 大

4&5=ショート

ジャンパーでショートさせ、現代のDCAアダプター電源に対応させる アダプター使用時だけ回路保護のため電圧を落とす設計らしい acaアダプター自体は9vと書いてあるが実際は12v近くあるらしい

・マニュアル(ディレイタイム)幅を遅く 効果 大

R-42=68k→56k

ディレイタイムが短めに設定されているので 振り幅を若干遅くしてやることで pot0位置で従来のコーラスのタイムに近づけられる CE-2に寄せたサウンドにするならやるべき 定数を更に下げればもっと遅らせられるが デプスを深めた時に変な音になるので コーラス的な扱いをするならこのぐらいが無難

・エフェクト音の低域調整 効果 絶大

C-17=0.22uF→0.047u

ウェット音の回る部分の低域の調整だが オリジナルは結構低域が出ていたみたいで コーラス的な扱いをする分にはちょっと気持ち悪いうねり方を していたので CE-2 CE-3 に寄せた値に変更 オリジナルは電解を使っているが、無極性のフィルムコンでも可能

CE-2=0.033μ CE-3=0.068μ

この変更に至っては効果は絶大で フランジャーとしての効果が薄まるかと思いきや かえって輪郭のスッキリした扱いやすい音になった

・lfoの波形変更 c-26 0.01u 効果 ほぼなし ※任意

矩形波を三角波にするためにつけられているらしい ここの値を下げると尖った三角波になる それによりフランジャーのシャープさが際立つが 上げて波を丸くしても今ひとついい音ではないらしい

結果、誤差±10%の0.01uから 誤差±5%の0.01uに変更したが ほとんど変化なし 少しギラツキが増してフランジャーぽさが増してしまった やる必要ないかも

・バイパス音をいい音に 効果 中 ※任意 C2→電解1μ50vをハイグレード化 電解極性なし、フィルムコンでもOK ニチコンの金色無極性に交換 C24→同上 4.7u~10uにするとローが増える ニチコンの金色無極性に交換

C1→0.047μを同定数で良さげなフィルムコン

結果、ハイ側のレンジが広がり抜けが良くなったので エフェクトON時もきらびやかさが増した だけど程よく霞んだストックパーツの音も悪くない この感じだとC24の定数を大きくしてローを出してやると もっとお高い感じの音になりそうだけど ヌケる=いい音って信者でもないので やってもやらなくても良いかも

・ウェット音をさらに改善 効果 小 ※任意

C-20 電解0.22u→同定数フィルムコン化

BBD後のフィルター回路のアウト部分のハイパスC-17を無極性フィルム0.047uに変更したので その後段のIC増幅回路部のアウト部分も電解から無極性フィルムに交換

C17、C22と直列で信号が通過するカップリングコンデンサとなっているので ストックが出荷から40年近い電解なので、安定したものをつけてやったほうが いい音するんじゃないかと思い交換したが、ぶっちゃけわかんねー てか人間の聴感で捉えられない部分で数値的には安定してるんだろうが 正直ギター歴20年のあちきのバカ耳では分からんかったでありんす -追記-

エフェクトセクションに入る一番最初のICバッファーの ド頭のハイパスC-6の0.047uもメタライズドフィルムに変えたった

そしたらエフェクト音がちょっとツヤツヤになった

もともとストックに同定数のフィルムコンついてたんで あんま変わらんかなと思ってたけど、なんか雑味が取れた気がする ウェットINとOUTに同じもん使ってやったからなのだろうか?

※効果には個人差があります あちきのプラシーボかもしれないので お好みで変えてみてください

◎他に実施可能なMOD

・LEDをもっと明るく R63 3.9k→2.2k ストックはランプ光量が超暗いので、現行品に交換で明るくもできるが 端折りたかったら抵抗の交換でイケそうなので (DCA化しても暗い暗い)

ledは別基盤にハンダ付けされており、これを交換するよりか 本基盤のR定数を変えてやったほうが楽 (色を変えたいなら話は別)

-追記-

ストックの暗い赤色だと改造した気がしないんで 思い切って青色LED化してもうた

紫の個体に青色のひかり、なんかスケベなパブみたいだぜ

基盤から出てる16番17番の線と別基盤が繋がれておりまして 17番にカソード(-)16番にアノード(+)が来るようにしてください くれぐれもLEDの足間違えるなよ!短いほうがカソードだ ちなみに足についていた台座らしきものは LEDの取り付けの高さを調整するためにつけられたスペーサーだったので ハンダ外せば勝手にポロッと取れます

他にエフェクト音のフィルターのカットオフフリケンシーの変更 バイパス音エフェクト音の音量変更(ブースト)などあるが コーラス・フランジャーを両立させたいのならば 無理にCE-2などに寄せすぎたり極端な変更を行わなくても ここまででも十分良い音してるので、やりすぎなくても良いかと思う 逆にそれを行ったことによって発信、ノイズ等の副作用が出る恐れもあるの でこの辺にしといたほうが無難

1 note

·

View note

Text

一級建築士製図試験の時に役立ったな〜

一級建築士の時に役立ったな〜というアイテムを一つ紹介します。 僕もどこかのブログで知ったのですが、その時はあんまり必要性を強く感じずにすぐに買わなかったのですが、 製図クラスでいつも早く仕上げている方とお話しさせていただいた時、これを使っておられたので、僕も買っちゃお〜と思ったアイテムです。 そして実際使ってみてこれは、結構よかったな〜と思っているアイテムでもあります。 それは電卓なのですが、 シンプルにいいところをズバリいうと、、、 それは計算式が出るということと括弧の機能があるという点です。 製図試験で電卓を使うときは、面積計算ですね。 スパン割りから廊下幅を引いたり、大きなスクエアから部分的なスクエア(矩形)を引いたりしますが、このとき計算式が残っていると反射的に打ち込んだものをメモする余裕ができたり、括弧機能で足し算と掛け算を組み合わせたりできるので、とても便利に…

View On WordPress

0 notes

Text

皇居清水濠のほとり、竹橋のそばに、「パレスサイドビル」と呼ばれる、その建築は建っている。言うまでもなく日建設計林グループによる、日本のオフィス・ビル建築史上に輝く作品である。ガラス・ファサードにおおわれた執務空間-二つの矩形の空間と、特徴的な二つの円形のコアによって構成された平面型は、すでに多くの者によって語られてきた。もう少し、その建築の成り立ちを知る者は、その構成が変形した敷地形状と、新聞社の印刷工場を地階に配置することから導き出されたエレガントな回答であることを知っている。本書では、その回答が常識では考えられないような厳しい過程を経た結果、生み出されたものだということを知ることができる。

パレスサイドビルは、毎日新聞社、リーダース・ダイジェスト社らを建築主とする建築として構想された。毎日新聞社にとっては、新聞発行のための印刷工場を内包する本社屋である一方、貸しオフィスや、地下鉄駅と接続する商業空間を持つ複合都市建築であり、当然ながら経済性は追求されるべき建築であり、工期も非常に厳しいものであった。本書を開くと、起工式の際に掲載された新聞発表紙面を見ることができる。それは、完成した姿とは似ても似つかぬセンターコアの横連窓ビルの透視図であった。林昌二によれば、それは設計が決まらぬうちに要求されて、やむなく描いたものだったという。その後、地階の印刷工場や、米国製大型車のための駐車場を持ち、かつ経済性に優れた円形ダブルコアのプランが産み落とされた。新聞発表までして世に周知されたと思われる案は、捨てられる運命となった。

世に単体の建築を扱った書物は、少なくない。その多くは、設計者、施工者をはじめとする建築サイドによって編まれる。しかしながら本書は、建築主である毎日新聞社自らによって編まれた書物である。厳しい過程の末に完成した建築に対して、建築主が何を感じ、この四十年間使いつつ、過ごしてきたかは、建築主自らが本をつくるという事実が雄弁に物語っていると言えよう。毎日・リーダース会館とも言うべきパレスサイドビルは、建築主により「パレスサイドビル」と名づけられた時、単なる建築主に奉仕する建物であることを越えて、お堀端に建つ真の都市建築となったのである。建築主は、その名前を選んだ時、その建築が優れた都市景観の一部となることを望み、そのことを設計者に求め、設計者もまたそれに応えたのであった。今なお古びない多くの技術的解決の解説や、空撮などによる現在の姿をおさめた写真など、本書は一つの優れた建築の記録であり、同時に未来への伝言である。

「住宅建築」2007年2月号

0 notes

Photo

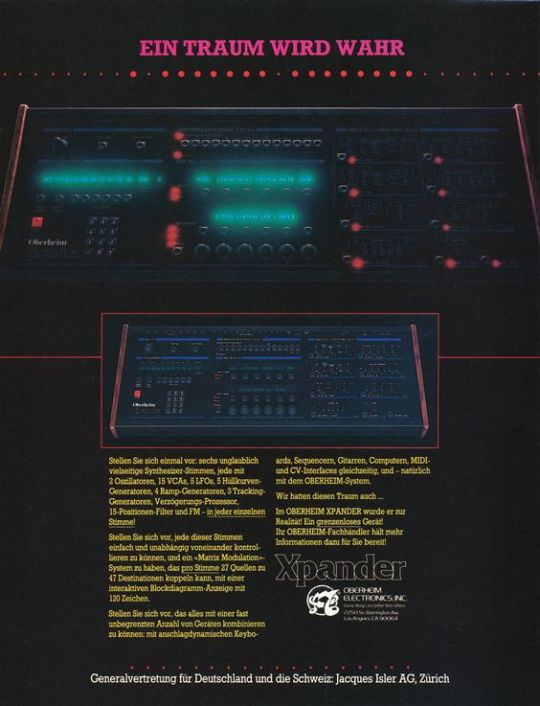

<海外シンセ興亡記 I : Oberheim Xpander review>

●メーカー名

Oberheim

●機種名

XP-1 "Xpander" 1984 年発売。定価 69 万8千円

「オーバーハイム・エクスパンダー」という名称が有名だが、実は XP-1 という型番がある。

MIDI 生誕1年後に発売された MIDI 音源モジュール。そんな早い時代に鍵盤を無くすとは、いさぎよい! しかもデスクトップ型なので、操作しやすい。

●音源方式

アナログ減算方式 + マトリクス・モジュレーション

・VCO 2基 ・VCF 1基ステートバリアブル仕様 ・VCA 2基 ・EG 5基 ・LFO 5基 ・FM プロセッサー1基 ・ラグプロセッサー1基 ・ランププロセッサー4基 ・トラッキングジェネレーター3基

恐らく史上初の、複雑モジュレーションを可能にした単体(非モジュラー)シンセ。そのモジュレーションの仕組みは、音創り用パラメーターの数々を、変調源たるソースと変調先たるデスティネーションとに振り分け、それらの間を、あたかもモジュラーシンセであるかのようにパッチングすることで成立。たとえば、EG をソースに、VCA をデスティネーションにすれば、VCA が EG によって開閉する。そんなんあたりまえやん、と思うなかれ、そこはデフォでは切り離されていて、いちいちユーザーがつながないといけない。つまりモジュラーシンセと同じ。

むろん、ものほんのモジュラーとは違い、Xpander では、パッチコードでつなぐのでは無く、ソフトウェア処理。操作も、表示画面上にあるデスティネーションヘ、ソースをアサインし、デプスを設定してゆく。音声経路こそ、従来のヴィンテアナログシンセと同じく、オシレーター、フィルター、アンプという順番に固定されているが、変調経路は縦横無尽に、ユーザーが決定できる。

この、膨大な可能性を提示する複雑なモジュレーション・システムを、Oberheim 社は 「マトリックス・モジュレーション」 と呼び、これは同社の商標であるとともに、のちにはメーカーを越えて同様の機能が広がって採用され、これらに対し 「モジュレーション・マトリクス」 というふうに単語をひっくり返した表現が、広く一般に使われるようにまでなった。

●同時発音数

6音。

1パート6音ポリとして使う他、6パートマルチ音源にもなり、そのとき各パートはモノシンセになる。MIDI 制定の翌年、早くもマルチティンバーを実現していたのも、先見の明。

●内蔵エフェクトの性能と傾向

無し。

でも VCO は元来ピッチが不安定だから、和声時に自然にコーラスかかるね。

●内蔵波形、プリセットの傾向

三角波、鋸歯状波、PWM 波。VCO2にはホワイトノイズもある。なお各波形は独立して On / Off できるので、組合せて出力する事もできる。

プリセット音色からは、ややおとなしく音圧に欠けるような誤解を受けてしまうが、本来はフィルターでこもらせても抜けてくる厚い粘りのある音。 音を自作してみれば分かる。バンド・アンサンブルの中でもしっかり抜けて聞こえ、下から支えてくれる良い音。FM 変調なども過激。時としてマトリクス・モジュレーションならではの、変態な効果音がプリセットされているところは流石。

●エディットの自由度と可能性

なんと言っても目玉は、史上初のマトリクス・モジュレーション。

音色ごとにメモリー可能で、ソース 27 個、デスティネーション 47 個、最大モジュレーション系統数は 20 系統。今でこそ当然だが、単一のソースを複数のデスティネーションへパラったり、複数のソースから単一のデスティネーションへマージしたりなんていうのが簡単にできるのもソフト処理ならでは。

このおかげで、ヴァーチャルモジュラーシンセの先駆者的存在と、よく言われる。しかも何がすごいって、モジュレーション部分はソフトウェア処理であるにしても、演算結果の全てが最終的にはフルアナログの VCO、VCF、VCA へ反映されるのが凄い。今でこそモジュレーションマトリクスを持ったシンセは多くのメーカーから出ているが、この当時はそんなものは他に例が無く、なおかつすべてが純アナログ音声経路に反映されるところが、'80 年代ならではの過渡期なハイブリッドぶりを思わせるとともに、今となってはトレンドになった、時代に先駆けた、あたらしいポイント。 以下、これについて、要所要所にて解説する。

オシレーターから音声経路順に、各ブロックを解説すると、まず VCO の直後にて「FM VCA」と銘打たれた FM 変調プロセッサーがあり、VCO2で、VCO1ないし、VCF カットオフをリニア FM 変調できる。自己発振させたフィルターにかけると、線形 FM とはいえ、アナログならではの下品な FM 音色になる。これは後の時代に、なんと AKAI をふくむ種々の Oberheim 系の機種に受け継がれた。

なお「FM VCA」の名は、FM 変調のデプスを専用 VCA にて制御することに由来し、その仕組み自体は普通だが、名前の付け方がきちょうめんと言えるかも。

「Multimode VCF」と名づけられたフィルターは、多彩なステートバリアブルフィルターであり、それまでの常識をやぶる計 15 タイプもある。フルアナログにして、こんだけ多彩な VCF というのも凄い。フェイザーっぽく位相を変える一種のオールパス・フィルターになるモードまであり、'80年代らしくないどころか、今でも遜色なく多彩。 またノッチフィルターでレゾらせばとんでもないドンシャリも出るところが、他機種のノッチフィルターとは違う。他のシンセにおけるノッチフィルターでは、単にノッチの幅が可変するだけなのだが、Xpander のそれはノッチとして凹むヘリとなる「両岸」が強調され、結果、上に凸のレゾナンスピークを2つつくるため、ど迫力のドンシャリになる。と思うのだが、ソフトによるエミュレーションを見てると、どうも挙動がちがう。なんで?

VCA が2基もあるのも、他に例をみない。2基あるおかげで、マトリクス・モジュレーションの中で真価を発揮する。なんせ VCA へエンベロープなどをいちいち手作業で接続し、それで VCA を駆動しない限り、VCA が開かないのでなんの音すら出てこないという徹底ぶりは、お手軽シンセに溺れた自分に喝を入れてくれる。まさにモジュラーと同じ。

ラグ・プロセッサーは、入力された制御信号を遅延させる、要はポルタメントなどに使えるモジュール。

EG は5基もあり、ADSR 型だが、打鍵によるゲート信号だけでなく、LFO などで周期的に EG へトリガーをかけることもできるため、繰り返し EG をループさせることが可能。マトリクス・モジュレーションによって、最大半時間におよぶ長大なるエンベロープを実現可能。それを途中で止めるには、チューニングボタンを押せば良いという裏ワザがあった。

LFO も5基あり、たとえばそれらをヤマハ FM 音源で言うところのオペレーターに見立て、LFO でアルゴリズムを組み、LFO 同士で周波数変調や振幅変調をかけることにより、ありえないくらい複雑な LFO 波形を得ることができる。ややゆっくりしたレート同士で乗算すると、なお面白い。

LFO 波形には、上昇鋸歯状波、下降鋸歯状波、三角波、矩形波、S/H 波、ノイズ、そしてさらに他のモジュレーションソースからの信号をクォンタイズするモードまであった。独自のラグ・プロセッサーを装備しているので、ディレイヴィブラートなども簡単。

3基のトラッキング・プロセッサーでは、5つのポイントにて値を設定することで、たとえば複雑なキースケーリングに使えたりした。

4基のランプ・プロセッサーもあり、これはアタックタイムだけの EG と思えば良い。

これらのおかげで、モジュラーばりに自由度の高いモジュレーションの組���わせが可能。

ただし、全般的な音のキャラとしてはブラスや厚いパッド向き。これは、EG が初期のソフトウェア処理であるためにアタックが遅くなまってしまうためで、食いつきが良くなく、シンベなどには、あんまり向いてはいない。

プリセット音色には、ありきたりなエンベロープで VCA を駆動するなんてフツーのシンセみたいな事をせず、VCO、VCF、VCA の全てを前述の複雑怪奇な変調をかけた LFO 群のみで、くすぐっているものあったりする。すると、最初にポロロンと適当に弾いただけで、あとは延々と音が小粒に細切れになりながら無限に鳴り続ける。まるで無数のゴム球スーパー・ボールが無限階段をはねまわり、各々勝手きままにバウンスしながら、そこいらじゅうに散らかっていくかのようで、文字どおり、おもちゃ箱をひっくりかえすように楽しい。言わば、シンセ版ししおどし。

怪奇 LFO 群を低速にしホワイトノイズを通した VCF を変調すれば、宇宙からエンゼル・ヘアーが降って来たような騒ぎになる。エンゼル・ヘアー? '70年代 UFO 現象ネタ、といっても「本物」は音がしないらしいが。

この、のちの時代で言う「モジュレーション・マトリクス」のために、Xpander には当時の IBM パソコンの倍の処理能力を持たせたという。が、それでも最大 20 系統までしか使えないのでご理解ください、というような謙虚な表現が、取扱説明書に書いてあったりする。おおらかな時代。

操作系は、いわゆるツマミストなアナログとは違い、メニュー・ダイヴせねばならないが、階層が表裏の2つしかないのと、デスクトップ型の形状、三つもある蛍光管表示、そして6基の無限エンコーダーノブに助けられて、まだ楽な方。その蛍光管ディスプレイ(FLD, VFD)にしても、16 セグメントもあり、英数字しか表示しないとはいえ、いわばハイレゾ表示。しかも LCD のような視野角が無いために、どこからでも視認できるのが長所。

フロントパネル右半分には、モジュラーぶりを示すブロックダイアグラムも描いてあるばかりか、その図解のなかに各ブロックに直結したエディットページへ一発で遷移するボタンまで配置されているので、分かりやすい。

●拡張性

直接に拡張できる機構は無いが、MIDI 受信可能メッセージ種数は多い。CV / Gate も受信できて、しかも MIDI へ変換送信できるため、CV / Gate to MIDI インターフェイスになる。

CV / Gate 入力は、6ペアもあり、6音ポリに対応する。Oct / V 対応であり、リアパネルに、ずらっと計 12 個もの入力端子がならぶさまは壮観。

マルチ音源にもなるので、6パートを個別に CV / Gate で制御することもできるばかりか、2パートは MIDI で、4パートは CV / Gate で制御するという芸当もできる。これにより、MIDI とアナログ制御信号とのネットワークの中で、かなめとなる音源モジュールとして活躍できる。

MIDI によるバルクダンプのみならず、カセットテープ・インターフェイスも装備し、それで音色データをセーヴ / ロード可能。

●あなたにとっての長所

マトリクス・モジュレーション、しかもアナログ回路で音を加工できて、なおかつ MIDI で演奏可能。

VCO シンセでベロシティで表情がつくというのは、実は結構レア。ヴィンテで言えば、クローマやポラリス、ローランド MKS-80、AKAI VX600、AX73 とか VX90 くらいか。でも裏を返せば、他にあまりなくてレアなのである。

この機種における、フィルターでこもらせても抜けて聞こえる音の太さや、アナログならではのホワイトノイズのきめ細かさなどなど、胸がすくような素性の良さは、やはり他に代えるものがない。 で、そこへきて音色ごとに切り替え可能なマトリクス・モジュレーションによる、複雑かつ繊細な表現が、最後には VCO、VCF、VCA に反映されるという、まさに逸品同士の組合せも感動的。

音やキャラが違うとはいえプロフェット5より安定してるし、ヴィンテージにしては比較的軽量コンパクトだから、リハスタに Xpander と MIDI ケーブルだけ持っていくというのも、おもいっきりツウでかっこいい。

音源モジュールではあるが据置型なので、エディットしても手が疲れない。演奏中に、各オシレーターのローテーション・トリガーの実態が、ディスプレイに表示されるのも面白い。しかもボイスごとにパンニングを決定できるので、アルペジオを弾くと音像がアニメのように左右に動くのもおもしろい。

また、ROM バージョンにもよるらしいが、サービスモードに入ってディスプレイチェック機能を駆動すると、1セグメントずつ単独に発光してチェックさせてくれるあたり、踊る蛍光表示がクリスマスツリーなんかより、ずっとずっとずーっと楽しい。

意外にリアパネルがクール。これは観客に見せたい。ロゴもかっこ良ければ、ずらりと並ぶ端子群も壮観。そのリアパネルに並ぶ怒濤の端子群に証明された CV-MIDI 変換機能も良い。なんせかつて私の機材の四分の三は、MIDI に対応して無かったので!

ある日、オシレーターが1基だけ「ぱぁ」になって、5音ポリになった。でも暫くすると自然治癒して6声に戻った! たましい入っとんのちゃうか!? これわ長所か!?

●あなたにとっての短所

どこをどうモジュレートしているのか常に把握するのは、慣れないと難しい。慣れるのも難しい。探そうにもデスティネーションからソースをいちいちたぐるしかないので、ソースをいじろうにも、どこまで影響範囲が及ぶのかが、なかなか分からない。のちの Matrix-12 では、逆引き機能があったという。ここはコルグ Z1 などに軍配が上がる。

理屈っぽく考え込まないと音づくりできない、というのも、なかなか構えさせる。

ほんとうのモジュラーというわけでは無いので、例えば 10 基の VCO からの音を1基の VCF に突っ込むことで音色を太く歪ませるような、おきて破りなモジュラーの醍醐味が味わえるわけでは無い。あくまでモジュレーションの経路が、想像を絶する自由度を有し、しかも音色ごとにメモリー可能で CV / MIDI 対応なのがメリット。それもアナログの分際で、MIDI 対応と。

MIDI でピッチベンドかけると、操作子を動かしつづけない限り値がゼロに戻る! ベンドアップしてホールドするような奏法をすると、ホールドに入るや否や、突如としてピッチが元に戻る。これは MIDI 黎明期ならではの、規格解釈の混乱か?

CPU が初期のトロいしろものなので、MIDI によるリアルタイムぐりぐりさせると、もたるらしい。マトリクス・モジュレーションにまかせるのが吉。

EG アタックも、初期のソフト演算によるものなので、とろい、アタックもなまるのでシンベではなくブラス向き。

フィルターを閉じても抜ける良い音して���のに、プリセットからは、そうは感じられにくい。

●その他特記事項

Xpander は、VCO、VCF、VCA からなり、音声経路で言えばフルアナログシンセなので、とかくアナログ原理主義者からも崇拝される伝説的な名機として、語り継がれている。

だがその威力は、アナログにとどまらず、先進的かつ野心的なデジタル技術の恩恵によるところが大。

そのデジタルとは、MIDI であり、史上初のマトリクス・モジュレーションであり、FLD を用いた操作性である。

まず、MIDI。

Xpander よりさらに前にも、Oberheim は、OB-Xa をデスクトップ型音源モジュールに改造し、OB-Expander という機種名で発表した事があったが、実際には販売されなかったらしい。どっかで写真だけ見たことがある。この幻の機種には、MIDI 前夜に Oberheim が企画していた独自のデジタル通信インターフェイスが搭載されており、MIDI 以前にして、MIDI のように情報を送受できるシステム提案の一環として発表されていた。その実用化は、さらに前の OB-X 後期型、シリアル番号 803600 以降にはじまり、独自のパラレル通信プロトコルであった。

そもそも Oberheim 社を創設したトムおじさんは、'72 年に、史上2番目のデジタルシーケンサー DS-2 を発売。それでミニモーグや Odyssey を CV/Gate 駆動しているうちに、シーケンサー駆動時には手弾きできないというので、音源モジュールの名機 SEM こと Synthesizer Expander Module を開発したのが、同社シンセの発端だったのだから、音源モジュールや電子楽器データ・ネットワークについては老舗も老舗。独自の通信プロトコルを開発するに到ったのも、MIDI 音源モジュール Xpander を、さしずめ MIDI 時代の SEM のように開発したのも、当然のことであろう。

ネットワークの中で動作するシンセ、その在り方を、始祖 DS-2 から、SEM から、パラレルバスから、OB-Expander から、ついに Xpander にいたるまで模索。モーグに象徴される、内在するモジュラーではない。外部にモジュラーをもとめる電子楽器。

しかしその通信ケーブルたるや、パラレル転送による高速通信を重視するあまり、当初あたりに電波をばりばりにまき散らすフラットケーブルだったらしく、それはその後、MIDI の登場によりついえ去った。'83 年のナム・ウィンターにて、シーケンシャルの prophet-600 とローランド Jupiter-6 そして JX-3P とが MIDI 接続されるというセレモニーが行われ、MIDI は公式に誕生したのである。

MIDI 以前から、情報通信ネットワークの中で動作するシンセのあり方を模索し、DCB をつくったローランドと同じく、その道では老舗の Oberheim。老舗すぎて、自分たちの通信システムのほうが MIDI より高速であるため、ネットワークとしての優位性から MIDI 制定には参加せず、乗り遅れたのであった。自社フォーマットの優位性にこだわりすぎて MIDI に乗り遅れたメーカーは、他にも PPG などがある。

MIDI 制定にかかわったのは、海外ではデイヴおじさんの Sequential Circuits 社のみであり、それ以外はすべて日本企業、ヤマハ、コルグ、カワイ、ローランド、この合計5社だけであった。

ただ、MIDI 制定を遠巻きに眺めるだけだったトムおじさんは、やはりただものではなかった。MIDI 制定に乗り遅れたくせに、その翌年には Xpander という MIDI 音源モジュールを開発、成功している。しかもその機種がまた、ただものではない。たった1年で開発したとは思えない。

ここで MIDI を使うことで、音源モジュールという概念が、あらためて大きくはっきり打ち出された。

だがコンパクトにまとめるなら、別にただの箱でいい、OB-8から鍵盤を取り外すだけでいい。しかしそこを工夫し、その結果、他にはない抜きん出た個性を思いついてきたのが、Oberheim 社のえらいところ。

その、かなめが、次のデジタル技術、史上初のマトリクス・モジュレーション。

MIDI 誕生からたった1年後、それまでの OB シリーズから一転、史上初のマトリクス・モジュレーションを搭載したのが、この Xpander。MIDI が誕生してからわずか1年後に、いわば MIDI モジュラーシンセをつくってやろうという、先見性というか、もはや野心すらをも垣間見れる。

かつてモジュラーシンセであれば、ひとたびパッチングし終わったら、演奏中リアルタイムにケーブルをかえるのは至難のわざ。しかしマトリクス・モジュレーションであれば、音色ごとに一発で複雑怪奇なパッチングも呼び出せる。しかも、MIDI で遠隔操作で音色切替ができる。

ベロシティのようなリアルタイム MIDI 制御で表情がつくのも、大きな利点。既存の発想を超えて、MIDI でトリガーされたノートが、音源モジュール内部にてドミノ倒しの如く各部へ伝播し、あやつり人形のように多数の糸を引いて膨大なパラメーターをモジュレートするというコンセプトは、すさまじいの一言に尽きる。

マトリクス・モジュレーションの次は、それをコンパクトにまとめるための、デジタル技術を利用した操作性。

FL 管ディスプレイを三つも搭載し、さらにエンドレスにぐるぐる回る、ロータリーエンコーダーノブを6つも配することで、モジュラーシンセなら当前だったおびただしい数の物理操作子やスパゲティ工場爆発状態のパッチケーブルを、一切排することに成功。すっきりとコンパクトなデスクトップ型の音源モジュールに、まとめあげることができた。

なんせ:

・VCO 2基 ・VCF 1基ステートバリアブル仕様 ・VCA 2基 ・EG 5基 ・LFO 5基 ・FM プロセッサー1基 ・ラグプロセッサー1基 ・ランププロセッサー4基 ・トラッキングジェネレーター3基

計 24 基ものモジュールを内蔵。しかも6ボイス分が必要となれば、144 基のモジュールからなる巨大モジュラーシンセ。各モジュールがユーロラック 10 HP 幅だとすれば、1,440 HP すなわち、標準的な 84 HP ユーロラック型の収納ラックで 17 個分以上と、ありえないビッグサイズ。それをデスクトップ型とはいえ、小脇にかかえられるコンパクトかつ軽量な音源モジュールに収納したのだ。

この、MIDI、マトリクス・モジュレーション、そして新タイプの操作性。

これら三つのデジタル技術の恩恵により、それまで存在しえなかった新感覚のシンセモジュールが誕生。

つまり MIDI とは、単にマスターからスレーヴを鳴らす、というだけの単純なものではなく、演奏中ですらリアルタイムで音色を切り替えられる「プログラマブル・モジュラーシンセ」とでもいうべき、ありえない壮大な可能性と表現力とを秘めていたのだ。それを見事、具現化した Xpander。MIDI の可能性を見抜き、それを熟知していた Oberheim。さすが、MIDI に先駆け独自の通信インターフェイスを開発していただけのことはある。音色は変化してこそ音色、動きのある音、動いてナンボである。

時間軸上で動く音、それを実現するための、デジタルであり、それこそが、楽器におけるデータ通信の本質。するどく本質を見抜いたトムおじさんの眼力、そこに見えていたものとは?

MIDI ネットワークの中で泳ぎ回り、本体内部にも巨大なモジュレーションのネットワークが複雑怪奇に存在する。外在するモジュラー、内在するモジュラー。外部ネットワークの中で泳ぎ回り、内部ネットワークでもって変調し音創りする。入れ子になったネットワーク。フラクタルネットワーク網、フラクタルシンセ、などと言ってもいい。

まさに新感覚の音源モジュール。

そしてこれはデジタル、すなわちソフトウェアの勝利。他の米国製シンセたちと同様、単体機でありながらも搭載されているソフトウェアの勝利であった。MIDI への反応も、マトリクスモジュレーションも、どちらもハードシンセ内部にてソフトで処理されて行われる。まだまだ PC / Mac 上のソフトが生まれたての存在でしかなく、専用ハードウェアの存在が揺るぎなかった時代に、時代に先駆けてソフトウェアによる可能性をみせつけた、最初の成功例。

さらには、かつて TOTO が3台4台とスタックして愛用したという音の良さも、特筆すべきであろう。

MIDI とマトリクスモジュレーションという、2つのデジタル・ネットワーク、2つのデジタルモジュラー・アーキテクチャー。これがヴィンテ・アナログシンセ最後の栄華をいろどることになる。

それら新しいテクノロジーの勃興、すなわちモジュラー、ネットワーク、ソフトウェア、これらが生み出されるにいたった背景とは、なんだったのか。

それは、テクノロジーが世界を結びつける、テクノロジーによって世界はつながる、という、ここにも約束された技術社会的未来を無邪気に信じた、健全な未来観である。そのかなめは、つながる、であった。

’70 年代の終わり、映画「スターウォーズ」と「未知との遭遇」が封切られたとき、あの箱庭宇宙に登場するおびただしい数のけったいな異星人たちとの共存が、まだまだ夢見られていたこと。世界は多様性に富み、それをテクノロジーがつなげ、多彩な夢のような未来社会を率先して切り拓くのだ。あたかも現代ネット社会にて、片時も肌身離さずモバイルギアを握りしめてつながりたがる若い世代のように、人々もまた若く時代の最先端に飛びこみ、尖端にて風を切り、テクノロジーによって世界がつながるのだ!と無邪気に信じ込んでいた。

MIDI によって、電子楽器は、単に通信できるようになっただけでなく、音源モジュール、各種 MIDI コントローラー、単体シーケンサーなどへと因���分解していったように、これまでになく多彩な存在へと分化した。まさに生物多様性の如く、カンブリア爆発の如く、多種多様な進化をうながされ、電子楽器は多彩な黄金時代を迎えた。

そして、多様な地球社会を鏡に映し出したかのような当時の未来観が今、未来を信じられない人々に対し、たとえ信じられなくとも、理解できなくとも、それでもなお(denn noch!)、少なくとも共存はできるはずなのだと、メッセージを投げて託す。

世界はつながりたがっていた。

だからこそ、みんなでテクノロジーに裏打ちされた楽器でもって、テクノロジーに裏打ちされた音楽をかなでようと。

その帰結はさておき、そのこと自体は、今も昔も変わらないはず。

その後に発売された Matrix-12 は、Xpander を2台分搭載した史上最大規模のアナログ・ポリシンセだが、高価なわりに入出力系の端子は大幅に削除されてもいるあたり、ひょっとしたらモジュールである Xpander をスタジオ仕様、Matrix-12をステージ・モデルと位置付けたのかも知れない。 やがて6音ポリの鍵盤モデル Matrix-6が発売されるにあたり、 Oberheim は日本製の低価格路線を研究したようで、1ボイスあたり2基の DCOを採用し(それでも音は太かったような気がする)、マトリクス・モジュレーションも 20 ソース 32 デスティネーションに整理、LFO の数なども限定することで使いやすくスリム化した。それでも 29 万8千円。当時このマト6を DX7と併用するのが、カネ持ち息子ハコ入り娘のあかしであった(私ではない)。ほんとうのカネ持ちは Xpander と DX とを併用した(私ではない)。当時、大学の学園祭を Matrix-6たった一本だけでがんばるという、こだわりのキーボーディストな学生が時々いたものである。 続く Matrix-1000 では、Matrix-6の機能をそのままに1,000音色をプリセットして1Uに押し込め、事実上プリセット音源に徹することで、手軽に多彩な音を提供した。

Oberheim のアナログシンセ技術は、AKAI へも提供された。AX73 以降の AKAI の VCO シンセ AX73、VX90、VX600では、VCO 出力で VCF のカットオフを周波数変調するワザが使えるが、これぞ Oberheim からもたらされたもの。さらに VX600 には、16 ソースと 18 デスティネーションが駆動できるモジュレーションマトリクスが搭載された。その後しばらく、同社のウィンドシンセ用に VCO 音源モジュールが発売されるが、中には7ソース 10 デスティネーションの簡易モジュレーションマトリクスをさりげなく採用した機種 EWI3020m があったり、ニッチで面白かったものである。

いずれにせよ「モジュレーションマトリクス」という発想は、程度の差こそあれメーカーを越えて普及。エンソニック VFX や、Oberheim から転職したエンジニアを持つ Alesis、Waldorfの諸製品、コルグ Z1、ローランド XV シリーズなどへと、姿形を変えて受けつがれ、21 世紀に入って大々的に再発見されることになる。

さて、そのモジュレーションであるが。

わざわざマトリクス化しなくとも、例えばベロシティやアフタータッチで PWM をかける、つまり弱いタッチで太い矩形波 → 強いタッチで個性的なパルス波にするなどは、デジタルであってもすでにローランド D-50 で可能であった。ヴィンテアナログの Jupiter-8 / JUNO-6にいたっては、エンベロープによる PWM、つまり最初はパルス波 → ディケイするに従い音が太い矩形波になるという、フィルタースィープと似て非なる効果を演出することができた。

なぜかその後しばらく、忘れられがちな、ささやかな機能一つで、音の表情は生き生きとするもの。音はネタで勝負か? 確かに面白い波形を選ぶセンスは重要。ライブラリー全盛期の今ならなおさら。DJ が所有する膨大なアナログ盤の数々だってライブラリー。だが、DJ だってスクラッチもする。ややもすると平板になりがちな PCM 波形でも、ensoniq VFX のようにスタートポイントをベロシティでずらす事で、驚くほど動的に表情がつく。この動的な音色変化という醍醐味! しかし、ささやかながら気が効いたモジュレーションを隠し味に、表現力を持たせることの重要性は、めんどうくささもあってか、しばらく忘れられていたらしい。

私が知るなかで、はじめて Xpander を凌駕したであろう大規模なモジュレーションマトリクスを搭載してきたのは、KORG Z1 のモジュレーションリスト機能、あれは便利! そして、そのあとしばらく間をおいて、21 世紀に入ってからソフト・ハードを問わず多くのシンセに「モジュレーションマトリクス」の名で、装備されていくことになる。Arturia がアナログシンセ・ルネッサンスの波に乗って、ミニ鍵アナログシンセ MicroBrute を出したときに、小さなパッチパネルを用意し、それに「モジュレーションマトリクス」と銘打っていたのは、象徴的ですらある。

けっきょく Oberheim 社は倒産したが、Xpanderは、きたるべきソフトウェアの時代をじゅうぶんに予感させるものでありながら、ほんとうに凌駕されるまで十数年も待たなければならなかった。

そして Xpander の音は、今後も永遠に新しいであろう。

Copyright (C) 2006-2020 Nemo-Kuramaguchi All Rights Reserved.

#synth#synthesizer#oberheim#xpander#xp1#vintagesynth#analoguesynth#analogsynth#digital#network#midi#matrixmodulation#modulationmatrix#modulation

10 notes

·

View notes

Photo

【かいわいの時】昭和六年(1931)11月7日:大阪城天守閣竣工、大阪城公園開園(大阪市史編纂所「今日は何の日」)

關市長は昭和天皇即位の大礼の記念事業として天守の再建と大阪城公園の設置を議会に提案し、大阪市会の承認を得て、大阪城の紀州御殿に司令部を置く陸軍第4師団と協議し、第4師団の新たな司令部を大阪城内に大阪市が建ててくれるならばと了承した(1928)。さっそく大阪市は市民から寄付を募り、住友財閥の住友友成からの25万円の寄付など多くの市民からの協力を得て最終的に150万円が集まった。天守はこのうちの47万円(註)をもって再建が行われることとなった。なお、新たな第4師団司令部(現・ミライザ大阪城))の建築費は80万円、本丸・山里丸・二の丸の一部の大阪城公園可整備費に23万円が使われている*。こうして、市民の寄付金により1931年(昭和6年)10月に鉄骨鉄筋コンクリート構造でエレベーター付きの博物館として3代目の大阪城天守が完成した。その外観は、大阪市の中興の祖といえる豊臣秀吉を偲び、大坂夏の陣図屏風(黒田屏風)に描かれている秀吉の天守をもととして建てられている。大阪市土木局建築課の古川重春が設計、意匠は天沼俊一、構造は波江悌夫と片岡安、施工は大林組が担当した。(ウィキペディア)。(註)実際の建設費は38万円(大林組)。

*大阪城復興関連諸掛り(現在価値。1円=5000円で試算) 寄付金総額 150万円(75億円) 天主閣建設費(名目) 47万円(23億5000万円)、(実際)38万円(19億円)※写真欄「建設中の大阪城天守閣」参照 大阪城公園整備費 23万円(11億5000万円) 第4師団司令部建設費 80万円(40憶円)、一説に120万円(60億円)※写真欄「ミライザ大阪城」参照。

当時の1円を現在価値に換算することは容易ではありません。昭和恐慌前の1925年で比べると、東京正米相場では、1升9銭(1870)=42銭(1825)=3000円(現在)。これより、1円(1925)≒7000円(現在)。大工の手間賃が3.5円(1925)=24500円(現在)となります。1930年から1931年にかけての大恐慌(昭和恐慌)で、昭和はじめの日本経済は深刻なデフレに陥っています。1円の価値はかなり高かったようですが、行列ができるくらいの人気のあったガスビル食堂の一円ランチは現在感覚で3500円ぐらいではないでしょうか。ちなみに、現在のガスビル食堂の本日おすすめランチが2700円(税別)。近畿大学水産研究所の行列ができる人気のランチメニュー「近大マグロと選抜鮮魚のお刺身ご膳」が2640円(税別)。以上より、ざっくり1円(1931)=5000円で試算します。

(写真)古川重春「大阪城天守閣新築設計図 側面矩計図」1929-31(大阪城天守閣蔵) 大坂城には豊臣・徳川期にそれぞれ天守が造営されたが、いずれも30~40年で焼失してしまった。現在の天守閣は、昭和6年(1931)に市民の寄付金をもとに復興された鉄骨鉄筋コンクリート造の「永久建築」で、今年復興80周年を迎える。豊臣期の天守の忠実な復元を目指し、当時として可能な限りの学問的な考証が重ねられた。本図は、復元考証の中心人物であった大阪市建築課の古川重春による自筆図面(大阪城天守閣=写真も)。

0 notes

Photo

目黒庭園美術館にて。スカイハウス再読展。横浜国立大学の学生による1/10縮尺の模型と1/5矩計図、その解説的な動画と展示がちょうどいい。でもとっても情報量も多くて解像度が高い。 #庭園美術館 #スカイハウス #スカイハウス再読 #菊竹清則 #kiyonorikikutake #skyhouse #metabolism #模型 https://www.instagram.com/p/CoH-x83SxpS/?igshid=NGJjMDIxMWI=

0 notes

Photo

「協力合意」歓迎 野党結束 政権交代へ 同志社大学教授 浜矩子さん 2021年10月2日【3面】

日本共産党の志位和夫委員長と立憲民主党の枝野幸男代表が30日の党首会談で、総選挙とその後の「新政権」における協力を合意しました。野党共闘を求めてきた各界市民の歓迎談話を引き続き紹介します。

合意 成熟した協力関係 日本共産党と立憲民主党が一歩踏み出して政権交代のために協力するという合意を交わしたのはたいへん心強い。基本政策に違いのある政党同士が協力できる点で協力するのは、欧州では普通のことです。「市民連合と合意した政策を着実に推進するため」に共産党が「限定的な閣外からの協力」を行うという今回の合意は、成熟したおとなの協力関係です。

4野党の共通政策は貧困と格差の是正、弱者の救済という視点を貫いており、的を射た内容です。他方の岸田自民党新総裁は「成長と分配の好循環」「新しい資本主義」などといいながら、「アホノミクス」(安倍政権の経済政策)を継承する姿勢です。人のためでなく成長のため、強くて大きな経済をつくるための「分配」であり、弱者救済の観点を欠いています。「アホダノミクス」と命名したい。

野党の共通政策6項目はすべての点で岸田・自民党と根底的に違います。この点をしっかりとアピールしてほしいと思います。

「協力合意」歓迎 野党結束 政権交代へ 高知憲法アクション共同代表 丸井美恵子さん 2021年10月2日【3面】

自公の悪政ただす土台 野党が結束して自公の悪政をただすことが、できるようになりうれしい。一市民としても、一緒にやっていける土台ができて大歓迎です。

自公の政治は大企業優先で、暮らしと命、健康を害する方向に行っており、自公政権が続いたら、日本は壊れます。平和の問題でも、戦争ができる国になると、日本が真っ先に攻撃を受けるでしょう。憲法の問題でも、自民党には主権在民がなく、人権が奪われていく危機感を感じます。

今、自公政治の方向転換をしないと間に合いません。

共産党と立憲民主党が政権協力で合意したことは大変に喜ばしい。市民と野党が一緒になって自公政権から野党連合政権に交代させることが私たちの願いです。

高知では、衆院選に立候補を予定している立憲民主党の武内則男(1区)、広田一(2区)両衆院議員と野党と憲法アクションが政策協定を結んで野党共同で選挙戦に臨みます。

今度の総選挙は負けられません。

「協力合意」歓迎 野党結束 政権交代へ 信州市民連合共同代表・信州大学名誉教授 又坂常人さん 2021年10月2日【3面】

総選挙の条件が整った 立憲民主党、共産党の政権合意を歓迎します。野党間で政権合意を結ぶのは、歴史的にも初めてでしょう。

自民党は新総裁に岸田文雄氏を選出しました。総裁選は、候補者が幅広く議論しているように劇場型で見せましたが、結局は表紙を付け替えただけです。

岸田さんは新自由主義からの脱却を主張するも、富裕層への課税強化など具体的な対策はありません。厚生労働省は公立・公的病院の統廃合を計画しています。コロナ問題で公的医療の重要性が浮き彫りになっても、どの総裁候補も計画の撤回を言いませんでした。

市民連合と立民、共産、社民、れいわの4野党が合意した共通政策は森友・加計問題の真相究明など、自民総裁選で議論にふたをしてきた政策を掲げています。それらの政策は、政権交代しないと実現できない。立民・共産の政権合意により、総選挙の争点となる条件が整ったと考えます。

総選挙まで時間はありません。政党間の共闘も実現して、各地の共闘が進む機運が広がるように市民連合としても頑張ります。

「協力合意」歓迎 野党結束 政権交代へ 法政大学名誉教授 五十嵐仁さん 2021年10月2日【3面】

国民に希望の光ともす 市民と野党の共闘にとって政権に関する合意は初めてで、新たな段階を画するものと言えます。4野党と市民連合との共通政策の合意がホップなら、今回の政権合意はステップ。次のジャンプは最終的な候補者調整で「一対一の構図」をつくり、「関ケ原の合戦」に勝利することでしょう。

野党の側の支持率が上がらなかったのは、自公政権に代わる「受け皿」の姿がはっきりしなかったからです。自民党が岸田文雄新総裁を決めて新首相を選出しようとしているとき、今回の合意は自公政権に対抗する野党連合の新政権という選択肢を示しました。まさに、国民に希望の光をともす歴史的合意だったと言えます。

総裁選ではっきりしたのは、自民党は相変わらず、「安倍支配」に毒されており、かえってその力が強まったということです。

岸田氏は、「新自由主義からの転換」「分配重視」といってハト派・リベラルの装いで国民に幻想を与えようとしています。しかし、経済成長を促したとして「アベノミクス」(安倍晋三政権の経済政策)を評価し、改憲・軍拡路線、強権政治、森友問題の隠蔽(いんぺい)など、安倍・菅政権を継承する立場は変わりません。

国民の多くは自公のコロナ失政の下で苦しみ、何とかしなければと思い始めています。国民の命、暮らしを守るためにも、野党が力を合わせ一丸となって持てる力を出し切り、政権交代を実現するしか救いへの道はありません。

(しんぶん赤旗、2021年10月2日)

0 notes

Text

11/15

やったこと

展示計画

レンダリングま��り調整

プロジェクターテスト

展示計画

出している案を一度図にして整理してみました。

最近の方向性として、衝立状にCG映像とCGを元に作った手まりを展示する形態で詰めています。手まりの保管に使われる箱を立てたイメージから始まり、障子やかざぐるまの格子(後載)にも結び付けて考えています。

先日遭遇したかざぐるまの格子。

プロジェクターテスト

プロジェクターで投影した時、模様や色がどのくらい繊細に出せるかをチェックしました。

わりと綺麗に出力されてはいますが、線一本一本の繊細さがいまいちでした。

投影面やオペレータの解像度設定のせいもありそうなので要調整。

余談

先述の格子の話に関して。今読み進めている参考文献にあったのですが、日本的な感性の一つとして 田んぼや条里制などにも影響している「空間を矩形に区切る」というものもあるようです。

他にも、西洋の感覚では「箱」は外から隔絶されたネガティブなイメージであるのに対して、日本における「箱」は箱庭、箱入り娘などのような文化・言葉に見られるように、大切にされているものの象徴としてポジティブな印象を与えるようです。

作品に関係するかは分かりませんが、日本文化や日本の感性に関する情報は得ておくと良いなと思いました。

おわり。

0 notes