#穴を塞ぐ方法、あるいはそのバリエーションと結果

Explore tagged Tumblr posts

Text

閃の軌跡IIIのお話

評価:★★ ★ ★ ☆ プレイ時間:100時間(2周目)

いつも通り軽いネタバレはあります。

【Twitter検索メモ】

どうも、長年プレイし続けてきた軌跡シリーズの最新作が3年越しで発売するという報を受け、ぐんにょりと肩を落として全身でワクワクを顕していたタイプのファルコム信者です。

そういう話になってくると、2014年以来ずっと釣り場で放置したままになっていたフィーも釣りをやめて帝国を救ってもらわないといけないわけで、重い腰を上げてカレイジャスであちこち飛び回ってNPCの御用聞きに走りまわってヘトヘトになりながらも、閃III発売2日前にきっちり閃IIをクリアした次第。

納期は確実に守る男、紫。

3年放置してやっとかよ、という向きもありますが、旧作の内容を鮮明に記憶したまま続編をプレイできているため、どこがどう変化したのかがはっきりわかるという点はかえってよかったのかなと。

さて、閃の軌跡I、II、東京ザナドゥに於いては色がうんこ、においがうんこ、ソウルがうんこと立て続けにうんこを浴びせられてきた為、IIIでも劇的に改善することはなかろうと踏んでいたのですが、いやはや。

実はうんこ~♪

閃IIIが発売し、フタを開けてみれば ―つまり便器のフタのことですが―これはあまり臭くない!というか、正直に言ってしまえば輝くうんこ《オーリ・オール》へと昇華したといっても過言ではないでしょう。 うんこって言ってもアレですよ。美味しい方のうんこですよ。

旧作をプレイしている間ずっと感じていた不快感がかなり改善され、クソにまみれて見えなかった ―いやソウルがうんこだと中心もうんこになっちゃうんだけど― いい部分もちゃんと見えるようになっています。

ゲームを楽しむためにうんこを取り除いたりにおいに耐えなくてよくなったという点、これはとても重要です。

正直I、II、東京ザナドゥに対して紫さんが何を言ってきたのか知ってる人にとってはっていうか自分自身が一番驚いていますが、ようやくファルコムが改心したのだと、評価に値する作品になったと感じます。

ビジュアル面

■モデリング

これはかなり進化してます。 というかファルコムのグラフィックに関する能力をかなり低く見積もっていたが為に、最初にPVを見たときに「これ自社で作ったの!?マジで!?」というほどに驚きました。

洋ゲ―、FPSやアトリエシリーズなどの第一線級には遠く及ばないものの、PS4のタイトルを名乗っていいレベル―逆に言えばPS3やVitaなどの下位ハードではこれ無理でしょ―には達していると思います。

影の処理とか、あまり見たことのないタイプですが結構好きですよ。

こんなに美人になって・・・レイプしたい。

あと食べ物がめっちゃまともになりました。

サイズ感の崩壊したマグカップとかハンバーガーとか「いつもの」とか一体何だったんだ。

いつもの。

■モーション(演技)

こちらに関しては目を見張る進化はしていないものの、旧作と比べるとそこそこ改善しています。

インタビュー記事で「PS4になったお陰で目を動かせるようになった」とあり、地味だな・・・と思ったものの、実際プレイしてみるとコレだけで大分まとも動きが出来るもんだなと感心しました。

旧作は基本正面でしたからね。われわれは(ミミズク | コノハズク)なので。

この他、更に地味なところでは首がよく動くようになったと感じます。相手の方を向いたりうつむいたり、チンピラがよくやる首をグリっと回すあれとか。 また、 口に手を当ててあくび、頭の後ろで手を組む等々、バリエーションが増えています。

一方、相変わらず目をつぶる頻度が高かったり、コブシを掌にパシィ!っとやったり、胸のあたりで握りこぶし(片手|両手)をグッとやったりと古臭い演技は健在ではあるのですが、色々と動作のバリエーションが増えたことで同じ動きを繰り返し繰り返し行う頻度は減ったと感じます。

アクションシーンに関しては相変わらずの低品質で、手を振り払う動作が初動と終わりで等速だったり(東京ザナドゥでも同様の指摘をしている)、イベント戦闘シーンではジャンプをさせるのが特に苦手らしく、まるでワイヤーアクションのようにフワァッと飛んで移動させるため、派手な戦闘シーンが台無しになっています。 この辺はハード性能のせいではなくファルコムの能力が頭打ちかなぁと。

あまりのしょっぱさに人形劇かよ、みたいな例えを出してしまいそうになりますが、今の人形劇の動きの凄まじさ、全くあなどれないっていうかとてもじゃないけどファルコムにあれの真似はできないと思います。

東離劍遊紀、見て。(宣伝

しかしながら戦闘中に関してはスキップしてしまうので、よく言われる「エフェクトでごまかしてる」みたいなのは個人的にあんまり気にならないんですけどね・・・

テキスト廻り

■ メインシナリオ

Amazonレビューの評価が悪いという声も聞こえてきますが、ここに比重を置く人は評価がかなり厳しいものになると思います。本当に、いやマジで。 というか悪評がつくとしたら究極的にはこの一点かな、という気すらしています。 これがどれだけ許せるかで相当評価が別れるだろうなぁと。

基本的に閃Iと同様に実習という形で帝国各地を回る、を繰り返すことになりますが、Iの時はどこへ行っても終始喧嘩喧嘩の繰り返しでうんざりしていたのですが、今回はそういったこともなく、他のクラスの生徒とも交流があり個人的には好感が持てました。

また、社長のインタビュー記事では「空・零・碧は閃の軌跡IIIへの布石」という旨の発言があり、 お前そんな大風呂敷を・・・とか、好きだった空のキャラが血の通ってない木偶人形になって台無しにされるのは嫌だなぁ、などと思っていたのですが、あながち大風呂敷でもなく、各章で各地を巡るというのが上手く作用し、スポット参戦という形でもあるものの、行く先々で旧作に登場した沢山のキャラが手を貸してくれるという、 この辺は お祭り感があって意外と楽しめています。

それについてはもしかしたら因果が逆で、沢山キャラクターを参戦させたいが為にシナリオを組んだのかな?という見方もできるので賛否はあるかもしれません。

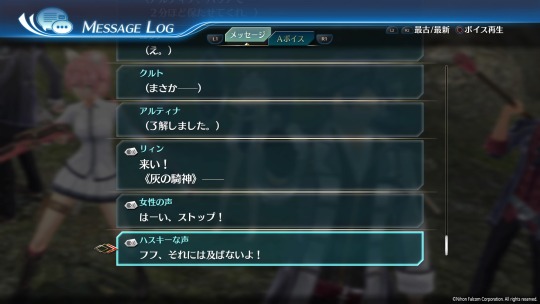

ただ、やはりというか悪癖が抜け切らないようで、結社が方々で悪さをしている→止めに入る→倒す→実は本気を出していなかった→ピンチ→(鬼の力を解放 | ヴァリマールを召喚)しようとする→ちょっと待った!!→乱入

という流れは健在で、とにかく本当にあり得ないほど毎回茶々を入れてきます。 ピンチに仲間が駆けつけるというのは本来熱い展開のはずですが、これを毎回やられてしまうとさすがにゲンナリしてしまいます。

旧作、特にIIではそういった展開を繰り返している上に、今回に至ってはイベント戦闘の勝利条件が「HPを70%まで減らせ」みたいなものが多く、戦闘前から「ああ、敵は本気じゃないんだな」「倒しても起き上がるの確定かよ」とやる気を削がれるようなシステムが追加されてしまっており、このへんは旧作から悪化したと感じます。

更に戦闘に勝ったところで、敵の目論見を阻止できるわけでもなければそもそも目論見がなんなのかも全く明らかにならず、ほんの少しだけ計画のヒントをほのめかして引き上げてしまうので、結局のところ何も得られず、ずっとモヤモヤが残ります。

お前らホンマなにがしたいねん。

のみならず、身内さえも裏がある連中ばかりで、あれも秘密これも秘密と、なかなかプレイヤーをコケにしてくれるなぁと感じる部分も多々あります。

ラストに関していろいろな意味で驚きましたが、まぁ不評になる理由は概ね・・・

旧作まで伏せていた謎が幾つか明らかにはなりましたが、反面新たな謎が追加されたので進展したという実感は薄いというか。

“全然関係ありませんが” ボクの東京ザナドゥのtogetter貼っておきますね!!

このくそったれな東京ザナドゥに精一杯の愛を込めて このくそったれな東京ザナドゥに精一杯の愛を込めてSC

まぁなんというか、あのうたわれるもの2ですらいいところで「次回へ続く」だったがために散々ぶっ叩かれていましたし―とは言えあちらは最初から3部作と言っていましたが―プレイ中楽しめたかどうかという点よりスッキリ終わったかどうかで評価をするタイプの人は一定以上いるのでしょう。 今回は前作から3年空けたということもあり、なんとなくキリもいいし3作目で完結するであろうと思い込んでたこともあってそのカウンターがキツすぎたのでは思いますが。(俺も

みんないい加減疲れているのだ。

■会話

閃I閃II及び東京ザナドゥが苦痛だった最大の要因がこの会話だったわけですが、ようやく心を入れ替えたのか、単に3年の間に色々見聞きしたのかはわかりませんが、随分改善されていると感じました。

シナリオというのは会話の集合体であるわけで、ここが腐っていると全てが腐り果ててしまいます。

単なるNPCでしかない高校の空手部の部長に「"武"にたずさわるものとして(不良には屈しない)」とか言わせちゃうから胡散臭くなるんだよ。 ふつうの高校生なら「格闘技やってるものとして」とか「空手部の部長として」くらいが現実味あるだろ。

東京ザナドゥもだけど、キャラクター多い割に部活以外にアイデンティティない人ばっかりだから、気の利いたこと言おうとして「どんなメロディを奏でてくれるのかな(吹奏楽部)」「花壇の��花も喜んでるみたいです(園芸部?)」「"武"に携わるものとして(空手部)」とかみんなダダ滑りなんだけど。

登場人物の殆どが20前後の若者であるにも関わらず、まるで人形のように口を開けば"武"だの"道"だの"見極める"だのVII組VII組VII組・・・一見意識が高そうで中身がすっからかんの「ああ、そういうキャラ付けね」という発言ばかりでうんざりしていたのが、ここへ来て年相応の若者らしい、血の通った喋り方をするキャラクターが出てきたのはかなり好感が持てます。

未だに旧来通りの喋り方をする人物やシーンがなくなったわけではありませんが、大きな進歩です。

パッツンパッツンの衣装で登場したアリサを見てオチ・・・妄想をふくらませバカ話をする男子生徒やら

こういったおちゃらけたシーンも旧作ではなかなかお目にかかれませんでした。

ユウナは「ほんと、可愛くないわね」など、かなり若者らしい砕けた物言いで、エステルを意識したのかしてないのか、場を明るくする良いキャラクターだと思います。

他の生徒に関しても、閃I閃IIでは「私は何部の誰々です」以上のアイデンティティを持たない、人物ノートとクエストのためだけに何度か会話することになる、いわゆる”ルート営業先の兄ちゃん" “名前の付いたモブ”程度でしかなかったのですが、今作では個性豊かな面々で物言いも若者らしくなっています。

意外だったのは、かつてルート営業先の兄ちゃん(姉ちゃん)でしかなかった本校の生徒たちが、卒業後に軍属になって要塞の警備についていたり、商店をやっていたり記者になっていたりで再び出会うことになるのですが、それぞれ制服でなくなっているせいなのかグラフィックが改善したせいかボイスがついているせいなのか、実に生き生きとしており「お前・・・立派になったな!」と本気で思うことも。

ただひたすら「いけ好かない貴族」のテンプレートとしてVII組に絡み続けてきたボンクラ・ハイアームズの坊っちゃんがまともになっていたのは感動したよ。

ボイスと言えば、普段ボイスがあるのないの誰がやってるので特に評価しない方なんですが、閃IIでヴァリマールのカタナを作るためだけに出てきた爺さんが閃IIIでは大塚芳忠ボイスを備えて再登場し、猛烈な自己主張でキャラを立てていったのには恐れ入った。声優、すげぇわ。

あとこれは素でビックリした。

余談ですが、閃IIIになってから変な口癖は増えましたね。

リィンだけではないのでライターの問題だと思うんですが、「~というか。」で締めるテキストがやたらと目につくのが若干イラッとするというか。

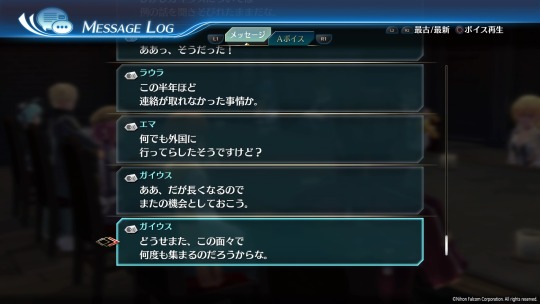

■ガイウスは殺す

ガイウスは殺す。

発売前に公表されていた情報として、VII組のメンバーである彼が随分長いこと連絡が取れなくなっている、一体なにが!?

というものがあったのですが、ゲーム中ようやく会えたと思ったら

「長くなるから後でな」

「せっかくだしVII組全員揃ったら話すわ」

「VII全員揃ったし話そうと思ったけどやめとくわ」

「追々」

「みんな聞いてくれ、実はk」

と会う度会う度勿体つけて一向に話す気配がない構ってちゃんぶりを壮絶に発揮しており、彼が喋るだけで体調が悪くなったとかならないとか。

もうわかったからそれ以上喋るな、永遠に風の吹かない土の下で好きなだけ発表してろ。

「PS4の性能を快適さに割り振っている」

と言っていたのはファルコム株価掲示板の誰かですが。

個人的にはこの意見に賛同するとともに、高く評価しています。 基本的にシナリオまわりを除いたイライラする要素がガッツリ改善されており、ゲーム全体として減点は小さく、加点が大きくなっています。

■ロード

会話と並んで不快要素の双璧、ロードです。

そもそも私はロードというのが死ぬほど嫌いで、何度も言っていますがPCの空の軌跡からPSPに堕ちた零の軌跡以来ファルコムを呪い続けています。

それが今回完全にVitaを切り離したことでここまで快適になるとは。 やはり携帯機などいらん。疾く滅べ。

といった具合に非常に満足しています。

どこへ移動するにも数秒~十数秒のロードを挟み、だというのにマラソンを余儀なくされ、戦闘に入る度に3秒程度のロードが発生する・・・地獄か。

だったのが、ほぼロードを意識しなくて済む程度にポンポン移動しまくることができると言うのは本当に素晴らしい。

まぁゲームが進むにつれて巨大な街、人が多い街、広大なフィールドとどんどん読み込み容量がデカくなるためか、「Nowe Loading...」を見る機会も増えているので、現在のところ”爆速”というよりは”普通”といった評価に落ち着いています。

普通ですよ普通。Iが発売した瞬間にロード改善パッチとか配布したにもかかわらずあの地獄のロードが健在だった閃の軌跡がですよ。

旧作―といってもVitaだけの問題かもしれませんが―恐らく純粋に読み込みが速いというより、キャッシュが効くようになっているのでは。

以前は校庭⇔校舎内で行き来する度に巨大な読み込みが発生するため、出来る限り校庭を経由しない順番でジャンプ・・・のような謎の工夫を強いられていましたが、今作では数回前にいた場所まではキャッシュされている為か、行ったり来たりする分にはロードが発生しません。非常に快適です。

■ジャンプ

地味に、しかし最強に強まっていたのがジャンプ機能です。 零の軌跡から(碧からだっけ)搭載はされていた、街の中の主要な建物だとか区画だとかに移動出来るジャンプ機能。 今回は一度に飛べる範囲が広がり、その章でアクセス出来る地方全てどこへでも飛べるようになっていました。

何がすごいかって、街の中で隣の区画にジャンプ・・・なんてもんじゃなくて、「街から森」どころか「街の宿屋から森の最奥」が直通でジャンプ出来るので、ボス戦手前から宿屋に飛んでゲージ全快にしてから即戻ってくるみたいな、お前はボソンジャンプの能力者かというひどいジャンプすらできる始末で、辻褄とかはどうでもいい、便利だもっとやれ!と歓喜していました。超素晴らしい。

IIの時は広域マップでジャンプする際には一度メニューからカレイジャス(飛空艇)に戻ってトワ館長に話しかけて行き先を選択・・・でしたから、メニューからダイレクトに飛べるようになっただけでも快適さは段違いです。

欲を言えば、何故か町中でも礼拝堂や民家には飛べないという謎の制約があるので、ここもカバーしてもらえると歩く必要がなくなってとてもいい。

■イベントスキップ

スキップ機能もまたかなり強力になっていました。

旧来の×長押しによるいまいち速くない早送りに加え、 L1での更に高速の早送り(選択肢で止まる)、 OPTIONによる���ベントそのもののスキップ(選択肢後も継続)

と場面場面で好きな方法を選べるため、周回の際のストレスが激減しています。

■戦闘

Vita版からなので特に顕著なのがロード時間。

敵シンボルに触れてから3秒程度ロード演出を挟んでから戦闘に入る旧作と比べるとその快適さは壮絶です。

触れた瞬間に戦闘態勢に入っている点に加えて、ダイレクトコマンドシステムの助けもあって誇張なしに”出会って4秒で殺戮”が可能。

リザルトもスパッとスキップできるので、一撃で倒せる相手であれば戦闘開始から終了まで10秒もあれば終わることが多いです。

ペルソナ5は戦闘時に属性をある程度考えなければいけない点とリザルトの長さがネックだったので、それと比較すると戦闘の快適さだけはペルソナ5を凌駕しています。

また、エンカウントシステムそのものも改修されており、閃I閃IIでは敵シンボルは見えない鎖につながれており、その鎖ギリギリで待機して諦めて帰ろうとするところを後ろから殴ってピヨらせて奇襲、という絵面は間抜けながらもそのアドバンテージの為に毎回そういったことを繰り返してきました。

閃IIIで同じことをしようとすると、鎖の長さで一旦止まりはするものの、目の前でじっとしていると鎖を引きちぎって突っ込んでくるという凶暴性に加え、奇襲するためには別に後ろから殴る必要がなくなったことと、奇襲しても直接ダメージではなくブレイクダメージになったため、そもそも別に奇襲するメリットがあまりなくなったこともあって、ダンジョンやフィールドでいちいち奇襲待ちの為に止まる必要がなくなったこともサクサクプレイするのに一役買っています。

ところで精査してないんで印象ベースですが、アーツの駆動は遅くなっている気がする。 というのも、オーダーで駆動時間0に出来るので、アーツ運用する場合にはそっちを使えってことなのかなぁという気も。 IIの時ほど猛威を奮わなくなった印象。

あとはUIが左右にとっちらかってしまってHPなどのゲージが把握しづらくなってしまった点、バフやデバフの継続ターン数がキャラクターの足元にしか表示されなくなってしまった点など本当に地味なところで良くないなと思うことはなくもない。

■料理

面倒だったシステムが色々カットされています。

空の時のように飲食店でオススメ料理を食べて覚える形式に回帰しているのは嬉しい。 どこの誰が持っているのかわからないレシピの為に誰かれ構わずNPCに話しかけるのってどうにも疲れるんですよね。

珍妙料理や独自料理を沢山食べさせてくれというNPCもいなくなったことと、パーティーに存在せず今どこでなにをしているのか全く不明のメンバーですら調理をすることが出来るようになったのは便利です。辻褄とかはいい!!(ぉ

今まではパーティーにいなければ料理もつくれず、得意料理も違うためNPCに食わせるためにいちいち入れ替えたりして管理が面倒だったんですよね。

いついかなる時でも料理をさせることが可能になった為、今日もまた辛口ジャンバラヤを無限に食べる日々が始まるのだ。

■マラソン関連

上記のように料理は飯屋に行くだけでコンプリートできるようになりました。

クエストマーカーが若干親切になっていて、本棚を調べて覚えるタイプの書籍は全体マップに表示されるようになっている一方、そうでない所持するタイプの書籍は今まで通りNPCにひたすら話しかける必要があります。

まぁ閃IIの時点で書物と同様に掘り出し物で買えるようにはなっていたので取りこぼしに関しては救済措置はあったのですが、本末転倒感が拭えない・・・

またサブクエストに関しても全体マップには表示されず、直接その人のいるマップに行くまでは不明です。

表示されるものとされないものがとっちらかっている印象。

全部マップに出してくれると楽なんだけど、マラソンしたいって人もいるみたいなのでそこまではやり過ぎかも。

■釣り

イース8などはやっていないのでそのへんから変わっていたのかという点は言及できないんですが、タイミングよくボタンを押すだけのシステムに変更されているため、旧作のようにひたすら連打して疲れるもう釣りはいやだ・・・という感じではなく、気楽に釣れるのはいい点ですね。

序盤は難易度が高いように感じましたが、慣れればサクサク釣れるようになるし、釣り竿のカスタムで難易度が下がるのもいいです。

ただ、会話や戦闘をバシバシスキップできるようになった点に反して、釣果画面だけが早送りできないというところがどうにももどかしい。(わがまま

■会話ログ

この記事でも度々利用してますが、会話のログが実装されたおかげでスクショ撮るのが便利になりました。 吹き出しだとつい飛ばしちゃうので、飛ばしちゃったのも後から参照できるのはありがたい。

あとはNPC会話マラソンで全部会話すっ飛ばしてあとからまとめて内容確認するとか。(最悪

■はしごとか壺とか

前々からかったるいと思っていたはしごの昇り降り、降りる際に飛び降りることができるようになっていた。嬉しい。

所々にあるコンテナだの壺だののオブジェクト、旧作では破壊後にアイテム出現を確認→拾うが地味にかったるかった(ていうか拾いにくい)のが自動で回収されるようになった。嬉しい。

■周回ポイントの廃止・ やりこみ要素の簡素化

那由多なんかではクリア時にどれだけちゃんとやったかで周回時の引き継ぎ内容を選択できるポイント制、閃IIではクリア回数で引き継ぎ内容が増えるというものでしたが、今作ではそういったものを全廃し、一度のクリアで好きなものを好きなだけ引き継ぎできるようになっていました。

実績関連についても、旧作は真面目にやってたつもりでもノートが一つ二つ穴が空いていたり宝箱や書籍を取り逃したり、そもそも2周目にしか現れないおまけダンジョンをプレイしないと埋まらなかったりということが慣例化していたので、まぁやれるとこまでやったからいいかな・・・と半ば自分には関係ないやというスタイルでいました。

しかしながら、今回に限っては今まで通り取れるものは取っていこうと普通にやっていたら色々と埋まってしまい、あれ2周目のダンジョンとかは?と肩透かしを食らってしまったほどで、一周目で77%まで実績を取れてしまったこと、また上述のようにスキップなどの機能が強化されたこともあって「せっかくだから」と2周目をプレイしている次第。

一つのゲームに対してプレイ時間を潤沢に確保できない事情もあって、実績関連は延々と作業するハメになる場合が多いので「面白かったゲームをもっと遊ぶ口実」以外にコンプリートしようとは思わないことが多いのですが、閃IIIについては面白さや手間のバランスがよく、個人的にはこのくらいだと手を出しやすいです。

今日の剽窃企業

今Twitterでパクリだのオマージュだの騒がしいのでどうにもやりづらいんですが。(ぉ

■ダイレクトコマンドシステム

我が社自慢の画期的なダイレクトコマンドシステムをご覧くださいー!!

攻撃/スキル/アイテムなどが一対一でボタンに対応したファルコムの画期的なやつです。

■ブレイブオーダーシステム

我が社自慢のブレイブオーダーシステムをご覧くださいー!!

パーティ共有のゲージを消費して主に全体に対してバフをかけるファルコムの画期的なやつです。

■デュエルしようぜ

我が社独自のカードバトルをご覧くださいー!!

そこらにいる人にデュエルを申し込み、勝利時に対戦相手からカードを奪い取ってデッキを強化していくファルコムの画期的なやつです。

■コメットさん

我が社独自のアトモs・・・かっこいい魔獣をご覧くださいー!!

0 notes

Text

穴を塞ぐ方法、あるいはそのバリエーションと結果ー5/6 ( 回想 3. 詩 )

(今までの投稿) 1/6 2/6 3/6 4/6

一つの作品の回想をしたい。

去年の7月、ブルックリン美術館にて開催された「Radical Women: Latin American Art, 1960–1985」というグループ展で観た、Poema ( Poem )という6枚組の写真作品について。ブラジル人女性、Lenora de Barros (b.1953~) によって1979年に作られた作品である。 (ネットでみれる作品画像はこちらから)。 Lenora de Barrosは言語学出身のヴィジュアル・ポエトリーの実践者として知られており、 Poema ( Poem )と題されたこの作品は、その初期の作品である。

同サイズの組み作品は、一見すると動作の連続性を思わせるが、確実な一筋の繋がりはみえず、彼女のメッセージは観客に積極的に委ねられている。ときにアーティストが選択する突飛な行動は、あえて社会的規範からはずれながら、笑いを誘いつつ本来の意図の過激さを一旦オブラートに包んでおくことがある。彼女の場合もその例に漏れず、「ほら、口紅をつける年頃の女がこんなふうにタイプライターを舐めちゃうよ」といわんばかりの口角の上げようでそれをやってのけ、そしてその裏に世の中への挑発と挑戦を潜ませている。いくつか彼女の意図と思えるようなことについて (作品の情報が少なく、多くは推測の域を出ないのだが)、そしてそこから連想する、何か新しいものが生まれる領域の、その確保の仕方について記録しておきたい。

観客はまず彼女の舌が二つの領域、 ⑴タイプする部分の、今でいうキーボード部分の文字と、 ⑵それを用紙に刻印するための活字部分、その両方にアクセスしていることに気付く。 なぜどちらかだけでなく、その両方だったのか。 そしてなぜこれがpoemと題される作品なのか。 そのあたりがこの作品を紐解くポイントであろう。

6枚の写真の一番上と一番下の写真は、一番上は舌が、そして一番下はタイプライターのキーが複数印字箇所に向かって集まっている状態が撮影されている。タイプライターは日本語圏にはあまり馴染みのない機械だが、今でいうキーボード部分の特定のキーを叩くと、それに対応した、先端に活字がついたアームと呼ばれる細長いパーツが中央に向かって動き、用紙の手前にあるインクリボンを通して紙に文字を印字するというものである。通常はもちろん1キーずつ印字するため、最下部の写真のようにたくさんのアームが集められた状態を作るには、わざわざ複数のキーを押す必要がある(よってこの写真のアームの動作は印字を目的としていない)。このタイプのタイプライターの動作としては、アームは印字するべき中央の一点に向かっていくので、複数集まるとこのような形状の集合体になるようだ。彼女はこのアームの集合体のゆるやかな三角形の形態と、自身の舌を、線対称に反転させて類似性を見出している。確かによくよく舌を見ると、束ねられたアームの連想にふさわしく、たくさんの突起物が表面に見て取れる。 またブラジルの公用語であるポルトガル語の舌を意味する línguaは(英語の tongueも)、ラテン語の「言語」という言葉を起源に持つ。よってその意味では彼女はタイプライターを機能させずともすでに舌に言語を有していることになる。ということは、にもかかわらず彼女は彼女の舌=言葉自体を直接タイプライターに接触させる必要があった。 さらにモノクロ写真を採用することによって、唇が縁取る肉感のある舌は、各アルファベットの白いキー部分が同じように黒く縁取られるさまと類似し、ここにだって言語はあるのだと強調する。舌は指先の代わりにキータッチをしようとし、活字部分に触れることで印字機能にもなんらかの影響をもたらそうとしているかのようだ。子どものイタズラともいえるようなそれらの行為は、タイプライターのもつ機能や活動をまるで妨害するかのように、言葉や文章が用紙に印字される過程にできるだけ割り込もうとしている。 そうやって彼女は舌とタイプライターの類似性を細かく見出しながら、機械の仕組みの中に自身の舌を割り込ませ、まるで存在の置き換えを試みるかのように、新しいシステムの書き換えを行なっていく。その様子は、おそらく社会にすでに出来上がっている(とされる)言語を生産する社会システムへの介入を目的にしている。

では舌を介して行うメッセージとはなにか。舌を介入したからといって、本人の発する言葉以上のものが宿る可能性はどこかにあるのだろうか。言葉とは、詩とは、結局どこに宿るものなのだろうか。

私は詩には明るくないのだが、彼女の作品が思い出させてくれるのは、ときに詩は論理的な理解によってのみ成立するわけではないということ、論理性を超えた理解の飛躍が起こりえるということである。 文章では記述できない、心に発生する「なにか」は、確実に詩 (的) なるものに向かい、そこに存在を発揮できる。そしてそういった詩 (的) なるものに確保された「なにか」のありようは、一見人とは共有できないかと思いきや、実はそういったものも強固に共有できる存在だということを、詩 (的) なるものはよくよく思い出させてくれる。またたくさんの国のたくさんの時代の節目、革命と呼ばれるようなものに詩が寄り添ってきたという事実について。それはおそらく従来の社会の理論やシステムが限界を迎え、無形の、まさにそのときに生まれつつある新しい理論やシステムが展開されるその前後・瞬間に、その革命を求める人々の「なにか」を表現するのは文章ではなく詩の方が得意だからなのではないかと、そう思っている。

彼女が自分の訴えを伝えるために、ただタイプライターを使うだけでは叶わない思ったのはなぜか。それはタイプライターで刻印された言語には自分の言葉は宿らない、もしくは十分でないと判断したに他ならない。そして逆にいうと接触するということ、あるいはその接触面におけるなんらかの作用に意義や可能性を見出しているということになる。

社会システムの大部分が男性によって作られてきたわけだが、彼女はタイプライターに直に介入することで、自分がそのシステムの生産過程に十分に含まれていないということを訴えているのだろう。発売当時は言語にまつわる新しい道具として生まれたタイプライターだが、彼女がこの作品を作った1979年にはすでに当たり前のものとなっている。とすると、彼女は彼女にとっての現在というよりむしろ、かつての知識に向けての更新としてもこの作品を作ったのかもしれない。歴史は未来から過去へ地殻変動を起こし、語られてこなかったものが掘り起こされうる。知識はそれによって良い方向にも更新されうるし、書き換える希望はそこにある。

悪戯げに口角をあげる彼女の口元の表情に戻りたい。その挑発的な態度を通した彼女の企みは、その勢いに反し、たった一台の小さなタイプライターに込めるにはあまりに大きな企てだ。せっかく触れた活字部分に託したものも果たしてインクリボンを通過できるかわからない。けれども美術作品とは不思議なもので、たった1つの作品空間内に世界の全てを内包することがあり、まるでそこで起きている現象が鑑賞している己を通して現実世界を変えてしまうようなことが起こることがある。少なくとも私にはこの物言わぬ静かなモノクロ写真から大音量の彼女の詩が響き、1979年から2018年に、そしていま2019年のこのテキストまで届いている。

彼女にとっての詩というものが写真というメディアを選んで表現されるその理由について、ネット上で観れる彼女の作品をみていくと、いくつかの作品からその特徴をみることができる。彼女にとっての言語活動とは、おそらく容易に届け入れられることはないだろうということを前提に展開されている。彼女の作品のなかに、音の反響しやすい空間の中で、SILENCEと一字ずつ印刷された紙を壁に釘で打ち付けるパフォーマンスがあるが、結果としての沈黙の存在の、過程に潜む大音響に人々は耳をすます。

社会におけるある仕組みだけを抽出し、その前提を問うだけのコンセプチュアルアートは、しばしばその瞬間のある立場におけるあるコンテクスト(だけ)が尊重されるあまり、物質としての貧しさに陥ることがあるが、彼女の場合は機械と身体の物理的接触とその抵抗感を写真を通して示すことでそれを回避している。さらにそれとは別に、ユーモアについても強調しておきたい。実際に見たことがある作品が1点のみという段階で判断するのは時期尚早ではあるが、見る限り、おそらく彼女自身の身体を用いながらシニカルに寄り過ぎない空気を作ることで、表現の貧しさを回避しているように思う。世の中の負の側面…あまりに個人という単位は小さいということ…うまくいかないこと…すぐには解決しそうにはない有形無形の諸問題…抗えない身体の老い…理想と完成の限界…などなど…。数々の世界の深刻さに対し、真剣かつ実直に扱うあまり、反転して人間の滑稽さが表にでる場合がある。その滑稽さは笑いを導き、人々の肩の力を抜き、真実をユーモアで中和する。

紡がれて活字になった言葉だけが事実ではない。たくさんの地殻変動で記述は変わり、記憶も認識も更新されていく。歴史に刻まれた活字だけを重んじても、また軽んじてもいけない。世界が偏っているから���いって、沈んだ気持ちで生きる必要はないし、またフタをして見て見ぬ振りをしているだけでもいけない。

いま、西洋の白人中心社会が、ひとつのムーブメントとしてマイノリティーに目を向けてマーケットを開拓している真っ最中だ。女性、LGBTQ、ラテンアメリカ etc…。この一年だけでもむせかえるほどの量のマイノリティーの表現を観た。観ることができた。この作品が展示された展覧会、それを構成するにあたって中心となったハマー美術館のあるロサンゼルスは、去年の2018年、世界で初めて一年間の美術館における展覧会での出品男女比で女性が上回ったそうだ。記事

片方ではその希望と可能性が語られ、片方ではそれを白人(男性)中心社会が単にマーケットに必要とする、ひと時の・循環としてのムーブメントとして選んだだけのトピックでしかないと語られ、どちらの意見も真っ当に、各立場から正しい立ち振る舞いでもって存在している。真実はわからない。というよりむしろ、現代はすでにひとつだけの真実などないという状態こそを思考せよと求めている。光の当たっていなかった場所に焦点が当てられることで出会えることがあるのなら、私も彼女のように口角をあげ、未知の理論に笑いを含ませていきたい。

0 notes

Text

穴を塞ぐ方法、あるいはそのバリエーションと結果ー4/6( 回想2. 橋 )

(今までの投稿) 1/6 2/6 3/6

いつかの真新しい橋の記憶と、かつて渡ったことのある橋の記憶、もしくは記憶には残らなかったけど渡ったであろう無数の橋の回想。

境界というものが、その両側(仮にAとBとする) にあるものの中間にある、グラデーション的なものだとすれば、AでもBでもなく、AでもありBでもあるといえる。そういった場所に即して物事を考えるには、どちらでもありどちらでもないという、ある種曖昧なスケールに属する必要がある。それを、AからBもしくはBからAに移行する「状態」として捉えるか、AとBの間に存在している「場所」として捉えるか。どちらも間違っていないが、今ままでもこれからも動詞的に考えていきたいと思っている。

自分の定規の世界から橋を渡り、新しい定規とともに生活することになったことを自覚したいくつかの出来事。実は言語よりも理解し難いと思ったのは、数字に置き換えられる物事、気温、距離、重さだ。頭が数を理解しても、身体はそれをなかなか変換しない。(その意味で時差だけは身体がほぼ正確に睡魔を訴える。) あるいは、自分とは異なる道理で生きる相手に会ったときの静かな驚きの数々。「話せばわかる」という言葉はつくづく危険な言葉だ。特にその「わかる」という言葉。話せばわかるから話すのではない。結局話してもわからないことの方が多い。そして、知るということは、同化したり、混じる合うこととは少し違う。わかるという意味と、受け入れるという意味も違う。「それがそこにある」ということを少しでも理解するためだけに、話しても受け入れられるかわからないが、話さないことには目の前の隣人は圧倒的他者のままであるからこそ、言語が仲介するしかない瞬間が人と人との間には存在するということ。

数字(例えば定規。例えば分銅。)も言語も、異なるスケールを持つもの同士の間に立って辞書のように世界を翻訳しているが、異なるスケールがあるということを知れば知るほど、翻訳されている世界しか存在していないということを認識し、オリジナルの真なる世界は遠のいていく。 というよりも、オリジナルの真なる世界などはない。そんなものはないという確信を強めていくだけだ。どうしても橋をかける側と橋をかけられる側があるが、負の側面だけではない。個人同士のコミュニケーションがかけあう橋を信じたい。なにより橋を架けてもらうのを待つよりも、こちらから架けて渡っていくことの方が何倍も楽しい。

5/6へ

0 notes

Text

穴を塞ぐ方法、あるいはそのバリエーションと結果ー3/6( 回想1. じかん )

(今までの投稿) 1/6 2/6

移動とはなにか。

1年のあいだで日本を含めて5つのタイムゾーンを経験した。 移動せずとも室内で空想することが可能とする創造世界やその拡張作用に重きをおいてきた私にとって、この経験を上乗せすることで何らかの意識の変化や発見があるだろうと踏んでいたが、果たしてどうだったろう。 135年前、1884年のワシントンDCでの国際子午線会議においてグリニッジ標準時は制定された。そこで地球を360度、15度ずつに区分けし、私たちは経度とタイムゾーンを正式に手に入れる。つまりこの制定には地図や地球儀に引かれた線の話、縦線(経度)と横線(緯度)の話がかかわっている。横線はすでに星の位置を測ることで導いていたが、縦線については長い間正確に引くことができず、各国がその発明のために天文台を設置し研究を続けていた。発見者には懸賞金をと法を制定するまでに発展していたその研究開発の決着は、荒波や湿度変化にもぶれない正確な時計を開発するという手段をとった、イギリスの時計職人ジョン・ハリソンによるクロノメーター、H4の1761年の完成によって迎えられた。海をはさんでそれぞれがばらばらに時を刻んでいた世界の終わりの始まりを意味する。

人間はだいたいの知覚できるものは識別したく、定規をあてたがる性分であると思っているが、少なくとも私は空という空間ではそれが叶わない。パイロットはどのように空に定規をあてているのだろうか。宇宙飛行士にも、はたまたパイロットにもならなかった私は、空の旅の間出発地と目的地にそれぞれ設定された時刻から逃れた場所で、文字通り地に足をつけず、規定面を持たない領域に身を置くことになる。15度ずつに刻まれたそのタイムゾーンの切り替わりとやらを身体が知覚することはなく、着陸後現地の電波をキャッチした携帯があっさりと時刻を変更するさまを着陸の安心感と虚脱感の中で眺める。 いつでもどこでも、たくさんの、定まらない、定まりから、目盛りからはみ出し、そこから逃れた領域が存在する。五線譜のなかからも音符からもはみ出した音、日付変更線の線の上のどこの日付からもはみ出した場所。もしくは西海岸の浜辺で見る水平線に沈む夕日、沈んでいくように見えるその太陽は、その瞬間まさに日本の昼間の街を照らしている。それは昼とも夜とも呼べない、連なりとしての移行の連続だ。 あるいは言葉。この一年の間、嬉しいことも悲しいことも、gladやsadで本当に言い表せているのかわからなかった。むしろ、gladとsadに当てはめられたあのときの感情は、今まで感じたことのある嬉しいことや悲しいことの経験には収まらず、ごく近しい距離にありながらも別の領域へ収まっているように思う。今まで自分が当たり前に使っていた目盛りがにじむとき、私のいた世界は、その大きさ広げたことになるのか、もしくは私のいる世界は何も変わらず、ただ私のいる世界と別に存在する世界を知ることになるのか。 今いる場所を確認したいという気持ちは、つまり相対的な位置関係を知ろうとすることだと思う。相対的に判断できるようになるためには、もともと持っていた定規で自分と自分以外の場所を測るだけでなく、相手の定規で自分を測るか測ってもらうか、あるいは双方同じ定規を使うことが必要になる。 H4の完成後のイギリスは蒸気機関の開発が進み、綿花産業、鉄道開通と産業革命を進めていった。それまで地方によって若干の誤差があった時間は、鉄道開通により時刻表を共有する必要性が生まれ、1884年の標準時制定より先に同じ時間(鉄道時間Railway time)を使用し始める。離れた場所同士で同じ時計を使う。フレーズだけ聞くとロマンチックだが、時間にまつわる歴史の流れも辿っていくと当然さまざまな力関係や血なまぐさい歴史をもつ(当然ながらパイオニア精神は純粋な冒険心だけでは成り立っていない)。そして1904年には飛行機が空を飛ぶことになり、人類はますます遠い場所へ短時間で行くことができるようになる。今も地面以外の場所、深海やら宇宙やら方々へ大忙しだ。辿り終わらない歴史の光も闇も、その事実や大義を常に変化させながら、過去は現在とともに未来へ、地殻変動を起こしながら新しく層を重ねていく。人は技術や道具を持たない限り己の身体を使う。というよりもむしろ技術や道具はすでにあまりに自然に己の機能を拡張しているため、容易に身体という言葉を使用することが憚れる。まずは素朴に歩き、荷物を担ぐことですら裸足では叶わない。となると削れていく靴底をまずは記憶に留めるべきか、少しだけ発達した土踏まずを称えるべきか。

もうすぐ帰国だ。最後のタイムゾーンを越えた後、時差ぼけの中で一年間保管してあったクロスバイクのメンテナンスをすることになる。私の行動範囲をもっともシンプルに拡張するそのペダルを漕ぐイメージを、少しだけするようになってきた。 時差が大きな移動ほど、出発地点から切り離されたかのように地球の大きさを感じ、近ければその連なりを感じたし、以前の自分がその空想のベースとしていた「いま」「ここ」という言葉の意味は随分と解体された気がする。 新しい土地にたどり着き、場所と自分のよそよそしさを解消するための工程を何度も繰り返すことで、身体全体が馴染んでいく過程を漠然とだが何度も自覚したので、そのきっかけさえ掴めば身体は思ったより重力に抑え付けられていないということを知った。それらの発見や変化に答えを当てはめていくので���なく、いまはただ回想を重ねるのみに留めたい。

4/6へ

0 notes

Text

穴を塞ぐ方法、あるいはそのバリエーションと結果ー1/6(地図と前提)

日本を出発して以来、なぜだか道端の工事現場などにある柵のようなものが目に留まるようになった。

初めて”それ”を認識をしたのは約9ヶ月前、5月初旬のブルックリンのこと。

工事現場と歩道を分けるために置かれたそれは、上面に開いた穴状の”なにか”を様々な材料を駆使し塞いでいた。いや、塞ごうとしていた、といったほうが正確だろう、塞いでいたものにはさらに改めて穴が開いており、バリエーションをもって中の空洞を前景化させていた。 その後それを見つけるたびに撮影し、以来、上記のタイトルをつけインスタグラムに投稿していくこととなるのだが、初めての発見から今に至るまである程度の出会いと考察が溜まったこともあり、(帰国までのあと1ヶ月弱でおそらくまだもう少し見つけることになるであろうが)ここで一度ログをまとめて作成しておく。(最初の投稿はこちら・全投稿一覧はこちら)

地図

まずひとつ出ている結論として、私はこのようなタイトルに対して、文字通りの意味だけで穴を塞ぐ方法を見たかったわけでも、そのバリエーションと結果を見たかったわけでもなかった。むしろ蓋をした瞬間に閉じられたその中の空間が、穴と蓋という存在によって自明になるその様そのものを見たかったのであり、それが仮置きの、さらにある空間とある空間を分かつ境界のような存在において提示されていることこそに惹かれたのだった。

おそらく私はその柵のようなものの写真を撮り続ける中で、私を含めた作家や作品、創作物がもつ力が社会にあけるある種の穴を再認識し、さらに言語をもとに生み出されたコンテクストがそれを再定着させる(塞ぐ)ことで、起こった出来事を自明のものにする方法について考えるきっかけを無意識的に拾っていこうとしていたのだと思う。(もう少し言いかえるのであれば、作家のアイデアが開ける穴と、いまこの時代を記述するための蓋を探す方法ともいえるかもしれない。)そしてその際の穴の中の空間における可能性を考えていきたい。

すべての眼差しは見たもの・見えるものを、できるだけ見たまま・見えるままに捉えようとすることから始まるが、私たちはそこから得たものーーーその捉えたもののもつ物理的な仕組みや構造、あるいはその振る舞いやありさまーーーを、別のものに見立てることで、ある種の思考パターンに転用していくこともまた可能である。私はこの柵を通して境界にまつわる思考を発展させる手がかりを見出していくつもりだ。

前提

1,

ある種の「境界」という存在に関心を持ち始めて長い年月が経っているが、それは空間と空間を分かつものというより、ある空間と空間が移行する界隈としての境界への興味だ。例えば英語のborderとbaundlyがまさに使い分けられているが、私はどちらかというとborderに興味がある。 どちらかに属するのではない、その中間領域の存在としてのborderの存在の可能性について。

見ている山のあの向こう側の見えない裏側、ページをめくった先のそのまた先のまだ見ぬ時空、すぐそばに住むまだ挨拶を交わしたことのない人の声・・・あらゆるところにborderが存在している。特別なことはなにもない、皮膚や他と区分する状態を持つものの当然の状態のありさまともいえる。

2,

全ての出来事をシンギュラリティと地球外生命の発見の前段階として考察することは可能だろうか。今年なのか、数年後かあるいはもっと先か、少なくとも私の世代の平均寿命内には確実にその2つがいずれかのタイミングで訪れ、今語られることはすべて大きく刷新せざるをえなくなるだろうというのが私の希望的立場である。そしてその日をただ待つのではなく、毎日をその前段階として過ごすにはどのようなウォーミングアップが可能なのかを考えたい。 アストロバイオロジーにおいてよく耳にするフレーズとして、地球外に生命を発見したときに初めて私たちは自分たちを含めた地球に存在するすべての生き物の存在を対象化できるというものがある。私たちは地球上の生き物同士でしか自分たちを比較したことがなく、異なる惑星間での生き物同士で比較をしたことがない。よって厳密にいうと何もわかっていないというのだ。 ではそれをシンギュラリティに当てはめるとしたらーーーそれが起こったとしたらーーー、私たちは初めて人類において自ら定義してきた知性というものを対象化できるようになるということなんだろうか。 いつかもし私たち人間の、人間らしさの定義をそっくりそのまま人工知能に移し替えることができるようになったとしたら、彼らの“洞窟壁画”はどこにどのように描かれ得るだろう。

3,

エイリアンや異形の存在としてのモンスターはヨーロッパでは中世時代から表象され、「自分とは異なるもの」「自分たちの道理とは異なるシステムをもつもの」として古くは主に権力者が自身の土地の民を統治しやすくするために利用していた存在であった。誰かにとって都合のよい「私たち」という集団を強固なものにするために、「悪いものは私たちの外(私たちが共有しているシステムや倫理の外)にありますよ」というときの「外」の役割を、長らくエイリアンやモンスターが引き受けていたわけだ。(“逆”に数あるSF内でどれほどのエイリアンやモンスターが地球を救ったことか)良くも悪くも人の想像力は、自分と自分以外、自分がいる場所と自分がいない・知らない場所との関係から逃れることはない。

Alienとはそもそも外国人、在留外国人という意味であった。 その意味を踏まえた上でSETI(地球外知的生命体探査)の周囲で使われるこのフレーズを考えてみるとしたらどうだろうか。 「Alienなんているはずない」「Alienを想定するだけ無駄だ」 最終的な結論ーーー地球外知的生命体がいるにせよいないにせよーーー現地球文明がコンタクトできるタイミングを持つかはともかくとして、この広大な宇宙のどこかにいないはずはないと思っているのだがーーー、それを想定し探すことをしなくなったときの人類を想像するほうが私は恐ろしい。(しかし同時に人類が長らく発揮してきたフロンティア精神のもたらす争いや暴力性に目をつぶることもできない。)

4,

私は今までもこれからも、生物・人間として作品を作ってきたし、いくつもりだ。しかしもう一方で伝統的な性別に対する社会的役割分担をもとに担わされる、それぞれのその役割の煩わしさを感じながら生きている人間の1人でもある。そして今までほとんどその煩わしさへの根本的な問題定義を公ですることをせず、話題にすることのリスクに気を取られ、やりすごすことが多かったこと、また数多くの瞬間、無意識的にせよ現在まで続く風習・習慣に同調し加担していた自分から脱皮する必要があると思っている。 多くの人が知っての通り、美術がとりまく環境ですら(むしろ、こそ)そこから未だ脱却できていない空間は多く、課題は山積みである。今まで道をひいてきてくれた人々のおかげで今の自分がいるわけであるし、私が言うまでもなく現在も多くの人たちが前進のための実践をしている。私も私なりの立場から、そしてより心をオープンにしながらシスターフッドを求め、日本の美術において女性の言語がさらに蓄積されて体系化されていく場を目指し、そこに道を作っていきたい。

5, あるいは 1- 2,

なにかとなにかをわかつことで必ず生まれるどちらともいえない領域、 例えば工事現場と都市の循環の中にある、柵の中の空洞について。 21世紀、2019年。なにかをゼロ地点のスタートから作り上げるという感覚をほとんど持つことのないこの時代において、今後の美術における補修と更新の方法を探したい。例えばその空洞を、「工事している場」と「その隣の工事していない場」の間を分かつ存在としてだけでなく、「新しいなにかを創造する場」と「存続されている現在」とを分ける領域として捉えてみる。

なおこの場合、私にとっての創作物や創造的な出来事が存在する空間は「仮置き」という言葉で言い表されることになるが、それは私にとってはネガティブなものではなく、出来事が場所に定着されることで生まれる事実とは別にある、移動可能な存在であることによる存続可能性として考えている。

繰り返す。 もとある状態に治すためだけの補修、従来のシステムを同じように存続させるため(だけ)の更新の先に、先は見えない。今まで通りの慣習に沿っているだけでは私の求める変化はおきず、空気は淀み、やがて予定調和で予想通りの袋小路にたどり着く。その閉塞感漂う空気はもう何年も何年も前から存在していたし、その解決方法はさまざまに考察され実践され続けている。マクロな範囲とミクロな範囲の前提のスケールを繋げるにはどうしたらいいか。もう少し考えていく事にしよう。

2/6へ

0 notes

Text

穴を塞ぐ方法、あるいはそのバリエーションと結果ー2/6(対象、条件、実例)

1/6はこちら 実例、インスタでの投稿はこちらから

1. 対象

Traffic Barrier 後日インターネットで検索し、この柵が一般的にTraffic Barrierと呼ばれていることを知る。 持ち運びのための重さや形態が考慮されているのだろうか、おそらく1人の人間が持ち運べる直方体を基本とした形態のものがたいていはユニットになって置かれている。(単体で置かれるもの、また小さなものや長いものも存在する。)そしてその上面には必ず穴が開いており、蓋がされていない場合、中の空洞を見てとれる。穴の形や大きさはメーカーによって異なるようだが、異なる形態の本体に対し、同じ穴のデザインをみることもある。上面に穴があるため中に水が溜まっている場合もあるが、雨の日や雨の日以降に水を含んでいるものを見たことがないので、おそらく人為的に水を溜めることはほとんどないようだ。むしろ空いた穴は道すがらの人々の格好のゴミ箱となる場合が多い。穴を塞ぐための蓋も様々な状態のものがあり、また必ず蓋をしなければ現場で使えないというわけではないようである。時には反射板など追加で付けられるなどカスタムされているものを見るが、設置における諸条件、条例などは今の所確認できていない。

2. 条件

(場所) NY・Boston・Philadelphia・Washington,D.C・London・Manchester・San Francisco・Los Angeles

(時) 2018年5月から現在まで

3. 実例

(穴) 2月22日現在 11種 (蓋) 2月22日現在 10種 (蓋の代わり) 2月22日現在 10種 (アクリル板、木材、ビニールシート、発泡剤、代用蓋 等)

(使用方法)

・建物工事のため歩道が狭まったことにより、車道と歩行者を分かつために置かれる場合 ・工事現場を囲う場合 ・道端の工事のため車幅が変った際の車線の変わり ・その他(放置、または目的がはっきりしない場合)

(穴の状態)

・しっかりと蓋がされ、中が見えない ・同じ群でも蓋がされている箇所とされていない箇所がある場合もある ・蓋がなく、代用品で蓋がされている(その後また穴が空いている場合も多い) ・蓋がされておらず、ゴミが蓋のかわりになっている ・蓋がされておらず、中にゴミや水が溜まっている ・蓋がされておらず、中の空の状態がみえる

(連結・カスタム)

・Traffic Barrier同士を連結 ・Traffic Barrierの上にさらに柵などを連結 (穴を使用する場合としない場合とがある) ・Traffic Barrierとそれ以外のものと連結する場合 ・連結しないがある間隔をおいて配置される場合 ・単品使用

3/6へ

0 notes