#美術展の日

Explore tagged Tumblr posts

Text

「清須市はるひ絵画トリエンナーレ アーティストシリーズVol.102 髙田裕大展 続 測量の日々」展示風景

撮影 ToLoLo studio

2 notes

·

View notes

Text

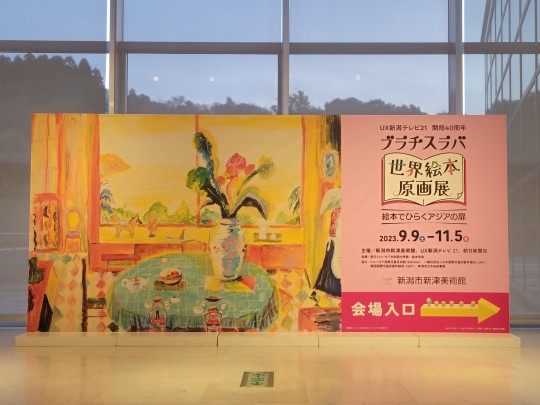

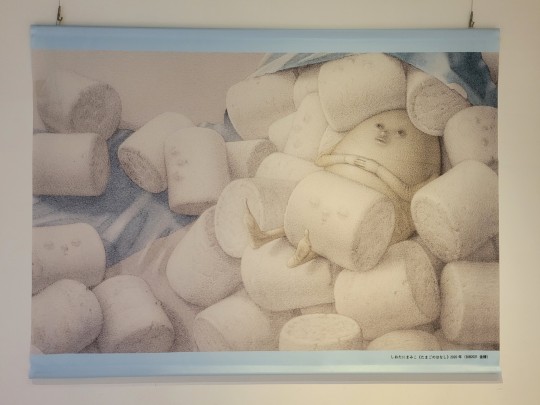

新津美術館で世界絵本原画展🌍

ワークショップもあって

遅い時間に行ったから人も少なくてGoodでした

2023.10.21

2 notes

·

View notes

Text

#図書館#郷土資料#昔の書籍#写真#地図#絵#手紙#日記#パンフレット#展覧会図録#画像検索#博物館#美術館#自治体#大学#研究機関#キーワード#アーカイブ#ジャパンサーチ#デジタルアーカイブ#ミュージアム

0 notes

Text

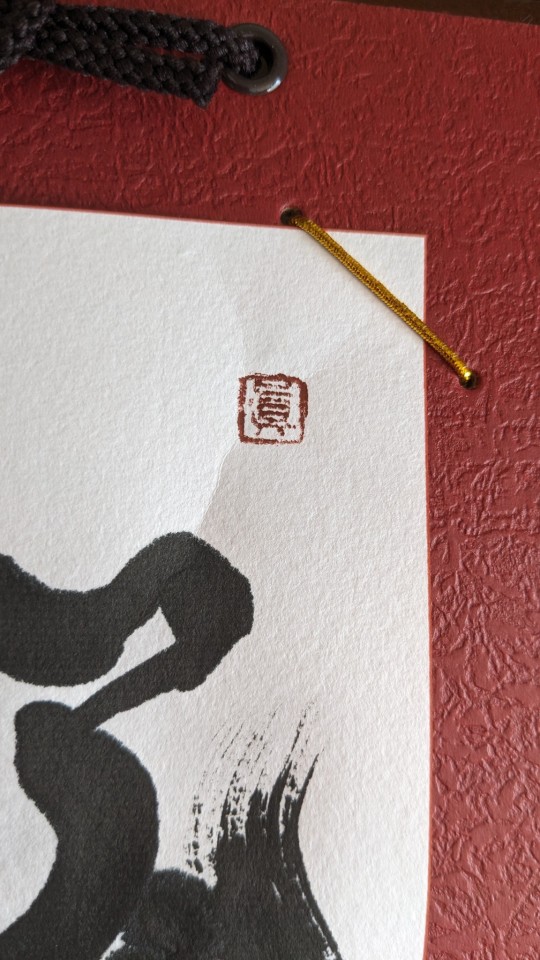

2024年描き初め作品展

会期:2024.2.1~ 2024.2.29

個展会場:

https://nihonbashiart.jp/group/20240202/

作品名:龍

作品説明:今年、年男の父のために書きました。賞状は毛筆で文字をたくさん書いてきましたが、一文字に入魂して書いたのは今回が初めてです。龍は行書体で書いています。辰年は陽の気が動いて万物が振動するので、活力旺盛になり大きく成長し、形が整う年だと言われています。 やるべきことは自分自身が知っています。これからもすぐに取りかかりたいです。私が思った時に。

素材:画仙紙、墨、顔彩、寸松庵掛

制作年:2024年

技法:水墨画

サイズ詳細:21×18.3cm

税込価格:80,000円(送料・税込)

軸装:あり

サイン:あり

#水墨画#webグループ展#美術ネットワーク#芸術の輪#絵描きさんと繋がりたい#現代作家の環#artilljp#gallery#japaneseart#artistonx#2024年描き初め作品展#日本橋アート

0 notes

Text

#419 トワイライト鑑賞会②を開催!

11月24日(金)、閉館後の展示室で上席研究員 岡野智子が開館25周年記念展II「挑み、求めて、美の極致」の展示解説を行いました。そのイベントの様子を一部レポートします。

最初にご紹介したのは、不思議な魅力を放つ≪普賢菩薩像≫。普賢菩薩は女性を救うとされ、平安時代の女性に厚く信仰されました。丸みを帯びた線やふっくらとした頬にかかる赤みは、女性のようにも見えますが、 性別を超えた美しさがあります。このような赤みは所々にあり、作品を柔らかく優美に見せてくれます。

絹の裏からも彩色する裏彩色という技法により、作品に深み・透明感を与えるとともに表側の絵具を保護しています。

象が雲に乗って現れる様子は平安後期の仏画としては新しさを感じることから、鎌倉時代に近い時期に描かれ、宋の文化が影響しているのではとのこと。

参加者からも印象に残った作品として多く名前が挙がりました。

懸仏(かけぼとけ)は円形のものが多く、方形の≪金銅千躰阿弥陀懸仏≫は珍しい作例だそうです。お釈迦様、お地蔵様、千手観音様の後ろには刻まれた約 1000 体もの小さな仏様が。通常の展示室の光では見えにくいですが、今回は特別に照明を当て1体1体の表情の違いまで見ていただきました。光に照らされ浮かび上がる仏様に参加者も興味津々でした。

お花見の楽しげな雰囲気が伝わる≪豊公吉野花見図屛風≫。秀吉が唯一安泰だった時期の楽しかった記憶を描いたような作品です。秀吉一行の場所や蔵王堂の位置などを示したパネルや、部分拡���図と合わせてご覧いただきました。休憩する人、辻説法の様子、踊る人、酔いつぶれる人まで!個性豊かな人々にも注目です。

2年後に行った秀吉の「醍醐の花見」を描いた屛風では秀吉の姿が大きく捉えられているのに対し、本図で は、その姿を見つけるのが難しいほど周囲にとけこむように描かれています。「あえて秀吉の姿を強調してい ないのが、この屛風最大の特徴」とのこと。青々とした山の連なりや、雲のように画面全体に広がる白い桜は 吉野の実際の風景そのもの。あまりにリアルな描写からは同行した絵師が実際に見て感じたままを素直に描いているのが分かります。

「屛風絵は場面ごとに近づいて細部を見るのもいいですが、少し離れて全体を鑑賞していただくのをおすすめします」と話す場面もありました。

≪刺繍大日如来像≫は、表具部分も含め全て刺繍で表されている繊細な“繍仏”(しゅうぶつ)。注目したいのは、髪、鬚(ひげ)、眉。黒い糸の代わりに編み込まれているのは、なんと人の髪の毛!参加者からは驚きの声が上がりました。 “髪繍“(はっしゅう)と言い供養のために故人の髪を用いたとされ、亡き人を思う気持ちは昔から変わらない事が分かります。

その後も岡野研究員ならではの楽しく興味深い話は続き、どんどん引き込まれていく参加者。作品との距離が、ぐっと縮まったのではないでしょうか。ご参加いただいた皆様、ありがとうございました!

1 note

·

View note

Text

#今日のできごと こないだのことですけど。 #デイビッドホックニー展 #東京都現代美術館

#妹娘 の絵の先生に、いま描いてる作品の色合いが似てる、と言われて興味を持って、会期ギリギリで観に行った。 おもしろかったな。

0 notes

Text

ポーラ美術館①

2023.10.20

昨日、平日ですがお休みを頂いて、静岡に住む友達と箱根のポーラ美術館に行ってきました。開催中の企画展は『横山大観、杉山寧から現代の作家まで 革新の日本画』。

最初から、ポーラ美術館のイメージと違う雰囲気。近くで観ると、遠くから観た時には分からなかった色や描いてある物が分かり、面白かったです。

上の写真の床にある作品の白い模様はお塩とのこと。

他にも今まで観たことのない色々な日本画を鑑賞できました!

コレクション展の一つは『西洋絵画とガラス工芸』。マティス他、ピカソやルノワール、モネ、ガレなど有名どころが飾られていました。

ポーラ美術館には初めて訪れたのですが、想像よりも広くて作品数も多く、ゆっくり楽しめました。

#pola museum of art#hakone#kanagawa#museum#art#ポーラ美術館#箱根#神奈川県#日本画#今の企画展は12/3まで。次の企画展『モダン・タイムス・イン・パリ1925』も気になります!

1 note

·

View note

Text

本日は久しぶりに美術館で展覧会のお当番。

小学校の鑑賞会のオールジャンル質問会に始まり、今日はお話好きなお客さまが多く、よく働いた気がします☺️素材でも作り方でも、ご興味お持ちいただけるのは嬉しいものです。

自分の作品は、夏帯が欲しくて緯苧麻で織った帯地。珍しく5色しか使っていません。正直展覧会向きではないですが、致し方なく。

なお本日の着物。帯自作です。

161 notes

·

View notes

Photo

人は自己家畜化で優しく従順に進化した 人工環境と社会に適応

テクノロジーと人類(48)長内洋介

2025/3/29 10:00

人類が今日の繁栄を築いた根本的な理由は何か。その謎を解く鍵として注目されているのが「自己家畜化」という概念だ。人は優しく進化して飛躍を遂げたのだという。

家畜と共通点

人類は約1万年前、ヤギやヒツジ、ウシなどの野生動物を飼育して家畜化した。奇妙なことに、人はこうした家畜とよく似た性質を持っている。この事実は古代ギリシャ時代から知られ、19世紀にダーウィンも注目して研究したが、理由は突き止められなかった。

家畜化された動物は、どの種でも共通の性質が表れる。人を攻撃せず従順で、ストレスに対して鈍感、頭や顎は小型化し、体は白くなり、顔は平面的で幼くなるといった変化だ。

これは「家畜化症候群」と呼ばれ、その多くは人でもみられる。人はチンパンジーと比べて温和で、反射的に攻撃することは少ない。数百万年に及ぶ進化の過程で顎や歯は小型化し、顔は平面的にな��た。

人はなぜ家畜と似ているのか。その理由を説明するのが自己家畜化だ。人は誰かに家畜化されたのではなく、自ら家畜のような性質に進化したというものだ。

動物を家畜化するときは人に従順な個体が選ばれる。人類も攻撃的な人は排除され、仲良く協力できる人が自然淘汰(とうた)で生き残ってきたと考えられる。自己家畜化が始まった時期は不明だが、われわれホモ・サピエンスが誕生した頃に大きく進展したらしい。

東京大の外谷(とや)弦太特任助教(複雑系科学)は「人類は道具を使い、協力して狩りをすることで多くの食料を得られるようになった。人口が増えて社会が複雑化すると役割分担が始まり、より仲良くすることが有利になって自己家畜化が加速した」と指摘する。

愛知県立大名誉教授で野外民族博物館リトルワールド館長の稲村哲也氏(文化人類学)は「他者と協力し、相手を思いやる人間の特性は自己家畜化の過程で残ってきたのだろう。人は自ら作った高ストレス社会に適応して、より優しくなった」と話す。

仲良くなると情報や物資の交換が活発になり、新たなアイデアが生まれイノベーション(技術革新)が起きる。自己家畜化が人類の繁栄と文明の進歩に重要な役割を果たしたことは間違いないだろう。

人は大人になってもよく遊ぶ。旺盛な好奇心の表れであり、遊びによる探索や試行錯誤が新たなひらめきの源泉になる。イヌは進化の過程で自ら人に近づいたともいわれ、人と同じようによく遊ぶ。

人類は道具や社会制度を作り、農耕や都市化によって人工的な環境を生み出してきた。人が作った環境の中で家畜が飼育されるように、人間も自ら作った社会や環境の中でしか生きられない存在だ。こうした視点からも人は自己家畜化したと指摘されている。

言語にも関係

自己家畜化は人間らしさの根源である言語の誕生にも関係しているという。小鳥のジュウシマツは野生種を品種改良した家畜で、野生種より複雑なさえずりができる。人も自己家畜化によって言語の進化が起きた可能性がある。

京都大の藤田耕司名誉教授(進化言語学)によると、野生動物は生きていくため常に天敵や餌の心配をしているが、家畜はその必要がないため余裕が生じ、多くのことに注意を払い考えられるようになる。

「これが複雑な構造を持つ人間の言語が生まれた一つの要因ではないか。言語による複雑な思考やコミュニケーションが可能になった背景には自己家畜化がある」と藤田氏は指摘する。

家畜化の研究は、ロシアで20世紀半ばに行われたキツネの家畜化実験で��きく前進した。人に従順な雄と雌を交配させ、生まれた子から従順な個体を選び交配させることを繰り返した結果、わずか数世代でイヌのように尾を振る人懐っこいキツネが生まれたのだ。

しかもこのキツネは耳が垂れ、色が白いなどの家畜化症候群も呈していた。数千年は要したであろうオオカミからイヌへの進化を人工的に再現したようなものだ。

この実験によって、従順さを求めると家畜化することが実証されたが、なぜ体の変化も同時に起きたのか。これを説明する画期的な仮説が約10年前に登場し、注目されている。

鍵となるのは神経堤細胞という特殊な細胞だ。胎児のときに脊髄付近から全身に散らばり、ホルモンを分泌する副腎や骨などさまざまな場所の形成を促す。

この働きが低下すると、攻撃性を高めるホルモンの分泌が減るなどして穏やかで従順になる。骨や軟骨の形成も阻害されるため、頭が小型化したり、耳が垂れたりする変化が同時に起きることも説明できるのだ。

この仮説が正しければ、動物の家畜化は神経堤細胞の働きが低い個体を選別する行為といえる。人の自己家畜化も、そういうタイプの人が仲間や結婚相手として多く選ばれ、進行した可能性がある。

京都大ヒト行動進化研究センターでは、チンパンジーと、近縁種で自己家畜化した性質を持つボノボの人工多能性幹細胞(iPS細胞)を使って、それぞれの神経堤細胞を作り、その働きを比べることで自己家畜化の決め手となる遺伝子を探す研究が進んでいる。

権力への依存

現代人も自己家畜化が進んでいるという。山口大の高橋征仁教授(社会心理学)によると、日本での代表的な美男子コンテストの候補者は、時代を追うごとにひ弱で優しく幼い印象の顔になっている。家畜化で生じる特徴的な変化だ。

分析の結果、女性は男性の優しい顔に恋愛や結婚の相手としての魅力を感じることが分かった。女性が穏やかで従順な男性を選ぶことで人の自己家畜化が進んでいる可能性がある。

自己家畜化の進行は人類の将来に何をもたらすのか。高橋氏は「幼くなるのは若々しくなることで良い面だが、課題は巨大な権力への甘えと依存が強まることだ」と話す。

インターネットが普及した今日、現代人は巨大IT企業が支配する情報インフラを従順に受け入れ、すっかり依存している。人はネット空間という見えない柵の中で飼育され、情報という餌を与えられて生きる家畜への道を自ら選んだと言ってもいいだろう。

一方、外谷氏は「人が協力して行ってきたことの多くは生成AI(人工知能)に置き換わる。人は協力することに価値を見いださず、他者や社会に無関心になっていく」と予��する。

家畜は人間に興味を示す半面、自分と同じ種への関心は低い。人間同士が無関心になることは自己家畜化の帰結ともいえそうだ。

稲村氏は「人は自己家畜化によって社会性や共感を強めてきたが、集団を超えた協力はできていない。集団内の結び付きが強いほど、外部の集団と戦争を起こしてしまう。この矛盾をどう解決するか問われている」と警鐘を鳴らす。

自己家畜化論は人種差別や優生思想と結び付いて政治的に利用された過去があり、現在でも誤解されやすい。だが人間の本質を探る上で重要な論点であり、人類史を俯瞰(ふかん)して理解する新たな視座になるだろう。(科学報道室編集委員)

(人は自己家畜化で優しく従順に進化した 人工環境と社会に適応 テクノロジーと人類(48)長内洋介 - 産経ニュースから)

207 notes

·

View notes

Quote

「エヴァンゲリオン」シリーズに登場する組織を名乗り、防災情報を「国内最速」のレベルで発信し続けるSNSアカウントがある。今や気象庁も認める社会インフラの一つとなった「特務機関NERV(ネルフ)」だ。当初は19歳の大学生による無許可のファン活動だったというNERVが、最速と呼ばれる防災情報組織に発展した背景には何があったのか。アカウントの設立者でセキュリティー会社「ゲヒルン」(東京)社長の石森大貴さん(34)の歩みを追った。(時事ドットコム取材班キャップ 太田宇律) ◇学生起業「すぐにつぶれると」 大学生だった石森さんが、ツイッター(現X)上に防災情報を発信するアカウント「特務機関NERV」を立ち上げたのは、2010年2月のこと。エヴァンゲリオンに登場するNERVは、謎の敵「使徒」と戦う組織の名称だ。「突如現れる使徒は、現実世界で言う災害のようなもの。当初は、全国の警報や避難指示を自動投稿するだけのアカウントで、ただのファン活動でした」(石森さん) エヴァと出会ったのは、主人公の碇シンジと同じ14歳のとき。幼なじみがDVDを貸してくれたのがきっかけで、「新劇場版」の公開時には映画館に何度も足を運ぶほど熱中した。大学在学中に知人の勧めで起業したときも、社名はエヴァにちなんで「ゲヒルン」に決めた。「頭脳」を意味するドイツ語だが、ファンにはNERVの前身組織名として知られている。 石森さんは設立当初のゲヒルンについて、「若手エンジニアを集めたイベントの開催や、ウェブサイト制作などを手掛けていましたが、大した仕事はなかった。きっとすぐにつぶれてしまって、自分は普通に就職するんだろうなと思っていました」と振り返る。その運命を大きく変えたのは、起業から半年後、2011年3月に発生した東日本大震災だった。 ◇炎上する小学校「もうだめか」 石森さんは宮城県石巻市出身。震災当時は東京都内で1人暮らしをしていたが、同市渡波の実家には母と妹がいた。 「揺れの直後は一度だけ家族と連絡が取れましたが、すぐに通信が途絶えてしまった。報道ではなかなか石巻の情報が得られず、一晩中ツイッターにかじり付いていました」。東京にいる自分にできることはないか。石森さんはネットや報道で得られた石巻市内の被害状況や避難情報を、自身のブログに「スクラップ」していった。被災者や故郷を案じる人のため、せめてもの行動だった。 夜が明けた午前6時ごろ、炎上する石巻市内の小学校や津波で押し流された家屋の空撮映像がテレビで流れた。「実家や家族も、もうだめじゃないか」―。最悪の想像が頭をよぎったが、数日が経った後、石森さんの実家が流失を免れ、中にいた母や妹も無事だったこと��分かった。しかし、石巻市雄勝町で病院職員として働いていた伯母は、大津波で帰らぬ人となった。 ◇ヤシマ作戦 震災直後から、東京では輪番停電(計画停電)が始まった。エヴァには、使徒を倒すために日本中を停電させ、その電力で陽電子砲を撃つ「ヤシマ作戦」という場面がある。石森さんはNERVのツイッターアカウントで、計画停電をヤシマ作戦に例え、連日必死に協力を呼び掛けた。 「怪しい」といぶかしむ人もいたが、次第に賛同する人は増えた。アニメの版権元は「あくまで非公式」としつつ、NERVの名称やロゴの使用を容認してくれた。石森さんはこれ以降、NERVのアカウントを徐々に「国内最速の防災情報アカウント」へと発展させていく。 災害情報共有システム(Lアラート)から避難情報などを受信できるようにし、気象業務支援センターとも専用線をつないでもらった。ゲヒルンは防災情報発信だけでなく、有名企業のセキュリティー診断を手がける企業として成長し、2016年にはさくらインターネットの子会社に。NERVの緊急地震速報は、テレビのテロップ表示を速度で上回ることも多く、災害時に多くの人が頼る情報インフラの一つとなっていった。 ◇防災アプリ、始動 ただ、ツイッターでの防災情報発信には限界も感じていたという。「全国の情報が全部流れてくることは、メリットでもデメリットでもある。一度でも煩わしいと思われたら、フォローを外されてそれっきり、その人の役には立てなくなってしまう」(石森さん)。ツイッターの運営企業の方針変更に振り回され、アカウントが突然「凍結」されてしまう事件も起きた。ニーズに合わせた防災情報を自主発信するため、自社アプリの制作を決断した。 「防災の日」に当たる2019年9月1日、ゲヒルンはiPhone用アプリ「特務機関NERV防災」をリリース。わずか1日で10万人超がダウンロードするほど大きな反響があったという。エヴァの版権元からは「社会的に意義のある活動」として正式に名称やデザインの使用許諾を得られ、気象庁も「使命を共にする頼もしいアプリ」と太鼓判を押した。2025年3月時点で、Android向けを含めたアプリの総ユーザー数は680万人を超える。 ◇「国内最速」無力感を糧に 現在、ゲヒルンの社員は15人。国内最速レベルの通知を実現しているのは、石森さんを含む少数精鋭の技術者たちが日々、システム改修と効率化を進め、人間には知覚できない「1ミリ秒」を削る努力をしているからだという。その背景にあるのは、石森さんが震災時に痛感したという「無力感」だった。 「大学で情報科学を勉強していたので、情報の取り扱いには長けていると思っていました。でもあの災害で、自分は家族や親戚にとって何の役にも立てなかった。あの日、自分がブログに情報をスクラップしていたように、全ての災害情報を一カ所にまとめたい。必要な情報を、大切な人に一瞬でも早く届けられたらと思い、開発を続けています」(石森さん) ◇「会社辞める」心折れた過去も 伯母を亡くした震災から今年で14年。スマートフォンの普及や技術の発展で、災害の情報は当時より早く、必要なときに必要な分だけ届けられるようになりつつある。ただ、石森さんはかつて、「このままSNSで防災情報をつぶやいていても、本当に人を救えるのか」と疑念を持ち、周囲と連絡を絶った時期もあった。 防災アプリ公開から半年前の2019年2月。きっかけは、親会社とのグループ会議で、防災事業の赤字をとがめられたことだった。「防災情報で儲かるのか」「社員と信頼関係は結べているのか」。役員からの厳しい言葉に、石森さんは強いショックを受けた。「この会社ではやりたいことができない。辞める」。そう言い残して、石巻市の実家に帰ってしまったという。 ◇情報は完全じゃない 再起のきっかけは、たまたま見に行ったリアス・アーク美術館(宮城県気仙沼市)で出会った東日本大震災の展示だった。「現代人は情報に命を託している」「しかし、あのような大規模災害が発生したなら、情報を待つ前に、想像力を働かせ、自ら行動しなければならない」―。常設展示の解説にあったこの一文が、石森さんの心に刺さった。 震災の日、伯母がいた石巻市雄勝町の雄勝病院。周辺に第1報として発表された大津波警報は「高さ6m」で、3階建ての病院屋上に逃げればやり過ごせたはずだった。しかし、実際に雄勝町を襲った津波は最大16.2メートル。雄勝病院は屋上まで津波にのみ込まれ、入院患者40人と、伯母を含む職員24人が犠牲となった。 「情報は完全じゃないし、答えじゃないし、届かないこともあるし、遅れることも、間違っていることもある。情報の役割は、その人に『判断をもたらす』ところまでなんです。情報に依存しないで、自分で考えて行動することを、自分は開発者として伝えなければならない。そう気付きました」 東京に戻った石森さんに、ゲヒルンの専務で、少年時代からの友人でもある糠谷崇志さんは「みんな待ってるよ」と声を掛けた。再起した石森さんを、ゲヒルンの仲間たちは温かく迎えてくれた。「心の整理がついて、それからは迷わず仕事に向き合えるようになった」と、今は思える。 ◇「1ミリ秒」削り続ける 防災アプリの運用コストは、精度や性能の向上とともに年々膨らみ続けている。「広告を見たら無料で使えるとか、課金したらより良い情報が得られますというのは、防災アプリ��してはあるまじき姿。一方で、ユーザーからは、『このアプリがなくなったら本当に困るので、課金させて欲しい』という声も寄せられていました」。そこで、2020年9月から「サポーターズクラブ」を開設し、運営費の一部を有志に支援してもらうことにした。 ただ、サポーターからの収益で賄えているのは、サーバー代などで年間1億円を超える運用コストの1割程度という。「あったらあっただけシステム改良に使ってしまうから、どんどんコストが大きくなる」と石森さんは笑う。 東日本大震災では、指定されていた一次避難所に身を寄せたにも関わらず、津波にさらわれ命を落とした人々がいた。情報は命を救うこともあれば、奪うこともあると、石森さんは言う。「怪しいアカウントの情報だから間違っている、気象庁や自治体、報道機関の情報だから正しいということでもないんです。情報の正確さと共に、自分の想像力も大事にして行動してほしい」。情報で人を救うことまではできなくても、少しでも早く伝えられたら、その人はどう行動するか判断できる。そのために、NERVは今後も「1ミリ秒」を削り続けていく。 <この記事は、時事通信社とYahoo!ニュースの共同連携企画です>

「情報で人は救えない」心折れた過去◆特務機関「NERV」、それでも削る1ミリ秒 #知り続ける(時事通信) - Yahoo!ニュース

124 notes

·

View notes

Text

「清須市はるひ絵画トリエンナーレ アーティストシリーズVol.102髙田裕大展 続 測量の日々」搬入風景

0 notes

Text

ひつじのショーン展に行きました

とっても楽しかった

気づいたら限定グッズ沢山買ってしまっていた😂

2023.7.7

2 notes

·

View notes

Text

アリス展

過日、アリス展(松坂屋美術館)を観てきました。

展示物の撮影がOKだったので、何枚か。

全部複製だったり、なりきりスタジオだったりです。

もちろん、テニエルの原画とかテニエル前段階のキャロルの挿絵とか、たくさん展示してあった。

そして「お宝系」は撮影不可で、ガラスケースに厳重に展示されていました。

出版物もヴァリエーションが豊富で、ほとんどが初版本。中には初めて目にするものもありました。

172 notes

·

View notes

Text

🐇展示のお知らせ🌷

==== ギャラリー光灯では、6月19日(木)より、グループ展「We begin to tell」を開催いたします。 金井冬樹、栗原あき、田村正樹、毬谷静の4名が、“個人的な物語”をテーマに作品を発表します。 語ることから始まる、私たちのささやかな物語。ぜひご高覧ください。

「We begin to tell」展 アーティスト|金井冬樹、栗原あき、田村正樹、毬谷静 会場|光灯 会期|2025年6月19日(木)〜7月6日(日)[月火水 休] 開廊時間|木金 13:00〜19:00 土日 12:00〜18:00 住所|101-0037 東京都千代田区神田西福田町4-5 神田ビル3F

オープニングレセプション&バー| 6月19日(木)18:00〜21:30(L.O) 光灯と同ビルのキッチンJITAにて、オープニングレセプション&バー型イベントを開催します。 どなたでもご参加いただけます。お誘い合わせのうえお越しください。

=====

今回の展示のお話をいただいてから、私はなんでこんなに絵を描いているんだろう、ということをあらためて考えてみました。 それ以外のことがろくに出来なかった、と言ってしまえばそれまでなんですが、と言うか今までそう思っていたのであまり深く考えてこなかったのですが、高校の美術の先生に、「あなたの絵は、本当に絵が好きなんだという感じがするね」と言われたことは嬉しくて、ずっと心の中に残っています。

新作5点を展示予定です。(画像は出展作品の一部分です) グッズは既存のものと、東京では初めて販売する、3種類の新しいステッカーがあります。 お近くにお越しの際は、ご覧いただければ幸いです。

バタバタしてお知らせが遅くなってしまいすみません。。 私は19日にギャラリーにいる予定です! どうぞよろしくお願いします🙇♀️🌼

39 notes

·

View notes

Text

千葉禎介 農夫 第一回東京オリンピック前の日本

説明文の出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 千葉禎介(ちばていすけ、1917年10月19日 - 1965年)は、昭和の日本におけるアマチュア写真家である。秋田県仙北郡角館町に生まれ、2歳のとき横手市に転居した。1932年、高校卒業後、呉服店に勤務。コニカの蛇腹カメラBaby Pearlを手に入れて、1940年代~60年代に、主に横手市や平鹿郡の農村風景を撮影していた。2017年12月から2018年1月にかけ、千葉の生誕100年を記念し、彼の故郷に近い秋田県立近代美術館において、「生誕100年 千葉禎介写真展」が開催された。

こ��らの ↑ macecho さんのブログで見た画像です。

25 notes

·

View notes