#観劇 中川晃教

Explore tagged Tumblr posts

Text

【投稿企画】先月の1本・来月の1本(2023年9月)

読者の方々からお寄せいただいた9月の「先月の1本・来月の1本」をご紹介します。先月の観劇の記憶を思い起こしながら、来月の観劇のご予定にお役立ていただければと思います。投稿はどなたでもご参加いただけます。芸術の秋です。是非いっしょに舞台芸術を盛り上げていただければと願っています。

・kiki 地方公務員(11本以上) 【先月の1本】 松竹・八月納涼歌舞伎 第三部『新・水滸伝』(歌舞伎座) 怒涛の展開と魅力的な登場人物によって、古典ベースのある意味ベタともいえる物語を笑って泣けるエンターテイメントのお手本のようなステージに仕上げた。現実の世界ではいろんなことがあるだろうけど、舞台の上のあの熱情を守り続ける方々に敬意とエールを。 【来月の1本】モボ・モガ「多重露光」(日本青年館ホール) 横山拓也氏の脚本で眞鍋卓嗣氏の演出という立て続けに名作を生み出しているコンビとこのキャスト陣の組み合わせがどんなバランスで成立するのか、拝見するのがとても楽しみ。

・谷岡健彦 教員(6~10本) 【先月の1本】 せたがやこどもプロジェクト2023「メルセデス・アイス」(世田谷パブリックシアター) 劇作家として有名になる前のフィリップ・リドリーが書いた童話を白井晃の脚色で舞台化。演劇的な趣向が盛り沢山の作品で、観客の子どもたちが大いに喜んでいたのが微笑ましかった。 【来月の1本】 文学座「逃げろ!芥川」(紀伊国屋サ��ンシアター) 芥川龍之介を主人公にした畑澤聖悟の新作。芥川の作品の登場人物と実人生が交錯する面白い舞台になりそう。

・papamomo 会社役員(11本以上) 【先月の1本】 範宙遊泳「バナナの花は食べられる」(KAAT神奈川芸術劇場 中スタジオ) 「人は優しくなければ生きていく資格がない」っフィリップ マーロウの言葉が似あう、ハードボイルドが大好物な者への、優しい人達の苦しみや優しさを切り取った鎮魂歌でした。今年のベストでした。6人の俳優も素晴らしかった。 【来月の1本】 劇団普通「写真」(カフェムリウイ) 石黒麻衣と、近藤強と、用松亮が。

・小泉うめ 観劇人・観客発信メディアWL(6~10本) 【先月の1本】 CHAiroiPLIN「さいあい〜シェイクスピア・レシピ〜」(三鷹市芸術文化センター 星のホール) 再演公演だが地域の高校生を巻き込んでの丁寧な企画は公共劇場の参考になるところが多いのではないだろうか。『ロミオとジュリエット』を扱った「BALLO」も良かった。合わせ技1本。 マリアーノ・ペンソッティ / Grupo Marea「LOS AÑOS(歳月)」(京都芸術劇場 春秋座) 今回のKYOTO EXERIMENTは新体制になって最高のラインナップが揃ったと思っていてここから1本というのは本当に苦しいとおことわりしておきますが、国内で先端の演劇にたくさん触れている人にオススメするとしたらコレ。きっとあれやこれやを思い出すはずです。

0 notes

Text

2019年の出来事と読んだ本と観た映画と年末と

実際にはすでに年は明けてしまっているが、この記事に関してはまだ年末という体で。またあとでべつの記事に年末については書きます。 今年は『フィルムメーカーズ19 ギジェルモ・デル・トロ』(宮帯出版社)に『クリムゾン・ピーク』について書かせてもらったり、『文芸誌 反省しない犬』に短篇を書かせていただいたりと、私個人としてはわりと文章発表の機会が増えた。『白鴉』31号に載せた作品が外部合評でやたら高評価だったが、同人誌評でどうなることやら。 仕事の激務化が進んで読書量が53冊と計測史上最低記録を更新してしまった。昨年は66冊。韓国文学の割合が増したのと、岡和田晃氏に勧められていた山野浩一をようやく読めた。 映画の観賞回数は126回。昨年は116回。『フィルムメーカーズ』に書くのにデル・トロをあらためてまとめて何作か観たのも増えた要因か。わりと邦画ががんばっていた印象。ずっと観たいと思っていた『サタンタンゴ』の上映はまさに事件であった。 あと、ライムスターが結成30周年で全国47都道府県ツアーを行ない、そのうち、岡山、和歌山、滋賀、兵庫、京都、大阪、東京、と参加。白鴉の例会がなければ奈良も行っていただろう。東京ポッド許可局のイベントも楽しかった。 2月に大阪入管前抗議、9月に日韓連帯アクション0907に参加し、神戸と東大阪の在日朝鮮学生美術展へ足を運ぶなどもした。 疎遠になっていたmixiの知り合いとふたたび縁がつながるということがふたり分起き、思えばいちばん実人生に影響を与えているSNSはmixiだなあと。よくも悪くも。

2019年の本と映画の記録。2018年はこちら。

読了本53冊

ファン・ジョンウン『誰でもない』(晶文社) ファン・ジョンウン『野蛮なアリスさん』(河出書房新社) チョ・セヒ『こびとが打ち上げた小さなボール』(河出書房新社) 姜英淑『ライティングクラブ』(現代企画室) 村田沙耶香『コンビニ人間』(文春文庫)

ハン・ガン『ギリシャ語の時間』(晶文社) イム・チョル『別れの谷──消えゆくこの地のすべての簡易駅へ』(三一書房) 石垣りん『表札など』(童話屋) 樺山三英『ドン・キホーテの消息』(幻戯書房) キム・スム『ひとり』(三一書房)

石垣りん『略歴』(花神社) ハン・ガン『少年が来る』(クオン) 草野理恵子『パリンプセスト』(土曜美術社) メアリー・シェリー『フランケンシュタイン』(新潮文庫) パトリシア・ウォー『メタフィクション──自意識のフィクションの理論と実際』(泰流社)

チョン・スチャン『羞恥』(みすず書房) 古田徹也『言葉の魂の哲学』(講談社選書メチエ) ハン・ガン『すべての、白いものたちの』(河出書房新社) 野間秀樹『日本語とハングル』(文春新書) 黄英治『こわい、こわい』(三一書房)

キム・ヨンハ『殺人者の記憶法』(クオン) 廣野由美子『批評理論入門──『フランケンシュタイン』解剖講義』(中公新書) チェ・ウニョン『��ョウコの微笑』(クオン) アラン・ロブ=グリエ『消しゴム』(光文社古典新訳文庫) レベッカ・ソルニット『説教したがる男たち』(左右社)

松岡政則『あるくことば』(書肆侃侃房) 内藤千珠子『帝国と暗殺──ジェンダーからみる近代日本のメディア編成』(新曜社)2回目。 内藤千珠子『愛国的無関心──「見えない他者」と物語の暴力』(新曜社)2回目。 アラン・ロブ=グリエ『新しい小説のために──付 スナップ・ショット』(新潮社) 『カム』17号

サミュエル・ベケット『モロイ』(河出書房新社) 鈴木道彦『余白の声──文学・サルトル・在日』(閏月社) アントワーヌ・コンピニョン『文学をめぐる理論と常識』(岩波書店) 原佑介『禁じられた郷愁──小林勝の戦後文学と朝鮮』(新幹社) 林浩治『在日朝鮮人日本語文学論』(新幹社)

サミュエル・ベケット『伴侶』(書肆山田 りぶるどるしおる)通算7回目 林浩治『戦後非日文学論』(新幹社) 金時鐘/佐高信『「在日」を生きる──ある詩人の闘争史』(集英社新書) 『星座盤』vol.13 『骨踊り──向井豊昭小説選』(幻戯書房)

トーマス・ベルンハルト『凍』(河出書房新社) 『babel』3号 『白鴉』31号 サミュエル・ベケット『マロウン死す』(河出書房新社) チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ『なにかが首のまわりに』(河出文庫)

山野浩一『殺人者の空──山野浩一傑作選II』(創元SF文庫) 山野浩一『鳥はいまどこを飛ぶか──山野浩一傑作選I』(創元SF文庫) 山野浩一『X電車で行こう』(ハヤカワ文庫) 山野浩一『ザ・クライム』(冬樹社) 『現代韓国短篇選(下)』(岩波書店)

北村紗衣『お砂糖とスパイスと爆発的な何か──不真面目な批評家によるフェミニスト批評入門』(書肆侃侃房) 谷賢一『従軍中の若き哲学者ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインがブルシーロフ攻勢の夜に弾丸の雨降り注ぐ哨戒塔 の上で辿り着いた最後の一行「──およそ語り得るものについては明晰に語られ得る/しかし語り得ぬことについて人は沈黙せねばならない」という言葉により 何を殺し何を生きようと祈ったのか?という語り得ずただ示されるのみの事実にまつわる物語』(工作舎) ジャン・ジロドゥ『トロイ戦争は起こらない』(ハヤカワ演劇文庫) 馳平啓樹『かがやき』(水窓出版)

映画観賞回数126回

『審判』(ジョン・ウィリアムズ)シネ・ヌーヴォ 『ヨーロッパ横断特急』(アラン・ロブ=グリエ)テアトル梅田 『嘘をつく男』(アラン・ロブ=グリエ)テアトル梅田 『エデン、その後』(アラン・ロブ=グリエ)テアトル梅田 『快楽の漸進的横滑り』(アラン・ロブ=グリエ)テアトル梅田

『鈴木家の嘘』(野尻克己)塚口サンサン劇場 『ヴェノム』(ルーベン・フライシャー)塚口サンサン劇場 『囚われの美女』(アラン・ロブ=グリエ)テアトル梅田 『不滅の女』(アラン・ロブ=グリエ)テアトル梅田 『ハード・コア』(山下敦弘)塚口サンサン劇場

『リンダリンダリンダ』(山下敦弘)通算2回目。塚口サンサン劇場 『教誨師』(佐向大)塚口サンサン劇場 『ア・ゴースト・ストーリー』(デヴィッド・ロウリー)塚口サンサン劇場 『ギャングース』(入江悠)通算3回目。第七藝術劇場 『寝ても覚めても』(濱口竜介)シネ・ヌーヴォ

『きみの鳥はうたえる』(三宅唱)シネ・ヌーヴォ 『KICKS』(ジャスティン・ティッピング)塚口サンサン劇場 『銃』(武正晴)塚口サンサン劇場 『ヘレディタリー 継承』(アリ・アスター)塚口サンサン劇場 『メアリーの総て』(ハイファ・アル=マンスール)塚口サンサン劇場

『アリー──スター誕生』(ブラッドリー・クーパー)塚口サンサン劇場 『ボヘミアン・ラプソディ』(ブライアン・シンガー)塚口サンサン劇場 『クリムゾン・ピーク』(ギレルモ・デル・トロ)通算2回目。DVD 『デビルズ・バックボーン』(ギレルモ・デル・トロ)DVD 『MAMA』(アンディ・ムスキエティ)DVD

『サスペリアpart2』(ダリオ・アルジェント)DVD 『嵐電』(鈴木卓爾)阪急梅田ホール。第14回大阪アジアン映画祭オープニングセレモニー。 『フランケンシュタイン』 (ジェイムズ・ホエール)DVD 『金子文子と朴烈』(イ・ジュンイク)シネ・ヌーヴォ 『クリムゾン・ピーク』(ギレルモ・デル・トロ)通算3回目。Blu-ray

『いつか家族に』(ハ・ジョンウ)塚口サンサン劇場 『22年目の記憶』(イ・ヘジュン)塚口サンサン劇場 『バーニング』(イ・チャンドン)塚口サンサン劇場 『バーニング』(イ・チャンドン)2回目。塚口サンサン劇場 『ホイットニー── オールウェイズ・ラヴ・ユー』(ケヴィン・マクドナルド)塚口サンサン劇場

『クリード──炎の宿敵』(スティーブン・ケイプル・Jr.)塚口サンサン劇場 『バーニング』(イ・チャンドン)3回目。塚口サンサン劇場 『天才作家の妻──40年目の真実』(ビョルン・ルンゲ)塚口サンサン劇場 『ヴィクトリア女王──最期の秘密』(スティーブン・フリアーズ)塚口サンサン劇場 『未来を乗り換えた男』(クリスティアン・ペツォールト)塚口サンサン劇場

『フロントランナー』(ジェイソン・ライトマン)塚口サンサン劇場 『キャプテン・マーベル』(アンナ・ボーデン/ライアン・フレック)Movixあまがさき 『ちいさな独裁者』(ロベルト・シュヴェンケ)塚口サンサン劇場 『ギルティ』(グスタフ・モーラー)塚口サンサン劇場 『ファースト・マン』(デイミアン・チャゼル)塚口サンサン劇場

『女王陛下のお気に入り』(ヨルゴス・ランティモス)塚口サンサン劇場 『グリーンブック』(ピーター・ファレリー)塚口サンサン劇場 『幸福なラザロ』(アリーチェ・ロルバケル)シネ・リーブル梅田 『ペパーミント・キャンディー』(イ・チャンドン)シアターセブン 『オアシス』(イ・チャンドン)シアターセブン

『主戦場』(ミキ・デザキ)第七藝術劇場 『カメラを止めるな!』(上田慎一郎)11回目。塚口サンサン劇場 『カメラを止めるな!スピンオフ ハリウッド大作戦!』 (上田慎一郎)塚口サンサン劇場 『ROMA/ローマ』(アルフォンソ・キュア��ン)塚口サンサン劇場 『ビール・ストリートの恋人たち』(バリー・ジェンキンス)塚口サンサン劇場

『運び屋』(クリント・イーストウッド)塚口サンサン劇場 『ブラック・クランズマン』 (スパイク・リー)塚口サンサン劇場 『記者たち』(ロブ・ライナー)塚口サンサン劇場 『ふたりの女王──メアリーとエリザベス』(ジョージー・ルーク)塚口サンサン劇場 『バイス』(アダム・マッケイ)塚口サンサン劇場

『ゴジラ──キング・オブ・モンスターズ』(マイケル・ドハティ)塚口サンサン劇場 『多十郎殉愛記』(中島貞夫)塚口サンサン劇場 『マイ・ブックショップ』(イザベル・コイシェ)塚口サンサン劇場 『ビュー��ィフル・ボーイ』(フェリックス・ヴァン・フルーニンゲン)塚口サンサン劇場 『コンジアム』(チョン・ボムシク)塚口サンサン劇場

『パドマーワト──女神の誕生』(サンジャイ・リーラ・バンサーリー)塚口サンサン劇場 『オーヴァーロード』(ジュリアス・エイヴァリー)塚口サンサン劇場 『希望の灯り』(トーマス・ステューバー)塚口サンサン劇場 『ドント・ウォーリー』(ガス・ヴァン・サント)塚口サンサン劇場 『ジョーズ』(スティーヴン・スピルバーグ)塚口サンサン劇場

『アナと世界の終わり』(ジョン・マクフェール)塚口サンサン劇場 『愛がなんだ』(今泉力哉)塚口サンサン劇場 『アメリカン・アニマルズ』(バート・レイトン)塚口サンサン劇場 『スノー・ロワイヤル』(ハンス・ペテル・モランド)塚口サンサン劇場 『荒野にて』(アンドリュー・ヘイ)塚口サンサン劇場

『嵐電』(鈴木卓爾)2回目。塚口サンサン劇場 『そうして私たちはプールに金魚を、』(長久允)塚口サンサン劇場 『WE ARE LITTLE ZOMBIES』(長久允)塚口サンサン劇場 『東京裁判』(小林正樹)シネ・ヌーヴォ 『ハッピー・デス・デイ』(クリストファー・ランドン)塚口サンサン劇場

『ハッピー・デス・デイ2U』(クリストファー・ランドン)塚口サンサン劇場 『イメージの本』(ジャン=リュック・ゴダール)堂島リバーフォーラム 『僕たちは希望という名の列車に乗った』 (ラース・クラウメ)塚口サンサン劇場 『ダンスウィズミー』(矢口史靖)塚口サンサン劇場 『よこがお』(深田晃司)テアトル梅田

『新聞記者』(藤井道人)塚口サンサン劇場 『よこがお』(深田晃司)2回目。テアトル梅田 『サウダーヂ』(富田克也)シネ・ヌーヴォ 『RAP IN TONDO』(富田克也)シネ・ヌーヴォ 『ラップ・イン・プノンペン』(富田克也)シネ・ヌーヴォ

『海獣の子供』(渡辺歩)塚口サンサン劇場 『ドッグマン』(マッテオ・ガローネ)テアトル梅田 『サタンタンゴ』(タル・ベーラ)テアトル梅田 『神と共に──第1章:罪と罰』(キム・ヨンファ)塚口サンサン劇場 『神と共に──第2章:因と縁』(キム・ヨンファ)塚口サンサン劇場

『永遠に僕のもの』(ルイス・オルテガ)塚口サンサン劇場 『工作──黒金星と呼ばれた男』(ユン・ジョンビン)塚口サンサン劇場 『ひろしま』(関川秀雄)シネ・ヌーヴォ 『存在のない子供たち』(ナディーン・ラバキー)塚口サンサン劇場 『世界の果ての鼓動』(ヴィム・ヴェンダース)塚口サンサン劇場

『クリムト──エゴン・シーレとウィーン黄金時代』(ミシェル・マリー)塚口サンサン劇場 『ピータールー──マンチェスターの悲劇』 (マイク・リー)塚口サンサン劇場 『イングランド・イズ・ マイン──モリッシー、はじまりの物語』(マーク・ギル)塚口サンサン劇場 『ブルーアワーにぶっ飛ばす』(箱田優子)テアトル梅田 『米軍が最も恐れた男カメジロー不屈の生涯』(佐古忠彦)塚口サンサン劇場

『やっぱり契約破棄していいですか?』(トム・エドモンズ)塚口サンサン劇場 『感染家族』(イ・ミンジェ)塚口サンサン劇場 『守護教師』(イム・ジンスン)塚口サンサン劇場 『ベルリン──天使の詩』(ヴィム・ヴェンダース)たぶん通算5回目ぐらい。塚口サンサン劇場 『ガリーボーイ』(ゾーヤー・アクタル)シネ・リーブル梅田

『よこがお』(深田晃司)3回目。塚口サンサン劇場 『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』(クエンティン・タランティーノ)塚口サンサン劇場 『ラスト・ムービースター』(アダム・リフキン)塚口サンサン劇場 『アス』(ジョーダン・ピール)塚口サンサン劇場 『ジョーカー』(トッド・フィリップス)OSシネマズミント神戸

『メランコリック』 (田中征爾)塚口サンサン劇場 『ブルーアワーにぶっ飛ばす』(箱田優子)2回目。シネマート心斎橋 『ブラインドスポッティング』(カルロス・ロペス・エストラーダ)塚口サンサン劇場 『ひとよ』(白石和彌)MOVIXあまがさき 『第三夫人と髪飾り』(アッシュ・メイフェア)テアトル梅田

『ある精肉店のはなし』(纐纈あや)第七藝術劇場 『象は静かに座っている』(フー・ボー)シネマート心斎橋 『アイリッシュマン』(マーティン・スコセッシ)シネマート心斎橋 『家族を想うとき』(ケン・ローチ)シネ・リーブル梅田 『去年マリエンバートで』(アラン・レネ)十何年かぶり2回目。シネ・リーブル梅田

『この世界の(さらにいくつもの)片隅に』(片渕須直)テアトル新宿

4 notes

·

View notes

Photo

みえのみんなの演劇祭

サーカスのライオン ノロウェイの黒牛(人形劇) 山月記

/

ご予約、ご来場の前に必ずこちらこをご確認ください。 新型コロナウィルス感染拡大防止について

/

家族で楽しめる「サーカスのライオン」と人形劇「ノロウェイの黒牛」、そして毎年春の恒例ひとり芝居「山月記」の3作品を上演。

➤ 開演日時

6月27日(土) 11:00〜 サーカスのライオン・ノロウェイの黒牛 16:00〜 山月記

※受付開始は開演の30分前、開場は15分前から

※「サーカスのライオン」と「ノロウェイの黒牛」は2本立て上演。 2作合わせた上演時間は約45分。対象年齢は3~10歳ぐらい。

※「山月記」の上演時間は約40分

/

➤ 料金:

サーカスのライオン・ノロウェイの黒牛

18歳以下 500円、19歳以上 1,000円

日時指定・全席自由

津あけぼの座劇場支援会員対象公演

山月記

自由(観劇後にお客さま自身で料金を決めていただくシステム)

➤ ご予約

ご予約不要。当日劇場にお越しください。

/

/ 作品紹介 /

サーカスのライオン

原作:川村たかし 構成・演出:油田晃 出演:小菅紘史

絵本を元にした小菅紘史のひとり芝居。サーカスで毎日のように火の輪をくぐる年老いたライオン。退屈から変装して街に出かけたとき、ある男の子と仲良くなる。ある夜、男の子の家が火事になってしまう。そのときライオンは…。小学校の教科書にも掲載されている、勇気とあたたかさ、そしてちょっぴりしんみりする物語。

※「ノロウェイの黒牛」と2作品セット上演 ※対象年齢:3〜10歳くらい

/

小さな大人と大きな大人のための名作シリーズ 人形劇 ノロウェイの黒牛

原作:スコットランド民話 構成・演出・訳:鳴海康平 出演:木母千尋、菊原真結 劇中歌作曲:浅井暁子

スコットランド民話をもとにした家族で楽しめる人形劇。魔法で大きな黒牛に変えられてしまった王子と長い旅をする女の子。ある日、黒牛がいなくなってしまい、女の子は彼を探して歩き続ける。たどり着いた大きな城で、魔女と結婚する王子を見つける。旅の途中でもらった木の実を割り、王子を思いながら歌う女の子の声に王子は…。やさしくすること、あきらめないこと、つらいときは泣いていいこと、どこかにかならず味方がいること。大切なことや、忘れていたことが詰まった物語。

※「サーカスのライオン」と2作品セット上演 ※対象年齢:3〜10歳くらい

/

山月記

原作:中島敦 演出:鳴海康平 出演:小菅紘史

中国は唐の時代。先を急ぐ男は、危険をかえりみず、山道を進んでいた。そこで男は、一匹の虎に出会う。その虎はかつての友人であった。その虎となった友人は、草むらの奥で姿を隠し語りはじめる…。明治の末に生まれた作家・中島敦。国語の教科書にも多く採用される名作短編。

/

Théâtre de Belleville 2020 春シーズンプログラム

主催:Théâtre de Belleville・合同会社 第七劇場 協力:特定非営利活動法人パフォーミングアーツネットワークみえ

フライヤーレイアウト:橋本デザイン室 カバー写真:松原豊

1 note

·

View note

Text

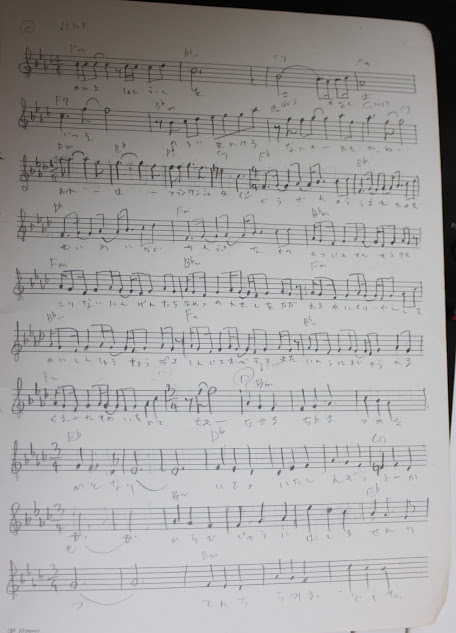

「偉大なる生命創造の歴史が始まる」耳コピ

・勢い余って新潟からチケットもないのに駆け付けないように耳コピとコード記載をやっていました

・間違いはたくさんあるかも

・特に4分の3拍子の所は8分の6拍子かもしれません

・意外にコード進行は単純かも…?

・転調3回、拍子変更も何回もあって大変そう…

1枚目

・イントロで2回転調がある(嬰ハ短調→ニ短調→ヘ短調)

2枚目

・「俺はフランケンシュタイン」の所は、それまでの4分の4拍子から8分の6拍子に変わっているけれど8分音符の速さは変わっていないと思われる(8分の6拍子は8分音符3つを一拍と捉えるので速度が変わったように思える)大事な名前の名乗りの所だけ拍子変えるアイディア面白いと思いました。

・「殺人戦争テロ…」のあたりは人間の声で歌うの大変そう…譜面が黒い

3枚目

・最後でまた転調!(ヘ短調→変イ短調)変イ短調は♭多すぎ

・転調のために直前をA♭にしてスムーズにしている

0 notes

Text

[友の会メール]友の会10期更新は10月末まで受付中!/『ゲンロン10』全国書店販売開始!/『ゲンロンβ41』配信中!

☆**:..。o○o。:..**☆

[友の会メールvol.332]友の会10期更新は10月末まで受付中!/『ゲンロン10』全国書店販売開始!/『ゲンロンβ41』配信中!(2019年10月08日配信)

★noteで読む: https://note.mu/genron/n/ndb07712875fc

☆**:..。o○o。:..**☆

こんにちは、スタッフの宮田です。

『ゲンロン10』が全国書店にて販売開始されました。ツイッターでも嬉しいご感想をたくさんいただいております。 ゲンロンカフェでは『ゲンロン10』に関連するイベントを開催していきますので、こちらもお楽しみに! また、ゲンロン友の会9期から10期への更新を今月いっぱいまで受け付けております。 更新特典の『ゲンロン10.5』が手に入るラストチャンスです。友の会更新をお忘れなく!

* * * * *

★友の会 第10期への更新は10/31まで受付中!★

友の会会員のみなさまには、日頃よりゲンロンを支えていただきまして誠にありがとうございます。

この度、ゲンロン友の会 第10期への更新時期となりました。 10月31日までに第9期から更新していただいた方には、特別冊子『ゲンロン10.5』(非売品)を進呈いたします。こちらは『ゲンロンβ29』から『ゲンロンβ39』の記事を集めた特装版です。 (新規ご入会の方は『ゲンロン10.5』進呈の対象外となります。ご了承ください) すでに更新していただいた会員の皆さまには、『ゲンロン10.5』をまもなく発送いたします。 『ゲンロン10.5』のラインナップは、國分功一郎さんと東浩紀の対談「正義は剰余から生まれる」や、 星野博美さん、本田晃子さんの新連載、リレーエッセイ「つながりロシア」、 そして本書表紙の写真も担当された大山顕さんの「スマホの写真論」など豪華なコンテンツが目白押しです。

友の会第10期では他にも、『ゲンロン11』、「10期会期内発行の選べる単行本2冊」、『ゲンロンβ42~53』をお届けするほか、カフェ割引など多様なサービスがついてきます。

更新締め切りは10/31までとさせていただきます。詳細は以下の商品ページをご覧ください。 友の会10期への更新をよろしくお願いします。 https://genron.co.jp/shop/products/detail/244

* * * * *

★『ゲンロン10』全国書店販売開始・電子書籍版も発売!★

『ゲンロン10』がついに9/26全国書店にて発売となりました!もうお手に取っていただけましたでしょうか? また、電子書籍版も発売いたしました。ぜひお好きな媒体でお楽しみください。 Twitterではすでに嬉しいご感想を多数いただいております。ぜひたくさんのご感想をお待ちしております。 『ゲンロン10』感想まとめはこちら。 https://togetter.com/li/1409795

『ゲンロン10』の試し読みもできる特設ページも公開しました。ぜひご覧ください。 https://genron-tomonokai.com/genron10/

『ゲンロン10』 Amazonでのご購入はこちら。 物理書籍版 2,640円(税込) https://amzn.to/2oW4uh9 電子書籍(Kindle)版 2,300円(税込) https://amzn.to/2MzB4hl

すべて必読の、大充実のコンテンツです。ぜひ一度お手に取ってごらんください!

■

★「東浩紀がいま考えていること」(2019/06/14)第1弾をVimeo公開!★

大好評に終わった、先日の東浩紀一人語りイベント第二弾。 そこで、6月に行われた第一弾をVimeo緊急公開いたします。 レンタル(7日間)600円、ご購入(無制限)1,200円です。

東浩紀「東浩紀がいま考えていること」(2019/6/14収録) https://vimeo.com/ondemand/genron20190614

* * * * *

★『ゲンロンβ41』配信中!★

1.【新連載】「小松理虔 当事者から共事者へ」

『新復興論』の著者待望の新連載では、内部でも外部でもない立場を「共事者」いう言葉で掘り下げます。今回はNPO法人「レッツ」を取材。福祉と表現・個性の在り方を考えます。

2.東浩紀「ドストエフスキーとシミュラークル(1)」

東による連載、今回はドストエフスキーの「聖地巡礼」録の前半です。『罪と罰』の舞台の観光地化は、ラスコーリニコフの虚構への敗北なのか。現地から問いかけます。

3.星野博美「世界は五反田から始まった」

人気エッセイの最新回では一枚の家族写真から、避暑をめぐる父の家と母の家の対比が語られます。両者はやがて空襲と疎開に巻き込まれていく――家族と戦争の歴史を結ぶ必読の文章です。

4.【特別再録】速水健朗「よい子のためのツーリズム」

来年予定の単行本化に先立ち、ゲンロン黎明期の連載の初回を特別再録。震災翌年、小説作品と眺めるビーチの風景はどう見えたか。今後の配信号で追加原稿も掲載予定です!

5.伊勢康平「哲学と世界を変えるには――石田英敬×ユク・ホイ×東浩紀イベントレポート」

ゲンロンカフェ初の英語イベントの模様を、充実の注解でお届け。東洋哲学と技術は結びつくか――『新記号論』に連なる白熱の議論です。

6.藤城嘘さんによるアトリエコーナー、今回は新規展示のご紹介はお休みし、新芸術校グループ展のお知らせを掲載しています。トップバッターのグループ展A『ホンヂスイジャク』の写真付きレポートは次号掲載します。

今号も魅力的なトピックが目白押しの『ゲンロンβ41』。ぜひご一読ください!

『ゲンロンβ41』550円(税込) ゲンロンショップ(ePub版) https://genron.co.jp/shop/products/detail/245 アマゾン(Kindle版) https://amzn.to/2IwkgXb

* * * * *

★新芸術校 第5期 グループB「摩訶神隠し」展開催★

2019年9月から12月まで、毎月、新芸術校5期の受講生による、新しいグループ展を五反田アトリエにて開催します。 10月12日(土)には第2弾となるグループBの展示「摩訶神隠し」がオープンします。

【グループB】摩訶神隠し 出展作家:大島有香子 / 木谷優太 / 小林毅大 / 鈴木知史 / 田中愛理 / 繭見 / zzz キュレーション:NIL(CL課程)、マリコム��CL課程) デザイン:6:30 会期:2019年10月12日(土)- 20日(日) ※10月19日(土)は講評のため終日休廊 開廊時間:15:00-20:00 https://genron-cafe.jp/event/20191019/

【講評会日時】2019年10月19日(土) 14:15~17:30 ※会場参加は受講生のみとなります。 講評会ゲスト講師 飴屋法水氏 講評会中継URL http://nico.ms/lv322231585 ※会場参加は受講生のみとなります。 ※今回はアトリエでのプレゼン中継のみとなります。講評の中継はございませんのでご了承ください。

みなさまのご来場を心よりお待ちしております。

* * * * *

それでは以下、今週のカフェ&編集部からのお知らせです。

◆◇ ゲンロンカフェからのお知らせ ◇ーー◆ーー◇ーー◆ーー◇ーー◆

◇◇ 発売中の会場チケット ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆10/18(金)19:00- 佐久間裕美子×速水健朗 「マリファナはアメリカをどう変えたか ――『真面目にマリファナの話をしよう』刊行記念イベント」 ☆会場参加: http://ptix.at/m3KO3k ☆放送視聴: http://nico.ms/lv322049263

★新着イベント★ ◆10/21(月)19:00- 菊地信義×川名潤×水戸部功×長田年伸 【『アイデア』387号 刊行記念トークショー 】 「来るべき『本と出版』を探る ――現代日本のブックデザインめぐる対話」 ☆会場参加: http://ptix.at/wzx8D9 ☆放送視聴: http://nico.ms/lv322245159

◆10/24(木)19:00- 小川哲×アマサワトキオ×櫻木みわ 「SFを可能にする構想力と取材力 ――『嘘と正典』刊行記念イベント」 ☆会場参加: http://ptix.at/9H87zN ☆放送視聴: http://nico.ms/lv322245451

★新着イベント★ ◆10/25(金)19:00- 【ゲンロン10 刊行記念】 鴻野わか菜×本田晃子×上田洋子 「ユートピアを記録/記憶する ――コンセプチュアリズムとペーパーアーキテクチャから見るロシア芸術」 ☆会場参加: http://ptix.at/5PFcNm ☆放送視聴: http://nico.ms/lv322327356

★新着イベント★ ◆10/26(土)19:00- 岩渕貞太×平倉圭 「ほどかれるからだと思考 ――『かたちは思考する:芸術制作の分析』刊行記念イベント」 ☆会場参加: http://ptix.at/ntIhJ9 ☆放送視聴: http://nico.ms/lv322245873

★新着イベント★ ◆10/28(月)19:00- 西田亮介×辻田真佐憲 【ゲンロン10 刊行記念】 「国威発揚文化の現在地 ――メディア戦略から政治を読む #3」 ☆会場参加: http://ptix.at/c5bDNb ☆放送視聴: http://nico.ms/lv322327897

★新着イベント★ ◆10/31(木)19:00- 夏野剛×東浩紀 「男たちが語る『エンドゲーム』 ――2010年代というゲームはエンドを迎えたのか?」 ☆会場参加: http://ptix.at/pt5DtB ☆放送視聴: http://nico.ms/lv322246511

◇◇ 今週・来週の放送情報 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆10/9(水)18:00- 【再放送】松尾豊×東浩紀 「人工知能はどこまで社会を変えるのか」 (2015/10/20収録) https://live.nicovideo.jp/watch/lv322165447

◆10/10(木)13:00- 【再放送】佐藤カフジ×シン石丸×東浩紀 「FPSゲーム『S.T.A.L.K.E.R』で巡るチェルノブイリ!」 (2013/9/16収録) https://live.nicovideo.jp/watch/lv322168596

◆10/10(木)18:00- 【再放送】西田亮介×辻田真佐憲 「令和における政治広報の行方 ――メディア戦略から政治を読む #2」 (2019/07/03収録) https://live.nicovideo.jp/watch/lv322168923

◆10/11(金)13:00- 【再放送】井田茂×東浩紀 「系外惑星から考える ――太陽系は唯一の可能性か」 (2015/5/13収録) https://live.nicovideo.jp/watch/lv322169348

◆10/11(金)18:00- 【再放送】國分功一郎×東浩紀 「いま哲学の場所はどこにあるのか」 【ゲンロンカフェ at VOLVO STUDIO AOYAMA #2】 (2017/12/10収録) https://live.nicovideo.jp/watch/lv322328995

◆10/15(火)18:00- 【再放送】法月綸太郎×東浩紀 「ふたたび謎解きの世界 ――名探偵と愛のゆくえ」 (2014/3/14収録) https://live.nicovideo.jp/watch/lv322339317

◆10/16(水)18:00- 【再放送】本田晃子×上田洋子 「全体主義とユートピア建築 ――『天体建築論 レオニドフとソ連邦の紙上建築時代』サントリー学芸賞受賞記念トークショー」 (2015/4/28放送) https://live.nicovideo.jp/watch/lv322339662

◆10/17(木)13:00- 【再放送】冲方丁×深見真×吉上亮×大森望 【『PSYCHO-PASS3』放送開始!】 「エンターテインメントの極大射程」 (2019/4/23収録) https://live.nicovideo.jp/watch/lv322339937

◆10/17(木)22:00- 【講評・無料生放送】長谷敏司×塩澤快浩(早川書房)×大森望 「第5回」 【ゲンロン 大森望 SF創作講座 第4期 #5】 https://live.nicovideo.jp/watch/lv322243479 (※こちらの放送はタイムシフトには対応しておりません)

◆10/18(金)13:00- 【再放送】祖父江慎×津田淳子×山本貴光 【ゲンロンカフェ at ボルボスタジオ青山 #20】 「紙の本のつくりかた」 (2019/07/26収録) https://live.nicovideo.jp/watch/lv322340367

◆10/18(金)19:00- 【生放送】佐久間裕美子×速水健朗 「マリファナはアメリカをどう変えたか ――『真面目にマリファナの話をしよう』刊行記念イベント」 https://live.nicovideo.jp/watch/lv322049263

◆10/19(土)14:15- 【展示・無料生放送】飴屋法水×黒瀬陽平 【ゲンロン カオス*ラウンジ 新芸術校 第5期 #18】 「グループ展B『摩訶神隠し』展示 ――講評会2」 https://live.nicovideo.jp/watch/lv322231585

◇◇ 現在視聴可能なタイムシフト ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆10/9(水)23:59まで 【再放送】川名潤×水戸部功 司会=長田年伸 「日本のブックデザイン史を記述する 1960-2020」 (2019/2/7収録) https://live.nicovideo.jp/watch/lv322122122

◆10/10(木)23:59まで 【再放送】金子遊×清水高志×渡邉大輔 「哲学と映像の『存在論的転回』 ――『実在への殺到』と『映像の境域』の交点から考える」 (2017/10/14収録) https://live.nicovideo.jp/watch/lv322122604

◆10/10(木)23:59まで 【再放送】ウティット・ヘーマムーン×岡田利規×福冨渉 司会=上田洋子 「舞台と小説の交感 ――『プラータナー:憑依のポートレート』『憑依のバンコク オレンジブック』出版&東京公演開催記念」 (2019/07/02収録) https://live.nicovideo.jp/watch/lv322122826

◆10/11(金)23:59まで 【再放送】鴻英良×危口統之×黒瀬陽平 「ラディカルな芸術とはなにか ――芸術祭におけるアーティストと観客」 (2016/4/28収録) https://live.nicovideo.jp/watch/lv322123164

◆10/11(金)23:59まで 【再放送】鈴木忠志×東浩紀×上田洋子 「テロの時代の芸術 ――批判的知性の復活をめぐって」 (2015/5/23放送) https://live.nicovideo.jp/watch/lv322123438

◆10/12(土)23:59まで 【チャンネル会員限定・生放送】高山明 × 黒瀬陽平 「展示を批評する1 ――展示指導9」 【ゲンロン カオス*ラウンジ 新芸術校 第5期 #16】 https://live2.nicovideo.jp/watch/lv322230846

◆10/15(火)23:59まで 【再放送】橋爪大三郎×仲俣暁生×さやわか 「『橋本治』とはなにものだったのか ――優しいお人好しをめぐって」 (2019/07/11収録) https://live.nicovideo.jp/watch/lv322164547

※ご視聴は23:59まで可能ですが、ご購入いただけるのは視聴終了日の18:00までです。ご注意ください。

◇◇ 今週のおすすめアーカイブ動画 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆【vimeo】東浩紀 「東浩紀がいま考えていること ――『テーマパーク化する地球』刊行記念」 https://vimeo.com/ondemand/genron20190614 (2019/6/14収録)

◆【vimeo】卯城竜太×aggiiiiiii×上田洋子 「アート・アクティヴィズムは社会を変えるか? ――『プッシー・ライオットの革命』(DU BOOKS)刊行記念」 https://vimeo.com/ondemand/genron20181211 (2018/12/11収録)

◆【vimeo】『ゲンロン』第2期始動!『ゲンロン10』パック https://vimeo.com/ondemand/genron10

パック内容は以下の通りです。 1. 原武史×東浩紀「平成において皇后とはなんだったか」 https://genron-cafe.jp/event/20190405/

2. 高橋沙奈美×本田晃子×上田洋子「ツーリズムとナショナリズムからみる現代ロシア――建築、教会、収容所」 https://genron-cafe.jp/event/20190416/

3. 長谷敏司×三宅陽一郎×大森望「AI研究の現在とSFの想像力」【大森望のSF喫茶 #28】 https://genron-cafe.jp/event/20190417/

◆【vimeo】ゲンロンカフェ『ニッポンの演劇』セレクション https://vimeo.com/ondemand/genrontheater

パック内容は以下の通りです。 1.岡田利規×佐々木敦「新しい日本語、新しい身体――チェルフィッチュと演劇の現在」【ニッポンの演劇#1】 https://genron-cafe.jp/event/20151217/

2.飴屋法水×佐々木敦「なにが演劇なのか――パフォーマンスの「正体」をめぐって」【ニッポンの演劇#3】 https://genron-cafe.jp/event/20160413/

3.平田オリザ×佐々木敦「現代口語演劇はいかに更新されたか?」【ニッポンの演劇#4】 https://genron-cafe.jp/event/20160628/

◆【vimeo】『大森望のSF喫茶』セレクション#1 https://vimeo.com/ondemand/genronsf1

パック内容は以下の通りです。 1. 円城塔×東浩紀×大森望「テクノロジーと文学のゆくえ――小説をプログラミングする」 genron-cafe.jp/event/20151024b/

2. 飛浩隆×東浩紀×大森望「『自生の夢』刊行記念トークイベント」 genron-cafe.jp/event/20161210b/

3. 瀬名秀明×東浩紀×大森望「SFと復興――小松左京から考える」 genron-cafe.jp/event/20140111/

★ゲンロンカフェ Vimeo On Demand 公開動画一覧 https://genron-tomonokai.com/vimeo/

◆◇ 五反田アトリエからのお知らせ ◆ーー◇ーー◆ーー◇ーー◆ーー◇

開催予定の展示

◆2019年10月12日(土) - 10月20日(日) ※10月19日(土)は講評のため終日休廊です ゲンロン カオス*ラウンジ 新芸術校 第5期生展覧会グループB「摩訶神隠し」 開廊時間:15:00 - 20:00

出展作家:大島有香子 / 木谷優太 / 小林毅大 / 鈴木知史 / 田中愛理 / 繭見 / zzz キュレーション:NIL(CL課程) / マリコム(CL課程) デザイン:6:30

展覧会特設サイトはこちら https://makakamikakushi.com/

新芸術校第5期生による展覧会、グループAにつづいてグル���プBの展示がはじまります! 「サバイバル」型のプログラムが組まれている新芸術校では、4グループに分かれて4回の展示が行われ、その中で成績優秀者が最終成果展へ選出されます。 今もっとも注目される美術学校のひとつとなった新芸術校生徒たちの作品が、毎月ご覧いただけます。 どのグループの展示もどうぞお楽しみに、お見逃しなく!

新芸術校について・新芸術校関連の予定についてはこちら↓ https://school.genron.co.jp/gcls/

(藤城嘘/カオス*ラウンジ)

◆◇ 編集部からのお知らせ ◆ーー◇ーー◆ーー◇ーー◆ーー◇

★『ゲンロン10』全国書店にて販売開始!電子書籍版も配信開始!★

『ゲンロン10』 Amazonでのご購入はこちら。 物理書籍版: https://amzn.to/2oW4uh9 電子書籍(Kindle)版: https://amzn.to/2MzB4hl

★東浩紀『テーマパーク化する地球』好評発売中!

批評家として、哲学者として、そして経営者として、独自の思索と実践を積み重ねてきた東浩紀。 その震災以降の原稿から47のテクストを選び出し、「世界のテーマパーク化」「慰霊と記憶」「批評の役割」を軸に配列した評論集。 ゲンロンショップ [物理書籍版] https://genron.co.jp/shop/products/detail/224 [電子書籍(ePub)版] https://genron.co.jp/shop/products/detail/228

アマゾン [物理書籍版] https://amzn.to/2XvICFV [電子書籍(Kindle)版] https://amzn.to/2Ik7Emd

→試し読みページはこちら! https://genron-tomonokai.com/themepark/no1/

★『新記号論 脳とメディアが出会うとき』Kindle版値下げキャンペーン開催中!

『テーマパーク化する地球』発売を記念して、『新記号論』Kindle版は通常価格より580円お得な2,500円(税込み)に! [Amazon Kindle版] https://amzn.to/2JgQlln

以下はゲンロンショップサイトのリンクとなります。 「脳とメディアが出会うとき――記号論は新たに生まれ変わる!」 [物理書籍版] https://genron.co.jp/shop/products/detail/215 [電子書籍版] https://genron.co.jp/shop/products/detail/220

→試し読みページはこちら! https://genron-tomonokai.com/shinkigouron/no1/

★『マンガ家になる!――ゲンロン ひらめき☆マンガ教室 第1期講義録』絶賛販売中! 絵がうまいだけじゃダメ、マンガが描けるだけでもダメ。業界騒然のマンガ家育成講義録! https://genron.co.jp/shop/products/detail/193 →試し読みページはこちら! https://issuu.com/genroninfo/docs/20181125/16

★小松理虔『新復興論』絶賛販売中! 第18回大佛次郎論壇賞受賞! 「課題先進地区・浜通り」から全国に問う、新たな復興のビジョン! https://genron.co.jp/shop/products/detail/178 →『新復興論』特設ページはこちら! https://genron.co.jp/books/shinfukkou/

★毎日出版文化賞受賞&朝日新聞社「平成の30冊」第4位!『ゲンロン0 観光客の哲学』絶賛販売中! https://genron.co.jp/shop/products/detail/103 →『ゲンロン0』特設ページはこちら! https://genron-tomonokai.com/genron0/

★今だけお得な友の会第9期かけこみ&第10期更新を受付中! https://genron.co.jp/shop/products/detail/242

◆「ゲンロン友の声」サイト、質問募集中です! 知られざるTumblrサイト「ゲンロン友の声」では、友の会会員のみなさまからお寄せいただいたご意見・ご質問に対して、 東浩紀をはじめとするスタッフがお返事を差し上げております。 また、ゲンロンnoteも開始いたしました。noteにも「ゲンロン友の声」を掲載していきます。

最新の記事は、「子どもを生み出すことへの躊躇いをいかにして退けましたか?」です!ぜひご一読ください! Tumbler: https://tmblr.co/Zv9iRg2kchcBV note: https://note.mu/genron/n/n93d96ab462ab

ご要望などもお気軽に! ゲンロン友の声 Tumbler: http://genron-voices.tumblr.com/ genron note: https://note.mu/genron

◆◇ 東浩紀 執筆・出演情報 ◆ーー◇ーー◆ーー◇ーー◆ーー◇ーー◆

◆『AERA』の巻頭エッセイコーナー「eyes」に、東浩紀が連載中! 最新の記事は、東浩紀「歴史的事件の加害側が害を記憶し続けなければ悪循環は断ち切れない」です。 https://dot.asahi.com/aera/2019092500012.html?page=1

これまでの記事は朝日新聞のウェブサイト「.dot」で全文をお読みいただけます。 https://dot.asahi.com/keyword/%E6%9D%B1%E6%B5%A9%E7%B4%80/

◆産経新聞に東浩紀のインタビューが掲載されました。 思想家・東浩紀さん新著『テーマパーク化する地球』 コミュニケーション「誤配」の可能性 いかに育むか https://www.sankei.com/life/news/190926/lif1909260011-n1.html

◆河出書房新社より東浩紀『ゆるく考える』発売中! いつの間にか中小企業ゲンロンのオヤジ経営者になっていた。 人生の選択肢は無限だ。ゆるく、ラジカルにゆるく。東浩紀のエッセイ集! http://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309027449/

◆◇ その他のお知らせ ーー◆ーー◇ーー◆ーー◇ーー◆ーー◇ーー◆

◆友の会会員のみなさまへ

<クラス30以上の座席確保サービスについて> ご好評いただいております座席確保サービスですが、 お席の希望のご連絡を、当日16:00までに いただけますよう、よろしくお願いいたします。

<登録情報の変更について> お引越しなどの理由で、ご登録いただいている住所や電話番号、 メールアドレスなどに変更があった方は、 友の会サイトのフォームから申請をお願いいたします。

会員サービスページ https://genron-tomonokai.com/service/

※株式会社ゲンロンは、土曜、日曜は休業日となっております。 営業時間は、11時-20時です。 営業時間外のお問い合わせは、お返事が遅くなる場合がございます。 ご了承くださいますよう、お願いいたします。

◆ーー◇ーー◆ーー◇ーー◆ーー◇ーー◆ーー◇ーー◆ーー◇ーー◆

株式会社ゲンロン 〒141-0031 東京都品川区西五反田1-16-6 イルモンドビル2F tel.03-6417-9230 / fax.03-6417-9231 http://genron.co.jp Twitter:@genroninfo

1 note

·

View note

Text

美術展に寄せて④— 私の輪郭を照らして

「生演奏創作音楽劇ヤマガヒ~とうとう~」の舞台美術を担当された美術家・金子清美さんが新作インスタレーションを披露する美術展「みちるからだ」。

開催までの毎週水曜日に更新するコラム「美術展に寄せて」の4回目は、空間そのものの存在を浮き彫りにするインスタレーションや写真作品を得意とする金子さんに、経歴や創作活動への思い、現在の芸術分野を選んだ理由などをうかがいました。

―芸術の道を志すきっかけや、現在の活動について教えてください

専門的に美術を学び始めたのは、大学に入学してからです。それまでは、ただ絵を描くことが好きな程度でした。入学後、何の疑いもなく絵が描ける理由で絵画研究室に入り、油絵を専攻していました。当時は、水やガラスなどの透過性のあるモチーフを抽象的に描いていました。大学院に進学し、自分のコンセプトを追求していくにつれて、遠近法に縛られがちな絵画空間に対して窮屈さを感じ、当時の指導教授の勧めもあってインスタレーションに取り組むようになりました。この時に出会った「もの派」※1 は私にとって大きな衝撃でした。この出会いがあり、現在は和紙と油を使ったインスタレーションと平面作品を制作しています。日本建築理論の「間」にもとづき、空間に漂う目に見えない存在を和紙の透過性と浸透性を利用して浮かび上がらせる作品です。

―さまざまな芸術表現の中で、なぜインスタレーションを選んだのでしょうか

絵画は、端的にいえば3次元を2次元に落とし込む作業ですが、私が求めていた表現はそれを突き詰めることでなく、もっと自由に身体性をまといながら空間と対話することでした。自分が絵を描く理由を探れば、単に慣れた技法であること以外に、なかったことに気づきました。

そこで、空間全体を作品とするインスタレーションの手法を選び、今までモチーフに依存していた本来表現したかったこと-人やその他の気配、雰囲気を受け取るときの感覚-を出せるようになりました。

自分の身体を解放すること、また体質的にせざるを得ない状況を、芸術をやる覚悟の上でいい加減にできなかったわけです。また、たくさんの展覧会を通して、絵画が死んだりまた生き返ったりする※2 ことが見せかけのようで、精神的に激しく消耗してしまった瞬間が同時期に重なったのも理由かもしれません。

―美術展会場の選定理由をお聞かせください

インスタレーションを行うにあたっては、サイト・スペシフィック※3であることを最も重視しています。今回選ばせていただいた「春光堂サテライト」はいくつかの候補の中で、最も運命的なものを感じた会場でした。会場を下見するときは、作品の完成形と観客の動線を想定するのですが、ハッとしてグッと作品へ没入できる面白さを出せるかが重要です。

「春光堂サテライト」へ到着したときはあまり良い天気ではなかったのですが、中に入って寸法などを見ていると急にさあっと雲が避けはじめ窓から光が差し、その風景が、壁や床が剥げ落ちた荒んだ空間に天から光が降り注いでいるような神秘的な状景になりました。私は思わず頓悟しこの出会いを選びました。この状況は運命と言わざるを得ませんでした。ぜひみなさんにも感覚的になって楽しんでほしいと思っています。

※1 もの派とは1960年代末から70年代初頭にかけて台頭した、「具体」と並ぶ戦後の日本美術史の重要動向。主な作家に李禹煥、菅木志雄、高松次郎、榎倉康二、他(参考:『出会いを求めて―現代美術の始源』新装版,李禹煥,美術出版社,2000) ※2 絵画の死とは、19世紀初めに写真が発明されてから何度となく繰り返されてきた美術史上における絵画の衰退を言い表わす言葉。(引用:現代美術用語辞典ver.2.0より) ※3 芸術作品やプロジェクトの性質を表わす用語で、その場所に帰属する作品や置かれる場所の特性を活かした作品、あるいはその性質や方法を指す。(参考:現代美術用語辞典ver.2.0、『芸術と客体性』マイケル・フリード, 川田都樹子, 藤枝晃雄訳)

金子清美(かねこ・きよみ)美術家/インスタレーション,写真

1991年生まれ。山梨県出身。山梨大学大学院教育学研究科修士課程芸術文化、研究生修了。現在は都内を拠点に活動している。透過性のある素材を得意とし、主に和紙の透きや液体の浸透する現象を利用し、空間自体の存在を表出することを追及する。近年は会場演出や舞台美術も手掛け活動の幅を広げる。

HP https://kymworks.tumblr.com

Instagram @ykkykkkim

1 note

·

View note

Text

Hikawa Ryusuke’s Akira Article(jp)

Hikawa Ryusuke is probably the most famous Japanese anime critic. He wrote an extensive article on the anime industry before and after Akira, articulating what lead to Akira and how Akira influenced the industry thereafter. This article was published in "Akira Animation Archives” which is rather hard to find in good condition, so I thought I might copy the article somewhere. It’s in Japanese nonetheless, as I’m not capable of translating such a sophisticated text, but I hope me publishing this article would lead to someone being interested in translating it. I believe it contains some pretty useful and valuable information.

‘80時代----「Akira」が”ANIME”にもたらしたもの

本書では、アーカイヴよしてアニメーション映画「AKIRA」の現存する制作資料を句能な限り良好な状態で収録した。完成フィルムとは異なるプロセス上熱気や思いが、そこに見えたことと思う。では、こういった成果物を生んでいった周囲の状況はどうだったのだろうか。あるいは歴史の中で「AKIRA」という作品はどう位置ずけられるのだろうか。あとがきにかえて、ここにその俯瞰図をまとめてみた。

アニメ史から見た’80年代

アニメーションは今や会社にとって、子供のための娯楽映像という存在のみの状態から完全に脱皮し、広く青年、大人へ、あるいは世界へと観客層の拡がりを見せている。

そのきっかけは、1977年、「宇宙戦艦ヤマト(映画版)」の巻き起こした”アニメブーム”である。ところが「AKIRA」の上映された1988年。。。それかれあ約10年が過ぎたころには、原初のアニメブームが持ってータ熱は冷め、明らかに大きな陰りと断層が見えていた。富野由悠季監督作「機動戦士ガンダム」(1979年作品)を産み、アニメブームを牽引した巨人ロボットアニメ作品がTVから一時撤退しているのがそれを象徴しており、オリジナリティや作家性に期待されたビデオアニメもぱっとせず、時代の節目となる兆候がいたるところに見られた時期である。

ブームを陰らせた原因は、大きく以下のつではないかと推定される。

1つ目は学生時代に「ヤマト」や「ガンダム」でアニメに目覚めたいわゆる第1世代(1960年生まれ中心)が、だいたい1982年ごろから「卒業」し始めて会社人になり、’80年代中盤ごろにはほど全員の「卒業」が完了したこと。2つ目は、娯楽性を持った新メディアとして家庭用ゲーム機(ファミコン)が五すぐ急成長したこと。これによって「ドラゴンクエスト」(’86)など高い物語性を有るし、観客が参加する句能なRPGという、アニメよりもおもしろいものを購買層が見つけてしまう。3つ目は、この時期にレンタルビデオが300~500円という価格で全国配備完了したこと。これ以後アニメはハリウッド娯楽大作と同額という、激しいコンペティションに常時さらされていくようになる。

こういった状況下では、アニメ企画も変化さざるを得ない。作品企画をたくさん回して何本か当たるものがあれば良いという風潮よりは、いわゆる”選択と集中”が行われ、セグメンテーションがシフトしていく。ひとつの例がビデオアニメの変化だ。1987年ごろまで、オリジナルビデオアニメ(OVA)の主流は「プチ劇場アニメ」であった。つまり興業規模や尺の観点からすると映画館にかけられるほどではないが、スター性のあるスタッフやキャストを前面に押し出してセールスする方向性だった。これが輝きを失った対抗策として、1988年の「機動警察パトレイバー」が30分6本シリーズの新フォーマットとブロックバスター価格(4,800円)を提示し、逆転ヒットを果たす。結果、OVAは「プチ劇場」から「デラックスなTVアニメ」へとセグメンテーションをシフトさせていった。「AKIRA」が登場した1988年は、日本のアニメーション界自体が、こういった大きなパラダイム・シフトにされされていた時期であった。この周囲状況の変化を念頭におくと、なぜ「AKIRA」がこのような作風となったか考えるとき、理解の一助となるだろう。

’80年代前半、劇場アニメの新時代到来

ビデオアニメという、”TVアニメ以上劇場アニメ以下”というジャンルが新設されたことは、逆に劇場アニメに要求される価値レベルを上げた。それと呼応するように、劇場用アニメーションは’80年代前半に新時代を迎えている。

1983年末に、成人向け以外で初のOVA「ダロス」がバンダイビジュアルから発進する。同年春には角川書店がアニメ制作に進出、マッドハウス制作「幻魔大戦」を公開する。それがキャラクターデザインに大友克洋を起用した初の作品であるのも因縁めいている。1984年には、それを迎撃するような動きがある。講談社が夏に同じマッドハウスで「SF新世紀レンズマン」を制作。だがこれは慘敗に終わる。一方、徳間書店は春にアニメージュ誌に連載されていた「風の谷のナウシカ」を原作者・宮崎駿目身が監督という形で劇場アニメ化、大ヒットとなる。

結果、東映長編漫画映画の血脈を持つ宮崎駿監督と盟友・高畑勲監督の作品をつくる目的で徳間書店の出資によるスタジオジブリが結成され、1986年の「天空の城ラピュタ」を経て1988年には「となりのトトロ」が「火垂るの墓」と2本立て興行で公開、”ジブリ” ”宮崎アニメ” というブランドこの時期に完成した。

玩具や出版に携わる会社は、アニメブームの当初は著作権のニ次使用者であった。ところがその利用側だった会社が発信側に回って一次著作者となるとともに、コンテンツを多彩な展開に使うことを開始、勝者を生み始めていった時期と見ることができる。

「ナウシカ」と同じ1984年春には、押井守監督の名を一躍有名にした「うる星やつら2ビューティフルドリーマー」が公開、その作家性を世に知らしめた。同年春には「超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか」が劇場公開。河森正治が弱冠24歳で監督し、それまで版権イラストでしか描かれなかったような細密な描き込みを行ったことで、大きな話題を呼んだ。

こういった”作家性” ”緻密さ” ”リアリティ重視” ”若手” ”新規参入会社” という流れの頂点に立つのが、1987年の「王立宇宙軍 オネアミスの翼」である。この映画はバンダイ制作による劇場アニメの第1作で、のちに「新世紀エヴァンゲリオン」(’95)を制作するガイナックス初の作品でもある。山賀博之監督以下、中核スタッフは大阪でSF大会用映像をつくっていたアマチュア集団ダイコンフィルムの出身で、いわゆるオタク第一世代にあたる若手だ。

彼らの劇場映画「王立宇宙軍」は、そういうパロディ色の強いフィルムになるというおおかたの予想を裏切り、市井の若者が持つ等身大の挫折と野心を当時としては画期的なリアリティをこめて描ききった野心作として公開された。

���アル系作品を貫く人の流れ

このように、’80年代の動きを追っていくと、やがて’90年代になって世界に日本発の”ANIME"の名をとどろかせるべき、ほとんどの役者(アニメクリエイターと会社)が出そろいつつある様が見えてくる。

この流れに、’80年代後半の2つの出来事を追加したい。一つはビデオアニメの覇者「機動警察パトレイバー」が1989年に映画化され、その制作現劇が後に「攻殻機動隊」(’95)をつくるプロダクションI.Gになって、ビデオシリーズから格段にアップグレードした映像を見せたこと。そしてもう一つが本書で取り上げた作品「AKIRA」---そのもたらしたアニメ映像への考え方と、人の流れである。

’90年代につながる流れを見ておこう。「AKIRA」制作末期には、スタジオジブリで「となりのトトロ」を終えたばかりの原画マン(高坂希太郎、 二木真希子、金田伊功)が参加。その”お返し”という意味か、ジブリの次回作「魔女の宅急便」(’89)には森本晃司、井上俊之らが原画で参加している。ここで森本晃司と当時ジブリの制作デスクを担当していた田中栄子が出会い、片渕須直や佐藤好春らとともにスタジオ4Cを結成。大友克洋原作・監督「MEMORIES」(’95)や大友克洋XX成・総監修の「スプリガン」(’98)生む母体となっていく。

また、「AKIRA」における出会いが北久保弘之監督作品「老人Z」(’91)を生み、大友克洋は原作・脚本・メカニックデザインを担当している(キャラクターデザインは江口寿史)。この作品には緻密な絵を描く漫画家として知られていた今敏(こん・さとし)が美術設定でアニメ初参加。今敏は大友克洋のアシスタント経験もあり、実写映画「ワールド・アパートメント・ホラー」(’91)を漫画化した作家だ。「MEMORIES彼女の想いで。。。」の脚本を経て、マッドハウスで「パーフェクトブルー」(’98)、「千年女優」(’02)を監督する今敏は、「老人Z」で北久保弘之、沖浦啓之と机を並べていたという。

インタビューページにもあるように、沖浦啓之は「人狼 JIN-ROH」(’00)、北久保弘之は「BLOOD THE LAST VAMPIRE」(’00)と、90年代未にプロダクションI.Gの成表作を監督することになる。

ここでこういった流れを全部追うことはできないが、「AKIRA」を振り出しにした連鎖反応は多い。人と人に展する技術は流れ、人の進団たる会社を媒介として継承されていくという認識は重要だ。そのように見ていくことで、作品と作品の間に血が通い、ときに遺伝子のように形質を移し替えながら進化をうながす、そういった有機的な結合が見えてくるからだ。この認識を持った上で、アニメーション映画「AKIRA」の位置ずけと、この作品がもたらしたものへの考察をもう少し進めていこう。

アニメーション界に到来した二度の”黒船”

こういう説はどうだろうか。日本のアニメーションは、”黒船”の到来を二度受けているというのは?

非常の失礼な考え方かもしれないが、鎖国をしていた日本が欧米から開国させられ、欧米文化を取り入れて”近代日本”になったように、”アニメーションの国”に”漫画の国”から黒船がやってきて、大変革があったーーーそういうイメージが、どうしても脳裏に浮かぶのである。

一度目の”黒船”とは、手塚治虫のTVアニメ「鉄腕アトム」である。手塚漫画の功績は、乱暴にまとめると、描き割りじみた平面的な日本の戦前漫画に、映画的・映像的なカット割りと構図を連想させるコマ割りを導入し、エポックをもたらしたということになる。

しかし、手塚がアニメ版「アトム」で導入したのは、逆に電気紙芝居と揶揄されたほど非映画的で、止め絵のズームや強引なカットバックでフィルムをつないだものだった。これは、漫画のコマ割りの間にある断層をそのまま持ち入んだような作法である。TVシリーズ予算の問題に対する解決案として、よく槍玉にあげられる3コマ打ち(★1)の導入よりも、このカット割りの方が後世に対する影響は強いのではないか。よく動かそう、アニメ―トしようと見せ場をつくるよい、1枚絵の密度を上げ、少ない枚数、場合によっては止めの積み重ねで見せていくという”アニメ”(呼称も省略形が似合う)の手法は、これは現在でもTV作品の主流になっている。

こう考えて来ると、二度目の”黒船”が大友克洋の本作「AKIRA」という考え方も、何となく成立するように思えてる。”アニメ”は、ここで”ANIME"(★2)への第一歩を踏み出した。。。というと、作り手側は違和感を覚えるかもしれないが、観客サイドからのこういう整理もアリと思って大目に見て欲しい。

1980年前後、大友克洋が漫画界へもたらしたショックは、かつての手塚治虫に匹敵するものがった。日本人の”日本人らしさ”を骨格、骨相とも正確にとらえた人物造形、メカニズムやビル群といったものを緻密に描き込んで厚みを加えられた世界観、映画的な構図とコマ割りなど、漫画に新しい潮流をもたらした。実際、大友克洋以前と以後では、漫画全体に密度感やリアル感という要素は、もし定量化できるとすれば明らかに増大しているであろう。

「AKIRA」以前以後の変化とその要因

問題は、アニメーション「AKIRA」の場合に何が起きたか、「AKIRA」以前以後で何がどう変化したかということに紋られていく。

まず、「AKIRA」の公開時によく言われた「2コマ打ち、リップシンクロ」については、新規技術でも何でもないフルアニメーションの本来的な定義である「画面内にあって動くべきものはすべて自然に滑らかに動かす」という観点からすれば、対費用効果を無視すれば当然の手法である。クイックアクションレコーダー(★3)も制作プロセス上の省力の問題であり、表現には影響しない。黎明期のCG導入(スペシャルパターンの回転)も、光学合成の代用的な使われ方しかしておらず、見せ場となったわけでもない。

こういった宣伝向けに言われてきたことではなく、もっと表現の根幹部分に、むしろ本質的な変革があったように思われる。

キーワードとしては、大友が漫画に与えた影響の劇合と同じく、密度感とリアル感(リアリティ)が中心に来るのでないか。

「AKIRA」で新しい試みのように言われていることは、実はディズニーを代表とするフルアニメーションの作法であった。では、それを導入して「AKIRA」がディズニーのようなアニメーションになったかというと、それとはまた違うところがおもしろい。ここで密度感とリアル感の問題が浮上してくる。ディズニー的なアニメーション作法は、教科書の1ページ目に「スクオッシュ&ストレッチ(漬しと伸び)」と書いてある。つまり、実際の自然現象を省略と誇張することによって、人間の動体に対する感覚をブーストしてある種のトリップ感を引を出すということが、彼らのアニメーション哲学というか、大前提の考え方として存在しているわけである。

ところが、これがわれわれの目からすると、このゴムのような動きはリアリティを損なうものと映る場合が多い。これはディズニー的なものを貶めているわけではなく、文化・作法の差の問題だ。では、「ゴムのようにグニャグニャしないフルアニメーション」があるかというと、それはある。太平洋戦争中のフライシャーによる短編アニメ「スーパーマン」がまさしくそうだ。ここに登場するメカニカル・モンスターは、重心を移動させながら足を出して歩くと、一瞬遅れて手がぶらつくといった、破綻なくもっともらしいアニメートを見せることで確保されたクオリティが、リアリティの震源地である。

だが、それと比較しても「AKIRA」は異なっている。「AKIRA」の場合、ショット全体が抱える重みと、それがフィルムの流れの中で生み出していくリズムが、密度感とリアリティを発生させているように思えるのである。その重みの大半は、作画(原画)段階のモーション部分もあるが、大半はそれ以前の画面の設計図であるレイアウトの段階で盛り込まれている。

ここで大きく要求されるのは、情報量の盛り込み方と取捨選択、すなわちコントロールである。

仮想映画的な考え方

アニメーションの構図は、実はアニメート優先で考えられてきた歴史がある。連続的に絵を積み重ね、軌跡を追って描くときに有利なアニメ的画面構成というものが存在する。歪みのないやや広角気味のレンズ、ピントはパンフォーカス、ライティング位置下明(平行光線の屋外)、そして足が地面につかないようややアオリ気味にして背景が楽になる空、室内なら天井が大きく映り、人物の傾きはシチサン(7:3)でという、ひどくスタンダード臭の漂う画面である。

「AKIRA」原作者の大友克洋は、自主映画で監督をつとめるほど実写映画のフィルムメイキングの演出に詳しく、漫画にもそれを仮想映画的なものとして反映してきた作家である。対して当時のアニメの水準では、そのような”仮想映画的に撮る”という考え方は、まだ主流��はなかった。レンズを意織した構図をとり、フレームを決め、ショット内に重みをもたらす飾りつけを行い、観客のエモーションを巻き込む求心力となる役者やメカの芝居といったものを細かく指定し、極力雑多な情報を少しでも多く取り込み。。。という、実写的な姿勢、考え方は、「AKIRA」の絵コンテからレイアウトいたる段階まで通底している。

そして集ったアニメーターは、その考え方に基づくレイアウトが次にアニメーション段階で求めるもの。。。当時としてはまだ夢のようであった”仮想的リアリティ”という要求条件に対して苦闘し、スタジオが解散した後も見果てぬ夢のようにそれを望み続け、各々の作品で各人なりの咀嚼で追求することを始めていったにちがいない。もちろん、そこから離れる場合もあったろうか、しかし何かを意識して離れるということは、実はその何かを求めることと、そんなに遠い行為ではないはずである。

ここで言う要求条件とは、作品に臨場感をもたらすためのものである。なぜ臨場感が必要かとさらに突っ込めば、”絵で描いた世界”に没頭して物語を世界ごと”そこにいる感覚で”楽しむためである。

ごく当たり前のことだ。だが、その一番当たり前のことも、すべて

が作り物のアニメーションのフィルム中では、実は非常にいろんなことを意識的に考え、実行しないと違成できないということなのかもしれない。

15年目の 「AKIRA」

こういった考え方がスタッフにじわじわと浸透しながら完成したフィルムが、「AKIRA」なのだろう。クリエイターたちがそこで夢見ながら違成できなかったことを追求し、続く作品でどんどnアニメーション表現を深化させ、リアリティ追求をエスカレートさせていったのが、その後15年の”ANIME”の歩みと総括できるかもしれない。

もちろん「AKIRA」だけが単独でこういう考え方をとっていたわけではない。恐らくそれは時代の要求だったのだろう。「王立宇宙軍」が代表するように、同時代的にいくつもの作品、何人ものスタッフが挑戦していった果てのことだ。だとしても、世界的知名度やセールスの成功事例として、「AKIRA」がきっかけであり分水嶺であったとは確実に言えるだろう。

結果的に作画や背景の描き込みは年を追うごとに幾何級数的に増え、人間のアクションは細かい関節部まできちんと追われ、レイアウトはパースに狂いがなく、光源は常に意識され、特殊な仕上げや撮影効果は常時ふんだんい。。。と、青天井のようにアニメーション作品の密度は濃くなる一方だ。初公開時にはあれほどリアルに思えた「AKIRA」が、今観ると非常に漫画的にも見えるのが、何よりの証拠だろう。

臨場感のせいで「リアルな作品」呼ばれるようになったがゆえに、レアリティ追求のため、底なし沼のようにアニメ作品は情報量を飲み込むようになっていた。情報量とはアニメの場合は人手そのものであり、金であり時間である。そして、スキルやノウハウは人に溜まるから、「リアル作品」とは非常に属人性の強いものとなる。その状況は、この種の作品リストから原画マンやレイアウトマンの名前を横に並べたりすれば、すぐに理解できることだろう。

15年を経過して、「AKIRA」に匹敵する新たら分水嶺は、はたしてどのような形で来るのだろうか。それには大友自身の新作「スチームボーイ」がある回答を提示してくれるのだろうか。非常に楽しみである。

次の15年を考えるために、15年前のブレイクスルーがヒントになるかもしれない。

そのためにも、本書が役立てば幸いである。

★1「3コマ打ち」---同じ絵を3コマずつ撮影して動きを設計するアニメーション技法。「打つ」というのはアニメーターがタイムシートに番号を書き込む行為を感常的に表したもの。それまでのアニメーションは、2コマ打ちが標準で速い動きのみ1コマ打ちだった(フルアニメーション=1コマ打ちは誤った定義)。3コマ打ちだと滑らかさは喪失するが、当初TVはブラウン管自体に残像があるので良い等とされたという。ところがこれはコスト削減にも直結するため、やがて劇場作品も経営者によって3コマをスタンダートとするようになっていく。

★2「ANIME」---マスコミで使われる”ジャパニメーション”という単語は、X称(ジャップのアニメーション)という説がある。事実、米国の雑誌や店頭ではほとんど目にしないため、ここでは”SAMURAI”のように日本語がそのまま英語化した”ANIME”を用いた。

★3「クイックアクシオンレコーダー」---’80年代から導入きれるようになった機械。アニメーターは何枚かの原画・動画が完成するごとに、指でパラパめくって動きに狂いがないかをチェックする。通称、「指パラ」と呼ばれる作業で、これは動きをチェックする第一段階だ。当然「指パラ」だけでは確認しきれない、複雑な動きも出てくる。米国でのフルアニメーション制作にはライン・テスト(ペンシル・テスト)という工程があり、ペイントする前に動画にブレ等の破綻がないかチェックする。フィルム撮影を使用するため、コストの関係で国内ではほとんど省略されていた(間に合わせのダミーとして線画を撮影することはあるが、目的が違う)。それを擬似的に行う装置がこれで、ビデオによってタイムシート通りに動画をビデオに取り込み、完成フィルムではどう見えるか、ペイント前にチェックする機械である。「AKIRA」のクイックアクションレコーダーによる画像が、「AKIRA DVD SPECIAL EDITION」(バンダイビジュアル)に特典映像として収録されている。

5 notes

·

View notes

Text

巡回上映『現代アートハウス入門 ドキュメンタリーの誘惑』が10月22日(土)より開催決定!

✨✨𝑵𝑬𝑾𝑺✨✨ 18人の映画作家が薦めるドキュメンタリー映画とは?💭💭 〈アートハウス〉に新しい観客を呼び込むため、2021年1月からはじまった「現代アートハウス入門」。 その第三弾となる企画を10月22日(土)より、 [東京]ユーロスペースを皮切りに開催します! 今回は題して、巡回上映「現代アートハウス入門 ドキュメンタリーの誘惑」。近年、日本のアートハウスのプログラムにおいて大きな割合を占めるようになった“ドキュメンタリーと呼ばれる方法で作られた映画”にフォーカス。 開催にあたり18名の気鋭の映画作家にドキュメンタリー映画についての「アンケート」にご協力を��ただきました。! ー------ Q.1 若く新しい観客に映画の魅力を伝えるために5本の“ドキュメンタリー映画”を観せるとしたら、どんな作品をセレクトしますか? ー------ Q.2 その理由を800文字から1,200文字程度でお書きください。 ー------ アンケートの回答を公式WEBサイトで発表し、さらに名前のあがった作品群から選りすぐりの7本によるプログラムを組み、東京・ユーロスペースをはじめとした全国の〈アートハウス〉で巡回上映を実施します。(現在作品選考中!) ネオクラシックと言いうる傑作から、果てはモキュメンタリーまで。ぜひこの機会に“ドキュメンタリー”の多様な方法と視点の面白さをご堪能ください。 下記は18名の監督と挙げられた作品一覧です。 Q2の選んだ理由については、公式HPをご確認下さい! https://arthouse-guide.jp/

※五十音順・敬称略 🔵 入江悠(映画監督) フープ・ドリームス(監督:スティーヴ・ジェームズ|1994年) 映画は戦場だ 深作欣二in『バトル・ロワイアル』(演出・構成:浦谷年良|2001年) 東京裁判(監督:小林正樹|1983年) ゆきゆきて、神軍(監督:原一男|1987年) コレクティブ 国家の嘘(監督:アレクサンダー・ナナウ|2019年) 🔵 小川紗良(俳優・映画作家) 隣る人(監督:刀川和也|2011年) 沈没家族 劇場版(監督:加納土|2018年) さとにきたらええやん(監督:重江良樹|2015年) 人生フルーツ(監督:伏原健之|2016年) ゆきゆきて、神軍(監督:原一男|1987年) 🔵 小田香(映画作家) マルメロの陽光(監督:ビクトル・エリセ|1992年) あの家は黒い(監督:フォルーグ・ファッロフザード|1962年 ) Palms(Ladoni)(監督:Artur Aristakisyan|1994年) おてんとうさまがほしい(撮影・照明:渡辺生、構成・編集:佐藤真|1994年) 忘れられた皇軍(監督:大島渚|1963年) 🔵 草野なつか(映画作家) 1000年刻みの日時計 牧野村物語(監督:小川紳介|1986年) SELF AND OTHERS(監督:佐藤真|2000年) ヴァルパライソにて…(監督:ヨリス・イヴェンス|1963年) ミュールハイム(ルール)(監督:ぺーター・ネストラー|1964年) 書かれた顔(監督:ダニエル・シュミット|1995年) 🔵 小森はるか(映像作家) 阿賀に生きる(監督:佐藤真|1992年) 草とり草紙(監督:福田克彦|1985年) そっちやない、こっちや コミュニティ・ケアへの道(監督:柳澤壽男|1982年) ルイジアナ物語(監督:ロバート・フラハティ|1948年) アマチュア(監督:クシシュトフ・キェシロフスキ|1979年) 🔵 島田隆一(映画監督) ぼくの好きな先生(監督:ニコラ・フィリベール|2002年) 宝島(監督:ギョーム・ブラック|2018年) トランスニストラ(監督:アンナ・イボーン|2019年) トトとふたりの姉(監督:アレクサンダー・ナナウ|2014年) ダゲール街の人々(監督:アニエス・ヴァルダ|1975年) 🔵 白石晃士(映画監督) 光と闇の伝説 コリン・マッケンジー(監督:ピーター・ジャクソン、コスタ・ボーテス|1995年) スパイナル・タップ(監督:ロブ・ライナー|1984年) ノロイ(監督:白石晃士|2005年) オカルト(監督:白石晃士|2008年) ハート・オブ・ダークネス コッポラの黙示録(監督:ファックス・バー、ジョージ・ヒッケンルーパー、エレノア・コッポラ|1991年) 🔵 瀬田なつき(映画監督) 三姉妹~雲南の子(監督:ワン・ビン|2012年) 音のない世界で(監督:ニコラ・フィリベール|1992年) 100人の子供たちが列車を待っている(監督:イグナシオ・アグエロ|1988年) 少年裁判所(監督:フレデリック・ワイズマン|1973年) 教室の子供たち 学習指導への道(監督:羽仁進|1954年) 🔵 想田和弘(映画作家) Forever(監督:エディ・ホニグマン|2006年) In Comparison(監督:ハルーン・ファロッキ|2009年) My Name Is Salt(監督:ファリーダ・パチャ|2013年) Los Reyes(監督:Bettina Perut & Ivan Osnovikoff|2018年) Ostrov – Lost Island(監督:Svetlana Rodina & Laurent Stoop|2021年) 🔵 富田克也(映画監督) 旅するパオジャンフー(監督:柳町光男|1995年) or ゴッド・スピード・ユー! BLACK EMPEROR(監督:柳町光男|1976年) 山谷 やられたらやりかえせ(監督:佐藤満男、山岡強一|1985年) 1000年刻みの日時計 牧野村物語(監督:小川紳介|1986年) or どっこい!人間節 寿・自由労働者の街(構成:小川紳介|1975年) 忘れられた皇軍(監督:大島渚|1963年) からゆきさん(監督:今村昌平|1973年) 🔵 広瀬奈々子(映画監督) マルメロの陽光(監督:ビクトル・エリセ|1992年) 圧殺の森 高崎経済大学闘争の記録(監督:小川紳介|1967年) FAKE(監督:森達也|2016年) 物語る私たち(監督:サラ・ポーリー|2012年) 人間ピラミッド(監督:ジャン・ルーシュ|1961年) 🔵 深田晃司(映画監督) メキシコ万歳(監督:セルゲイ・エイゼイシュテイン、グリゴリー・アレクサンドロフ|1932、1979年) 動物園(監督:フレデリック・ワイズマン|1993年) セザンヌ(監督:ストローブ=ユイレ|1989年) 花子(監督:佐藤真|2001年) 快適な生活(監督:ニック・パーク|1989年) 🔵 藤元明緒(映画監督) ヴァンダの部屋(監督:ペドロ・コスタ|2000年) マルメロの陽光(監督:ビクトル・エリセ|1992年) ドキュメンタリー映画100万回生きたねこ(監督:小谷忠典|2012年) 三姉妹~雲南の子(監督:ワン・ビン|2012年) ミッドナイト・トラベラー(監督:ハッサン・ファジリ|2019年) 🔵 甫木元空(映画監督) 路地へ 中上健次の残したフィルム(監督:青山真治|2000年) ヴァンダの部屋(監督:ペドロ・コスタ|2000年) SELF AND OTHERS(監督:佐藤真|2000年) 書かれた顔(監督:ダニエル・シュミット|1995年) ワン・プラス・ワン(監督:ジャン=リュック・ゴダール|1968年) 🔵 松林要樹(映画監督) My Name Is Salt(監督:ファリーダ・パチャ|2013年) Vivan las Antipodas(監督:ヴィクトル・コサコフスキー|2011年) コヤニスカッティ/平衡を失った世界(監督:ゴッドフリー・レッジョ|1982年) これがロシヤだ/カメラを持った男(監督:ジガ・ヴェルトフ|1929年) アンダルシアの犬(監督:ルイス・ブニュエル、サルバドール・ダリ|1928年) 🔵 三宅唱(映画監督) アウトレイジ 最終章(監督:北野武|2017年) 百年恋歌(監督:侯孝賢|2005年) 6才のボクが、大人になるまで。(監督:リチャード・リンクレイター|2014年) ハドソン川の奇跡(監督:クリント・イーストウッド|2016年) エリ・エリ・レマ・サバクタニ(監督:青山真治|2005年) 🔵 山中瑶子(映画監督) マルメロの陽光(監督:ビクトル・エリセ|1992年) アヒルの子(監督:小野さやか|2005年) 東京干潟(監督:村上浩康|2019年) グレイ・ガーデンズ(監督:アルバート・メイズルス、デヴィッド・メイズルス、エレン・ホド、マフィー・メイヤー|1975年) セルロイド・クローゼット(監督:ロブ・エプスタイン、ジェフリー・フリードマン|1995年) 🔵 横浜聡子(映画監督) イヨマンテ 熊おくり(監督:姫田忠義|1977年) 教室の子供たち 学習指導への道(監督:羽仁進|1954年) 絵を描く子どもたち 児童画を理解するために(監督:羽仁進|1956年) モアナ 南海の歓喜(監督:ロバート・フラハティ|1926、1980、2014年) ダゲール街の人々(監督:アニエス・ヴァルダ|1975年) グレイ・ガーデンズ(監督:アルバート・メイズルス、デヴィッド・メイズルス、エレン・ホド、マフィー・メイヤー|1975年)

#AHG#現代アートハウス入門#AHG3#ドキュメンタリーの誘惑#入江悠#小川紗良#小田香#草野なつか#小森はるか#島田隆一#白石晃士#瀬田なつき#想田和弘#富田克也#広瀬奈々子#深田晃司#藤元明緒#甫木元空#松林要樹#三宅唱#山中瑶子#横浜聡子

0 notes

Text

現代アートハウス入門 ネオクラシックをめぐる七夜 vol.2

アートハウスへようこそ

連続講座「現代アートハウス入門」では、〈アートハウス〉の歴史を彩ってきた「ネオクラシック(新しい古典)」と呼びうる作品を7夜連続日替わりで上映。気鋭の映画作家たちが講師として登壇し、各作品の魅力を解説。さらに、全国の参加者とのQ&Aを交えながら、これからの〈アートハウス〉についての知見を共有します。第2弾となる今回は、全国24の劇場をつないで開催します。

予約フォームはこちら

1970年代から今日まで続く日本の〈アートハウス〉は、“ミニシアター”という呼称で親しまれてきました。ここは世界中の映画と刺激をもとめる観客とが出会う場所。多様な映画体験によって、未来の映画作家だけでなく、さまざまなアーティストを育む文化的ビオトープとしての役割を担ってきました。上映されるのは、ただ楽しむための作品だけではありません。目を覆うほどグロテスクで、心をズタズタに引き裂く映画もあれば、ため息が出るほど美しい眼福の映画もあります。〈アートハウス〉の暗闇でスクリーンが反射する光を浴びることは、多かれ少なかれ——私たちの生き方を変えてしまう体験なのです。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

【上映期間】 2021年12月11日(土)〜12月17日(金)

【上映時刻】 毎日19:00上映開始、上映後に60分のオンライントークあり 各回30分前に開場します

【料金】 30歳以下 1,200円 31歳以上 1,800円 (全国の映画館共通料金です)

ーーーーーーーーーーーーーーーー

第1夜 12月11日(土)開映19:00 [本編 99分+レクチャー 60分]

『クローズ・アップ』 原題:Nema-ye Nazdik

監督・脚本・編集:アッバス・キアロスタミ 撮影:アリ・レザ・ザリンダスト 録音:モハマッド・ハギギ、アフマッド・アスガリ 出演:ホセイン・サブジアン、ハッサン・ファラズマンド、モフセン・マフマルバフ 1990年|イラン|99分|カラー|(C) 1990 Farabi Cinema

失業者のサブジアンはバスで隣り合わせた裕福そうな婦人から読んでいた本について聞かれ、なりゆきから自分が著者で映画監督のマフマルバフだとつい偽ってしまう。婦人の家に招かれた彼は、映画の話を情熱的に語るうちに、架空の映画製作の話にこの家族を巻き込み…。映画監督だと身分を偽り、詐欺で逮捕された青年の実話をもとに、再現映像とドキュメンタリーを交差させて描いた異色作。

レクチャー:講師 深田晃司(映画監督) アッバス・キアロスタミとモフセン・マフマルバフの傑作群は、まだ二十歳前後であった私をイラン映画に心酔させた。『クローズ・アップ』は中でも特に熱狂した一作で、映画の底なしの可能性をこの作品で感じて欲しい。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

第2夜 12月12日(日)開映19:00 [本編 69分+レクチャー 60分]

『マッチ工場の少女』 原題:Tulitikkutehtaan tyttö

監督・脚本:アキ・カウリスマキ 撮影:ティモ・サルミネン 出演:カティ・オウティネン、エリナ・サロ、エスコ・ニッカリ、ベサ・ビエリッコ、レイヨ・タイバレ 1990年|フィンランド|69分|カラー

マッチ工場で働くイリスは、母と義父を養っている。ある日、給料でドレスを衝動買いしてしまった彼女は、義父に殴られ、母からドレスの返品を命じられる。ついに我慢できなくなった彼女は、家を飛び出しディスコで出会った男と一夜を共にするが、その男にも裏切られ…。何の変哲もない娘のどん底の人生を淡々と描き、絶望的な状況になぜか笑いが込み上げてくるアキ・カウリスマキ映画の真骨頂ともいえる一作。

レクチャー:講師 岨手由貴子(映画監督)×大江崇允(映画作家/脚本家) 「クラシック映画」と聞くと身構えてしまう人もいるかもしれませんが、それらは製作されてから何十年も、多くの人を魅了してきました。そんな映画の抗えない魅力を、一緒に反芻していく時間になればと思っています。岨手由貴子(映画監督)

ーーーーーーーーーーーーーーーー

第3夜 12月13日(月)開映19:00 [本編 102分+レクチャー 60分]

『鳥の歌』 原題:Para recibir el canto de los pájaros

監督・脚本:ホルヘ・サンヒネス 撮影監督:ラウル・ロドリゲス、キジェルモ・ルイス 音楽:セルヒオ・プルデンシオ 出演:ジェラルディン・チャップリン、ホルヘ・オルティス 製作:ウカマウ集団 1995年|ボリビア|102分|カラー

16世紀にアンデスを「征服」したスペイン遠征隊の行為を、批判的に描く映画を製作しようとした撮影隊が直面した現実とは? 撮影に訪れた先住民の村で「ここから出ていけ!」と詰め寄られた映画人たちは、やがて問題の本質に気づく。アンデス世界の価値観に基づく独自の映画言語でゴダールらにも衝撃を与えたボリビア・ウカマウ集団の代表作の一つ。ロカルノ国際映画祭「質と刷新」賞受賞。

レクチャー:講師 小田香(映画作家)×太田昌国(シネマテーク・インディアス) アートハウスはあやしげな場所に見えることもあるかもしれませんが、それ以上に妖しい映画がかかっています。鑑賞後はより健全に、より不健全に、もしくはその両方になるかもしれません。あの映画のここは好きであそこは苦手など、誰かに言いたくなって、伝わらなくて、その体験まるごと、心のどこかに残り発酵していく映画がかかっています。小田香(映画作家)

ーーーーーーーーーーーーーーーー

第4夜 12月14日(火)開映19:00 [本編 91分+レクチャー 60分]

『セールスマン』 原題:Salesman

監督:アルバート・メイズルス、デヴィッド・メイズルス、シャーロット・ズワーリン 撮影:アルバート・メイズルス 編集:デヴィッド・メイズルス、シャーロット・ズワーリン 音響:ディック・ヴォリセク 1969年|アメリカ|91分|モノクロ

ボストンからフロリダへ。聖書の訪問販売員たちの旅にカメラは密着する。彼らが訪ねるのは教会の信者で、一人暮らしの未亡人や、難民、部屋代も払えない子持ち夫婦など。安いモーテル、煙るダイナー、郊外のリビング、月賦払い…。物質主義的社会の夢と幻滅、高揚と倦怠が奇妙に交差する、アメリカの肖像画。ダイレクトシネマのパイオニア、メイズルス兄弟のマスターピースを本邦初公開。

レクチャー:講師 想田和弘(映画作家) 真っ白で空虚なスクリーンなのに、いや、真っ白で空虚なスクリーンだからこそ、いったい何が映し出されるのか、無限の可能性が存在しているんですね。なんだか不思議じゃないですか?

ーーーーーーーーーーーーーーーー

第5夜 12月15日(水)開映19:00 [本編 92分+レクチャー 60分]

『ビリディアナ』 原題:Viridiana

監督:ルイス・ブニュエル 脚本:ルイス・ブニュエル、フリオ・アレハンドロ 撮影:ホセ・フェルナンデス・アグアヨ 編集:ペドロ・デル・レイ 出演:シルビア・ピナル、フェルナンド・レイ、フランシスコ・ラバル 1961年|メキシコ・スペイン|92分|モノクロ

修道女を目指すビリディアナは、叔父の屋敷に呼び出される。叔父は亡き妻に似た彼女を引き止めようと嘘をつくが、それに気づいた彼女は家を去る。絶望した叔父は自殺。責任を感じた彼女は貧しい人々を屋敷に住まわせ世話しようとするが…。カンヌ国際映画祭パルム・ドール受賞の一方で、カトリック教会から大きな非難を浴び、本国スペインやイタリアで上映禁止に至った問題作。

レクチャー:講師 広瀬奈々子(映画監督)×稲川方人(詩人/編集者) ああ、そうか、自分はこの世界に対して、「ちょっと待った」を言いたかったのだと気づかされる映画がある。新しいものの見方を発見し、立ち止まって何度も考え、答えのない旅に出る。いい映画には共感や同調よりも、もっと豊かで驚きに満ちたものが、色褪せることなくたくさん詰まっている。広瀬奈々子(映画監督)

ーーーーーーーーーーーーーーーー

第6夜 12月16日(木)開映19:00 [本編 90分+レクチャー 60分]

『ある夏の記録』 原題:Chronique d'un été

監督:ジャン・ルーシュ、エドガール・モラン 撮影:ミシェル・ブロー、ラウール・クタール 出演:マルスリーヌ・ロリダン、ジャン=ピエール・セルジョン、ナディーヌ・バロー1961年|フランス|90分|モノクロ パリ、1960年、夏。街ゆく人々に軽量16ミリカメラと録音機が問いかける。あなたは幸せですか? あるいは、愛、仕事、余暇、人種問題について…。作り手と被写体とが制作プロセスを共有することで、映画が孕む作為性や政治性が明らかになり、リアルとフィクションの概念が問い直される。映画作家で人類学者のルーシュと、社会学者で哲学者のモランによるシネマ・ヴェリテの金字塔。

レクチャー:講師 小森はるか(映像作家)×月永理絵(エディ���ー/ライター) 学生の頃に偶然観ていた映画が、数年経ってから、自分にとっての大切な一本だったと気付くことが増えました。途切れ途切れに蘇ってくる場面は、あの時わからなかった経験も、大事なものだと教えてくれました。小森はるか(映像作家)

ーーーーーーーーーーーーーーーー

第7夜 12月17日(金)開映19:00 [本編 85分+レクチャー 60分]

『イタリア旅行』 原題: Viaggio in Italia

監督・脚本:ロベルト・ロッセリーニ 脚本:ヴィタリアーノ・ブランカーティ 撮影:エンツォ・セラフィン 音楽:レンツォ・ロッセリーニ 出演:イングリッド・バーグマン、ジョージ・サンダース 1954年|イタリア・フランス|85分|モノクロ

結婚8年目、一見仲の良いカテリーナとアレックスは、実は破局寸前。ベズビオ火山、ポンペイの遺跡、カプリ島などをめぐりながら、二人は離婚へと突き進んでいくのだが…。ロッセリーニは、バーグマンとサンダースに即興的な演技を求め、生々しい感情のゆらぎをフィルムに焼き付けた。ゴダールに「男と女と一台の車とカメラがあれば映画は撮れる」と言わしめたネオ・レアリズモの大傑作。

レクチャー:講師 三宅唱(映画監督)×大川景子(映画編集) 「人生は短すぎる」「だからこそ楽しまないと」いつどこでなぜその言葉が発せられるのか。私はその場面においてなにを見ていただろう?三宅唱(映画監督)

0 notes

Photo

「五輪中止」決断の時期 「負のスパイラル」悲劇 BS番組 小池書記局長が主張 2021年5月5日【2面】

日本共産党の小池晃書記局長は3日夜のBS―TBS「報道1930」で、新型コロナ感染拡大が深刻化する中で東京五輪・パラリンピック開催に固執する菅政権を批判し、「中止する決断をすべきだ」と主張しました。

番組で、インドでの変異株による感染爆発について、世界の1日の感染者数の半分がインドでの感染者になっていると紹介され、司会の松原耕二氏が「感染が拡大する、感染が拡大するとウイルスが変異を重ねてしまう。その結果、変異を重ねてワクチン効果が薄れる。そうするとまた感染が拡大する。こういう負のスパイラルになったのではないか」と指摘しました。

小池氏は、インドでの「負のスパイラル」のきっかけが、3月に行われた世界最大級のヒンズー教の宗教行事である可能性が高いとされていることを指摘。「日本はこれから世界最大級のスポーツ行事である五輪をやろうとしている」「インドのこの経験から学ぶべき教訓は、オリンピック中止の決断をすることではないか」と強調しました。

小池氏は、政府が五輪開催に向けて、500人の看護師を動員し、200人のスポーツドクターを招集し、30の指定病院を確保するとしていることについて「これだけ医療崩壊だと言われている時に、さらなる医療の逼迫(ひっぱく)になる」と主張。たとえ「無観客開催」としても世界中から9万人が来日することになるとして「感染爆発の危険があるのではないか。『負のスパイラル』が東京五輪・パラリンピックをきっかけに日本から世界に広がったら、こんな悲劇はない。何のためのオリンピックかということになる」と語りました。

視聴者からの「オリンピックが日本での大感染の引き金になるのではないか」という質問に、自民党の古川俊治参院議員は「(オリンピック開催のためには)緊急事態宣言を7月まで延長することが必要かもしれない」と発言しました。

これに対して小池氏は「そこまでして五輪をやるのか。橋本聖子東京五輪パラリンピック組織委員会会長は『無観客でやる覚悟を持った』と言ったが、中止する覚悟こそ持つべきだ」と主張。「菅義偉首相は『決定権者はIOC(国際オリンピック委員会)だ』と逃げているが、IOCは日本国民の健康と命に責任を持っていない。日本国民の健康と命に責任を持っているのは日本政府だ。政府と東京都が決断をする時期が来た」と語りました。

(しんぶん赤旗)

0 notes

Text

【劇評】未来のために残すものと残さないもの

『ゴミと罰』南河内万歳一座 小泉 うめ

[撮影:谷古宇正彦]

外出自粛が要請される生活の中で家に籠って断捨離を敢行した人はかなり多いのではないだろうか。これには技術的なこともあるだろうが、性格的になかなかモノが捨てられないという人は少なからずいるようだ。結果的に捨てるとしても、いざ取り掛かってみると次から次に出てくる懐かしい品々につい手が止まってしまうようなこともしばしばあるだろう。

ゴミというのは不思議なもので、どんなに大切にしていたものでも、どんなに思い出が詰まっているものでも、捨てると判断した瞬間にそれらはすべてゴミになる。また他人にとってはゴミでしかないものがその持ち主にとってはゴミではないこともあるし、またその逆の場合もある。旗揚げ40周年の記念すべき年を疫病によって身動きの取れない状態にされた南河内万歳一座の新作は、おそらくそんな時間の中でゴミになったりならなかったりしたものについて考えながら遊ぶような物語である。

舞台には旧家に起きた火事でできたという空き地に大量の黒いゴミ袋が山積みに捨てられており、その前で町内会長の田島(荒谷清水)を中心に町内の人々が集まって喧々諤々と相談をしている。町内会と言っても昭和の頃のそれとは違い、町は再開発され人の入れ替わりも多く日常的なコミュニケーションが取れていない様子である。問題が起こって急に集まってみてもそれぞれに好き勝手なことを言うばかりでなかなか話がまとまらない。他にも水道管の破裂や公園の倒木による停電それに害鳥問題などが最近続けて起こっていて、これは何かの呪いだと言い出す者もいる。

ここでは1人が何かを言えばその意見に影響されてお互いのこともよく知らない人々が一団となって舞台上を右往左往する様が滑稽だ。これは長年群像劇をやってきた南河内万歳一座のお家芸とも言える演出だが、特に今は定まった答えのない大きな問題に社会が直面している中で流言に振り回される人々をますます風刺して想わせる。

結局大したことも決まらないまま、とりえあえず見張りを立てることになる。その1人の立花(岸本武享)はこの町に住んで10年になる若者だが、近々住んでいるアパートが立ち退きになるため引っ越しをすることになっているらしい。立花もその時にはここに不要なものを捨てにくれば良いのだろうと思っていたようだ。なんとなくの個人の思い込みの集合体として社会は上手く回っている部分も多々あるのだが、それに潜む誤解によって少しずつ悪い方に向かっていて気が付けば手が付けられないような大問題になっているというのもよくあることである。山積みになっているゴミもどうやらそのようにしてできあがったものだということが分かってくる。

やがてブルーシートで隠された屋敷の中からこの家ただ1人の生き残りの少年(寒川晃)とその執事の田沼(福重友)が現れて、それらのビニール袋は彼らの預かりものだということを明かす。最初から舞台後方に張られていたブルーシートはその後ろに何かとんでもないものがあることを想わせているのだが、それを剥がすことで前半の空き地でのシーンから後半に現れる地下室のシーンへと鮮やかに転換される。それは単に場所が変わったというだけでなく、その後の展開と相まって後半では立花の脳内世界に入り込んだようなファンタジーの様相を呈する仕掛けとなって効いている。

彼らについて地下室に入って行くとそこには夥しい数の箱が積まれており、この家の引っ越しの準備が進められていた。この家はあちこちから捨てたくても捨てられないものを預かっている家だということが分かってくる。家族や家を失うことはもちろん大変なことなのだが、この少年は更にそれに加えてどうしようもないものを押し付けられて取り残されている。それは今ここで起こっている問題だけではなく、将来も引き継がれていく問題を暗示しているのだろう。

劇団を主宰する内藤裕敬の作品からはここ数年で大きく変化した点を感じている。初期の作品ではとにかく「今」という瞬間に対する苦しいことや納得のいかないことを題材にその悲しみや怒りを演劇にして社会にぶつけているように感じていた。しかし最近では作品を通して自分たちがいなくなった「未来」に対する不安やそのためにしなければならないことを併せて強く語るようになっている。その理由は結婚して子どもをもったことにもあるだろうし、年を重ねながらもこうして若い世代を交えて演劇を創っていることも影響しているのだろう。

[撮影:谷古宇正彦]

地下室ではツナギを着た作業員たちがゴミを運んでいる中に、手紙を探しているお姫様の様なクララ(松浦絵里)、金貸しの老婆(鴨鈴女)、そしてゴミについて調べている刑事(野田晋市)らが次々と現れては立花を惑わせる。彼らはこれから引っ越しをしようといている立花の思い出の詰まったもの達であり、彼らが発する声はそこから蘇ってくる記憶なのであろう。それは正に捨てようとするものたちとの葛藤のようでそれらがゴミになる瀬戸際のようにも見える。

ゴミになるのは必ずしも形あるものばかりではない。人は生きていれば少しずつその心の中に捨てたくても捨てられないものを溜めていく。不要なものを自由に捨てることができれば良いのだが、思い出はいつも玉石混淆で、生きていれば辛いものも苦いものも不随意にどんどん蓄積されていくものである。

最後に立花は少年から南京錠のかかった箱を返される。それは思ってもみなかったゴミだと言うが、それによって栄華を極め贅沢ができた誇り高きものだと説明される。ブルーシートに黒いゴミ袋という舞台美術に劇場に入った時からなんとなく想像しいていたイメージがここで一気に持ち上がってくる。立花が返されたゴミは放射性廃棄物なのかもしれない。少年はそれを子、孫、その先々の代までも抱えて行けと言う。たとえ自分がそれを抱えることは良いとしても、それを引き継ぐ時の説明の言葉がないとも話す。いつの間にかそこは旧家の地下室などではなく、放射性廃棄物の貯蔵センターを想わせる場所となる。たとえ原子力発電に反対していたとしても、未来の人間からすればこの時代を生きた人間の責任はそれぞれにある。またそれによる電気が供給されて使用したのであれば、それによる廃棄物は自らの分のゴミとして背負わなければならないということだろう。

立花の分のゴミを返したことで田沼は少し安堵するが、少年はここの仕分けを済ませても自分には引っ越す場所が決まっていないと言う。それはちょうどなかなか場所が決まらない放射性廃棄物の最終処分場の問題と重なってのしかかってくる。それは未来の子どもたちからの現代を生きる人間がタイムマシーンでも使ってしっぺ返しを受けるようにも見える。作品の中では色々なゴミの話が出てくるが、ゴミとして捨てることができるものはまだ扱いやすい。本当に面倒なのはこのように捨てたくても捨てられないものである。今を生きるということは目の前を直視して一生懸命過ごすことと捉えられがちだが、こうして未来をも見据えて判断を重ねていくことこそが今を生きる者の責務であろう。

今回の公演は「一度一緒に演りたかった関西の俳優達+南河内万歳一座☆オールスターズ」と銘打たれている。そう言うだけのことはあって、客演の野田晋市、山藤貴子、岸本武享が発する熱量やその佇まいは日頃それぞれの劇団で見せている味わいだけに留まらず、どことなくかつての南河内万歳一座の看板俳優たちと重なるようなシーンがたくさんある。劇団員も鴨鈴女、荒谷清水を軸に層の厚さを見せてがっちりと客演陣を受け止めているのが頼もしい。

南河内万歳一座が活動しているこの40年の間、社会には今回の疫病に限らずバブル経済が崩壊したり阪神淡路大震災や東日本大震災もあったりと様々なことが社会を揺るがしてきた。そしてそんなことが起こる度にエンターテイメントは一旦不急のモノ扱いをされてきた。しかしいつもそんな時に人々を元気づけてきたのもエンターテイメントであり、そうした中で劇団は生き残ってきた。そんなことを思い出せば、本作からは「こんなところでゴミになってたまるか」という劇団の魂の声も聞こえてくるようである。

かく言う筆者も半年くらいの時間をかけてこの作品の舞台美術くらいの量の持ち物の整理をした。その中から南河内万歳一座がオレンジルームや扇町ミュージアムスクエアで公演をしていた頃のチラシも出てきた。それらはゴミとならずにまた箱に戻して保存されている。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ・小泉うめ 観劇人。観客発信メディアWLスタッフ。舞台感染対策。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

一度一緒に演りたかった関西の俳優達+南河内万歳一座☆オールスターズ 『ゴミと罰』 ■作・演出・出演:内藤裕敬 ■出演:鴨鈴女、荒谷清水、福重友、皆川あゆみ、鈴村貴彦、松浦絵里、市橋若奈、寒川晃、有田達哉、ことえ(以上、南河内万歳一座) 野田晋市(リリパットアーミーII)、山藤貴子(PM/飛ぶ教室)、岸本武享(劇想からまわりえっちゃん) ■日程:2021年1月19日(火)~24日(日) 19:30~ ※20・22日=14:00~/19:30~、23日=13:00~/17:00~、24日=14:00~ ■会場:一心寺シアター倶楽 ※各回60席限定。 ■料金:前売=一般3,500円 学生・65歳以上3,000円 青春18歳差切符(年齢差18歳以上のペア切符)5,500円、当日=各500円増

0 notes

Text

[友の会メール]『テーマパーク化する地球』6月11日発売!絶賛予約受付中!

☆**:..。o○o。:..**☆

[友の会メールvol.322]『テーマパーク化する地球』6月11日発売!絶賛予約受付中! (2019年5月21日配信)

☆**:..。o○o。:..**☆

こんにちは、スタッフの宮田です。 『テーマパーク化する地球』がまもなく発売されます!Amazonやゲンロンショップでぜひご予約くださいね! また、6/14(金)には東浩紀による『テーマパーク化する地球』刊行記念イベントがゲンロンカフェで開催されます!会場チケットは売り切れとなりましたが、当日は生放送もございますので、ぜひご覧ください! また、梅原猛さんへのインタビューを電子書籍にて販売しております。こちらもぜひご覧ください。

* * * * *

★『テーマパーク化する地球』6月11日 全国書店にて発売!ただいま予約受付中!★

ゲンロン叢書 第3弾 東浩紀著『テーマパーク化する地球』が、来る6月11日(火)にいよいよ販売開始となります! 『テーマパーク化する地球』はAmazonおよびゲンロンショップにて絶賛予約受付中です! Amazon: https://t.co/ruJvGJE0HT ゲンロンショップ: https://genron.co.jp/shop/products/detail/224

批評家として、哲学者として、そして経営者として、 独自の思索と実践を積み重ねてきた東浩紀。 その震災以降の原稿から47のテクストを選び出し、 「世界のテーマパーク化」「慰霊と記憶」「批評の役割」を軸に配列した評論集。 世界がテーマパーク化する〈しかない〉時代に、人間が人間であることはいかにして可能か。

平成に併走した批評家が投げかける、令和時代の新しい航海図。

■

★送料無料キャンペーン実施中!★

ゲンロンショップでは、送料無料キャンペーンを実施しています! 6/10(月)24時までのご予約で国内送料無料! たくさんのご予約をお待ちしております! https://genron.co.jp/shop/products/detail/224

■

★『テーマパーク化する地球』を手に入れるなら、ゲンロン友の会 第9期への入会が圧倒的にお得!★

ゲンロン友の会 第9期会員のみなさまに、批評誌『ゲンロン』1冊と、対象となるお好きな単行本2冊をお届けします! また、月刊ウェブ批評誌『ゲンロンβ』を9期会期中��発行された計12号を読むことができますし、ゲンロンカフェ、スクール優待など、特典盛りだくさんです! 『テーマパーク化する地球』発売直前の今だからこそ、ぜひゲンロン友の会 第9期への入会をご検討ください! https://genron.co.jp/shop/products/detail/183

■

★『テーマパーク化する地球』刊行記念イベント開催決定!★

『テーマパーク化する地球』祝刊行記念!「ゲンロンを経営してきたこの8年間」の軌跡について、東浩紀が語りつくします! 大変ご好評につき、本イベントの会場チケットは発売日に即日完売となりました。当日はイベントの模様をニコニコ生放送にて完全中継いたします!ぜひ『テーマパーク化する地球』をお手元に、放送をお楽しみください!

◆6/14(金)19:00- 東浩紀 「東浩紀がいま考えていること ――『テーマパーク化する地球』刊行記念」 https://live.nicovideo.jp/watch/lv320111785

* * * * *

★梅原猛インタビュー電子書籍販売開始!★

2019年1月、哲学者の梅原猛氏が93歳で亡くなられました。 東日本大震災の翌年、東浩紀が聞き手となって梅原猛氏のインタビューが収録されました。 震災と原発事故に対する思いに始まり、梅原氏の哲学的来歴、そして洋の東西を超えた「人類哲学」の構想について、46歳の年齢差を超えて交わされた対話。そこには氏の思想の根底にある人間観・文明観が語られています。

2万字のロングインタビューに加え、東浩紀による追悼文と著作紹介を収録��ぜひご覧ください。

『草木の生起する国: 梅原猛インタビュー』梅原猛、東浩紀 https://amzn.to/2wbu0j8 定価250円+税

* * * * *

★『新記号論』絶賛販売中!!★

『新記号論 脳とメディアが出会うとき』 石田英敬+東浩紀(ゲンロン叢書002)

ゲンロンカフェ発 伝説の白熱講義を完全収録! 「脳とメディアが出会うとき――記号論は新たに生まれ変わる!」

『新記号論』はこのたび3刷の発行が決定いたしました。3刷出来は5月末を予定しております。

[物理書籍版] https://genron.co.jp/shop/products/detail/215 [電子書籍(ePub)版] https://genron.co.jp/shop/products/detail/220

『新記号論 脳とメディアが出会うとき』特設ページはコチラ! https://genron-tomonokai.com/shinkigouron/

本書第2講義の無料試し読みページもございます! 「デジタル時代の夢と権力――『夢の危機』と『夢見る権利』」 https://genron-tomonokai.com/shinkigouron/no1/

■

『新記号論』のベースとなった石田英敬氏によるゲンロンカフェのイベント全3回のVimeoアーカイブ動画を、 お得なセットで販売中! 通常レンタル価格¥1,800→¥1,500(ご購入は¥3,600→¥3,000)とたいへんお買い得です!

書籍と相互補完する超充実の内容です。お見逃しなく! https://vimeo.com/ondemand/genronshinkigou

* * * * *

★ゲンロン 大森望 SF創作講座 第3期 終了!★

ゲンロン 大森望 SF創作講座 第3期 は先週5/17(金)に、第3回 ゲンロンSF新人賞選考会(最終講評会)が行われ、これをもってすべての課程が終了いたしました!受講生のみなさま、1年間お疲れさまでした! 第3回 ゲンロンSF新人賞 正賞は、琴柱遥さん「父たちの荒野」に決定いたしました!おめでとうございます! また優秀賞は斧田小夜さん「バックファイア」、東浩紀賞は伊藤元晴さん「猫を読む」、大森望賞は進藤尚典さん「推しの三原則」にそれぞれ決定いたしました!おめでとうございます!

琴柱遥さんの最優秀賞作品は、『ゲンロン11』(2020年刊行予定)に掲載されます。こちらもお楽しみに!

受講生が提出しました最終課題は以下のサイトからご覧になれます。 最終課題:ゲンロンSF新人賞【実作】 https://school.genron.co.jp/works/sf/2018/subjects/11/

当日の講評会の模様は、以下のリンクからご視聴いただけます。 ニコ生: http://live.nicovideo.jp/watch/lv319950244 Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=BZi1_HbUdDQ (ニコニコ生放送は5/24(金)まで、Youtubeは無期限で、それぞれ無料でご視聴いただけます。)

第3回 ゲンロンSF新人賞選考会(最終講評会) https://genron-cafe.jp/event/20190517/

ゲンロンスクールは今年もたくさんの受講生、聴講生のご応募をいただきました。ありがとうございます。 マンガ教室、SF創作講座ともにただいま開講準備中です。開講までいましばらくお待ちください。

* * * * *

それでは以下、今週のカフェ&編集部からのお知らせです。

◆◇ ゲンロンカフェからのお知らせ ◇ーー◆ーー◇ーー◆ーー◇ーー◆

◇◇ 発売中の会場チケット ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆5/22(水)19:00- 堀内進之介×塚越健司×柳亨英 「どのヒーローが称賛に値するのか? ――『アメコミヒーローの倫理学』刊行記念イベント」 https://peatix.com/event/653185

◆5/23(木)19:00- 大山顕×石川初×速水健朗×東浩紀 「大山顕のすべて ――『立体交差』刊行記念&『スマホの写真論』単行本化カウントダウンイベント」 https://peatix.com/event/639485 こちらのイベントの生放送は以下のページからご視聴いただけます。 https://live.nicovideo.jp/watch/lv319709160

◆5/29(水)19:00- 菊地成孔×高見一樹×松村正人 「『前衛音楽入門』刊行記念イベント」 【ゲンロンカフェ at VOLVO STUDIO AOYAMA #18】 https://peatix.com/event/651395

★New!★ ◆6/4(火)19:00- 五十嵐太郎×加藤耕一 「ノートルダム大聖堂をいかに再建するか ――リノベーションの創造性を考える」 https://peatix.com/event/669684

★満員御礼!★ ◆6/14(金)19:00- 東浩紀 「東浩紀がいま考えていること ――『テーマパーク化する地球』刊行記念」 https://peatix.com/event/679300 こちらのイベントの生放送は以下のページからご視聴いただけます。 https://live.nicovideo.jp/watch/lv320111785

★New!★ ◆6/19(水)19:00- 平倉圭×大谷能生×山縣太一(オフィスマウンテン) 「俳優の身体には何が宿るのか? ――『身体と言葉:舞台に立つために 山縣太一の「演劇」メソッド』刊行記念イベント」 https://peatix.com/event/666370

◇◇ 今週・来週の放送情報 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆5/22(水)19:00- 【生放送】堀内進之介×塚越健司×柳亨英 「どのヒーローが称賛に値するのか? ――『アメコミヒーローの倫理学』刊行イベント」 https://live.nicovideo.jp/watch/lv319820527

◆5/23(木)13:00- 【再放送】大山顕×本田晃子×上田洋子 「ユートピアと日常の共産主義建築 ――地下鉄、団地、チェルノブイリ」 (2017/2/15収録) https://live.nicovideo.jp/watch/lv320163057

◆5/23(木)19:00- 【生放送】大山顕×石川初×速水健朗×東浩紀 「大山顕のすべて ――『立体交差』刊行記念&『スマホの写真論』単行本化カウントダウン」 https://live.nicovideo.jp/watch/lv319709160

◆5/24(金)13:00- 【再放送】川島素晴×木石岳×藤倉大 「現代音楽のポピュラリティ」 【現音カフェ #2】 (2018/10/30収録) https://live.nicovideo.jp/watch/lv320163143

◆5/24(金)18:00- 【再放送】菊地成孔×佐々木敦 【ゲンロンカフェ at VOLVO STUDIO AOYAMA #10】 「音楽/時/空間」 (2018/8/30収録) https://live.nicovideo.jp/watch/lv320163203

◆5/28(火)18:00- 【再放送】平沢進×斎藤環 「平沢進・徹底解剖!」 【ゲンロンカフェ@VOLVO STUDIO AOYAMA #16】 (2019/2/13収録) https://live.nicovideo.jp/watch/lv320163726

◆5/29(水)19:00- 【生放送】菊地成孔×高見一樹×松村正人 「『前衛音楽入門』刊行記念イベント」 【ゲンロンカフェ at VOLVO STUDIO AOYAMA #18】 https://live.nicovideo.jp/watch/lv319822665

◆5/30(木)13:00- 【再放送】津田大介×東浩紀 「あいちトリエンナーレと芸術の現在」 【ゲンロンカフェ@VOLVO STUDIO AOYAMA#3】 (2018/1/28収録) https://live.nicovideo.jp/watch/lv320163320

◆5/30(木)18:00- 【再放送】勝川俊雄×鈴木智彦「ゆれ動く日本の水産業と食文化を考える ――豊洲市場移転、漁業法改正…そして、サカナとヤクザ」 (2019/1/29収録) https://live.nicovideo.jp/watch/lv320163436

◆5/31(金)13:00- 【再放送】五十嵐太郎×海野聡「建築にとって日本とはなにか ――海野聡『建物が語る日本の歴史』(吉川弘文館)刊行記念イベント」 (2018/8/3収録) https://live.nicovideo.jp/watch/lv320163488

◆5/31(金)18:00- 【再放送】五十嵐太郎×さやわか×大澤聡+東浩紀 「メディア/都市/コンテンツ ――『1990年代論』から考える」 (2017/10/6収録) https://live.nicovideo.jp/watch/lv320163545

◇◇ 現在視聴可能なタイムシフト ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆5/21(火)23:59まで 【生放送】片山杜秀×岡田暁生 司会=山本貴光 「クラシック音楽から考える日本近現代史 ――『鬼子の歌』刊行記念イベント」 https://live.nicovideo.jp/watch/lv319568843

◆5/22(水)23:59まで 【再放送】糸谷哲郎×佐藤天彦×戸谷洋志 「将棋、哲学、人間(あるいは人工知能) ――『僕らの哲学的対話 棋士と哲学者』刊行記念」 (2019/2/25収録) https://live.nicovideo.jp/watch/lv319951556

◆5/23(木)23:59まで 【再放送】大山顕×東浩紀 「都市と道の写真論」 【ゲンロンカフェ at VOLVO STUDIO AOYAMA #6】 (2018/4/22収録) https://live.nicovideo.jp/watch/lv319952192

◆5/23(木)23:59まで 【3刷決定!緊急再放送!】石田英敬×津田大介×東浩紀 「脳とメディアが広告と出会うとき ――『新記号論』刊行記念イベント第2弾」 (2019/4/20収録) https://live.nicovideo.jp/watch/lv319951916

◆5/24(金)23:59まで 【再放送】小川哲×飛浩隆×東浩紀×大森望 「日本SFの新たな地平」 【大森望のSF喫茶 #26】 (2018/7/6収録) https://live.nicovideo.jp/watch/lv319952849

◆5/26(日)23:59まで 【チャンネル会員限定・生放送】堀浩哉×黒瀬陽平 「作品を作る1 ――展示指導4」 【ゲンロン カオス*ラウンジ 新芸術校 第5期 #5】 https://live.nicovideo.jp/watch/lv319698470

◆5/28(火)23:59まで 【再放送】井上智洋×楠正憲 司会=塚越健司 「仮想通貨と人工知能 ――技術は経済を変えるのか?」 https://live.nicovideo.jp/watch/lv320162983

※ご視聴は23:59まで可能ですが、ご購入いただけるのは視聴終了日の18:00までです。ご注意ください。

◇◇ 今週のおすすめアーカイブ動画 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆【vimeo】さやわか×黒瀬陽平×東浩紀 「ゲームとアートは出会うのか ――『ゲンロン8 ゲームの時代』刊行記念イベント #3」 【ゲンロンカフェ at VOLVO STUDIO AOYAMA #11】 https://vimeo.com/ondemand/genron20180913 (2018/9/13収録)

◆【vimeo】佐々木敦×綾門優季×小田尚稔×額田大志 「現代日本演劇の新潮流 ――テクストと、その上演」 【ニッポンの演劇 #11】 https://vimeo.com/ondemand/genron20180402 (2018/4/2収録)

◆【vimeo】大澤真幸×吉川浩満×東浩紀 「いま、人間とはなにか? ――『人間の解剖はサルの解剖のための鍵である』刊行記念イベント」 https://vimeo.com/ondemand/genron20181009 (2018/10/9収録)

★ゲンロンカフェ Vimeo On Demand 公開動画一覧 https://bit.ly/2sybMGS

◆◇ 五反田アトリエからのお知らせ ◆ーー◇ーー◆ーー◇ーー◆ーー◇

ゲンロン カオス*ラウンジ 五反田アトリエでは、次回展示企画の準備中です。 五反田アトリエの最新の展覧会情報やアーカイブは、カオス*ラウンジの公式webサイトをご確認ください。 http://chaosxlounge.com/

(藤城嘘/カオス*ラウンジ)

◆◇ 編集部からのお知らせ ◆ーー◇ーー◆ーー◇ーー◆ーー◇

★東浩紀『テーマパーク化する地球』予約受付中! 「平成に併走した批評家が投げかける、令和時代の新しい航海図。」 Amazon: https://t.co/ruJvGJE0HT ゲンロンショップ: https://genron.co.jp/shop/products/detail/224 ゲンロンショップでは、送料無料キャンペーンを実施しています! 6/10(月)24時までのご予約で国内送料無料です!

◆『ゲンロンβ37』配信日変更のお知らせ 毎月第3木曜日にお届けしている『ゲンロンβ』ですが、2019年5月配信の『ゲンロンβ37』を5月30日配信に変更いたします。 これからも毎号充実の内容をお届けいたしますので、ご理解のほどをよろしくお願いいたします。

◆ウェブ批評誌『ゲンロンβ』配信日変更のお知らせ 毎月第3金曜日にお届けしている『ゲンロンβ』ですが、2019年4月から、配信日を第3木曜日に変更いたします。 これからも毎号充実の内容をお届けいたしますので、ご理解のほどをよろしくお願いいたします。 →最新号『ゲンロンβ36』はこちら! https://genron.co.jp/shop/products/detail/223

★『新記号論 脳とメディアが出会うとき』3刷決定!&電子書籍版も販売中! 「脳とメディアが出会うとき――記号論は新たに生まれ変わる!」 [物理書籍版] https://genron.co.jp/shop/products/detail/215 [電子書籍版] https://genron.co.jp/shop/products/detail/220 →試し読みページはこちら! https://genron-tomonokai.com/shinkigouron/no1/

★『マンガ家になる!――ゲンロン ひらめき☆マンガ教室 第1期講義録』絶賛販売中! 絵がうまいだけじゃダメ、マンガが描けるだけでもダメ。業界騒然のマンガ家育成講義録! https://genron.co.jp/shop/products/detail/193 →試し読みページはこちら! https://issuu.com/genroninfo/docs/20181125/16

★『ゲンロン9 第I期終刊号』絶賛販売中! 『ゲンロン』創刊から3年。第I期のあらゆる伏線を回収し、第II期の飛躍を準備する、第I期終刊号。 https://genron.co.jp/shop/products/detail/188 →試し読みページはこちら! https://issuu.com/genroninfo/docs/genron9issuu/36

★小松理虔『新復興論』絶賛販売中! 第18回大佛次郎論壇賞受賞! 「課題先進地区・浜通り」から全国に問う、新たな復興のビジョン! https://genron.co.jp/shop/products/detail/178 →『新復興論』特設ページはこちら! https://genron.co.jp/books/shinfukkou/

★毎日出版文化賞受賞&朝日新聞社「平成の30冊」第4位!『ゲンロン0 観光客の哲学』絶賛販売中! https://genron.co.jp/shop/products/detail/103 →『ゲンロン0』特設ページはこちら! https://genron-tomonokai.com/genron0/

★友の会第9期への新規入会を受付中! https://genron.co.jp/shop/products/detail/183

◆「ゲンロン友の声」サイト、質問募集中です! 知られざるTumblrサイト「ゲンロン友の声」では、友の会会員のみなさまからお寄せいただいたご意見・ご質問に対して、 東浩紀をはじめとするスタッフがお返事を差し上げております。 最新の回答は、「『より良い憲法』を作るために必要なものとは?」です! https://tmblr.co/Zv9iRg2heIWYK ご要望などもお気軽に! http://genron-voices.tumblr.com/

◆◇ 東浩紀 執筆・出演情報 ◆ーー◇ーー◆ーー◇ーー◆ーー◇ーー◆

◆『AERA』の巻頭エッセイコーナー「eyes」に、東浩紀が連載中! 最新の記事は、東浩紀「令和は平成だけでなく昭和の負債も返さなければならない」です。 https://dot.asahi.com/aera/2019051500016.html

これまでの記事は朝日新聞のウェブサイト「.dot」で全文をお読みいただけます。 https://dot.asahi.com/keyword/%E6%9D%B1%E6%B5%A9%E7%B4%80/

◆KAI-YOU Premiumに東浩紀インタビュー「なぜ今、批評なのか 連載全5回」が掲載されています!最新の記事はこちらです。 Vol.5 次の時代を虚しくしないために https://premium.kai-you.net/article/21

これまでの記事はKAI-YOU Premiumからお読みいただけます。 https://premium.kai-you.net/series/azumahiroki

◆FINDERSに東浩紀インタビュー「東浩紀が振り返る『ゲンロン』の3年間 前後編」が掲載されています! 思想・哲学をビジネスにするにあたって「ゲンロンがしないこと」は何だったか。東浩紀が振り返る『ゲンロン』の3年間【前編】 https://finders.me/articles.php?id=858 なぜ組織をゼロから再構築しなければならなかったのか。東浩紀が振り返る『ゲンロン』の3年間【後編】 https://finders.me/articles.php?id=859

◆河出書房新社より東浩紀『ゆるく考える』発売中! いつの間にか中小企業ゲンロンのオヤジ経営者になっていた。 人生の選択肢は無限だ。ゆるく、ラジカルにゆるく。東浩紀のエッセイ集! http://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309027449/

◆◇ その他のお知らせ ーー◆ーー◇ーー◆ーー◇ーー◆ーー◇ーー◆

◆友の会会員のみなさまへ

<クラス30以上の座席確保サービスについて> ご好評いただいております座席確保サービスですが、 お席の希望のご連絡を、当日16:00までに いただけますよう、よろしくお願いいたします。

<登録情報の変更について> お引越しなどの理由で、ご登録いただいている住所や電話番号、 メールアドレスなどに変更があった方は、 友の会サイトのフォームから申請をお願いいたします。

会員サービスページ https://genron-tomonokai.com/service/

※株式会社ゲンロンは、土曜、日曜は休業日となっております。 営業時間は、11時-20時です。 営業時間外のお問い合わせは、お返事が遅くなる場合がございます。 ご了承くださいます様、お願いいたします。

◆ーー◇ーー◆ーー◇ーー◆ーー◇ーー◆ーー◇ーー◆ーー◇ーー◆

株式会社ゲンロン 〒141-0031 東京都品川区西五反田1-16-6 イルモンドビル2F tel.03-6417-9230 / fax.03-6417-9231 http://genron.co.jp Twitter:@genroninfo

1 note

·

View note

Text

ここであえての2016年の観賞記録と

2016年の映画観賞回数135回。

『クリード──チャンプを継ぐ男』(ライアン・クーゲラー) 『ジョン・ウィック』( チャド・スタエルスキー、 デヴィッド・リーチ) 『ヒトラー暗殺、13分の誤算』(オリヴァー・ヒルシュビーゲル) 『黄金のアデーレ──名画の帰還』(サイモン・カーティス) 『エール!』(エリック・ラルティゴ) 『白鯨との闘い』(ロン・ハワード) 『顔のないヒトラーたち』(ジュリオ・リッチャレッリ) 『シャーリー&ヒンダ──ウォール街を出禁になった二人』( ホバルト・ブストネス) 『Re:LIFE』(マーク・ローレンス) 『ムーン・ウォーカーズ』(アントワーヌ・バルドー=ジャケ)

『海賊じいちゃんの贈りもの』(アンディー・ハミルトン、 ガイ・ジェンキン) 『ローマに消えた男』(ロベルト・アンド) 『コードネームU.N.C.L.E.』(ガイ・リッチー) 『ブリキの太鼓』(フォルカー・シュレンドルフ) 『パリ3区の遺産相続人』(イスラエル・ホロヴィッツ) 『ストレイト・アウタ・コンプトン』(F・ゲイリー・グレイ)2回。 『ザ・シャウト──さまよえる幻響』(イエジー・スコリモフスキ) 『ブリッジ・オブ・スパイ』(スティーヴン・スピルバーグ) 『クリムゾン・ピーク』(ギレルモ・デル・トロ) 『PEACH──どんなことをしてほしいのぼくに』(坂西伊作)

『エージェント・ウルトラ』(ニマ・ヌリザデ) 『恋人たち』(橋口亮輔)2回。 『知らない、ふたり』(今泉力哉) 『バットマンVSスーパーマン』(ザック・スナイダー) 『ニューヨーク──眺めのいい部屋売ります』(リチャード・ロンクレイン) 『オデッセイ』(リドリー・スコット) 『不屈の男──アンブロークン』(アンジェリーナ・ジョリー) 『ひつじ村の兄弟』(グリームル・ハゥコーナルソン) 『最愛の子』(陳可辛) 『クーパー家の晩餐会』(ジェシー・ネルソン)

『ヘイトフル・エイト』(クエンティン・タランティーノ) 『キャロル』(トッド・ヘインズ) 『ズートピア』(バイロン・ハワード、 リッチ・ムーア) 『ポテチ』(中村義洋) 『奇跡』(是枝裕和) 『テラフォーマーズ』(三池崇史) 『弱虫ペダル Re:RIDE』(鍋島修) 『弱虫ペダル Re:ROAD』(鍋島修) 『劇場版 弱虫ペダル』(長沼範裕) 『殿、利息でござる!』(中村義洋)

『マッドマックス──怒りのデス・ロード』(ジョージ・ミラー)5回。通算10回達成。 『海よりもまだ深く』(是枝裕和) 『ルーム』(レニー・アブラハムソン) 『これが私の人生設計』(リッカルド・ミラーニ) 『三等重役』(春原政久) 『フルートベール駅で』(ライアン・クーグラー) 『社長太平記』(松林宗恵) 『マネー・ショート──華麗なる大逆転』(アダム・マッケイ) 『リリーのすべて』(トム・フーパー) 『レヴェナント』(アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ)

『駅前旅館』(豊田四郎) 『スポットライト──世紀のスクープ』(トム・マッカーシー) 『ミラクル・ニール!』(テリー・ジョーンズ) 『欲望』(ミケランジェロ・アントニオーニ) 『グランドフィナーレ』(パオロ・ソレンティーノ) 『アイアムアヒーロー』(佐藤信介) 『バンクシー・ダズ・ニューヨーク』(クリス・マウカーベル) 『最高の花婿』(フィリップ・ドゥ・ショーヴロン) 『マクベス』(ジャスティン・カーゼル)2回。 『ヘイル、シーザー!』(ジョエル・コーエン · イーサン・コーエン)

『アイヒマン・ショー』(ポール・アンドリュー・ウィリアムズ) 『ハロルドが笑うその日まで』(グンナル・ヴィケネ) 『夏の夜の夢』(ジュリー・テイモア) 『コップ・カー』(ジョン・ワッツ) 『ボーダーライン』(ドゥニ・ヴィルヌーヴ) 『マイケル・ムーアの世界侵略のススメ』(マイケル・ムーア) 『デッドプール』(ティム・ミラー)2回。 『モヒカン故郷に帰る』(沖田修一) 『ディストラクション・ベイビーズ』(真利子哲也) 『君がくれたグッドライフ』(クリスチアン・チューベルト)

『団地』(阪本順治) 『ヒメアノ~ル』(吉田恵輔) 『アウトバーン』(エラン・クリーヴィー) 『ブルースブラザース』(ジョン・ランディス) 『トリプル9』(ジョン・ヒルコート) 『FAKE』(森達也) 『プリンス/サイン・オブ・ザ・タイムズ』(プリンス、 アルバート・マグノリ) 『ミスター・ダイナマイト──ファンクの帝王ジェームス・ブラウン』(アレックス・ギブニー) 『忌野清志郎 ナニワ・サリバン・ショー 感度サイコー!!』(鈴木剛) 『クレイマー、クレイマー』(ロバート・ベントン)

『帰ってきたヒトラー』(デビッド・ベンド) 『日本で一番悪い奴ら』(白石和彌) 『トゥーヤングトゥーダイ!──若くして死ぬ』(宮藤官九郎) 『嫌な女』(黒木瞳) 『ふきげんな過去』(前田司郎) 『セトウツミ』(大森立嗣) 『超高速! 参勤交代リターンズ』(本木克英) 『マシュー・ボーン「ザ・カーマン」』(マシュー・ボーン、ロス・マクギボン) 『スーサイド・スクワッド』(デヴィッド・エアー) 『エクス・マキナ』(アレックス・ガーランド)

『フリーウェイ』(マシュー・ブライト) 『二ツ星の料理人』(ジョン・ウェルズ) 『教授のおかしな妄想殺人』(ウディ・アレン) 『ONCE──ダブリンの街角で』(ジョン・カーニー) 『シング・ストリート──未来へのうた』(ジョン・カーニー) 『王立宇宙軍──オネアミスの翼』(山賀博之) 『シン・ゴジラ』(庵野秀明、樋口真嗣)2回。 『裸足の季節』(ドゥニズ・ガムゼ・エルグヴァン) 『ロング・トレイル!』(ケン・クワピス) 『グッバイ、サマー』(ミシェル・ゴンドリー)

『ブルックリン』(ジョン・クローリー) 『後妻業の女』(鶴橋康夫) 『トランボ──ハリウッドに最も嫌われた男』(ジェイ・ローチ) 『ラスト・タンゴ』(ヘルマン・クラル) 『AMY エイミー』(アジフ・カパディア) 『グエムル──漢江の怪物』(ポン・ジュノ) 『フラワーショウ!』(ヴィヴィアン・デ・コルシィ) 『ストリート・オーケストラ』(セルジオ・マシャード) 『ニュースの真相』(ジェームズ・ヴァンダービルト) 『阿弖流為』(いのうえひでのり)

『怒り』(李相日) 『ジャニス──リトル・ガール・ブルー』(エイミー・バーグ) 『高慢と偏見とゾンビ』(バー・スティアーズ) 『オーバー・フェンス』(山下敦弘) 『リトル・ボーイ──小さなボクと戦争』(アレハンドロ・モンテベルデ) 『ハートビート』(マイケル・ダミアン)2回。 『神様の思し召し』(エドアルド・ファルコーネ ) 『THE BEATLES──EIGHT DAYS a week the touring yeas』(ロン・ハワード) 『永い言い訳』(西川美和) 『生きうつしのプリマ』(マルガレーテ・フォン・トロッタ)

『はじまりはヒップホップ』(ブリン・エヴァンス) 『奇跡の教室──受け継ぐ者たちへ』(マリー=カスティーユ・マンシオン=シャール) 『バック・トゥ・ザ・フューチャー』(ロバート・ゼメキス) 『この世界の片隅に』(片渕須直)2回。 『バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2』(ロバート・ゼメキス)

2016年の本読了冊数80冊。(同人誌は除く)

渡部直己『小説技術論』(河出書房新社) アレイヘム『牛乳屋テヴィエ』(岩波文庫) デーレンバック『鏡の物語』(ありな書房) ウォー『愛されたもの』(岩波文庫) いとうせいこう『鼻に挟み撃ち 他三編』(集英社) 畑山博『いつか汽笛を鳴らして』(文春文庫) ウォー『ご遺体』(光文社古典新訳文庫) 栗林佐知『はるかにてらせ』(未知谷) ドストエフスキー『地下室の手記』(新潮文庫) 川田順造『聲』(ちくま学芸文庫)

ブレヒト『アンティゴネ』(光文社古典新訳文庫) 藤野裕子『都市と暴動の民衆史』(有志舎) アリストパネース『蜂』(岩波文庫) 香山リカ『ヒューマンライツ』(ころから) 小野寺拓也『野戦郵便から読み解く「ふつうのドイツ兵」』(山川出版社) ベルンハルト『石灰工場』(早川書房) いとうせいこう=奥泉光+渡部直己『小説の聖典』(河出文庫) 春日太一=サンキュータツオ『俺たちのBL論』(河出書房新社) 大江健三郎=古井由吉『文学の淵を渡る』(新潮社) 岡和田晃『向井豊昭の闘争』(未来社)

岡本かの子『家霊』(ハルキ文庫) 岡和田晃=ウィンチェスター『アイヌ民族否定論に抗する』(河出書房新社) ドゥルーズ=ガタリ『カフカ』(法政大学出版局) 外岡秀俊『北帰行』(河出書房新社) オニール『言説のフィクション』(松柏社) アレン『間テクスト性』(研究社) スピヴァク『サバルタンは語ることができるか』(みすず書房) スピヴァク『いくつもの声』(人文書院) バトラー『権力の心的な生』(月曜社) 『朝鮮近代文学選集3 短編小説集 小説家仇甫氏の一日 ほか十三編』(平凡社)

パク・ミンギュ『カステラ』(クレイン) バトラー『自分自身を説明すること』(月曜社) カダレ『夢宮殿』(東京創元社) バトラー『アンティゴネーの主張』(青土社) ベルンハルト『ある子供』(松籟社) ハン・ガン『菜食主義者』(クオン) 木村友祐『聖地Cs』(新潮社) 木村友祐『イサの氾濫』(未來社) いとうせいこう『想像ラジオ』(河出書房新社) 吉村萬壱『ボラード病』(文藝春秋)

フックス『フェミニズムはみんなのもの』(新水社) ムージル『愛の完成/静かなヴェロニカの誘惑』(岩波文庫) 赤司英一郎『思考のトルソー・文学でしか語られないもの』(法政大学出版局) 北島玲子『終りなき省察の行方』(上智大学出版) 時田郁子『ムージルと生命の樹』(松籟社) ムージル『愛の完成/静かなヴェロニカの誘惑』(岩波文庫) ムージル『三人の女/黒つぐみ』(岩波文庫) 古井由吉『ロベルト・ムージル』(岩波書店) ヴェルメシュ『帰ってきたヒトラー(上)』(河出文庫) ヴェルメシュ『帰ってきたヒトラー(下)』(河出文庫)

橋本陽介『日本語の謎を解く』(新潮選書) カルペンティエル『時との戦い』(国書刊行会) カルペンティエル『この世の王国』(水声社) カルペンティエル『追跡』(水声社) シェイクスピア『から騒ぎ』(ちくま文庫) シェイクスピア『冬物語』(ちくま文庫) カルペンティエル『エクエ・ヤンバ・オー』(関西大学出版局) カルペンティエル『失われた足跡』(集英社文庫) カルペンティエル『バロック協奏曲』(サンリオSF文庫) シェイクスピア『ヘンリー六世 全三部』(ちくま文庫)

シーラッハ『犯罪』(創元推理文庫) シーラッハ『罪悪』(創元推理文庫) シェイクスピア『じゃじゃ馬馴らし』(ちくま文庫) 松岡和子『深読みシェイクスピア』(新潮文庫) 温又柔『台湾生まれ 日本語育ち』(白水社) ウルフ『灯台へ』(岩波文庫) シェイクスピア『アントニーとクレオパトラ』(ちくま文庫) カルペンティエル『光の世紀』(書肆風の薔薇) ソローキン『青い脂』(河出文庫) 寺尾隆吉『ラテンアメリカ文学入門』(中公新書)

師岡康子『ヘイト・スピーチとは何か』(岩波新書) 温又柔『来福の家』(白水uブックス) 木村友祐『野良ビトたちの燃え上がる肖像』(新潮社) 木村友祐『イサの氾濫』(未來社) ブコウスキー『パルプ』(ちくま文庫) 町山智浩『最も危険なアメリカ映画』(集英社インターナショナル) 『ノーベル文学賞にもっとも近い作家たち』(青月社) カルペンティエル『方法異説』(水声社) 滝口悠生『死んでいない者』(文藝春秋) 崔実『ジニのパズル』(講談社)

2 notes

·

View notes

Text

数年分のコピペ012

4月 28, 2017 並みの上司:答えを教える。優れた上司:質問を投げかける。部下に答えを見つけさせることのほうが、答えそのものより大切である(「仕事は楽しいかね2」)

4月 27, 2017 怖い化合物としては、ニッケルテトラカルボニルNi(CO)4、通称ニコヨンも有名でしょう。「liquid death」(死の液体)とも呼ばれ、一酸化炭素の100倍も有毒といわれます。ある有機金属化学の教科書には「この化合物の臭いは知られていない。嗅いだ者は全員死んでいるからである」という怪談めいた但し書きがついていました。 作ってはいけない : 有機化学美術館・分館(via shinoddddd)

50 :名無しさん@1周年 [↓] :2017/04/27(木) 20:13:21.30 ID:mzGD4Ilw0 (1/6) ■安保法案に反対を表明した有名人 Shelly 高田延彦 長渕剛 久保田利伸 渡辺謙 笑福亭鶴瓶 中居正広 今井絵理子 美輪明宏 瀬戸内寂聴 高畑勲 宮崎駿 坂上忍 渡辺えり 鈴木奈々 大竹忍 大竹まこと 茂木健一郎 マツコデラックス 大江健三郎 ビートたけし 竹下景子 太田光 太田光代 樹木希林 須藤元気 ラサール石井 坂本龍一 香山リカ 古賀茂明 星田英利 津田大介 山田洋次 吉永小百合 野際陽子 倍賞千恵子 井筒和幸 山本晋也 是枝裕和 大林宣彦 周防正行 綿井健陽 小山内美江子 益川敏英 小澤征爾 赤川次郎 富野由悠季 安彦良和 三木谷浩史 落合恵子 小熊英二 アナログフィッシュ佐々木健太郎 アジアン・カンフー・ジェネレーション後藤正文 くるりギタリストの岸田繁 石田純一 仲代達也

■安保法案に中立を表明した有名人 ロンブー淳

■安保法案に賛成を表明した有名人 百田尚樹 青山繁晴 すぎやまこういち 田母神俊雄 フィフィ コンス竹田 津川雅彦 曽野綾子 田崎史郎 森本敏 勝谷誠彦 松本人志 ホリエモン

64+1 :名無しさん@1周年 [↓] :2017/04/27(木) 20:14:22.73 ID:mzGD4Ilw0 (2/6) ●特定秘密保護法案に反対した有名人一覧(故人含む)●

◇俳優 大竹しのぶ、菅原文太、奈良岡朋子、野際陽子、倍賞千恵子、吉永小百合、利重剛、渡辺えり

◇映画監督 井筒和幸、岩井俊二、大林宣彦、神山征二郎、是枝裕和、崔洋一、周防正行、高畑勲、 降旗康男、宮崎駿、山田洋次、山本晋也、りんたろう ◇脚本家・劇作家 小山内美江子、鴻上尚史、橋本忍、平田オリザ、山田太一

◇音楽家 伊藤銀次、おおたか静流、大貫妙子、坂本龍一、高橋幸宏、なかにし礼、湯川れい子

◇作家 浅田次郎、大岡玲、角田光代、椎名誠、瀬戸内寂聴、中村うさぎ、村上龍

◇ジャーナリスト・キャスターなど 秋山豊寛、池田香代子、永六輔、江川紹子、大沢悠里、大谷昭宏、小川和久、荻原博子、 金平茂紀、鎌田慧、川村晃司、岸井成格、見城美枝子、佐高信、佐野眞一、澤地久枝、 高野孟、田勢康弘、田原総一朗、津田大介、鳥越俊太郎、ピーター・バラカン、二木啓孝、 堀潤、毛利甚八、森達也、吉岡忍、吉永みち子

◇学者 浅田彰、上野千鶴子、内田樹、大沢真理、小熊英二、加藤典洋、加藤陽子、金子勝、姜尚中、 栗原彬、小森陽一、佐和隆光、汐見稔幸、白川英樹、高橋哲哉、田中優子、中沢新一、 野田正彰、樋口陽一、益川敏英、山口二郎、鷲田清一、和田春樹

4月 14, 2017 元キャバ嬢の友人が、この仕事に染まって一番ヤバいと思ったのは、貞操観念や金銭感覚が狂うことじゃなくて、男友達と普通に飲んでる時にふと「なんでこいつタダで私と飲めてるんだろ?」と思ってしまうことだと言っていて、確かにそれはKOEEEE!!ってなった。ifさんのツイート (via gkojax)(80236から)

4月 14, 2017 オタクの本質は反体制ではなく反権威。 この違いは判りにくいようで実は結構大きい。 そして現在の教員・教授やマスコミ出身者が多くを占める左翼陣営は反体制ではあるが知名度・学閥・資産に拠った権威主義の塊。 左翼言論がオタクから嫌われる… https://t.co/m1mE2h6faF 擲弾兵さんのツイート (via auxo)(元記事: gkojax (auxoから))

4月 12, 2017 王は世界にいくらいても許されるが、皇帝は世界でひとりしか許されない そのため 人類は2000年以上、たったひとりの皇帝の正当な地位を得るために戦争を繰り返してきた 十字軍遠征、モンゴルの長征、、、、、、、、 ところが、皮肉にも、最期に勝ち残ったのは、ローマ帝国皇帝でもモンゴル帝国皇帝でもなく、日本の天皇陛下だった そう、現時点において、現存する世界で唯一かつ最古の皇帝が、天皇陛下なのだ。 これがどれだけすごいことか、外国人はわかっていても、当の日本人はまったく 知らない ローマ法王とエリザベス女王は、天皇陛下と同席するときは上座を譲る慣例になっている 世界中どこに行っても、相手の元首を呼びつけるローマ法王が、日本に来たときだけ 自ら天皇陛下のところに足を運び、日本語で挨拶と演説をされた。 eddy tumblr 昭和天皇の崩御のときに、この辺は思い知りましたよね、われわれ。 参列の順番とか、英語での表記とか。 (via reretlet) 2008-11-16 (via gkojay) (via kml) (via konishiroku)

4月 12, 2017 天保年間の「打ちこわし」 浅間山の噴火で江戸では米の値段が暴騰し、味噌等も便乗値上げ…… そんな中で起きた打ち壊しで10万軒もの商家が完全破壊されたんだけど、 ・どさくさに紛れて悪事を働かず ・人間には一切危害を加えず(死者・重傷者なし) ・米や金を盗むものがいればみなでこれを止め ・女子供を参加させず ・めざす商家以外には隣近所に迷惑をかけず ・打ち壊す前にまず火の元を消火 参加者は下層町民を中心に5000人。 途中で休憩を入れられるほど統率の取れた集団だった。 しかも、なんと首謀者なし! この現場を見て呆れた役人が書き残した言葉が 「まことに丁寧礼儀正しく狼藉つかまつり候」 天明の打ちこわしをやりとげた民族なめんなw (via drhaniwa) (元記事: 2nnlove.blog114.fc2.com (trinityworks-interestから))

4月 12, 2017 国際基準と日本基準で標準温度の設定が異なっていて、国際基準だと居住空間の快適温度は22度、日本基準だと28度なんです。なので、航空会社じゃなくて日本が高すぎ or 世界が低すぎ説がありまして。 だからアメリカのスタバも飛行機も寒いんですよ!!! (via otsune)(morisovaから)

4月 9, 2017 1. 自分の短所を、人の長所とくらべない Never compare your weaknesses to other people’s strengths. 十人十色。人それぞれ得意なものもあれば、不得意なものもある。 人のものさしで、自分を計らない。 あなたの良いところは、唯一無二。 2. 本当の人生は、安全地帯の外に広がっている Life begins where your comfort zone ends. 居心地の良い場所にいつまでもいると、何も新しいものに出会えない、得られない。 片足だけでも、未知の領域に踏みこんでみたら? 3. 完ぺき主義者の人よりも「とにかくやった人」の方が報われる The world does not reward perfectionists. It rewards those who get things done. 「まだ問題点があるから、やらない」 → 報酬ゼロ。 「問題点はあるけど、やってみる」→ 報酬あり。 「完ぺき」は、永遠に辿りつけない蜃気楼。 それよりも、走りながらフィードバックをもらって改善。 4. 喜べば、分かちあえる。嘆けば、一人ぼっち Laugh and the world laughs with you. Weep and you weep alone. 僕も、そろそろ傷ついた被害者のフリはやめて、笑おうかな。 5. 配られたカードは変えられない。どうやって手持ちのカードで楽しむか考えよう We cannot change the cards we are dealt, just how we play the hand. そうだよな。才能もないし、金持ちでも、イケメンでも、美人でも、いい人格でもないけど、人生、がんばろっと。 6. 成功にむかう唯一の方法は、はじめにたくさん失敗すること The only way you are going to have success is to have lots of failures first. はじめに、小さい失敗、素早い失敗、たくさんの失敗をしてしまおう。 7. 「まわり」を変えようとするよりも「自分」を変えようとするほうが賢い Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself. 最もダイレクトに影響できるものだけに集中せよ。 そう、それは「自分」だ。 8. 「『だれか』あれを解決しないのかな」と思ったとき、私がその『だれか』であると気がつく I always wondered why somebody didn’t do something about that, then I realized I am somebody. 問題点、改善方法、解決方法、実現方法が「見える」のか…!? あんたが、救世主だったのか! そんなときは、自分から進んで取り組もう。 9. 「生活」は、得るもので成りたつ。「人生」は、与えるもので成りたつ We make a living by what we get. We make a life by what we give. 自分のことだけ考えている人生は、さみしい。 earth in us. - あなたの毎日を輝かせる9つのことば (via darylfranz) (元記事: earthinus.com (rock-the-babyから))

4月 9, 2017 神道の神の名前である神名(しんめい)は、大きく3つの部分に分けられる。例えばアメノウズメノミコトの場合 1. 「アメ」ノ 2. 「ウズメ」ノ 3. 「ミコト」 となる。 この他に、その神の神得を賛える様々な文言がつけられることがある。例えば、通常「ニニギ」と呼ばれる神の正式な神名は「アメニギシクニニギシアマツヒコヒコホノニニギノミコト」である。 神名は、1.の部分を省略して呼ぶことがある。また、民俗学・神話学など学術的な場面では神号(3.の部分)を略すことが多い。 「アメ」ノ(神の属性) [編集] 1.はその神の属性を示すものである。最も多い「アメ」「アマ」(天)は天津神であること、または天・高天原に関係のあることを示す。「クニ」(国)は国津神を表すこともあるが、多くは天を表わす「アメ」のつく神と対になって地面もしくは国に関係のあることを示す。「ヨモ」(黄泉)は黄泉の国の神、「ホ」(穂)は稲穂に関係のあることを示す。この部分が神名にない神も多い。 「ウズメ」ノ(神の名前) [編集] 2.はその神の名前に当たる。これもよく見ると、末尾が同じ音である神が多くいることがわかる。例えば「チ」「ミ」「ヒ」「ムス」「ムツ」「ムチ」「ヌシ」「ウシ」「ヲ」「メ」「ヒコ」「ヒメ」などである。これらは、神神習合が起こる前の各部族での「カミ」を指す呼び名であったとも考えられる。「チ」「ミ」「ヒ」(霊)は自然神によくつけられ、精霊を表す(カグツチ、オオヤマツミなど。ツは「の」の意味)。「チ」より「ミ」の方が神格が高いとされている。「ヌシ」(主)「ウシ」(大人)は位の高い神につけられる(オオヒルメノムチ(アマテラスの別名)、大国主など。「ムス」(産)「ムツ」(親)「ムチ」(祖)は何かを産み出した祖神を表し「キ」「ヲ」(男)「シ」「コ」(子)「ヒコ」(彦・比古・毘古)は男神、「メ」(女)「ヒメ」(媛・姫・比売・毘売)は女神につけられるものである。特に「メ」のつく神は、巫女を神格化した神であるとされることが多い。「コ」は国造(ミヤツコ)小野妹子など、元は男性を表したが、藤原氏が女性名として独占し、近世までは皇后など一部の身分の高い女性しか名乗れなかった事から、現代では女性名として定着した。 「ミコト」(神号) [編集] 3.は神号(しんごう)と呼ばれる。いわば尊称である。代表的なのは「カミ」(神)と「ミコト」(命・尊)である。「ミコト」は「御事」すなわち命令のことで、何かの命令を受けた神につけられるものである。例えばイザナギ・イザナミは、現れた時の神号は「神」である。別天津神より「国を固めよ」との命令を受けてから「命」に神号が変わっている。ただし、日本書紀では全て「ミコト」で統一している。特に貴い神に「尊」、それ以外の神に「命」の字を用いている。特に貴い神には大神(おおかみ)・大御神(おおみかみ)の神号がつけられる。また、後の時代には明神(みょうじん)、権現(ごんげん)などの神号も表れた。 神 (神道) - Wikipedia (via konishiroku) (via nemoi) (via jacony) (via vmconverter) (via bardiche-side-b) (via ukihiro) (via yawarakaatama) (via the9ball) (via sytoh) (via andi-b) (via bibidebabideboo) (via lovecake) (via mcsgsym)

4月 8, 2017 当時解せなかったのは、「お菓子に毒入れた事件」をわざわざ「グリコ森永事件」と命名したこと。今なら分かる。雪印倒産させたのと同じ勢力なんだろうな。 はるさんはTwitterを使っています (via ashzashwash) ロッテ以外が被害に遭った事件 (元記事: twitter.com (eleeleeleから))

4月 8, 2017 この間、夫がカンボジアに出張に行ってきたんだが。そのとき、現地の人に聞いた話が興味深かったので、書いておく。 大虐殺が起きた後の国は、どういう風になるのか。 カンボジアは、単一民族国家。という感覚で、カンボジア人はとらえている。クメール人が人口の90%を占めるから、確かに、単一に近い国家ではある。 「何が悲劇といえば、同じ民族同士で虐殺しあい、戦い合ったことだ」 と『虐殺の現場』となった元高校、その当時は拷問&処刑場になっていた収容所を案内しながら、その人は、以下のような感じで解説してくれたそうだ。 一般的には、インテリ層や都市住民が虐殺のターゲットになったとされているが、そんな簡単ではない。 最初は、教師や医師などインテリだったが、次第に理由はどうにでも付けられるようになった。 農園で作業中に「空腹に耐えられず、きゅうりを1本食べた」という理由でも、一族揃って殺された。 身内であるポルポトの軍隊の兵士も殺され、最後は、刑務所の看守も殺された。 収容されたほとんど���人が殺されたが、生き残った人もいる。 ここでは5人が生き残った。この5人は看守だ。 「あそこに立っている白髪のおじさん、あの人は、その中のひとりだ。ここでガイドをしている」 「じゃ、あの人は、ここで虐殺に関わっていたってこと?」と夫が突っ込んだら。 「そうだ」 「それで、なんの罪にも問われていないの?」 「問われていないね」 それはなぜかと言えば、そんな人はいくらでもいるから。 カンボジア人で、家族・親族、友人を殺されていない人なんていないぐらいだ。 それと同じぐらい、虐殺に関わった人も大勢いる。 ひとつの村があれば、そこにひとりやふたりはいる。 「復讐されたりしないの?」 「いや、ないね。普通に暮らしているよ」 「周りの人は、許しているの?」 「いや、もう、考えないようにしているんだ。『戦争にならなければいい』って」 案内してくれた人は、20代なので、虐殺を直接は見聞きしていない。 上の世代、私たちと同年代の30代、40代はリアルに体験している。 そこで断絶があるようで、リアルに体験した世代が、追求を諦めているそうだ。 で、その世代が口にする 『戦争にならなければいい』 というのは、1970年代後半のクメール・ルージュの虐殺以降、延々と内戦が続くのだが、そちらの方が、ずっと、カンボジア人にはトラウマとなっているからだとか。報道はあまりされていないが、ヘン・サムリン、クメールルージュ、ソンサン、シアヌークなど諸派三つ巴の泥沼の内戦時代が、さらなる悪夢だったそうだ。 「クメール・ルージュは隠さずやったけれど、その後は、隠れてどの派閥も、反対派を次々と消していたから」 夜中にさらわれて戻ってこない。 出かけたまま、行方不明に。 陰惨さは、クメール・ルージュに負けず劣らずだったそうだ。 なので、和平協定が結ばれて、平和が維持されるようになって以降、 「戦争にならなければいい」 という一点だけで、みな、非難しあうことはないし、罪に問うこともしないことになったそうだ。 そのぐらい疲弊した末の、平和。 「同一民族内で殺し合うと言うことは、そういうことだから」 あの民族が憎い。○○教は異端だ。共産主義者は許せない。 となれば、理由ははっきりしているし、敵として憎むこともできるかもしれない。 しかし、隣人同士が殺し合った時、どうやって決着をつければいいのか。 「もう、罪には問えない。問い詰めて行ったら、また、戦争になるかもしれない」 許すとは言わなかったそうだが、見ないようにしないと、維持できないものがあるんだろうなと。 カンボジアでは、雨がちょっと多めに降ると、人の歯や骨が出てきたりするそうだ。 工事をしようと、穴を掘ると、服が出てきたり。 よくあることらしい。 そうやって、今も、虐殺の記憶と暮らしているんだよ。 余談だが、 「なぜ、ポルポトは、こんな虐殺をしようとしたの?」と夫が聞いたら、返ってきた答え。 「フランスへの留学が良くなかったと言われているね。中国共産党の思想に触れて、毛沢東がやろうとしたことを本気でやったんじゃないかと説明されている。それが、カンボジアは、単一民族だから、徹底的になったんじゃなかろうかと」 虐殺があれだけ行われたのは、単一民族という、均質な状態だってのが、怖いなぁと思ったり。 単一で、均質であること。日本もまさにそういう国だからなぁ。 追記 この話を聞いて意外だなと思ったのは、 「虐殺よりも、内戦の方が嫌だ。内戦をさせないためには、虐殺のことは考えない」 というカンボジア人の考え方で。タイトルにも付けているように、私も「大量虐殺があった国」として特別視している部分があるんだけど、彼らにして見ると、クメールルージュ虐殺は、国際的に有名だし、衝撃的な事件ではあるが、それは20年以上続いた内戦の一局面でしかないようだ。 だから、虐殺の罪を問わないことで、今の平和を守りたい。 というのは、当然のことで。 で、あの虐殺よりも、苦しい内戦ってどんな状態なんだろう。どんだけひどいものだろう。と思って、さくっと調べると、20世紀後半に起きた、いくつもの内戦とそれほど変わった展開をしたわけではない。内戦が続いていたころを知っているが、世界の中での重要問題のひとつであっても、延々と報道されるような重大問題ではなかった。 そう思うと、そんな内戦があった国なんて、いくらでもあるよね。 コンゴ、ラオス、ナイジェリア、エチオピア、ローデシア、アンゴラ、ニカラグア、エルサルバドル、レバノン、ウガンダ、アフガニスタン、グルジア、ソマリア、チェチェン、ウガンダ、ダルフール、旧ユーゴ、リビア、シリアなどなど。 クメールルージュ、というか、ポルポトの大虐殺で受けたような衝撃を、どの内戦でも感じたろうか。 大虐殺が起きた国で - 北沢かえるの働けば自由になる日記 (via petapeta)(flyingsonから)

4月 7, 2017 昔入社式の時に社長が「趣味を持って下さい。その趣味に打ち込む為にも、仕事も頑張って下さい。仕事の為に人生があるのではなく、人生の為に仕事があります。仕事で失敗した時は反省や後悔は家に持ち込まずに、行き道と帰り道でして下さい」って言ってて、心に刻んだ 大事な事を教えてもらったと思う 藤宮さんのツイート (via gkojax)(oonishinから)

4月 4, 2017 「辻元清美生コン」「辻元と仲良しの関西生コン」=通称“関生”こと「全日本建設運輸連帯労働組合近畿地方本部 関西地区生コン支部」のシンパ一覧を以下に記してみた。

このリストは、「関生」の武建一委員長が2005年に強要未遂罪などで逮捕されたことに対する、2005年4月18日時点での抗議者一覧表(11年前に筆者入手)を文字起こししたもの。この武氏は既述のように2006年9月22日、大阪拘置所刑務官に対する贈賄容疑で、関係する山口組系元組長と共に逮捕されている。

そして資料の出所は「関生」そのものである。ただしネットでは4月4日版がヒットする。↓ http://www.hige-toda.com/____1/renntai_yunionn/2005_1_13/4_5koudou/sienn.htm

全国・各界に広がる「弾圧糾弾!連帯関生支援!」の声 「緊急共同声明」賛同335個人・団体 /米兵・自衛官人権ホットライン(共同代表いいだもも・尾形憲・大野和興・小西誠事務局長)/イラク派兵違憲訴訟の会・東京(共同代表尾形憲[法政大学名誉教授]・平山基生[沖縄などから米軍基地をなくす草の根運動]・本尾良[非核・みらいをともに]・杉山隆保事務局)/立川反戦ビラ弾圧救援会/救援連絡センター/mogura(平和ネットいわて)/大畑豊(イラク派兵違憲訴訟の会・東京)/吉岡達也・中原大弐(ピースボート共同代表)/神坂玲子(小泉首相靖国参拝違憲訴訟原告)/安次富浩(ヘリ基地反対協・代表委員)/谺雄二(ハンセン病違憲国賠訴訟全国原告団協議会会長)/槙枝元文(日中技能者交流センター理事長・元総評議長)/折口晴夫(現代を問う会)/矢山有作(元衆議院議員・自衛隊イラク派兵差し止め訴訟・岡山原告団団長)/鎌田慧(ルポライター)/土本典昭(記録映画作家)/斉藤貴男(ジャーナリスト)/石川文洋(報道写真家)/長沼節夫(ジャーナリスト・日本ジャーナリスト同盟議長代行)/磯貝治良(作家・大学非常勤講師)/きさらぎやよい(編集者)/野添憲治(作家)/本多二朗(ジャーナリスト)/槌田佑司(著述業)/武藤功(雑誌『葦牙』編集長)/大峰林一(フリーライター)/菊地原博(フリーライター)/吉田敏浩(ジャーナリスト)/宗像充(ライター)/西川亨・景清(『検証内ゲバ』執筆者)/川口弘(ミニコミ手作り運動者)/熊沢誠(「職場と人権」研究会代表・甲南大学経済学部教授)/杉村昌昭(龍谷大学教授)/長田浩(大学教員)/佐野稔(和歌山大学名誉教授)/渡辺憲正(関東学院大学教員)/田口富久治(名古屋大学名誉教授)/宮下柾次(札幌学院大名誉教授)/工藤英三(前創価大学教授)/片山貴夫(吉備国際大学)/宇沢弘文(経済学者)/田畑稔(大阪経済大学教授)/池田清彦(早稲田大学教授)/橋本剛(北海学園大学名誉教授)/寺尾光身(名古屋工業大学名誉教授)/百瀬文雄(法政大学名誉教授)/北野弘久(日本大学名誉教授)/森正孝(静岡大学講師)/石川求(東京都立大学人文学部教員)/吾郷健二(西南学院大学教授)/清水雅彦(明治大学講師)/野村修身(工学博士)/前田哲男(東京国際大学教員)/田中正司(横浜市立大学名誉教授)/成澤孝人(三重短期大学講師)/針生一郎(美術評論家・丸木美術館館長)/八鍬瑞子(美術家・占領に反対する芸術家たち)/趙博(ミュージシャン)/円谷真護(文芸評論家)/青柳行信(カトリック福岡正義と平和協議会)/中沢譲(日本キリスト教団牧師)/いとう正敏(寺院住職)/佐藤玄宗(日蓮宗僧侶)/矢吹隆志(自衛官)藤尾靖之(反戦自衛官)/小多基実夫(反戦自衛官)/井上森(立川自衛隊監視テント村)/大洞俊之(立川自衛隊監視テント村・反戦ビラ弾圧被告)/渡辺修孝(米兵・自衛官人権ホットライン)/高橋峰子(イラク派兵違憲訴訟の会・東京)/前田資子(イラク派兵違憲訴訟の会)/太田武二(命どう宝ネットワーク)/斉藤美智子(自衛隊イラク派兵差止訴訟原告)/御崎勝枝(逮捕令状を考える会)/大野和興(脱WTO草の根キャンペ-ン全国実行委員会事務局長)/生田あい(名護サポ-タ-・東京事務局長)/堀世紀子(イラク派兵違憲訴訟の会東京原告)/荒木健次(自衛隊イラク派兵違憲訴訟の会・東京原告・フリーター) /和田貞夫(元衆議院議員)/植田むねのり(前衆議院議員)/小沢ふく子(大阪府議)/尾辻かな子(大阪府議)/隅田泰男(大阪府議・社民党大阪府連代表)/一村和幸(大阪府豊中市議)/八木修(大阪府能勢町議)/森田みつじ(大阪府高槻市議)/松川やすき(高槻市議)/小西ひろやす(高槻市議)/野々上愛(高槻市議)/光城敏雄(大阪府大東市議)/栗原とし子(大阪府交野市議)/松尾京子(大阪府高石市議)/中西とも子(大阪府箕面市議)/戸田ひさよし(大阪府門真市議)/三浦たけお(大阪府守口市議)/松平要(大阪府東大阪市議)/国賀祥司(大阪府泉佐野市議)/桂むつ子(大阪府茨木市議)/小山広明(大阪府泉南市議)/砂川次郎(滋賀県滋賀町議)/曽我千代子(京都府加茂町議)/酒井一(兵庫県尼崎市議)/宮城あや(尼崎市議)/中谷ひでこ(兵庫県淡路市議)/井筒たかお(兵庫県加古川市議)/井奥まさき(兵庫県高砂市議)/梶川虔二(奈良県議)/のりたけ勅仁(名古屋市議)/重松朋宏(東京・国立市議会議員)/斉藤ゆう子(東京都荒川区議)/秋山かおる(埼玉県上尾市議)/田中良太(千葉県四街道市議)/吉川ひろし(千葉県議)/吉野信次(千葉県松戸市議)/長南博邦(千葉県野田市議)/西村綾子(神奈川県相模原市議)/森一敏(金沢市議)/堂下建一(石川県富来町議)/円谷寛(福島県鏡意志町議)/中村すみ代(長崎市議)/奴間健司(福岡��古賀市議)/小川みさ子(鹿児島市議)/北上哲仁(川西市議) /西尾漢(原子力資料情報室)/遠山親雄(歴史に学ぶ旅の会)/小寺山康雄(市民政治新聞ACT編集長)/津林邦夫(地域・アソシエーション研究所長)/脇田憲一(労働運動史研究者)/布川了(渡良瀬川研究会;田中正造と鉱毒事件の研究継承)/松原博(新護憲神奈川事務局[代表])/柴山健太郎(労働運動研究所運営員)/中野徹三(社会主義研究家)/岸谷和(徳田球一記念の会会報編集者)/長尾比呂未(地球の子ども新聞)/片岡健(東京都日中友好協会副理事長)/宣保幸男(沖縄平和・民主・教育懇談会)/竹林伸幸(戦争に反対し行動する市民の会)/根本信一(部落解放同盟横浜市協議会)/山岸康男(京都草奔塾)/塩見豊久(特定非営利活動法人仙台夜まわりグループ)/増田順計(日教組組合員・とめよう戦争への道百万人署名運動奈良県連絡会会員) /白鳥良香(百万人署名運動静岡県連絡会共同代表)/山下信二(9条連事務局長)/三宮克己(有事法制に反対する府中市民の会・前府中市議)/加藤賀津子(基地はいらない!女たちの全国ネット)/金子広太郎(日中友好元軍人の会事務局長)/寺田道男(京都天皇制を問う講座実行委員会)/西山勲(とめよう戦争への道・百万人署名三多摩連絡会)/浅田義信(自主・平和・民主のための広範な国民連合・大阪代表世話人)/飯塚浩(沖縄一坪反戦地主)/増田博光(戦争被害調査会法を実現する市民会議)/二見孝一(みどりのテーブル・サポーター)/亀高照夫(国鉄労働運動研究会議) /近藤良一(市民の絆・大阪代表)/ジャミーラ高橋千代(アラブイスラーム文化協会代表)/村上らっぱ(障害者-介助者反戦)/岡崎耕史(中大生協闘争・吉田さんを支える会) /松井保(月刊文芸誌『かぶらはん』主幹)/高橋正久(越谷市民情報センター代表)/ながさき由美子(社民党大阪府連副代表)/古賀しげる(社民党尼崎支部)/田中としお(尼崎を創る会)/後藤昌次郎(弁護士)/井上二郎(弁護士)/金井塚康弘(弁護士)/中北龍太郎(弁護士)/位田浩(弁護士)/一瀬敬一郎(弁護士) /全日建運輸連帯労組近畿地方本部(執行委員長戸田ひさよし・副執行委員長川村賢一) /東京東部労働組合(執行委員長岸本町雄)/国労新潟駅連��分会(執行委員長星野文男)/郵政労働者ユニオン近畿地方本部(委員長三木鎌吾)/関西合同労働組合(執行委員長石田勝啓) /関西合同労働組合兵庫支部(執行委員長蒲牟田宏)/関西合同労働組合日本管検工業分会(分会長渡海優)/高槻医療・福祉労働組合/関西単一労働組合/北大阪合同労組/管理職ユニオン・関西 /京都―滋賀地域合同労働組合/京都―滋賀地域合同労働組合・伏見織物加工支部 /自立労働組合京都(執行委員長湯浅和清・書記長魚谷貞雄)/スクラムユニオン・ひろしま(土屋信三委員長)/広島労働組合連絡協議会(議長池上文夫)/働く者の相談室ひろしま/八尾ユニオン/広島連帯ユニオン(執行委 員長鈴木範雄)/宮崎紙業労働組合/全逓信労働組合岡山貯金支部(桐山正晴代表)/郵政倉敷労働組合(川上幸治執行委員長)/柳田真(都労連交流会・たんぽぽ舎)/安田幸弘(レイバーネット日本会員)/御地合二郎(全日農書記長)/長谷川正夫(被災地雇用と生活要求者組合)/仲村実(管理職ユニオン関西副委員長)/竹林隆(大阪教育合同労働組合書記長)/星山京子(日本基督教団労働組合執行委員長)/加藤徹夫(労働相談室ひろしま世話人)/中村祐一(郵政労働者ユニオン広島東支部支部長)/吉成勝男(APFS代表)/高平道隆(管理職ユニオン関西・明治機械ACU支部支部長)/日笠忠彦(同労組明治機械ACU支部書記長) /豊田護(京都府職労相楽支部土木事務所分会分会長)/今井誠(国労北奥羽連合分会 書記長)/「労働通信」編集委員会/釜ケ崎講座(代表渡邉充春)/市民の絆・大阪/イラク戦争に反対する市民と議員の会・事務局/ /黒滝正昭(教員)/佐藤忠幸(会社員)/岩川保久(翻訳・通訳業)/城戸典子(自由業)/萩原恭二(労組役員)/木谷公士郎(司法書士)/川島進一(労働者)/中山弘樹(労働者)/大海陽一朗(社会保険労務士) /本田都南夫(情報工房スピリトン・プロデューサー)/金靖郎(団体職員)/渡辺好庸(社会科学研究者)/大野肇(歴史憲法研究会・会員)/野村勝時(無職)/岩戸五郎(年金受給者)/久保友仁(学生) /太田啓補(会社員)/児島あや子(スポーツインストラクター・心理カウンセラー)/佐藤忠彦(病院職員) /古今亭菊千代(落語家)/岸恵子(元国家公務員)/柴尾武利(塾講師)/松下久志(自営業)/松田奈津子(無職)/才神圭司(介助者)/根本がん(市民運動家)/Kawabata Erkin(アニメ労務者)/白澤たづ子(公務員) /二見孝一(会社員)/石丸朗(会社員)/大西章寛(介助者)/山本佑希子(学生)/松下久志(自営業)/葉瀬りぼん(イラストレーター)/竹内敞夫(会社員)/村上光子(ヘルパー)/矢崎明子(福祉施設・栄養士) /横尾一(年金生活者)/横尾嘉子(年金生活者)/山川龍次(埼玉県立高校教員)/澁田三孝(無職)/乱鬼龍(川柳人)/野村普一(会社員)/栗林良吉(失業者) /長谷川修児(年金生活者)/吉水公一(教育労働者)/柳田耕一(会社役員)/遠藤むら子(自営業)/ゆきひろ(社会問題研究家)/田辺俊明(鉄道労働者)/茂野洋一(会社役員)/吉岡滋子(元小学校教員) /新井治(会社員)/矢島由里子(無職)/北阪英一(元教員)/仁平龍雄(行政書士・マンション管理士)/加藤和博(労働者)/鎌倉一夫(学校教員)/氏家真由美(フラワーコーディネーター)/古屋泰(日本語教師)/渡辺亜人(自営業)/二関知美(SOHO労働者)/角田裕育(社会運動家)/茂木恵美子(公務員) /佐藤忠幸(会社員)/林あい子(主婦)/野村原樹(会社役員)/早川繁雄(全逓OB)/内藤進夫(はけんパート関西) /野村彰/澤田春彦/柴田弘武/TAMO2/高田武/高田裕子/来栖宗孝/村井征子/小林信一/原崎敏/青木祐一/佐藤勲/佐々木孝/神田弘之/岡田良子/林伸子/三田村伸/松本麻里/梶川彩/中嶋啓明/木畑壽信/岡嵜啓子(長野市民)/杉山百合子/竹内康人(浜松市民)/柳沢君雄/石井達夫/小林伸子/石田保昭 /永井洋二郎 /長原俊郎/上村高広/古川久美/矢野剛一/岡本司/伊福達彦村上洋一/安達俊治/木村淳子/来住哲次/名城真理子/芝秀雄/永瀬ユキ