#7つの習慣

Explore tagged Tumblr posts

Text

ミミズがアスファルトの上で干からびて死ぬ季節。連日の暑さにやられとうとうサンダルを解禁した。フットネイルをしなければ。素の爪が恥ずかしい。

今日は夏至らしい。夏至は6月なのに一番暑いのは7〜8月なのはどうしてだろうと思い調べてみたら、いま照っている太陽の熱が伝わるのに時間がかかるからだそう。たしかに1日で一番気温が上がるのって太陽が南中する12時じゃなくて14〜15時だ。それと同じで、いま地球に降り注いでいる陽射しの熱さが届くのは1ヶ月後ということなのだろう。確かに冬も、冬至のあとに寒さがくる。ド文系なので、いまさらそんなことを知り、ふうん、と思った。勉強はそこそこ好きだったけど、自然科学の知識を摂取しても、ふうん、としか思えない。やはり自分の興味は人文科学に向いている。

やるべきことをスタックしすぎていて、もうだめだ、と思いちょっとだけ切り捨てた。

学生プロジェクトの代表である、敬愛するI先輩に、「さいきんパンク気味で紀要論文書けてないです、もうすこし時間かかります」と連絡をした。大丈夫だよ、とやさしくされた。出そうと思っていた研究費(外部資金)の公募を一旦諦めて、9月募集開始の公募に合わせることにした。教授は「あーうんいいと思いますよ」と適当だった。とくに外部資金の公募を先延ばしにしたことでギリギリだったメンタルはほんのすこし回復した。

それでもやらなきゃいけないことは山積みだけど、でも、いいの。

今書いている小説、書き始めの頃は楽しかったけれど最近はちょっとしんどくなってきた。自分の文章をああでもない、こうでもない、と直すのがとても億劫で、何度読んでも直しても満足できなくて、結局更新時間ぎりぎりまで文章を足したり削ったりと微調整を繰り返している。センスはそこそこしかないくせに一丁前に良いものを出したい自意識ばかりがあるからこまるよね。

ほんとうは内容にも自信がない。けど、そういうのはあまり言うべきではないからこのへんでやめておく。

書かないと一生書き終わらないから、ちゃんと毎日一定の分量は書くようにしているし、更新もきちんとしている。更新時間の直後に増える同接読者数(?)のようなものの表示を見ると、更新を待っていたであろう読者の存在そのものに安心すると同時に、そのひとたちの期待に添えない文章だったらどうしようというネガティブな思い込みで勝手に鬱になる。それでも続けることでしか得られない何かがあるだろうと信じてただもがく。

まだ書くことを辞めたくはないと思うけど、小説書きとしての終わりは近いように感じる。これ以上何を削って作品を書けばよいのだろう。もうからっぽだ。

大森靖子の『ミス・フォーチュン ラブ』という曲が結構好きで、去年の秋頃からよく聴いている。その中に、「嫌いなアイドルの歌を口ずさんだ」という歌詞があって、それを聴くたびになぜか励まされているような気分になる。べつに自分がそれをするわけでもないのに。だけど嫌いなものにあえて触れて自傷をしたいときって確かにあって、そんなささやかな自暴自棄の一端を大森靖子に歌われるたび、わたしは勝手に救われた気になっている。

負の感情を飼い慣らすことが得意になってしまったなと思う。アイドルの歌ではないけれど、わたしは嫌いな人のSNSを見て、相変わらずキモいな〜と思う最悪な習慣が常態化している(もちろんここでのことではないよ)。そんな自分がほんの少し嫌いだけど、それを辞められないし改める気もないのだから仕方ない。

昨日はレイトショーで『国宝』を観た。今日はこれから、またもレイトショーで『ルノワール』を観る。ささやかな娯楽に生かされている。

9 notes

·

View notes

Text

20250510.TokyoDome.

頼まれものではあったが、せっかくの機会なので参戦。なかなか自費で、コンサートなど行かないもので、疲れたには疲れたが、G-DRAGON、GD 、クォン・ジヨンの、ご自身のコンサートとしての日本カムバック一発目に立ち会えたのは、良かった。

VIP1。50,000円なり。立替含めで10万円であり、まあまあ…でも、特に頼まれた先方が、とても喜んでくれたので良かった。本当に。

8時ぐらいから動いたものの、特典のサウンドチェックパーティーなるものの開場等重なり、グッズは2時間強並んだ末、寸出のところで買えなかったが、テンションで出費が増えなかったと言う点、ひとまずそれはそれ。ただまあ、7時30分から並んで11時に買えた(9時発売)という話もあり、なかなか当日買うというのは難しいものらしい。

サウンドチェックパーティーは撮影禁止であったが、キングは気前よく、3曲ほどやってくれた。グレーのセットアップに、ピンクのカットソーかニットか…キャップはブルーグリーン、だったか。

そこからはまた2時間強、で、開演。

私は、BIGBANGにややハマりしたところで、当然GDはリーダーであり、またグループ内でも特に秀でたルックスなので着目せざるを得ない存在ではあったが、ソロ曲はあまり知らない。

このように、1ファンの参戦とは言えない、ライト層の参加者であった。

本公演については(どの公演においてもなのか)SNS賛否が、いろいろ出ており、参加者の熱意や、マナーや、なんや、かんや、が出ていることに、胸を痛める人もいる模様。撮影OKの時点で、マナー(曲を聞かない、撮影がメインになってしまう)に関しては制御不能な気もするが。

私の所感、GD初参戦ライト層の所感、つまりいつもはどうか知らないが、日本公演にも関わらず、とにかく韓��人の方と中国人の方が周りに多く、日本人が少なかった。それは、GDご本人も少し気にしていたフシがあった。

となると、いつもはどうか知らないが、声援にも一体感がなくなる。音楽部分は共通理解だったとしてもトーク部分、GDとの対話は正直、チグハグになる瞬間が多々あったように思った。

これが…円安の影響(物価高の中、VIP1なんてなかなか買えない)なのか、関係者による購入割合(私もある種、それ)が多かった故の何かなのか。欧州の方々はほぼ見かけなかったが、今の麻布台ヒルズの比率ぐらいの、海外の方が多かったのは、確かだったかもしれない。

推し活とは、1アーティストに複数人が群がり、それが大きな力になるわけだが、その力の色は様々である。同時に興行として成立するとは、お金の話に他ならず、気持ちの部分とは、文字通り気持ちの部分でしかない、実質。お金を払えば何をしてもいいというわけではないが、どう楽しむかは、個々人の自由であると思う。

ある人にとってのいい思い出にケチをつける、推し活上級者の方々、気持ちはわかるが、何よりクォン・ジヨンはそんなこと望んでいるだろうか。みんなに楽しんでほしい…FBは大切だが、これがエンターテインメントだと言うなら、みんなが楽しめるコンサートが作れなかったのは、企画者、運営、アーティストご本人を矛先にするのがスジのように思う。

私からのFBは…ペンライトは、VIP1にはバンドルするべきだったと思う。4時間並んでも購入できるかどうかもわからないペンライトを持たない参加者はファンと見做さない方々の謗りを受けるからである。私もだが、何がなんでもGDを追わなければという人間ばかりではないし、でもそういった人をリピートさせる、新規ユーザー獲得は大切な試みであり、フワッとした熱量の人こそ、やや興味のあるライト層、また全く関心のない人こそ呼び、埋めなくてはならない(興行的にも)。私はコンサート慣れがないこともあり気づかなかったものの、たしかにペンライトを、持っていない人が多かった。あれは、演者にとっての、ステージから見た際のモチベーションになるということは感じたところで、スカスカにならないよう運営配慮としてやるべきでことであると思った。その分の一万円を乗せたところで、VIP席をお姉ちゃんに買うような人間はそれでも買うし、熱意の推し活上級者にとっても、必ずペンライトが手に入ることは願ったり叶ったりと思われ。また私のような参加者でも、ゴツめの記念品があったほうがいいなとは思うし。なんなら一般席でも、ペンライト付きチケットにすれば…収益面、予算計画面でもメリット大きいのではないのか、と、思った。最近は連動演出も当たり前だし、な。

長くなりましたが。

私は私なりにとても楽しんだが、上級者にとっては、嫌な気持ちになってしまう行動をとっていたのかもしれないと、そこはひとつ学習した。

ただ。Übermensch(ウーバメンシュ)、ここに定義された超人とは、周囲の価値観に捉われずに自分自身を超越する人であり。

これを今時分のG-DRAGON経典とするならば、自身に捉われた上で既存価値観を物差しとして周囲ばかり見てしまったあなたは、信者失格、なのかもしれない。でもそれでも、あの会場の全ての参加者に対してジヨンは「愛している」とも「末長くよろしく」とも言い放っていた。それが答えではなかろうか。

下に掲載した動画はラストナンバー、「無題」。

短い約3時間だった。

規制退場ののち、お見送り会にも出席…、お前風呂入ってたやろ!というぐらい待たされてすぐ帰った彼。EDITIONとされる宿場にか?

そこ、近所なので私も送ってくれよm(_ _)m

おわり。

9 notes

·

View notes

Text

定番の七夕素麺 七夕料理のアレンジ3選!

掲載レシピからご紹介いたします。

お素麺のレシピで彩りよく、日本の食文化としてのレシピ。

そしてヘルシーなレシピもご紹介しておりますので、今年の七夕の参考にしてくださいね!

◉子どもが大好き!七夕素麺

天の川をイメージした仕上がりで、家族で大盛り上がりしていただけると思います。

願いをのせてぜひご家族で楽しんでくださいね!

◉ ヘルシーで美味しい!七夕のもずく麺

もずくでヘルシーにいただける新しい七夕の定番料理になりそうと、喜ばれているレシピ。

ぜひお試しください。

◉ カロリーダウンしたい方は必見!七夕ところてん

これもまた新しい『七夕料理の定番』になると思います。ところてんで涼を味わいつつもヘルシーに美味しく。減量中や糖質調整にも喜ばれるレシピです。

中国が起源である『七夕』は日本に奈良時代に伝わってきたと言われています。

そうめんという日本の食の伝統文化であるものをいただくようになったのは、江戸時代からだそう。

それの以前は素麺の起源「索餅と索麺」がそうめんの原型となるもので、七夕でお供えものとして供える習慣があったとか。その理由は

素麺を七夕でいただくようになったとか。

江戸時代には七夕に素麺をいただく習慣が浸透しました。それが今日にまで至るのですね!

古代中国で7月7日に亡くなった子供の霊が、熱病を流行らせた際に、その子が好物だったものが『索餅』だったそうでそれを供えると病気が治ったそうです。それ以来、無病息災を祈って『索餅』を供えてきたものが『素麺』に変わったということですね。

そして新定番と定番の七夕料理は、どれも同じ具材で作っているので

楽しんで作ってみてくださいね!

レシピはミーツキットで大人気のヨシケイさんにて紹介されております。

お写真は連載掲載済みレシピの試作品を引用しております。

料理研究家 指宿さゆり

ーーーーーーーーーーー

#料理研究家指宿さゆり

#レシピ開発

#レシピ制作

#レシピ制作専門スタジオ

#料理は教養

#食は品性

#グルメ好きな人と繋がりたい

#新宿グルメ

#七夕

#japanesefood

#���楽町グルメ

#七夕素麺

#seafood

#そうめん

#japanesefood

#日本式

#starfestival

#skinnynoodles

#tanabata

#新橋グルメ

#銀座グルメ

#神戸料理教室

#神戸グルメ

#料理好きな人と繋がりたい

#東京グルメ

#noodles

#日本伝統食文化

#新宿グルメ

#ヨシケイ

#somen

#レシピ制作専門スタジオ#料理研究家指宿さゆり#神戸料理教室#レシピ開発#料理は教養#レシピ制作#神戸グルメ#インスタ映え#レシピ#スパイス#七夕#七夕素麺#tanabata#七夕そうめん#そうめん#素麺#ヨシケイ#ミールキット#行事#日本の伝統#伝統食#STAR#織姫#彦星#短冊

5 notes

·

View notes

Text

「卵は一日1個まで」だけじゃない!時代遅れになった「食の常識30」糖尿病治療に注力する医師が解説 | Smart FLASH/スマフラ[光文社週刊誌]

以下引用

医学や栄養学の進歩で、これまで「体にいい」「体に悪い」と考えられていた食べ物の位置づけが、180度変わってしまうことが頻出している。五良会クリニック白金高輪・五藤良将医師が語る。 「長年続けてきた食習慣を変えることは難しいですし、急に食べ始めたりやめたりするのではなく、できる範囲で取り入れていくことが大切です」 昔、聞きかじった知識が、健康の機会を遠ざけているのかも。ネットの誤情報や、時代遅れの知識に振り回されることなく、美味しく健康な人生を送るための30の「食の常識」を紹介する!

――食材編――

1【ピーナッツ】高カロリーで太る → 糖尿病リスクが低下

「高脂肪、高カロリーですが、じつは糖質が少なく、腹持ちがいい間食に適した食品。インスリンの感受性を改善し、血糖の急上昇を防ぐ効果もあります。糖尿病予備軍や内臓脂肪が多い人に適していますが、一日30粒までが適量です」(五藤医師、以下同)

2【アボカド】高カロリーで太る → ダイエットに効果的

「こちらも高脂肪で高カロリーですが、脂肪の主成分は悪玉コレステロールを下げるオレイン酸。腹持ちがよく食物繊維が豊富なため、便通が改善しておなかもスッキリするはずです。食物繊維+脂肪の組み合わせで、食後血糖値の急上昇を防ぐ効果も」

3【ウナギと梅干】食べ合わせが悪い → 疲労回復の相乗効果

「脂の多いウナギと、胃酸分泌を促す梅干し。胃に負担が大きいとされてきましたが、高価なものを食べすぎることへの戒めの意味があったようですね。ウナギのビタミンB1と梅のクエン酸は、いずれも疲労回復に効果があり、相乗効果があるといえます」

4【ジャンクフード】避けるべき → 食べ方次第

「不健康と思われがちなジャンクフードですが、たとえばフライドポテトの原料であるじゃがいもには、余分な塩分を排出する働きをもつカリウムや、水溶性ビタミンが含まれています。もちろん毎日食べるのではなく、量と頻度をコントロールすることが大切です。完全に避けるよりも、うまく取り入れて栄養価を底上げしよう、と発想を転換してみてはいかがでしょう」

5【マーガリン】トランス脂肪酸が多い → じつはバターよりも少ない

「マーガリンには、心臓病の原因となるトランス脂肪酸が含まれており、避けている人も多いでしょう。しかし、加工技術が進歩した近年では、マーガリンに含まれるトランス脂肪酸は、バターよりも少ないことがわかっています。比較すると、一般的なバター10gに約0.2g含まれるのに対し、マーガリンは0.1gを切るほど。朝食のパンには、安心して塗っていい量です」

6【肉】体に悪い → 長寿の味方

「かつては『肉=脂っこい=体に悪い』、若い人の食べ物だという価値観がありました。ですが、筋肉量が減る高齢者こそ良質のたんぱく質が必要です。最近の研究では、必須アミノ酸や亜鉛、ビタミンB12がバランスよく含まれる赤身肉を適度に摂取することが、健康長寿やフレイル予防に寄与するとされています。もちろん、加工肉や脂身の多い肉の過剰摂取は別問題です」

7【卵】一日1個 → 2、3個でもOK

「かつて、卵はコレステロール値を上げるため『一日1個まで』といわれてきました。しかし今は、食事から摂取するコレステロールは、血中コレステロール値に与える影響が限定的であることがわかってきました。卵は、筋肉や免疫力の維持に非常に優れています。糖尿病や脂質異常がある方は別ですが、健康な中高年なら一日2、3個の卵は、メリットのほうが大きいといえます」

8【オリーブオイル】ドバドバかけてもOK → 高カロリー! 使いすぎに注意

「オリーブオイルはアボカド同様、オレイン酸が豊富で体にいいのは間違いありません。ポリフェノールやビタミンEは、動脈硬化や老化の予防に効果的です。ただ、料理番組でたっぷりと料理にかけるシーンを見たことがある方も多いと思いますが、ドレッシング感覚でかけるべきではありません。大さじ一杯で110kcalもあり、それくらいが限度。それ以上は脂質過多です」

9【白湯】目覚めの一杯 → 歯磨き後に

「目覚めの一杯に、白湯を飲んで体を温める習慣が広がっています。しかし、起床直後の口腔内には、数千億個の細菌が繁殖しているとされます。歯磨き前に白湯や水を飲むことは、そのまま口腔内細菌を胃に流し込んでしまうことになるのです。白湯自体は胃腸を優しく温め、自律神経を整えるメリットがありますが、必ず歯磨き後に飲むことを習慣にしてください」

10【コーヒー】膵臓がんの原因 → 抗がん作用がある

「コーヒーは、1980年代に膵臓がんのリスクを増加させるという研究結果が発表されました。しかしその後の研究で、同様の結果は得られていません。むしろ今は、肝臓がんや子宮体がんなどを予防する可能性があるとされています。また、動脈硬化・糖尿病・認知症の予防や、一日3~4杯飲めば脳卒中や心疾患による死亡率を下げるという研究もあります」

11【オーガニック野菜】健康にいい → 栄養価はほとんど変わらない

「農薬や化学肥料を使わず、自然に近い方法で育てたオーガニック野菜は健康によく、栄養価が高いというイメージを持たれがちです。しかし、通常の野菜と比べて栄養価が高いとは断言できず、ほとんど変わらないという研究があります。また農薬が使われている通常の野菜も、厳格な基準のもとに栽培されていますから、健康被害は科学的に考えられません」

12【青汁】野菜不足を解消 → 腎機能が低い人は×

「野菜不足の解消のために飲んでいる方も多いでしょうが、腎機能が低下していると、豊富なカリウムが不整脈や心停止を引き起こす原因になります。糖尿病・高血圧を長年患っている方は、命取りになりえます」

13【酒】百薬の長 → 少量でもリスクに

「『酒は適量なら健康にいい』といわれていました。しかし近年は、『少量でもがんや高血圧、脳卒中(女性)などの健康リスクが増加する』とする研究結果が増えています。飲ん兵衛には、残念な��ュースですね」

14【コラーゲン】食べても意味がない → 意味があるかも

「『食べても肌がピチピチにはならない』ことは知られてきましたね。しかし近年、摂取した��部が『コラーゲンペプチド』となり、骨や関節の材料になるということがわかってきました。研究はこれからですが……」

15【カルシウム不足】イライラの原因 → イライラとは関係ない

「『イライラするのはカルシウム不足のせい』というのは俗説です。たしかに、カルシウムには脳神経の興奮を抑える機能があります。しかし、不足しても骨から溶け出し、血中の量は一定に保たれるのです。牛乳やサプリを飲んだからといってイライラは収まりません。もちろん、骨から溶け出すほど不足させないようにすべきですよ」

16【和食】塩分が多く避けるべき → 健康食として高評価

「和食は塩分が多く、高血圧や腎臓病に繋がるとたびたび警告されてきました。しかし、魚、大豆、野菜、発酵食品を中心とした和食は、本来は長寿を支える食事。和食が悪いわけではなく、調味料の使い方に問題があるのです。かつおや昆布のだしのうま味で減塩した和食は、近年『健康食』として世界的に高評価を受けています」

17【チョコレート】鼻血が出る → 血管を守る

「チョコレートを食べすぎると鼻血が…というのは、僕も子供のころに言われましたね(笑)。少量のカフェインで興奮することがあるかもしれませんが、迷信に近い話です。むしろ、カカオ70%以上のダークチョコレートのポリフェノールの一種が、血管の柔軟性を保ち、老化を防ぐ作用に注目が集まっています。高血圧や心筋梗塞、脳卒中のリスクを減らす効果が期待されます」

18【ひじき】鉄分の王様 → 鉄分は「9分の1」に

「かつて、ひじきは “鉄分の王様” と呼ばれていました。鉄鍋で茹でられていたためで、鍋の成分を吸収していたんですね。しかし、2015年の『日本食品標準成分表』では、ステンレス鍋で茹でた場合が併記されました。鉄鍋だと100gあたり58.2mgあったのが、ステンレスだと6.2mgに激減。なんと9分の1以下になってしまいました」

19【うまみ調味料】多用は避けるべき → 減塩に繋がると積極活用

「グルタミン酸ナトリウムは、『食べ慣れると、味を感じにくくなる』といった風評が長年ありました。しかし、適量で使用するぶんには健康になんの問題もなく、活用すれば、塩分を30%カットしても味の好ましさが変わらないという調査があります。現在では、病院や高齢者施設でも、うま味調味料が積極的に使われています」

20【黒糖や岩塩】白砂糖や精製塩より栄養がある → 栄養はほぼ変わらない

「『白砂糖や精製塩は体に悪い』『黒糖や岩塩は体にいい』と思っている人は多いのではないでしょうか。しかし、砂糖や塩が真っ白なのは不純物が取り除かれているためで、ネット上で散見される『漂白されているから』というのは事実ではありません。一方、黒糖や岩塩に含まれるミネラルはごくわずか。美味しさを感じるかもしれませんが、体にいいとまではいえません」

――食・生活習慣編――

21【朝食】しっかり摂るべき → 抜くと代謝向上にも

「『朝食は一日の活力源』といわれてきましたが、近年は、無理なく食べない時間をつくることによる健康効果も注目されています。特に人気の『16時間断食』は、体内のオートファジー(細胞の自己浄化作用)を促進し、老化抑制や代謝改善に役立つとされています。血糖値の安定や、脂肪の燃焼効率が高まるという研究報告もあります」

22【夜食】眠りが浅くなる → 睡眠の質がアップ

「深夜にラーメンやお菓子を食べると血糖値が急上昇し、睡眠中の成長ホルモン分泌が妨げられます。一方、たんぱく質は筋肉の合成や修復を促し、睡眠中の体のメンテナンスを助けます。茹で卵、ギリシャヨーグルト、ナッツなどは、朝の疲労感軽減にも効果が期待できます。寝る1時間前までに、100~150kcal程度にとどめましょう」

23【一日1食健康法】アスリートやビジネスマンに人気 → 筋肉が分解し代謝も低下

「近年、『一日1食』健康法が注目されています。それで体調を保つには、魚、豆類、卵、緑黄色野菜などを組み合わせ、かつ運動や生活リズムが整っていることが前提です。空腹時間が長すぎると筋肉分解や代謝の低下、低血糖による集中力低下、情緒不安定に繋がります。特に高齢者や基礎疾患のある人は、慎重に判断すべきです」

24【ジュースクレンズ(ジュースだけ生活)】セレブに人気 → 腸内環境が “壊れる” 恐れが

「野菜や果物のジュースだけで数日間過ごすデトックスとして、セレブたちに人気ですね。しかし、果物や野菜を搾ってジュースにすると、食物繊維のほとんどが失われてしまいます。腸内細菌のエサとなる繊維が減り、善玉菌が減少し、悪玉菌が優位になる腸内バランスの崩壊が起こります。果糖による血糖値の上昇や、たんぱく質不足による筋肉の減少も気がかりですね」

25【食後すぐ横になる】牛になる → 胃にいい

「『食べてすぐ横になると牛になる』、つまり行儀が悪く、太るといわれてきました。実際は、体の左側を下にして横になれば、胃の出口(幽門)が下に向き、食べ物を腸へ移動させる動きの助けになります。胃もたれしやすい人は、ゆっくりと横になることで胃内圧を下げ、負担を軽減することができます。逆に右を下にすると、胃酸が食道へ逆流しやすくなるので要注意です」

26【ベジタリアン】病気を防ぎ、健康に → 栄養不足になる可能性が

「野菜や豆類、全粒穀物を中心にすれば、高血圧や、大腸がんなど一部のがんのリスクは低下するでしょう。倫理的な選択としても尊重されるべきです。しかし、たとえばビタミンB12は植物性食品からは摂取が難しく、欠乏すると貧血や神経障害・認知機能低下が起こります。鉄や亜鉛、オメガ3系脂肪酸も不足しがちですので、栄養補助食品や強化食品での補填が不可欠です」

27【グルテンフリー】大ブームに → 日本人には必ずしも必要ではない

「パンやラーメンなど小麦製品に含まれるたんぱく質『グルテン』を避けることで、体調がよくなるケースがあります。しかし、不調を招く原因とされるセリアック病の患者は、人口の1%といわれる欧米と比べて日本では非常に少なく、ほかにもグルテンで下痢やだるさが現われる人もいますが、ほとんどの日本人にとっては、あまり意味のない健康法だといえます」

28【一日30品目】国のガイドライン → 目指す必要はない

「今も『30品目』を目標にしている人がいるかもしれません。1985年に厚生省(当時)が発表した指針に由来しますが、毎日30品目を食べるのは難しいし、カロリーオーバー。すでにその表現は削除されています」

29【体脂肪燃焼】運動開始から20分後 → すぐに燃え始める

「運動時に体脂肪が燃え始めるのは、開始から20分後だといわれます。そんな時間は確保できないと思われるかもしれませんが、じつは最初から脂肪は燃えています。10分間のウオーキングでも、意味はあるのです」

30【紫外線】浴びないほうがいい → 適度に浴びるべき

「ずっと悪者扱いだった紫外線ですが、朝や夕方に15分程度、手や顔に太陽光を浴びるだけで、ビタミンDを合成してくれます。骨粗鬆症や骨折のリスクを大きく下げ、がん予防との関連性も指摘されているんです」

監修・五良会クリニック白金高輪 五藤良将医師

複数のクリニックで糖尿病治療に注力。著書に『内臓脂肪 中性脂肪 コレステロールがみるみる落ちる 血液と体の「あぶら」を落とすスープ』(アスコム)でも “食の常識” に挑戦 写真・長谷川 新、AC 取材/文・吉澤恵理(医療ジャーナリスト)

5 notes

·

View notes

Quote

睡眠不足で、毎晩 7 ~ 8 時間未満しか眠れない人は、イライラしたり集中力が低下したりするだけでなく、うつ病や不安症の典型的な症状も多く現れます。時々、睡眠の質が悪い夜が数日あるのは避けられませんが、何年も、あるいは 10 年以上も十分な睡眠をとっていないと、生涯にわたって大きな影響が出ることになります。 規則正しい睡眠習慣を身につけ、カフェインやアルコールの摂取を制限またはやめ、夜は画面をオフにしましょう。

メンタルヘルスを管理する方法 | Medium

5 notes

·

View notes

Quote

脳神経内科が専門の松川則之・名古屋市立大学医学部教授(62)が、これまでにわかってきたこと、誰でもできる7つの予防法を解説 脳の神経細胞は、細胞の内側と外側でナトリウムやカリウム、カルシウムの濃度を変えることで、電気信号を出しています。 その信号をほかの神経細胞とやり取りして、見たものや聞いたものを認識し、言葉を出したり体を動かしたりしているのです。 認知症になってしまうのは、神経細胞をつくっているタンパク質に傷がつきやすくなり、電気信号をやり取りできなくなるからです。 若い時は、タンパク質が傷ついても自然に処理してきれいにしてくれますが、年を取ると処理しにくくなり、傷ついたタンパク質が脳内にたまりやすくなります。 たまる場所は二つあります。細胞と細胞の間と、細胞の中です。 神経細胞の間に傷ついたタンパク質がたまると、電気信号をやり取りする邪魔になります。また、神経細胞の中に傷ついたタンパク質がたまると、細胞自体が死んでしまいます。 脳の神経細胞がどんどん死んで、脳全体が縮んでしまうことで起きる病気が「アルツハイマー病」です。 アルツハイマー病には、2つの異常なタンパク質が関わっています。 ひとつは「アミロイドベータ(β)」で、50代を過ぎると細胞と細胞の間にたまっていくといわれています。 もうひとつは「異常リン酸化タウ」といい、細胞の中にたまって細胞を死なせます。 この2つが脳内にたまっていき、神経細胞の電気信号がうまくやり取りできなくなって、症状が出ます。 認知症になりやすい人の共通点もわかってきています。 ・糖尿病 ・高血圧 ・脳梗塞 ・意識障害が起きるほどの頭のけが ・心房細動 ・肺機能の低下 ・社会的孤立 睡眠薬は脳の活動を下げることによって眠れるようにしているので、漫然と飲み続けることはよくありません。 認知症にならないために「今できること」をまとめます。 1. 積極的に社会と関わる 2. 知的興味を持ち続け、訓練する 麻雀や囲碁・将棋、料理などはいいですね。自分で計画して旅行をするのもおすすめです。 3. 豊かな感情を維持する いつもニコニコして、感謝を忘れず、家族や隣人と仲良くしましょう。憂鬱な気分にならないことです。 4. 有酸素運動を続ける 5. 頭にけがをしない 6. 新たな挑戦をやめない、あきらめない 7. 生活習慣病の治療を絶対やめない 特に高血圧、糖尿病など血管系のリスクを減らしましょう。

認知症にならないため、今できる7つのこと 世界の研究でわかったポイントを脳神経内科教授が解説(メ〜テレ(名古屋テレビ)) - Yahoo!ニュース

父親は糖尿病の薬を飲んでいて、定年退職後に小さい脳梗塞が起きていたと言われて、症状が一気にひどくなった。

いつもニコニコしている人だったが、認知症になったら無表情になることが多かった。

7 notes

·

View notes

Text

Photo by Bruno Souza on Unsplash

2024年8月31日

To be honest, August was really just an exercise in staying afloat. I was able to continue my little habits since I've been doing them so long that they are just something I do in my spare time. But anything else was really hit or miss! I also realized I had forgotten to set goals for August so I guess it worked out since I didn't miss any goals! Sometimes life just happens, so I try not to worry too much about it. Now with September and a new Japanese preschool year beginning (yes they follow the American system at this school), I want to try to focus on making significant improvement again.

実は8月が忙し過ぎて勉強じゃなくて他のところに集中しました。毎日の小さな勉強習慣をいつも通り続きましたが、他の目的は少し雑でした。後、7月に8月の目標を書いてなくて、実は目標を達成しなくても大丈夫でしたね。たまにそういうこともあるから、何とかなるのであんまり気にしないように頑張ります。そして9月になって、息子の幼稚園の新しい学年(そうです、日本風の幼稚園だけどアメリカの学年なんだ)が始まったので、これからまた上達するためにまた動力しようと思います。

August Progress

I spent most of my time in August on Listening and Speaking, and the least time on Vocabulary and Kanji. Listening was primarily listening to (children's) TV shows, podcasts, and conversations, and the Speaking study time I recorded was primarily conversations (with ママ友s and this time I recorded in-depth conversations with my son and husband because my son can participate in actual conversations when did that happen).

I feel like I did a lot of Reading in August but less Grammar and Writing, because I had so much going on and I was just trying to keep on top of all my responsibilities and also trying to get enough sleep.

In July I didn't do a study habit check-in, but let's see how I did in August:

Study Habit Check-In:

〇 = Great, △ = Decent, ✖ = Not Great

Read daily - read something almost every day 〇

Write sentences 4 times a week - definitely not, but that's ok, I was busy! ✖

Review kanji and vocabulary flash cards daily - nope, no, not at all ^^; ✖

Review 1-2 N3 grammar points weekly - I did review grammar points but it wasn't as often as once a week △

Learn 1-2 N2 grammar points weekly - I reviewed a couple of N2 grammar points but did not learn any new ones △

Listen to 1 podcast a week - yes! 〇

Continue to work on hiragana with my son - not sure where we are at this point, we are reading books and I am trying to pinpoint which characters he knows and which ones he doesn't know; characters like ちゃ and じ (I learned today these are called 拗音・ようおん) are understandably difficult for him; since we practice every day I call this a win 〇

September Goals

I'm super motivated for September, let's gooo!

I want to get back into my study materials such as:

新にほんご500問 (Kanji, Vocabulary, Grammar drills)

日本語総まとめN2 (Kanji, Vocabulary, Grammar, Listening, Reading workbook)

外国人のための日本語敬語の使い方 (85 Basic Expressions of Japanese honorifics for Quick and Easy use, aka Keigo)

日本の歴史366 (daily history lesson)

I also got really excited and checked out way too many textbooks on the Japan Foundation (Libby) so I'd like to go through those as well.

And finally, I'd like to take a tip from some of the ママ友s (those are mom friends) and start taking time on weekends to work on hiragana recognition with my son (very mindful). Making it fun helps keep his interest, and we are fortunate to have collected a lot of Japanese children's books in a range of levels to practice with.

How is your studying going? Any new study tips or new classes? Feel free to comment or DM me! Happy studying!

皆さんの勉強はどう?新しい勉強方法や授業を始めたの?コメントやDMをどうぞ!上達できますように!

#日本語#japanese#japanese language#japanese langblr#japanese studyblr#langblr#studyblr#日本語の日記#japanese diary#japanese goals#japanese goals 2024#tokidokitokyo#japanese studyspo#my photo#tdtphoto#japanese goals august 2024

15 notes

·

View notes

Quote

私の手元に、古ぼけた書類の束がある。手製の表紙をめくると目に入ってくるのは軍の最高機密を意味する「軍機」の朱印だ。昭和16年12月8日、日米開戦の象徴となった真珠湾攻撃に関する詳細な計画、命令書である。なぜこんなものが私の元に来たのか、そして軍の機密のその中身とは――。 「進藤三郎」という男 昭和15年9月13日、圧倒的勝利に終わった零戦のデビュー戦を指揮し、漢口基地に帰還した進藤三郎大尉 平成12(2000)年2月2日、ひとりの元海軍少佐が88年の生涯を終えた。その人の名は進藤三郎。太平洋戦争に興味のある人ならまず知らない人はいないであろう戦闘機乗りである。 進藤は昭和15(1940)年9月13日、制式採用されたばかりの零式艦上戦闘機(零戦)13機を率い、中国・重慶上空で中華民国空軍のソ連製戦闘機33機と交戦、27機を撃墜(日本側記録。中華民国側記録では被撃墜13機、被弾損傷11機)、空戦による零戦の損失ゼロという鮮烈なデビュー戦を飾った。続いて、昭和16(1941)年12月8日のハワイ・真珠湾攻撃では、空母赤城戦闘機分隊長として第二次発進部隊制空隊の零戦35機を率いた。その後、激戦地ラバウルの第五八二海軍航空隊飛行隊長、空母龍鳳飛行長などを歴任し、筑波海軍航空隊飛行長として派遣先の福知山基地で終戦を迎えた。 戦後はトラック運転手や福島県の沼沢鉱山長などの職を転々としたのち、生家のある広島に戻って東洋工業株式会社に入社、出向した山口マツダで常務取締役まで務めた。 戦争中はその華々しい「活躍」がしばしば新聞にも載るほど著名な海軍軍人だったが、戦後は一転して平凡な会社員生活で、戦争の話はよほど心を許した相手にしか、最後まですることを好まなかった。 進藤が保管していた書類に入る前に、進藤自身の「真珠湾攻撃」について、1996年から99年にかけての私のインタビューをもとに再現しよう。 突然の転勤命令 昭和16年4月、新編された当時の赤城戦闘機隊搭乗員たち。中列中央・飛行隊長板谷茂少佐、その右・分隊長進藤三郎大尉。このメンバーのうち数人は、のちに第五航空戦隊に異動した 昭和14(1939)年、ドイツ軍がポーランドに侵攻したことに端を発する欧州での大戦は、日本がドイツと軍事同盟を結んだことで、もはや対岸の火事とは言えなくなっていた。日米関係は悪化の一途をたどり、昭和16年7月28日、日本軍の南部仏印進駐を機に、アメリカは日本への石油輸出を全面的に禁止、イギリス、オランダもこれに同調する。世にいう「ABCD包囲網」である。 この制裁措置は、石油その他の工業物資の多くをアメリカからの輸入に依存してきた日本にとって、まさに死命を制するものだったった。米英蘭との戦争は、もはや不可避と考えられた。海軍も、極秘裏に開戦準備に入る。 航空母艦赤城、加賀の第一航空戦隊、蒼龍、飛龍の第二航空戦隊を主力に、第一航空艦隊(一航艦=司令長官・南雲忠一中将)が新たに編成されたのは、昭和16(1941)年4月のことである。一航艦は、空母と少数の駆逐艦だけで編成されたが、実戦に際しては、臨時に配属する速力の速い戦艦、巡洋艦、駆逐艦などを合わせ、これが世界初の試みとなる「機動部隊」として作戦に従事することになっていた。 進藤は、機動部隊の編成にともなう人事異動で、南雲中将の座乗する旗艦赤城の戦闘機分隊長に転勤を命ぜられた。進藤の直接の上官、赤城戦闘機隊の飛行隊長は板谷茂少佐である。 「支那事変での長く続いた戦地勤務で、私の体は疲れ切っていました。できれば今度は内地の練習航空隊の教官配置につけてもらえないかと思っていた矢先の転勤命令。空母乗組は“搭乗員の華”、誰もが羨む配置なんですが、正直なところ、はじめはうんざりしましたね」 と、進藤は振り返る。 猛訓練で体が悲鳴を上げていた 機動部隊の旗艦・空母赤城。巡洋戦艦を建造中に空母に改装。当時世界最大級の航空母艦だった 空母搭載の飛行機隊は、洋上訓練や出撃のとき以外は、陸上基地で訓練を行うのを常としていた。搭乗員が揃うと、赤城戦闘機隊は、鹿児島・鴨池基地を拠点に、飛行訓練を開始した。 まずは、搭乗員全員の零戦での慣熟飛行から始まり、着艦訓練の前段階として、母艦の飛行甲板を想定した、飛行場の限られた範囲に飛行機をピタリと着陸させる定着訓練が行われる。5月になると空戦、無線電話、着艦訓練と、訓練もより実戦的になり、空戦訓練は、1機対1機の単機空戦よりもチームワークを重視する編隊空戦に重点が置かれ、2機対3機、3機対6機の編隊同士の空戦訓練が、実戦さながらに行なわれた。吹流しを標的とする射撃訓練も、さかんに行われた。 9月に入ると空母翔鶴、瑞鶴からなる第五航空戦隊が新たに機動部隊に加わり、赤城の搭乗員の一部は五航戦に転勤する。進藤の回想。 「猛訓練が進むにつれ、疲労がどうしようもないほど蓄積してきました。体がだるく、食欲もない。8月には黄疸の症状も出始め、周囲から『君の目は黄色いじゃないか』と言われるほどでした。これはもう、海軍をクビになっても仕方がない、休暇療養を願い出ようと決心したんですが……」 ところが、そう決心した矢先の、進藤の記憶によれば10月1日頃、各航空戦隊の司令官、幕僚、空母の艦長、飛行長、飛行隊長クラスの幹部が、志布志湾に停泊中の赤城の参謀長室に集められ、ここで南雲中将より、「絶対他言無用」との前置きのもと、真珠湾攻撃計画が伝えられた。航空参謀・源田実中佐からは、この作戦に対応するための訓練を急ピッチで進める旨の指示もあった。 少佐の本音 揚子江上空を飛ぶ零戦一一型。進藤大尉が撮影した 「しまった。これを聞いたからには、休ませてくれとは言えないな」 と、進藤は観念したと言う。傍らにいた板谷少佐が、やや興奮の面持ちで、 「進藤君、こりゃ、しっかりやらんといかんな」 と、声をかけてきた。だが、解散が告げられ、基地に帰る内火艇に乗り込むときに、 「俺たちはただ命令通りに死力を尽くして戦うだけだが、その後始末はどうやってつけるつもりなのかな」 と、誰にともなくつぶやいた板谷少佐の言葉がいつまでも心に残った。こちらのほうが本音なんだろうな、と進藤は思った。 昭和16年10月には、戦闘機隊の訓練は仕上げの段階に入りつつあった。訓練項目に航法通信訓練が加えられ、コンパスと、波頭を目視して判断する風向、風力を頼りに長距離を飛ぶ三角航法、無線でモールス信号を受信する訓練などが行なわれた。高高度飛行の訓練も実施され、耐寒グリスを塗った20ミリ機銃による、高度8000メートルでの射撃訓練も行われた。一航戦では、18機対18機の大規模な空戦訓練も実施された。二航戦は9機対9機、五航戦は3機対3機までしかできなかったという。 11月に入ると、志布志湾に機動部隊の6隻の空母と飛行機が集められ、11月3日、南雲中将より機動部隊の各艦長にハワイ作戦実施が伝達された。その日の夜半、「特別集合訓練」が発動され、翌4日から3日間にわたって、全機全力をもって、佐伯湾を真珠湾に見立てた攻撃訓練が、作戦に定められた通りの手順で行なわれた。 〈十一月四日 「ハワイ」攻撃ヲ想定 第一次攻撃隊 〇七〇〇(注:午前7時)発進、第二次攻撃隊〇八三〇発進。十一月五日 第一次〇六〇〇、第二次〇七三〇。十一月六日〇五〇〇ヨリ訓練開始〉 と、進藤はメモに書き残している。11月6日には、戦闘機隊が半数ずつ、攻撃隊と邀撃(ようげき)隊の二手にわかれ、攻撃隊はいかに敵戦闘機の邀撃を排除して攻撃を成功させるか、邀撃隊はいかに攻撃隊を撃退するか、という訓練も行なわれた。激しい訓練で、攻撃隊の九九式艦上爆撃機のなかには不時着する機も出た。 特別集合訓練が終了すると、赤城、蒼龍は横須賀、加賀、飛龍は佐世保、翔鶴、瑞鶴は呉と、それぞれの母港に入って準備を行い、飛行機隊はふたたび、陸上基地に戻って訓練を続けた。このとき、戦闘機が洋上で単機になってしまった場合に備えて、無線帰投方位測定機(クルシー)を使っての帰投訓練が熊本放送局の電波を利用して実施されている。 覚悟を決めた日 第二次発進部隊制空隊(零戦)指揮官・進藤三郎大尉の命令書(軍機) 11月中旬には、各母艦は飛行機隊を収容し、可燃物、私物の陸揚げや兵器弾薬、食糧の最後の積み込みを終え、佐伯湾に集結した。 赤城が佐伯湾を出たのは、11月18日のことである。行動を隠匿するため、出航と同時に、各艦は厳重な無線封鎖を実施した。 空母6隻を主力とする機動部隊は北へ向かい、千島列島の択捉島(えとろふとう)単冠湾(ひとかっぷわん)に集結した。湾の西に見える単冠山は、すでに裾まで雪に覆われていた。11月24日、6隻の空母の全搭乗員が赤城に集められ、真珠湾の全景模型を前に、米軍の状況説明と作戦の打ち合わせが行われた。機動部隊の行動についてはもちろん、攻撃隊の編成や各隊ごとの無線周波数など、詳細な作戦計画が、すでにでき上がっていた。進藤が保管していた機密書類はこの日の日付から始まっている。 11月26日、機動部隊は単冠湾を抜錨、各艦、単冠山に向かって副砲、高角砲の試射を行った。凍てつく空気に、砲声が轟いた。艦隊はそのまま針路を東にとった。 「自信を持って戦いに臨める。しかし、今度こそは生きて帰れないだろうな」 と、進藤は、遠ざかってゆく雪の単冠山を見ながら、しばし物思いにふけった。 時化模様の航海が続いた。護衛の戦艦、巡洋艦、駆逐艦、補給船、潜水艦など、総勢31隻もの艦隊を、隠密裏にハワイ北方までたどり着かせなければならない赤城艦上の機動部隊司令部は緊張の連続だった。 12月1日、機動部隊は日付変更線を越えた。機動部隊は日本時間で行動するので、時差で時間感覚がずれてくる。この日の御前会議で、日本は英米との開戦を決定する。 12月2日、「新高山ノボレ 一二〇八」 という暗号電報が、聯合艦隊司令部より届いた。これは、「X日(開戦日)を12月8日とす」という意味である。開戦は、12月8日午前零時と決まった。ただし、日米の外交交渉次第では、まだ作戦が中止になることもあり得る。しかし反転命令は出ず、矢はついに弦を放れた。 12月8日午前1時半(日本時間)。第一次発進部隊が次々と6隻の空母を発艦した。 第一次発進部隊は、零戦43機、九九艦爆51機、九七艦攻89機(うち雷撃隊40機、水平爆撃隊49機)、計183機で、総指揮官は淵田美津雄中佐である。第一次攻撃では、雷撃隊が二列に並んで停泊している米戦艦の外側の艦を攻撃、水平爆撃隊が上空より内側の艦を爆撃する。さらに艦爆隊は飛行場施設を爆撃することになっていた。 そこらじゅうで火柱が 九九式艦上爆撃機。急降下爆撃を行う 機動部隊の各母艦では、第一次の発艦後、すぐに第二次発進部隊の準備が始められた。 第二次は零戦36機、九九艦爆78機、九七艦攻(水平爆撃のみ)54機、計168機が発艦し、うち零戦1機と艦爆2機が故障で引き返している。こんどは、艦爆が第一次で撃ちもらした敵艦と飛行場を狙い、艦攻が敵飛行場を水平爆撃することになっていた。 赤城から発艦するのは、零戦9機と九九艦爆18機。2時13分、進藤の搭乗する零戦、A1(本来はローマ数字だが、機種依存文字のためアラビア数字で表記)‐102号機は、その先頭を切って発艦した。第二次発進部隊の総指揮官は瑞鶴艦攻隊の嶋崎重和少佐、進藤は、制空隊(零戦隊)全体の指揮官を務める。 「第一次の発進を見送ったときにはさすがに興奮しましたが、いざ自分が発進する段になると平常心に戻りました。真珠湾に向け進撃中、クルシーのスイッチを入れたら、ホノルル放送が聞こえてきた。陽気な音楽が流れていたのが突然止まって早口の英語でワイワイ言い出したから、これは第一次の連中やってるな、と奇襲成功を確信しました」 第一次に遅れること約1時間、真珠湾上空に差しかかると、湾内はすでに爆煙に覆われ、ものすごい火柱が上がっていた。心配した敵戦闘機の姿も見えない。空戦がなければ地上銃撃が零戦隊の主任務になる。進藤はバンクを振って(機体を左右に傾ける合図で)各隊ごとに散開し、それぞれの目標に向かうことを命じた。 「艦攻の水平爆撃が終わるのを待って、私は赤城の零戦9機を率いてヒッカム飛行場に銃撃に入りました。しかし、敵の対空砲火はものすごかったですね。飛行場は黒煙に覆われていましたが、風上に数機のB-17が確認でき、それを銃撃しました。高度を下げると、きな臭いにおいが鼻をつき、あまりの煙に戦果の確認も困難なほどでした。それで、銃撃を二撃で切り上げて、いったん上昇したんですが」 頭によぎった最悪のシナリオ 開戦を告げる昭和16年12月9日の新聞紙面 銃撃を続行しようにも、煙で目標が視認できず、味方同士の空中衝突の危険も懸念された。進藤は、あらかじめ最終的な戦果確認を命じられていたので、高度を1000メートル以下にまで下げ、単機でふたたび真珠湾上空に戻った。 「立ちのぼる黒煙の間から、上甲板まで海中に没したり、横転して赤腹を見せている敵艦が見えますが、海が浅いので、沈没したかどうかまでは判断できないもののほうが多い。それでも、噴き上がる炎や爆煙、次々に起こる誘爆のすさまじさを見れば、完膚なきまでにやっつけたことはまちがいなさそうだと思いました。胸がすくような喜びがふつふつと湧いてくる。 しかしそれと同時に、ここで枕を蹴飛ばしたのはいいが、目を覚ましたアメリカが、このまま黙って降参するわけがない、という思いも胸中をよぎります。私は昭和8年、少尉候補生のときの遠洋航海でアメリカに行き、そのケタ違いの国力と豊かさをまのあたりにしていますから、タダで済むはずがないことは容易に想像できる。これだけ派手に攻撃を仕掛けたら、もはや引き返すことはできまい。戦争は行くところまで行くだろう、そうなれば日本は…………負けることになるかもしれないと、このときふと考えました」 空襲を終えた攻撃隊、制空隊は、次々と母艦に帰投し、各指揮官が発着艦指揮所の前に搭乗員を集め、戦果を集計した。進藤は、赤城の艦爆隊と合流して帰還した。南雲中将が、わざわざ艦橋から飛行甲板上に下りてきて、「ご苦労だった」と進藤の手を握った。 ほどなく、最後まで真珠湾上空にとどまっていた総指揮官・淵田中佐の九七艦攻が帰艦する。大戦果の報に、艦内は沸き立った。しかし日本側にとって残念なことに、いるはずの敵空母は真珠湾に在泊していなかった。 艦上では、第三次発進部隊の準備が進められている。蒼龍の二航戦司令官・山口多聞少将からは、蒼龍、飛龍の発艦準備が完了したとの信号が送られてきた。しかし、南雲中将は、第三次発進部隊の発艦をとりやめ、日本への帰投針路をとることを命じた。 激しい戦闘の代償 日本機の空襲を受けるハワイ・真珠湾の米艦隊 「当然もう一度出撃するつもりで、戦闘配食のぼた餅を食いながら準備をしていましたが、中止になったと聞いて、正直ホッとしました。詰めが甘いな、とは思いましたが…………」 体調不良を押してここまできたが、ようやく任務が果たせた。緊張の糸が切れた進藤は、そのまま士官室の祝宴にも出ず、私室で寝込んでしまった。 真珠湾攻撃で日本側は、米戦艦4隻と標的艦1隻を撃沈したのをはじめ、戦艦4隻、その他13隻に大きな損害を与え、飛行機231機を撃墜、あるいは撃破するなどの戦果を挙げた。資料によって異なるが、米側の死者・行方不明者は2402名、負傷者1382名を数えた。いっぽう、日本側の損失は、飛行機29機(第一次9機、第二次20機。うち零戦9機、九九艦爆15機、九七艦攻5機)と特殊潜航艇5隻で、戦死者は64名(うち飛行機搭乗員55名。別に、12月9日、上空哨戒の零戦1機が着艦に失敗、搭乗員1名死亡)。米軍の激しい対空砲火を浴びて、要修理の飛行機は100機あまりにのぼった。 ――ちなみに、真珠湾攻撃当時、連合艦隊司令長官・山本五十六大将57歳、機動部隊指揮官・南雲忠一中将54歳、航空参謀・源田実中佐37歳、攻撃隊総指揮官・淵田美津雄中佐39歳、第二次発進部隊指揮官・島崎重和少佐33歳、雷撃隊指揮官・村田重治少佐32歳、第一次制空隊指揮官・板谷茂少佐32歳、第二次制空隊指揮官・進藤三郎大尉30歳、加賀戦闘機分隊長・志賀淑雄大尉27歳、そして昭和天皇40歳だった。 真珠湾攻撃の帰途、二航戦の蒼龍、飛龍は、ウェーク島攻略作戦に参加するため、本隊を離れた。残る赤城、加賀、翔鶴、瑞鶴は、12月23日から24日にかけ瀬戸内海・柱島の泊地に投錨する。各艦の飛行機隊は、零戦隊は佐伯基地経由で岩国基地へ、艦爆、艦攻は鹿屋基地経由で宇佐基地へと向かい、ここでしばしの休養が与えられた。 進藤は、12月25日、岩国基地から呉海軍病院に直行し、軍医の診察を受けた。診断の結果は、「航空神経症兼『カタール性』黄疸」、二週間の加療が必要とのことで、そのまま入院することになった。十二月三十日付で赤城分隊長の職を解かれ、さしあたって任務のない「呉鎮守府附」の辞令が出る。この日から広島の生家での転地療養が認められ、進藤は、ひさびさに正月を両親と迎えることができた。 再び始まる苦しい戦い 昭和17年11月、進藤大尉がラバウルに向け出発直前、東京駅にて 「海鷲・進藤大尉」の帰郷は誰からともなく近所に伝わり、毎日のように真珠湾の話をねだりに客がやってくる。子供たちは、道で進藤の姿を認めると、憧憬のまなざしで、直立不動になって挙手の敬礼をした。 真珠湾攻撃から帰った進藤は、療養生活を送ること2ヵ月半、ようやく黄疸の症状もおさまり、昭和17(1942)年2月12日、〈大分海軍航空隊司令ノ命ヲ受ケ服務スベシ〉の辞令を受けて大分空に着任。四月一日、戦闘機搭乗員の訓練部隊として徳島海軍航空隊が新たに創設されると、その飛行隊長兼教官に補せられた。 最前線・ニューブリテン島ラバウルで作戦中の第五八二海軍航空隊飛行隊長兼分隊長への転勤辞令が出たのは、昭和17年11月8日のことである。処分しそびれていた真珠湾攻撃の軍機書類の保管を元海軍機関大佐の父に託してラバウルに向かう。五八二空に着任したとき、進藤は新たに部下となる隊員たちに、 「海軍戦闘機隊のモットーは編隊協同空戦だ。搭乗員が戦果を挙げる陰には、整備員や兵器員といった裏方の努力が不可欠である。けっして一人の手柄を立てようなどとは思わず、より長く、より強く、一致団結して戦い抜くように」 と訓示をした。そして、進藤の長く苦しい戦いがここから始まる。

1941年12月8日の「真珠湾攻撃」に「零戦35機」を率いて参加した当事者の「貴重な証言」(現代ビジネス) - Yahoo!ニュース

7 notes

·

View notes

Text

2024-12月号

アンビグラム作家の皆様に同じテーマでアンビグラムを作っていただく「月刊アンビグラム」、主宰のigatoxin(アンビグラム研究室 室長)です。

『アンビグラム』とは「複数の異なる見方を一つの図形にしたもの」であり、逆さにしたり裏返したりしても読めてしまう楽しいカラクリ文字です。詳しくはコチラをご参照ください⇒アンビグラムの作り方/Frog96

◆今月のお題は「時事」です◆

今月は参加者の皆様に「時事」のお題でアンビグラムを制作していただいております。今年一年間の出来事を振り返りながらお楽しみください。

今号も失礼ながら簡易的なコメントとさせていただいております。皆様のコメントがいただけますと幸いです。

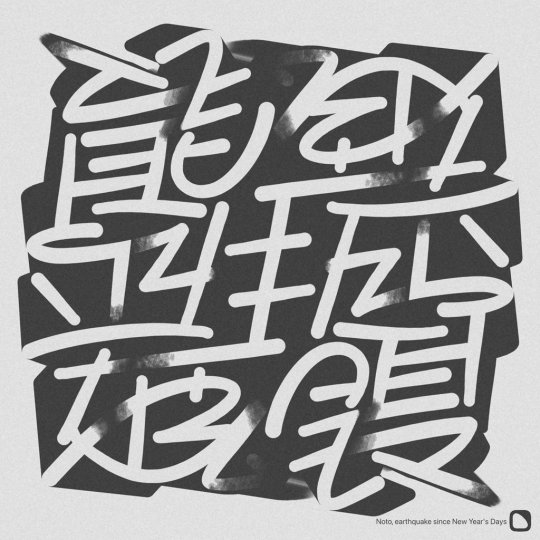

「能登 正月から地震」 回転型:.38氏

今年は元日から大変なニュースで始まりました。 .38氏の作品は線の太さをあまり変化させないのが特徴である分、かすれた線が効果的ですね。

「能登半島」 敷詰回転型:Jinanbou氏

一年を通して余震や豪雨に見舞われまだまだ大変な状況です。 敷詰できる配置の発見がすばらしいです。斜め線分のパーツが面白いです。

「月面着陸」 鏡像型:てるだよ氏

探査機「SLIM」が日本初の月面着陸に成功。 「面/陸」がぴったりですね。作字のお作法がそろっていてきれいです。

「北見遊征」 回転型:douse氏

今年デビューした、にじさんじのライバー。 線の強弱の扱いが見事ですね。大型ディスプレイに表示しているような表現がステキです。

「後遺症」 図地反転回転型: いとうさとし氏

COVID19の後遺症、ワクチンの後遺症などの���題も多く聞かれました。 どの文字も読みやすくて驚きます。水平垂直な線と斜めの線を対応付けするあたりが注目ポイントです。

「気ままに整地生活」 回転型:無限氏

10年続いた人気動画シリーズが完結を迎えました。 ドット表現にふさわしい舞台ですね。特に「整」が上下の密度差をうまくクリアして面白いです。

「百年の孤独」 回転型:うら紙氏

ガブリエル・ガルシア=マルケスのベストセラー。初刊訳から半世紀以上、作家没後10年を経て、今年6月に新潮文庫で再刊。 独特の書体による表現で立体的にも感じ、少し角度を変えるともっと読みやすくなるのかな、と思案してしまいます。

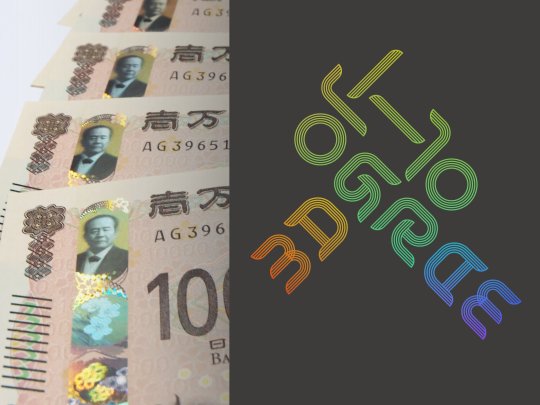

「3D HOLOGRAM」 鏡像重畳型:松茸氏

20年ぶりの新紙幣には偽造防止用の3Dホログラムが。 見る角度で絵が変わるホログラムに対して、文字ごとに見る角度を変えていくところがついになっているようで面白いです。

「千円札/北里」 回転共存型:lszk氏

新紙幣の千円札は北里柴三郎が肖像画。 とってもわかりやすいです。シンプルながらぴったりで見事な対応付けですね。

「福沢諭吉/渋沢栄一」 共存型:兼吉共心堂氏

一万円札は諭吉さんから栄一さんに。 「一」の引き出し方がよいですね。全体的に密度差をクリアする方法がためになります。

「パリ五輪」敷詰回転型:Σ氏

パリでの開催は1924年以来100年ぶり。 点対称図形4つをうまく組み合わせていて、敷詰の威力を感じます。字形もスタイリッシュでステキです。

「巴里五輪」回転型:lszk氏

日本勢は海外開催のオリンピックとして最多のメダルを獲得しました。 「輪」の形に驚きました。リングのあしらいが良い効果ですね。 Σ氏の作品と合わせてちょうど5つの輪になっているのが示し合わせたようで面白いです。

「佐渡島の金山」回転型:すざく氏

佐渡島(さど)の金山が世界文化遺産登録されました。 とても読みやすく素晴らしい作品ですね。重ね合わせが絶妙で、「金」の冠部分が最高です。

「伊能忠敬界隈」 旋回型×3:螺旋氏

異常なほど歩く習慣を持つ人々を指すネットスラングで、一説によると40km/day以上歩くことが必要とのことです。 「伊→忠」90度、「能→界」270度、「敬→隈」斜め鏡像という組み合わせですが、この対応の発見だけでも奇跡的です。

「帰ってきたニコニコ」 敷詰回転型:てねしん氏

6月にあったサイバー攻撃で停止していたニコニコ動画等のサービスが8月にようやくサービス再開。 重ね部分がわかりやすい表現になっているので読みやすいですね。「ニコニコ」の表現が「にこにこ」にも振動するので面白いと思いました。

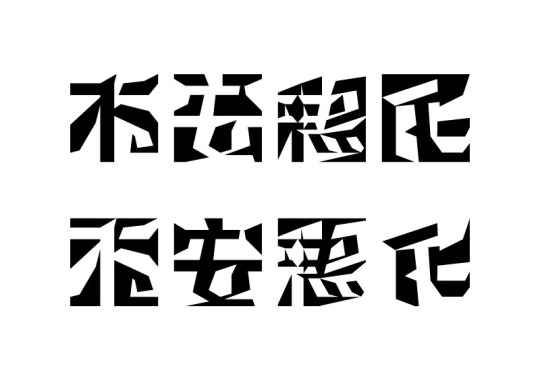

「不法移民/治安悪化」 図地反転共存型: いとうさとし氏

クルド人など不法移民問題により治安が悪化しているの言う話が多く聞かれました。 これも読みやすく仕上がっていますね。「移/悪」が特に見事だと思います。

「オトノケ」鏡像型:結七氏

Creepy Nutsの楽曲で、テレビアニメ『ダンダダン』OPテーマ。 「オ」の鏡像性を生かしてうまくまとめています。ちょっとした字画の曲げがこだわりでしょうか。

「低緯度オーロラ」 回転型:繋氏

10月の磁気嵐が最も大規模で、北海道だけではなく能登や兵庫でも観測されたようです。 「韋度」がきれいに対応できるのですね。残りもきれいに配置できています。

「冨安四発太鼓」 図地反転鏡像(共存)型:ちくわああ氏

キングオブコント2024で披露された、ダンビラムーチョのネタ中に登場する芸能。 中間調処理を活用して読めるようにしていますね。図地反転して裏返すと文字組が変わるので一応共存型になります。

「アンビクイズ」 図地反転鏡像型:つーさま!氏

Σ氏によるアンビグラム関係クイズが披露されました。 一点濁点が「ビ」「ズ」の両方で共通しているのがよいですね。アンビグラムとはなかなか気付けないのがこのタイプの面白いところです。

「戦争/陰謀」 図地反転回転共存型: いとうさとし氏

戦争について回る陰謀論、多くのポストが見られました。 こちらも読みやすくて素晴らしいですね。図地反転は漢字のパーツ構成の違いを簡単に超えてくるのが魅力の一つだと思います。

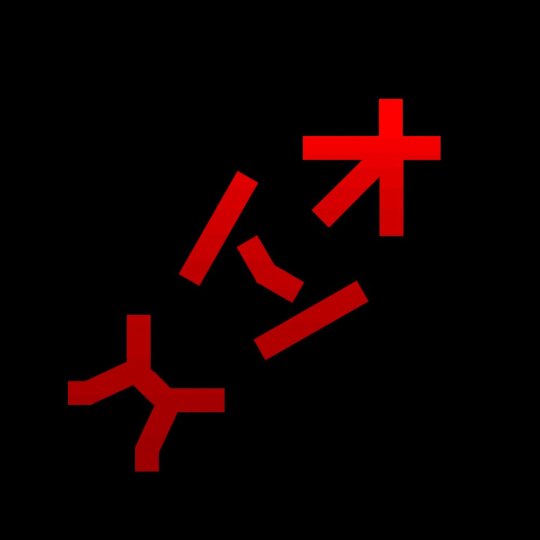

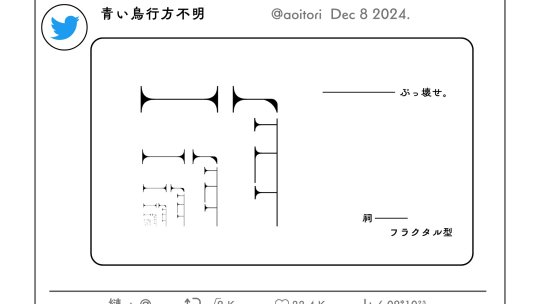

「祠」 フラクタル型:超階乗氏

「あの祠壊しちゃったの?」というミームが流行りました。 一文字で自己再帰的な作品はほとんどなかったと思います。部分的に見れば「祠」と「𡭕」の振動型であると理解すればよいですね。

「闇バイト/一寸先闇」 鏡像共存型:ヨウヘイ��

闇バイト関連の事件が多発しました。 墨のぼかしのような表現がうまく使われています。文字の配置が巧みです。

「ハリス トランプ」 旋回型:kawahar氏

アメリカの大統領選はカマラ・ハリス氏とドナルド・トランプ氏の対決となりました。 この形状の万能感がすごいですが、使いこなせるのはkawahar氏だけかもしれません。

「(下から)『ECHO』『少女A』『愛して愛して愛して』『強風オールバック』『メズマライザー』/ 祝 VOCALOID youtubeの再生数 1億回突破 おめでとう」 回転共存型:ラティエ氏

今年、史上2~6番目に1億回再生を達成したボカロ曲のタイトルです。 超大作ですね。作り上げた熱量に脱帽です。対応させる言葉に応じて書体をうまく切り替えていますね。

最後に私の作品を。

「to the NEXT/to the 一番上」 回転共存型:igatoxin

Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」の歌詞より。 アンビグラムにおいてもこうなりたいものですね。

お題 時事 のアンビグラム祭、いかがでしたでしょうか。御参加いただいた作家の皆様には深く感謝申し上げます。

さて次回のお題は書き初めということで『フリー』です。各自思い思いのネタでアンビグラムを作ります。

締切は12/31、発行は1/8の予定です。参加してくださった皆様も、読者の方々も、今年もありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。

——————————–index——————————————

2023年 1月{フリー} 2月{TV} 3月{クイズ} 4月{健康} 5月{回文} 6月{本} 7月{神話} 8月{ジャングル} 9月{日本史} 10月{ヒーロー} 11月{ゲーム} 12月{時事}

2024年 1月{フリー} 2月{レトロ} 3月{うた} 4月{アニメ} 5月{遊園地} 6月{中華} 7月{猫} 8月{夢} 9月{くりかえし} 10月{読書} 11月{運} 12月{時事}

※これ以前のindexはこちら→《index:2017年~》

10 notes

·

View notes

Text

「分割統治+権威主義」的な支配から逃れて生き抜くために、個人が、現在の社会状況において出来る対処法の中で、「その支配をしている側の一員になる」こと以外の対処法を、できるだけたくさん教えてください。

「分割統治+権威主義」的な支配構造は、社会を分断し、個人の自由や連帯を抑圧することで支配を強化する戦略です。このような環境で、支配側に加担せずに生き抜くためには、個人が主体性、知恵、コミュニティを活用して対抗する必要があります。以下に、現在の社会状況(2025年5月時点)を考慮し、具体的な対処法を多角的かつ豊富に挙げます。これらは、個人としての自律性、精神的・物理的レジリエンス、集団的抵抗の強化に焦点を当てたものです。

情報リテラシーの強化 多様な情報源を活用する 支配側は情報操作やプロパガンダで分断を強化します。信頼できる独立系メディア、学術的な資料、市民ジャーナリズム(例:Xでの一次情報)を参照し、単一の情報源に依存しない。 例:主流メディアだけでなく、海外の報道や現地の声をXで直接確認する。 クリティカルシンキングを磨く 情報の真偽を検証し、感情的な扇動や偏向に流されない。ファクトチェックサイト(Snopes、PolitiFactなど)や原典を確認する習慣を付ける。 例:政策発表の裏に隠れた意図を、公式文書や歴史的文脈から分析する。 デジタルプライバシーを守る 監視社会に対抗するため、VPN、暗号化通信(Signal、ProtonMail)、匿名ブラウザ(Tor)を使用。データ収集を最小限に抑えるため、不要なアプリを削除し、プライバシー設定を厳格化。 例:ソーシャルメディアでの個人情報公開を控え、位置情報追跡をオフにする。 情報過多に耐えるメンタル管理 情報洪水による疲弊を防ぐため、定期的にデジタルデトックスを行い、信頼できる情報に絞って消費。瞑想や読書で集中力を維持。 例:1日1時間だけニュースを確認し、残りはオフラインで過ごす。

精神的・心理的レジリエンスの構築 自己認識と価値観の強化 権威主義は個人のアイデンティティを操作します。自分の信念、倫理、目標を定期的に振り返り、外部の圧力に流されない基盤を作る。日記や対話を通じて自己を再確認。 例:週に一度、自分の行動が信念に合っているか振り返る時間を設ける。 コミュニティでの支え合い 孤立は支配側の思う壺。信頼できる友人、家族、志を同じくする人々と定期的に対話し、精神的な支えを得る。オフラインでの対面交流を重視。 例:地元の読書会やボランティア活動に参加し、顔の見える関係を築く。 ストレス管理と心のケア 抑圧的な環境はストレスを増大させる。ヨガ、運動、趣味、カウンセリングなどでメンタルヘルスを維持。無料のオンラインサポート(例:7 Cups)や地域の福祉サービスを活用。 例:毎日10分のストレッチや呼吸法で心を落ち着ける。 希望とユーモアの維持 権威主義は絶望感を植え付けます。ユーモア(例:風刺漫画、ミーム)や小さな成功体験(例:新しいスキルの習得)で希望を保つ。 例:Xで権威を批判するユーモラスな投稿を共有し、仲間と笑い合う。

経済的・物理的自立の強化 経済的依存の軽減 支配側は経済的圧力で個人を従属させる。副業、フリーランス、スキルアップ(例:プログラミング、デザイン)を学び、単一の雇用主や政府に頼らない収入源を確保。 例:UdemyやCourseraで需要の高いスキルを学び、オンラインで仕事を受注。 自給自足のスキル習得 食料や資源の供給が支配されるリスクに備え、家庭菜園、保存食作り、修理技術を学ぶ。地域の物々交換ネットワークに参加。 例:ベランダでハーブや野菜を育て、近隣とシェアする。 オフグリッド生活の準備 電力やインターネットの監視・制限に備え、ソーラーパネル、雨水収集、キャンプ技術を検討。完全なオフグリッドでなくとも、依存度を下げる準備を。 例:ポータブルソーラーチャージャーを購入し、停電時に備える。 移動の自由を確保 物理的抑圧に備え、パスポートの更新、緊急時の移動計画、信頼できる避難先の確認を行う。地域の法律やビザの状況を把握。 例:近隣国への移動手段(バス、鉄道)と費用を事前に調査。

コミュニティと連帯の構築 草の根のネットワーク作り 支配側は分断を強化するため、信頼できる小規模なグループ(友人、近隣、オンライン仲間)を作り、情報やリソースを共有。地域の協同組合や互助会に参加。 例:地元のフードバンクやスキル交換会を立ち上げる。 分断を乗り越える対話 支配側が煽る対立(例:人種、宗教、イデオロギー)を拒否し、異なる背景の人々と共通の利益(例:���育、環境)で協力。対話の場を積極的に作る。 例:地域で「多文化交流イベント」を企画し、偏見を減らす。 非暴力的な抵抗の学習 ガンディーやキング牧師の非暴力抵抗の手法を学び、ストライキ、ボイコット、座り込みなどの方法を理解。地域の状況に応じた抵抗を計画。 例:不当な政策に対し、署名運動や平和的なデモを組織。 文化的抵抗の推進 アート、音楽、文学、演劇を通じて支配に抗うメッセージを発信。文化は抑圧下でも人々を鼓舞する力を持つ。 例:地元のオープンマイクで権威を批判する詩を朗読。

制度や構造への戦略的関与 ローカル政治への参加 中央集権的な支配に対抗するため、地方選挙や地域の意思決定に参加。町内会や市民団体で声を上げ、草の根の変化を促す。 例:市議会で公共サービスの透明性を求める発言をする。 法的知識の習得 自分の権利(言論の自由、集会の権利など)を学び、抑圧的な法執行に対抗。無料の法務相談やNGO(例:Amnesty International)のリソースを活用。 例:不当逮捕時の対応を事前に学び、緊急連絡先を準備。 代替経済の支援 支配側の経済システムに依存しないよう、地元企業、協同組合、暗号通貨、地域通貨を支援。搾取的な大企業を避ける。 例:地元の農家から直接食材を購入し、コミュニティを強化。 教育と知識の共有 支配は無知に依存する。ワークショップ、勉強会、オンライン講座で批判的思考や歴史、権利を教え合う。子どもや若者に特に重点を。 例:地域で「メディアリテラシー講座」を開催し、参加者に広める。

創造的・個人的な抵抗 ミニマリズムの実践 消費社会への依存を減らし、必要最小限の生活で自由度を高める。物質的・精神的余裕を作り、支配側の経済圧力に耐える。 例:不要なサブスクを解約し、貯金を増やして緊急時に備える。 匿名での発信 安全を確保しながら、Xやブログで抑圧の実態を告発。匿名アカウントや暗号化ツールを使い、検閲を回避。 例:VPNを使い、Xで地域の不正を匿名で投稿。 時間の戦略的利用 支配側は忙しさで個人を疲弊させる。時間を意識的に管理し、自己啓発、休息、抵抗活動に割り当てる。 例:週末に1時間、コミュニティ活動の計画に充てる。 象徴的抵抗の実践 小さな行動(例:特定の色を着る、シンボルを掲げる)で抵抗の意志を示す。集団でのシンボル使用は連帯感を高める。 例:抑圧に抗議する色(例:白)を着てデモに参加。 注意点と補足 リスク評価: 各対処法は地域の政治状況や法制度によりリスクが異なる。行動前に現地の法律や安全性を確認し、無謀な行動は避ける。 持続可能性: 一度にすべてを実践するのは困難。自分に合った方法から始め、徐々に習慣化する。 グローバルな視点: 2025年の社会は、監視技術(AI、顔認証)や経済的不平等が支配を強化する傾向にある。技術や経済のトレンドを理解し、柔軟に対応。 文化的適応: 例えば、日本では集団主義が強いため、コミュニティベースの抵抗(町内会、協同組合)が効果的。一方、個人主義の強い地域では、匿名発信やミニマリズムがより現実的かもしれない。 具体例(2025年を想定したシナリオ) 状況: 政府が言論を制限し、監視カメラとソーシャルクレジットで市民を管理。 対処: Signalで信頼できる仲間と暗号化グループを作り、情報を共有。 地元の農家と直接取引し、食料の自給率を上げる。 Xで匿名アカウントを使い、監視政策の不正を告発。 週末に近隣で「デジタルリテラシー勉強会」を開催し、若者に監視回避法を教える。 ヨガや瞑想でストレスを管理し、精神的余裕を保つ。 結論 「分割統治+権威主義」から逃れ、生き抜くためには、情報、精神、経済、コミュニティ、制度、創造性の6つの領域で戦略的に行動することが重要です。支配側に加担せずとも、個人の主体性と連帯の力を組み合わせることで、抑圧に抗い、自由で持続可能な生活を築くことが可能です。もし特定の領域(例:技術的対処、コミュニティ作り)や地域(例:日本、都市部)に絞った詳細なアドバイスが必要な場合、教えてください!

ChatGPT said: 非常に本質的な問いです。「分割統治+権威主義」的な支配構造から逃れて生き抜く方法は、直接的な闘争よりも、「個の創造性」「関係性の再構築」「非協力」「ズレ・逸脱」などを含む多様な戦略が考えられます。以下に、「支配者の一員にならずに」できる具体的な対処法を、できるだけ多様な角度から挙げます。

◉ 1. 分子化・マイナー化する ドゥルーズ=ガタリの言う「分子的な逃走線」を選ぶ

権威主義的言語や価値から逸脱し、小さな実践・関係に軸足を移す

周囲と同じコードを使わず、自分だけの「文体」「生活リズム」「感覚圏」を持つ

◉ 2. ケアとつながりを再定義し、自律的な関係を育む 血縁や制度に依存せず、信頼ベースのミニマムな共同体(ケアの網)を形成する

資本や権威を介さず、贈与・共助・シェアリングを用いた経済圏をつくる

情報もケアも食料も、なるべく「顔が見える範囲」で自給的にまかなう

◉ 3. 制度や消費をボイコット/減速する クレジット・保険・SNS・TV・政治など、支配的制度から距離を取る

ミニマリズム的な生活で、消費と依存の連鎖から脱する

急がず、競わず、「遅さ(スロー)」を選び続ける

◉ 4. 情報戦を回避・転用する 二項対立の言説空間に加担せず、判断保留・非対立的言語を用いる

情報への過剰接続を断ち、読書や身体感覚など「非ネット空間」で思考する

嘘とノイズの多い空間では、沈黙や詩、曖昧さを武器とする

◉ 5. 労働の再定義と内在化 他者の価値尺度に依存せず、「自分のために働く」=生活と労働を一致させる

生産性を目的とせず、「耕す・直す・育てる・遊ぶ・見る・聞く」を重視

スキルを交換するコモンズ経済を試みる(物々交換、贈与)

◉ 6. 制度的ノイズの隙間に棲む 権威が届かない「抜け道」「日陰」「曖昧地帯」に棲む

都市の片隅、山間部、ネットの奥、路地裏、夜など、監視が希薄な時間・空間を選ぶ

移動と漂流を繰り返すことで、固定されず逃れ続ける(遊牧的主体)

◉ 7. 言語と表現を“脱コード化”する 権威的言語や、効率化された言語に乗らず、冗長・詩的・多義的表現を大切にする

日常的に「脱意味」「脱構築」を遊びとして実践する

志村けんのようなナンセンスな所作や、言葉遊びを通じて規範から逸れる

◉ 8. 身体を媒介にして自己を再構築する 瞑想・座禅・ヨーガ・野良仕事などで、制度外のリズムを身体に刻む

心身の感覚を研ぎ澄まし、他律的な価値評価(給料・称賛)から離れる

病・老い・弱さも力とする(健常者中心主義からの逸脱)

◉ 9. ユーモア・戯れ・子供性の再獲得 権威に対しては真面目に反発せず、ふざけ、笑い、滑稽さで脱臼させる

ドリフのコント的に「制度の中で制度をおちょくる」こと

「大人ぶらない」ことを意図的にやる(脱成熟の戦略)

◉ 10. 日々を“生成変化”として生きる 自分のうちに宿る「制度に回収されにくい微細なズレ・変化」に耳を澄ます

人間中心主義を離れ、動物・植物・風・微生物などとの関係のなかに存在を溶かす

決まったアイデンティティや立場に固執せず、仮面・変身・変奏を繰り返す

これらは、「直接対決」や「脱出」ではなく、ズラす・脱構築する・逸れる・自前化するという方向性です。支配構造に「勝つ」必要はなく、「取り込まれない」だけで十分です。

ご希望があれば、これらを図式化した「生成変化的サバイバル・マニュアル」も作成できます。関心はありますか?

3 notes

·

View notes

Text

石丸伸二氏「本当に熟読されました?」とライターを逆質問…ラジオ番組での対応が“高圧的”と批判続出 https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1720430025/ 1 名前:どどん ★[] 投稿日:2024/07/08(月) 18:13:45.33 ID:G2H1zJlN9 [1/2] 現職である小池百合子氏の圧勝で幕を閉じた東京都知事選。有力候補とみられていた蓮舫氏(56)を上回る得票数を獲得し2位となった石丸伸二氏(41)への注目が集まっているなか、選挙後の“メディア対応”が波紋を呼んでいる。 小池氏と蓮舫の“事実上の一騎打ち”との下馬評が高かった今回の都知事選だが、蓋を開けてみると、石丸氏が蓮舫氏を約40万票も上回るという結果に。 広島県安芸高田市で市長を務めた経験はあったが、国政経験もなく、東京での知名度も高くない中での躍進は、日本中に衝撃を与えた。 石丸氏は投開票後の各メディアの選挙特番にも引っ張りだこ。 そんななか、物議を醸しているのが、TBSラジオで7日19時58分から22時まで放送された『開票LIVE2024~カオス!東京で何が起きていたのか』での一幕。 メディア評論家の荻上チキ氏、ライターの武田砂鉄氏、アクティビストの能條桃子氏、コラムニストのプチ鹿島氏の4名がパーソナリティを務める選挙特番だ。 同番組では、各候補者へのインタビューを行っており、石丸氏は21時すぎにリモート形式で登場。 まず荻上氏が 「今回の都知事選挙、手応えを感じたと先ほど発信もされていましたが、 特にどんな点、手応えを感じた選挙だったのでしょうか?」と質問すると、 石丸氏は 「うん?どのくだりをされてらっしゃいます?」 といきなり逆質問。 その上で、荻上氏が 「先ほどぶら下がりの中で、 今回の選挙、自分たちは頑張ったと、走りきった というような話をされてたと思うんですが。はい。 特にどういったところに力を入れて、どんな手応えをお感じになりましたか」 と補足をすると、 石丸氏は 「手応えの話じゃないですよ、それ。 自分たちができることを全部やったという意味です。はい。 で、何かの反応では。 反応ではなくて、自分たちの実感の話をしました」 と返答。 荻上氏が 「では、どんな点に手ごたえを感じたんでしょうか」 と改めて聞くも、 石丸氏は半笑い気味で 「手応えって言うんですかね。それ。なんだろう。 自分たちでこれをやろうと決めて、 それを実施した、実行したという。 それを手応えって言うのかな。 でも、手ごたえってもっと反応のことを言うかな っていう気はします。 なんか違うニュアンスで聞かれてます?」 と再び逆質問するなど噛み合わない様子。 続いて、荻上氏から質問のバトンを受け取った武田氏は、 石丸氏が今年5月に上梓した著作『覚悟の論理』(ディスカバー・トゥエンティワン社)の内容を引き合いに、こう問うた。 「(同著を)ちょっと熟読させていただいたんですけれど、 メンタルが強いですねという風に言われて、なんでメンタルが強いかって言われたかというと、 その相手の問題はどうなっても私は知りませんよと割り切れるというところ、と書かれていてですね、 ちょっとこう、政治をやられる方からすると、 この相手の問題がどうなっても私は知りませんよっていう風に言われると、 ちょっとぎょっとしちゃうなというところも感じたんですけれども。 選挙戦でいろんな立場の人とお会いしてお話しすることがあったと思いますけれども、 この本に書かれたことっていうのは、特に考えとしては変化はないですかね?」 すると、石丸氏は 「どういう点をぎょっとされたんですか。 そんなにおかしなこと言ってる つもりがなかったんですけど。 どこに違和感を覚えられました?」 と逆質問し、 武田氏は改めて、 「政治ってのはいろんな意見を受け止めて、 考えを変えてったり、考えを強化していったりってことの繰り返しだと思いますけれども、 相手の問題がどうなっても私は知りませんよっていう風に 言い切れるっていうところが、 自分のメンタルの強さだっていう風に言われると、 なかなかそこに対して意見を届けるってことが難しくなっちゃうんじゃないかな っていう風に思ったんですけどね」 と説明。 これに対し、石丸氏は 「失礼ですが、本当に熟読されました?」 と切り返すが、 武田氏は 「熟読しましたね」と即答し、 荻上氏も 「めっちゃ付箋貼ってますね」 と横からフォローする。 そして、石丸氏は 「そういう風な思いでは言っていません。 ええ、はい。 自分の責任の範囲を定義するという意味において、その話をしてます。 で、政治において意見のやり取りをするってのは当たり前ですよね。 それを否定はしてないはずで」 と意図を説明し、このやり取りは終わった。 全文 女性自身 https://news.yahoo.co.jp/articles/051aae54aabeb8662b8d7a29bf48298c928ee4da 2 名前:どどん ★[] 投稿日:2024/07/08(月) 18:14:38.94 ID:G2H1zJlN9 [2/2] なお、武田が指摘した内容は、『覚悟の論理』に実際にこう記述されている。 《よく「市長はメンタルが強いですね」と言われます。 そう見えるのはおそらく、 もともと性格の特徴に加えて、 自分の立場や役割を、 相手の立場や役割と 切り離して考える習慣があるからです。 どこまでが自分の問題で、どこからが相手の問題か、明確に線を引いている。 その結果、極端に言えば、相手の問題は「どうなっても私は知りませんよ」と割り切れる。 だからメンタルが強く見えるのでしょう》 荻上、武田両氏と石丸氏のやり取りの時間はわずか5分ほどだったが、終始質問に対して逆質問をするなどした対応に“高圧的”と感じた人も多かったようだ。 X上ではこのような声が。 《チキさん&砂鉄さんの石丸へのインタビュー聞いたけど、 過去にモラハラパワハラ受けたことがある人は聞いたら動悸が止まらないと思う。 はなから質問に答える気もなく、 論破口調で冷笑系。 10代20代ほんとに石丸人気なの?》 《砂鉄さんと石丸氏のやり取り怖かった… パワハラ系上司が思い出されて心臓バクバクした》 《荻上チキsession、石丸候補いきなりめちゃくちゃ感じ悪い……》 《TBSラジオの石丸インタビューすごいな 5分間でもうパワハラ臭ぷんぷんでびっくり こんな人やっぱり政治家にしちゃダメだよ》 武田氏も8日に自身のXアカウントで、こう綴っている。 《昨晩のTBSラジオ開票特番での石丸氏。 これまで、相手が動揺したり絶句したりする場面を意図的に作り出し、 優位に立っていると思わせる構図を作り続けてきたのだろうが、 受け止めるほうが動揺したり絶句したりしなければ、 一瞬で彼自身の不安定さが明らかになる》 “石丸旋風”は果たして吹き荒れるのか――。

9 notes

·

View notes

Text

日にち経つのはとっとと早いもんだね7投稿目💨

昨晩ご飯は鶏ムネ肉をパルメザンチーズ入れたベシャメルソースに溺れさせました😋

平日ご飯はこれくらいでいいの、いいの。

せっかく、いや習慣だからいーんだけどきちんと作ったペペロンチーノはソースに絡めて、

おかわりした🍚も当然、ソースに溺れさせた🙌

3 notes

·

View notes

Text

2017年7月27日の午前1時頃、私は目を覚まし、政治関連のTwitterリストを開き、上院による医療費負担適正化法(ACA)の一部廃止案への投票が否決された様子をツイートを、暗闇の中で見ていた。午前1時30分頃、アリゾナ州選出のジョン・マケイン上院議員が、ACAを救う決定票を投じた。その後1時間半の間、マケインの親指を下に向けるジェスチャーの動画を見ながら、反応のツイートを読み続けた。 それから約3年後、私は夜中に��を起こし、トランプがCOVIDに感染したことを伝えた。 この8年間、私は子どもたちと一緒にいる時間の大半を、スマートフォンを手放せずに過ごしてきた。子どもたちと一緒にいる時に悪いニュースを読むと、子どもたちの普段なら気にならないような行動に、過剰に反応してしまう。時には、自分の3人の子どもたちよりもはるかに不運な子どもたちの、とても悲しい、ひどいニュースを読んでいるからだ。その瞬間、私はその矛盾を受け入れられなくなる――ある子どもたちが苦しんでいたり死んでいたりする一方で、自分の子どもたちは安全で、かつその瞬間に、自分たちがいかに幸運であるかを明確に認識していないという事実を。代わりに彼らは人間らしく振る舞っているだけなのに、私が読んでいるスマートフォンの中身が、私の最悪の部分を引き出してしまう。 良いニュースの場合でも、子どもたちを放っておいてしまっていた。良いニュースを読むことに夢中になり、悦に浸り、さらに多くのニュースを読みたくなり、それに対する反応を読みたくなる――私と同意見の人々からの幸せな反応、意見の異なる人々からの口惜しそうな、あるいは錯乱した反応を。子どもたちはiPadタイムを延長してもらい、もう1話分のエピソードを見せてもらい、おやつだけの夕食になることもあった。もはや良い気分が落ち着いた後でさえ、良いニュースを追い続けていたからだ。 寝る前の読み聞かせでも、片側に子どもを抱えながら、もう片方の手でスマートフォンをスクロールしていた。ニュースに気を取られて読み上げている言葉を間違えることもあった。 2024年の大統領選挙を待つまでもなく、良くない生き方だと気づいていた。やめるべきだとわかっていた。しかし先週、私は本当にやめなければならないと悟った。深みにはまる前に、さらに何年も費やす前に、大人の人生をずっとこのように過ごす前に。 そう、それは子どもたちのためだ。でも、俯瞰して見れば、私のニュース消費習慣は私の人間関係全般に影響を及ぼしている。子どもがいなければ、この習慣は変わらなかっただろう。 私は今でも現役のジャーナリストで、仕事の大部分はニュースを読み、フォローすることだ。どちらも好きなことなので、今後も続けていくことに変わりはない。しかし時には、好きなことを少し控えめに、そして違うかたちでやるのが健全なこともある。私が変えようとしている習慣をお伝えしたい。 ニュースに対する他人の反応ではなく、ニュースを読む。紙の新聞を購読し直すことにした。新聞は読み終われば終わりだからだ。これは、TikTokで紙の新聞を読む「プリント・プリンセス」「メディアリテラシーの高いホッティー」ことケルシー・リチャーズから学んだ。「印刷メディアを読むと、感情を感じるスペースが得られます。オンラインで何かを読んで、すぐにInstagramに切り替え…そしてTwitterに行き…そしてFacebookに行き…そしてスマートフォンにCNNの通知が表示されるのとは違います」と彼女は昨年Slateで語っていた。「そうした気を散らすものがあると、それに際限なく振り回されることになります。今やあなたのスケジュール、仕事、祖父母に何かあったという母からのテキストメッセージなどと混ざり合って、あなたを圧倒する。そして、もはや処理しきれなくなる。印刷メディアは、私たちが感じたい感情をいつ感じたいかを自分で決める機会を与えてくれます。任意のアルゴリズムに私たちがどう感じるべきかを決めさせるのではなく」。 しかし、印刷メディアだけに限った話ではない。ニュースメディアがオンラインに投稿する記事だって、ソーシャルメディアでの反応に比べれば、はるかに有限で読み切れるものだ。 ここ数年、私は記事そのものではなく、記事に言及するツイートばかりを読んでいた。悪い部分のスクリーンショット(ハイライト)を見て、記事の中で最も憤りを感じる部分だけを読んでいた。そう、最も刺激的な部分を取り上げることこそが、最高のソーシャルメディア投稿とされているのだ。それを見るだけで、記事のリンクをクリックしないこともざらにあった。怒りを覚える一文だけが残り、他には何も残らない。記事全文を読んで自分なりに考えを深めるどころか、他の人々からの反応を取り込むだけになっていた。 こうしたツイートがリンクする記事は、そのツイートがなければたど��着けなかったものではなかった。どれも主要ニュースメディアの記事ばかりだった。自分でそれらのメディアにアクセスすることをやめて――ソーシャルメディアで受動的にニュースを受け取るようになって――私は悪い方向に落ち込んでいた。だから今は、少なくとも自分で見出しにざっと目を通せるように、RSSリーダーを再構築している。 Twitterを削除した。なぜなら、ニュースに対する他人の反応を読むための場所だったからだ。 オンラインでニュースを読む時間に制限を設けている。仕事のために勤務時間外でもニュースをフォローしなければならないと、時々自分に言い聞かせていた。でもそれは言い訳に過ぎなかった。私はそのタイプのジャーナリストではない。Nieman Labの求職者に伝えているように、ニュースのイノベーションにおいて緊急事態はそれほど多くなくて、午前9時より前、あるいは午後5時か6時以降に起こる緊急事態はもっと少ない。ニュースを常に把握することが仕事の一部なら、それは勤務時間内に収めよう。 Substackを月額購読に切り替え、もはや開くのが楽しくなくなったものは解約している。これまで年間購読を選んで費用を節約していたが、その結果として興味が薄れてしまったたくさんのSubstackに、キャンセルできない契約期間が残ることになった。今後Substackに支払う基準は、Nieman Labの報道で目指しているのと同じ目標だ。興味深いか? 意外性があるか? 完全に内容が予測できるようになってしまったら、たとえ自分が同意する意見を述べていたとしても、対価を支払う価値はない。 子どもたちにニュースについて教える新しい方法を探求している。新聞を読むことを良い習慣だと考えているし、子どもたちにもその習慣を身につけてほしいが、彼らがほぼ確実にそうはならないことも理解している。彼らはオンラインからニュースを得るだろう。YouTubeが彼らのコンテンツ視聴の中心となっている。YouTubeを通じて、受け入れられるようなメディアリテラシーを教えられる可能性に期待を持っている。私の基準を満たす教訓を含み、かつ彼らのエンターテインメントの基準も満たす(あるいはそれに近い)ものを、子どもたちに伝えられればと思っている。 ジャーナリストは変わっていることを知っている。一般的な米国人よりもはるかに多くのニュースを読んでいることも知っている。 しかしそれは、私が身につけたニュースを読む習慣が、私自身や、私が大切に思う誰か、あるいは私が見たい世界の変化に役立っているということを意味しない。だから、それとは違う何かを試してみよう。

3 notes

·

View notes

Text

2025.2.5

8:25

色々あって1週間ほど5時半起きだったため、今朝は5時半に自動で目が覚める。

10時以降まで眠ると魂が回復するし、早起き信仰は軍国主義の名残りだ等とずっと思っている私でも慣れれば自動で目が覚めることがあるのか…と思う。

朝はコーヒーが入るまで何も動けない。とにかくまずお湯を沸かす。冷蔵庫に入れっぱなしのブリタの水はそのまま飲むには冷たすぎるからまずお湯にしてしまい、飲料水にはお湯を混ぜてあたためる。

6:13頃の朝焼けは紺色からオレンジ色のグラデーションが美しい。早起きは大嫌いだけど許してやらないこともない、と毎回少しだけ思う。

スタンレーの保温マグはパターソンのアダムドライバーの水筒の影響で買ったものだけど、たっぷりのコーヒーが温かいままなのはとても嬉しい。手放せない。

新聞を読み、トランプとイーロンの訳のわからない妄言で右往左往する世界と、郵便局とヤマトの揉め事を読んで、かしこげな大人でもこんなに訳のわからない契約をして大騒ぎになるのだから我々の日々がわちゃわちゃになるのも仕方ないものだ、と思う。

アメリカのことは本当に胸が痛むが、手も足も出ないので日々の移り変わりを細かく追うのをやめる。私はLGBTQ+、あらゆる差別に反対しています、その表明と自分の思想と優しさとは何かについて、大切に保全し生き延びたいと思う。みんなが生き延びられるように。私たちはあいつらより長く生きて、あいつらの滅びを見るんだよ。

クソ寒い中、白く美しい富士山を見る。知り合いはスキーが大好きで、今年の雪の話をするときに賢い犬のように笑った。

モーニングを運んで来たロボットが3つくらい先のテーブルで「お取りくださいにゃん」と言っている。目に入るテーブルには私しかいないので私の注文品であり、ロボットからテーブルまで運ぶ。

デヴィッド・リンチが撮ったダイナーのシーンを最近何回も見ているので、アメリカンスタイルのレストランへの愛着が少し増している。

ロボットもまだそこまで動き出していなくて、暖房器具だけが頑張って稼働している。

リンチ先生、あなたのいない世界でロボットがモーニングを運んで来ます。でも昨日見たロボットはハンバーグをぶちまけ、店員さんが掃除をしていました。

2019年の表参道で、デヴィッド・リンチの絵とアニメと写真を見た。展示室の真ん中の黒い小屋と恐ろしいアニメ。私たちの美しい悪夢。

昨日電車の隣の人が、ストロー口までタプンタプンのタピオカティーを飲もうとしていて、ストローをさしたら少しこぼれたらしく、とても小さな綺麗な黒いバッグについたぬいぐるみにかかってしまったような動きをしており、反射的に自分のティッシュを探し始めてしまったが、そこまでの量のこぼれ方ではなさそうだったので思い留まる。ぬいぐるみさんは無事でしたでしょうか。

まだガラガラのレストランにいる。繁華街ではないのでとてものんびりとしている。ロボットもまだあまり動いていない。

ワシントン・ポーとティリーのミステリーシリーズを2冊半読んだところで、荒地をバギーで駆け抜けるティリーの夢をマッドマックスオマージュのような雰囲気で見たため、1日に7時間とか読むと夢に見るんだなと思い、最近読んでいなかった吉本ばななの未読書を読んだ。

父が吉本ばなな&その父著作を読んだり読んでわかったふりをしたりしていた世代のため、小さい頃からずっと読んでおり、アムリタあたりのスピリチュアル濃度までは私の人生観に強い影響を及ぼしていると思う。

「体は全部知っている」と「デッドエンドの思い出」は何回も読んでいるし、私の部屋にあるドラえもんのフィギュアはデッドエンドへのオマージュだ。

吉本ばななさんが育児期に書いていたエッセイを読み倒していたのでその影響もかなりありそうだ。

優しさの体系は吉本ばなな小説から吸収しているし、何割に及ぶのかわからない。

私という人間は、吉本ばななと村上春樹の2005年くらいまでの著作を積み、その上に山田太一のドラマと小説と脚本集を積み、シネマライズの2000年からの上映作を乗せ、その上に岡崎京子の漫画を全部、小西康陽と菊地成孔と石野卓球の音と、2001年以降の東京開催の美術展の図録を何冊か乗せて、スケッチブックとコピー用紙と色鉛筆とアクリルガッシュ、Macintoshと Adobeをぐるっと布で包んでボンと混ぜたら概ね私っぽい何かに仕上がると思う。朝は10:00まで寝かせてあげてください、テキストツールはSimpleTextで大丈夫です。

私のコンプレックスと、私の欠如。私が悲しんでいたことと、そのせいで他者に託しすぎてしまう部分。

私の憧れと、手に入らなかったものたち。

私は私の人生を、もっと好きになれるかな。

仲良くなれなかった人のことを思い出してなんと意味がないことを思い出しているのか、と思いながら、今話ができる素敵な人のことを思えば良いのにな、とテキストを打っている間だけは瞬間的に考えられる。

文字を打っている私は頭の中だけでもやもやする私よりずっと前向きだ。ぼんやりと上げた視線の先に外の光があれば尚のことだ。

窓の外のどうでもいいビル、遠くをたまに通り過ぎる電車、今の外気は1度から3度に上がったけれど、まだ店内は全然あたたまらない。だけどテキストを打ちながら視線を上げると薄青い空が明るい。窓際の席は寒いと学習したので窓から離れた席であたたかい黒豆茶をガバガバ飲む。カフェインは最初の日で懲りた。電車に太陽が反射している。

ある図書館へ行くときに開館時間のチェックと合わせて口コミを少し読んでみたら、青い服を着た常連の方の動きを書いてあるコメントがいくつかあり、図書館に行ってみたら書いてある通りのことを行ってらっしゃったのでコメントの通りだ…と思った。あのテキストは現実を反映していたのか。こんなにも。

その図書館の横の道で昔、小さな女の子が立ちすくんでいて、声をかけたらカラスが怖いというので一緒に木々が途切れるまで歩いたことがある。あの子ももう大人になってるはずだ。

私の記憶の中にいる40歳や50歳の優しい人たち、記憶の中だと40歳だったけれど、今���もうもっと歳を重ねているはずだ。記憶の中では20年30年をスイと越えて40歳のあの人の笑顔しか覚えておらず、吉井和哉さんが好きだったあの人はどうしているのかなとたまに思い出す。あの人たちの優しさ。一緒に仕事をしたけど、ただ優しくされた覚えしかない。

私が叶えられなかったこと。

それは子どもの頃の家の経済状況の関連でもあり、私という人間の努力の不足もある。でも最近も「この人本当に酷いな」と思った母親からの悪い影響でブレていた精神の問題でもあると思う。

私に叶えられなかったこと、叶わなかった憧れ。

手に入らなかったもののことの方ばかり思考に上がるのはどういうことなんだろう?

私のそばに今いてくれる人、私の確かな楽しみ、面白い本、アーティゾンに行けば会える絵画、家にある絵たち、私の愛。

バレンタインやあの人の誕生日に贈りたい小さなプラン。小さなカードに添える絵。

好きな人に渡せる小さな絵、雲が浮かぶ大きな夕焼け。

心が削れるコミュニケーションと、それの検証から得られたこと、愛を得たいなら、愛情の交換をしたいなら、言ってはいけないことが確かにあり、死ぬほど気をつけて自戒しないことには避けられないこと、私が持ってる残酷さ、私が嫌いな親から引き継いだ残酷さ、それの検証から得た自戒。

あの人とあの人はスルスルと世間話が続いて羨ましいな、と思う時があるけれど、もう持って生まれた相性としか言いようがない。

モーニングメニューが終了し、キビキビとした店員さんがテーブルごとのモーニングメニューを回収していった。ロボットはまだあまり動いていないが、先ほどすごい音を立てて引きずられていった。

5 notes

·

View notes

Text

2024/7/20

7月20日 イヤホンを忘れて出掛けてしまったのもあって、とてもただ漠然とモヤモヤ頭が何かを考えていた日だった。 家に戻って、イヤホンをつけてシャッフルで音楽を聴きながら掃除をしていたら、ジュディマリのover driveが流れてきてとても嬉しくなった。音楽ってすごいのかも。

それ以外はずっと泣く寸前の一番心が悲しい状態だった。ヨガに行って、フィルムを出して、受け取るまでの間は丸の内を散歩して、暑くて暑くて足がおぼつかなくなりながら、でも流石に今日は人が少なくて(暑すぎるから?)歩きやすかった。 現像されたフィルムを受け取って帰ってきた。

amazonのほしい物リストに“入院”というカテゴリを作り、入院に必要なものリストを作ろうとしている。でも面倒でもあり、全て無印良品にしようかな、とも思っている。

そういえばプライムデーセールで買った商品の一つが全く知らない、少し郵便番号が似ている町のロッカーに配送されたとのこと。 いろんな余力があれば、それを取りに行くだけの旅って楽しそうだね、と困っている。

フィルム現像を出した町は、今晩河川敷で花火大会があるらしく電車の窓から土手に場所取りをするシートやパラソルが見えた。

暑いしかわいそう、と思ってお部屋にお花を飾らない日々だったけれど、一輪白いお花を買った。 お花があって嬉しい。

6月2日まで使っていたスーパーの建屋がバキバキに解体されている。横目で見つつ新しいスーパーへ向かい、途中のコンビニがハワイフェアをしていた。ハワイから帰ってきた友人に教えたくなった。 スーパーでは桃を買った。 桃は冷やすと綺麗に皮が剥けます!(独自調査結果) スーパーと同じ建物内のドラッグストアはオープニングセールをしているので、行く度にルルルンのシートマスク7枚入りをあるだけ買って帰っている。 入院中の分も用意しないと。

入院してもしなくても、夏休み期間は予定がないので暑中見舞いを作ろうかな、と思い、どんな感じにしようか、何かを作ることをが久しぶりすぎて、何も、思いつかない。 たくさん展示を観ていても、何かを作ろうとアウトプットするにはそれなりに訓練(というか習慣?)が必要だと実感しています。

3 notes

·

View notes

Quote

よい睡眠習慣を持つ人は死亡率が30%下がることが判明。また、睡眠時間が6時間以下の人は、7〜8時間の人に比べ、死亡率が2.4倍高くなる

「働きすぎると長生きしない」はヒトもアリも同じ…働きアリが「寿命3カ月」でも24時間必死で働く理由(プレジデントオンライン) - Yahoo!ニュース

6 notes

·

View notes