#androidi e uomini

Explore tagged Tumblr posts

Text

Scopri il capolavoro di Philip K. Dick che ha ispirato Blade Runner e ha anticipato il dilemma umano-macchina. Una lettura attuale e inquietante. Scopri di più su Alessandria today.

#Alessandria today#Androidi#androidi e uomini#animali artificiali#Blade Runner#classici sci-fi#coscienza artificiale#critica alla società#Do Androids Dream of Electric Sheep#empatia#Fantascienza#fantascienza etica#Google News#guerra nucleare#identità umana#Il cacciatore di androidi#Intelligenza artificiale#italianewsmedia.com#Lava#letteratura americana#letteratura distopica#letteratura futurista#libri cult#moralità artificiale#Narrativa Visionaria#Nexus 6#opere di Dick#Philip Dick#Pier Carlo#post-apocalisse

0 notes

Note

Ho appena finito di vedere Blade Runner per la prima volta e mi è piaciuto, soprattutto la scena in cui il replicante uccide il suo creatore e la famosa "ho visto cose che voi uomini..." e questo film è praticamente l'inizio di un certo tipo di estetica nei film sci-fi e è una cosa fighissima, ma overral non mi ha fatto proprio impazzire. Siccome so che tu Sai (e lo dico nel modo più non ironico possibile) mi potresti dire cosa non ho notato ma che invece è interessante nel film?

AAAH DUNQUE (sks il ritardo ieri stavo cotta) io Ho Problemi Pesissimi con blade runner che tipo non smetterò mai di avere MA in ordine (dico la roba che non hai nominato tu nella ask poi magari l’avevi notata ma ecco XD):

le due parti che hai isolato per me sono splendide ma vanno viste nell’ottica della Mia Tematica Preferita Di Questo Dannato Film ovvero: come definisci cosa è umano e cosa non lo è

nel senso, vabbe io mangio distopie fatte bene a colazione e blade runner da un lato mi piace perché ha la distopia realistica-ish nel senso che non mi sembra molto implausibile un mondo dove hai o le città sovrappopolate o il deserto senza vie di mezzo per il riscaldamento globale e dove nelle città sovrappopolate la gente si odia/sta fondamentalmente isolata, e fino lì dici ok bel setting bella estetica ma poi ci butti il conflitto e allora arrivederci;

nel senso, la cosa che mi uccide è che la società del film in questione ti dice che i replicanti non sono umani e non possono vivere in mezzo agli umani e quindi il protagonista sarebbe nel giusto facendoli fuori... non fosse che poi vedi che la cosa è ribaltata e in realtà sono loro che hanno sentimenti/si comportano da esseri umani e non fanno i lupi solitari e vogliono solo cose che noi diamo per scontate, il che rende la tagline della tyrell corp una cosa doppiamente ironica perché usano più umani degli umani per dire che sono così simili che potrebbero esserlo solo che non lo sono, e invece la narrativa ti dice che ovvio che sono più umani degli umani e di ogni singola persona *umana* che compare nel film;

(tra l’altro è un angolo che comunque caschi in piedi reinterpretandolo a seconda di come pigli i film, nel senso che se vedi il director’s cut di br è palese che anche deckard è replicante come rachel quindi la sua umanizzazione arriva man mano che si rende conto di esserlo, ma nel seguito è implicato che fosse umano e hanno smollato quella plotline e PER UNA VOLTA IL SEGUITO HA DIRITTI quindi se scegli quell’interpretazione allora vuol dire che deckard - che era umano - si è umanizzato innamorandosi di una replicante che neanche sapeva di esserlo, quindi il punto è che l’umanizzazione dei personaggi non replicanti se esiste avviene attraverso i personaggi che secondo la società contestuale del film non sarebbero umani che io trovo una cosa geniale ma vbb)

a questo punto si inserisce anche tutto un altro discorso, nel senso, chi può dire cosa ha sentimenti o meno e quanto sei umano o meno dichiaratamente - risposta: nessuno -, che poi si rimette nel filone robot vs umani che vabbè a me ha fatto venire la fissa sto film di base ma personalmente il discorso ‘le macchine programmate da umani possono evadere la programmazione e/o diventare senzienti o provare sentimenti umani’ è una di quelle cose su cui potrei leggere/vedere roba per i prossimi cinque secoli (non ci sto a scrivere l’originale da novembre nooooo), che poi come dire... torniamo al discorso libero arbitrio vs predestinazione vs essere in grado di fare le proprie scelte vs no in realtà non possiamo;

tornando al discorso di sopra, da persona che è grande fan di narrative dove la risposta è ‘sì abbiamo il libero arbitrio no non siamo predestinati si possiamo sempre fare le nostre scelte’ capirai che una narrativa che mi dice che ‘la categoria pensata come subumana che invece ha più dignità/capacità di prendere decisioni dei cosiddetti umani’ per me è tipo un invito a nozze;

che cioè di nuovo come dicevo prima, il fatto che roy (che per me è il personaggio migliore punto senza manco battere ciglio) a) uccida il suo creatore che lo considera solo una creazione riuscita bene e non un essere umano come gli altri che vuole solo campare normalmente in quel modo, b) muoia salvando il tizio che ha cercato di ammazzarlo finora perché non vuole morire da solo/non vuole morire senza che qualcuno si ricordi di lui o sappia perché ha fatto quello che ha fatto visto in questa inquadratura è tipo una cosa che mi devasta perché appunto la narrativa ti sta dicendo che uno che secondo quelli che l’hanno creato neanche doveva porsi il problema è morto facendo quello che voleva/cercando quello che tutti noi vogliamo in quanto spettatori (perché cioè i replicanti alla fine vogliono ricordi, una vita, una famiglia e una vita sentimentale e non fare quello che vogliono gli altri, sai che richieste assurde) e quindi la narrativa vuole che tu spettatore ti identifichi con lui, non con deckard, o almeno non vuole che lo fai fino a quando deckard non se rende conto che il suo lavoro è uno schifo;

tra l’altro gli ammmmericani mo sti film li fanno molto più raramente ma cioè mi garba anche molto il concetto della narrativa che non ti dice da subito che devi sta dal lato del protagonista e che comunque non sta dalla sua parte tutto il tempo fino alla fine, perché il punto è che non devi parteggiare per deckard fino a quando non capisce che cazzo vuole dalla vita e tipo posso apprezzare una narrativa che mi dice che no non devo stare dalla parte del protagonista in virtù del fatto che lo sia (sta cosa è stata ribaltata in maniera geniale nel sequel tbh ma cioè io con br2049 ho altri problemi simili ma n’è quello il punto);

(anzi tra l’altro il char development di deckard che parte che è nammerda e poi migliora ma ci arriva alla fine quando quell’altro gli salva la vita al 100% è una cosa della madonna imvho ma lì è pure il fatto che l’arco ‘tizio che è nammerda che si rende conto che è una parte di un organismo marcio e cerca di smarcarsi’ per me è catnip veramente pesa)

poi vabbe sempre per il discorso di sopra mi piace da morire come deckard vs roy è costruito nel senso che come dire roy non c’ha il character development è solo che ha l’arco dove cerca di scoprire come allungarsi la vita e non ci riesce ma comincia in un modo e finisce uguale e non ha bisogno di farsi l’analisi della moralità ma tu di base vedi questo che più passa il film più fa cose che tu spettatore puoi assolutamente capire/concepire e ti fa l’effetto strano perché secondo il contesto questo dovrebbe essere un criminale da bruciare vivo per avere osato volere una vita, mentre deckard ha il development che parte da ‘faccio un lavoro dimmerda senza preoccuparmi degli strascichi morali e vivo da solo in un palazzo orrendo e neanche ho l’animale da compagnia da sfigato’ e passa per le stesse cose per cui passa roy ie lui ammazza i replicanti/roy ammazza quello che fa gli occhi e tyrell, vedi deckard che si mette con rachel e vedi roy e priss che sono tipo gli innamorati adorbs del secolo fino a quando non si beccano alla fine per la resa dei conti ma fondamentalmente tu vedi che roy ha già tutte le cose umane ™️ che deckard deve rendersi conto di volere eccetto che ha la data di scadenza e deckard no, e il fatto che si risolva con roy che fa la cosa altruista/salva il tizio che gli ha ammazzato gli amici/la fidanzata e sbatte in faccia a deckard tutti i suoi limiti prima di fare la morte più splendida mai concepita e a quel punto deckard fa 2+2 definitivo e si rende conto che la sua umanità (esistente o meno a prescindere da come la interpreti perché pure se è replicante si credeva umano fino all’inizio del film quindi XD) non è un cazzo in confronto a quella di roy mi devasta perché narrativamente è geniale e non è scontato e di nuovo ritorna sul tema di sopra che non puoi decidere tu chi ha diritto alle cose e chi no e non puoi sindacare sull’umanità altrui

poi vabbe ovviamente c’è anche tutto il discorso del PERCHE’ ESISTONO I REPLICANTI CHE MANDIAMO SULLE COLONIE A FARE IL NOSTRO SPORCO LAVORO che se lo metti assieme a quello che diciamo di cui sopra fa anche il suo porco commento politico perché ovviamente te sta a dire che non puoi sbolognare il lavoro sporco a gente che consideri subumana senza pensare che poi ti si ritorce contro

potrei pure fare n’altra ora di discorso su come sto film tra le altre cose è fondamentalmente un noir anni trenta con l’estetica cyberpunk e gli androidi perché di nuovo hai il detective antieroe che alla fine si rende conto di essere nel torto, la femme fatale e tutto, solo che c’è ovviamente la decostruzione fatta da dio perché il detective antieroe del noir tipico di solito è molto come dire apolitico/vuole solo i soldi mentre invece deckard è proprio narrativamente moralmente dal lato sbagliato, la femme fatale è una povera disgraziata che pensava di essere umana fino a quando deckard si presenta a farle il test e vuole solo essere umana pure lei, gli avversari non solo hanno ragione ma gli salvano anche i cosiddetti, e poi solitamente il noir anni trenta finisce col detective che iL MONDO E’ UMAMMERDA MA IO VADO AVANTI E MI FACCIO PAGARE E INTANTO CI HO GUADAGNATO UNA SCOPATA CON UNA CHE PUO’ O PUO’ NON AVERMI TRADITO, qui finisce col detective che fa la cosa giusta e piglia una cazzo di posizione XD e tipo parli con una che si beve noir anni trenta a colazione quindi pure lì era esattamente il tipo di roba che ci muoio sopra;

tldr: sto film fondamentalmente a parte quello che hai detto tu c’ha l’overachieving theme di cosa è umano e cosa non lo è e ti sta a dire che no non è quello che penseresti di primo acchitto, te lo fa vedere visivamente (con la gente che non comunica nella città sovraffollata con la pioggia opprimente che non finisce mai, l’eroe che è un pezzo della macchina marcia del sistema che vive in un buco nei bassifondi mentre quello che si arricchisce vendendo gli androidi è nella piramide dorata ecc), ti dice che il tuo protagonista Ha Torto mentre l’antagonista Ha Ragione e che cosiddette macchine programmate da umani per fare il lavoro sporco nelle colonie possono essere e sono umane come e quanto noi e quindi che non puoi arbitrariamente considerare subumano nessuno (tra l’altro c’è anche il discorso atroce del ‘muoiono dopo quattro anni così non sviluppano sentimenti’ e le intelligenze diverse applicate al tipo di replicante ie roy che è quello categoria A c’aveva il lavoro per cui gli serviva la materia grigia, quella che di base doveva fare il modello piacere ie farsi stuprare ma non per quelli che la toccano è B, quello che fa i lavori di forza è C quindi c’è pure il discorso che questi vengono categorizzati per presunta intelligenza basandosi sul loro uso ma poi quando vedi che hanno una personalità non conta un cazzo grazie retorica antiableist xD) e il protagonista non può avere ragione finché non si rende conto che tutto il suo sistema è lo schifo e non può avere la love story finché non si ribella al sistema, quindi la narrativa va contro a tutto quello che uno supporrebbe da uno schema classico scifi buoni vs cattivi (e dall’americanata media) e ok che ritorna al solito discorso libero arbitrio vs SEI QUELLO CHE TI DICONO CHE SEI A SECONDA DI COME NASCI ma ecco per me è declinato in maniera veramente splendida e per una santa volta so riusciti a fare finire l’arco ammazzando uno senza farla sembrare una morte gratuita

nel senso, ultima cosa: di solito tutti sti redemption arc ammmericani calvinisti sono ‘ah pg cattivo si redime sacrificandosi perché tanto non c’è vita dopo la redenzione merda era e merda rimane’, ma con roy il punto è che a) la narrativa non gli chiede di redimersi perché gli dà ragione, b) il gesto che fa è assolutamente altruista e lo fa in quanto più umano dell’umano, c) sai benissimo da subito che al 99,9% questo ci lascia le penne perché ti dicono subito che stanno tutti vicini alla data di scadenza, quindi non è una cosa che narrativamente ti cade in testa tipo AH MA NON ME LO ASPETTO perché ovvio lo sappiamo tutti che capita, ma quando capita ci rimani dimmerda perché non deve farti piacere e la narrativa di nuovo ti sta a dire che lui ha avuto la morte dignitosa ma che non se la meritava per volere cose che tutti noi diamo per scontate, ergo in realtà quello che ha il redemption arc è deckard... ma intanto hanno usato la morte del suo foil narrativo in maniera intelligente per farti capire quanto il contesto sia ingiusto XD che di sti tempi è chiedere troppo XD

(posso smadonnare sul sequel per un anno facendo lo stesso discorso btw)

....... ok this was long e prob incoerente spero si capisca XD

6 notes

·

View notes

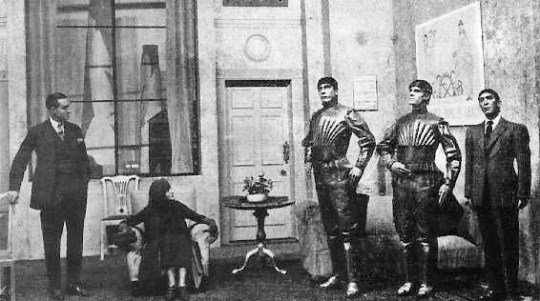

Photo

La censura cinese: un infopost

L’altro giorno stavo facendo delle ricerche sulla censura nei media cinesi, e ho trovato qualcosa che potrebbe chiarire alcune cose, in particolare sulla censura per “omosessualità”.

DISCLAIMERS:

• Non sono cinese. La mia opinione non sarà mai più importante di quella delle persone LGBTQ+ cinesi, quindi prendete questo post “cum grano salis”, grazie; • Tenete la vostra sinofobia per voi; • Se avete altro da aggiungere, potete scrivermi! • Non sto dicendo che la Cina è un Paese perfetto, ma è indubbiamente attaccata dalla propaganda occidentale che va assolutamente smascherata

Come fan del drama bl The Untamed, ero curiosx di sapere quanto sia stato censurato e cosa può essere sottoposto a censura o addirittura vietato in Cina. Quindi, sono andatx nel sito più ovvio quando si è curiosx: Wikipedia. Non proprio la fonte più attendibile, ma almeno è già un qualcosa.

TW : contenuti sessuali e violenti

Ho scoperto che la censura per “omosessualità” è stata promulgata ufficialmente il 30 Giugno 2017 dalla China Netcasting Services Association ㅡ insieme ad altre categorie sessuali, come le molestie, lo stupro, l’incesto, le famose “una botta e via”, ecc. Ma anche l’uso di droga, la violenza, attacchi verso la Cina, ecc. Vediamo quali film sono stati censurati per tematiche LGBTQ+.

Uno degli eventi più noti è stata l’eliminazione del film Chiamami col tuo nome (2017) di Guadagnino dalla scaletta del Beijing Film Festival. Tutti sanno che il film parla di una relazione omosessuale, ma forse non tutti sono a conoscenza della scena “della pesca”, in cui il personaggio di Elio (interpretato da Timothée Chalamet) si masturba con il frutto. La maggiore età in Cina si raggiunge a 18 anni, come in Italia. Elio è un ragazzo di 17 anni, e intraprende una relazione con uno studente americano di 24 anni. Ben sette anni di differenza. Masturbazione e (pedo)pornografia sono censurate in Cina, così come ogni violazione dei diritti inviolabili dei minori. Non penso che trasmettere o promuovere Chiamami col tuo nome, in quel modo, con quella differenza d’età fosse accettabile. Quindi, non penso il tema dell’omosessualità fosse il problema principale.

Un altro esempio è Alien: Covenant (2017). La scena del bacio tra due uomini-androidi è stata tagliata. Se si va su YouTube, si può vedere che il bacio avviene tra due uomini identici, che possono essere visti come gemelli. Dopo il bacio, uno dei due uccide l’altro in maniera pseudo-violenta. L’incesto e la violenza gratuita sono censurati in Cina. Di nuovo, l’omosessualità non è l’unico o il maggior problema di quella scena. Sono state censurate altre scene violente dello stesso film.

Bohemian Rhapsody (2019), il film-documentario sulla vita di Freddie Mercury. Ora, questo è un punto che non mi è molto chiaro, quindi riporto semplicemente ciò che ho letto. Sono state tagliate scene di abuso di sostanze stupefacenti e di baci omosessuali. A quanto si legge qui, anche la scena del coming out e la scena dove viene mostrata la creazione del videoclip I Want To Break Free. Sembra inoltre che alcune persone cinesi si siano anche domandate su Weibo del motivo dietro la censura di alcune scene innocue. Una compagnia di streaming locale ha censurato il discorso dell’attore protagonista Rami Malek, dove pronuncia la frase “a gay man”, in riferimento a Freddie Mercury. Ecco... di questo non so cosa pensare, perché se di alcune scene comprendo la censura, di altre mi rimangono dei dubbi.

King and the Clown (2005), un film sudcoreano che non è stato trasmesso nei cinema per “leggere tematiche omosessuali” e linguaggio sessualmente esplicito. Ciononostante, il DVD è stato distribuito. Il linguaggio sessualmente esplicito, non importa se gay o meno, è censurato.

Questi erano i film stranieri sottoposti a censura in Cina. Adesso, vediamo i film cinesi.

Spring Fever (2009), film franco-cinese “creato durante un divieto di 5 anni imposto sia al regista Lou Ye che alla produttrice Nai An, e mostrato al Festival di Cannes del 2009 e nei cinema internazionali senza permesso”, e censurato perché “rappresenta una storia romantica omosessuale, scene sessualmente esplicite, nudo integrale”. Di nuovo, non penso che la maggior ragione per cui sia stato censurato il film sia stata l’omosessualità. Questo film è stato creato e promosso illegalmente durante un divieto, con scene sessualmente esplicite ㅡ che ripeto, sono sottoposte a censura in Cina.

Farewell My Concubine (1993). “Il film è stato obiettato per la sua rappresentazione dell’omosessualità, del suicidio, e della violenza perpetrata sotto il governo comunista di Mao Zedong durante la rivoluzione culturale”. Oltre agli argomenti riportati più su, ce n’è in particolare uno che è importante, che è rimasto da sempre nei vari regolamenti sulla censura: la “diffamazione della storia cinese, dei leader rivoluzionari, dell’Esercito popolare di liberazione, ecc.” Inoltre, la violenza e il suicidio sono altri argomenti sottoposti a censura.

East Palace West Palace (1997), vietato “a causa di soggetti riguardanti l’omosessualità e l’alienazione giovanile”. Dato che non l’ho considerata una vera e propria spiegazione, ho controllato la pagina Wikipedia del film. Trama: “In Cina, l’omosessualità non è illegale, ma gli omosessuali vengono ripetutamente perseguitati dalla polizia e arrestati per ‘teppismo’. La storia [del protagonista] riflette la repressione generale nella società cinese.” Volete sapere un altro argomento sottoposto a censura? La diffamazione degli organi dello stato e delle forze armate, e in generale dell’onore statale. L’omosessualità, di nuovo, non è l’unico o il maggiore problema della pellicola.

Lan Yu (2001). Questo film è stato vietato per “omosessualità, riferimenti alle proteste della piazza Tiananmen del 1989, e rappresentazione della corruzione tra gli imprenditori di Pechino.” La trama cita, “Li Zheng suggerisce a Lan Yu (ragazzo di 16/17 anni) di considerare la prostituzione per rimediare alla sua situazione finanziaria.” Dopodiché, viene mostrata una scena esplicita in cui il ragazzo minorenne ha un rapporto sessuale con una persona più grande.

Quindi: prostituzione, contenuto sessualmente esplicito, la sicurezza dei minori sotto attacco. Mi domando: è l’omosessualità il problema maggiore e la sola e unica ragione del divieto? C’è anche il problema degli eventi di Tiananmen, usati dalla propaganda occidentale contro la Cina, soprattutto per diffamarne il governo ㅡ che ricade nelle censure citate nei due film precedentemente analizzati.

In ogni caso, la Cina non ha censurato Moonlight (2016), un film a tematica anti-razziale e LGBTQ+, né la scena gay che fece scalpore nel live-action de La Bella e la Bestia (2017). Quindi, la Cina è davvero omofoba come cerchiamo sempre di pensare, o sarebbe il momento che noi occidentali ci tiriamo su le maniche e facciamo più ricerca sul Paese del dragone?

Questo post è abbastanza lungo, quindi mi limiterò a fare le conclusioni. Ciò che voglio denotare è come le persone occidentali, perlopiù bianche, tirino fuori la carta della “censura cinese” solo quando si parla di omosessualità, senza scavare a fondo su altri motivi per cui questo o quel film possa essere stato censurato. The Untamed (2019), ad esempio, è un drama ‘gay romance’, palesemente. Siamo solo troppi abituati nel vedere le relazioni omosessuali come due persone dello stesso sesso che si mangiano la faccia; in quel momento, diciamo “Ah sì, sono proprio gay!”. Ecco come vengono rappresentate le relazioni LGBTQ+ e le persone della comunità: persone guidate solo dalla libido e nient’altro. L’attivista LGBTQ+ e filmmaker cinese Fan Popo ha detto: “Più che omofobo, penso che [chi si occupa della censura in Cina] sia sessofobico.” (x) e onestamente concordo ㅡ soprattutto dopo averlo notato con questo post.

Magari la Cina è troppo ferrea, magari siamo noi a sbagliare, magari sbagliamo sia noi che la Cina, chi lo sa ㅡ ma prima di giudicare un Paese, un’intera popolazione, prima di puntare il dito, dovremmo guardare lo specchio e la realtà che ci circonda, se sia davvero così perfetta come crediamo.

Fonti e link utili:

(ENG) Regulations on administration of films

(CHN) General Rules for the Review of Online Audiovisual Program Content

(ENG) A Chinese trans woman wins a surprising legal victory

(ENG) Over 20% of Chinese university students say they are not straight

(ENG) Lawmakers urged to include gay marriage in civil code

(ENG) China's transgender community overcomes daily obstacles to acceptance

(ENG) Over 200,000 People Sign Petition for Marriage Equality in China

1 note

·

View note

Text

Se bastasse un volantinaggio per rendere coscienti gli automi, non esisterebbe alcuna lotta manco per diritti elementari, come la libertà.

Molte persone non sanno neanche il perché si alzano la mattina e vanno a lavorare, per conto di 1% di uomini più ricchi del mondo.

Se le vecchie generazioni si fossero comportate con Etica, invece di seguire impazzite il consumismo, non sarebbe necessaria alcuna protesta da parte degli ambientalisti. Ora, chi si preoccupa per l'Ambiente, ha urgente necessità di attirare l'attenzione dei superficiali.

Invece di difendere l'Opera NECESSARIA anche alla nostra sopravvivenza, come boschi e fauna, gli automi s'impuntano in inutili palazzi inorganici, sedi pure di signorie, cioè di gente che viveva a sbaffo dei più poveri.

Mi chiedo: questi androidi sognano pecore elettriche?

0 notes

Text

ll peggiore dei mondi possibile

Può sembrare paradossale, ma il peggiore dei mondi possibili ci affascina: la fantascienza cosiddetta distopica è, infatti, uno dei filoni che vanno per la maggiore. Tanto che buona parte dei romanzi del genere sono stati trasposti in film di successo.

Ma cos’è la distopia? Una società immaginaria altamente indesiderabile o spaventosa. Il termine è stato coniato in contrapposizione ad utopia, e viene utilizzato soprattutto per descrivere un'ipotetica società (spesso collocata nel futuro) nella quale alcune tendenze sociali, politiche e tecnologiche, percepite come negative o pericolose, sono portate al loro limite estremo.

Tra le opere di rilievo vi sono le narrazioni fantapolitiche della prima metà del Novecento, tra cui Il padrone del mondo di Robert Hugh Benson - ambientato intorno all'anno 2000, quando il mondo è diviso politicamente in tre grandi stati, ed in cui la religione, in particolare la religione cattolica, è perseguitata globalmente in tutto l'emisfero, preannunciando l'imminente avvento dell'apocalisse - Il tallone di ferro di Jack London, appartenente al filone anti-totalitario, ed Il mondo nuovo di Aldous Huxley.

Fra i padri del genere annoveriamo sicuramente H.G.Wells, con i suoi Il risveglio del dormiente e La macchina del tempo. Wells è autore anche di La guerra dei mondi, pubblicato a Londra nel 1897 e considerato uno dei primi romanzi di fantascienza. L'avvio è lento, con una riflessione, a metà tra il filosofico e l'umoristico, sulle false certezze umane nell'epoca dell'illusione positivista. Subito, però, la storia si anima e, in un crescendo di suspense, viene descritto l'arrivo sulla Terra di terrificanti marziani che seminano distruzione e minacciano di cancellare ogni traccia di vita sul pianeta. Un gioco della fantasia ed una lente di ingrandimento sulle paure della società post industriale inglese, ancora oggi attuale grazie a uno stile che coniuga con intelligenza gli ingredienti del racconto fantastico e del romanzo dell'orrore.

Una delle più celebri distopie a sfondo anti-totalitario, da cui sono stati tratti due film, una serie televisiva ed un adattamento radiofonico è 1984 di George Orwell.

Famosissimo è anche Fahrenheit 451 di Ray Bradbury. Ambientato in un imprecisato futuro posteriore al 1960, vi si descrive una società distopica in cui leggere o possedere libri è considerato un reato, per contrastare il quale è stato istituito un apposito corpo di vigili del fuoco impegnato a bruciare ogni tipo di volume. Nel 1966 il libro è stato trasposto in un omonimo film per la regia di François Truffaut.

Come non citare poi Il pianeta delle scimmie, di Pierre Boulle? Il romanzo, datato 1963, è diventato un vero e proprio cult, la cui l’ultima trasposizione cinematografica è The War – il pianeta delle scimmie , del 2017.

Altro scrittore di punta del genere è Philip Dick, autore di, per citarne solo alcuni, Cronache del dopobomba, La svastica sul sole e Ma gli androidi sognano pecore elettriche? a cui Ridley Scott si è ispirato per il suo Blade Runner.

Più recente è Il racconto dell’ancella, di Margaret Atwood. Ambientato in un futuro prossimo, in una teocrazia totalitaria che ha rovesciato il governo degli Stati Uniti, Il racconto esplora i temi della sottomissione della donna e dei vari mezzi che la politica impiega per asservire il corpo femminile e le sue funzioni riproduttive ai propri scopi. Da quest’opera è stata tratta l’omonima serie televisiva, considerata da molti la migliore dello scorso anno.

Anna, di Niccolò Ammaniti , ci racconta le avventure di una tredicenne cocciuta e coraggiosa che parte alla ricerca del fratellino in una Sicilia diventata un’immensa rovina.

La Voragine, di Andrea Esposito è ai margini di una città assediata e distrutta. Una terra incendiata dal gelo e accasciata, dove uomini ciechi si divorano l’un l’altro. E’ la fiaba nera di un passato in macerie, di un millennio in disfacimento, di un presente orfano.

Chiudiamo infine con due recenti saghe, apprezzatissime dai giovani: il mondo degli Hunger games di Suzanne Collins. Una specie di barbaro reality show ambientato in un mondo futuro ed in cui vige una sola legge: o uccidi o muori. Ma La ragazza di fuoco protagonista della saga, Katnis Everdeen, riuscirà infine a far risuonare il canto della rivolta.

Nel mondo futuristico descritto in Divergent di Veronica Roth, invece, le persone sono divise in fazioni sulla base delle loro personalità. Beatrice Tris Prior è una "divergente" e non può essere inserita in nessuno dei gruppi esistenti. Nei capitoli successivi della trilogia – Insurgent e Allegiant - la protagonista scoprirà una cospirazione per eliminare tutti i divergenti e dovrà capire perché essere diversi è così pericoloso e temibile, prima che sia troppo tardi.

#percorsidilettura#distopia#fantascienza#letteratura fantascientifica#fantascienza distopica#h.g. wells#george orwell#orwell 1984#fahrenheit 451#pianeta delle scimmie#philip dick#blade runner#handmaidstale

32 notes

·

View notes

Quote

Buon Natale e pace in terra a tutti gli uomini, le donne, le lesbiche, i gay, i bisessuali, i transgender, i pansessuali, gli asessuali, gli omnisessuali, i fluidi, i/le queer, i furry, i bambini indaco, i leghisti-catto-fascisti, i comunisti, i radicali, i pentastellati, gli scienziati, gli umanisti, i settentrionali, i meridionali, gli elfi, i nani, gli hobbit, i balrog, i nazgul, i maghi, i guerrieri, i ladri, i bardi, i chierici, gli jedi, i sith, i cyborg, gli androidi, le ginoidi, le intelligenze artificiali, le bene gesserit, il bene tleilaxu, i freemen, i kaiju, gli yokai, i domini, i regni, i phyla, i subphila, le superclassi, le classi, le sottoclassi, le infraclassi, gli ordini, i sottoordini, le superfamiglie, le tribù, le sottotribù, i generi, le specie, la materia oscura, lo spettro elettromagnetico, gli elementi sulla tavola periodica, compresi i transuranici, le leghe, i polimeri e qualsiasi combinazione vivente o meno con elementi presenti sulla terra o provenienti da un altro pianeta o stella di buona volontà ma anche a quelli che non si applicano e sono sicuro che da oggi faranno di più.

Kon-igi

130 notes

·

View notes

Text

Ma gli androidi sognano pecore elettriche?

Ma gli androidi sognano pecore elettriche?

Recensione del Romanzo di Philip K. Dick In un conflitto mondiale del 1992 la terra è stata devastata da una Guerra Mondiale, che ha rischiato di far estinguere la razza umana, ad un punto tale che per metà gli uomini e le donne di fatto sono sterili e pochi adatti alla riproduzione. Sotto una coltre di cenere che non sono altro che residui di polvere radioattiva, gli umani hanno dovuto imparare…

View On WordPress

#amazon#blogger#fanucci editore#fiction#libri#libro#netflix#next gen#otaku cafe#recensione#recensioni#serie tv#social

0 notes

Text

Affetto, il robot bambino che prova dolore

Si chiama Affetto ed è un robot di ultima generazione, sviluppato presso l'Università di Osaka. La sua caratteristica principale? Simulare in tutto e per tutto le emozioni umane, reagendo a diversi tipi di stimoli. Compresi quelli dolorosi. La ricerca in campo di robotica è sempre più sofisticata. Le Intelligenze Artificiali stanno raggiungendo livelli di complessità mai visti prima. Al punto che le reti neurali sono state in grado di identificare la minaccia di ben undici asteroidi sconosciuti alla scienza; ne abbiamo parlato in questo articolo. Lo sviluppo di robot evoluti, in grado di simulare sensazioni umane, si arricchisce di un altro tassello. Affetto è l'ultimo di una lunga serie di robot programmati per essere sempre più reattivi agli stimoli circostanti e "simili" agli uomini.

Il robot bambino di Osaka

Affetto "nasce" nel 2011 presso l'Università di Osaka, in Giappone. Il robot bambino è stato realizzato dal professor Hisashi Ishihara e dal suo team; Binyi Wu e Minoru Asada. Al momento del suo debutto, il viso riproduceva in maniera abbastanza grossolana i lineamenti di un bambino di 2 o tre anni.

La prima versione del robot bambino Questo "chassis facciale" era collegato a un esoscheletro equiparabile a un torso umano meccanizzato. All'inizio, Affetto era in grado di reagire solo a un range limitato di stimoli esterni. I primi risultati, però, sono stati decisamente incoraggianti. L'androide "bambino" era cioè in grado di interfacciarsi con il suo ambiente e interpretare correttamente gli stimoli tattili. Sia quelli gradevoli, come una carezza, che quelli dolorosi, come una scarica elettrica.

Ricreare le espressioni umane in un androide

Stabilito che Affetto era in grado di "sentire" il dolore, il problema era come rendere manifeste le sue sensazioni. Il volto sintetico della prima generazione di robot, infatti, aveva una mobilità estremamente limitata. Imitare la miriade di micro-movimenti facciali di un essere umano non è certo facile. Il viso umano infatti ospita moltissime terminazioni nervose. Ma l'ingegneria robotica non si è mai lasciata scoraggiare dalla complessità della sfida.

Simulare le espressioni umane è una sfida della robotica L'obiettivo era realizzare pelli sintetiche in tutto e per tutto simili alla pelle umana. E in grado, come quest'ultima, di muoversi sul volto degli androidi. Adattandosi alla loro mimica e simulando alla perfezione emozioni e sentimenti. Nell'ultimo decennio, la ricerca in questo campo non si è mai fermata. I robot di ultima generazione riconoscono ed esprimono sempre più emozioni diverse. Contemporaneamente, le Intelligenze Artificiali che li animano sono in grado di elaborare stimoli e situazioni. In maniera non molto dissimile a come faremmo noi umani.

Affetto piange e fa il broncio

L'ultima versione di Affetto, il robot bambino, è notevolmente migliorata rispetto ai prototipi precedenti. Il viso ora è decisamente più simile a quello di un bambino in carne e ossa. Merito della pelle artificiale perfezionata. Che non è ancora in grado di replicare tutti i movimenti di un volto umano, beninteso. Però è senz'altro più realistica della versione precedente. Affetto, quindi, è in grado di esprimere le sue sensazioni. Proprio come farebbe un bambino umano.

Quando riceve una scossa elettrica, Affetto esprime dolore con smorfie e lamenti Quando viene attivato, il robot assume un'espressione curiosa e interessata. Inoltre è molto reattivo agli stimoli circostanti. Per esempio, gira gli occhi verso le fonti sonore che lo circondano. Nel momento in cui al robot viene trasmessa una scarica elettrica, Affetto fa una smorfia di dolore. Le sopracciglia si inarcano e la bocca si spalanca come per urlare. Anche il movimento degli occhi è decisamente più fluido e naturale che in passato. Conferendo al robot bambino un'espressività che si può definire, a buon diritto, straziante.

Perché vogliamo consolare Affetto?

Vedendo le smorfie di dolore di Affetto, il primo impulso dello spettatore è quello di consolarlo. Naturalmente il robot non è ancora del tutto identico a un bambino vero. Però è comunque abbastanza realistico da scatenare negli umani una forte risposta emotiva. Ma perché proviamo tenerezza nei confronti di Affetto? Il motivo si chiama epimelesi. Ovvero una reazione istintiva di protezione nei confronti di un cucciolo. L'impulso epimeletico che proviamo per Affetto è lo stesso che sentiremmo di fronte a un cagnolino o un gattino in difficoltà. L'essere umano, infatti, è in grado di provare empatia per soggetti di specie diverse. Non siamo gli unici, peraltro. Anche numerosi animali hanno in comune con noi questa caratteristica.

L'aspetto umano del robottino ci fa provare compassione per lui Le Intelligenze Artificiali, invece, non sono attualmente in grado di proiettare le loro sensazioni al di fuori della sfera personale. Gli stimoli e le percezioni sono solamente quelle tattili ed emozionali che percepiscono in prima persona. Da qui la nuova sfida che si pone la robotica; realizzare androidi capaci di feedback emotivi ma anche empatici. Una sfida particolarmente sentita in Giappone, dove l'età media è molto elevata e i robot empatici potrebbero fornire supporto e compagnia a centinaia di anziani solitari. Se vi siete commossi guardando il capolavoro di Kubrick "A.I - Intelligenza Artificiale", il robot bambino Affetto non potrà lasciarvi indifferenti. Read the full article

0 notes

Text

Sul filo del rasoio

Non si deve chiedere aiuto a un androide. Non c’è niente, dentro un androide, cui rivolgersi. Philip Kendred Dick

Le utopie di Philip Kindred Dick, collocate in un futuro che si spera possa essere il più lontano possibile dal nostro, sono di segno prevalentemente negativo, stemperate qua e là da sprazzi di agrodolce ironia. Vi si descrivono le mutazioni biologiche e sociali provocate da un paventato – all’epoca − conflitto nucleare. I suoi personaggi non possiedono alcuna certezza. La disgregazione di convenzioni e istituzioni ha menomato l’apparato percettivo umano, ormai incapace di prendere coscienza di se stesso e degli altri. S’immagina addirittura la creazione di sostanze stupefacenti capaci d’incidere non soltanto sulle percezioni, ma addirittura sul reale stesso, legando a doppio filo l’esistenza di un individuo a quella di altri, come nel romanzo Scorrete lacrime, disse il poliziotto. La tematica dell’essere artificiale – androide o robot poco importa – ignaro del proprio status di creatura sintetica, compare in molte sue opere. Non esiste un efficace principium individuationis, qualcosa, cioè, che permetta di separare ciò che è umano da ciò che non lo è. L’apparenza è quanto di più ingannevole possa esistere, e lo scarto che permette di sollevare il velo sotto cui giace la verità è spesso impercettibile. Proprio questo è lo spunto da cui prende le mosse il film culto Blade Runner che Ridley Scott ricava dal romanzo Ma gli androidi sognano pecore elettriche?, originariamente pubblicato in Italia sotto il titolo Il cacciatore di androidi. Ne esistono due versioni. C’è quella “ufficiale”, che si conclude con un lieto fine quanto meno illusorio: il protagonista cerca, infatti, di rifarsi una vita insieme a un replicante femmina il cui destino è morire di lì a poco. Poi c’è la Director’s cut, dal finale ambiguo, nel quale s’insinua che anche il protagonista, il cacciatore d’androidi interpretato da Harrison Ford, sia – ovviamente a sua insaputa – un robot.

La scena iniziale mostra due uomini seduti l’uno di fronte all’altro. Il primo è un cacciatore di androidi. Sta manovrando un meccanismo capace di identificare i replicanti attraverso il test Scala Voigt-Kampff, basato sul principio che un robot non può avere reazioni normalmente generate da stimoli biologici, come, ad esempio, il rossore, e, in generale, le emozioni. Il secondo, come si scoprirà violentemente alla fine del colloquio, è proprio un androide. L’agnizione dell’essere artificiale dipende da una serie di variabili fisiche e psicologiche. Sembra, infatti, che queste creature, fra le altre cose, siano state dotate di ricordi fittizi, mediante una sorta d’innesto. In altre parole, la loro memoria è del tutto simulata. La fuga del robot, che ferisce il cacciatore, costringe il corpo di polizia preposto all’eliminazione dei replicanti a richiamare in servizio l’agente interpretato da Harrison Ford. Un uomo depresso, privo di qualsivoglia motivazione, che vive praticamente isolato rispetto ai suoi simili. La sua vita privata è un completo fallimento. Ha abbandonato il proprio lavoro per puro disgusto, stanco di porre fine all’esistenza degli uomini artificiali. Non accetta subito l’incarico, e lo svolge con evidente affanno. Le scene d’azione, peraltro poco frequenti, lo vedono configurarsi come antieroe. Si trova spesso in difficoltà, e riesce a portare a termine il compito affidatogli per pura fortuna o tramite un aiuto insperato. Il paesaggio urbano nel quale si svolge la caccia, rispecchia fedelmente lo stato d’animo del protagonista. Nell’anno 2020, Los Angeles è una megalopoli degradata, in cui vive una popolazione multietnica estranea a se stessa, senza alcuna parvenza d’integrazione. L’ambientazione anticipa quella che poi diventerà la narrativa appartenente al genere cyberpunk. Spicca soprattutto la simbiosi fra uomo e macchina, frutto d’una tecnologia spinta all’eccesso, che vede l’essere umano rinunciare a parte della propria umanità, in nome d’un compromesso che tale non è. In cielo, continuamente solcato da bizzarre combinazioni tra automezzo e velivolo, non splende mai il sole. Piove sempre un’acquerugiola leggera e insistente, che contribuisce in maniera più che efficace a dare il senso di un ambiente malsano e corrotto. A completare il tutto, una cadenza narrativa che procede a rilento, come impantanata in una sorta di effetto moviola. Le scene d’azione, si è detto, sono rare e isolate rispetto al contesto narrativo, quasi a volerne dichiarare la fastidiosa necessità: ci sono semplicemente perché inevitabili.

I replicanti – o «lavori in pelle», come vengono spregiativamente battezzati dai cacciatori – simboleggiano la creatura alienata per eccellenza. Vengono utilizzati come schiavi, o, comunque, in situazioni rifiutate dagli uomini. La loro esistenza è di breve durata, poiché sono stati programmati per morire “giovani”, e di questo sono ben consapevoli. Sono stati “costruiti” da una multinazionale il cui motto è Più umano dell’umano. Al di là delle valenze da slogan pubblicitario, la frase ci riporta al problema dell’apparenza. I replicanti sono infatti perfettamente in grado di simulare, con abile mimetismo, la propria umanità. Non per niente, possono essere scoperti soltanto attraverso il test del quale si è accennato. Otto di essi, appartenenti alla serie cerebrale Nexus-6, si ribellano inaspettatamente alla loro condizione di uomo sintetico, disprezzato da chi dovrebbe essere considerato “reale”. La loro aspirazione non è se non quella di confondersi con l’ecosistema umano, alla ricerca di una improbabile integrazione con i propri creatori. Nel corso dello scontro finale, che si svolge sotto la solita pioggia incessante, Batty, il replicante più pericoloso e perfezionato – impersonato da Rutger Hauer – rivela insospettate qualità umane, che non possono essere ricondotte a una semplice simulazione. Si lancia in un celeberrimo monologo nostalgico ed appassionato, costringendo quasi lo spettatore a chiedersi se sia davvero lui il “cattivo” della situazione. Dopo di che, muore. Il cacciatore si allontana dalla città in compagnia di una replicante, in precedenza ignara della propria condizione artificiale, divenuta imprevedibilmente sua alleata, e che lui avrebbe dovuto “terminare” al pari delle altre entità. Epilogo, come si diceva, positivo in apparenza, poiché, in quanto replicante, l’esistenza della donna è destinata ad avere ben presto termine. Almeno secondo la prima versione della pellicola.

Blade Runner non è un action movie. O meglio, lo è solo in parte. In fondo, la componente fantascientifica è ridotta al minimo indispensabile. L’attenzione del regista si concentra sulla condizione di umani e non-umani. L’andamento narrativo, pur nella sua linearità, si dispiega in cadenze d’una certa lentezza, esasperate da una colonna sonora morbida e avvolgente. I ritmi sono rallentati e mantenuti poco al di sopra del minimo sindacale, grazie anche a elementi quali: l’ambientazione notturna; una pioggia insistente che però non diventa mai torrenziale; l’illuminazione equamente distribuita fra luce e ombra; il ricorso a inquadrature ravvicinate, giocate sul massiccio impiego di primi piani. Il film si alimenta di situazioni e atmosfere, commentate dalla voce di un io narrante – il cacciatore Harrison Ford – che, a differenza del romanzo, emerge discretamente per sottolineare l’evolvere dei (pochi) avvenimenti.

Ridley Scott ha operato una svolta, nella cinematografia fantascientifica: la sua science-fiction perde quell’aura asettica che caratterizza tante altre pellicole. Gli attori si muovono in spazi e ambienti claustrofobici, angusti, sporchi, contaminati. La raffigurazione di strutture tecnologiche linde, immacolate e rassicuranti, lascia il posto agli aspetti sgradevoli del reale. Il sudiciume e gli umori organici si accompagnano alla violenza. La science fiction si apre alla rappresentazione del disagio, sia esso fisico oppure esistenziale.

5 notes

·

View notes

Text

“Blade Runner rivoluzionerà la fantascienza”. O meglio: come Philip K. Dick e Roberto Bolaño hanno cambiato il nostro modo di vedere il mondo

A che punto bisogna intaccare la biografia di Philip Dick? Dove occorre scavare? Scelgo un punto: l’uscita dalla crisi creativa giunta dopo vent’anni di attività frenetica e durata dal 1971 al 1974. In seguito, intaccherò lo strato più affiorante in superficie, i primi anni Ottanta, quando Blade Runner lo consacra davanti a tutto il pubblico, più o meno consapevole.

Per afferrare cosa successe a Dick imponendogli il silenzio, è utile un’intervista che rilasciò nel 1974 per la rivista Vertex. Come vola il tempo per la scrittura: nel 1963 Dick affonda le mani nell’ucronia, stravince al banco con La svastica sul sole dove immagina un futuro retto da nazisti e nipponici congiunti; nel 1973 a Vancouver, consegnando la conferenza Persona autentica contro macchina reflex torna alla teoria di Orwell. Non c’è bisogno di guardare indietro alle camicie brune per capire dove stia al male – il male è intorno a noi, dentro la macchinetta che alliscia il pelo ai narcisi, il male è la tecnologia che mentre umanizza i computer rende gli umani uguali agli androidi. Estraggo dall’intervista i passaggi migliori.

*

Fantascienza. “Comporta una sospensione dell’incredulità di tipo diverso dal genere fantasy. Nel fantasy non ti capita mai di tornare a credere che esistano troll, unicorni, streghe e robe così. Ma nella fantascienza, la leggi e non è vera adesso ma ci sono cose che non essendo vere oggi lo saranno un giorno lontano. Lo sanno tutti. E questo crea una stranissima sensazione in un certo tipo di persone – come di lettura della realtà e sconnessione da questa stessa realtà ma solo in termini temporali. Come parlare di universi che si ripeteranno insistentemente nel futuro. Quindi potrà pur succedere”.

Maturità. “Mi chiedi se la fantascienza diventerà mai matura? Ma matura nel senso di adulta e filosofica, oppure pesante? Pesante come Kafka? Qualcosa che lascia un residuo permanente dentro di te e non ti lascia uguale a prima? Certamente, proprio ora ho finito Campo di concentramento di Tom Disch e mi ha reso diverso, quindi si tratta di un lavoro maturo, che ci rende maturi. Cioè se leggi Uomini e topi non sarai più lo stesso: non che ti educhi nel senso che ti riempie di informazioni o che nella sua sobrietà sia serio; può anzi essere divertente. È come la purificazione della tragedia in Aristotele. Ci sono libri che ti riportano in vita e ti dicono che sbagliavi a credere di essere un tipo intelligente. È come se questi autori ti autorizzino a mollare un po’ di bagaglio che in qualche modo ti era stato appioppato. Non aggiungerei altro”.

Triste verità e compensazioni. “Quando cominciai c’era solo un maestro del genere, ed era anche letterato, era Ray Bradbury. Per dio, sembrava di essere nel Medioevo, tutti sulle sue spalle. Per il mio primo libro con copertina rigida presi 750 dollari, è passato del tempo da allora e siamo ancora pagati come se fossimo all’angolo a vender mele negli anni della grande Depressione. E nemmeno si accetta che lo scrittore rimane solo. Scrivere è un’occupazione solitaria, quando attacchi un romanzo ti sganci da famiglia e amici. Con un paradosso, perché ti crei nuovi compagni. Per me la grande gioia nella scrittura è mostrare un uomo piccino che fa qualcosa in un momento di grande valore, qualcosa che non gli darà nulla e che il mondo non potrà mai raccontare nelle sue canzoni. Il libro, allora, è come la canzone del valore di questo piccolo uomo. La gente crede che un autore voglia essere immortale ma io no, io voglio che Tagomi ne La svastica sul sole sia immortale e che sia ricordato per il suo lavoro. I miei caratteri sono composizioni di quel che ho visto la gente realmente fare e l’unica via perché siano ricordati è attraverso i miei libri”.

Acidi. “Non è vero che si possa scrivere sotto effetto di acidi. Io durante un trip sono riuscito a scrivere solo una pagina ma era in latino, una dannata pagina Latina con uno scampolo in sanscrito, una roba che non si riesce a vendere. Infatti non è mai finita nelle mie opere pubblicate. Anche nel mio Martian time slip c’è l’effetto da trip ma lo scrissi prima di provare gli acidi”.

I Ching. “È un libro che ti dona avvisi che vanno al di là del particolare, avvisi che trascendono la situazione immediate. Avvisi che danno risposte riguardo la qualità universale. Ad esempio quando dice che il potente è umile e che l’umile è innalzato. Se usi questo libro con continuità e per il giusto periodo, farà di te un taoista, che tu abbia sentito questa parola o meno, che tu voglia diventare taoista oppure no”.

*

Non male. Ecco invece l’ultimo Dick, quello che si guarda allo specchio della televisione quando ricreano il suo libro del 1968 Ma gli androidi sognano pecore elettriche? L’unica cosa che Dick non poteva sapere, all’uscita di Blade runner, è che quel film andava oltre Dick: in quegli stessi anni lui gestiva la tragedia tra uomo (antropocene) e alieno (tutti gli altri) attraverso una battaglia tra divinità, con la trilogia di Valis. Del resto, Dick non era così abituato alle macchine da pensare quelle cose che noi abbiamo ben in vista ogni giorno.

L’ultimo Dick, insomma, era più metafisico che psicosociologico: di fatto, un altro Dick anche rispetto a tutta la sua produzione passata. Ma il bello degli americani è questo: che quando impazziscono parlano con Dio (noi italiani, invece, ci parliamo da savi). Ecco la lettera di Dick felice per il film.

*

11 ottobre 1981

Mr. Jeff Walker

The Lado Company

4000 Warner Boulevard

Burbank California 91522

Caro Jeff:

Mi è successo di vedere su Channel 7 il programma “Hooray For Hollywood” questa note con uno spezzone di BLADE RUNNER. (Bè, ad essere onesto non mi è successo che l’abbia visto io; un tizio mi ha soffiato che BLADE RUNNER stava per andare in onda come parte dello show, e che lo guardassi per esserne sicuro). Jeff, dopo averlo visto – e specialmente dopo aver sentito le considerazioni di Harrison Ford sul film – sono giunto alla conclusione che non si tratti di fantascienza; non è nemmeno fantasia; è precisamente quel che ha detto Ford: futurismo. L’impatto di BLADE RUNNER banalmente è destinato a essere prevaricatore sia sul pubblico normale che tra gli artisti – e, credo, su chi si occupa di fantascienza. Da quando ho preso a scrivere e vendere fantascienza, sono trent’anni, questa cosa mi sta discretamente a cuore. Con tutto candore devo dire che il nostro campo è stato gradualmente e intensamente deteriorato in anni recenti. Nulla che sia stato fatto, individualmente o collettivamente, sta a pari di BLADE RUNNER. Non lo dico per fuggire dalla realtà, non è escapismo ma al contrario è super-realismo, così coraggiosamente risoluto e dettagliato e autentico e, per dio, così convincente che, dopo aver visto quello spezzone se faccio un paragone con la mia “realtà” attuale e normale questa ne vien fuori bella pallida. Quel che ti voglio dire è che tutti voi insieme avete creato una nuova, unica forma di espressione artistica e grafica, mai vista sinora. E, penso, BLADE RUNNER dovrà rivoluzionare le concezioni di quel che è fantascienza e, di più, di quel che la fantascienza può essere.

Lascia che te la metta così. La fantascienza si è lentamente e ineluttabilmente stabilizzata dentro una sua morte monotona: pare una cosa nata completa, una cosa derivata da altro, una cosa rancida. Improvvisamente voi vi ci siete messi dentro, avete cercato gente che avesse i numeri giusti e ora siamo a una nuova vita, a un nuovo inizio. Quanto al mio ruolo nel progetto BLADE RUNNER, posso solo dire che un mio lavoro o un mio pacchetto di idee potesse subire una escalation come la vostra, a quelle dimensioni scioccanti. Grazie… e sarà un pandemonio quanto a successo commerciale. Imbattibile.

Cordialmente,

Philip K. Dick

*

Leggete Dick, entrate di soppiatto in una libreria polverosa e leggete dei robot che non sono mai esistiti. In alternativa, entrate in una libreria fighetta e comprate Lo spirito della fantascienza di Bolaño, un libretto dei primi anni Ottanta che non fu stampato mentre l’autore era in vita e faceva la fame in Catalogna, infuocato da Lovecraft e certo, da lui, da Dick. Se leggete Bolaño vi capiterà tranquillamente di prendere un treno, la mattina, mentre è ancora buio e alla stazione aspettate il treno delle 6.22 e soffia un fortissimo e caldo vento di scirocco. Immaginate: il deserto dei paesaggi urbani di Bolaño con una variante: ma come è possibile raccontare come un deserto ne Lo spirito della fantascienza Ciudad de Mexico che è una delle più affollate città al mondo? solo uno scrittore così può riuscirvi. Oltre al deserto italiano della Maremma dove sono venuto su, sentite il vento di scirocco che scompiglia le pagine del libro di Bolaño. E poi arriva un treno che non è il solito, perché mi accoglie su un vagone vetusto a due piani, figlio di una progettazione avveniristica degli anni ’70, con pavimenti in plastica striata ad imitare il granito, un soffitto basso e vastissimo, serie di sedili asimmetrica (3+2), luci al neon insufficienti e quegli incredibili altoparlanti fatti come il contenitore di un budino, ma con il fondo forato con la punta del trapano. Quando ferma a Forte dei Marmi decido di alzarmi e andare dal capotreno per chiedergli tutti i dati tecnici possibili su quella avveniristica carrozza di un tempo che non c’è mai stato, come un unicorno che non sai dove abbia mai potuto circolare e quando: puoi solo ipotizzare le ferrovie svizzere o quelle che lo sono quasi, le ferrovie Trenord che vanno verso Varese – e oltre – attraversando stazioni che hanno nomi gutturali. Non devo nemmeno alzarmi perché trovo il capotreno – un ragazzo ventenne della Lunigiana – che parla con un altro viaggiatore, nell’attesa che sopraggiunga un altro treno veloce che ci passi avanti e torni a farci viaggiare in lentezza. E il discorso è tutt’altro che ferroviario, perché il capotreno lunigianese racconta di quanti funghi porcini ha raccolto durante il fine settimana, fino a che il suo interlocutore lo interrompe raccontando di quella volta che la sua ragazza – che lavora in una scuola materna – ha sorpreso uno dei suoi piccoli alunni fuori in giardino che raccoglieva funghi e l’interlocutore osserva (con una certa audacia scientifica, in realtà) che la colpa è del riscaldamento globale, perché di funghi, nei giardini delle scuole materne, mica se ne trovavano anni fa (cosa ne sa lui che non c’era?). Che sia il caso di aggiungere la ricerca e il riconoscimento dei funghi nei moduli didattici con cui formare gli insegnanti delle scuole materne? e questo mi fa venire in mente un altro discorso, con il quale spero di poter tornare alla fantascienza: un mio amico espertissimo fungaiolo, mi spiegava tempo fa che quando ti abitui a cercare i funghi, poi quando vai nei boschi, non riesci più a vedere nient’altro. Tutta la tua potenza cognitiva è assorbita dalla ricerca dei funghi, la tua attenzione diventa iperselettiva. Per questo non mi è riuscito di parlarvi di Dick nel finale, perché adesso sto rileggendo Bolaño e rivivo gli anni sulla costa tra Forte e Pisa: e credetemi (perché non lo sapevate), Bolaño ti assorbe e ti fa vedere nel mondo solo cose insolite, che prima non notavate affatto. Ed è così da stamani che rileggo solo per poco più di cinquanta pagine il caro cileno e osservo e noto solo cose strane e assolutamente insolite, più delle vecchie e futuristiche carrozze ferroviarie. Ad esempio (senza dire dei fossili che sono sul pavimento di granito rosso del sottopassaggio alla stazione): oggi il docente d’aula al corso di formazione mi sembrava più formativo di sempre, quasi un arcano maggiore dei tarocchi (l’imperatore oppure il diavolo). Altro: al bar le voci delle persone mi sembravano fuori sincrono con le loro facce. Ancora: i mendicanti che chiedevano soldi per la strada mi sembravano avessero più ragioni di me e avessero in generale ragione. Su tutto. So che queste cose possono succedere anche per altri motivi, ma oggi credo fosse proprio colpa di Bolaño e non di Dick.

Andrea Bianchi

L'articolo “Blade Runner rivoluzionerà la fantascienza”. O meglio: come Philip K. Dick e Roberto Bolaño hanno cambiato il nostro modo di vedere il mondo proviene da Pangea.

from pangea.news https://ift.tt/2MKbmYK

0 notes

Photo

Nuovo post su http://www.fondazioneterradotranto.it/2017/11/14/un-moderno-oleificio/

In un moderno oleificio

di Maria Grazia Presicce

disegno a matita dell’autrice

Siamo in novembre, periodo di raccolta e molitura delle olive. Da tempo, desideravo entrare in un oleificio moderno mentre era in funzione per tornare in una realtà che mi è appartenuta da bambina e poter gustare ancora quel mondo e perdermi negli effluvi del luogo, almeno…così immaginavo!

vecchio frantoio a Borgagne (foto dell’autrice)

Quest’opportunità è avvenuta per caso e così un mattino, dopo aver comprato dell’olio nello spaccio dell’Oleificio trovando aperto il frantoio, non ho resistito alla voglia di entrare e lasciarmi inondare dalle essenze di quell’atmosfera a me cara. Dapprima ho spiato titubante poi, visto che intorno non c’era anima viva, mi sono addentrata…s’intuiva, comunque che c’era qualcuno: la luce nell’ufficio era accesa.

Nell’ampio e alto stanzone, su un lato del muro, enormi cassoni di olive erano impilati mentre, nei pressi la porta dell’ufficio, stazionavano due cassoni colmi di turgide e nere olive sicuramente scaricate da poco. Sulla superficie. Infatti, alcuni rametti di ulivo verdi rallegravano il nero del raccolto e ne denotavano la freschezza.

foto dell’autrice

Continuavo a guardarmi intorno. Sulla sinistra, da un’ampia porta, si stagliavano, in bella mostra, una fila di alti e lucenti serbatoi e tutt’intorno, numerosi bidoni di plastica con appeso un cartellino, parevano in attesa…

foto dell’autrice

Immobile osservavo e provavo a percepire profumi ed essenze quando, finalmente, un signore mi viene incontro – scusate l’intromissione, …volevo semplicemente cogliere le antiche fragranze…mi piaceva immergermi negli antichi profumi …sa, i miei nonni avevano un antico frantoio e lì dentro le sensazioni, il calore, le fragranze si percepivano e quasi le toccavi e t’inondavano silenti…

Mi lascia parlare, poi ci presentiamo. Potremmo avere la stessa età – Eh sì cara signora, quei luoghi, quegli odori non esistono più. Come vedi, qui ora non ci sono “essenze” … è tutto diverso. Una volta, il frantoio, aveva un’anima e calore e colore e cuore… adesso è tutto automatizzato e i profumi sono incapsulati nelle macchine addette alla produzione…è tutto veloce…si fa in fretta, non c’è tempo per penetrarne gli aromi.

Ci guardiamo. Nello sguardo c’è tutto. – Venga! Venga a vedere cos’è oggi il frantoio…

Ci spostiamo. M’introduce in un vasto e aperto ambiente occupato, su ambo i lati, da due marchingegni luccicanti, fissi alla base, che si dispiegano per quasi tutta la lunghezza del locale. Qui il rumore diffuso dei macchinari sovrasta la voce. E’ freddo l’ambiente, non c’è colore, né calore, né profumo…

foto dell’autrice

Pur essendoci olive nelle casse e altre olive inghiottite e maciullate dai robot lucenti, non c’è quell’aroma di olio mosto…

Pochi uomini all’interno dell’oleificio; solo due o tre…e bastavano per azionare, revisionare e sorvegliare quegli androidi che, immobili, svolgevano e producevano…

Mi soffermo e ripenso alla fatica di un tempo e rivedo i fisculi pieni di poltiglia di olive e le presse mosse dalle braccia degli uomini che, a turno, s’affaccendavano a spingere e risento il ticchettio dei perni e avverto il colare dell’olio nel tino sotto il canaletto della pressa…

Quanta fatica! E non solo dell’uomo, anche delle bestie… il cavallo che, nel vecchio frantoio dei nonni, girava bendato la grossa macina di pietra…e poi le donne che, nel vento, nel sole, nella pioggia, nel freddo coglievano le olive una ad una. …Vero, altri tempi però…

immagine tratta da http://www.presepioelettronico.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4508

-Di qua, di qua…- l’operatore solerte mi precede mentre continua a spiegare le moderne fasi di lavorazione – qui, in questa vasca sommersa, si versano le olive raccolte e sporche di foglie di terra, di pietruzze e quel nastro convettore poi, le incanala in quella macchina selezionandole, scartando pietre e foglie, convogliandole, rapidamente, in un’altra vasca che le lava.

E davvero non mi pare vero! Sotto i miei occhi, per magia, quelle olive che avevo visto sporche di tutto, si ripulivano e i rimasugli si raccoglievano in contenitore, mentre, più su, le olive sporche di terra si docciavano prima di essere centrifugate riducendosi in una poltiglia densa, lucida e nerastra.

foto dell’autrice

Non c’era sosta nel marchingegno. Il ciclo continuava su un rullo mobile che divideva l’olio dal residuo acquoso e finalmente, da un tubo d’acciaio, l’olio, giallo e lucente, fluiva in un bidone di plastica bianca, simile a quelli che sostavano vicino ai serbatoi del primo stanzone.

Guardavo l’olio colare copioso, ma…ancora quel tipico odore di olio mosto non lo coglievo e allora – posso assaggiare? – Allungo un dito e l’ho intingo e finalmente gusto, però… manca qualcosa…e il mio cuore a percepirlo.

foto dell’autrice

Manca l’armonioso afflato dell’uomo che quelle olive ha raccolto e portato a macinare…manca la trepida attesa e poi l’assaggio nel luogo del “parto” e della nascita di quel filo d’olio che, una volta, colava sul pane nell’istante che veniva alla luce per essere gustato e valutarne la preziosa bontà…

Proprio così…quel luogo risultava anonimo, mancava la dedizione, il cuore della gente. La molitura delle olive, un tempo era una cerimonia e ogni fase si viveva, penetrava nell’animo e quando, in un unico piatto di olio mosto, la gente che vi lavorava inzuppava il pezzetto di pane, la fragranza penetrava nel cuore e si spandeva sul viso …

E’ vero, ora è tutto semplificato, è vero oggigiorno il lavoro costa meno fatica e va bene così, ma secondo me, nel moderno vivere, c’è un po’ troppa superficialità…

#estrazione dell'olio#frantoio#Maria Grazia Presicce#olio d'oliva#ulivi di Puglia#Spigolature Salentine#Terra D'Otranto a Tavola

0 notes

Text

GERMANETO 2049 - cap.1

Nel 2049 Germaneto è una giungla oscura di luci al neon, Sergio Abramo è al quindicesimo mandato, il rettore Quattrone ha consegnato il suo corpo alla nascente facoltà di criogenia per rettori, le amene colline e i campi hanno lasciato il posto a distese di alloggi per replicanti provenienti da tutta la regione, una volta stipati nelle loro celle di tre metri quadrati per il quale versano al loro creatore, il signor Tyrell Pujia, una somma non specificata di denaro virtuale guadagnata fornendo informazioni agli studenti o sostituendosi a loro in sede d’esame. La facoltà di giurisprudenza è rimasta spoglia, le sue aule soppalcate per ricavarne dai 30 ai 120 moduli abitativi per ognuna, dedicate agli studenti degli anni d’oro del boom d’iscrizioni dell’UMG, ormai quasi disabitate, se non qualche sparuto caso di “normali” che in quei locali hanno trovato rifugio . Infatti nell’UMG ci sono i normali e gli speciali i primi sono soggetti che sono stati trovati mancanti di conoscenze adeguate per poter avere una sfolgorante carriera universitaria e poter frequentare la facoltà di medicina o la nuova facoltà di giurisprudenza nel futuristico centro storico; mentre i secondi, ormai presenti in misura largamente superiore, provengono da famiglie con le giuste conoscenze per potersi laureare nel momento e nel modo che meglio va incontro alle loro esigenze.

Nel 2030 cominciarono a nascere le prime macchine senzienti, capaci di imparare dalle loro esperienze e a provare dei sentimenti. Questi, inizialmente erano costruiti con un volto robotico e la loro scheda di linguaggio per quanto rivoluzionaria a quei tempi, figurava ancora come uno strumento grezzo che mai li avrebbe fatti confondere con un vero umano. Pochi mesi dopo i replicanti vennero dotati di un chip capace di trasmettergli tutti gli aggiornamenti della Tyrell Pujia Corporation, i quali, una volta a pieno regime, divennero quotidiani e dotarono i replicanti di capacità di linguaggio e pensiero perfettamente paragonabili a quelli degli uomini. Da lì a poco vennero costruiti con caratteristiche fisiche, volti e mimica umani, vennero dotati di un sistema di riscaldamento che temperasse i freddi tessuti sintetici a 36,5 gradi, vennero dotati anche di software che simulavano le malattie e organi genitali indistinguibili da quelli umani. Per quest’ultimo motivo, più di una volta le serate universitarie dei locali notturni andarono deserte, avendo gli studenti un partner artificiale senza mal di testa o ripensamenti.

Gli scienziati della Pujia Corporation, dopo aver trovato la chiave di volta per poter trasferire la memoria, la personalità e la coscienza da un uomo a un androide, cominciarono a proporre replicanti perfettamente identici ai loro padroni nel fisico e nella mente, con l’intento di donare un corpo nuovo a geni giunti al tramonto della loro vita o a persone con gravi disturbi motori, creando di fatto l’immortalità. Con lo sviluppo del mercato questa tecnologia divenne sempre più economica, cominciando ad allontanarsi dai suoi nobili scopi originari. Gli studenti potevano comprare un replicante perfettamente identico a loro, a cui fornivano i file dei libri da studiare, mandandoli a fare l’esame al posto loro. Gli insegnanti, figli della generazione dei carica batterie e delle fake news, ignari dell’imbroglio, furono increduli nel verbalizzare per un’intera sessione un 30 e lode dietro l’altro. Tuttavia a fiutare l’inganno furono i loro assistenti, questi ancora non fatti di metallo riscaldato, ma di carne e ossa, prede dei peggiori istinti e ancestrali abitudini, dure a scomparire in quell’ateneo. Infatti per tutta la durata della sessione, nessun assistente aveva ricevuto una richiesta di raccomandazione o una semplice intercessione verso il professore, né nessun autista del rettore o un segretario, aveva ricevuto una chiamata per poter comprare un esame così com’era consuetudine in quegli anni oscuri. Una volta accortisi della truffa collettiva ai danni dell’ateneo, venne posto un affrettato editto con bolla rettorale che sanciva l’illegalità di ogni replicante, che ordinava lo spegnimento e la consegna alla casa produttrice e per poter essere smaltito secondo le norme vigenti, revocato nel breve spazio di un mattin. I replicanti li forniva la Tyrell Pujia, partecipata della Abramoid che tra i suoi stakeholders vedeva tutte le personalità di spicco dell’università e il sindaco, ormai sostituiti dalle loro repliche robotiche. Sarebbe stato un controsenso rottamare i replicanti che loro stessi erano diventati e che possedevano, pertanto si arrivò alla conclusione condivisa da tutti, che quelli appartenenti agli studenti venissero resettati e riformati dalla casa madre nel giro di poche settimane. Nel frattempo questi avevano imparato non solo dagli interminabili manuali universitari, ma anche dall’ambiente circostante e dalle loro esperienze, avevano sviluppato sentimenti, ironia ed erano perfino stati aggiornati con i software empatia e fase indie, il che li rendeva in tutto e per tutto indistinguibili dai loro padroni umani. Che a loro volta presero questo tipo di restrizioni ancora con meno piacere del caro affitti e in massa decisero di abbandonare Germaneto per altri lidi. Che non fosse anche quella una mossa d’astuzia, per cui gli studenti rimasti iscritti trattenevano i replicanti al campus mentre loro poltrivano altrove? E i replicanti degli speciali? Anche quelli subivano lo stesso trattamento? Per salvare la faccia l’università decise quindi di creare un bando fittizio per assumere un cacciatore di androidi, con delle caratteristiche estremamente specifiche, che potesse scovare quelli che seguivano i corsi al posto dei loro proprietari ed eliminarli dalla circolazione.

0 notes

Text

E' giusto dare alle macchine una personalità giuridica?

New Post has been published on https://www.aneddoticamagazine.com/it/e-giusto-dare-alle-macchine-una-personalita-giuridica/

E' giusto dare alle macchine una personalità giuridica?

Cosa distingue l’uomo dalla macchina? Molti risponderebbero facendo notare che ciò che differenzia un robot da una persona è proprio la personalità, ovvero il non essere semplicemente una macchina che risponde ad ogni input sempre con lo stesso output, ma un organismo vivente complesso e soprattutto unico. Tanto unico da poter essere responsabile delle proprie azioni e degli eventuali danni che queste azioni causano su persone e cose.

C’è chi non la pensa così. Nei giorni scorsi, a richiamare l’attenzione su questo tema è stato Bill Gates, l’uomo più ricco del mondo. Molti giornali hanno riportato una sua affermazione secondo la quale i robot che prendono il posto di lavoro degli esseri umani dovrebbero pagare delle tasse. “Proprio adesso, per il lavoratore umano che fa, diciamo, 50.000 dollari di lavoro in una fabbrica, quel reddito viene tassato”, ha spiegato Gates in un’intervista durante una recente intervista. “Si ottengono tasse sul reddito, sulla previdenza sociale, tutte queste cose. Se arriva un robot a fare la stessa cosa, c’è da pensare che dovremmo tassarlo ad un livello simile”.

Gates ha riportato l’attenzione sulla “responsabilità sociale” delle macchine. Un tema di cui qualche mese fa si è occupata anche l’Unione Europea: qualche mese fa a Bruxelles c’è stato chi ha pensato di considerare le macchine come “soggetti con una personalità giuridica”.

Quella che a prima vista potrebbe sembrare una provocazione è, invece, una proposta realmente avanzata al Parlamento europeo che prevede la richiesta di adottare un piano normativo comune nel settore della robotica che, tra le altre cose, prevede il riconoscimento della personalità giuridica dei robot, della loro responsabilità civile verso terzi e dell’obbligo di versamenti previdenziali per il lavoro svolto e sottratto a lavoratori umani. La mozione presentata dal Partito Socialista del Lussemburgo al Parlamento Europeo prevede l’assegnazione di una personalità giuridica a ogni “smart” robot, operativo e capace di eseguire un certo numero di task (mansioni). L’obiettivo è arrivare a tassare il lavoro svolto dagli automi, in maniera tale da assegnare le risorse ottenute ai lavoratori umani, che, per colpa della rivoluzione tecnologica stanno perdendo l’impiego, e quindi il reddito.

Alla base di queste proposte (inclusa quella avanzata da Bill Gates) la tesi secondo la quale, a fronte di una aumento del 29% delle vendite di robot, ci sarebbe un calo dei posti di lavoro. Il problema è che secondo un recente studio commissionato dall’OECD, “Il rischio dell’automazione per gli impieghi nei Paesi OECD” sostituirebbe solo il 9% degli attuali impieghi in 21 Paesi del mondo. Per contro sono in aumento i posti di lavoro in aziende che producono i robot.

Ma allora cos’è che realmente dovrebbe permettere di considerare i robot “persone giuridiche”? Alcuni studi hanno fatto riferimento a “quali lavori i robot riusciranno a fare”. Una ricerca condotta dall’US Bureau of Labor Statistics e da O*Ne e basata su oltre 2000 mansioni lavorative e 800 occupazioni diverse ha definito un range di parametri che dovrebbero essere ritenuti fondamentali per comprendere se e come i robot potrebbero sostituire gli umani: fattibilità tecnologica, costi dell’automatizzazione, offerta di lavoro umano, abilità, costo del lavoro, benefit, svantaggi sociali etc.

Ancora una volta, però, come nel caso della proposta di Gates e di quella avanzata dagli europarlamentari di Bruxelles nessuno è riuscito a fornire risposte concrete a molti quesiti. Almeno fino ad ora. Domande come “quale macchina tassare”. L’eurodeputata Mady Delvaux che si è fatta carico di presentare questa iniziativa dinanzi alla Commissione Europea ha parlato di “regole di diritto civile in tema di robotica”. Ebbene, la parola robot venne usata per la prima volta nel 1920 dall’autore ceco Karel Čapek nel suo dramma “R.U.R. – I robot universali di Rossum”, derivandola direttamente da robota che significa schiavitù e, in quanto schiavi, queste macchine non possedevano alcun diritto. Oggi, dopo quasi un secolo, la Delvaux definisce l’epoca che stiamo vivendo una “nuova rivoluzione industriale”, nella quale sarebbe necessario concedere diritti a soggetti che per antonomasia ne sono privi: “i robot, gli algoritmi intelligenti, gli androidi e le altre forme di intelligenza artificiale”. Secondo alcuni sarebbe necessario creare una categoria giuridica per i robot intelligenti e coscienti: macchine che non sono semplici beni mobili, ma che non sono nemmeno persone, né fisiche né giuridiche. In altre parole, secondo alcuni, sarebbe il momento di cercare di definire un tertius genus a metà strada tra res e personae. Una personalità “robotica” alla quale attribuire responsabilità, sia contrattuali che extracontrattuali, incluse quelle per danni a terzi, risarcimento danni e tassazione.

È proprio qui che sta il nocciolo della questione: per attribuire questa “responsabilità” non è sufficiente fare riferimento al rapporto di causalità tra il comportamento (dannoso) del robot e il danno subito dalla parte lesa. Senza contare che si tratta di una materia tremendamente spinosa: basti pensare alla complessità dell’accertamento della responsabilità civile tra umani. Cercare di attribuire responsabilità alle macchine potrebbe ingenerare vertenze giudiziarie dinanzi ad autorità giudiziarie chiamate a giudicare “soggetti robotici”.

Problemi che forse l’umanità che ha creato macchine che sembrano uomini non è ancora capace di risolvere efficacemente. Ma forse qualcuno pensa che a dirimere questa questione potrebbero essere le macchine…..

0 notes

Photo

Robot fra noi. Le creature intelligenti che stiamo per costruire L’uomo sta creando una «specie» completamente nuova, in parte materiale e in parte digitale. La robotica moderna non si occupa più di androidi identici agli esseri umani, come avviene nei film: la tecnologia è lanciata a creare macchine indiscutibilmente superiori agli uomini, per certi aspetti, in grado di fare cose che noi non potremo mai fare, e con le quali dovremo sicuramente condividere il nostro mondo.

0 notes

Text

Sul filo del rasoio

Non si deve chiedere aiuto a un androide. Non c’è niente, dentro un androide, cui rivolgersi. Philip Kendred Dick

Bisogna essere onesti e riconoscere quel che non può non essere riconosciuto. I fratelli Wachowski non hanno inventato un bel niente, con la loro Matrix Trilogy. Hanno semplicemente recuperato le idee dello scrittore statunitense Philip Kendred Dick, il quale, nei suoi racconti e romanzi, insisteva a più non posso sulla percezione che abbiamo di noi stessi e di quella che riteniamo essere la realtà. Le sue utopie, collocate in un futuro che si spera possa essere il più lontano possibile dal nostro, sono di segno prevalentemente negativo, stemperate qua e là da sprazzi di agrodolce ironia. Vi si descrivono le mutazioni biologiche e sociali provocate da un paventato – all’epoca − conflitto nucleare. I suoi personaggi non possiedono alcuna certezza. La disgregazione di convenzioni e istituzioni ha colpito altresì l’apparato percettivo umano, ormai incapace di prendere coscienza di se stesso e degli altri. S’immagina addirittura la creazione di sostanze stupefacenti capaci d’incidere non soltanto sulle percezioni, ma addirittura sul reale stesso, legando a doppio filo l’esistenza di un individuo a quella di altri individui, come nel romanzo Scorrete lacrime, disse il poliziotto. La tematica dell’essere artificiale – androide o robot poco importa – ignaro del proprio status di creatura sintetica, compare in molte sue opere. Non esiste un efficace principium individuationis, qualcosa, cioè, che permetta di separare ciò che è umano da ciò che non lo è. L’apparenza è quanto di più ingannevole possa esistere, e lo scarto che permette di sollevare il velo sotto cui giace la verità è spesso impercettibile. Proprio questo è lo spunto da cui prende le mosse il film culto Blade Runner che Ridley Scott ricava dal romanzo Ma gli androidi sognano pecore elettriche?, originariamente pubblicato in Italia sotto il titolo Il cacciatore di androidi. Ne esistono due versioni. C’è quella “ufficiale”, che si conclude con un lieto fine quanto meno illusorio: il protagonista cerca, infatti, di rifarsi una vita insieme a un replicante femmina il cui destino è morire di lì a poco. Poi c’è la Director’s cut, dal finale ambiguo, nel quale s’insinua che anche il protagonista, il cacciatore d’androidi interpretato da Harrison Ford, sia – ovviamente a sua insaputa – un robot. Chi ha letto Philip Kendred Dick sa che lui – coinvolto nella sceneggiatura della pellicola – avrebbe optato per la seconda soluzione. E senza pensarci troppo.

La scena iniziale mostra due uomini seduti l’uno di fronte all’altro. Il primo è un cacciatore di androidi. Sta manovrando un meccanismo capace di identificare i replicanti attraverso il test Scala Voigt-Kampff, basato sul fatto che un robot non può avere reazioni normalmente generate da stimoli biologici, come, ad esempio, il rossore, e, in generale, le emozioni. Il secondo, come si scoprirà violentemente alla fine del colloquio, è proprio un androide. L’agnizione dell’essere artificiale dipende da una serie di variabili fisiche e psicologiche. Sembra, infatti, che queste creature, fra le altre cose, siano state dotate di ricordi fittizi, mediante una sorta d’innesto. In altre parole, la loro memoria è del tutto simulata. La fuga del robot, che ferisce il cacciatore, costringe il corpo di polizia preposto all’eliminazione dei replicanti a richiamare in servizio l’agente interpretato da Harrison Ford. Un uomo depresso, privo di qualsivoglia motivazione, che vive praticamente isolato rispetto ai suoi simili. La sua vita privata è un completo fallimento. Ha abbandonato il proprio lavoro per puro disgusto, stanco di porre fine all’esistenza degli uomini artificiali. Non accetta subito l’incarico, e lo svolge con evidente affanno. Le scene d’azione, peraltro poco frequenti, lo vedono configurarsi come antieroe. Si trova spesso in difficoltà, e riesce a portare a termine il compito affidatogli per pura fortuna o tramite un aiuto insperato. Il paesaggio urbano nel quale si svolge la caccia, rispecchia fedelmente lo stato d’animo del protagonista. Nell’anno 2020, Los Angeles è una megalopoli degradata, in cui vive una popolazione multietnica estranea a se stessa, senza alcuna parvenza d’integrazione. L’ambientazione anticipa quella che poi diventerà la narrativa appartenente al genere cyberpunk. Spicca soprattutto la simbiosi fra uomo e macchina, frutto d’una tecnologia spinta all’eccesso, che vede l’essere umano rinunciare a parte della propria umanità, in nome d’un compromesso che tale non è. In cielo, continuamente solcato da bizzarre combinazioni tra automezzo e velivolo, non splende mai il sole. È sempre notte. Piove sempre un’acquerugiola leggera e insistente, che contribuisce in maniera più che efficace a dare il senso di un ambiente malsano e corrotto. A completare il tutto, una cadenza narrativa che procede a rilento, come impantanata in una sorta di effetto moviola. Le scene d’azione, come accennato poco sopra, sono rare ed isolate rispetto al contesto narrativo, quasi a volerne dichiarare la fastidiosa necessità: ci sono semplicemente perché inevitabili.