Text

Les USA privent l’Ukraine de défenses antiaériennes © Chappatte dans Le Temps, Genève >

0 notes

Text

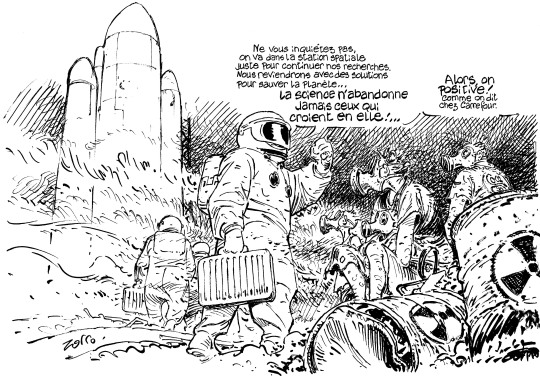

Climat : et derrière le mur, il y a quoi ?

Edito de François Mathieu Rédacteur en chef adjoint LLB

Il y avait le mur. Celui dont on parlait avec la solennité de ceux qui croient encore au choc salutaire. On disait: "II faut agir avais de se le prendre." On se l'est pris. En silence. Dans la touffeur des étés de plus en plus suffocants, dans l'effondrement discret des récoltes, dans les incendies devenus saisonniers, dans les inondations meurtrières, dans les océans devenus tièdes et acides… Et pourtant, rien. Ou si peu.

L'Union européenne, naguère fer de lance d'une ambition verte, recule. A pas feutrés, elle rempile ses promesses dans des tiroirs trop pleins de compromis et de textes législatifs indigestes. Le Pacte vert se délite un peu, la directive anti-déforestation menace de s'enliser, la lutte contre le greenwashing est suspendue -comme si la lutte contre le dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité pouvait se permettre une trêve. Les échéances fondent comme glaciers au soleil de la politique. Aux États-Unis, la recherche et l'innovation pour lutter contre les émissions de CO2, s'efface sous le scalpel des coupes budgétaires.

En Belgique, le Plan climat patine. Partout, l'urgence se heurte à une certaine inertie. Face à ces atermoiements, à quel cap les citoyens et les entreprises doivent-ils se raccrocher? Comment se projeter et faire des choix qui engagent sur le long terme? Jusqu'ici, la récompense - qui existe, tout de même- est lointaine, diluée dans l'avenir d'enfants que nous prétendons pourtant préserver. Parce que les intérêts particuliers, la diplomatie du soja, du coton ou du pétrole pèsent plus lourd que l'air, de plus en plus irrespirable. Être compétitif est primordial, mais les changements indispensables, plus larges et plus fondamentaux, font peur. Ils coûtent cher. Ils demandent de revoir nos modes de vie en profondeur, dans les pays plus prospères particulièrement. Et puis, le temps électoral ne tolère ni patience ni horizon.

Mais ce mur n'était qu'un seuil. Derrière, c'est l'abîme. Et pour l'éviter, les mots ou les demi-lois ne suffisent plus. Il faut une révolution des esprits. Alors que le pire peut encore être évité, nos enfants auront raison de nous en vouloir si rien n'est fait. L'intérêt général doit cesser d'être une formule creuse et devenir le moteur d'actions politiques qui ne se limitent pas à flatter certaines catégories d'électeurs. Sans quoi l'histoire retiendra de nous non pas l'erreur, mais l'abandon.

Publié le 3 juillet 2025 Dans le journal La Libre Belgique

Dans la vague de chaleur règne un grand silence.

Edito de Michel De Muelenaere Chef adjoint du pôle Planète

Comme dans les dominos, les plaques se couchent, les records s'enchaînent. Ce mardi, la Belgique a connu son 1 juillet le plus chaud depuis le début des mesures. En juin, notre pays a enregistré 13 jours d'été (25 °C ou plus) et 4 jours tropicaux (plus de 30 °C). L'année 2024 a été, au niveau mondial, la plus chaude jamais mesurée. Ce fut aussi l'année la plus chaude en Europe. A court terme, rien ne dit que cela va se calmer. Les jours les plus chauds de l'été sont encore à venir. A plus long terme, l'épure est limpide. L'IRM le souligne, les vagues de chaleur seront plus nombreuses, plus intenses et plus longues. En Wallonie, indiquait une récente étude de vulnérabilités, 5 % des habitants sont actuellement exposés à des chaleurs « modérées » à « très élevées ». Ce sera 30 % dans un monde à un 2 °C (au milieu du siècle probablement) et 87 % - trois millions de personnes - dans un avenir à 3 °C. A Bruxelles, ce sera pire.

Les scénarios se précisent, les scientifiques ont documenté, chiffré les impacts de l'évolution climatique sur la mortalité, sur la santé, sur l'économie, sur la biodiversité. Les recommandations ont été répétées. Pas de panique funeste : les pistes de solution existent. On aurait pu imaginer que face à des perspectives aussi préoccupantes pour notre société, partout sonne la mobilisation générale. En fait, rien. Tout en se targuant d'écouter la science, les gouvernements, les autorités, y compris en Belgique, sont plus occupés à tenter d'échapper à leurs responsabilités et à reporter les décisions éventuellement dérangeantes qu'à anticiper et à oeuvrer pour l'intérêt général.

On attend l'élan, les politiques volontaristes, les mesures tranchantes, les choix budgétaires visionnaires, les discours clairs, un chemin. Entendu et vu quelque chose ces derniers jours ? Rien. Rien ne bouge. Probablement faudra-t-il attendre des effets graves et plus médiatiques que les morts silencieuses qu'on tait chaque année pour que le changement que nous pourrions construire collectivement et organiser sereinement s'impose à nous dans le désordre et la douleur.

Mais si les autorités ont une responsabilité écrasante dans la situation actuelle, les particuliers ont aussi un brin d'examen de conscience à opérer. Et pourquoi pas en explorant froidement et honnêtement ces plaintes du quotidien, ces craintes pour l'avenir et pour nos proches, que viennent percuter des choix personnels de vie, de consommation, de mobilité, d'alimentation, d'épargne, parfois en totale contradiction avec les urgences d'aujourd'hui. Certes, un « petit geste individuel » ne fera pas basculer le climat. Mais un petit geste est un exemple. Un petit geste marque une volonté de cohérence, même imparfaite. Collectivement, une foule de petits gestes prouveraient, bien plus qu'un sondage, la volonté de secouer le cadre de la politique, de l'économie, de notre vie en société. L'addition actuelle des égoïsmes - individuels, politiques, écono-miques - est la meilleure garantie de lendemains qui déchantent.

Publié le 2 juillet 2025 Dans le journal Le Soir

#réchauffementclimatique#réchauffement climatique#croissance#décroissance#sobriété#consumerism#avion

0 notes

Text

Chez la Ministre flamande du Climat Melissa Depraetere

N'est-il pas grand temps de faire quelque chose pour le climat ? L'IRM a déclaré que nous devons faire le moins d'efforts possible...

Cartoon de Lectrr

0 notes

Text

... et de mourir à petit feu ... Dessin de Lacombe dans L'Humanité

1 note

·

View note

Text

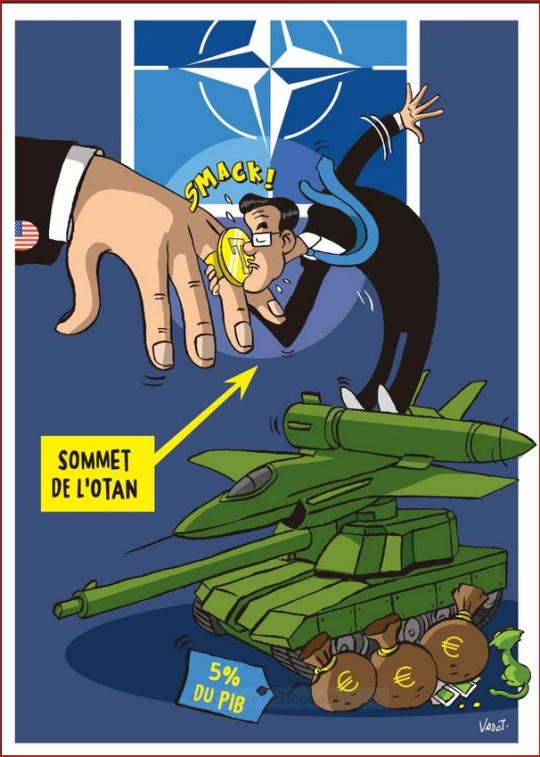

Le baise-main de Mark Rutte à Daddy Trump Vadot dans L'Echo

3 notes

·

View notes

Text

Ci-gît l'ordre international, explosé par la loi du plus fort

Le régime Iranien va-t-Il tomber ? La capacité nucléaire de l'Iran est-elle anéantie ? Les bases américaines au Moyen-Orient, leurs intérêts dans le monde et sur leur propre sol sont-ils menacés ? Quel nouvel équilibre géopolitique va émerger ? Le monde risque-t-il d'être entrainé dans la guerre ? Personne ne peut répondre à ces questions. Par contre, les bombes lâchées par les B2 américains sur les sites nucléaires de Fordo, Ispahan et Natanz, ont achevé d'exploser l'ordre international basé sur le droit et la diplomatie. Et c'est donc le président des Etats-Unis qui a pris le risque historique d'imposer ce nouveau paradigme.

La paix par la force, comme le revendique #Trump ? A ce stade, rien ne permet d'estimer ou d'affirmer que la paix est au bout de ce chemin américano-Israélien balisé par les bombes, une stratégie militaire et de renseignement spectaculaires mais aussi les mensonges et l'illégalité. Par contre, oui, la force prime désormais dans un monde où la loi de la jungle, ou en tout cas celle du plus fort, est devenue la règle. Depuis des mois, cela crevait déjà les yeux avec des Nations unies hors Jeu. Quant aux Européens, qui espéraient encore pouvoir infléchir, à défaut d'empêcher, cette OPA sur la gouvernance mondiale, ils sortent de cette offensive américaine marginalisés et humiliés par un Trump qui les a laissés jouer les idiots inutiles ces derniers jours, alors que le pseudo-grand pacificateur avait déjà le doigt sur le bouton « GBU-57 » dans sa war room.

Bafouer les règles Internationales, snober sa démocratie, se parjurer - Trump II avait promis à ses citoyens de ne plus gouverner que par le (tri)angle « paix, commerce et nombril américain.» -, ne serait pas si grave, affirmaient certains dirigeants avant ces bombardements, car le duo israélo-américain faisait « le sale boulot » pour « notre » plus grand bien. Mais qui décide du « bien » désormais ? Et avec quelle légitimité ? Et pour qui ? Et qui peut arrêter ses nouveaux croisés menés, aussi, par l'hubris personnelle autant que militaire, en se réclamant de Dieu ?

L'Iran est un régime honni qui a armé et dirigé le terrorisme hors de ses frontières et persécute sa population. Mais que dira-t-on lorsque le duo aux manettes aujourd'hui, poursuivra des buts jugés moins « pertinents », comme c'est le cas à Gaza ? Rappelons que celui qui a ordonné de bombarder trois sites iraniens, a mis le feu aux poudres en 2018, après son arrivée à la présidence, en torpillant l'accord nucléaire signé en 2015 avec l'Iran - un succès diplomatique sans précédent. Trump vient de montrer à ses alliés comme à ses ennemis qu'il reste le bras très armé du monde, mais en particulier celui d'Israël et de son Premier ministre Netanyahou qui est vu comme le grand stratège et le « gagnant » du moment.

Mais qui de ces deux matamores va pouvoir - vouloir -arrêter cette guerre ? En sont-Ils d'ailleurs capables ? Plus facile de lancer une guerre que de la terminer et surtout, que de conclure une paix durable, génératrice d'un équilibre pour toute la région. En 1945, au sortir d'un conflit mondial, la communauté internationale s'était dotée d'une instance mondiale, l'ONU, appuyée sur un droit international voulu plus robuste, que Trump et Netanyahou viennent de fouler aux pieds.

Béatrice Delvaux Dans Le Soir 23 juin 2025

2 notes

·

View notes

Text

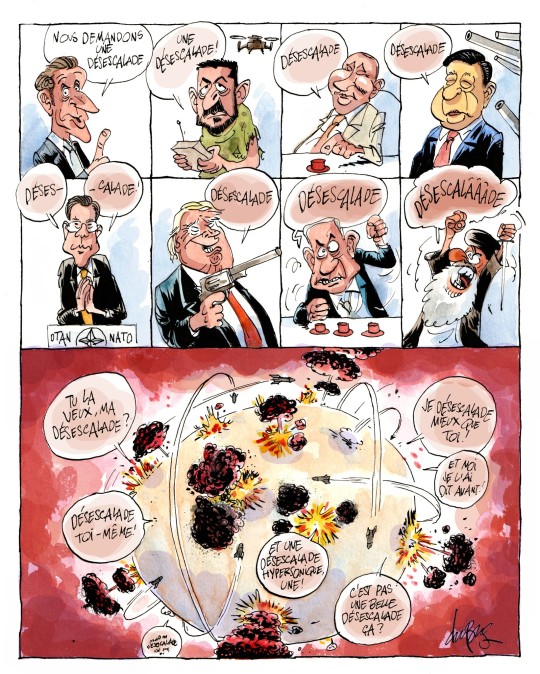

Pas de panique notre ministre belge des Affaires étrangères Maxime Prévot (Engagés) va "appeler toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue et à éviter l'escalade à tout prix". Les Etats-Unis ont bombardé dimanche trois importants sites nucléaires iraniens, en appui de l’offensive lancée le 13 juin par Israël.

3 notes

·

View notes

Text

La technologie ne nous sauvera pas, à nous de le faire.

La technologie sert nos pulsions, lesquelles semblent insatiables. Pour réduire notre impact, et donc assurer notre survie, tentons de comprendre la racine de notre boulimie de biens et d'innovation.

En tant que docteur en sciences appliquées j'ai été formé à croire que la technologie pouvait résoudre tous les problèmes de l'humanité. Cette pensée se défendait à une époque où les ressources semblaient inépuisables, la pollution relativement contenue et les effets secondaires d'une vie hyperconnectée encore méconnus. Mais aujourd'hui, même les plus optimistes s'inquiètent, comme le résume la formule-choc d'Emmanuel Macron (qui n'est pourtant pas le plus connu des collapsologues ou des défenseurs de la «sobriété heureuses» : «Nous vivons la fin de l'abondance»

La technologie postindustrielle d'abord et les high-techs ensuite nous ont permis de vivre deux fois plus longtemps et dans des conditions bien meilleures que nos ancêtres. Ces avancées sont indéniables. Or, nous avons amorcé un nouveau chapitre de notre histoire. Un chapitre marqué par la raréfaction des ressources et de l'énergie, par une saturation de pollution et de déchets, tout en ayant dépassé depuis longtemps -du moins dans nos sociétés occidentales- les objectifs initiaux: améliorer notre santé et notre confort.

Notre monde a changé depuis les années 196o. Ne devrions-nous pas, nous aussi, faire évoluer notre rapport à la technologie, en embrassant une forme de techno-discemement, ce courant de pensée popularisé par l'ingénieur Philippe Bihouix qui invite à peser les impacts positifs et négatifs de chaque technologie afin d'uniquement mettre sur le marché celles dont le bilan serait nettement positif à tout point de vue?

Notre insatiable quête du «toujours plus»

Bien sûr, cette question lance une fois de plus le débat récurrent entre techno-solutionnistes et adeptes du techno-discemement. Il est pourtant à ce jour essentiel, si nous ne voulons pas que notre quête du «toujours plus» nous fasse perdre le butin amassé jusqu'ici: du confort et des années de vie. Pour ma part, deux arguments suffisent à clore ce débat. Tout d'abord, cela fait près de deux siècles que la technologie améliore notre quotidien. Or notre consommation (de ressources, d'énergie) et la pollution n'ont fait qu'augmenter depuis. Si nous utilisons les données passées pour prédire l'avenir, ce premier argument est imparable. Mais le suivant est à mes yeux plus fondamental. Il s'agit du paradoxe de Jevons ou l'effet rebond. A la fin du XIXe siècle, l'économiste anglais William Jevons constate que, malgré l'amélioration de l'efficacité des machines utilisant le charbon comme principale source d'énergie, la demande de charbon, paradoxalement, explose. Nous voyons cela, aujourd'hui encore, dans 90% des domaines où l'efficience technologique est améliorée: la technologie LED a, par exemple, divisé par 6 la consommation de chaque ampoule pour une luminosité égale. Résultat: nous en avons utilisé 10 fois plus. Les frigidaires ont vu leur efficacité multipliée, tout comme celle des téléviseurs ou l'avènement des voitures électriques. Résultat: l'illusion d'une sobriété technologique nous pousse à une boulimie matérielle.

Ne serions-nous pas, nous, le problème?

On dirait donc que l'impact négatif global de nos technologies est indépendant du degré quantitatif et qualitatif de nos technologies. Mais si la technologie n'a jamais eu d'impact positif sur notre environnement sans cesser elle-même de «s'améliorer» ne serions-nous pas dès lors, nous, le problème? Ce qui se joue ici, c'est un lien fondamental et trop rarement abordé - que l'on peut retrouver, entre autres, dans les travaux du professeur d'anthropologie économique Christian Amsperger - entre technologie, philosophie et psychologie: la technologie ne fait que suivre nos pulsions, lesquelles semblent insatiables. Si nous sommes incapables de mesure en tant qu'espèce, la seule façon de réduire réellement notre impact (et donc d'assurer notre survie) consisterait à comprendre la racine de notre boulimie de biens et d'innovation. Quelle blessure, frustration ou peur existentielle suis-je en train d'essayer de masquer (de façon temporaire et vaine) en faisant l'acquisition de (ou en mettant sur le marché) cette nouvelle technologie?

Au lieu de tout miser sur les high-tech, j'invite donc à une nouvelle forme d'épistémologie, où philosophie et psychologie iraient de pair avec les études d'ingénieur, et l'entrepreneuriat de façon générale. Il y va de notre survie. Après la connaissance des fuites de la nature, il est à présent nécessaire de nous atteler à l'amélioration de notre connaissance de l'humain: la (re)connaissance de nos rêves, de nos blessures et nos frustrations, nos rôles sur Terre, l'impact de nos choix de vie - ces éléments mêmes de notre réalité qui, lorsqu'ils sont frustrés, nous poussent à consommer toujours davantage, cherchant à les enfouir ou nous en distraire, au péril même de notre avenir. Maintenant que nous savons que la technologie ne nous sauvera pas, il ne reste plus qu'a nom sauver nous-mêmes. Pedro Correa Docteur en sciences appliquées, chroniqueur, auteur et conférencier Article paru dans L'Echo du 18 juin 2025

0 notes

Text

La vraie raison pour laquelle Israël a attaqué l'Iran AL JAZEERA

Tandis que la confrontation israélo-iranienne se poursuit, les victimes des deux côtés sont de plus en plus nombreuses. Plusieurs justifications ont été présentées au public, mais aucune n'explique les véritables raisons pour lesquelles le gouvernement israélien a décidé de mener cette attaque unilatérale et non provoquée.

Le gouvernement israélien affirme qu'il s'agissait d'une frappe "préventive", destinée à répondre à une menace immédiate et inéluctable de la part de l'Iran de construire une bombe nucléaire. Mais une attaque préventive doit comporter un élément d'autodéfense provoqué par une situation d'urgence. Or, il n’y en avait pas.

Le gouvernement israélien a aussi laissé entendre qu'il visait à "décapiter" le programme nucléaire iranien. Or, les experts et responsables politiques s'accordent généralement à dire qu'Israël n'a pas la capacité de détruire le programme.

Israël n'a, en réalité, jamais eu l'intention d'anéantir les activités nucléaires iraniennes. L'armée israélienne a d’ailleurs bombardé diverses cibles, allant de bases de missiles à un champ de gaz en passant par un dépôt de pétrole. Elle a également procédé à une série d'assassinats de hauts responsables iraniens, dont Ali Shamkhani, proche conseiller du guide suprême, dans l'espoir que leur disparition entraîne le démantèlement des institutions qu'ils dirigent. La mort de Shamkhani peut être interprétée comme une tentative de sabotage des pourparlers entre l'Iran et les États-Unis.

Une autre hypothèse est qu'Israël cherche à amorcer un "changement de régime" à Téhéran. S'il ne fait aucun doute que de nombreux Iraniens s'opposent à la République islamique, les Iraniens, toutes tendances politiques confondues, sont résolument "patriotes" et déterminés à soutenir la souveraineté de l'Iran face à toute intervention extérieure.

Israël n'a pas frappé l'Iran pour toutes ces raisons. Au milieu de la campagne génocidaire à Gaza, Benyamin Netanyahou est conscient que son gouvernement est à court d'options. La communauté internationale, ainsi que les alliés régionaux, ont commencé à critiquer bruyamment Israël. Certains se préparent également à prendre des mesures unilatérales, comme la reconnaissance de l’État palestinien.

Le mandat d'arrêt de la CPI à l'encontre de Benyamin Netanyahou est imminent et la décision de la Cour internationale de Justice concernant la légalité de l'occupation israélienne attend d'être exécutée.

Il ne fait plus aucun doute que Benyamin Netanyahou a planifié l'attaque contre l'Iran depuis des années, en attendant le bon moment. Ce moment est arrivé vendredi. Il s'agit d'une tentative désespérée de rallier le monde derrière Israël.

2 notes

·

View notes

Text

Guerre tous azimuts © Chappatte dans La Tribune Dimanche, Paris

0 notes

Text

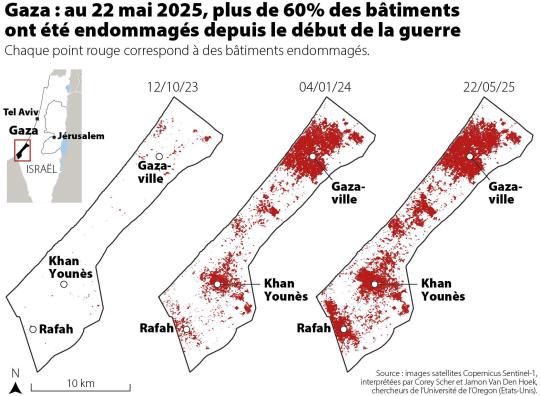

Israël bombarde le puzzle moyen-oriental

Les tragédies de l’histoire se répètent et sont utilisées pour justifier les pires désastres humains. Le gouvernement de B. Netanyahu bombarde les sites nucléaires iraniens, déstabilisant plus encore toute la région moyen-orientale. Son but : parachever le rêve sioniste du grand Etat d’Israël, sans les Palestiniens.

Des ministres israéliens déclarent sans honte que les Palestiniens doivent quitter leur pays et habiter en terres arabes. Itamar Ben Gvir, ministre de la Sécurité nationale, veut « encourager l’émigration de centaines de milliers de personnes de Gaza » afin de permettre aux Israéliens de « vivre en sécurité » à la frontière. Bezalel Smotrich, ministre des Finances, a tenu des propos similaires, affirmant que « 70 % du public israélien soutenait l’émigration volontaire des Arabes de Gaza. »

Parallèlement, les colons terrorisent les Palestiniens de Cisjordanie, les forçant à abandonner leurs villages et leurs terres.

0 notes

Text

Donald Trump met de l'huile sur le feu à Los Angeles

Le choix de la militarisation du maintien de l’ordre rappelle des velléités autoritaires dont Donald Trump n’avait guère fait mystère au cours de son premier mandat. Il avait alors été dissuadé d’opposer l’armée à des manifestants par les voix plus raisonnables qui l’entouraient et qu’il a pris soin d’écarter lors de son retour à la Maison Blanche. Mais l’escalade voulue par le président rend surtout un bien piètre service à la cause qu’il prétend défendre. Le Monde 10-06-2025

0 notes

Text

Ce qui se passe à Gaza n'est pas l'Holocauste. Il n'y ni Auschwitz ni Treblinka là-bas. Cependant, il s'agit d'un crime de la même famille : un crime de génocide. Fin janvier 2025, les spécialistes de la Shoah, Amos Goldberg et Daniel Blatman, se sont penchés sur la plainte accusant Israël de génocide devant la justice internationale. Dossier déposé en décembre 2023 par l'Afrique du Sud devant le CPJ. Pour les 2 historiens israéliens qui s'appuient notamment sur les travaux du Canadien William Schabas, l'un des plus grands spécialistes du génocide, le dossier sud-africains est "solide, tant en raison des innombrables déclarations génocidaires des décideurs israéliens que la nature des actes eux-mêmes. Parmi ceux-ci la famine systématique de la population de #Gaza, la destruction massive des infrastructures, le nettoyage ethnique du nord de la bande de #Gaza, le bombardement de zones considérées comme "sûres", et bien d'autres".

A côté de ces déclarations à relents génocidaires devenues très communes de la part des responsables politiques israéliens, un autre argument peut être avancé, comme le soulignent Amos Goldberg et Daniel Blatman en affirmant que l'accusation peut "s'appuyer sur les preuves du crime lui-même et sur la détermination avec laquelle les tueurs ont commis les meurtres, laquelle doit refléter une volonté manifeste de détruire le groupe de victime. Le tribunal qui a statué sur le génocide au Rwanda a estimé que l'intention génocidaire pouvait être déduite des actes eux-mêmes, de leur caractère massif et/ou systématique ou de leurs atrocités".

Et les historiens israéliens de conclure: " Ce qui se passe à Gaza n'est pas l'Holocauste. Il n'y ni Auschwitz ni Treblinka là-bas. Cependant, il s'agit d'un crime de la même famille : un crime de génocide."

0 notes

Text

Un visage apparaît sur la montagne qui s’est effondrée sur le village de Blatten.

Photo de Tom PHAM VAN SUU

2 notes

·

View notes

Text

Blatten - le village englouti du Lötschental -rayé de la carte. L’effondrement du glacier de Birch place le réchauffement climatique au centre de l’attention. Mercredi 28 mai après-midi, en un instant, le glacier a cédé. Une masse colossale de glace et de roche a dévalé dans la vallée en contrebas, rayant de la carte ce village vieux de plus de huit cents ans. “Blatten a été emporté. Rasé, éradiqué, détruit, réduit à néant”, déclarait, le surlendemain, le maire, Matthias Bellwald. “Il ne reste rien. Pour le dire simplement, pour Blatten, c’est ground zero.”

0 notes

Text

Conversation avec l'I.A. Cartoon de Cocoboer dans Libération

2 notes

·

View notes