Text

鍼灸新潟特別講座に参加しました

先日、11月10日に私の所属してます鍼灸新潟という団体の特別講座が、新潟市のクロスパルにいがたで行われました。

講師の先生は、山形大学医学部付属病院副看護師長で医科学博士でもあります宇津木努先生で、

タイトルは、

「増え続ける腸疾患と、免疫を司る腸の役割」

「健康の維持増進に重要なソーシャルサポート」

と2題に渡ってお話頂きました。

腸疾患については消化器の機能症状について基本的なところから分かりやすくお話頂きました。講義の中で出たリーキーガット症候群は個人的に初めて聞いた疾患で、そのほかにも消化器症状のトピックス的な話題も幅広く話してもらい大変興味深い内容でした。

また腸管と免疫に関連したお話や、2題目のソーシャルサポートについては、年々増えていく単身者と健康の関連について、講師の先生が実際に調査したところから見えてきたことなど盛りだくさんの内容でした。

自分だけで勉強していると、基本的により好んで知識は先鋭化します。それはそれで良いのですが、こういう何処かに属して定期的に参加することで予期しない知見に出会うようなことがよくありますので、今後も継続して参加していきたいと思います。

二葉鍼灸療院

0 notes

Text

10月22日の診療について

10月22日は即位礼正殿の儀で祝日となりますが、当院は午後より診療を行いますので、この機会に体のメンテナンスに鍼灸をご利用下さい。

0 notes

Text

お盆の休診と祝日の診療のお知らせ

あっという間に8月となりました。

当院は8月13日(火)より15日(木)までの3日間お盆休みを頂きます。また、12日(月・祝)は山の日の振替休日となりますが営業致しますのでお盆前にご利用下さい。変則的な営業となりますが宜しくお願い致します。

0 notes

Text

全日本鍼灸学会学術大会に参加させていただきます。

以前にもお知らせしましたが、今日・明日と名古屋市国際会議場で行われる全日本鍼灸学会学術大会への参加のため診療を休ませて頂きます。ご迷惑をお掛けしますがよろしくお願いします。

0 notes

Text

ゴールデンウィークのお知らせ

今年の改元に伴う最長10日に及ぶ連休ですが、当院のスケジュールは以下の通りとなります。

県央地区は時期的なタイミングで、GW中に田植えをされる農家さんが多いです。田植えで疲れた、痛めたという症状がありましたら当院をご利用下さい。

また、連休後半で疲れた身体をリフレッシュして『連休ロス』とか『平成ロス』に備えて頂ければ幸いです。

※5月1日~6日までの ● 黒いマルは診療時間が10時からとなりますのでご注意下さい。

また5月10日、11日と全日本鍼灸学会の学術集会参加の為お休みさせて頂きます。宜しくお願いします。

0 notes

Text

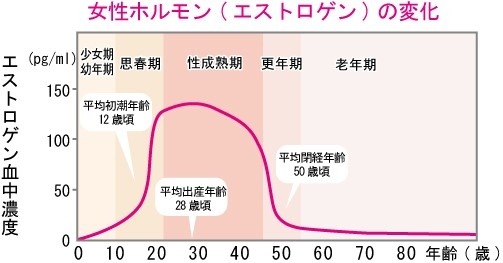

女性の美と健康に関わる女性ホルモン

当院も所属してます東洋医学研究所®グループ、たかやま鍼灸院 院長の高山加奈子先生の4月号コラムの紹介です。

女性の美と健康に関わる女性ホルモン

40代以降の女性が感じる心身の変化には、女性ホルモンが大きく関係しています。女性の健康に大きく関わる重要なホルモンですが、実はよく分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そこで、今回は女性ホルモンの役割について確認したいと思います。

女性のリズムに関係する女性ホルモン

ホルモンは体内で分泌される物質で様々な器官や組織をコントロールしています。その中で、女性特有の体つきや体のリズムに大きな影響を与えるのが女性ホルモンです。女性ホルモンは脳の中心部にある脳下垂体の命令で分泌されています。命令を受けた卵巣が女性ホルモンを作り、分泌します。分泌されたホルモンは血管から血液に入り、全身を巡り、からだを調整します。女性ホルモンにはエストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)の2種類があります。

女性らしさに関わるエストロゲン(卵胞ホルモン)

妊娠に不可欠な卵胞を受精卵へと成長させるために必要なホルモンです。また、骨の密度を保つ作用や、血管を強くして動脈硬化を防ぐ役割があります。その他に、血圧やコレステロールをコントロールする作用もあります。女性の健康はエストロゲンによって守られていると言えます。また、エストロゲンは女性特有の丸みを帯びた体をつくり、肌や髪の潤いを守ってくれます。女性らしさを引き出すホルモンなのです。

妊娠をつかさどるプロゲステロン(黄体ホルモン)

プロゲステロンは受精卵の着床のために子宮内膜を整えたり、基礎体温を上昇させたりする働きがあり、妊娠を維持するために働きます。体内に水分を保つ作用があるため、体がむくんだりします。腰痛や腹痛、イライラなど、生理前に体に変化が現れるのは、プロゲステロンの影響だと言われています。

※2つの女性ホルモンは、月経と連動し、約28日の周期でそれぞれの分泌量のバランスを変化させます。女性の体と心の変化は、エストロゲンとプロゲステロンの分泌量バランスが変化したときに現れます。

年齢と共に減少する女性ホルモン

女性が一生のうちに分泌する女性ホルモンの量は、なんとティースプーン1杯ほどです。

このわずかな量によって、女性の美と健康は保たれているのです。

しかし、女性ホルモンは年齢と共に減少していきます。女性ホルモンの分泌量のピークは20代後半から30代前半。30代後半になるとその分泌量は徐々に低下を始めます。閉経前後の45~55歳には激減していきます。50代後半になると、卵巣はわずかな女性ホルモンしか分泌しません。卵巣の働きが止まったら、女性ホルモンは分泌されないのです。

女性ホルモンが分泌される目的は、妊娠して胎児を体内で育てるためですから、年齢とともに減ってくるのは仕方のないことです。しかし、女性ホルモンのサポートを受けられなくなった時に自分の体に何が起きてくるのかということについて考え、対処していくことが必要です。これから先の健康についても考えてみましょう。

卵巣を元気にしよう!

卵巣が元気に長く働いてくれれば、その間は女性ホルモンは分泌されます。腰痛や冷え性がある人は血液の循環が滞り、卵巣の働きが弱くなっている可能性があります。卵巣に十分な栄養が行き届くように血液の巡りをよくすることを始めましょう。

・バランスの良い食事をしましょう:血液は毎日の食事からつくられます。食事を見直して質の良い血液を作りましょう。

・体を積極的に動かしましょう:血液の循環がよくなり、卵巣をはじめ内臓や、筋肉に酸素や栄養を十分に届けることができます。無理なく続けて、体を動かすことを習慣化しましょう。

・鍼をすることで血液循環がよくなります:自律神経を介して卵巣血流の改善が認められることが分かっています。

定期的に生体制御療法(東洋医学研究所®HP参照)の鍼治療をして、血流改善をすることで、体調を整えていくことをおすすめします。

参考引用文献

・新野博子:女性ホルモンの増やし方.株式会社宝島社.2012

・武谷雄二:エストロゲンと女性のヘルスケア.メジカルビュー社.2015

・中村一徳:ninニン~妊活情報サイト~ http://www.nin.club/

0 notes

Text

たまに会う人を作る

仕事をしていると朝起きて準備をして、移動して職場に行って同僚と働いて帰宅して、ご飯を食べてテレビや本を読んで寝てまた朝起きる。そして月火水木金土日。あっという間に1週間、1カ月は過ぎてきます。

毎日会う人には会うけど、昔あんなに仲良くて今でも近くに住んでる友人の姿を見る事もあまりない。つまり普段は会う人にしか会わないと皆「あなた」に見慣れてしまいます。ちょっとしたことに気づかない。小さな変化や疲れなどよく見て、溜まってる愚痴を聞いてもらって治療をして心を鎮めてくれるたまに会う人=鍼灸師を作ってみて下さい。

身体のコンディションを整えて「ここの痛みが取れたから終わり〜」では勿体ない、どこが悪いってんではないけどたまに鍼灸院に行くと自分でも気づかなかった症状に気づかされるかもしれません。

0 notes

Text

鍼灸新潟の特別講座に参加してきました。

先日の3月10日に、所属しています鍼灸新潟の特別講座に参加してきました。

講師は、関西医療大学保健医療学部研究員、中央大学理工学部兼任講師の渡邉真弓先生から以下の演題でお話頂きました。

1)『 免疫とストレス~「自律神経と白血球の法則」の鍼灸手技への応用~ 』

2)『 免疫・健康に対する鍼灸美容学の可能性 』

美容と鍼灸といいますと最近鍼灸院でも取り入れてやってらっしゃる先生も多く、患者さんや知り合いの方からよくご質問を受けます。

今回の渡邉先生の講義では美容というものをどういう判断基準でとらえ、数値から美容を読み解くというしっかりした内容でのお話でした。

講義の中でもありましたが、やはりどう考えても”美容”というのはしっかりとした”健康”という土台の上に乗っかってるモンだよなぁと改めて確認した次第であります。

0 notes

Text

こんな汗のはなし

数年に一度、東洋医学研究所🄬の月イチコラムを書かせてもらってます。今月の担当は私で汗腺の発達について書いております。これから暖かくなって汗ばむ季節が来る前に、ご一読いただければ幸いです。

汗腺の発達について

はじめに

思い起こすこと数か月前、昨年は様々な異常気象に見舞われた一年でした。中でも私自身初めての経験で、記憶に残っているのが新潟県で観測史上初の気温40℃超えのニュースでした。テレビなどでたまに目にしますが、いざ自分の住んでいる所が摂氏40℃を超えた世界になると危機的なものを感じます。大人の私ですらそうなのですから、小さいお子さんのいる家庭では尚更の事だと思います。真夏の日中、外から聞こえる市役所の熱中症の注意勧告の放送。昔は夏休みといえば昼ご飯も食べるのを忘れて夕方暗くなるまで虫取りだの何だのと遊んだものですが、このような気候ですと真夏の昼間に冷房の効いた部屋から出づらいといった状況が出来上がっていると言えます。

昨年の9月1日の朝日新聞デジタル版では、「夏場に冷房の効いた部屋から出ないのは暑い環境における汗腺発達の機会が奪われているのではないか」と懸念していました。そう、危険な程の暑さが故に元々体に備わってる“汗をかいて体を冷やす”という機能の発達を阻害している可能性があるのです。

汗は優秀な放熱装置

昨年インターネットで見かけた記事で『キッチンペーパーだけで約10分で常温のビールをキンキンに冷やすことができる方法』というのがありました。濡れたキッチンペーパーをビール缶にぐるぐる巻き付け乾燥している冷蔵庫に入れておくことで、ペーパーに含まれている水分が蒸発すると一緒にビール缶の熱も奪われるといった、汗が乾く際に熱を奪う気化熱の作用を利用したものです。記事によると缶ビール1本冷やすのに4時間くらいかかっていたのが、10分程で飲み頃の美味しく冷えたビールになるようです。それと同様に人間の汗の気化熱による身体の冷却機能も暑熱環境適応という面で大変優れているのです。

こうして全身に汗をかくのは実は人間くらいのもので、他の動物は犬を見てるとよく分かるように、ハッハッと小刻みに浅い呼吸を繰り返して(浅速呼吸)上がった体温を下げます。この呼吸とわずかばかりの汗腺が体の一部に備わっているのみです。多くの動物はケガや直射日光、寒冷による体温低下を防ぐために体毛を発達させた一方で、ヒトの体毛は退化しほとんどが非常に細いうぶ毛になり、代わりに汗腺が発達しました。その結果、体温の上昇を発汗で効率よく緩和出来た事によって長時間の歩行・走行が可能になりました。歩行や走る事で42・195㎞も一度に移動出来るのは人間くらいのもので、元気な人は喜んでお金を払ってそれをこなします。他の動物がいくら真似しようとしても、あっという間に熱処理できず熱中症で倒れてしまいます。実際昔の人間の狩りは獲物を追い込んで追い込んで熱中症で動けなくさせてから仕留めていたようで、そのおかげで危険な目に遭う事なく大型の獲物も仕留める事が出来たようです。こうした長距離の移動能力は人類がアフリカ大陸で誕生し、瞬く間に各地に散らばり繁栄できた要因の一つともいえます。

働く汗線の数が増えるのは2歳半まで

人間が進化の中で獲得した叡智ともいえる発汗機能ですが、温熱刺激により汗腺能力は起動し、当然ながら涼しい・寒いといった環境では放熱は命取りになるためあまり機能しません。汗腺の機能が出来上がるのが2歳半ごろといわれています。気温の高い地域の住民ほど分泌能力を持つ汗腺(能動汗腺)が多いのですが、成長してから熱帯に移住しても能動汗腺の数は増えません。暑い環境で乳幼児期を過ごせば、働く汗腺の数は増加することになります。その能動化は2歳半までに完了するので、暑い環境に適応する意味で夏に汗をかくことが大事なのです。しかし昨今の猛暑はそういった意味で汗腺発達の機会を奪っていると言えます。

汗腺の能力をあげていく

しかし気温が40度近い中に乳幼児を放り出せともいえません。もはや命に関わりますので、真夏は冷房をしっかり使って熱中症対策をしなければなりません。ただ地球の温暖化が進む中で、ある程度は暑さに耐えれる身体を作っていきたいものです。ちょうどこれから寒さもほころび、外出しやすくなってきます。まだ暑さが厳しくならないうちにお子さんと外出したり外で運動させてたっぷり汗をかかせるのも一つの手です。先ほど汗腺の数の増加は2歳半までに完了するといいましたが、汗腺一つ一つの能力は成長と共に発達していきます。学校での登下校や運動、帰ってからしっかりお風呂につかる事でその機能は伸びていき、汗をかく夏の準備はされていきます。

おわりに

熱中症という言葉が定着して久しいです。稀有な能力として得た発汗機能を保持すると共に、まだちょっと先ですがこれから来る夏には汗で排出される水分・塩分補給等に気を付けて下さい。また熱中症予防という観点から言えば睡眠・疲労をためないようにするなど普段の体調管理も重要です。

これからの極端な気候を乗り切るために是非とも鍼灸治療をお薦め致します。

参考文献

・ダニエル・E・リーバーマン.人体六〇〇万年史─科学が明かす進化・健康・疾病(上).ハヤカワノンフィクション文庫.2017.

・塩原哲夫.アトピー性皮膚炎と発汗.別冊医学のあゆみ アトピー性皮膚炎.2009.

0 notes

Text

”幸せ”についての調査

2016年の8月に書いた、前のHPにくっつけてたブログの記事ですが、最近ニュースを見ても色々先行き不安な事ばっかり言っててイヤなので再掲載。

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

”幸せ”についての調査

少し前になりますが、NHKの番組でタイトルから非常に興味深いものがありました。

Eテレで毎週木曜の午後11時から放映している「スーパープレゼンテーション」で5月12日に「What makes a good life? Lessons from the longest study on happiness 史上最長の研究が明かす 幸福な人生の秘密」という内容のプレゼンが紹介されました。

ロバート・ウォールディンガーという精神科医でハーバード大学医学部臨床教授よるもので、1938年から続くハーバード成人発達研究の第4代責任者です。

「最終的に人が幸せになるには何が重要なのか」を調べるために、75年間で724人の男性の仕事や家庭生活、健康などを記録・分析した成果の一端を発表してました。

そこで分かった事は、富でも名声でも 無我夢中で働く事でもなく 75年に渡る研究から はっきりと分かった事は 私たちを健康に幸福にするのは 良い人間関係に尽きるという事なのだそうです。

幸福になるための重要な教訓は3つあると述べています。

1つ目に「周りとの繫がりは健康に本当に良い」

2つ目が「身近な人達との関係の質が大事」

3つ目は「良い関係は身体の健康だけでなく 脳をも守ってくれる」

つまり良い人生は良い人間関係で築かれるということだそうです。

これからの生活をよくしていくためにも、テレビやPCの前の時間を人と過ごす時間に充てる、新鮮さを失った関係を活気づける為何か新しい事をパートナーとする、また何年も話していない家族に連絡を取るのも1つの方法だといいます。

ロバート・ウォールディンガー: 人生を幸せにするのは何?

非常に貴重な研究だと思います。

日本は「長寿大国」として「超高齢社会」に世界の中で先陣を切って突入していきます。

元々「長寿」というのは人類の理想ではありますが、いざ「そこ」にたどり着いてみても問題点がないわけではないという現実があります。

この研究は、現在の高齢社会において完全な解決策ではないにしろ、一筋の大きな道筋みたいなものを感じます。

お年寄りの患者さんで畑をされてる方が沢山いますが、「雨で大変、晴れて大変、風で大変、雪で大変。」などと言いつつも、農家の方同志でああでもないこうでもないと楽しそうにおしゃべりしてます。

「話題に事欠かない」「退職がない」「共感できる」というのに、農業はもってこいな気もします。

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

現在周囲との縁というと、家族や親戚、地域のコミュニティや、学生時代の仲間、職場の同僚など生活していくうちに自然に出来た人間関係が主です。活動的な人は習い事や趣味の集いなど積極的にコミュニティを広げてますが、そもそも年齢と共にコミュニティの範囲は狭くなるのが一般的です。

これからの社会では年齢関係なくいつでも人間関係を広げる事の出来るきっかけ作りと「ちょっとやってみようかな」という意欲が大事な気がします。

0 notes

Text

NHK『ためしてガッテン!』で鍼灸が特集されます

1月23日(水)19:30から20:15にNHK放送の「ためしてガッテン!」にて鍼灸が取り上げられる予定でしたが、全豪オープンテニスの錦織・大阪選手の活躍により、放映時間が 2月20日(水) に変更になりました。割と鍼灸治療について掘り下げた内容となっているそうです。また、今週2/13のためしてガッテン!は「肩こり改善SP」ですが両放送日とも東京大学医学部附属病院リハビリテーション部鍼灸部門主任の粕谷大智先生が出演されます。興味のある方はご覧ください。

二葉鍼灸療院

0 notes