Text

(名古屋能楽堂試演会) 乙姫のせつなさ、情念―ひとり文芸ミュージカル「乙姫」を観て ー 川名淳子

愛知学院大学文学部教授 川名淳子

乙姫は静かに橋がかりを歩み異界へと消えていった。緞帳もカーテンコールもない能舞台であるゆえに、いっそうその後ろ姿が余韻を残す。誰もがよく知る浦島伝説において、はたして私たちは、乙姫の本当の心の内を見つめたことがあっただろうか…

猛暑が続く名古屋での上演。能楽堂でのひとときに、水底に迷い込んだかのようなひんやりした感覚を覚えた。それは乙姫様を演じた源川瑠々子さんの清らかな歌声と鬼気迫る情念を湛えた語りと舞によるものであろう。そして大海原を思わせる水の音や音楽、ことばの数々が心地よく響くのは、脚本と演出の賜物であろう。「常世(よこよ)の国」は、やはり南方にあるのだろうか、琉球民謡の調べを思わせる敷丸さんの歌声が海の彼方へと観客を誘う。

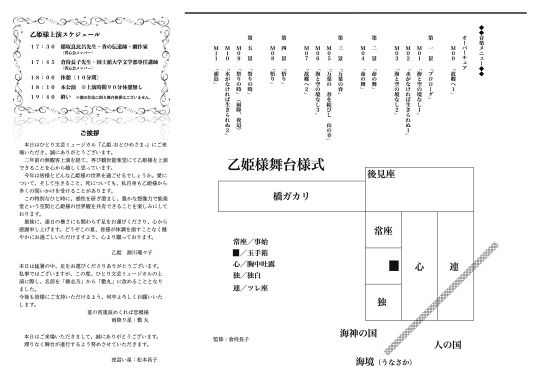

能の所作を取り入れ、すべてをそぎ落とし、浦島さえ不在の舞台には、乙姫の情念が満ち満ちていた。衣をひるがえし、追いすがるかのように舞台上を動く乙姫。が、ふと立ち尽くし、せつなくく。そこから先には確かに、乙姫と浦島を隔てる「海界(うなさか)」があることが幻視される。

唱歌でもおなじみの亀の一件は、本舞台では終盤、乙姫の回顧という趣向で語られる。『万葉集』の原話では亀は登場せず、浦島は漁の途次、乙姫と出逢う。魚をむやみに捕る人間への海の神の戒めだろうか、浦島は嵐の海に投げ出されてしまう。その青年こそが、かつて乙姫が亀に化身し海浜で戯れていた折、自分を救ってくれた少年だとわかった時、乙姫は浦島との結婚を切望する。竜宮の時の流れが、地上とは異なるならば、乙姫は運命の再会まで、途方もない長い年月、浦島への思いを温めてきたことになろうか。浦島との永遠を寿ぎ、悦び謳い、舞う乙姫の姿は、たいそう可憐で可愛らしい。それゆえに、彼が去った後、身もだえし、怒り嘆き、悲しむ姿がいっそう際立つ。そして私たちも乙姫と共に、あらためて「永遠」の怖さを思い知るのである。

かぐや姫は昇天の際、地上での記憶も人の世の感情も喪失した。しかし、乙姫の慟哭は果てしなく続くのであろう。理想郷から去る浦島を『万葉集』の長歌は、「愚人(おろかひと)」と表現し嗤(わら)うが、不老不死への憧憬こそがそもそも人間の傲慢さなのであった。人を愛する心を持った者は、愛しい人を喪った時、「永遠」が、どれだけ残酷なものであるかを悟る。乙姫は終わりのない絶望の中で、今も恋い焦がれているのであろうか。胸がしめつけられる思いがする。

ひとり文芸ミュージカルを初めて鑑賞させていただいた。東海地方では初演とのことだが、是非とも多くの方たちとこの感動を共有したい。また源川瑠々子さんが演じる他の文学作品も堪能したいと願っている。たとえば、古語にいう「あやにく」なる心情をかかえた『源氏物語』の女君たちを、源川さんはいかに演じられるのであろうか。また壮大な物語を紡ぎ出す紫式部の内面をどのように吐露されるであろうか。…次々と、期待に胸がふくらんでゆく。

0 notes

Text

(名古屋能楽堂試演会)文学の薫り高い上質なおとなの遊び―ひとり文芸ミュージカル乙姫おとひめさま ー 児玉絵里子

京都芸術大学専任講師 児玉絵里子

青空のまぶしいよく晴れた9月、名古屋城城門前の名古屋能楽堂で、はじめて源川瑠々子さん主演・敷丸さん協演の「ひとり文芸ミュージカル 乙姫おとひめさま」を観劇させていただきました。

おそらく、名古屋城正門前に位置するこの能楽堂の外観や風景も、まだ見ぬ舞台(ストーリー)への導入として、実に魅力的な役割を果たしていたのでしょう。お堀に映える重厚な石垣を目にして、陽光を受けた木立を抜けたとき、ぱっと現れる同能楽堂への道中が、いわばこの日のステージと物語への導入のようにも感じられました。そして場内に入った後の開演前のひととき、木曽ヒノキ造りという木目の清々しい舞台上には、ポツンと一つ、ひとがたのような造り物が設えてありました。シンプルであるがゆえに、鏡板と相まってその造り物は、これから始まる舞台への、不思議な予感を呼びおこしました。

舞台に広がる現代的な音曲に驚くまもなく、木戸口から登場した者は、雨降星(敷丸)でした。

琉球舞踊の基本を土台としながら姿態の上下運動をやや誇張的に取り入れたその歩みは、この物語が創作舞台であることを表す視覚的な鍵のひとつとなり、実に興味深い試みでありました。舞台衣装は沖縄の伝統的なドゥジン(胴衣)・カカン(プリーツ上の一種の巻きスカート)を巧みに取り込み、そこに、黒手袋・頭巾で黒子的役割を帯びた雨降星のキャラクターが浮かび上がりました。ときどきの歌や台詞等に入るこぶしをまわす発声法は、ストーリー展開上、よい意味でのアクセントとなっていました。

鏡の間から乙姫(源川)が静かに歩みを進め、橋掛かりから本舞台に立ちました。一瞬で、観客のこころを竜宮城へ誘うその力に魅了されました。この演目の眼目は、浦島伝説に落とし込んだ男女の邂逅という普遍的題材―男女の出会いと別れ、女性からの視点に立った揺れ動く思いでしょう。しかし、女性特有の感情の高ぶりが得てして観客との距離を作り得る題材ながら、源川の絶妙かつ明るい表現は、乙姫の女人としての美しさと気高さを表すことに成功していました。客席に語りかけるような、問いかけるような、台詞のつぶやきとその余韻は、観客のこころにすっとはいってくる情感に満ちていました。願わくばもしもここに浦島太郎の姿が「影」をも含めて実在のものとして加わるのなら、さらに興味深い舞台になるのではないか、との身勝手な思いもいたしました。

全編を通じて漂う、そこはかとない文学的な豊かな薫り。二人の演者がそれぞれの持ち味を生かして放つ、詩情と語りの妙味。ともすれば創造的舞台にありがちな空虚さを、台詞に含まれるひとの世の肝を掴んだ言葉の数々が、実感を伴う現実世界と舞台とをしっかりとつなげ、見る者の心にうったえるものとしていました。ベースとなる文学を、上質な大人の遊びとして創り上げる。見るものは、自らの心と来し方に尋ねて情景を夢想する。そんな、洒脱な情感の漂う舞台でありました。音楽・演出を務める神尾憲一氏によれば、さらなる展開も構想中とのこと。演者二人の表現の深まりとともに、ひとり文芸ミュージカルにおける新たな創造的舞台との出会いを、ワクワクした気持ちで楽しみにいたしております。

0 notes

Text

(名古屋能楽堂試演会)「ひとり文芸ミュージカル 乙姫様」(2023年9月5日、名古屋能楽堂)を観て ー 林田直樹

音楽ライター・評論家 林田直樹

「むやみやたらに海を荒らす者を懲らしめる」のが「我が一族の役目なのです」。

「水がなければどう暮らす 水がなければ生きられぬ」。

あの言葉がまだ耳にこだましている。

そうだ、浦島伝説が前提としていたこと――海とは神聖なものだったのだ。あらゆる生命をはぐくみ、人間の暮らしを見守り、ときに優しく抱きとめ、ときに厳しく戒めてくれる、大いなる海に対して、私たちはいつしか畏敬の念を失ってしまったのではないか。そんな思いにとらわれた。

100年も生きられないはかない存在である人間が、海と水の恩を忘れ、神の如くふるまう愚かさと罪深さが、このミュージカルでは繰り返し強調される。

総檜づくりの木の匂いのするような名古屋能楽堂。舞台正面鏡板に描かれているのは、通常の老松ではなく目に鮮やかな若松。見事な静寂がここにはあった。

威厳ある艶やかな姿で乙姫様を歌い演じた源川瑠々子さんは、この場が作り出す清新で引き締まった雰囲気をすっかり自分のものとしていた。うたうような語るような独特のセリフまわしと身のこなしは堂々たるもの。歌うことと演じることと踊ることと、そのすべての中間的存在になることで、人間社会を不死の観点から見据える神聖な存在になりきっていた。

橋掛かりを最後にゆっくりと退場していくときの後ろ姿も強く印象に残っている。幾らか長く思われるその距離を歩くときの間(ま)を、観客は見送り続けている。身体が規則的に微かに上下する様式的な歩みからは、神の娘であるはずの乙姫が、人間の若者の優しさとはかなさ、命のかけがえのなさに気づいて、いそいそと心を弾ませて浦島の元に戻っていこうとする足取りの軽さが伝わってきた。原作者・島崎藤村の描いたみずみずしい初恋のときめきを思わせる余韻だった。

雨降り星を演じた敷丸さんも、現実離れした世界へといざなうインパクトが抜群だった。語尾が跳ね上がる不思議な声の調子は、沖縄風のようでもあり、純和風ではない人工美があった。切り戸口からひょいと現れた白塗りの顔だちとエキゾティックな衣装は、男でも女でも大人でも子供でもない、異形の存在を思わせた。ときに語り部となり、ときに後見となって、観客を浦島伝説の幻想へといざなう仲介役として、類まれな役割を果たしていた。

はかない人間に過ぎない浦島太郎は、なぜ海神の一族であり永遠の命を持つ乙姫様の心をとらえることができたのか。それは、「魂に一点の曇りもない優しい輝き」があり、「自然と共鳴し合う御心」があったからだ。争いごとを繰り返す愚かで哀れな、他の人間の男たちとは違うからだ。

このシンプルで誰もが共感できるメッセージを、深みをもって伝えることができていたのは、この物語の進行が、単純に時系列的に流れていくのではなく、時間を行きつ戻りつしながら、主人公の乙姫が不在の浦島を回想する心の動きに添った形で構成されていたからだろう。巧妙な劇作法である。

伝統を踏まえつつ新しい挑戦を積み重ねてきた作曲・演出・プロデュースの神尾憲一さんの仕事が、源川瑠々子さんと敷丸さんの見事な演技と歌とあいまって、名古屋能楽堂という場の力を得て、ひとつの集大成のようになった、素晴らしい舞台だった。

0 notes

Text

新しい伝説 稲畑廣太郎

<劇評>

新しい伝説

稲畑廣太郎(俳人・俳誌「ホトトギス」主宰・省心会メンバー)

子供の頃からよく聞かされていた「浦島太郎」の物語は、浦島太郎が海辺で子供達にいじめられていた亀を助け、その亀はお礼に海中にある龍宮城へ招待し、そこ居た乙姫と三年間楽しく過し……、という話で���るが、その時から子供なりに抱えていた疑問がある。

「海の中で、どないして息すんの」

というものであったが、その後大人になるにつれこの物語も脳裏からは全く失せてしまった。子供の頃は、この物語は、乙姫から貰い、決して開けてはならないと言われながら、さっさと玉手箱を開けた浦島太郎がその玉手箱から立ち上る煙によってお爺さんになってしまう、というところから

「人とした約束を破ったらアカン」

という教訓を教え込むための押しつけのように思い込んでいたのも原因かも知れない。

今回ひとり文芸ミュージカル「乙姫(おとひめさま)」上演に際してあらためてこの物語に数十年振りに触れてみると、様々な伝説として伝わっていたこの物語が型として定まったとされる「御伽草子」は

「昔丹後の國に浦島といふもの侍りしに」

と始まり、その息子が浦島太郎。太郎は漁師で「ゑじまが磯」というところで亀を釣り上げ、その亀を逃してやり、その亀が女人(乙姫)に変身して龍宮城(陸地にある)へ連れて行って二人は結婚してそこで暮らすが、三年で里心がついてしまい、件の禁断の玉手箱を貰って帰るが、龍宮での三年は、里では七百年の年月が経っており、勿論知っている親戚縁者は皆故人である。悲観した太郎は玉手箱を開け、老人になったが、考えてみると、七百年という年月は老人どころの騒ぎではないだろう。御伽草子では、この後太郎は鶴となって蓬莱山へ向かう。乙姫は亀の化身であるので、そのまま亀となり蓬莱山へ向った。

令和五年八月一日に観世能楽堂で上演された「乙姫」は、先ず何といっても特筆すべき点はこれが能舞台という空間で演じられたことである。最近はこの能舞台で行われることが増えたひとり文芸ミュージカルであるが、源川瑠々子さんは、どんどんこの能舞台という幽玄の空間に溶け込んで、この空間でしか表現し得ない、そして観客側からもこの空間でしか味わえない独特の世界を醸し出している。本来浦島太郎が主役の物語を乙姫を主役にしたことによって、全く新しい視点からこの物語を見直すことにも成功している。何度も申し上げているかも知れないが、能舞台は極限まで省略され、その省略された空間をどう表現するか、そしてどう鑑賞するかということが眼目になってくる。手前味噌ではあるがこれこそ俳句の世界で表現する「花鳥諷詠」の真骨頂とも言えるだろう。今後も楽しみな上演であった。

0 notes

Text

「乙姫」所感――乙姫さまの劇的な変化を目撃して―― 倉持長子

<劇評>

「乙姫」所感――乙姫さまの劇的な変化を目撃して――

倉持長子(国士舘大学専任講師・省心会メンバー)

源川瑠々子さんデビュー20周年記念の舞台「乙姫」は、私にとって格別の舞台となった。今回は「人とは、哀れな生き物… 短い一生を…。生まれては喜び、死すれば悲しむ」「命は燃えつきる。それは幸せなのかもしれぬ」という乙姫の言葉、そして乙姫が祀られる祭儀の場面の最後に響き渡る赤子の声がいつまでも耳から離れなかった。それはおそらく、私自身が昨春に母親となり、さらに本舞台鑑賞時に第二子を宿していたことも影響していよう。

これまでは気づかなかったのだが、乙姫は海で遭難した何人もの浦島太郎に魅かれ、何世紀にもわたって仲睦まじく目合い続けたにもかかわらず、なぜこれまで一人も子をなさなかったのであろうか。それは乙姫が永遠の命の持ち主であることと関わるのだろう。乙姫の「乙」には「年下の、若々しい」という意味があり、乙姫は永遠の瑞々しい乙女であることを運命づけられた存在である。乙姫が所帯じみて、肝っ玉母ちゃんのようになってしまったら、それはもう「乙姫」ではない。浦島太郎といつまでも初々しい恋人同士のような関係であり続けることに、「乙姫」としての存在意義があるのだ。乙姫は「乙姫」である以上、母親になってはいけないのである。

そんな乙姫は劇中で大きな変化を見せる。高波を起こして浦島太郎の命を奪ったとき、乙姫の目は赤い仮面のようなもので覆われてその表情は見えず、その歌声と高らかな笑い声は人情を解さない冷酷さに満ちていた。乙姫は人間の愚かさ、哀れさを蔑み、あざ笑ってきたのである。しかし、乙姫から見て儚い寿命しか持たない、虚しいはずの人間の世界に固執し、果ては姫の忠告を聞かずに玉手箱を開けて自らの魂を葬り去ってしまう歴代浦島太郎たちの姿に触れ、乙姫の脳裏にふと幼い浦島太郎との思い出が浮かぶ。浜辺でいじめられていた亀(乙姫)を助けた浦島太郎の住まう人間の世界は、悲哀に満ちた「あはれ」だけでなく、情愛・慈愛に満ちた「あはれ」の世界でもあるのではないか。そう予感し、人間の世界に一歩足を踏み出そうとするのだ。人間世界に生きることは、「乙姫」としてのアイデンティティを失うことを意味する。若く美しい乙姫は、人間世界を棲家とすれば、その永遠の美貌も命も保証されないことになる。しかし、竜宮城と決別し、浦島太郎のもとへと旅立つ決意を詠む島崎藤村の詩「浦島」を絶唱する本舞台の乙姫には、一片の迷いも感じられなかった。たとえ自分のアイデンティティを喪失しようとも、そして人間の愚かさ、寿命の儚さといった理不尽に遭遇しようとも、それらを全て飲み込み、乗り越えていこうという力強さに満ちていた。自ら「乙姫」であり続けることを捨て、人間世界で成熟していき、いずれ浦島太郎との間に子を為すかもしれないとまで予感させる、一人の女が新生する劇的瞬間を、私は目撃したように思う。

0 notes

Text

「乙姫‐おとひめさま」を拝見して 大坪信剛

<劇評>

「乙姫‐おとひめさま」を拝見して

大坪信剛(ガスエネルギー新聞編集長)

記録的な猛暑が続いていた8月1日、「涼」を求めて東京・銀座の観世能楽堂を訪れた。檜造りの舞台奥には老松と竹林の絵。神が宿ったとされるこの松の前に、十二単と思しき衣装をまとった乙姫、源川瑠々子が登場した。

実は源川瑠々子のデビュー作、「静‐しず‐」を拝見する前からお会いしていたので、もう二十年以上存じ上げていることになる。しかし、私自身の仕事の都合やコロナ禍という事態もあって、久しぶりの対面であった。

海の神の娘で水の守り神でもある乙姫は、荘厳な美しさで現れた。「静」でコケティッシュな魅力を感じさせていた源川瑠々子は、それとは違う圧倒的な強い存在感で、私を包んだ。それは、もちろん役作りではあろうが、それとは別の舞台経験を積み重ねた深みを感じさせた。

舞台脇で「前口上」として控える敷丸、松本昌子の沖縄舞踊を感じさせる出で立ちが、「海」を演出し、その前で浦島太郎との愛や別れの悲しみを表現する。能舞台だからだろうか、どちらかというと源川瑠々子は無表情で動作や歌で感情を表現する。

動きもすり足。ちょっとほほえましかったは、胸中を吐露する「心」の場所から、独白をする「独」の場所へすり足で動くとき、足首を左に向けると同時に頭を右にかしげる所作。能に基づくものかは存じ上げないが、何か乙姫の「悩み」が、かわいらしく表現されているように感じた。

「永遠の命」を知ってか知らずか、両親の安否を確認するために「海神の国」から「人の国」に戻ってしまう浦島太郎。乙姫との約束を守らず玉手箱を開ける。そんな人の愚かさを嘆きながら、最後は浦島太郎を追いかける乙姫。厳しい心と強い愛を持つ乙姫を、成長した源川瑠々子が新たなジャンルとして表現しきった舞台だった。

銀座に移転する前の観世能楽堂は、渋谷区松濤の旧佐賀藩鍋島邸跡地にあった。佐賀県出身の私は大学時代、能楽堂の前にこの地にあった公益財団法人「佐賀育英会」運営の学生寮「松濤学舎」に在籍した。そのため、新たな能楽堂で源川瑠々子の公演が催されたことに、(間違いなく独りよがりではあるが)「縁」を感じた。

「松濤」は松の間を抜ける風の音とされている。能舞台の松と竹林の前で乙姫の歌や舞いを演じ、大輪の「花」を咲かせた源川瑠々子が、海からの涼しい風を届けてくれた、今年の「水の日」であった。

0 notes

Text

さまざまな境で 匿名(文学館勤務)

<劇評>

さまざまな境で。

匿名(文学館勤務)

ご承知のとおり2023年7月は、「うんざりするような」という言葉ではとうていすまされないような、まさに文字通りの酷暑に連日見舞われておりました。しかし8月1日はウソのような豪雨――。ひとり文芸ミュージカル「乙姫―おとひめさま―」の公演日は、ほんの束の間の、そしてほんのわずかな「涼」を感じることができた、そんな一日であったことをまず書き留めておきます。

さて今回私は源川瑠々子さんによる舞台を、あの「観世能楽堂」で初めて体験することとなりました。瑠々子さんの公演も能楽堂も初めて。そんな「演劇」にも「能楽」にも知識の乏しい私ですが、ひとり文芸ミュージカルという特異性と、なにより能楽堂での瑠々子さんの表現をとても興味深く拝見しました。

公演前の稲坂良比呂先生と倉持長子先生によるレクチャーにも、大変に勉強させて頂きました。稲坂先生の「結界としての能楽堂」というお話は、舞台構成上の海境(うなさか)とも共鳴。また数多くある「浦島物語」には、乙姫の視点がしばしば不在であるという倉持先生のご指摘は、これから始まる本編への期待を否が応でも高めるものでした。

両先生の前解説の後、休憩を挟みいよいよ本編開幕。すると開演の案内があるわけでもなく、客電が落ちるわけでもなく、水滴の効果音とともにゆるやかに劇へと導入されるという演出がなされました。まさに水滴による波紋の広がるが如く…。しかしこの境がないことが、よりいっそう我々に境界を意識させる作りになっているようにも感じました(そう、本公演には、しばしば「境界」を意識させる作りがなされていたように浅慮いたします)。

琉球を彷彿とさせる衣装を身にまとった、「雨降り星」と「夜這い星」の二人。ぎしぎしと軋む橋掛りから鮮やかな衣装で登場し、すぅっと伸びていく高音の歌声を披露する瑠々子さん。削ぎ落された能舞台であるが故に、演劇の構成要素は無濾過で眼・耳に入ってくる。そのような印象を受けました。

本舞台は島崎藤村「浦島」が原案との由。となれば「藤村&海」というキーワードによって、かの有名な詩「椰子の実」を思い浮かべた観覧者は、きっと私一人ではなかったはず。

名も知らぬ 遠き島より

流れ寄る 椰子の実一つ

から始まり、

思いやる 八重の汐々

いずれの日にか 国に帰らん

で終わるこの詩は、必然的に浦島太郎の姿とオーバーラップいたします。乙姫を演じた瑠々子さんは、この「椰子の実」の詩をどう捉えていらっしゃるかしら? と、今度お会いした時にはぜひお話をうかがいたいなと存じました。

最後に、一説によると乙姫は龍王の娘とされているそうです。龍は水を司る神として、雨を降らすなどの言い伝えとしばしば結びつけられます。ここで話は冒頭に戻るわけですが、2023年8月1日の日中、都内は激しい豪雨・雷雨に見舞われました。天気をも演出してしまう神尾憲一さんに感服です…。

0 notes

Text

203 年6月7日(水)開演14時30分

藤村の初恋

詩:島崎藤村「若菜集」「落梅集」 作曲・ピアノ演奏:神尾憲一

場所 銀座王子ホール

歌唱:源川瑠々子 朗読:深雪さなえ

作品解説:林田直樹

0 notes

Text

「藤村の初恋」リサイタル 林田直樹

<感想レビュー>

「藤村の初恋」リサイタル(6月7日銀座王子ホール)

林田直樹 (音楽ジャーナリスト・評論家・省心会花部)

源川瑠々子さんがアンコールで歌った、「海辺の歌」がまだ耳と目に焼き付いている。最前列で観ていたせいもあるが、瑠々子さんのお腹が生き物のように腹式呼吸でコントロールされ規則正しく波打っているのを、あの美しいアンティーク着物ごしにはっきりと感じていた。

あの歌はとても難しい。七、七、七と同じ音節の続くフレーズの繰り返しの中に、暗い情念を思わせる海鳴りの風景が目に浮かんでくる。それまでの歌のように抒情的な美しさとは異質の世界に、自信をもって挑む瑠々子さんの姿があった。

この日は王子ホールという日頃は超一流のクラシック音楽が演奏されている会場だったが、神尾憲一さんの楽曲は何の違和感もなく響いていた。山田耕筰に始まる日本歌曲の系譜に入れることも可能ということは、以前から思っていたことだ。

瑠々子さんはデビュー当初からそうだったが、ますます堂々として気持ちよく、歌のなかでの立ち居振る舞いも日本舞踊を思わせるスタイリッシュなものだった。素直な若い声の伸びと、初々しくフレッシュな精神はそのままに、歌と身体の使い方の技術の成熟を感じた。

神尾憲一さんが王子ホールの名器、ベーゼンドルファーのピアノの響きを楽々とコントロールしていることにも驚いた。歌とピアノと、いいバランスで楽曲の美しさを楽しむことができた。

この日、私はプレトークという形でコンサートに参加させていただいたが、久しぶりに島崎藤村の世界を復習するために、たまたま開催されていた日本近代文学館の島崎藤村展を訪れた。そこでは、単に作家というだけでない藤村の編集者・プロデューサーとしての広い視野を感じさせる資料に多く触れることができた。

藤村は古きよき昔の日本語の美しさを体現していたというのは半分しか当たらない。むしろ藤村の思春期の芸術体験のルーツはヨーロッパの芸術文化との出会いにあった。16歳でプロテスタントの洗礼を受け、翻訳文学を通して早くからゲーテやシェイクスピアらに触れた。東京音楽学校に通い、滝廉太郎とおそらく顔見知りでもあった。藤村がヴァイオリンを真剣に学んだのは、クラシック音楽の旋律と律動の美しさを、自身の文学の中に取り入れるためであった。

藤村は、新しい時代の音楽と文学を切り拓くパイオニアであろうとする人だった。神尾さんの楽曲は、その先進性を敏感に感じ取っていたからこそ生まれたものである。

「千曲川旅情のうた」が私は特に好きである。藤村の詩の言葉と神尾さんの音楽が、聴き手の心の中に、たとえ千曲川を直接知らなくとも、憧れをかきたてる。信州の景色がおおらかに、抒情的に広がっていく。それを、ますます美しくなった女ざかりの瑠々子さんの歌と神尾さんのピアノで、生で楽しむことができた。

0 notes

Photo

203 年2月21日開演13時30分

三毛子

原作 夏目漱石「吾輩は猫である」 脚本 スミダガワミドリ 音楽・演出 神尾憲一 振付 源川瑠々子

場所 観世能楽堂

演者 三毛子 源川瑠々子 後見 柳志乃

解説 稲畑廣太郎 米田佐代子

0 notes

Photo

プログラム

2023 年2月21日開演13時30分

三毛子

原作 夏目漱石「吾輩は猫である」 脚本 スミダガワミドリ 音楽・演出 神尾憲一 振付 源川瑠々子

場所 観世能楽堂

演者 三毛子 源川瑠々子 後見 柳志乃

解説 稲畑廣太郎 米田佐代子

0 notes

Text

ひとり文芸ミュージカル『三毛子』の舞台から見えてくるものとは? 稲坂良比呂

<劇評>

ひとり文芸ミュージカル『三毛子』の舞台から見えてくるものとは?

稲坂良比呂(劇作家・香文化研究家・省心会メンバー)

これは、文豪夏目漱石の名作『吾輩は猫である』の舞台化ではありません。漱石の「原作」より、というよりも、漱石が世に遺した大「原石」から、ひとつの核を取り出し、伝統の「能舞台」という場を借りて、磨き上げ、21世紀現代の珠玉創を志すものです。志が真の玉をなるには、まだ時を重ねなければなりませんが、その指標と視座に揺らぎはありません。

時代の先を生きた地の巨人夏目漱石の大原石を見つめ、文字の向こうを読み取ると見えてくるものがあります。百余年も前、時代の先端で地平を拓き駆け抜けた二人の女性の姿が浮かんできます。一人は、平安王朝に活躍しその名と不滅の作品を遺した女流歌人・物語作者から800年の空白を経て現れた衝撃の歌人、与謝野晶子。もう一人は、かつて太古には「太陽であった」女性の復権と生きるべき姿を世に問い続けた平塚らいてう。二人は、共通するものと共に、対極の生き様をもって、人生を燃焼させました。

この舞台では、この二人を想わせる女性を、三毛子という猫の目から見ています。猫の視点ですから、むずかしいことは語りませんが、観察眼はなかなかのものです。100年前も戦争の時代でしたが、今も不条理な戦争は続き、日々、多くの命が失われています。若き日の晶子が、「君死にたまふことなかれ」と、戦地の弟に呼びかけた詩は、今も、耳を傾けるべきものです。

男性と女性、ジェンダーの問題も今、ここにあります。女性不平等社会としての日本は、先進諸国の底辺に居続けています。三毛子は、そのようなことを声高に叫ぶわけではありませんが、「なぜ?なぜかしら?」と猫の目から語り歌っています。

「ひとり文芸ミュージカル」というのは、カテゴリー名とも、ひとつの舞台体系とも言えるものですが、神尾憲一という音楽家にして演出家、プロデューサーにして思索者によって世に提唱されたものです。ひとつ、また一つと、「ひとり文芸ミュージカル」の舞台は形となり、世の目が向けられてきました。それを送り出す創造母体として『省心会』という名のもとに、共鳴する領域クロスの創造者たちが集い、伝統文化を探究しつつも、そこからの飛翔と、現代の創造をめざし、未来の地平を拓こうとするものです。

これまでの「ひとり文芸ミュージカル」の大原石のひとつ一つに、夏目漱石、島崎藤村、与謝野晶子、そして紫式部と出てきましたが、やがてそれらは、ひとつの糸に結ばれ、未来へと向かって行くことでしょう。

私たちは、幾時代もの文化の地層の上に立って、現代を生きています。私たちの足元には、幾時代の創造者たちが遺した「美」の世界があり、そこから熱い息吹が伝わってきます。私たちは、それを創造の活力として現代に新たなものを創り続けます。それらは、やがてひとつの時代の文化の地層となって、次代の人々の足元にあることを夢見るものです。

未来とは、今、創られているのです。私たちは、多くの子供たち、若い世代と出会いながら、共に、幾層もの文化の地層を知り、学び、考え、創ることを大切に考えます。「ひとり文芸ミュージカル」という舞台創りは、つまりは、素晴らしい未来創りにつながることを願うものです。

ひとりひとりの人生が、心豊かな日々となるように。

美しいもの、清らかなものに感動する心をいつも持てるように。

優しい心が、優しい笑顔にあふれるように。

「ひとり文芸ミュージカル」は、そんな舞台でありたいのです。

0 notes

Text

京間三間四方 稲畑廣太郎

<劇評>

京間三間四方

稲畑廣太郎(俳人・俳誌「ホトトギス」主宰・省心会メンバー)

令和五年二月二十一日、ひとり文芸ミュージカル「三毛子」の再演は、銀座の中心にある観世能楽堂という能舞台で行われた。

この「三毛子」が、明治三十八年一月号の俳誌「ホトトギス」に掲載された夏目漱石の「吾輩は猫である」をモデルにしていることは周知の通りであるが、この作品は当初一話完結の予定であったところが、人気を博し連載されることになったというエピソードがある。当日舞台解説の時にも申し上げたが、もし一話完結であったら、時代を越えてこのミュージカルが上演されることが叶ったかどうか甚だ疑問である。

今回この能舞台で上演されるということは画期的なことであったのではないかと思う。能を御覧になったことのある方はお判りの通り能というのは、能舞台という広さ三間四方の空間で全ての世界を表現するのである。しかも舞台装置を考えてみると、例えば西洋のオペラを例にとってみても、オペラ劇場によっては、客席よりも舞台の方が広く、その舞台の中所狭しと風景が大道具として作り込まれているが、能の場合は、舞台の背景としては鏡板に老松が描かれているだけである。ちょっと話が脱線するが、名古屋能楽堂だけはこの鏡板に老松ではなく若松が描かれており物議を醸したというエピソードを聞いたこともあるが、何れにせよ視覚的要素は削りに削り、所謂省略が尽くされているのである。今回「三毛子」の上演も、三越劇場では結構背景が作り込まれていたのに対して、舞台には小さな花台が立てられていただけで、却って鏡板の老松が舞台を引き立てる結果となったように思う。

いよいよ本公演が始まると、やはり完全に能の幽玄の世界が繰り広げられた。源川瑠々子さんの姿は紛うことなく脳のシテ方を彷彿とさせる舞姿である。歌も能の謡をそのまま聴いているような錯覚に陥ることが暫しであった。忘れてはならないのが、やはり後見として出演なさっておられた柳志乃さんで、こちらは後見というよりも前半からワキ方としての活躍が目立っていたように思える。ワキがシテを引き立てて阿吽の動きを見せるのも能の醍醐味である。このお二人によって、能「三毛子」が完成に至ったことは、誠に喜ばしく、今後もこのスタイルでの上演を、是非続けていかれることを心より祈っている。

0 notes

Text

「三毛子」が魅せたアイロニー 倉持長子

<劇評>

「三毛子」が魅せたアイロニー

倉持長子(国士舘大学専任講師・省心会メンバー)

「みーけーこ、みーけーこ」。猫の神様が何度も名前を呼ぶたびにニヤリとしてしまった。ひとり文芸ミュージカル「三毛子」は原作・夏目漱石の『吾輩は猫である』に対して強烈な皮肉を放っているからだ。「三毛子、三毛子」と繰り返し呼ばれる主人公の雌猫は、世にもかわいらしい魅力的な声で何度も「ニャー」と応じる。ついに「無名の猫」で生涯を終えた珍野苦沙弥先生の猫に対して、三毛子は二弦琴のお師匠さんに拾われたその時から「みけこ、みけこ」と優しい声で呼ばれて覚醒し、猫の神様にも「人を喜ばせた賢い猫」として褒められ、何度も名前を呼ばれる。三毛子自身もその名前を気に入っている模様。上機嫌で「三毛子はね、三毛子は…」と自分の気持ちを語るのである。

思えば、「三毛子」の家族は、『吾輩は猫である』の珍野家と、何もかもがあべこべだ。珍野家の猫は、妻や娘たちから除け者にされ、時には唯一頼りにしている主人の苦沙弥先生からも「馬鹿野郎」と罵られる。愛猫家が読んだら不快に感じるほどの酷い扱いであろう。無名の猫のみならず、不当な扱いを受けている周囲の猫たちは、「人間を剿滅するしかない」だの「人間は不徳」だのと大いに憤慨しており、猫と人間は対立関係にあった。一方、女所帯という一風変わった三毛子の家庭は、猫も人も、精神的に自立し、各々異なる見解を持ち、時に激しく論争しながらも、何よりも互いの幸せを思い、協力しながら生きている。お師匠さんと良い仲になった男弟子が既婚とわかれば、三毛子は「騙されたのね、私たち」と嘆く。「お師匠さんの赤ちゃん、最低5匹は欲しいわね」と望み、自らの使命とする子守にその命が尽きる瞬間まで奮闘する三毛子にとっては、お師匠さんの赤ちゃんも自分の赤ちゃんも、その可愛さは変わらない。三毛子の一家は、異種かつ異なる考えを持つ者同士がともに暮らす、小さな運命共同体なのだ。

年老いた三毛子が猫の神様に抗って生に執着するのは、単なるおのれのわがままではなく、あくまでお師匠さん、お手伝いのフユ子さん、そしてお師匠さんの子どものためである。皆が幸せに暮らせるとわかったとき、三毛子は最上の笑顔で「さよならさーん」と晴れやかに天に昇っていくのである。三毛子没後、お師匠さんは三毛子の形見の首輪を手に微笑み、三毛子の生前と変わらずお稽古の時間を告げる。生死の条理を超えて、2人の強い連帯は続いていくのである。『吾輩は猫である』の中で、三毛子に恋する名無しの猫は「女性の影響というものは実に莫大なものだ」と語っているが、人間も動物も変わらず一緒に平和に暮らすためのヒントは、女性同士の連帯の中にあるのかもしれない、と思う舞台であった。

0 notes